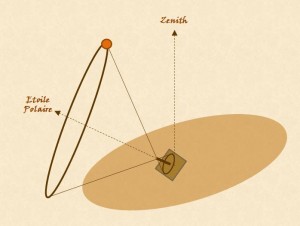

Midi ne ne contente pas de nous donner des points de repère temporels, dans la journée et dans l’année : il nous permet également de nous situer, en latitude, sur le globe.

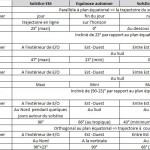

L’ombre à midi, selon la latitude et la saison

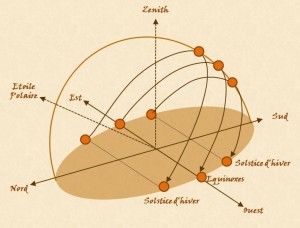

Nous allons monter le long d’un méridien, de l’équateur au pôle Nord, et voir, selon la latitude et la saison, ce qu’il advient de l’ombre méridienne.

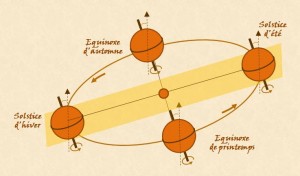

- Sur l’équateur, l’ombre disparaît deux fois par an à midi, aux équinoxes d’hiver et d’été.

- Dans les latitudes intermédiaires entre le tropique et l’équateur, elle disparaît également deux fois par an, à des dates qui s’écartent de plus en plus des équinoxes.

- Sur le tropique, la disparition de l’ombre s’est décalée de trois mois et se produit aux solstices.

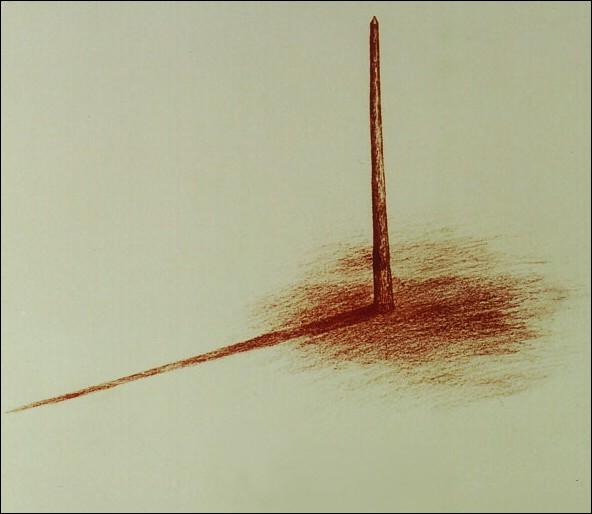

- Au dessus de la zone tropicale, le soleil ne monte jamais jusqu’au zénith : il y a donc toujours une ombre à midi. Et comme le soleil culmine de moins en moins haut, l’ombre s’allonge de plus en plus.

- Au cercle polaire, le soleil culmine à 47° au solstice d’été. L’ombre la plus courte de l’année est déjà bien longue : 93 cm pour un piquet de 1 m.

- Au dessus du cercle polaire, le soleil monte de moins en moins haut : à l’équinoxe, il ne monte plus qu’à 23°6, et l’ombre de notre piquet mesure 2,30m. Enfin, au solstice d’hiver, elle a une longueur infinie, puisque le soleil apparaît seulement quelques minutes autour de midi, au ras de l’horizon.

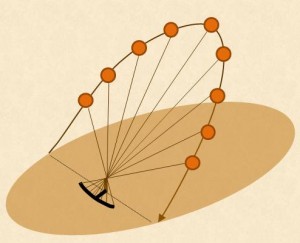

- Enfin, plantons notre piquet au pôle Nord. Seul problème : le plan de l’horizon est exactement parallèle à celui de l’écliptique. Le soleil n’a donc plus une trajectoire en arc, mais une trajectoire horizontale ; l’ombre mesure donc la même longueur toute la journée. La plus courte, au solstice d’été, mesure 2m30 ; elle s’allonge rapidement pour devenir infinie trois mois plus tard, à l’équinoxe, moment où le soleil disparaît à l’horizon. Ensuite, pendant six mois, l’ombre règnera en maître.

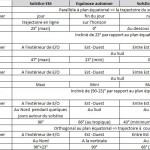

Pour plus de détails, cliquer sur le tableau ci-dessous :

Une animation est disponible sur http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Soleil/Mouvement/Jour_nuit.html

Le basculement de l’ombre entre les tropiques

C’est seulement entre les tropiques que le soleil monte jusqu’au zénith, deux jours par an, faisant complètement disparaître l’ombre. Puis le parcours du soleil passe sur l’autre moitié du ciel, en direction du Nord : durant quelques jours seulement (juste en dessous du tropique du Cancer) ou pour la moitié de l’année (au niveau de l’équateur).

Lorsque le point de culmination bascule du Sud au Nord, l’ombre recommence à s’allonger. Mais, étant passée de l’autre côté du piquet, il faut compter sa longueur en négatif : en fait, elle continue de décroître.

L’ombre à midi, le long d’un méridien

Plaçons-nous maintenant n’importe quel jour de l’année : avec la convention de compter la longueur de l’ombre en négatif si le soleil culmine au Nord, on a une règle très simple : la longueur de l’ombre à midi augmente de l’équateur au pôle Nord.

Déterminer la latitude

Pour la déterminer, il faut donc relever la hauteur du soleil à midi solaire.

Le jour de l’équinoxe, nous avons vu que l’inclinaison de l’axe terrestre perd toute influence. La latitude est donnée directement par la différence entre 90° et la hauteur du soleil : on trouve bien 0° de latitude à l’équateur (soleil au zénith), et 90° au pôle Nord (soleil au ras de l’horizon)

Les autres jours de l’année, il faudra tenir compte de l’influence de l’inclinaison de l’axe terrestre, qui fait que le soleil, à midi, sera plus haut ou plus bas que sa position à l’équinoxe. Cet écart, qui varie de jour en jour, s’appelle la « déclinaison » : sa valeur, en plus ou en moins, est fournie par les éphémérides.

La précision sur la latitude

Quelque soit le jour, Il y a toujours 90° d’écart entre la hauteur maximale du soleil (à l’équateur) et sa hauteur minimale ( au Pôle). Une variation de 1° de la hauteur du soleil à midi correspond à 1° de variation de la latitude. Pour un piquet de 1m, dans le cas le plus défavorable (lorsque le soleil est au zénith), une variation de 1° de sa hauteur correspond à un allongement de l’ombre de 1,75 cm ; à Paris, l’allongement le plus faible (toujours pour 1° de variation de hauteur) se produit au solstice d’été (2,7 cm), et la plus important au solstice d’hiver (17 cm).

Comme un degré de latitude correspond à 111 km, on voit que si nous sommes capables de mesurer la longueur de l’ombre au millimètre, nous aurons une précision d’environ 5 km (au pire) et de 650m (au mieux) sur la latitude de Paris.

L’ombre à midi, le long d’une parallèle

La longueur de l’ombre varie aussi lorsqu’on se déplace le long d’une parallèle. Mais c’est une variation très faible, et qui dépend de la période de l’année.

Aux solstices, le point de culmination est pratiquement stationnaire sur plusieurs jours : la longueur de l’ombre à midi sera donc identique à Brest, Paris ou Strasbourg.

C’est aux équinoxes que le point de culmination (et donc la déclinaison) varie le plus d’un jour à l’autre : de l’ordre de 20′ d’arc (1/3 de degré). Se déplacer de 1° de longitude (110 km) se traduit donc par une infime variation de la hauteur de culmination (8 » d’arc). Entre Brest et Strasbourg, pour un piquet de 1m, la différence de longueur de l’ombre sera d’environ 0,5mm.

Séparer les variables

La longueur de l’ombre à midi dépend donc très fortement de la latitude et très faiblement de la longitude (comme nous l’avons vu, la déclinaison varie imperceptiblement lorsqu’on se déplace d’Est en Ouest).

Il est heureux que, des deux variables qui régissent la hauteur du soleil à midi (latitude et longitude), l’influence de la dernière soit pratiquement négligeable. C’est ce qui a permis très tôt aux cartographes et aux navigateurs de se servir du midi solaire pour déterminer précisément la latitude.

Le problème de la longitude

Pour déterminer la longitude, il faut commencer par déterminer qu’il est midi, à l’endroit où nous nous trouvons. Puis téléphoner à une personne, à Greenwich, qui nous dira quelle heure il est chez elle : la différence nous indiquera de combien de fuseaux horaires nous sommes éloignés d’elle.

Le problème de la longitude, c’est donc celui de la communication instantanée.

En l’absence de téléphone, il fallait trouver un autre phénomène céleste que le midi solaire, capable de donner un repère temporel indiscutable et visible par tous.

D’où diverses méthodes plus pénibles les unes que les autres, utilisant les éclipses, les occultations de certains astres, les tâches de la lune, les satellites de Jupiter, les distances lunaires… Parallèlement à cette recherche d’un « chronomètre céleste« , on cherchait à développer des horloges maritimes suffisamment précises pour conserver, tout au long du voyage, l’heure du méridien d’origine. Les deux voies finirent par aboutir simultanément, dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, et furent utilisés pendant un bon siècle – jusqu’à l’invention de la radio.

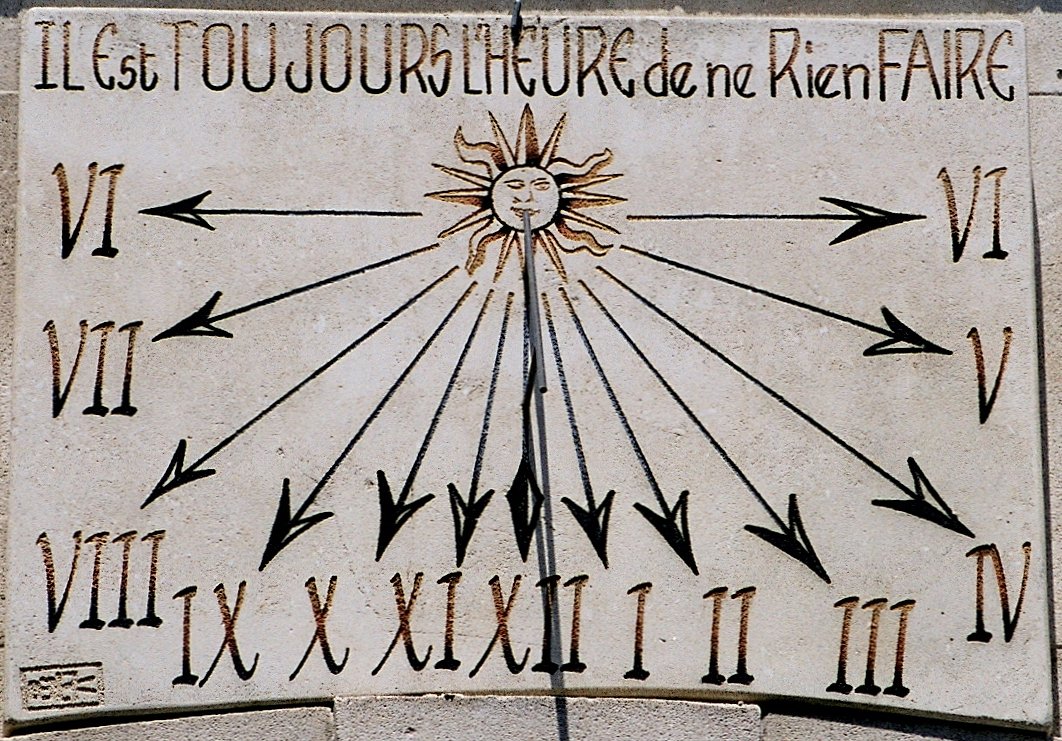

Le déclin du midi solaire

Sur Terre, tout varie tout le temps : la longueur des jours et des nuits, la température, l’éclairement. Pendant très longtemps, la culmination du soleil à midi a été le seul évènement quotidien permettant de synchroniser, au moins localement, les activités humaines. Chaque ville avait son cadran et son midi solaire, l’idée que toutes les cloches sonnent à la même heure sur tout un pays aurait paru saugrenue.

C’est seulement l’avènement des transports rapides Est/Ouest (le chemin de fer aux Etats-Unis et au Canada) qui a suscité le besoin de synchroniser entre elles les horloges, d’où la création des fuseaux horaires en 1876.

Reste une utilité des cadrans solaires qui subsistent : nous dire, d’un simple coup d’oeil, dans quel hémisphère nous sommes :

Cadran solaire à Curitiba (Brésil)

Dans l’hémisphère Sud, les chiffres vont en décroissant (merci à Michel Wienin pour son commentaire)

Déterminer le rayon de la terre

Pour conclure sur la technique de l‘ombre à midi, il faut rappeler une autre application spectaculaire.

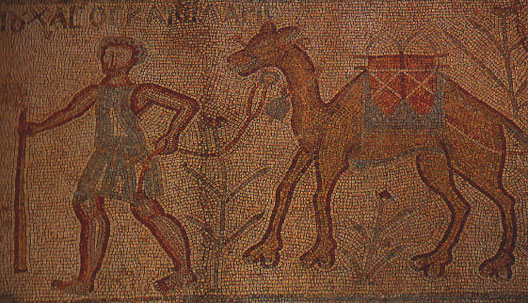

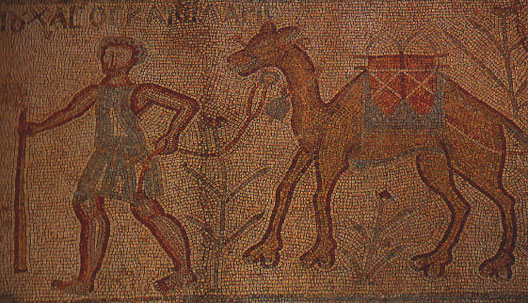

Eratosthène (275-195 avant JC) savait que le jour du solstice, à midi, le soleil se reflétait exactement au fond d’un puits à Assouan (en effet, au solstice, le soleil est au zénith sur le tropique). Il mesura donc ce jour là la longueur de l’ombre à Alexandrie. Supposant que le soleil était suffisamment loin pour que ses rayons tombent parallèlement sur les deux villes, il comprit que la différence de hauteur apparente était dû au fait que la terre était ronde.

Connaissant la distance approximative entre des deux villes (700 km), il estima le rayon de la Terre à 1,5% près.

Assouan et Alexandrie ne sont pas exactement sur le même méridien : mais comme la déclinaison varie très faiblement selon la longitude (et encore plus faiblement au solstice), l’erreur minime d’Eratosthène ne venait pas de là : la difficulté était d’estimer la distance entre Assouan et Alexandrie, connaissant la vitesse de croisière des chameaux.

Leçons

- En général, à midi, l’ombre ne disparaît pas et le soleil n’est pas au zénith

- Le soleil ne culmine pas toujours au Sud (sous le tropique, il oscille entre Sud et Nord)

- Le soleil ne culmine pas toujours (au Pôle, sa trajectoire est plate)

- Avec l’ombre à midi et des éphémérides, on peut déterminer la latitude.

- Parmi les phénomènes qui dépendent de deux variables, les plus utiles sont ceux qui ne dépendent que d’une.

- Les chemins de fer ont tué le cadran solaire.

- La radio a tué les chronomètres de marine.

- Avec l’ombre à midi et des chameaux au pas régulier, on peut déterminer le rayon de la terre.