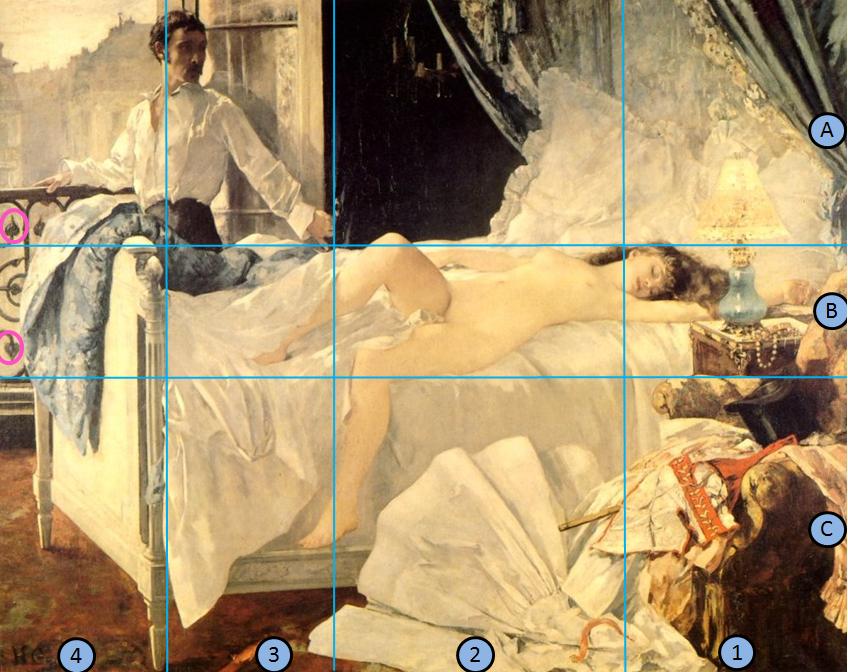

1 Peintres en bâtiment

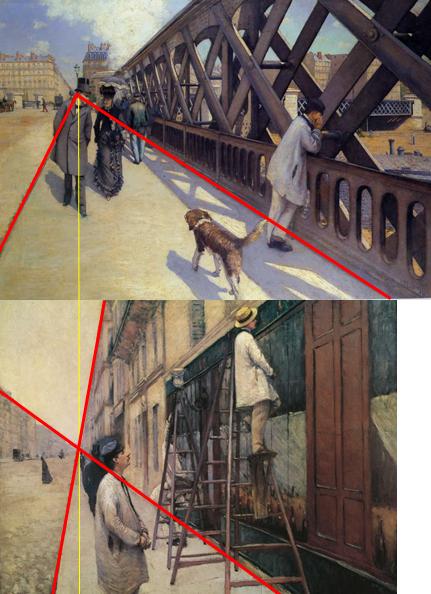

En 1876, lors de sa première participation à l’Exposition Impressionniste, Caillebotte avait surtout montré des scènes de jardin ou des intérieurs familiaux. Plus trois oeuvres qui, tranchant avec cette veine intimiste, l’avaient fait justement remarquer : les deux Raboteurs de Parquet et le Jeune Homme à sa fenêtre ont en commun, en effet, leur perspective audacieuse et leur décor moderne : des appartements hausmanniens.

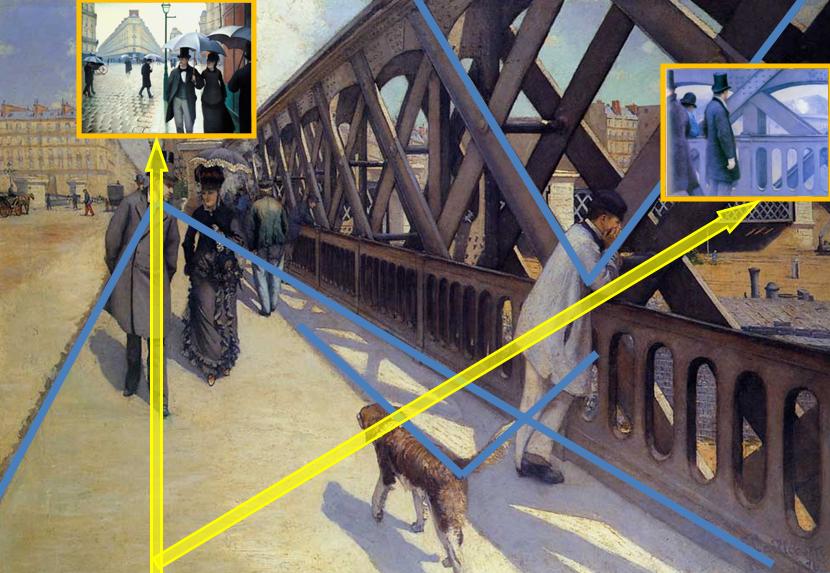

En 1877, instruit par le succès, le jeune peintre expose trois scènes de rue mûrement méditées, où il développe cette nouvelle veine parisienne et moderniste : cette fois, il abandonne les intérieurs, descend carrément dans la rue et plante son chevalet en trois endroits du quartier neuf où il habite, celui de l’Europe, près de la gare Saint Lazare.

Ces tableaux, qui font sensation , constituent donc une sorte de manifeste de l’esthétique nouvelle et très personnelle sur laquelle Caillebotte, peintre peu bavard, n’a laissé aucun commentaire : seules les oeuvres parlent, pour peu qu’on veuille bien les regarder dans le détail et les confronter toutes trois, comme ont pu le faire à l’époque les visiteurs de chez Durand-Ruel.

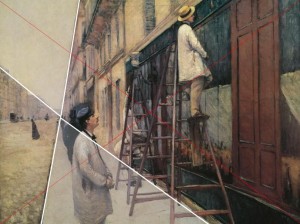

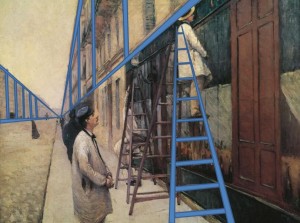

Peintres en bâtiment

Caillebotte, 1877, collection privée

Cliquer pour agrandir

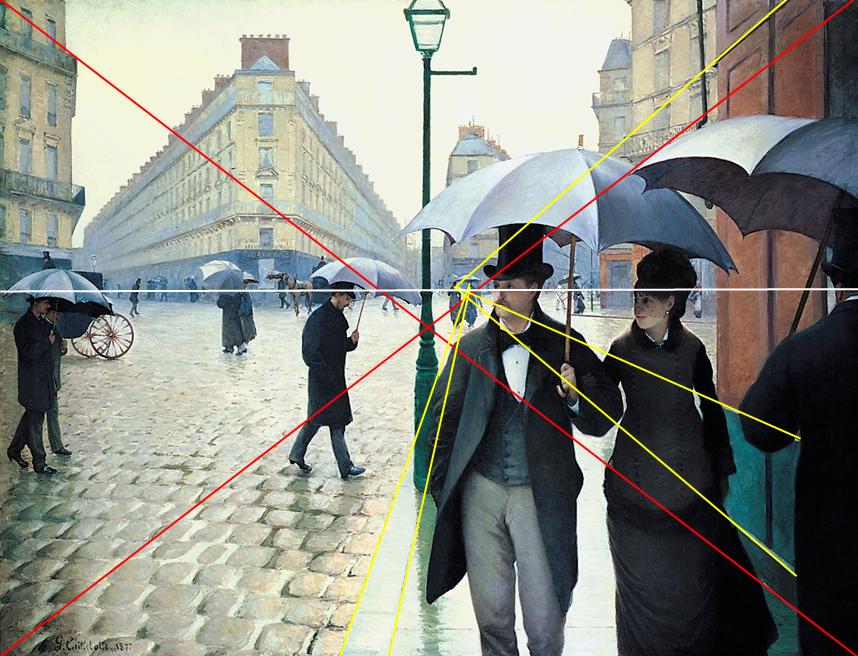

Une perspective très étudiée

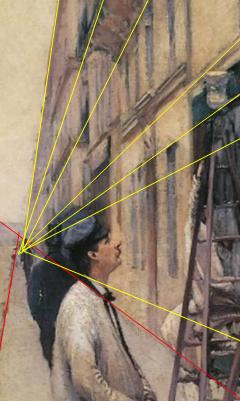

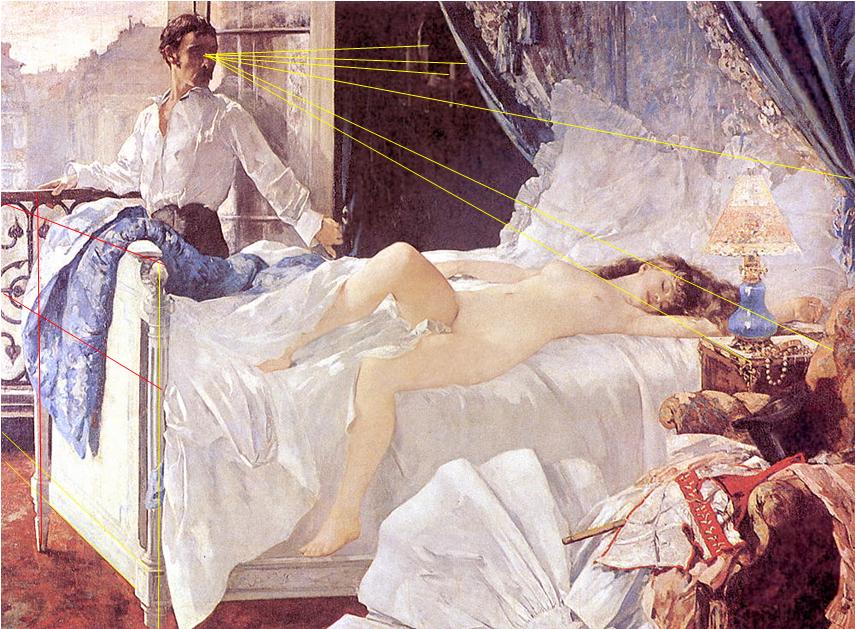

La rue, prise en enfilade, offre une perspective vertigineuse. Comme presque toujours chez Caillebotte, le point de fuite est à la hauteur des yeux des personnages debout : le spectateur est donc censé être un piéton parmi les autres.

En même temps, le point de fuite est décentré vers la gauche du tableau, ce qui a pour effet de donner son plein développement à la vitrine à repeindre (elle occupe plus de la moitié de la surface).

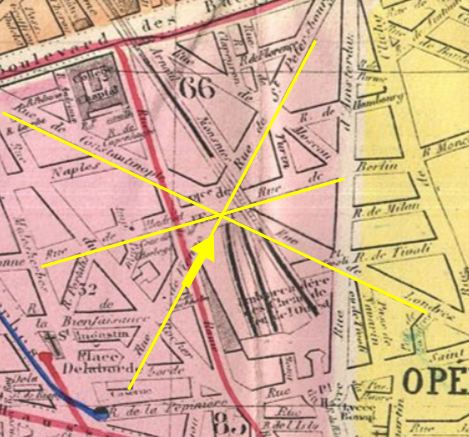

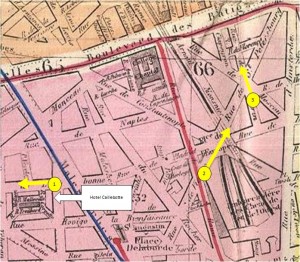

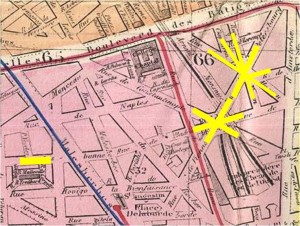

Un lieu familier

Le marchand de vin n’existe plus, mais son emplacement exact n’est pas trop difficile à retrouver : il se situait 16 rue de Lisbonne… juste en face de l’hôtel Caillebotte !

Le monde est petit : on peut deviner le haut de la devanture dans un des tableaux exposé l’année précédente, Jeune homme à sa fenêtre, pris depuis le premier étage de l’hôtel familial.

Une réalité retravaillée

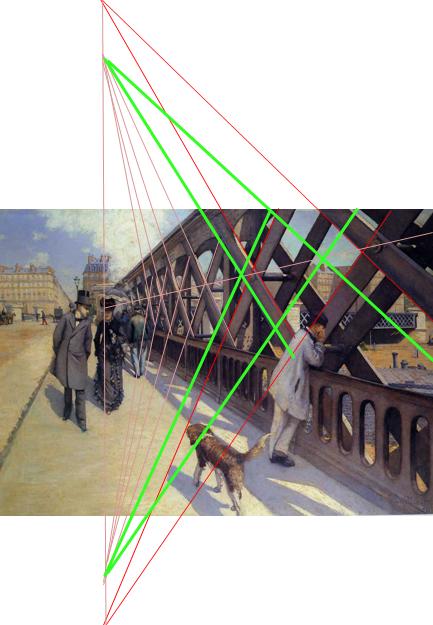

Il suffit de se rendre sur place pour constater que les façades de droite sont très fidèles à la réalité, tandis que la rue de Lisbonne a été considérablement élargie.

La position latérale du point de fuite a été choisie de manière très délibérée, afin que le bord gauche du trottoir se trouve dans l’alignement de la ligne des toits des façades de droite.

Ensuite, Caillebotte a réglé la largeur de la rue et la hauteur des façades de gauche dans le but d’obtenir un autre alignement, entre cette fois le bord droit du trottoir et la ligne des toits de ces façades.

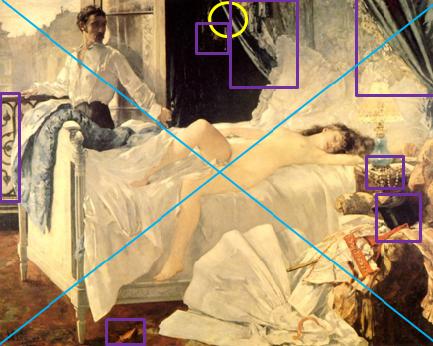

L’effet recherché est clairement de faire apparaître un grand X, très perceptible visuellement : et de mettre ainsi en relation géométrique le triangle gris du trottoir, et le triangle gris du ciel, transformé pour le coup en un trottoir inversé pour piétons célestes.

Une rue qui monte

A cet endroit, la rue de Lisbonne monte légèrement : Caillebotte a rendu cet effet avec précision : le point de fuite du trottoir est situé légèrement au dessus du point de fuite de la façade de droite.

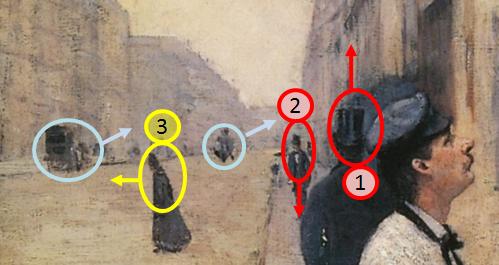

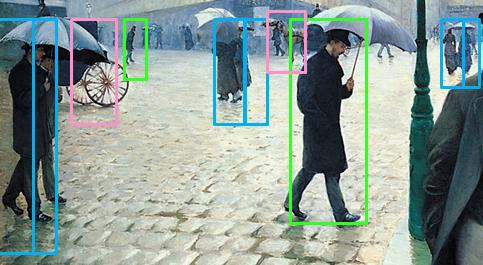

Les passants

Sur le trottoir, un passant en haut de forme s’éloigne en nous tournant le dos. Plus loin, un autre passant en haut de forme avance vers nous, tout en jetant un regard à une dame qui traverse la rue de droite à gauche. Deux fiacres se dirigent vers le fond.

La silhouette féminine se retrouve en quelque sorte doublement prise en tenaille : entre les deux bourgeois du trottoir, et entre les deux véhicules de la rue.

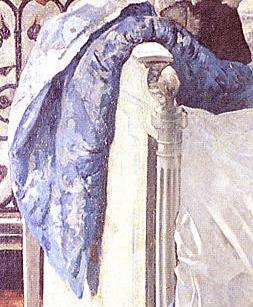

Les deux échelles

Remarquons que les deux échelles ne sont pas identiques : celle de devant possède dix barreaux, celle de derrière en a neuf, mais la différence de hauteur est gommée par la perspective.

Remarquons également qu’elles ne sont pas, comme il le semble à première vue, disposées de part et d’autre de la porte vitrée du magasin : elles sont placées toutes les deux devant la vitrine de droite.

Probablement, le raccourcissement de la seconde échelle était nécessaire pour éviter de masquer le lampadaire fixé à gauche de la porte. Lampadaire que Caillebotte donc, souhaitait que le spectateur remarque.

Les peintres

Le nombre d’ouvriers montre qu’il ne s’agit pas simplement de peindre sur la vitrine une réclame temporaire, mais de mener à bien une réfection importante, à terminer dans la journée pour ne pas gêner le commerce.

Le peintre à la casquette

Le chef en casquette, à gauche, étudie le chantier : il serre dans ses mains un morceau de tissu ou de papier blanc : mouchoir pour s’essuyer, ou tabac à priser.

Le peintre au canotier

|

|

|

|---|

Debout sur la première échelle est le peintre en lettres, la fine-fleur du métier : d’où son couvre-chef moins prolétaire. L’inscription qu’il a ou qu’il va peindre n’est pas lisible. Un cale-pied fixé sur un barreau lui permet de travailler commodément. Le trait oblique noir qui part de sa main droite est un pinceau à peine esquissé (comme le prouve un des nombreux croquis préliminaires). On ne voit pas de pot de peinture.

Le troisième peintre

Sur l’autre échelle on distingue un troisième ouvrier, sans visage, et dont la posture n’est pas claire. Grâce à une étude préparatoire, on comprend que sa jambe gauche tendue (à peine discernable sur le tableau), prend appui sur le deuxième barreau, que sa cuisse droite est posée sur le quatrième barreau, qu’il empoigne le sixième barreau de sa main gauche et le haut de l’échelle de sa main droite. Il n’est donc pas en train de peindre, mais de monter (ou de descendre) de l’échelle.

Le peintre penché

|

|

|

|---|

Du quatrième peintre, doublement caché par son collègue et par l’échelle, on devine juste qu’il se penche vers le sol. Un croquis préparatoire nous le montre grattant ou essuyant la vitrine de la main droite, un pinceau à la main gauche et un pot de peinture à ses pieds : dans le tableau, la touche floue de l’arrière-plan a gommé toutes ces indications. On devine néanmoins que ce personnage de moindre importance, cassé en deux dans sa tâche à ras de terre, doit être l’apprenti, ou du moins le membre le moins expérimenté de l’équipe.

L’ordre hiérarchique

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Astucieusement, Caillebotte met en place cette hiérarchie précise, non pas par des objets ou des gestes distinctifs, mais par des effets strictement picturaux : la perspective ordonne la taille apparente des peintres selon leur statut dans l’équipe ; le masquage et la touche floue relèguent les deux de l’arrière-plan à leur statut d’exécutants sans visage.

Une scène contemplative

Dans les deux autres tableaux ouvriers de Caillebotte, les raboteurs de parquet sont saisis en pleine action, leurs outils en main, torses nus, unis dans la communauté de l’effort et de la sueur.

L’impression est ici inverse : d’une part on sent bien que les quatre hommes constituent une équipe et participent à une scène bien réglée, chacun dans son rôle. D’autre part, objectivement, ils ne font rien : aucun ne tient en main un attribut identifiable du métier, pinceau, pot ou chiffon. D’où l’impression de vacance, de suspens.

Faut-il y voir une forme bourgeoise d’ironie, quatre peintres fainéants mobilisés pour cette petite vitrine ? Rien, dans la posture, dans les regards compétents, dans l’atmosphère de concentration du tableau, ne confirme le moins du monde une intention satirique.

L’abstention de la couleur

Pour cette scène de peinture, qui aurait pu servir de prétexte à une débauche de couleurs, Caillebotte a fait le pari de s’abstenir de tout effet chromatique : pas de pot vert ou rouge, pas de tâches sur les blouses immaculées, pas de valeurs plus brillantes ou plus lumineuses indiquant les parties repeintes de la vitrine (alors que le parquet, dans Les Raboteurs, montrait précisément la progression du travail).

Les seules couleurs chaudes se trouvent reléguées derrière la vitre, dans les bouteilles du marchand de vin, alignées comme des tubes dans une boîte.

La pureté des peintres

En 1876, Caillebotte nous montrait ses raboteurs de parquet torse nu, trimant comme des galériens, en direction d’un verre de vin rouge pour trois : du point de vue surplombant du garde-chiourme.

En 1877, il descend sur le trottoir et place ses peintres en bâtiment, vêtus de blanc comme des infirmiers ou des communiants, à distance raisonnable de la tentation : les bouteilles sont à l’abri derrière la vitre, les couleurs restent occultées dans les pots .

Le début ou la fin du travail ?

A l’écart des passants vêtus de noir et des fiacres qui roulent, les quatre peintres se concentrent sur leurs tâches énigmatiques, étrangers à la ville, ouvrant ou clôturant un cérémonial dont nous n’avons pas la clé.

Indétermination renforcée par l’absence de toute indication atmosphérique : le ciel est du même gris que le trottoir, aucune ombre portée : nous pouvons être en hiver comme en été, le matin comme le soir.

S’agit-il de l’ouverture du chantier, et le chef d’équipe est-il en train d’évaluer la besogne tandis que chacun prend son poste ?

Ou bien de la fin des travaux ? Les pots de peinture sont rangés, le chef s’offre une petite prise, le peintre en lettres donne une dernière touche, le troisième descend de l’échelle et le quatrième finit d’essuyer.

La Peinture magnifiée

En nous empêchant délibérément de conclure, Caillebotte transforme ce qui aurait pu être une anecdote naturaliste en une célébration de la Peinture, même sous sa forme la plus humble. Le parti-pris statique, contemplatif, sacralise ces aristocrates du prolétariat que sont les peintres en blouse blanche. Ils nous les montre en position non pas d’artisans, mais d’artistes. Le chef d’équipe, le regard tourné vers le haut, visualise l’oeuvre que ses acolytes vont ou viennent de produire : l’acte de peindre n’est pas montré ici sous son aspect musculaire, mais mental.

L’échelle comme emblème

Si les pots de peinture, les rouleaux, les grattoirs ou les brosses sont absents, c’est bien parce qu’ils souligneraient la différence entre le peintre en bâtiment et l’artiste-peintre. Le seul instrument représenté est justement celui qu’ils ont en commun, et qui prend ici valeur d’emblème : l’échelle, qui dit très bien que le peintre est celui qui s’élève au dessus du niveau du trottoir.

Mais l’échelle, piédestal au sens propre, doit être prise ici également dans son sens figuré : mettre à l’échelle, c’est régler la hauteur des personnages de manière correcte par rapport à la perspective.

D’ailleurs, si nous leur jetons un regard penché, nous nous apercevrons que les triangles allongés des échelles, ponctués par les barreaux, font écho aux triangles des façades de part et d’autre de la rue.

A l’analyse, cette scène de rue anodine se révèle fort ambitieuse. Elle constitue à la fois une recherche d’originalité dans le point de vue – la composition en X ; une gageure – montrer des peintres sans couleur ; une devinette – avant ou après le travail ; et une réflexion sur la perspective – l’échelle comme instrument dans le tableau et instrument du tableau.

En ce sens, elle constitue une sorte de manifeste dans lequel Caillebotte, prenant pour la première fois pour motif une rue de Paris, se proclame lui-même comme un « peintre en bâtiment » parmi les autres.