1 Des raboteurs héliophobes

En 1875, Les « Raboteurs de parquet » sont refusés au Salon. En 1876, Caillebotte présente le tableau à l’Exposition Impressionniste, ce qui lui vaut une notoriété immédiate : d’autant qu’il est accompagné d’une toile jumelle, sur le même thème.

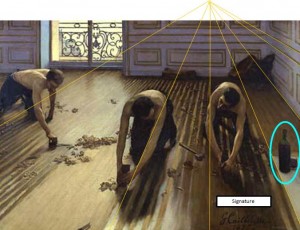

Raboteurs de parquets

Caillebotte, 1875, Musée d’Orsay

Travailler dos au soleil

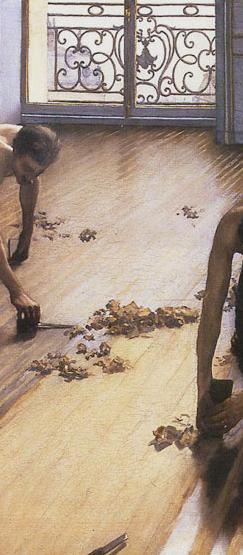

Dans la variante la plus célèbre, celle du musée d’Orsay, trois ouvriers tournent le dos à la fenêtre. Le contre-jour met en évidence sur le plancher une alternance de lignes sombres et luisantes, et de zones claires et mates.

Trois sacs

Les trois sacs posés au fond de la pièce suggèrent que les ouvriers travaillent à la journée, puisque chacun est venu avec ses propres outils. Dans les métiers de force, sans qualification, le travail en commun est une coopération temporaire qui ne dépend que de la surface à traiter : ensuite, chacun retournera à la compétition pour l’embauche.

Une scène énigmatique

Lue de gauche à droite, dans le sens normal de la lecture, la scène est difficile à comprendre et semble porteuse d’une violence sourde : le premier ouvrier tend la main vers sa lime…

le second se retourne vers le troisième, comme si celui-ci venait de l’insulter. Chacun d’eux pourrait saisir le marteau qui les sépare.

.

A l’opposé de la fenêtre, une seconde lime, coupée par le bord du tableau, fait planer sur le groupe une menace potentielle.

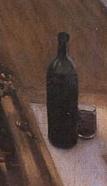

Un verre pour trois

A droite, surélevée sur la cheminée et exagérée par la perspective, trône la récompense du labeur, l’enjeu du combat : une seule bouteille de vin, presque pleine, et un seul verre, également plein.

.

.

.

.

.

.

Un monde quadrillé

Les rayures du plancher, les moulures rectangulaires des murs (en rythme ternaire, une pour chaque ouvrier), la grille qui barre en totalité la fenêtre, semblent autant de protections destinées à canaliser et à contenir la puissance musculaire des prolétaires.

Un regard pessimiste ?

Le point de vue plongeant sur des êtres qui rampent et qui tournent le dos à la lumière, l’importance donnée à l’unique bouteille, semblent à première vue conformes au point de vue « de classe » du bourgeois sur le monde ouvrier : méfiance envers sa violence latente, vague compassion distanciée.

Et pourtant, la lecture misérabiliste est à l’opposé de l’esprit Caillebotte : mais, pour nous en persuader, il va falloir entrer dans les détails techniques.

Les explications qui suivent sont dues à Kirk Varnedoe (Gustave Caillebotte, Paris 1988) – le seul historien d’art qui a poussé le scrupule jusqu’à mettre lui-même la main au rabot.

L’état du plancher

Il s’agit probablement, non pas d’un vieux plancher à retaper, mais du plancher neuf d’un appartement neuf, dans lequel il est normal que l’humidité des travaux fasse se gondoler les lattes. Avant le rabotage, il faut mouiller abondamment pour éviter que le bois ne se fendille. Les lignes sombres et luisantes sont donc les parties mouillées, en creux, et les lignes claires sont les zones surélevées à la jonction des lattes, que le rabot vient d’araser.

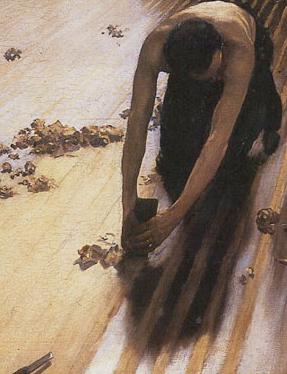

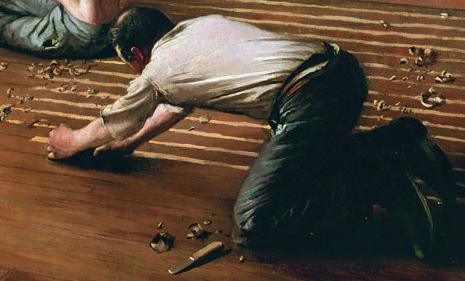

L’ouvrier de droite

L’ouvrier de droite est chargé de raboter, et avance depuis le fond de la pièce : c’est pourquoi la zone devant lui est encore sombre. Le marteau à côté de sa main lui sert à enfoncer les clous qui sortent..

.

.

.

.

.

.

.

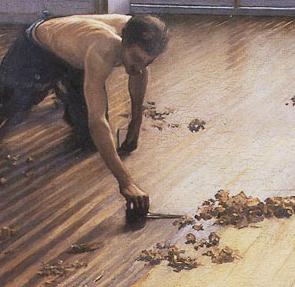

L’ouvrier du centre

La zone claire devant lui correspond à la deuxième étape, après le passage du racloir pour fignoler et égaliser : l’ouvrier du centre travaille donc à reculons, sa lime au tout premier plan montre le dernier endroit où il a affûté son racloir. En croisant son collègue de droite qui avance, il en profite pour échanger quelques mots.

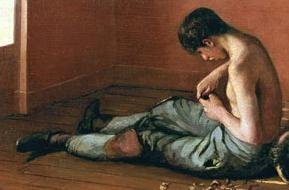

L’ouvrier de gauche

Le troisième ouvrier se déplace latéralement, ni vers l’avant si vers l’arrière S’il saisit sa lime, ce n’est pas pour se jeter dans un pugilat : simplement pour affûter le racloir qu’il tient dans sa main gauche. Vu l’endroit où il a laissé sa lime, il est plus que probable que la zone claire centrale, terminée, est en partie son oeuvre.

.

.

.

Eclairer le plancher

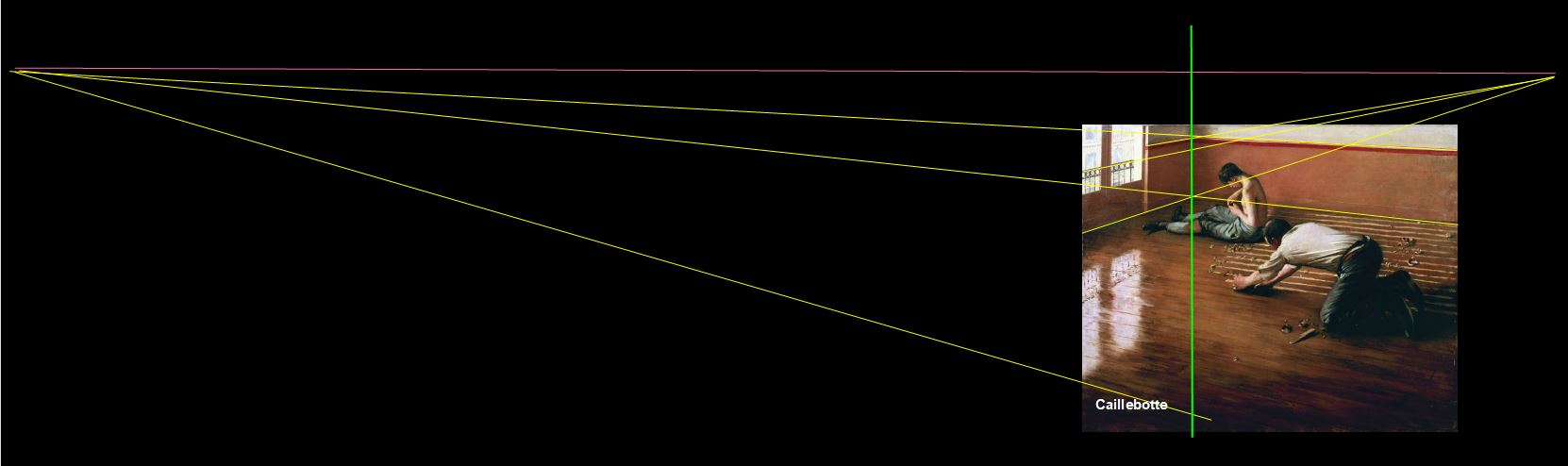

S’il y a un symbolisme discret dans le tableau, c’est peut être sur la verticale qui relie la fenêtre à la lime qu’il faut le lire : la zone luisante de l’arrière-plan – reflet sur le parquet mouillé de la lumière du ciel, fusionne avec la zone claire du premier plan – le parquet rénové, fruit du labeur de l’homme.

Et les spirales de la ferronnerie – derrière lesquelles une coupole se devine, trouvent écho dans les copeaux de bois, à la gloire de sa main industrieuse.

Un regard technique

En définitive, le plaisir de Caillebotte n’était que d’illustrer, avec le plus grand réalisme, un manuel technique de rabotage : de droite à gauche, il nous montre la progression chronologique du travail – raboter, racler, affûter – comme si les trois ouvriers représentaient des instantanés de la même personne, pris à trois moments successifs (comme le fait remarquer K.Varnedoe, il est possible que Caillebotte ait eu connaissance des photographies de Marey, décomposant un mouvement).

Et s’il a choisi un point de vue plongeant et un contre-jour, c’est pour des raisons hautement didactiques, afin que se distinguent bien les zones successives du travail.

Un verre pour un

Le point de fuite se situe un peu au-dessus du bord du tableau, : le peintre était donc assis face à l’ouvrier de droite, à l’endroit d’ailleurs où il a apposé sa signature. Et le verre et la bouteille, sur la table, étaient à portée de sa main.

Gustave, peintre-ouvrier buvant un coup avec les siens ?

Souvent, les oeuvres sont célèbres parce qu’elles sont ambigues. Dans Les raboteurs de parquet, on peut voir, au choix :

- la bizarrerie provocante de la perspective ;

- la fascination/répulsion bourgeoise envers le prolétariat ;

- la dénonciation de l’alcolisme dans les classes populaires ;

- la tentative de rénovation non pas du parquet, mais du nu masculin académique ;

- la complaisance suspecte envers le muscle d’homme nu.

Ambiguïtés que Caillebotte a savamment entretenues : le point de vue de « garde-chiourme », la bouteille trop visible, les zones qui luisent identiquement sur la peau en sueur et sur le plancher mouillé – comme si les muscles et le bois étaient toutes deux des matières premières à soumettre – sont les astuces qu’il met en place pour qu’un regard superficiel, lisant le tableau normalement, de gauche à droite, suppose tout et ne comprenne rien.

Contresens pour un contrejour, tel pourrait être le principe du tableau.