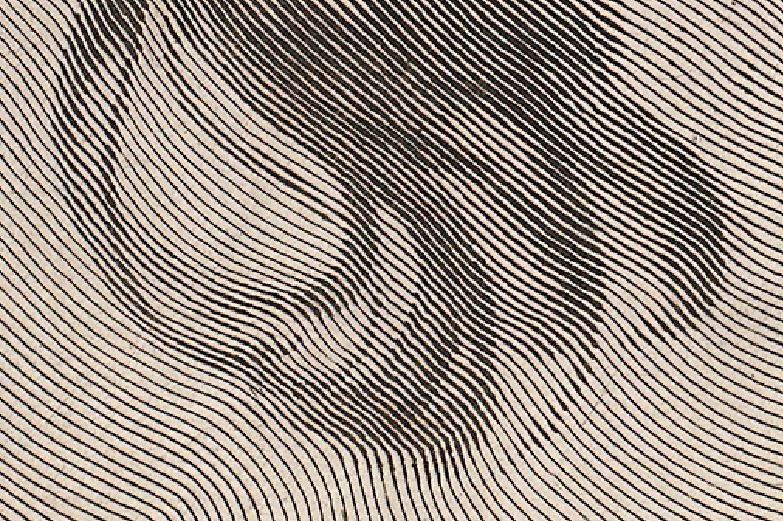

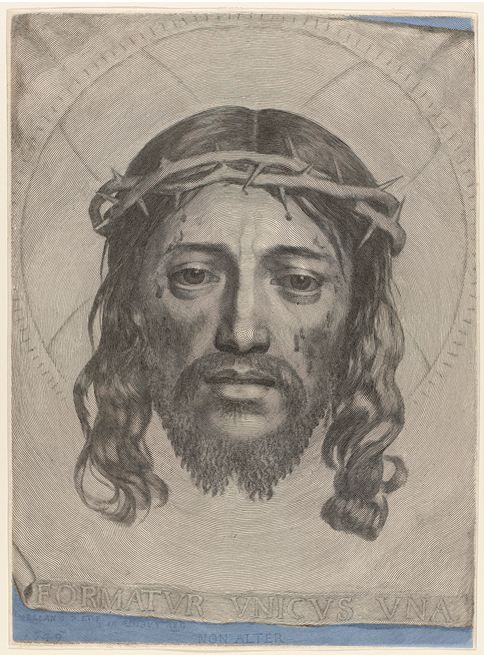

1 Sainte face : La ligne sans pareille

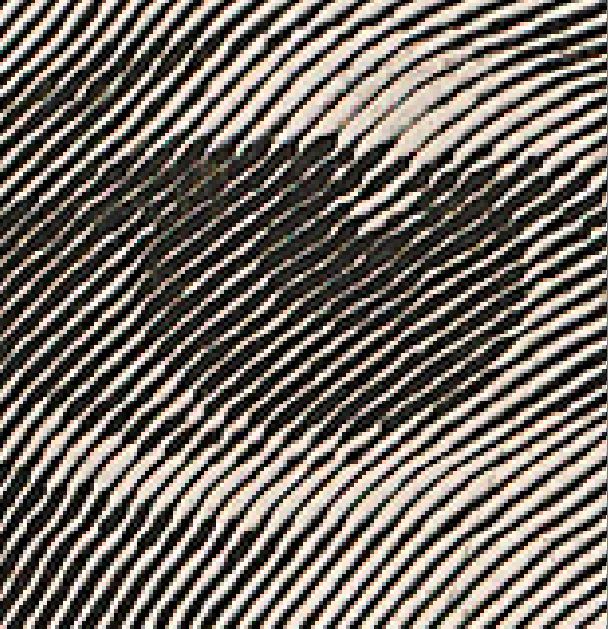

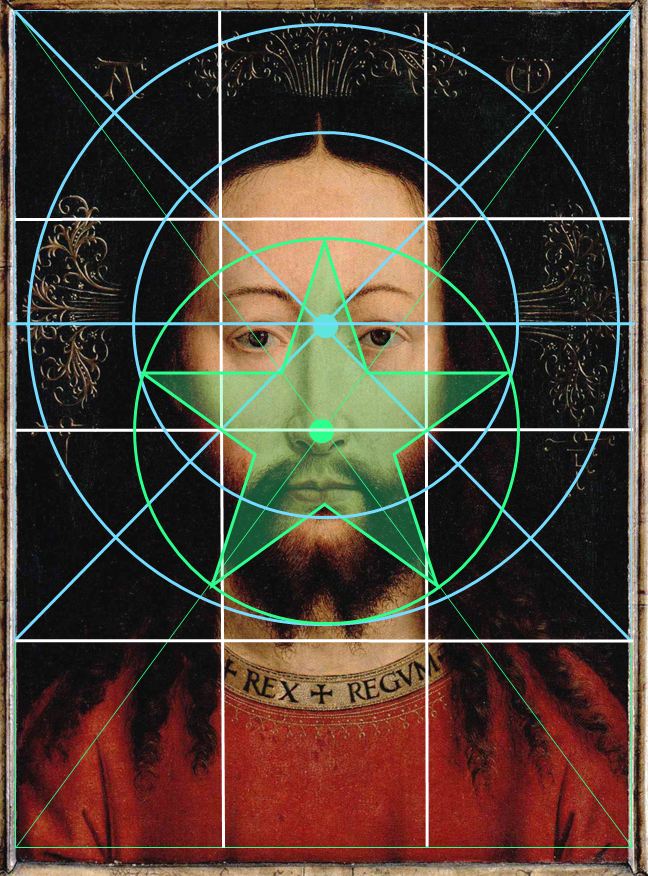

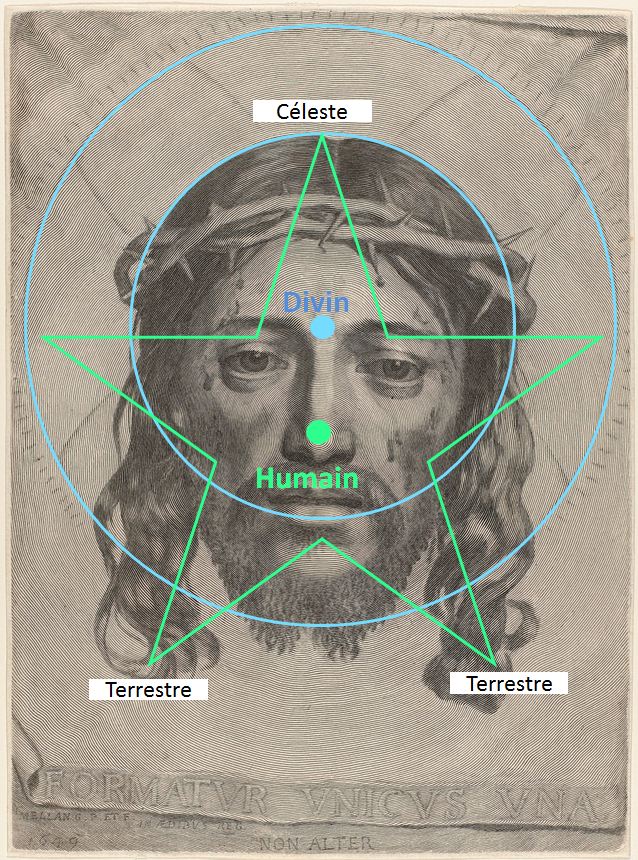

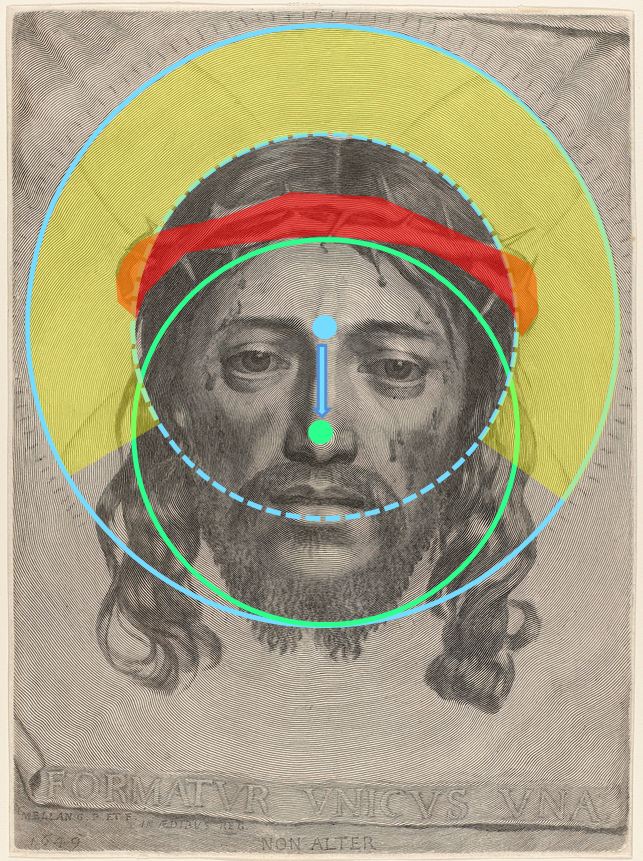

La Sainte Face

Claude Mellan, 1649

Pline raconte que le peintre Apelle rendit visite au peintre Protogène, un jour où celui-ci était absent de son atelier. En signe de son passage, il traça « au travers du tableau une ligne de couleur d’un délié extrême« . A son retour, Protogène « dès qu’il eut contemplé cette finesse, dit que le visiteur était Apelle et que personne d’autre n’était capable de rien faire d’aussi achevé ; puis il traça lui même avec une autre couleur une ligne encore plus fine que la première. »… »Apelle revint et, rougissant de se voir surpassé, il refendit les lignes avec une troisième couleur, ne laissant aucune place pour un trait plus fin« .

Logo de l’imprimeur Valentin Curio,

Logo de l’imprimeur Valentin Curio,

Holbein le Jeune, 1521.

Ce tableau existait encore du temps de Pline :

« sur une grande surface, il ne contenait que des lignes échappant presque à la vue et , semblant vide au milieu des chefs d’oeuvre de nombreux artistes, il attirait l’attention par lui-même et était plus renommé que tous les autres ouvrages ». Pline (Pline, L’Histoire Naturelle, XXXV)

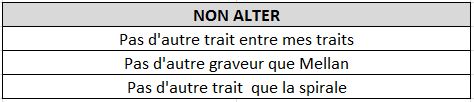

Non Alter

Nul doute que la gravure de Mellan ne se place dans la lignée de cette concurrence entre artistes, à la recherche de la plus fine ligne. Ainsi peut-on comprendre l’énigmatique devise « Non alter » , « Pas un autre », placée à côté de la signature, comme une double revendication de la singularité de l’artiste et de l’oeuvre :

- « Personne d’autre que moi n’aurait pu le faire »

- « Aucun autre trait ne peut s’intercaler entre les miens »

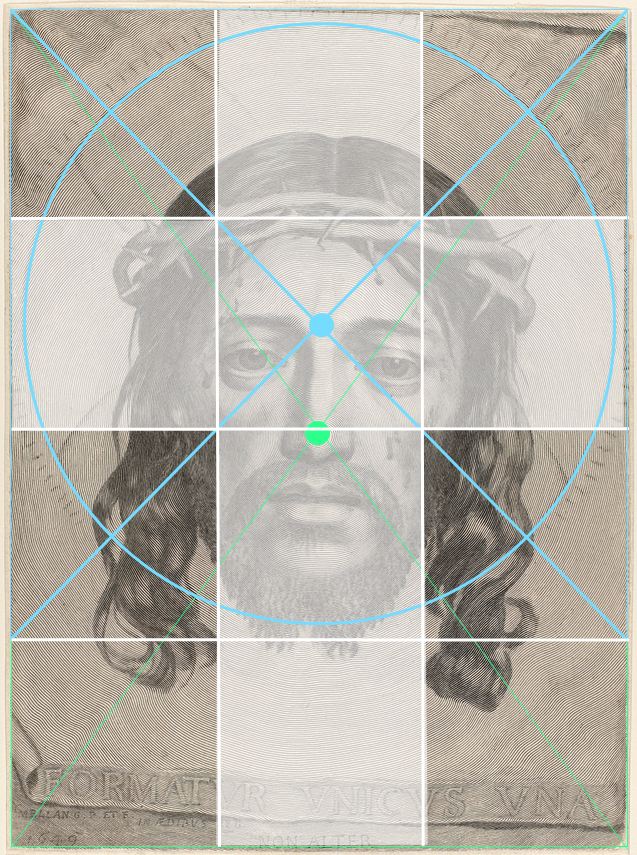

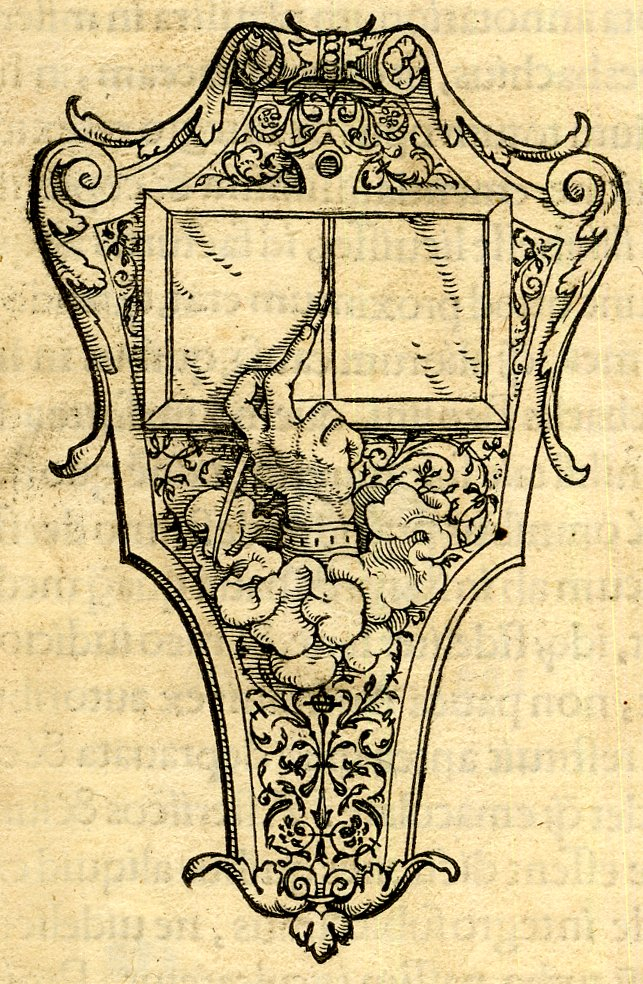

Le truc du buriniste

Dans la technique du burin,

« l’outil doit rester dans la même position. C’est la plaque qui tourne et à cet effet, elle sera posée soit sur un coussin, soit sur une planchette en bois » (Wikipedia).

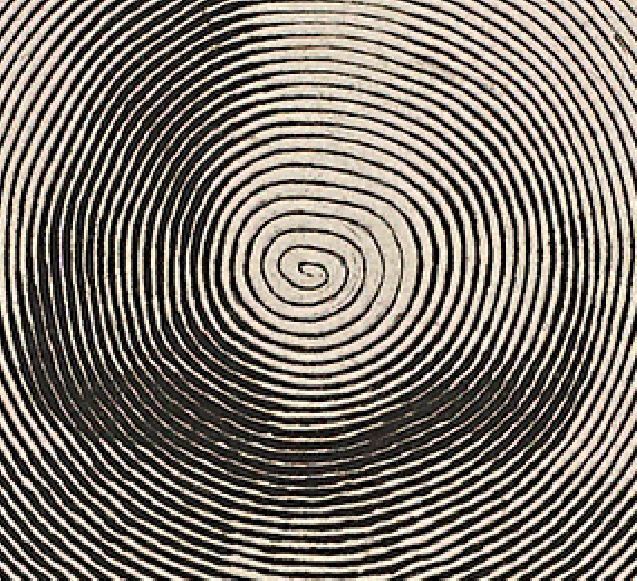

Remarquons que le copeau s’élève en spirale, d’autant plus parfaite que le mouvement est régulier.

Dans la gravure, la spirale s’enroule dans le sens des aiguilles de la montre. Donc la spirale tracée sur la plaque de suivre tournait en sens inverse. Ce qui est le sens normal lorsque la pointe du burin, tenue fixement par la main droite, attaque la plaque mise en rotation par la main gauche (ce qui prouve par ailleurs que Mellan était droitier).

Ainsi la spirale est l’emblème du buriniste, puisqu’elle se produit naturellement lorsque celui-ci maîtrise parfaitement son art : à la fois dans la forme du copeau, et dans le tracé qui résulte de la rotation de la plaque.

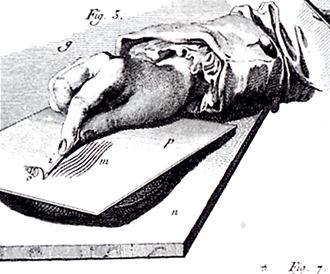

L’épaisseur du trait

La gravure porte à son apogée la technique de la « taille claire » inventée par Mellan, dans laquelle les noirs sont obtenus, non par le croisement avec d’autres lignes, mais par engraissement du trait.

Bien sûr, cet engraissement se faisait dans un second temps, en repassant sur le tracé. Mais la spirale unique et son fil ininterrompu suggèrent que la main de Mellan était si sûre qu’elle était capable de contrôler, en un seule passe, la position et la profondeur du tracé.

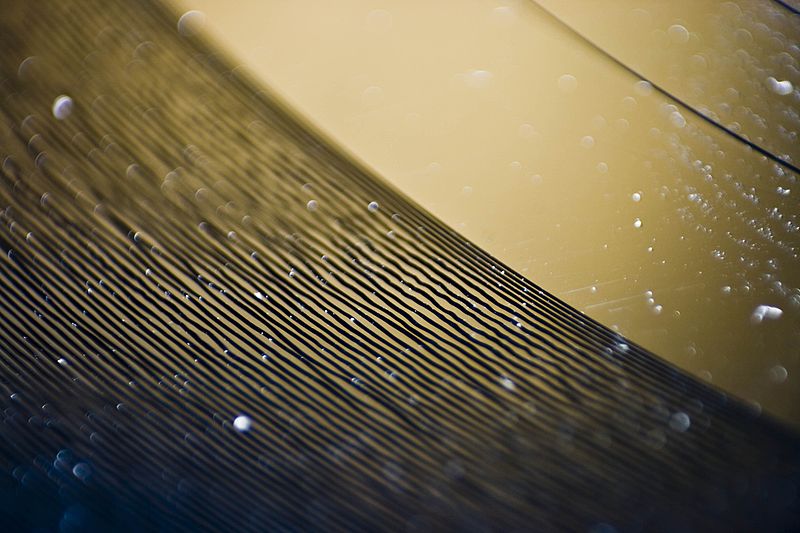

« Un burin en diamant, monté sur un stylet chauffant grave un sillon hélicoïdal. Le stylet est couplé à un système électromagnétique, la tête de gravure, qui le fait vibrer. Au microscope, on peut voir les ondulations des sillons qui ne doivent jamais se toucher. Lors de la gravure, le burin fait un copeau qui, idéalement ne doit pas se briser. » Wikipedia, notice Disque microsillon

C’est ainsi que la main de Mellan, plus sûre que celle d’Apelle,

inventa le microsillon.

Plus fin qu’un cheveu

Les cheveux ne sont pas représentés par un trait »dans le sens du poil ». Bien au contraire, ils apparaissent comme un effet secondaire du fil infiniment plus fin tracé par la main prodigieuse, avec la virtualité d’une moire.

Nous touchons ici au paradoxe de la spirale de Mellan : parfaite, elle ne créerait rien d’autre qu’une surface uniforme ; ce sont ses irrégularités qui font émerger une forme, laquelle se révèle ensuite être la représentation d’un cheveu.

Ainsi le problème canonique de la figuration : « comment transcrire en deux dimensions notre monde tri-dimensionnel » est ici poussé à son comble : « comment montrer tout l’univers à partir d’une seule ligne« .

Il est temps d’en venir à ce que la gravure représente : le voile de Sainte Véronique.

Sublimes ambiguités

Un objet-espace

Nous est-il présenté à plat ou mystérieusement suspendu ? Aucun pli, aucune main, aucun clou ne nous l’indique. Mellan n’a pas cherché à inscrire le voile dans l’espace, à en faire l’occasion d’un trompe-l’oeil ou d’un exercice de virtuosité sur le rendu des tissus et des plumes.

Le projet de Dürer est de nous montrer une Sainte Face tellement tridimendionnelle qu’elle sort du voile et se trouve en lévitation devant lui, telle la tête coupée de Saint Jean Baptiste. Tandis que la plaque carrée de la signature lévite à son imitation, pour la plus grande gloire du graveur.

A l’inverse, le projet de Mellan est celui d’un collapse entre le sujet et l’objet qui le représente : aplatir le voile sur la surface du papier, le circonscrire à son cadre, en faire une sorte d’objet-espace qui se suffise à lui-même.

Et sa signature minuscule, absorbée dans les fluctuations de cet unique champ,semble à la limite de se dissimuler derrière lui.

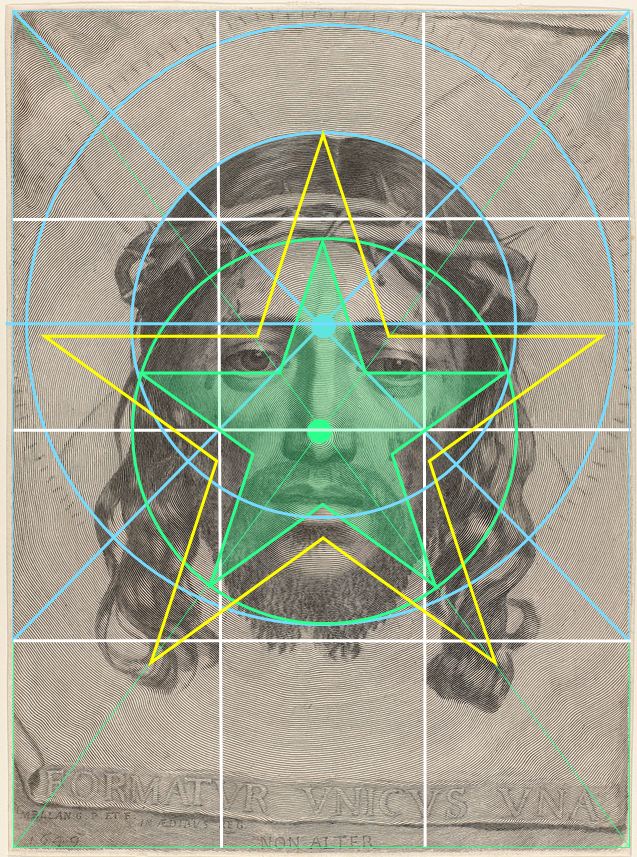

Le support et le voile

La partie « support » se réduit à un triangle minuscule en haut à droite, et à une étroite bande tout en bas, où se trouve la signature :

C.MELLAN G(allus). P(inxit). ET F(ecit). 1649 IN AEDIBUS REG(i) .

NON ALTER

C.MELLAN Français, Peignit et fit. 1649. Au palais du Roi

(Mellan habitait depuis 1642 dans les galeries du Louvre).

Les mots « Non alter », qui s’appliquent donc au monde du support, de l’artiste, du temps présent.

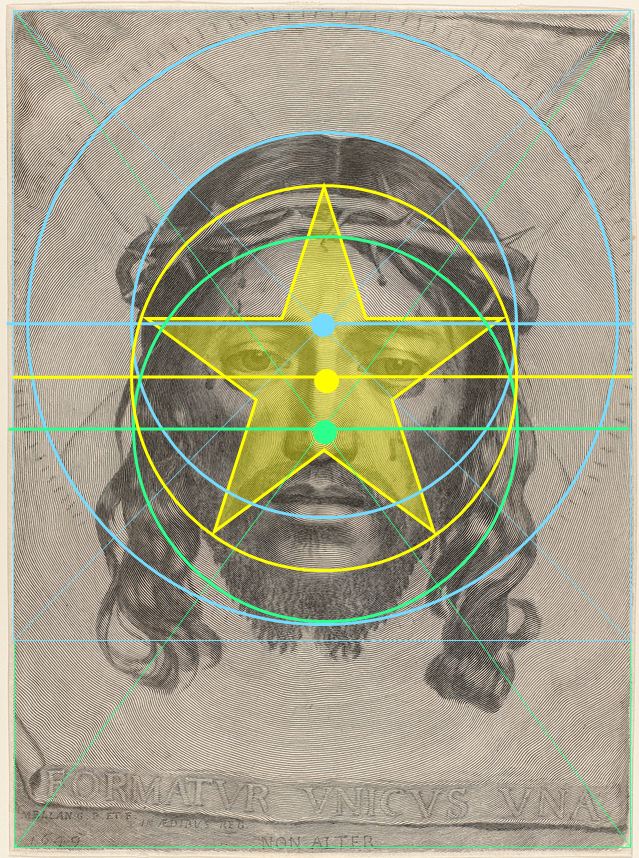

La partie « image », quant à elle, porte une autre devise : « formatur unus unica » (un Unique fait d’une Unique) qui concerne donc le voile de Véronique.

« Le voile est contigu à la taille de la feuille de papier de manière que, tout comme la nature double du sujet, elle est à la fois dans ce monde et hors de lui. Le voile qui porte l’image et les mots dont elle est synonyme s’incurve en sa partie inférieure, alors que la signature et la devise de l’artiste sont partie intégrale du support » [1], p 387

Pour comprendre cette « nature double du sujet », voici donc l’histoire de Véronique.

La Véronique

« Il s’agit d’une femme pieuse de Jérusalem qui, poussée par la compassion lorsque Jésus-Christ portait sa croix au Golgotha, lui a donné son voile pour qu’il pût essuyer son front. Jésus accepta et, après s’en être servi, le lui rendit avec l’image de son visage qui s’y était miraculeusement imprimée. » (wikipedia, article Véronique (christianisme))

Cette histoire, construite au cours des siècles, semble fusionner au moins deux traditions :

- celle d’une femme, appelée Véronique (Bérénice en grec), qui aurait peint un portrait du Christ au pouvoir de guérison miraculeux (Actes de Pilate),

- celle selon laquelle il subsisterait une image authentique de Jésus (Vera Icon) .

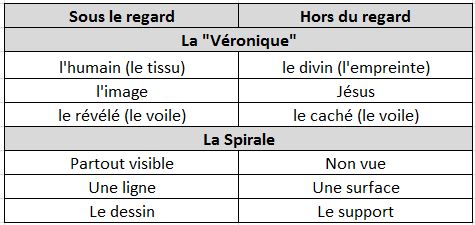

Un sujet double, donc singulier

Toute la singularité du sujet choisi par Mellan est son pouvoir agglomérant, sa capacité à faire fusionner des notions habituellement distinctes ou contraires :

- l’instrument et l’agent (au point que « La Véronique (Vera Icon) désigne à la fois l’image et la sainte femme) ;

- l’humain et le divin (le tissu et l’empreinte miraculeuse) ;

- l’image et le sujet de l’image (puisque la Sainte Face reproduit directement le visage du Christ)

- le révélé et le caché (l’objet qui nous dévoile le véritable visage de Jésus était justement celui qui voilait le front de Véronique).

Une figure paradoxale

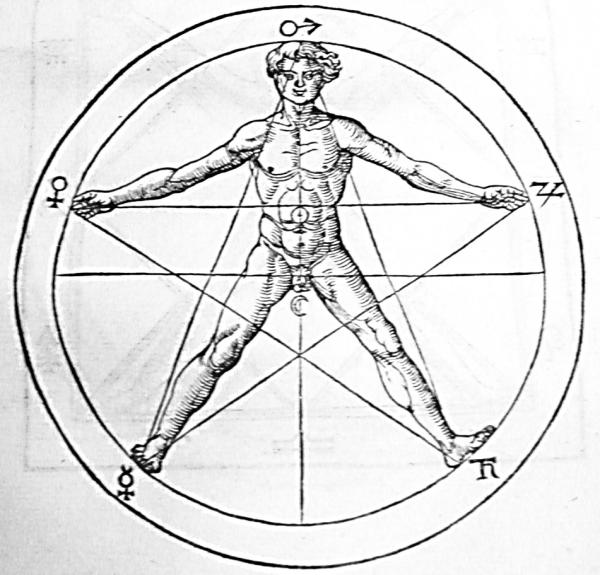

Mais la spirale elle-aussi possède une nature double :

- elle est partout visible, mais n’est pas destinée à être vue ;

- elle est une ligne qui, à la limite du regard, se transforme en surface ;

- en tant que ligne elle est dessin, en tant que surface elle est support (préfigurant en quelque sorte la dualité moderne de la trajectoire et du champ)

En somme elle est à la fois forme et fond.

Comme Irving Lavin l’exprime d’une autre manière :

« L’un des effets mystérieux de la ligne universelle de Mellan tient à ce que l’image est de fait tissée dans la matière métaphorique qui est à la fois toile et papier. De plus les girations sont parallèles et, puisqu’elles ne se croisent jamais, aucune surface n’est établie : la ligne et le « fond » sont toujours visibles et tous les deux indéfiniment extensibles dans toutes les directions. Avec cet effet que l’image est transparente et que la ligne révèle ce qu’elle voile. » [1], p 388

Rien d’autre que la forme

La Sainte Face de Mellan n’est pas unique seulement par sa virtuosité technique. Mais surtout en tant que singularité esthétique, dans laquelle la forme choisie par l’artiste possède exactement les mêmes caractéristiques que le sujet de l’oeuvre : la Spirale et la Véronique partagent la même « nature double », étant à la fois « sous le regard » et « hors du regard ».

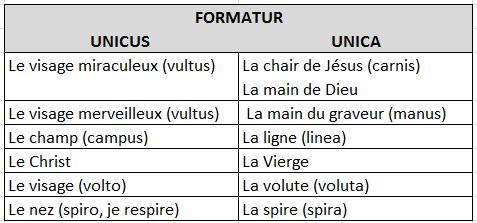

Formatur unus unica

Aussi la devise brodée sur le bas du voile, « Un Unique fait d’une Unique », s’applique simultanément au sujet et à la forme :

- le visage miraculeux imprimé par la chair unique de Jésus (ou par la main de Dieu) ;

- le visage merveilleux tracé par une unique spirale (ou par la main de Mellan).

Dans un autre sens, la devise décrit aussi la propriété proliférante de cette spirale, qui déborde de la partie « voile » pour envahir la partie « support » :

- le champ dans son entier est constitué d’une seule ligne.

Ainsi la devise de la spirale vient visuellement annexer la devise de l’artiste, la transformant en son simple corrolaire : « Non alter » : pas d’autre trait que la spirale.

L’unique et le « pas d’autre »

Prise isolément, chacune des deux devises présente une « sublime ambiguité », selon la formule de Irving Lavin.

Mais prises simultanément, les deux ambiguités se renforcent l’une l’autre, puisque le terme « unique » de la première renvoie au « pas d’autre » de la seconde : l’Unique est défini d’abord par sa filiation à partir d’un autre Unique, ensuite par l’impossibilité de le reproduire autrement.

C’est ainsi qu’un ami et collectionneur de Mellan joint les deux devises dans la même explication :

« Formatur unicus una, faisant allusion à la beauté du Fils unique du Père Eternel, né d’une Vierge, et à la seule ligne spirale, dont le peintre artiste a si bien dessiné le portrait, avec cet autre mot écrit encore au dessous, Non alter, parce qu’il n’y a personne qui ressemble à ce premier des Presdestinez, et que le graveur de cette image en a tellement fait un chef d’oeuvre, qu’un autre auroit de la peine à l’imiter pour en faire autant. » Michel de Marolles, ami de Mellan, 1656

Les correspondances verbales

Sous la plume de Marolles, l’idée de beauté (forma en latin) s’introduit naturellement à partir du mot formatur.

Mais d’autres correspondances devaient venir à l’esprit du spectateur lettré :

- la spirale (spira) commence au bout du nez, qui évoque le terme spiro (je respire) ;

- le visage (vultus) évoque la volute (voluta), ornement constitué par un enroulement en forme de spirales.

En synthèse, voici la liste (sans doute non exhaustive) des interprétations que l’on peut trouver pour la première devise.

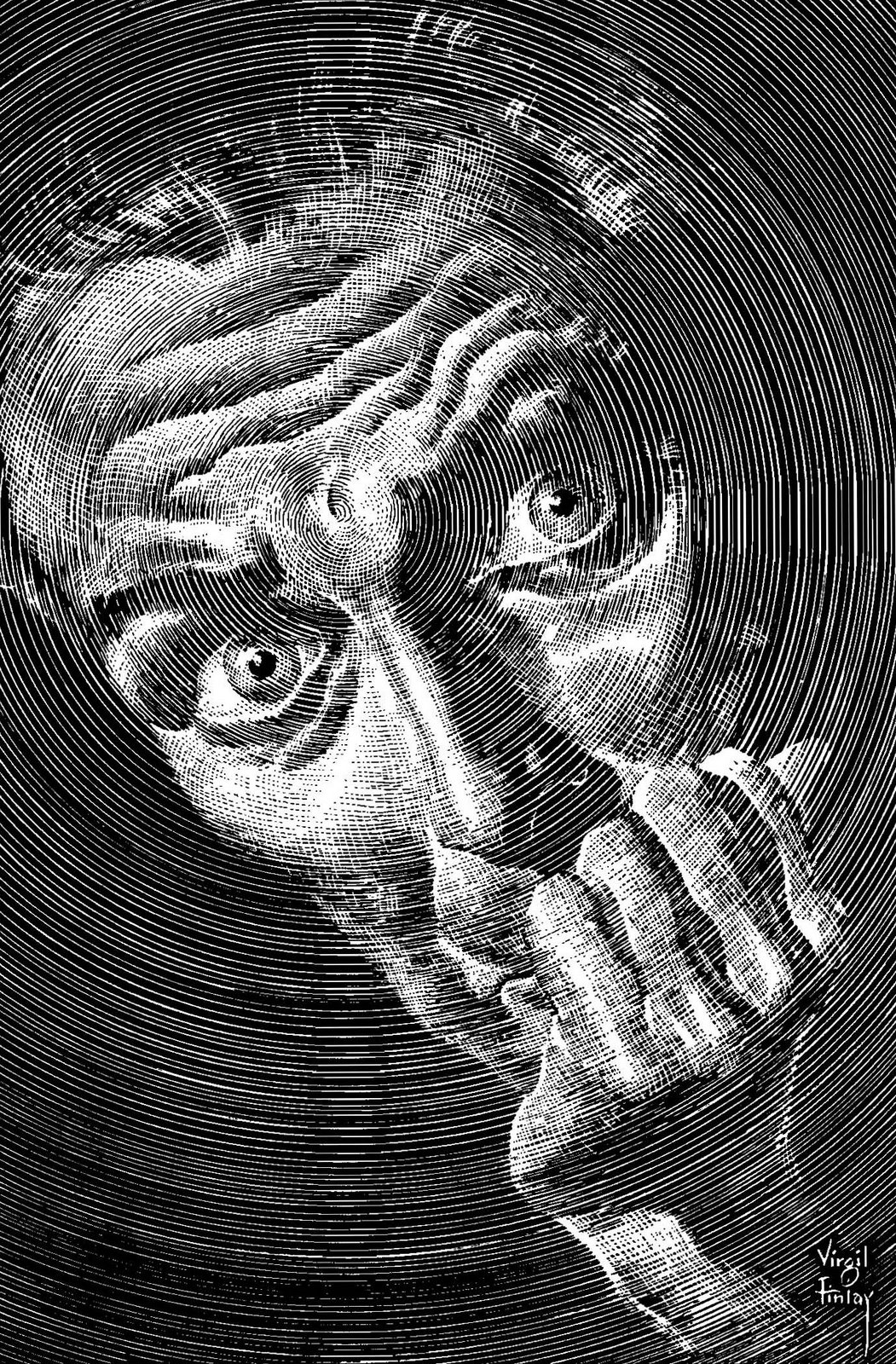

Illustration de Virgil Finlay pour « The Reaper’s Image » de Stephen King,

Startling Mystery Stories N°12, printemps 1969