Les anges aux deux couronnes

L’ange porteur de couronne (stéphanophore) est un motif très courant. Cet article est consacré à une variante gothique particulière, où l’ange élève symétriquement deux couronnes de part et d’autre de sa tête.

![]()

En aparté : les origines du motif

De l’athlète au martyr

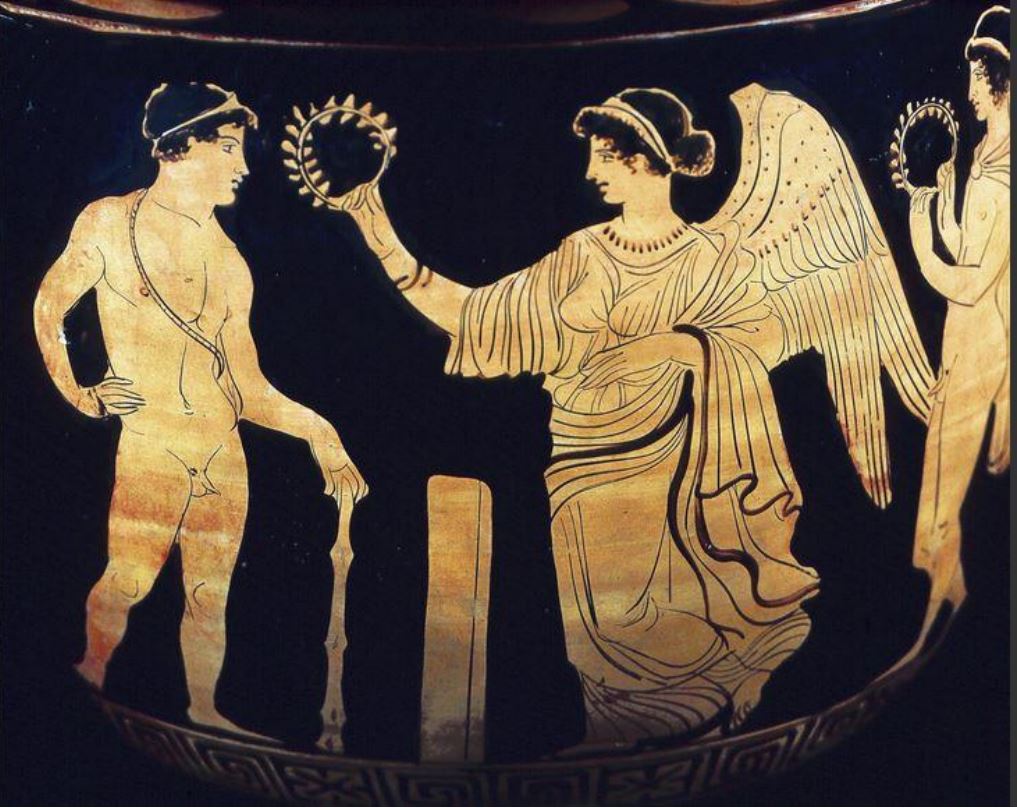

Couronnement d’un athlète par la déesse Niké. Cratère à figures rouges. 5ème s av JC, Col. D 111 – Kanellopoulos Museum, Athènes Couronnement d’un athlète par la déesse Niké. Cratère à figures rouges. 5ème s av JC, Col. D 111 – Kanellopoulos Museum, Athènes |

Le Christ offrant des couronnes à Saint Pierre et Saint Paul (Coupe pour Biculius), British Museum Le Christ offrant des couronnes à Saint Pierre et Saint Paul (Coupe pour Biculius), British Museum |

|---|

Dès l’antiquité grecque, la couronne de lauriers décernée par une Victoire ailée récompense l’athlète.

Dans l’art paléochrétien, c’est le Christ en personne qui offre des couronnes aux martyrs (pour d’autres exemples, voir 2 Dieu sur le Globe : époque paléochrétienne). Les auteurs chrétiens éclairent la métaphore, en expliquant que les martyrs obtiennent leur couronne de gloire en tant qu’athlètes du Christ.

De l’Empereur au Christ

Multiple d’or de Constance II (RIC VIII Antioch 68), 347-55 Multiple d’or de Constance II (RIC VIII Antioch 68), 347-55 |

Ascension, 586, Evangiles de Rabula Biblioteca Medicea Laurenziana, cod. Plut. 1.56 fol 13v Ascension, 586, Evangiles de Rabula Biblioteca Medicea Laurenziana, cod. Plut. 1.56 fol 13v |

|---|

A Rome, l’Empereur triomphant est couronné par des victoires.

Le motif est très tôt transposé au Christ : ici, deux anges lui apportent des couronnes dans un linge, un signe de respect courant face à une figure d’autorité ( [1], p 200). Pour une analyse plus approfondie de cette image, voir Lune-soleil : Crucifixion 2) en Orient).

Acclamation des Vieillards,

Acclamation des Vieillards,

Apocalypse de Trèves, 800-25, Staatsbibliothek Trier Cod 31 fol 16v

Le thème du don de la couronne en signe d’allégeance à la puissance suprême se lit en particulier dans le texte de l’Apocalypse :

Les vingt-quatre vieillards se prosternent devant Celui qui est assis sur le trône, et adorent Celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant » Vous êtes digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur, et la puissance, car c’est vous qui avez créé toutes choses, et c’est à cause de votre volonté qu’elles ont eu l’existence et qu’elles ont été créées. Apocalypse 4,10-11

En pratique, on ne représente jamais ce dépôt des couronnes devant le trône :

- dans les images encore influencées par l’Antiquité, comme l’Apocalypse carolingienne de Trèves, les vieillards brandissent une couronne de triomphe ;

- plus tard, ils gardent leur couronne pour signifier qu’ils sont bien rois, et brandissent comme substitut un instrument de musique et/ou une coupe [2] .

Victoires symétriques

Victoire ailée provenant de Myrina (Mysie), Musée des Beaux-Arts de Lyon (inventaire E 365-1) Victoire ailée provenant de Myrina (Mysie), Musée des Beaux-Arts de Lyon (inventaire E 365-1) |

Fresque à l’intérieur de la pyramide de Cestius, Rome Fresque à l’intérieur de la pyramide de Cestius, Rome |

|---|

La Victoire offrant symétriquement deux couronnes est un motif très exceptionnel, malgré sa force décorative.

CONCORDIAE AUGUSTORUM NOSTRORUM

CONCORDIAE AUGUSTORUM NOSTRORUM

Aureus de Dioclétien, 284-94, RIC V Diocletian 313.

On le rencontre au moment de la partition de l’Empire, dans un souci d’égalité : Dioclétien et Maximien sont assis côte à côte en parallèle, chacun tenant son globe et son parazonium. La Victoire couronne simultanément les deux.

Inventé pour des empereurs païens, ce motif c’est transmis aux empereurs chrétiens jusqu’à Théodose et Valentinien II ( voir 1 Dieu sur le Globe : époque romaine)

Arc de Titus, Rome Arc de Titus, Rome |

Porte noire, 2ème siècle (Marc-Aurèle), Besançon Porte noire, 2ème siècle (Marc-Aurèle), Besançon |

|---|

Niké, 4ème siècle, Éphèse

Dans l’art décoratif antique, on emploie souvent comme motif d’écoinçon des Victoires en vol, tenant une couronne et une palme, ou un trophée (Arc de Constantin).

![]()

A) Les anges aux deux couronnes en France

A0) Cathédrale de Reims (vers 1220)

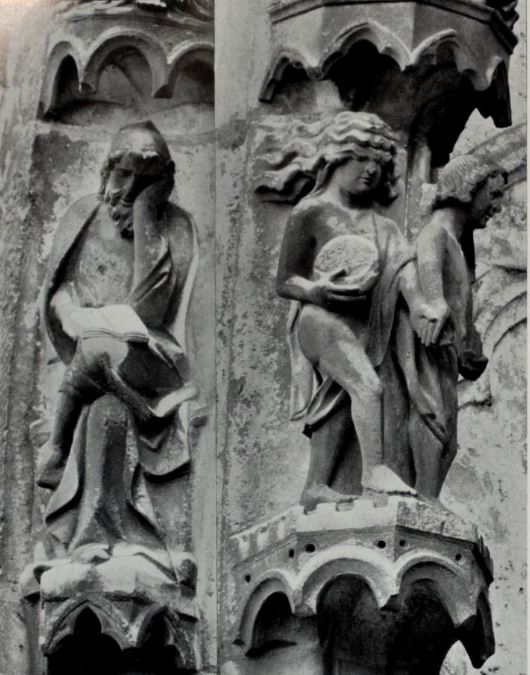

Anges du chevet Anges du chevet |

Ange porteur de couronne Ange porteur de couronne |

|---|

Le chevet est décoré de douze grandes statues, le Christ enseignant et onze anges portant le pain, le calice, le livre des Evangiles, des encensoirs, un sceptre et une couronne [3]. Le caractère royal du lieu, ainsi que l’espace triangulaire dans lequel ils s’inscrivent, ont pu jouer un rôle lointain dans la genèse de notre motif, une vingtaine d’années plus tard.

A1) Sainte Chapelle (1241-46)

Une motivation religieuse : la couronne des martyrs

Sainte chapelle, Chapelle haute

Sainte chapelle, Chapelle haute

Chaque travée de la chapelle haute suit le même principe décoratif, totalement original :

- deux anges à l’encensoir sur les demi-écoinçons latéraux ;

- trois médaillons représentant le martyre d’un saint ;

- deux anges élevant deux couronnes.

Cette décoration angélique est indissociable des médaillons :

Les anges aux encensoirs gardent vivant le souvenir de la liturgie qui est célébrée le jour de la mort de chacun des martyrs représentés, c’est-à-dire le jour de leur entrée au paradis. (P.Kurmann [4] , p 400)

Tous les martyrs sont représentés au moment de leur supplice et reçoivent la couronne du martyr de la main des anges sculptés dans les écoinçons. Rassemblés autour de la couronne d’épines, couronne du Christ souffrant, les martyrs, en sont, en raison de leur passion, les dignes successeurs. Ils reçoivent la couronne céleste qu’ils vont porter comme le Christ portait la couronne d’épines. W.Sauerländer [5]

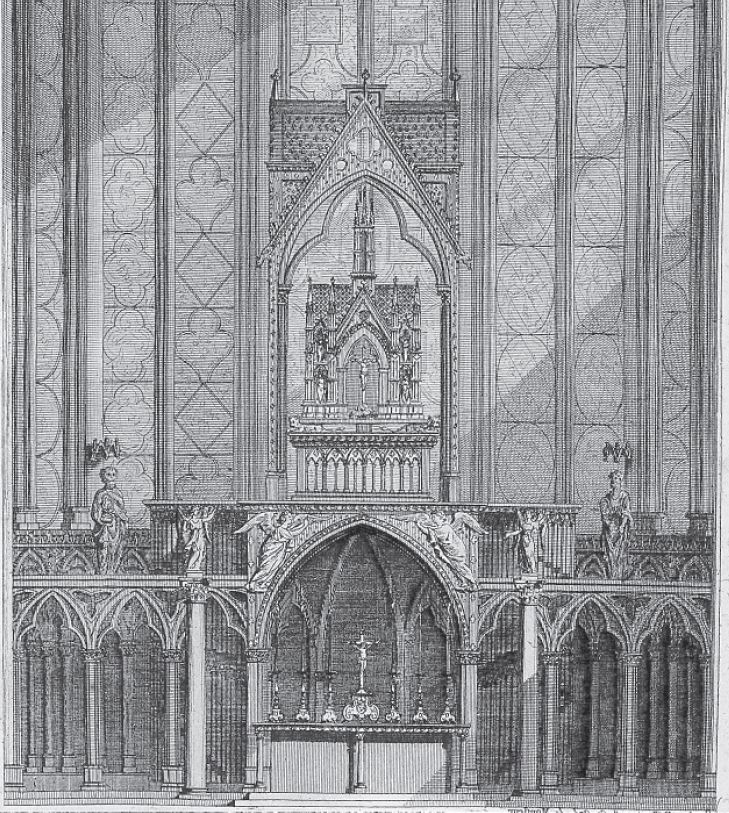

Tribune centrale

Tribune centrale

On aurait aimé que cette identification entre couronne des martyrs et couronne du Christ soit étayée architecturellement, avec ces deux anges qui se trouvent au même niveau, au centre de la tribune des reliques. Malheureusement, ils sont probablement dus aux restaurateurs du XIXème siècle, puisqu’ils ne figurent pas sur les deux seuls témoignages antérieurs aux destructions révolutionnaires :

|

|

Gravure de Ransonette Gravure de Ransonette |

|---|

Tribune des reliques

Alcôve de la Reine (côté Sud) Alcôve de la Reine (côté Sud) |

Alcôve du Roi (côté Nord) Alcôve du Roi (côté Nord) |

|---|

Au niveau de la troisième travée, les deux alcôves royales interrompent cette composition, avec une arcade de largeur double supportant une scène complètement différente : un Christ bénissant est encadré par deux processions : un ange qui offre une couronne suivi par trois anges aux encensoirs.

L’alternance systématique des anges aux deux couronnes et des médaillons de martyrs se poursuit néanmoins sur le mur du fond :

- côté Reine, entre deux martyrs indéterminés ;

- côté Roi, entre Saint Mathias et Saint Philippe apparaît un motif différent : un ange barré d’une banderole et flanqué de deux dragons :

Pour autant qu’on puisse en juger (sur 44 médaillons, seuls 25 ont été identifiés), Saint Mathias et Saint Philippe sont les deux seuls martyrs à être également des apôtres : si l’ange à la banderole n’est pas une fantaisie des restaurateurs, il se pourrait qu’il signale cette exceptionnelle dignité, seule l’alcôve du roi étant digne de cette compagnie.

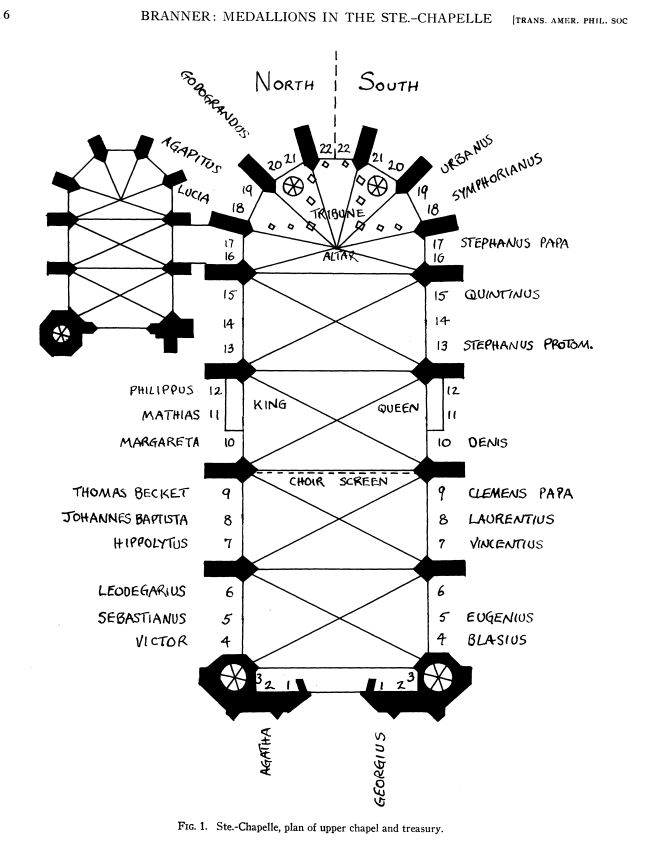

Figure 1, R.Branner [6]

Figure 1, R.Branner [6]

Les destructions font que la répartition des martyrs n’a pas été élucidée. R.Branner a fait néanmoins l’observation intéressante que Louis IX, depuis son alcôve, voyait en face de lui Saint Denis, le patron des rois de France. Tandis que Marguerite de Provence voyait un face d’elle sa sainte patronne. Cette subtilité en laisse présager d’autres.

Des anges aux Vieillards (SCOOP !)

On compte deux anges à double couronne pour chacune des quatre travées, plus deux sur le mur Ouest et sept sur les pans du choeur, soit vingt quatre au total (en soustrayant l’ange à banderole). Ce nombre symbolique laisse penser que c’est intentionnellement qu’on a modifié le motif à l’intérieur de l’alcôve du Roi.

Tout en couronnant les martyrs en dessous d’eux, les vingt quatre anges imitent les Vieillards de l’Apocalypse en offrant leurs couronnes au Christ, présent par ses reliques à l’intérieur de la Grande Châsse qui était exposée sur la tribune.

Une motivation politique : la couronne royale

L’intention première de couronner les martyrs, de part et d’autre de l’ange à la double couronne , évite de postuler une signification politique précise au motif : union des royaumes de France et de Castille, continuité entre la régence de Blanche et le règne de Louis…. En revanche, le motif évoquait directement les deux couronnes du sacre, celle du roi et celle de la reine, léguées par Philippe Auguste au trésor de Saint Denis [0].

Dans la décoration de la Sainte Chapelle, de nombreux éléments de la décoration sont au service d’un programme iconographique visant « à exalter le thème de la royauté triomphante du Christ en rapport avec la royauté du roi de France » ( [7] , p 123).

En témoignent notamment les nombreux rois bibliques qui peuplent les verrières au dessus des alcôves, comme l’a montré Beat Brenk [1].

Avec l’acquisition de la couronne d’épines…, la monarchie se dotait non seulement d’une relique christique mais, dans les images de la propagande, établissait un parallélisme entre la couronne de Christ et la couronne du roi de France. » ([7], p 122)

Alcôve du Roi Alcôve du Roi |

Alcôve de la Reine Alcôve de la Reine |

|---|

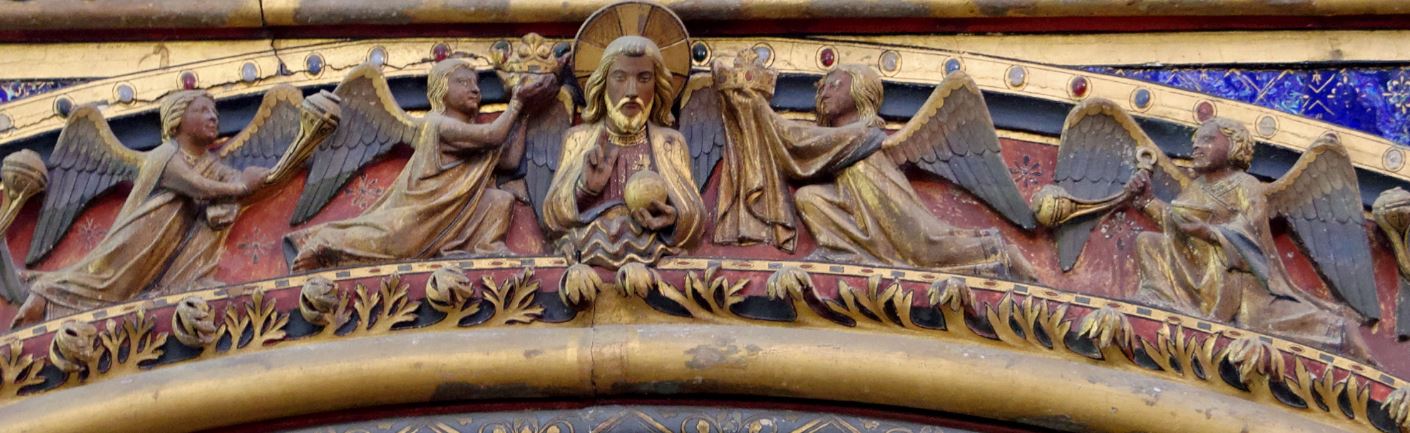

En outre, parmi la multiplicité de couronnes qui peuplent la Sainte Chapelle, les seules qui ne sont pas destinées à récompenser les martyrs sont celles brandies au sommet des deux arcades des alcôves du Roi et de la Reine : elles servent à honorer le Christ, qui tient le globe de la puissance côté roi et le livre de la foi côté reine).

Ainsi s’établit une proximité immédiate entre la royauté terrestre et la royauté céleste.

Une motivation eschatologique : la couronne des Elus

La couronne est donc en premier lieu destinée aux Martyrs, qui accèdent directement au Paradis. Mais elle concerne par extension les Elus, qui n’y entreront qu’à l’issue du Jugement Dernier.

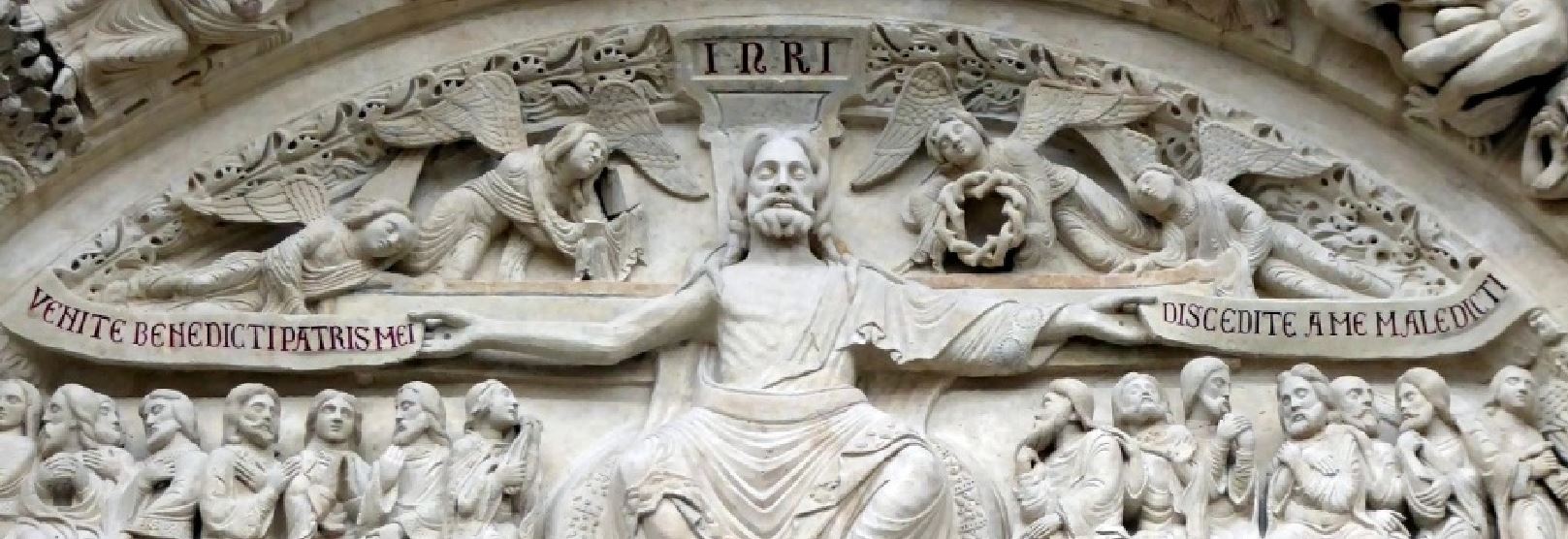

Chartres

Chartres

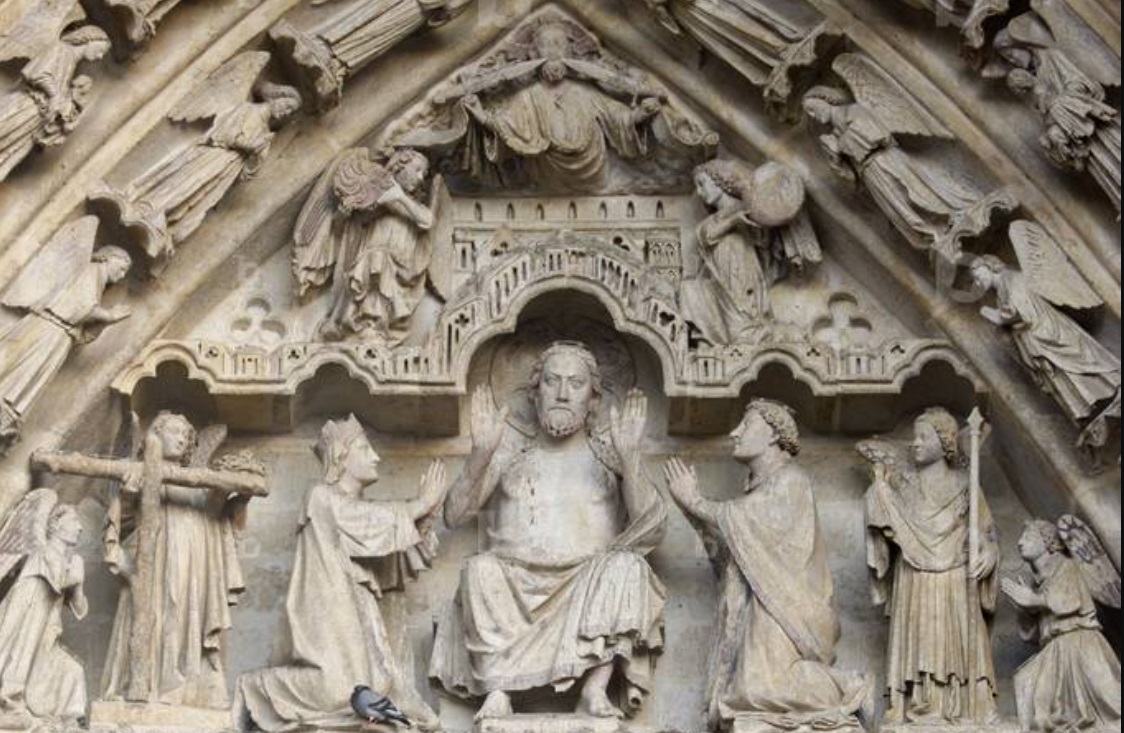

Amiens

Cortège des Elus et des Damnés, Portail du Jugement

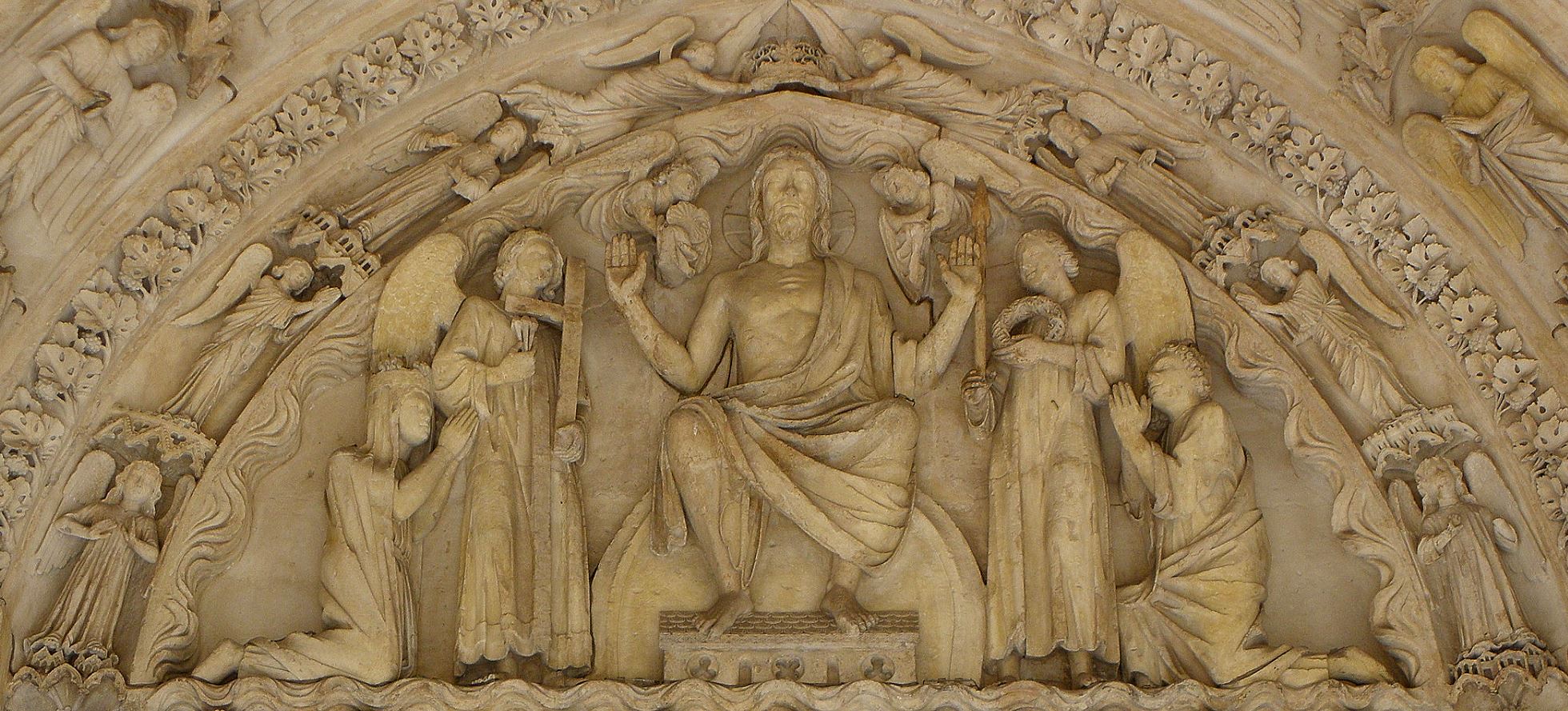

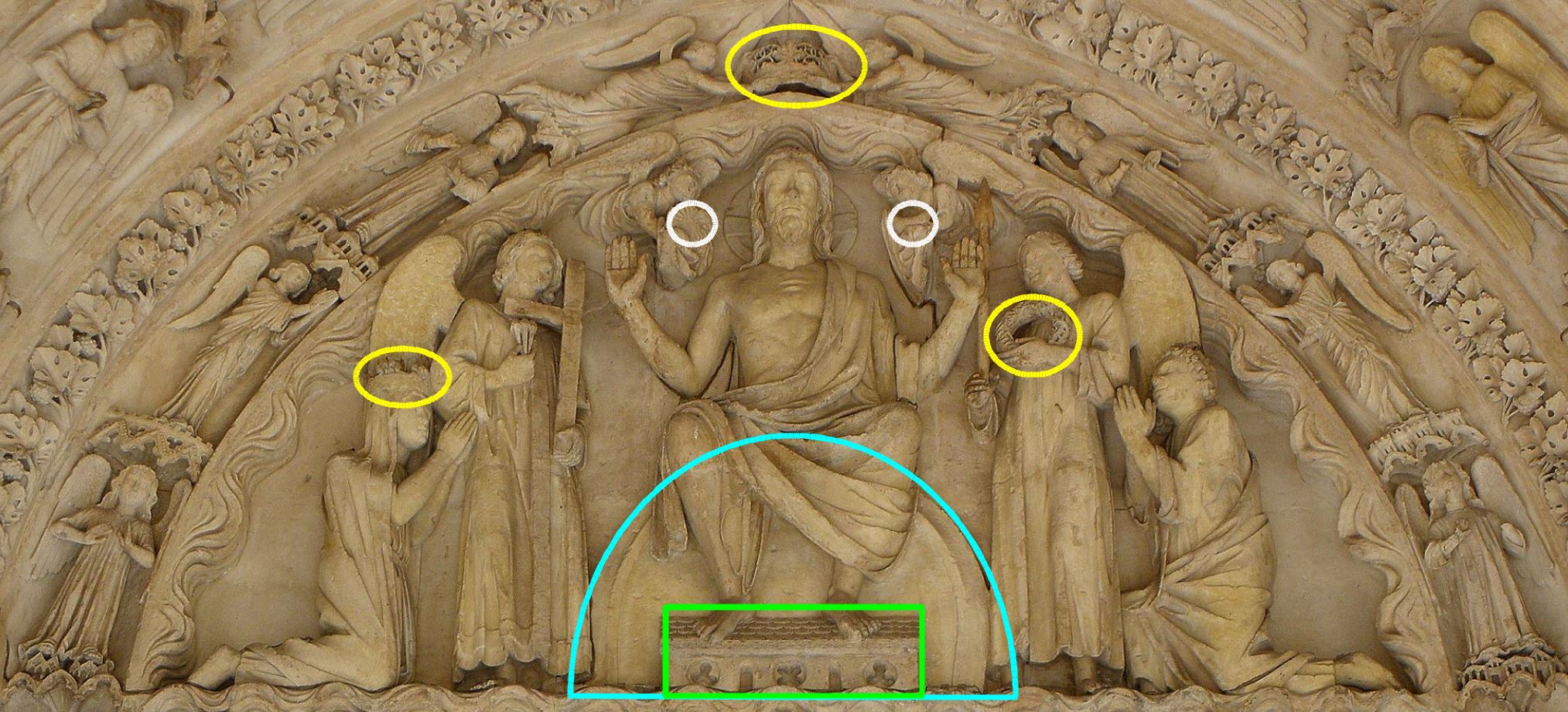

Le thème est présent à Chartres, où les anges de gauche tiennent des couronnes discrètes au dessus des Elus progressant vers le paradis ; il se développe à Amiens, où les anges de droite, en plus, brandissent des épées au dessus des Damnés.

« Une sorte de convention s’est en effet imposée dans l’iconographie médiévale du couronnement des élus : on représente les anges déposant la couronne sur la tête de l’élu ou se préparant à le faire, mais presque jamais l’élu couronné, sans doute pour éviter de le confondre avec un véritable souverain » [8]

P. Kurmann suggère que cette thématique des élus touche également la Sainte Chapelle, dans la mesure où le thème des Martyrs pourrait facilement glisser vers celui des Elus :

« Les spectateurs des scènes de martyrs – et dans la Sainte-Chapelle; ils ne sont autres que le roi et ses plus proches courtisans – sont appelés à suivre l’exemple des martyrs au moins dans la mesure où ils doivent accepter les moyens de grâce offerts par l’Église, recevoir les sacrements et lutter contre le péché. Dans la séquence d’images qui illustrent l’histoire du salut dans la Sainte-Chapelle, les anges ont la noble tâche de représenter la félicité céleste que la grâce divine accorde aux élus. » P. Kurmann ([4] , p 400)

Si le Jugement dernier n’est pas présent à l’intérieur de la chapelle haute, il l’était à son entrée :

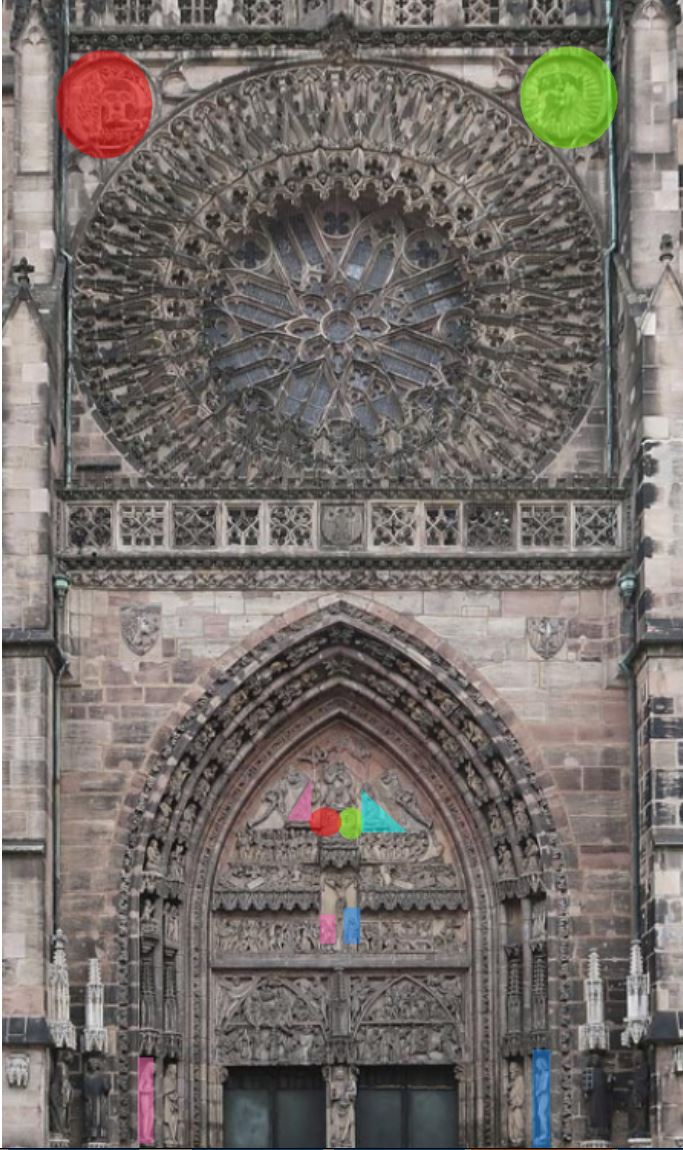

Ancien portail de la chapelle haute (gravure de Martinet)

Ancien portail de la chapelle haute (gravure de Martinet)

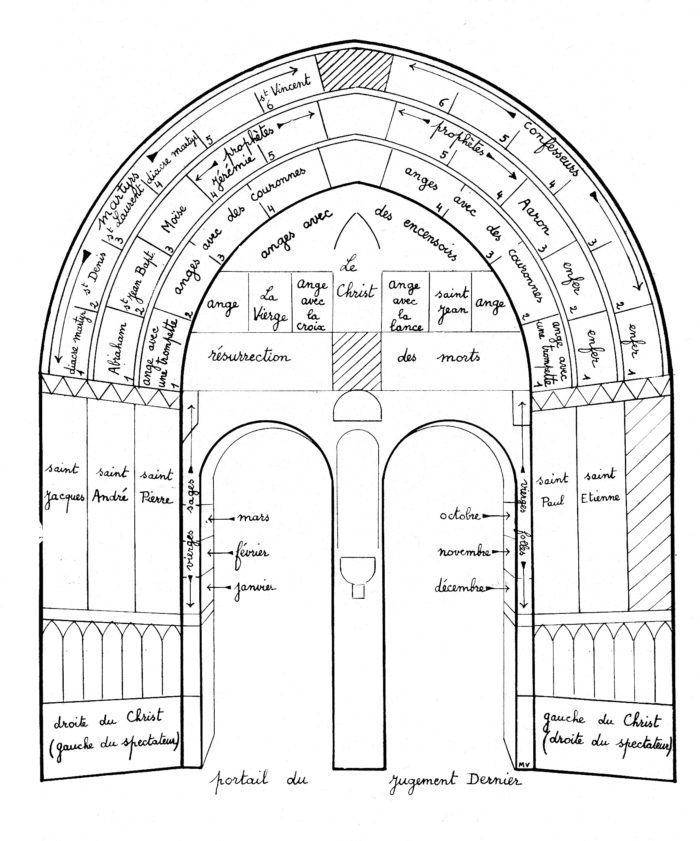

Ce portail, dont ne témoigne que cette seule gravure, reprenait dans les grandes lignes la composition du Portail de Jugement qui, vers 1240, venait d’être parachevé à Notre Dame de Paris :

- au trumeau un Christ enseignant,

- au linteau la Résurrection des morts autour de la Pesée des âmes,

- et au bas des voussures le Paradis et l’Enfer.

Les douze apôtres des ébrasements de la cathédrale, qui ne pouvaient trouver place dans un portail bien plus étroit, furent « repoussées » à l’intérieur, y gagnant un sens nouveau, en accord avec le programme complexe de la chapelle supérieure. [9]

Ainsi ceux qui passaient le portail et pénétraient dans cette chapelle aérienne, ouverte de toutes part sur le ciel, se trouvaient comme au Paradis, entourés par les grandes statues des douze Apôtres et par les petits anges multipliant les couronnes.

Une innovation iconographique

Cette triple motivation, religieuse, politique et eschatologique, confirme que ce motif a été pensé spécifiquement pour la Sainte Chapelle, ainsi que le pressentaient ceux qui l’ont étudié :

Le remplissage du champ triangulaire d’un écoinçon arqué par un ange aux ailes largement déployées, un choix qui semble être évident pour l’occasion, semble avoir été une invention du concepteur de la Sainte-Chapelle P. Kurmann ([4] , p 401)

La diffusion de l’emploi en série des anges brandissant deux couronnes est de toute évidence portée par le rayonnement des chantiers parisiens, non sans modulations. Le type de la Sainte-Chapelle est très certainement premier. La version de Rampillon a peut-être suivi de près. Claude Andrault-Schmidt ([12], p 286)

A2) Rampillon (1240-50)

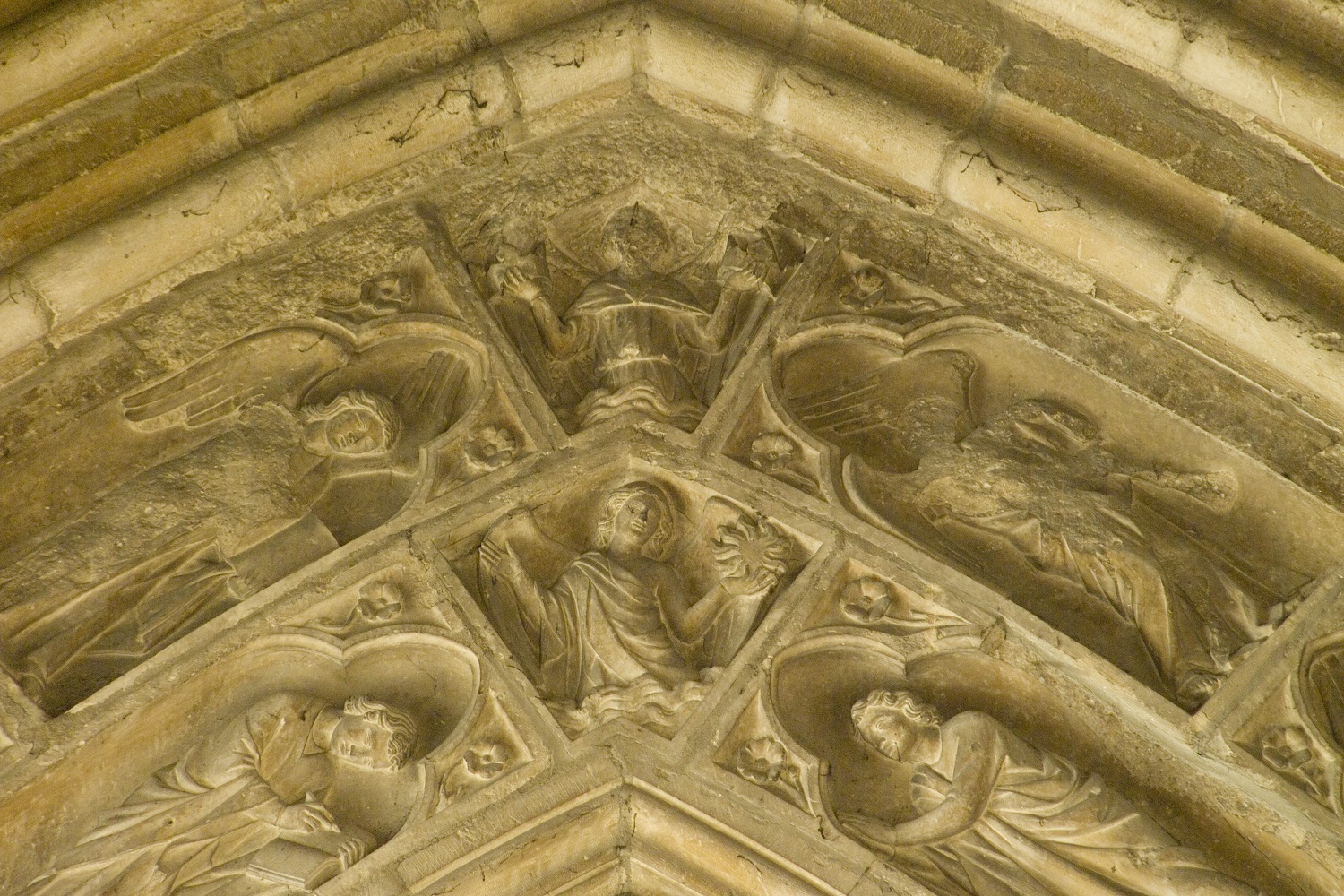

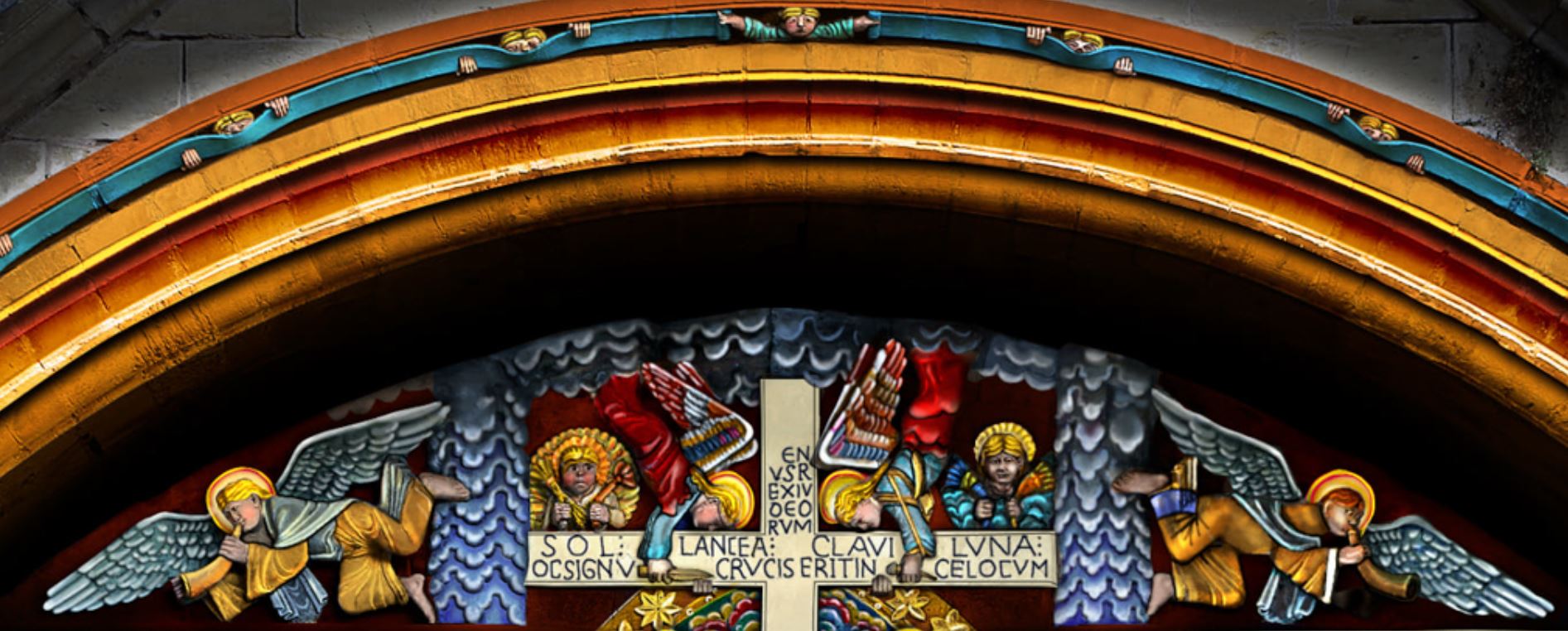

Portail Ouest, église Saint Eliphe, Rampillon

Portail Ouest, église Saint Eliphe, Rampillon

Ce portail reprend lui aussi la structure de ceux de Notre Dame et de la Sainte Chapelle, avec une particularité iconographique remarquable : l’absence des Elus et des Damnés, aussi bien dans le linteau que dans les voussures. En revanche les douze apôtres sont bien là, autour d’un personnage énigmatique qui, deuxième particularité iconographique, n’est pas un Christ enseignant. On notera une troisième particularité remarquable : le Christ-Juge du tympan est coiffé d’une couronne d’épines.

Dans les écoinçons des arcatures abritant les Apôtres, on retrouve notre ange aux deux couronnes.

Arcatures se prolongeant en avant du contrefort droit

Arcatures se prolongeant en avant du contrefort droit

Sur les arcatures frontales, il est encadré par deux anges aux encensoirs, exactement comme à la Sainte Chapelle.

Arcatures de l’ébrasement droit

Arcatures de l’ébrasement droit

Sur l’ébrasement, les demi-écoinçons des extrémités portent :

- côté portail (à gauche sur la photographie), un mort sortant du tombeau, qui prolonge le thème du linteau ;

- à droite un autre thème funéraire : un ange tenant un cierge.

Dans cette répartition systématique, une anomalie brise la symétrie du portail : un ange tenant une coupe au centre de l’ébrasement droit.

Les couronnes des Martyrs (SCOOP !)

« A Rampillon, on peut se demander si les anges ne destinent pas leurs couronnes aux apôtres des ébrasements. » ( [12], p 287)

Cette lecture semble contredite par l’ange à la coupe. Or il se trouve qu’un seul des douze apôtres n’est pas mort en martyr, mais de vieillesse, après avoir survécu miraculeusement à un ébouillantement : il s’agit de Saint Jean l’Evangéliste, dont l’attribut habituel est justement une coupe de poison [10] .

Ce détail est à la fois la preuve d’une conception rigoureuse et d’une parenté étroite avec la Sainte Chapelle : selon la même motivation première, les anges couronnent des martyrs, en l’occurrence les onze apôtres , et non des Elus, qui d’ailleurs ne sont présents nulle part dans le portail [11].

A3) Le revers de la façade de la cathédrale de Reims (1250-60)

Le revers de cette façade comporte de nombreux éléments sur le thème du Couronnement, puisque c’est par là au sortaient les rois nouvellement sacrés. Il n’est donc guère étonnant qu’on y rencontre notre motif, avec trois nuances différentes.

La récompense des Bons : la porte Nord

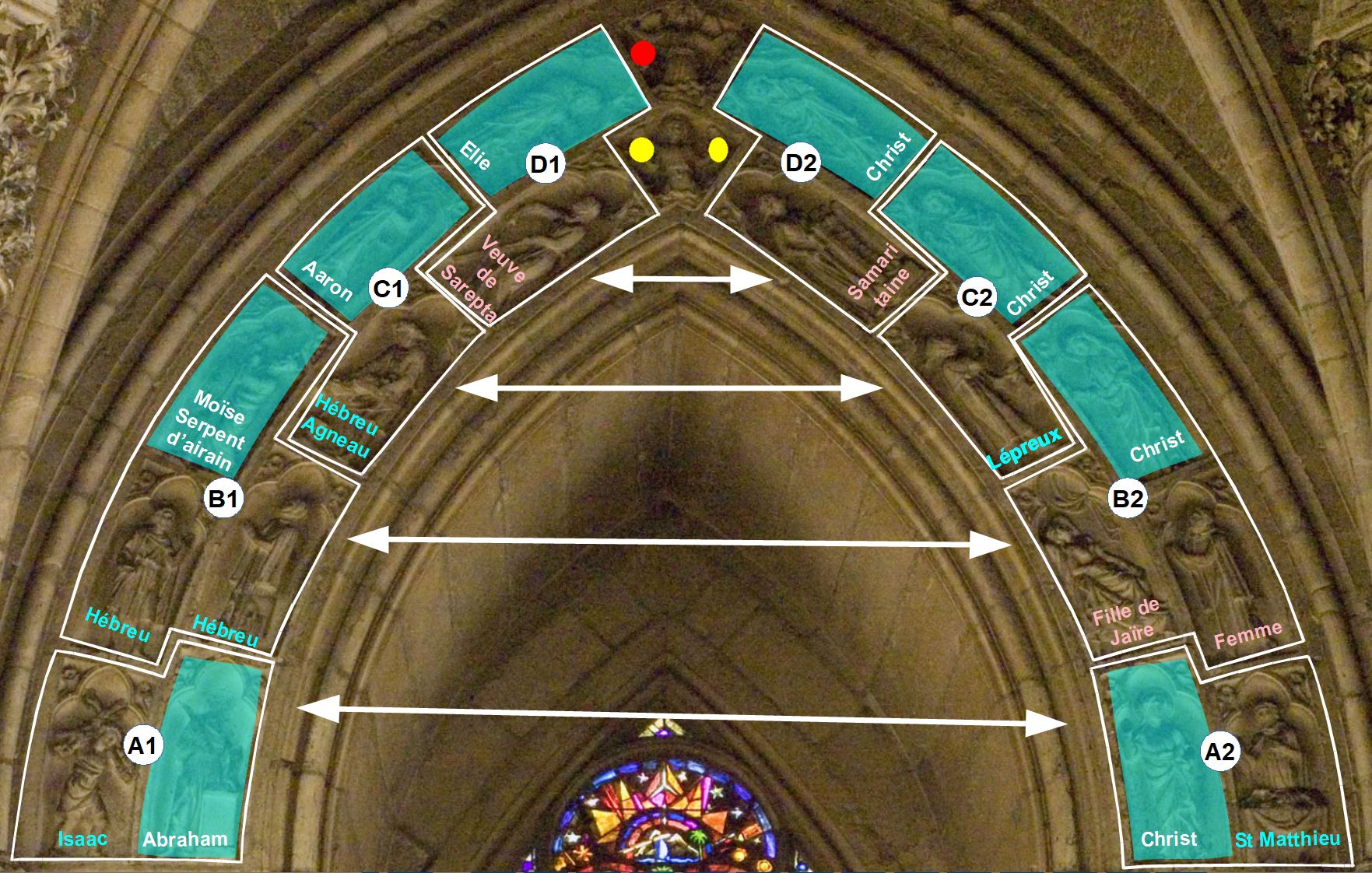

Clé de l’archivolte de la porte Nord

Clé de l’archivolte de la porte Nord

Un ange aux deux couronnes se trouve surplombé par un ange tenant un encensoir. Pour interpréter ce motif très particulier, il est nécessaire de le situer au sein de la composition.

Les scènes se lisent ici de bas en haut et deux à deux, une scène de l’Ancien Testament étant mis en parallèle avec une scène du Nouveau (flèches blanches) :

- A1) Isaac et Abraham devant l’autel du sacrifice ;

- A2) Le Christ et Saint Matthieu devant le bureau du percepteur

- B1) Deux hébreux en dessous de Moïse avec le Serpent d’Airain (qui conserve la vie) ;

- B2) Une femme et la fille de Jaïre, en dessous du Christ (qui ressuscite cette dernière) ;

- C1) Aaron inscrivant le signe du Tau avec le sang de l’agneau, sacrifié pour la Pâque juive ;

- C2) Le Christ guérissant un lépreux ;

- D1) Elie et la veuve de Sarepta, qui lui donnera à boire (1 Rois 17:10) ;

- D2) le Christ et la Samaritaine au puits

Jean Wirth ( [11a], p 131) a expliqué le thème de cette typologie très particulière :

« La vocation de Matthieu (Matthieu 9, 9-13) donne la clé de lecture du cycle typologique. Le Christ dit en effet à cette occasion: « C’est la miséricorde que je désire, pas les sacrifices ». Dans les trois scènes qui la surmontent, il donne en effet des exemples de sa miséricorde. Les scènes typologiques de gauche contiennent bien deux sacrifices sanglants, mais c’est précisément la miséricorde qu’ils soulignent, puisque celui d’Isaac a été arrêté à temps par l’intervention divine, et parce que celui de l’agneau pascal entraîne le salut du peuple hébreu, grâce à l’inscription du tau avec son sang. Le serpent d’airain sauve à son tour ses adorateurs et la veuve de Sarepta reçoit miraculeusement sa subsistance en contrepartie de sa charité envers Elie (I Rois 17, 8-24). Sous l’apparence des sacrifices sanglants, c’est déjà de la miséricorde qu’il s’agit sous l’ancienne loi. »

A la lumière de cette explication, on voit que :

- l’ange à l’encensoir honore les personnages sacrés : Elie, Aaron, Moïse et Abraham d’un côté, le Christ de l’autre (sur fond bleu) ;

- l’ange aux deux couronnes récompense ceux qui ont mérité la miséricorde, en commençant par les deux femmes charitables situées juste en dessous : le Veuve de Sarepta et la Samaritaine.

L’exception du registre le plus éloigné (A1 et A2) était inévitable, pour que le personnage sacré (Abraham et le Christ) ait la plus grande taille.

Un attribut angélique : la porte Sud

Clé de l’archivolte de la porte Sud

Clé de l’archivolte de la porte Sud

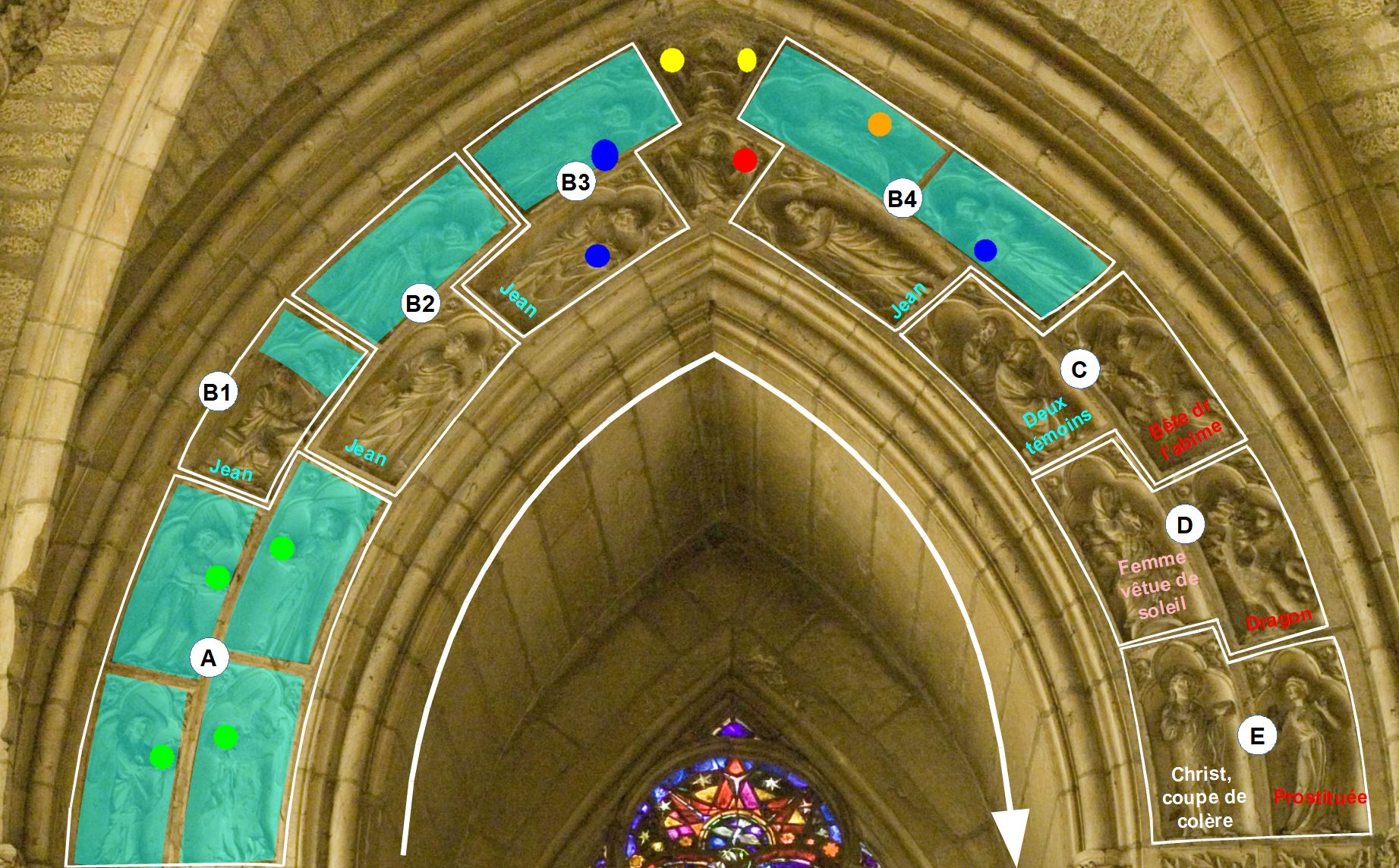

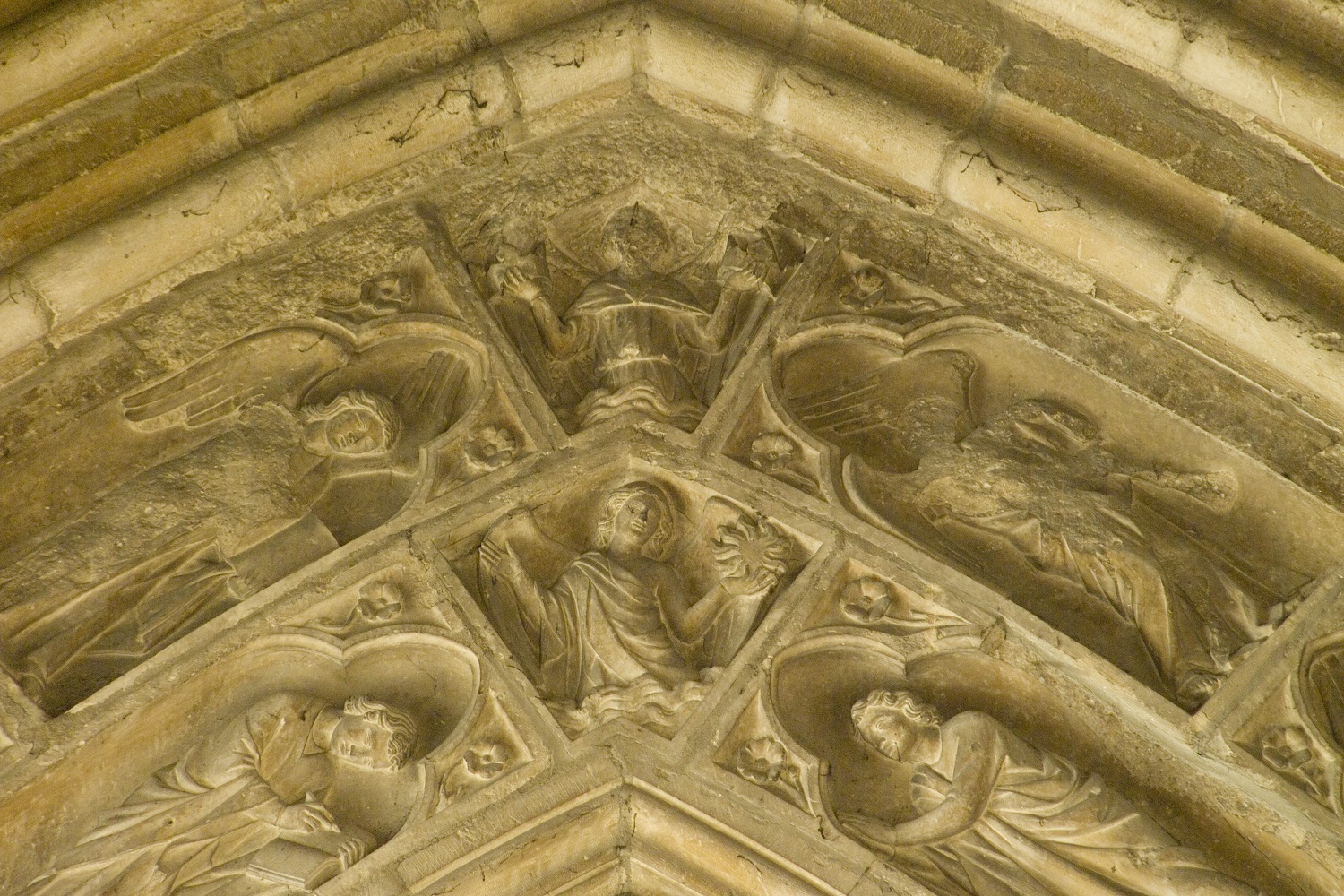

Cette fois, l’ange aux deux couronnes surplombe un ange tenant un astre rayonnant (étoile ou soleil). Là encore, il est nécessaire de replacer le motif dans son contexte, ici une série de scènes inspirées de l’Apocalypse.

Les scènes se lisent dans le sens des aiguilles de la montre (flèche blanche) :

- A) Les anges des quatre vents, chacun tenant un masque (cercle vert)

- B) Plusieurs interactions entre l’ange de Saint Jean :

- B1) l’ange interrompt Jean en train d’écrire (à Patmos) ;

- B2) Il dialogue avec Jean : les deux tiennent des banderoles ;

- B3) Il lui apporte le livre ouvert (cercle bleu foncé) et Saint Jean commence à écrire ;

- B4) Un ange sonne de la trompette (cercle orange), un autre montre le livre (écrit ?), Jean est en adoration

Suivent trois scènes extraites de l’Apocalypse ( [11a], p 131) :

- C) Les deux témoins devant la Bête

- D) La femme vêtue de soleil et le Dragon

- E) Le Christ tendant la coupe de colère à la Prostituée

Peter Kurmann ( [11b], p 280) a tenté de rapprocher ces scènes de passages précis du récit : ainsi l’ange de la clé inférieure tiendrait l’étoile Absinthe (Apo 8,10) . Pour Donna L. Sadler ([11c], p 105), qui omet omettant les couronnes et l’étoile, les scènes sont à lire plus librement, et les deux anges de la clé seraient en rapport avec les sept anges à la trompette et l’ange à l’encensoir d’Apocalypse 8, 2-6.

Quoiqu’il en soit, la composition d’ensemble montre que :

- l’ange aux deux couronnes complète la voussure angélique (fond bleu) : la couronne s’ajoute aux autres attributs, purement apocalyptiques (vents, trompette, livre) ;

- l’ange à l’étoile s’insère dans la voussure johannique : l’astre incendiaire (cercle rouge), qu’il tient étrangement de la main gauche, sert probablement à introduire les scènes tragiques de la partie droite (en rouge).

Les anges aux couronnes dans la façade Ouest

Porte Sud (intérieur) Porte Sud (intérieur) |

Porte Nord (intérieur) Porte Nord (intérieur) |

|---|

On ne peut que constater une forme de continuité topographique entre les deux clés des portails latéraux, l’ange aux deux couronnes servant de motif de jonction :

- côté Sud, l’ange du bas tient de la main gauche un astre brûlant ;

- côté Nord, l’ange du haut tient de la main droite un feu qui ne se voit pas (l’encensoir).

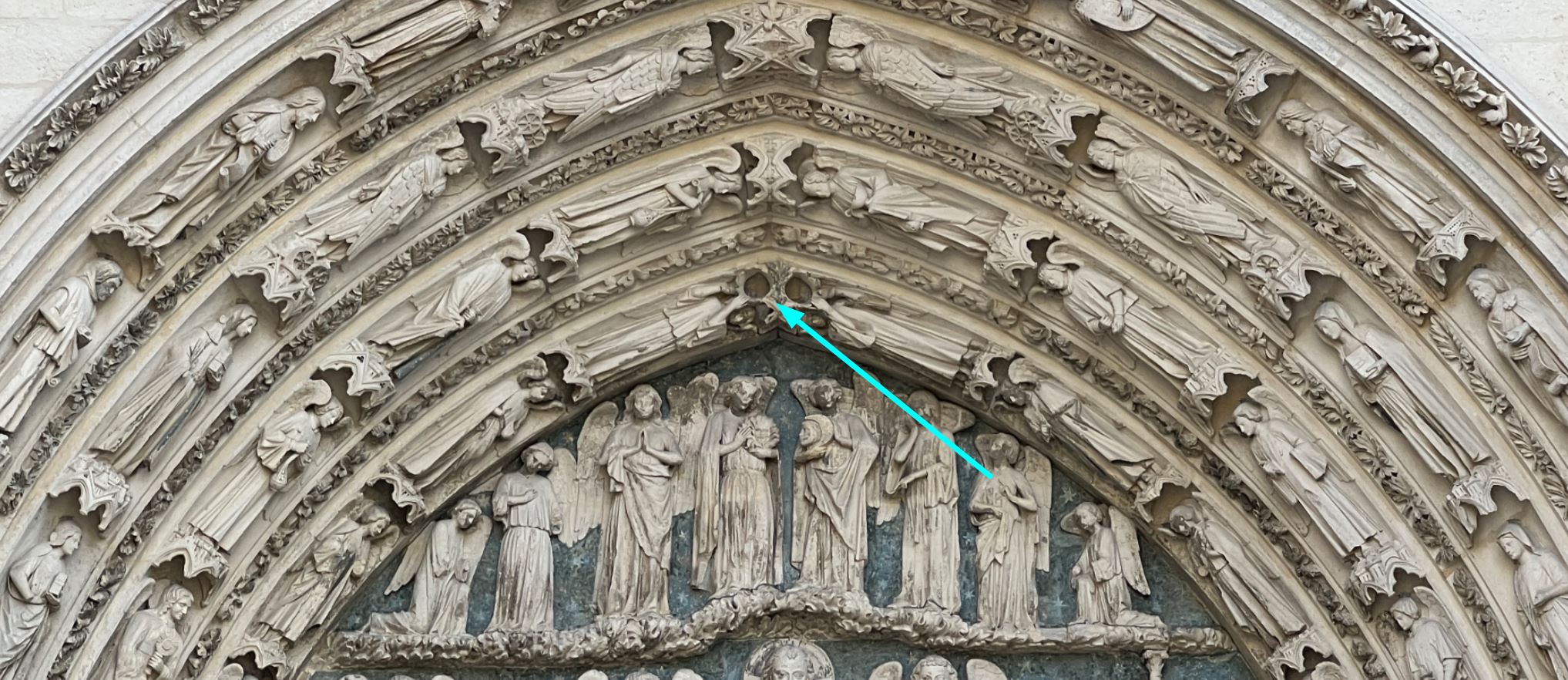

Façade Ouest, portail central (extérieur)

Façade Ouest, portail central (extérieur)

L’intérieur des deux portes latérales manifeste une certaine unité de conception avec l’extérieur du portail central :

- la voussure interne présente à son sommet quatre anges tenant une couronne (cercle jaune),

- un peu plus bas, un ange tenant un astre rayonnant (cercle rouge), qui se trouve du côté Sud, comme à l’intérieur.

On ne peut donc douter que la question de l’exposition a joué, et que cet astre représente, à l’extérieur comme à l’intérieur, le soleil.

Façade Ouest, porte Nord, bas de l’archivolte droite

Façade Ouest, porte Nord, bas de l’archivolte droite

A noter sur la même façade, mais dans la porte Nord sur le thème de la Passion, un couple d’anges portant chacun une couronne, au niveau inférieur de l’archivolte. Il faut la lire en deux scènes :

- à gauche l’ange à l’encensoir, honorant le Christ ressuscité ;

- à droite l’Enfer, le Christ libérant les Justes des Limbes, puis notre couple d’anges.

En pendant à l’ange thuriféraire du Christ, il ne fait pas de doute que les deux anges stéphanophores portent les couronnes destinées à ces Justes.

Sur un thème similaire, on trouve au Portail du Jugement quatre anges tenant des couronnées destinées aux Elus (voir 2b Les anges aux luminaires dans le Jugement dernier).

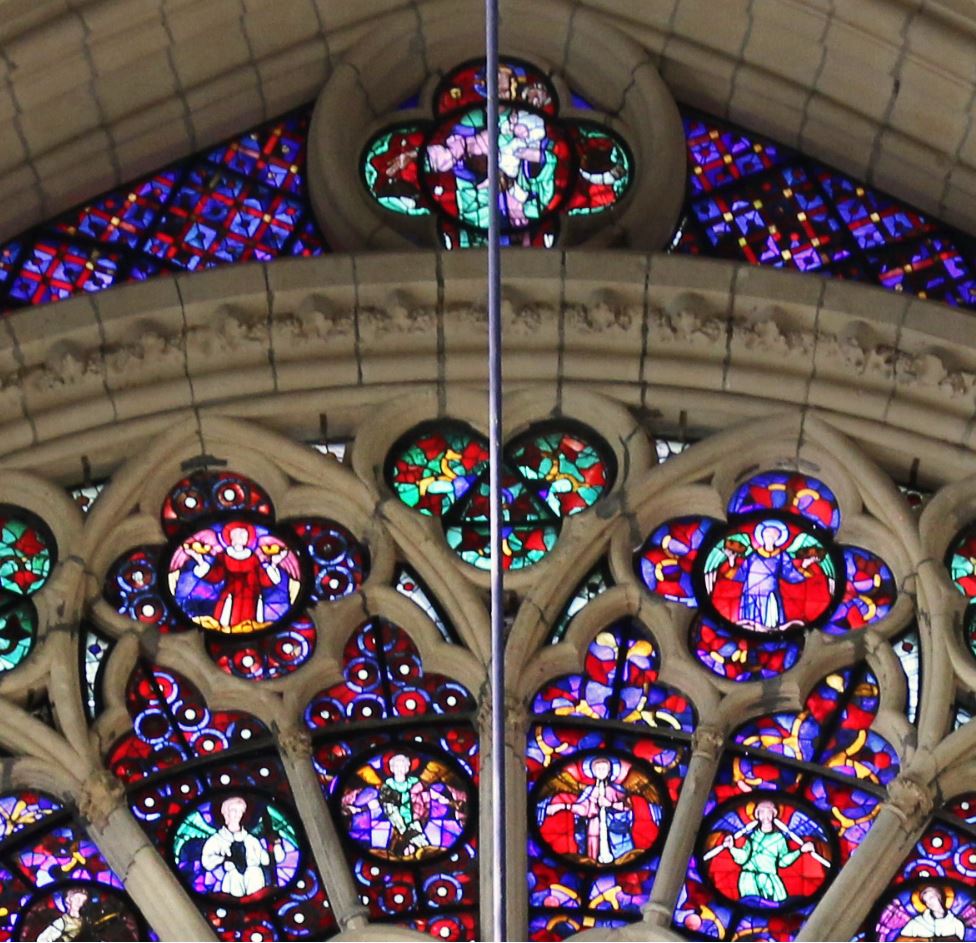

La grande rose de l’Assomption

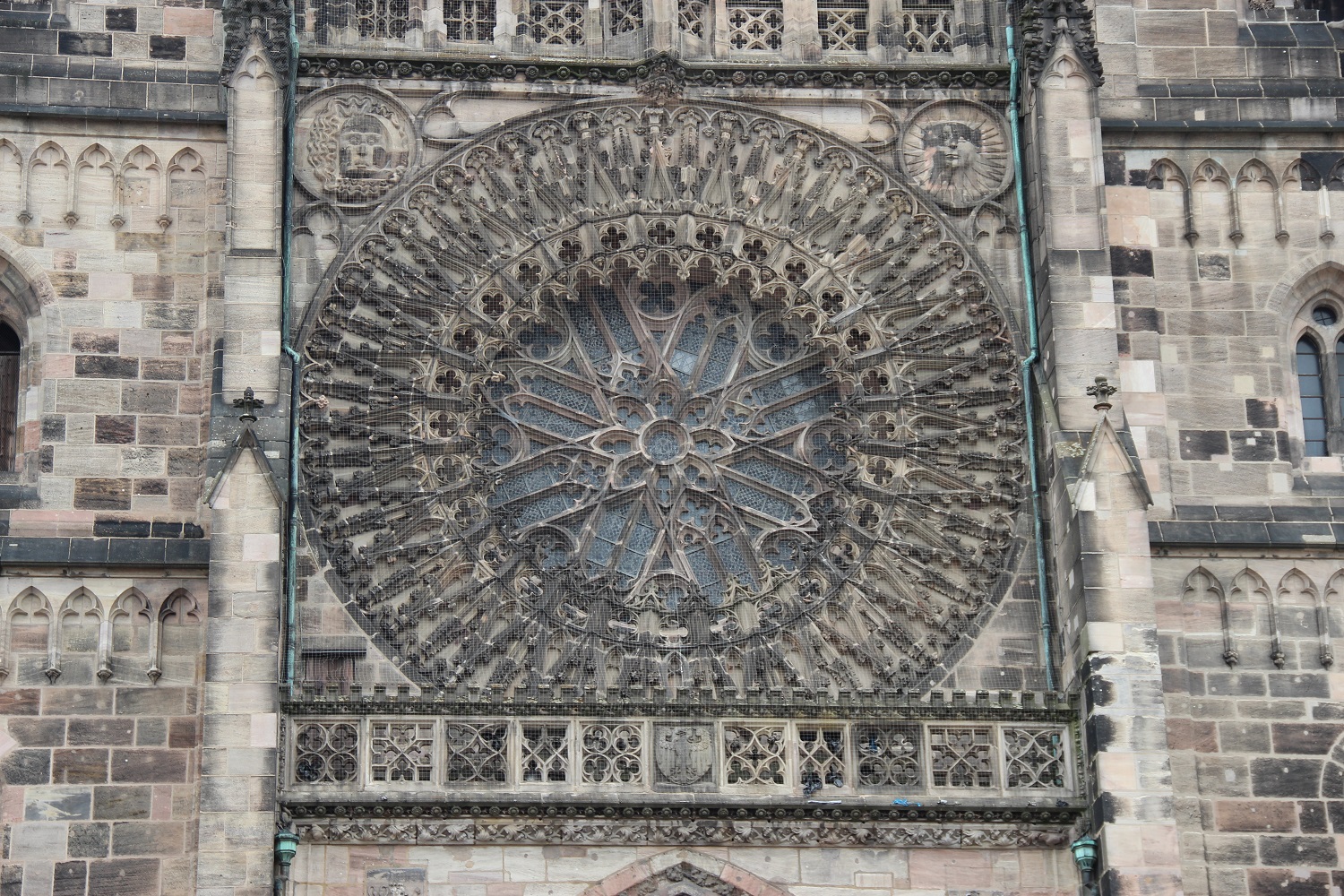

Rose supérieure de la façade occidentale, vers 1270 (détail)

Rose supérieure de la façade occidentale, vers 1270 (détail)

« La grande rosace au-dessus du portail central contient peu de vitraux d’origine, mais elle conserve son sujet : la Mort et l’Assomption de la Vierge. Les apôtres, 24 anges portant des instruments de musique, des rois, des prophètes et deux anges portant des couronnes entourent Marie. Au sommet de cette verrière, le Christ porte l’âme de la Vierge entre les anges agenouillés. Cet acte final anticipe le Couronnement de la Vierge dans le pignon extérieur. Une fois encore, l’auteur de ce tour de force visuel a utilisé l’intérieur et l’extérieur de la façade pour raconter l’histoire complète de la gloire finale de la Vierge… son rôle d’Épouse du Christ et de Reine du Ciel n’est rendu visible que dans le pignon extérieur qui couronne la façade ouest. » ( [11b], p 54)

Ainsi, il ne fait guère de doute que les deux couronnes ne soient destinées au Fils et à sa Mère, qui apparaissent découronnés dans le vitrail, encadrés par le soleil et la lune…

… et couronnés à l’extérieur, entre les luminaires magnifiés par des insertions métalliques.

En synthèse

A la façade occidentale de Reims, notre motif prend donc plusieurs nuances distinctes :

- récompense des Bons, à la porte intérieure Nord ;

- motif angélique s’ajoutant aux attributs apocalyptiques, à la porte intérieure Sud ;

- couronnement du Christ et de la Vierge à la grande rose centrale (en écho au couronnement du roi et de la reine).

De la Sainte Chapelle à Reims, il semble particulièrement adapté aux monuments monarchiques.

A4) A Notre Dame

Portail Saint Etienne, 1258-67, Notre Dame de Paris

Portail Saint Etienne, 1258-67, Notre Dame de Paris

La voussure interne présente douze anges portant des couronnes, la deuxième vingt et un martyrs, la troisième seize confesseurs. Les clés des deux premières voussures (anges et martyrs) sont des anges portant deux couronnes : si le positionnement est identique à celui des deux portails de Reims, la thématique est plus conventionnelle : comme à la Sainte Chapelle, il s’agit du couronnement des martyrs.

A5) Le foyer poitevin

Stalles de la Cathédrale Saint Pierre, Poitiers

Stalles de la Cathédrale Saint Pierre, Poitiers

Les anges aux deux couronnes s’intercalent entre des motifs profanes d’une grande variété : ici un coq et une chauve souris. Un seul des demi-écoinçons a été conservé intact, ici à gauche (les autres sont des anges sciés en deux) : il ne porte pas un ange à l’encensoir (comme à la Sainte Chapelle et à Rampillon), mais un ange vu de profil tenant une couronne.

|

|

|---|

On notera la Madone qui a été resculptée au centre d’un ange, dont on a conservé les bras et les couronnes. Comme Marie est elle-même couronnée, ceci exclut l’idée que les deux couronnes aient été comprises comme destinées à la Vierge et à l’Enfant

Claude Andrault-Schmidt [12] relie ici les anges non plus aux martyrs, mais à l’espérance pour les chanoines d’être admis parmi les Elus :

« Les stalles ne représentent-elles pas une sorte de paradis, une suite de ces mansiones ou petites demeures des justes évoquées dans l’exégèse ? Autrement dit, les couronnes attendent les chanoines eux-mêmes…. Il n’est pas absurde d’imaginer les chanoines dans leurs stalles jouant le même rôle les. apôtres, car cette assimilation est courante: l’évêque sur son trône est une figure du Christ et son clergé renvoie aux apôtres voire à d’autres saints, comme dans les théophanies absidales. » [12]

Si les stalles reprennent d’un point de vue décoratif le motif de la Sainte Chapelle, elles s’en démarquent clairement : pas de martyrs, pas d’anges à l’encensoir, mélange avec des motifs profanes. Cette influence lointaine s’explique par le donateur probable :

« Selon une tradition écrite , l’évêque Jean de Melun ( 1235-1257 ) a offert ces stalles à la cathédrale . Ce personnage , issu d’une famille très liée à la dynastie capétienne , a en effet pu concourir à introduire en Poitou l’art du domaine royal , dont ces stalles sont le témoin évident , à une époque où ce territoire venait de faire retour à la Couronne » [13]

Revers arc triomphal, 1200-50, Baptistère Saint Jean, Poitiers

Revers arc triomphal, 1200-50, Baptistère Saint Jean, Poitiers

Claude Andrault-Schmidt suggère que le motif parisien a pu rencontrer une formule déjà présente localement, comme en témoigne cette fresque : l’ange ne couronne pas les deux grands saints anonymes : avec ses deux collègues à l’encensoir, il honore le chrisme central. Au revers de l’arc triomphal, cette scène d’adoration fait miroir avec le Christ en Majesté qui se développe dans le cul de four.

Cathédrale Saint Pierre, Poitiers

Cathédrale Saint Pierre, Poitiers

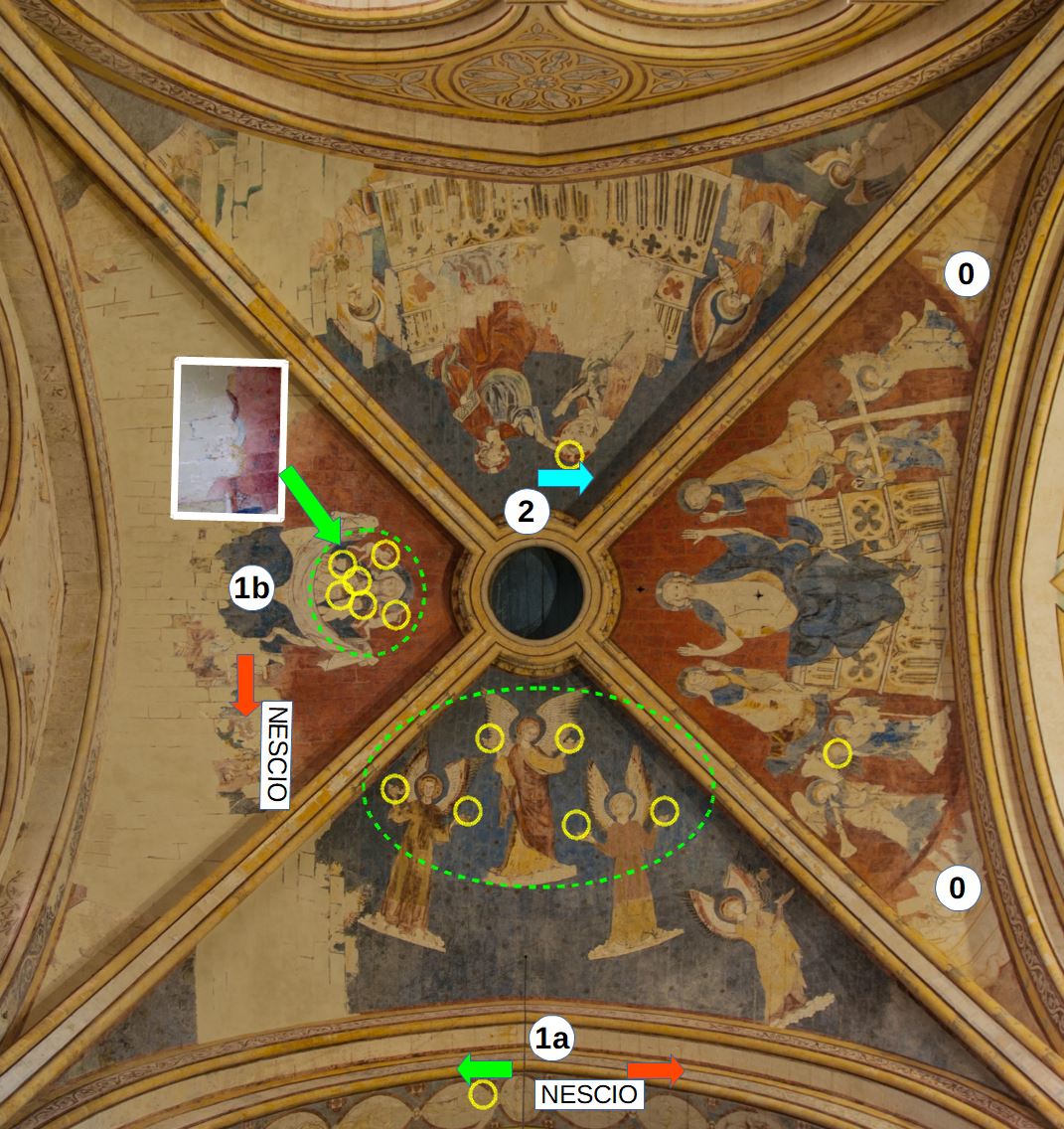

Ces fresques récemment découvertes sont datées entre 1280 et 1320 [14]. Un voutain est entièrement dédié à notre motif : trois anges à double couronne et vus en pied surplombent deux anges aux encensoirs, de la même manière qu’au baptistère.

Le motif est ici clairement le couronnement des Elus : les six qui prennent place dans le Sein d’Abraham, dans le voutain de gauche gauche, portent tout des couronnes, de manière exceptionnelle. Le thème du couronnement se poursuit dans le voutain de droite, avec le couronne d’épines présentée par un ange ; et se termine dans le dernier voutain, avec le Couronnement de la Vierge.

Le motif revient encore à l’intrados de l’arc d’entrée, où le Christ couronne de la main droite une vierge méritante, et dédaigne de la main gauche, avec la banderole NESCIO, les vierges réprouvées.

La conception d’ensemble est très cohérente, avec cette particularité que le thème du Jugement est exprimé par la parabole des Vierges sages et des Vierges folles, répétée deux fois :

- en 0, les morts ressuscitent ;

- en 1a, le Christ dédaigne les Réprouvés (flèche rouge) et couronne les Elus (flèche verte) ;

- en 1b, le Christ dédaigne les Réprouvés et les empêche d’avancer ; de l’autre côté, des Elus auréolés attendent ; les anges montrent les six couronnes pour les six Elus admis dans le Saint d’Abraham (cercles verts) ;

- en 2, le Christ couronne Marie (flèche bleue), comme il a couronné la première des vierges sages.

A6) La courte postérité du motif

Pieds droits des portails de la façade ouest

Pieds droits des portails de la façade ouest

1310-30 Cathédrale Saint Jean, Lyon

On trouve encore une résurgence des anges à deux couronnes au début du siècle suivant, dans les trilobes des gâbles de certains pieds droits de la Cathédrale de Lyon, en compagnie d’autres motifs eschatologiques tels que la Pesée des âmes et le Christ Juge, mais aussi de motifs végétaux ou hagiographiques ( [12], p 286). Il n’y a pas de relation discernable avec les scènes représentées en dessous, ni avec le thème du martyre. Tandis que le motif initial remplissait naturellement un triangle pointe en bas, il a dû être modifié pour s’adapter à un triangle pointe en haut, en plaçant les ailes à la verticale,

Ange musicien du triforium

Ange musicien du triforium

1350-80, Eglise abbatiale, Saint Antoine en Dauphiné

Citons pour mémoire une série d’anges musiciens aux ailes déployées, remplissant les écoinçons du triforium de le nef : il ne semble pas qu’il y ait des porteurs de couronne parmi eux.

![]()

B) Les anges aux deux couronnes en Angleterre

B1) Cathédrale de Wells, vers 1230

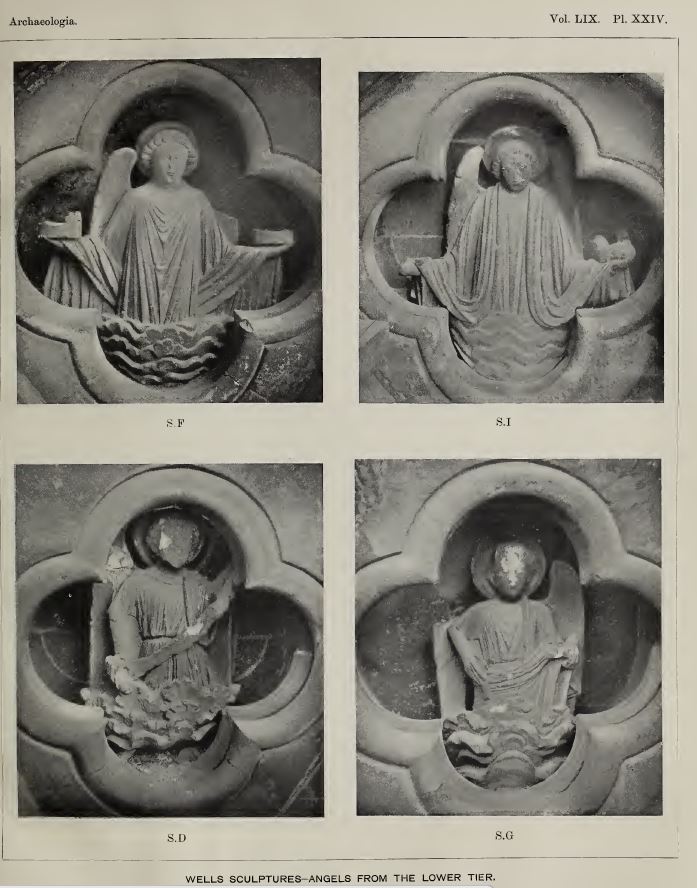

Vers 1230, Façade Ouest de la cathédrale de Wells

Formellement, les anges aux deux couronnes apparaissent une quinzaine d’années avant la Sainte Chapelle, mais en extérieur, et dans un usage complètement différent :

Au deuxième niveau de la façade Ouest , dans trente-deux quadrilobes, des anges surgissent des nuages, ayant deux ailes, un nimbe sur la tête, des linges élégamment et diversement disposés, et tenant dans leurs mains des mitres, des couronnes et des banderoles, emblèmes des récompenses temporelles et éternelles pour les fidèles« [15]

[15], figure 1

Les manques et l’état de dégradation des sculptures ne permettent pas un décompte complet, mais il ne subsiste actuellement qu’un seul ange avec deux couronnes : il les porte dans un linge passant derrière son dos (SF sur la figure). Il ne constitue qu’une combinatoire possible parmi d’autres, où l’on trouve une couronne à main gauche (portée dans un linge ou à main nue) , et à main droit un livre, une palme ou une mitre.

C’est ici le souci de variété qui prime, plutôt qu’une intention précise comme à la Sainte Chapelle.

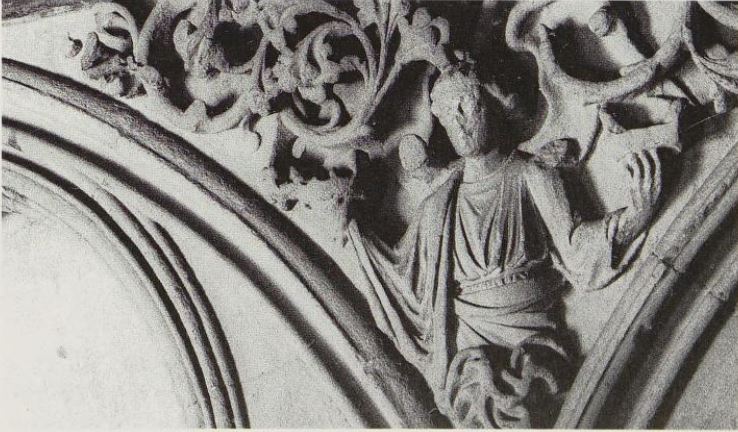

B2) Ancien jubé de Salisbury, 1236

Vestiges de l’ancien jubé, Cathédrale de Salisbury

Ce jubé a été partiellement conservé et remonté dans le transept Nord Est. Les anges sont cette fois placés dans des écoinçons, anticipant la solution de la Sainte Chapelle : mais on ne trouve aucun ange portant une couronne et a fortiori deux.

Anges 7 et 8 [16]

Anges 7 et 8 [16]

Le motif le plus proche est celui d’un ange présentant la couronne d’épines face à un ange présentant le soleil.

Ici encore, c’est la variété qui prime plutôt qu’une intention systématique.

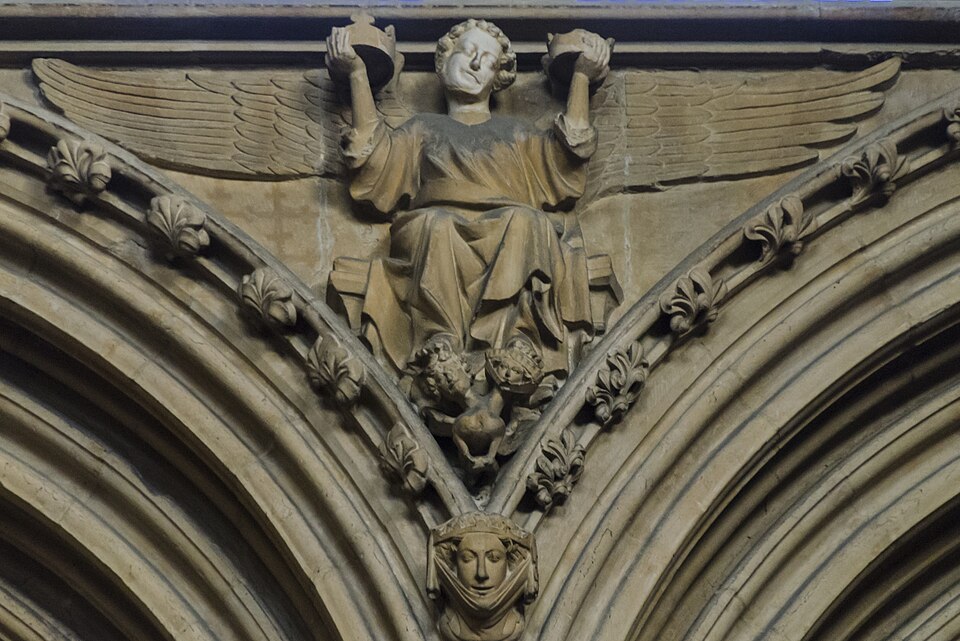

B3) Westminster, vers 1245

|

|

|---|

Vers 1245, Mur est de la chapelle Saint Edmund, Abbaye de Wetsminster

Ce motif, dont un seul a été conservé, est une imitation très précoce de la Sainte Chapelle [17], dans un contexte de rivalité entre Henri III et Louis IX. L’ambition était de faire de Westminster un équivalent anglais de la Sainte Chapelle, ce qui se concrétisera en 1247 par l’acquisition de la relique du Saint Sang.

L’importation de ce motif particulier montre à la fois qu’il s’agissait d’une innovation remarquée, et que l’allusion monarchique était bien perçue, puisqu’ici il n’y pas ici de martyrs à couronner.

B4) Le « Choeur des anges » de la cathédrale de Lincoln, 1256-80

Baies I-II-III, côté Nord de la Nef , vers 1260, cathédrale de Lincoln

Baies I-II-III, côté Nord de la Nef , vers 1260, cathédrale de Lincoln

On retrouve la diversité propre aux monuments anglais avec une vingt neuf anges en pied ornant les écoinçons du triforium, tous avec des poses et des attributs différents [18].

|

|

|---|

Anges des baies I et III

Les deux seuls anges parfaitement symétriques se trouvent aux baies I et III :

- l’ange aux luminaires (baie I), les pieds posés sur un nuage, présente une intéressante inversion lune-soleil (voir Les inversions topographiques (SCOOP)) ;

- l’ange aux deux couronnes, les pieds posés sur les têtes d’un roi et d’une reine, proclame que la royauté céleste est supérieure à la royauté terrestre.

Le motif des anges en écoinçon se rencontre encore dans la cathédrale de Lincoln (arcades aveugles du choeur), Worcester (triforium de la nef, arcades aveugles du transept), et Chichester (triforium du retro-choeur), mais semble-t-il sans anges aux deux couronnes. [18a]

B5) La chape d’Anagni

|

|

|---|

Chape, Fin 13ème siècle, Cathédrale d’Anagni

Cette chape, réalisée en opus anglicanum, a été réalisée en Angleterre ou en France [19]. Elle fait partie des nombreux vêtements liturgiques offerts par le pape Boniface VIII à la cathédrale d’Anagni. Des anges à l’encensoir ou au cierge comblent les espaces entre les médaillons, consacrés à différentes scènes de la vie de Saint Nicolas.

Le seul ange aux deux couronnes subsistant se trouve à l’avers, à l’intérieur du médaillon en bas à gauche, malheureusement tronqué lorsque la dalmatique originale a été retaillée pour la transformer en chape. A la différence des anges intercalaires, purement décoratifs, il participait donc à la narration. Les deux médaillons précédents représentent deux épisodes de la fin de la vie de Saint Nicolas (les trois princes le remerciant de les avoir délivrés, Saint Nicolas exorcisant un enfant amené par sa mère) : il y a toute les chances pour que le médaillon tronqué ait représenté Saint Nicolas arrivant au Paradis. Etant mort de sa belle mort, il n’y entre pas en martyr, mais en élu.

Le motif décoratif de l’ange aux deux couronnes était alors suffisamment connu pour rentrer dans la narration sans poser problème : pour honorer un Elu, deux couronnes valent mieux qu’une.

![]()

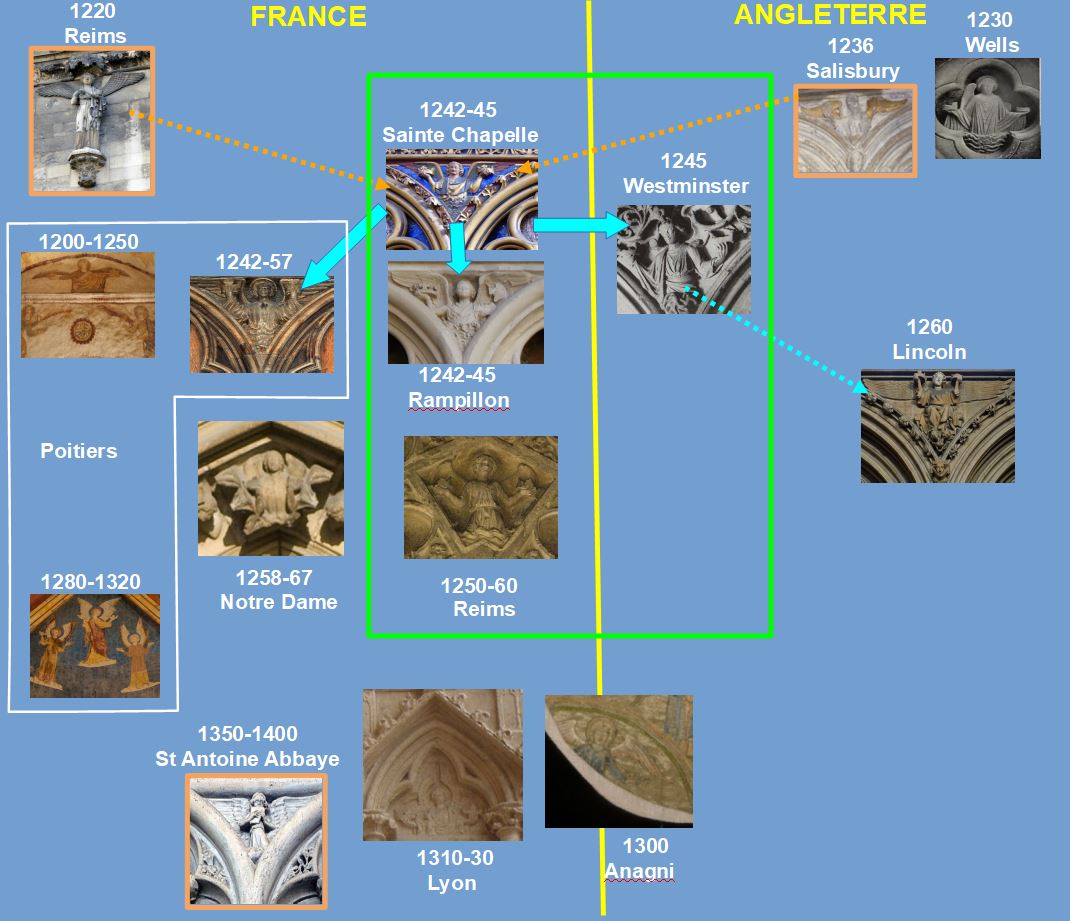

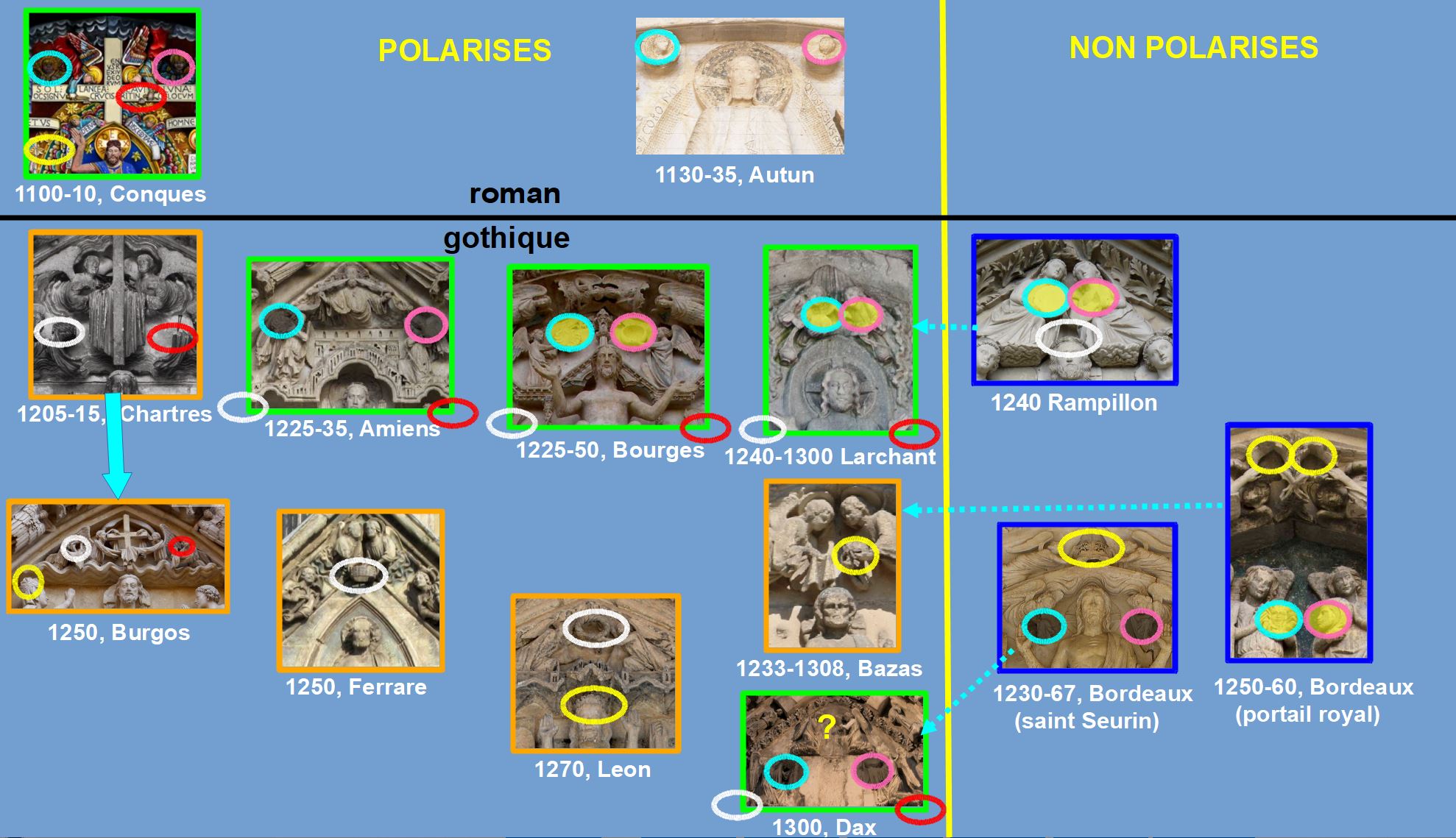

En synthèse

Les anges encadrés en orange sont ceux qui ne portent pas deux couronnes. Les flèches en pointillé orange indiquent les influences éventuelles dans l’apparition du motif à la Sainte Chapelle : un ange de Reims tenait déjà une couronne, les anges de Salisbury occupaient des écoinçons (mais sans tenir de couronne).

Les flèches en bleu indiquent la diffusion certaine du motif de la Sainte Chapelle, vers Rampillon, Westminster et Poitiers. . A Reims le motif d’écoinçon devient un motif de clé et prend plusieurs nuances, avec probablement la même thématique royale (rectangle vert). A Notre Dame, il reste restreint à la thématique du couronnement des Martyrs.

Par la suite, le motif évoque plutôt le couronnement des Elus en général (Poitiers, Anagni) ou devient purement décoratif (Lyon).

En Angleterre, après Westminster, le motif évolue à Lincoln sous une forme originale, illustrant la supériorité de la royauté céleste sur la royauté terrestre.

https://books.google.fr/books?id=-nl2K_O26NQC&pg=PP1&dq=%22L%27Apocalypse+de+Jean+:+traditions+ex%C3%A9g%C3%A9tiques+et+iconographiques%22&hl=fr&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwio8d2d2r6NAxVdRKQEHaPZIQAQ6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=absinthe&f=false

https://books.google.fr/books?id=oy4rDwAAQBAJ&pg=PA105

https://fr.wikisource.org/wiki/Description_de_Notre-Dame,_cath%C3%A9drale_de_Paris/Texte_sur_une_seule_page

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Spandrel_decorations_in_Lincoln_Cathedral#

Pontifical de Poitiers, Maitre de Bedford

Pontifical de Poitiers, Maitre de Bedford

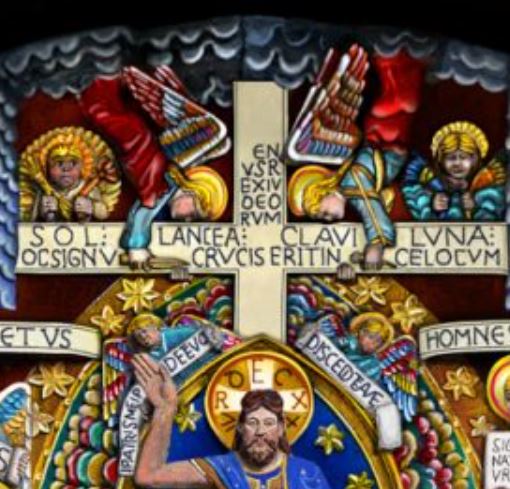

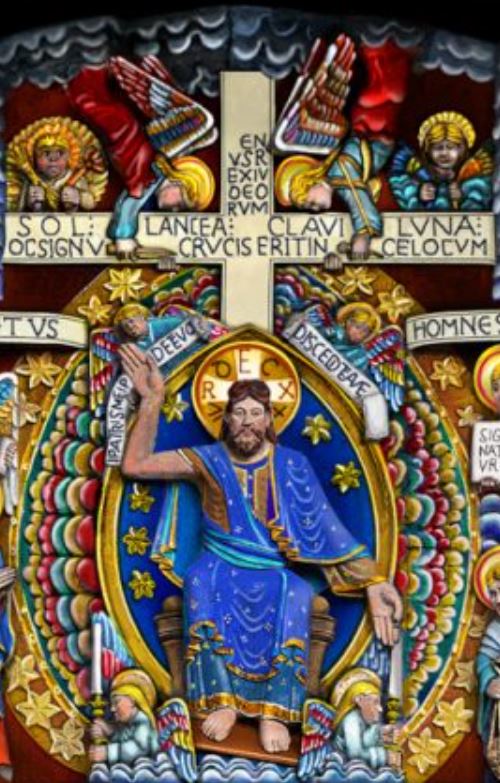

Tympan de Conques, vers 1100 (détail)

Tympan de Conques, vers 1100 (détail)  (c) OT-Conques-Marcillac

(c) OT-Conques-Marcillac Ange tenant une couronne au dessus des Elus, vers 1100, Tympan de Conques

Ange tenant une couronne au dessus des Elus, vers 1100, Tympan de Conques Tympan de Beaulieu

Tympan de Beaulieu (c) OT-Conques-Marcillac

(c) OT-Conques-Marcillac

Chapelle Saint Hilarian-Sainte Foy de Perse

Chapelle Saint Hilarian-Sainte Foy de Perse Tympan du Jugement dernier, 1130-35, Cathédrale Saint Lazare, Autun

Tympan du Jugement dernier, 1130-35, Cathédrale Saint Lazare, Autun

Tympan du Portail de la Vie (Sud), Benedetto Antelami, 1196, Baptistère de Parme

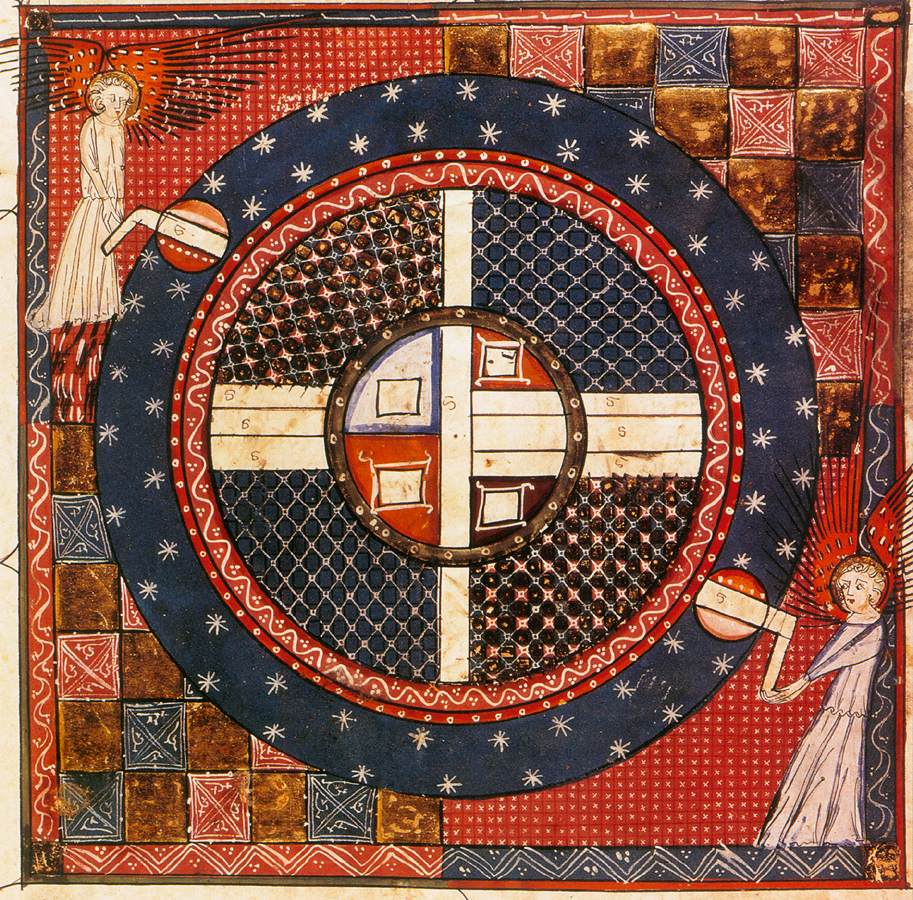

Tympan du Portail de la Vie (Sud), Benedetto Antelami, 1196, Baptistère de Parme Premier Jour : création de la Nuit et du Jour

Premier Jour : création de la Nuit et du Jour Deuxième jour : séparation des eaux et création du firmament

Deuxième jour : séparation des eaux et création du firmament Quatrième Jour : création des luminaires

Quatrième Jour : création des luminaires BL MS Harley 9440 fol 28r

BL MS Harley 9440 fol 28r BL Ms. Royal 19 C. I fol 50

BL Ms. Royal 19 C. I fol 50

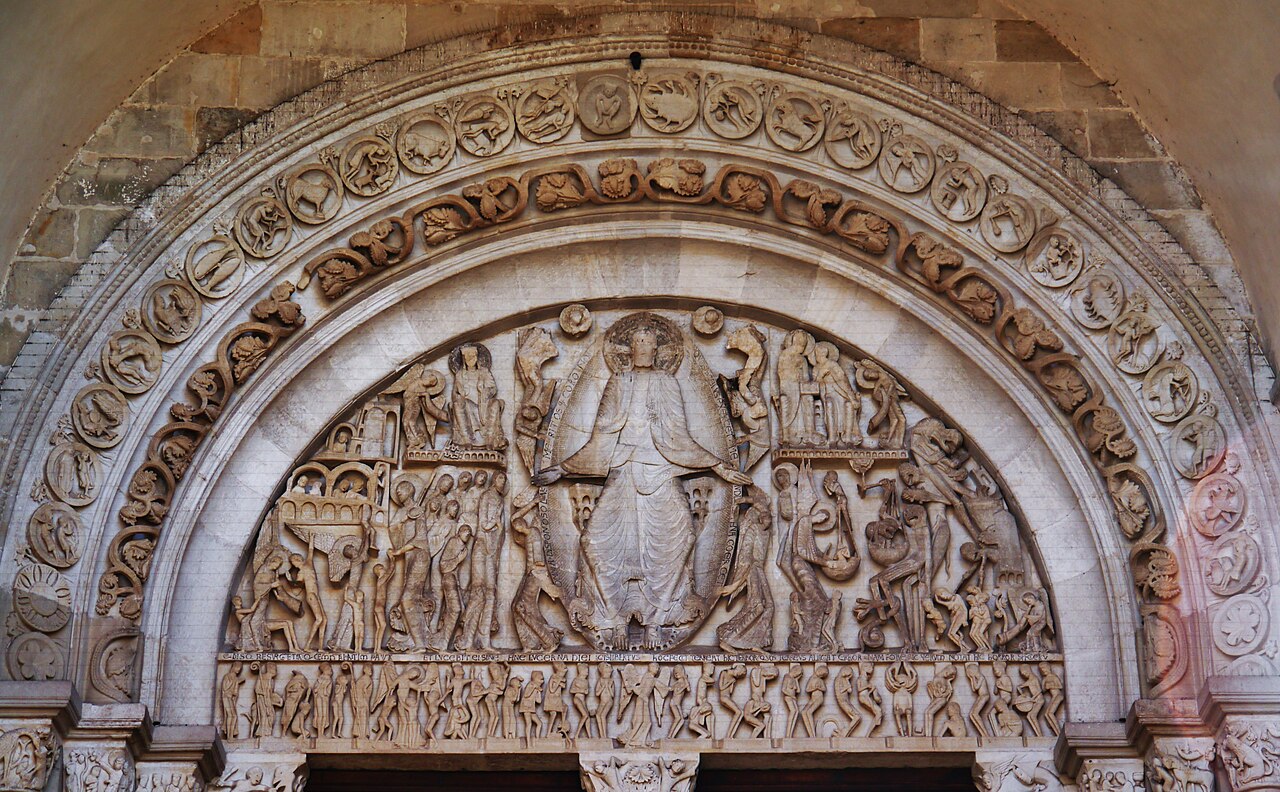

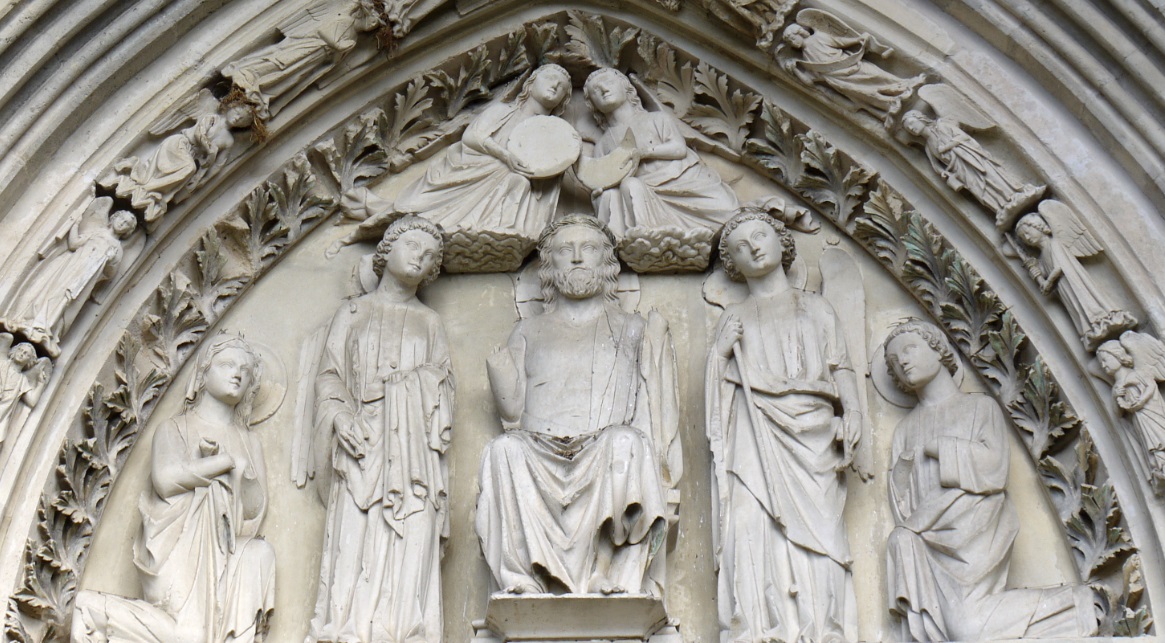

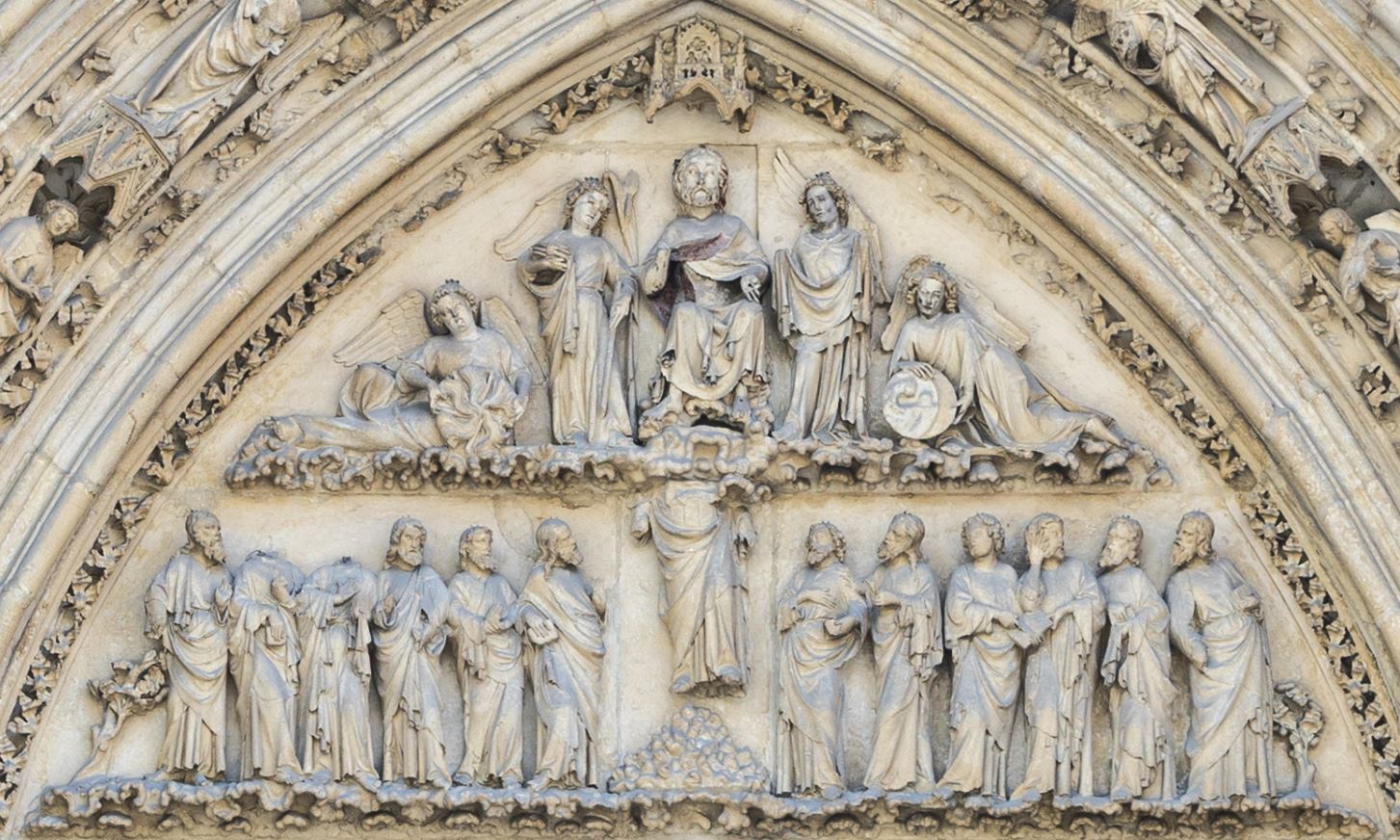

Portail Sud Porte centrale (1205-15), Cathédrale de Chartres

Portail Sud Porte centrale (1205-15), Cathédrale de Chartres Saint Denis

Saint Denis

Portail du Jugement dernier, vers 1235, Cathédrale d’Amiens

Portail du Jugement dernier, vers 1235, Cathédrale d’Amiens Portail du Jugement dernier, 1225-50, Cathédrale de Bourges

Portail du Jugement dernier, 1225-50, Cathédrale de Bourges Portail du Jugement dernier, vers 1240, Eglise Saint Eliphe, Rampillon

Portail du Jugement dernier, vers 1240, Eglise Saint Eliphe, Rampillon Portail du Jugement dernier, 1240-1300, Basilique Saint Mathurin, Larchant [8]

Portail du Jugement dernier, 1240-1300, Basilique Saint Mathurin, Larchant [8] Plan du portail [10]

Plan du portail [10] Ange stéphanophore

Ange stéphanophore Portail du Jugement, église Saint Seurin, 1230-67 [11]

Portail du Jugement, église Saint Seurin, 1230-67 [11]

Portail royal, 1240-50, Cathédrale de Bordeaux

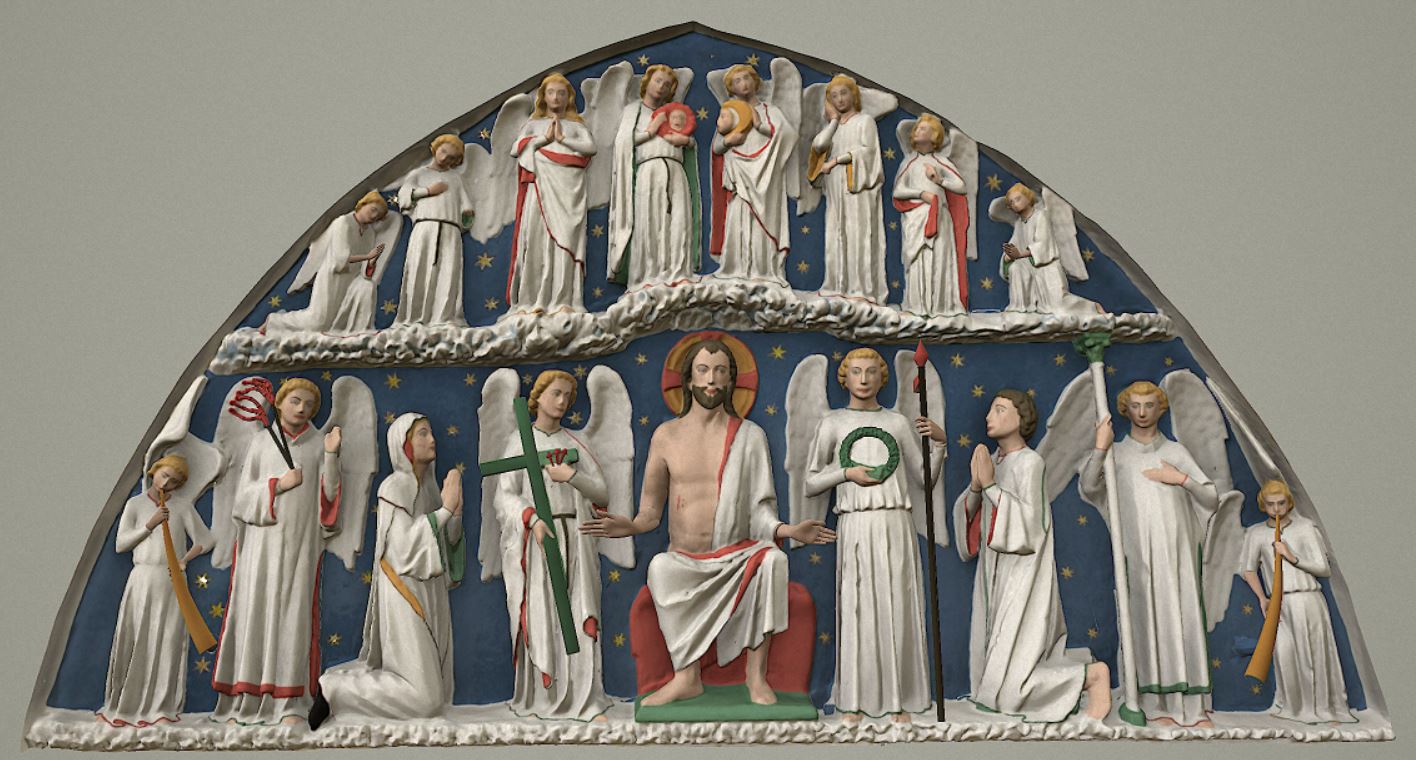

Portail royal, 1240-50, Cathédrale de Bordeaux Reconstitution archeovision [13]

Reconstitution archeovision [13]

Cathédrale de Dax (1300-20)

Cathédrale de Dax (1300-20) Portail principal (1361-69)

Portail principal (1361-69) Portail du Jugement, Bazas (1233-1308)

Portail du Jugement, Bazas (1233-1308) Couronnement de la Vierge, vers 1240, Villeneuve l’Archevêque

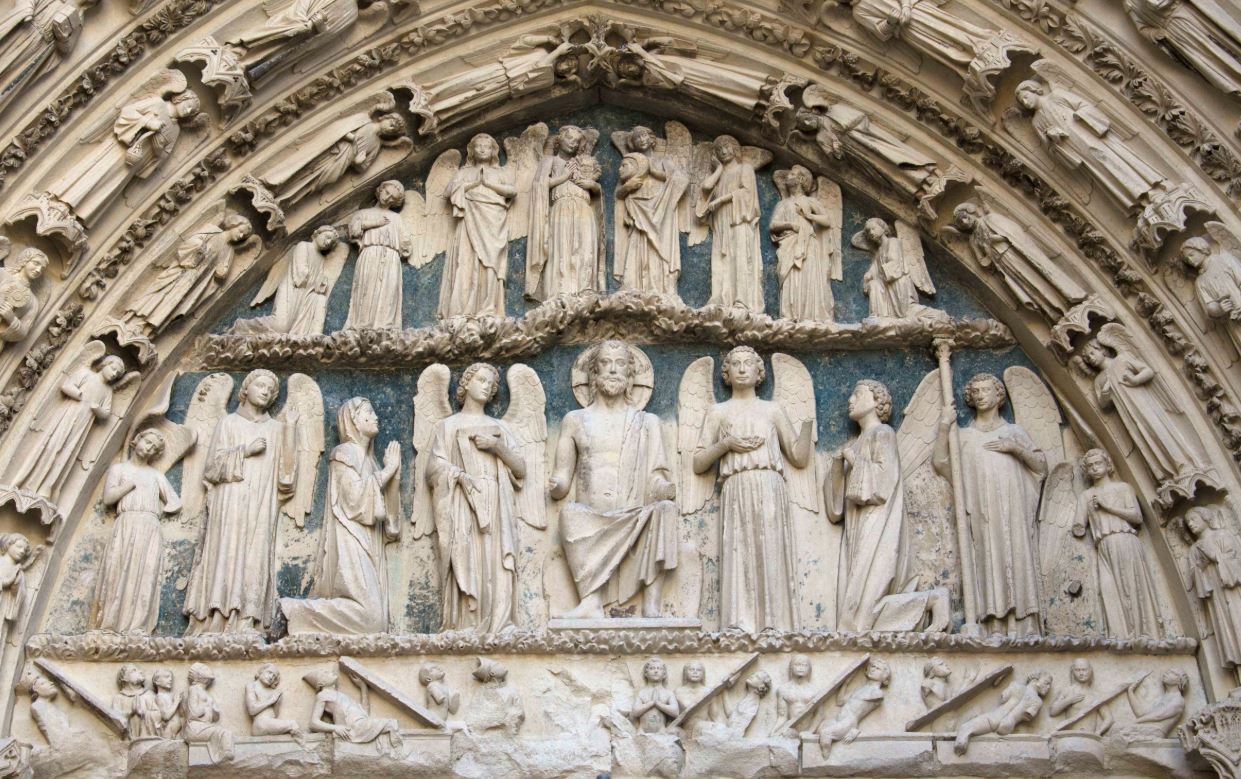

Couronnement de la Vierge, vers 1240, Villeneuve l’Archevêque Portail du Jugement, 1225-30, Reims

Portail du Jugement, 1225-30, Reims Loggia de la façade de la cathédrale de Ferrare, vers 1250

Loggia de la façade de la cathédrale de Ferrare, vers 1250 Cathédrale de Leon, vers 1270

Cathédrale de Leon, vers 1270

Christ de l’Apocalypse et Résurrection des Morts

Christ de l’Apocalypse et Résurrection des Morts