– Le crâne de cheval 1 : en extérieur

Le crâne de cheval revêt, dans la peinture flamande, des significations diverses et souvent mal comprises. Petit catalogue d’exemples, en commençant par les cas où la tête de cheval est un élément du paysage.

Un porte-bonheur

La kermesse de la Saint Georges, La kermesse de la Saint Georges,Gravure d’après une invention de Brueghel, 1559, Gallica |

Fête de village, David Teniers Le Jeune, vers 1650, Museum Rockoxhuis Fête de village, David Teniers Le Jeune, vers 1650, Museum Rockoxhuis |

|---|

Dans la culture populaire des Flandres, un crâne de cheval sur un toit est un talisman bénéfique pour protéger la maison, rôle qu’ont conservé jusqu’à nos jours les fers à chevaux.

Le retour d’un pélerinage à saint Antoine

Pieter Aertsen, vers 1555, Musée Royal des Beaux Arts, Bruxelles

Au centre, une boutique ambulante vend de petits drapeaux que les hommes fixent à leur chapeau, et des moulinets pour les enfants. A droite, une marchande d’eau frappe sur un poteau pour attirer l’attention, a côté d’un pot pour les voyageurs et d’un baquet pour les chevaux. Devant, un vieux mendiant allongé sur son manteau vend cinq crânes de chevaux comme porte-bonheur.

Aux faux dévots joyeux, galants et prétentieux (coupant à cheval à travers le ruisseau ou se faisant transporter en charrette avec des musiciens), le mendiant donne une leçon d’humilité et ses crânes porte-bonheur sont autant de memento mori.

Parabole du Bon Pasteur, Nord des Pays-Bas, 1581, Catharijneconvent, Utrecht

Parabole du Bon Pasteur, Nord des Pays-Bas, 1581, Catharijneconvent, Utrecht

Dans cette peinture engagée, le tétragramme (le nom de Dieu YHWH) dans le coin supérieur gauche signale une conviction protestante. A gauche, les vrais croyants écoutent directement le Christ tandis qu’à droite une vielle femme riche s’assoupit, entourée par tout un folklore catholique : moines, pèlerins, prêtres, cardinaux avec une procession qui les suit

Sur le toit, le crâne de cheval bienfaisant, surplombé par de blanche colombes, s’oppose au diacre grotesque qui grimpe vers le Pape, lequel distribue les hosties à la pie et aux corbeaux.

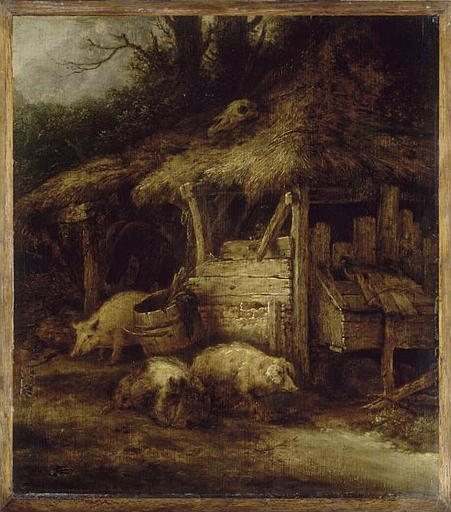

Le toit à porcs

Isaack Van Ostade, deuxième moitié XVIIème, Louvre

Au dessus des porcs vautrés dans la fange, le crâne de cheval prend ici une connotation ironique : quel bonheur peuvent attendre ces créatures intempérantes et vouées à mourir ?

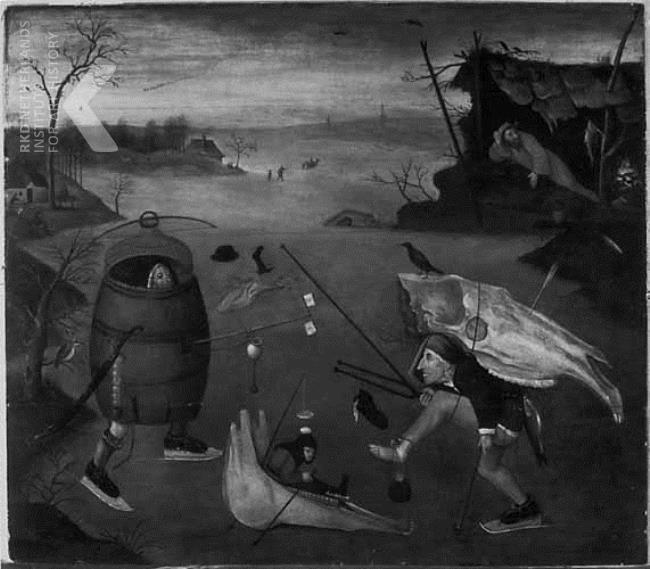

Un symbole de l’hiver

On voit souvent dans les scènes de patinage des enfants qui se sont fait un traîneau avec une mâchoire de cheval.

Paysage d’hiver avec un canal gelé et des patineurs Paysage d’hiver avec un canal gelé et des patineursAdam van Breen, collection privée |

Paysage avec patineurs, Paysage avec patineurs,Vinckboons, vers 1610, National Museum, Varsovie |

|---|

Le crâne de cheval (ici en bas à droite) est en effet un symbole de l’hiver, saison où l’on abattait les chevaux.

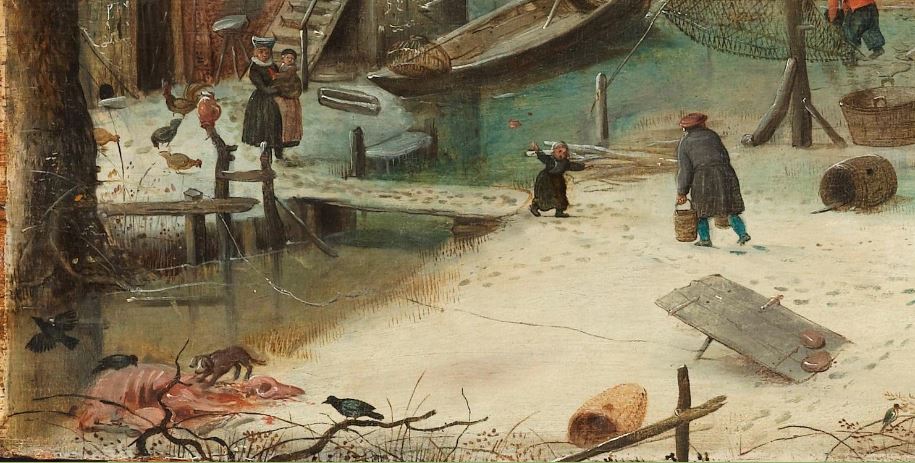

Paysage d’hiver avec patineurs, Hendrick Avercamp, vers 1608, Rijkmuseum, Amsterdam, détail

(cliquer pour voir l’ensemble)

On voit en bas à gauche une carcasse fraîchement équarrie, que se partagent un chien et des corbeaux. Le piège à oiseaux, à coté, est imité de Brueghel (voir L’oiseleur).

Scène d’hiver hors des remparts de Kampen Scène d’hiver hors des remparts de KampenAvercamp , vers 1613–1615, collection privée |

Scène sur la glace près d’une brasserie Scène sur la glace près d’une brasserieAvercamp , vers 1615, National Gallery, London |

|---|

(cliquer pour voir l’ensemble)

Le crâne de cheval signe le centre de ces deux scènes d’hiver.

Les dangers du chemin

Bosch, Le colporteur, vers 1516, revers du triptyque du Chariot de foin, Prado, Madrid

Ce panneau, dont la signification précise est très discutée, oppose clairement la moitié gauche et la moitié droite :

- trois soldats entourent un voyageur pour le détrousser, un couple danse au son de la cornemuse ;

- un chien de garde aboie, des moutons paissent ;

- deux oiseaux noirs ont décharné une carcasse ; un héron blanc boit l’eau d’une mare limpide, dans laquelle nage un canard.

L’avenir du vagabond n’est pas clair : va-t-il traverser le pont, ou le faire s’écrouler, comme le suggère la fissure ?

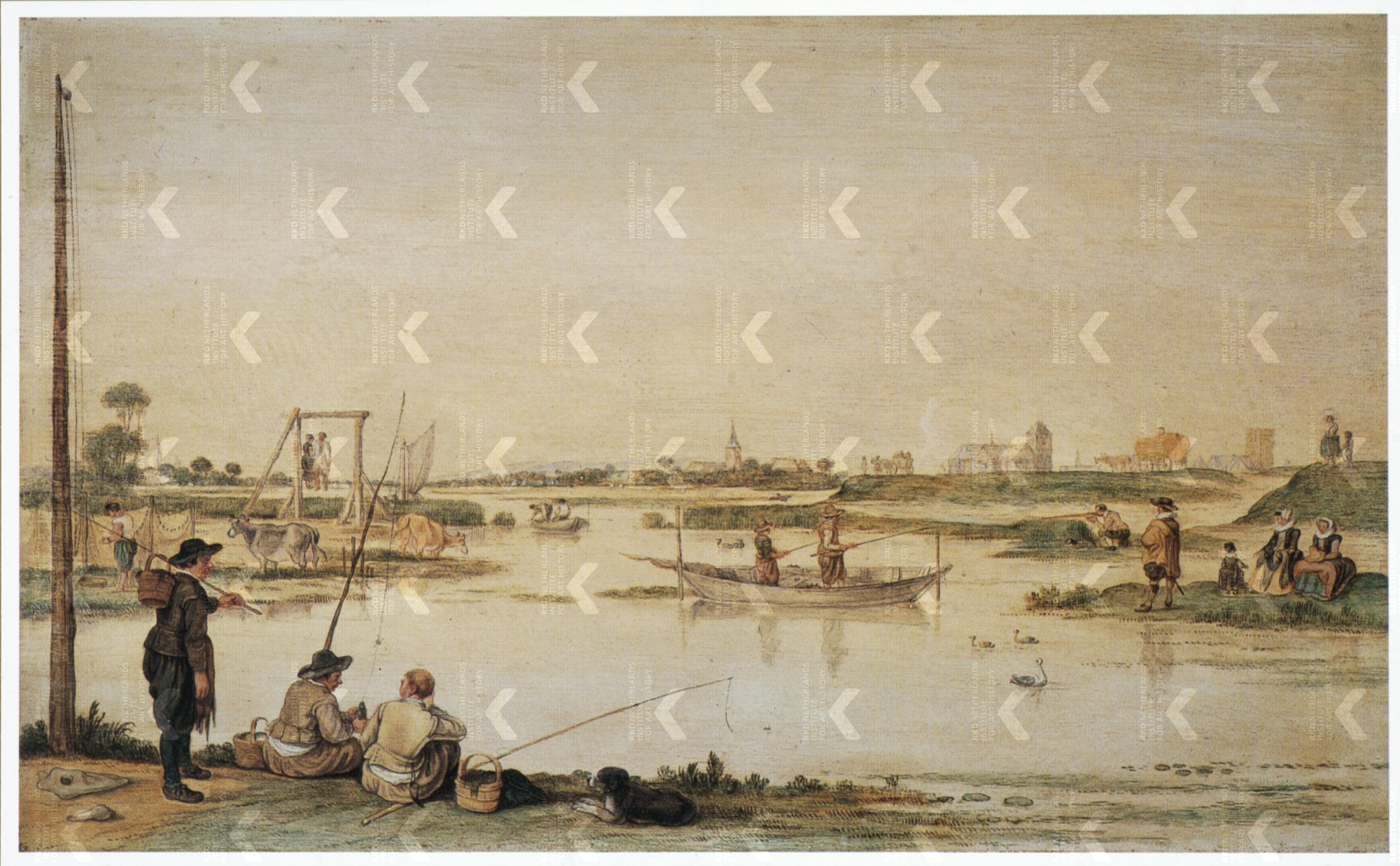

Paysage avec voyageurs et paysans sur un chemin

Jan Brueghel l’Ancien, 1610, Collection privée

Un siècle après Bosch, l’intérêt ne se porte du tout sur un message symbolique à déchiffrer, mais sur le pittoresque d’une scène campagnarde et le rendu savant du paysage. Reste qu’il subsiste dans ce tableau une trace de la signification du squelette de cheval comme panneau d’avertissement : les riches se croisent sur le chemin, en carrioles ou à cheval, jouant du fouet ou du fusil ; tandis que les pauvres vont et viennent sur les bas-côtés, se causent et s’asseyent en toute sécurité.

Dans ses paysages de série, Jan Brueghel l’Ancien remploie à plusieurs reprises la symbolique facile du crâne de cheval sur le chemin, comme une sorte de signature visuelle.

Comme une épave de voiture en bord de route, le crâne de cheval est un élément familier de la campagne, où la mort fait partie du paysage :

- à gauche un gibet avec son couple pendu fait une sorte de contrepoint macabre aux pêcheurs qui « pendent » leurs appâts ;

- à droite des cavaliers renseignés par le moine rebroussent chemin, évitant dans doute le destin tragique que suggère la direction du crâne.

La fin du voyage

Album De vier elementen, planche (9, Joris Hoefnagel, 1575- 82, NGA, Washington

Joris Hoefnagel illustre le corbeau sur sa nourriture favorite : un crâne de cheval (plus adapté qu’un crâne humain dans cet album d’histoire naturelle). Les textes en latin sont une collection d’adages concernant l’oiseau :

| Il faut juger les corbeaux meilleurs que les courtisans : ceux-ci dévorent les vivants, ceux-là les morts.

A mauvais corbeau, mauvais oeuf. Qui prépare au corbeau sa pâture, quand ses petits crient vers Dieu, qu’ils errent çà et là, sans nourriture? Job, 38 |

Melius est in corvos quam In adulatores jucidere: Hi enim viventes, illi mortuos exedunt

MALI CORVI MALVM OVVM. Quis praeparat corvo escam suam quando pulli eius ad Deum clamant vagantes eo quod non habeant cibos |

|---|

L’ermite

Gerrit Dou, 1670, National Gallery of Arts, Washington

Comme le montre le crâne de sa monture morte, l’ermite a terminé son voyage terrestre. Il a accroché sa lanterne, posé sa malle de vannerie et sa gourde sous un tronc d’olivier sec, mais dont le feuillage repousse, promesse d’une eau sous les chardons et d’une nouvelle vie.

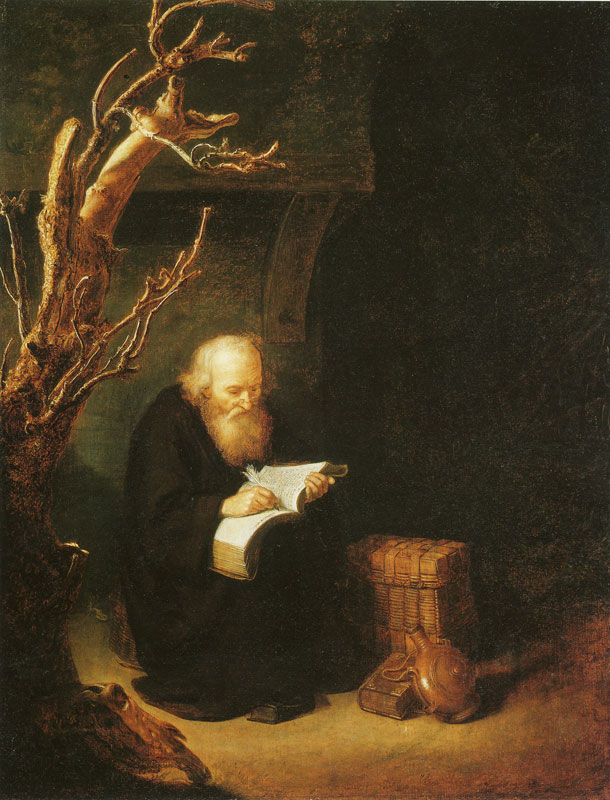

Ermite écrivant

Dominicus van Tol, vers 1660-70

Le crâne de cheval et l’arbre morts, fermant le tableau sur sa gauche, signifient là encore la fin du voyage sur terre. De plus, dans cette composition resserrée, le couple crâne/arbre fait pendant au couple livre/gourde, retrouvant le symbolisme de l’ignorance s’opposant à la soif de connaissance.

Ermite avec un grand livre

Anonyme, XVIIème siècle, Agnes Etherington Art Centre, Queen’s University, Kingston.

Dans cette composition marquée par le gigantisme, le crâne de cheval a rejoint le livre fermé (la lecture impossible), pour compléter le crâne et le livre dans l’ombre (la lecture terminée) face à l’ermite et à son livre ouvert.

Une trouvaille maniériste (SCOOP !)

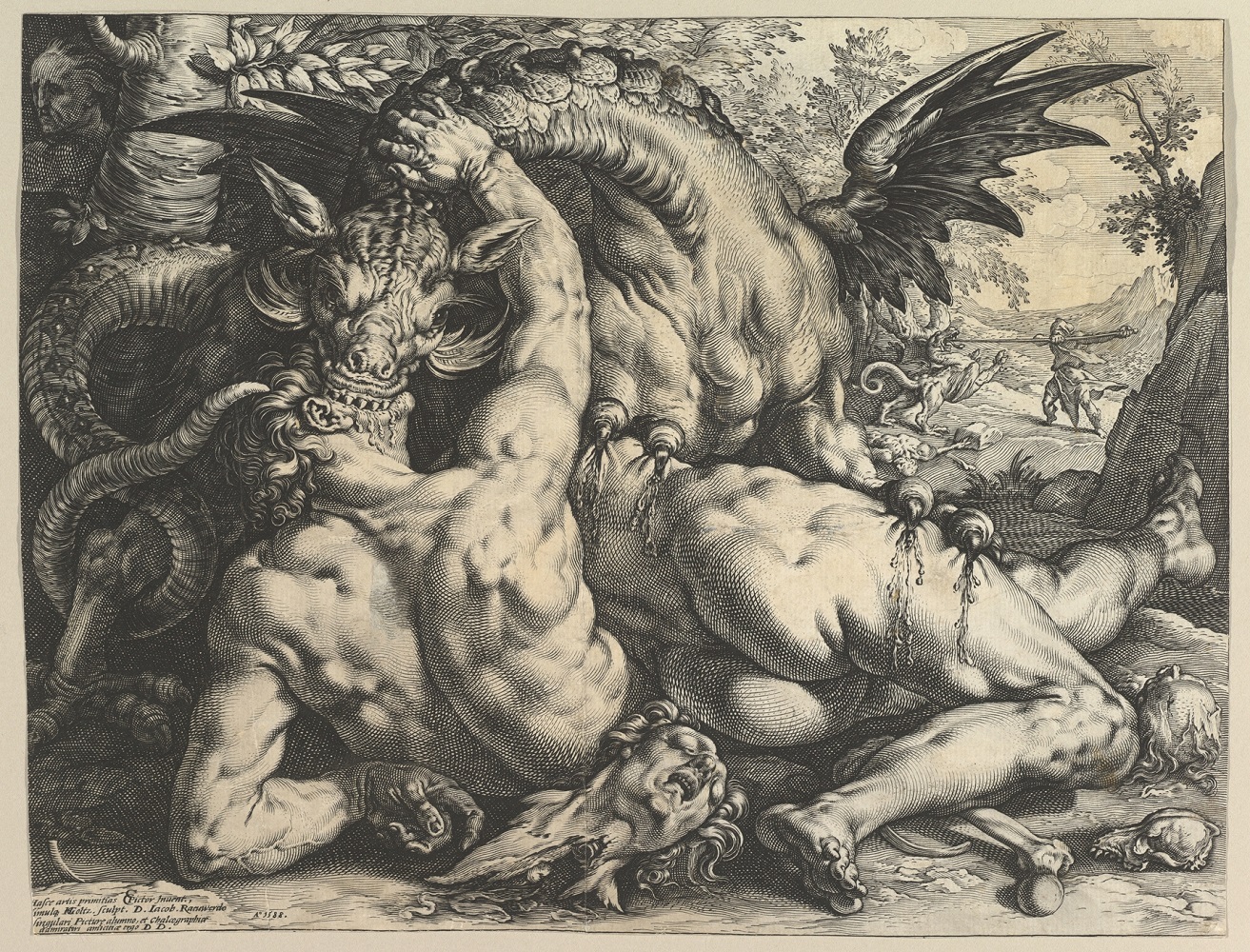

Cadmus tuant le dragon

Cadmus tuant le dragon

Hendrick Goltzius, 1611-1615, Koldinghus

Le combat des serviteurs

Pour faire des libations à Jupiter, Cadmus avait chargé ses serviteurs d’aller chercher de l’eau à une source, sans savoir que…

…dans cette grotte se cachait

un dragon, né de Mars, paré d’une crête d’or extraordinaire.

Ses yeux brillent et flamboient, tout son corps est gonflé de venins,

et ses trois langues vibrent derrière une triple rangée de dents.

Lorsque les Tyriens, portés par leurs pas funestes,

eurent atteint ce bois, lorsque l’urne plongée dans l’eau

fit entendre un bruit, le dragon à la couleur d’azur sortit la tête

de l’antre profond et émit des sifflements effrayants.

Ovide [1], vers 31-38

Goltzius a recopié une idée de Primatice [2] en transposant les trois langues et la triple rangée de dents d’Ovide en un dragon à trois têtes, toutes différentes. Il a ajouté sur le sol trois crânes de victimes antérieures – un probable mouton, un homme et un cheval – et deux urnes abandonnées par les serviteurs.

Aussitôt, tandis que des Phéniciens préparaient leurs traits,

d’autres leur fuite, et que d’autres encore étaient paralysés de crainte,

le dragon attaque : ils sont tués, les uns à coups de dents, d’autres broyés

dans ses longs anneaux, ou étouffés par le souffle funeste de son venin.

Le soleil très haut déjà avait fait les ombres toutes petites.

Le fils d’Agénor s’étonne du retard de ses compagnons et partout

recherche ses hommes. La dépouille d’un lion le couvrait,

il était armé d’une lance au fer étincelant et d’un javelot,

mais sa vaillance était plus remarquable que tout son équipement.

Dès qu’il eut pénétré dans le bois, il vit les corps sans vie

et au-dessus d’eux, victorieux, leur ennemi à la vaste échine,

léchant de sa langue sanglante leurs horribles blessures…

Ovide [1], vers 46-57

Voilà qui explique la lance, la peau de lion de Cadmus, l’arc et le carquois tombés au sol et les flèches impuissantes plantées dans le corps du dragon : l’eau qui en sort est une allusion grinçante à celle que les serviteurs étaient venu puiser.

Le combat de Cadmus

Le moment précisément représenté est celui de la fin de la longue lutte entre Cadmus et le monstre :

Finalement le fils d’Agénor lui ficha sa pique dans la gorge

sans cesser de le suivre et de le presser ; alors le dragon, reculant,

heurta un chêne, et sa cervelle tout comme l’arbre fut transpercée.

Sous le poids du serpent, l’arbre se courba et gémit

quand l’extrémité de la queue en fouetta le tronc.

Ovide [1], vers 90-94

Le tronc du chêne est visible en haut à droite.

Le combat des soldats issus des dents du dragon

Dans la suite de l’histoire, Cadmus sèmera les dents du dragon dans la terre :

Bientôt émergent des têtes casquées agitant un panache coloré,

bientôt s’élèvent des épaules et des torses et des bras chargés d’armes :

on voit surgir et croître une moisson d’hommes avec des boucliers.

Ovide [1], vers 108-110

Ces hommes vont ensuite s’entretuer jusqu’à ce qu’il n’en reste que cinq, qui fonderont la ville de Thèbes.

Je pense que le fragment d’urne et le crâne de cheval, portant une flèche et complété par une mâchoire grimaçante, forment le casque et les épaules d’un de ces guerriers, tout juste émergeant de la terre.

Ainsi la composition de Goltzius réussit, en une seul image, à évoquer les trois temps de l’histoire racontée par Ovide.

Des antécédents gravés

Cette peinture magistrale avait été précédée par trois gravures, exécutées un vingtaine d’années auparavant [2] :

Le dragon dévorant les compagnons de Cadmus

Le dragon dévorant les compagnons de Cadmus

Hendrick Goltzius d’après Cornelis van Haarlem, après 1588

Dans cette gravure tirée d’un tableau de Cornelis van Haarlem, un crâne de chien figure en bas à droite, à côté d’une tête humaine décharnée : Goltzius a pu retenir cette idée de confrontation entre les deux boîtes crâniennes. Il a insisté sur un autre détail, peu visible dans le tableau : diagonalement opposé aux deux crânes, un serviteur survivant s’enfuit dans la pénombre, les cheveux hérissés de peur.

|

|

|---|

|

Le dragon dévorant les compagnons de Cadmus, NGA |

Cadmus tuant le dragon,Statens Museum for Kunst |

Hendrick Goltzius, 1590-1600

Dans sa propre version gravée des Métamorphoses d’Ovide, Goltzius a décomposé l’histoire de Cadmus en deux temps. Le tour de force réside ici dans le travelling latéral entre les deux scènes. Le puits, avec le robinet dans le mur et l’urne qui flotte, est vu sous deux points de vue décalés de 45° : de sorte que, dans une forme de justice terminale, le dragon finit planté dans le chêne même sous lequel s’étaient réfugiés les deux compagnons terrorisés. Dans un autre effet pré-cinématographique, le dragon vivant crache son venin par les yeux et par les naseaux; et le dragon mourant ne crache plus. On notera également le détail, pris dans Ovide, de la queue qui fouette le tronc.

Dans ce pendant dont l’enjeu est essentiellement dynamique, Goltzius n’a pas retenu le détail symbolique du crâne animal : il ressortira vingt ans plus tard dans la version peinte, cumulative, en point d’orgue de cette série d’expériences.

Aucun commentaire to “– Le crâne de cheval 1 : en extérieur”