2 Le coin du peintre

Pour mieux comprendre les sepias, nous bénéficions d’une chance exceptionnelle : deux tableaux du peintre Kersting nous montrent l’atelier du 26 An der Elbe, à des époques différentes, et avec des messages plus faciles à déchiffrer.

Article précédent : 1 Un regard subtil

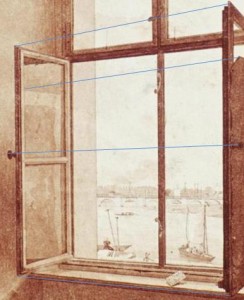

Les fenêtres en 1805

Revenons sur les sepias, et sur un détail des fenêtres : le montant central sur lequel se referment les vantaux du bas n’est pas exactement au centre – décalé à droite dans la fenêtre de gauche, décalé à gauche dans la fenêtre de droite. Ce détail ne peut trouver sa source que dans la réalité, et montre que Friedrich a réellement dessiné ses propres fenêtres, avec un oeil de menuisier (voir aussi les équerre d’angles, dont chaque vis est détaillée).

Cliquer pour agrandir

Sur ce montant central, deux papillons permettent de fixer les vantaux en position fermée. Même système pour les vantaux du haut. Très logiquement, seuls les vantaux du bas, à portée de main, sont équipés d’une poignée.

Caspar-David Friedrich dans son atelier (version 1811)

Georg Friedrich Kersting, Hamburg, Kunsthalle

Cliquer pour agrandir

L’atelier (version 1811)

Nous sommes bien dans la même pièce, reconnaissable à la moulure du plafond et à l’arc en anse de panier des fenêtres. Mais Friedrich a fait modifier radicalement les menuiseries. La fenêtre de droite est maintenant condamnée. Celle de gauche se divise verticalement en trois parties (et non plus en quatre). Les deux tiers supérieurs sont occupés par un panneau vitré, qui s’ouvre en abattant, par une charnière située en haut ; les croisillons, sans doute métalliques, ont été amincis pour laisser le plus de place à la lumière. Le tiers inférieur est occupé par un panneau de bois, composé de deux parties fixes, à gauche et à droite, et d’un carré central qui s’ouvre en un seul battant , comme le montre la poignée fixée sur la gauche.

Ce nouvel aménagement qui semble conçu tout autant pour moduler la lumière incidente que pour isoler le peintre du monde extérieur, a été installé en 1806, ce qui permet de dater les sepias des années 1805-1806.

Le coin du peintre (Scoop !)

Rétrospectivement, nous comprenons la raison d’être des cartons cloués sur les carreaux de la fenêtre de gauche, dans les sepias : avant 1806, Friedrich avait déjà pour habitude de s’installer dans le coin de gauche, et de s’isoler : non pas pour se cacher des passants (puisque l’appartement était situé à l’étage), mais pour ne pas être distrait par le spectacle du fleuve.

Le bâton élucidé

La tableau de Kersting éclaircit incidemment un autre détail : Friedrich utilisait un appui-main sur-dimensionné, qu’il posait sur la tranche supérieure du tableau. Dans les sepias, le bâton oublié dans l’angle de la fenêtre de gauche n’est donc pas un détail insignifiant : mais un instrument de travail propre à Friedrich, une signature aussi personnelle, pour ceux qui savent, que la lettre sur le rebord ou le carton sur le carreau.

Les instruments du métier

Les instruments du métier

En confrère respectueux, Kersting prend bien soin de n’oublier aucun des instruments du métier : deux palettes, une équerre, un té, une règle sont accrochés au mur ; les fioles d’huile et de siccatif, ainsi qu’un flacon de pigment bleu, sont posés sur la table, à côté de la boîte de couleurs. Une assiette creuse est posée par terre, au pied du chevalet : il s’agit peut être du récipient rempli de sable dans lequel les fumeurs conservaient des charbons chauds pour rallumer leur pipe.

Un clin-d’oeil maçonnique

Il faut regarder de très près pour remarquer le fil à plomb qui semble pendre de la main droite du peintre, comme pour souligner la rectitude de son art. En fait, le fil est attaché plus haut, au même clou que le té. Ajouté à l’équerre, il s’agit probablement d’un clin d’oeil maçonnique de la part de Kersting, membre depuis 1809 de la loge Phoebus-Apollon.

.

.

.

.

.

Le message de Kersting, 1811

Kersting, en 1811, nous montre un peintre en robe de chambre fourrée et charentaise, laborieux, inexpressif, et néanmoins capable de reproduire, sans un regard sur le réel, un spectacle naturel aussi impressionnant qu’une cascade : l’univers dans une fiole d’huile, tel pourrait être le sous-titre.

La menuiserie, qui permet de régler finement la lumière incidente, apparaît d’autant plus paradoxale : si Friedrich a besoin de lumière, ce n’est pas pour éclairer un sujet extérieur, mais pour faire advenir la réalité intérieure qui l’habite. C’est pourquoi lui est nécessaire la lumière qui tombe du ciel, et perturbatrice celle qui provient de la terre.

« Le peintre ne devrait pas peindre juste ce qu’il voit devant lui, mais aussi ce qu’il voit à l’intérieur de lui. S’il ne voit rien à l’intérieur, il ne devrait pas peindre ce qu’il voit à l’exterieur. » C.D.Friedrich, cité par Koerner, Joseph Leo. Caspar David Friedrich and the Subject of Landscape. Reaktion Books, London, 2009. p 90

La fenêtre de l’atelier

Carl Gustav Carus , 1823–24, Die Lübecker Museen, Museum Behnhaus Drägerhaus

Le disciple rend ici hommage à la fois à son maître et à sa méthode : quelle meilleure manière d’illustrer ce repli du monde qu’en montrant un tableau retourné et vierge, obstacle à la vision directe et support de la vision intérieure.

Noter les deux tiroirs qui ont été rajoutés sous le seuil de la fenêtre.

Atelier au clair de lune

Carl Gustav Carus, 1826, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe.

L’effet facile du voilage s’oppose à la recomposition claire et distincte du réel qui constituait l’éthique de Friedrich. Ici disciple s’émancipe quelque peu, et c’est sa table, son appuie-main, son chevalet sur lequel est placé une toile minuscule, que nous distinguons dans la pénombre.

Caspar-David Friedrich dans son atelier (version 1819)

Georg Friedrich Kersting, Berlin, Alte Nationalgalerie

Cliquer pour agrandir

L’atelier (version 1819)

En 1819, Kersting reprend son tableau de 1811, dans une variante nettement plus frédéricienne : l’artiste est maintenant montré debout, comme acculé dans l’angle par sa propre oeuvre : d’autant que la porte qui s’ouvrait dans le mur de gauche a disparu.

Le chevalet a pris une taille disproportionnée et nous cache la tableau en cours d’élaboration. Le sujet acquiert ainsi une profondeur dramatique, par le procédé bien connu du relai, dans lequel un personnage du tableau se substitue au spectateur pour contempler la scène principale.

Par ailleurs, les instruments du métier sont identiques et à la même place (accrochés au mur, posés sur la table ou par terre). En revanche, la palette que Friedrich tient en main est désormais vue de face : par une sorte d’effet de compensation, nous ne voyons plus le tableau en cours d’élaboration, mais au moins nous voyons ses couleurs.

Un précédent illustre

Sans doute Kersting s’est-il inspiré, pour sa nouvelle version, d’un tableau célèbre de Rembrandt.

Le chevalet

Rembrandt, 1628, Boston, Museum of fine arts

Cliquer pour agrandir

Chez Rembrandt, le traitement est bien plus audacieux : la porte est close, le chevalet est gigantesque et menaçant, avec ses deux clous pointés en arrière comme des ergots. Armé à main droite de son pinceau, à main gauche de son appui-main et de sa palette, le peintre est en position de duelliste ou mieux, de matador, tant semblent disproportionnées les forces en présence.

Le coin du combat

Avec moins de génie, Kersting a trouvé une manière très astucieuse de traduire cette idée d’affrontement entre l’artiste et l’oeuvre. Remarquons que les ombres au sol paraissent totalement fantaisistes : celles des jambes du peintre et des pieds de la chaise partent vers la gauche, celles des pieds du chevalet et de la table vers la droite. Ajoutons que l’appuie-main géant de Friedrich, posé sur le sol, est pratiquement parallèle au troisième pied du chevalet.

Ainsi, deux organismes composites, à sept pieds, se font face : d’un côté le peintre,fusionné avec sa chaise et sa lance ; de l’autre la table, fusionnée avec le chevalet.

Le message de Kersting, 1819

Dans sa seconde mouture, Kersting accentue le caractère prométhéen de C.D.Friedrich. En montrant l’artiste debout face à son oeuvre, il souligne la radicalité de sa méthode, bien connue des contemporains :

« Il ne faisait jamais d’esquisses, de cartons, d’études de couleur pour ses peintures, car il pensait (probablement pas entièrement à tort) que ces auxiliaires refroidissent l’imagination. Il ne commençait pas une image avant que celle-ci ne se dresse, vivante, face à son âme ». Carl Gustav Carus. Cité dans W.Schmied: « Caspar David Friedrich“. Cologne: DuMont, 1992

Dans le coin de l’atelier, comme dans le coin d’un ring, deux monstres heptapodes se jaugent : un monstre sacré – l’artiste debout, et un monstre secret, l’image vivante qu’il est seul à voir, dressée toute entière devant lui.

Femme à la fenêtre

Caspar-David Friedrich, 1822, Berlin, Alte Nationalgalerie

Friedrich déménage

Depuis l’époque de l’artiste solitaire portraituré par Kersting, Friedrich a fait du chemin : il est devenu célèbre, s’est marié avec Caroline en 1818, a eu un premier enfant en 1819 et a déménagé dans un appartement plus spacieux en 1820, toujours avec vue sur l’Elbe (An der Elbe 33).

L’atelier en 1822

Mais malgré tous ces changements, il a fait réinstaller dans son nouvel local sa chère boiserie, comme le montre un de ses plus célèbres tableaux, Femme à la fenêtre. Nous savons désormais que cet accessoire lui est indispensable, et qu’il signale le coin du peintre. Mais tous les spectateurs ne sont pas, comme nous, des familiers de son atelier : aussi a-t-il rajouté, sur l’appui de la fenêtre, un flacon d’huile et un flacon de siccatif.

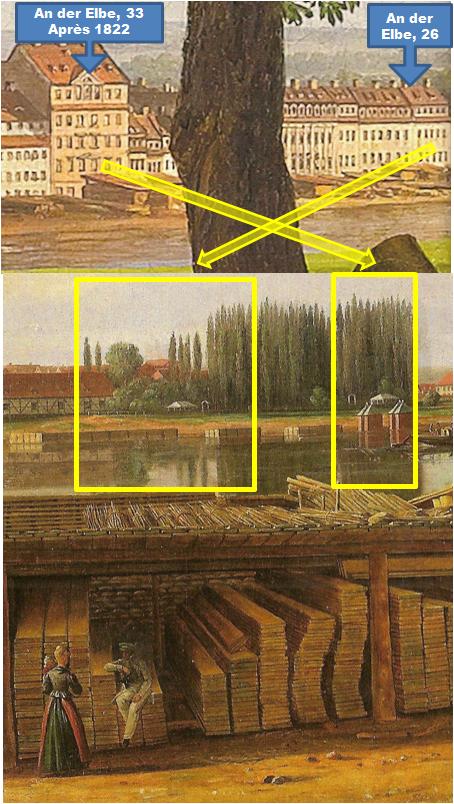

La vue depuis l’atelier

Bien que l’adresse ait changé, la vue est étrangement identique à celle de fenêtre de droite de 1806 : même haie de peupliers, même mât avec ses poulies.

Il existe un autre tableau nous montrant à peu près la vue que Friedrich avait depuis son atelier (Hans Leganger Reusch, « Le quai aux bois de l’Elbe », 1829-30). On reconnait bien la maison aux colombages. En vingt cinq ans, la haie de peupliers a pu se déplacer légèrement, mais il est tout à fait plausible que, depuis ses deux ateliers successifs, Friedrich ait eu pratiquement la même vue.

(Ces précisions topographiques et iconographiques sont issues du catalogue de la magnifique exposition du Metropolitan Museum, « Rooms with a view, the open window in the 19th Century, 2011)

Une réalité retravaillée

Les trucages sont ailleurs : il suffit de comparer la fenêtre avec celle montrée par Kiersting pour constater que Friedrich l’a considérablement agrandie, ce qui « rapetisse Caroline et accentue l’effet d’expansion sans limite au delà de la pièce confinée ‘ » (Rooms with a view, p38)

Autre trucage que revèle le témoignage visuel de Reusch : dans le tableau (comme dans la sepia), Friedrich a considérablement amoindri la largeur du quai, faisant comme si le fleuve coulait sous ses fenêtres.

De plus, dans le tableau, il n’y a plus de drapeau au mât, et le fleuve se réduit à une mince bande bleue : de 1806 à 1822, Friedrich a progressé dans l’allusif, subtilisant l’eau, et même le vent

Aparté sur la « Rückenfigur »

Nous avons ici un cas particulier de relai, abondamment utilisé par Friedrich, et théorisé sous le terme de Rückenfigur : un personnage vu de dos, au centre du tableau, et qui voit ce que le spectateur ne voit pas.

Les romantiques allemand étaient bien conscient de l’intérêt du procédé. Ainsi pour le peintre Carus, l’ami de Friedrich : « Une figure solitaire, perdue dans la contemplation d’un paysage silencieux, incitera le spectateur du tableau à se mettre, par la pensée, à la place de cette figure. » Cité par Koerner, p 245

La puissance du procédé repose sur un double effet contradictoire : à la fois elle attire le spectateur à l’intérieur du tableau (effet relai) et elle bouche son regard (effet poteau).

De plus, étant vue de dos, elle se trouve dans la même position spatiale et la même posture contemplative que le spectateur, ce qui crée une sensation d’implication (effet d’empathie) :

« Le fait que son regard soit caché rehausse notre sensation de la directionnalité de la vision, elle nous rappelle où nous sommes placés, et que nous-mêmes sommes aveugles à ce qui se situe derrière nous. » Koerner, p 261

Le message de 1822

Peut-on se hasarder à lire un message dans un tel tableau, dont le principe est évidemment de cacher ? Une seule certitude : le point de fuite se trouve au milieu du panneau fixe de gauche. Friedrich est donc à sa place habituelle, assis devant son chevalet, sans vue sur le fleuve. La femme, néanmoins, a ouvert le panneau central, qui d’après Kersting est fermé lorsque le peintre travaille.

A partir de là, l’austérité calculée du tableau autorise toutes les interprétations, de la plus prosaïque à la plus éthérée : la femme-compagne, qui vient aérer l’atelier et tenir compagnie au peintre, posée à côté des flacons ; la femme-Pandore , qui ouvre la porte interdite ; la femme-muse, qui renouvelle le regard de l’artiste sur le monde tout en l’en protégeant, volet de chair à la place du volet de bois ; la femme-voyage, qui est un bateau prêt au départ ; la femme-peuplier – dont la robe verte semble une émanation, à l’intérieur de l’atelier, de l’univers végétal…

Et pourquoi pas, debout de dos devant l’artiste, la femme-Galathée, personnification de sa prochaine oeuvre, encore secrète, qu’il vient de dresser dans son imagination et qu’il ne reste plus qu’à coucher sur la toile ?

Des points d’éruditions a priori peu bouleversants – en 1806, Friedrich a fait refaire ses fenêtres, en 1820 il a déménagé – nous ont conduit, d’une oeuvre expérimentale un peu trop ambitieuse, à un des chefs d’oeuvre de sa maturité.

Surchargées de symboles personnels, les deux fenêtres des sepias ressemblent au compte-rendu d’une analyse que le peintre nous laisse le soin de déchiffrer. Dans sa simplicité, la fenêtre unique de 1822 représente une synthèse, une superposition de fenêtres qui nous permettent de regarder dans tous les sens.

Nous allons faire maintenant le chemin inverse, et revenir aux sepias, avec ce que nous savons désormais : le bâton et le carton sur la vitre désignent la fenêtre de gauche comme le coin du peintre, là où il a l’habitude de placer son chevalet.

Article suivant : 3 Juste, le regard

Aucun commentaire to “2 Le coin du peintre”