Le peintre en son miroir : 4 Enigmes visuelles

Le miroir permet des constructions complexes, des sortes de devinettes visuelles, auxquelles très peu d’artistes se sont essayés.

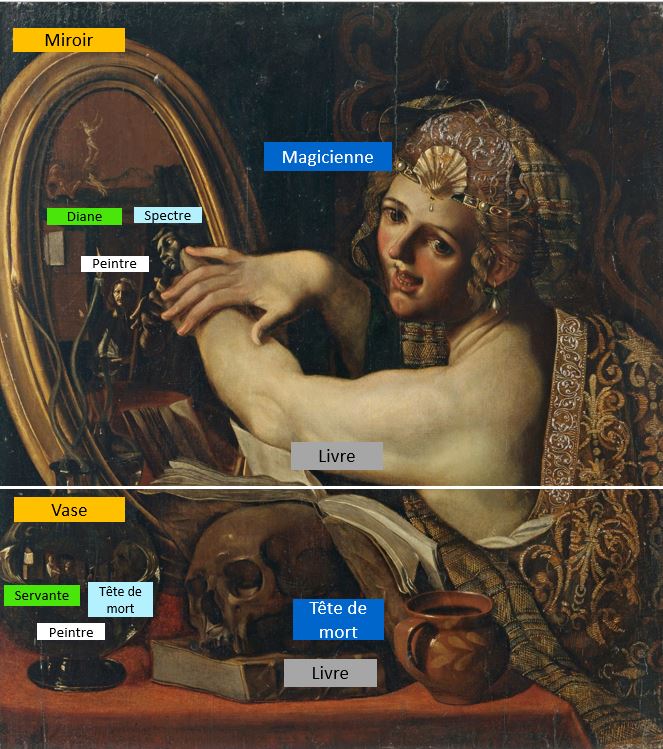

La sorcière (La strega)

Angelo Caroselli , vers 1630, Collection Richard et Ulla Dreyfus-Best, Bâle

Explorons point par point ce tableau magnifique et particulièrement coriace.

La sorcière

Elle porte sur son diadème un bijou en forme de coquille Saint Jacques, orné d’une figurine qui n’est pas Vénus, mais une femme nue ailée : le symbole même de la profession.

Le double spectral

Le miroir sur lequel elle a posé son index, coudé à la première phalange, montre une femme qui lui ressemble, mais qui n’est pas elle (elle porte le même foulard, mais sans diadème) : un double spectral et triste de notre souriante sorcière.

Le reflet du peintre

Derrière le spectre, encadré par les flammes des bougies, voici Caroselli à son chevalet, l’air grave, la palette dans la main droite comme il sied à un reflet.

La perspective du miroir

Les lignes qui relient les éléments du monde réel à leur reflet sont des courbes, qui convergent vers un point situé au niveau de la palette. Ces fuyantes sont celles qu’on obtiendrait avec un miroir bombé, comme on le voit sur la petite gravure présentée pour comparaison, et qui convergent toutes vers l’oeil d’Escher.

Le miroir de la sorcière est concave, et celui qui regarde le reflet n’est pas le peintre, puisque les fuyantes ne convergent pas vers son oeil.

A noter plusieurs problèmes de perspective : à supposer que l’arête de la table soit bien une vrai fuyante (et pas le bord de la manche de la sorcière), elle passe par le point de fuite du miroir : or, comme celui-ci est incliné vers l’arrière, elle devrait passer plus bas. Autre erreur plus voyante : Caroselli ne devrait pas apparaître droit comme un I, mais penché vers l’arrière.

Concluons qu’il en a fait suffisamment pour nous montrer que le miroir de la sorcière est concave, mais que la précision optique n’était pas son but premier.

Le vase

Le vase sert à porter non pas des fleurs, mais deux bougies serpentiformes, dont on devine à peine le prolongement à l’intérieur. Manifestement, l’intérêt de ce récipient est dans les reflets qu’on y voit :

- sur la panse, encore la fenêtre, plus le peintre et – surprise – un nouveau personnage : une femme qui tend les bras, probablement pour ouvrir ou fermer une porte ;

- sur le goulot, la fenêtre que nous montrait déjà le miroir, dans le dos du peintre :

La scène mythologique

Nous sommes là au plus profond du mystère : en haut du mur de l’atelier, une fresque ou un grand tableau montre un chien, un personnage endormi contre un récipient circulaire et, posant un pied sur un rocher, un personnage qui s’élance vers le ciel, un croissant de lune sur la tête.

Diane et Actéon ?

A cause de ce croissant, on identifie ce personnage à la déesse Diane et le personnage assis au berger Actéon qui, ayant surpris Diane au bain, se trouva métamorphosé en cerf et dévoré par ses proches chiens. Le lien avec la sorcellerie serait le pouvoir de transformation. On sait que Caroselli a peint un « Bain de Diane« , aujourd’hui perdu, mais avec cinq personnages.

A noter que, s’il s’agit d’Actéon, on ne lui voit pas de cornes de cerf ; quant au chien, il semble plutôt s’en prendre à la déesse. De plus, le récipient renversé reste inexpliqué.

Diane et Endymion

A Actéon, Homme attiré par la Beauté d’une Déesse et qui finit dépecé, la mythologie a suscité son contraire, bien moins conventionnel : un Homme qui attire une Déesse par sa Beauté, et qui demeure inaltéré. Il s’agit d’Endymion, ce berger condamné à un sommeil de trente ans pour préserver son extraordinaire beauté, et que la chaste déesse venait contempler chaque nuit. ( voir http://mythologica.fr/grec/endymion.htm#sthash.fSRzWuIu.dpuf)

Diane et Endymion, Francesco Vellani, début XVIIIème siècle, Galleria Estense, Modena

Habituellement, on représente Diane venant vers le berger et son chien endormis. Chez Caroselli, le chien se réveille et met en fuite la déesse.

Le lien avec la sorcière

La sorcellerie italienne inspirée par le paganisme, la stregheria, a été complètement réinventée au XIXème siècle : on y trouve de nombreuses histoires autour de Diane, notamment celle d’une sorcière qui, tombée elle-aussi amoureuse d’Endymion, lui aurait jeté un charme pour contrecarrer la déesse.

Impossible de savoir ce que Caroselli pouvait savoir précisément de la stregheria a son époque : mais le lien avec Diane, qui entraînait les sorcières dans son vol, est attesté par les procès en sorcellerie.

L’idée que Caroselli ait voulu représenter une sorcière plus puissante que Diane, capable de la mettre en fuite à l’aide d’un chien, est séduisante, mais improuvable. De même l’hypothèse que le récipient circulaire sur lequel Endymion se repose, serait un chaudron renversé.

Le véritable sujet

Mais s’il joue avec son folklore, ses spectres et ses charmes d’amour, le tableau n’est pas un manuel de sorcellerie. Son véritable sujet est purement pictural, et ce sont les symétries de la composition qui le font voir.

- En bas, deux objets réels : un livre fermé et une tête de mort, et trois objets virtuels dans le reflet du vase : la tête de mort, le peintre et sa servante.

- En haut, deux objets réels : un livre ouvert et une tête de femme, et trois objets virtuels dans le miroir : la tête de spectre, le peintre et Diane

- Le registre du bas est celui de la Réalité prosaïque : où les livres sont fermées et les têtes vide, où le reflet dit strictement la Vérité, où c’est une vraie femme qui passe une vraie porte

- Le registre du haut est celui de l’Imaginaire : où les livres sont ouverts et les têtes rieuses, où le reflet invente un spectre, où une Déesse prend son envol vers la montagne.

Si le peintre imperturbable figure dans les deux registres, c’est qu’il doit vivre à la fois dans la Réalité la plus exacte, et dans le Fiction la plus débridée : les deux Caroselli n’en font qu’un.

Alors, puisque le miroir de la sorcière est capable de transformer la servante en Diane, n’est il pas capable de transformer notre Peintre Unique en Endymion, figure de la Beauté inaltérable et de l’Admiration universelle ?

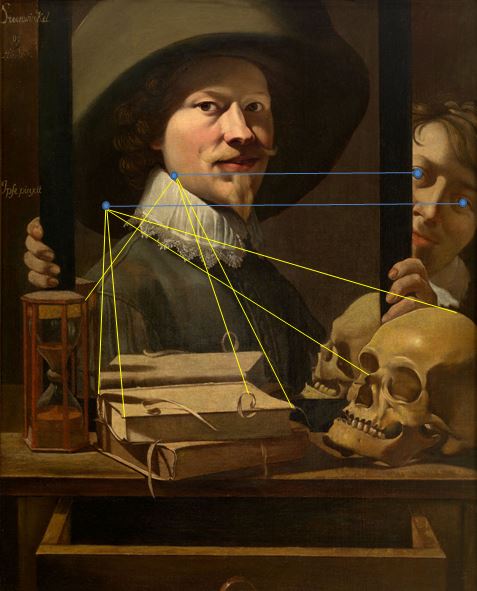

Vanitas, portrait de l’artiste

Antoine Steenwinkel, XVIIème, Musée royal des Beaux Arts, Anvers

Un tableau unique

Deux inscriptions ont épaissi le mystère de ce très étrange tableau. On peut lire en haut à gauche « Steenwinkel og hústrú » (Steenwinkel et son épouse, en danois), ce pourquoi certains commentateurs prétendent contre toute évidence que le personnage tête nue qui brandit le cadre serait une femme. Et au milieu à gauche « Ipse pinxit », qui proclame qu’il s’agit d’un autoportrait. Or, peintes par dessus les craquelures, ces deux inscriptions sont postérieures. On ne sait donc rien sur le tableau, ni sur le peintre, ni sur ses intentions.

Une lecture possible

Nous pouvons néanmoins proposer une lecture, en partant de ce qui est le plus sûr : le personnage bien réel de l’arrière-plan, avec son demi-sourire malicieux. En progressant vers l’avant du tableau, nous rencontrons sur la table trois objets de Vanité : le sablier à mi-course, deux livres et un crâne ; à noter que ce sont aussi trois récipients aporiques : un flacon de verre qu’on en peut pas ouvrir, des livres qu’on ne peut pas lire et une boîte crânienne sans contenu. Enfin, en progressant encore vers l’avant-plan, voici le tiroir entrouvert : encore un récipient vide, et une métaphore transparente du caveau.

Ainsi, de l’arrière-plan vers l’avant-plan, le parcours du regard correspond à une dématérialisation progressive.

Miroir ou portait ?

Toute l’énigme du tableau réside dans le statut du « tableau dans le tableau » : cet objet plat qui constitue lui aussi une dématérialisation, mais durable. Puisque s’y reflètent le sablier, les deux livres et le crâne, il doit s’agir d’un quatrième objet de vanité, un miroir, que l’homme du fond présente au gentilhomme en chapeau, lequel doit donc se trouver devant la tablette, en train de regarder son reflet.

Or si on trace les fuyantes entre les objets de la tablette et les objets du reflet, on constate non pas qu’elles sont fausses, mais qu’elles convergent vers deux points de fuite, comme si le spectateur regardait le reflet en fermant alternativement un oeil, puis l’autre. Et que ces points de fuite ne correspondent pas aux yeux du gentilhomme en chapeau : ce n’est donc pas lui qui se regarde « dans le miroir ». Et le miroir n’en est pas un, mais un tableau sur lequel sont peints, en trompe-l’oeil, un bout de sablier, deux livres et un peu de crâne.

Le miroir du peintre

Or il se trouve que les deux points de fuite ont pratiquement le même écartement et la même inclinaison que les yeux du personnage qui brandit le tableau, et qui donc doit être le peintre.

Si nous intégrons son visage à cet emplacement, voici qu’il aurait pu voir en se penchant vers le miroir pour mettre au point son trompe l’oeil.

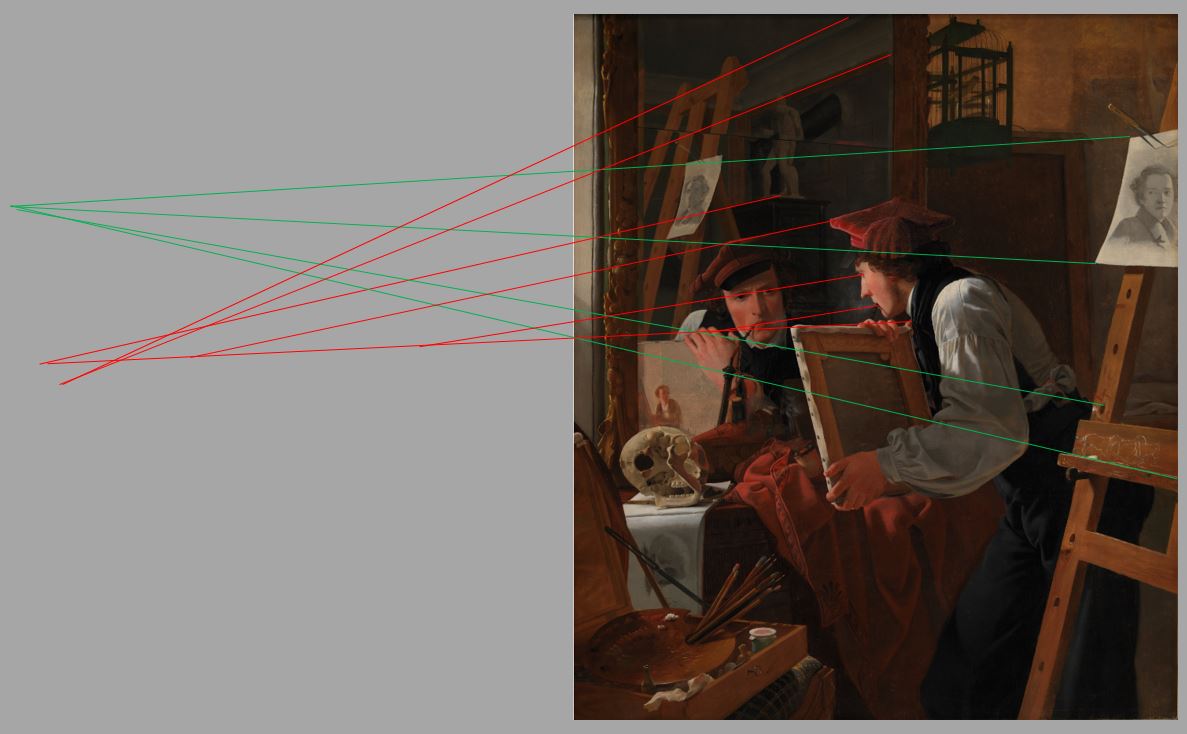

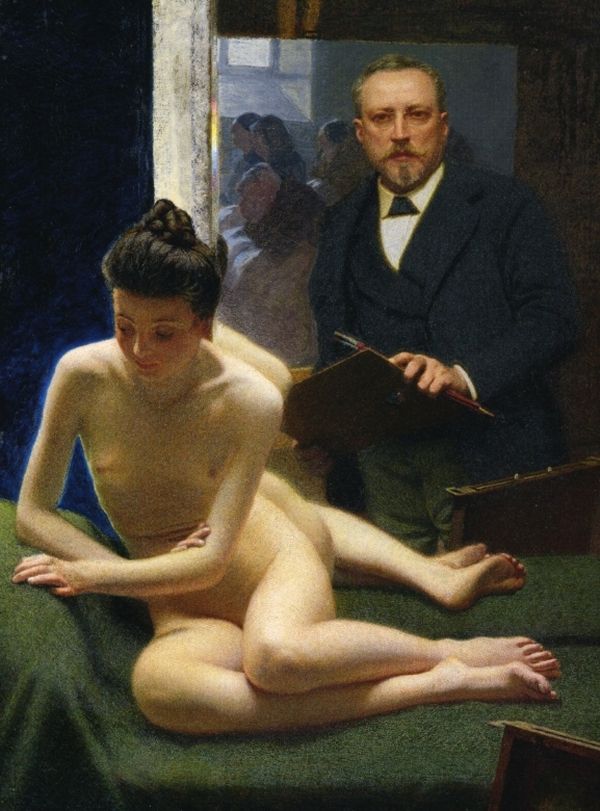

Le peintre danois Ditlev Blunck regardant une esquisse à travers un miroir

Wilhelm Bendz, 1826, Statens Museum for Kunst, Copenhague

Trois condisciples

Ce tableau de Wilhelm Bendz (22 ans) représente Ditlev Blunck (28 ans), son condisciple à l’Académie Royale des Arts de Copenhague.

Ditlev est en train de soumettre son travail à l’épreuve du miroir, qui révèle parfois des erreurs de dessin que la vue directe ne montre pas.

Dans ce tableau Ripolin, un peintre peint un peintre qui peint un peintre sans visage.

La tête qui manque est visible sur le croquis épinglé sur le chevalet par les deux pointes d’un compas : nous aimerions, pour boucler la boucle, que ce soit celle de Wilhelm Bendz… mais non : il s’agit d’un troisième condisciple, le peintre Jørgen Sonne (26 ans).

Et l’esquisse que Blunck vérifie dans le miroir n’est autre que celle de l’autoportrait de Sonne :

|

|

|---|

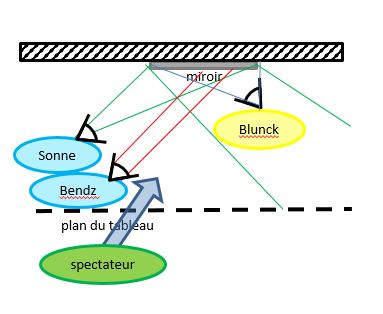

Une perspective double

perspective fausse perspective fausse

|

|---|

perspective corrigée perspective corrigée

|

|---|

Etonnamment, la perspective est totalement fantaisiste : les lignes qui relient le croquis de Sonne à son reflet (en vert) convergent vers un point de fuite haut, situé très à gauche. En revanche, les lignes qui relient Blunck à son propre reflet (en rouge) obéissent à une sorte de perspective cavalière.

Si nous corrigeons le reflet de Blunck pour qu’il s’inscrive dans le premier point de fuite, nous constatons que ce reflet devrait être plus petit, et plus haut. Mais sans changement spectaculaire de la composition.

Pourquoi dès lors, dans ce tableau d’un étudiant doué, Bendz a-t-il faussé l’exactitude optique à ce point, en mettant en oeuvre ce double système de perspective ?

Remarquons d’abord que ce qui se trouve englobé dans le cadre du miroir est absorbé dans le système de perspective fausse (cavalière) : manière de dire que le reflet dans le miroir est trompeur, alors que la peinture dit vrai.

Souvenons-nous ensuite qu’il y a trois peintres dans le tableau, occupant des positions bien distinctes :

- celui que nous voyons, Blunck, n’étant pas en train de peindre, doit être considéré comme le sujet principal du tableau

- celui qui peint, Bendz, s’est assis à gauche du miroir de façon à ne pas être dans le champ, et dessine Blunck en perspective cavalière (l’avantage étant qu’elle ne permet pas de le localiser précisément) ;

- celui qui est le sujet du tableau dans le tableau, Sonne : comme le chevalet et les croquis de son visage sont régis par le point de fuite haut, il est facile d’imaginer Sonne debout à gauche dans la même pièce, surveillant dans le dos de Blunck l’exactitude optique de son portrait en cours.

Selon notre classification, nous ne sommes donc pas à proprement parler dans le thème de l’autoportrait partiel : mais dans le thème classique du miroir dans le tableau, avec comme particularités que le sujet est un peintre et qu’en dehors du peintre caché, il y a un second spectateur : lequel est lui-aussi un peintre.

Un emboîtement

Il se crée ainsi, depuis le portrait de Sonne sur papier à son portrait sur toile, puis au portait de Blunck, un emboîtement conduisant vers le Deus ex machina, Bentz invisible qui mène le jeu en hors champ.

« L’artiste est placé entre le crâne et l’oiseau, tentant dans son oeuvre de s’élever de la pure Nécessité : pourriture et mort, et de créer au contraire une image durable de l’âme, défiant la mort. La position médiane entre mortalité et immortalité, corps et âme, n’est pas seulement celle de Blunck, ou celle de Sonne, mais aussi celle de Bendz. De la même manière, le croquis du crâne nu et le dessin de Sonne sont les deux premières étapes, suivies par l’esquisse à l’huile, et le tableau complet de Bendz, avec lui-même en son centre invisible, est l’étape finale de cette tentative de saisir l’âme humaine par le moyen de l’Art. » [1]

Les chiens

Reste énigmatique le dessin à la craie des deux chiens qui se disputent une dépouille (un linceul ?) , juste au dessus de la signature sur la tranche du chevalet. Private joke ? Rivalité de jeunes peintres en ce début de siècle d’or danois ?

On y a également vu [1] l’Opposition entre le domaine terrestre de la Nécessité ( le corps, le chiens voraces, le Corps), et le domaine céleste de la Tranquillité (l’oiseau, l’âme) , opposition que renforcerait la coupure du miroir en deux :

- en haut la tête de la statue posée sur le poêle ;

- en bas le corps de la statue.

Opposition quelque peu contredite par le tuyau du poêle, qui traverse équitablement les deux domaines.

Une fumerie (A Smoking Party)

Wilhelm Bendz, 1827 28 Ny Carlsberg Glyptotek

D’autant plus que dans un tableau de l’année suivante, Bendz nous montre à nouveau un miroir réparé, en deux morceaux traversés par un tuyau de poêle.

Aucune intention métaphysique ici, juste de l’ironie, car le tuyau se trouve ainsi positionné juste au dessus du nuage de fumée, qu’un des convives tente de dissiper de la main. Parmi les autres détails intéressants du tableau, notez la bougie éteinte du porte-partition, la boîte avec les cônes de papier contenant le tabac, et posez-vous ces deux questions subsidiaires: où sont les deux bougies cachées, et d’où provient la grande ombre ronde sur le sol ?

|

|

|---|

Pour en revenir à nos chiens, une interprétation plus cohérente avec le côté « charge d’atelier » du sujet serait de voir, dans les deux gueules en miroir ne lâchant pas leur viande, une caricature de Ditlev et de son reflet ne lâchant pas leur bouffarde.

L’humour macabre

Car il y a certainement une tranche de transgression morbide et d’humour rapin dans cet exercice de style, qui prétend faire l’éloge de la précision tout en se moquant de la perspective, qui plante des compas comme des couteaux, qui griffonne des petits chiens et qui converge, au plus fin du tableau, sur un face à face entre un peintre sans visage et un uniforme sans viande.

Tandis que, sur un croquis des plus académique, un crâne renversé rit de toutes ses dents, en nous fixant d’un oeil unique.

Bendz mourra quatre ans plus tard à Vicence, lors de son Grand Tour en Italie.

Kierkegaard Revisited: Proceedings from the Conference « Kierkegaard and the Meaning of Meaning It », Copenhagen, May 5-9, 1996; p 448

https://books.google.fr/books?id=iR6Rr1lfNqAC&pg=PA448&dq=%22Bendz%22+portrait+mirror&hl=fr&sa=X&ei=z0FqVYmjG8W9UcPIgegH&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Bendz%22%20portrait%20mirror&f=false

Un autre portait d’un jeune peintre danois par un ami peintre est particulièrement touchant. Il a été fait dans l’appartement que venaient de louer ensemble les deux amis, dans le quartier de Toldbodvej, et il s’agit d’un cadeau d’anniversaire : sur le dos de la toile est écrit de la main de Frederik Sødring : « Portrait de moi par mon ami ! Ch. Købke, pour mon anniversaire le 31 Mai 1831.

Frederik, né en 1809 fêtait donc ses 23 ans et Christen, né le 25 mai 1809, pratiquement jour pour jour ses 22 ans.

(Voir https://mydailyartdisplay.wordpress.com/2013/04/16/the-portraiture-of-christen-kobke/ )

Portrait du peintre de paysages Frederik Sødring

Christen Købke, 1832, Hirschsprung Collection, Copenhague

La porte barrée

Frederik s’est installé devant une porte condamnée par un guéridon d’acajou, poussé là pour la circonstance : il sert à porter un pot de lierre, le symbole d’attachement éternel.

Sur la porte ont été épinglés des dessins : une vache et des temples, en référence probable aux deux préceptes du Golden Age danois : peindre d’après nature, tendre vers l’idéal.

En bas à droite on a disposé le tabouret pliant, emblème du peintre de paysages.

Mais pour l’instant, la porte est barrée : pas question de fuir à la campagne l’intimité de l’amitié.

Le miroir

Le morceau de bravoure est bien sûr le miroir, dont l’ovale trace au dessus de la tête de Frederik une sorte d’auréole déportée. Des billets ont été glissés sous le cadre, procédé habituel des trompe-l’oeil.

Dans le reflet on peut voir le lustre triangulaire, et le coin d’un tableau montrant une roue à aube – là encore un chef-d’oeuvre de Frederik :

La cascade de Rønneby à Blekinge en Suède, Frederik Sødring, 1836, Collection privée

Le chevalet

Mais l’élément le plus touchant est le montant d’un chevalet (réinvention de l’idée de Vermeer). S’agit-il de celui de Frederick, représenté en train de peindre on ne sait quoi, le couteau et la palette à la main ? Ou bien s’agit-il de celui de celui de Christen en train de peindre Frederick ?

Sublime ambiguïté qui réunit les deux peintres dans l’ovale de leur amitié.

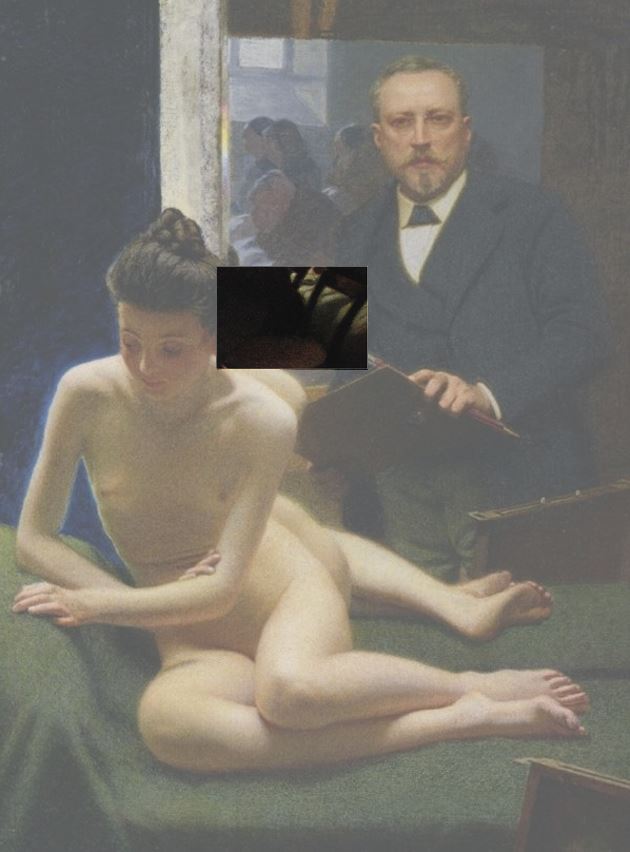

L’artiste et son modèle reflétés dans un miroir

Angelo Morbelli, 1900–1903, Collection privée

Le point de fuite se situe rigoureusement entre les deux yeux du peintre : c’est bien lui qui se regarde dans le miroir, contemplant son image, son modèle et son oeuvre.

Car dans le miroir posé juste derrière le modèle, on peut voir un tableau sur lequel il travaillait cette année-là, inversé comme il se doit.

Le siège vide (La Sedia Vuota)

Angelo Morbelli, 1903, Collection privée

Le chaise du premier plan crée, au milieu de ces vieilles femmes en uniforme dans un hospice de Milan, plongées toutes dans le tricotage, la prière ou le sommeil, un puissant appel de vide.

A noter que, dans le tableau du reflet, la chaise en question vient se placer juste derrière la femme nue, comme pour l’inviter à s’y asseoir, par un saut en arrière dans le miroir et en avant dans la vieillesse.

Mélancolique et lucide, le peintre reste debout entre ces femmes assises, faisant barrage par son carton et ses pinceaux à ce saut temporel qui menace toute Beauté.

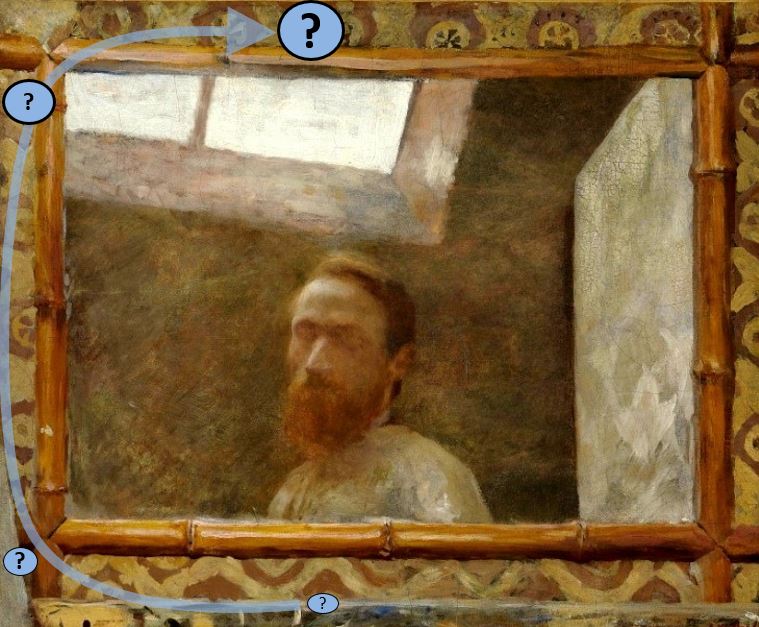

Autoportrait au miroir bambou

Vuillard, 1890, Collection privée

Cet exceptionnel effet de miroir tient à une double focale, et à l’emboîtement de deux genres picturaux :

- le papier-peint et le cadre en bambou sont traités en nature morte, avec une netteté photographique, et s’inscrivent géométriquement dans le rectangle du tableau ;

- le reflet est un portrait estompé, avec des obliques fuyantes.

Tandis que les marges font entrer dans le champ du tableau le réalisme du monde extérieur, le reflet reste le lieu du mystère, incarné par les yeux clos du peintre.

Un parti-pris n’est intéressant que s’il souffre des exceptions : ainsi le bas du papier-peint se brouille dans une ligne indéchiffrable, le coin inférieur gauche du cadre est barré par une oblique illisible (une serviette ?), le coin supérieur gauche est incomplet (l’était-il en réalité ?) .

Ce coin irrégulier est bien intéressant : le blanc de la fenêtre déborde sur le bambou juste à côté, comme si le « contrefort » manquant avait, à cet endroit, affaibli le contrôle du cadre face à la poussée de l’indistinct.

Autoportrait dans le miroir du cabinet de toilette

Edouard Vuillard, 1923-1924, collection particulière

Vuillard a maintenant 56 ans, et l’enjeu n’est plus symboliste : l’homme âgé qui se lave les mains dans le miroir n’est guère plus net que les images qui l’entourent. L’autoportait vieillissant cherche une forme de pérennité dans les chefs d’oeuvre dont il se réclame, et dont l’identification constitue le but du jeu. On reconnaît donc, en commençant par le haut à droite et dans le sens des aiguilles de la montre :

- Raymond Diocrès répond après sa mort, de Le Sueur

- Flore, fresque romaine de Stabia

- Tête du Zacharie de Michel Ange (pendant ironique de celle de Vuillard)

- Moïse et les filles de Jethro, dessin de Poussin

- Non identifié

- Hiroshige, cent vues d’Edo

- Non identifié

Le souci de s’inscrire dans un cadre pérenne travaille aussi les jeunes peintres. Will Wilson mêle ici, dans les seize cases autour de son autoportrait, des références à des oeuvres célèbres avec des références à ses propres oeuvres ou obsessions, selon des correspondances cryptiques.

Autoportrait

Suzanne Valadon, 1927, Musée Maurice Utrillo, Sannois

Dans un semblable miroir en bambou, Suzanne s’est également représentée en buste, réduite à un regard, sans aucun des attributs du peintre. En est-on sûr ?

Il semble bien que la grande tâche bleue du premier plan soit le recto de la palette, dont on devine le verso au ras du reflet.

Autoportrait

Frieseke, 1938

L’effet de mystère tient à un éclairage astucieux : en comparant l’ombre de la bougie, devant le miroir, et l’ombre des montants du chevalet, dans le miroir, on comprend qu’une lampe assez forte doit se trouver sur la gauche, en hors champ : c’est l’ombre de son propre chevalet qui obscurcit le visage du peintre, ne laissant visible que l’essentiel : le fin liseré d’argent de ses lunettes.

Intérieur d’atelier

Stvan Csok, 1905, Hungarian National Gallery, Budapest

Une incertitude visuelle règne dans le tableau : il faut comprendre que le miroir est posé sur un canapé et appuyé contre le mur. L’assiette ronde accrochée au mur, mais qui passe devant le miroir, complique encore la lecture. De plus, l’arête du canapé ne pointe pas vers l’oeil du peintre, et le bord du lit, à droite, est une fausse fuyante (il s’agit en fait du bord du rideau replié) : impossible donc de déterminer le point de fuite.

Faute de repères précis, le regard est réduit à osciller entre les deux centres d’intérêt que sont, dans cet intérieur sombre, le rectangle blanc du miroir et la chair serpentine de la femme. Le contraste habituel entre l‘Artiste – debout, en manteau, chapeauté, en contre-jour, le regard fixe – et la Modèle – couchée, nue, les cheveux denoués, dans la lumière, le regard vague – est ici poussé à son paroxysme.

La composition accentue encore ce contraste : tandis que l’Artiste se dresse dans le tiers gauche, la Modèle se tasse dans la moitié inférieure. Au dessus, la large plage vide semble appeler le bras du Maître, coupé net par le miroir, à se déployer jusqu’à la tête de son Sujet qui s’abandonne.

Et dont la partie droite, déjà séparée du buste par la torsion, est laissée à la libre contemplation du spectateur.

Autoportrait aux deux miroirs (Self portrait with two mirrors )

Virgil Elliott, 2002, Collection privée

L’énigme est dans le titre : où est le second miroir ?

En remarquant que, dans le tableau, l’artiste peint de la main droite, la solution vient assez vite : ce que Virgil Elliot regarde dans le miroir à main, c’est un autre miroir qui produit une première image renversée.

Autoportrait, Zinaida Serebriakova, 1910

Autoportrait, Zinaida Serebriakova, 1910

A remarquer que la grade amatrice de miroir qu’était Zinaida Serebriakova avait déjà pensé à ce dispositif, qui a de plus l’avantage de jouer avec le paradoxe de la vue simultanée de profil et de face.

Couverture de « How I Photograph Myself », seconde édition

1965, Bunny Yeager

Bunny Yeager, pinup elle-même, puis photographe de pinups, est singulièrement bien placée pour un avis autorisé sur l’autoportrait, ce genre très particulier où l’artiste et le modèle fusionnent.

Son manuel sur le « selfie » années 60s est illustré par un exemple pratique : on y voit Bunny doublement auréolée par sa chevelure platinée et par un spot bien placé, tirant du bout de l’orteil le cordon de déclenchement.

Dans un parcours très didactique, le regard est attiré par la mule à talon haut tombée par terre, d’où il saute au pied dénudé, puis remonte le long du cordon rouge du noeud autour de l’orteil au noeud autour du déclencheur. L’appareil sur son trépied apparaît ainsi comme un prolongement de la pinup, dont il partage d’ailleurs les options esthétiques : longues jambes blanches et grosse poitrine rouge (si l’on veut bien considérer que les poumons gonflés et le soufflet conspirent, dans la même attente du déclic).

En actionnant le cordon du pied gauche, Bunny nous suggère que toute la scène est un reflet dans un miroir astucieusement disposé. Est-ce possible, ou la photographie est-elle prise par un second appareil, à l’aide d’un minuteur ou d’un second photographe ?

A noter que le décor bleu uni ne comporte aucun élément permettant de se situer dans l’espace : heureusement, il nous reste les fuyantes du tabouret pour déterminer que l’objectif du « second » appareil se trouvait bien plus bas, et plus à gauche que l’objectif de celui que nous voyons.

Exactement l’emplacement où se trouve l’appareil virtuel, si le miroir est à la fois incliné et tourné : il n’y a pas de second appareil ni d’autre déclencheur que le gros orteil de Bunny.

Autoportrait

Bunny Yeager, années 50

Au début de sa carrière de photographe, Bunny s’était essayé à plusieurs autoportraits au miroir : on la voit ici avec son Rolleiflex, prise dans un miroir portatif qu’elle posait devant-elle.

Autoportrait au miroir

Bunny Yeager, 1954, figure dans le livre How I Photograph Myself

Et voici le dispositif au complet : le miroir incliné et le Rolleiflex sur son trépied.

Rolleiflex automat vu de dos

Question : cette photographie est-elle prise dans un miroir ?

Le trépied de l’appareil est coincé dans le trépied du miroir, très proche de celui-ci mais hors de son champ : il suffira à Bunny de tourner l’objectif vers le miroir pour se prendre réellement en photo.

Pour l’instant, elle se fiche de nous, en faisant semblant de toucher la manette du trépied du bout du doigt, comme s’il s’agissait du déclencheur, alors qu’elle se trouve un bon mètre en arrière !

Discrètement, la composition rend visible la métaphore entre les jambes et le trépied, ces deux instruments de travail de la pinup-photographe.

Non sans suggérer une affinité plus crue entre l’appareil photographique et un autre appareil très intime.

Concluons le travail de Bunny sur les appareils du désir par cette métaphore audacieuse,

où une Vénus nue sort de la vague pour venir toréer

un quadrupède trapu, érectile du corps et des pattes.

Aucun commentaire to “Le peintre en son miroir : 4 Enigmes visuelles”