1 Le coeur révélateur

En 1883, Redon illustre quatre nouvelles de Poe, tirées des « Nouvelles histoires extraordinaires ». Ces fusains ont en commun de proposer, chacun, une sorte de « clin d’oeil » du dessinateur au spectateur. Ils vont être présenté dans l’ordre où les nouvelles apparaissent dans le recueil. A vous de deviner les clins d’oeil.

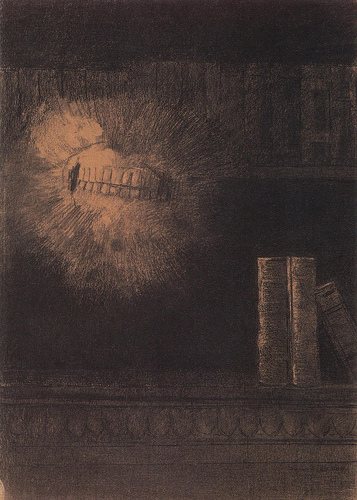

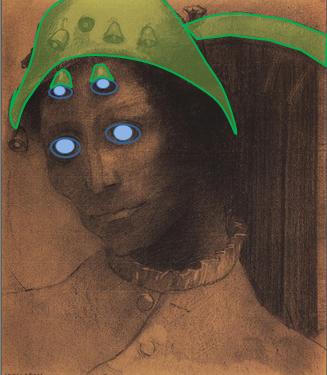

Le coeur révélateur

Odilon Redon, 1883, Santa Barbara, Museum of Art

Résumé de la nouvelle

Le narrateur – un fou – est obsédé par l’oeil d’un vieillard, au point qu’il n’a d’autre possibilité que de le tuer. Après l’avoir guetté plusieurs nuits par l’entrebâillement de la porte, il l’assassine, puis cache le corps sous le parquet. Mais le coeur du mort, inexplicablement, se remet à battre et désigne l’assassin aux policiers.

Les passages-clé

Redon ne nous propose pas une illustration littérale, mais une sorte de condensation graphique de plusieurs passages-clé de la nouvelle.

L’oeil noir dessiné par Redon est-il celui du vieillard ? Non, car celui-ci est bleu et blanc, et c’est justement cette caractéristique qui le rend insupportable pour le fou :

« Un de ses yeux ressemblait à celui d’un vautour, — un œil bleu pâle, avec une taie dessus. Chaque fois que cet œil tombait sur moi, mon sang se glaçait ; et ainsi, lentement, — par degrés, — je me mis en tête d’arracher la vie du vieillard, et par ce moyen de me délivrer de l’œil à tout jamais. »

A l’inverse, l’oeil de Redon est-il celui du fou, qui vient chaque nuit épier le viellard ?

« Chaque nuit, vers minuit, je tournais le loquet de sa porte, et je l’ouvrais, — oh ! si doucement ! Et alors, quand je l’avais suffisamment entrebâillée pour ma tête, j’introduisais une lanterne sourde, bien fermée, bien fermée, ne laissant filtrer aucune lumière ; puis je passais la tête.

…Quand ma tête était bien dans la chambre, j’ouvrais la lanterne avec précaution, — oh ! avec quelle précaution, avec quelle précaution ! — car la charnière criait. — Je l’ouvrais juste assez pour qu’un filet imperceptible de lumière tombât sur l’œil de vautour. »

Donc, puisque les planches sont éclairées, la fente que nous montre Redon ne peut pas représenter l’entrebâillement de la porte ni l’oeil du fou, vus de l’intérieur de la chambre.

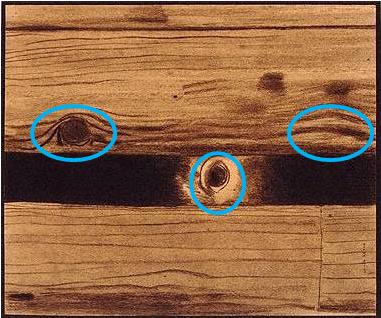

Dernière possibilité : la fente est celle du parquet, comme semble l’indiquer la ligne séparant les deux planches de gauche.

« Je coupai la tête, puis les bras, puis les jambes. Puis j’arrachai trois planches du parquet de la chambre, et je déposai le tout entre les voliges. Puis je replaçai les feuilles si habilement, si adroitement, qu’aucun œil humain — pas même le sien ! — n’aurait pu y découvrir quelque chose de louche. »

La encore, l’oeil ne peut pas être celui du vieillard mort juste avant de refermer le plancher – il serait soit bleu, soit clos. Ni celui de l’assassin vu par dessous, car les planches ne seraient pas éclairées.

La nouvelle : une lecture possible

La nouvelle met en scène l’affrontement, non pas de deux personnages, mais de deux sens personnifiés, et de deux organes.

Dans la première partie, le Crime, l’organe dominant est l’Oeil. A l’acuité visuelle du narrateur s’oppose l’ouïe exacerbée du vieillard, qui entend venir son bourreau, mais ne peut le voir. L’assassin veut l’exclusivité de la Vue, et remporte une première victoire, lorsque le parquet se referme sur la paupière close du vieillard, le privant doublement de ce sens.

Dans la seconde partie, le Châtiment, la situation se renverse : l’organe dominant est le Coeur, doublement invisible à l’intérieur du corps mort et sous le plancher. Et l’Ouïe prend progressivement le pas sur la Vue, jusqu’à la victoire finale :

« Quand j’eus fini tous ces travaux, il était quatre heures, — il faisait toujours aussi noir qu’à minuit. Pendant que le timbre sonnait l’heure, on frappa à la porte de la rue. Je descendis pour ouvrir avec un cœur léger, — car qu’avais-je à craindre maintenant ? Trois hommes entrèrent qui se présentèrent, avec une parfaite suavité, comme officiers de police. Un cri avait été entendu par un voisin pendant la nuit. »

« …mais le bruit dominait toujours, et croissait indéfiniment. Il devenait plus fort, — plus fort ! — toujours plus fort ! Et toujours les hommes causaient, plaisantaient et souriaient. Était-il possible qu’ils n’entendissent pas ?

« Misérables ! — m’écriai-je, — ne dissimulez pas plus longtemps ! J’avoue la chose ! — arrachez ces planches ! c’est là ! c’est là ! — c’est le battement de son affreux cœur ! »

Ainsi, à l’oeil de vautour du début s’est substitué l’affreux cœur : une obsession a chassé l’autre, mais le Crime n’a pas suffi à abolir la Folie.

Le clin d’oeil de l’artiste

Si vous n’avez pas trouvé, cliquez ici

Le fusain : une lecture possible

Le fusain se réfère clairement à la partie « Vue » de la nouvelle, même s’il ne l’illustre pas littéralement : l’oeil n’est ni celui du fou, ni celui de vieillard. Sans doute, dans une époque pétrie de références hugoliennes, était-il compris comme l’oeil de la justice immanente ( le célèbre vers , « l’oeil était dans la tombe et regardait Caïn » date de 1859, mais en 1883 venait justement de paraître le troisième et dernier volume de La légende des Siècles).

On peut aussi l’interpréter comme l’Oeil-organe, limité au réel, et qui a besoin d’un entrebâillement pour voir (porte, plancher, paupières).

En contraste, les deux « yeux » que Redon a rajouté dans le bois du plancher, l’un ouvert et l’autre clos, n’ont pas besoin de fente : ce sont des yeux imaginés, et donc capables d’écouter, au travers de la matière, le coeur battant de l’Imaginaire.