4 Le triptyque de Benedetto

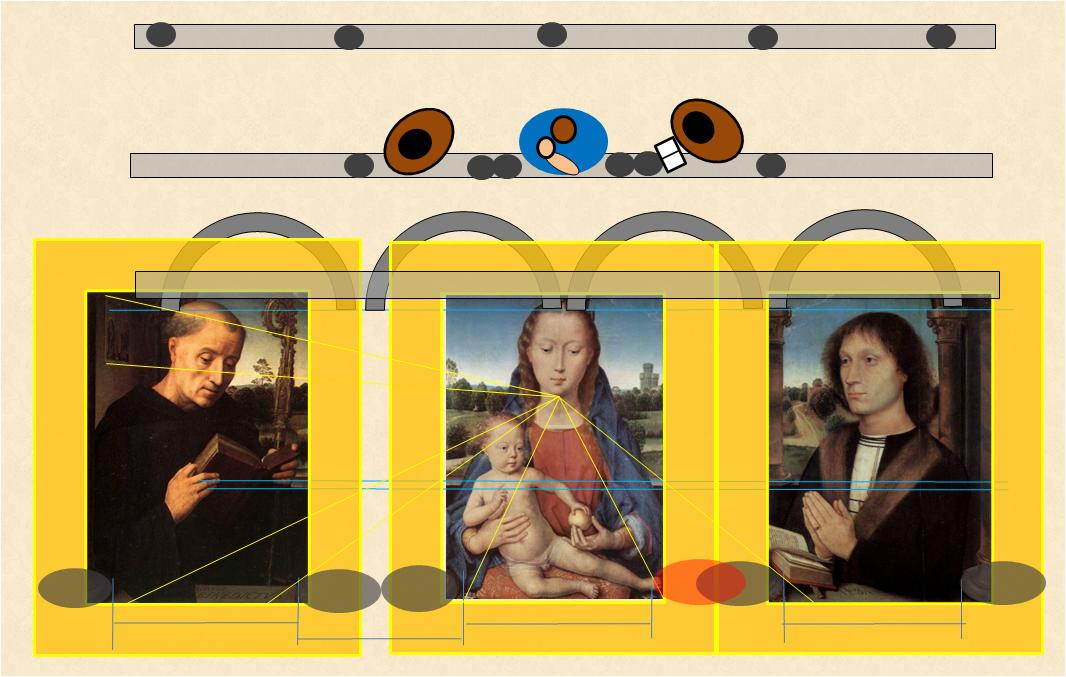

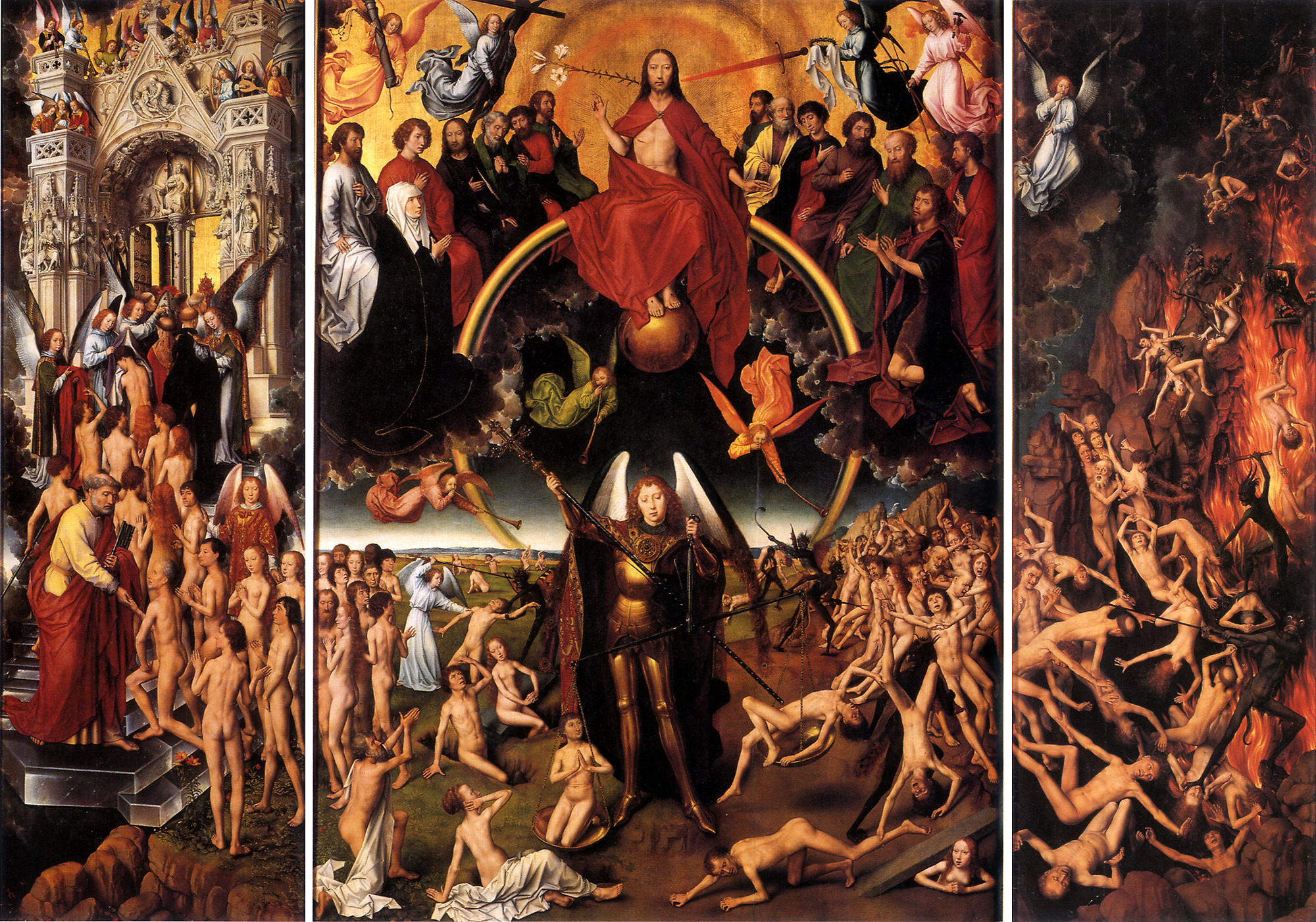

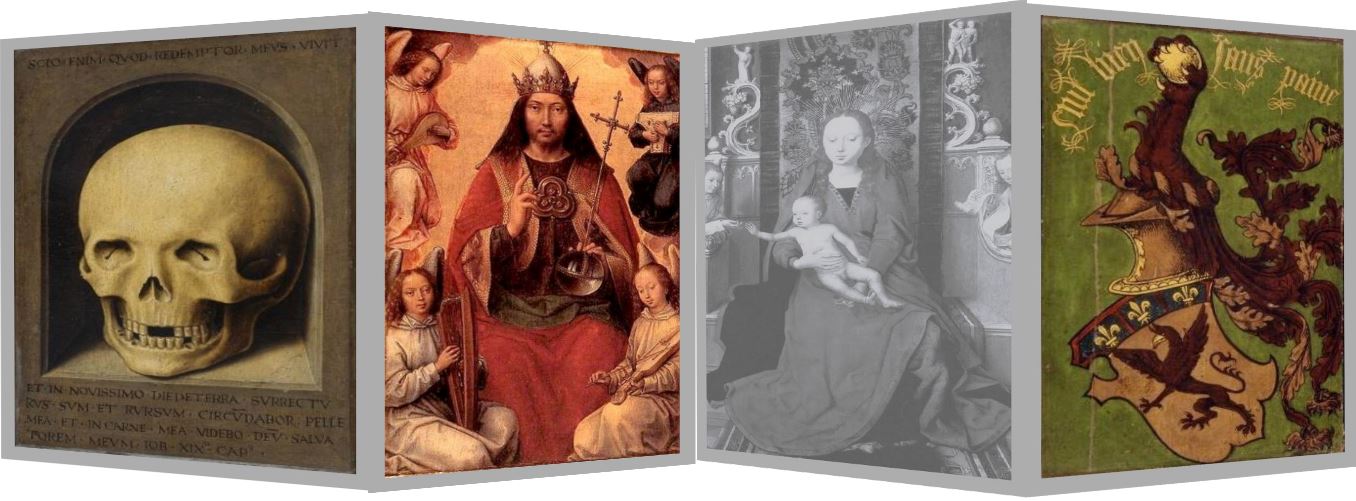

Le très célèbre Triptyque Donne, de taille conséquente (1,40 x 0,70 m), fut commandé à Memling par Sir John Donne de Kidwelly, qui se fit représenter avec sa femme et sa filles, parmi des saints et saintes de bonne compagnie.

Nous laisserons de côté les personnages de cette oeuvre très étudiée, et nous intéresserons seulement au décor, à titre de mise en bouche avant de nous intéresser à un autre triptyque de Memling, beaucoup moins connu : celui de Benedetto Portinari.

Le Triptyque Donne

Memling, vers 1478, National Gallery, Londres

La colonnade

Le fond des trois panneaux est ponctué par une série de sept colonnes, légèrement décalées vers la droite par rapport au cadre de manière à éviter une symétrie trop pesante.

Le dais

Le paysage qui se déploie dans le fond est coupé, derrière Marie, par un dais richement décoré. Complété en haut par un ciel en tissu rouge et en bas par le tapis, le dais forme autour de la Vierge une sorte d‘écrin en tissu, une cabine immatérielle qui l’isole des autres participants.

Le paysage qui se déploie dans le fond est coupé, derrière Marie, par un dais richement décoré. Complété en haut par un ciel en tissu rouge et en bas par le tapis, le dais forme autour de la Vierge une sorte d‘écrin en tissu, une cabine immatérielle qui l’isole des autres participants.

La colonne centrale

Si l’on supprime par la pensée la bande centrale dorée du dais, il reste les deux larges bandes latérales noires, parallèles aux colonnes : au point que le dais peut être vu comme une sorte d’expansion, en largeur et vers l’avant, de la colonne centrale et de son chapiteau. Le cylindre s’est développé en plan, le marbre et l’or se sont transformés en soierie.

La colonne centrale, invisible pour les yeux mais visible pour l’esprit, se métamorphose autour de la Vierge en une enveloppe glorieuse.

La perspective centrale

Le Triptyque est destiné à être contemplé grand ouvert. Même ainsi, les points de fuite des deux panneaux latéraux restent décalés de quelque centimètres de part et d’autre du point de fuite du panneau central. Ce décalage est probablement dû à un cadre légèrement plus épais que prévu dans le dessin initial : en effet les colonnes externes sont elles-aussi un peu trop écartés.

Mis à part cette légère erreur, le Triptyque déployé obéit à la perspective centrale.

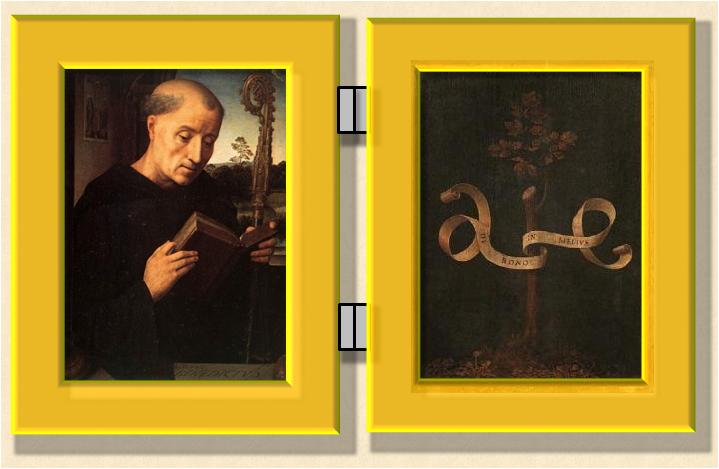

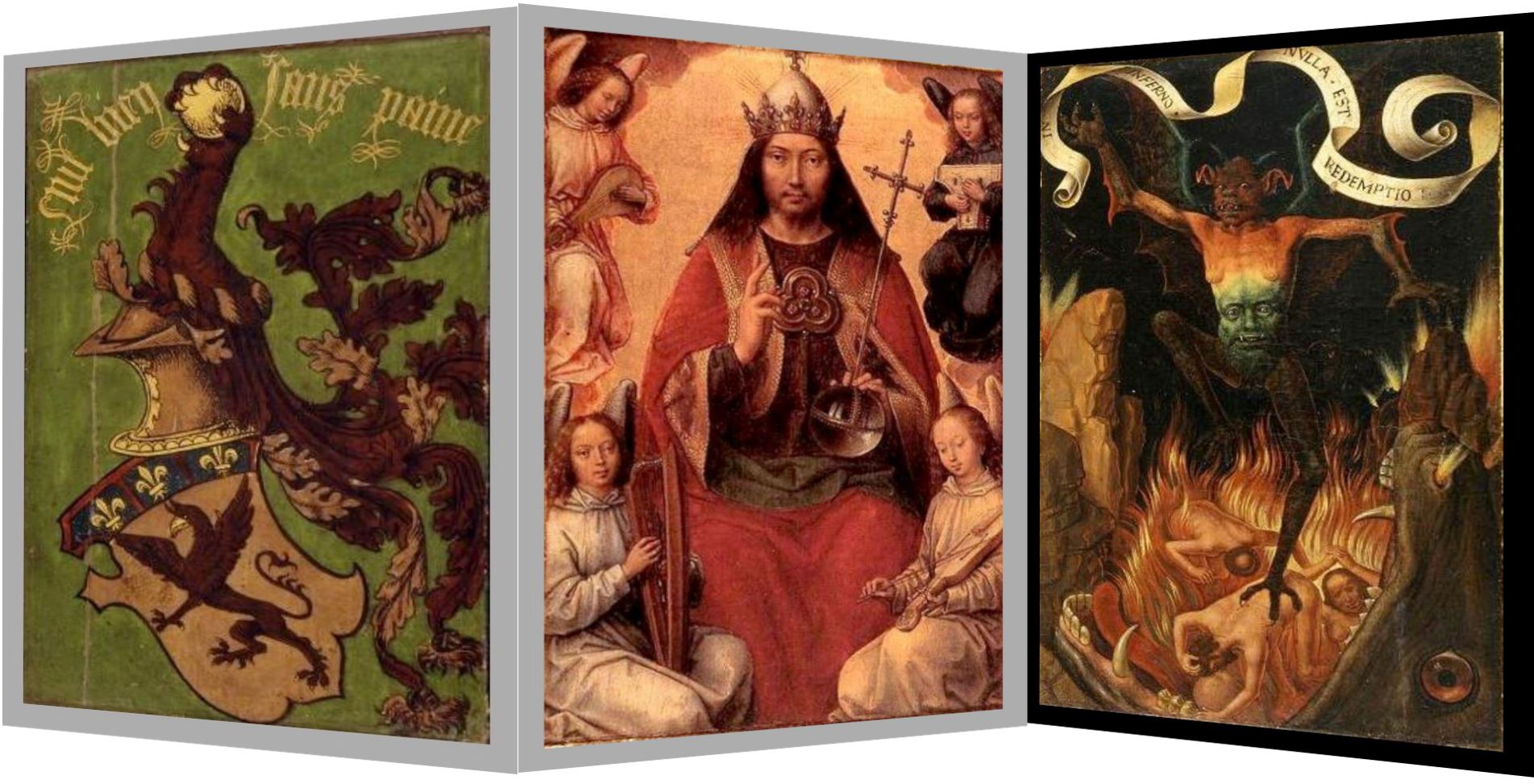

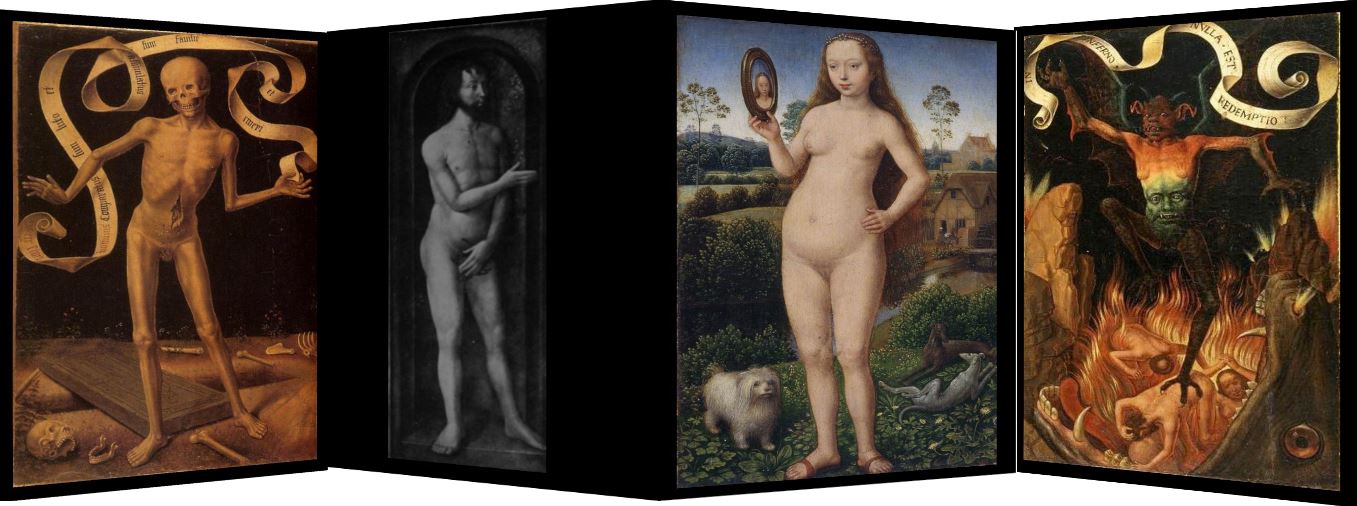

Le Triptyque de Benedetto, réalisé la même année 1487 que le Diptyque de Marteen, lui est étroitement apparenté.

Mais tandis que l’un a conservé son cadre jusqu’à ce jour, l’autre a été démembré entre deux musées, et mérite d’être reconstitué.

Triptyque de Benedetto Portinari 1487

Offices, Florence Offices, Florence

|

Staatliche Museen , Berlin Staatliche Museen , Berlin |

Offices, Florence Offices, Florence |

|---|

Cliquer pour agrandir

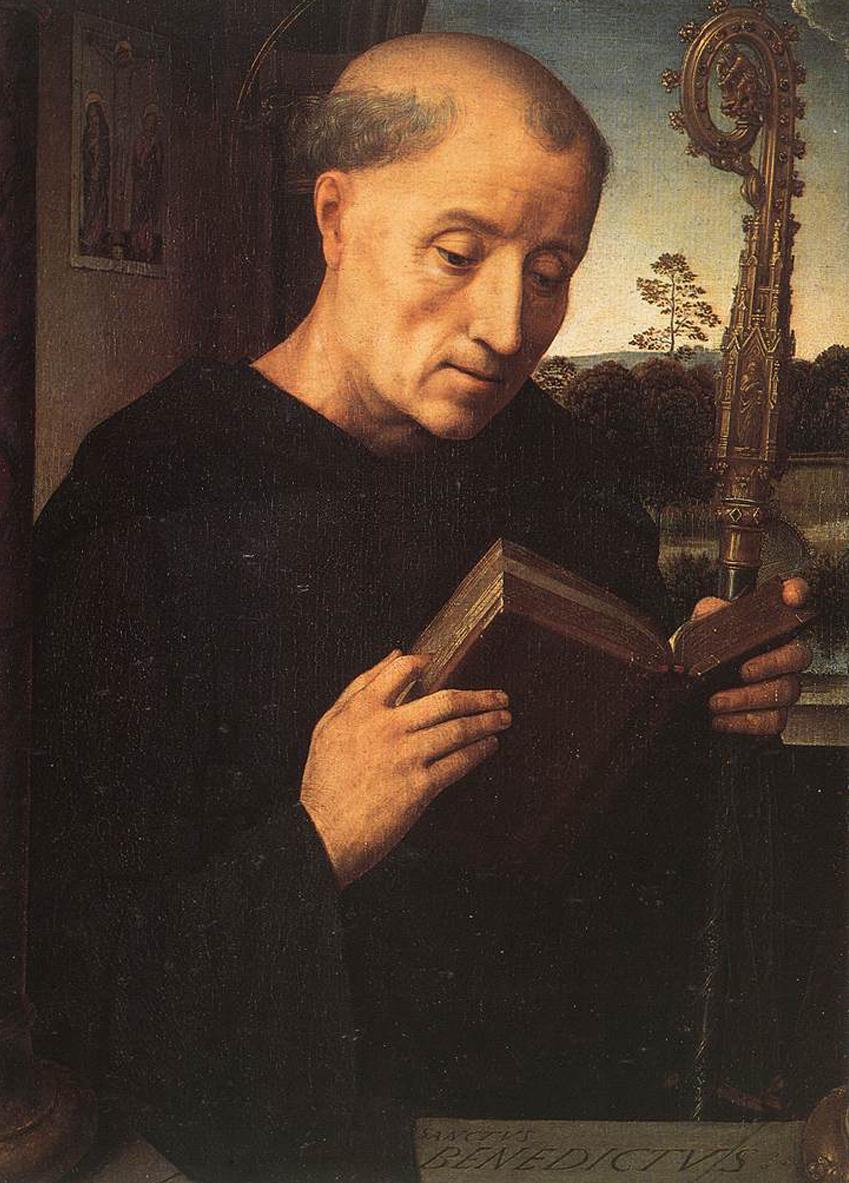

Le panneau gauche : Saint Benoît

L’austérité du Saint est contrebalancée par la minutie des détails : l’estampe de la crucifixion fixée sur le mur à droite, la crosse ouvragée avec Saint Jean portant le Calice empoisonné, et en haut Samson luttant avec le Lion.

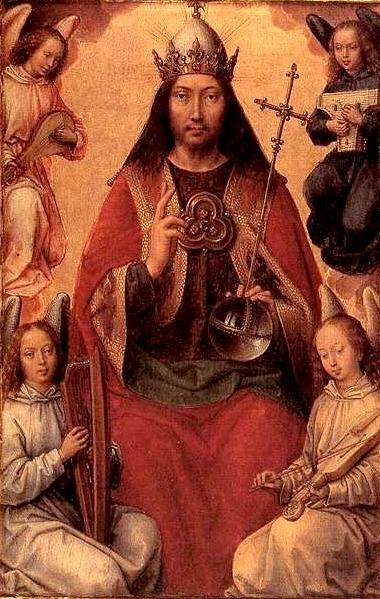

Le panneau central : Marie

Staatliche Museen , Berlin Staatliche Museen , Berlin |

Hôpital Saint Jean, Bruges Hôpital Saint Jean, Bruges |

|---|

La parenté des deux panneaux saute aux yeux : le visage de Marie, sa main droite, sa manche gauche et le bas du corps de l’enfant sont identiques. Le coussin et le tapis sont similaires. Les auréoles sont présentes dans les deux panneaux, mais plus visible sur fond sombre.

Pour ce qui concerne Jésus, dans l’un il se prépare à toucher le fruit, alors que dans l’autre, il le tient déjà en main.

Pour Marie, la seule différence notable est l’inversion des couleurs bleu et rouge entre son manteau et sa robe.

Le panneau de droite (le donateur)

Offices, Florence Offices, Florence |

Hôpital Saint Jean, Bruges Hôpital Saint Jean, Bruges |

|---|

Ici, pas d’inscription sur le cadre comme pour Marteen . Il a fallu attendre 1902 pour que Warburg identifie le donateur : la présence de Saint Benoît donnait le prénom, et la provenance des panneaux (l’Hôpital de Santa Maria Nuova où se trouvait également le célèbre Triptyque Portinari de Hugo Van der Goes) suggérait le nom de famille.

Or il a bien existé un Benedetto Portinari, âgé de vingt ans en 1487.

Détail difficile à interpréter : le jeune homme porte à son collier un petit objet qui pourrait être soit une loupe, soit un cure-dents en or.

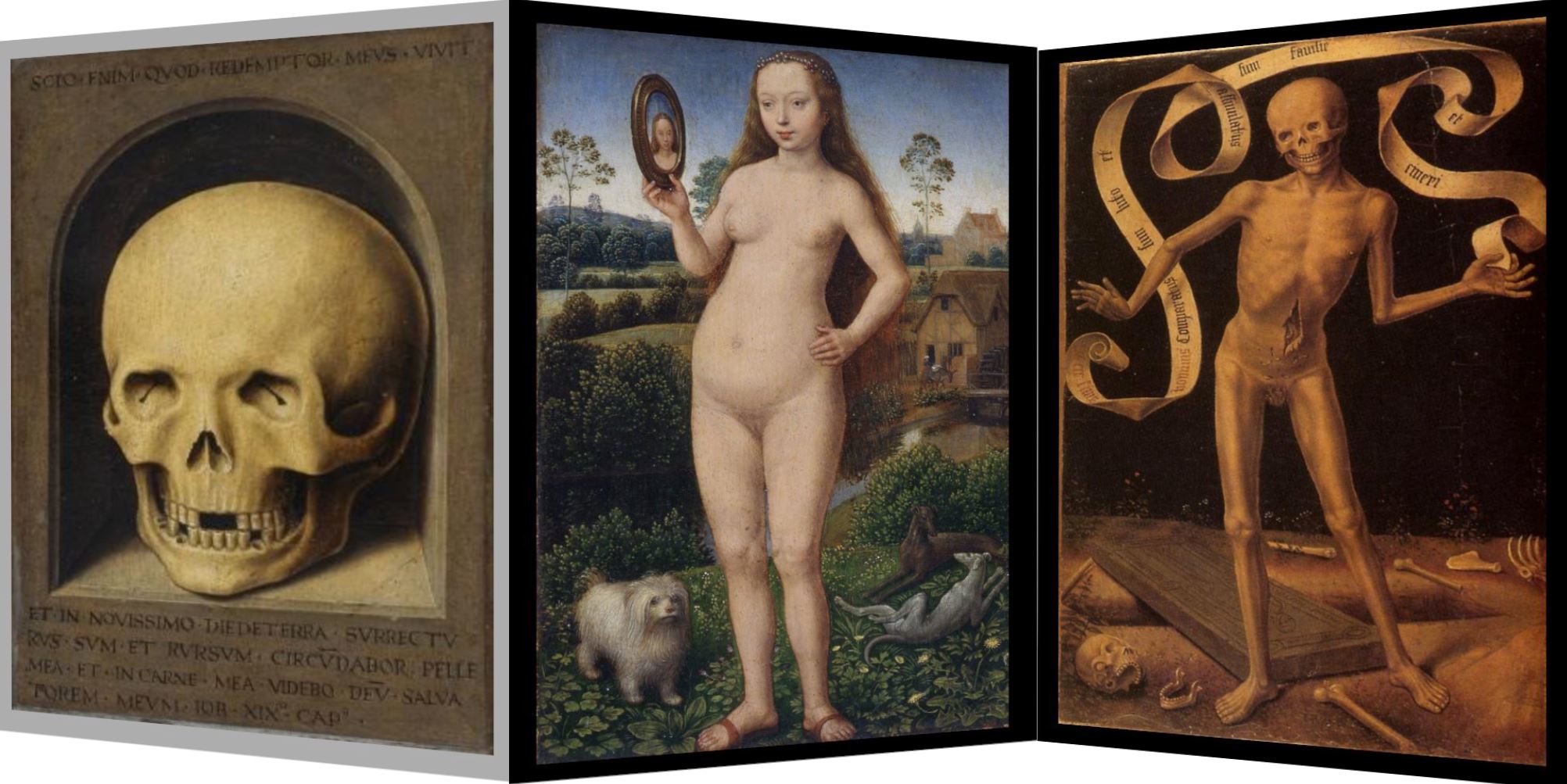

Le revers du panneau du donateur

Des trois panneaux, le panneau de droite est le seul qui est décoré sur son revers, avec un chêne dont s’échappent des pousses nouvelles, et une banderole portant la devise « De bono in melius » (« Du bon au meilleur »).

On pense qu’il s’agit d’une affirmation de continuité de la lignée, après la mort précoce du père de Benedetto, directeur de la branche milanaise de la banque Medicis.

Le parapet

Au premier plan, un parapet de pierre assure la continuité spatiale. Il porte des colonnes cylindriques qui encadrent chaque panneau, et dont on voit les bases rondes plus ou moins coupées par le cadre (celle à droite du panneau central est à peine visible, au bout du pied de Jésus).

Le paysage continu et les bases rondes donnent une bonne idée de ce à quoi devait ressembler le Diptyque de Marteen dans son premier état, avant la modification des fenêtres du fond et de la forme de la colonne.

L’architecture

Nous sommes ici non pas dans une pièce fermée, mais dans une sorte de loggia donnant largement sur la campagne.

Au second plan, un autre parapet porte une seconde série de colonnes avec des chapiteaux : on n’en voit que quatre au total, une se trouvant cachée juste derrière la Vierge (la corniche du chapiteau dépasse sur la droite).

La Vierge-colonne

Voilà qui nous rappelle le Triptyque Donne, peint une dizaine d’années auparavant : lorsque Memling place une colonnade derrière la Vierge, il a soin de positionner la colonne centrale juste derrière elle.

Et par un artifice graphique – le dais dans un cas, la cadrage serré dans l’autre – il nous suggère une métaphore possible entre la Vierge et la Colonne.

Une hymne médiévale de Adam de Saint Victor compare le cou de la Vierge à une colonne « collum tuum ut columna », mais l’iconographie de la Vierge-colonne reste très rare: latente chez Memling, elle sera récupérée par le maniérisme, toujours à l’affut de trouvailles théologiques, et donnera naissance quelques décennies plus tard au chef d’oeuvre du Parmesan.

La Madonne au Long Cou

1535, Le Parmesan, Musée des Offices, Florence

La perspective centrale

Les parapets avant et arrière sont parfaitement visibles dans les trois panneaux, et parfaitement horizontaux : à la différence du Diptyque de Marteen, les panneaux latéraux ne sont donc pas conçus pour être partiellement repliés.

Par ailleurs, ils présentent des fuyantes bien marquées (sur le parapet avant notamment). On peut donc supposer que ce Triptyque est du type « Donne » : fait pour être déployé complètement, et respectant la perspective centrale.

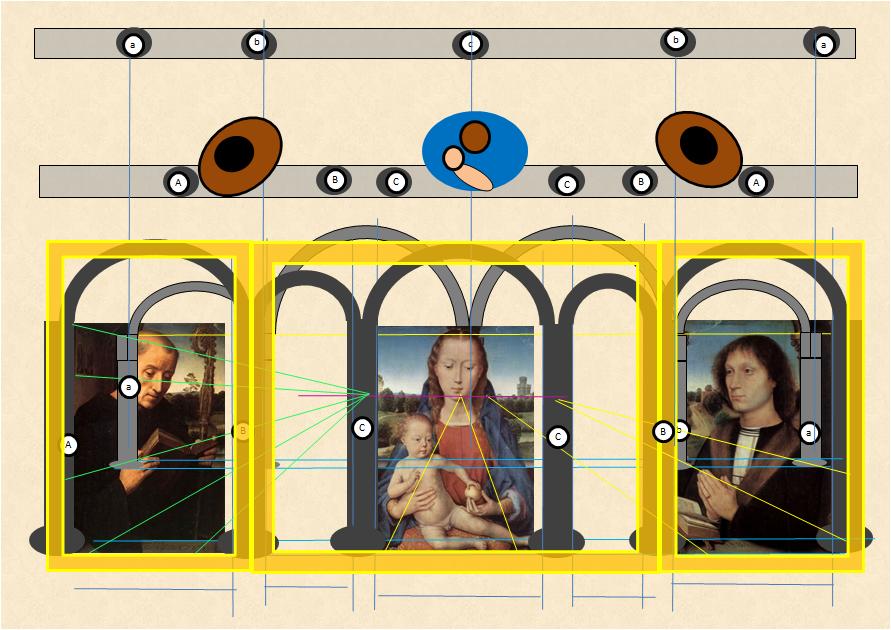

Le Triptyque reconstitué : première tentative

Les trois panneaux mesurent chacun environ 45×34 cm. Or le panneau central d’un Triptyque est deux fois plus large que les panneaux latéraux : il faut donc supposer que le panneau de la Vierge a été découpé pour le mettre à la même taille que les autres.

En tenant compte de la perspective centrale et des deux colonnades, on peut péniblement reconstituer quelque chose qui ressemblerait à ceci :

La colonnade arrière est constituée de deux larges arcades de part et d’autre de Marie, et de deux plus petites vers l’extérieur.

La colonnade avant est elle aussi irrégulière, mais d’une autre manière : trois larges arcades, séparés par deux plus petites.

Tout cela est singulièrement complexe, et laisse entière la question de savoir ce qui figurait sur les parties retranchées du panneau central, dans les deux petites arcades : des anges, des saints ?

Le Triptyque reconstitué : seconde tentative

Et si ce Triptyque n’était pas comme les autres, tous les autres qui peuplent nos musées ? Les trois panneaux sont de taille égale ? Et bien supposons qu’ils l’ont toujours été. Et voyons si nous arrivons ainsi à une reconstitution plus convaincante.

La colonnade arrière est constituée de quatre arcades identiques, et la colonnade avant de trois : disposition astucieuse qui permet d’avoir une colonne centrale derrière la Vierge, sans en avoir une autre qui la masque par devant.

Pour respecter la perspective centrale, il faut que les colonnes de l’avant soient jumelles (ce qui explique que les décors qui ornent les bases ne sont pas toujours identiques). De toute manière on ne les voit pas, puisqu’elles sont cachées par le cadre, exactement comme dans le Diptyque de Marteen.

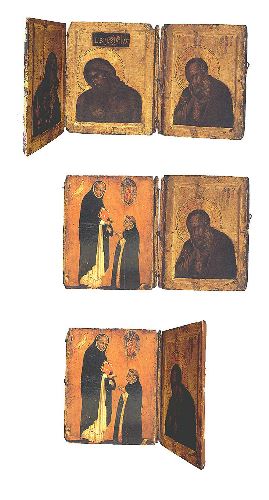

Un Triptyque portatif

Le Triptyque de Benedetto est conçu comme le Triptyque Donne, mais en version portative, grâce à sa petite taille : les trois panneaux étaient encadrés de manière à pouvoir être repliés l’un sur l’autre.

Il est impossible que les trois panneaux se soient repliés en accordéon : dans ce cas, on aurait toujours eu un panneau fragile à l’extérieur (soit Saint Bernard, soit Benedetto) lorsque le triptyque était refermé.

Les trois panneaux se repliaient donc en portefeuille.

La perspective nous permet même de préciser dans quel ordre : en effet le cadre de Saint Benoît n’est pas jointif avec celui de Marie, pour tenit compte de l’épaisseur du panneau replié. De plus, l’Enfant Jésus pointe le doigt vers le donateur, créant un lien étroit entre ces deux panneaux [1], p 181

Pour fermer le triptyque, on repliait donc en premier lieu le panneau de Benedetto sur le panneau de Marie, faisant apparaître le chêne et la devise peintes sur le verso.

Ensuite, on repliait le panneau de Benoît sur le panneau du chêne. Une fois le Triptyque refermé, les deux parois externes sont justement celles qui ne portent aucune décoration

« Dans l’état fermé, la hiérarchie restait physiquement encore plus marquée. Benedetto était placé face à Marie, couvert et protégé par son saint patron ». [1], p 181

Memling s’est souvenu, pour le Triptyque de Benedetto, de deux principes autrefois utilisés dans le Triptyque Donne : perspective centrale lorsque les trois panneaux sont complètement déployés, et métaphore de la Vierge-colonne.

Mais le Triptyque de Benedetto dérive surtout du Diptyque de Marteen, élaboré la même année 1487 : on peut se le représenter comme un Diptyque Marie/Donateur, auquel on aurait adjoint sur la gauche, pour caser le Saint Patron, un troisième panneau formant couvercle.

Il en résulte une formule de triptyque portatif à panneaux égaux, dont les rarissimes exemples se comptent sur les doigts d’une main.

Le triptyque de Tommaso

Reconstitution : Tommaso et Maria Portinari (MET, New York) ) et Vierge à L’Enfant (National Gallery, Londres) Hans Memling, vers 1470L’oncle de Benedetto, Tommaso, commanda également à Memling un triptyque à trois volets, dont voici une reconstitution probable [2].

Fermeture par gonds démontables

Triptyque en émail de Limoges

Galleria Regionale della Siciliana, Palerme

Fermeture par sur-épaisseur

|

|

|---|

Triptyque avec l’Homme de Douleur

XIIIème siècle, Simon van Gijn Museum, Dordrecht

Voir The discovery of an early man of sorrows on a dominican tryptich, H.W. van Os, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 41, 1978

Mode de fermeture [1], p 181

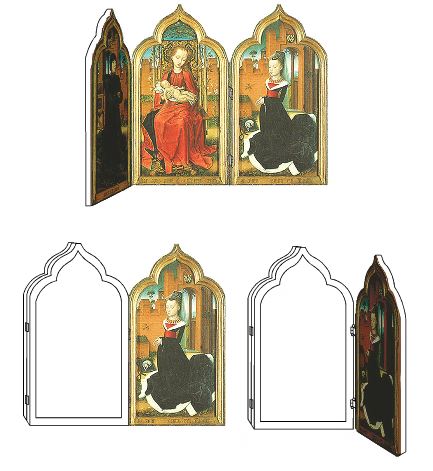

Un autre triptyque en portefeuille

Triptyque de Jean de Witte

Maître brugeois de 1473, Musée des beaux-arts de Bruxelles

Ce triptyque était équipé de charnières proéminentes, qui ont désormais disparu.

« Le donateur regarde la Vierge et l’Enfant; il est placé à sa droite, dans la position héraldique, et c’est son panneau qui est refermé en premier. Le regard baissé de la donatrice, à gauche de la Vierge, correspond à la modestie de sa position secondaire. Ses mains en prière sont baissées, bien que e peintre les ait originellement représentées vers le haut.Son panneau est fermé en second.

Dans ces deux triptyques [avec celui de Benedetto], les yeux tournés vers le bas caractérisent la personne qui échappe au dialogue principal et est placée sur le panneau secondaire. » [1], p 182