7.4 La Machine Alchimique

Dans lequel un élément inattendu complète le diagramme néoplatonicien et confirme les intuitions de Calvesi

Article précédent : 7.3 A Noir

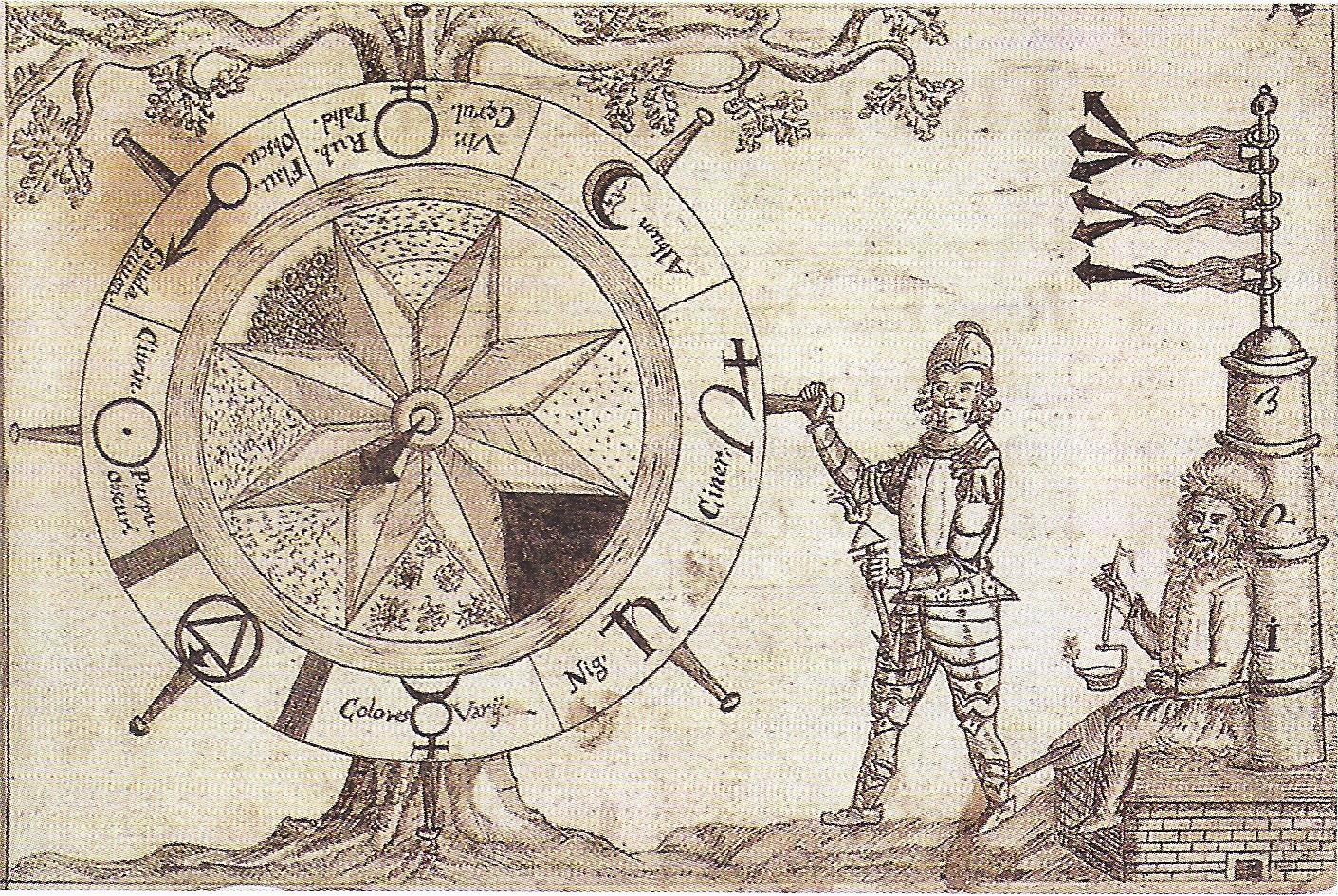

Alchimie et rotation

L’idéologie de la rotation est aussi banale dans les textes alchimiques que celle de la révolution dans les textes prolétariens. Dans les deux cas, elle possède une face abstraite (l’idée de cycle, de régénération) et une face très concrète, qui sent la poudre et le soufre.

En effet, de nombreuses opérations au creuset ou dans l’alambic sont le théâtre de mouvements circulaires qui semblent matérialiser, sous les yeux de l’alchimiste, les cycles théoriques dont les traités sont truffés. Voici par exemple un commentaire du Tractatus Aureus à propos de la circulation des esprits, ou distillation circulaire, lequel mêle allègrement la théorie et la pratique :

« Le plus haut et le plus bas se rencontrent en un même cercle, et on ne peut plus discerner ce qui était à l’extérieur ou à l’intérieur, tout en haut ou tout en bas : mais tous sont un dans un cercle ou un vase. Ce vase est le véritable Pélican philosophique, et il ne faut pas en chercher d’autre dans le monde entier. »

« Inferius et superius simul in uno circulo conveniant, neque amplius cognosces qui vel exterius, vel interius, inferius vel superius fuerit : sed omnia sint unum in uno circulo sive vase. Hoc enim vas est Pelecanus verus Philosophicus, nec alius est in toto mundo quaerendus » Cité par Jung, Psychologie et Alchimie p 167Vase alchimique dit pélican, d’après Jean-Baptiste Porta, in Livre IX de distillations (1609)

L’axe de rotation

Il est temps de revenir à notre troisième alignement (en rouge), entre creuset et clés, dont le sens générique est celui de la rotation. Les deux extrémités, comme nous l’avons vu, portent en plus l’idée du feu : feu visible côté creuset, feu occulte côté clé.

D’où l’idée que cet alignement pourrait représenter un axe de rotation porté par deux pivots : l’essieu d’une sorte de machine alchimique, dont l’énergie serait fournie par le Feu, et qui servirait à faire tourner les deux corps qui sont « embrochés » sur l’axe, à savoir la meule et le polyèdre.

La meule alchimique

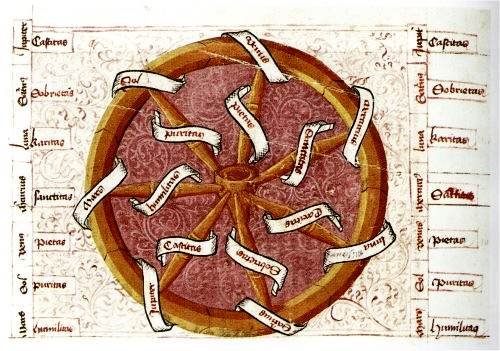

Meule des sept vertus, Livre de la Très Sainte Trinité, début XVème siècle

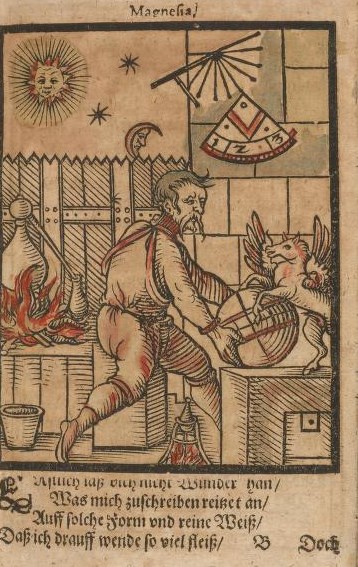

L’image de la meule alchimique remonte loin : les sept vertus (Sobriété, Chasteté, Humilité, Piété, Sainteté, Charité, Pureté) sont respectivement comparées aux sept métaux (Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, Lune, Soleil).

Le Feu Secret tourne la Roue

Ne résistant pas plus que Calvesi aux délices de l’anachronisme, nous citerons à la barre le mythique Fulcanelli, dont les « Demeures Philosophales » ont redonné un coup de fouet à l’alchimie au début du XXème siècle. Sous sa prose « alambiquée » se cache en effet une compréhension en profondeur des grands textes alchimiques :

« …sans ce feu caché sous une forme saline, la matière préparée ne pourrait être évertuée ni remplir ses fonctions de mère… Toute génération demande l’aide d’un agent propre, déterminé au règne dans lequel la nature l’a placé. Et toute chose porte semence. Les animaux naissent d’un œuf ou d’un ovule fécondé ; les végétaux proviennent d’une graine rendue prolifique ; de même, les minéraux et les métaux ont pour semence une liqueur métallique (le mercure) fertilisée par le feu minéral. Celui-ci est donc l’agent actif introduit par l’art dans la semence minérale, et c’est lui, nous dit Philalèthe, « qui fait le premier tourner l’essieu et mouvoir la roue… » Fulcanelli, Demeures Philosophales, I, p.251 ] I, p.251

La meule, ou le « dissolvant philosophique »

Selon le même Fulcanelli, la meule est elle-aussi un symbole alchimique : celui du « dissolvant philosophique », ou « Premier Mercure », dont l’obtention est justement l’objectif de l’Oeuvre I.

« …la meule est l’un des emblèmes philosophiques chargés d’exprimer le dissolvant hermétique, ou ce premier mercure sans lequel il est tout à fait inutile d’entreprendre ni d’espérer rien de profitable…Et quoique ce primitif sujet ne présente pas les qualités ni la puissance du mercure philosophique, il possède néanmoins tout ce qu’il lui faut pour le devenir, et il le devient, en effet, pourvu qu’on lui ajoute seulement la semence métallique qui lui manque…. Ces gravures traduisent le double pouvoir du dissolvant naturel, lequel agit sur les métaux comme la meulière sur le grain ou le grès sur l’acier : il les divise, les broie, les aiguise… » Fulcanelli, Demeures Philosophales, II, p.81

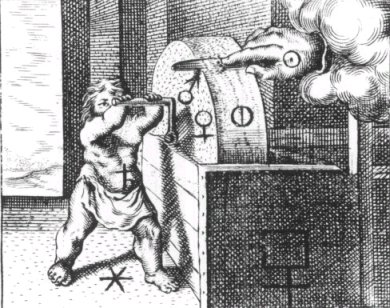

Le Lion d’Or ou Vinaigre des Sages – De Goude Leeuw, 1675

L’Esprit Universel (la main marquée du symbole de l’Or) présente le Fer (Mars) à la meule, marquée des symboles de Vénus et du Nitre. Le putto (marqué du symbole de Saturne, et enjambant l’Etoile, symbole du sel Harmoniac ou Ammoniaque) tourne la meule, marquée du symbole du second sel, le Tartre.

Nicolas Lemery, traité de chymie, 1675

Nicolas Lemery, traité de chymie, 1675

Si nous retournons de bas en haut le symbole de Vénus (le miroir) pour en faire celui de l’Antimoine (le Petit Monde), nous avons exactement les matières de l’Oeuvre I, que nous décrirons dans 7.5 Le Régule Martial Etoilé .

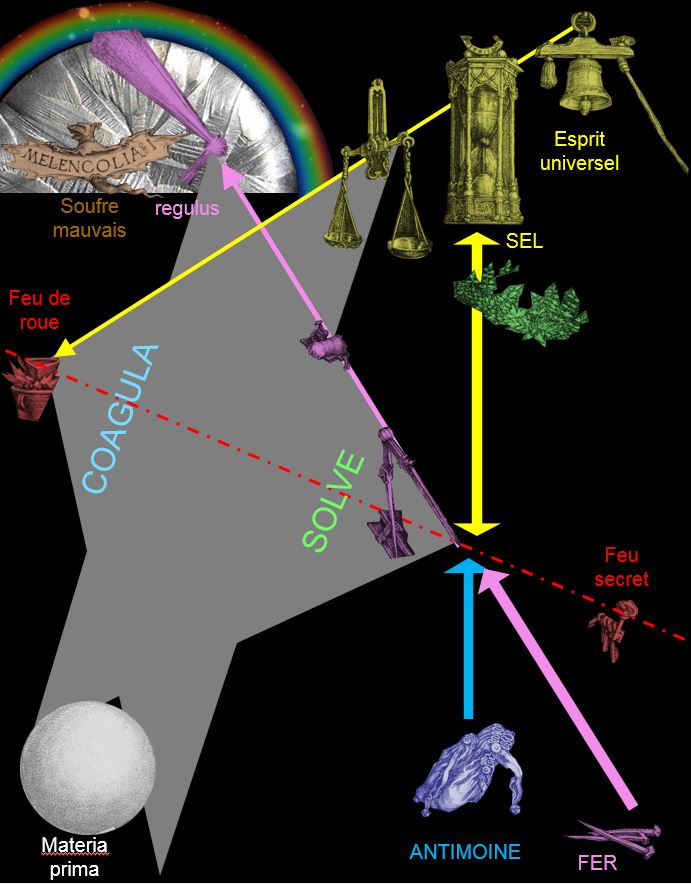

Le plan de la machine

Nous avons l’essieu, nous avons le moteur, et nous avons la roue : reste à reconstituer le reste de la machine.

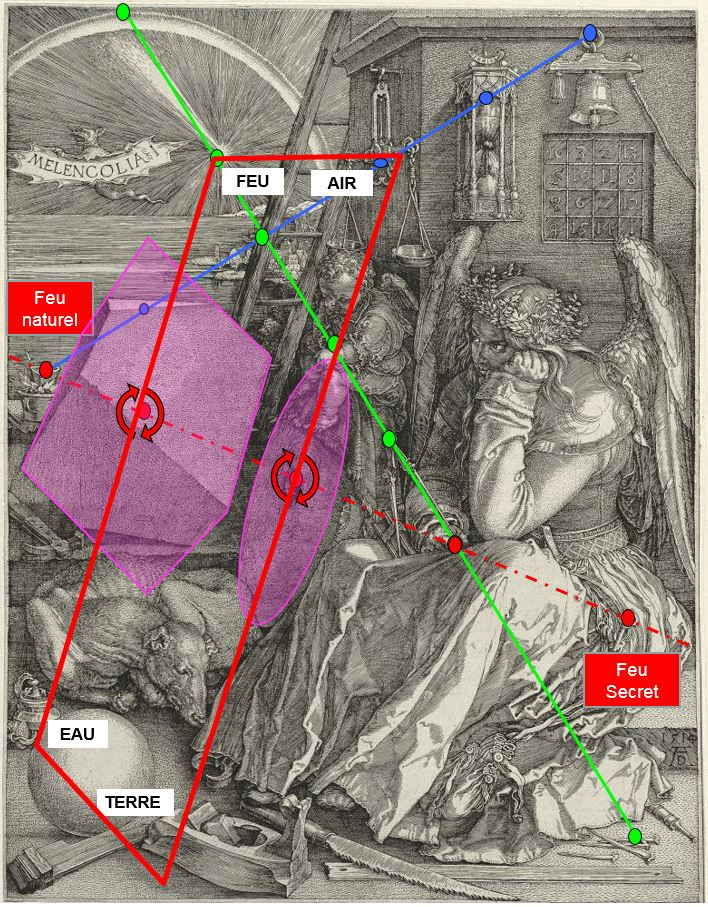

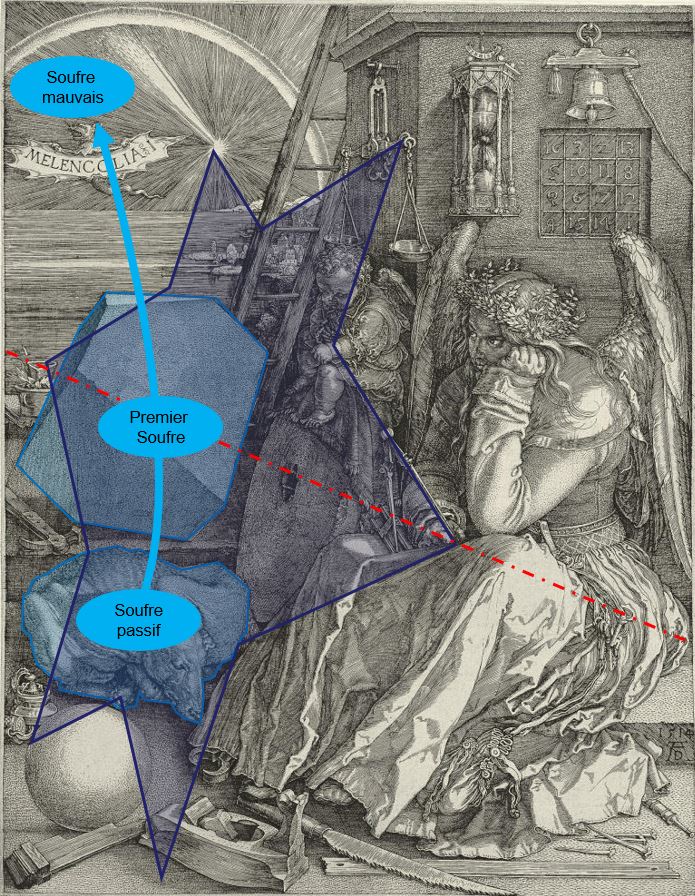

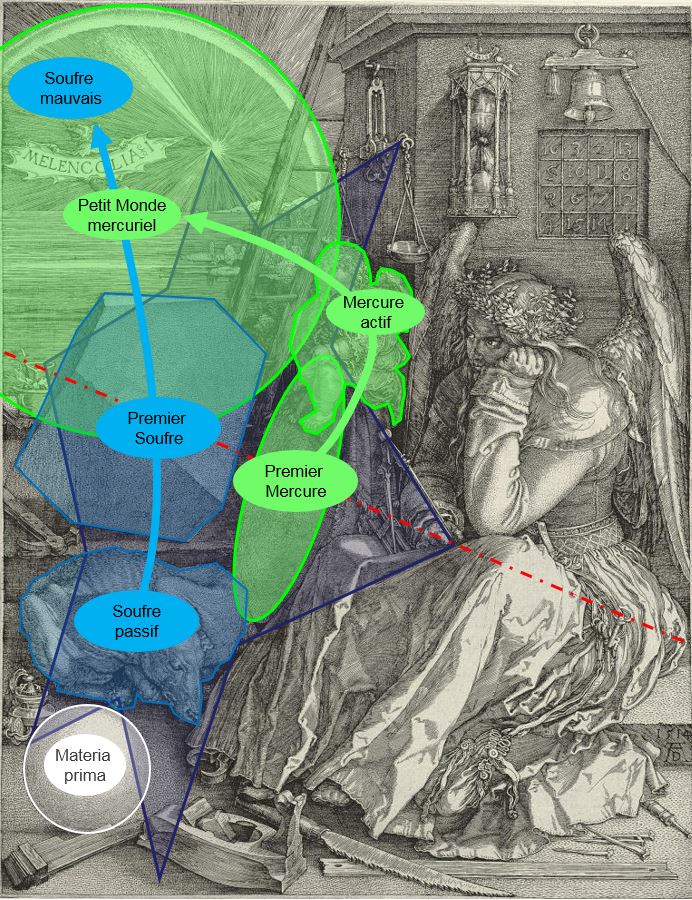

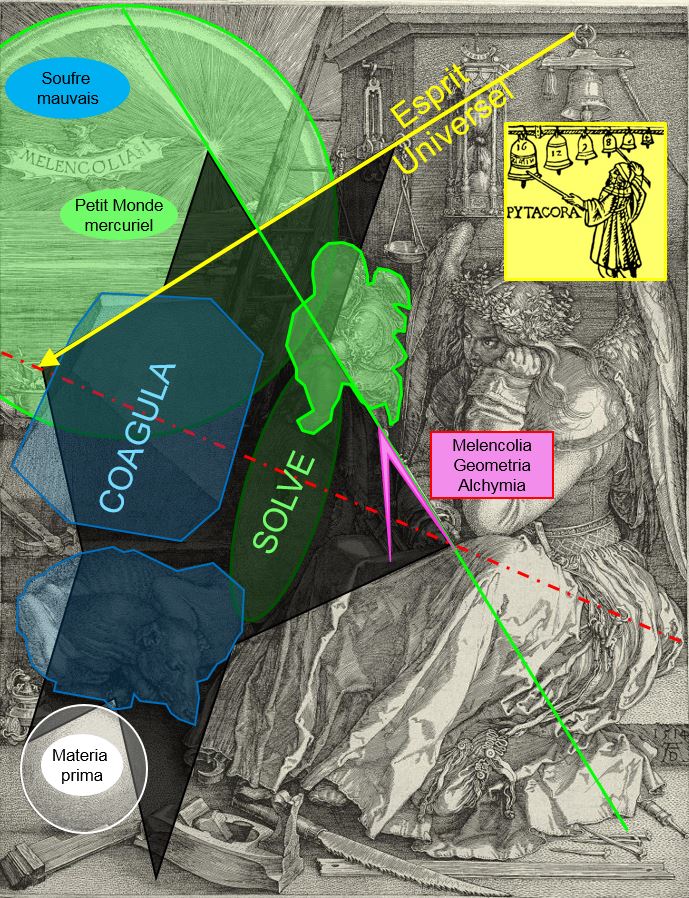

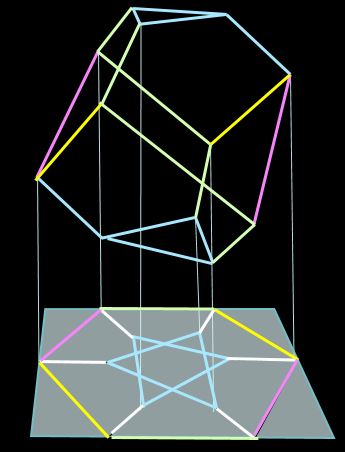

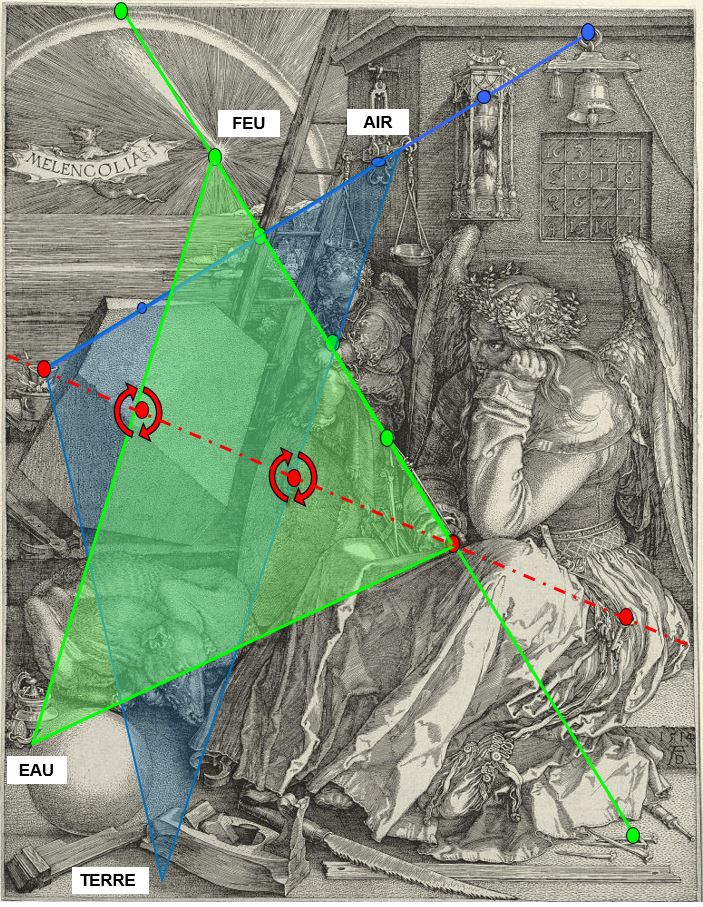

En fait, nous en connaissons déjà tous les composants, mais sous une forme éclatée. Superposons donc sur un même schéma le trapèze des Eléments (voir 5.2 Analyse Elémentaire), les deux alignements platonicien et chrétien (voir 5.3 La croix néo-platonicienne), et l’essieu que nous venons de trouver.

Nous y sommes presque : autorisons nous deux traits complémentaires, entre le creuset et le rabot, et entre l’encrier et le compas.Et relions les traits de manière à faire apparaître deux triangles opposés.

Le pentacle de Dürer

Apparaît alors une structure inattendue, un sceau de Salomon grandiose et indiscutable, puisqu’il s’appuie sur les deux premiers alignements, et a pour axe de rotation le troisième : pentacle unificateur qui englobe sans les contredire les interprétations qui se sont superposées jusqu’ici, et va donner à celle de Calvesi la légitimité qui lui manquait.

Pour concilier les Eléments contraires

Mettons la machine en rotation selon son axe :

- A gauche l’Eau (l’encrier) se bat contre le Feu (la comète) : on voit que la comète imprime sa marque étoilée sur le couvercle du plumier, tandis que l’encrier tente de la capturer sous son couvercle.

- A droite la Terre (l’équerre) lutte contre l’Air (la Balance) : là encore le combat se voit dans les objets : le fléau tente d’osciller, l’équerre remet l’aiguille à la verticale.

D’autant plus vite tourne la meule, d’autant plus violemment les éléments contraires s’entrechoquent et s’interchangent, jusqu’à finir par fusionner.

Pour volatiliser le fixe

A gauche, le polyèdre tourne et présente au marteau, alternativement, ses deux faces triangulaires. Nous savons maintenant qui sculpte notre cube allongé, qui pulvérise progressivement ses deux pointes : le marteau est l’agent physique de la transformation géométrique. Magnifique illustration de la maxime alchimique :

il faut volatiliser le fixe.

Pour fixer le volatil

A droite, la meule tourne comme un manège et présente à la tenaille le putto qui la chevauche : pas exactement le putto, mais, comme il sied à une tenaille, le clou dont il se sert pour écrire. Illustration de la maxime :

il faut fixer le volatil.

Solve et Coagula

Le triangle qui a pour sommet le compas (en vert), porte sur sa base les éléments contraires Eau et Feu, ainsi que le marteau et le polyèdre. Il illustre la Dissolution, qui se fait par l’Eau ou par le Feu, et dont le but est de volatiliser ce qui est fixe.

Le triangle opposé (en bleu), qui a pour sommet le creuset (le feu naturel) porte sur sa base les éléments contraires Terre et Air, ainsi que la tenaille et le clou. Il illustre la Coagulation, dont l’agent est le feu naturel, qui a pour effet de précipiter sous forme de terre ce qui est aérien, et dont le but est de fixer ce qui est volatil.

.

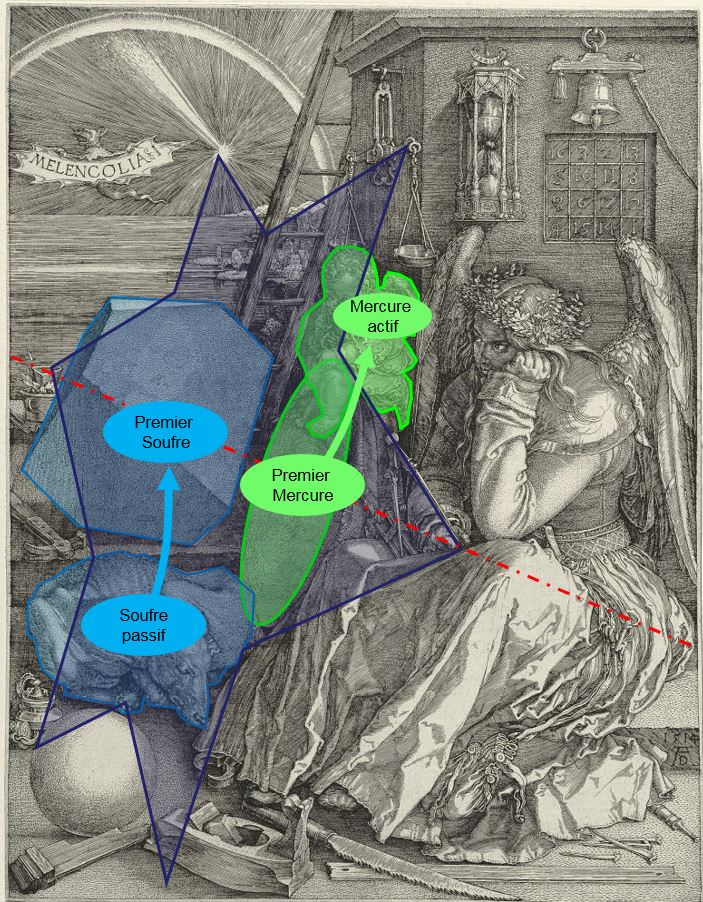

La meule et le polyèdre

Si la meule, comme le dit Fulcanelli, représente le Premier Mercure, le solide qui lui fait pendant, le polyèdre, représente le Premier Soufre, c’est-à-dire le stade dans lequel la Pierre se trouve à la fin de l’Oeuvre I. Le couple Meule/Polyèdre représente le Premier Mercure et le Premier Soufre dans leur réalité physique, en cours d’élaboration parallèle pendant l’Oeuvre au Noir.

Les irrégularités qui apparaissent sur la surface du polyèdre, ainsi que le bord ébréché de la Meule, montrent que les deux composants sont encore imparfaits. Dans l’ Oeuvre II, la Conjonction, on fera agir la Meule sur la Pierre pour continuer de la polir et la rapprocher encore de la Sphère.

Le Sigillum Sapientiae

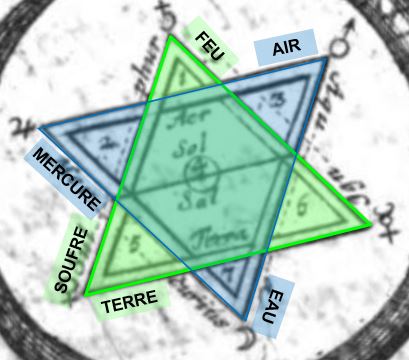

Reprenons le schéma du Sigillum Sapientiae (voir 7.2 Présomptions), qui n’apparaîtra pourtant qu’en 1706 !

Sigillum Sapientiae, 1706

Il est très proche du pentacle de Dürer, avec cependant une différence significative : dans le Sigillum Sapientiae, nous sommes durant l’Oeuvre III : les éléments sont en harmonie, présentés dans l’ordre « amical » qui évite tout affrontement.

Dans Melencolia I au contraire, nous sommes en plein dans l’Oeuvre I, les éléments sont en conflit : et comme nous l’avons vu dans 5.2 Analyse Elémentaire, c’est seulement sous l’arc-en-ciel qu’apparaît un espoir d’harmonie.

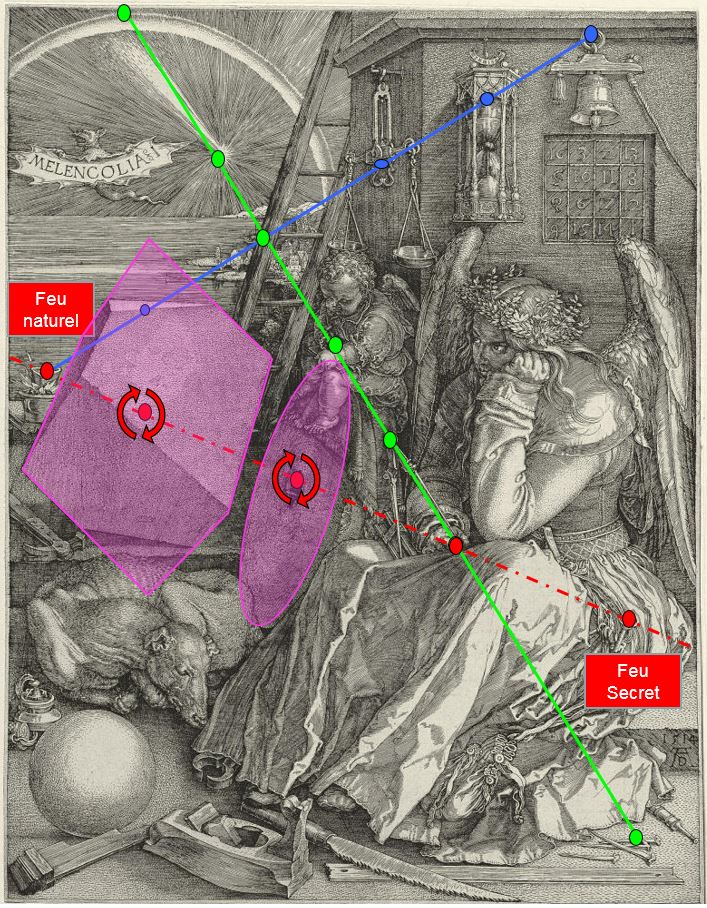

Une autre Machine Alchimique

Dans Melencolia I, les deux sources d’énergie nécessaires, les « pivots » de la rotation, sont indiqués clairement : ce sont le feu naturel à gauche, côté creuset et le feu secret à droite, côté clés.

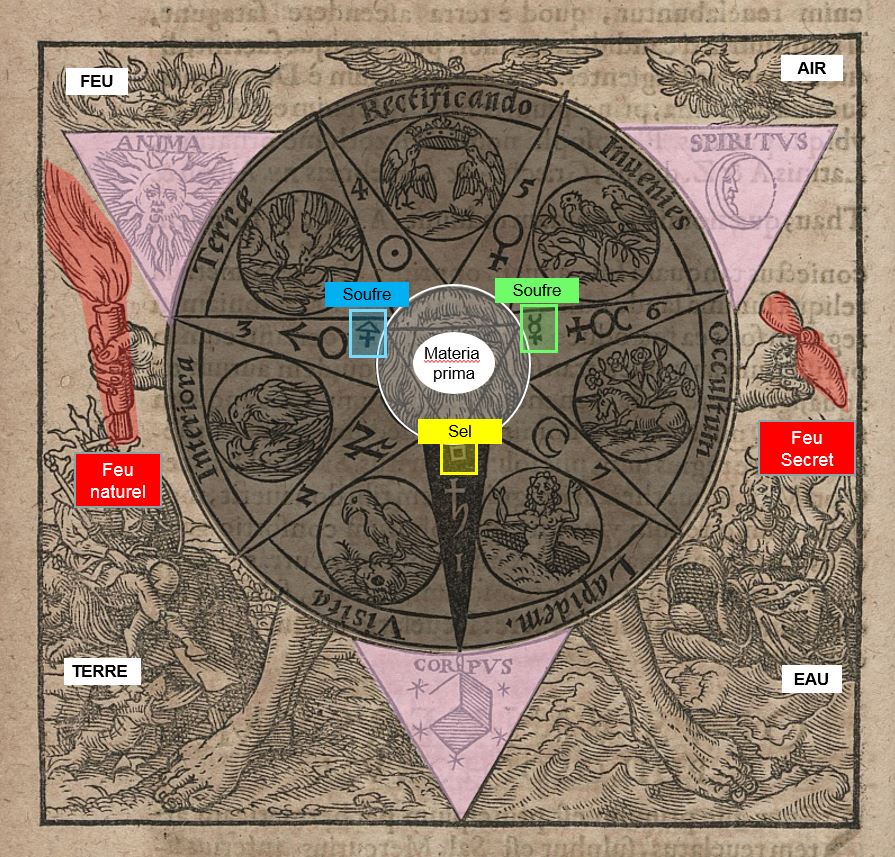

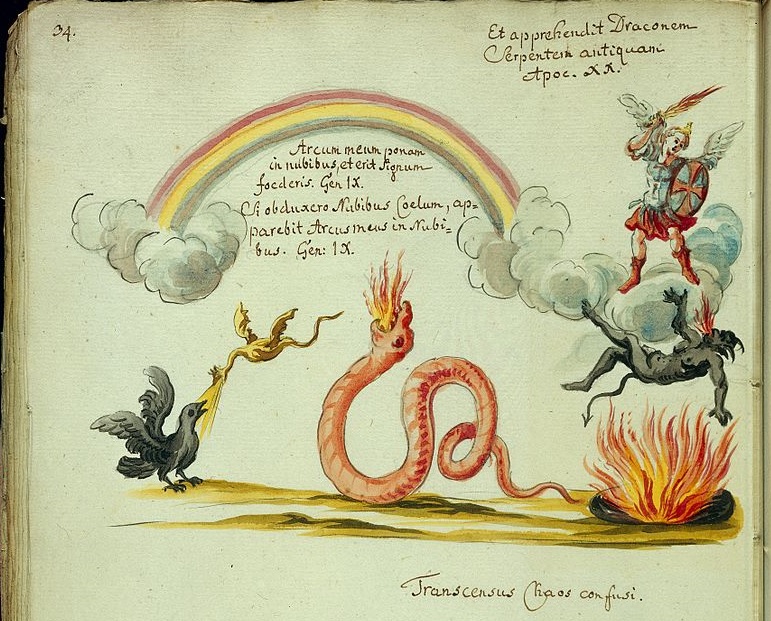

Pentacle du traité de l’Azoth, Basile Valentin, 1613

Nous sommes ici très proche du pentacle de l’Azoth, dans lequel le Feu physique (la torche) et le Feu secret (une espèce de sablier illustrant sa nature double) se situent à gauche et à droite de la Roue. L’Homme Alchimique est inscrit dans le Carré des Eléments. Sa tête hirsute, au centre, représente la Materia Prima. Elle est discrètement entourée par les symboles des trois principes (du temps de Dürer, le Sel n’existait pas en tant que Troisième Principe, c’est pourquoi son pentacle est binaire). Autour de la Materia Prima, une machine complexe montre les sept métaux dans l’ordre de Ptolémée et, en sept médaillons, les sept régimes de l’Oeuvre. A l’extérieur de la Machine, les trois produits qu’il s’agit d’obtenir et de réassembler : le Corps du Côté Sel, l’Ame côté Soufre et l’Esprit côté Mercure.

En dehors de la roue

Alchimie et chien

Le chien est une figure ambigüe en alchimie, qui peut symboliser tantôt le Mercure, tantôt le Soufre, selon qu’on met en exergue son côté « mobile » (chien fou) ou son côté « fixant » (chien de chasse). Le chien de Melencolia I est un lévrier. Pour Dürer, le lévrier est plutôt un chien de chasse, s’il faut en croire sa gravure représentant Saint Eustache au milieu des ses chiens. Par ailleurs, remarquons que c’est un lévrier endormi, donc bien incapable de courir.

Entre la boule et le polyèdre

Il faut ici se souvenir de la manière dont les alchimistes se représentaient la materia prima : comme une matière contenant le principe germinal universel, le véritable Soufre, lequel était empêché d’agir par un soufre mauvais (un « arsenic »). Nous précisons ainsi l’intuition de Calvesi : le chien posé « sur » la boule représente bien la materia prima endormie, repliée sur elle-même. Mais en tant qu’il est posé « sous » le polyèdre, il est aussi le Soufre qu’il s’agit de réveiller, de dégager à grands coups de marteau.

Chien et putto

Si le polyèdre et la meule forment un couple, les deux êtres vivants qui leur sont associés – le chien sous le polyèdre et le putto sur la meule, doivent également former un couple. Tandis que les deux solides évoquent le Premier Soufre et le Premier Mercure par leurs caractéristiques externes (un Corps en voie de de rectification et un Dissolvant), les deux êtres vivants, en les personnifiant, les décrivent de l’intérieur : à ce stade, le Soufre est comparable à un chien de chasse endormi, le Mercure à un enfant ailé qui commence à se faire la main.

La Machine Alchimique fonctionne comme un instrument de radiographie,

qui nous donne à voir les deux principes,

à la fois comme des corps chimiques, et comme des êtres de pensée.

Entre la meule et l’arc-en-ciel

Comme nous l’avons vu, le chien occupe une position intermédiaire entre la boule et le polyèdre : entre la « materia prima » et la Pierre en cours de mise en forme. De même, le putto est assis entre la meule et l’arc-en-ciel : entre le Dissolvant, et la sphère céleste. Après le couple polyèdre/meule et le couple chien/putto, s’introduit ici un dernier couple qu’il va nous falloir expliquer.

Sphère et arc-en-ciel

Pour cela, il suffit de rassembler ce que nous avons découvert jusqu’ici à propos de ces deux éléments.

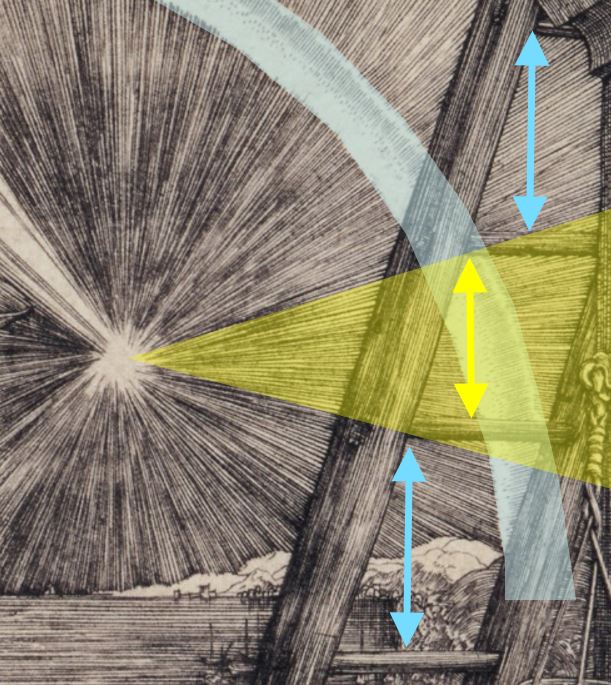

Dans 3 La question de la Sphère, nous avons conclu que l’échelle, avec son espacement bancal, explique comment résoudre géométriquement le passage de la mesure de la sphère (en bleu) à la mesure du carré (en jaune) : espacement qui se situe justement à l’endroit où les deux météores prodigieux, l’arc en ciel et la comète, viennent traverser l’échelle.

Dans 5.2 Analyse Elémentaire, nous avons expliqué que l’arc-en-ciel délimite un microcosme harmonieux, une sorte d’aquarium dans lequel les Eléments se combinent selon la physique platonicienne.

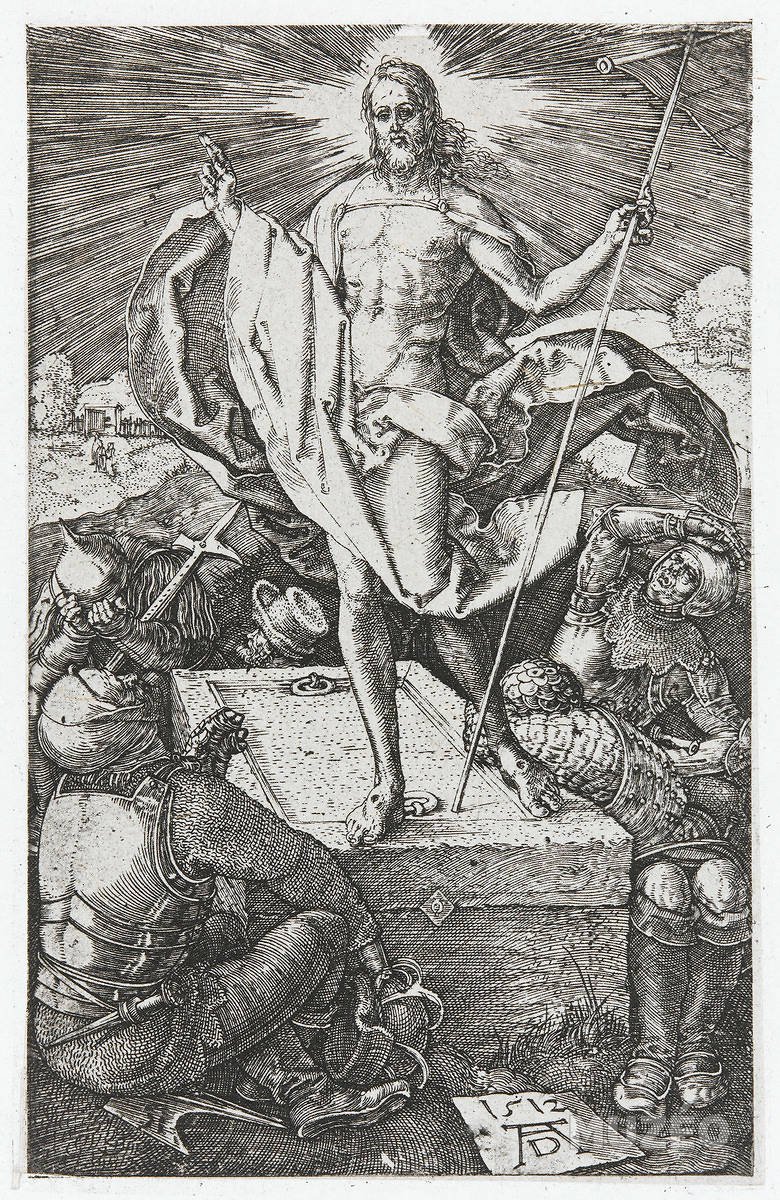

Enfin, dans 6.1 Ironie, nous avons remarqué que la boule et le polyèdre constituent deux « piédestaux » : l’un instable et obtus, piège pour la vanité de l’homme ; l’autre stable et préparé pour accueillir de la descente du Fils de Dieu qui siège en haut de l’arc-en-ciel. De plus, la verticale du regard humain, de la boule au point de fuite, est irréductible avec celui du regard divin, qui redescend du sommet de l’arc-en-ciel à la boule, avec une inclinaison égale au rapport de quadrature.

L’interprétation alchimique unifie ces trois niveaux de réflexion : géométrique, philosophique et mystique.

- Le problème géométrique de la quadrature du cercle revient à extraire les Eléments à partir de la « materia prima », et ceci nécessite l’irruption d’un événement transcendantal et céleste, émanant directement de l’Esprit du Monde : la comète.

- Le problème philosophique et pratique de la recombinaison des Eléments revient à les disposer dans le bon ordre, à l’intérieur d’un récipient adéquat : le microscosme sous l’arc-en-ciel n’est autre que le « petit monde » que l’alchimiste se propose de re-créer, à l’intérieur de son creuset ou de son alambic.

- Enfin, la rectification de la « materia prima » est un processus d’essence mystique, où il s’agit de préparer, pour un usage divin, une substance obtuse et contingente.

Trois images du Soufre

La gravure nous propose, de bas en haut, trois images du Soufre :

- le chien symbolise le principe Soufre tel qu’il est avant l’Oeuvre I, à l’intérieur de la materia prima : emprisonné et empêché d’agir, Ame en exil dans un Corps étranger ;

- le polyèdre représente le Premier Soufre pendant l’Oeuvre I, à l’intérieur de la machine alchimique : un nouveau Corps en cours de rectification ;

- enfin la chauve-souris apparaît comme le double caricatural du levrier : c’est un chien avec des Ailes (volatilisé), un cauchemar de chien, le Soufre mauvais qui le faisait souffrir et qui est en train de s’évanouir, mis en fuite à coup de marteau.

Trois images du Mercure

La gravure nous montre, également de bas en haut, trois images du Mercure :

- la meule rappelle que le Premier Mercure, durant l’Oeuvre I, se comporte comme un puissant abrasif ;

- le putto qui la chevauche tel un cornac son éléphant, nous indique que le principe mercuriel joue, dans la Trinité de la Pierre, le rôle de l’Esprit qui prévoit, prescrit et dirige : un esprit encore enfantin, mais qui déjà commence à griffonner ;

- enfin, l’arc-en-ciel maritime symbolise sans doute le destin ultérieur du Mercure, devenu Philosophique : servir de réceptacle harmonieux pour la synthèse des Eléments, mais aussi, passant de la « meule » à la « mer », de l’artefact ébréché à la puissance naturelle, servir de Dissolvant Universel.

Qui inspire le putto ?

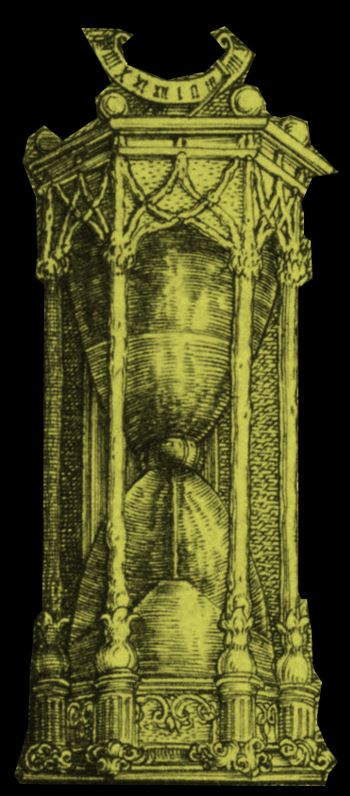

Remémorons-nous l’alignement platonicien (voir 5.3 La croix néo-platonicienne) qui, de la cloche au creuset, guide la descente de l’Esprit Universel vers la matière, au travers des diverses harmoniques du polyèdre. Nous sommes ici au coeur de la problématique de l’Alchimie, qui a toujours revendiqué, pour se distinguer de la métallurgie ou de la spagyrie vulgaire, cette capacité de canaliser et d’utiliser les effluves venus du haut.

Ce qui anime la petite main tout juste éveillée du putto, c’est la main invisible qui tient vertical le battant de la cloche, fait tourner l’ombre du cadran solaire, règle le filet de sable, assujettit l’aiguille de la balance et dresse les faces des solides platoniciens : c’est l’Esprit du Monde qui inspire directement au petit esprit de la Pierre les signes qu’il griffonne à l’insu de Melencolia.

Du double sens des ailes

Dans l’imagerie alchimique qui se constituera progressivement au cours du XVIIème siècle, une figure ailée, animale ou humaine, désigne un esprit volatil : quelque chose qui s’échappe sous forme de liquide ou de vapeur.

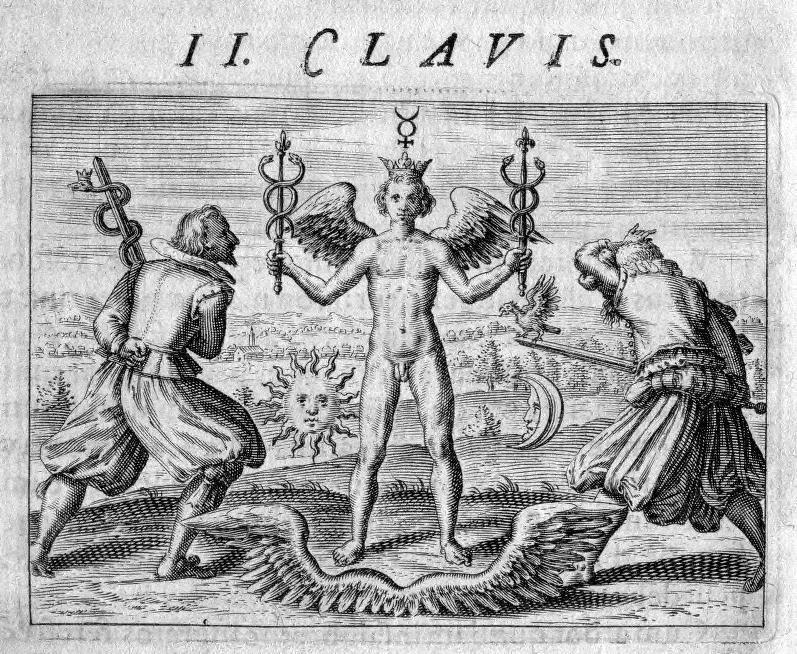

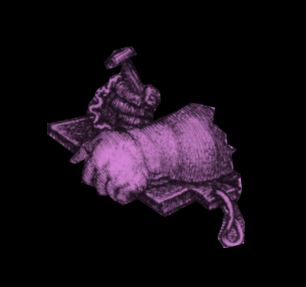

Clé II de Basile Valentin, « Les douze clés de la philosophie »

Dans ce magnifique exemple, on voit un jeune homme ailé, avec à ses pieds une paire d’ailes plus grandes abandonnées sur le sol : il semble que cette gravure illustre la fixation, autrement dit la perte de volatilité du Mercure au cours de l’Oeuvre II.

Le contraste entre les grandes ailes de Melencolia I et les petites ailes du putto relève-t-il de cette herméneutique ? Ce serait faire de Dürer l’inventeur d’un vocabulaire graphique sans autre équivalent à son époque, et tirer sa gravure dans un sens trop étroitement alchimique. Nous nous contenterons donc du sens habituel qu’ont les ailes, depuis les stèles grecques jusqu’aux monuments aux Morts , surtout lorsqu’elles sont accrochées au dos d’un personnage féminin : celui de personnifier une entité supérieure, une idée, une abstraction (la Fortune, la Liberté, la Victoire, la Mort…)

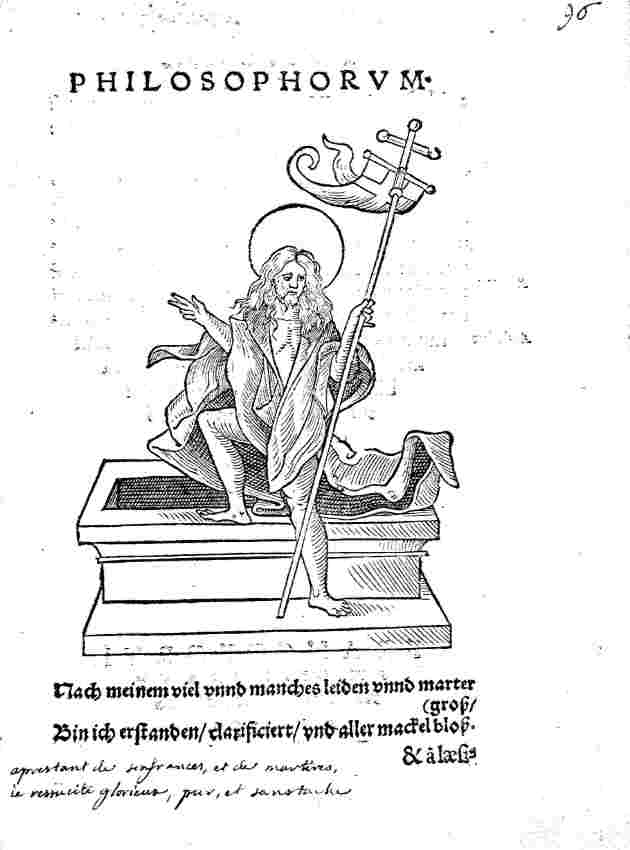

L' »Artifex in opere » alchimique

« L’Artisan se cache dans l’Oeuvre » : nous avons déjà interprété cette formule :

- dans son sens chrétien (« Dieu se cache derrière Jésus Christ »),

- dans son sens platonicien (« le Créateur se cache dans la Création »),

- dans son sens esthétique (« l’Artiste se cache dans son Oeuvre »).

Mais elle est tout autant une maxime alchimique : car l’Artisan désigne le Mercure, le « loyal serviteur » dont on dit qu’il apporte et exécute tout ce qui est nécessaire au Grand Oeuvre : « l’artisan se cache dans l’oeuvre » a donc un sens opératif, en suggérant que le Mercure se trouve, dès le début, dans la Materia Prima.

Mais l’Artisan désigne aussi l’Artiste, l’Alchimiste, et la formule revêt alors un caractère spéculatif : l’alchimiste doit se « cacher » dans son oeuvre, c’est-à-dire s’identifier à la matière en cours de transformation, vivre de l’intérieur sa souffrance et sa résurrection.

« Les « ténèbres de notre esprit » coïncident ainsi sans erreur possible avec la nigredo : l’auteur ressent et vit le stade initial de l’oeuvre alchimique comme identique à sa propre condition psychologique ». Jung, Psychlogie et Alchimie,p 350, à propos d’un passage de l’Aurora Consurgens.

Qui est Melencolia I ?

Résumons ce que nous savons. Les ailes de Melancolia I la désignent comme une entité abstraite. Elle est une sorte de jumelle antagoniste du putto : yeux à la même hauteur , ailée, assise comme lui sur la pierre, elle affiche l’ attitude opposée : la pensée sans l’action (voir 5.3 La croix néo-platonicienne). Pour accentuer encore cet effet d’inertie, elle se situe en dehors des deux zones qui « bougent » et regroupent les objets « actifs » de la gravure : en dehors de la machine alchimique en rotation, et en dehors du canal descendant qui l’alimente en Esprit Universel.

Comme l’a montré Panofski, « Melencolia Prima » est « Geometria Prima« , la mère de toutes les sciences. Mais comme l’a pressenti Calvesi, elle est tout autant « Alchymia Prima », l’alchimie dans sa phase initiale.

Et aussi l’Alchimiste, saisi dans cette attitude d’identification conflictuelle avec le fruit de son travail, qui caractérise l’Oeuvre au Noir.

Le compas triplement déceptif

C’est dans la polyvalence du compas que les trois personnifications se rencontrent :

- de Geometria, il illustre les imprécisions : mesure-t-il un angle ? Impossible de dire lequel (entre 32° ou 28°, selon qu’on prend l’angle interne ou externe). Mesure-t-il un écartement ? là encore, impossible de préciser, puisque les pointes sont cachées.

- d’Alchymia, il montre le caractère utopique : comment, par la seule force de la Pensée, faire tourner rien moins qu’une Meule et un Pierre de taille ?

- de Melencolia, enfin, qui le tient absurdement dans son poing, il illustre l’apathie et l’incapacité de faire.

La Machine Alchimique en résumé

Les trois alignements que nous avons décrits séparément, n’étaient que les composants d’un unique diagramme : celui d’une Machine Alchimique en forme de sceau de Salomon. La découverte de cette structure sous-jacente fournit un argument interne très fort, qui pallie largement l’absence de sources externes et confirme la plupart des intuitions de Calvesi, tout en permettant de les moduler sur certains points.

Le Chien et le Putto

Calvesi hésitait sur l’interprétation du chien : le Soufre, comme le pensait Hartlaub ? La materia prima ? Ou une forme passive du Mercure, le putto de l’autre côté de la roue représentant sa forme animée ? La Machine Alchimique nous donne un interprétation sans ambiguïté : à gauche, le triangle « Solve » englobe ce qu’il faut dissoudre, autrement dit le Soufre sous ses trois formes : Chien, Polyèdre et chauve-souris ; à droite, le triangle « Coagula » désigne ce qu’il faut fixer, autrement dit le Mercure sous ses trois formes : meule, putto et arc-en-ciel maritime.

La Sphère, le polyèdre et l’arc-en-ciel

Calvesi supposait que la sphère représentait à la fois le début et la fin du processus alchimique, contredisant sa propre intuition selon laquelle les objets de la partie gauche de la gravure sont disposés, en perspective, dans l’ordre de ce processus. La lecture que nous fournit la Machine Alchimique est plus simple : la sphère est bien la materia prima, close sur elle même, qui rentre « par devant et par en bas » dans le réacteur.

Le polyèdre, derrière et au-dessus, est bien une image de la Pierre en cours de transformation.

En revanche, l’état final n’est pas la boule du premier plan, mais la sphère céleste en gloire, en haut et à l’arrière plan :

la Machine Alchimique sert, ni plus ni moins, à transformer la boule en arc-en-ciel.

L’Esprit Universel

Quant à l’esprit universel, indispensable pour que les opérations métallurgiques ou spagyriques deviennent « philosophales », il suit le cours naturel de sa descente, le long de l’alignement platonicien, de la Cloche jusqu’au Creuset.

De l’instrument qui concrétise l’Harmonie pythagoricienne par les nombres,

au fourneau qui matérialise l’Harmonie aristotélicienne des Eléments.

L’Ange

L’Ange, enfin, révèle sa triple nature : il est certes Melencolia, mais aussi Geometria et Alchymia. Ce n’est pas l’ange qui tient le compas, c’est le compas, attribut partagé, qui cloue ensemble, autour d’un même pivot, les trois avatars saturniens…. plus l’Artiste !

Article suivant : 7.5 Le Régule Martial Etoilé

Revenir au menu : 4 Dürer