Sur la méthode historique (inédit)

La muse Clio écrivant l’Histoire

La muse Clio écrivant l’Histoire

Franz Ignaz Günther, vers 1763, Wallraf-Richartz Museum, Cologne

![]()

Introduction

En 1972, le rapport du club de Rome décrivait assez exactement ce qui était en train de se passer. Le rythme soutenu de la croissance, qui ne faisait que s’accélérer, ne pouvait se poursuivre indéfiniment dans un monde fini. Nous étions en train de saccager les ressources naturelles et de rendre le monde invivable. Dans les pays industriels, cette croissance bénéficiait alors à toute la population: c’était la période des vaches grasses et la mauvaise nouvelle fut reçue avec le plus grand scepticisme. On se demandait même s’il ne s’agissait pas d’une désinformation perfide pour enlever aux travailleurs les fruits de la croissance. On savait certes qu’il y avait des problèmes, comme celui des déchets atomiques, mais on faisait confiance à la technologie pour les résoudre. Cinquante ans plus tard, les problèmes sont devenus bien plus graves et on attend toujours la solution technologique qui ne vient pas. Suite à la catastrophe de Fukushima, on se contente donc de rejeter les déchets atomiques à la mer. Aujourd’hui, les conséquences fatales d’une croissance échevelée qui ne profite plus guère qu’aux actionnaires des grosses entreprises sont devenues évidentes, à commencer par le dérèglement climatique dont il est devenu grotesque de nier les causes humaines. Pour pouvoir espérer nous sauver du pire, il faudrait des mesures radicales qui n’épargneraient personne et qui seraient politiquement suicidaires. On tente donc de continuer le plus possible comme avant.

Autour de 1972, l’histoire s’écrivait comme une théodicée du progrès. Les guerres effroyables du XXe siècle, telles qu’on n’en avait jamais vues, n’étaient qu’une aberration momentanée et le nazisme un mauvais souvenir. L’histoire racontait la manière dont nous avons surmonté nos limites mentales et dont nous sommes sortis plus forts de toutes les crises. Maintenant que les Trente Glorieuses ne sont plus les prémices d’un futur heureux, qu’elles relèvent à leur tour du passé et que la misère et la violence s’étendent toujours davantage dans le monde, il serait temps d’écrire l’histoire autrement.

Mais en sommes-nous capables ou continuerons-nous à croire aux progrès de l’esprit humain? On se propose ici d’entreprendre une réflexion sans complaisance ni tabou sur les exigences que l’histoire devrait satisfaire pour se démystifier. Il s’agit d’abord – et ce sera notre première partie – d’analyser les biais qui réduisent le travail de l’historien à une contribution aux idéologies ambiantes, lui assurant un succès éphémère, puis un discrédit durable.

Mais on attend ici une objection: pour être plus qu’une contribution à l’idéologie, l’histoire devrait être une science. Or, les événements ne se répétant jamais à l’identique, elle s’occupe par définition du particulier et il n’y a pas de science du particulier. En plus, faute de pouvoir reproduire un événement, elle ne possède aucun caractère expérimental. La réponse à ces objections sera le sujet de notre seconde partie.

L’histoire est celle des hommes. On parle bien d’histoire du climat ou d’histoire des animaux, mais il s’agit en fait de l’histoire des hommes en rapport avec le climat ou les animaux, sans quoi ce serait de la climatologie ou de la zoologie. En dehors de l’histoire la plus contemporaine, les hommes dont elle s’occupe ne nous sont plus accessibles qu’à travers les textes et les objets qu’ils nous ont laissés. Comment comprendre la signification de ces textes et le sens de ces objets? Sommes-nous condamnés à une « herméneutique » subjective et proche de la divination, changeante au gré des préoccupations de chacun et plus encore de celles de chaque génération? C’est sans doute aujourd’hui l’opinion dominante, mais nous essayerons de montrer qu’il y a mieux à faire dans la troisième partie.

En allant à la rencontre des hommes du passé, l’historien est souvent abusé par une fausse familiarité, comprenant ce qu’ils disent et ce qu’ils font à travers le sens actuel des mots et l’exemple de nos propres comportements. Lorsqu’il a surmonté l’obstacle de l’assimilation anachronique, il risque de situer leurs discours et leurs actes dans une altérité

irréductible. Ce qu’ils disent est alors dévalorisé face au savoir de l’historien qui parle à leur place de ce qu’ils ne peuvent savoir sur eux-mêmes. Mais il ne s’agit pas là d’une spécificité de l’histoire, car c’est aussi bien le problème de l’ethnologue, mais finalement aussi du sociologue et du psychanalyste qui recherchent ce qui est supposé échapper à la conscience dans leur propre société. Il s’agit en somme d’un même problème qui fera l’objet de la quatrième et dernière partie. La conclusion portera sur l’éthique de l’historien.

![]()

Histoire et idéologie

Il va de soi que les historiens du passé présentaient des biais idéologiques, qu’ils écrivaient pour légitimer un prince, un groupe social ou une religion, que leur visée relevait de l’apologie et de l’eschatologie. En ce qui concerne les historiens contemporains, les mêmes reproches sont souvent faits à ceux dont on ne partage pas les convictions. Or, l’historien du passé affichait généralement ses choix: ses ouvrages pouvaient s’ouvrir par une lettre de dédicace à un prince ou à un autre puissant protecteur. Encore au XXe siècle dans les pays communistes, les avant-propos des historiens attestaient leur fidélité plus ou moins spontanée au marxisme-léninisme. En général, l’historien d’aujourd’hui ne gage son propos que sur sa compétence réelle ou supposée, laquelle le dispense d’expliciter ses présupposés. Lorsque ceux-ci ne sont pas assez partagés, il se marginalise. Mais il s’agit le plus souvent d’opinions établies qui passent pour des évidences et qu’il n’est pas facile de dénoncer, pour autant qu’on soit parvenu à les mettre en doute. En effet, le vocabulaire étiquette spontanément la contestation d’une opinion établie, non pas comme son contradictoire, mais comme son contraire, faute d’attention au carré des oppositions. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que le contraire du blanc est le noir, mais que son contradictoire, le non-blanc, recouvre toutes les couleurs autres que le blanc. Et pourtant, il était difficile, au temps de la guerre froide, de dénoncer la responsabilité de l’anticommunisme dans l’instauration de dictatures sanglantes et de polices parallèles, sans se faire soupçonner de sympathies communistes. Il n’est pas plus facile aujourd’hui de dénoncer le génocide des Palestiniens sans passer pour antisémite. Cet essai critique – entre bien d’autres choses – le progressisme des historiens. Il y a fort à parier qu’il sera jugé réactionnaire, au sens que le XIXe siècle a définitivement donné à ce mot. Mais on prendra le risque de faire confiance au lecteur.

Progressisme

La notion de progrès au sens premier du mot, le progrès de ceci ou de cela, n’est pas en cause. On peut mettre en doute certains progrès de la médecine, mais pas ceux de la chirurgie qui sont une évidence. On est en droit de déplorer le progrès des armements, mais il serait stupide de le nier. Ce qui est en cause ici est le sens absolu du mot « progrès », au singulier, pour désigner une évolution globale des techniques et de la société, considérée a priori comme idéale. Comme l’avaient déjà compris Langlois et Seignobos, « la théorie du progrès nécessaire et continu » n’est qu' »une hypothèse métaphysique » et un succédané de la providence[1]. Elle apparaît avec les prémices de la société industrielle et le Trésor de la langue française la repère dès 1756 chez Victor Riquetti de Mirabeau, le père du député Honoré Gabriel Mirabeau[2]. Durant tout le XIXe siècle, elle a servi d’étendard aux courants républicains, libéraux ou socialistes pour révolutionner à la fois l’Etat, les modes et les rapports de production; elle se confondait pratiquement avec le rationalisme. Au siècle suivant, deux guerres mondiales insensées n’ont pas réussi à discréditer la notion. Plus exactement, elle l’a été par nombre de philosophes, de sociologues et d’écrivains. Elle est parfois camouflée sous d’autres appellations, telles que développement ou croissance, sans parler du paradoxal développement durable aujourd’hui à la mode. Mais, en fait, les décennies d’expansion économique qui ont suivi la seconde guerre mondiale ont inscrit le sentiment du progrès dans l’histoire personnelle de toute une génération qui voyait se généraliser l’utilisation de l’automobile, du réfrigérateur, de la machine à laver le linge et de la télévision.

Il s’en est suivi une inconscience fatale dont nous sommes loin d’être sortis, face au désastre écologique. Le propos n’est pourtant pas d’évaluer les conséquences politiques et sociales du progressisme, mais d’analyser son impact sur la manière d’écrire l’histoire, car les historiens ont largement montré sur ce point leur aveuglement.

On pourrait, par souci d’équité, se livrer au même genre d’exercice sur les historiens réactionnaires, mais leur contribution à l’idéologie est aujourd’hui beaucoup plus secondaire (pour autant qu’on parle bien des historiens et non des auteurs de biographies plus ou moins romancées). Le cas de Roland Mousnier (1907-1993) peut servir d’exemple. Il avait soulevé beaucoup d’émoi à la fin des années 1960, en niant l’existence de classes sociales avant l’époque industrielle et en attribuant à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) une « société d’ordres » qui aurait été structurée de manière fondamentalement différente. En effet, l’économie ne constituait pas une force dominante et la propriété des moyens de production n’était pas le principal facteur de l’organisation sociale. Sa démarche reposait aussi sur une attention soutenue à la manière dont les sociétés se conceptualisaient et sur le rejet des analyses socio-économiques, marxistes ou prétendues telles, qui cherchaient la vérité d’une société en dehors et en dessous de ce qu’elle disait d’elle-même. A première vue, on pourrait lui attribuer une forte influence, entre autres chez les médiévistes qui ne parlent plus beaucoup de classes sociales dans leur domaine. En fait, son attention à la « superstructure » (comme disaient les marxistes) devait certainement beaucoup à un Lucien Febvre, par exemple. Elle venait aussi de l’anthropologie dont l’influence n’a fait que croître depuis chez les historiens. Il s’ensuit qu’il s’insérait dans une évolution méthodologique qu’il conduisait d’autant moins que ses prises de positions politiques rendaient difficile de se recommander de lui.

Le progressisme est né au XVIIIe siècle de la volonté de révolutionner la société, en disqualifiant comme héritage d’un passé honni tout ce qui restait des structures féodales. A une conception du changement historique comme une succession de variations accidentelles succédait alors une eschatologique profane interprétant les changements survenus et à survenir depuis la fin du Moyen Age comme l’avènement d’une ère de liberté et de prospérité. Les structures économiques, sociales et politiques en cours de destruction furent assimilées à une injuste oppression et l’idéologie qui les légitimait – celle de l’Église – à l’obscurantisme, c’est-à-dire à l’exploitation de l’absence d’instruction et de la crédulité. En soi, ce tableau n’était pas entièrement faux. A bien des égards, les Lumières et la Révolution pouvaient légitimement se prévaloir d’un gain de rationalité et l’invention des Droits de l’Homme témoigne d’une haute notion de l’éthique. Mais il en résulta une disqualification du passé qui affaiblit la réflexion critique sur le présent.

Le passé lointain fut en effet reconstruit sur une série d’anachronismes, en l’assimilant à l’ordre social qu’on était en train d’abolir, comme s’il ne s’était rien passé entre le Moyen Age et les Lumières. Alain Guerreau l’a bien montré, tant pour la projection de la notion moderne de propriété sur le système féodal que pour celle d’un catholicisme minable sur le christianisme médiéval[3]. Les hommes des Lumières ne pouvaient pas ne pas savoir que pratiquement tous les penseurs médiévaux appartenaient à l’Église et qu’il était difficile de citer beaucoup de penseurs d’envergure qui lui aient appartenu depuis la Renaissance, mais ils n’y virent qu’une raison de plus de ridiculiser les penseurs médiévaux. De fait, leur entreprise enthousiaste de transformation de la société était incompatible avec la lecture empathique d’une pensée radicalement différente que leurs adversaires revendiquaient sans la comprendre d’avantage.

La revalorisation de l’Église médiévale par les milieux réactionnaires du XIXe siècle n’a pas arrangé les choses. Elle n’était en fait qu’une conséquence de l’adhésion au catholicisme et ne faisait que confirmer la projection de cette attitude confessionnelle moderne sur le Moyen Age, auquel la fraîcheur naïve de la foi aurait donné le respect de l’autorité, lui épargnant ainsi les fractures sociales et la dissolution des mœurs. Mis à part les jugements de valeur, il s’agissait pour l’essentiel de la même image du passé dans les deux camps.

L’histoire progressiste bénéficiait cependant d’un avantage. Sensible aux changements et les pensant comme irréversibles, elle pouvait difficilement se contenter d’une vision statique des sociétés et cherchait à mettre en évidence des évolutions. Les historiens issus de la bourgeoisie étudièrent la constitution progressive de leur classe sociale et les étapes de son ascension triomphante, sans hésiter à la faire commencer dans les temps obscurs. Il s’ensuivit une nouvelle projection sur le passé, celle de structures sociales de leur époque. Friedrich Engels, par exemple, utilisait les notions anachroniques de grande et de petite bourgeoisie pour analyser la Guerre des Paysans de 1525[4]. En France, la naissance des communes – en particulier celle de la commune de Laon grâce au superbe récit de Guibert de Nogent – devint le premier acte de l’émancipation de la bourgeoisie[5]. Eugène Viollet-le-Duc interprétait les cathédrales gothiques comme l’expression artistique de cette émancipation, ce qui justifiait largement leur savante étude et leur restauration par cet architecte anticlérical.

Dès le milieu du XIXe siècle, le rapport au passé se complique, car son rejet et l’admiration qu’on lui porte ne font plus véritablement le partage entre progressistes et réactionnaires: il est devenu ambivalent du fait de la brutalité des changements provoqués par l’industrialisation. Il est en effet significatif que les styles historicistes, avec toute la nostalgie dont ils témoignent envers un environnement qui se dégrade, tendent à se généraliser. La montée du nationalisme, une mystique dans laquelle les deux camps finissent par communier, entraîne la sacralisation d’ancêtres qu’on aime malgré leurs défauts. A la suite des historiens, les romanciers et les peintres décrivent un passé d’une fascinante méchanceté, avec ses rois fainéants, ses inquisiteurs et ses intrigues de cour, tandis que le décor et le mobilier des maisons permet de se croire au temps de la Pompadour, sous Henri II, voire dans des châteaux-forts médiévaux. Car le passé est un héritage.

Les mêmes transformations brutales renouvellent le regard sur les perdants. L’étude de la paysannerie qui subit l’exode rural est supposée nous apprendre quelque chose sur ce que nous avons été. Pour autant que les colonisés ne soient pas congénitalement inférieurs aux Blancs, ils témoignent eux aussi d’un stade antérieur de l’humanité. Le folklore et l’anthropologie se développent donc dans l’hypothèse d’un monde à deux vitesses dans lequel la résistance au Progrès manifeste à la fois l’absence de maturité et le charme de l’enfance.

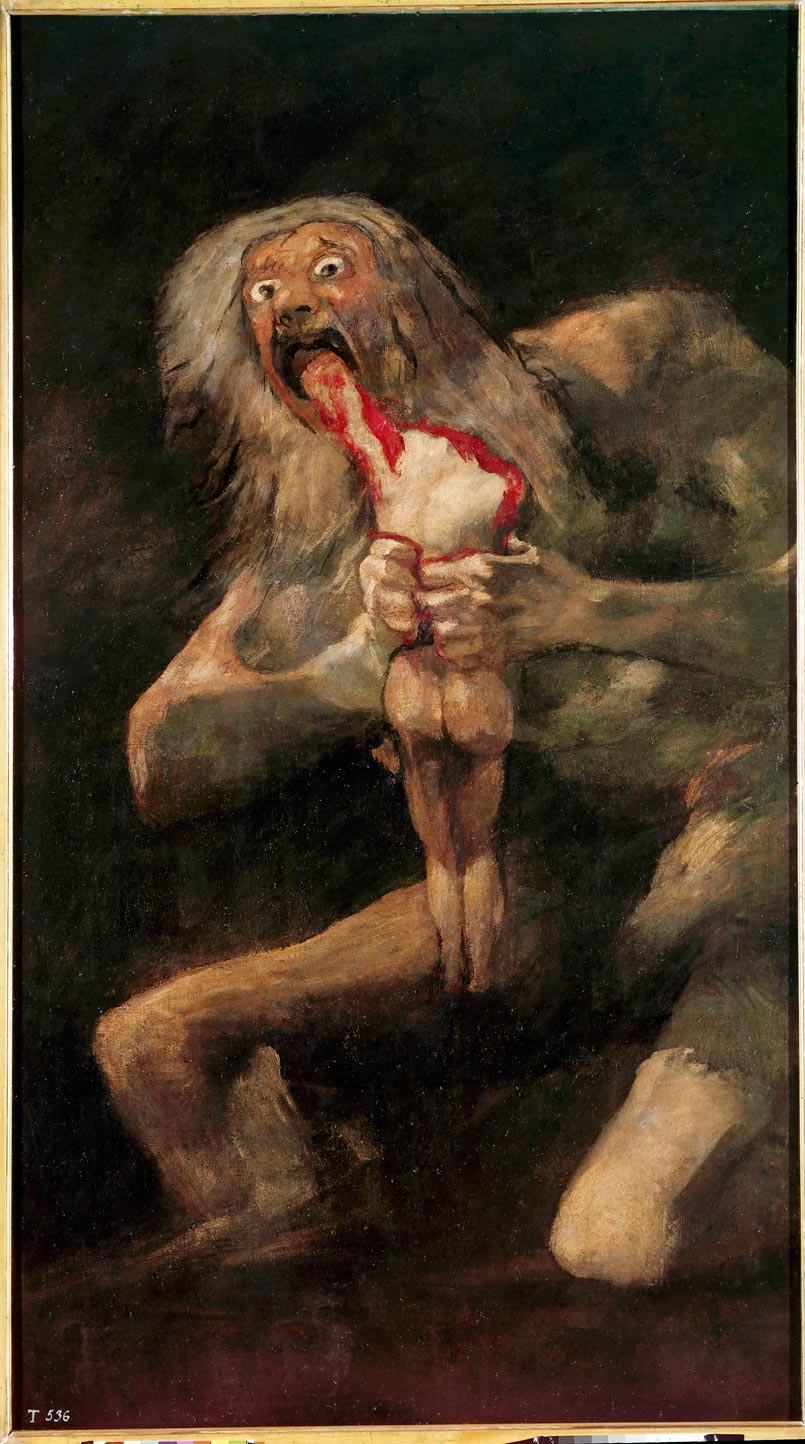

Les avatars de ces attitudes n’ont pas disparu au XXe siècle. On pense aux temporalités différentes imaginées par Fernand Braudel, mais aussi à l’opposition entre culture savante et culture populaire ravivée dans les années 1970 par la traduction du livre de Mikhaïl Bakhtine sur Rabelais[6]. On croyait avoir trouvé, sous la culture ennuyeuse des lettrés, une culture populaire orale beaucoup plus intéressante, car transgressive, qui renversait les valeurs du haut et du bas, tant corporel que social, et dont le carnaval était une manifestation privilégiée. On pensait parvenir à la restituer grâce aux bribes que la culture savante nous en aurait parcimonieusement transmises et auxquelles se limiterait son intérêt. Mais on avait oublié que le renversement du haut et du bas est un thème central du christianisme, lettré ou non, ce qu’aurait épargné aux historiens la lecture de Nietzsche ou tout simplement l’audition du Magnificat.

Du nationalisme à la xénophobie

A l’exaltation du progrès qui n’empêche pas la nostalgie de l’innocence primitive, se joint au cours du XIXe siècle une seconde tâche fondamentale pour l’historien, celle de glorifier la nation. Le cadre national devient la scène historique par excellence et la nation une héroïne qui traverse les siècles depuis nos lointains ancêtres les Gaulois, ceux du voisin, les Germains, ou les Huns en Hongrie. La nation date de la protohistoire, puisqu’elle existait avant de posséder une langue écrite, et pourtant ne cesse de se constituer, ce qui lui donne une certaine parenté avec l’Église, déjà en germe chez les patriarches et les prophètes et qui ne s’accomplira totalement qu’à la fin des temps.

Il est inutile de s’étendre sur les méfaits du nationalisme, qu’il s’agisse des guerres atroces qu’il a rendu possibles, des falsifications de l’histoire qu’il a provoquées ou de ses résurgences dans les populismes d’aujourd’hui. Tout cela est bien connu et évident – on l’espère – pour la plupart d’entre nous. Pour l’instant, le nationalisme semble régresser chez nos historiens au profit des attraits de la mondialisation et de la construction européenne. Mais les inconvénients de l’une et les incertitudes de l’autre entraînent des problèmes comparables. Les biais chauvins qu’on peut repérer actuellement chez nous concernent surtout l' »héritage chrétien » de l’Occident et la supériorité qu’il est censé lui donner. Un ouvrage polémique de Sylvain Gougenheim prétendant démystifier le rôle des Arabes dans la transmission à l’Europe chrétienne de la pensée grecque est caractéristique de cette tendance qui suscite encore l’indignation des historiens compétents[7]. Le christianisme a remplacé la nation chez Gougenheim comme détenteur d’une supériorité intellectuelle et morale. La dévalorisation de l’autre, mise ici au service du choc des civilisations, caractérisait déjà l’histoire des mentalités au temps du colonialisme.

Cadres mentaux

C’est le sociologue français Lucien Lévy-Bruhl qui a introduit la notion de mentalité dans les sciences humaines, publiant en 1910 Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures et en 1922 La mentalité primitive. Il s’agissait pour lui de parvenir à décrire et à expliquer des formes de pensée qu’il considérait comme radicalement différentes de la rationalité. Les primitifs auraient un comportement prélogique qui se caractériserait par l’ignorance du principe aristotélicien de non-contradiction. Au lieu de donner aux objets une identité exclusive, ils les concevraient en termes de participation, une attitude qui serait liée à la domination du groupe sur l’individu.

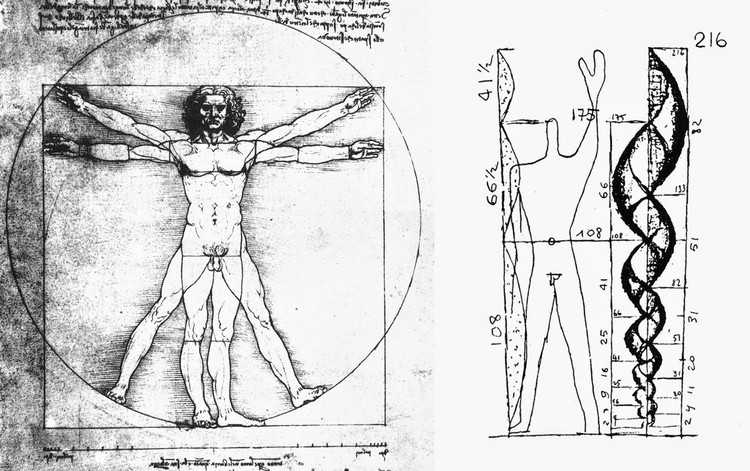

A la fin de sa vie, Lévy-Bruhl a compris que le clivage entre la mentalité prélogique des autres et la rationalité dont nous jouirions depuis Aristote était intenable. Il essaya de définir une mentalité mystique qui serait plus développée chez les primitifs mais également présente en nous et qui suspendrait en quelque sorte l’exercice de la pensée rationnelle[8]. Les discussions avec des anthropologues plus jeunes, comme Marcel Mauss et Edward Evans-Pritchard, ont joué un rôle dans cette évolution, car ceux-ci ont assez rapidement compris l’impasse dans laquelle menait le clivage. En revanche, les historiens se sont rués sur son œuvre antérieur pour importer la notion de prélogique, une filiation parfaitement explicite chez Lucien Febvre: « Hier, notre maître Lucien Lévy-Bruhl recherchait en quoi, et pourquoi, les primitifs raisonnent autrement que les civilisés. Mais ceux-ci, par partie, sont demeurés longtemps des primitifs »[9]. Le problème est donc de savoir comment se comportaient nos ancêtres avant d’être civilisés. J’ai fait depuis longtemps la critique de ses thèses et de celles de ses émules[10]. On se contentera d’en répéter ici un exemple pour montrer à quel point sa reconstitution des « cadres mentaux » du XVIe siècle est confuse et arbitraire: « Le sens intellectuel par excellence, la vue, n’avait pas encore conquis la première place, distancé tous les autres. Mais c’est qu’‘intellectuel’ et ‘intelligence’, ce sont là des mots qui demandent à être sinon définis, du moins datés. Et, lecteurs des beaux livres de Lévy-Bruhl, nous n’avons pas besoin qu’on nous le démontre péremptoirement »[11]. Ce serait donc le sous-développement du sens de la vue qui rendrait Léonard de Vinci et ses contemporains moins intelligents que nous, ce que traduirait l’absence du mot « intelligence » dans leur vocabulaire. Febvre semble en effet vouloir dire que le mot n’avait pas le sens moderne au XVIe siècle (en fait le Trésor de la langue française le repère dès le XIIe siècle) et que les gens n’avaient donc même pas la notion de la chose, en confondant selon son habitude les mots et les notions qu’ils traduisent. Mais on aimerait pouvoir lui demander quelle est sa notion de l’intelligence, car il propose de dater la notion qu’il confond avec le mot et ne définit pas, ce qui est méthodologiquement une double ineptie.

Le clivage entre la rationalité que nous possédons et l’irrationalité des autres ne sépare pas que les civilisés des primitifs et le présent du passé, mais aussi l’ »élite » du « peuple ». A nouveau, les notions forgées par l’anthropologie ont été empruntées par les historiens au moment où elles commençaient à poser problème dans cette discipline. Les anthropologues avaient baptisé « acculturation » les transformations qui surviennent dans une culture au contact d’une autre, sans trop s’inquiéter au départ des inconvénients d’une catégorie qui comprenait aussi bien l’introduction d’une denrée culinaire qu’un génocide: il s’agissait surtout d’évaluer la soumission des colonisés ou des immigrants et d’expliquer leurs résistances pour pouvoir les briser[12]. Et c’est bien le modèle colonial que des historiens français, principalement Pierre Chaunu et Jean Delumeau[13], ont plaqué sur l’évolution sociale de l’Europe dès les années soixante, c’est-à-dire en pleine décolonisation. La Réforme et la Contre-Réforme auraient difficilement triomphé des résistances d’une population majoritairement rurale, illettrée et superstitieuse, mais que les « élites » auraient finalement réussi à acculturer.

En fait, l’appel à une anthropologie dépassée ne faisait que légitimer une manière de réserver aux notables le rôle de sujets de l’histoire qui n’était ni neuve, ni spécifiquement française. En Allemagne, la sociologie historique d’un Norbert Elias donnait aux cours la même mission civilisatrice[14], tandis qu’un historien anglais comme Hugh Trevor-Roper opposait naïvement les lumières de l’érasmisme à la social pressure du peuple en parlant de la chasse aux sorcières à l’époque moderne, à peu près comme le français Robert Mandrou[15]. Si on voulait remonter plus loin dans l’historiographie, on s’apercevrait qu’à travers bien des médiations, le clivage a pris son origine dans la conception que l’Église se faisait de sa propre mission, luttant contre les « superstitions » païenne au nom de la vraie religion. L’historien peut ainsi se reposer sur les sources chrétiennes pour dresser un tableau pittoresque de l’état intellectuel et moral de ses ancêtres.

A la religion du peuple, crédule et conservatrice, s’oppose toujours l’affranchissement des « élites », qu’elles soient supposées plus ou moins déniaisées ou qu’on leur attribue une religion plus évoluée, car les historiens des mentalités sont souvent chrétiens. Il en résulte que la religion est toujours déjà là et que le fait religieux apparaît donc comme premier. C’est ainsi qu’un progressisme hérité de la volonté démystificatrice des Lumières se mue en obscurantisme, faisant cesser toute interrogation sur la production du fait religieux que l’époque moderne analysait encore à travers la problématique sulfureuse des inventeurs de religions.

Ces préjugés sont particulièrement évidents dans l’histoire économique et sociale française où on a l’impression qu’y rajouter une couche de mentalités était censé la convertir en histoire totale. Les paysans de Languedoc d’Emmanuel Le Roy Ladurie en donne un bon exemple[16]. L’analyse socio-économique méticuleuse, typique des grosses thèses françaises de l’époque, est au-dessus de tout reproche et donne une vue précise de l’évolution des prix, de la production, de la démographie et des propriétés qui tantôt se concentrent, tantôt se morcellent. A des phases de relatif bien-être succèdent des périodes d’oppression et de misère qui conduisent à des révoltes suivies d’impitoyables répressions. Jusque-là, on ne peut que louer le travail accompli.

On admettra avec l’auteur que le comportement humain n’est pas une réponse mécanique à ces évolutions, mais est-ce une raison pour faire entrer en scène des mentalités supposées a priori ? Prenons l’exemple du comportement des gros propriétaires terriens qui cherchent l’ascension sociale vers la noblesse plutôt que d’investir[17]. Est-ce vraiment dû à une absence d’esprit d’initiative ? Le Roy Ladurie avait pourtant clairement montré deux choses. D’une part, les blocages de nature matérielle, tels que la mauvaise qualité d’une grande partie des sols, rendaient difficile ou impossible une augmentation de la production. D’autre part, l’esprit d’initiative se portait très bien dans l’industrie textile, laquelle avait des opportunités d’expansion et d’exportation. Dès lors, plutôt que de faire état d’hypothétiques mentalités, l’historien ferait mieux de se demander ce qu’il aurait fait à leur place, à plus forte raison lorsqu’il estime appartenir à une élite contemporaine, dégagée d’une mentalité primitive.

Lesquelles mentalités primitives sont à leur comble chez les paysans. L’auteur n’arrête pas de qualifier leur attitude en termes désobligeants : balourds, stupidité, obscurantisme, arriérés, etc.[18]. Comme ils sont superstitieux, une vague de diabolisme les submerge, d’où l’expansion de la sorcellerie[19]. Il suffit, pour arriver à cette conclusion, de se servir d’aveux arrachés sous la torture. Il serait tout-de-même plus prudent de se demander si la sorcellerie progresse ou si les juges inventent et font confesser des méfaits imaginaires, tels que le déplacement dans les airs pour se rendre au sabbat et y baiser le derrière du diable[20]. Mais l’auteur poursuit sur sa lancée en assimilant les révoltes paysannes à une forme de sabbat. Concluons que l’appel aux mentalités a empêché toute réflexion sérieuse sur les stratégies mises en œuvre dans les différents groupes sociaux pour modifier les situations ou pour s’y adapter.

Optimisme technocratique et histoire

Si la certitude que nous sommes plus civilisés que nos ancêtres a joué un rôle essentiel dans l’histoire des mentalités, elle n’était pas la seule raison de son succès. Il est significatif que l’héritage de Lucien Febvre ait été explicitement revendiqué par Michel Foucault dans son ouvrage sans doute le plus influent, Les mots et les choses, paru en 1966. Or ce philosophe, à l’inverse de l’historien, avait une vision extrêmement critique du présent, du moins du point de vue éthique. Mais lui aussi croyait pouvoir définir le cadre contraignant dans lequel la pensée se serait enfermée à chaque palier de son évolution. C’est à nouveau le XVIe siècle qui sert de point de départ, caractérisé par une pensée strictement analogique qui se serait effondrée au siècle suivant pour faire place à des systèmes classificatoires, pensés en termes de représentation – voire de théâtre – du monde. Les observations justes ne manquent pas et Foucault a livré de bonnes pages sur la magie naturelle de la Renaissance, comme sur l’utopie de la langue naturelle et la pratique exubérante du commentaire qui sont incontestablement très caractéristiques de la période. D’autres révolutions épistémologiques sont parfaitement saisies, comme le rôle dominant que prend l’histoire au XIXe siècle dans l’organisation du savoir ou encore la constitution sous l’effet des sciences humaines d’une figure de l’homme tout à la fois comme objet d’un savoir empirique et comme sujet transcendantal, ce qu’il appelle le « doublet empirico-transcendantal ».

Or, toujours selon Foucault, l’évolution récente des sciences humaines nous laissait espérer qu’elles nous débarrasseraient de cette figure contradictoire en se déplaçant vers l’étude du langage et en y découvrant des structures formelles agissantes à l’insu de la conscience du sujet. Tout en effet semblait converger vers cette conclusion dans les années 1960, aussi bien l’analyse des structures de parentés, puis des mythes chez Claude Lévi-Strauss que l’hégémonie prêtée au « Signifiant » chez Jacques Lacan, le triomphe du formalisme dans la linguistique diachronique traçant une voie dans laquelle la science positive semblait valider une conception mystique du langage dont Mallarmé et Heidegger étaient les prophètes. Maintenant que les linguistes ont à peu près cessé de chercher la structure profonde du langage comme une pierre philosophale et qu’ils pratiquent avec pragmatisme une discipline auxiliaire de l’informatique et de la pédagogie, nous pouvons à la fois sourire de cet optimisme épistémologique et regretter l’élan qu’il avait momentanément donné à nos recherches.

La dimension eschatologique du grand livre de Foucault – tendu vers l’émergence d’une nouvelle positivité – est responsable d’énormes simplifications, à commencer par l’opposition entre la pensée analogique de la Renaissance et la pensée de la représentation à l’époque classique, comme si l’idéal du livre comme miroir, comme speculum, n’était pas déjà caractéristique du Moyen Age. La réduction de la pensée du XVIe siècle à ses formes les plus pittoresques, comme la magie naturelle et l’herméneutique sans garde-fous, lui a fait oublier la résistance de la scolastique, sans laquelle il serait difficile de comprendre la formation de Spinoza ou de Leibniz et certainement celle de Descartes. Les « socles épistémologiques » imaginés par Foucault l’ont amené très logiquement à faire naître l’organisation du savoir par ordre alphabétique, celle des dictionnaires et des index, à l’âge classique, alors qu’une vérification élémentaire lui aurait montré qu’elle était courante au Moyen Age. Un ouvrage comme l’Histoire de la folie, qui est aussi une réussite à bien des égards, manifestait déjà la même recherche illusoire d’un point de départ qui permettrait de faire naître progressivement la modernité par contraste, en l’occurrence un Moyen Age où les fous étaient bannis au lieu d’être enfermés. Il suffisait pour cela de confondre les Narren, les fous de carnaval mis à la mode par Sebastian Brant comme symboles des vices de son temps, censés voyager sur le Rhin, avec les aliénés mentaux qui ont toujours été enfermés lorsqu’on les jugeait dangereux. La sympathie dont Foucault faisait preuve envers le passé ne l’a pas empêché de rejoindre Febvre dans une sorte de darwinisme épistémologique.

Il ne suffit pas de dénoncer ce qui nous paraît inacceptable, du point de vue de la méthode, dans la conception de l’histoire des générations précédentes: il faut aussi essayer de comprendre ce qui donnait à des contrevérités l’allure de l’évidence. Que Foucault ait revendiqué l’héritage de Febvre et s’en soit inspiré est à première vue paradoxal. Autant l’historien se laissait aller à l’intuition psychologique et aux approximations lyriques, autant le philosophe pensait en termes de systèmes articulés. L’acceptation enthousiaste par Febvre des anciennes thèses de Lévy-Bruhl sur les « primitifs » est assez caractéristique de l’époque coloniale, tandis que Foucault a vécu sans traumatisme la décolonisation et s’en est certainement réjoui.

La leçon essentielle que Foucault tirait de Febvre était sans doute la thèse que les hommes d’une époque déterminée sont dans l’impossibilité radicale de penser en dehors d’un cadre épistémologique bien balisé par les limites d’un « outillage mental », que chaque époque a son « impensé ». Ce n’est pas entièrement faux: on voit mal comment le XVIIe siècle aurait pu raisonner sur les microparticules ou sur la radioactivité. Le problème est que l’ »impensé » en question ne contient forcément pour l’épistémologue que les connaissances qu’il possède et qu’il suppose à tort ou à raison étrangères à l’époque étudiée, car il pourrait difficilement connaître son propre « impensé ». Ce biais serait acceptable si l’on supposait que les connaissances progressent indéfiniment, que nous possédons aujourd’hui tout ce qu’il pouvait y avoir de valide dans les savoirs du passé et si ce que nous avons perdu méritait toujours de disparaître. Un épistémologue que Foucault admirait et qu’on continue à encenser a formulé cette thèse sans nuances: « On voit alors la nécessité éducative de formuler une histoire récurrente, une histoire qu’on éclaire par la finalité du présent, une histoire qui part des certitudes du présent et découvre, dans le passé, les formations progressives de la vérité. Ainsi la pensée scientifique s’assure dans le récit de ses progrès »[21].

Il est probable qu’une telle thèse soit encore majoritaire aujourd’hui dans l’opinion, mais il est sûr qu’elle est, en un demi-siècle, devenue désuète dans des pans considérables de la recherche et des autres pratiques sociales. Les différentes disciplines se mettent à interroger leur histoire, non plus toujours pour opposer les certitudes du présent aux égarements du passé, mais de plus en plus pour s’interroger sur la validité de leur trajectoire, pour retrouver les pistes abandonnées à tort, à la manière de la médecine qui a repris l’enseignement des techniques d’auscultation après les avoir considérées comme dépassées. Chez Foucault, la mise en question du présent en est restée au niveau éthique. Il appartenait encore à une génération dont les conceptions épistémologiques ne mettaient pas en cause la subordination de la science à la technocratie.

Structuralisme

Les progrès de la formalisation en linguistique avaient soulevé un immense espoir dans les sciences humaines. Les rapports étant étroits entre le langage articulé et la pensée (peut-être moins qu’on ne l’a cru et ne le croit souvent encore), la pensée elle-même pouvait se formaliser, ce qui aurait comblé le fossé entre les sciences de l’homme et celles de la nature, plus prestigieuses parce que supposées exactes. Le développement encore balbutiant de l’ordinateur ne pouvait qu’encourager cet espoir. Or le formalisme linguistique ne parvenait à se construire qu’en séparant artificiellement la synchronie de la diachronie, en oubliant que la langue vit dans une transition jamais achevée d’un état à un autre. Il supposait un système stable et clos dans lequel, selon la leçon de Ferdinand de Saussure, la valeur sémantique de chaque terme était donnée par ses relations à tous les autres, ce qui est vrai des langages formels de la logique, mais inimaginable dans un système en perpétuel renouvellement. Quoi qu’il en soit, la présentation formaliste des structures de parenté, puis des mythes par Claude Lévi-Strauss, directement influencé par le linguiste Roman Jakobson, ouvrait des perspectives entièrement neuves. Il s’agissait en même temps d’un défi pour l’histoire dont on n’élimine pas facilement la diachronie. Une histoire structuraliste de stricte obédience n’est sans doute même pas pensable. Inversement, l’entreprise emblématique de Lévi-Strauss s’accommodait parfaitement du présupposé que les peuples qu’il étudiait n’avaient pas d’histoire.

Néanmoins, le structuralisme a eu des répercutions globalement positives sur le travail des historiens, en favorisant une plus grande attention aux interactions synchroniques. Une société forme un tout composé de milieux qui ne vivent pas en autarcie. Les cloisonnements érigés par l’histoire des mentalités entre les « élites » et le « peuple », entre religion savante et populaire, et aussi bien les temporalités différentes dans lesquelles vivraient les uns et les autres selon Fernand Braudel devinrent suspects[22]. La notion de survivance, proche de celle de superstition, qui permettait d’expliquer par la référence au passé les archaïsmes réels ou supposés des classes sociales dominées, apparut comme contestable. Pour qu’une représentation survive, il faut qu’elle ait retrouvé un sens dans son nouveau contexte et c’est ce sens qu’il faut découvrir, au lieu de recourir au mythe des origines. En retour, la conception de la diachronie s’en trouve modifiée. Elle apparaît non plus comme un continuum, mais comme une succession de ruptures, isolant autant de synchronies successives. C’est d’ailleurs ainsi que se présente la succession des « socles épistémologiques » de Foucault qui ne se voulait pas structuraliste, mais se trouvait de fait au point de jonction entre le structuralisme et l’histoire.

Or la projection du modèle linguistique sur toutes sortes de structures a engendré une grave confusion entre la signification d’un message et le sens d’un acte, y compris d’un message qui est un acte de parole. Se servir d’un marteau pour planter un clou est une conduite rationnelle et toute conduite rationnelle a un sens. Mais planter un clou n’est pas produire un message et toute conduite rationnelle n’a donc pas nécessairement une signification. Inversement, je comprends immédiatement la signification d’une phrase comme « Paul aime les mirabelles », mais, hors d’un contexte particulier, elle n’a absolument pas de sens. La confusion entre sens et signification entraîne celle du message intentionnellement produit et du symptôme non intentionnel, nous y reviendrons. Dans le structuralisme, elle détourne l’attention de la production du message par un locuteur, comme si le code produisait le message. Elle peut s’appuyer sur la thèse freudienne de l’inconscient, en tout cas dans sa version lacanienne qui fait de l’inconscient un langage. D’où le succès rencontré par la célèbre formule de Lévi-Strauss: « Nous ne prétendons donc pas montrer comment les hommes pensent dans les mythes, mais comment les mythes se pensent dans les hommes, et à leur insu »[23].

L’ampleur et l’intérêt des Mythologiques de Lévi-Strauss ne sont pas en cause. S’il est un reproche à lui faire, c’est d’avoir érigé en principe théorique une difficulté méthodologique. En travaillant de seconde main sur les mythes récoltés par les ethnologues, il ne pouvait analyser la production de ces mythes et, même en travaillant de première main, ce n’était pas forcément possible. Il pouvait déceler des transformations entre un récit mythique et un autre, mais ni dire lequel est à l’origine de l’autre, ni à plus forte raison explorer les raisons de la transformation, tout au plus les corréler à des différences entre les cultures de deux groupes (ce qui est déjà un beau résultat). Mais ce n’était pas une raison pour nier que ces récits aient été pensés par les hommes qui les ont produits et pour imaginer qu’ils leurs sont tombés dessus comme une bosse sur le front.

Le structuralisme se donne comme une sémiologie avec une conception souvent radicale du signe. La linguistique de Ferdinand de Saussure, très influente dans les années soixante, délaissait le référent, c’est-à-dire l’objet dénoté par le signe. Le signe étant réduit au face à face du signifiant et du signifié dont la valeur se confond avec sa relation aux autres signifiés, le langage ne s’articulait plus sur le monde extérieur et devenait solipsiste, ou encore les signifiés se substituaient aux référents. Pour la même raison, les recherches sur l’image d’Umberto Eco ou de Nelson Goodman niaient la ressemblance, c’est-à-dire l’articulation de la représentation sur les objets du monde extérieur, comme si les images étaient des tableaux abstraits[24]. Il y a des objets représentés derrière les représentations et il est nécessaire de confronter les uns aux autres. Comme Pierre Bourdieu l’avait remarqué en étudiant le mariage préférentiel chez les Kabyles, ceux-ci tenaient un discours sur les structures de parenté qui ne correspondait pas à la réalité des pratiques[25]. Quelles que soient les avancées qu’il représente, le structuralisme a eu la faiblesse de gommer à la fois la production des discours et leur capacité à représenter la réalité ou à la dissimuler.

Le point de vue du consommateur

Si le structuralisme s’est théorisé en France, l’histoire de la réception est un apport allemand. Alors que le structuralisme tourne le dos à la phénoménologie, l’histoire de la réception s’en inspire et lui doit le rôle central accordé à l’interprète qui fait évoluer le sens des œuvres et détermine ainsi leur place dans l’histoire[26]. Or, malgré leurs origines distinctes et même opposées, les deux courants évacuent de manière comparable la production de l’œuvre. En effet, pour autant que l’œuvre ne persiste pas dans un statut ontologique stable, mais se reconstitue à chaque moment de la diachronie comme un nouveau nœud de relations contextuelles, son histoire tend à se confondre avec celle de ses réceptions successives, ce qui évacue le problème de sa production. Plus exactement, tout se passe comme si sa production se confondait avec ses interprétations successives, les intentions du producteur n’étant elles-mêmes qu’une interprétation comme les autres.

En soi, l’intérêt pour les réinterprétations successives des œuvres – littéraires, philosophiques et artistiques dans le cas de l’histoire de la réception – est plus que légitime. Il n’en va pas de même de la tendance à les diluer dans leurs interprétations, à réduire leur existence à leur perception par des sujets, à en dissoudre la signification dans celles qu’on leur a données. L’inspiration phénoménologie de l’histoire de la réception et cette histoire elle-même ne peuvent être globalement accusées de ce travers, mais elles semblent lui servir trop souvent d’alibi. En fait, dans la mesure où les réinterprétations d’une œuvre la transforment, il importe de connaître cette œuvre dans son authenticité, sans quoi on connaîtra le produit transformé, mais pas la nature de la transformation, autrement plus révélatrice du nouveau contexte. On peut désigner l’attitude contraire comme le point de vue du consommateur.

On comprend facilement le succès auprès des intellectuels d’une démarche qui valorise au plus haut point le critique ou l’exégète aux dépens de l’artiste ou de l’écrivain, le commentateur aux dépens de l’auteur. On s’étonne à première vue que la lourdeur de la manœuvre passe si facilement inaperçue. Mais une réflexion rapide sur la consommation des œuvres du passé permet de comprendre que cela arrange beaucoup de monde. La relativisation du sens des œuvres est au cœur de notre rapport avec le passé, particulièrement de notre rapport esthétique à ces œuvres. Elle fonde leur décontextualisation par le musée qui atteint ses sommets lorsque les œuvres anciennes et contemporaines sont confrontées dans les mêmes salles, avec le présupposé qu’elles s’éclairent réciproquement. Elle fonde la « mise en scène » anachronique des opéras du passé, en légitimant les contresens destinés à les rendre actuels. Elle fait système avec la transformation des édifices anciens aux dépens de leur restauration et avec le traitement des monuments sur le mode du Disneyland. On sait bien que le passage du temps fait perdre aux œuvres leur fonction première et modifie la perception que nous en avons. Mais le problème est de savoir si ce qui nous intéresse en elles est ce que nous en avons fait ou ce qu’il leur reste d’altérité. Éviter de se confronter à l’altérité, c’est détruire l’histoire. Du reste, les mêmes réflexions doivent se faire sur l’évolution récente de l’ethnologie, entre autres dans les musées, avec son repli sur le quotidien et le familier, sur le moulin à café de nos grand-mères.

Culture matérielle

L’histoire des mentalités n’articule pas sérieusement les phénomènes psychiques qu’elle prétend dégager sur la réalité sociale. C’est ainsi que le religieux, qui y occupe une forte place, est toujours un héritage qui ne sert guère qu’à expliquer les comportements jugés irrationnels et, si on se soucie de son origine, c’est pour supposer qu’il la prend dans la peur que les forces de la nature inspiraient aux hommes qui ne les maîtrisaient pas encore. Le structuralisme, tout comme l’épistémologie foucaldienne, est trop préoccupé par l’étude interne des phénomènes culturels pour les articuler davantage sur les transformations du contexte économique et social. Par ailleurs, ces différentes approches et à plus forte raison l’histoire de la réception ont en commun de ne guère se servir que des textes et des images. Cela finit par créer une béance, particulièrement sensible aux archéologues. La mauvaise réponse consista à accepter le partage et à inventer un domaine de recherche complémentaire: la culture matérielle.

Si la culture matérielle en question est autre chose que le résultat d’un mauvais partage des tâches, on aimerait en avoir une définition, mais apparemment, elle est difficile à trouver[27]. Si matériel s’oppose à immatériel, l’histoire de l’art appartient à la culture matérielle, mais il doit plutôt s’agir des formes socialement inférieures ou des formes triviales de l’existence. Matériel semble bien s’opposer à spirituel, mais alors il faudrait savoir si une hostie, voire un vulgaire bénitier, appartient à l’une ou à l’autre des deux cultures. Appliquée à l’histoire de l’alimentation, la culture matérielle risque de concerner la food plutôt que la cuisine. N’a-t-on pas pu croire qu’on réglerait le problème de la faim en nourrissant les sous-développés de soja comme les bestiaux? Plus généralement, on a à nouveau l’impression qu’une difficulté méthodologique est transformée en système. En effet, l’archéologie, surtout celle des peuples sans écriture, ne donne guère accès à l’ordre symbolique dans lequel s’insèrent les objets : on fait donc de ce qu’on parvient à étudier la culture matérielle. Bien entendu, un certain nombre de spécialistes se rendent compte du problème et veulent le régler en collaborant avec d’autres historiens ou des anthropologues, un peu comme un médecin appelle le psychologue à l’aide.

Finalement, on a l’impression que les rapports entre l’âme et le corps sont projetés sur l’histoire, non pas dans la perspective aristotélicienne et thomiste où l’âme est la forme substantielle du corps, mais plutôt dans celle du platonisme qui en fait des substances distinctes. Qu’est-ce en effet que la cuisine, sinon la forme substantielle de la nourriture humaine ? Elle est donc de nature spirituelle et ceux qui mangent ou veulent faire manger n’importe quoi on perdu l’esprit. Ou, pour le dire autrement, on ne peut séparer l’étude des objets, des plus triviaux aux plus sophistiqués, de celle de la pensée qui les organise. La seule légitimité d’une approche indépendante de l’objet est la détermination de ses caractères objectifs, tels que son âge, sa composition chimique et son état de conservation. Si l’archéologue a plus d’ambitions, il lui faut renoncer à la chimère de la culture matérielle.

En fait, les spécialistes de la culture matérielle à la fois ne se pressent pas de la définir et prétendent souvent ne pas séparer l’étude des objets de celle de leur appréhension. Dont acte. Ils nous disent aussi qu’ils s’intéressent plus particulièrement aux aspects triviaux de l’existence sur lesquels il n’y avait pas beaucoup de recherches, par opposition à l’histoire de l’art par exemple. Mais qu’est-ce que ces aspects triviaux, une fois admis que la cuisine n’est pas l’alimentation et même qu’elle est solidaire du système religieux ? A supposer qu’on parle d’histoire de la culture matérielle pour dire que le point de départ de la recherche est l’interrogation sur des objets de la vie quotidienne, cela peut se comprendre de la part du préhistorien ou de l’archéologue des sites villageois du haut Moyen Age qui sont bien obligés de se contenter de ce qu’ils ont et qui n’ont parfois pas grand-chose de plus. Mais la pénurie d’information ne constitue pas un domaine de recherche et ne justifie pas davantage le nom qu’on prétend lui donner. L’intérêt des travaux concernés n’est pas forcément en cause, mais plutôt l’aversion des historiens envers la réflexion abstraite.

L’histoire asservie

Certes, « l’histoire est fille de son temps ». Si cette sentence vise à déplorer les limites de nos interrogations, elle n’est que trop juste. S’il s’agit de s’en accommoder, elle justifie le confort de l’ignorance. La valeur d’un historien se mesure en effet à sa capacité de s’abstraire des fausses évidences idéologiques de sa propre société par la connaissance de sociétés qui se sont pensées et organisées différemment.

Il n’est pas juste de déplorer le poids des idéologies chez les historiens du passé, lorsqu’on les subit au même degré. Que les historiens des anciens Pays de l’Est aient été obligés de se conformer à l’idéologie marxiste est une évidence. Du moins, cette contrainte était loin d’être toujours intériorisée. Dans certains de ces pays, comme en Pologne, en Tchécoslovaquie et même en Allemagne de l’Est, si on ne touchait pas à une question politiquement trop sensible, il était possible de s’en tirer en affichant son conformisme dans l’introduction et dans la conclusion des travaux. Si la censure est inexcusable, elle n’empêche pas de penser, contrairement aux fausses évidences partagées par l’historien et son public. Il n’est pas nécessaire de développer davantage ce point, puisque toute cette partie du livre est consacrée aux fausses évidences dont beaucoup, à commencer par le progressisme, étaient des dogmes à l’Ouest autant qu’à l’Est.

Un phénomène que François Hartog a baptisé le « présentisme » est de nature à rendre les fausses évidences inévitables[28]. Le constat que les interrogations des historiens sont largement suggérées par les problèmes de leurs temps s’est transformé en injonction, pour l’histoire, de répondre aux problèmes que les gens se posent. Il s’agit probablement d’un cas particulier dans un phénomène plus général: à travers les choix imposés par les bailleurs de fonds, l’ensemble des sciences est soumis à un utilitarisme à courte vue, indifférent aux questionnements épistémologiquement légitimes. A titre d’exemple, on plaisante en Suisse, dans les milieux concernés, sur le moyen de décrocher un gros subside de recherche en sciences sociales : le meilleur moyen d’y parvenir est de proposer quelque chose sur les jeunes en Suisse ou sur les vieux en Suisse. Dans le cas de l’histoire, il s’agit essentiellement de manipuler la mémoire, d’où l’importance prise par les commémorations qui articulent directement la recherche sur les intérêts immédiats. Le comble du phénomène est probablement l’exploitation touristique du patrimoine qui transforme les monuments en vaches à lait, en les défigurant au lieu de prendre les mesures nécessaires à leur conservation. Sa manifestation la plus perfide est sans doute l’enseignement de l’histoire « par problèmes » qui exclut toute vision plus ou moins cohérente d’une autre société, tout en projetant sur le passé les problèmes à la mode.

Cela dit, le « présentisme » n’est pas seul à coucher la recherche historique dans un lit de Procuste. Que l’histoire du droit soit pratiquement un monopole des juristes, celle du calvinisme des calvinistes et celle du judaïsme des juifs, il y a à cela des raisons plus ou moins acceptables qui vont de la technicité du domaine à l’esprit de chapelle. Mais que l’histoire de l’homosexualité soit à peu près dans le même cas ne peut s’expliquer par une quelconque technicité. Cela semble montrer que chacun, appartenant ou non à la communauté considérée, pense qu’elle possède son histoire en propre et que ceux qui n’en sont pas n’ont pas à s’en mêler.

Le cas de l’histoire religieuse est devenu particulièrement problématique. Auteur d’un ouvrage sur Luther, je reçus un jour un courrier à la faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg, comme s’il fallait être un théologien protestant pour s’intéresser au Réformateur. Autour de 1900, il était fréquent d’aborder les religions encore pratiquées d’un point de vue laïque ou encore d’un point de vue confessionnel hostile à la confession étudiée. La cinquième section de l’École Pratique des Hautes Études avait été créée en France pour promouvoir le point de vue laïque et personne n’aurait pu imaginer alors qu’elle abriterait dès la seconde moitié du XXe siècle un important pourcentage de chercheurs appartenant à la confession qu’ils étudient. Certaines recherches d’inspiration anthropologiques, comme en Allemagne celles de Hermann Usener, abordaient les religions sans fausse familiarité. Usener était un spécialiste des religions antiques, mais il a beaucoup apporté à la compréhension du christianisme médiéval et moderne grâce à sa démarche de comparatiste, avec une lucidité qui ne serait plus aujourd’hui si facilement acceptée. Dans un essai comme Heilige Handlung, il analysait la bénédiction des fonts baptismaux comme on le ferait des rites d’une religion à mystères de l’Antiquité, mettant en évidence un symbolisme sexuel totalement explicite dans le texte latin du missel, mais non moins totalement ignoré[29]. Il a fortement influencé l’histoire et la sociologie religieuses dans un premier temps, y compris chez les durkheimiens, mais ses émules ont préféré réserver ses méthodes aux religions exotiques ou disparues.

Les historiens confessionnels pratiquant la polémique doivent être lus avec beaucoup de méfiance, mais ils ont plus d’une fois fait surgir de vrais problèmes, camouflés par les apologistes des confessions qu’ils agressaient, avant qu’on ne cesse de les lire au nom de l’œcuménisme. A titre d’exemple, il serait difficile d’avoir une idée exacte de la trajectoire et de la doctrine de Luther sans avoir lu le dominicain Henri Denifle et le jésuite Hartmann Grisar, aujourd’hui considérés comme « dépassés »[30]. A l’intérieur d’une même confession, il arrive que la polémique débouche sur des ouvrages de valeur. On doit au dominicain Yves Congar, l’un des principaux inspirateurs du concile Vatican II, une belle étude sur l’histoire de l’ecclésiologie, précisément parce qu’il contestait celle qui était en vigueur[31]. On peut même trouver chez un historien catholique, une manière de déjouer la censure digne des anciens Pays de l’Est. Le jésuite Henri de Lubac est en effet parvenu à prouver que la notion de surnaturel n’est pas antérieure au XIIIe siècle, tout en affirmant en introduction qu’elle est consubstantielle à l’esprit humain[32]. La subordination de l’histoire à une cause reste un vilain défaut, mais rien n’est pire que la volonté de réconcilier tout le monde à ses dépens, à laquelle au moins ces savants avaient échappé.

Si l’histoire a été beaucoup tributaire au cours du XXe siècle de l’appartenance des historiens à des mouvements politiques, souvent vécue à la manière d’une appartenance religieuse, ce militantisme a régressé dans la seconde moitié du siècle au profit d’une attitude pragmatique et insidieuse, le lobbying. Cela s’explique facilement par l’échec des utopies sociales: faute d’espérer changer la société, il reste la possibilité d’obtenir des avantages de la société existante. Un lobby cherche à influencer avec des arguments divers, soit en prétendant que l’intérêt particulier qu’il défend se confond avec l’intérêt général, soit en réclamant la réparation d’un préjudice, les deux attitudes ne s’excluant pas. Le « présentisme » et la manipulation du point de vue historique sont donc deux ingrédients du lobbying.

Les gender studies constituent peut-être l’exemple le plus répandu aujourd’hui de l’histoire comme lobbying. C’est déplorable, car elles occupent un domaine, certes mal délimité, mais dont l’intérêt n’est pas douteux et même essentiel. On constate sans difficulté la conformité entre chaque théorie en présence et les préoccupations immédiates d’un groupe plus ou moins large, qu’il s’agisse de l’émancipation des femmes, des droits des homosexuels ou du statut des transsexuels. Il en résulte un flou remarquable sur la délimitation du domaine.

Il y a trois ou quatre ans, l’édition française de Wikipédia donnait la définition suivante: » Le genre est un concept utilisé en sciences sociales pour désigner les différences non biologiques entre les femmes et les hommes ». C’était clair, mais limitatif, puisqu’il n’était pas question des différences de rôles sexuels à l’intérieur d’un même sexe, par exemple entre classes d’âge dans la pédérastie antique. Il s’agissait donc uniquement du point de vue féministe. La version anglophone était nettement plus compliquée: « Le genre est l’ensemble des caractéristiques appartenant à la masculinité et à la féminité et les différenciant. Selon le contexte, ces caractéristiques peuvent inclure le sexe biologique (c’est-à-dire le fait d’être mâle, femelle ou une variante intermédiaire qui peut compliquer l’assignement du sexe), des structures sociales fondées sur le sexe (incluant les rôles de genre et d’autres rôles sociaux), ou l’identité de genre »[33]. Elle commençait par éviter l’écueil d’une limitation aux rapports entre sexes différents, les notions de masculinité et de féminité s’appliquant indifféremment aux deux, puis devenait franchement confuse. On ne comprend pas bien le sens de gender role, car gender désigne entre autres ce qu’on nommait « rôle sexuel » il y a quelques décennies et qu’il s’agirait donc ici d’un rôle de rôle. Enfin, la possibilité d’inclure timidement le sexe biologique dans les caractéristiques du genre invite à se poser sérieusement la question: les Américains, auraient-ils fini par redécouvrir le sexe sans s’en apercevoir, en le baptisant gender?

En effet, si on accepte cette inclusion, on voit mal quelle différence il y aurait entre le genre et le sexe au sens large, à la fois biologique et culturel, excédant de toute part la génitalité, comme le comprenait Freud. Il est totalement imbriqué dans les rapports sociaux, à commencer par la parenté et les hiérarchies, que les pulsions sexuelles s’y soumettent ou qu’elles leur résistent. En même temps, on ne voit pas bien à quoi ressemblerait une sexualité humaine « naturelle », purement biologique[34].

Mais alors, pourquoi s’évertue-t-on à distinguer le genre et le sexe ? Il semble y avoir trois raisons:

- Il s’agit évidemment de mettre en évidence la composante culturelle du rapport entre les sexes, pour faire face à sa négation par ceux qui le veulent régi par Dieu ou par la nature. Mais c’est subordonner la recherche à l’apologétique, un peu comme si les paléontologues n’avaient rien d’autre en tête que de réfuter le créationnisme.

- Les gender studies constituent la part de la sexualité qui intéresse les « littéraires », abandonnant le reste aux « scientifiques », mais ce partage n’a pas la moindre valeur euristique.

- Il vaut mieux parler du sexe sans y toucher. Gender studies, cela fait tout de même mieux que sex studies, surtout pour obtenir des subventions.

Le troisième point n’est pas anecdotique, car le mot « genre » est tout simplement en train de prendre le relai du mot « sexe », un peu comme « sein » a remplacé « mamelle » ou « pis » au XVIIe siècle, de sorte qu’il a cessé de désigner le ventre. Prenons un exemple dans les journaux du 4 juillet 2020.

Le Parisien: « Le sexe des citoyens néerlandais ne sera plus mentionné sur leur carte d’identité d’ici quelques années, annonce la ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Science Ingrid van Engelshoven ».

Le Monde: « Le genre des citoyens néerlandais ne sera plus mentionné sur leur carte d’identité d’ici quelques années, une inscription jugée ‘inutile’ par la ministre de l’éducation, de la culture et de la science, Ingrid van Engelshoven ».

Si « genre » est autre chose ici qu’un euphémisme pour « sexe », il faut espérer que Le Monde se trompe, sans quoi l’état-civil néerlandais serait bien renseigné sur la vie privée des citoyens. En fait, on peut se demander combien de décennies passeront encore avant qu’on ne s’aperçoive que le gender n’est qu’un sous-produit du puritanisme anglo-saxon.

![]()

L’histoire comme science

Le procès de la scientificité de l’histoire s’expédie souvent en quelques mots. Lorsqu’un chercheur scientifique suppose une loi, il en fait l’hypothèse puis la vérifie par une expérience. Lorsque l’expérience est positive et reproductible, la loi est vérifiée. Or nous ne pouvons pas reproduite expérimentalement un événement historique: on ne va pas refaire la révolution française en costumes d’époque. Donc l’histoire n’est pas une science. Mais les choses ne sont aussi simples ni du côté de l’histoire, ni du côté des sciences en général.

Scientificité de l’histoire ?

Parmi les rengaines les plus rabâchées qui prétendent mettre en doute la scientificité de l’histoire, il y a le couplet sur le vécu, l’individuel ou l’individuel vécu qui en serait l’objet. Et, comme on l’admet depuis Aristote, il n’y a pas de science de l’individuel. Passons sur les confusions entre d’une part l’individuel et d’autre part l’individu au sens de personne humaine, avec un vécu, une sensibilité, etc. Si on admet que l’objet de l’histoire n’est pas des personnes, mais des faits, le problème est celui de l’individualité du fait qui est toujours unique et ne se reproduit pas à l’identique. Mais qu’est-ce qu’une reproduction à l’identique ? Il s’agit toujours de l’identité selon une série de critères jugés pertinents, qu’on soit dans les sciences de l’homme ou de la nature. Les tours de main de l’artisan, par exemple, constituent un objet historique et sont par nature hautement répétitifs. Considérer que l’un de ces gestes, répétés des milliers de fois par des milliers de personne est à chaque fois unique n’aurait aucun sens. De même, on sait depuis Héraclite qu’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, mais cela n’intéresse pas spécialement l’hydrographie. La géologie étudie l’histoire de la terre et donc des faits individuels non reproductibles, mais personne ne doute de son caractère scientifique[35]. Objectera-t-on que l’histoire humaine est constituée de faits nettement plus complexes ? Mais si la simplicité des faits étudiés était un critère de scientificité, la physique des particules serait nettement moins scientifique que la phonologie par exemple.

L’objection de l’individuel vise souvent le caractère supposé non expérimental de l’histoire, le fait historique étant individuel au sens où il serait impossible dans la plupart des cas de le répéter expérimentalement. Mais cela vaudrait aussi bien pour la géologie: étudie-t-on les failles tectoniques en en provoquant? L’objection est d’autant plus curieuse que l’historien expérimente lorsqu’il le peut et le fait même de plus en plus dans un domaine comme l’archéologie, pour reconstituer les techniques du passé. C’est ainsi que des archéologues taillent des silex pour comprendre comment on procédait.

Que l’histoire s’occupe du vécu, individuel ou pas, est une objection encore plus étonnante à sa scientificité[36]. Cette objection vaudrait d’ailleurs pour l’ensemble des sciences humaines. Dans le cas de la médecine, on admet effectivement que ce n’est pas une science, mais un art. En revanche, la médecine légale est une science assez proche de l’histoire. Comme le médecin légiste, l’historien s’occupe du vécu après coup, une situation moins risquée. Mais l’objection du vécu peut viser autre chose: la recherche des intentions, d’une part l’intention d’exprimer ou de communiquer quelque chose, d’autre part ce qui, y compris dans un message, relève d’une autre intention, éventuellement de cacher quelque chose. Il y a bien là une originalité et une difficulté propres aux seules sciences humaines, dès lors qu’on n’imagine pas la nature comme une création divine, porteuse d’intentions providentielles. Pour étudier des actes intentionnels, il faut s’armer de méthodes bien différentes de celles de la

physique ou de la chimie par exemple, ce qui ne veut pas dire qu’elles soient moins scientifiques. Nous verrons lesquelles le moment venu.

Mais tout d’abord, il est réducteur de faire comme si l’histoire, parce qu’elle s’occupe d’actes intentionnels, se confondait avec celle des intentions des hommes. Cela suppose qu’elle s’intéresse au pourquoi des événements plutôt qu’au comment et que le pourquoi se confonde avec les intentions de sujets individuels comme les souverains ou de sujets collectifs comme une classe sociale. Des pans entiers de l’histoire échappent à ces problématiques. S’il est parfaitement légitime de se demander pourquoi le potier fait tel type de pot, pour une destination utilitaire ou cultuelle, par exemple, il ne l’est pas moins de se demander comment il le fait, quels sont les procédés qui permettent le résultat. Et cette question ne porte pas sur une intention. Si on étudie les conséquences d’une peste sur une population, on sait bien que les gens ont l’intention de se protéger, qu’ils s’en vont lorsqu’ils le peuvent, mais ce qu’on étudie n’est pas cette intention évidente: ce sont plutôt les vecteurs de la contagion et les méthodes prophylactiques. On multiplierait sans difficulté les exemples concernant l’histoire et les autres sciences humaines.

Le problème des intentions semble redoutable, parce que nous ne voyons pas ce qui se passe dans la tête des gens et pilote leurs actes. En fait, dans l’immense majorité des cas, l’intention se déduit de l’acte, comme lorsque les gens fuient devant la peste. Lorsqu’on s’aperçoit qu’une charte est falsifiée, il suffit de la lire pour comprendre quel avantage le faussaire comptait en retirer. Dans une partie d’échec, le sacrifice d’une pièce est souvent incompréhensible dans l’immédiat, mais les deux ou trois coups suivants font comprendre ce que voulait le joueur. Il y a bien sûr des cas où l’intention présidant à l’acte est impossible à déterminer. C’est évidemment le cas lorsque l’acte lui-même est insuffisamment documenté, mais alors c’est l’impossibilité de comprendre l’acte qui est le problème. Le problème n’est spécifiquement celui de déterminer l’intention que si l’acte est ou paraît irrationnel dans son contexte.

L’irrationnel en question ne doit être confondu ni avec les simples erreurs, ni avec les comportements symboliques. Il va de soi qu’une décision peut être malencontreuse sans être irrationnelle: elle ne manifeste qu’une information insuffisante ou de l’ignorance. Quant aux comportements symboliques, nous verrons qu’ils cohabitent avec les comportements rationnels dont ils sont une suspension, au lieu d’être produits par quelque mentalité archaïque. En définitive, les comportements authentiquement irrationnels sont quantité négligeable et ne posent pas plus souvent de problèmes en histoire que dans la vie quotidienne.

Une fausse démarcation

Le sociologue Max Weber a sans doute été le promoteur le plus influent du partage entre les sciences de la nature et les sciences humaines, en opposant aux lois scientifiques les assertions sur les faits humains qui relèveraient d’une interprétation (Deutung) et seraient seulement plausibles[37]. On est là aux origines d’une « herméneutique », toujours très vivante en Allemagne et très influente en France. La thèse de Weber a été reprise par le sociologue Jean-Claude Passeron pour prouver que la réfutabilité, critère proposé par Karl Popper pour distinguer ce qui est scientifique et ce qui ne l’est pas, n’est pas applicable aux sciences humaines[38]. Pour Popper, la scientificité d’une théorie est le fait de se prêter à la réfutation si elle est fausse, à la manière dont la proposition universelle « Tous les cygnes sont blancs » est réfutée par la découverte d’un seul cygne noir. Selon Passeron, les assertions des sciences humaines ne sont jamais qu’approximativement universelles, l’état initial du phénomène étudié n’étant jamais entièrement déterminable, de sorte que la découverte d’une exception ne les réfute pas. Ce ne sont donc pas des lois scientifiques, mais simplement des assertions plus ou moins plausibles.

L’ouvrage de Passeron est un bon exemple, à la limite de la caricature, de la vision scientiste des « sciences dures » qui règne chez les « littéraires ». On a l’impression en le lisant que la crise du fondement de l’arithmétique n’a jamais eu lieu et que l’optimisme scientiste du XIXe siècle n’a pas pris une ride. Or, l’opposition entre réfutabilité et plausibilité laisse échapper le problème des raisonnements probabilistes qui n’a rien de spécifique aux sciences humaines[39]. Pour que l’opposition ait un sens, il faut la fonder sur la théorie des probabilités dite « fréquentiste » qui distingue la probabilité de la plausibilité et réfuter la théorie bayésienne rivale qui incorpore la plausibilité dans la probabilité. Or il ne semble pas que cette question théorique soit tranchée. Au contraire, la théorie bayésienne connaît une faveur croissante, depuis que l’ordinateur a annulé le handicap que constituait la complexité des calculs[40].

Les probabilités fréquentistes mesurent le pourcentage de chances qu’un événement se produise et les probabilités bayésiennes la validité d’une prédiction, en fonction des données dont on dispose, d’où le choix assez malheureux de parler de probabilités « subjectives », la subjectivité n’étant ici que la limite des connaissances pertinentes, laquelle n’a rien de spécifique aux sciences humaines[41]. D’un point de vue bayésien, la distinction entre réfutabilité et plausibilité ne permet pas la démarcation entre deux types de sciences. Il en va de même de la distinction entre les lois que produiraient les sciences « exactes » et les modèles dont se serviraient les sciences humaines, comme les idéaltypes de Weber, l’utilisation de modèles étant courante dans les premières[42].

En outre, on oublie habituellement de remarquer que le célèbre exemple de Popper n’est pas ce qu’on appelle une loi scientifique. Que tous les cygnes soient blanc est un constat empirique banal et on imagine mal un programme de recherche destiné à le valider par l’expérimentation. Ce que dit Popper concerne la logique des propositions la plus élémentaire: une seule exception contredit une proposition universelle, qu’elle formule ou non une loi scientifique. Et l’exemple est heureux dans sa banalité, car on ne peut réduire la science à la seule formulation de lois sur la base de l’expérimentation. Un constat empirique correct peut avoir le plus grand intérêt scientifique, justement parce qu’il se prête à réfutation.

Le problème est donc en fait de savoir si le critère de réfutabilité fait la démarcation entre ce qui est science et ce qui ne l’est pas dans l’ensemble des disciplines, y compris l’histoire. Or, on a sérieusement douté de son efficacité et même de son bon sens[43]. En effet, il semble mettre radicalement en cause la validité de l’évidence. Si nous considérons l’assertion que le soleil se lèvera demain comme non réfutable, nous sommes condamnés à la considérer comme non-scientifique. Mais il faut noter d’abord que l’exemple est assez mal choisi car il s’agit autant d’une tautologie que d’une proposition sur le monde. La notion même de lendemain s’articulant sur la régularité du cours des astres, on voit mal ce que demain peut signifier d’autre que le jour du prochain levé de soleil. Si le soleil ne se lève pas demain, c’est parce qu’il n’y a pas de demain.

D’autres objections opposent au critère de Popper la réalité concrète des pratiques scientifiques. La réfutation des lois scientifiques une à une n’est pas possible, vu le nombre de celles que présuppose chacune d’elles. De plus, on aurait bien tort d’abandonner une bonne théorie pour une seule observation qui semble la réfuter et on a eu raison de ne pas mettre en cause celle de Newton, lorsqu’il a été observé que l’orbite de la planète Mercure la contredisait. Mais le critère de Popper n’est pas une description de la pratique scientifique et ne dit pas qu’il faut réfuter une théorie à la première observation gênante: il se contente d’écarter les théories qui ne se prêtent à aucune procédure de réfutation. En outre, l’adhésion à ce critère n’implique pas de cautionner globalement le positivisme logique de son auteur.

Au risque de passer pour rétrograde, on maintiendra le critère de réfutabilité qui définit clairement la scientificité en histoire. Il n’est pas nécessaire de s’arrêter à des objections plus grossières, ainsi celle qui consisterait à mesurer la scientificité au degré de formalisation. La formalisation est un outil puissant qu’il faut l’utiliser chaque fois que c’est possible et utile, mais nous savons depuis les travaux de Kurt Gödel et d’Alfred Tarski que ni l’arithmétique, ni la logique ne peut formaliser ses propres présupposés. On trouvera nettement plus de raisonnements formalisés dans les histoires de la logique ou de la physique que dans celles des institutions ou de la peinture, mais cela ne leur assure pas un fondement dont les autres seraient privées. Un raisonnement exprimé en langage naturel peut être aussi valide qu’un raisonnement formalisé.

Tout cela pour dire que la démarcation entre les sciences humaines, dont l’histoire, et les autres, n’est que le produit de la surestimation de ces dernières chez ceux qui ne savent rien de leurs problèmes. Et encore, nous n’avons pas fait mention du plus grave: la privatisation progressive de pans entiers de la recherche dans les sciences dites dures, les États cédant à de puissants groupes privés une part croissante de son financement et donc de ses orientations ou les subventionnant pour faire la recherche qu’ils veulent. Si les objectifs de recherche favorisés par les États sont loin d’être toujours acceptables, ceux de groupes industriels et commerciaux ont toutes les chances de n’être dictés que par la seule considération du profit. Lorsque les États prennent comme experts les promoteurs d’une technologie dangereuse pour certifier son innocuité, on connaît d’avance le résultat. Or les sciences humaines ne sont pas celles qui intéressent le plus les opérateurs privés et l’histoire, tournée vers le passé, pourrait bien être celle qui les intéresse le moins. Dans de telles conditions, parler de l’histoire comme d’une discipline n’accédant pas à l’objectivité des sciences de la nature, c’est se tromper de siècle. Il y a bien sûr des conflits d’intérêts en histoire, mais ils sont proportionnels aux enjeux financiers et donc incommensurablement plus faibles.

La pire des solutions

A l’encontre de la recherche d’une démarcation entre l’histoire et la science, Lucien Febvre (encore lui!) prétendait remettre l’histoire à l’unisson des sciences exactes. Selon lui, ses prédécesseurs « positivistes » étaient des fétichistes des faits. Ceux-ci prétendaient les ramasser (en réalité les établir) et les disposer à leur convenance, comme dans les tiroirs d’une commode. Ému par les bouleversements scientifiques de son siècle, à commencer par la théorie de la relativité, il proposa une autre conception des faits. Parmi ses nombreuses tirades sur le sujet, on voici une de particulièrement révélatrice:

Un historien qui refuse de penser le fait humain, un historien qui professe la soumission pure et simple à ces faits, comme si les faits n’étaient point de sa fabrication, comme s’ils n’avaient point été choisis par lui, au préalable, dans tous les sens du mot choisi (et ils ne peuvent pas ne pas être choisis par lui) — c’est un aide technique. Qui peut être excellent. Ce n’est pas un historien[44].

Il est à craindre que beaucoup de monde souscrive aujourd’hui aux assertions de ce genre qui se répètent dans ses textes programmatiques. Elles posent pourtant quelques problèmes. Que n’importe quel chercheur choisisse les faits à étudier n’est pas une découverte et n’importe quel positiviste conviendra volontiers qu’il n’étudie pas tout et n’importe quoi. Mais on glisse un peu vite de l’idée de choisir les faits à celle de les fabriquer. Voulait-il dire que ses mentalités du XVIe siècle ne sont rien d’autre que son invention? Il faut plutôt supposer qu’il s’est laissé emporter par son pathos, car on dit plus couramment que les faits sont construits par le chercheur et c’est sur ce poncif qu’il faut s’interroger.

Il n’est pas difficile de comprendre ce qu’on veut dire par là. L’établissement d’un fait scientifique suppose une multitude de connaissances préalables, un dispositif expérimental, souvent des manipulations et ainsi de suite. Mais cela n’enlève rien à l’étrangeté de la formule qui repose sur la confusion entre la connaissance et l’existence du fait, comme si les faits n’existaient pas avant d’être « construits » par le chercheur, comme si la terre ne tournait pas autour du soleil avant qu’on le sache[45]. Or cette formule ne choque pas grand monde et il faut se demander pourquoi.

La raison en est dans la confusion entre science et technologie. Gaston Bachelard, qui a beaucoup fait pour transformer la confusion en dogme, semble éviter la formule, mais en trouve de très comparables. Dans la chimie selon lui, « le réel n’est plus que réalisation […] On s’exerce aussi à ne penser dans le réel rien autre chose que ce qu’on y a mis »[46]. La chimie n’est pas prise en exemple par hasard, car depuis l’origine, c’est peut-être la discipline où le rapport entre science et technologie est le plus étroit et où la découverte du réel est la plus dépendante de sa transformation. Il aurait été sensiblement plus difficile de tenir le même raisonnement sur l’astronomie par exemple. Mais peut-on croire que le tableau de Mendeleïev qui sert d’exemple à Bachelard aurait le moindre intérêt s’il n’était pas une description correcte d’un réel préexistant aux découvertes de la chimie ?

Ce qui donne une apparence de raison aux formulations aberrantes de Bachelard et de Febvre, c’est certainement l’idée que la science, pensée comme technologie, améliore le monde, que le problème n’est plus de le découvrir, mais de le remplacer par un monde meilleur. Or cette attitude persiste en pleine crise écologique, peut-être parce qu’on attend de la technologie qu’elle répare les désastres qu’elle a provoqués.