1 Annonciations en diagonale au XVème siècle : l’ange au premier plan

Dès qu’ils ont commencé à maîtriser la représentation de l’espace, les artistes ont cherché à disposer les personnages dans la profondeur. Cependant, une scène a longtemps résisté à cette évolution naturelle : celle de l’Annonciation. Dans l’immense majorité des cas, les Annonciations de cette période positionnent l’Ange et la Vierge face à face, dans le même plan, avec la plupart du temps l’Ange à gauche, conformément au sens de la lecture : il a fallu de fortes raisons pour s’écarter de ces conventions.

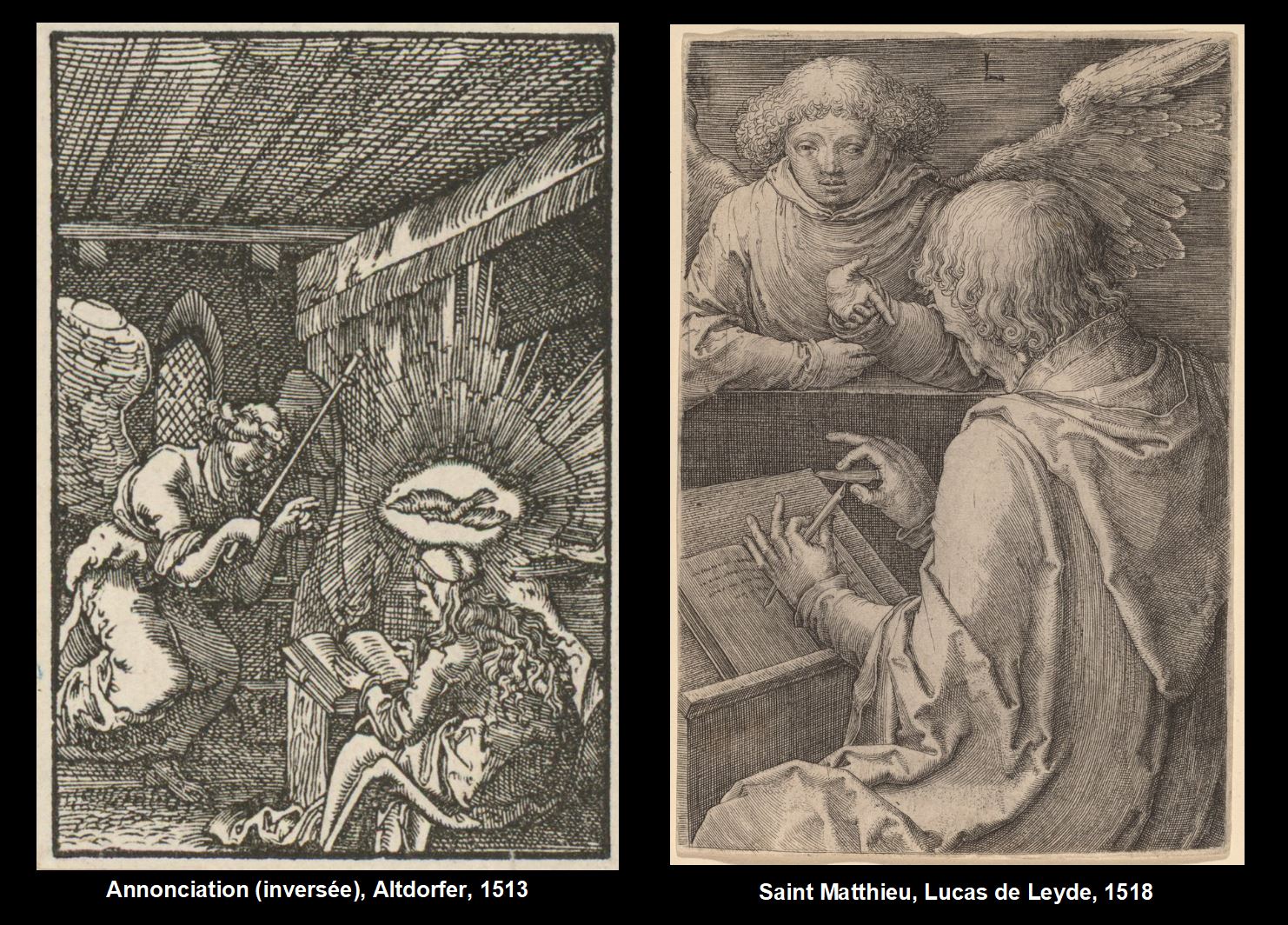

Ces trois articles étudient les rares Annonciations en diagonale qui ont émergé dans le courant du XVème siècle, pour aboutir à deux gravures très originales d’Altdorfer. Ce sont souvent des oeuvres très commentées, mais les analyser sous cet angle leur apporte un éclairage nouveau.

Ce premier article présente les cas où c’est l’ange qui se décale au premier plan.

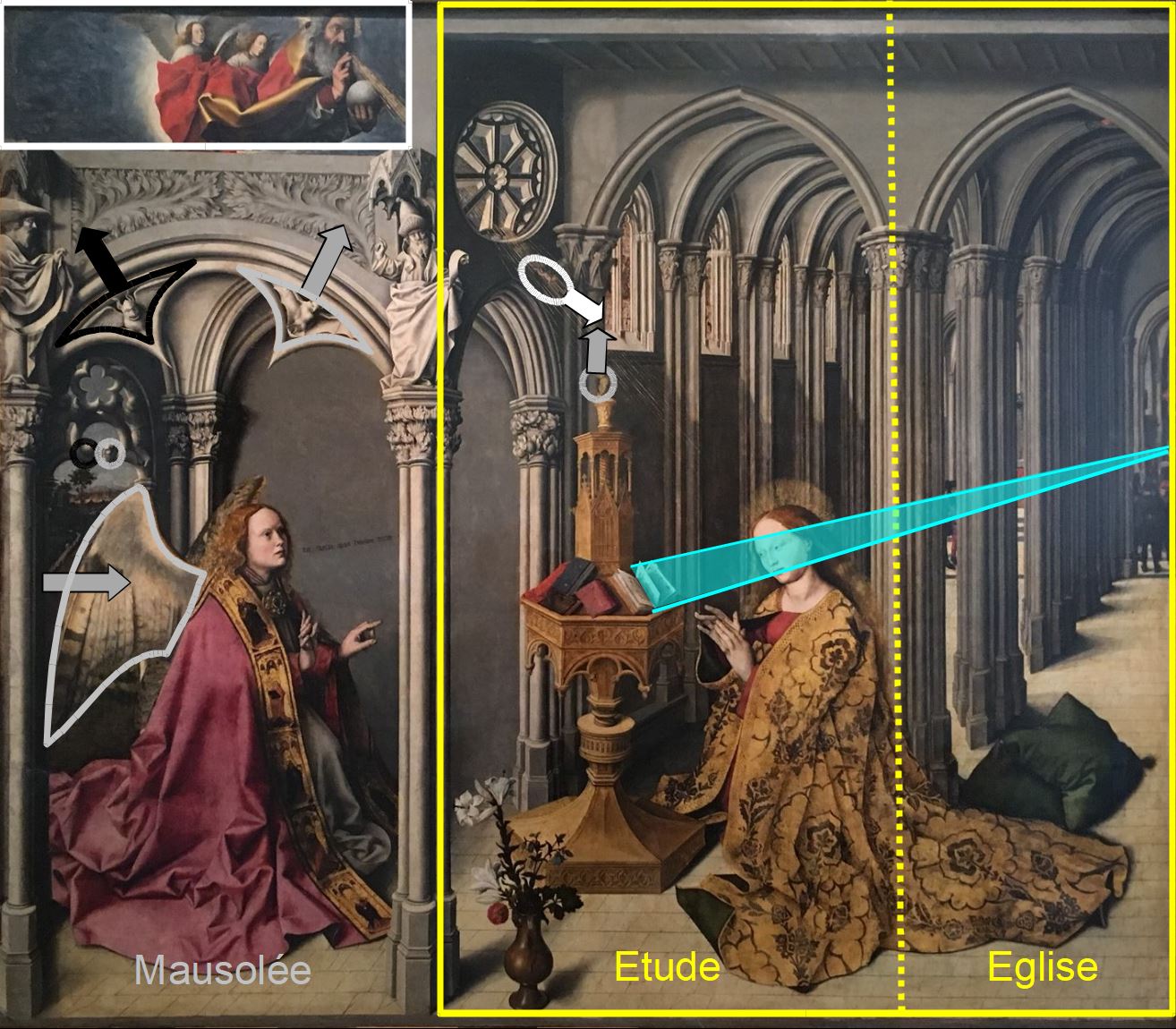

![]()

L’Annonciation en diagonale de Melchior Broederlam (SCOOP !)

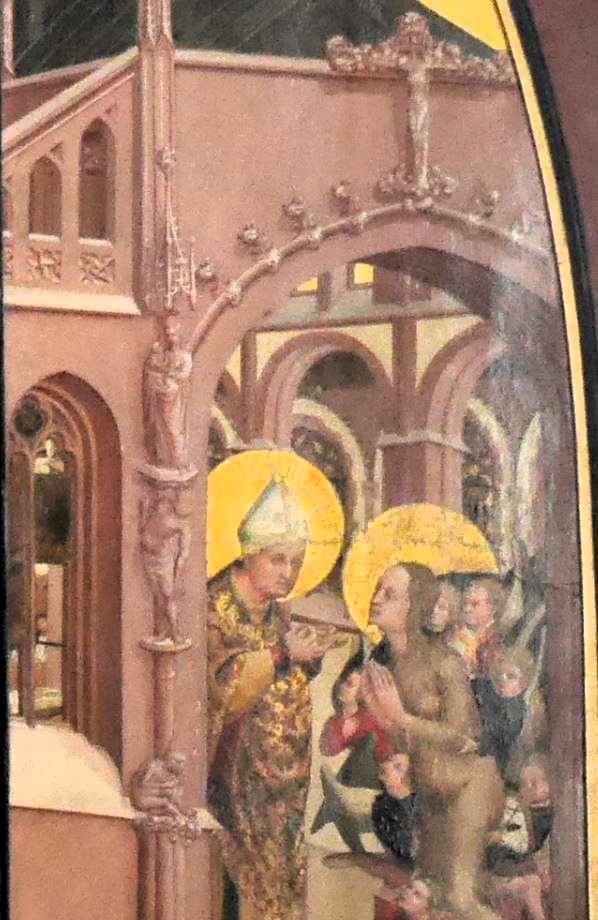

Melchior Broederlam, 1394-99, Musée des Beaux Arts, Dijon

Melchior Broederlam, 1394-99, Musée des Beaux Arts, Dijon

Les volets externes de ce retable alternent un décor d’architecture et de paysage. Les quatre scènes, dont seule la première montre un événement surnaturel, ont été composées pour se répondre deux à deux, autour du personnage de Marie :

- en intérieur :

- elle reçoit le message de l’Ange (Annonciation),

- elle offre l’Enfant au Grand prêtre (Présentation au Temple) ;

- en extérieur :

- elle sent son ventre tressaillir, au dessus d’un ruisseau sec (Visitation),

- elle serre l’enfant contre son ventre, au dessus d’une source vive (Fuite en Egypte).

On a souvent opposé la perspective oblique de l’Annonciation, où les fuyantes entraînent l’oeil vers la scène suivante, à la perspective frontale de la Présentation au temple, où l’oeil est recentré vers l’Enfant. La perspective oblique a inspiré à Panofsky un beau passage sur la différence de perception de l’espace entre le Sud et le Nord [1]. Mais le point crucial, à savoir que cette perspective inhabituelle touche spécifiquement une Annonciation, n’a pas été suffisamment souligné : car cette Annonciation en diagonale n’a aucun précédent connu, et très peu de successeurs.

En fait, il est faux de dire que le demi-panneau consacré à l’Annonciation est vu en perspective oblique : le jardin clos et le Temple, en arrière-plan, restent vus de face. La rotation ne touche que l’édifice gothique, à savoir le vestibule et la chambre : de sorte que le lit de Marie, qui devrait logiquement se trouver à l’intérieur du Temple cylindrique, se retrouve en un lieu indéfini, dans un espace surnaturel où se joue l’Incarnation. Cette imbrication de deux espaces disjoints se voit particulièrement dans le détail du rayon de lumière, qui s’interrompt au niveau du plafond du portique, et réapparaît mystérieusement au niveau de la fenêtre (en jaune).

L‘aigle sculpté du pupitre [2] entretient avec la colombe vivante un parallélisme visuel, qui traduit probablement un rapport de précédence : il symbolise l’omnivoyance du Père, portant sur ses ailes l’Ancien Testament, mais de manière invisible pour le lecteur. Cette interprétation est étayée par le détail très rare du rat de cave [3], dont Marie utilise la faible lumière pour déchiffrer le texte : de la même manière que l’aigle précède la colombe, cette flamme terrestre précède le rayon de lumière divine, qui vient enfin élucider l’Ancien Testament.

La composition en oblique (flèche bleu) a pour effet d’établir un parallèle avec le troisième être ailé : l’ange, porteur de la banderole dominus tecum réalise la prophétie portée par l’aigle, et conduit l’oeil non pas en hors champ, mais vers le drap blanc de l’autel (ou du lit) [3a] de Marie : là s’accomplit l’Incarnation, dans la pièce barrée qui métaphorise le ventre virginal, à côté mais en dehors du Temple. C’est seulement lors de la Présentation que celui-ci deviendra le nouveau réceptacle de l’Enfant.

![]()

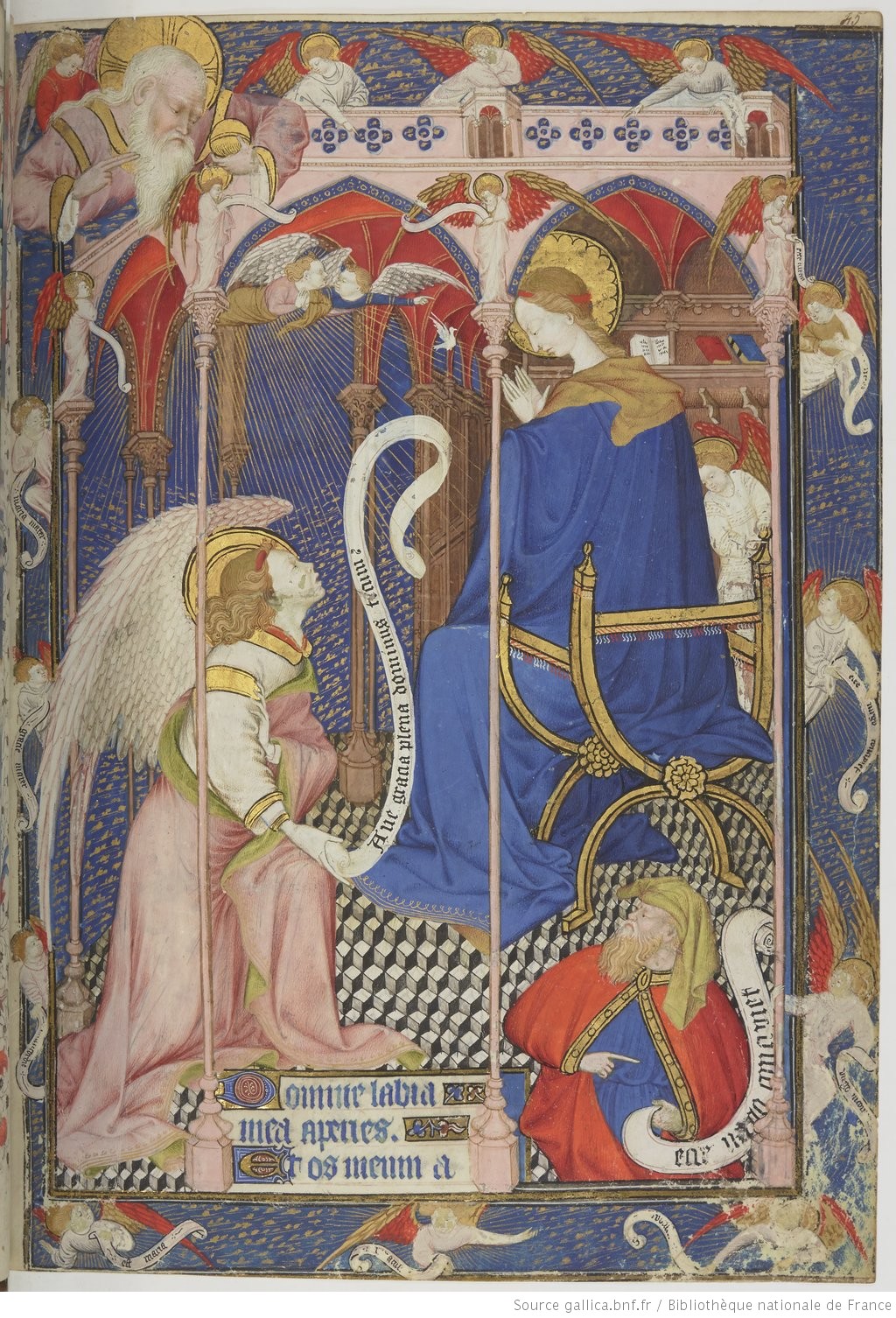

L’Annonciation en diagonale du Maître de Rohan (SCOOP !)

Ce manuscrit, célèbre pour son originalité iconographique, compte deux exceptionnelles Vierges vues de dos.

Vierge à l’Enfant

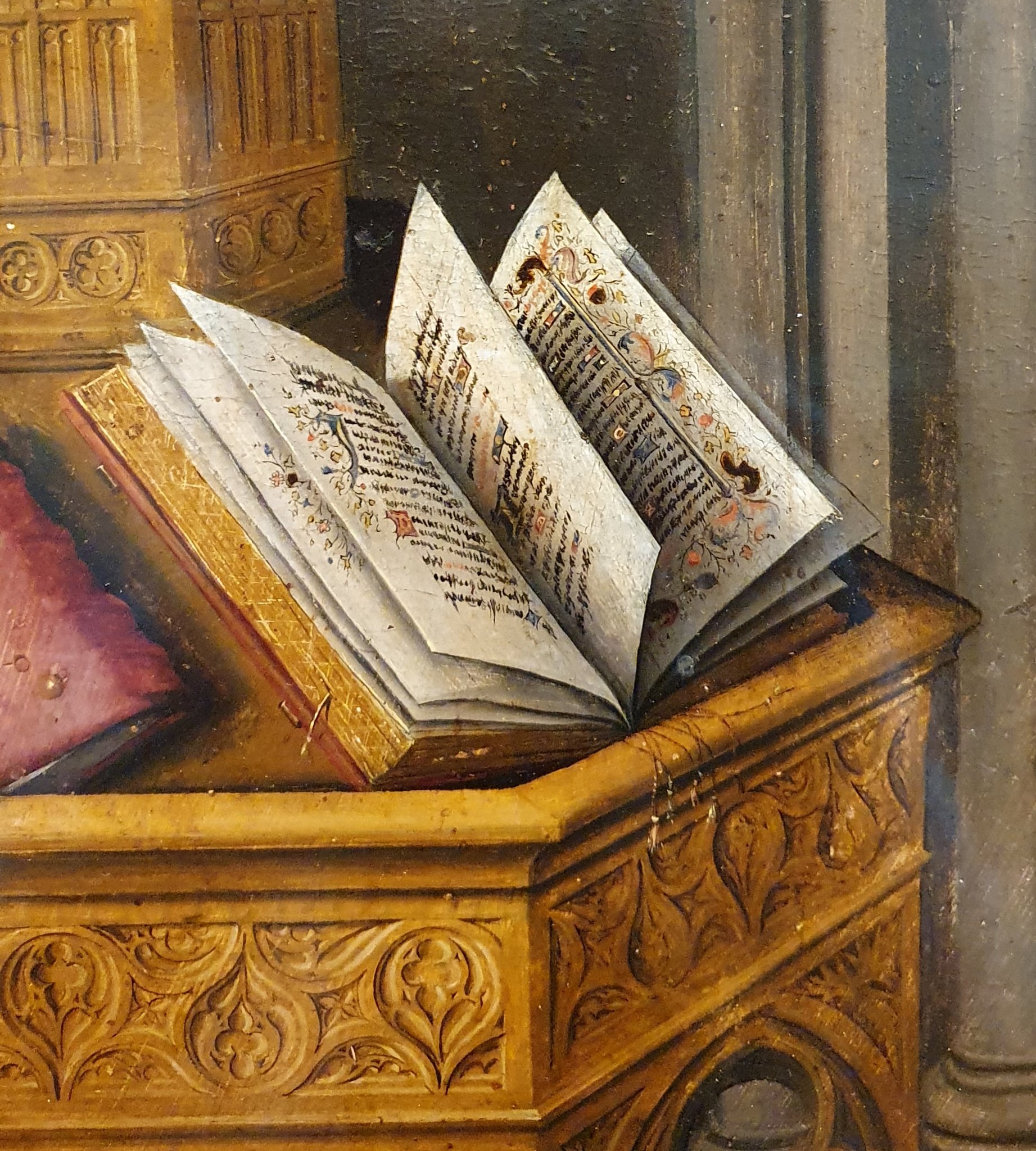

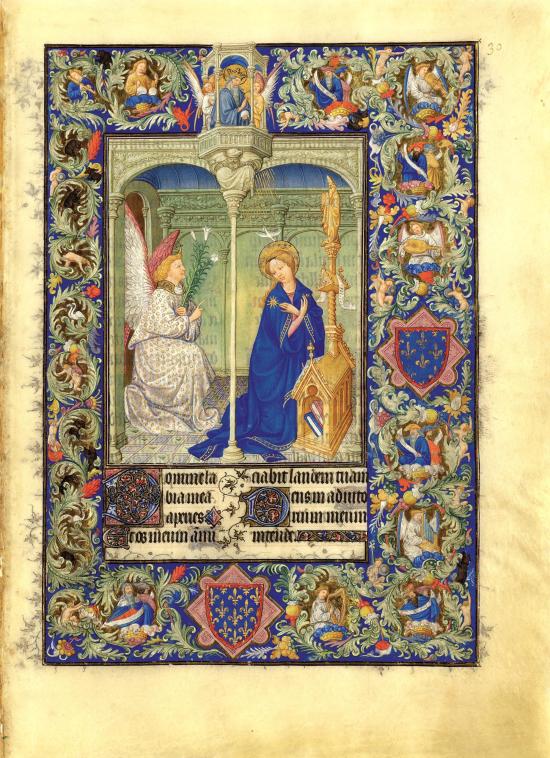

Grandes Heures de Rohan, 1430-35, BNF Latin 9471 fol 227r (Gallica)

L’image secondaire montre « ceux qui meurent en luxure, en convoitise et en orgueil du monde, les morceaux en la bouche », comme le résume le diable qui vole au dessus, deux jambes s’échappant de sa gueule. Dans l‘image principale, les deux anges déroulant un parchemin remplacent la figure démoniaque, et la Vierge à l’Enfant tourne très logiquement le dos aux méchants qui agonisent.

La seconde Vierge vue de dos, celle de l’Annonciation, a elle-aussi une justification contextuelle. Mais il faut pour le comprendre remonter quelques folios en arrière.

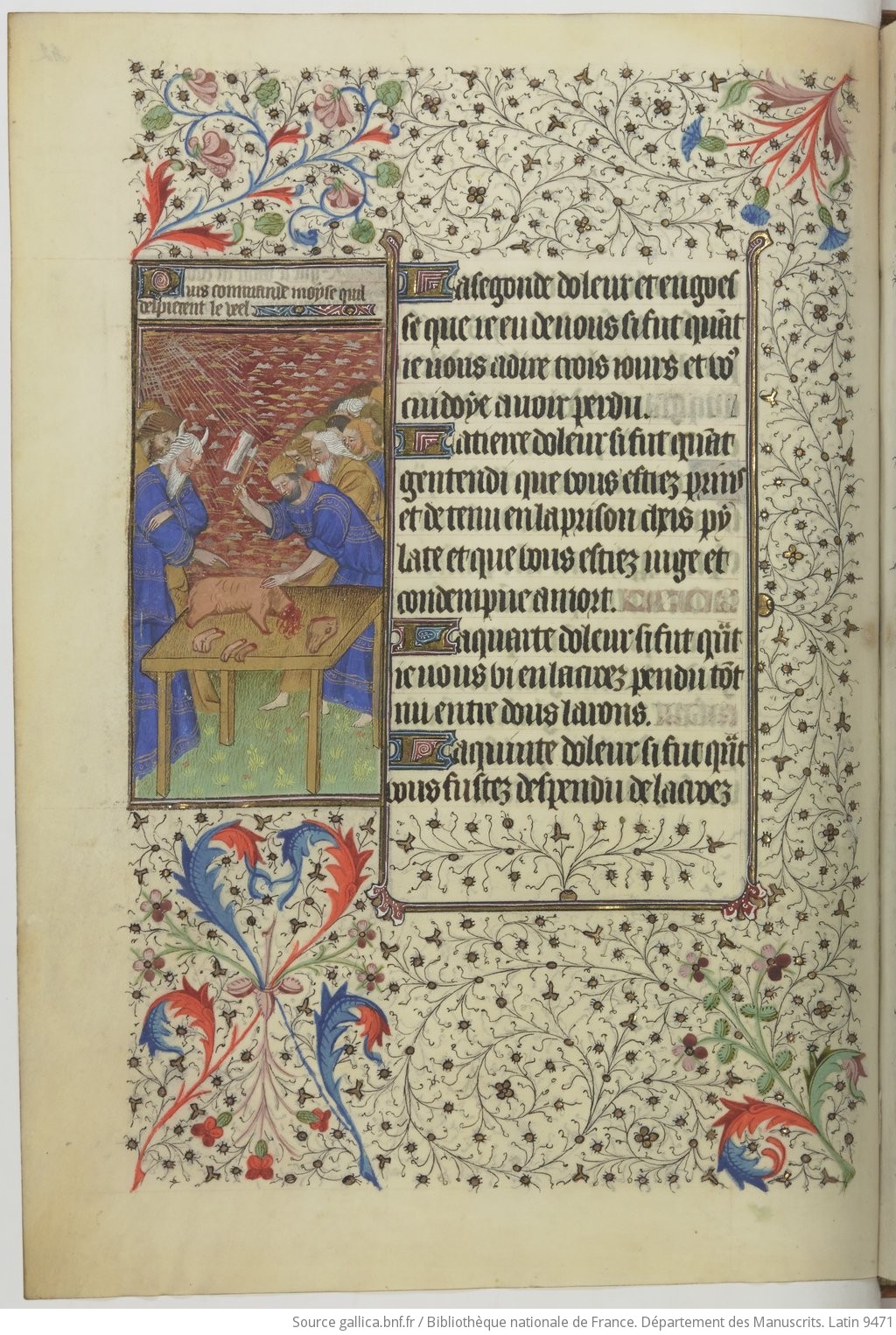

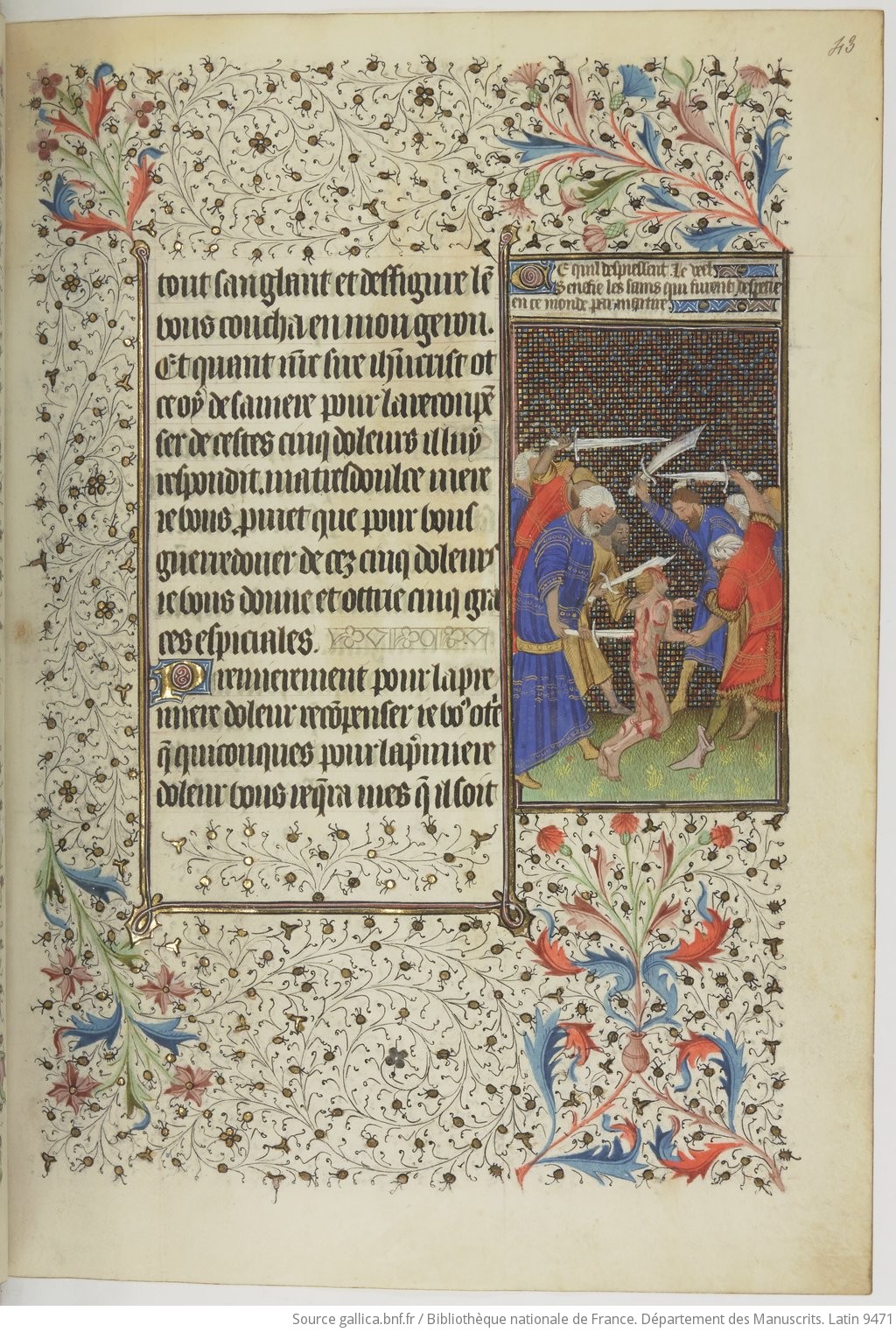

La Quinte Douleur de Marie

La Quinte Douleur de Marie

Grandes Heures de Rohan, 1430-35, BNF Latin 9471 fol 41r (Gallica)

Cette image pleine page constitue le frontispice de la section consacrée aux Cinq Douleurs et aux Cinq Grâces de Marie, avec la cinquième Douleur, la plus dramatique : « tout sanglant et défiguré je vous couchai en mon giron ». La miniature secondaire est la première d’une série de quatre miniatures sur les pages recto, qui accompagnent le texte des Cinq Douleurs et des Cinq Grâces.

Fol 42v Fol 42v |

Fol 43r Fol 43r |

|---|

Elles s’intercalent avec une série de trois miniatures sur les pages verso, illustrant le sacrifice d’un veau tel que décrit dans le Lévitique. On a ainsi une série de trois bifoliums mettant en correspondance, de manière quelque peu grand guignolesque, le sacrifice du veau fait au Dieu de l’Ancien Testament et un le sacrifice d’un martyre, fait au Christ.

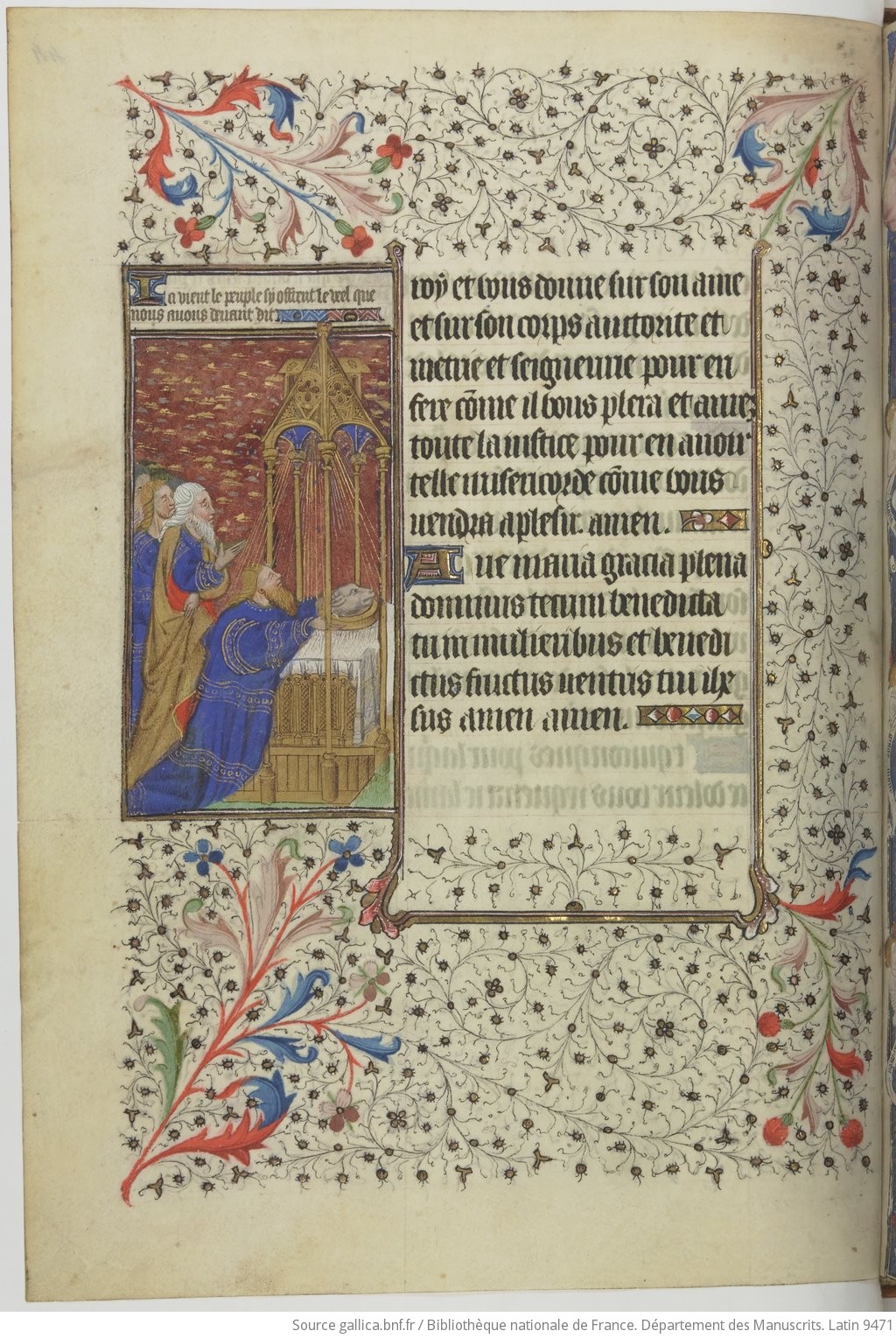

L’Offrande du veau, fol 44v L’Offrande du veau, fol 44v |

L’Annonciation, fol 45r L’Annonciation, fol 45r |

|---|

La miniature pleine page de l’Annonciation, qui sert de frontispice aux Heures de la Vierge, constitue aussi le dernier bifolium de la série :

- côté Ancien Testament, Dieu agrée par un rayonnement le sacrifice déposé dans le Temple ;

- côté Nouveau Testament, Dieu envoie son rayonnement dans l’étude de la Vierge.

La vue de dos de Marie s’explique par le rôle terminal de cette miniature, comme si la jeune femme de l’Annonciation regardait en arrière, au travers du texte des Cinq Douleurs, son futur tragique, et le sacrifice de son Fils.

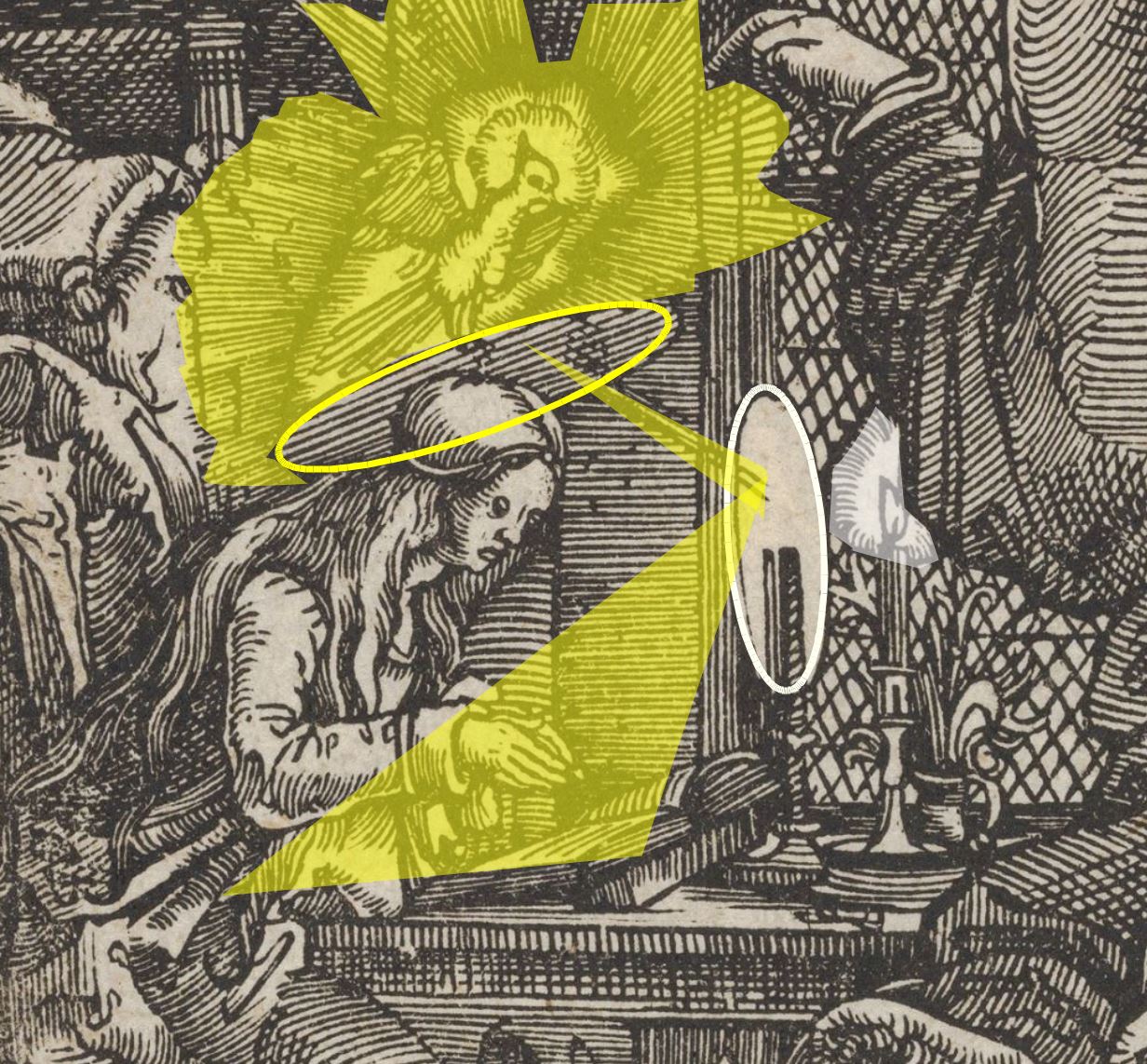

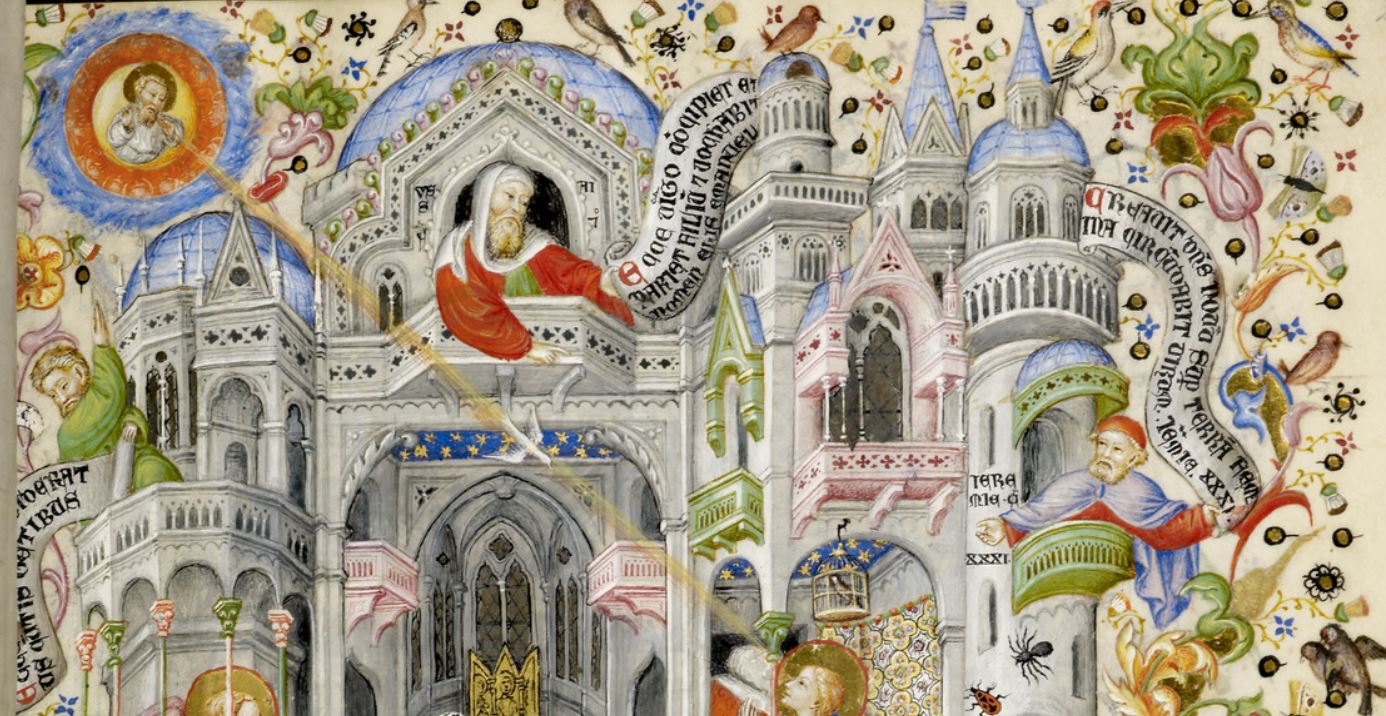

Millard Meiss ( [4], p 10) souligne le caractère céleste, plus graphique qu’architectural, et irrationnel spatialement, de la loggia conçue par le Maître de Rohan. Elle me semble au contraire tout à fait en cohérence avec les autres architectures présentes dans le manuscrit, à commencer par le Temple de la page de gauche.

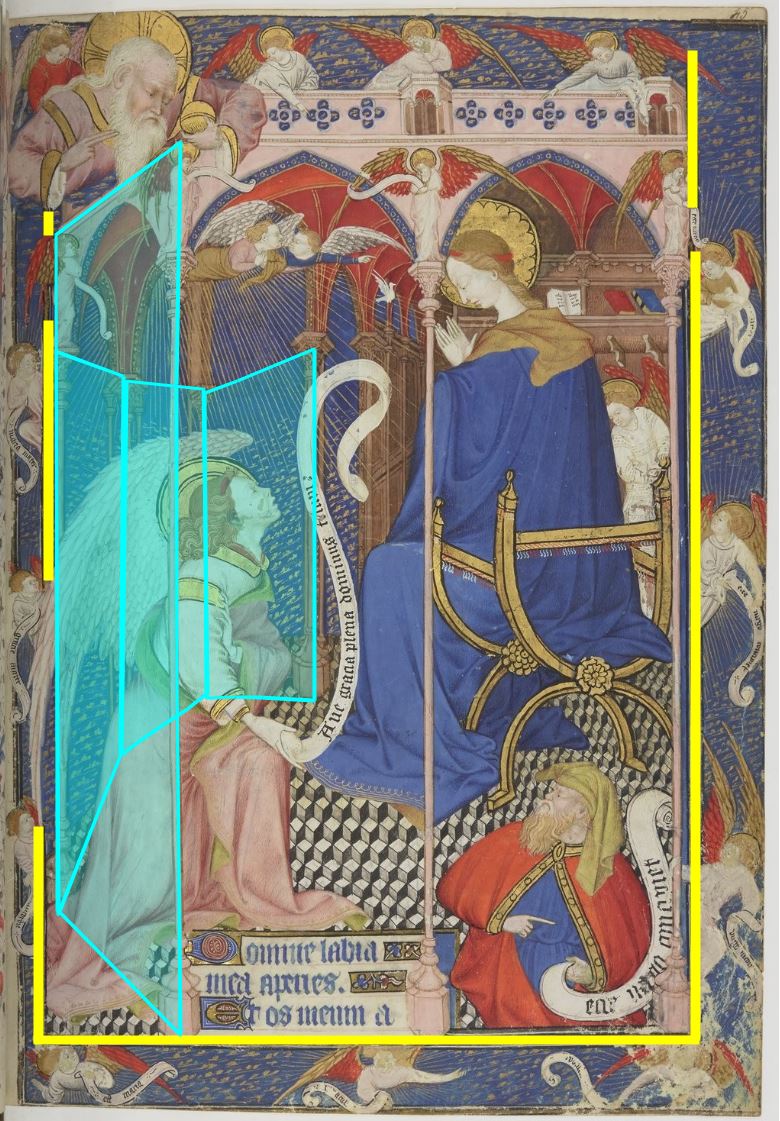

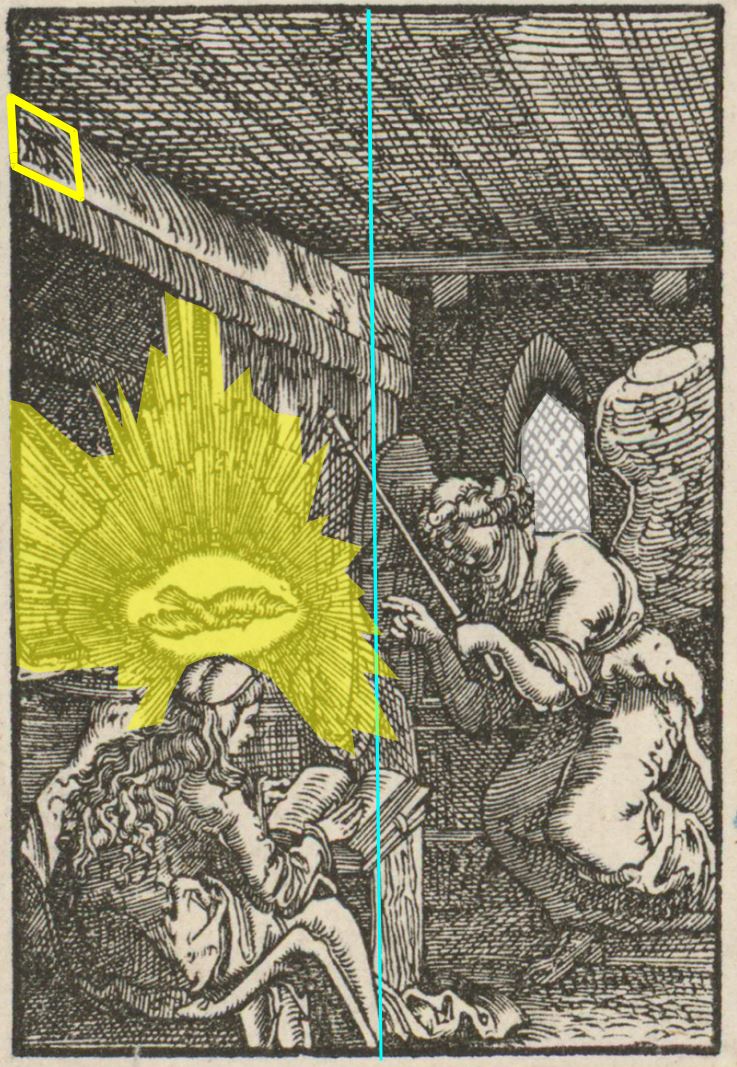

La page s’analyse plus fructueusement non pas comme une construction flottant dans le ciel, mais comme une image entourée par une bordure abritant douze angelots, dont seulement trois côtés sont matérialisés par un liseré doré (en jaune) : le bord supérieur est remplacé, comme souvent, par l’architecture elle-même. Seul Dieu le Père constitue un véritable débordement, ce qui est conforme aux conventions graphiques du gothique international (voir 10 Débordements dans le gothique international).

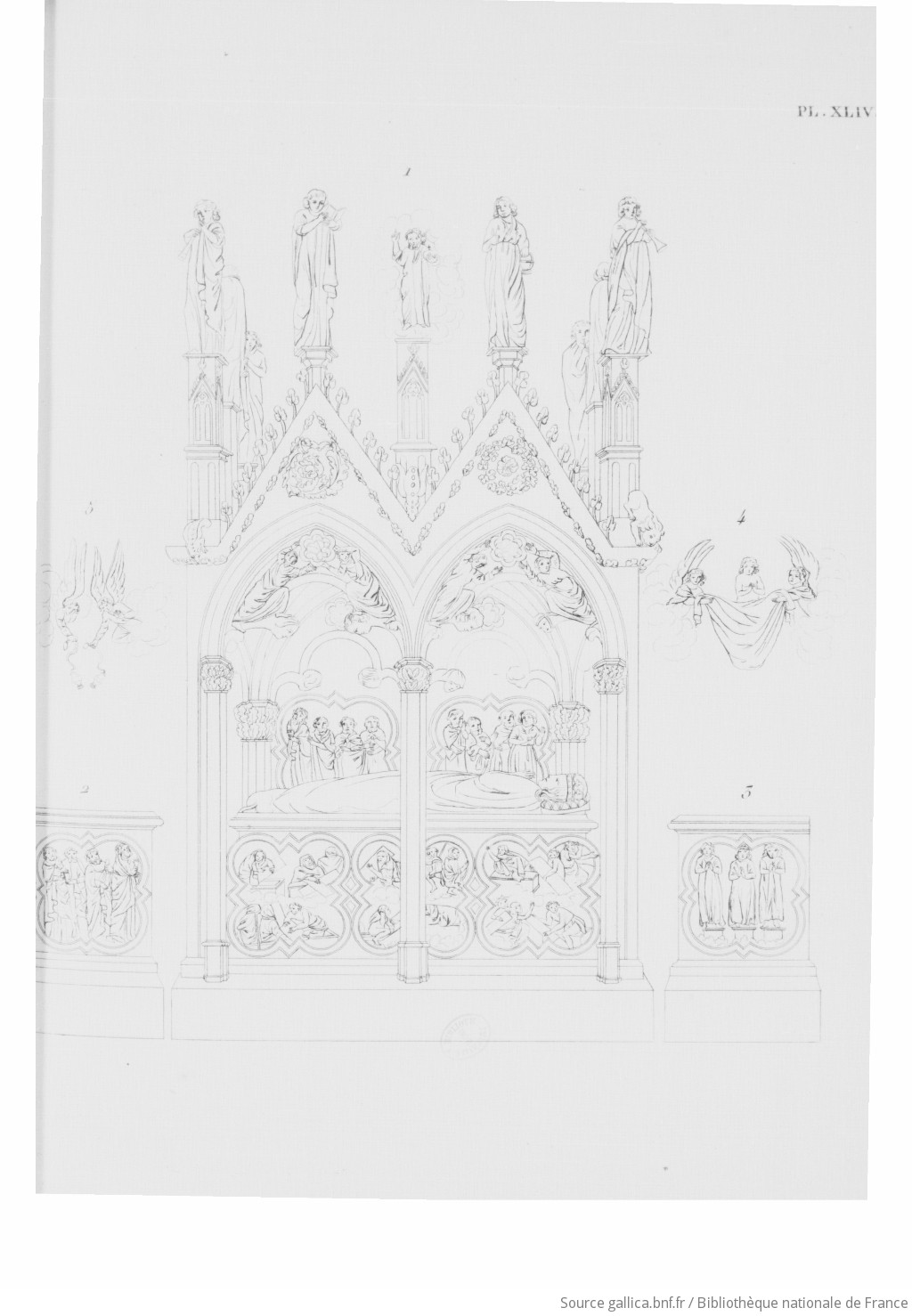

L’édifice est composé :

- d’une chapelle dont on voit quatre travées, fuyant vers la droite derrière l’étagère aux livres ;

- d’une antichambre à quatre pans (en bleu), dans laquelle se trouve l’ange, qui se raccorde latéralement à la loggia de Marie.

La composition en diagonale s’explique par le besoin de caser Isaïe, avec le texte de sa prophétie, en pendant à Dieu le Père dans l’angle opposé : il fallait donc placer Marie plus haut, quitte à ce que son auréole touche les voûtes.

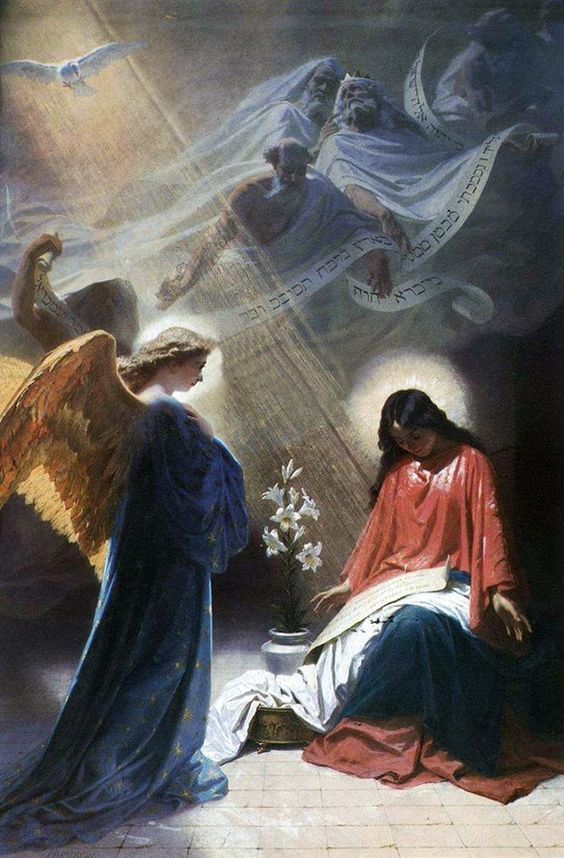

![]()

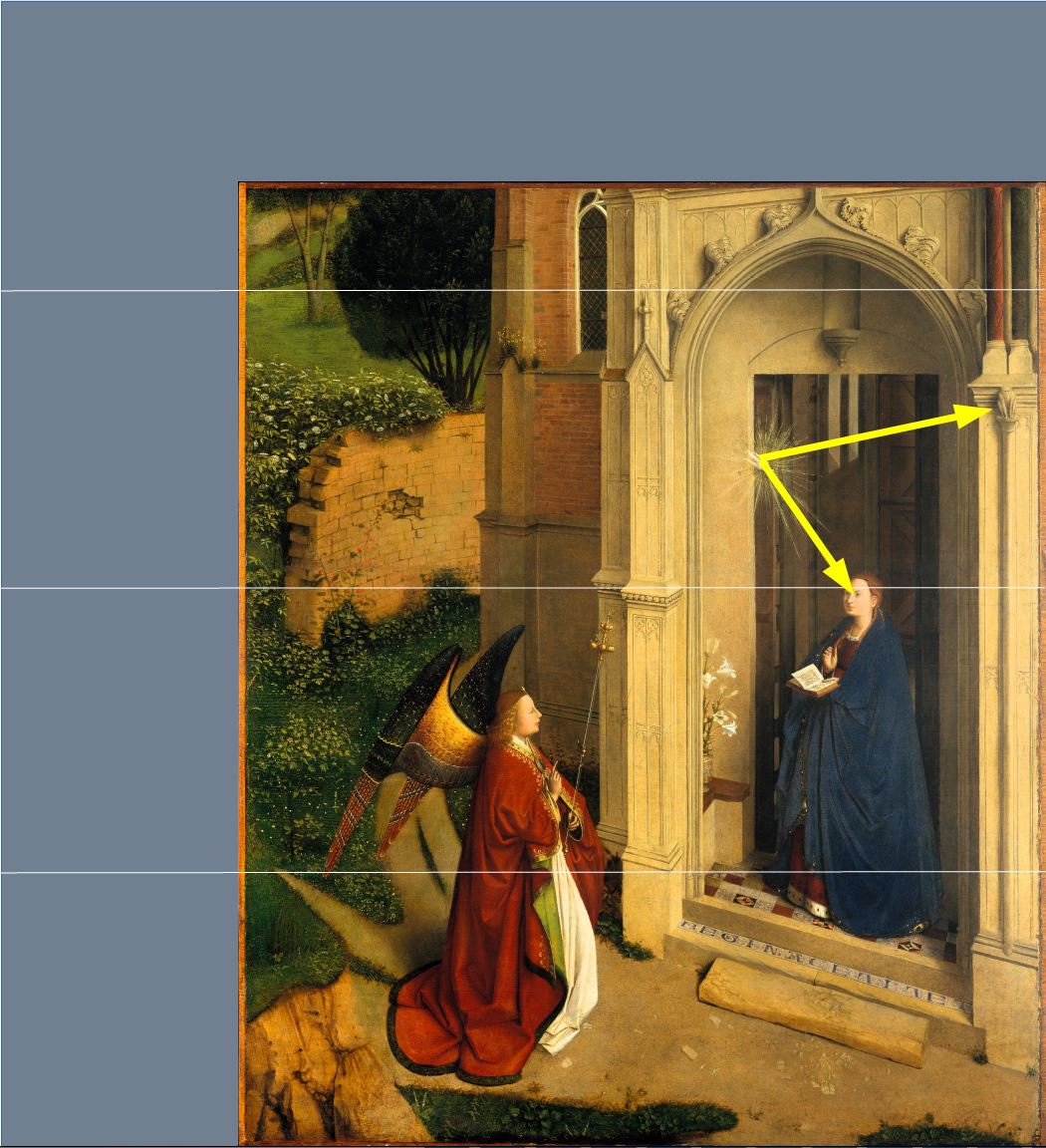

L’Annonciation de Van Eyck (SCOOP !)

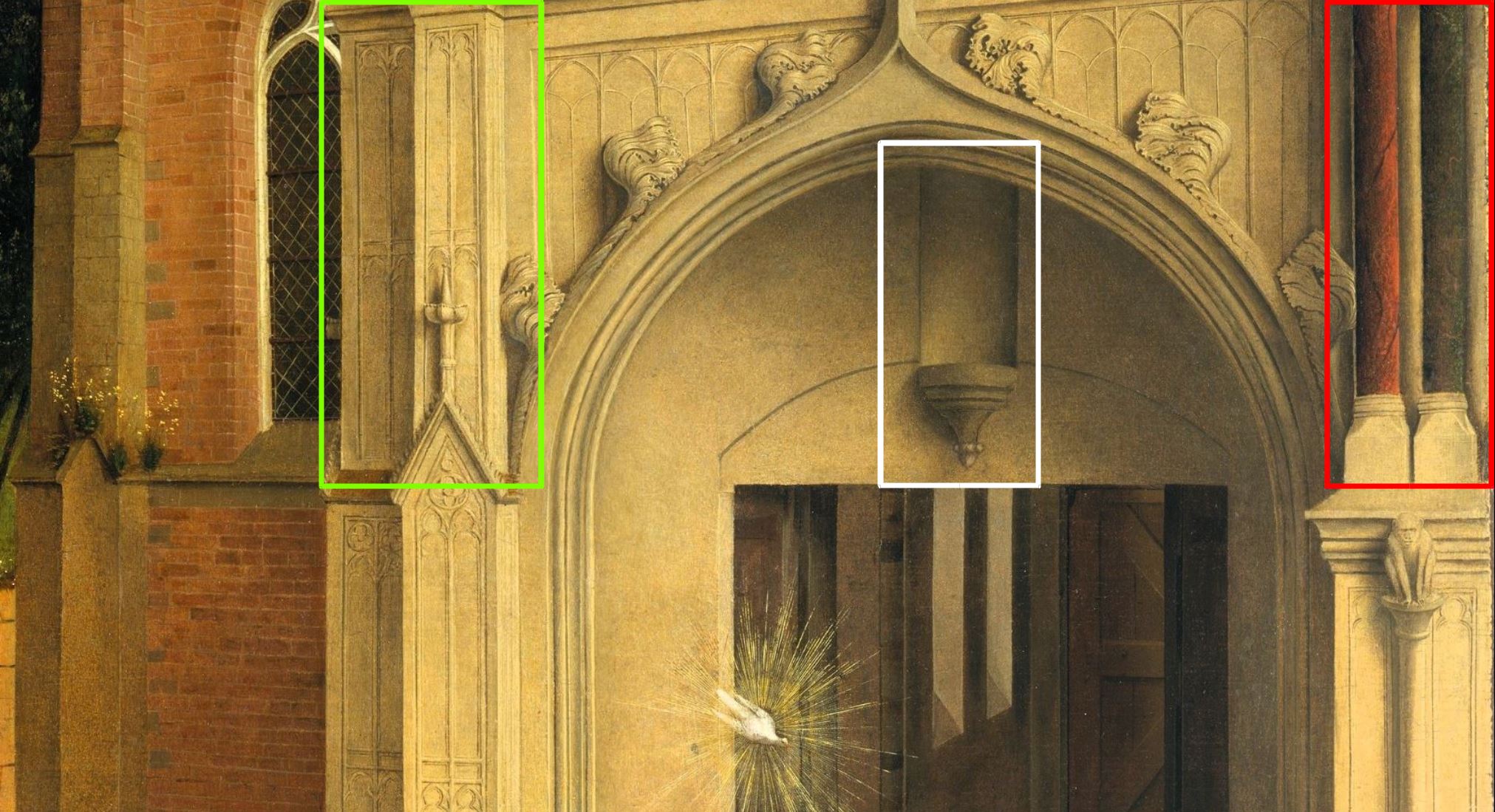

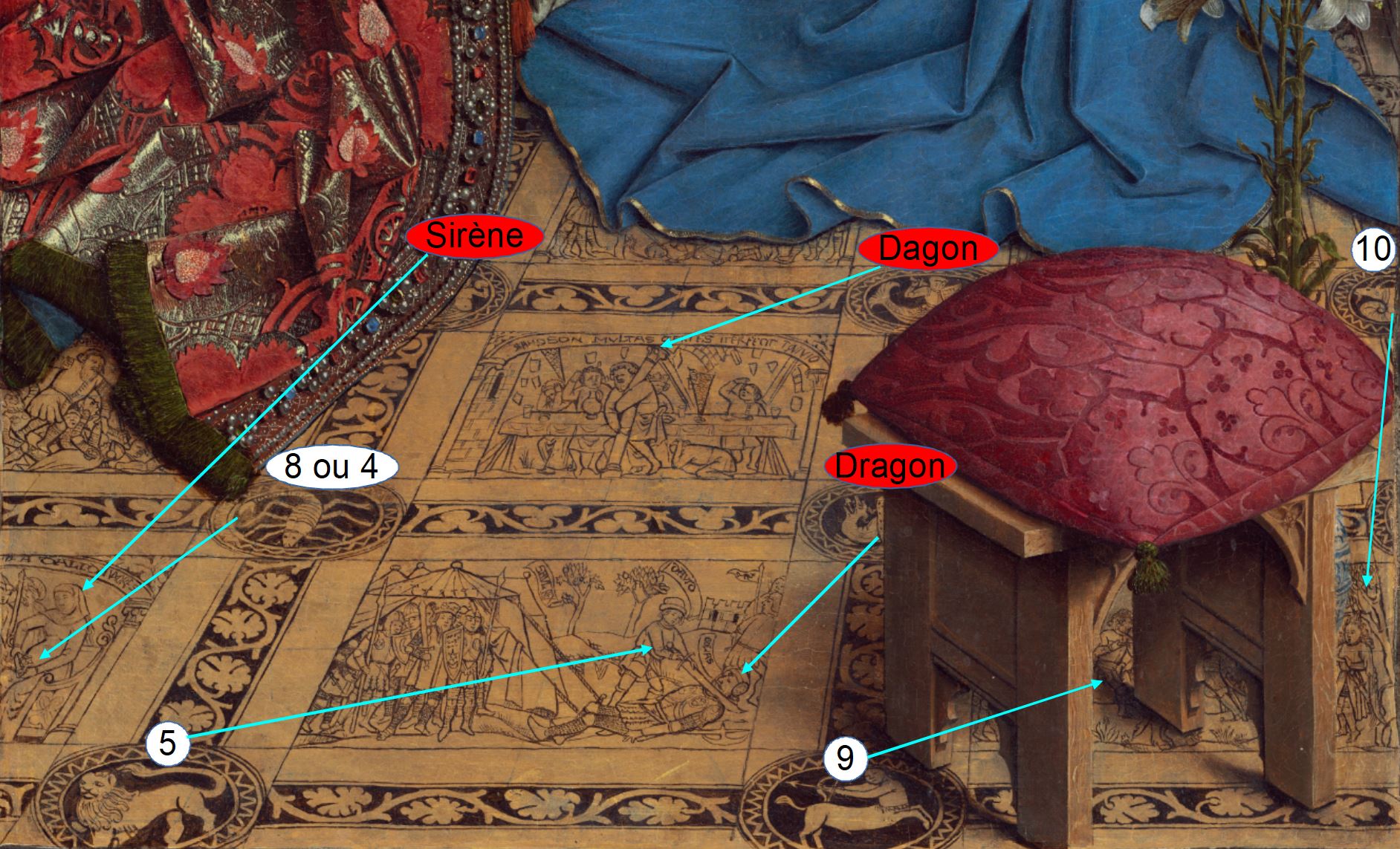

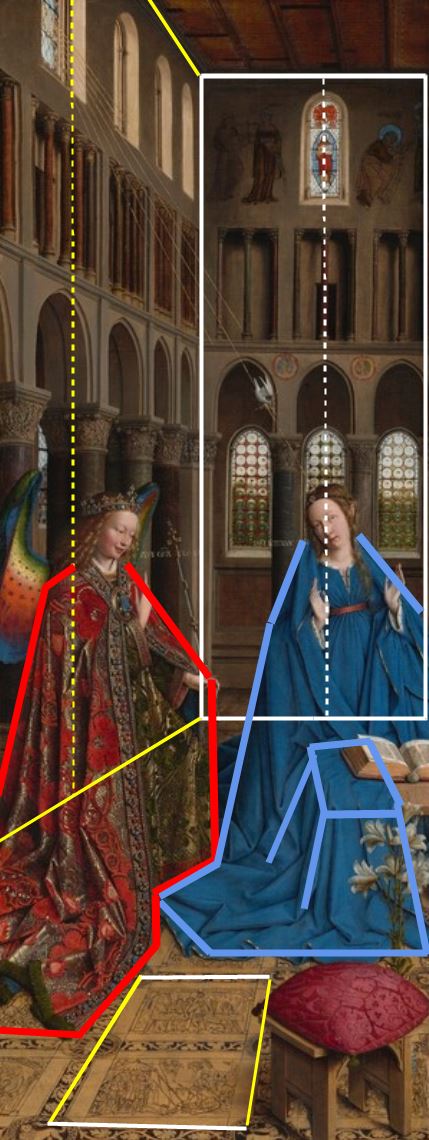

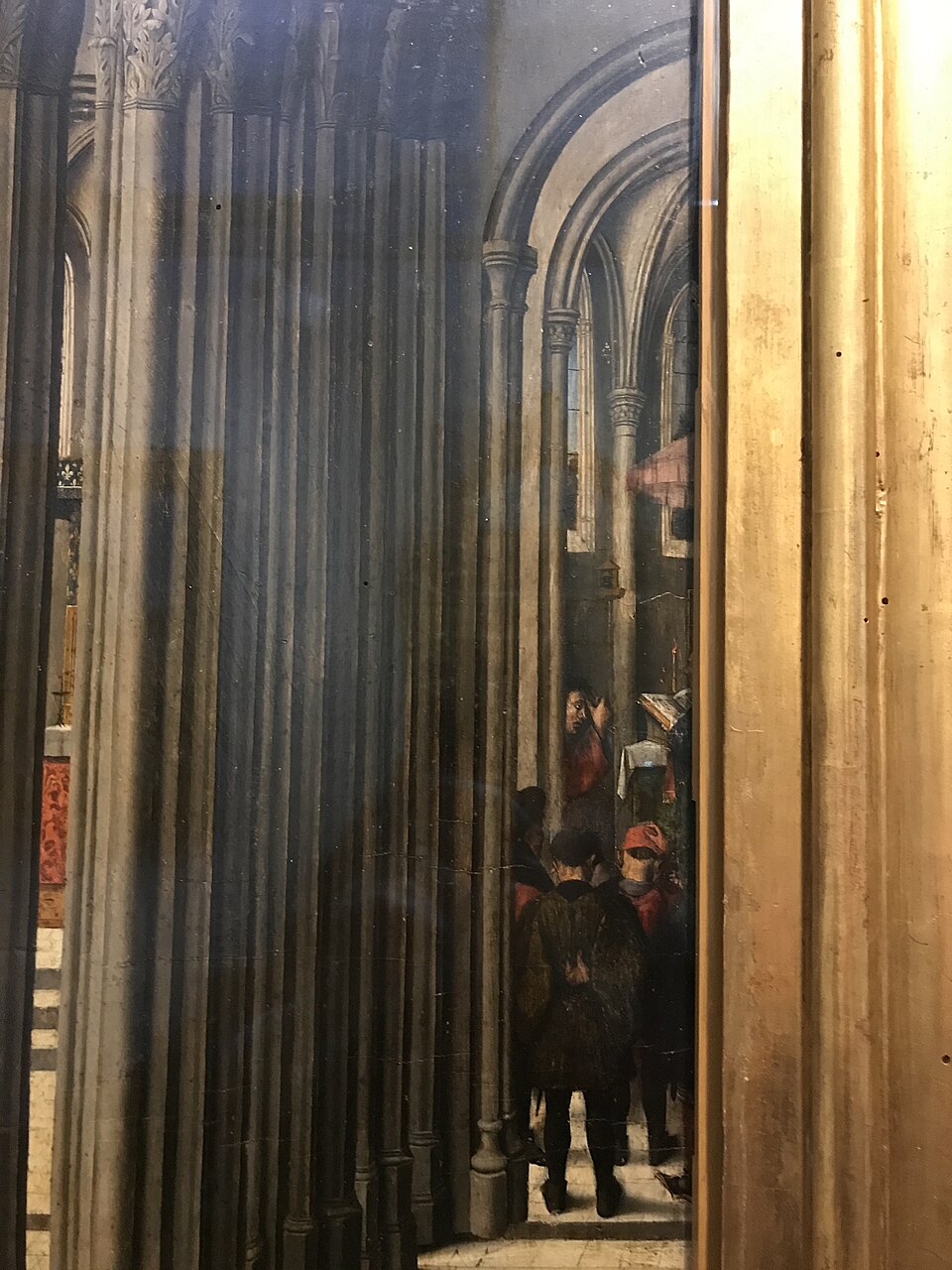

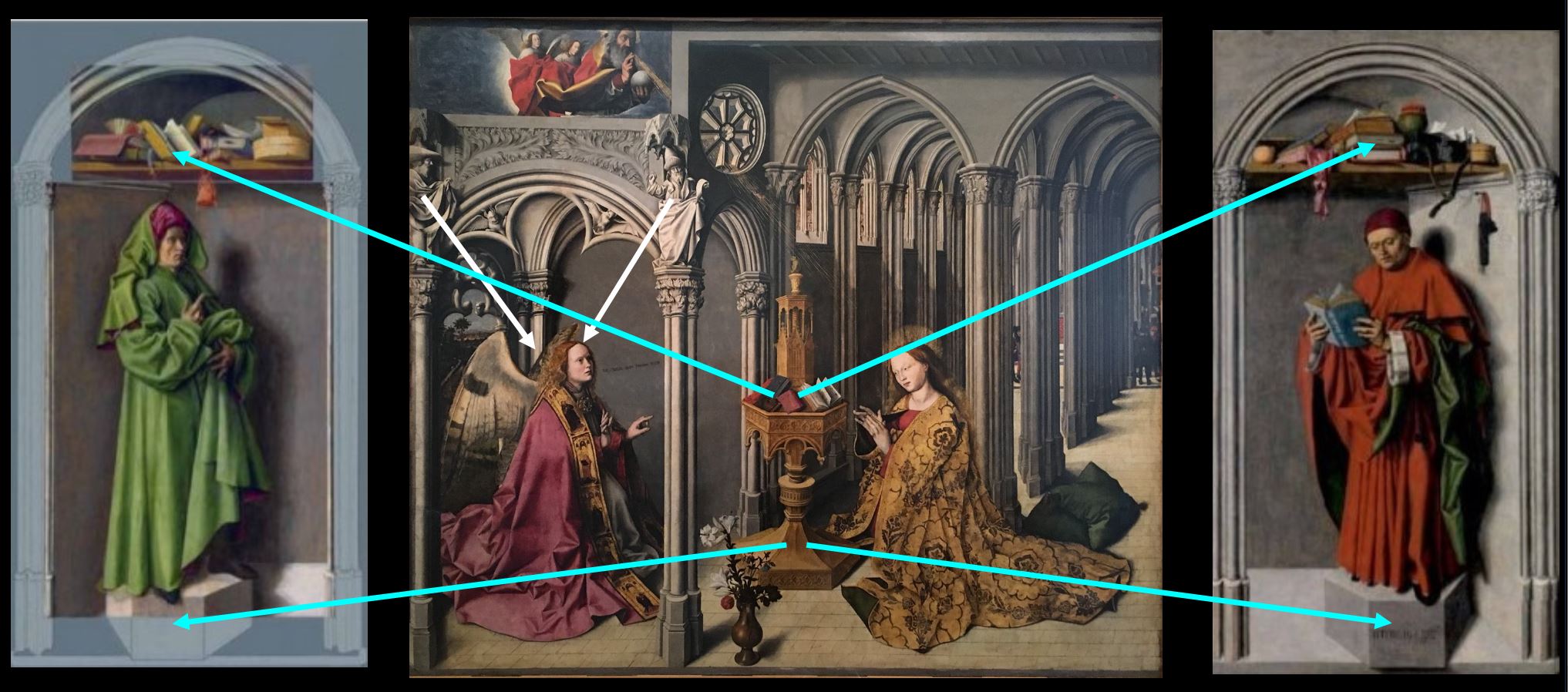

Cette oeuvre très complexe est ici abordé uniquement du point de vue de la composition en diagonale.

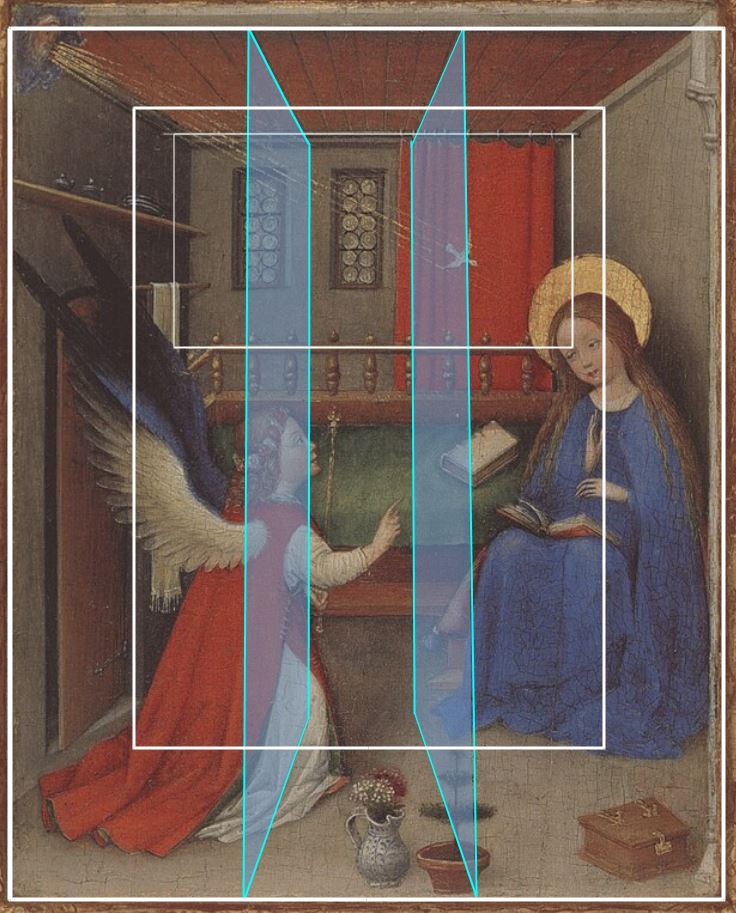

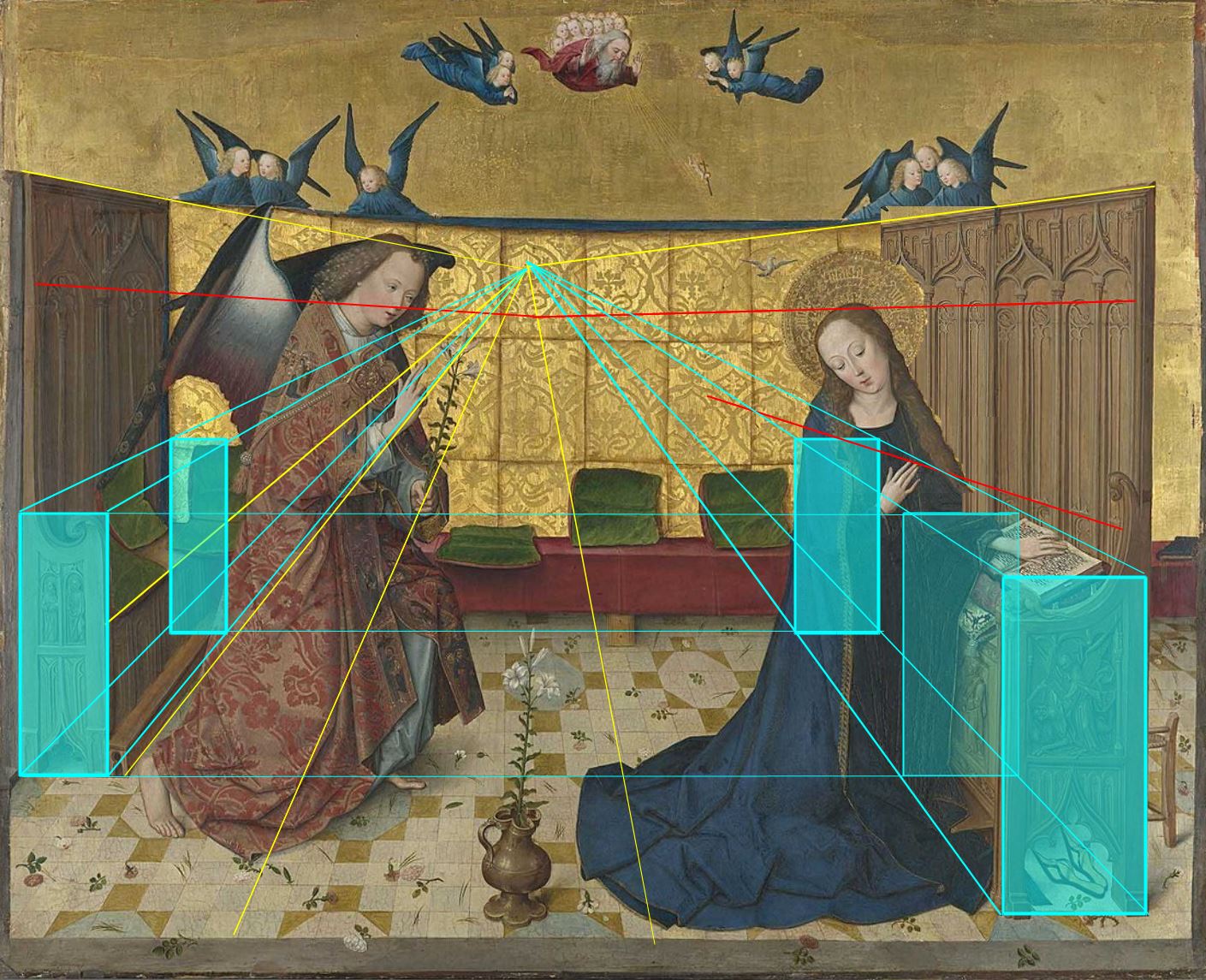

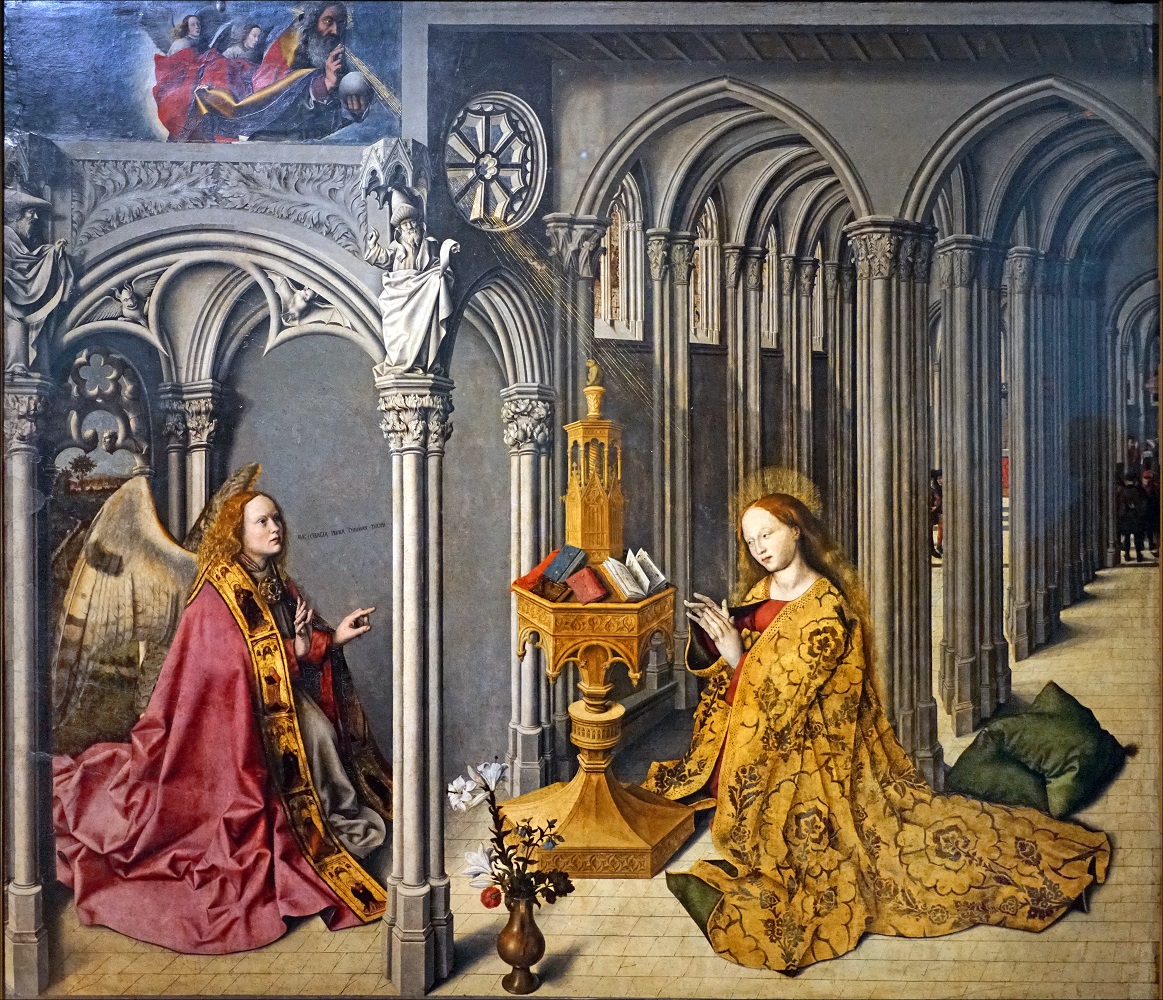

Annonciation

Van Eyck, 1434-36, NGA

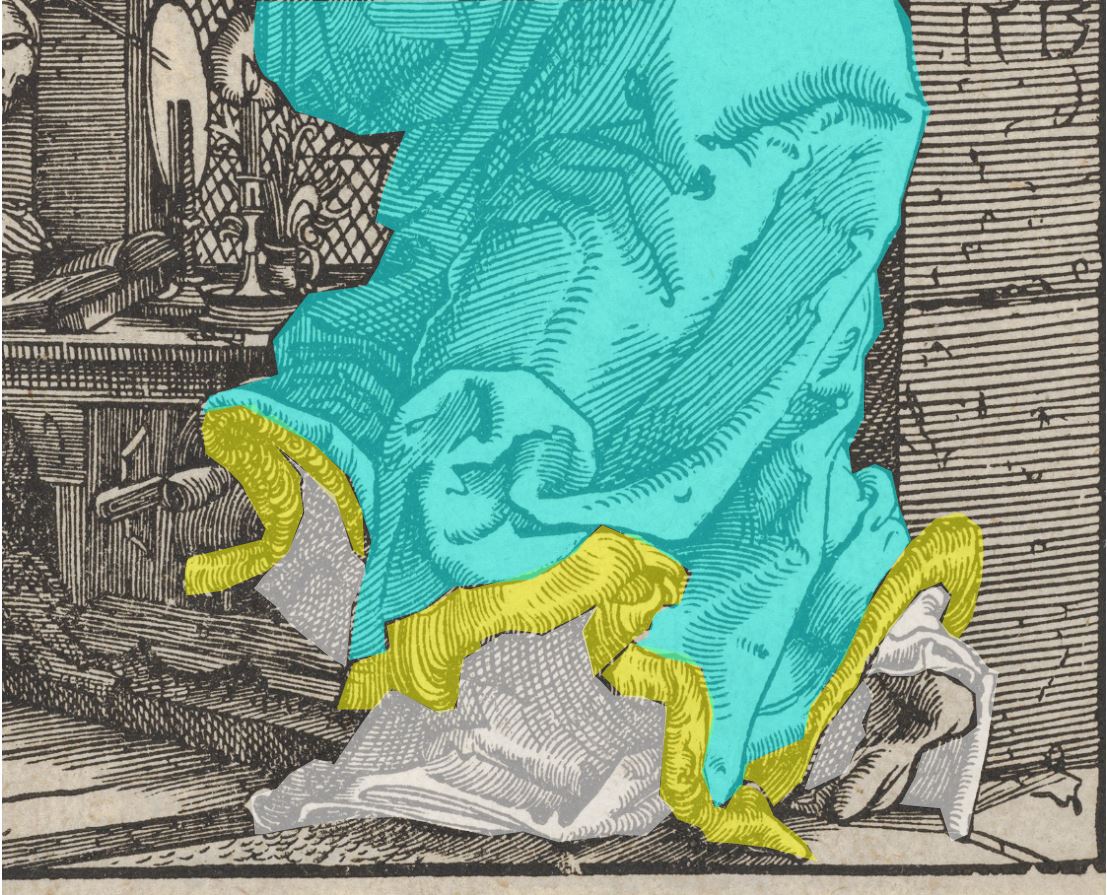

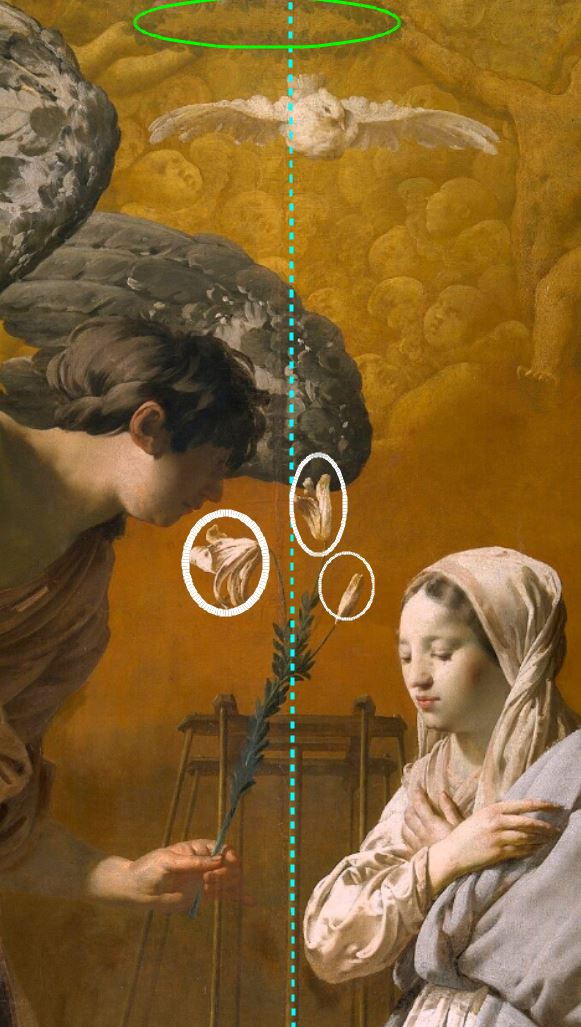

La Vierge est parallèle au mur du fond, de structure ternaire (en blanc), avec au centre le Dieu de l’Ancien Testament (voir La Vierge dans une église : résurrection du panneau perdu (2 / 2) ). L’Ange est parallèle au mur de gauche, à l’aplomb de la fenêtre d’où tombent les sept rayons de l’Esprit Saint. En faisant abstraction de tous les détails des vêtements, on voit que l’ange (en rouge) et la Vierge (en bleu) font contact orthogonalement : l’ange n’est pas au niveau de la Vierge, mais un peu en avant, au niveau du tabouret à demi caché par la robe.

Cette rencontre en diagonale met particulièrement en exergue les deux carrés de carrelage placés au centre, avec Judas faisant s’écrouler le temple de Dagon, et le Combat de David et Goliath. Les médaillons qui les entourent ont résisté aux interprétations ([5], [6]).

Sur les sept médaillons des intersections :

- quatre sont des signes du Zodiaque (en blanc, avec leur numéro d’ordre dans l’année), dans une disposition apparemment aléatoire (Scorpion ou Cancer, Lion, Sagittaire, Capricorne) ;

- trois (en rouge) sont d’autres symboles.

Je pense que ces médaillons très mélangés ne cachent pas une puissante énigme astrologique ou typologique, mais qu’ils entretiennent avec les tableaux bibliques des liens quasi humoristiques (flèches bleus), à la manière des drôleries marginales :

- la sirène avec Dalida, autre femme fatale ;

- le scorpion à la queue coupante, avec ses ciseaux ;

- le guerrier à queue de poisson avec Dagon [6] ;

- le dragon à la gueule transpercé avec Goliath en cuirasse, le cou tranché ;

- le Lion avec David,

- le Sagittaire avec le cavalier qui poursuit Absalom ;

- le Capricorne avec Absalom lui même, pris par ses cheveux dans un arbre, tel le bélier d’Abraham pris par les cornes dans un buisson.

![]()

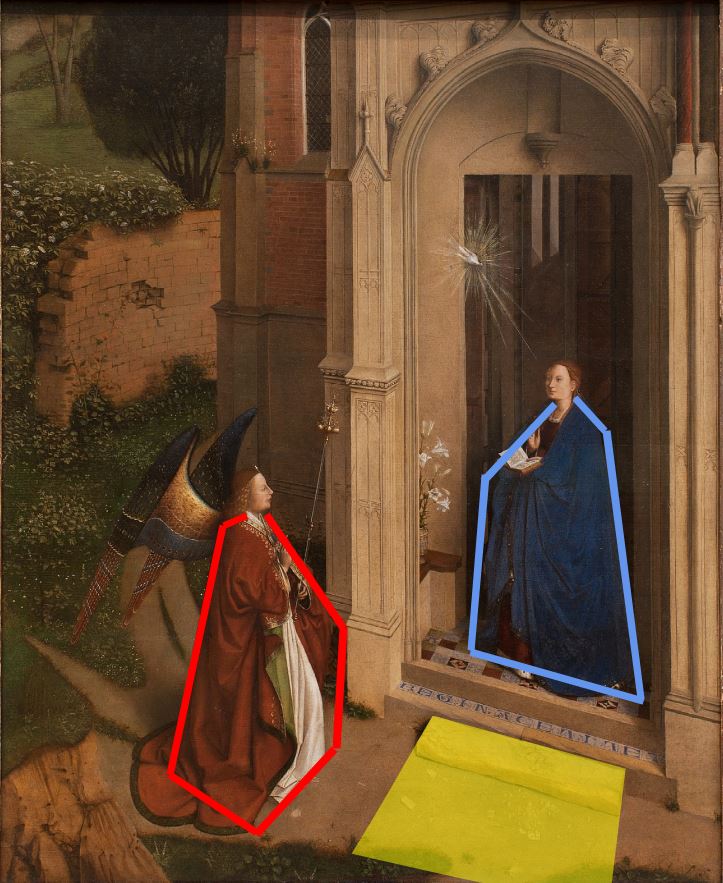

L’Annonciation de Petrus Christus (SCOOP !)

Annonciation Friedsam

Attribuée à Petrus Christus, vers 1450, MET

Il est très réducteur d’analyser cette oeuvre en tant qu’Annonciation en diagonale, car il s’agit d’une construction symbolique très aboutie (pour une synthèse de l’interprétation classique de Panofsky, voir 5.3 L’Annonciation du Prado ; pour une interprétation moins classique du singe, voir Figurines, mécanismes et bestioles dans l’Annonciation d’Aix).

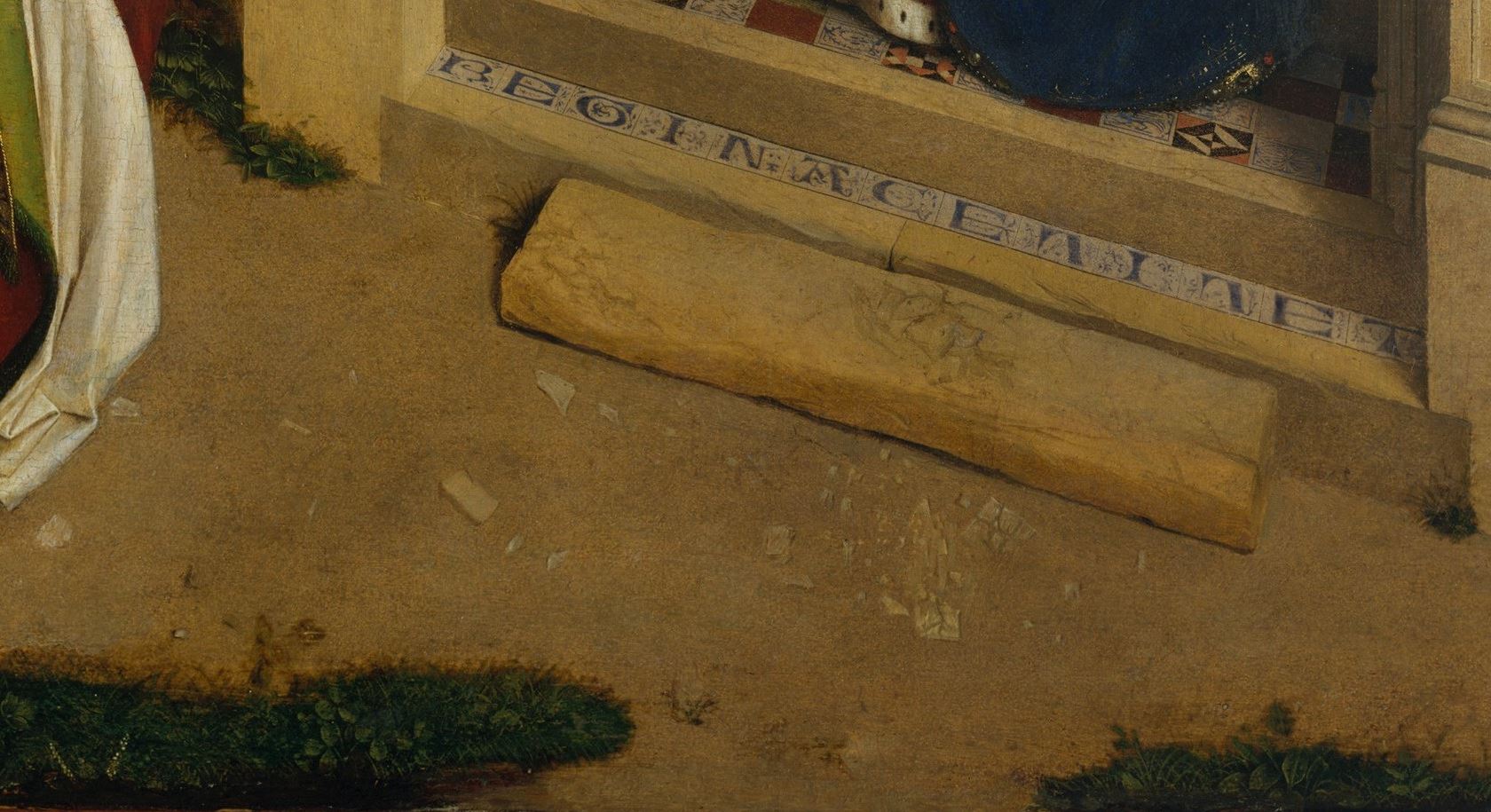

Reste qu’un des éléments-clés de la composition est ce rectangle de terre nue, vers lequel tous les sentiers convergent, et que l’Ange et la Vierge flanquent orthogonalement : on y voit quelques bouts de pierres et un long bloc mal équarri, posé récemment devant la marche (il écrase une touffe d’herbe), sans nécessité pratique et sans équivalent connu.

La seule interprétation qui a été proposée est celle de John Malcolm Russell [7], qui voit dans ce bloc la pierre d’achoppement dont parle Isaïe (8, 14-15), pierre sur laquelle les incrédules trébuchent. Mais ce thème n’a pas de lien avec l’Annonciation.

Une piste plus fructueuse est donnée par la prière « Regina Caeli », dont les premiers mots sont inscrits sur les carreaux de céramique du seuil. Cette prière remplace en période de Pâques celle de l’Angelus, qui commémore quotidiennement l’Annonciation. En effet elle ajoute une référence à la Résurrection :

« Reine du ciel, réjouis-toi, alleluia. Car celui qu’il te fut donné de porter, alleluia, Est ressuscité comme il l’avait dit« .

Le spectateur du tableau pouvait donc comprendre que cette Annonciation particulière avait lieu à Pâques, et associer le bloc à la fin du Regina Caeli, donc à l’annonce par le Christ de sa Résurrection (« comme il l’avait dit »).

Un de textes où le Christ annonce implicitement sa Résurrection est la parabole de la vigne, telle que racontée par Mathieu : les vignerons ayant tué le fils du maître de la vigne, celui-ci les fait périr et embauche d’autres vignerons, qui eux sauront la faire fructifier. Jésus cite ensuite abruptement le psaume 117 :

Jésus leur dit: N’avez-vous jamais lu dans les Ecritures : La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l’angle. C’est du Seigneur que cela est venu, Et c’est un prodige à nos yeux ? C’est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Matthieu 21, 42-44

Le bloc jeté devant le seuil est « la pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient », autrement dit le Fils tué par les vignerons. Mais, par la Résurrection, ce bloc deviendra la « pierre principale de l’angle » (caput anguli) : ce que le tableau démontre visuellement, puisque le bloc occupe l’angle entre le terrain non bâti et l’Eglise.

![]()

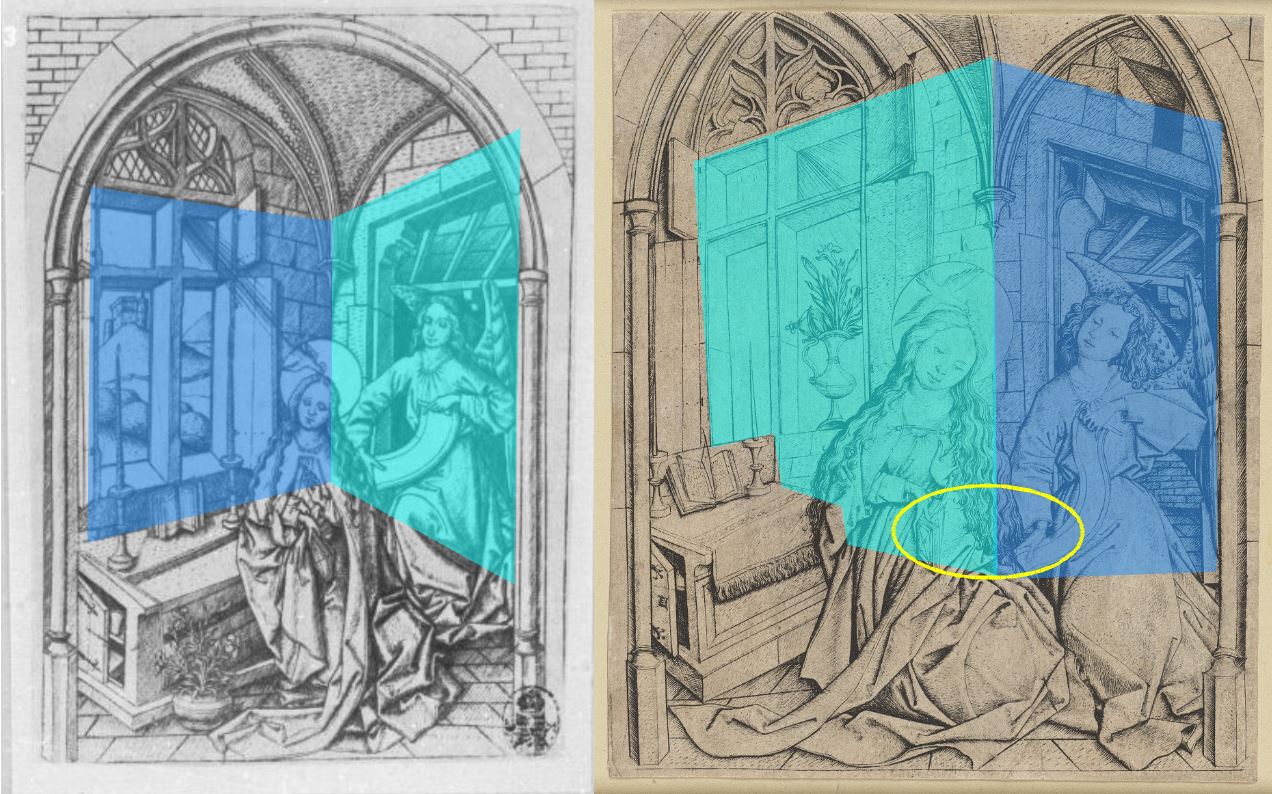

Le foyer germanique

Une Annonciation doublement tripartite (SCOOP !)

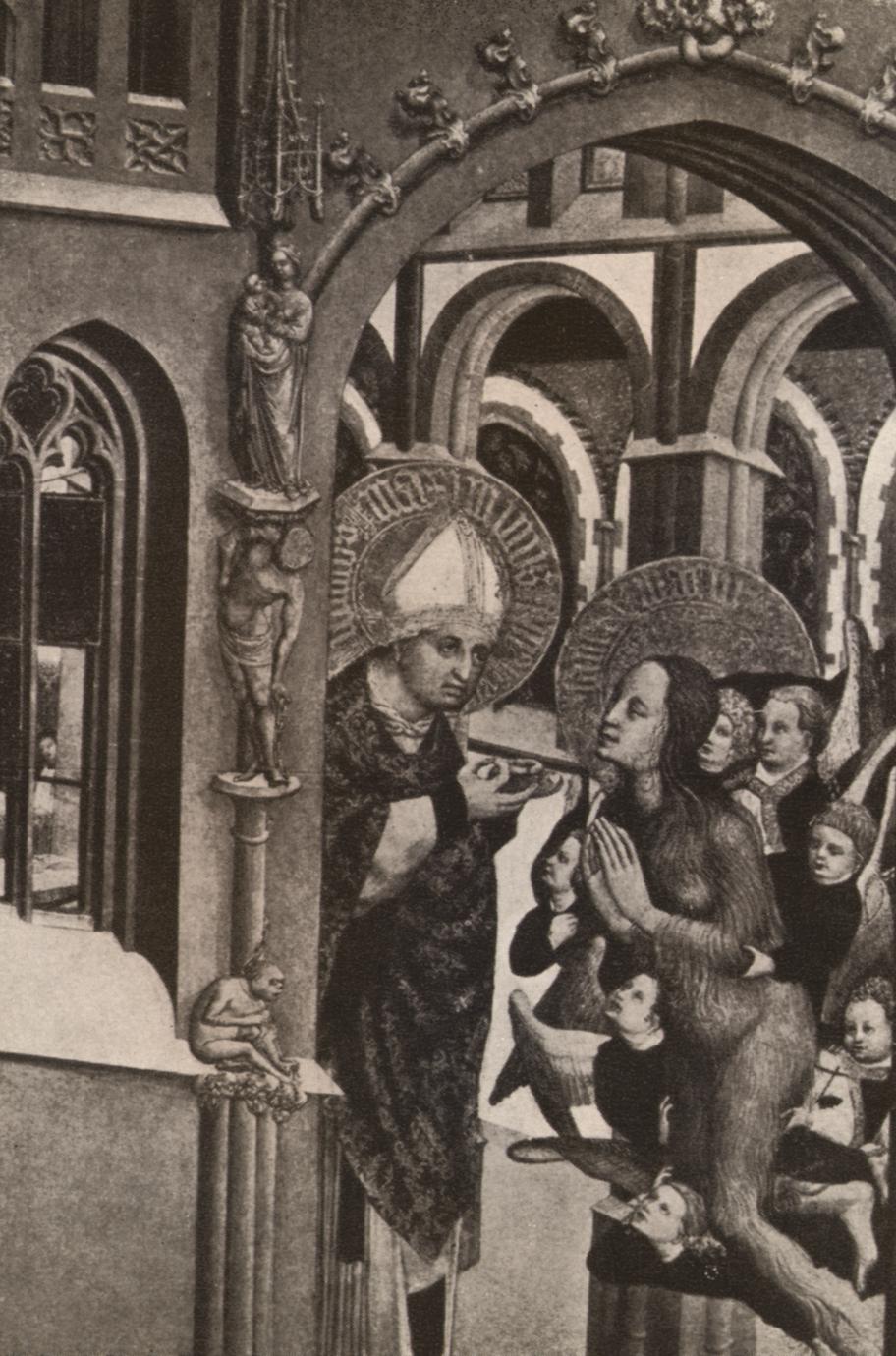

Maître du Haut Rhin (attr), vers 1430-40, Musée Oskar Reinhart « Am Römerholz » Winterthur

Maître du Haut Rhin (attr), vers 1430-40, Musée Oskar Reinhart « Am Römerholz » Winterthur

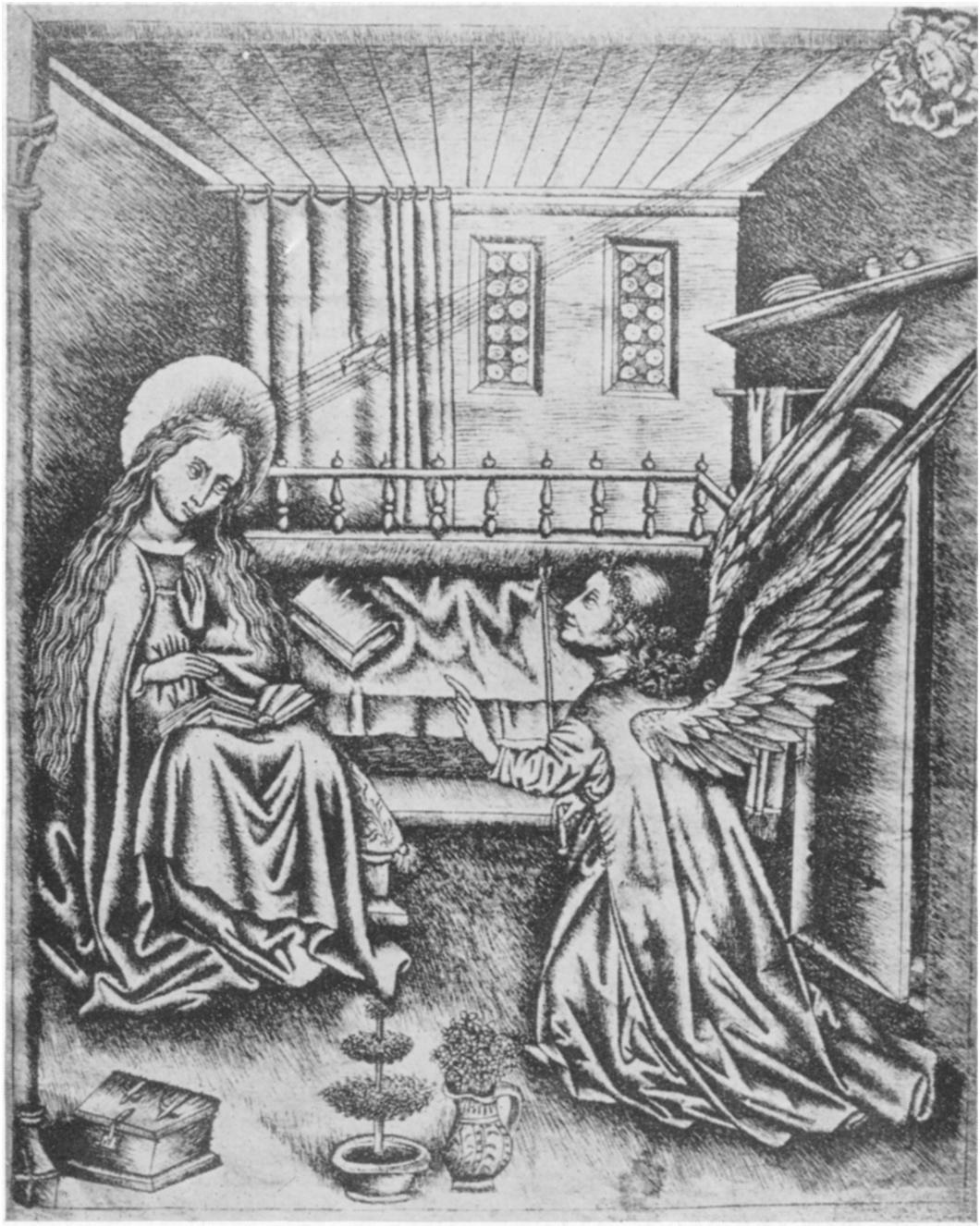

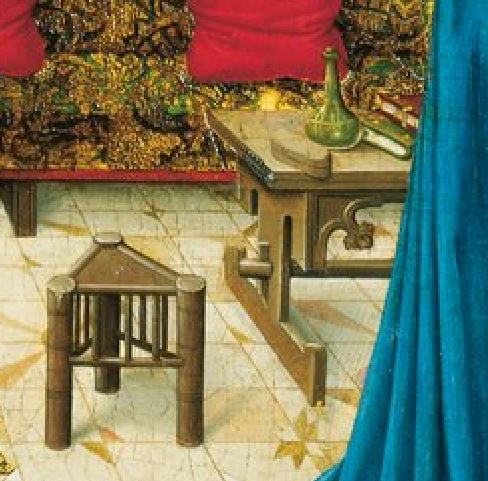

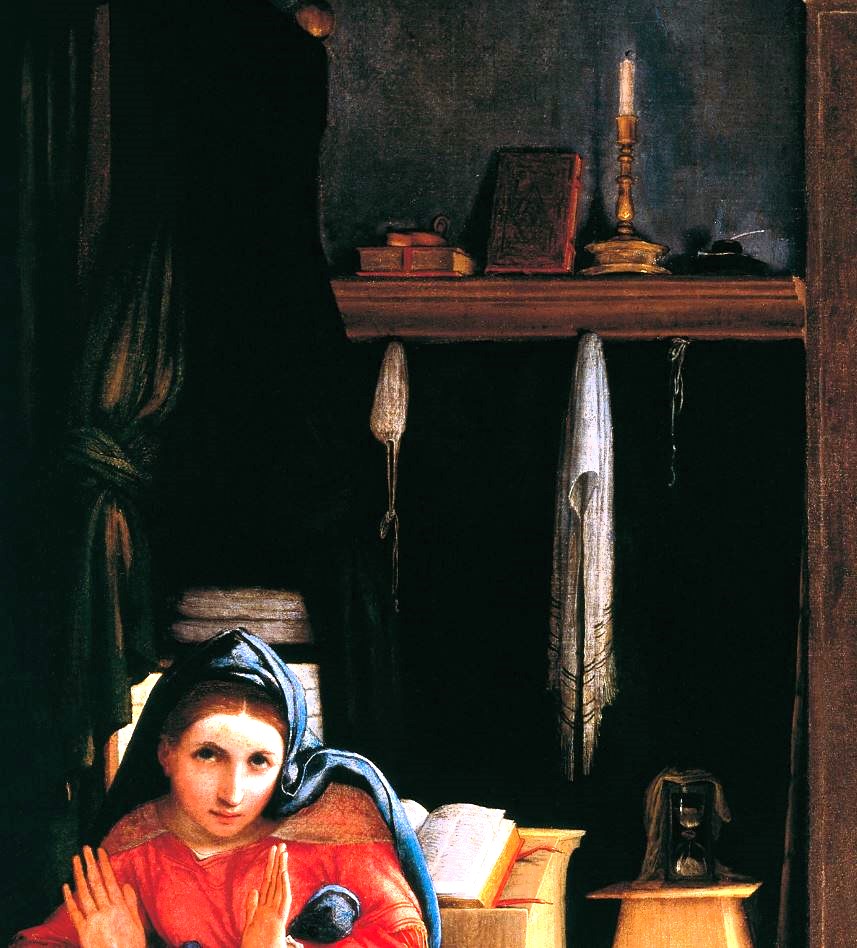

Ce très petit panneau marque le début de l’influence du réalisme flamand dans le gothique tardif germanique. Malgré la simplicité apparente, les détails sont très étudiés :

- le rayon de lumière comporte sept rayons, allusion au sept dons de la sagesse (comme dans l’Annonciation de Van Eyck, ou dans le retable de Mérode) ;

- le mur du fond comporte trois fenêtres, dont l’une est voilée.

Ainsi, en passant devant ce fond rouge, la colombe du Saint Esprit, envoyée par le Père, se dirige vers le lieu encore caché du Fils.

La composition en diagonale permet une autre tripartition, cette fois dans la profondeur (rectangles blancs) :

- le premier plan, avec la porte, est le lieu des envoyés de Dieu : l’ange et les trois récipients qui transportent, à l’intérieur de la chambre les merveilles de la nature : vase de fleurs, arbre topiaire, cassette à joyaux ;

- le plan moyen, avec la banquette, est le lieu de l’absorption de la Parole, avec la serviette immaculée, les deux livres et Marie (sur l’équivalence entre l’eau et la Parole, voir 4.5 Annonciation et Incarnation comparées) ;

- l’arrière-plan, avec le lit dont on ne voit que la courtine, est celui de l‘Incarnation.

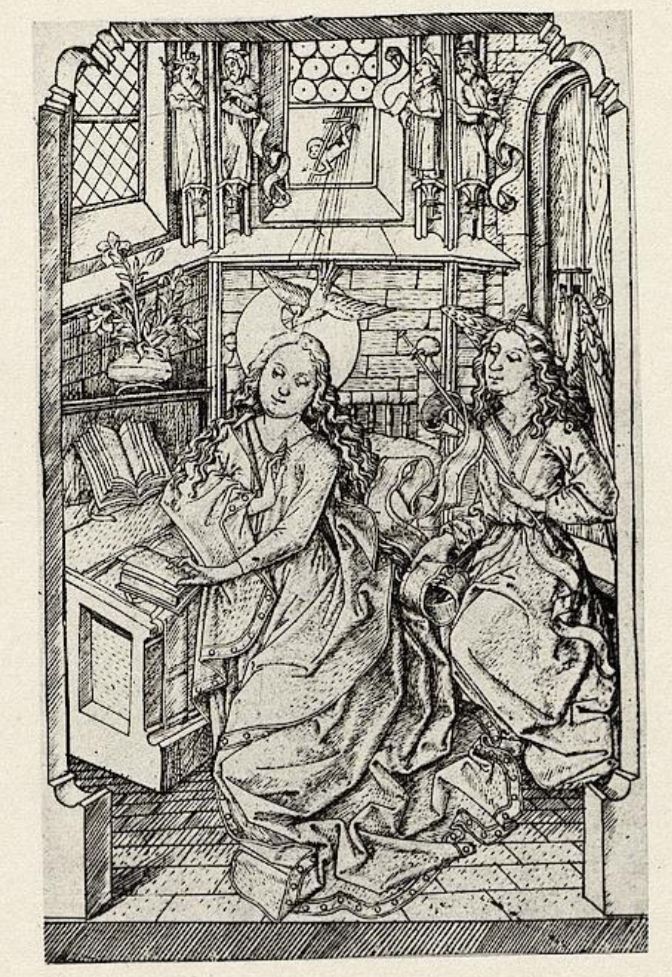

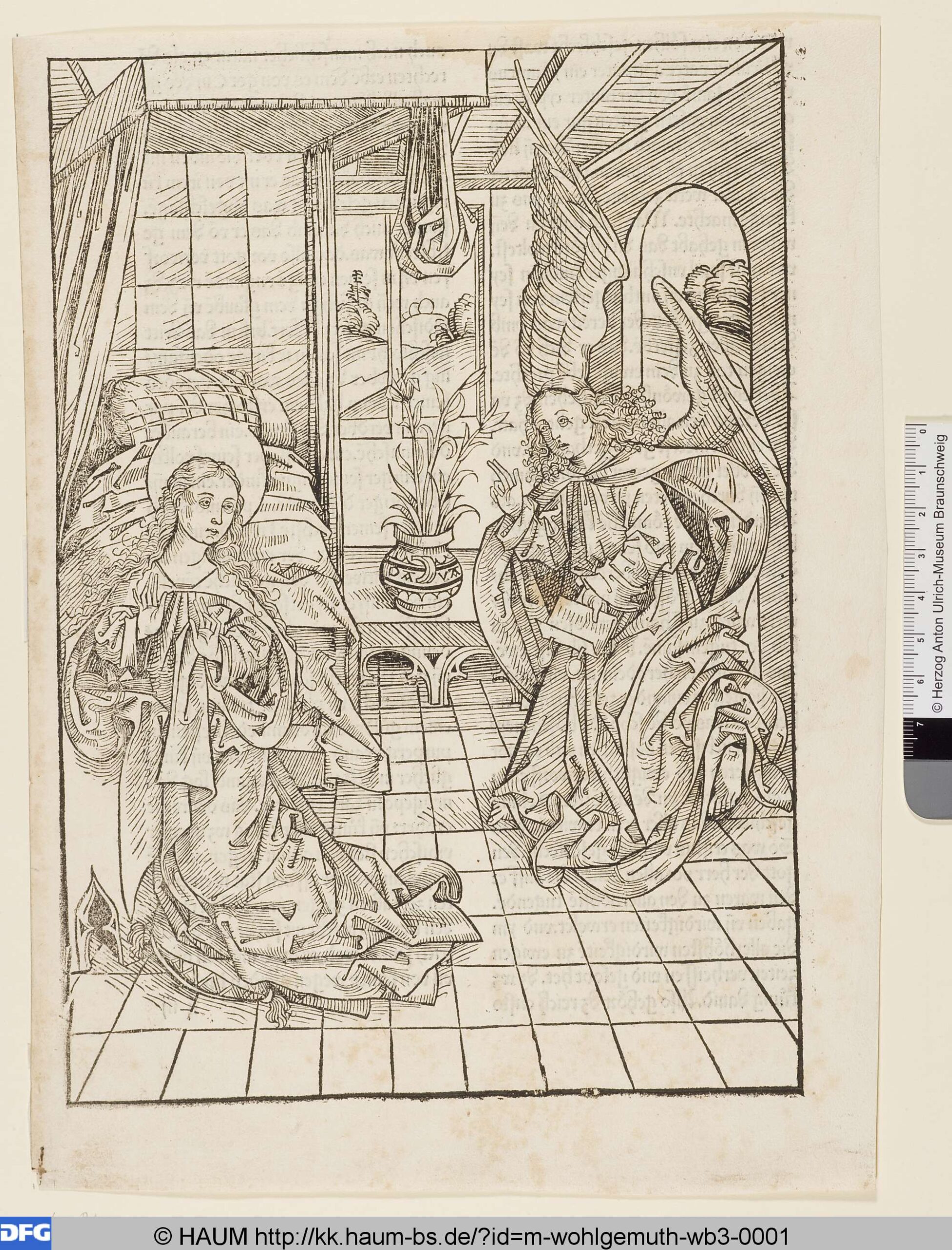

Maître de la Passion de Nüremberg, 1440-50

Maître de la Passion de Nüremberg, 1440-50

La composition a dû avoir une certaine célébrité, puisqu’elle a été reproduite à l’identique dans une gravure connue en un seul exemplaire, et qu’on la retrouve un peu plus tard (sans la composition en diagonale) dans une tapisserie [8].

Annonciation

Annonciation

Jost Haller (attr), 1450-60 Basel Kunstmuseum

La fenêtre tripartite et le rideau rouge sur sa tringle, escamotant le lit, laissent penser que cet artiste a voulu moderniser « à la flamande » l’Annonciation de Winterthur, qu’il connaissait par la gravure. L’idée est très originale : dans le coin arrière gauche, nous est montrée la porte fermée qui donne accès à l’étude de la Vierge : l’ange apparaît miraculeusement dans le coin opposé, comme s’il venait de traverser le mur. Il tient une lettre fermée (mais non cachetée) et Marie reçoit ce messager extraordinaire du côté opposé à celui où elle s’assoit pour lire. La table entre les deux apparaît comme le morceau de bravoure de la composition : avec son livre et sa cuvette, elle évoque peut-être une table d’autel, qui présente l’Incarnation comme une pré-Eucharistie : avec le livre, mais sans les espèces.

Des contraintes contextuelles (SCOOP !)

|

|

|---|

|

Annonciation (détruite en 1945) |

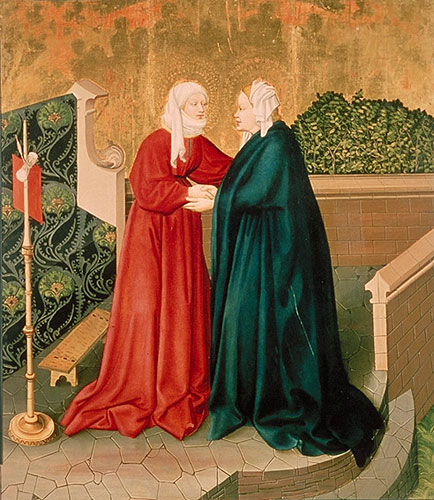

Visitation, Belvedere, Vienne |

Maître de l’AlbrechtsAltar, Kleiner Albrechtsaltar, 1435

La composition du retable complet n’est pas connu, mais ces deux scènes se trouvaient probablement côte à côte, formant une sorte de pendant :

- les deux édifices (le dais de Marie, le temple d’Elisabeth) sont positionnés au centre, côte à côte ;

- les visiteurs en contrebas (l’ange, Marie) font un mouvement centripète.

La composition en diagonale de l’Annonciation répond donc à un souci de cohérence contextuelle. Par ailleurs, le mouvement ascensionnel, côté Annonciation, attire l’oeil vers le morceau de bravoure du tableau, le placard, peint dans le style tout à fait moderne du réalisme flamand : plat métallique avec ses reflets, encrier suspendu projetant son ombre sur le mur, chandelier double, feuille de papier portant une prière.

|

|

|---|

|

Annonciation |

Visitation |

Maître de l’AlbrechtsAltar, Albrechtsaltar, 1438-39, Stift Klosterneuburg (c) IMAREAL

Cet autre retable du même maître viennois, dont les vingt quatre panneaux ont été conservés, montre cette fois une disposition en parallèle :

- le siège-cible (avec un pupitre pour Marie et une quenouille pour Elisabeth) se trouve à gauche, indiquant l’occupation interrompue ;

- le visiteur se dirige vers la gauche, de plain-pied avec la personne visitée.

On remarquera que l’artiste a inversé l’Annonciation sans inverser les mains de l’ange, qui fait désormais de la main gauche le signe de la prise de parole. Dans l’autre main il tient un manuscrit roulé en forme de cône.

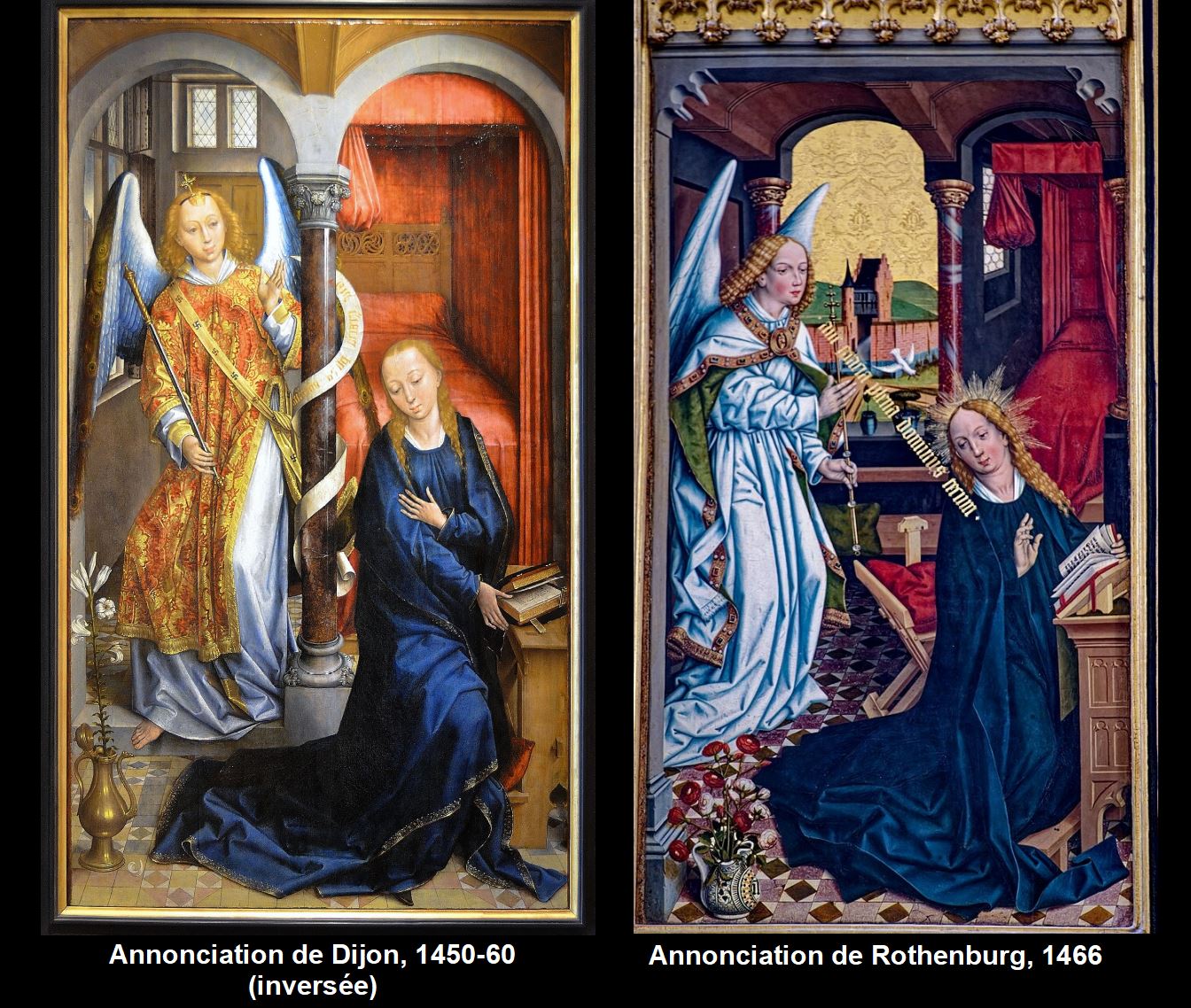

Selon Till-Holger Borchert ( [9], p 434) , cette composition reflèterait celle du panneau central d’une oeuvre perdue de Van Eyck, le triptyque Lomellini (vers 1436), influence que l’on retrouve aussi, un peu plus tard, dans cette Annonciation d’un peintre de Munich :

Annonciation

Annonciation

Master of the Munich Marian Panels 1445-50 Kunsthaus, Zurich

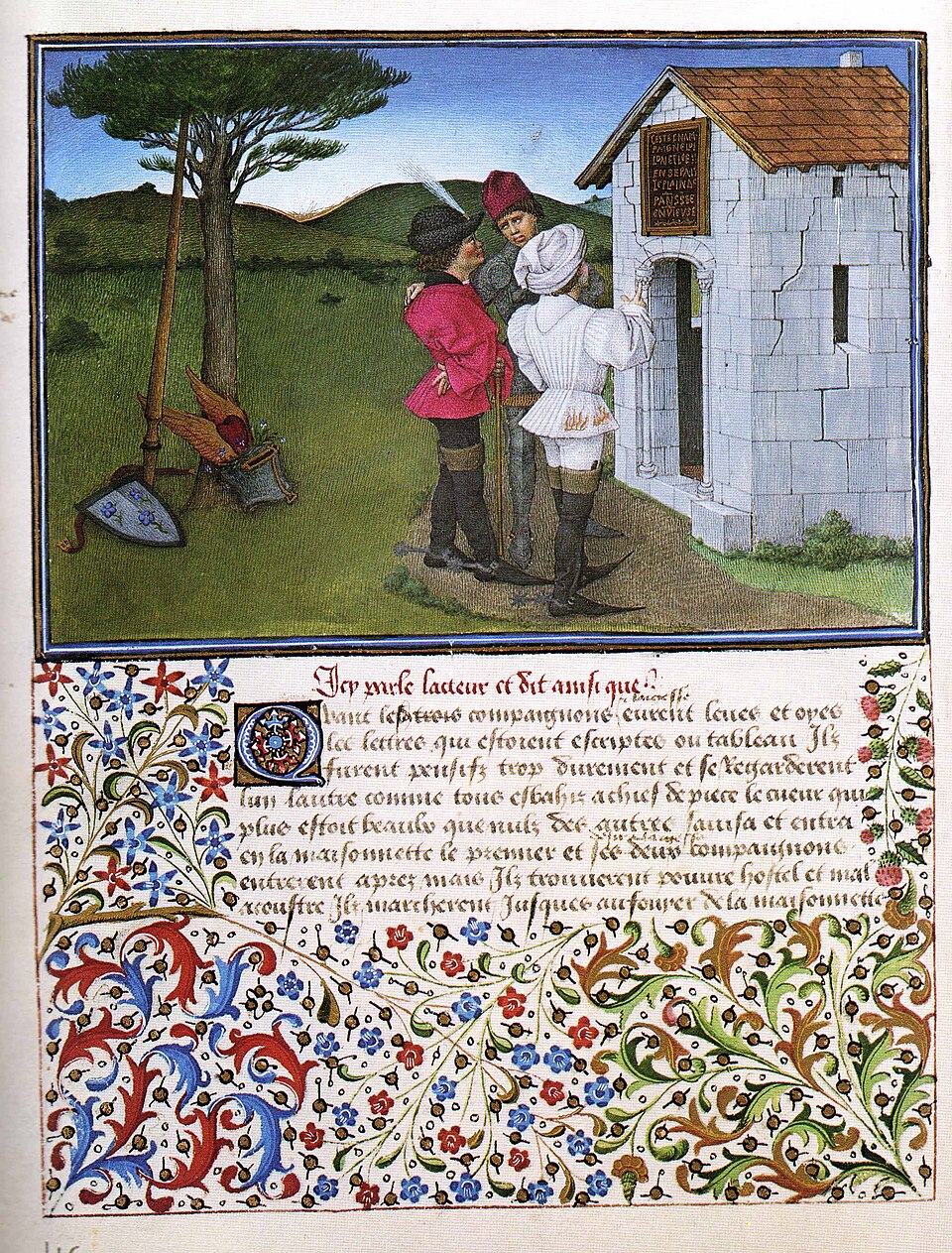

On notera le motif typiquement germanique des trois sceaux apposés par la Trinité sur le document de l’Ange, pour achever de convaincre Marie. Il relève probablement d’une particularité linguistique :

« La formule allemande standard pour le début d’un texte officiel comportait l’expression kund tun, « faire connaître », « annoncer ». Le mot kund est le radical de verkünden, qui signifie « annoncer » en allemand, et une variante de ce mot est bien sûr Verkündigung, ou « annonciation ». Ainsi, dans l’Allemagne de la fin du Moyen Âge, il existait un lien linguistique entre les documents juridiques et l’Annonciation. » [10]

Le fait que la composition diagonale n’apparaisse, pour des raisons contextuelles, que dans le Kleiner Albrechtsaltar, suggère que l’Annonciation perdue de Van Eyck ne suivait pas cette disposition diagonale.

|

|

|---|

|

Annonciation, Allemagne du Sud, 1440-50, MET |

Vierge à l’enfant dans un intérieur, Atelier de Campin, National Gallery |

Ce panneau de format miniature (16 x 10 cm), qui reprend le détail des trois sceaux, s’inspire du même prototype eyckien. Mais il le déploie dans une espace à la Campin : la partie « étude », avec un plafond identique à celui de la Vierge à l’enfant dans un intérieur, se complète en arrière par une partie « chambre », et une fenêtre là aussi identique ( [11], p 264 )

L’Annonciation en diagonale apparaît comme naturelle dans cette conquête de la profondeur : sa grande rareté montre, a contrario, la force du schéma mental ramenant l’Ange et la Vierge dans le même plan : un peu comme un photographe hésiterait à montrer une rencontre officielle depuis le dos d’un des protagonistes (ce qui est presque le cas ici).

Des natures mortes à la flamande (SCOOP !)

Annonciation (panneau supérieur gauche du retable de La Vierge, provenant de l’église de la Sainte Croix à Polling), 1444, Alte Pinakothek, Munich

Le retable réalisé par ce peintre de Munich comportait quatre très grands panneaux de part et d’autre d’un retable sculpté, ce qui écarte les considérations de cohérence d’ensemble. L’Annonciation renvoie encore au modèle perdu de Van Eyck, mais la position basse de l’ange pourrait s’expliquer ici par le souhait de caser en bonne place le « trompe-l’oeil à la flamande », avec les mêmes objets que pour le Kleiner Albrechtsaltar :

On notera, en plus, le rat de cave qui s’éteint.

|

|

|

|---|---|---|

|

Naissance de Marie, Liège, Musée Wittert (inv 12037) [12] |

Annonciation, Galleria Estense, Modene |

Visitation, Galleria Estense, Modene |

Allemagne méridionale, German-Netherlandish Altarpiece, vers 1450

La première scène conservée, la Naissance de Marie, est en vue plongeante, mais les personnages se font face. A noter le détail amusant de la sage-femme qui met un pied dans le bassin afin d’en vérifier la température : on retrouve un geste analogue dans la Vierge à l’enfant devant une cheminée, de Robert Campin (Ermitage), où Marie tend une main vers les flammes dans la même intention.

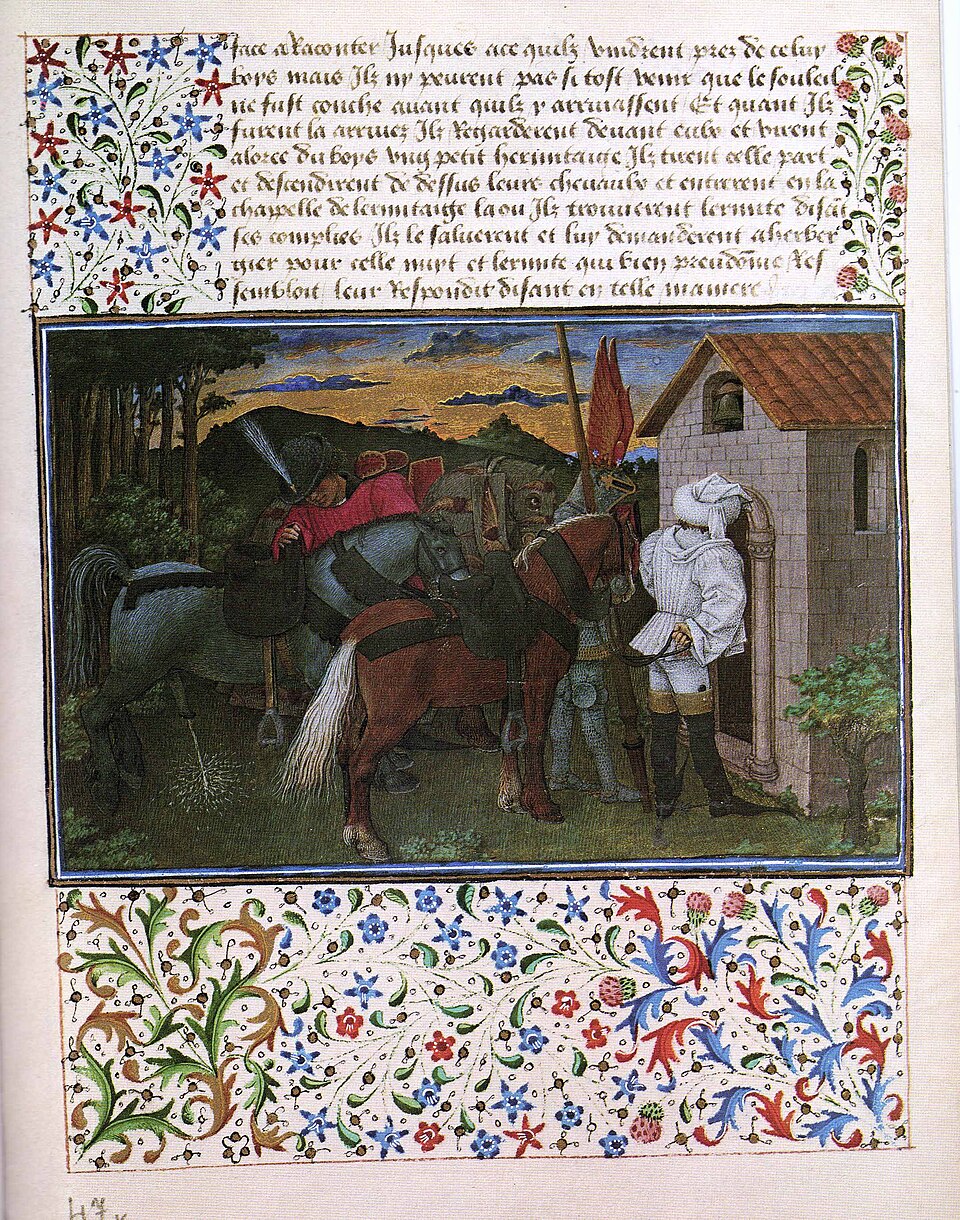

Dans une vue plongeante à la Broederlam, l’ange de l’Annonciation se trouve placé sur un palier en contrebas, qui permet de faire communiquer l’étude de Marie et la chapelle de gauche. L’inscription sur la tranche établit, de manière lapidaire, l’identité de celui qui a été prophétisé par Isaie (Emmanuel) avec Christus. Dans une idée très proche de celle de l’Annonciation du retable de Mérode, le livre ouvert sur le genoux de la Vierge (l’Ancien testament) s’oppose au livre encore à écrire, enveloppé dans son tissu de couverture comme un bébé dans ses langes (voir 4.5 Annonciation et Incarnation comparées). Le lustre réglable en hauteur est quant à lui emprunté à l’Annonciation de Van der Weyden (Louvre, vers 1434), voir 3 Du lit marital au lit virginal.

Dans la Visitation, Elisabeth a quitté son siège pour accueillir Marie en haut du sentier pentu.

C’est le format particulièrement oblong des panneaux qui a dicté ces deux compositions en diagonale, mais aussi l’intention de mettre en pendant la scène en intérieur (l’Annonciation) et la scène en extérieur (la Visitation).

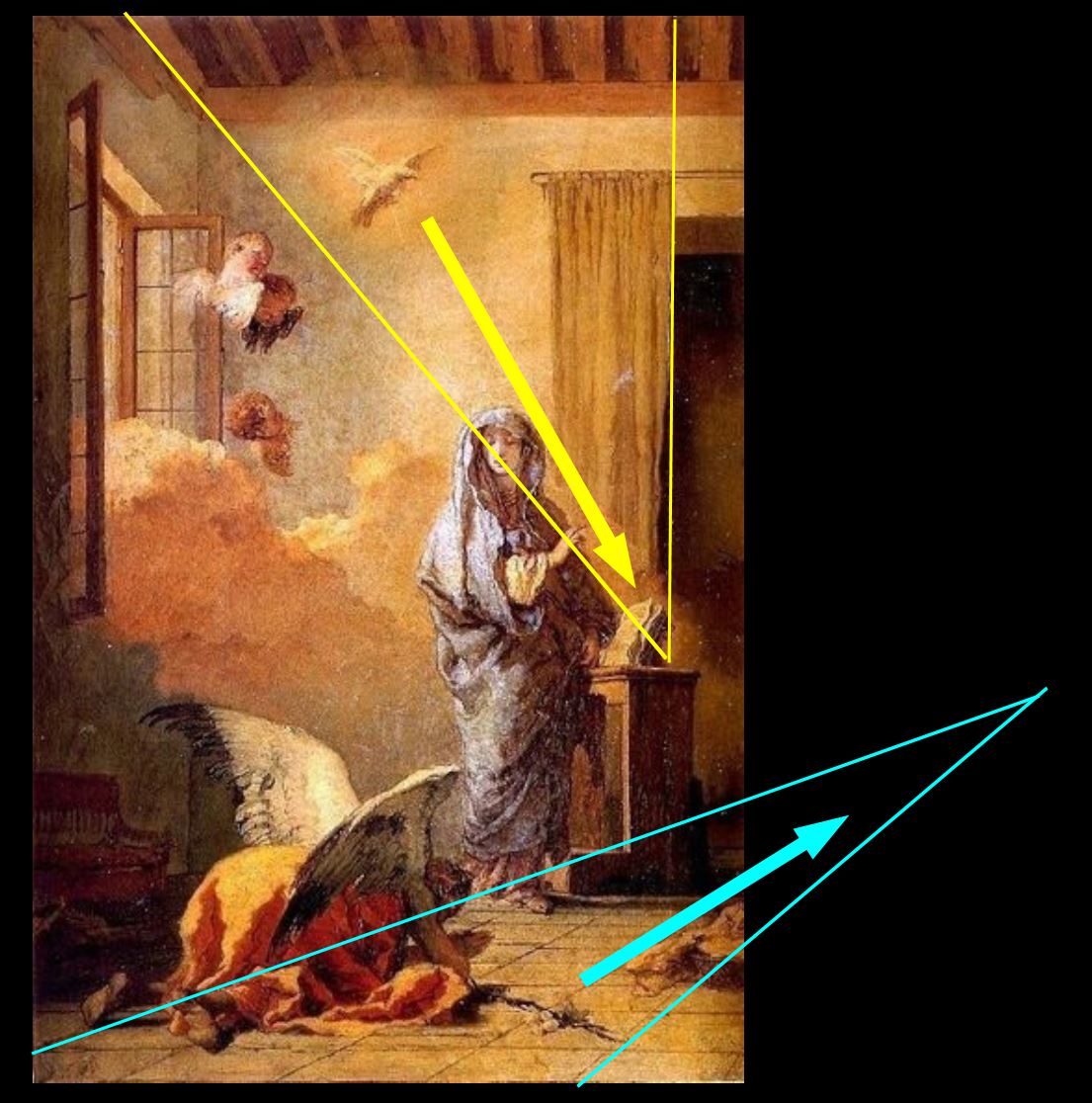

Retable de l’église de Schöppingen (fermé), vers 1453-57

Après le « foyer » autrichien et bavarois, on retrouve des Annonciations en diagonale plus au Nord, en Westphalie. L’Annonciation recopie celle du retable de Mérode (voir 4.4 Derniers instants de l’Ancien Testament) dans une disposition selon la diagonale descendante destinée à faire pendant avec la diagonale montante de la scène en extérieur, ici la Nativité.

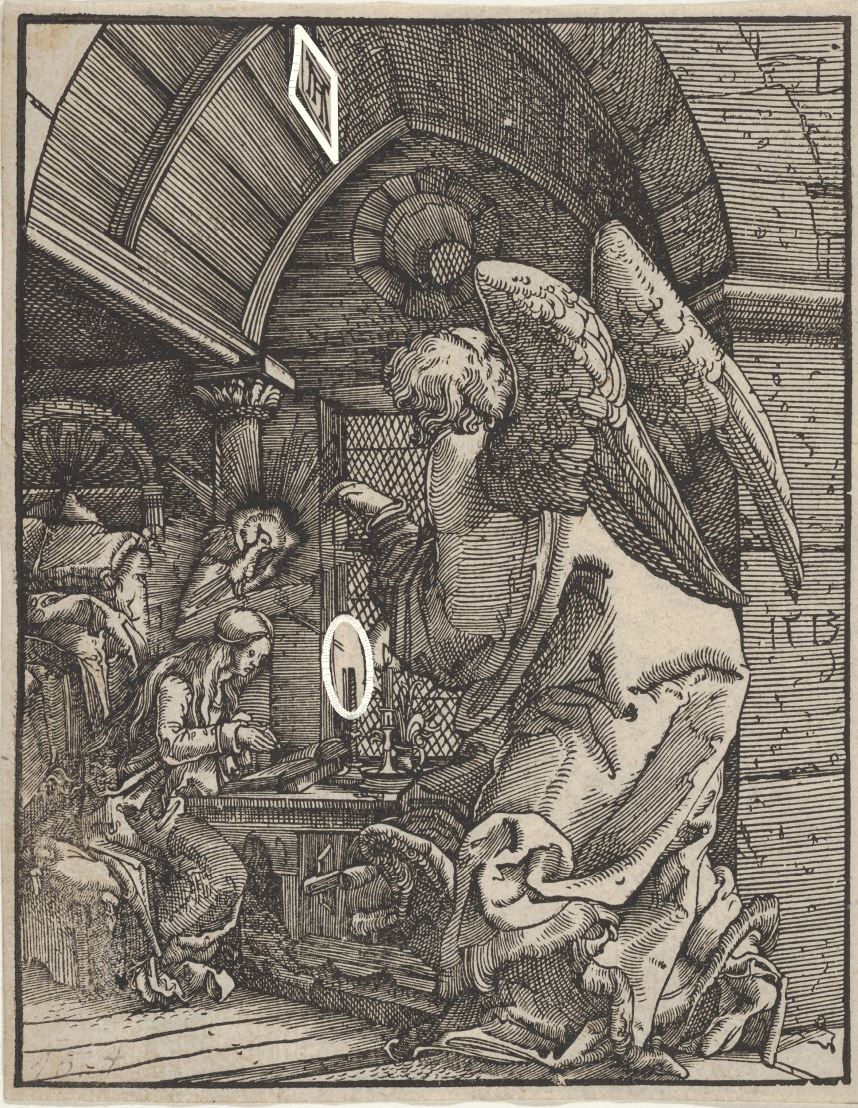

Annonciation, retable de Liesborn, 1466, National Gallery

Ce retable a été démembré, mais la grande taille des autres panneaux, autour d’une Crucifixion, évite ici encore d’interroger la cohérence d’ensemble.

La maîtrise de la perspective centrale change totalement la donne : l’entrée de l’ange, par une porte latérale au premier plan, sert à accentuer la profondeur par effet repoussoir. La nature morte obligée, avec les objets habituels, se trouve placée au plus loin, donc au plus petit : l’artiste tente de compenser par la virtuosité la banalisation de la formule flamande.

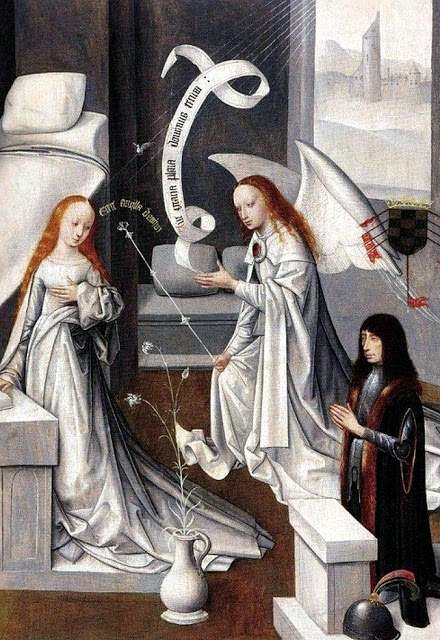

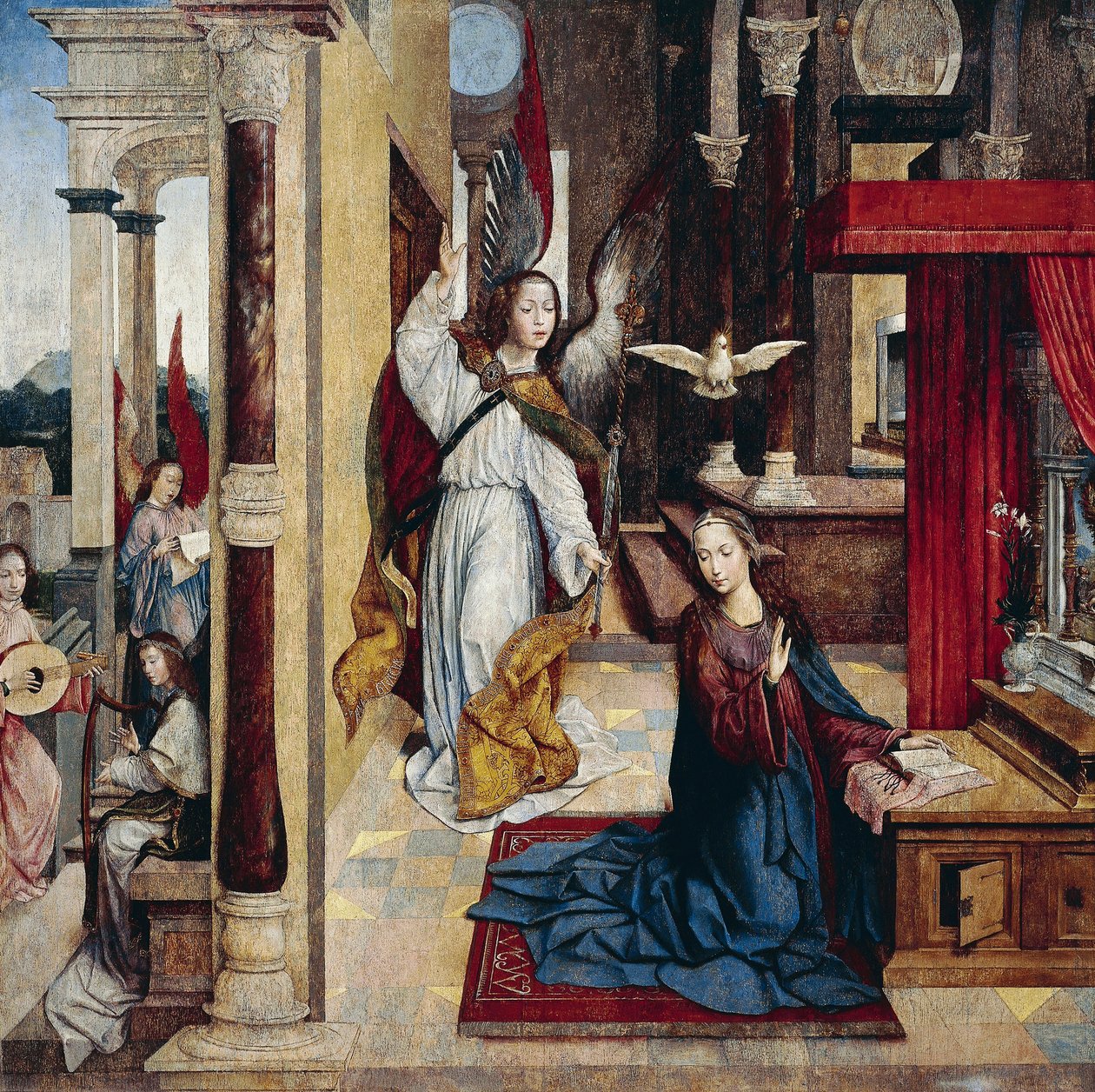

Annonciation (volet extérieur gauche du retable de Notre Dame des Douleurs),

Annonciation (volet extérieur gauche du retable de Notre Dame des Douleurs),

Stanisław Durink (attr), 1475-1485, Chapelle de la Sainte Croix, Cathédrale de Wawel, Cracovie

Ce retable présente des influences flamandes marquées, au point que certains ont proposé qu’il ait été réalisé à Bruxelles [13]. L’ange délivre son Ave Maria sous le forme d’un acte notarié, toujours authentifié par les trois sceaux rouges.

L’Annonciation en diagonale cumule les trois justifications que nous avons déjà rencontrées :

- accentuer l’effet de profondeur (quoique la perspective soit moins rigoureuse que dans le retable de Liesborn) ;

- faire converger l’oeil vers le clou du spectacle, la nature morte ;

- s‘harmoniser avec la scène voisine, ici juste en dessous :

Circoncision

Les deux panneaux s’organisent autour d’une colonne centrale, avec un agent à genoux face au récipient approprié à chaque usage : vase à fleurs de l’Annonciation, bassin et aiguière de la Circoncision On comprend que l’Enfant, dans les bras du Grand Prêtre, réalise ce qui était écrit dans le livre tenu par Marie.

![]()

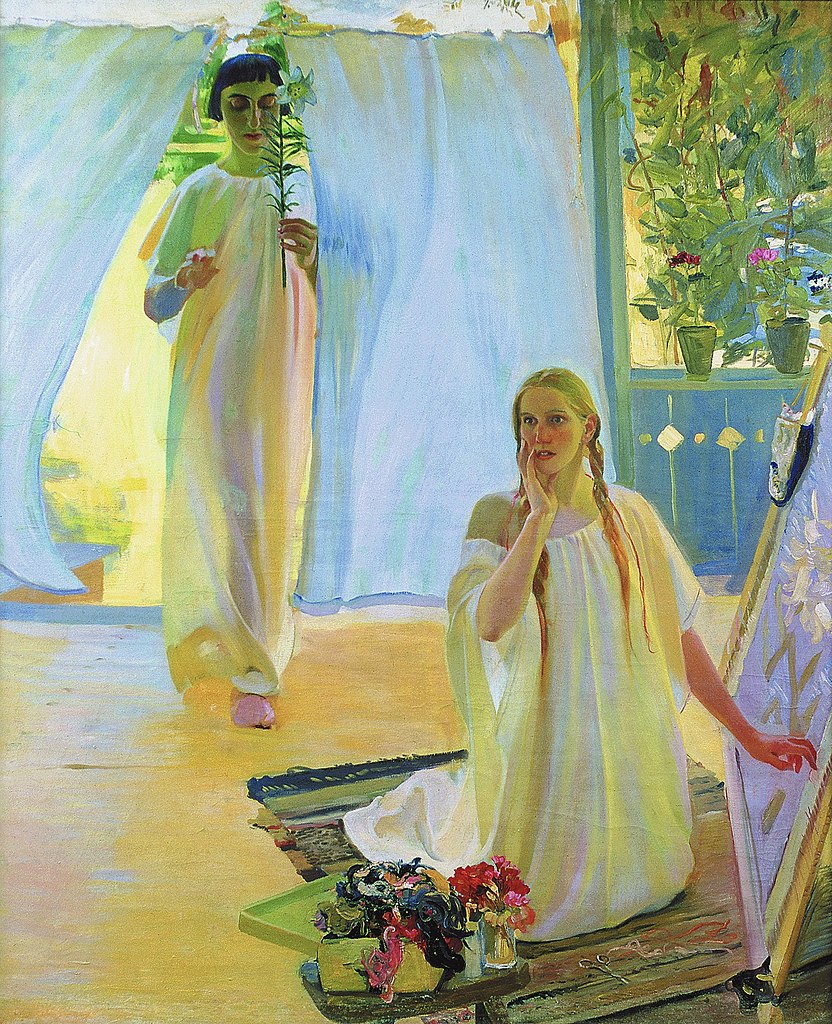

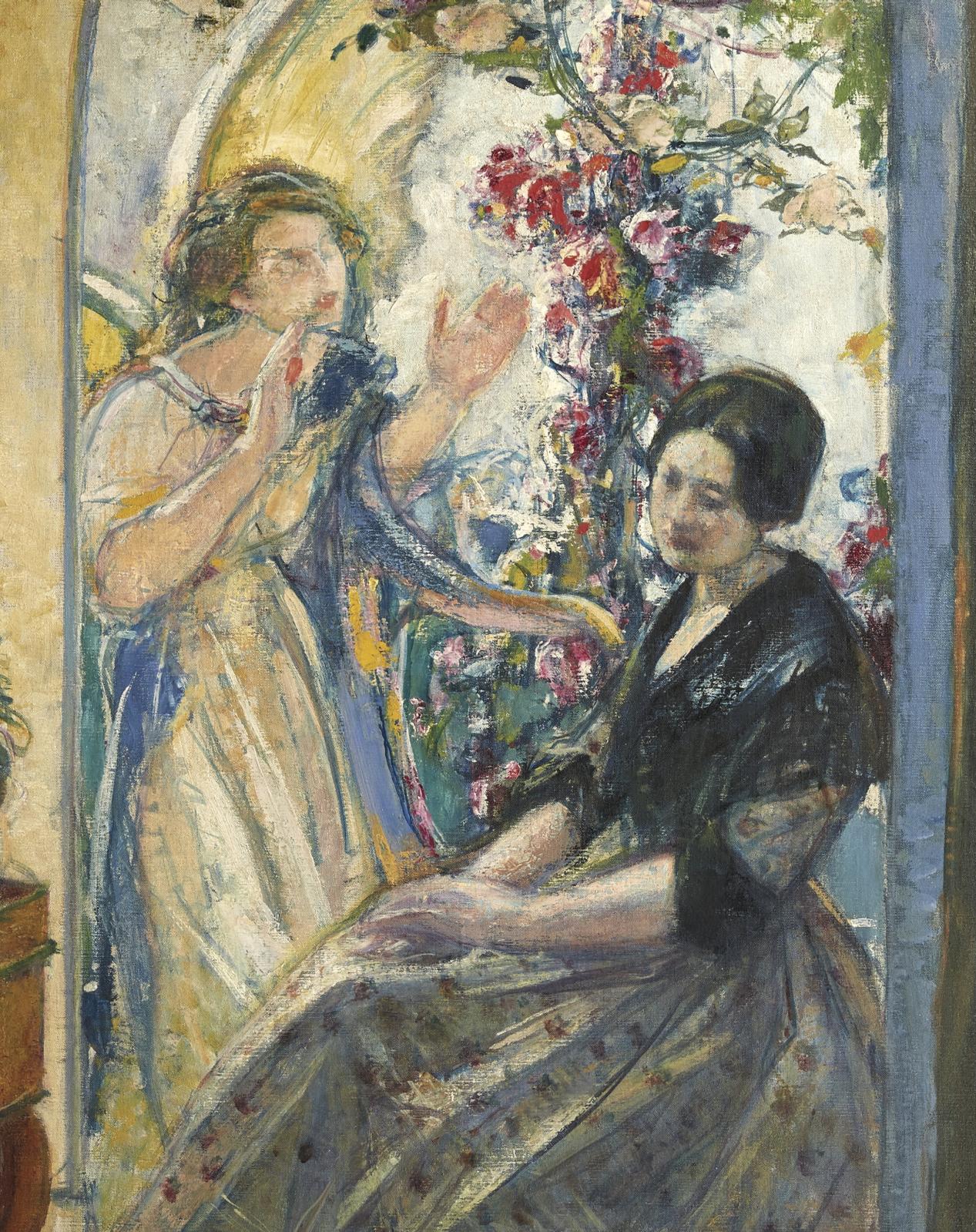

Trois Annonciations italiennes

L‘Annonciation en diagonale est inconnue en Italie au XVème siècle, mis à part trois exceptions notables.

L’Annonciation d’Alvaro Pires d’Evora

|

|

|---|

|

Alvaro Pires d´Évora 1430-1434 Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbonne |

Lorenzo Monaco, Annonciation Bartolini Salimbeni, vers 1425, Santa Trinita, Florence |

Ce peintre d’origine portugaise a peint en Toscane ce petit tableau de dévotion privée.

La partie Ange s’inspire du retable de Lorenzo Monaco, mais la suppression de la main gauche et du lys libère au centre une large plage dorée, qui met en valeur la trajectoire de la colombe.

La partie Vierge en revanche est très originale, avec ce brocard expansif qui masque le dossier de la chaise, noie dans un repli le lutrin à deux étages et se fond en bas avec le rouge de la robe

La composition en diagonale résulte de l’adaptation de la composition de Monaco à un format plus étroit :

- décaler l’ange au premier plan permet :

- graphiquement, d’allonger ses ailes et de laisser place à la main de Dieu dans le coin supérieur ;

- symboliquement, de dédier ce premier plan au thème de l’Annonciation ;

- déplacer Marie en arrière, sous le dais et sur l’estrade unifiés par le tissu rouge, la met en tête à tête avec la colombe, dans une strate plus profonde où se joue l’Incarnation.

L’Annonciation de Giovanni Angelo d’Antonio (SCOOP !)

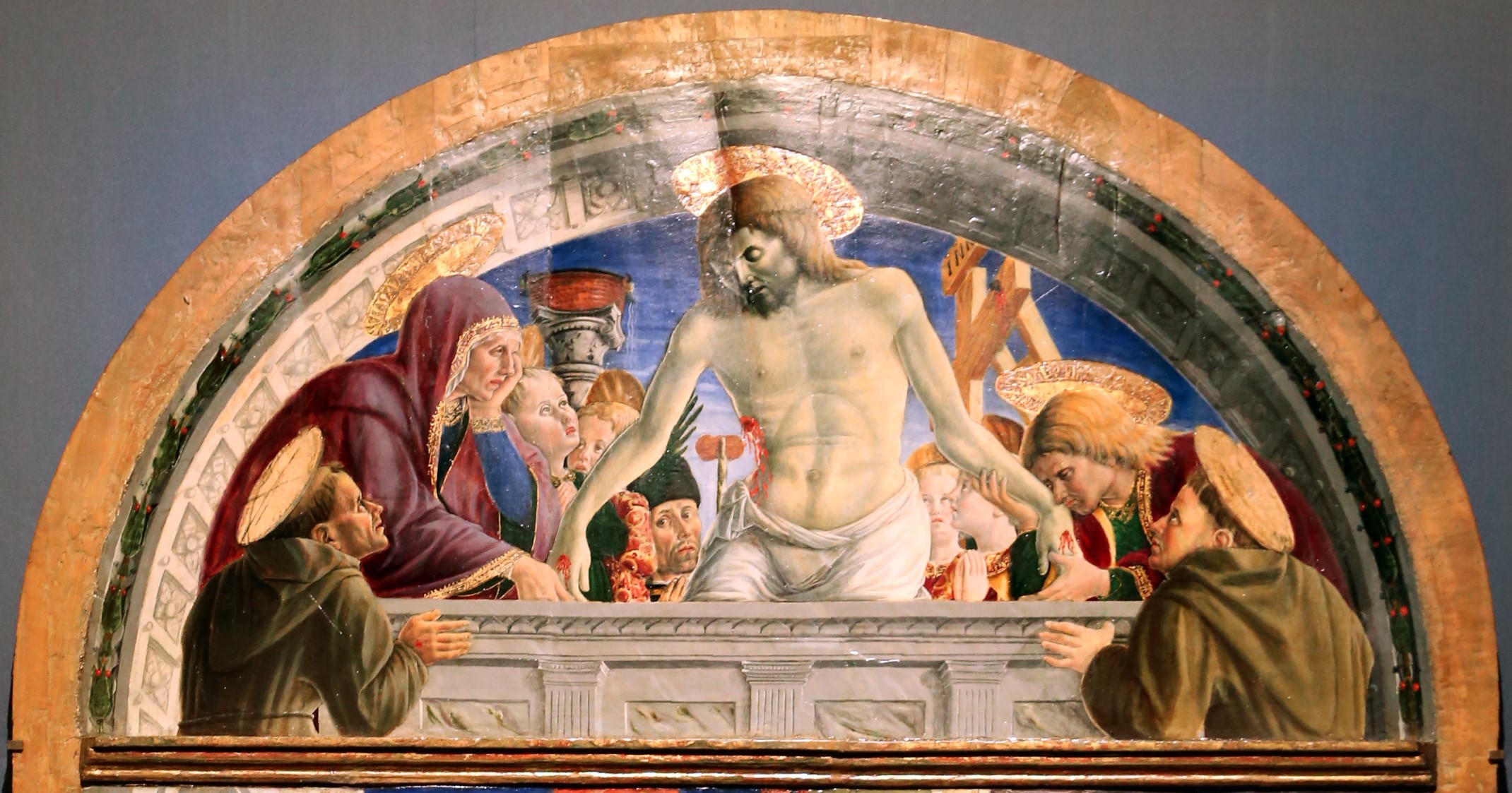

Annonciation avec un donateur laïc et une franciscaine (lunette)

Annonciation avec un donateur laïc et une franciscaine (lunette)

Giovanni Angelo d’Antonio, ,1455, Musée civique, Camerino

La lunette de ce retable est tout à fait extraordinaire. On y voit, en symétrie de part et d’autre du Christ sortant du sépulcre :

- Saint François (reconnaissable au stigmate de sa main droite) et Saint Antoine de Padoue ;

- la Vierge et Saint Jean, affligés ;

- deux anges entourant la colonne de la Flagellation (surmontée d’une bassine en cuivre sur laquelle est posé le fouet) puis deux anges entourant la croix ;

- l’autoportrait du peintre en béret noir, rapprochant l’éponge de la plaie au flanc comme pour lui emprunter son rouge.

L’artiste se place ainsi dans une situation extraordinairement privilégiée, sans alter ego, au dessus des saints franciscains et à la dextre du Christ : la situation même de Saint Longin, retrouvant la vue au contact du sang qui sort de la plaie du flanc.

Le panneau principal, en dessous, propose la vue en perspective d’une rue, avec les deux donateurs derrière l’ange, face à la chambre de la Vierge. Arasse a noté le caractère symbolique de la colonne, qui ne se situe pas dans le prolongement du mur ( [14] , p 195) : mais il n’a pas relevé qu’elle fait écho à la colonne de la Flagellation du registre supérieur : manière de signifier que l’Annonciation est l’antichambre de la Passion et, au delà, de la Résurrection.

Un aspect qui a échappé aux commentateurs est que la Vierge, derrière son pan de mur, ne peut pas voir l’ange. Réciproquement, ni les donateurs, ni même l’ange, ne peuvent voir la Vierge : tout au plus le bout de son pupitre qui, très artificiellement, dépasse d’une case côté rue. Ici la composition en diagonale semble un pis-aller, permettant au moins une communication par la parole, matérialisée par la salutation en lettres d’or qui surcharge le mur.

Trente ans plus tard, Crivelli, dans sa célèbre Annonciation avec Saint Emidius, restaurera la communication visuelle en ouvrant une fenêtre dans le mur, ce qui lui permettra de s’affranchir de la composition en diagonale (voir 7-2 Les donateurs dans l’Annonciation…à gauche ).

Un détail méconnu est celui de la colombe, sortant de la colonne christique comme pour illustrer l’unicité du Saint Esprit et du Fils, dans un jeu de mot columBa /columNa.

Un autre détail encore plus inattendu est celui de l’objet situé juste derrière, et qui semble bien être un rat de cave en train de s’éteindre, avec les ciseaux qui ont permis de le moucher. Ainsi, par un cheminement improbable, la rare métaphore flamande est descendue jusque dans les Marches.

L’Annonciation de Cossa (SCOOP !)

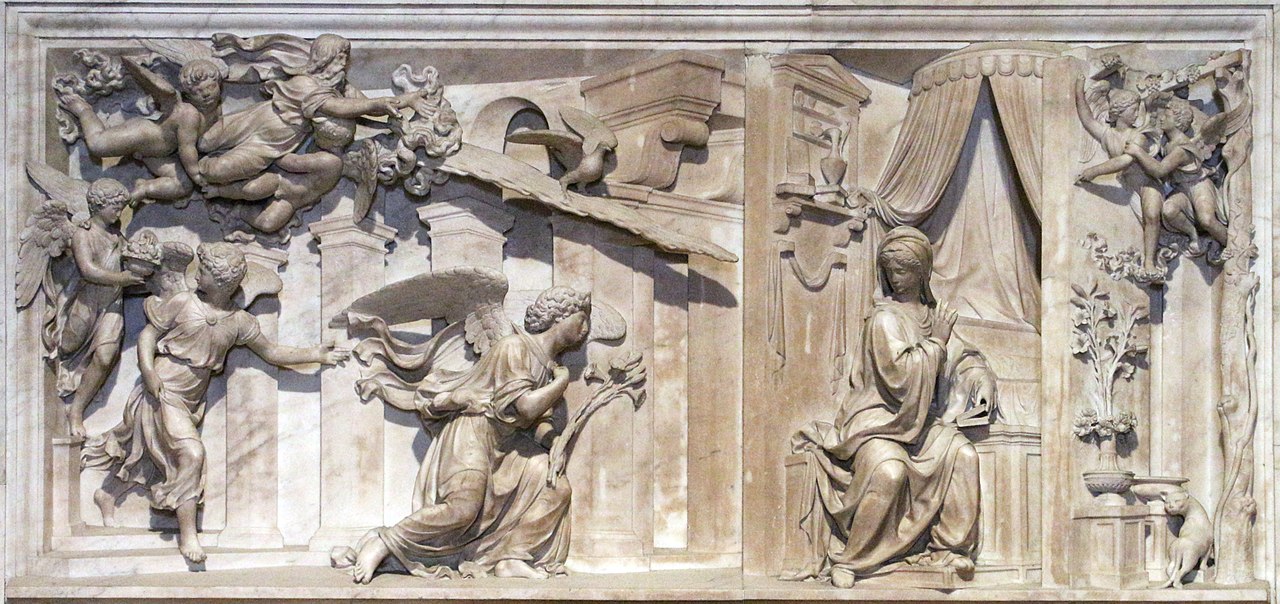

Retable pour le couvent des Clarisses de l’Observance, à Bologne

Retable pour le couvent des Clarisses de l’Observance, à Bologne

Francesco del Cossa, 1470-72, Gemldegalerie Alte Meister, Dresde

Le second exemple italien a été étudié in extenso par Arasse ([14] , p 199 et ss, [14a]), sans insister sur la composition en diagonale. Il est improbable que le ferrarais Del Cossa ait connu le retable de Giovanni Angelo d’Antonio, à l’abri et au loin dans le monastère de Spermento ; mais il a dû affronter une topographie similaire : l’ange dans la rue et la Vierge dans sa chambre.

La colonne en plein centre prend une valeur symbolique massive : pointée du doigt par l’ange et à l’aplomb du bébé de la Nativité dans la prédelle, elle est le résultat même de l’Annonciation, le pilier qui supporte, encore en avant, en direction du spectateur, la première poutre d’un monde nouveau.

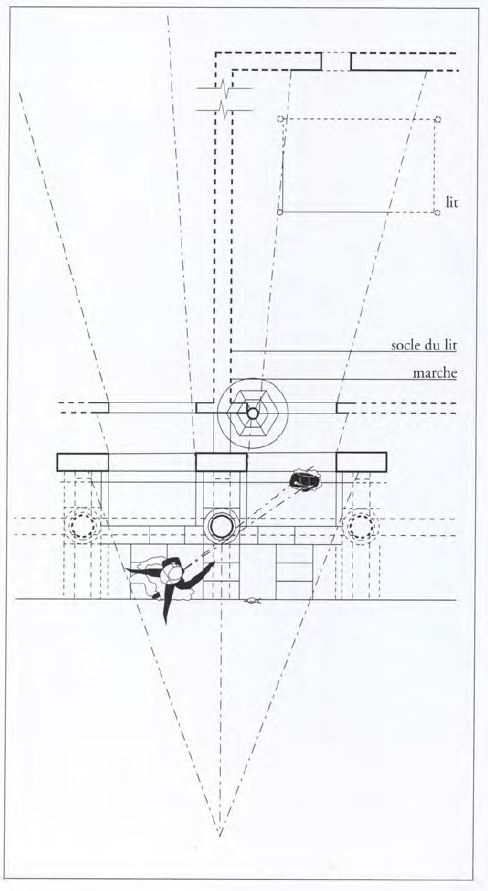

Arasse a bien montré comment la perspective centrale, en apparence implacable, est bricolée en de nombreux points.

Plan au sol de !’Annonciation de Francesco del Cossa (Loïc Richalet). Fig 19 ([14]

Plan au sol de !’Annonciation de Francesco del Cossa (Loïc Richalet). Fig 19 ([14]

En avant de la chambre de la Vierge a été édifiée une architecture totalement artificielle :

- un portique à quatre arcades, devant laquelle se tient Marie (le pilastre central arrière tombe en plein sur la roue à livres) ;

- un portique corinthien, dans lequel se tient l’Ange, et dont on ne voit que la colonne centrale.

Le fait que la colonne empêche la Vierge de voir l’ange, et réciproquement, ne doit pas être surévalué : cet effet de masquage, qui n’est évident ni sur le panneau, ni sur le plan, n’est pas l’objectif de cette construction, tout au plus un effet de bord. Del Cossa a voulu créer une réalité virtuelle blufante, dont l’ange vu de dos au premier plan, inédit en Italie, est l’ingrédient majeur. L’effet repoussoir de son pied au ras du tableau est bien supérieur à celui de l’anecdotique escargot, dont l’importance au sein de la composition a été par trop exagérée.

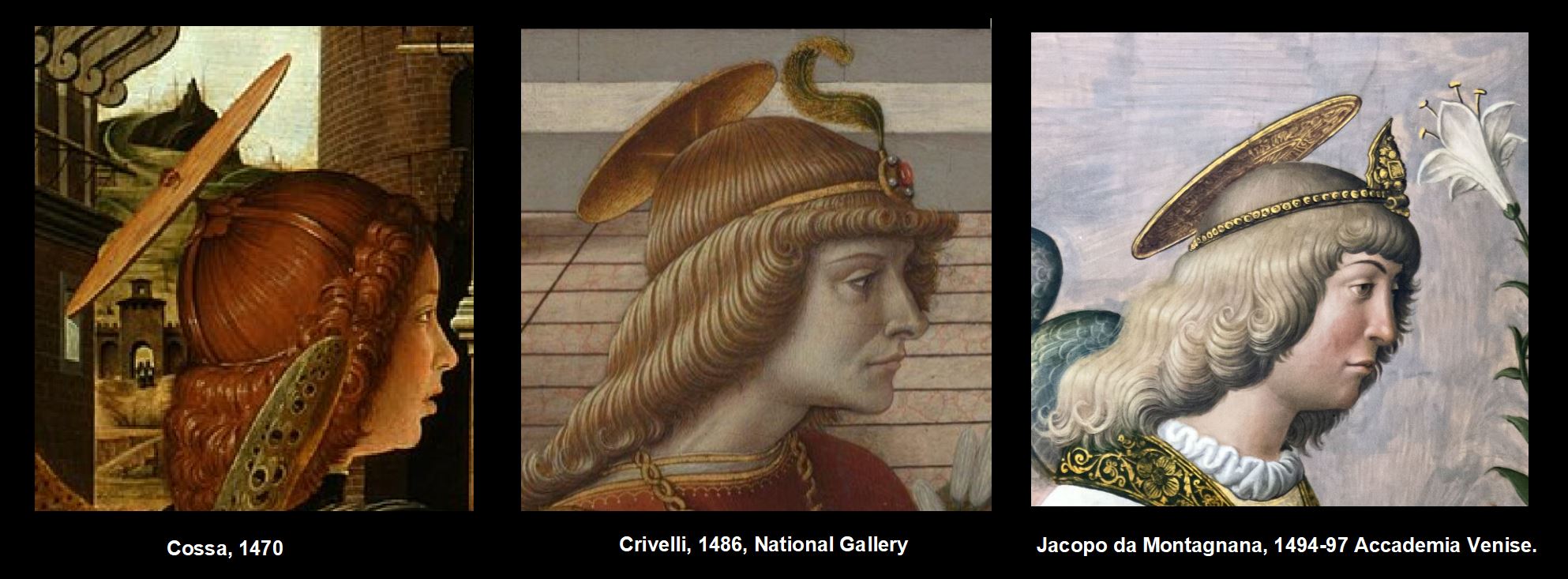

Car le gastéropode liminaire n’est pas le seul détail bizarre à expliquer :

- pourquoi l’ange porte-t-il une auréole en dur, assujettie sur sa tête par un harnachement en cuir ?

- pourquoi, à la place du lys habituel, masque-t-il dans sa main gauche une rose blanche et un bouton fermé ?

- à quoi sert l’ouverture sur la corniche, sinon à suggérer le trajet de la colombe, directement vers le ventre de la Vierge (ligne jaune), et non vers sa tête ou son oreille, comme habituellement ?

- le pli de la robe en forme de spirale, qui semble faire écho à l’escargot, n’est-il pas l’indice d’une signification cachée, utérine ou ombilicale ?

Un anthropologue du corps [14b] a tenté doctement de justifier tous ces écarts, à grand renfort d’analogies tous azimuts et d’alignements qui font fi des contraintes tridimensionnelles de la composition. Un théoricien de l’art [14c] a eu l’honnêteté de classer l’auréole de l’ange parmi ces détails qui résistent à toute explication, et dont les commentateurs évitent prudemment de parler.

L’auréole du Gabriel de Cossa peut sembler étrange par sa matérialité, mais elle ne fait que cumuler de manière créative le disque incliné sur le haut du crâne et le diadème, que l’on trouvera chez d’autres artistes, jusqu’au boutistes de la perspective.

Il faut admettre que Cossa est un peintre imaginatif, prodigue en détails bizarres, et apprécié pour cela par ses contemporains. Le pli « en forme d’escargot » se retrouve sur la Sainte Catherine qui faisait partie du même retable de l’Observance, ce qui relativise son importance dans l’économie de l’Incarnation. D’autres détails – l’auréole opaque de l’ange opposée à l’auréole transparente de la Vierge, le bouton de rose proéminent – seront repris par Cossa dans le Polyptyque Griffoni de 1472-73 [14d].

Comme le remarque très justement Arasse ([14] , p 204), Dieu « est devenu une minuscule figurine et la colombe est pratiquement imperceptible : de façon très rare à l’époque, Francesco del Cossa a soumis la représentation de la divinité à la loi de la réduction perspective. »

Ce Dieu minuscule, ce bouton de rose à la taille d’un chien, cet escargot qui crève l’écran, mais surtout cet ange en saillie, dont l’aile et le pied frôlent le cadre, sont autant d’effets spéciaux, de démonstrations de force de ce nouveau système optique, qui éclipse définitivement les représentations hiérarchiques médiévales.

Article suivant : 2 Annonciations en diagonale au XVème siècle : Marie au premier plan

[1] On peut dire que le Nord, comparé à l’Italie, ressentait même l’espace pictural comme une « masse », c’est-à-dire comme une substance homogène au sein de laquelle l’espace ouvert, à savoir l’espace occupé par la lumière, était ressenti comme presque aussi dense et « matériel » que les corps individuels qui y étaient distribués. Inversement, il devient maintenant clair que l’élaboration des méthodes de perspective géométrique était réservée aux Italiens : pour eux, la conquête de l’espace procédait d’abord du désir d’assurer la liberté de mouvement et de disposition des corps, et était donc plus un problème stéréométrique que pictural. L’incarnation artistique de l’espace homogène et infini ne pouvait donc être réalisée que par la collaboration du Nord et du Sud, car l’un était capable de saisir le problème sub specie qualis, et l’autre sub specie quantis.

Erwin Panofsky, Perspective As Symbolic Form, p 152 https://archive.org/details/ErwinPanofskyPerspectiveAsSymbolicForm/page/n75/mode/1up?q=broederlam<

Il ne s’agit pas d’une pelote de fil, comme on le lit souvent, mais d’un rat de cave, longue bougie enroulée en forme de pelote.

Cette ambiguïté visuelle est probablement voulue.

https://journals.openedition.org/anthrovision/177

https://journals.openedition.org/anthrovision/676

Maitre ES (Lehrs 10 fig 164) MET

Maitre ES (Lehrs 10 fig 164) MET Lehrs 11

Lehrs 11 Lehrs 13

Lehrs 13 Lehrs 12, Städel Museum, Frankfurt am Main

Lehrs 12, Städel Museum, Frankfurt am Main

Lehrs 8, fig 195

Lehrs 8, fig 195 Lehrs 9, fig 184

Lehrs 9, fig 184 Annonciation avec donatrice

Annonciation avec donatrice

L’Annonciation

L’Annonciation

Reconstitution (c) M. S. Tucker [16]

Reconstitution (c) M. S. Tucker [16] Retable de Miraflores

Retable de Miraflores Volet gauche interne du Zwölfbotenaltar

Volet gauche interne du Zwölfbotenaltar

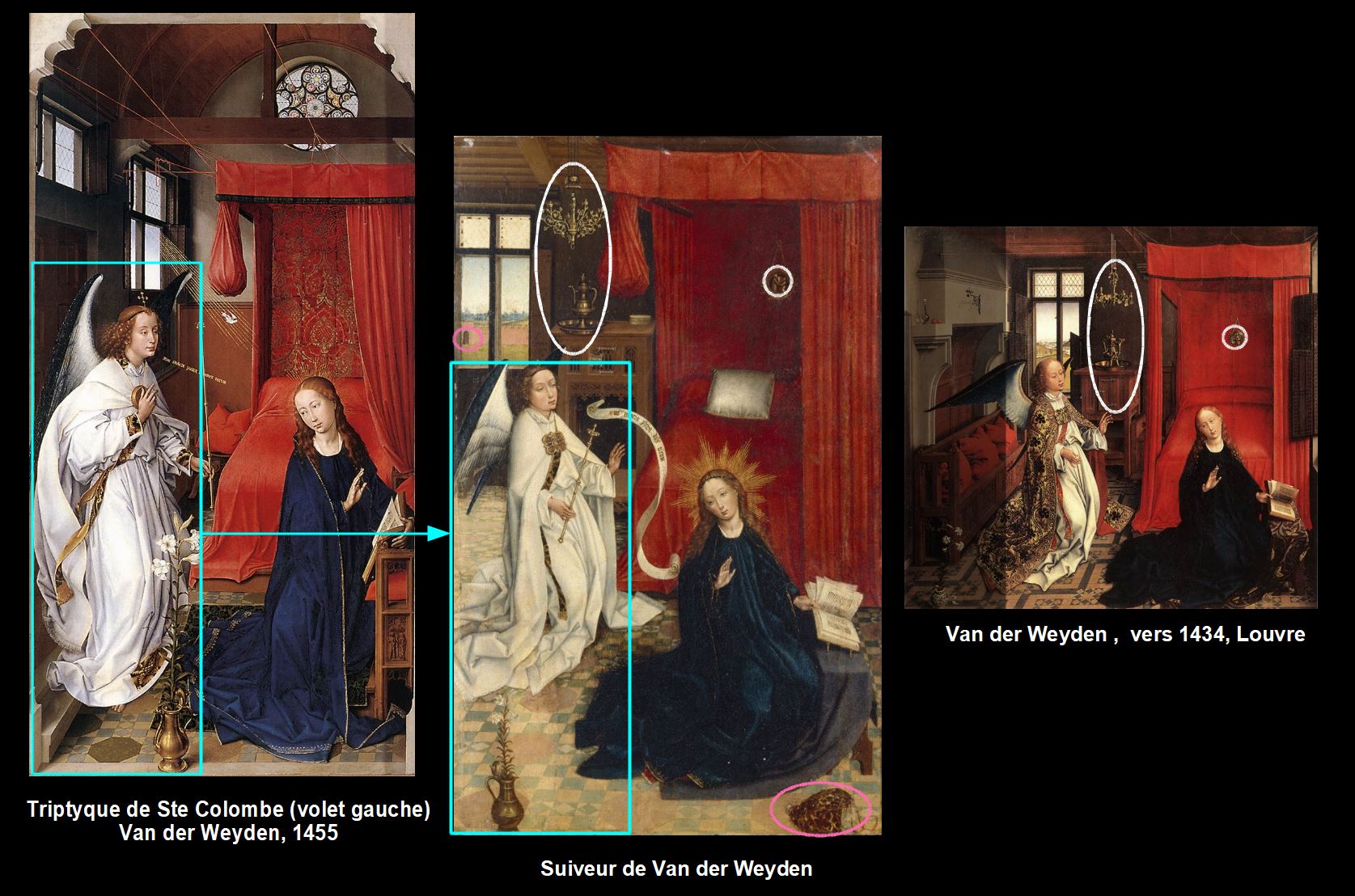

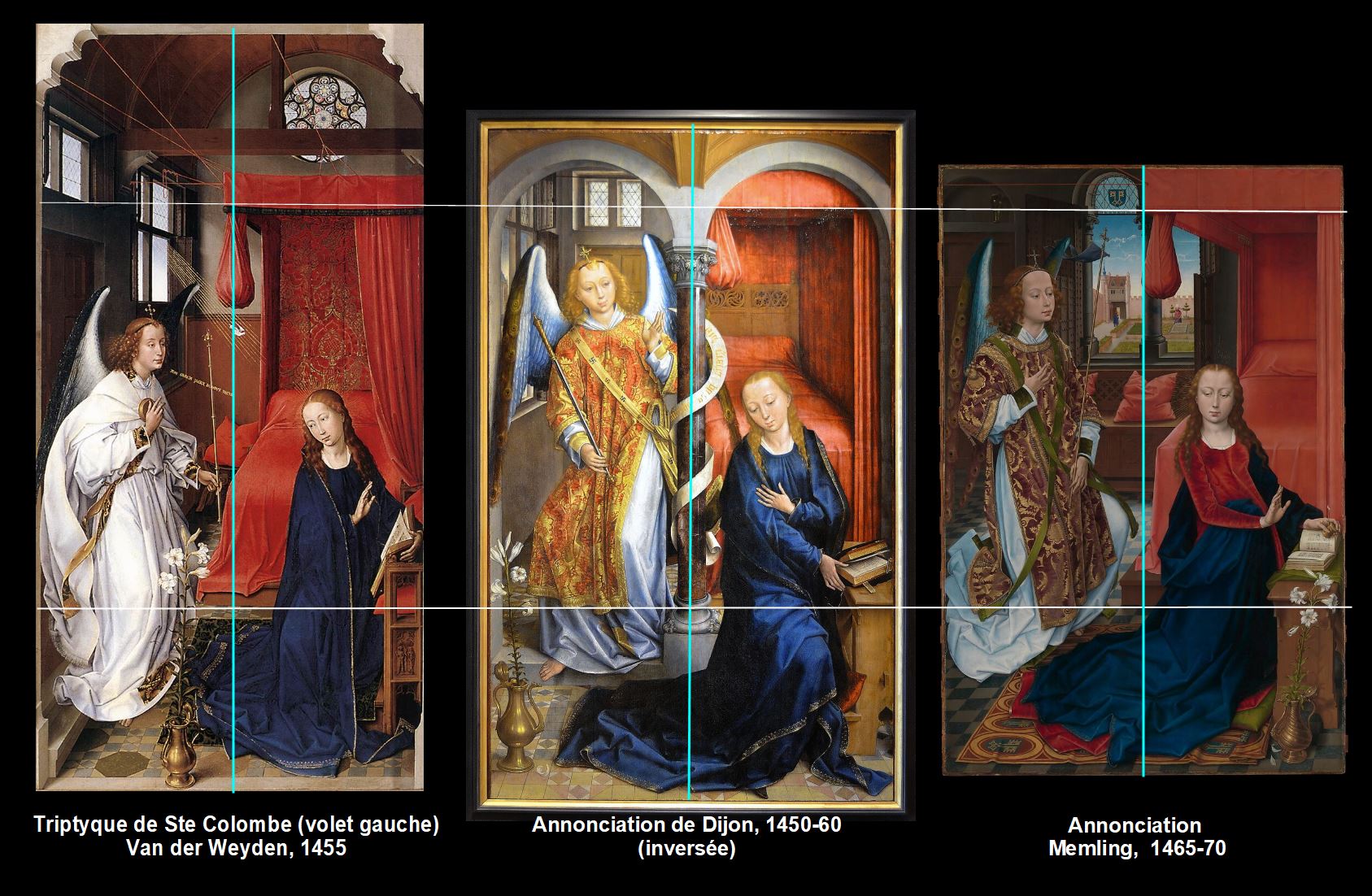

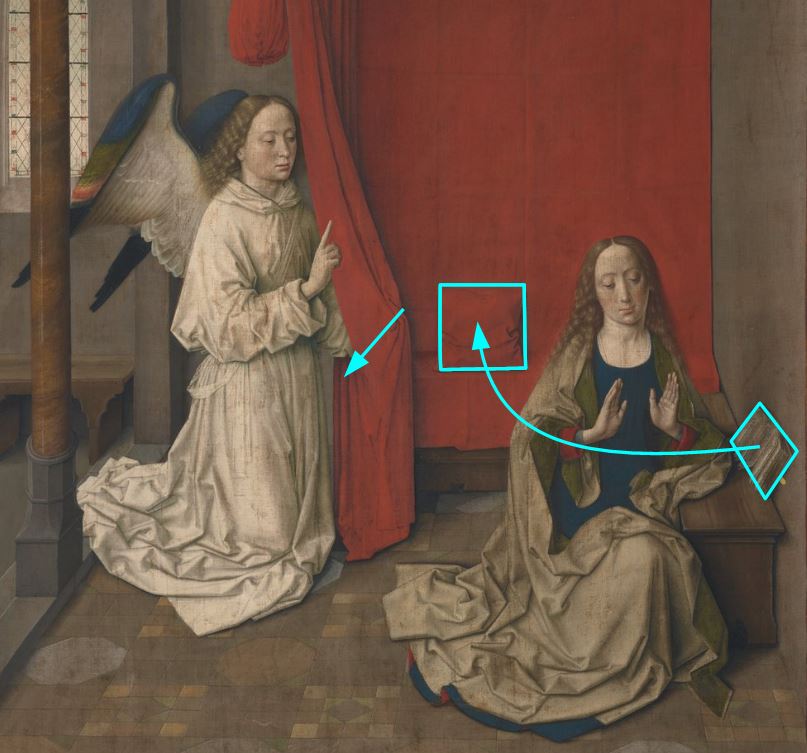

Annonciation, Suiveur de Van der Weyden, collection particulière

Annonciation, Suiveur de Van der Weyden, collection particulière

Annonciation, Memling, 1465-70, MET

Annonciation, Memling, 1465-70, MET

Reconstitution par Rachel Billinge (c) National Gallery [20]

Reconstitution par Rachel Billinge (c) National Gallery [20]

Reconstitution P.Bousquet

Reconstitution P.Bousquet

Reconstitution [21]

Reconstitution [21] Adoration des mages

Adoration des mages

Retable de la Sainte Parenté

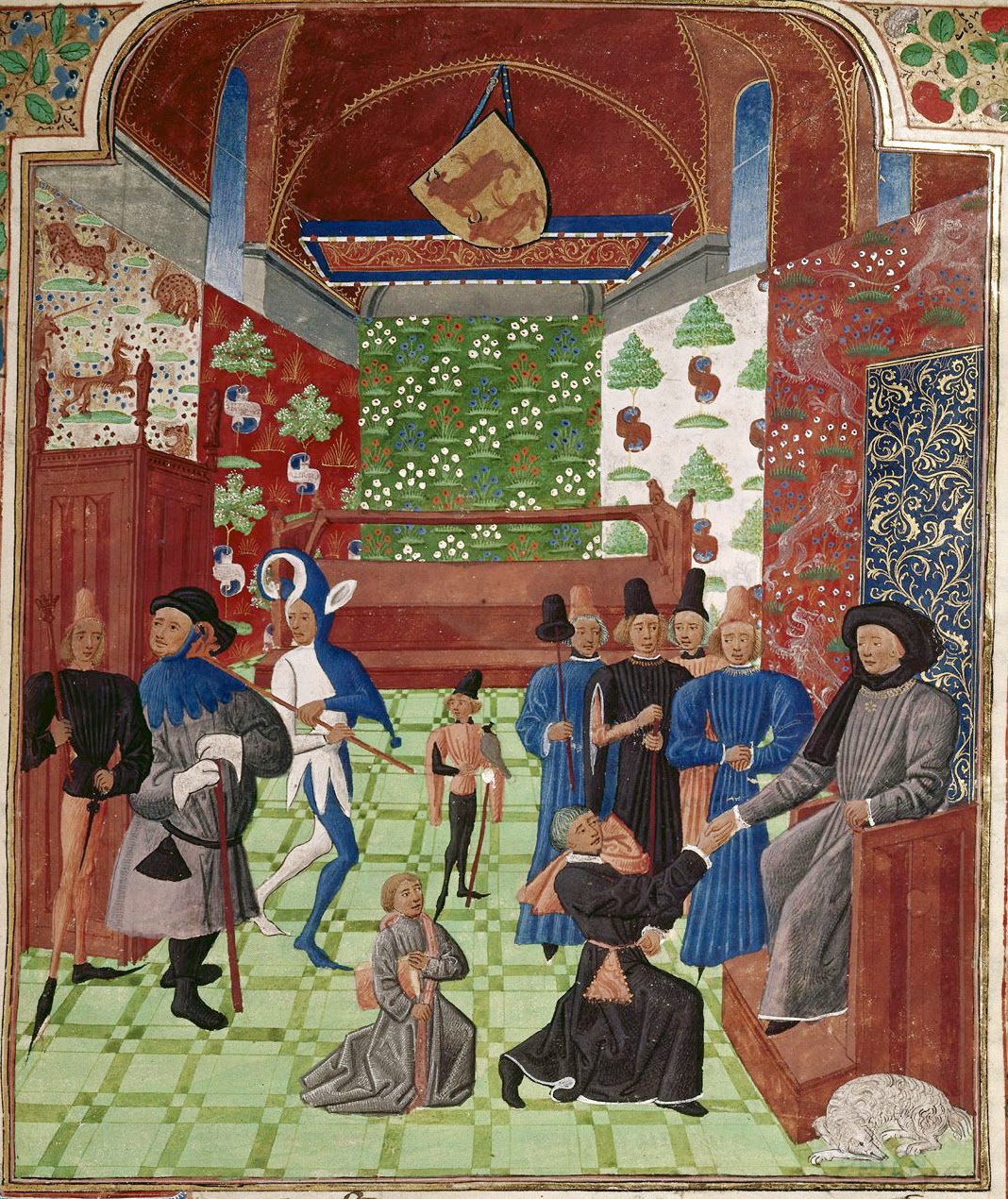

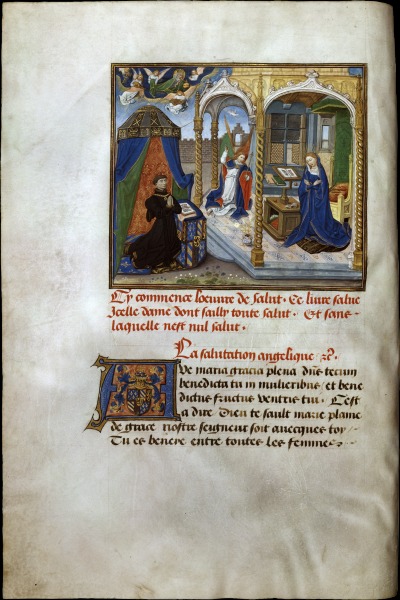

Retable de la Sainte Parenté Livre d’heures de Jean sans peur , 1410-19, BNF ms. nouv. lat. 3055 fol 89v

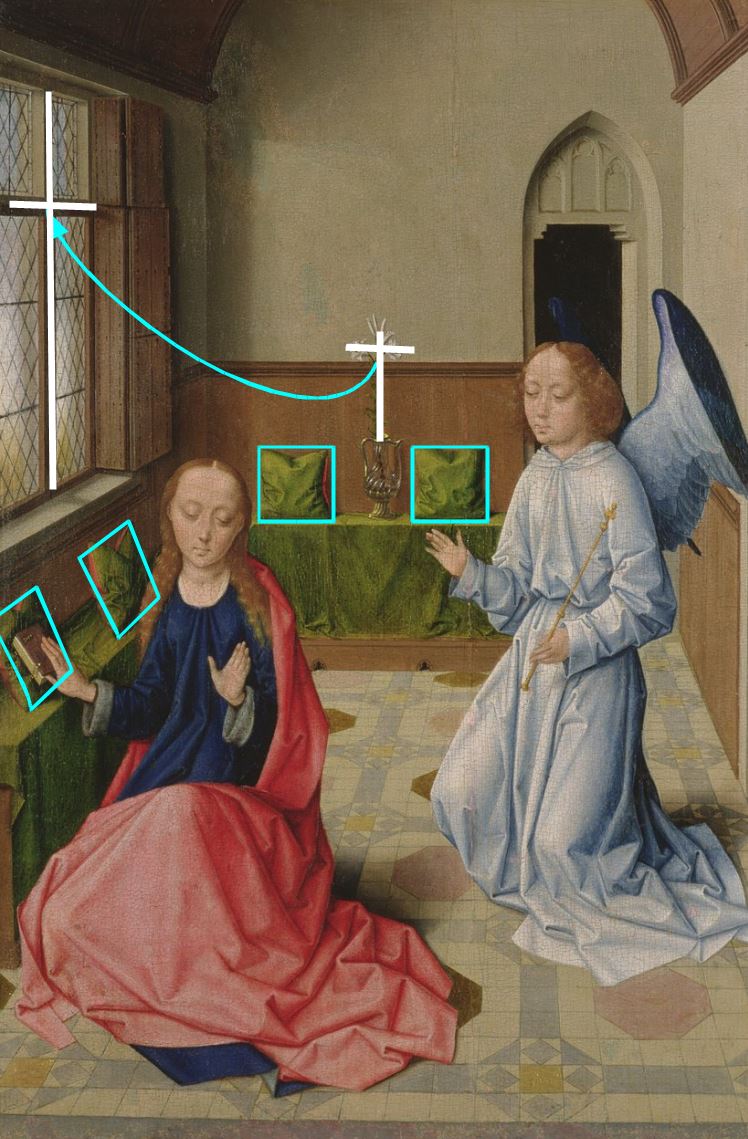

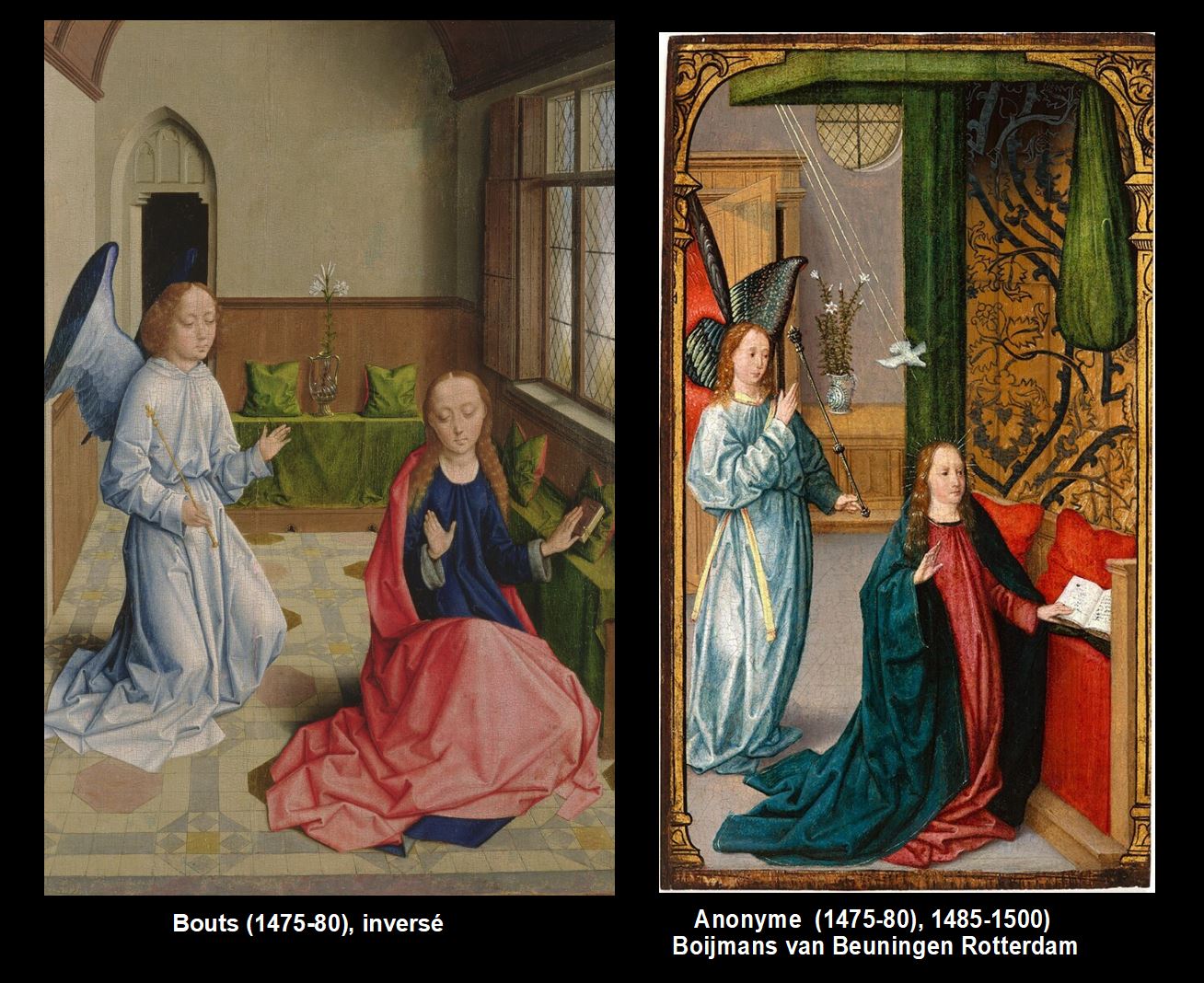

Livre d’heures de Jean sans peur , 1410-19, BNF ms. nouv. lat. 3055 fol 89v Annonciation

Annonciation

Annonciation, Anonyme,1485-1500, Boijmans van Beuningen, Rotterdam

Annonciation, Anonyme,1485-1500, Boijmans van Beuningen, Rotterdam

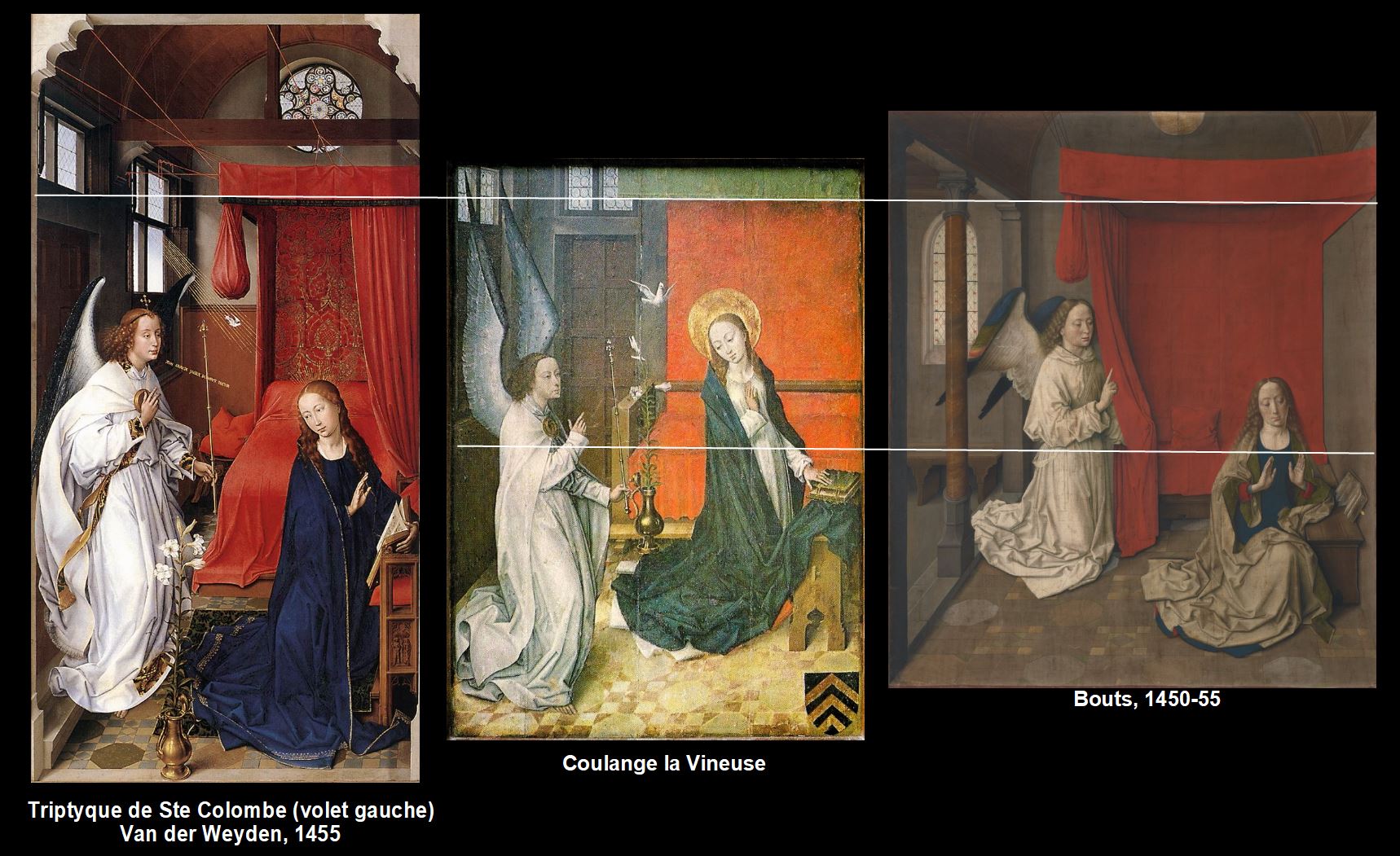

Annonciation, église Saint Christophe, Coulange la Vineuse

Annonciation, église Saint Christophe, Coulange la Vineuse

Annonciation

Annonciation

Annonciation

Annonciation Annonciation, Schongauer, 1475-82, MET

Annonciation, Schongauer, 1475-82, MET Annonciation, d’après Schongauer, collection particulière

Annonciation, d’après Schongauer, collection particulière

Annonciation et Visitation (volets gauche d’un polyptyque)

Annonciation et Visitation (volets gauche d’un polyptyque) Michael Wolgemut, 1491, illustration pour le Schatzbehalter, fol 53

Michael Wolgemut, 1491, illustration pour le Schatzbehalter, fol 53

Annonciation

Annonciation

Annonciation

Annonciation

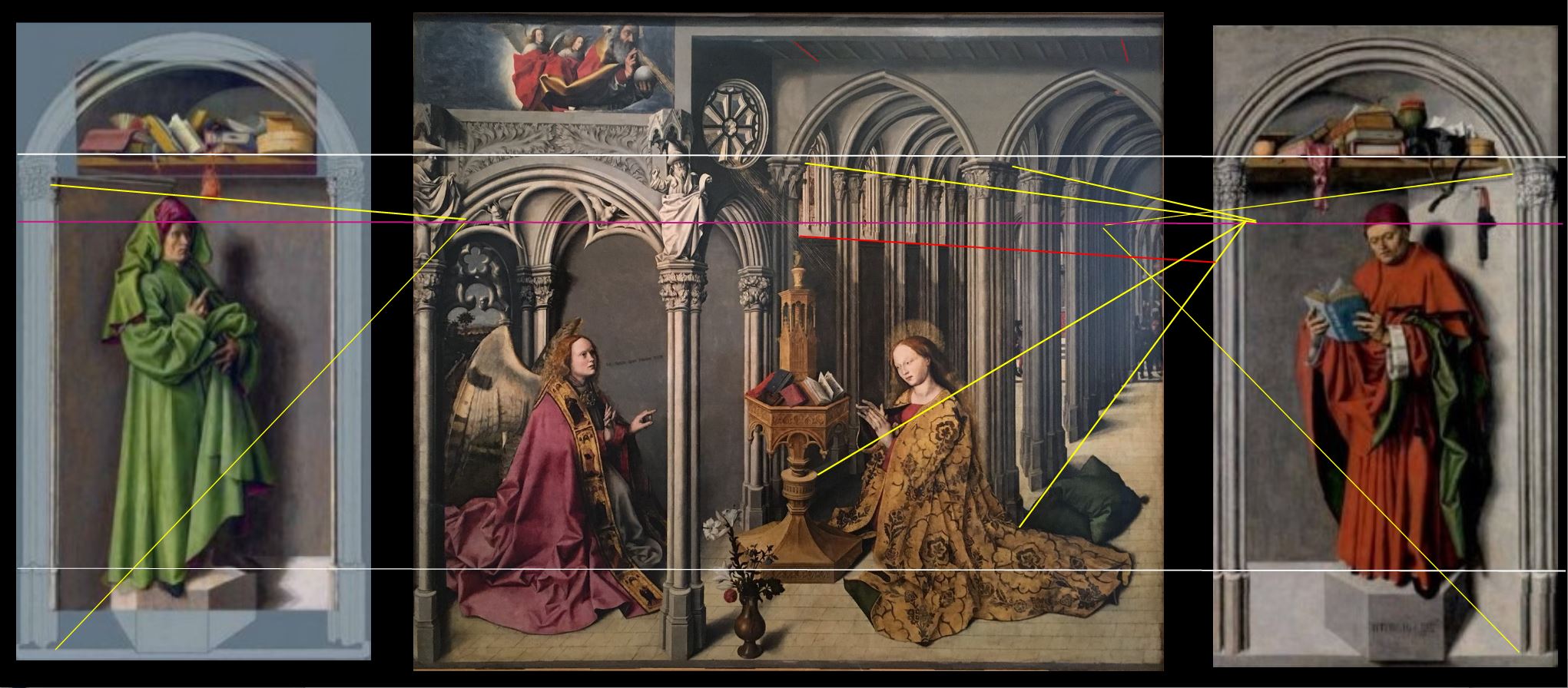

Triptyque de l’Annonciation d’Aix (reconstitution P.Bousquet).

Triptyque de l’Annonciation d’Aix (reconstitution P.Bousquet).

Annonciation, Biblia Pauperum 1480-85, British Museum

Annonciation, Biblia Pauperum 1480-85, British Museum Annonciation

Annonciation

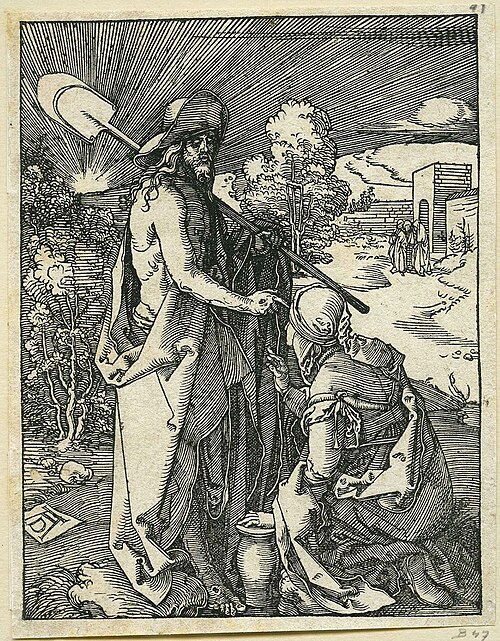

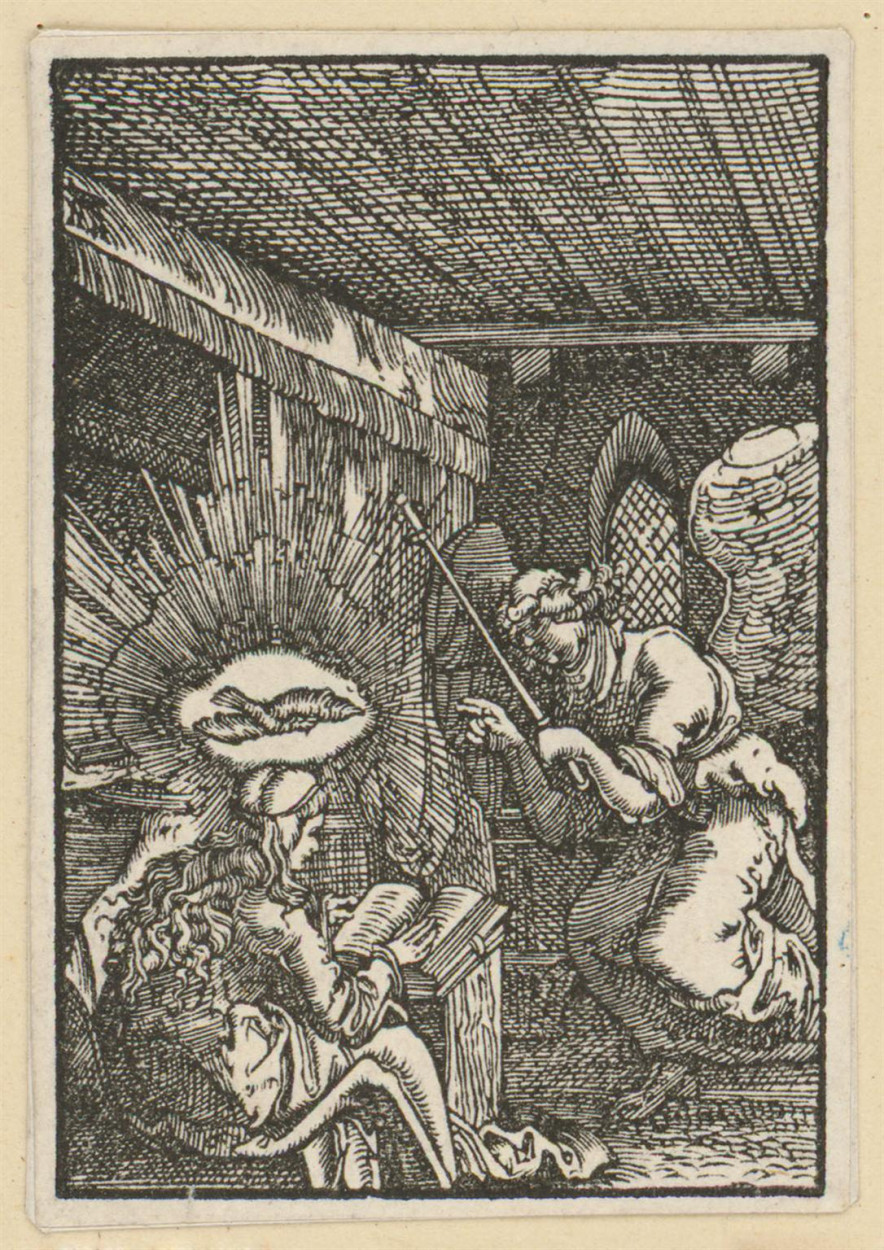

L’apparition du Christ à Marie-Madeleine (Noli me tangere)

L’apparition du Christ à Marie-Madeleine (Noli me tangere) Noli me tangere

Noli me tangere

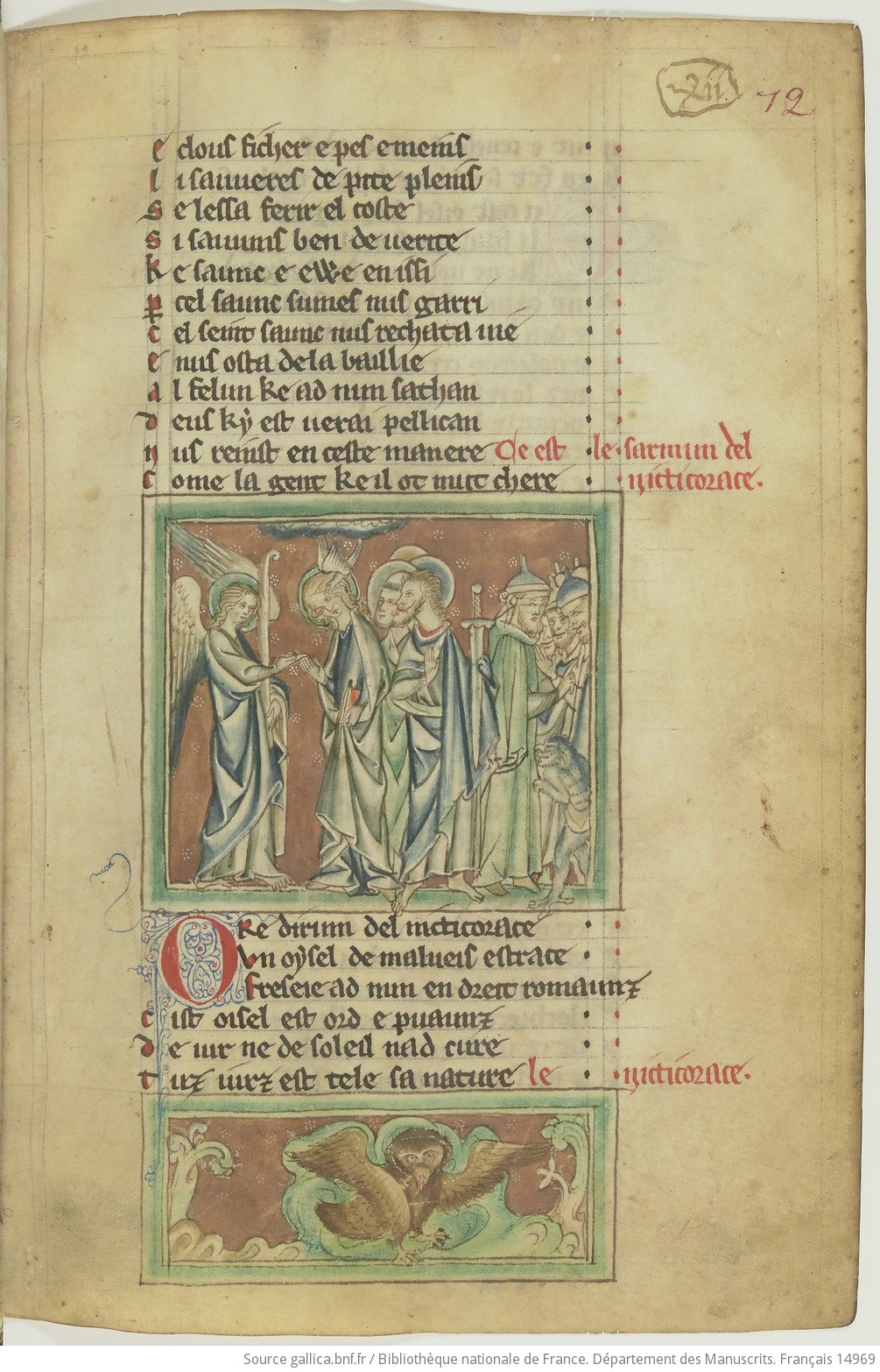

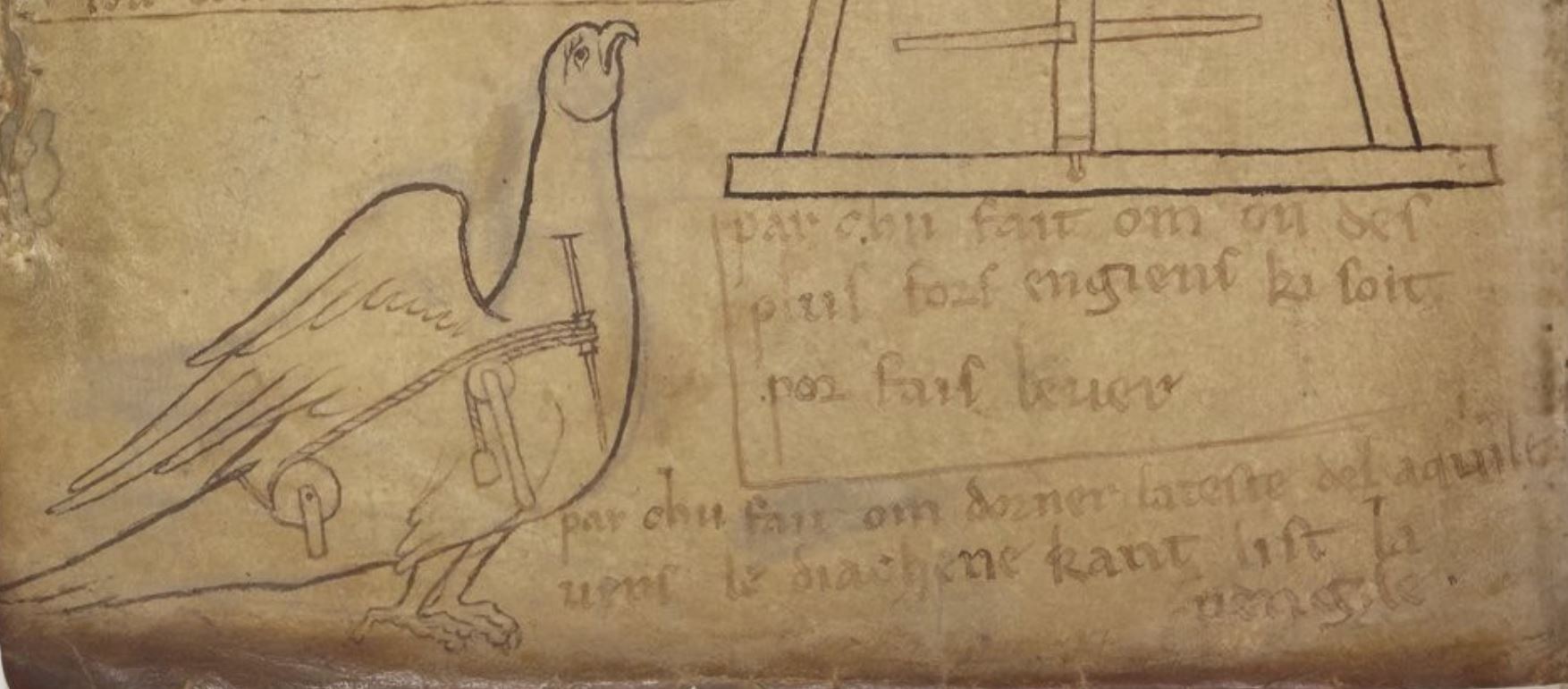

Le Bestiaire divin de Guillaume Le Clerc vers 1270 BNF FR 14969 fol 12 r

Le Bestiaire divin de Guillaume Le Clerc vers 1270 BNF FR 14969 fol 12 r

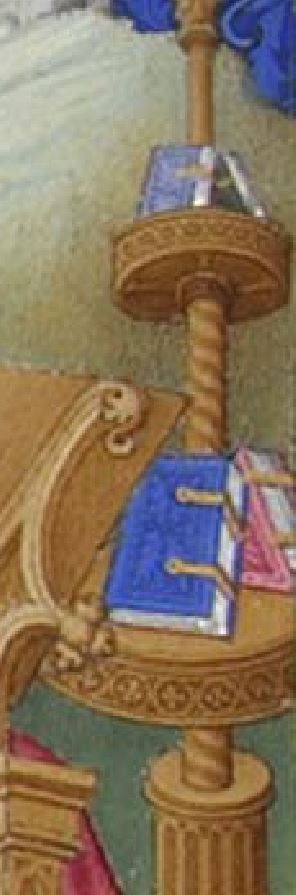

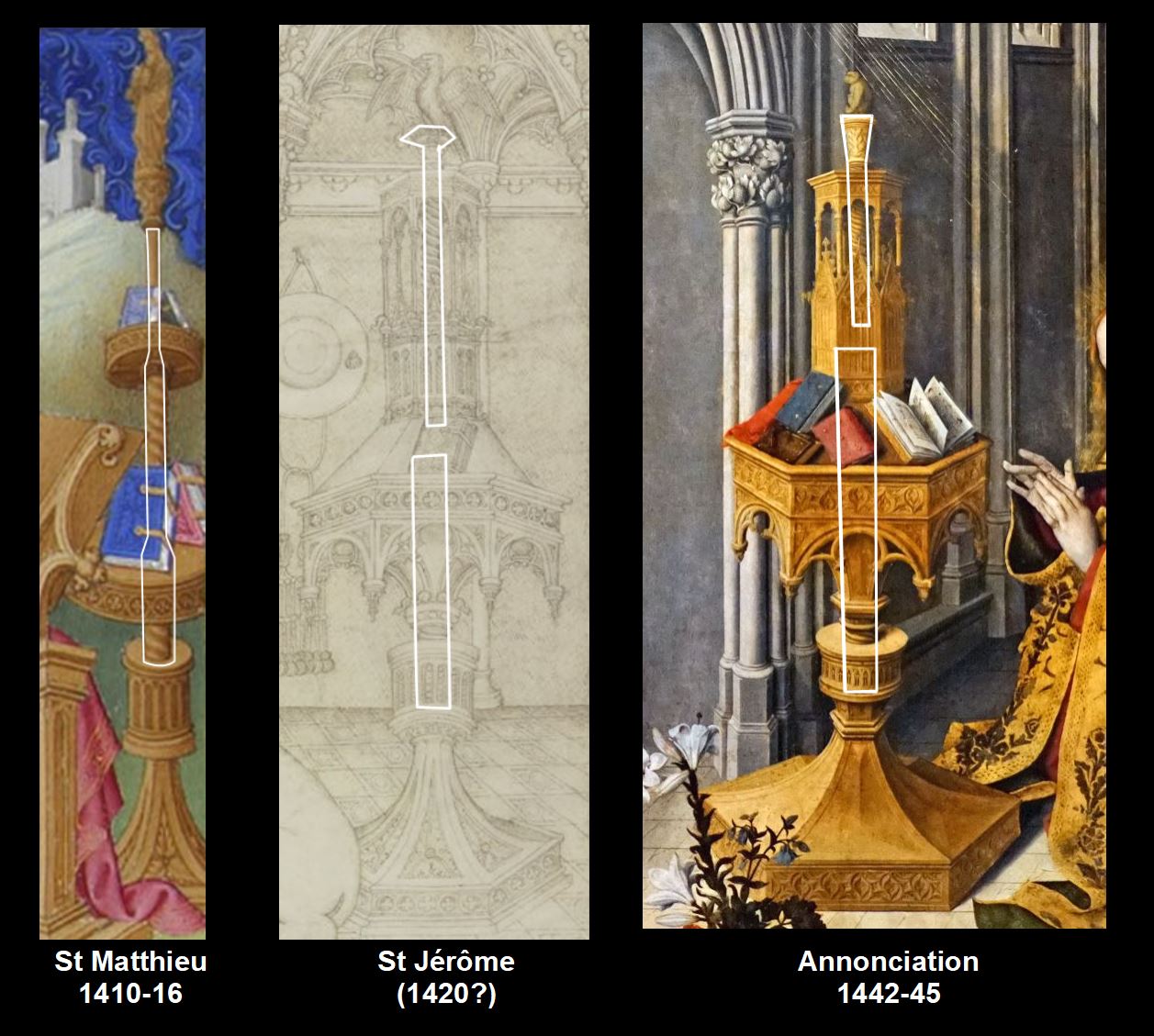

Annonciation, fol 30r

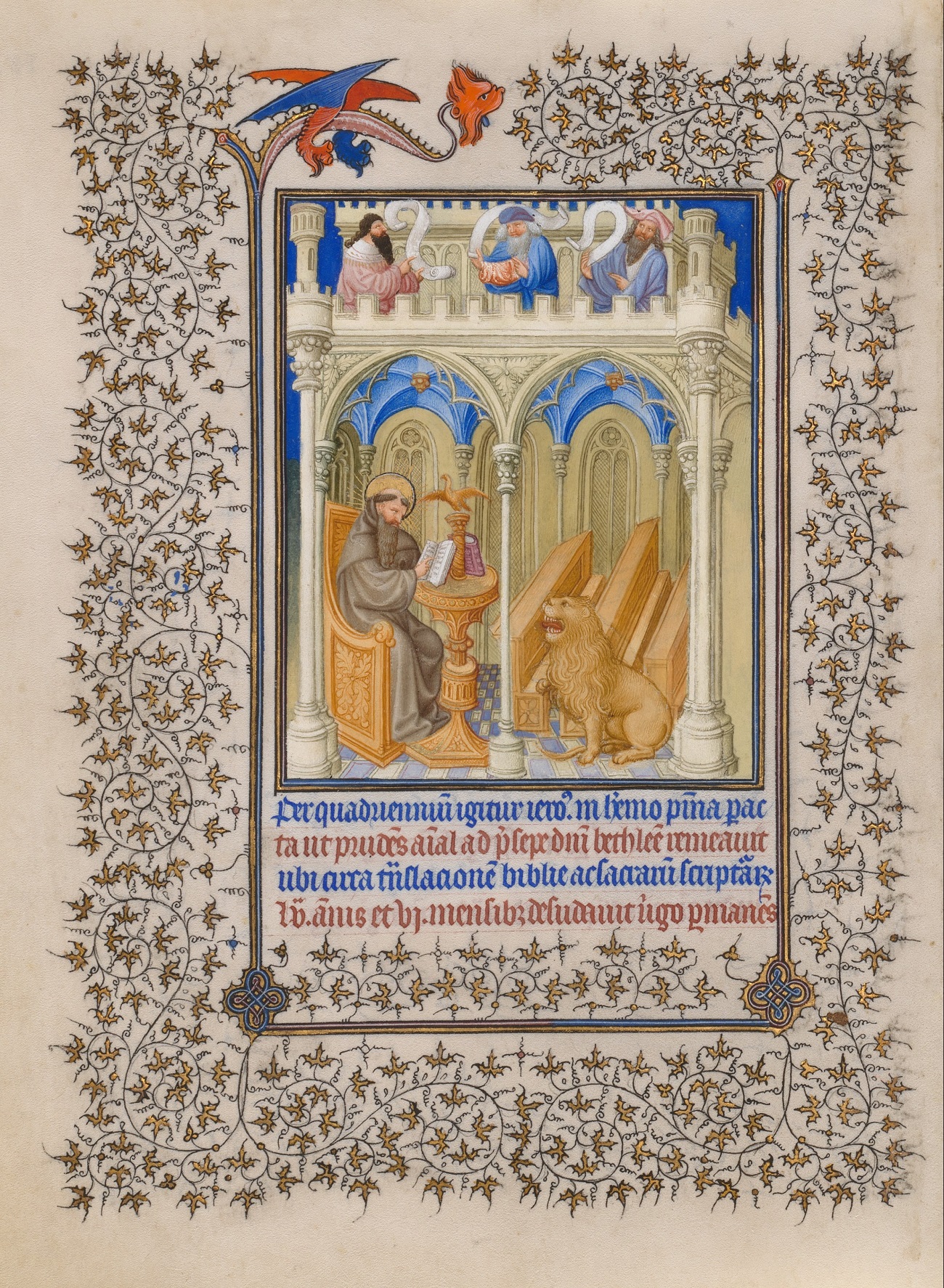

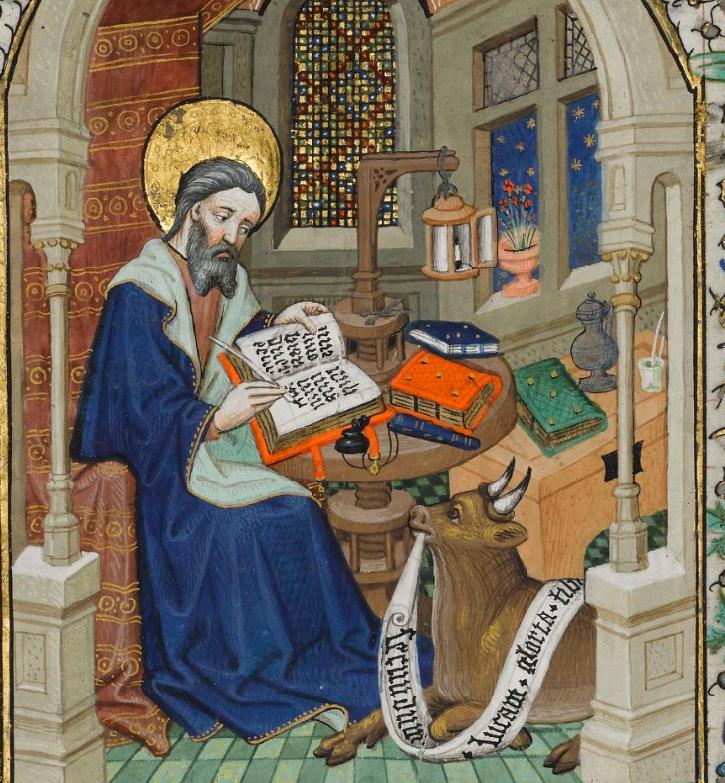

Annonciation, fol 30r Saint Jérôme, fol 187v

Saint Jérôme, fol 187v

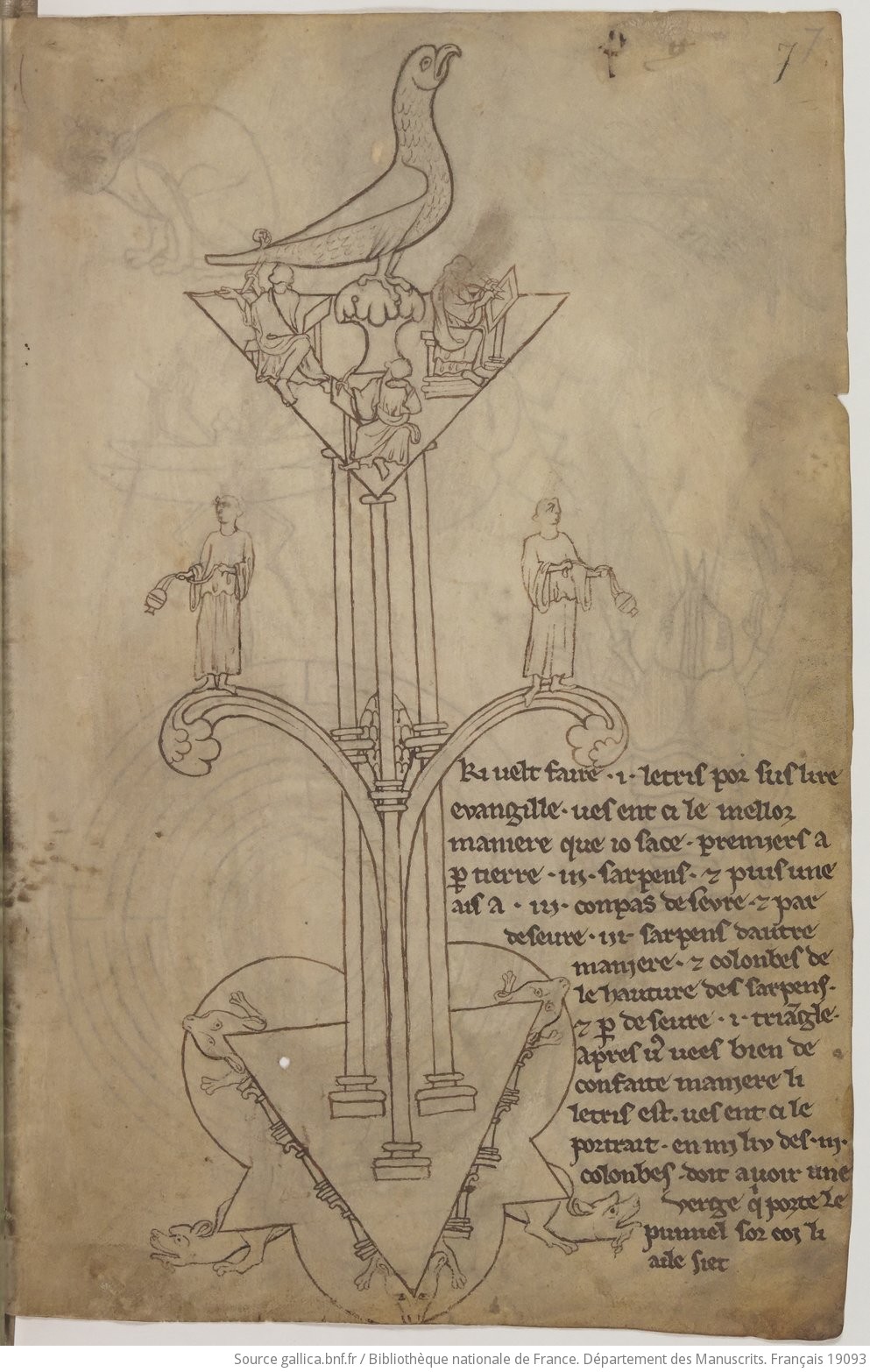

« Lutrin pour lire l’evangile dessus«

« Lutrin pour lire l’evangile dessus«

Evangelistario, cathédrale de Messine (avant 1908)

Evangelistario, cathédrale de Messine (avant 1908)

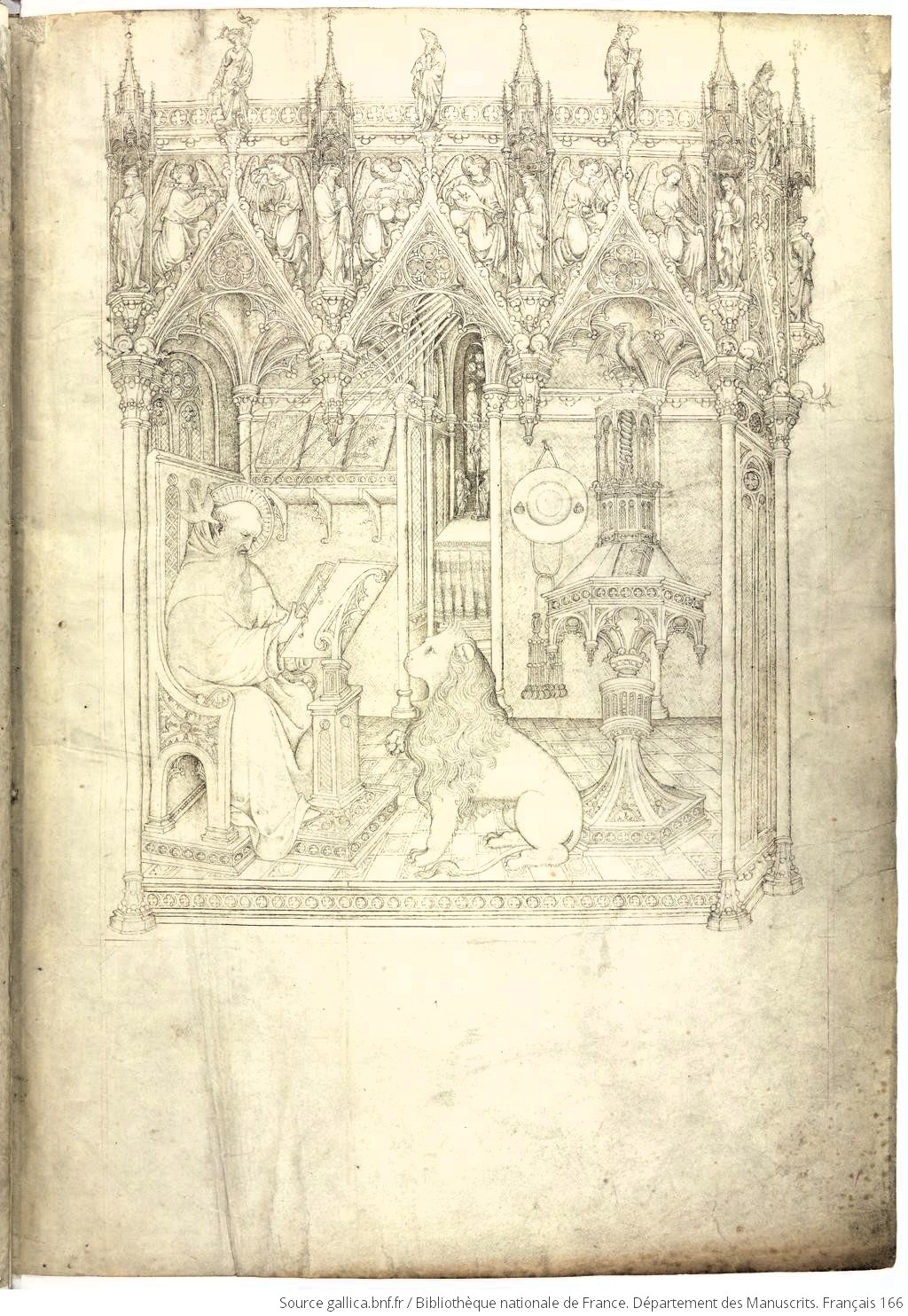

Saint Jérôme

Saint Jérôme

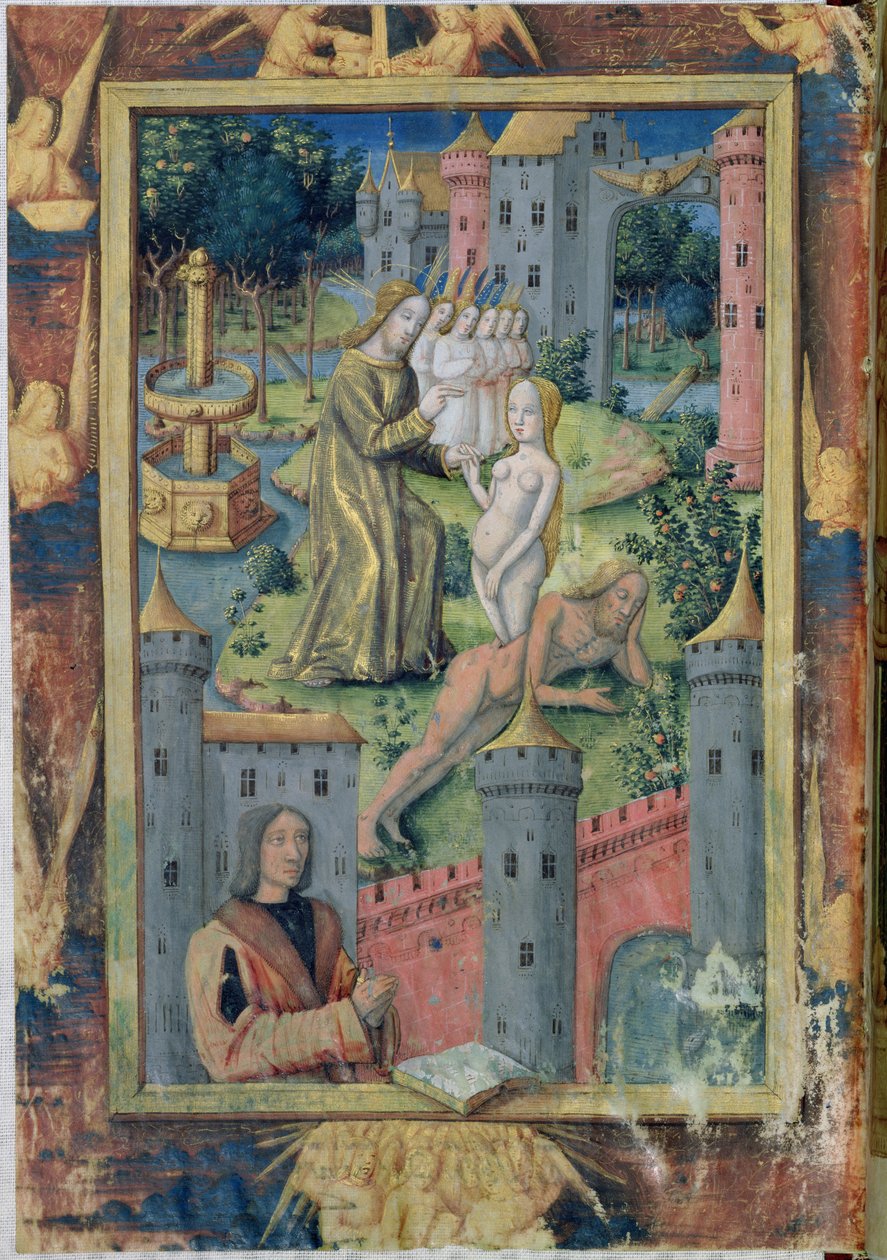

Boccace relatant l’histoire d’Adam et Eve

Boccace relatant l’histoire d’Adam et Eve