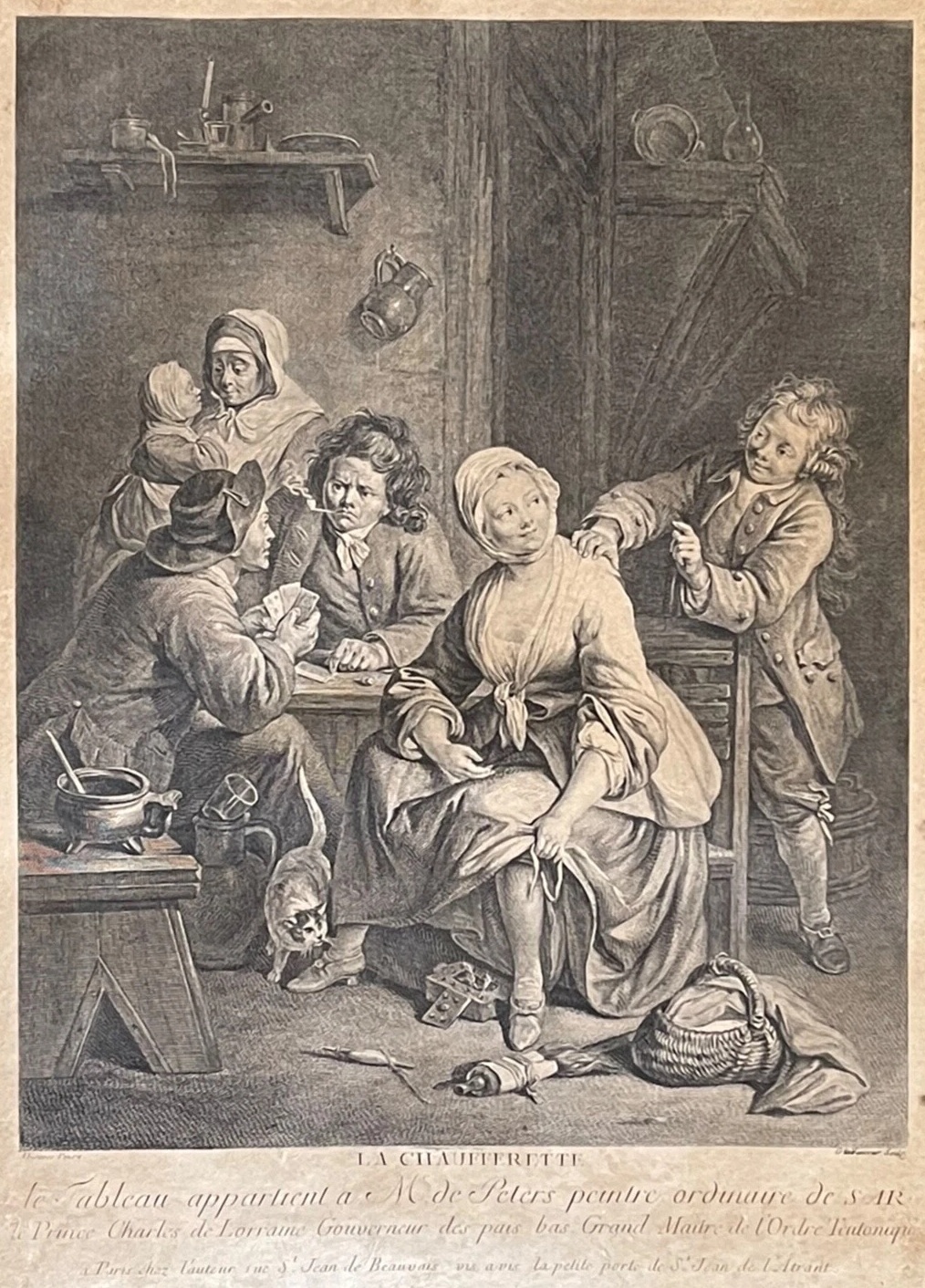

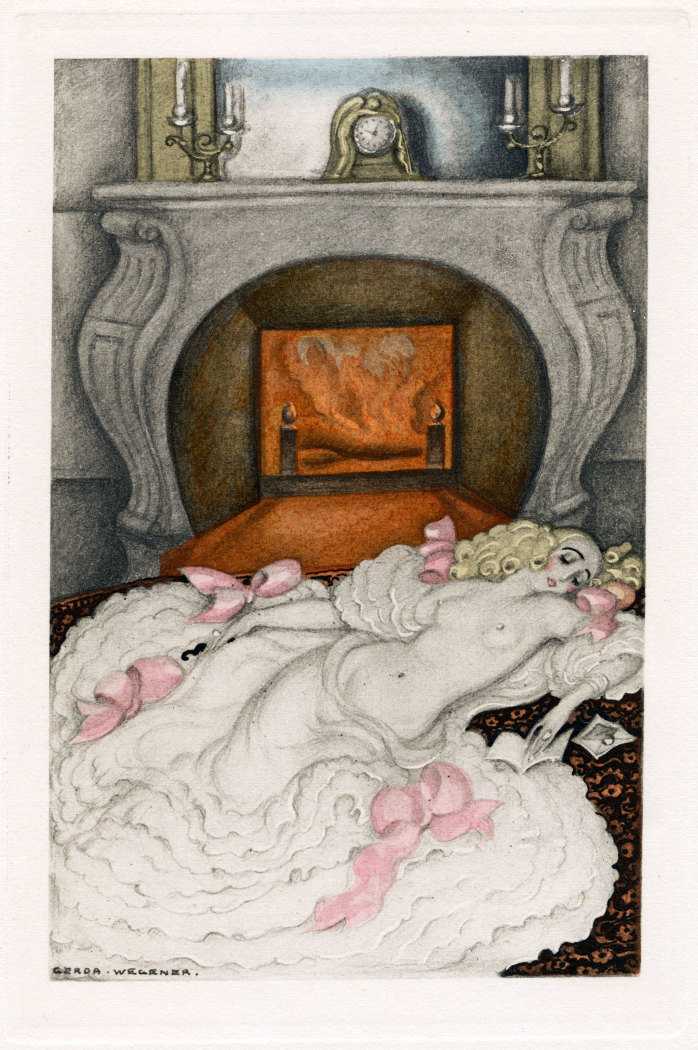

La femme au poêle

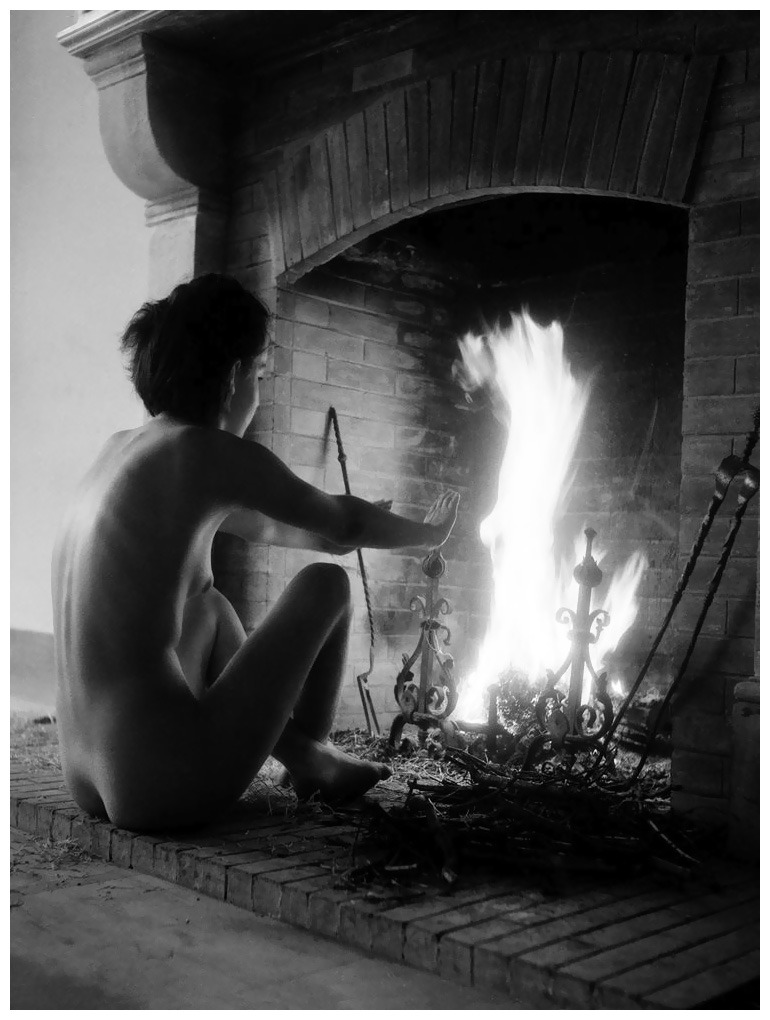

Le thème de la femme nue à côté d’une source de chaleur a donné lieu à beaucoup de facilités, mais aussi à quelques oeuvres majeures.

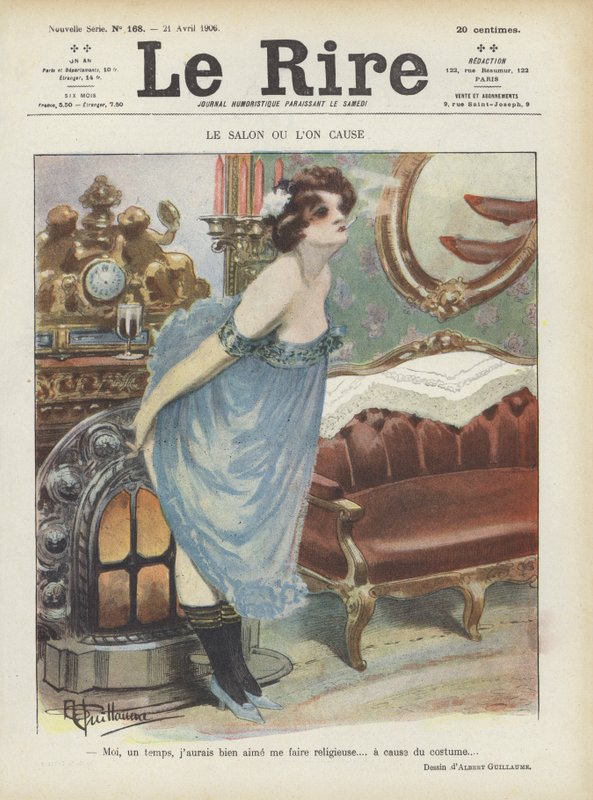

Commençons par le cas le moins « risqué », où l’appareil de chauffage encage et même dissimule la flamme dangereuse : celui de la Femme au poêle.

![]()

Les précurseurs

Dürer

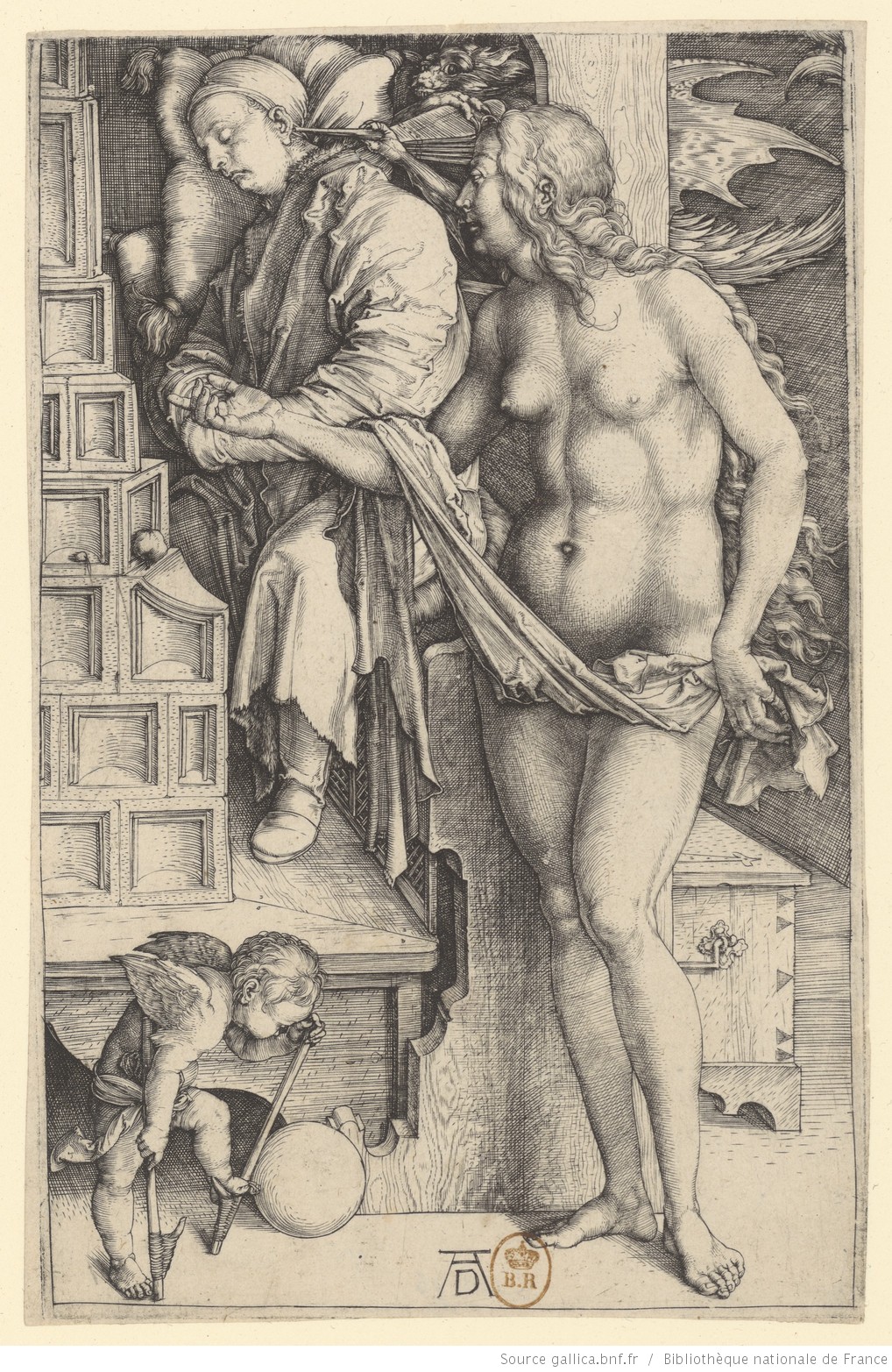

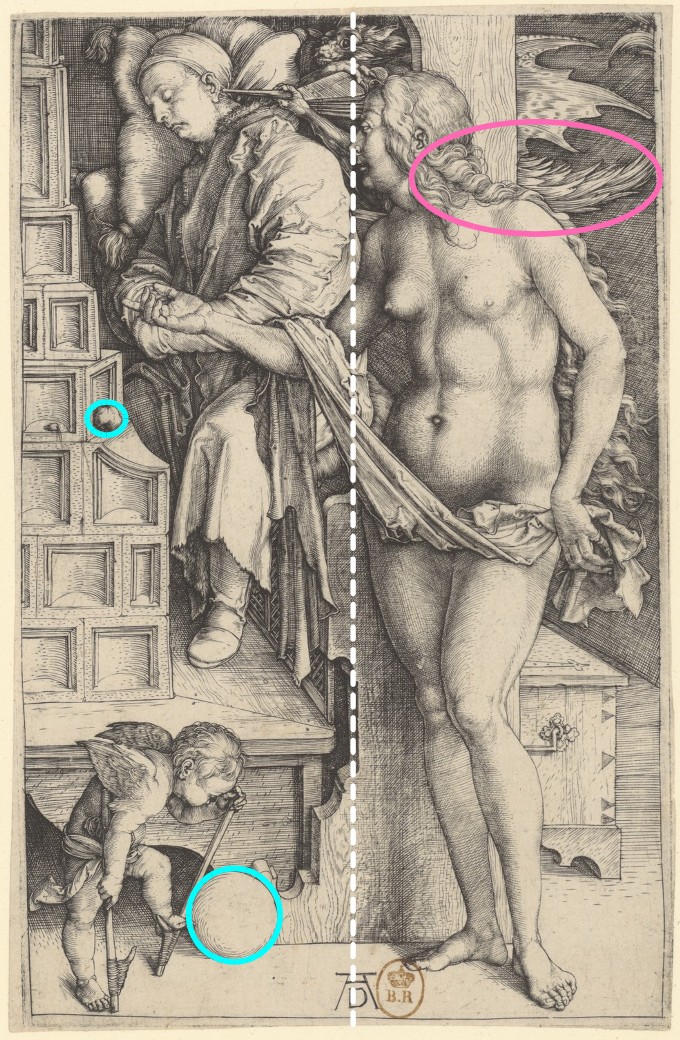

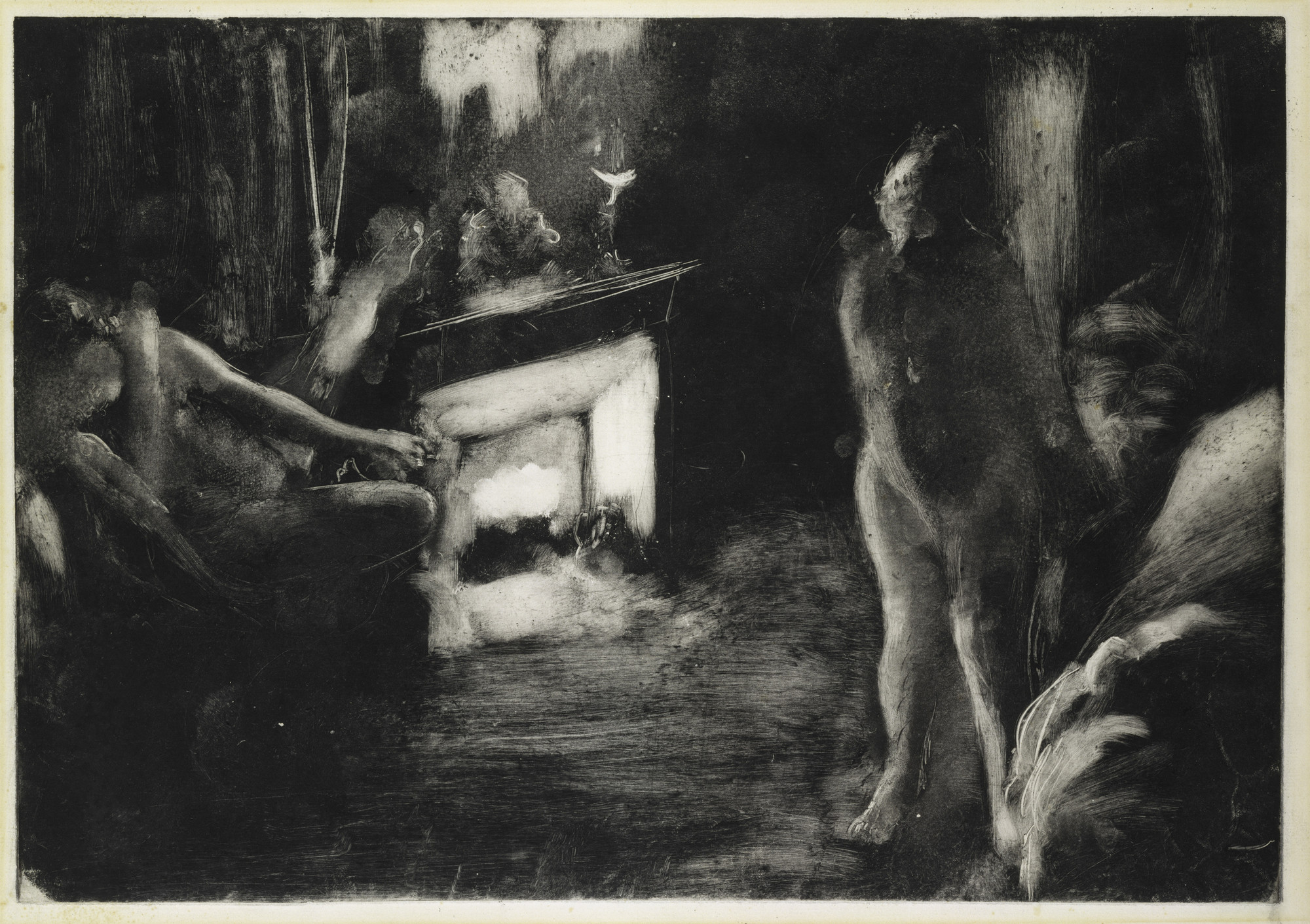

Le Songe du Docteur (la Tentation du Paresseux)

Albrecht Dürer, 1498-99, NGA

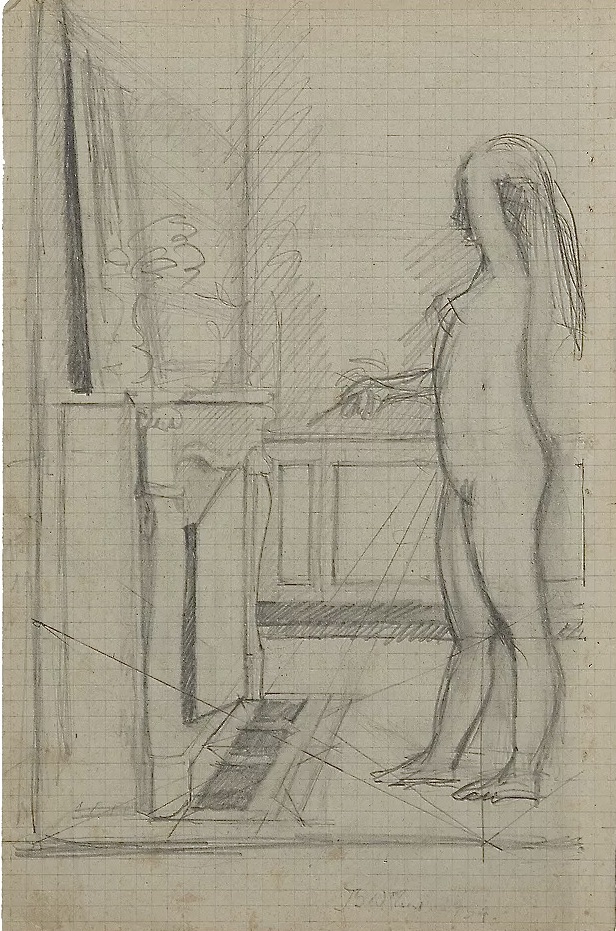

Cette iconographie ténébreuse a probablement une source précise, comme l’a découvert F.Ohly [1] : une légende médiévale dont il existe de nombreuses variantes [2], telle que racontée dans la Chronique impériale rédigée à Ratisbonne [3] :

Astrolabius jouait à la balle avec ses amis, et la balle était perdue derrière un vieux mur. Pour la retrouver, il grimpa à sa poursuite et aperçut une magnifique statue de Vénus : elle lui faisait signe de la main. Le jeune homme fut alors si enflammé d’amour pour elle que tous ses sens furent transformés. Le diable lui suggéra d’ôter son anneau de son doigt et de l’offrir à Vénus en gage de mariage.

Ainsi, le petit Cupidon montant sur des échasses et accompagné d’une balle rappellerait, au pied du dormeur, le début de sa mésaventure. Le démon lui suggère dans l’oreille la mauvaise idée de passer son anneau à l’auriculaire gauche de Vénus, qui le hèle de la main.

Du côté masculin de la composition, la balle renvoie à la pomme posée sur le poêle, attribut de Vénus mais aussi symbole du Péché. Du côté féminin, l’affinité entre la chevelure de Vénus et le queue écailleuse du démon trahit graphiquement qu’ils ont partie liée.

Une première interprétation serait donc que l’homme endormi s’identifie, en rêve, à Astrolabius. Mais elle n’explique pas le second thème, celui de la chaleur, matérialisé par la robe fourrée, le bonnet de nuit, les deux oreillers, et le grand poêle en majesté, à une époque où les représentations de ce meuble sont rarissimes [4].

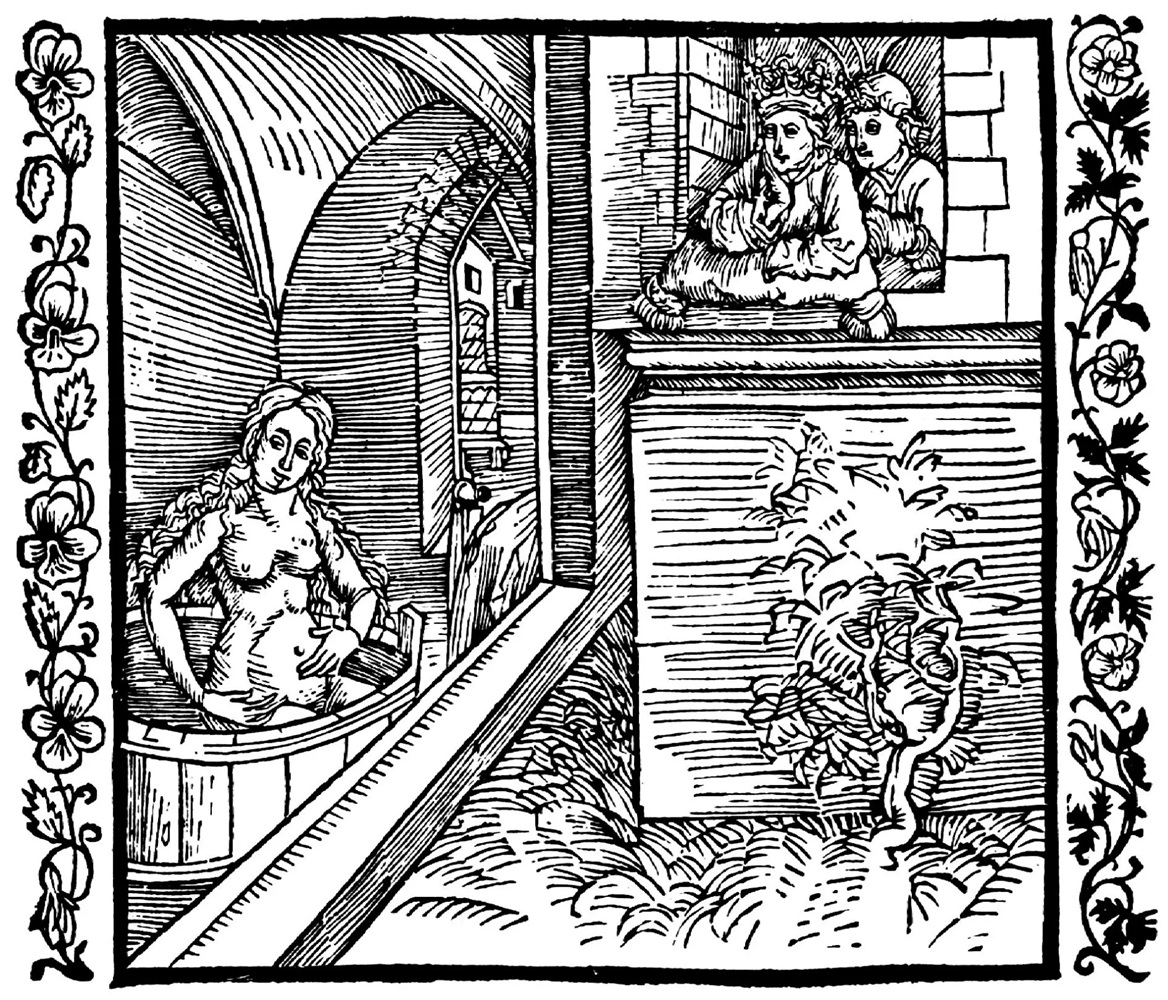

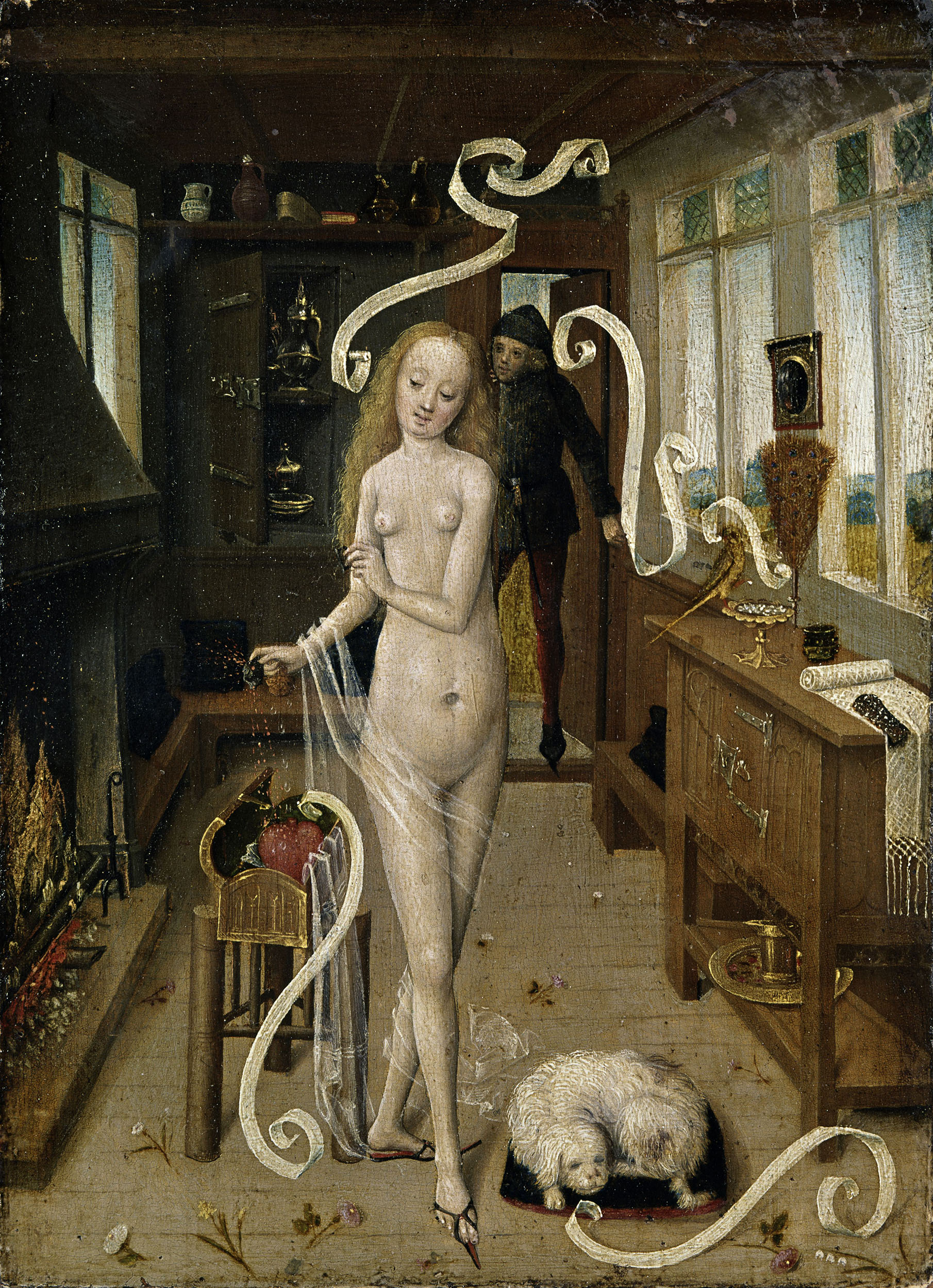

Le bain de Bethsabée, illustration pour La Tour Landry, Der Ritter von Thurm

Le bain de Bethsabée, illustration pour La Tour Landry, Der Ritter von Thurm

Dürer, 1493

Dürer lui-même l’a associé à la Luxure dans cette gravure de jeunesse, où Bethsabée expose sa nudité au regard du roi David, emmitouflé et accoudé sur un coussin. On trouve ici en germe le même thème, celui du confort thermique excessif, qui rend l’homme libidineux et la femme exhibitionniste.

Ainsi la Vénus du docteur et la Bethsabée de David constituent les deux prototypes du thème que nous nous proposons d’explorer : celui de la femme nue ayant commerce avec un poêle.

|

|

|---|

|

Sine Cerere et Baccho friget Venus, Spranger, vers 1590, Kusthistorisches Museum, Wien |

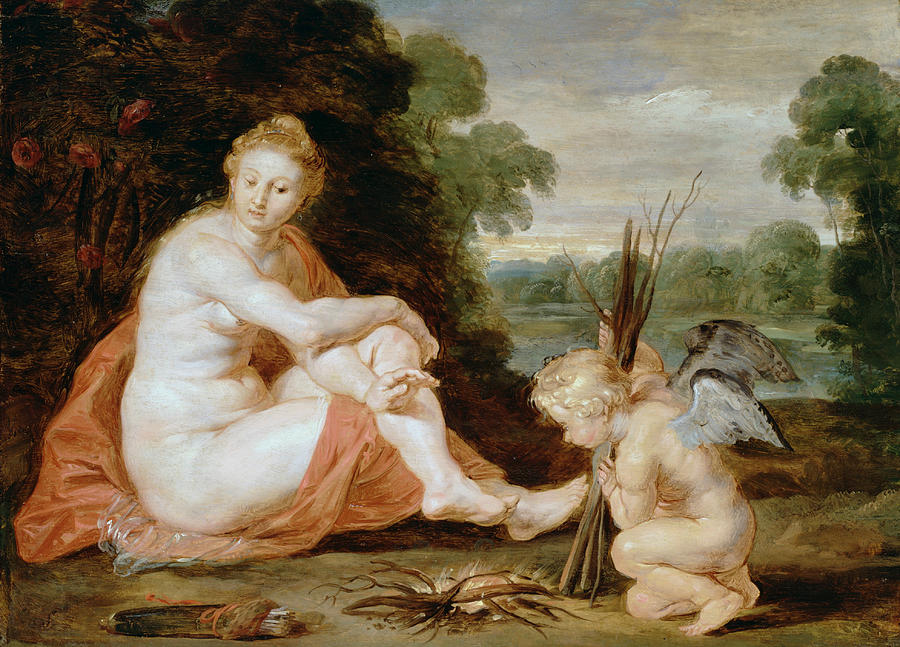

Vénus et Cupidon se réchauffant, Rubens (école), vers 1610, Dulwich Picture Gallery |

Dans les illustrations de l’adage de Térence : « Sans Cérès et Bacchus , Vénus a froid » [4a], le froid est quelquefois évoqué par une faible source de chaleur : simple torche chez Goltzius (voir Les trois autoportraits situés de Goltzius) ou flambée chichiteuse sur le sol.

|

|

|---|

|

Vénus se chauffant près du feu, Thomas Willeboirts Bosschaert |

Sine Cerere et Baccho friget Venus, Giacinto Gimignani Pistoia (1606-81, Rome), collection privée |

Très exceptionnellement, on peut aller jusqu’au parent pauvre du poêle : le brasero, bien inutile en extérieur. Mais le thème interdit, par nature, la représentation d’un moyen de chauffage plus conséquent.

Paulus Bor

|

|

|---|

|

Ariane, 1630-35, National museum, Poznan |

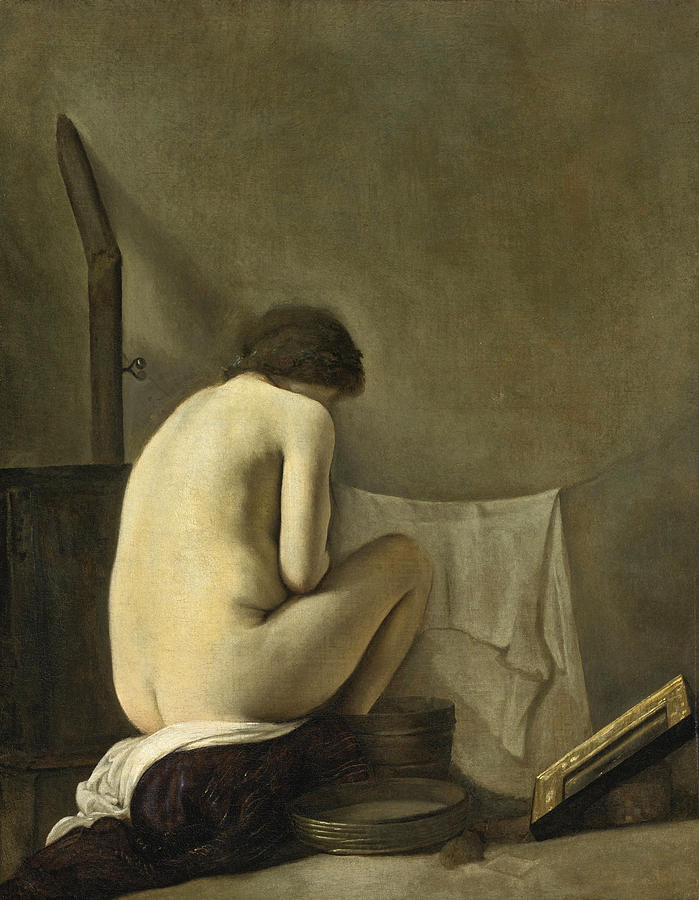

Nu se baignant près d’un poêle, vers 1640, collection particulière |

Paulus Bor

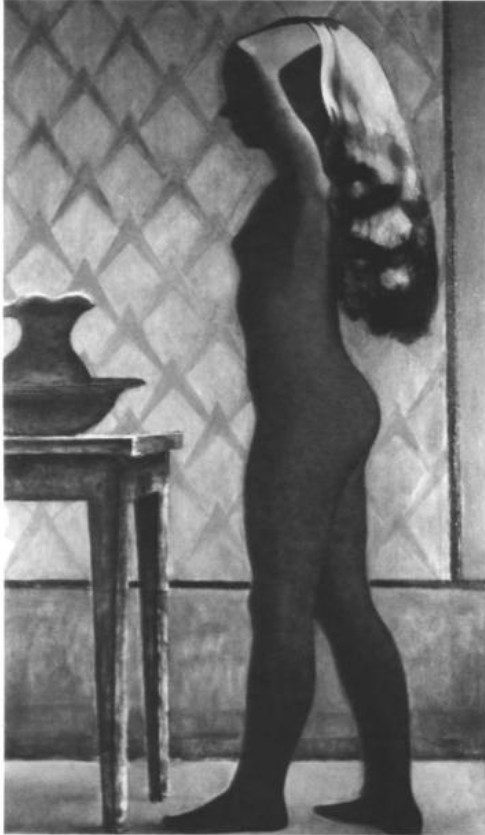

Il faut attendre un siècle et demi après Dürer pour trouver une nouvelle candidate, chez Paulus Bor, peintre néerlandais excentrique connu pour la caractère particulièrement obscur de ses compositions. Par exemple, dans le tableau de Poznan, seul le fil dont la fille tient un bout dans sa main droite permet de reconnaître Ariane. De la même manière, c’est la lettre posée par terre à côté de l’éponge de la baigneuse qui identifie Bethsabée [5]. A noter, dans les deux tableaux, le même panier tressé et le fil à peine visible.

L’épisode de la lettre envoyée à Bethsabée par David ne se trouve pas textuellement dans la Bible (Samuel, 11, 4) mais s’introduit au XVIème siècle dans l’iconographie nordique de Bethsabée au bain [6]. L’originalité de Paulus Bor consiste à avoir transposé la scène en intérieur, où par définition David n’aurait pas pu voir Bethsabée : c’est en somme le spectateur qui le remplace. La chemise qui aurait pu faire rideau est mise à sécher à l’arrière-plan, de sorte que le poêle noir, avec son tuyau suspect qui se plante dans la cloison, devient le complice objectif de notre regard voyeuriste.

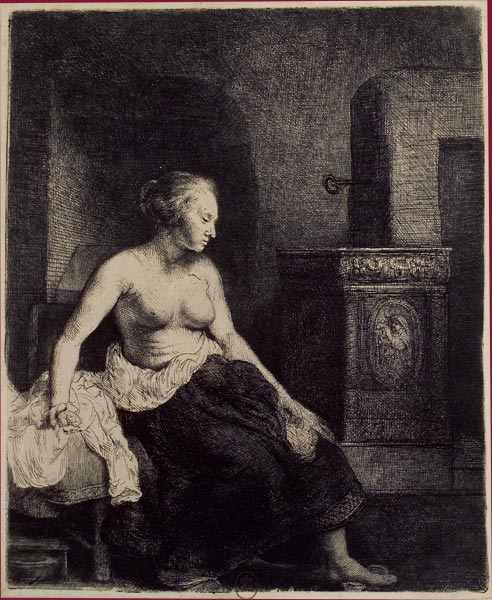

Rembrandt

|

|

|---|

|

Deuxième état |

Septième état |

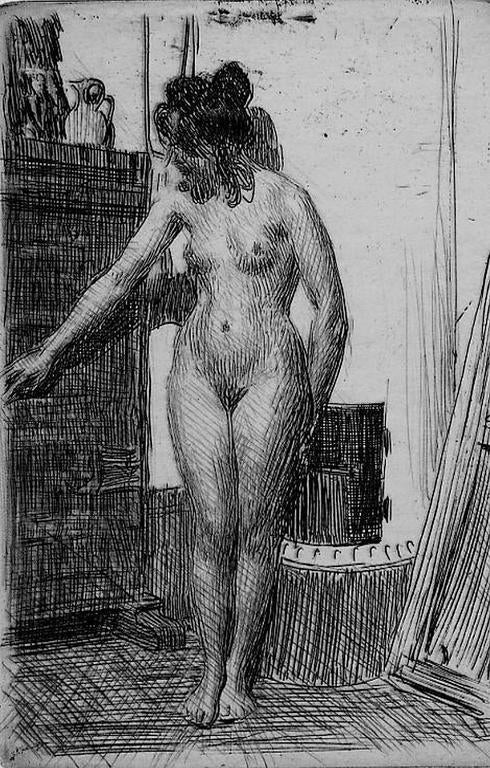

La Femme devant le poêle, Rembrandt, 1658, BNF [7]

La femme a posé sa main droite sur la chemise qu’elle vient d’ôter, et son pied droit sur la chaussure, afin de faire profiter sa peau nue de la chaleur du poêle. Le déshabillage s’accentue entre le premier et le dernier état, avec l’élimination de la coiffe.

On trouve fréquemment des décorations pieuses sur les poêles en céramique, afin de sacraliser ce mobilier dangereux, porte d’entrée du confort coupable dans le foyer. D’où le motif de la femme en prière qui innocente la partie « chaleur » de l’ustensile. Sur le tuyau coudé, Rembrandt a apposé sa signature de plus en plus illisible, comme pour s’assimiler à la noirceur qui enfume progressivement la gravure.

|

|

|---|

|

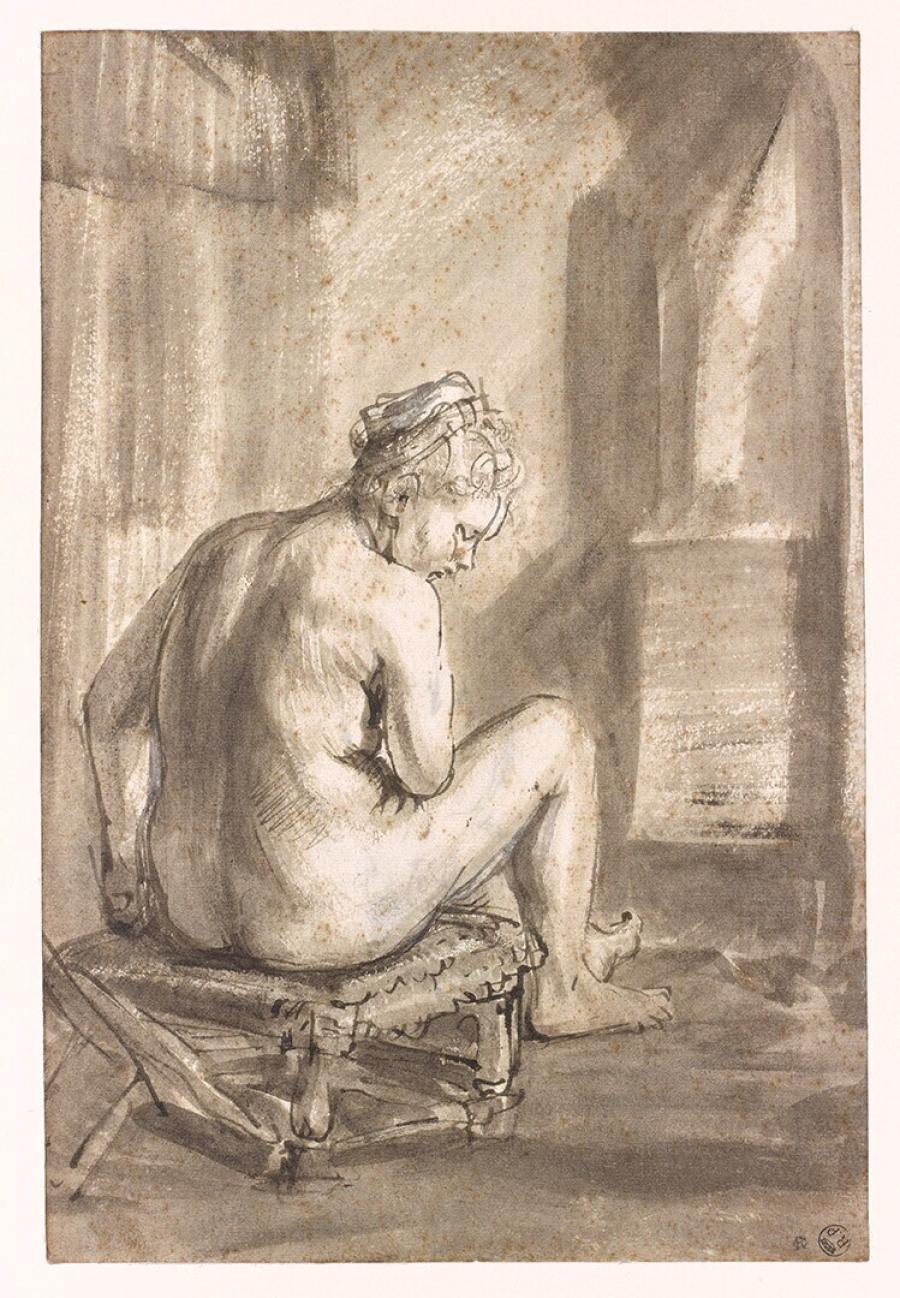

Femme nue assise devant un poêle, Rembrandt, vers 1661, Rijksmuseum |

Etude de nu, Johannes Raven II (attr), 1661-62, British Museum |

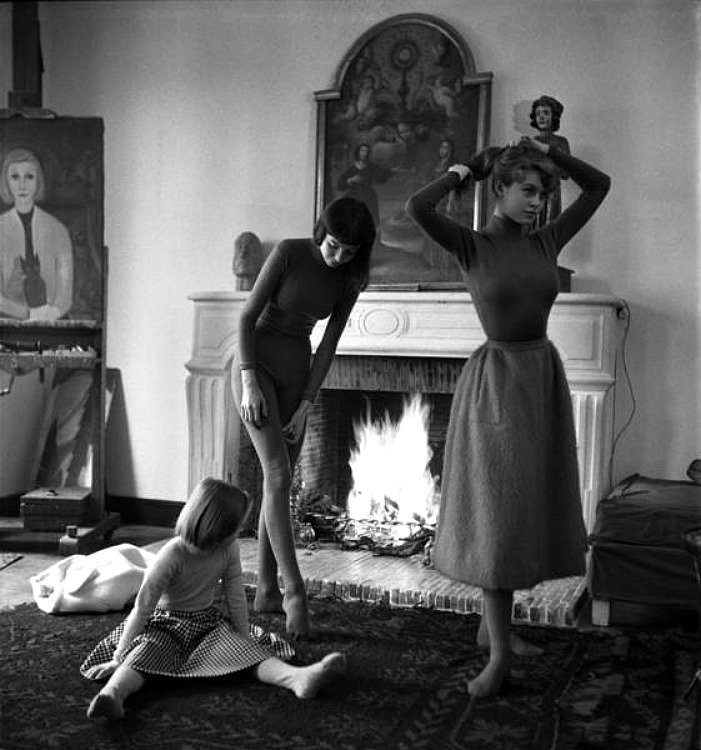

Samuel van Hoogstraten, dans son traité de 1678 intitulé « Introduction à l’école supérieure de la peinture », mentionne que des élèves des académies de dessin d’Amsterdam dessinaient des modèles nus masculins et féminins d’après nature, posant près de poêles pour se réchauffer.[8]

Ces deux dessins qui montrent exactement la même pose (le pied droit posé sur un livre) témoignent que même les maîtres profitaient de ces modèles partagés. En écho à sa gravure de 1658, Rembrandt n’a pas omis le poêle, qui fait tout l’intérêt de son étude : la femme semble regretter que cette source de chaleur ne protège pas sa face la plus vulnérable, offerte au regards froids des dessinateurs.

Aert de Gelder, 1660-62; Boijmans van Beuningen

Aert de Gelder, 1660-62; Boijmans van Beuningen

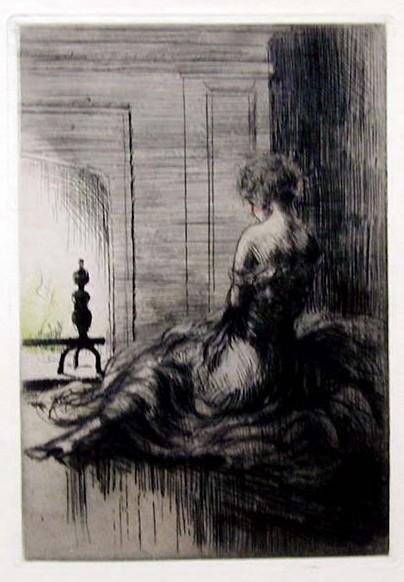

Presque tous les artistes qui reprendront le thème par la suite montreront la modèle tournée vers le poêle, entre deux poses : occasion toute trouvée pour une rare vue de dos.

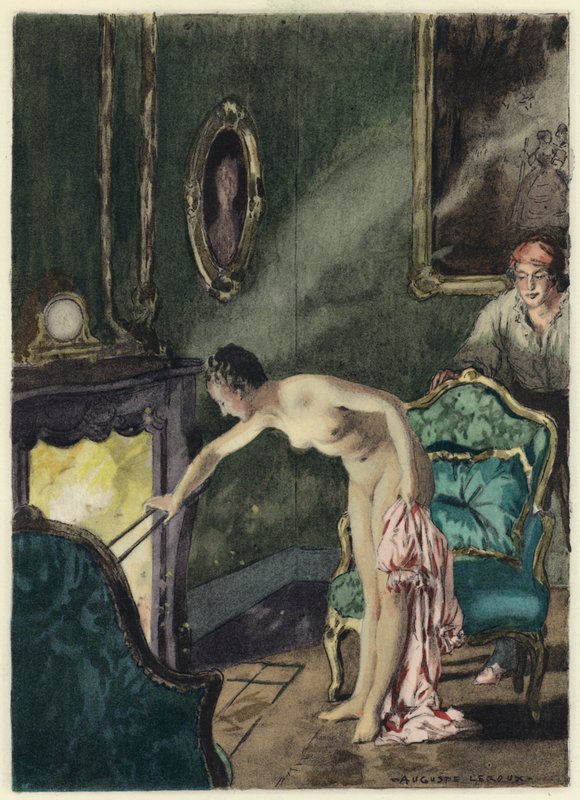

Le poêle et la toilette

Ces images sont rares, car limitées à un milieu populaire.

Jeune femme à sa toilette, Jean Alphonse Roehn, vers 1835

Jeune femme à sa toilette, Jean Alphonse Roehn, vers 1835

Roehn a produit plusieurs scènes de genre alambiquées, flirtant de loin avec le grivois, et dont la clé est souvent donnée par la gravure pendue au mur (voir Pendants avec couple).

Il nous montre ici une jeune fille seule, relativement éduquée (le livre), coquette (le robe rouge, le sac à main), qui connaît quelqu’un (la carte glissée dans le cadre du miroir, la lettre par terre), qui reçoit de petits cadeaux (la boîte à bijoux, le bouquet sur la cheminée) et qui vit à l’économie (le papier peint décati, pas de feu dans la cheminée). Elle se livre à une occupation prosaïque, faisant chauffer l’eau de la cruche dans un petit brasero pour se lever les pieds, l’un après l’autre.

La Toilette de Mannequin, Jean-Alphonse Roehn, 1835

La Toilette de Mannequin, Jean-Alphonse Roehn, 1835

La gravure du mur est une autocitation, avec une autre scène de genre sur le thème de la Toilette : la maîtresse et la servante partagent un moment d’amusement en poudrant un mannequin. L’idée sous-jacente, à savoir que les classes sociales peuvent se rencontrer dans un plaisir commun, est également celle de notre tableau.

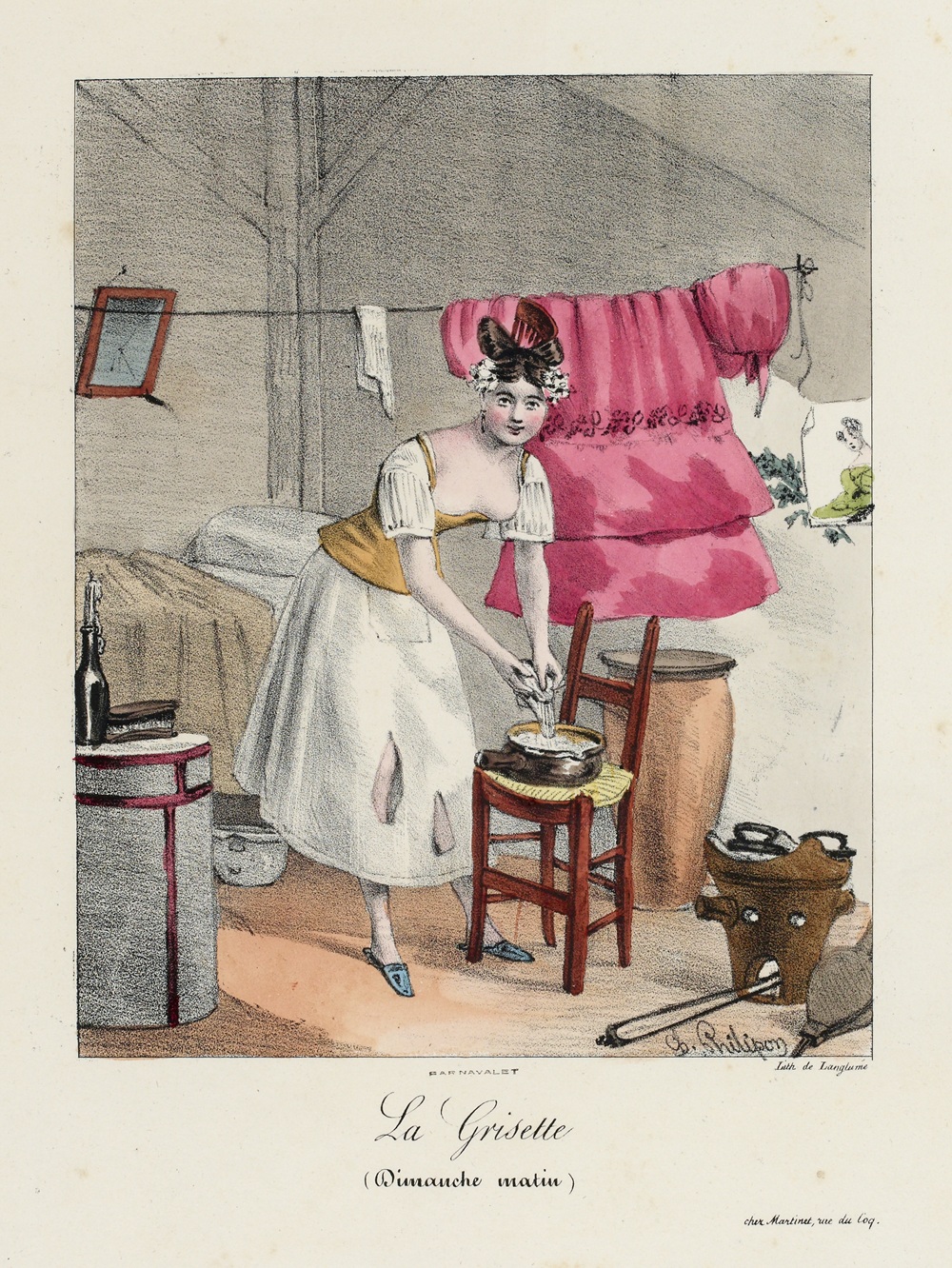

La grisette (Dimanche matin), Charles Philipon, 1828, Carnavalet

Cette lithographie nous donne le port au rose : cette fille qui se fait belle au matin de son jour de repos est le prototype de la grisette, fille légère, mais pas vénale, libre de choisir un amant dans une classe sociale supérieure, et d’en changer :

Toutes ces filles du petit peuple, accoutumées dès l’enfance à un travail assidu dont elles doivent tirer leur subsistance, se séparent à dix-huit ans de leurs parents pauvres, prennent leur chambre particulière, et y vivent à leur fantaisie : privilège que n’a pas la fille du bourgeois un peu aisé. [8a]

|

|

|---|

|

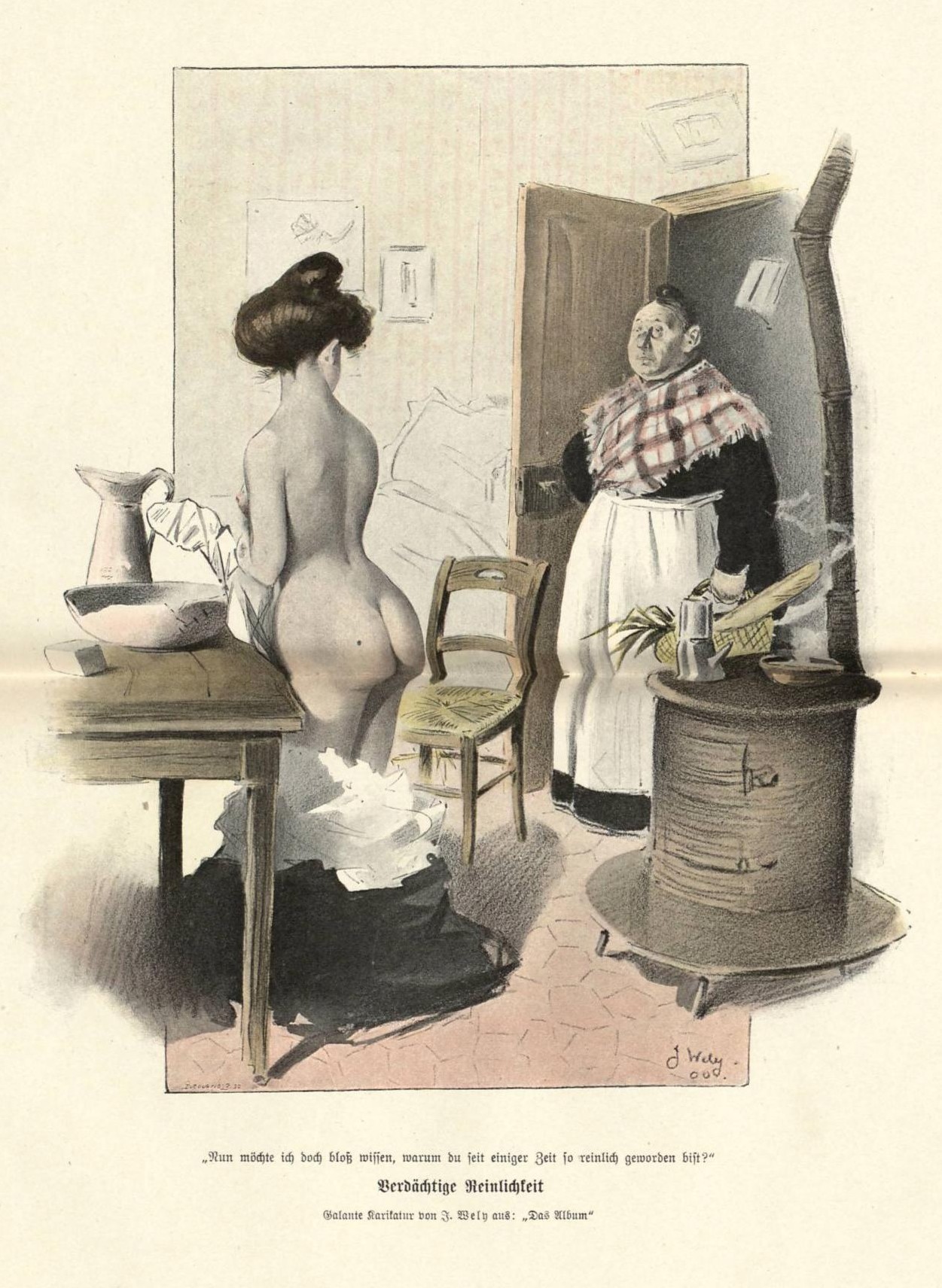

Toilette suspecte, Jacques Wely, 1900 |

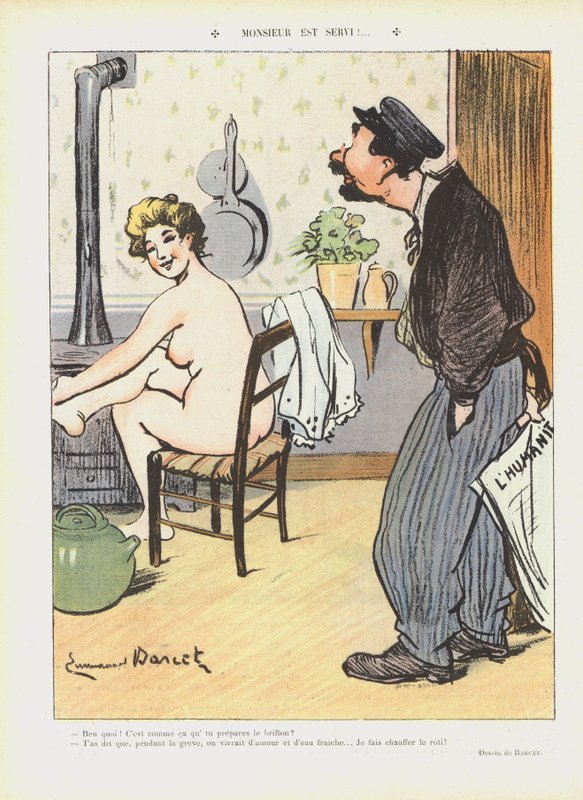

Monsieur est servi, Emmanuel Barcet, 1906, Illustration pour Le Rire. |

Ces deux images reprennent le même thème de la toilette parcimonieuse chez les filles du peuple.

Dans la première, la mère, aussi moche que le poêle, rentrant du marché avec une baguette et un poireau, interroge sa fille : « Et maintenant, je voudrais bien savoir pourquoi, depuis quelque temps, tu es devenue aussi propre ».

Dans la seconde, chez les socialistes, on ne se lave que pendant les grèves, pour faire « chauffer le rôti ».

Le poêle de la danseuse

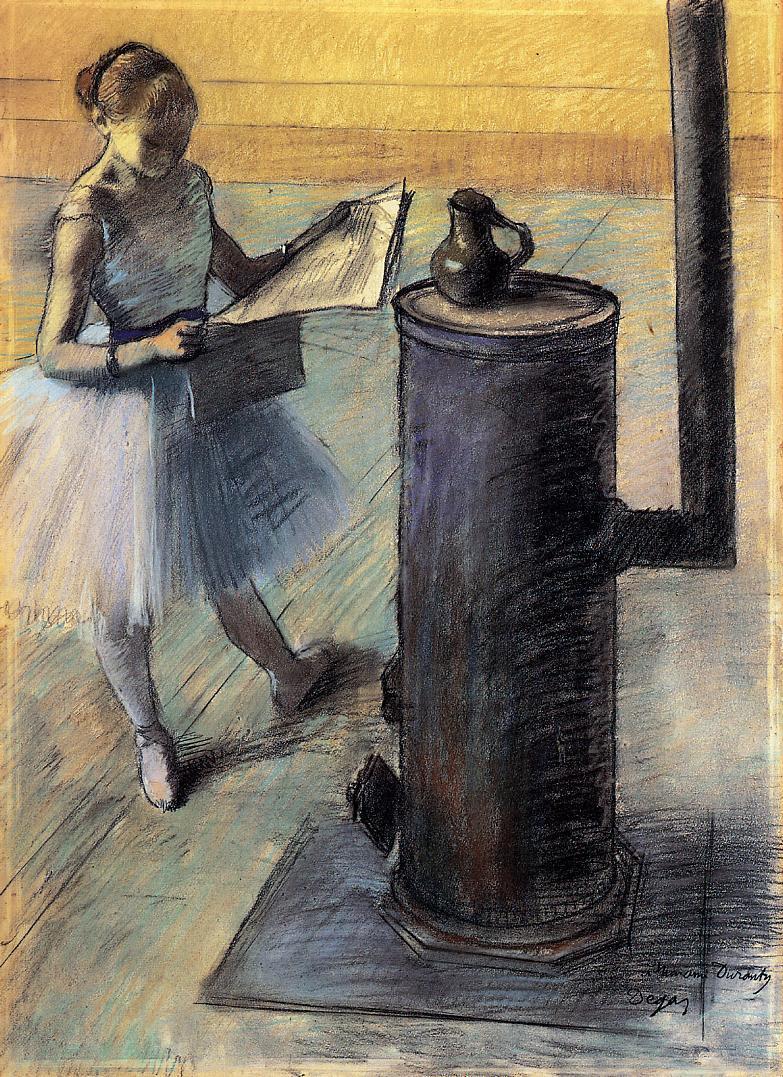

Danseuse lisant

Degas , 1879, collection particulière

La petite danseuse profite d’une pause pour jeter un coup d’oeil au journal en faisant réchauffer son café. Cet alibi impeccable dissimule le vrai sujet : la fragilité du tulle et du papier, organiques et combustibles, attirés par cette machine obtuse qui réchauffe, mais qui peut brûler.

L’image se trouve être une magnifique application de ce mot de Degas :

« Un tableau est une chose qui exige autant de rouerie, de malice et de vice que la perpétration d’un crime. Faites faux, et ajoutez un accent de nature. »

La classe de ballet, Degas, 1880, Philadelphia museum of Art

L’année suivante, Degas reprendra l‘incongruité mineure, le journal au milieu des tutus. Mais jamais il ne s’attaquera à nouveau à l’incongruité majeure : le poêle mafflu planté au milieu de la classe de danse.

|

|

|---|

|

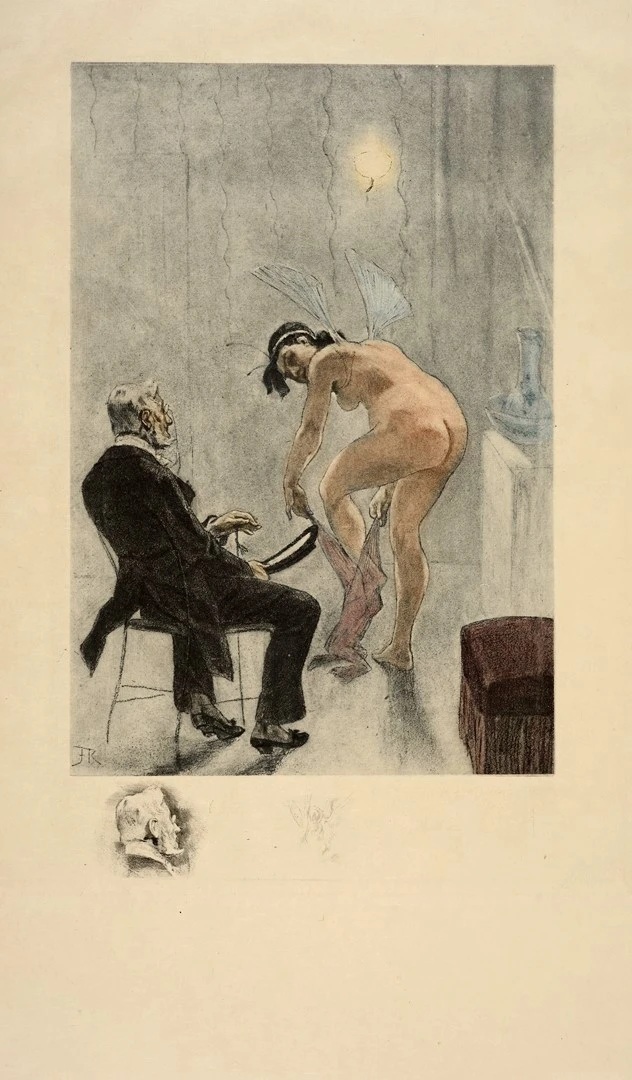

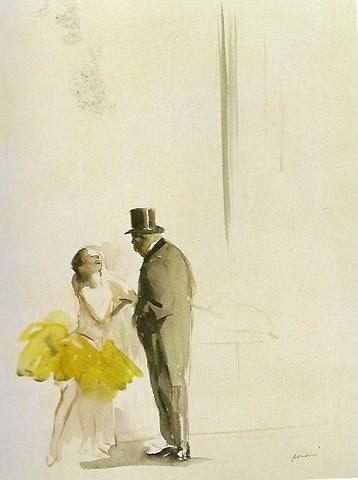

Le maillot, Rops, non daté |

Danseuse et abonné à l’Opera, Forain, vers 1925 |

D’autres expliciteront le thème que Degas se contente de suggérer : la confrontation entre une féminité fragile et une masculinité faussement protectrice : le chapeau « tuyau de poêle« , claqué chez l’un où perché chez l’autre, est l’organe de son intention éminente.

Le poêle

Le poêle

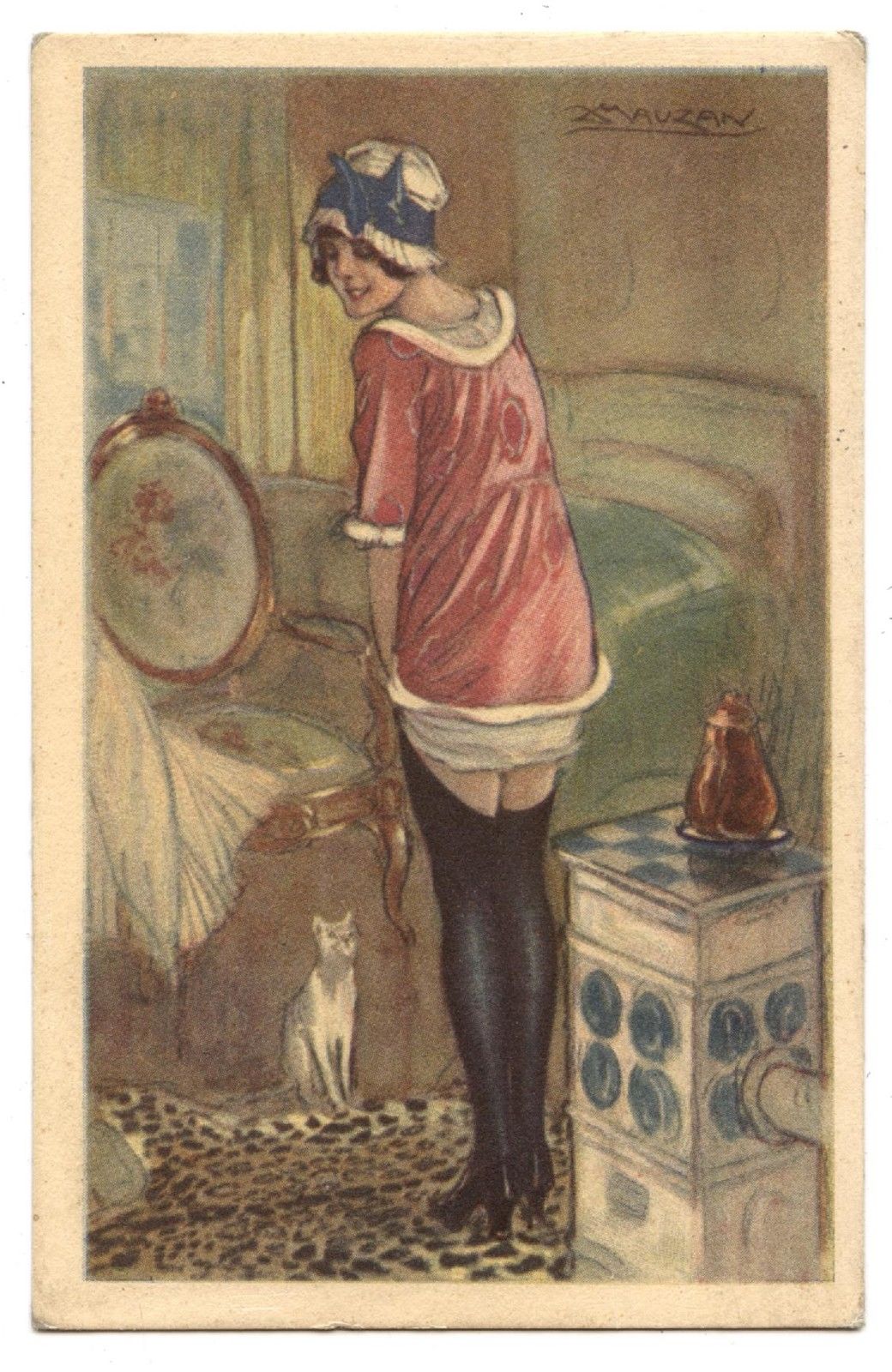

Xavier Mauzan, carte postale, vers 1925

Avec les mêmes ingrédients, cette carte postale retourne complètement la situation : la petite femme aux bas noirs domine le poêle blanc, coupant court à toute avancée du tuyau. La descente de lit en léopard réunit dans une complicité féline les deux amateurs de chaleur et de lait, la dame et son chat (voir Pauvre minet (XIX et XXème) ). Et le pot qui chauffe évoque humoristiquement, par sa forme, les deux postérieurs satisfaits.

![]()

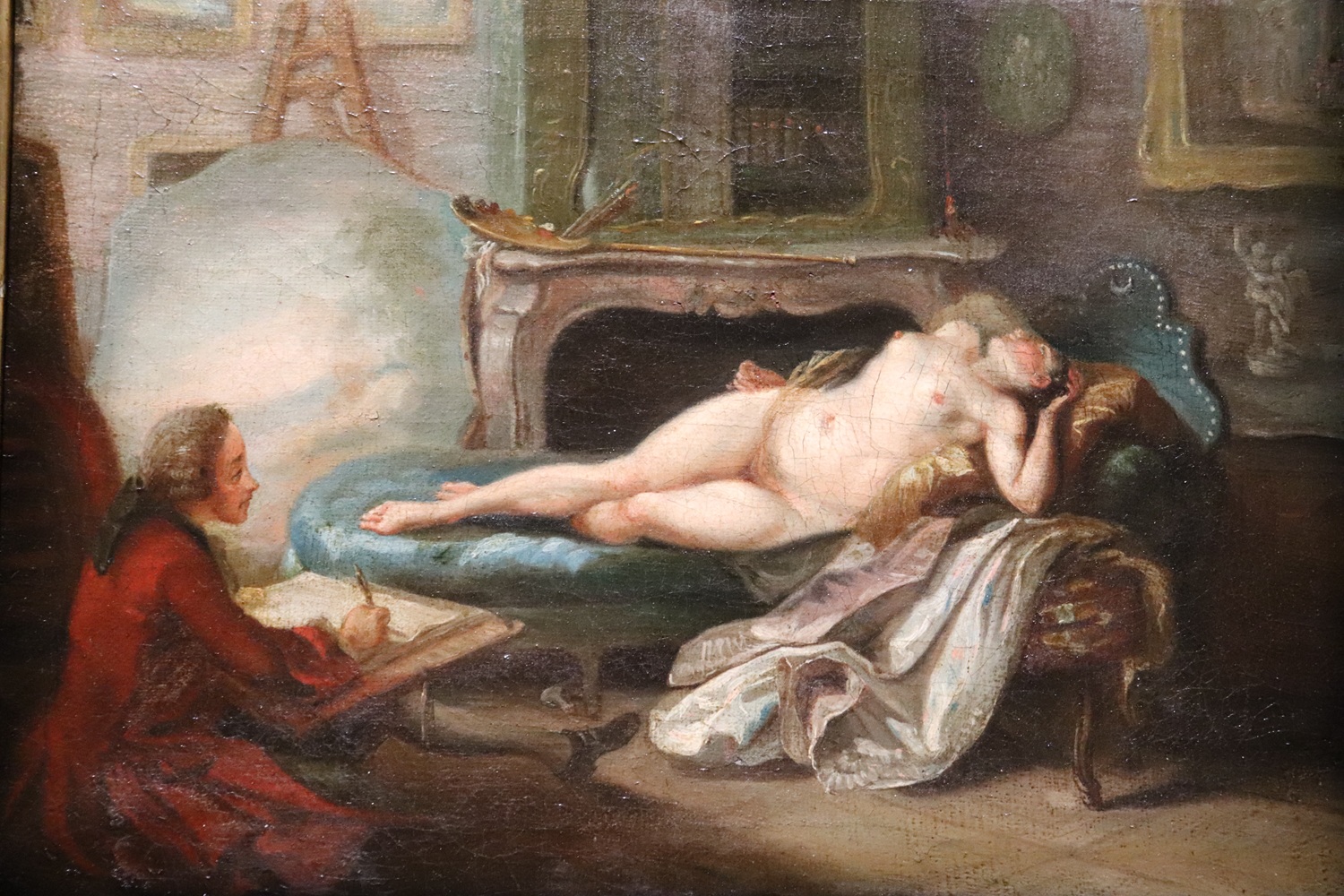

Le poêle de l’atelier

Cette explication simple de la présence d’un poêle à côté d’une femme nue, apparue une première fois au temps du réalisme hollandais, sera totalement oubliée au XVIIIème siècle : trop prosaïque et mécanique, le poêle n’est jamais représenté, ni dans les ateliers d’artiste, ni dans les gravures galantes, ni même dans les natures mortes.

C’est seulement à la fin du XIXème siècle que le nu au poêle va faire brutalement florès, propulsé par l’académisme.

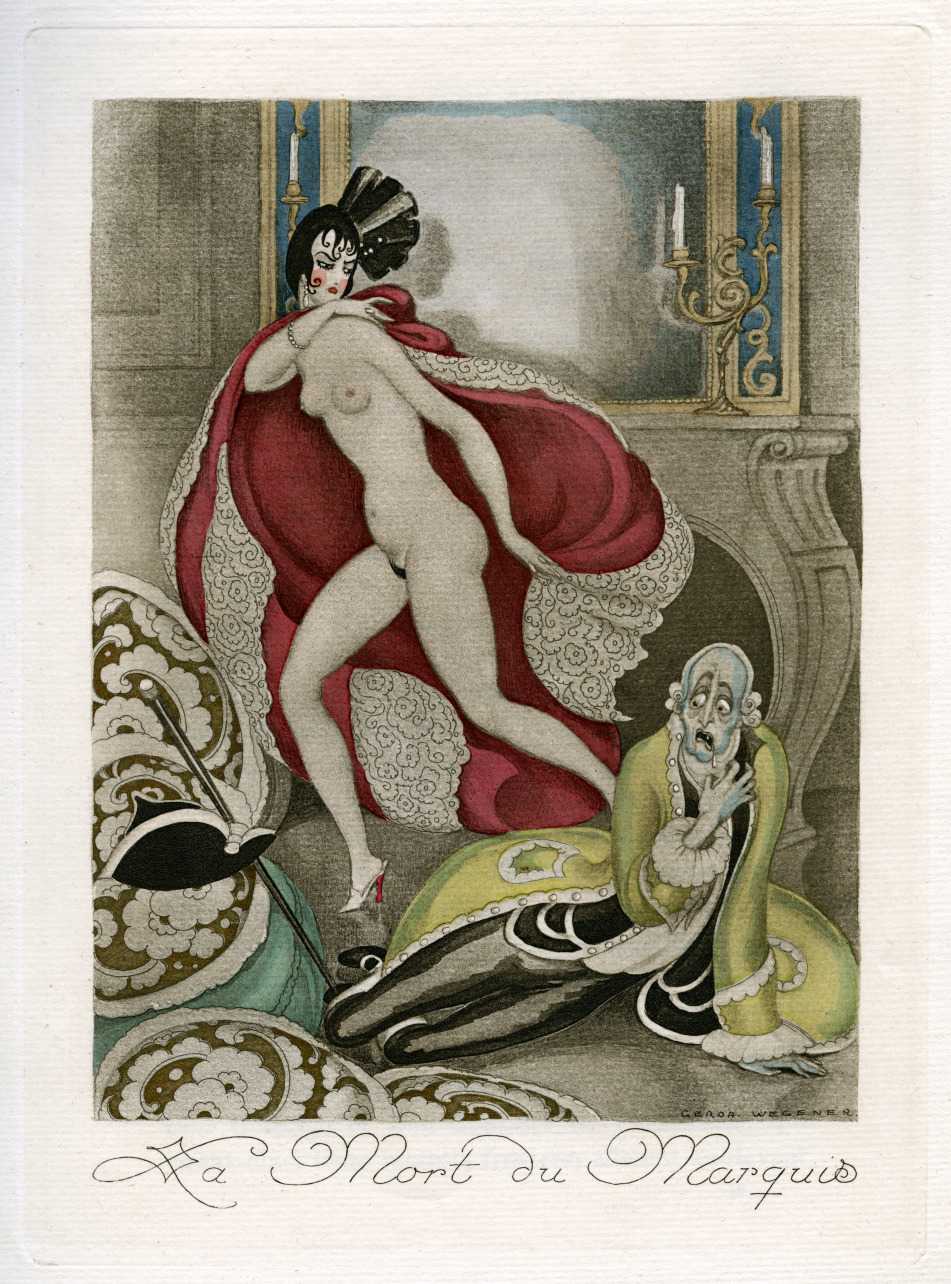

Un symbole indécent

|

|

|---|

|

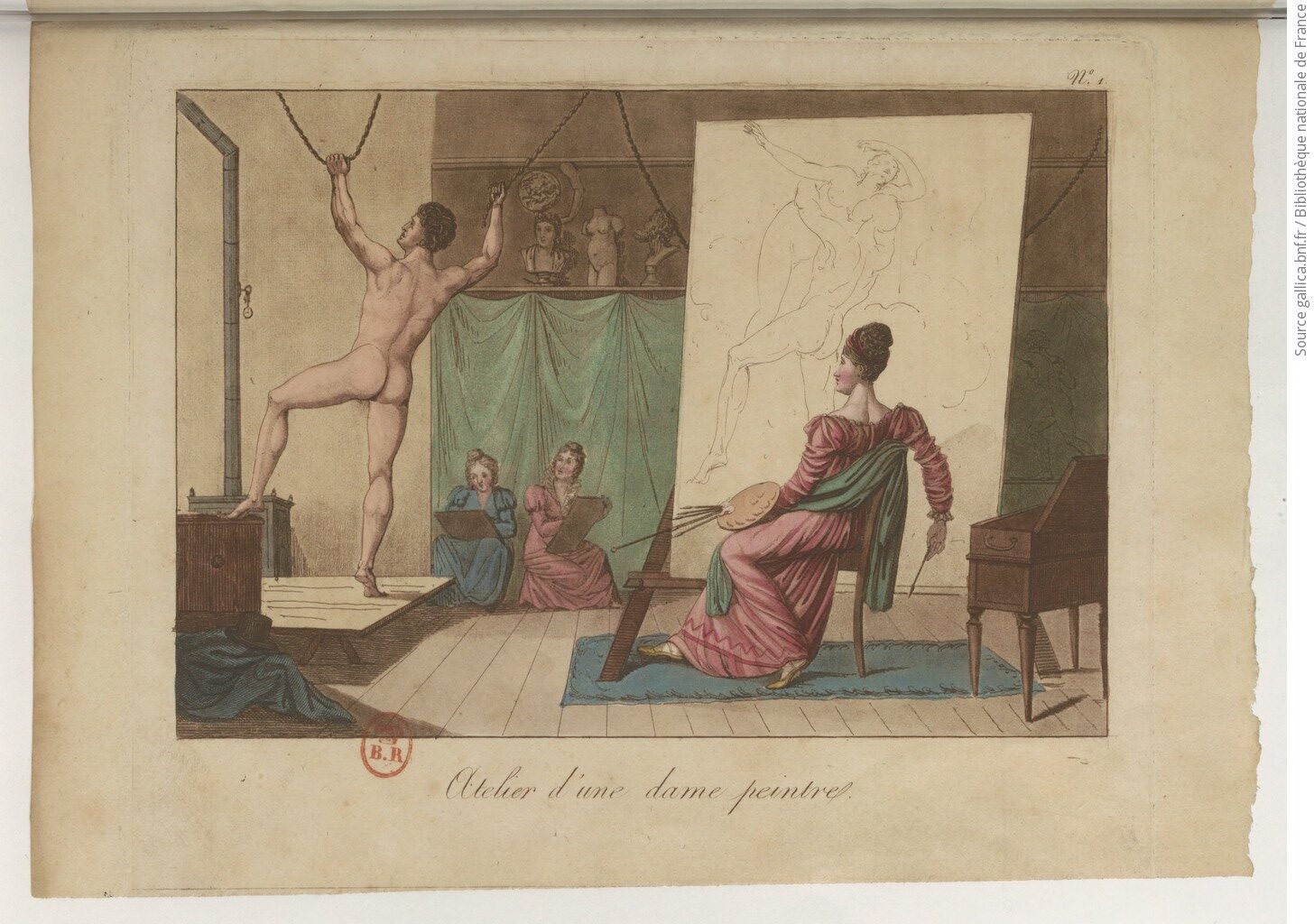

Atelier d’une dame peintre, 1er janvier 1815, Annales du ridicule ou scènes et caricatures parisiennes, chez E. Hocquart, Saintin et Delaunay, Gallica |

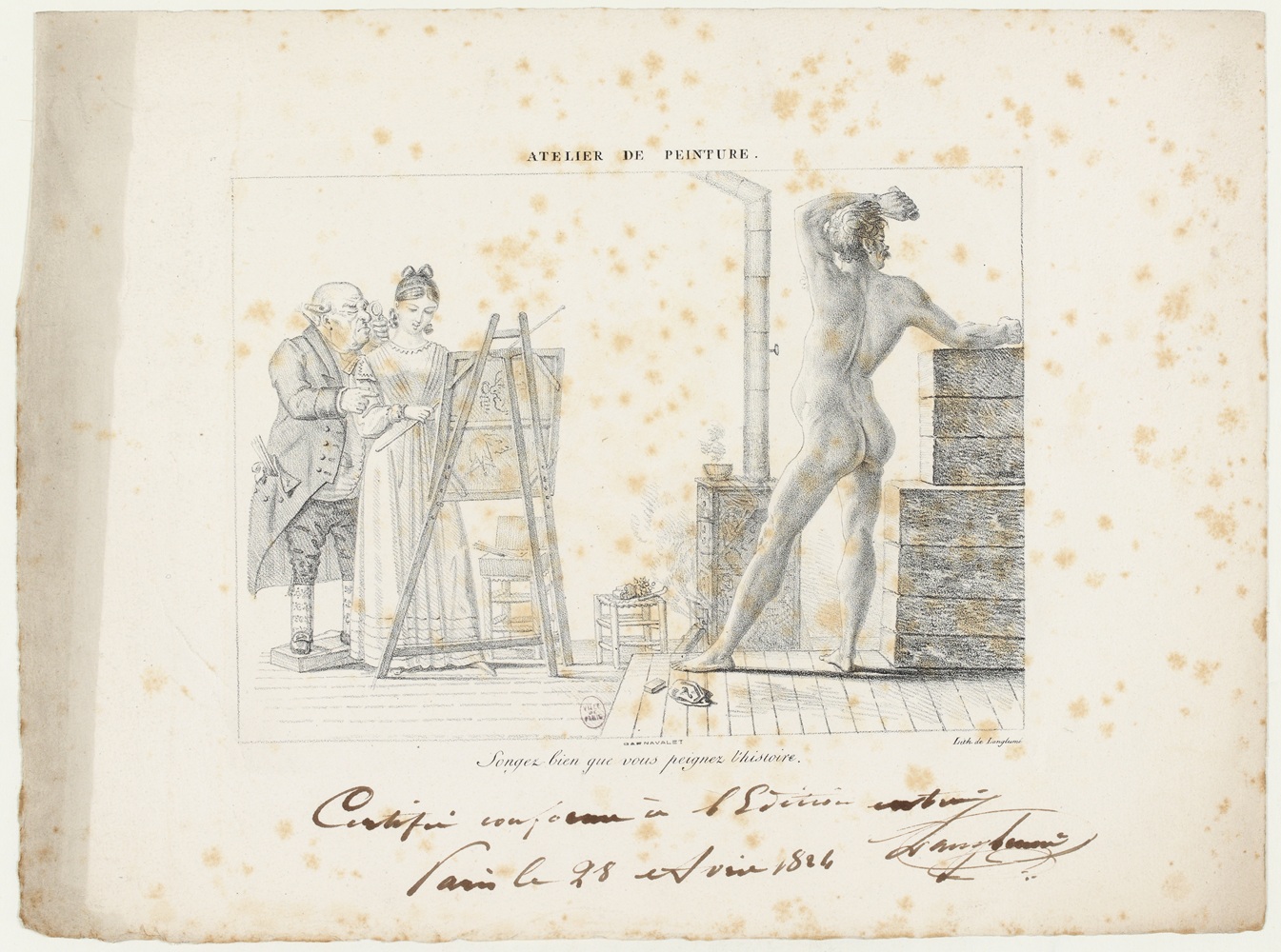

Leçon de peinture, 1824, Charles Joseph Travies de Villers, Carnavalet |

La symbolique virile du poêle était bien évidente au début du XIXème siècle, puisqu’elle sert à ridiculiser de deux manières différentes ces dames qui se piquent de peindre.

Dans la première caricature, la femme peintre est croquée en dominatrice hérissée de pinceaux, et le modèle en victime contrainte par des cordes à une pose impossible, tentant du pied droit de relier les deux attributs de sa virilité – le chapeau abandonné sur le sol et le tuyau. Les deux élèves sont quant à elles bien placées pour étudier ce qu’une jeune fille bien éduquée ne doit pas voir.

La seconde image est plus humoristique que pornographique : un maître de dessin chenu, emperruqué, myope et aux courtes jambes, caricaturé en taupe au dos de la toile, exhorte noblement l’artiste en herbe : « songez bien que vous peignez l’histoire« . On comprend que la jeune fille, tout en baissant ostensiblement les yeux, se sert de ce maître ridicule pour contempler l’ « histoire » en question, magnifiée par le tuyau de poêle.

Un ustensile de l’atelier

Académie de dessin (série des Métamorphoses du Jour)

Académie de dessin (série des Métamorphoses du Jour)

Grandville, 1828-29, Maison de Balzac

Un rapin est, au départ, un apprenti peintre chargé des bas travaux :

» Il y a donc un rapin dans cette académie, un petit rat aux oreilles en noeuds de rubans, au museau barbelé, qui bourre le poèle avec des bûches, et ranime quelque-fois celles-ci avec les esquisses de ces messieurs. » [8b]

Le peintre le plus expérimenté, au centre, s’emploie à reconstituer de mémoire l’académie de la modèle. Tandis que la mine entendue et le geste du rat suggèrent une connaissance pratique de ce que ces messieurs les singes n’effleurent que du bout du fusain et du pinceau.

|

|

|---|

|

1822, Musée Marmottan |

1836, Musée de Valenciennes |

Adrienne Grandpierre, L’intérieur de l’atelier d’Abel de Pujol

Adrienne Grandpierre fut l’élève, puis la responsable de l’atelier féminin d’Abel de Pujol, avant de devenir sa seconde femme en 1856.

Le tableau de 1822 montre la visite du maître dans l’atelier réservé aux dames. Une modèle habillée pose auprès du poêle, mais il semble que – bien que la question soit sensible- le dessin d’après le nu n’était pas totalement prohibé pour les femmes, du moins pour celles qui se destinaient au grand genre de la peinture d’histoire [9].

Le tableau de 1836 montre l’atelier personnel d’Abel de Pujol, en train de travailler à une grande peinture d’histoire (Le tonneau des Danaïdes). La modèle demi-nue pose au milieu de la grande pièce, tandis que le vieil assistant est allé se réchauffer et rallumer sa pipe près du poêle. Autant sont décrits avec une grande précision les accessoires du métier – plâtres, chevalets, escalier roulant à marche réglable, lumière zénithale, rideau permettant de la réguler – autant l’artiste lui-même, par une modestie transcendentale, s’efface derrière son oeuvre.

Dans les deux tableaux le poêle, en porcelaine chez les dames ou en tôle chez le peintre, est présenté comme un détail purement technique de l’atelier, dépourvu de toute connotation sensuelle.

|

|

|---|

|

L’atelier du Baron Antoine Jean Gros, Auguste Antoine Massé, 1824, Musée Marmottan |

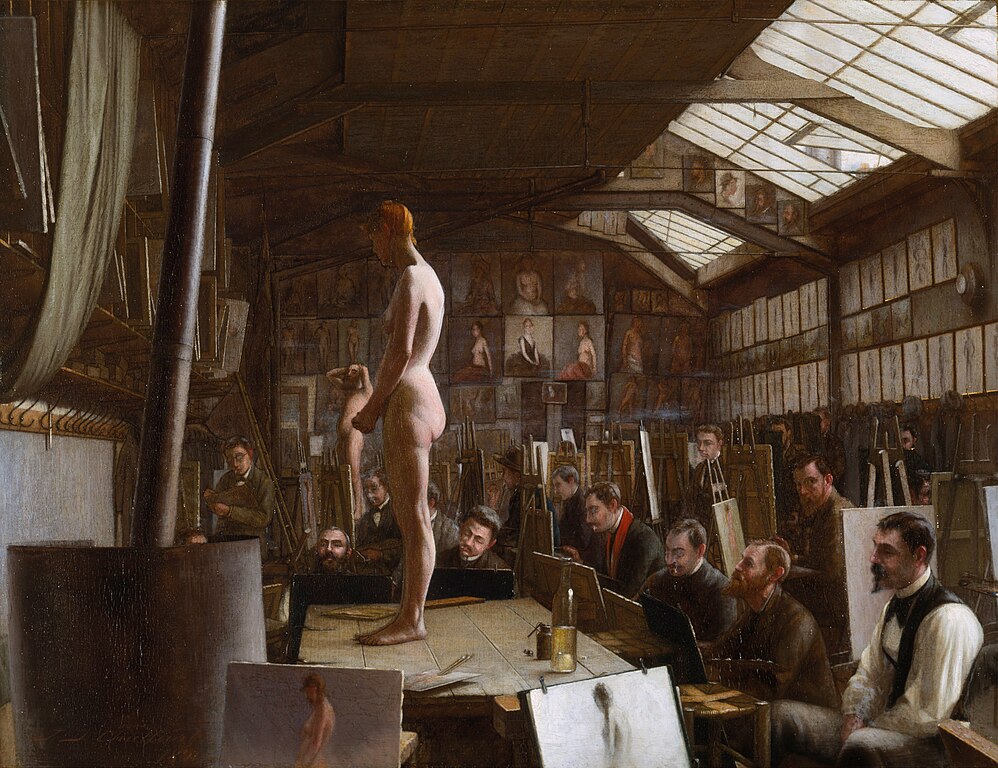

L’atelier de Bouguereau à l’Académie Julian, Jefferson David Chalfant, 1891, De Young Museum, San Francisco |

D’un bout à l’autre du XIXème siècle, le poêle apparaît comme l’accessoire obligé des cours d’académie, qui ne mérite pas plus qu’une attention périphérique.

Modèle nu dans un studio d’artiste

Modèle nu dans un studio d’artiste

Antoinette Cécile Hortense Haudebourt-Lescot, avant 1845, collection particulière

Cette composition fait exception, par la place centrale qu’elle accorde à l’ustensile :

- aux deux extrémités, dans la zone froide, un dessinateur débutant prend les mesures d’un plâtre du bout des doigts, et un élève un peu plus âgé contemple son gribouillis sans prendre le moindre recul ;

- au centre, dans la chaleur du poêle, sont groupés les deux vrais professionnels de la scène : le modèle masculin prise tout en touchant la tôle de son pied nu, tandis que sa compagne, dans un prétendu geste de pudeur vis à vis du plus jeune élève, réchauffe sa chemise sur le tuyau.

Cette toile souriante moque l’application des artistes qui se gèlent, comparés au laisser-aller des modèles qui se la coulent douce.

![]()

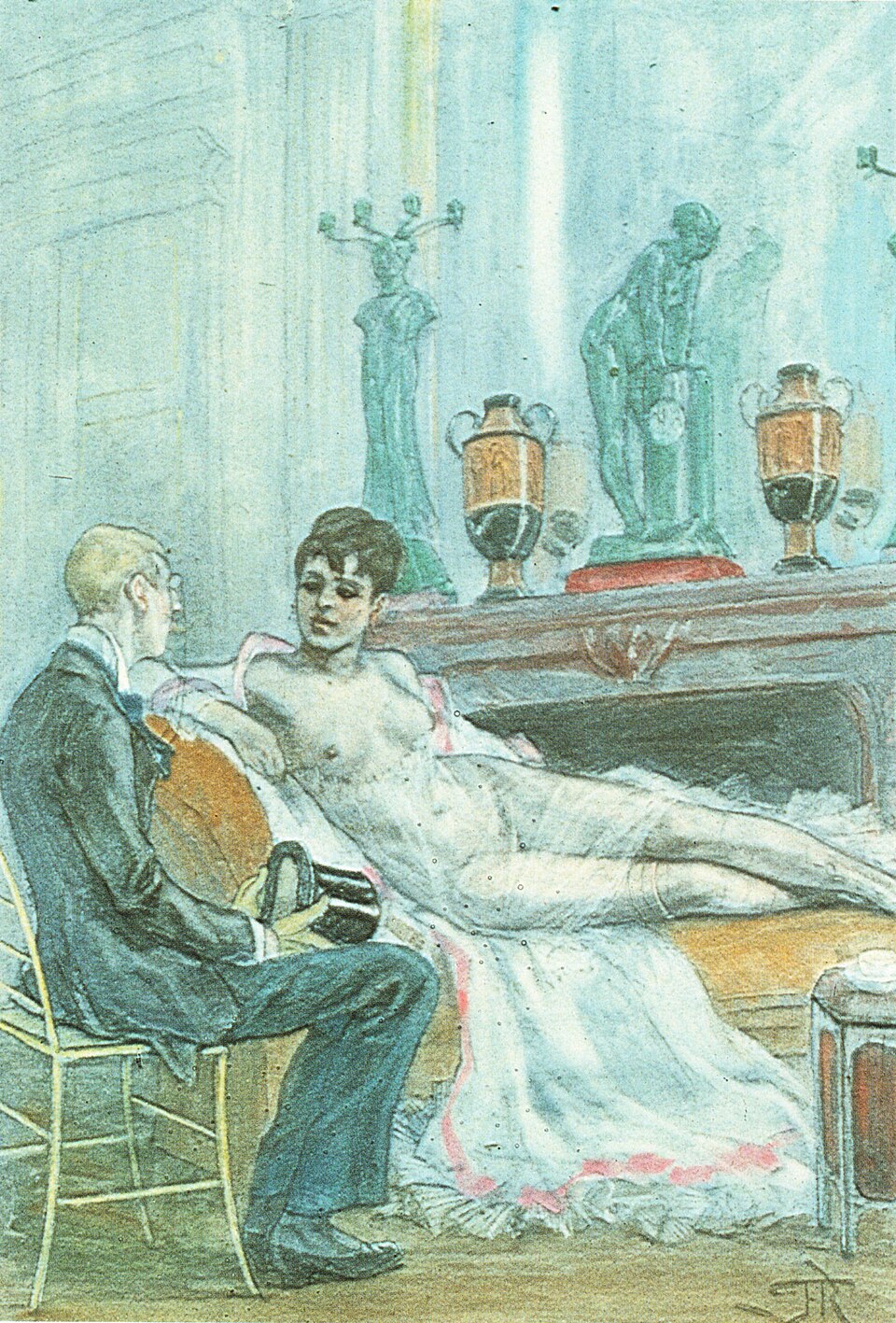

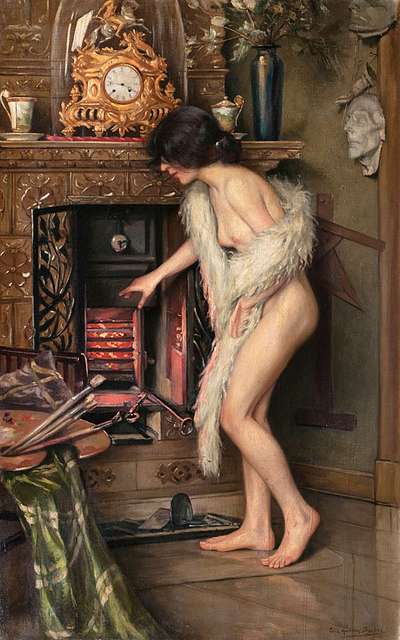

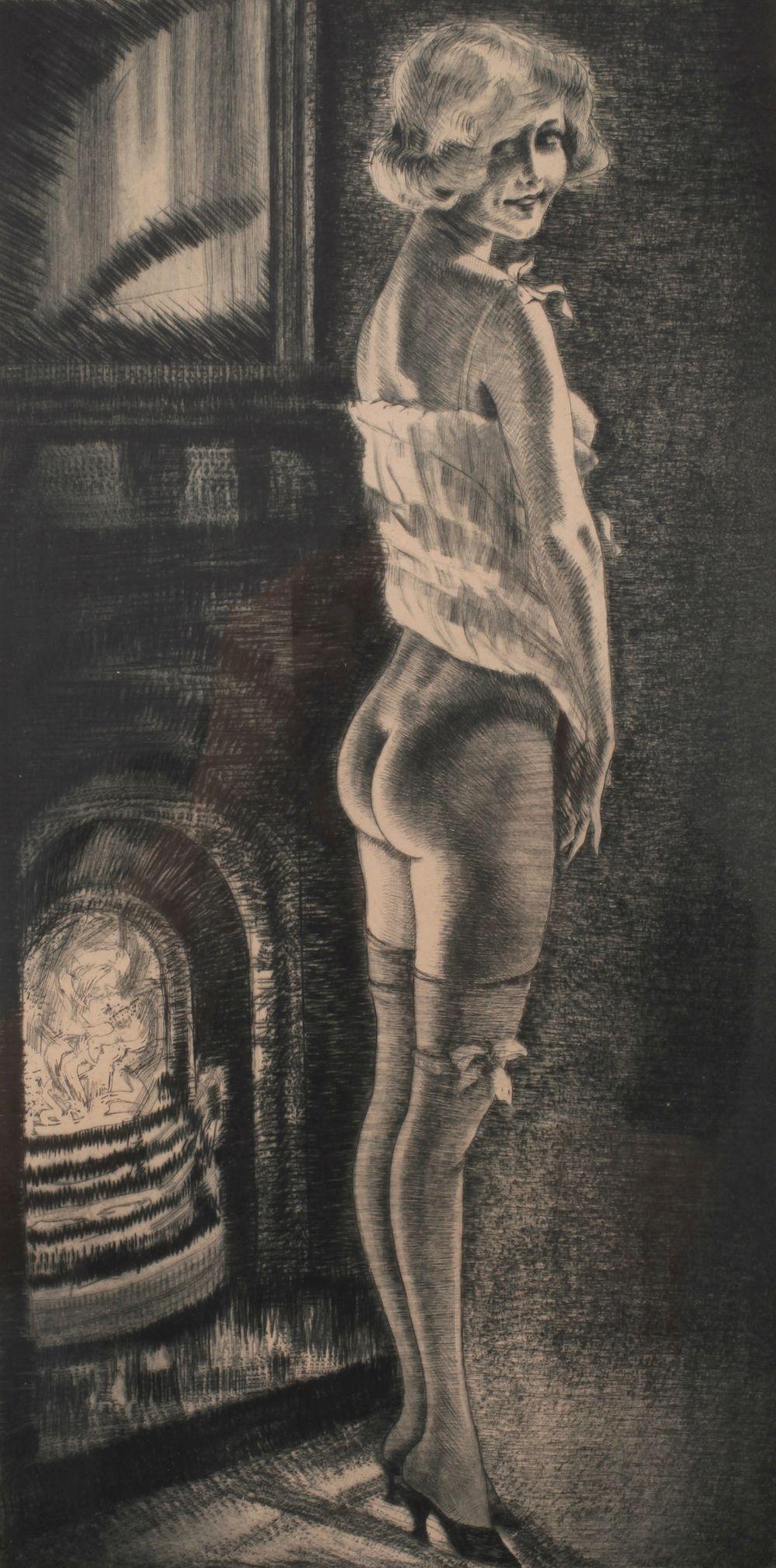

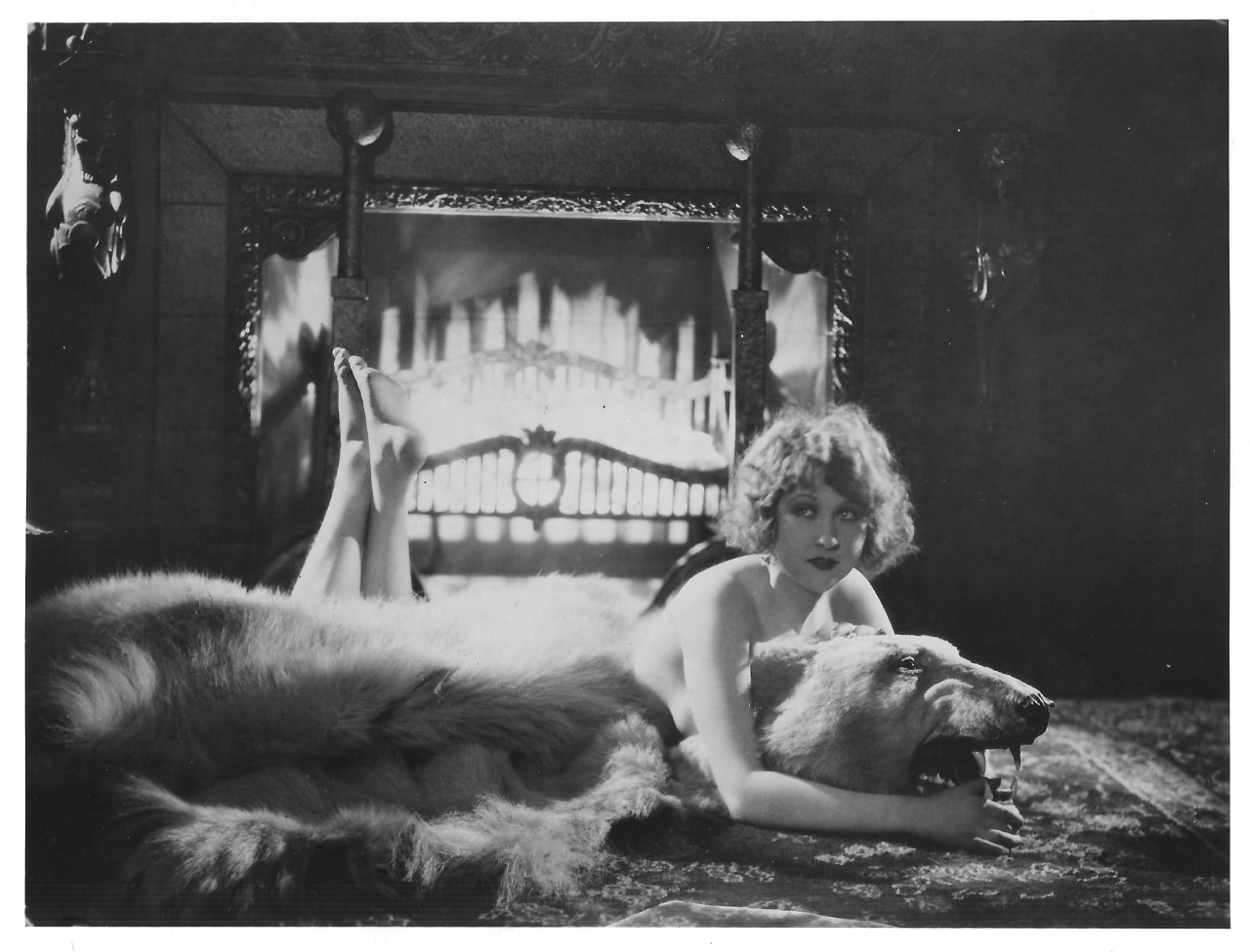

Le Repos du modèle

A la fin du siècle, le nu, qu’il fallait auparavant justifier par un prétexte académique, mythologique ou historique, voit s’ouvrir un nouveau sous-genre : le making of de la peinture, avec l’image aguichante de la modèle prise à son insu lors d’une pause, comme dans une photo volée. Ainsi se développe une nouvelle scène de genre : le Repos du modèle, instant de détente, d’intimité et de chaleur dans une activité mercenaire.

L’invention du thème (1880-1900)

|

|

|---|

|

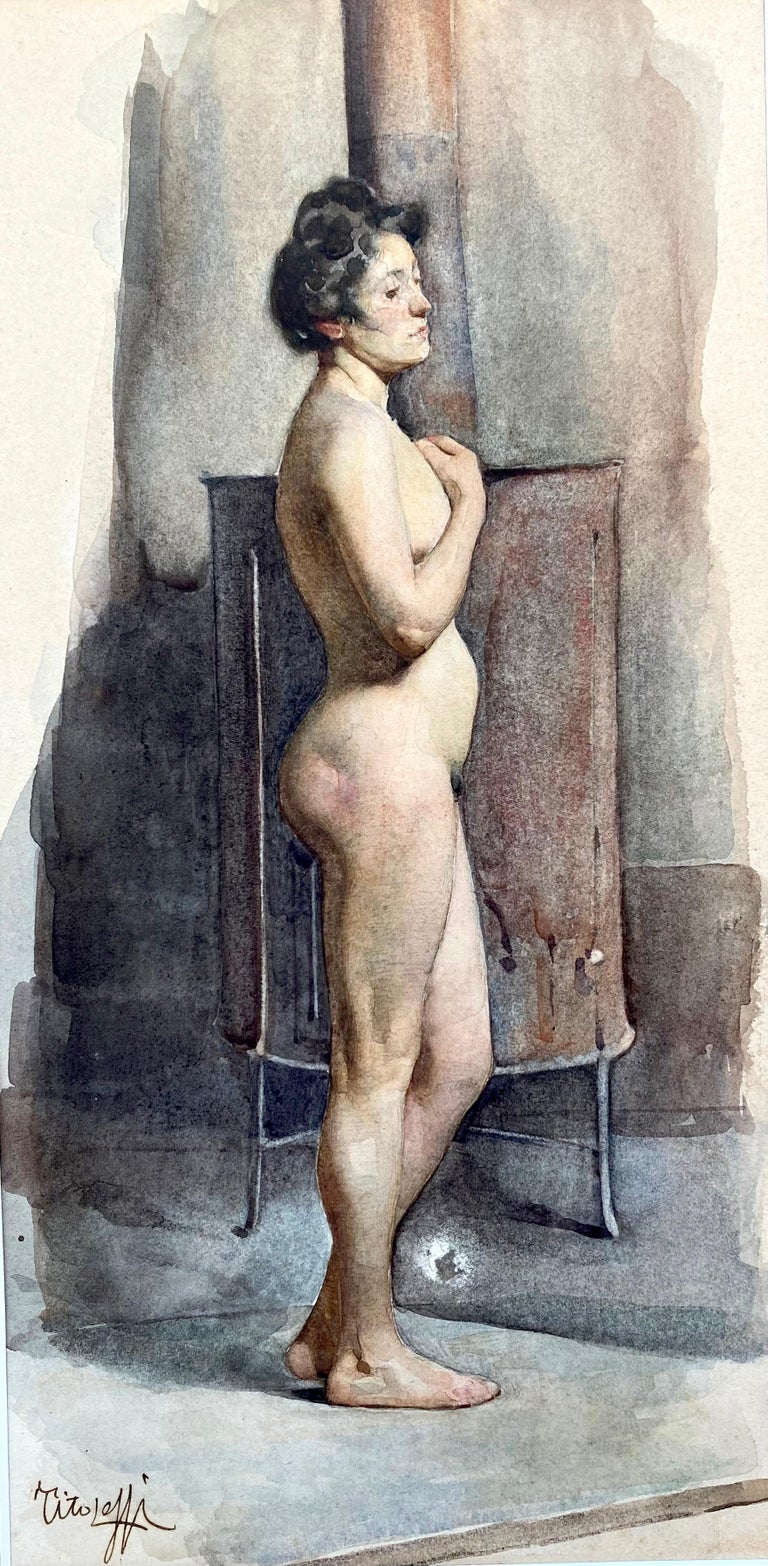

Tito Lessi, vers 1890 |

Oscar Pereira Da Silva, Le repos du modèle ( Descanso do modelo), 1890 |

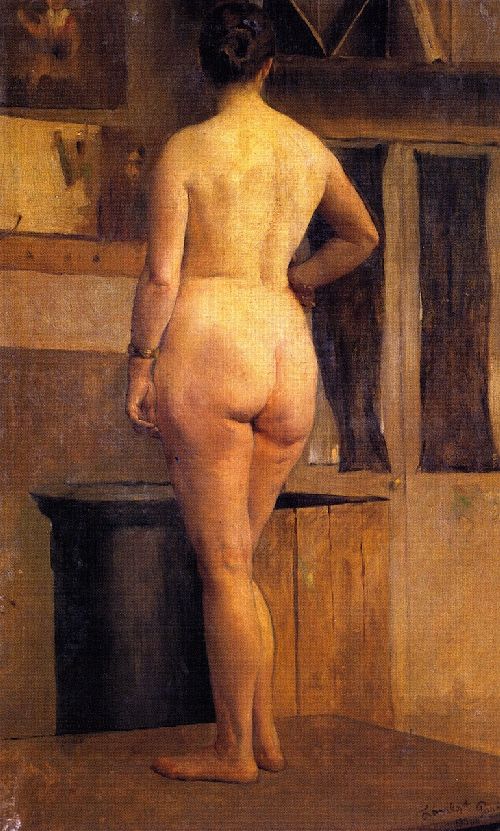

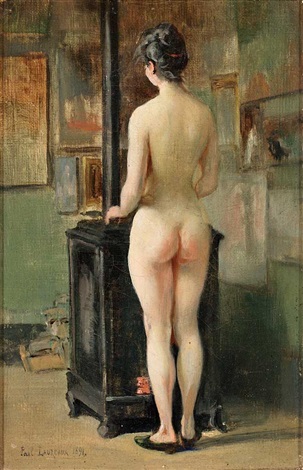

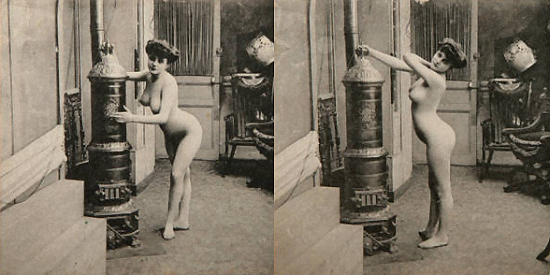

Ainsi, la modèle qui pose est supplantée par une image plus pittoresque, celle de la modèle qui pose. Le poêle, qui permet un intéressant contraste métal-chair (voir A poil et en armure), devient l’attribut qui désigne la femme nue comme ce nouveau fantasme fin de siècle : la modèle d’atelier, fille facile mythifiée par les récits de la vie de bohême.

|

|

|---|

|

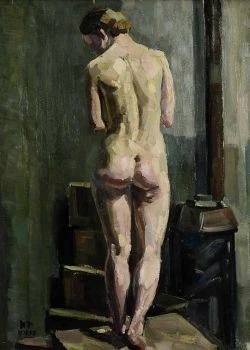

Philip Alexius de Laszlo |

Paul Laureaux |

Nu debout dans l’atelier, 1891, collection particulière

L’étude de Philip de Laszlo date de sa formation à l’Académie Julian, et le poêle n’y figure qu’à titre documentaire. La même année en revanche, le dijonnais Paul Laureaux (trente quatre ans) utilise le poêle sciemment pour surfer sur la popularité du Repos du modèle : comme si, non content de se coller contre la fonte, la fille méditait sur la verticalité du tuyau.

|

|

|---|

|

Jeune femme nue à l’atelier, Alphonse-Étienne Dinet, 1883, collection privée |

Le modèle se réchauffe (Modellen varmer sig), Valdemar Irminger, 1880-1900, collection privée |

Un certain misérabilisme imprègne ces oeuvres rapinesques, où la pauvre fille ravale sa beauté pour quelques kopeks et quelques calories.

|

|

|---|

|

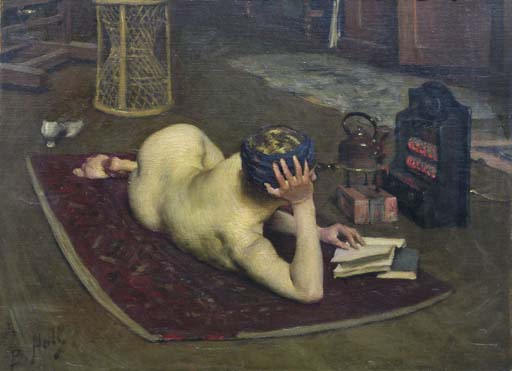

Henrique Bernardelli, vers 1890, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. |

Ernest de Vleeschouwer, 1890-1910, collection particulière |

Le repos du modèle

Isolée du sol par une fourrure, la fille profite d’un confort animal dans une pose qui n’a plus rien de plastique, se chauffant les mains ou les pieds.

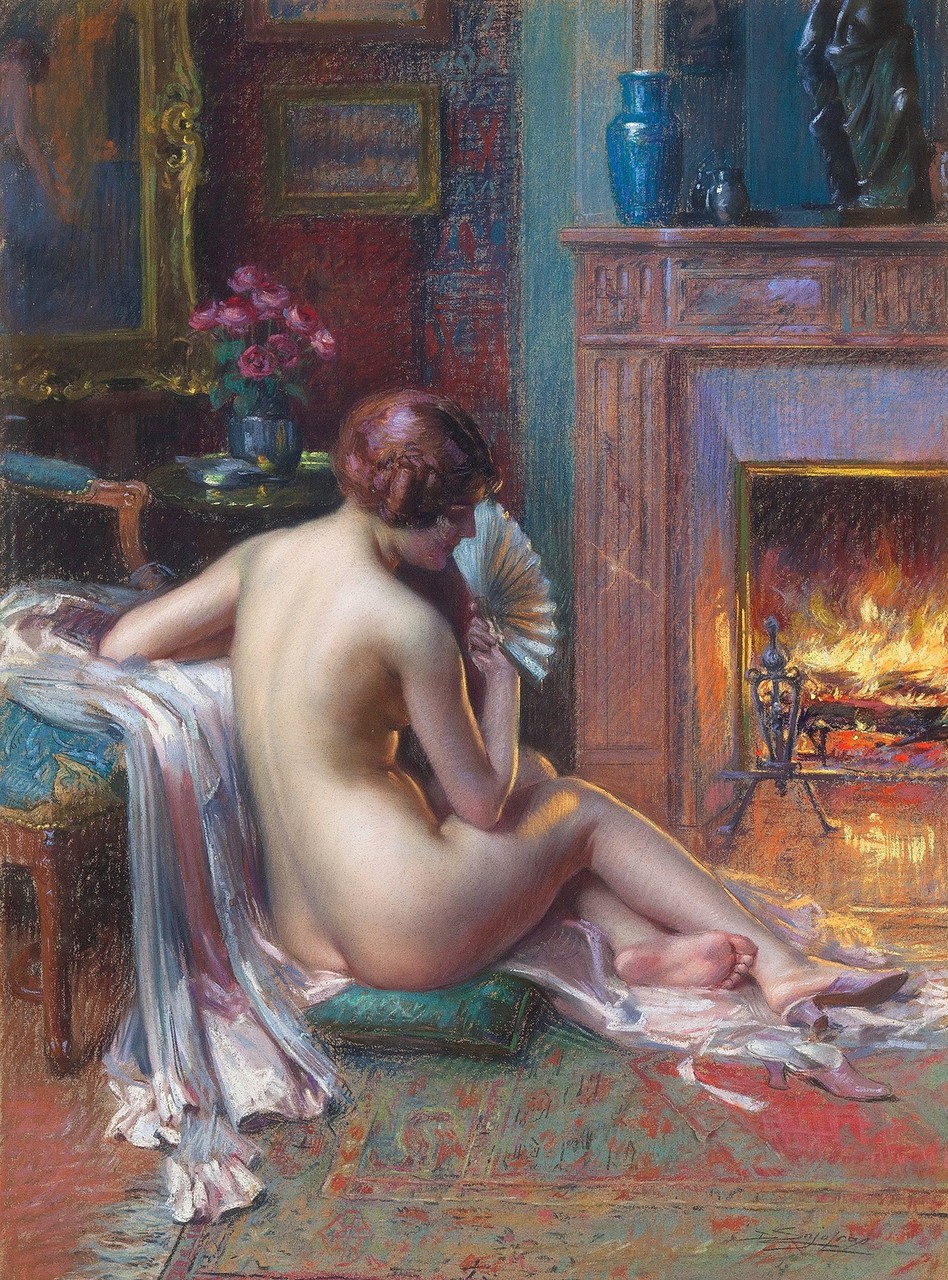

Ma modèle, Obdulio Miralles, 1892, Casino royal, Murcie

Cette modèle, qui apparaît dans plusieurs tableaux du jeune artiste, aurait refusé son amour, causant son suicide deux ans plus tard. L’article de journal relatant ce suicide au revolver [10] ne mentionne que des soucis d’argent, liés à la fin prochaine de la pension versée par la Province. Néanmoins le geste de soulever le couvercle de la pointe d’un pique-feu, comme pour attiser les flammes sans se bruler, cadre bien avec cette légende noire.

Un moment de repos, Dudley Hardy, 1889

Un moment de repos, Dudley Hardy, 1889

Le peintre s’accorde une cigarette tandis que la modèle se détend. Cette oeuvre de jeunesse d’un artiste qui se fera surtout connaître comme illustrateur fait montre déjà d’une belle imagination graphique : le couple de pichets qui attend au dessus du poêle est comparé au couple dos nu/ blouse au dessus de l’estrade.

Les nus au poêle de José Malhoa

Avant la séance, Musée José Malhoa, Caldas

Le Repos (L’Atelier de l’artiste), Musée d’art de Sao Paulo.

José Malhoa, 1894

Exposés l’un au dessus de l’autre en 1894 à l’Atheneu Comercial de Porto [11], ces deux tableaux, constituent deux moments d’une petite histoire :

- derrière le rideau vert, la modèle prend auprès d’un brasero une dernière bouffée de chaleur, avant d’aller poser dans l’atelier ;

- de l’autre côté du rideau, la modèle se détend près du poêle en regardant dans le vide tandis qu’un fumeur de cigarette -l’artiste ou l’un de ses amis – examine des croquis sans lui jeter le moindre coup d’oeil : la pause dans la pose est une double interruption du regard.

Considérées en séquence, les deux toiles ne montrent pas tant l’entrée en piste de la modèle que l’intrusion du peintre dans le couple naturel qu’elle forme avec le brasero, à ses pieds, et le poêle qui trône au centre de l’atelier, véritable maître et organisateur de l’espace : l’idée frappante est que que la toile en cours, qui devrait se trouver au tout premier plan près de la chaise du peintre, est comme devenue transparente, remplacée par le cadre virtuel que forme le tuyau autour de la jeune femme.

|

|

|---|

|

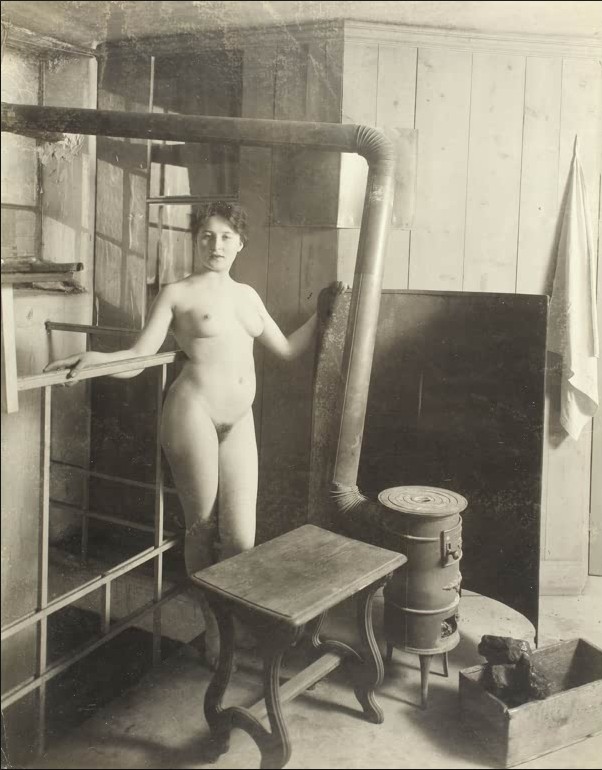

Le repos du modèle, Maurice Bompard, 1880 (exposé au Salon de 1889), Musée de Rennes |

Vienne, 1906 |

L’ajout de ce poêle en situation dominante constitue la principale originalité de Malhoa, qui s’est inspiré pour le nu de la composition plus académique de Maurice Bompard. Un photographe anonyme viennois retrouvera la même idée du poêle s’accouplant avec la modèle.

Le repos du modèle, José Malhoa, 1918, collection particulière

A noter que Malhoa s’autocitera vingt ans plus tard sans grande originalité, dans un atelier embourgeoisé.

Dans l’Empire russe

|

|

|---|

|

Illarion Pryanishnikov, 1890, Galerie Tretyakov |

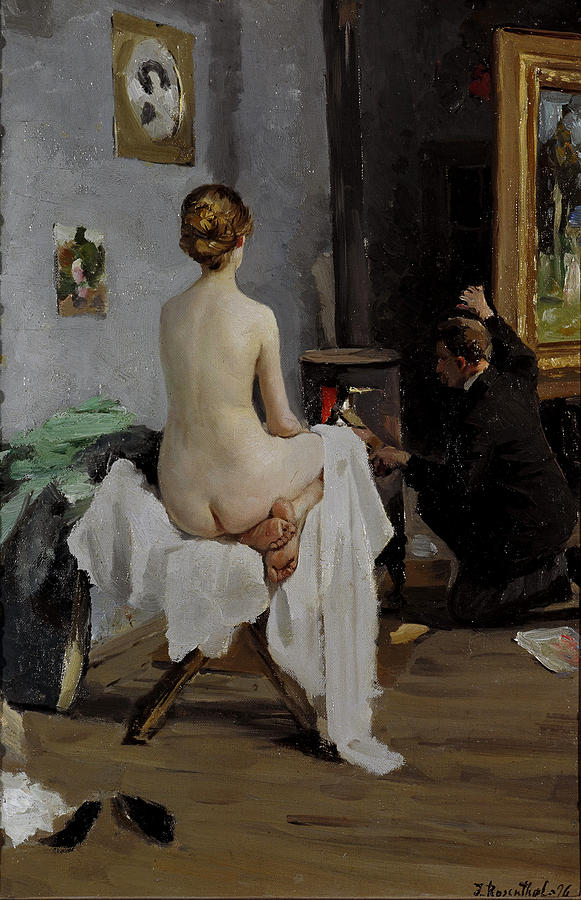

Janis Rozentals, 1896, Latvia museum of arts, Riga |

L’atelier de l’artiste

Dans l’Empire russe, la formule se teinte d’une nuance respectueuse : l’artiste contribue au confort du modèle en s’agenouillant pour rajouter un bûche dans le poêle.

Dans le tableau de Pryanishnikov, les rôles sont tenus par son élève Alexeï Korine et sa nièce Serafima Ammosova, qui venaient de se marier [12]. Le geste d‘alimenter le foyer a donc une valeur symbolique pour le jeune couple. L’année d’après, Pryanishnikov allait contracter une tuberculose dont il mourra en 1894.

Il est possible que le tableau de Rozentals s’inspire de celui de son devancier : à défaut de connaître les circonstances précise de la composition, on peut conclure qu’il véhicule l’idée d’un tribut de l’artiste à la Beauté, bien éloigné de la narration misérabiliste des ateliers parisiens.

Dans l’avant-garde française

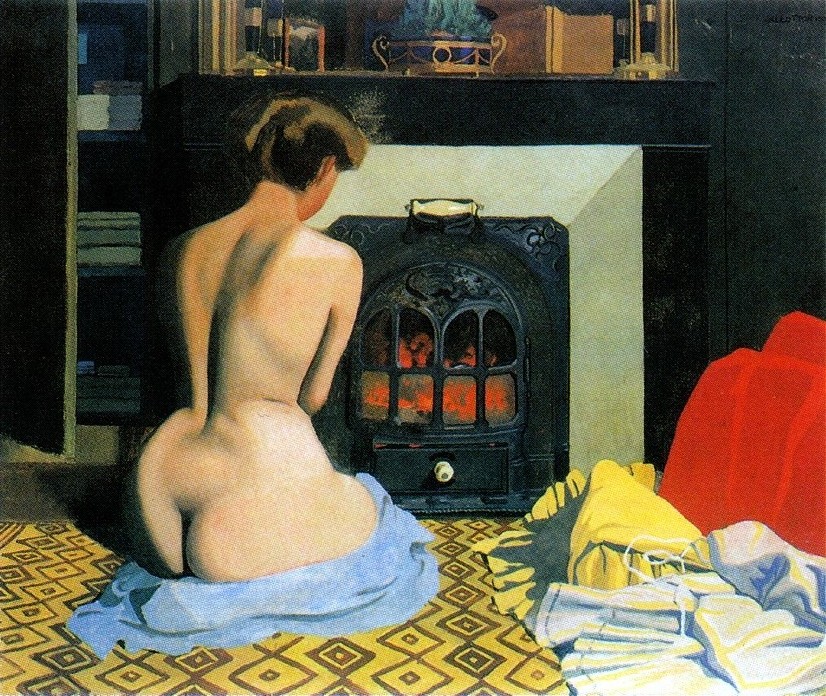

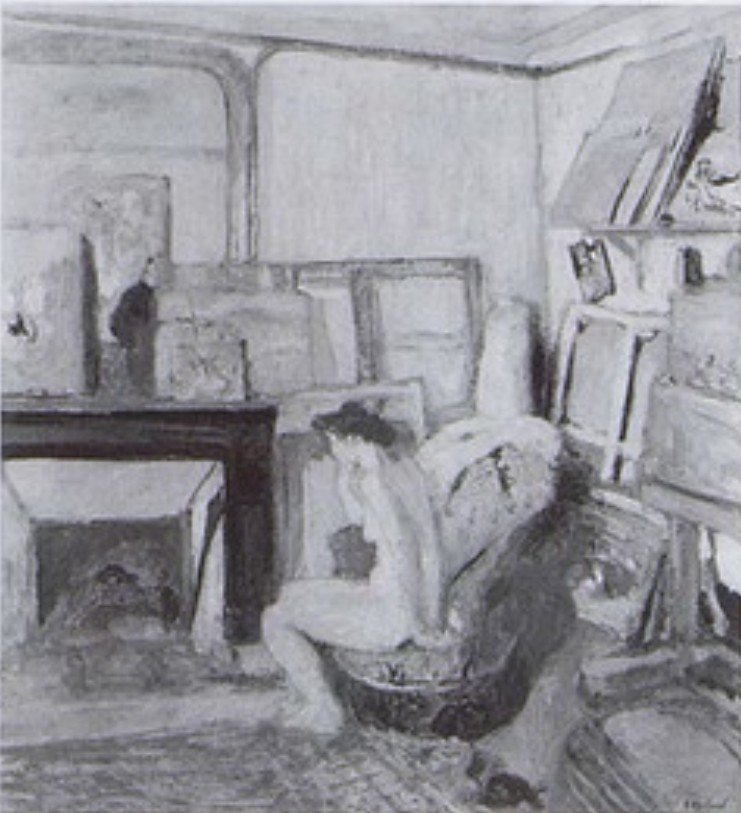

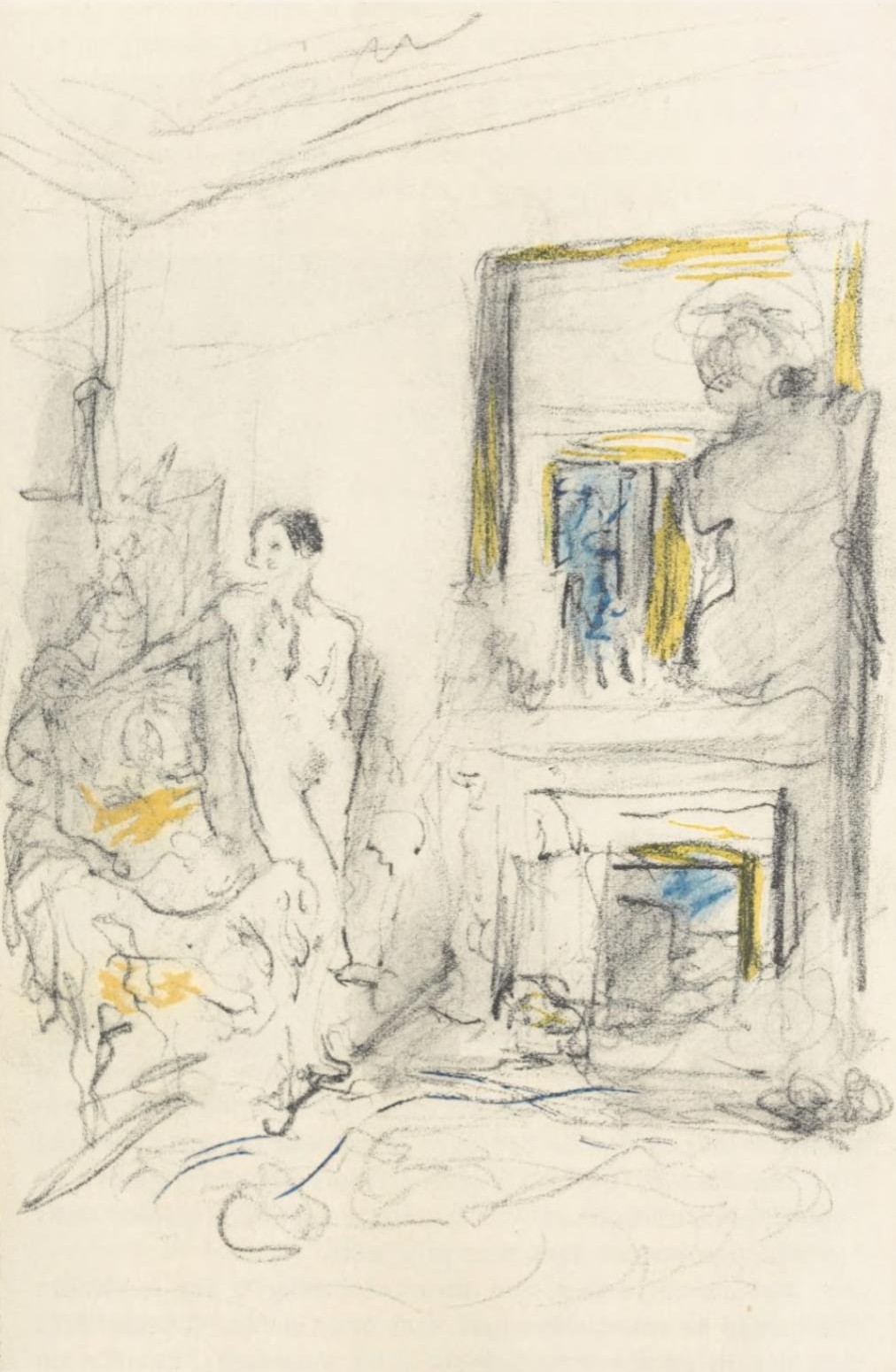

Nu près du poêle

Nu près du poêle

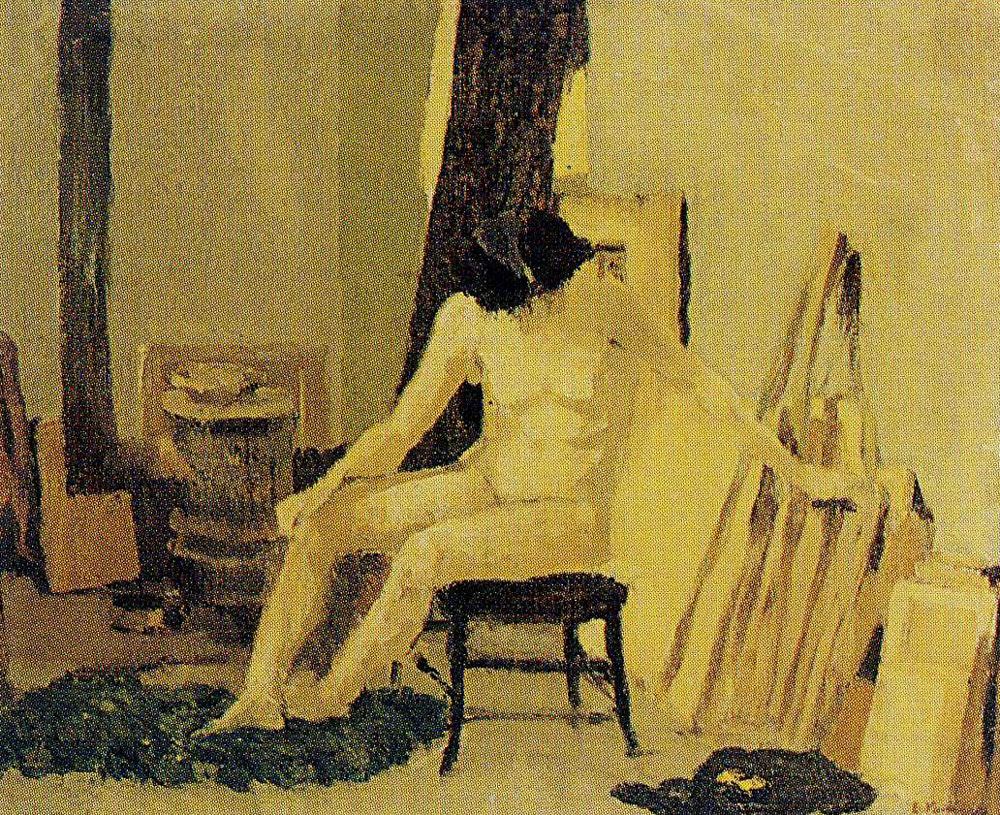

Vuillard, 1894, localisation inconnue

En réaction à la mentalité rapinesque, Vuillard traite le thème d’une manière totalement nouvelle : lumineuse, géométrique (le coude du tuyau en écho au coude du cadre) et dépourvue de condescendance (la modèle s’intéresse aux esquisse empilées contre le mur).

Ce nu au poêle restera unique, Vuillard déménageant par la suite dans des ateliers-appartements équipés de cheminées (voir La femme au foyer).

Au début du XXème siècle

En se banalisant, le thème gagne ses lettres de noblesse et s’éloigne de la scène de genre. Il devient un sujet plastique à part entière, qui n’appelle plus de justification narrative.

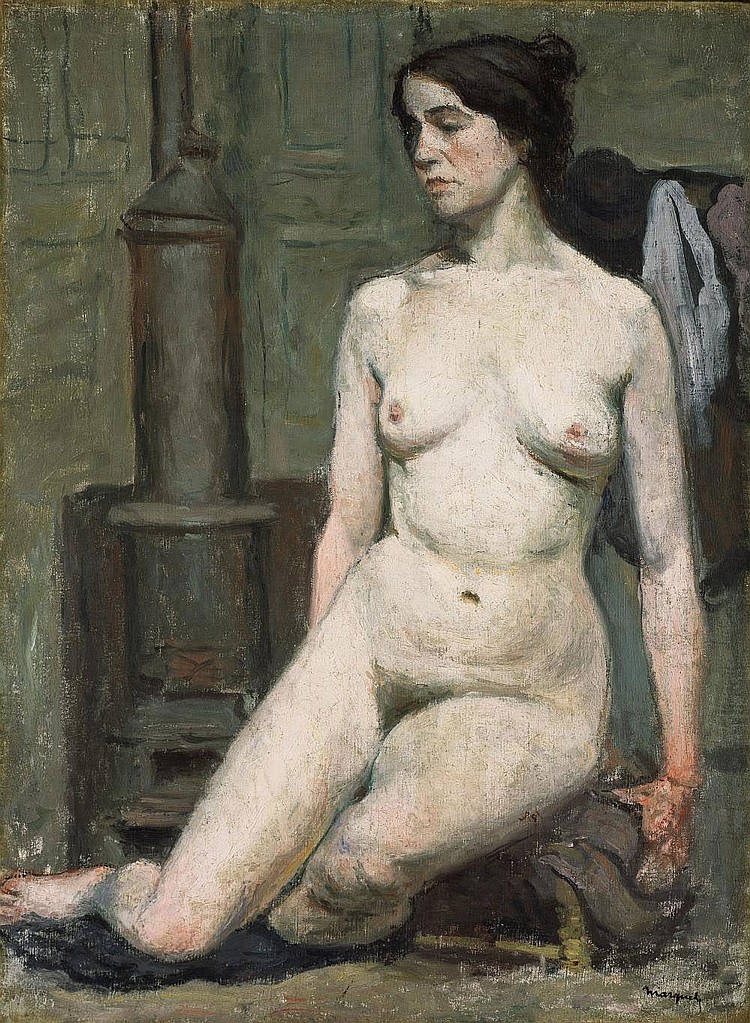

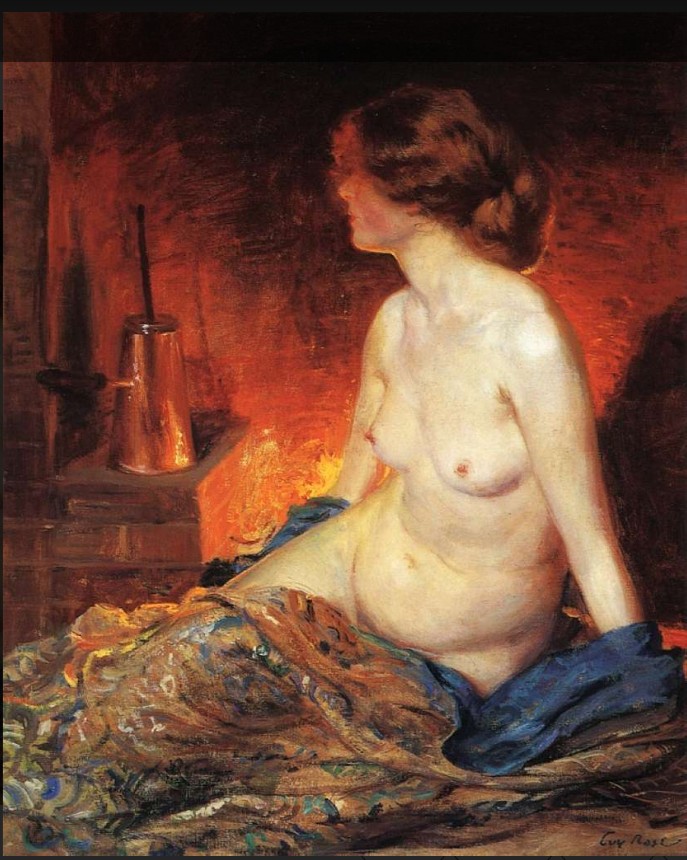

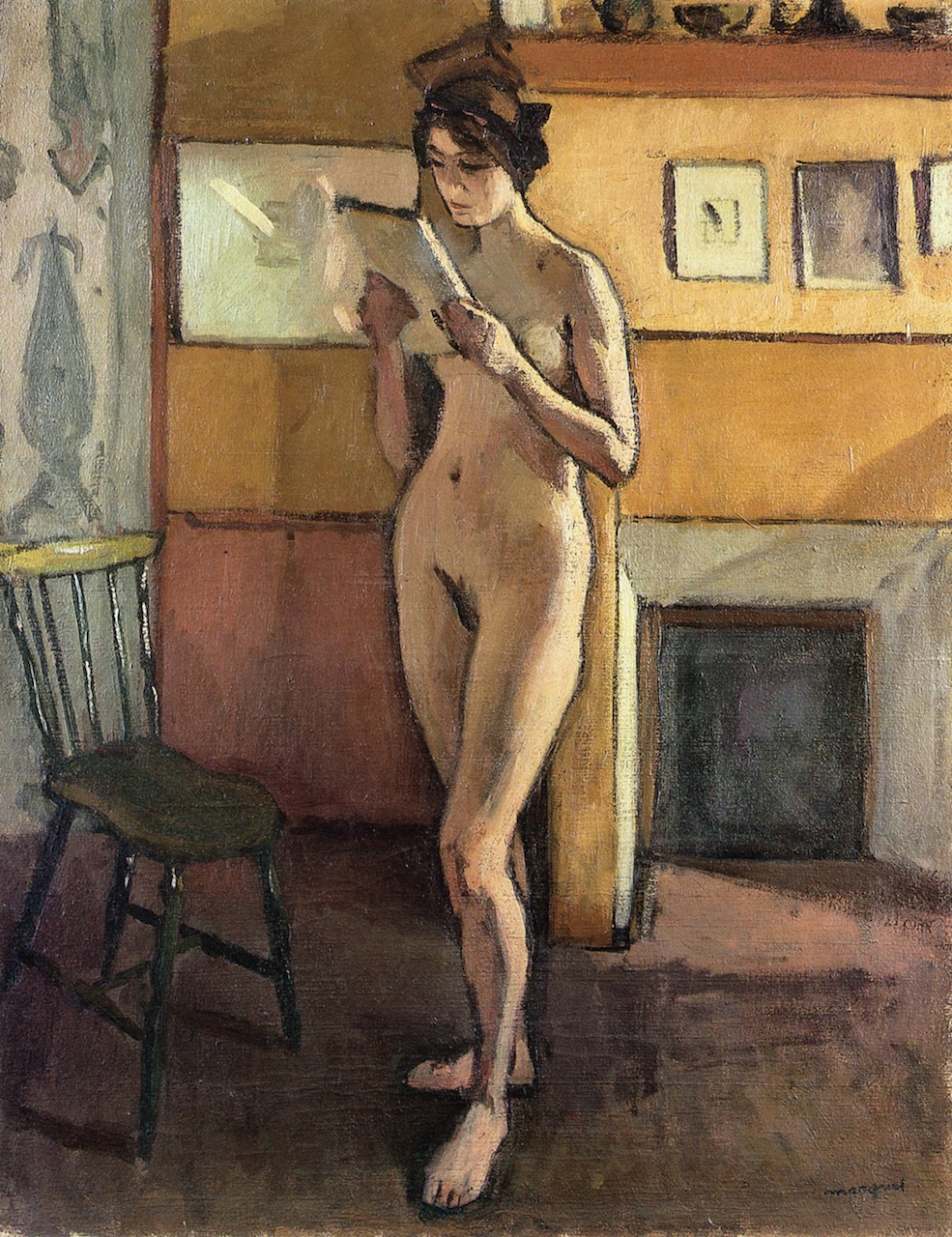

En France

Marquet a pratiqué une première fois le nu durant sa période de vaches maigres, en partageant souvent un modèle avec ses amis fauves, Manguin et Matisse. Mais ses deux femmes au poêle, qui renouvellent le thème de manière magistrale, datent de son retour au nu après 1910, alors que ses moyens lui permettent de multiplier les modèles et de vivre avec l’une d’entre elles, la très jeune et très libre Ernestine Bazin. Comme si le poêle consacrait cette période de confort et d’érotisme à domicile.

Nu au poêle, vers 1910

Nu au poêle, vers 1910

Ce nu assis vu de face confronte avec ironie les deux formes fortement charpentées, l’une noire et l’autre blanche : aux trois étages du poêle – le corps de chauffe au tiroir béant, la colonne au couvercle triangulaire, le tuyau, correspondent les trois étages de la femme – le ventre au pubis noir, le torse avec les triangles des clavicules, la tête. Le poêle est éteint et la femme aussi.

Vers 1910

Pour créer cette originale analogie, Marquet a délibérément réduit la taille de l’objet et inversé sa symbolique habituelle, plus volontiers masculine.

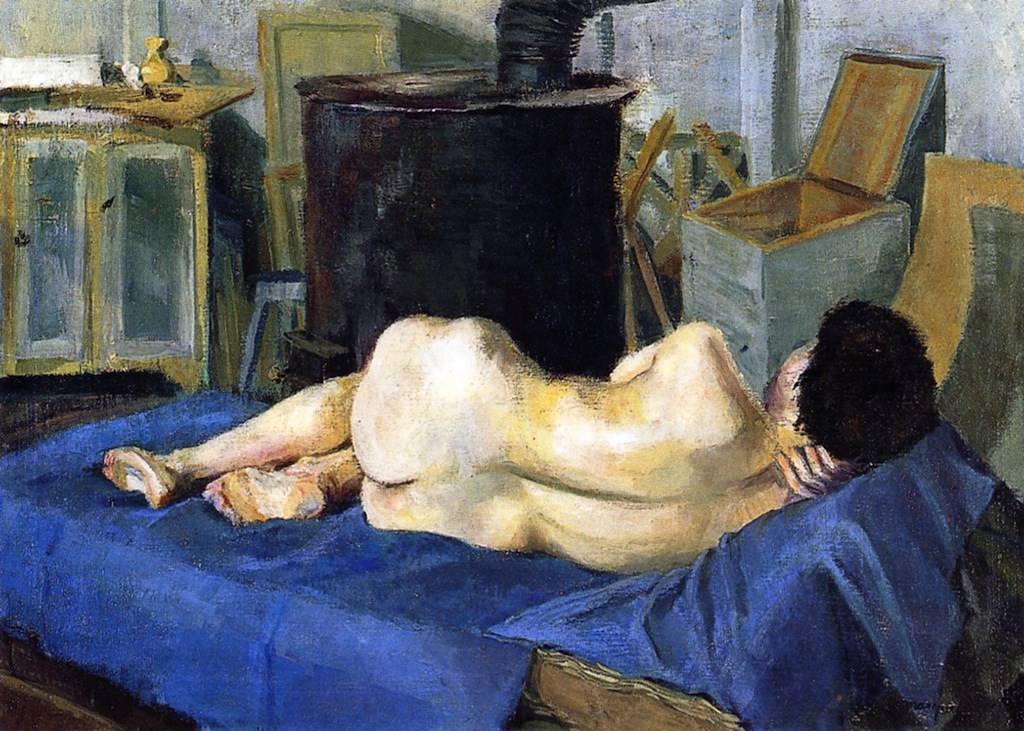

Nu dans l’atelier (Nu allongé sur un lit), 1912

Ce nu vu de dos reprend, en format horizontal, le même idée de correspondance tripartite, cette fois entre le décor et le corps : les portes du placard font écho aux plantes des pieds , le poêle énorme à la croupe, la boîte ouverte à la petite tête.

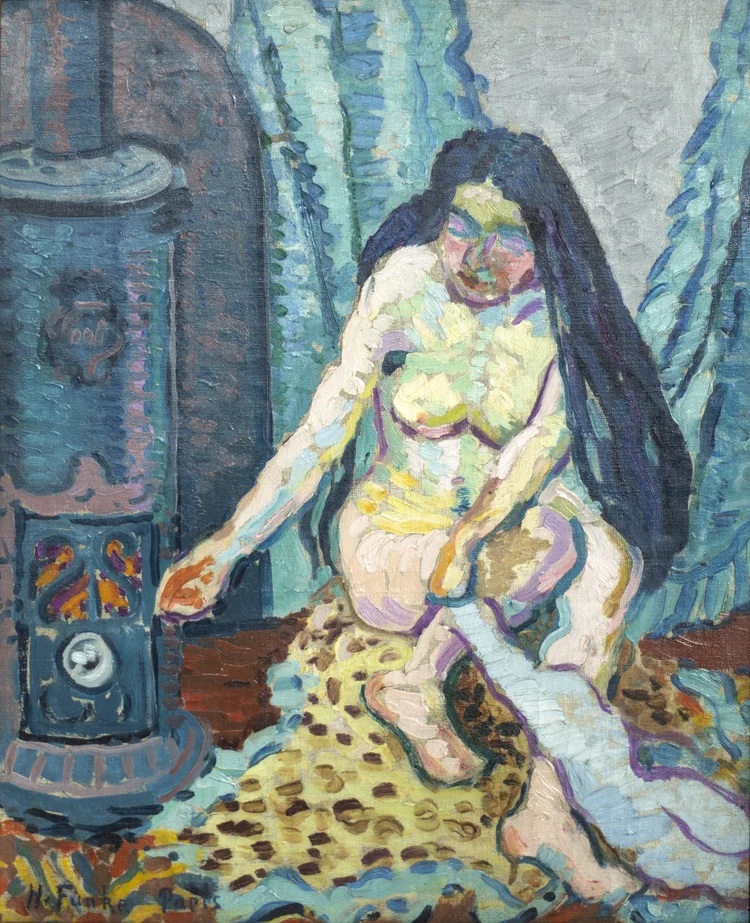

Nu au poêle 45.5 x 37 cm

Helene Funke, 1910

Cette artiste allemande s’est intégrée aux avant-gardes parisiennes de 1905 à 1913, influencée par le fauvisme, par Derain et par Van Dongen.

|

|

|---|

|

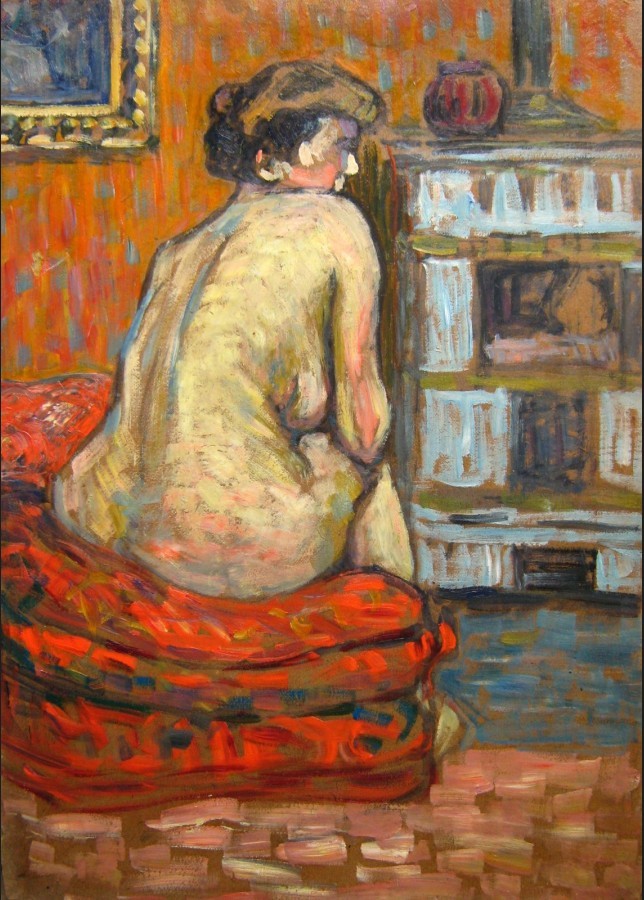

Femme assise devant la cheminée, Helene Funke, 1913 51,5 x 37 cm |

Poêle « prussien » en faïence blanche |

Cette toile aux couleurs chaudes apparaît comme l’antithèse de la précédente, la femme vue de dos dans le salon succédant à la modèle vue de face dans l’atelier. Signée « Helene Funke, Paris », la toile a été réalisé l’année même où l’artiste a quitté Paris pour Vienne.

Il est possible que l’accolement entre cette parisienne sans jambe et ce poêle d’allure germanique symbolise ce retour aux sources.

Hors de France

|

|

|---|

|

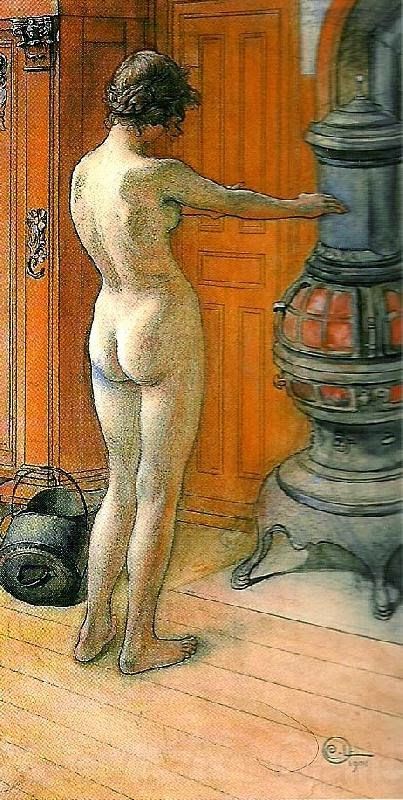

Léontine assise dans l’atelier, 1901 |

Léontine debout, vers 1905 |

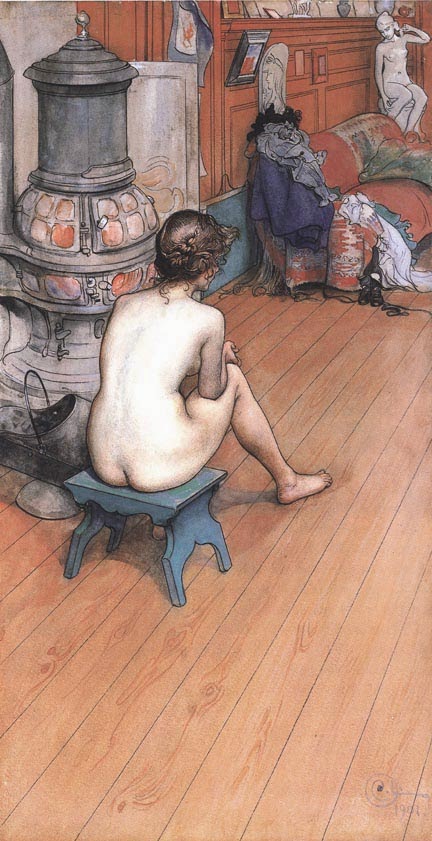

Carl Larsson

Carl Larsson échappe à tout regard condescendant lorsqu’il peint Léontine assise prêt du poêle, écrasant par sa beauté naïve celle de la Vénus statufiée ; ou bien debout face au même poêle, victorieuse du concours de courbures. Larsson raconte dans ses mémoires comment il a encouragé « Nina » à échapper à sa condition misérable en devenant infirmière, puis mère d’une famille nombreuse [13].

|

|

|---|

|

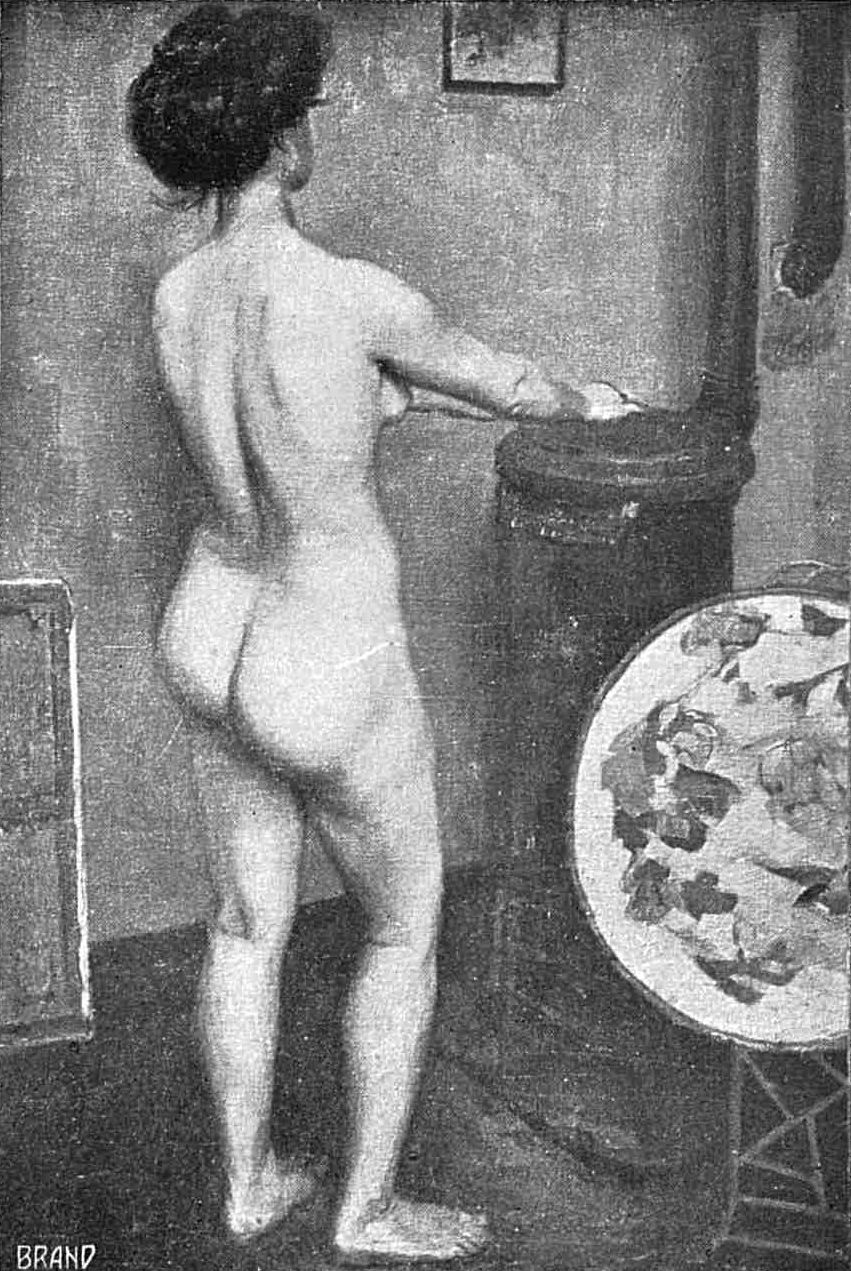

Le repos du modèle, Constantin Artachino, avant 1909 |

Devant le poêle, Zorn, 1903 |

Au début du XXème siècle, le nu au poêle intéresse deux types d’artistes :

- les scolaires qui se souviennent de la classe de nu à l’académie Julian, comme le roumain Artachino ;

- les spécialistes du nu à la recherche de variantes, comme le suédois Zorn.

L’atelier n’est que succinctement évoqué, par un châssis posé le long du mur.

|

|

|---|

|

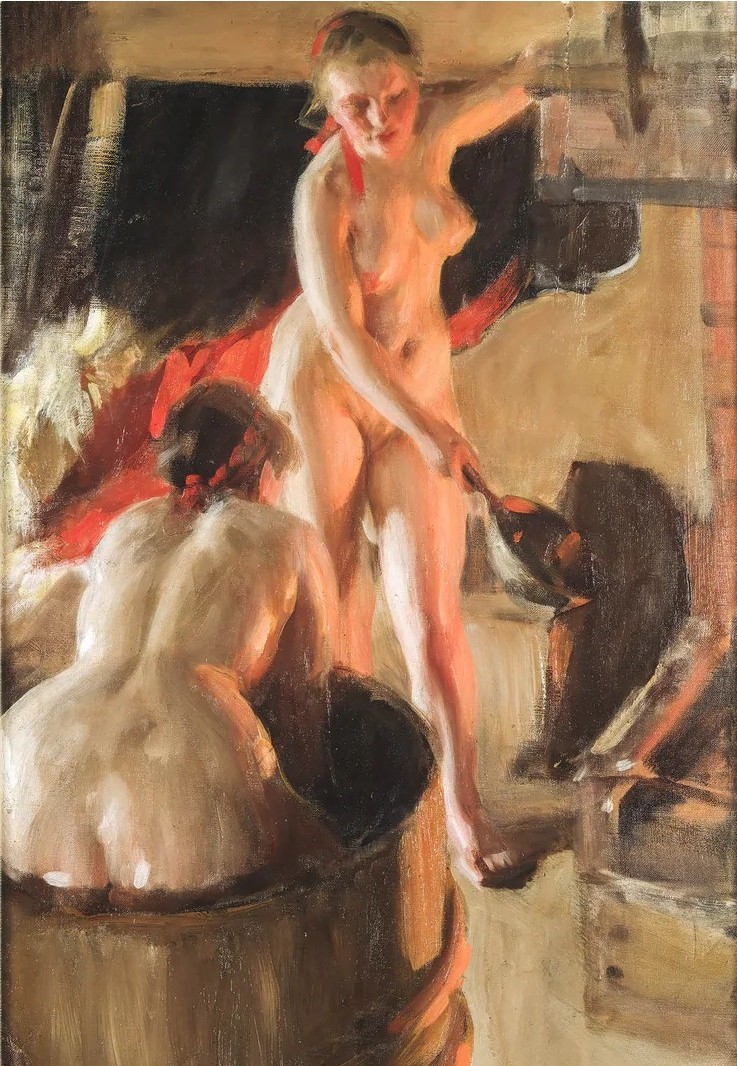

Filles de Dalarna au Sauna, 1906, Nationalmuseum, Stockholm |

Mère et fille, 1909, Zorn Collections |

|

|

|---|

|

Le chaudron de pommes de terre (Potatiskitteln), 1915, collection particulière |

Devant le feu (Framför brasan), 1916, collection particulière |

Anders Zorn

Zorn préférera exploiter, au recto comme au verso, un motif plus scandinave : celui de la nudité au sauna.

|

|

|---|

|

1903 |

1917 |

Nu au poêle, Max Feldbauer

Le premier tableau, de facture impressionniste et en appartement, échappe aux poncifs du repos du modèle. Le second, une étude sur carton, est en revanche beaucoup plus scolaire, alors que Feldbauer vient de quitter Münich pour enseigner à Dresde.

|

|

|---|

|

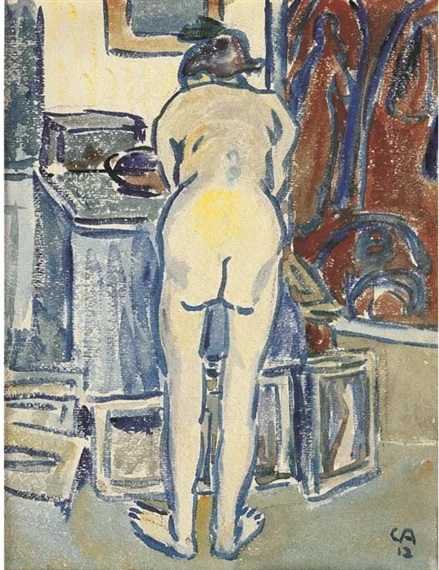

Nu de dos devant « Récolte de pommes en rouge » (aquarelle) |

Récolte de pommes en rouge (huile) |

Cuno Amiet, 1912

Dans une première lecture, l’aquarelle fixe le souvenir de la modèle qui a posé pour le tableau. Dans une lecture plus « symboliste », on peut supposer que la vue de dos met en évidence ce qui, dans son physique, évoque le fruit défendu.

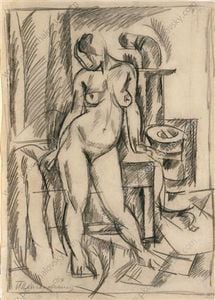

|

|

|---|

Nu au poêle, Pyotr Konchalovsky, 1917

Il fallait bien que que quelqu’un tente une femme au poêle cubiste : voilà qui est fait, avec quelques années de retard.

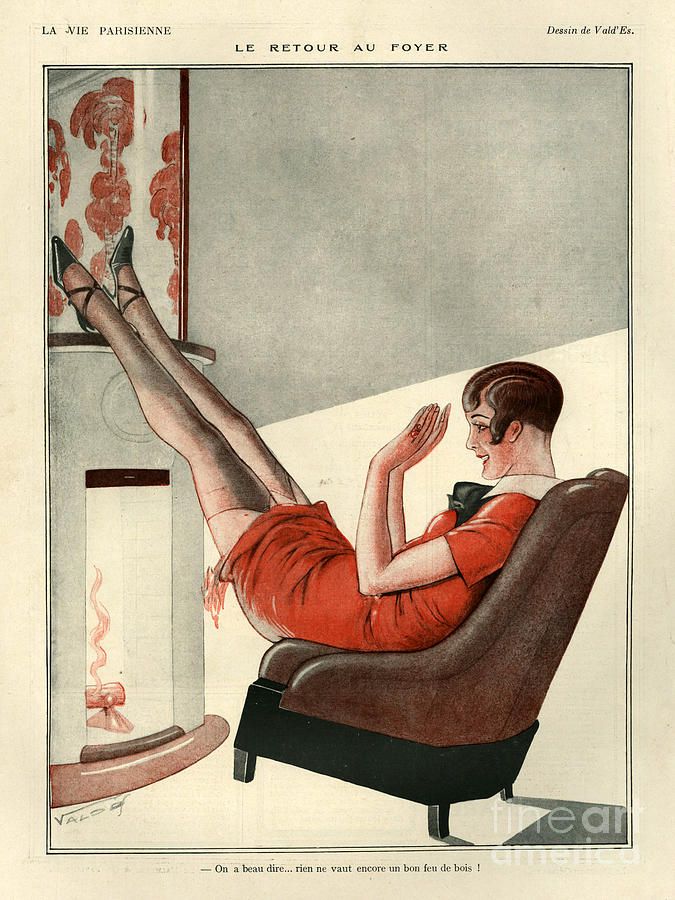

Après la première guerre mondiale

|

|

|---|

|

Bernard Karfiol, vers 1920 |

Petit modèle, Cesare Bacchi, vers 1930 |

Le thème de la modèle frileuse resurgit sporadiquement, dans des styles et avec des bonheurs variés.

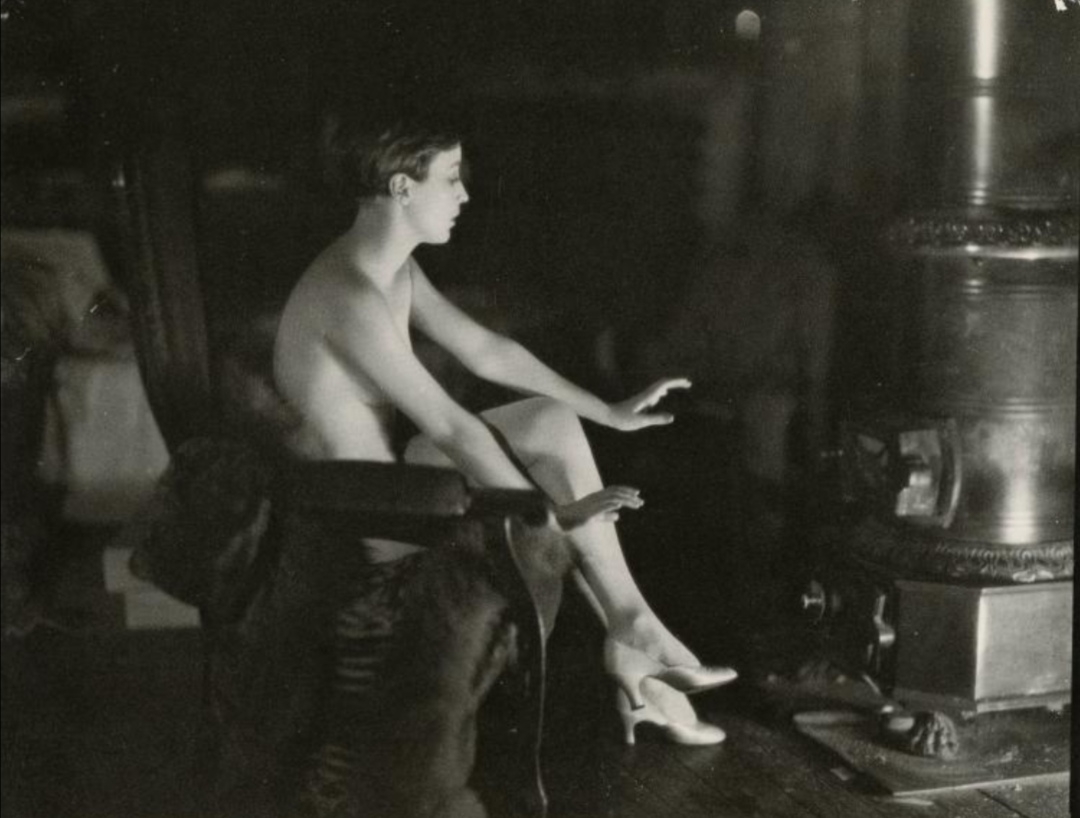

L’actrice Bessie Love,

L’actrice Bessie Love,

James Abbe, 1928

Ce cliché a été pris à Paris par le photographe de mode James Abbe, pendant une séance de poses pour la maison Patou, pendant que l’actrice se réchauffait entre deux robes au poêle du studio. C’est sans doute le seul exemple authentique de Repos du modèle. [14]

Modèle lisant devant le radiateur de l’atelier, Lindsay Bernard Hall, 1928

Le progrès fait irruption dans l’atelier et la littérature vient à la garçonne, sans produire de renouvellement bouleversant.

Jacques Biederer, vers 1920

Grand producteur de photographies « parisiennes », Biederer joue encore sur un semblant de chic artistique en épinglant au mur un vague Renoir, en écho à la pose de la dame. Mais son costume ne prétend pas être celui d’une modèle pour peintre.

|

|

|---|

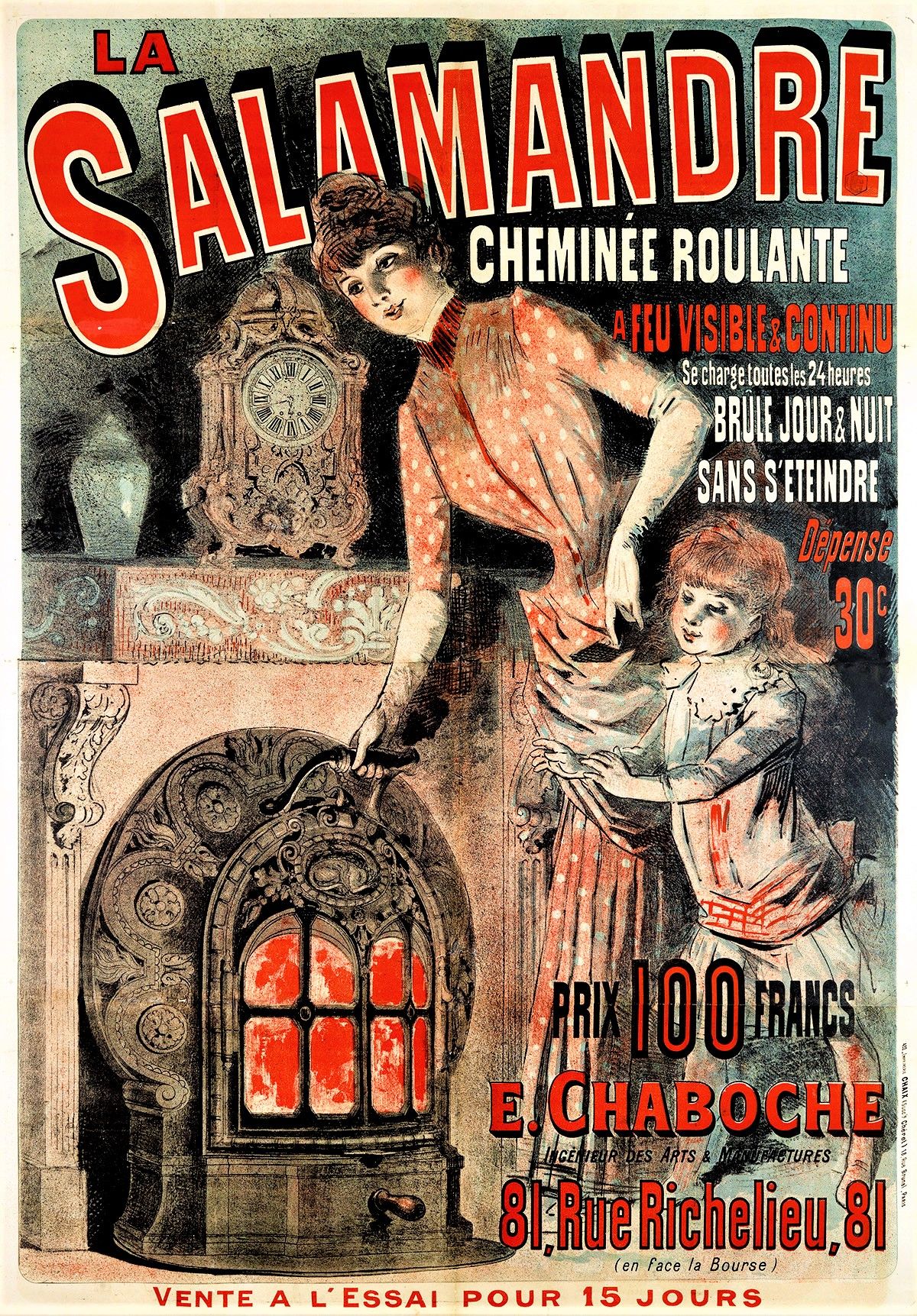

Studio Biederer, vers 1930

La question thermique concerne aussi les modèles plus spécialisés. Le poêle Salamandre, au tuyau barré par un bras ou par une jambe, évoque le bon gros client, facile à chauffer et à dominer.

Après la seconde guerre mondiale

|

|

|---|

|

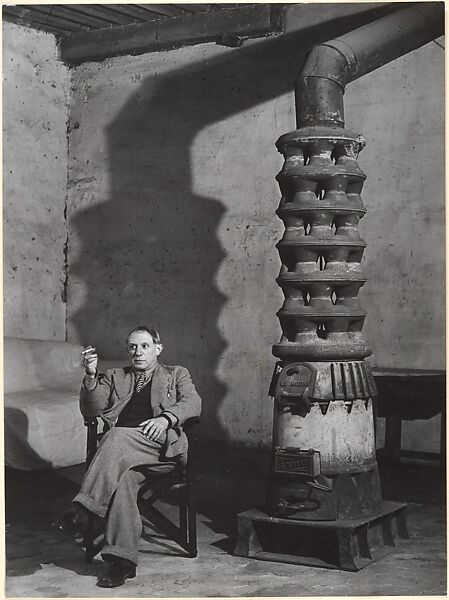

Picasso dans son atelier rue des Grands Augustins, Brassai, 1939 |

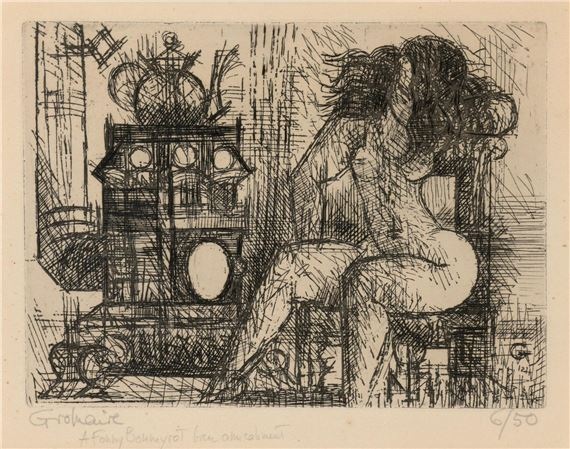

Femme assise devant un poêle, Marcel Gromaire, 1944 |

De part et d’autre des années sans chauffage, ces deux poêles monumentaux servent de faire-valoir l’un au peintre, l’autre au modèle.

|

|

|---|

|

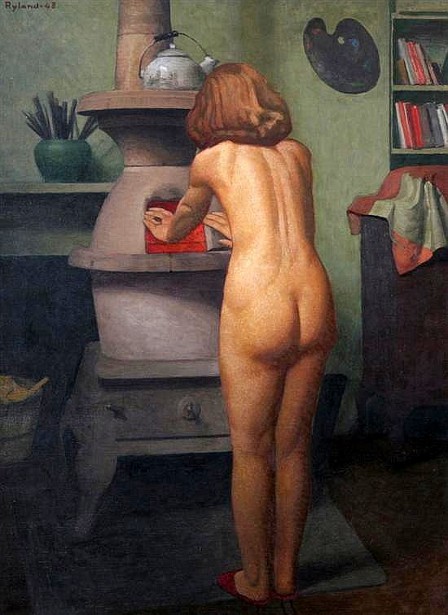

Le modèle frileux, Robert Knight Ryland, 1948 |

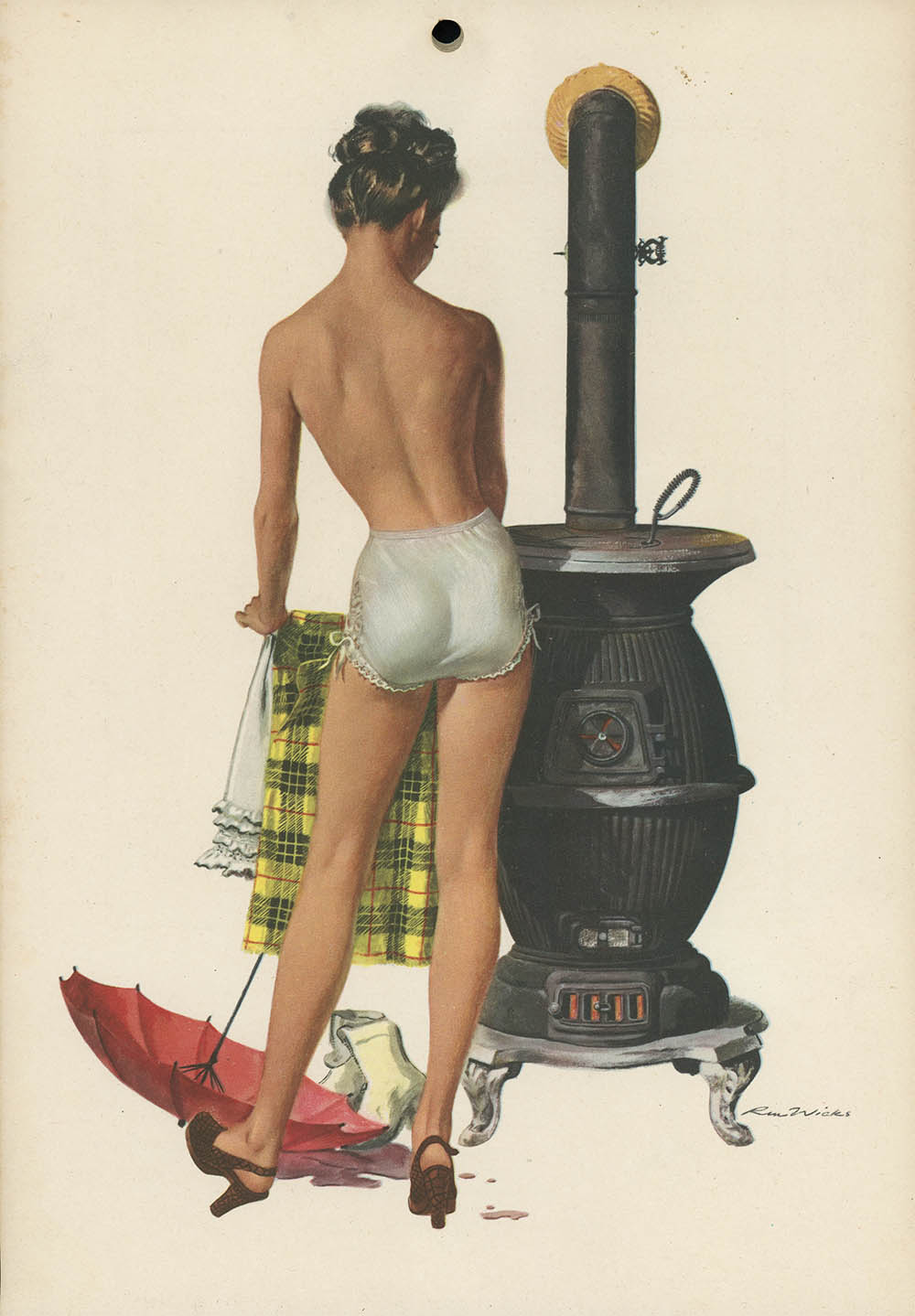

Exposure, Ren Wicks, Esquire, Novembre 1948 |

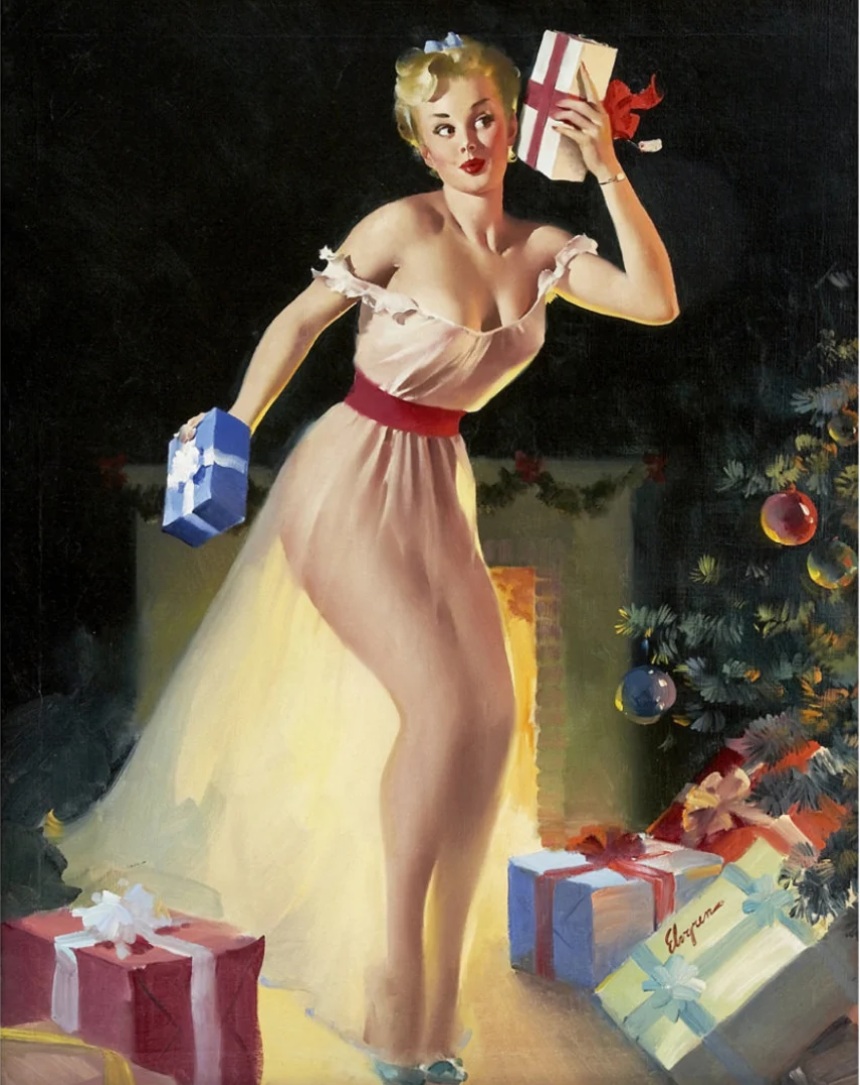

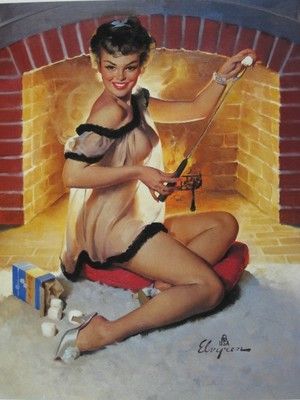

Trop vu dans l’atelier du peintre, le poêle va trouver un dernier souffle comme partenaire des pinups.

Blanket Coverage (And Now’s the Time to See if Frozen Assets Can Be Thawed)

Couverture globale (et il est maintenant temps de voir si les actifs gelés peuvent être dégelés)

Gil Elvgreen, 1952

Malgré la complexité du titre, l’image se résume à un incident de canotage.

|

|

|---|

Hilda, Duane Bryers, vers 1960

La pinup Hilda, en particulier, va adopter le poêle comme compagnon ordinaire dans d’innombrables images, du fait d’une analogie manifeste entre les deux anatomies :

- dans la première image, le poêle rubicond complète le babygros écarlate, et produit un café bien mérité ;

- dans la seconde image, particulièrement inventive, le soufflet agresse la porte du poêle et le chien, aguiché par les deux lapins, a attaqué le pont arrière du pantalon : on comprend que le feu qui ne veut pas prendre est celui du plaisir de Hilda.

Article suivant : La femme au foyer

La femme qui bat son mari, Abraham Bosse, vers 1633, Carnavalet.

La femme qui bat son mari, Abraham Bosse, vers 1633, Carnavalet.

Le Feu

Le Feu

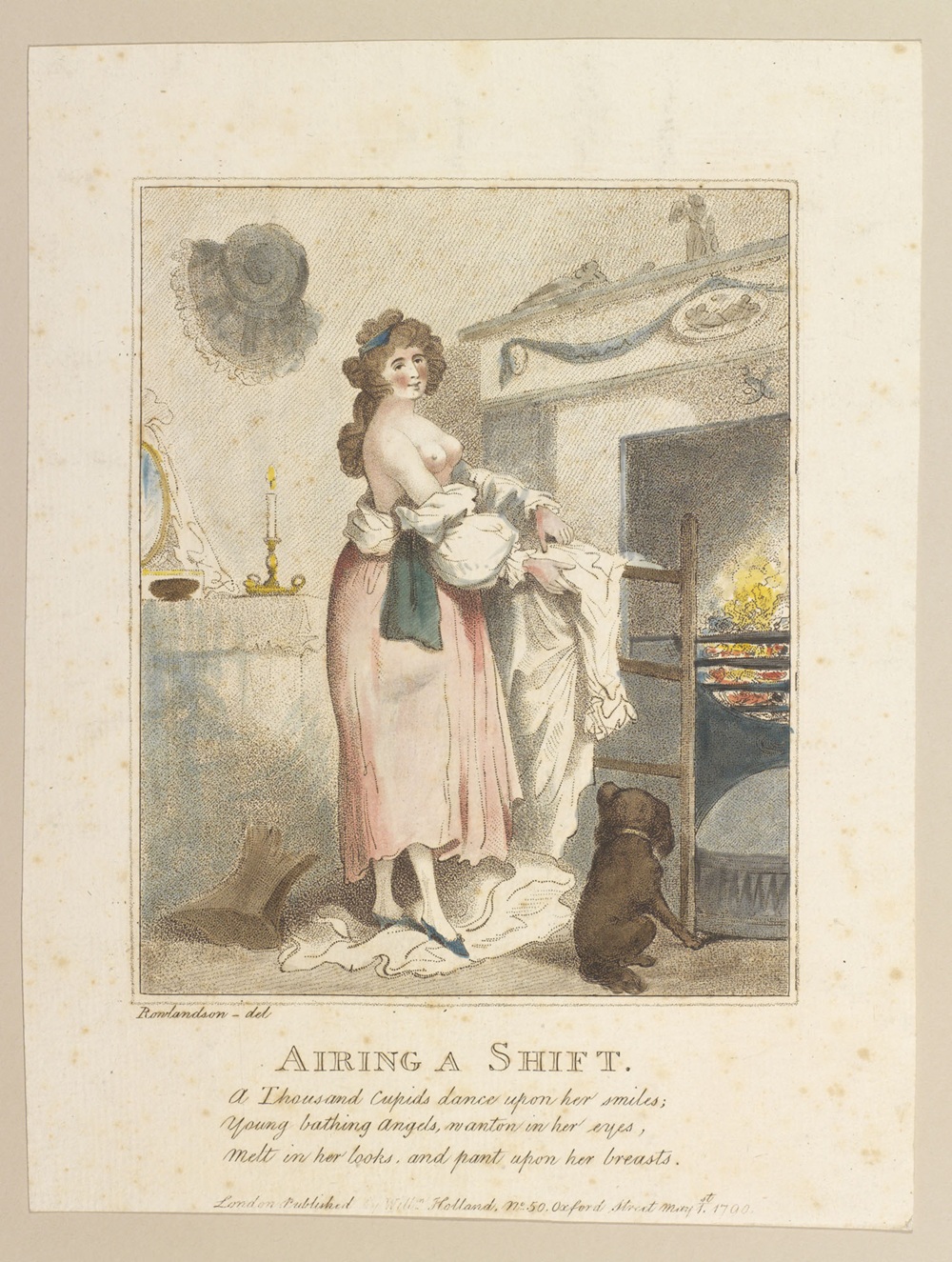

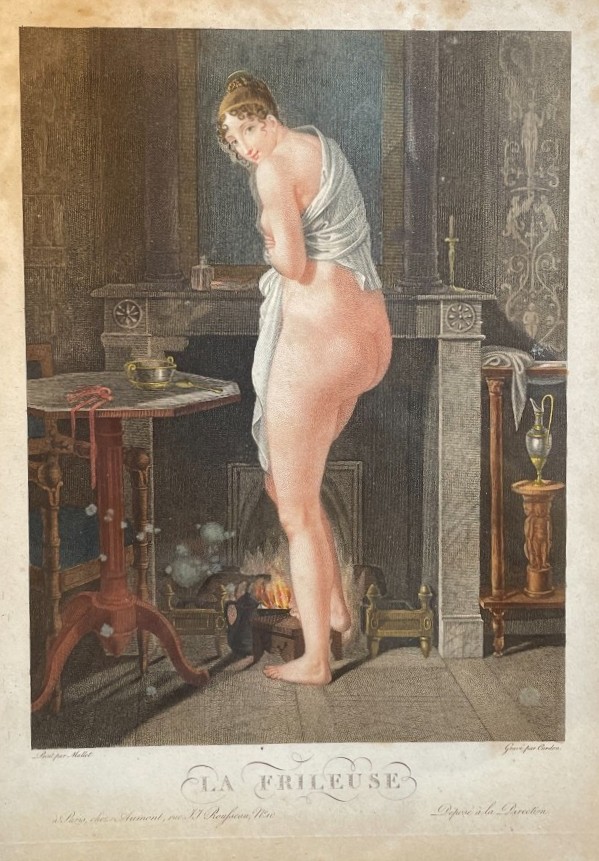

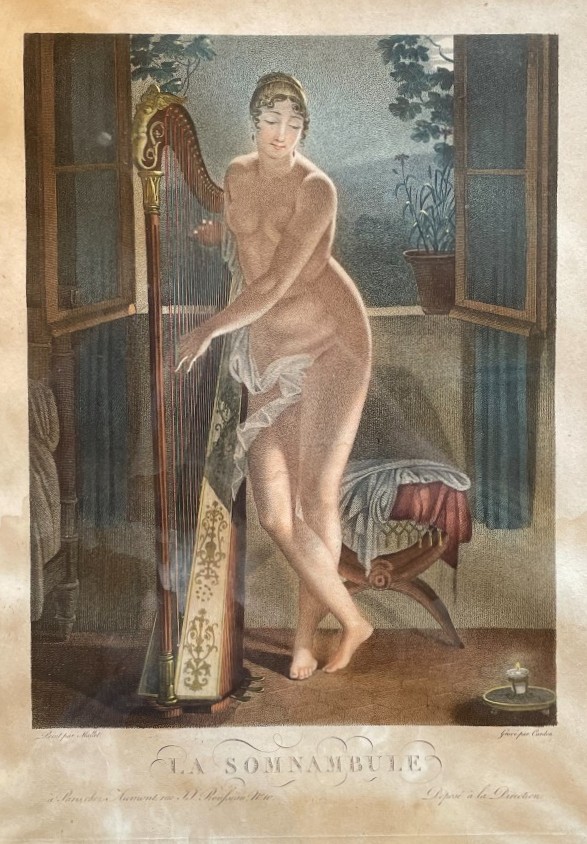

La Toillette, Gravure de Louis Marin Bonnet, 1781, NGA [15]

La Toillette, Gravure de Louis Marin Bonnet, 1781, NGA [15] La Toilette du matin

La Toilette du matin

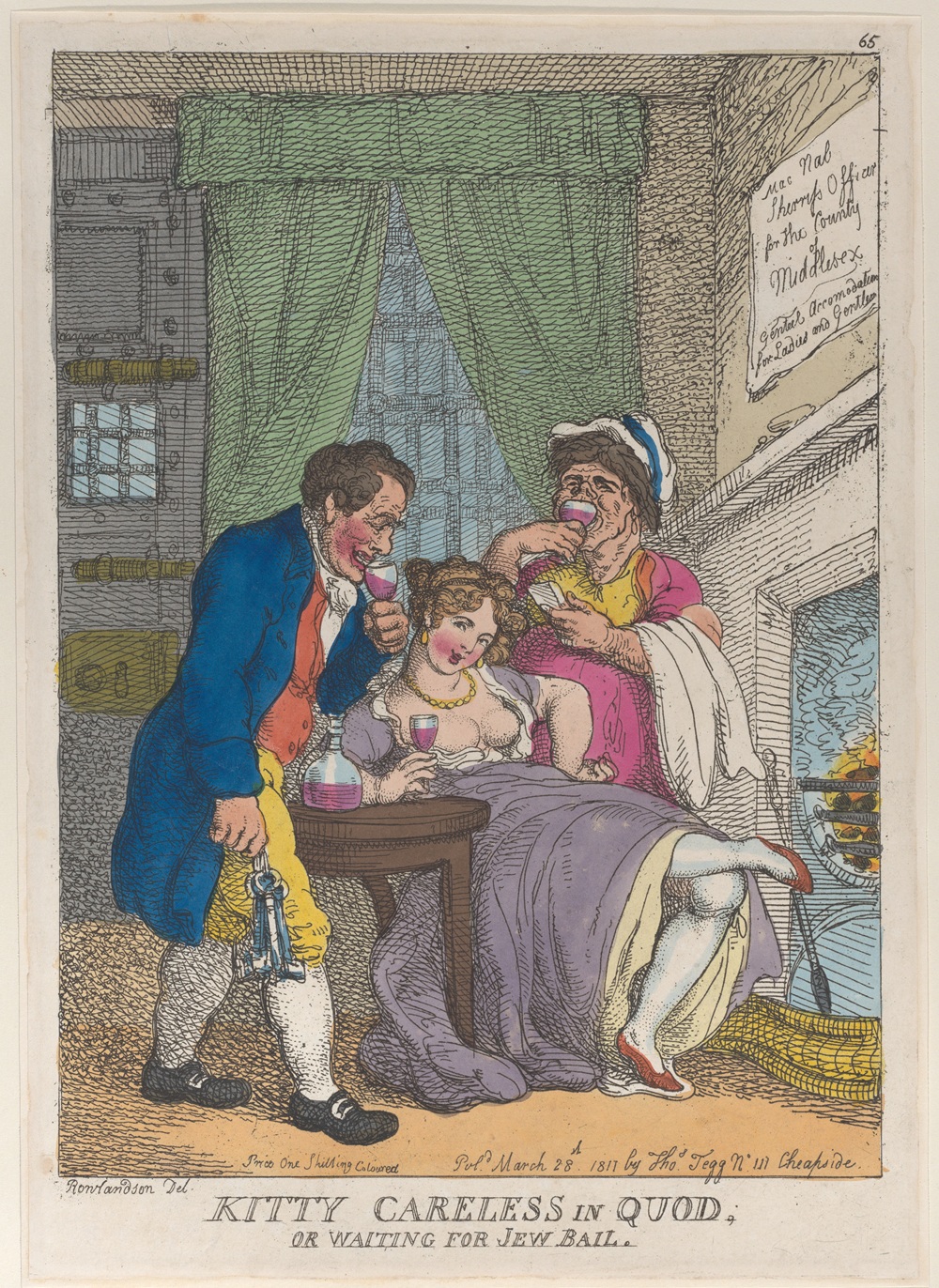

La petite renarde (Sly-boots)

La petite renarde (Sly-boots)

La Mort et l’épouse industrieuse (Death and the industrious wife), The British dance of death de Van Assen, 1823, p 33, Welcome collection

La Mort et l’épouse industrieuse (Death and the industrious wife), The British dance of death de Van Assen, 1823, p 33, Welcome collection

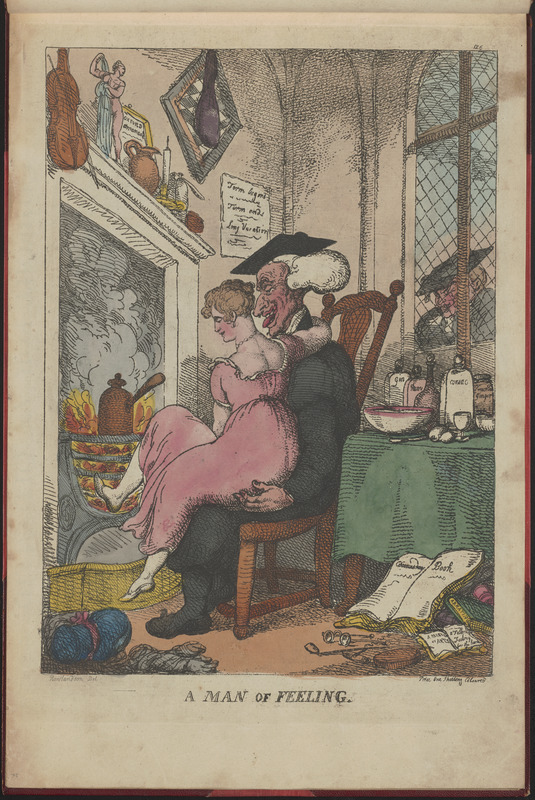

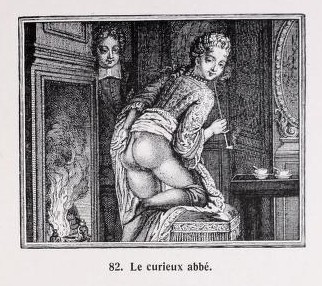

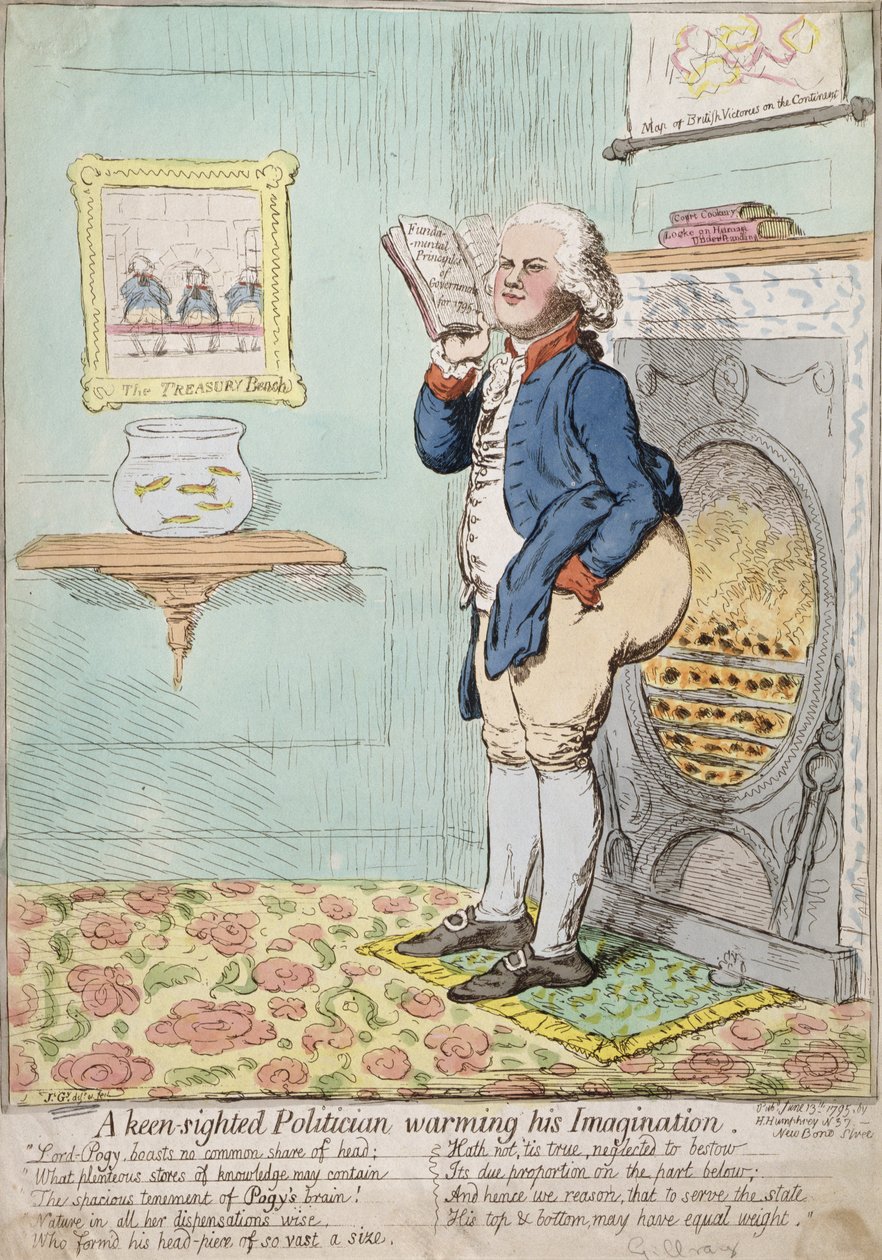

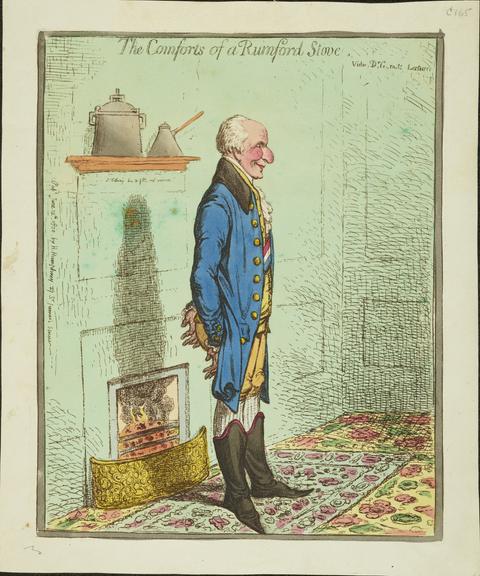

Luxury, or the Comforts of a Rumpford

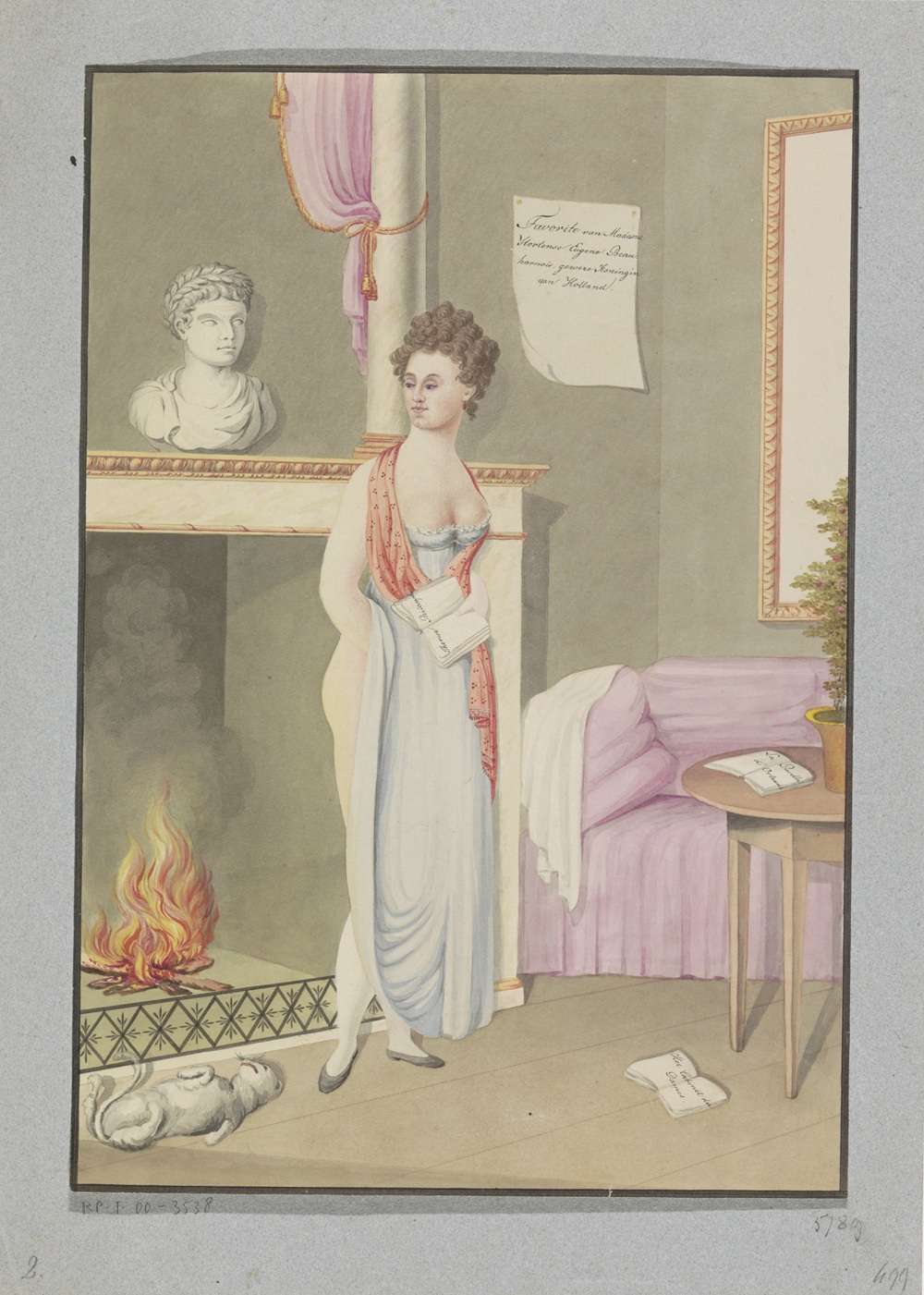

Luxury, or the Comforts of a Rumpford Une favorite de Madame Hortense Eugène Beauharnais, ancienne reine de Hollande Anonyme 1810-20, Rijksmuseum

Une favorite de Madame Hortense Eugène Beauharnais, ancienne reine de Hollande Anonyme 1810-20, Rijksmuseum

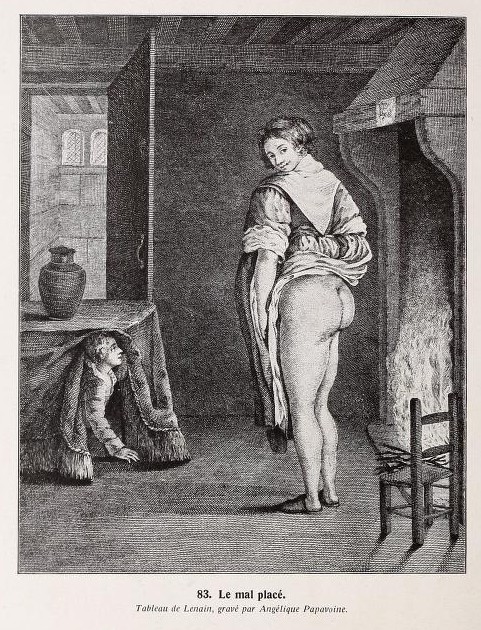

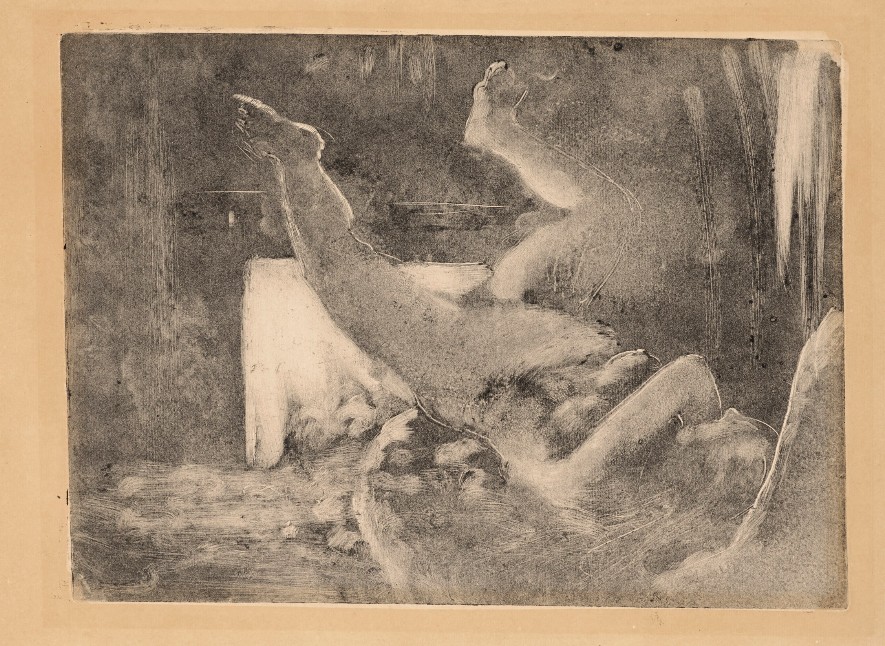

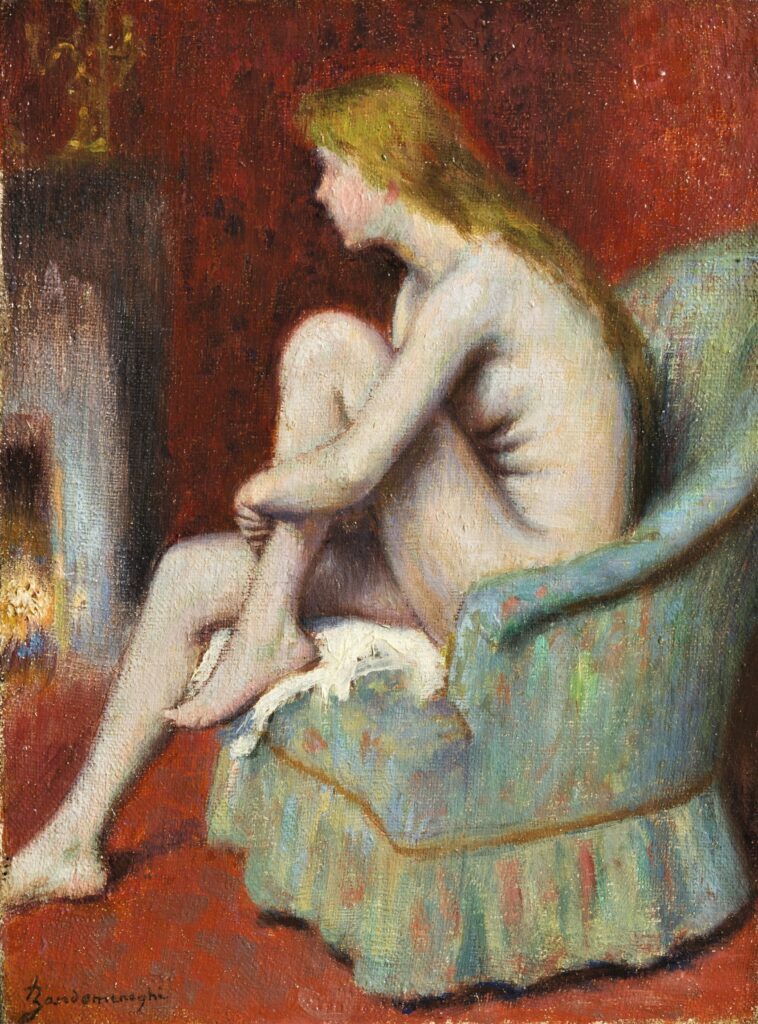

Femme nue se chauffant (monotype), Degas, 1876-77, collection particulière

Femme nue se chauffant (monotype), Degas, 1876-77, collection particulière

Nu assis près d’une cheminée (mantochrome), Louis-Amedée Mante et Edmond Goldschmidt, 1895-1900

Nu assis près d’une cheminée (mantochrome), Louis-Amedée Mante et Edmond Goldschmidt, 1895-1900

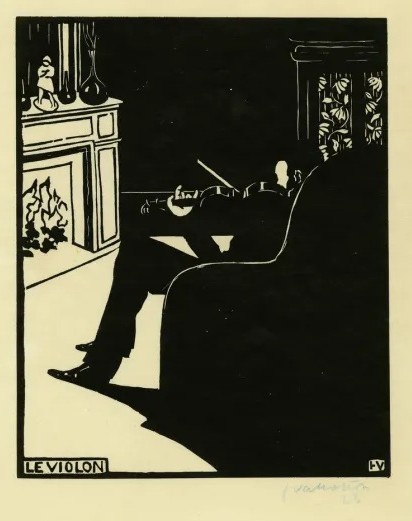

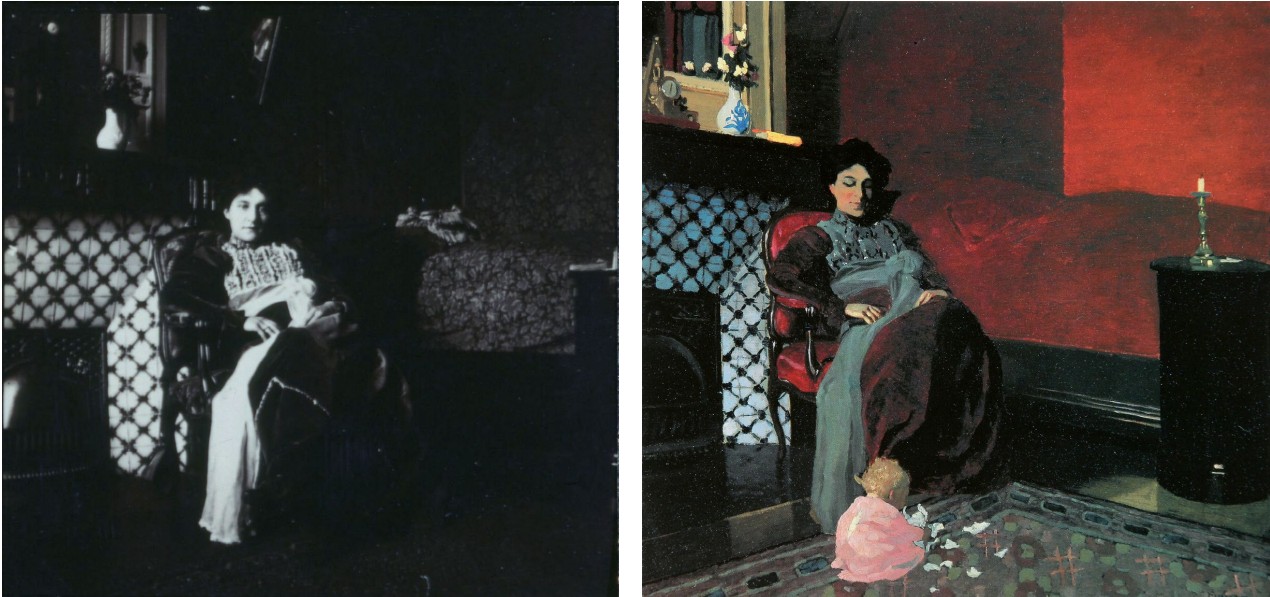

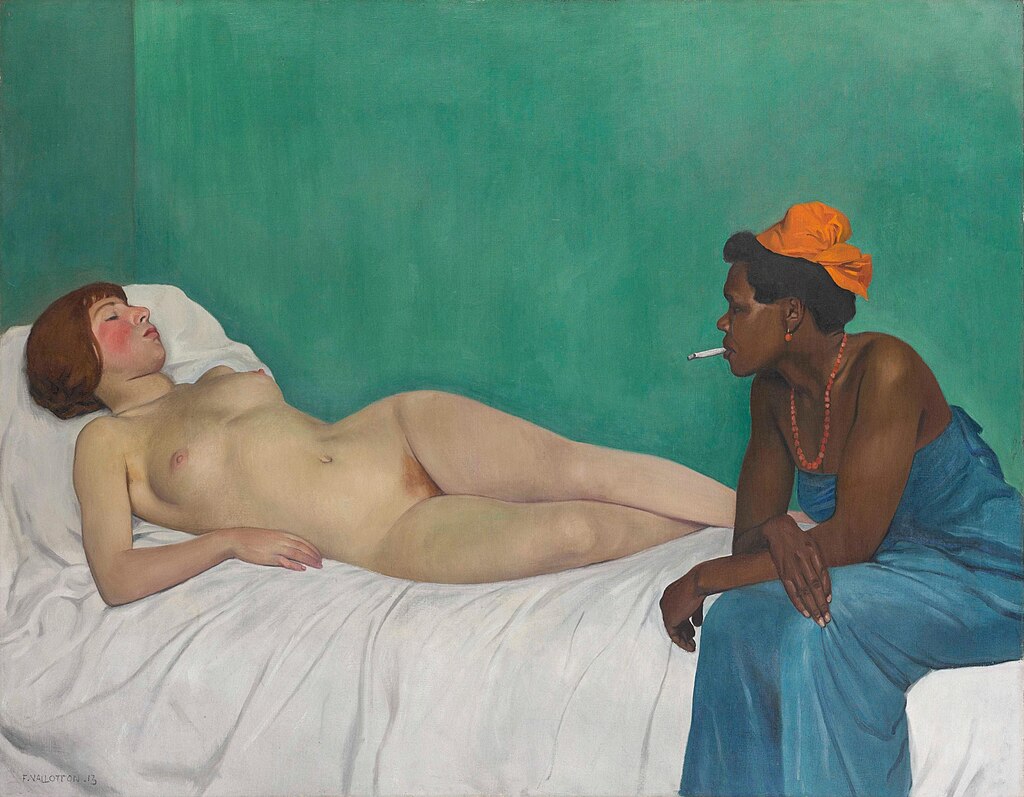

La Chambre rouge, Etretat (Madame Vallotton et sa nièce Germaine Aghion)

La Chambre rouge, Etretat (Madame Vallotton et sa nièce Germaine Aghion) Max Rodrigues dans l’atelier de Félix Vallotton, son beau-père, au 6 rue de Milan à Paris 9ème (huile sur carton, 51 x 69 cm)

Max Rodrigues dans l’atelier de Félix Vallotton, son beau-père, au 6 rue de Milan à Paris 9ème (huile sur carton, 51 x 69 cm)

La Salamandre

La Salamandre

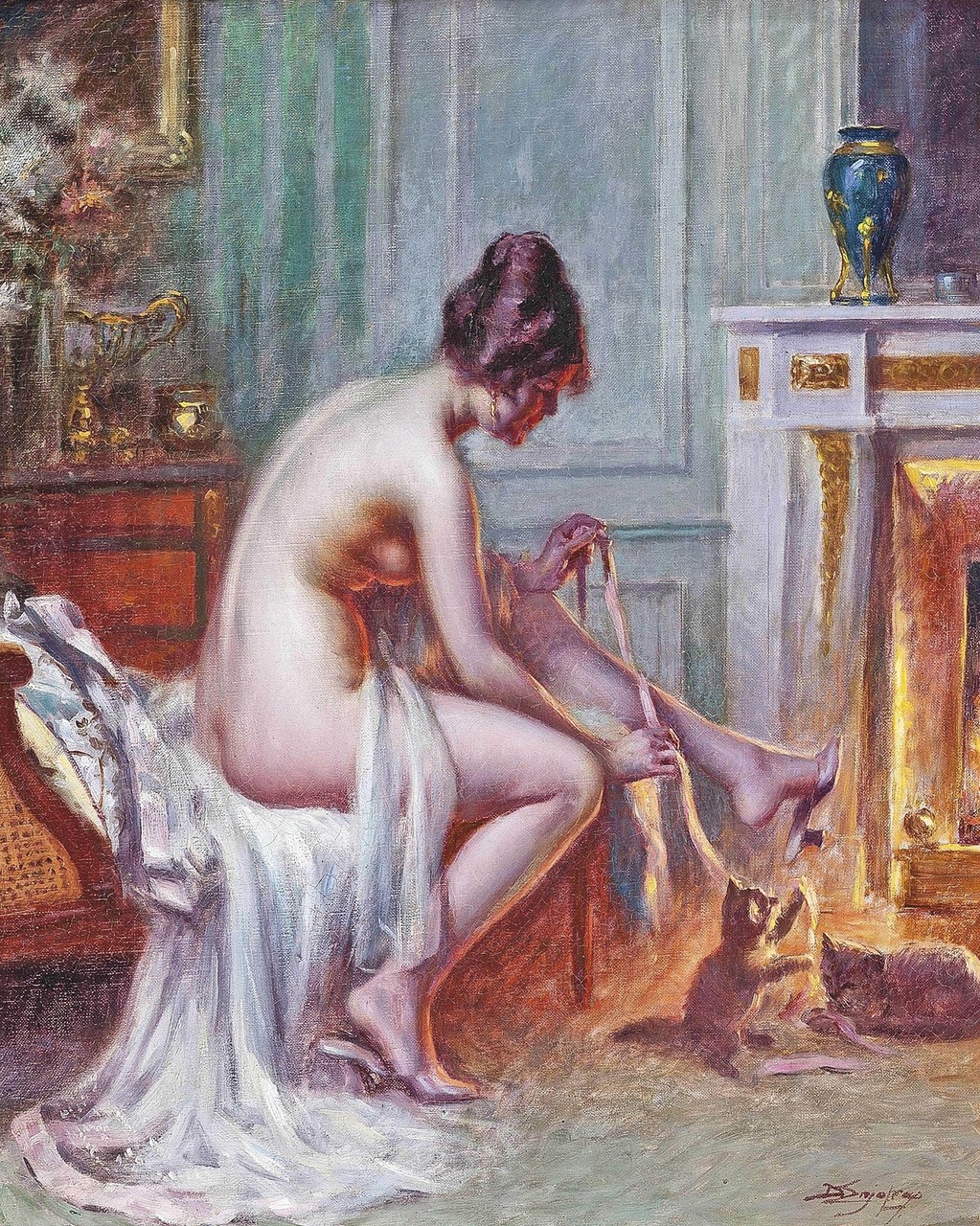

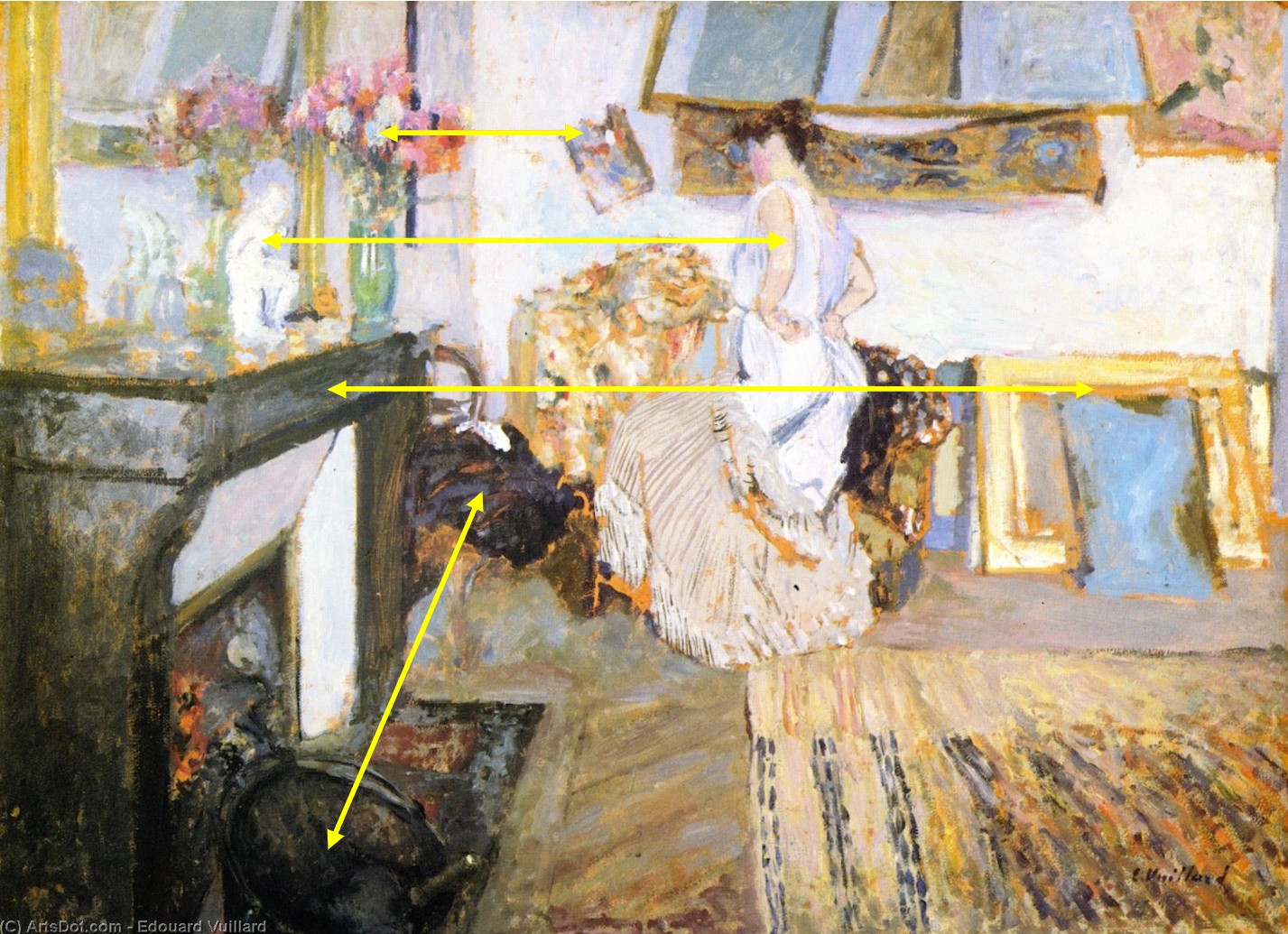

Modèle se déshabillant dans l’atelier de la rue Truffaut

Modèle se déshabillant dans l’atelier de la rue Truffaut

Les deux amies anglaises, Vuillard, 1923, collection particulière

Les deux amies anglaises, Vuillard, 1923, collection particulière

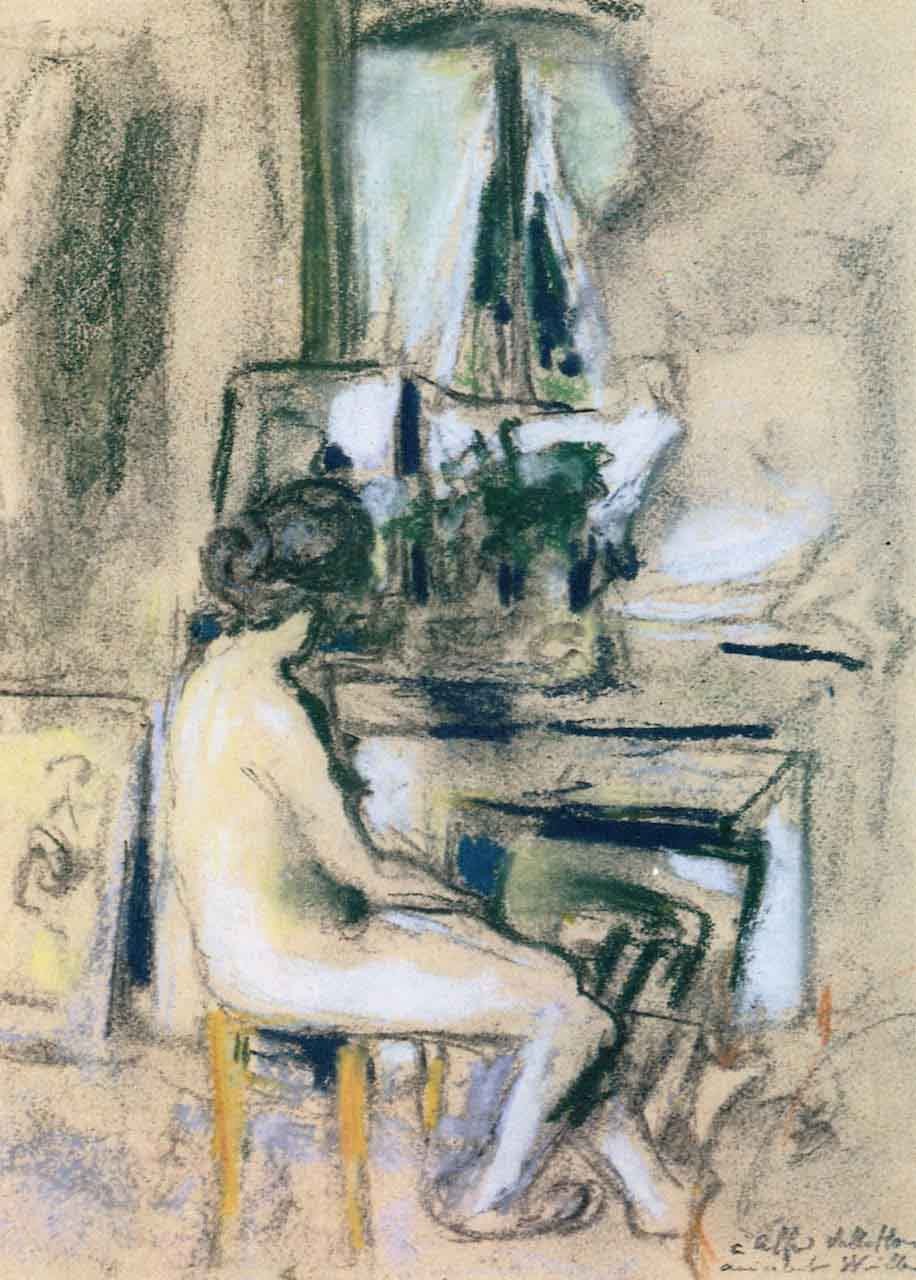

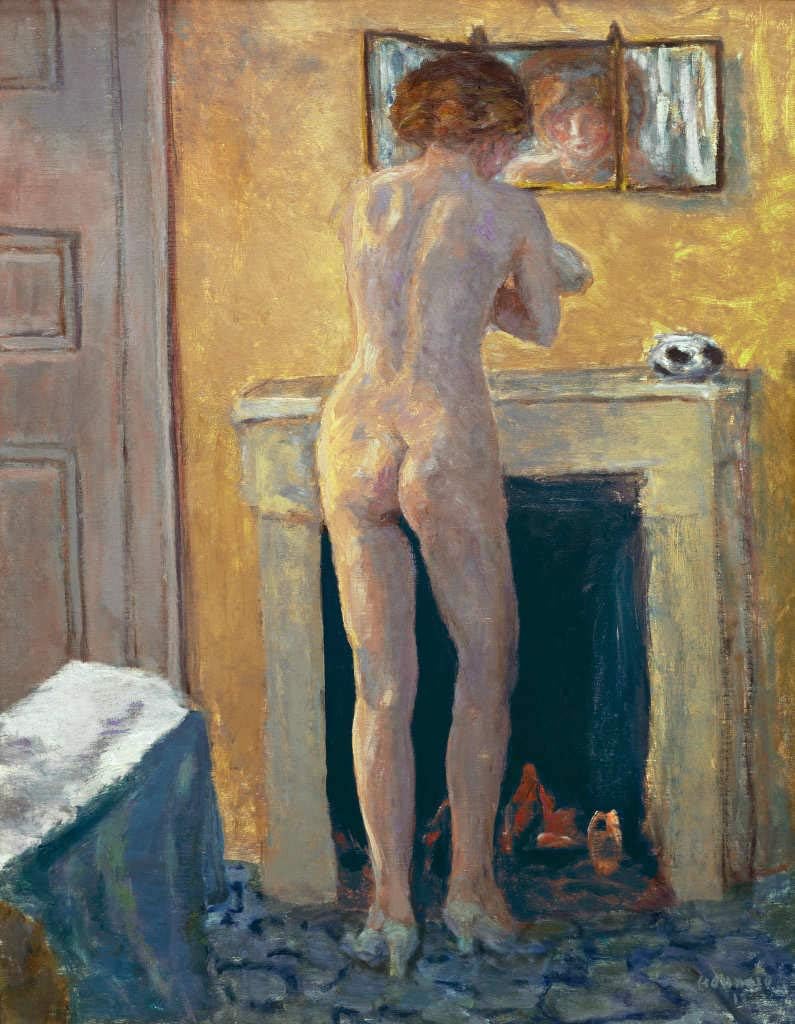

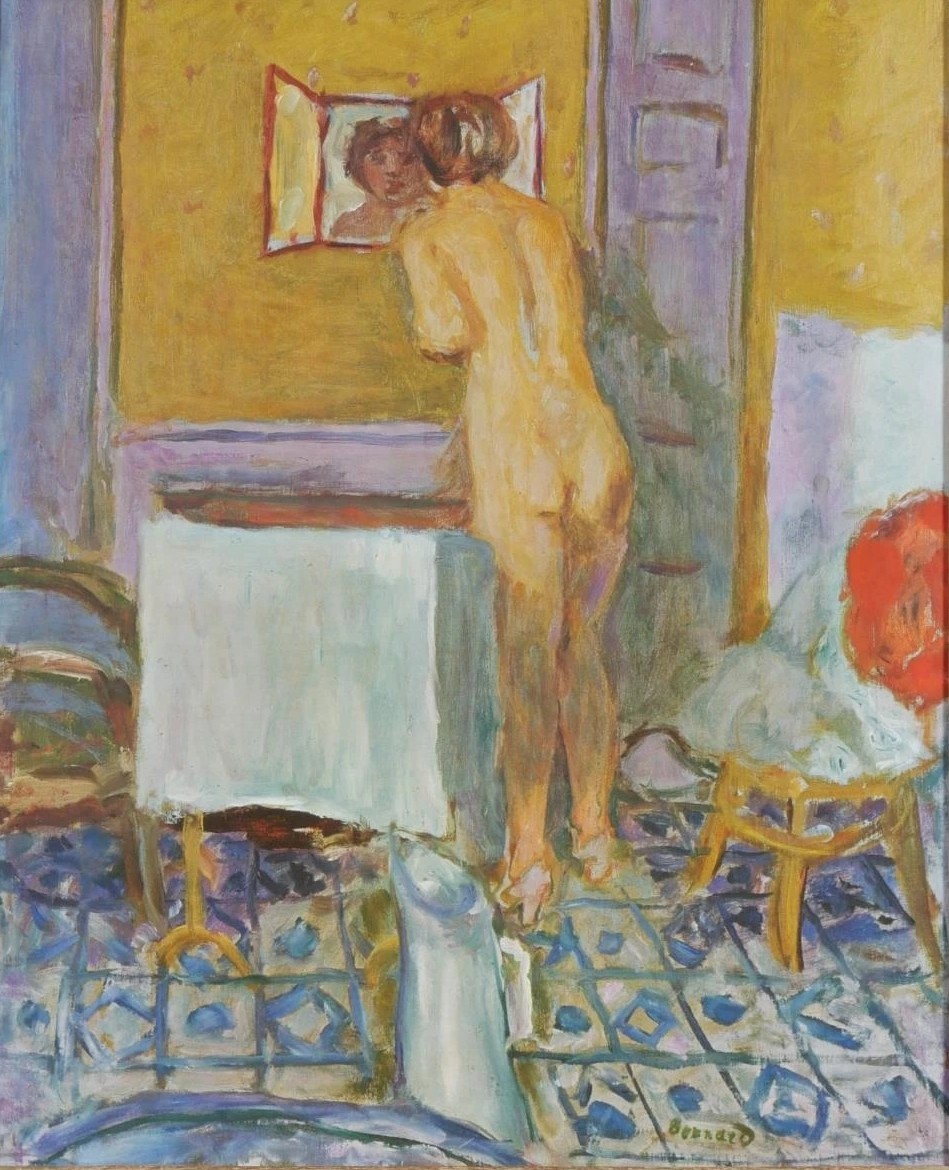

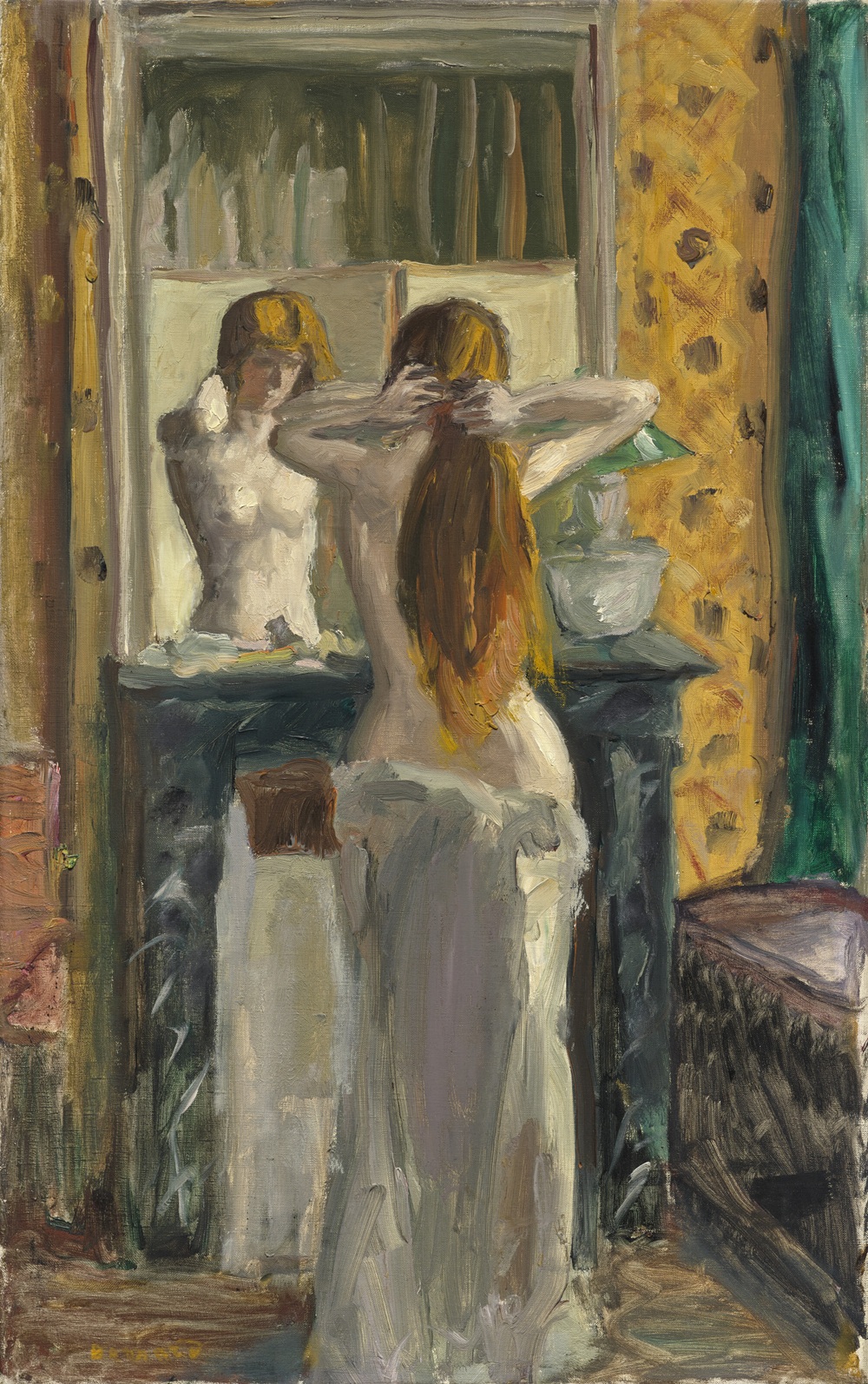

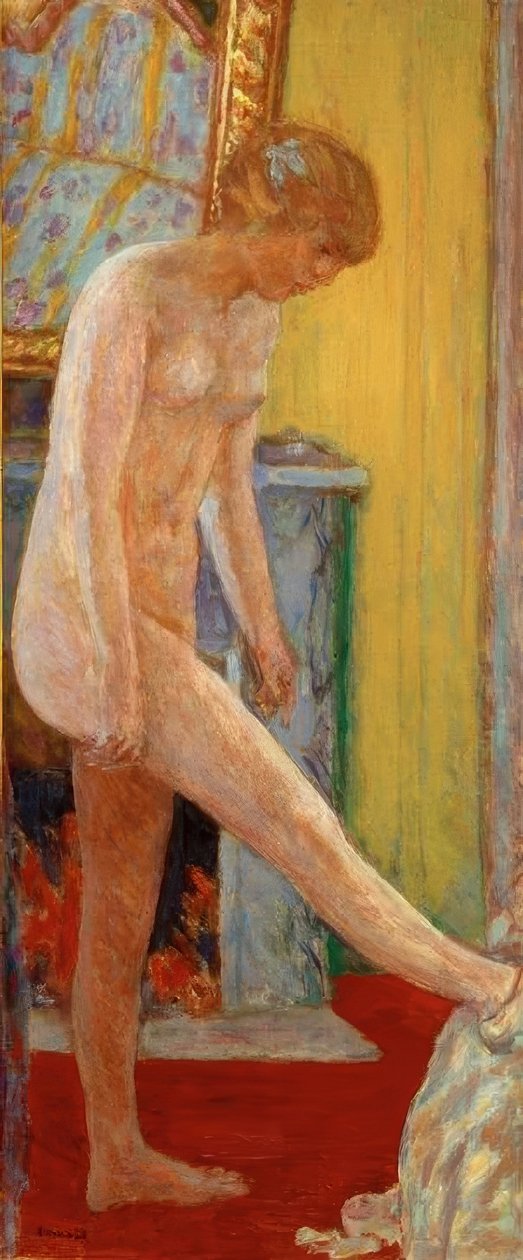

Femme à demi-nue ou Nu se coiffant devant la glace, Bonnard, 1916

Femme à demi-nue ou Nu se coiffant devant la glace, Bonnard, 1916

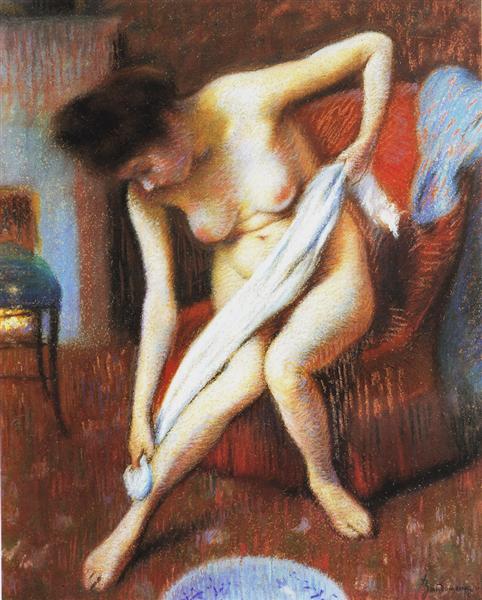

Près du feu, Everett Shinn, 1906

Près du feu, Everett Shinn, 1906

Nu à la cheminée

Nu à la cheminée

Nu de dos à la cheminée, De Groux (Victor Marais-Milton ?), vers 1925

Nu de dos à la cheminée, De Groux (Victor Marais-Milton ?), vers 1925

Femme et chat, Z.Naudy (Alfred Renaudin)

Femme et chat, Z.Naudy (Alfred Renaudin)

Série « the Boudoir »

Série « the Boudoir »

Colette, Paris, vers 1907

Colette, Paris, vers 1907

Photographie argentique anonyme, années 50

Photographie argentique anonyme, années 50

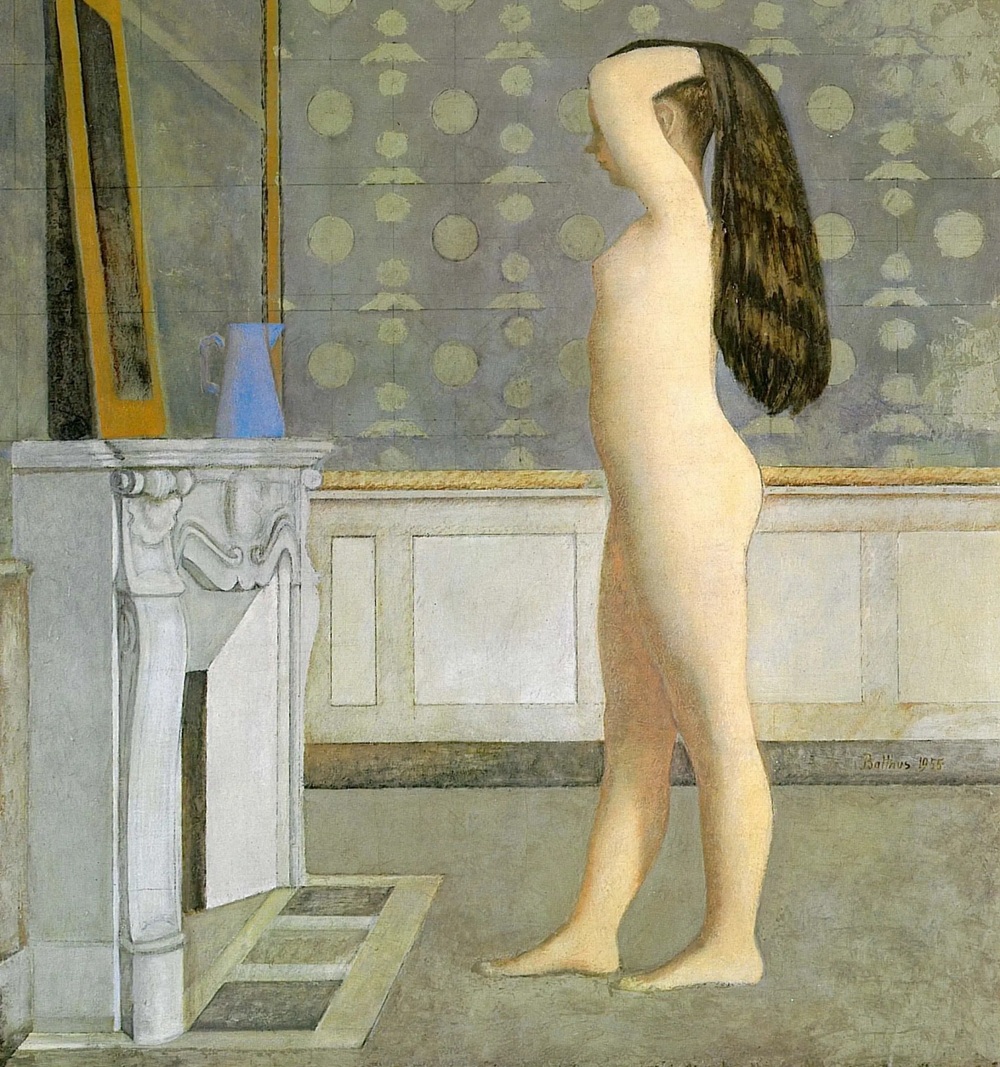

Jeune fille à sa toilette, Balthus, 1949-51, collection particulière

Jeune fille à sa toilette, Balthus, 1949-51, collection particulière

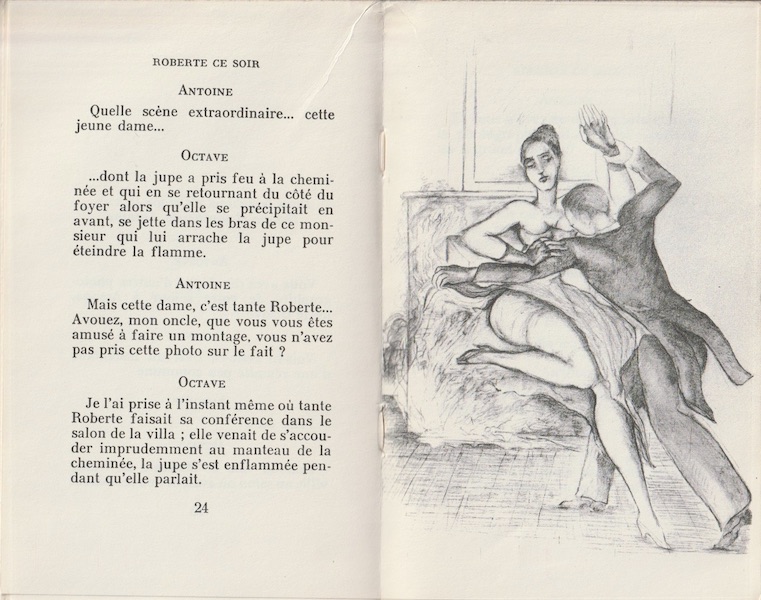

La Cheminée, illustration pour Roberte ce soir

La Cheminée, illustration pour Roberte ce soir