La femme au foyer : au XXème siècle

Au tout début du siècle, trois peintres majeurs, trois amis issus du groupe des Nabis, vont donner, chacun dans son style, un coup de neuf au motif. D’autres peintres moins fameux suivront, escortés par quelques photographes, jusqu’à ce que le motif s’éteigne au début des années 60, en même temps que les cheminées.

Article précédent : La femme au foyer : jusqu’au XIXème siècle

![]()

Au foyer de Vallotton (SCOOP !)

Le violon, série des Instruments de musique

Vallotton, 1896

Fort des acquis de sa période Nabi – japonisme, formes stylisées – Vallotton va illustrer deux fois, à partir de 1899, le thème de la femme nue à la cheminée, dans un esprit bien différent de celui de l’impressionnisme. C’est l’année de son mariage, mais aussi d’un grand tournant dans sa carrière : il s’éloigne de la gravure et du groupe des Nabis et revient à la peinture, sa première vocation.

Avant la mariage : l’appartement de la rue Jacob

|

|

|---|

|

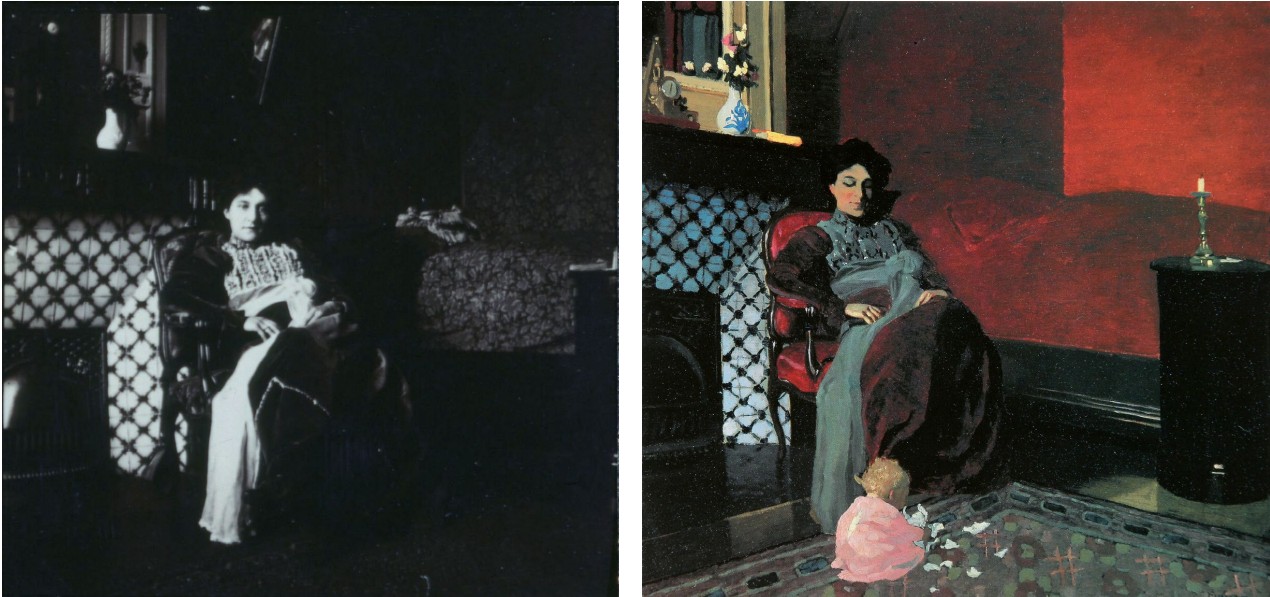

La chambre rouge, 1898, Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne |

Intérieur, femme en chemise, 1899, collection particulière |

Vallotton

A la toute fin de la période où Vallotton vit encore en union libre avec Hélène Chatenay, La chambre rouge est encore une critique du mariage à travers sa conséquence inévitable, l’adultère.

Dans les deux tableaux, un même dispositif théâtral – le miroir entre les deux rideaux – fait de la cheminée une sorte d’autel domestique (voir Des reflets incertains). Ce décor est sans doute composé à partir d’éléments de mobilier de l’appartement du 11 rue Jacob, que Vallotton occupait avant son mariage ( [18], II p 158).

Dans le second tableau, la symétrie de cet intérieur – à laquelle fait écart seulement la prêtresse blonde en chemise – créé autour de la cheminée brûlante un espace ritualisé : il n’est pas question ici de repos ou de chaleur, mais d’une sorte de sacrifice, de prière devant la flamme, en tout cas d’une activité occulte à laquelle la vue de dos confère son aura de mystère.

|

|

|---|

|

Femme couchée jouant avec un chat, 1899, collection particulière |

Femme se coiffant, 1900, musée d’Orsay |

La même fille blonde apparaît dans ce tableau empli des classiques symboles galants hérités du XVIIème siècle : mule, rubans, lettre et surtout chat (voir Pauvre minet). Mais comme par un dernier geste de liberté, Vallotton a emprunté, pour coucher cette fille amoureuse, le lit XVIIème de sa future épouse, bien visible dans le tableau de l’année suivante.

Après le mariage : l’appartement de la rue de Milan

Car le 10 mai 1899, Vallotton a fait une fin : à la grande surprise de ses amis, l’anarchiste protestant a épousé une juive aisée, Gabrielle Rodrigues-Henriques, fille du grand marchand de tableaux Alexandre Bernheim, et quitté la rive gauche pour s’installer rive droite, dans l’appartement de la rue de Milan où la jeune veuve vivait avec ses trois enfants.

La Chambre rouge, Etretat (Madame Vallotton et sa nièce Germaine Aghion)

La Chambre rouge, Etretat (Madame Vallotton et sa nièce Germaine Aghion)

Vallotton, 1899, Art Institute, Chicago

L’été juste après leur mariage, les deux époux louent le château d’Etretat, dans lequel Vallotton peint une nouvelle Chambre rouge tout à fait maritale cette fois : la cheminée, fermée en été, est équipée du poêle que l’on voit sur la photographie. Le bébé, rajouté lors de l’élaboration du tableau, ne peut être la nièce de Gabrielle, Germaine Aghion (âgé de six ans en 1899), mais possiblement sa petite soeur Marie-Louise ([18], II p 163). On pourrait tout aussi bien y voir le symbole du désir d’enfant du peintre, et dans les papiers déchirés une sorte de nostalgie de son anarchisme originel.

Max Rodrigues dans l’atelier de Félix Vallotton, son beau-père, au 6 rue de Milan à Paris 9ème (huile sur carton, 51 x 69 cm)

Max Rodrigues dans l’atelier de Félix Vallotton, son beau-père, au 6 rue de Milan à Paris 9ème (huile sur carton, 51 x 69 cm)

Félix Vallotton, 1900, Collection Rau, Cologne

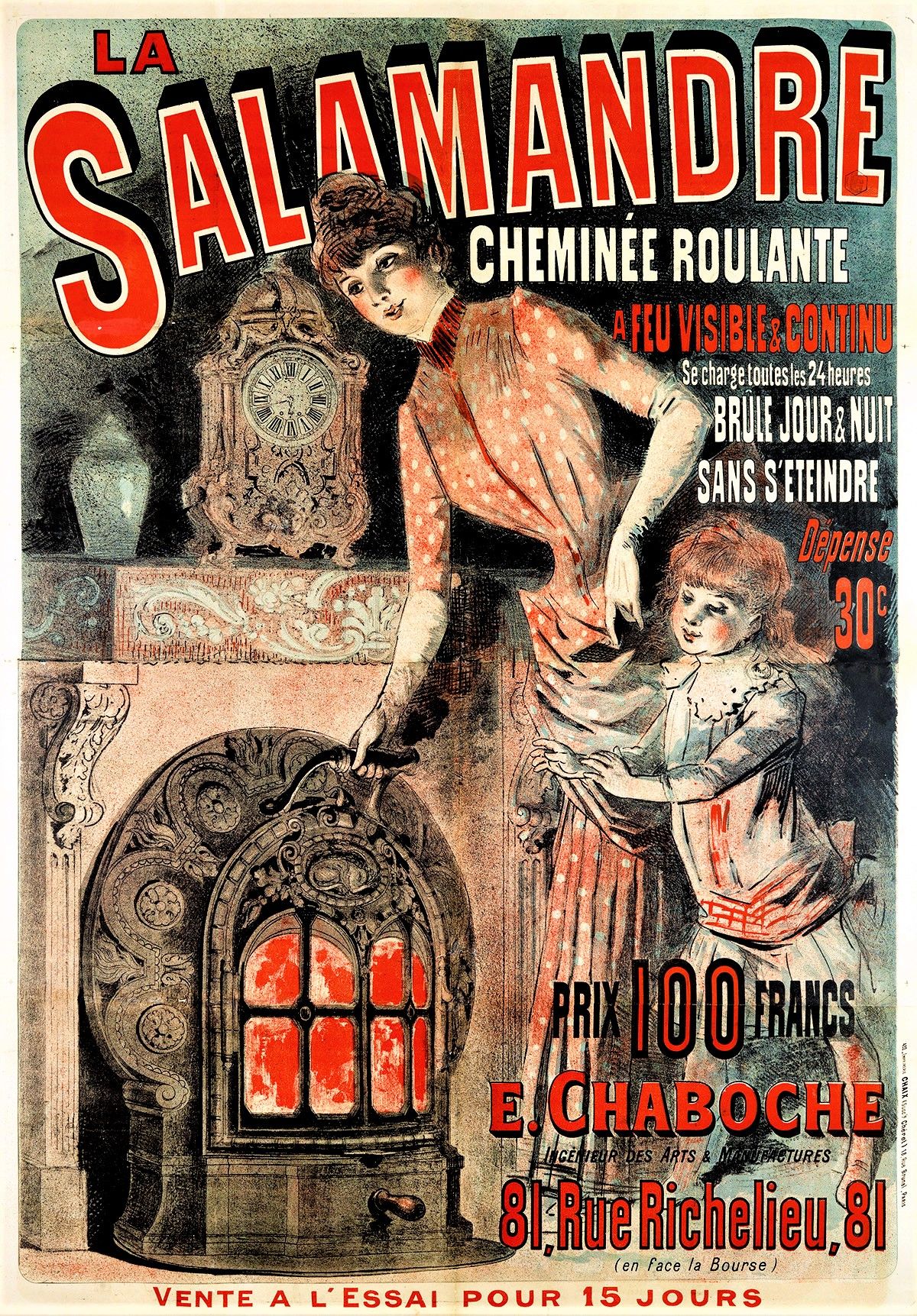

A l’automne, après un détour par la Suisse, le couple revient à Paris et Vallotton installe son atelier sous les toits, où il se hâte de reconstituer son décor laraire : il place sur la cheminée un vase et les deux abat-jours, promus lampes à huile, autour d’un souvenir de l’été, Le bain à Etretat. L’âtre a lui aussi été promu puisqu’y est allumé un poêle Salamandre, synonyme de confort bourgeois. Sur les deux placards latéraux, Vallotton a punaisé ses Courtisanes d’Utamaro. Dans les cadres plus à gauche on reconnaît un portrait de Dostoïevski et une copie, faite par Vallotton, du Vieillard au bonnet rouge de Dürer.

Le jeune homme vu de dos, qui fait semblant de donner la dernière touche aux Saules (la palette étant prudemment placée de l’autre côté de la cheminée), est Max, le second fils de Gabrielle, alors âgé de quinze ans. Cette toile complexe peut être interprétée comme une sorte de bilan, où Vallotton contemple, à travers Max, le jeune homme qu’il était lui-même à son arrivée à Paris, entouré des cadres qui résument ses diverses influences artistiques ([18], II p 201). Mais elle a clairement aussi une signification familiale : en le faisant asseoir à sa place dans son atelier, Vallotton souhaite introniser Max dans un rapport de filiation. Au centre du tableau, la Salamandre allumée symbolise leur nouveau foyer, à tous deux.

|

|

|---|

|

Poêle Salamandre, modèle Renaissance |

Publicité de Chéret pour La Salamandre, 1886 |

Cette « cheminée roulante » a été inventée en 1885.

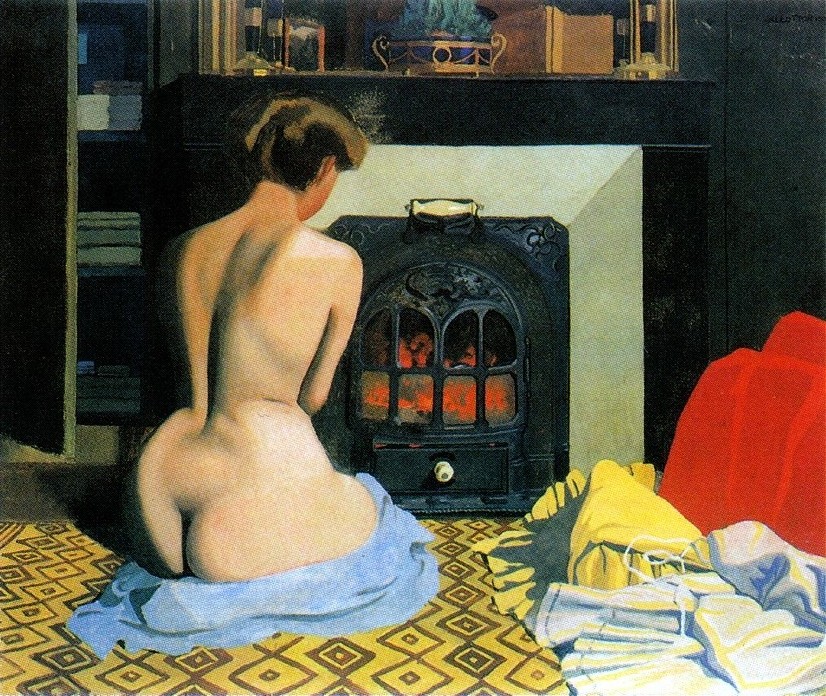

La Salamandre

La Salamandre

Félix Vallotton, 1900, collection privée

Peint l’année d’après l’aménagement rue de Milan, ce tableau est probablement le plus célèbre représentant du thème qui nous occupe. Pris isolément, il soulève des interrogations sans fin :

« Vient-elle d’essayer des robes en attendant son amant, ou se réchauffe-t-elle après son départ précipité ? Dans l’un et l’autre cas, son attitude déroute. Pourquoi l’attendre dans le froid en s’ôtant d’emblée tout mystère, dans le premier, et rester nue si l’on gèle, dans le second ? Le poêle est-il là pour évoquer le foyer dont elle rêve, ou la brûlante intimité dont elle vient de jouir ? La braise dirait alors la puissance inquiétante du désir et la fonte, la froide objectivité de la machinerie masculine. À moins que le nom du poêle, qui donne au tableau son titre, ne désigne l’aptitude de certaines femmes à traverser, intactes, les incendies de l’amour... » [18]

Pris dans son contexte, à savoir la série des « tableaux au foyer » de 1899-90, il serait logique de reconnaître, après Max, sa mère Gabrielle : ce serait alors le seul cas où Vallotton l’aurait représentée nue, dans l’anonymat de la vue de dos. Le titre qu’l a donné au tableau, La Salamandre, aurait alors une valeur symbolique : car si la femme est Gabrielle, la capacité générique de traverser les « incendies de l’amour » prend une signification particulière :

- la résilience après le décès de son premier mari Isaac David Bernheim, la laissant veuve à 31 ans avec ses trois enfants ;

- la capacité à animer un nouveau foyer – soit la mobilité même de la « Salamandre ».

Mais la lecture inverse est tout aussi possible : cette fille dépouillée de sa chemise bleue, qui a jeté sa robe en vrac à l’opposé des draps bien repassés mis en pile dans le placard, et à la coiffure châtain bien différente de celle de Gabrielle, pourrait représenter la nostalgie du passé libertaire de Vallotton, contemplant la flamme mise en cage.

Dans son ambiguïté, le tableau synthétise l’état d’esprit du peintre en ces années charnière : voulant croire à son nouveau foyer mais encore attaché à son ancienne vie.

L’appartement de la rue des Belles-Feuilles

|

|

|---|

|

Intérieur, femme en bleu fouillant dans une armoire, Vallotton, 1903, Musée d’Orsay |

Vieillard au bonnet rouge, Albrecht Dürer, 1520, Louvre |

Trois ans plus tard, dans l’hôtel particulier au 59 rue des Belles-Feuilles (16e arrondissement), cette toile froide entérine la victoire de Gabrielle : engoncée de pied en cap dans sa chemise bleue, elle contemple dans le placard entrouvert les toiles mises en rang de son mari. Relégué dans le coin, le Vieillard au bonnet rouge regarde la porte.

![]()

Le cas Vuillard, ou le nu en appartement

![]()

L’appartement de la rue Truffaut

Entre 1899 et 1904, Vuillard loue au 28 de la rue Truffaut un appartement qui lui sert aussi d’atelier. Dans de nombreuses toiles, il campe, à côté d’une cheminée, Madame Vuillard mère, ou bien une visiteuse. Mais quelquefois on y voit une modèle nue.

|

|

|---|

|

Modèle nue près de la cheminée dans l’appartement de la rue Truffaut, collection particulière |

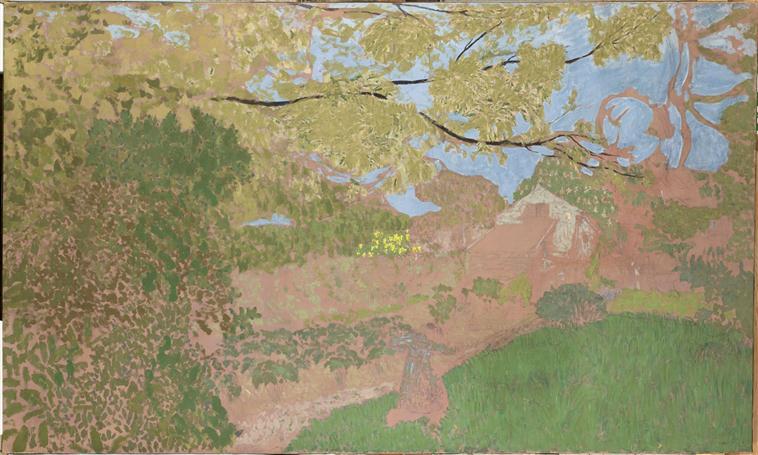

La maisonnette à l’Etang-la-Ville, Musée de l’Oise Beauvais |

Vuillard, 1900

Ce tout premier opus oppose le petit âtre rouge avec son bois de chauffe et le grand tableau bleu traversé par une branche, les deux partiellement masqués par des cartons à dessin. Le modèle dans un des fauteuils, et le bouillonnement de ses vêtements dans l’autre, introduisent un élément organique dans ce monde quadrangulaire.

Dans le paysage, la maisonnette perdue au sein d’un monde végétal joue le même rôle d’accident, mais en sens inverse.

|

|

|---|

|

Nu devant une cheminée |

Modèle assis près de la cheminée |

Vuillard, 1902-03

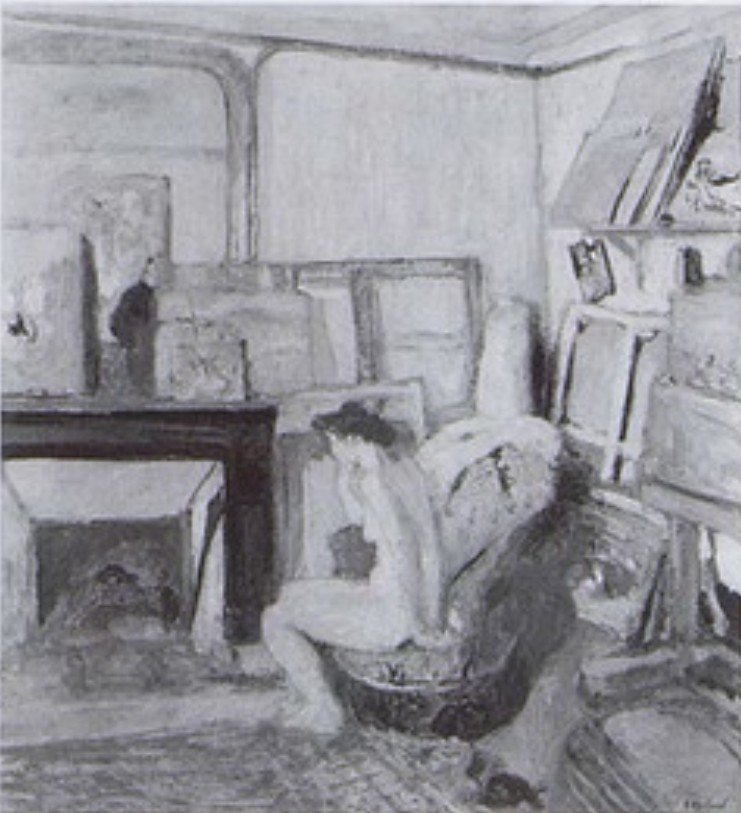

Le Catalogue raisonné [20] date de 1902-03 une série de petites huiles (sur toile ou carton) sur le même thème.

La première composition enferme le corps nu dans le cadre de la cheminée, tandis qu’un fouillis de vêtement prend possession du fauteuil de droite.

La seconde exploite la même opposition ordre/désordre, mais c’est cette fois l’oeil du peintre dans le miroir qui préside au monde réglé de la cheminée, tandis que la modèle habite le monde du laisser-aller, du fauteuil mou à l’empilement de châssis.

|

|

|---|

|

Nu debout devant une cheminée, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh |

Modèle lisant devant la cheminée, Israel museum, Jérusalem |

Vuillard, 1902-03

Debout, le modèle fait mine de se diriger vers la porte de gauche, ou lit le journal à la chaleur du foyer pendant que le peintre s’est absenté, laissant sa palette sur la chaise.

Modèle se déshabillant dans l’atelier de la rue Truffaut

Modèle se déshabillant dans l’atelier de la rue Truffaut

Vuillard, 1903, Kimbell Art Museum

Dans cette dernière composition, plus élaborée, les éléments s’équilibrent deux à deux :

- au bouquet de fleurs correspond la palette accrochée au mur ;

- à la Léda de Maillol la modèle ;

- à l’âtre rouge dans le manteau noir, le carton à dessin bleu dans le châssis jaune.

- au seau de cendres le fauteuil avec la robe noire ;

Tout en semblant s’inscrire dans le thème du Repos du modèle, ces compositions le renouvellent par leur dynamisme : Vuillard est en effet connu pour ne pas avoir fait poser longuement ses modèles, les saisissant plutôt dans des croquis pris sur le vif.

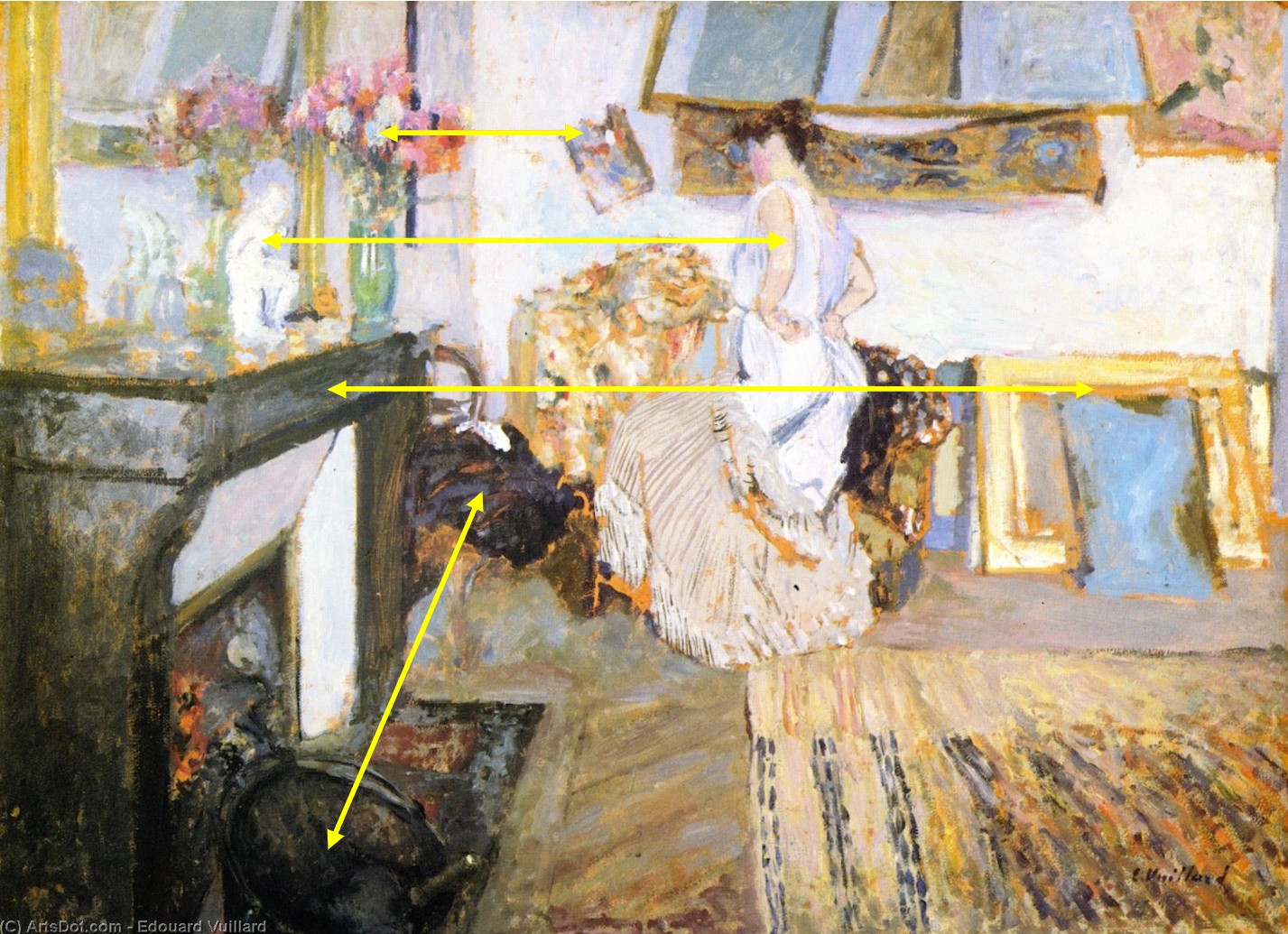

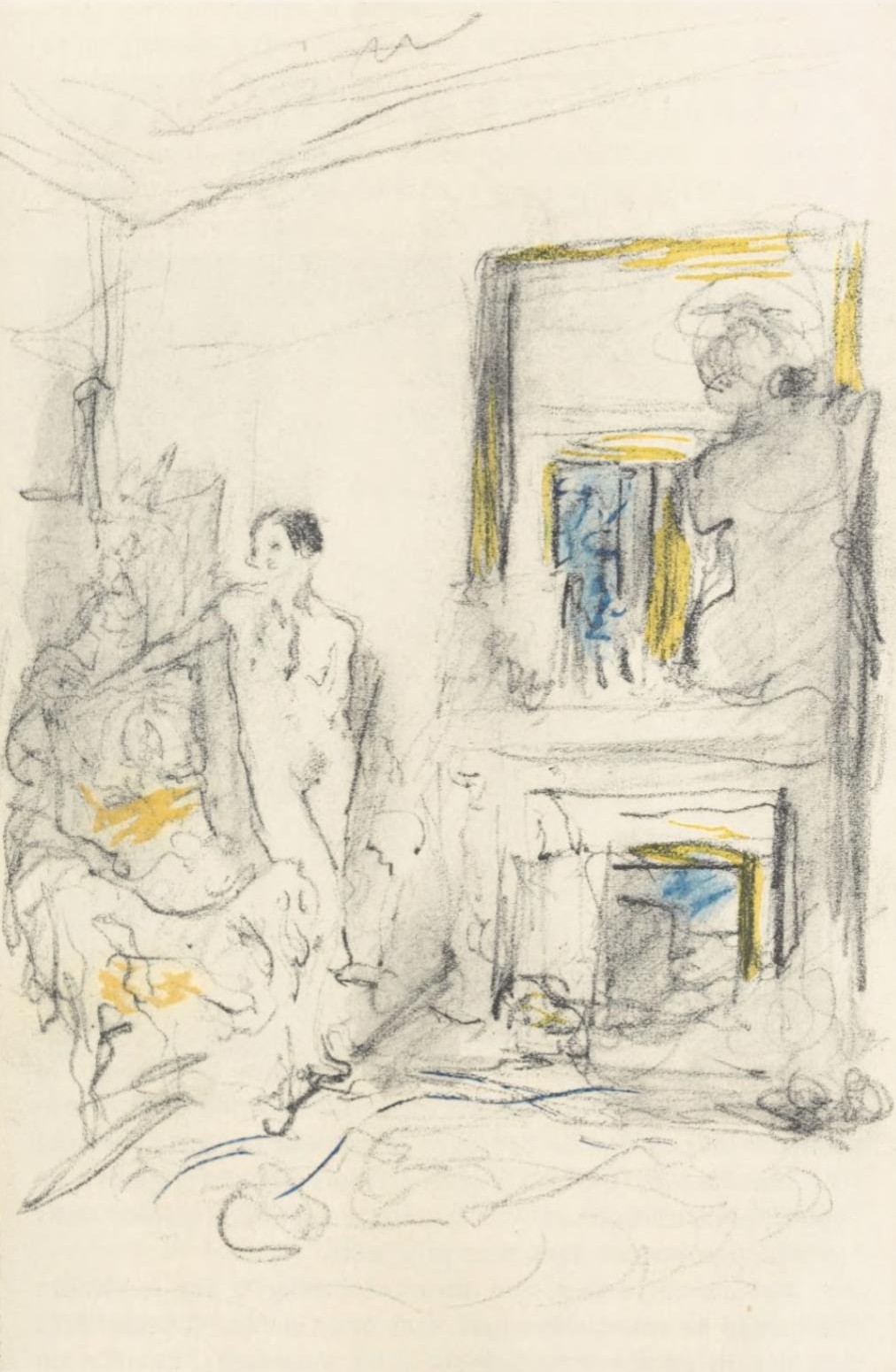

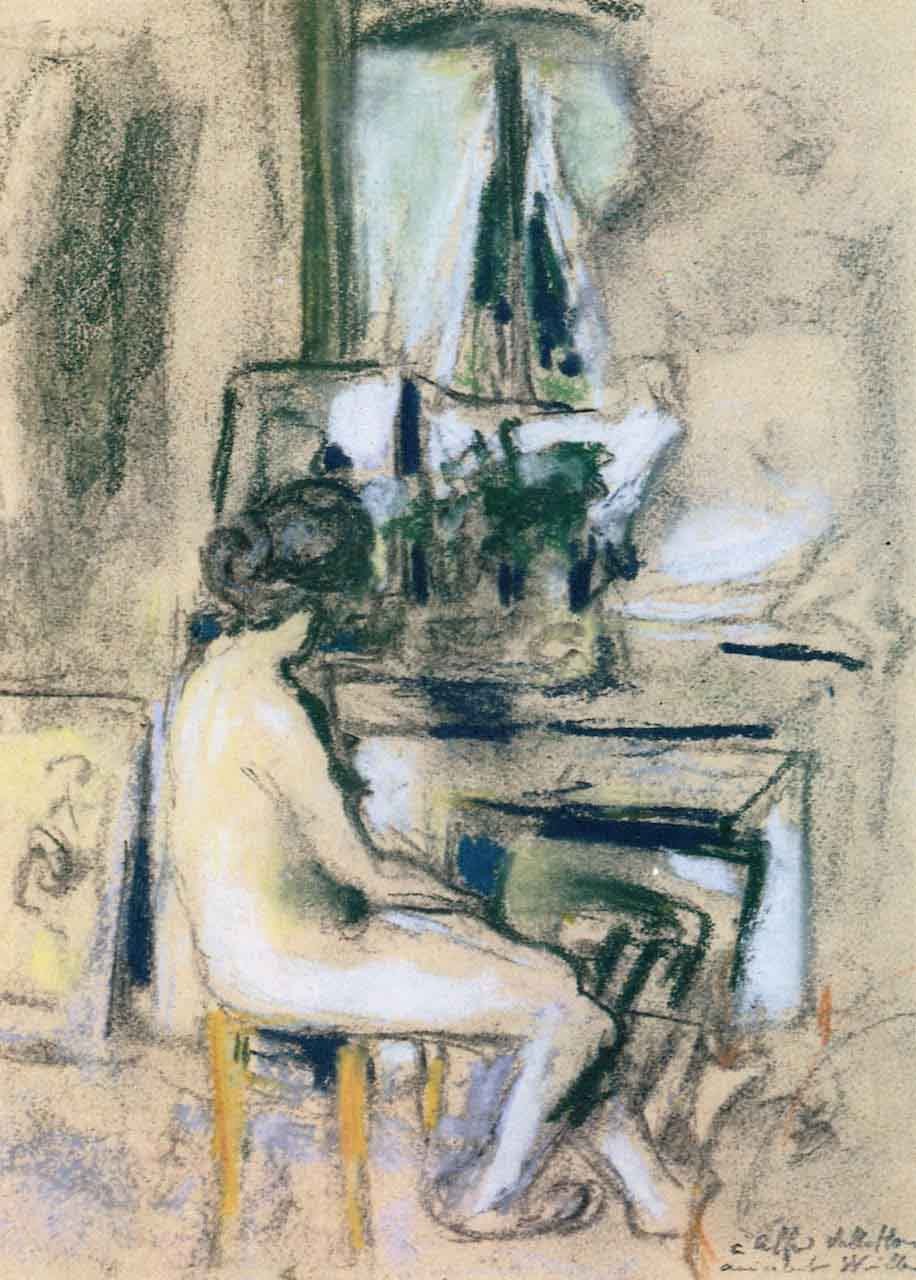

L’appartement de la rue de Calais

Vuillard revient brièvement au thème après guerre, entre 1922 et 1925 [21]. Pour les grandes toiles, il dispose d’un atelier au 112 boulevard Malesherbes, équipé d’un poêle. Mais c’est devant la cheminée de son atelier-salon, dans l’appartement du deuxième étage du 26 rue de Calais (où il vit entre 1911 et 1926) qu’il va inviter ses modèles à se déshabiller.

|

|

|---|

|

Jacques Salomon, Auprès de Vuillard: Avec 74 dessins inédits de Vuillard, dont 6 rehaussés de couleurs et 12 photographies, p 79 |

Madame Vuillard allumant le poêle Mirus, Vuillard, 1924, (c) Flint Institute of Arts, Flint |

Plusieurs oeuvres montrent cette cheminée, sur laquelle trônait, à côté de la Léda de Maillol, un grand buste de la Vénus de Milo. Vuillard s’est amusée dans un cas à confronter la statue avec la petite dame, dans l’autre avec sa vieille mère, prosternée dans la parodie amusée d’un culte à la Beauté.

|

|

|---|---|

|

Modèle se déshabillant |

Modèle remettant ses bas devant la cheminée |

|

|

|

Nu assis devant la cheminée |

Femme nue près de la cheminée |

Vuillard, 1922-25

Le miroir reflète la fenêtre en anse de panier, qui donnait sur la place Vintimille et son square. C’est le fait que Vuillard soit resté célibataire, ne partageant l’appartement qu’avec sa mère, qui a rendu possible ce déshabillage des modèles à domicile. Quant à sa maîtresse, il la peignait dans l’atelier du boulevard Malesherbes.

Contrairement à son ami Vallotton, Vuillard ne cherche pas à creuser la symbolique ou l’érotique de la chair dénudée près de l’âtre. Il peint des scènes de sa vie quotidienne dans son appartement-atelier, quelquefois des nus, et il se trouve que la cheminée, éteinte ou allumée, se rajoute parfois dans son champ de vision.

Les deux amies anglaises (SCOOP !)

Malgré cette approche sans calcul, la cheminée de la rue de Calais va devenir le décor d’un tableau aussi important que La Salamandre de Vallotton, bien qu’il n’ait pas retenu l’attention qu’il mérite : car le journal de Vuillard explique en détail sa genèse.

Les deux amies anglaises, Vuillard, 1923, collection particulière

Les deux amies anglaises, Vuillard, 1923, collection particulière

Devant la cheminée que nous connaissons bien, une femme nue rajuste son chignon en se regardant dans le miroir, tandis que sa compagne, vêtue et assise par terre, tient entre ses mains un tissu jaune, peut être un jupon. Elle ne la fait pas sécher devant le poêle allumé, et sa compagne semble attirée plus par le miroir que par la chaleur, de sorte que, narrativement, la scène n’a guère de sens. Plastiquement, le montant vertical de la fenêtre sépare la femme nue, qui se déploie à côté d’un grand mur blanc, et la femme habillée, qui se ratatine sous un bouquet de fleur multicolores. Enfin, humoristiquement, on constate que l’anglaise longiligne supplante la Vénus en plâtre, comme si la femme moderne éclipsait la Beauté classique. Mais tout cela ne nous mène pas loin.

Il faut savoir que ce tableau mystérieux a pour point point de départ une gageure : les deux anglaises sont des amies de Lucy Hessel, la maîtresse de Vuillard, et lui ont proposé de peindre une version art déco de la toile énigmatique de Titien, lL’Amour sacré et l’amour profane.

- Mercredi 25 avril 1923 : soir dîner chez Lucie avec Mrs Booth et Courtot, singulière proposition qui prend corps.

- Jeudi 26 : préoccupé de la séance de l’après-midi… Mrs Booth et Courtot, deux dessins assez en train, quelques tons après leur départ, travail

- Vendredi 27 : travaille l’étude Courtot, après-midi séance de pose avec elle, quelques tons après son départ, idée un peu de son caractère de visage [22]

Au départ, selon sa technique habituelle, Vuillard fait des croquis séparés des deux dames, et s’intéresse au visage de Mrs Courtot : celle pourtant qui finira nue et vue de dos.

- Lundi 30 matin : séance Me Courtaud… Chez Lucie, dîner avec Bonnard chez Poccardi ; sort des Terrasse [23] ; besoin d’échapper aux tristesses ; Olympia ;

- Mardi 1 mai : séance Me Courtot, en train mais commencement confusion tableau 2 personnages. [24]

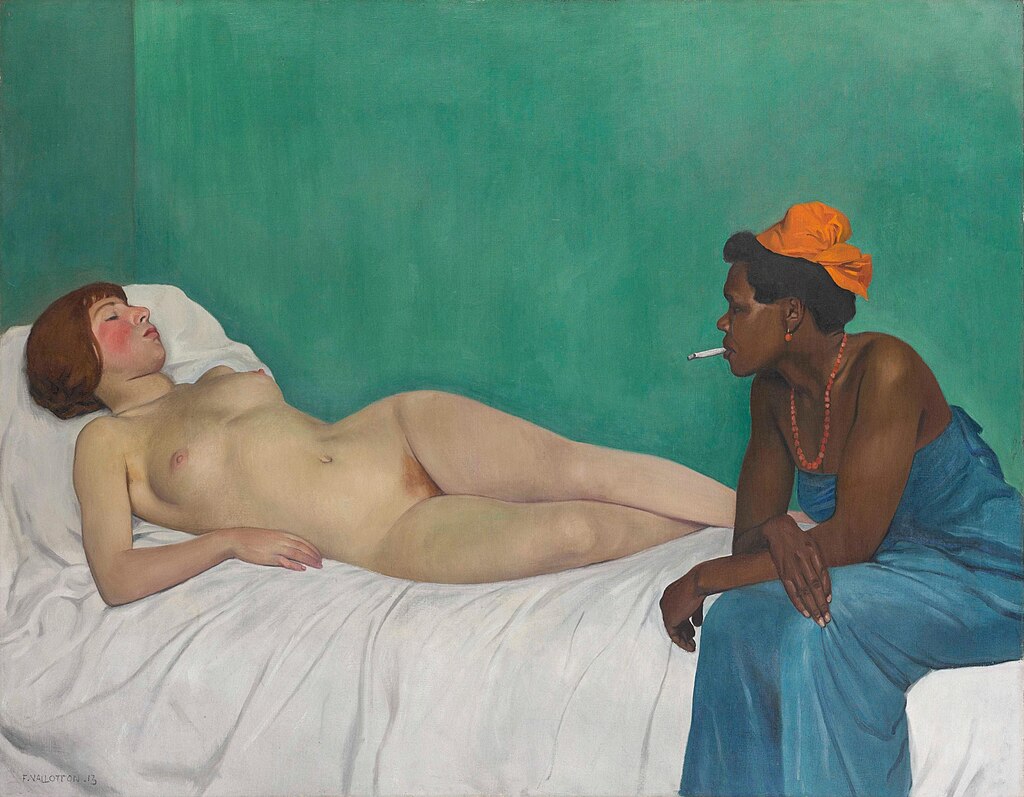

|

|

|---|

|

Olympia, Manet, 1863, Musée d’Orsay |

La blanche et la noire, Vallotton, 1913, Villa Flora, Winterthour |

Ce passage est important car il montre qu’au moment de mettre en place la composition avec deux femmes, l’une nue et l’autre habillée, Vuillard a en tête des références moins lointaines que Titien : l’Olympia de Manet, mais certainement aussi le pastiche qu’en avait fait dix ans plus tôt son ami Vallotton (après une premier pastiche dans Le repos des modèles de 1905, voir Des reflets incertains). Concurrence qui fait de la conception du tableau une affaire sérieuse, et qui va s’avérer très pénible par rapport aux habitudes de Vuillard, peu porté sur le nu et encore moins sur les tableaux à thème.

- Samedi 5 mai : Courte séance Me Booth seule le matin, confidences, détente, solution des problèmes de peinture entrevu (?) simplement.

- Dimanche 6 : Lumière radieuse, matinée libre au travail, m’énerve (?), recherche maladroite, tons isolés et gamme d’autres harmonies, fragments. Cours après compréhension et moyens d’expression, absorbé, préoccupé [25]

- Vendredi 11 : matin, séance Me Courtot, reprend pose assise.

- Samedi 12 : Me Courtot dos, étude ancienne, arrivé à un certain résultat illusoire de soin, qui dégénère vite et me fait horreur (?), impression confuse d’ancienne académie qui me plonge dans le doute. Descends déjeuner chez Weber, les Thadée et Bonnard ; m’énerve bêtement… Enervement grandit, remonte rue de Calais vers 9h. Travaille un peu désorienté (?) académie du matin ; lis sonnets de Michel-Ange, n’y comprends pas grand chose, m’énerve de plus en plus. [26]

Vuillard hésite donc, pour la femme nue, entre une vue de face comme ses devanciers ; ou bien une vue de dos, mais qui risque de paraître comme une « ancienne académie ». On touche là à une des explications de la rareté du nu à la cheminée chez les artistes véritablement novateurs : la crainte de renvoyer à l’exercice scolaire du Repos du modèle (voir La femme au poêle), qui a saturé les cimaises au siècle précédent.

- Mardi 15 : Séance Me Courtot. Bon croquis d’abord, idée plus nette, nouvelle et ancienne, analyse du dos bras levés. N’ai vu que la couleur encore, puisqu’idée de la forme, autre danger ancienne mais nécessité aborder question, assez bonne séance, un peu trouble à la fin encore. [27]

- Vendredi 18 : Me Courtauld le matin, beaucoup de croquis, gros intérêt pour finition.

Le journal s’interrompt le 20 mai et ne reprend que le 5 juin, sans nouvelle mention du tableau, qui ne semble pas avoir été totalement achevé.

![]()

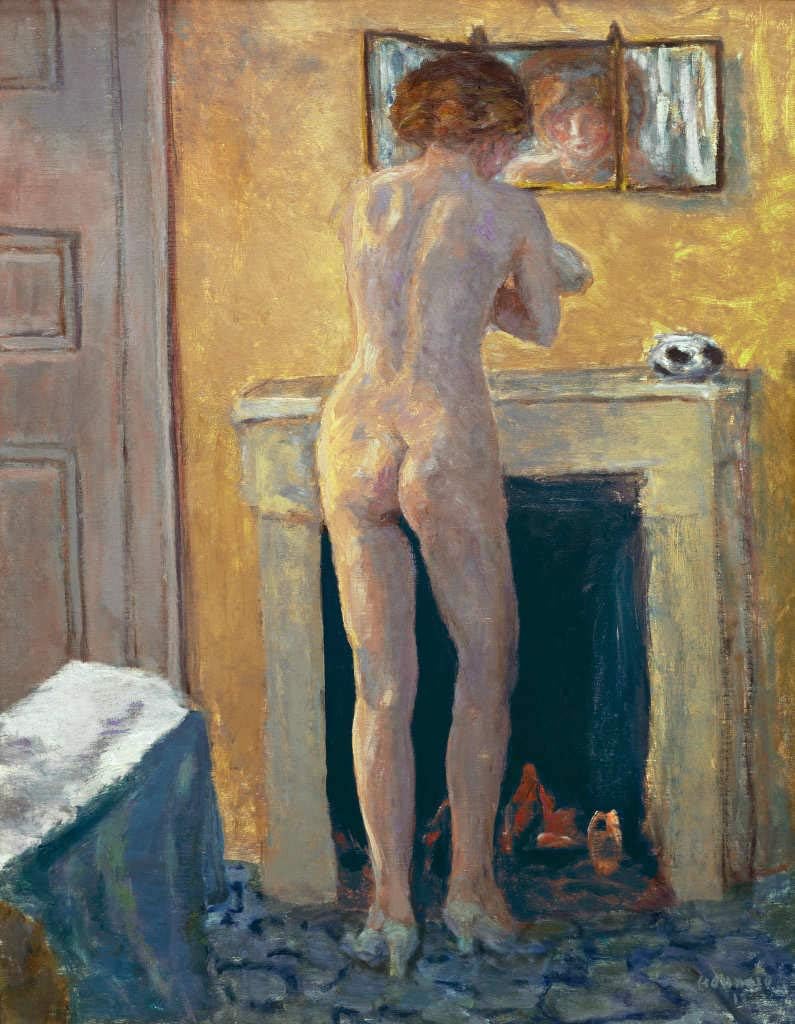

Bonnard, ou la cheminée froide

Contrairement à ses amis Vallotton et Vuillard, et malgré ses innombrables nus, Bonnard n’a traité le thème que sporadiquement, sans accorder d’importance particulière à la cheminée. Sauf peut être dans son dernier opus.

|

|

|---|

|

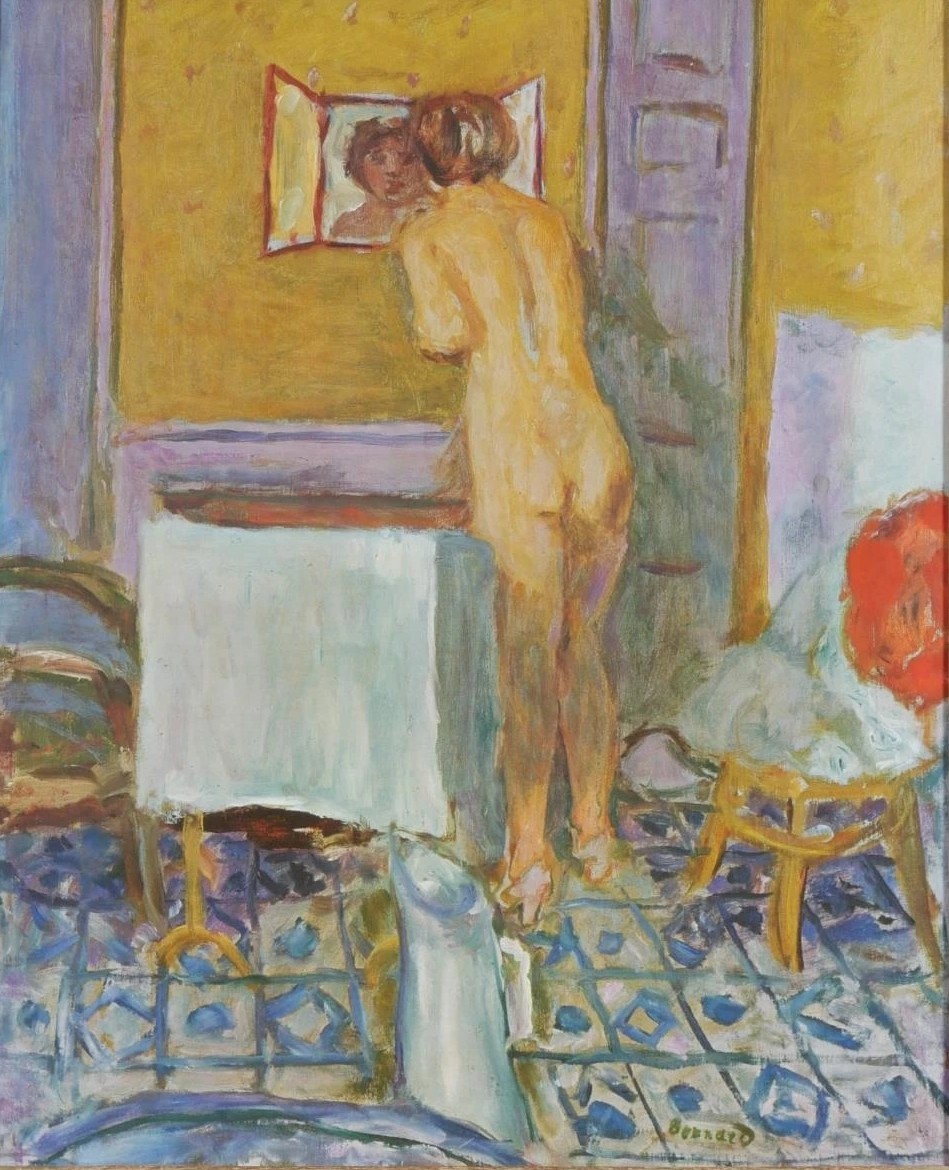

La femme au miroir, ou Nu devant la cheminée, Centre Pompidou, en dépôt au musée de l’Annonciade, St Tropez [28a] |

Nu debout vu de dos |

Bonnard, 1913

Le tableau de gauche est le seul où la cheminée est allumée : Marthe nue, hormis ses habituelles mules, frotte son bras avec un gant de toilette ; le miroir à trois pans est décalé du côté droit de la cheminée.

La variante de droite supprime le miroir et oblitère le foyer avec la serviette qui sèche : probablement pour éviter le rendu hasardeux de la flamme.

|

|

|---|

|

Nu devant la glace ou Baigneuse, National Gallery of Ireland, Dublin |

Nu à l’étoffe rouge, Kunstmuseum, Bâle |

Bonnard, 1915

Même escamotage de l’âtre dans ces toiles réalisée deux ans plus tard. On voit que la cheminée est encadrée par deux portes et que le miroir à trois pans présente le même décalage sur la droite : il s’agit bien d’une pièce réelle, la salle de bains de La Roulotte, à Vernonnet.

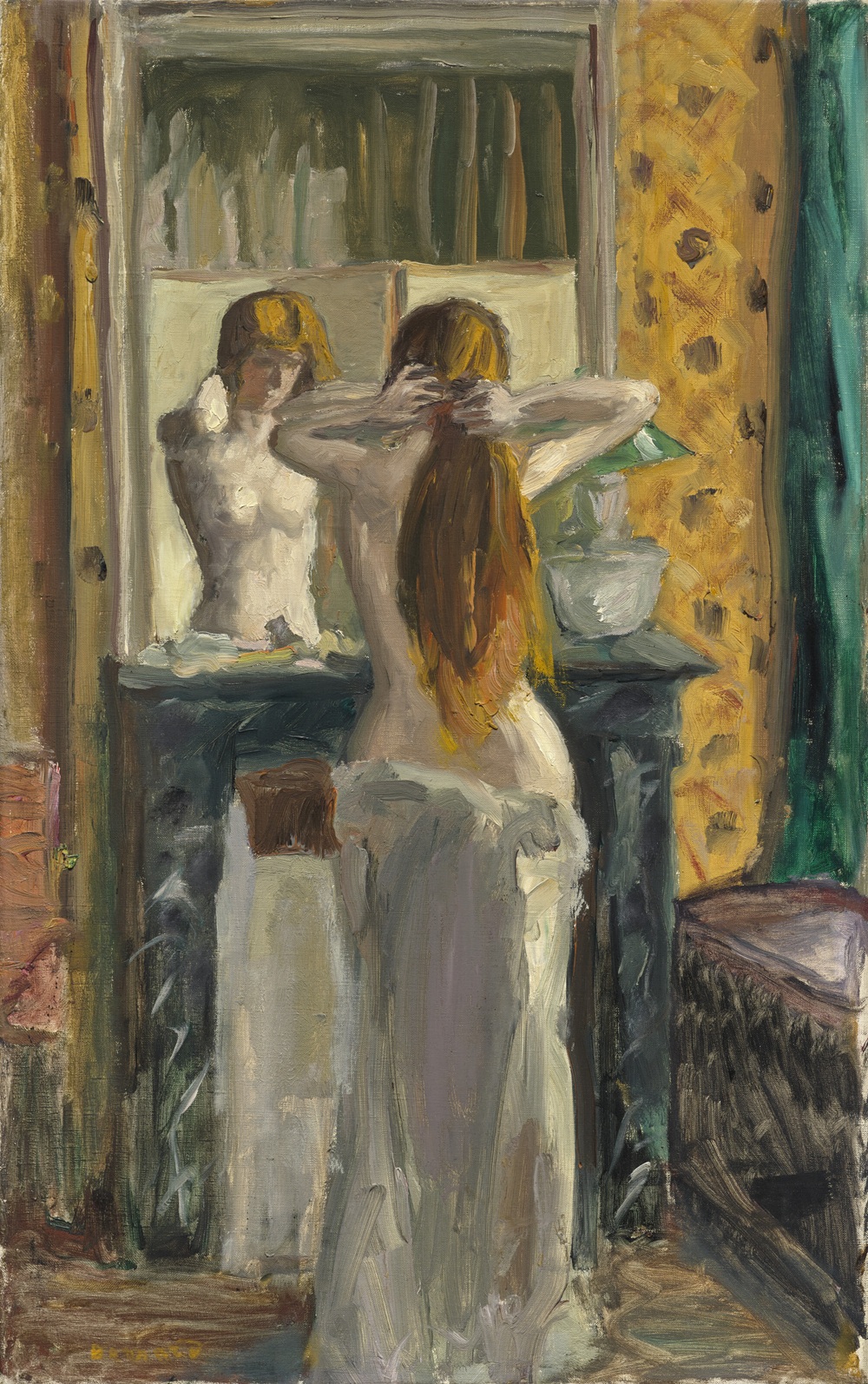

Femme à demi-nue ou Nu se coiffant devant la glace, Bonnard, 1916

Femme à demi-nue ou Nu se coiffant devant la glace, Bonnard, 1916

Changement de lieu et de modèle (Lucienne Dupuy de Frenelle ?) avec cette jeune fille aux cheveux longs, ouverte en haut côté miroir et couverte en bas côté cheminée.

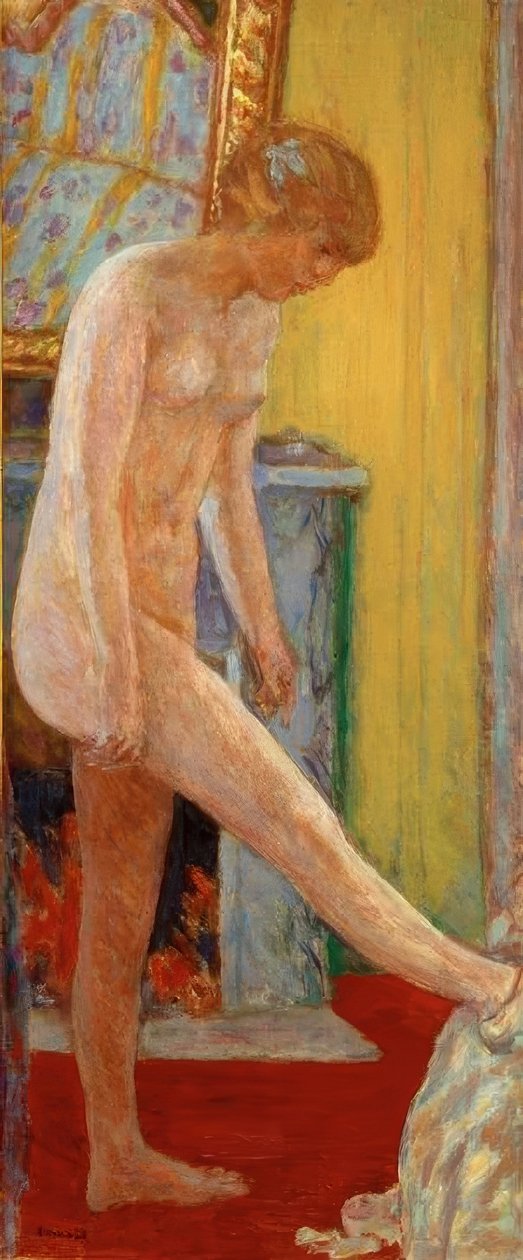

Jeune fille nue devant la cheminée, Bonnard, 1919, Kunst Museum, Winterthur

Dans cette dernière toile, le grand nu a quitté la salle de bain pour la chambre, posant son pied chaussé sur le lit comme une vilaine fille : sa longue jambe en oblique semble encourager à pencher le cadre doré du miroir, et le lit, expulsé en hors champ sur la droite, revient dans le reflet sous la forme du divan, autre lieu de libertinage. Pour la seule et unique fois, à cette période ou commence sa liaison avec Renée Monchaty, le feu dans la cheminée pourrait symboliser, pour Bonnard, le plaisir et le péché.

![]()

Au début du siècle

En France

Près du feu, Everett Shinn, 1906

Près du feu, Everett Shinn, 1906

Cette proposition radicale, à la limite de la caricature, se situe à une époque où Shinn passe souvent par Paris, et est influencé par Degas et Toulouse-Lautrec. Le comparaison entre les deux arches, celle sous la robe et celle sous le manteau, est rendue d’autant plus grinçante que la dame a gardé, en haut, son manteau et son chapeau.

|

|

|---|

|

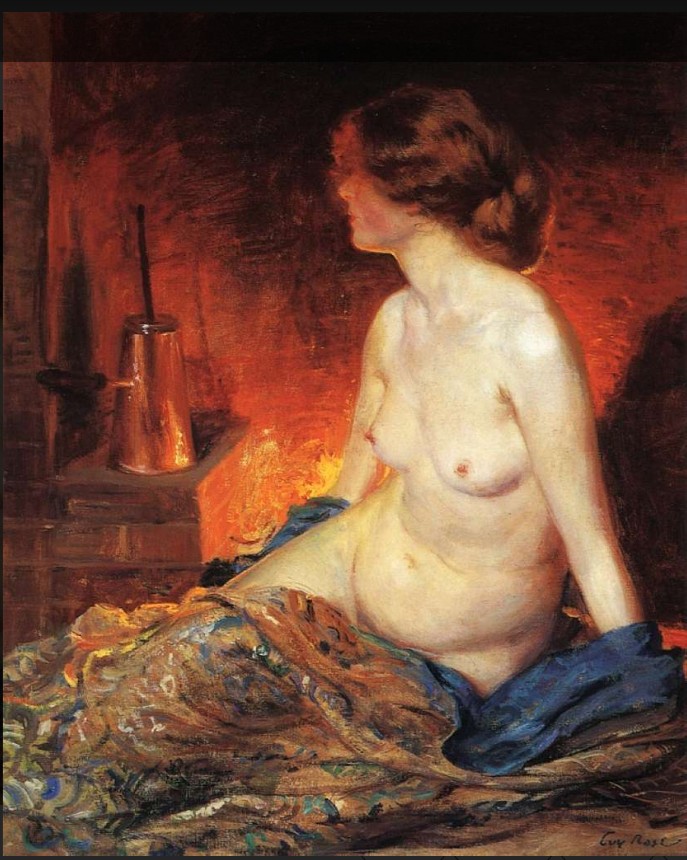

Nu à la lumière du feu, Guy Rose, 1909, Bowers museum |

Devant le feu, Julius Le Blanc Stewart, 1912 |

Ces deux autres peintres américains, l’un de passage à Giverny, l’autre vivant en France depuis l’enfance, prolongent le goût impressionniste pour les effets de matière et de lumière sur une chair dénudée, inacceptable outre-Atlantique.

Prostituée, Exposition Splendeurs et Misères, musée d’Orsay

Cette fille de joie a emprunté le chapeau et la canne du client pour prendre la pose entre les trois attributs de son métier : la cuvette des ablutions, l’horloge, et la cheminée qui flambe.

Nu à la cheminée

Nu à la cheminée

Jean Metzinger, 1910 (photographié dans Les Peintres Cubistes, 1913)

Ce tableau a eu une certaine importance, puisque c’est la première oeuvre cubiste à avoir été montrée au grand public, au Salon des Indépendants de 1910 [28]. On n’en a conservé que cette photographie en noir et blanc, qui permet tout de même de distinguer, de part et d’autre de la femme nue :

- à gauche la volute d’un fauteuil, et un trépied portant un vase de fleurs ;

- à droite une pendule et un autre vase, sur le manteau de la cheminée.

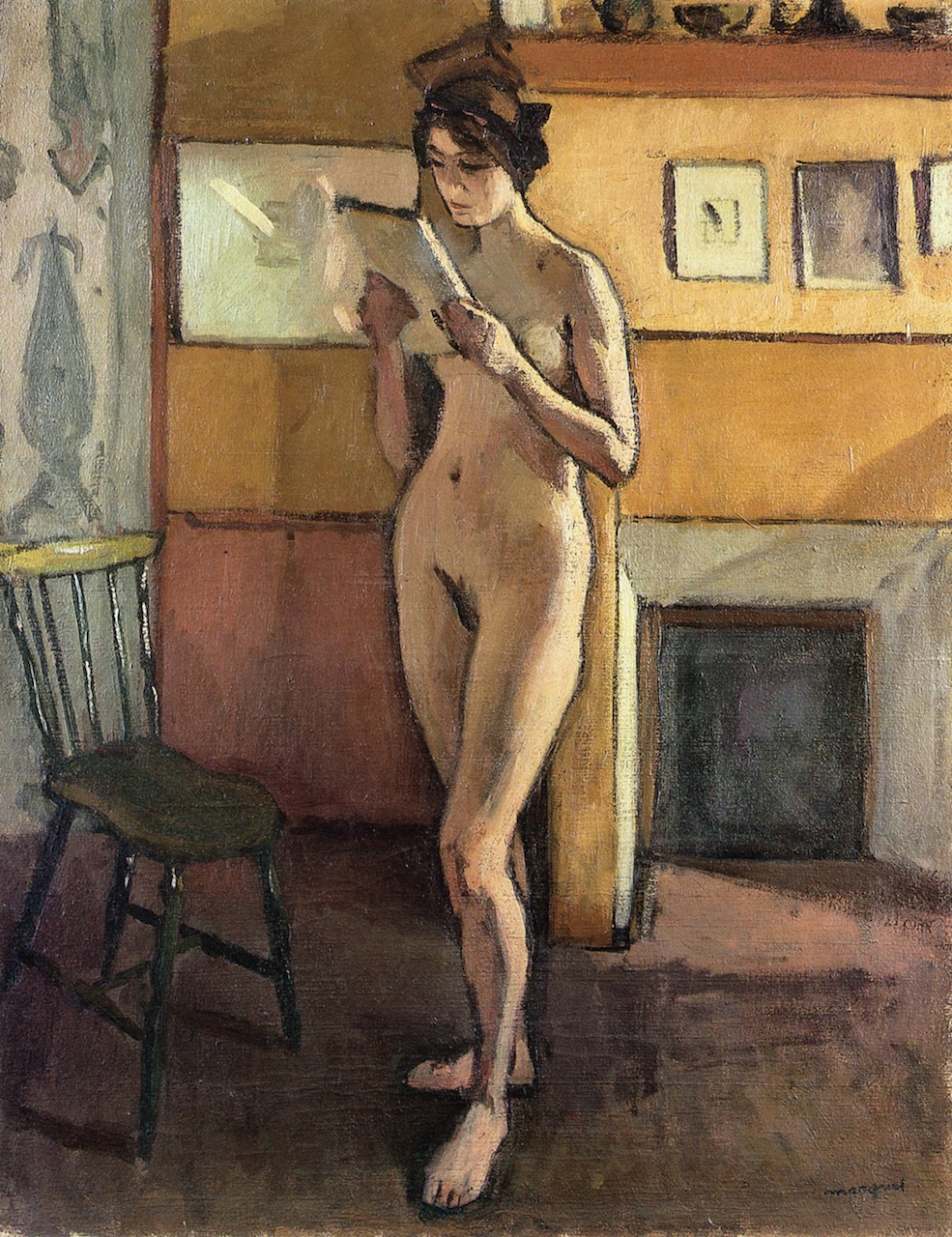

Nu à la cheminée (Nu lisant debout), Marquet, 1913

Cette composition très charpentée place la modèle en équilibre entre deux objets inutiles : la chaise vide, qui contredit sa verticalité, et la cheminée close, qui ne la réchauffe pas. La brochure, sur laquelle se concentre toute son attention, se multiplie horizontalement dans les cadres : comme si cette modèle esthète lisait dans la revue la critique de l’exposition.

Hors de France

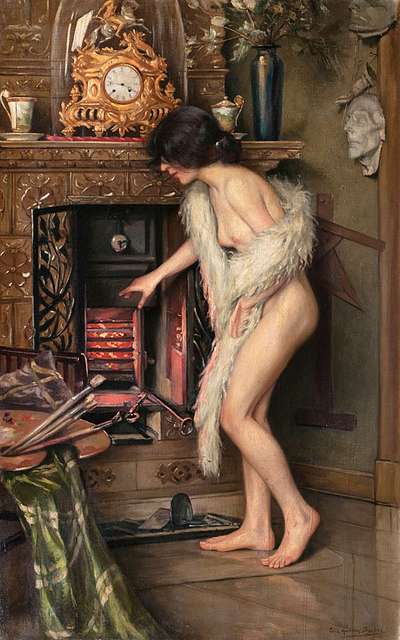

Nu devant la cheminée

Carl Andreas Seeber, exposé à la Grossen Berliner Kunstausstellung de 1906

On ne sait rien sur ce peintre berlinois d’origine polonaise (1855-1915, qui renouvelle avec finesse le thème éculé du Repos du modèle. Entortillonnée par son boa de fourrure, la fille d’Eve porte la main vers le brasier, et tous les péchés qui s’ensuivent. Mais la symbolique péjorative est contredite par la composition : car la fille tourne la dos au mur froid, où pendent des plâtres morts et une collection d’équerres, pour s’incliner vers la chaise, la palette, et le tissu chatoyant. Les pinceaux se prolongent dans les deux objets métalliques posés sur la plaque rougeoyante : la clé pour ouvrir la porte du poêle et la tirette pour faire tomber les cendres, accessoires que complètent le racloir et la pelle posés par terre, frôlant les pieds nus.

La modèle se révèle ainsi être, non pas une pêcheresse combustible, mais une sorte de Prométhée femelle, qui maîtrise le feu et transfère son énergie au peintre.

![]()

Après la Première guerre mondiale

En France

|

|

|---|

|

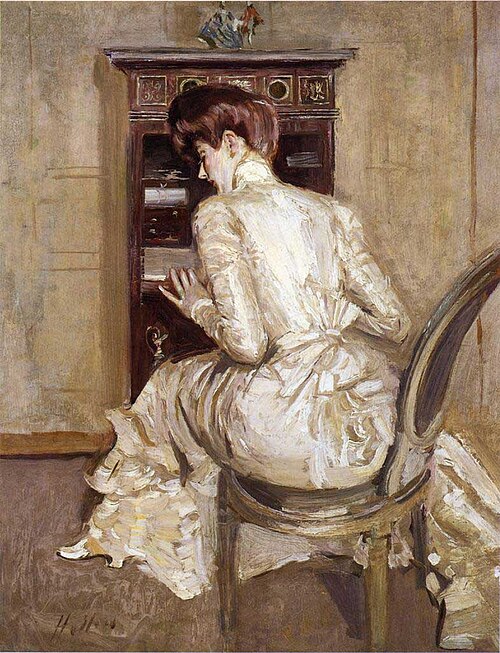

Madame Helleu assise devant son secrétaire, 1900 |

Femme nue devant une cheminée, vers 1920 |

Paul César Helleu

Ces deux compositions illustrent bien l’évolution des moeurs : la même pose serpentine et la même vue plongeante encastrent l’épouse dans son secrétaire et la jeune fille déshabillée devant l’âtre. Même chez un peintre mondain comme Helleu, la nudité en appartement, sans feu ni serviette, n’a plus besoin des alibis d’avant-guerre.

|

|

|---|

|

Femme nue devant la cheminée, Aloys Hugonnet, 1924 |

Nu à la cheminée, Louis-Marie Joseph Ridel |

Il existe encore une clientèle pour la nudité impressionniste, désormais bien embourgeoisée.

|

|

|---|

|

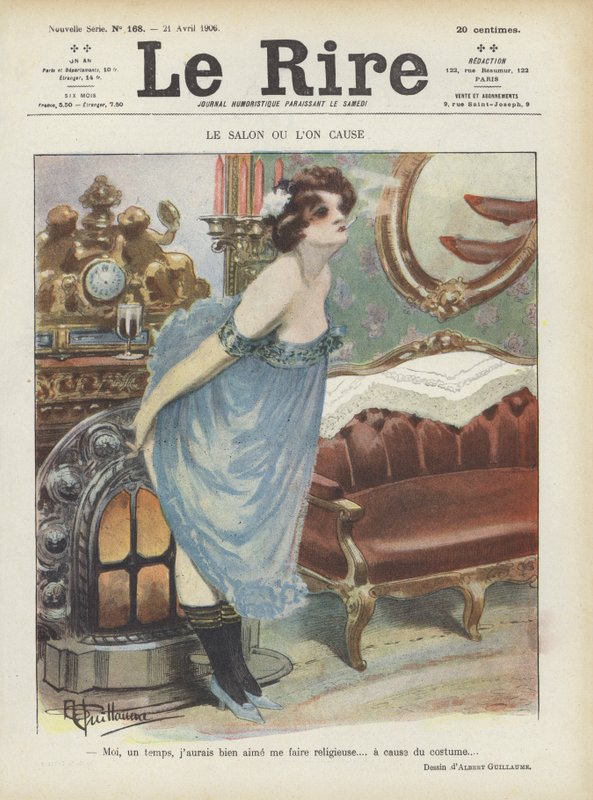

Le Salon ou l’on cause, 1906, Illustration pour Le Rire |

Chauffage central, 1920-30 |

Albert Guillaume

De la même manière, l’illustration de la Belle époque a à coeur de respecter visuellement les convenances, malgré l’audace du propos : la pendule gonflée de puttis et les deux souliers qui s’agitent dans le miroir nous font comprendre que Le Salon ou l’on cause est un bordel : la femme vulgaire, cigarette au bec et verre de rouge à portée de main, qui relève sa chemise contre la Salamandre, n’envie l’habit de religieuse que pour son confort thermique.

Après-guerre, l’audace passe du scénario à l’image : la garçonne qui fume autant que la vieille cheminée prend la pose, jambes grandes ouvertes au feu, que Degas n’avait osée que dans le secret de ses monotypes (voir La femme au foyer : jusqu’au XIXème siècle ). Le titre assimile ce relâchement au confort moderne, à savoir le « chauffage central ».

|

|

|---|

|

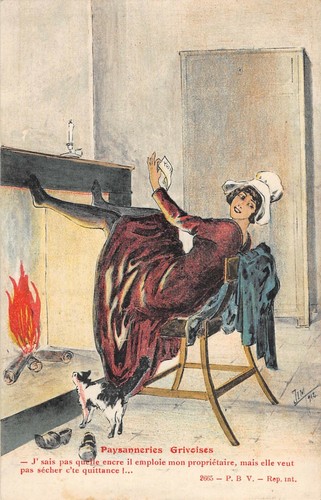

Paysanneries grivoises, JIL, 1912 |

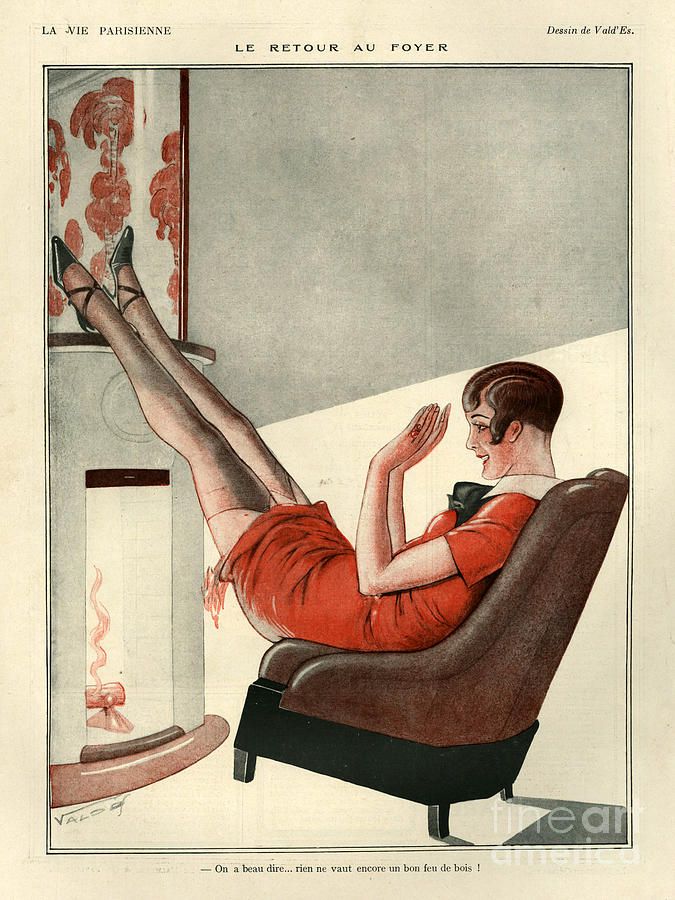

Le retour au foyer, vers 1920, Val d’Es, La vie parisienne |

L’image d’Avant-guerre ajoute à la quittance qui sèche de vieux et gros symboles (la chat, les brandons, la bougie) pour nous faire comprendre comment la paysanne paye son loyer.

Après-guerre, le même thème de la fille chaude se déplace à la ville, avec cette garçonne dont la jupe courte encourage la flamme à sauter d’un foyer à l’autre.

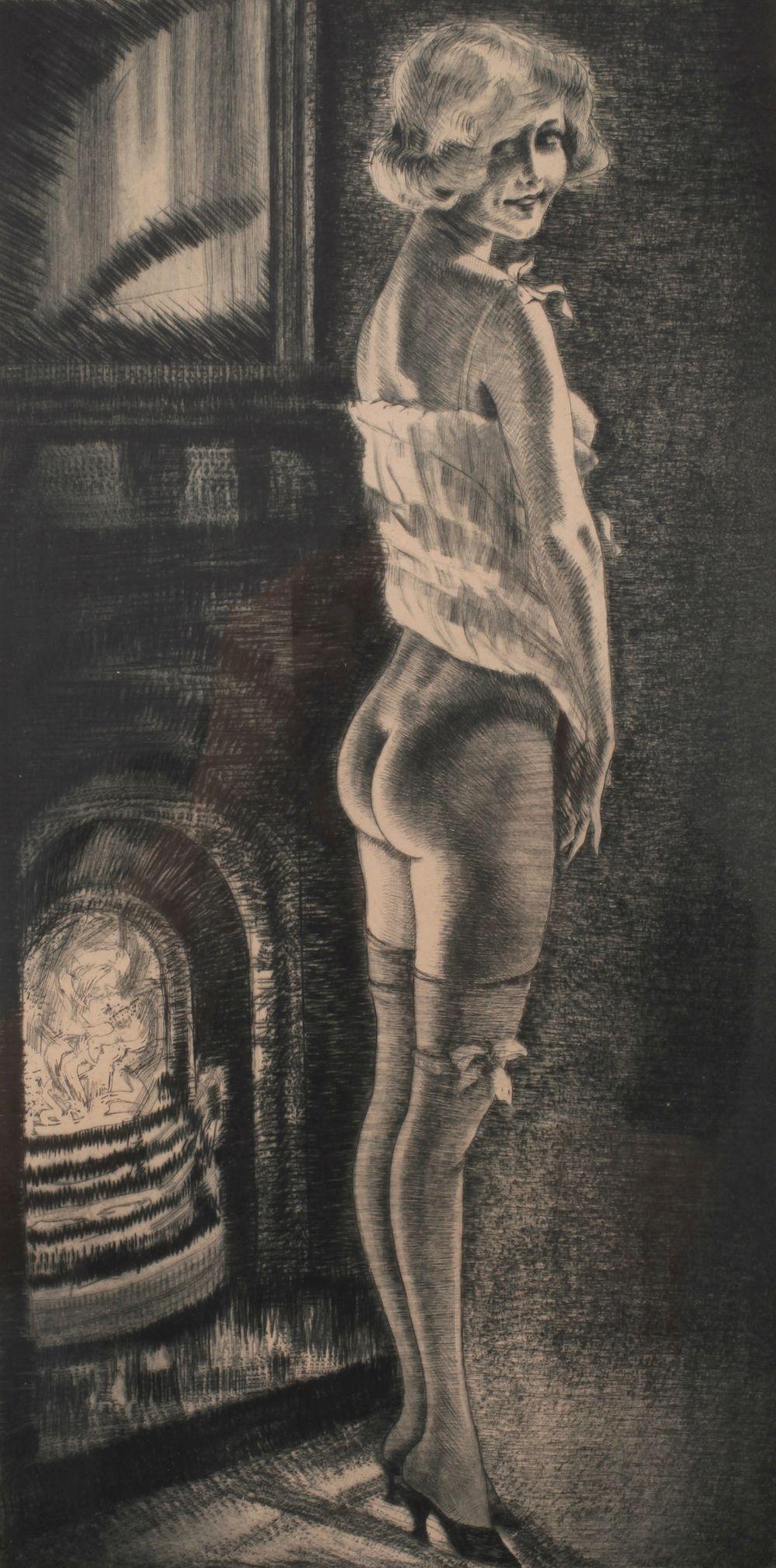

Nu de dos à la cheminée, De Groux (Victor Marais-Milton ?), vers 1925

Nu de dos à la cheminée, De Groux (Victor Marais-Milton ?), vers 1925

Cet artiste, qui signe « De Groux », pratique impunément le mélange des styles, en incrustant sa garçonne délurée – clope, bouquins et café – dans un intérieur à la Boucher, sur une carpette en peau d’ours.

|

|

|---|

|

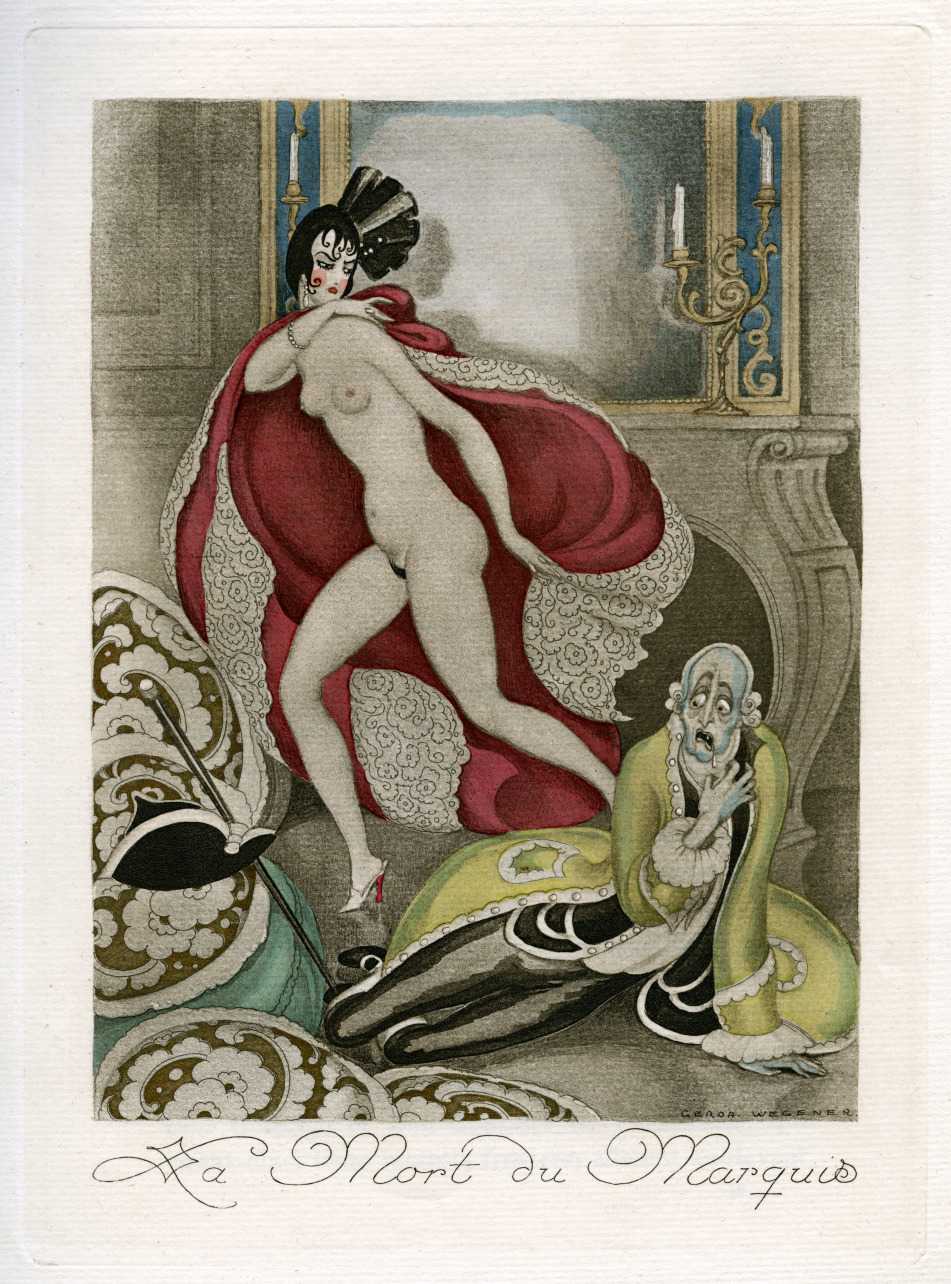

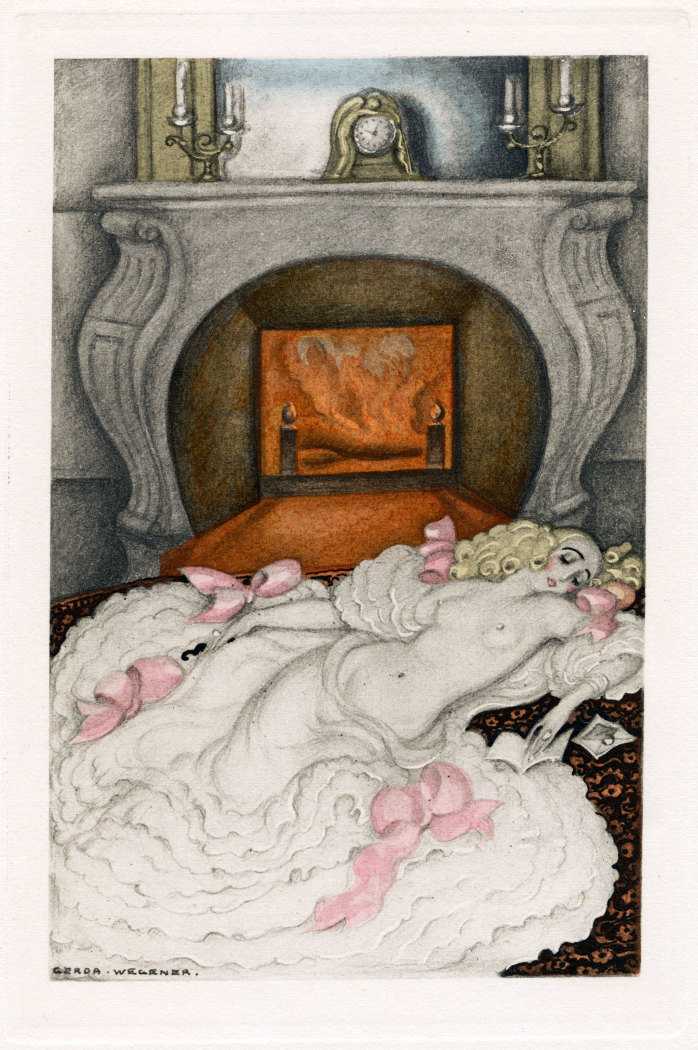

Illustration pour Sur talons rouges, contes, 1929 |

Illustration pour Fortunio, 1934

|

Gerda Wegener

La même cheminée renflée, avec ses bougies éteintes, symbolise dans les deux images la bouche de la mort.

Dans la seconde illustration, le rouge du foyer s’oppose à la blancheur de Musidora, qui vient de se suicider en recevant la nouvelle de la mort de Fortunio :

…elle embrassa la boucle de cheveux de Fortunio, et se piqua la gorge avec la pointe de l’aiguille. Ses yeux se fermèrent, les roses de ses lèvres se changèrent en pâles violettes ; un frisson courut sur son beau corps. Elle était morte. Théophile Gautier, Fortunio, chapitre XXV.

|

|

|---|

|

Illustration pour L’ingénue libertine, Icart, 1926 |

Fille près de la cheminée, Max Brüning, vers 1925 |

Dans la gravure parisienne, Minne semble à la fois fascinée et repoussée par le chenet intéressant.

Dans la gravure berlinoise, c’est le reflet inexpliqué dans le miroir qui suggère ce à quoi pense la jeune fille.

Femme et chat, Z.Naudy (Alfred Renaudin)

Femme et chat, Z.Naudy (Alfred Renaudin)

Nième resucée d’un intérêt commun aux filles et aux chattes.

Aux Etats-Unis

|

|

|---|

Femme à la cheminée, Albert Arthur Allen, 1916

Ces deux clichés datent de l’ouverture du studio d’Allen à Oakland. Considérés comme pornographiques, ses nus étaient vendus par voie postale. La flamme invisible est probablement un simple projecteur, et la photo claire utilise une seconde source de lumière, pour éclairer le dos du modèle.

Série « the Boudoir »

Série « the Boudoir »

Albert Arthur Allen, 1924

Huit ans plus tard, l’esthétique Art déco impose des cheveux courts et des lumières géométrisées : un carré pour le corps, un spot pour la tête. Les deux chenets modernistes, à la fois longilignes et bombés, schématisent cette nudité magnifiée.

|

|

|---|

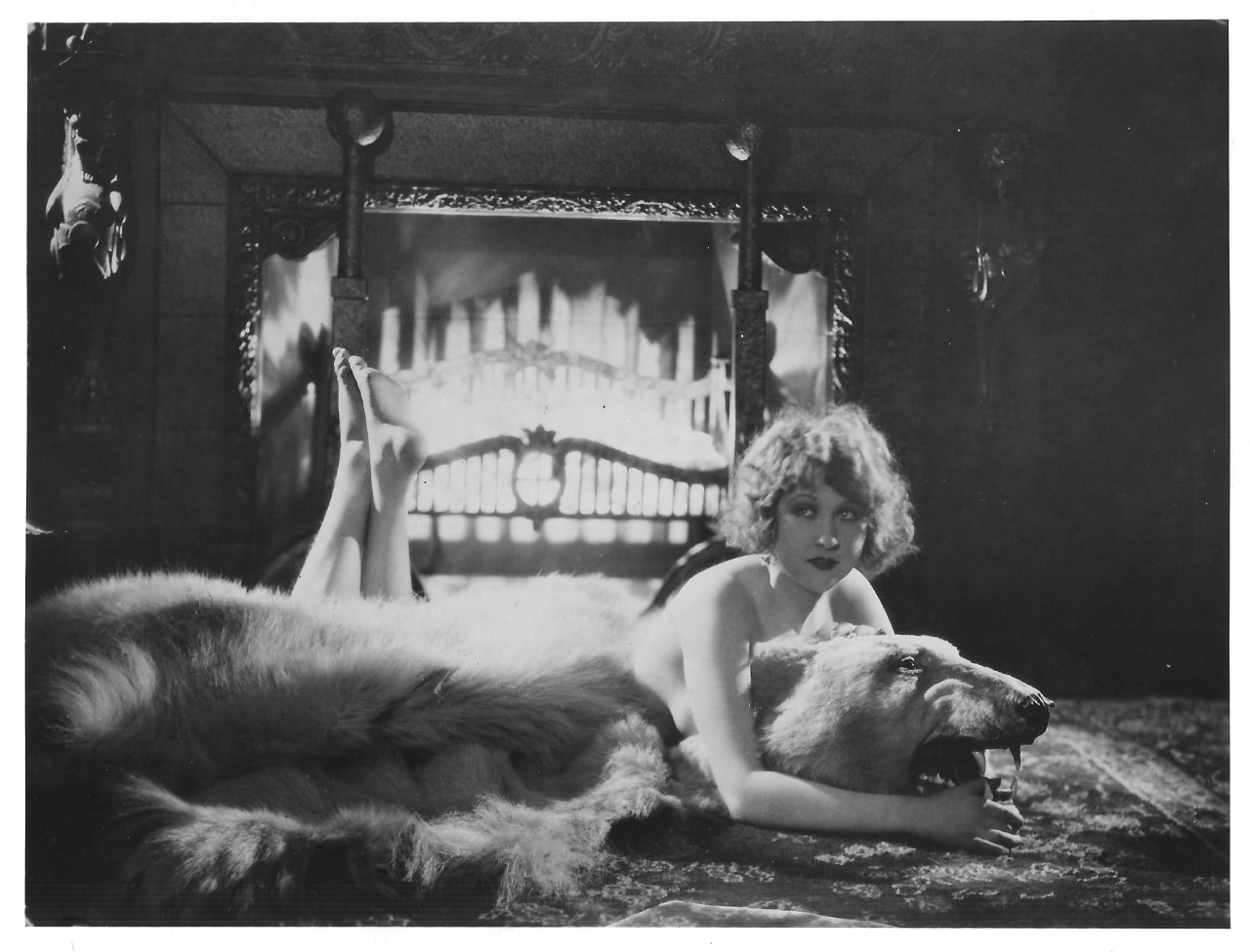

Katherine Grant, vers 1925 [29]

Ces clichés hollywoodiens font exactement l’inverse : ils censurent la chair nue mais exhibent autour d’elle tout un attirail de symboles agressifs. Les monstres à patte de lion de la cheminée, les dents du porte-bûches et celles de l’ours, les flammes et la fourrure, prennent en sandwich cette fille ambigüe, visage angélique et crinière de lion. Et la courbure de la grille suggère hypocritement un déhanché que, dans une situation analogue mais en France, une star de la Belle époque ne craignait pas d’exagérer :

Colette, Paris, vers 1907

Colette, Paris, vers 1907

|

|

|---|

|

Nu à la cheminée, 1923 |

Future expectations, 1926, San Francisco Museum of Modern Art |

James van der Zee

Premier photographe noir américain, ce chantre de Haarlem aborde le thème prudemment et pudiquement. La cheminée n’a rien de brûlant : c’est la même qui symbolise le foyer dans ses photographies de mariage.

En Angleterre

|

|

|---|

|

L’atelier, Thomas Tennant Baxter, 1920-30 |

Nu assis près du feu, Lindsay Bernard Hall, 1920-35 |

Les Anglais entretiennent toujours la fiction du Repos du modèle, dans des ateliers qui n’ont plus rien de bohême.

![]()

Après la Seconde guerre mondiale

|

|

|---|

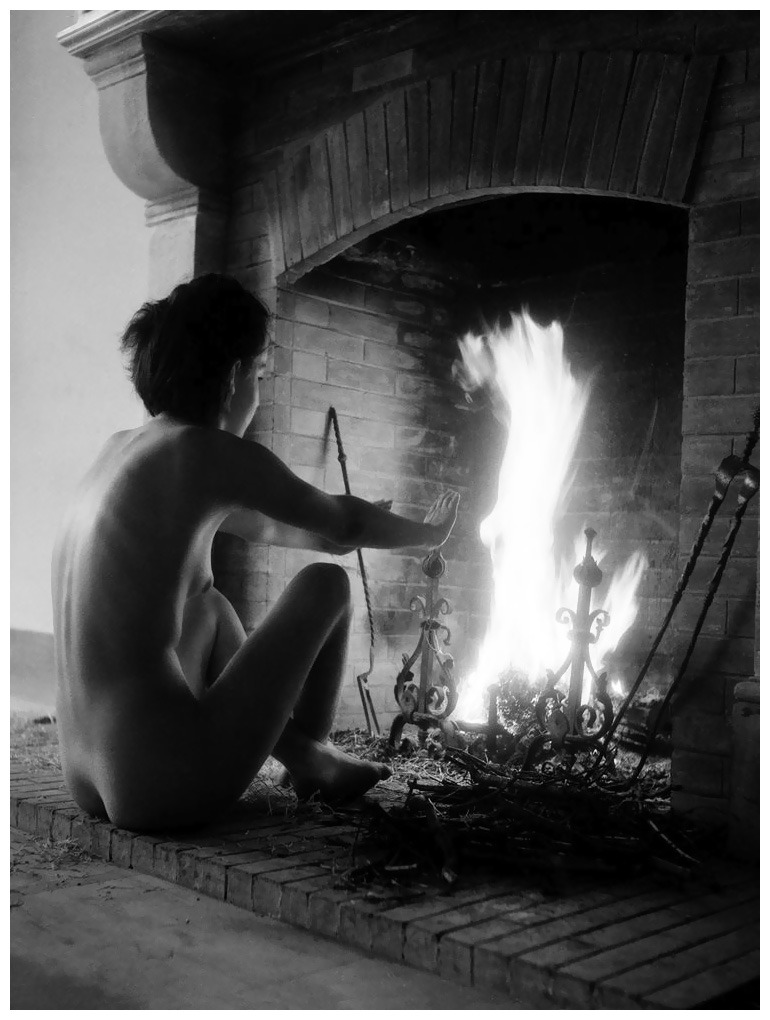

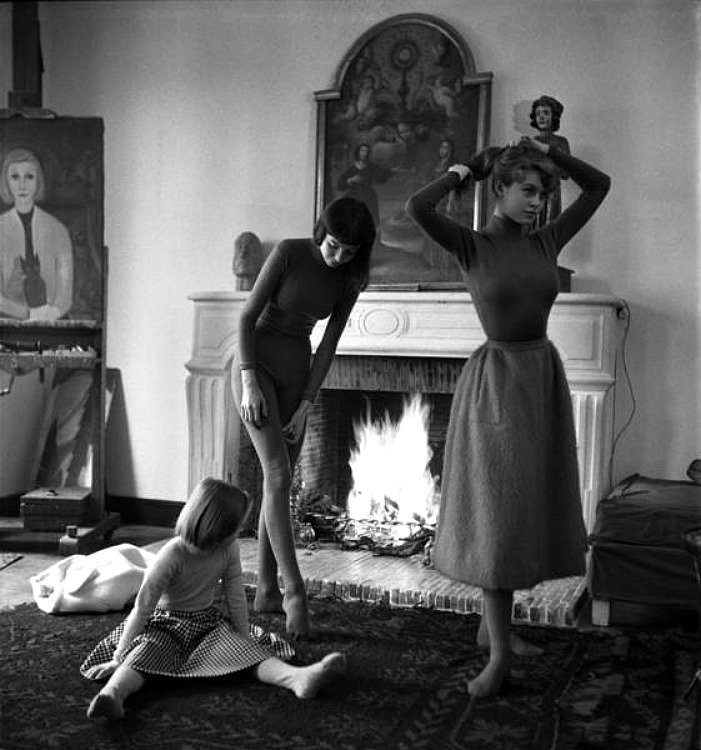

Mouche (Chantal), Château de Neuilly Saint Front

Willy Ronis, 1948

Le cadrage et l’inversion du tirage modifient subtilement la lecture du cliché :

- dans la version « accroupie », la cheminée avec ses deux montants semble vouloir avaler la jeune fille, qui repousse de ses deux paumes la flamme menaçante ;

- dans la version « assise », la courbure analogue place la fille et la cheminée dans le même camp : celles qui savent dompter la flamme.

Photographie argentique anonyme, années 50

Photographie argentique anonyme, années 50

Les courbes contre le carré et le croisement des nylons contre le croisement des bûches.

Émile Savitry

|

|

|---|

|

La famille de Django Reinhardt chez Savitry 1 Boulevard Edgar Quinet, vers 1949 |

Brigitte Bardot chez elle avec sa famille, 1952 |

Émile Savitry

Dans la première photographie, la cheminée symbolise le foyer que cette famille nomade n’a pas, et oppose l’immobilité des courbures du marbre à la mobilité de la guitare.

La seconde photographie exploite, dans le sens ascendant, la même idée d’échelonnement des âges et des tailles. La cheminée symbolise ici aussi la famille, et la flamme ce qui sépare les petites filles de la grande.

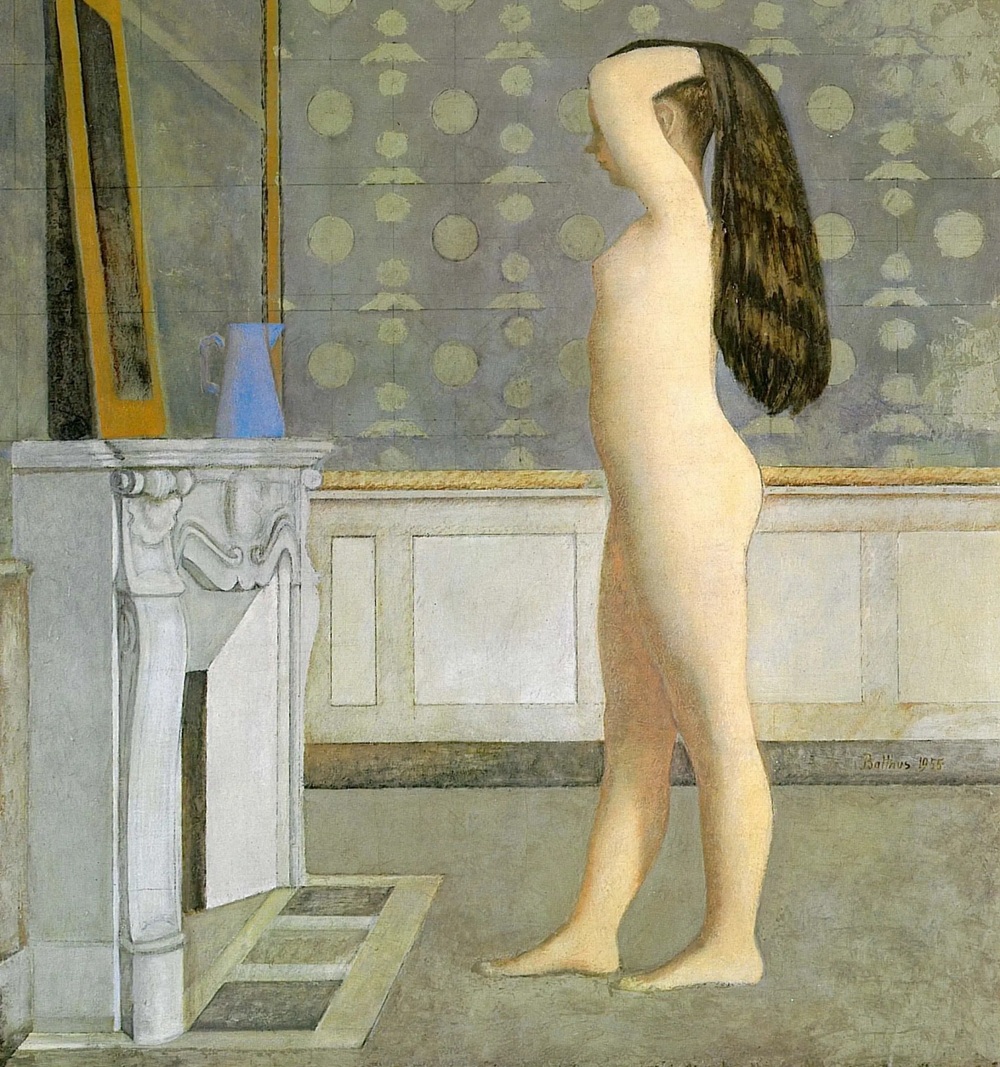

Balthus (SCOOP !)

La même idée de transition, via la flamme, entre la nymphette et la femme, travaille en profondeur les trois tableaux que Balthus a consacrés à notre thème.

Les beaux jours

Balthus, 1944-46, Smithsonian Institution, Washington

Ce tableau qui multiplie les symboles invite soit à des interprétations débridées [30], soit à rester coi.

La diagonale descendante conduit pourtant à une lecture assez simple :

- dans le triangle inférieur, la lumière blanche, le récipient d’eau et la main droite vide (une étude préparatoire montre qu’initialement elle caressait un chat) ;

- dans le triangle supérieur, la lumière dorée, le récipient de feu, et la main gauche tenant un petit miroir, à savoir l’admiration de soi-même.

A cheval entre le domaine du froid – l’enfance – et celui du chaud – le désir sexuel – la jeune fille, ayant passé un collier, dénudé son épaule et relevé sa jupe, se contemple pour la première fois en femme :

La flamme naine perd sa fleur dans son miroir

Et ce rire est la fin du rire pour toujours

Et cette source est la première et la dernière

Eluard, A Balthus, Cahiers du Sud, 1947

A l’arrière-plan, le jeune garçon illustre la même transition, mais du côté masculin : entièrement englobé dans le domaine du désir – la cheminée embrasée, le pullover rouge – il abaisse sa main gauche au risque de la brûler mais se retient de la main droite au marbre et au miroir, à savoir la connaissance objective.

Jeune fille à sa toilette, Balthus, 1949-51, collection particulière

Jeune fille à sa toilette, Balthus, 1949-51, collection particulière

Dans cette confrontation hiératique, le rectangle du papier peint rapproche graphiquement des formes homologues : les pieds de la table et les jambes de la modèle, la cuvette et le bassin, l’eau invisible et l’écoulement irrépressible de la chevelure.

|

|

|---|

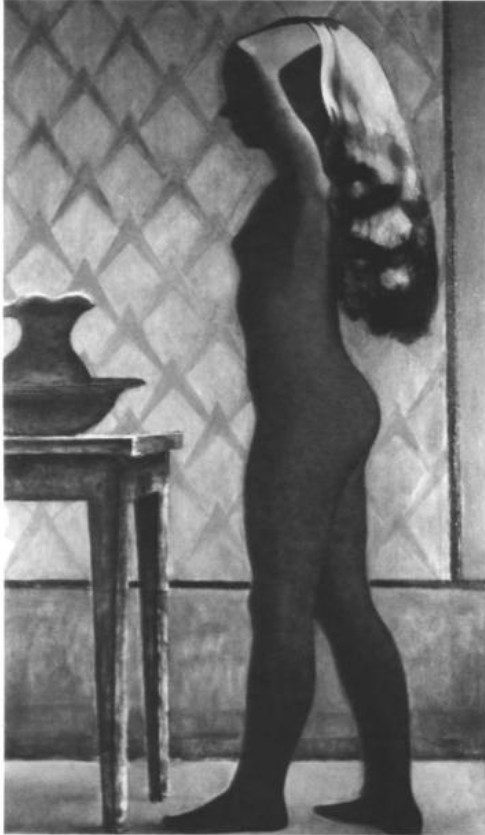

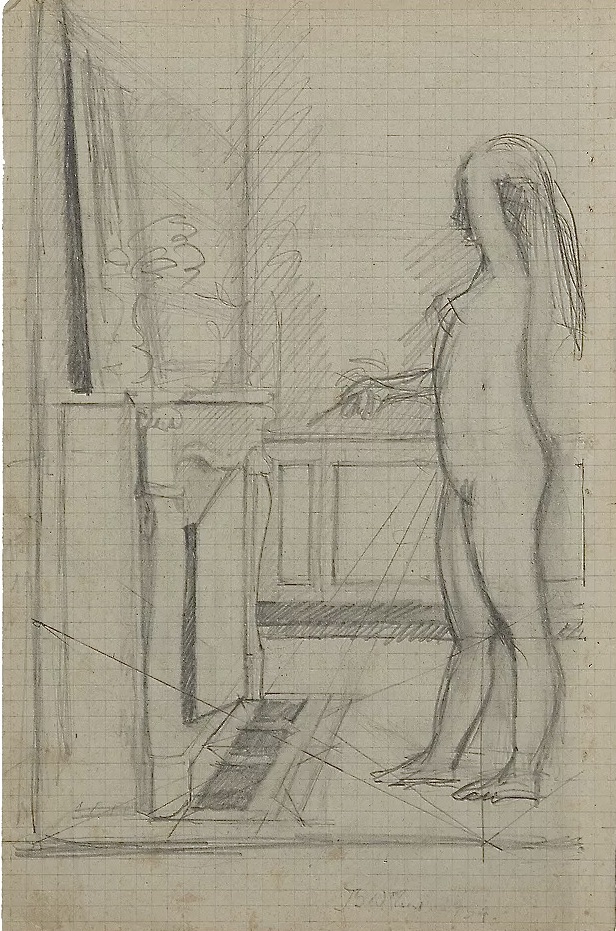

Nu devant un manteau de cheminée, Balthus, 1955, MET

Quelques années plus tard, Balthus remplace la table par une cheminée et décomprime la composition en largeur : les fuyantes éloignent la jeune fille et le cadrage, décalé sur la droite entre le dessin préparatoire et le tableau réalisé, suggère que la cheminée est un terme et que la jeune fille vient de loin. Sa main droite, qui dans le dessin préparatoire tenait probablement un peigne disparaît complètement, dans un procédé de subtilisation (voir https://artifexinopere.com/blog/tag/subtilisation/ )

La corniche jaune du lambris maintient néanmoins l’idée d’une comparaison, moins formelle que symbolique : le bas de la jeune fille est assimilé à la cheminée fermée, le haut au miroir et au broc. Dans cette toile froide, la jeune fille esquisse un geste de femme, mais se trouve entièrement figée dans un monde encore absurde pour elle : un miroir qui ne la reflète pas, un broc qui ne la lave pas, une cheminée qui ne la réchauffe pas.

|

|

|---|

|

La cheminée de l’atelier de Chassy, Balthus, 1955 |

Frédérique Tison à Chassy, 1956, reportage LIFE, photo Loomis Dean |

Réalisée la même année, cette toile chaude creuse le thème dans la direction opposée : en robe rouge, Frédérique Tison, muse au nom prédestiné, se réchauffe et s’instruit auprès de ces trois initiateurs que sont les gros volumes sur la table, les mystères de la cheminée, et le Peintre réduit au veston.

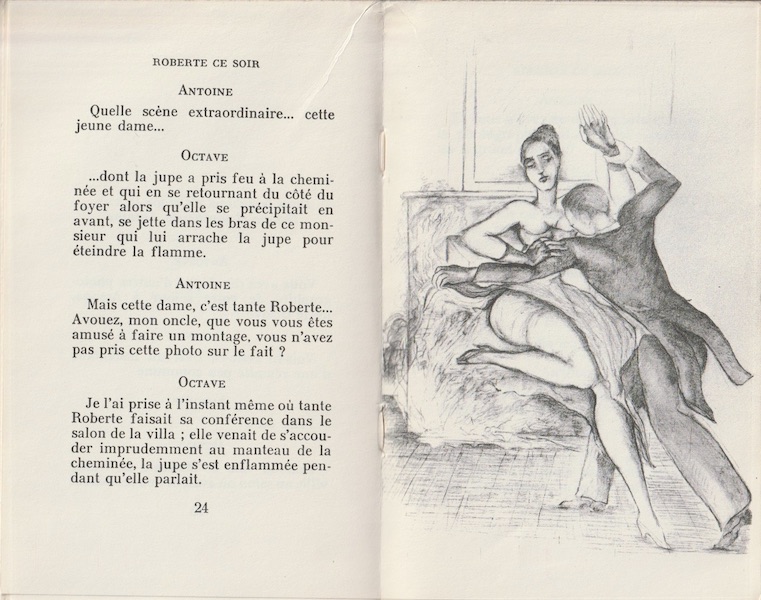

La Cheminée, illustration pour Roberte ce soir

La Cheminée, illustration pour Roberte ce soir

Pierre Klossowski, 1952-53

Ajoutons que le romancier Pierre Klossowski, frère de Balthus, a emprunté pesamment à Fragonard le thème de la chemise qui prend feu :

« Le dessin représente un pas de deux ambigu entre la femme du théologien Octave, Roberte, dont la jupe s’enflamme au contact de la cheminée alors qu’elle terminait une conférence sur la censure, et Vittorio, l’assaillant-sauveur qui lui arrache le pan de jupe pour éteindre la flamme. » [31]

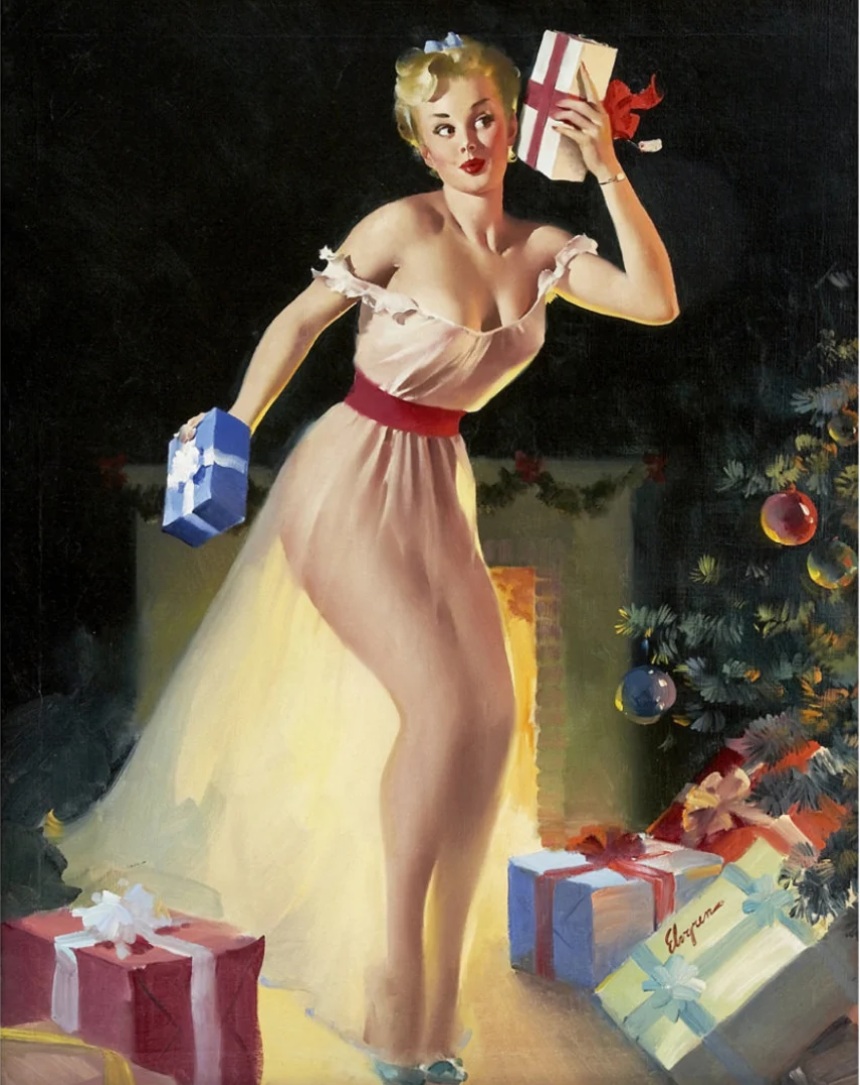

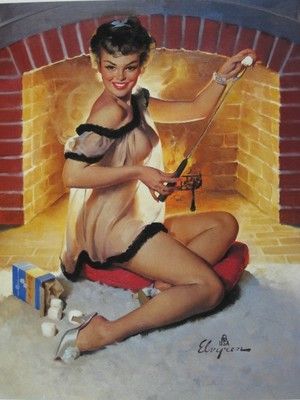

Gil Elvgren

Moins intellectuelles que les nymphettes de Balthus, les pinups d’Elvgren, devant la cheminée, n’en proposent pas moins d’intéressantes devinettes freudiennes.

|

|

|---|

|

Sheer Delight (This Soots Me), Décembre 1948 |

A Christmas eve, 1954 |

Gil Elvgren

La première fille de Décembre élabore sur le personnage de Cendrillon : la pauvre souillon qui trimait devant la cheminée se voit transfigurée en une princesse dont la robe est « un pur délice » et qui, telle la pantoufle de vair, « lui va bien », mais « la met en cendre » (jeu de mot entre This Suits Me et This Soots Me). On notera le chenet à la forme évocatrice.

La seconde fille joue du même effet de transparence pour nous faire comprendre qu’elle est un cadeau comme les autres, attendant devant l’âtre de se faire ouvrir.

|

|

|---|

|

Merry Christmas, 1950-59 |

A warm welcome, 1959 |

Parmi toutes les pinups de Noël qui traînent bêtement devant une cheminée, en s’offrant ou en se faisant offrir, celles d’Elvgren se font remarquer par leur inventivité.

La première, une rousse incendiaire, ne peut attendre minuit pour dépendre son bas et récupérer son cadeau. Les objets arrondis – le pouf, l’âtre incandescent et la couronne agrémentée d’un noeud clitoridien, s’associent à sa victoire sur la phallocratie ogivale des objets du haut – la pendule et les cinq bougies rangées par ordre de taille.

La seconde, une brune piquante qui vous accueille à son foyer en rôtissant des marshmallows, se sous-entend fondante, délicieuse, et prête à être embrochée.

Pour conclure

|

|

|---|

Marilyn Monroe, photographie Don Ornitz

Marilyn Monroe est élue en décembre 1951 « The Present All GI’s Would Like To Find In Their Christmas Stocking ». D’où le bas qui l’enveloppe et la transforme en cadeau de Noël.

|

|

|---|

|

Fair and Warmer, Arnold Armitage, 1949 |

Sharon Wagner, magazine Bound N°3, Satellite Publishing Co, 1961 |

Tandis que la cheminée brûlante entretient des fantasmes à la Lady Chatterley, la cheminée éteinte métaphorise la froideur inaccessible de la maîtresse.

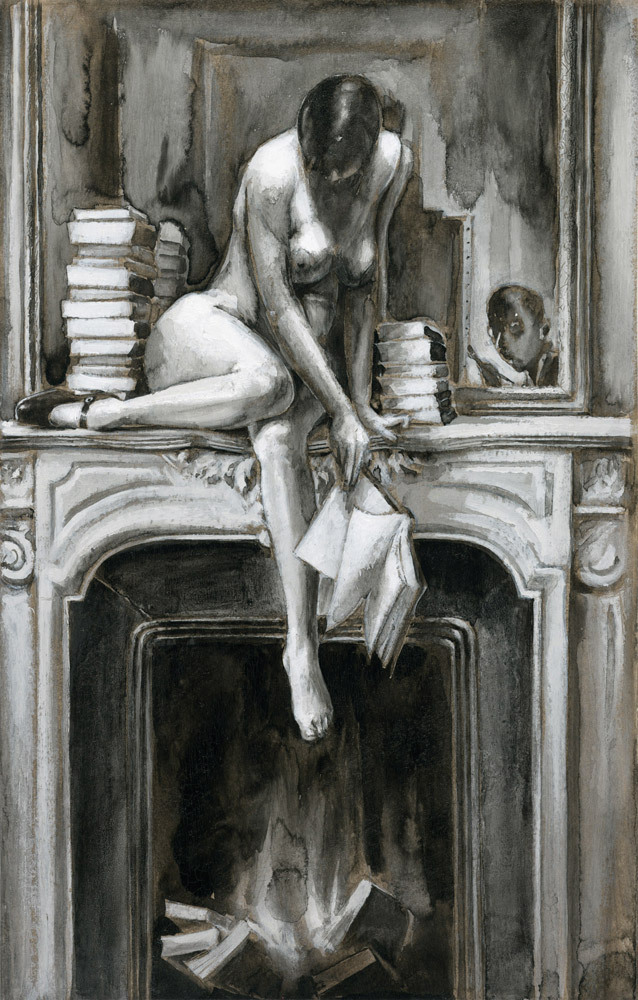

Sans titre, Jan De Maesschalck, 1998

Assise sur le marbre de la cheminée, la femme chauffe son pied nu au dessus du cadre de l’âtre, dans lequel elle a déjà jeté une demi-pile de livres ; et de son pied chaussé elle désigne une autre pile, laquelle semble menacée de se liquéfier dans le miroir.

A l’opposé de l’escarpin, coincé entre le cadre et le reflet du châssis, le peintre semble être le seul à résister, par son regard, à cette dissolution généralisée par la flamme et par la glace.

|

|

|---|

Calypso Malfoy

BigBadWolf, 2012, illustration pour « The Reinvention of Draco Malfoy »

Ces deux images illustrent une histore de Ellandrah Sylver, dans lequel Draco Malfoy, métamorphosée en fille suite à un accident de potion, se retrouve en situation périlleuse devant Harry Potter [32] :

« Oh, pour l’amour du ciel… enfilez-la. Je doute que votre mère approuve que vous restiez là, en chemise de nuit, à contre-jour, devant moi. »

Aucun commentaire to “La femme au foyer : au XXème siècle”