Les figures de l’Intuition

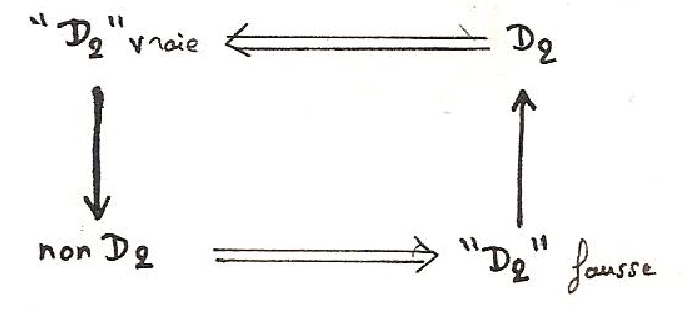

MODELISATION GEOMETRIQUE DE QUELQUES TYPES DE RAISONNEMENTS

Les « figures de l’intuition »

PROJET PERSONNALISE : M. BOUSQUET PHILIPPE

ENSEIGNANT RESPONSABLE : Mme JALLEY

Ecole Centrale Paris, 1981

![]()

INTRODUCTION

« Des intuitions sans concepts sont aveugles, mais des concepts sans intuitions sont vides. »

Kant.

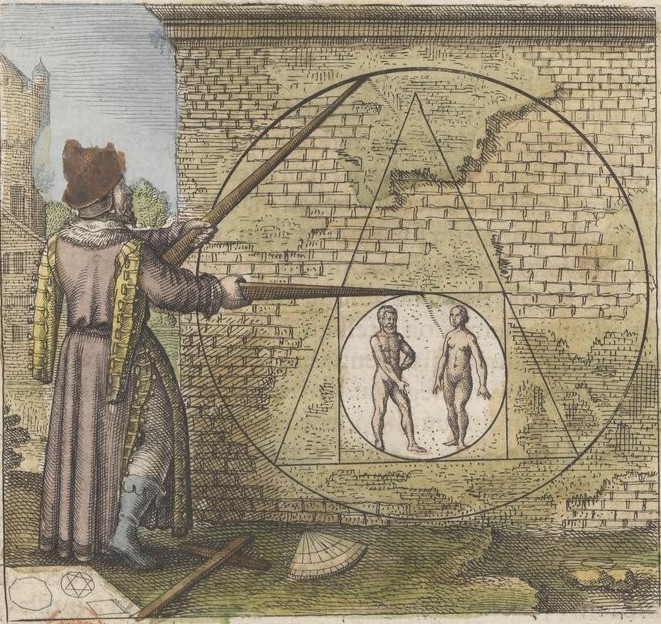

« Les images se précipitaient, des tours, des cercles les uns sur les autres, un cylindre placé en oblique. Tout est en mouvement, en croissance; les tours s’élèvent de plus en plus, le cercle se creuse et devient cylindre… ». Telles sont les impressions décrites par un patient du psychologue Kretschmer à la lecture d’un passage de Kant sur la question de l’infini sans l’espace[1].Cette floraison déconcertante de figures géométriques, dont les transformations épousent par une nécessité quasi mécanique le développement d’un raisonnement abstrait, relève certes de la pathologie. Mais ne peut-on y voir l’expression exacerbée d’une faculté générale de l’esprit, qui lui permet de se forger des représentations imagées comme support d’un raisonnement, faculté dont l’importance et la presque universalité sont avérées par de nombreux témoignages ?

J.Hadamard, dans son « Essai sur la psychologie de l’invention dans les domaines mathématiques » a rassemblé ceux des principaux créateurs scientifiques de son temps. Le témoignage d’Einstein est justement célèbre : « les mots et le langage, écrits ou parlés, ne semblent pas jouer le moindre rôle dans le mécanisme de ma pensée. Les entités psychiques qui servent d’éléments à la pensée sont certains signes ou des images plus ou moins claires, qui peuvent « à volonté » être reproduits et combinés… » Pour Hadamard lui-même : « 1’aide des images est absolument nécessaire à la conduite de ma pensée, et je ne suis jamais trompé par elles« . Cependant, l’entreprise que s’est fixée ce mathématicien d’étudier les conditions de la création scientifique ressemble fort à une gageure : si elle apporte aux tenants de la pensée non verbale une confirmation essentielle -Schopenhauer n’allait-il pas jusqu’à dire que « les pensées meurent au moment où elles s’incarnent dans les mots »-, elle n’en reste pas moins extrêmement vague sur ce que sont effectivement ces « images » que manipulent si spontanément et si efficacement, à les croire, les savants les plus austères : « le jeu sur les éléments mentionnés vise à être analogue à certaines connexions logiques que l’on recherche… », il semble qu’on ne puisse guère aller plus loin que cette constatation d’Einstein.

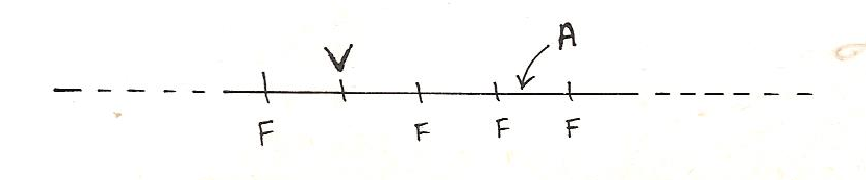

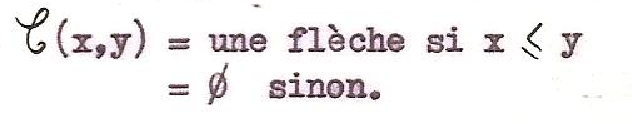

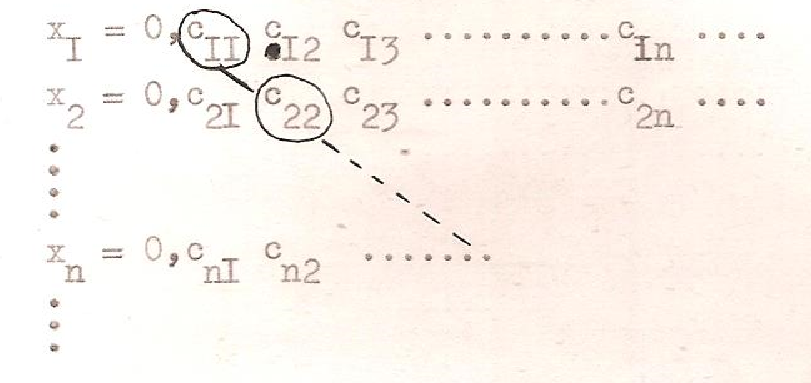

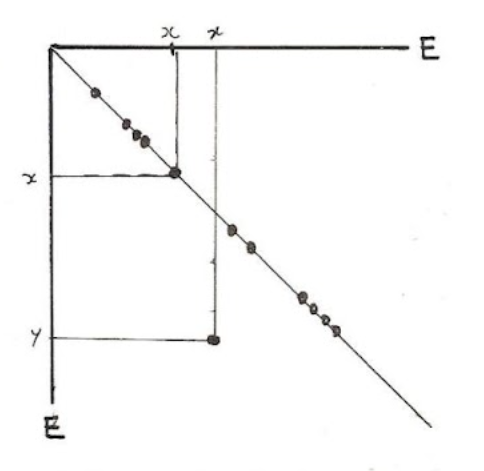

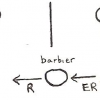

Un des rares cas précis cité par Hadamard est celui de sa « vision » personnelle de la démonstration selon laquelle il existe, par exemple, un nombre premier supérieur à 11 :

|

|

|

|

|

|

|

|

On voit que les images manipulées sont extrêmement élémentaires (amas, points) et que leur mode de signification est basé principalement sur les rapports spatiaux qu’elles entretiennent entre elles, dans un espace intuitif propre à leur créateur. Il semble bien en tout cas qu’il ne s’agisse nullement de perceptions visuelles rémanentes, sinon de manière très lointaine, mais plutôt de schémas abstraits utilisant des éléments géométriques simples, créations instantanées en réponse à un problème précis, ou produits durables de l’élaboration raisonnée d’un « dictionnaire » personnel.

Dans la mesure où, comme le pense Hadamard, « donner de la précision à ces images risquerait de les altérer », la tentative de cet auteur n’en apparaît que plus méritoire; car, bien que cette imagerie mentale constitue sans doute un des fondements essentiels de la création scientifique, elle représente cependant, du fait de son flou nécessaire, de son caractère difficilement communicable à qui n’en a pas l’expérience personnelle, l’opposé d’un objet d’étude scientifique.

Rien d’étonnant donc à ce que les ouvrages achevés, du moins dans leur grande majorité, manifestent une remarquable pudeur à l’égard de leurs sources intuitives (ainsi par exemple les puissantes analogies hydrodynamiques qui ont fourni à Maxwell sa « vision » de l’électromagnétisme, disparaissent entre les travaux préparatoires et le mémoire définitif), ceci d’une manière certes assez légitime (puisque toute formalisation véritable, toute axiomatisation, passe par l’épuration totale de ces résidus intuitifs, foyers d’imprécision et d’erreurs)- mais néanmoins dommageable à une étude épistémologique : les témoignages directs sur les sources d’inspiration des savants sont rares, extérieurs le plus souvent à leur oeuvre scientifique. A.Koestler en a rassemblé quelques-uns dans son livre consacré à la création, « Le cri d’Archimède », qui conclut qu’on a certainement surestimé, depuis le siècle des Lumières, le rôle des processus strictement intellectuels pour la pensée scientifique, au détriment d’une puissance visionnaire pré-verbale commune à tous les grands créateurs.

En résumé, il semble prouvé que des images mentales proches de figures géométriques simples jouent un rôle important dans la pensée scientifique, tant au niveau de la recherche intuitive qui précède l’émergence d’une notion, que dans la conduite même d’un raisonnement. Comme cependant ces images ne sont aucunement nécessaires – voire même nuisibles – à l’expression de la pensée achevée, une étude directe, du type de celle d’Hadamard, semble extrêmement difficile puisqu’elle suppose, envers les notions figurées, le même genre d’intimité que celle de leur créateur.

Cependant, puisque ces images sont liées à une étape de construction des concepts, il semble logique, transposant le problème dans une perspective historique, de rechercher dans les époques pré-scientifiques un matériau plus accessible. Là, dans une pensée qui demeure très souvent métaphorique et analogique, où le raisonnement, faute de formalisation et de mathématisation, émerge à peine du royaume de la suggestion liée aux mots et aux images, il est possible d’observer le recours sans frein à cette faculté imageante. Désireux de nous éloigner le moins possible de la pensée scientifique, nous n’avons pas exploré les domaines spécifiques du mythe et de l’imaginaire, où pourtant on retrouverait sans doute – mais inextricablement liées à des figures plus complexes -, des intuitions géométriques. Nous avons interrogé seulement les auteurs qui, suivant les moyens et les illusions de leur temps, ont recherché la rigueur de la Raison, philosophes et savants dont les conceptions se préfigurent et s’influencent mutuellement, dont les intuitions se ressemblent, si différentes que soient les oeuvres achevées.

Ce présupposé d’une unité profonde des intuitions de base et des processus créatifs doit être considéré comme une hypothèse de travail, sans laquelle cette étude.comparée des principales « figures » intuitives n’aurait aucun sens. Nous n’avons pas cherché à vérifier cette hypothèse, à analyser le détail de ces processus psychologiques : mais seulement à constituer, au travers d’exemples nombreux, un répertoire de quelques unes de ces formes intermédiaires, de ces « signes, soutiens de la pensée intuitive » dont R.Jakobson, dans une lettre à Hadamard, propose la classification suivantes : signes conventionnels d’une part, propres à une société et signes personnels d’autre part, forgés par le seul individu ; parmi ces derniers, certains, épisodiques, correspondent à un acte créateur particulier ; d’autres au contraire semblent constituer un patrimoine commun à plusieurs créateurs, relativement indépendant des circonstances sociales et historiques : ce sont ces formes « stables » de la pensée intuitive que nous avons essayé de repérer et de classer.

Une telle démarche est nécessairement très apriorique :

- a priori dans le choix de ces formes, puisqu’il ne saurait être question de prétendre à l’exhaustivité. Nous avons retenu celles qui nous semblaient les plus générales, les plus fréquentes, susceptibles d’une traduction en termes géométriques, ou tout au moins de localisation spatiale ; celles, enfin, qui personnellement nous parlaient.

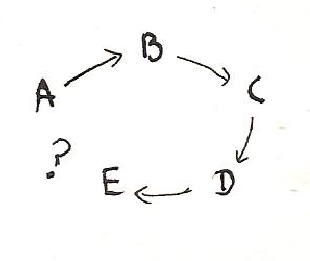

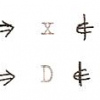

- a priori dans leur classement, que nous avons pu cru pouvoir faire dépendre du nombre d’objets symbolisés, du nombre d' »actants » en présence.

Ceci nous a conduit, afin de simplifier le langage, à utiliser des formulations telles que « la coupure du cercle figure le passage de l’unitarité à la binarité », sans qu’il faille entendre par ces termes de quelconques essences de l’Un ou du Deux aptes à des transformations mystérieuses : nous avons/simplement voulu rendre compte de certains glissements privilégiés entre figures, certains tombant sous le sens, d’autres, plus subtils, traduisant la mobilité de la pensée intuitive.

- a priori dans les rapprochements que nous avons essayé d’établir entre des figures dégagées par l’étude de raisonnements préscientifiques ou philosophiques, et leurs correspondants supposés dans les domaines scientifiques : étant entendu que la démarche inverse, bien plus difficile, serait sans doute plus fructueuse ; des figures spécifiques à la pensée scientifique nous ont ainsi échappé, et nous avons privilégié par contre des formes (par exemple l’opposition des contraires) qui y sont relativement secondaires.

- a priori enfin dans l’abstraction faite de toute référence historique ; nous avons présenté ses formes hors contexte, désincarnées de leur substrat culturel ; nous avons négligé leurs influences mutuelles et leurs évolutions respectives, comme si elles étaient entièrement non-apprises, et réinventées suivant les besoins de chaque créateur.

Cette approximation parait relativement justifiée, par le fait que leur simplicité, leur caractère immédiat, permet à chacun de les extraire de son propre fonds. De plus, la grande extension de leurs emplois, qui résulte de cette simplicité même, rend très difficile le suivi historique de l’une d’entre elles[2].

Nous ne nous dissimulons pas que ces a priori font planer une certaine ambiguïté sur la nature des formes répertoriées : si elles ont certainement quelque analogie avec les images mentales mises en évidence par Hadamard, on ne peut les identifier à elles : en tant que commun dénominateur de pensées créatrices diverses, elles sont en effet trop élémentaires pour se prêter commodément à la représentation de raisonnements élaborés, comme le montrera l’exemple du raisonnement dit « de la diagonale ».

D’autre part, elles ne sont pas réellement homogènes : certaines semblent si profondément enracinées dans les mécanismes de la pensée opératoire et dans la substance même du langage qu’elles ressortissent plutôt d’une étude psychologique et linguistique ; d’autres, qui renvoient à des notions aussi vastes que celles de séparation, d’altérité, de contrariété ou d’unité, relèvent de la philosophie ; d’autres encore, qui confinent à la métaphore, plutôt d’une critique littéraire ; d’autres enfin, restées très proches des objets qu’elles modélisent, d’une critique purement scientifique.

Ces quatre approches possibles, dont parfois toutes sont nécessaires, nous semblent grosso modo être celles des quatre auteurs chez qui nous avons principalement puisé, nous contentant de confronter leurs points de vue :

- L’oeuvre de J.Piaget éclaire d’une lumière nouvelle les rapports du logique et du psychologique : la « psychologie génétique » compare la construction et l’évolution des structures de la personnalité et des structures de la Raison, et 1′ »épistémologie génétique » nous montre comment, dans certains cas, les stades de la connaissance scientifique récapitulent ceux de l’acquisition des connaissances par l’individu. Elle fournit donc un cadre remarquable pour la compréhension de ces images mentales qui, jaillies de l’esprit créateur d’un seul, semblent souvent presque universelles.

- La « Philosophie des formes symboliques » d’E.Cassirer vise à « élargir le projet épistémologique » : « au lieu de se borner à rechercher a sous quelles conditions générales l’homme peut connaître le monde, il devient nécessaire de délimiter mutuellement les principales formes suivant lesquelles il peut le comprendre… ».[3]Le tome I de cet ouvrage étudie dans quelle mesure le langage est dépendant de ces formes, le tome 2 (que nous n’avons pas utilisé) tente de les retrouver dans le mythe, le tome 3 les décèle au sein des concepts scientifiques. On trouve dans ce dernier tome des indications précieuses sur la « fonction symbolisante », bien que les » formes symboliques » étudiées ne soient pas à proprement parler des figurations géométriques (excepté le point fixe), mais des catégories très générales comme l’espace et le temps.

- Chez M.Serres, les formes géométriques deviennent véritablement un objet principal d’étude, passant même avant les notions symbolisées. Ainsi, la « Naissance de la physique dans le texte de Lucrèce » est un essai sur la figure dynamique du tourbillon, de la spirale et de l’écart angulaire. Nous étant limité dès le départ à des figures « statiques », qui représentent un état et non un processus, nous avons surtout utilisé Le Système de Leibniz et ses modèles mathématiques, dont les analyses sur les figures du réseau, de l’étoile et du point ont valeur très générale. M.Serres y déplore incidemment la « pitoyable pauvreté de nos modèles de pensée » : « alors que la science met en évidence des structures ultra-fines, nous philosophons toujours à l’aide de modèles ou de schémas non affinés, au moyen de techniques de raisonnement qui, elles, n’ont guère fait de progrès » [4](4).

- Nous avons trouvé dans le court ouvrage de R. Thom, « Morphogénèse et imaginaire », comme une réponse à cette attente. La « théorie des catastrophes » représente une reconnaissance du rôle de l’analogie dans les sciences, puisqu’elle permet une « classification des « logoi archétypes », c’est-à-dire de tous les types possibles de situations analogiques », la validité de cette réduction reposant sur le fait que « 1’esprit et le monde extérieur possèdent les mêmes mécanismes de régulation et de simulation ». Quoiqu’il en soit, la collection des « catastrophes élémentaires » et des figures obtenues à partir d’elles fournit un riche dictionnaire analogique – parfois assez hermétiqu e- qui permettra peut-être, à terme, de renouveler le sempiternel symbolisme des cercles, des droites et des plans.

Citons enfin, dans les domaines de la Poétique et de l’Imaginaire, les oeuvres de G.Durand et de G.Bachelard, qui mettent en évidence des figures analogues; ainsi notamment dans « La poétique de l’espace », les chapitres sur la phénoménologie du rond, la dialectique du dehors et du dedans, la miniature.

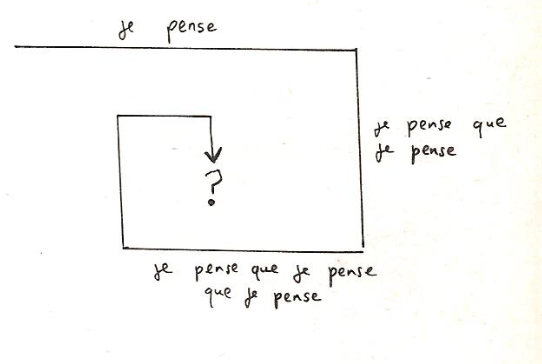

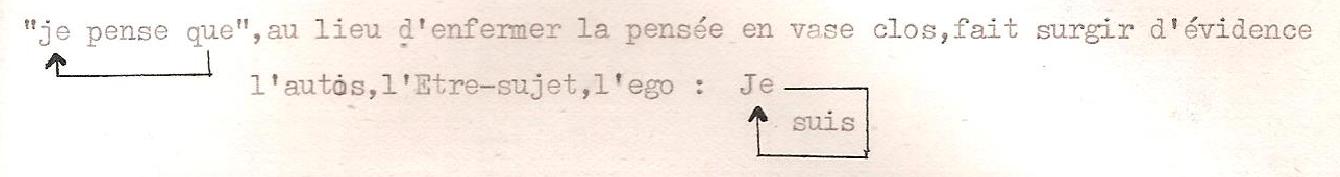

Il est temps désormais de débroussailler quelque peu notre terminologie : nous n’étudions pas les images mentales en général, qui peuvent être aussi bien des souvenirs visuels que des schémas construits, et dont certains psychologues[5] ont pensé qu’elles constituaient l’intégralité du fonctionnement cérébral ; mais seulement celles qui semblent exprimables par des formes géométriques simples. Cependant, nous ne les étudions pas en tant que schémas achevés, tels qu’on peut les trouver en marge d’un livre de géométrie, et qui illustrent des raisonnements particuliers. Il s’agit plutôt de formes préalables ou contemporaines au raisonnement, qui sont comme autant de clés intuitives à essayer successivement, puis à affiner peu à peu, et qui servent, non à calculer, mais à visualiser des relations entre éléments, ainsi que le conseille Descartes[6] « L’imagination sera surtout d’un grand usage lorsqu’il s’agira de résoudre un problème non plus par simple déduction, mais par plusieurs déductions sans liens entre elles, dont il faudra ensuite coordonner les résultats après en avoir fait une énumération complète… Nous risquerions d’ oublier des données si nous n’avions pas sans cesse présente à l’esprit l’image de l’objet sur lequel nous raisonnons, qui nous les représente toutes à chaque instant »

A l’aboutissement de ce processus d’adéquation progressive de la représentation à l’objet, se constitue un modèle, qui rassemble et synthétise les différentes propriétés du substrat (« modèle » atomique de Rutherford par exemple). Bien qu’on puisse retrouver dans le modèle telle ou telle des intuitions primitives qui ont servi à son établissement, leurs caractéristiques individuelles s’effacent devant leur rôle nouveau au sein de l’ensemble, qui seul importe. A l’opposé, la métaphore, cette condensation analogique instantanée de deux choses en une, ne vise le plus souvent qu’une seule caractéristique de la figure : le cercle par exemple, figure « sans commencement ni fin », comme métaphore de l’éternité.

La notion que nous essayons de dégager se situe à mi-chemin de ces deux pôles : plus riche que la métaphore, puisque se prêtant le plus souvent à diverses interprétations, mais moins complète que le modèle, qui fige définitivement un grand nombre de rapports, nous avons cru bon de la dénommer « figure de l’intuition », afin de rappeler qu’elle participe à la fois, par sa nature de la « figure géométrique », et par son imprécision nécessaire de la « figure de style ».

Entre l’analyse de l’extension, des propriétés symboliques et des transformations de ces « figures » , et la simple constatation de leur puissance persuasive, nous avons essayé d’ébaucher au mieux une topologie, au pire une rhétorique.

![]()

LA FRONTIERE

« Cela pense, devrait-on dire. Nous nous rendons compte de certaines représentations qui ne dépendent pas de nous ; d’autres dépendent de nous, ou du moins nous le croyons ; où est la frontière ? On devrait dire : il pense, comme on dit : il pleut. »

Lichtenberg

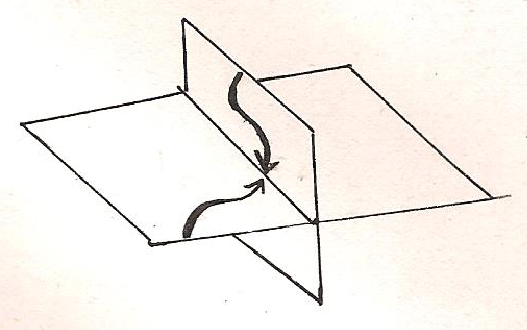

Si nous consacrons ce court chapitre introductif à la notion de frontière, qui n’est pas à proprement parler une figure, à peine un linéament, c’est que l’édification de frontières constitue un préliminaire obligé, un moment indispensable à la constitution de toute figure, comme le trait qui débute le dessin.

Ainsi que le remarque Cassirer,

« c’est une des tâches les plus importantes de la critique générale de la connaissance que de formuler les lois selon lesquelles on pose ces frontières dans le domaine théorique, avec les méthodes de la pensée scientifique. Elle montre que l’être « subjectif » et l’être « objectif » ne s’opposent pas dès le départ comme des sphères immuablement dissociées, parfaitement déterminées quant à leur contenu, et que l’un et l’autre n’acquièrent leur précision conceptuelle que dans le procès de la connaissance et en fonction des moyens et des conditions de celle-ci. »[7]

Nous voudrions, en nous inspirant de cette démarche, donner brièvement quelques exemples de l’intervention de frontières dans les domaines scientifiques, afin d’illustrer les principales acceptions de cette notion. Puis, les confrontant avec des conceptions plus générales de la frontière, nous serons conduits à nous interroger sur les conséquences psychologiques de cette pose ou dissolution de frontières, et plus précisément à distinguer, suivant la manière dont le cloisonnement s’effectue, deux grands types de figures intuitives.

Exemples de « frontières » dans les domaines scientifiques

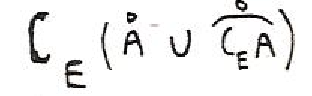

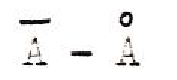

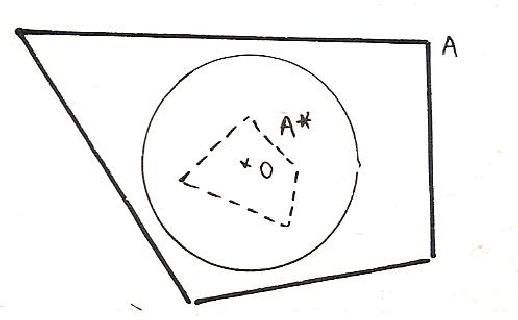

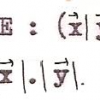

C’est dans la notion d’  ensemble, en mathématiques, que nous devons semble-t-il rencontrer la notion de frontière dans sa plus grande généralité. En effet, la constitution d’un ensemble exige qu’on puisse dire de tout objet de pensée s’il est ou non compris dans l’ensemble, et qu’à « l’extérieur d’un certain cercle fermé de choses délimitables au moyen d’un principe donné, on n’ait plus d’élément de l’ensemble »[8].Si seuls sont définis logiquement l’ensemble et son complémentaire, puisqu’aucun élément ne peut échapper à cette dichotomie radicale, on voit que dans la formulation même de la pensée, dans la représentation intuitive ou graphique, il est nécessaire de recourir à l’image d’un contour délimitant : « à l’extérieur d’un certain cercle fermé », ou tout aussi bien « d’un côté d’une certaine droite ». C’est seulement en topologie, étude des localisations et des formes spatiales, que la frontière est reconnue comme entité à part égale, entre l’objet distingué et le domaine négligé ; cependant elle est conçue comme seconde vis à vis de cet intérieur et de cet extérieur prépondérants, puisqu’elle est définie comme la différence

ensemble, en mathématiques, que nous devons semble-t-il rencontrer la notion de frontière dans sa plus grande généralité. En effet, la constitution d’un ensemble exige qu’on puisse dire de tout objet de pensée s’il est ou non compris dans l’ensemble, et qu’à « l’extérieur d’un certain cercle fermé de choses délimitables au moyen d’un principe donné, on n’ait plus d’élément de l’ensemble »[8].Si seuls sont définis logiquement l’ensemble et son complémentaire, puisqu’aucun élément ne peut échapper à cette dichotomie radicale, on voit que dans la formulation même de la pensée, dans la représentation intuitive ou graphique, il est nécessaire de recourir à l’image d’un contour délimitant : « à l’extérieur d’un certain cercle fermé », ou tout aussi bien « d’un côté d’une certaine droite ». C’est seulement en topologie, étude des localisations et des formes spatiales, que la frontière est reconnue comme entité à part égale, entre l’objet distingué et le domaine négligé ; cependant elle est conçue comme seconde vis à vis de cet intérieur et de cet extérieur prépondérants, puisqu’elle est définie comme la différence  (adhérence de l’ensemble A moins son intérieur) ou encore comme ( complémentaire dans l’ensemble E de l’intérieur et de l’extérieur). Cette notion ne correspond bien à l’intuition que pour les espaces connexes (d’un seul tenant).

(adhérence de l’ensemble A moins son intérieur) ou encore comme ( complémentaire dans l’ensemble E de l’intérieur et de l’extérieur). Cette notion ne correspond bien à l’intuition que pour les espaces connexes (d’un seul tenant).

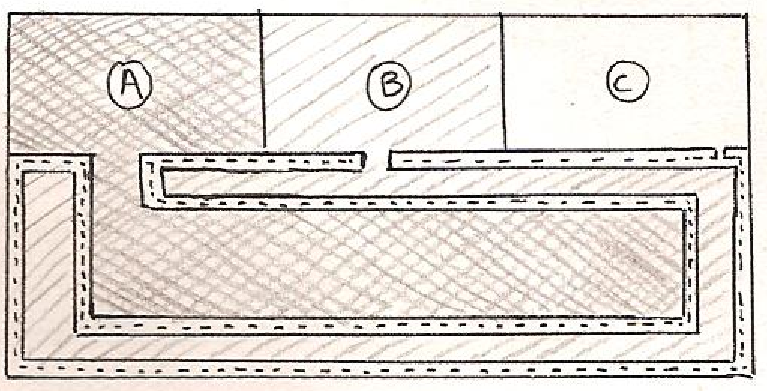

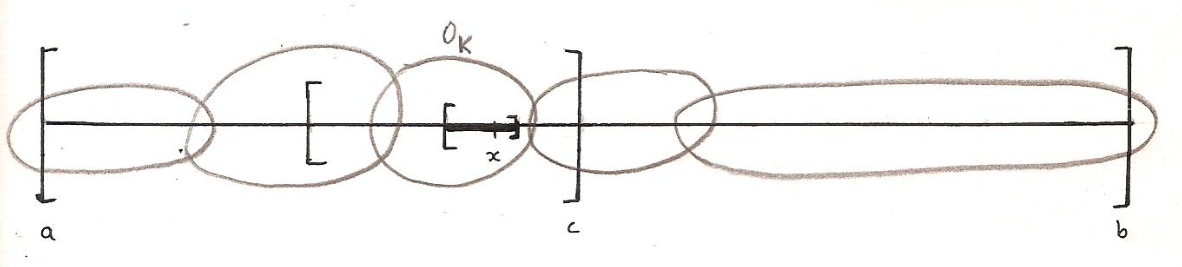

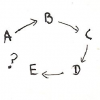

Ailleurs peuvent exister des parties à la fois ouvertes et fermées , et qui donc n’ont pas de frontière. La topologie nous a par ailleurs habitués à bien des formes paradoxales, qui n’ont ni « intérieur » ni « extérieur » telle la « bouteille de Klein ». De même, Brouwer a pu construire une courbe frontière entre trois pays, telle que chacun de ses points soit un point triple[9], où là encore l’intuition immédiate est en défaut :

Ailleurs peuvent exister des parties à la fois ouvertes et fermées , et qui donc n’ont pas de frontière. La topologie nous a par ailleurs habitués à bien des formes paradoxales, qui n’ont ni « intérieur » ni « extérieur » telle la « bouteille de Klein ». De même, Brouwer a pu construire une courbe frontière entre trois pays, telle que chacun de ses points soit un point triple[9], où là encore l’intuition immédiate est en défaut :

Chaque pays A, B ou C émet un prolongement qui reste à une distance x/n des autres. Pour obtenir la courbe des points triples, on fait tendre n vers l’infini.

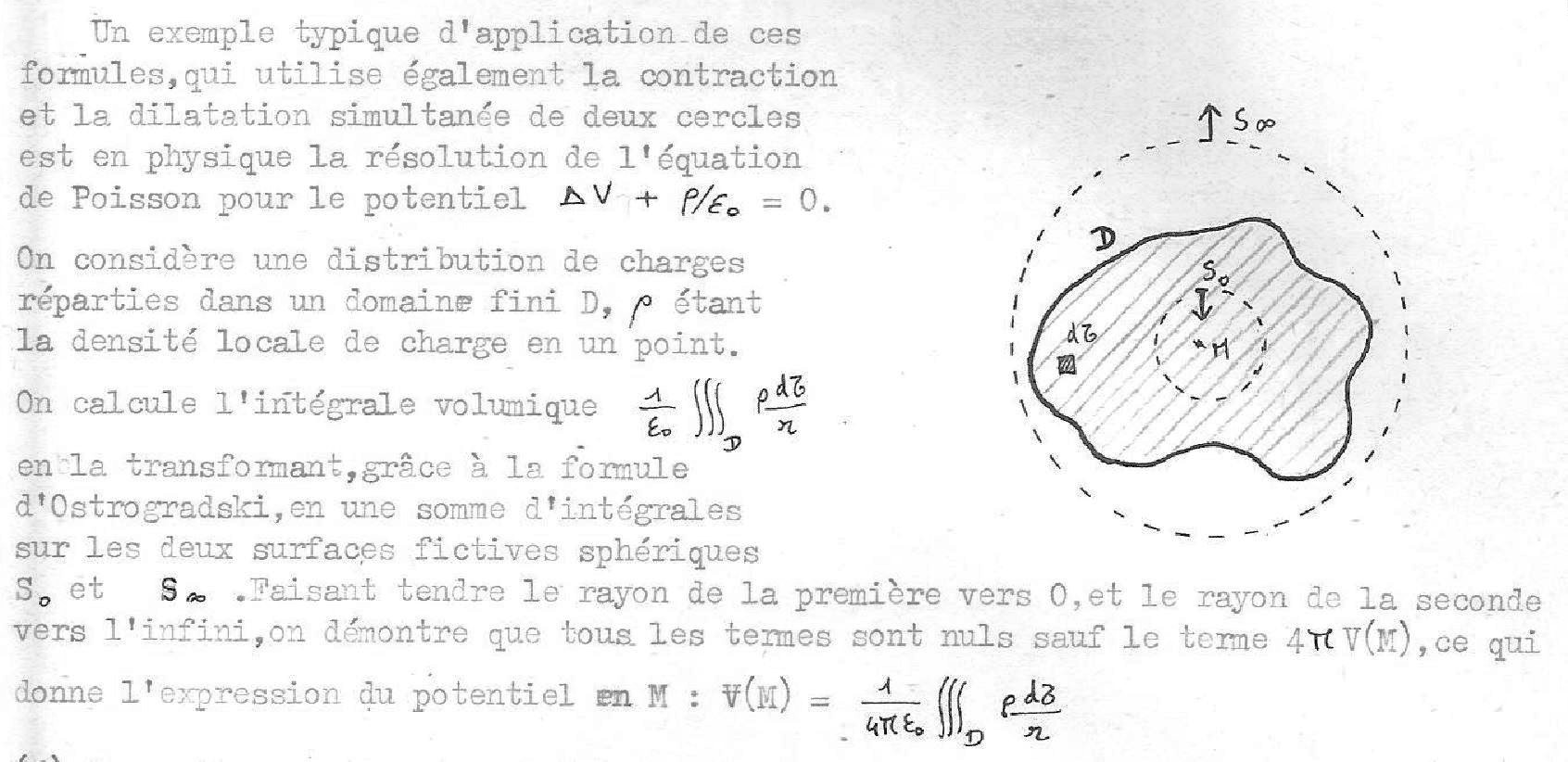

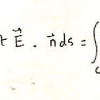

Mais c’est principalement en analyse que la frontière vient à jouer un rôle authentiquement positif : la résolution d’une équation différentielle pose en effet un problème de conditions initiales, ou aux limites[10]; le « problème de Dirichlet » est à ce titre particulièrement instructif : il s’agit de démontrer l’existence d’une fonction f de trois variables x,y,z continue de classe C2 et telle que le laplacien de f

soit nul à l’intérieur d’un volume V (la fonction est alors dite harmonique) et telle que f prenne des valeurs données à l’avance sur la frontière S de V. Ce problème régit un grand nombre de cas physiques : on impose par exemple une température donnée sur une enceinte, et on demande la température intérieure, à l’équilibre. Il est clair que la connaissance de la température en tout point intérieur de V ne dépend que de sa position, et des valeurs fixées à la frontière.

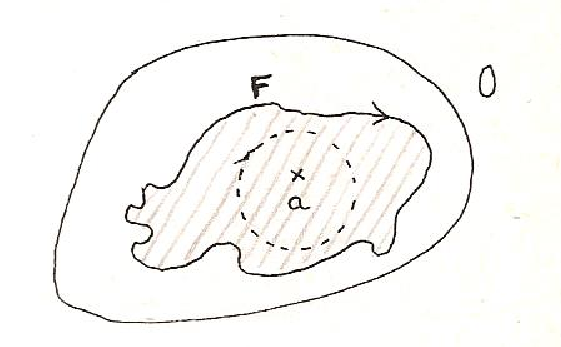

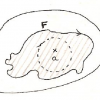

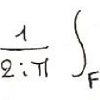

A ces fonctions harmoniques est liée la théorie des fonctions holomorphes (si z = x + iy est un nombre complexe de C, une fonction f de C est holomorphe, grossièrement, si elle ne dépend que de z ; c’est donc une fonction à deux variables exprimable en fonction d’une seule variable complexe). Toute fonction harmonique peut être considérée comme la partie réelle d’une fonction holomorphe : on ne s’étonnera donc pas de retrouver chez ces dernières une relation étroite entre frontière et intérieur, qu’exprime la formule de Cauchy :

si f est holomorphe sur l’ouvert 0 de C, si F est une ligne frontière entourant le point a de 0 (homotope à un cercle), alors la valeur de f au point a est entièrement déterminée par le parcours des valeurs de f sur la frontière ; plus précisément, on a :

si f est holomorphe sur l’ouvert 0 de C, si F est une ligne frontière entourant le point a de 0 (homotope à un cercle), alors la valeur de f au point a est entièrement déterminée par le parcours des valeurs de f sur la frontière ; plus précisément, on a :

De par la simplicité de leur détermination, les fonctions harmoniques constituèrent pour les physiciens du XIX siècle une sorte d’idéal. Des techniques furent trouvées en analyse vectorielle, permettant également de ramener une étude sur un domaine à une étude sur sa frontière, basées sur les formules

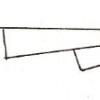

- de Stockes :

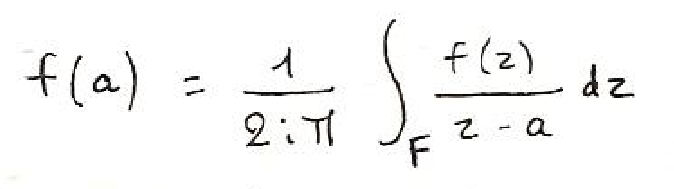

de Green-Ostrogradski :

de Green-Ostrogradski :

le flux du rotationnel d’un vecteur E à travers une surface fermée S est égal à la circulation de E sur la frontière C de la surface

L’intégrale de la divergence de E sur un volume V est égale au flux de E à travers la frontière S

Le choix des conditions aux limites ou initiales est donc fondamental pour la résolution de toute équation différentielle. Si dans certains cas, comme nous l’avons vu, la donnée des conditions aux limites suffit à déterminer globalement la fonction dans tout son domaine d’existence, il est d’autres cas où on peut la déterminer seulement au voisinage de ses conditions initiales[11].

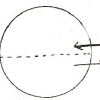

Pour illustrer cette importance des conditions aux limites, citons en cosmologie l’équation poissonnienne qui lie le potentiel de gravitation à la densité locale de matière. Ce type d’équation nécessite une solution globale, et donc suppose de définir des conditions aux limites. Pour tourner la difficulté lorsqu’on l’applique à l’univers entier, Einstein, dans son premier modèle cosmologique d’univers « cylindrique », a supposé a priori que l’espace est une figure fermée, analogue à une sphère de dimension 3 dans un espace euclidien fictif de dimension 4 (il ne s’agit nullement du continuum espace-temps à 4 dimensions, qui lui est réel)[12]. Comme la sphère habituelle de dimension 2 dans l’espace de dimension 3, cette sphère fictive est à la fois figure de clôture, délimitant un monde intérieur fermé, et figure, sur sa frontière, d’un monde où un déplacement indéfini est possible.

Pour illustrer cette importance des conditions aux limites, citons en cosmologie l’équation poissonnienne qui lie le potentiel de gravitation à la densité locale de matière. Ce type d’équation nécessite une solution globale, et donc suppose de définir des conditions aux limites. Pour tourner la difficulté lorsqu’on l’applique à l’univers entier, Einstein, dans son premier modèle cosmologique d’univers « cylindrique », a supposé a priori que l’espace est une figure fermée, analogue à une sphère de dimension 3 dans un espace euclidien fictif de dimension 4 (il ne s’agit nullement du continuum espace-temps à 4 dimensions, qui lui est réel)[12]. Comme la sphère habituelle de dimension 2 dans l’espace de dimension 3, cette sphère fictive est à la fois figure de clôture, délimitant un monde intérieur fermé, et figure, sur sa frontière, d’un monde où un déplacement indéfini est possible.

Nous n’en dirons pas plus sur ces différentes interventions de la notion de frontière dans les domaines scientifiques. Si elle se révèle absolument indispensable à la pensée opératoire, puisque la solution d’un problème dépend avant tout du domaine sur lequel on l’envisage, elle n’en reste pas moins souvent, lorsqu’on ne peut en faire abstraction, une source de difficultés multiples, une irritante discontinuité : le bord d’une figure n’est-il pas, au sens de R. Thom, un « fermé des catastrophes » ?

Exemples de « frontières » hors des domaines scientifiques

Hors du domaine spécifiquement scientifique, la notion de frontière, de limite, de bord, voit s’accentuer cette double nature figure à la fois créatrice : « sans limite il n’y a pas de forme, sans forme il n’y a pas de perfection [13]», protectrice, matricielle, elle est en même temps borne, restriction à la liberté investigatrice de l’esprit.

Pour Parménide, dont la cosmologie est avant tout une méditation sur la sphère, 1’Etant

« est cette masse pareille à une sphère harmonieusement ronde, qui partout s’écarte également de son centre ; il n’est pas non plus de non-étant qui l’empêche de s’étendre en proportions égales…du centre jusqu’à son extrême achèvement rayonne son être homogène, souverainement…[14] »

Il n’est donc pas ici question de frontière, puisqu’elle séparerait l’Etant du Non-Etant, c’est à dire de rien. L’Etant n’est cependant pas libre d’une expansion illimitée, il est nécessaire d’informer cette masse rayonnante :

« la puissante nécessité le maintient étroitement dans des limites qui l’enserrent de toute part. Par conséquent, il n’est pas possible que l’Etre soit infini. En effet il ne lui manque rien, et s’il était infini il manquerait de tout. [15]«

Dans ces deux fragments apparaît tout l’embarras – qui culmine dans le paradoxe final – de l’esprit confronté à cette notion de frontière, à la fois atteinte à la perfection idéale, et condition de cette perfection ; seule la figure de la sphère permet de concilier logiquement (la puissante Nécessité) ces deux exigences d’une liberté (expansion harmonieuse, en proportions égales) et d’une forme (qui se crée en quelque sorte de manière purement interne, sans qu’il soit nécessaire de la contraindre par une quelconque barrière).

Figure d’enfermement, mais aussi de protection, telle apparaît la frontière dans la cosmologie d’Empédocle, sphérique elle-aussi [16]:

Lors de l’Age d’Or, le monde de la Lutte est au-dehors, le monde de l’Amour au dedans. Mais la barrière n’est pas étanche, et progressivement la Lutte s’infiltre et s’échappe 1’Amour, jusqu’à ce que plus tard le mouvement s’inverse, en un cycle éternel.

Nous n’irons pas plus loin dans ce dialogue du dedans et du dehors, de l’intérieur et de l’extérieur, aux si profondes résonances affectives, et dont Bachelard a montré le rôle essentiel, notamment dans les conceptions alchimiques[17].

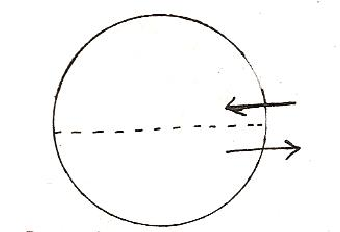

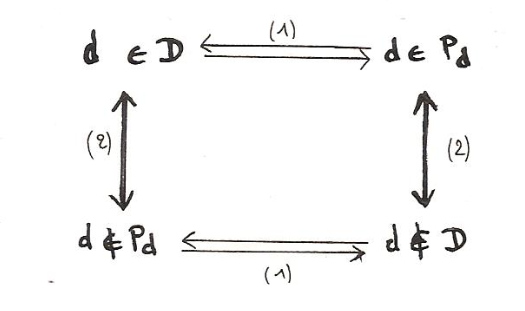

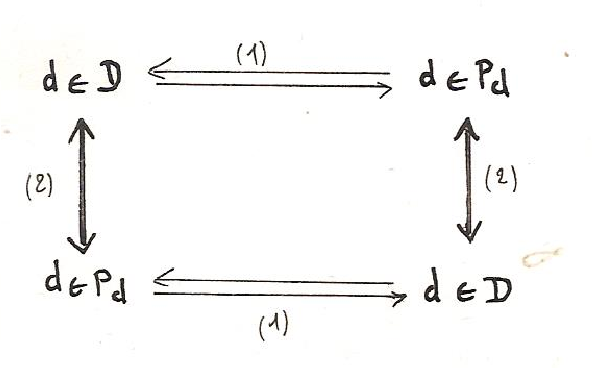

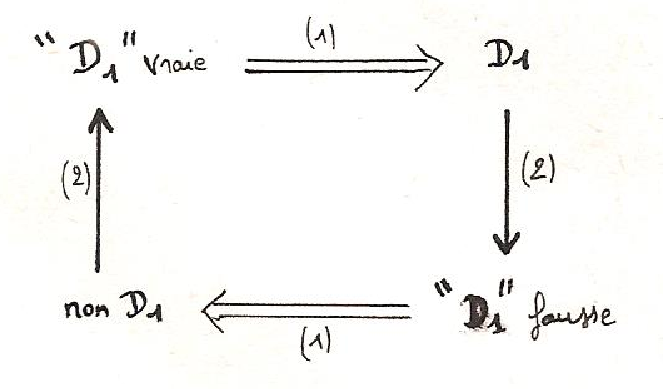

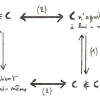

Comme dernier exemple du compromis entre une pensée nécessairement cloisonnante et une intuition unificatrice, qui s’exprime dans la notion de frontière, nous voudrions nous attarder quelque peu sur une démonstration de Spinoza (12)[18] : tandis que chez Parménide une Nécessité contenait assez mystérieusement l’Etant à l’intérieur d’une limite, aucune raison logique ne s’oppose, chez Spinoza, à la libre expansion de la substance divine. Dans le Livre I de l’Ethique, supposant au départ une multiplicité de substances conçues comme des entités cloisonnées, absolument disjointes, il montre comment l’une d’entre elles, Dieu, se développe irrésistiblement jusqu’à annuler les autres. Dans la démonstration qui nous occupe, l’existence de Dieu est prouvée par l’inexistence d’une raison qui l’empêcherait d’exister (on pourrait dire tout aussi bien de s’étendre). Cette démonstration constitue comme le négatif de l’argument ontologique (voir Annexe III : La méthode de la diagonale et la construction de cercles vicieux) selon lequel l’existence est interne à l’idée de Dieu :

Il est clair que toute la démonstration avec cette curieuse conception d’une raison comme localisée, est sous-tendus par des images spatiales où la notion de frontière – quoique devant être finalement répudiée – joue un rôle prépondérant.

La puissance et l’universalité de cette problématique de l’intérieur et de l’extérieur font soupçonner d’importantes bases psychologiques, qui ont été étudiées notamment par les psychologues Rubin et Britsch : pour ce dernier, la condition primordiale de la pensée visuelle est que « quelque chose de voulu se détache d’un milieu non voulu (apeiron) au moyen d’un contour délimité »[19].

Peut-être faut-il chercher la genèse de cette notion de frontière dans la construction progressive de la personnalité « à partir d’un « absolu indifférencié de moi et d’environnement », d’une « conscience protoplasmique » – selon le mot de Piaget – de symbiose avec l’univers. Pour Freud :

« A l’origine,l’ego inclut tout, plus tard il détache de lui-même le monde extérieur. Le sens du moi que nous avons à présent n’est donc que le vestige retréci d’un sens beaucoup plus large – sens qui embrassait l’univers et exprimait une connexion inséparable de l’ego avec le monde extérieur. Si l’on peut supposer que ce sens primitif de l’ego a été préservé dans une mesure plus ou moins grande dans l’esprit d’un grand nombre d’hommes, il coexisterait comme une sorte de contrepartie avec le sens de l’ego de la maturité,plus étroit et plus nettement dessin, et son contenu idéationnel serait précisément la notion d’étendue sans borne et d’unité avec l’Univers.[20]«

Ce « sentiment océanique » est-il la contre-partie du cloisonnement inhérent à la pensée opératoire ? Il flotte en tout cas, associée à l’idée de frontière, comme la nostalgie d’une intimité perdue, qui s’exprime magnifiquement dans ce passage de Cassirer, à propos de l’intuition bergsonnienne :

« La pensée n’a son objet qu’en le « projetant » devant elle à une certaine distance où elle le considère. Toute union avec l’objet, si proche soit-elle, y signifie donc de ce fait une séparation de lui; toute conjonction devient une extériorité. Si on veut en venir à une unité véritable, au sein de laquelle être et savoir, au lieu de rester simplement face à face, s’interpénètrent vraiment, il faut qu’il y ait une forme première du savoir qui ait surmonté ce procédé de la spatialisation, de la mise à distance. Peut seule s’appeler métaphysique…la connaissance qui, libérée des contraintes du symbolisme spatial, se tient et se maintient au centre de l’étant par une pure vision intérieure, au lieu de chercher à capter cet étant au moyen de métaphores et d’images empruntées à l’espace.[21]«

Est-il vraiment possible de s’abstraire de ce symbolisme spatial ? Les figures de l’intuition que nous allons maintenant décrire semblent prouver le contraire. Il nous a semblé possible de les séparer en deux grandes classes, suivant justement leur rapport à la notion de frontière : de nombreux auteurs considèrent que le passage à l’époque moderne a été marqué par la rupture épistémologique entre la conception médiévale d’un espace centré, borné, et l’infinité homogène de l’espace cartésien. Ainsi, G. Canguilhem fait remarquer que

« dans le succès du terme « milieu » (en biologie), la représentation de la droite ou du plan indéfiniment extensibles, l’un et l’autre continus et homogènes, sans figure définie et sans position privilégiée, l’emporte sur la représentation de la sphère ou du cercle, formes qui sont encore qualitativement définies et, si l’on ose dire, accrochées à un centre de référence fixe.[22]«

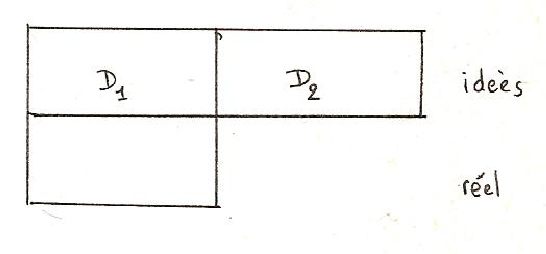

Nous avons essayé de reprendre cette distinction, suivant le présupposé qu’une frontière « fermée » (cercle, sphère), séparant le champ réflexif en deux parties inégales, l’une infinie et l’autre finie, et apte à toutes les contractions et dilatations, ramène à l’idée de l’Un, ou du Tout indifférencié ; et qu’au contraire une frontière « ouverte » (ligne droite, plan) induit une coupure irrémédiable entre deux parties égales, adverses ou contraires, ce qui en fait la figure privilégiée de toute dualité.

La frontière devient alors dans le premier cas la contrainte à l’expansion de l’objet voulu, qu’il s’agit de lever ; dans le second cas, la barrière nécessaire entre deux expansionnismes équivalents.

![]()

FIGURES DE L’UN : LE CERCLE, LA SPHERE

D’une manière très générale, tout contour fermé, si complexe soit-il, concentrant l’attention sur un domaine clos au détriment d’un extérieur que l’on néglige, peut être considéré comme une représentation de l’Un[23]. Cependant la sphère ou le cercle (d’un point de vue intuitif, il n’y a pas lieu de distinguer les deux cas) reviennent à ce titre, du moins dans la tradition occidentale, avec une fréquence particulière. Nous nous limiterons donc à cette figure sphérique ou circulaire, le point (point fixe, centre…) en constituant un cas limite.

Les raisons d’une telle. hégémonie sont diverses : symétrie parfaite, simplicité maximale, commodité de représentation, analogies nombreuses avec des phénomènes naturels : nous en donnerons un inventaire rapide.

Quelques exemples de métaphores classiques, parfois de véritables modélisations basées sur la sphère illustreront ensuite l’importance de cette figure pour la pensée intuitive.

Nous consacrerons un paragraphe à des cas où interviennent la dilatation ou la contraction de la sphère, comme figuration du passage du local au global, du discret au continu.

Enfin,dans un dernier développement, nous verrons que cette figure (par emboîtements successifs, juxtaposition et imbrication), ou plus spécialement sa forme « duale », l’étoile, se prêtent particulièrement bien à l’expression de la multiplicité : il semble que l’Un et le Multiple soient deux notions très voisines du point de vue de la représentation intuitive, sans doute du fait de leur commun caractère d’indifférenciation : homogénéité interne à l’Un ou indiscernabilité entre éléments du Multiple.

Pourquoi la sphère ?

L’Univers est sphérique :

« soit parce que cette figure est la plus parfaite, soit parce qu’elle donne la plus grande capacité et par conséquent convient le mieux pour ce qui doit contenir toute chose ; soit encore parce que toutes les parties de l’Univers qui sont parfaites, le soleil, la lune et les étoiles sont ainsi formées ; soit encore parce que toutes les choses ont tendance à prendre cette forme, comme on le voit par les gouttes d’eau et des corps liquides en général [24]« .

Telles sont, exposées par Copernic,les principales raisons – d’ordre à la fois logique et analogique – du choix si fréquent de la sphère comme figure de 1’Un, c’est-à-dire d’une totalité indifférenciée.

Reprenons brièvement cette liste, et complétons-la :

- figure parfaite, elle est l’image de

- la simplicité (symétrique par rapport au centre et à tout plan passant par le centre) ;

- la permanence, au même titre que la spirale logarithmique, avec qui elle partage la propriété remarquable de se transformer en elle-même par un groupe continu de rotations (cette propriété merveilleuse inspira l’épitaphe de Bernouilli, le découvreur de la seconde figure : « eadem mutata resurgo ») ;

- l’équilibre, la stabilité, du fait de l’égale longueur de tous ses rayons : cette régularité, interdit toute transformation autre que l’expansion ou la rétraction isotrope autour du centre, lequel est généralement perçu comme immobile.

- figure maximale : elle représente à la fois la plus grande indétermination (puisque possédant toutes les symétries) et se détermine justement comme un maximum (plus grand rapport volume/surface, par exemple).[25]

- figure de clôture :

« Il donna à l’ensemble un arrondi externe, une surface parfaitement finie et lisse. Le monde n’avait pas besoin d’yeux, puisque rien de visible n’était laissé au dehors. Ni d’oreilles, puisqu’il n’y avait rien d’audible au dehors. » Platon, Timée[26].

- figure du cycle : conciliation des extrêmes temporels :

« Dans la circonférence d’un cercle, le commencement et la fin se confondent ». Héraclite.

« Toujours et partout, le vrai symbole de la nature est le cercle, parce qu’il est le schéma du retour périodique[27]« . Schopenhauer.

Métaphores et modèles sphériques

La coordination de telle ou telle de ces intuitions immédiates, ou la prise en compte d’une seule caractéristique privilégiée, ont donné naissance à une grande diversité de constructions intellectuelles qu’il serait vain de vouloir épuiser et classer ; en voici quelques exemples épars, qui vont de la simple métaphore au modèle véritable.

Le cercle,métaphore de l’éternité

« Un point donné de la circonférence, bien qu’indivisible,ne coexiste pas cependant avec tous les autres points, car l’ordre de succession constitue la circonférence ; mais le centre, qui est en dehors de la circonférence, se trouve en rapport immédiat avec quelque point donné que ce soit… L’ éternité ressemble au centre du cercle ; bien que simple et indivisible, elle comprend tout le cours du temps, et chaque partie de celui-ci lui est également présente[28]« . St Thomas d’Aquin.

Le cercle est ici utilisé classiquement pour représenter le temps (la sphère ne permettrait pas de figurer un ordre de succession), mais son caractère cyclique n’est pas développé. Le centre est conçu – nous en verrons d’autres exemples – comme point relié à tous les éléments d’une multiplicité.

La sphère, figure trinitaire

Pour Kepler,

« L’image du Dieu en trois personne réside dans la surface sphérique : ce qui signifie que le Père se trouve au centre, le Fils à la surface extérieure et le Saint Esprit dans l’égalité du rapport qui unit le point à la circonférence.[29]«

On sait, de l’aveu même de Kepler, qu’une analogie entre Dieu le Père et le soleil, le premier agissant par l’intermédiaire du Saint-Esprit, le second par l’intermédiaire d’une force physique, est à l’origine de ses conceptions astronomiques :

« j’ai cru d’abord, et très fermement, que la force motrice d’une planète était une âme. [30]« .

Cependant, ce recours à la sphère comme figure de la Trinité, presque un poncif du mysticisme, recèle des possibilités de variation notables :

| St Thomas d’Aquin | Nicolas de Cues, Kepler | Jacob Boehme | |

| centre | la créature insignifiante | Dieu | Fils |

| rayons | Saint Esprit | Saint Esprit[31] | |

| surface externe | Dieu | Fils | Dieu. |

Ces inversions et flottements montre que si les auteurs chrétiens choisissent la sphère comme métaphore trinitaire, c’est moins parce qu’elle se prête à une tripartition qui manque apparemment d’évidence intuitive, que pour reprendre une tradition mystique presque universelle de représentation du divin.

Ainsi Plotin, qui dissèque pourtant la sphère en ses éléments constitutifs d’une manière semblable, n’introduit aucune ternarité. L’utilisation plotinienne de la sphère, dont l’image hante les Ennéades, mérite que nous nous arrêtions ; car elle révèle toute une mécanique interne à la figure et qui semble mener la pensée plutôt que lui servir simplement d’illustration on peut donc parler proprement d’un modèle sphérique chez Plotin:

- la sphère elle-même représente l’Univers ;

- ses grands cercle, les êtres animés ;

- ses rayons, les intelligibles ;

- son centre représente en tant que :

- centre de grand cercle, une âme individuelle ;

- extrémité d’un rayon, une intelligence ;

- centre de toute la sphère,l’Un.

Il y a un centre au bout de chaque rayon, mais tous coïncident : en l’Un se confondent toutes les intelligences et les âmes individuelles. Mais surtout, de l’Un rayonnent toutes choses :

« le centre n’est point les rayons ni le cercle : il est leur père et il leur donne une trace de lui-même. Restant en son immobilité, il les engendre par une force qui est en lui et ils ne se séparent point de lui ».

Ainsi successivement le centre engendre les rayons, les rayons les grands cercles et les grands cercles la sphère tout entière. Il contient donc toute la sphère en puissance[32].

La sphère sénaire d’Abellio.

Dans son ouvrage La structure absolue, le philosophe et ésotériste R. Abellio propose un modèle universel d’explication basé sur la sphère.

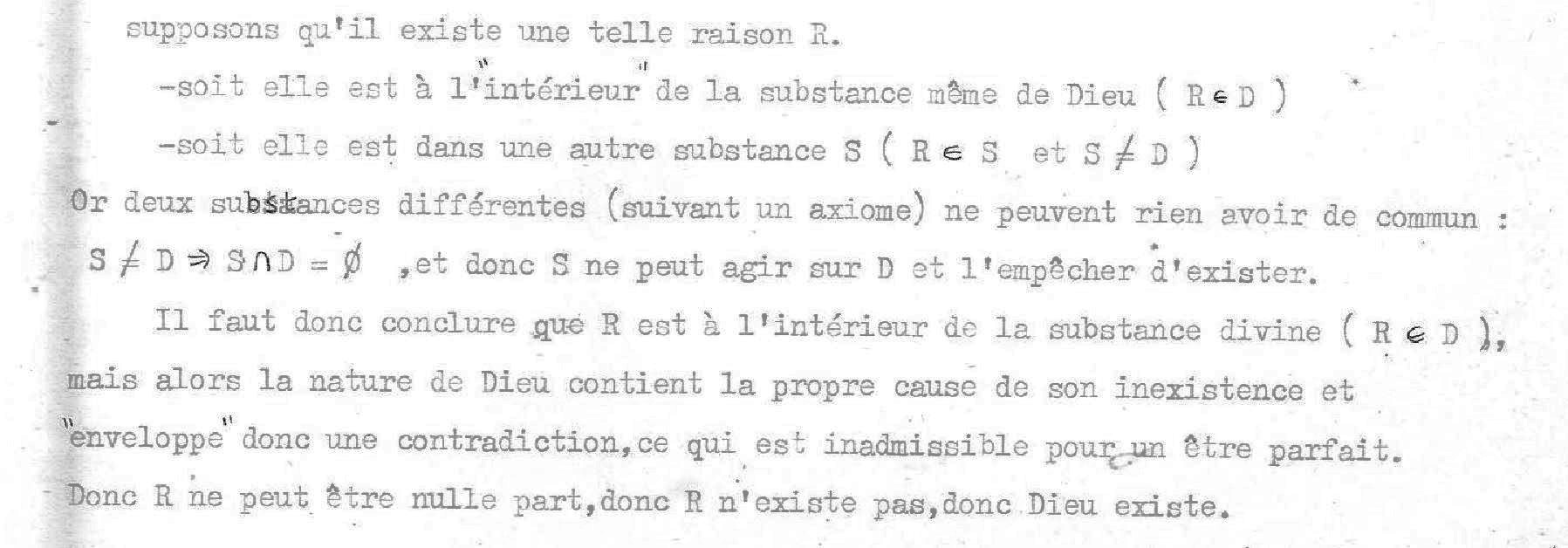

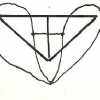

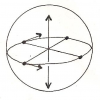

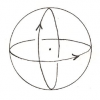

La quaternité –« quatre pôles répartis en deux couples antagonistes, qui engagent le mouvement dialectique par deux rotations en sens inverse » – est le fondement des phénomènes. La « structure absolue » prend ainsi l’image d’une sphère dont les quatre premières polarités, disposées en croix, occupent le cercle équatorial, tandis que les deux dernières figurent l’axe vertical de la rotation d’ensemble ». On obtient la figure de la sphère sénaire, qui permet la combinaison de deux rotations et de deux translations en sens inverse[33].

La quaternité –« quatre pôles répartis en deux couples antagonistes, qui engagent le mouvement dialectique par deux rotations en sens inverse » – est le fondement des phénomènes. La « structure absolue » prend ainsi l’image d’une sphère dont les quatre premières polarités, disposées en croix, occupent le cercle équatorial, tandis que les deux dernières figurent l’axe vertical de la rotation d’ensemble ». On obtient la figure de la sphère sénaire, qui permet la combinaison de deux rotations et de deux translations en sens inverse[33].

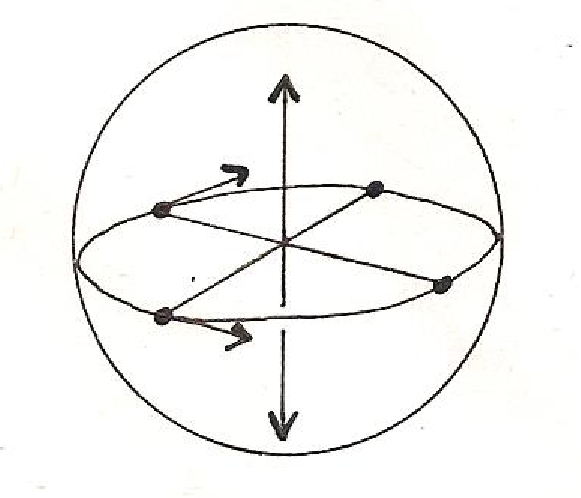

Le « module cosmique » de G.Lacroix

On a encore une structure quaternaire. Les modules cosmiques (4 types sont possibles) sont basés sur la rotation de deux sphères autour de deux axes orthogonaux[34].

:Une étude plus large des différentes et innombrables constructions basées sur la sphère, s’influençant les unes les autres ou constamment réinventées, permettrait de mieux cerner la part exacte de l’intuition. Mentionnons simplement qu’un aperçu historique est donné dans les « Métamorphoses du cercle », de G.Poulet, surtout d’un point de vue de critique littéraire. Selon cet auteur, l’âge médiéval serait celui des emboîtements hiérarchiques de sphères, l’âge baroque celui des interpénétrations et le XVIII° siècle celui de l’indépendance des sphères :« monde d’atomes non crochus condamnés à voltiger… sans jamais former un vrai monde ». De plus, le sujet de la métaphore aurait subi à cette époque un renversement, passant de Dieu à l’Homme : « L’homme au XVIIIe siècle n’embrassera plus du regard la sphère de Dieu, mais la sphère des connaissances scientifiques. L’encyclie divine deviendra une simple encyclopédie ».

Dilatation et contraction

Une homothétie centrée sur C, C étant le centre de la sphère, écarte ou rapproche de C tous ses points à la même vitesse, quelle que soit la direction. Cette propriété de « dilatation isotrope » constitue un dynamisme particulier à la sphère, et en fait une figure privilégiée du passage du local au global.

La tradition mystique est riche en métaphores utilisant ce dynamisme :

- pour Giordano Bruno, tout dans la nature est centré. La naissance d’un être est analogue. à l’expansion d’un cercle, la mort à sa contraction[35].

- Johannes Scheffler, mystique allemand du XVIIe siècle, écrit : « lorsque Dieu reposait, caché, dans les entrailles d’une vierge, le point contenait le cercle », et compare la dissolution de l’homme en Dieu à l’élargissement du centre vers la circonférence[36].

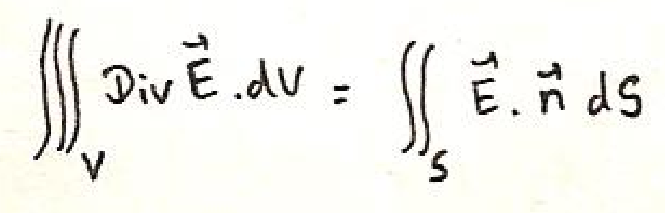

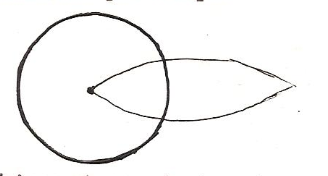

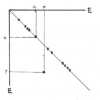

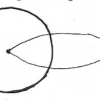

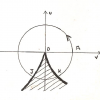

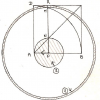

Il est curieux de mettre en regard de ce texte le schéma mathématique, courant au début du XIX s siècle, qui visait à établir un paradoxe sur les infinitésimaux par le moyen de la dilatation et de la contraction simultanées de deux cercles 1 et 2.

Il est curieux de mettre en regard de ce texte le schéma mathématique, courant au début du XIX s siècle, qui visait à établir un paradoxe sur les infinitésimaux par le moyen de la dilatation et de la contraction simultanées de deux cercles 1 et 2.

On a en effet, par construction, égalité des surfaces hachurées. Lorsqu’on fait tendre PR vers AD, la « surface » du point P se trouve être égale à la « surface » de la ligne circulaire de rayon AD, ce qui semble absurde[37].

Dans les deux cas, le passage paradoxal entre deux quantités incommensurables, le point et la ligne, ou 1’homme et Dieu, est rendu possible par le recours à la métaphore sphérique.

Cette coïncidence n’a rien de très remarquable, car la dilatation ou la contraction du cercle, par sa simplicité, est couramment utilisée en mathématiques. Pour seul exemple nous citerons, en analyse, les lemmes de Jordan, qui permettent d’annuler l’intégrale sur un arc de cercle d’une fonction de la variable complexe, en faisant tendre le rayon de ce cercle vers l’infini : cette propriété est à la base du calcul d’intégrales par la méthode des résidus.

Plus généralement, on retrouve la notion de dilatation / contraction, en topologie, dans la notion d’homotopie : deux applications continues sont homotopes lorsqu’on peut passer de l’une à l’autre par une transformation continue. Ainsi, l’espace R, ou toute boule de cet espace, ont le « type d’homotopie » d’un point.

Citons enfin, en mathématique de la morphogenèse, la notion de « centre organisateur » dont R.Thom voit l’analogie, en physique, dans la théorie de l’explosion originelle, et en biologie dans le comportement exploratoire de l’embryon :

« je verrais volontiers l’Urbild de la spatialité, l’archétype fondamental de la notion d’espace, dans l’image d’un point-centre organisateur, qui s’étoile en une configuration sous-tendant tout un espace associé.[38]«

Nous reviendrons dans le paragraphe suivant sur cette notion d’élément rayonnant et de polycentrisme.

Concluons seulement que l’expansion du point en sphère, puis, par passage à la limite et abandon de la fixité du point, en « une sphère de rayon infini et dont le centre est nulle part[39] » est un moyen privilégié de passage d’un espace radial à un espace cartésien, d’un espace pointé à un espace homogène, et finalement peut-être, « d’un monde clos à un univers infini ».

L’Un et le Multiple

Emboîtements

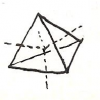

L’expansion ou la rétraction de la sphère, non de manière uniforme, mais par pas discontinus, donne naissance à la figure des sphères concentriques emboîtées, dont on connaît l’importance pour toutes les cosmologies intuitives :

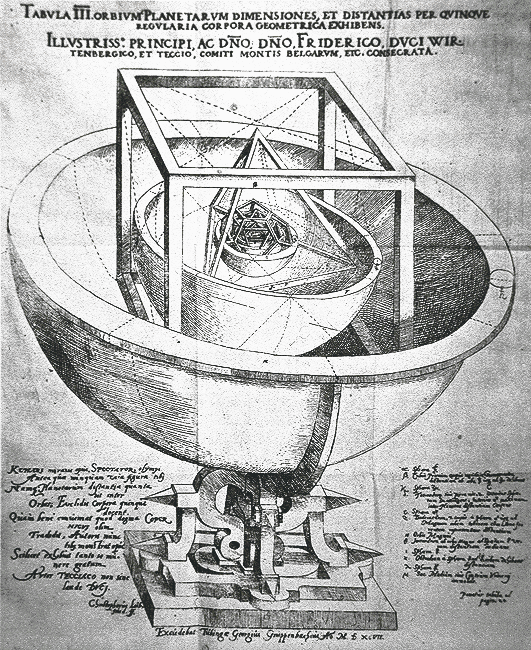

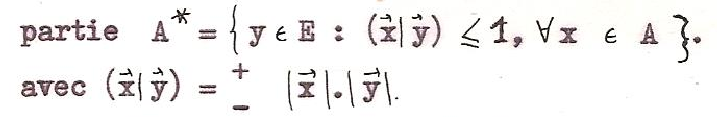

Modèle képlerien des orbites planétaires, entre lesquelles s’inscrivent les cinq solides parfaits

Une hiérarchie de mondes « gigognes » s’établit, entre lesquels jouent parfois des rapports subtils de proportionnalité : ainsi dans le « Phédon » de Platon, la Terre sphérique sur laquelle nous vivons est conçue comme un « creux » d’une Terre supérieure, notre ciel étant pour celle-ci une mer. Ceci explique le caractère corrompu des choses de ce monde, dont nous trouverions plus haut les correspondants plus purs, dans le même degré que l’air s’éloigne de l’eau et l’éther de l’air[40].

Ainsi donc, derrière la figure des sphères concentriques – cette itération indéfinie d’un Même – se profile souvent l’idée d’une ressemblance, d’une isomorphie entre étages : moins qu’une figure du Multiple, les sphères gigognes apparaissent encore comme une figure des modalités de l’Un[41].

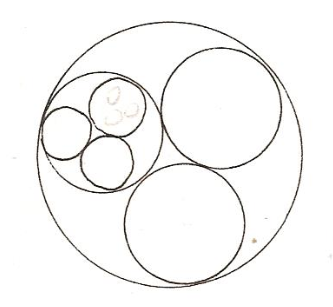

Cependant, l’emboîtement peut être plus complexe : ainsi Leibniz utilise la figure de l’emboîtement trois par trois de sphères non concentriques, comme modèle de sa théorie préformationniste de l’emboîtement des germes[42].

Cependant, l’emboîtement peut être plus complexe : ainsi Leibniz utilise la figure de l’emboîtement trois par trois de sphères non concentriques, comme modèle de sa théorie préformationniste de l’emboîtement des germes[42].

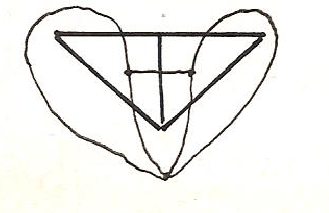

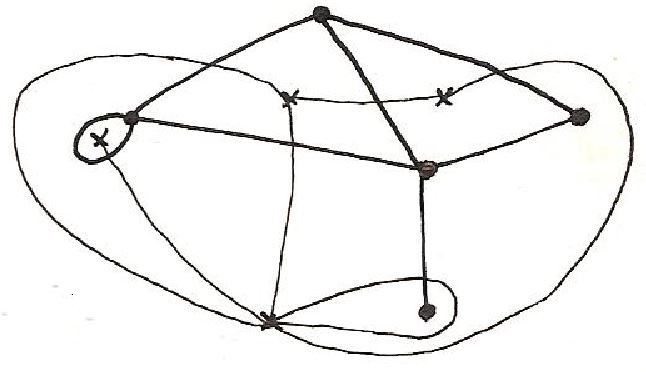

La projection sur un plan de cette construction donne une juxtaposition de cercles séquants, qui se « croisent sans se détruire » comme si l’on avait jeté dans de l’eau plusieurs pierres à la fois. M.Serres[43] y voit une figuration du polycentrisme leibnizien, fondement de la monadologie (voir notre Annexe I : La monade et ses avatars ): la monade est en effet définie comme un point de vue local, enfermée qu’elle est dans la sphère de ses perceptions, qui recoupe plus ou moins confusément celle des monades voisines. Cette figure des sphères juxtaposées et imbriquées préfigure assez exactement la notion moderne d’espace topologique, dans lequel tout est défini par des ‘relations de voisinage, c’est-à-dire des intersections de boules.

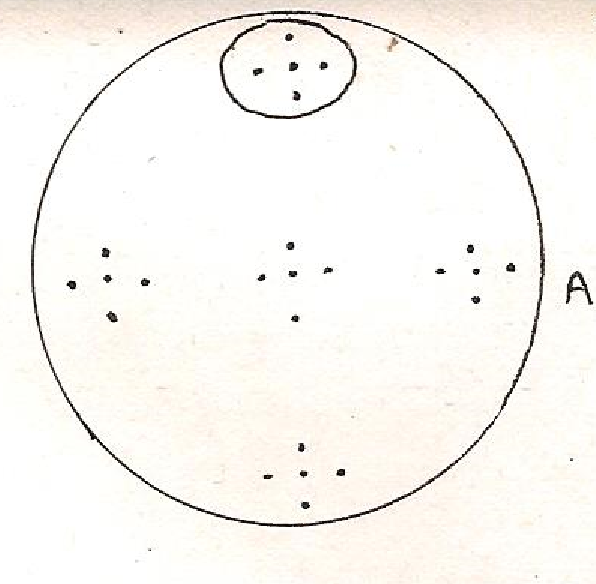

Un autre emboîtement du même type est le modèle d’univers pentadique de Fournier d’Albe (1907), proposé afin de résoudre la paradoxe d’Olbers (« ciel de feu »). On l’obtient à partir de cinq points disposés en croix, qu’on intrapole en remplaçant chaque point par le schéma entier, ou qu’on extrapole en considérant les 5 points comme un seul point du schéma. Quoique ne faisant pas appel à la figure plus élémentaire des sphères emboîtées, ce modèle mérite d’être cité car il répond à la même volonté intuitive d’hiérarchisation homogène[44].

Un autre emboîtement du même type est le modèle d’univers pentadique de Fournier d’Albe (1907), proposé afin de résoudre la paradoxe d’Olbers (« ciel de feu »). On l’obtient à partir de cinq points disposés en croix, qu’on intrapole en remplaçant chaque point par le schéma entier, ou qu’on extrapole en considérant les 5 points comme un seul point du schéma. Quoique ne faisant pas appel à la figure plus élémentaire des sphères emboîtées, ce modèle mérite d’être cité car il répond à la même volonté intuitive d’hiérarchisation homogène[44].

Une conception leibnizienne du monde, en réaction contre tout monocentrisme, semble avoir inspiré nombre d’auteurs contemporains, dans des domaines très divers : le zoologiste Von Uexküll insiste sur les caractéristiques perceptives propres à chaque animal (perception des couleurs, du temps…): « tout animal est entouré par son milieu spécifique rempli des caractéristiques auxquelles il est sensible, comme par une bulle de savon[45]« ; par analogie avec les comportements animaux, le sociologue E. T. Hall développe pour l’homme la même conception d’une bulle invisible, qui représente « notre distance personnelle, notre espace intime et vital[46]« ; on connaît enfin, en psychologie, les images de l’autisme ou de la schizophrénie comme « enfermement dans une coquille »…

Mais la limitation de cette figure des sphères juxtaposées tient à ce qu’elle suggère une collusion d’individus isolés, de noyaux durs se choquant les uns aux autres comme dans un chaos moléculaire, plutôt qu’une communauté d’unités compénétrantes, dont nous visualisons mal les imbrications. Lorsque c’est l’aspect relationnel entre ces diverses unités qui doit être souligné, l’intuition aura plus volontiers recours à une nouvelle série d’images.

Etoile

C’est encore à Leibniz que nous nous référerons, en reprenant les résultats, à valeur générale, de l’étude de M. Serres.

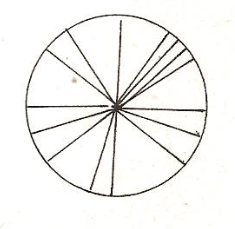

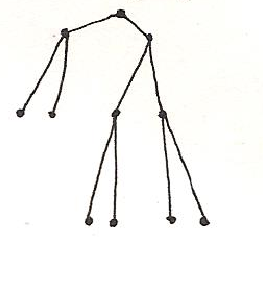

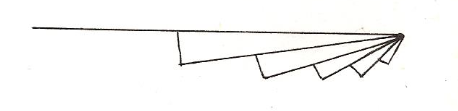

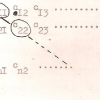

Une figuration privilégiée de la monade est en effet celle du point rayonnant, intersection d’un faisceau de droites, point focal, étoile. C’est en quelque sorte la figure duale, orthogonale de la sphère, que nous avons vu apparaître déjà chez Plotin. M.Serres dégage de cette figure deux propriétés intuitives:

l’angle entre deux rayons restant fixe, elle est l’image d’une « information » qui se transmet sans changement de zéro à l’infini. Elle traduit « l’itération infinie (dans la similitude) d’une relation qui se propage d’un côté vers le monde, autant qu’on veut, de l’autre jusqu’à la limite centrale et ponctuelle » [47];

l’angle entre deux rayons restant fixe, elle est l’image d’une « information » qui se transmet sans changement de zéro à l’infini. Elle traduit « l’itération infinie (dans la similitude) d’une relation qui se propage d’un côté vers le monde, autant qu’on veut, de l’autre jusqu’à la limite centrale et ponctuelle » [47];

- d’autre part, elle permet de visualiser tous les angles possibles autour d’un point, donc « une multiplicité infinie d’itérations et de propositions analogues autour du point central, siège indivisible d’écartements en nombre infini »[48].

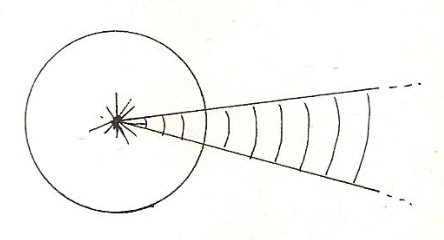

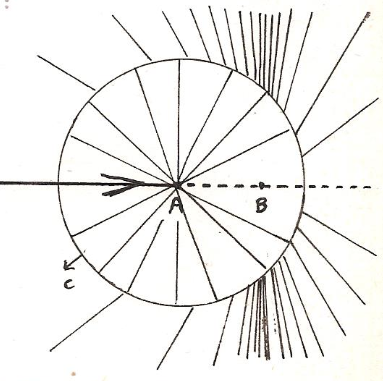

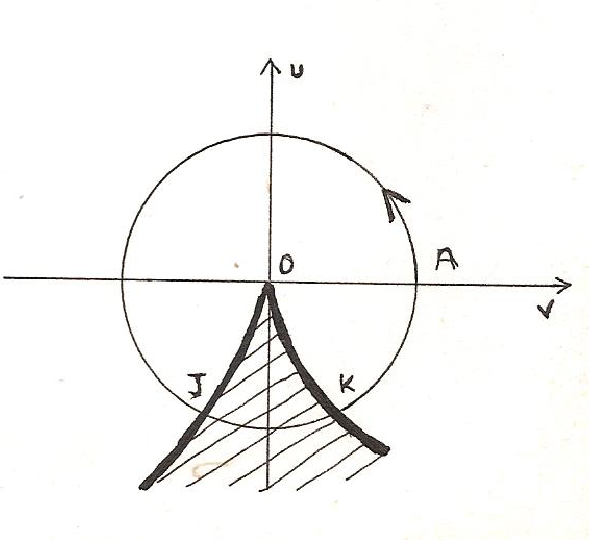

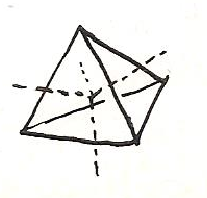

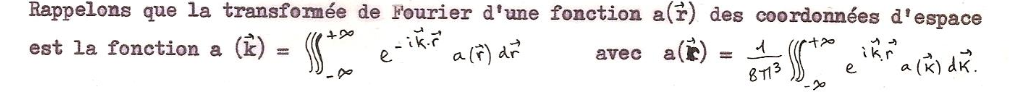

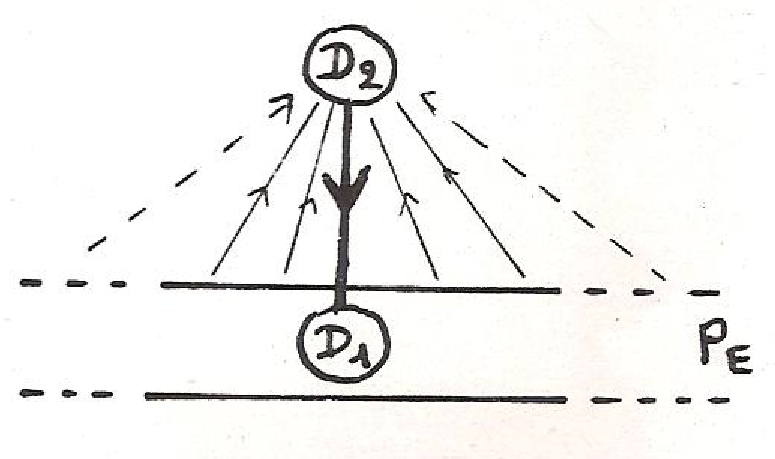

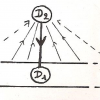

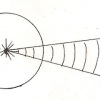

Nous voudrions mentionner un développement inattendu de ce schéma[49] pour expliquer qualitativement l’existenced’un rayonnement de freinage pour une particule chargée, .

Nous voudrions mentionner un développement inattendu de ce schéma[49] pour expliquer qualitativement l’existenced’un rayonnement de freinage pour une particule chargée, .

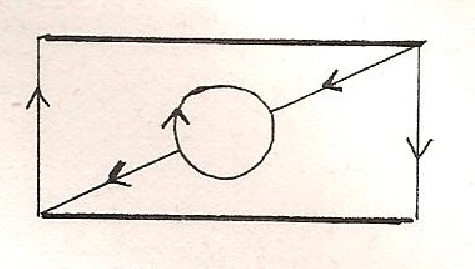

On peut représenter un électron par ses lignes de champ rayonnantes. Dans le cas d’un électron suffisamment rapide, l’effet relativiste peut être visualisé par un resserrement latéral des lignes de champ.

L’électron se déplace à une vitesse uniforme v. Au temps t0, on l’immobilise (freinage instantané) au point A. A l’instant t, il se trouverait en B si le mouvement uniforme avait continué. A l’intérieur d’une sphère de rayon ct, qui se dilate au cours du temps, on a le rayonnement isotrope d’une particule arrêtée. A l’extérieur, le rayonnement relativiste de l’électron avant l’arrêt. La discontinuité à la surface traduit l’existence d’un champ transversal intense, le rayonnement de freinage.

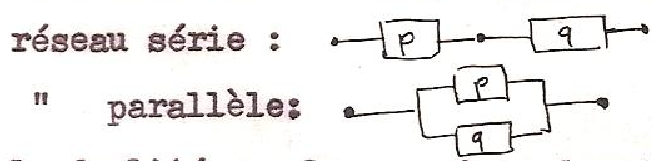

Réseau

Ces étoiles, facilement composables, se rassemblent dans la figure du réseau : M.Serres[50] oppose la conception cartésienne de la chaîne « qui concrétise pour l’imagination l’unicité de la progression et la liaison des raisons » à la conception leibnizienne du « réseau à plusieurs chaînes concourantes, qui préserve de multiples entrées et entrecroisements: tapisserie, tissage, broderie… » Il semble. que ces deux conceptions n’aient pas cessé de coexister à l’intérieur de la pensée scientifique, la première étant officiellement professée et la seconde constituant un idéal, une référence fascinante.

Ainsi R. Thom, dans son ouvrage sur l’imaginaire mathématique[51], brosse un remarquable tableau de la conception « magique » du monde, comme « ensemble finement réticulé » de sphères locales, le mythe précisant la « concaténation spatiale de ces sous-domaines, marqués chacun d’un centre à caractère sacré », la magie proprement dite traduisant la possibilité d’une action à distance entre ces différentes sphères. Le mathématicien C. Bruter[52], témoigne d’une image mentale personnelle qui semble se référer également à la figure du réseau :

« imaginez une Tour Eiffel, en modèle réduit, dont l’armature se compose de fils de verre qui laissent passer une lumière blanche, intense et diffuse, qui enveloppe la construction. Voilà la sensation, l’image curieuse que me laisse la géométrie ».

Dans un autre ouvrage[53], il définit la notion de « centre organisateur » en ces termes:

« le champ de force qui rayonne autour d’un germe de glace et transforme petit à petit des gouttelettes d’eau en cristaux est appelé champ morphogénétique. On dit qu’il rayonne ou se déploie à partir du centre organisateur. »

Ces exemples partiels font présager que la pensée mathématique (du moins certaines écoles) peut tirer son inspiration de figurations mentales très générales, qui hantent depuis toujours la pensée intuitive : monde magique de fils reliant tout à tout, toile d’araignée où tout se répercute à l’infini, où « tout est conspirant » selon l’expression de Pythagore, monde d’harmoniques et de correspondances. A l’image mentale révélée par C.P. Bruter semble répondre cette impression d’enfance de Lanza del Vasto, déterminante à ses yeux pour toute sa philosophie future[54]: après un matin de gel,

« devant moi, chaque pierre s’était changée en étoile, et des fils luisants la laient à la terre. Et je compris que le monde est un grand cristal qui se renvoie la lumière de facette en facette ».

La figure du réseau, comme forme désincarnée de la réalité, comme abstraction se déployant à un niveau supérieur, est particulièrement développée dans les deux réflexions suivantes, que sous-tendent clairement de puissantes représentations mentales :

- C.G.Hempel[55], dans une métaphore très poussée, insiste sur la dualité des niveaux, et les modes de correspondance entre eux :

« une théorie scientifique peut être comparée à un réseau spatial complexe : ses termes sont représentés par les noeuds du réseau, tandis que les fils qui relient ces derniers correspondent en partie aux définitions, en partie aux hypothèses primitives ou dérivées que renferme la théorie. Le système tout entier flotte pour ainsi dire au-dessus du plan d’observation, où il se trouve ancré au moyen de règles d’interprétation. On peut comparer ces règles à des chaînes qui n’appartiennent pas au réseau,mais en relient certaines parties à des régions déterminées du plan d’observation. Grâce à ces relations, qui servent à interpréter, le réseau peut remplir sa fonction de théorie scientifique : étant donné certains faits d’observation, nous pouvons remonter, par l’intermédiaire d’une chaîne d’interprétation, à un point précis du réseau théorique, et de là, par l’intermédiaire des définitions et des hypothèses, nous diriger vers d’autres points d’où une nouvelle chaîne d’interprétation nous permettra de regagner le plan d’observation ».

- chez Cassirer,la relation entre la notion d’abstraction et la figure du « réseau flottant » est presque systématique. Témoin ce passage[56] où l’entité abstraite, le signe, est perçu comme totalement détaché de ses points d’ancrage terrestres :

« La formule chimique abstraite…ne contient plus rien de ce que l’observation directe et la perception sensible nous font connaître de ce corps; mais au lieu de cela, elle place le corps particulier dans un réseau de relations extraordinairement riches et finement articulées, dont la perception en tant que telle ignore encore tout 1’ensemble des réactions, des rapports causals possibles, régis par des lois universelles… C’est la totalité de ces associations régulières que la formule de constitution chimique unit avec l’expression de la singularité… Le signe sert à créer une médiation qui permet de passer de la simple « matière » de la connaissance à sa « forme » spirituelle. C’est parce qu’il apparaît sans masse sensible propre, parce qu’il flotte en quelque sorte dans le pur éther de l’activité signifiante qu’il possède la faculté de mettre en scène, au lieu de simples détails de la conscience, le réseau complexe de ses mouvements. »

L’influence leibnizienne est sensible dans tout ce développement (multiple dans l’un, signe conçu comme élément d’un espace métaphysique, d’un « pur éther » ..) ; et c’est encore vers Leibniz que nous allons nous tourner pour découvrir un nouveau thème lié à l’intuition réticulaire : celui du point fixe.

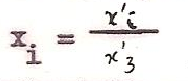

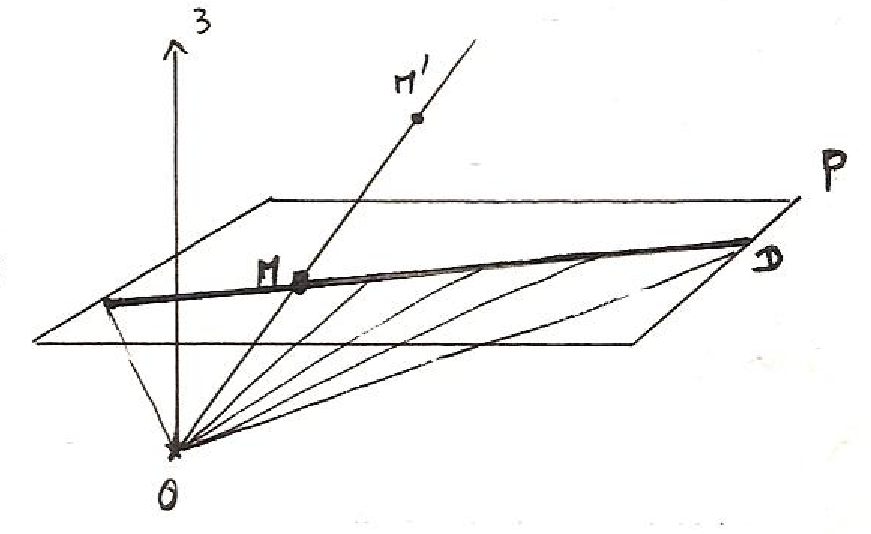

Point fixe

Si les monades tissent bien un réseau entre elles, dans le plan de leurs perceptions réciproques, elles n’en restent pas moins selon une autre perspective radicalement incommunicantes. Leibniz utilise comme représentation de ce monde monadique un faisceau de droites parallèles, passant chacune par une monade, le parallélisme symbolisant à la fois la séparation (incommunicabilité) et l’identité de nature des monades. En un point à l’infini concourent toutes ces droites parallèles, c’est-à-dire coïncident les points de vue respectifs de toutes les monades. Ce point particulier est analogue au point géométral situé au sommet d’un cône, depuis lequel on ne voit plus la diversité apparente des corbes coniques, puisqu’on reconnaît leur nature commune d’intersection d’un plan avec le cône. Pour Leibniz, Dieu est ce point à l’infini depuis lequel le parallélisme des monades se change en perspective conique, et se restaure l’unité fondamentale du monde. Dieu est le « géométral de tous les points de vue » (30)[57]

Derrière la complexité analogique de cette construction s’exprime une intuition finalement assez simple : la figure du réseau, ensemble d’étoiles interreliées, fournit globalement l’image d’un monde homogène, parcourable en toute direction. Pourtant, vu en son lieu particulier, chaque noeud est un point distingué, qui entretient avec l’ensemble des relations uniques, individuelles. L’intuition d’un point fixe résulterait donc de la volonté de concilier en un seul lieu le point de vue local (on arrête le parcours indéfini du réseau par un point courant) et le point de vue global (le point géométral rassemblant néanmoins en lui, en image, les divers éléments de la multiplicité).

C’est l’artifice du « point à l’infini » qui permet la conciliation de ces intuitions géométriques contradictoires : c’est ce qui transparaît notamment chez Kant, dans la description d’une idée transcendantale. Elle a pour usage

« de diriger l’entendement vers un certain but, qui fait converger les lignes de direction suivies par toutes ses règles en un point qui, pour n’être il est vrai qu’une idée (focus imaginarius), autrement dit un point d’où les concepts de l’entendement ne partent pas réellement – puisqu’il se situe entièrement hors des bornes de l’expérience possible – sert néanmoins à leur procurer la plus grande unité avec la plus grande extension[58]« .

En résumé, il semble bien que le sentiment profond d’une liaison universelle des choses incline l’esprit à se représenter cette diversité de relations sous forme d’une entité abstraite, dépouillée de toute consistance sensible, d’un réseau qui flotte au dessus du plan des objets jusqu’à parfois s’en détacher complètement ; la figure du réseau conduit ensuite à particulariser un point fixe d’où une vision globale est possible. Un dernier exemple synthétise ces intuitions successives : pour Cassirer, il faudrait que la philosophie puisse « découvrir un point fixe qui

serait situé au-dessus de toutes ces formes (les différents aspects de la culture spirituelle), mais non pas cependant absolument au-delà d’elles: un point fixe d’où l’on pourrait les embrasser toutes d’un seul regard, et qui cependant ne donnerait à voir que les rapports purement immanents que toutes ces formes entretiennent en elles, et nullement leur rapport à quelqu’être ou quelque principe extérieur et transcendant[59]« .

Ainsi partant de l’Un figuré par la sphère, nous l’avons itéré au sein de multiplicités abstraites, pour revenir finalement à l’Un sous la forme d’un point à l’infini, d’un centre, d’un point géométral contenant toutes choses en lui. Il est clair que l’aspiration au point fixe que révèle cette progression particulière a un caractère bien plus général. M.Serres[60], au travers d’une longue analyse des travaux scientifiques de Pascal, démontre qu’ils sont tous parcourus par l’obsession du point fixe, la quête d’un centre pour l’homme, irrémédiablement au-delà de ses possibilités d’appréhension. Souvent le problème du point fixe recoupe celui, si longtemps débattu, du maximum d’une suite ordonnée :

- pour Platon, pour Saint Anselme, l’existence de choses justes ou bonnes impose l’existence de la Justice, ou du Bien souverains ;

- pour Bossuet, l’idée d’imparfait impose celle d’un Etre parfait ; car on ne conçoit pas qu’une comparaison entre les termes de la suite soit possible sans un point de référence fixe, situé à une extrémité, au-delà de notre perception, dans un infini actuel.

Sur les racines profondes de cette notion de point fixe – que l’on a peine à qualifier de figure tant elle est élémentaire, et en même temps certainement fondamentale pour de nombreux processus psychologiques, nous ne pouvons que renvoyer à une hypothèse de Cassirer[61] :1’étude clinique de l’aphasie (perturbations du sens spatial, de la capacité d’additionner des nombres…) démontre pour cet auteur la nécessité absolue de définir un point de départ, une origine stable, inhérente à certains de nos fonctionnements cérébraux.

–

![]()

FIGURES BINAIRES

« Les uns disent que c’est un caillou. Les autres disent que c’est un oiseau. En effet, c’est un oeuf. »

Lanza del Vasto, Principes et Préceptes du retour à l’évidence, p122.

« Dans l’oeuf il y a deux forces, celle qui tend à ce qu’il reste un oeuf et celle qui tend à ce qu’il devienne poussin. L’oeuf est donc en désaccord avec lui- même, et toutes choses sont en désaccord avec elles-mêmes. »

G.Politzer, Principes élémentaires de philosophie, p 185

Tandis que les figures de l’unité ou de la multiplicité, ainsi que nous l’avons vu, peuvent atteindre une certaine complexité géométrique, les figures de la binarité semblent beaucoup plus pauvres en représentations visuelles. Au contraire, du point de vue linguistique, la proportion est inversée, et une débauche de termes aux nuances très subtiles s’emploient à désigner les divers modes de la confrontation : les contradictoires, les contraires,les opposés, les inverses, les pôles, les complémentaires, les duaux, les extrêmes, les distincts, les différents… L’aspect « rhétorique » de la notion de figure prend nettement le pas sur son aspect « topologique ». Cependant, ici comme auparavant, nous aurons pour parti-pris de faire abstraction des racines linguistiques des concepts binaires, tout en restant conscient du caractère souvent arbitraire de cette discrimination.

Ainsi par exemple, selon le jugement de Cassirer, « le style de la langue d’ Héraclite et le style de sa pensée se déterminent réciproquement »: puisque dans le langage, tout sens est corrélatif à son contraire, de même la réalité, pour être exprimable, doit se trouver structurée en systèmes de couples antagonistes.

Nous ne tenterons donc pas de donner un sens précis aux divers termes énumérés plus haut, que des usages abusifs ont souvent malmenés et confondus. Témoin par exemple, ce raisonnement de Xénophane visant à prouver que Dieu est inengendré :

- ce qui naît doit naître soit du semblable, soit du dissemblable ;

- par raison de symétrie, le semblable ne peut pas naître du semblable. Car « il n’y a pas plus de raisons pour que l’un plutôt que l’autre engendre ou soit engendré ».

- d’autre part, si l’Etre naissait du dissemblable, il naîtrait par définition de ce qui n’est pas, ce qui est absurde.

Le caractère sophistique de l’argument provient évidemment de la confusion entre le contraire (Etre, Non-Etre) et le différent (dissemblable). Cependant cette erreur élémentaire est révélatrice d’une réelle difficulté conceptuelle : le « contraire » peut être en effet défini « le dissemblable en tout ». Sitôt que, dans un premier moment de la réflexion, l’esprit se limite à envisager une seule propriété binaire, la distinction entre différence et contrariété s’efface. C’est seulement par un processus d’induction portant sur la totalité des propriétés d’un objet que se constitue celle-ci à partir de celle-là.

Des difficultés de ce type rendent illusoire une formalisation de ces catégories, dès lors qu’elles fluctuent si largement au gré des convictions et des intentions de qui les utilise. Nous nous contenterons donc de définitions minimales, d’après l’intuition spatiale dont elles nous semblent relever :

- une séparation tranchée ( deux points distincts, plan coupant l’espace en deux parties) pourra dénoter les contraires ou les duaux (idée de symétrie) coexistant simultanément ;

- les complémentaires impliquent l’idée d’un balancement, d’un mouvement de va-et-vient entre les termes qui révèle la nécessité d’une saisie alternative ;

- les pôles, les extrêmes expriment une idée de continuité entre les termes (extrémités d’un segment par exemple)

Il semble parfois envisageable de distinguer la coupure gauche/droite, plutôt liée à la notion de symétrie[62], et la coupure haut/bas qui introduit une distinction de niveau. De même, en conformité avec une intuition physique évidente, la direction horizontale semble privilégier l’idée de continuité, de rapprochement ou d’extension sans rupture, tandis que la direction verticale impose un saut qualitatif, le « passage au plan supérieur », le « dépassement » d’une contradiction irrémédiable au niveau des termes initiaux[63]. (2)

Résultantes de perceptions physiques diffuses (la ligne d’horizon, la latéralité gauche-droite, la réflexion par un miroir, par un plan d’eau) et d’anisotropies inscrites au sein même de notre appareil sensoriel, ces figures ont un caractère complexe, mêlé, comparé à la clarté intuitive des figures unitaires. Car s’il est facile d’observer dans la nature des tendances au centrisme, au regroupement, à la forme sphérique, les phénomènes purement binaires y sont rares (miroirs, aimants, reproduction sexuée) et chargés de mystère. D’où des hésitations, des confusions, des superpositions fréquentes entre les figures qu’ils inspirent, plus ou moins indirectement.

C’est par contre le langage, ce monde où sans entrave se créent des paires de contraires, s’agglomèrent des racines en de nouvelles unités, qui fournit à la pensée binaire son principal matériau, son terrain d’expériences, sa source privilégiée d’analogies. A ce niveau d’abstraction supérieur, une construction intellectuelle se surajoute nécessairement aux intuitions immédiates : par là, la binarité ressortit avant tout d’une étude psychologique. On connaît les thèses de Wallon sur la préexistence des structures binaires, sur leur rôle essentiel dans la pensée relationnelle. De même Piaget a montré que, par exemple, le schème polaire action/résistance est un des premiers moments organisateurs de l’intelligence ; ou bien, étudiant comment de jeunes enfants reconstituaient la moitié cachée d’un objet, a mis en évidence la spontanéité de la notion de symétrie.

Nous ne pouvons développer l’exposé de ces recherches passionnantes. Qu’il nous suffise ici d’avoir mentionné ces deux déterminations fondamentales – linguistique et psychologique – de la pensée binaire et d’avoir marqué que celle-ci se situe, vraisemblablement, à un niveau différent de la pensée unitaire , plus abstrait, plus opératoire, moins instinctuel : si l’Un est le matériau du Mythe, le Deux est 1’instrument des Systèmes.

La binarité pure

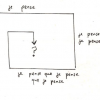

.

Il est paradoxalement assez difficile de trouver des exemples de systèmes où se. confrontent uniquement des couples de principes, tant est forte la contamination du troisième terme et la tentation de l’échappée sur un autre plan. Le paradigme de la binarité pure pourrait être, bien sûr, la pensée d’Héraclite – si fragmentaire et difficile à saisir qu’elle nous soit parvenue – où l’énumération de couples de contraires, jointe à l’affirmation de leur identité profonde, prend presque rang de figure de style :

- « le chemin qui monte est le même que le chemin qui descend » (frag. 60)

- « Dieu est jour et nuit, hiver et été, guerre et paix, satiété et faim. Il se transforme comme le feu mêlé d’aromates: chacun le nomme à sa guise. » (fr. 67)

Ainsi l’harmonie repose sur la lutte, les transformations mutuelles et la confusion des contraires, dans le brasier qui est le principe universel. Cependant, nous retiendrons surtout de la pensée héraclitéenne cette magnifique image de l’harmonie par la tension interne:

- « Ils ne comprennent pas comment ce qui lutte avec soi-même peut s’accorder : mouvements en sens contraires comme pour l’arc et la lyre. » (fr. 51)

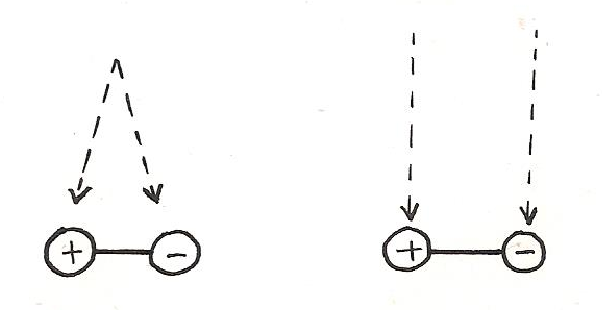

Peut-être pouvons nous retrouver, dans la définition de la polarité par Schopenhauer[64], cette même intuition d’un couple qu’une liaison élastique unit, vibrant sans cesse dans des alternatives de rapprochement et de séparation à la manière d’un dipôle électrique :

« …phénomène d’une activité se décomposant en deux moitiés qui se conditionnent mutuellement, qui se cherchent et tendent à se réunir à nouveau…Leur séparation se manifeste le plus souvent aussi dans l’espace par un mouvement dans deux directions opposées. »

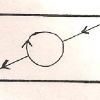

Profondément enracinée dans l’intuition d’un équilibre physique, comme le montre l’exemple d’Héraclite, cette idée d’une oscillation entre les contraires a reçu très tôt une interprétation d’ordre logique. Ainsi Platon, dans le Phédon, expose la théorie de leur génération réciproque : le « plus grand », par exemple, ne peut se concevoir que par accroissement à partir du « plus petit » ; on peut donc dire que le « grand » naît de son contraire, et réciproquement. Cette découverte de la continuité entre termes liés par une telle relation, et de la nécessité, afin que la nature ne soit pas « boiteuse », que tout parcours dans un sens soit compensé par un parcours en sens inverse, « comme si les choses qui existent accomplissaient un parcours circulaire », fournit immédiatement un argument contre l’irréversibilité de la Mort il faut que, par contrepoids, existe le passage inverse : revivre.

Profondément enracinée dans l’intuition d’un équilibre physique, comme le montre l’exemple d’Héraclite, cette idée d’une oscillation entre les contraires a reçu très tôt une interprétation d’ordre logique. Ainsi Platon, dans le Phédon, expose la théorie de leur génération réciproque : le « plus grand », par exemple, ne peut se concevoir que par accroissement à partir du « plus petit » ; on peut donc dire que le « grand » naît de son contraire, et réciproquement. Cette découverte de la continuité entre termes liés par une telle relation, et de la nécessité, afin que la nature ne soit pas « boiteuse », que tout parcours dans un sens soit compensé par un parcours en sens inverse, « comme si les choses qui existent accomplissaient un parcours circulaire », fournit immédiatement un argument contre l’irréversibilité de la Mort il faut que, par contrepoids, existe le passage inverse : revivre.

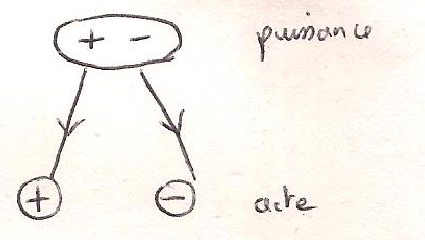

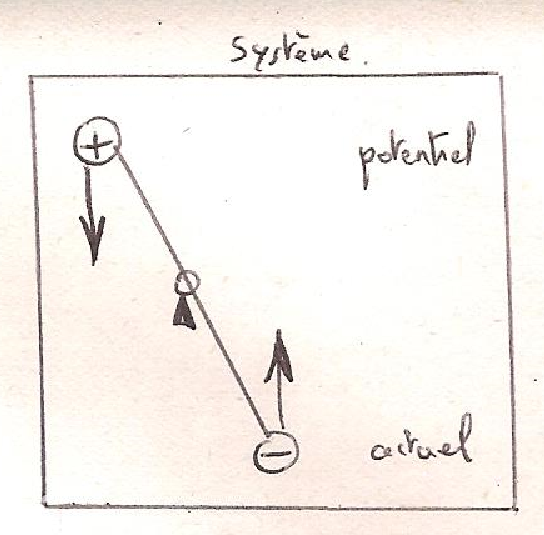

Aristote, dans sa théorie de la matière, reprend cette idée de symétrie nécessaire: tout objet, avant d’être, pouvait être indifféremment ce qu’il est ou son contraire. C’est le mouvement, ou le désir, qui le faisant passer de la puissance à l’acte, le fige dans l’une ou l’autre forme, qui dès lors s’excluent.

Aristote, dans sa théorie de la matière, reprend cette idée de symétrie nécessaire: tout objet, avant d’être, pouvait être indifféremment ce qu’il est ou son contraire. C’est le mouvement, ou le désir, qui le faisant passer de la puissance à l’acte, le fige dans l’une ou l’autre forme, qui dès lors s’excluent.

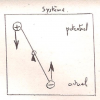

Par ce mécanisme de saut entre deux niveaux, on évite la collusion des contraires dans une même entité : ils deviennent proprement des complémentaires, en ce sens que seule la réunion des deux termes permet d’expliquer l’Univers, mais que sitôt que l’un apparaît, l’autre s’efface, à la manière de ces dessins géométriques qui apparaissent tantôt en creux, tantôt en relief, suivant la manière dont on les regarde.

Nous devons à Stéphane Lupasco d’avoir réorganisé ces intuitions aristotéliciennes à la lumière des découvertes de la physique contemporaine. On sait comment la dualité onde-corpuscule, en mécanique quantique, a pu inspirer le besoin d’une nouvelle logique propre aux phénomènes microphysiques ; on connaît égaiement l’introduction par Bohr du principe de complémentarité, selon lequel ces deux descriptions, quoique étant nécessaires toute deux à une explication totale, s’excluent néanmoins l’une l’autre dans l’expérience.