Ce dernier article analyse les deux Annonciations en diagonale totalement atypiques, gravées par Altdorfer en 1513. Puis parcourt rapidement les rares Annonciations en diagonale, du XVIème au XXème siècle.

Article précédent : 2 Annonciations en diagonale au XVème siècle : Marie au premier plan

Les deux Annonciations en diagonale d’Altdorfer

Un précurseur autrichien : Michael Pacher

|

Résurrection de Lazare (panneau du retable de St Wolfgang)

Michael Pacher, 1471-81, Sankt Wolfgang im Salzkammergut

|

Vision de St Sigisbert ((panneau du retable des Pères de l’Eglise)

Michael Pacher, 1480, Alte Pinalothek Munich

|

On trouve déjà chez Pacher des procédés violentant les conventions visuelles habituelles : vue en contreplongée, raccourcis violents, et personnage de dos au premier plan, jouant le rôle de repoussoir. On n’a pas la certitude qu’Altdorfer avait vu ces oeuvres, mais il a employé, quarante ans plus tard, les mêmes procédés [26].

La série « Chute et Rédemption de l’Humanité »

La publication de la série Chute et Rédemption de l’humanité, en 1513, s’inscrit dans un contexte germanique très concurrentiel, marqué par le grand nombre de cycles de la Passion gravés depuis le début du XVIème siècle. Altdorfer s’efforce de se distinguer des récentes gravures sur bois de Hans Schäufelin (1507), de Lucas Cranach (1509) et surtout de la Grande et de la Petite Passion publiées par Dürer en 1511, en faisant preuve d‘originalité, en matière :

- d’iconographie : quarante scènes représentées (soit trois de plus que la Petite Passion de Dürer) ;

- de technique : la petite dimension de ces gravures sur bois en fait un tour de force ;

- d’invention formelle : notamment par l’exagération de la perspective et la recherche de points de vue inhabituels.

Les inventions formelles

|

La rencontre entre Joachim et Anne à la Porte Dorée

|

La Visitation

|

Altdorfer, vers 1513, série Chute et Rédemption de l’humanité

L’ellipse sur les traits du visage, contrainte technique due à la très petite taille des planches, est aussi un procédé expressif, qui crée un effet d’énigme : seul le chapeau fait comprendre, dans la première gravure, que la personne vue de dos est Anne, et rien ne permet, dans la seconde, de distinguer Marie et Elisabeth : seule la figure de Zacharie, au fond, permet de supposer que la femme vue de face est son épouse Elisabeth. La similitude de composition met en évidence la similarité des deux épisodes, la conception miraculeuse de Marie, d’une part, de Jésus et Saint Jean Baptiste, d’autre part.

|

Présentation de Marie au temple

|

Circoncision, Cleveland Museum of Art

|

Altdorfer, vers 1513, série Chute et Rédemption de l’humanité

Un autre procédé-choc d’Altdorfer est de montrer de dos le personnage principal : Marie montant vers l’autel ou l’Enfant Jésus maintenu par le Grand Prêtre. Deux éléments circulaires en partie haute, le halo autour du lustre et l’oculus, suggèrent la présence divine.

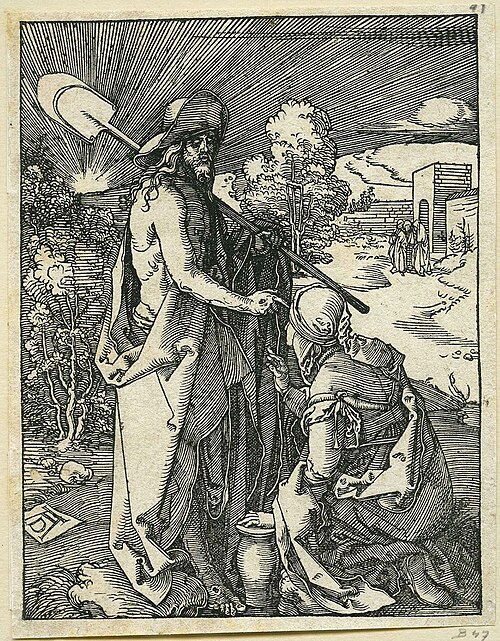

Annonciation à Joachim, Altdorfer, 1513, NGA (inv 1943.3.329 )

Le spectateur se trouve soumis à une identification contradictoire, puisqu’il entre dans la gravure comme l’ange, mais au niveau du sol comme Joachim.

|

Wolf Huber, 1514

|

Hans Sebald Beham, 1520, Louvre (c) RMN photo Tony Querrec

|

L’Annonce à Joachim

Cette composition très innovante sera reprise rapidement par Wolf Huber, et quelques années après par Hans Sebald Beham.

|

Dürer, Petite Passion, 1511

|

Altdorfer, vers 1513, série Chute et Rédemption de l’humanité

|

Noli me tangere

Même principe de

champ-contrechamp dans ce duo, qui n’est pas sans rapport avec l’Annonciation (voir

Figurines, mécanismes et bestioles dans l’Annonciation d’Aix). Dürer en avait eu l’idée, mais Altdorfer surenchérit, avec un Christ géant, encore rehaussé par l’étendard de la Résurrection, et une Marie-Madeleine le cul par terre dans le jardin.

L’Annonciation de la série « Chute et Rédemption de l’Humanité »

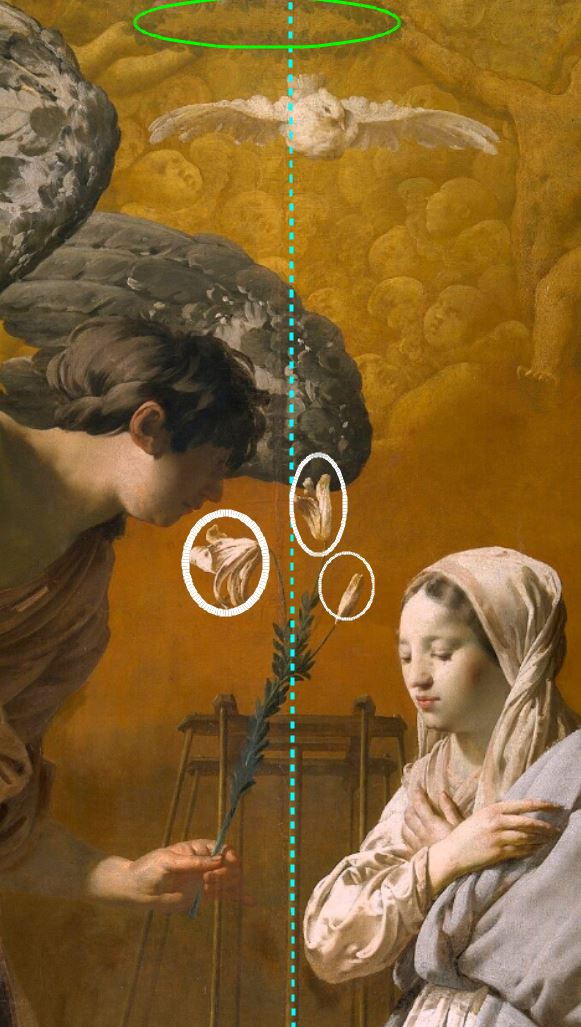

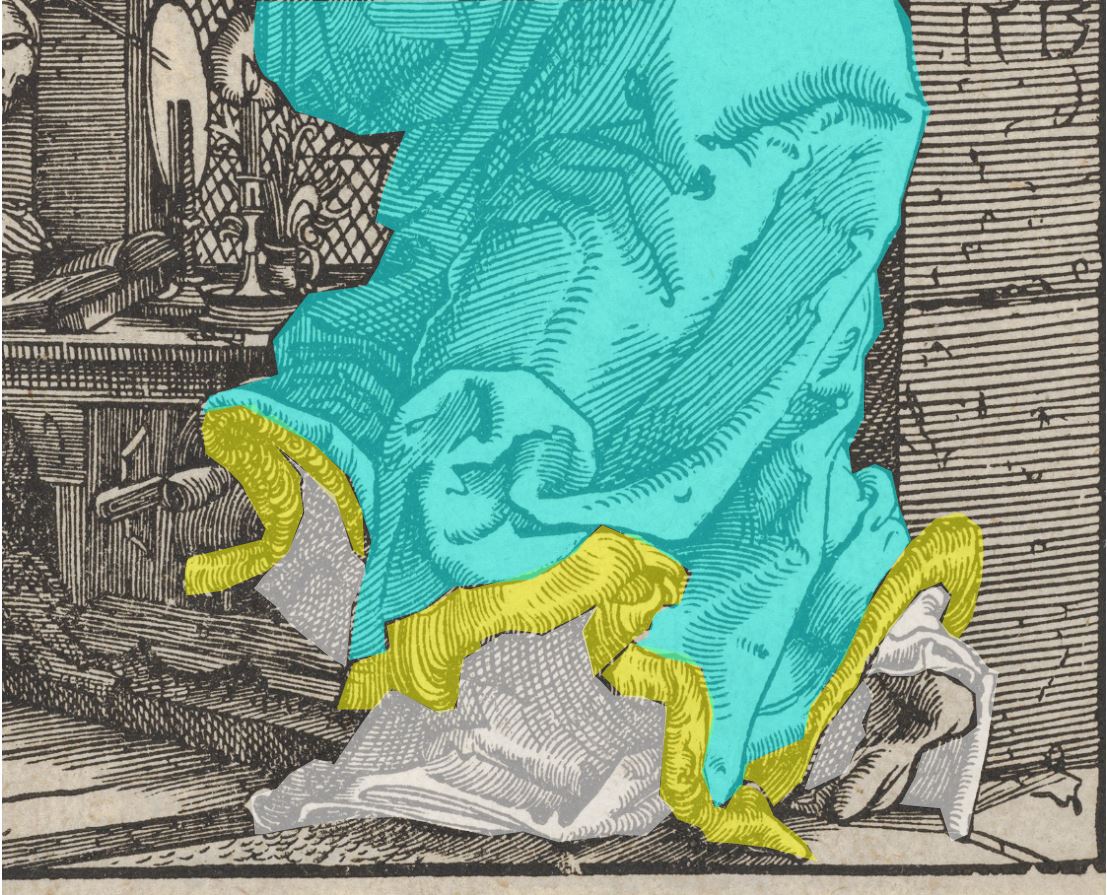

Annonciation (7,3 x 4,9 cm)

Altdorfer, vers 1513, série Chute et Rédemption de l’humanité, Kunsthalle, Hamburg

Pour la première et unique fois à ma connaissance, un artiste ose montrer Marie de dos, plaçant le spectateur dans la position d’un voyeur qui observe la Vierge à son insu. La Colombe, arrivant en piqué depuis l’avant-plan, contredit la trajectoire de l’ange. Dans cette Annonciation muette, Marie ne lève pas les yeux vers l’émissaire sans visage qui se précipite vers elle, comme si son esprit était déjà entièrement obnubilé par la lumière de l’Esprit Saint.

Ce rayonnement explosif, côté lit, s’oppose à la faible lumière qui arrivait auparavant dans la pièce par la fenêtre grillagée. Tout en exacerbant radicalement la composition en diagonale, Altdorfer reste fidèle à la bipartition stricte entre la zone mariale et la zone angélique. Sa signature, discrète, est apposée sur le ciel de lit, à l’endroit le plus sacré.

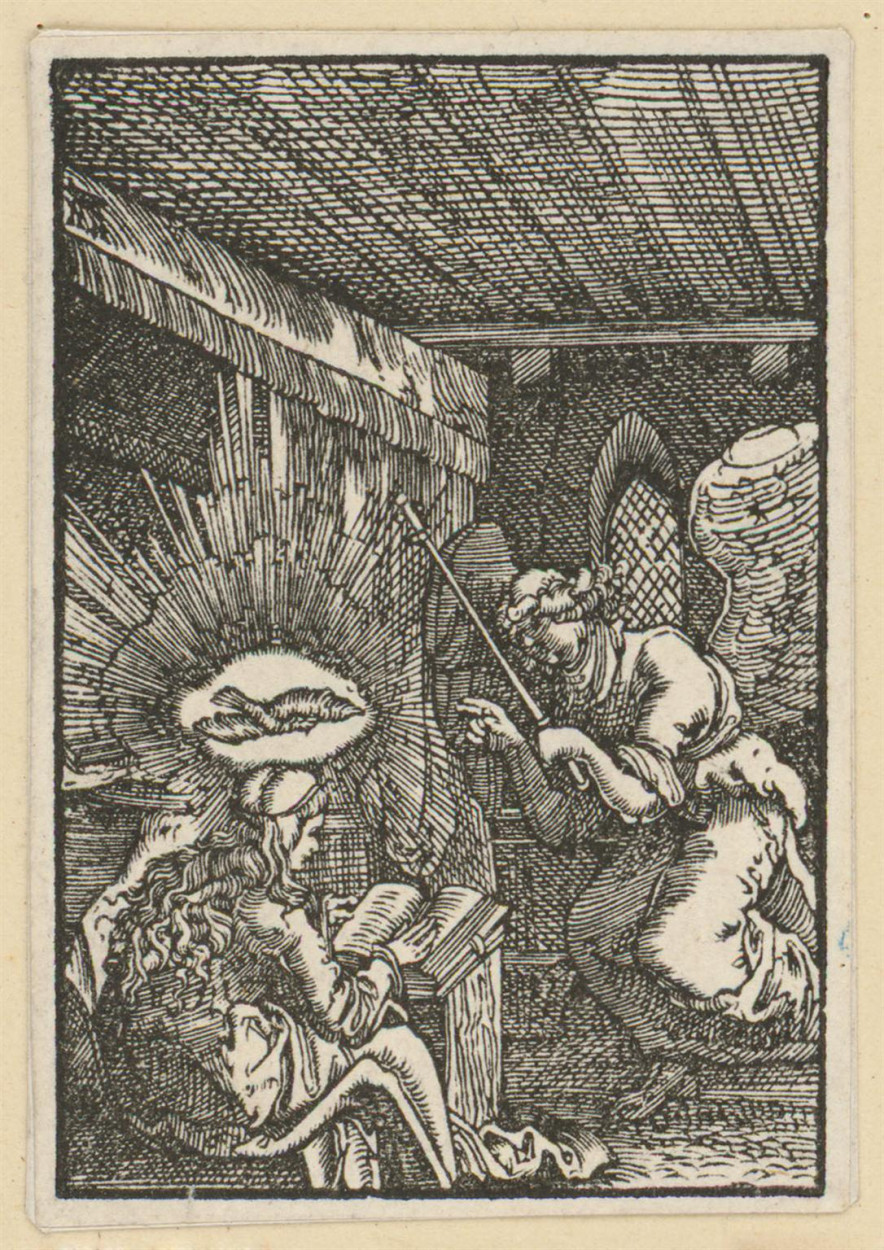

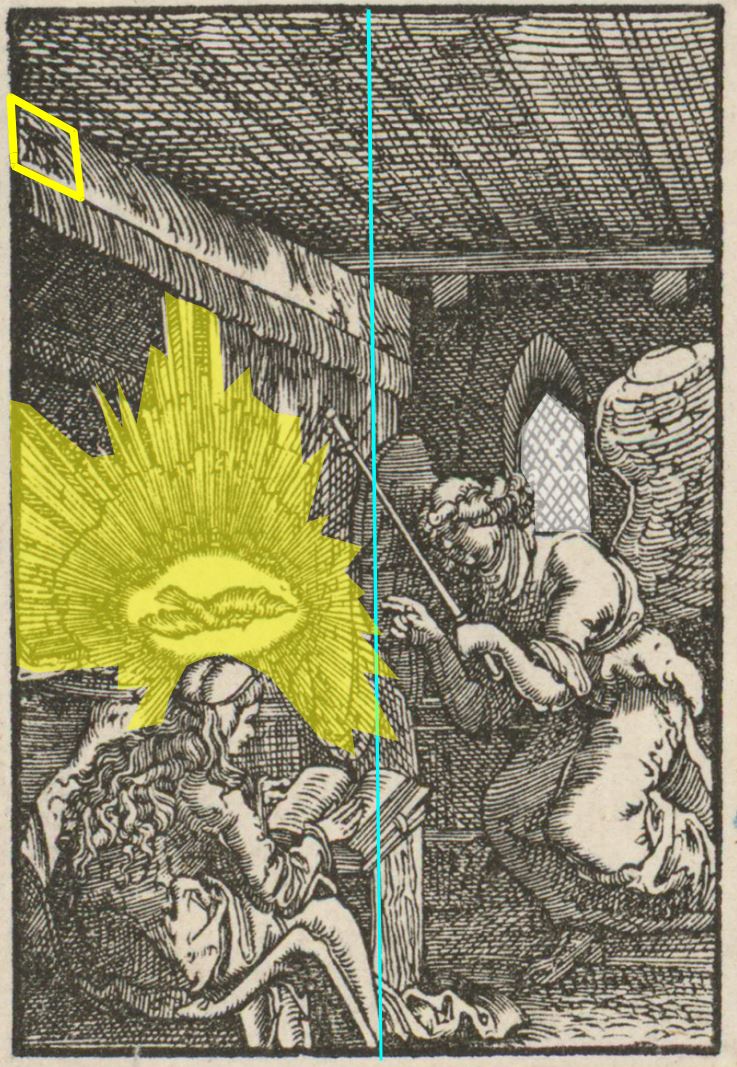

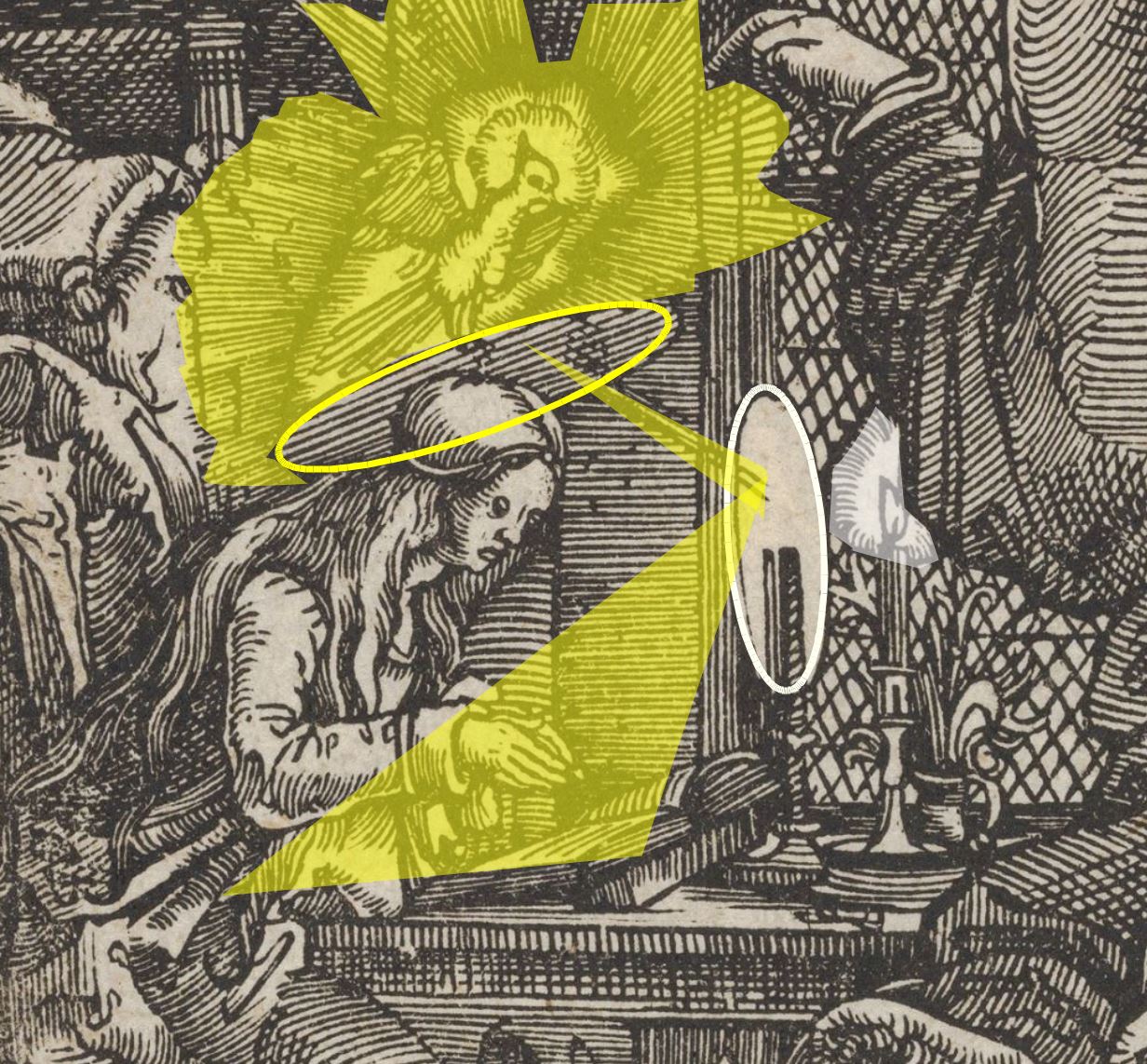

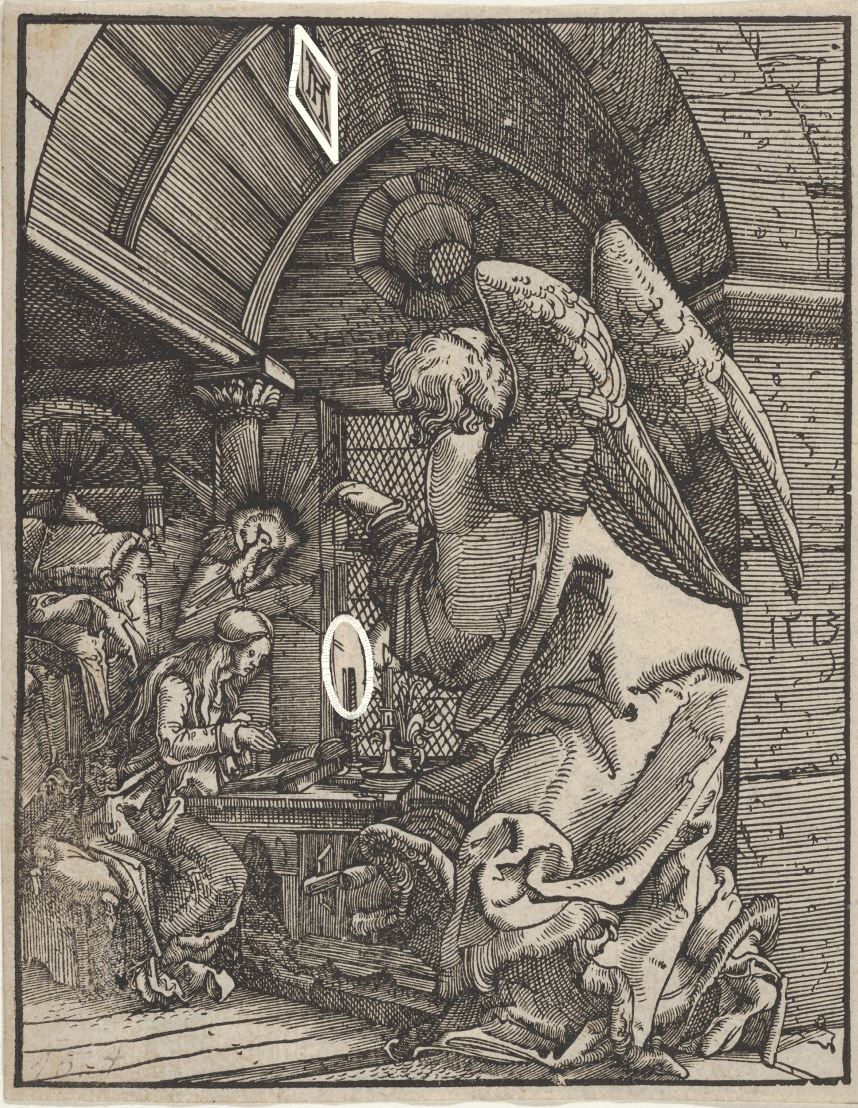

La Grande Annonciation de 1513

Annonciation (12.5 × 9.8 cm), Altdorfer, 1513

Le terme « grande » est tout relatif, et le foisonnement des détails est, pour une gravure sur bois, un exercice de pure virtuosité. Elle constitue le contrechamp parfait de son autre composition. Au lieu d’être placé au plus profond de la pièce, le spectateur est rejeté en dehors, dans le dos de l’ange qui vient à peine de mettre un pied à l’intérieur.

Dans cette contreplongée spectaculaire, l’humble place du spectateur est tout en bas, à l’aplomb de la date, à côté du pied nu de l’ange. Celui-ci est habillé en diacre, avec une aube (en blanc) sous une dalmatique à galon (en bleu et jaune).

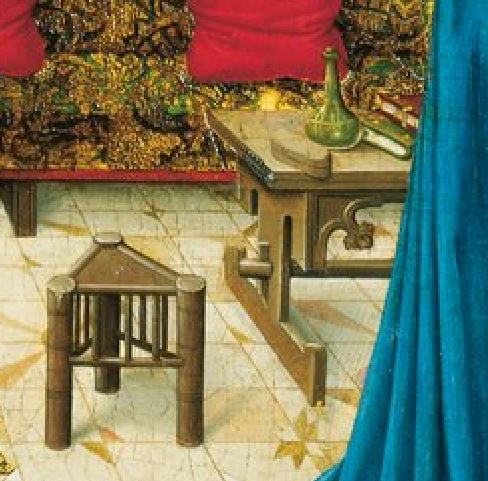

Annonciation (détail)

Maître d’Aachen, 1485, Trésor du Monastère, Aix la Chapelle

Ce qu’on voit de la table de Marie est assez indistinct, mais elle devait ressembler à celle-ci, avec l’entretoise qui traverse le pied en jambage.

Comme dans l’autre Annonciation de 1513, Marie est absorbée dans sa lecture et ne regarde pas l’ange. La colombe est perchée sur son auréole. On distingue sur la table le vase de lys, une bougie allumée, et un accessoire à pied que les rares commentateurs qui en parlent nomment « écran ». Il est composé d’une tige filetée permettant de régler en hauteur un disque probablement opaque, puisqu’on y voit l’ombre portée de la tige. Il ne s’agit pas d’un miroir, accessoire de coquetterie impensable pour Marie, et pour lequel la vis de réglage serait d’ailleurs superflue.

|

Annonciation (détail), Joos van Cleve, 1525, MET

|

Epoque victorienne

|

Chandelier avec réflecteur

Je n’ai pas retrouvé un tel accessoire d’époque, mais je pense qu’il s’agissait d’un réflecteur amovible, servant à accroître la luminosité du bougeoir, et réglable en hauteur en fonction de la taille de la bougie.

Dans l’Annonciation de Joos van Cleve, la bougie allumée, avec son réflecteur fixe, est située en arrière de l’Ange, en compagnie d’autres objets bibliques : un triptyque représentant la rencontre entre Abraham et Melchisédech, et une image de Moïse. Elle symbolise très probablement la faible lumière de l’Ancien Testament, éclipsée par le rayonnement de la Colombe.

Ce thème est plus courant dans les

Nativités inspirées par la

Vision de Saint Brigitte, qui précise explicitement que la

lumière divine émanant du Nouveau né éclipse la

lumière terrestre de la bougie (voir

3 Fils de Vierge) Mais il a aussi percolé dans certaines

Annonciations [27].

Altdorfer a développé cette métaphore de manière tout à fait originale : Marie, avec son auréole (en jaune), est analogue au réflecteur (en blanc) :

- tourné vers la bougie de l’Ancien Testament, il en accroissait la lumière ;

- tourné maintenant à l’envers, il projette la lumière nouvelle amenée par la colombe

- sur le livre dont, il éclaire le sens ;

- et au delà vers le ventre de la Vierge, déclenchant l’Incarnation.

Altdorfer propose en somme une variante particulièrement inventive du

miroir marial (

speculum sine macula), transposé en un

réflecteur orientable et réglable. Et pour attirer l’attention sur la trouvaille, il a

suspendu sa signature juste à l’aplomb, et dans la même inclinaison.

La fortune du thème

Les Annonciations en diagonale ne sont guère devenues plus fréquentes par la suite : les artistes se sont plutôt intéressés à faire décoller l’ange, ce qui donnait de nombreuses possibilités de variation.

Voici néanmoins un panorama (partiel) de la postérité de trois formules dont nous avons décrit la Génèse :

- l’Ange arrivant dans le dos de la Vierge (15ème siècle) ;

- la Vierge ou l’Ange vu de dos au premier plan (Altdorfer, 1513)

L’Ange dans le dos de la Vierge

Au 16ème siècle, la composition qui a la vent en poupe est celle où l’ange est en suspension, ce qui rend moins sensible sa place dans la profondeur. Mais la composition traditionnelle en diagonale continue d’être pratiquée.

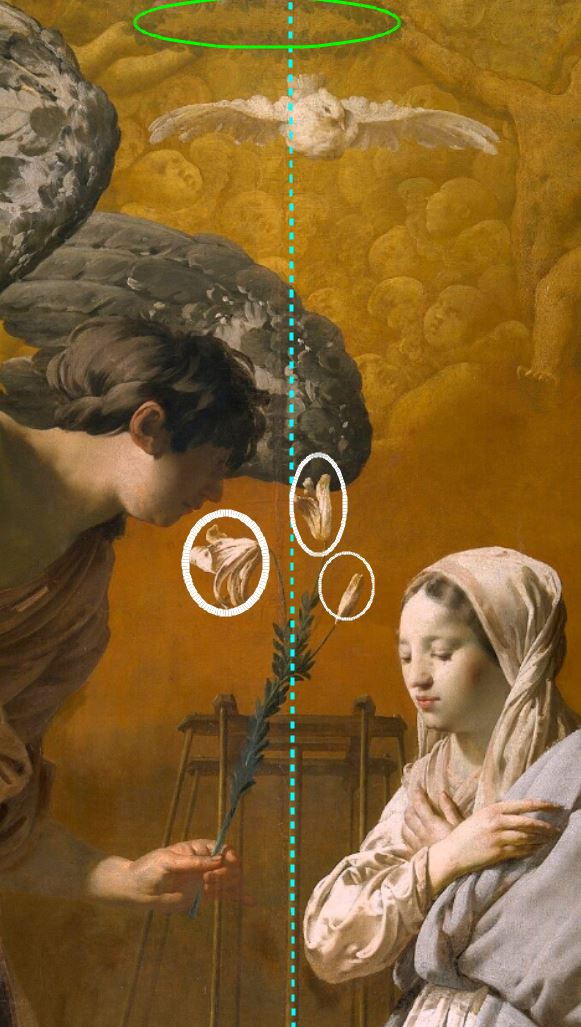

Les Annonciations en plan large

Certains artistes en restent au plan large, structuré par la topographie de la pièce.

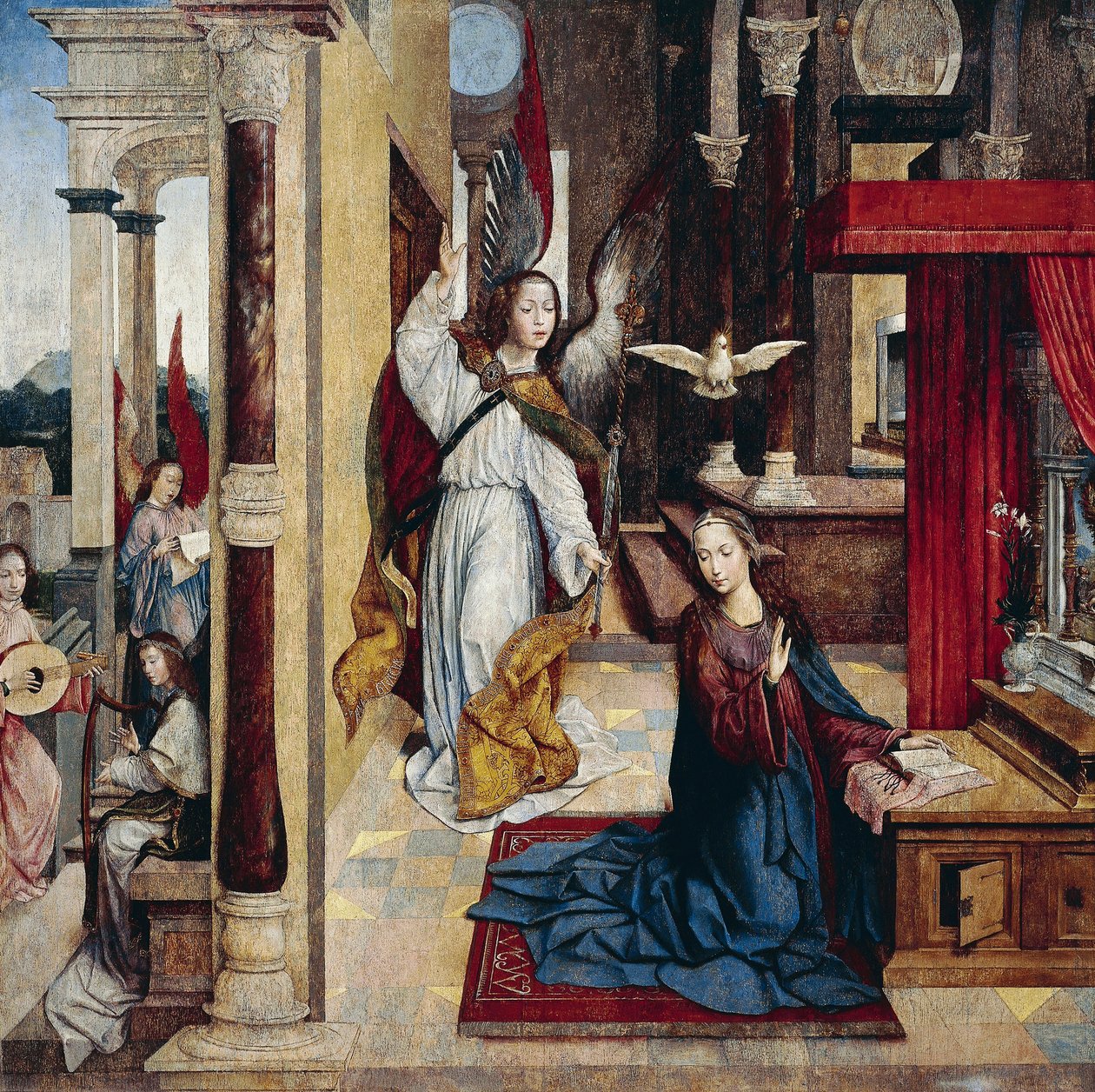

Une composition devenue standard

|

Musée des Beaux Arts de Bordeaux (photo L.Gauthier)

|

Eglise Saint Nicolas du Chardonnet

|

Anonyme flamand, 16ème siècle

Cette composition, connue en plusieurs variantes, est une bonne synthèse des acquis du siècle précédent.

Dans la version de Bordeaux, la médiane est fortement marquée symboliquement : colombe, colonne christique, coussins trinitaires, vase de lys.

Dans celle de Saint Nicolas du Chardonnet, l’élargissement du format a obligé à dupliquer les fenêtres et à multiplier les coussins, et l’artiste a dû renforcer l’axe central en rajoutant sur le vase un aigle, en écho à la colombe.

D’autres détails sont immuables : la volée d’anges derrière Gabriel, la Visitation vue par la fenêtre, le coussin blanc sur le lit, l’image du livre de la Vierge (Moïse recevant les tables de la Loi).

Frey Carlos , 1523, peint pour la sacristie du monastère d’Espinheiro, Lisbonne

Frey Carlos s’est plu à mettre au point une topographie originale : tout un parcours mène l’oeil du lit de la Vierge, à l’arrière plan, jusqu’à l’autel dont le tableau figure probablement Moïse et le Buisson ardent : cette scène biblique, considérée comme une métaphore de la Virginité de Marie, redonde le bouquet de lys.

Mais l’Ange n’a pas suivi ce parcours : il s’est matérialisé soudainement derrière la porte fermée, comme le montrent ses compagnons ailés restés au dehors.

Annonciation

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1508, Musée d’Art, Indianapolis

On peut considérer ce tableau atypique comme la vulgarisation, cinquante ans plus tard, de la formule Bouts. La Vierge prie à l’intérieur d’une tente, devant une statue de Moïse. Mais tandis que dans la formule originale, l’Ange restait au fond et refermait le rideau pour placer Marie sous son ombre, Cornelisz van Oostsanen inverse la métaphore et déplace l’Ange au premier plan, ouvrant le rideau pour dissiper l’obscurité du judaïsme. L’étendard triomphal (avec la salutation abrégée) et la foultitude d’anges derrière la porte, attestent de cette victoire du christianisme.

Une Annonciation en diagonale en Italie (SCOOP !)

Annonciation

Titien, 1519, Chapelle Malchiostro , Duomo, Trévise

L’autel central est la toute première Annonciation peinte par Titien, tandis que les deux apôtres qui la flanquent et la fresque du cul de four sont de Pordenone : cette scène complète l’Annonciation par son prélude : la vision d’Auguste, auquel la Sibylle montre l’apparition dans le ciel d’une femme tenant un enfant. Bien que les fresques aient été réalisées par Pordenone après le retable de Titien, il y a eu coordination quant au programme d’ensemble, l’annonciateur (la Sibylle ou l’ange) se trouvant du côté droit. Mais tandis que Pordenone a choisi un éclairage central, qui projette symétriquement les ombres des Apôtres dans les niches, Titien a opté pour un éclairage venant du haut à droite, comme les fenêtres de la chapelle, sur le mur Sud. Ainsi la double inversion, par rapport aux conventions, de l’Annonciation et de la direction de l’éclairage, résultent de la topographie de la chapelle.

On a proposé que l’idée que l’

Annonciation en diagonale, si rare en Italie, ait été inspirée à Titien par l’

Annonciation de Bouts (voir

2 Annonciations en diagonale au XVème siècle : Marie au premier plan) qui se trouvait probablement à Venise. Pourquoi pas ? Mais cette composition

dissymétrique a aussi pour propos d’échapper à

l’écrasante centralité de la chapelle, propagée à courte distance par le cadre de marbre (en bleu). Titien a opté pour une

perspective latérale qui place l’ange sur le point de fuite (en jaune), au niveau des yeux de la Vierge. De sorte que la

diagonale angélique, dans le plan (flèche jaune), et la

diagonale divine, dans le cube (flèche blanche) convergent vers le

même point : le livre fermé devant Marie.

Une seconde Annonciation en diagonale en Italie (SCOOP !)

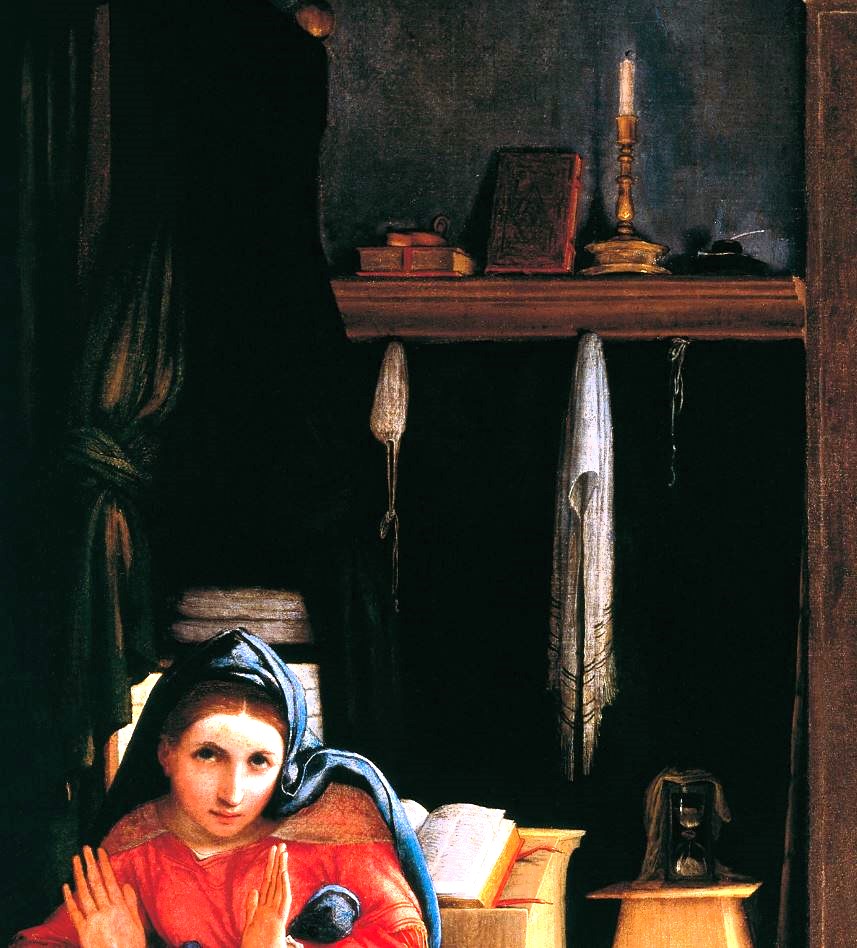

Annonciation (peinte pour l’église Santa Maria dei Mercanti)

Lotto, 1528, Museo Civico Villa Colloredo Mels, Recanati

Vu la double rareté des Annonciations avec l’ange à droite, et des Annonciations en diagonale en Italie, la comparaison s’impose avec l’Annonciation de Titien, que Lotto connaissait nécessairement. Il est devenu classique de les opposer ( Argan [28], Arasse [29]), mais on ne sait rien sur les intentions réelles de Lotto. Plutôt qu’une comparaison artificielle, il est plus fructueux de se concentrer sur ce qui est spécifique dans le panneau de Lotto : à savoir qu’il pastiche les natures mortes des Annonciations flamandes.

L’étagère du haut monte le bric-à-brac habituel : livres, lampe à huile, bougie éteinte et nécessaire d’écriture.

Le niveau médian est plus original, avec ses objets suspendus : un bonnet de dentelle (qui pourrait bien être une kippa) et un voile rituel – un talit (et pas un torchon, comme on le lit souvent), le troisième objet étant probablement le cordon du rideau vert du placard.

Le niveau inférieur est une énigme à la Lotto, avec un sablier couvert d’un voile (à la manière d’un calice) et posé sur un tabouret. Pour ajouter aux bizarreries, on notera la petite fenêtre lumineuse qui s’ouvre derrière Marie, lui faisant une sorte d’auréole carrée. Que tirer de tout cela ?

Tandis que la perspective décentrée construisait véritablement la composition de Titien, les fuyantes ici sont rares (en jaune) : tout au plus permettent-t-elles de situer le yeux du spectateur au niveau du parapet, soit en contrebas de la Vierge et de l’Ange. Ce qui frappe est avant tout la binarité de la composition (ligne bleue) :

- à gauche l’obscurité, l’ambiance flamande et les objets rituels juifs ou pré-eucharistiques (le sablier / calice) ;

- à droite la lumière de midi (voir les ombres courtes), le climat italien et le jardin clos.

Il est étonnant que les historiens d’art, toujours prêts à détecter dans les Annonciations la dichotomie Ancien Testament / Nouveau Testament, ne l’aient pas remarquée ici. Elle est pourtant corroborée par la dynamique des gestes : l’Ange à l’arrêt montre Dieu qui désigne Marie du bras (flèches blanches), déclenchant la fuite rétrograde du chat fourbe vers les ténèbres . Sans doute le public local visé par Lotto (probablement la Guilde des marchands de Recanati) associait-il facilement le caractère vieilli et étranger du style flamand avec l’obscurité du monde juif, et la lumière italienne avec le monde chrétien.

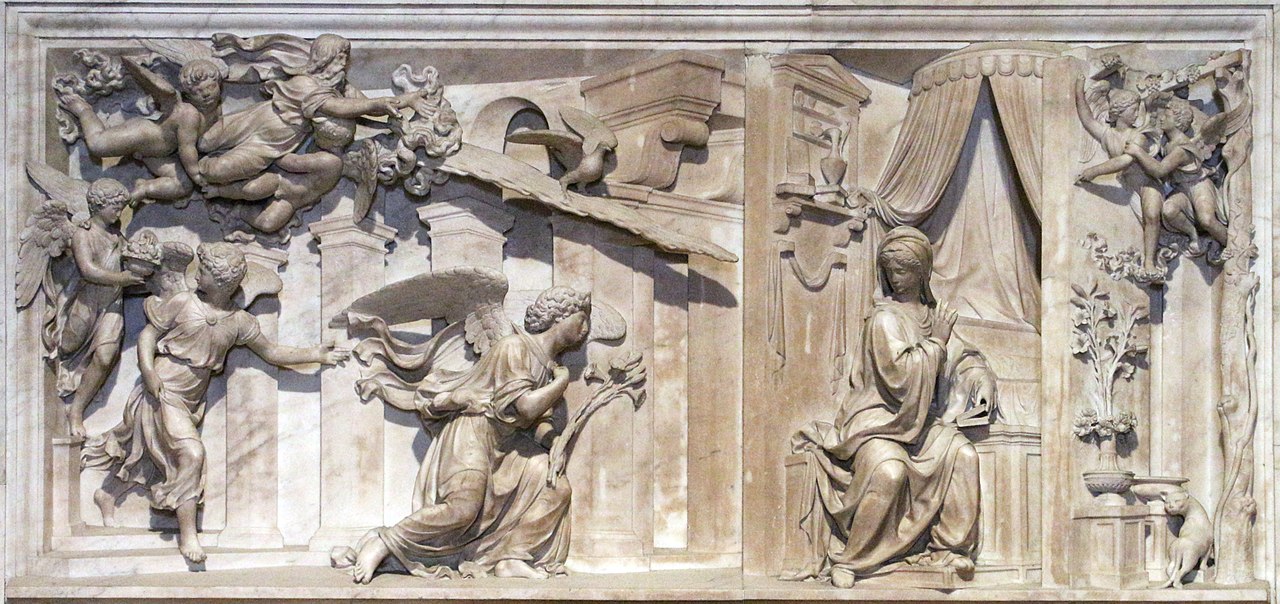

Annonciation, Retable de la Santa Casa, Andrea Sansovino, 1523, Loreto

Il est probable que le chat animé de Lotto est un clin d’oeil au chat sculpté que Sansovino avait dérangé de son sommeil, quelques années plus tôt, à quelques kilomètres de Recanati.

Les Annonciations en plan serré

Retable de la Nativite (Bruxelles), vers 1500, Musée de Cluny

Cette grisaille très graphique situe la scène dans un espace abstrait, à la fois en intérieur pour la Vierge au lutrin, et en extérieur pour l’ange derrière le rocher. Une forte lumière projette au sol, en direction de l’Ange, l’ombre portée de la Vierge. Au dessus, le vol en biais de la colombe et l’hélice de la banderole renforcent encore l’effet diagonal, qui est manifestement l’idée-forte de cette composition.

|

Lucas Cranach l’Ancien, 1511-13, MET

|

Jacob Cornelisz Van Oostsanen, 1523, Petite Passion, British museum

|

Au début du 16ème siècle, des gravures propagent des Annonciations en diagonale simplifiées, où le décor est réduit au strict minimum.

Trois Annonciations de Juan de Flandes

|

|

|

|

Vers 1500, Cincinnati Art Museum

|

1508-19, NGA

|

1519, Cathédrale de Palencia

|

Annonciation, Juan de Flandes

Destinées à être vues de loin au sein d’immenses retables, ces trois Annonciations de Juan de Flandes se concentrent sur l’essentiel : l’Ange debout, Marie à genoux, et le halo de la colombe pour compléter le triangle. On voit que le caractère diagonal est plus ou moins prononcé selon le format plus ou moins oblong du panneau.

Autour de 1900

|

Le retour sur terre de Perséphone, 1889, Torre Abbey Historic House and Gallery, Torquay

|

Annonciation, 1890, Tate Gallery

|

Arthur Hacker

Hacker récupère pour son Annonciation la formule qu’il avait mise au point l’année précédente pour Perséphone :

- l’Ange du Printemps répand des fleurs,

- Gabriel amène son lys.

|

Arthur Joseph Gaskin, 1898, collection particulière

|

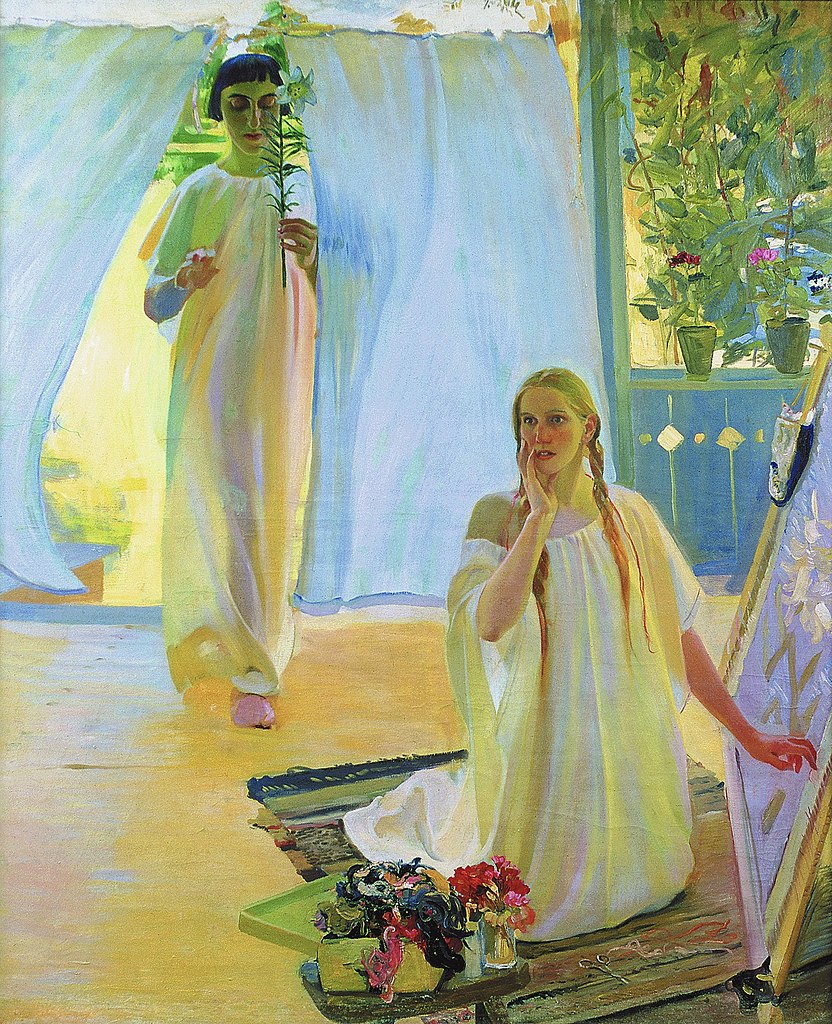

Oleksandr Murashko, 1907-08, National Art Museum of Ukraine

|

Annonciation

Ces deux oeuvres ont pour particularité d’avoir été réalisées par des peintres peu intéressés par la religion, pour des raisons essentiellement plastiques.

Gaskin était un socialiste non conformiste, membre du mouvement Arts and Crafts. En 1898, il s’initie à la tempera, commence par un portait de sa femme puis passe à un sujet pour lequel les modèles ne manquent pas dans a peinture italienne. le résultat est un collage assez déconcertant de détails pris à droite et à gauche, et de deux faciès idéalement britanniques, un Gabriel roux aux joues rouges, et une Marie brune aux yeux bleus.

Oleksandr Murashko n’a peint qu’une seule oeuvre religieuse, cette Annonciation qui est un exercice de contrejour impressionniste. Il aurait été motivé par la scène impromptue, lors d’une réception, d’une jeune fille ouvrant un rideau.

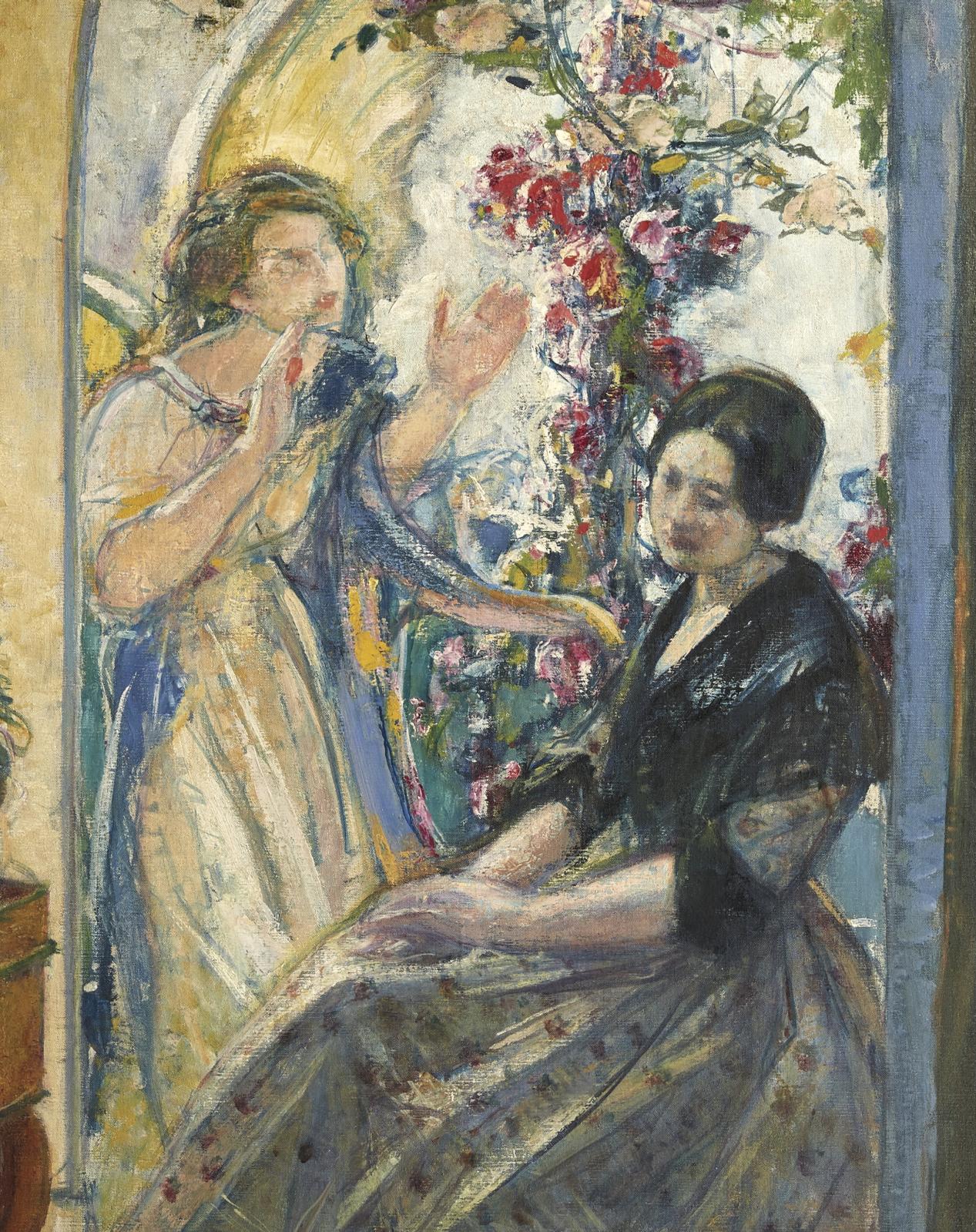

Annonciation, Georges Desvallières, collection privée

Desvallières est en revanche un chrétien militant, revenu à la fois en 1905. Ces deux Annonciations intimistes sont peintes « dans sa maison, au milieu des siens, dans les meubles de son enfance » [30].

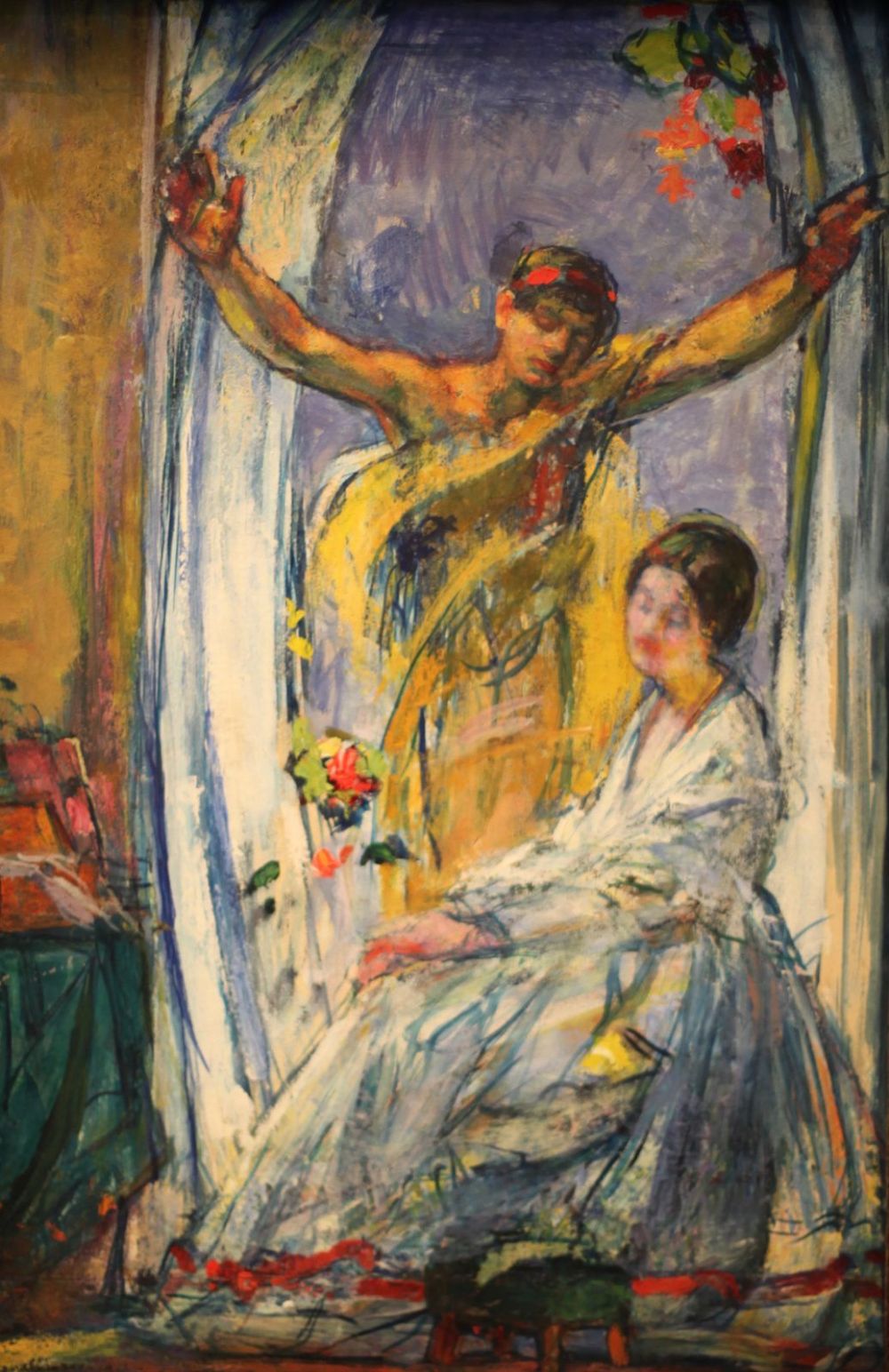

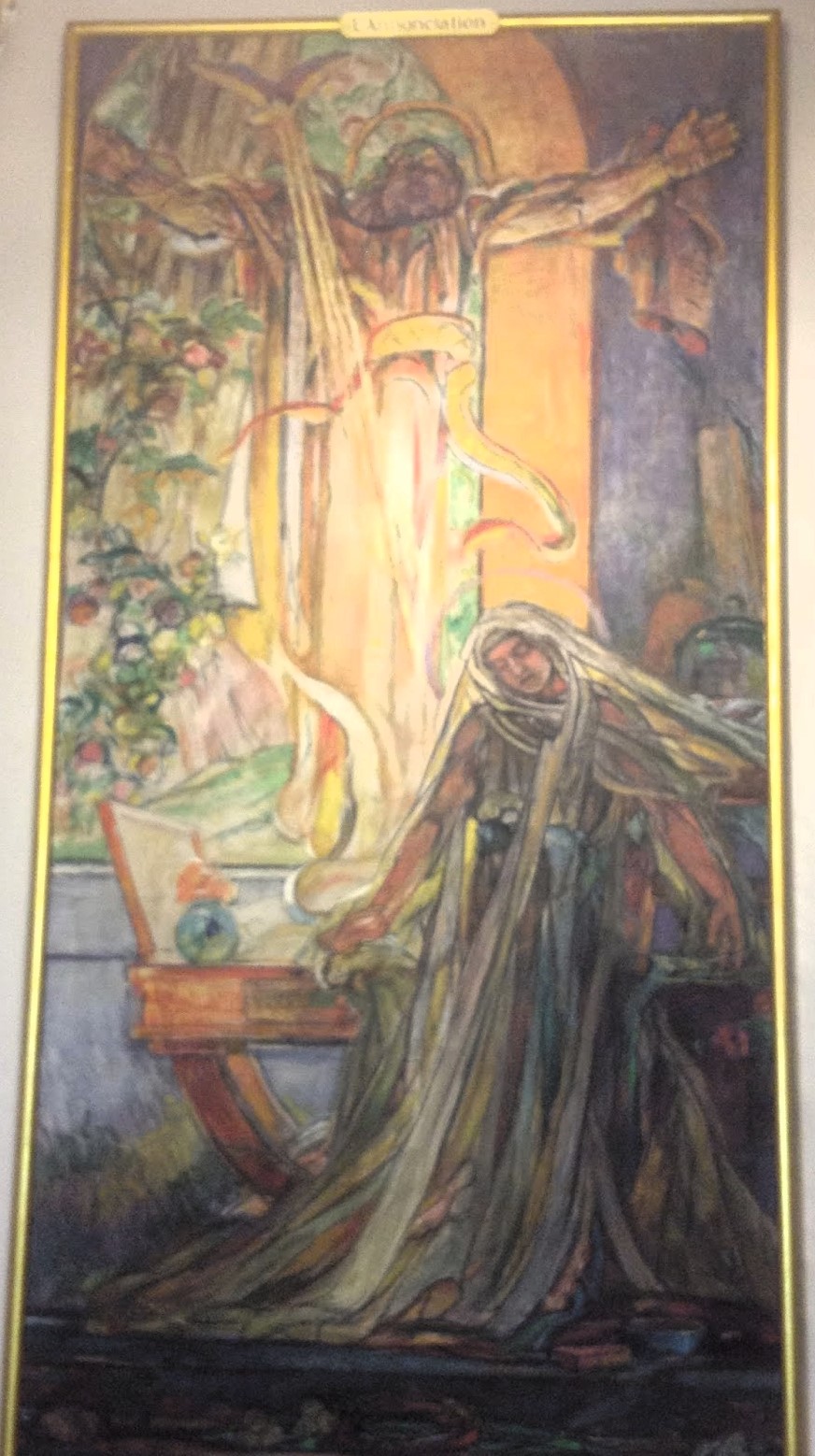

Annonciation

Desvallières, 1928, église St. John the Baptist Pawtucket (Nouvelle-Angleterre)

Dans un format monumental, il reprendra de manière plus explicite l’idée de l‘ange crucifié, esquissée en 1912.

La Vierge vue de dos

Ces cas se comptent sur les doigts d’une main, même en incluant l’époque moderne : il est quasi-sacrilège pour le spectateur d’espionner la Vierge par derrière.

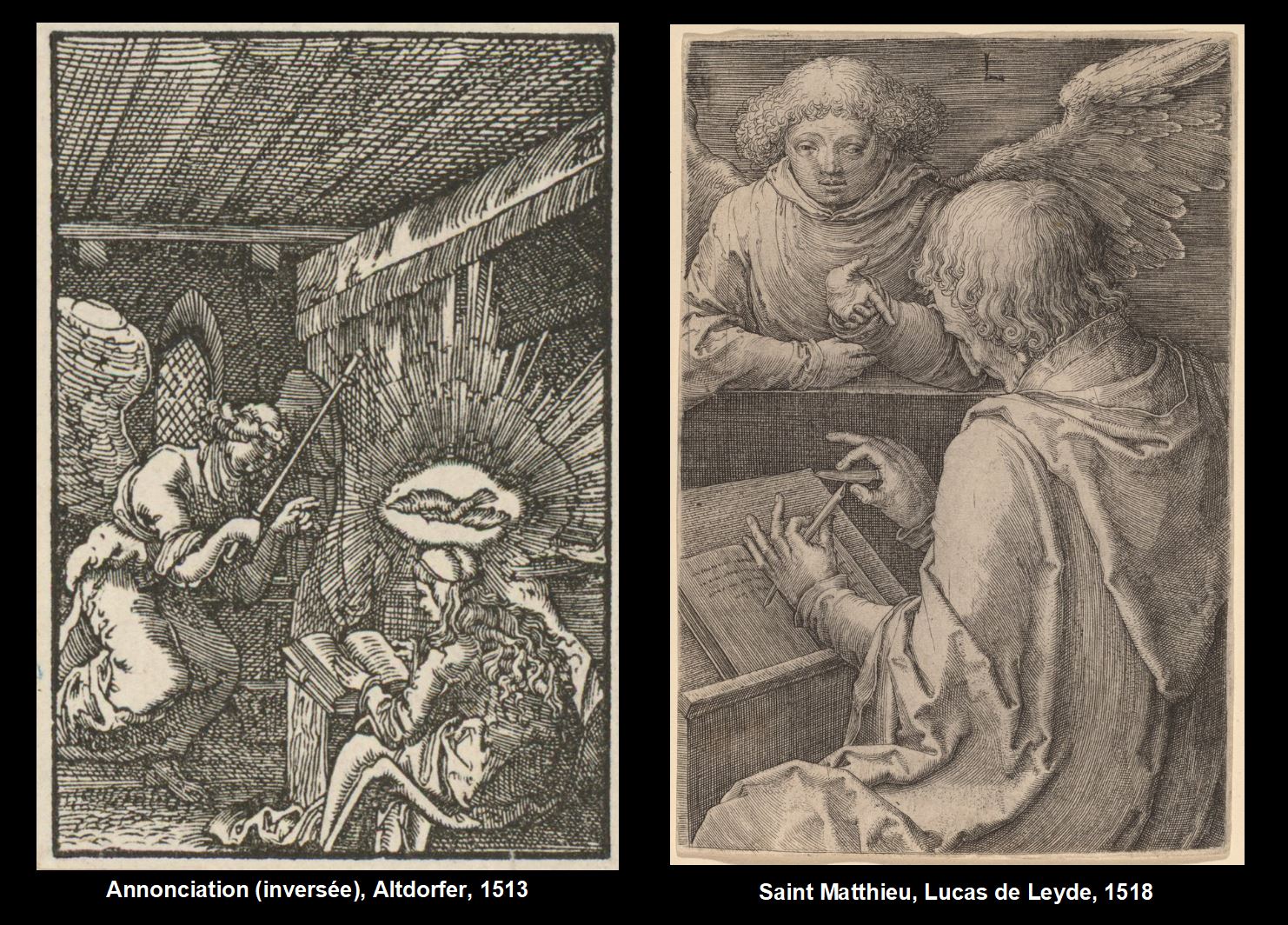

Saint Matthieu, Lucas de Leyde, 1518

Dans la série des Quatre Evangélistes qu’il réalise en 1518, ce n’est pas par hasard que Lucas de Leyde choisit la vue de dos pour l’évangéliste dont le symbole est l’Ange : sa composition imite celle d’Altdorfer, avec Marie lisant, indifférente à l’ange qui la pointe du doigt.

|

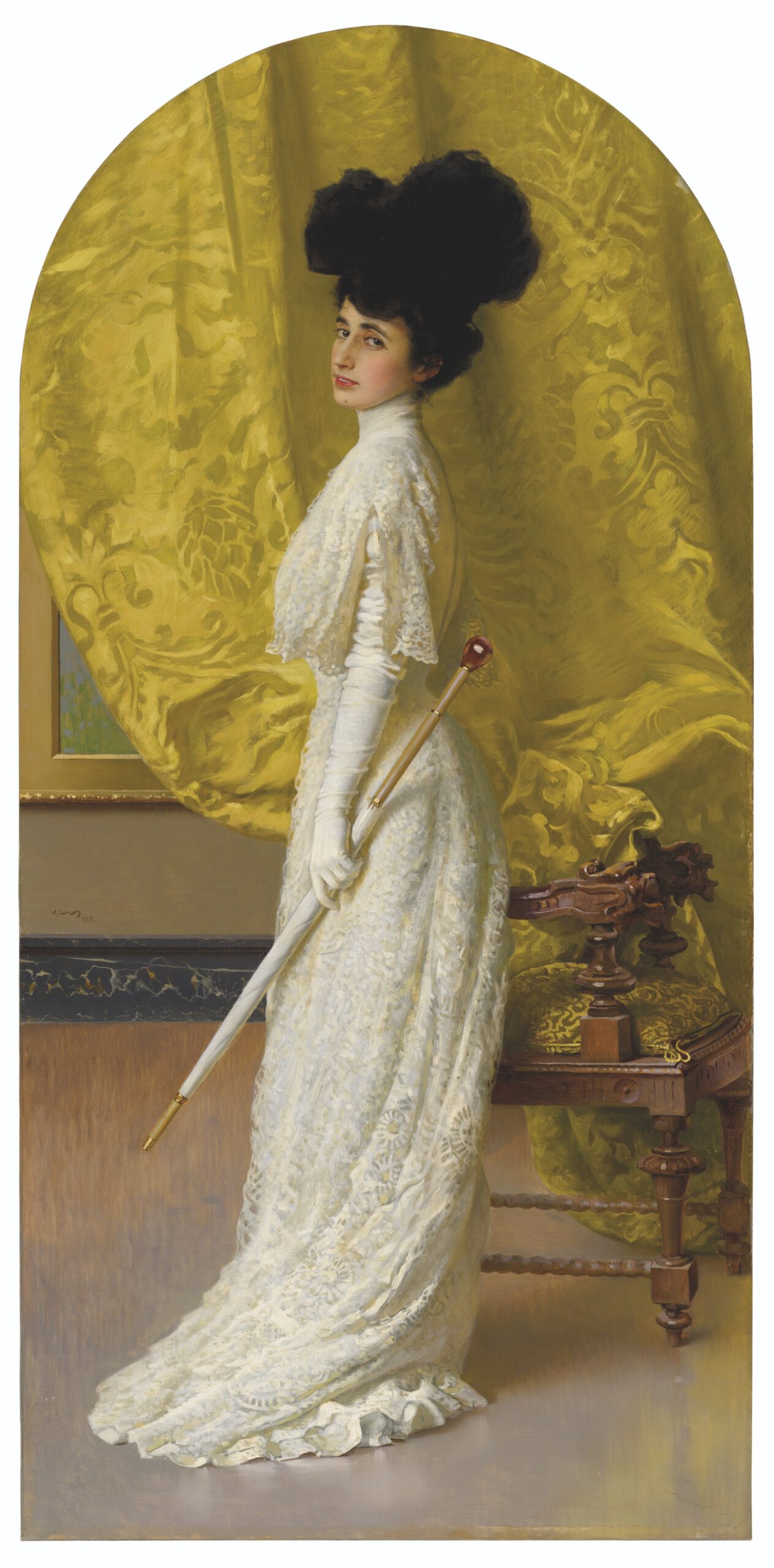

Annonciation, 1904, Convento di San Francesco, Fiesole

|

Portrait de Yole Biaggini Moschini, 1907, collection particulière

|

Vittorio Matteo Corcos

Il faut attendre quatre siècles pour qu’un artiste montre à nouveau de dos la Vierge de l’Annonciation. Entre temps, la photographie a accoutumé l’oeil à la profondeur de champ, et les peintres ont pris conscience du prestige mystérieux et quelque peu provocant de la Rückenfigur féminine.

Dans l’esprit du temps, il n’y a pas tant de différence entre la jeune vierge qui rêvasse près de la fontaine tandis que son initiateur arrive du fond du tableau, et la femme du monde qui fait tapisserie près de la chaise aux lions, attendant qu’un interlocuteur intéressant s’y arrête.

|

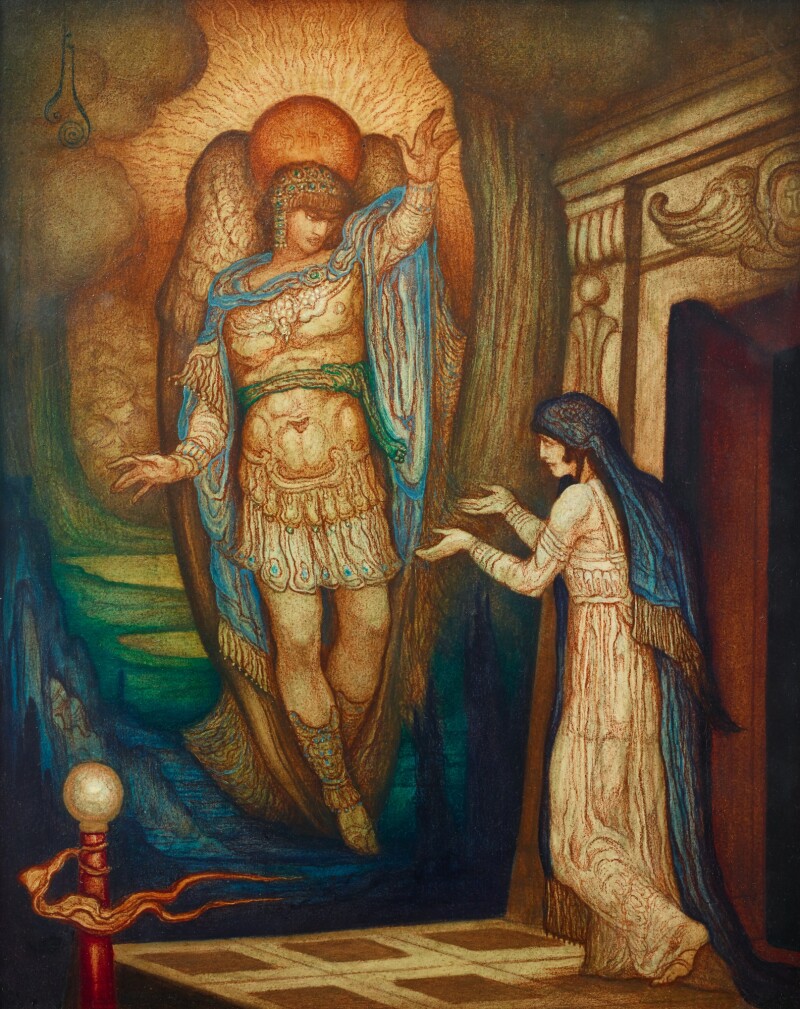

Jacek Malczewski, 1923, Muzeum Narodowe, Varsovie

|

Nicolas Kalmakoff, 1920-30, collection particulière

|

Annonciation

On pouvait attendre de ces deux grands originaux des détournements malicieux :

- le Polonais nous montre une couturière rurale prête à faire confiance à un ange parfaitement niais ;

- le Russe fait sortir d’une mandorle vaginale un ange androgyne et baraqué, avec lequel parlemente, devant une porte accueillante, une orientale qui n’a plus trop l’air d’être vierge.

L’Ange vu de dos

Ces cas, plus anodins théologiquement, sont en fait restée exceptionnels, tant est puissante la prégnance de la confrontation frontale.

L’Annonciation de Boccaccino

|

Altdforfer, 1513

|

Boccaccio Boccaccino, 1516, Fresque de la nef, Cathédrale de Crémone

|

Il est probable que Boccaccino a puisé son idée de l‘ange vu de dos dans la gravure d’Altdorfer, mais qu’il n’a pas osé aller jusqu’à reprendre la composition en diagonale. Tout se passe comme si, dans une Annonciation symétrique à l’italienne, parfaitement cadrée par la perspective centrale, Boccaccino avait fait pivoter chaque protagoniste de 45° en sens inverse : de sorte que le doigt de l’ange, pointant le centre du cul de four (qui est aussi le point de fuite), n’est pas visible par la Vierge.

On notera le détail du manteau de l’ange, qui frôle sur le sol le tissu rose tombant du pupitre, comme si le contact textile remplaçait le contact visuel.

Une Annonciation de Joos van Cleve

Revers du triptyque de l’Adoration des Mages

Joos Van Cleve, vers 1515, Capodimonte

On connait plusieurs Annonciations en grisaille au revers de triptyques de Joos van Cleve, mais celle-ci a la double particularité :

- d’être inversée – ce qui place, dans les banderoles exubérantes, la réponse de Marie avant la salutation de l’Ange ;

- de montrer l’Ange vu de dos, ce qui en fait un alter ego du spectateur.

Ces deux particularités sont une incitation à commencer par ouvrir le volet droit : la Vierge de l’Annonciation contemple alors son avenir, tandis qu’à l’arrière-plan commence à arriver le cortège des Rois.

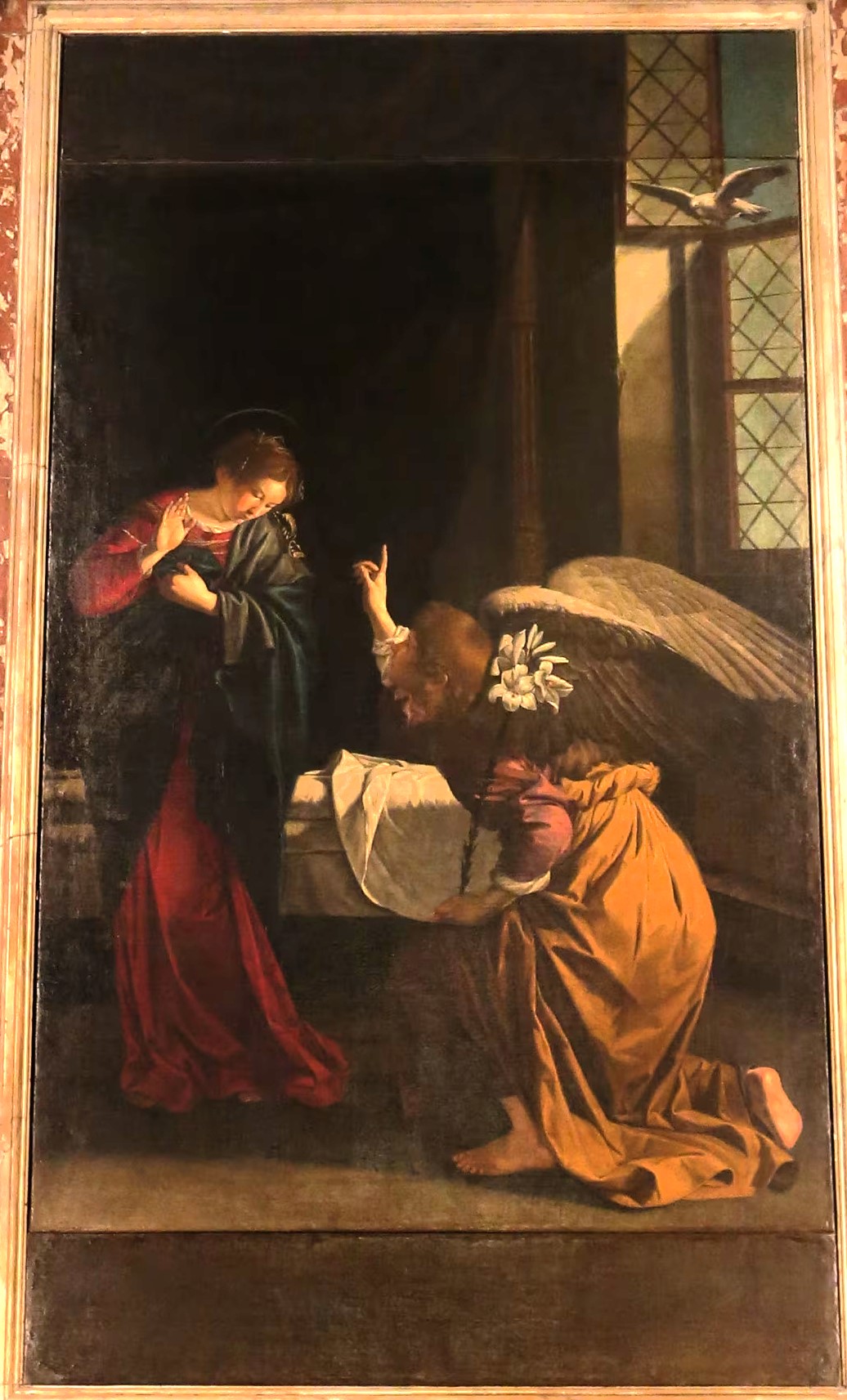

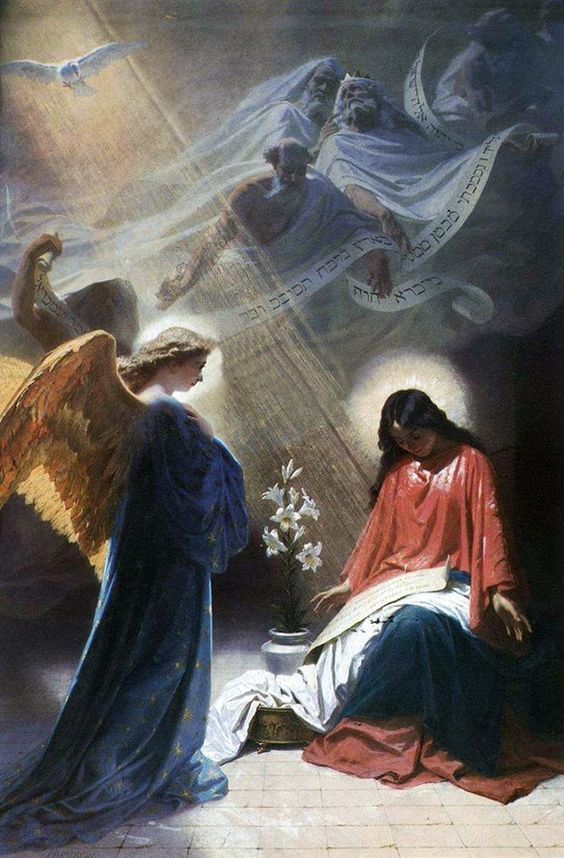

Les Annonciations des Gentileschi (SCOOP !)

|

1622, Eglise San Siro, Gênes

|

1623, Galerie Sabauda, Turin

|

Annonciation, Orazio Gentileschi

La composition comporte encore quelques éléments traditionnels, avec les symboles de la colonne et de la colombe, et surtout l’immense rideau rouge, rappelant les lits flamands, qui fait la célébrité de le seconde version. La construction perspective permet encore un repérage spatial : le point de fuite est à hauteur des yeux de la Vierge mais très décalé sur la gauche : de sorte que le spectateur est debout comme Marie, mais voit de très loin l’arrivée de la colombe et de l’Ange qui s’agenouille. Une audace de la composition est d’inverser à la fois le sens conventionnel de la lumière (tombant de la gauche) et de l’Annonciation (Ange venant de la gauche), un peu comme Caravage l’avait fait dans La vocation de Saint Matthieu.

|

Orazio Gentileschi, 1623, Galerie Sabauda, Turin

|

Artemisia Gentileschi, 1630, Capodimonte

|

Lorsque Orazio peignait son Annonciation à Gênes, sa fille Artémisia était à Rome. Lorsqu’elle a peint la sienne à Naples sept ans plus tard, rien ne prouve qu’elle avait vu l’oeuvre de son père. Mais la similarité est telle qu’au moins des croquis avaient circulé entre eux.

La composition d’Artemisia, plus baroque, abolit la spatialité, tout en revenant à des conventions anciennes (auréole de la Vierge, Ange et source de lumière à gauche). Le parti-pris d’une inversion en miroir oblige à modifier subtilement les gestes conçus par son père :

- la Vierge, qui faisait de la main droite le geste de réception de la parole (paume en avant), le fait maintenant de la main gauche, ce qui oblige à donner à la main droite le geste plus important de l’acceptation (main sur le coeur), au lieu du geste de pudeur (remonter un pan du manteau) ;

- l’ange, qui faisait de la main droite le signe de la prise de la parole (index levé) et tenait le lys de la gauche, le tient maintenant de la droite : de ce fait la gauche fait le geste plus vague de désigner le ciel qui s’ouvre.

Bien que la tendance actuelle des historiens d’art soit de proposer qu’Artémisia s’est inspirée d’autres sources, la rareté de ce type de composition et la précision des adaptations effectuées montrent clairement qu’elle a retravaillé la composition de son père.

Deux Annonciations de ter Brugghen

|

1624, collection particulière, Hendrick ter Brugghen

|

1622, Orazio Gentileschi, église San Siro (inversé)

|

On a supposé [31] que ter Brugghen avait fait en 1621-22 un second voyage en Italie, où il aurait pu étudier l’Annonciation d’Orazio Gentileschi à San Siro de Gênes. Il est vrai que la similitude des gestes de l’ange vu de dos est frappante. En rapprochant la colombe du bout de son index, ter Brugghen construit un contraste puissant entre l’oiseau céleste et la plante des pieds crottée de l’ange descendu sur terre.

|

Jan Janssens, d’après Dirck van Baburen, 1621, Museum voor Schone Kunsten, Ghent

|

Hendrick ter Brugghen, 1629, Stadsmuseum De Hofstadt, Diest

|

Le tableau original de Dirck van Baburen est perdu, mais sa copie par Janssens montre que c’est à lui que ter Brugghen a emprunté les vêtements de son ange de 1624, avec sa robe jaune et sa ceinture bariolée, ainsi que le panier à linges posé au sol. Le geste d’offrir le lys vient en revanche de Gentileschi. En rehaussant la stature de l’ange et en rapetissant Marie et son pupitre, ter Brugghen introduit un rapport de domination tout à fait spectaculaire, qui n’est pas sans rappeler la composition d’Altdorfer.

Annonciation

Annonciation

Jacques de Gheyn II, 1599, Chicago art Institute

Le motif, très Contre Réforme, de la gloire d’anges surplombant l’Annonciation, s’est répandu à Utrecht à partie de cette gravure ([31a], p 90).

Ter Brugghen y a a également trouvé l’idée du dévidoir. Mais il l’a représenté de manière parfaitement symétrique et a supprimé les fils enroulés. De la même manière, il a expurgé du panier les ciseaux et la bobine (que Janssens avait conservés), comme pour dénier à ces objets, dévidoir et panier, le statut anecdotique d’accessoire de couture.

Au centre de la composition s’organise un étagement d’éléments puissamment symboliques, conduisant du dévidoir aux trois fleurs de lys à trois stades de maturité, puis à la couronne de lauriers dans le ciel, totalement inédite dans une Annonciation ([31a], p 91) :

Ter Brugghen suivait une tradition iconographique mineure mais persistante, initiée par Léonard de Vinci, qui utilisait le dévidoir, quelle que soit sa forme, comme symbole de la croix. Cette association symbolique se trouve corroborée par le placement par Ter Brugghen de son dévidoir directement sous la couronne ; il est significatif que la deuxième signification théologique d’une couronne soit le martyre. Le placement soigneusement étudié du dévidoir laisse penser que cette seconde référence symbolique était intentionnelle.

Ainsi, l’unicum iconographique que constitue cette couronne vise à magnifier Marie, mais aussi, par sa position à l’aplomb du dévidoir, à préfigurer la Crucifixion au moment même de l’Incarnation.

Il faut inclure dans cette Crucifixion symbolique le détail tout à fait incongru de l’os qui traîne au ras du tapis, tel le crâne d’Adam au pied de la Croix. Le chien noir tout aussi insolite, couché dans l’ombre du tapis, justifie la présence de l’os tout en évoquant le deuil. Tandis que dans le coin opposé, le panier répandant son linge est une image du tombeau vide et du linceul.

Cette composition hors du commun constitue donc un exemple très élaboré, totalement original, et passé pratiquement inaperçu, d’inclusion dans une Annonciation du thème de la Préfiguration de la Croix.

Autres Annonciations du 17ème siècle

|

Ecole de Rembrandt (c) Harvard College 1932.197

|

Altdorfer

|

Sans doute un pastiche direct de la gravure d’Altdorfer.

Annonciation

Theodor van Loon, 1600-49, M-Leuven Museum

Dans ce cadrage très étudié, les mains de l’ange établissent un parallèle entre les ailes de la colombe et les ailes du livre, comme si l’une allait atterrir sur l’autre.

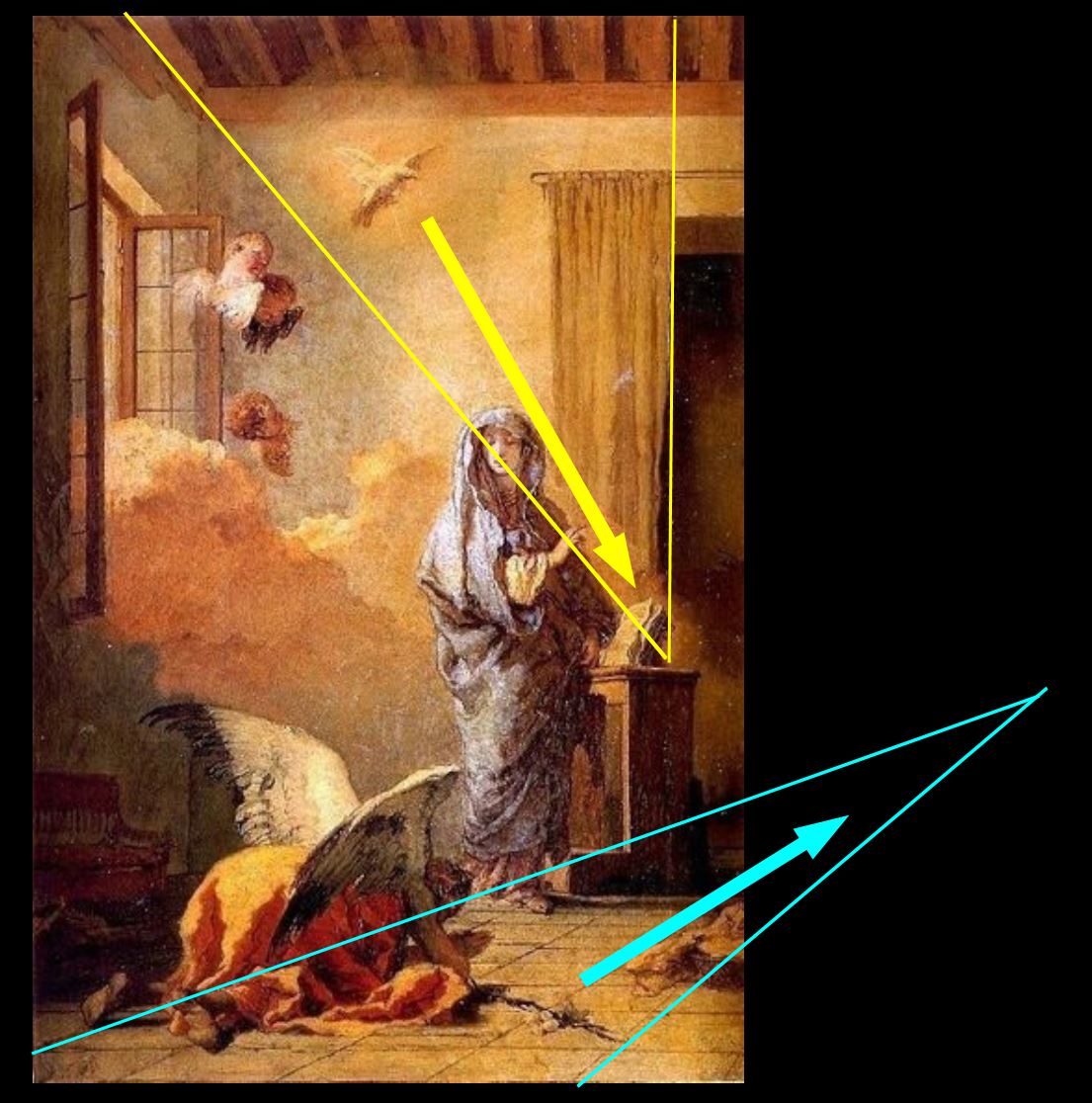

Une Annonciation de Tiepolo

|

Fuite en Egypte, Tiepolo, 1767-70, MET

|

Annonciation, Tiepolo, 1762-70, Collection duchesse de Luna-Villahermosa, Pedrola

|

A la fin de sa vie, en Espagne, Tiepolo utilise la même prosternation spectaculaire de l’ange pour une scène de la Fuite en Egypte et pour une Annonciation.

Contrairement à ce qu’énonce la notice du MET [32], il ne peut s’agir d’un retour d’Egypte, vu l’âge du bébé. La stèle avec une inscription hébraïque montre que la Sainte Famille vit ses derniers instants en terre Sainte avant d’embarquer pour l’Egypte. L’ange et le nautonier, pieusement, se mettent à son service pour cette traversée.

Dans l’Annonciation, la Vierge a pratiquement la même posture mais l’ange est vu de dos, en raccourci.

On notera la splendide discordance de perspective entre le carrelage et les poutres, probablement voulue pour dynamiser la composition :

- en abaissant son regard vers le carrelage et l’ange, le spectateur se trouve expulsé en hors champ, par la porte (en bleu) ;

- en l’élevant vers les poutres, il voit la colombe entrant pas la fenêtre et se dirigeant vers le livre (en jaune).

Un Noli me tangere exceptionnel

Nous avons vu que Dürer, puis Altdorfer, ont ouvert la voie des « Noli me tangere » avec Marie-Madeleine vue de dos, une formule qui est restée par la suite très minoritaire.

La Madeleine où Noli me tangere,

Pierre Puvis de Chavannes, 1857, musée d’Angers

Mais Puvis de Chavannes est à ma connaissance le seul à avoir montré le Christ de dos, solution pourtant impeccable pour exprimer le mystère de la Résurrection.

Deux Annonciations de Domenico Bruschi

|

1886, Cathédrale de Mdina, Malte

|

1889, église du couvent de SS-Annunziata, Amelia

|

Annonciation, Domenico Bruschi

Ce peintre de Pérouse, lié avec les préraphaélites anglais, applique dans ces deux Annonciations sa conception de la tradition en peinture :

« J’adore et j’étudie les classiques pour leur sentiment, sans toutefois les imiter grossièrement. Ils m’inspirent plutôt à devenir aussi original que possible sans sortir du cercle de la recherche classique. » [33]

Au 20ème siècle

Ange, je te suivrai,

Jacek Malczewski, National Museum, Varsovie

Comme souvent chez Malczewski, le symbolisme croise la caricature grinçante : l’ange, qui cache sa canne dans son dos, baratine une petite gardeuse d’oie, devant une enfilade de cous dressés qui conduisent l’oeil, à travers une clôture défoncée, jusqu’à une tour phallique.

|

L’Annonciation douloureuse, 1927

|

Annonciation

|

Léon Frédéric, collection particulière

Léon Frédéric s’est intéressé dans les années 20 au thème de l’Annonciation, en variant la vue de dos : tantôt l’ange et tantôt la Vierge. On voit à l’arrière-plan le village ardennais de Nafraiture, où le peintre séjournait en été.

Annonciation

Eugene Berman, 1935, collection particulière

Références :

[27] On lit souvent que la bougie allumée symbolise

« la présence de la divinité dans le mystère de l’Incarnation », à cause d’une interprétation erronée de la bougie en train de s’éteindre du retable de Mérode. Voir David M. Robb ,

The Iconography of the Annunciation in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, The Art Bulletin , Dec., 1936, Vol. 18, No. 4 (Dec., 1936), pp. 480-526

https://www.jstor.org/stable/3045651[28] « La Vierge du Titien est une reine en prière qui se tourne noblement pour accueillir le messager divin dans son palais. La Vierge de Lotto est une bonne fille ; le message la prend par surprise alors qu’elle prie dans sa chambre ; elle n’ose même pas tourner la tête ; son geste, presque défensif, est celui de quelqu’un qui se sent frappé par derrière par un appel soudain. »

Giulio Carlo Argan, Storia dell’arte italiana 3, Firenze, Sansoni, 2000, p. 152.

[29] « Le chat haineux et craintif était sans doute l’élément le moins étrange de l’image ; son diabolisme traditionnel justifie sa fuite devant Gabriel. L’étrange vient ici surtout de l’expression et de la gestuelle exacerbée qui soulignent une communication intense entre des personnages pourtant isolés. La disposition globale de l’image change profondément les données du modèle inventé par Titien ; dans l’Annonciation de Trévise , tout concourait en effet à la logique narrative et à l’impact dramatique sur le spectateur ; ici, l’impact est distancié par un aspect presque caricatural et par la simplification extrême du sol et des murs. Lotto veut, en fait, empêcher une lecture « anodine » ou même plaisante de l’image, il s’agit de renouveler un thème rebattu et de créer un choc moins esthétique (car l’image est gênante) que moral. L’Annonciation de Recanati oblige le spectateur à s’interroger sur l’étrangeté de la scène, c’est-à-dire finalement sur le mystère même de l’Incarnation. Il rejette l’élégance ou la virtuosité brillante pour faire appel à une dévotion exacerbée. »

D.Arasse, L’homme en jeu, Les génies de la Renaissance,2008, Éditions Hazan, p 110

[31] R. Ward Bissell « Orazio Gentileschi and the poetic tradition in Caravaggesque painting » p 67

[31a] Leonard J. Slatkes, Wayne Franits, « The paintings of Hendrick Ter Brugghen, 1588-1629 : catalogue raisonné » p 90

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Annonciation

Annonciation

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Aucun commentaire to “3 Annonciations en diagonale : Altdorfer et postérité”