Des reflets fallacieux 1

Dans lequel on réhabilite des tableaux prétendument fâchés avec les miroirs.

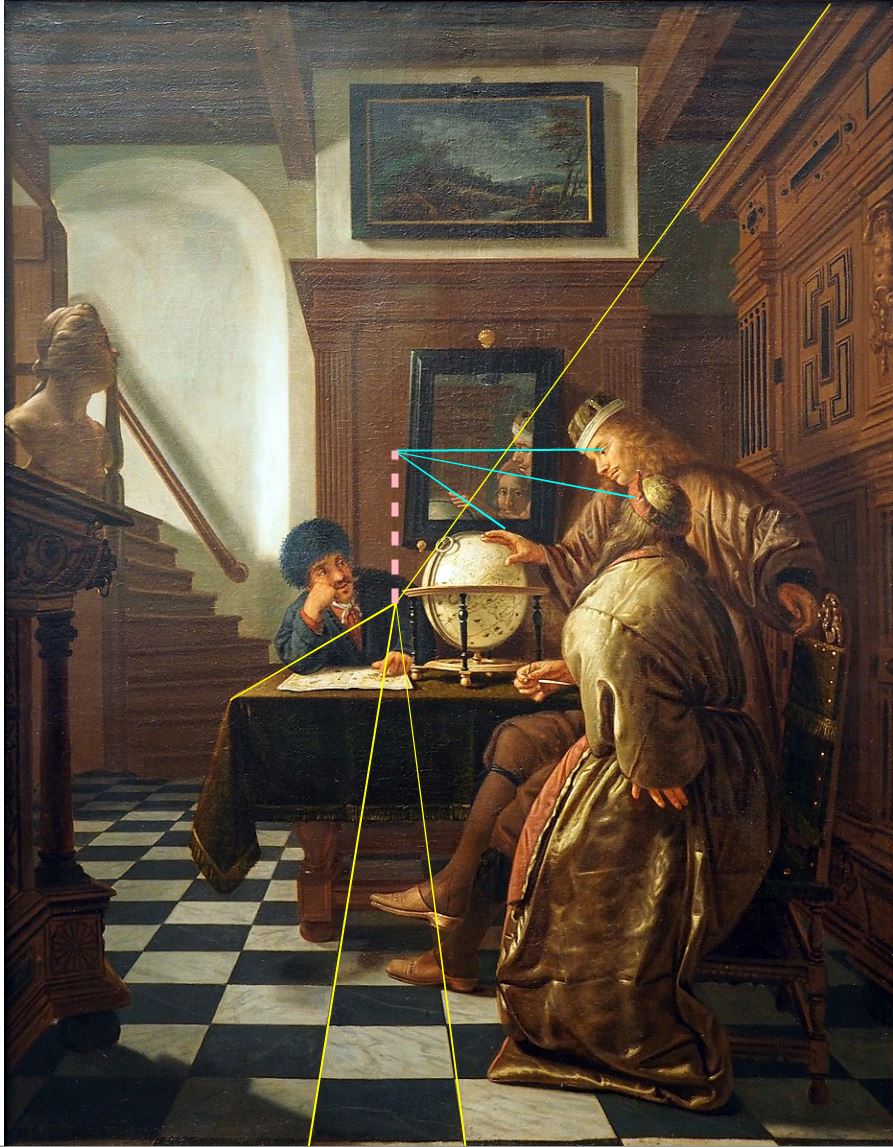

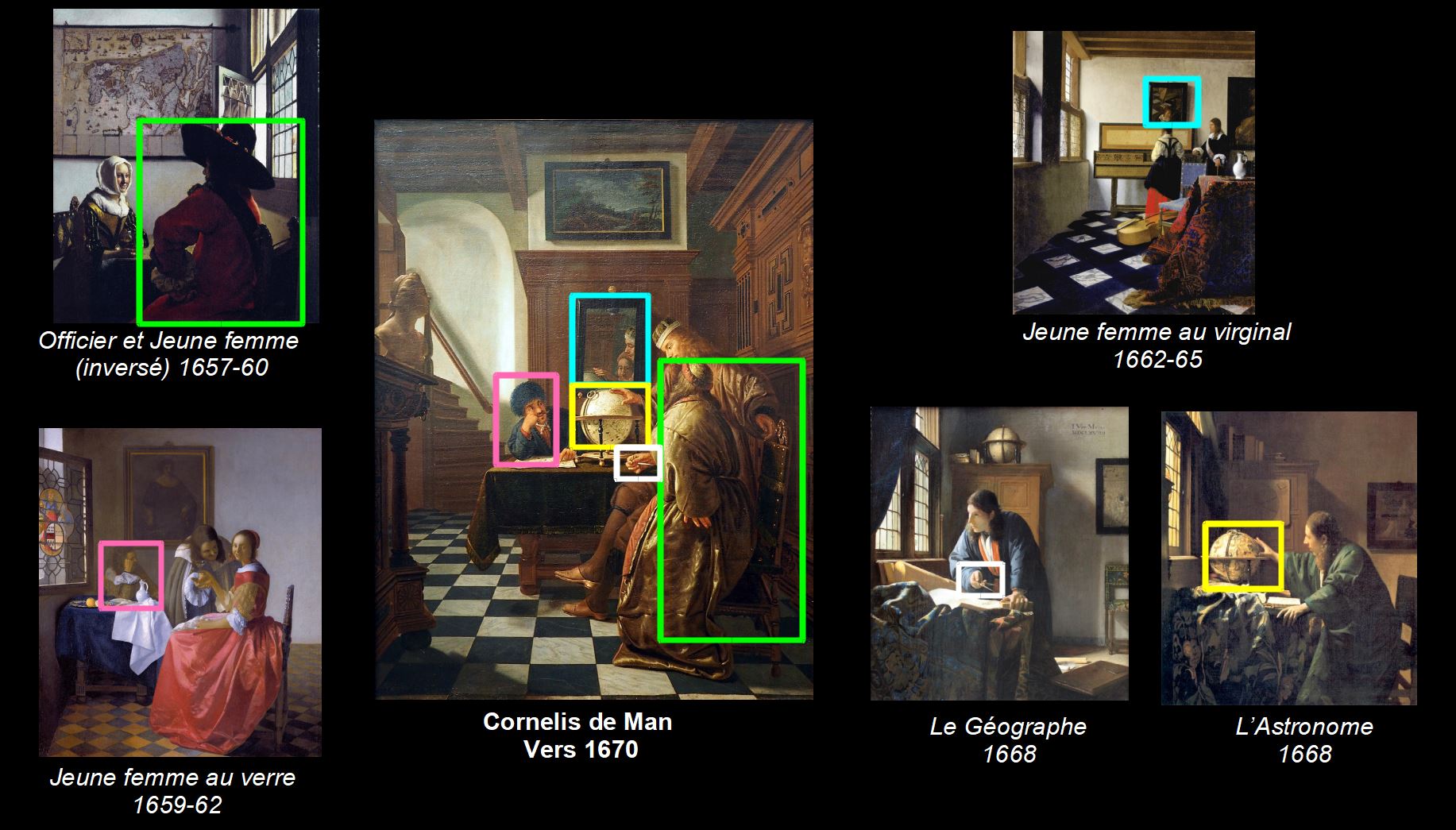

Les Géographes de Cornelis de Man

Une erreur de débutant

Musiciens

Ecole de Cornelis de Man, vers 1670, Rijksmuseum

Ce travail d’amateur souffre de défauts évidents, sur lesquels il n’est pas utile de s’appesantir :

- perspective impossible (voir notamment le siège de la jeune fille) ;

- reflet faux du luthiste dans le miroir (le manche devrait se trouver à gauche de son visage).

L’erreur d’un maître ?

Géographes au travail

Géographes au travail

Cornelis de Man, Vers 1670, Hamburger Kunsthalle, Hambourg

Ce tableau très abouti pose en revanche problème : la perspective est parfaite, et Cornelis de Man a pris soin d’incliner le miroir de sorte que le point de fuite du monde virtuel se trouve à la verticale du point de fuite du monde réel.

Néanmoins le reflet est faux :

- dans le monde réel la main du géographe se pose sur la face avant du globe terrestre,

- dans le virtuel, elle est placée en arrière, surplombant le cercle métallique.

Dans le sillage de Vermeer

Adriaan E. Waiboer [1] prend ce tableau comme exemple de l’influence de Vermeer sur ses contemporains :

Adriaan E. Waiboer [1] prend ce tableau comme exemple de l’influence de Vermeer sur ses contemporains :

- l’idée du personnage vu de dos révélant son visage dans un miroir penché vient de la Jeune fille au virginal ;

- la pose même de ce personnage , assis et massif au premier plan, reprend celle de l’Officier (en l’inversant) ;

- la disposition des trois personnages, en particulier de celui qui pose le coude sur la table, rappelle celle de la Jeune femme au verre ;

- enfin le geste de la main mesurant une distance entre le pouce et l’index est celui de l’Astronome.

On remarquera que le second Géographe de Cornelis de Man tient un compas pour mesurer les distances, tout comme le Géographe de Vermeer.

Une scène historique

Pour Kees Zandvliet [2], cette scène de genre aurait une signification bien précise : Une discussion à propos de la route vers l’Asie.

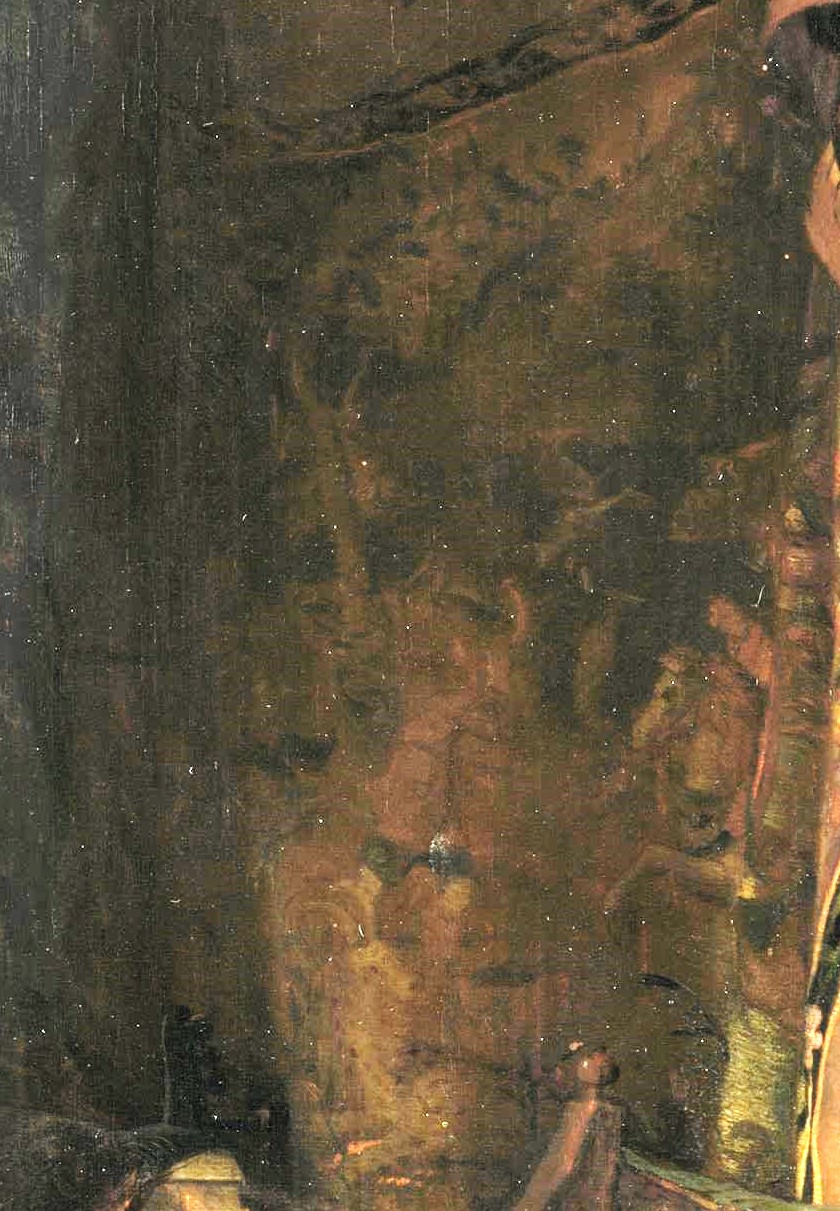

Les deux géographes en chambre, vêtus de riches robes d’intérieur et de bas de soie, sont des marchands ou des armateurs (possiblement Balthazar de Moucheron et Pieter Plancius). Le troisième personnage, coiffé d’une toque de fourrure, a le nez rouge, l’œil goguenard et la moustache rustique. Il s’agit probablement d’un marin, qui pointe son index gauche sur la carte des régions polaires (publiée par Cornelis Claesz en 1598), tout en regardant, comme les deux autres, le sommet du globe terrestre. Pour Kees Zandvliet, ce navigateur serait Willem Barentsz, et le tableau un mémorial de sa recherche infructueuse du passage du Nord Est vers l’Asie, qui lui coûta la vie en 1597.

Un reflet ironique (SCOOP !)

Au centre du tableau, le reflet impossible prend alors une signification bien précise, celle d’une critique ironique. En 1670, le passage du Nord Est est toujours une utopie (il ne sera franchi qu’en 1879). La main du géographe en bas de soie, qui s’étend négligeamment au dessus du méridien de métal pour signifier toute la facilité de la chose, s’oppose à celle de l’explorateur à la toque de fourrure, posée sur la carte bien réelle.

Estimer une distance entre deux doigts est simple, naviguer au compas est une autre paire de manche.

Ainsi compris, le tableau se place encore mieux dans la prolongement du maître de Delft :

- l’Astronome de Vermeer enjambe pensivement les deux rives de la Voie lactée (voir Les pendants supposés de Vermeer ) ;

- le Géographe de Cornelis de Man enjambe allègrement les deux hémisphères terrestres, tandis que le miroir dénonce l’écart entre les chimères et la réalité.

Le tableau au dessus redouble cette note ironique, en affichant deux voyageurs qu’un simple torrent arrête.

Femme devant un miroir

Frans Van Mieris, 1670, Munich Alte Pinakothek

Van Mieris nous montre une jeune femme désinvolte contemplant, une main sur la hanche, son image les bras croisés. Comme le prouvent le biseau du verre et le reflet du ruban, il ne s’agit pas d’un portrait peint, mais bien d’un miroir...

…qui s’inscrit parfaitement dans la perspective de la pièce.

Cette fausseté délibérée du reflet est probablement ironique : la jeune effrontée s’imagine en épouse rangée, alors que les détails de la pièce – les chaussures abandonnées, le luth sur la table, la tapisserie avec ce qui semble être une caricature de chasse à la licorne – suggèrent une vie légère :

Chasse à une « licorne » à deux cornes ?

Chasse à une « licorne » à deux cornes ?

Mère et enfant (Mother and Child)

Frederic George Stephens, vers 1854, Tate Gallery, Londres

Découragé par son supposé manque de talent, Stephens abandonna vers la trentaine la carrière de peintre pour devenir critique et propagandiste de la Confrérie Préraphaélite. Ce tableau est un des trois qu’il n’a pas détruit, témoins d’un talent peut être moins abouti que celui de ses géniaux amis, mais néanmoins remarquable.

Un précédent redoutable

Il est vrai qu’il se frotte ici à un des chefs d’oeuvre de Hunt, réalisé l’année précédente :

Le réveil de la conscience (The Awakening Conscience)

William Holman Hunt, 1853, Tate Gallery

La composition est très similaire :

- même saturation de l’espace dans un intérieur encombré ;

- même insistance maniaque sur les éléments décoratifs (ameublement, papiers-peints) ;

- même instantané sur deux personnages, dont l’un est aveugle à l’émotion de l’autre.

Car chez Hunt, l’homme de plaisirs ne comprend pas l’émotion qui submerge sa compagne à l’écoute de la chanson.

Et chez Stephens, l’enfant qui joue ne voit pas la lettre que sa mère tient du bout des doigts, sans la lire.

Dans les deux tableaux, la fin est ouverte :

- la jeune femme à la conscience « réveillée » quittera-t-elle sa vie de débauche ?

- Est-ce un deuil ou une rupture qui menace la jeune mère ?

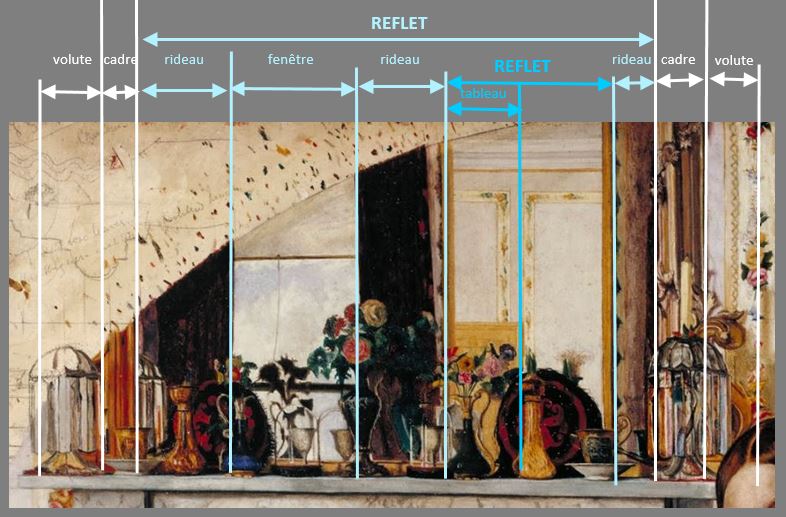

Le miroir du fond

Mais c’est surtout le miroir sur le mur du fond qui va nous intéresser.

|

|

|---|

- Chez Hunt, il reflète une fenêtre ouverte, qui symbolise la possibilité d’une rédemption (voir Le réveil de la conscience ).

- Chez Stephens, la fenêtre à guillotine est fermée, mangée par deux épais rideaux ; son store est à demi-baissé, interdisant toute communication avec un ciel vide : image de séparation ou de disparition qui renforce le message funeste de la lettre.

Nulle présence humaine dans le miroir : seulement les reflets des objets posés sur la cheminée.

Nulle présence humaine dans le miroir : seulement les reflets des objets posés sur la cheminée.

La lettre d’amour (détail), 1861, Rebecca Solomon

Le cadre est orné en bas de deux grosses volutes, comme celui-ci.

Une erreur dans le reflet ?

Les différentes zones verticales du reflet sont assez difficiles à lire, du fait que le cadre du miroir est presque caché à gauche derrière le bougeoir. On comprend néanmoins rapidement qu’il nous montre un second miroir, placé entre les deux fenêtres aux rideaux rouges. Dans ce miroir, nous devrions voir la zone de la cheminée : or le seul objet est un cadre ocre sur un fond de papier peint – tableau ou fragment de meuble – rien en tout cas qui corresponde à ce qui se trouve à côté de la femme et de l’enfant.

A bien y regarder, le tableau semble se heurter à d’autres problèmes de perspective : la cloison de droite, qui porte la cheminée, ne se raccorde pas à angle droit avec l’autre. De plus, que vient faire cette cheminée aussi proche d’un coin de la pièce, au lieu d’être au milieu d’une cloison ?

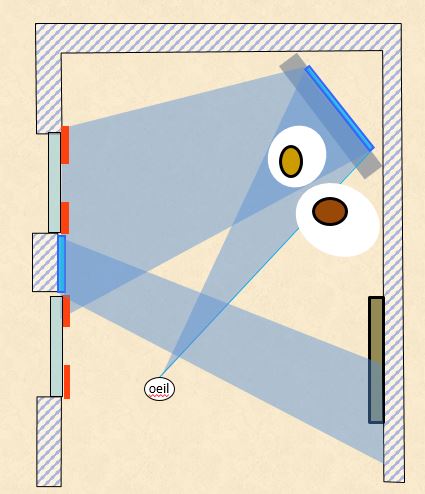

Une question d’angle

Bien sûr, il faut lire le décor autrement : en ne montrant que partiellement les plinthes et la console en bois ouvragé accrochée au dessus de la mère, Stephens nous donne des pistes, mais nous invite à un effort de réflexion pour reconstituer le plan de la pièce.

Bien sûr, il faut lire le décor autrement : en ne montrant que partiellement les plinthes et la console en bois ouvragé accrochée au dessus de la mère, Stephens nous donne des pistes, mais nous invite à un effort de réflexion pour reconstituer le plan de la pièce.

La perspective et le reflet sont parfaitement exacts, une fois qu’on a compris que la cheminée se trouve sur un pan coupé.

La perspective et le reflet sont parfaitement exacts, une fois qu’on a compris que la cheminée se trouve sur un pan coupé.

Un bon exemple d’une telle cheminée d’angle, chez un grand amateur d’énigmes : Reconstitution de la chambre du détective, au pub « Sherlock Holmes »

Reconstitution de la chambre du détective, au pub « Sherlock Holmes »

Le second miroir montre une zone de la cloison de droite qui se situe en hors champ du tableau.

Le cadre ocre

Le reflet dans ce second miroir est le haut d’une porte close, ce qui ajoute encore à l’impression d’enfermement dans un chagrin indicible.

Le point de fuite au niveau de la tablette de la cheminée explique que la porte apparaisse aussi bas.

En aparté : une autre porte dans un miroir

Dans le premier tableau d’un triptyque très étudié – le plus célèbre de ses problems pictures – Egg utilisera quatre ans plus tard la même composition.

Passé et présent, premier tableau (Pas and Present)

Augustus Leopold Egg, 1858, Tate Gallery, Londres

Le point de fuite est au même niveau, et la porte dans le miroir également.

Ici, tandis que les fillettes jouent innocemment sous le tableau d’Adam et Eve chassés du paradis, c’est le père qui tient la lettre fatidique. La femme infidèle se traîne à ses pieds.

Le reflet lui montre son destin : à la porte !

A noter le symbolisme appuyé de la pomme coupée en deux : une moitié sur le sol (madame), une moitié transpercée d’une lame (monsieur).

Une cheminée moderne

La cheminée est fermée par une plaque en acier réfléchissante, avec une découpe circulaire que l’on pourrait confondre avec le dossier de la chaise de l’enfant (qui est à peine visible, à côté de l’ornement doré). Voici un exemple plus lisible :

Perdue dans ses pensées (Lost in thought), Marcus Stone,1864

Perdue dans ses pensées (Lost in thought), Marcus Stone,1864

Les tiges métalliques de part et d’autre sont des accessoires de cheminée (pique-feu, pinces, balayette).

|

Drawing of an Interior, CC Hunt, British museum Drawing of an Interior, CC Hunt, British museum |

|---|

« A Day in the Life of… a chimney sweep », « A Day in the Life of… a chimney sweep »,Peter Jackson |

Interior of 1 Holland Park, Fireplace with Tanagra Figures, photographie de 1898 Interior of 1 Holland Park, Fireplace with Tanagra Figures, photographie de 1898 |

|---|

Le bouton de porcelaine encastré dans le mur à gauche reste énigmatique. On trouve sur quelques rares exemples un dispositif analogue, plutôt une manivelle qu’un bouton-poussoir. Mon hypothèse est qu’il n’a rien à voir avec la cheminée, et qu’il pourrait s’agir d’une manette permettant de sonner les domestiques. A confirmer.

Quoiqu’il en soit, l’extrême fidélité à l’univers concret est typique du réalisme des Préraphaélites, comme Stephens l’explique lui-même :

« Le principe avait pour conséquence que si l’un des membres avait trouvé un modèle dont l’aspect correspondait à ce que son sujet demandait, ce modèle devait être peint avec exactitude et, pour ainsi dire, au cheveu près. »

Cependant, le trou rougeâtre de la cheminée éteinte, dans le dos de la fillette, a aussi valeur de symbole : celui d’un foyer désolé.

La seconde énigme

Elle se lit dans les jouets de l’enfant – un très jeune garçon habillé en fille, selon l’usage de l’époque – qui nous renseignent sur le contenu de la lettre.

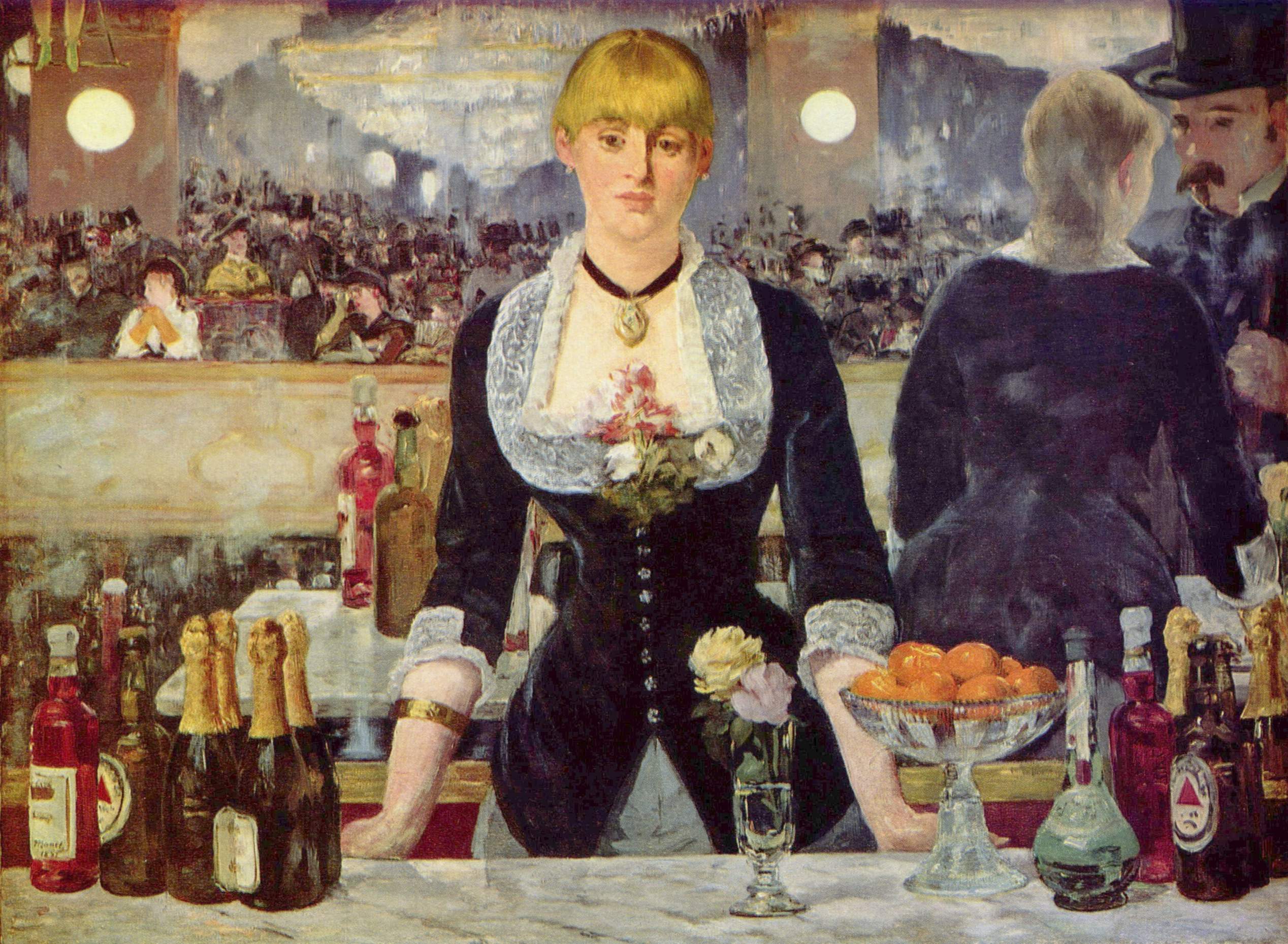

Exposé au Salon de 1882, le dernier tableau de Manet fit sensation. Il s’inspire beaucoup – y compris dans ses « anomalies » – du jeu de miroir inventé par Caillebotte un ans plus tôt (voir Dans un Café : où est Gustave ? ).

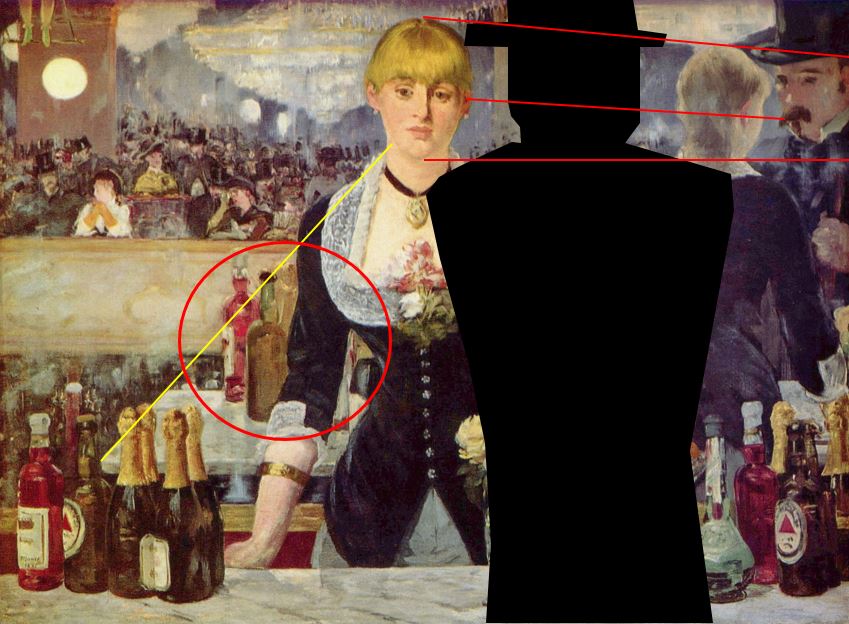

Le Bar des Folies Bergère

Manet, 1881-82, Institut Courtauld, Londres

Le tableau n’a pas été peint sur place, mais travaillé entièrement en atelier : seule la jeune modèle, Suzon, était réellement serveuse aux Folies Bergère.

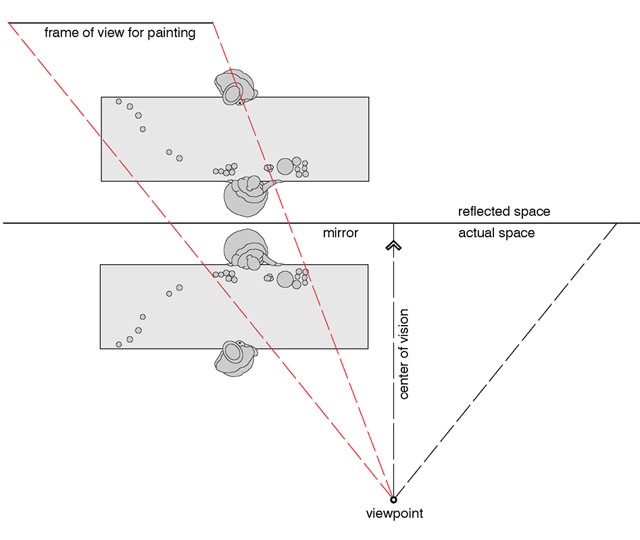

Des reflets impossibles

On remarque rapidement un reflet impossible : l’homme qui lui conte fleurette n’existe que dans le miroir.

De plus, à gauche, le reflet des bouteilles ne correspond pas à celles qui sont posées sur le comptoir.

Une perspective indécidable

Il n’y a dans la salle aucune ligne droite, aucun alignement repérable. L’unique fuyante réelle (celle de l’arête du comptoir, en jaune) suggère que le point de fuite pourrait se trouver au niveau du nez de la serveuse, tandis que les fuyantes de son reflet (en rouge) montrent un point de fuite situé très à droite.

Cette indétermination est une des raisons du caractère perturbant du tableau : s’agit-il d’une introspection ou d’une exhibition, du regard subjectif de la serveuse sur elle-même ou du regard objectif du peintre planqué en hors champ ?

Ce décor longuement travaillé est-il vraiment fait de bric et de broc, en prenant de telles libertés avec la réalité optique ?

En fait, Malcolm Park [3] a montré récemment que ces « erreurs » n’en sont pas, pour peu que l’on comprenne :

- que les bouteilles dans le reflet ne sont pas celles que nous voyons sur le marbre (mais des bouteilles situées plus à gauche sur le comptoir) ;

- que le point de fuite ne se situe donc non pas derrière la serveuse, comme nous le croyons, mais beaucoup plus à droite.

Courtoisy Dr. Malcolm Park

Le seul élément délibérément fallacieux reste l’arête gauche du comptoir dans le miroir, qui devrait être plus inclinée, comme le montre la reconstitution photographique.

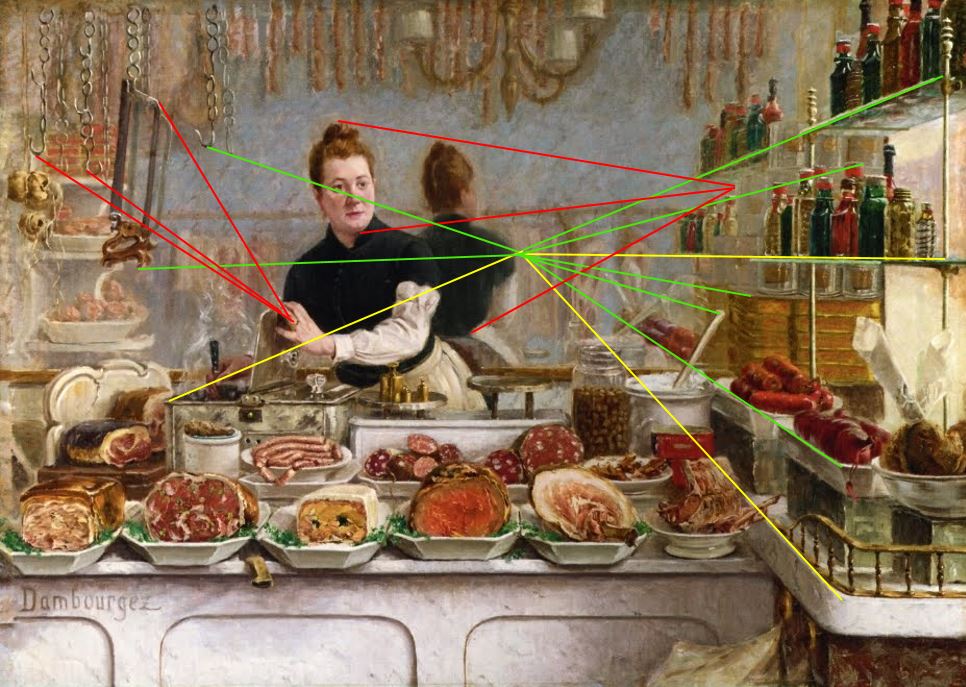

Une boutique de charcuterie

Dambourgez, 1886, Collection privée

Quatre ans plus tard, Dambourgez transporte la composition de Manet des Folies Bergère aux Halles, rhabille la serveuse en commerçante et remplace les alignements de bouteille par des tranches de charcutailles.

Des reflets aléatoires

Après ce précédent illustre, puisqu’il est désormais permis – et même moderne pense-t-il – de peindre des reflets faux, Dambourgez s’en donne à coeur joie.

Si les reflets des étagères de droite (en vert) sont cohérents avec le point de fuite (en jaune), les reflets des crocs et de la scie pendus en haut à gauche ne le sont pas (en rouge) : ni surtout le reflet de la bouchère elle-même, beaucoup trop décalé alors qu’elle est pratiquement adossée au miroir.

Pour comparaison, le reflet du flâneur de Caillebotte (retourné de gauche à droite)

Une histoire avec un client

Une étrangeté du tableau est que les poids sont restés sur un des plateaux de la balance : quelle commerçante les laisserait ainsi, au risque de fausser l’instrument ? Le fait qu’ils se trouvent sur le plateau situé à main droite est logique, leur nombre irrégulier indique que l’objet pesé n’était pas une quantité convenue.

Par ailleurs, la bague à l’annulaire de la charcutière indique que celle-ci est mariée.

Dans le contexte de la référence au Bar des Folies Bergères, ne faut-il pas comprendre qu’ici, il nous manque le Séducteur ?

La marchande est distraite :

- elle oublie les poids,

- elle laisse la cuillère dans la bassine qui fume,

- elle regarde fixement la porte…

Quelqu’un vient de sortir et elle reste troublée, plantée là au milieu de ses viandes, comme une victuaille supplémentaire.

Son reflet décalé vers la porte n’est-il pas son désir qui la précède ?

Aucun commentaire to “Des reflets fallacieux 1”