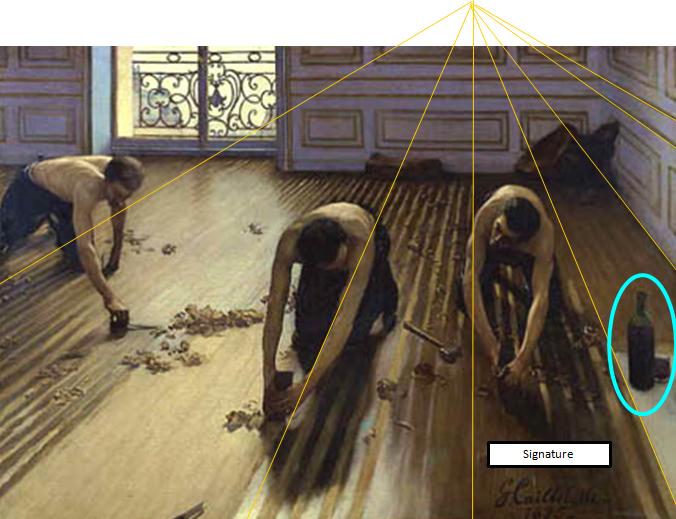

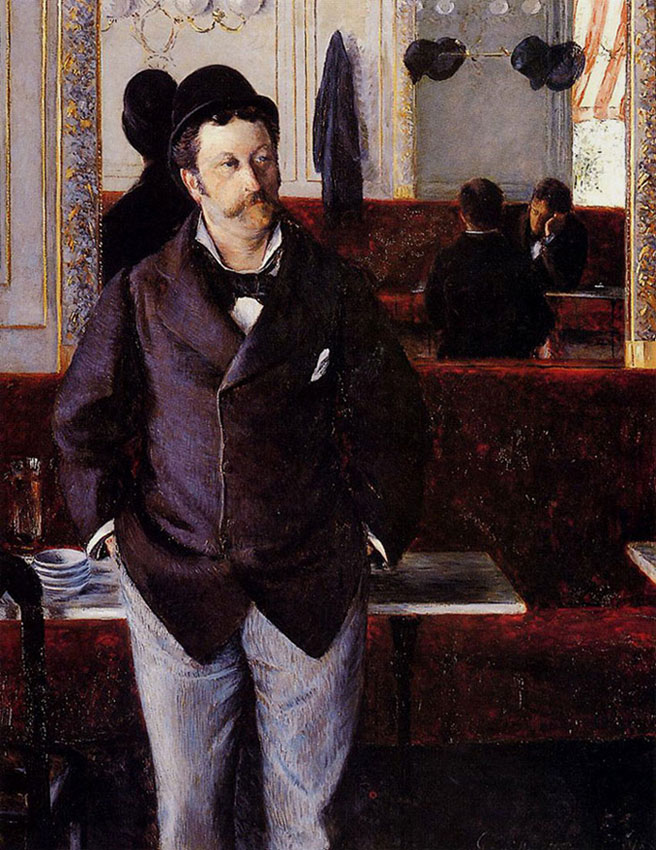

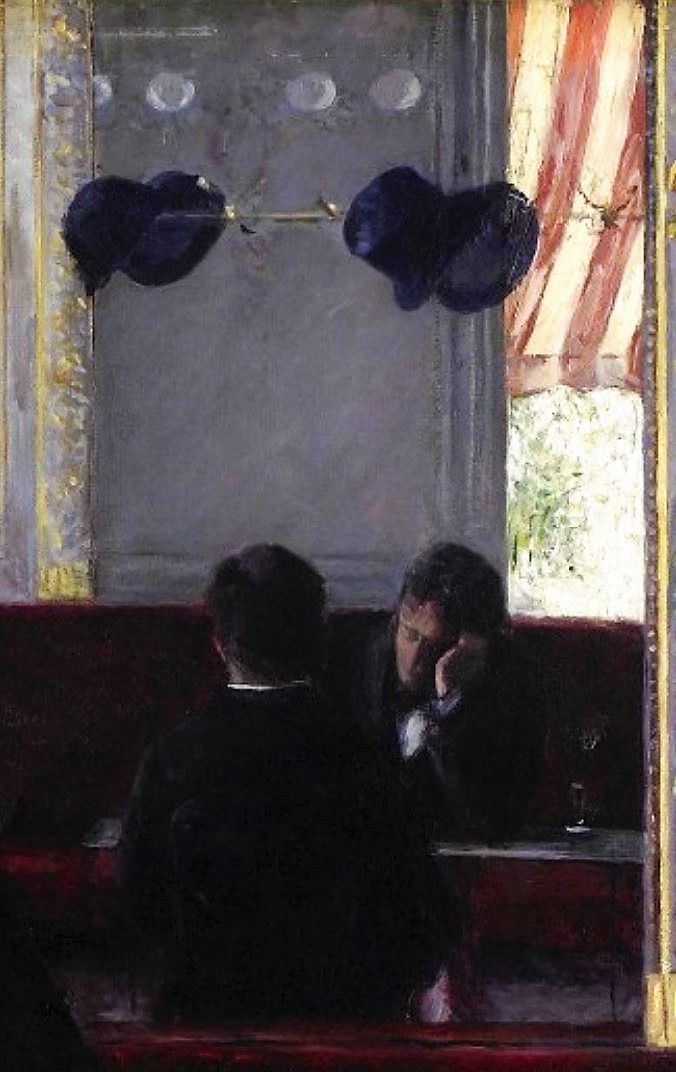

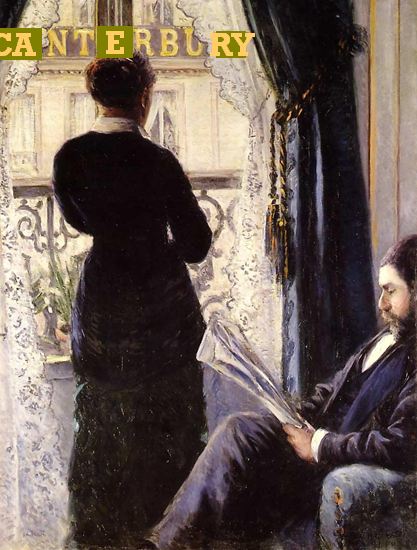

5 Dans un Café : un contre deux

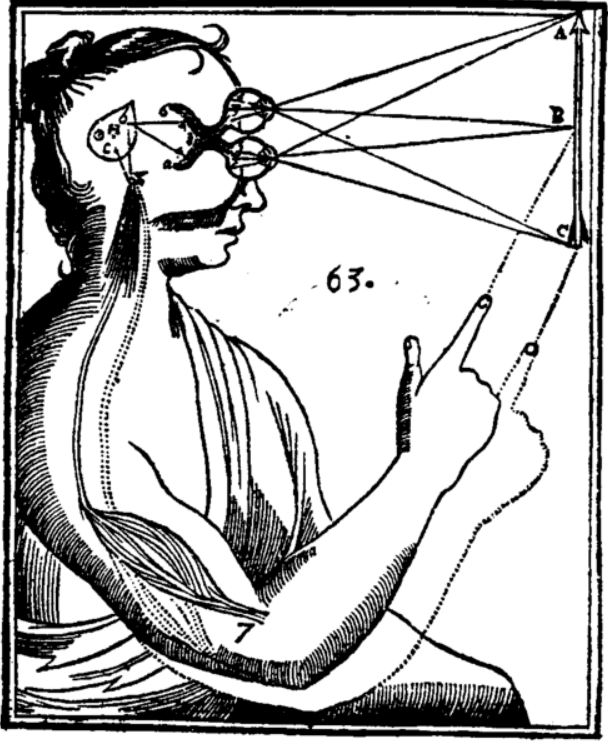

Une salle lumineuse, de larges miroirs, des dorures, deux joueurs et un buveur près de son verre… Avec Caillebotte, quatre ans après L’Absinthe de Degas, nous avons changé de quartier mais aussi d’univers : nous ne sommes plus dans un bistro de la Butte, repaire de d’artistes, de poules et de fripouilles ; mais dans un bel établissement des boulevards, à la clientèle uniquement masculine.

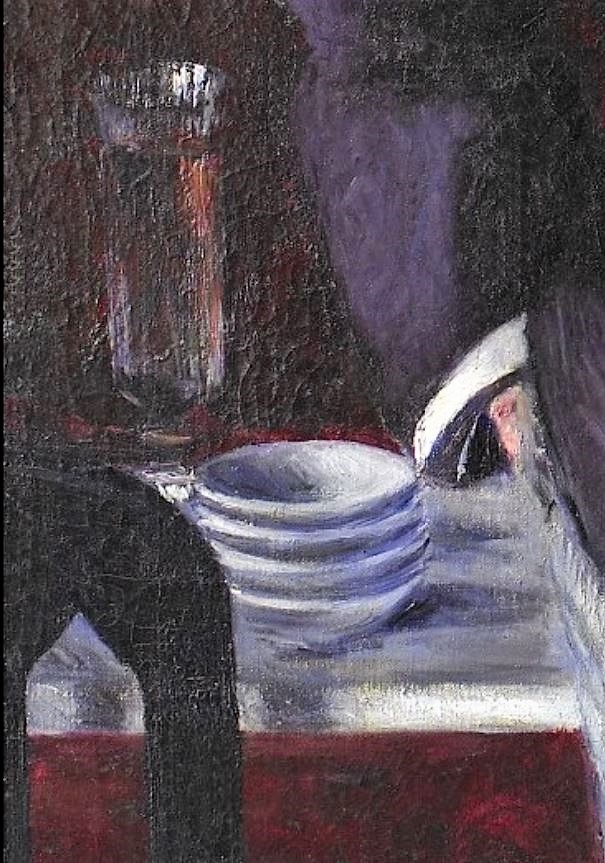

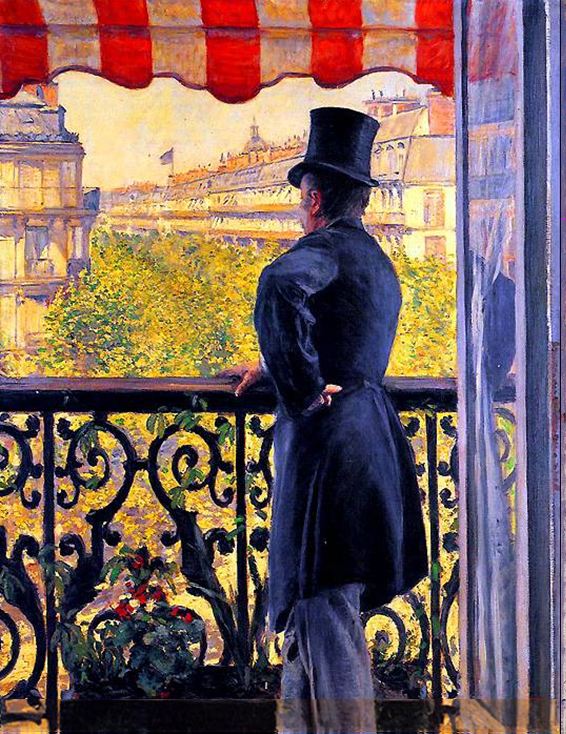

Dans un café

Gustave Caillebotte, 1880, Musée des Beaux-Arts, Rouen

Un lieu ouvert

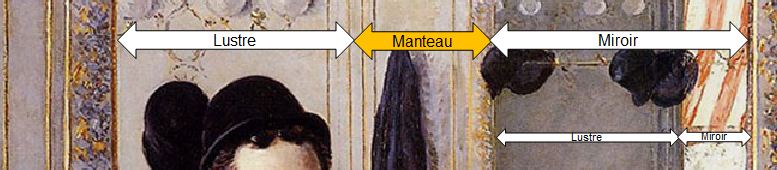

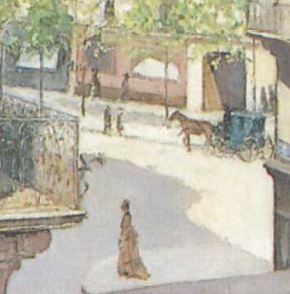

Dans L’Absinthe, le miroir reflétait une vitrine protégée par des voilages, fermant le tableau sur l’arrière. Ici au contraire, il révèle une ouverture, porte ou fenêtre, qui baigne le lieu de lumière. Les boules des lustres sont éteintes, la journée est ensoleillée, le store aux rayures blanches et rouges est déployé sur la terrasse. Puisqu’un des clients a accroché son manteau à une patère, c’est que nous ne sommes pas en plein été, plutôt en demi-saison.

Les quatre soucoupes

Le détail des quatre soucoupes empilées à côté du buveur était significatif pour Caillebotte, puisqu’il figure déjà dans un dessin préparatoire (New Haven, Yale University Art Gallery). Le buveur attaque donc sa quatrième consommation.

Le détail des quatre soucoupes empilées à côté du buveur était significatif pour Caillebotte, puisqu’il figure déjà dans un dessin préparatoire (New Haven, Yale University Art Gallery). Le buveur attaque donc sa quatrième consommation.

Comme une loi libéralisant les débits de boisson avait été votée cette année-là (le 17 juillet 1880), certains ont pu voir dans le tableau un manifeste contre l’alcoolisme. Interprétation sans doute forcée, si le verre n’est qu’un

« bock d’une médiocre bière, qu’à sa trouble couleur et à sa petite mousse savonneuse nous reconnaissons immédiatement pour cet infâme pissat d’âne brassé, sous la rubrique de bière de Vienne, dans les caves de la route des Flandres. »

J.-K.Huysmans, L’Art Moderne, juin 1883, p 112

Une forte personnalité

Le buveur, qui occupe les deux tiers du tableau, écrase le reste de la pièce sous sa présence massive. Debout devant la table, négligeant la chaise, les mains dans les poches, il observe de son regard bleu. Et son chapeau-melon exhausse encore sa stature imposante.

Mais son calme n’est peut être que d’apparence : ses mains pourraient facilement basculer de la décontraction à la menace ; son regard clair, de l’attention au vide alcoolisé ; et son équilibre ne tient peut-être que grâce à la table contre laquelle il s’appuie.

Un des ressort du tableau réside dans cette ambiguïté : quatre soucoupes, c’est beaucoup, mais ce n’est pas assez pour trancher entre le gaillard qui encaisse en restant parfaitement lucide, et l’alcoolique proche de rouler par terre.

Huysmans décrit bien le mélange de sympathie et d’agacement que suscite ce type de personnage :

« Ce pilier d’estaminet, avec son chapeau écrasé sur la nuque, ses mains plantées dans les poches, l’avons-nous assez vu dans toutes les brasseries, hélant les garçons par leurs prénoms, hâblant et blaguant sur les coups de jacquet et de billard, fumant et crachant, s’enfournant à crédit des chopes ».

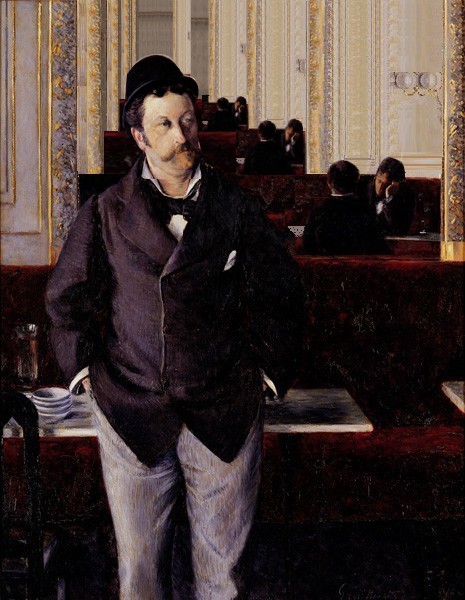

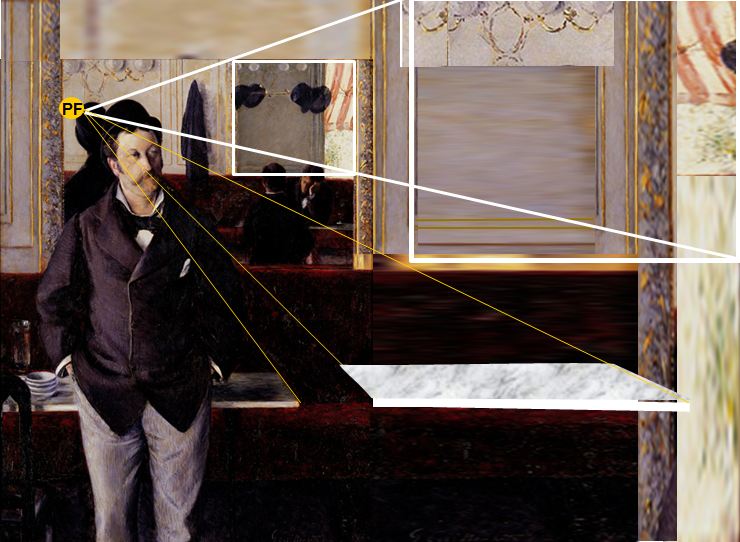

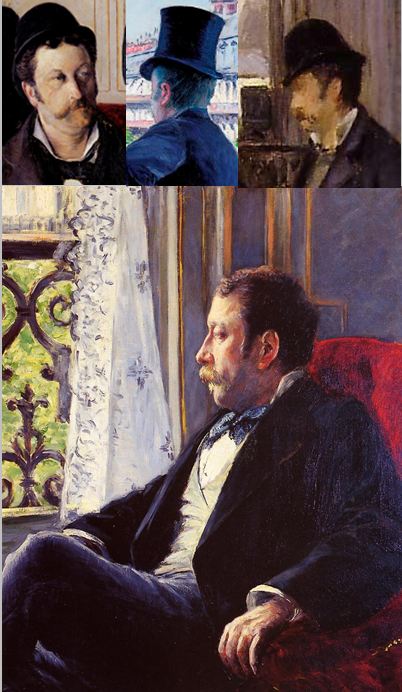

Un personnage très similaire, campé lui aussi devant un miroir, figure dans un pastel de Manet réalisé l’année d’avant, et qui est peut être une des sources de Caillebotte (il s’agit du fils du propriétaire du restaurant Le Père Lathuille)

Portrait de M. Gauthier-Lathuille fils, Manet, 1879,

Don promis au Los Angeles, County Museum of Art

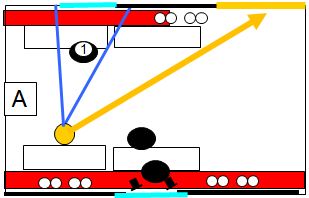

Deux joueurs

En contraste, les deux autres consommateurs sont assis, tassés sur la banquette et la chaise. Ils ont ôté leurs chapeaux et les ont accrochés sur la tringle au-dessus d’eux, en une sorte de décapitation ou de capitulation symbolique : un chapeau-melon, un chapeau-claque, peut-être appartiennent-ils à des milieux sociaux différents.

Un jeu les rassemble, mais lequel ? Echecs, dames, tric-trac, dominos ? En tout cas un jeu de réflexion, qui mobilise toute l’attention de celui qui tient son menton dans son poing : en face, son partenaire attend qu’il ait joué.

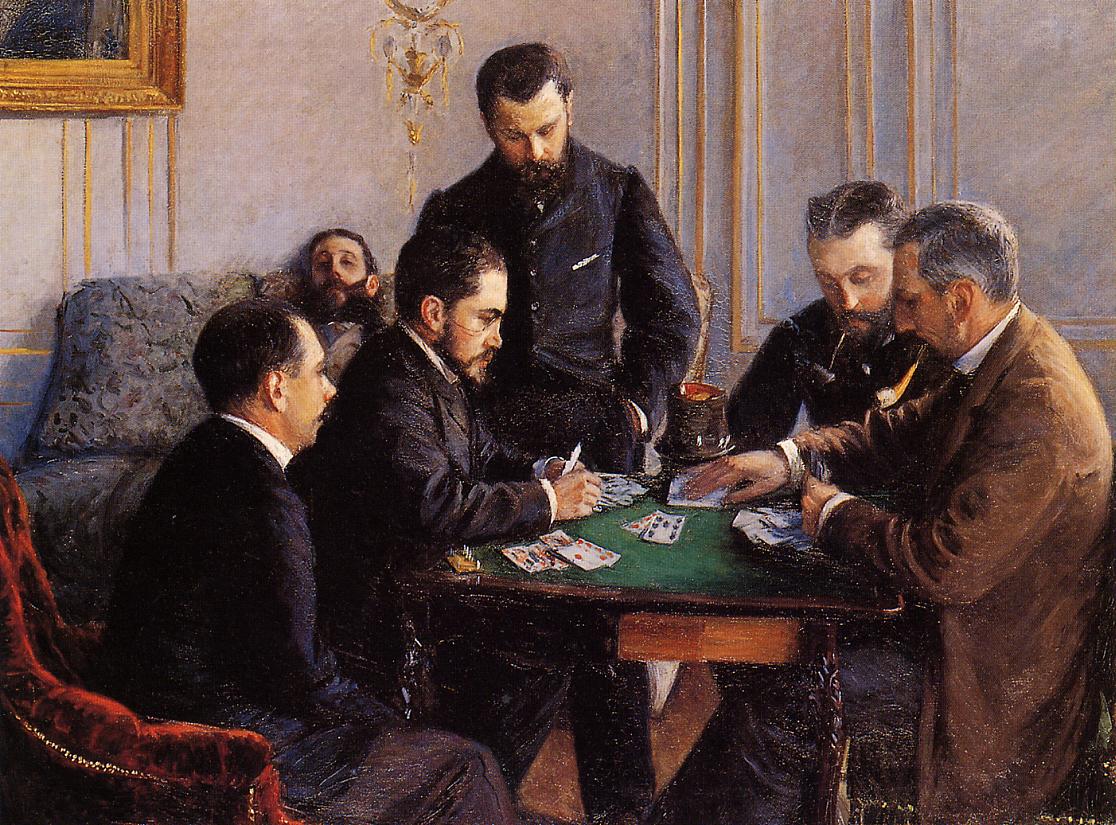

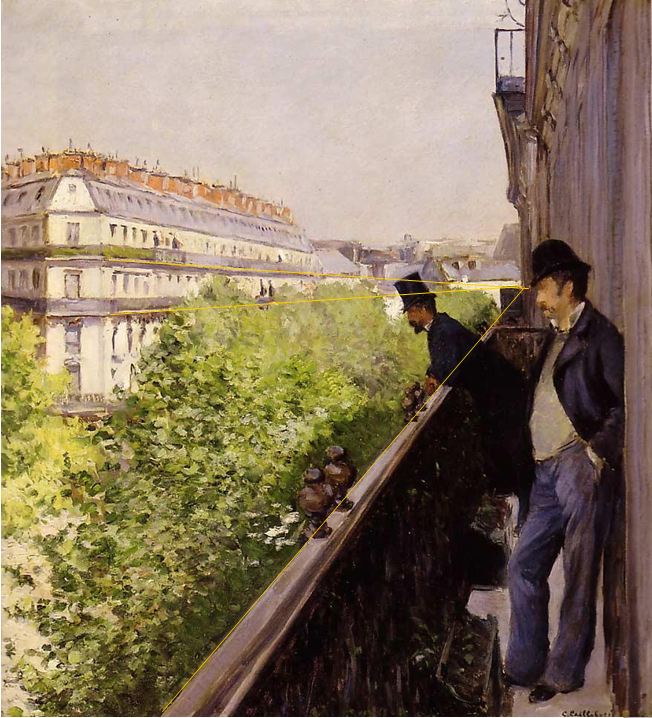

Pourquoi pas une partie de bézigue, un jeu de cartes qui peut se jouer à deux, et que Caillebotte a représenté cette même année 1880 ?

Partie de bézigue, 1880, Collection privée

Cliquer pour agrandir

En tout cas la posture de l’observateur, debout les mains dans les poches, rappelle étrangement celle de notre pilier d’estaminet : sinon que celui-ci ne se tient pas juste au dessus de la table de jeu.

La cigarette

Revenons aux joueurs du Café : sur leur table, une cigarette est posée dans un cendrier, sa fumée monte vers la clarté du jour. A la manière du chronomètre qu’on utilise aux échecs, elle mesure le temps imparti au joueur, tout en rendant visible les volutes de sa réflexion.

Un moment de suspens

S’il existe des tensions dans la scène, nous sommes à un moment où elles se neutralisent. Rien ne bouge sauf la fumée, le café tout entier semble figé dans l’attente du coup qui va venir.

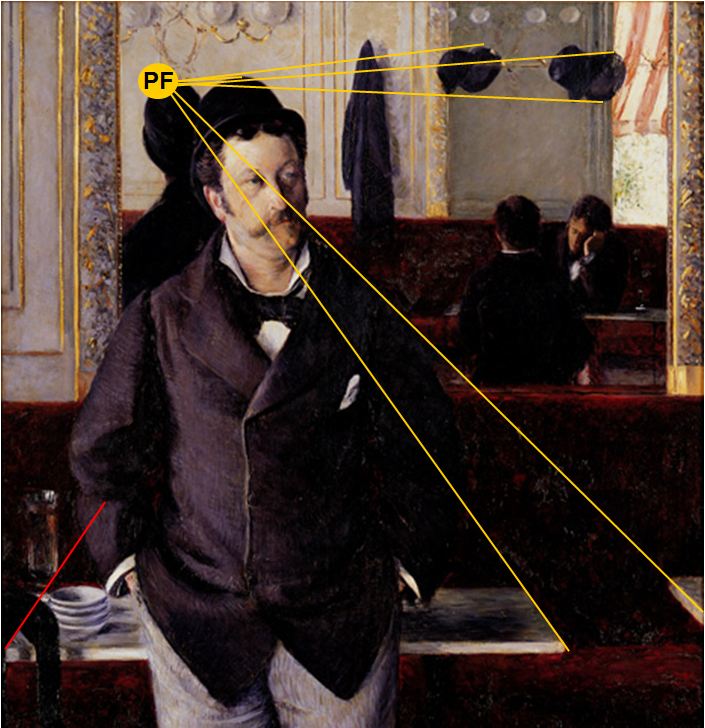

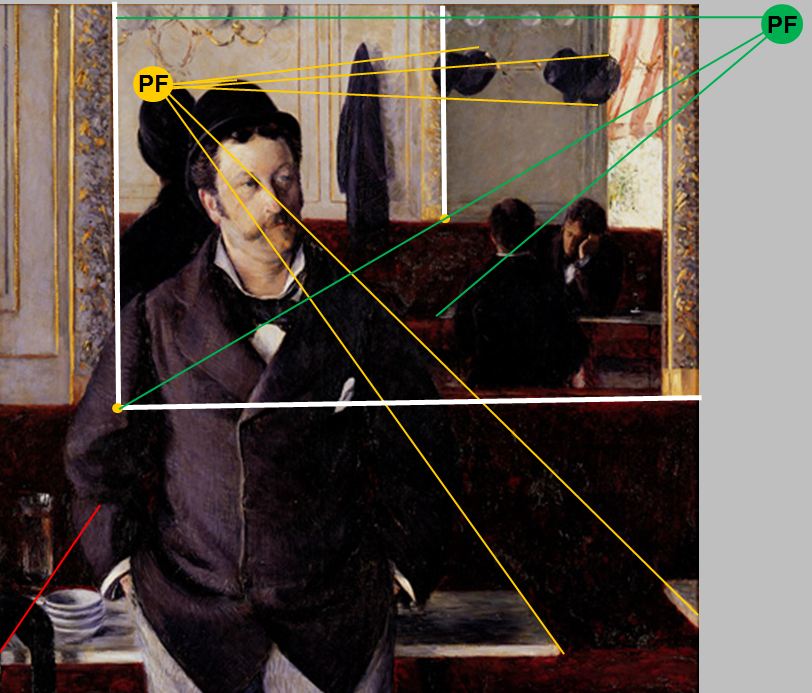

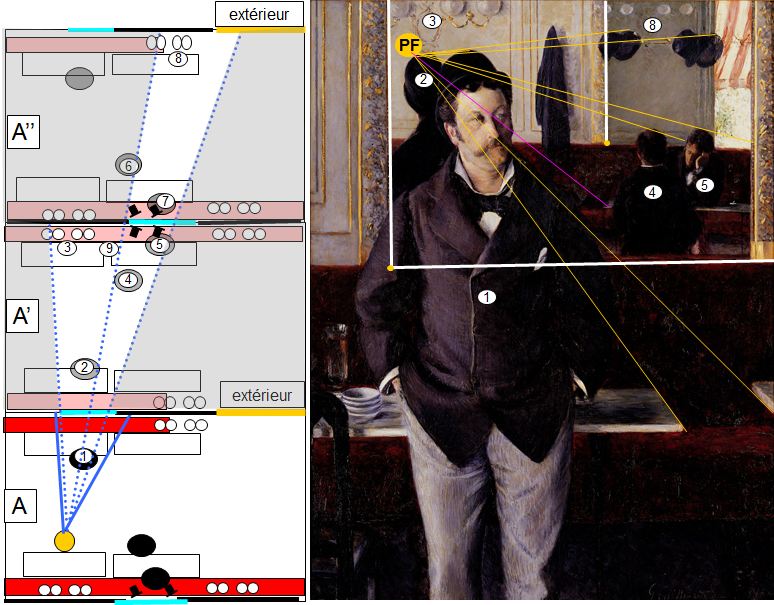

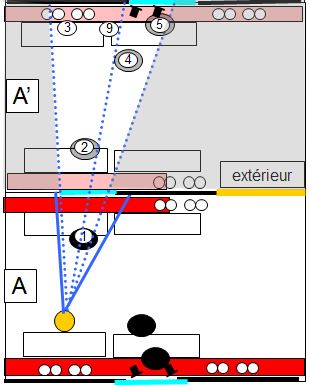

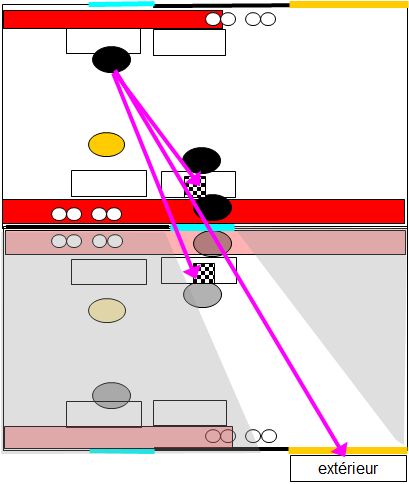

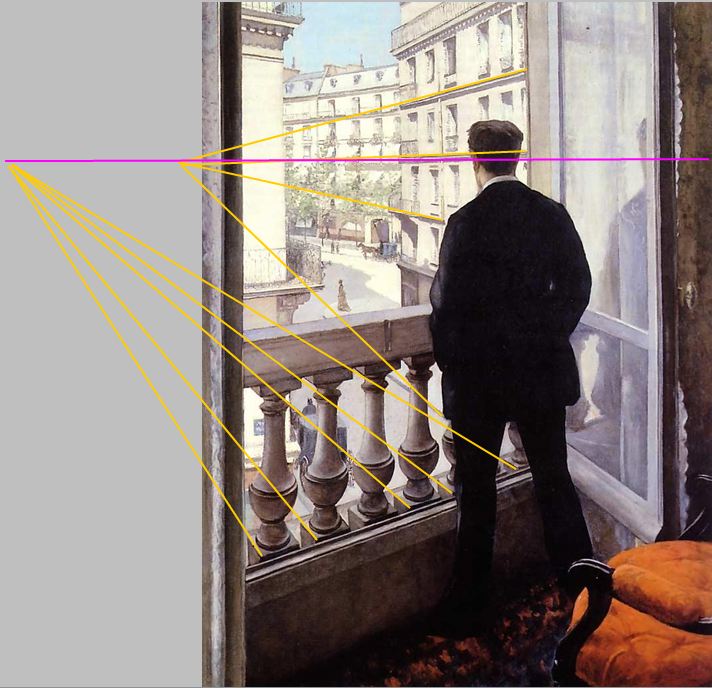

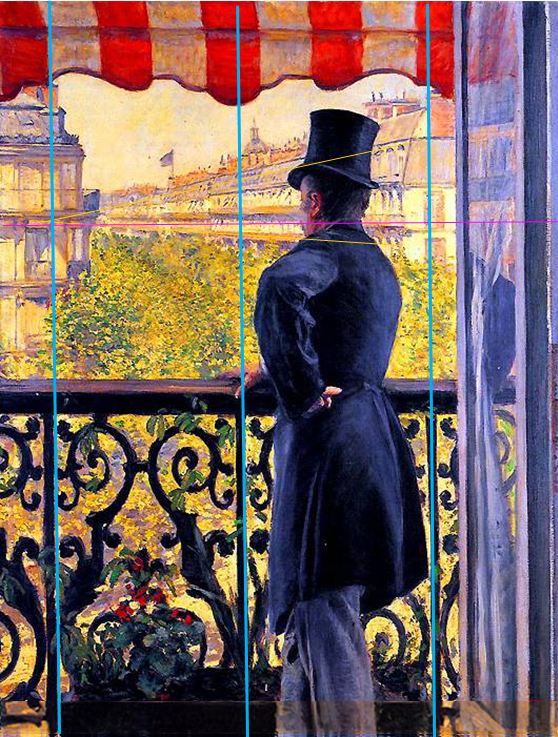

Une composition en cinq tranches

Prenons un peu de recul et lisons le tableau frontalement, en faisant abstraction de la profondeur. On peut distinguer cinq tranches verticales, séparées par des arêtes bien matérialisées.

La première tranche à gauche, va jusqu’à la moulure du miroir et contient le verre et ses soucoupes. La deuxième, jusqu’à la moulure dorée, contient le buveur lui-même. Une tranche étroite, au milieu, contient uniquement le manteau. La quatrième tranche correspond à la cloison grise et contient les deux joueurs. La dernière enfin contient le cendrier sur fond de soleil, et l’autre moulure du miroir.

Une mise en balance

Degas avait utilisé les reflets verticaux dans le miroir pour nous proposer un triptyque, Caillebotte se sert du même procédé pour composer un polyptyque en cinq panneaux. De part et d’autre de l’étroite bande centrale, les tranches s’organisent de manière symétrique : le buveur massif, son chapeau, son grand lustre et sa table, fait pendant aux deux frêles joueurs, à leurs petits chapeaux, à leur petit lustre et à leur petite table ; de même la boisson, vice lourd, s’oppose à la cigarette, vice léger.

Tout le tableau est ainsi mis en balance autour de la patère où est accroché le manteau, qui marque la verticale comme l’aiguille d’un fléau.

On sent bien que cet équilibre est fragile : les joueurs miniatures, le filet de fumée et le rayon de soleil peuvent-ils faire contrepoids au costaud lesté de ses quatre soucoupes ?

A la différence de la buveuse d’absinthe de Degas, le colosse de Caillebotte a le gabarit pour encaisser. Quatre bières n’ont pas entamé le bleu de son regard. Il domine le bistrot de sa stature. Mûrit-il un mauvais coup ? Ses grosses pognes cachent-elles un coup de poing américain, une matraque ? Vont-elles s’abattre sur les têtes sans défense des deux joueurs, obnubilés par leur partie ?

Le manteau suspendu derrière sa sinistre pourrait être l’emblème d’un voleur, d’un pickpocket. Ou pire, évoquant la carcasse pendue au croc du boucher, celle d’un possible assassin : « l’assommeur de l’assommoir », quel beau titre pour les gazettes !

Après le café-laboratoire de Degas, l’honnête Caillebotte nous aurait-t-il invité, avec ses marbres, ses moulures dorées, ses banquettes rouges-sang, dans un café-boucherie ?

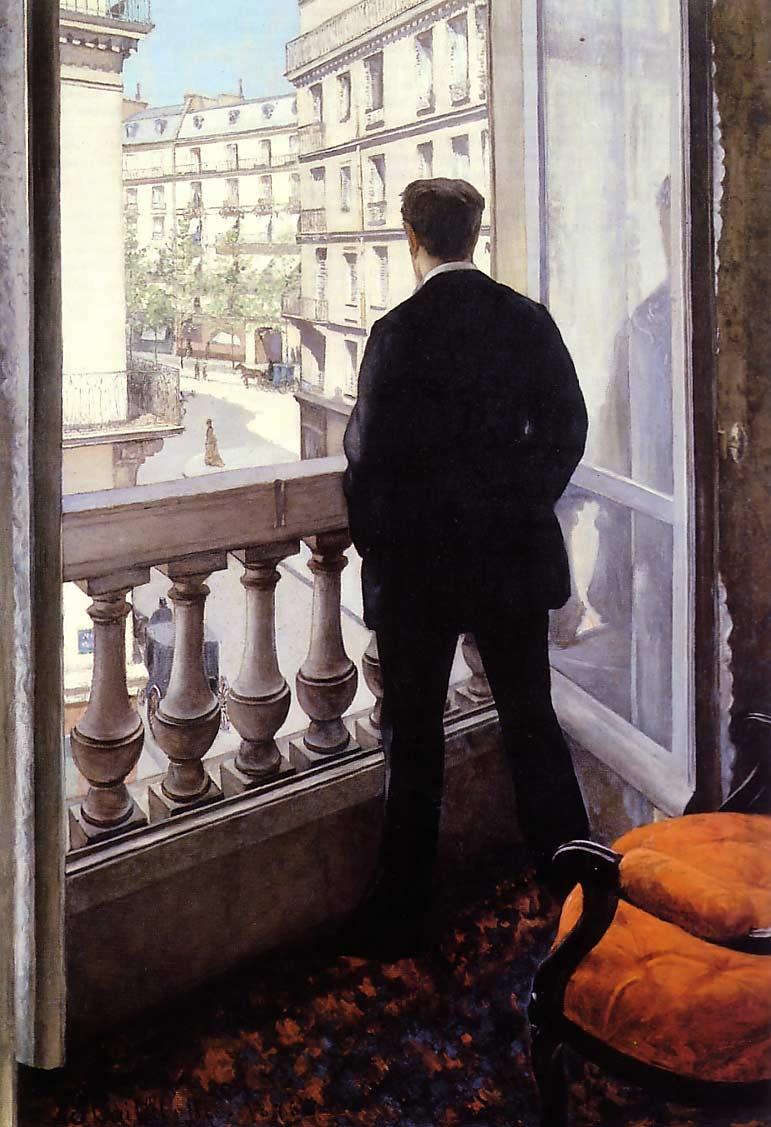

Nous allons voir qu’il n’en est rien. Mais pour comprendre ce que représente le personnage du buveur, nous devons examiner d’autres oeuvres de Caillebotte.

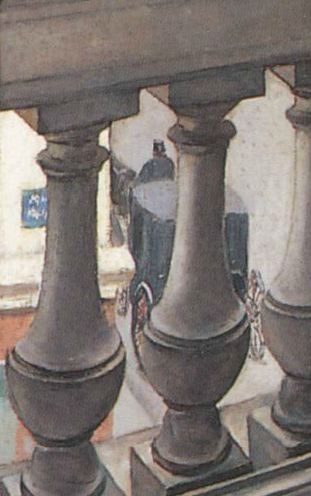

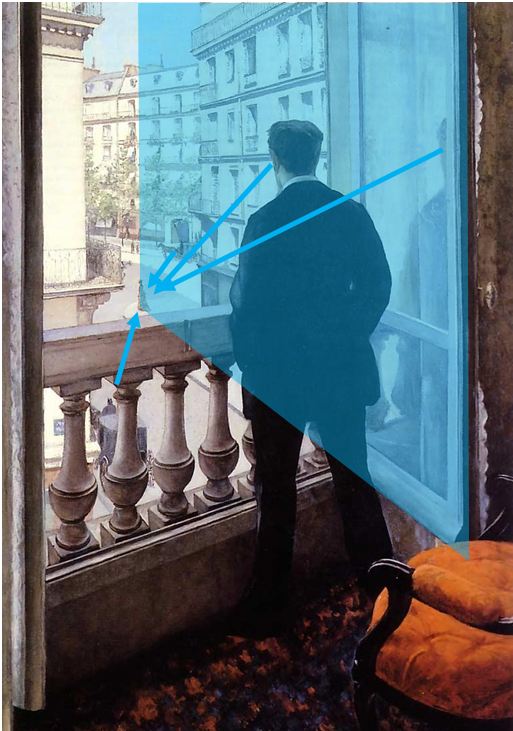

En masquant derrière la banquette la moulure du bas du miroir, Caillebotte nous empêche de distinguer du premier coup d’oeil ce qui est cloison et ce qui est reflet. Il nous oblige à réfléchir mais nous donne tout de même un indice : le bas du manteau passe devant la banquette, ce qui prouve que la cloison à laquelle il est accroché ne peut pas être un miroir.

En masquant derrière la banquette la moulure du bas du miroir, Caillebotte nous empêche de distinguer du premier coup d’oeil ce qui est cloison et ce qui est reflet. Il nous oblige à réfléchir mais nous donne tout de même un indice : le bas du manteau passe devant la banquette, ce qui prouve que la cloison à laquelle il est accroché ne peut pas être un miroir.

Les vestes d’homme se boutonnent pan gauche sur pan droit, et la poche de poitrine est à gauche.

Les vestes d’homme se boutonnent pan gauche sur pan droit, et la poche de poitrine est à gauche.