Le but de cet essai est de clarifier autant que possible les rapports complexes qui existent entre des domaines qu’on met rarement en relation: les sorts, l’obscène, le religieux et la politesse.

Les sorts sont d’une extrême diversité. Ils peuvent être jetés au vu et su de leur cible sous la forme de malédictions, mais ils peuvent aussi se faire en cachette, par exemple en enterrant une tablette, une defixio, attirant des maux sur un ennemi. Il est encore possible de les exhiber anonymement, par exemple en déposant un animal mort sur le seuil de cet ennemi. Ils peuvent être efficaces lorsque la victime sait qu’on lui en a jeté un, qu’il sache qui l’a fait ou qu’il soit obligé de le deviner, car le fait de se savoir haï peut rendre malade.

La religion est loin d’entrer toujours en scène dans l’ensorcellement, mais elle peut s’en mêler, ainsi lorsque la malédiction fait appel à un dieu vengeur, ou encore lorsqu’elle prend la forme d’un compliment excessif pour susciter la jalousie du dieu. Catulle (carmen 7) appelle cela fascinare lingua. Bien entendu, une incantation fait souvent appel à l’aide des démons.

Il n’en reste pas moins que, pour comprendre ce qui se passe, nous commencerons par le cas le plus simple et peut-être le plus commun, le mauvais œil qui ne fait pas appel à la religion.

Le mauvais œil

Tant dans les écrits scientifiques que dans les conceptions courantes, il existe deux théories sur le fonctionnement de l’œil, l’extramission et l’intromission. La seconde l’a finalement emporté et nous concevons l’œil comme un organe passif qui reçoit la sensation. Longtemps, les deux théories ont eu tendance à se combiner. Même Aristote, partisan de l’intromission, admettait qu’une femme tache les miroirs pendant ses règles et que ses yeux émettent donc quelque chose. En fait, le problème est pour lui comme pour l’aristotélisme médiéval d’éviter l’action à distance: toute action suppose l’intermédiaire d’un corps. Le regard émet quelque chose, un rayon ou un spiritus et reçoit l’impression ou l’image (idola), de l’objet regardé. Il est à la fois actif et passif, dangereux et vulnérable. C’est par les yeux que passe la magie, entre autres la magie de l’amour.

Le regard est en effet capable de viser une cible et il s’accompagne souvent d’un geste de la main qui le redouble et dont nous verrons l’importance. Ce qui en émane entre dans le corps de la cible par les yeux. La manière la plus simple de se protéger est de baisser les yeux, mais c’est aussi reconnaître la puissance de l’autre et s’y soumettre.

On a beaucoup insisté sur la parfaite unité entre les conceptions scientifiques et vulgaires du mauvais œil de Démocrite jusqu’à la Renaissance. Dès lors, il serait ridicule de parler de superstitions ou de « croyances populaires ». Il y pourtant une faille dans ce bloc monolithique, car il y a toujours eu des incrédules. Plutarque (Sympos. V, 7) est obligé d’admettre leur existence, tandis que Lucien en fait lui-même partie et insiste dans Les amis du mensonge sur la coexistence d’un niveau intellectuel élevé et de cette manière de ce mentir à soi-même. Les histoires de sorcellerie se heurtent à des interlocuteurs incrédules aussi bien dans le Satyricon de Pétrone que dans les Métamorphoses d’Apulée. La situation n’est pas bien différente au Moyen Age. Le courant aristotélicien passé par la philosophie arabe admet le mauvais œil, ainsi saint Thomas d’Aquin (Somme théologique, 1a pars, q. 117, a. 3), mais en 1277, l’évêque de Paris Etienne Tempier censure cette opinion par hostilité envers l’averroïsme. Alors que Thomas et Tempier s’opposent sur des raisons théoriques, l’incrédulité antique n’était pas une réfutation théorique du phénomène, mais reposait plutôt sur l’observation de bon sens qu’il n’existe pas. Le problème est à nouveau le même chez Montaigne. Il fustige la manière dont on prétend expliquer les phénomènes lorsqu’il faudrait mettre en doute leur existence.

Et pourtant, il suffit de remarquer le nombre d’amulettes que nous avons conservées, tant de l’Antiquité que du Moyen Age, pour constater qu’on se protégeait contre le mauvais œil ou en tout cas qu’on faisait comme si. Il n’est en effet pas possible de mesurer le niveau de sérieux de ces pratiques. Cela vaut aussi bien pour celles de nos contemporains. Jusqu’à quel point un catholique dont le porte-clés de la voiture est à l’effigie de saint Christophe se sent-il protégé contre les accidents? Même chose lorsqu’un curé de ma ville natale bénissait les voitures des paroissiens avant les départs en vacances. C’est donc sans préjuger de ce que les gens en pensaient que nous allons inventorier les pratiques destinées à se préserver.

Les remèdes

1. Main de Fatma (stego77)

On peut éviter le mauvais œil en baissant le regard, mais aussi en faisant baisser le regard à celui qui l’a. Mais tout le monde n’en est pas capable et celui qui me regarde a peut-être l’œil plus mauvais que moi. Dans ce cas, il me faut un substitut. L’un des plus courants est l’image d’un œil. Elle peut être portée en amulette, sur une main de Fatma par exemple (ill. 1), ou peinte à la proue des vaisseaux, comme le faisaient les Grecs. Un œil chasse l’autre, le remède est semblable au mal, similia similibus. Ensorceler et désensorceler sont des pratiques identiques, comme l’a bien vu Jeanne Favret-Saada. L’autre moyen le plus courant pour faire baisser le regard est l’obscénité, forme fréquente de l’insulte. Pour cela, on peut aussi se servir de postures, de gestes et d’images. L’inventaire des unes et des autres est resté remarquablement constant depuis l’Antiquité.

2. Jan van Hemessen, Dérision du Christ, Munich, Alte Pinakothek

L’exhibition des parties sexuelles ou du derrière ne semble pas un charme très répandu en dehors de la littérature, sans doute parce que se déshabiller n’est pas la meilleure réponse à un danger. En revanche, les gestes et les images qui en tiennent lieu sont innombrables. Pour les gestes, ils ont peu varié depuis l’Antiquité et on en trouve une véritable anthologie dans les représentations de la Passion à la fin du Moyen Age, surtout la Dérision du Christ dans le domaine germanique. On identifie facilement la fica (la main fermée et le pouce tendu entre l’index et le majeur, voir – Faire la figue). En revanche, les définitions du cornuto et de la furca sont moins claires. Il semble qu’on désigne comme cornuto l’index et le petit doigt dirigés vers le haut, le majeur et l’annulaire repliés. La furca consisterait plutôt à diriger l’index et le majeur sur quelqu’un. S’y ajoutent les grimaces médusantes, comme d’étirer la bouche avec les index des deux mains, et d’autres signes encore plus suggestifs, comme dresser l’index et le lécher (ill. 2). La victime étant sans défense, on peut aussi lui montrer le postérieur. Il y a pourtant un geste pour lequel il est difficile de trouver une iconographie avant le XXe siècle, le doigt d’honneur, le majeur simplement dirigé vers le haut. Le verbe καταδακτυλίζω a été interprété en ce sens, mais on a montré combien c’est incertain. Que le digitus impudicus serve à des gestes obscènes est sûr, mais il est plus difficile de savoir exactement lesquels à quel moment. Un autre geste dont nous n’identifions pas de représentation directe est la ciconia (cigogne), mentionnée par Perse: O Jane, a tergo quem nulla ciconia pinsit (Satire I, v. 58: « O Janus qu’aucune cigogne ne frappa par derrière »). Mais nous en avons une scholie expliquant que les doigt sont réunis et inclinés à la manière d’un bec de cigogne.

Depuis l’Antiquité, les images se substituent aux postures et aux gestes, principalement pour protéger la personne ou l’objet qui les porte, comme on l’a vu pour celle de l’œil. Certaines reproduisent les gestes que nous avons énumérés, comme les mains dans leurs diverses configurations, particulièrement la fica (ill. 3). Les visages menaçants comme les têtes de Gorgones ou de Méduse se peignent sur les boucliers, mais l’image apotropaïque la plus répandue est certainement le phallus. Sous la forme du tintinnabulum muni de clochettes (ill. 4), il est suspendu dans les maisons pompéiennes pour les protéger, mais il existe aussi sous forme d’amulettes portées par les femmes et les enfants. On le retrouve souvent parmi les enseignes de pèlerinage du Moyen Age. Il est courant de distinguer parmi ces badges le religieux et le profane, mais ils finissaient ensemble dans les mêmes dépôts et étaient sans doute vendus dans les mêmes boutiques. Aujourd’hui encore, ce qui se vend dans les pèlerinages est loin d’inspirer toujours la piété.

3. Mano fica (en vente) 3. Mano fica (en vente) |

4. Tintinnabulum, Naples, Museo archeologico (Sailko) 4. Tintinnabulum, Naples, Museo archeologico (Sailko) |

Deux attributs courants du phallus sont les ailes et les pattes. On trouve déjà le phallus-oiseau chez les Grecs, ainsi sur une amphore attique à figures rouges où une femme en tient un en main et en a toute une provision dans un panier. Rien n’indique dans une telle scène un rôle apotropaïque du phallus. On pense plutôt au moineau de Lesbie chez Catulle. Les phallus-oiseaux sont innombrables à Rome, puis dans les enseignes médiévales. La redécouverte de Pompéi les a rappelés à l’Allemagne, d’où un amusant dessin de Wilhelm von Kaulbach, Wer kauft Liebesgötter ? (ill. 5) Il s’agit en fait de la caricature d’une peinture murale de Stabiae, représentant une marchande d’Amours, les Amours étant remplacés par des phallus-oiseaux. Il est possible que les pattes et les ailes du phallus en fassent un équivalent obscène du petit dieu. Cela dit, l’équivalence entre le pénis et l’oiseau est courante: on trouve cock en anglais, pinto (poussin) et rola (colombe) en portugais, Spatz (moineau) en allemand, langue dans laquelle « faire l’amour » se dit vögeln (oiseler).

5. Wilhelm von Kaulbach, Wer kauft Liebesgötter? (coll. privée)

L’autonomie du phallus ailé l’oppose au pénis, rivé au corps, au point qu’il doit signifier autre chose, alors même qu’il en est aussi une image. Ne serait-il pas plutôt de caractère spirituel, comme le suggèrent ses ailes? Ce serait alors une émanation de la personne, quelque chose comme un spiritus peregrinus, capable d’inspirer l’amour ou la peur, selon qu’il invite à l’amour ou menace un ennemi. Si c’est le cas, il semble y avoir une contradiction, puisque le pénis est sans cesse traité d’oiseau. Mais, si on traite le pénis d’oiseau, il peut s’agir d’une hyperbole lui supposant l’efficacité magique du phallus.

Menaçant ou protecteur, le phallus partage l’ambiguïté des gestes magiques qui servent aussi bien à agresser qu’à se défendre. Cela n’a rien d’étonnant, compte tenu de l’identité des pratiques destinées à ensorceler et à désensorceler. On guérit le mal par le mal ou, comme on disait, similia similibus.

Le rire enfin est un remède extrêmement efficace contre la fascination, mais il n’est pas à la portée de tous, car il présuppose l’incrédulité. Il est difficile de dire jusqu’à quel point les amulettes phalliques, avec leurs clochettes suspendues au cou, étaient ressenties comme comiques. L’histoire de Baubo faisant rire Déméter éplorée par la perte de sa fille Perséphone, en exhibant son sexe, assure que le plus tabou des organes sexuels pouvait faire rire. Enfin, il est sûr que les gestes insultants que nous avons énumérés sont des signes de dérision: les utiliser face à une menace magique, c’est montrer qu’on n’est pas affecté. Des facéties de Lucien aux fabliaux médiévaux, le rire ne cesse de désarmer tout ce qui peut faire peur, la magie bien sûr, mais tout autant la religion.

Magie et religion

En consultant un catalogue en ligne d’amulettes, on y trouve le symbole chrétien de la croix aussi bien que le phallus, la fica, la furca ou le cornuto. Que vient-il faire là? On n’y pense pas forcément lorsqu’une petite fille bien élevée porte une petite croix en or sur la poitrine, mais la croix est un symbole obscène. Elle évoque le supplice infamant de celui qui y est cloué, exposé nu aux regards. En fait, elle est en bonne compagnie parmi les autres amulettes. Cela pose le problème des relations entre magie et religion. Comme l’a bien montré Henri Hubert, l’une et l’autre occupent largement le même terrain et les Anciens avaient beaucoup de peine à les distinguer. L’Apologie d’Apulée, accusé de magie, est un plaidoyer destiné à prouver qu’il s’agit en fait de religion. La sentence d’Henri Hubert est simple et brutale: « Ainsi, c’est l’autorisation légale qui sépare le religieux du magique ». On ne peut que lui donner raison, mais il laisse tout de même échapper quelque chose. Sous sa forme la plus simple, la magie ne nécessite ni démons, ni dieux. Et il paraît difficile de considérer comme religieuse une pratique dans laquelle ces personnages n’interviennent pas. Cela n’a guère d’importance pour la magie cérémonielle antique qui n’arrête pas d’en invoquer. Dans les procès de sorcellerie de la fin du Moyen Age et de l’époque moderne, c’est généralement à l’aide de la torture qu’on fait avouer aux sorciers réels ou supposés le pacte avec le diable et que la sorcellerie est ainsi assimilée à une religion perverse.

Que la magie puisse se passer de religion n’empêche pas qu’elles occupent le même terrain et utilisent largement les mêmes procédés. Si l’obscénité de la croix n’est plus guère ressentie aujourd’hui, nous avons pu montrer qu’elle était une évidence des débuts du christianisme à la fin du Moyen Age. Avant d’être une consolation, elle était un objet destiné à terroriser, ainsi sur les boucliers de l’armée de Constantin: son ennemi Licinius défendit à ses soldats de s’en approcher et même d’y jeter les yeux (Eusèbe de Césarée II, 16). Selon saint Thomas d’Aquin, les bourreaux du Christ lui ont fait porter la croix pour ne pas avoir à la toucher eux-mêmes. Dans sa polémique antijuive, Guibert de Nogent admet que le culte de la croix est risible, mais reproche aux juifs d’avoir adoré Belphégor, ce qui est encore pire. Mais la croix n’est pas seule en cause.

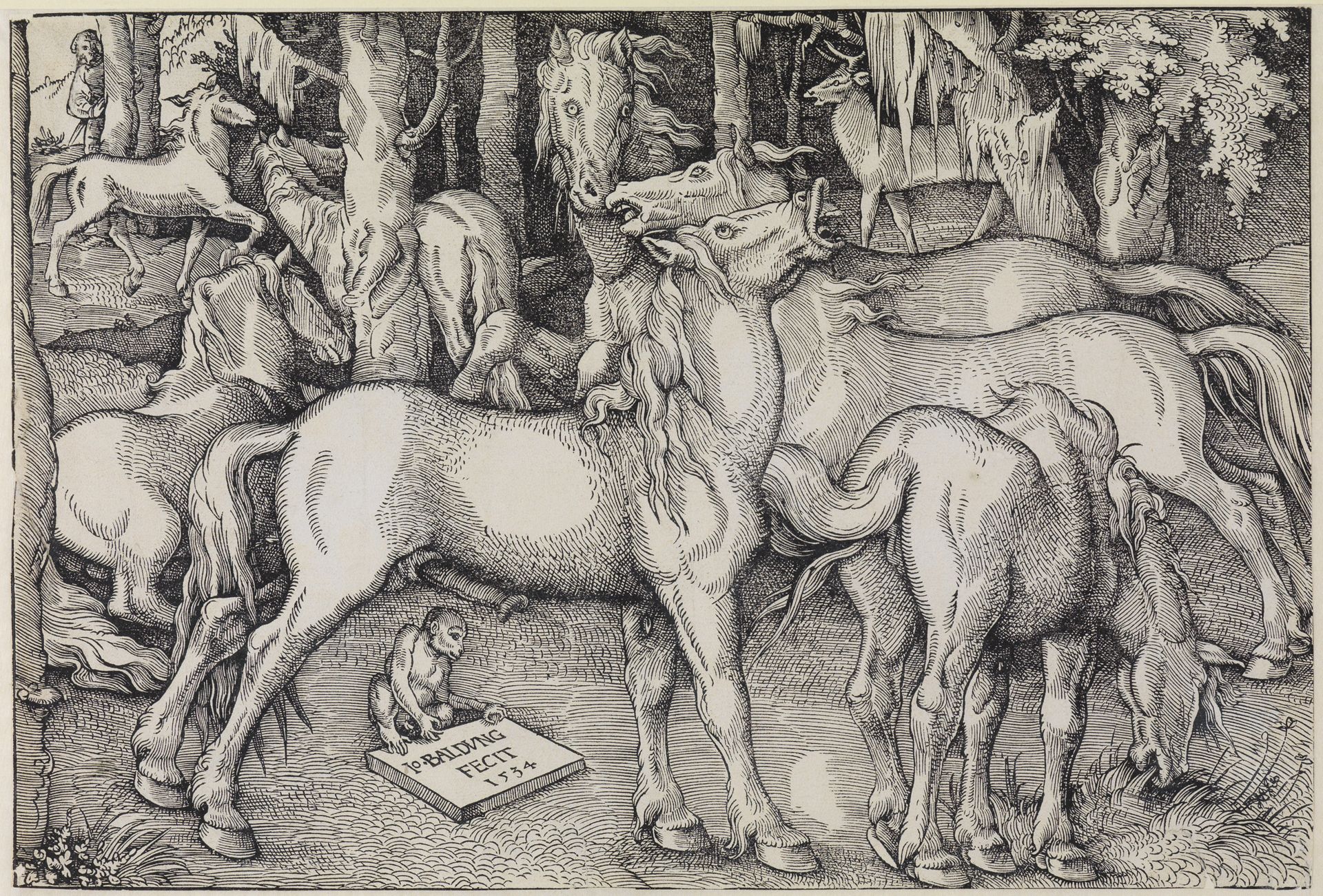

Malgré leur obscénité, la furca et le cornuto sont homologues, non seulement aux gestes de l’orateur, ainsi chez Quintilien, mais aussi à ceux du prêtre. Saint Pierre bénit avec le cornuto, le majeur rejoignant le pouce, l’index et le petit doigt dressés dans les mosaïques de Monreale par exemple (ill. 6). C’est un geste de conjuration chez Ovide, mais aussi celui du jeteur de sorts. Dans le psautier carolingien de Stuttgart (Stuttgart, Württembergische Landesbibl., cod. bibl. fol. 23, fol. 39r), il pointe l’index et le majeur écartés sur le croyant (ill. 7). Dans le cycle de gravures sur bois consacré aux dix commandements par Hans Baldung Grien (1516), le blasphémateur fait le même geste envers le crucifix (ill. 8).

6. Saint Pierre, mosaïque de la cathédrale de Monreale

7. Psautier, Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, cod. bibl. fol. 23, fol. 39r

8. Hans Baldung Grien, illustration du deuxième commandement, gravure sur bois

Malheureusement, les exemples iconographiques ne permettent pas de distinguer le signe de croix de celui de la main tenue immobile, mais le mouvement en forme de croix ne fait que renforcer le geste. Enfin, le crachat qu’on imaginerait facilement destiné à un mauvais coup était utilisé par les mères pour faire un peu de boue avec de la terre ou de la poussière qu’elles appliquaient sur le front des enfants pour les protéger du fascinum. On ne s’étonne donc pas que le Christ ait employé la même mixture pour guérir l’aveugle-né (Jean 9, 1-12).

L’Eglise a pris des précautions contre la possibilité d’une interprétation magique des actes religieux. C’est ainsi que les saints ne font pas de miracles à proprement parler, mais que Dieu les fait pour eux. Le prêtre n’est pas censé jeter des sorts. Plutôt que d’ensorceler un possédé, il l’exorcise en conjurant le démon et le guérit ainsi.

Mais le sens des gestes évolue. Dans les écrits carolingiens, particulièrement dans les Libri carolini, une distinction nette s’opère entre bénir et rendre grâce ou adorer, que les Byzantins sont accusés de confondre. A l’inverse d’adorer, bénir est défini comme un geste du supérieur vers l’inférieur. Cela devient donc essentiellement le geste du prêtre, les laïcs le faisant principalement sur eux-mêmes. La prêtrise étant réservée aux hommes, les femmes ne bénissent généralement qu’en contexte privé, par exemple leurs enfants, ou plus tard leurs soupirants en contexte courtois. De l’inférieur ou supérieur, ce geste est donc devenu une transgression. Une seconde évolution est celle des sacrements qui se limitent à sept à partir du XIIe siècle, les autres bénédictions devenant les sacramentaux. Or, contrairement aux sacramentaux, les sacrements se caractérisent désormais par leur efficacité automatique: ils agissent ex opere operato, du seul fait de leur administration. Ils sont valides quelle que soit la valeur du prêtre et c’est ce que l’Eglise voulait. En même temps, l’intervention divine est neutralisée au profit des pouvoirs du prêtre et il en devient un magicien, ce que les Réformés n’ont pas manqué de remarquer.

Le changement de sens du geste est évident dans l’iconographie. La rencontre d’Abraham et des trois anges est représentée au IVe siècle dans la catacombe de la via latina à Rome (ill. 9) et vers 1200 dans le psautier d’Ingeburge (Chantilly, Musée Condé, fol. 10v; ill. 10). Dans la catacombe, les quatre personnages se saluent du même geste, levant l’index et le majeur, et sont visiblement sur un pied d’égalité. Dans le psautier, le premier des anges salue Abraham de ce geste, mais celui-ci répond les mains jointes en courbant l’échine, dans une posture de soumission. Le geste d’Abraham traduit ainsi le mot de la Vulgate, adoravit eum, tandis que le peintre de la catacombe ne voit aucune différence entre bénir et adorer.

L’opposition entre la bénédiction et le respect exigé de celui qui la reçoit n’assure pas que la domination du prêtre sur le fidèle, mais crée un rapport hiérarchique comparable à l’intérieur du clergé, le pape occupant désormais le pouvoir suprême aux dépens des conciles. Cette pyramide est progressivement édifiée par le droit canon, avec des étapes telles que le Décret de Gratien vers 1140, puis les Décrétales de Grégoire IX en 1234. Le langage ecclésiastique est loin de la révéler. Les actes de sa chancellerie présentent le pape comme le serviteur des serviteurs de Dieu, servus servorum Dei. Dans l’ensemble, le rapport hiérarchique est exprimé par celui de la parenté, chaque dignitaire étant non pas le chef, mais le père de ses subordonnés. En revanche, le système fait l’objet de satires qui exploitent le non-dit et raillent la magie ecclésiastique.

9. Rome, catacombe de la via latina 9. Rome, catacombe de la via latina |

10. Psautier d’Ingeburge, Chantilly, Musée Condé 10. Psautier d’Ingeburge, Chantilly, Musée Condé |

Abraham et les trois anges

Les chapitres 45 à 54 du Quart livre de Rabelais en sont l’un des meilleurs exemples. Pantagruel et ses compagnons débarquent successivement dans l’île des Papefigues et dans celle des Papimanes. Jadis, les Papefigues vivaient dans l’opulence, mais, depuis que l’un d’eux a fait la figue (fica) au portrait du pape, les Papimanes ont désolé leur île et se les sont soumis. Les Papefigues ont certes des astuces pour se défendre. Lorsqu’un diable tourmentait son mari, une petite vieille l’a mis en fuite en lui montrant son sexe, le lui présentant comme une blessure infligée par son redoutable mari qui risque de lui en faire autant. Mais les Papimanes adorent un objet bien plus puissant, les « couilles » du pape. Le pape, il est vrai, n’a jamais visité leur île, mais ils veulent baiser les pieds de Pantagruel qui en a vu trois (successivement, car le pape est l’Unique). Pantagruel leur demande ce qu’ils feraient s’ils recevaient le pape en personne et ils lui répondent: « nous lui baiserions le cul sans feuille et les couilles pareillement ».

Comme on le voit, Rabelais dont les sympathies avec le mouvement évangélique sont connues, ramène l’Eglise de son temps à un système de domination dont la tête est un phallus situé au-delà du visible. La « figue » féminine, efficace face à un diable, ne peut que se soumettre face à ce phallus tout-puissant.

Les marges à drôleries des manuscrits médiévaux poussaient encore plus loin la caricature du clergé. Les plus féroces que nous ayons rencontrées sont celles du psautier Douce 5-6 de la Bodleian Library à Oxford, certainement commandé par le comte de Flandre Louis de Nevers pour son épouse ou pour une concubine. Les singes y jouent un rôle majeur, représentant une ou deux fois des Flamands révoltés contre le pouvoir comtal, mais le plus souvent le clergé et les dévots. Ils sont asexués, mais présentent un derrière cambré avec un anus bien visible. Ils s’agenouillent assez souvent devant un dignitaire ecclésiastique humain ou simiesque qui les bénit (Douce 5, vol. 22r, 71r, 117v, Douce 6, fol. 24v, 49v, 123v-124r). Lorsqu’ils ne lui présentent pas le postérieur mais lui font face normalement, il arrive qu’une cigogne ou un autre oiseau les sodomise du bec (ill. 11). On les trouve aussi en train d’oiseler, l’un d’eux sodomisant avec un bâton celui qui le précède (Douce 6, fol. 51r, 99v). La magie ecclésiastique est ainsi reconduite à un schéma très simple par la caricature: la bénédiction entraîne la prosternation qui offre le derrière sans défense, la cigogne se chargeant le plus souvent de pénétrer le soumis. Le long bec de cet oiseau est non moins phallique en contexte hétérosexuel, puisqu’il le met dans la cheminée du foyer (Douce 6, fol. 160v), les marges suivantes montrant les premiers soins du nourrisson. Les cigognes n’apportent pas seulement les nouveau-nés en Alsace.

11. Psautier, Oxford, Bodleian Library, ms. Douce 6, fol. 24v-25r

Ce qui doit rester voilé

Les marges à drôleries sont loin d’être toujours convenables, mais le psautier de Louis de Nevers tend à dépasser les autres en impertinence: ce prince ne semble pas avoir eu le moindre respect du sacré. Il s’agit cependant d’une commande privée et ses audaces ne concernaient pas la place publique. Pour sa part, Rabelais écrit dans la crise du système qui a engendré la Réforme. La critique virulente de l’Eglise aboutit à des soulèvements qui bouleversent toute la société, avec des révoltes et des guerres civiles. La stabilité sociale exige au contraire des non-dits. Dévoiler ce qui est magique ou obscène, que ce soit réel ou imaginaire, c’est enclencher un cycle de réponses du même type. Du même coup, l’étude des interdits permet de comprendre ce qu’une société peut ou ne peut pas tolérer.

Dans l’Antiquité, on observe une très nette dissymétrie entre les interdits concernant les sexes masculin et féminin. Si les images du pénis et les phallus sont innombrables, il y a un tabou sur les organes sexuels féminins. Sur les statues de femmes, le pubis est à la fois glabre et fermé. Il est peu probable que la polychromie y ait remédié, car la peinture murale n’en montre pas plus. On chercherait également en vain une représentation autonome des organes féminins analogue au phallus. Leur représentation est symbolique et indirecte, ainsi les têtes de Gorgone ou de Méduse (ill. 12). La laideur terrifiante de ces visages suffit à expliquer l’absence de représentation directe de ce qu’elles suggèrent. Les figurines de la déesse Baubo remplacent d’ailleurs le sexe par un visage sur le ventre. De même, les mots pour le désigner sont généralement métaphoriques, ainsi le delta des femmes chez Aristophane. Vulva en latin désigne au sens propre tout l’appareil reproducteur de la femme et évite une dénomination plus précise pour le vagin, à son tour une métaphore puisque vagina veut dire « gaine ». Landica, « clitoris », est certainement le plus obscène des mots: il apparaît rarement en dehors des graffitis. Cela dit, les désignations des organes masculins sont aussi des euphémismes à l’origine, comme penis et cauda qui signifient « queue », mais ils sont tout de même moins obscènes puisqu’on les met directement en image. La dissymétrie des sexes est évidente dans les mots insultants sanctionnant l’homme qui se laisse faire comme une femme, cinaedus et pathicus. En revanche, il n’y a pas de gros mots pour désigner celui qui sodomise et le poète menace volontiers de le faire, ainsi Catulle (carmen 16) :

|

Pedicabo ego vos et irrumabo

|

Je vous enculerai et vous donnerai à sucer

|

Les attitudes changent nettement au Moyen Age avec l’apparition de l’amour courtois qui revalorise la femme. Dans ce contexte, les rapports sexuels sont désignés par des euphémismes, tels que le déduit ou le soulas qui finiront par devenir obscènes à leur tour, puis par disparaître. Mais le style courtois ne s’impose pas comme un carcan. On retrouve aussi chez les troubadours et les trouvères des poèmes très crus. Les fabliaux du XIIIe siècle, puis les contes et les nouvelles donnent une vision démystifiée des rapports sexuels, en s’en tenant généralement aux pratiques considérées comme normales. La représentation du sexe masculin est assez fréquente dans les modillons romans, particulièrement dans le nord de l’Espagne et l’Aquitaine mais, cette fois, celle du sexe féminin n’est pas en reste: les personnages des deux sexes exhibent des parties génitales disproportionnées. Le phallus antique est reproduit ensuite dans les enseignes de pèlerinage, portées comme broches, mais on voit apparaître concurremment le sexe féminin, qu’on désigne sans euphémisme comme le con, lui aussi isolé du corps, mais sans pattes ni ailes. Il existe une enseigne ou des phallus portent une civière sur laquelle il trône couronné à la matière d’une statue-reliquaire (ill. 13). Il profite donc d’une promotion liée à l’amour courtois, fût-ce sur le mode comique.

12. Tête de Gorgone, Syracuse, Museo archeologico Paolo Orsi 12. Tête de Gorgone, Syracuse, Museo archeologico Paolo Orsi |

13. Enseigne de pèlerinage, Paris, Musée de Cluny 13. Enseigne de pèlerinage, Paris, Musée de Cluny |

A un niveau plus relevé apparaît, tant dans l’image que dans le vocabulaire, un organe sexuel imaginaire et spiritualisé que possèdent les deux sexes: le cœur. Il gouverne aussi bien l’amour sacré que l’amour profane, depuis le cœur de Jésus jusqu’à celui des amants, transpercés l’un par la lance de Longin, l’autre par les flèches de l’amour.

Le statut de l’homosexualité se modifie aussi complètement. Du point de vue chrétien, elle est condamnée comme une forme de sodomie, c’est-à-dire de sexualité non reproductrice, tout comme la masturbation. Dès lors, la distinction entre un rôle actif et un rôle passif n’a plus de pertinence. La condamnation est assez théorique jusqu’au XIIIe siècle, mais la pression des laïcs qui soupçonnent la chasteté monastique d’y conduire finit par imposer la peine du bûcher. En revanche, ce qu’on peut saisir des pratiques laisse plutôt supposer leur continuité. La poésie homosexuelle, assez développée dans le clergé du XIe-XIIe siècle, est surtout celle de dignitaires ecclésiastiques s’adressant à de beaux jeunes hommes: on y distingue donc clairement la survie de l’éraste et de l’éromène.

Un tabou très puissant concernait les rapports entre le haut et le bas du corps. Jusqu’à la Renaissance comprise, on chercherait en vain des mentions de la fellation ou du cunnilingus. On trouve cependant quelque chose d’assez proche, le baiser sur le derrière, ainsi dans un fabliau comme Bérenger au long cul. Les templiers furent accusés de la pratiquer et, par la suite, les sorciers et les sorcières de baiser celui du diable. Le bûcher sanctionna la gravité de cette perversion imaginaire. L’obscène tend à se réduire au diabolique. On ne parle certes pas à une dame comme à un compagnon de taverne et il y a des niveaux de langage très différents d’un genre littéraire à l’autre. Mais c’étaient certainement les mêmes qui lisaient les romans d’amour et les fabliaux grivois. Les plaisanteries osées qu’on trouve dans les marges à drôleries de psautiers et de livres d’heures offerts à des dames, comme le psautier Douce 5-6, suffisent à l’assurer. En comparaison avec les siècles qui ont suivi, la liberté de ton est évidente.

La transparence du voile

Les formes les plus directes de l’obscénité sont le dévoilement des organes du sexe et de la défécation ou l’exhibition de ces actes, mais aussi les supplices. L’obscénité est particulièrement dévoilée dans le cas de la sorcellerie, qu’il s’agisse de celle des pratiques supposées ou de celle de leur châtiment. Mais le reste du temps, elle est plus ou moins voilée. Les postures sont remplacées par des gestes de la main qui les évoquent, les objets par leur image plus ou moins transposée. Enfin, le langage utilise à cet effet tous les moyens rhétoriques, à commencer par la métaphore, la métonymie et tous les procédés de l’euphémisme.

La valeur des gestes est variable. Au Vietnam, croiser les doigts pour souhaiter bonne chance passe pour un geste obscène évoquant un vagin. En Iran, le pouce tendu est à proscrire, car ce geste est équivalent au doigt d’honneur dans le monde arabe. Ils le sont aussi dans le temps: nous avons vu qu’il n’existe pas d’iconographie ancienne du doigt d’honneur, alors qu’il semble pourtant décrit dans les textes et qu’on ose le photographier aujourd’hui. Nous avons aussi remarqué que les gestes pouvaient être équivoques dans une même culture, ainsi la furca et le cornuto qui servent aussi de bénédiction. Mais la valeur des mots ne varie pas moins. Dans le domaine qui nous occupe, ce que John Orr a appelé « le rôle destructeur de l’euphémie » semble avoir force de loi. La grande majorité des mots obscènes sont au départ des euphémismes, ainsi « baiser » qui signifiait « donner un baiser ». Déjà Corneille doit le remplacer par « flatter » dans les rééditions de L’illusion comique. Il n’y a guère que le marquis de Sade pour utiliser correctement le mot, car il en a de précis pour désigner les rapports sexuels. Le sens correct du mot utilisé transitivement ne survit que dans des expressions fossiles, telles que « baiser le pied du pape ». Lorsque les mots sont devenus obscènes, ils peuvent disparaître. C’est par exemple le cas de « vit », issu du latin vectis signifiant le levier ou la barre, qui n’est plus aujourd’hui qu’un archaïsme inusité. Plus souvent, leur sens se réduit, ainsi pour « saillir » qui ne se dit plus des hommes, ou change complètement, ainsi celui de « foutre » devenu une exclamation, puis un synonyme vulgaire de « faire ».

L’érosion touche même des mots peu connotés sexuellement, comme « demoiselle ». Au Moyen Age, il se dit d’une jeune fille noble, mais dès le XIIIe siècle, il désigne aussi une femme mariée de la petite noblesse ou de la bourgeoisie. Depuis le XIXe siècle, il désigne souvent un statut subordonné, comme celui d’une serveuse de restaurant, tout en gardant le sens de femme non mariée, en particulier dans l’adresse « Mademoiselle ». Cela dit, la distinction entre femme mariée et non mariée a fini par devenir indiscrète, en particulier du fait de l’importance prise par le concubinage, de sorte que le mot ne s’adresse pratiquement plus qu’aux petites filles. « Madame » s’est généralisé malgré les protestations de quelques « vieilles filles » fières de l’être.

Décrire le phénomène comme une érosion du sens des mots est juste, mais un autre point de vue est possible: il s’agit aussi de la résistance de l’obscénité aux manœuvres destinées à la réprimer. En effet, chaque fois qu’un mot disparaît parce qu’il est devenu obscène, un autre devient obscène pour prendre la relève. Le langage des différentes sociétés peut tolérer plus ou moins l’obscénité, mais pas l’éradiquer. Pour prendre un exemple actuel, le mot « sexe » est en train de faire place à « genre » sous nos yeux, mais on peut augurer qu’on finira par menacer quelqu’un de lui mettre son genre quelque part. Bien sûr, les partisans du changement terminologique prétendent avoir de bonnes raisons. Mais, comme ils s’insurgent lorsque leurs adversaires parlent de « théorie du genre », ils admettent eux-mêmes l’absence de raison théorique. On reconnaît ici la déraison de l’euphémisme: l’illusion qu’en changeant les mots on peut changer les choses. Il s’agit de l’une des nombreuses façons de manipuler les signes pour agir sur ce qu’ils représentent. La pensée magique n’est pas l’apanage des sociétés jugées primitives. Elle est aujourd’hui au cœur de nos rapports sociaux. Elle l’est dans la volonté de changer les mots pour changer les choses et elle l’est aussi dans la permanence de l’obscénité, sans laquelle il n’y aurait plus de magie.

…pièce en U par laquelle entre le fil et qui est chargée de sa torsion ; une seconde poulie, plus petite, fait tourner à une plus grande vitesse la bobine sur laquelle il s’enroule.

…pièce en U par laquelle entre le fil et qui est chargée de sa torsion ; une seconde poulie, plus petite, fait tourner à une plus grande vitesse la bobine sur laquelle il s’enroule. L’industrie, N°1 de la série L’éloge de la bonne ménagère,

L’industrie, N°1 de la série L’éloge de la bonne ménagère, Homme et femme en train de filer

Homme et femme en train de filer

Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid

Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid Rijksmuseum, Amsterdam

Rijksmuseum, Amsterdam

Portrait de Jacob Cornelisz van Oostsanen peignant son épouse Anna

Portrait de Jacob Cornelisz van Oostsanen peignant son épouse Anna Le Prince Guillaume d’Orange (14 ans) et son épouse Marie-Henriette Stuart (10 ans)

Le Prince Guillaume d’Orange (14 ans) et son épouse Marie-Henriette Stuart (10 ans) Le Prince Guillaume d’Orange (20 ans) et son épouse Marie-Henriette Stuart (16 ans)

Le Prince Guillaume d’Orange (20 ans) et son épouse Marie-Henriette Stuart (16 ans)![]()

Adoration des Mages, Gentile de Fabriano, 1423, Offices [2]

Adoration des Mages, Gentile de Fabriano, 1423, Offices [2]

De avibus, vers 1270 (Flandres), Getty Museum MS. Ludwig XV 3 fol 86v

De avibus, vers 1270 (Flandres), Getty Museum MS. Ludwig XV 3 fol 86v Herbarius – De medicamentis ex animalibus France du Nord), vers 1300, niversiteitsbibliotheek Leiden, BPL 1283 fol 57r

Herbarius – De medicamentis ex animalibus France du Nord), vers 1300, niversiteitsbibliotheek Leiden, BPL 1283 fol 57r

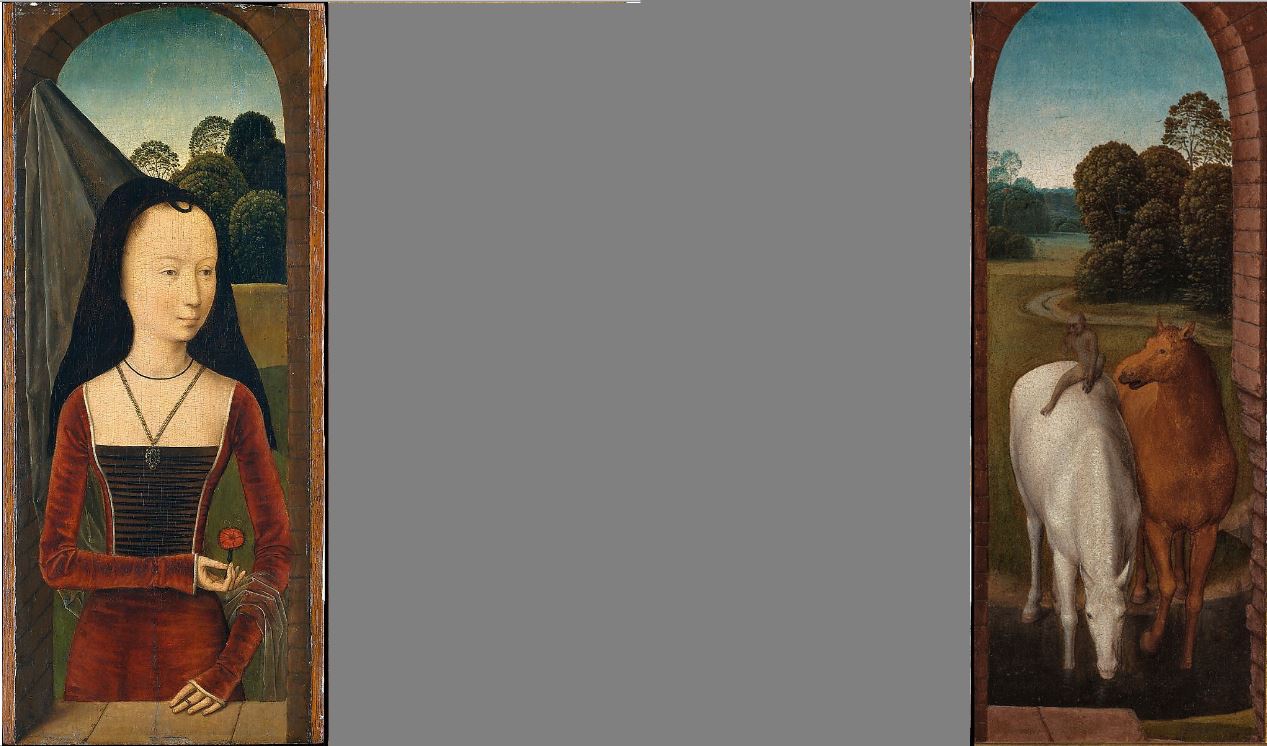

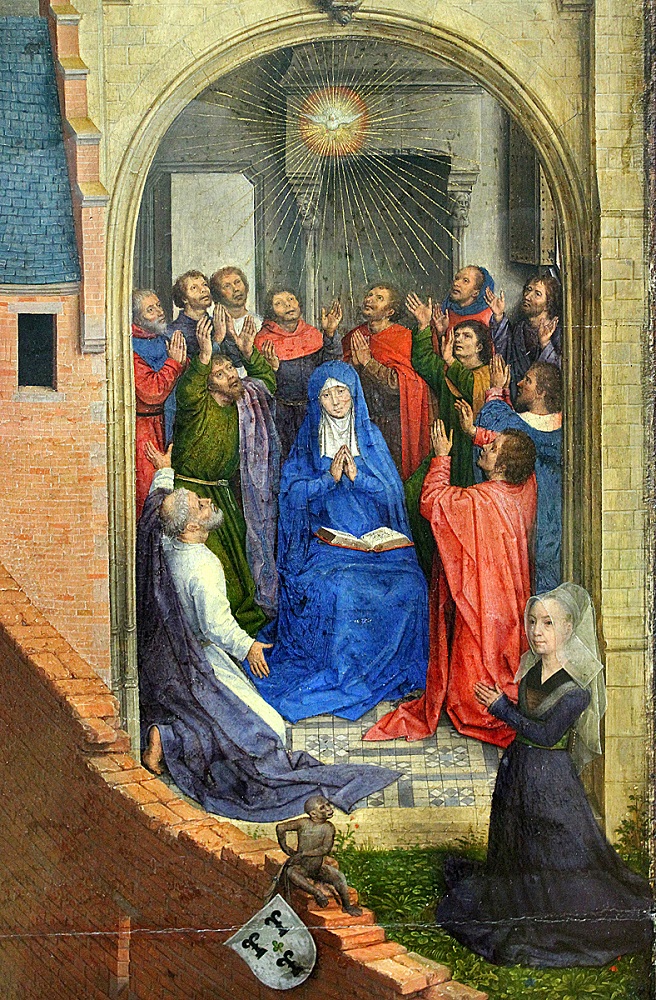

Triptyque de la Passion (Greverade), Memling, 1491 Musée Sainte-Anne, Lübeck

Triptyque de la Passion (Greverade), Memling, 1491 Musée Sainte-Anne, Lübeck Sept chevaux sauvages

Sept chevaux sauvages Saint Antoine, Heures d’Engelbert de Nassau

Saint Antoine, Heures d’Engelbert de Nassau Fol 47r

Fol 47r Fol 60r

Fol 60r Fol 91v

Fol 91v Fol 96v

Fol 96v

3. Mano fica (en vente)

3. Mano fica (en vente) 4. Tintinnabulum, Naples, Museo archeologico (Sailko)

4. Tintinnabulum, Naples, Museo archeologico (Sailko)

9. Rome, catacombe de la via latina

9. Rome, catacombe de la via latina 10. Psautier d’Ingeburge, Chantilly, Musée Condé

10. Psautier d’Ingeburge, Chantilly, Musée Condé

12. Tête de Gorgone, Syracuse, Museo archeologico Paolo Orsi

12. Tête de Gorgone, Syracuse, Museo archeologico Paolo Orsi 13. Enseigne de pèlerinage, Paris, Musée de Cluny

13. Enseigne de pèlerinage, Paris, Musée de Cluny