Couples flamands ou hollandais atypiques

Les inversions héraldiques sont excessivement rares dans l’art flamand ou hollandais.

Les fileuses de Heemskerck

La fileuse de Madrid

Portrait d’une femme en train de filer

Maarten van Heemskerck, vers 1530, Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid [1]

Dans ce portrait de fileuse, Heemskerck s’intéresse particulièrement au rouet à double entraînement, d’un modèle de grand luxe : mise en mouvement par la manivelle, la grande roue entraîne une poulie qui fait tourner l’épinglier…

…pièce en U par laquelle entre le fil et qui est chargée de sa torsion ; une seconde poulie, plus petite, fait tourner à une plus grande vitesse la bobine sur laquelle il s’enroule.

…pièce en U par laquelle entre le fil et qui est chargée de sa torsion ; une seconde poulie, plus petite, fait tourner à une plus grande vitesse la bobine sur laquelle il s’enroule.

A noter, accroché au mur, le panier dans lequel la fileuse place les pelotes terminées.

L’instrument pendu sur la cloison de gauche est également instructif : il s’agit du dévidoir à main qui servait à transformer en écheveau la bobine sortie du rouet, de manière à faciliter ensuite la mise en pelotes.

Un grand écart thématique

Dans l’art hollandais, la thème de la fileuse oscille dangereusement entre la Vertu et le Vice.

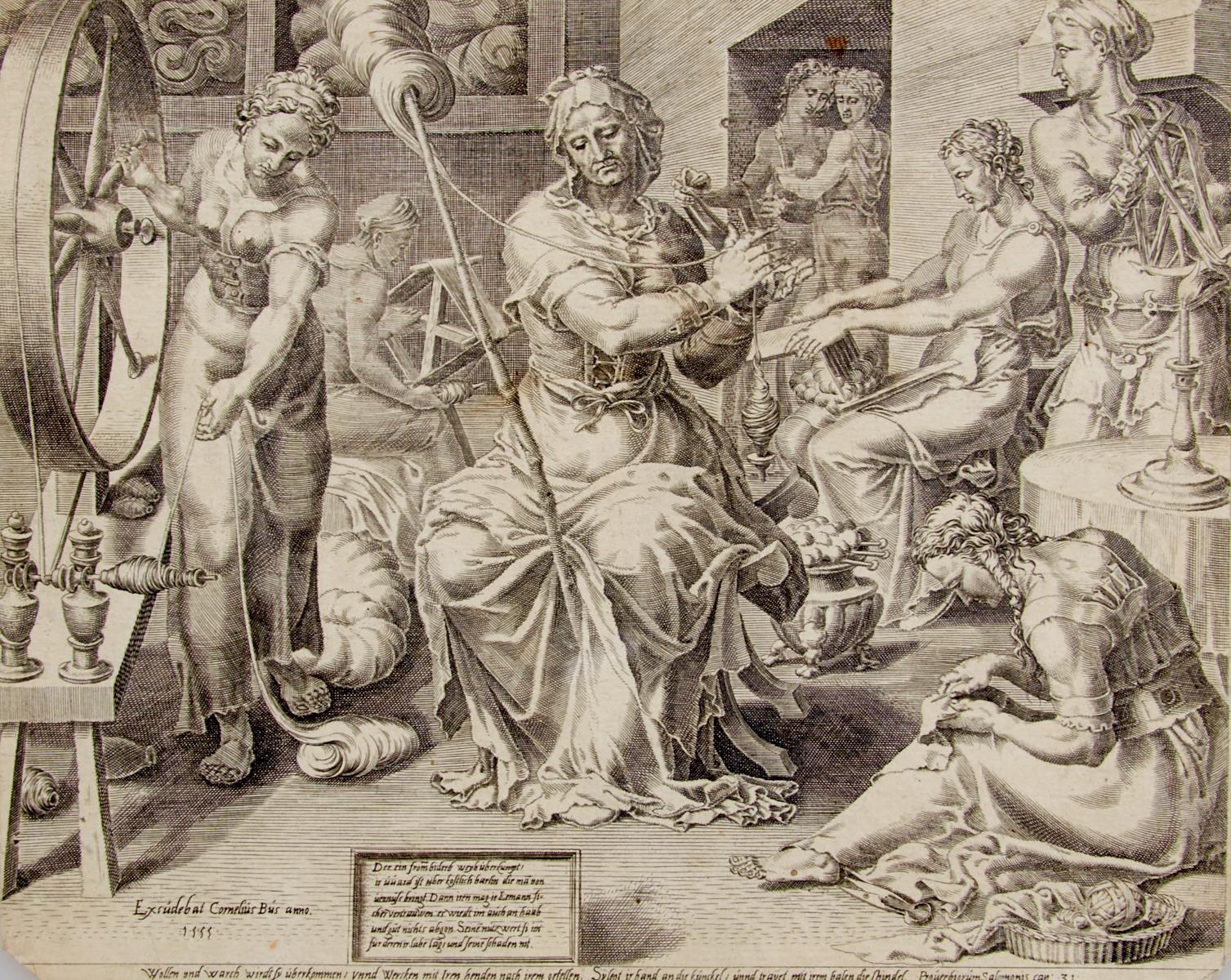

L’industrie, N°1 de la série L’éloge de la bonne ménagère,

L’industrie, N°1 de la série L’éloge de la bonne ménagère,

Gravure de Dirck Volckertsz. Coornhert, d’après un dessin de Maarten van Heemskerck, 1555

Le même intérêt vis à vis des différentes opérations du filage inspirera à Heemskerck, vingt cinq ans plus tard, cette gravure à la fois technique et morale, dont la légende (en allemand) cite les Proverbes de Salomon :

Qui peut trouver une femme forte? Son prix l’emporte de loin sur celui des perles.

Le coeur de son mari a confiance en elle, et les profits ne lui feront pas défaut.

Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie.

Elle recherche de la laine et du lin, et travaille de sa main joyeuse.

Proverbes 33 10,13

Homme et femme en train de filer

Homme et femme en train de filer

Pieter Pietersz. (I), vers 1560, 1570, Rijksmuseum, Amsterdam

A l’opposé de cette veine morale, des scènes de genre au rouet filent des métaphores ouvertement grivoises : la position de la femme, à gauche, souligne assez le caractère illégitime du couple. Pour l’analyse de ce portait d’amoureux, voir 4 Phalloscopiques par destination : objets mis en scène .

Le couple d’Amsterdam

|

|

|---|

Portrait d’un couple, possiblement Pieter Gerritsz Bicker et Anna Codde,

Maarten van Heemskerck, 1529, Rijksmuseum, Amsterdam

C’est dire la perplexité du commentateur devant ce pendant très officiel dans laquelle la femme, de manière quasiment unique dans l’art hollandais, se trouve du mauvais côté. Faute de mieux, on a suggéré qu’elle était peut être d’une extraction plus haute que celle de l’homme, ou bien qu’il s’agissait d’un portrait de fiançailles réalisé avant le mariage.

L’identification du couple est incertaine : on sait seulement, d’après le cartouche peint en bas du cadre, que la femme avait 26 ans en 1529, et l’homme 34, écart d’âge tout à fait banal. En tout état de cause, il s’agit d’un des tout premiers portraits d’un couple de notables flamands, et ils ne sont pas représentés dans une pose figée, en train de se regarder l’un l’autre : mais dans l’exercice de leur activité quotidienne.

Le panneau féminin

La femme file, avec son rouet, la laine qu’elle tire de l’écheveau. Les trois lettres AEN, les mêmes que sur le tableau de Madrid, n’ont pas été déchiffrées. Dans une interprétation récente, en rapport avec des traités de dévotion de l’époque, Anna Dlabačová [2] a proposé une signification pieuse :

« Contrairement à son mari, elle ne regarde pas le spectateur droit dans les yeux. Son regard peut être interprété comme le signe qu’elle visualise intérieurement la Vie du Christ tandis que sa vie austère défile entre ses doigts, dans la méditation que facilite le filage. Sa position est comparable à celle d’un homme maniant un chapelet, le regard perdu dans le vide… Les lettres « AEN » sur le ruban qui empêche les fibres de glisser le long de la hampe, et dont la signification est restée obscure jusqu’à présent, pourraient être l’abréviation de « AMEN », renforçant ainsi le caractère pieux du décor. Outre la vertu domestique, la quenouille témoigne ainsi de la religiosité de la femme assise : tout en travaillant, elle s’absorbe dans la méditation et la prière, probablement aussi pour l’âme de son mari. »

Le panneau masculin

L’homme est en train de compter des pièces, son livre de comptes est ouvert (on déchiffre le mot betaelt, payé) et tous les accessoires d’écriture habituels sont disposés sur la table : de gauche à droite l’encrier, le rasoir, la plume, la boîte à sable, un bloc de cire rouge et un sceau marqué d’une ancre, avec son manche en ivoire virtuose (des anneaux ciselés dans la masse tournent librement).

Au mur, un petit miroir reflète son profil.

Une lecture d’ensemble (SCOOP !)

|

|

|---|

Les gestes des deux époux relèvent en définitive d’occupations parallèles :

- une main travaille la matière première : fibres ou pièces de monnaie ;

- une main enregistre la matière produite : le fil sur le rouet, les lignes dans le livre de compte.

Trois points remarquables n’ont pas été relevés dans la composition d’ensemble.

En premier lieu, le fait que le panneau de gauche soit vu de face et celui de droite en perspective : c’est la disposition traditionnelle des diptyques de dévotion, où la Madone occupe le panneau fixe et le donateur le panneau mobile (voir 3.2 Trucs et suprises).

Un deuxième point est l’ombre des deux objets accrochés au mur, le panier et le miroir : elle suppose une source lumineuse située au centre alors que, malgré l’apparence, les deux époux ne se tiennent pas dans la même pièce :

- côté féminin, un lambris à une seule moulure et un mur de pierre creusé d’une niche ;

- côté masculin, un lambris continu, avec deux moulures.

Bien que les deux époux soient séparés (et peut être même distants, l’un à la maison et l’autre au bureau), ils sont éclairés par la même lumière, qui ne peut être que la lumière divine.

Un troisième point crucial, passé totalement inaperçu, est le thème de la pelote:

Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid |

Rijksmuseum, Amsterdam Rijksmuseum, Amsterdam |

|---|

Le panier contenant les productions de la femme est protégé par un tissu, contrairement à celui de la fileuse de Madrid :

La pelote, invisible côté épouse, se trouve du côté du mari, en pendant avec le sceau remarquable qui incarne sa lignée.

Il est assez tentant d’interpréter cette pelote parfaite, abritée sous le livre, comme la métaphore de la vie chrétienne du couple, résultat de la piété de l’épouse, et qui permet au mari de régler ses comptes sous la lumière divine.

|

|

|---|

Le panier couvert et le miroir forment ainsi un couple d’emblèmes moraux : celui de la modestie et de l’humilité chez l’épouse, celui de l’honnêteté et de la clairvoyance chez le mari.

Ainsi, l’interversion exceptionnelle des panneaux exprime un rapport de causalité : c’est parce que l’épouse est vertueuse que le mari peut se regarder dans une glace. Cette valorisation presque outrancière de l’épouse, qui prend dans le couple la place d’une sorte de Vierge sans enfant, révèle-telle des circonstances biographiques particulières : choix d’une vie dévote, impossibilité d’avoir des enfants ou bien, tout simplement, attente d’un enfant ?

Le panneau célibataire de Madrid constituait lui aussi très probablement le panneau gauche d’un pendant de couple, comme le montrent le point de fuite du côté droit, la lumière venant de la droite et les armoiries d’alliance sur le bord droit (elles n’ont pas été identifiées).

Il y a donc très probablement un effet de mode dans cette invention sans lendemain de Heemkerck : une valorisation courtoise de l’épouse en Madone domestique, filant des bobines parfaites comme Marie le rideau du temple, dans l’attente de l’Enfant à venir.

Hommage à une défunte

Portrait de Jacob Cornelisz van Oostsanen peignant son épouse Anna

Portrait de Jacob Cornelisz van Oostsanen peignant son épouse Anna

Dirck Jacobsz (attr), vers 1555, Toledo Museum of Arts

La comparaison avec un autoportrait signé ne laisse aucun doute sur l’identité du modèle, le peintre Jacob Cornelisz. van Oostsanen [6]. L’auteur du tableau pourrait être son propre fils, Dirck Jacobsz, réunissant ainsi ces parents dans un saisissant portrait de couple. La radiographie X a révélé que l’intention d’origine était de montrer le peintre en train de faire son autoportrait, remplacé ensuite par le portrait féminin.

Il pourrait s’agir d’une sorte de mémorial familial réalisé par Dirck Jacobsz à l’occasion de la mort de sa mère Anna [7] une vingtaine d’années après celle de son époux.

Ainsi s’expliqueraient :

- la différence d’âge,

- la tristesse de la veuve,

- les coiffures qui se frôlent de part et d’autre de la toile, exprimant la séparation ici-bas ;

- le demi-sourire du défunt que son épouse a rejoint dans l’au-delà, victoire sur la mort qui est, tout aussi bien, le pouvoir même de la Peinture.

L’inversion héraldique correspond ici à une nécessité pratique : montrer l’attribut indispensable, la palette, que la main gauche tient nécessairement en contrebas.

Une question d’étiquette

Le Prince Guillaume d’Orange (14 ans) et son épouse Marie-Henriette Stuart (10 ans) Le Prince Guillaume d’Orange (14 ans) et son épouse Marie-Henriette Stuart (10 ans)Antoine van Dyck, 1641 , Rijksmuseum, Amsterdam |

Le Prince Guillaume d’Orange (20 ans) et son épouse Marie-Henriette Stuart (16 ans) Le Prince Guillaume d’Orange (20 ans) et son épouse Marie-Henriette Stuart (16 ans)Gerard van Honthorst 1647, Rijksmuseum, Amsterdam |

|---|

Ces deux portraits du même couple à six ans d’intervalle sont une autre exception à l’ordre héraldique, qui s’explique par le fait que Marie-Henriette Stuart, fille du Roi d’Angleterre, était princesse royale, tandis que Guillaume II d’Orange n’était que le fils du Stadhouder de Hollande : il devint lui-même Stadhouder l’année du second portrait, et mourut trois ans plus tard.

![]()

https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00038788/978-3-95899-313-6.pdf

Aucun commentaire to “Couples flamands ou hollandais atypiques”