4 De Nuremberg à Venise

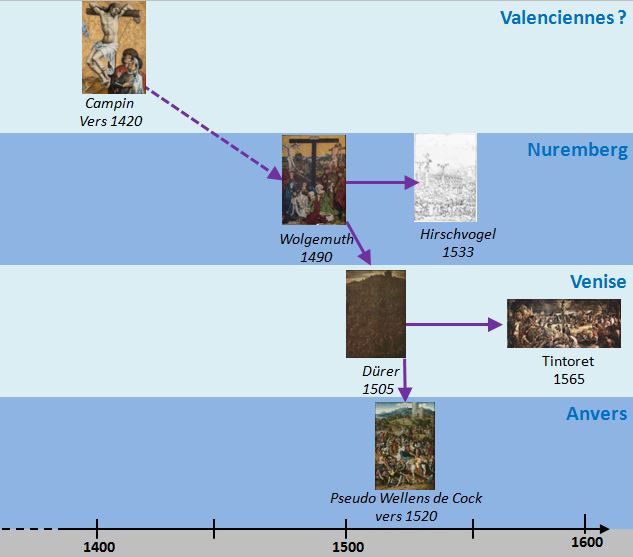

Un chemin en pointillés relie peut être le retable perdu de Campin, via un dessin peu connu de Dürer, à une oeuvre majeure du Tintoret…

La valorisation du bois naturel

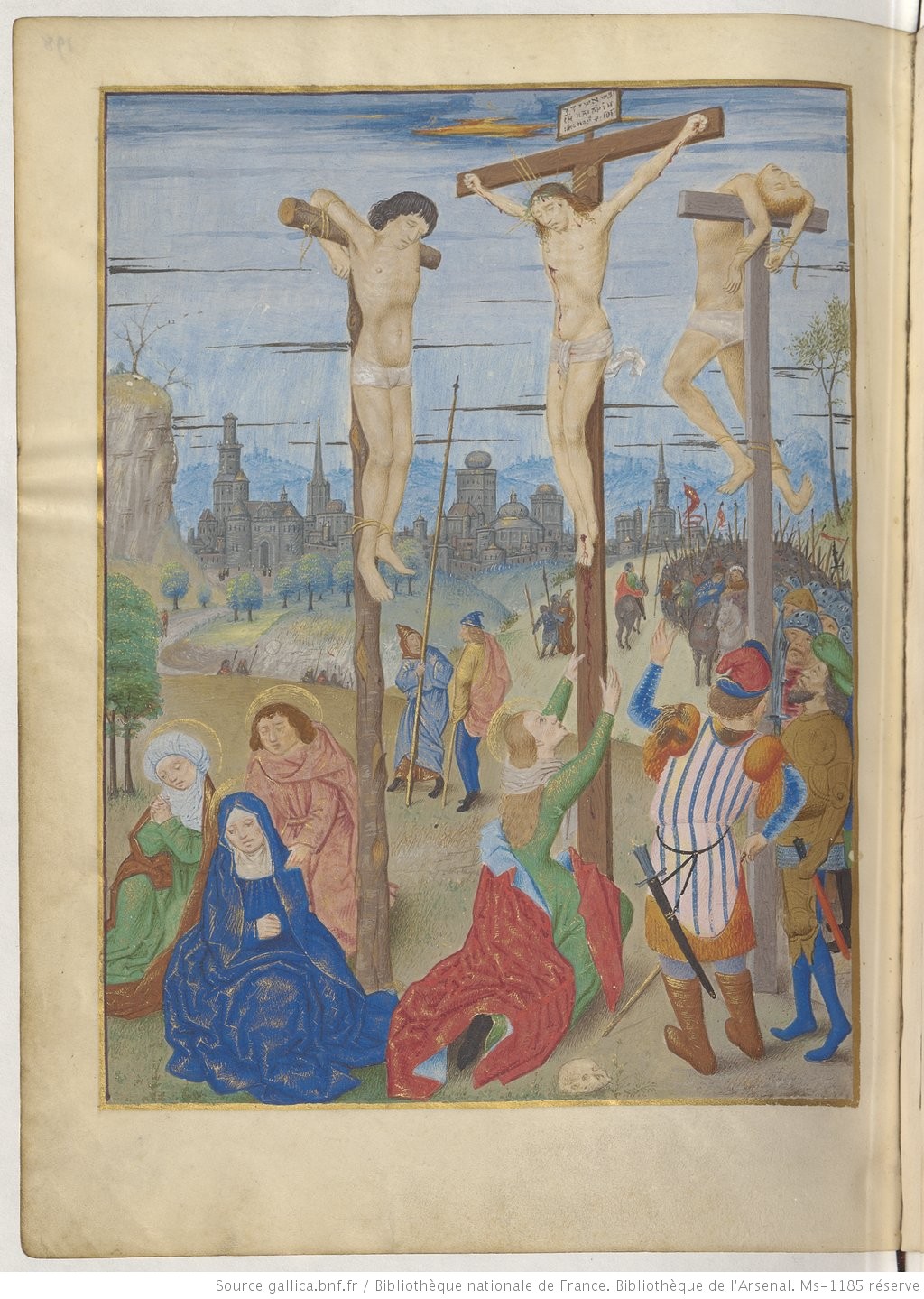

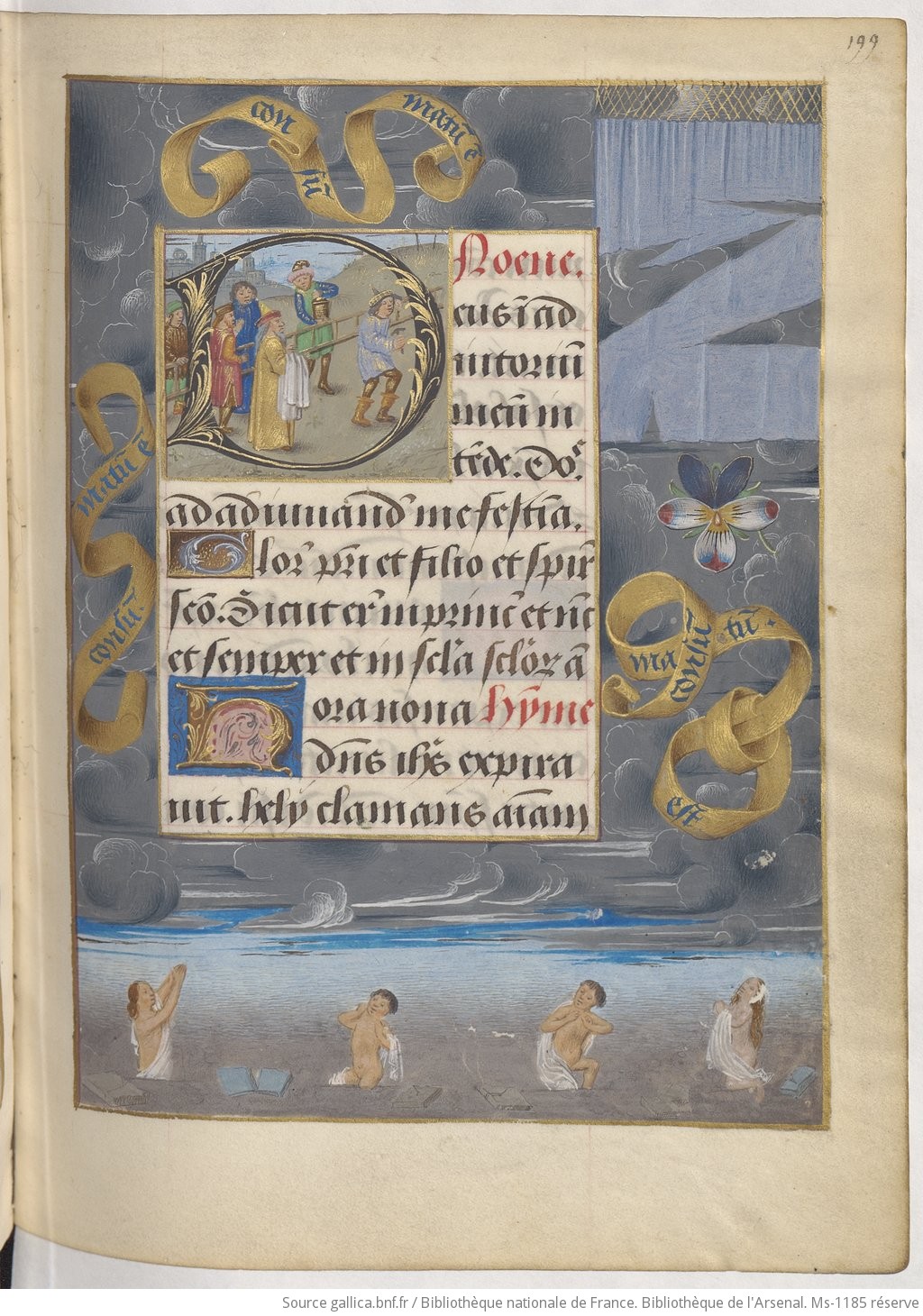

Une survivance en France : les Heures de Boussu

fol 198v fol 198v |

fol 199r fol 199r |

|---|

Maitre d’Antoine Rolin, Heures de Boussu, 1490-96, BNF Arsenal. Ms-1185 reserve, Gallica

Ce manuscrit connu pour sa richesse symbolique contient une Crucifixion très originale, qui connaît encore le modèle tronc-poutre-poutre inventé au début du siècle par le maître de Bedford et Robert Campin. Sur la posture des deux larrons, significative de l’influence de Campin, voir 1 Les larrons vus de dos : calvaires plans .

La seconde page du bifolium, avec ses banderoles « Consummatum est », montre les conséquences de la mort du Christ : le rideau qui se déchire en Z et les morts qui sortent des tombeaux. L’intérieur de l’initiale prépare la grande miniature suivante, celle de la Déposition (fol 201v).

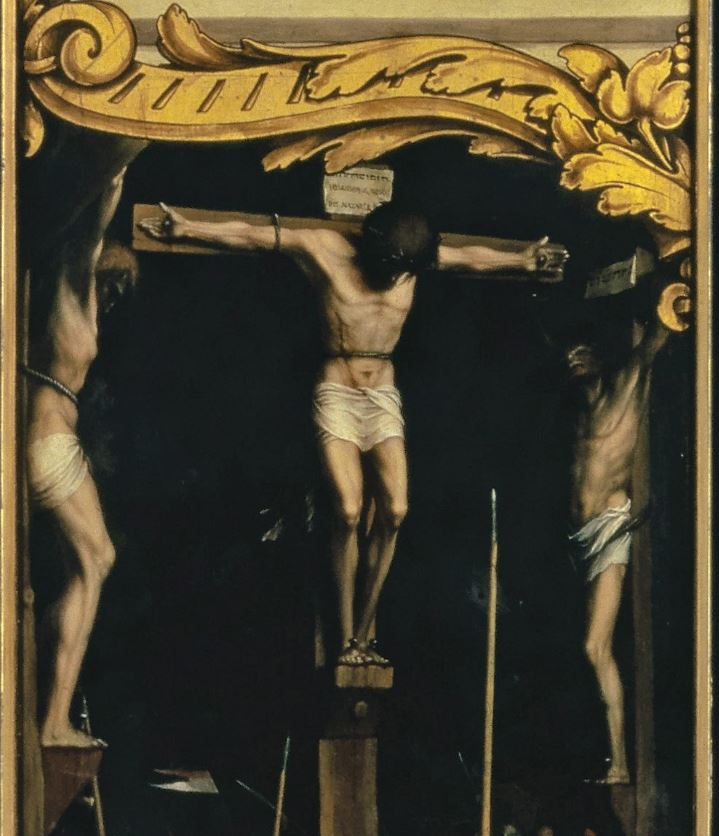

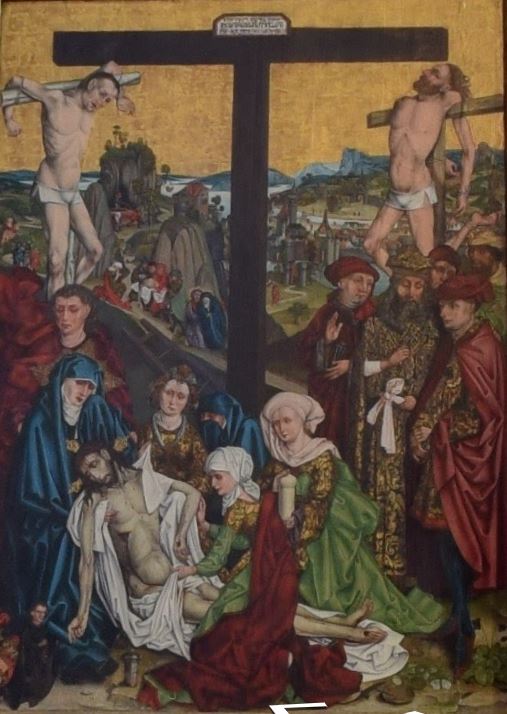

Une oeuvre influente à Nüremberg : la Déposition de Wolgemut

Déposition, Michael Wolgemut, 1490, St Lorenzkirche, Nuremberg

Dans les dix tomes du monumental « Deutsche Malerei der Gotik » d’Alfred Stange, on ne trouve que ce seul exemple de la formule « tronc-poutre-poutre ». Hormis la disposition des croix, la Déposition de Wolgemut ne s’inspire guère de celle de Campin, ni pour la posture des larrons ni pour la répartition des personnages. Je pense qu’il d’une réinvention pour servir la même idée : celle des deux Eres.

En effet, la croix centrale, immense, vide et quasi géométrique, s’exclut de la dialectique entre les croix modestes des larrons, et sert à imposer une lecture binaire de l’ensemble : à droite les Juifs avec Jérusalem dans la plaine (le Passé), à gauche le Christ mort entouré des Saints personnages, avec au fond la colline de la Mise au tombeau (le Futur).

L’opposition croix-tronc /croix-poutre pourrait ici se comprendre comme un éloge de la Vérité et de l’Humilité : échappant au bois anguleux mis au carré par la Loi des Juifs, le Bon larron bénéficie d’un bois rond, neuf et doux, tel que Dieu le fait pousser dans les forêts.

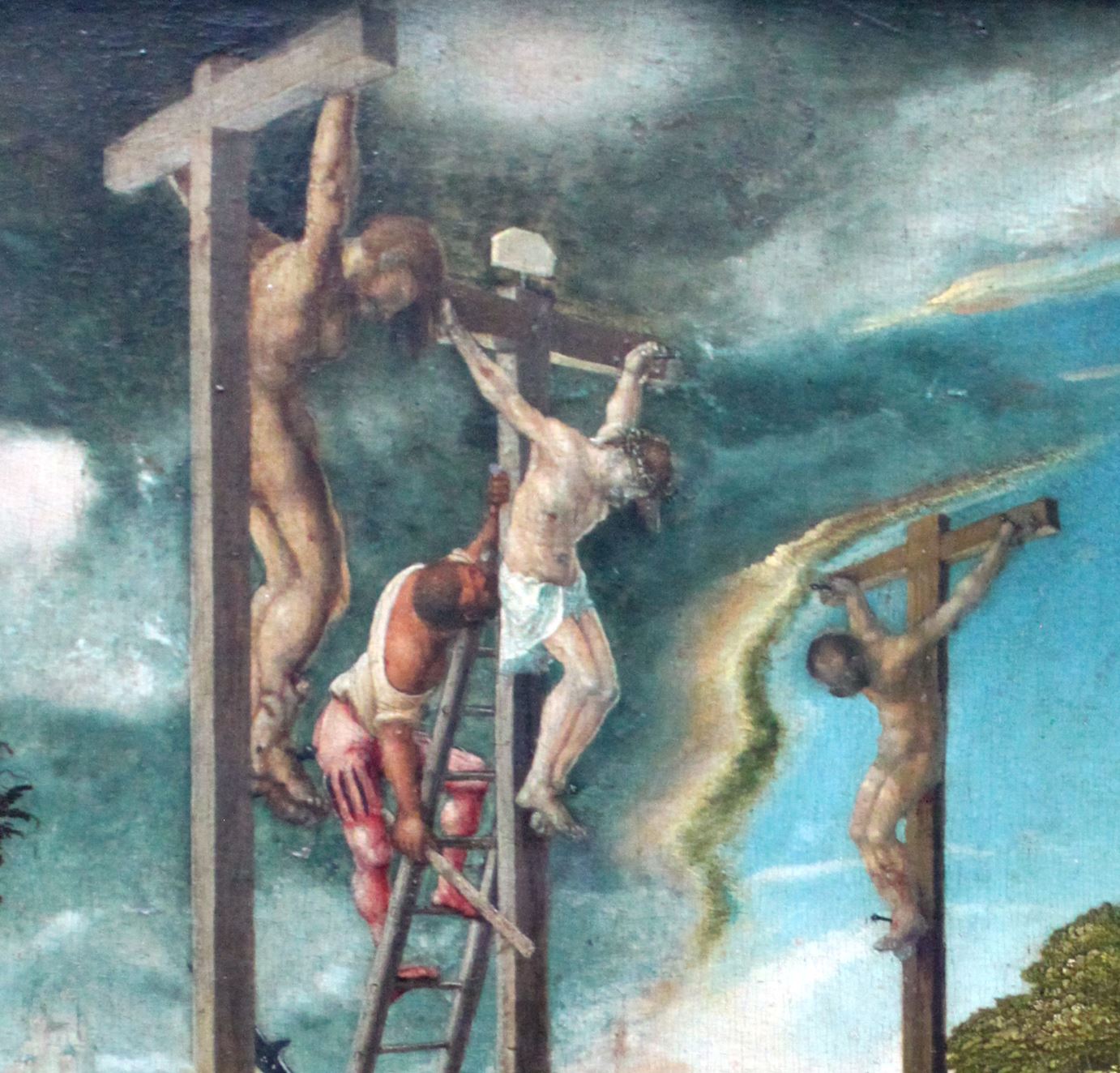

Crucifixion, Cranach, 1500-1501, Kunsthistorisches Museum, Vienne

La valorisation du bois non-travaillé est devenue très explicite dans cette oeuvre expérimentale de Cranach qui, trop paradoxale sans doute, ne fera pas école : le Mauvais Larron s’arc-boute contre un tronc totalement écorcé tandis que le Bon Larron s’abandonne le long d’un tronc intact (on aurait plus facilement imaginé l’inverse, si l’écorce était synonyme de rudesse et d’opacité). L’étrange choix de Cranach se comprend en observant la croix du Christ, où l’arrachement longitudinal de l’écorce est clairement assimilé à une blessure, homologue aux traînées de sang.

La « nudité » du tronc, côté Mauvais Larron, signifie donc sans doute un écorchement complet, un écart absolu par rapport à la volonté divine, tandis que la présence de l’écorce, côté Bon Larron, est la métaphore de son intégrité.

morale.

On notera que les deux larrons sont maintenant cloués et non liés, solution qui s’imposera désormais en Allemagne.

Retable de la Passion – Crucifixion, Holbein, 1524-26, Musée des Beaux Arts, Bâle

On retrouve chez Holbein, en plus discret, la même idée de la croix « en bois naturel » pour le Bon Larron. L’image est un compromis innovant entre les deux traditions d’accrochage : les trois suppliciés ont les pieds cloués, et l’image suggère, sans les montrer, que les mains des deux larrons le sont aussi. Holbein rajoute une corde qui les plaque contre le bois : plus infamante, celle du Mauvais Larron punit non pas ses poumons, mais son sexe.

Augustin Hirschvogel, 1533, Royal Collection Trust

L’idée de la corde autour du torse réapparaît dans ce dessin très singulier et très abouti (il semble avoir été conçu tel quel, non comme étude pour un tableau).

Altdorfer, 1526, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg (detail) Altdorfer, 1526, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg (detail) |

Augustin Hirschvogel, 1533, Royal Collection Trust (detail) Augustin Hirschvogel, 1533, Royal Collection Trust (detail) |

|---|

Tandis que chez Altdorfer, les trois croix sont rigoureusement identiques, Hirschvogel les différencie discrètement : les croix-poutres du Christ et du Mauvais larron sont du même modèle (assemblage par quatre chevilles), celle du Bon est de type tronc semi équarri (assemblage par trois chevilles).

Vivant à Nuremberg, Hirschvogel a pu se souvenir de la Déposition de Wolgemut, avec sa croix-tronc réservée au Bon larron : il est clair en tout cas que le signe trinitaire et le « retour vers l’arbre » participent à la figure positive du Bon larron.

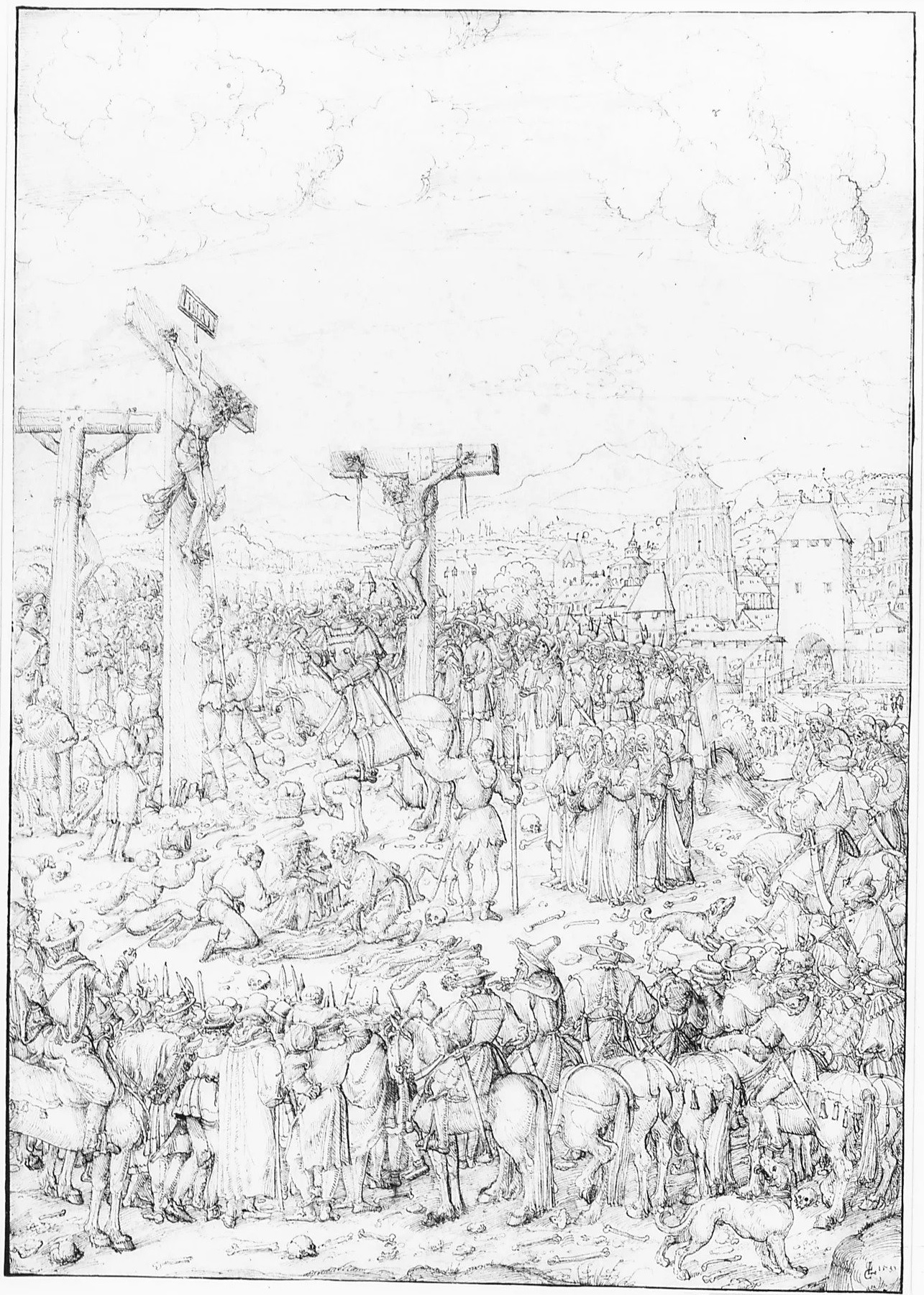

L’exception Dürer

Le Calvaire

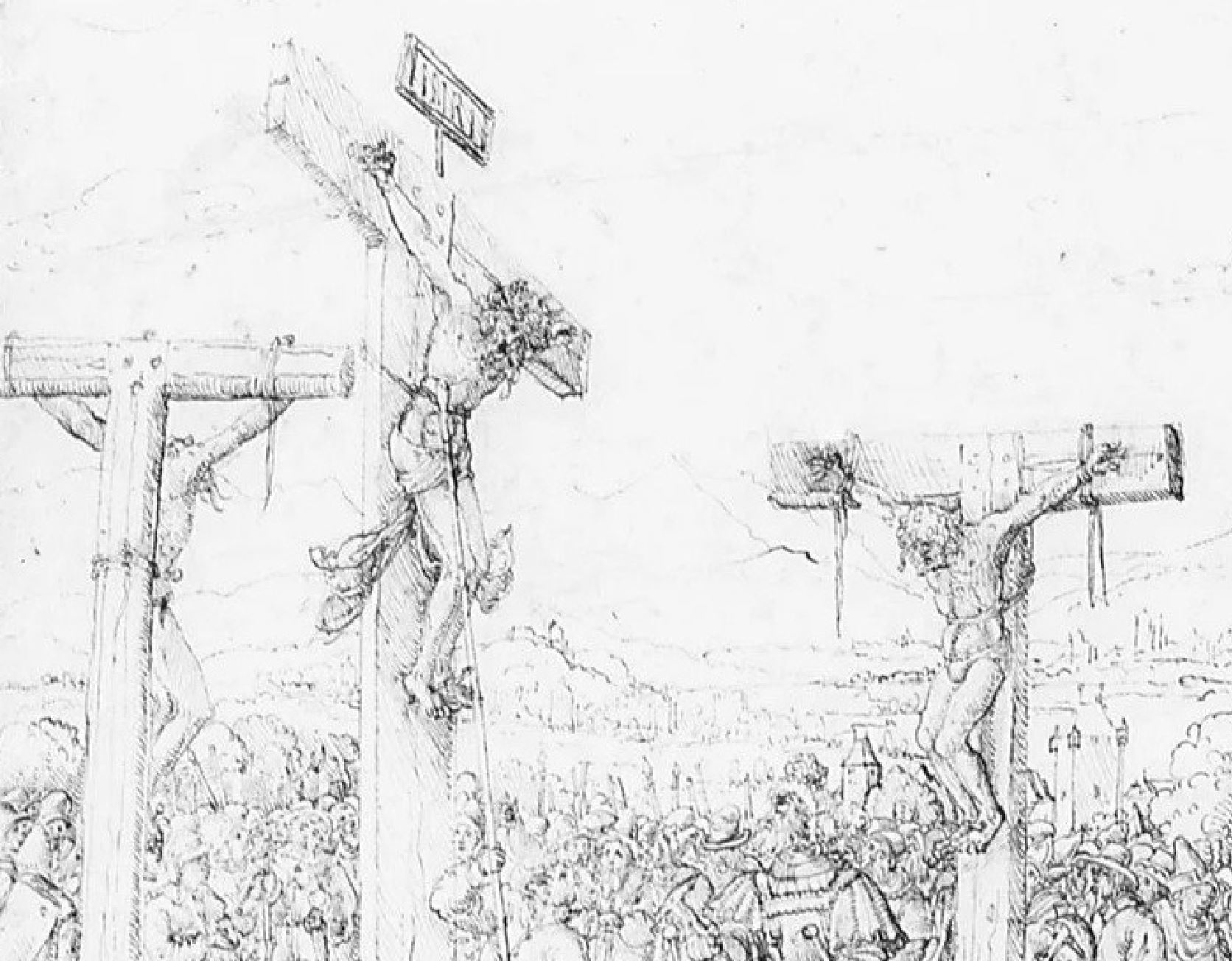

Albrecht Dürer, 1505, Galerie des Offices, Florence

L’idée de Wolgemut aurait pu passer inaperçue , si son élève le plus célèbre, Dürer, ne l’avait reprise dans un dessin en grisaille extrêmement élaboré, réalisé lorsqu’il était à Venise. S’y est il souvenu de la Déposition de son maître, encore accrochée de nos jours dans l’église Saint Laurent de Nuremberg ?

Le Calvaire

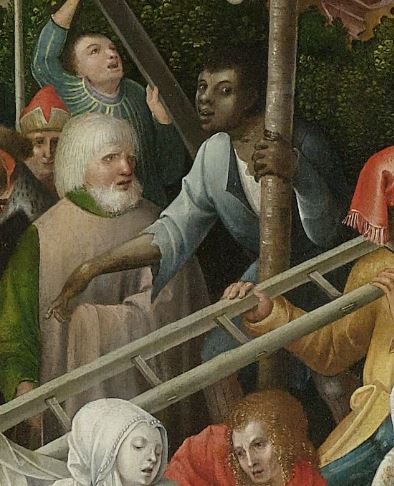

Pseudo Jan Wellens de Cock, Leiden, vers 1520, Rijksmuseum, Amsterdam

Le dessin a été recopié assez fidèlement, 15 ans plus tard, pour ce grand tableau qui présente plusieurs originalités iconographiques dont la plupart sont dues à Dürer (pour la description d’ensemble et le détail du crâne de cheval, voir 3 : en terre chrétienne ).

|

|

|---|

Les trois croix apparaissent une première fois au premier plan, avant la Crucifixion : la croix du Mauvais Larron, inclinée, est de type tronc ; celle du mauvais Larron, tenu verticale par un géant Noir (impossible à identifier dans le dessin de Dürer), est faite de deux troncs de bouleau assemblés.

Les croix se présentent dans le même ordre que les deux larrons qui attendent leur sort. Le traitement du Bon est nettement privilégié : il n’a pas de cordes autour du torse, un soldat lui tend du vin pour apaiser ses souffrances et il arbore la barbe blanche et le crâne chauve d’un sage vieillard, par opposition à son voisin hirsute.

|

|

|---|

A l’arrière-plan, on retrouve la croix-tronc du Bon Larron : le Pseudo de Cock a commis une petite erreur en le représentant chevelu, et lui a attaché les mains, alors que chez Dürer elles semblent cloués.

Calvaire

Jan Brueghel l’Ancien, 1604, Offices, Florence

En recopiant le dessin de Dürer un siècle plus tard, Jan Brueghel l’Ancien laissera tomber les singularités médiévales que le Pseudo de Cock avait accentuées : la croix-tronc du Bon Larron et le géant Noir qui la brandit.

En aparté : Un Noir Au Golgotha

A ses chausses rayées, on reconnaît un bourreau.

Couronnement d’Epines, Heures de Homoet, Cologne, 1475, Wallraf-Richartz Museum MS 232 p 102

Quoique très rare, la présence de Noirs dans les scènes de la Passion est explicable : la couleur de la peau, associé souvent aux Démons, s’ajoute aux couleurs et motifs voyants des vêtements pour désigner cette figure repoussante entre toutes de l’exécuteur des hautes oeuvres.

Crucifixion, Simon Marmion, vers 1470 Philadelphie, Museum of Art Crucifixion, Simon Marmion, vers 1470 Philadelphie, Museum of Art |

Master of the Virgo inter virgines, vers 1490, The Bowes Museum, Barnard Castle Master of the Virgo inter virgines, vers 1490, The Bowes Museum, Barnard Castle |

|---|

Avec les Grandes découvertes, la figure du Noir perd son aspect diabolique et prend un caractère de curiosité orientale : c’est ainsi qu’on le retrouve à gauche parmi les soldats d’Hérode, et à droite dans le rôle (cruel) de Stéphaton, le porteur d’éponge.

Une résurgence inattendue ?

Crucifixion

Tintoret, 1565. Scuola Grande di San Rocco, Venise

Il ne faut pas voir des influences partout, mas puisque le dessin de Dürer a été réalisé à Venise…

La Mauvais larron attend d’être cloué sur une croix-poutre, dans laquelle un avant-trou est foré.

Le Bon Larron est attaché sur une croix-tronc, qu’un grand Noir hisse de toutes ses forces.

En conclusion, voici un généalogie hypothétique de ce motif rarissime qui, passant des Pays du Nord à Venise grâce au voyage de Dürer, y est remonté grâce aux liens commerciaux entre Venise et Anvers.

Aucun commentaire to “4 De Nuremberg à Venise”