Lune-soleil : Crucifixion 3) en Occident

La relative fréquence des inversions dans le monde occidental permet de les regrouper selon une typologie originale : celles qui dépendent du contexte graphique, celles qui sont liées à une iconographie spécifique (intention apocalyptique, présence du centurion), et enfin les cas particuliers (fausses inversions, erreurs manifestes, inversions sporadiques). Pour les inversions liées à l’insertion dans un édifice, voir Les inversions topographiques (SCOOP).

Article précédent : Lune-soleil : Crucifixion 2) en Orient

![]()

Les inversions contextuelles (SCOOP !)

Certaines inversions s’expliquent par l’insertion de la Crucifixion dans le contexte environnant. C’est le cas de trois pièces d’orfèvrerie particulièrement sophistiquées, où la composition d’ensemble obéit à des considérations symboliques.

Les autels portatifs de maitre Eilbertus

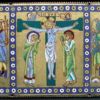

Autel portatif du Trésor des Guelfes, Maître Eilbertus, 1150, Kunstgewerbemuseeum, Berlin

Autel portatif du Trésor des Guelfes, Maître Eilbertus, 1150, Kunstgewerbemuseeum, Berlin

Dans le coin supérieur droit de cet autel portatif, une Crucifixion avec le soleil et la lune surmonte la scène des Saintes femmes au tombeau.

Autel portatif de St Maurice

Autel portatif de St Maurice

Maître Eilbertus, 1160, Sankt Servatius Schatzkammer, Siegburg [49]

Dans cet autre autel portatif un peu postérieur, la scène de l’Ascension remplace la Crucifixion, avec une grande étoile et une petite dans l’ordre normal des luminaires. La Crucifixion quant à elle est passé dans la colonne de gauche, avec inversion des deux astres : difficile de plaider l’erreur, puisque l’atelier est le même. Par ailleurs, la scène des Saintes Femmes est également inversée, bien qu’elle soit restée au même emplacement, dans la colonne de droite.

Une cause commune (SCOOP !)

Je pense qu’une cause commune explique ces deux inversions : on notera que les apôtres, au lieu d’entourer la partie centrale, sont répartis en deux rangées sur les bords supérieur et inférieur : de ce fait, les deux scènes latérales sont directement en contact avec cette partie centrale, la zone sacrée où s’effectue la Transsubstantiation.

Dans la Crucifixion, l’absence des deux larrons fait que la position des astres importe peu : le soleil placé à la gauche du Christ visible et mort se trouve en fait en position d’honneur par rapport au Christ invisible et vivant qui ressuscite au centre à chaque messe.

De même , dans la scène des Saintes Femmes au tombeau, l’inversion de la position de l’ange permet de le placer au plus près de Celui qu’il sert, le Christ Vivant et non le tombeau vide.

Quatre plaques émaillées isolées (SCOOP !)

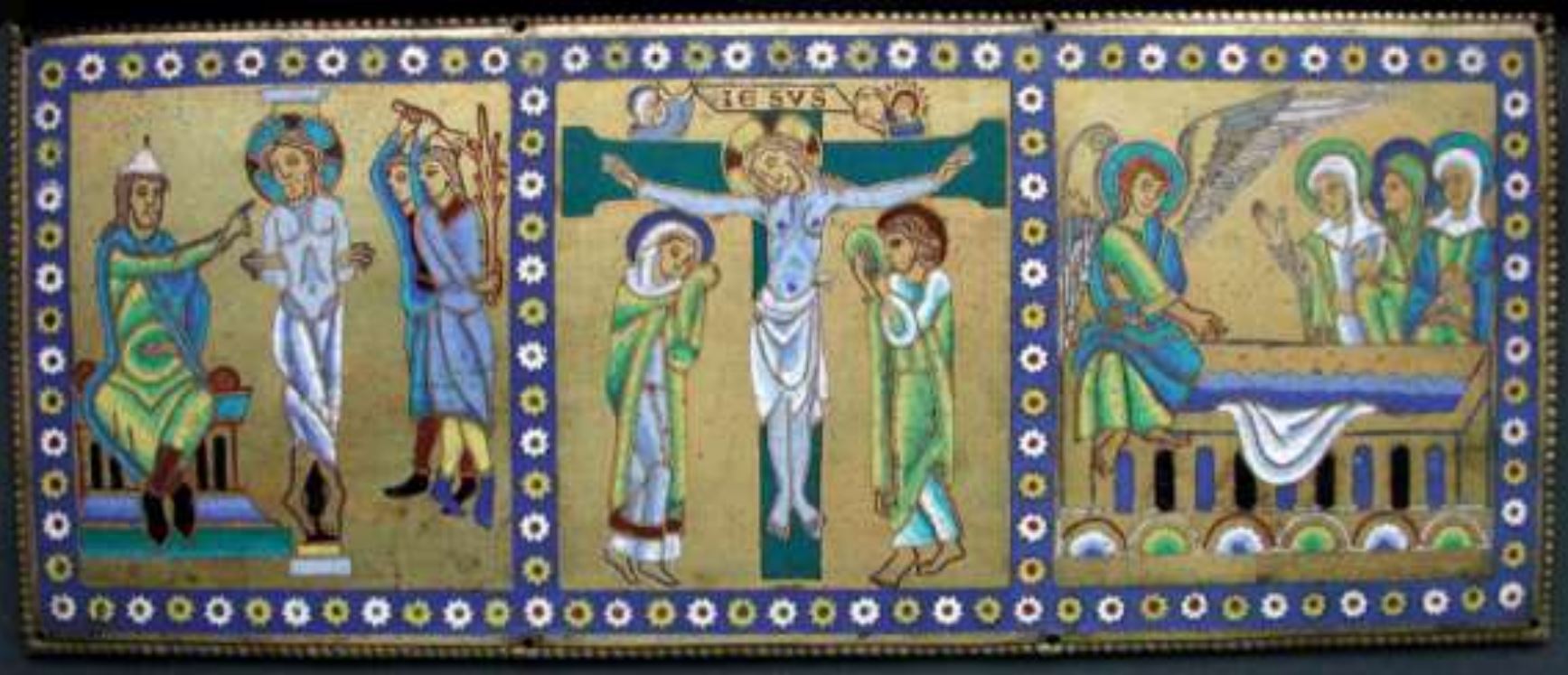

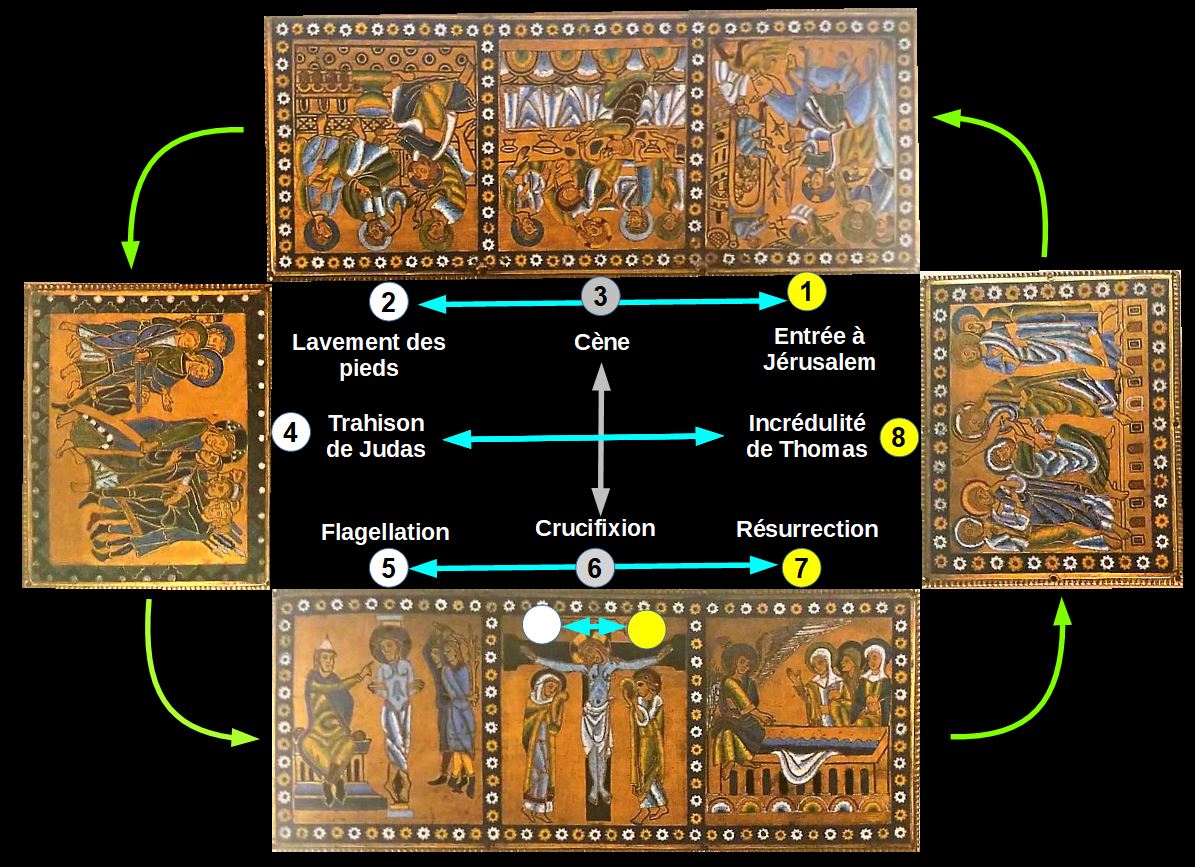

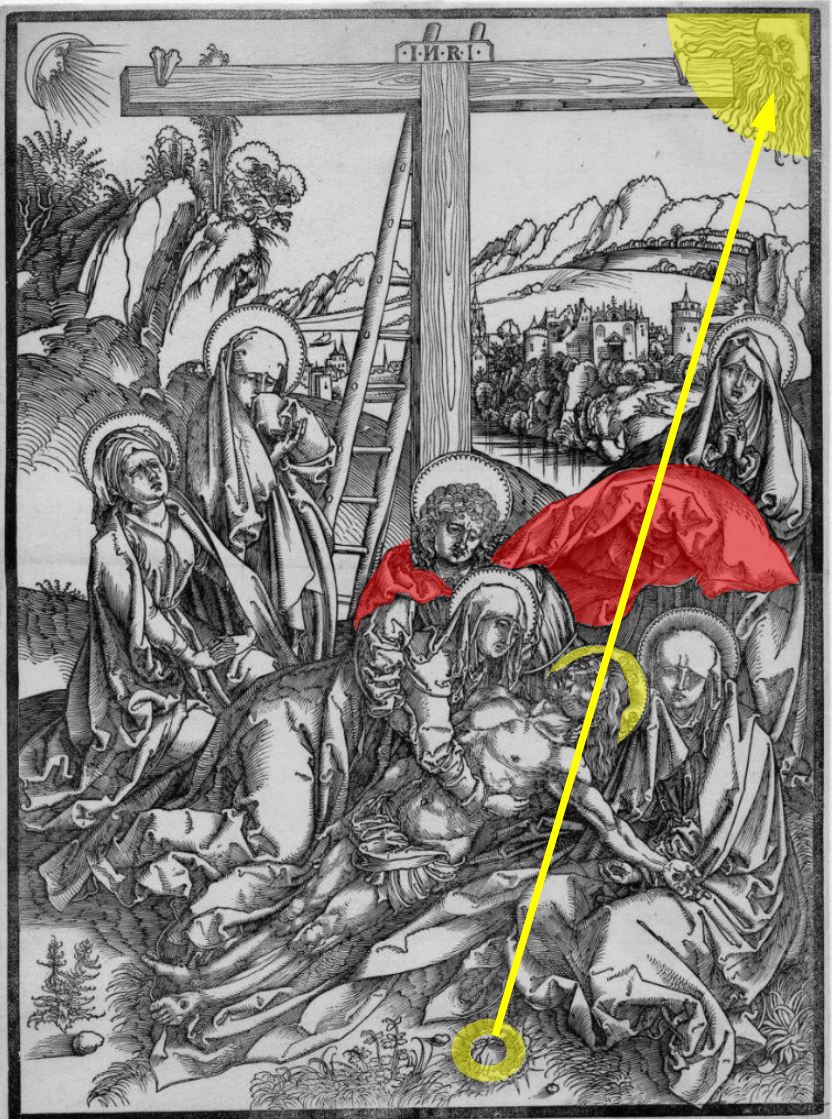

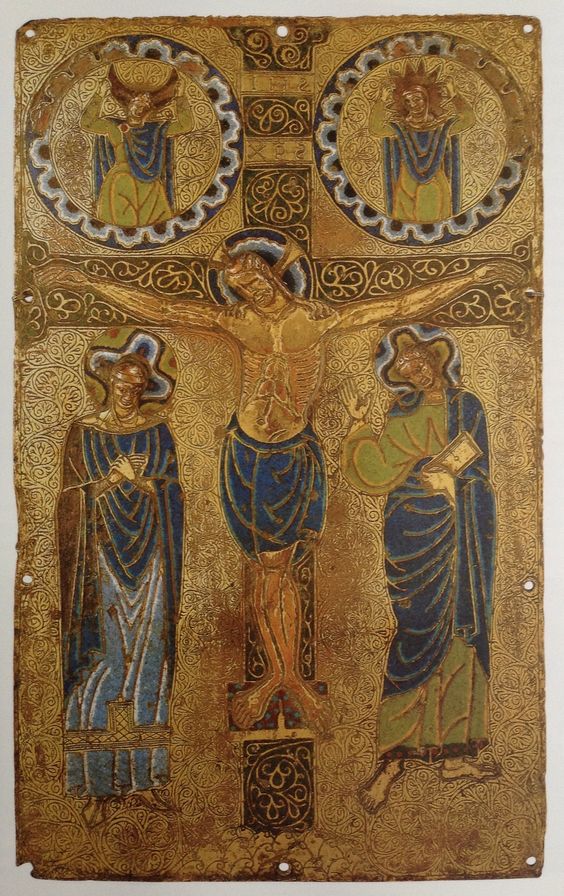

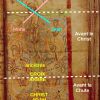

Plaque émaillée provenant de St Donatien de Bruges, 1175-90, Bruxelles, MRAH inv 32

Plaque émaillée provenant de St Donatien de Bruges, 1175-90, Bruxelles, MRAH inv 32

Les trois scènes présentent chacune la même symétrie autour d’une figure centrale, et sont conçues pour être lues en séquence :

- Jésus flagellé entre Pilate et les soldats,

- Jésus crucifié entre Marie et Saint Jean,

- Jésus absent entre l’ange et les saintes femmes.

Dans la Crucifixion :

- la Lune vient de gauche, de la scène qui synthétise la collusion des Juifs et des Païens contre le Christ, dans le monde obscur de l’Ancien Testament ;

- le Soleil vient de droite, répercutant dans la scène de la mort le flash lumineux de la Résurrection.

Mais il y a plus.

Cette reconstruction place les quatre plaques, acquises simultanément par le musée, dans une continuité chronologique qui suggère que la composition est complète [50]. On constate néanmoins une interversion entre les scènes 2 et 3 (qui ne sont racontées que dans l’Evangile de Jean) : le Lavement des Pieds (Jean 13, 1-20) précède la Cène, représentée ici d’une manière rare : l’instant précis où Jésus dénonce Judas en lui donnant du pain trempé dans l’eau (Jean 13,26). Cette légère entorse à la chronologie montre que la composition obéit aussi à des considérations symboliques.

Les symétries d’ensemble confirment la reconstruction :

- mise en correspondance symbolique des deux scènes centrales (flèche grise) : la Cène (pain et vin) préfigure la Crucifixion (chair et sang) ;

- mise en opposition des trois scènes latérales (flèches bleus), où le Christ apparaît tantôt en situation d’infériorité (en blanc), tantôt de triomphe (en jaune).

En s’inscrivant dans cette thématique, l’inversion Lune / Soleil donne la clé de lecture non seulement de la plaque comportant la Crucifixion, mais de la composition toute entière.

Le style atypique de cette oeuvre d’orfèvrerie a fait suspecter un pastiche du XIXème siècle. Une fois expliquée, l’inversion Lune / Soleil, qu’un faussaire n’aurait pas faite, fournit au contraire un argument en faveur de l’authenticité.

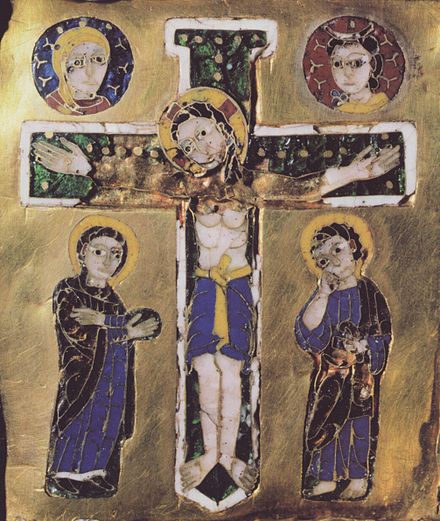

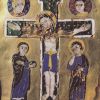

Une croix mosane aux quatre Vertus

Croix mosane, 1150-75, Walters art museum, Baltimore

Croix mosane, 1150-75, Walters art museum, Baltimore

Le Crucifix est entouré par quatre Vertus personnifiées :

- deux vues de face : l’Espoir en haut et l’Obéissance en bas (dans cette dernière était incrustée une relique de la Vraie Croix) ;

- deux vues de profil : l’Innocence à gauche et la Foi à droite.

|

|

|---|

Croix mosane, 12eme s, Victoria and Albert museum

Dans cette autre crucifix mosan, trois Vertus sont inscrites au dos : la Foi au même emplacement à droite (derrière le Soleil), la Vérité en haut (derrière le panonceau INRI) et l’Espoir à gauche (derrière la Lune). La présence de Vertus dans les crucifixions mosanes est fréquente, mais jamais exactement dans la même configuration (voir Ph. VERDIER [22]).

Ici, l’emplacement des Vertus semble réglé par le fait que l’Espoir en haut tient d’une main l’hostie et de l’autre le calice, s’associant respectivement à l’agneau de l’Innocence et à l’Eau bénite de la Foi. C’est sans doute la notion de blancheur passive qui attire la Lune du côté de la Chair, et celle d’ardeur vivifiante qui attire le Soleil du côté du Vin et de la Foi.

![]()

Les inversions apocalyptiques (SCOOP )

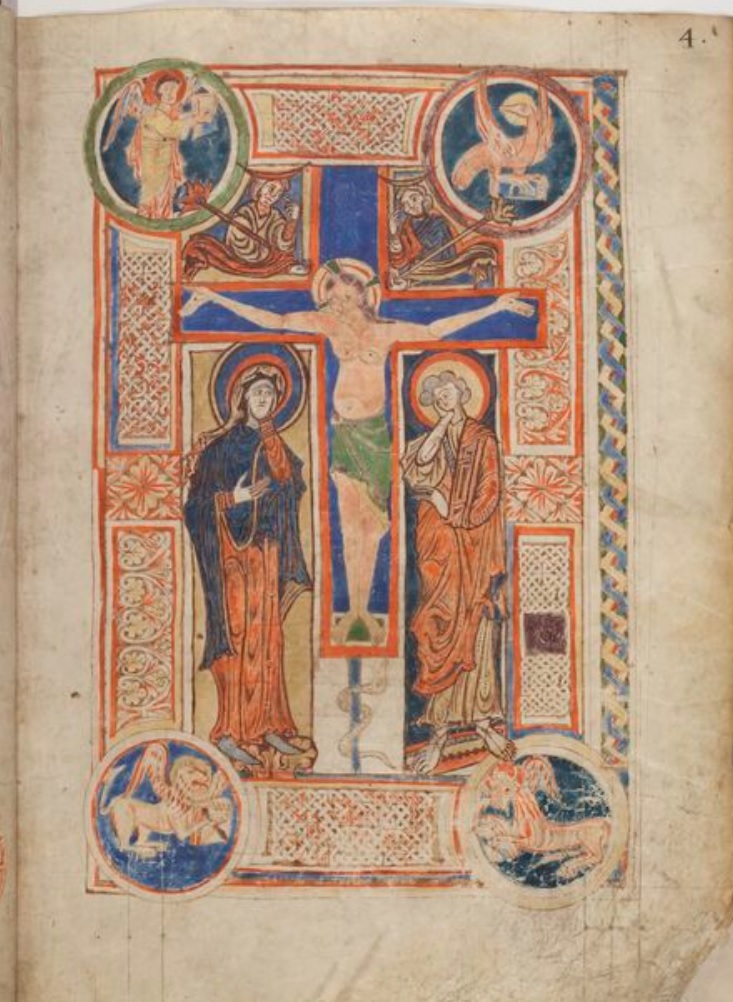

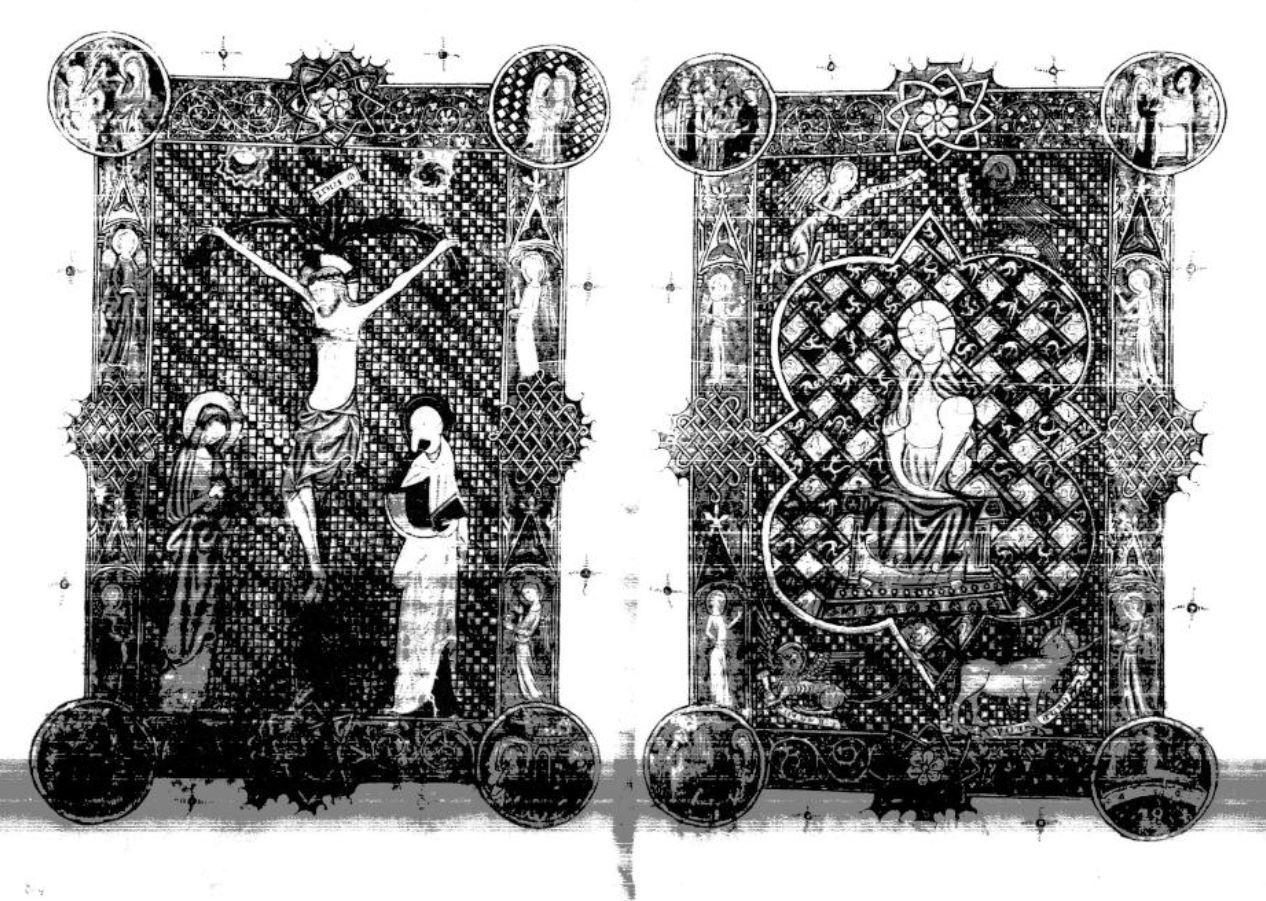

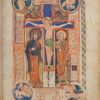

L’arbre du missel de Gladbach

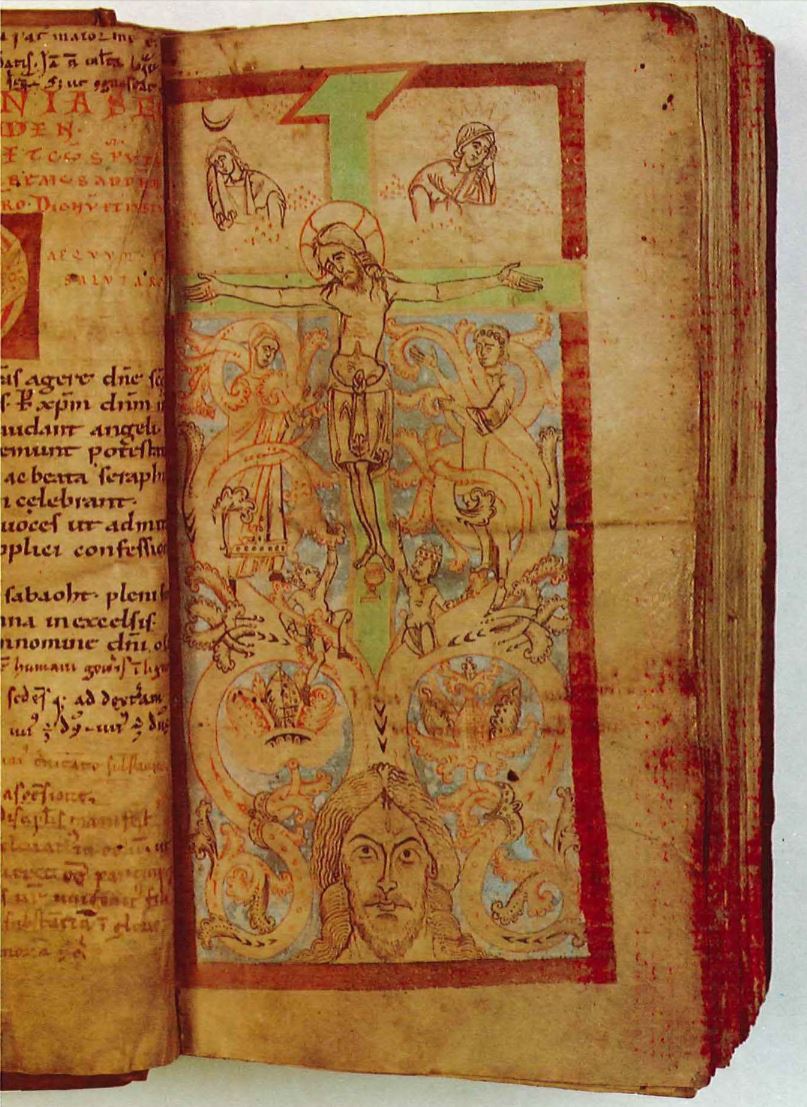

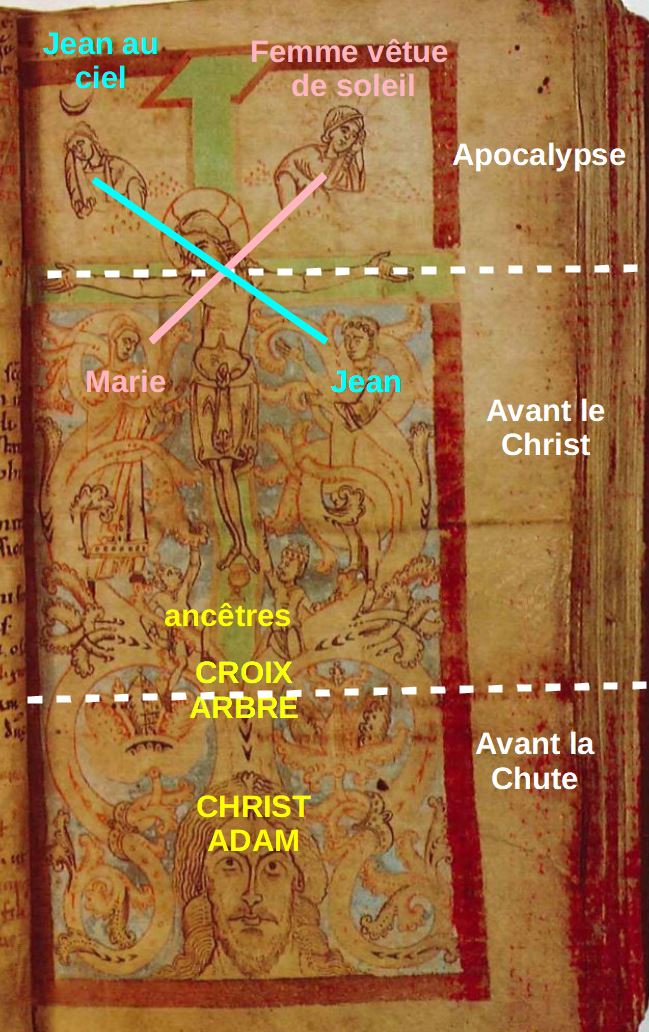

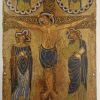

Missel, 1140, Münsterarchiv HS1, Gladbach près Münich

Missel, 1140, Münsterarchiv HS1, Gladbach près Münich

Dans cette figuration très inhabituelle, la Vierge et Saint Jean se trouvent pris dans les branches supérieures de l’arbre d’où sort le bois de la Croix : c’est donc, selon la légende, l’Arbre de Vie du Paradis.

Les deux figurines coiffées d’une couronne, juste en dessous, ne peuvent être que les ancêtres royaux de Jésus : cet arbre est donc aussi un arbre généalogique, et le visage situé à la base est, comme d’habitude, celui d’Adam : mais ce visage est aussi celui du Christ, le Nouvel Adam.

Au dessus de la croix, les personnifications sont restées à leur place habituelle, la masculine à gauche et la féminine avec son voile à droite. En revanche, de manière tout à fait unique, le croissant et l’auréole de rayons ont été inversées, faisant de la lune un homme et du soleil une femme !

L’erreur grossière est exclue, vu le haut degré de sophistication de l’image :

- à Adam se superpose le Christ ;

- au bois de la croix se superpose celui de l’arbre généalogique.

Un schéma sophistiqué (SCOOP !)

La lecture chronologique à laquelle nous invite la figure de l’arbre, de bas en haut, se prolonge dans les deux personnifications : elles appartiennent à un temps qui n’est plus celui de la Mort du Christ ici-bas (comme le confirme le panonceau vierge) mais un temps à venir, celui de l’Apocalypse :

« Il n’y aura plus de nuit, et ils n’auront besoin ni de la lumière de la lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera; et ils régneront aux siècles des siècles. » Apocalypse 22,5

La disjonction entre les sexes et les symboles des luminaires pourrait illustrer cette annulation terminale de la Nuit et du Jour.

Cette lecture apocalyptique ouvre ici une interprétation supplémentaire : les personnages situés au dessous de la traverse se projettent en croix dans leurs pendants célestes (comme le suggèrent les nuages en pointillés) :

- le jeune homme affligé est Saint Jean au ciel, pleurant à la vision de l’Agneau immolé :

« Et moi je pleurais beaucoup de ce qu’il ne se trouvait personne qui fût digne d’ouvrir le livre, ni de le regarder ». Apocalypse 5,4

- la femme-soleil, analogue de Marie, évoque un autre personnage souffrant de l’Apocalypse la « femme vêtue de soleil », qui « était enceinte et criait, dans le travail et les douleurs de l’enfantement » Apocalypse 122

Le soleil « lunifié »

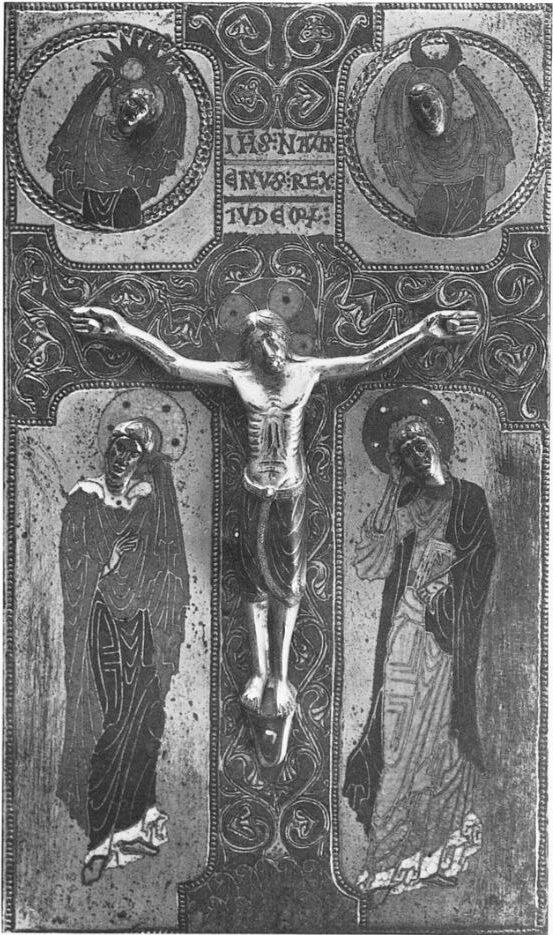

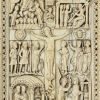

Fin 11eme, musée d’Utrecht, Goldschmidt vol II planche 42 fig 151 [51]

Fin 11eme, musée d’Utrecht, Goldschmidt vol II planche 42 fig 151 [51]

Le croissant posé sur la tête de la figurine masculine n’est probablement pas une « erreur » du sculpteur, mais une autre manière de signifier l’abolition apocalyptique des luminaires.

La lune « christifiée »

1000-1050, Cologne ou Liège, collection privée (ancienne collection Robert von Hirsch).

1000-1050, Cologne ou Liège, collection privée (ancienne collection Robert von Hirsch).

Cette Crucifixion place les luminaires verticalement, en haut du montant, ce que nous avons déjà vu dans un ivoire carolingien : mais ici, la Lune est placée au dessus du soleil, adorant le grand halo lumineux qui symbolise le Divin, auquel le Christ en Ascension va s’intégrer.

On retrouve la lune une seconde fois à son emplacement habituel, du côté droit de la traverse, mais avec une iconographie unique : elle porte l’auréole du Christ.

Cette double supériorité de la Lune révèle, selon Gertrud Schiller, une influence apocalyptique :

« Cela rend la lune plus importante que le soleil et montre que le Christ a aboli la nuit. Le côté gauche ou ouest n’a plus de sens négatif. Ici, la lune, continuellement consumée par les ténèbres et continuellement resplendissante d’une nouvelle lumière, symbolise le Christ, qui a vaincu les ténèbres de la mort. La lumière de la Résurrection éclipse toute lumière terrestre… Ainsi, dans l’image de la Crucifixion, le symbolisme de la souveraineté cosmique s’est transformé en un symbolisme eschatologique de la lumière« . [52], p 109

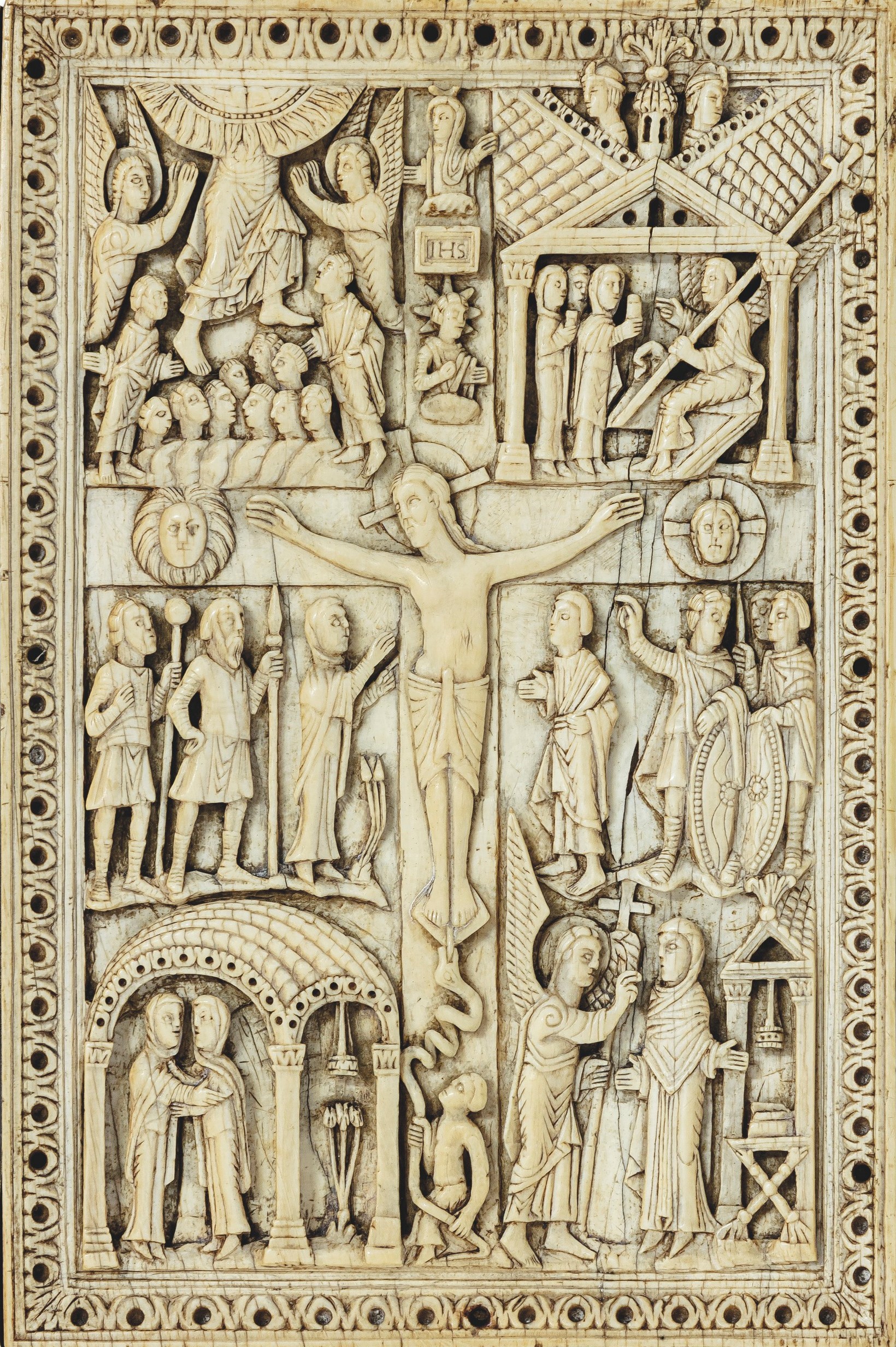

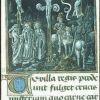

Hortus deliciarum, fol 247v, 1159-75 [53]

Hortus deliciarum, fol 247v, 1159-75 [53]

Voici comment l’Hortus deliciarum traduit graphiquement la même idée :

|

La clarté resplendissante du Christ prévaut sur tous les luminaires du Nouveau Ciel |

Christi claritas prefulgida precellit omnia novi celi luminaria |

Inversions scandinaves (SCOOP !)

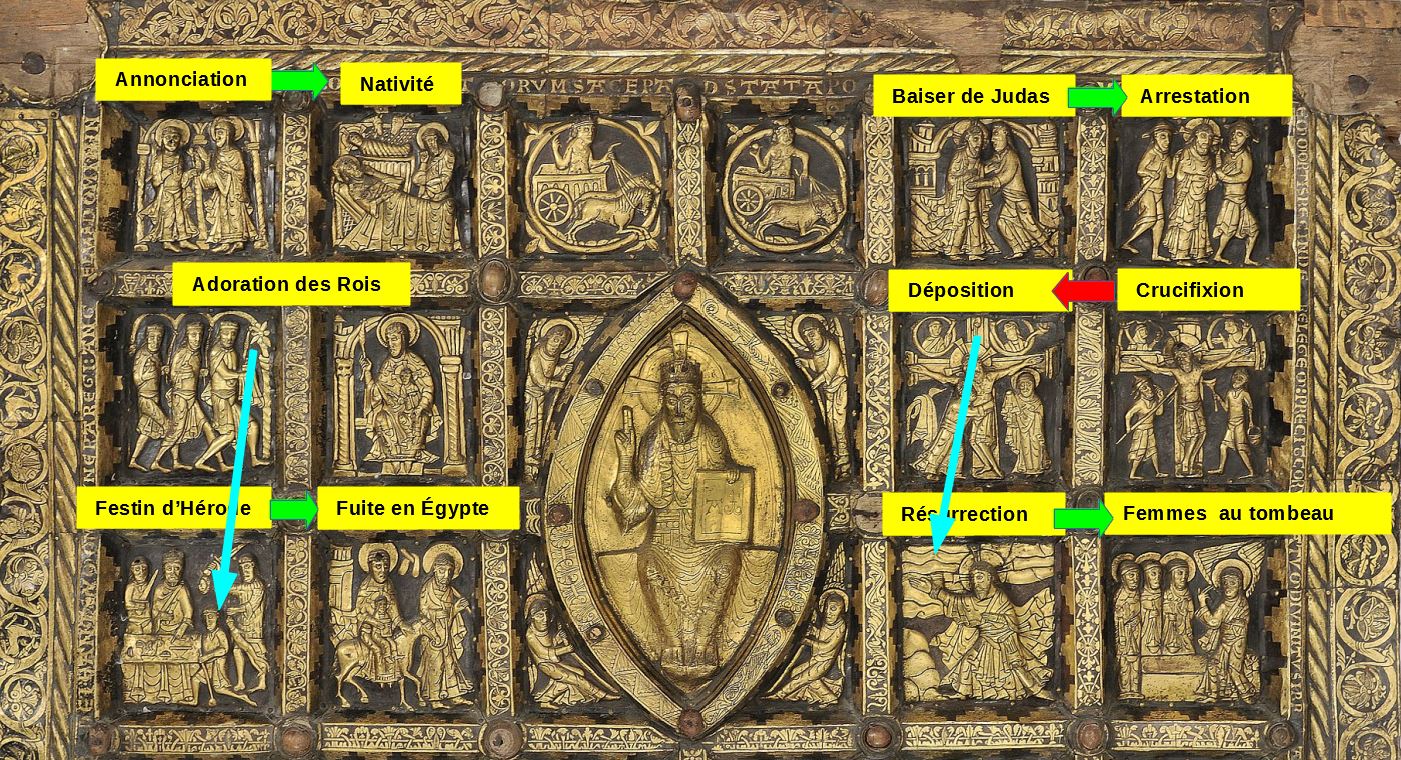

Autel de Broddetorp, vers 1100, Musée national, Stockholm

Au dessus de la Majestas Dei, on reconnaît le char du Soleil et le biga de la Lune.

En revanche, au dessus de la Déposition et de la Crucifixion, les médaillons des luminaires sont clairement inversés. A noter, dans la Déposition, la main de Dieu qui descend bénir son Fils mort.

L’explication tient à la lecture en boustrophédon des six médaillons de droite : l’artiste à impliqué les luminaires dans la lecture de droite à gauche. On notera l’idée très rare de figurer la Résurrection sous forme d’une montée du Christ au Ciel, hissé par la dextre de Dieu apparue dans la case précédente (flèche bleue).

Le banquet d’Hérode et la légende de Saint Etienne

Le banquet d’Hérode comporte la légende typiquement scandinave de Saint Etienne : garçon d’écurie du roi, Etienne voit l’étoile de Bethléem et raconte à Hérode que le Sauveur est né. Le roi dit alors : « Je le crois, si le coq rôti qui est devant moi se lève, bat des ailes et devient fou. » C’est ce qui se passe, et qui déclenche le Massacre des Innocents. On remarquera que l’Etoile de Bethléem se trouve juste au dessus, dans la case des Rois Mages (seconde flèche bleue), ce qui confirme le caractère très élaboré de la composition.

Annonciation et Visitation (détail)

Autel d’Ølst, Musée national, Copenhague

Pour Søren Kasperson [53a], la femme de gauche serait Marie, puisque l’Evangile de Luc dit que c’est elle qui est venue visiter sa cousine Elisabeth : le détail de son pied, posé sur celui de la femme de droite, indiquerait cette arrivée. En fait, la comparaison avec l’Annonciation montre que la femme de droite , avec son voile et son auréole rayonnante, est Marie dans les deux cas. Le pied posé sur l’autre s’explique par le fait que l’artiste a simplement recopié la posture de l’Ange : au détriment de la narration littérale, il a préféré une représentation symbolique où les deux personnages secondaires sont homologues.

Une fois effectuée, cette rectification confirme d’autant plus l’interprétation de Søren Kasperson concernant l’extraordinaire ange aux luminaires : il donne à voir le contenu de l’utérus des deux femmes, Jean-Baptiste (La Lune, car il annonce et reflète la lumière du Soleil) et Jésus.

L’antependium présente une seconde inversion dans la scène de la Crucifixion, deux cases en dessous. La scène qui les sépare montre le roi Hérode ordonnant le Massacre des Innocents.

Globalement, l’ensemble des scènes se lit de gauche à droite et de haut en bas, avec une seule anomalie chronologique (imposée par le fait que l’Adoration des Mages occupe deux cases) : l’Ange devait apparaître à Joseph après cet épisode, et pas avant.

L’inversion des luminaires dans la Crucifixion n’est donc pas ici liée au sens de lecture d’ensemble. Soit l’artiste a voulu harmoniser la position des luminaires dans les deux cases, soit il a existé une tradition scandinave spécifique sur la Crucifixion : car lorsque les luminaires sont associés à une Majestas Dei (autel de Broddetorp en Suède, autel de Lisbjerg au Danemark), ils ne sont pas inversés.

Reliquaire de Vatnass, vers 1250, Musée national, Copenhague (photo Eirik Irgens Johnsen)

Reliquaire de Vatnass, vers 1250, Musée national, Copenhague (photo Eirik Irgens Johnsen)

Il n’existe que trois reliquaires médiévaux subsistants en Norvège, et celui-ci est le seul comportant une Crucifixion avec luminaires. On constate à nouveau une inversion Lune / Soleil, mais les cas sont si rares qu’il est difficile de tirer une conclusion.

![]()

La conversion du centurion (SCOOP !)

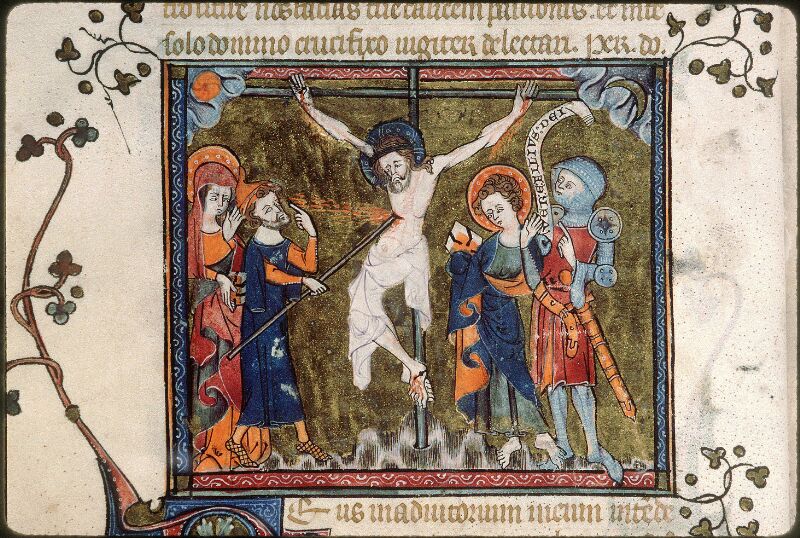

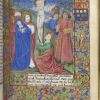

Psautier-Heures, 1330-40, Avignon, BM 0121 fol 59v? IRHT Psautier-Heures, 1330-40, Avignon, BM 0121 fol 59v? IRHT |

Décrétales, 1320-30, Angers, BM, 0376 (0363) fol 1? IRHT Décrétales, 1320-30, Angers, BM, 0376 (0363) fol 1? IRHT |

|---|

Au début du XIVème siècle apparaît cette formule qui met en évidence le centurion à côté de Saint Jean, avec le phylactère qui exprime sa conversion :

|

Vraiment celui-ci était la Fils de Dieu (Matth 27, 54) |

Vere filius dei erat iste |

Ayant perdu sa lance gênante, il apparaît armé de pied en cap, en tout premier chevalier du Christ.

Portement de Croix et Adoration des Mages, fol 51v Portement de Croix et Adoration des Mages, fol 51v |

Crucifixion et Présentation au Temple, fol 56r Crucifixion et Présentation au Temple, fol 56r |

|---|

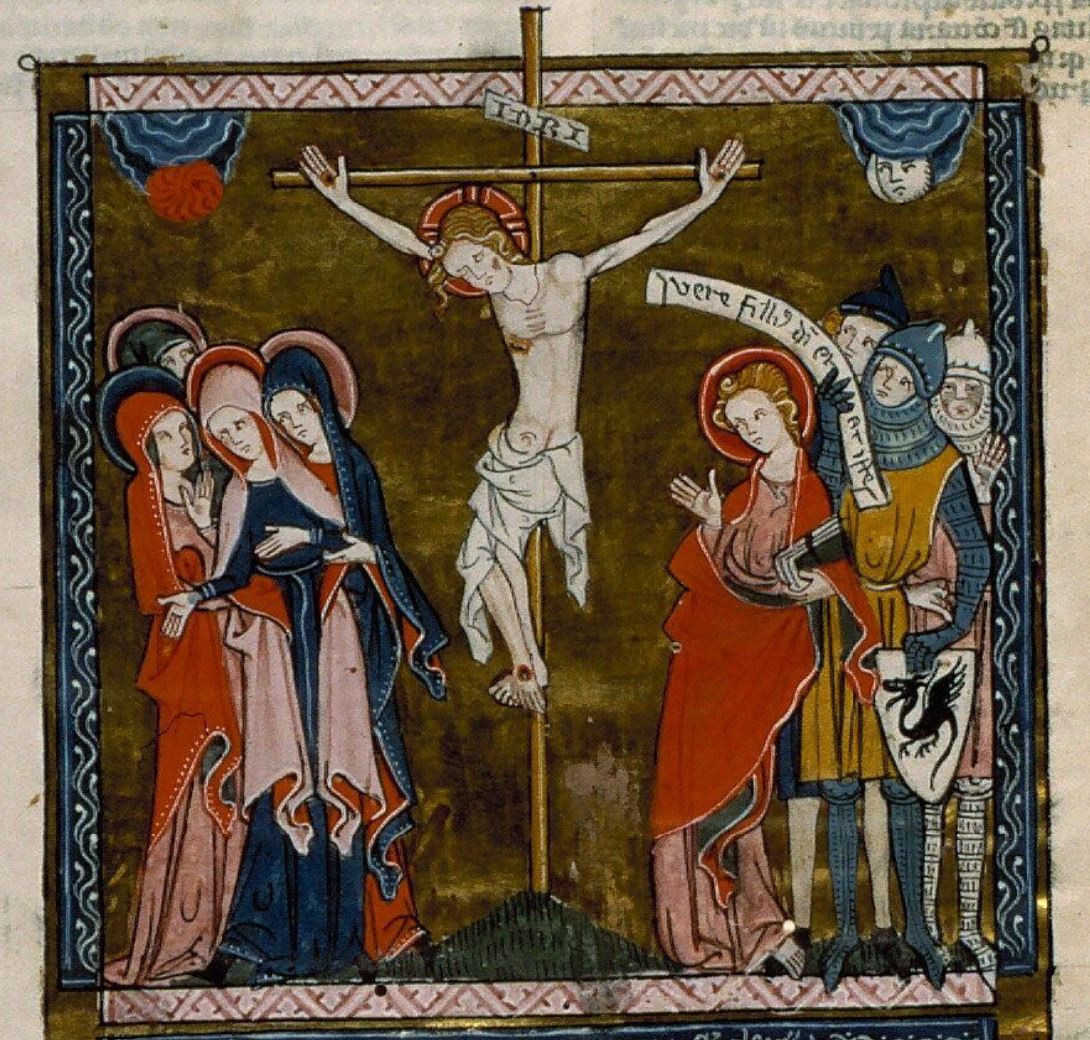

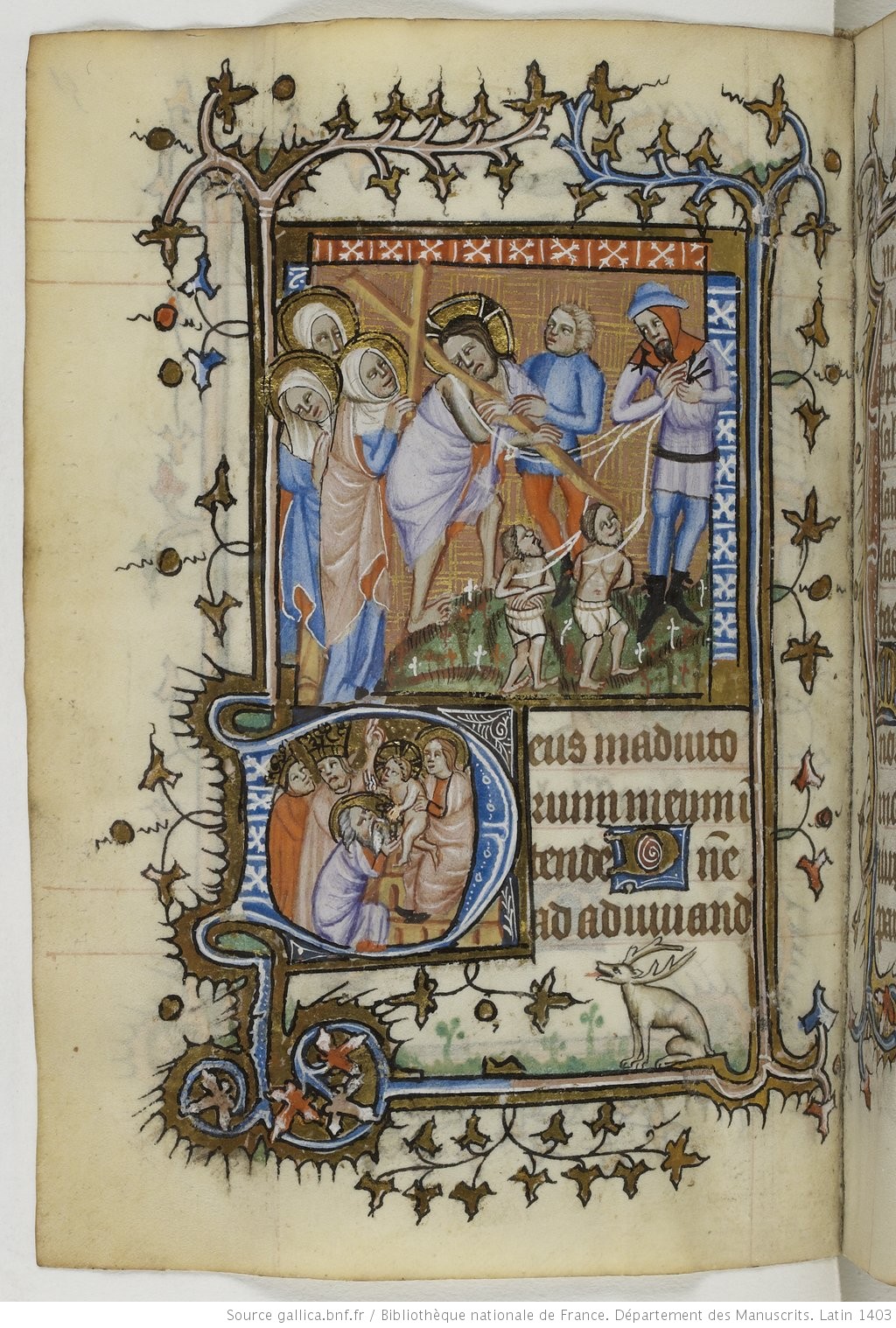

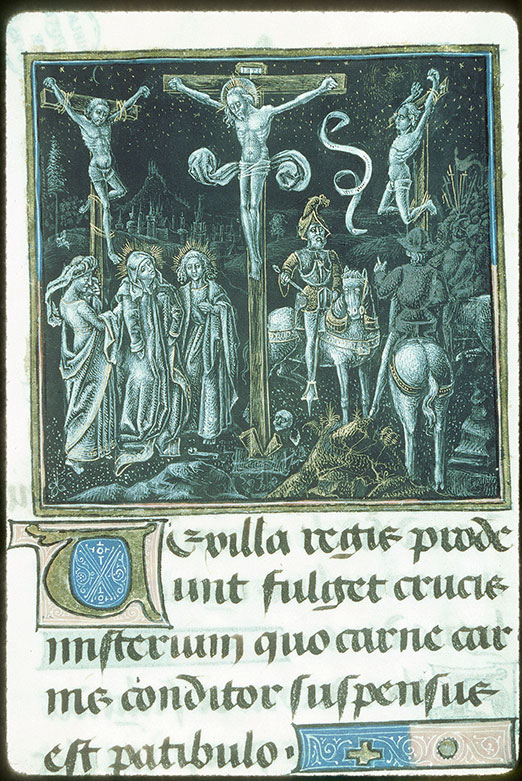

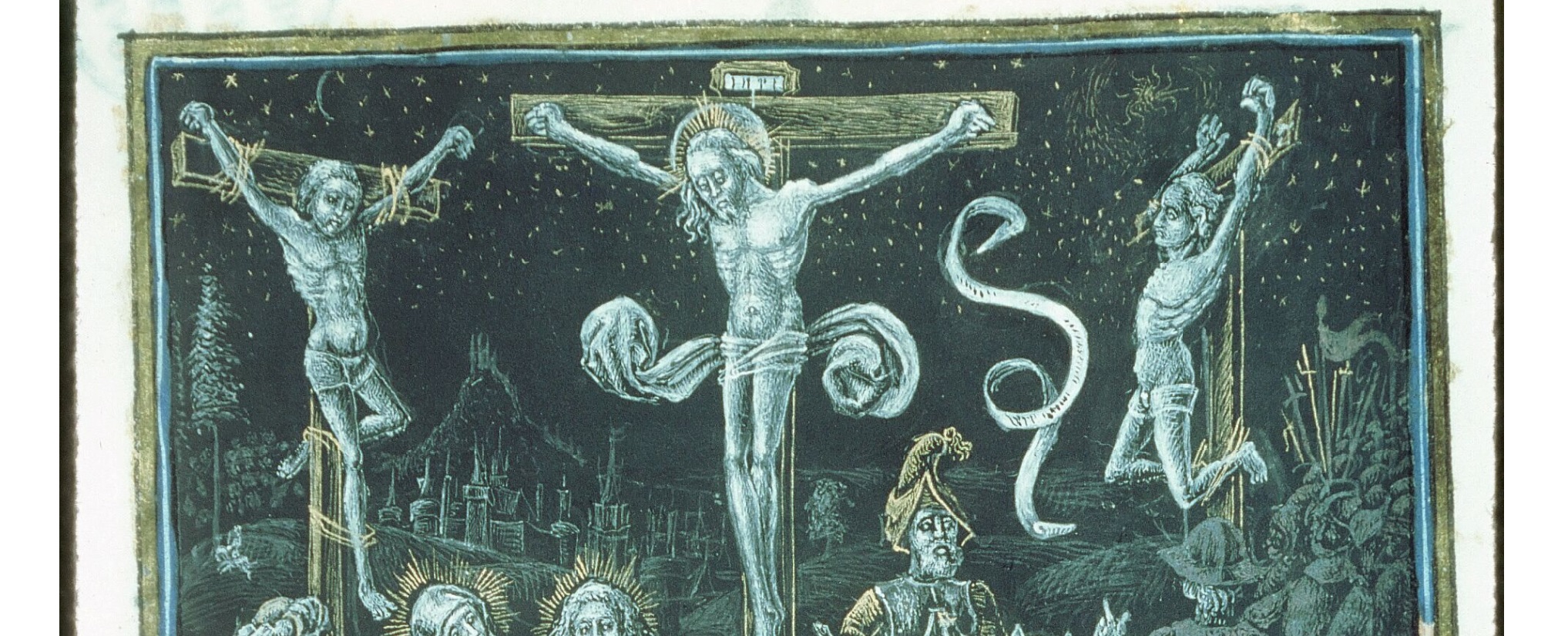

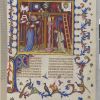

Heures d’Isabeau de Bavière, vers 1380, Metz, BNF Latin 1403 , Gallica

Ce manuscrit luxueux présente plusieurs particularités graphiques :

- l’initiale historiée qui rappelle, en miniature, le sujet qui figure habituellement en tête de chacune des Heures ;

- les drôleries de la bordure (un cerf, une scène de combat et un paon) sans rapport avec les deux scènes ;

des développements originaux sur les personnages secondaires :- le bourreau qui tient en laisse les larrons, nain grincheux et nain souriant ;

- le centurion à cheval qui désigne le Fils de Dieu.

Jean étant passé du côté de Marie, la partie droite de l’image est consacrée à la conversion du centurion. Il est clair que l’inversion Lune-Soleil accompagne cette thématique, en plaçant le soleil du côté de celui qui vient de voir la lumière.

Evangelica historia, 1350–1374, Biblioteca ambrosiana L.58 sup.SP.II.64 fol. 54r

La même composition aboutit à la même inversion des luiminaires. La conversion du centurion est soulignée ici non par un phylactère, mais par l’ange surnuméraire qui s’insère au dessus du groupe de soldats qu’il commande. Cette dissymétrie est rendue possible par le fait que la croix se situe entre les deux colonnes de texte, ce qui donne plus d’espace pour la partie droite (puisque l’image s’étend dans la marge).

|

|

|---|

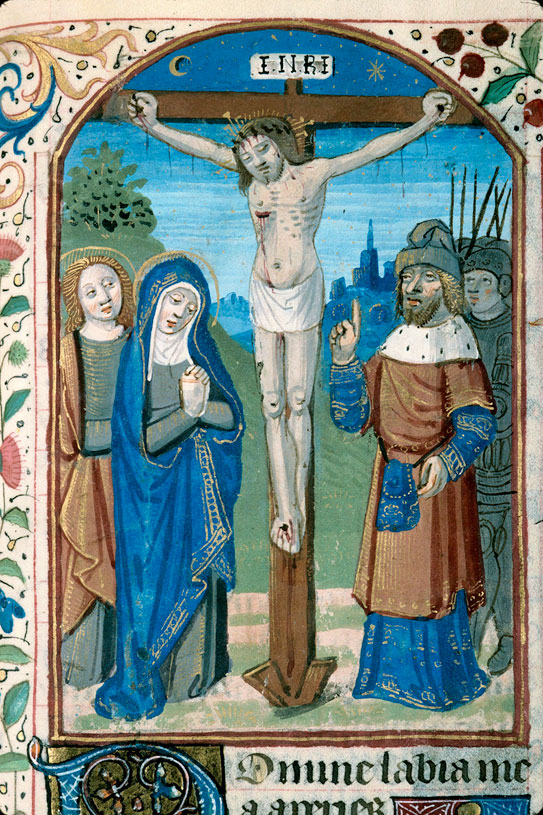

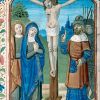

Heures de Saint-Florentin d’Amboise, 1460-65, Tours BM MS 0219 fol 104, IRHT

La même idée est réinventée au siècle suivant : cette miniature reprend la composition très rare où la moitié droite est dédiée à la Conversion du Centurion, qui se tourne ici vers ses troupes pour proclamer sa profession de foi (exprimée par la banderole). Le pompon doré de son casque suggère qu’il a vu le soleil dans la nuit. En rendant discrets les luminaires, l’ambiance nocturne évite que l’inversion lune-soleil contredise trop ouvertement la position des larrons.

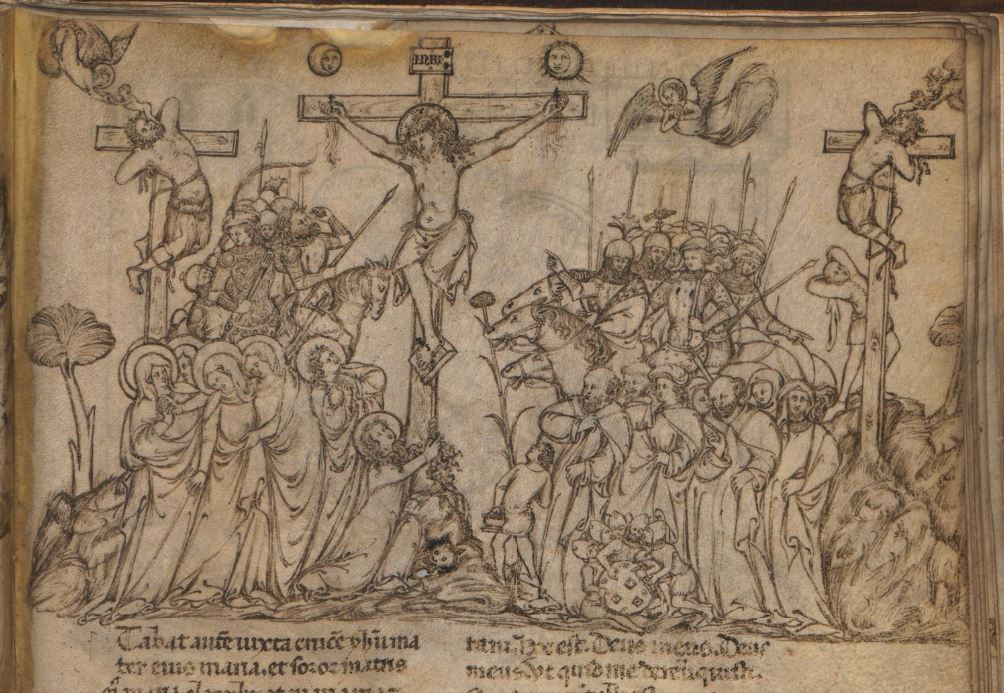

Vie du Christ, Paris, 1460-68, BL Harley 4328 fol 254 Vie du Christ, Paris, 1460-68, BL Harley 4328 fol 254 |

Heures à l’usage de Paris, 1480-90, Aix-en-Provence BM MS 0016 p 175, IRHT Heures à l’usage de Paris, 1480-90, Aix-en-Provence BM MS 0016 p 175, IRHT |

|---|

Les miniatures présentant l’inversion lune-soleil sont excessivement rares : les deux seules que j’ai trouvées partagent justement la même composition, avec Saint Jean à gauche et le Centurion seul à droite.

La rareté de ces cas résulte du fait que les deux thèmes des luminaires et de la conversion du centurion n’apparaissent conjointement que dans des grandes compositions, où les larrons figurent aussi :

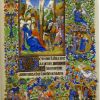

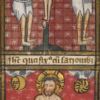

Heures Bedford, 1410-30 BL Add 18850, fol 144

Heures Bedford, 1410-30 BL Add 18850, fol 144

Leur présence crée un registre intermédiaire qui monopolise , et empêche de tenter la corrélation graphique entre soleil et centurion [54].

![]()

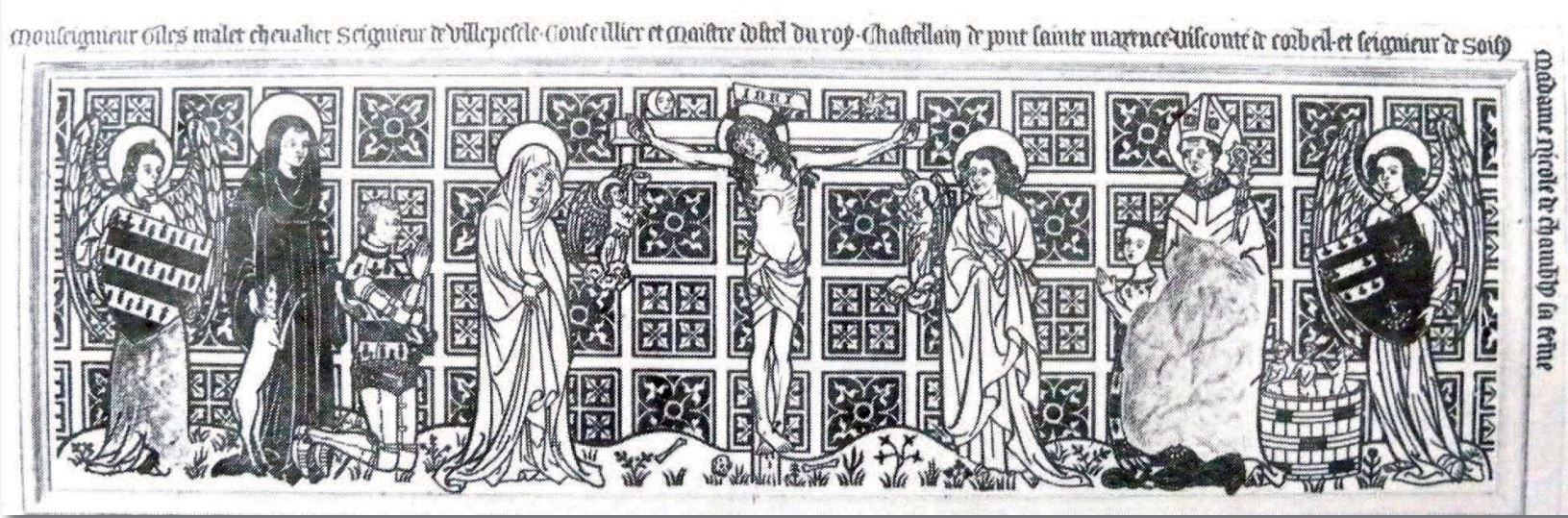

Les deux inversions de Gilles Mallet (SCOOP ! )

Email de Limoges, vers 1350-1400, Victoria and Albert Museum, inv. n° 1148-1864. Email de Limoges, vers 1350-1400, Victoria and Albert Museum, inv. n° 1148-1864. |

Ivoire, Angleterre ou France, 1350-1400, Victoria and Albert Museum, inv. n° 34-1867 Ivoire, Angleterre ou France, 1350-1400, Victoria and Albert Museum, inv. n° 34-1867 |

|---|

Osculatoires avec le Trône de Grace

Ces deux plaques sont des osculatoires ou « pax » : un objet liturgique destiné à recevoir durant la messe, dans l’ordre hiérarchique, le baiser de paix des fidèles.

La présence des luminaires se justifie doublement, en tant qu’attributs de la Majesté du Père et de la Crucifixion du fils. L’inversion, dans la plaque émaillée pose en revanche question, puisqu’elle s’accompagne d’armoiries qui quant à elles ne sont pas inversées :

- à gauche, à la position héraldique de l’époux, celles de Gilles Mallet (mort en 1411), Vicomte de Corbeil et bibliothécaire du Roi (Charles V puis Charles VI) ;

- à droite celles de sa seconde épouse Nicole de Chambly, dame de Rutel-les-Meaux (épousée en 1376, morte en 1412)

La vie de Gilles Mallet est assez bien connue, à la fois à cause de sa position bien récompensée à la cour d’un roi bibliophile, et d’un certain nombre de monuments où il a laissé ses armoiries [55].

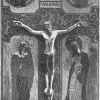

Retable votif de Gilles Malet et Nicole de Chambly, vers 1390, Eglise de Soisy sur Seine

Retable votif de Gilles Malet et Nicole de Chambly, vers 1390, Eglise de Soisy sur Seine

Les deux époux sont ici représentés dans un monument officiel, selon une symétrie très classique :

- à la droite du Christ l’époux présenté par son patron Saint Gilles (accompagné de la biche qu’il a sauvée des chasseurs) ;

- à la gauche du Christ l’épouse présentée par son patron Saint Nicolas (accompagné des trois enfants qu’il a sauvé du boucher).

La manière subtile dont les attributs des deux patrons sont utilisés pour faire comprendre que les deux suppliants demandent à être sauvé, est le signe d’une élaboration spécifique, sans doute conçue par Gilles Mallet lui-même. S’y ajoute le détail très original des deux couples d’anges : tandis que les anges externes exhibent les armoiries des époux, les deux anges internes viennent remplir aux plaies des mains les calices destinés aux époux, dans une parfaite égalité devant le Salut.

Ainsi l’inversion lune-soleil se retrouve à la fois dans un objet privé, l’osculatoire, et dans un objet public, le retable votif, de manière très discrète tant les luminaires se fondent dans les décors du fond.

Cette récurrence montre le caractère intentionnel de l’inversion lune-soleil. Je proposerais d’y voir un hommage courtois destiné à demeurer dans l’intimité du couple : Gilles Mallet était roturier et, sans contrevenir à son rang hiérarchique de Seigneur et d’Epoux, sans doute lui plaisait-il de placer sa noble épouse du côté de l’astre rayonnant, et lui-même du côté du reflet.

![]()

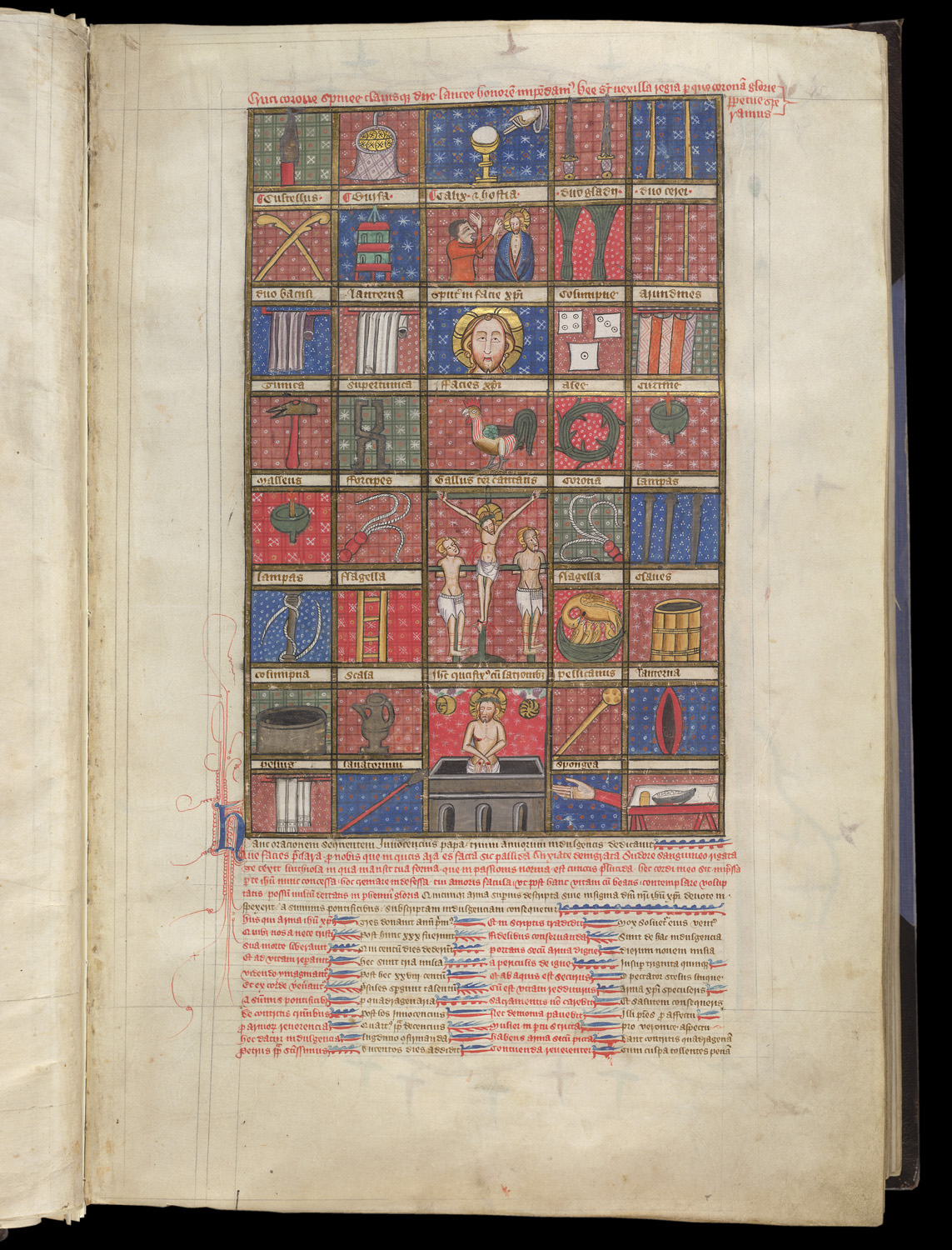

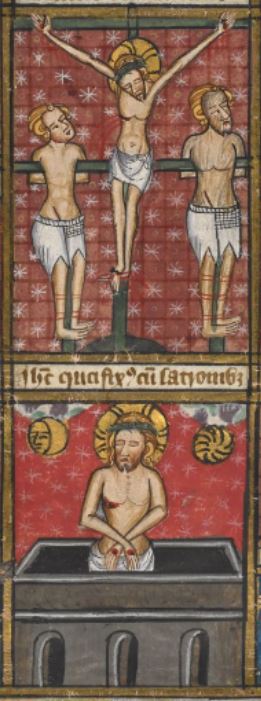

Deux inversions dans des Arma Christi

Les luminaires s’intègrent quelquefois dans ce type de composition, sans faire proprement partie des Instruments de la Passion : on les trouve à leur place habituelle au dessus de la croix, et dans l’ordre conventionnel. Je n’ai trouvé que deux exemples d’inversion.

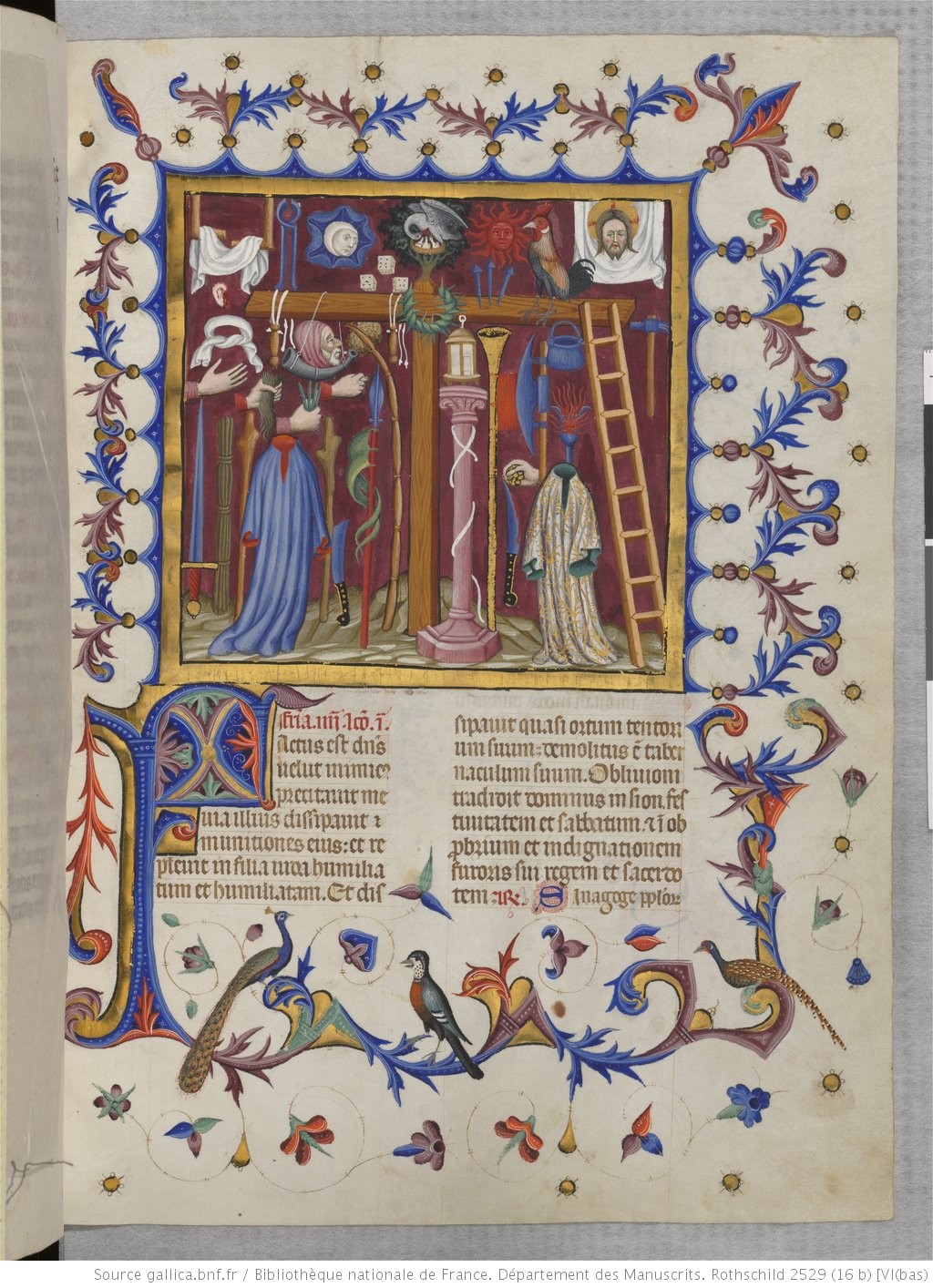

Bréviaire de Martin d’Aragon, Catalogne, 1398-1410, BNF Rothschild 2529 (16 b) fol 215v Bréviaire de Martin d’Aragon, Catalogne, 1398-1410, BNF Rothschild 2529 (16 b) fol 215v |

Omne Bonum de James le Palmer, 1360-75, Royal 6 E VI fol 15 Omne Bonum de James le Palmer, 1360-75, Royal 6 E VI fol 15 |

|---|

Le principe de ces « Arma Christi » surabondantes réside dans une désorganisation des objets, qui permet au spectateur de reconstituer mentalement le déroulement de la Passion tout en méditant sur des combinatoires multiples.

L’inversion des luminaires vient s’ajouter à ce principe de désordre, dans une logique purement locale.

Dans le Bréviaire de Martin d’Aragon, c’est l’idée du lever du jour qui attire le soleil à côté du coq, resté à sa place habituelle au bout du bras droit de la Croix ; tandis que la variabilité de la Lune s’accorde à l’instabilité du hasard.

Dans le Bréviaire de Martin d’Aragon, c’est l’idée du lever du jour qui attire le soleil à côté du coq, resté à sa place habituelle au bout du bras droit de la Croix ; tandis que la variabilité de la Lune s’accorde à l’instabilité du hasard.

Dans l’Omne Bonum, les luminaires sont probablement à relier aux larrons du dessus, via l’inscription entre les deux (« IHS crucifixus cum latronibus« ) : l’inversion fait voir que la Résurrection renverse la Crucifixion.

![]()

Une inversion politique

La Vaisseau de l’Eglise

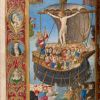

Mariano del Buono di Jacopo (attr), Bréviaire Piccolomini, 1475, Morgan M.799 fol. 234

Cette image est une des plus ancienne représentation de la Nef de Salomon, une iconographie qui se développera surtout après la Contre-Réforme. Elle suit de très près une métaphore de saint Ambroise :

|

Bien qu’elle soit souvent troublée par les vagues ou les tempêtes, (la nef de l’Eglise) ne peut jamais subir le naufrage ; car sur son mât, c’est-à-dire sur la croix, est élevé le Christ , à la poupe réside le Père, et à la proue le Saint Esprit sert de pilote. A travers les détroits étroits de ce monde, douze marins la conduisent à bon port, à savoir les douze apôtres et autant de prophètes. Saint Ambroise de Milan [55a] |

Quæ etsi undarum fluctibus aut procellis sæpe vexatur, tamen numquam potest sustinere naufragium; quia in arbore ejus, id est, in cruce, Christus erigitur, in puppi Pater residet, gubernator proram paracletus servat Spiritus. Hanc per angusta hujus mundi freta duodeni in portum remiges ducunt, id est, duodecim apostoli, et similis numerus prophetarum. |

De même qu’il a rajouté dans l’air les quatre symboles des Evangélistes, l’illustrateur a rajouté autour de la croix la Lune et le Soleil, en les inversant pour indiquer la direction du mouvement :

- de la proue (dans le dos de Dieu au gouvernail) vers la poupe (en avant de la colombe du Saint Esprit) ;

- des dangers vers le bon port.

Cette polarité semble entrer en contradiction avec les deux groupe du bas :

- côté lune, les ecclésiastiques qui saluent l’arrivée de la nef ;

côté soleil, des soldats qui s’y opposent, de la lance et de l’arbalète.

Le soldat le plus à droite porte l’écu de Ferdinand I d’Aragon, roi de Naples. Les spécialistes du Morgan ([55b], p 3) pensent que le bréviaire était destiné au monastère augustinien de San Piero in Ciel d’Oro, à Pavie, dont la possession faisait alors l’objet d’une dispute, dans laquelle l’intervention du roi de Naples était requise. En plaçant ses armoiries du côté du Soleil (et de la Victoire inéluctable de l’Eglise), l’image semble inviter le Roi de Naples à poser sa lance et à ne pas se ranger parmi ceux qui tentent inutilement de freiner le vaisseau.

![]()

Une inversion graphique

Heures Trivulziano

Heures Trivulziano

Maitre viennois de Marie de Bourgogne, vers 1470, La Hague, KW SMC 1 folio 94v

L’inversion des luminaires s’inscrit parmi d’autres, qui rendent cette composition extrêmement singulière. Elles servent à accompagner l’oeil du lecteur, dans un crescendo graphique, de la marge gauche au centre du livre (voir 2a Les larrons vus de dos : calvaires en biais, 16ème siècle, pays germaniques).

![]()

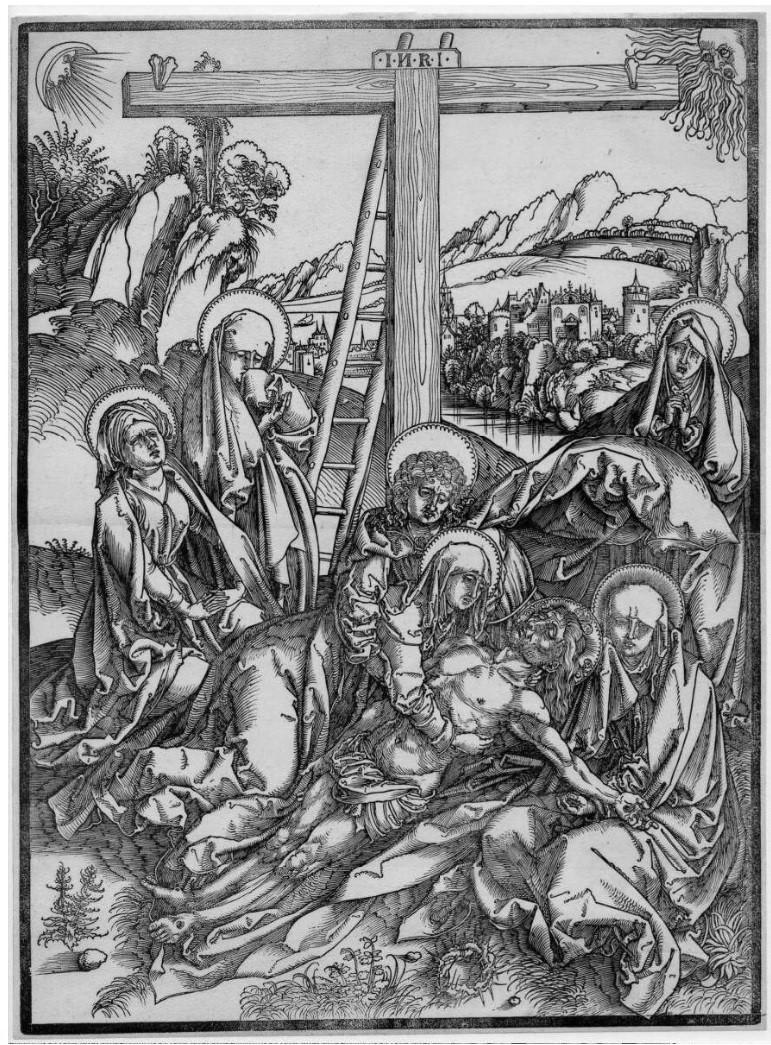

Une inversion chez Dürer

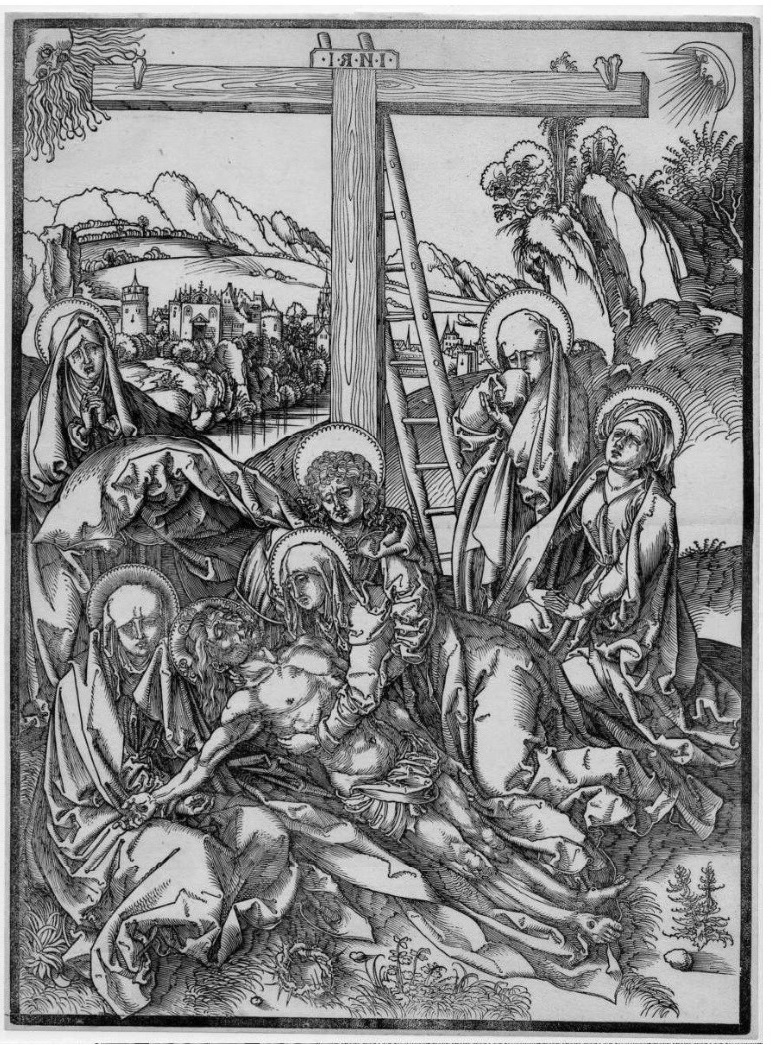

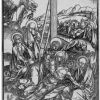

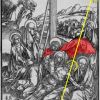

Lamentation, Dürer, 1495-98

Lamentation, Dürer, 1495-98

On pourrait mettre cette inversion sur le compte de l’inattention du jeune graveur, de la même manière que le N de INRI est à l’envers.

Lamentation, Dürer, 1494, Gemäldegalerie, Dresde Lamentation, Dürer, 1494, Gemäldegalerie, Dresde |

Lamentation (inversée), Dürer, 1495-98 Lamentation (inversée), Dürer, 1495-98 |

|---|

La gravure retravaille et améliore le tableau de 1494 :

- les deux vieillards disparaissent et les quatre femmes, aux vêtements indifférenciés, deviennent des alter-ego qui démultiplient la douleur de Marie ;

- Saint Jean se recentre et enlace Marie qui enlace le Christ, dans un autre effet d’itération ;

- la cape de Marie-Madeleine, qui s’envolait inutilement vers la droite, est remplacée par la cape de Saint Jean, qui se gonfle en une sorte de dais au dessus du Fils et de sa Mère ;

- l’auréole crucifère du Christ reste décorée des mêmes fleurons.

L’ajout des deux astres s’inscrit dans cette recomposition très méditée, il est donc peu probable que leur inversion soit involontaire :

- le soleil vient logiquement s’inscrire au point culminant de la lecture, à droite et en haut ;

- il fait ainsi écho à l’auréole rayonnante du Christ et, plus bas, à la couronne d’épines.

![]()

Cas particuliers

Des inversions qui n’en sont pas

Croix de procession (Senkschmelzen-Kreuz) de l’abbesse Mathilde (détail)

Croix de procession (Senkschmelzen-Kreuz) de l’abbesse Mathilde (détail)

vers 985, Trésor de la cathédrale, Essen

Les fonds bleu et rouge ainsi que le voile de la figurine de gauche pourraient laisser croire à une inversion : en fait la Lune est bien à droite, comme le montre son croissant. Le voile qui couvre la tête du Soleil n’a ici rien de féminin : il symbolise, comme souvent, son éclipse au moment de la Crucifixion.

Missel à l’usage de Troyes, 11ème s, BnF, Latin 818 f.4

Missel à l’usage de Troyes, 11ème s, BnF, Latin 818 f.4

Les couleurs rouge et blanche des torches montrent que l’artiste a bien cherché à différentier le Soleil et la Lune ; les deux croissants au dessus sont une manière de figurer les nuages de l’éclipse, tandis que les deux personnifications montrent leur oeil pour signifier leur douleur au spectacle de la souffrance du Christ.

Crucifixion (détail), fresque du 13ème siècle

Crucifixion (détail), fresque du 13ème siècle

Eglise Saint Laurent, Lourouer Saint Laurent, photo monumentum.fr

Malgré le mauvais état de la fresque, on voit que la figure de droite porte les deux cornes de la Lune. L’arc de cercle sombre dans le médaillon de gauche n’est donc pas un croissant, mais probablement, comme dans le cas précédent, le nuage qui masque le Soleil.

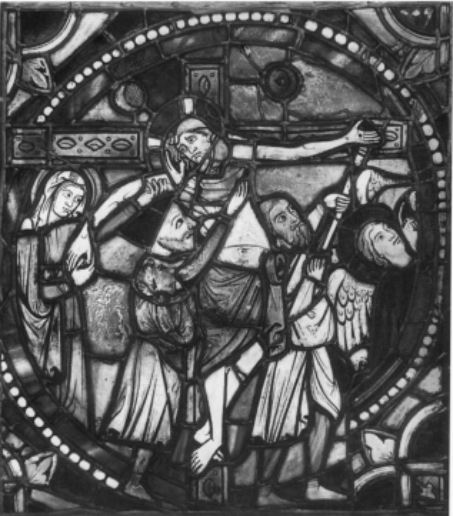

Déposition, vitrail provenant de Saint Fargeau, Musée d’Art et d’Histoire, Genève

Déposition, vitrail provenant de Saint Fargeau, Musée d’Art et d’Histoire, Genève

Il s’agit probablement d’une fausse inversion. La couleur jaune du disque de gauche, avec son croissant, évoque plus probablement que la lune le soleil en train de s’éclipser. Le disque de droite, plein et de couleur jaune, est une réparation postérieure, comme le précise le catalogue [56]. Il pouvait très bien à l’origine être de couleur bleue, avec un croissant.

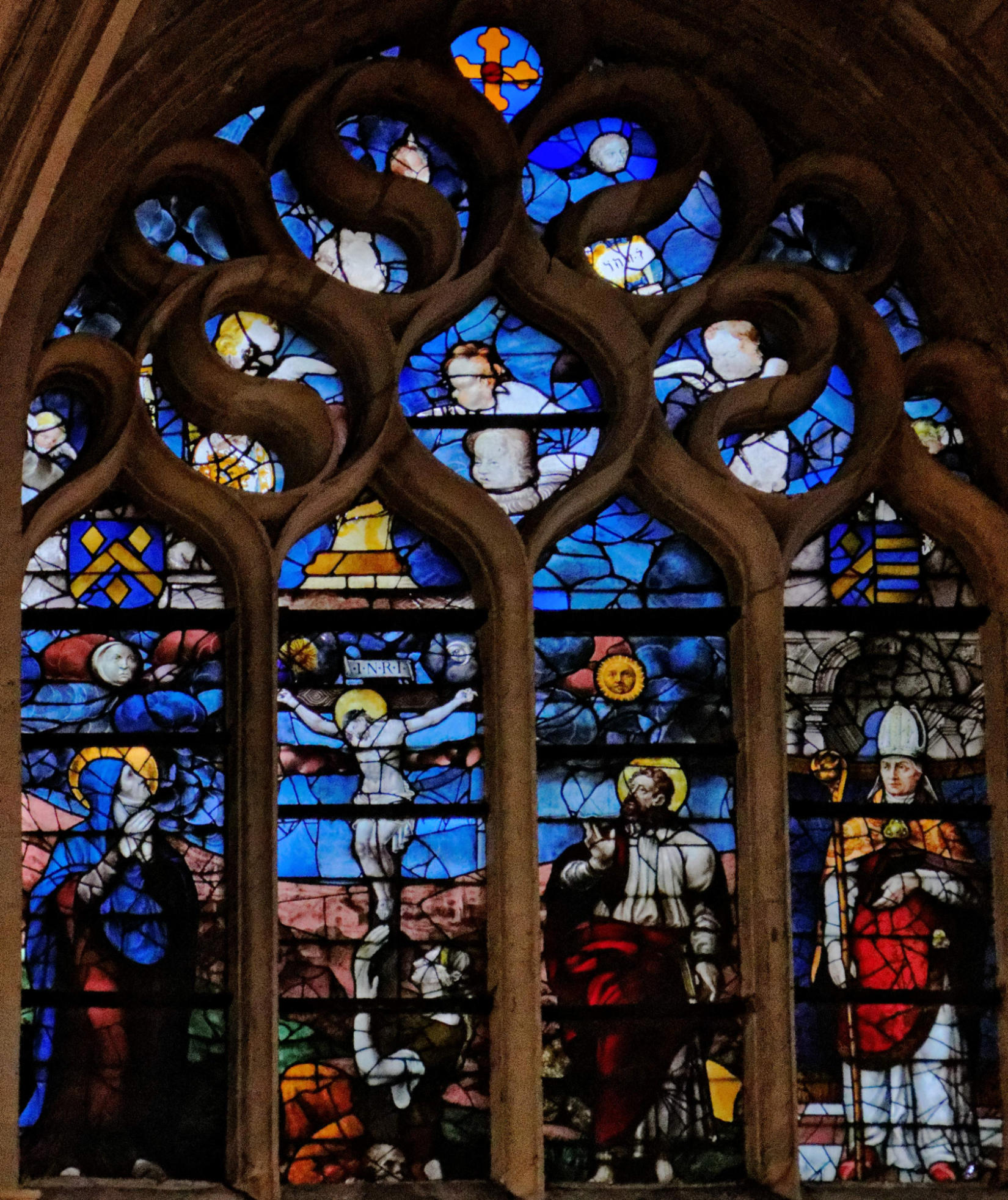

Crucifixion (baie 217)

Crucifixion (baie 217)

Jacques Bernard, 1587, Saint Etienne du Mont

Cette baie, offerte par Louis du Crocq, Seigneur de Chennevières [57], présente une inversion apparente. Contraint par la commande, le maître-verrier devait représenter Marie Madeleine « au pied du dit crucifiement », ce qui l’a obligé au parti-pris étrange de représenter la croix en miniature. Il a donc placé au dessus, sans inversion, un Soleil et une Lune eux-aussi en miniature. Ce qui lui permettait d’ajouter en haut des lancettes latérales deux grands luminaires qui doivent être considérés, non plus comme des appendices de la croix, mais comme les attributs naturels de Marie – « belle comme la Lune » et de Saint Jean, dont l’aigle vole jusqu’au Soleil.

Les erreurs manifestes

On peut considérer que lorsque deux compositions ne se différentient que par l’inversion des deux astres, celle-ci résulte d’une erreur du copiste.

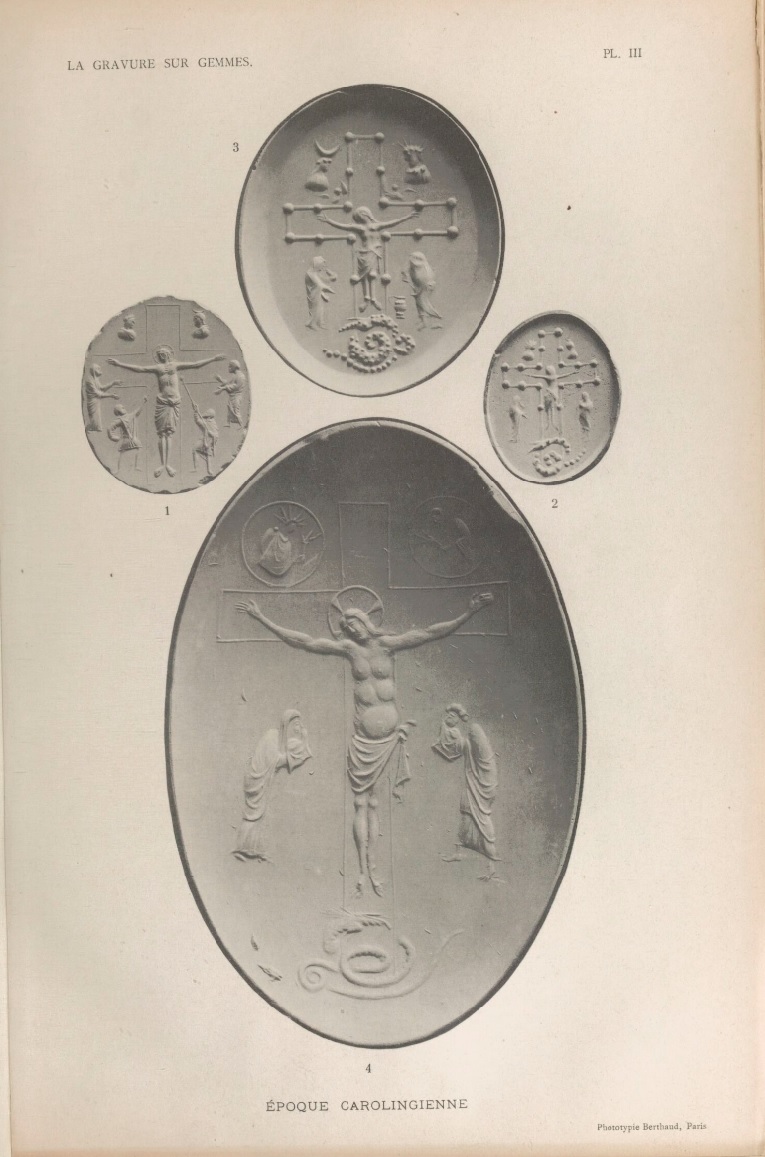

E. Babelon, Histoire de la gravure sur gemmes en France planche III, gallica

E. Babelon, Histoire de la gravure sur gemmes en France planche III, gallica

Les intailles 2 3 4 sont quasiment identiques, mis à part l’enroulement du serpent (sa tête est toujours à gauche, mais pas sa queue. Seule l’intaille 3 (British Museum, N° 1867,0705.14) présente une inversion lune-soleil (c’est aussi la seule à présenter à droite, aux pieds de Saint Jean, un vase qui fait allusion au vinaigre de Stephaton ; et la seule où la queue du serpent se termine à droite). Comme les gemmes se travaillaient à l’envers (les intailles sur la face plate), l’inversion est ici très probablement une erreur.

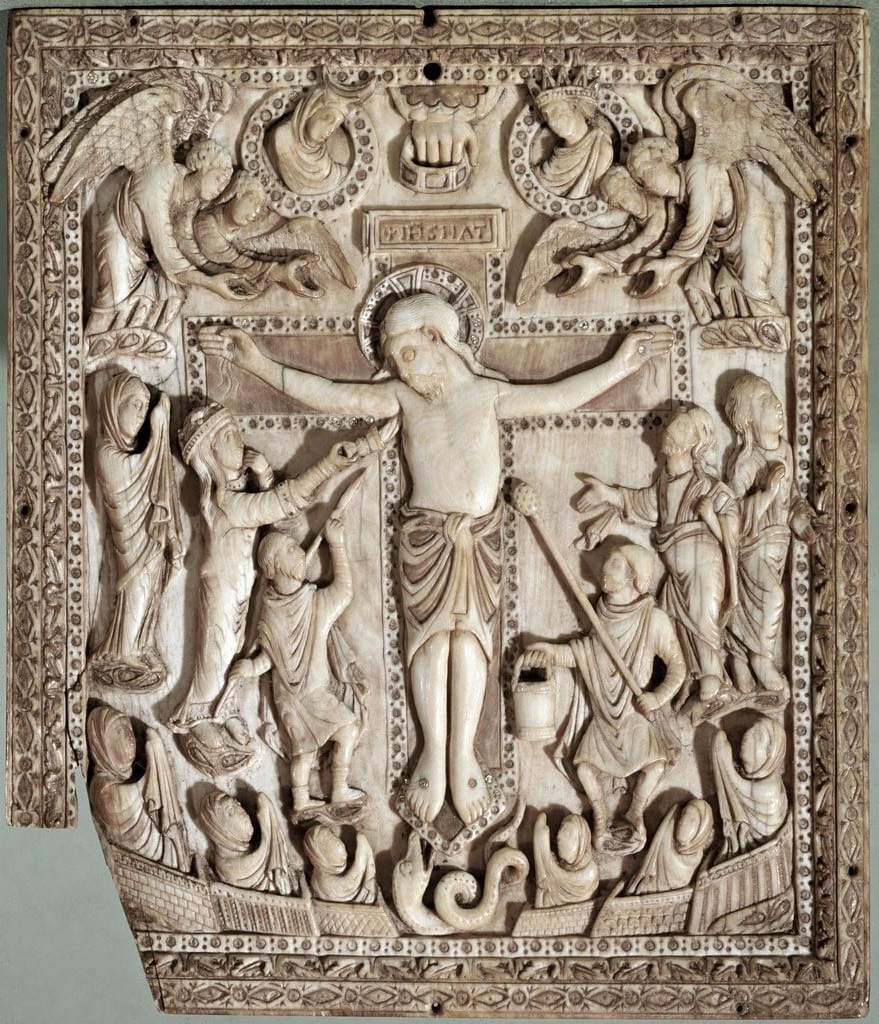

Ecole de Reims, Louvre Ecole de Reims, Louvre |

inv 32 Carrand, Bargello, Florence inv 32 Carrand, Bargello, Florence |

|---|

Crucifixion, 870-80

De toutes les Crucifixions sur ivoire carolingiennes, celle de Florence est la seule à présenter une inversion Lune / Soleil. Les seules différence compositionnelle par rapport à celle du Louvre sont l’ajout de la main de Dieu (en haut) et du couple Eglise/Synagogue (à leur place habituelle, de part et d’autre de la Croix).

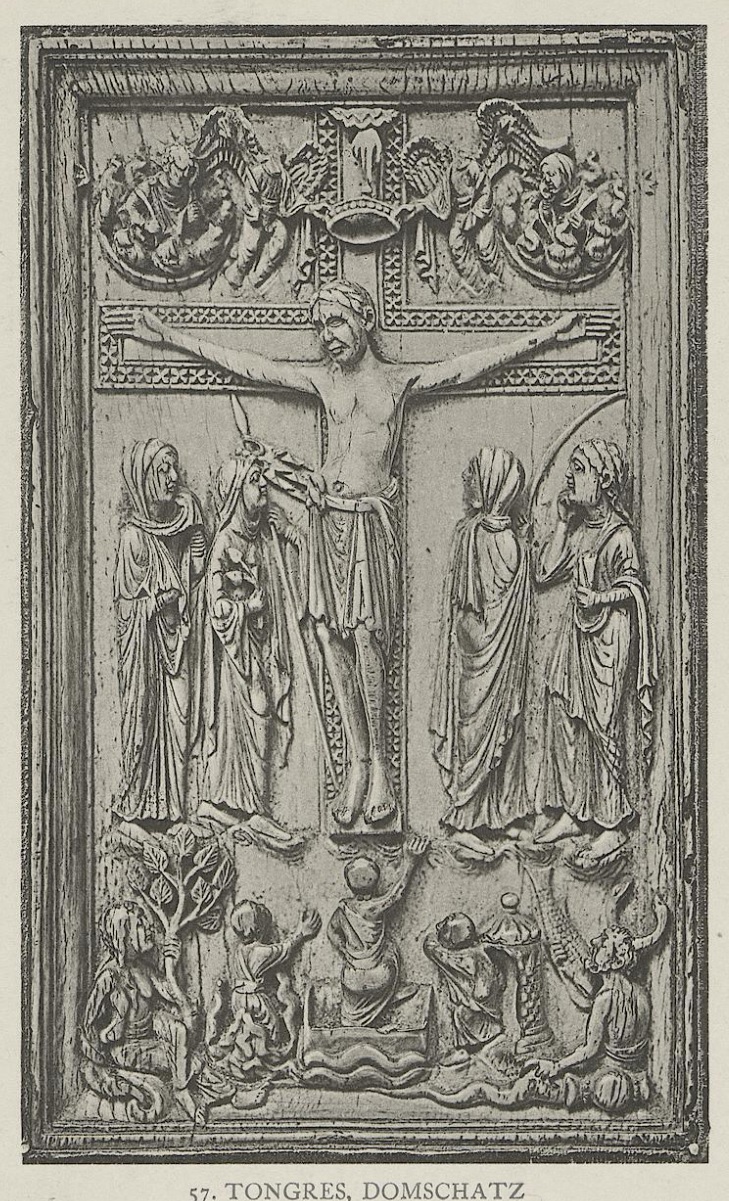

1000-50, Liège, trésor de la Cathédrale, Tongeren (Goldschmidt 2 planche 18 fig 57)

1000-50, Liège, trésor de la Cathédrale, Tongeren (Goldschmidt 2 planche 18 fig 57)

Cet ivoire mosan postérieur montre que la main de Dieu tenant une couronne n’a pas d’effet sur la position des luminaires. L’inversion de Florence ne peut résulter que d’une erreur.

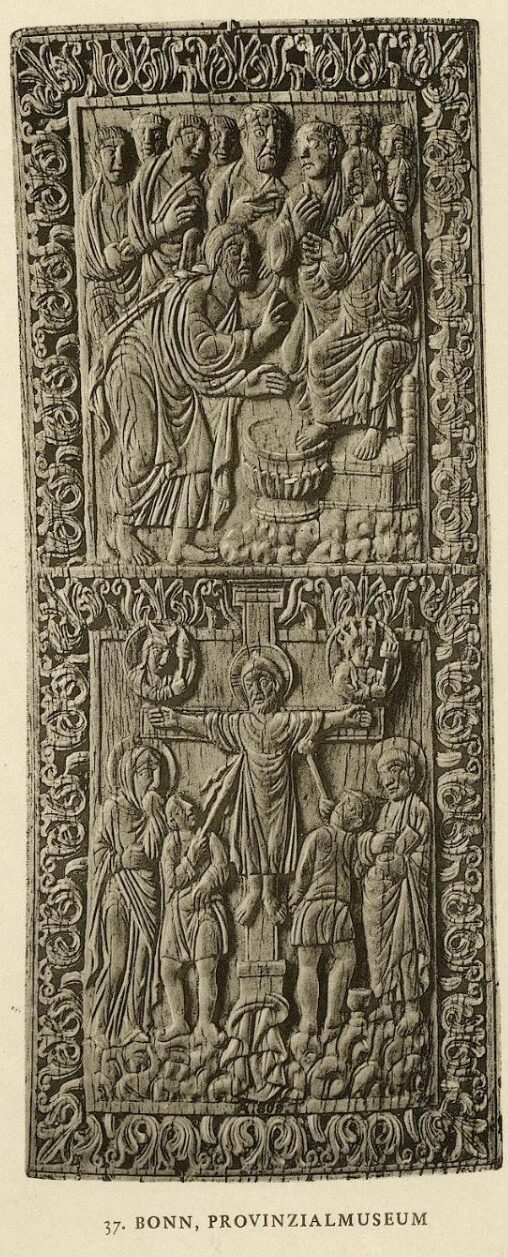

9ème-début 10ème, Italie du Nord, Bonn Rheinisches Landmuseum, Goldschmidt (Band 1) cat 37 9ème-début 10ème, Italie du Nord, Bonn Rheinisches Landmuseum, Goldschmidt (Band 1) cat 37 |

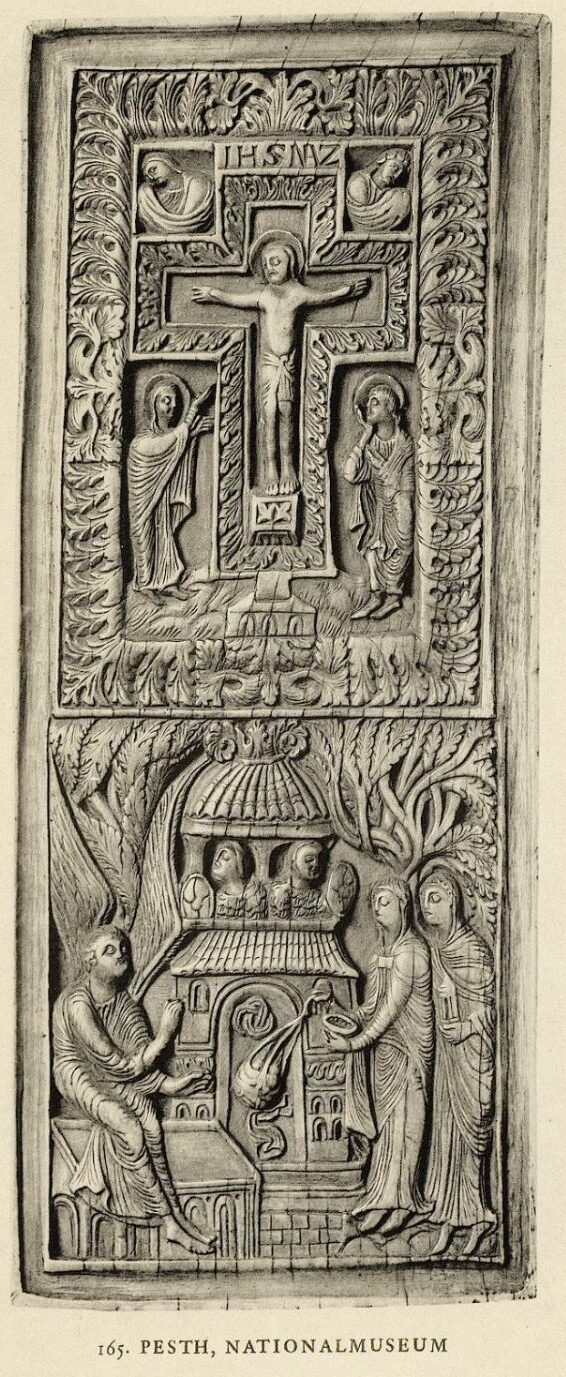

10ème, Italie du Nord ou St. Gall, National Museum Budapest Goldschmidt (Band 1) cat 165 10ème, Italie du Nord ou St. Gall, National Museum Budapest Goldschmidt (Band 1) cat 165 |

|---|

Ivoires carolingiens

Ces inversions, dans des compositions tout à fait standards par ailleurs , sont sous toute probabilité des erreurs.

1180-90, Limoges, Louvre OA 8205 1180-90, Limoges, Louvre OA 8205 |

1165-75, Instituto valencia de Don Juan Madrid, Inv 4251 1165-75, Instituto valencia de Don Juan Madrid, Inv 4251 |

|---|

Crucifixion cosmique sur émail

Ces deux émaux très proches suivent la même innovation iconographique des anges brandissant les luminaires au dessus de leur tête (voir 2 Les anges aux luminaires ). L’artisan du Louvre a mal compris le motif : considérant sans doute qu’il s’agissait d’une sorte de coiffure, il a mis les cornes à l’homme et les rayons à la femme. Cette ignorance se voit aussi dans l’inscription, où les lettres S sont inversées.

Breviari d’amor, 1354, Languedoc, Vienne, Osterreichische nationalbibliothek, cod. 2563

Breviari d’amor, 1354, Languedoc, Vienne, Osterreichische nationalbibliothek, cod. 2563

On trouve au début de ce manuscrit une double page qui ne fait pas partie des illustrations habituelles du Breviari d’amor, mais est très courante dans les Missels, comme par exemple ce missel toulousain un peu plus ancien :

Fol 103v Fol 103v |

Fol 104 Fol 104 |

|---|

Missel à l’usage des dominicains de Toulouse, 1290-95, Toulouse, BM MS 103, IRHT

La composition générale étant similaire, l’inversion des luminaires ne peut être qu’une erreur.

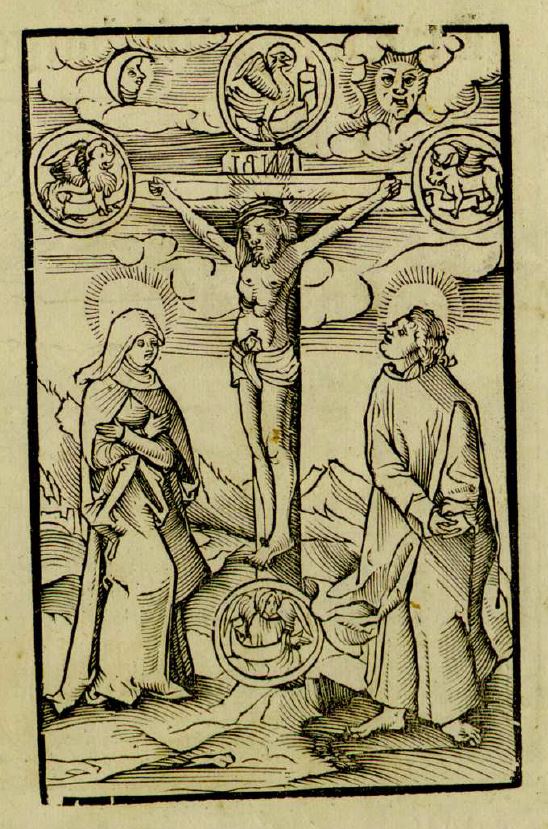

Pamphilus Gengenbach, « Der Ewangelisch burger », 1523

Pamphilus Gengenbach, « Der Ewangelisch burger », 1523

De même que le graveur a oublié d’inverser l’inscription INRI, il a oublié d’inverser les luminaires.

Maarten van Heemskerck, 1554, Teylersmuseum, Haarlem Maarten van Heemskerck, 1554, Teylersmuseum, Haarlem |

Gravure de Dirck Volckertsz. Coornhert, 1554 – 1559, Rijksmuseum Gravure de Dirck Volckertsz. Coornhert, 1554 – 1559, Rijksmuseum |

|---|

Alors que van Heemskerck inversait les dessins destinés à être gravés, il ne l’a pas fait ici (sans doute le dessin avait-il une autre destination). Pour la gravure, Coornhert a rectifié le panneau INRI, mais a gardé le reste tel quel, y compris les luminaires et les deux larrons : d’où cette inversion extraordinaire où la Lune, le Mauvais Larron et les soldats joueurs de dés se retrouvent à la place d’honneur.

Cas sporadiques

Je regroupe ici les inversions sans aucun élément explicatif, qui concernent pour la plupart des oeuvres de faible qualité artistique. Pour un artiste éloigné des modèles d’ateliers, il pouvait sembler logique de placer la Lune du côté féminin, au dessus de Marie, et le Soleil du côté masculin, au dessus de Saint Jean. La rareté de ces cas prouve que, même sans grande culture artistique ou théologique, tout le monde comprenait d’instinct la polarité de la Croix, et la double prédominance de la Vierge et du Soleil.

Objet sculptés

Crucifixion, 1090-1110, provenant de la Cathédrale de Norwich, Victoria and Albert Museum Crucifixion, 1090-1110, provenant de la Cathédrale de Norwich, Victoria and Albert Museum |

Descente de croix en ambre noir, Espagne, 12eme siècle, MET Descente de croix en ambre noir, Espagne, 12eme siècle, MET |

|---|

On ne sait rien sur ces oeuvres malhabiles, probablement une croix pectorale pour la première et un osculatoire pour la seconde : le croissant et les rayons sont évoqués par les collerettes que portent les deux personnifications.

Orfèvrerie

Pyxide de Bauduin de Villerec, 1200-50 Bruxelles, MRAH inv 14

Pyxide de Bauduin de Villerec, 1200-50 Bruxelles, MRAH inv 14

Les huit médaillons identiques présentent l’inversion Lune-Soleil.

![]()

En synthèse sur les inversions occidentales autour de la Croix :

- Inversions topographiques (mise en cohérence avec le bâtiment), au 11ème et 12ème siècle, voir Les inversions topographiques (SCOOP) :

- quatre croix de façade et deux Crucifix monumentaux en Italie ;

- un vitrail à Metz ;

- un chapiteau à Tarragone.

- Inversions contextuelles :

- trois cas au 12ème siècle dans l’orfèvrerie rhénane ou mosane ;

- Sous-entendu apocalyptique :

- un missel allemand du 12ème,

- deux ivoires du 11ème.

- Conversion du centurion :

- quatre enluminures françaises entre 1380 et 1480

- Cas individuels :

- les deux inversions de Gilles Mallet

- deux inversions dans des Arma Christi

Article suivant : Lune-soleil : autres thèmes

http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/marginal_matters/arsenal_623.html

http://www.soisysurseine.fr/images/1-Ma_ville_/F-Les_expositions/Expo_G_Mallet_partie1-web.pdf

http://www.soisysurseine.fr/images/1-Ma_ville_/F-Les_expositions/Expo_G_Mallet_partie2.pdf

La métaphore se trouve déjà dans un sermon de saint Augustin (sermon LXXV, de diversis) mais qui ne décrit pas précisément le bateau.

Aucun commentaire to “Lune-soleil : Crucifixion 3) en Occident”