Le miroir révélateur 2 : reconnexion

A l’inverse de l’effet précédent, le miroir peut servir à connecter des éléments que la réalité sépare.

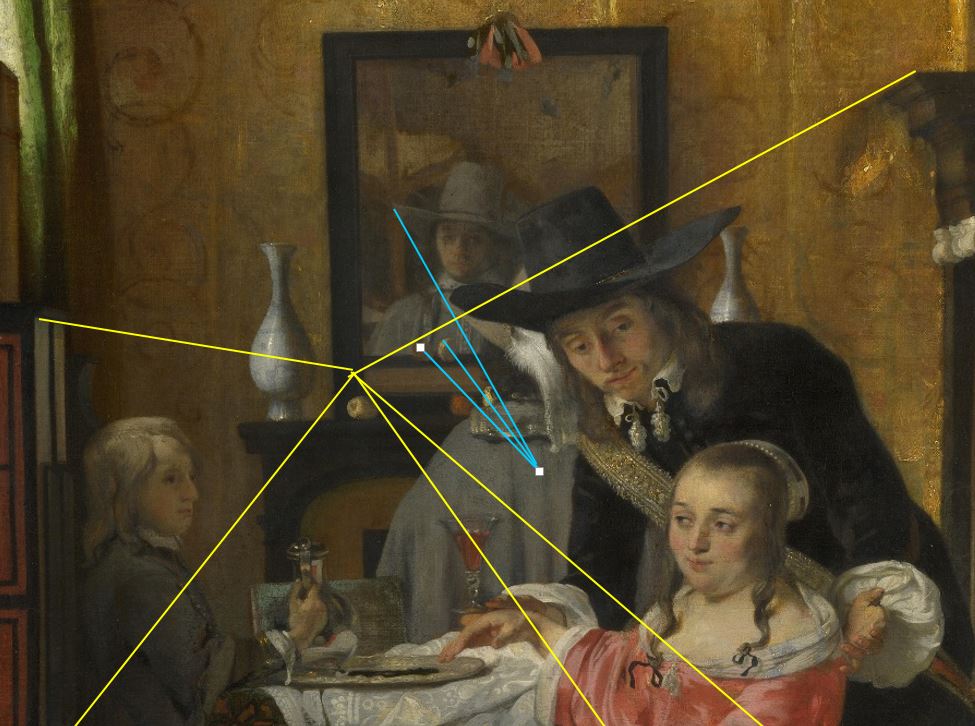

Le verre refusé

Ludolf de Jongh, 1650-55, National Gallery

La jeune femme refuse le verre que lui tend un homme en noir. Peut-être n’est-ce pas le premier, et sait-elle très bien où cette boisson la conduit. Derrière celui qui la pousse à boire, un autre gentilhomme attend en se regardant dans le miroir. On y voit également la troisième chaise de ce trio galant, et le reflet des fruits (synonymes de luxe et de volupté).

L’homme en gris devant la cheminée est de très petite taille, à peine plus grand que le valet : on comprend qu’il s’agit d’un très jeune homme venu visiter la jeune fille, en compagnie d’un homme mûr chargé des négociations.

L’effet spécial

A l’extrême gauche, au dessus de la glacière contenant la fiasque de vin, un anneau doré est le seul élément visible de la porte ouverte, qui situe le spectateur sur le seuil.

Le point de fuite de la pièce est bas (en jaune), à hauteur des yeux du jeune homme, et sur le bord du miroir (pour éviter l’effet d’abyme). Le point de fuite des reflets (en bleu) est encore plus bas, ce qui est impossible : même si le miroir était penché vers l’avant, son point de fuite se trouverait plus haut, et non plus bas que celui de la pièce (voir Le peintre en son miroir : Artifex in speculo).

Le vin irrésistible

De nombreux tableaux hollandais illustrent le dicton : “Sans Bacchus et Cérès, Vénus reste frigide”. Sur le thème du verre de vin voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Verre_de_vin

La Buveuse, Pieter de Hoch, 1658, Musée du Louvre

Dans ce tableau plus explicite, l’entremetteuse fait une proposition à l’homme en noir en train de servir une nouvelle coupe à la femme passablement éméchée, dont le chien endormi illustre la vigilance amoindrie. En contrepoint explicatif, le tableau de droite représente le Christ et la femme adultère. Sur le meuble de la pièce du fond, la statuette d’Hermès, dieu du commerce et du mensonge, confirme que nous sommes dans le cadre d’un rapport tarifé.

La carte à jouer tombée sur le sol en bas à gauche est un cinq de carreau (chance en amour ou vie désordonnée)

Le tableau moral

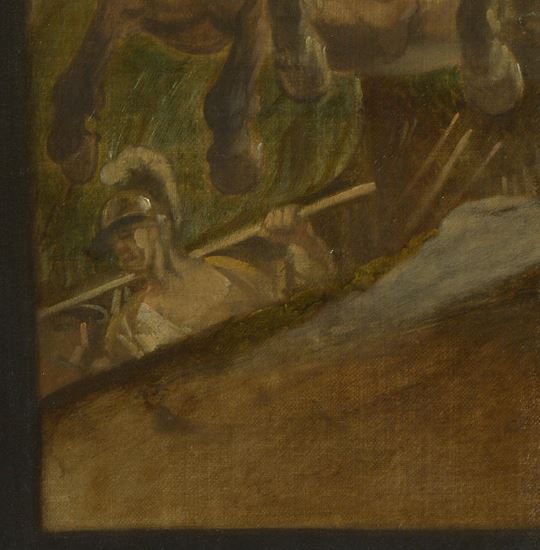

Chez de Jongh, Le tableau dont on voit l’angle n’existe pas : il a été composé à partir de deux fragments retournés d’une gravure :

Abraham libérant son neveu Loth, Antonio Tempesta

Peut-être faut-il voir, dans ce cavalier désarçonné sous les pattes d’un cheval, une ironie concernant le moyen de séduction du gentilhomme : c’est tomber bien bas que de livrer combat avec un pichet de rouge.

Le luxe des reflets

Car nous se sommes pas ici dans le cabaret louche de de Hooch, mais dans un intérieur somptueux, dont la propreté et la richesse sont matérialisés par une collection quasi obsessionnelle de reflets :

Reflet du satin sur le marbre…

de la robe sur le pichet…

…du pavage dans la boule, et de la boule sur le pavage, dans un cercle autarcique où les objets, indépendamment des rapports de séduction des humains, se mirent et s’admirent en rond.

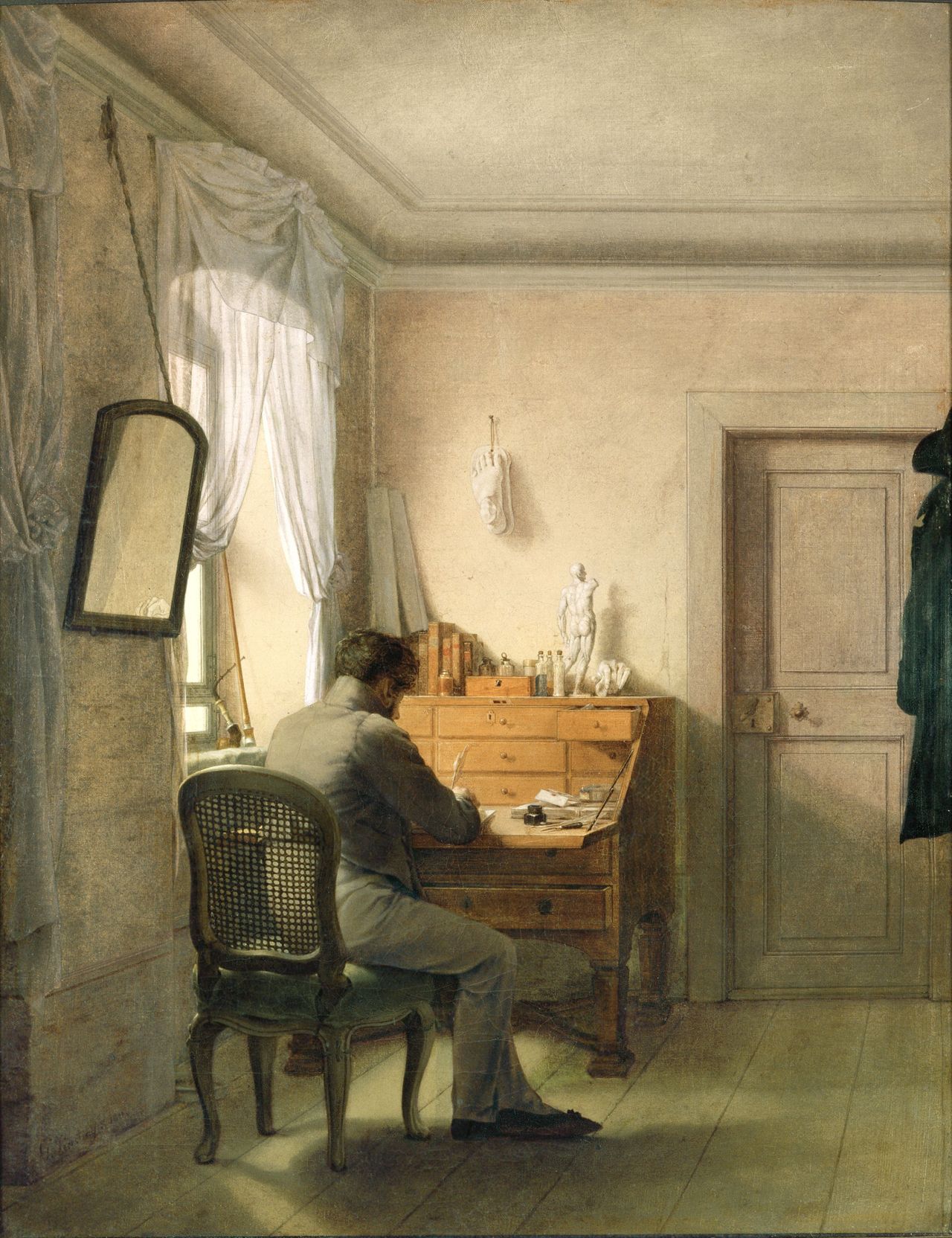

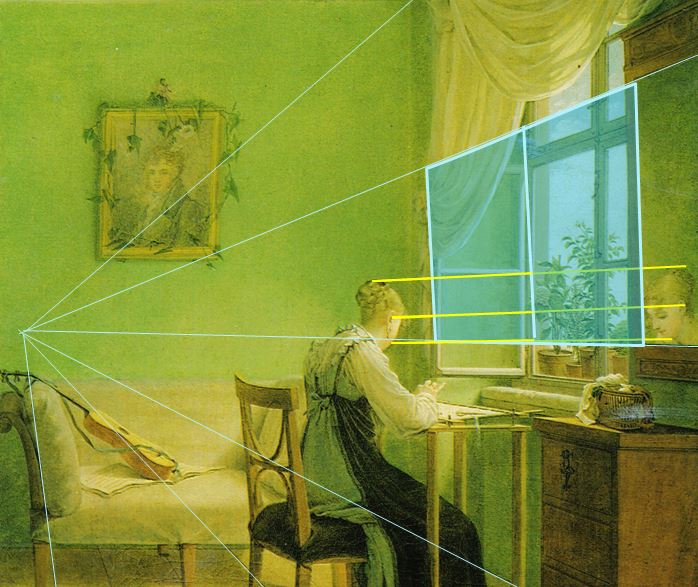

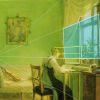

Homme au secrétaire, Homme au secrétaire,Georg Friedrich Kersting,1811,Kunstsammlungen, Weimar |

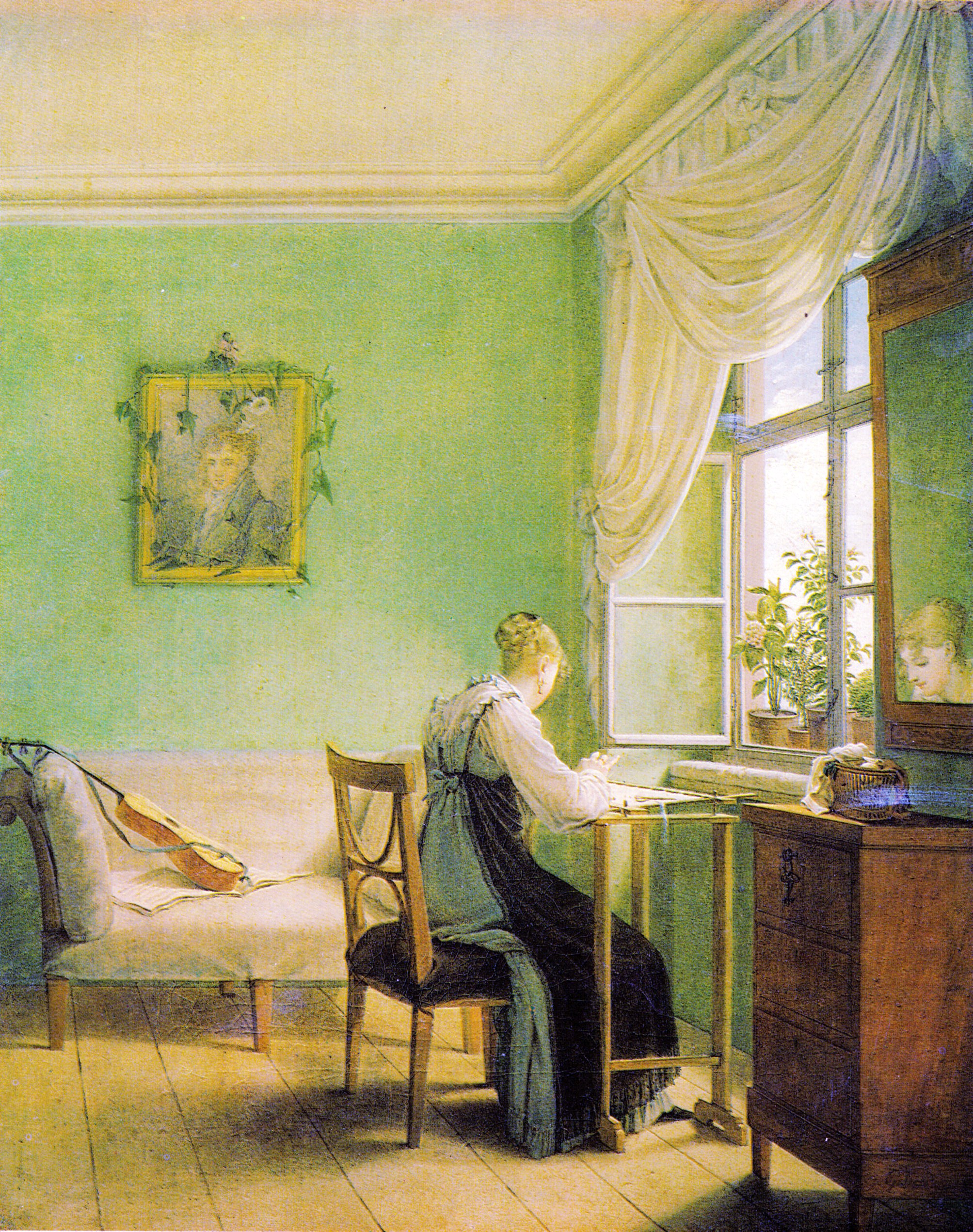

La brodeuse (1ère version) Schlossmuseum, Weimar |

|---|

Ces deux tableaux constituent des pendants, qui mis côte à côte reconstituent une perspective centrale :

- l’homme lit, assis à son secrétaire entre une fenêtre et une porte fermée ;

- la femme brode, devant son métier installé devant la fenêtre ouverte.

Ce qui nous intéresse ici, ce sont les deux miroirs qui se font face, à côté de chaque fenêtre.

Le miroir de l’homme

Dans son coin inférieur droit, il reflète de manière qui semble totalement artificielle un seul des moulages de plâtre posés sur le secrétaire : une main gauche, qui devient ainsi une main droite. Main droite qui renvoie à la main de chair : cet homme est avant tout une main, une main habile qui tient la plume, ou la pipe posée dans l’embrasure de le fenêtre, ou le pinceau suggéré par l’appuie-main posé lui aussi dans l’embrasure, ou les livres, ou la petite longue-vue, ou les flacons de pigment.

Cet homme est une main qui signe au coin d’un cadre : un artiste.

A propos : la perspective est parfaitement exacte ! Si on prolonge jusqu’au mur du fond le plan du miroir, on constate que la ligne qui joint le reflet et la main est bien coupée en deux par ce plan.

En nous faisant croire à une erreur de dessin, Kersting nous confond et nous prouve sa maîtrise technique.

Le miroir de la femme

Là encore, le miroir montre un reflet qui semble impossible : la brodeuse de profil. Mais il faut tenir compte des subtilités de le perspective : la surface du mur est plus proche de la femme qu’il n’y paraît (la fenêtre étant profondément renfoncée), et le miroir est légèrement incliné.

En prolongeant le miroir devant la fenêtre, on se rend compte que le reflet est bien équidistant du visage.

Symboliquement, cette brodeuse n’est pas une main qui exécute, mais une tête et un oeil qui conçoivent : dans le contexte biedermeier, la broderie était considérée comme une activité créatrice ; et la femme qui la pratique ici est la jeune peintre Louise Seidler.

Pour des explications sur le contexte historique et les personnages représentés, on peut se reporter à http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Stickerin.

Le miroir qui accouple

Dans les exemples suivants, le miroir réunit deux figures que la réalité sépare.

Le miroir fusionne le visage de la femme orgueilleuse ou luxurieuse avec celui de son partenaire contre-nature, un démon à tête d’âne.

Tandis que la jeune élève regarde sur le tableau son autoportrait vu de face, le jeune maître regarde dans le miroir son reflet de profil. Parmi toutes les combinaisons possibles , Rossetti a choisi la seule qui nous montre à la fois de face et de profil les deux personnages (voir Le miroir panoptique) ; mais aussi la seule où il est impossible au maître de comparer l’image et le reflet.

Première parabole, esthétique : pour offrir au spectateur une vision totale, il faut que le peintre recompose à l’aveuglette une réalité fuyante.

Dans la réalité, seules les mains droite se frôlent : celle qui tient et celle qui guide le pinceau. Dans le reflet, déjà les deux visages se rencontrent.

Deuxième parabole, érotique : le miroir anticipe l’amour en train de naître, et l’amour naît d’une oeuvre commune où peintre, muse et modèle fusionnent autour du chevalet.

La Dame de Shalott

Dans le poème de Tennyson, La Dame de Shalott, le miroir est l’objet qui connecte à la réalité la Dame, isolée dans sa tour et condamnée à la rétrovision.

Ras le bol des ombres, dit la Dame de Shalott Half-sick of shadows, said the Lady of Shalott Sidney Harold Meteyard. 1913, Collection privée

La première scène-clé est celle où la dame, voyant passer des amoureux dans le miroir, décide que désormais, elle ne se contentera plus de broder des chevaliers en contemplant des reflets.

The-Lady-of-Shalott

William-Henry-Margetson, 1905, Illustration de « A Day with the Poet Tennyson » Publié par Hodder and Stoughton

The-Lady-of-Shalott

William-Henry-Margetson, 1905, Illustration de « A Day with the Poet Tennyson » Publié par Hodder and Stoughton

La seconde est celle où, se détournant du miroir, elle regarde directement le chevalier Lancelot, ce qui brise le miroir et déclenche la malédiction.

Pour les détails de l’histoire, voir Des reflets fallacieux 2 : les miroirs de Waterhouse .

Dans cette composition similaire, le miroir révèle entre la femme mariée et sa domestique une proximité que la scène réelle ne montre pas : les deux collaborent en fait à la même tâche : démêler les cheveux. Dans l’image réelle, on voit la maîtresse de profil et la servante de face : dans le miroir, c’est l’inverse. De même, l’image réelle montre le bras gauche de la servante, et le miroir son bras droit.

Ainsi le miroir joue ici un double rôle unificateur : dans l’idée (montrer la complicité des deux femmes) et dans l’espace (montrer le sujet sous plusieurs faces).

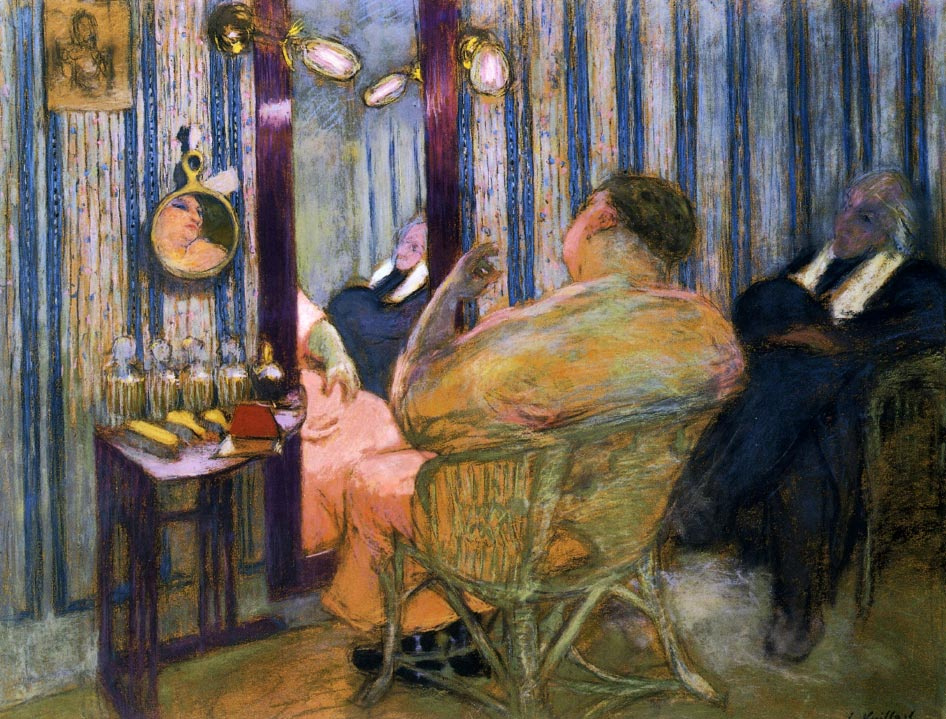

Sacha Guitry dans sa loge avec Charlotte Lysès Edouard Vuillard, 1912, collection particulière

Si ne nous étaient pas familiers la présence massive de Guitry et sa manière de tenir sa cigarette du bout des doigts, nous pourrions imaginer que l’acteur est la silhouette en costume noir assise à droite, et son épouse la personne corpulente dont le visage maquillé apparaît dans le miroir circulaire.

Vuillard joue ici magistralement avec trois thématiques du miroir :

- la reconnexion, en cadrant les deux corps dans le miroir rectangulaire ;

- la déconnexion, en coupant la tête de Sacha et en l’écartant au maximum de celle de Charlotte ;

- la transformation : le changement de sexe.

Comme si ce mariage n’est qu’une union des corps, pas des têtes : celle-ci rendue impossible par l’extraordinaire ductilité de l’acteur.

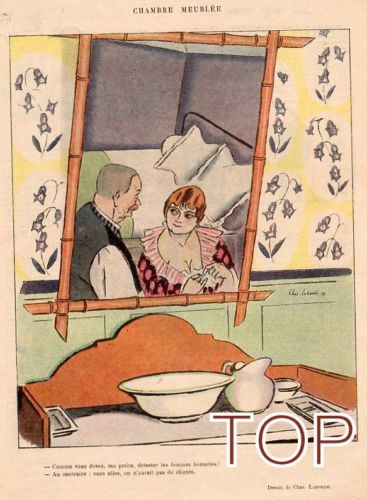

Chambre meublée, Chas Laborde, Le Rire, 1919

La plaisanterie convenue de la légende :

– Comme vous devez, ma petite, détester les femmes honnêtes !

– Au contraire : sans elles, on n’aurait pas de clients.

masque la violence graphique : en confinant dans son cadre le couple qui se prépare et le lit avec ses deux oreillers, le miroir en bambou ravale les humains à de vulgaires accessoires de toilettes, comparables à ceux qui se frôlent sur le marbre avant la conclusion prosaïque.

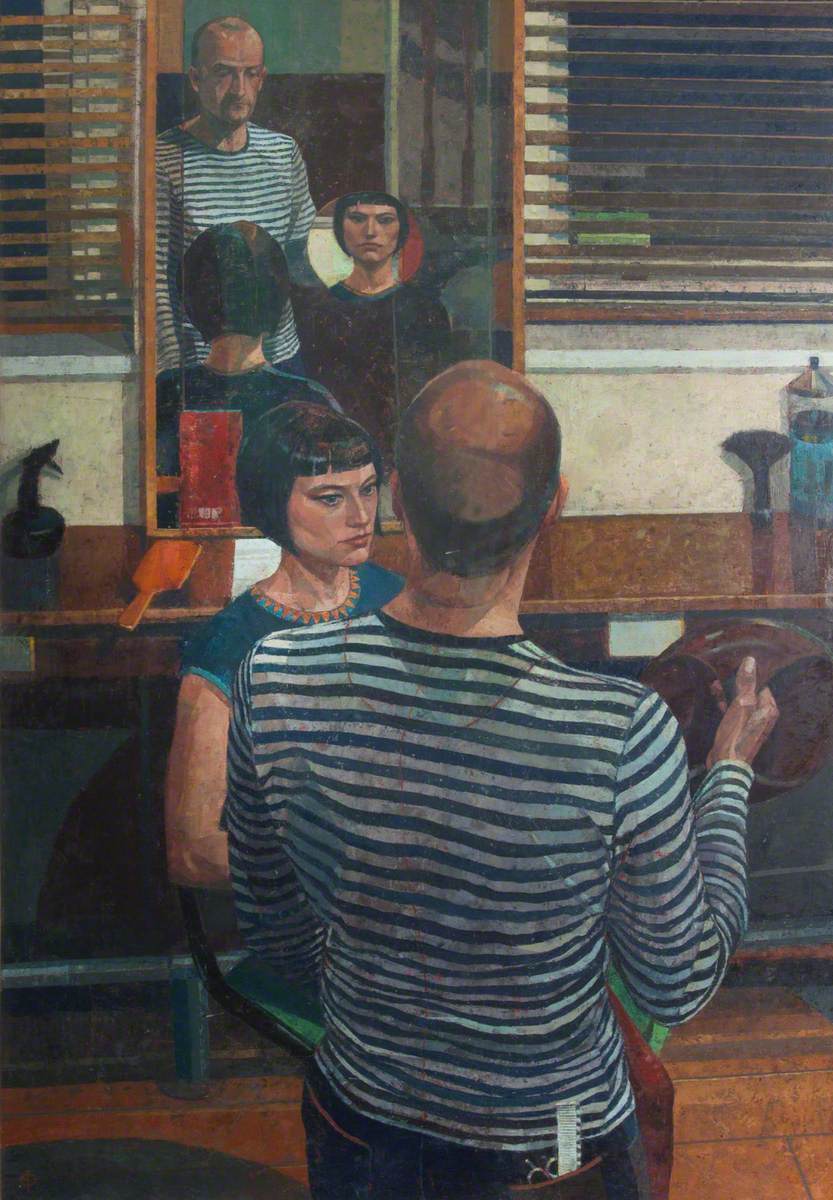

Le peigne dans la poche revolver confirme qu’il s’agit bien d’un coiffeur. Pourtant ici, la cliente s’est retournée vers lui et le miroir rond qui devrait servir à lui montrer sa nuque est détourné pour montrer son visage au spectateur.

Il ne faut pas longtemps pour se convaincre que le miroir rond ne sert pas à la cliente : il lui montre quelque chose qui serait situé en hors champs, sur la droite du tableau. Sert-il au moins au spectateur ? Le point de fuite se situe en hors champ en haut à gauche (la scène est en vue plongeante). D’où notre oeil est placé et si, comme il semble, le miroir rond est parrallèle au grand miroir, nous ne devrions pas y voir le visage de la cliente, mais quelque chose situé largement en contre-bas et à droite. Si le reflet dans le grand miroir est correct, celui dans le miroir rond est truqué.

Laissons la parole à Saied Dai sur la signification du tableau :

« Le sujet du Coiffeur est en réalité la métaphore de l’Artiste et de sa Muse. Le tableau montre une scène où toute activité a cessé, sauf la contemplation de l’Artiste et de son oeuvre. Une composition complexe est mise en oeuvre, basée sur des images multiples qui résultent en ambiguïtés entre la réalité et son équivalent dans le reflet. » Cité dans The Spring 2010 edition of the Development Office Newsletter, Girton College, https://issuu.com/girtoncollege/docs/spring_2010_newsletter/15

Du coup, la brosse plate posée à main gauche et le peigne posé à main droite prennent, respectivement, des airs de palette et de pinceau.

Le bureau du prince Karl de Prusse, Eduard Gaertner, t848 , Collection Thaw, Cooper Hewitt Museum, New YorkLe miroir qui parle

Dans les exemples suivants, le miroir complète ou commente la réalité.

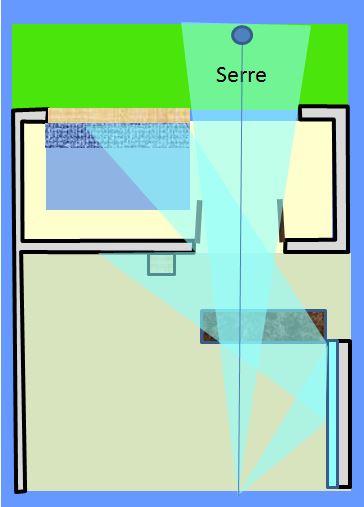

La vue directe montre un jardin ou une serre avec une statue ; le reflet montre une pièce avec des voilages, un sofa et un tapis bleu. Comment expliquer cette bizarrerie ou cette erreur ?

Le lot de rubans bleus (The Bunch of Blue Ribbons)

Le lot de rubans bleus (The Bunch of Blue Ribbons)

Edward John Poynter, 1862, Royal Academy

Cette composition subtile est un exercice de style sur le double pouvoir du miroir, qui recompose et qui éclaire.

Dans l‘image, la femme est vue de dos, à contre-jour, la lumière de l’extérieur étant filtrée par le voilage. Sa main droite touche un ruban bleu sur la table.

Dans le reflet, la femme est vue de face, un peu plus clairement mais encore à contre-jour par rapport à la lumière directe de la baie qui s’ouvre dans le fond. De la main gauche elle arrange un second ruban dans ses cheveux.

Ainsi le reflet s’ajoute à l’image pour nous offrir une femme complète, avec ses deux faces et ses deux mains. Mais celle-ci ne nous est révélée qu’à demi-jour : seuls les deux flacons rouge et bleu sont exposés en pleine lumière, en écho aux tâches moins vives des boucles d’oreille et des rubans.

Melody

Kate Elizabeth Bunce, 1895

Le miroir, sur lequel est inscrit le mot Musica, fait une auréole décalée qui reprend la forme circulaire de la chevelure et du corsage de la jeune mandoliniste. Il montre un crucifix et une fenêtre à vitrail ouverte vers la forêt : on comprend que si la mélodie est pieuse, elle est aussi un appel à celui qui viendra.

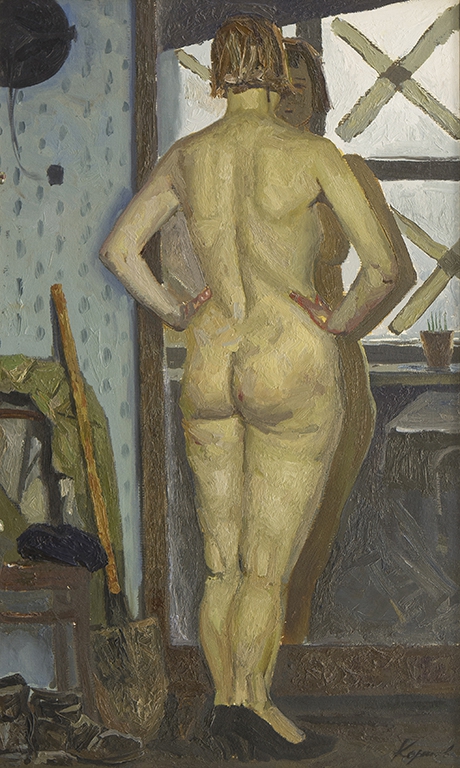

Geliy Korzhev

Avant un long voyage (Before a long journey)

Geliy Korzhev, 1976

La jeune partisane vient de s’habiller et de passer son fusil en bandoullère. Dans un dernier moment de quiétude, elle contemple, à travers les vitres scotchées pour limiter l’effet des bombes, la ville qu’elle va défendre : ainsi le reflet fait entrer la guerre dans la paix de l’appartement. A noter le jeu formel des trois cercles de taille croissante, de la prise électrique au miroir, en passant par le disque métallique que je n’ai pas réussi à identifier.

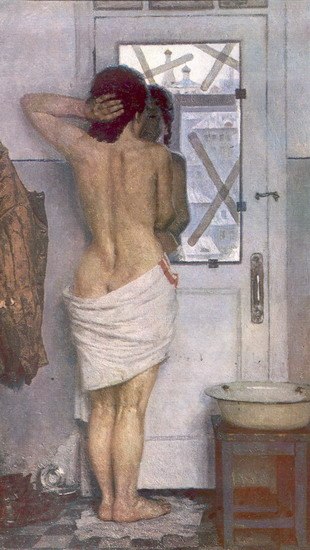

Devant le miroir, 1972 Devant le miroir, 1972 |

Devant le miroir, 1977 Devant le miroir, 1977 |

|---|

Le motif de la vitre scotchée est récurrent chez Korzhev pour évoquer les années de guerre, pendant lesquelles la féminité s’enfermait dans l’intimité du cabinet de toilette, une fois tombés l’uniforme et les bottes.

Leningrad, 1996 Leningrad, 1996 |

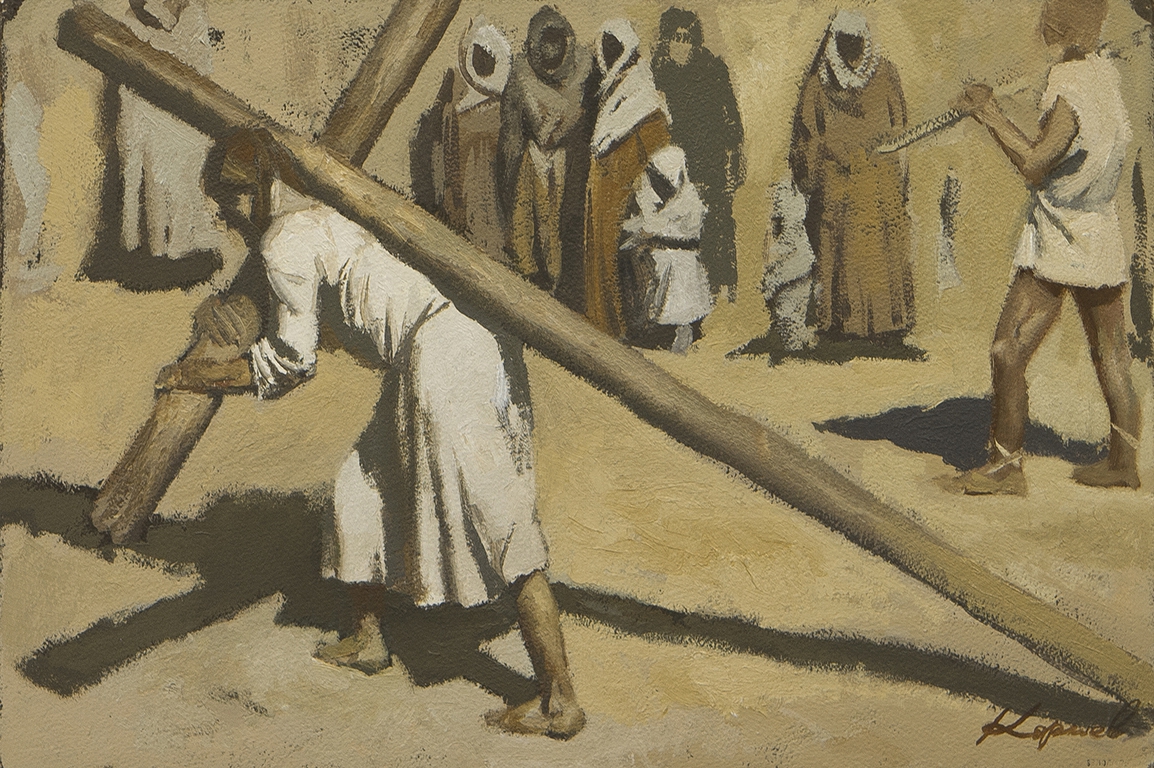

Portement de croix, 2007 Portement de croix, 2007 |

|---|

Dans les tableaux de Korzhev sur le siège de Léningrad, le motif de la vitre scotchée symbolise à la fois l’idée de clôture et de résistance (remarquer son écho dans les cannes croisées de l’aveugle).

Dans les tableaux religieux de sa dernière période, le motif révèle sa vérité : celle du chemin de croix.

Base de données complète de l »oeuvre de l’artiste : http://korzhev.com/tvorchestvo/reestr_rabot/

Le premier-né (The first Born)

Fred Elwell, 1913, Ferens Art Gallery, Kingston upon Hull, UK

Le jeune garde-chasse est rentré précipitamment, apportant à la jeune mère un bouquet de primevères.

Mais la petite fleur n’est pas le seul symbole de la petite vie qui vient d’éclore : ajoutons-y la fenêtre blanche et le miroir vide, images d’un destin encore vierge.

Voir Frederick Elwell. Part 4 – More of his genre works

Un vieux couple (An elderly couple)

Leonard Campbell Taylor, date inconnue, Collection privée

Les deux vieillards patientent-ils dans la salle d’attente d’un notaire ou d’un médecin ?

Il faut un temps d’accoutumance pour focaliser sur le miroir, et comprendre que le sourire ravi de la vielle dame, le regard scrutateur du vieil homme, s’adressent à leur petit fils, dont on voit le berceau dans le reflet.

Mes parents

David Hockney, 1977, Tate Gallery

« Dans ce travail, peint un an avant la mort de son père, le style de Hockney se dirige vers une étude plus approfondie du comportement humain. Sa mère pose, attentive et gracieuse, tandis que son père, qui gigotait pendant les séances, lit le livre d’Aaron Scharf, Art and Photography. Le livre sur Chardin trace un parallèle avec les scènes domestiques intimes du passé, tout comme les volumes de A la recherche du temps perdu de Proust visibles sur l’étagère. Le Baptême du Christ de Piero della Francesca… se reflète dans le miroir, formant un triptyque avec les deux figures. »

Texte de la Tate Gallery : http://www.tate.org.uk/art/artworks/hockney-my-parents-t03255

Malgré le parti-pris frontal, les fuyantes discrètes de la chaise de la mère et de la table situent l’oeil de l’artiste très haut, au dessus du bouquet de tulipes, surplombant la scène à la manière de la colombe du Saint Esprit dans le tableau de Piero delle Francesca. Cette scène de baptême, au dessus d’un autre tableau montrant un rideau en train de s’ouvrir, fait du miroir situé entre les deux parents une sorte de mémorial proustien à une insaisissable naissance.

Les souvenirs (Memories)

Leonard Campbell Taylor, date inconnue, Bristol Museum and Art Gallery

Il est un âge où on n’a plus rien à faire que de méditer sur le passé.

Le miroir reflétant un petit tableau sombre est à l’image de cette pensée, braquée sur un souvenir qui s’obscurcit.

Les portraits de Martha Vogeler, par Heinrich Vogeler

Heinrich Vogeler au Barkenhoff, 1898, photo de Carl EegMartha Vogeler au Barkenhoff, 1901

Dans le miroir au dessus du peintre, on devine le crâne du photographe.

Sur les cadres derrière sa femme se reflètent les croisillons de la fenêtre.

Le Concert (Soir d’été) – détail (cliquer pour voir l’ensemble)

Heinrich Vogeler, 1905, Kulturstiftung Landkreis Osterholz

Au centre de son oeuvre maîtresse, Vogel a placé Martha devant le croisillon de la porte.

Martha nue, 1910 Martha nue, 1910 |

Miroir au Barkenhoff Miroir au Barkenhoff |

|---|

En 1910, le miroir reflète les croisillons de la fenêtre de l’étage.

Le tableau est revenu récemment dans la chambre à coucher du couple. A la place de la fenêtre, le miroir reflète désormais le tableau.

Polly

Adeline Albright Wigand, 1915-1920, Staten Island Museum

Derrière l’oiseau familier dans sa cage, la maîtresse de maison dans son cadre. Dans le reflet sa main semble tapoter la cage mais dans le monde réel, elle est posée sur sa poitrine : manière supplémentaire d‘estomper la séparation entre l’objet et le sujet.

Les flirts

Norman Rockwell, Couverture du Saturday Evening Post, 26 juillet 1941

Si nous ne pouvons pas regarder dans le rétroviseur, nous pouvons regarder le reflet sur sa coque : il révèle pourquoi la blonde en décapotable est obligée de subir l’effeuillage lourdingue des camionneurs.

Interlude

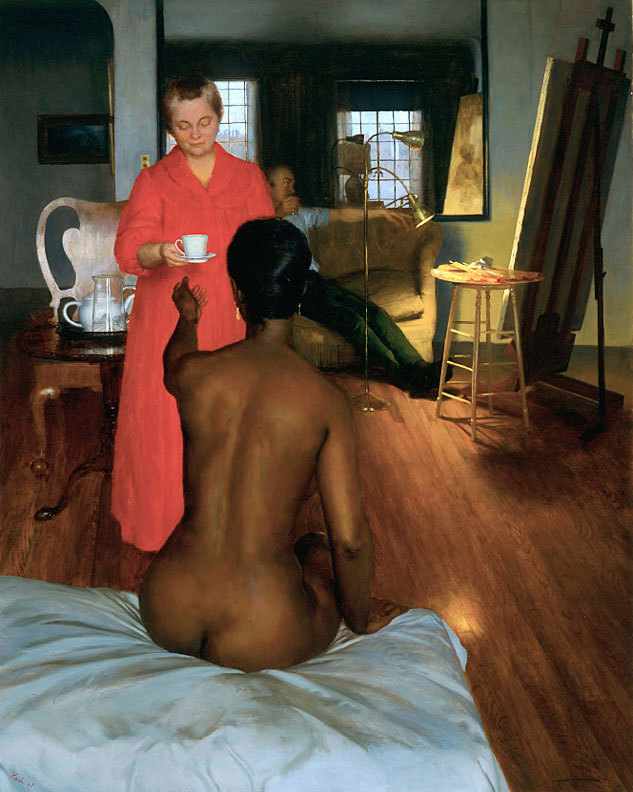

John Koch, 1963 Memorial Art Gallery Rochester

Rosetta Howard, la modèle, tend la main vers la tasse que lui tend Dora Zaslavsky, l’épouse. C’est la pause. Derrière, le peintre boit un verre en contemplant le tableau en cours. Au fond, le miroir nous en montre le coin, ainsi que les immeubles qui bordent Central Park.

Ainsi, à partir du dos somptueux dont les courbes rappellent celles de la chaise Queen Anne , le tableau nous propose un itinéraire de l’intérieur vers l’extérieur, via des formes contigües visuellement mais des personnes qui physiquement ne se touchent pas.

L’écart visuel et physique entre la main noire et la main blanche, la fusion visuelle et l’écart physique entre le verre et la bouche, la contiguité visuelle et l’impossibilité de se rejoindre entre la lampe et son reflet, sont autant de réflexions brillantes sur l‘art du raccourci en peinture, et sur l’étrangeté des êtres dans la vie.

Il n’est pas indifférent que ce tableau provocant, où une femme blanche debout sert une femme nue assise, date justement de 1963, l’année du « I Have A Dream » de Martin Luther King et de la marche des Droits Civiques.

Analyse développée à partir de https://mag.rochester.edu/seeingAmerica/pdfs/69.pdf

merci pour les roses! Erasme Weddigen

Merci pour votre trouvaille. ce n’est pas tous les jours qu’on découvre quelque chose de neuf dans une oeuvre autant disséquée.