Les Trois âges de l’Homme

Les Trois âges de l’Homme, de Titien, est un tableau multi-commenté. Comme pour les criminels multi-récidivistes, il n’est sût qu’une conclusion heureuse. soit accessible. Cet article est l’occasion de rappeler les principales interprétations en lice, et d’ouvrir quelques pistes neuves.

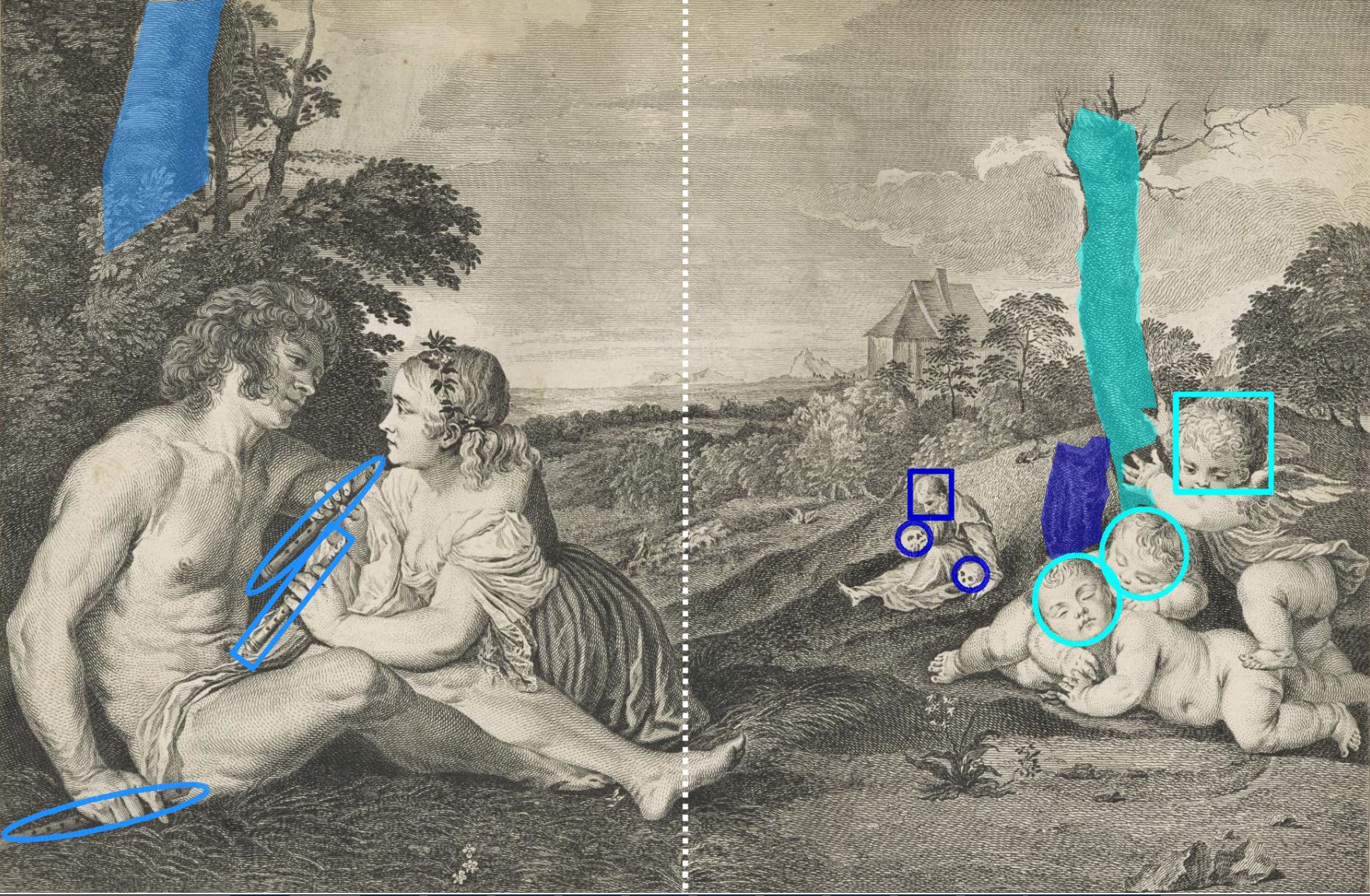

![]()

Les principales interprétations

Les trois âges de l’homme, Titien, 1512-14, Galerie nationale d’Écosse Édimbourg

La description par Vasari

|

Plus tard, lorsque Titien revint à Venise, il peignit pour le beau-père de Giovanni da Castel Bolognese un tableau à l’huile représentant un berger nu et une paysanne qui lui offre des flûtes pour qu’il en joue, le tout dans un paysage d’une grande beauté. Ce tableau se trouve aujourd’hui à Faenza, dans la demeure de Giovanni da Castel Bolognese. |

Tornato poi Tiziano a Vinezia, fece per lo suocero di Giovanni da Castel Bolognese, in una tela a olio, un pastore ignudo et una forese che gli porge certi flauti perché suoni, con un bellissimo paese; il qual quadro è oggi in Faenza in casa il su detto Giovanni. Vasari, Le vite de’piu eccellenti pittori…, p. 809. |

Bien que Vasari ne parle ni du vieillard, ni des enfants, Peter Humfrey [1] a démonté que la peinture d’Edimbourg est, parmi les différentes variantes connues, la seule qui correspond à cette description.

L’interprétation de Panofsky (1969)

Voici, en trois paragraphes, l’intégralité de cette interprétation classique [2], complétée par les remarques qu’elle appelle aujourd’hui.

Le couple, ou la Jeunesse

Gravure par Simon Francois Ravenet (National Galleries of Scotland), détail inversé.

Gravure par Simon Francois Ravenet (National Galleries of Scotland), détail inversé.

La jeune fille n’offre pas à son partenaire deux flûtes « pour qu’il puisse en jouer », mais une seule, afin qu’il puisse jouer un duo avec elle – un duo d’amour, bien sûr. Ses gestes peuvent même suggérer un échange : la flûte qu’elle tient dans sa main gauche, la plus petite des deux, est destinée à elle ; tandis que l’autre, tenue dans sa main droite, le bec près de ses lèvres, est destinée à lui. Ce couple représente, sans surprise, le second stade, « parfait », de la vie humaine.

Ainsi Panofsky nuance la lecture de Vasari, mais ne relève pas plus que lui le point qui invalide l’offrande de deux ou d’une flûte : la troisième flûte, peu visible, que le jeune homme tient déjà dans sa main droite.

Simone Martini, Adoubement de Saint Martin, 1320-25, Cappella San Martino, Basilique inférieure, Assise

Simone Martini, Adoubement de Saint Martin, 1320-25, Cappella San Martino, Basilique inférieure, Assise

Le musicologue E. Winternitz [3] pense que la fille jouait des deux flûtes simultanément (comme le musicien dans la fresque de Simone Martini), et qu’elle vient de s’interrompre.

Giles Robertson ( [4], p 722) imagine une séquence égrillarde : le garçon a lancé un appel avec sa flûte, la fille lui a répondu avec les deux puis a déplacé sa flûte gauche à un endroit stratégique, en prélude à un rapprochement plus intime.

Le vieillard aux crânes, ou la Vieillesse

Gravure par Simon Francois Ravenet (National Galleries of Scotland), détail inversé.

Gravure par Simon Francois Ravenet (National Galleries of Scotland), détail inversé.

Le troisième stade est représenté par un vieil homme, au second plan, qui, ayant survécu à tous ses proches, médite sur la mort. Mais ce qui est important – et, à ma connaissance, unique – c’est que l’objet visible de cette méditation n’est pas, comme d’habitude… une seule tête de mort, mais deux : le vieil homme médite non pas sur la mort en général, mais sur la mort de deux amants disparus.

Sassoferrato, The Three Ages of Man, d’après Titian, vers 1682, Galeria Borghese, Rome

Sassoferrato, The Three Ages of Man, d’après Titian, vers 1682, Galeria Borghese, Rome

On connaît deux copies, l’une à la galerie Doria Pamphili, l’autre plus récente à la Villa Borghese, qui montrent le vieillard entouré de quatre crânes et d’ossements, sans chapelle à l’arrière-plan. Or l’étude aux rayons X de la version d’Edimbourg a révélé la présence des quatre crânes : les copies romaines reflètent donc une étape initiale de la conception de Titien [4].

L’idée était probablement d’opposer la Vie – les moutons gardés par les bergers – et la Mort – les crânes gardés par le vieillard. C’est dans un second temps que Titien a eu l’idée, bien vue par Panofsky, d’associer les crânes au couple : il a supprimé les deux crânes surnuméraires et éloigné le troupeau de moutons pour évoquer, non plus la Mort opposée à la Vie, mais les funérailles du couple.

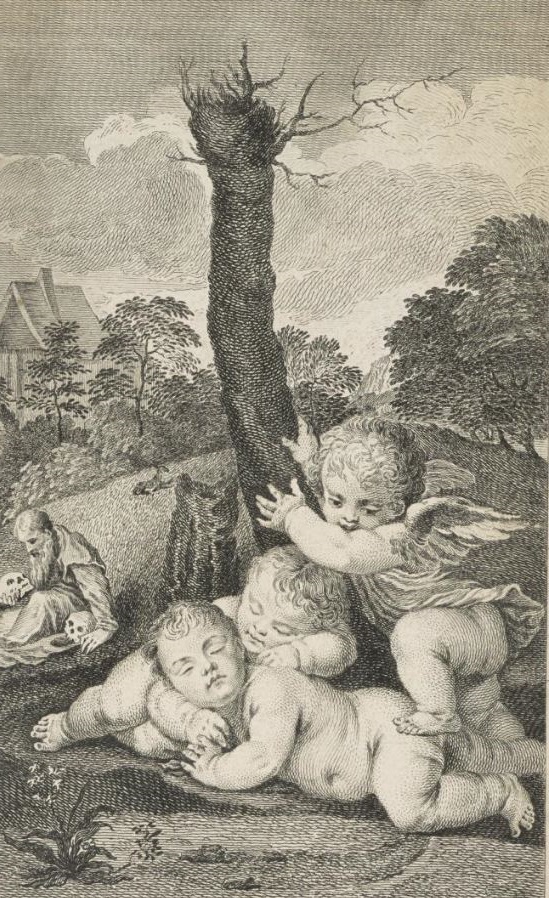

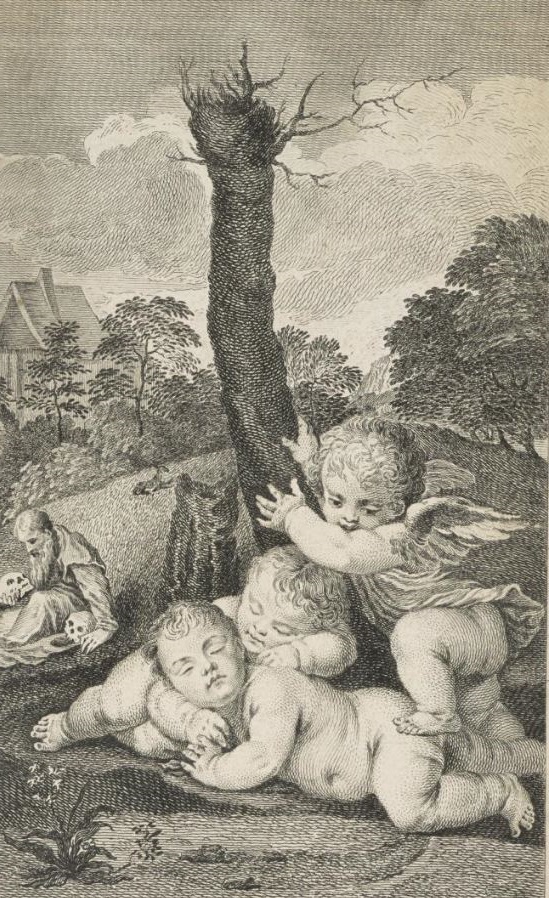

Les deux enfants endormis, ou l’Enfance

L’Enfance est elle-aussi représentée par un couple d’amoureux : deux enfants dormant dans les bras l’un de l’autre, symbolisant un stade de la vie où l’amour n’est ni présent (comme pour le couple à gauche) ni passé (comme pour le vieil homme triste au fond), mais présent potentiellement.

L’enfant ailé

Ce qui est un peu difficile à expliquer, c’est le rôle de la figure associée aux enfants endormis. Ailé, contrairement aux enfants, cet amorino ou, si l’on préfère, cet angelino, jette un regard affectueux sur les enfants, comme s’il les protégeait, tout en posant fermement ses mains sur le tronc incliné d’un arbre sans feuilles, apparemment déjà arraché à ses racines. Selon une tradition aussi ancienne que la Bible, l’arbre sec symbolise la mort et l’arbre vert la vie. Un groupe d’arbres verts est donc tout à fait approprié pour accompagner le jeune couple à gauche. Et le petit esprit ailé – sorte de mélange entre Cupidon et ange gardien – tente d’empêcher le tronc d’arbre mort de tomber sur les enfants endormis. Il le retient ou l’éloigne afin de protéger ces deux jeunes vies de tous les dangers qui pourraient entraver leur développement.

L’opposition entre l’arbre vert et l’arbre mort a été retenue par la critique, mais personne n’a repris l’idée que l’angelot empêche le tronc de tomber sur les bébés : son tronc penche dans l’autre sens, et est étayé par une souche coupée.

L’interprétation de Joannides (1991) [4a]

« Daphnis et Chloé » n’a été imprimé, puis traduit du grec que bien longtemps après Titien, mais on peut toujours supposer que celui-ci avait eu connaissance du texte par un ami humaniste. Développant une idée de Judith Dundas [5], Joannides prélève dans ce long roman trois passages qui expliqueraient les trois groupes du tableau :

- Cupidon au dessus des deux enfants endormis évoquerait le rêve simultané des parents adoptifs de Daphnis et Chloé, rêve dans lequel ils voient les Nymphes présenter chacun des enfants à Cupidon (Livre I, 9) ;

- le couple aux flûtes illustrerait le passage où Chloé, au cheveux blonds, tombe amoureuse de Daphnis, aux cheveux noirs, tandis qu’il se baigne nu puis joue de la flûte en gardant son troupeau (Livre I, 16-17) ;

- le vieillard aux deux crânes illustrerait un détail minuscule du texte, Dionysophane pleurant ses deux enfants : « mon fils aîné et ma fille moururent de même mal en même jour » (Livre 4, 170).

La faiblesse de l’article est de sélectionner, dans ce long roman plein de rebondissements, trois passages éloignés les uns des autres, que seul un spectateur ayant en main le manuscrit grec était à même d’apprécier.

Le point fort de l’interprétation est qu’elle explique le point le plus singulier de la composition : l’homme nu et la femme habillée. Mais si l’intention de Titien était narrative – illustrer le thème, inédit à l’époque, de Daphnis et Chloé – pourquoi aurait-il omis toute référence au bain ?

|

|

|---|

|

Le Concert champêtre, Titien, 1510-11, Louvre |

Amour sacré et Amour profane, Titien, 1514, Galerie Borghese, Rome |

On peut tout aussi bien proposer que, dans une intention purement plastique, il ait voulu expérimenter la formule inverse de celle de son autre tableau à énigmes, le Concert champêtre (deux femmes nues et deux hommes habillés). Avant d’expérimenter, dans Amour sacré et Amour profane, un troisième contraste : femme habillée / femme nue (voir Habillé/déshabillé : la confrontation des contraires ).

L’interprétation de Rafael Zafra Molina (2024) [6]

Boldù et le génie de la Mort, 1458, NGA

Boldù et le génie de la Mort, 1458, NGA

L’article commence par un rapprochement avec cette médaille qui présente une séquence similaire – un jeune homme nu affligé (Boldù lui-même), un crâne et un angelot. Par ailleurs, la grande absente dans la médaille – la jeune femme avec sa couronne de myrte – aurait été rajoutée parce que le tableau était épithalamique (commandé à l’occasion d’un mariage). La conclusion, inventive, ne repose que très vaguement sur la médaille, présentée pourtant comme la source lointaine du tableau :

Ce tableau – que nous pouvons désormais appeler « L’Amour et la Mort » – adresse un message aux jeunes mariés : avant de consommer leur union – ce moment de bonheur si intense –, qu’ils tempèrent un instant leurs désirs et se souviennent que, même s’ils se sentent déjà unis pour toujours, la vie, la leur comme celle de leurs proches, peut prendre fin subitement. Seul le maintien de ce lien qui les unit aujourd’hui leur permettra de vivre un amour qui perdure au-delà de la mort. [6]

![]()

Quelques pistes nouvelles

La variante gravée par Valentin Lefebvre

Valentin Lefebvre, Opera selectiora quæ Titianus … et … Veronensis inventarunt ac pinxerunt, Iacobus Van Campen, Venetiis, 1682, Galerie nationale d’Écosse Édimbourg

Valentin Lefebvre, Opera selectiora quæ Titianus … et … Veronensis inventarunt ac pinxerunt, Iacobus Van Campen, Venetiis, 1682, Galerie nationale d’Écosse Édimbourg

Les commentateurs qui ont parlé de cette gravure admettent qu’elle reflète une variante disparue, copiée à un moment précoce de la conception du tableau d’Edimbourg, avant même que Titien ait eu l’idée d’introduire le vieillard aux quatre crânes. Les autres différences sont :

- l’absence de la seconde flûte de la fille ;

- les bâtiments campagnards à gauche de la chapelle ;

- une étendue d’eau avec deux bateaux à l’arrière-plan droit ;

- les ailes du bébé central ;

- les repousses sur le tronc étêté ;

- l’objet en T accroché par un ruban à une branche (peut-être un carquois, mal interprété par Lefebvre).

La conclusion manifeste, mais que personne n’a tirée, est que l’idée de Mort n’était pas présente dans la conception initiale : le tronc des enfants n’est pas sec mais, au contraire, en train de repousser après la taille.

L’emblème de l’arbre qui renaît (SCOOP !)

Conversation sacrée

Conversation sacrée

Tiziano, 1515-20, Galerie nationale d’Écosse, Édimbourg

Le motif de la vieille souche étayant un jeune tronc apparaît dans cet autre tableau de Titien, avec une valeur symbolique bien comprise par Judith Dundas ([5], p 53) :

En étant transmis des mains de la Vierge au donateur, l’enfant Jésus passe d’un arbre desséché à un arbre verdoyant, symbolisant ainsi le pouvoir vivifiant de l’amour.

|

|

|---|

|

|

Bacchanale à la cuve (détail), Mantegna, vers 1475 |

Les deux bambins couchés sont une citation, immanquable pour les contemporains, des deux enfants assommés par l’ivresse dans la Bacchanale de Mantegna. Le troisième, qui grimpe en posant son pied sur l’un deux, rappelle le garçonnet de Mantegna, qui escalade la cuve en prenant appui sur le robinet.

Ainsi le groupe de bambins, dans son état initial, traduit l’idée d’ascension :

- le premier dort par terre,

- le second se voit pousser des ailes,

- le troisième, ailé et vêtu, s’élève le long du tronc reverdissant.

Aux deux bambins ailés, futurs Cupidons, sont promis les deux carquois encore vides, suspendus hors de portée au dessus d’eux.

Tout se passe comme si, pour son emblème, Titien avait pastiché le motif bien connu de Mantegna pour exprimer l’inverse : non plus la chute vers l’inconscience – des grappes dans l’arbre jusqu’à l’écuelle vide sur le sol – mais l’éveil du désir, parallèle à la montée de la sève dans l’arbre.

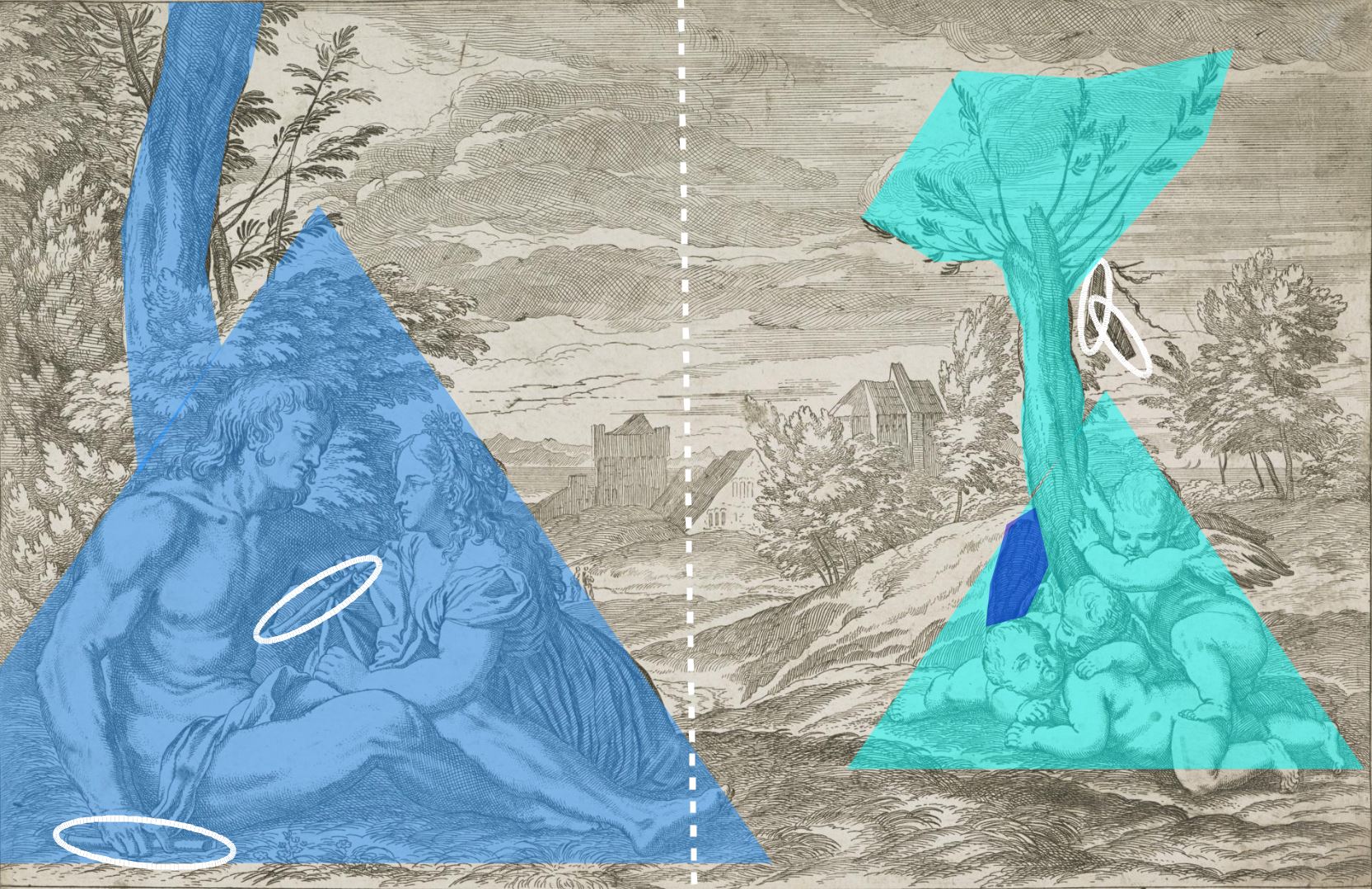

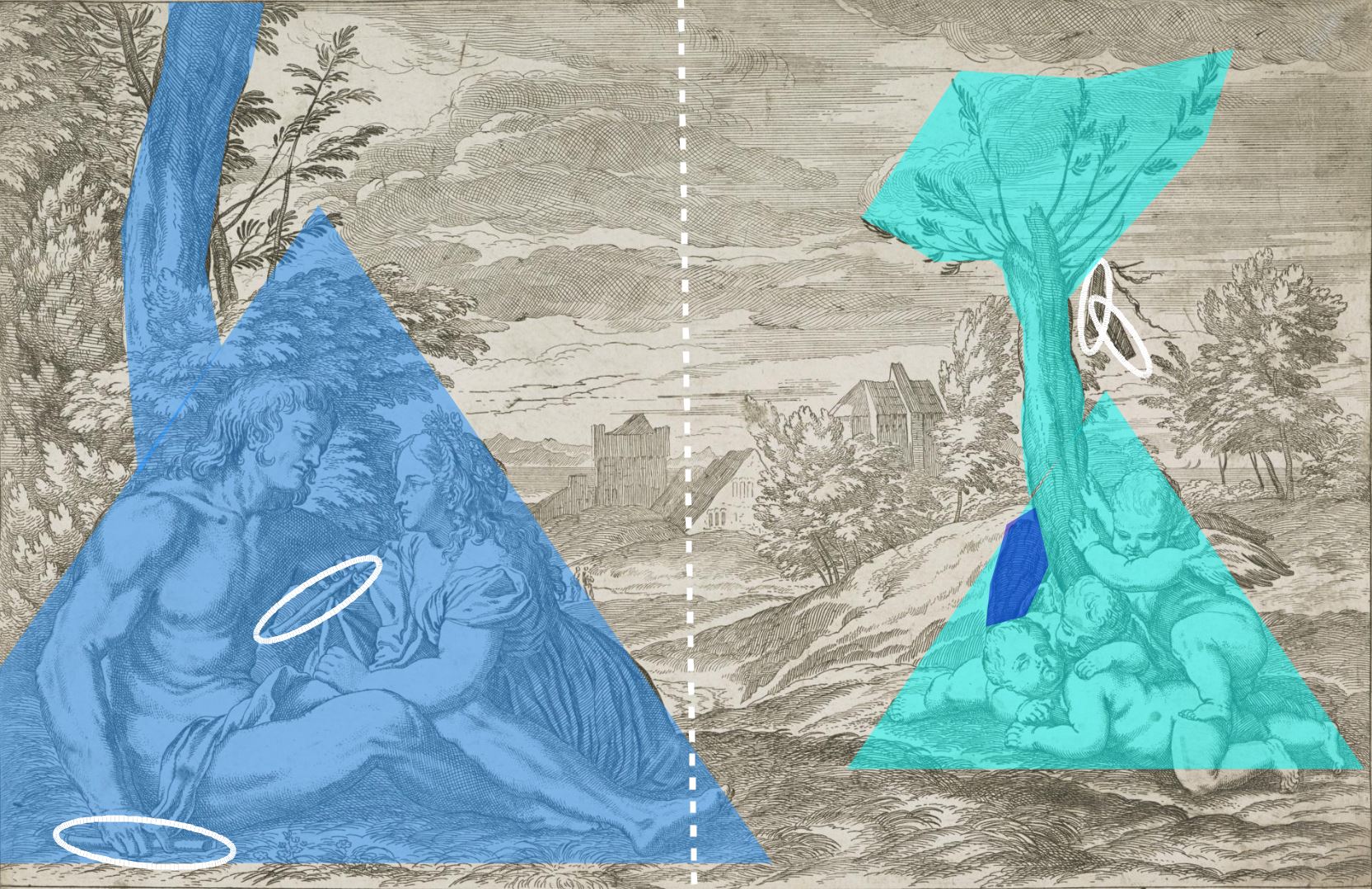

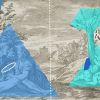

Dans cette composition initiale, le trio des enfants autour de l’arbre en repousse (en bleu clair) fait comprendre ce qui se passe du côté du jeune couple (en bleu moyen), à savoir le renouvellement de la capacité génésique. Les deux flûtes, dans les mains des adultes, contrastent avec les deux carquois, inaccessibles aux Cupidons en herbe. La souche morte (en bleu sombre) sert d’antithèse au surgissement des nouvelles pousses.

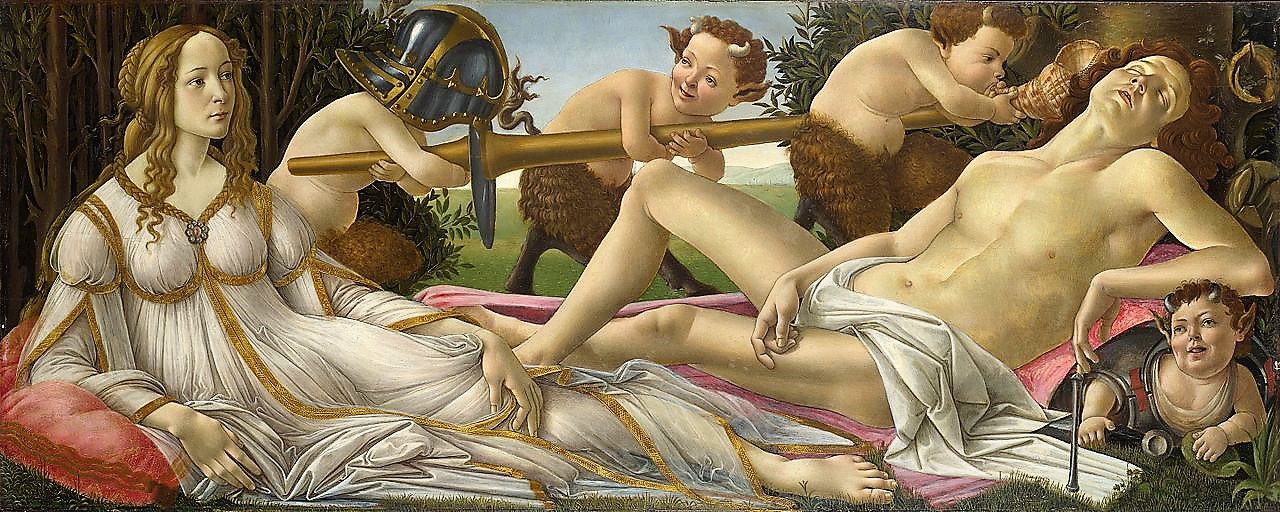

Le contraste d’attitude, bien noté par Judith Dundas, entre le jeune homme sombre et fourbu et la jeune femme plus active serait en définitive une nouvelle manière de traiter le thème de l’éveil (voire du réveil) du désir, avec les mêmes ingrédients – une jeune femme habillée, un jeune homme nu, et un tas d’enfants – que dans un autre célèbre tableau de mariage :

Vénus et Mars, Botticelli, vers 1485, National Gallery

Vénus et Mars, Botticelli, vers 1485, National Gallery

Pour l’analyse de ce tableau, voir 1 Vénus et Mars.

Les trois flûtes

Paul Holberton [7] est le seul a avoir creusé le problème des trois flûtes et à avoir trouvé une explication ingénieuse, qui n’a guère suscité d’intérêt.

Scène de la pièce « Andria » de Térence, Pompéi, Musée Archéologique National, Naples

Scène de la pièce « Andria » de Térence, Pompéi, Musée Archéologique National, Naples

Elle repose sur le fait qu’à la Renaissance, toutes les éditions des pièces de Térence [8] commençaient par un court traité du scholiaste Donatus expliquant comment ces comédies était accompagnées par une flûte à deux tuyaux égaux, tenus à main droite et à main gauche (tibiis paribus, id est dextris aut sinistris) :

« Les tuyaux de droite, par leur son grave, annonçaient un passage sérieux de la comédie, ceux de gauche, par la légèreté de leurs sons aigus, montraient un passage enjoué. Quand la comédie portait dans sa rubrique de titre la mention droite et gauche, on pouvait s’attendre à un mélange de jeu et de sérieux. » [9]

Dans le tableau de Titien, le jeune homme sombre tient de la main droite la flûte sérieuse, tandis que la jeune femme tient les deux, la sérieuse et la joyeuse.

Holberton pressent, mais sans développer son propos, que les trois flûtes amorcent un motif qui s’étend aux autres secteurs de la composition :

Les flûtes symbolisent une sorte de point Janus, au milieu de chacun des Trois âges : le jeune homme prend conscience de sa propre mortalité à travers le concept de procréation ; les putti sont innocents et ignorants, bien qu’un d’entre eux s’élève vers la lumière et la connaissance ; enfin le vieil homme, conscient du temps et du destin, est penché vers la terre et la poussière.

Une élaboration progressive (SCOOP !)

Valentin Lefebvre, 1682

Valentin Lefebvre, 1682

Au départ, la composition, purement binaire, confronte une scène amoureuse à sa métaphore :

- un couple devant un arbre mature s’éveille à l’amour par un duo de flûtes ;

- devant un arbre renaissant, un bébé endormi acquiert des ailes, puis un vêtement, puis se redresse en direction des carquois, illustrant par cette transformation en deux Cupidons la montée mutuelle du désir.

A un moment donné de la conception, la souche morte étayant l’arbre renaissant a donné à Titien l’idée de développer le thème de la Mort en ajoutant le vieillard aux quatre crânes, entre cette souche et le troupeau de moutons : le thème était alors proche de celui du Et in Arcadia ego : même en Arcadie la mort est là.

Puis il a bifurqué vers le thème des Trois Ages, en montrant un même couple au temps de l’Amour (bleu moyen), au temps de la Mort (bleu sombre), et au temps de l’Enfance (bleu clair) : deux amoureux, deux crânes, deux enfants aptères.

L’idée des trois flûtes s’est alors imposée pour imprimer un rythme ternaire – deux graves, un aigu – qui se propage dans les trois groupes :

- les deux flûtes sérieuses, à main droite, (ellipses) rejoignent les deux crânes et les deux enfants aptères dans une même notion d’inertie, de gravité ;

- la flûte joyeuse dans la main gauche de la jeune femme (rectangle) renvoie au vieillard et à l’enfant ailé, autour de la notion d’animation, d’élan vital.

En s’enrichissant ainsi, la composition, tissée sur ce rythme ternaire, acquiert une qualité proprement musicale.

Le thème de l’arbre coupé

Reste à comprendre pourquoi Titien a supprimé les branches neuves sur l’arbre au dessus des enfants.

Une première explication est que, en renonçant aux ailes de l’enfant du milieu, il renonçait aussi à l’idée d’un réveil en trois stades, cohérent avec la montée de la sève et la pousse des branches. Il s’est donc rabattu sur une idée plus simple, le contraste entre la souche définitivement morte, côté vieillard, et l’arbre étêté, en dormance, côté enfants.

Une seconde raison, plus obscure, est que l’expression « albero tagliato » peut prendre, en italien, le sens de castré, d’impuissant (pour d’autres exemples picturaux de cette symbolique, voir 2 Phalloscopiques par destination : les fruits de la Nature). Dans une composition restée pour l’essentiel binaire, l’arbre touffu de la moitié gauche, emblème de la maturité sexuelle, s’oppose aux deux troncs impuissants de la moitié droite : l’un trop âgé, l’autre trop jeune.

![]()

Aucun commentaire to “Les Trois âges de l’Homme”