Le peintre en son miroir : 1 Artifex in speculo

Nous allons passer en revue différentes manières de se « prendre en tableau » à l’aide d’un miroir.

Lorsque qu’un miroir est vu de face, impossible pour le peintre d’échapper à l’autoportrait.

Première option ; oublier cette loi de l’optique et rester transparent.

Salon

Johann Erdmann Hummel, vers 1820

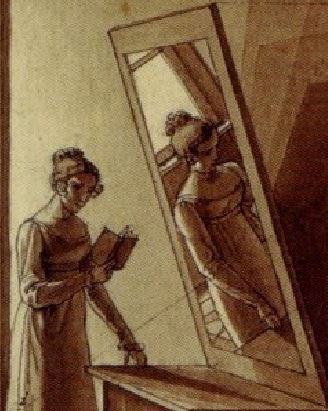

Réalisée par le très respecté professeur de perspective de la Kunstakademie de Berlin, cette étude d’ombres et de reflets montre l’extrême précision de la discipline. Elle a aussi le mérite de poser le problème de la perspective centrale et du miroir vu de face : à l’emplacement où devrait se trouver le reflet du dessinateur (marquée P), Hummel n’a disposé qu’un chien, et une chaise vide.

Manière humoristique de signaler l’aporie du peintre placé dans cette situation :

soit l’absence fautive, soit la présence intempestive.

Les joueurs de carte

Cornelis de Man, vers 1660, National Trust, Polesden Lacey

La miroir sert à la femme à regarder le jeu de son adversaire ; il lui permet aussi de surveiller ses arrières. Pour le spectateur, le miroir a bien sûr comme intérêt de révéler non pas les atouts, mais les appas de la belle joueuse.

Le point de fuite étant à la hauteur de ses yeux, c’est un regard non pas inquiet, mais complice, qu’elle jette vers le peintre assis. Celui-ci devrait apparaître dans le miroir, à la limite du cadre, ce qui ne semble pas le cas.

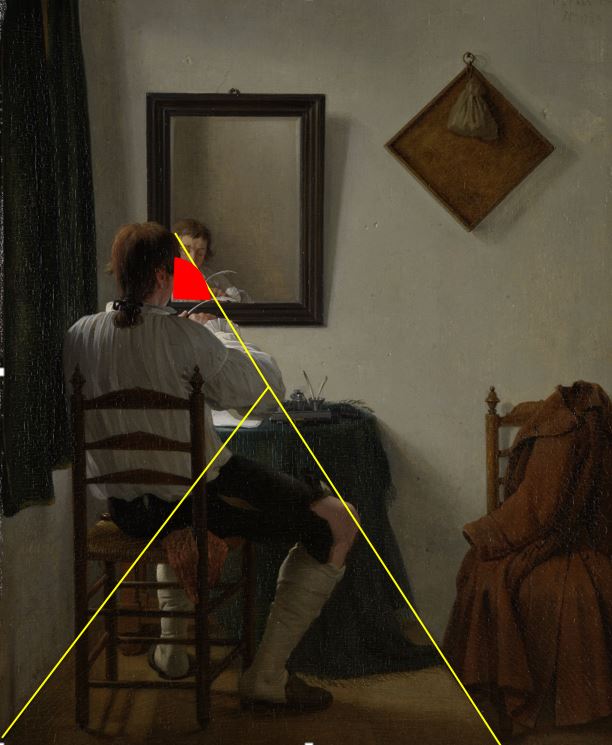

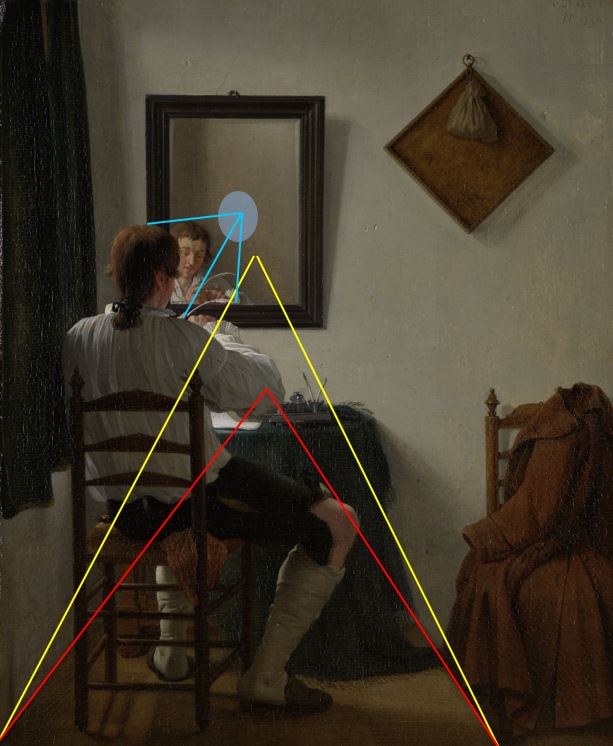

Un écrivain taillant sa plume

Jan Ekels the Younger, 1784, Rijksmuseum, Amsterdam

Le caractère intriguant de ce tableau tient à l’austérité de la composition et à la vacuité du miroir : ne devrait-il pas révéler le visage du peintre , à côté de celui de l’écrivain ?. Notons que le miroir est légèrement penché vers l’avant, comme le montre l’ombre sur le côté. Ceci pourrait-il expliquer cela ?

En plaçant au ras de la table le point de fuite indiqué par les bords de l’estrade (lignes jaunes) , Ekels nous fait croire qu’il se trouve hors du champ du miroir. Mais vu de ce point bas, le reflet de la tête de l’écrivain devrait se limiter à un bout de crâne dans le coin inférieur gauche du miroir (en rouge)

Comme le montre l’étude de Hummel, l’effet d’un miroir penché vers l’avant est que le reflet se trouve plus haut que la personne qui s’y regarde.

Il est donc possible que le point de fuite du monde virtuel (en bleu) ne concorde pas avec celui du monde réel : si le miroir est d’une part penché, d’autre part pas exactement parallèle au mur, le point de fuite réel pourrait de trouver légèrement en dessous et à droite (en jaune). Mais pas aussi décalé que celui de Ekels (en rouge).

Le principe crucial qu’illustre a contrario ce tableau est le suivant : que le miroir soit penché ou pas, les fuyantes entre un objet réel et son reflet convergent toujours vers le reflet de l’oeil du peintre : son visage devrait donc apparaître dans le miroir (ovale bleu).

Nous retrouvons péniblement, par le raisonnement, ce que notre oeil devine tout de suite : cette béance n’est pas normale. Jan Ekels n’avait malheureusement pas pu suivre les cours du professeur Hummeln !

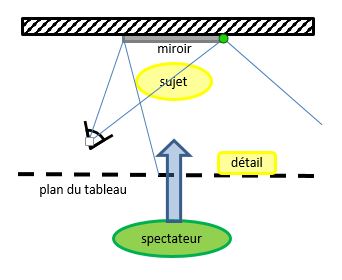

Deuxième possibilité : lorsqu’ils insèrent dans un tableau un miroir, les peintres discrets se décalent hors de son champ.

Intérieur avec deux personnages

Vallotton, 1904, Musée de l’Hermitage, Saint Petersbourg

Ici Vallotton se planque à gauche, en face de l’armoire.

Intérieur avec deux personnages (corrigé)

A noter qu’il a triché avec la perspective du lit. Celui-ci devrait être plus grand et plus à gauche, au risque de couper l’envolée sublime de la robe de Mme Vallotton.

Le miroir dans le tableau permet un effet d’intimité : en lui montrant un élément sensé se trouver derrière lui (ici les trois cadres jointifs), il aspire le spectateur dans la réalité virtuelle (ce pourquoi Vallotton a décalé le lit).

Portrait de Paul Eluard, avec Nusch, à Montlignon, Man Ray, 1936

Da manière à laisser le couple dans son étrange intimité (le poète-fantôme et la muse-bibelot), l’appareil photo s’est planqué en contrebas.

On trouvera d’autres exemples dans Le miroir révélateur 1 : déconnexion, reconnexion).

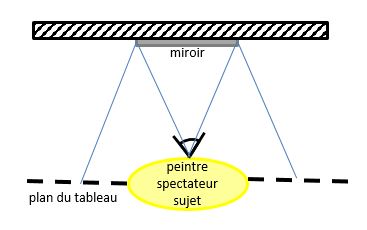

Troisième possibilité : les peintres m’as-tu-vu se plantent carrément devant le miroir, qui occupe alors presque tout l’espace.

Autoportrait

Emile Friant, 1887, Musée des Beaux Arts de Nancy

C’est le cas avec cet autoportrait, dans lequel Friant nous révèle discrètement la présence du miroir par le bout de cadre sur la droite. Révélation appuyée par le témoin dans la rue, qui regarde au travers de la fenêtre comme le peintre regarde au travers du miroir.

Autoportrait

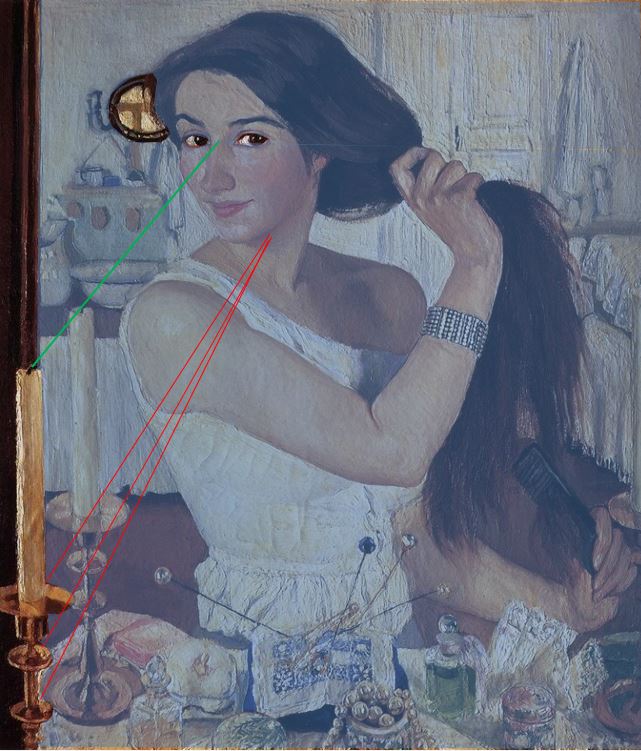

Zinaida Serabriakova, 1908-09, Galerie Tretyakov , Moscou

Même dispositif dans ce célèbre autoportrait de la très belle Zinaida, âgée ici de 24 ans, où le bord du miroir apparaît sur la gauche. La mèche de la bougie et son reflet permettent de tracer une ligne qui passe par le point de fuite, entre les deux yeux. En revanche, les autres lignes qui joignent le bougeoir à son reflet sont fausses.

Seule cette bougie, ainsi que le cadre sur le bord gauche, nous indiquent que le tableau n’est pratiquement qu’un reflet – y compris les accessoires de toilette du premier plan.

Le miroir ovale, sur le mur d’en face, conspire avec les yeux en amande pour nous percer jusqu’au tréfonds.

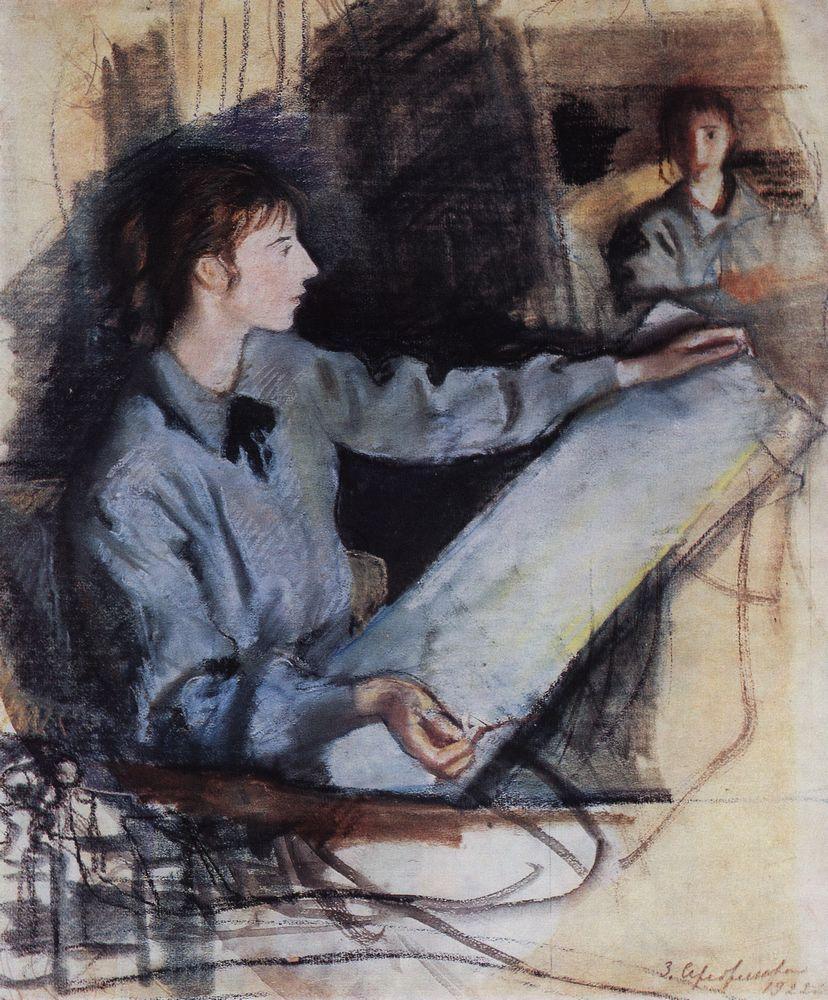

Autoportait à la blouse blanche

Zinaida Serabriakova, 1922

Dans cette composition subtile, Zinaida peint de la main gauche : ce que nous voyons est donc un reflet qui a envahi tout l’espace du tableau : le miroir est situé face à la peintre, à côté de son chevalet.

Mais pour compliquer les choses, un autre miroir à l’arrière-plan nous la montre de dos : l’inverse de l’image inversée tient cette fois son pinceau de la main droite.

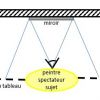

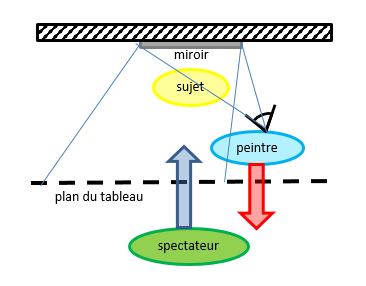

Car dans cette situation, le peintre, le sujet et le spectateur fusionnent au niveau du plan du tableau : d’où l’impression d’intimité autarcique des autoportraits au miroir.

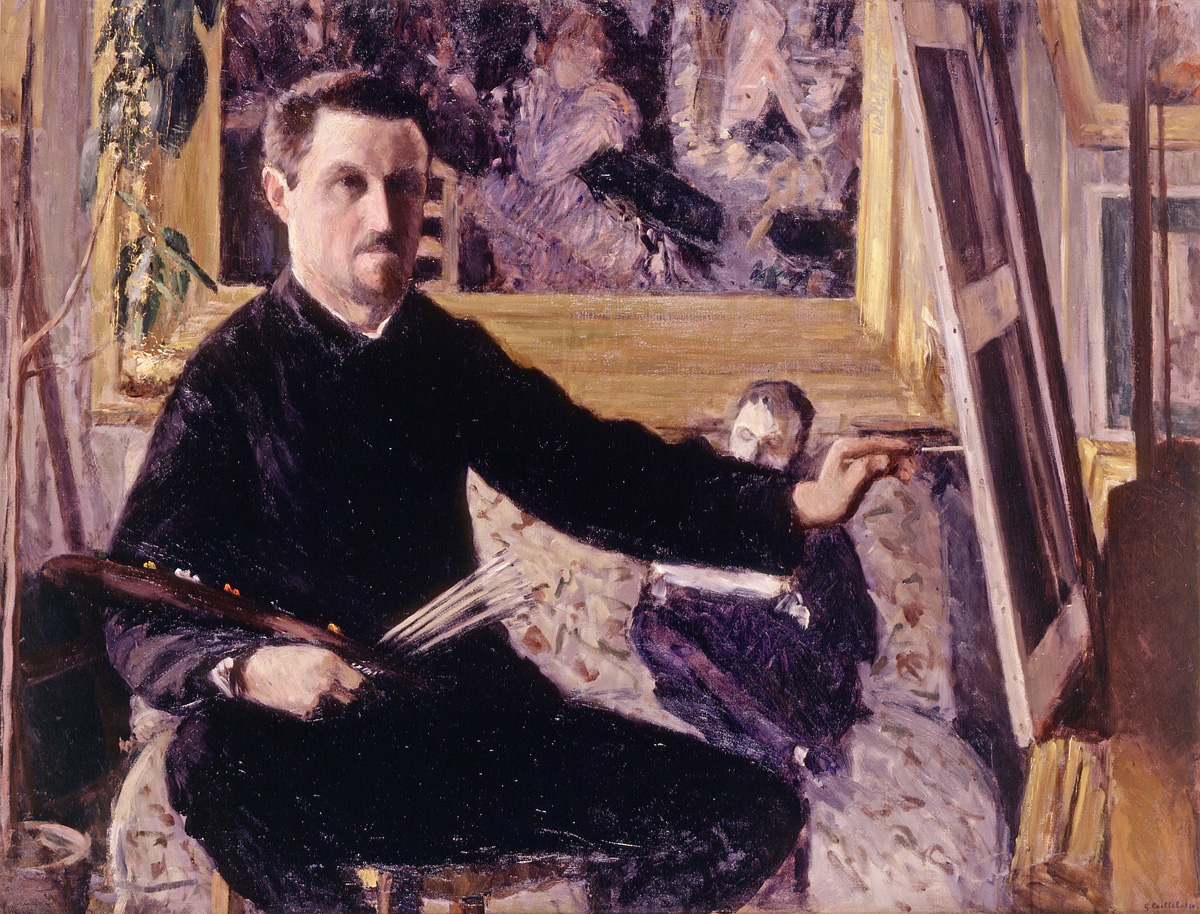

Autoportrait au chevalet

Caillebotte, 1879-80,Collection particulière

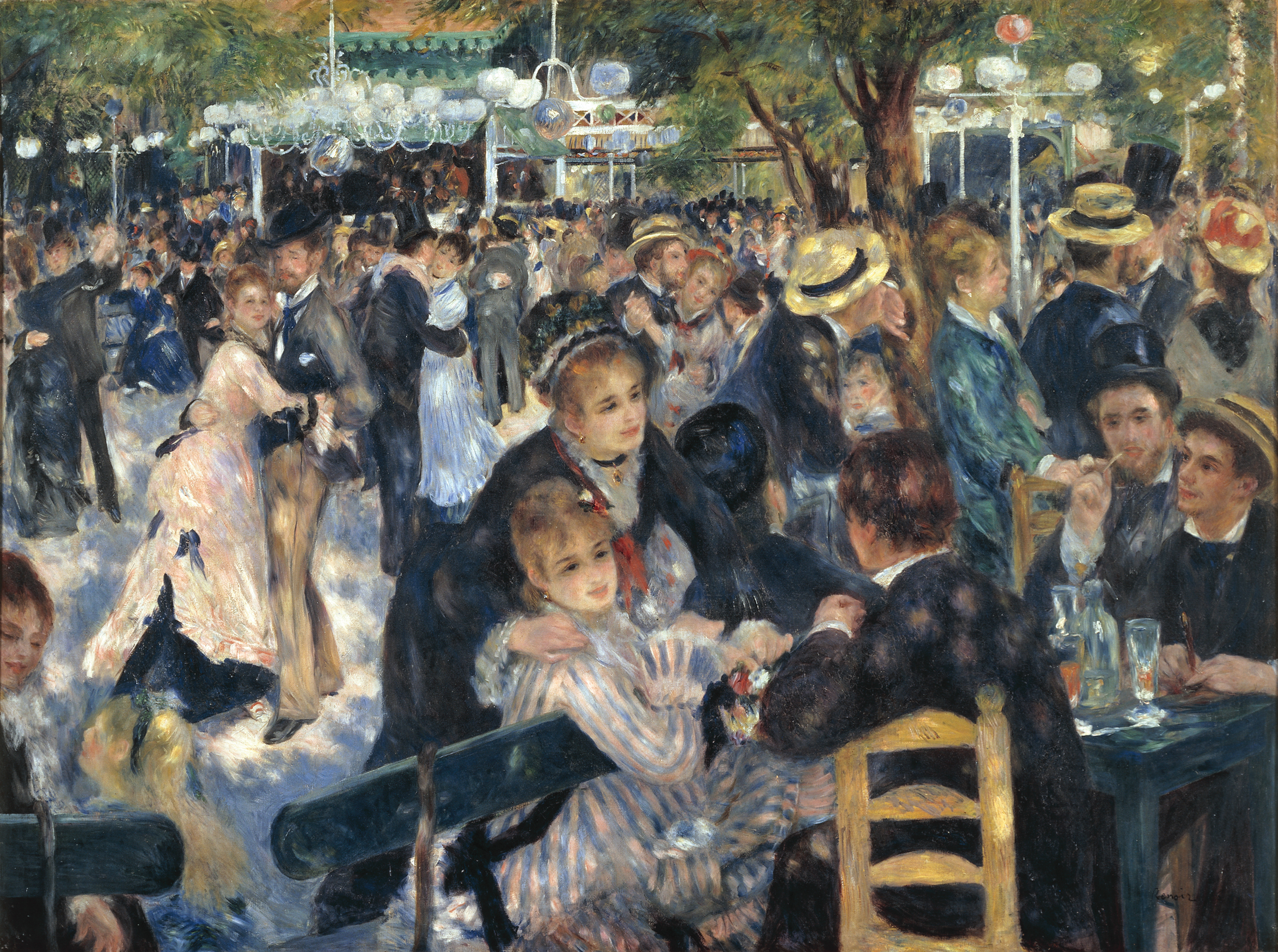

Même astuce dans cet autoportrait de Caillebotte : c’est parce qu’il peint de la main gauche et que le très célèbre tableau de son ami Renoir, sur le mur du fond, est inversé, que nous déduisons la présence invisible du miroir.

Le Moulin de la Galette

Renoir, 1876, Musée d’Orsay, Paris

Le même cas de figure du tableau dans le miroir se retrouve chez Carl Larsson…

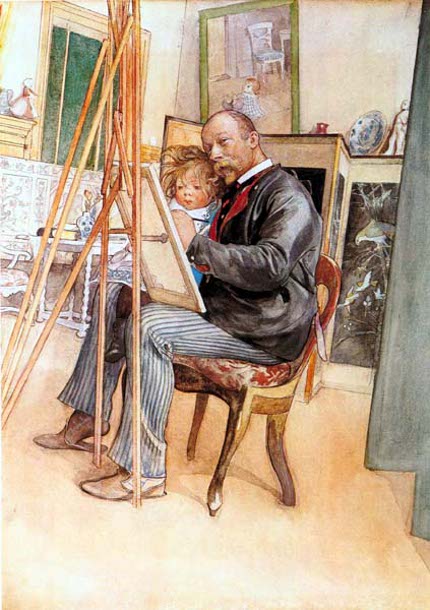

Vu dans le miroir

Vu dans le miroir

Carl Larsson, 1895

Larsson se représente ici tel qu’il se voit dans un miroir (il peint de la main gauche). Au fond, un autre miroir renvoie ce qu’il est en train de peindre : un autre enfant assis par terre, à côté d’une chaise et d’une porte.

Carl Larsson, 1890, Portrait de Pontus

En fait, Larsson se moque de nous : car ce qui semble un miroir est en fait un tableau représentant son troisième enfant, Pontus, assis sur le sol et jouant dans l’atrium de la Petite Hyttnäs à Sundborn. Raison pour laquelle le tableau, comme chez Caillebotte, nous apparaît inversé.

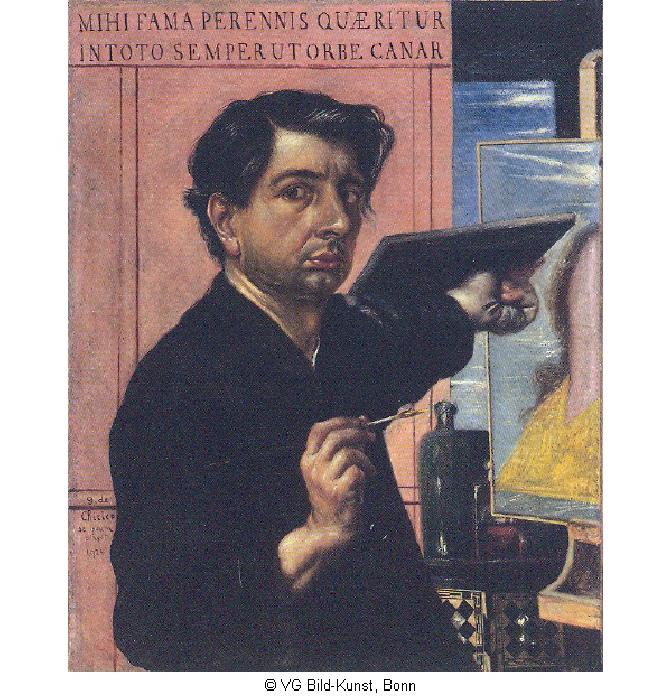

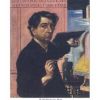

Autoportrait, Giogio di Chirico, 1924 Autoportrait, Giogio di Chirico, 1924 |

|

|---|

Certains peintre scrupuleux rectifient (au sens étymologique) ce qu’ils voient dans le miroir : ainsi Chirico, qui était droitier, a fait l’effort de rectifier sa pose dans cet autoportrait modestement surmonté par un vers d’Ovide :

« Je vise quant à moi à une gloire immortelle ; être célébré partout et dans tout l’univers, voilà mon ambition. » Ovide, Les amours, Elégie XIV,

Autoportrait, Judith Leyster vers 1630, National Gallery of Art Washington. Autoportrait, Judith Leyster vers 1630, National Gallery of Art Washington. |

Merry Company, Judith_Leyster,1629-31, Collection privée Merry Company, Judith_Leyster,1629-31, Collection privée |

|---|

Judith Leyster rectifie elle-aussi, et compare l’habileté du peintre, avec son pinceau et sa palette, à celle du violoniste, avec son archer et son violon.

« La juxtaposition de l’archer du violoniste et du pinceau de Leyster marque le réciprocité entre la peinture et la poésie. En maniant son pinceau, elle se dirige elle-même dans un concert virtuose : elle tient en main dix-huit pinceaux, et pas d’appuie-main. » Frima Fox Hofrichter, “Judith Leyster’s ‘Self-Portrait’: ‘Ut Pictura Poesis,’” in Essays in Northern European Art Presented to Egbert HaverkampBegemann on His Sixtieth Birthday, ed. Anne-Marie Logan (Doornspijk, 1983), 106–109.

Primitivement, le tableau dans le tableau montrait un visage féminin (le sien ?) et c’est seulement dans un second temps qu’elle l’a remplacé par une ébauche d’une autre de ses oeuvres de la même époque.

Sur ce tableau, voir https://www.nga.gov/collection/art-object-page.37003.pdf.

Autoportrait à la palette, Bazille, 1865/66, Art Institute, Chicago

En revanche, en se retournant vers son miroir, Bazille ne rectifie pas : il privilégie ce qu’il voit à ce qui est, et fait de sa palette flamboyante le véritable « tableau dans le tableau ».

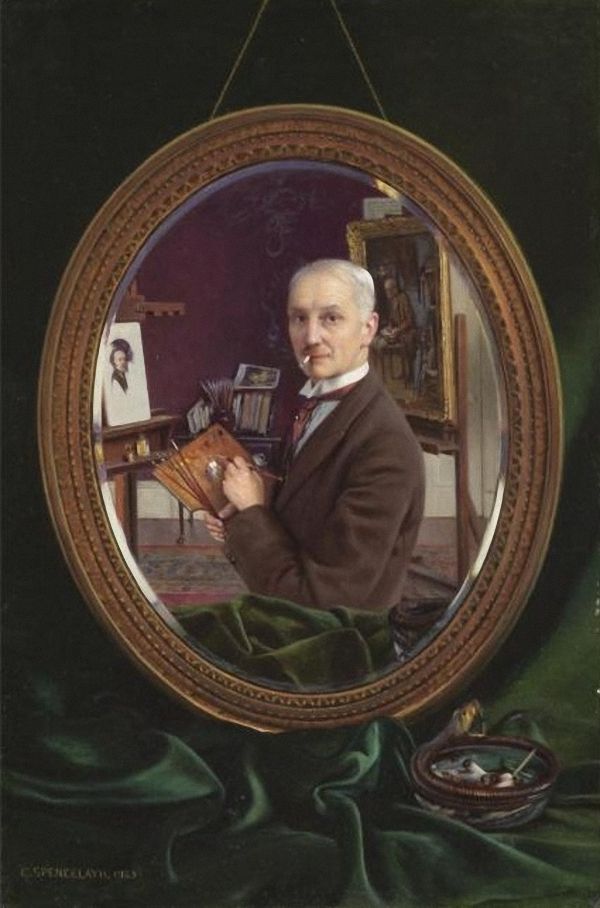

My Reflection, Charles Spencelayh, 1925

Spencelayh ne rectifie pas non plus, mais laisse ce soin au miroir, qui dans le reflet corrige le portrait en cours.

Le miroir invisible, posé sur le sol derrière le chevalet, autorise cette contreplongée spectaculaire.

Quatrième possibilité : parfois, les peintres se laissent voir, comme certains metteurs en scène se glissent devant la caméra.

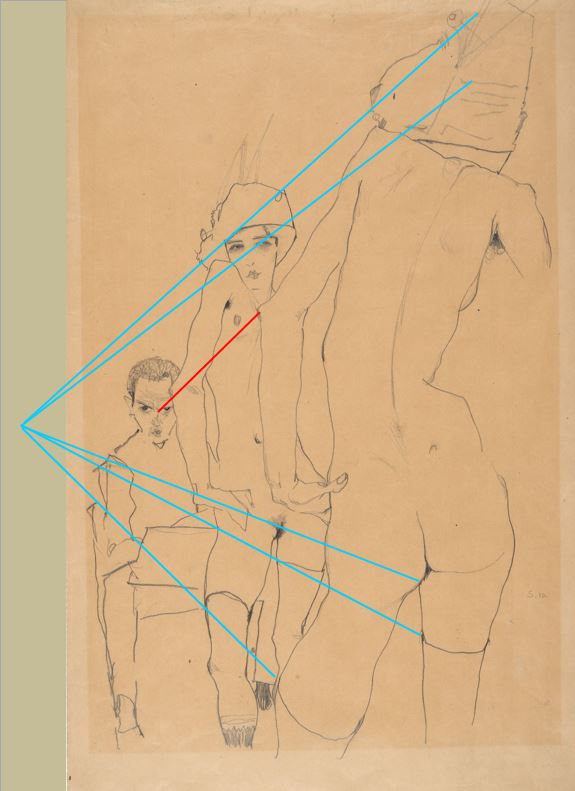

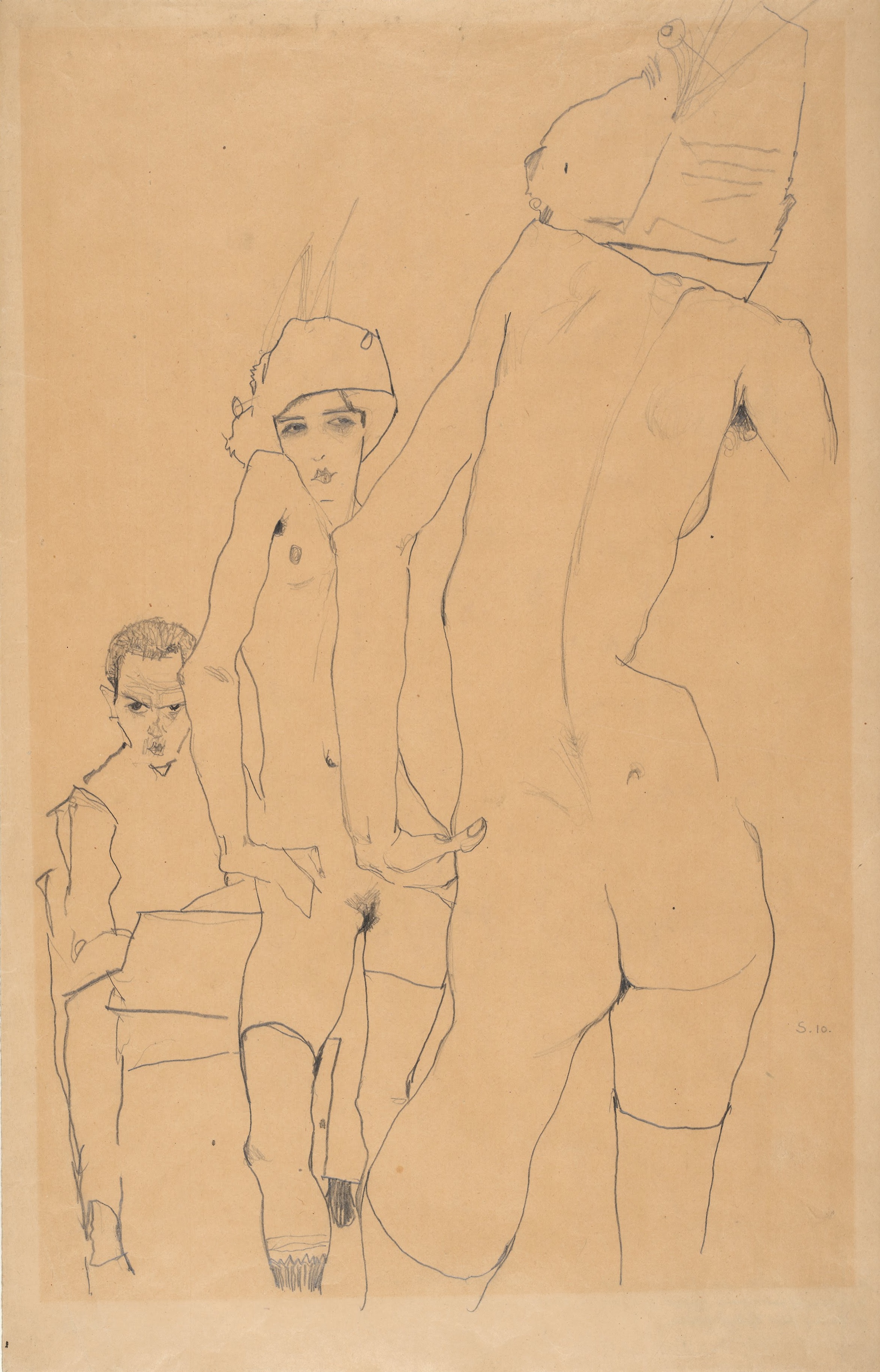

Schiele avec un modèle nu devant un miroir

Egon Schiele, 1910

Comment montrer simultanément le visage et la nuque, un sein vu de face et un vu de derrière, le pubis et les fesses, plus les toisons des deux aisselles ? Ce comble du voyeurisme, cette vision simultanée de toutes les zones érotiques est ici rendue possible, non par une décomposition cubiste, mais par un simple miroir. Miroir qui d’ailleurs n’est pas dessiné, mais en quoi la virtuosité du trait nous fait croire.

Pourtant le nu est vu par un oeil nettement plus à gauche : au dernier moment, Schiele a abaissé le coude gauche du modèle pour se glisser, juste au-dessous, dans le miroir.

Lorsqu’ainsi le peintre se montre, l’effet sur le spectateur est intermédiaire, entre l’aspiration dans le tableau produite par le miroir, et la répulsion provoquée par la conscience de la présence du peintre.

Dernière possibilité, mais très rarement utilisée vue la virtuosité requise : le peintre nous révèle son dispositif en s’observant à distance.

Autoportrait,

Zinaida Serebriakova 1907 Autoportrait,

Zinaida Serebriakova 1907

|

Autoportrait,

Zinaida Serebriakova 1922

Autoportrait,

Zinaida Serebriakova 1922

|

|---|

Zinaida Serebriakova a exploré deux fois cette formule, en vue de dos et en vue de profil.

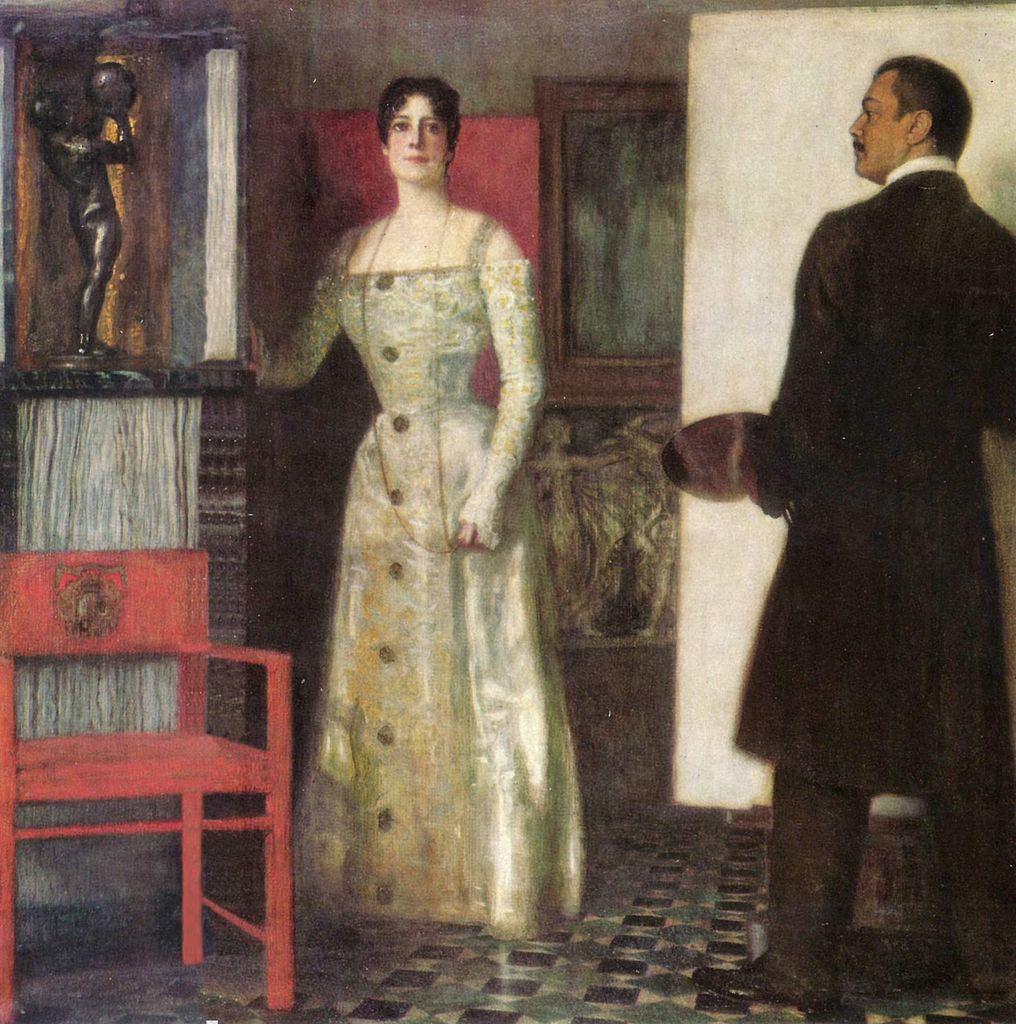

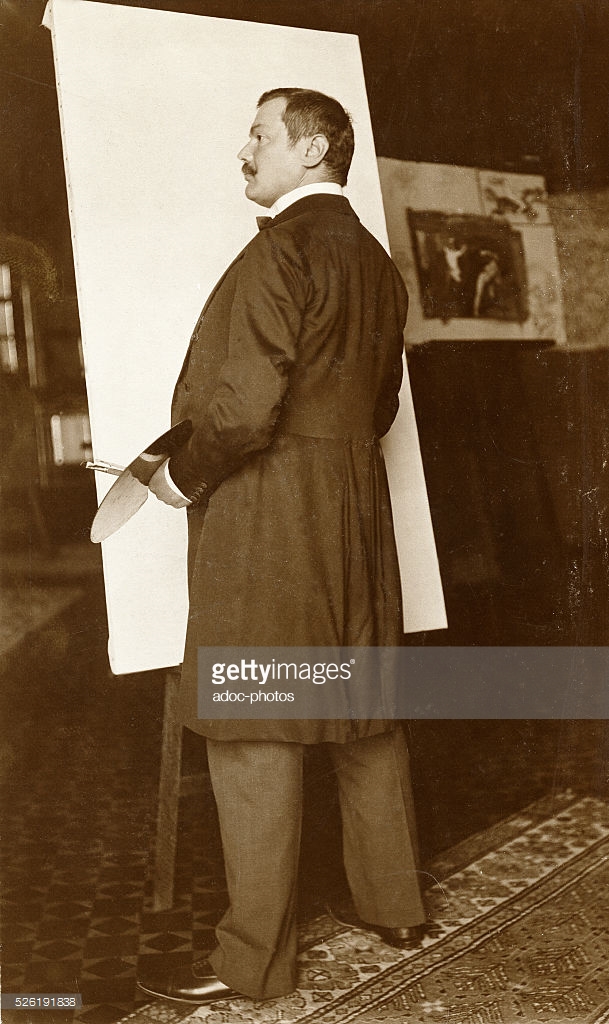

Franz et Mary Stuck dans l’atelier, 1902, collection privée Franz et Mary Stuck dans l’atelier, 1902, collection privée |

|

|---|

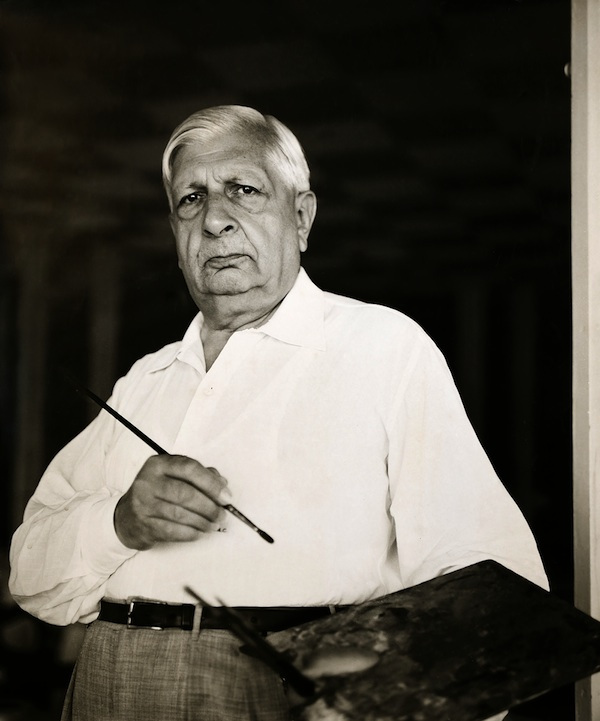

Evidemment, la photographie facilite cette mise à distance…

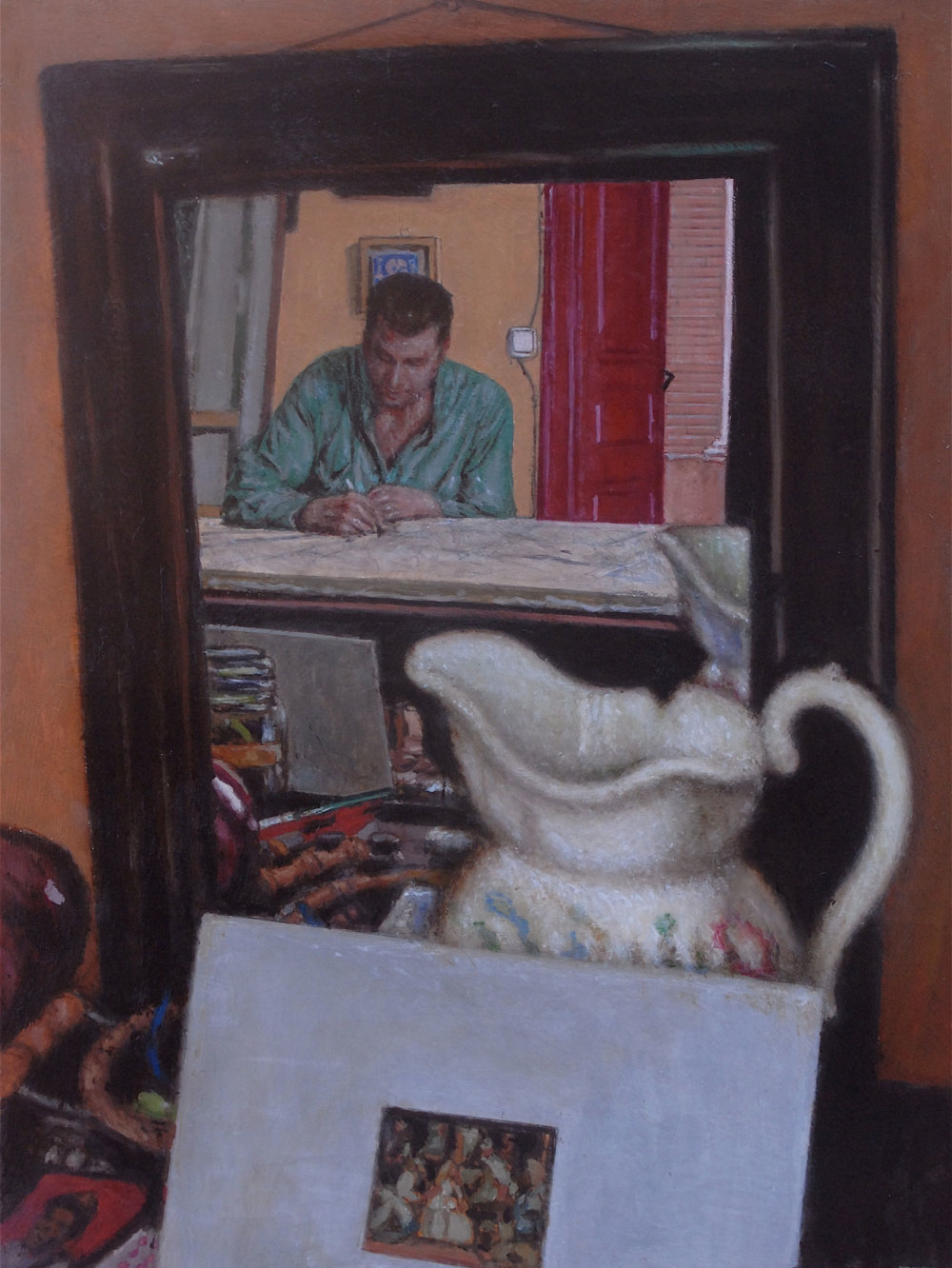

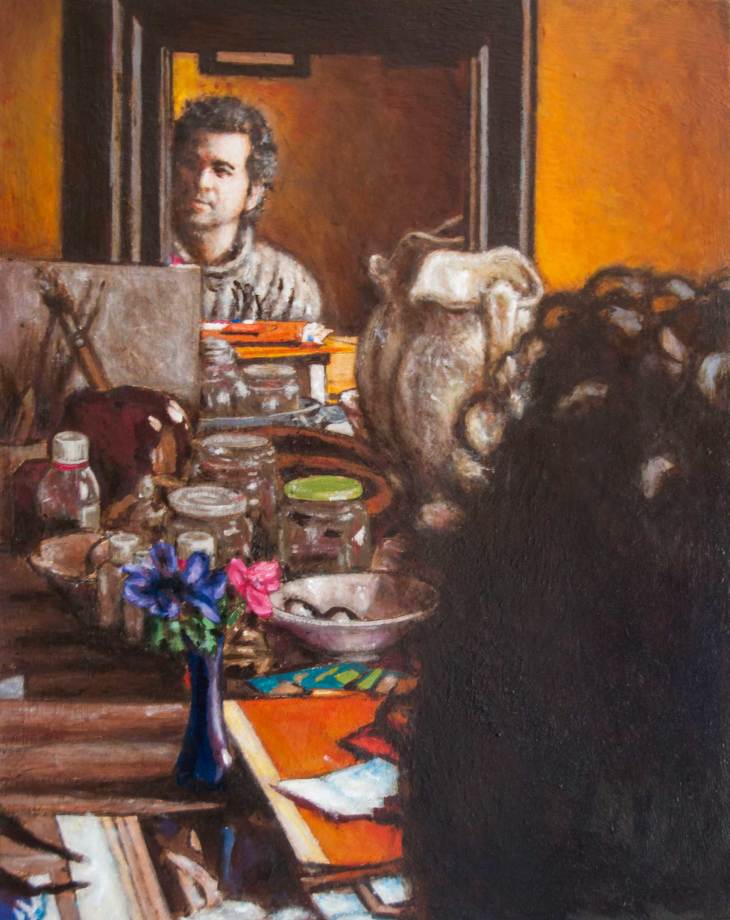

Exercice récapitulatif

|

|

|---|

Sans titre, Alejandro Haesler

Bien que la cruche et le miroir soient les mêmes, le cadrage donne un sens radicalement différent à ces deux compositions. Voyez vous lequel ?

Nous allons donner quelques exemples de ces « autoportaits furtifs », regroupés en quatre thèmes :

Aucun commentaire to “Le peintre en son miroir : 1 Artifex in speculo”