Orpen scopophile

Sir William Newenham Montague Orpen a toujours été obsédé par sa propre image – et par les femmes. Il avait surpris, dit-il, une conversation entre ses parents se demandant « pourquoi il était si laid et leurs autres enfants si beaux Je commençais à penser que j’étais une tâche noire sur la terre » Stories, page 22

Ce regard concerné sur les visages lui valut, après la première guerre mondiale, un grand succès en tant que portraitiste. Parmi ses quelques 600 portraits, voici, par ordre chronologique, les autoportraits au miroir que nous a laissé « Ickle Orps », P’tit Orpen comme il se surnommait lui-même avec humour du haut de ses 1,60 m.

https://www.facebook.com/SirWilliamOrpen#

http://www.articlesandtexticles.co.uk/2006/09/08/painters-i-should-have-known-about-006-william-orpen-part-4/

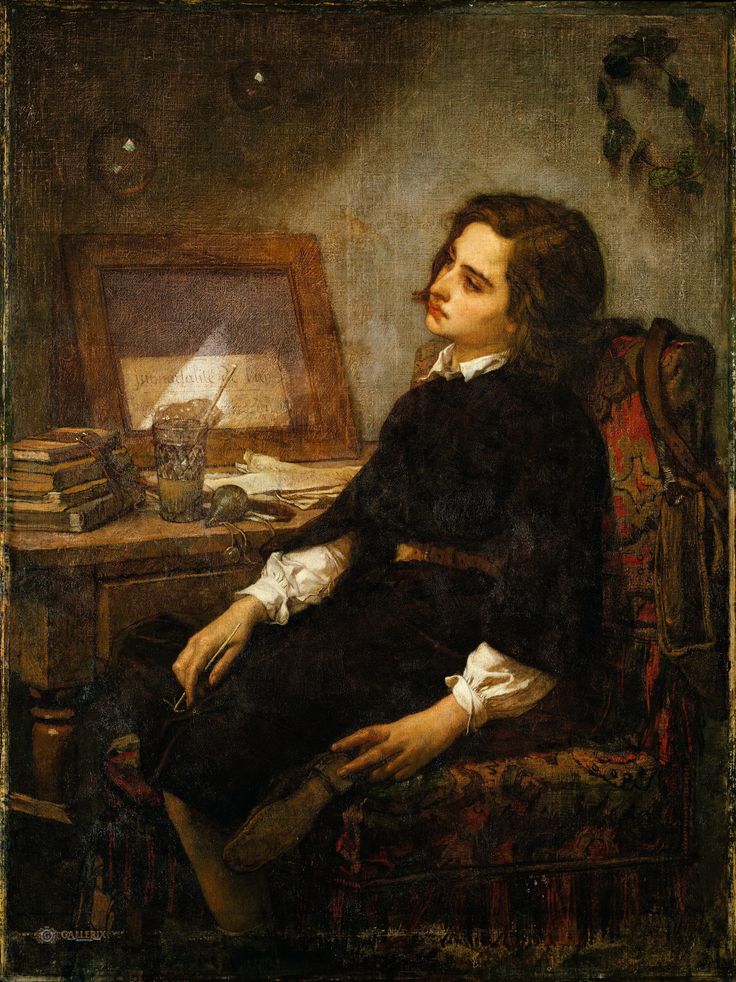

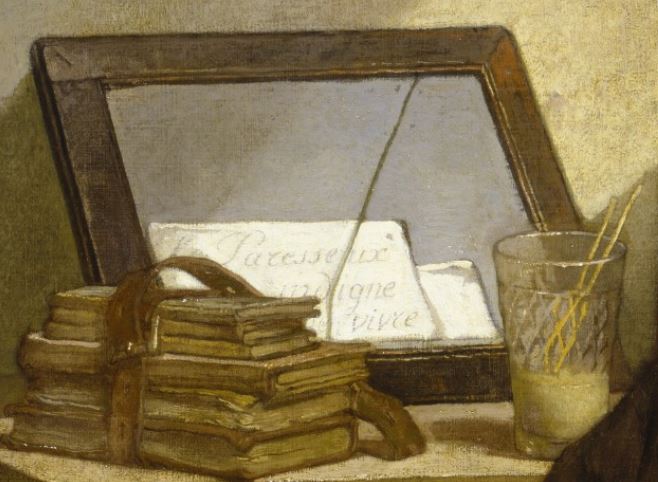

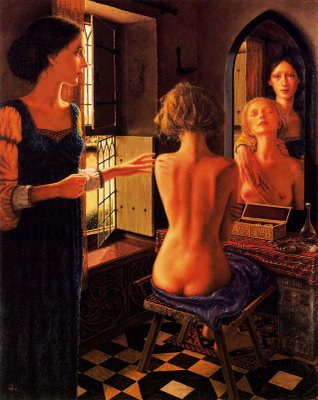

Le Miroir

William Orpen, 1900, Tate Gallery, Londres

Orpen a peint ce tableau à 22 ans, alors qu’il était encore étudiant à la Slade School of Art de Londres.

La jeune fille est Emily Scobel, une modèle professionnelle qui exerçait dans cette école, et à qui Orpen avait promis le mariage. Tout en étant une représentation réaliste du logement de Orpen, la composition paye son tribut à deux oeuvres majeures :

Les époux Arnolfini Les époux ArnolfiniVan Eyck, 1434, National Gallery, Londres |

Portait de sa mère |

|---|

Cliquer pour agrandir

Dans le miroir sphérique, on peut voir Orpen à son chevalet, un lustre qui rappelle celui des Arnolfini, et une jeune fille blonde qui le regarde peindre.

The English Nude (Emily Scobel) The English Nude (Emily Scobel)William Orpen, 1900, Mildura Arts Centre, Australie |

|---|

De la même année date ce portrait intime d’Emily, qu’Orpen a conservé jusqu’à sa mort sans jamais l’exposer : on voit par là qu’il s’agissait d’une vraie brune.

Il est possible que la blonde du miroir ne soit autre que Grace Knewstub, la belle-soeur du peintre William Rothenstein, une beauté dont plusieurs condisciples de la Slade School étaient amoureux et qu’Orpen épousera en Août 1901, après qu’Emily l’ait quitté « parce qu’il était trop ambitieux ».

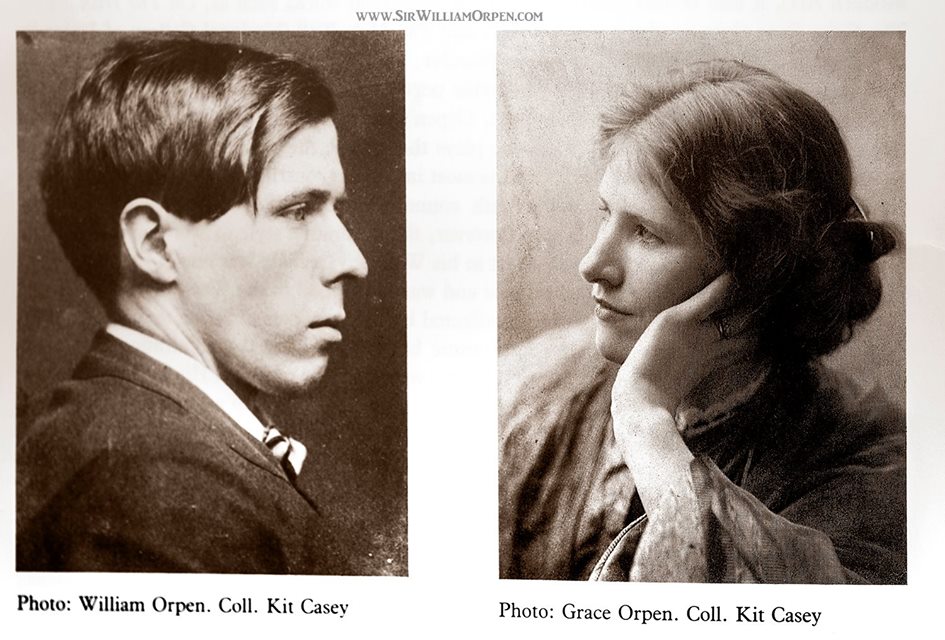

Portrait de Grace

William Orpen,1907, Mildura Arts Centre, Australie

Voici restitués dans leur réalité de l’époque les visages pas si laid et pas si beau de William et de Grace, qui deviendra Lady Orpen lorsque son mari sera fait Chevalier-Commandeur de l’Empire Britannique en 1918, en récompense de ses peintures de guerre.

Night (no.2)

William Orpen,1907, National Gallery of Victoria, Melbourne

Réalisé après six ans de mariage dans le salon de leur maison de Londres, ce tableau montre les époux Orpen s’embrassant efficacement, ainsi que le suggère la bougie. Le miroir sphérique est devenu obscur, opaque à tout voyeurisme, comme pour respecter l’intimité du couple et conjurer le miroir scabreux de l’épisode Emily.

Il faut dire que, depuis 1900, ce fameux miroir sphérique était devenu la marque de fabrique d’Orpen, que tous les amateurs réclamaient.

George Swinton et sa famille

William Orpen, 1901, Collection privée

Madame Swinton, gants à la main, va ou vient de promener sa fille en chapeau, son fils avec son cerceau, et le chien, tandis que papa reste à la maison avec son livre.

Sous couvert d’une scène familiale édifiante, la composition inverse malicieusement les rôles en nous montrant le politicien écossais assis avec les enfants et le chien, tandis que sa moitié, main sur la hanche, dirige les opérations.

Orpen dans le miroir redresse un peu l’équilibre côté mâle, tout en se plaçant en position dominante, au dessus de la maisonnée.

![]()

A Bloomsbury Family

William Orpen, 1907, National Gallery Scottland, Edinburgh

Pas de doute en revanche sur la répartition traditionnelle des rôles dans la famille du peintre William Nicholson. Le personnage dominant de la famille est le matou du premier plan, suivi de peu par la petite dernière, puis par son père qui joue de la babouche en faisant craquer ses phalanges. Les trois aînés simulent la sagesse, la mère fait tapisserie, et Orpen se dissimule au fin fond de son miroir fétiche, qui lui même se fait tout petit au milieu des cadres carrés.

Miss Anne Harmsworth dans son intérieur

William Orpen, 1907, Collection privée

Boule dorée pour petite fille riche…

![]()

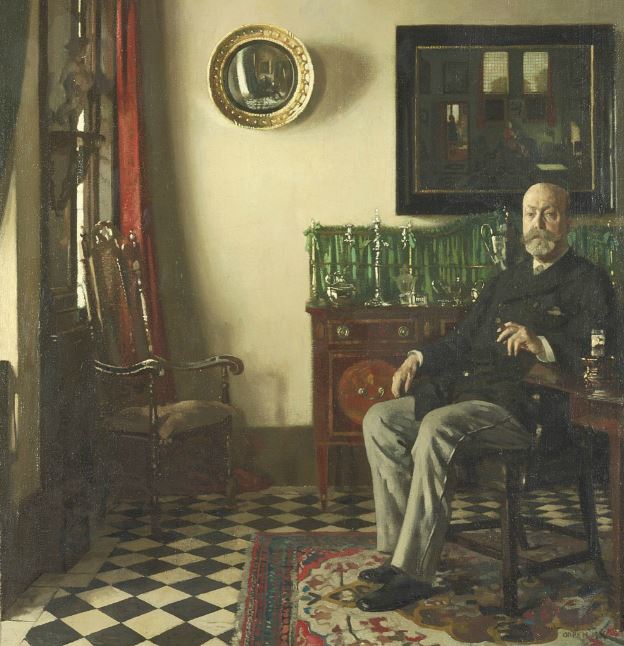

Portrait de Lewis R. Tomalin

William Orpen, 1909, Collection Privée

Miroir classique pour collectionneur exigeant…

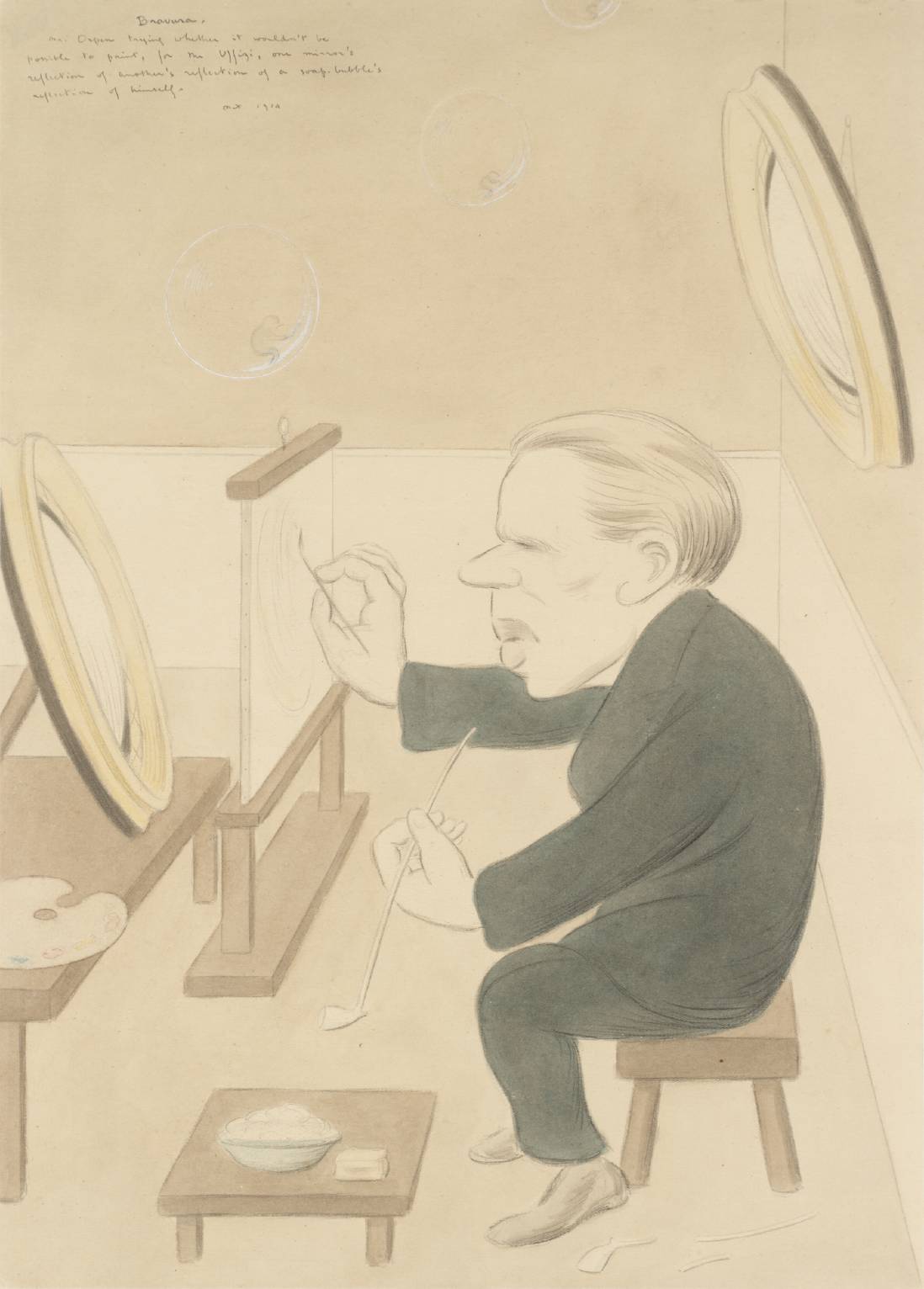

Bravura

Sir Max Beerbohm, 1914, Tate Gallery

Dans cette amicale caricature, Max Beerbohm se moque des morceaux de bravoure d’Orpen :

| « Mr Orpen étudiant s’il serait possible de peindre, pour les Offices, le reflet dans un miroir d’un autre reflet dans un miroir d’un reflet dans une bulle de savon de lui-même. May 1914 » | « Bravura. Mr. Orpen trying whether it wouldn’t be possible to paint, for the Uffizi, one mirror’s reflection of another’s reflection of a soap-bubble’s reflection of himself. May 1914 » |

|---|

Mais lassée des miroirs sphériques trop repérés, la scopophilie du peintre se porta bientôt sur les miroirs rectangulaires, dans une série d’expérimentations de plus en plus compliquées.

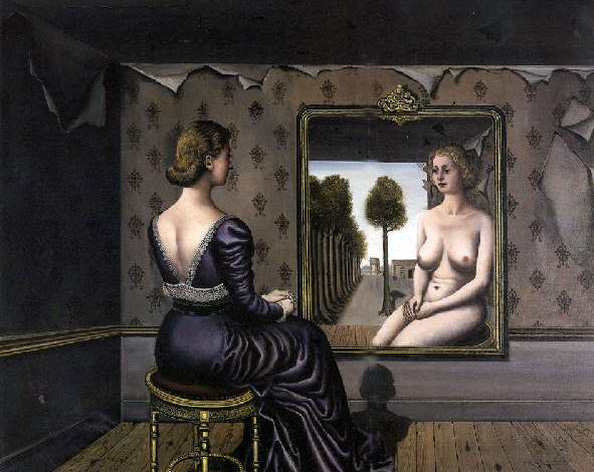

Autoportrait dans le miroir

William Orpen, 1908, Dublin City Gallery Ireland

http://emuseum.pointblank.ie/online_catalogue/work-detail.php?objectid=1532

En 1908, Orpen commençait une longue liaison avec Mrs Evelyn St George, une américaine richissime qui lui ouvrit les portes du grand monde.

Liaison qui ne passait pas inaperçue : l’héritière dépassait Ickle Orps d’une bonne tête, et le couple fut bientôt surnommé « Jack et le haricot magique ».

Il n’est pas exclu que cet autoportrait dans un miroir, en chapeau hypertrophié, au pied d’une Vénus opulente (*) , soit un clin d’oeil ironique à cette situation.

(*) Il s’agit d’une Vénus de Médicis sans bras, qui ornait un bassin dans la jardin d’Orpen et figure dans plusieurs tableaux.

Autoportrait dans l’atelier

Walter Sickert, 1907, Art Gallery of Hamilton, Ontario

La composition semble également inspirée de ce tableau de son ami Sickert, réalisée l’année précédente : à noter le « truc » de la lettre glissée sous le cadre, qu’Orpen utilisera à de multiples reprises.

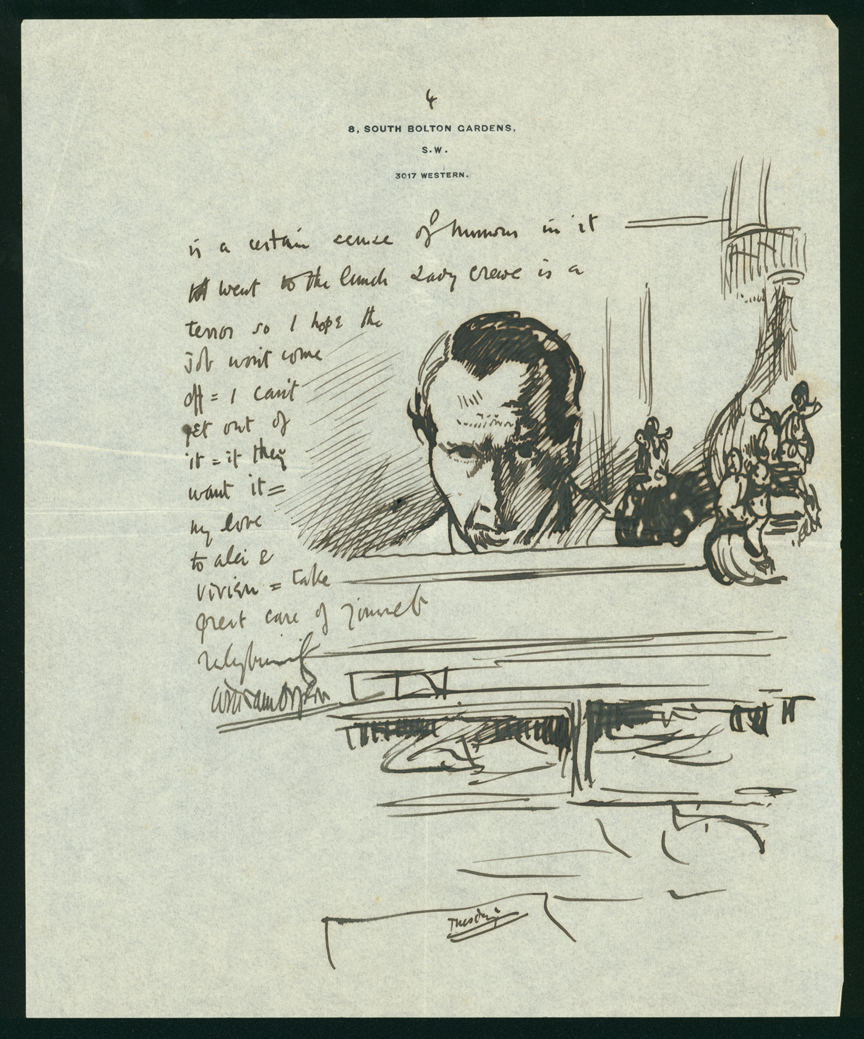

Lettre illustrée à Mrs St George

Ce n’est guère à son avantage qu’Orpen se représente dans cette lettre à sa maîtresse, écrite depuis sa maison de Londres, au 8, South Bolton Gardens à Chelsea (où il habita de 1907 à sa mort).

La maison d’Orpen avec l’atelier à l’étage.

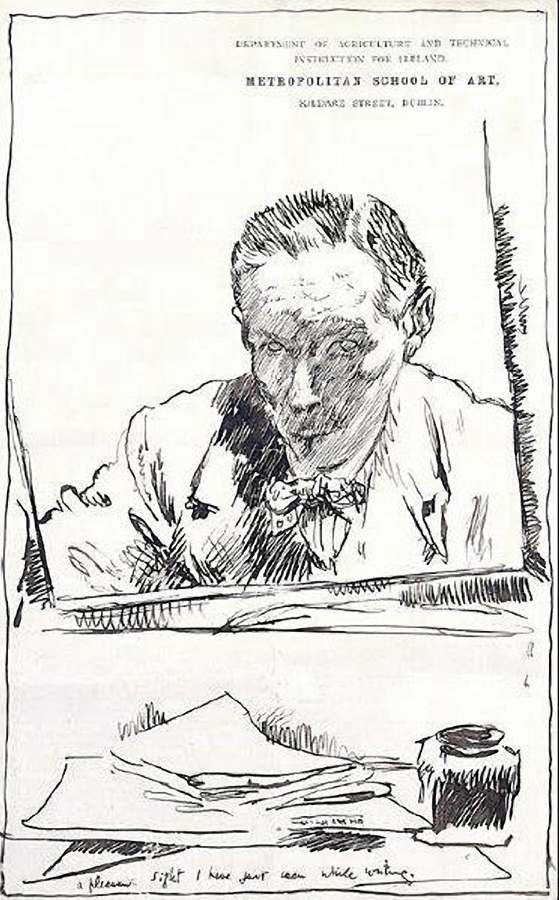

Vision plaisante que j’ai eue en écrivant (A pleasent sight i have just seen while writing)

William Orpen, Lettre à Grace, 1909, Collection Privée

http://www.leicestergalleries.com/19th-20th-century-paintings/d/william-orpen/11192

Tout cela ne l’empêchait pas de se décrire avec la même ironie dans une lettre à sa femme : professeur à la Metropolitain School of Art, il résidait souvent à Dublin tandis que Grace restait à Londres avec les enfants.

Moi et Cupidon (Myself and Cupid)

1910, Collection privée

Aimé par deux belles femmes (sinon plus) et couvert d’or, le soi-disant disgracié pouvait remercier Cupidon par une guirlande de fleurs.

Devant le miroir

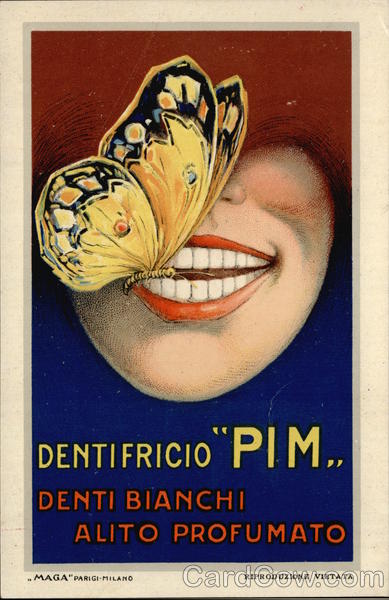

Orpen, bourreau de travail, met en valeur au premier plan les accessoires du métier : tubes, flacons d’huile, bidon de térébenthine. Le chiffon orange et les pinceaux ont à gauche un pendant amusant : une serviette bleu et un blaireau dans un bol.

Moi et Vénus (Myself and Venus)

William Orpen, 1910, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, Pennsylvania

La même année, retour d’Orpen, de sa Vénus, de ses tubes et de son blaireau, dans le même miroir doré.

La baie vitrée

Le miroir reflète la grande baie vitrée de l’atelier, qui figure dans bon nombre de tableaux. Orpen s’inscrit dans le cadre d’une des fenêtres, la Vénus dans l’autre.

La baie est partiellement occultée par un rideau vert, qui court sur une tringle fixée sur le châssis qui sépare les deux niveaux de fenêtres.

Après-midi d’été, l’artiste dans son atelier avec un modèle (Summer Afternoon, artist in his studio with a model)

William Orpen, 1913, Museum of Fine Arts Boston

A noter le Cupidon que son propriétaire, tout comme la Vénus, ballade à sa fantaisie d’un tableau à l’autre.

Il y avait donc trois niveaux de fenêtres, chacune divisée en six rangées de trois petits carreaux. Le rideau vert était accroché un carreau plus haut, et ne passait pas devant la fenêtre. Orpen aurait-il fait supprimer la tringle centrale entre 1910 et 1913 ?

Plus probablement, c’est la vue de 1910 qui a été « arrangée », pour fournir un fond vert à Orpen et à sa Vénus. Mentionnons un dernier détail…

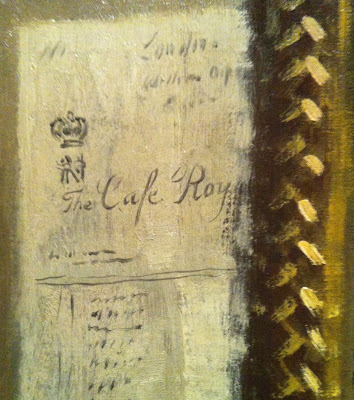

Derrière le miroir

Témoin de la magnificence d’Orpen, le papier glissé sous le cadre est une note salée du Cafe Royal…

The Cafe Royal

William Orpen ,1912, Musee d’Orsay, Paris

…haut-lieu de rencontre des peintres à la mode, dans une débauche de miroirs. Orpen est le second à gauche, assis avec son chapeau-melon.

Plus de détails sur cette note et sur le Cafe Royal sur le blog d’Angus Strumble :

http://angustrumble.blogspot.de/2013/02/the-bill_512.html

http://angustrumble.blogspot.de/2013/02/more-bill.html

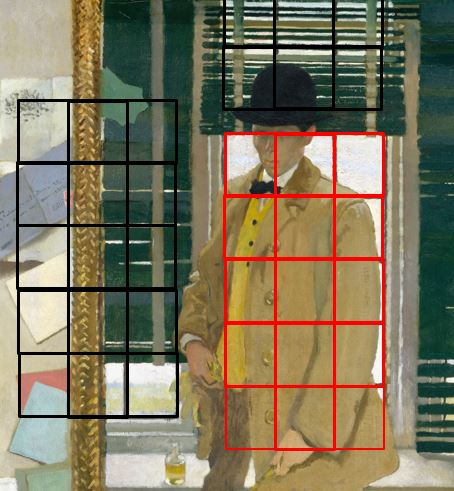

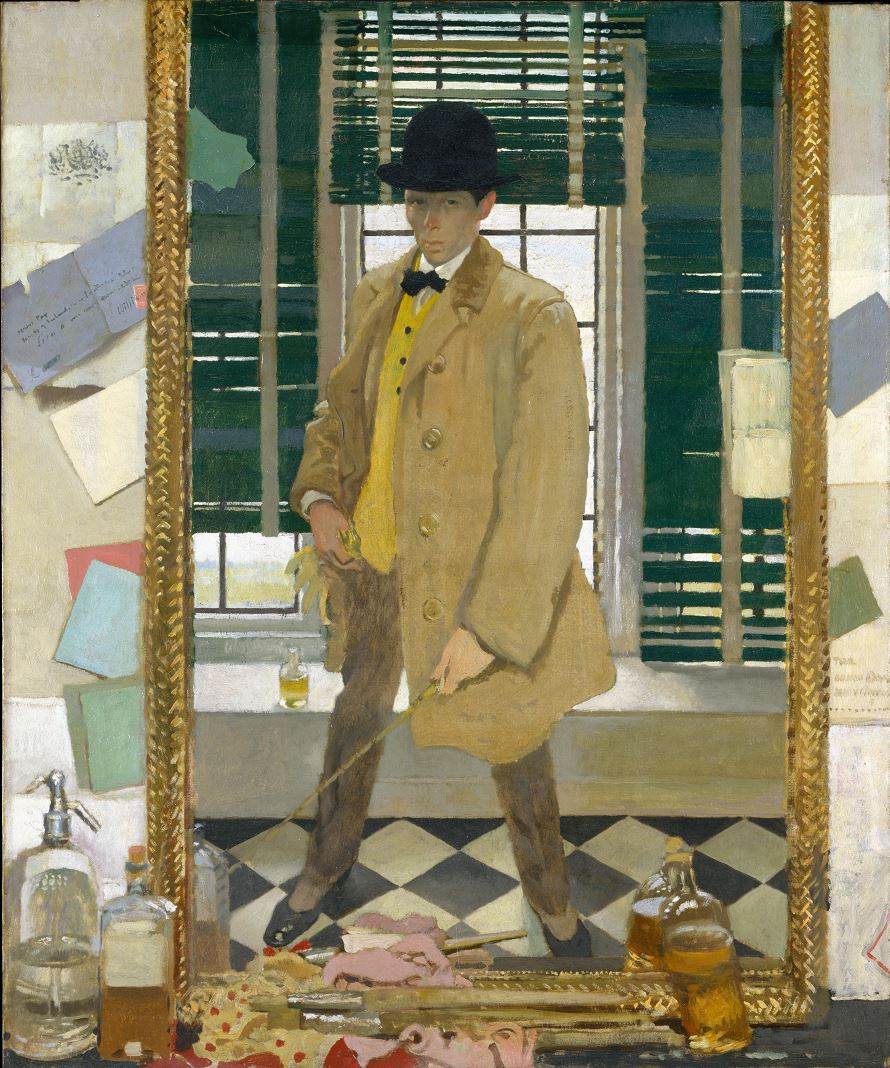

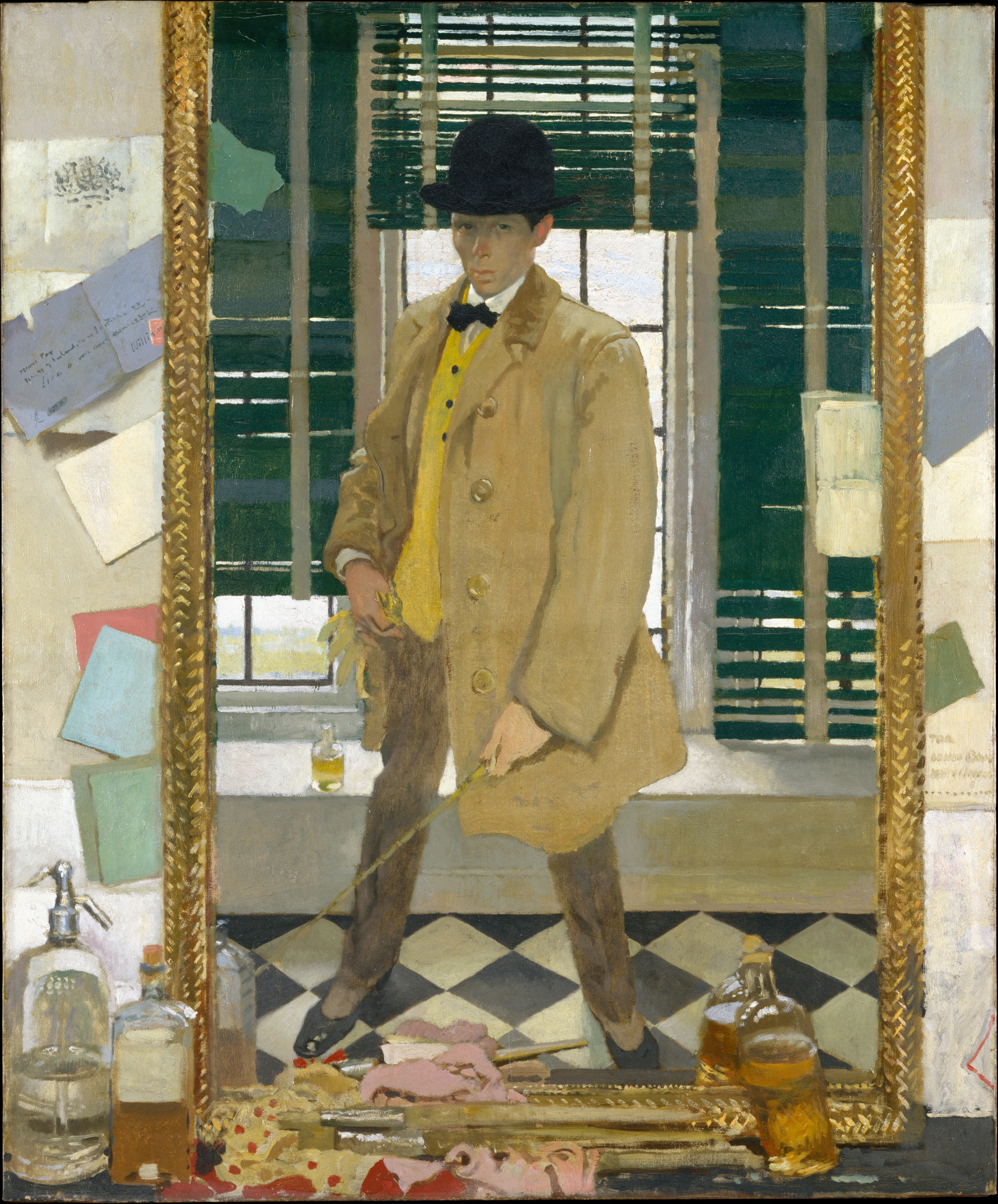

Autoportrait dans le miroir

(Leading the Life in the West)

William Orpen, 1910, Metropolitan Museum of Art, New York

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/480597

Et voici l’autoportrait le plus emblématique du jeune artiste tiré a quatre épingles, campé devant son miroir, le melon sur la tête, le noeud pap au cou, les gants dans une main et la cravache dans l’autre, les jambes écartées comme si le West End était un cheval à dompter.

Devant le miroir

Toujours les objets du métier : pinceaux et fiole d’huile jaune, laquelle entretient une ambiguïté voulue avec la bouteille de whisky jaune qui trône à côté du siphon.

Couple qui se complique par une troisième fiole jaune posée au soleil sur le rebord de la fenêtre, comme le faisaient les peintres flamands (si c’est de l’huile), et à proximité de la main (si c’est du whisky).

La contradiction se résout élégamment si nous comprenons que, pour Orpen, la liqueur qui imbibe la peinture et celle qui imbibe le peintre sont deux ingrédients indissociables de son art.

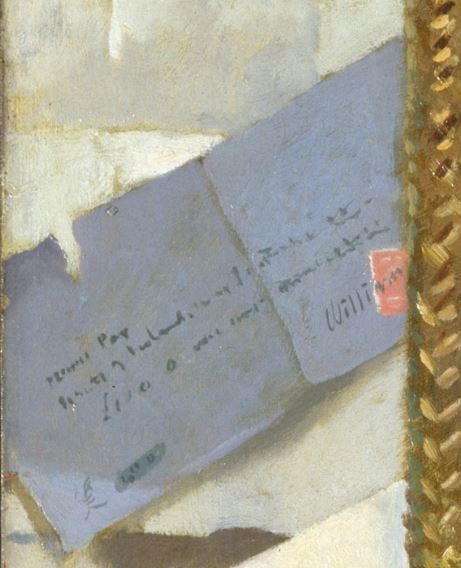

Derrière le miroir

Diverses feuilles de papier multicolores entourent le cadre. La seule lisible est une reconnaissance de dettes signée par Orpen, sur papier bleu avec un timbre rouge.

A noter que deux feuilles de papier sont également coincées du côté intérieur du cadre.

La baie vitrée

A la différence des tableaux précédents qui montraient les quatre fenêtres, la composition est ici ternaire : Orpen, sans Vénus ni modèle, s’inscrit seul dans la fenêtre centrale.

Petits accommodements avec la réalité

Nous notons rapidement deux anomalies : les stores sont accrochés trop haut (au dessus des six rangés de carreaux reconstitués sur la fenêtre de gauche ; et le quadrillage de la fenêtre centrale est décalé d’un demi-carreau vers le bas.

L’élongation des stores se justifie par la nécessité d’éviter une seconde source de lumière en haut du tableau.

Version corrigée Version corrigée |

Version originale Version originale |

|---|

Le décalage des carreaux se comprend en comparant avec la version « corrigée » : cet arrangement pratiquement imperceptible sacrifie la précision obsessionnelle du peintre au profit d’une obsession plus personnelle : paraître plus grand qu’il n’était.

Mais le tableau contient un arrangement autrement plus conséquent : tandis que les objets de l’avant-plan sont vus depuis un point de fuite au niveau d’un personnage assis (le peintre en action), Orpen en représentation est vu en contreplongée, par une tierce personne qui se trouverait largement au dessus du tableau.

C’est pourquoi on peut voir dans le miroir un troisième pinceau à cheval sur le rebord de la tablette, et qui n’est pas un reflet des deux autres.

Dans ce chef d’oeuvre très pensé, venant après tant d’autres autoportraits au miroir, le peintre assoiffé de grandeur se représente non plus en train de peindre, mais de poser ; non plus en état d’introspection, mais d’inspection par un oeil céleste, seul désormais habilité à le juger.

Autoportrait dans le miroir

William Orpen, 1er octobre 1912, The Cleveland Museum of Art

La baie vitrée

Maintenant que nous connaissons bien l’atelier d’Orpen, nous notons immédiatement que les carreaux sont trop petits : quadrillage serré qui accentue l’effet d’enfermement.

La richesse

Pour la troisième fois, Orpen fait allusion à son opulence financière par un papier coincé à gauche du miroir : après la note de café et la reconnaissance de dettes en trompe-l’oeil , c’est maintenant un chèque réel qu’il colle à cet emplacement.

Les papiers, poursuivant la tendance amorcée dans le tableau précédent, prolifèrent maintenant à l’intérieur du cadre.

Le voyage

Cinq billets de ferry pour l’Irlande (Première Classe), deux réservations de train et une page de son journal d’atelier font du tableau le souvenir d’un voyage à Dublin en juin 1912, avec John Shawe Taylor.

La colle et le chiffon

Le procédé du collage semble ici très différent dans son intention de celui que Braque et Picasso expérimenteront la même année.

Coincé (comme un papier) entre les petits carreaux de la fenêtre en voie d’occultation par le store, et ces grands rectangles opaques qui viennent occulter son reflet, le peintre courroucé, le chiffon à la main, semble décidé à en finir avec le genre de l’autoportrait au miroir.

Il faudra attendre cinq ans et la période de la guerre pour voir Orpen revenir, d’un oeil renouvelé, à la scrutation de lui-même.

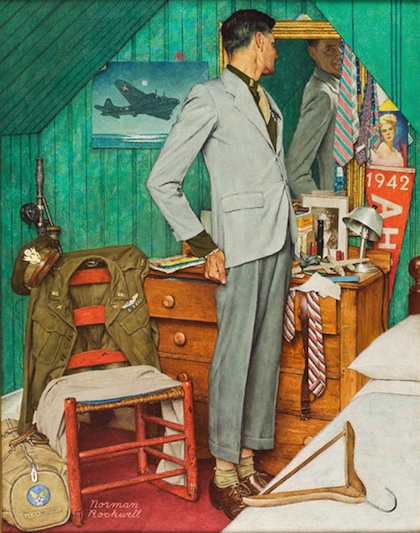

Prêt à partir (Ready to start)

William Orpen, Cassel 10 juin 1917, Imperial War Museums, London, UK

© IWM (Art.IWM ART 2380) http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/20758

Ce tableau marque une étape importante dans l’oeuvre et dans la vie d’Orpen.

En premier lieu, Prêt à partir manifeste une auto-dérision typiquement orpérienne : la carte de France, les guides bien empilés, les siphons d’eau de Selz, suggèrent une vision encore touristique de la guerre ; le casque et la peau de chèvre excentrique, devant les fleurettes violettes du papier peint, semblent un déguisement de soldat.

Dans un second sens, on peut entendre « prêt à repartir » : après l’ennui des portraits mondains bien léchés, bienvenue à une touche plus moderne et mordante.

Dans un troisième sens, sombre et prémonitoire, la bouteille de whisky, le verre vide et la boîte d’allumettes marquent effectivement un tournant : c’est à Cassel qu’Orpen commença à boire beaucoup ce qui, combiné à une moyenne de 70 cigarettes par jour et à une probable syphilis, devait le conduire à une mort prématurée en 1931, à 53 ans.

« Prêt à partir » : dans seulement quatorze ans…

My Work Room,

William Orpen, Cassel, 11 juin 1917, Imperial War Museums, London, UK

© IWM (Art.IWM ART 2967) http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/20796

Toujours un regard ironique sur cet « atelier » où le peintre se réduit à un pyjama rayé dans un lit en bataille, tandis que sous le casque et à côté du carton à dessin un gros pot de chambre blanc rappelle la Grande Guerre et le Grand Art à un minimum d’humilité.

On sent néanmoins, dans tous ces effets dument préparés – le pardessus militaire, le paquetage, le chevalet de campagne replié comme un fusil, le pliant, la besace, l’écharpe, une certaine fierté et l’ exaltation de l’aventure.

Autoportrait avec un casque

William Orpen, 1917, Imperial War Museums, London, UK

© IWM (Art.IWM ART 2993) http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/20822

Dans la même pose que dans le miroir de sa chambre, voici Orpen en alerte au milieu du champ de bataille. Son casque le place en communauté de destin avec les héros qu’il admire : l’un est sommairement enterré sous un tertre (on voit un pied qui dépasse), marqué par son fusil planté en terre et son casque. Un troisième casque est retourné par terre, d’un soldat dont il ne reste rien d’autre.

Autant la peau de chèvre est un colifichet illusoire comme pare-balles,

autant l‘autoportrait casqué constitue une protection efficace contre l’oubli.

D’autres tableaux d’Orpen en guerre :

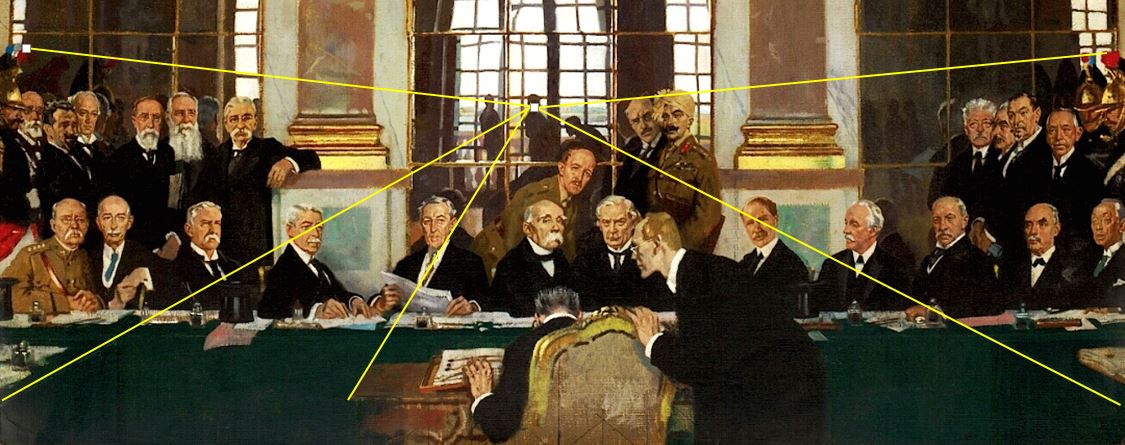

La signature de la Paix dans la galerie des Glaces

William Orpen, 1919, Imperial War Museums, London, UK

En même temps que l’anoblissement, la paix revenue offre à notre scopophile une apothéose de rêve, dans le lieu emblématique des jeux de miroir et de pouvoir.

Il n’est pas difficile de le trouver, ombre chinoise minuscule dénoncée par l’exactitude des lignes de fuite. Petit par la taille, mais éminent par sa place, du côté où il n’y a personne : entre les jardins de Louis XIV et le dos accablé du plénipotentiaire entre la France redevenue grande et l’Allemagne vaincue.

De ce point privilégié, il peut observer, au dessus des grands hommes, le chaos de reflets,

présage de la fragilité de l’ordre qu’ils viennent d’instituer.

Pour le liste des personnalités représentées :

Après guerre…

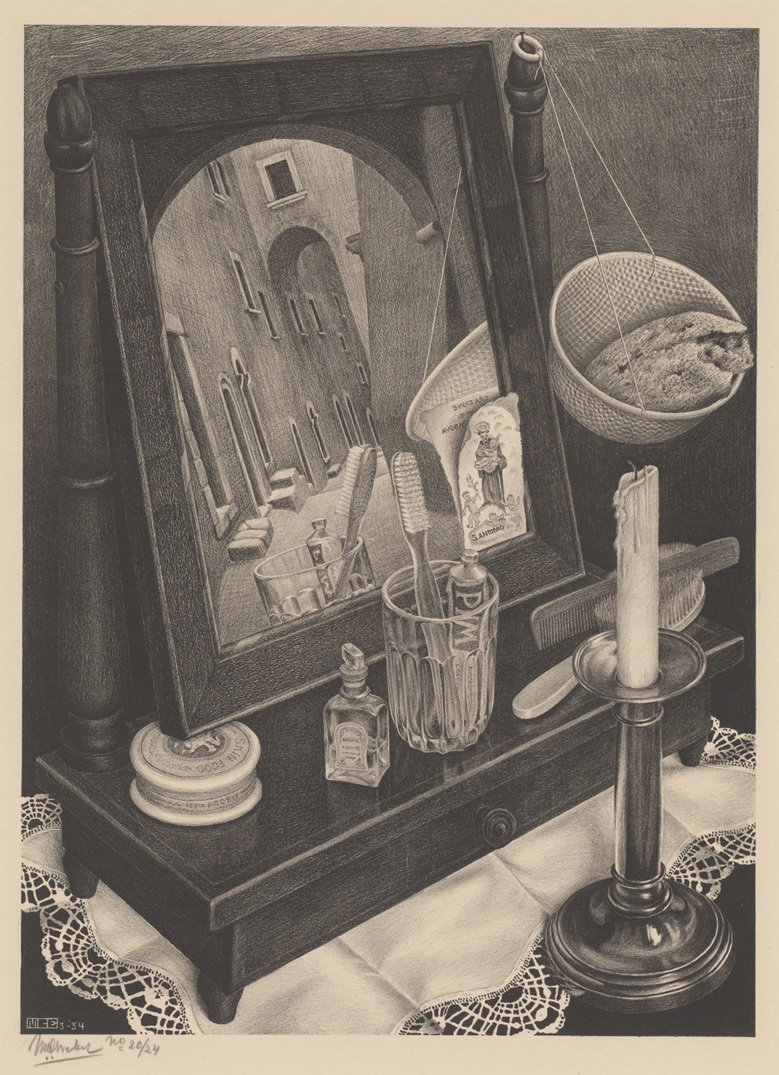

Autoportait aux miroirs multiples

William Orpen, 1924, Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, UK

Orpen déjà marqué par la maladie se représente dans un effet d’abyme impossible : s’il s’agissait d’un jeu de miroirs, on le verrait alternativement de face et de dos (voir Quelques variations sur l’abyme. Il s’agit ici en fait d’un Effet Droste (voir L’effet Droste).

Le tableau a été fait à Paris (on voit le Sacré Coeur au fond).

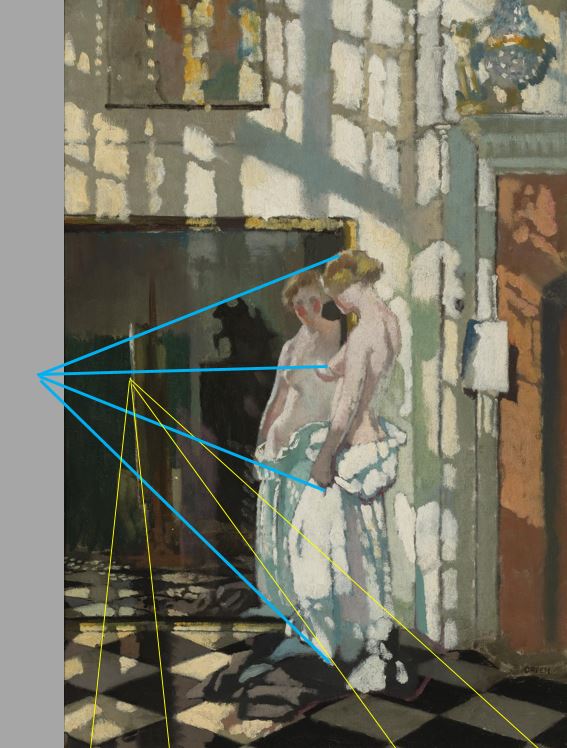

Summer

Orpen, 1924, Collection privée

Dans cette oeuvre vibrante, nous reconnaissons, au rideau vert au fond du miroir et aux ombres de la baie vitrée sur le mur, l’atelier de South Bolton Gardens. Pour une fois, le chevalet est là mais le peintre se planque.

Tandis que les fuyantes des carreaux (en jaune) désignent l’emplacement où il est assis, les fuyantes du reflet (en bleu) le situent en hors champ sur la gauche. Pour que les deux points de fuite ne coïncident pas, il suffit que le miroir soit légèrement en biais par rapport au plan du mur.

Dans ce tableau, Orpen expérimente déjà les procédés qu’il va déployer dans son chef d’oeuvre de l’année suivante…

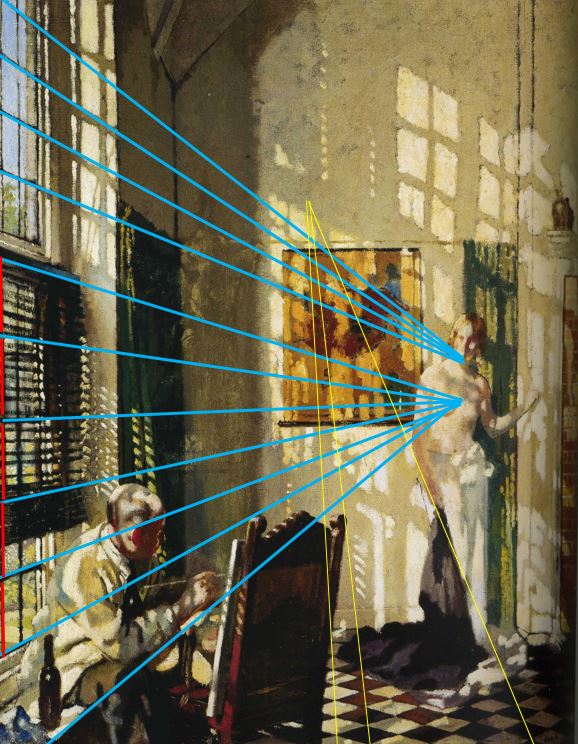

Sunlight

William Orpen, 1925, Leeds Art Gallery

Vermeer dans le West End

Retour à l’atelier, avec ses stores verts. Orpen au sommet de son art met à contribution quatre procédés typiquement vermeeriens :

- le premier plan occupé par un objet qui barre la route au spectateur (le fauteuil rouge) ;

- le pavement de petits carreaux ;

- le splendide jeu d’ombres et de lumières sur le mur blanc, qui nous montre, en projection, le troisième niveau de fenêtres, dont l’une est fermée par un store ;

- la carte de géographie, qui n’est autre qu’un plan de Londres.

Un remake désabusé

La bouteille, posée à portée de main, est quant à elle totalement operienne, et nous rappelle, avec les stores verts et les petits carreaux, le portrait triomphal de 1910 : Leading the Life in the West.

Sauf qu’Orpen n’est plus un dandy debout, mais un ivrogne avachi.

Ainsi cet autoportrait apparaît comme une sorte d’autocitation mélancolique,un « Ending the Life in the West ».

La preuve définitive réside dans la perspective : dans les deux tableaux, le peintre ne se place pas au point de fuite et deux autres regards habitent le tableau :

- ici, Orpen vieilli, le modèle et la fenêtre, autrement dit tout ce qui est du domaine de la lumière, sont vus par un personnage debout (lignes bleus) : comme si c’était Orpen dandy qui était revenu peindre et illuminer son vieil âge ;

- en revanche, le pavement est vu d’un point de vue surplombant, un peu au dessus de la carte : il y a déjà, planant assez bas dans la pièce, une entité qui n’est pas la gloire, ni la postérité, qui ne s’intéresse ni à la lumière du soleil, ni aux plaisirs de la boisson et de la chair : seulement aux ombres, aux quadrillages et aux cartes – ce qui reste quant on est mort.

Dernière ironie : entre la chair malade du peintre et la chair blême de cette Vénus d’atelier, s’élève, comme dans un songe, la réminiscence de Cupidon vainqueur…

Intérieur d’atelier, un portrait de Sir William Orpen

James Sinton Sleator, 1931, Russell-Cotes Art Gallery and Museum, Bournemouth, UK

Terminons avec ce portrait bien moins talentueux peint par son ami Sleator, seulement quelque mois avant la mort d’Orpen. Nous reconnaissons une dernière fois l’atelier, dont la baie a été simplifiée (deux niveaux de fenêtres seulement).

En dernier pied de nez aux fans d’Orpen, deux astuces quasi posthumes se sont glissées dans les deux miroirs de la pièce :

- Comment le miroir de la cheminée peut-il refléter ainsi le chevalet ?

- Pourquoi le coin de plafond que reflète le miroir vénitien n’est-il pas inversé ?

A child’s prayer, Doc Christensen

A child’s prayer, Doc Christensen Armor of god

Armor of god Witness for His Name

Witness for His Name Sirène, Bréviaire à l’usage de Besançon, Rouen, avant 1498

Sirène, Bréviaire à l’usage de Besançon, Rouen, avant 1498 Pinup pour Halloween, Olivia de Berardinis

Pinup pour Halloween, Olivia de Berardinis

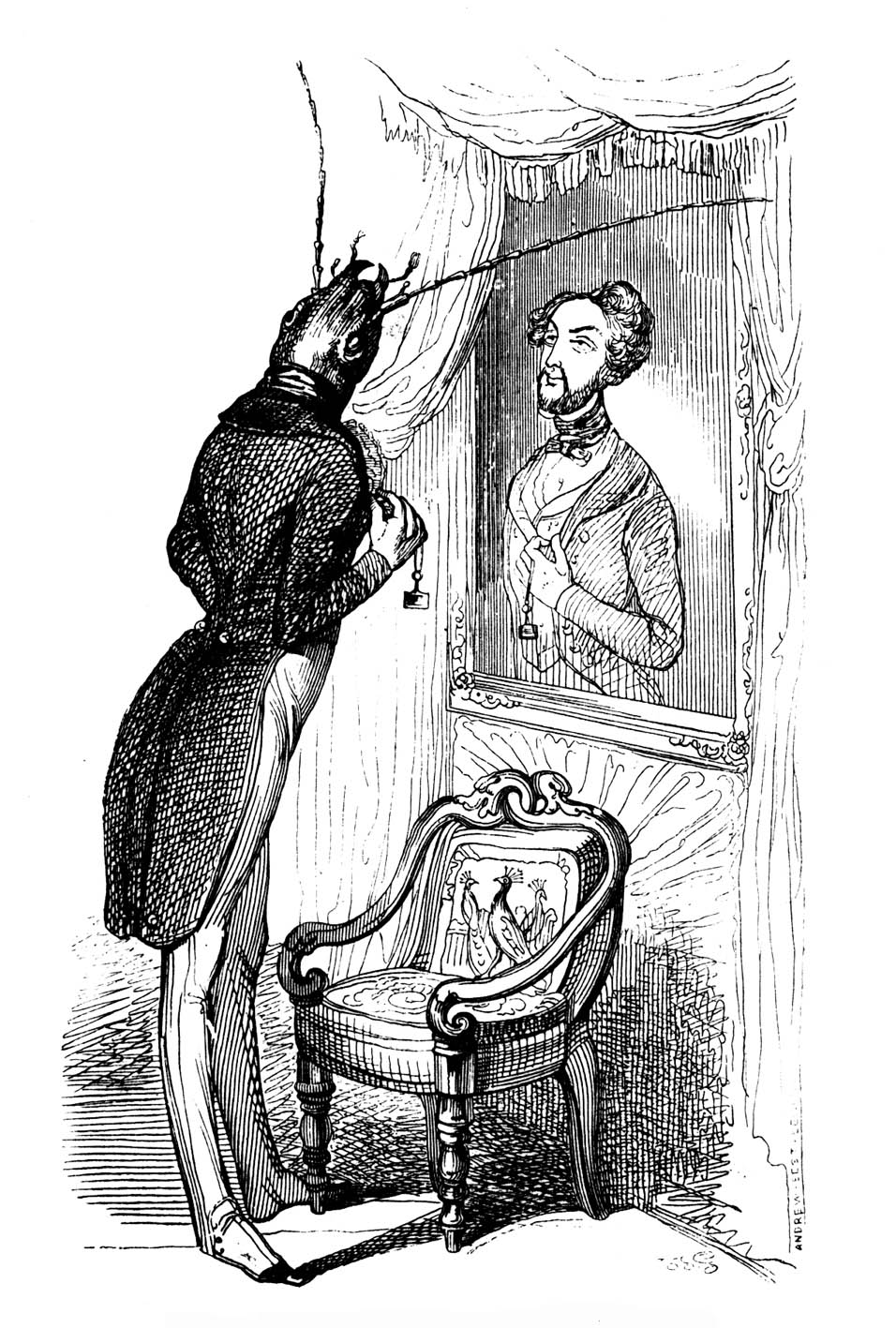

Emblème XIX

Emblème XIX

Se regardant dans la glace, il se trouve joli garcon,

Se regardant dans la glace, il se trouve joli garcon,  Gailuron rit de se voir si beau en ce miroir, Gotlib, 1976

Gailuron rit de se voir si beau en ce miroir, Gotlib, 1976

Sirène se coiffant, Heures dites de Yolande d’Aragon, Maitre de l’Echevinage de Rouen, Rouen, vers 1460, Aix-en-Provence, BM ms. 22, fol. 15

Sirène se coiffant, Heures dites de Yolande d’Aragon, Maitre de l’Echevinage de Rouen, Rouen, vers 1460, Aix-en-Provence, BM ms. 22, fol. 15

Vanitas, Pietro Paolini (1619-29). Ermitage, Saint Petersbourg

Vanitas, Pietro Paolini (1619-29). Ermitage, Saint Petersbourg La sorcière (La strega), Angelo Caroselli , vers 1630, Collection Richard et Ulla Dreyfus-Best, Bâle

La sorcière (La strega), Angelo Caroselli , vers 1630, Collection Richard et Ulla Dreyfus-Best, Bâle

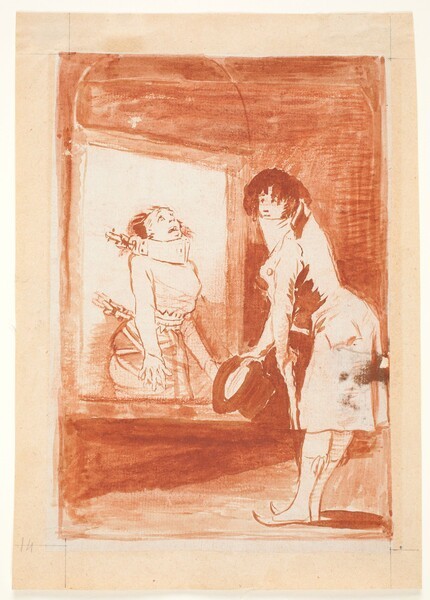

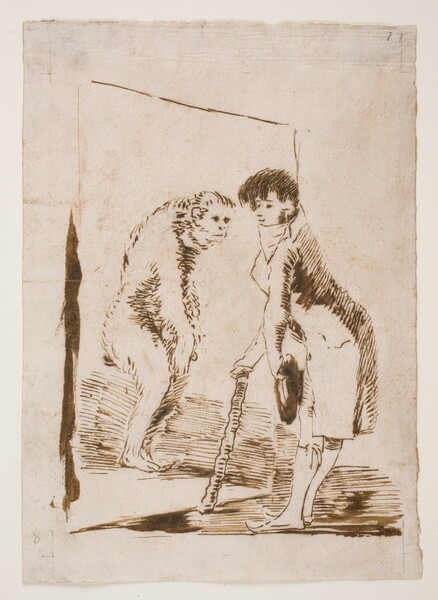

Policier et chat (Alguacil e gato)

Policier et chat (Alguacil e gato) Etudiante et grenouille (Estudiante e rana)

Etudiante et grenouille (Estudiante e rana) La torture du dandy

La torture du dandy Femme et serpent (Mujer e serpiente)

Femme et serpent (Mujer e serpiente) Dandy et singe (Dandy e mono) Goya, série Reflets dans le miroir (Reflejos en el espejo), 1797-99, Prado

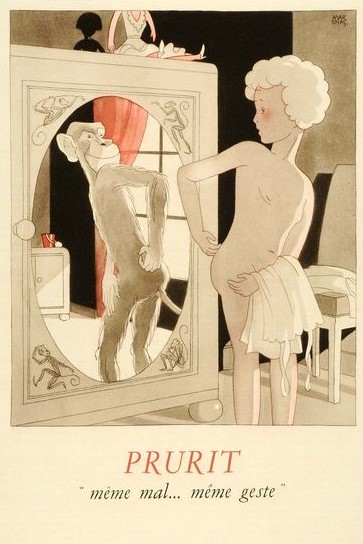

Dandy et singe (Dandy e mono) Goya, série Reflets dans le miroir (Reflejos en el espejo), 1797-99, Prado 1936, Publicité pour Dermo-Plastol, traitement contre le prurit

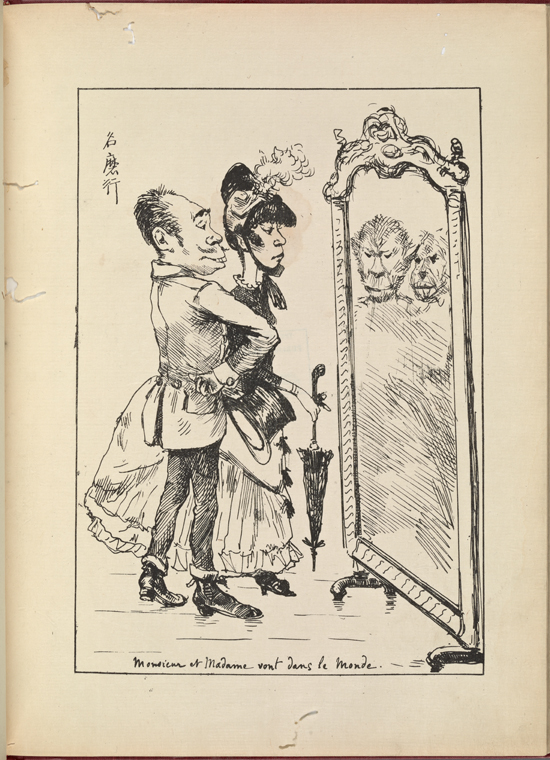

1936, Publicité pour Dermo-Plastol, traitement contre le prurit Monsieur et Madame vont dans le Monde

Monsieur et Madame vont dans le Monde Magritte, 1937 (photo japprendslechinois.over-blog)

Magritte, 1937 (photo japprendslechinois.over-blog) vers 1404, BnF ms. fr. 829, fol 1, Gallica

vers 1404, BnF ms. fr. 829, fol 1, Gallica 1475-1500 Soissons – BM – ms. 0208 fol 1 IRHT

1475-1500 Soissons – BM – ms. 0208 fol 1 IRHT

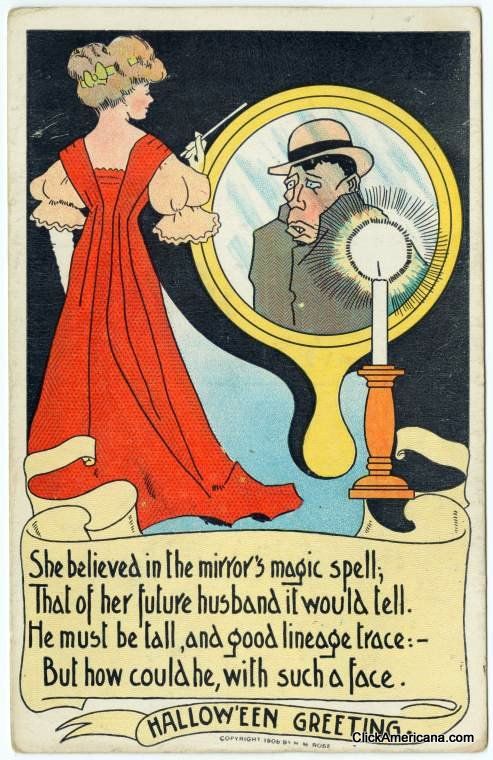

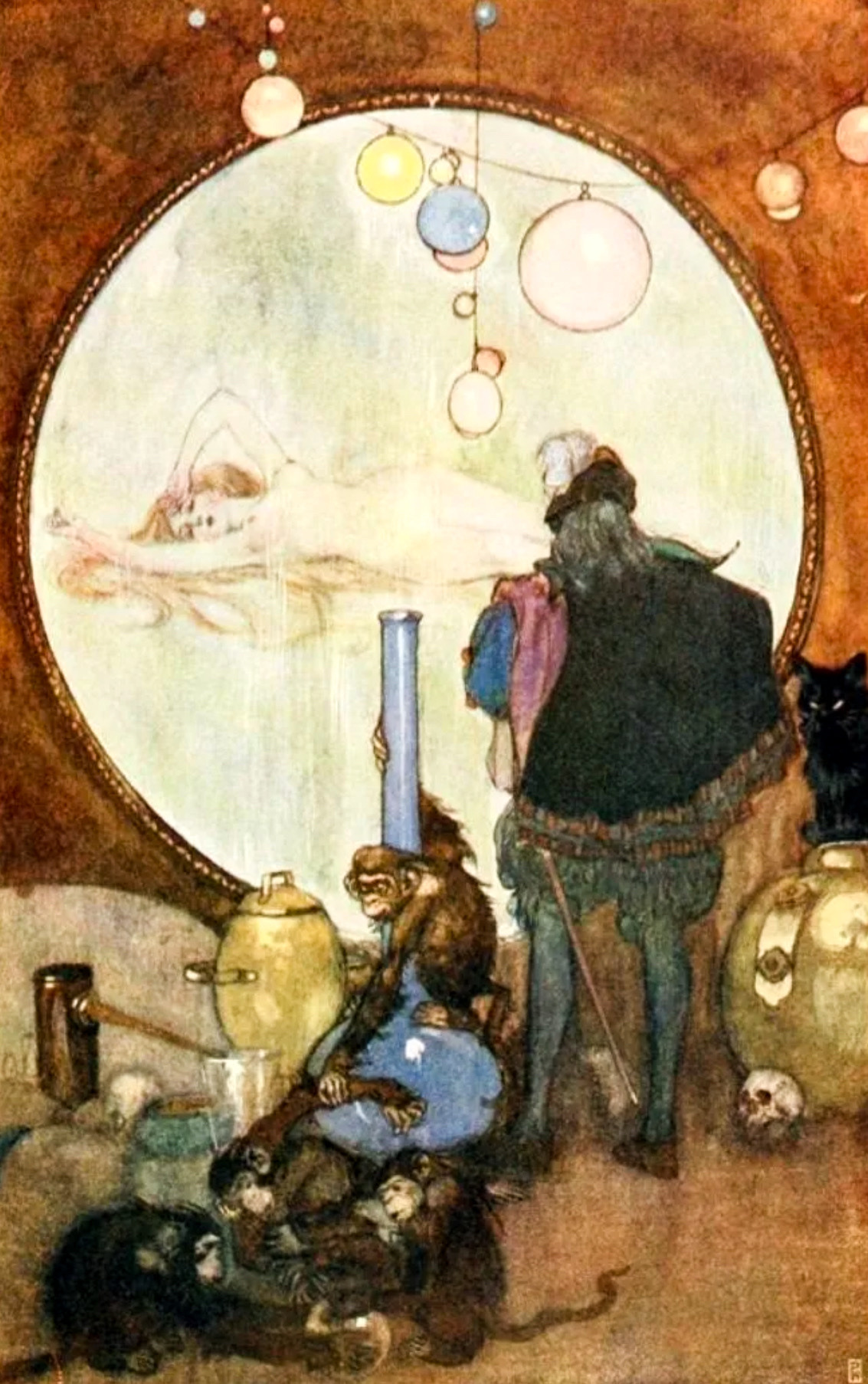

Le miroir magique dans la cuisine

Le miroir magique dans la cuisine Gretschen devant le miroir

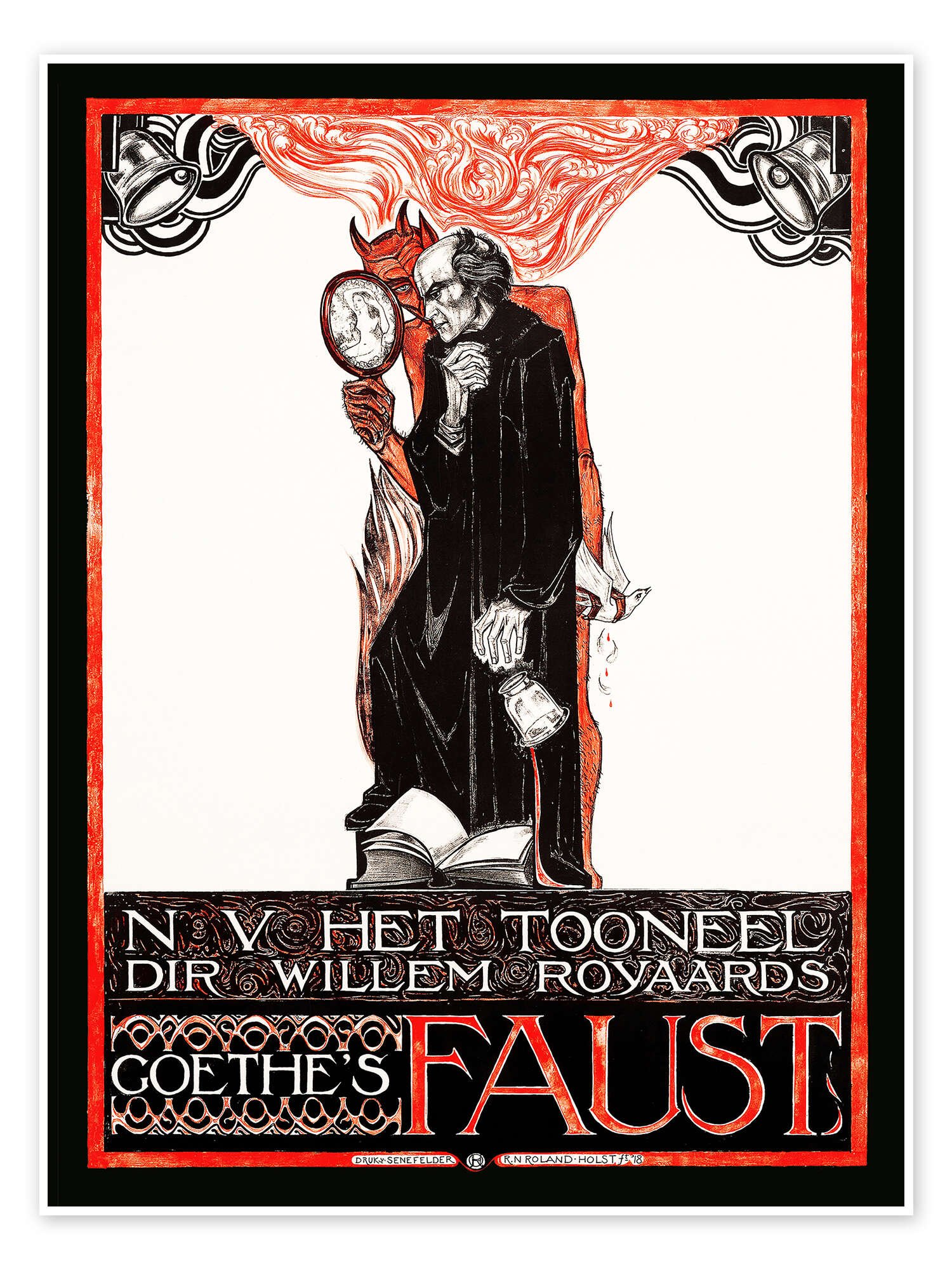

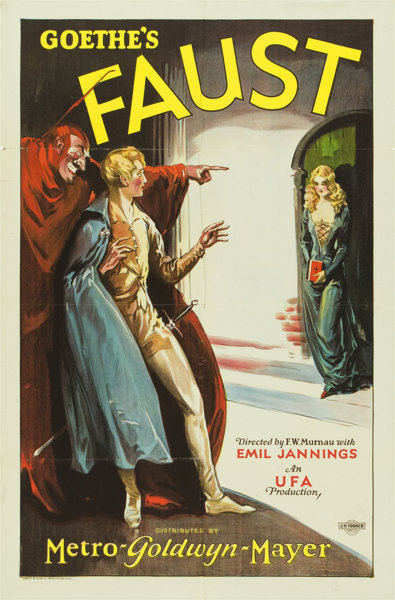

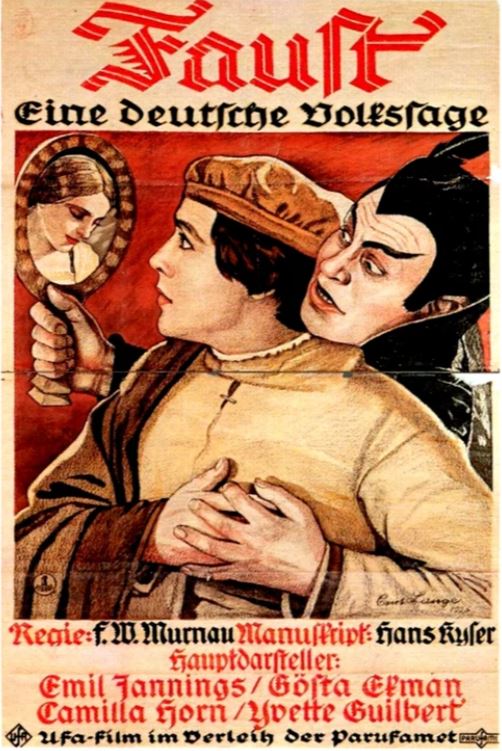

Gretschen devant le miroir Richard Roland Holst, affiche pour le Faust de Goethe, 1918

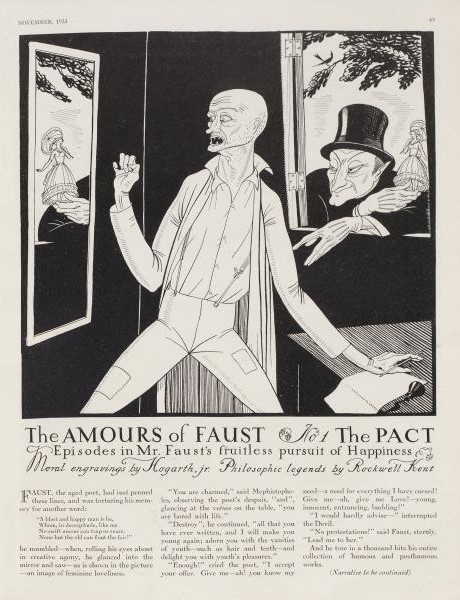

Richard Roland Holst, affiche pour le Faust de Goethe, 1918 Illustration de Hogarth Jr pour The Pact de Rockwell Kent, Vanity fair, septembre 1923

Illustration de Hogarth Jr pour The Pact de Rockwell Kent, Vanity fair, septembre 1923 Gretschen à la sortie de la cathédrale

Gretschen à la sortie de la cathédrale Grestschen à sa fenêtre

Grestschen à sa fenêtre

Représentation à Covent Garden, 1864

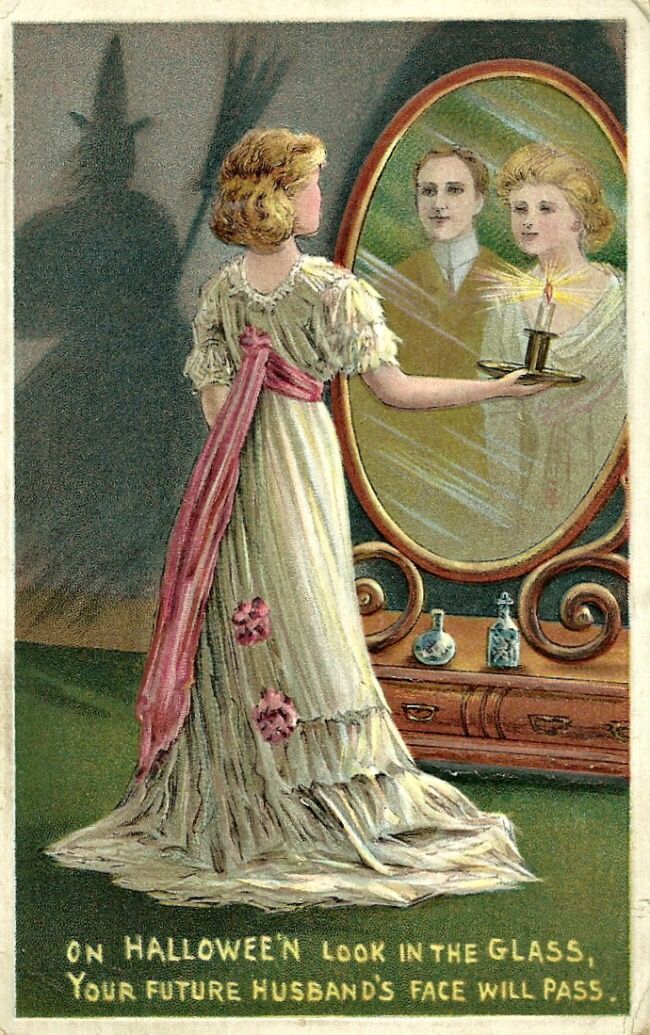

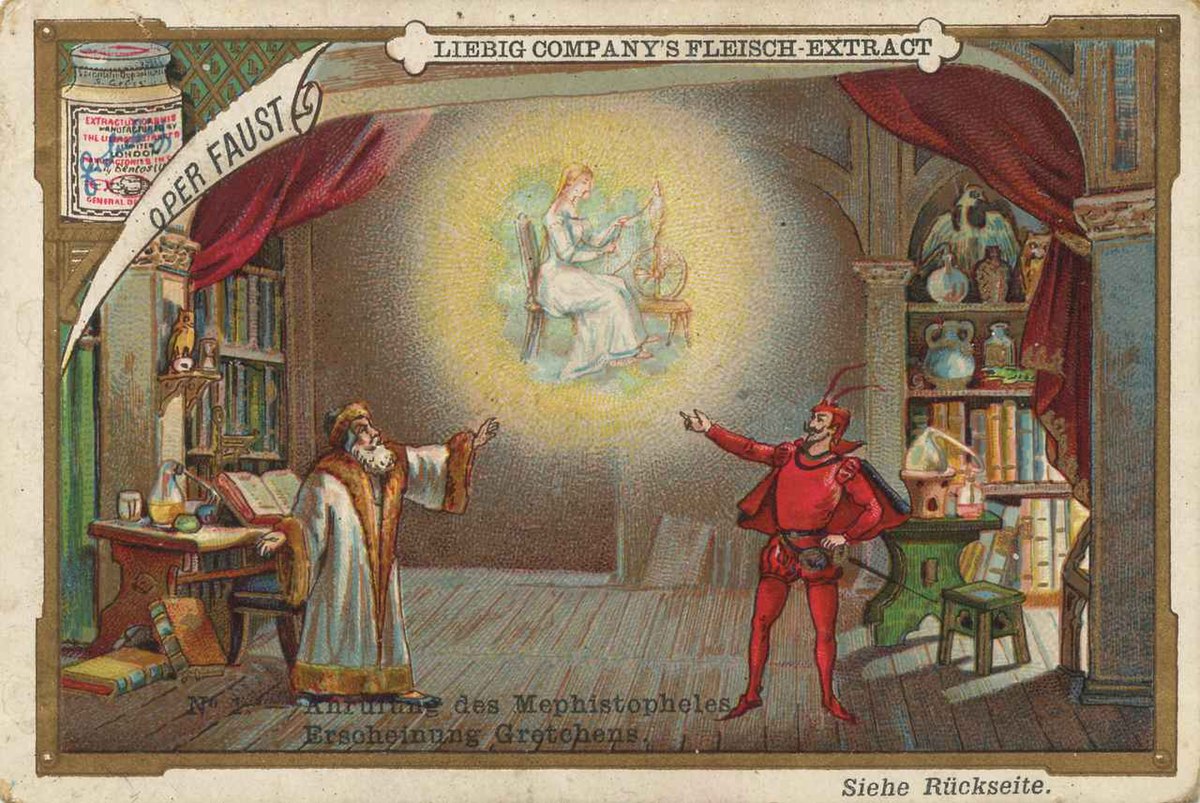

Représentation à Covent Garden, 1864 Publicité pour la sauce à la viande Liebig, 1892

Publicité pour la sauce à la viande Liebig, 1892