Le miroir transformant 2 : transfiguration

Abordons maintenant le pouvoir de Transfiguration, par lequel le miroir arrange ou aggrave la réalité.

Le miroir gratifiant

Supprimer l’outrage

Sirène, Bréviaire à l’usage de Besançon, Rouen, avant 1498 Sirène, Bréviaire à l’usage de Besançon, Rouen, avant 1498 |

Pinup pour Halloween, Olivia de Berardinis Pinup pour Halloween, Olivia de Berardinis |

|---|

Associée à la musique, à la vanité et à la coquetterie, la sirène aux longs cheveux a mauvaise réputation. Pourtant qu’est-ce qu’une sirène ? Une pauvre fille qu’on croit séductrice, alors que son peigne compulsif la rassure sur sa féminité et que son miroir lui cache sa moitié inférieure, puissant objet de répulsion.

De même la pin-up ne voit d’elle que son visage, pas la partie dangereuse pour les marins.

Gabriel Rollenhagen / Crispin de Passe, Nucleus Emblematum, Arnhem/Utrecht, 1611

Juché sur des échasse, le nain tente de se grandir en se regardant dans un miroir déformant. La moralité n’est pas encourageante :

|

ET SI ? Et si j’étais plus grand d’une coudée ? Hélas, hélas, |

Quid si sic ? forsan cubito sim longior, heuheu. |

Emblème XIX

Emblème XIX

Heinrich Engelgrave, Emblèmes, Amsterdam 1655

Dans cette page pleine d’ironie, le miroir augmente la taille du bossu, tout en prétendant dire la vérité :

« Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas » Jean 8,45

L’assertion évangélique est corroborée par le vers d’Ovide :

« Qu’il me soit permis de dire le Vrai »

Rehausser la blancheur

Jeune femme au miroir Jean Raoux, 1720-30,The Wallace collection , Londres Jeune femme au miroir Jean Raoux, 1720-30,The Wallace collection , Londres |

Jeune femme au miroir Jeune femme au miroirD’après Jean Raoux Collection privée |

|---|

Le pouvoir blanchissant du miroir avait déjà intéressé Jean Raoux, ce grand maître des éclairages théâtraux dans les portraits du XVIIIème siècle.

La blancheur de porcelaine était à l’époque l’optimum de la Beauté : le miroir contribue à cet idéal, en forçant le contraste entre la partie inférieure et la partie supérieure du visage.

Ainsi sont mis en valeur les appas et les appétits, tandis que la pensée reste dans l’ombre.

Le miroir de toilette, porté dans les bras de la jeune fille au lieu d’être posé sur la table, et dont la forme galbée fait écho à sa silhouette, est ici plus une confidente qu’un accessoire de coquette.

Femme à sa toilette

Femme à sa toilette

Jean Raoux, 1727

Raoux a repris le même tête-à-tête au sein d’une composition plus large, qui lui fait perdre son intimité. Plus de pouvoir transfigurant ici : le miroir sert à rappeler la jeune femme à ses devoirs en lui faisant voir, derrière elle, son époux en grand uniforme. L’absence du guerrier est suggérée par le bureau vide, la lettre reçue et les deux montres qui, comme les deux coeurs, battent toujours à l’unisson.

Le miroir-rétroviseur, par lequel le seigneur et maître garde l’oeil sur la toilette de sa femme, illustre cette grande hantise des nobles au XVIIIème siècle : que la voie des honneurs publiques mène à celle du déshonneur privé.

Gratifier la petite fille

Pauline Auzou,1804, Collection privée

Pauline Auzou,1804, Collection privée

Sur la cheminée sont posés, à hauteur de sécurité, des objets pour grandes personnes, hommes et femmes : une bouteille de liqueur, un verre vide, un coussin pour épingles à cheveux.

La petite fille, ceinte d’un collier de perles trop long, prend appui du bout des orteils sur un tabouret de velours rouge : elle atteint ainsi tout juste le miroir de toilette , qu’elle incline pour s’admirer.

On peut se demander si la scène de genre charmante ne cache pas une leçon de morale. Car en faisant basculer le miroir, la petite fille, comme piégée par la cheminée, voit son visage enfantin nimbé de flammes et sa croupe menacée par ces compagnons dangereux que sont la pince et le pique-feu.

Ici le message gratifiant se double d’un avertissement.

Costumée (« Dressing up »)

Julius Hare, 1885, Collection privée

Cette très jeune fille a emprunté la robe, le chapeau à plume d’autruche et la houpette à poudre de sa mère, pour un relooking adulte. Elle est saisie non pas au moment où elle se poudre dans le miroir, mais au moment où elle nous prend à témoin de sa transformation.

Comme chez Raoux, le spot du miroir surajoute sa lumière blanche à la blancheur de la poudre.

Gratifier l’animal

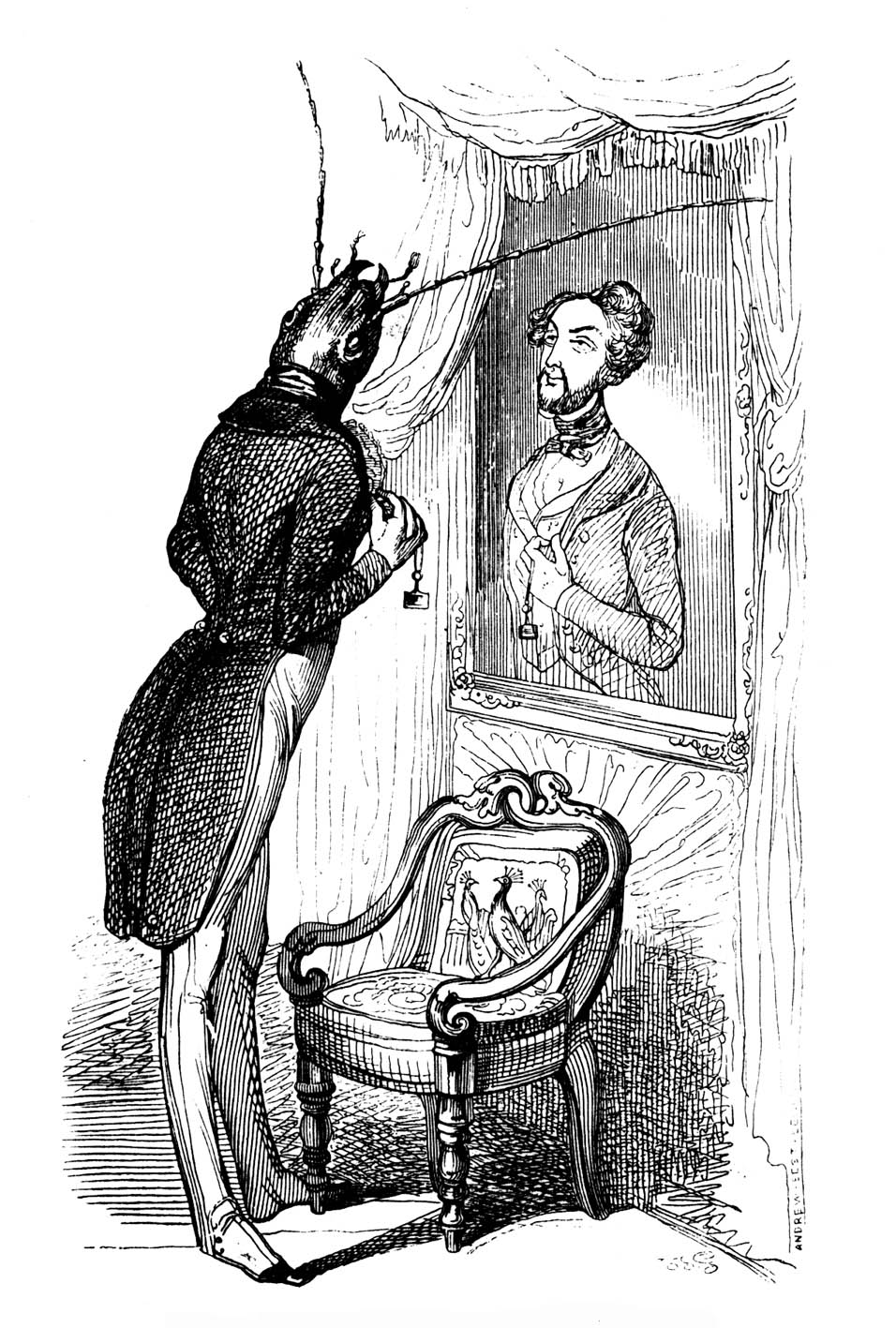

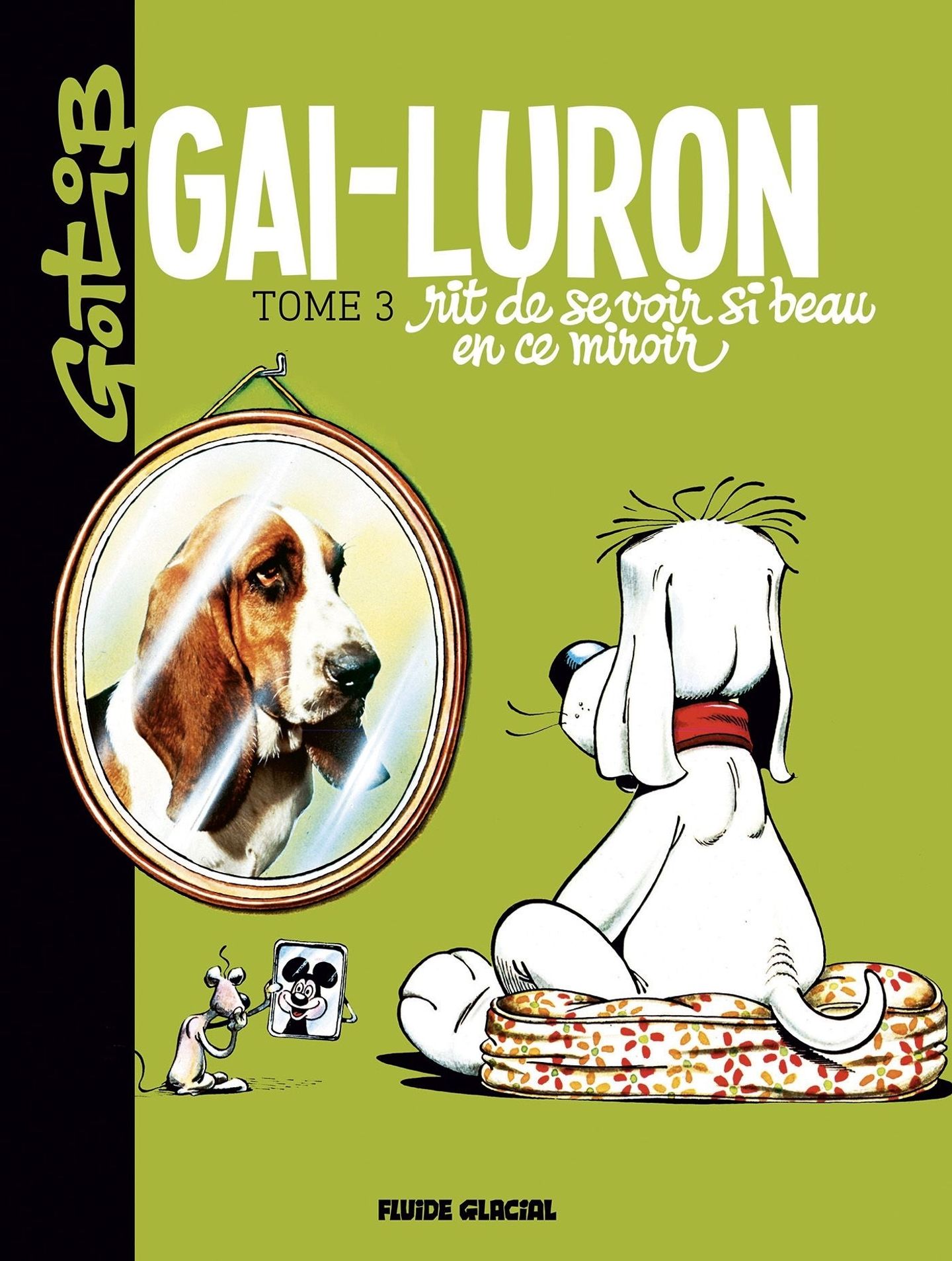

Se regardant dans la glace, il se trouve joli garcon, Se regardant dans la glace, il se trouve joli garcon, Grandville,Les Aventures d’un papillon 1842 |

Gailuron rit de se voir si beau en ce miroir, Gotlib, 1976 Gailuron rit de se voir si beau en ce miroir, Gotlib, 1976 |

|---|---|

|

|

Le miroir inversant

Parfois le miroir ne se contente pas d’inverser la gauche et la droite.

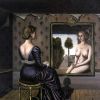

Le miroir

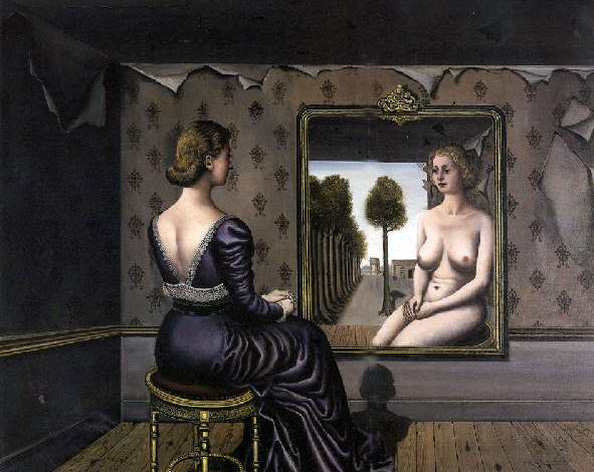

Delvaux, 1936, Collection Privée

Le miroir transforme :

- l’intérieur en extérieur,

- la lumière artificielle en lumière solaire,

- les motifs alignés du papier-peint en rangées d’arbres,

- la décrépitude en sérénité,

- l’habit corseté en nudité.

Toutes transformations positives et libératrices. Mais malgré l’alibi théorique, le miroir dénudant de Delvaux est le rêve du voyeur, surtout gratifiant pour le spectateur.

Imaginons la transformation inverse (la femme habillée dans le miroir, la femme nue dans la pièce) : un miroir costumant traduirait plutôt le point de vue subjectif du modèle sur sa propre apparence.

Artiste et miroir, Eric Gall, 1932

Un miroir qui inverse les sexes.

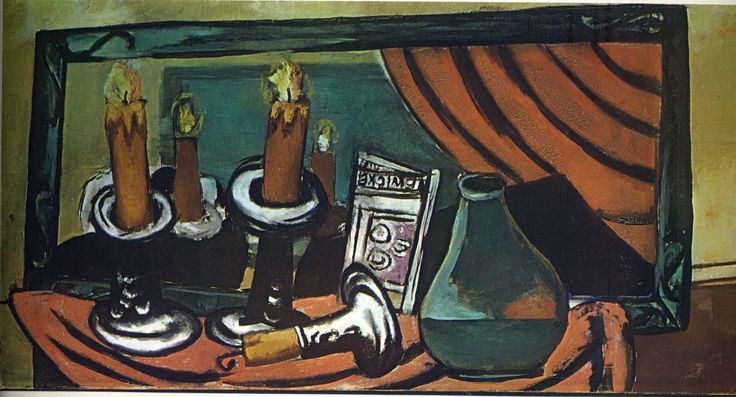

Max Beckmann

Garderobe, Max Beckmann, vers 1920

En première lecture, le miroir, d’une manière mystérieuse, semble ici aussi inverser les sexes. A mieux y regarder, on constate que les deux acteurs, homme et femme, sont assis tête-bêche, chacun se maquillant dans son propre miroir.

Portrait de Mina Beckmann-Tube, 1924 Portrait de Mina Beckmann-Tube, 1924 |

|---|

Le miroir transforme en rideau la première femme de Max Beckmann : symbole de l’éternel mystère féminin ? Allusion à sa profession de chanteuse d’opéra ?

La nature morte de droite donne peut être la clé : le miroir est comme une scène, avec son propre rideau et sa propre logique, qui révèle la nature théâtrale du monde

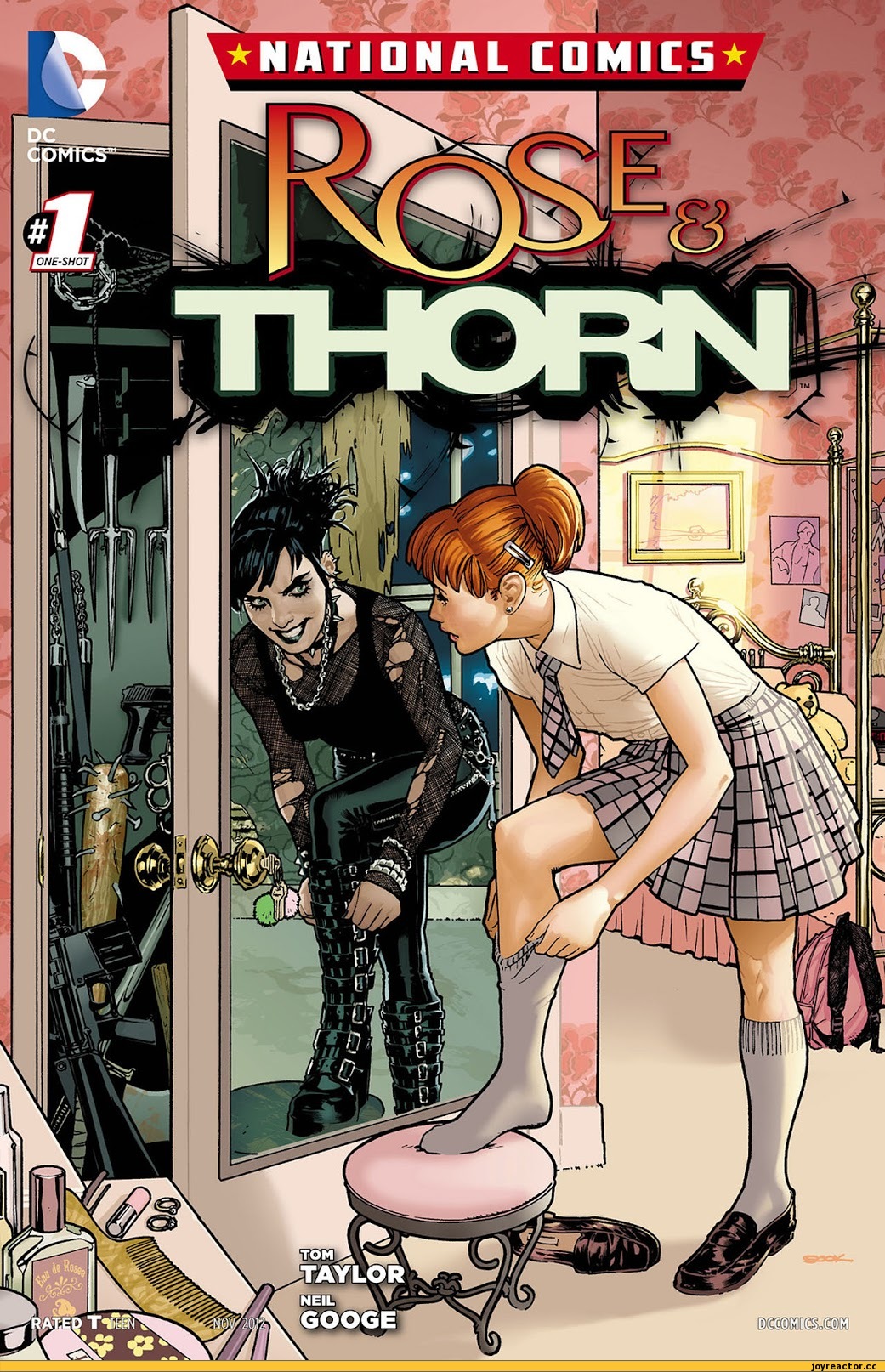

BD Rose and Thorn, 2004

Le miroir est ici l’instrument qui, dès la couverture, révèle que la good girl Rose, qui habite dans la chambre bien éclairée, se double d’une bad girl, Thorn, qui cache ses ustensiles dans l’armoire et gite dans une chambre nocturne aux rideaux déchirés.

Le miroir temporel

Un coup d’oeil sur le passé ou l’avenir

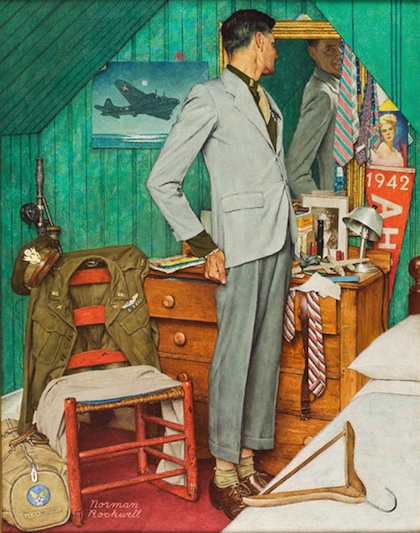

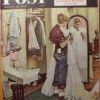

Retour à la vie civile (Back to Civvies) Retour à la vie civile (Back to Civvies)Norman Rockwell , couverture du Post, 15 décembre 1945 |

La robe de bal (The Prom Dress) La robe de bal (The Prom Dress)Norman Rockwell , couverture du Post, 19 mars 1949 |

|---|

A gauche, l’aviateur vient de reposer son sac sous le poster qui le faisait rêver, dans sa chambre d’adolescent au plafond bas. Il a accompli son désir de hauteur, et s’amuse de voir si étriqué le costume de son ancienne vie.

A droite, l’adolescente garçonnière se confronte à une image stupéfiante d’elle-même : ici, la transfiguration instantanée ne s’adresse qu’à la jeune fille, non au spectateur qui comprend bien, à voir la chambre, tout le chemin qui reste à faire.

La Cheminée de Mme Lucerne, Doisneau, 1953

La pendule recto verso sert de pont entre deux images du couple : la photographie de leur mariage et leur reflet d’aujourd’hui. Tandis que la pendule externe marque cinq heures trente, celle au dessus du calendrier des Postes marque cinq heures trente cinq, suggérant que toute leur vie a passé en cinq minutes.

Publicité pour Novartis, Tom Hussey 2013

Une autre forme d’inversion temporelle est illustrée dans cette série, dont le principe est de confronter une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer à un acteur qui lui ressemble.

Le miroir critique

Terminons par des transfigurations malicieuses dans lesquelles le miroir se fait grinçant.

Vanité de la Beauté

Sirène se coiffant, Heures dites de Yolande d’Aragon, Maitre de l’Echevinage de Rouen, Rouen, vers 1460, Aix-en-Provence, BM ms. 22, fol. 15

Sirène se coiffant, Heures dites de Yolande d’Aragon, Maitre de l’Echevinage de Rouen, Rouen, vers 1460, Aix-en-Provence, BM ms. 22, fol. 15

Il suffit d’un enlumineur un peu plus moralisateur pour que le miroir nous révèle la face noire de la sirène.

Toilette de Vénus

Vasari, 1558, Staatsgalerie, Stuttgart

Tandis qu’elle s’humecte avec une éponge, Vénus contemple dans le miroir son image vieillie. Dans cette allégorie cumulative, Vasari joue sur toute la gamme de la symbolique du miroir, de la Beauté à la Luxure, de la Prudence à la Préscience de la décrépitude, quitte à dégrader la déesse de son statut d’immortelle. Comme le remarque Liana de Girolami Cheney ([1], p 99), la servante qui tient le miroir et le récipient fait écho à celle qui verse de l’eau dans le bassin des colombes. Ainsi les deux oiseaux écervelés, incapables de se reconnaître dans leur reflet, font contraste avec la déesse humanisée, qui se voit telle qu’elle sera.

Allégorie de la richesse, de la luxure et de la bêtise

Jodocus van Winghe, gravure de Raphael Sadeler (I), 1588, Rijksmuseum, Amsterdam

La Richesse voit dans le miroir son véritable visage : celui d’une vieille femme hideuse. Une servante à tête de sanglier sert le vin, une autre portant un perroquet sur le bras (ici symbole de l’ébriété) l’évente avec un éventail (sybole de la flatterie). A l’aute bout de la table, le roi Midas se voit coiffé dun bonnet de fou, par dessus ses oreilles d’âne.

Vanitas, Pietro Paolini (1619-29). Ermitage, Saint Petersbourg Vanitas, Pietro Paolini (1619-29). Ermitage, Saint Petersbourg |

La sorcière (La strega), Angelo Caroselli , vers 1630, Collection Richard et Ulla Dreyfus-Best, Bâle La sorcière (La strega), Angelo Caroselli , vers 1630, Collection Richard et Ulla Dreyfus-Best, Bâle |

|---|

Dans sa Vanitas, Paolini fait apparaître une vieille femme chauve dans le miroir de la belle femme qui se peigne. La présence incongrue, sur une table de toilette, de la bouteille, du livre ouvert et de l’objet non identifié sur la droite, place la peinture sous le signe de l’étrange et de la magie, qui la rapproche de la Sorcière de son maître Caroselli (sur ce tableau, voir Le peintre en son miroir : Enigmes visuelles).

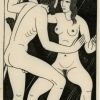

La toilette – Femme au miroir (Toilette – Frau vor dem Spiegel)

Ernst Ludwig Kirchner, 1913, Centre Pompidou, Paris

Le miroir renvoie une image de la mélancolie (la main sur la joue) à la jeune femme qui se fait belle : réinterprétation expressionniste de la Vanité au miroir, mais aussi portait psychologique : car la modèle est la compagne de Kirchner, Erna Schilling, une danseuse que le peintre décrit dans son journal intime comme une fille attirante, mais triste.

Pinup de Gil Elvgren Pinup de Gil Elvgren |

Illustration de TAVASKA pour le Women’s health magazine Illustration de TAVASKA pour le Women’s health magazine |

|---|

![]()

Caricatures

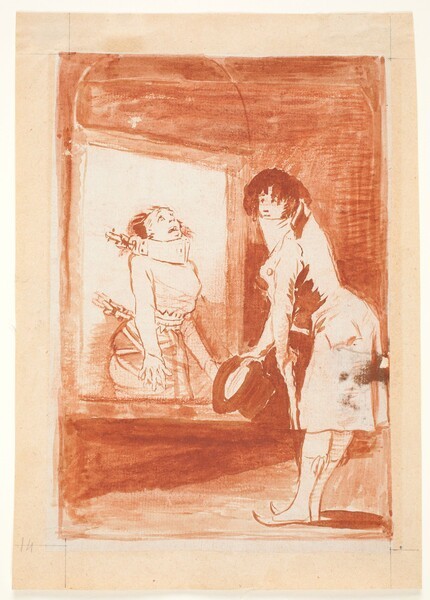

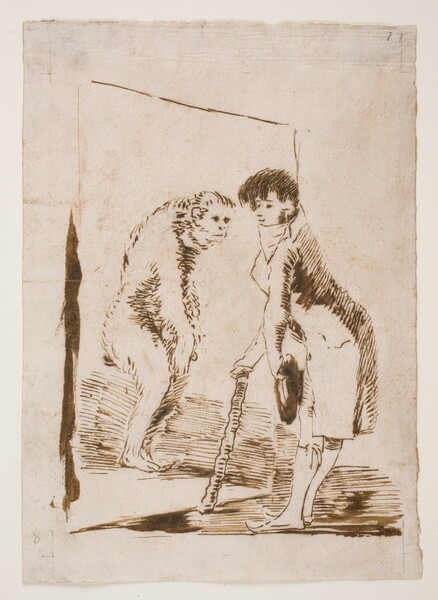

Policier et chat (Alguacil e gato) Policier et chat (Alguacil e gato) |

Etudiante et grenouille (Estudiante e rana) Etudiante et grenouille (Estudiante e rana) |

|---|---|

La torture du dandy La torture du dandy |

Femme et serpent (Mujer e serpiente) Femme et serpent (Mujer e serpiente) |

Goya, série Reflets dans le miroir (Reflejos en el espejo), 1797-99, Prado

Dandy et singe (Dandy e mono) Goya, série Reflets dans le miroir (Reflejos en el espejo), 1797-99, Prado Dandy et singe (Dandy e mono) Goya, série Reflets dans le miroir (Reflejos en el espejo), 1797-99, Prado |

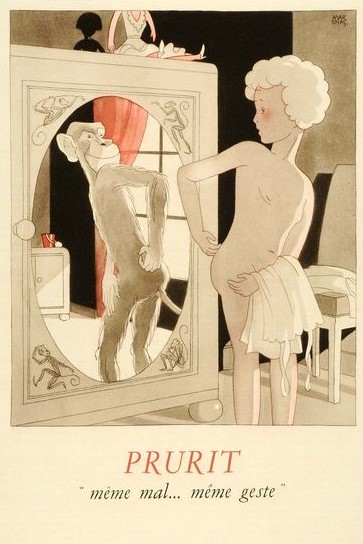

1936, Publicité pour Dermo-Plastol, traitement contre le prurit 1936, Publicité pour Dermo-Plastol, traitement contre le prurit |

|---|

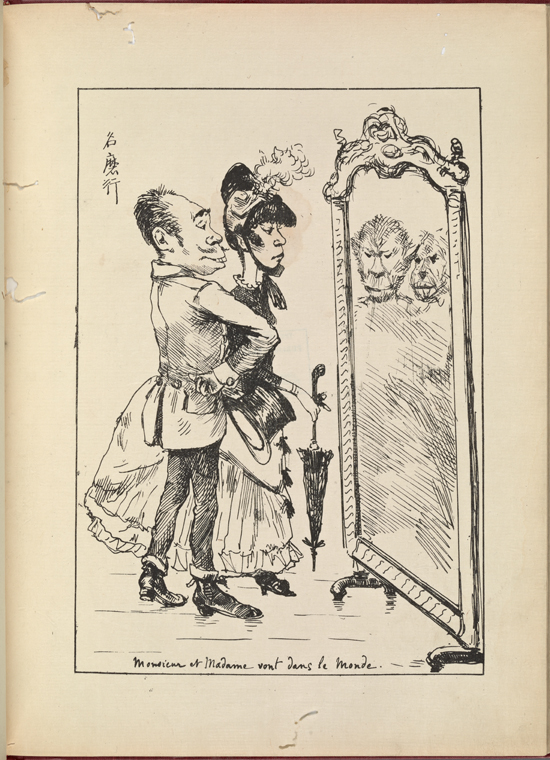

Monsieur et Madame vont dans le Monde

Monsieur et Madame vont dans le Monde

Georges Ferdinand Bigot, Tôbaé, journal satirique franco-japonais, 01-05-1887 (NYPl digital)

.

Magritte, 1937 (photo japprendslechinois.over-blog)

Magritte, 1937 (photo japprendslechinois.over-blog)

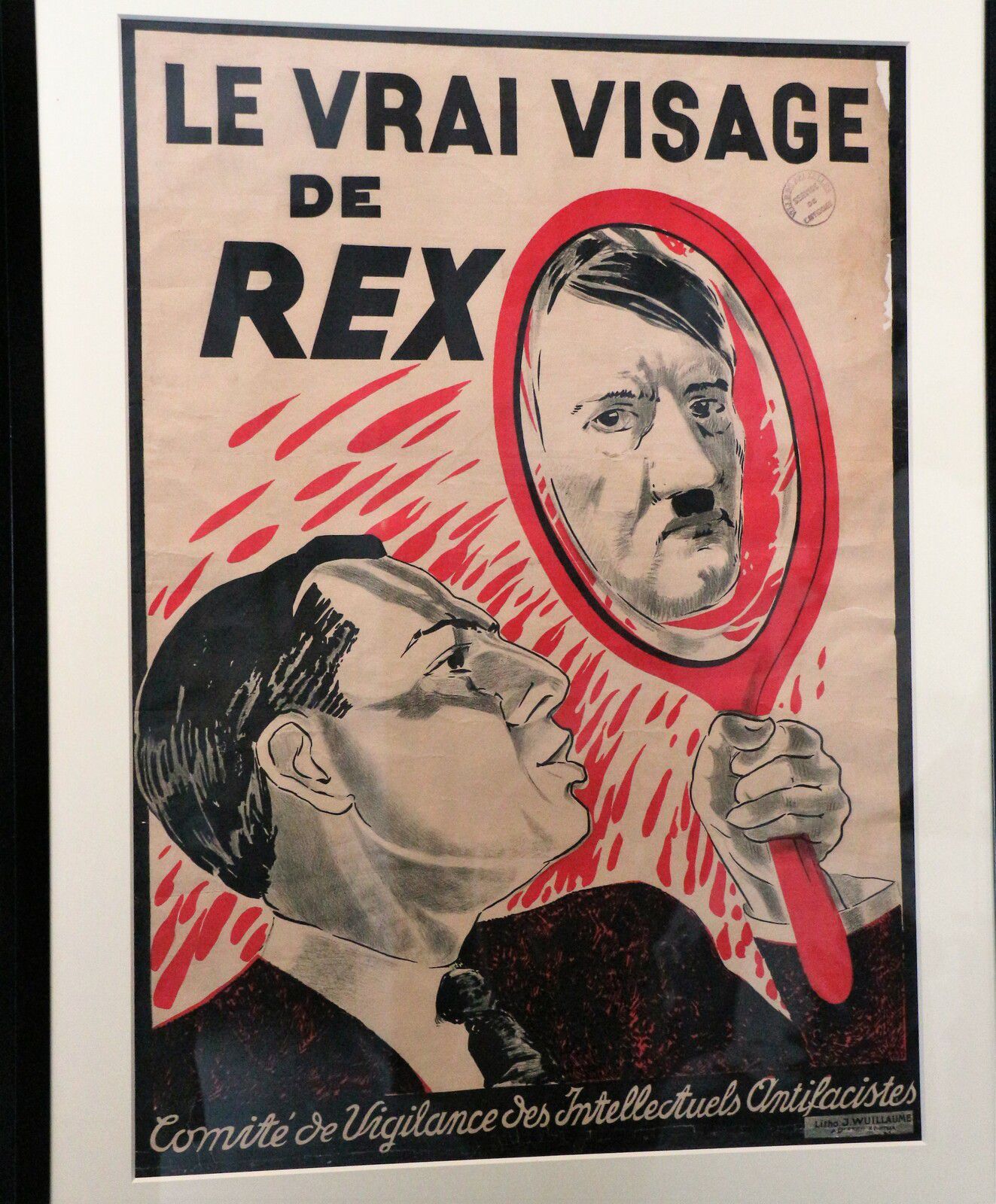

Le miroir dénonce l’hitlérisme du parti REX.

Un cas particulier de la transfiguration négative est celle du miroir fatal, dont il existe de multiples exemples : voir – Le miroir fatal.

Voir la suite dans Le miroir transformant 3 : hallucination, transgression

Aucun commentaire to “Le miroir transformant 2 : transfiguration”