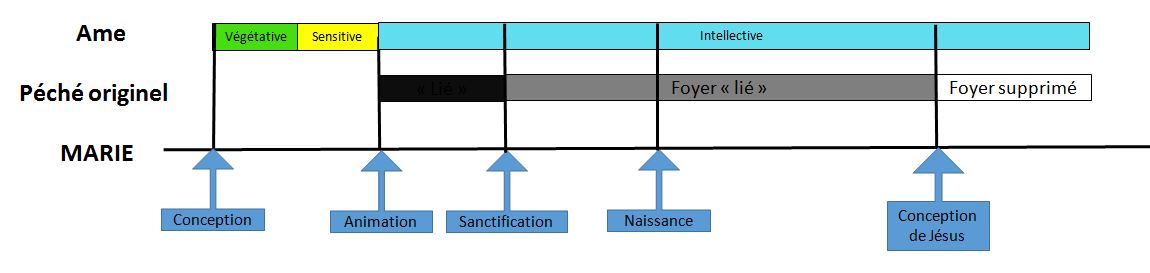

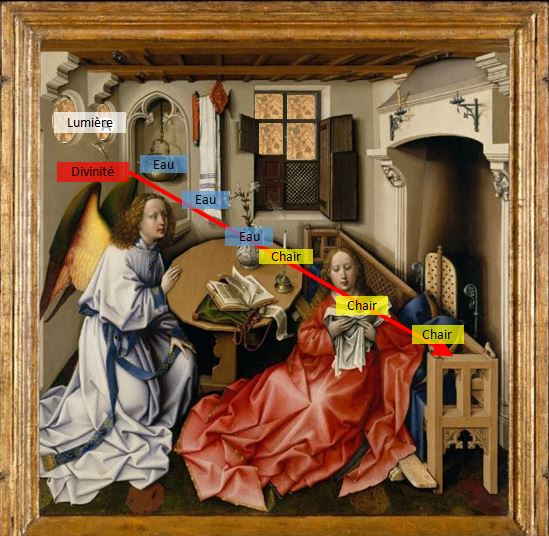

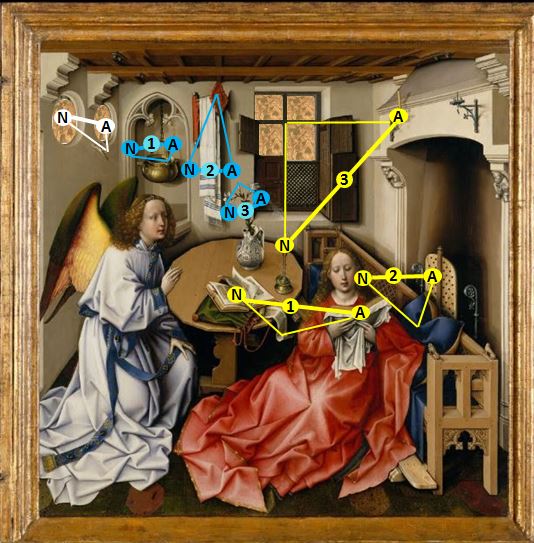

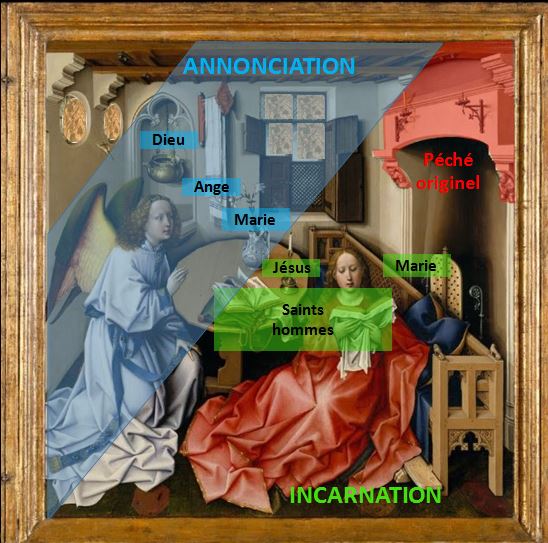

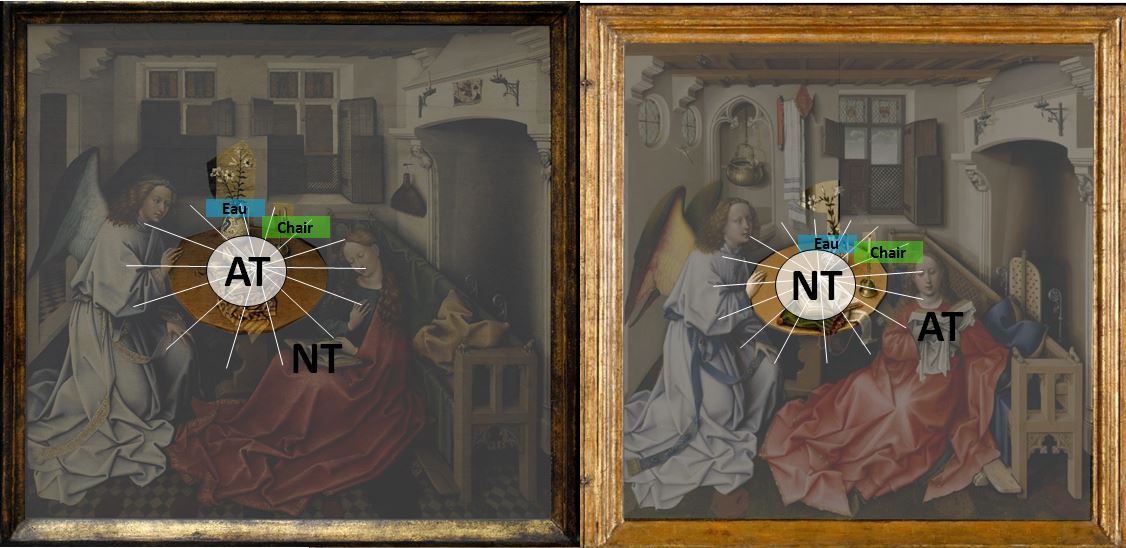

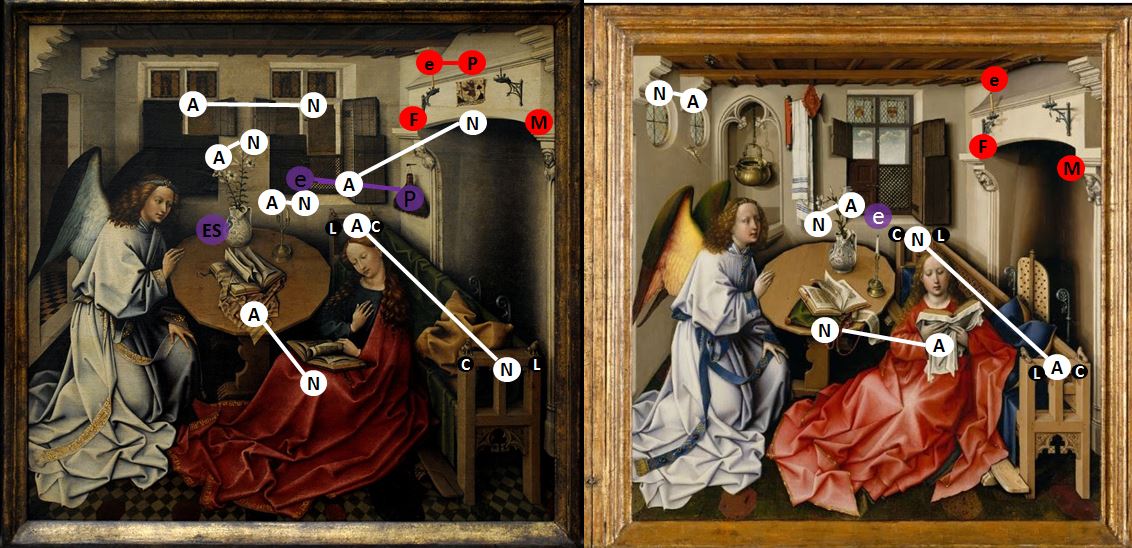

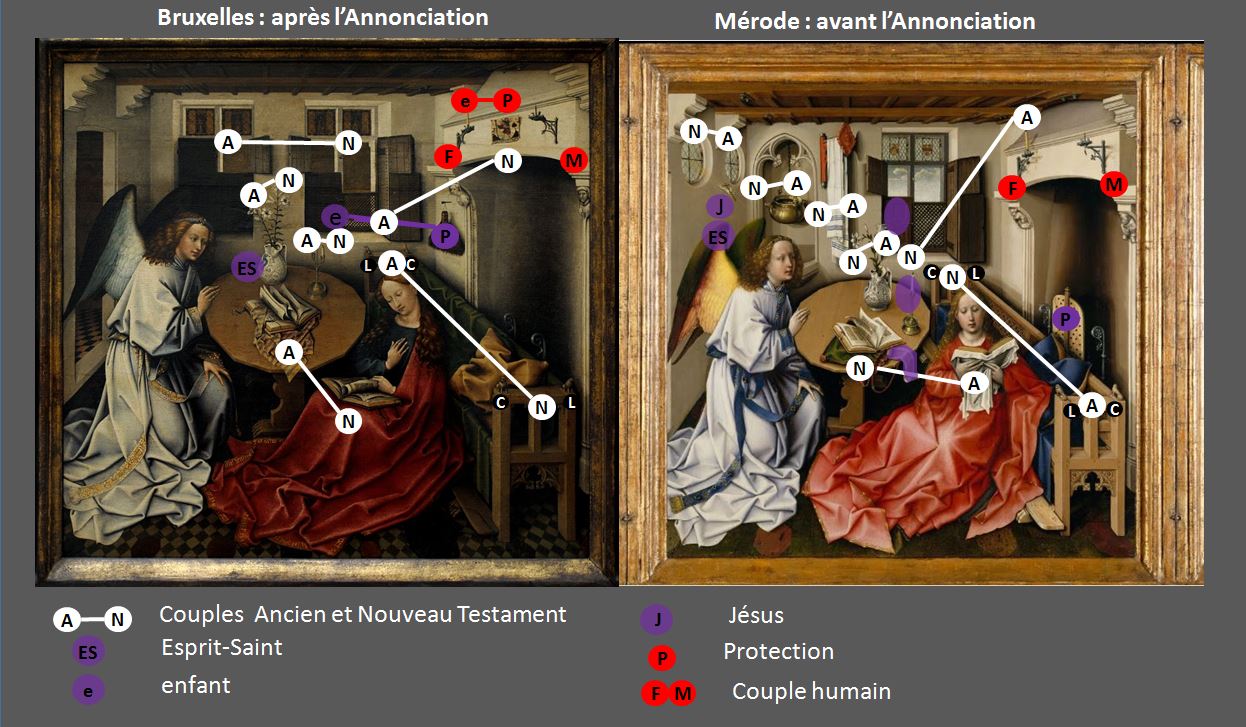

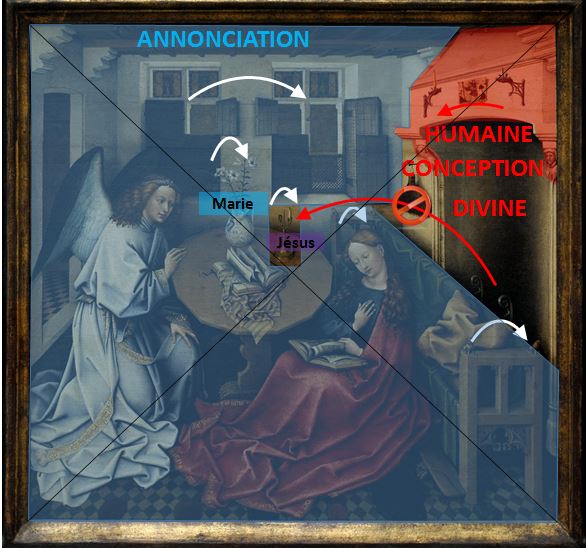

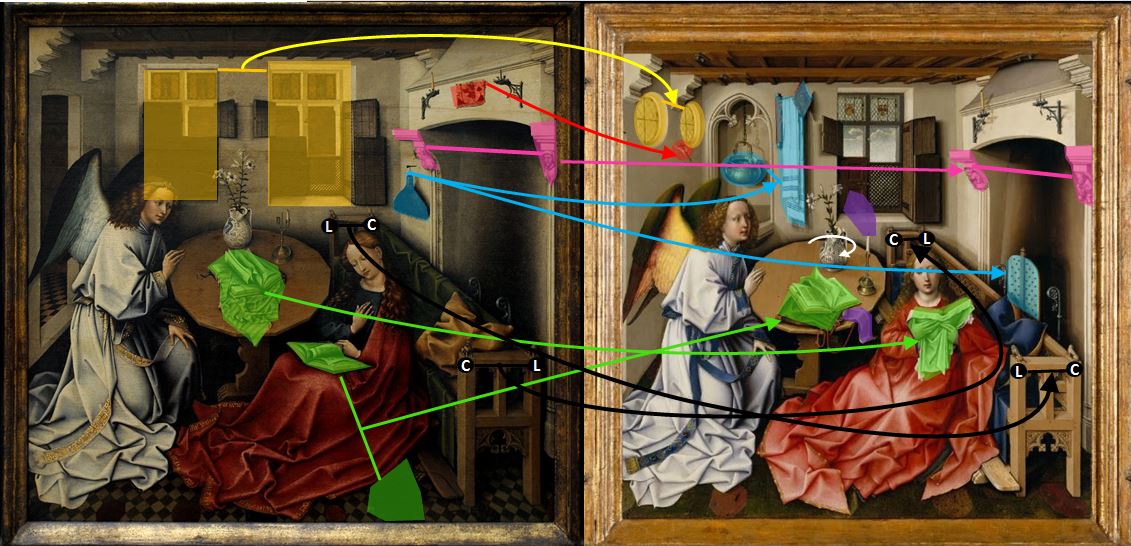

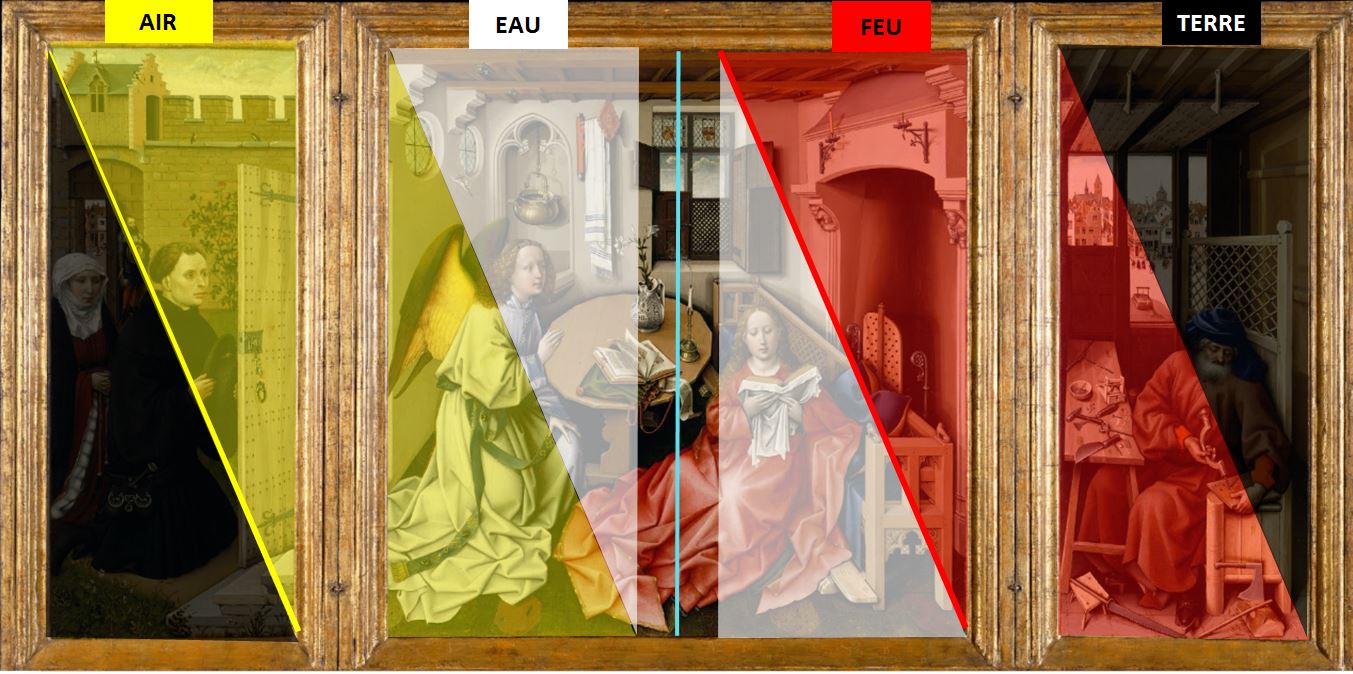

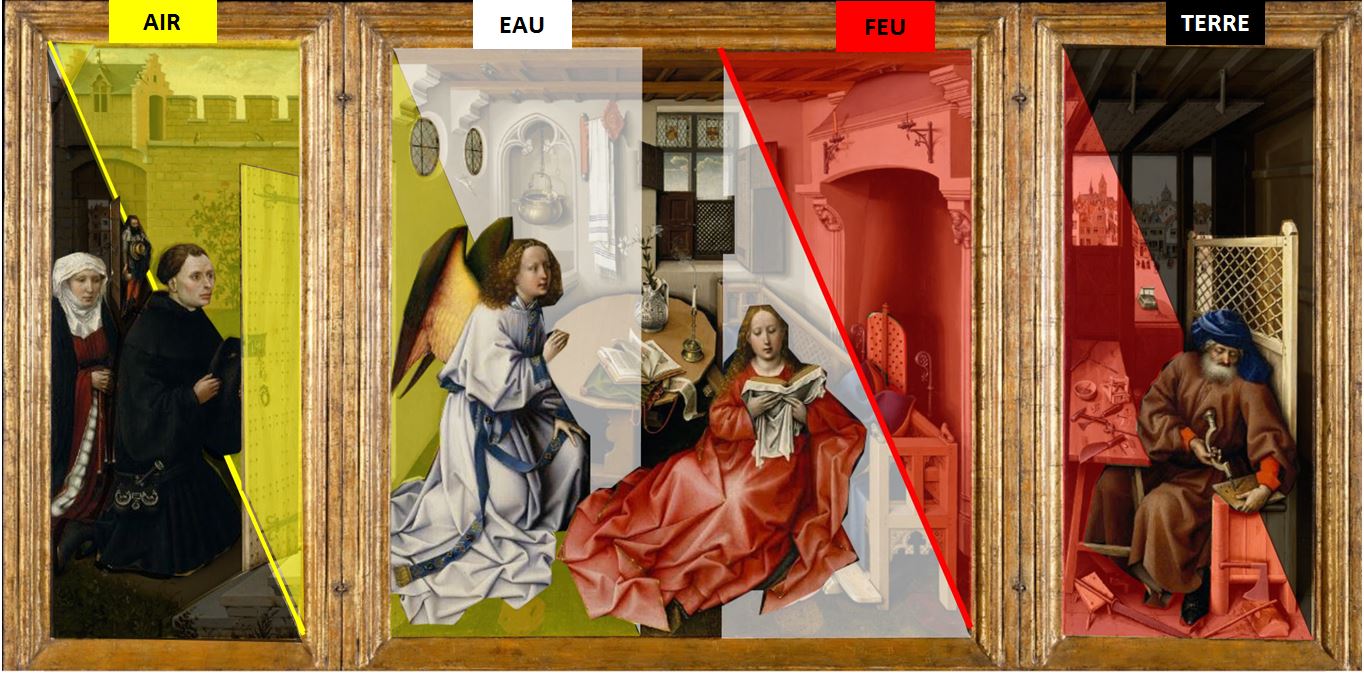

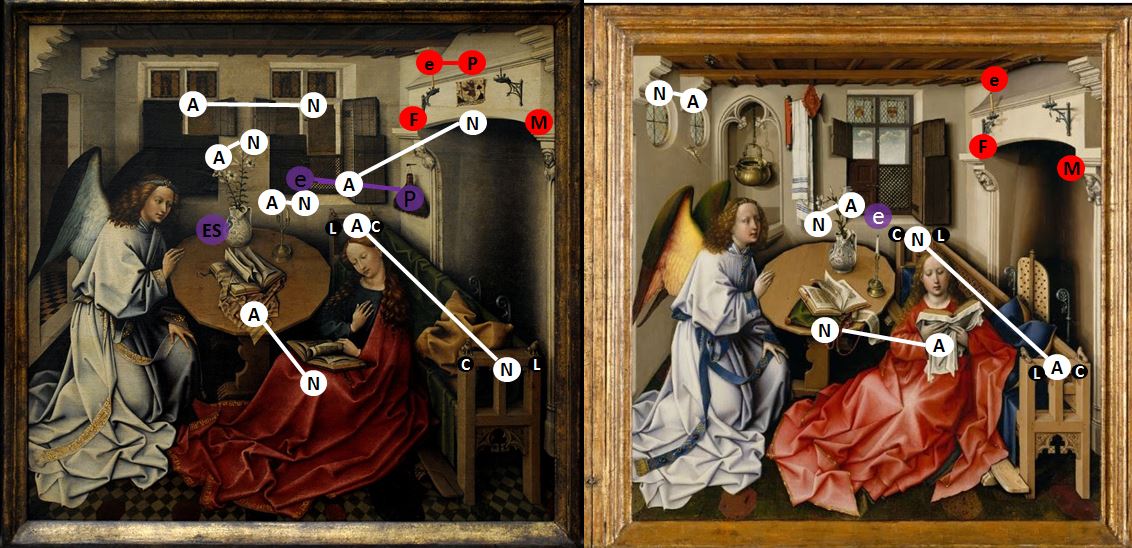

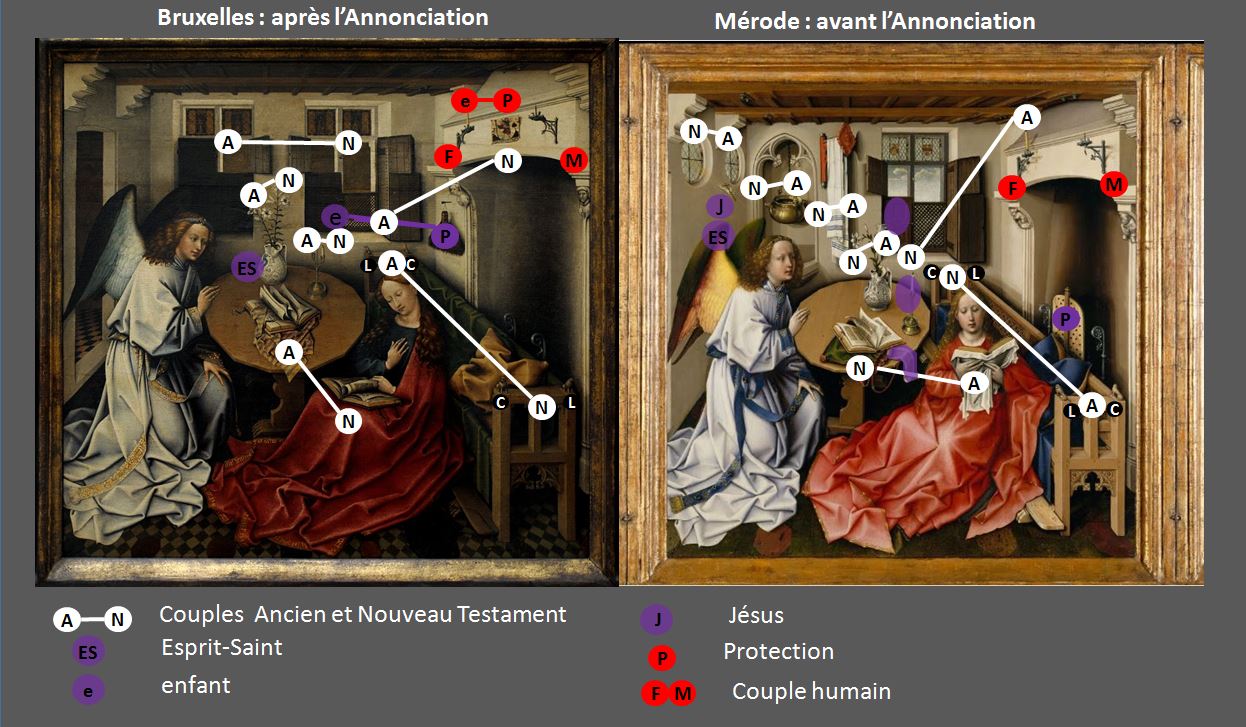

Munis d’une interprétation d’ensemble du panneau de Bruxelles (4.3 Premiers instants du Nouveau Testament), nous allons maintenant voir si elle s‘applique également au retable de Mérode, et si elle permet d’expliquer les étranges différences entre les deux panneaux (voir 4.2 L’Annonciation de Bruxelles).

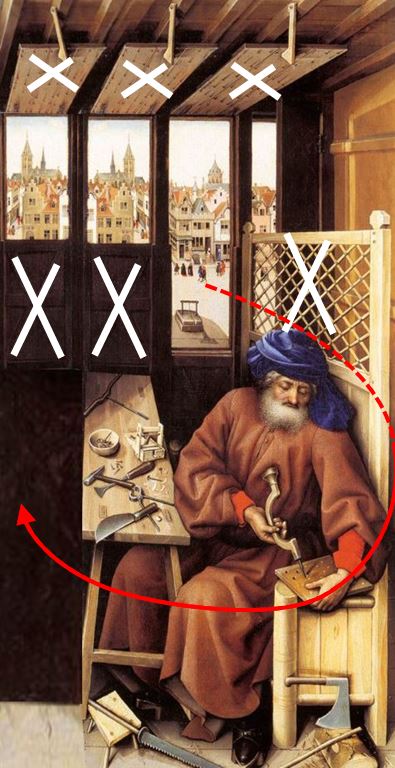

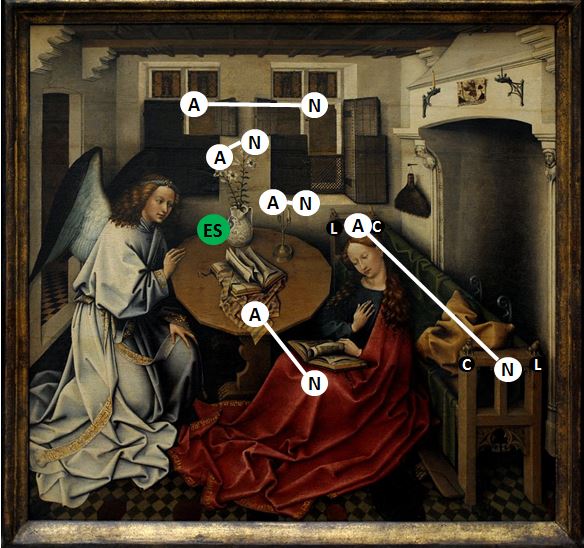

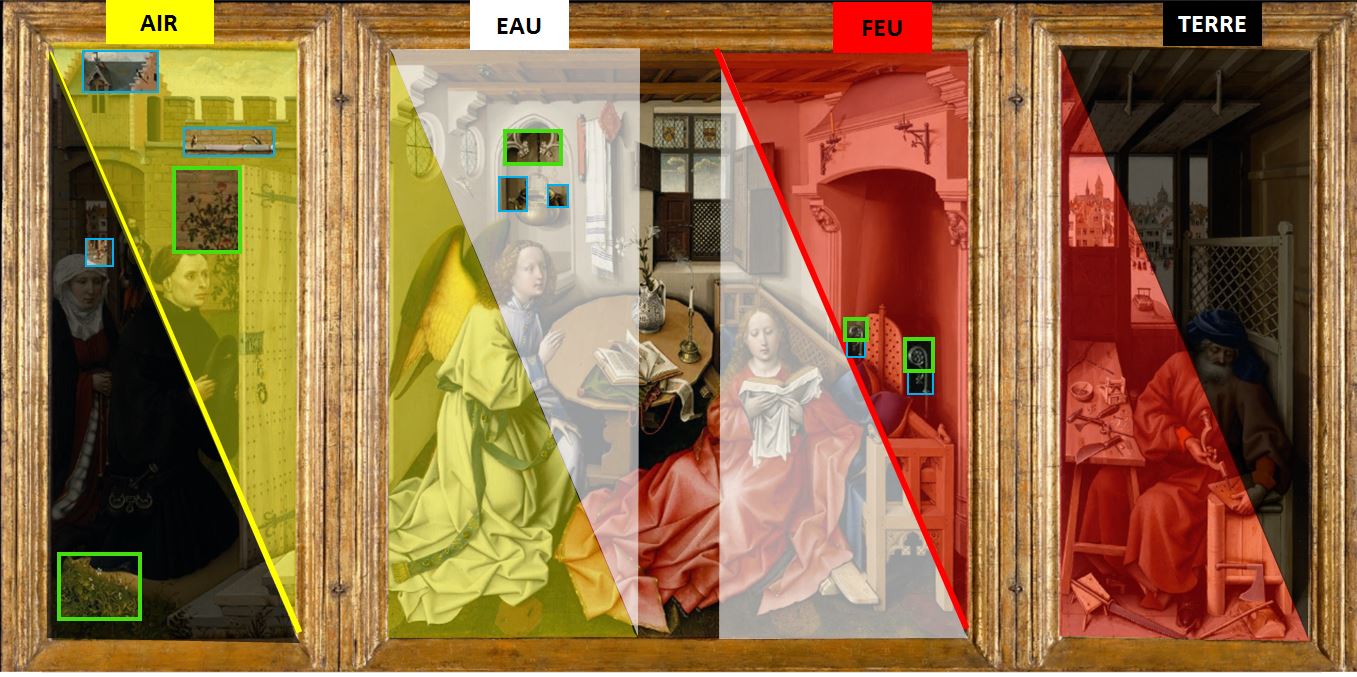

Les deux oculus

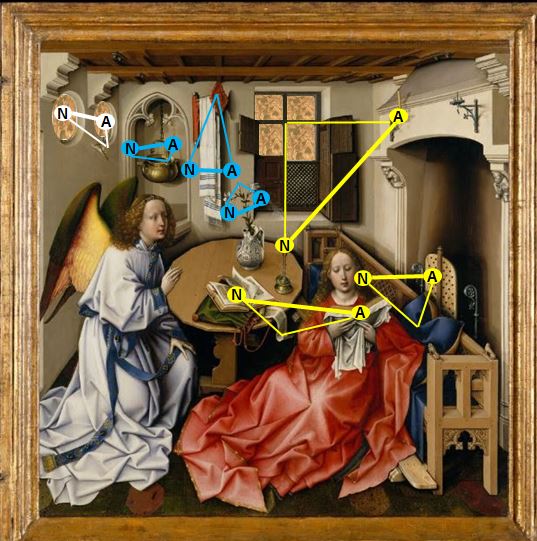

Faisons l’hypothèse raisonnable que ces deux oculus, marqués chacun d’une croix, constituent la transposition des deux fenêtres à meneaux qui, dans la version de Bruxelles, symbolisent l’Ancien et le Nouveau Testament.

Ici, il est clair qu’il faut lire en sens inverse, puisque la figure de Jésus jointe à la lumière du Saint Esprit, qui inaugure le Nouveau Testament, passe par l’oculus de gauche.

Voyons ce que cela donne pour les autres objets communs avec le panneau de Bruxelles.

Le lys à deux fleurs

Il symbolise encore la pureté de Marie : mais l’une des fleurs est tournée vers l’arrière, vers l’ancien monde, tandis que l’autre s’ouvre à la nouvelle lumière qui fait irruption par l’oculus de gauche.

Nous ne nous rangeons pas à l’interprétation de Thürlemann ([1], p 38) selon laquelle la fleur de devant représente Marie, celle de derrière Joseph et le bourgeon au milieu l’Enfant Jésus en gestation. Interprétation qui a l’inconvénient de faire intervenir Joseph dans le panneau central, alors que nous savons que celui-ci a été conçu de manière autonome, avant l’adjonction du volet droit.

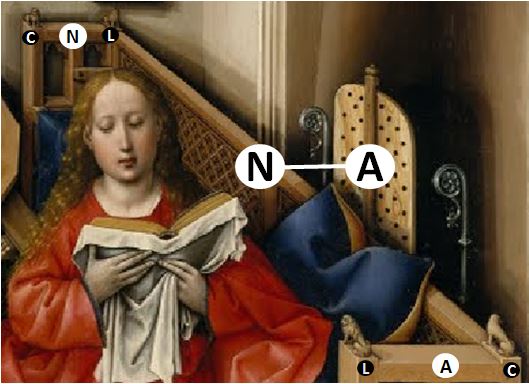

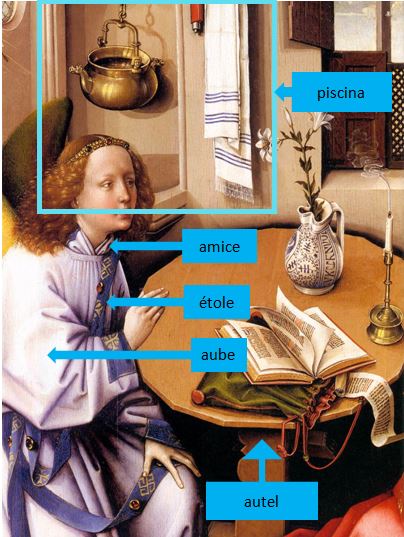

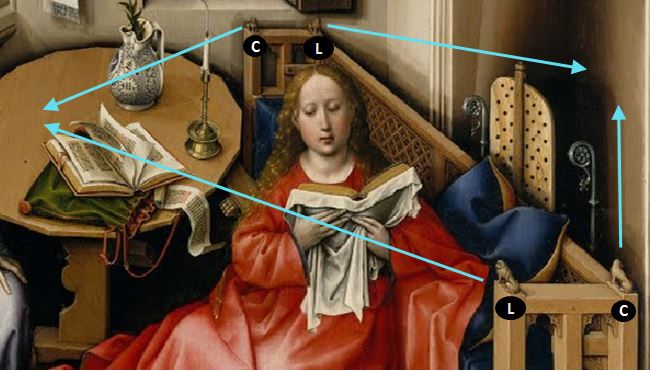

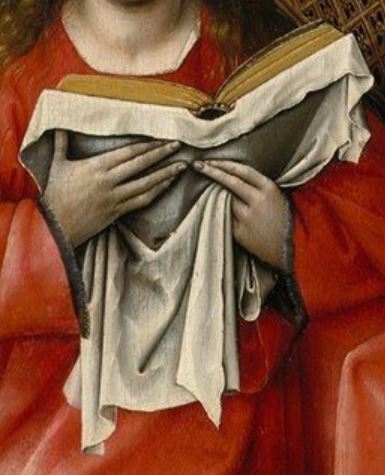

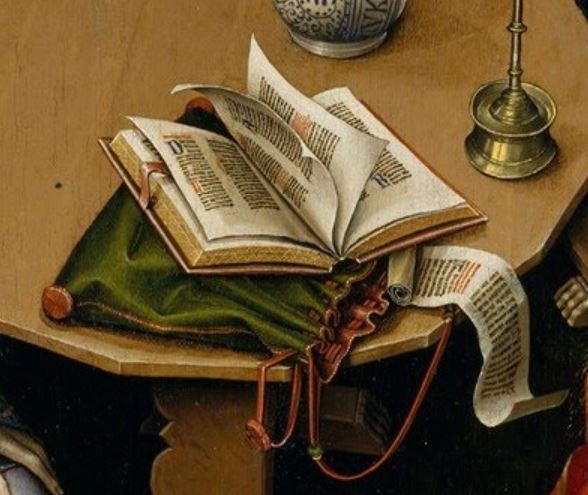

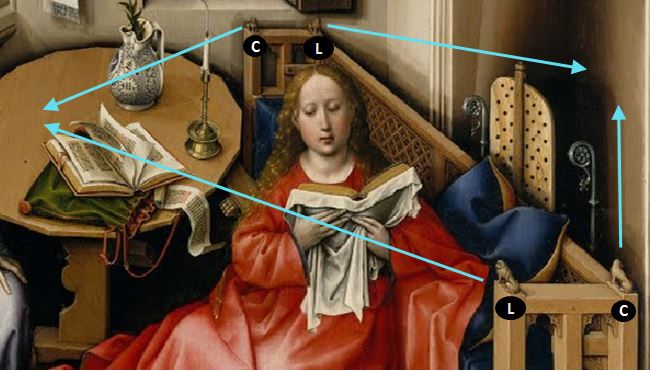

Les deux livres

Ici, Marie lit à la lumière du jour le livre voilé, autrement dit l’Ancien Testament ; tandis que l’Ange vient de sortir de sa bourse et de déposer en pleine lumière le Nouveau Testament, le livre portable. Nous rejoignons ici l’interprétation des deux livres par Thürlemann [2].

Puisque Marie lit l’Ancien Testament et n’a pas encore pris conscience de l’arrivée conjointe de l’Ange et du rayon de lumière, c’est que l’Annonciation n’a pas encore eu lieu.

Le sujet du retable de Mérode est donc le dernier instant de l’Ere sous la Loi, juste avant l’Annonciation.

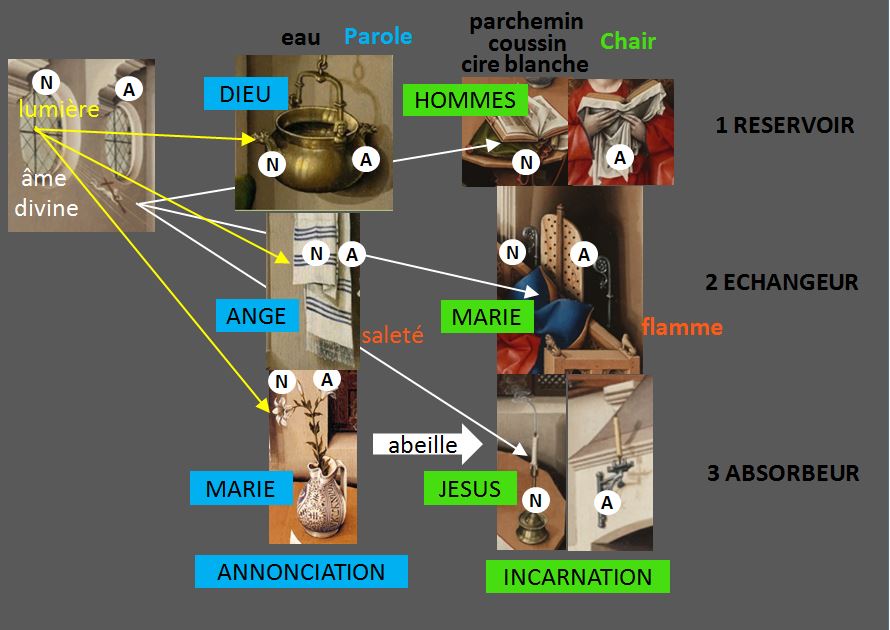

Le parchemin

Du coup, nous ne pensons pas comme Thürlemann que le rouleau de parchemin représente les paroles de l’Ange (qu’il n’a pas encore prononcées). Plus logiquement, il doit s’agir du texte qui fait la jonction entre l’Ancien et le Nouveau Testament, autrement dit l’extrait de la prophétie d’Isaïe. C’est aussi l’opinion de Heckscher. [3], p 52, note 20

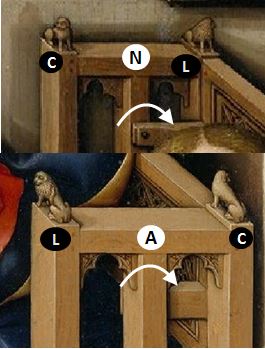

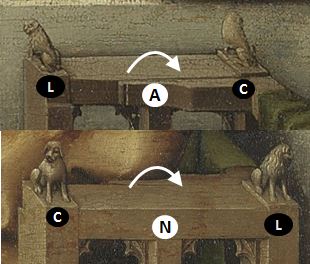

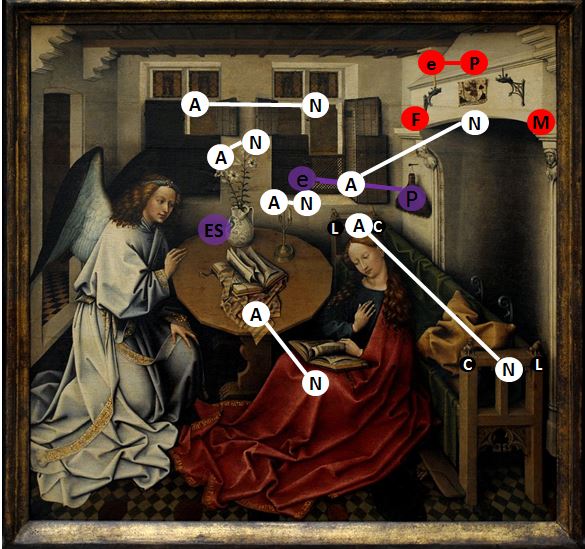

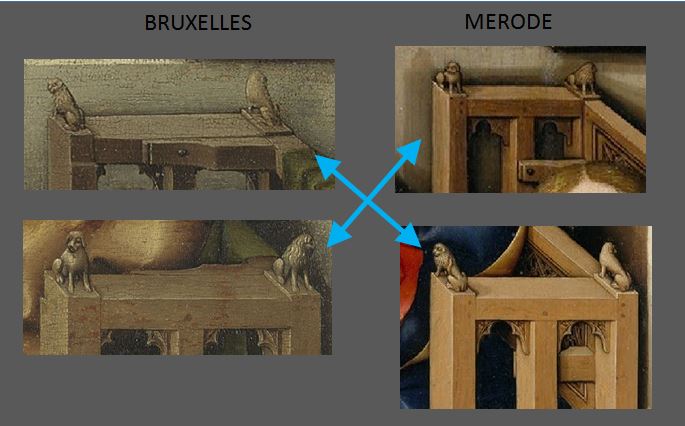

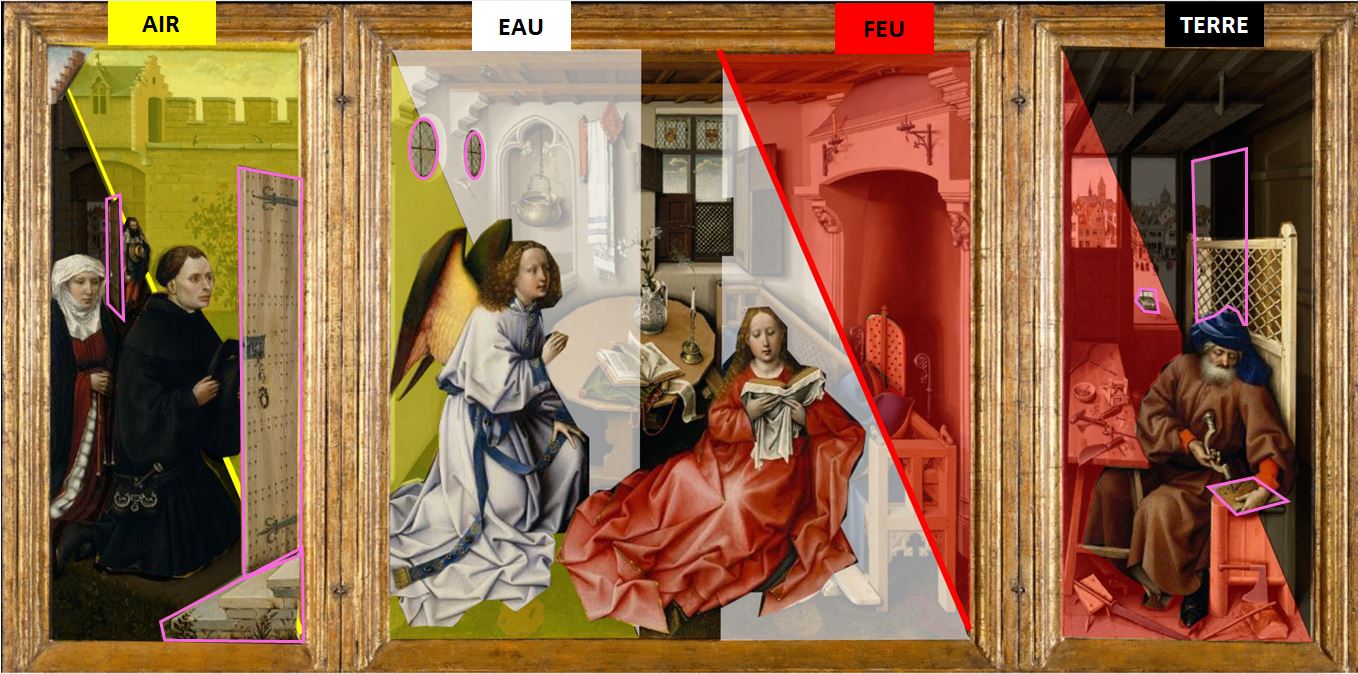

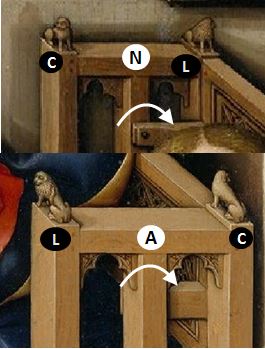

Les deux couples lion-chien

En gardant la même interprétation que pour le panneau de Bruxelles (4.3 Premiers instants du Nouveau Testament), le couple d’animaux du premier plan représente la transition de la domination à l’obéissance qui ouvre l’Ancien Testament, tandis que le couple de l’arrière-plan illustre la transition inverse, qui est celle du Nouveau Testament.

De plus, le fait que les animaux soit tournés vers l’intérieur du banc induit une dimension plus intime, comme s’ils représentaient les pensées de Marie. Deux couples chien/lion, obéissance/royauté, regardent l’un vers la lumière et l’autre vers l’âtre noirci. Or la position du dossier est celle qui tourne le dos au feu.

Le banc-tournis prend donc ici une dimension symbolique très originale : il anticipe la décision que Marie va prendre, autrement dit le choix de la lumière. Et par sa symétrie, il montre qu’elle Marie était parfaitement libre de prendre la décision inverse : le choix du feu.

La table rabattable

Identique dans les deux panneaux (mis à part le nombre de côtés et la légère rotation), elle exprime peut être simplement l’idée du basculement entre deux ères : eut-elle été verticale qu’elle aurait fait barrière entre Marie et l’Ange, et que le sort du monde en eut été changé.

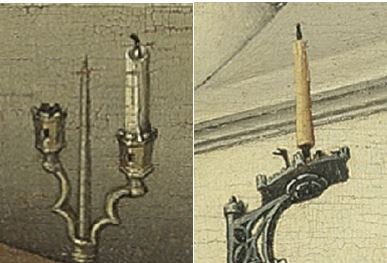

Les deux bougies

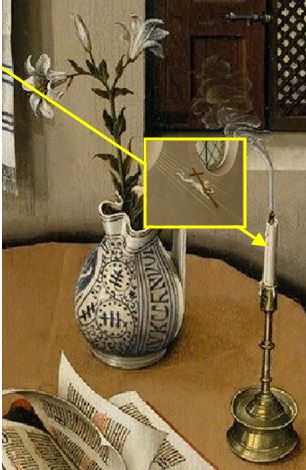

Dans le panneau de Bruxelles, les deux réceptacles du bougeoir de la table représentaient le ventre de la Vierge avant et après la conception. Ici, la bougie blanche, unique, et fumante, constitue un détail-clé du retable, ardemment disputé, auquel nous consacrerons une étude complète (voir 4.6 L’énigme de la bougie qui fume). Il est clair néanmoins qu’elle illustre d’une manière ou d’une autre la conception de Jésus, donc le Nouveau Testament.

La bougie jaune, en revanche, peut être interprétée dès maintenant puisqu’elle n’est plus associée qu’à un seul élément : la figurine de femme, juste en dessous.

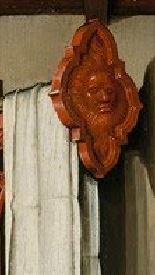

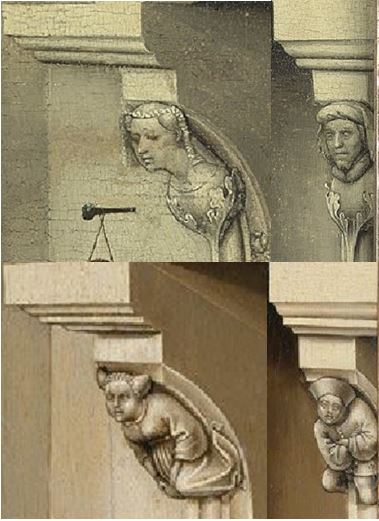

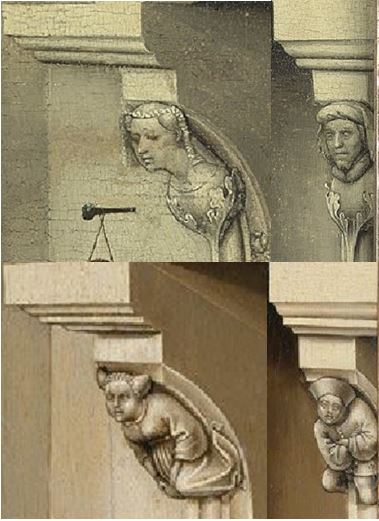

Les figurines de la cheminée

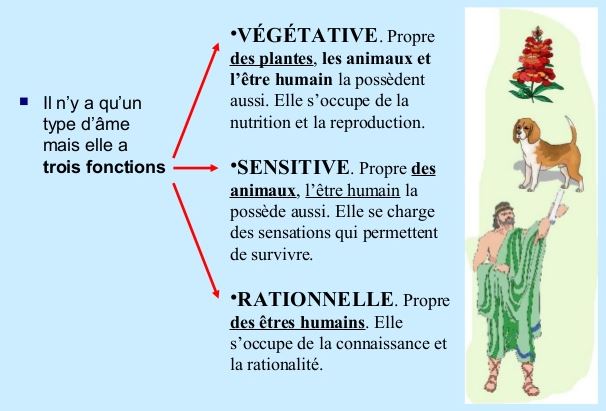

Si les figurines du panneau de Bruxelles, apaisées par la gravure chrétienne qui les réunit, représentaient le couple humain dans l’Ere de la Grâce, celles du retable de Mérode, torturées et convulsives, sont visiblement travaillées par le désir sexuel, conséquence du Péché originel.

Nous sommes donc pleinement en accord avec l’intuition de Heckscher, selon laquelle les figurines sont « une allusion au mariage avant l’ère de la Grâce » [3], p 50.

La bougie jaune

Du coup, la bougie jaune (qui a été passée sous silence par tous les commentateurs, obnubilés par la fumée de l’autre) représente très logiquement un enfant humain, conçu durant l’ère sous la Loi.

Il est possible que le type de bougeoir (pénétrant plutôt qu’englobant comme celui de la table) soit également une allusion à la reproduction humaine, comparée à la conception virginale.

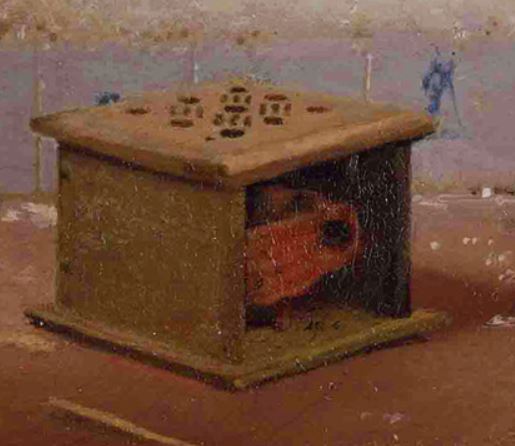

La coupelle sous le bougeoir permettait de récupérer la cire, et on pouvait ajouter six petites bougies (plus deux dans la version Bruxelles) autour de la bougie centrale. A noter que le bougeoir de Bruxelles est décoré d’une rose, alors que celui de Mérode, plus simple, possède une patte permettant de le faire tourner. La rose, cohérente avec celles du pourtour de la cheminée, ajoute une touche mariale à ce monde sous l’Ere de la Grâce.

Les objets spécifiques au retable de Mérode

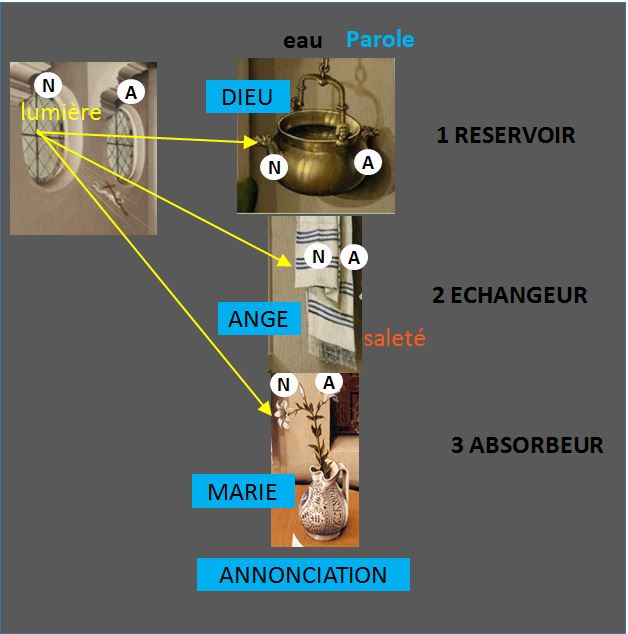

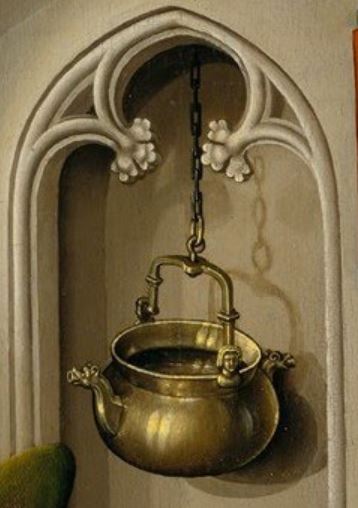

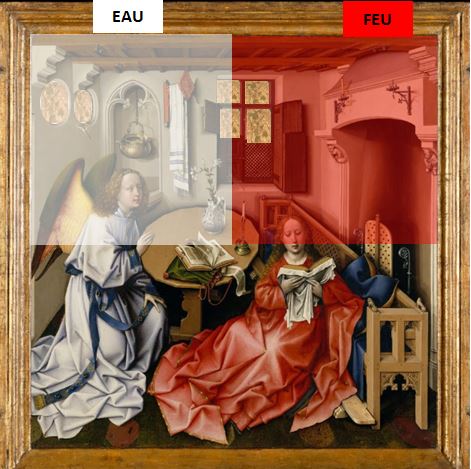

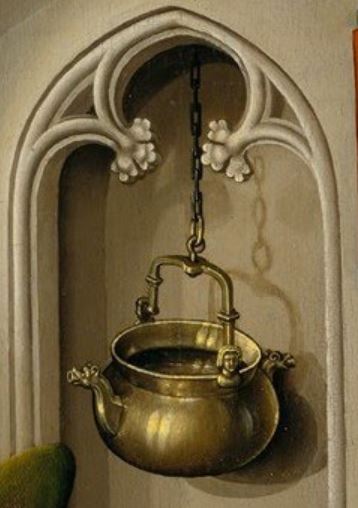

Le bassin

Il possède deux orifices : l’un peut verser l’eau dans la lumière du Nouveau Testament, l’autre dans l’ombre de l’Ancien.

La serviette

Elle est suspendue en deux moitiés. La partie gauche, sur laquelle on voit encore la marque des plis de repassage, sèche à la lumière du Nouveau Testament. La partie droite reste humide, dans l’ombre de l’Ancien.

Ceci explique par ailleurs le détail, jamais commenté, des franges qui n’apparaissent que sur la partie arrière, humide, de la serviette : elles font allusion aux franges du talit, le châle rituel juif.

Ainsi la serviette, posée sur la figure rayonnante d’un Dieu unique, représente de manière convaincante les deux faces, nouvelle et ancienne, d’une même obéissance.

Le parefeu

Pour comprendre la signification du parefeu, nous disposons heureusement d’une autre oeuvre au vocabulaire symbolique très proche.

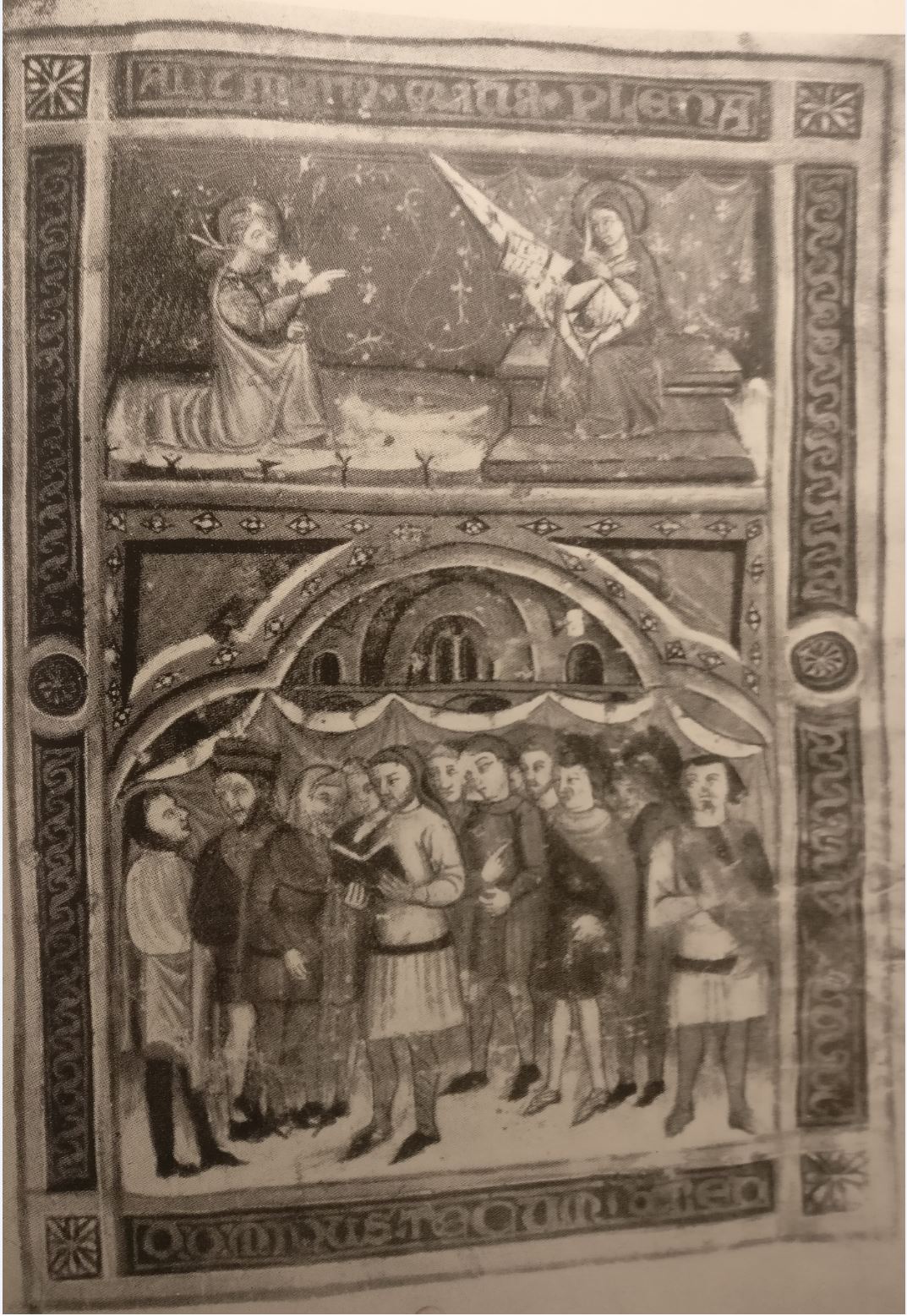

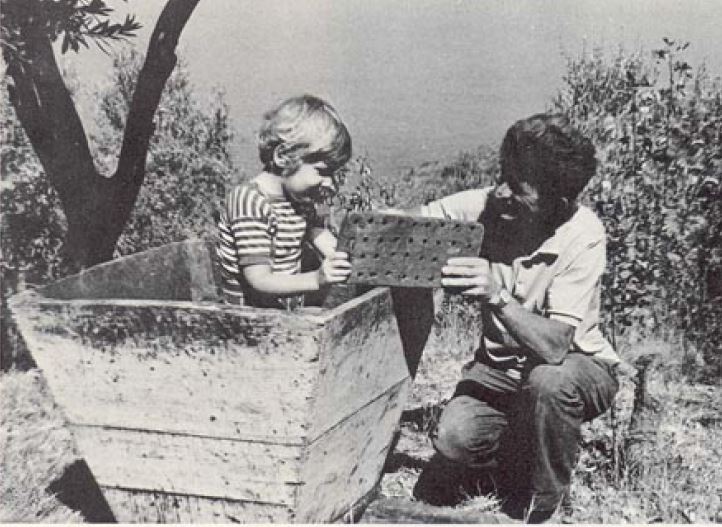

Vierge à l’écran d’osier

Robert Campin, National Gallery, Londres

Le parefeu circulaire est l’exemple-type du symbolisme caché, depuis que Panofski y a reconnu l’auréole de la Vierge. On aurait tendance aujourd’hui [4] à douter que ce que le roi des iconographes a vu, les contemporains ait été à même d’en avoir l’idée. Et que le parefeu n’est qu’un élément de mobilier ordinaire, ajouté pour le plaisir de l’accumulation de détails.

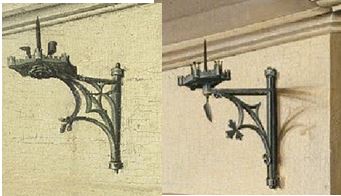

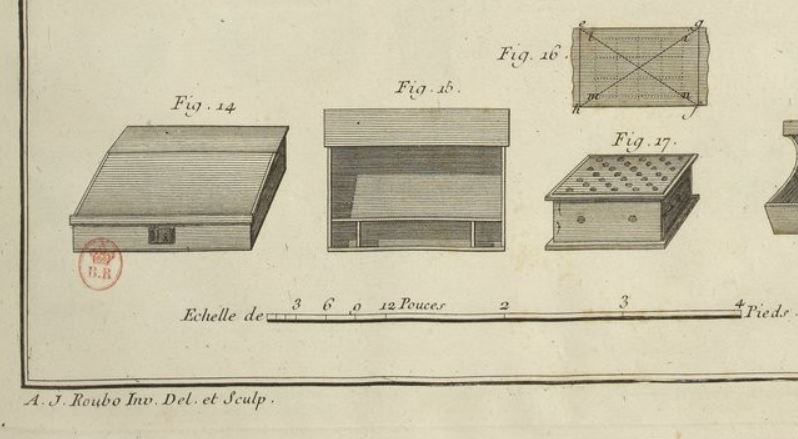

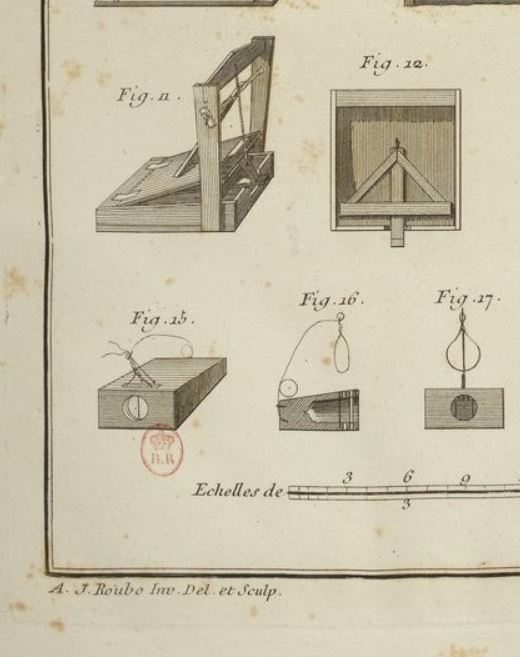

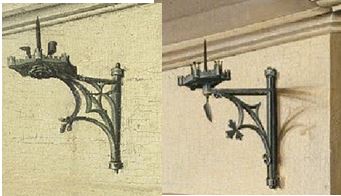

On ne peut nier la grande délectation de Campin pour les dispositifs techniques, tels que le système d’accrochage du parefeu [5]. Mais ceci n’exclut pas une intention symbolique.

Par exemple, la série de chenets paraît redoutablement cohérente avec nos interprétations :

- choix entre la rose mariale et un griffon diabolique, avant l’Annonciation ;

- créatures apaisés et débonnaires, après l’Annonciation ;

- chenets totalement marialisés, après la naissance de Jésus.

De même, le fait que le banc ne comporte plus que des lions est cohérent avec sa promotion de servante à reine , de l’Annonciation à la Nativité [6]

SCOOP : Autre détail jamais remarqué, mais qui lie indissolublement les trois oeuvres : le banc de Londres est un troisième modèle de banc-tournis, au dossier composé d’une barre (comme celui de Bruxelles), mais qu’on déplace par translation dans une rainure, et non par rotation autour d’un pivot.

Il est clair que la composition est construite sur une série de métaphores : de même que le coussin porte le livre protégé par le tissu, la Vierge porte Jésus protégé par le lange . Et le banc porte Marie protégée par le parefeu.

De cette étude comparative, on peut tirer trois remarques :

- même à Noël, Marie tourne le dos au feu, bien que le banc-tournis devrait normalement être en position hiver : preuve que celui-ci est bien, pour Campin, un dispositif symbolique et pas seulement technique ;

- par un jeu de métaphores logiques, le coussin et le banc sont analogues à la Vierge, en tant que porteurs d’un objet fragile ;

- par une métaphore visuelle, le parefeu est lui aussi annexé à la Vierge, en tant que substitut de son auréole.

Retenons que l’objet combiné banc-tournis plus parefeu ressortit pour Campin du symbolisme marial, et oublions définitivement de voir dans le parefeu du retable de Mérode un Joseph perforé relégué dans la cheminée (voir 2.5 1986 Hahn : Joseph père de famille).

Conclusion provisoire

Nous avons examiné dans toutes ses conséquences l’hypothèse émise par Thürlemann pour expliquer notamment l’inversion des livres :

« La légère différence d’angle sous laquelle l’élève [Thürlemann continue à penser que le panneau de Bruxelles est d’un élève de Campin] représente l’Annonciation a pour but de signaler une légère différence de temps entre les deux scènes. Le même principe est utilisé par les artistes dans les cycles représentant des scènes de l’Enfance du Christ, par exemple en présentant l’Adoration des Mages dans la même étable que la Nativité, mais sous un angle différent [voir à ce sujet 4.2 L’Annonciation de Bruxelles]. L’oeuvre [Bruxelles] ne représente pas l’Ange s’adressant à à la Vierge, mais la réponse de celle-ci. » [1], 74

A ce stade, nous avons donc une explication de l’ensemble des objets du panneau central, cohérente avec celle du panneau de Bruxelles.

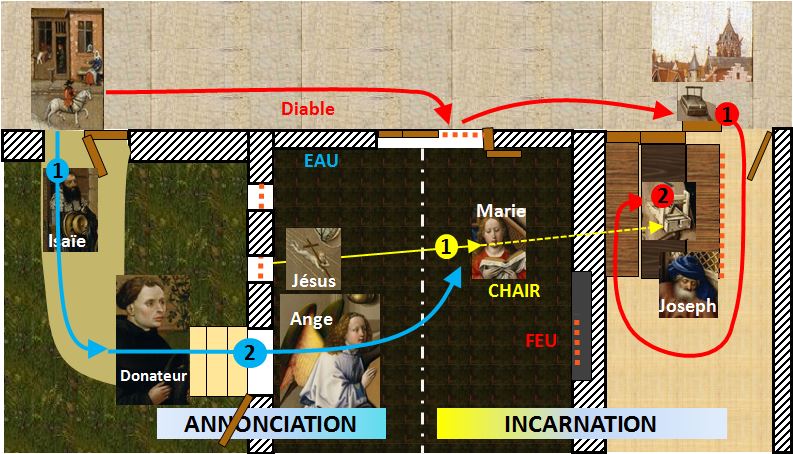

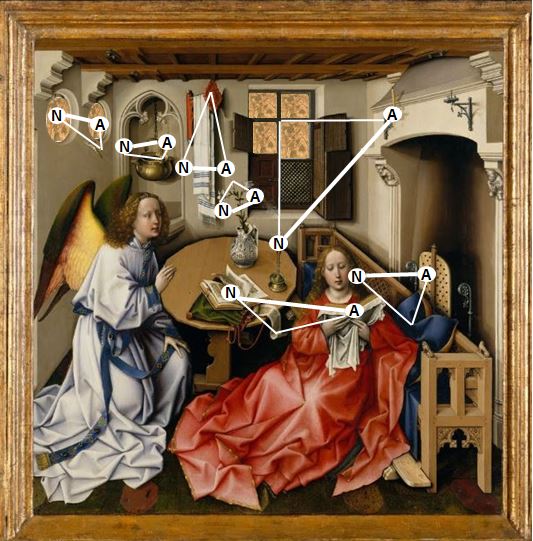

Inversion du sens de lecture

Dans ce dernier, les objets faisant allusion à l’Ancien Testament se trouvaient à gauche, côté Ange, et ceux faisant allusion au Nouveau Testament se trouvaient à droite , côté Marie : logique puisque le sujet du panneau est l’Annonciation accomplie, autrement dit une fois que le Nouveau Testament a succédé à l’Ancien.

Dans le panneau de Mérode, c’est l’inverse: l’Ange apporte le Nouveau Testament, tandis que Marie baigne encore dans le monde de l’Ancien.

L’Esprit Saint

Dans les deux panneaux, l’Esprit-Saint est représenté de deux manières différentes :

- l’oiseau posé sur le vase une fois l’Annonciation réalisée,

- les rayons de lumière pendant que l’Annonciation se déroule.

Il est logique que dans le vase signé par l’Esprit Saint, les caractères pseudo-coufiques, vaguement hébraïques, soient remplacés par des croix.

Les dispositifs de protection

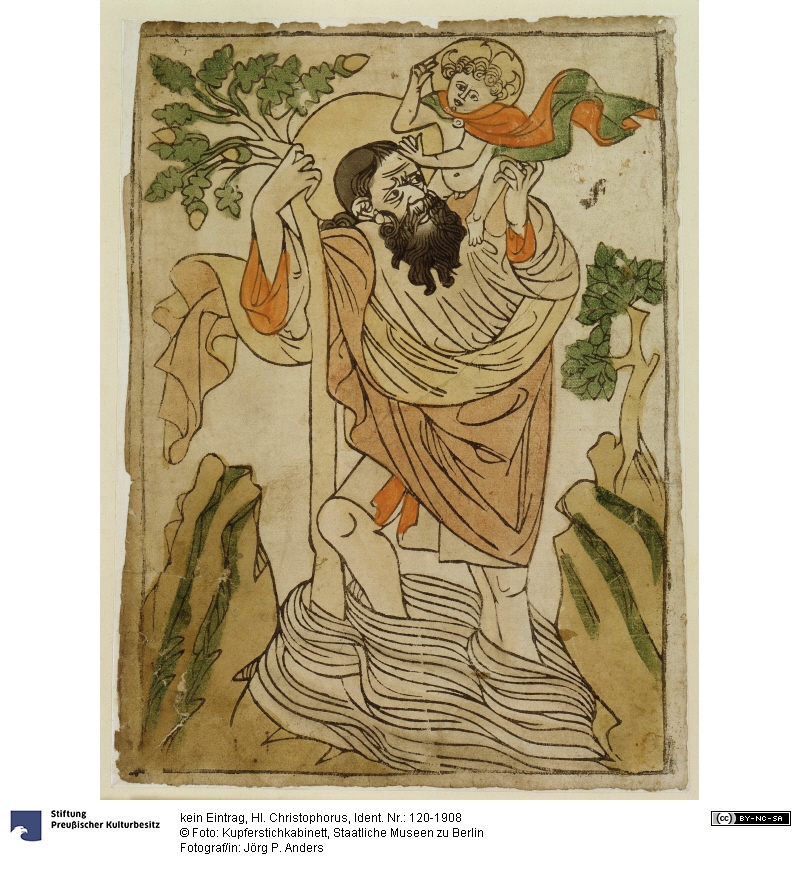

Dans le retable de Mérode, le parefeu reprend le rôle de la balayette et relève du registre de la protection maternelle, vis à vis de l’Enfant Divin (la bougie blanche). Le dispositif de protection de l’Enfant Humain, la gravure de Saint Christophe, n’a plus lieu d’être présent entre les deux parents, encore prisonniers de l’Ere sous la Loi.

Conception humaine versus conception divine

Dans les deux panneaux, bougie blanche et bougie jaune figurent l’opposition entre l’enfant divin et un enfant humain. Le manteau de la cheminée représente :

- dans l’un l’état de l’humanité après l’Annonciation : le mariage dans l’ère sous la Grâce ;

- dans l’autre, son état avant l’Annonciation : le mariage dans l’ère sous la Loi.

Le thème subsidiaire de la conception divine comparée à la conception humaine, illustré dans la version Bruxelles par la mise en parallèle des deux porteurs du Christ (Marie et Saint Christophe) se développe dans le retable de Mérode de manière beaucoup plus complexe : tandis que disparaît la gravure de Saint Christophe, apparaissent simultanément trois éléments nouveaux :

- le rouleau de parchemin,

- l’Enfant Jésus miniature

- la fumée de la bougie.

Le parchemin, qui représente la prophétie d’Isaïe, n’avait pas de raison d’être dans le panneau Bruxelles, la prophétie s’étant réalisée.

Nous allons consacrer le chapitre suivant à élucider les deux éléments restants : l’Enfant Jésus miniature et la bougie qui fume.

Postérité du panneau central

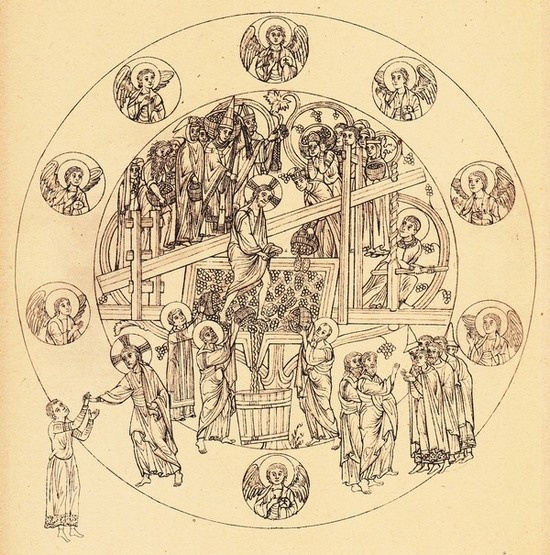

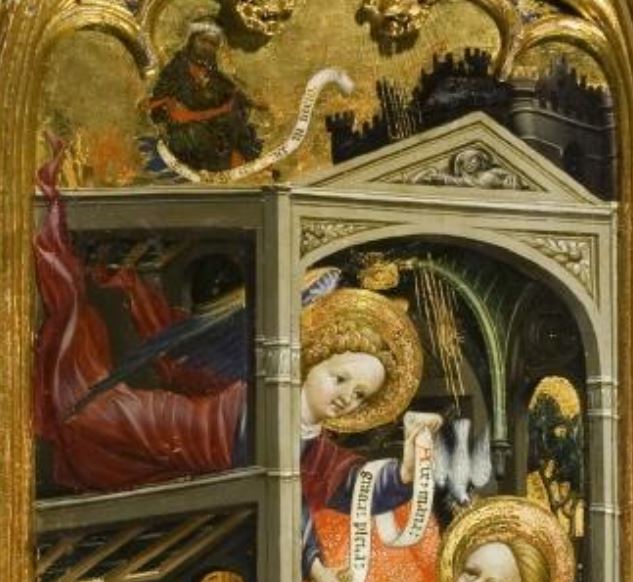

Retable de l’église de Schöppingen (fermé), vers 1453-57

On connaît plusieurs oeuvres qui copient des oeuvres de Campin, dont l’Annonciation de Schöppingen est la plus notoire. Mais sans en être des copies directes, quelques oeuvres semblent inspirées de ses inventions. Elles prouvent à posteriori que des artistes partageaient le même symbolisme, soit par influence directe, soit par une réinvention à partir des mêmes matériaux de la vie quotidienne.

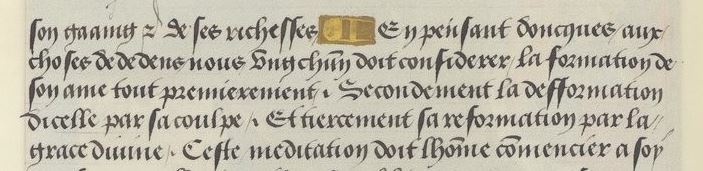

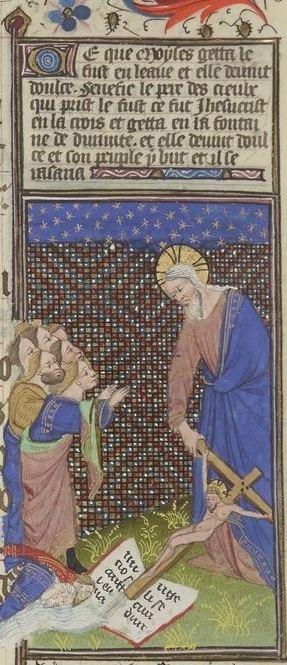

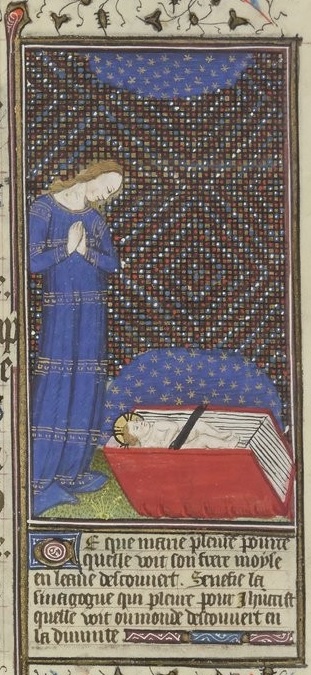

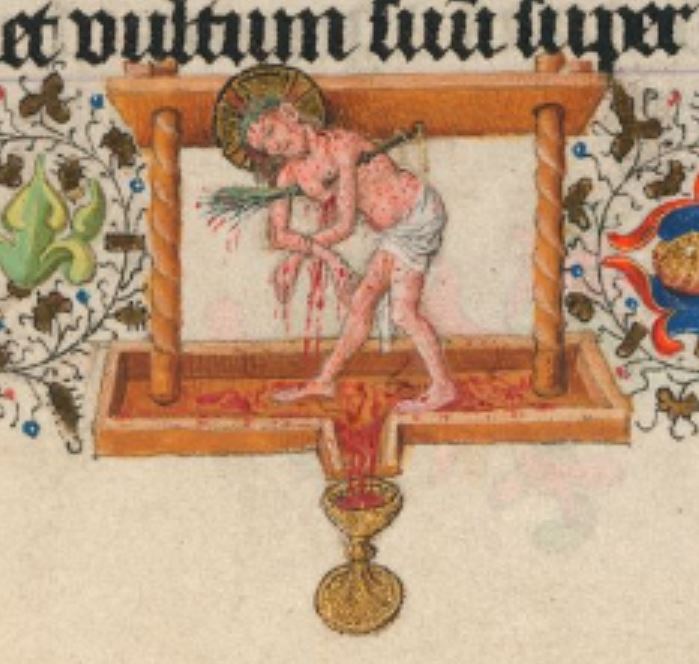

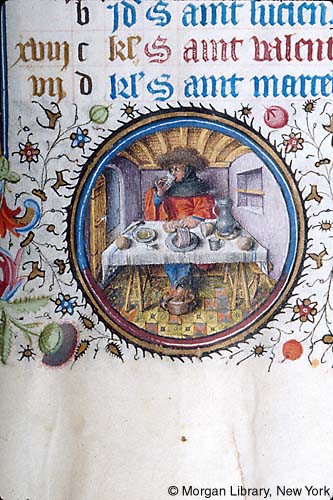

Annonciation, The Llangattock Hours, vers 1450, Getty Museum Malibu

Le lavabo, derrière l’Ange qui porte la parole, fait écho au placard ouvert derrière Marie, qui la reçoit. Le meneau de la fenêtre (par où passent les rayons divins) trace au dessus du lys une préfiguration de la Croix.

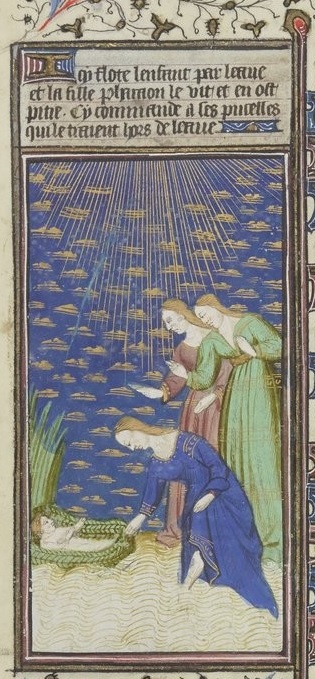

Annonciation (Dessin d’après Martin Schongauer)

vers 1490, Szepmuveszeti Museum, Budapest

Ici la préfiguration de la Croix est montrée par le croisement des poutres. Le bassin est côté Ange (émetteur de la Parole) et le serviette côté Marie (réceptrice).

Annonciation, Master of James IV of Scotland Vers 1510-20, Getty Museum, Los Angeles

Le même Ange qui vient dans le halo prendre ses ordres auprès de Dieu se retrouve aux pieds de Marie, après un parcours qui l’a fait passer par le portail de la cour (où il a laissé un collègue en sentinelle), l’escalier et la porte de la chambre. Dans le jardinet du premier plan, deux petits anges cueillent des fleurs pour Marie.

Annonciation

Simon Bening, 1525-30, Getty Museum, Malibu

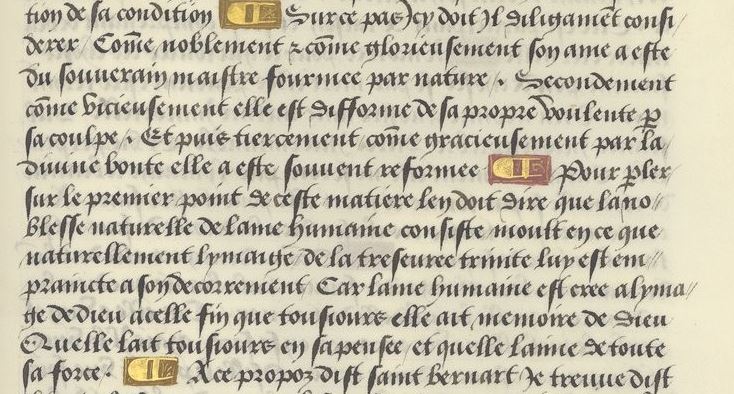

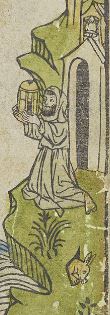

Presque un siècle après Campin, on dirait que Simon Beining, le dernier des enlumineurs médiévaux, se souvient encore de la symbolique périmée des deux livres (bourse et linge), et du rouleau de parchemin sous la bourse.

Revenir au menu : Retable de Mérode : menu

Références :

[1] Thürlemann, Felix. « Robert Campin: A Monographic Study with Critical Catalogue » , New York: Prestel, 2002

[2] « Mary is doing her devotional reading of the Old Testament, but Gabriel has brought the good news, the New Testament. The Old Testament reading by Mary is also a reference to the prophecies of Isaiah. The scroll underneath the book on the table is reminiscent of a declaration and probably meant to be the words of Gabriel to Mary « [1] p 67.

[3] Heckscher, William S. « The Annunciation of the Merode Altarpiece: An Iconographic Study. » In Miscellanea Jozef Duverger. Vol. 1. Ghent: Vereniging voor de Geschiedenis der Textielkunsten, 1968.

[4] Falkenburg, Reindert L. « The Household of the Soul: Conformity in the ‘Merode Triptych’. » In Early Netherlandish Painting at the Crossroads: A Critical Look at Current Methodologies, edited by Maryan W. Ainsworth. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2001. pp. 1–18

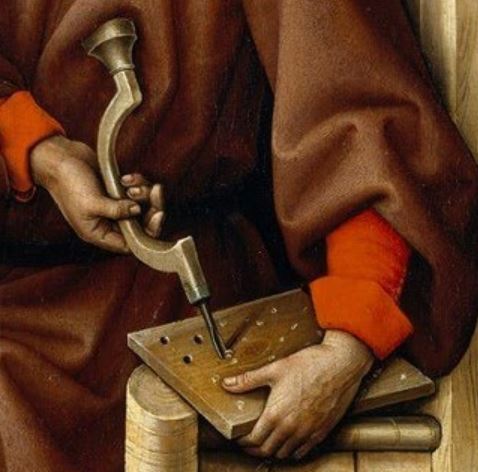

[5] Remise au jour depuis une restauration récente, en même temps que les parties génitales du petit Jésus.

[6] Elle est néanmoins toujours assise devant le banc, la posture de la Vierge en Humilité semblant être une spécialité de l’atelier de Campin.