Contrairement à son maître Boucher, Fragonard a très peu pratiqué les pendants. Je n’en ai repérés que douze, mais l’un d’entre eux est certainement le plus non-conventionnel de la période, et le plus mal compris. [0]

Pendants d’Histoire

Les blanchisseuses (L’étendage) Les blanchisseuses (L’étendage)

Fragonard, 1756-61, Musée des Beaux Arts, Rouen |

Les blanchisseuses (La lessive) Les blanchisseuses (La lessive)

Fragonard, 1756-61, Saint Louis Art Museum |

Réalisées lors de son séjour à Rome, ces deux études sont typiques du thème de la vitalité dans les ruines qui intéresse alors Fragonard. Les deux décors sont similaires : une scène surélevée fermée à droite par une colonne, et éclairée par un jet de lumière venant, de la gauche ou du haut, frapper le sujet principal : le drap qui sèche ou la lessive qui bout.

Côté séchage, il fait froid : un homme se penche vers un feu d’appoint. Côté lessive, c’est au contraire le royaume des flammes et de la vapeur.

En contrebas de la zone lumineuse, l’oeil découvre progressivement une série de scènes pleines de fantaisie : à gauche, un chien noir blotti contre un âne couché sur lequel un gamin en rouge veut monter. A droite, un homme allongé, le dos nu à cause de la chaleur, un jeune enfant en chemise qui se blottit contre lui et un autre chien noir, qu’un enfant essaie d’agacer avec un bâton depuis l’étage. Une grande fille à côté de lui, au visage rosi par les flammes, s’intéresse plutôt au dos musclé. De l’autre côté, la femme qui descend l’escalier en portant une corbeille pleine de linge mouillé assure la communication entre les deux pendants.

Les Blanchisseuses à la fontaine

Fragonard, 1773-76, Collection particulière, New York

Bien plus tard, Fragonard remontera les deux thèmes en plein air autour d’une fontaine antique, et les regroupera de manière plus rationnelle, en perdant au passage le brio et l’expressivité. Un chien triste et une bouteille de chianti regrettent, au premier plan, la belle exubérance romaine.

L’enjeu perdu ou Le baiser volé L’enjeu perdu ou Le baiser volé

Fragonard, vers 1759, Musée Pouchkine, Moscou

|

Les apprêts du repas Les apprêts du repas

Fragonard, vers 1759, Musée Pouchkine, Moscou |

Voici un pendant probablement ironique, qui fonctionne sur une analogie formelle.

A gauche, la fille qui vient de perdre aux cartes ne veut pas se laisser embrasser, et sa compagne lui attrape les mains par dessus la table : un gage est un gage.

A droite, la même fille au profil bien reconnaissable est devenue mère. Un nourrisson dans un bras, elle fait le même geste par dessus le fourneau pour ôter le couvercle de la soupière, sur laquelle trois marmots se précipitent. La table à jouer a été remplacée par l’ustensile de cuisine, le tas de cartes par un tas de légumes, le jeu par le labeur, l’amourette par l’alimentaire, et les deux filles tournant autour d’un beau jeune homme par une femme seule assaillie par cinq garnements.

La finesse tient à ce que la jeune mère affublée de sa famille nombreuse, est non pas la fille qui ne voulait pas se laisser embrasser, mais celle qui voulait la forcer : ainsi vont les jeux de coquins.

Le jour Le jour |

La nuit La nuit |

Fragonard, 1767-1773, collection privée

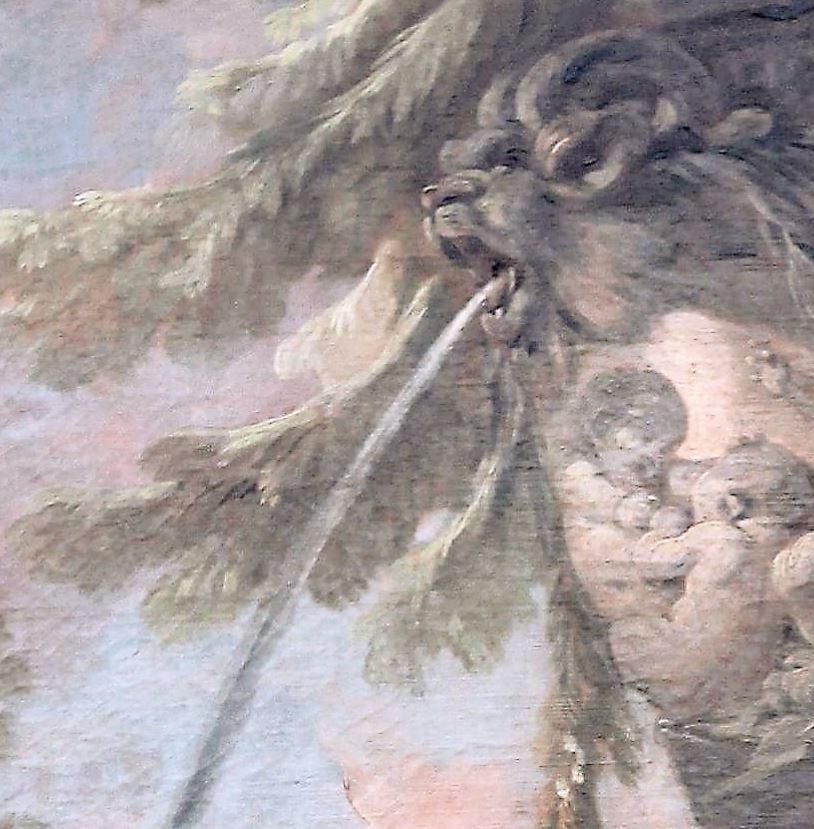

Dans cette allégorie, Fragonard limite à leur strict minimum les effets atmosphériques (voir Pendants paysagers matin soir) : des putti, qui symbolisent la sensualité et la vitalité à l’état brut, sont représentés le jour en vol groupé – mimant avec les bras les ailes des colombes, la nuit assoupis en tas sur un drap rose.

Quant au paysage, il est réduit à un ciel nuageux : bleu et rose violemment éclairé par la gauche, gris et illuminé par une pleine lune à droite. Ainsi les deux vieux astres bibliques du Jour et de la Nuit encadrent discrètement ce grouillement païen de bras dodus et de fesses joufflues, évocateur de voluptés charnelles.

Série des Progrès de l’Amour

Fragonard, 1771-72, Frick Collection, New York

Commandées par Madame du Barry pour décorer un selon du Pavillon de Louveciennes, les quatre toiles furent décrochées et renvoyées à l’artiste pour cause d’incompatibilité avec le nouveau goût néoclassique. Accrochée de part et d’autre d’une fenêtre et de la porte d’en face, elles ne se divisent pas en deux pendants, mais constituent une série dont la clé est donnée par les quatre groupes sculptés [1].

- 1, La Poursuite : déclaration d’amour sous la statue d’un dauphin, complice de Jupiter dans ses 2, affaires d’amour ; la jeune fille fait mine de s’enfir, sous l’eoil de se duex chaperons ;

- 2, La Rencontre : première rencontre en tête à tête, sous la statue de Vénus portant un carquois plein de flèches que lui réclame Cupidon ; la jeune fille regarde si quelqu’un vient ;

- 3, L’Amant couronné : les fleurs explosent de toute part ; les deux amants en habit de théâtre devant un jeune artiste qui les immortalise : le carquois de Cupidon est vide ;

- 4, La Lettre d’amour : le couple, attendri, relit ses lettres d’amour en compagnie d’un chien fidèle ; les deux arbres fusionnent leur feuillage en forme de coeur, contemplés par une statue de l’Amitié qui tient un coeur sur sa poitrine.

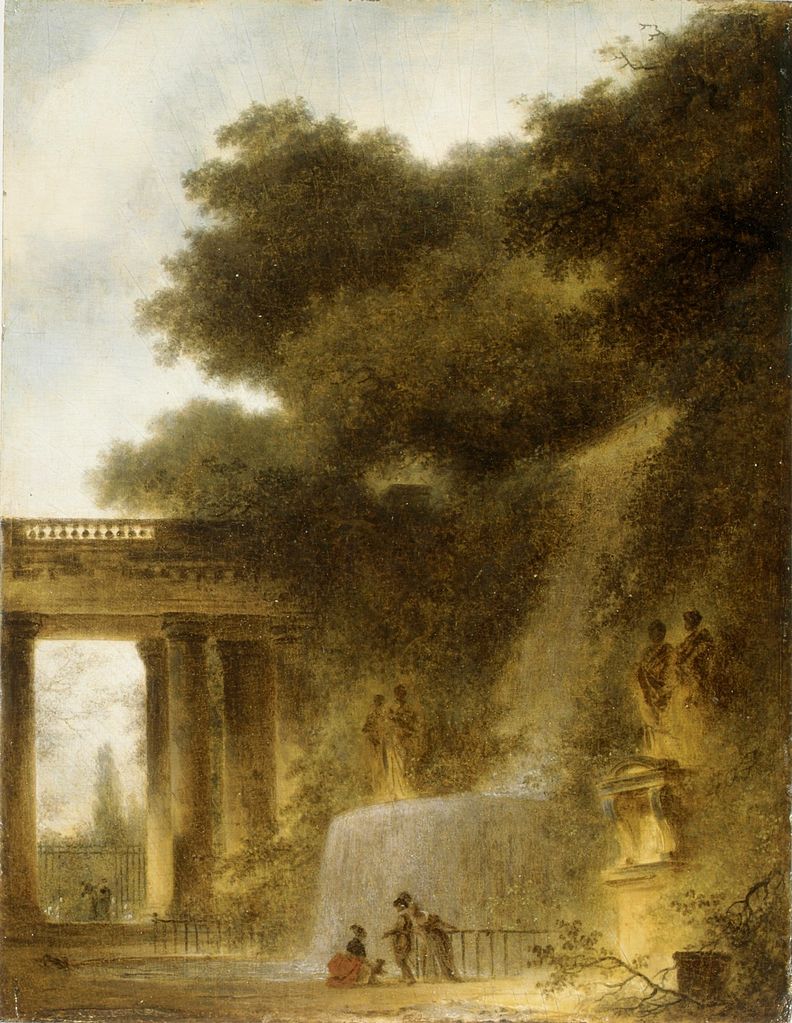

Le jeu de la palette Le jeu de la palette |

Le jeu de la bascule Le jeu de la bascule |

Fragonard, vers 1761, collection privée

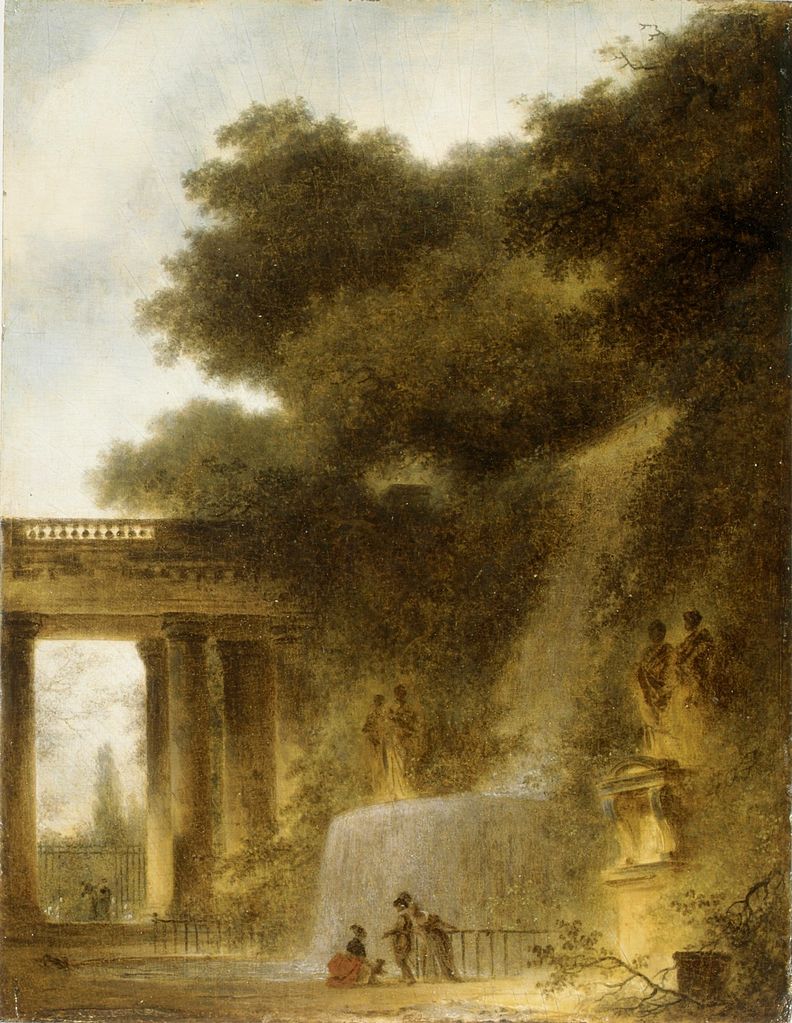

Redécouvert en 2016 dans un château normand, ce pendant situe dans un magnifique paysage de parc à l’italienne, ponctué de trouées de lumière, deux jeux de plein air prétextes au badinage :

- dans le jeu de la palette, un jeune homme frappe, avec une sorte de cuillère en bois prévue à cet effet, la main de la personne désirée.

- dans le jeu de la bascule, un couple, alourdi d’un musicien, l’emporte sur un autre couple encombré d’un enfant.

La logique du pendant (SCOOP !)

D’un côté, par temps clair, le choix, point de départ de la vie de couple ; de l’autre, sous un ciel d’orage, la compétition, qui en est le piment.

Mais l’harmonie mystérieuse du pendant tient sans doute au dialogue entre les deux obliques : celle de la rampe montante d’où, de l’autre côté, le regard redescend le long de la planche qui penche.

Le jeu du Cheval Fondu Le jeu du Cheval Fondu |

Le jeu de la Main Chaude Le jeu de la Main Chaude |

Fragonard , 1775-80, National Gallery of Arts, Washington

Ces deux pendants décoratifs étaient intégrées dans des boiseries. Les deux montrent un jeu d’extérieur, l’un en pleine nature, l’autre dans un parc aménagé ; l’un masculin et l’autre mixte.

Le jeu du Cheval Fondu oppose deux équipes de quatre à cinq garçons : les uns, en s’agrippant les uns derrière les autres, forment une sorte de cheval qui prend appui au devant sur un arbre ; les autres sautent dessus à califourchon, l’un après l’autre, dans le but de faire s’effondrer le cheval : jeu de force pour les chevaux, jeu d’agilité pour les cavaliers qui doivent sauter assez loin pour trouver tous place sur le dos du cheval. Si le cheval tient, on échange les rôles.

Le jeu de la Main Chaude est mixte : un joueur tiré au sort, le pénitent, se cache la tête dans les genoux du confesseur, en présentant sur son dos sa main ouverte. Les autres tapent sur cette main et il doit deviner qui. Le joueur démasqué devient à son tour pénitent.

Les deux pendants partagent la même composition :

- sur la gauche un couple devise sans se toucher, sous de hautes frondaisons ou sous l’égide d’une noble vestale, donnant une image élevée de l’amour ;

- sur la droite, un amas de corps s’étreignent ou se frôlent, contre un tronc mort qui signifie la Force, ou sous l’égide de l’« Amour menaçant » de Falconet : image charnelle de l’amour ;

- au fond, une barque ou deux promeneurs ouvrent une échappée en hors jeu.

Le jeu de Colin-Maillard (Blindman’s-Buff) Le jeu de Colin-Maillard (Blindman’s-Buff) |

La balançoire (the swing) La balançoire (the swing) |

Fragonard, 1775-1780, National Gallery of Arts, Washington

Dans le premier pendant, le jet d’eau de la vasque, supportée par de tristes statues, fait un contrepoint amusant à la jeune femme élancée qui tourne au milieu de ses amis. Plus loin, un couple isolé est allongé dans l’herbe. Plus loin encore, des femmes, des enfants et un homme préparent un pique-nique dans le bosquet.

Dans le second pendant, on distingue, de gauche à droite, plusieurs couples se livrant à des occupations indépendantes : tirer les cordons de la balançoire ; baigner un caniche dans la fontaine ; saluer la fille balancée, qui leur jette des fleurs ; et tout à droite, observer les oiseaux avec une longue vue. Plus un groupe de quatre filles qui attendent leur tour.

L’unité de l’ensemble est assurée par le paysage, dont la butte centrale se prolonge d’un pendant à l’autre (noter par exemple la claire-voie) : on pense qu’ils formaient à l’origine un seul grand panneau décoratif, qui a très tôt été scindé en deux.

En haut de la butte, la statue d’Athena en ombre chinoise joue le rôle d’une vieille gouvernante éloignée. La cascade qui jaillit entre les deux énormes cyprès rappelle, par raison de symétrie, la balançoire qui jaillit de l’autre côté entre les lions.

Ainsi la même métaphore visuelle identifie les deux joueuses, la fille qui tourne et la fille qui se balance, à un jeu d’eau en mouvement.

Corésus et Callirhoé,

Fragonard, 1765, Louvre, Paris

Ce très célèbre tableau, avec son sujet rare tiré de Pausanias, est le morceau de bravoure qui valut à Fragonard sa réception à l’Académie et un triomphe au Salon de 1765 : le grand prêtre Corésus, chargé de sacrifier Callirhoé pour arrêter une épidémie de peste à Athènes, se transperce la poitrine à sa place : sa bien-aimée s’évanouit tandis que les figures allégoriques du Désespoir et de l’Amour survolent le théâtre du drame.

Le 3 avril 1765, Marigny, qui venait d’acheter le tableau pour le Roi, commanda à Fragonard un pendant, sans en préciser le sujet.

Le Sacrifice du Minotaure,

Fragonard, lavis, 1765-70, collection privée (3,6 x 44,2 cm)

Il y a de fortes chances pour que ce lavis (dont il existe également une esquisse peinte à l’huile) soit un projet pour ce pendant [1a].

Minos, roi de Crète, avait imposé aux Athéniens de fournir chaque année des jeunes gens pour être livrés au Minotaure : une jeune fille défaille en tirant au sort un mauvais bulletin, tandis qu’au premier plan sa mère tombe à la renverse de désespoir.

La présence de Poséidon dans les nuées est une allusion à un autre sacrifice, origine lointaine de de ces cruautés : Minos était devenu roi grâce à Poséidon, en échange du sacrifice d’un superbe taureau blanc. Minos ayant gardé le taureau, Poséidon se vengea en le faisant s’accoupler avec la femme de Minos, Pasiphaë, union d’où naquit le Minotaure.

La logique du pendant (SCOOP !)

Corésus et Callirhoe, lavis (34,6 x 46,5 cm) Corésus et Callirhoe, lavis (34,6 x 46,5 cm) |

Le Sacrifice du Minotaure, collection privée (3,6 x 44,2 cm) Le Sacrifice du Minotaure, collection privée (3,6 x 44,2 cm) |

Fragonard, lavis, vers 1765

La comparaison des deux lavis met en évidence les fortes symétries de ce pendant intérieur – extérieur :

- à Corésus correspondent les deux prêtres ;

- à Callirhoé qui s’évanouit correspond la fille qui défaille ;

- les mères occupent la marche du premier plan ;

- au Désespoir en vol correspond Poséidon, qui plane dans l’autre sens.

Les deux tableaux traitent le même thème, celui de la victime de substitution : de même que Corésus se sacrifie à la place de Callirhoé, la jeune Athénienne va mourir à la place du taureau de Poséidon.

|

Le Sacrifice de Polyxène, les adieux de Polyxène à Hécube Le Sacrifice de Polyxène, les adieux de Polyxène à Hécube

Ménageot, 1777, Musée des Beaux Arts, Chartres |

En définitive, Fragonard ne réalisa pas le pendant. Mais en 1777, d’Angivillier,le successeur de Marigny , écrivit que ce tableau de Ménageot ferait un excellent pendant au Coresus et Callirhoe, les deux fournissant un nouveau sujet pour la Manufacture des Gobelins [1a].

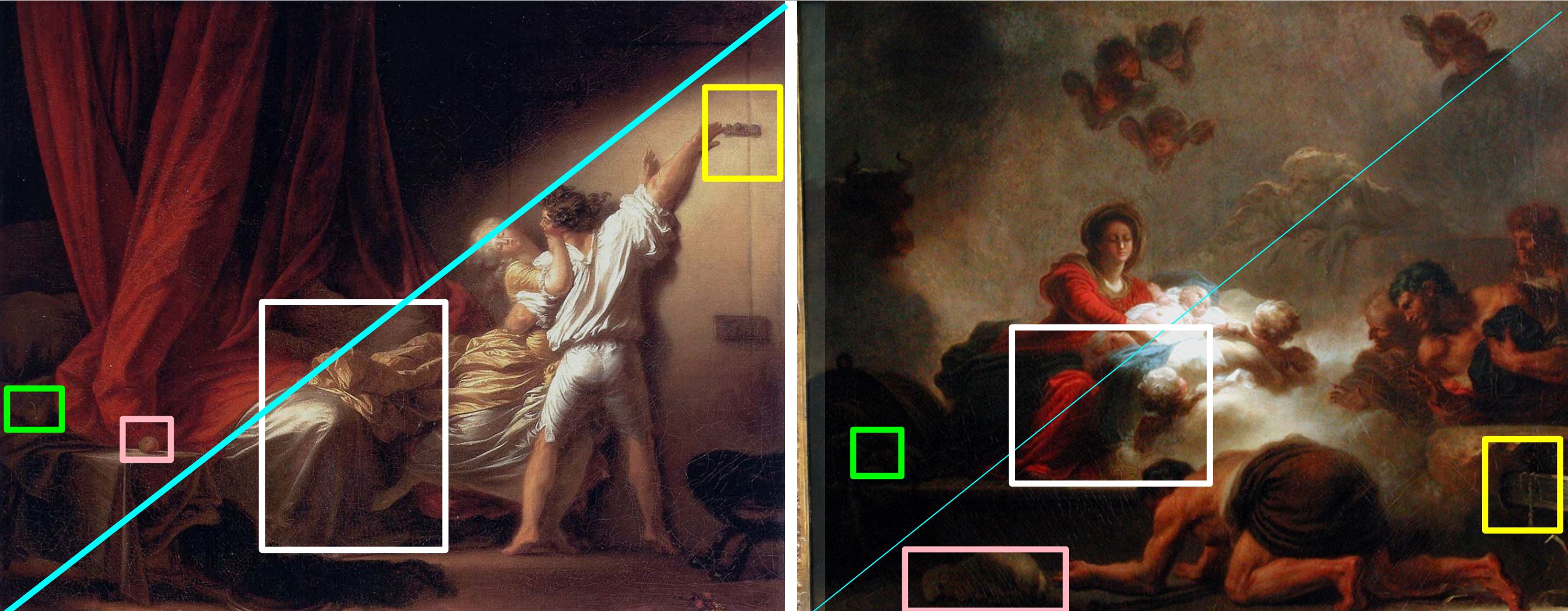

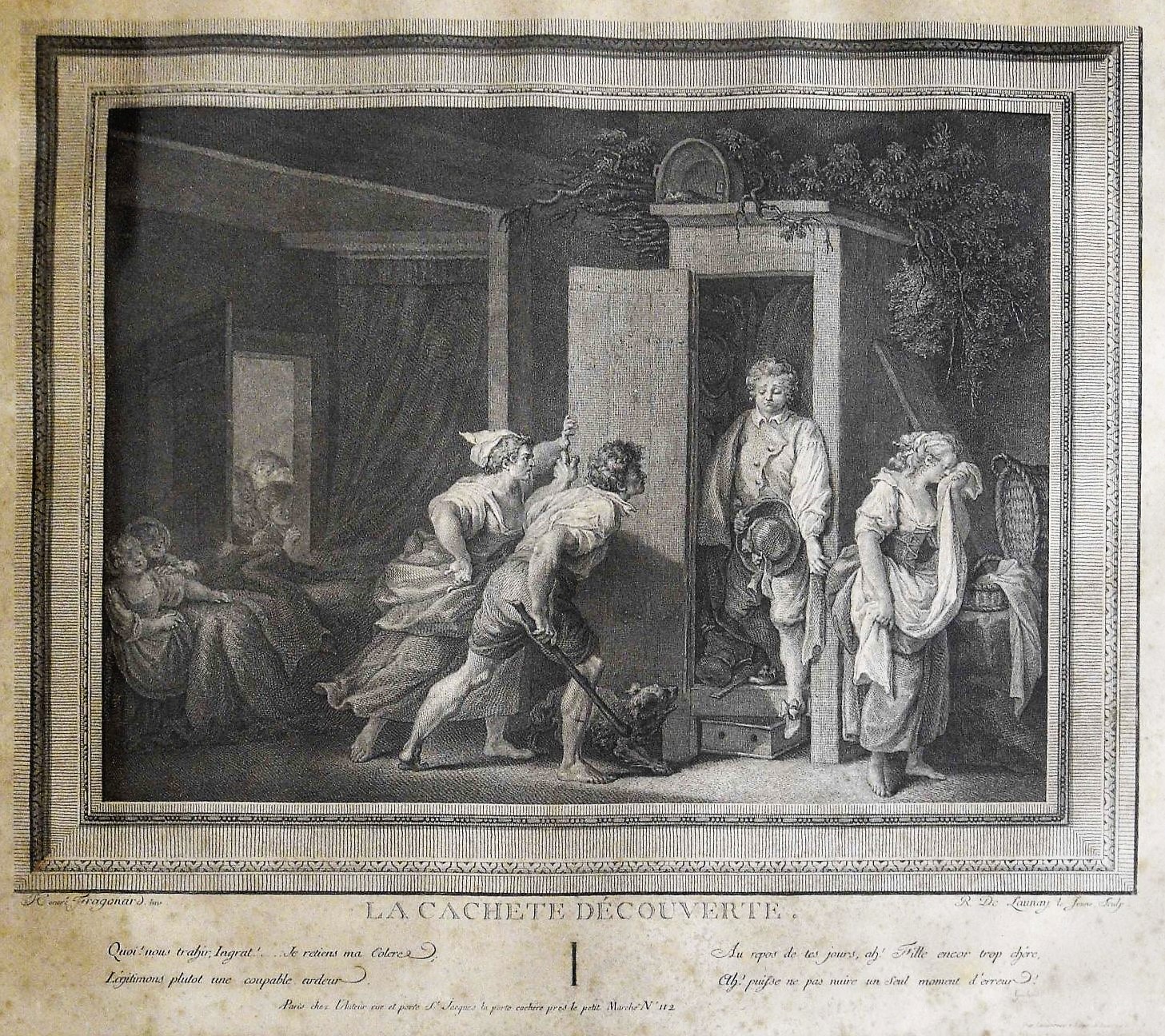

Un cas très particulier dans l’oeuvre de Fragonard, mais aussi dans l’histoire des pendants en général, est celui du Verrou : icône très célèbre, mais dont on sait moins qu’elle fut incluse dans quatre pendants différents !

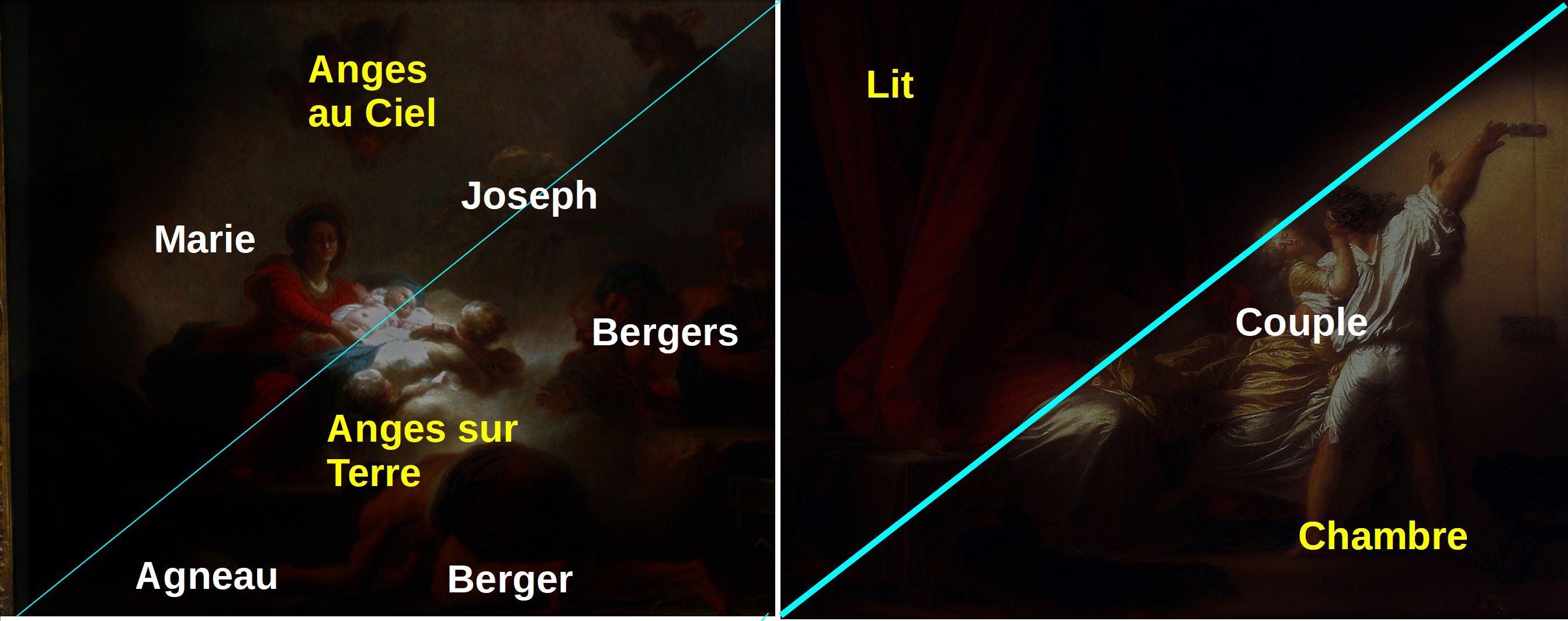

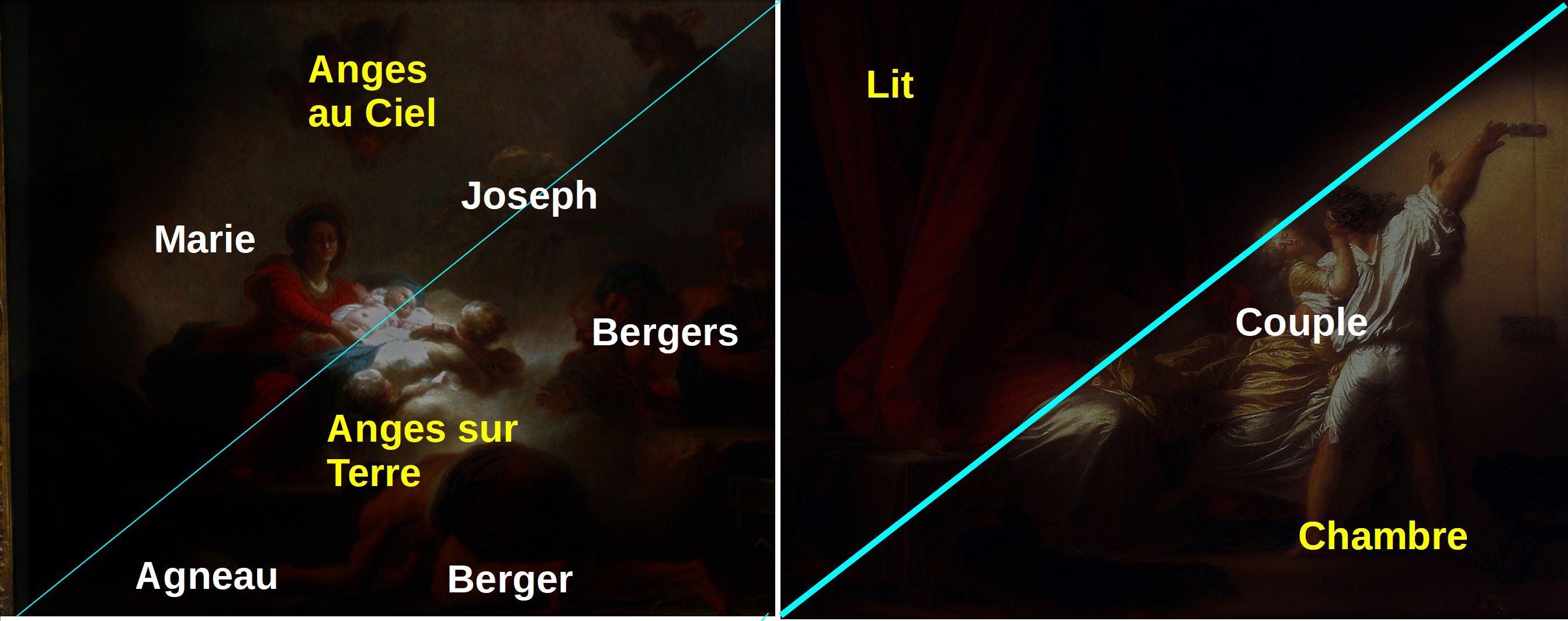

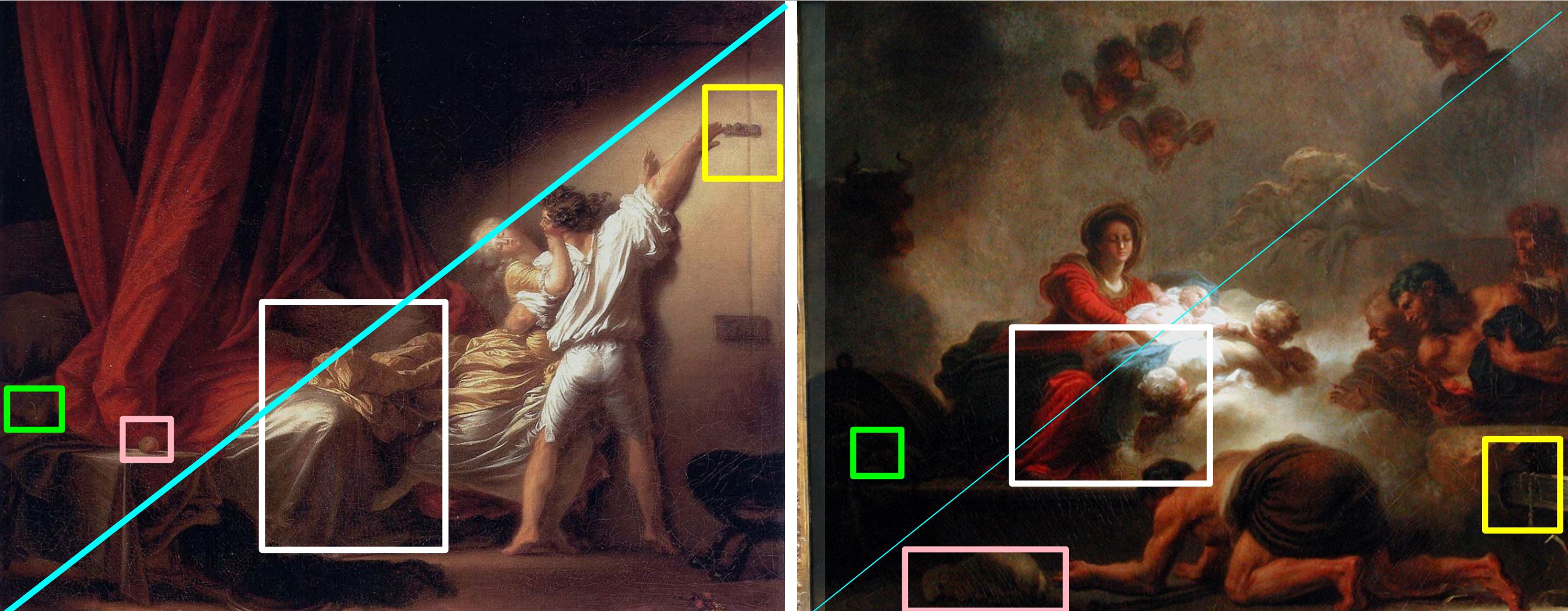

Adoration des bergers, 1775 Adoration des bergers, 1775 |

Le verrou, 1777 Le verrou, 1777 |

Fragonard, Louvre, 73 × 93 cm

Les circonstances de la réalisation de ce pendant extrêmement original nous sont connues par le biographe de Fragonard, Alexandre Lenoir :

« Il peignit pour le marquis de Verri un tableau dans la manière de Rembrandt, représentant l’Adoration des bergers ; comme l’amateur lui en demandait un second pour servir de pendant au premier, l’artiste, croyant faire preuve de génie, par un contraste bizarre, lui fit un tableau libre et rempli de passion, connu sous le nom du Verrou»

Ce composé instable allait bientôt donner lieu à des pendants plus conventionnels, dont l’histoire est maintenant assez bien comprise [2].

Le baiser à la dérobée, Gravure de Regnault, 1788 Le baiser à la dérobée, Gravure de Regnault, 1788 |

Le verrou, gravure de Blot, 1784 Le verrou, gravure de Blot, 1784 |

En 1788, Regnault grava Le baiser à la dérobée, à partir d’un tableau de Fragonard et Marguerite Gérard (aujourd’hui à l’Ermitage) et le vendit en pendant avec la gravure de Blot. Il est très possible qu’en peignant ce tableau une dizaine d’années après Le Verrou, Fragonard ait eu dans l’idée d’en faire, non pas un pendant peint (car le second est nettement plus petit (45,1 × 54,8 cm), mais du moins un pendant gravé. car les deux compositions fonctionnent très bien ensemble :

- à gauche, porte entrouverte sur les gêneurs et porte barricadée ;

- diagonales opposées composant un V inversé ;

De plus, l’autre porte entrouverte, à droite de la première image, suggère un passage entre les deux et une continuité narrative : après le baiser à la dérobée, l’étreinte en toute tranquillité.

Mais l’histoire compliquée du Verrou ne s’arrête pas là.

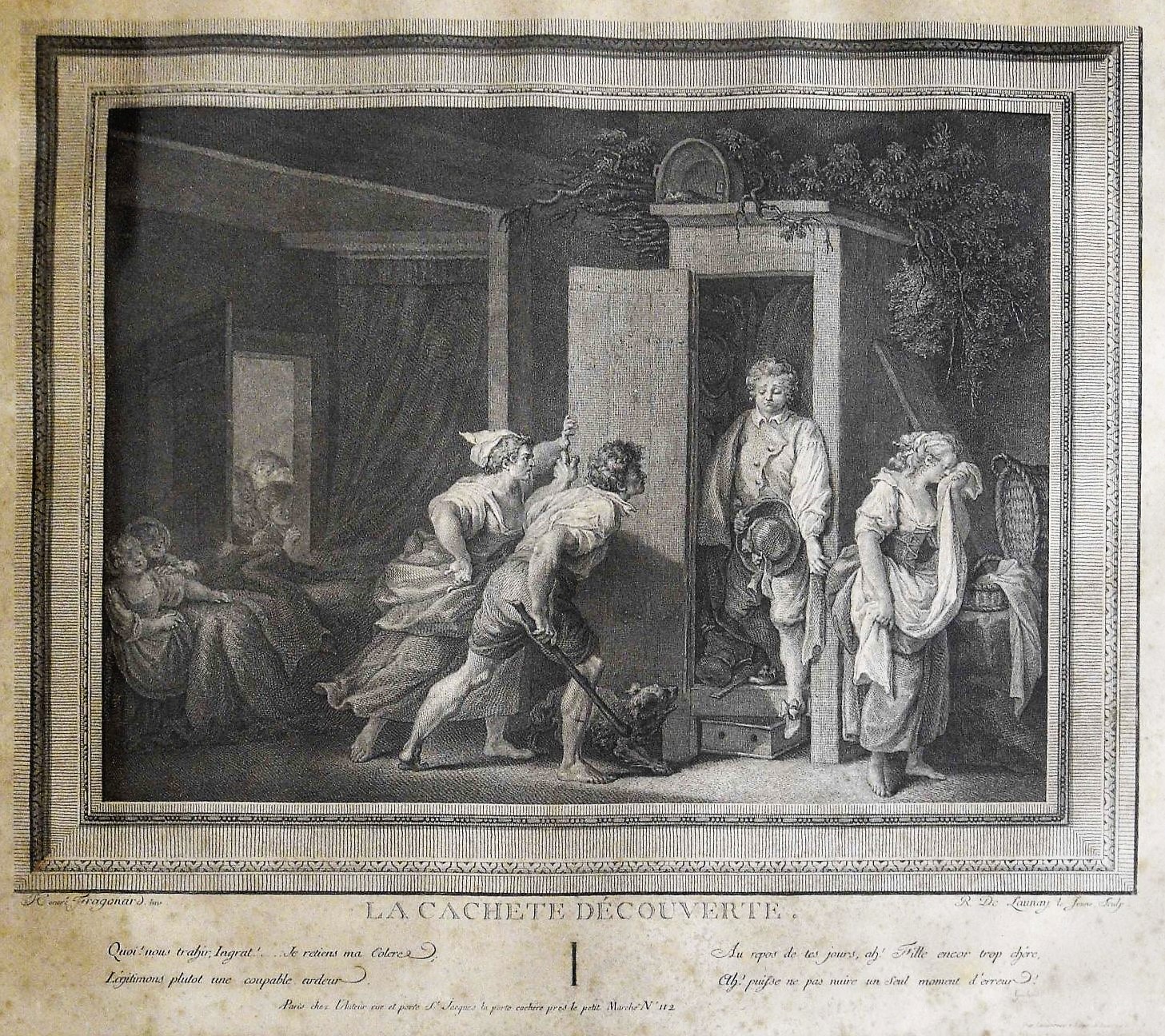

L’armoire, Fragonard, gravure de 1778

En 1778, Fragonard grava lui-même ce sujet où deux amoureux sont découverts, dans un contexte plus rustique. Il exécuta aussi, en collaboration avec Marguerite Gérard un tableau, le Contrat (aujourd’hui disparu), qui fut gravé à partir de 1786 par Blot et vendu en pendant du Verrou :

Le verrou, gravure de Blot, 1784 Le verrou, gravure de Blot, 1784 |

Le contrat, gravure de Blot, gravure de 1785 parue en 1792 Le contrat, gravure de Blot, gravure de 1785 parue en 1792 |

Là encore les deux images fonctionnent bien ensemble :

- diagonales en V

- le salon, avec son paravent, succède à la chambre encombrée de lourdes draperies,

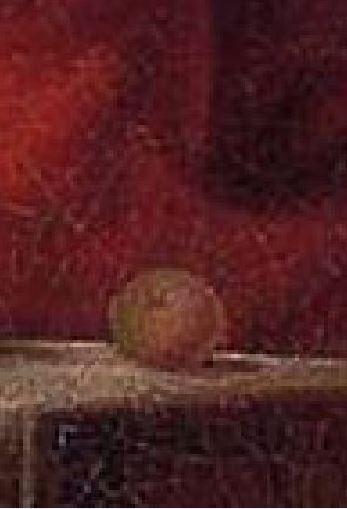

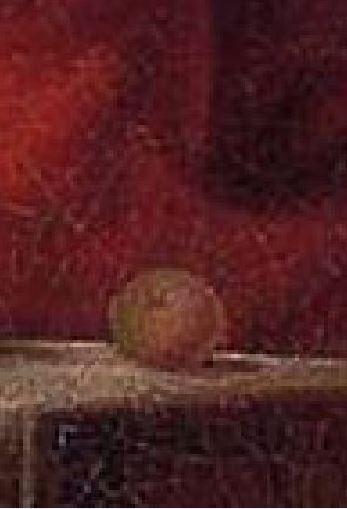

- le luxueux bureau, avec le contrat de mariage, remplace la table avec la pomme ;

- au manteau du galant jeté sur le fauteuil renversé s’oppose celui de la future épouse, sagement posé sur le canapé.

L’idée est ici qu’après la faute vient le temps de la régularisation.

|

|

Le verrou, gravure de 1784 Le verrou, gravure de 1784 |

L’armoire, gravure de 1778 L’armoire, gravure de 1778 |

L’amusant est que figurent au mur du Contrat deux gravures de Fragonard, qui suggèrent ce quatrième pendant : purement thématique, car ni les compositions ni les costumes ne concordent.

S’insinue ici l’idée d’une histoire en trois épisodes :

- 1) la faute (Le Verrou),

- 2) la découverte des amants (L’Armoire),

- 3) la régularisation (Le Contrat).

La promesse de mariage (Le contrat)

Fragonard et Marguerite Gerard, collection privée

Il se trouve que le tableau original, passé en vente en 2004, montre déjà au mur les deux mêmes gravures, L’Armoire précédant donc Le Verrou contrairement à la logique de l’histoire. Il est clair en tout cas que Le Verrou, relégué derrière le paravent, apparaît comme un clin d’oeil au passé libertin du couple, juste au dessus de leur sage poignée de main. L’hypothétique histoire en trois temps, qui n’est pertinente que dans la gravure de 1785 n’est donc en rien l’explication du Verrou.

Mais elle est la résultante de l’exploration par Fragonard, sur une quinzaine d’années, du thème des amants en intérieur, ainsi que de la liberté (plus ou moins contrôlée par le peintre) laissée aux graveurs pour former des pendants.

Revenons donc au seul véritable pendant : celui réalisé en deux temps, en 1775 puis en 1777.

Les contradictions du Verrou

La difficulté d’interprétation tient aux contradictions évidentes du sujet :

- si le couple a déjà fait l’amour – comme tout dans le lit en bataille semble lourdement le souligner, à quoi bon tirer le verrou ?

- si l’homme tente de violer la fille (lecture aujourd’hui la plus courante du tableau) : « comment aurait-il pu se déshabiller et poser ses vêtements sur le fauteuil sans le consentement de la jeune femme qui avait tout le loisir de s’enfuir puisque le verrou n’était pas encore fermé ? » [2a]

L’option intermédiaire est de considérer que la fille est consentante, mais pas à tout : des choses ont bien eu lieu sur le lit, entre la cruche renversée et la rose oubliée (exactement au point triple entre le rouge, le blanc et le doré qui sont les trois teintes du tableau). Mais cette fleur ne symbolise pas nécessairement la virginité perdue : dans La Poursuite, le premier tableau des Progrès de l’Amour (1772), où le galant tend une rose à une fille qui s’enfuit, elle est simplement associée aux préliminaires amoureux.

Et la cruche, non encore cassée comme celle de Greuze (voir 3 La cruche cassée) mais juste renversée (de manière à bien laisser montrer son ouverture), corrobore cette hypothèse. [2b].

Maintenant, le garçon voudrait aller plus loin, et la fille tente de l’empêcher (exactement au point-clé du tableau, en haut de la diagonale ascendante).

Au final, les objets du tableau ne font pas une scène de crime, mais une collection de métaphores.

Le verrou, gravure de Blot, 1784 Le verrou, gravure de Blot, 1784

|

![La_Rose_mal_defendue___[...]Debucourt_Philibert-Louis](https://artifexinopere.com/wp-content/uploads/2019/10/La_Rose_mal_defendue___...Debucourt_Philibert-Louis.jpg) La Rose mal défendue La Rose mal défendue

Philibert-Louis Debucourt, 1791 |

Sept ans après la gravure de Blot, Debucourt modifiera la composition pour la rendre plus explicite : l’enjeu n’est plus la fermeture du verrou, mais la sauvegarde de la rose.

Le catalogue fragonardien s’est alourdi de nouvelles métaphores :

Le catalogue fragonardien s’est alourdi de nouvelles métaphores :

- – le chapeau et le gant béants ;

- – le tiroir entre-baillé ;

- – la clé dans la serrure ;

- – la cuillère dans la tasse ;

- – la pomme de pin à l’aplomb de la cible ;

- – le losange qui la pénètre.

Compte-tenu que les stades du verrou et de la clé sont désormais ostensiblement dépassés, il est loisible de considérer la rose de Debucourt, où l’homme se presse dans le dos de sa compagne, comme une allusion au stade ultime des outrages consentis.

![La_Rose_mal_defendue___[...]Debucourt_Philibert-Louis](https://artifexinopere.com/wp-content/uploads/2019/10/La_Rose_mal_defendue___...Debucourt_Philibert-Louis.jpg) La Rose mal défendue La Rose mal défendue

Philibert-Louis Debucourt, 1791 |

La dispute de la Rose La dispute de la Rose

Boilly, 1791 |

La même année, Boilly opte en revanche pour une version édulcorée et allégée en symboles dans laquelle la rose, posée également sur le socle de Cupidon, reprend sa valeur générique de fragile virginité.

L’absence du lit montre bien, a contrario, combien Le verrou de Fragonard, même s’il puise dans le vocabulaire convenu des scènes galantes, excède largement leur facilité. Son ambition serait-elle, avec ce lit puissamment sexualisé qui occupe la moitié du tableau [3], de traduire par la matière picturale elle-même ce que le pinceau n’a pas le droit de montrer ? Sans doute.

Trois dessins préparatoires de Fragonard seraient antérieurs à la période 1775-78 : ils montrent tous deux tableaux et un fauteuil supplémentaires, qui minimisent l’importance du lit. On notera également l’absence des objets symboliques : rose, cruche, « genou du lit ». Et à la place de la pomme incongrue est posé sur la table un miroir à main.

Si ces dessins sont bien antérieurs à 1775, tout se passe comme si Fragonard avait recyclé, pour le pendant demandé par Mr De Véri, une composition antérieure, en y rajoutant simplement quelques éléments facilitant le fonctionnement en pendant.

C’est cette voie d’analyse, pratiquement pas explorée jusqu’ici, que nous allons maintenant développer.

L’éclairage

L’analyse comparée des deux oeuvres s’arrête en général à la question de l’éclairage :

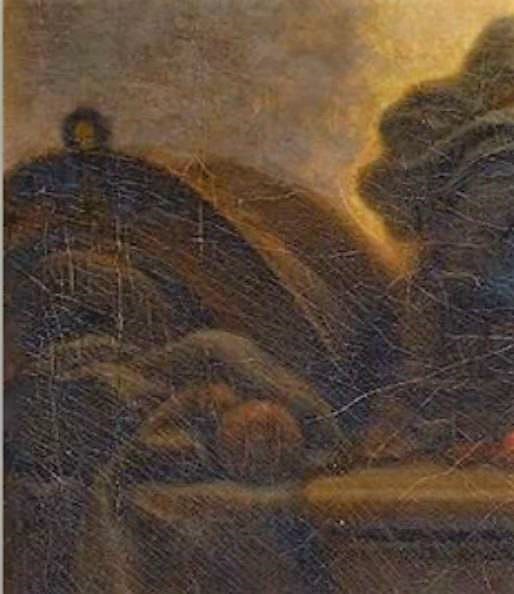

- dans le tableau sacré, seul Jésus est en pleine lumière, éclairé d’en haut par un spot central qui inonde aussi les deux anges du bas, la bouche et les bras de Marie, et le haut du crâne de Joseph : tout le reste est dans l’ombre ou à contre-jour ;

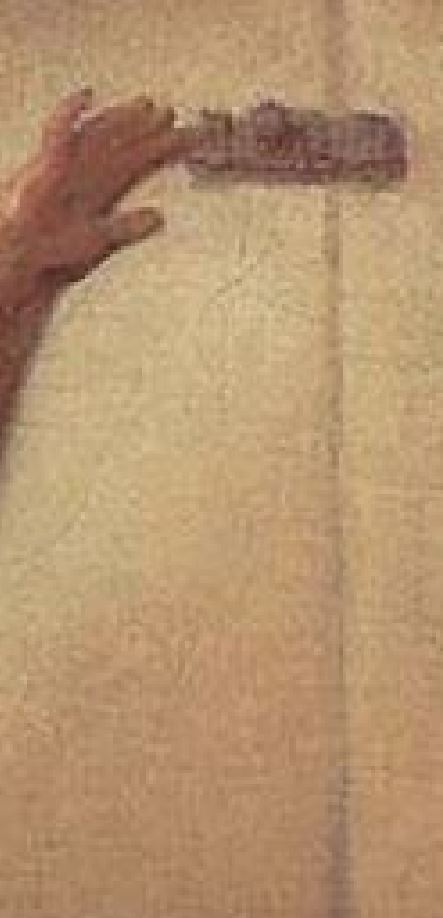

- dans le tableau profane, la lumière provient d’une lampe en hors champ sur la gauche ; elle crée la diagonale intense de l’ombre du rideau, et met en relief les trois zones textiles que sont le satin de l’angle du lit, celui identique de la robe de la femme, et le coton des sous-vêtements de l’homme.

Certains voient dans cet angle de lit clairement mis en évidence la forme d’un genou (troisième personnage selon Cuzin, symbolique sexuelle du lit tout entier selon Arasse [4])

Les personnages (SCOOP !)

S’il n’était pas certain que le second tableau a été conçu comme pendant au premier, l’hypothèse serait rejetée d’emblée, tant les compositions sont différentes :

- d’un côté en tableau centré et peuplé de nombreux personnages espacés les uns des autres ;

- de l’autre un tableau coupé par une diagonale très forte en deux espaces, le lit et la chambre et un seul groupe de deux personnages, compactés dans le coin en bas à droite.

Après un temps d’acclimatation, on se rend compte que Fragonard s’était certainement servi d’une diagonale identique pour structurer son premier tableau. La diagonale montante sépare une zone sacrée et une zone profane :

- anges du ciel et anges descendus sur terre,

- Marie et les bergers offrant un agneau

Joseph, tout comme l’Enfant Jésus, se situent à cheval sur cette frontière virtuelle.

La pomme

C’est alors qu’un premier motif de jonction apparaît : la pomme n’a aucun sens dans un contexte galant, mais elle en prend un si le second tableau doit être compris comme la contrepartie du premier.

Dès lors, deux interprétations s’opposent sur le lien entre les deux pendants.

Deux modalités du désir

« L’Adoration des bergers et Le Verrou ne sont pas opposés comme la faute et la rédemption. Ils sont complémentaires, traversés tous deux par un mouvement équivalent, qui emporte et soulève le couple enlacé tout en jetant, prosterné, un berger aux pieds de l’Enfant. Dans les deux cas, le bouleversement construit de l’image manifeste la force, surnaturelle et naturelle, qui traverse et balaie les figures humaines. Plus encore que « l’objet du désir » que le peintre ne cesserait de « prendre pour objet « , c’est le désir qui est ici, en lui-même, l’objet du peintre, son objet de peintre». L’idée proprement géniale que Fragonard élabore dans Le Verrou consiste à figurer la force naturelle et surhumaine, sublime, de ce désir à travers l’emportement des figures, la syntaxe picturale de la peinture elle- même, et le détail d’une configuration déplacée ». D.Arasse », Le détail, p 377

La Nativité et la Tentation

« La longue diagonale qui soutient tout l’élan du tableau part d’un point précis : la pomme placée sur la table. La tentation d’Adam et d’Ève a souvent fait pendant à la Nativité, comme la faute à la rédemption. Fragonard fait-il autre chose qu’en donner une version moderne ? Le thème profane s’oppose au thème religieux, la passion amoureuse à l’innocence de l’enfant et à la dignité de la mère, autres sujets chers à Fragonard. Un dévot pouvait s’en scandaliser : et dans ce XVIIIe siècle il ne faut jamais exclure la possibilité d’un trait d’esprit ou d’une irrévérence. Mais sur l’essentiel de son art Fragonard ne plaisanta jamais. S’il donne ce Verrou comme pendant à L’Adoration des bergers, ce n’est certes pas par une méchante approximation sur le nom de M. de Véry, ni par une moquerie anticléricale à la d’Holbach : tenons qu’il savait dire avec ce tableau une chose d’égale importance, d’égale dignité. Le parallèle, loin de diminuer l’œuvre, pourrait bien en révéler le sens profond » J.Thuillier, « Pour le plaisir » (Éditions Faton)

Nous allons voir que l’interprétation binaire de J.Thuillier fonctionne mieux que l’interprétation unitaire (et quelque peu nébuleuse) de D.Arasse.

La logique du pendant (SCOOP !)

Il suffit de mettre les tableaux dans le bon ordre et les bons noms sur les personnages :

Il suffit de mettre les tableaux dans le bon ordre et les bons noms sur les personnages :

- expulsés du Paradis Perdu (le lit), Adam et Eve modernes se retrouvent bloqués devant une porte qu’ils ont eux-même fermée ;

- derrière celle-ci, l’Adoration des Bergers apporte son message de rédemption.

Au vase renversé s’oppose la gourde de la Sainte Famille .

Peut être le « genou du lit » au dessous de la rose abandonnée évoque-t-il bien une tierce personne : mais n’est ce pas la Vierge elle-même qui, au lieu d’un vide au sein des draps, chérit sur l’Enfant Jésus sur sa poitrine sa poitrine ?

Le pomme du Péché Originel est compensée par le don de l’Agneau.

Et le verrou métallique, intrusion du Dur dans le Dur, est remplacé par un autre « verrou » qui n’a guère été remarqué : le bois pénétrant la pierre, autrement dit la préfiguration de la Croix et de la victoire du Faible sur le Fort [5].

Schéma récapitulatif

L’enfant chéri (The beloved child) L’enfant chéri (The beloved child) |

Les premiers pas (The first steps) Les premiers pas (The first steps) |

Fragonard et Marguerite Gérard , 1780-85, Harvard Art Museums, Cambridge

Réalisés par l’élève assistée par le maître, on ne sait pas trop dans ces deux tableaux ce qui relève de Marguerite Gérard et ce qui relève de Fragonard.

Traîneau contre berceau, scène dynamique sur fond ouvert contre scène statique sur fond fermé, le vieux formalisme de Watteau fonctionne encore. Mais dans une esthétique bien différente, où la Coquette rococo se trouve subsumée par la Mère, sans rien perdre de son élégance. Si Rousseau a mis à la mode le dévouement à ses enfants, il reste encore largement théorique et c’est toujours la gouvernante qui s’occupe de l’intendance.Dans chacun des tableaux, on la reconnait facilement : c’est celle qui porte la moins belle robe.

La mère se réserve le meilleur rôle : tirer la voiture sous le regard de bébé ou servir de but à ses premiers pas (sous lesquels un tapis rouge a été prudemment préparé).

Un grand frère et une grande soeur jouent les figurants à l’arrière-plan, tandis qu’au premier plan un chien fou et un chat doux donnent l’ambiance de chaque pendant.

La femme âgée dans le second tableau pose question : plutôt que la grand-mère, il faut sans doute y voir la gouvernante qui, à la génération précédente, a accompagné elle aussi la mère dans ses premiers pas.

Pendants avec couple

Le Colin-Maillard Le Colin-Maillard

Fragonard, vers 1750-52, Museum of Art, Toledo (Ohio) |

La Bascule La Bascule

Fragonard, vers 1750-52, Fondation Thyssen-Bornemisza, Madrid. |

Sous l’alibi du bandeau, le jeu de colin-maillard a pour but de favoriser les contacts impromptus. Y jouer à deux, c’est supprimer le hasard et garder le piquant. Car tout ici est falsifié. Le jeu de société est transformé en un jeu de couple, la fille jette un oeil sous le bandeau et voit très bien la marche sous ses pieds : faux-pas il va y avoir, et il sera volontaire. Nous sommes ici dans le registre des préliminaires, du consentement au plaisir, comme le soulignent le seau béant, la porte défoncée, et le puits derrière la fille.

Dans la Bascule, elle grimpe en l’air, facilitant la tâche du garçon grâce à l’élasticité de la branche. A noter le cube de pierre taillée sous la planche, clin d’oeil entre les deux pendants . [6]

Diane et Endymion, NGA, Washington Diane et Endymion, NGA, Washington |

L’Aurore triomphant de la Nuit Museum of Fine Arts, Boston L’Aurore triomphant de la Nuit Museum of Fine Arts, Boston |

Fragonard, 1755-56 (94,9 x 136,8 cm)

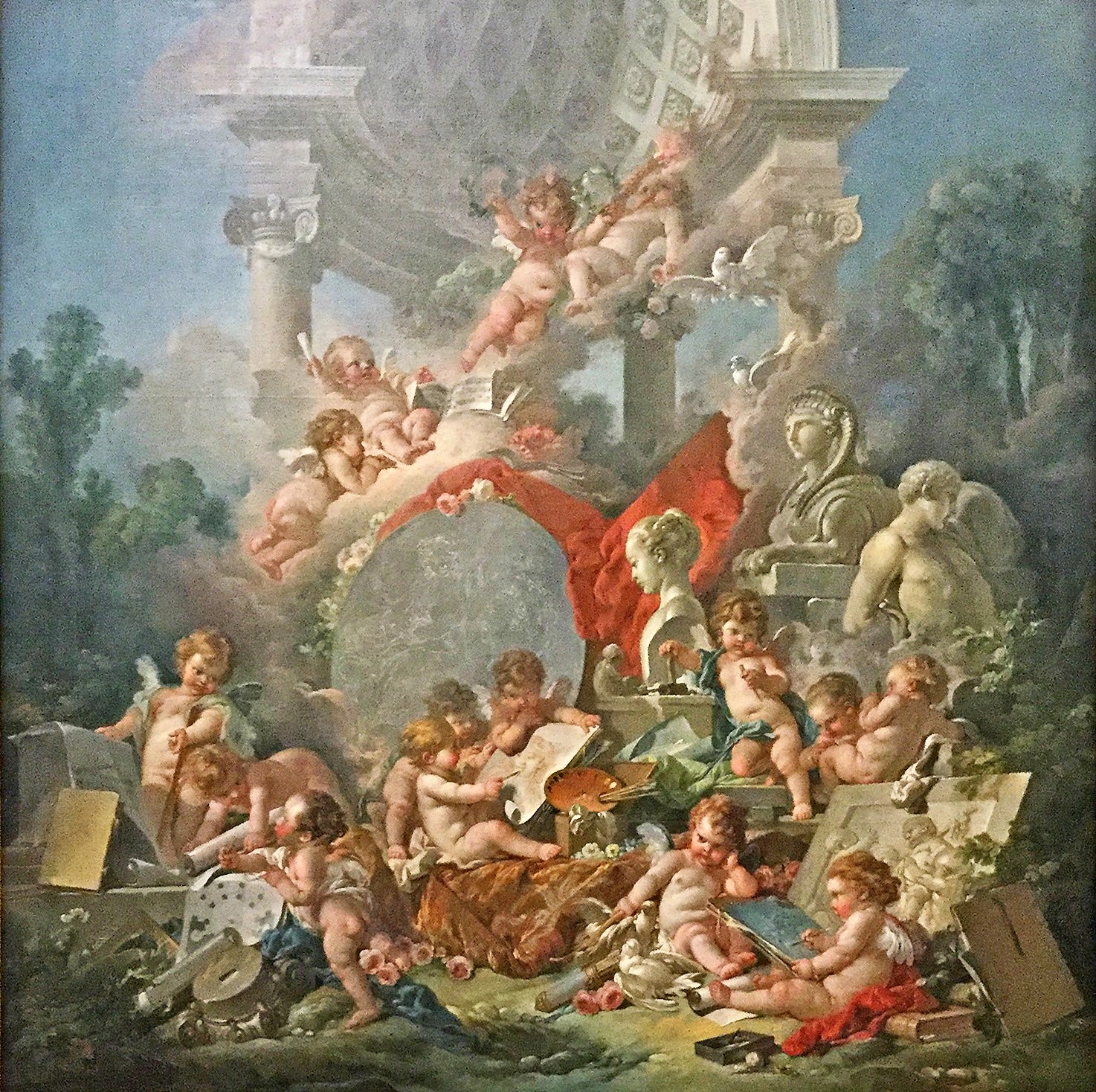

Ces deux décorations murales [6a], très influencées par les sujets mythologiques de Boucher (voir Mythologie et allégorie) sont basées sur une composition en diagonale, et opposent la Nuit et le Jour :

- d’un côté, le berger Endymion sommeille, admiré par la déesse de la Lune, Sémélé ;

- de l’autre, la Nuit s’endort, et l’Aurore se lève.

Céphale et Procris (Photo Jean-Pierre Dalbéra) Céphale et Procris (Photo Jean-Pierre Dalbéra) |

Jupiter séduisant Callisto Jupiter séduisant Callisto |

Fragonard, 1755, Musée des Beaux-Arts,Angers

Dans cette autre décoration murale, Fragonard illustre le même contraste lumineux en exploitant deux sujets mythologiques d’un érotisme plaisant :

- d’un côté, la belle Procris, victime par erreur d’un accident de chasse, laisse avec délices son époux Céphale touiller la plaie avec son dard ;

- de l’autre, Jupiter a pris l’apparence de Diane pour coucher avec Callisto, nymphe favorite, de la déesse (et son aigle, dans son dos, nous fait avec une plume sur le bec le signe de garder le silence).

Pendants solo

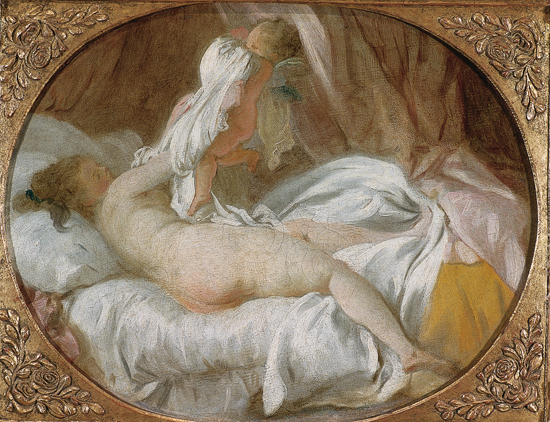

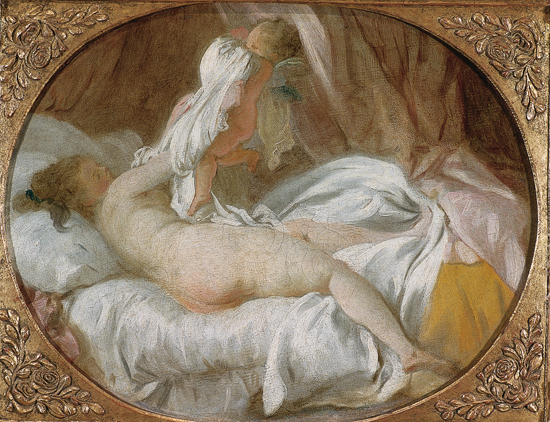

La chemise enlevée La chemise enlevée |

Le feu aux poudres Le feu aux poudres |

Fragonard, avant 1778, Louvre, Paris

Il n’est pas certain que ces deux petits cadres érotiques aient été conçus comme des pendants ni peints à la même époque, mais une condition du legs Beistegui les a rendues indissociables.

Une fille nue vue de dos, un ruban bleu dans les cheveux ; une fille nue vue de face, avec une coiffe blanche : il ne s’agit donc pas de la même, en tous cas pas au même moment.

Les deux ont les yeux clos, et sont servies par des amours, factotums du spectateur-voyeur au sein de cette literie utérine.

A gauche il s’agit de retirer la chemise, peut être pour tirer la jeune fille de son sommeil. Il pourrait donc s’agir d’un Lever quelque peu musclé.

A droite, la scène est nocturne ; un amour apporte une poignée de torches, dont l’utilité n’est pas d’éclairer, à voir l’utilisation qu’en fait son confrère. Il pourrait donc s’agir d’un Coucher quelque peu explosif.

Jeune fille tenant dans ses bras une colombe Jeune fille tenant dans ses bras une colombe |

Jeune fille tenant dans ses bras un chat et un chien Jeune fille tenant dans ses bras un chat et un chien |

Fragonard, 1775-80, collection particulière

Dans les deux situations, la jeune fille s’amuse à perturber l’ordre naturel des choses : soit qu’elle divise un couple à la fidélité légendaire, soit qu’elle fasse s’embrasser deux ennemis héréditaires : quand on est jeune et belle on peut tout se permettre ! [7]

Jeune garçon a la boîte à curiosité Jeune garçon a la boîte à curiosité |

Jeune savoyarde à la marmotte Jeune savoyarde à la marmotte |

Fragonard, 1780, Portland Art Museum

Dans les deux cas il s’agit d’ouvrir une boîte moyennant finances. Le thème des petits savoyards, très populaire à l’époque, n’était pas dénué de sous-entendus grivois (voir Les pendants de Watteau)

Faux-pendants

Une allée ombragée Une allée ombragée |

La Cascade La Cascade |

Fragonard, 1775, MET (29 × 24 cm)

Contrairement aux apparences, ces deux toiles ne sont pas des pendants [8] .

L’abreuvoir, 1763-65 L’abreuvoir, 1763-65 |

Le Rocher, 1790 Le Rocher, 1790 |

Fragonard, Musée des Beaux-Arts, Lyon

Ces deux tableaux très proches datent en fait de deux périodes différentes.

Références :

[5] Bien sûr, la démarche de Fragonard a dû aller dans l’autre sens : avec la barrière comme préfiguration de la Croix, il retrouve un procédé à la Rembrandt (qui recourt quant à lui à une poutre, voir

Les pendants de Rembrandt et

Là, je sèche…) ; c’est de là qu’a pu naître l’idée du verrou en contrepoint, symbole ouvertement sexuel.

Esquisse de l’Adoration des Bergers

Esquisse de l’Adoration des Bergers

A noter que la barrière ne figure pas dans ce lavis préparatoire : il serait intéressant de vérifier scientifiquement si ce détail a été inclus par Fragonard dès 1775 ou rajouté en 1777, a l’occasion de la réalisation du pendant.

[6] Sur cette interprétation en deux temps de l’amour, on peut lire Games of Idealized Courtship and Seduction in the Paintings of Antoine Watteau andJean-Honoré Fragonard and in Laclos’Novel, Dangerous Liaisons, p69 et ss. Barbara C. Robinson, 2009, Florida State University Libraries

[7] Traditionnellement, on reconnait dans ces portraits les soeurs Colombe, et on en fait des amies de coeur de Fragonard : double hypothèse non étayée. Les tableaux ont néanmoins été retrouvés en 1906 dans une maison de Saint Brice-la-Forêt qui avait autrefois appartenu à Mlle Colombe : la fille au chat et au chien était accrochée au dessus de la cheminée, et son pendant encastré dans la boiserie d’en face (cf « Fragonard », P.Rosenberg, p 495).

Le Jeu de l’Oye

Le Jeu de l’Oye Les tours de carte

Les tours de carte![]()

La bonne éducation

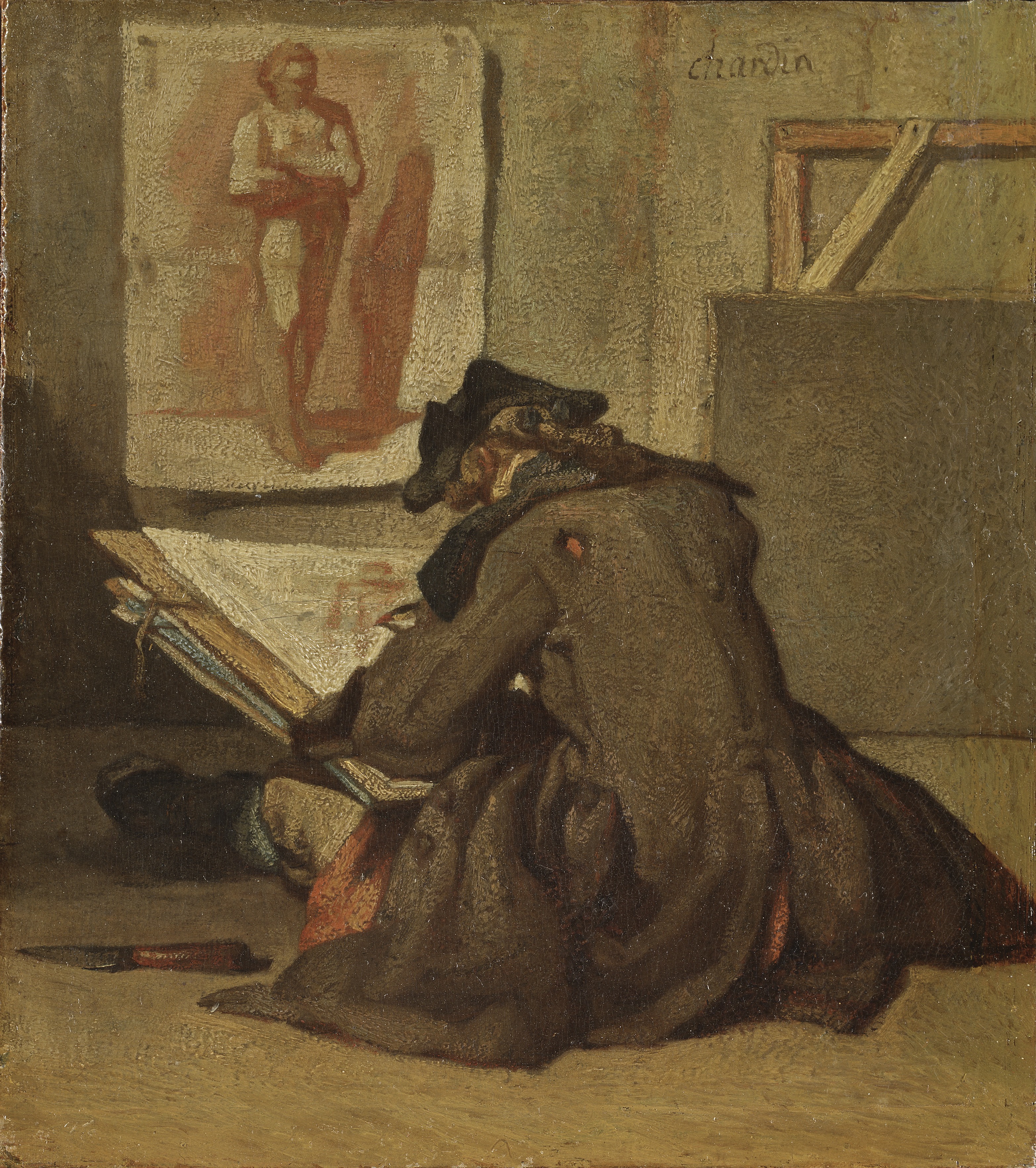

La bonne éducation L’étude du dessin

L’étude du dessin La blanchisseuse Chardin, 1735, Toledo, Museum of Art

La blanchisseuse Chardin, 1735, Toledo, Museum of Art Femme à la fontaine (The water cistern)

Femme à la fontaine (The water cistern) La blanchisseuse

La blanchisseuse Femme à la fontaine (The water cistern)

Femme à la fontaine (The water cistern)![]()

La ratisseuse de navets, 46,6 x 36,5

La ratisseuse de navets, 46,6 x 36,5 La gouvernante 46 x 37,5

La gouvernante 46 x 37,5

![]()

La Pourvoyeuse 47 x 38 cm

La Pourvoyeuse 47 x 38 cm La gouvernante 46 x 37,5

La gouvernante 46 x 37,5![]()

La mère laborieuse

La mère laborieuse Le bénédicité

Le bénédicité![]()

Les amusements de la vie privée

Les amusements de la vie privée L’économe

L’économe L’ouvrière en tapisserie

L’ouvrière en tapisserie Le jeune dessinateur

Le jeune dessinateur![]()

Un garçon cabaretier qui nettoie un broc

Un garçon cabaretier qui nettoie un broc L’écureuse

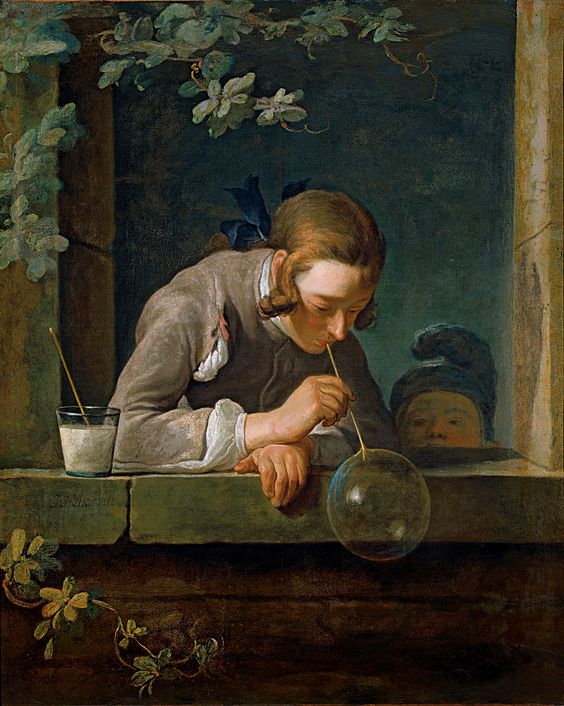

L’écureuse Les bulles de savon 93 x 74.6 cm

Les bulles de savon 93 x 74.6 cm Le jeu des osselets 81.9 x 65.6

Le jeu des osselets 81.9 x 65.6![]()

Dame prenant le thé

Dame prenant le thé Garçon construisant un chateau de cartes, 79,4 x 99,9

Garçon construisant un chateau de cartes, 79,4 x 99,9![]()

Le château de cartes 60.3 x 71.8 cm

Le château de cartes 60.3 x 71.8 cm La petite maîtresse d’école 61.6 x 66.7 cm

La petite maîtresse d’école 61.6 x 66.7 cm![]()

Les bulles de savon 61 x 63.2 cm

Les bulles de savon 61 x 63.2 cm La petite maîtresse d’école 61.6 x 66.7 cm

La petite maîtresse d’école 61.6 x 66.7 cm Jeune fille avec raquette et volant 83 x 66 cm

Jeune fille avec raquette et volant 83 x 66 cm Le château de cartes 82.2 x 66 cm

Le château de cartes 82.2 x 66 cm

![La_Rose_mal_defendue___[...]Debucourt_Philibert-Louis](https://artifexinopere.com/wp-content/uploads/2019/10/La_Rose_mal_defendue___...Debucourt_Philibert-Louis.jpg)

Le catalogue fragonardien s’est alourdi de nouvelles métaphores :

Le catalogue fragonardien s’est alourdi de nouvelles métaphores :