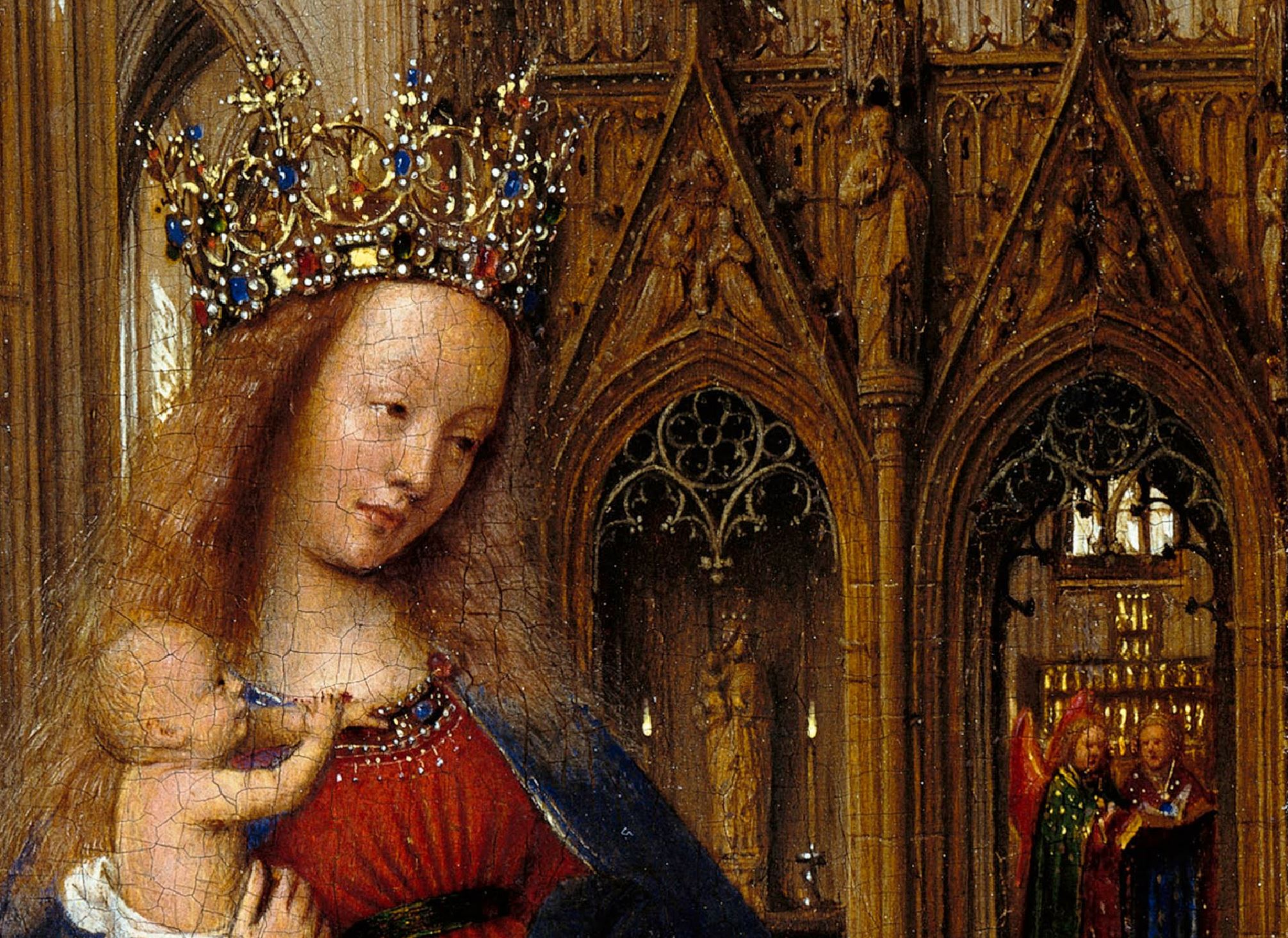

1-2-6 La Vierge dans une église : résurrection du panneau perdu (2 / 2)

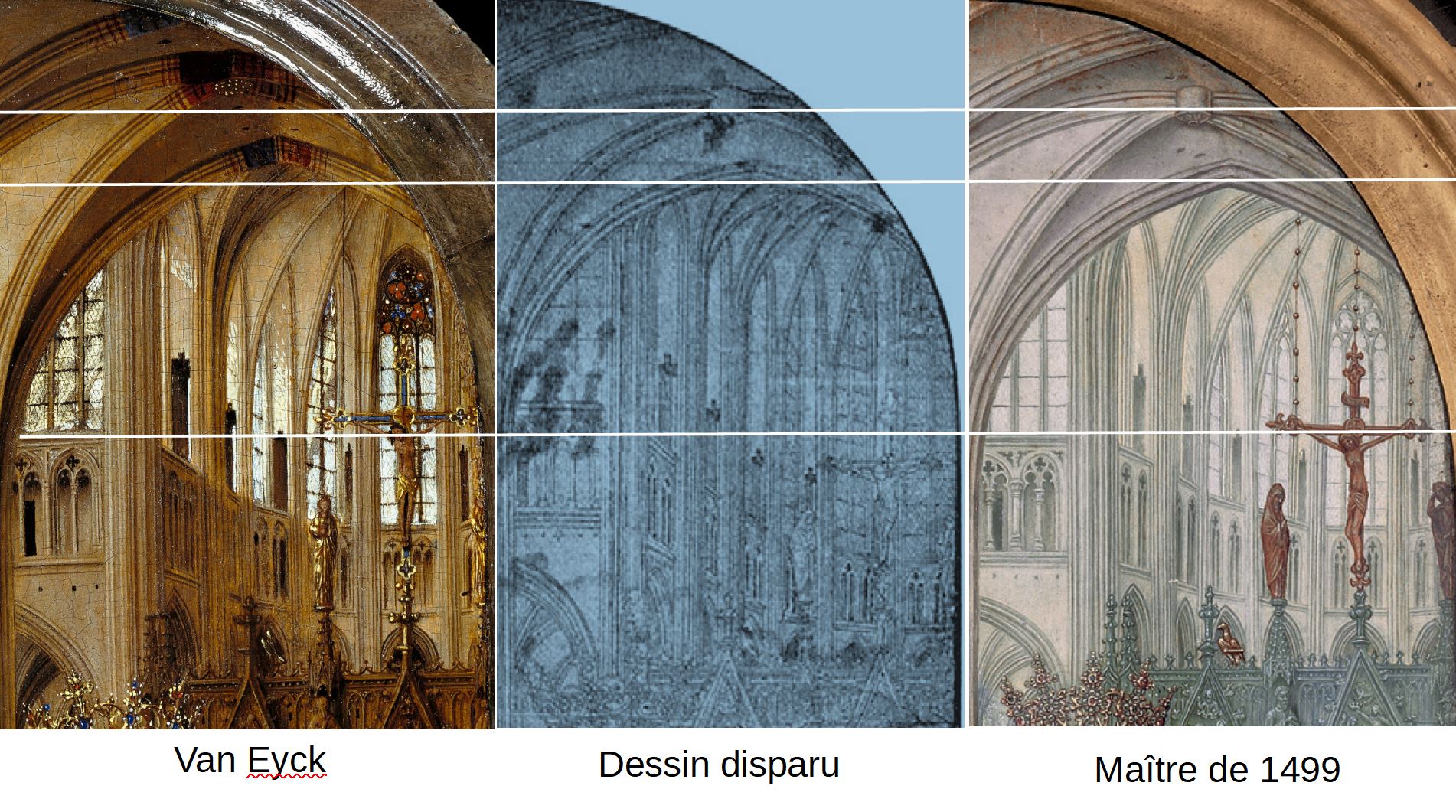

Nous entrons ici dans le domaine des hypothèses : peut-on retrouver le panneau perdu de Van Eyck uniquement par déduction ?

Il est nécessaire d’avoir lu auparavant 1-2-6 La Vierge dans une église (1438-40) : ce que l’on voit (1 / 2)

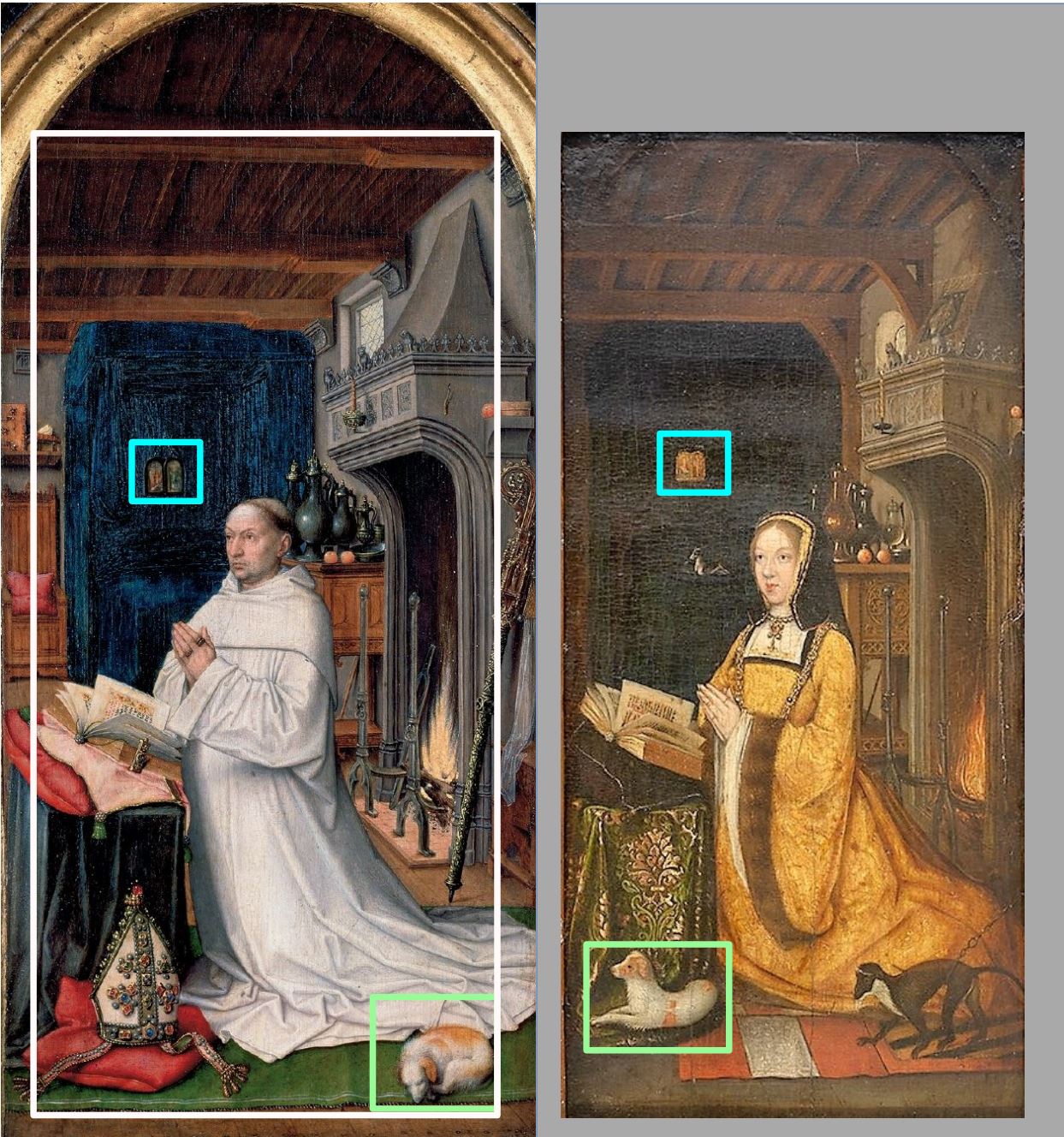

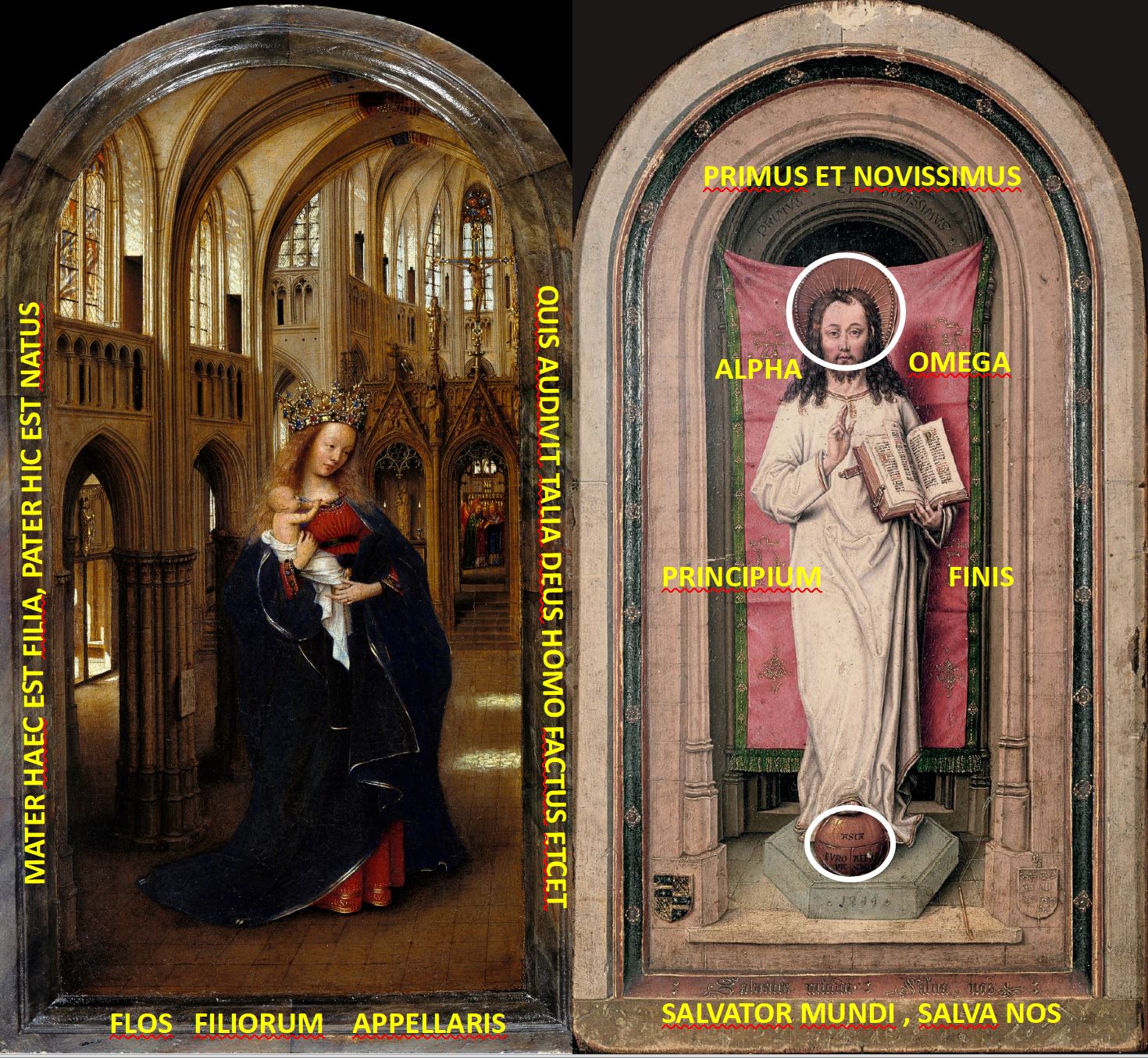

Le diptyque de Marguerite d’Autriche

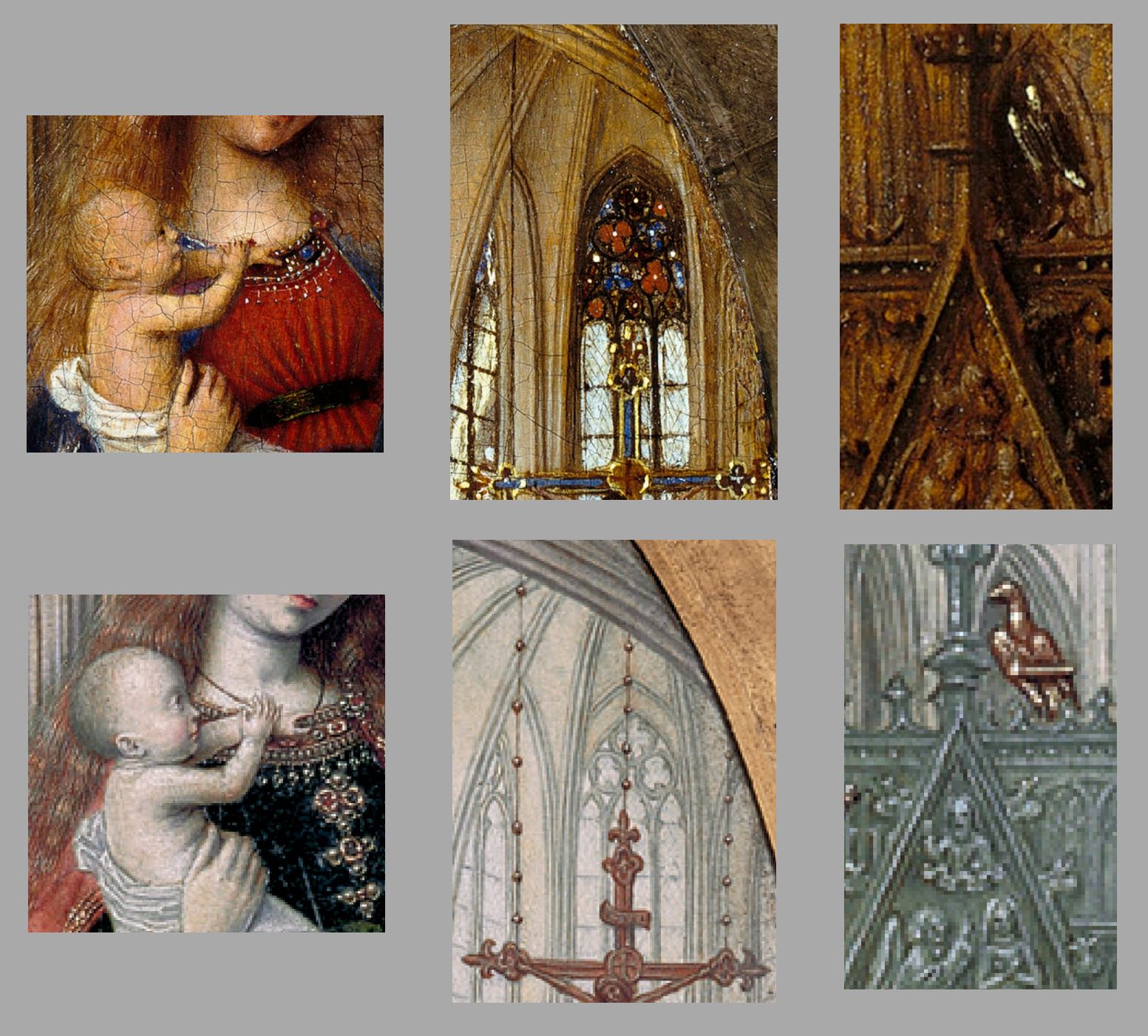

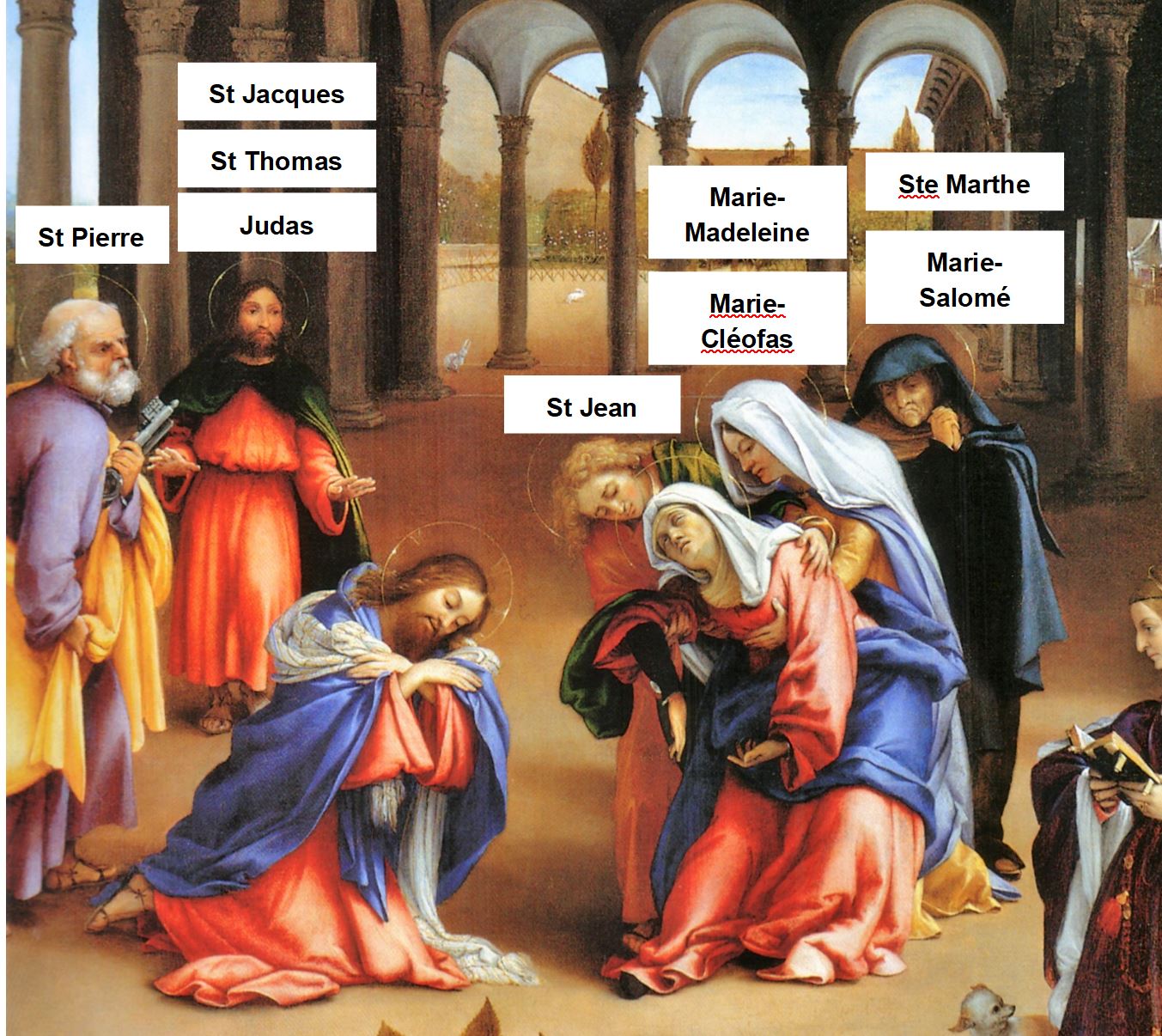

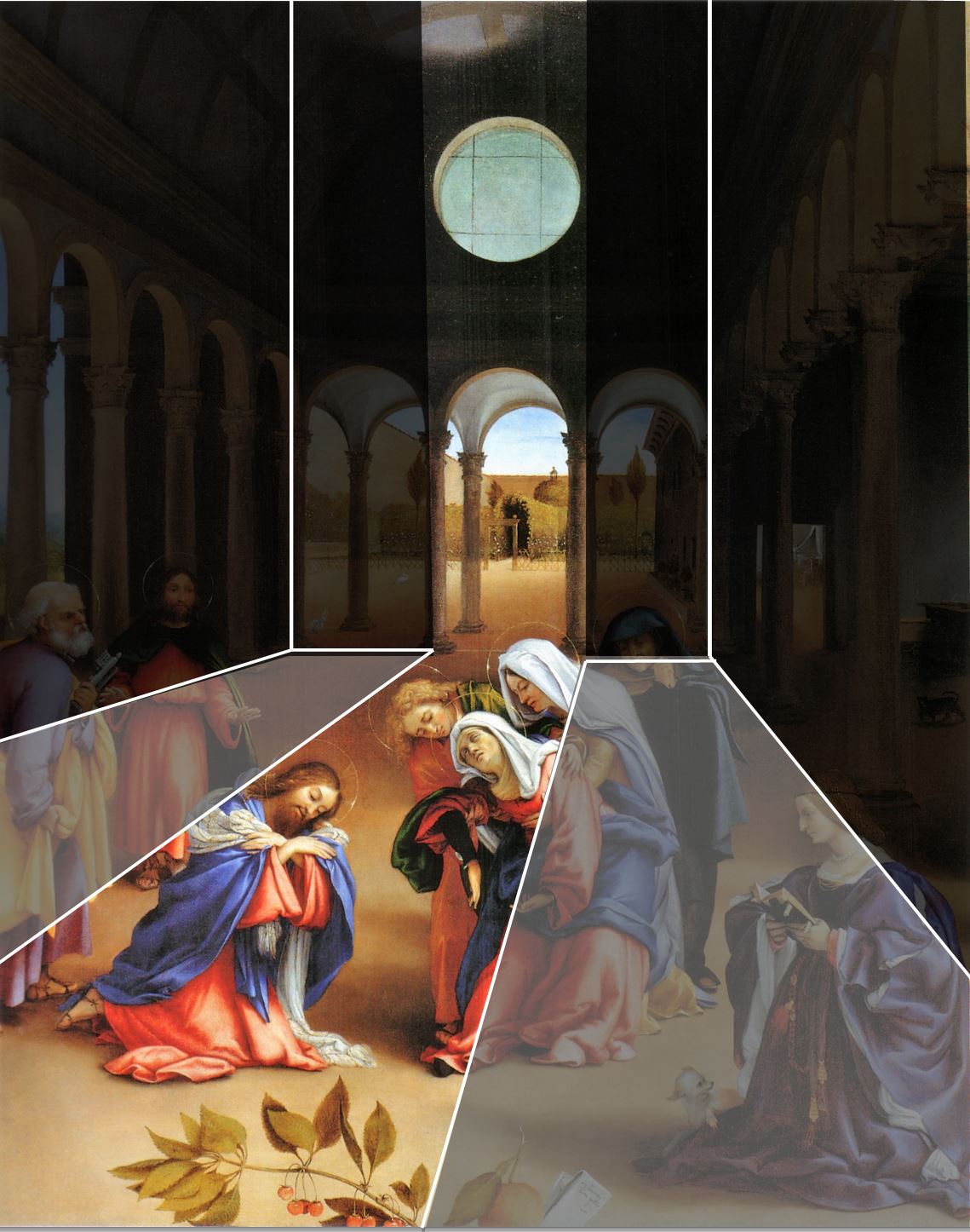

Diptyque de Marguerite d’Autriche

Maître de 1499, 1501-07 , Museum voor Schone Kunsten, Gand

On reconnait dans le panneau droit une copie, en version féminine, du panneau avec l’abbé Christiaan de Hondt.

Accompagnée ses animaux familiers (deux chiens et un singe enchaîné), Marguerite d’Autriche prie face à une Madone qui n’a plus rien à voir avec celle de Van Eyck : Marie est assise sur un trône tandis que l’Enfant fait un signe de main encourageant à la dévote.

La date du diptyque a été controversée : les armes sur la cheminée font référence au mariage de Margaret avec Philibert, célébré en 1501. Comme elle n’est pas en deuil (contrairement à ce que sa coiffe noire a pu laisser croire), le tableau date peut être d’avant 1504, année de la mort de son mari ; mais sûrement d’avant 1507, date son accession à la Régence des Pays-Bas, après laquelle elle est représentée systématiquement en habit de veuve. ([21a], note 85)

Quoiqu’il en soit, il est certain que Marguerite a commandé ce diptyque au Maître de 1499 après avoir vu celui réalisé pour l’abbé de Hondt.

Une grande collectionneuse

Marguerite était une grande amatrice de tableaux, et en particulier de diptyques (on en compte douze dans ses inventaires, sur des supports divers). De van Eyck, elle possédait de manière certaine deux tableaux .

Vierge à la fontaine

Van Eyck, 1439, Musée royal des beaux-arts, Anvers

Le tableau est décrit succinctement dans l’inventaire de 1516 [21b] sans la mention du peintre.

« Une petite Nostre-Dame, faite de bonne main, estant en un jardin où il y a une fontaine »

L’inventaire de 1523 ([21c], N° 144) permet de l’identifier sans problème :

« Item ung aultre tableau de Nostre Dame tenant son enfant, lequel tient une petite patenostre de coral en sa main, fort anticque, ayant une fontaine empres d’elle et deux anges tenant ung drap d’or figuré derrière elle »

Le second tableau est les Epoux Arnofini :

Les Epoux Arnolfini Van Eyck, 1434, National Gallery, Londres« Ung grant tableau qu’on appelle Hernoul-le-Fin avec sa femme dedens une chambre, qui fut donné à Madame par don Diégo, les armes duquel sont en la couverte dudit tableau. Faict du peintre Johannes »

L’inventaire de 1516, le seul qui donne les prénoms des peintres, cite deux autres tableaux d’un peintre « Johannes » :

- un portrait sur toile dont on ne sait rien (il ne s’agit sans doute pas du portrait perdu d’Isabelle du Portugal, par Van Eyck [21d] ) :

« Ung moien tableau de la face d’une Portugaloise que Madame a eu de don Diégo. Fait de la main de Johannes, et est fait sans huelle et sur toille sans couverte »

- et un dernier, qui est toute la question !

Marguerite possédait-elle La vierge dans une église ?

Tout le problème vient de la description, dans l’inventaire de 1516, du troisième tableau avec la mention « Johannes » :

Ung autre tableaul de Nostre-Dame du duc Philippe, qui est venu de Maillardet, couvert de satin brouché gris, et ayant fermaulx d’argent doré et bordé de velours vert. Fait de la main de Johannes.

J.Duverger [21d] précise qu’il existe une autre transcription de l’inventaire, par J.Finot, qui change tout par un seul petit mot : « de Nostre-Dame et du duc Philippe » [21e] . Si l’on ajoute les « fermaux d’argent », il s’agirait bien d’un diptyque et nous aurions définitivement l’identité de notre donateur : le duc Philippe le Bon !

Cependant, Duverger ne s’arrête pas là, et démonte implacablement l’idée que ce Johannes serait Van Eyck. En effet Maillardet (qui n’est pas un nom de lieu, mais probablement le nom d’un marchand de tableau), apparaît une seconde fois dans l’inventaire :

« ung demy tableaul où est Madame paincte en une chambre, fait de telle main que celluy de Maillardet ».

« Madame » est toujours Marguerite, qui était présente lors de l’établissement de l’inventaire. Et s’il est peint « de la même main » que le diptyque de Notre Dame acheté à Maillardet, alors ce Johannes ne peut pas être Van Eyck, mais un autre peintre contemporain de Marguerite, qui portait ce prénom courant. Et le « duc Philippe » n’est pas son arrière-grand père Philippe le Bon, mais son propre frère Philippe le Beau.

Ceci démontre clairement que le diptyque mentionné dans l’inventaire de 1516 n’est pas La vierge dans une église.

Marguerite fan de Van Eyck ?

Une autre conclusion à tirer de l’analyse de ces inventaires est que Marguerite ne surévaluait pas particulièrement Van Eyck parmi les autres peintres : si elle précise que les Arnolfini sont du peintre Johannes, c’est parce que la signature figure en plein milieu. En revanche, elle ne sait pas que « la Vierge à la Fontaine » est de lui, et fait mentionner seulement « faite de bonne main » : alors que « JOHES DE EYCK ME FECIT » est inscrit sur le cadre.

Une amatrice de diptyques

Après ce diptyque à l’ancienne, elle commanda quelques années plus tard un autre en style moderne :

Diptyque avec Marguerite d’Autriche

Van Orley (copie), après 1518, localisation inconnue

L‘interaction que le premier diptyque se contentait d’esquisser se développe ici en une scène flatteuse (Jésus lâche le sein de la Vierge pour se précipiter vers la Régente), accompagnée d’un dialogue laconique que le latin rend savoureusement ambigu [22] :

- « VENI« , dit Jésus : « Je suis là » (constatation objective) , ou « Viens à moi ! » (invitation personnelle) ;

- « PLACET », répond Marguerite : « OK » ‘(version administrative) ou « Cela me plaît » (version empathique) .

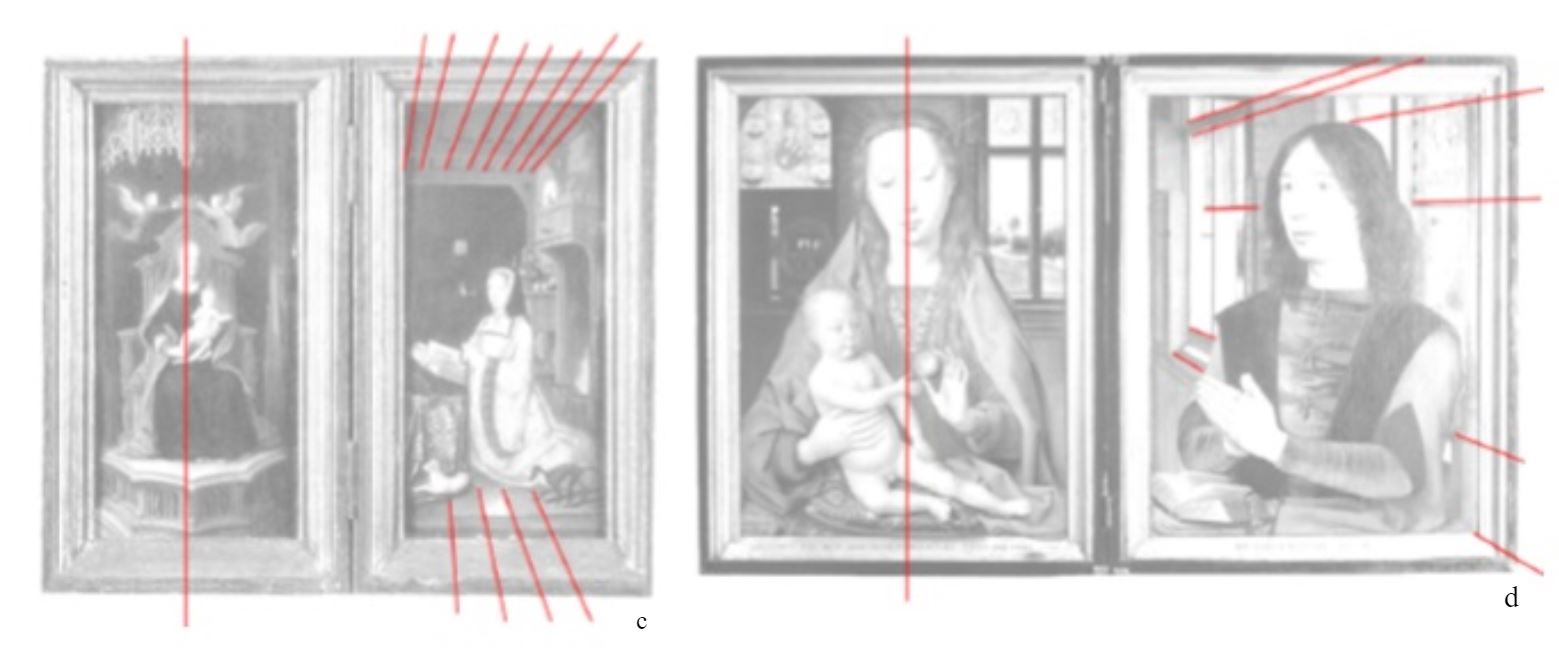

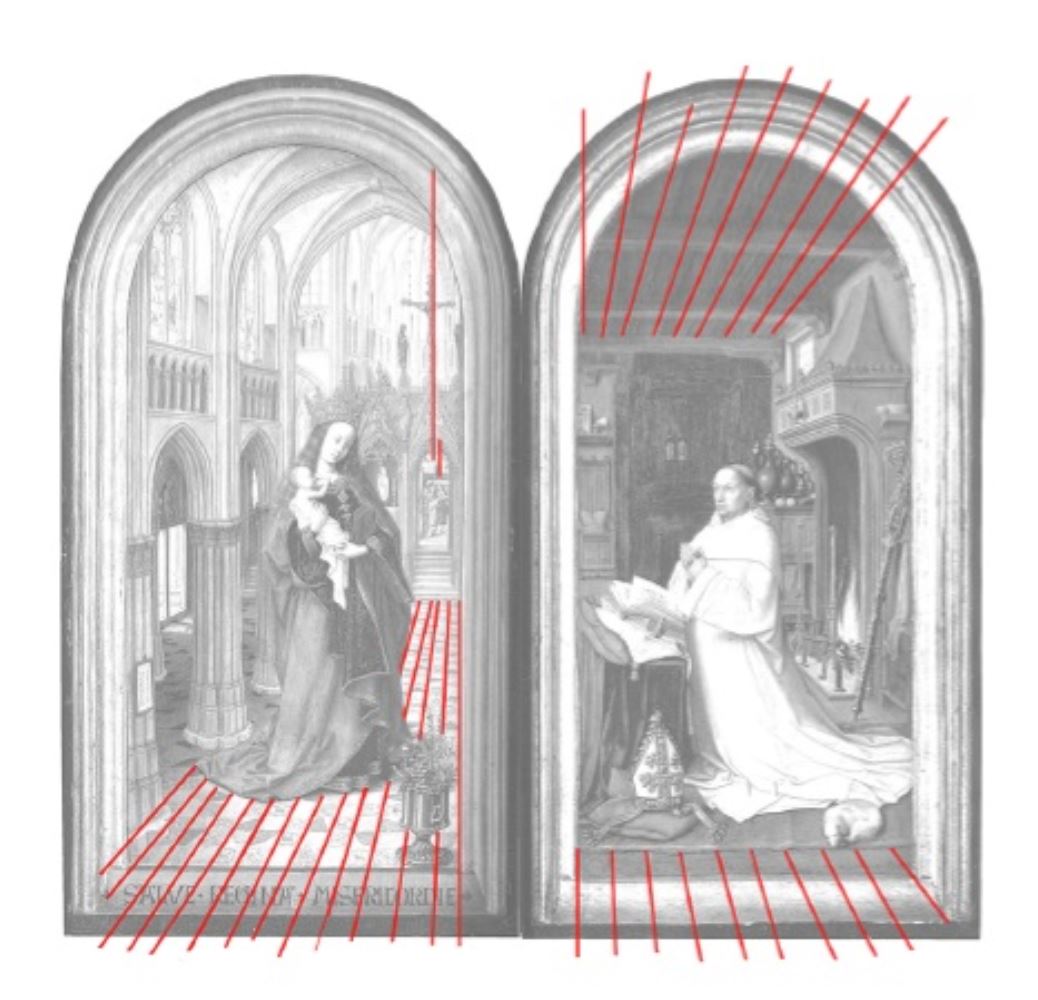

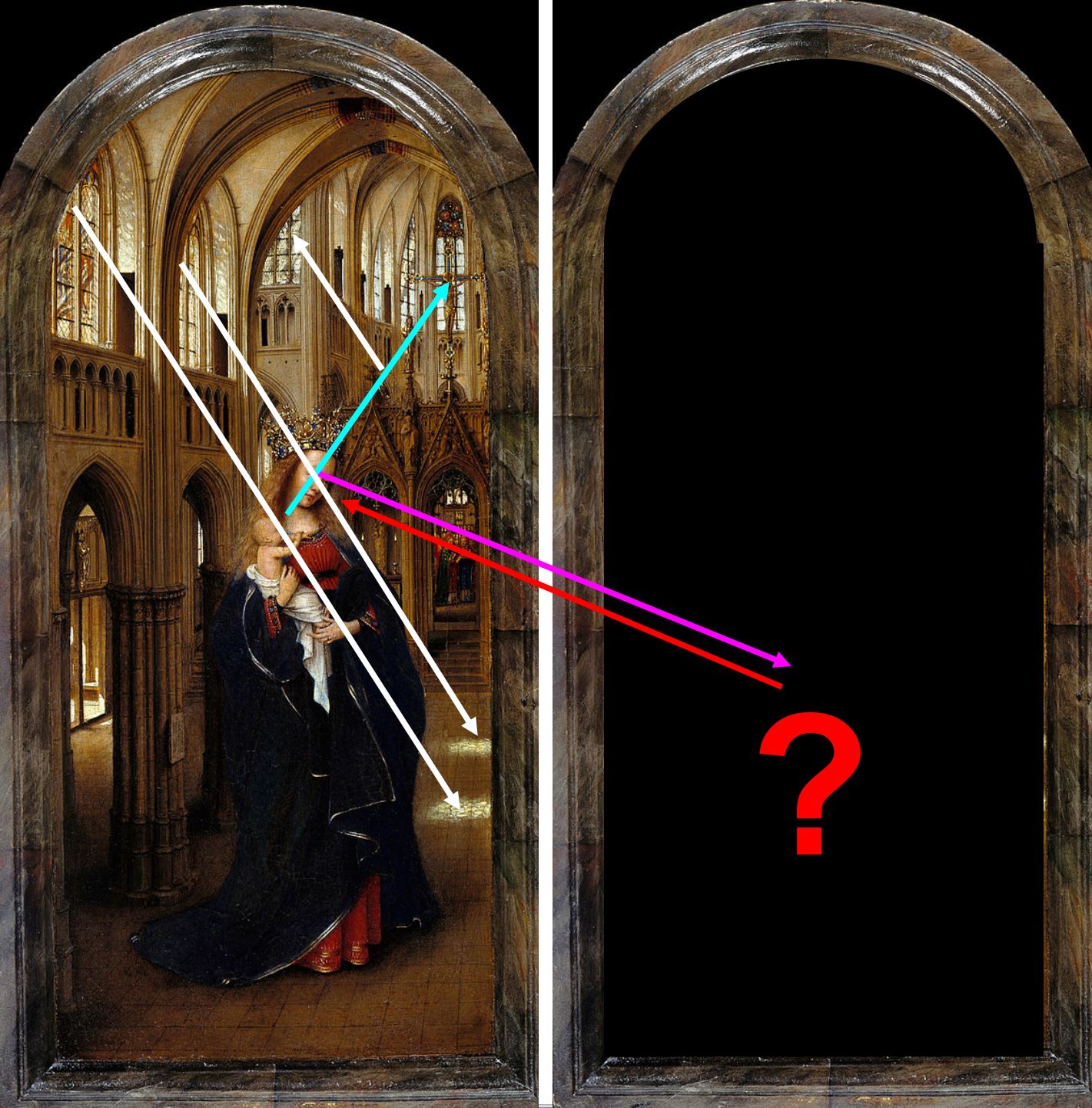

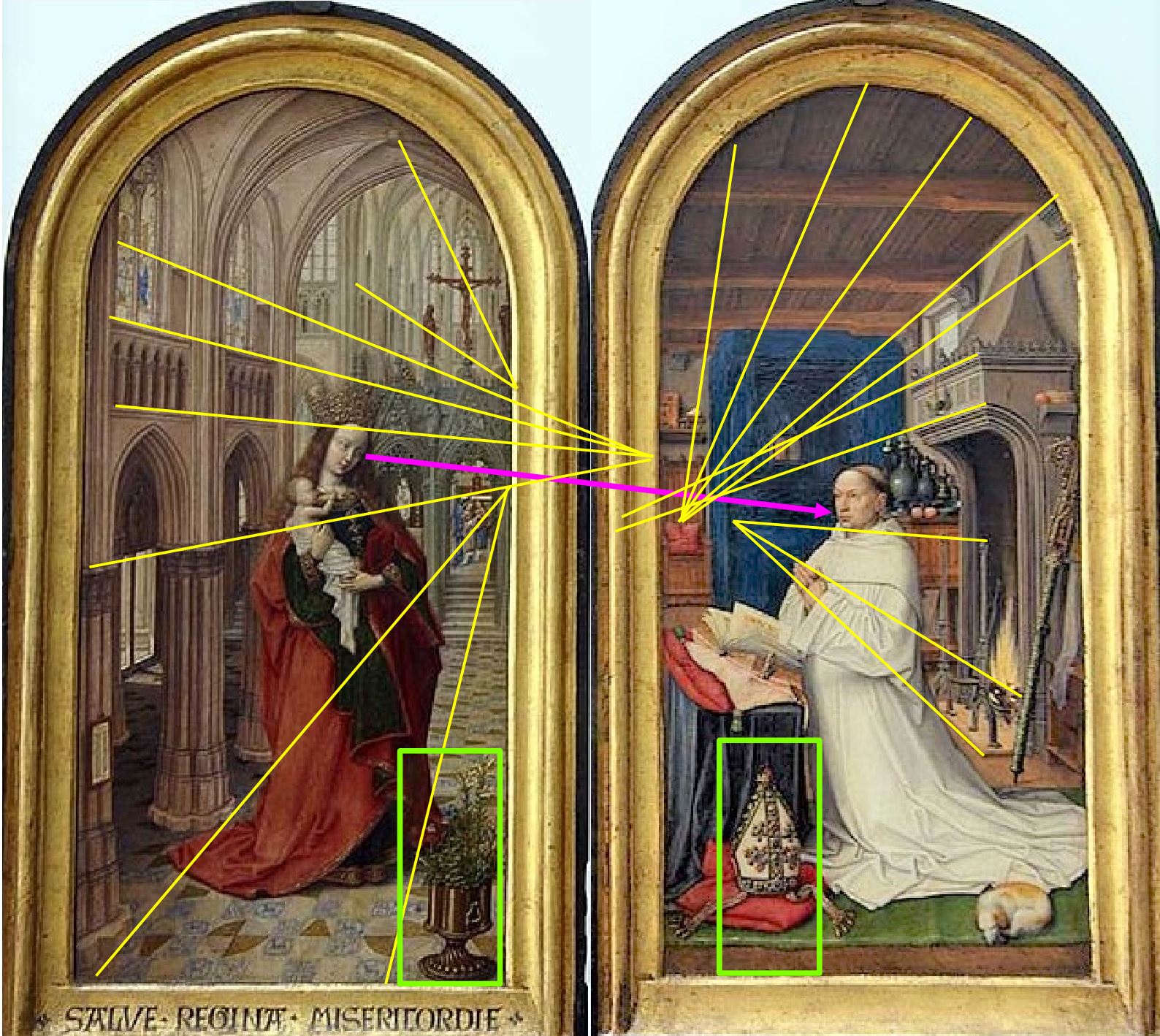

Un diptyque conventionnel

Autant le diptyque de Van Orley innove, autant celui du Maître de 1499 apparaît conventionnel (il est vrai que féminiser une formule quasi exclusivement masculine était déjà une belle audace) : en effet, le panneau secondaire possède des fuyantes qui ramènent le regard vers la vue frontale du panneau principal.

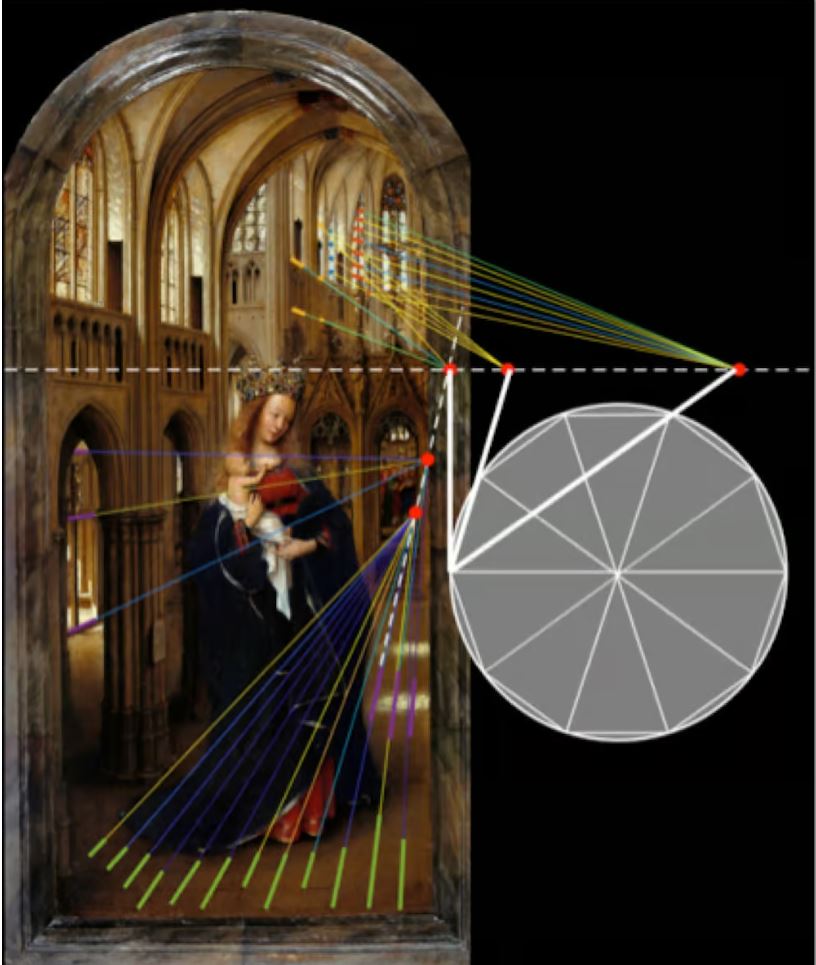

Illustration tirée de [23], p 178

Cette convention régit nombre de diptyques néerlandais.

Un dyptique atypique

Illustration tirée de [23], p 179

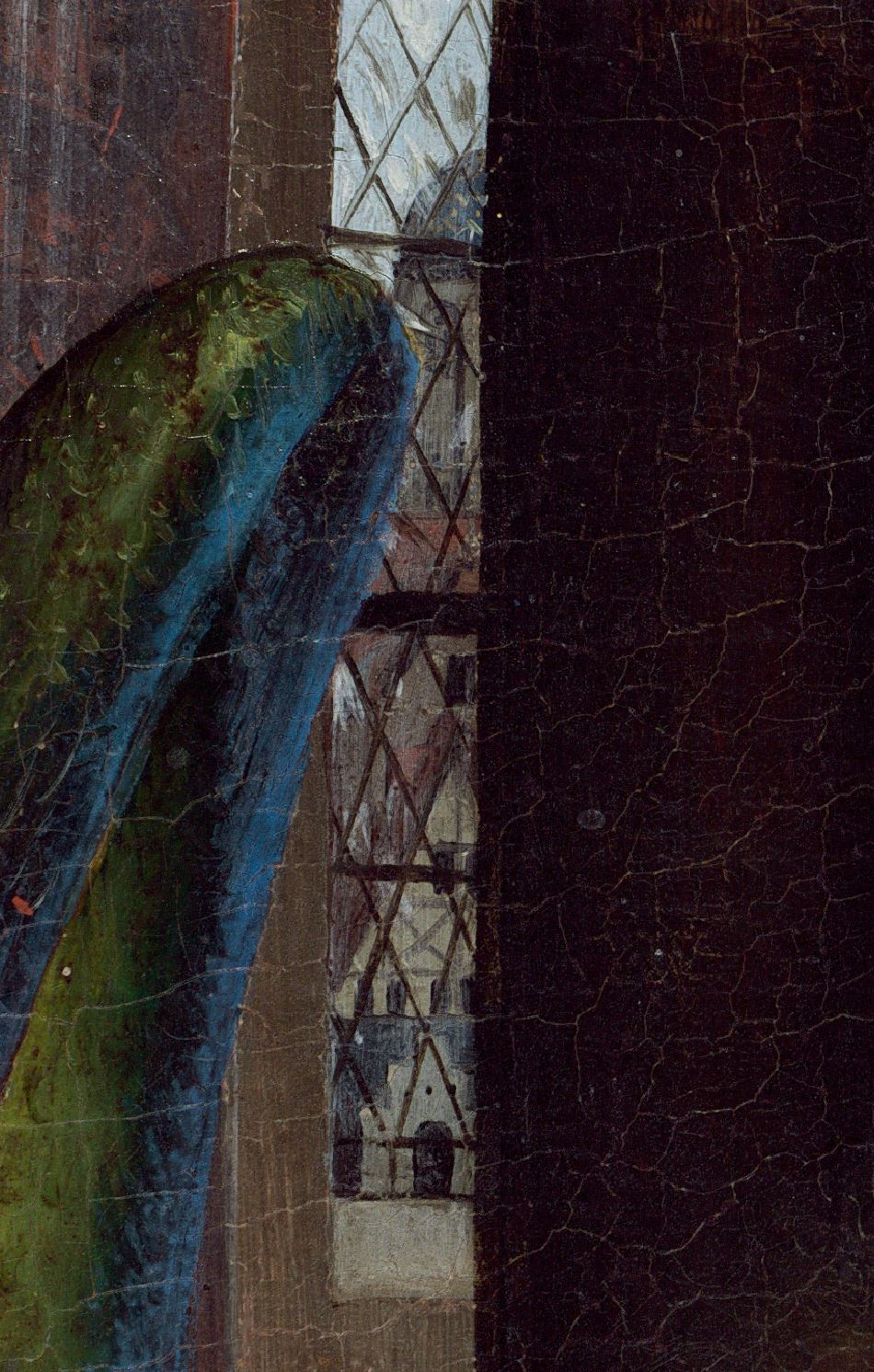

En comparaison, le diptyque de l’abbé Christiaan de Hondt est atypique :

- tailles des personnages disproportionnées et inversées (l’abbé debout serait plus grand que la Vierge) ;

- fuyantes des deux côtés, brouillant la distinction entre panneau principal et panneau secondaire.

- format très haut, qui laisse le plafond occuper un quart du tableau [23a].

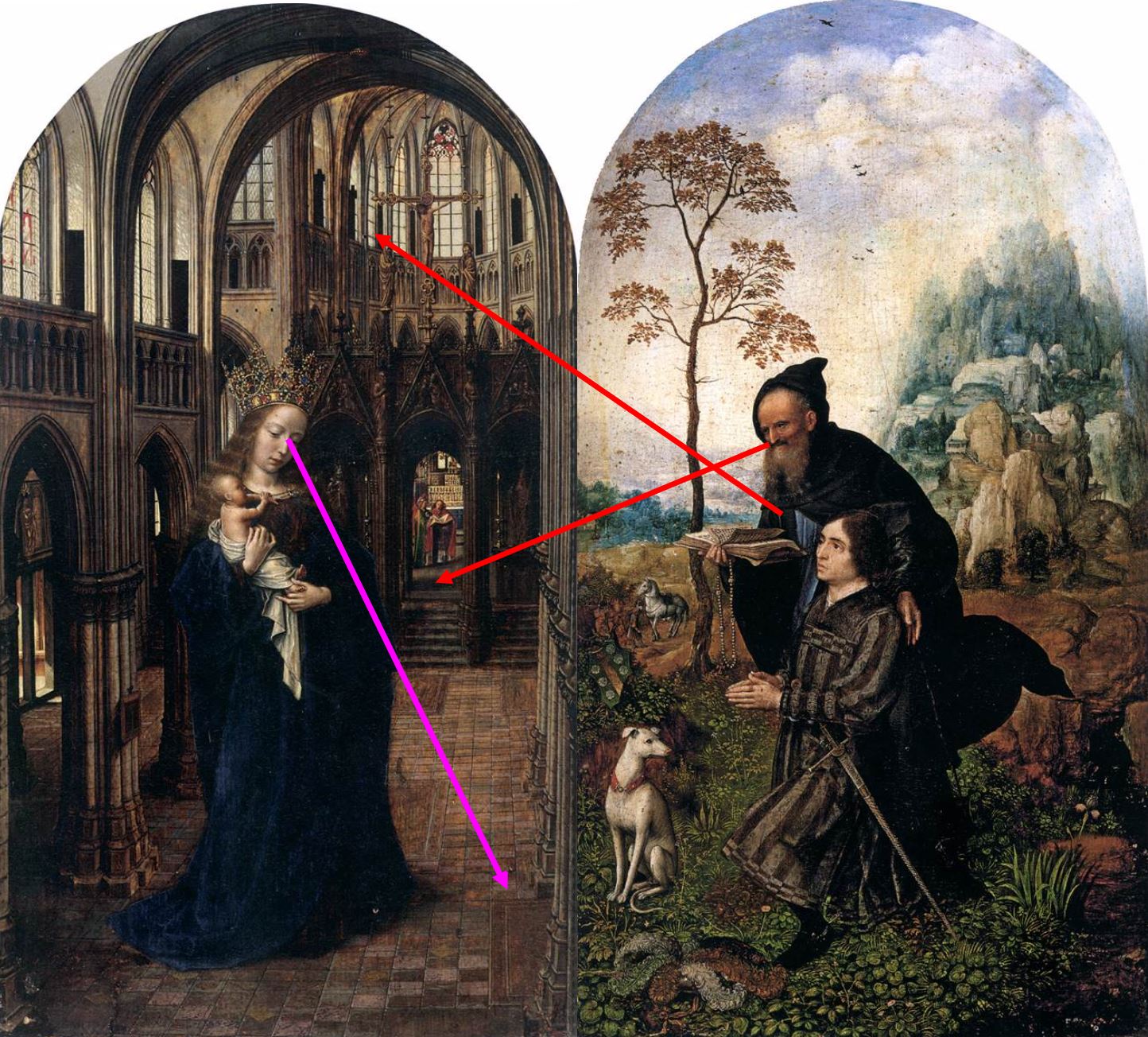

Le diptyque de Catherine corrige ces trois problèmes :

- la Madone est assise et de taille assortie ;

- le panneau principal est une vue de face ;

- le format est moins haut.

La panneau de droite recopie, dans un cadrage plus étroit, les mêmes éléments que celui de l’abbé de Hondt : un des chiens est même identique, et un « diptyque dans le diptyque » est accroché au même emplacement. Malgré leur taille minuscule, on peut en deviner le sujet :

- côté Marguerite, une Vierge à L’Enfant et une Crucifixion ;

- côté Christiaan, une Crucifixion et ce qui semble pourrait être une figure agenouillée.

Dans les deux cas, ce détail auto-référent est propre à flatter le collectionneur, prouvant que celui-ci a déjà en sa possession un autre objet aussi précieux.

Que conclure de tout ceci ?

Les deux diptyques s’inscrivent dans le renouveau du style eyckien au tournant du siècle. Comme le panneau de droite est pratiquement un pastiche du mobilier des Epoux Arnolfini, il est très probable que Catherine possédait déjà le tableau en 1499, et que Christian de Hondt l’avait vu chez elle : les liens de celle-ci avec l’abbaye de Ter Duinen étaient étroits, puisque Robert de Clercq, futur successeur de de Hondt, était son confesseur.

Le fait que Catherine ait accepté de se faire représenter dans la même chambre que l’abbé prouve qu’il ne s’agit pas d’une pièce réelle, mais d’un décor historisant, satisfaisant leur goût commun pour le bon vieux temps.

Le fait que Marguerite n’ait pas souhaité pour le volet gauche une copie du Van Eyck, mais une Madone totalement différente, suggère que la solution adoptée par l’abbé lui semblait par trop bizarre.

L’abbé était amateur d’art, comme le suggère le « diptyque dans le diptyque » qu’il a fait peindre en bonne place.

Le diptyque de Christian de Hondt n’est pas seulement un objet de piété pour ecclésiastique, mais aussi un objet de délectation esthétique : d’où les aspects atypiques du diptyque, étonnant s’il s’agissait seulement de se montrer en train de prier la Madone, mais compréhensible pour s’immortaliser en train de contempler un chef d’oeuvre, comme si on le possédait en propre.

Mais avant de conclure, il est nécessaire de faire un détour par deux autres oeuvres de Van Eyck.

![]()

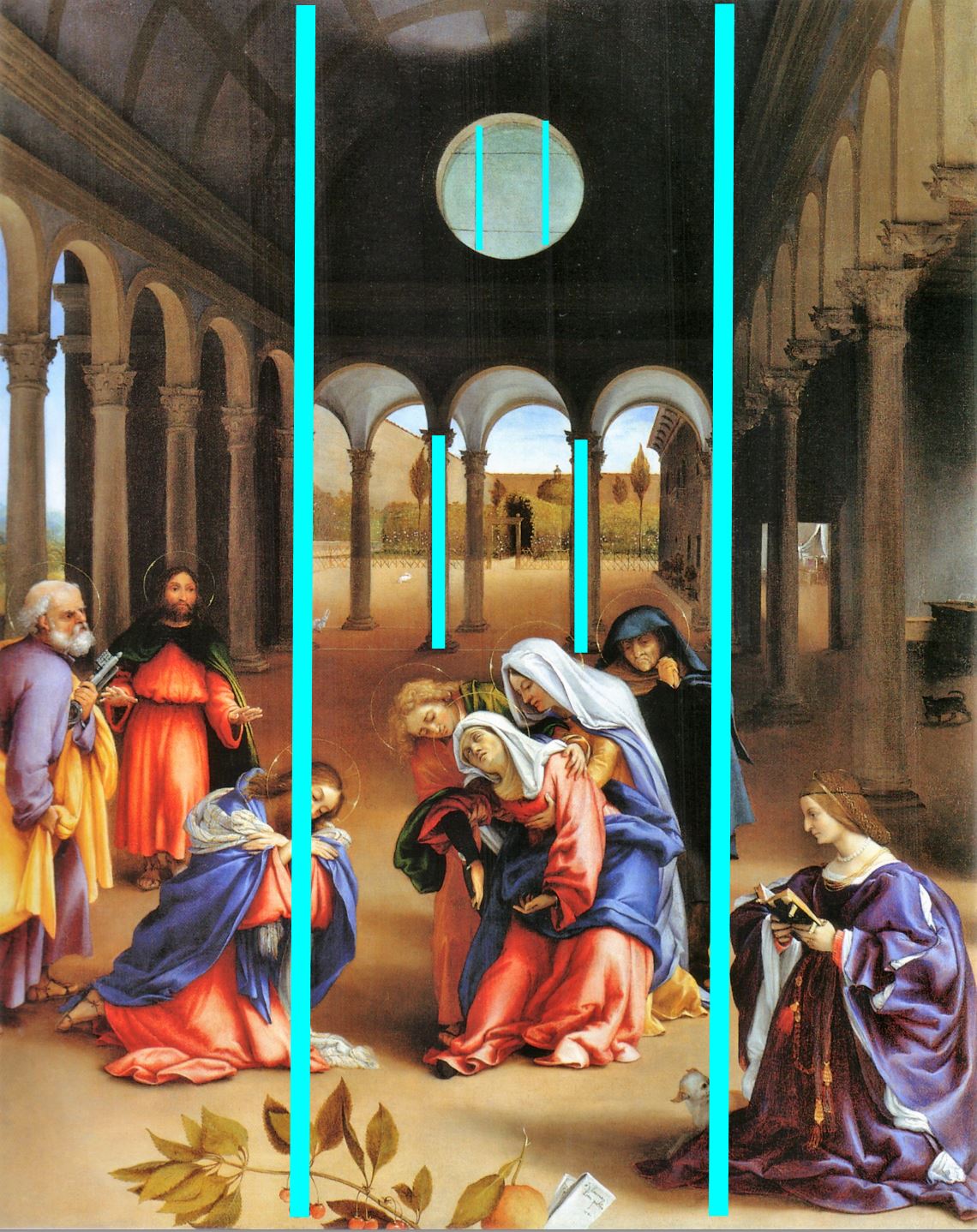

L’autre Vierge dans une église de Van Eyck

Annonciation

Van Eyck, 1434-36, NGA, Washington

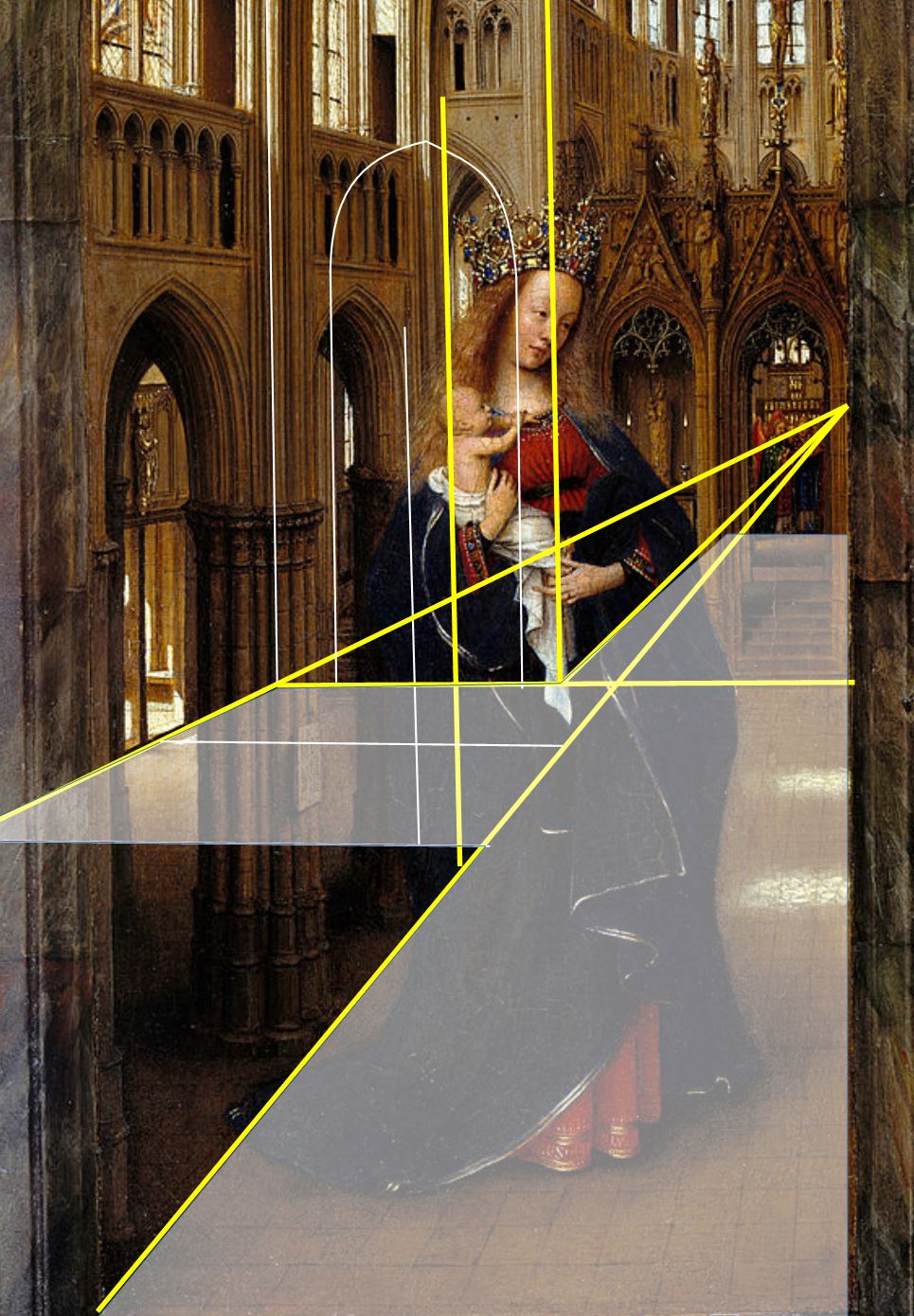

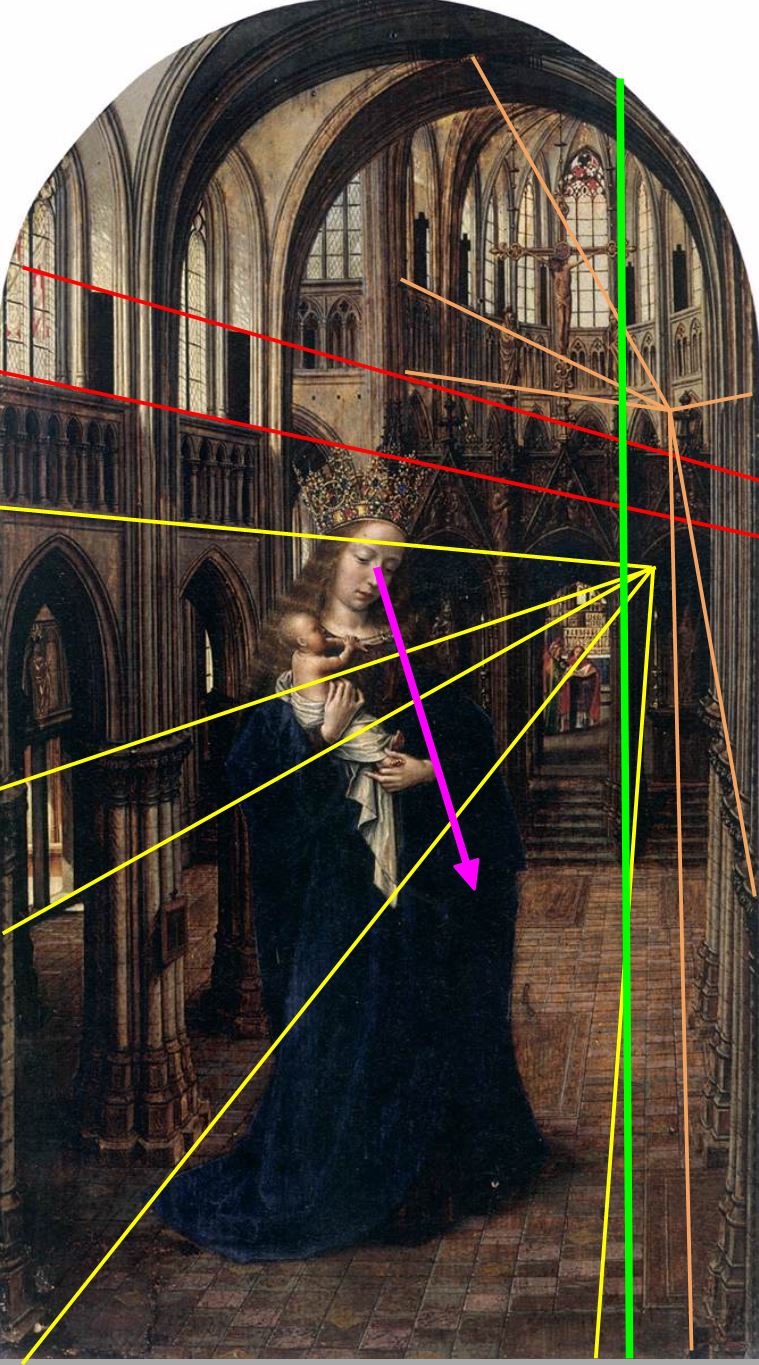

Sans entrer dans toutes les finesses iconographiques de ce très riche panneau [24], il est clair que certains aspects permettent de la considérer comme le prototype de la Vierge dans une église :

- format haut et trois points de fuite décentrés (il s’agit du volet gauche d’un triptyque dont on ne sait rien) ;

- taille surhumaine des personnages qui arrivent presque à la hauteur des chapiteaux (moindre néanmoins que la Vierge de Berlin, qui dépasse le haut des arcades) ;

- lumière tombant selon la diagonale descendante.

Voire même le traitement de la transparence des verrières.

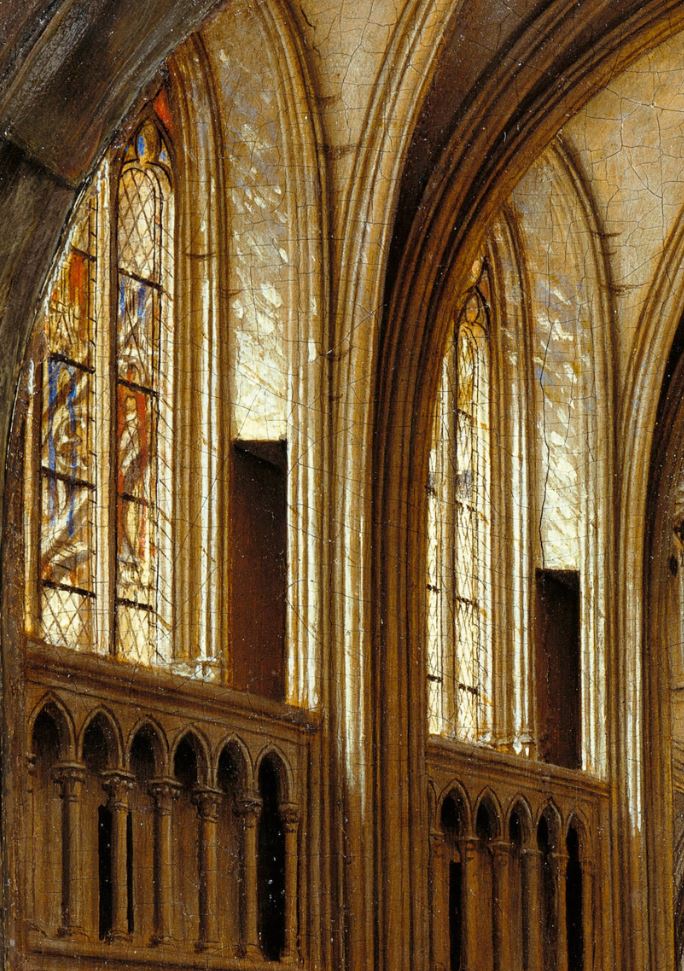

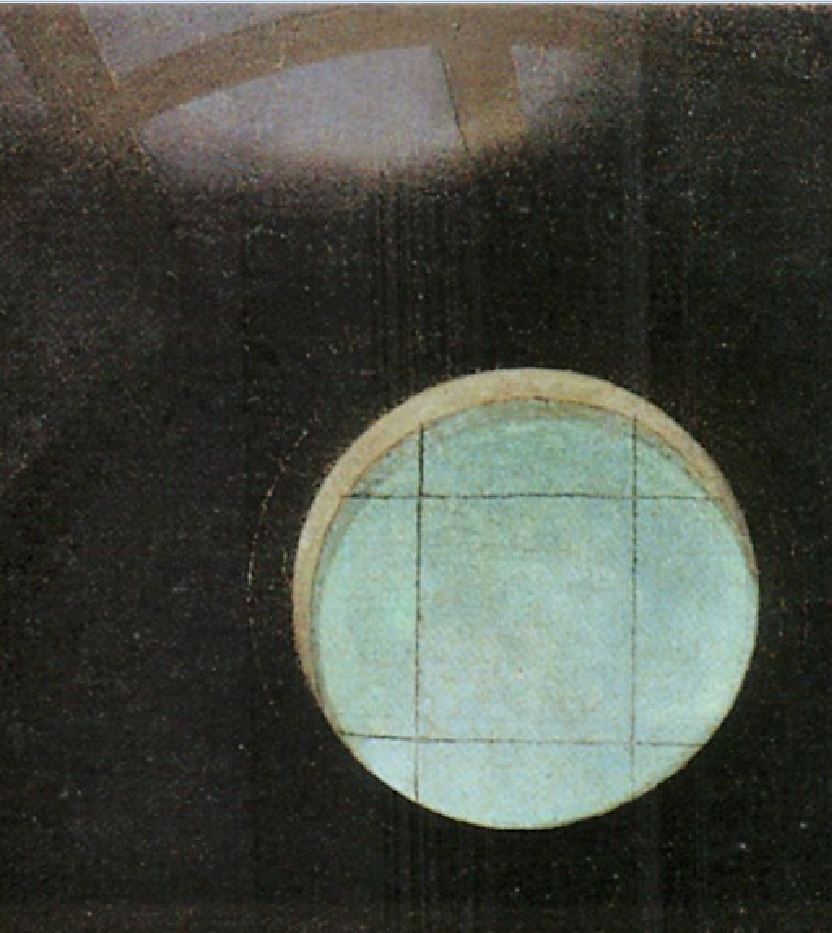

Nous allons nous intéresser ici uniquement à la partie haute du mur du fond, qui pose de très intéressants problèmes iconographiques : digression un peu longue, indispensable pour la conclusion de notre enquête.

Moise dans l’Annonciation

Les fresques de part et d’autre de la fenêtre centrale représentent deux épisodes de l’Histoire de Moïse.

A gauche, sa découverte par la fille de Pharaon (j’ai indiqué en gras les textes qui sont repris dans les trois phylactères) :

|

La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Ayant aperçu la caisse au milieu des roseaux, elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l’ouvrit et vit l’enfant: c’était un petit garçon qui pleurait; elle en eut pitié, et elle dit: « C’est un enfant des Hébreux. » Exode 2, 5-6 |

Ecce autem descendebat filia Pharaonis ut lavaretur in flumine et puellae eius gradiebantur per crepidinem alvei quae cum vidisset fiscellam in papyrione misit unam e famulis suis et adlatam 6 aperiens cernensque in ea parvulum vagientem miserta eius ait de infantibus Hebraeorum est |

A droite, Dieu donne à Moïse un extrait du Deuxième commandement :

|

Tu ne t’appropriera point le nom de Yahweh, ton Dieu, en vain Exode 20, 7 |

Non adsumes nomen Domini Dei tui in vanum |

Porter l’Enfant d’un autre

La question qui préoccupe les iconologues est celle du rapport entre ces deux scènes et l’Annonciation. Ward, auteur de l’étude iconographique la plus poussée sur l’oeuvre [25], a complètement expliqué la scène de gauche :

- visuellement, la servante demandant quoi faire à la fille de Pharaon est dans le même situation que l’Ange posant sa question à Marie ;

- symboliquement, la fille de Pharaon acceptant d’élever l’enfant des Hébreux est dans la même situation que Marie acceptant de porter le fils de Dieu.

Pourquoi le deuxième commandement (SCOOP !)

La seconde scène est structurellement très semblable : Moïse, en position de subordination, s’incline devant l’Autorité, ici Dieu en personne. Mais Ward se perd dans des références théologiques compliquées, alors que l’explication est simple et très proche de celle de la première scène.

Un des points cruciaux de l’Annonciation est celui de la nomination du bébé : dans le texte de l’Evangile (Luc 1:26-38), l’Ange précise par trois fois à Marie qu’elle a le droit d’enfreindre le second commandement :

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut… »

« …c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. »

Le Dieu du vitrail

Ici encore les iconologues se disputent, et y voient :

- le Fils (de Tolnay) ;

- le Père : Jéhovah (site du musée), Lord Sabaoth, le Seigneur des Armées (Panofsky)

- ou bien encore un mixte des deux (Ward).

Il faut dire que l’image inventée par Van Eyck tire dans les deux sens :

- en haut, les deux chérubins avec leurs roues sont ceux de la vision d’Ezéchiel, qui ne concerne que le Père ;

- l’auréole parle en faveur du Père (celle du Christ est cruciforme) ;

- la main droite qui tient le sceptre du Roi des Cieux milite aussi en faveur du Père (en Occident, le Christ en gloire est représenté bénissant) ;

|

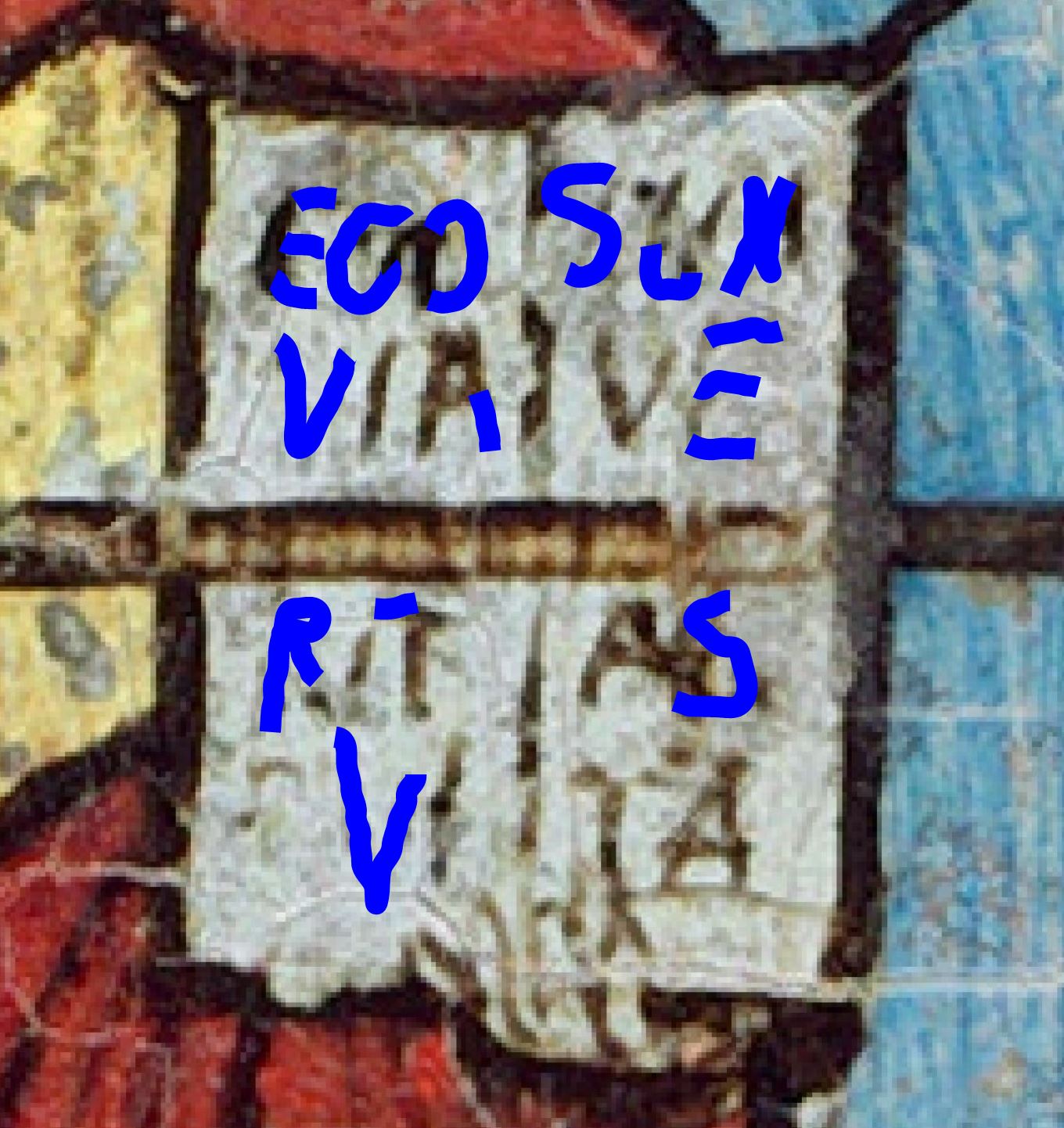

Proposition de déchiffrage Proposition de déchiffrage |

|---|

- le Livre tenu dans la main gauche, le Logos, va aux deux, selon ma proposition de déchiffrage « Moi je suis la Voie, la Vérité et la Vie (EGO SUM VIA, VERITAS VITA) » (Jean 14, 1-6)

- le geste des pieds posés sur le globe va également aux deux :

- au Père à cause d’Isaïe 66,1 : « Ainsi parle Yahweh: Le ciel est mon trône, et la terre est l’escabeau de mes pieds » ;

- au Fils car c’est ainsi qu’il est représenté dans d’innombrables Jugements derniers du XVème siècle (voir 6 Le globe dans le Jugement dernier)

.

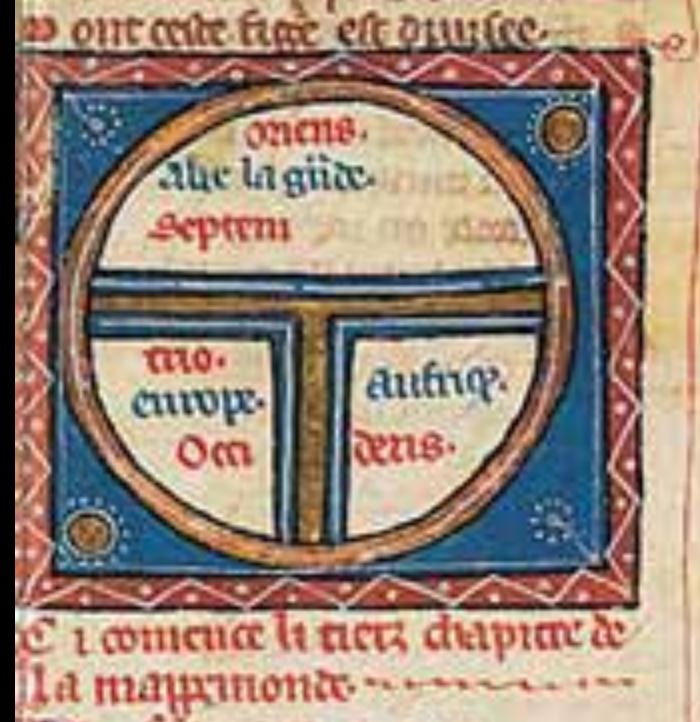

Gossuin de Metz, L’Image du monde. Copie du XIIIe siecle. BNF, Manuscrits (Fr. 1607 fol 43

Le globe tripartite est tout à fait conforme à la représentation médiévale dite du T dans l’O, qui a la forme de la Croix : entourée entièrement par l’Océan, elle montre les trois continents :en haut l’Asie, séparée de l’Europe à gauche par le Don, de l’Afrique à droite par le Nil, tandis que la séparation verticale représente la Méditerranée.

Il n’y a rien à tirer de ce que Van Eyck n’ait mentionné que le mot ASIA, ni qu’il l’ait placé à l’envers de la représentation habituelle : simple question de lisibilité.

Autant la représentation du globe est standard, autant la position de la Divinité debout dans une mandorle, et non assise sur un trône (conformément au verset d’Isaïe), ne rappelle rien de connu (voir 5 L’âge d’or des Majestas).

L’impression générale est néanmoins en faveur du Père. Mais un détail inattendu va compliquer la situation… puis l’éclaircir définitivement.

Dans l’ombre et dans la lumière (SCOOP !)

Tous les commentateurs s’accordent sur le rôle des trous dans la charpente et des fresques grossières à peine visibles dans l’ombre : évoquer l’ancienneté et l’obscurité de l’Ancien Testament.

Mais ils n’en tirent pas la réciproque : en contraste, le vitrail aux couleurs vives évoque nécessairement le Nouveau.

|

|

|---|

C’est alors que nous distinguons dans l’ombre, désigné par l’abréviation DMS (Dominus), l’image de Dieu le Père, mais debout, avec un visage de jeune homme et portant un nimbe crucifère.

Ward fait remarquer que, dans le scène des Commandements donnés à Moïse , les artistes médiévaux donnent fréquemment à Dieu, lorsqu’il ne ne le représentent pas comme une simple main sortant des nuages, l’apparence du Christ. Mais il n’en tire pas la conclusion qui s’impose :

- le Seigneur du mur est le Père descendu sur Terre du temps de Moïse, prenant l’apparence du Fils ;

- le Seigneur du vitrail, debout sur la Terre, est le Fils remonté au ciel du temps de Marie, prenant l’apparence du Père et tenant dans sa main les Ecritures enfin lumineuses : celle du Nouveau Testament.

Une théologie graphique (SCOOP !)

Ainsi Van Eyck profite de la partie haute de son Annonciation pour traiter graphiquement deux épineux problèmes théologiques :

- la question de la nomination de Jésus, par exception au Deuxième commandement ;

- la question de sa représentation, là encore par exception au Deuxième commandement qui stipule, dans la suite du texte : « Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. »

Encore une fois, c’est la partie manquante du texte qui nous donne accès à la pensée profonde de Van Eyck : de même que Marie a enfreint le deuxième commandement quant au Nom du Seigneur, de même l’artiste a droit à la même exception quant à son Image.

Au dessous des scènes de Moïse (SCOOP !)

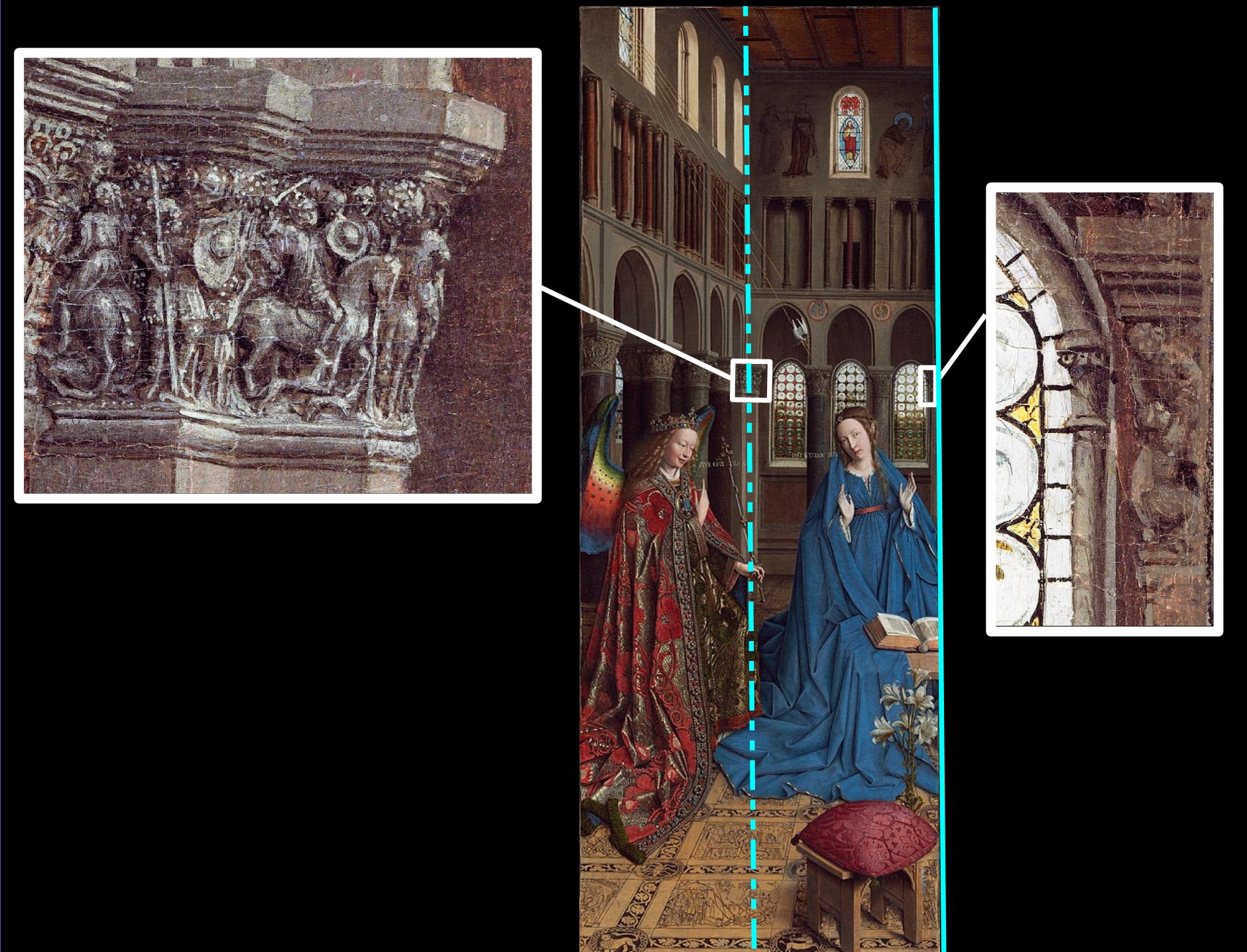

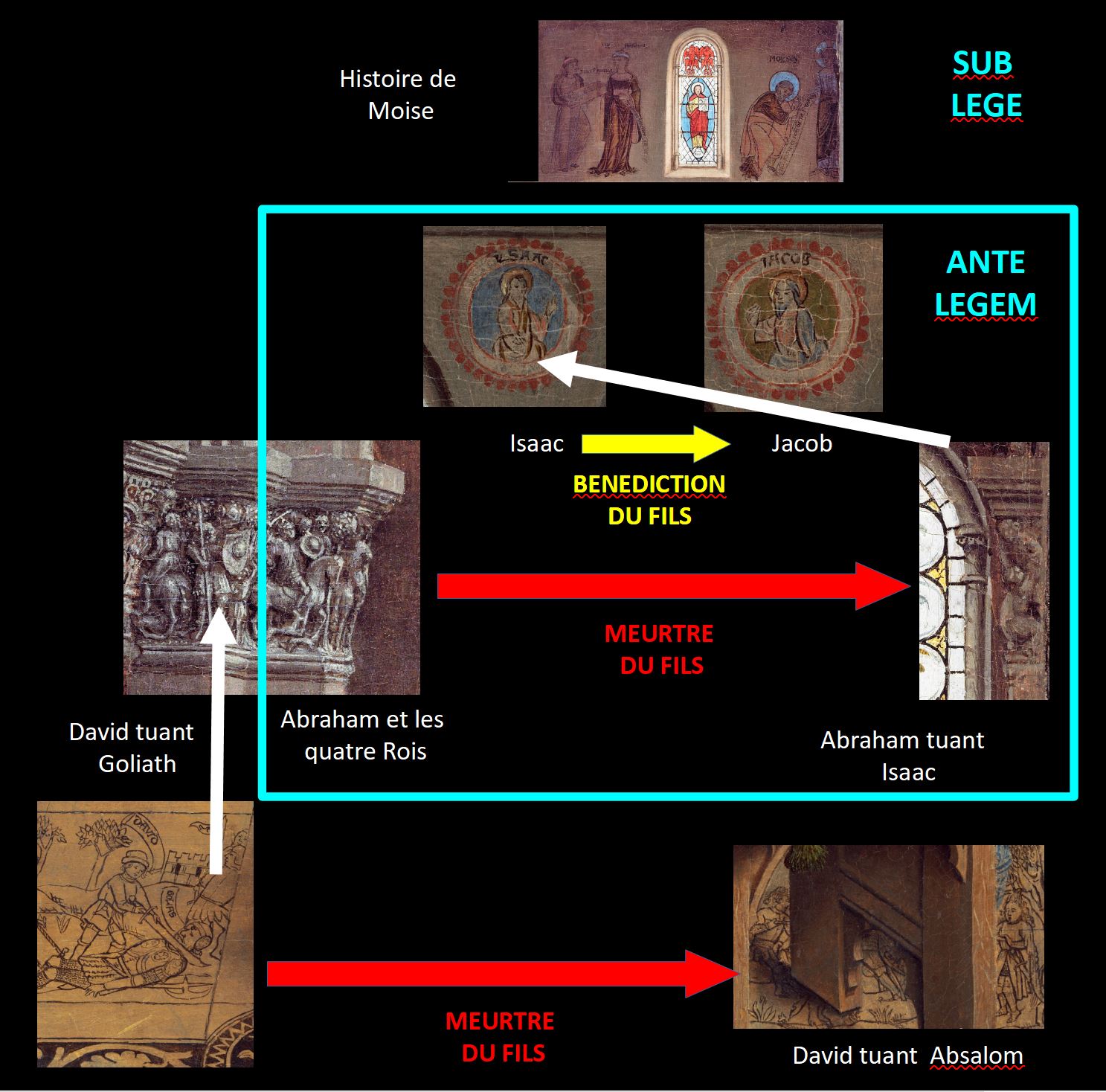

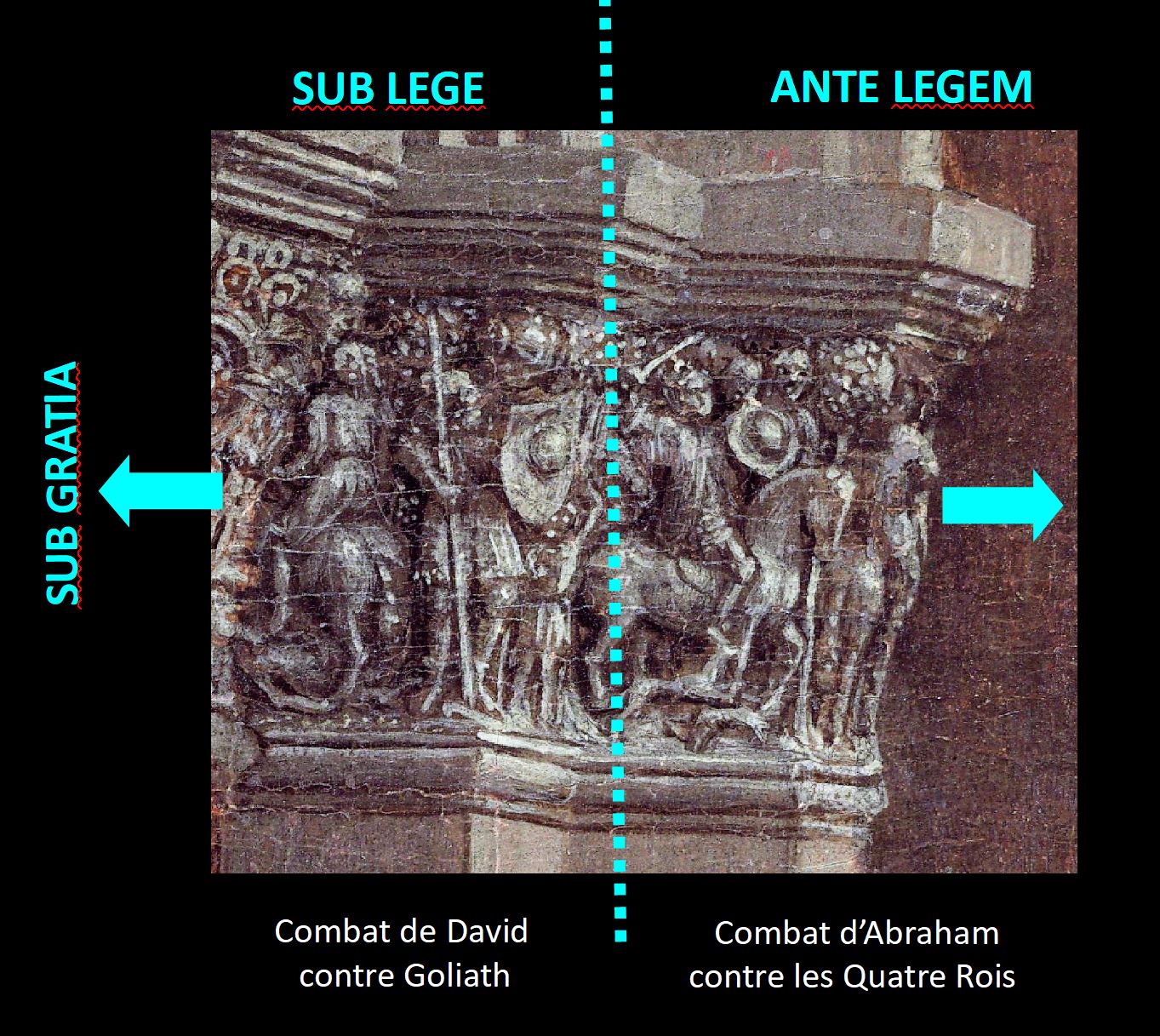

Avant de quitter cette oeuvre très complexe, je ne résiste pas au plaisir de proposer une solution à une question qui à ma connaissance n’a jamais été posée [25a] : que représentent les deux seuls chapiteaux historiés :

- l’un à un emplacement stratégique (l’angle du mur entre l’Ange et Marie) ;

- et l’autre qui passe totalement inaperçu (coupé par le bord droit du panneau) ?

Une comparaison avec les chapiteaux de la Vierge au chanoine Van der Paele (en inversant ces derniers) montre que deux des motifs sont identiques (en bleu) : on reconnaît bien David et Goliath, et le Sacrifice d’Isaac est très plausible. Reste le sujet avec les cavaliers , celui qui a été si difficile à identifier dans la Vierge au chanoine Van der Paele (voir 1-2-2 La Vierge au Chanoine Van der Paele (1434-36)), mais qui ne peut être ici le même : il s’agit bien d’un combat, mais il manque la fille de Jephté. La comparaison avec le Triptyque de Dresde ne nous aide pas, puisque ce chapiteau, isolé au dessus de la tête de Saint Michel et d’un donateur inconnu, n’y a pas trouvé d’explication (voir 1-2-4 Le Triptyque de Dresde (1437)).

Mon hypothèse prend appui à la fois sur les fresques du dessus, et sur les deux scènes tout en bas du pavement, qui représentent deux meurtres perpétrés par David :

- celui de Goliath (qui redonde donc la partie du chapiteau située sur le mur gauche) ;

- plus tard, celui de son fils Absalom (identifié par Ward grâce à ses cheveux accrochés dans l’arbre).

Reliés par la scène commune de Goliath (flèche blanche), il semblerait logique que les deux chapiteaux du mur du fond montrent deux scènes équivalentes, mais dans le contexte des fresques de ce mur, qui réfèrent à des épisodes bibliques plus anciens.

Le héros pourrait cette fois être Abraham, avec :

- son combat contre les quatre Rois ;

- plus tard, le sacrifice de son fils Isaac.

De là l’oeil monte au médaillon montrant à nouveau Isaac (flèche blanche), apparié avec son propre fils Jacob : Ward ([25], p 208) explique leur présence par le fait que la bénédiction de Jacob par Isaac est un parallèle de celle de Marie par l’Ange.

Abraham, Isaac et Jacob sont les trois patriarches du Livre de la Genèse qui ont conclu une alliance avec Dieu. En montant encore, l’oeil passe, selon la distinction de Saint Paul, de l’ère AVANT la Loi à l’ère SOUS la Loi, qui s’ouvre avec Moïse et les Dix Commandements (Livre de l’Exode). C’est celle de toutes les autres scènes du tableau, y compris l’Annonciation : événement-charnière à partir duquel l’Humanité va entrer dans une nouvelle étape, l’Ere SOUS La Grâce.

L’angle entre les deux scènes de victoire (Abraham contre les Quatre Rois, David contre Goliath), ainsi que les cavaliers s’éloignant dans deux directions opposées, matérialise splendidement cette charnière entre deux Eres : David, ancêtre de Marie, étant mis en exergue en tant que précurseur de la nouvelle Ere qui s’ouvre.

L’autre diptyque de Van Eyck

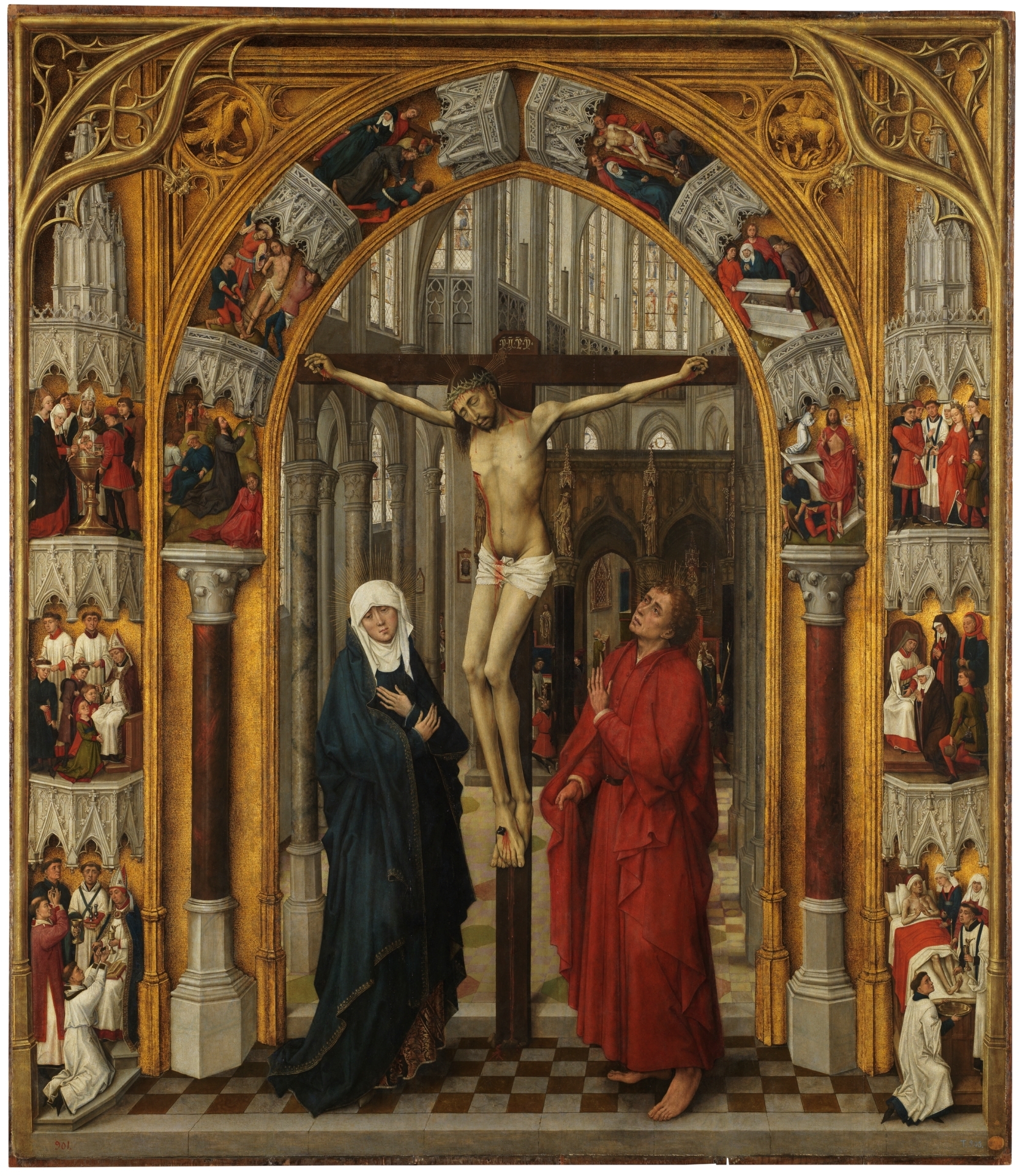

Diptyque de la Crucifixion et du Jugement dernier

Jan van Eyck, vers 1430, MET, New York

Ce seul autre diptyque connu de Van Eyck (mis à part L’Annonciation en deux panneaux du Musée Thyssen-Bornemisza) apparie deux scènes religieuses. Aux dernières nouvelles, après la redécouverte spectaculaire d’un texte en néerlandais moyen doublant le texte en latin, il semblerait que les deux panneaux aient constitué successivement un diptyque, puis les volets d’un tabernacle, et enfin les volets d’un triptyque avec l’Adoration des Mages au milieu. Affaire à suivre [26] .

On notera que ce diptyque apparie, sans aucun souci de symétrie entre les deux :

- une scène terrestre et réaliste (voir le célèbre paysage des Alpes à l’arrière-plan) :

- une scène théorique, dans laquelle la taille des personnages est réglée par leur importance théologique et dont la composition relève du diagramme :

- en haut le Ciel, ordonné autour du Christ en gloire rayonnant de toutes ses blessures ;

- en bas la Terre, elle même subdivisée en trois zones : la terre ferme, la mer et en dessous les Elus.

Pour une étude détaillée de du panneau du Jugement dernier, voir 8 Van Eyck et la Majesté de Dieu.

Un donateur insaisissable

Obnubilés par les deux exemples largement postérieurs (60 ans) du diptyque de Hondt et du diptyque Doria Pamphili, tous les commentateurs qui ont parlé du panneau perdu de Van Eyck ont fait l’hypothèse qu’il représentait un donateur.

Or vers 1437, le diptyque dévotionnel n’était guère encore sorti des Livres d’Heures (voir 6-1 …les origines). C’est seulement vers 1445 que Van Der Weyden, das l’entourage du Duc de Bourgogne, popularise le portrait dévotionnel en demi-figure (voir X6-7 …dans les Pays du Nord).

Avant 1437, aucun diptyque dévotionnel néerlandais sur panneau n’a été conservé, et deux seulement sont cités dans des inventaires (voir [21a] p 97 et note 33). A cette date précoce, une telle commande n’aurait pu concerner que le duc Philippe le Bon lui-même et serait certainement restée dans la famille, or nous avons vu que rien de tel n’apparaît dans les inventaires de son arrière-petite fille.

Enfin, Van Eyck aurait été doublement précurseur en choisissant pour le volet gauche non pas une Madone traditionnelle, mais un sujet aussi peu conventionnel et hautement théologique que la Vierge dans une église.

Sans parler des problèmes de raccordement spatial : pour que la Vierge le regarde, le donateur aurait dû être minuscule.

Le plus probable est que le panneau apparié à la Madone n’était pas un donateur, mais une scène religieuse.

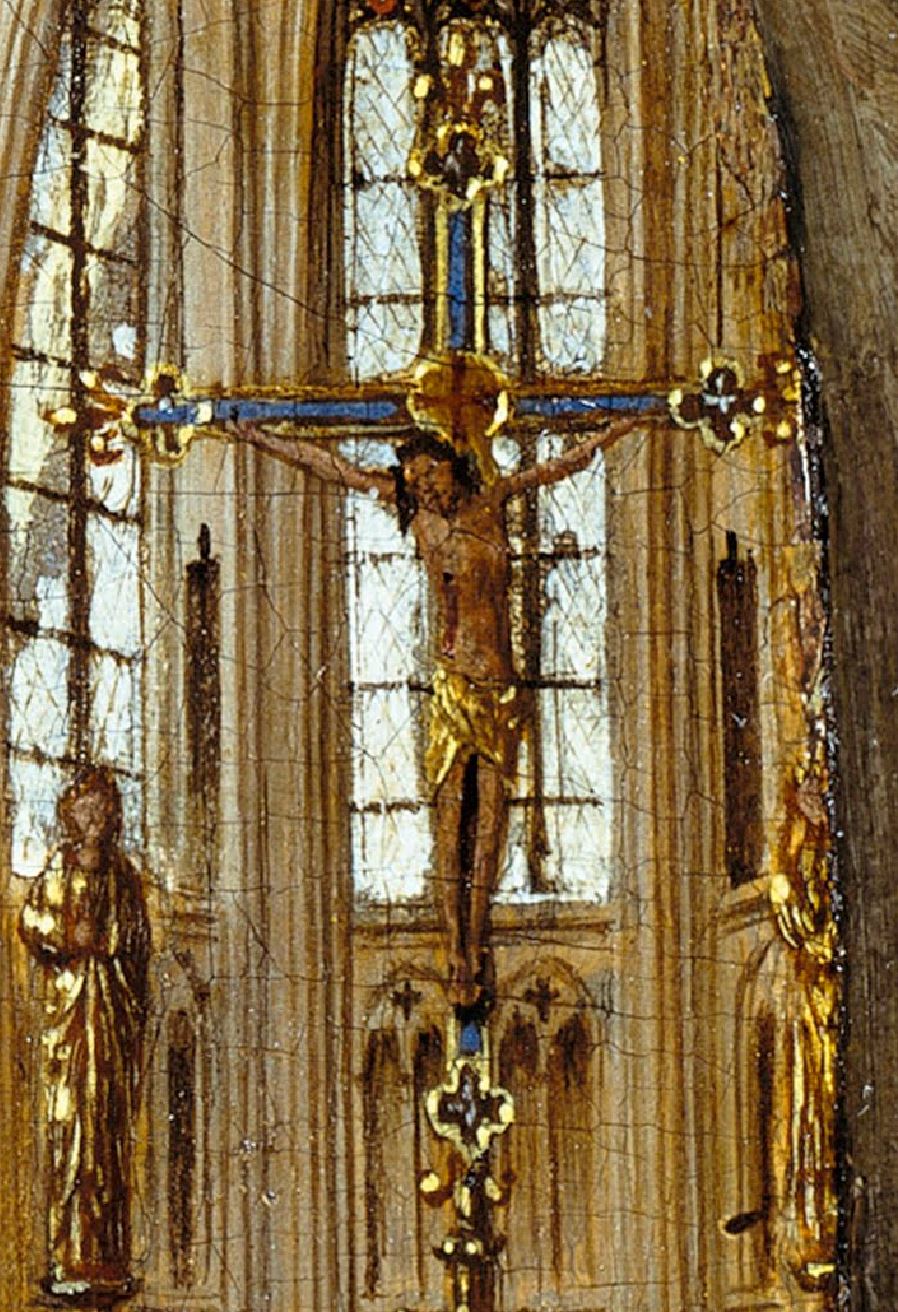

Une Crucifixion, comme dans le « diptyque dans le diptyque » ? Peu probable, car la Croix est déjà un sujet majeur du volet gauche. Il nous faudrait un sujet qui vienne après la Crucifixion, un peu comme le Jugement Dernier dans le diptyque du MET.

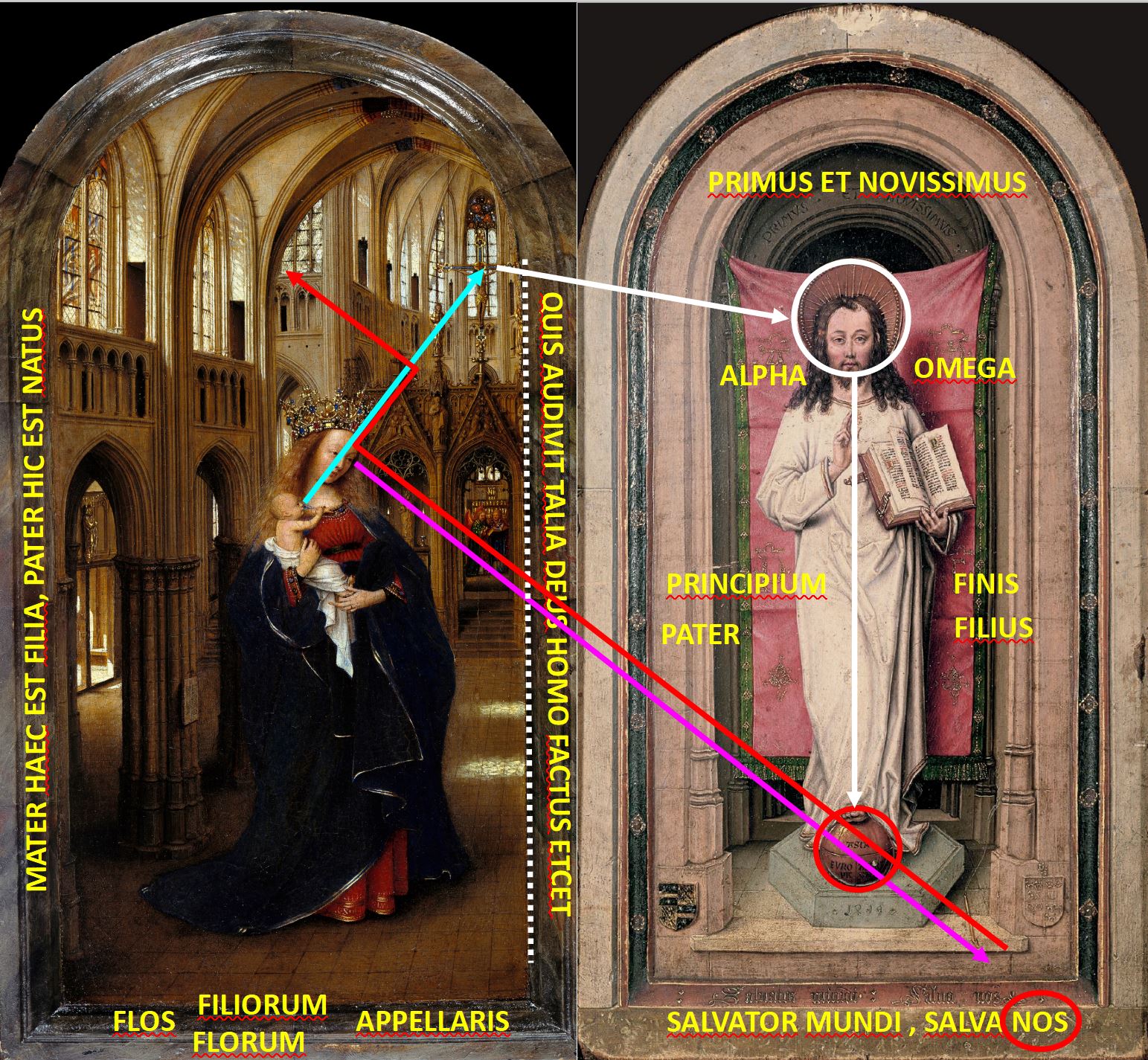

Hypothèse pour une Résurrection (SCOOP !)

Après tous ces préliminaires, faisons confiance à l’abbé Christiaan et à son goût pour Van Eyck :

supposons qu’il ait eu envie de posséder, non pas seulement le volet gauche, mais l’ensemble du diptyque. Une solution élégante aurait été de faire reproduire aussi le panneau de droite, mais pas à droite…

|

|

|---|

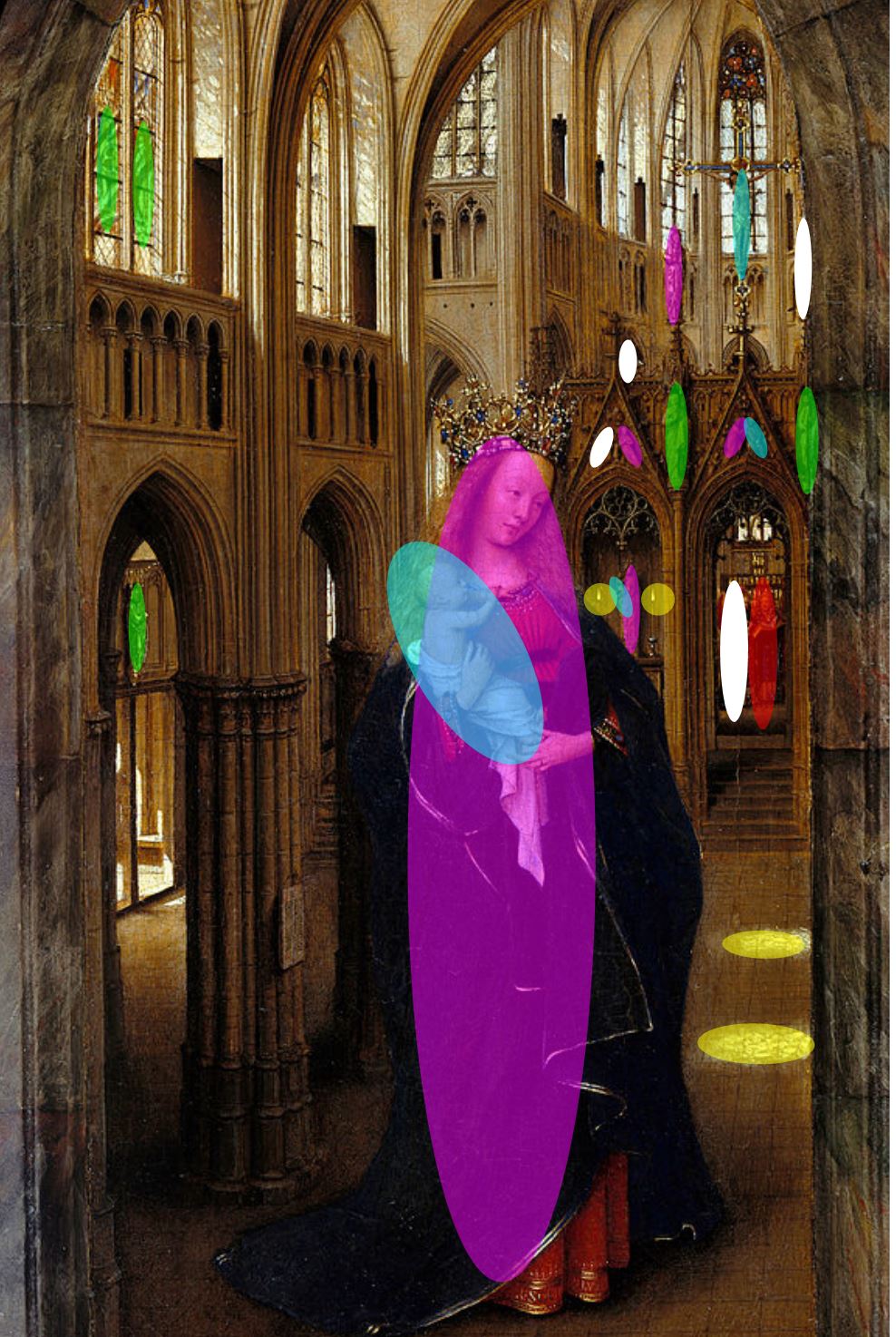

Hypothèse de reconstitution

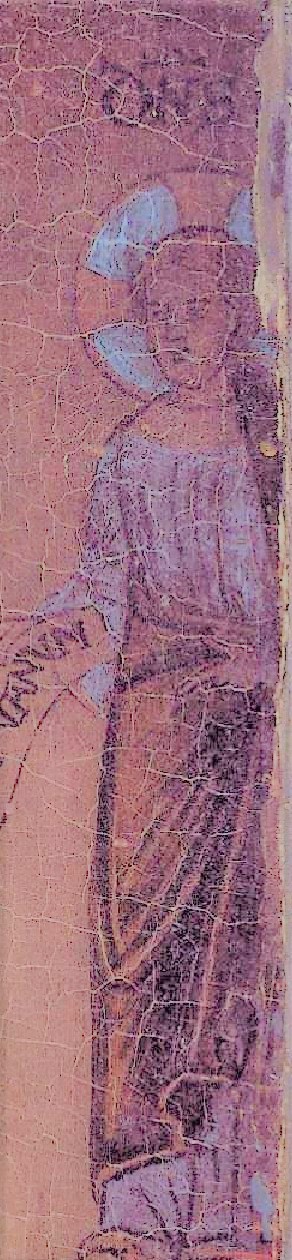

Le Salvator Mundi, caché au revers de la copie de la Vierge dans une église, n’a guère retenu l’attention. C’est pourtant un excellent candidat (je conserve cette appellation inscrite en bas du cadre, bien que le Salvator Mundi désigne aujourd’hui la figure du Christ bénissant et tenant le globe dans sa main gauche).

:

- un sujet théorique, s’appariant au sujet éminemment terrestre et réaliste de la cathédrale ;

- une composition diagrammatique qui oppose de part et d’autre du Livre (le Logos), les deux domaines où règne la Loi de Dieu, symbolisés par des disques dorés :

- en haut le Ciel (l’auréole),

- en bas le globe terrestre subdivisé en trois zones : l’Asie, surplombant l’Europe et l’Afrique ;

- une vue frontale, à laquelle les fuyantes de l’autre panneau confèrent mécaniquement le statut de panneau principal.

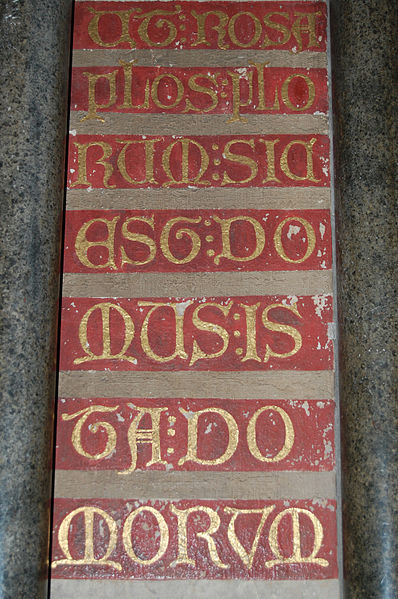

Un encadrement textuel (SCOOP !)

Les mots ou lettres qui encadrent la figure de manière parfaitement symétrique développent de haut en bas un unique oxymore :

- sur l’arcade, PRIMUS et NOVISSIMUS : le Premier et le Plus récent ;

- au niveau de l’Auréole, les lettres Alpha et Omega : autrement dit le Début et la Fin dans l’alphabet grec (celui des Saints, et des origines) ;

- au niveau du Livre, les lettres P et F, initiales de Principium et Finis : le Début et la Fin dans l’alphabet latin (celui des hommes d’aujourd’hui).

L’ensemble provient d’un passage de l’Apocalypse, dont le caractère paradoxal s’accorde parfaitement avec le climat du panneau de gauche :

“Ego sum Alpha et Omega, Primus et Novissimus, Principium et Finis”, Apocalypse 22:13

Et comme dans le panneau de gauche, la phrase qui forme le titre, en bas, au plus près du spectateur, provient d’une source différente :

« Salvator mundi, salva nos«

Il s’agit d’une antienne de l’office de l’Exaltation. Elle propose elle-aussi une sorte de fusion des contraires, en identifiant dans une même supplique le plus grand au plus petit : Sauveur du Monde, sauve-nous.

Cette prière, dont la suite immédiate est : « toi qui par ta Croix et son sang nous a rachetés ». s’adresse clairement au Christ.

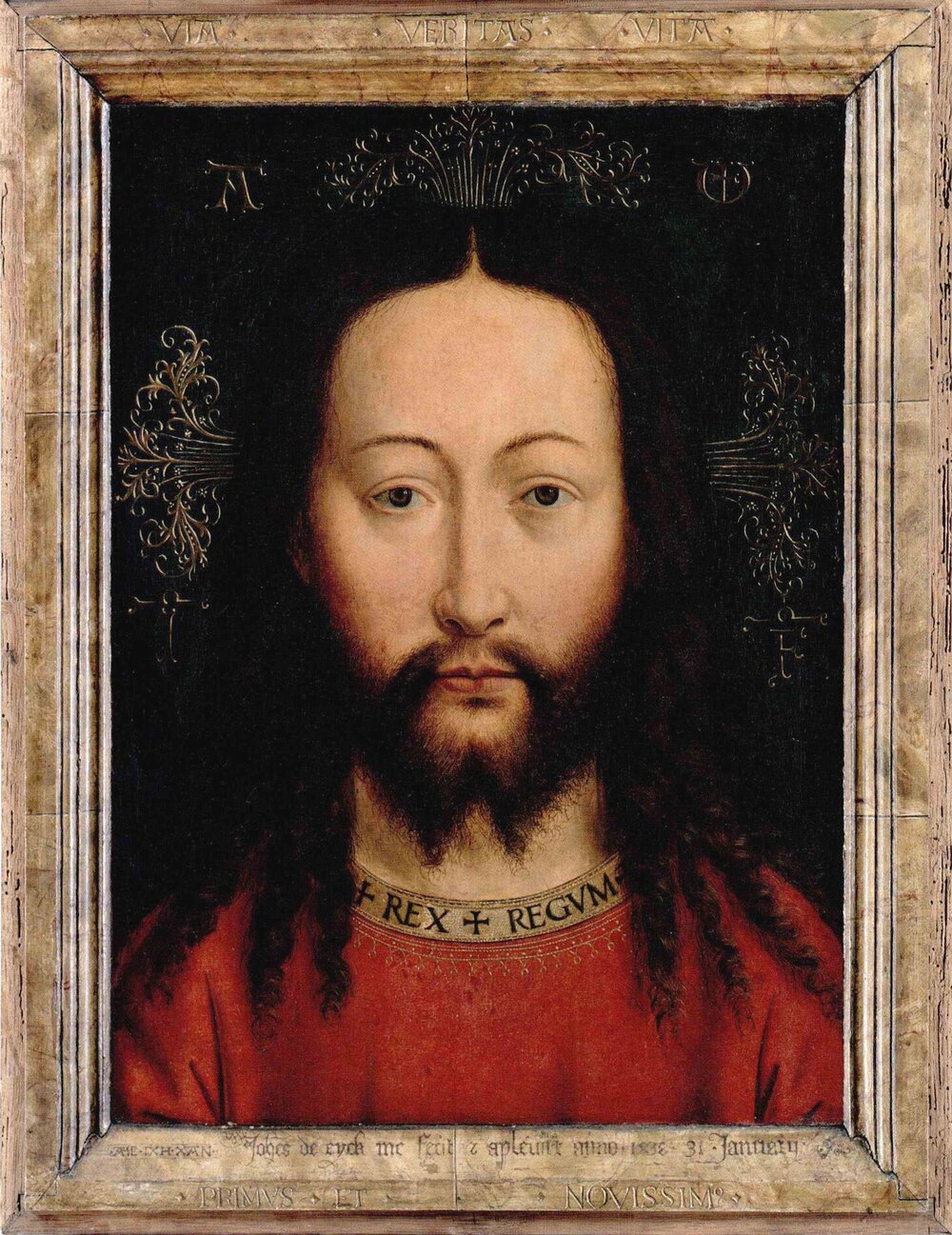

La Sainte Face perdue

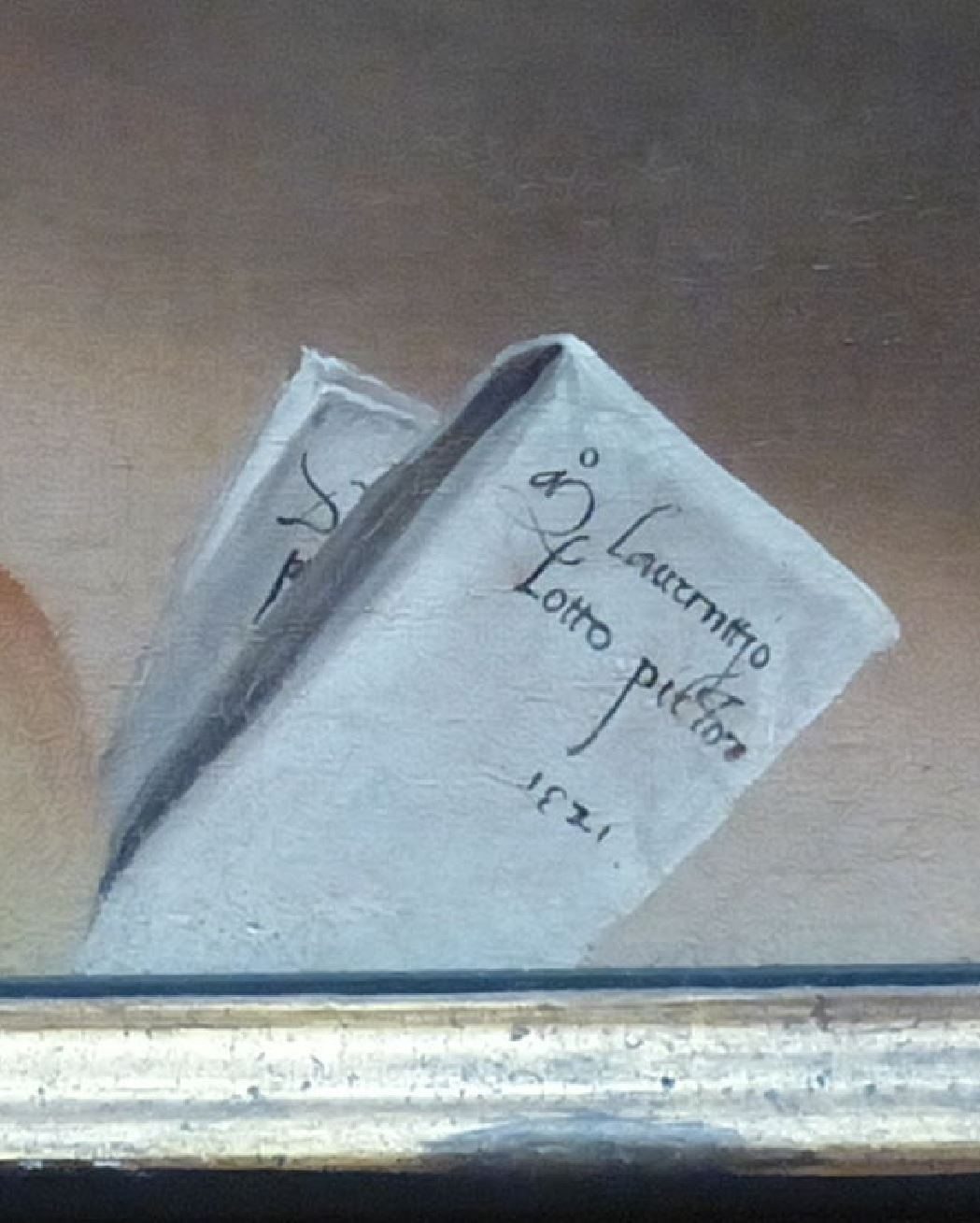

Version 1, 31 janvier 1438, Version 1, 31 janvier 1438,

Gemäldegalerie, Berlin |

Version 2, 30 janvier 1440 Version 2, 30 janvier 1440

Groeningemuseum, Bruges |

|---|

Copies d’après deux originaux perdus de Van Eyck

Il semble, d’après les copies qui nous restent, que Van Eyck a réalisé deux versions de la Sainte Face [26a] :

- la première éclairée depuis la droite, et avec une inscription sur le col ;

- la seconde éclairée depuis la gauche, et avec des pierreries sur le col.

Datées de 1438 et 1440, soit exactement la plage de réalisation de notre Salvator Mundi, ces deux Saintes faces révèlent dans leurs inscriptions des préoccupations identiques :

- en haut des deux cadres, même inscription que sur le livre du vitrail : VIA VERITAS VITA ;

- dans la version de Berlin on retrouve le PRIMUS et NOVISSIMUS de l’Apocalypse, tandis que la version de Bruges porte un passage du Graduel :

|

Speciosus forma prae filiis hominum |

Splendide de beauté, vous surpassez les enfants des hommes |

Les deux versions comportent les lettres grecques Alpha et Omega. Mais les initiale latines, ici I et F, renvoient à un autre passage de l’Apocalypse :

“Ego sum Alpha et Omega, Initium et Finis« , Apocalypse 21:6,

De manière quelque peu aventuresue on pourrait presque proposer que la Sainte face, reproduisant l’image imprimée sur le voile de Sainte Véronique, constitue une version réduite du Salvator Mundi, debout devant son rideau.

Une dernière ambiguïté (SCOOP !)

|

|

|---|

Nous avons vu que le Seigneur du vitrail était ambigu, cumulant des caractères divins et des caractères christiques, et nous l’avons interprété comme le Fils remonté au ciel.

Ici, les chérubins d’Ezéchiel ont disparu, et l’index bénissant remplace le sceptre, accentuant les caractères propres au Christ Rédempteur.

Le fait que le globe soit maintenant dans sa position normale et que la figure pose les pieds sur ASIA ne fait nullement allusion à la naissance de Jésus à l’Orient : dans cette représentation conventionnelle, Jérusalem se situe non pas en Asie, mais au croisement des branches de la croix et au centre du globe. Van Eyck a remis le globe à l’endroit simplement parce qu’il avait la place d’écrire en entier le nom des trois continents.

En revanche, le choix de la variante Principium/Finis plutôt que l‘Initium/Finis qui figure dans l’image du Salvator Mundi est significatif : il permet de donner un second sens aux initiales P et F :

celui que nous voyons n’est pas seulement le Salvator Mundi, mais la figure unifiée du Père et du Fils que Van Eyck avait déjà recherchée quelques années plus tôt dans le Seigneur du vitrail.

Pour une étude d’ensemble des quatre figurations de Dieu en majesté, y compris ces deux dernières, voir 8 Van Eyck et la Majesté de Dieu.

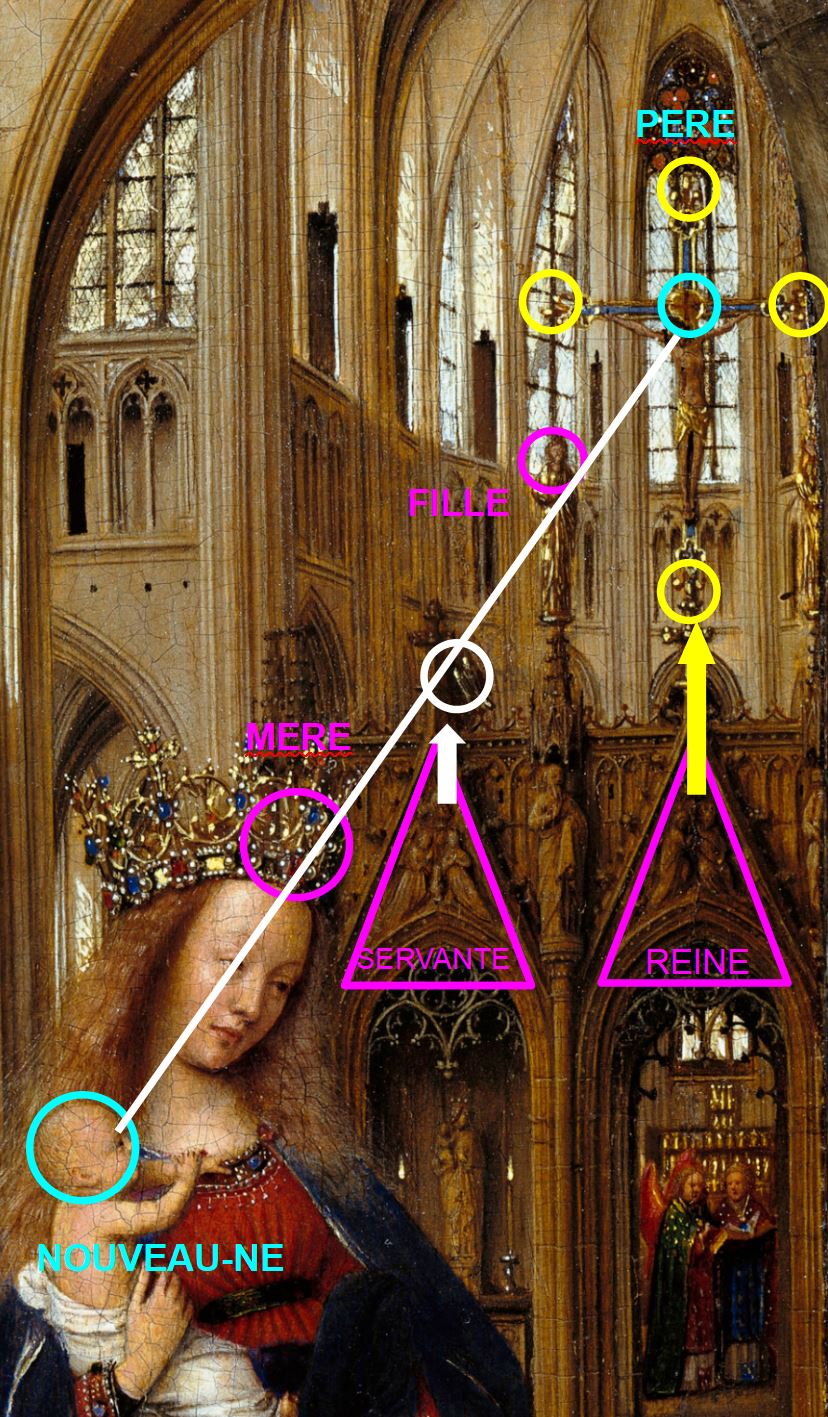

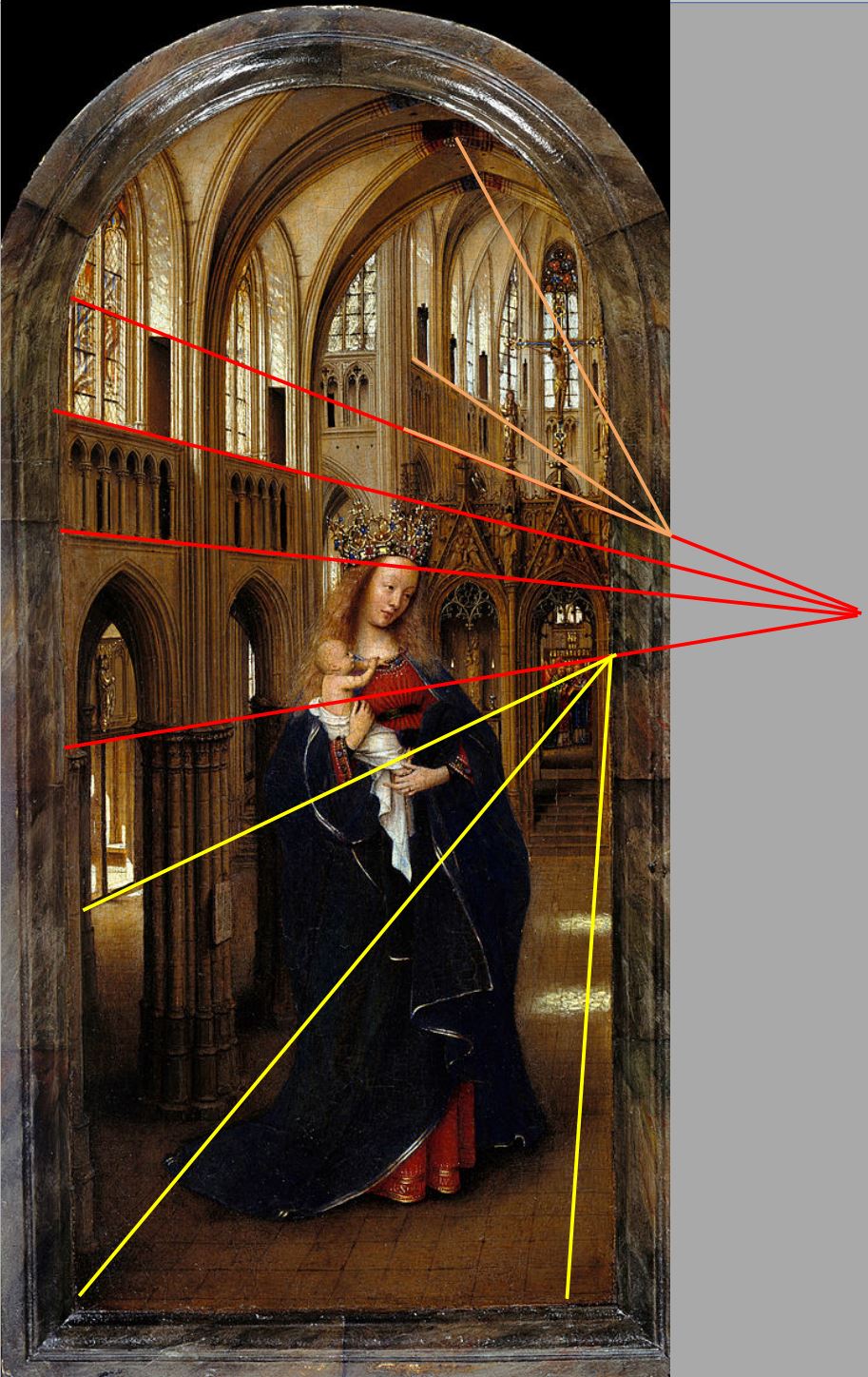

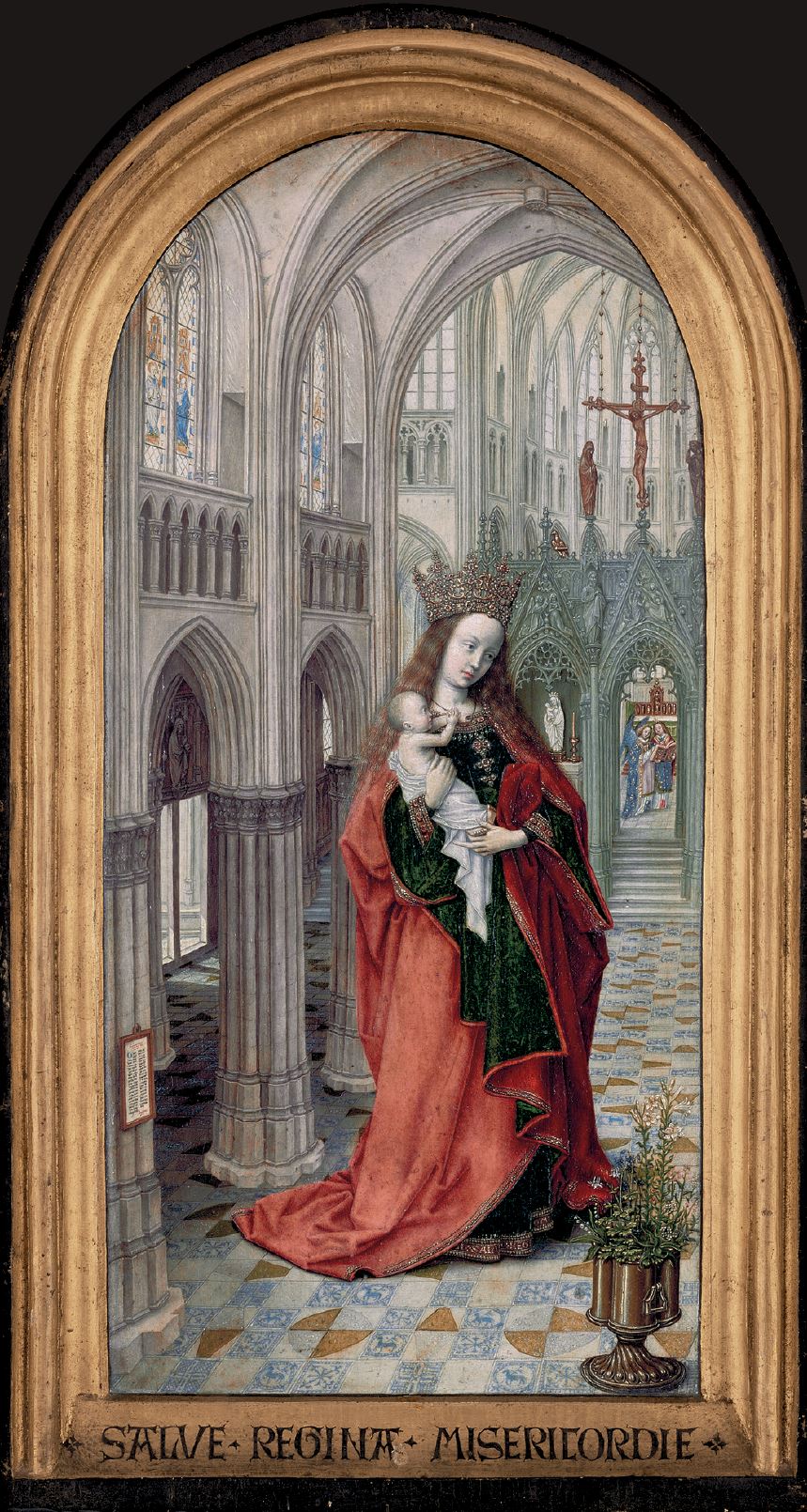

La logique du diptyque (SCOOP !)

L’idée du diptyque peut se résumer en une double métaphore :

- VIERGE = EGLISE

- CHRIST = PORTE

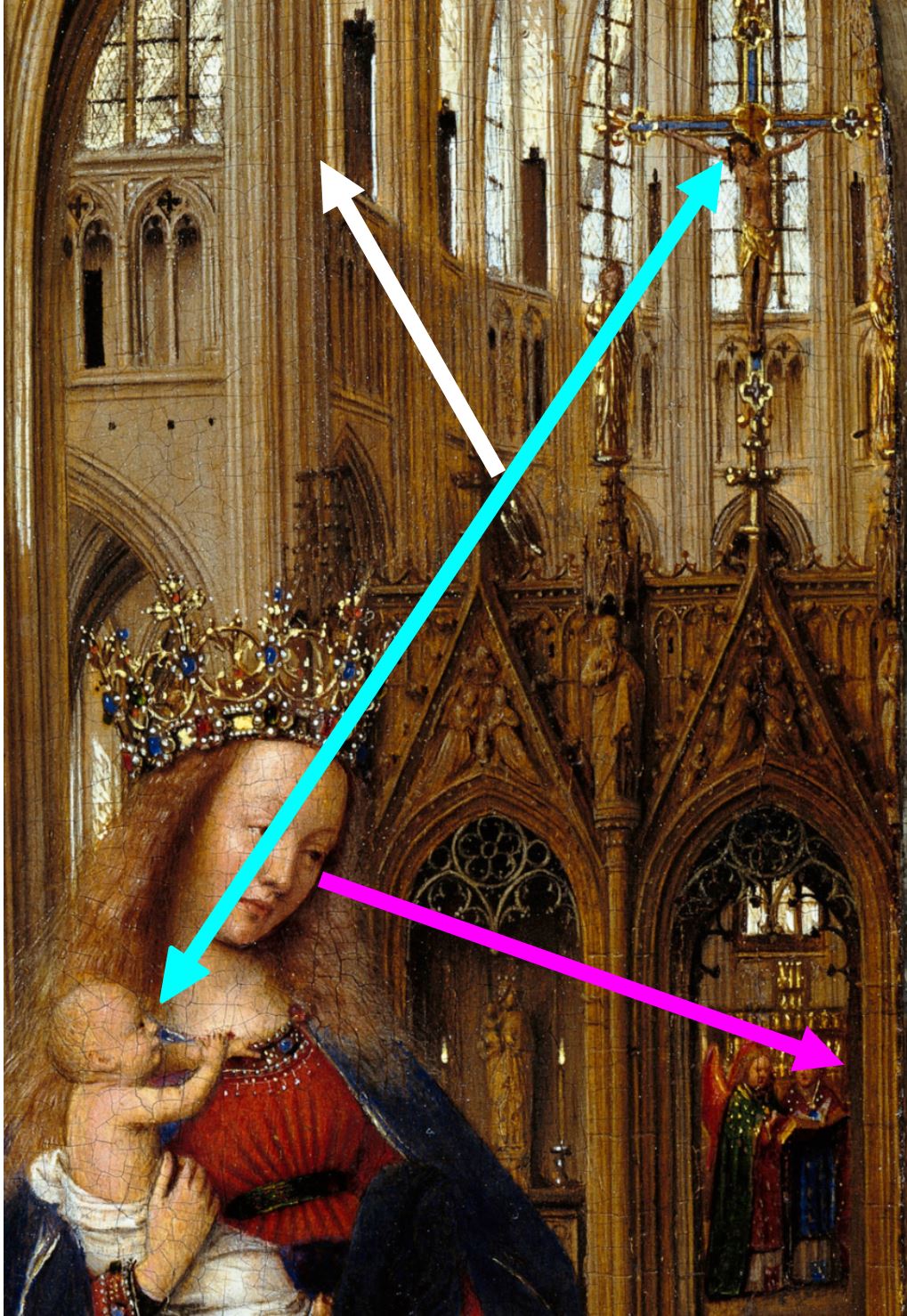

En suivant le regard de l’Enfant (flèche bleu) , l’oeil monte jusqu’à l’image matérielle du Christ en croix. Quittant le panneau secondaire en traversant le seuil de la cloison absente et la charnière du diptyque (flèche blanche) , il est admis à contempler une image purement spirituelle : celle de l’Unité entre le Père et le Fils.

Le jeu sur les initiales P / F renvoie au jeu de mot Florum / Filiorum qui, dans le panneau matériel, nous suggérait l’unité de substance entre la Vierge et le Fils.

Le panneau matériel illustre un premier gigantisme : celui de Marie debout à l’intérieur d’une cathédrale terrestre dont le moindre détail nous est visible – l’Eglise.

Le panneau spirituel nous fait accéder à un gigantisme encore plus extrême : celui du Père/Fils à l’extérieur d’un édifice mystique dont la porte est voilée, debout sur un MUNDUS minuscule qui rend encore plus minuscule le NOS : nous spectateurs, qui contemplons depuis l’infime ces paradoxes rendus visibles (flèche rouge).

A l’inverse, le regard de la Vierge (flèche violette) descend jusqu’au globe, puis au NOS, où sa compassion rejoint notre contemplation.

C’est là aussi, juste au dessus du « NOS », que se trouvent les seuls détails que le Maître de 1499 a rajoutés, selon moi, à l’image originale de Van Eyck : sa propre marque distinctive, la chandelle qui fume : et les armes de l’abbé de Hondt [27], lui dont la piété et la convoitise ont permis de conserver, et de ressusciter ce chef d’oeuvre.

https://www.academia.edu/1787610/_Ung_petit_tableau_fermant_a_deux_fuilletz_._Notes_sur_l_%C3%A9volution_formelle_et_les_voies_de_diffusion_du_diptyque_d%C3%A9votionnel_dans_les_anciens_Pays-Bas_XVe_XVIe_si%C3%A8cles_?email_work_card=title

https://books.google.fr/books?hl=fr&id=cEJfAAAAcAAJ&pg=PA26

[23a] Pour être complet, voici les rares arguments formels d’un spécialiste qui considère au contraire que les deux volets se complètent harmonieusement :

- la cheminée du mur droit de la chambre correspond au mur gauche de la nef ;

- l’ouverture de la cheminée suit le dos du donateur comme l’arcade suit l’inclinaison de la tête de la Vierge ;

- la traîne de la robe frôle d’un côté la cheminée, de l’autre l’arcade ;

- les horizontales des poutres et du tapis coincent le donateur vers le sol, en contraste avec les verticales qui augmentent la taille de la Madone.

A noter que ce dernier argument plaide plutôt en faveur de la discordance entre les deux panneaux.

Erich Herzog « Zur Kirchenmadonna van Eycks » Berliner Museen 6. Jahrg., H. 1., Aug., 1956 https://www.jstor.org/stable/4238134