Le lapin et les volatiles 2

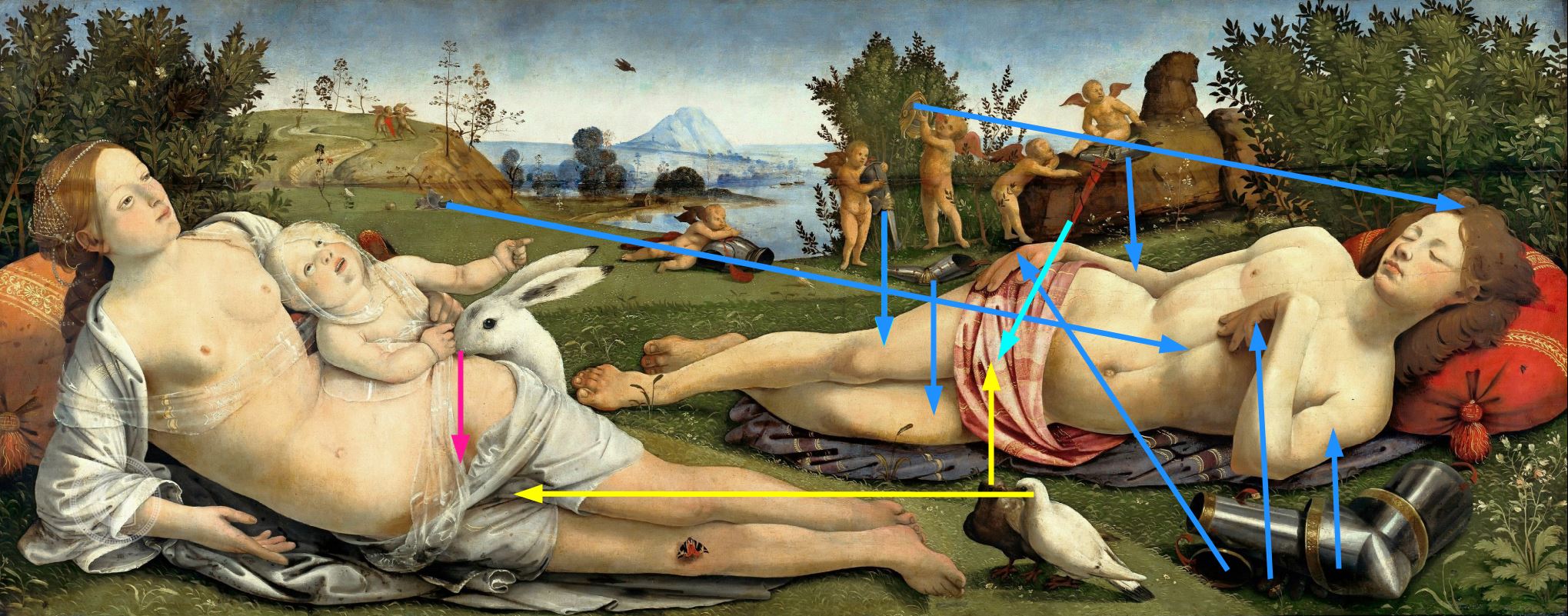

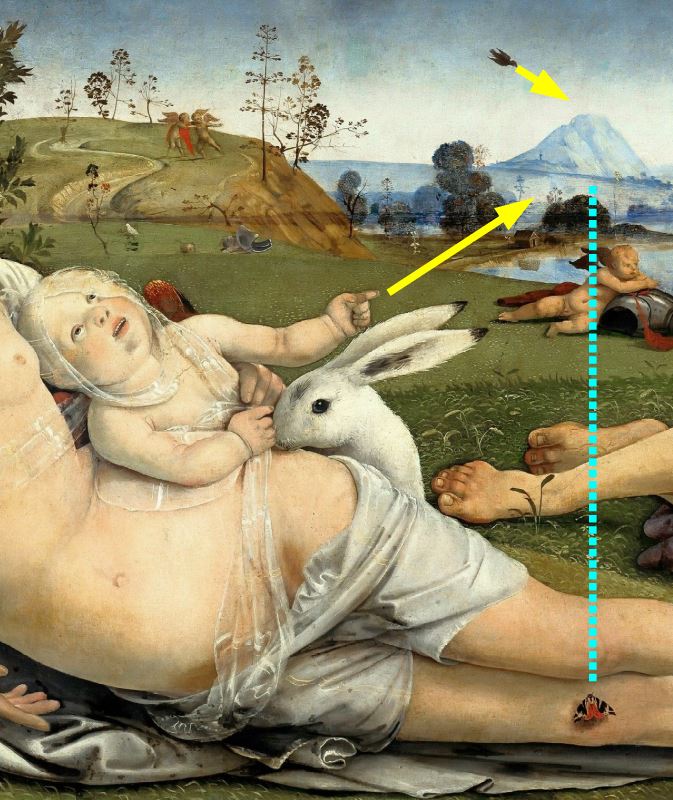

La symbolique phallique des volatiles, notamment à long cou, est bien connue (voir [13] et L’oiseau licencieux). On se demande ici dans quelle mesure le « cuniculus » pouvait être compris comme le symbole du sexe opposé.

Article précédent : Le lapin et les volatiles 1

![]()

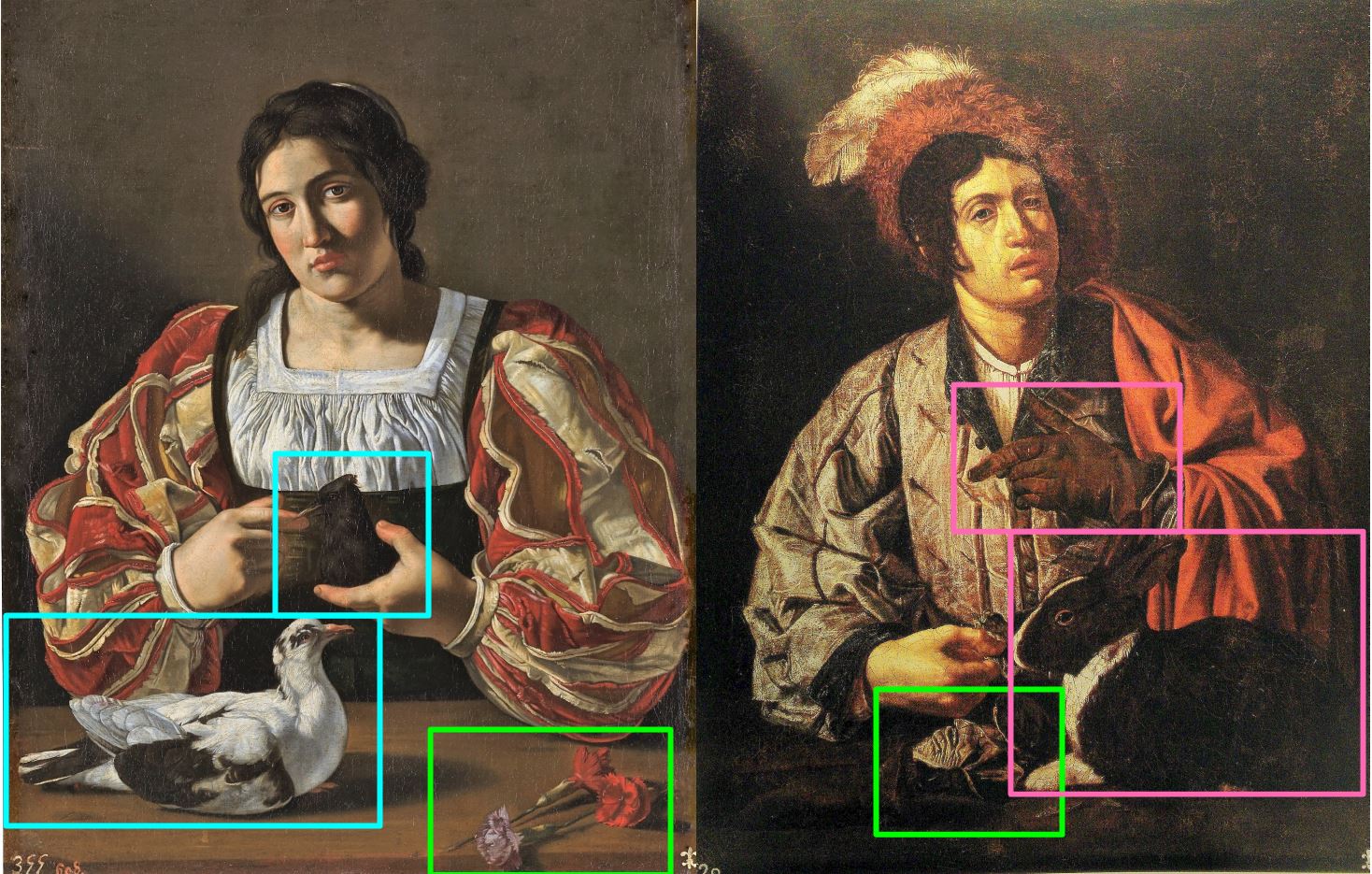

Les volaillers

Les scènes de marché sont un décor de choix pour la cohabitation entre volatiles et lapins.

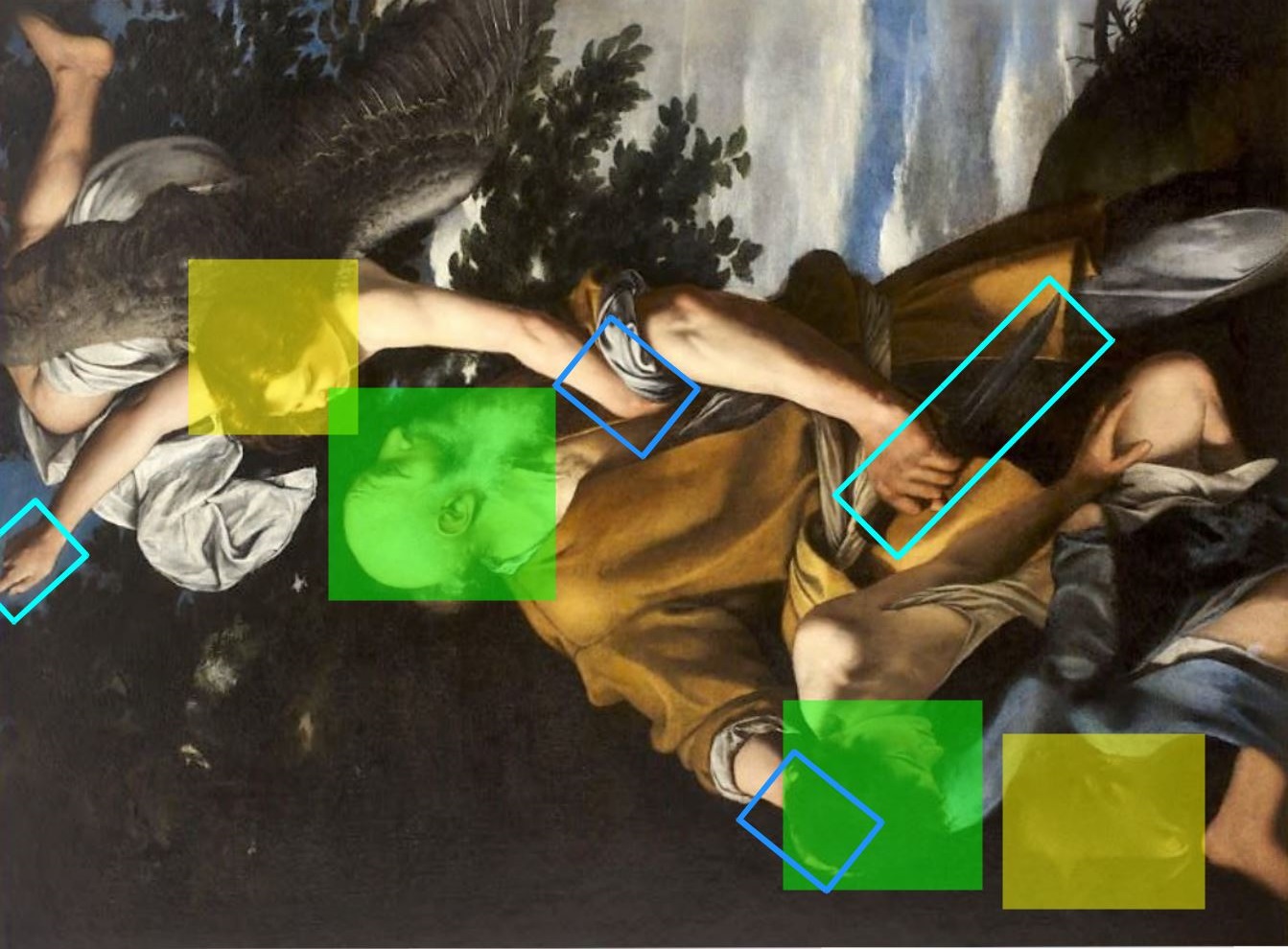

Les volaillers (Pollivendola), Campi, vers 1580, Brera

Les volaillers (Pollivendola), Campi, vers 1580, Brera

Comme beaucoup de tableaux du même genre, celui-ci propose une surenchère dans la diversité : oiseaux sauvages et domestiques, plumées ou pas, tête en haut ou tête en bas, accouplés ou solitaires. On peut y voir simplement la jouissance naïve de l’abondance : mais la multiplication des postures laisse une impression équivoque, celle d’une pré-pornographie se dissimulant dans les volailles.

La symbolique aviaire joue ici à plein dans la figure du jeune homme :

« Il exerce du haut vers le bas un geste de resserrement du cou du volatile qu’il tient entre ses cuisses. Le bec entrouvert du canard, orienté vers le haut, prend place à la hauteur du sexe du garçon. L’idée d’érection n’est pas improbable lorsque l’on sait que Vincenzo Campi semble proposer des détails plastiques équivoques dans bon nombre de ses peintures. Il répond en cela au goût très prononcé de ses contemporains pour l’équivoque, qu’elle soit plastique ou littéraire. » [14]

S’exténuant en bas à cette occupation, le jeune homme a en haut le cou étouffé entre les pattes fourrées d’un fort lapin, image probable d’un sexe féminin exigeant : ainsi s’explique le regard amusé de la marchande qui regarde le garçon faire ses premiers pas, tandis qu’elle même s’occupe à cajoler une grosse volaille au cou tendu.

Scène de marché

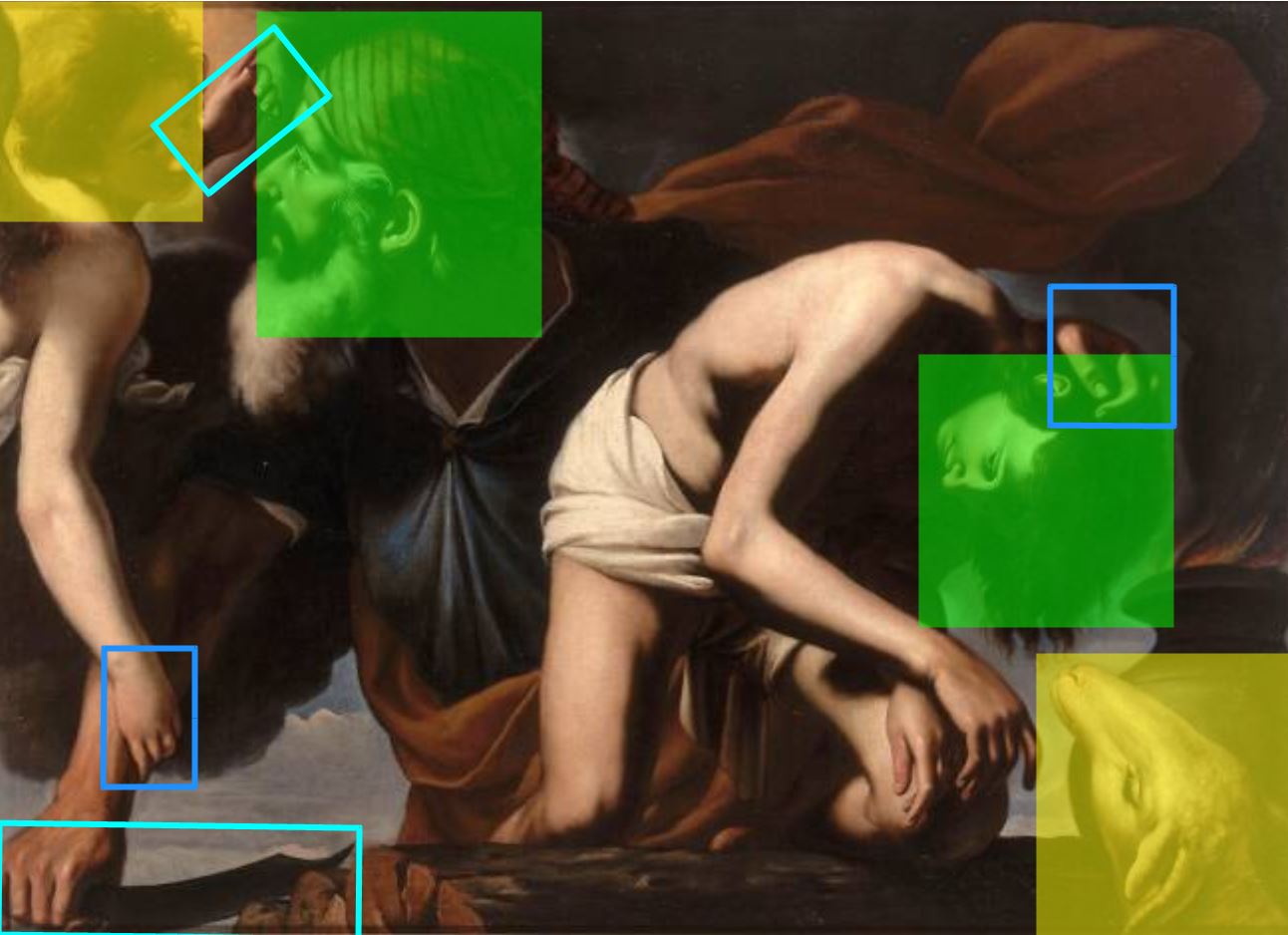

Scène de marché

Beuckelaer (atelier), vers 1573, collection particulière

La même symbolique aviaire et lapinière est ici clairement à l’oeuvre, entre l’homme brandissant une volaille au dessus de ses oeufs, et la femme un lapin aux cuisses vulvaires. Le jeune homme qui se retourne au centre du tableau nous signale qu’il y a bien là quelque chose à deviner.

Nature morte avec une jeune femme

Nature morte avec une jeune femme

Michele Pace Del Campidoglio, 1650-70, collection particulière

Ce tableau pourrait être considéré comme un précurseur de l’esthétique pin-up : deux friandises particulièrement suggestives (le melon fracturé et la grenade explosée) encadrent un intrus, le minuscule lapin blanc, d’où l’oeil monte vers la gorge dénudée de la jeune fille qui nous propose ses bons fruits.

Les cas où la symbolique sexuelle du lapin est aussi appuyée sont rares. La plupart du temps; l’allusion est si discrète qu’elle passe inaperçue.

Les lapins de Metsu (SCOOP !)

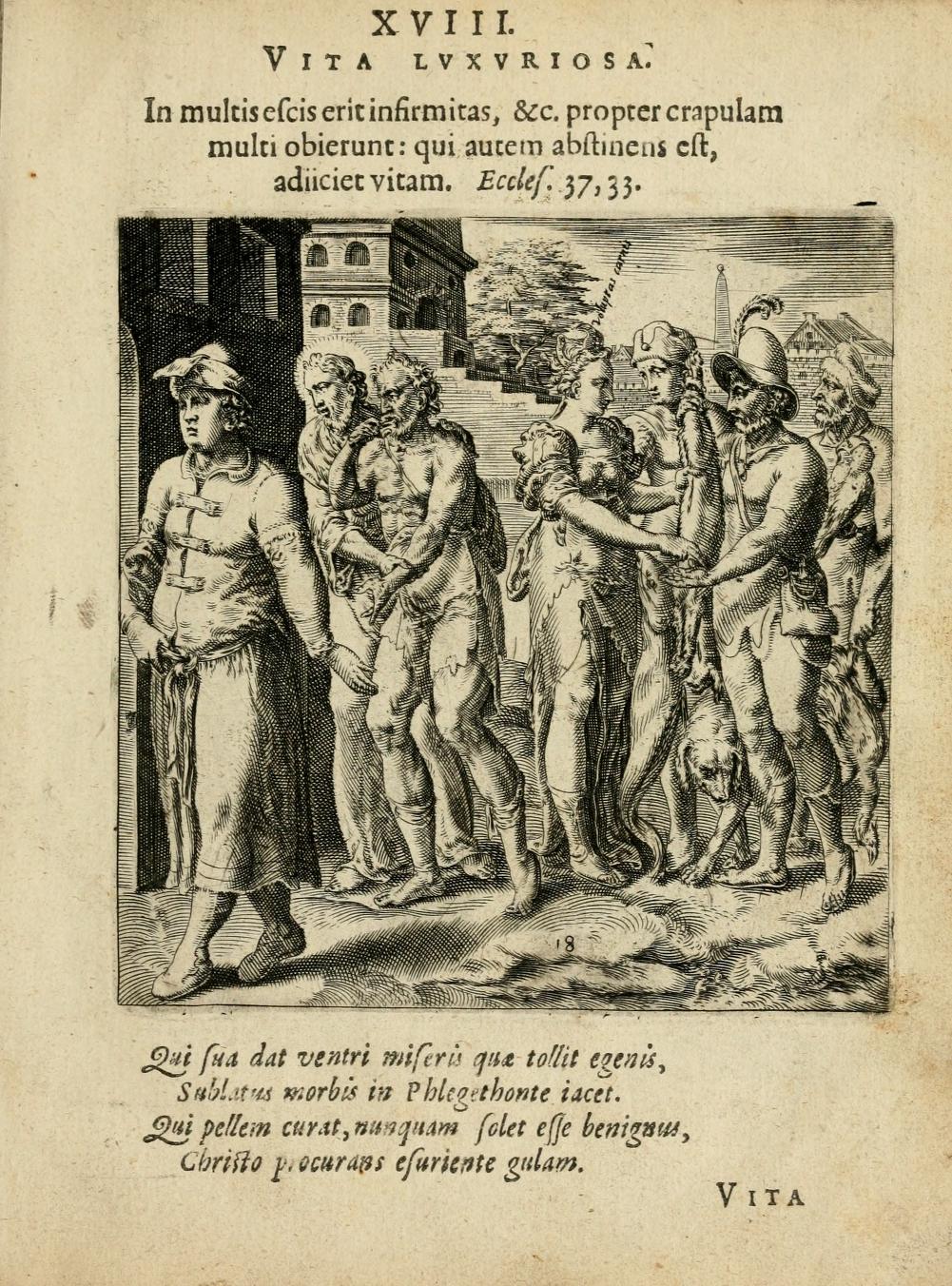

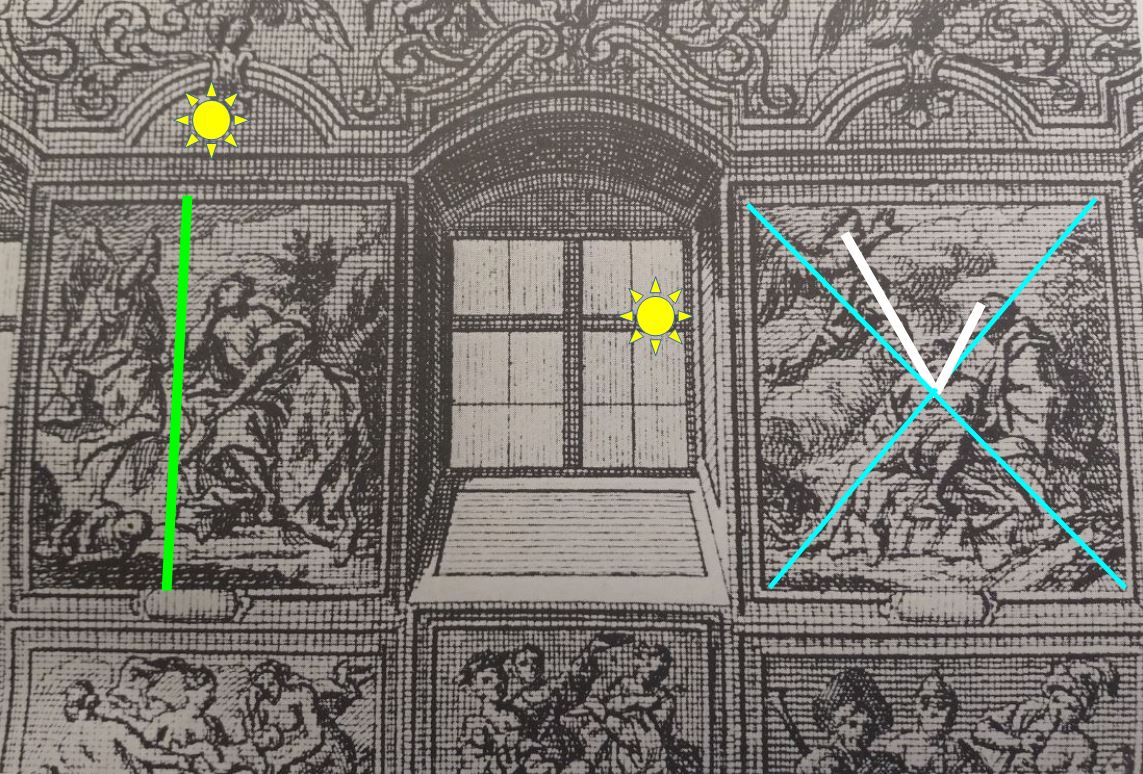

Vita luxuriosa, illustration de Weenix pour « Recht ghebruyck ende misbruyck, van tydlycke have : van rijckdom, nodruft en ghebreck ick beluyck t’onzaligh misbruyck, mettet zaligh ghebruyck », Anvers, 1585

|

Qui donne à son ventre ce qu’il a pris aux pauvres |

Qui sua dat ventri miseris quae tollit egenis, |

Le lapin dont le ventre bée illustre :

- littéralement les mots du texte (ventre, peau) ;

- allusivement, l’idée d’appétit (gorge) ;

- précisément, l’appétit sexuel féminin, comme l’indique l’inscription « voluptas carnis » (plaisir de la chair) juste à côté de la femme.

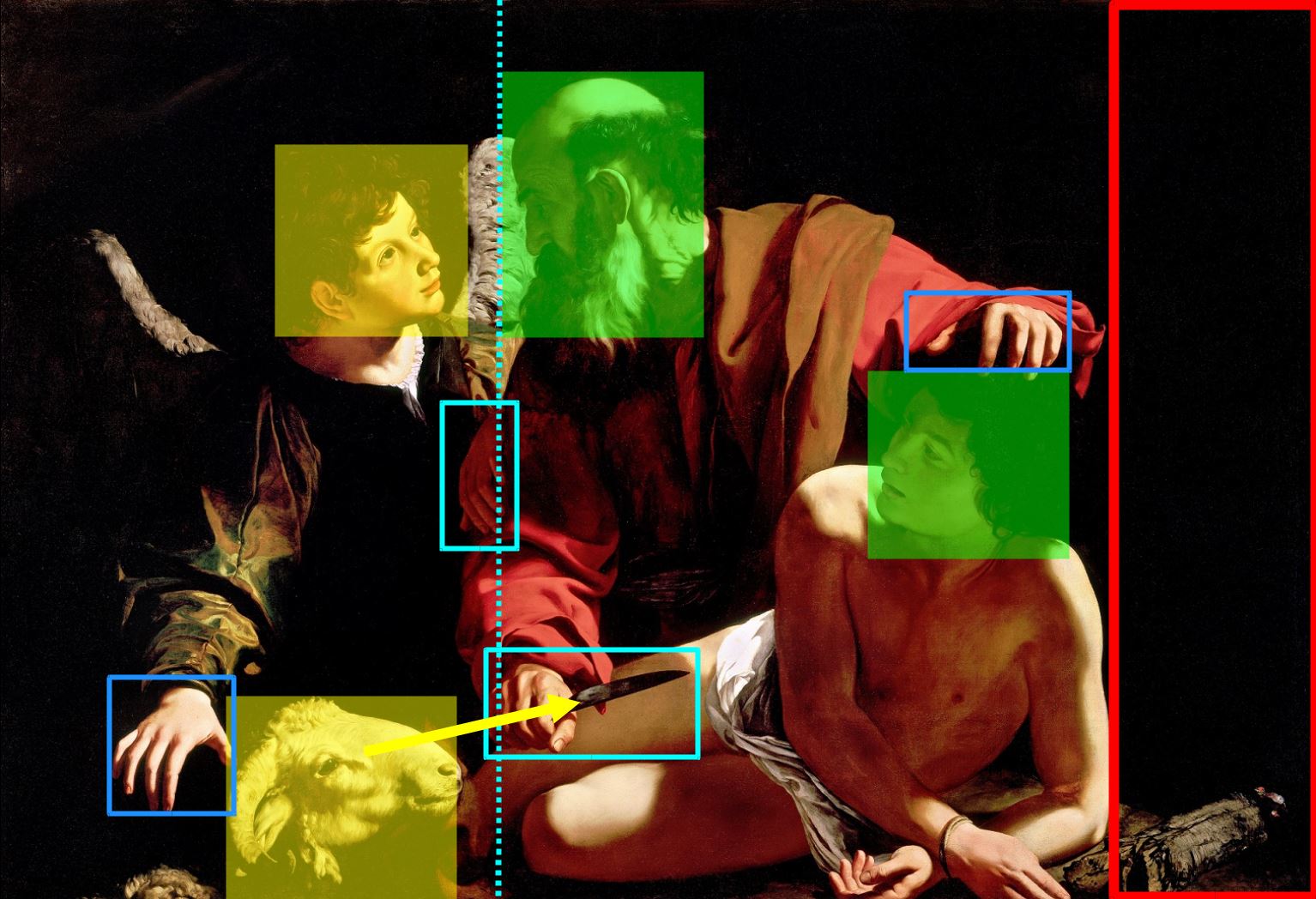

Femme vendant du gibier à un étal, Metsu, 1653-54, Leiden collection

Femme vendant du gibier à un étal, Metsu, 1653-54, Leiden collection

Ce tableau est exceptionnel :

- par sa très grande taille ;

- parce qu’elle est la première des quinze scènes de marché connues de Metsu ;

- parce que c’est sa première nature morte animalière, sans doute pour rivaliser avec celles d’un spécialiste tel que Weenix.

« Depuis le milieu du XVIe siècle, avec des peintures d’Aertsen et de Beuckelaer, les artistes dépeignent généralement les femmes du marché comme des séductrices, les aliments qu’elles vendent soulignant leur sexualité. Les manches à crevés du corsage rouge de la femme ont sans doute une fonction similaire. Ils ne sont pas conformes à la mode contemporaine, mais ils apparaissent dans des costumes fantastiques portés par les représentations de prostituées et de bouffons de Metsu » [15]

Tandis que l’acheteuse arrive du côté des volailles de petite taille, la marchande plantureuse surplombe une oie au cou proéminent. Ce qu’elle propose à la jeune fille naïve, le lapin aux cuisses ouvertes, c’est la métaphore d’une sexualité épanouïe.

|

|

|---|

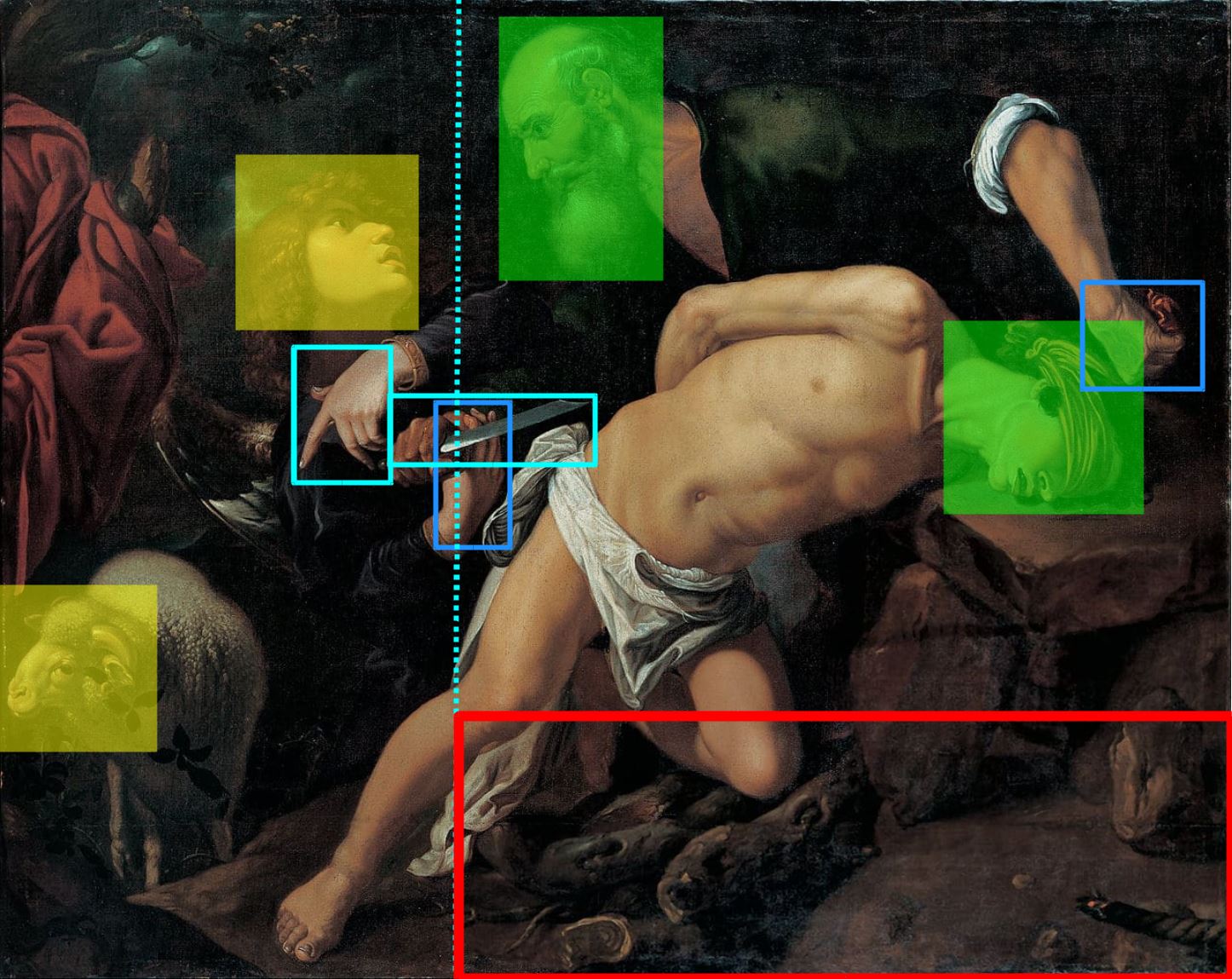

Jeune fille embrochant un poulet, Metsu, 1655-57, Alte Pinakothek, Münich

La jeune servante embroche en souriant un poulet éviscéré, plumé et tête en bas, caricature de masculinité ridicule. En contraste, son gros lapin dodu, fourré et cuisses ouvertes, attend d’être embroché par plus habile.

Vieil homme vendant de la volaille Vieil homme vendant de la volaille |

Jeune femme vendant de la volaille Jeune femme vendant de la volaille |

|---|

Metsu, 1662, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde

Sur ce pendant aux allusions sexuelles appuyées, voir Les pendants de Metsu. Ce qui nous intéresse ici est que Metsu a condensé les deux tableaux en un seul, autour d’une peau de lapin :

La vieille marchande

Metsu, vers 1662, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde (photo JL Mezières)

Le gamin à l’arrière-plan nous indique, comme souvent, qu’il y a un sous-entendu comique. Il faut comprendre que la jeune fille demande à la vieille femme, habile à plumer un pigeon sur son ventre, un conseil pour s’occuper de son lapin.

![]()

Natures mortes à poil et à plume

Au retour de la chasse ou à la cuisine, le lièvre ou le lapin, apparié avec des oiseaux, constitue un contraste de textures idéal pour le peintre de nature morte.

Lapin et oiseaux dans les bodegons

En Espagne, les cadavres sont de préférence suspendus verticalement, dans des compositions étranges où la géométrie se mêle avec la crudité anatomique.

Hiepes, 1643, Prado

Hiepes, 1643, Prado

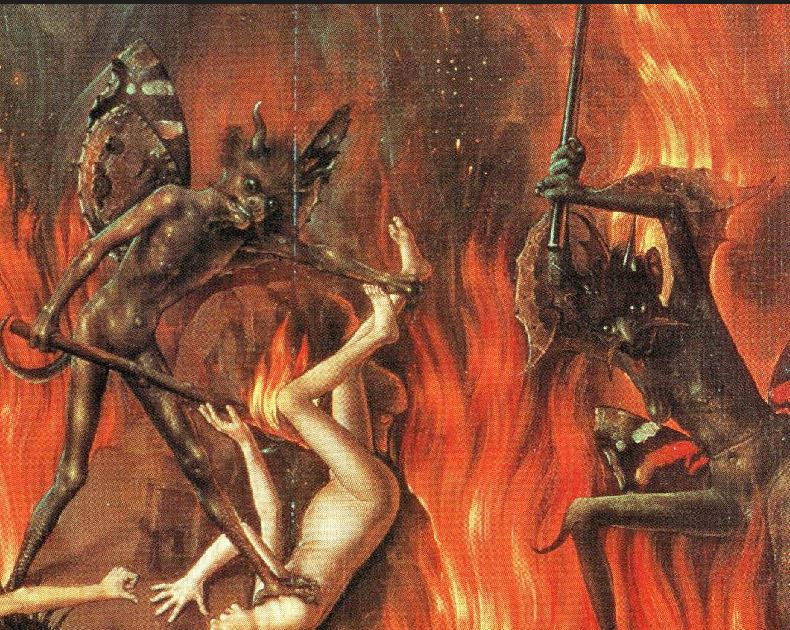

La forte symétrie centrale tend à faire du quadrupède un oiseau parmi les autres. d’autant que, par une sorte d’ironie macabre, il est placé nez à nez avec deux oeufs. Seul tête en bas parmi tous ces cous en extension, sa plaie vulvaire attire l’oeil de manière délibérement malsaine.

Mariano Nani, 18ème siècle, Prado Mariano Nani, 18ème siècle, Prado |

Bartolome Montalvo, début 19ème, collection privée Bartolome Montalvo, début 19ème, collection privée |

|---|

Cette tradition très géométrique se maintient les siècles suivant. Le mode de suspension inversé, par le cou pour les volatiles et par les cuisses pour le lapin, met en évidence ce que chacun offre en matière de métaphore, et crée un effet bizarre de copulation sublimée.

Lapin et oiseaux dans les natures mortes

Gabriele Salci, 1719, Musée des Beaux Arts, Budapest

Gabriele Salci, 1719, Musée des Beaux Arts, Budapest

Certains tableaux de chasse procurent un effet de monde à l’envers comme si, grâce à l’alibi de la mort et de l’animalité, ils se complaisaient à disposer les corps dans des poses interdites aux humains. Le ventre sanglant du lièvre est ici exhibé d’une manière particulièrement obscène, en regard du canon qui l’a défloré.

Il serait néanmoins outrancier de prétendre que tous les trophées de chasse avaient des sous-entendus sexuels. Les natures mortes avec volatiles et lapins sont innombrables, et cette cohabitation est avant tout justifiée par le contraste des matière. Parmi les gibiers à fourrure, la petite taille du lièvre facilite également son adoption. Par ailleurs, la chasse aux lièvres était une activité universelle, prisée aussi bien des nobles que des bourgeois.

J’ai ressemblé ci-après quelques échantillons de peintres spécialisés dans ce sous-genre particulier, la nature morte au lapin/lièvre et oiseaux.

Jan Fyt

Lièvre et perdreaux, Jan Fyt, 1642, Collection du prince de Lichstenstein, Vaduz

Lièvre, perdrix, geai et autres oiseaux sur une corniche, Jan Fyt, Collection privée Lièvre, perdrix, geai et autres oiseaux sur une corniche, Jan Fyt, Collection privée |

Lièvre et oiseaux sauvage, Jan Fyt, Collection privée Lièvre et oiseaux sauvage, Jan Fyt, Collection privée |

|---|

Les plumes et le poil se frôlent dans la promiscuité de la mort.

Adriaen van Utrecht

Nature morte avec un lièvre et des oiseaux sur une table, Adriaen van Utrecht ,1647, Johnny van Haeften Gallery

Un massacre à ambition encyclopédique : au mileu de ces brochettes d’oiseaux, le lièvre ouvre un oeil tout étonné d’avoir été classé dans ce genre zoologique.

Jan Weenix

Lièvre et oiseaux, Jan Weenix, 1687, Städel Museum, Francfort Lièvre et oiseaux, Jan Weenix, 1687, Städel Museum, Francfort |

Lièvre et perdreaux, Jan Weenix, collection particulière Lièvre et perdreaux, Jan Weenix, collection particulière |

Lièvre, perdreaux et autres oiseaux sans une niche, Jan Weenix, Museum of Fine Arts, Houston Lièvre, perdreaux et autres oiseaux sans une niche, Jan Weenix, Museum of Fine Arts, Houston |

|---|

Jan Weenix satisfait sa production en série en positionnant différemment toujours les mêmes éléments. Il est donc difficile de trouver un sous-entendu dans l’oiseau qui pique du bec, plus ou moins près de l’entrejambe écartelée du lièvre. Les deux objets hémisphériques pendus au dessus sont un chaperon de faucon, l’ennemi commun de l’un et de l’autre.

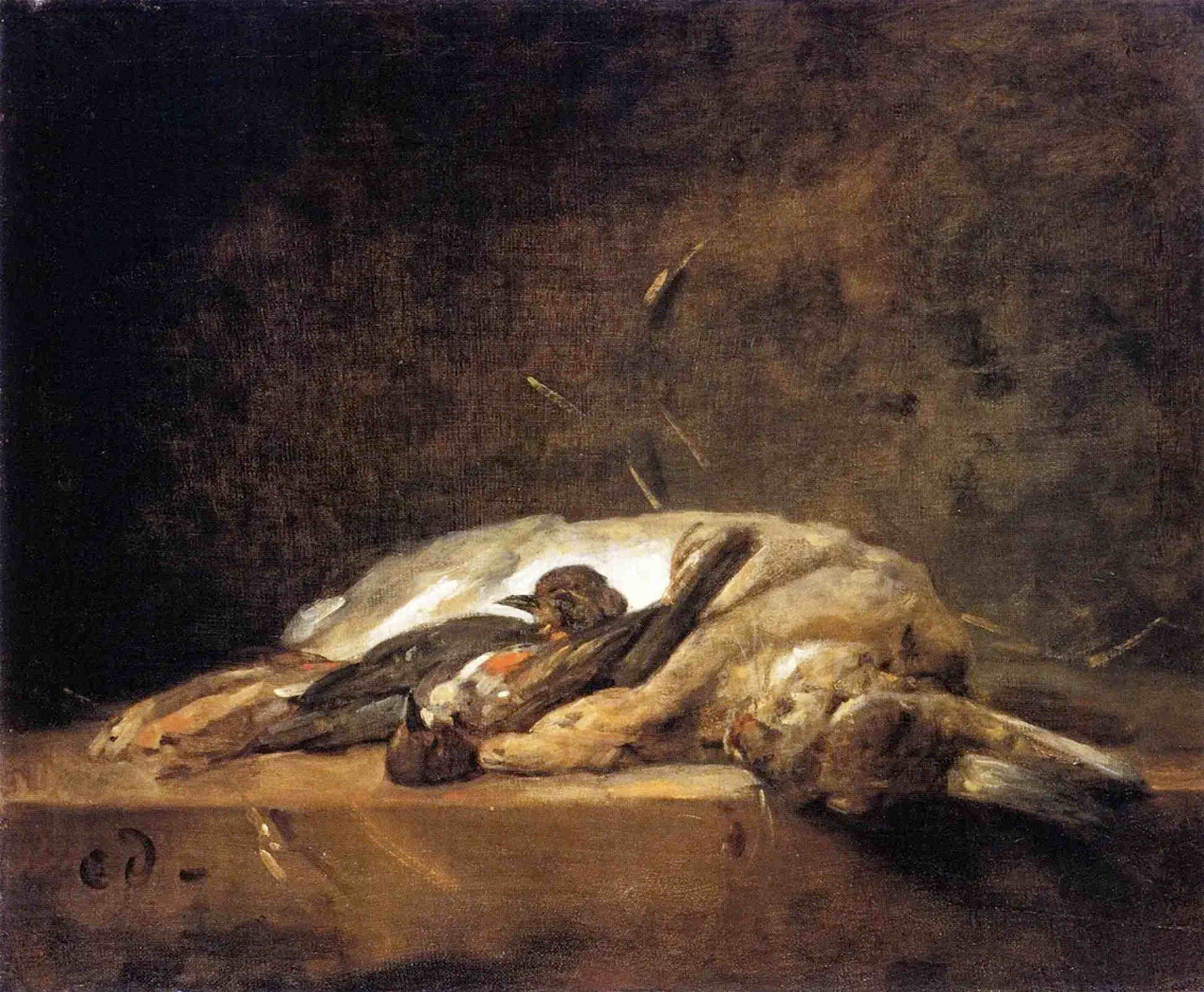

Chardin

Contrairement aux hollandais du siècle précédent, Chardin ne cherche pas à composer des trophées tape à l’oeil, artistement disposés. Il place toujours le gibier dans la cuisine, posé sur une étagère de manière naturelle, comme au retour de la chasse ou du marché.

1728, Musée de la chasse et de la nature, Paris 1728, Musée de la chasse et de la nature, Paris |

1728-30, MET 1728-30, MET |

|---|

Au début de sa carrière, le thème l’intéresse surtout pour ses effets de texture, en contraste avec les couleurs vives des fruits .

1755, Musée de la chasse et de la nature, Paris 1755, Musée de la chasse et de la nature, Paris |

1760-65, NGA, Washington 1760-65, NGA, Washington |

|---|

Lorsqu’il y revient à la maturité, seuls ou à côté de l’orange à l’éclatante vitalité, les petits cadavres avachis font ressentir toute la cruauté de la mort.

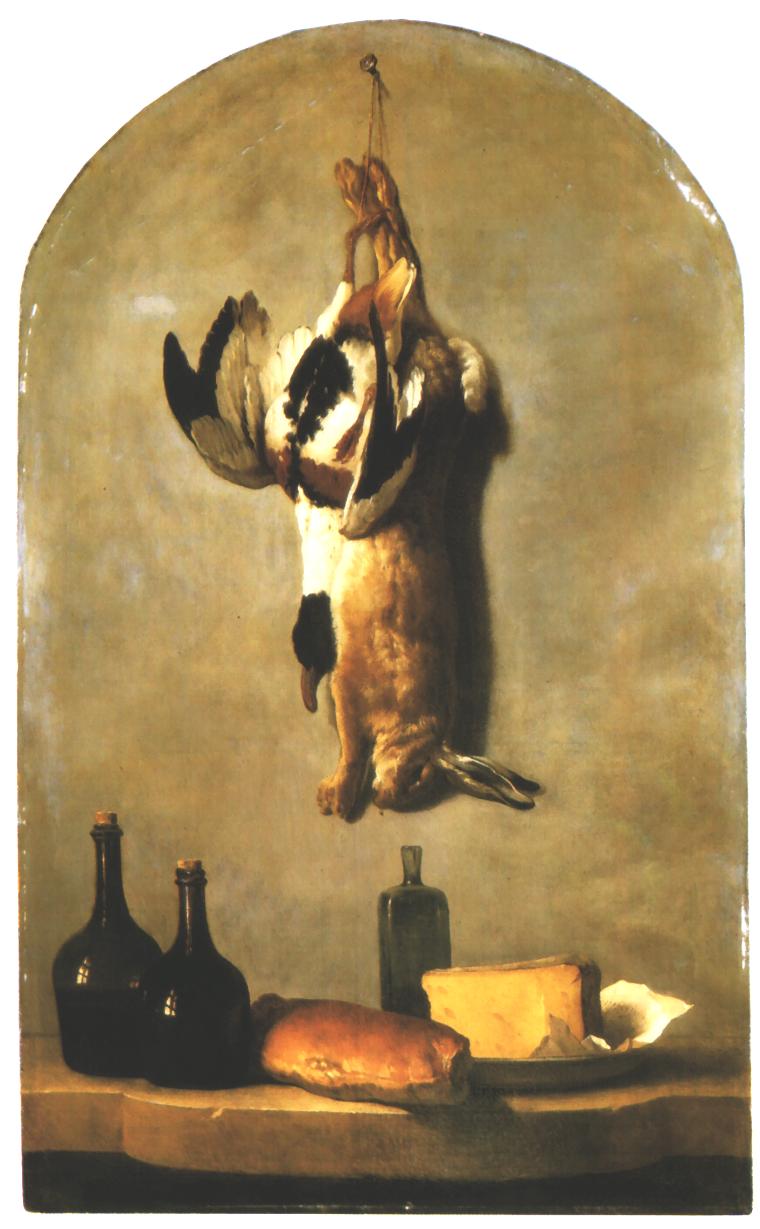

Oudry

Gibier mort et pêches dans un paysage

Gibier mort et pêches dans un paysage

Oudry, 1727, Birmingham Museum of Art

Oudry suit un peu la même évolution : au départ, un trophée de chasse imité des hollandais.

Lièvre, canard, bouteilles, pain et fromage, Oudry (école), 1742, Louvre Lièvre, canard, bouteilles, pain et fromage, Oudry (école), 1742, Louvre |

Perdrix rouge, lapin, citrons, oranges et bouilloire, Oudry, 1746, Louvre Perdrix rouge, lapin, citrons, oranges et bouilloire, Oudry, 1746, Louvre |

Faisan, lièvre et perdrix rouge, 1753, Louvre Faisan, lièvre et perdrix rouge, 1753, Louvre |

|---|

Dans un second temps, il met au point cette étrange chimère : un lièvre aux ailes déployées, suspendu à un piton.

Nature morte avec vue sur la ville

Nature morte avec vue sur la ville

Hugo Salmson 1863-94, Nationalmuseum, Stockholm

Au XIXème siècle, on peut citer cette composition très inventive : le couple contre-nature du gibier, pendu à l’envers devant un décor citadin, fait un premier ricochet dans le couple de moineaux sur le garde-corps, et un second dans le couple humain à sa fenêtre : comme si les animaux des champs amenaient l’amour à la ville.

Lièvre et faisan, Lovis Corinth, 1910, collection privée Lièvre et faisan, Lovis Corinth, 1910, collection privée |

Lapin et perdrix, Suzanne Valadon, 1930, Ermitage Lapin et perdrix, Suzanne Valadon, 1930, Ermitage |

|---|

Au XXème siècle, le genre subsiste chez quelques artistes respectueux des traditions, mais les sous-entendus éventuels se sont perdus.

![]()

Diane et son gibier

La figure de Diane permet de combiner les charmes opulents de la chasse et de la chair.

Diane et ses nymphes épiées par des satyres

Diane et ses nymphes épiées par des satyres

Peter Paul Rubens (pour les figures) et Frans Snyders (pour la nature morte), 1616, Royal Collection, Hampton Court

Rubens n’a pas représenté explicitement l’attribut de la déesse, mais l’a évoqué par la forme en croissant du corps de la femme de gauche : le lévrier fidèle qui dort à ses pieds l’identifie comme étant Diane.

Par rapport aux représentations habituelles de la chaste déesse, ce tableau cumule deux énormes provocations :

- un satyre enjambe Diane tandis que l’autre la dénude ;

- le satyre voyeur érige entre ses pattes de bouc un gigantesque tronc noueux.

A côté de ces allusions massives, les deux lièvres et les oiseaux peints par Snyders n’ont pas besoin d’être sexualisés.

Diane et ses nymphes après la chasse

Diane et ses nymphes après la chasse

Jan Brueghel le jeune, 1630-39, Walters Art Museum Baltimore

Ce tableau sur le même thème, en moins scandaleux , est également à quatre mains : les figures sont d’un artiste non identifié du cercle de Peter Paul Rubens, le paysage et les animaux de Jan Brueghel le jeune.

Ici la meute de chien et l’amoncellement des proies font rempart entre la sexualité de louve, côté nymphe et satyre, et la sexualité des biches, dans le coin opposé. Perdus dans la masse, les lièvres et les oiseaux ne manifestent pas d’intention particulière.

Diane avec ses chiens et ses trophées de chasse dans un paysage

Diane avec ses chiens et ses trophées de chasse dans un paysage

Jan Fyt et Erasmus Quellinus II, 1630 – 1661, Gemäldegalerie, Berlin

Toujours à quatre mains, cette composition juxtapose les deux genres sur la même toile : nature morte à gauche, scène mythologique à droite.

Pour une fois, Jan Fyt a eu une intention grivoise, en posant le long cou de cygne sur l’entrecuisse d’un lapin. Et les deux moitiés du tableau sont moins indépendantes qu’il ne semble : tandis qu’à droite un chien lève sa truffe vers sa maîtresse adorée, à gauche un autre chien lève la sienne vers l’objet de son appétit : ce qui crée une équivalence visuelle entre les points culminants des deux triangles, le lièvre au poitrail offert et la déesse au sein dénudé.

![]()

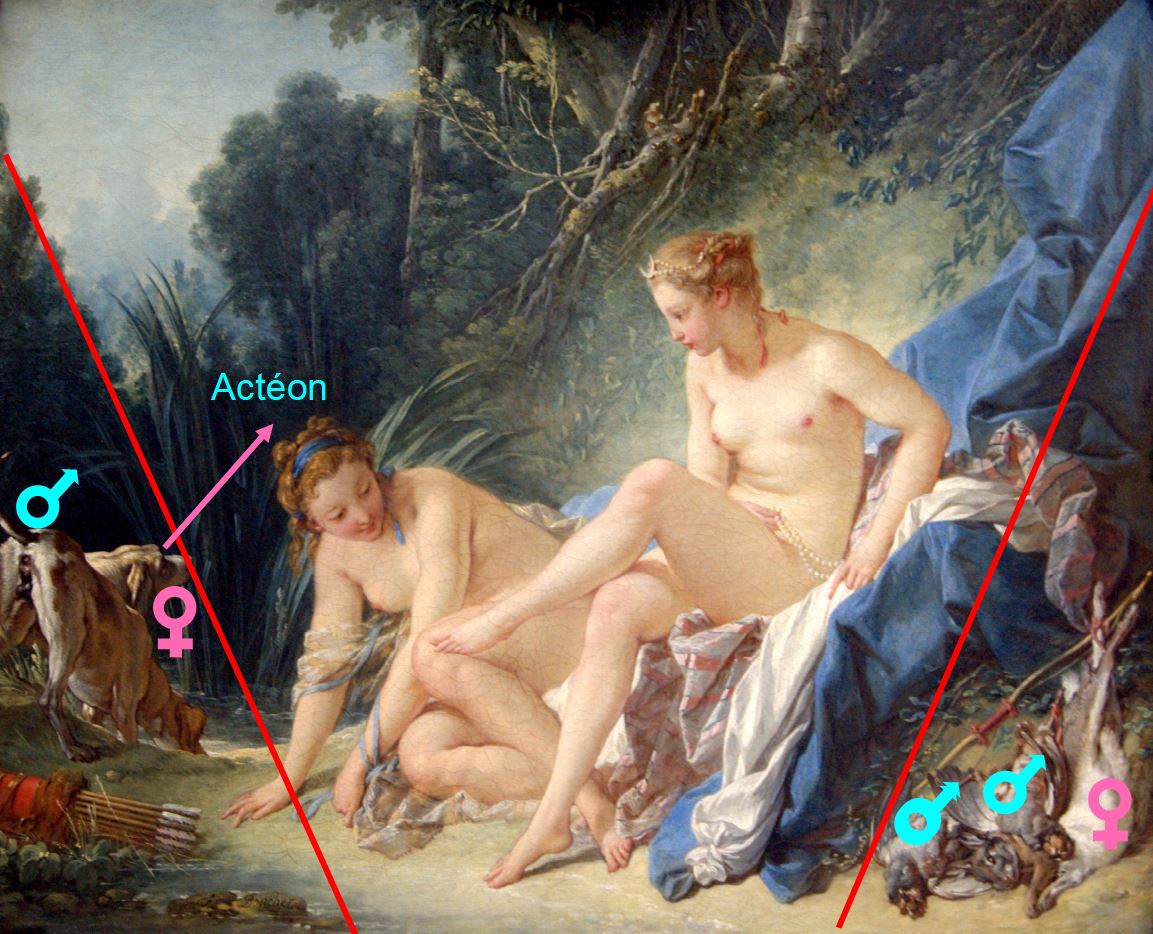

Diane et son gibier, chez Boucher

En focalisant le trophée de Diane sur un lièvre et un ou deux oiseaux, Boucher rend à ces animaux toute leur vigueur symbolique.

Diane sortant du bain, Boucher, 1742, Louvre

Diane sortant du bain, Boucher, 1742, Louvre

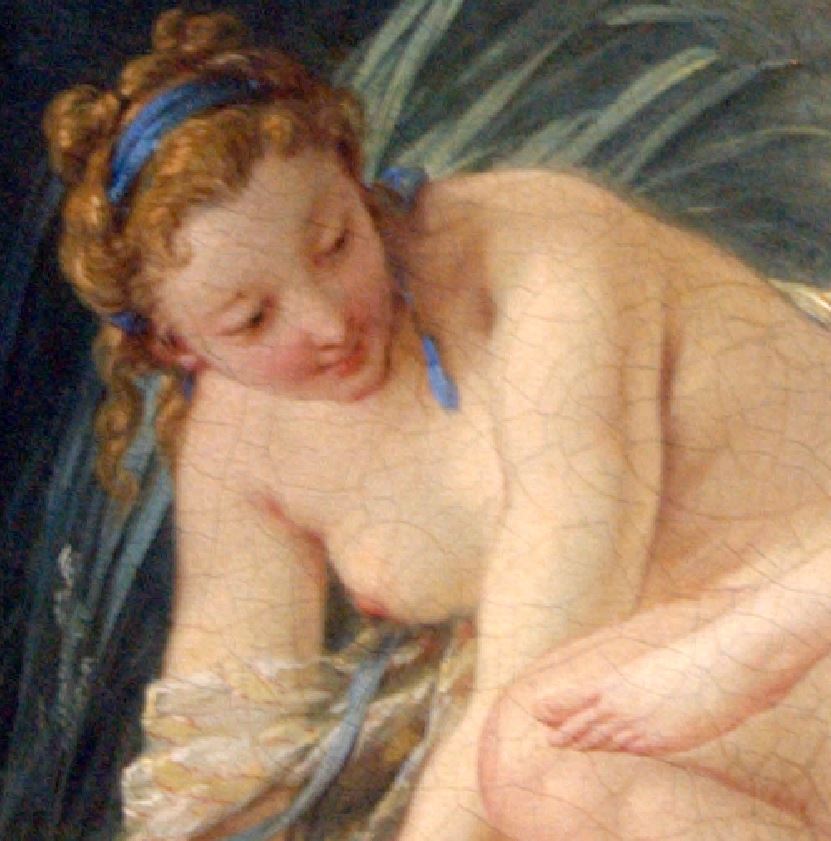

Dans ce tableau très commenté [16], on passe en général à côté de l’essentiel.

Le collier de perles

Un premier détail qui devrait intriguer est le collier de perles que Diane manipule ostensiblement : car cette chasseresse n’est pas réputée coquette. En forçant, on pourrait justifier la présence des perles par leur parenté avec la Lune (blanche et changeante) ou comme symbole de pureté : mais ceci ne vaut guère que pour la Vierge, et dans un contexte chrétien (Margarita regni pretiosissima).

La Toilette de Vénus

La Toilette de Vénus

Boucher, 1746, National Museum, Stockholm

En fait le collier de perles que tripote Diane est un double contresens :

- mythologique : c’est l’attribut naturel de Vénus, née de la mer dans une coquille ;

- narratif : si le collier était destiné à Diane, il devrait lui être présenté par la nymphe ; de plus elle en porte déjà un dans ses cheveux.

Les pieds de la déesse

On voit bien que son pied droit frôle l’eau claire du premier plan. Mais que fait exactement son pied gauche, en suspens devant le genou de la nymphe ? Le frôle-t-il ou ne le frôle-t-il pas ?

Le regard à la fois étonné de la nymphe nous répond : Diane est tout simplement en train de lui faire du pied. Et le collier est le présent qui accompagne ses avances.

Le centre du tableau est donc un hommage discret aux amours féminines.

Le lièvre et les deux perdreaux

Tout le monde a bien vu les attributs de Diane :

- à gauche le carquois à côté des deux chiens,

- à droite l’arc à côté du gibier : un lièvre et deux perdreaux.

Le Repos des nymphes au retour de la chasse, dit Le Retour de chasse de Diane

Le Repos des nymphes au retour de la chasse, dit Le Retour de chasse de Diane

Boucher, 1745, Musée Cognacq-Jay, Paris

Trois ans plus tard, Boucher distribuera ces éléments de manière différente : deux carquois, pas d’arc, un lapin et un perdreau à gauche, l’autre au centre. La chasseresse frôle toujours de son pied nu l’eau cristalline. Si on cherche la sandale qu’elle vient d’ôter, on trouvera son ruban bleu posé à gauche et frôlant, par une ironie discrète, la patte fourrée de sa victime.

La nymphe fait subir au second perdreau un écartèlement très étrange : tout comme sa maîtresse pince le ruban bleu, d’une main elle lui pince une patte et de l’autre elle lui pince la tête, le pouce bien enfoncé dans l’orbite.

Au XVIIIème siècle , et notamment chez Boucher, un volatile est une métaphore du soupirant en général (voir L’oiseau chéri) et de l’organe viril en particulier (voir L’oiseau licencieux). Le jeu cruel de la nymphe avec le cadavre flasque est donc une image de dérision, celle des compagnes de Diane envers l’orgueil masculin.

Dans la version de 1742, l’allusion sexuelle est plus discrète : un des perdreaux porte à la patte un ruban rouge dénoué, tandis que la patte du lièvre est encore attachée à l’arc par un autre ruban rouge. Cette idée bizarre de se servir d’un arc pour transporter des trophées n’a de sens que métaphorique : Diane sait se montrer impitoyable envers ses soupirants (les deux perdreaux) mais aussi envers celles qui lui sont attachées mais la trahissent (le lièvre). On se rappelle ici l’histoire de la nymphe Callisto, engrossée par Jupiter et punie par Diane, qui la transformera en ourse.

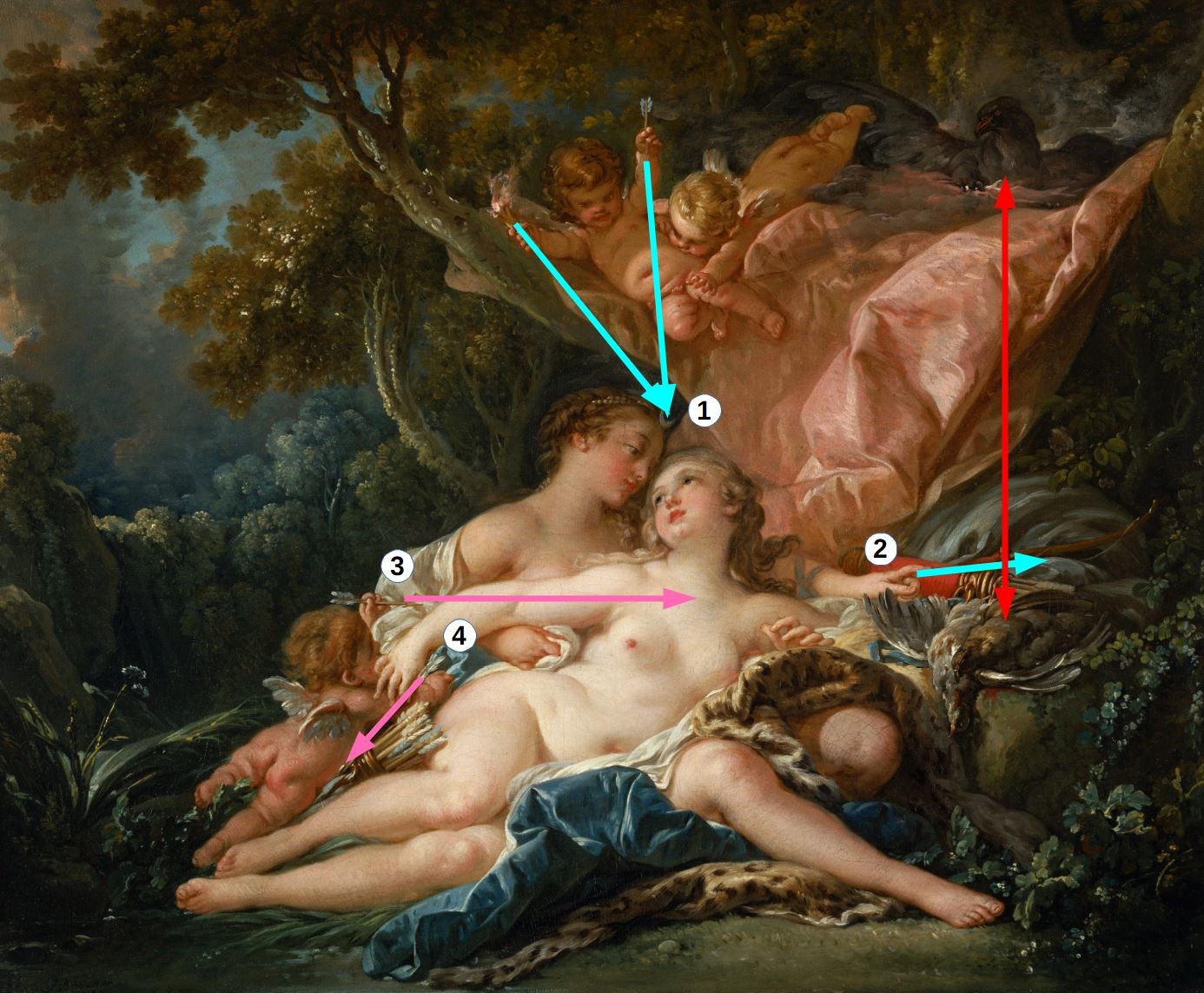

Jupiter et Callisto

Jupiter et Callisto

Boucher, 1744, Musée des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou

Boucher représentera plusieurs fois cette histoire, alibi commode pour une scène émoustillante entre filles. L’aigle caché à l’arrière-plan nous fait comprendre que celle qui caresse la nymphe au collier de perles n’est pas Diane, mais Jupiter ayant changé de sexe. Au premier plan, le cadavre du perdreau couché sur celui du lièvre rappelle l’hostilité de la déesse envers les amours ordinaires.

Deux siècles après Cosimo et un siècle après Cecco, Boucher exploite à nouveau, à plein, la symbolique sexuelle de l’animal à poils confronté à l’animal à plumes.

Les compagnes de Diane

Boucher, 1745, Fine Arts Museums, San Francisco

Ici Boucher ne s’embarrasse plus d’alibi mythologique : il nous montre deux filles à demi nues dans la campagne, celle avec un arc (la tireuse) lutinant celle avec un carquois (la receveuse). Perdus à côté dans le gris, le lapin et les pigeons symbolisent le manque de peps de la sexualité ordinaire.

La Nymphe Callisto, séduite par Jupiter sous les traits de Diane

La Nymphe Callisto, séduite par Jupiter sous les traits de Diane

Boucher, 1759, Musée d’art Nelson-Atkins, Kansas City

Boucher restera fidèle à sa rhétorique dans cette version tardive, où seul subsiste le perdreau mort, mais où cohabitent cinq types de flèches qu’il n’est pas trop difficile d’interpréter.

Les zones liminaires

Diane sortant du bain, Boucher, 1742, Louvre

Diane sortant du bain, Boucher, 1742, Louvre

Pour en revenir au tout premier tableau sur le thème de la nymphe énamourée, Boucher n’aborde pas encore le thème égrillard de Jupiter travesti. Il se contente d’expurger sur les bords tous les symboles de la sexualité ordinaire :

- à droite les proies de Diane, tout gibier à poil ou à plume ;

- à gauche ses chiens, seuls animaux sexués qu’elle tolère, dont l’un arbore ostensiblement ses génitoires.

Tandis que ce chien s’abreuve dans l’étang sombre à l’arrière, la nymphe à quatre pattes, en situation de domesticité animale, se penche à l’avant vers l’eau claire du bain de Diane.

L’autre chien – qui devrait donc logiquement être une chienne – lève son museau vers l’arrière-plan, comme alerté par une présence importune. Il s’agit très certainement [17] d’une allusion à un autre mythe lié à Diane, celui du chasseur Actéon qui s’était dissimulé pour l’épier durant son bain. L’allusion est d’autant plus judicieuse, qu’Actéon, transformé en cerf pour sa punition, sera finalement dévoré par les chiens.

|

|

|---|---|

| Vers 1750, gravure de Pierre – François Tardieu d’après Boucher, MET (inversée) | 1761, Gravure d’après un dessin de Boucher, Les métamorphoses d’Ovide, trad. par M. l’abbé Banier, Volume I p 200 Gallica |

Diane et Actéon

Boucher ne semble pas avoir traité le thème en peinture : on connaît seulement ces deux gravures assez conventionnelles, où c’est Diane qui désigne aux nymphes effarouchées le péril masculin imminent.

Post-scriptum

![]()

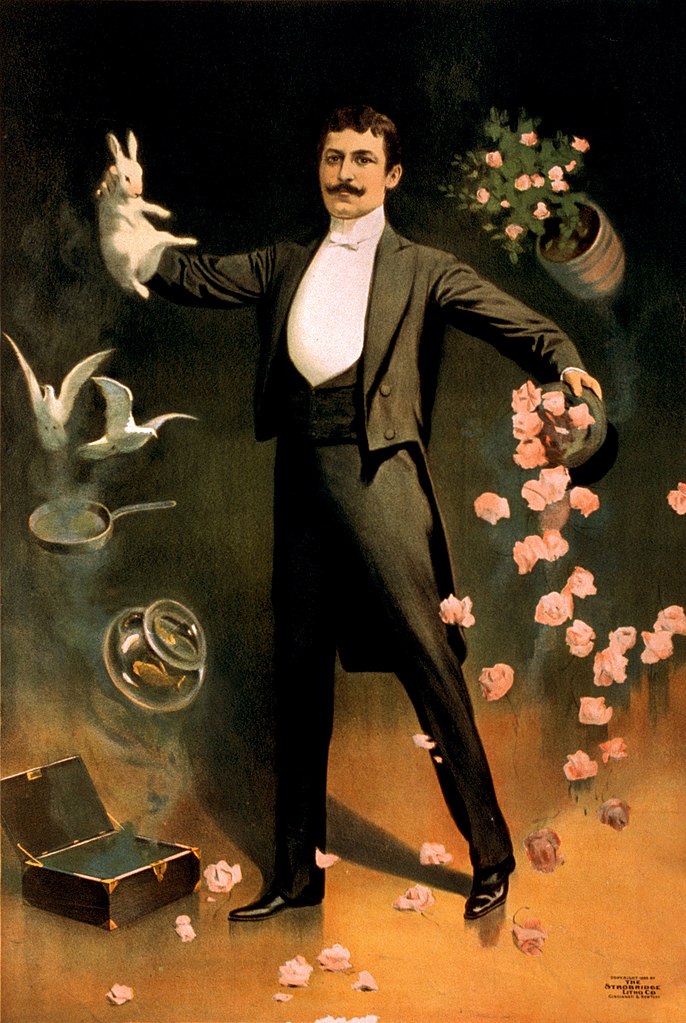

Le magicien Zan Zig, 1899

Le magicien Zan Zig, 1899

Une dernière coïncidence, en guise de coup de chapeau.

![]()

Johannes Hevelius, 1687, Les trois constellations Lepus, Columba et Canis Major

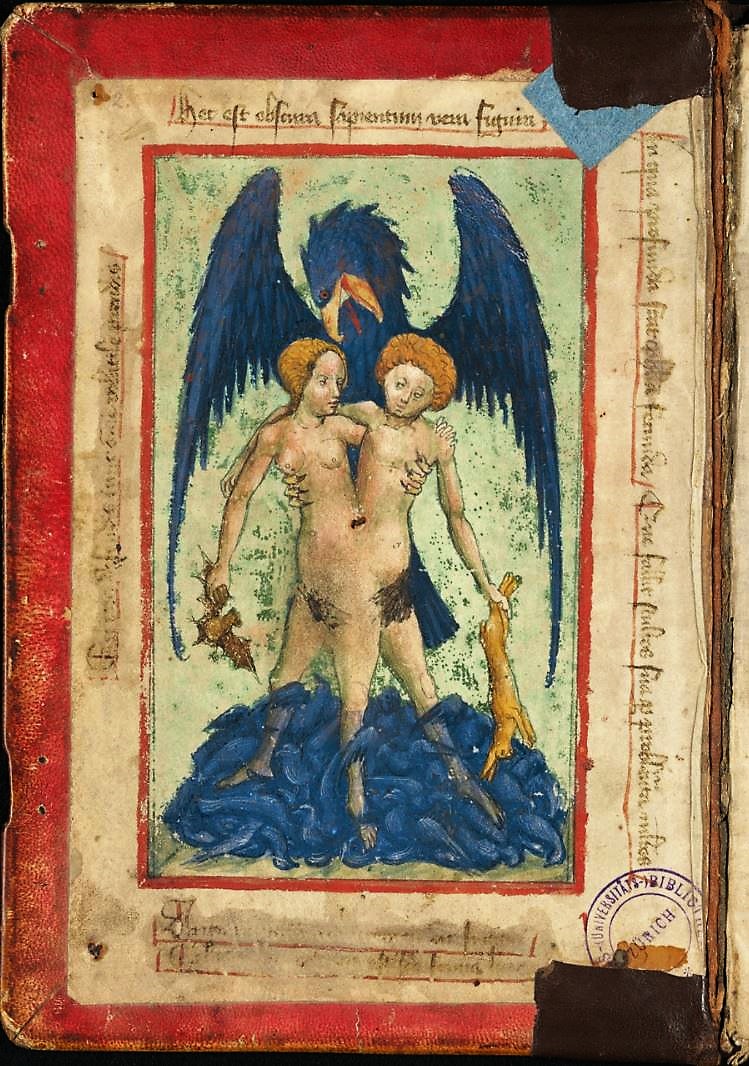

Johannes Hevelius, 1687, Les trois constellations Lepus, Columba et Canis Major Allégorie de la Luxure, Pisanello, vers 1426, Albertina, Vienne

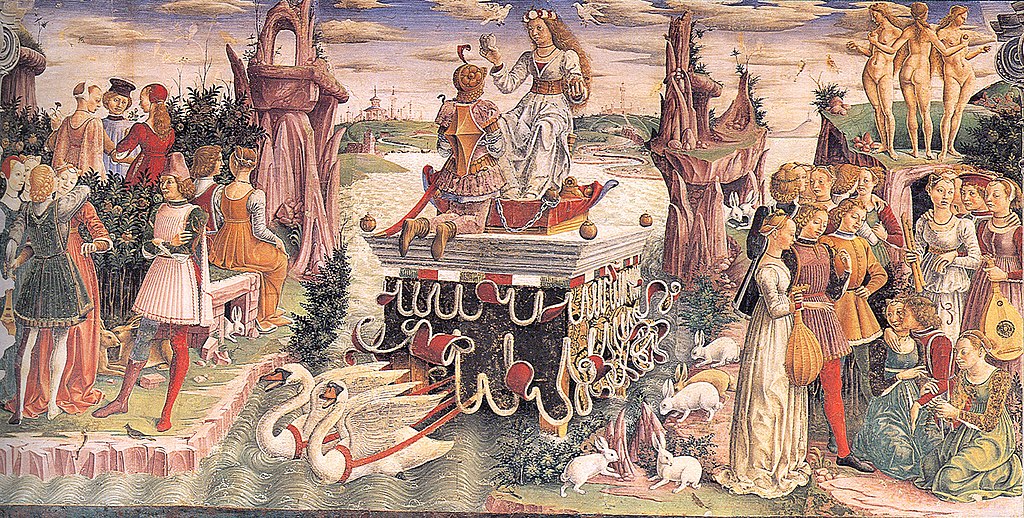

Allégorie de la Luxure, Pisanello, vers 1426, Albertina, Vienne Avril et les Enfants de Vénus (vers 1470), Francesco del Cossa, Pallazo Schifanoia, Ferrare

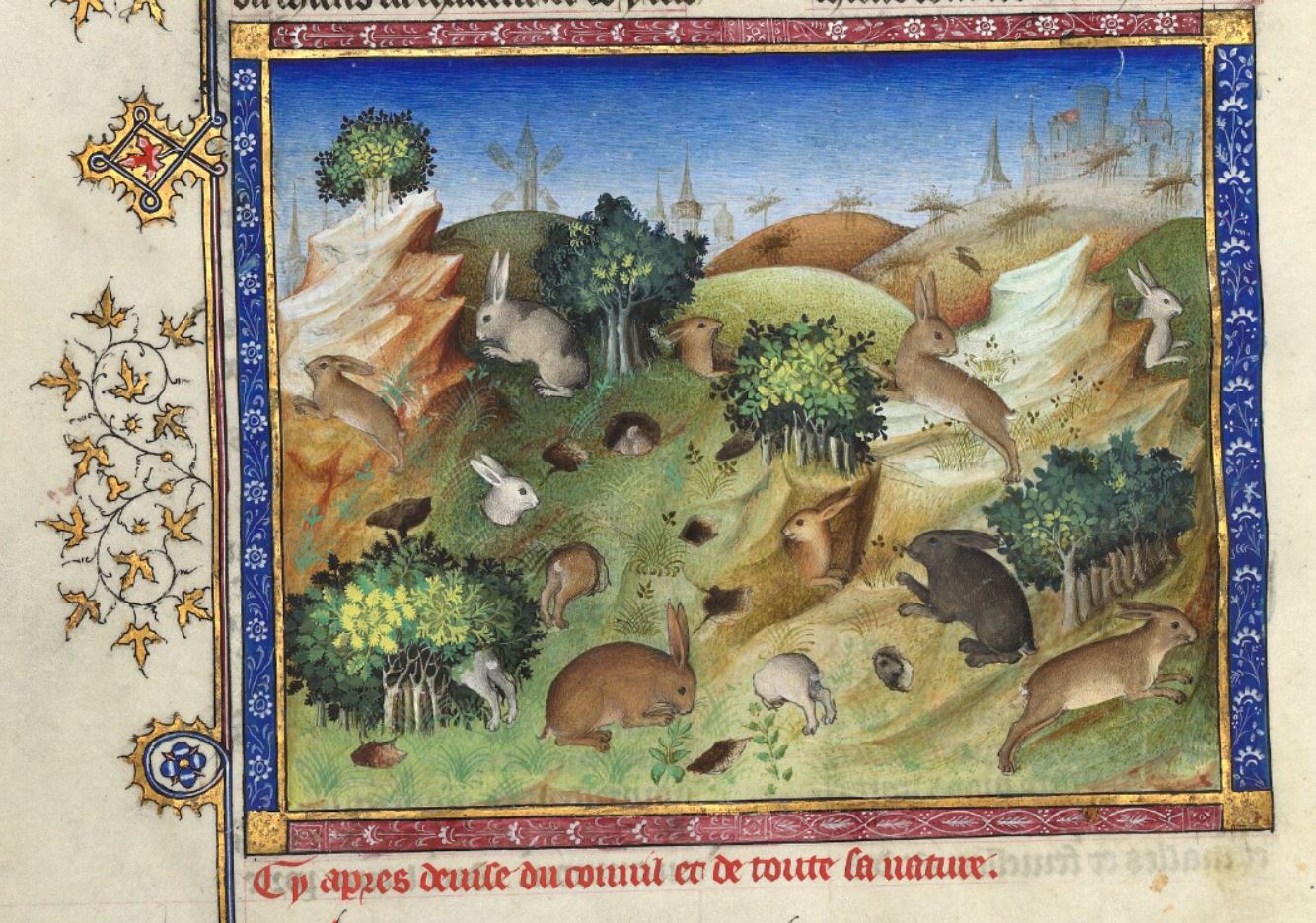

Avril et les Enfants de Vénus (vers 1470), Francesco del Cossa, Pallazo Schifanoia, Ferrare Cy après devise du connil et de toute la nature

Cy après devise du connil et de toute la nature

Hans Baldung Grien, 1516, Maître-autel du monastère de Freiburg

Hans Baldung Grien, 1516, Maître-autel du monastère de Freiburg Hans Jakob Strueb, 1505, panneau de retable, musée Thyssen, Madrid

Hans Jakob Strueb, 1505, panneau de retable, musée Thyssen, Madrid Triptyque en forme de coeur (Colditzer Altar), revers

Triptyque en forme de coeur (Colditzer Altar), revers Livre d’Heures

Livre d’Heures La Vierge au Lapin, Titien, 1530, Louvre

La Vierge au Lapin, Titien, 1530, Louvre Hermaphrodite alchimique

Hermaphrodite alchimique  La crèche aux lapins

La crèche aux lapins

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) Vulcain (Vanessa atalanta)

Vulcain (Vanessa atalanta)

Femme avec deux colombes, Prado, Madrid

Femme avec deux colombes, Prado, Madrid Homme avec un lapin, Palazzo Reale, Madrid

Homme avec un lapin, Palazzo Reale, Madrid Le Christ chassant les marchands du Temple (détail)

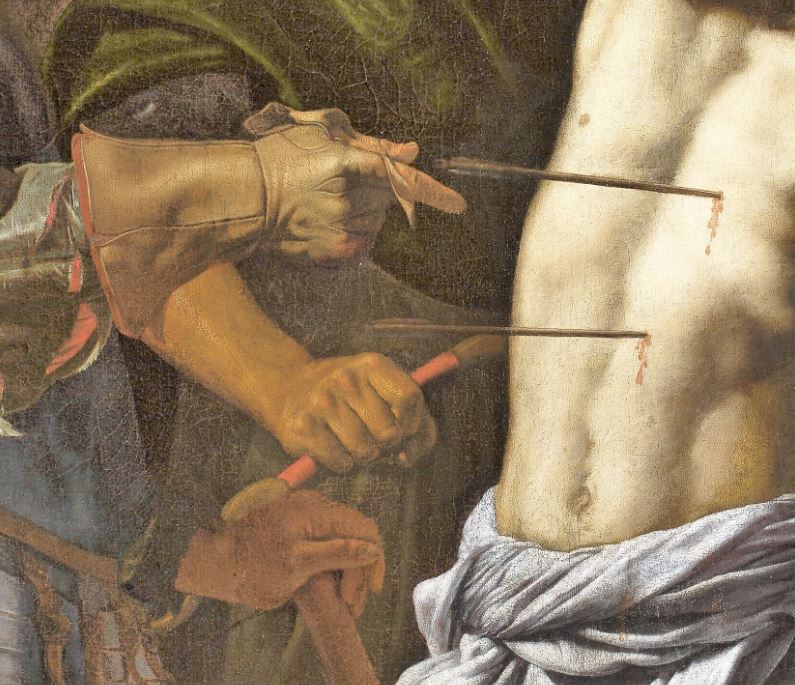

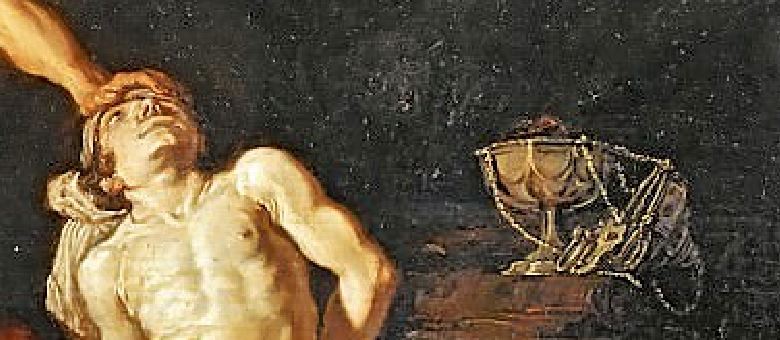

Le Christ chassant les marchands du Temple (détail) Le martyre de Saint Sébastien

Le martyre de Saint Sébastien

Portrait d’un petit garçon avec une colombe et un lapin (probablement Ferigo, né en 1758), collection particulière

Portrait d’un petit garçon avec une colombe et un lapin (probablement Ferigo, né en 1758), collection particulière Portrait d’un jeune garçon en uniforme (probablement Gerolamo, né en 1754), Museum of Fine Arts,Springfield

Portrait d’un jeune garçon en uniforme (probablement Gerolamo, né en 1754), Museum of Fine Arts,Springfield Portrait d’une jeune fille avec une colombe et un chien

Portrait d’une jeune fille avec une colombe et un chien Le Portement de Croix, dessin, Musée de Dijon

Le Portement de Croix, dessin, Musée de Dijon Crucifixion, Wadsworth Atheneum, Hartford

Crucifixion, Wadsworth Atheneum, Hartford Crucifixion, attribué à Poussin, 1647, Louvre (c) RMN

Crucifixion, attribué à Poussin, 1647, Louvre (c) RMN

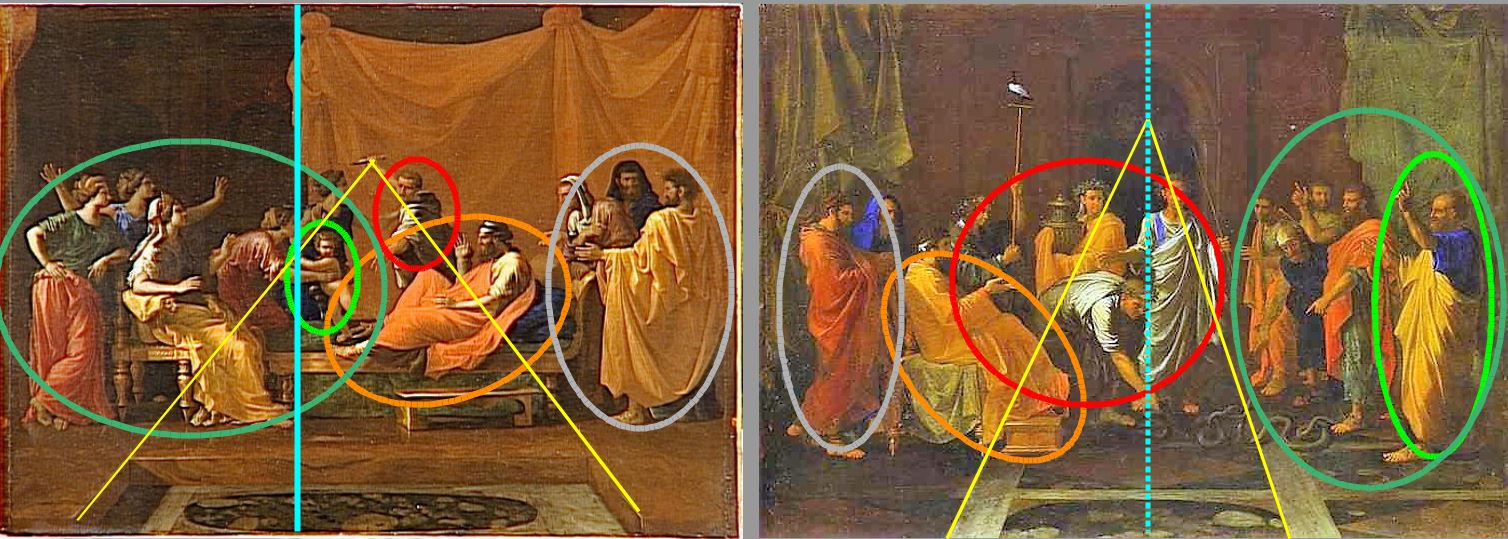

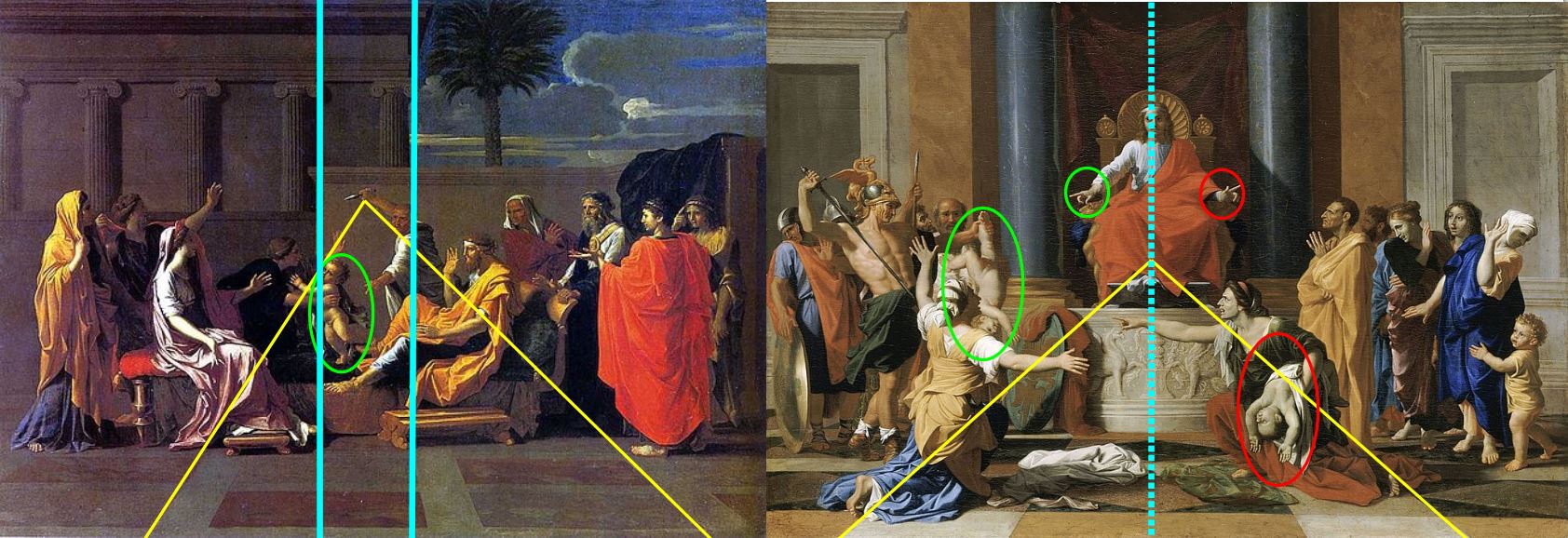

Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de Pharaon

Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de Pharaon Moïse changeant en serpent la verge d’Aaron

Moïse changeant en serpent la verge d’Aaron

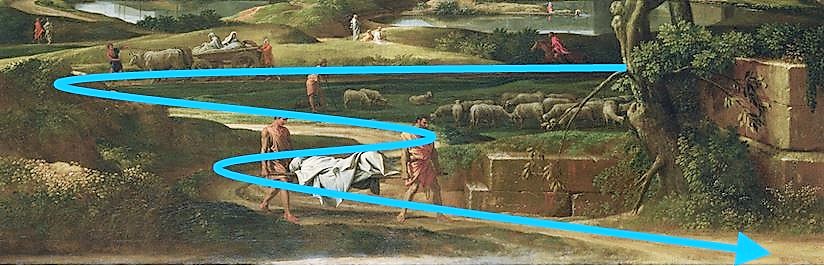

Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de Pharaon, 1645, Woburn Abbey

Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de Pharaon, 1645, Woburn Abbey Le Jugement de Salomon, 1649, Louvre

Le Jugement de Salomon, 1649, Louvre

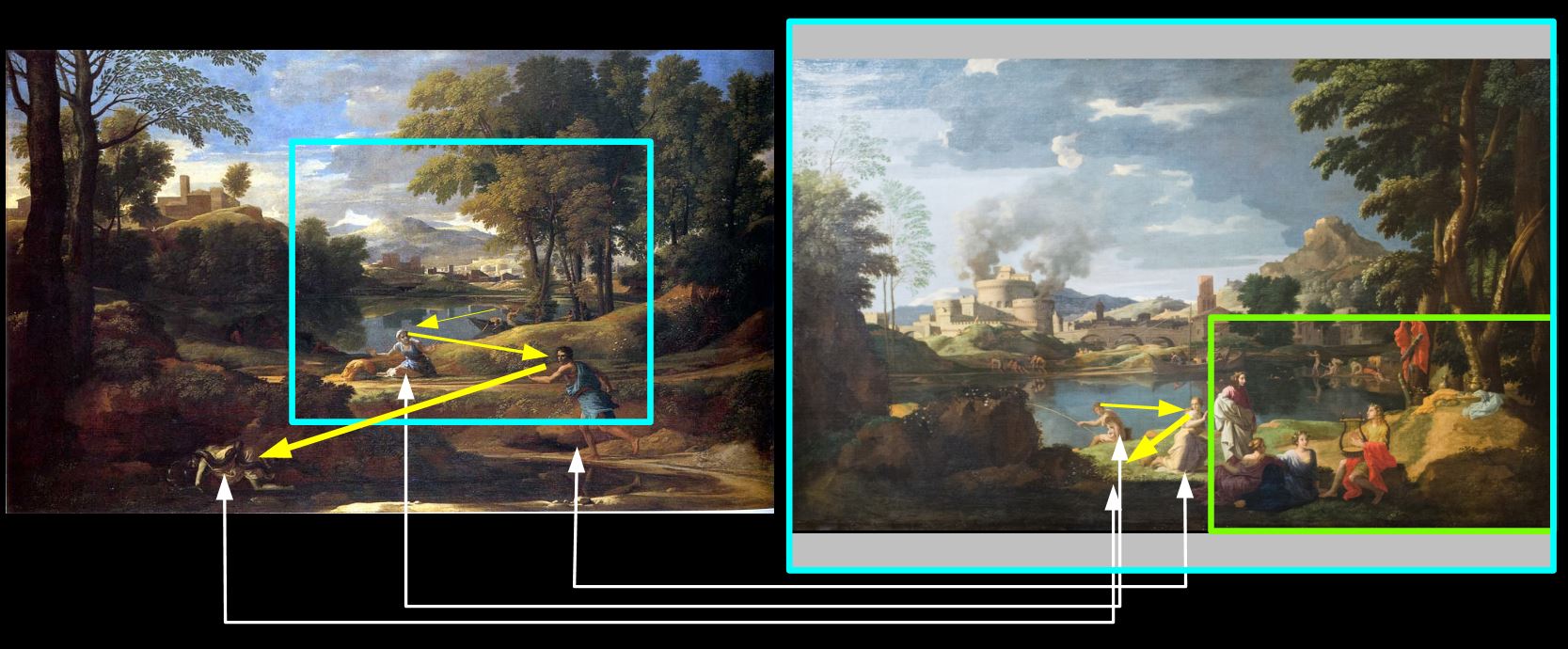

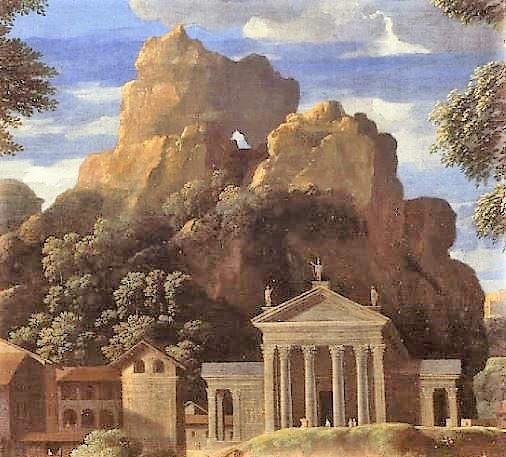

Paysage avec un homme effrayé par un serpent, 1637-39, Musée des Beaux Arts, Montréal

Paysage avec un homme effrayé par un serpent, 1637-39, Musée des Beaux Arts, Montréal Paysage avec Polyphème, 1649, Ermitage

Paysage avec Polyphème, 1649, Ermitage Paysage avec Hercule et Cacus, 1659, Musée Pouchkine, Moscou

Paysage avec Hercule et Cacus, 1659, Musée Pouchkine, Moscou

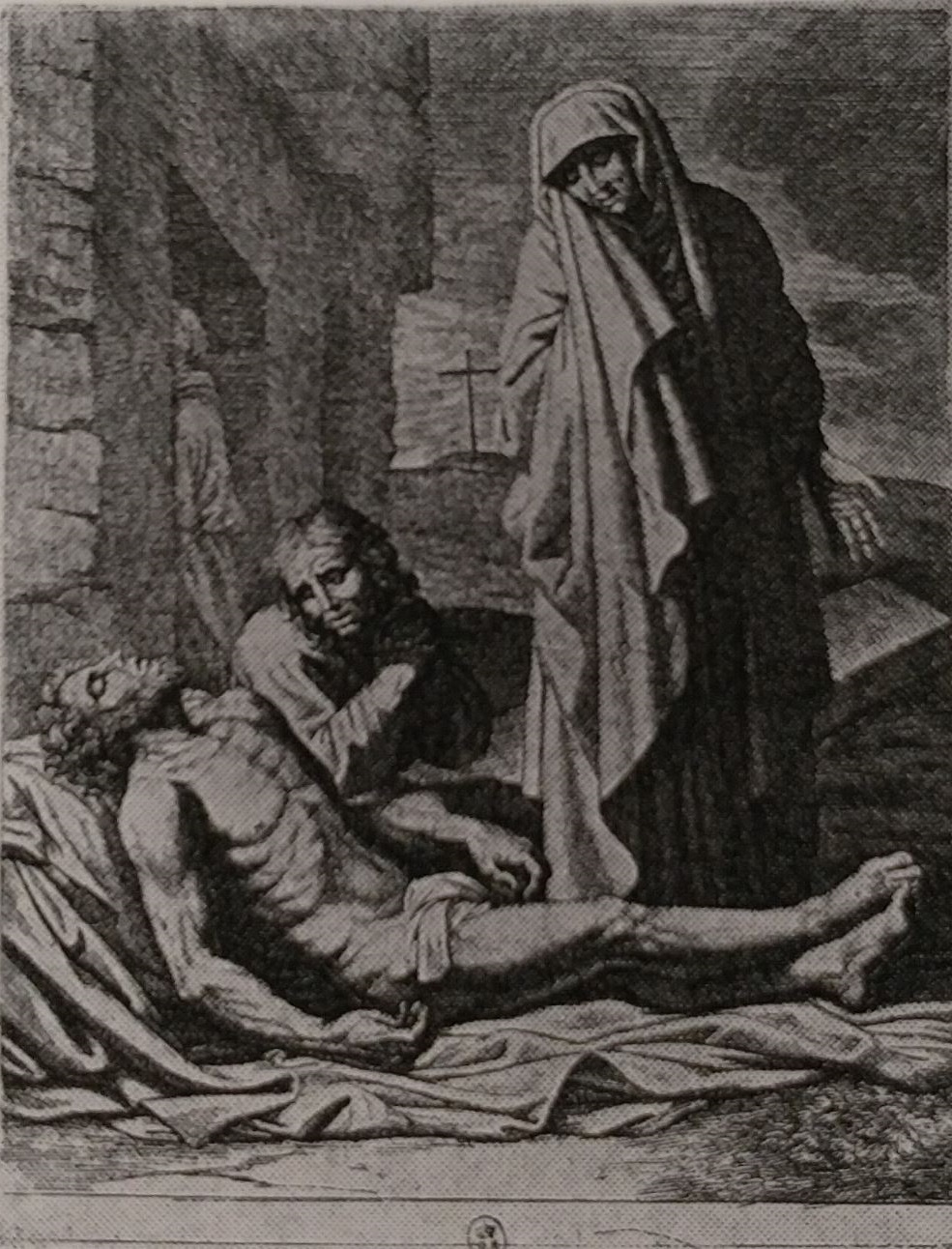

Lamentation sur le Christ Mort gravure de Pietro del Po (inversée)

Lamentation sur le Christ Mort gravure de Pietro del Po (inversée) Noli me tangere, Prado, Madrid

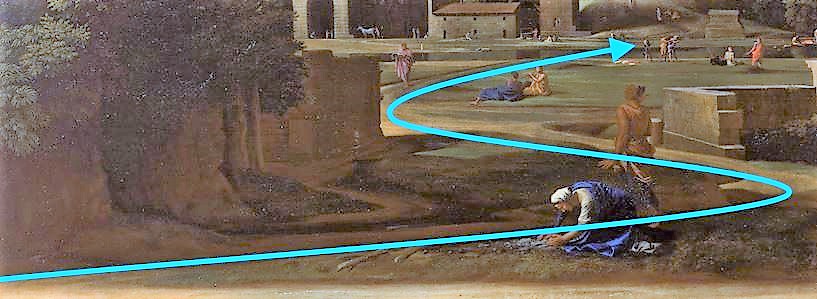

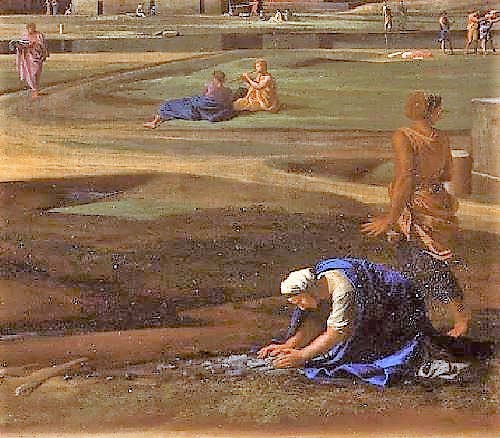

Noli me tangere, Prado, Madrid Paysage avec les funérailles de Phocion

Paysage avec les funérailles de Phocion Paysage avec les cendres de Phocion

Paysage avec les cendres de Phocion

Paysage par temps calme

Paysage par temps calme L’orage

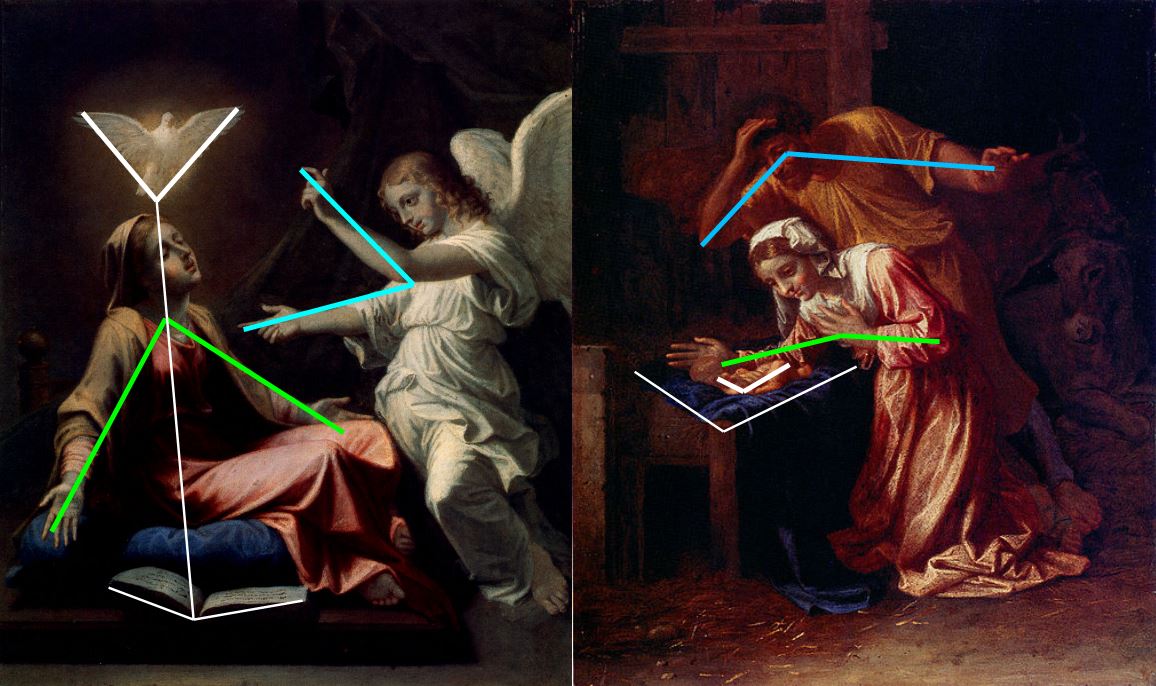

L’orage Annonciation

Annonciation Nativité

Nativité

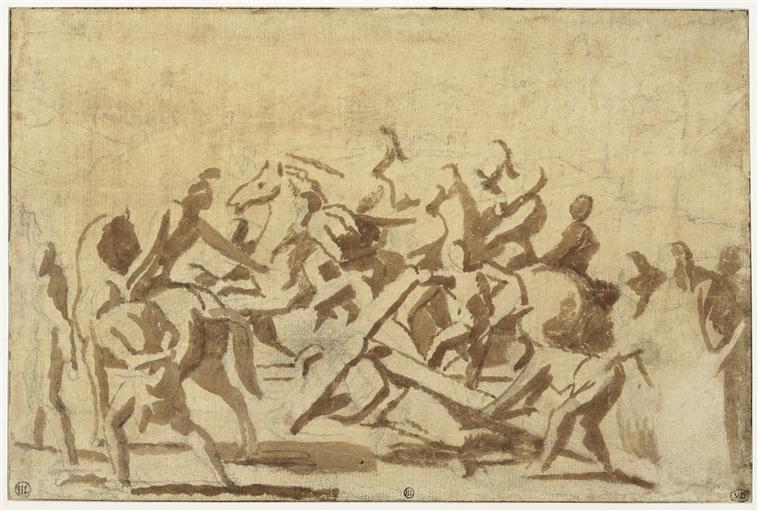

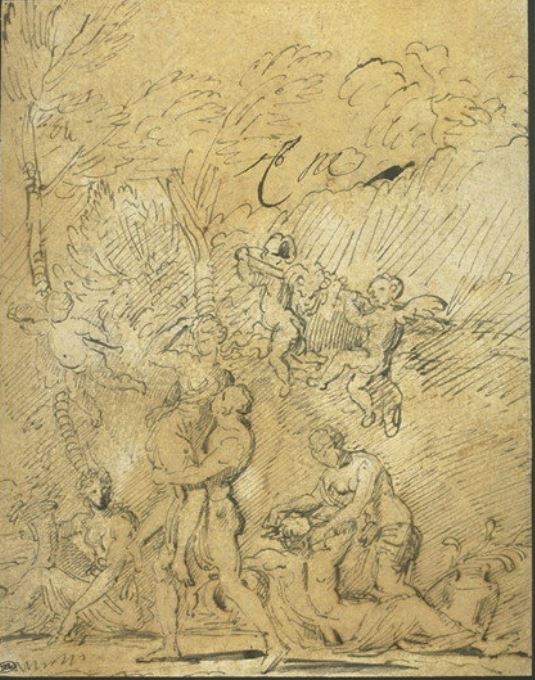

L’enlèvement par Hercule de Déjanire , vers 1637, Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe

L’enlèvement par Hercule de Déjanire , vers 1637, Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe L’enlèvement par Armide de Renaud mourant, vers 1637, Windsor castle.

L’enlèvement par Armide de Renaud mourant, vers 1637, Windsor castle. Dessin attribué à Poussin, RMN-Grand Palais, photo Jean-Gilles Berizzi

Dessin attribué à Poussin, RMN-Grand Palais, photo Jean-Gilles Berizzi Hercule et Déjanire, gravure d’Audran, 1692

Hercule et Déjanire, gravure d’Audran, 1692

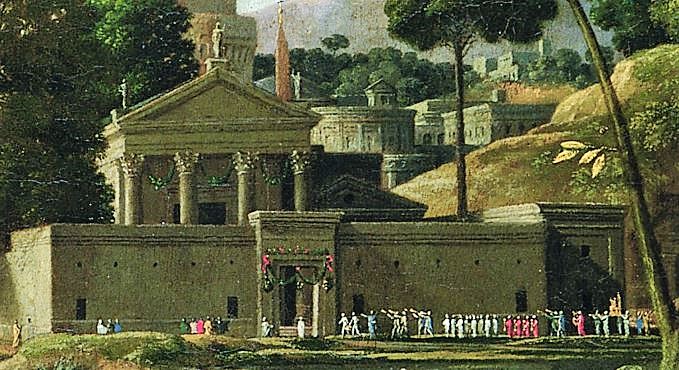

Paysage avec un homme lavant ses pieds à une fontaine (Paysage avec un chemin de terre), Poussin, National Gallery, Londres

Paysage avec un homme lavant ses pieds à une fontaine (Paysage avec un chemin de terre), Poussin, National Gallery, Londres Paysage avec voyageurs au repos (la route romaine), D’après Poussin, vers 1648, Dulwich Gallery

Paysage avec voyageurs au repos (la route romaine), D’après Poussin, vers 1648, Dulwich Gallery

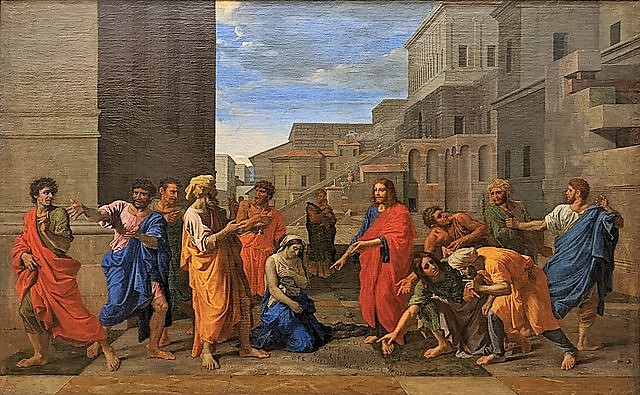

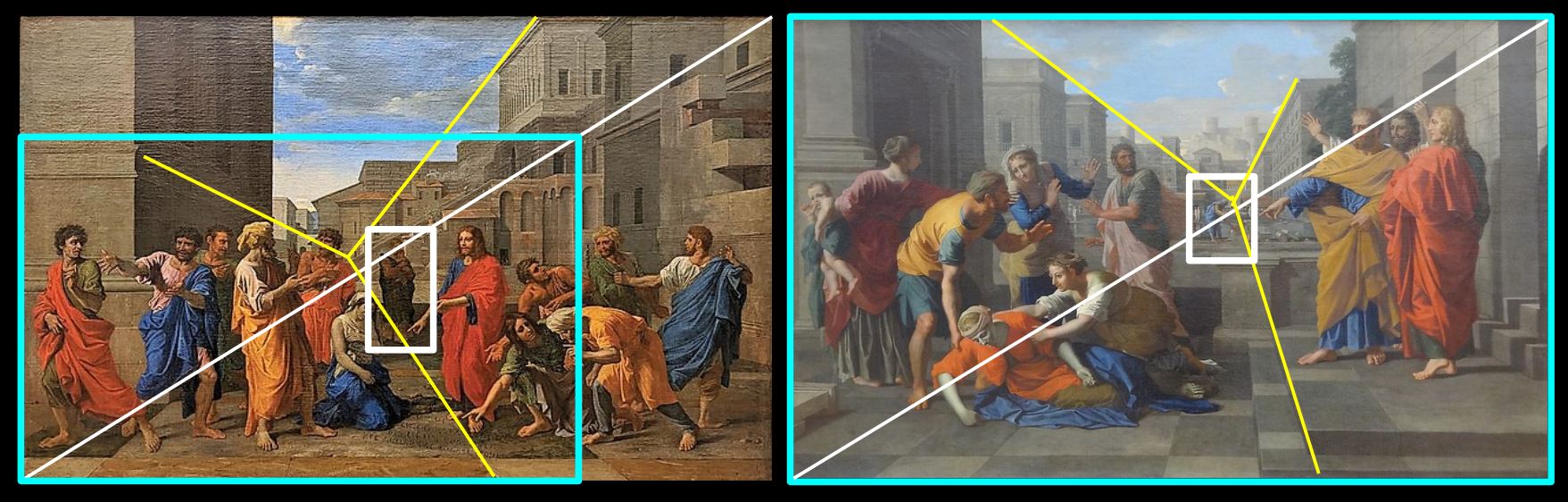

Le Christ et la femme adultère

Le Christ et la femme adultère La mort de Saphire

La mort de Saphire

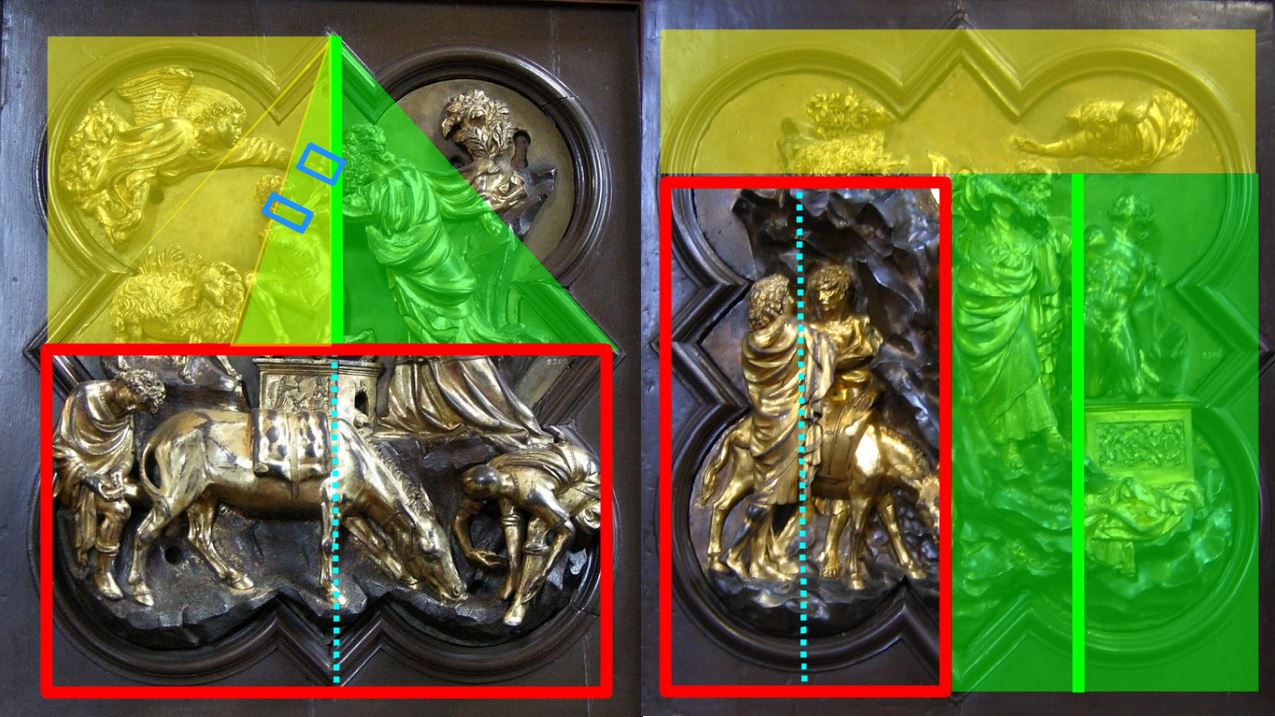

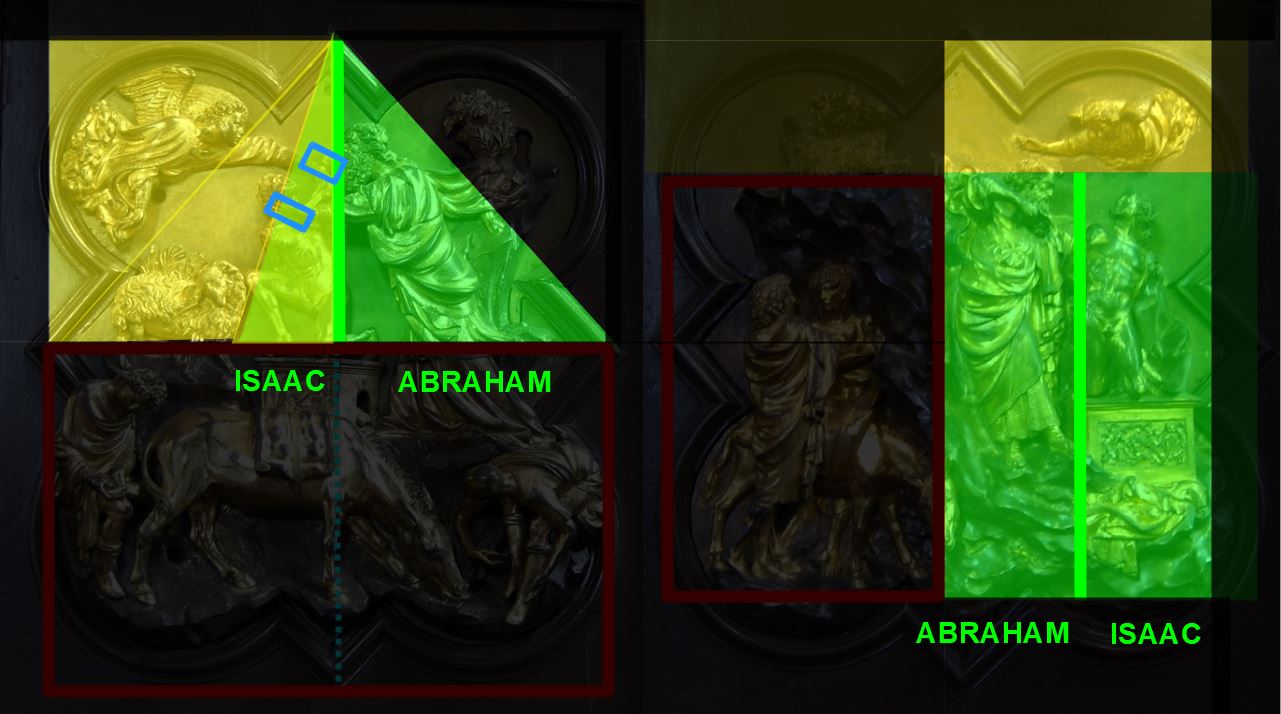

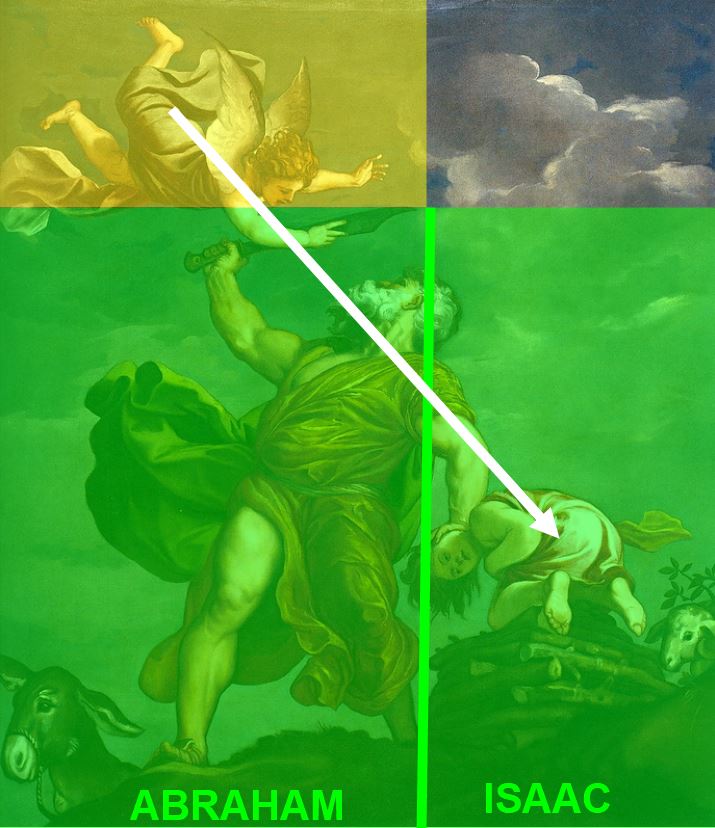

Brunelleschi

Brunelleschi Ghiberti

Ghiberti

Nicolas de Verdun, 1194, Klosterneuburg Altar

Nicolas de Verdun, 1194, Klosterneuburg Altar Master Bertram de Minden, 1383, Grabower Altar, St. Peter, Hambourg

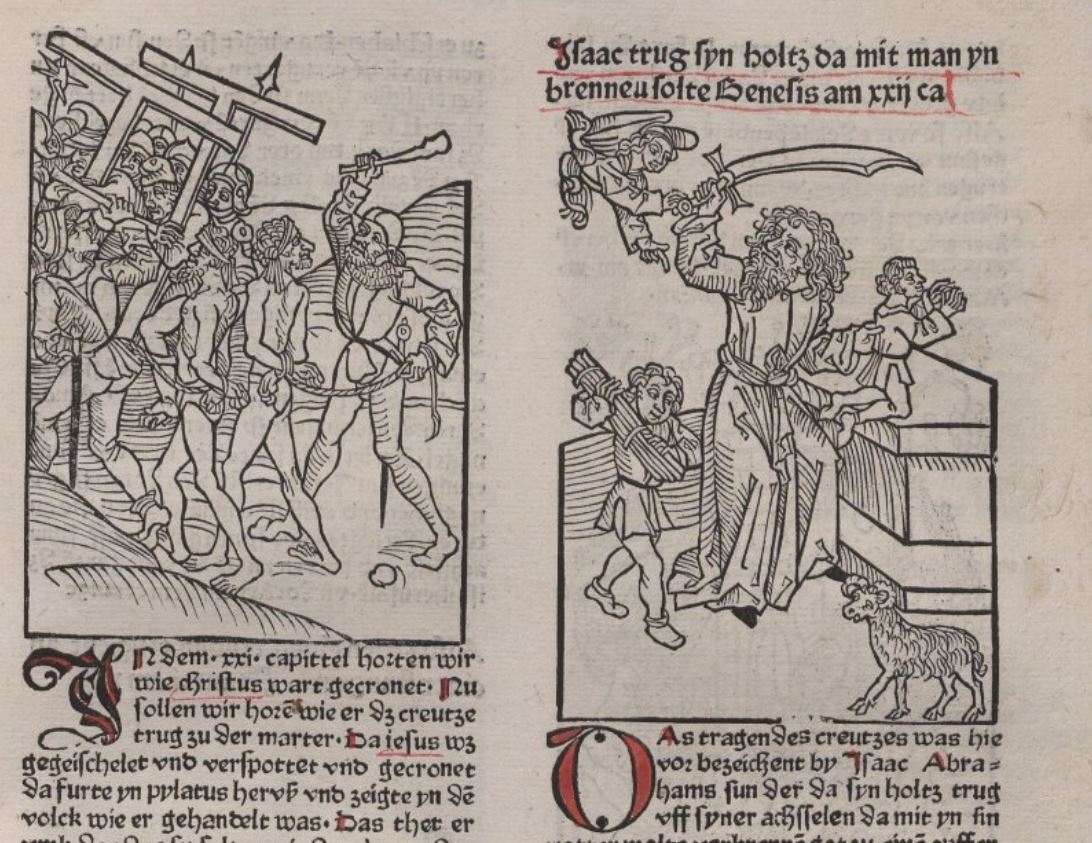

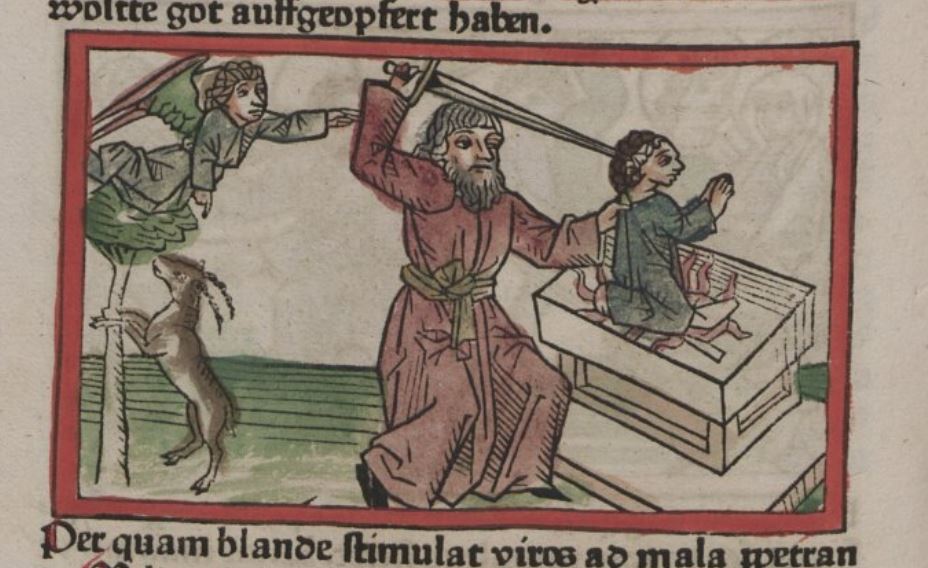

Master Bertram de Minden, 1383, Grabower Altar, St. Peter, Hambourg Spire, vers 1480, BSB-Ink S-512 p 102

Spire, vers 1480, BSB-Ink S-512 p 102 Augsbourg, avant 1473, BSB-Ink S-509 p 234

Augsbourg, avant 1473, BSB-Ink S-509 p 234

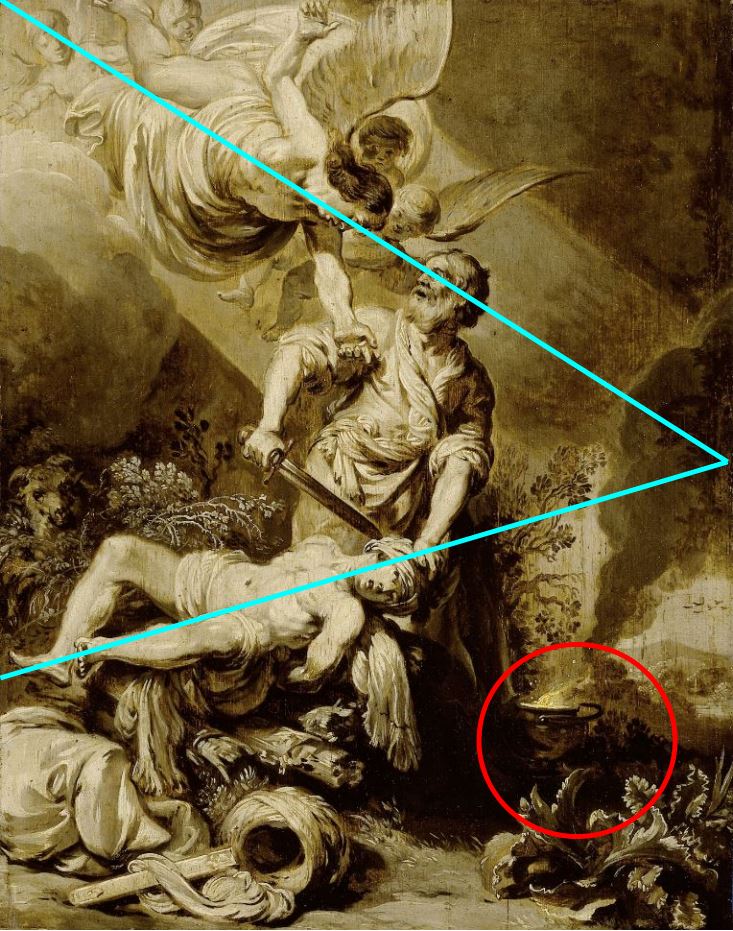

Altdorfer, vers 1520, Cabinet des Estampes et des Dessins, Strasbourg

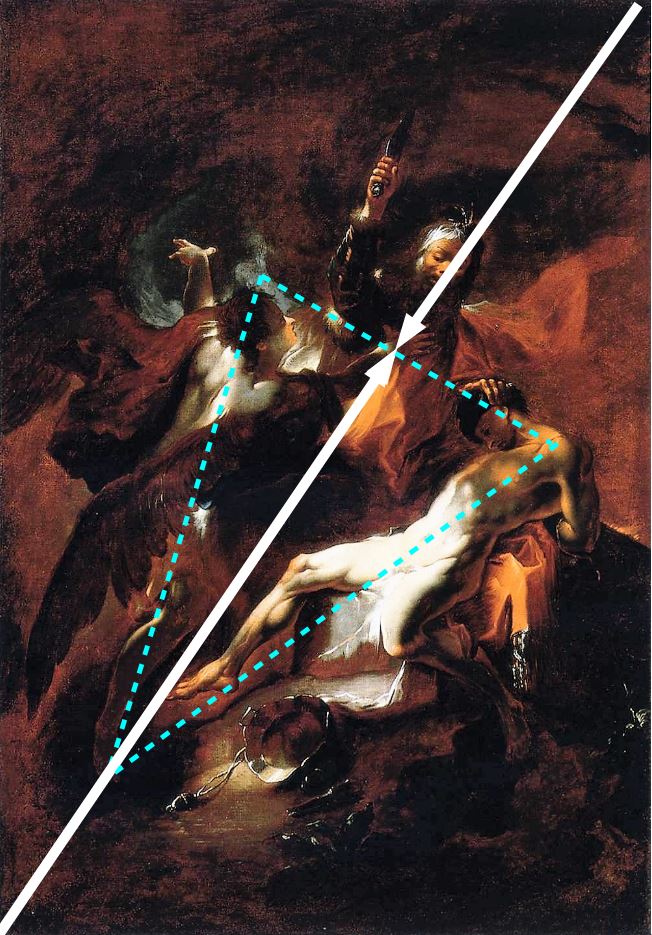

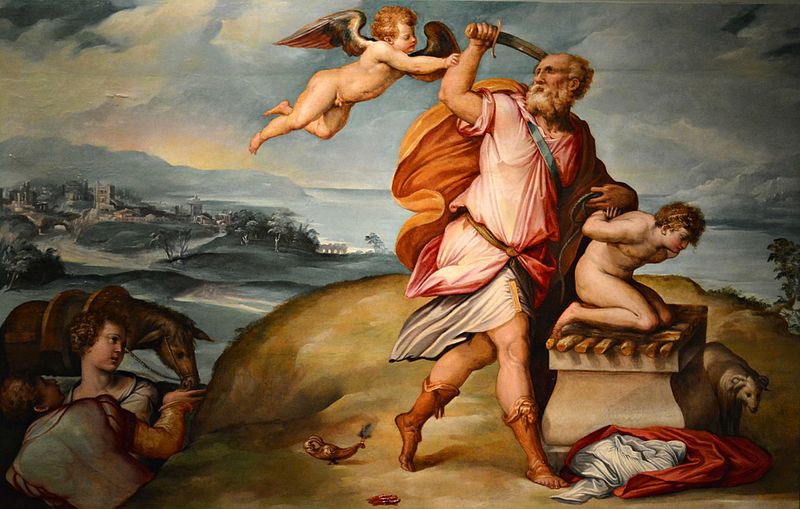

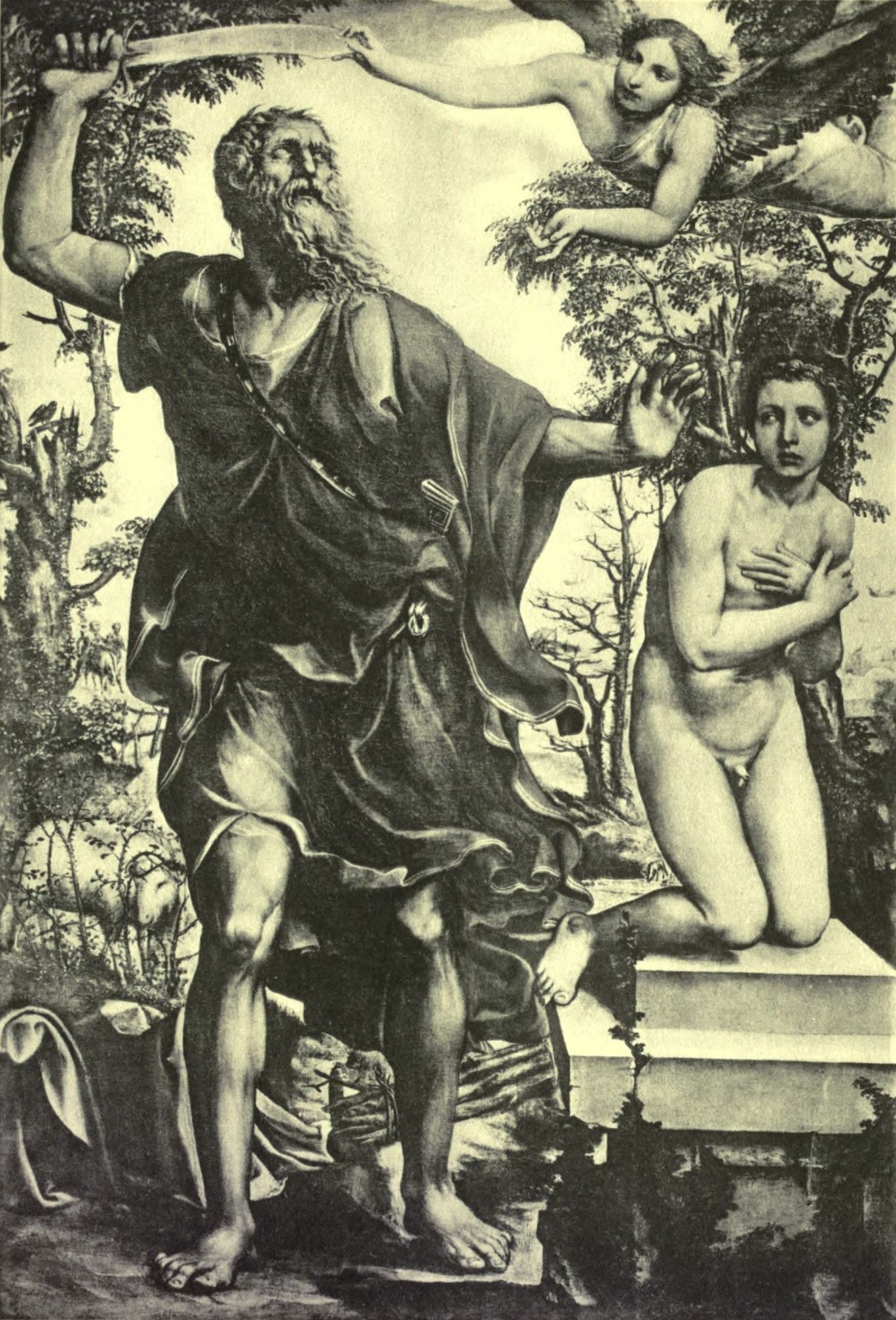

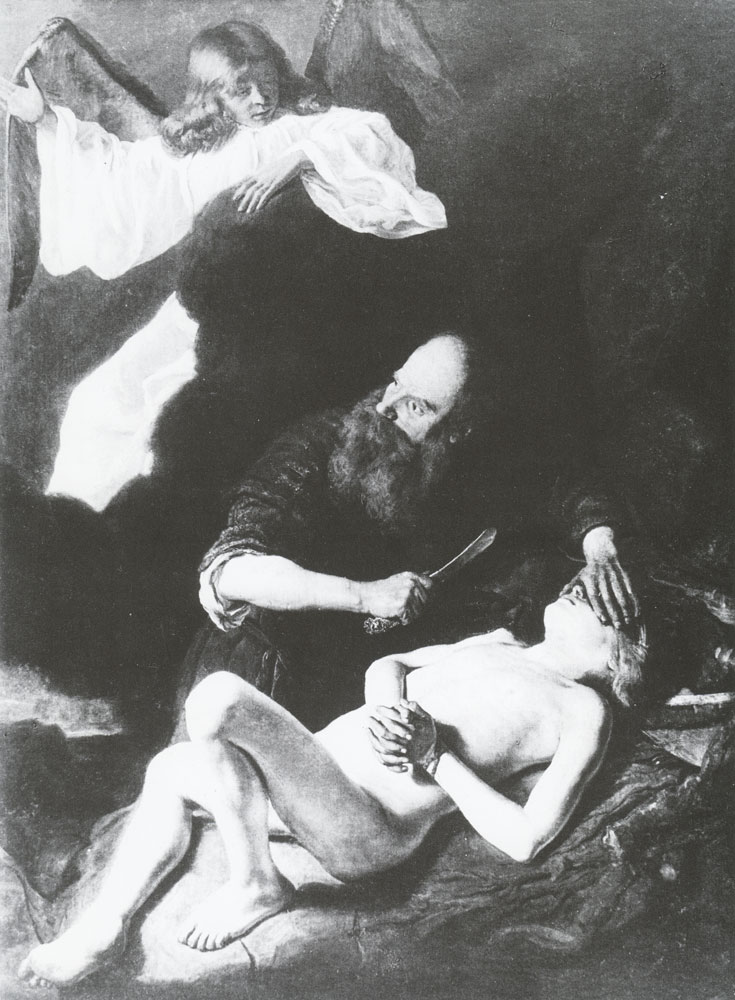

Altdorfer, vers 1520, Cabinet des Estampes et des Dessins, Strasbourg Giorgio Vasari, 1550-70, Capodimonte

Giorgio Vasari, 1550-70, Capodimonte Lelio Orsi, après 1555, Capodimonte

Lelio Orsi, après 1555, Capodimonte Titien, 1542-44, plafond de la sacristie, Santa Maria della Salute, Venise

Titien, 1542-44, plafond de la sacristie, Santa Maria della Salute, Venise Tintoret et atelier, 1550-55, Offices

Tintoret et atelier, 1550-55, Offices Tintoret, 1577-78, Scuola Grande di San Rocco

Tintoret, 1577-78, Scuola Grande di San Rocco Cristofano Allori, 1600-25, Musée Thomas Henry, Cherbourg-Octeville

Cristofano Allori, 1600-25, Musée Thomas Henry, Cherbourg-Octeville Domenico Fetti, 1613-23, Credito Bergamasco, Bergamo

Domenico Fetti, 1613-23, Credito Bergamasco, Bergamo Jacopo (da Empoli) Chimenti, 1615-20, Cappella Serragli, Chiesa di San Marco, Florence

Jacopo (da Empoli) Chimenti, 1615-20, Cappella Serragli, Chiesa di San Marco, Florence Guerchin, 1615-20, Collection Prince du Liechtenstein, Vienne

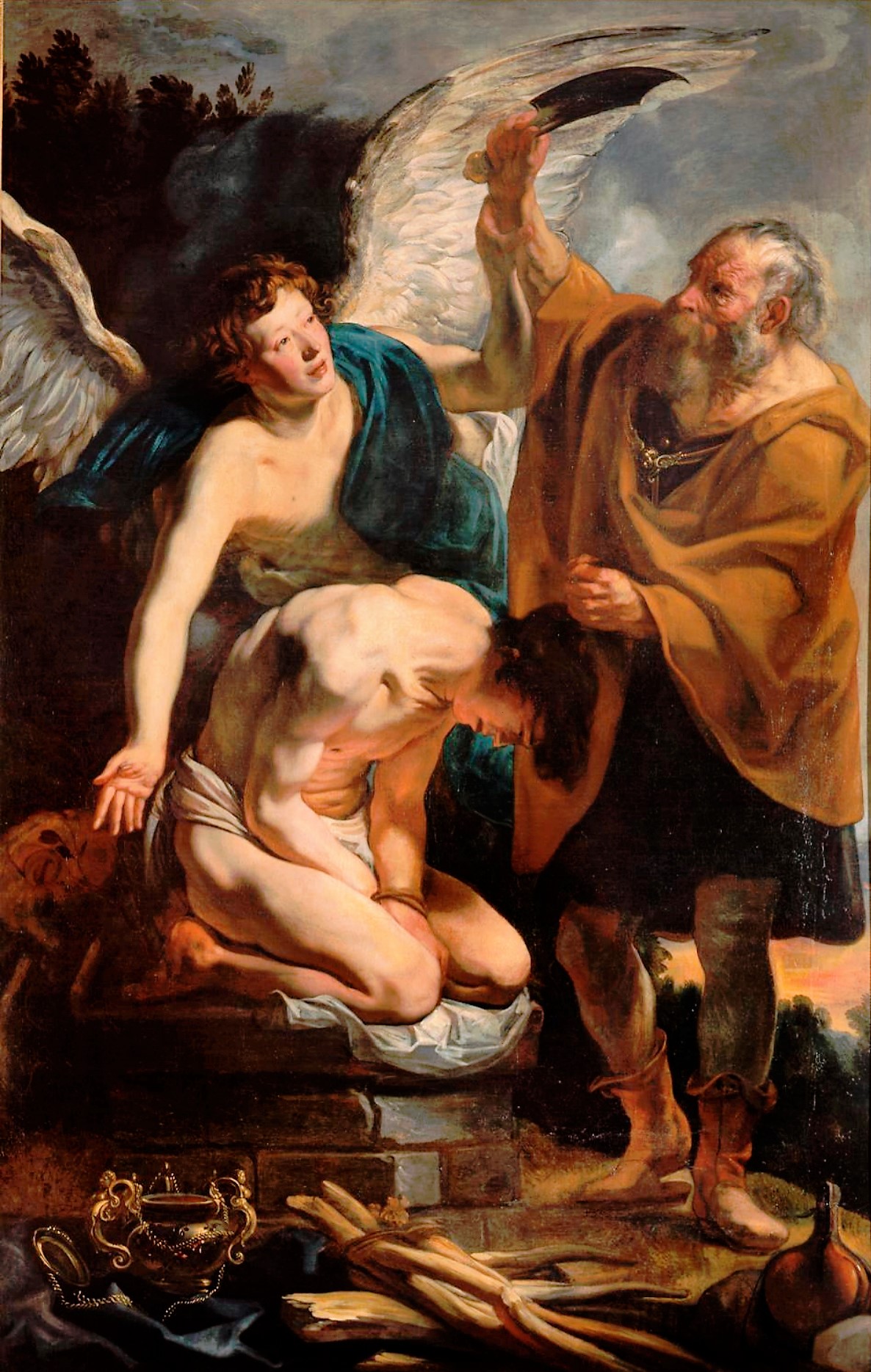

Guerchin, 1615-20, Collection Prince du Liechtenstein, Vienne Rubens, 1612-13, Nelson Atkins Museum, Kansas City

Rubens, 1612-13, Nelson Atkins Museum, Kansas City Matthys Voet, 1617-18, collection particulière

Matthys Voet, 1617-18, collection particulière Tanzio da Varallo, 1627, Chapelle de l’Ange gardien, Basilica San Gaudenzio, Novare

Tanzio da Varallo, 1627, Chapelle de l’Ange gardien, Basilica San Gaudenzio, Novare Astolfo Petrazzi, 1630-53, Pinacoteca di Siena

Astolfo Petrazzi, 1630-53, Pinacoteca di Siena Jeronimo Jacinto de Espinosa, vers 1640, Real Parroquia de San Andres, Valence

Jeronimo Jacinto de Espinosa, vers 1640, Real Parroquia de San Andres, Valence Matteo Rosselli, vers 1640, collection particulière

Matteo Rosselli, vers 1640, collection particulière Everard Quirinsz. van der Maes, avant 1640, Musée Sainte-Croix de Poitiers (photo Alienor.org)

Everard Quirinsz. van der Maes, avant 1640, Musée Sainte-Croix de Poitiers (photo Alienor.org) François Perrier, vers 1640, collection particulière, en dépôt à Saint-Cloud, musée du Grand Siècle

François Perrier, vers 1640, collection particulière, en dépôt à Saint-Cloud, musée du Grand Siècle Guillaume Courtois, 1660-69, National Trust

Guillaume Courtois, 1660-69, National Trust Gilles Garcin, 1682, église Saint-Nicolas, Pertuis (photo Atelier Gaillandre)

Gilles Garcin, 1682, église Saint-Nicolas, Pertuis (photo Atelier Gaillandre)

Donato Creti (école), 1700-20, collection particulère

Donato Creti (école), 1700-20, collection particulère Giambattista Lama, vers 1717, Kunsthistorisches Museum, Vienne

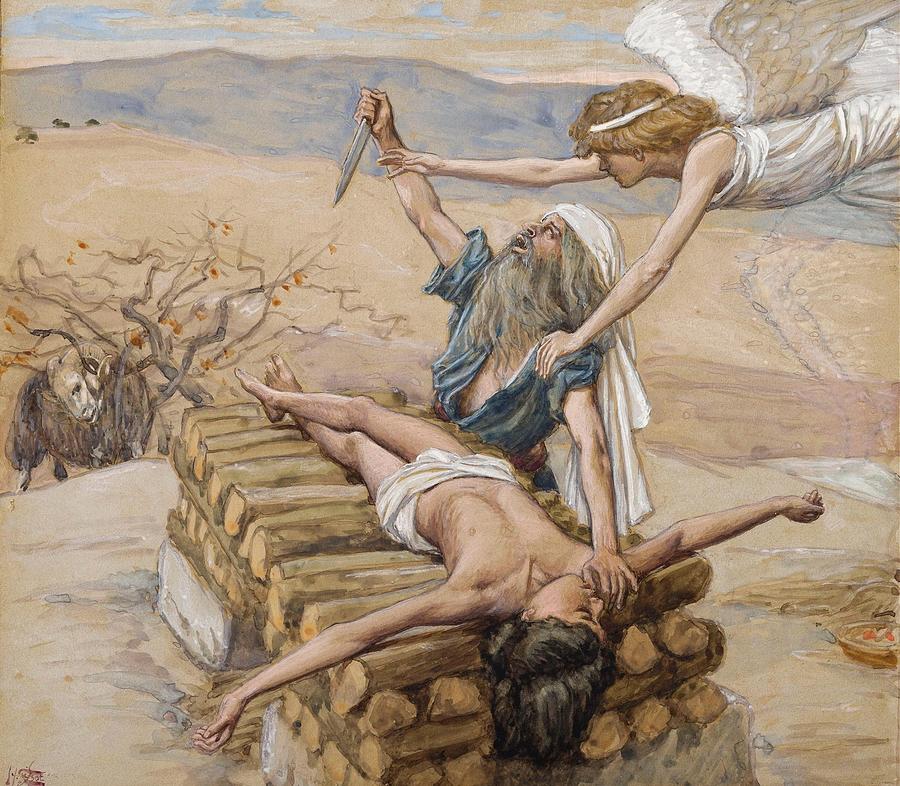

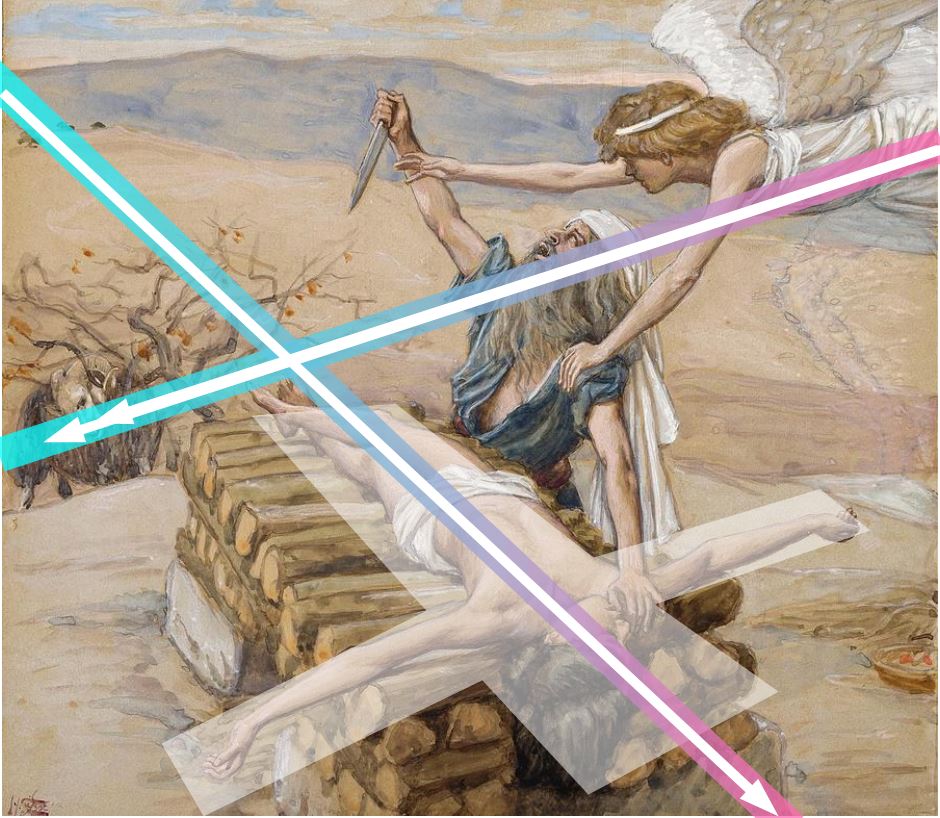

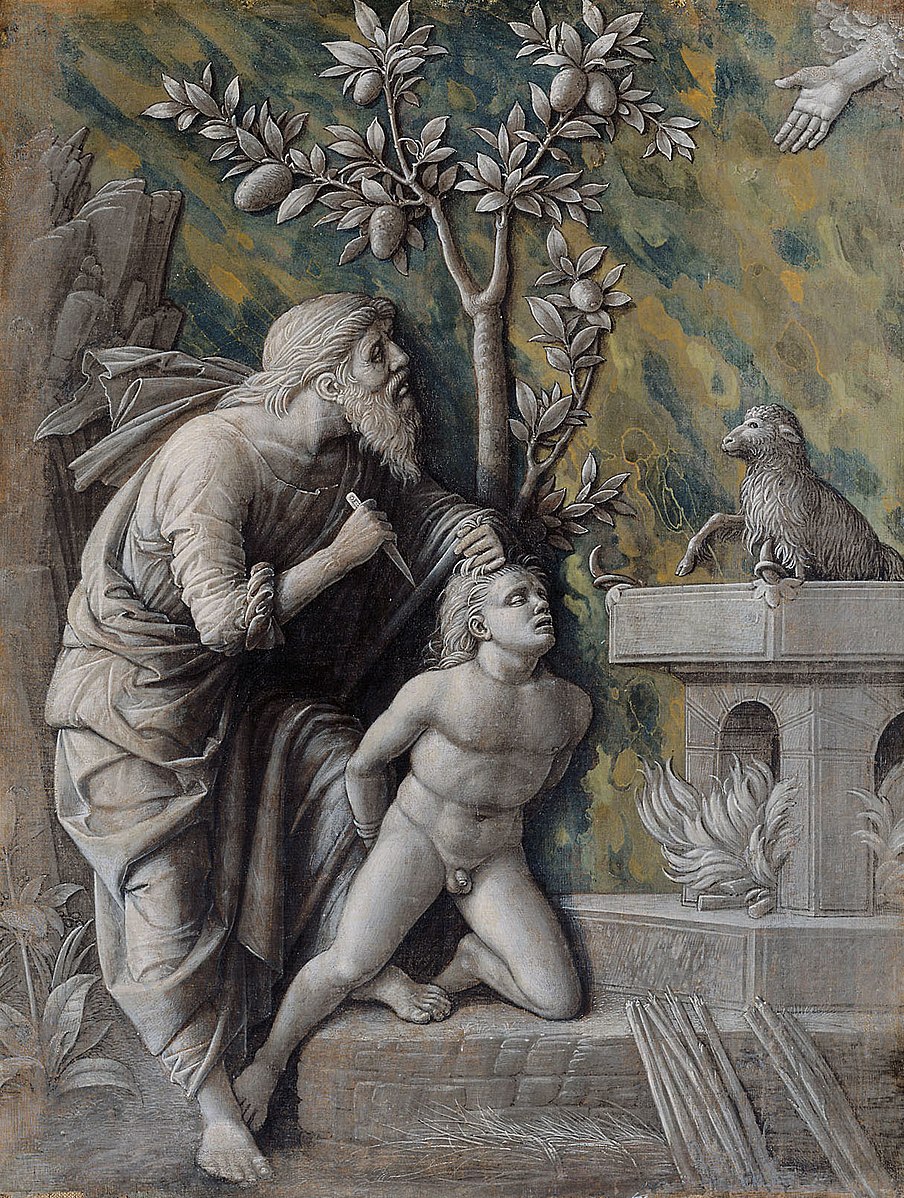

Giambattista Lama, vers 1717, Kunsthistorisches Museum, Vienne Le Sacrifice d’Isaac

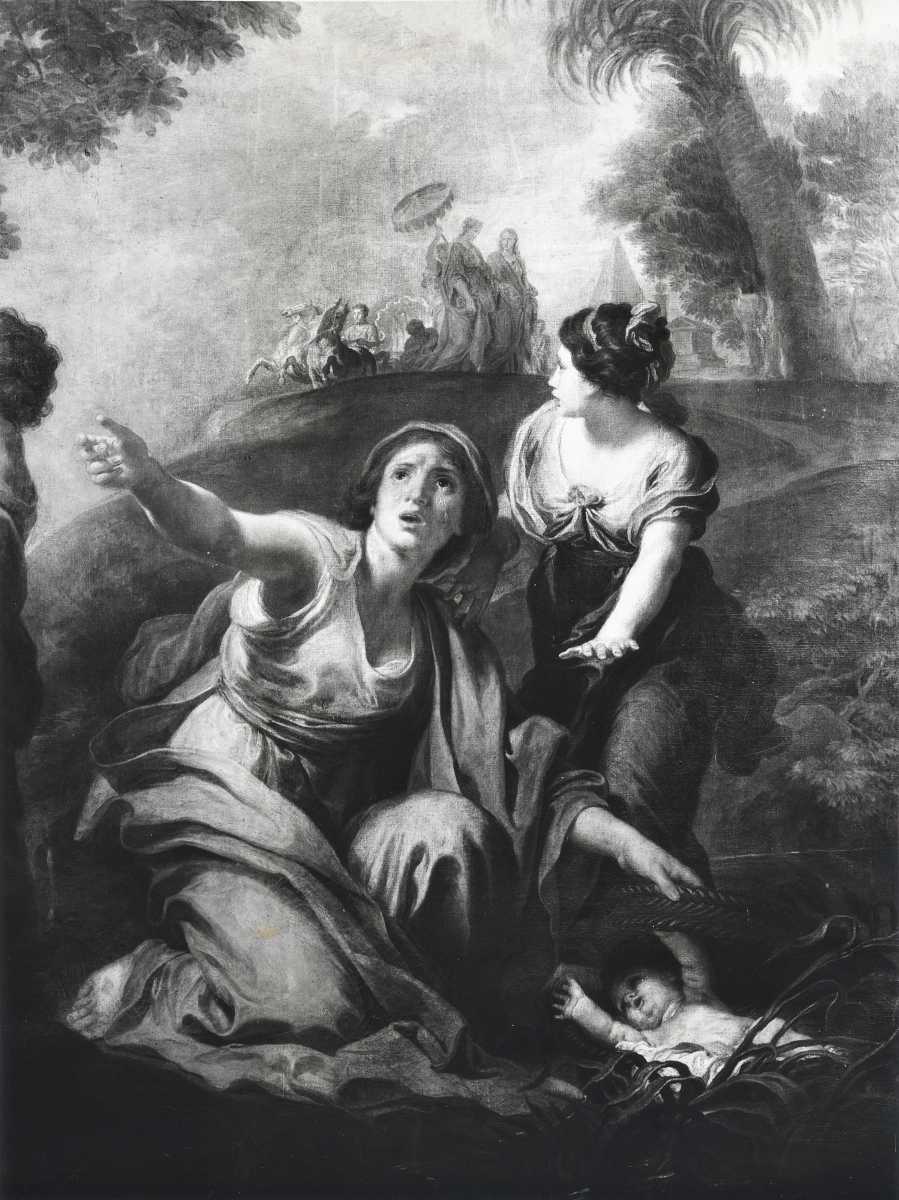

Le Sacrifice d’Isaac Moïse sauvé des eaux (fototeca Zeri)

Moïse sauvé des eaux (fototeca Zeri)

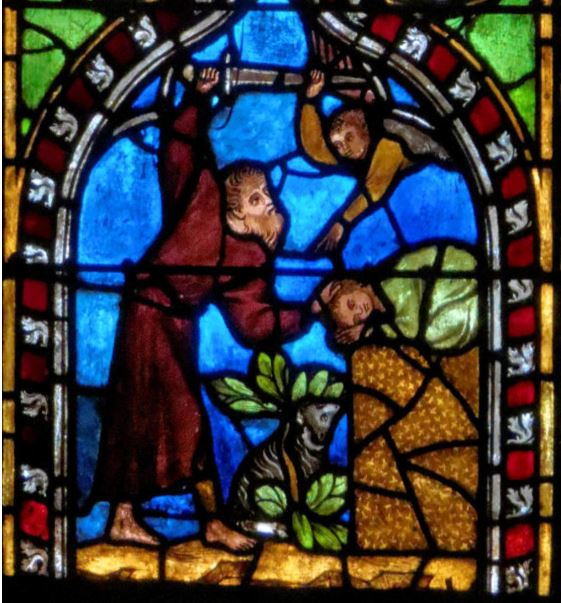

Vers 1350, église Saint Martin, Colmar

Vers 1350, église Saint Martin, Colmar Speculum humanae salvationis, 1432 Madrid, Biblioteca Nacional de Espana → Vitr. 25-7 (olim B. 19), fol. 21v

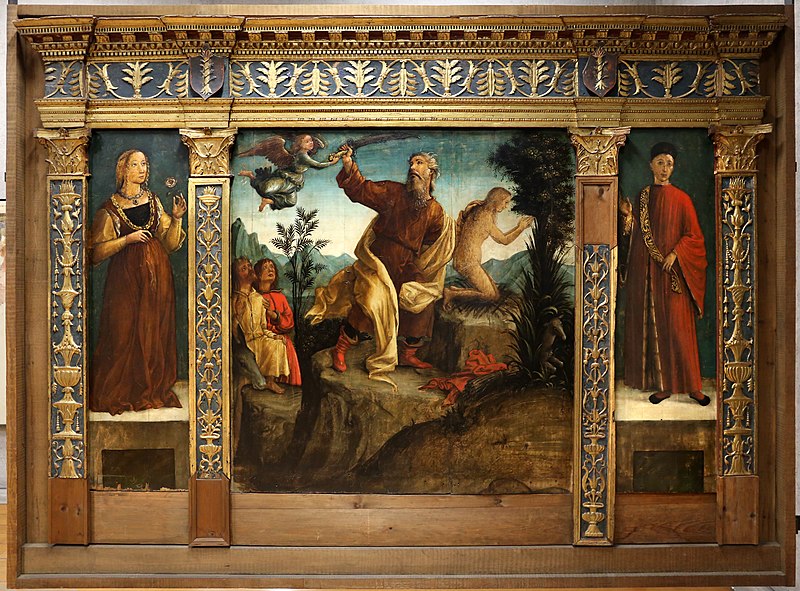

Speculum humanae salvationis, 1432 Madrid, Biblioteca Nacional de Espana → Vitr. 25-7 (olim B. 19), fol. 21v Sodoma, 1540-42, Cattedrale di S. Maria Assunta, Pise

Sodoma, 1540-42, Cattedrale di S. Maria Assunta, Pise Alessandro Allori, 1583, Diocese de Florence

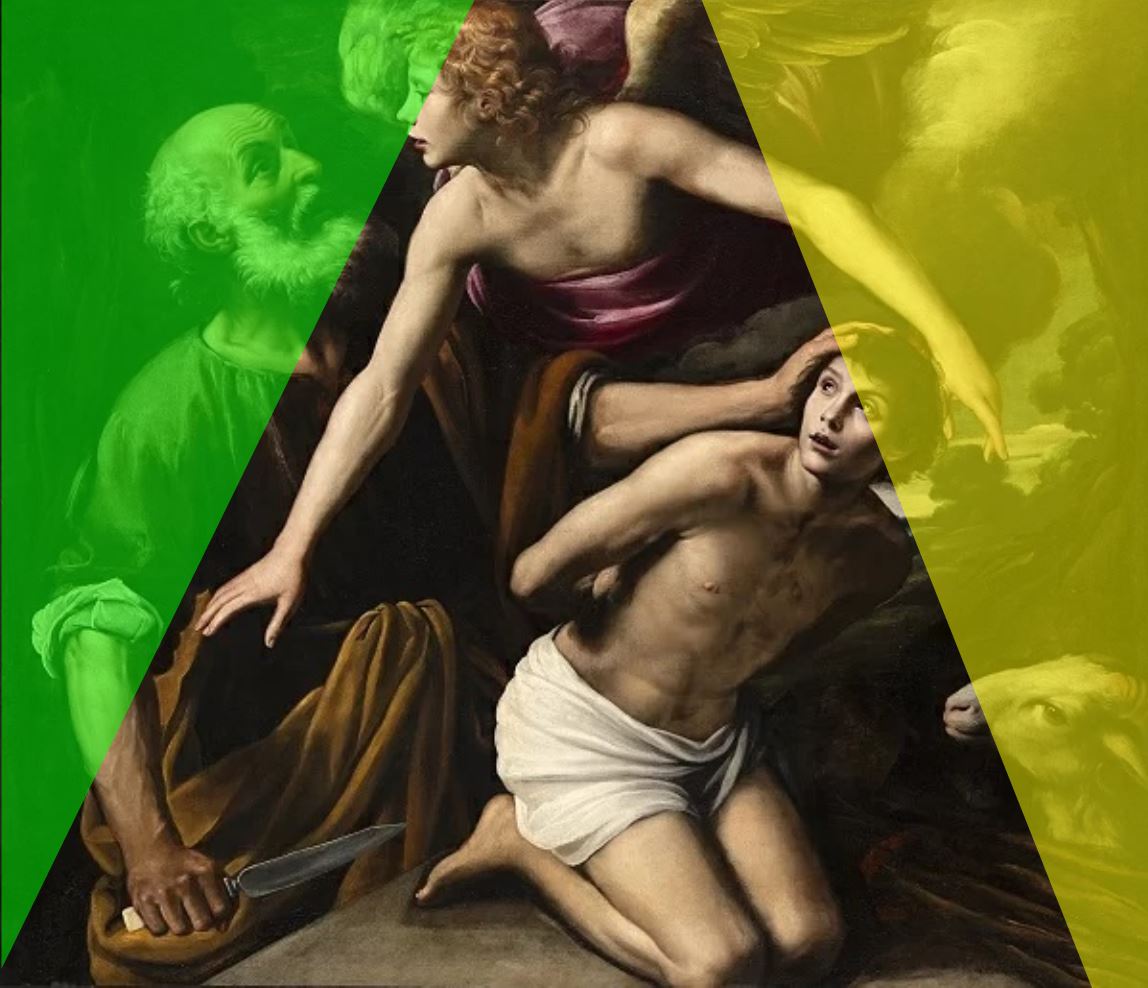

Alessandro Allori, 1583, Diocese de Florence Carracci, 1584-86, Pinacoteca dei Musei vaticani

Carracci, 1584-86, Pinacoteca dei Musei vaticani Camillo Procaccini, vers 1600, Residenzgalerie, Salzburg

Camillo Procaccini, vers 1600, Residenzgalerie, Salzburg 1626, collection particulière

1626, collection particulière 1650, Detroit_Institute_of_Arts

1650, Detroit_Institute_of_Arts Carlo-Francesco et Giuseppe Nuvolone, 1648-52, Santuario del rosario, Vimercate

Carlo-Francesco et Giuseppe Nuvolone, 1648-52, Santuario del rosario, Vimercate Antoine Coypel, 1721, Musée des Beaux-Arts, Tourcoing

Antoine Coypel, 1721, Musée des Beaux-Arts, Tourcoing

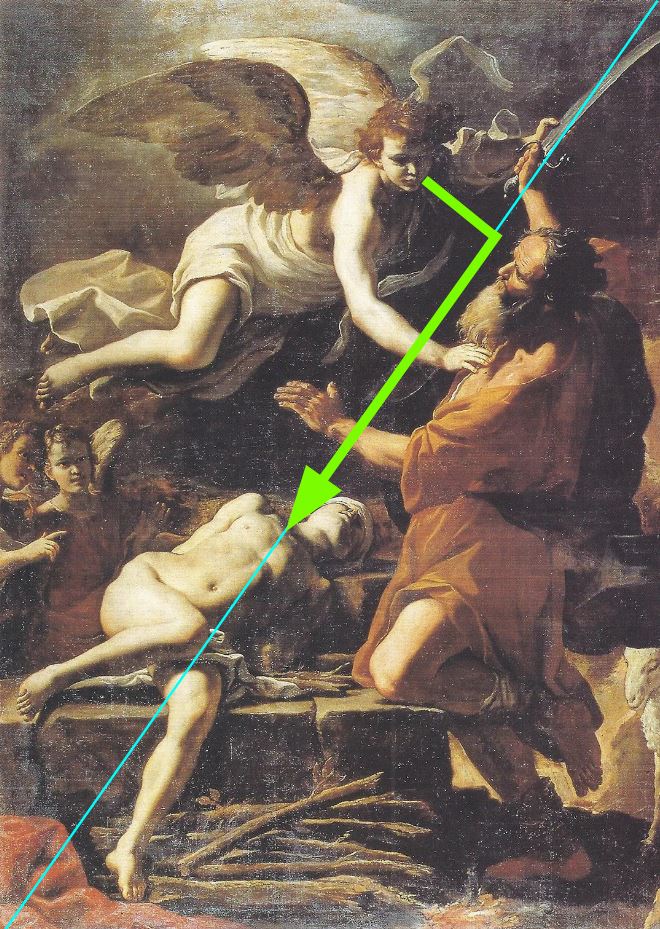

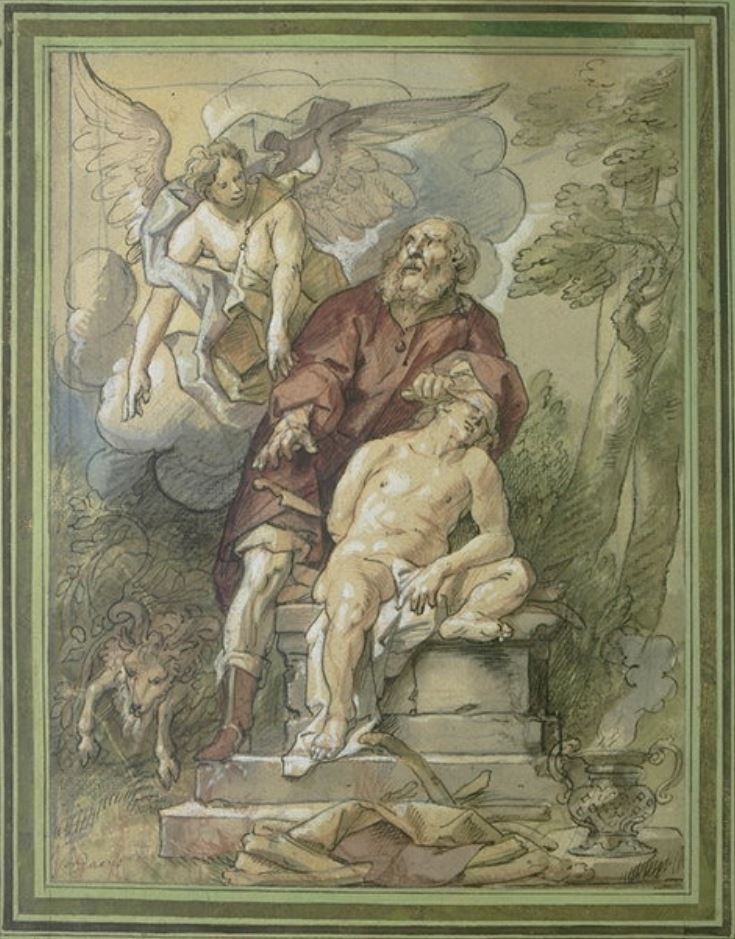

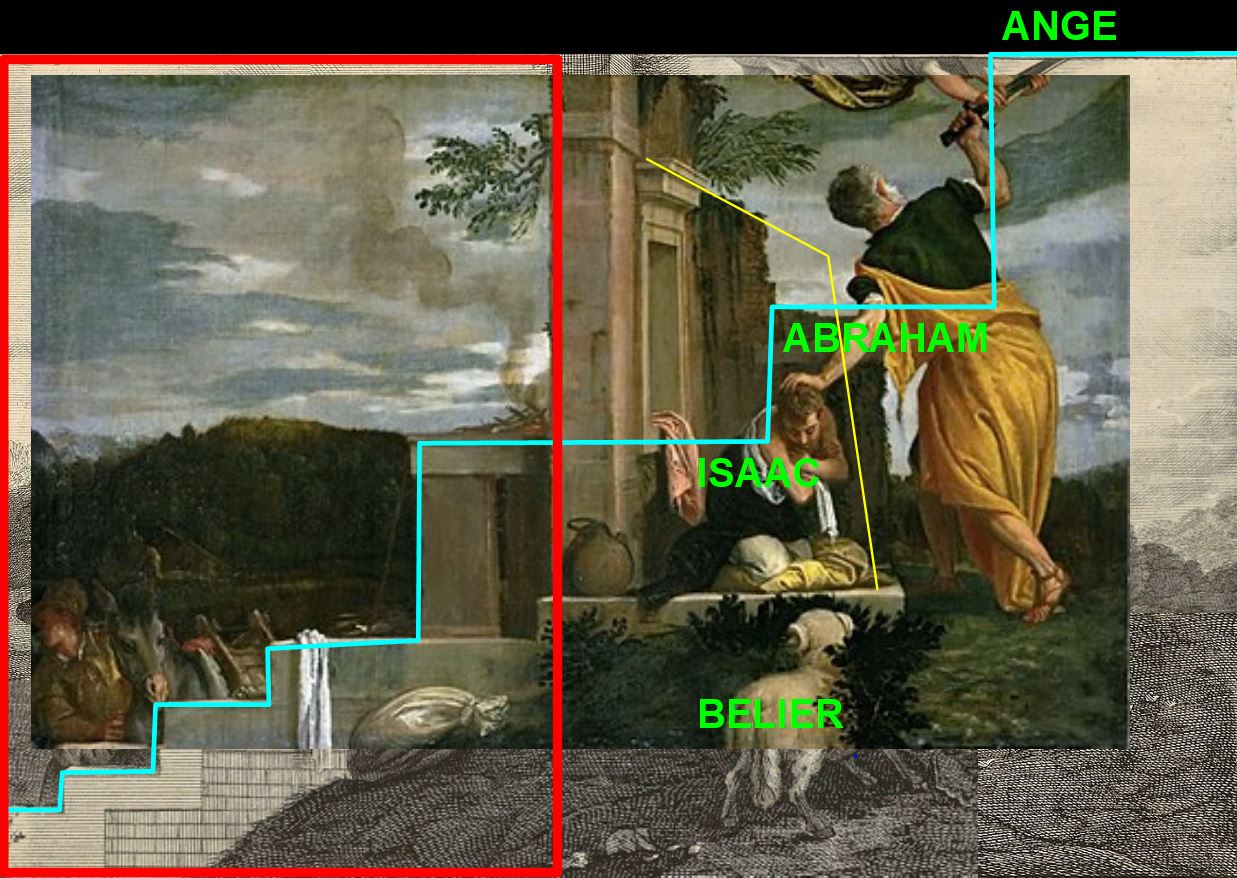

Antonio Vassilacchi, dit l’Aliense, vers 1590, San Zaccaria, Venise

Antonio Vassilacchi, dit l’Aliense, vers 1590, San Zaccaria, Venise Giovan Battista Vanni, 1620-60, Musée des Beaux Arts, Chambéry

Giovan Battista Vanni, 1620-60, Musée des Beaux Arts, Chambéry

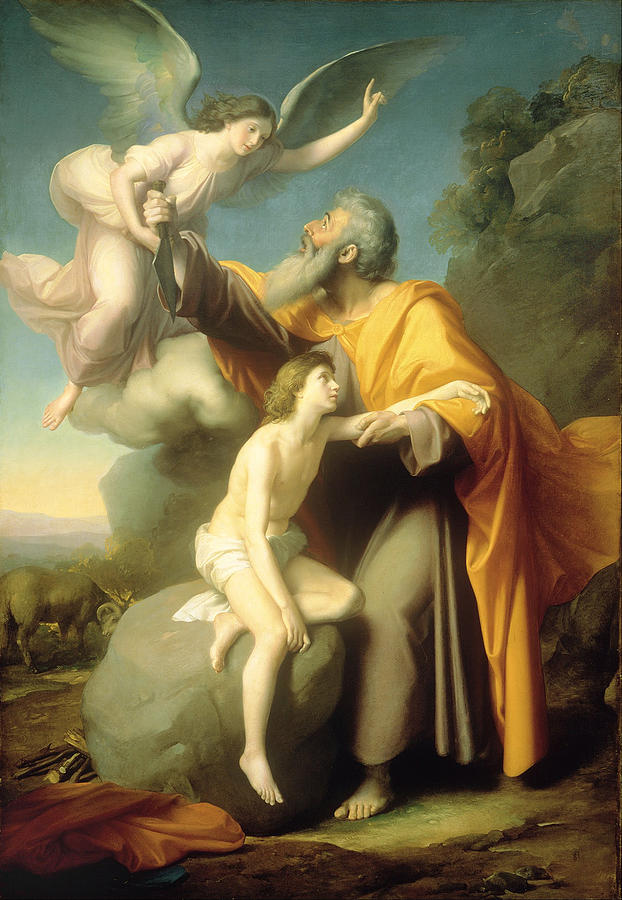

Anton Losenko, 1765, Musée Russe, Saint Pétersbourg

Anton Losenko, 1765, Musée Russe, Saint Pétersbourg Santiago Rebull, 1857, Museo Nacional de Arte Mexico

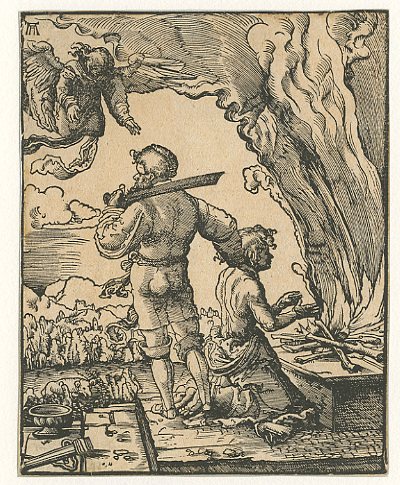

Santiago Rebull, 1857, Museo Nacional de Arte Mexico Fred Appleyard, 1913, « Lay Not Thy Hand Upon the Lad », collection particulière

Fred Appleyard, 1913, « Lay Not Thy Hand Upon the Lad », collection particulière Pompeo Batoni, vers 1750, Strahov Monastery Prague.

Pompeo Batoni, vers 1750, Strahov Monastery Prague.

Donatello, 1419-21, Museo dell’Opera del Duomo, Florence

Donatello, 1419-21, Museo dell’Opera del Duomo, Florence La tentation d’Adam et Eve

La tentation d’Adam et Eve Le sacrifice d’Isaac

Le sacrifice d’Isaac Raphaël, 1514, Chambre d’Héliodore, Vatican

Raphaël, 1514, Chambre d’Héliodore, Vatican Agostino Veneziano d’après Jules Romain, 1516–18, MET

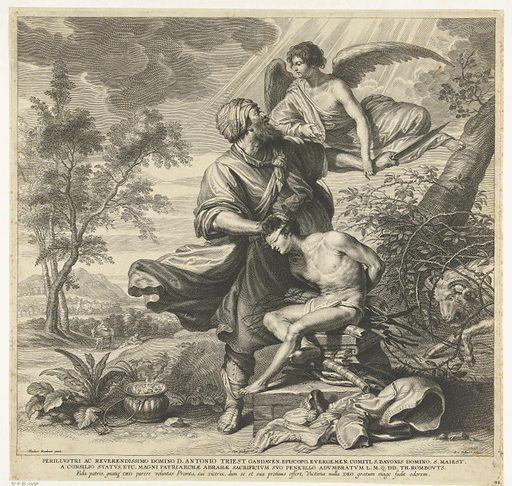

Agostino Veneziano d’après Jules Romain, 1516–18, MET Cornelis Galle l’Ancien, vers 1630, British Museum, 1891,0414.546

Cornelis Galle l’Ancien, vers 1630, British Museum, 1891,0414.546 Le Dominicain, 1627-28, Prado

Le Dominicain, 1627-28, Prado Antonio Gonzalez Velazquez, 1743-1793, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Madrid

Antonio Gonzalez Velazquez, 1743-1793, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Madrid Andrea del Sarto, 1529, Prado

Andrea del Sarto, 1529, Prado Battista Franco (attr), 1540–60, MET

Battista Franco (attr), 1540–60, MET

Ludovico Cardi , 1605-07, Palazzo Pitti

Ludovico Cardi , 1605-07, Palazzo Pitti Le Sacrifice d’Isaac

Le Sacrifice d’Isaac Agar et l’ange

Agar et l’ange

Daniele Crespi, 1620-30, collection particulière

Daniele Crespi, 1620-30, collection particulière Giovanni Battista Benaschi, 1656-88, Musée des Beaux Arts, Brest

Giovanni Battista Benaschi, 1656-88, Musée des Beaux Arts, Brest Daniel Saiter (Seiter), 1662-1705, collection particulière

Daniel Saiter (Seiter), 1662-1705, collection particulière

Pieter Lastman, 1616, Louvre

Pieter Lastman, 1616, Louvre

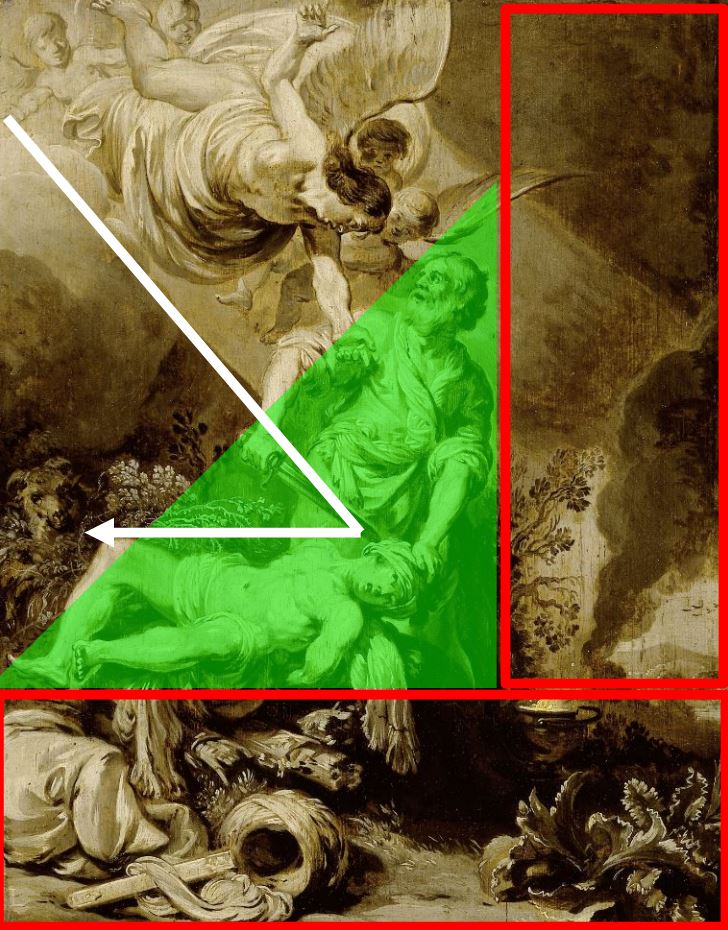

Schelte (Adamsz Bolswer) d’après Theodoor Rombouts, Rijksmuseum

Schelte (Adamsz Bolswer) d’après Theodoor Rombouts, Rijksmuseum Ecole anglaise, 1674, National Trust

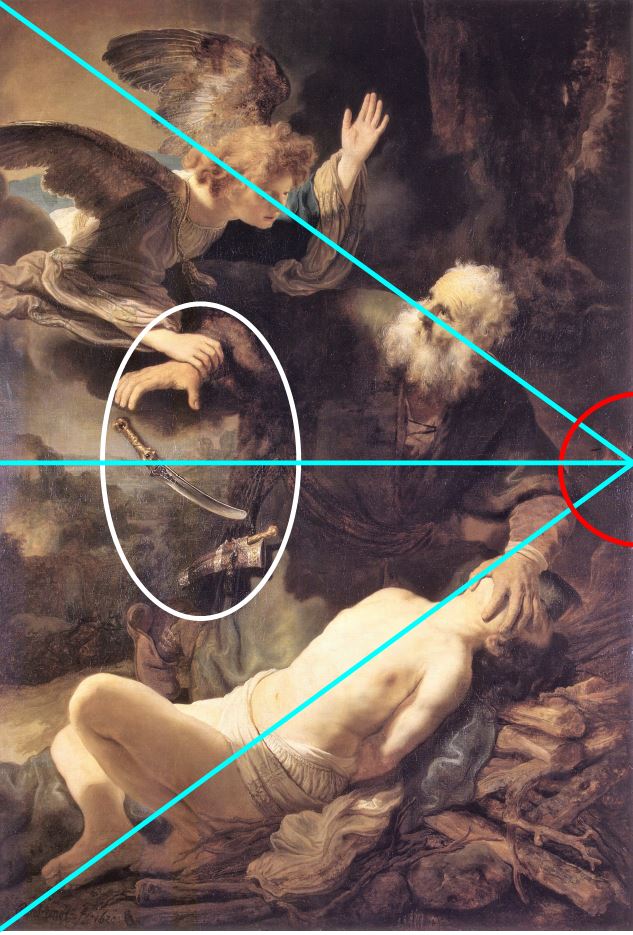

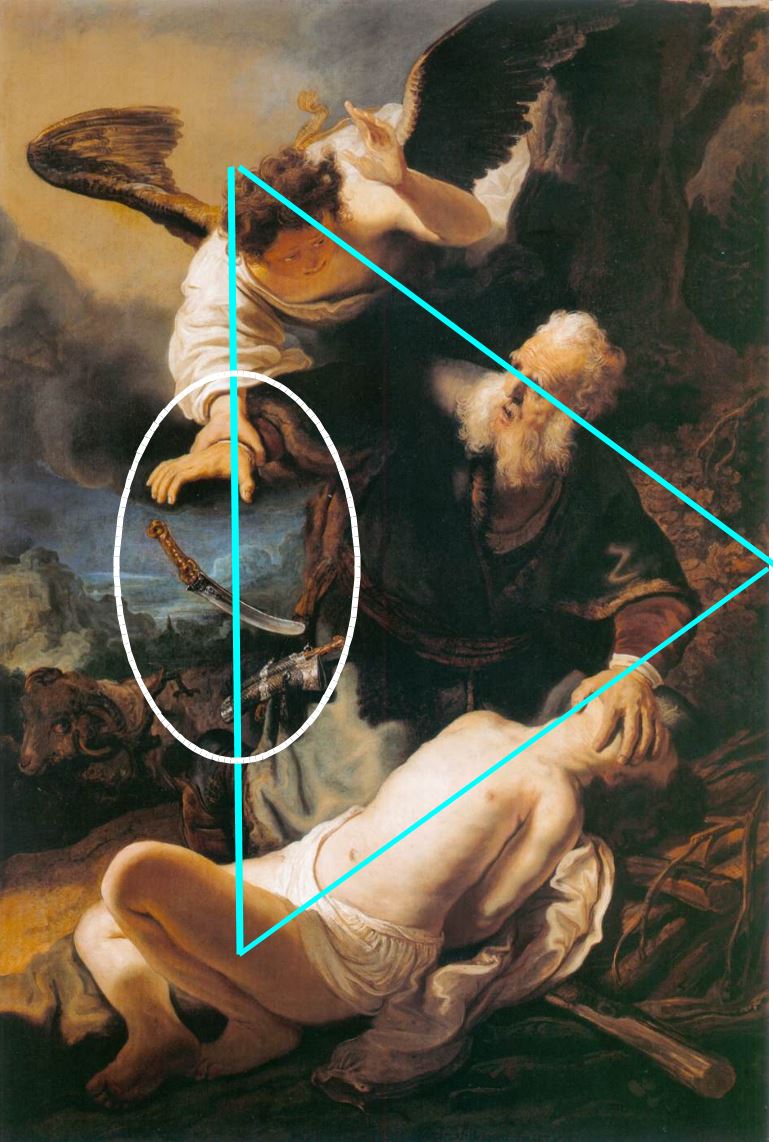

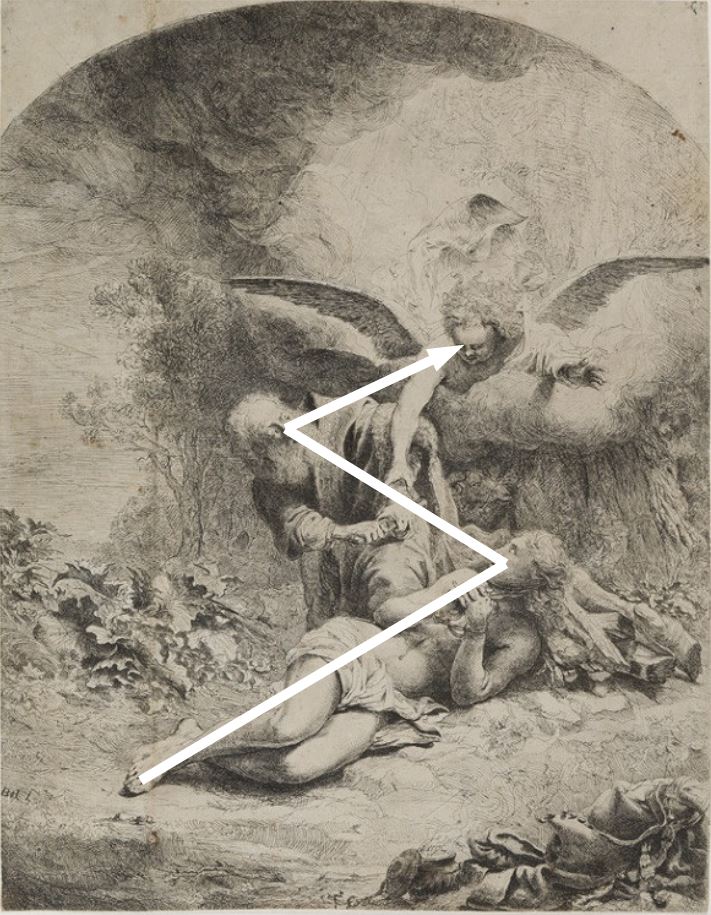

Ecole anglaise, 1674, National Trust Rembrandt, 1635, Ermitage

Rembrandt, 1635, Ermitage

Ferdinand Bol, 1646, Museo di Palazzo Mansi, Lucca

Ferdinand Bol, 1646, Museo di Palazzo Mansi, Lucca

Jan Lievens, 1643, musée des Beaux-Arts, Tel Aviv

Jan Lievens, 1643, musée des Beaux-Arts, Tel Aviv Anonyme rembranesque, collection particulière

Anonyme rembranesque, collection particulière Govert Flinck, 1649, collection particulière

Govert Flinck, 1649, collection particulière Gravure, 1655 (inversée)

Gravure, 1655 (inversée) 1659, Hedingham castle

1659, Hedingham castle Paulus Bor (attr) 1616-69, collection particulière (photo rkd)

Paulus Bor (attr) 1616-69, collection particulière (photo rkd) Dessin, Louvre

Dessin, Louvre St Lorenz, Lübeck

St Lorenz, Lübeck Philippe de Champaigne, 1633-35, collection particulière

Philippe de Champaigne, 1633-35, collection particulière Charles Le Brun, vers 1650, collection particulière

Charles Le Brun, vers 1650, collection particulière Hilaire Pader, vers 1660, Cathédrale St Etienne de Toulouse (Photo Christian Attard)

Hilaire Pader, vers 1660, Cathédrale St Etienne de Toulouse (Photo Christian Attard) Alessandro Magnasco, 1687-1749, collection particulière

Alessandro Magnasco, 1687-1749, collection particulière Anonyme, 18ème, Propriété municipale, Reggio di Calabria

Anonyme, 18ème, Propriété municipale, Reggio di Calabria Livio Retti, 1736-38, Schwäbisch Hall, Mairie, Mur de la Salle du Conseil

Livio Retti, 1736-38, Schwäbisch Hall, Mairie, Mur de la Salle du Conseil

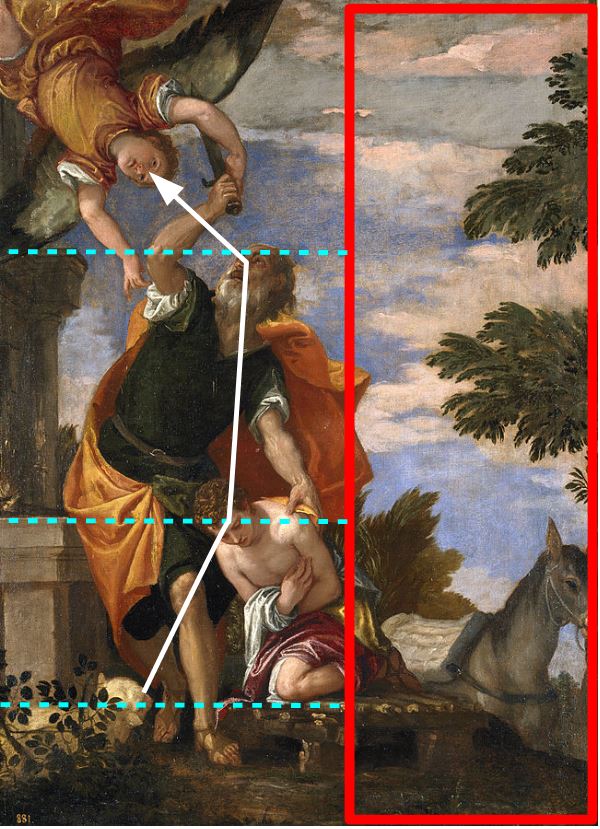

Véronèse, 1580-86, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Véronèse, 1580-86, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Suiveur de Jacob de Backer, vers 1600, collection particulière

Suiveur de Jacob de Backer, vers 1600, collection particulière Paolo de Matteis, 1682-1728, collection particulière

Paolo de Matteis, 1682-1728, collection particulière Johann Christoph Storer (attr), 1782, Bavarian State Painting Collections

Johann Christoph Storer (attr), 1782, Bavarian State Painting Collections Battistello da Caracciolo, 1615-20, Musée Pouchkine, Moscou.

Battistello da Caracciolo, 1615-20, Musée Pouchkine, Moscou.

Battistello da Caracciolo, vers 1620, Dundee Art Gallery and Museum

Battistello da Caracciolo, vers 1620, Dundee Art Gallery and Museum Gérard Seghers (attr), 1610-50, collection particulière

Gérard Seghers (attr), 1610-50, collection particulière Peter Thijs (attr), 1639-77, collection particulière

Peter Thijs (attr), 1639-77, collection particulière Simon Vouet et Pierre Patel, vers 1642, Milwaukee Art Museum

Simon Vouet et Pierre Patel, vers 1642, Milwaukee Art Museum 1640-50, Museum Catharijneconvent, Utrecht

1640-50, Museum Catharijneconvent, Utrecht 1647, National Museum Stockholm

1647, National Museum Stockholm

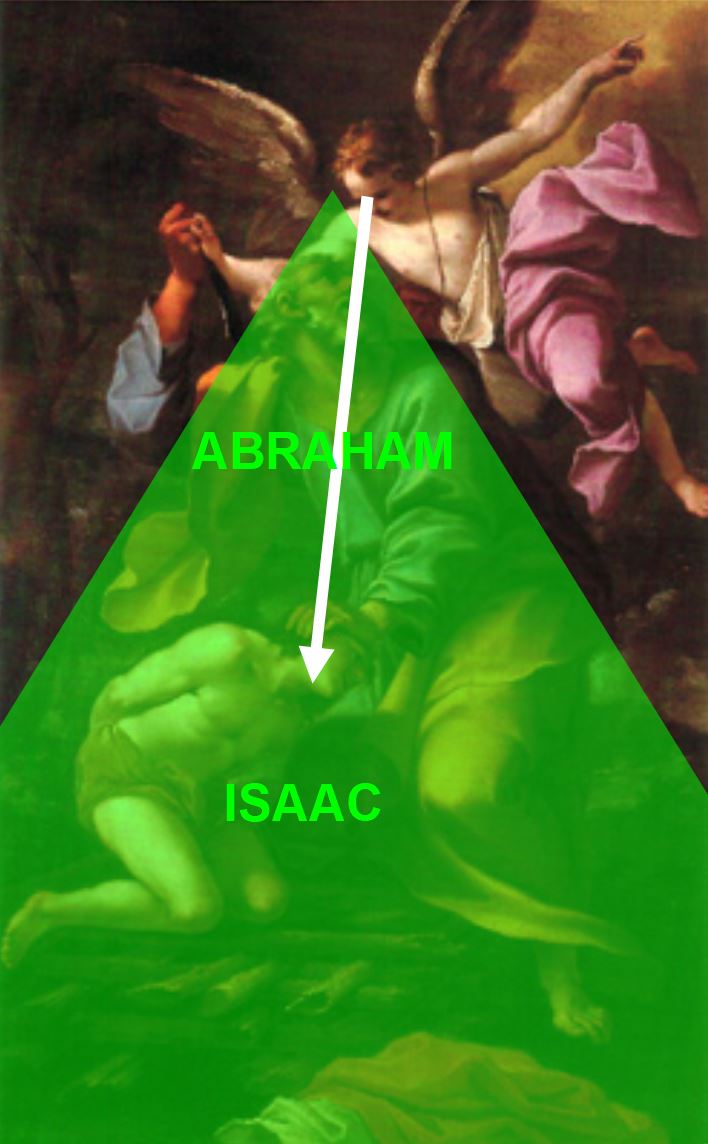

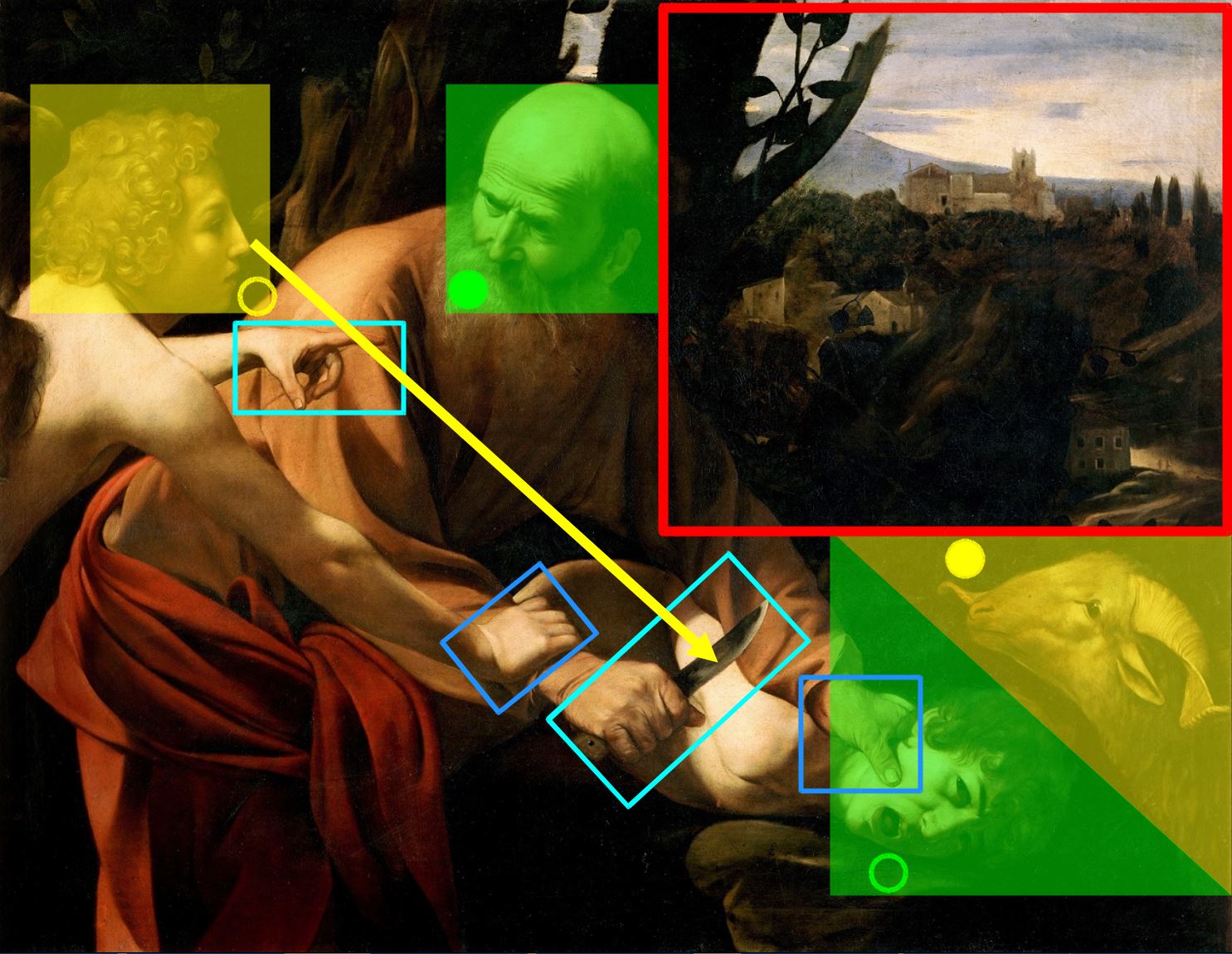

Caravage, 1597-1603, Offices

Caravage, 1597-1603, Offices Judith décapitant Holopherne (inversé), Caravage, 1598–99, Galerie nationale d’art ancien, Rome

Judith décapitant Holopherne (inversé), Caravage, 1598–99, Galerie nationale d’art ancien, Rome

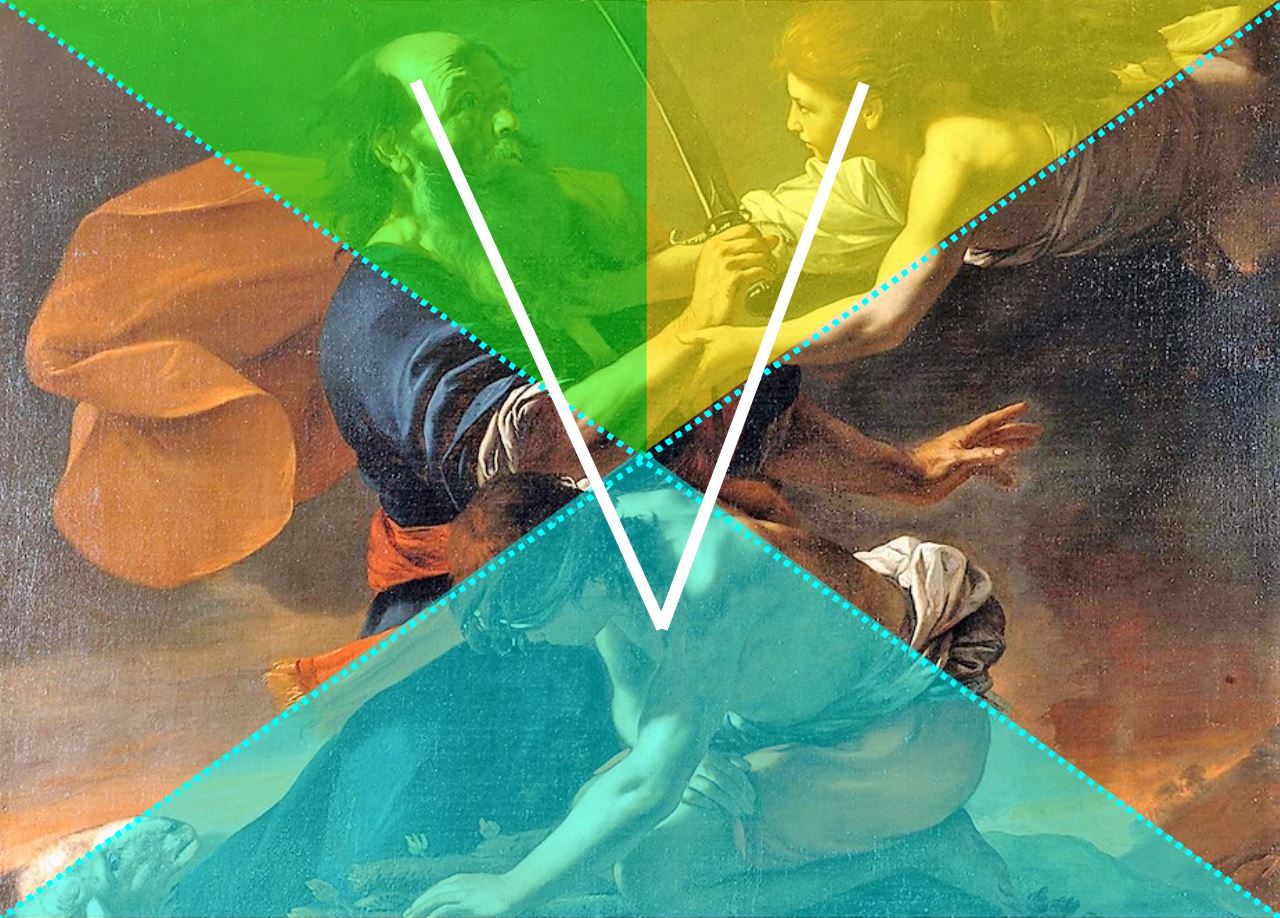

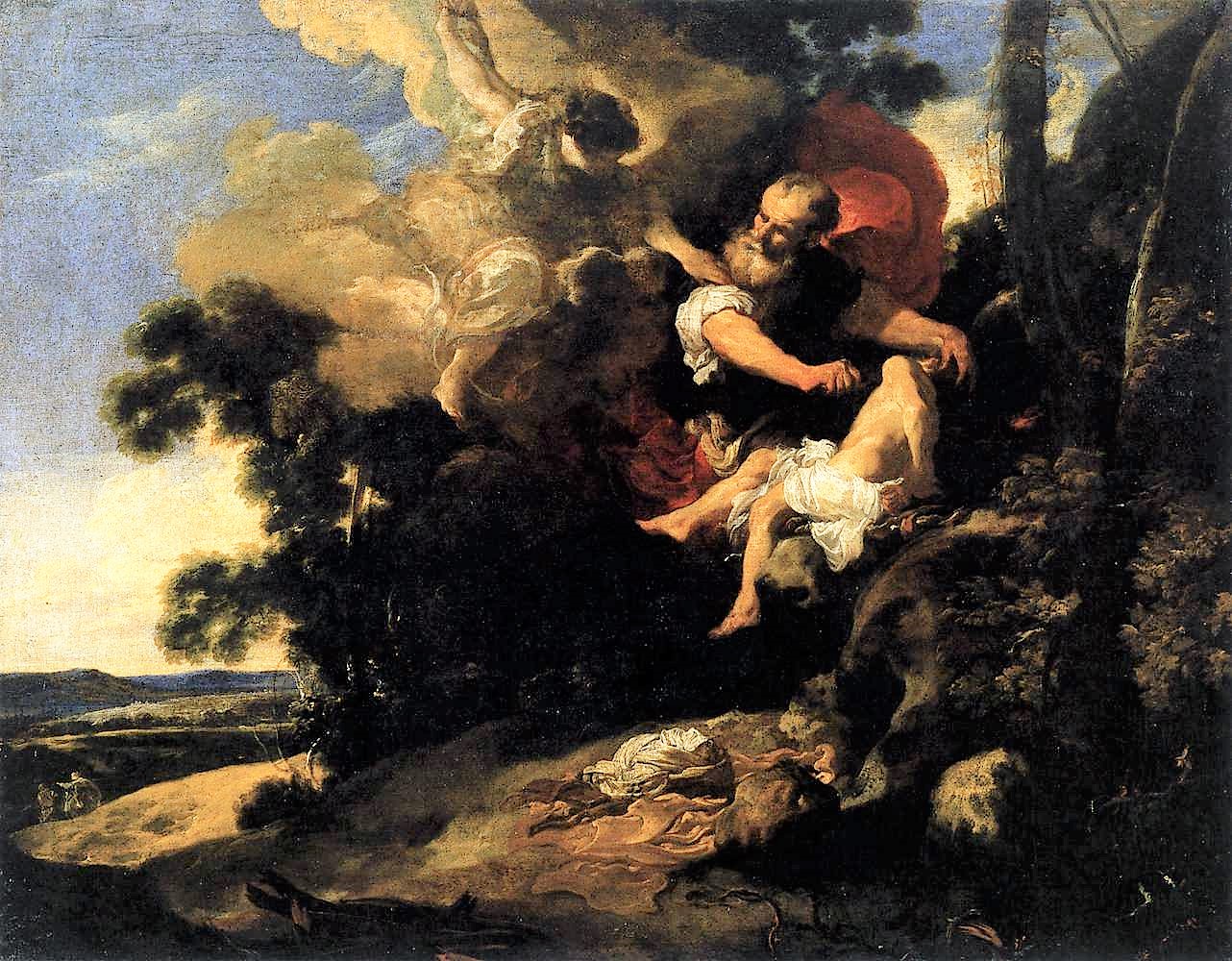

Il expédie à la va-vite cette échappée, sans doute une exigence du commanditaire. Et par goût de l’énigme, il réduit à la taille d’un point les deux serviteurs exigés par la narration, et évoque l’âne par deux feuilles perdues dans l’ombre.

Il expédie à la va-vite cette échappée, sans doute une exigence du commanditaire. Et par goût de l’énigme, il réduit à la taille d’un point les deux serviteurs exigés par la narration, et évoque l’âne par deux feuilles perdues dans l’ombre. Un détail du paysage lui permet néanmoins de servir la dramaturgie : la branche coupée, en écho au couteau.

Un détail du paysage lui permet néanmoins de servir la dramaturgie : la branche coupée, en écho au couteau.

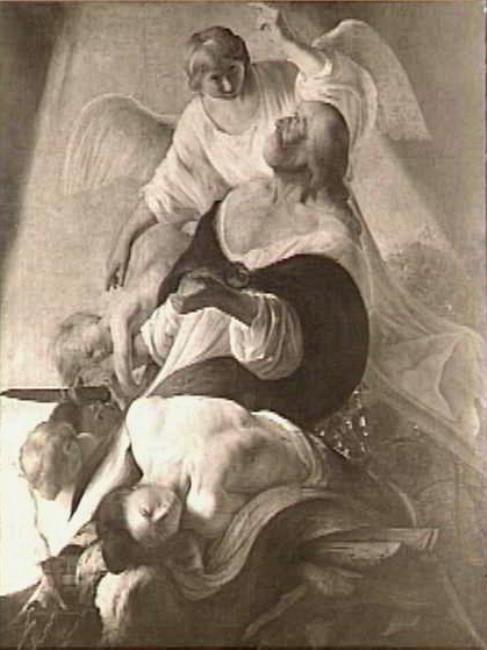

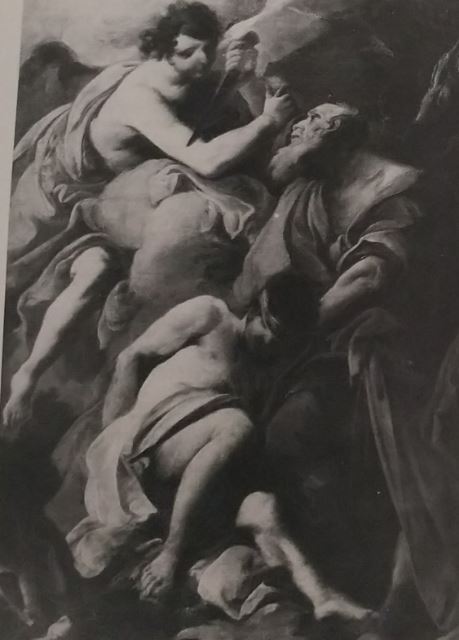

Orazio Gentileschi, vers 1612, Genova, Palazzo Spinola, Gênes

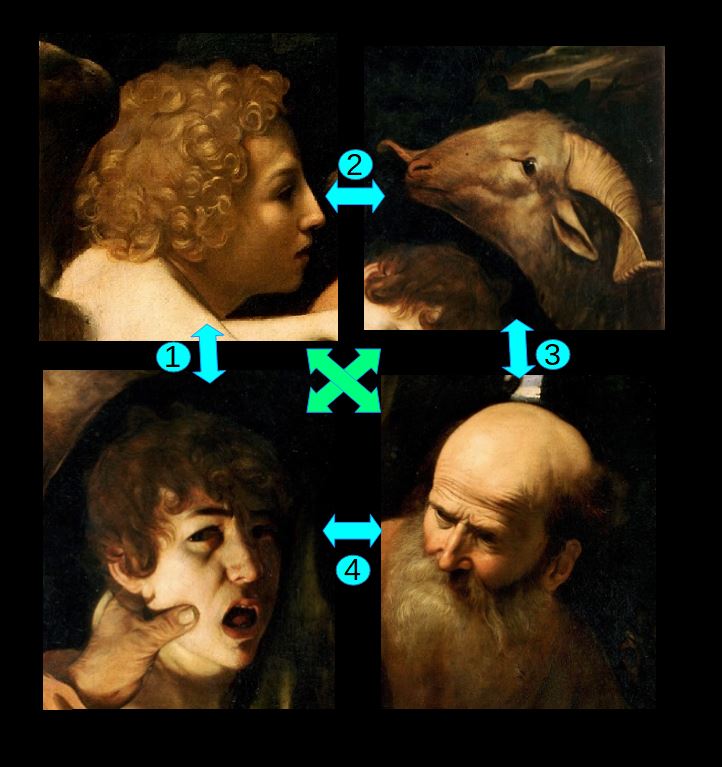

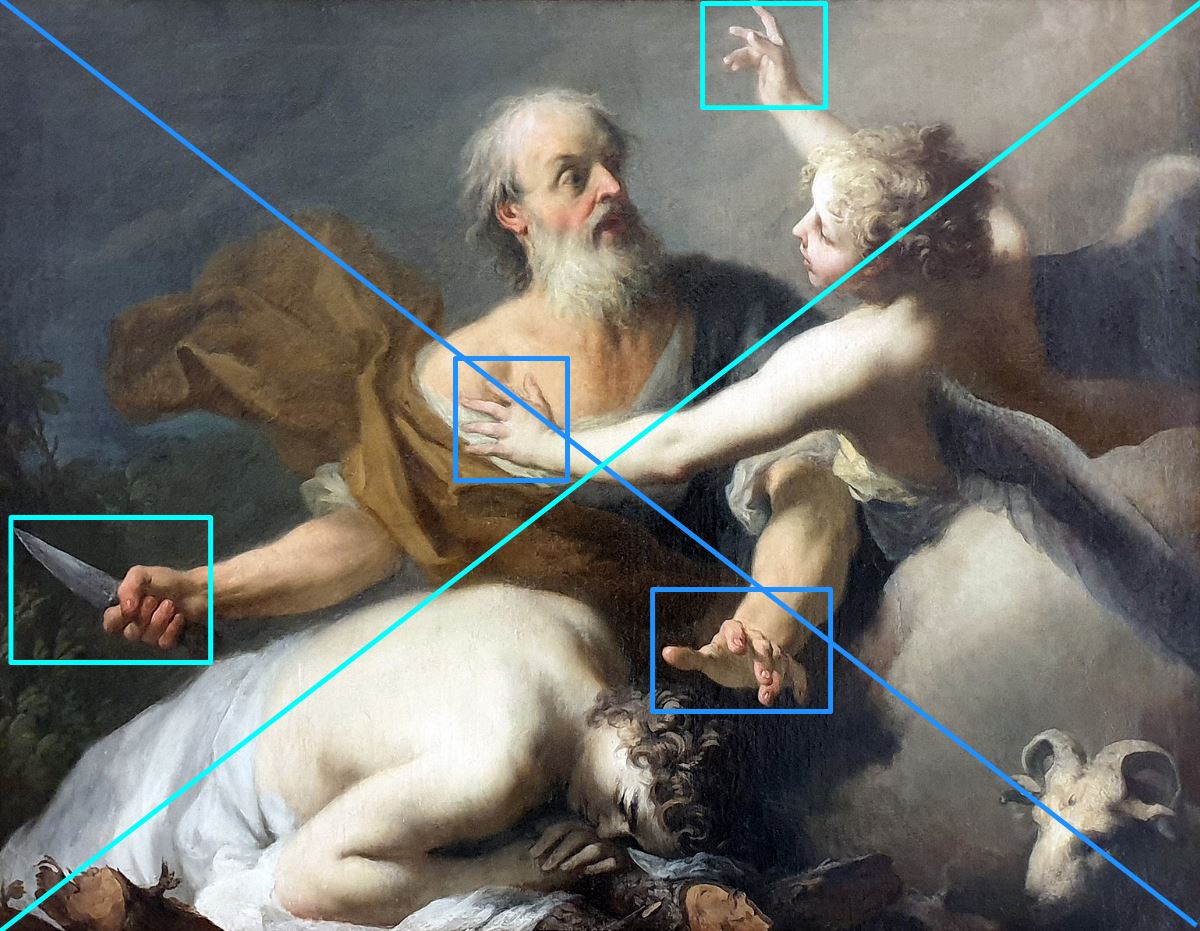

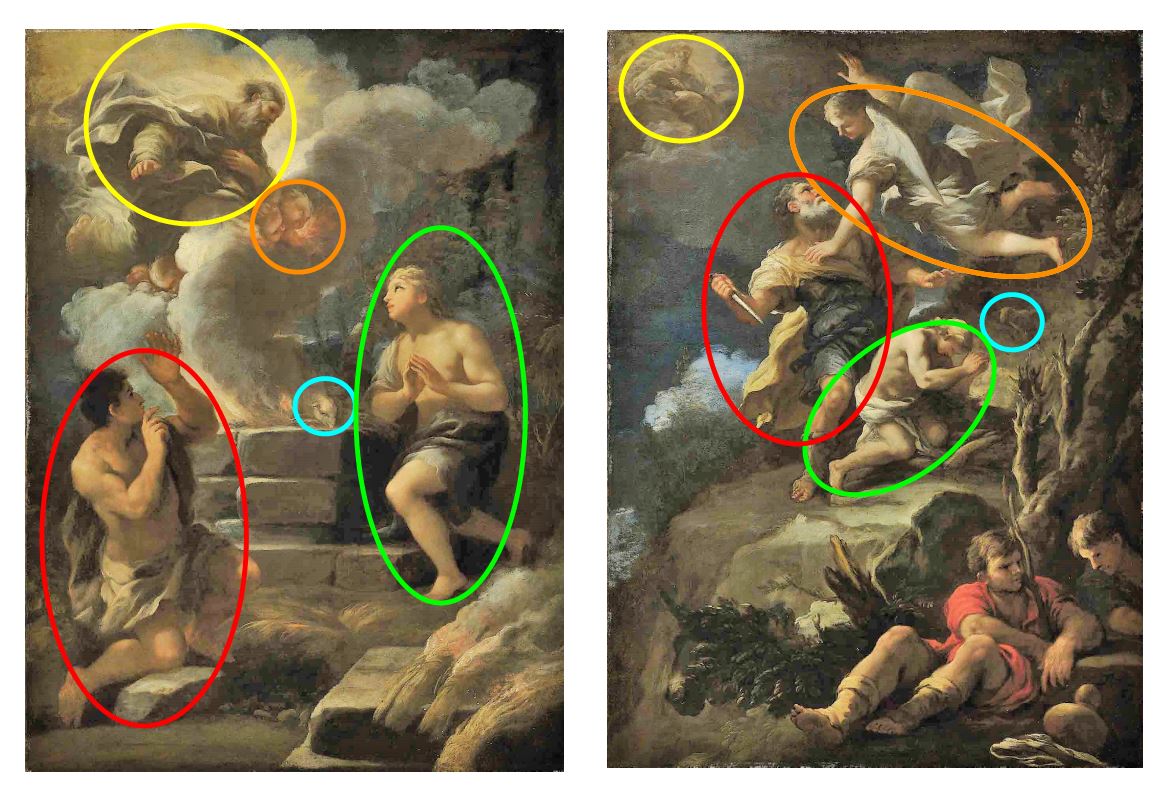

Orazio Gentileschi, vers 1612, Genova, Palazzo Spinola, Gênes Il suffit de faire pivoter le tableau pour constater tout ce que la composition doit à Caravage, notamment dans l’alternance de mains. La seule différence est qu’ici l’ange pointe le ciel, alors que ches Caravage il pointait le bélier.

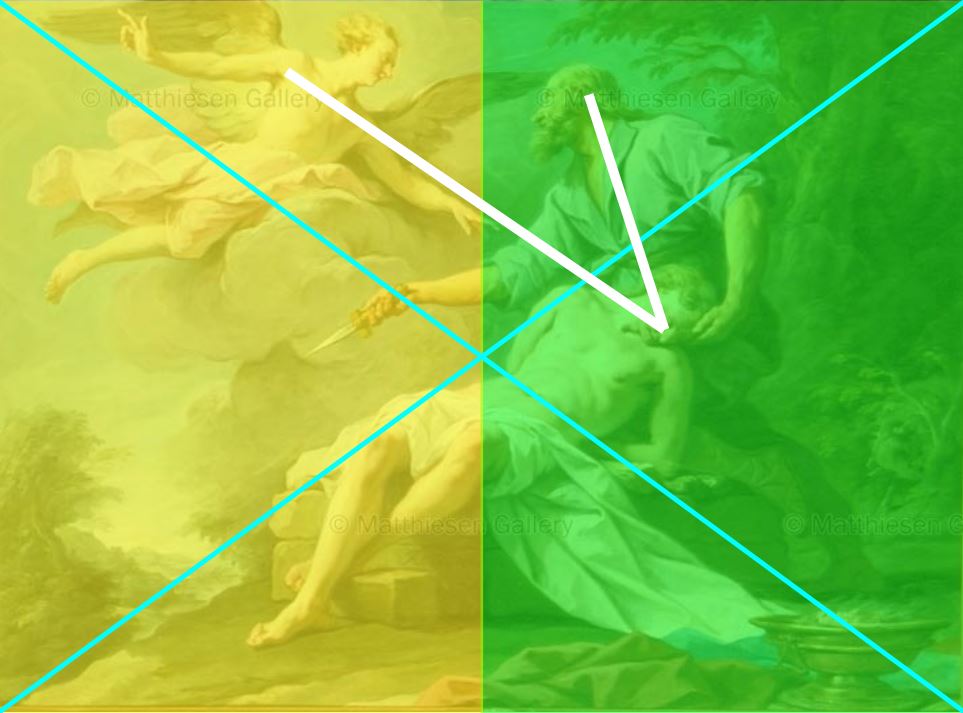

Il suffit de faire pivoter le tableau pour constater tout ce que la composition doit à Caravage, notamment dans l’alternance de mains. La seule différence est qu’ici l’ange pointe le ciel, alors que ches Caravage il pointait le bélier.

D. Bernardus, vers 1630, Musée d’Art et d’Histoire, Genève

D. Bernardus, vers 1630, Musée d’Art et d’Histoire, Genève Giovanni Antonio Galli (Lo Spadarino), vers 1650, Museo Collezione Gianfranco Luzzetti

Giovanni Antonio Galli (Lo Spadarino), vers 1650, Museo Collezione Gianfranco Luzzetti

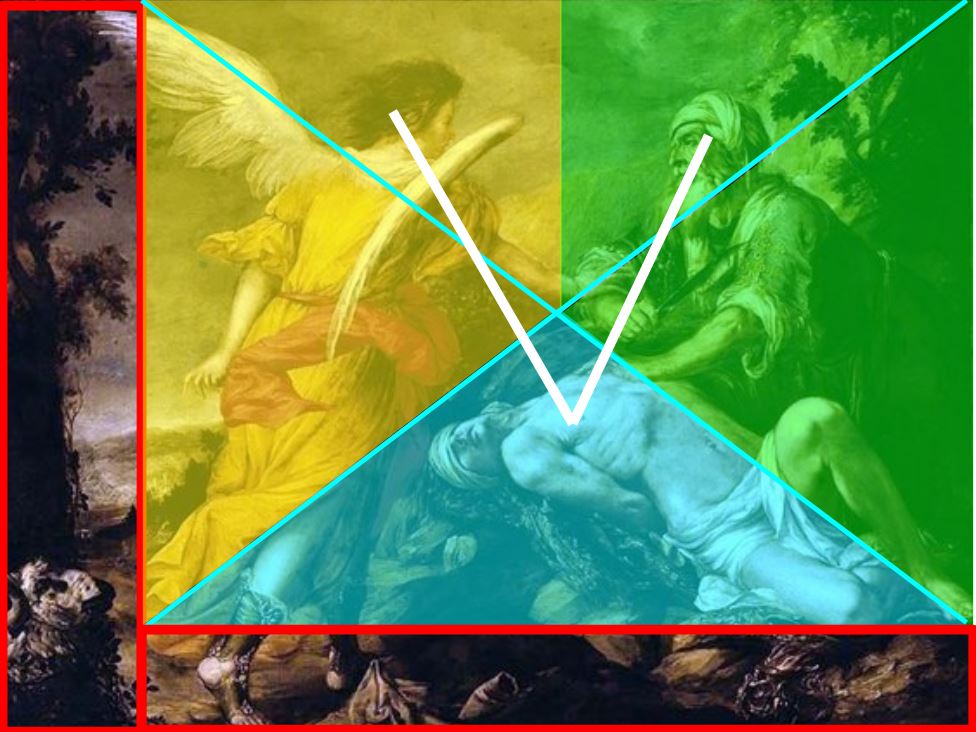

Sans entrer dans la querelle, on peut verser au dossier le détail extrêmement rare du reflet dans le couteau, qui montre ici le museau du bélier tirant la langue par derrière. Si le tableau n’est pas de Caravage, il est clair que Cavarozzi avait observé de très près la version Florence, et en avait saisi les intentions, même les plus discrètes.

Sans entrer dans la querelle, on peut verser au dossier le détail extrêmement rare du reflet dans le couteau, qui montre ici le museau du bélier tirant la langue par derrière. Si le tableau n’est pas de Caravage, il est clair que Cavarozzi avait observé de très près la version Florence, et en avait saisi les intentions, même les plus discrètes.

Filippo Vitale, 1615-20, Capodimonte

Filippo Vitale, 1615-20, Capodimonte Valentin de Boulogne, 1630-32, Musée des Beaux Arts, Montréal

Valentin de Boulogne, 1630-32, Musée des Beaux Arts, Montréal

Carlone Giovanni Battista (attr), 1649-97, Musée de Picardie (Photo Marc Jeanneteau).

Carlone Giovanni Battista (attr), 1649-97, Musée de Picardie (Photo Marc Jeanneteau). Bernhard Keil (Monsu Bernardo), 1636-87, collection particulière

Bernhard Keil (Monsu Bernardo), 1636-87, collection particulière Ecole italienne, 1650-1700, collection particulière

Ecole italienne, 1650-1700, collection particulière Giambattista Mengardi, 18ème siècle, église paroissiale de Lupia

Giambattista Mengardi, 18ème siècle, église paroissiale de Lupia

Collection particulière

Collection particulière

Collection Colnaghi, Londres

Collection Colnaghi, Londres Collection particulière

Collection particulière

Ecole espagnole, XVIIème siècle, Musée de Saintes

Ecole espagnole, XVIIème siècle, Musée de Saintes

Antonio Bellucci, après 1675, collection particulière

Antonio Bellucci, après 1675, collection particulière Anonyme vénitien, XVIIème siècle, collection particulière

Anonyme vénitien, XVIIème siècle, collection particulière Antonio Filocamo, 1712, Pinacoteca Zelantea, Acireale

Antonio Filocamo, 1712, Pinacoteca Zelantea, Acireale Angelo Trevisani, 1720-30, collection particulière

Angelo Trevisani, 1720-30, collection particulière Anonyme caravagesque, XVIIème siècle, collection privée

Anonyme caravagesque, XVIIème siècle, collection privée Anonyme vénitien, 1720-30, collection privée

Anonyme vénitien, 1720-30, collection privée

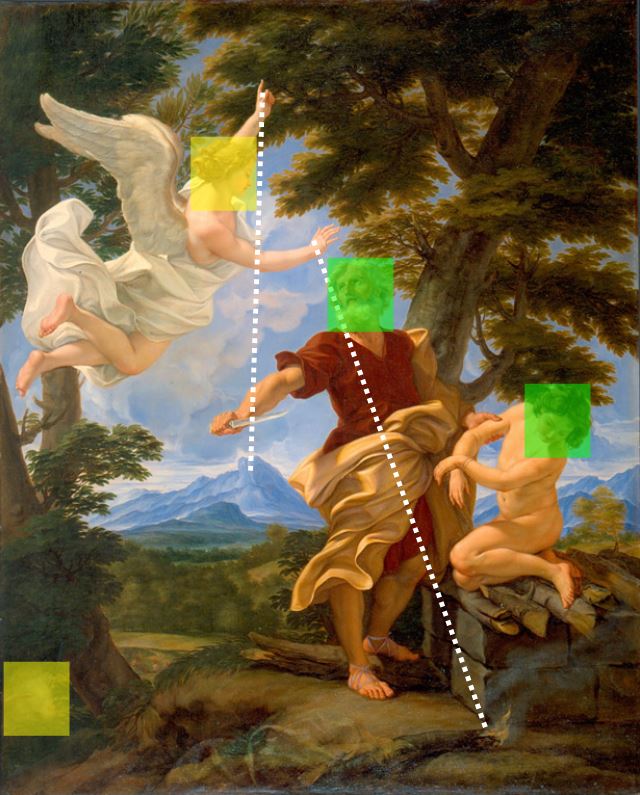

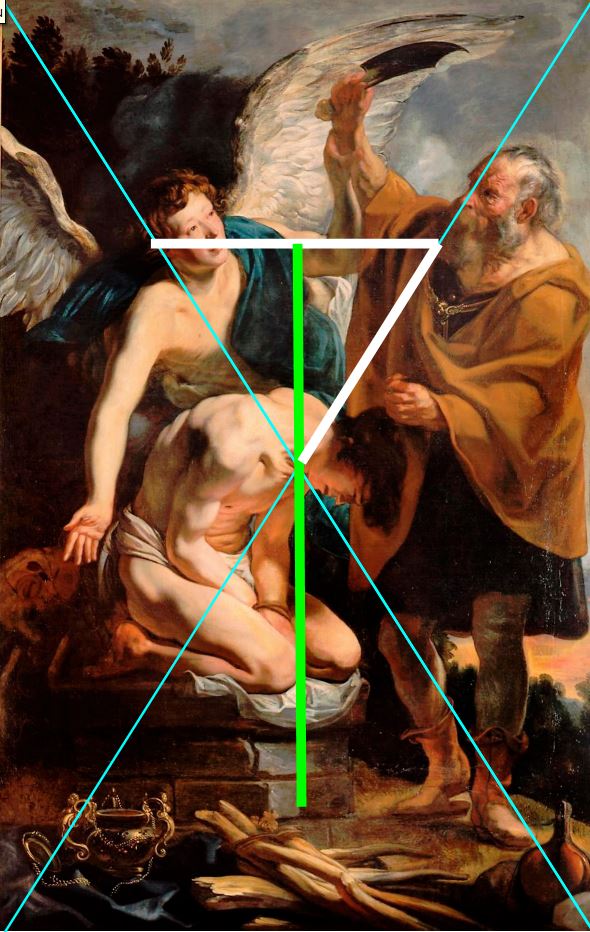

H3 dissymétrique

H3 dissymétrique V3 comprimé

V3 comprimé Agar, Ismaël et l’ange, Schloss Weißenstein, Pommersfelden

Agar, Ismaël et l’ange, Schloss Weißenstein, Pommersfelden Sacrifice d’Isaac, Strossmayer Gallery, Zagreb

Sacrifice d’Isaac, Strossmayer Gallery, Zagreb

1715, collection Thyssen Bornemisza, en dépôt au Museu Nacional d’Art de Catalunya

1715, collection Thyssen Bornemisza, en dépôt au Museu Nacional d’Art de Catalunya 1730-35, Gemäldegalerie, Dresde

1730-35, Gemäldegalerie, Dresde 1736-40, National Gallery, Londres

1736-40, National Gallery, Londres Giambattista Mariotti (vénitien), 1710-50, Musée national, Belgrade fig 55 [14]

Giambattista Mariotti (vénitien), 1710-50, Musée national, Belgrade fig 55 [14] Vénitien, XVIIIème siècle, collection particulière, fig 53 [14]

Vénitien, XVIIIème siècle, collection particulière, fig 53 [14] Vincenzo Damini (vénitien), 1720, Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel

Vincenzo Damini (vénitien), 1720, Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel Francesco Migliori (vénitien) , 1704-38, anciennement Gemäldegalerie, Dresde, fig 54 [14]

Francesco Migliori (vénitien) , 1704-38, anciennement Gemäldegalerie, Dresde, fig 54 [14] Francesco Guardi, vers 1750, Cleveland museum of arts

Francesco Guardi, vers 1750, Cleveland museum of arts Franz Sigritz, 1760-70, PBA Lille

Franz Sigritz, 1760-70, PBA Lille Bernardino Luini , 1524, Chiesa di S. Maria Nascente, Paderno Dugnano

Bernardino Luini , 1524, Chiesa di S. Maria Nascente, Paderno Dugnano Michael Rottmayr, 1692, Alte Galerie, Schloss Eggenberg, Graz

Michael Rottmayr, 1692, Alte Galerie, Schloss Eggenberg, Graz Rubens, 1620-21, esquisse pour le plafond de l’église des Jésuites, Anvers

Rubens, 1620-21, esquisse pour le plafond de l’église des Jésuites, Anvers

Collection particulière (autrefois Nils Rapp)

Collection particulière (autrefois Nils Rapp) Cassa di Risparmio di Cesena

Cassa di Risparmio di Cesena Collection particulière

Collection particulière Giuseppe Vermiglio, Collection particulière

Giuseppe Vermiglio, Collection particulière

Collection particulière

Collection particulière Collection particulière

Collection particulière Gregorio Lazzarini, 1705, provenant du monastère SS.Giovanni e Paolo, Accademia, Venise

Gregorio Lazzarini, 1705, provenant du monastère SS.Giovanni e Paolo, Accademia, Venise

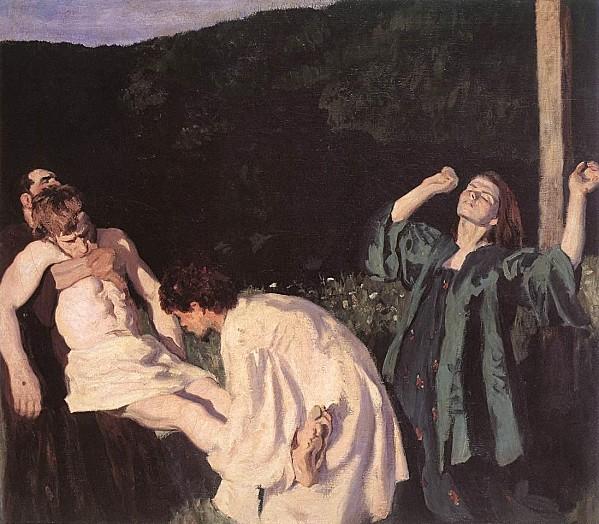

Déposition, Karoly Ferenczy, 1903, Kultúrpalota, Marosvásárhely

Déposition, Karoly Ferenczy, 1903, Kultúrpalota, Marosvásárhely Johan Liss, 1625-26, Collection particulière

Johan Liss, 1625-26, Collection particulière La déploration d’Abel

La déploration d’Abel Le sacrifice d’Isaac

Le sacrifice d’Isaac

Collection particulière

Collection particulière 1631, Staedel Museum

1631, Staedel Museum

Collection particulière

Collection particulière Palazzo Barberini, Roma

Palazzo Barberini, Roma Collection particulière

Collection particulière Après 1625, Pinacoteca di Savona

Après 1625, Pinacoteca di Savona 1650-57, Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica di Palazzo dell’Arengo

1650-57, Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica di Palazzo dell’Arengo Capodimonte

Capodimonte Tower Hamlets Local History Library and Archives

Tower Hamlets Local History Library and Archives Collection particulière, Montecatini Terme

Collection particulière, Montecatini Terme Collection Baldeschi, Modène

Collection Baldeschi, Modène Gemäldegalerie, Dresde

Gemäldegalerie, Dresde 1639, Residenzgalerie, Salzburg

1639, Residenzgalerie, Salzburg Palazzo Pinto, Salerne

Palazzo Pinto, Salerne Collection particulière

Collection particulière Abraham et Isaac

Abraham et Isaac  Agar au désert

Agar au désert Collection particulière

Collection particulière Agar et l’Ange

Agar et l’Ange Sacrifice d’Isaac

Sacrifice d’Isaac

1685-88, Ermitage, Saint Petersbourg

1685-88, Ermitage, Saint Petersbourg Sacrifice d’Isaac, 1685-90, Museo Casa Paolo Pagani, Valsolda

Sacrifice d’Isaac, 1685-90, Museo Casa Paolo Pagani, Valsolda Rapt d’Helène, vers 1700, Collection privée

Rapt d’Helène, vers 1700, Collection privée 1680-89, Ermitage

1680-89, Ermitage Collection particulière

Collection particulière

Sacrifice d’Abel et Caïn

Sacrifice d’Abel et Caïn Sacrifice d’Isaac

Sacrifice d’Isaac

Michael Rottmayr, 1700-30, National Museum, Varsovie

Michael Rottmayr, 1700-30, National Museum, Varsovie 1713-14, Speed Art Museum, Louisville

1713-14, Speed Art Museum, Louisville Collection particulière

Collection particulière Musée de Picardie

Musée de Picardie PIttoni, 1720, Chiesa di San Francesco della Vigna, Venise.

PIttoni, 1720, Chiesa di San Francesco della Vigna, Venise. 1750, Museum of Fine Arts, Boston

1750, Museum of Fine Arts, Boston Gianbattista Tiepolo, 1720-25, pennacchi dell’Ospedaletto, Venise

Gianbattista Tiepolo, 1720-25, pennacchi dell’Ospedaletto, Venise Gianbattista Tiepolo, 1727-28, Plafond de la Galleria degli ospiti, Palazzo Patriarcale, Udine

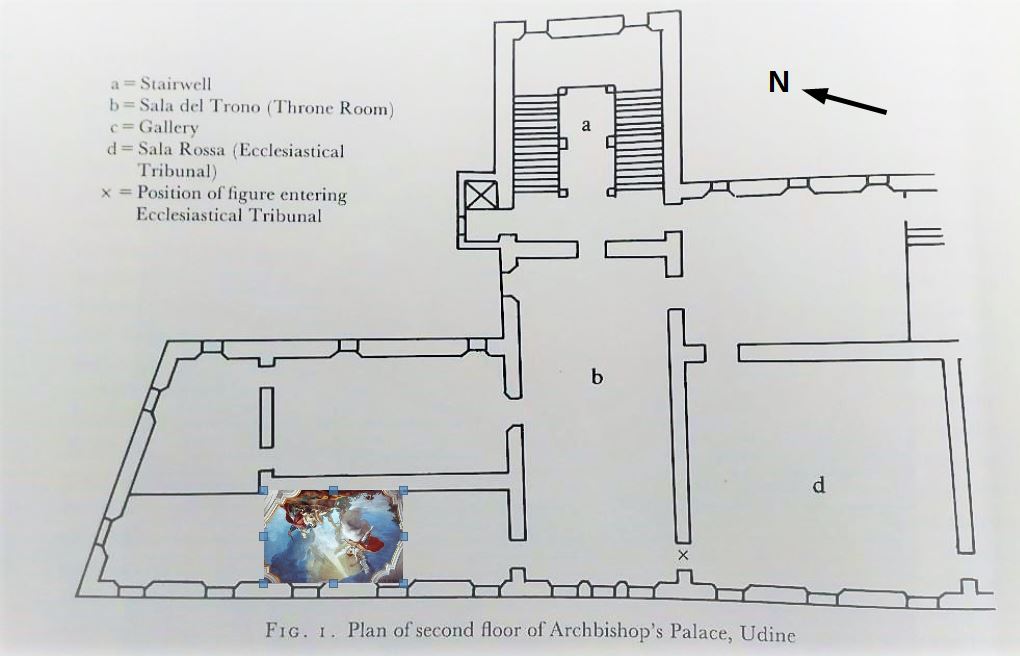

Gianbattista Tiepolo, 1727-28, Plafond de la Galleria degli ospiti, Palazzo Patriarcale, Udine

Gianbattista et Dominico Tiepolo, 1750, MET

Gianbattista et Dominico Tiepolo, 1750, MET Vers 1755 (G09), Suermondt-Ludwig Museum, Aachen

Vers 1755 (G09), Suermondt-Ludwig Museum, Aachen Vers 1755 (G10, abb 138), Alte Pinakothek Munich

Vers 1755 (G10, abb 138), Alte Pinakothek Munich Vers 1775, collection particulière, photographie rkd

Vers 1775, collection particulière, photographie rkd Sacrifice d’Isaac (G12, abb 141)

Sacrifice d’Isaac (G12, abb 141) Abraham et les trois anges (G12, abb 140)

Abraham et les trois anges (G12, abb 140) Avant 1762 (G11), perdu

Avant 1762 (G11), perdu 1780-90 (G16, abb 139), collection particulière

1780-90 (G16, abb 139), collection particulière

Vers 1755 (G08), collection particulière

Vers 1755 (G08), collection particulière Vers 1765 (G15, abb 135), Wallraf Richartz Museum, Cologne

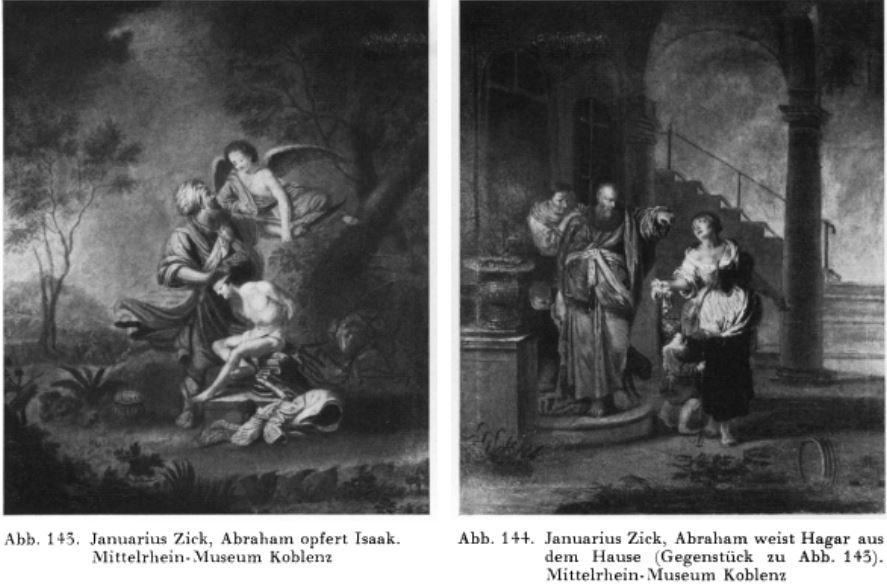

Vers 1765 (G15, abb 135), Wallraf Richartz Museum, Cologne 1760-65 (G13, abb 142), Alte Pinakothek, Münich

1760-65 (G13, abb 142), Alte Pinakothek, Münich Vers 1780 (G14), collection particulière

Vers 1780 (G14), collection particulière

Le sacrifice d’Isaac

Le sacrifice d’Isaac David et Goliath

David et Goliath Cristofano Gherardi, 1555, Musée diocésain, Cortone

Cristofano Gherardi, 1555, Musée diocésain, Cortone Alessandro Tiarini, 1620-30, collection particulière (fototeca Zeri)

Alessandro Tiarini, 1620-30, collection particulière (fototeca Zeri) Nicolaes Maes, 1655-58, Collection of Alfred and Isabel Bader, Milwaukee [22]

Nicolaes Maes, 1655-58, Collection of Alfred and Isabel Bader, Milwaukee [22] Sacrifice d’Isaac

Sacrifice d’Isaac Moïse et le buisson ardent

Moïse et le buisson ardent

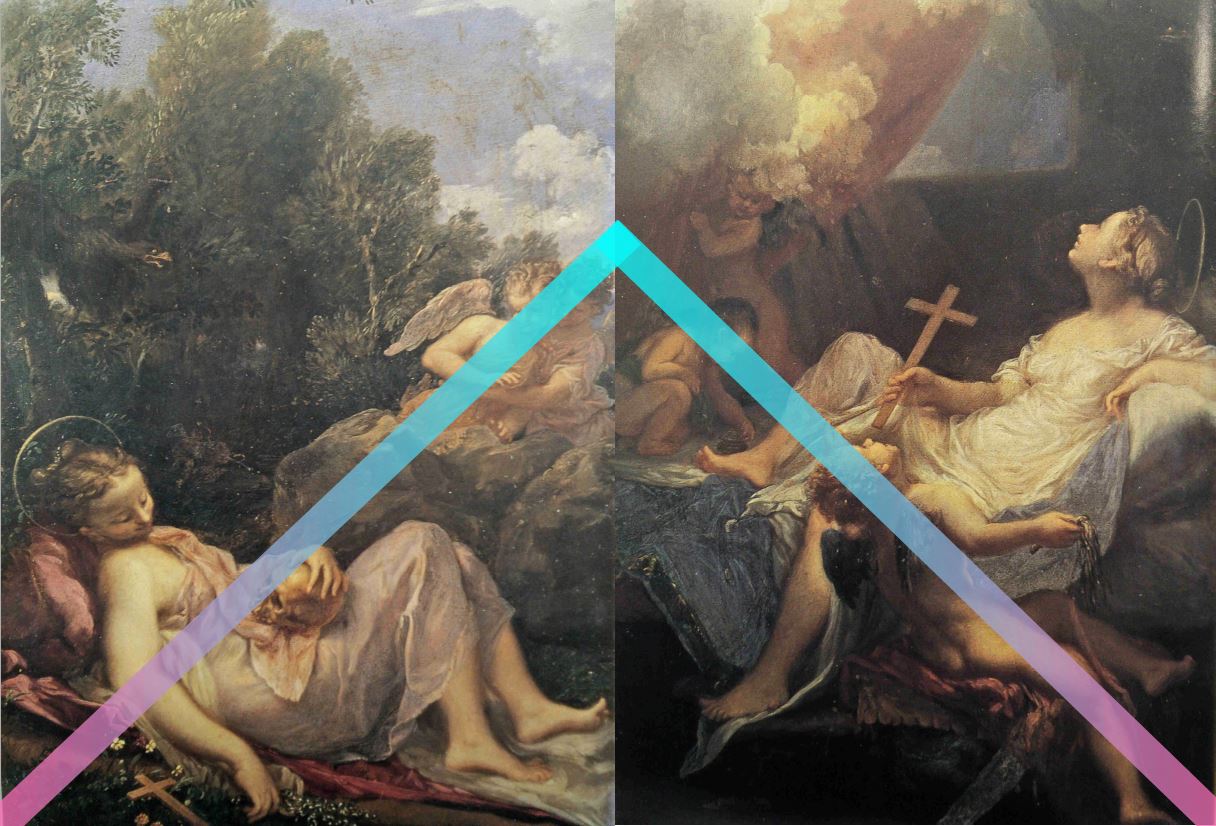

Madeleine pénitente, Madeleine en extase

Madeleine pénitente, Madeleine en extase Alessandro Gherardini, 1675-1726, collection particulière (fototeca Zeri)

Alessandro Gherardini, 1675-1726, collection particulière (fototeca Zeri) Pieter de Grebber, 1630-40, Galerie nationale slovaque, Bratislava

Pieter de Grebber, 1630-40, Galerie nationale slovaque, Bratislava Jan Lievens, 1638, Herzog Anton Ulrich museum, Braunschweig

Jan Lievens, 1638, Herzog Anton Ulrich museum, Braunschweig Jan Lievens, 1659, Dallas Museum of Art

Jan Lievens, 1659, Dallas Museum of Art Metsu, vers 1660, The Israel Museum, Jérusalem

Metsu, vers 1660, The Israel Museum, Jérusalem Aert de Gelder, 1665-1727, collection particulière

Aert de Gelder, 1665-1727, collection particulière Abraham et Isaac sur le chemin

Abraham et Isaac sur le chemin Le Sacrifice d’Isaac

Le Sacrifice d’Isaac