1 La diseuse de Caravage

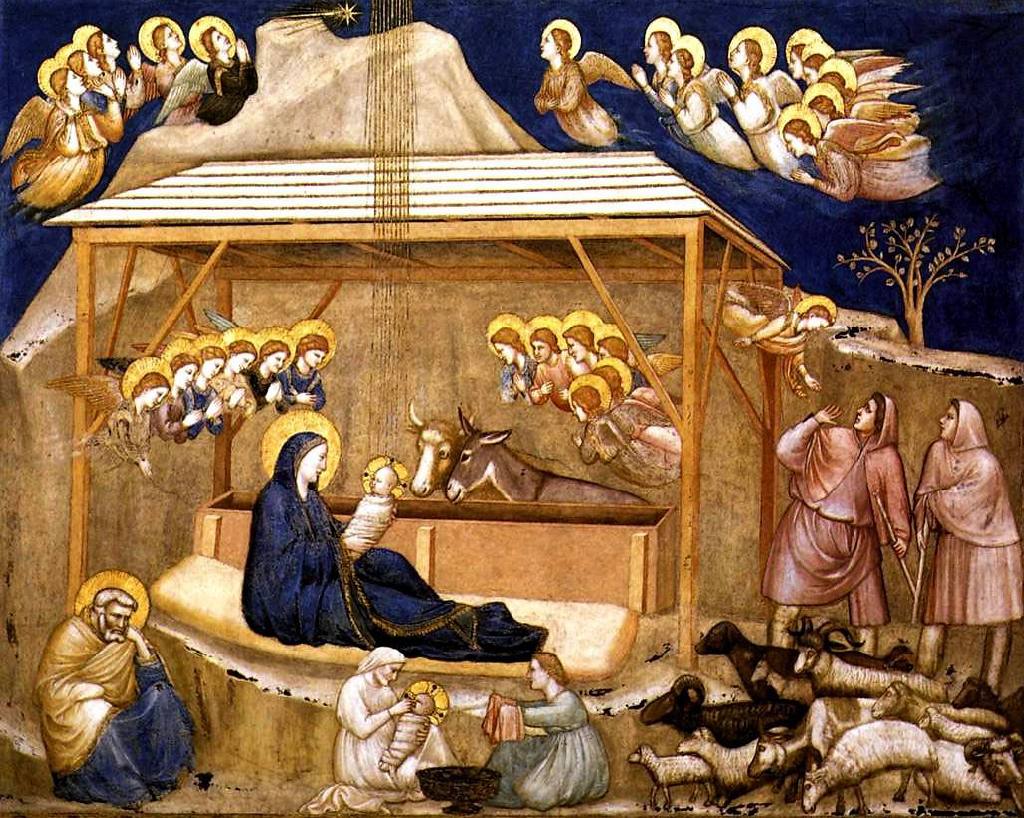

A la toute fin du XVIème siècle, Caravage peint un jeune naïf pris en mains par une belle gitane. Tous les ingrédients qui, dans les années suivantes, feront le succès du thème, sont déjà là, magistralement mis en scène.

La Diseuse de Bonne Aventure

1596-1597, Caravage, Louvre, Paris

Une tranche de vie

Au premier degré, le tableau montre une scène banale des rues romaines. Bellori, en 1672, présente le tableau comme une inspiration subite tirée de la réalité : « il (Caravage) appela une gitane qui passait là par hasard dans la rue, la conduisit à l’auberge, et la peignit en train de prédire l’avenir… »

Une intention moralisatrice

Reste que les contemporains comprenaient fort bien la condamnation implicite du naïf : « L’appel à une figure de magicienne renforçait la condamnation morale d’un jeune fanfaron oisif qui cherche les plaisirs et veut ruser avec Dieu sur la prédiction du temps et son propre destin ». Après Caravage, O. Bonfait, 2012, p 131

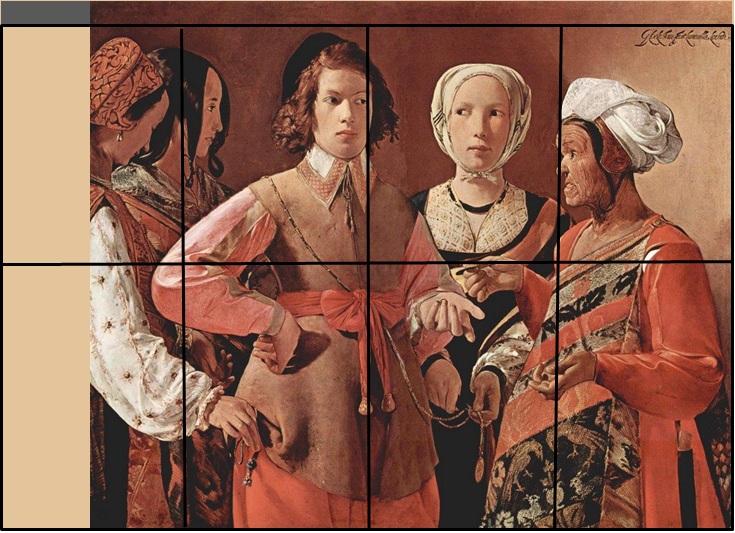

La différence de potentiel

Toute l’électricité du thème repose sur des oppositions multiples : fille/garçon, milieu populaire/milieu aisé, habit simple/riches étoffes. Turban contre chapeau à plume, les deux couvre-chefs surplombent la scène comme les enseignes des deux camps éternellement opposés : nomades contre sédentaires, étrangers contre autochtones, humbles contre superbes.

Le naïf est ici, essentiellement, un natif : il n’a pas l’imagination de ceux qui voyagent, l’astuce de ceux qui doivent se débrouiller pour vivre dans les marges.

Le plumet sensuel

Dans l’Iconologie de Ripa (1593), l’emblème représentant les sens est un jeune homme « avec un panache sur la tête, car les sens sont changeants, tout comme le plumet qui bouge au gré du vent ». Le couvre-chef du jeune homme nous désigne donc d’emblée sa faiblesse : il est gouverné par ses sens.

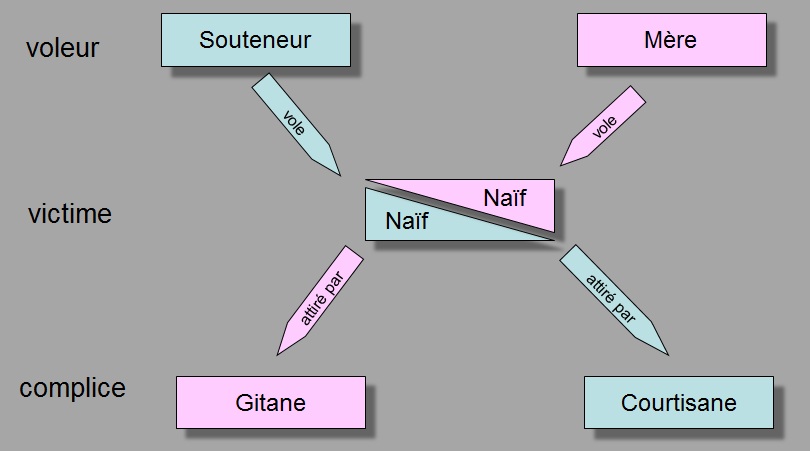

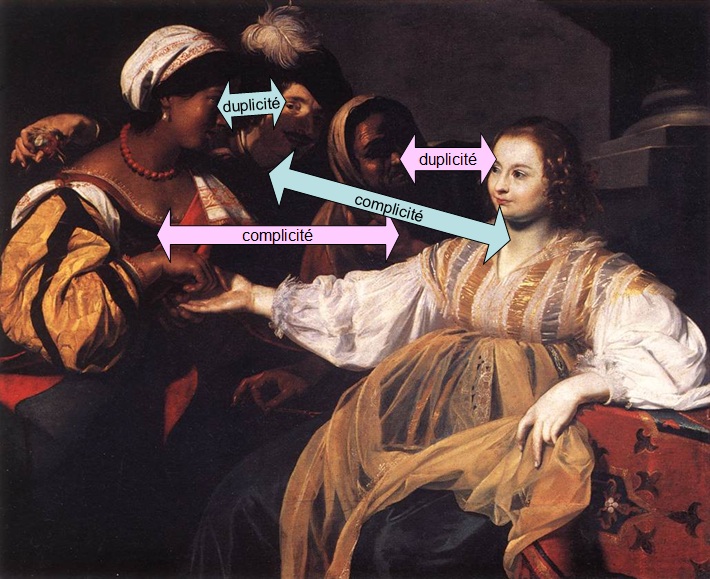

Le rapport de force

La main gauche fièrement campée sur la hanche, à côté du pommeau de l’épée, clame la force virile du jeune homme. Objectivement, c’est lui le puissant, lui qui est destiné par nature à dominer la situation. Mais sa main droite, celle qui devrait tenir l’épée, est dégantée, sans protection, déjà prise dans le piège des mains agiles de la gitane.

Nous sentons que le jeu est joué, le rapport de force a tourné en faveur de la faiblesse apparente. Comme nous le confirme, très subtilement, le cadrage : le jeune homme est en retrait, acculé à droite contre le bord du tableau, coincé en haut par les ombres descendantes.

La gitane déjà pousse son avantage.

Le double sens

Toute la puissance du thème est résumée dans le double sens du titre. Officiellement : La diseuse de bonne aventure ; en vérité : La faiseuse de mauvais coups. Nouvelle série classique d’opposition entre le discours et les actes, les belles paroles et les coups bas, les espérances fumeuses et la réalité prosaïque.

L’instant ironique

Les deux personnages sont muets. Caravage a saisi l’instant paradoxal où la « diseuse » se tait, où son discours mirobolant a triomphé du naïf, laissant place à la communication non-verbale.

Les registres parallèles

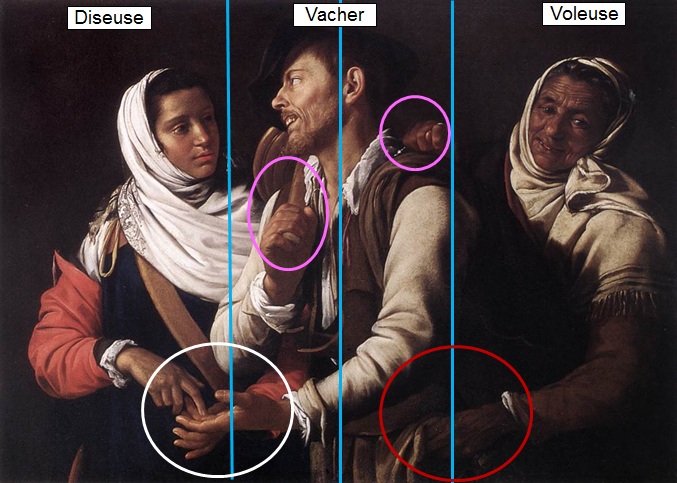

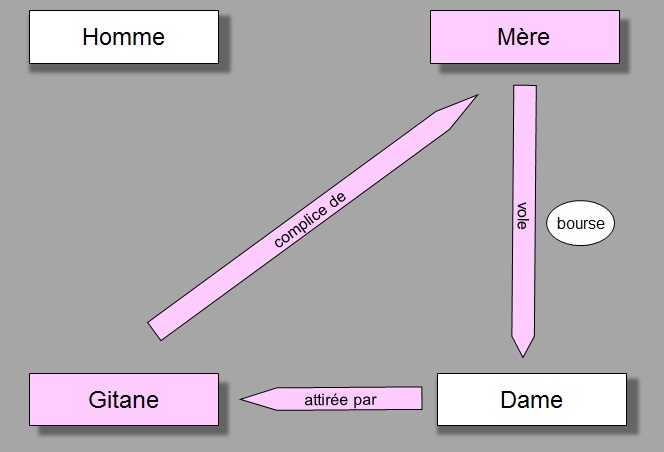

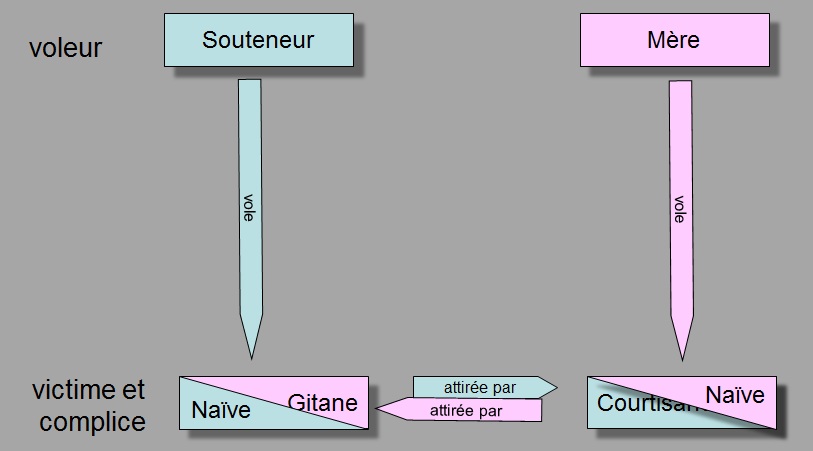

De façon simple, mais efficace, la composition est divisée en quarts.

Dans la moitié supérieure, un dialogue de regards maintient le garçon sous emprise tandis que dans la moitié inférieure les mains vivent leur vie propre.

Le registre du haut est celui de la conscience, intense pour la fille et atténuée pour le garçon ; en bas celui de l’insu, où les automatismes de la manipulatrice prennent le contrôle, pour un instant, de la main inerte de sa victime.

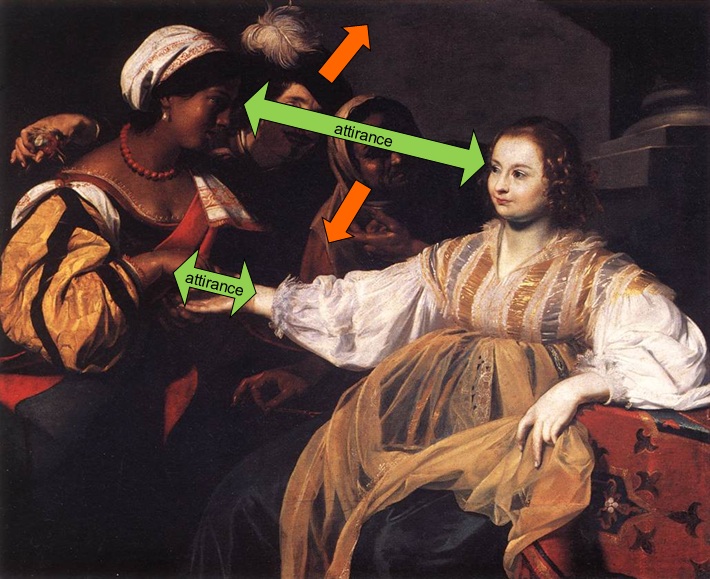

L’objet subtilisé

Tandis que l’index continue de caresser une des lignes de la paume, le majeur de la gitane se recourbe en crochet pour faire glisser la bague que le jeune homme porte à l’annulaire.

Après la captation d’attention par la parole, puis par le regard, voici une troisième technique de magie rapprochée : le double stimulus, une sensation tactile masquant l’autre.

Remarquons que l’objet est doublement subtilisé : par la gitane, mais aussi par le peintre, autre prestidigitateur. Le jeune homme ne voit pas le truc, nous non plus nous ne voyons pas la bague.

Dès cette irruption fracassante du thème sont déjà présents les traits qui feront sa fortune dans la peinture occidentale : l’ironie du titre ; les oppositions fortes entre les deux personnages ; les deux registres haut et bas ; l’idée de retournement de situation où, grâce à son habilité, le pauvre triomphe du riche, l’humble du fat.

Chacun sait, même les jeunes gens naïfs du XVIème siècle, que les gitanes sont habiles et que les prédictions sont mensongères. Le thème ne se limite pas au premier degré, pour dénoncer la crédulité de la jeunesse. Ce qui est visé, c’est sa futilité et son manque d’imagination. Car si le jeune homme veut bien donner une petite pièce contre un moment d’amusement, à aucun moment il ne pense qu’il risque d’y laisser sa bague. L’échange apparent – petite monnaie contre monnaie de singe – dissimule une transaction lourde : il faut qu’un objet de valeur passe de main en main, c’est à ce prix que le tableau fonctionne. L’élégance supérieure de Caravage est de ne pas insister.

Enfin, notons que cette version se prête à des interprétations hasardeuses : en dégantant, puis dé-baguant le très jeune homme, en lui « prenant son anneau », faut-il comprendre que la gitane le soulage de sa composante féminine et le fait advenir à sa virilité – auquel cas nous serions dans la thématique d’un déniaisage déguisé ? Ou faut-il entendre exactement l’inverse, en prenant l’expression dans son sens le plus trivial ? En inversant les rôles, en donnant à la femme le rôle dominant, il est clair que le thème dérange, et ouvre la porte à bien des ambiguïtés.

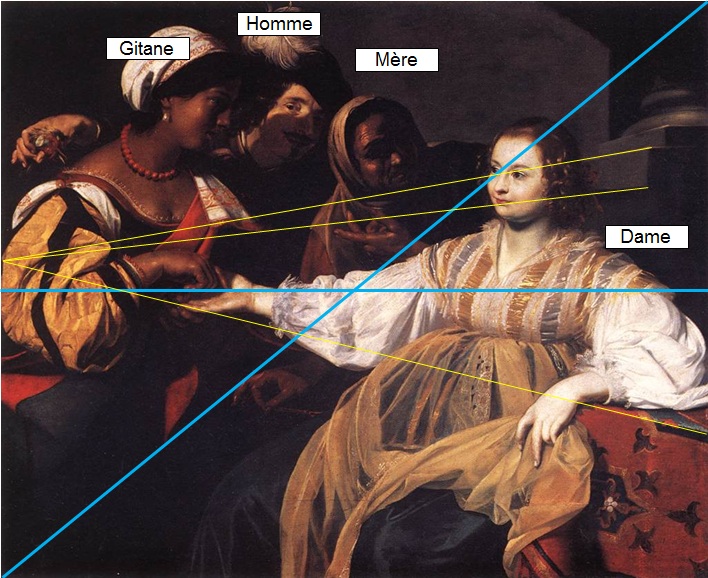

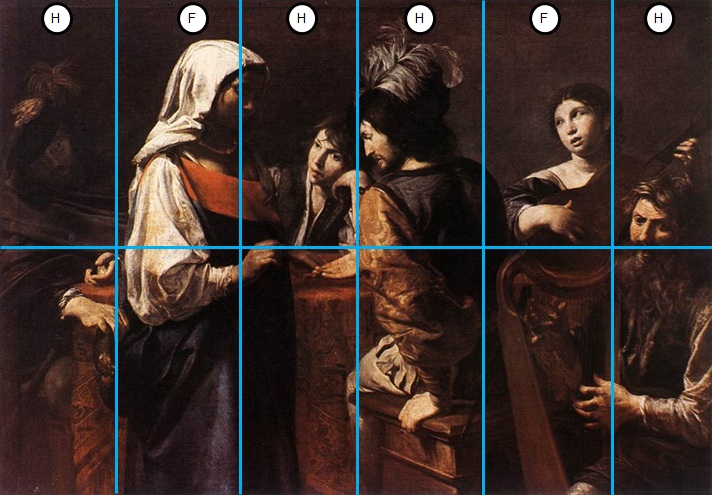

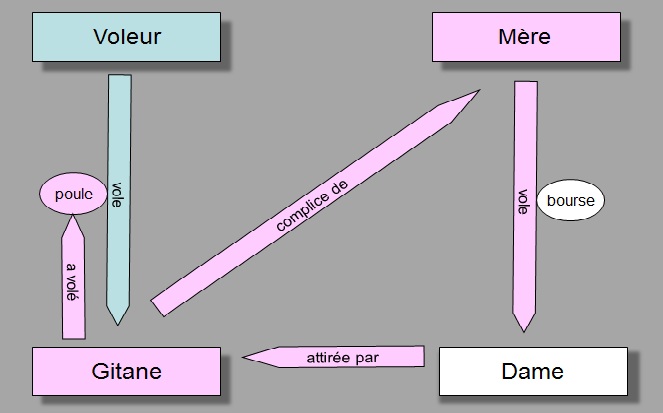

Article suivant : 2 La diseuse et sa mère (Vouet)