Le mouvement tournant, au tournant du XXème siècle

Cet article est consacré à six artistes chez qui le mouvement tournant apparaît de manière récurrente.

A la fin du XIXème siècle, l’apogée de l’académisme marque le point de technicité maximale pour la représentation des corps en mouvement, qu’illustre un artiste comme Tissot. Un divisionniste comme Segantini imprime le mouvement tournant parmi les rythmes des alpages. Au début du XXème siècle, un autodidacte comme Spilliaert fait du motif une sorte d’abstraction symboliste en bord de mer.

A côté de ces trois artistes majeurs, de petits maîtres tombent sur le motif par hasard, tel Jean Béraud. D’autres, tel John Atkinson Grimshaw ou Pierre Paulus de Châtelet, le déclinent de manière alimentaire, comme une marque de fabrique.

![]()

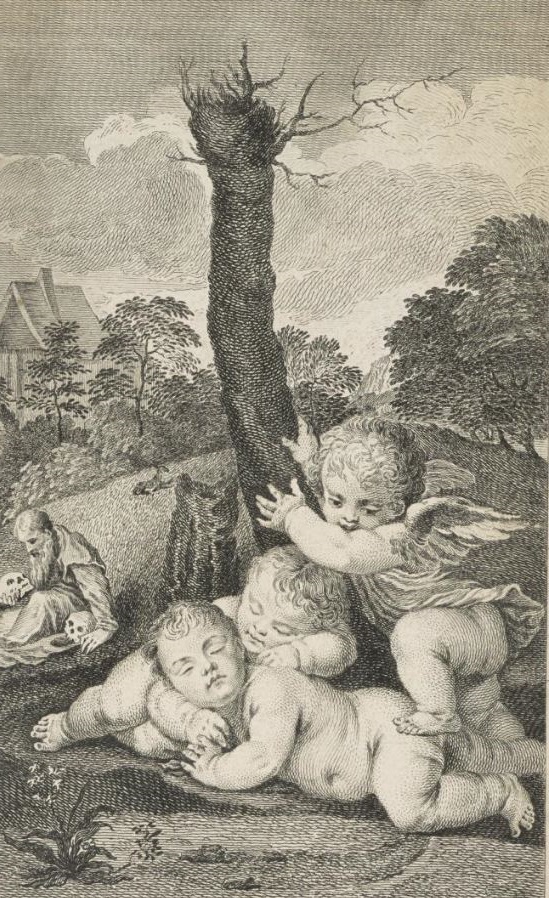

Tissot

La colonnade de St. John’s Wood

|

|

|---|

|

Mon jardin à St John’s Wood, 1878 |

Holyday, 1876, National Gallery (N04413) |

James Tissot

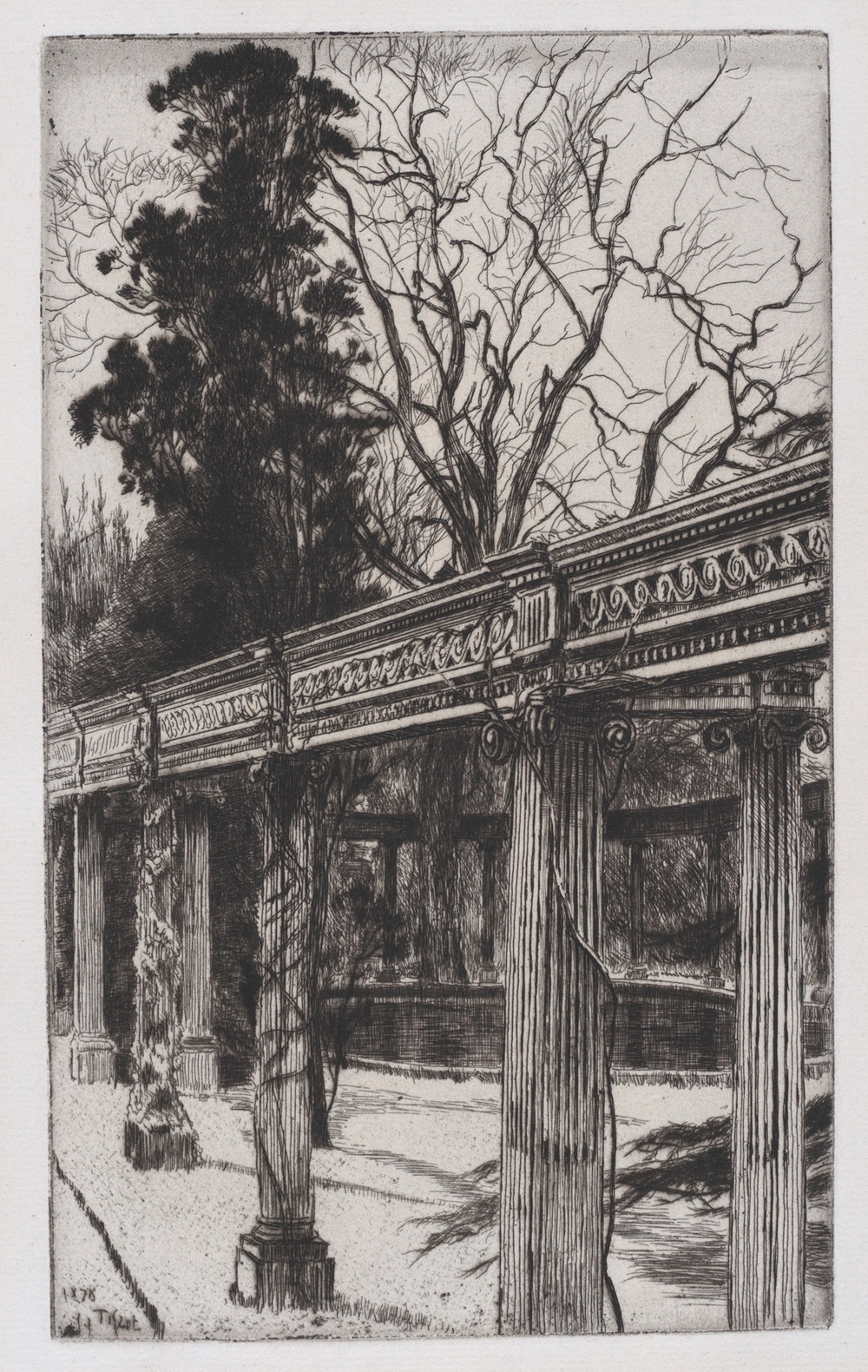

Réfugié à Londres après la Commune, James Tissot s’était fait construire dans son propre jardin (44 Grove End Road), une colonnade de fonte, inspirée de la colonnade de marbre du parc Monceau. Ce monument circulaire sert de décor à plusieurs de ses oeuvres londoniennes.

Dans Holyday, nous sommes en automne, mais il fait encore assez beau pour que les membres du club de cricket Zingari amènent des jeunes filles en robe légère prendre le thé en plein air, sous le chaperonnage peu vigilant d’une vieille dame emmitouflée. A l’arrière-plan, on remarquera le jeune couple qui joue à cache-cache autour d’un fût, et le gros tronc qui traverse en biais la colonnade.

Querelle d’Amoureux, Tissot, 1874-76, collection particulière

Le même coin du parc, vu de plus près, sert ici de décor à une scène bien différente : au lieu de les unir, la colonne sépare les jeunes gens qui ne se regardent pas, et l’arbre est un saule pleureur. La discordance des sentiments est matérialisée par les vêtements, le jeune homme en costume d’été, la jeune femme en manteau fourré. Les cerises rouges de son chapeau font comprendre que l’été est bien fini, remplacé par la froideur.

La série La Femme à Paris

Immédiatement après le décès de sa maîtresse et muse Kathleen Newton, emportée par la tuberculose en novembre 1882, James Tissot abandonne sa maison de St. John’s Wood et retourne à Paris. Pour y relancer sa carrière, il entreprend entre 1883 et 1885 une série ambitieuse de quinze toiles de grand format, qui devaient être accompagnées de textes de grands auteurs français [1]. La série, qui n’aura pas le succès escompté, compte une composition présentant un mouvement tournant, et une autre un tournant sans mouvement.

.

Ces Dames des chars

|

|

|---|

|

Miss La La au Cirque Fernando, Degas, 1879, National Gallery |

Ces Dames des chars (Le Cirque) Tissot, avant mi 1884, Musée de l’École de design de Rhode Island, Providence |

A la quatrième exposition impressionniste de 1879, la contreplongée époustouflante de Degas avait fait sensation : il s’était fait aider d’un dessinateur en architecture pour tracer correctement la perspective du plafond [2].

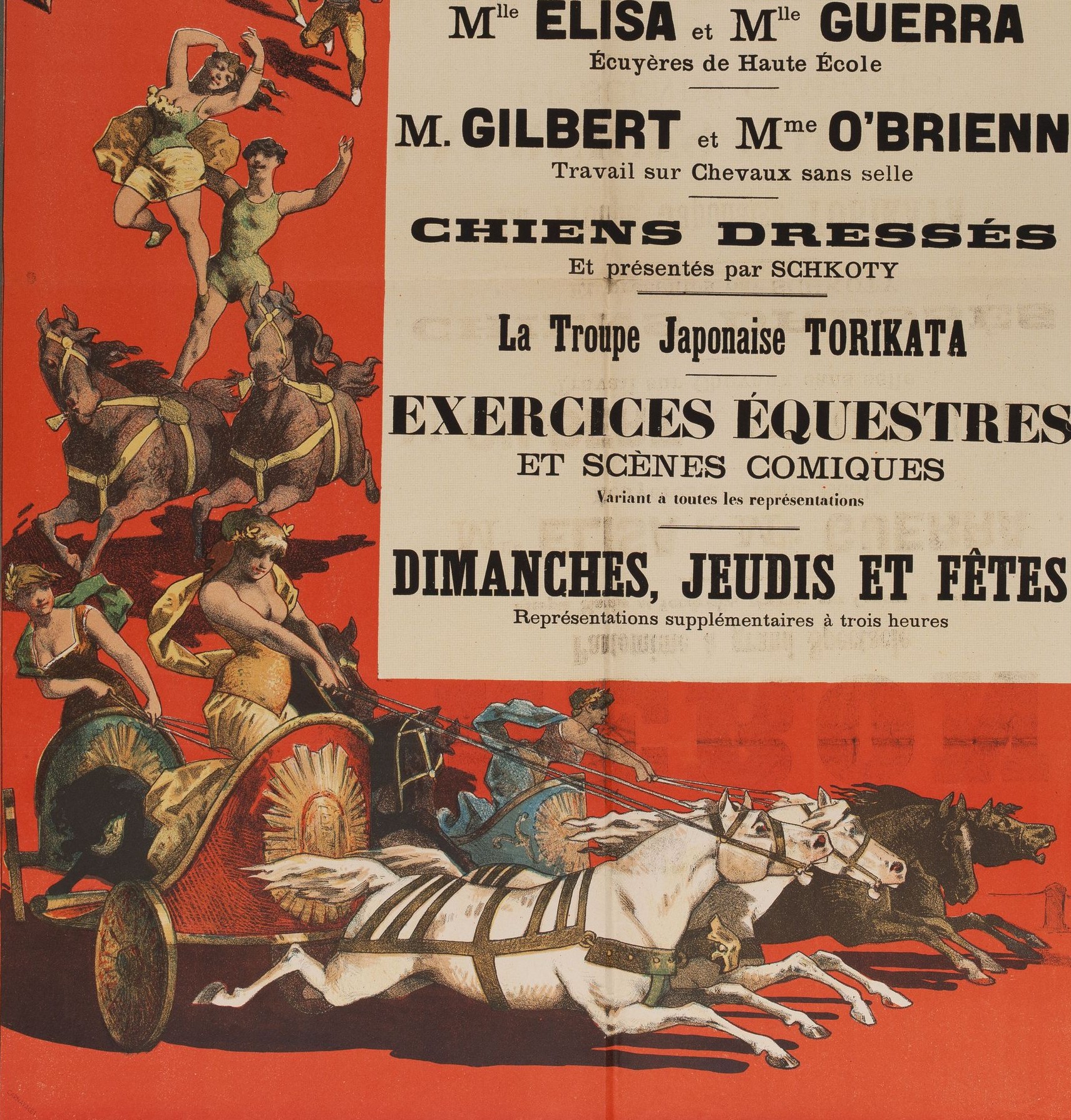

Pour le deuxième opus de sa série, Tissot représente les Amazones qui se produisaient à l’Hippodrome de l’Alma. A la difficulté de la représentation par en dessous de l’immense architecture métallique, il ajoute celle du mouvement tournant des chars.

Hippodrome de l’Alma (détail), Musée Carnavalet

Hippodrome de l’Alma (détail), Musée Carnavalet

Il a saisi un point de vue et un moment très particulier : celui où les écuyères tournent, au pas (le fouet est au repos), autour d’une des quatre colonnes centrales. Il a même représenté les plots et la corde de séparation.

Affiche pour la Pantomime Néron (détail), 1879-83, Musée Carnavalet.

Affiche pour la Pantomime Néron (détail), 1879-83, Musée Carnavalet.

Il s’est probablement inspiré de cette affiche pour la première pantomime Néron, jouée en 1883. Il a respecté les couleurs des trois attelages (un blanc, deux noirs), les trois couleurs distinctives des concurrentes (en remplaçant la verte par une rouge), le bustier en écaille, et même la blondeur de l’écuyère aux chevaux blancs [3].

Des Amazones républicaines (SCOOP !)

Tissot semble en revanche avoir inventé deux détails : les cheveux dénoués façon crinière (remplaçant les foulards volants) et la couronne radiée (remplaçant la couronne de lauriers). Le fait que la fille brune porte une coiffe à douze pointes (contre sept pour ses suivantes) montre que nous sommes lors du tour d’honneur après la course, la gagnante défilant en tête.

|

|

|---|

|

Grand Sceau de France, Jacques-Jean Barre, 1848 |

Panonceau des Notaires depuis 1870 |

La couronne radiée à sept pointes réfère à la Junon assise qui symbolise la Liberté, dans le Grand sceau de la République française (les capitales SU sur l’urne signifient Suffrage Universel). La couronne radiée à douze pointes rappelle depuis 1870, sur le panonceau du notaire, qu’il est le dépositaire du sceau officiel de la République.

Au delà du côté racoleur de leurs justaucorps, les Amazones républicaines de Tissot sont un gage patriotique que le peintre, considéré comme anglophile, “ce faux Anglais et qui n’était plus à mon avis un peintre français” [4], donne à son public parisien.

|

|

|---|

|

Ces Dames des chars (N° 2), avant mi 1884, Musée de l’École de design de Rhode Island |

Les femmes de sport (N° 5), Museum of Fine Arts, Boston |

Série Femmes de Paris, Tissot, 1885

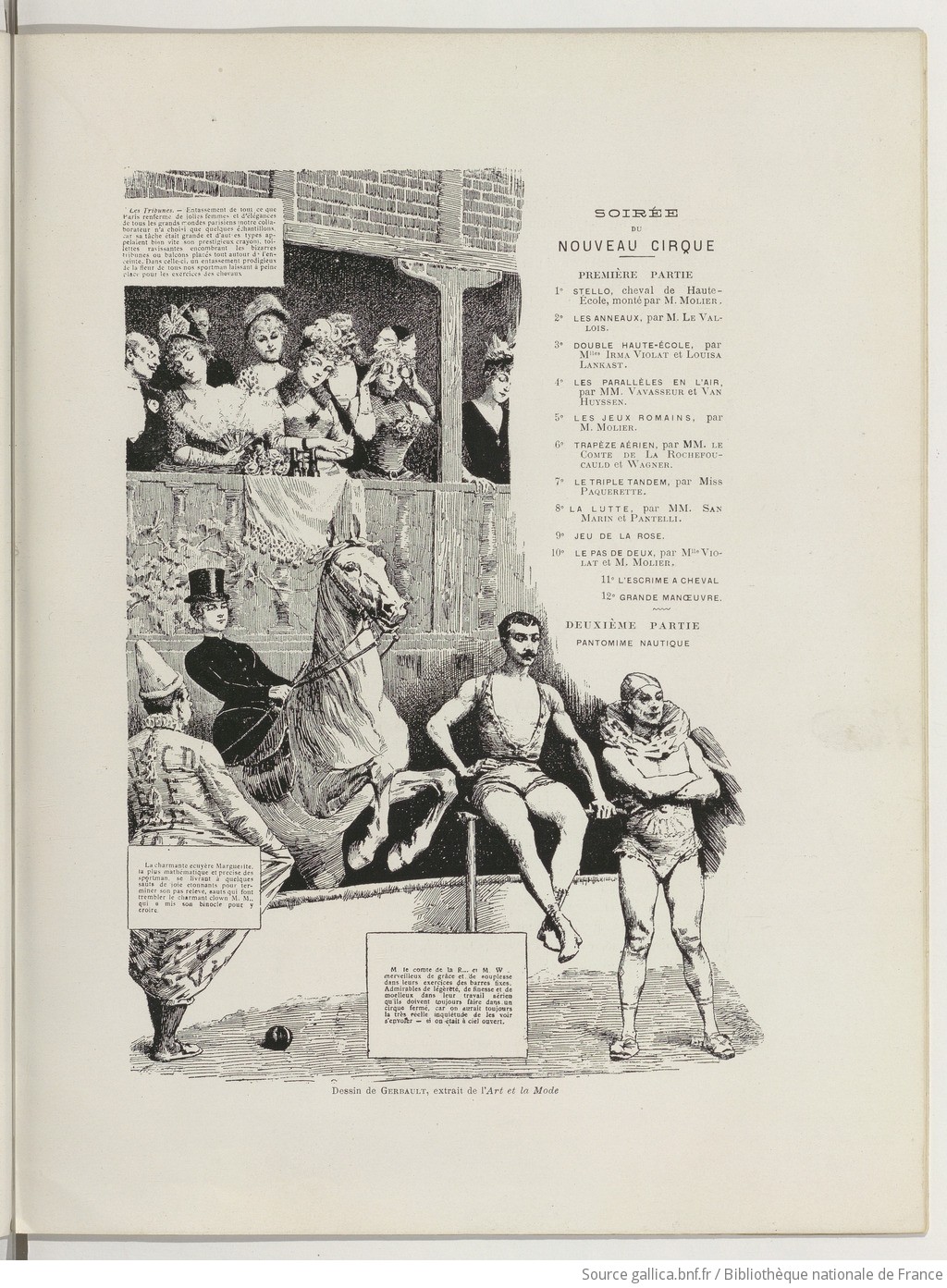

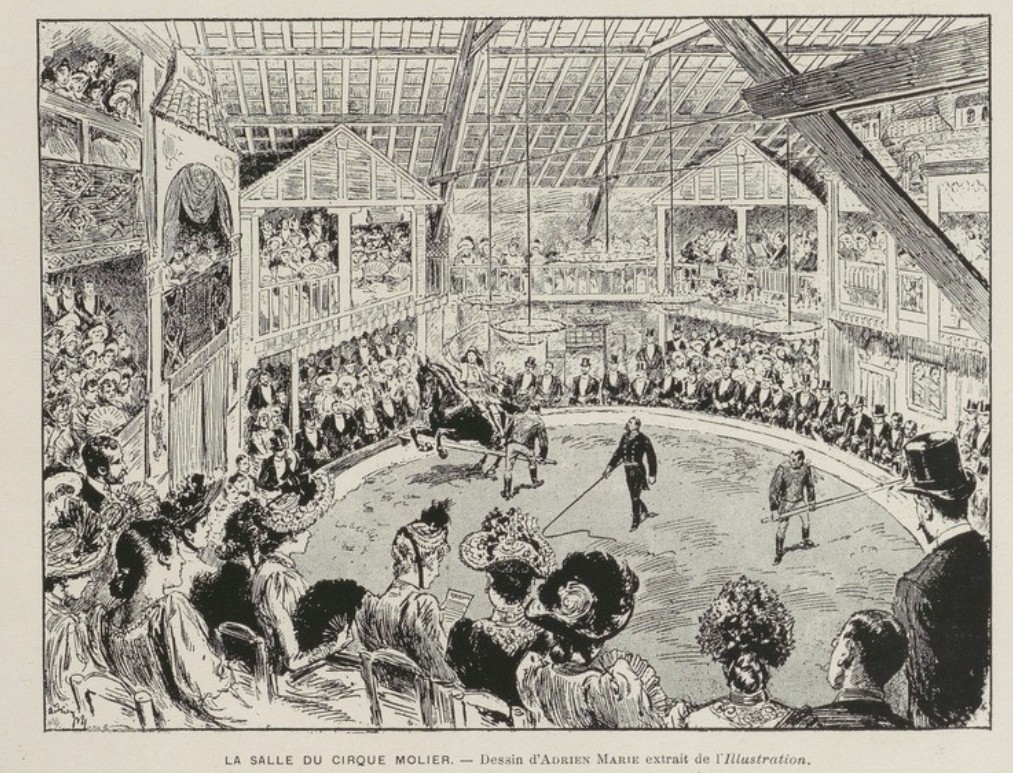

Le cinquième tableau de la série se passe au cirque Molier où, une fois par an, le spectacle était donné par des artistes amateurs, issus pour partie de l’aristocratie [5]. D’après le programme de 1886 [6], le trapéziste portant monocle est le duc Hubert de La Rochefoucauld, dont on disait qu’il avait « les biceps d’Hercule » et celui vu de dos est le jeune lithographe Théo Pierre Wagner. Les deux sportifs, également artistes, s’étaient rencontré à l’Ecole des Beaux Arts [7].

Dominé par ces deux athlétiques parisiens, le clown portant l’Union Jack sonne comme un nouveau reniement de la soi-disant anglomanie du peintre.

Au décor circulaire s’oppose la stabilité des trapèzes, comme si le mouvement tournant était bloqué net à la force des pectoraux. La situation libidinale se trouve ainsi renversée : après le regard concupiscent des hommes sur les amazones tournantes, l’intérêt distrait des « femmes de sport » pour ces athlètes perchés, tels des volatiles un peu fats.

Deux spectacles de Paris (SCOOP !)

Tandis que les sexes étaient mélangés dans les tribunes populaires de l’Hippodrome, ils sont ici compartimentés, par galanterie : les messieurs au parterre (l’endroit le plus dangereux) ou au second balcon (l’endroit le plus ingrat), les dames dans les loges du premier balcon [8].

Une des petites ironies de la composition est de nous faire remarquer la chaise vide dans la loge des dames, et le jeune homme souriant qui s’appuie sans façon sur la rambarde : on comprend qu’en marge du spectacle mondain se déroule un autre spectacle plus authentiquement parisien : celui de la séduction inter-classe. Car la dame en rouge, qui ouvre son grand éventail noir côté salle, est à deux doigts de se retourner, comme sa voisine, vers l’intéressant importun : armées de leurs robes voyantes, de leurs jeux d’éventail et dépourvues des lorgnettes de convenance, ce sont plutôt des demi-mondaines que d’authentiques femmes du monde [9].

Mais on peut légitimement se demander si l’anecdote n’en cache pas une autre : car les frères Goncourt notent, après une visite chez Robert de Montesquiou :

Et au milieu de ce cabinet de toilette, une petite vitrine en glace, laissant apercevoir les nuances tendres d’une centaine de cravates, au-dessous d’une photographie un peu pédérastique de La Rochefoucauld, le gymnaste du cirque Mollier, représenté en un maillot faisant valoir ses jolies formes éphébiques. Cité par [10]

Le spectacle en marge du spectacle, savamment suggéré par Tissot, serait alors celui d’un malentendu, d’une clownerie : les « femmes de sport » ne sont pas tant les deux élégantes en robe rouge et blanche, que les deux trapézistes, qui intéressent bien plus l’homme au chapeau.

Le Nouveau Testament

En 1885, l’année de l’échec de l’exposition de La Femme à Paris, Tissot a plusieurs visions mystiques, décide de changer de vie, et part en voyage en Palestine. Dix ans plus tard, en 1895, il expose les 365 gouaches de la série complète du Nouveau Testament, dont le réalisme et le caractère novateur lui vaudront un immense succès.

Parmi de nombreuses inventions graphiques, quatre de ces pages exploitent un mouvement tournant.

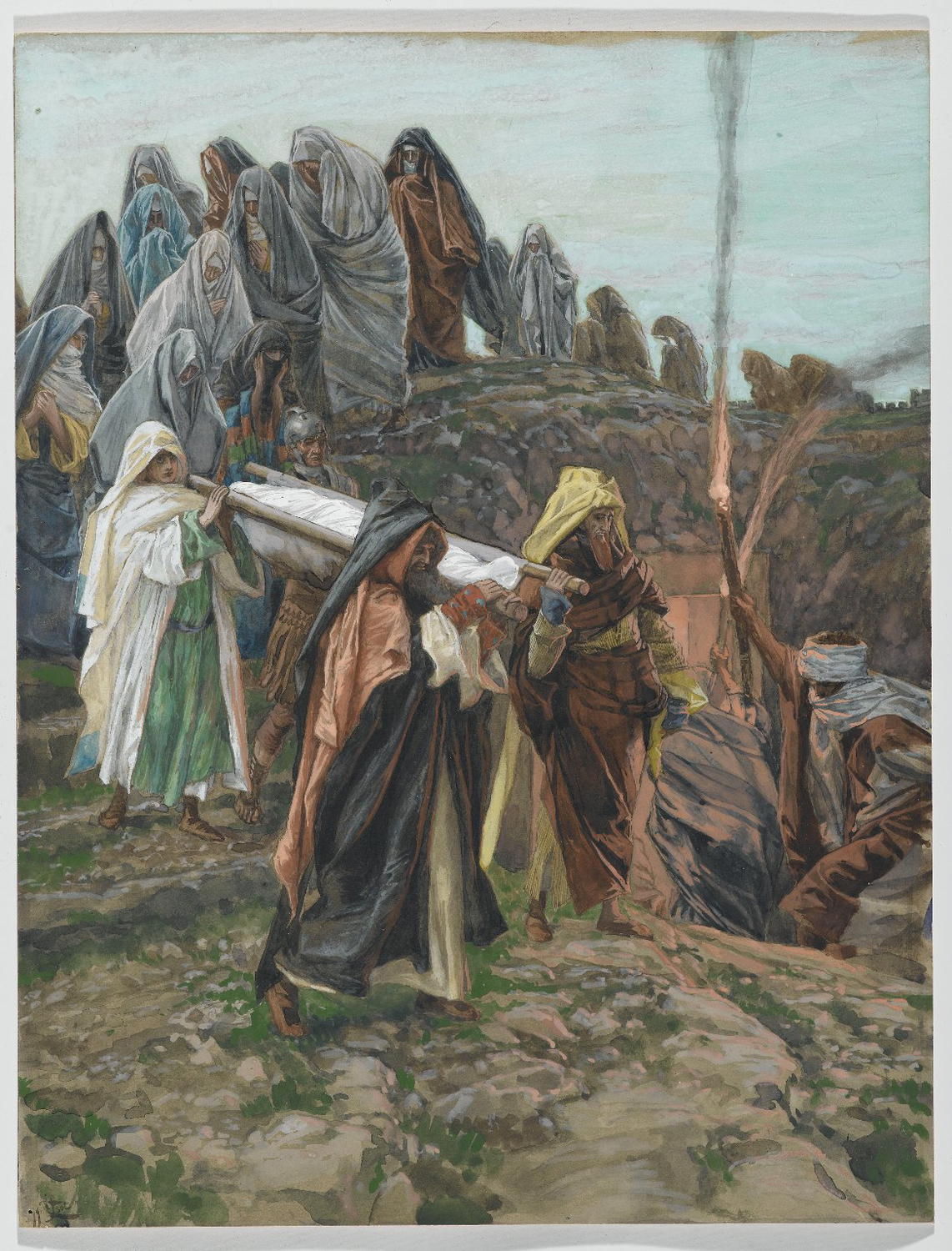

La procession arrivant au calvaire

La procession arrivant au calvaire

Tissot, 1886–1894, Brooklin museum

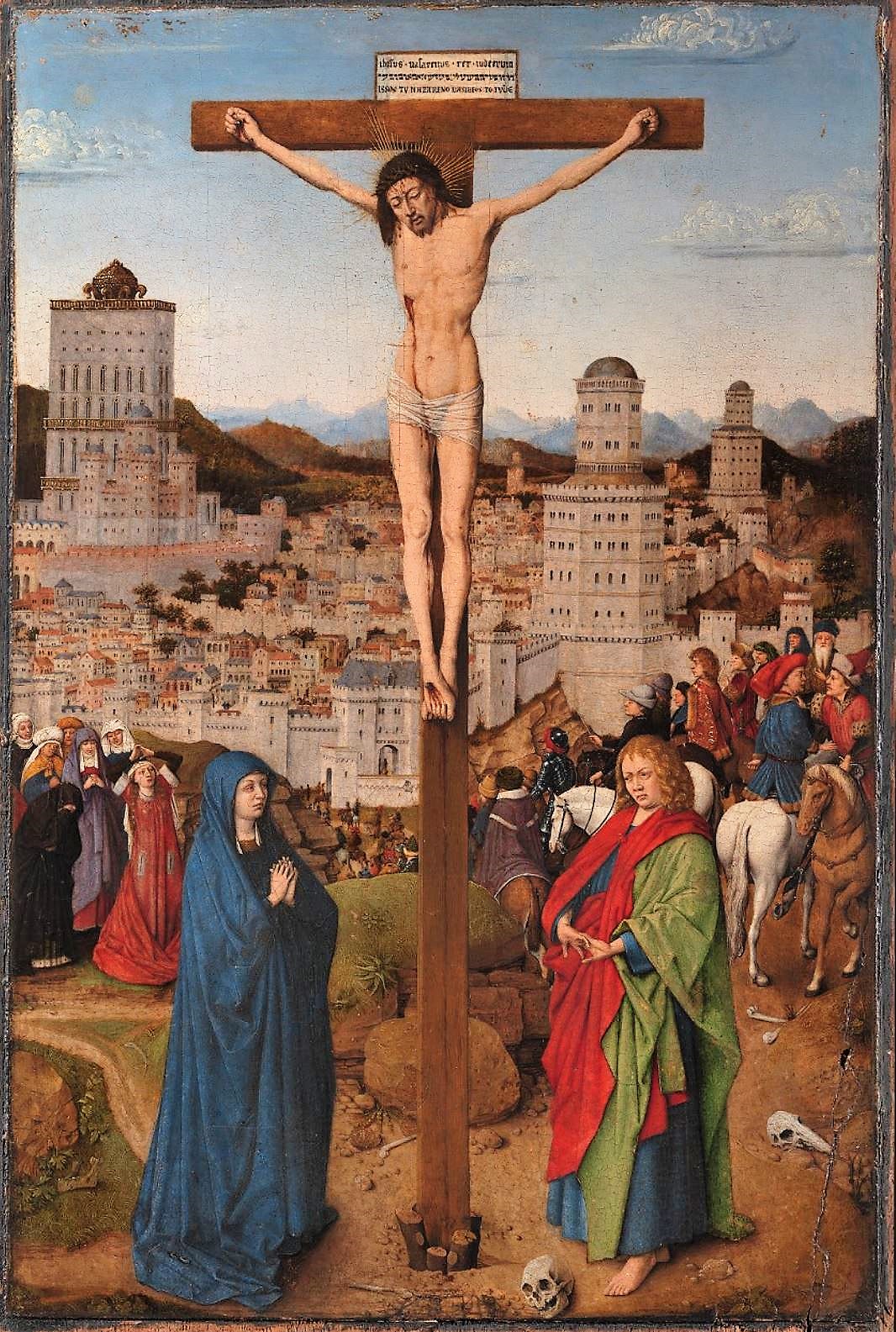

Tandis que le Christ et les larrons, encadrés par les soldats romains, montent droit au Calvaire par les marches taillées dans le roc, les Juifs chevauchent en spirale pour rejoindre les deux cavaliers qui attendent près du poteau.

La foule quitte le calvaire en se frappant la poitrine

La foule quitte le calvaire en se frappant la poitrine

Réciproquement, c’est par le même chemin en spirale que le peuple juif redescendra en ayant compris sa faute, abandonnant au loin quelques dignitaires à cheval.

|

|

|---|

|

Jésus porté au tombeau |

Saint Pierre et Saint Jean courent au sépulcre |

C’est par un escalier en spirale qu’on descend au tombeau :

- avant l’ensevelissement, à la lueur fuligineuse des torches ;

- après la Résurrection, tandis que la lumière surnaturelle ridiculise les deux lanternes grillagées des gardes.

L’année même de l’invention des Frères Lumière, la virtuosité de Tissot pousse à l’extrême les procédés pré-cinématographiques dans l’art.

La Mise au tombeau, scène du film La naissance, la vie et la mort du Christ

Alice Guy, 1906

Dix ans plus tard, la cinéaste Alice Guy calquera plusieurs inventions de Tissot, notamment le mouvement tournant descendant vers le tombeau.

![]()

John Atkinson Grimshaw

|

|

|---|

|

Whitby Harbor au clair de lune, 1862 |

Reflections on the Thames – Westminster, 1880, Leeds Art Gallery |

John Atkinson Grimshaw

John Grimshaw s’est fait connaître très tôt pour ses vues au clair de lune, qu’il a multipliées tout au long de sa carrière. Il s’est également imposé comme un spécialiste du motif du tournant, mais de manière statique : aucun passant n’emprunte le quai de White arbor, et le personnage le plus important, dans le tableau londonien, est la jeune femme à l’arrêt, en pleine « réflexion » devant la Tamise.

|

|

|---|

|

Yew Court, Scalby, on a November night |

The old gates, Yew Court, Scalby, near Scarborough |

John Atkinson Grimshaw, 1874

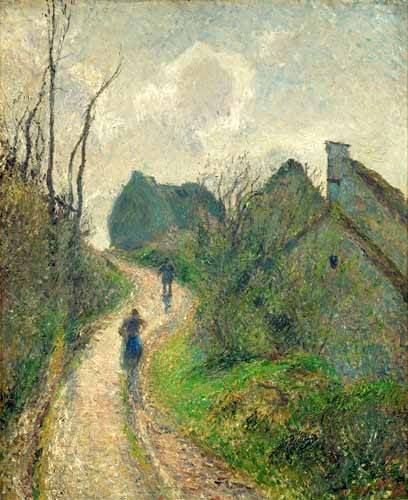

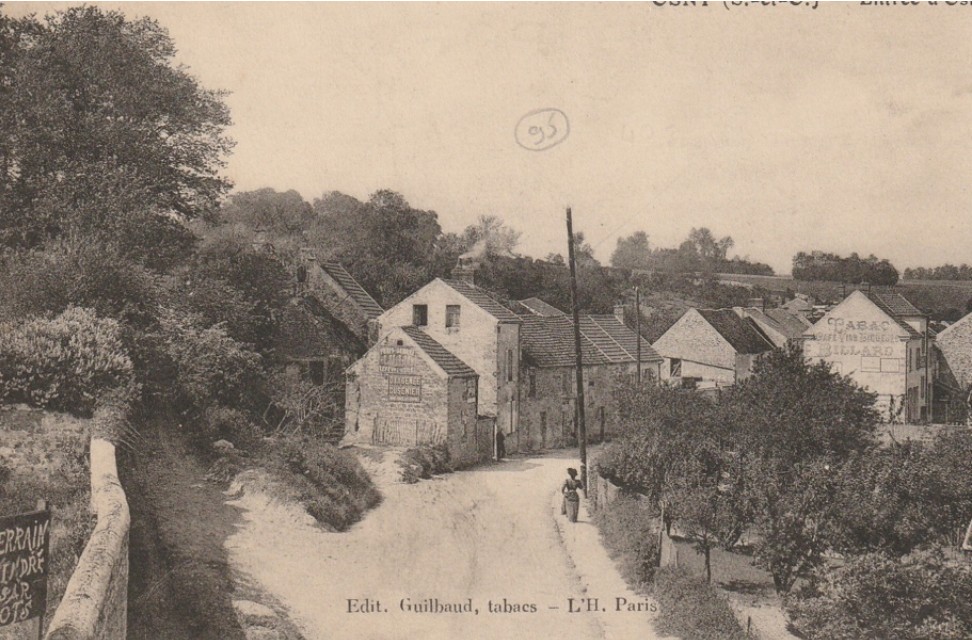

De 1876 à 1879, Grimshaw loue une résidence de vacances à Scarborough, le « castle by the sea », une maison crénelée face à la mer. Mais dès 1874, il peint à de multiples reprises la « Cour des Ifs » – une maison historique du voisinage – de nuit ou de jour, vue sous l’une ou l’autre face, animée par une passante ou un jardinier.

Etat actuel

Etat actuel

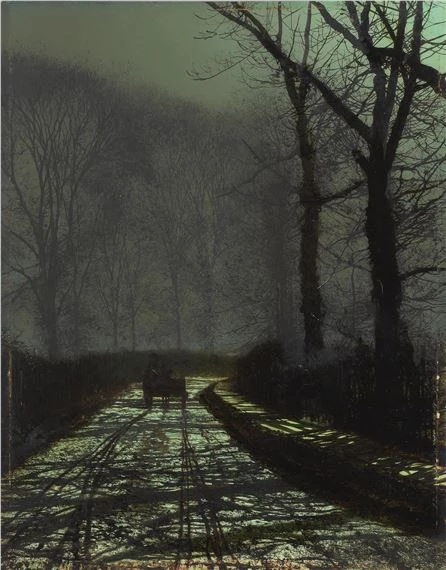

Tout en restant fidèle à la topographie du lieu, il a considérablement accentué le tournant et la pente, pour faire de la route le sujet principal d’intérêt.

|

|

|---|

|

In the golden olden time, vers 1870, Harris Museum & Art Gallery |

A wet road, Knostrop, Yorkshire, 1886, collection particulière |

John Atkinson Grimshaw

Dès la fin des années 1860, sa résidence principale est un manoir jacobéen dans la banlieue de Leeds, le Knostrop Old Hall, qui donne naissance à une formule qu’il déclinera jusqu’à la fin de sa carrière : un tournant de route entre de hauts murs, et une vieille maison perdue dans les bois.

|

|

|

|---|---|---|

|

The old hall under moonlight, 1882 |

The turn of the road, 1883 |

Old english house, moonlight after rain, 1883 |

John Atkinson Grimshaw

Composées mécaniquement, quelquefois par simple inversion miroir, ces toiles alimentaires opposent en général un mur courbe et un mur droit, plus un véhicule ou un passant entre les deux.

A moonlit lane, Roundhay

John Atkinson Grimshaw, vers 1870, collection particulière

Les ruelles du faubourg de Roundhay, vides de constructions imaginaires, atteignent à une poésie plus authentique : les ombres des branchages viennent embrouiller les ornières, comme si la nature se refermait derrière la carriole.

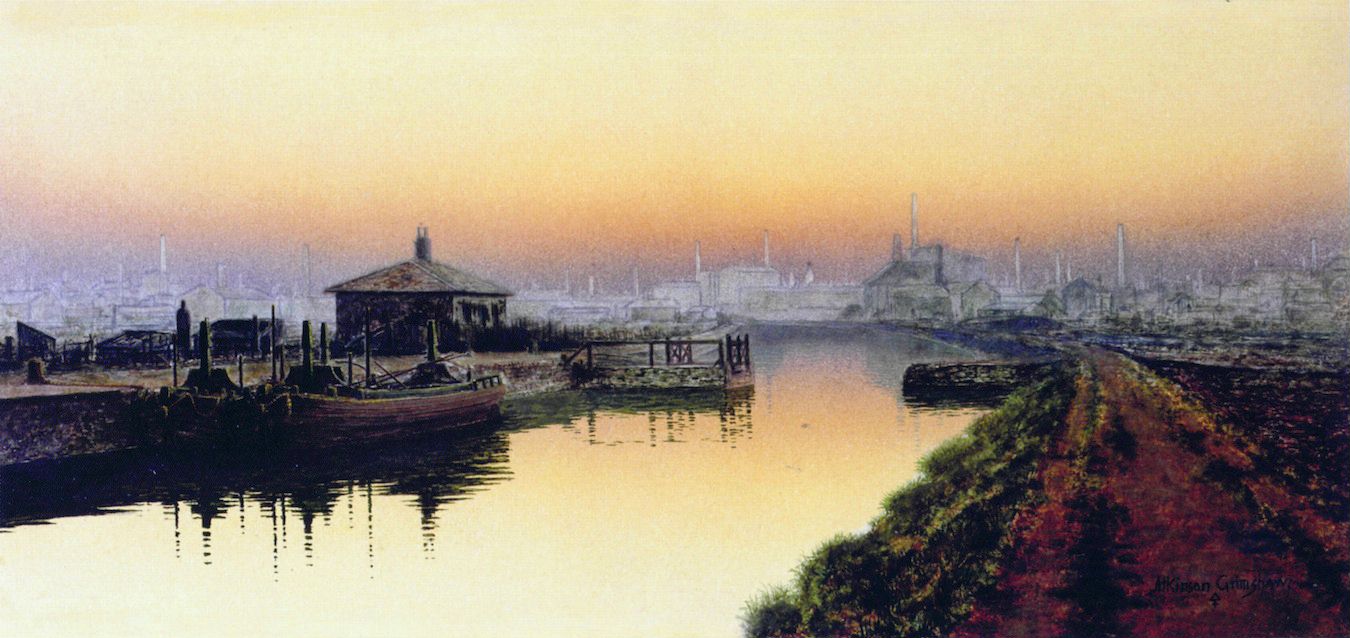

Knostrop Cut, Leeds, Sunday Night

Knostrop Cut, Leeds, Sunday Night

John Atkinson Grimshaw, 1893

Pour conclure, Grimshaw peint à proximité de son manoir, l’année même où il va y mourir, ce tournant de la rivière Aire, vide de toute présence humaine. Au fond, la ville industrielle de Leeds semble prête à engloutir la campagne où il a vécu.

![]()

Segantini

Troupeaux de moutons

|

|

|---|

|

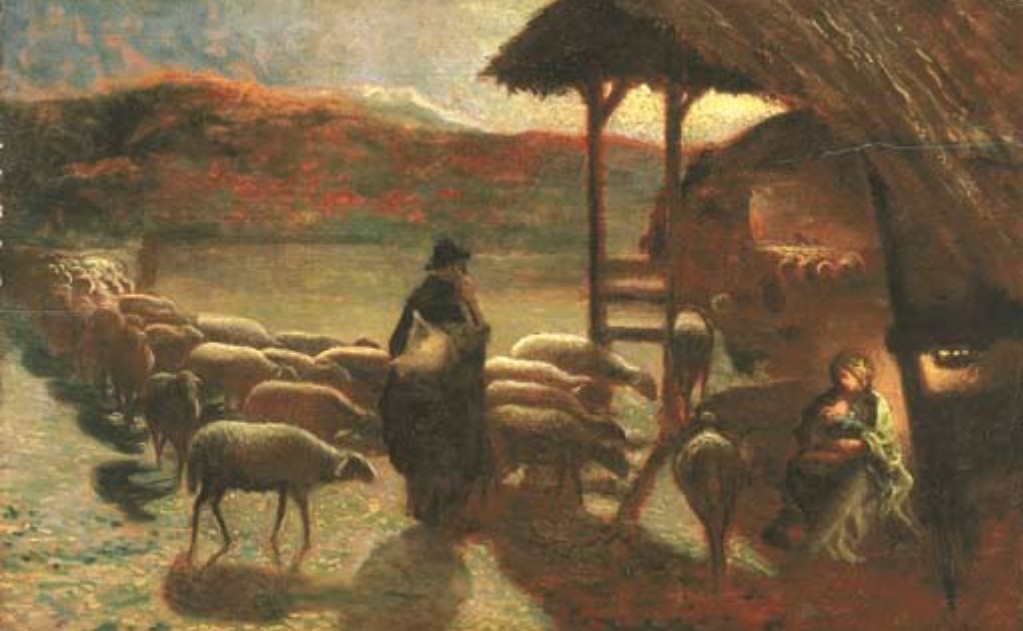

Effet de lune, 1882, collection particulière |

La Bénediction des moutons (Le soir de la Saint Sébastien), 1884, Museo Giovanni Segantini, Saint Moritz |

Giovanni Segantini

Segantini a traité abondamment le motif du troupeau vu à contrejour, mais seulement deux fois dans un mouvement tournant. Ces oeuvres datent de la période où il séjournait dans de petits villages de la région de la Brianza (Pusiano pour la première Inverigo pour la seconde). Comme toujours chez lui, l’intérêt pour les scènes de la vie paysanne se double d’un propos symbolique, qui reste ici largement ouvert.

On peut lire Effet de Lune comme une parabole pastorale habituelle, où la bergère en tête du troupeau le ramène vers la sécurité de l’étable, tandis que les ombres s’allongent. Cependant le titre invite à une lecture inverse : les bêtes tournent le dos à la lumière et les bergers les coincent dans le chemin creux pour les conduire, à coup de trique, vers le noir.

Réciproquement, la Bénédiction des moutons se prête en première instance à une lecture anticléricale : le troupeau se presse vers l’arrière-plan (et la mort), dominé par un prêtre qui lui lit un livre obtus, trois enfants soumis, et un escalier qui monte au néant (voir Pénitences). Cependant les façades closes et les bergers repoussés dans le fond suggèrent la lecture opposée : l’Evangile ne peut être véritablement entendu que par les obéissants et les doux.

Dans les deux cas, c’est la friction du troupeau dans un espace courbe inhabituel qui gêne l’interprétation et crée l’effet d’ambiguïté.

|

|

|---|

|

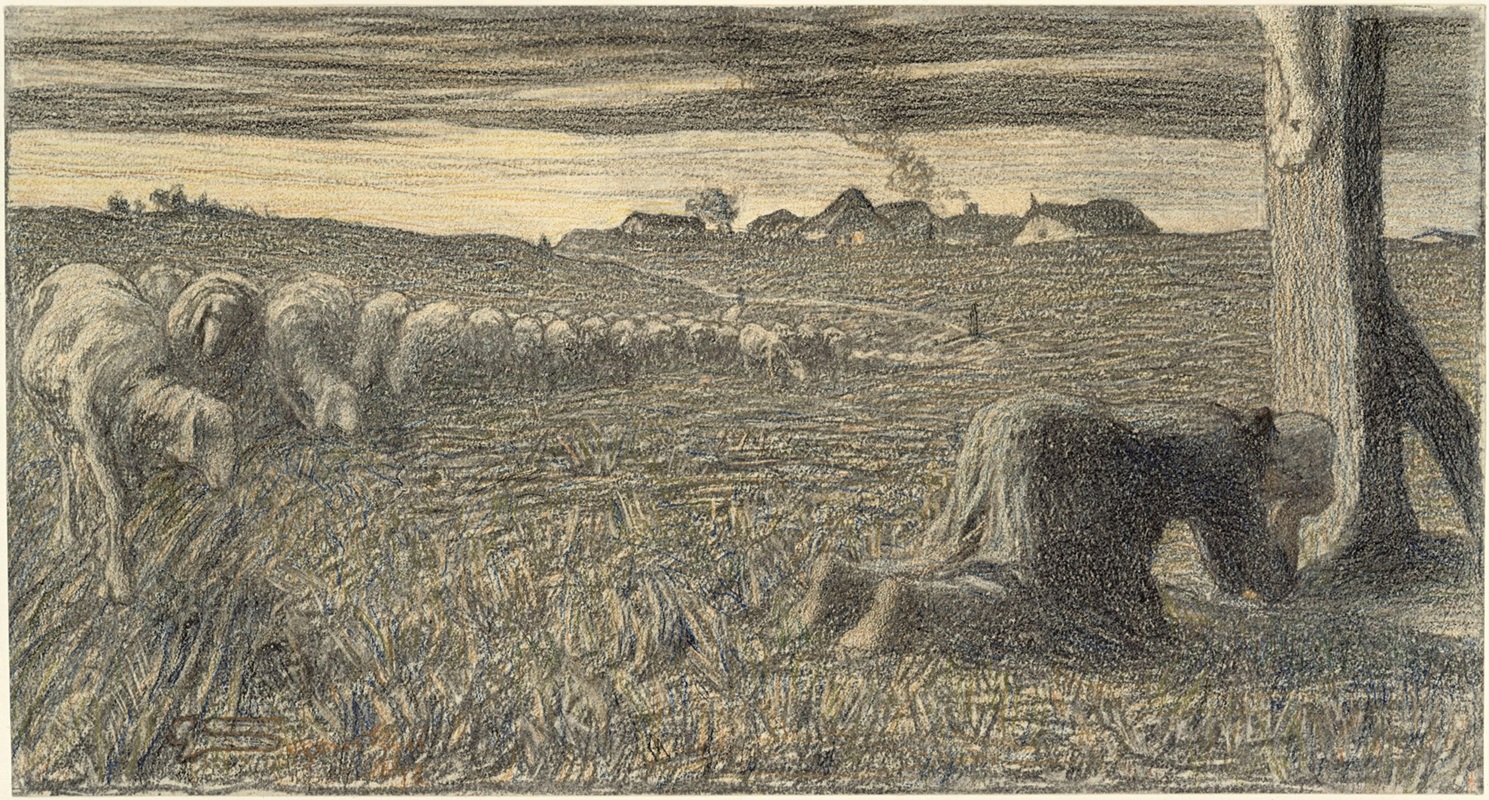

Le Retour du troupeau, Giovanni Segantini, collection particulière |

La prière devant le Christ, 1892, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett |

Lorsque les moutons avancent de leur plein gré dans un espace libre, l’interprétation chrétienne s’impose.

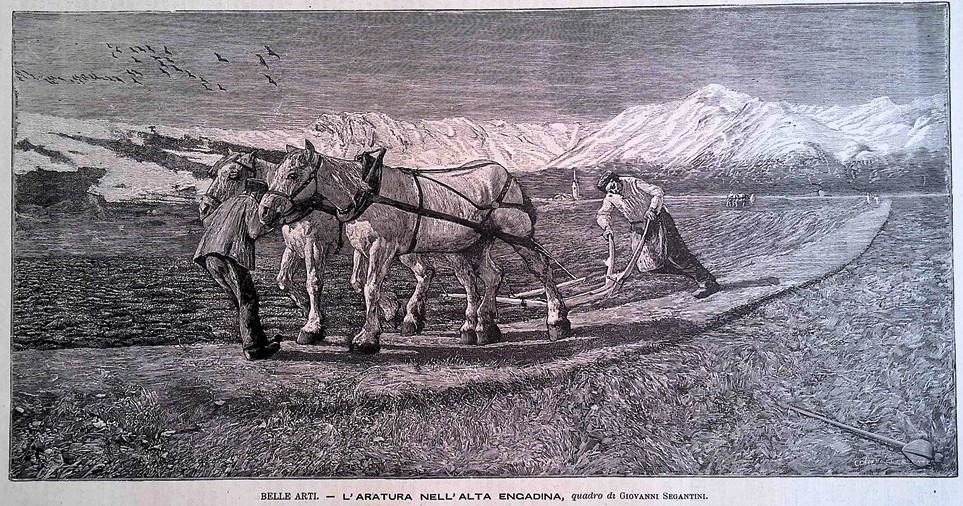

Labourage

|

|

|---|

|

Labourage en Haute-Engadine (première version), 1887-88 |

Segantini et son épouse Bice à Savognin, 1888-89 |

La première version de la toile, avec deux chevaux blancs, a été exposée à Paris et à Londres en 1888-89. La photographie prétend replacer le tableau à l’emplacement précis où il avait été peint, avec le village de Savognin à l’arrière-plan : il s’agit d’affirmer la véracité du paysage et de témoigner de la méthode du peintre, peindre en pleine nature des toiles de grand format, quitte à les abriter durant le travail dans de petits édicules en bois.

Mais en fait, le paysage est recomposé à partir de trois lieux différents ( [11], p 317). On remarquera que la toile a été légèrement remaniée : les oiseaux ont été supprimés, le cheval du fond est sombre, et le village a été rajouté à l’arrière-plan.

|

|

|---|

|

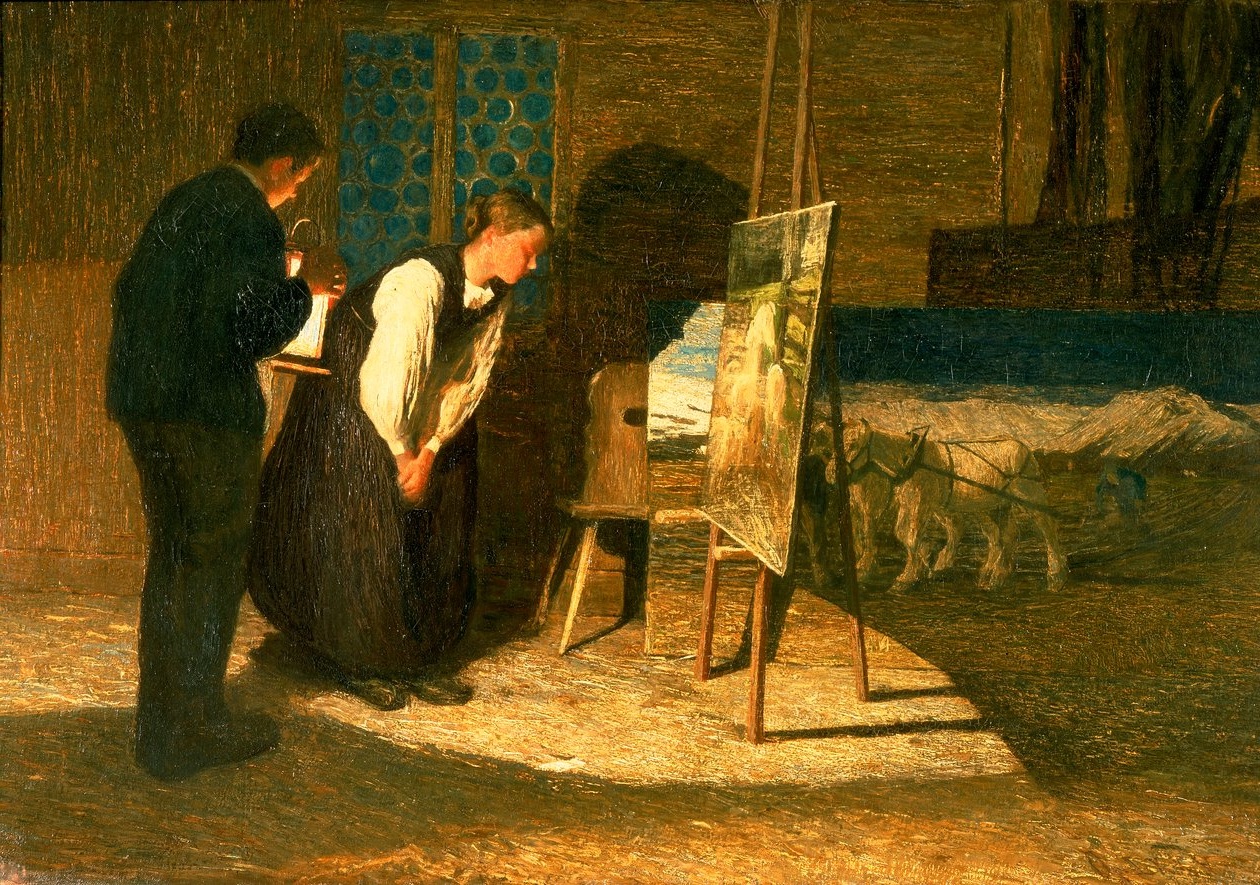

Mes modèles (A la lumière de la lanterne), Kunsthaus, Zurich |

Le retour au bercail, collection particulière |

Giovanni Segantini, 1888

C’est toujours la première version de Labourage qui figure dans Mes modèles, accompagné du Retour au bercail encore à l’état d’esquisse. Les deux jeunes gens sont Barbara Uffer, dite Baba, la nurse de la famille de l’artiste, et le fils de la cuisinière, qui effectivement ont servi de modèle dans plusieurs tableaux de Segantini.

L’idée rappelle certaines scène de genre hollandaises, où un couple plus ou moins illégitime se retrouve à l’écart, à la lueur complexe d’une lanterne (voir par exemple La souricière). Ici les deux jeunes gens ont pénétré en douce dans l’atelier : quelle que soit leur intention initiale, la jeune fille est tombée en arrêt devant Retour au bercail, et devant la jeune bergère qui lui ressemble (peut être même a-t-elle posé pour elle). « Mes modèles », semble nous dire Segantini, ce sont au sens propre les moutons, les chevaux dans les tableaux dans le tableau, mais au sens moral ces deux jeunes campagnards qui, dans leur naïveté, ressentent en profondeur la peinture.

L’effet de lanterne trace sur Labourage une courbe lumineuse très intentionnelle, puisqu’elle supplante la contrecourbe des sillons, la trouvaille majeure du tableau, modestement plongée dans l’ombre.

Le labourage

Le labourage

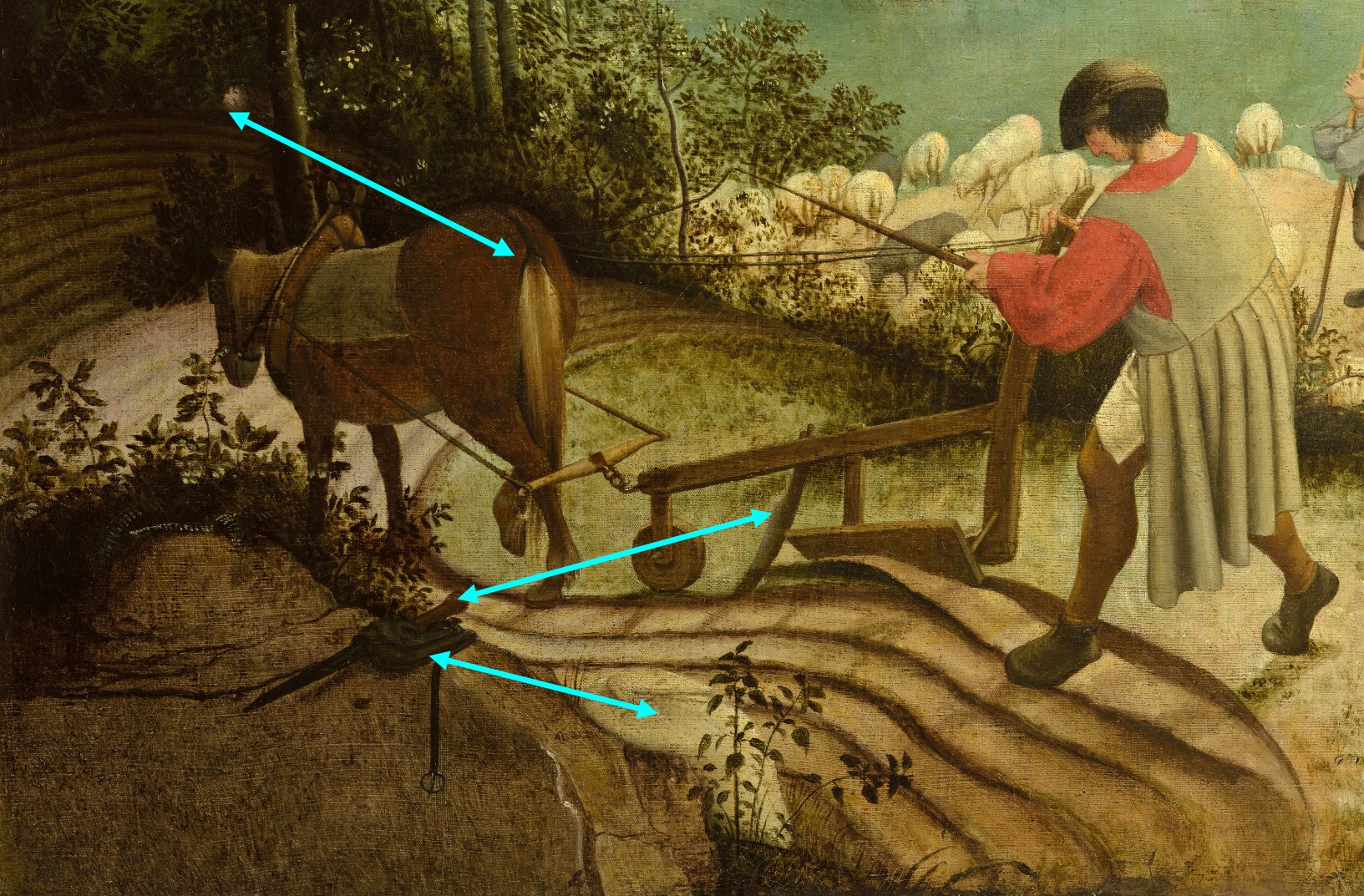

Giovanni Segantini, 1890, Neue Pinakothek, Munich

En 1890, Segantini a complètement repeint le tableau dans les style divisionniste qu’il va désormais adopter. Les deux chevaux sont maintenant noirs, ce qui renforce l’opposition entre la neige immaculée des sommets et la terre printanière qu’on ouvre. L’accident du gros rocher, sur lequel Segantini a apposé sa signature, explique pourquoi il faut labourer en courbe. C’est ce tracé difficile qui explique la présence de l’aide, marchant à reculons et guidant les chevaux par le mors.

Le Lauragais

Le Lauragais

Jean-Paul Laurens, 1897, Capitole, Toulouse

A une époque qui fait du Laboureur solitaire un symbole de la Paix et de la Rectitude, Segantini se pose comme celui qui oblige à ne pas prendre le chemin le plus court, pour choisir la difficulté et l’entraide.

![]()

Jean Béraud

|

|

|---|---|

|

L’Attente, Musée d’Orsay |

La Proposition ou Rendez-vous rue Chateaubriand, Musée des Arts Décoratifs |

Jean Béraud, vers 1885

Pour mettre en scène cette historiette (voir Pendants temporels : deux moments d’une histoire), Béraud profite d’une topographie rare dans les beaux quartiers : le large tournant de la rue Chateaubriand.

Dans une attraction gravitationnelle qui échappe aux lois de la circularité, le flâneur a quitté son orbite pour aller aborder en diagonale une jeune femme probablement légère. Le remplace, près du réverbère, une ménagère à cabas qui respecte tranquillement la trajectoire d’une femme honnête.

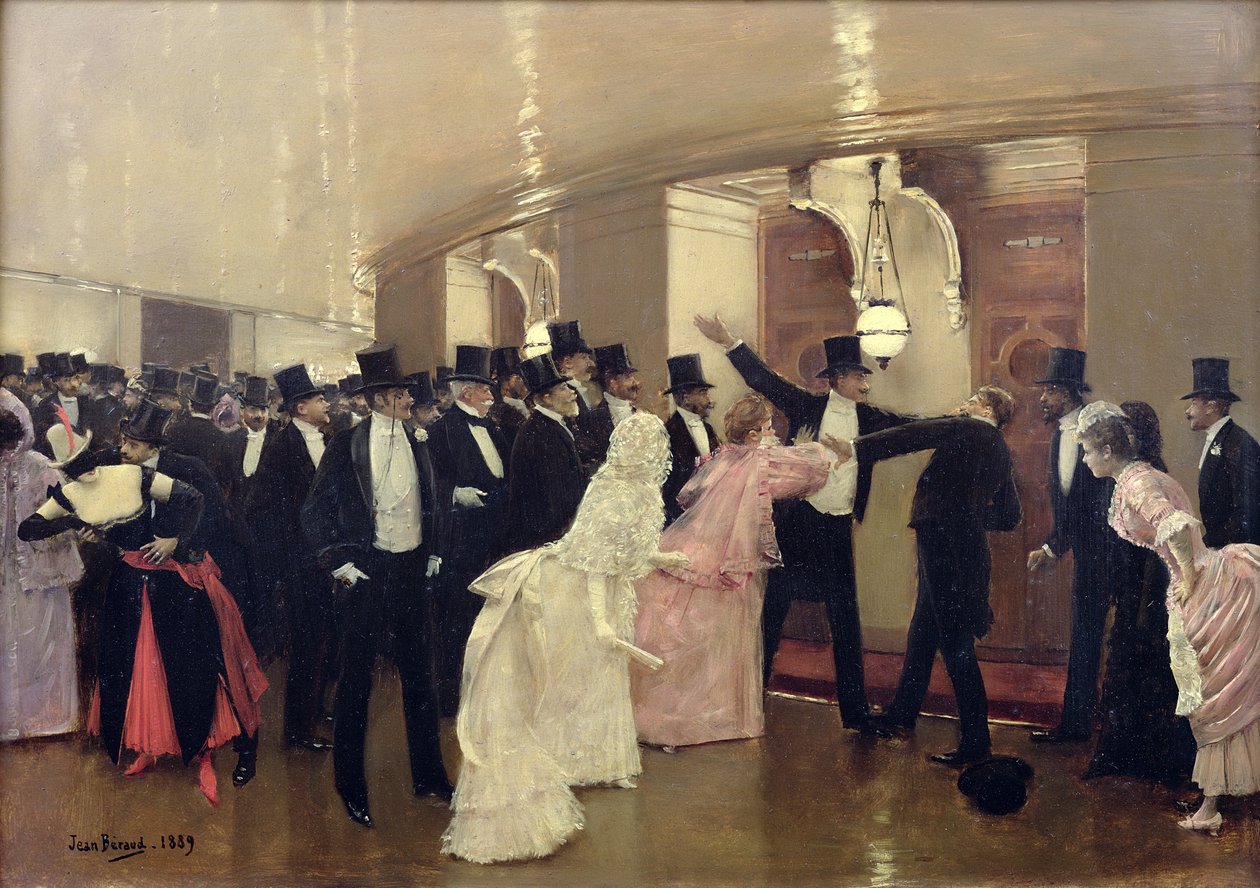

Une dispute dans les couloirs de l’Opéra, Jean Béraud, 1889

Autre lieu circulaire régi par des lois mondaines : le couloir de l’Opéra qui donne accès aux loges des Abonnés. Le globe lumineux attire l’oeil vers une aberration inouïe dans le mouvement moutonnier des chapeaux-claque : une main qui s’élève pour un second soufflet, le premier ayant déjà fait voler le chapeau. Sur la gauche, une ballerine masquée se laisse lutiner en souriant, suggérant que cette affaire d’honneur, pour une dame en faux-cul, n’est qu’une mascarade comme une autre.

Les abonnés – un couple élégant entrant dans une loge à l’Opéra de Paris,

Les abonnés – un couple élégant entrant dans une loge à l’Opéra de Paris,

Jean Béraud, 1907, Bibliothèque Nationale de l’Opéra, Paris

Béraud réutilisera le même lieu pour une autre caricature : un couple progresse en spirale vers sa porte personnelle, la traîne de l’élégante évoquant la trajectoire inéluctable d’une comète. A l’arrière-plan, un autre couple avance lui aussi vers sa propre porte, dans le conformisme glacial d’un monde presque vide.

![]()

Pierre Paulus du Châtelet

|

|

|---|

|

Jeunesse, 1911, Musée de Charleroi |

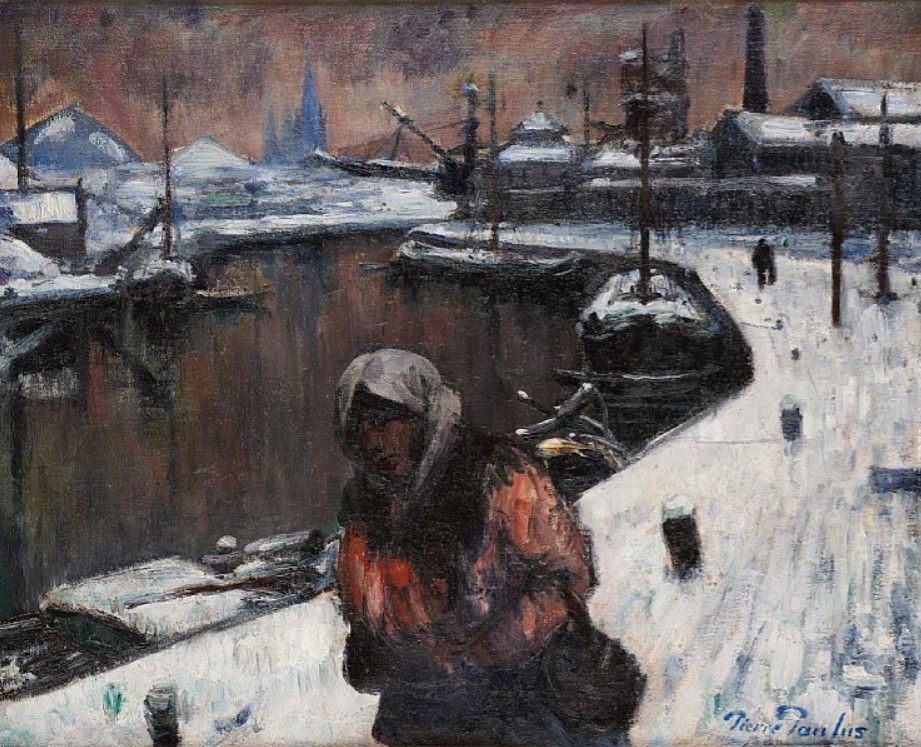

Bords de Sambre animés sous la neige, 1910-15 |

Pierre Paulus de Châtelet

Exposé au Salon d’Art moderne de l’Exposition universelle de Charleroi, en 1911, Jeunesse lance la carrière du jeune artiste de trente ans. Le tournant du quai, ponctué de bites d’amarrage, éloigne de l’usine le jeune couple et le ramène à la maison.

Esclave de ce succès initial, Paulus reproduira mécaniquement la même formule, en faisant varier la saison et les personnages : par exemple, par temps de neige, une jeune femme seule suivie au loin par une silhouette inquiétante…

|

|

|---|

|

La hiercheuse, 1921, Sénat, Bruxelles |

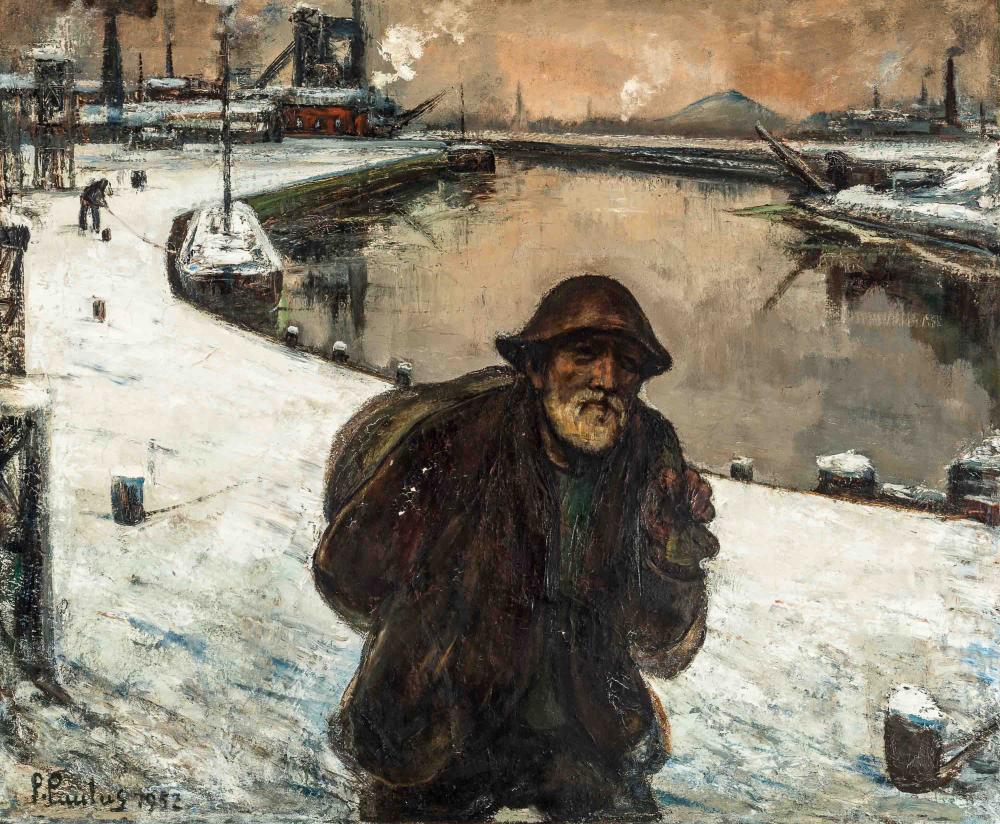

L’hiver, 1952 |

Pierre Paulus de Châtelet

…ou bien une mère avec ses enfants ou encore, trente ans plus tard, un vieillard.

|

|

|---|

|

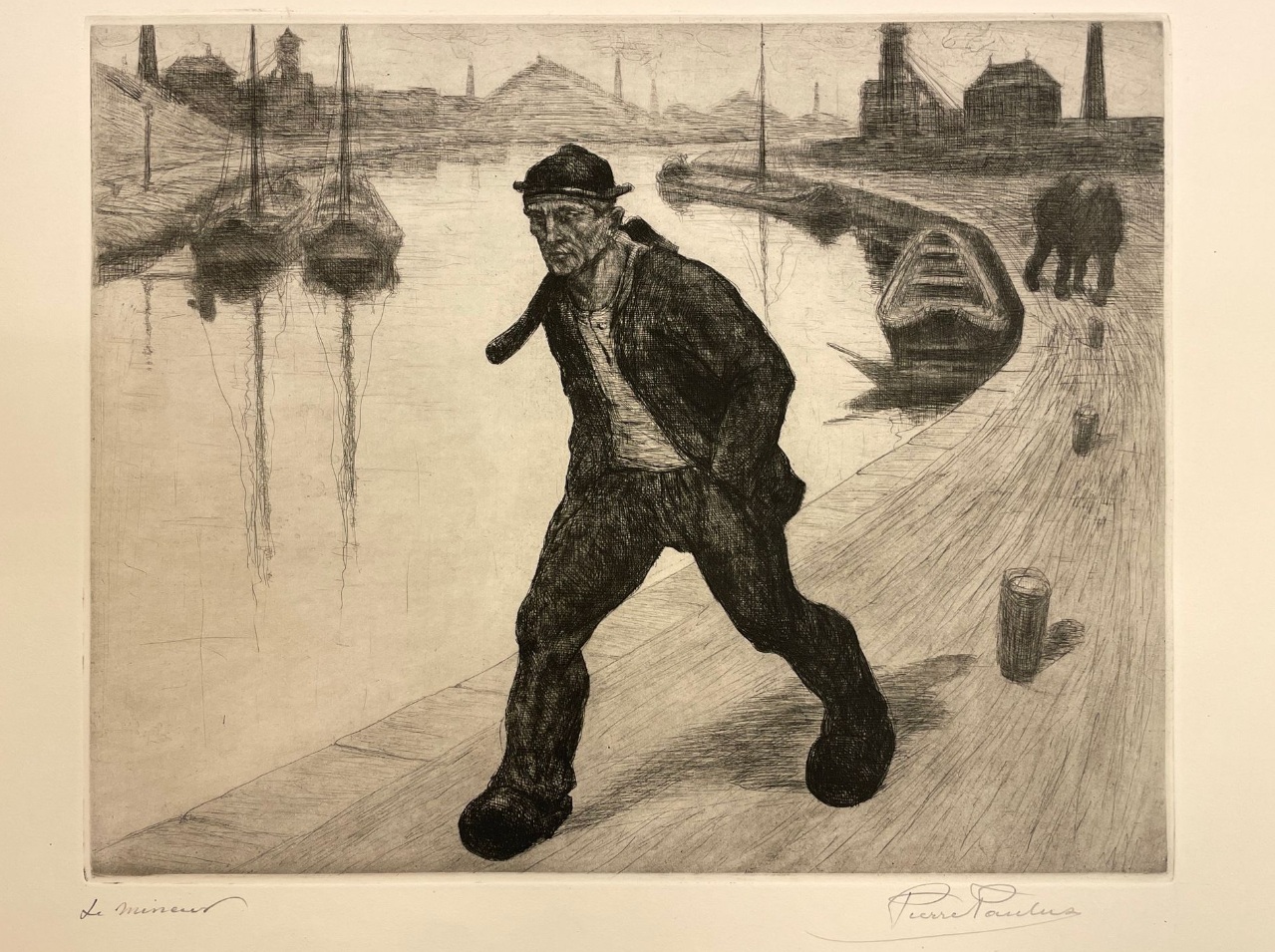

Le mineur, eau forte, non datée, tirée pour le cercle Le bon Savoir de Mons |

Le haleur, 1920, Sénat, Bruxelles |

Le mineur pressé de quitter l’image semble sauter de plot en plot, tandis que deux traînards s’épaulent.

En retournant intelligemment le point de vue, Le haleur oppose, à la courbe interminable du quai, la ligne interrompue de la corde : comme si l’entêtement humain consistait à lutter pour ramener, dans le champ de l’image, d’obscures forces centrifuges.

|

|

|---|

|

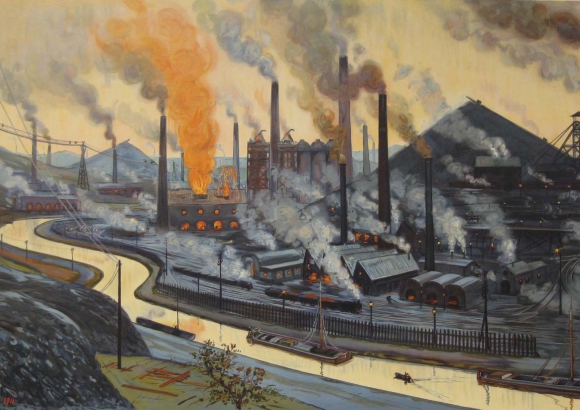

Le pays industriel (forges de la Providence à Marchiennes au Pont), 1911 |

Les fumées, 1928, Musée des Beaux-Arts de Charleroi |

Pierre Paulus de Châtelet

Paulus a aussi peint le même tournant de la Sambre en vue panoramique, remplaçant les présences humaines par les flammes et les fumées.

![]()

Spilliaert

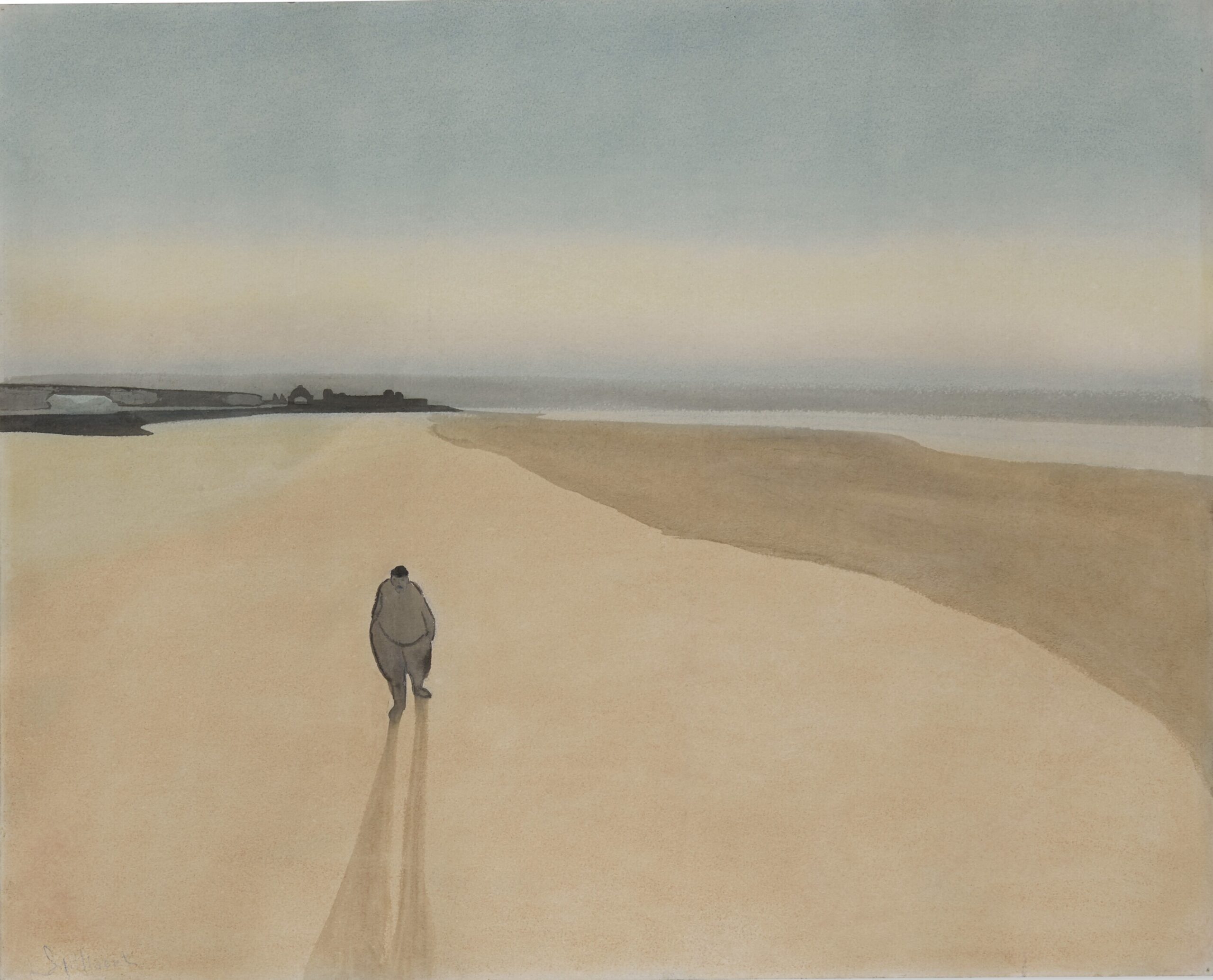

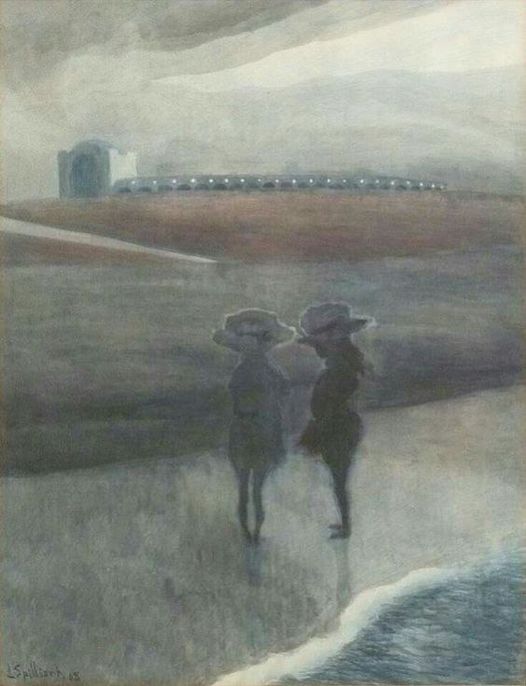

La période la plus productive et la plus inventive de Spilliaert est la première décennie du XXème siècle où, entre vingt et trente ans, le jeune artiste célibataire et maladif tire, de ses promenades nocturnes dans Ostende, des oeuvres d’un symbolisme radical.

Deux mouvements tournants

Les deux seuls véritables mouvements tournants se répondent étrangement, aux bornes de cette période.

|

|

|---|

|

Marine avec sillage, 1902, musée d’Art à la mer, Ostende |

La Poursuite (Attaque des apaches sur le Pont de l’Alma), 1910, collection particulière |

Léon Spilliaert

Dans le premier, le bateau qui s’enfuit vers l’horizon se trahit par ses deux sillages : d’écume blanche dans la mer, de fumée noire dans le ciel.

Dans le second, le voleur qui s’enfuit vers l’autre rive se laisse voir lui aussi par son sillage (les trois poursuivants) et son panache (la fumée du revolver).

Tandis que la courbe continue implique le spectateur dans la lente trajectoire du bateau, la courbe en épingle du parapet a l’effet contraire : elle place le promeneur et le fuyard dans deux temporalités irréductibles.

Tournants subjectifs à Ostende (SCOOP !)

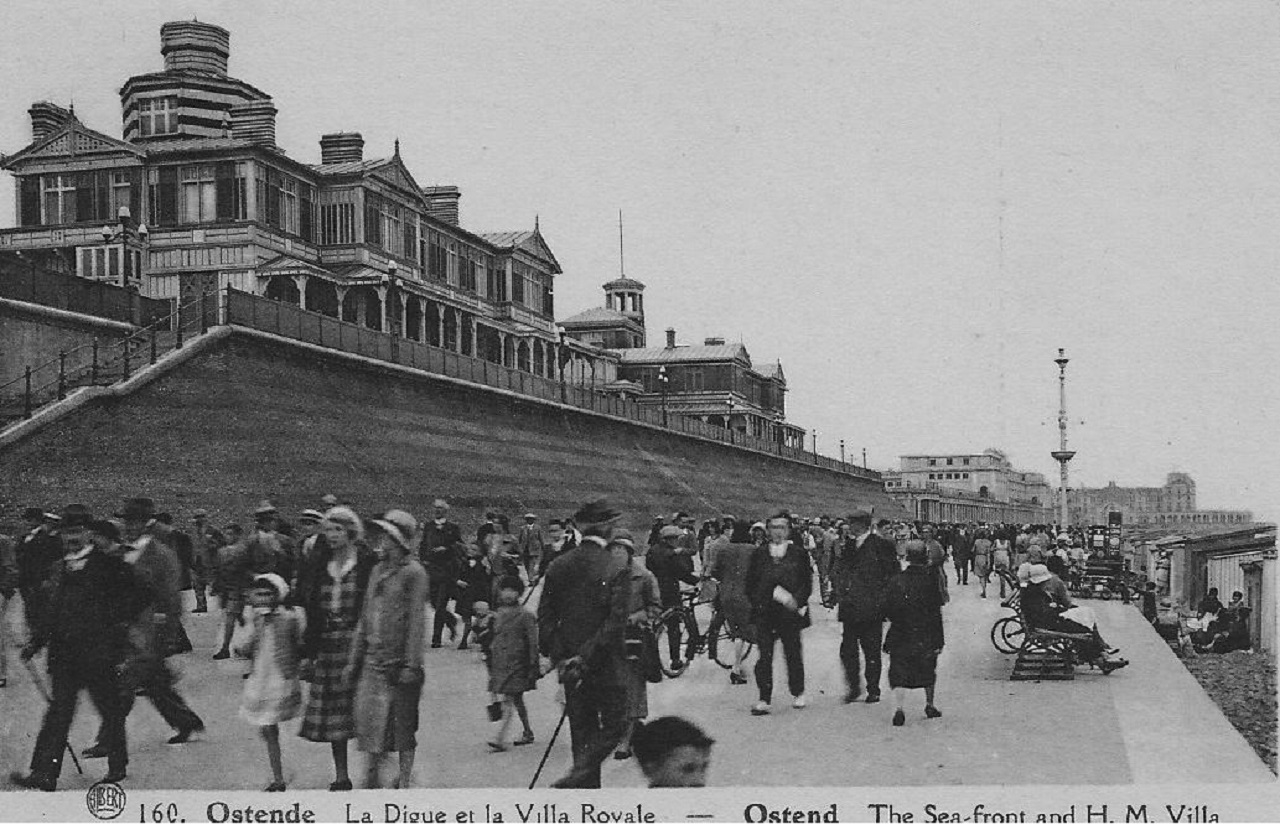

Ces oeuvres sont intimement liée à la topographie très particulière d’Ostende, essentiellement rectiligne mais présentant quelques courbures remarquables. En les exagérant ou en les imaginant, Spilliaert va développer une dialectique très originale de la droite et de la courbe, et inventer un procédé limite tout à fait particulier, que l’on pourrait baptiser le tournant subjectif : rien ne bouge dans l’image, mais c’est l’oeil du spectateur qui tourne.

La plage

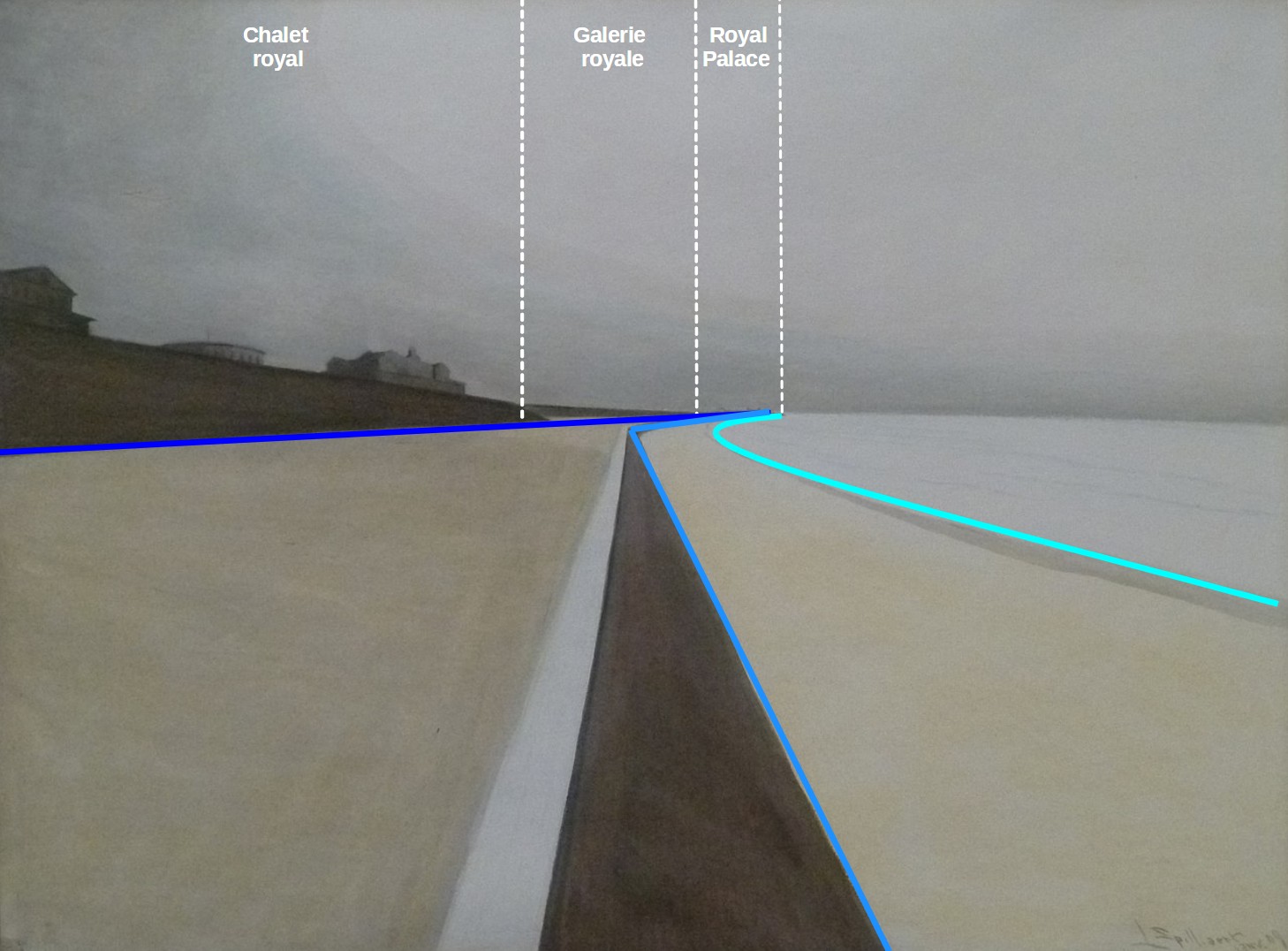

Galeries royales d’Ostende et plage, après l’orage, 1907, collection particulière

Galeries royales d’Ostende et plage, après l’orage, 1907, collection particulière

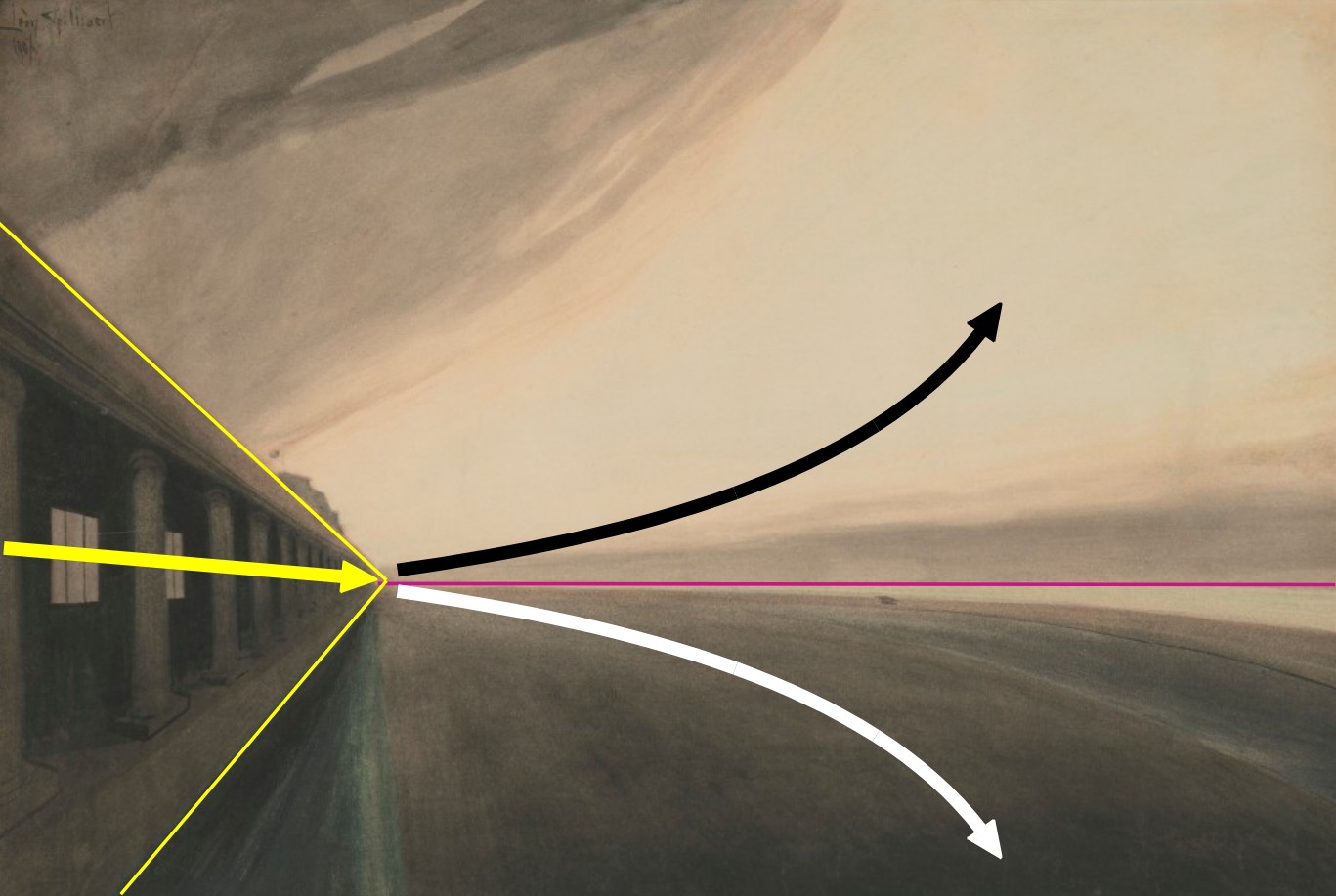

La première vue de notre promenade est prise vers l’Ouest, au ras de la Galerie royale (1a). Face à cette construction perspective parfaitement délimitée se déploie un vaste espace curviligne, mal défini, où l’on finit par deviner la mer sous la forme d’un fin triangle blanc. Les bandes de nuages incurvées contribuent à embrouiller la perception.

La composition nous propose une promenade rationnelle réglée par la colonnade rectiligne (flèche jaune) et un retour imaginaire par les deux routes en courbe de la plage et du ciel (flèche blanche et flèche noire).

|

|

|---|

|

Plage et digue à Ostende, Léon Spilliaert, 1909, collection particulière |

Chalet royal, Ostende |

Nous sommes maintenant sur le quai en contrebas du Chalet royal, toujours en direction de l’Ouest (1b). Spillaert a démesurément étiré la Galerie royale et éloigné l’hôtel Royal palace, tout au fond.

Il en résulte une succession de trois frontières où le rempart rectiligne des monuments royaux (bleu sombre) laisse place à la ligne brisée du quai (bleu moyen), à laquelle succède la courbe douce du rivage (bleu clair) : comme pour accoutumer le regard du spectateur à passer de la perspective géométrique à la perspective curviligne.

|

|

|---|

|

La démocratie en marche, Léon Spilliaert, 1908, collection particulière |

Vue panoramique de la plage à l’heure des Bains |

Le point de vue est quasi identique dans cette image pleine d’humour, où les constructions royales sont réduites à des ruines érodées, parmi lesquelles on distingue simplement l’arche d’entrée du Royal Palace. Sur cette plage où la nature informe a repris tous ses droits, une sorte de père Ubu débonnaire, tournant le dos au couchant, revient les mains dans les poches vers la ville.

Filettes sur la plage du Royal Palace Hotel

Léon Spilliaert, 1908, collection particulière

Dans un humour de la même veine, l’enceinte du Royal Palace se transforme en une citadelle circulaire qu’observent de loin deux fillettes : comme sorties de la vague, elles se préparent, avec leurs jambes grêles et les casques démesurés de leurs chapeaux de paille, à monter à l’assaut par le chemin en diagonale.

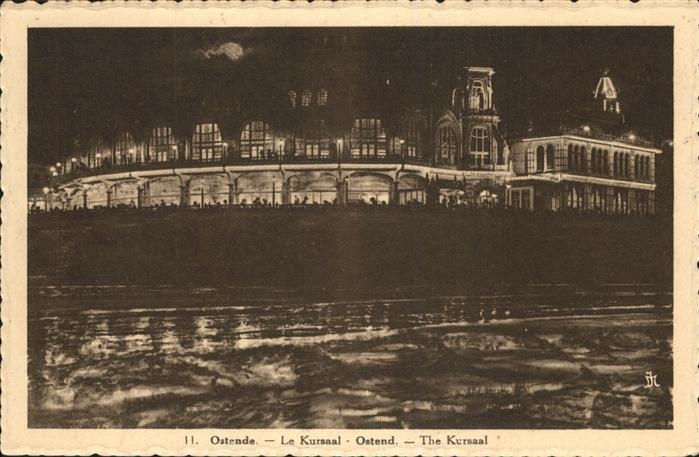

Le Kursaal

|

|

|---|

|

Le Kursaal vu de nuit |

Le Kursaal en 1912 (photo beeldbankkusterfgoed.be) |

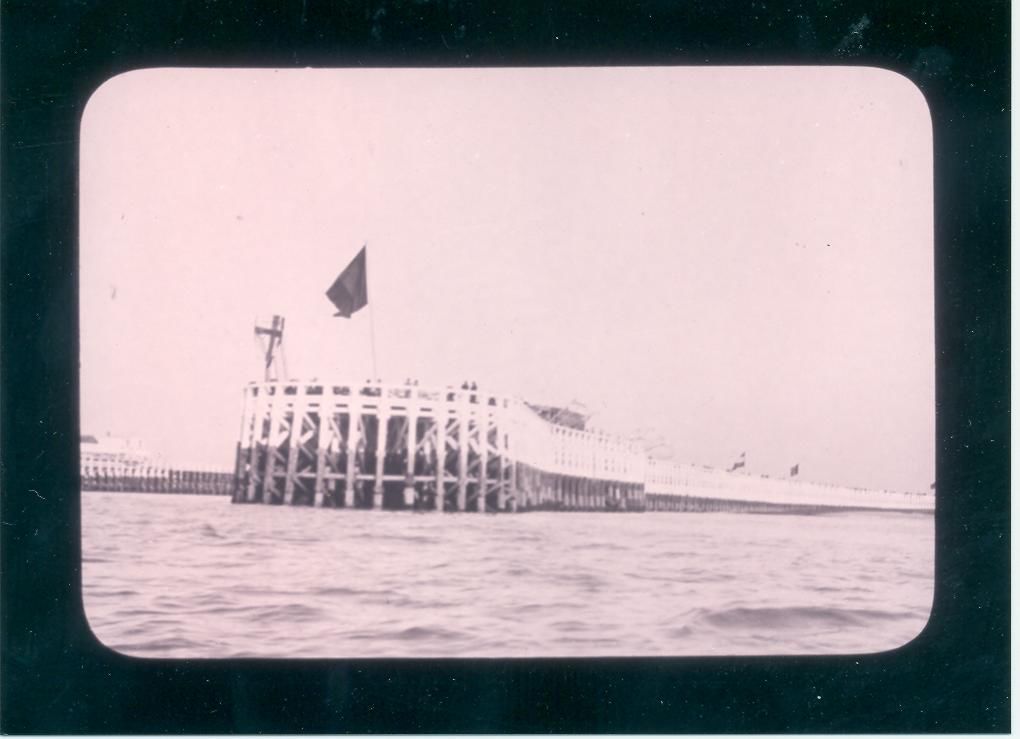

Détruit lors de la Seconde guerre mondiale, le Kursaal constituait au milieu de la digue un bastion spectaculaire, en avancée sur la mer.

Clair de lune et lumières, Léon Spilliaert, 1909, Musée d’Orsay

Cette contre-plongée rasante (point 2a) élimine toutes les fioritures Art Nouveau et transforme la façade en un viaduc à trois étages, d’où les lampadaires prennent leur essor pour orbiter autour du halo de la Lune, dans une sorte de vision cosmique à la Van Gogh.

La digue et le Kursaal, Léon Spilliaert, 1909, collection particulière

Dans cette vue présurréaliste (point 2b), le Kursaal, réduit à son rez-de-chaussée, devient un foyer qui imprime sa forme lenticulaire à tout l’espace, autour et au dessus de lui. Le banc vide du premier plan propose au spectateur de prendre place dans ce manège géant.

La digue de mer

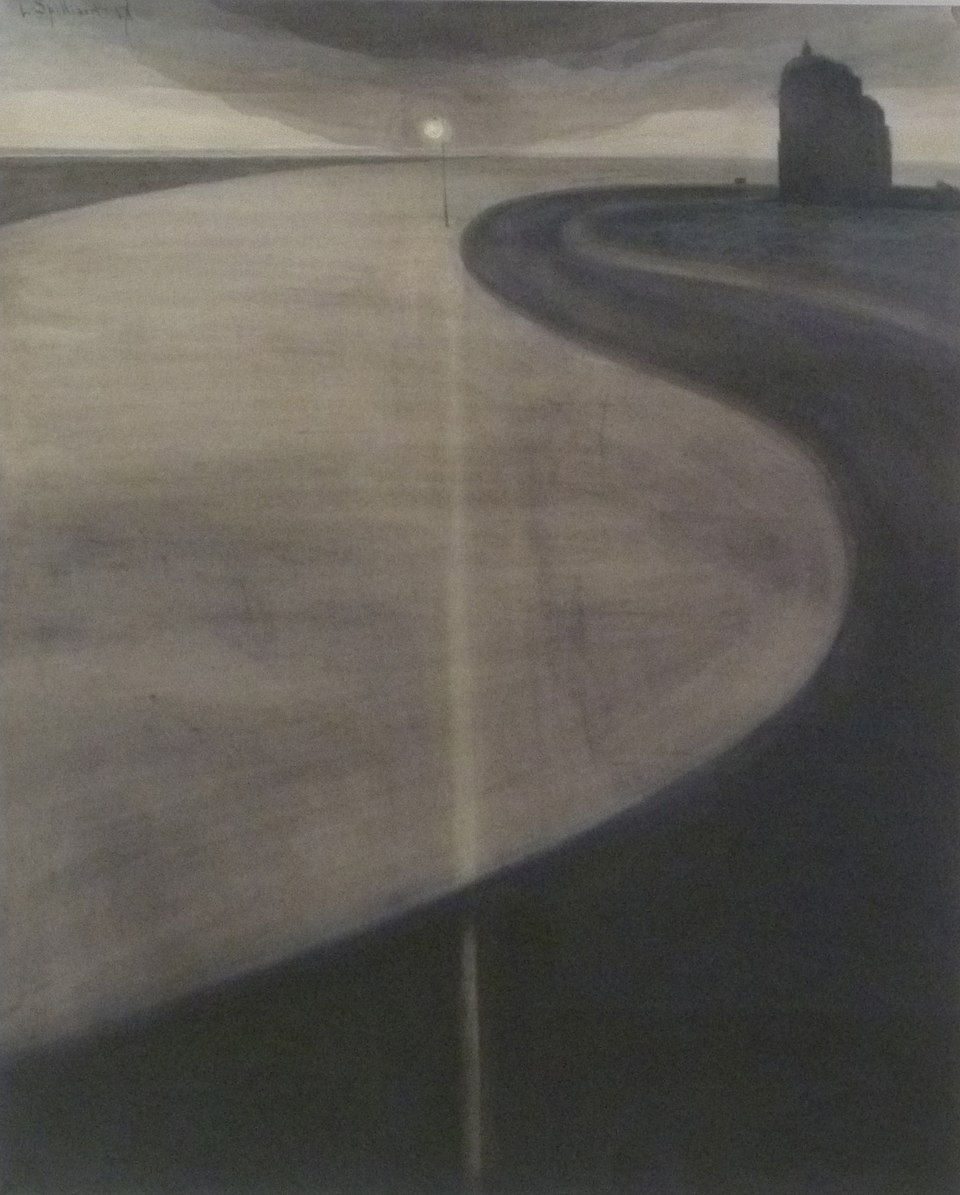

Le tournant de la digue (De bocht van de dijk), 1907

Le tournant de la digue (De bocht van de dijk), 1907

Dans cette composition totalement irréaliste, un lampadaire solitaire se transforme en sorte de phare sont le reflet rectiligne barre les deux tournants imbriqués de la mer et de la route mouillée. Cette idée du reflet vertical va revenir l’année suivante, dans une vue plus réaliste.

Digue de Mer

Prise du point 3, à l’est du Kursaal, la carte postale montre le remblai incliné de la digue, la ligne de réverbères le long de la rue et les façades à clochetons.

|

|

|---|

|

La Digue, Reflets lumineux, 1908 |

Digue et lumières d’Ostende, 1909 |

Léon Spilliaert, collection particulière

Dans la version de 1908, nous sommes à marée haute, et la mer se révèle par la ligne blanche qui lèche le bas du talus. Spilliaert a démesurément étendu vers le bas la composition, comme si la digue se prolongeait à l’identique : le but étant de planter face à la mer une seconde ligne de défense, virtuelle, faite de pilotis lumineux.

La version de 1909 s’abstrait encore plus du réel, en imaginant que la digue s’incurve, comme érodée par l’avancée de la mer.

La digue d’Ostende vers le phare, perspective incurvée

La digue d’Ostende vers le phare, perspective incurvée

Léon Spilliaert, 1909, collection particulière

La déformation onirique est poussée à l’extrême dans cette image où les courbes ont envahi tout l’espace, repoussant à l’horizon les minuscules verticales des deux piétons et du phare. La digue est devenue un rempart circulaire autour d’une plage et d’une mer qui se soulève, formant une sorte de cône volcanique noir.

Le vieux phare

La petite plage et le vieux phare

Terminons notre promenade à Ostende en nous plaçant au point 4, entre le vieux phare et l’estacade Ouest.

|

|

|---|

|

Le Phare sur la Digue, 1908 |

La Digue de Mer, Ostende (non daté) |

Léon Spilliaert, collection particulière

Spilliaert en a tiré :

- une version rectiligne, le soir et à marée basse ;

- une version curviligne, le matin et à marée haute.

Ici encore la mer est conçue comme une force d’expansion, capable d’incurver les lignes.

La vigie

Pour le Spilliaert célibataire et maladif de cette grande période créatrice, il existe une autre force naturelle capable de déformer l’espace et de rivaliser avec la mer

Les prémisses de la vigie (1902-1904)

|

|

|---|

|

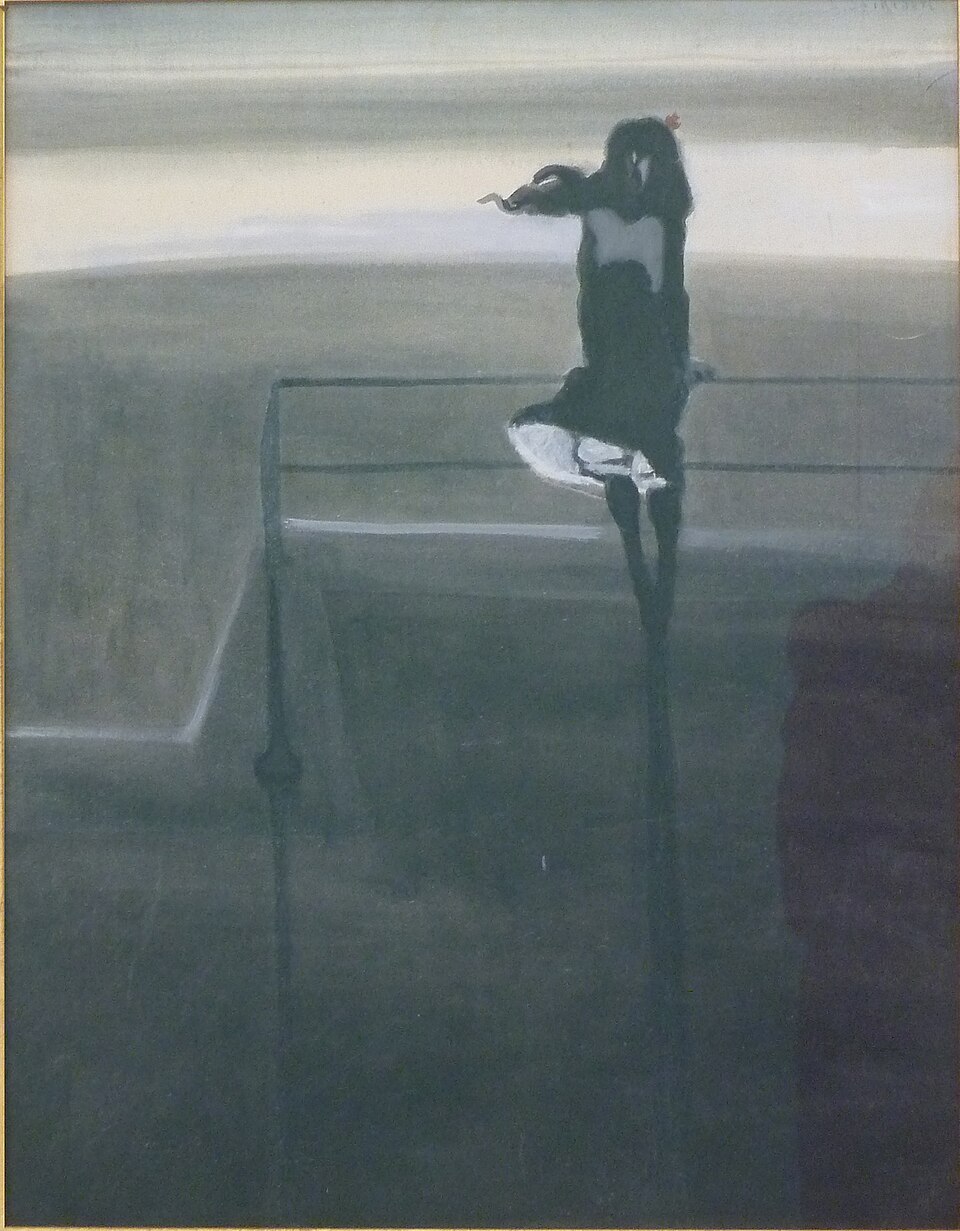

La Rapace, 1902, collection particulière |

Le coup de vent, 1904, musée d’Art à la mer, Ostende |

La femme-sphynge fait face au vent venu de la gauche, en incurvant la balustrade autour d’elle.

La jeune fille filiforme abandonne sa chevelure et sa jupe au vent venu de la droite, en crénelant la balustrade vers l’arrière.

Pour Spilliaert, la femme forte est, comme la mer, capable d’incurver l’espace. En revanche la jeune fille est une verticale fragile, qui se laisse casser par la bourrasque.

Parc à Bruxelles

Parc à Bruxelles

Léon Spilliaert, 1902, collection particulière

Selon le même symbolisme, la vieille femme se classe aussi parmi les puissances incurvantes.

L’invention de la vigie (SCOOP !)

En 1907, Spilliaert souffrant de maux d’estomac et d’un chagrin d’amour, écrit qu’il ne se mariera jamais. La figure de la femme devant la mer se cristallise en un thème qui va devenir récurrent, celui de la « vigie », femme suffisamment forte pour s’affronter directement à la puissance de la mer.

Veuve sur le front de mer

Léon Spilliaert, 1907, localisation inconnue

Ici, campée sur une avancée de sable, sa taille ridiculise le pécheur à la ligne qui s’arcboute au fin bout de la jetée.

|

|

|---|

|

L’équilibriste, 1908 [12] |

Fillettes devant la vague, décembre 1908 |

Léon Spilliaert, collection particulière

Dans la première composition, pleine d’humour, un phoque porte au bout de son museau non plus un ballon, mais un équilibriste aux jambes nues qui montre sa « lune » à la Lune.

Dans la seconde, deux fillettes bleues de froid, échevelées et robes au vent, défient elles aussi la marée, perchées du bout des orteils sur sur une invagination rocailleuse.

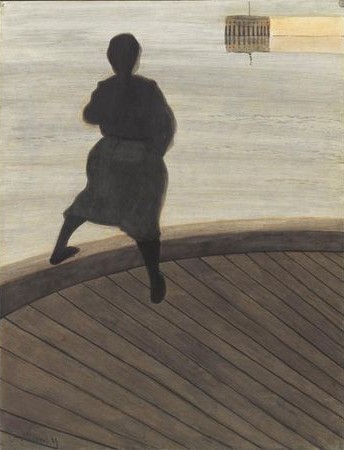

Femme de Pêcheur sur un Ponton, 1909, musée d’Art à la mer, Ostende

Au bout d’un ponton de bois, cette femme du peuple pose un pied conquérant sur la rambarde, face à une autre ponton portant un fanal, dont la lampe est en hors champ. Une zone lumineuse à droite du ponton attire l’oeil sur un détail presque invisible, un soleil blanc dans le coin supérieur droit.

Tête de l’estacade Est vue de la mer (av 1914)

La seule construction correspondante est la tête de l’estacade Ouest, qui portait un fanal : la zone claire sur la droite est la suite indistincte de l’estacade.

Ainsi Spilliaert nous place face à une plaisanterie graphique réservée aux connaisseurs d’Ostende : cette femme de pêcheur qui semble attendre sur la terre est en en fait une femme forte campée à la proue d’un bateau (point 5), un pied sur le bastingage, rentrant au port au soleil levant.

Femme au bord de l’eau, Léon Spilliaert, 1910

Femme au bord de l’eau, Léon Spilliaert, 1910

Spilliaert reprend une dernière fois le thème de la vigie avec cette élégante en robe moulante, dont le chapeau imprime sa forme circulaire aux mouvements tourbillonnants de la marée.

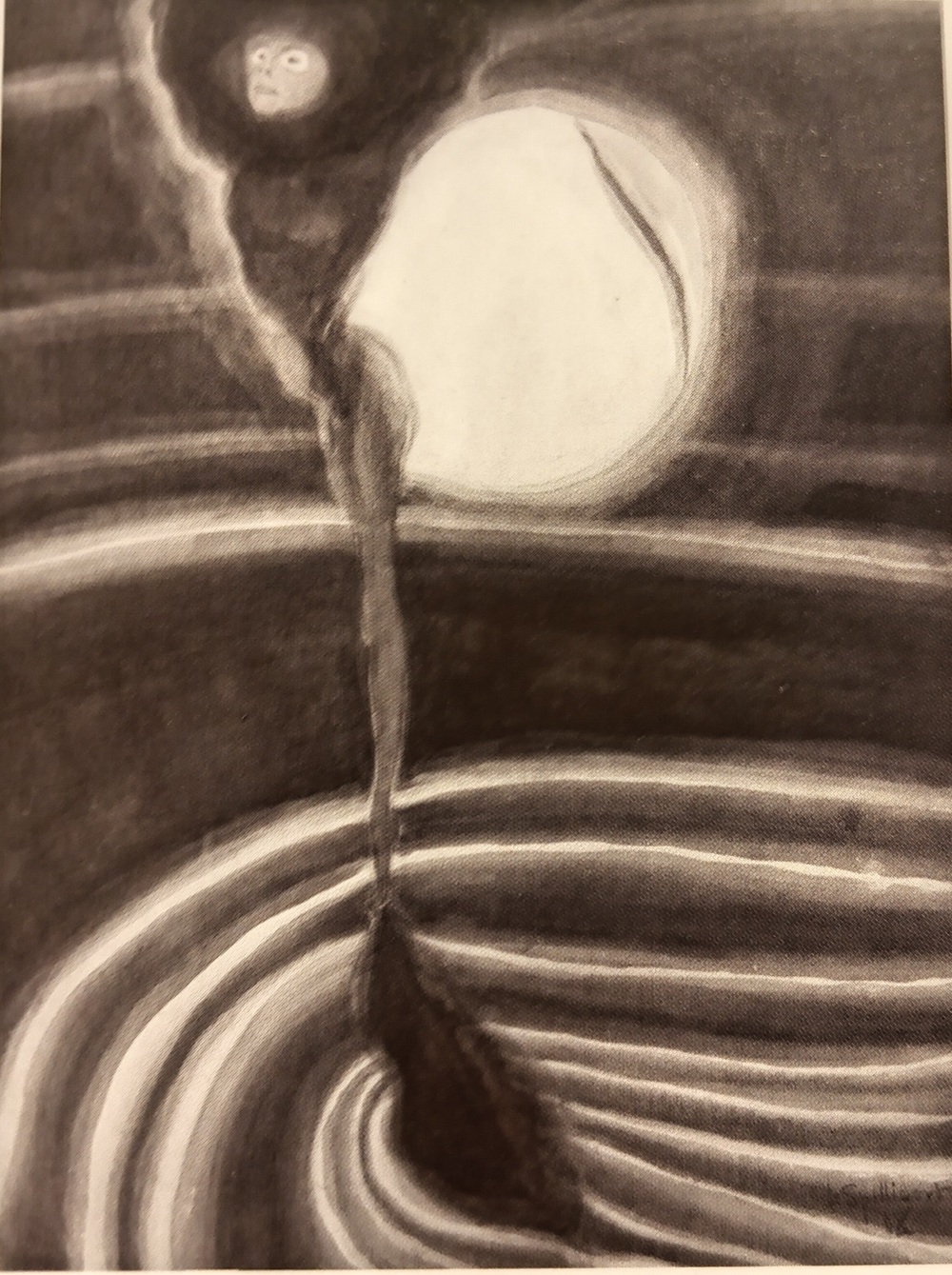

Le contre-sens de Vertige (SCOOP !)

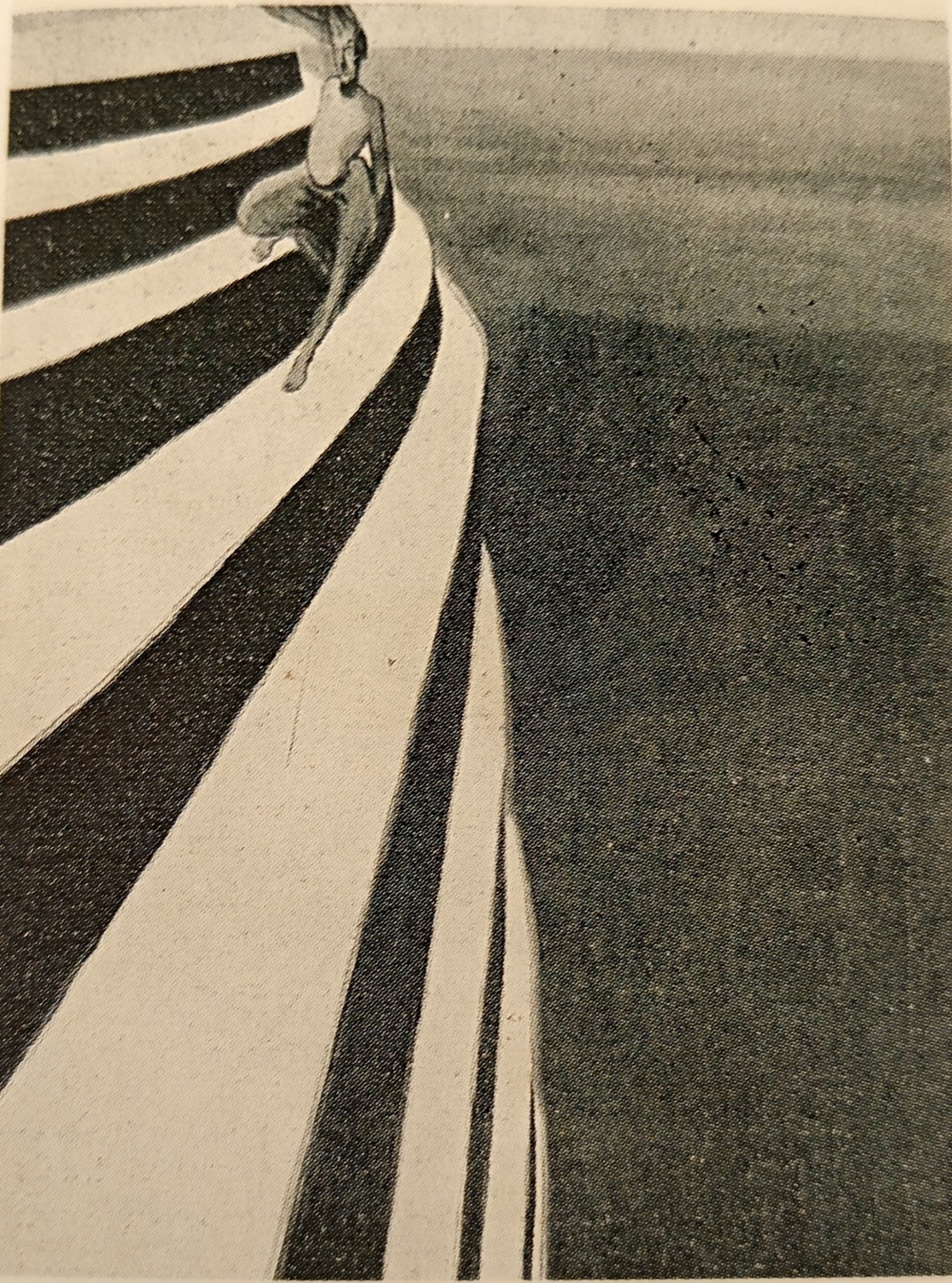

Le Vertige, illustration de l’article de F. Jollivet Castelot

Le Vertige, illustration de l’article de F. Jollivet Castelot

Cette version disparue de Vertige est seulement reproduite dans l’article de F. Jollivet Castelot sur Spilliaert :

Le Vertige est une vision d’épouvante et d’horreur tragiques. Une sorte de tour surgit sur le vide presque noir ; des escaliers d’un blanc de neige contrastent violemment avec le sombre du gouffre attractif . Et sur ces marches à pic qui se dérobent , échevelée, hurlante, folle ,une femme hideuse de peur, s’agrippe, se lamente, la bouche et les yeux emplis d’effroi au paroxysme. Le désespoir fatal l’étreint et la convulse. F. Jollivet Castelot, 1909 [13]

Effectivement :

- la tour ne présente pas de plateforme supérieure ;

- l’être qui tente de descendre est moins une femme qu’une sorte de faunesse difforme ;

- les marches en dessous d’elle sont de plus en plus hautes et étroites, ce qui rend la poursuite de la descente impossible ;

- un gouffre s’ouvre à droite, dans lequel il est impossible de ne pas tomber.

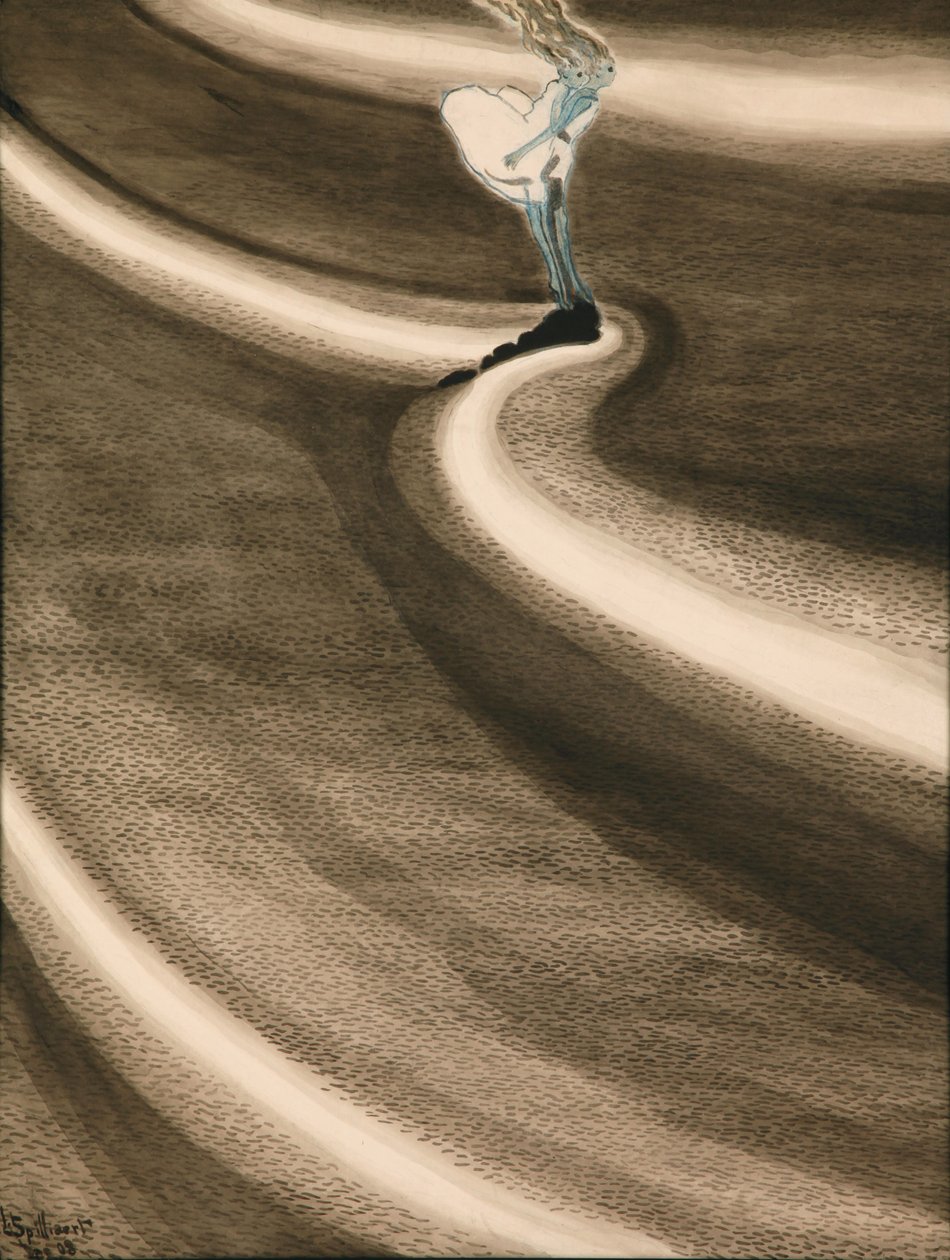

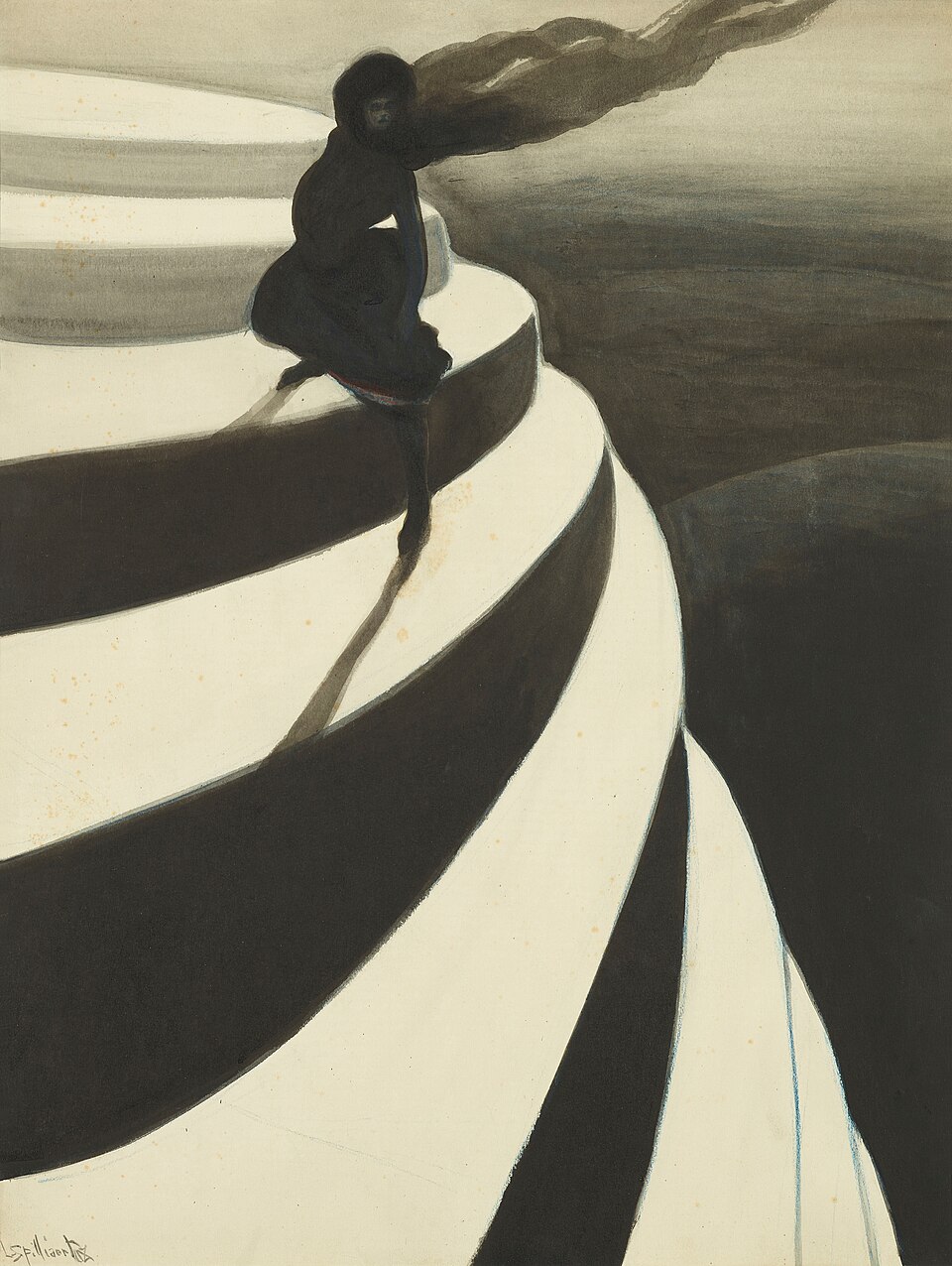

Le Vertige (L’escalier magique)

Le Vertige (L’escalier magique)

Léon Spilliaert, 1908, musée d’Art à la mer, Ostende

La version célèbre de Vertige est en fait très différente :

- la tour présente une plateforme supérieure ;

- la femme en robe noire est en train d’arriver en haut, puisque son voile s’envole au vent, dont la tour la protégeait ;

- les marches sont équidistantes ;

- aucun gouffre ne s’ouvre sur la droite.

On peut noter par ailleurs deux anomalies que les commentaires habituels ignorent :

- les deux contremarches du haut sont plus lumineuses, manifestement pour que la silhouette ne soit pas noyée, comme la jambe gauche, dans l’ombre de l’escalier ;

- les ombres portées des deux jambes ne sont pas réalistes : elles divergent alors que, si longues soient-elles, elles devraient converger.

Vertige « corrigé »

L’image optiquement correcte est nettement moins expressive : elle nous fait néanmoins comprendre que Spilliaert nous montre, non pas un monstre condamné à tomber, mais une femme forte qui, à grandes enjambées, se trouve à deux degrés d’échapper définitivement à l’ombre et d’accéder à la lumière. Cette interprétation victorieuse s’oppose radicalement à l‘interprétation « victimaire » de Jollivet-Castelot, que tout le monde recopie pieusement depuis 1909, dans un contre-sens complet.

Nous serions ainsi assez proche de Femme de Pêcheur sur un Ponton, avec un nouvel avatar de la vigie dominant, non plus la mer, mais la Profondeur elle-même, qu’expriment les degrés concentriques et équidistants.

![]()

https://thehammocknovel.wordpress.com/2016/11/21/a-closer-look-the-circus-lover-the-amateur-circus-by-james-tissot/

Programme de 1886, reproduit dans Ernest Molier, Cirque Molier 1880-1904, p 51 Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t53864114/f67.item.r=wagner

» Ledit pastel était une aquarelle : « le Cirque Molier ». Un jour, chez Huÿsmans, il fut question de cette aquarelle. Huÿsmans et feu Hennequin l’admiraient fort. À leur dire, combien malade et maigriot, combien névrosé et des Esseintes devait être l’auteur de cette œuvre troublante. Or le Wagner (Théo) était un musculeux athlète, compagnon de trapèze du duc de La Rochefoucauld. »

Associé à « des Esseintes », le paradoxe entre « maigriot » et « musculeux » associe assez clairement l’intérêt pour le cirque à l’homosexualité.

https://www.retronews.fr/journal/la-cravache-parisienne/04-aout-1888/2/2568a353-c602-4e9c-acf9-53aaed3b1da5

https://www.retronews.fr/journal/la-cravache-parisienne/22-septembre-1888/2/6b1d76bb-f5e0-438c-aef9-9f66e40c5ada

Ernest Molier, Cirque Molier 1880-1904 p 45 Gallica

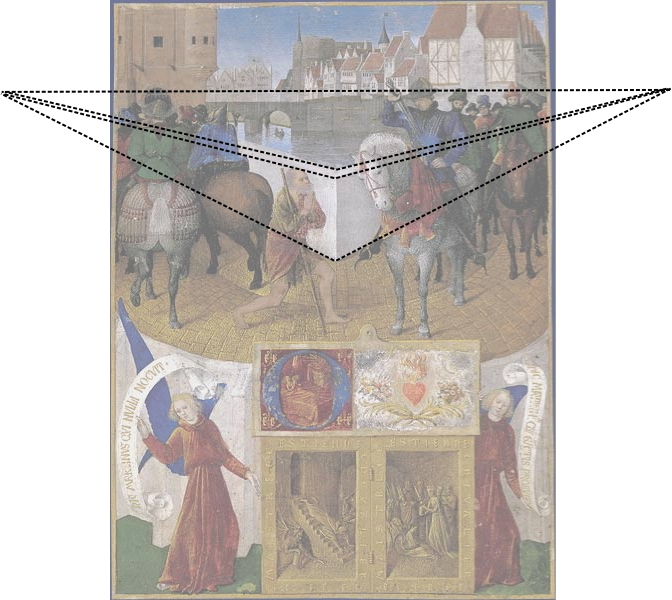

Ecole lombarde, 1438-50, L’Enfer de Dante avec le Commentaire de Guiniforte Barzizza, BNF It 2017 fol 147r, Gallica

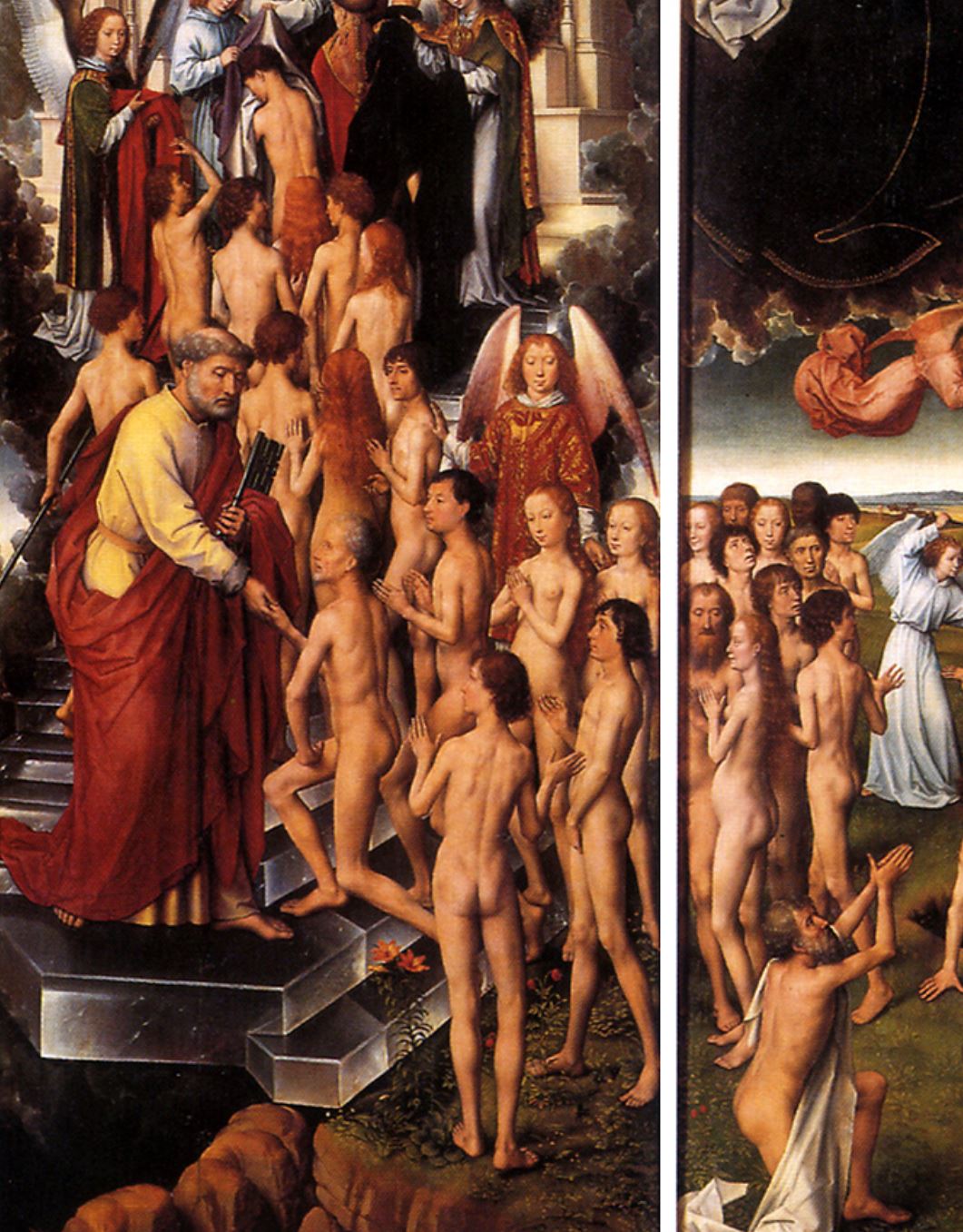

Ecole lombarde, 1438-50, L’Enfer de Dante avec le Commentaire de Guiniforte Barzizza, BNF It 2017 fol 147r, Gallica Triptyque du Jugement Dernier

Triptyque du Jugement Dernier

Sainte Barbe, Jan van Eyck,1437, Musée royal des Beaux Arts, Anvers

Sainte Barbe, Jan van Eyck,1437, Musée royal des Beaux Arts, Anvers

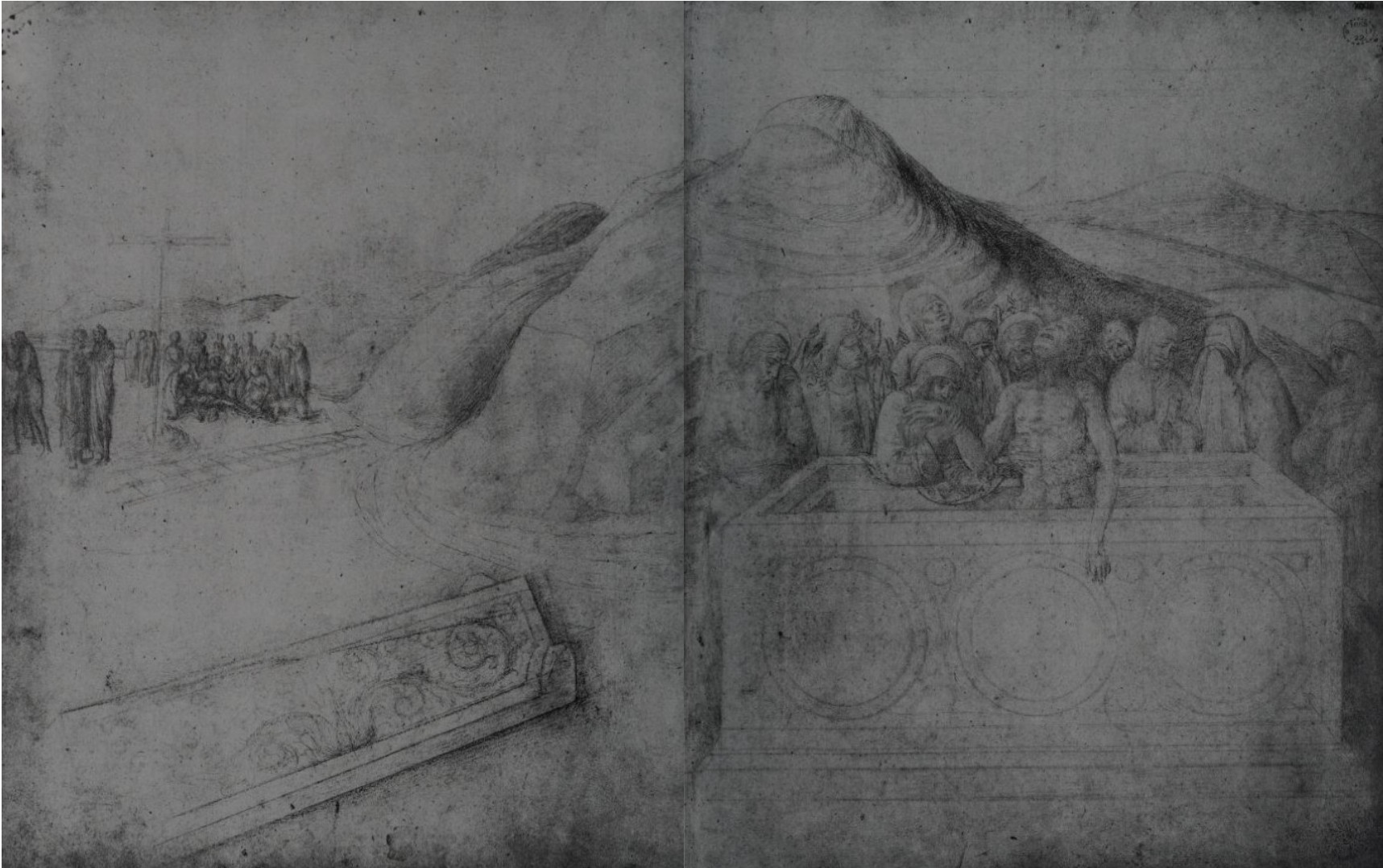

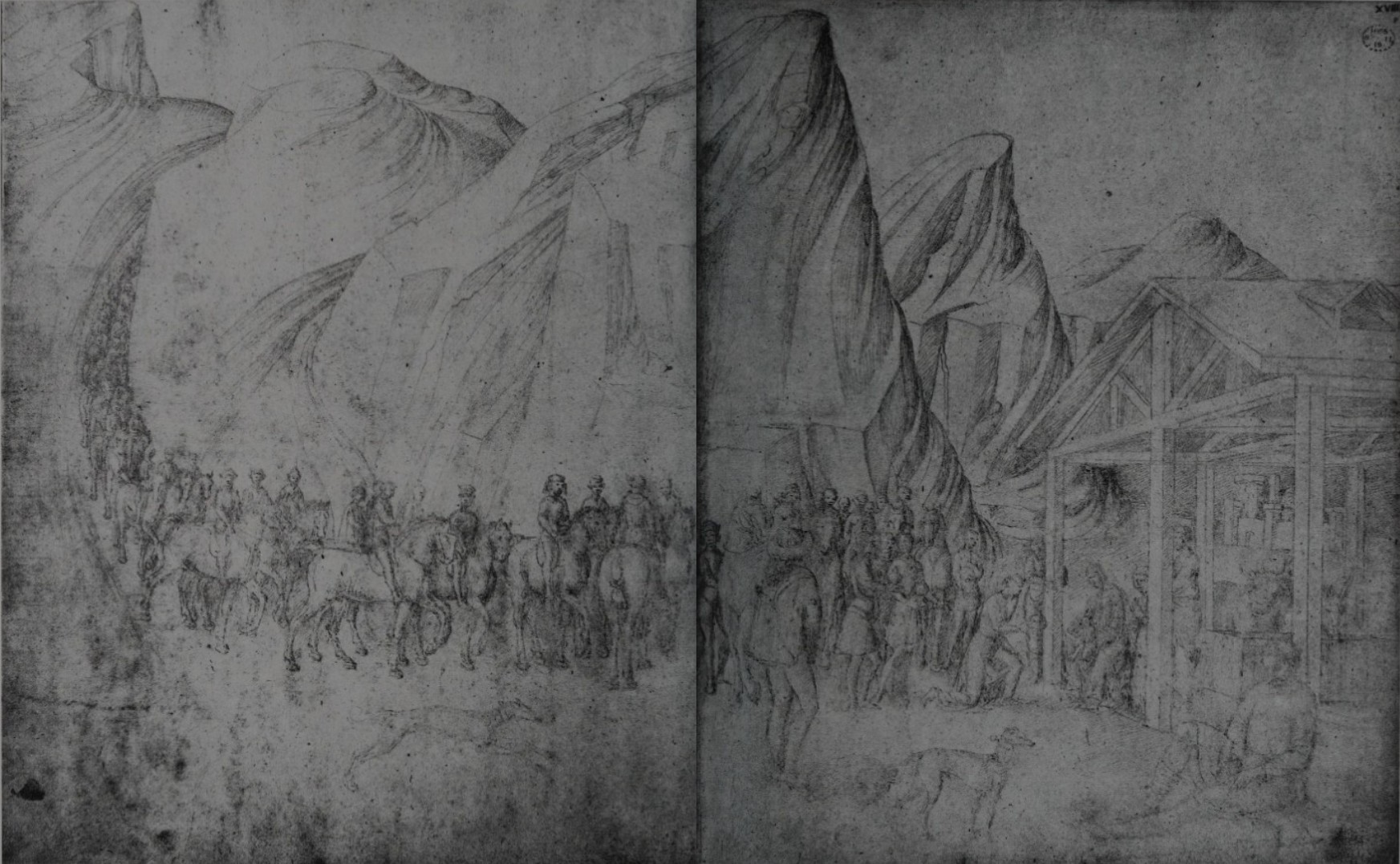

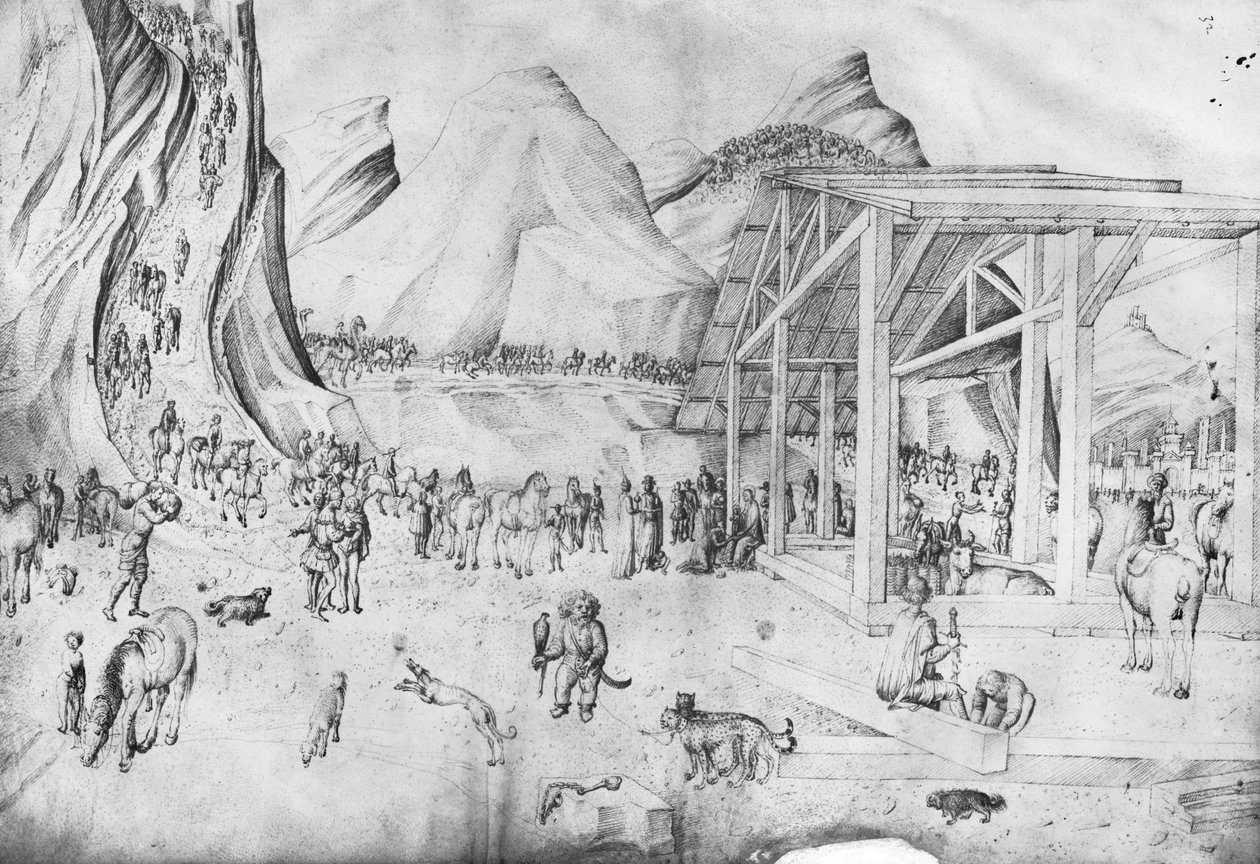

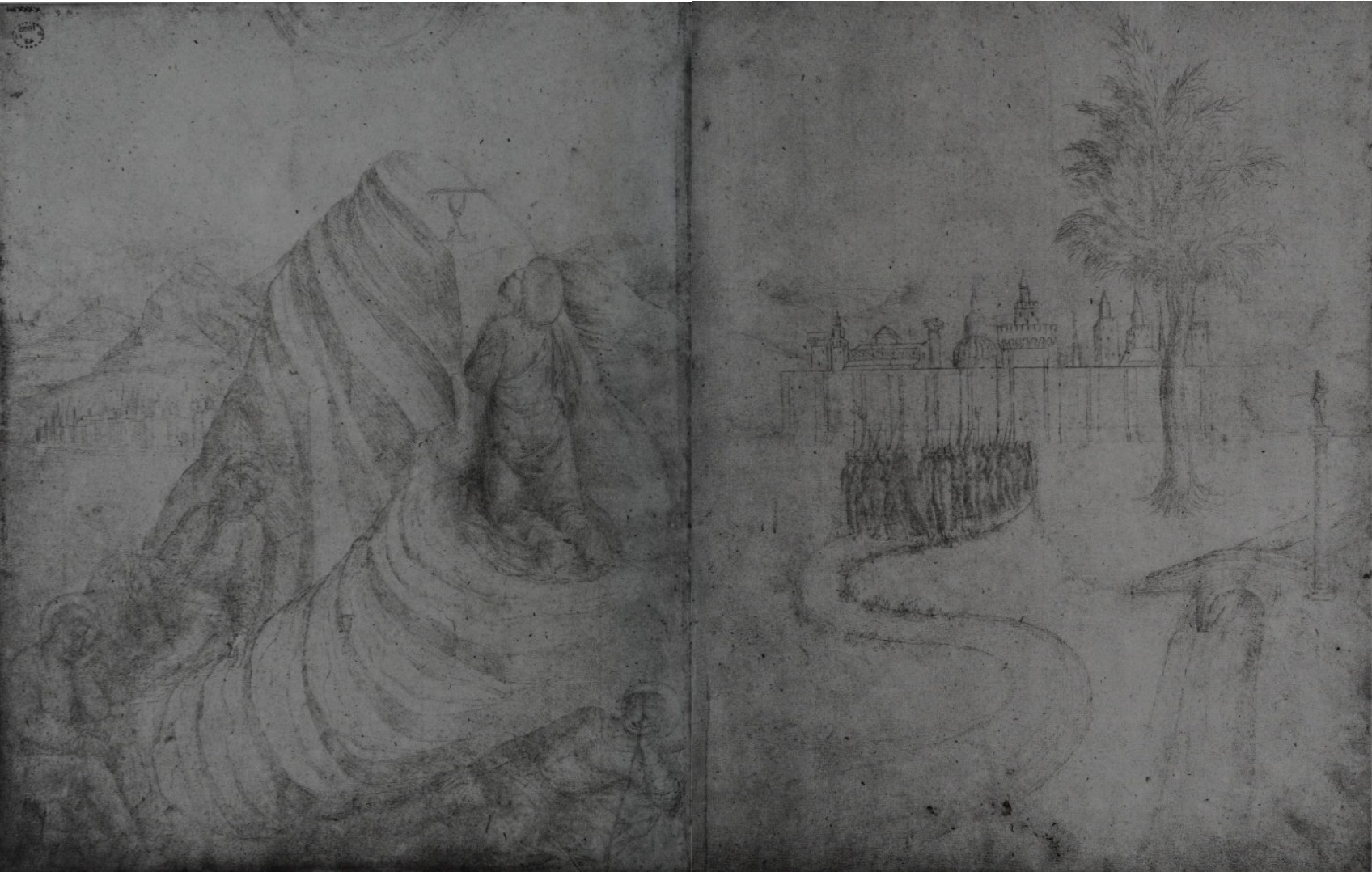

Mise au tombeau, Jacopo Bellini, Album du British museum

Mise au tombeau, Jacopo Bellini, Album du British museum Funérailles de la Vierge, Jacopo Bellini, Album du British museum

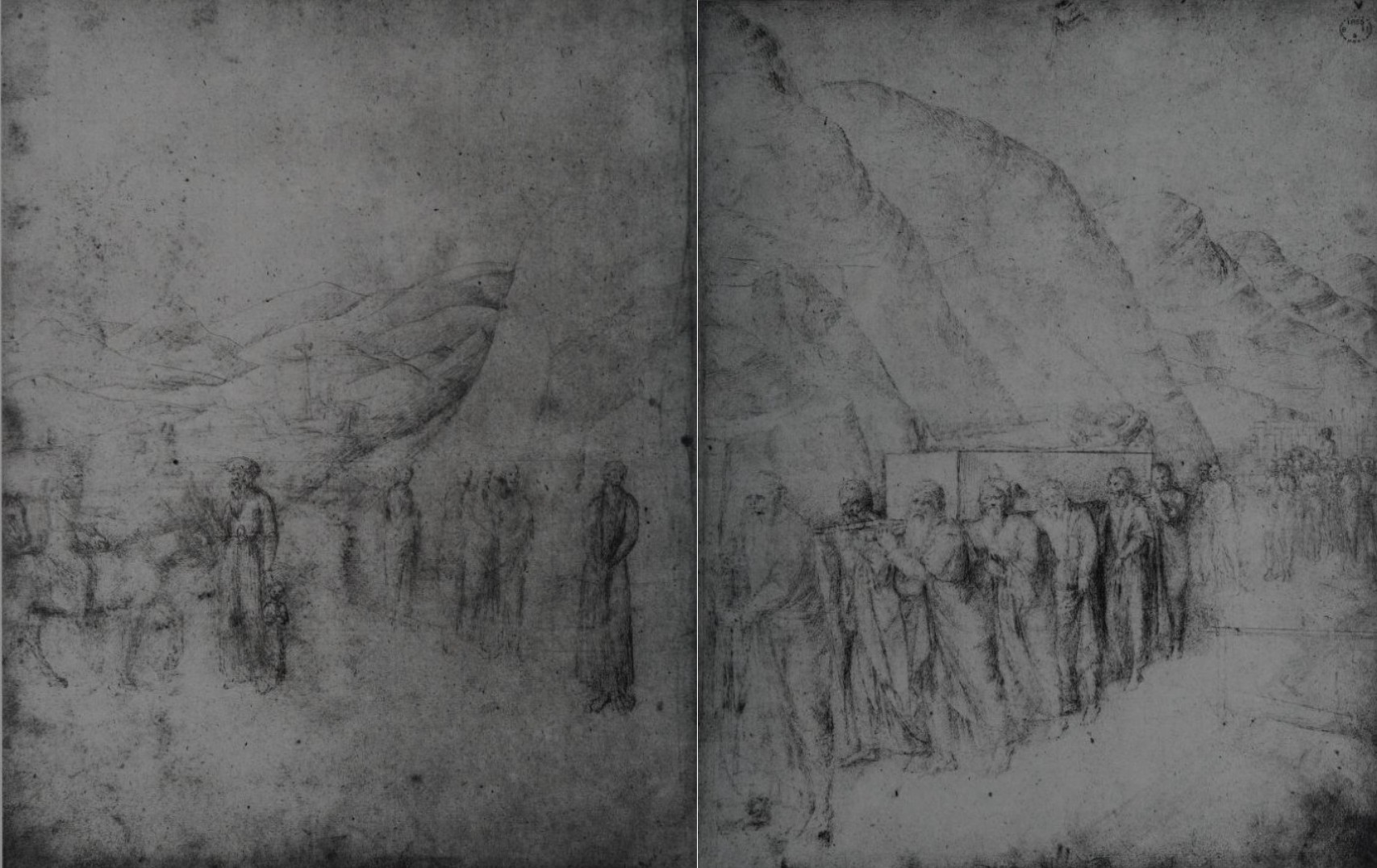

Funérailles de la Vierge, Jacopo Bellini, Album du British museum Entrée du Christ à Jérusalem, Jacopo Bellini, Album du Louvre

Entrée du Christ à Jérusalem, Jacopo Bellini, Album du Louvre Stigmatisation de St François, Jacopo Bellini, Album du Louvre

Stigmatisation de St François, Jacopo Bellini, Album du Louvre Adoration des Mages, Gentile da Fabriano, 1423, Offices

Adoration des Mages, Gentile da Fabriano, 1423, Offices

Adoration des Mages, Fra Angelico 1430-32, Prédelle de l’Annonciation, Prado

Adoration des Mages, Fra Angelico 1430-32, Prédelle de l’Annonciation, Prado Adoration des Mages, Fra Angelico puis Filippo Lippi, 1435-55, NGA

Adoration des Mages, Fra Angelico puis Filippo Lippi, 1435-55, NGA

Adoration des Mages, Ecole de Cosimo Rosselli, vers 1480, Lindenau Museum, Altenburg

Adoration des Mages, Ecole de Cosimo Rosselli, vers 1480, Lindenau Museum, Altenburg

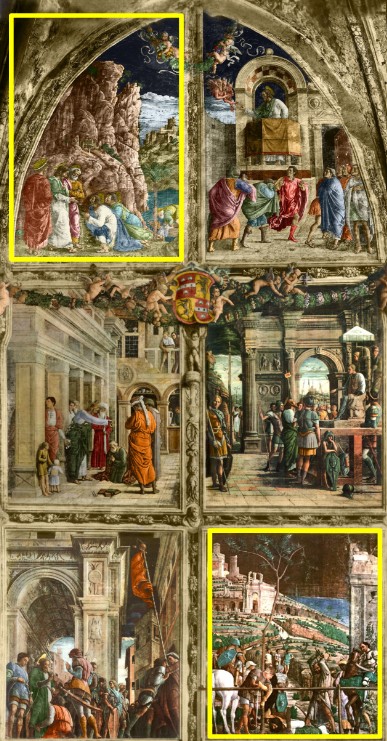

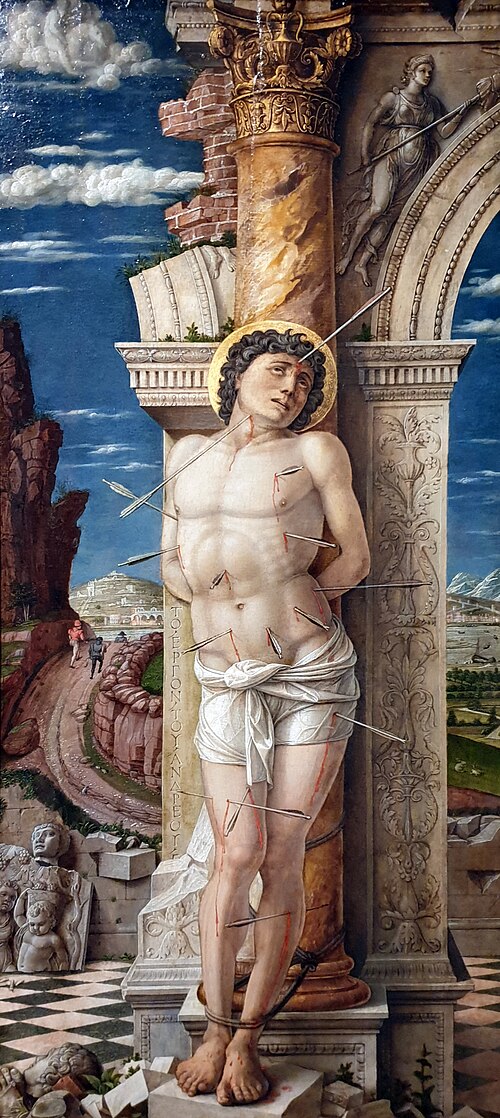

Adoration des Mages, Mantegna, 1463-64, Offices

Adoration des Mages, Mantegna, 1463-64, Offices

Adoration des Mages, Botticelli, vers 1500, Offices

Adoration des Mages, Botticelli, vers 1500, Offices

Fizwilliam museum, Cambridge

Fizwilliam museum, Cambridge

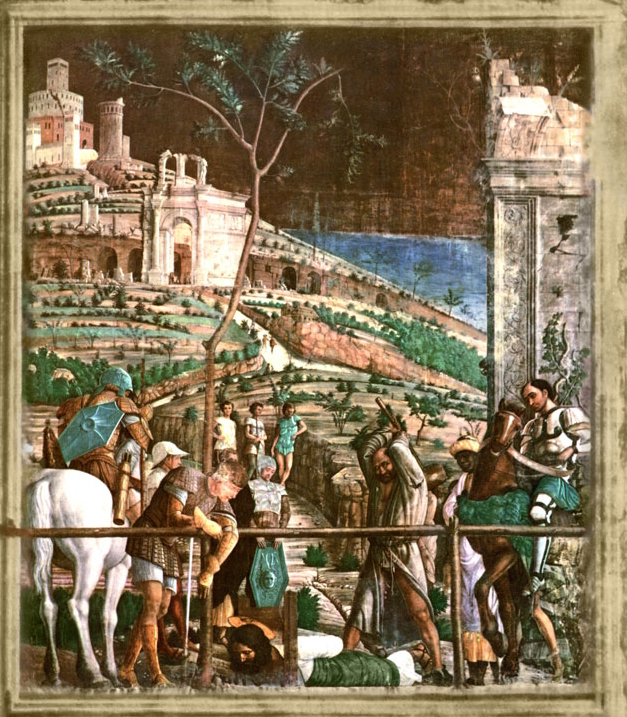

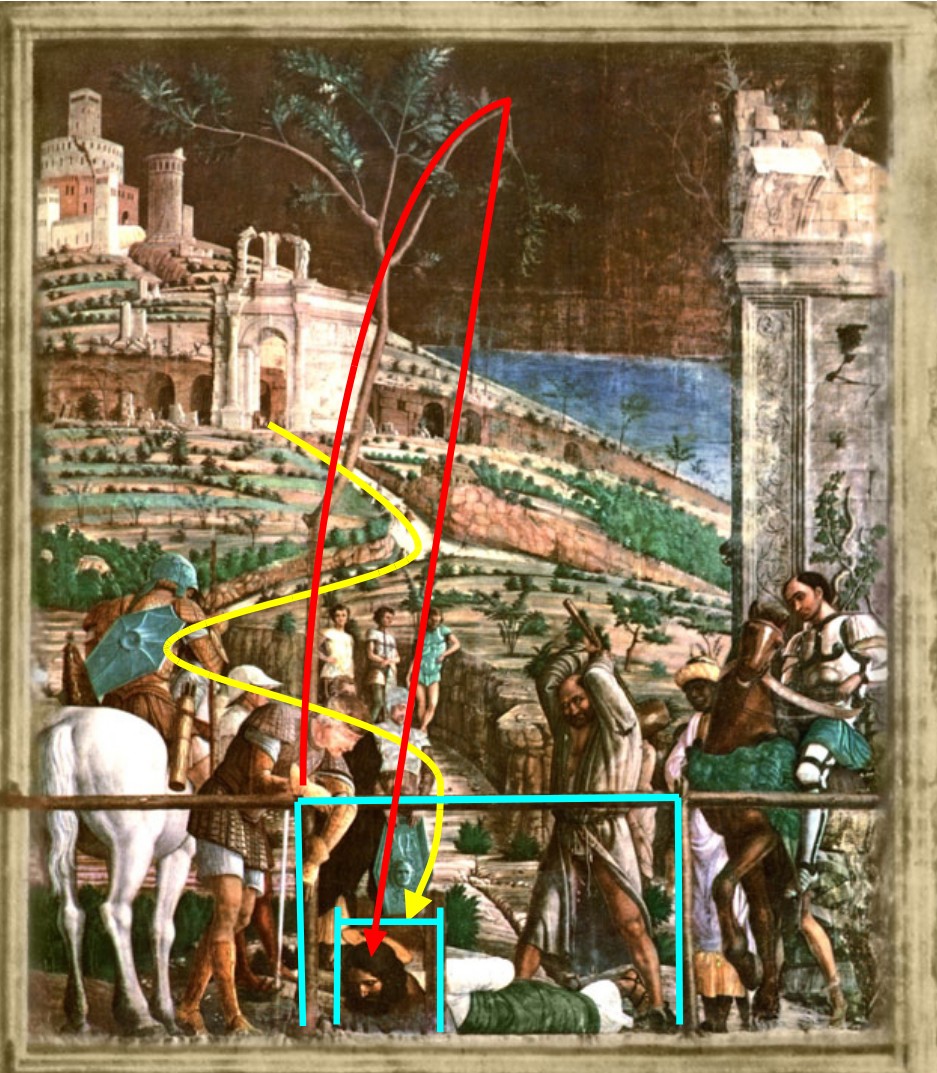

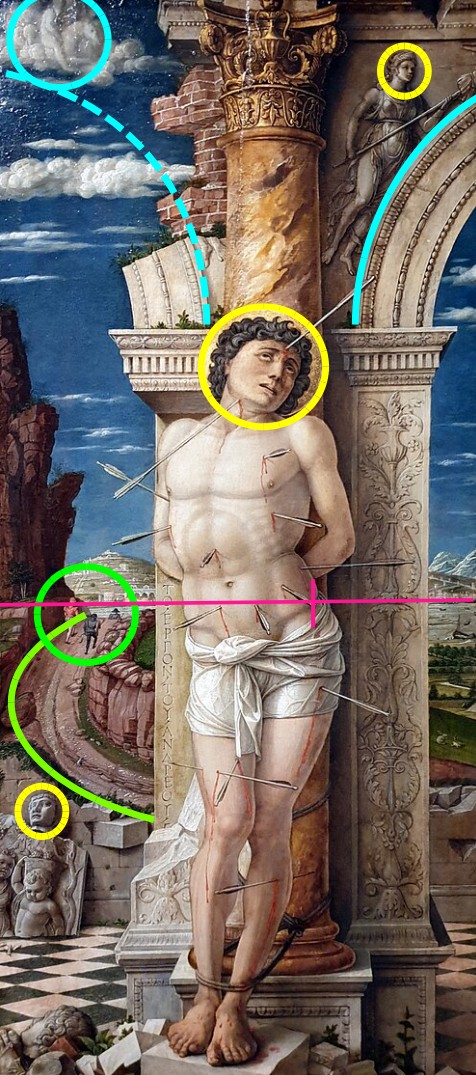

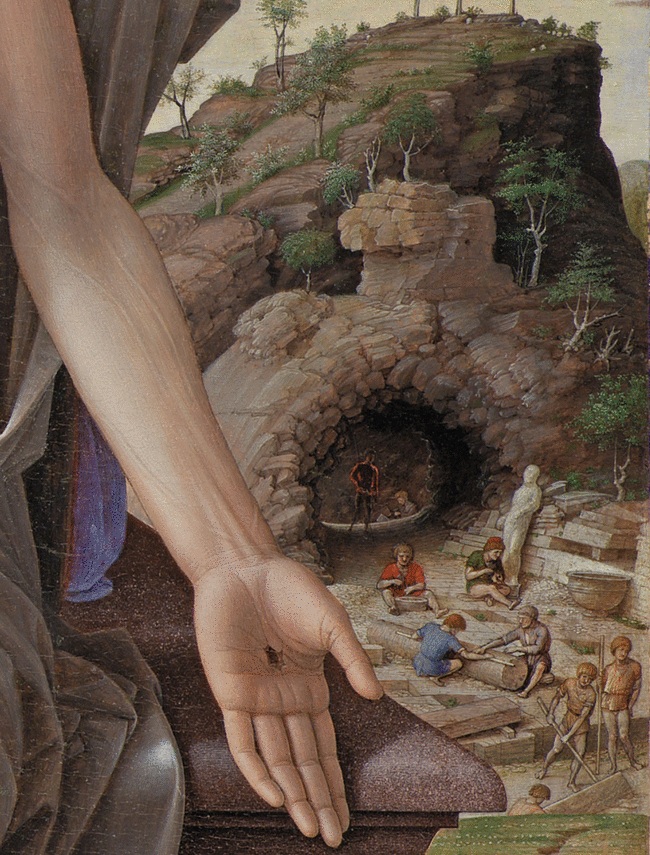

Saint Sébastien (détail)

Saint Sébastien (détail)

Fresque de la Rencontre (détail)

Fresque de la Rencontre (détail)

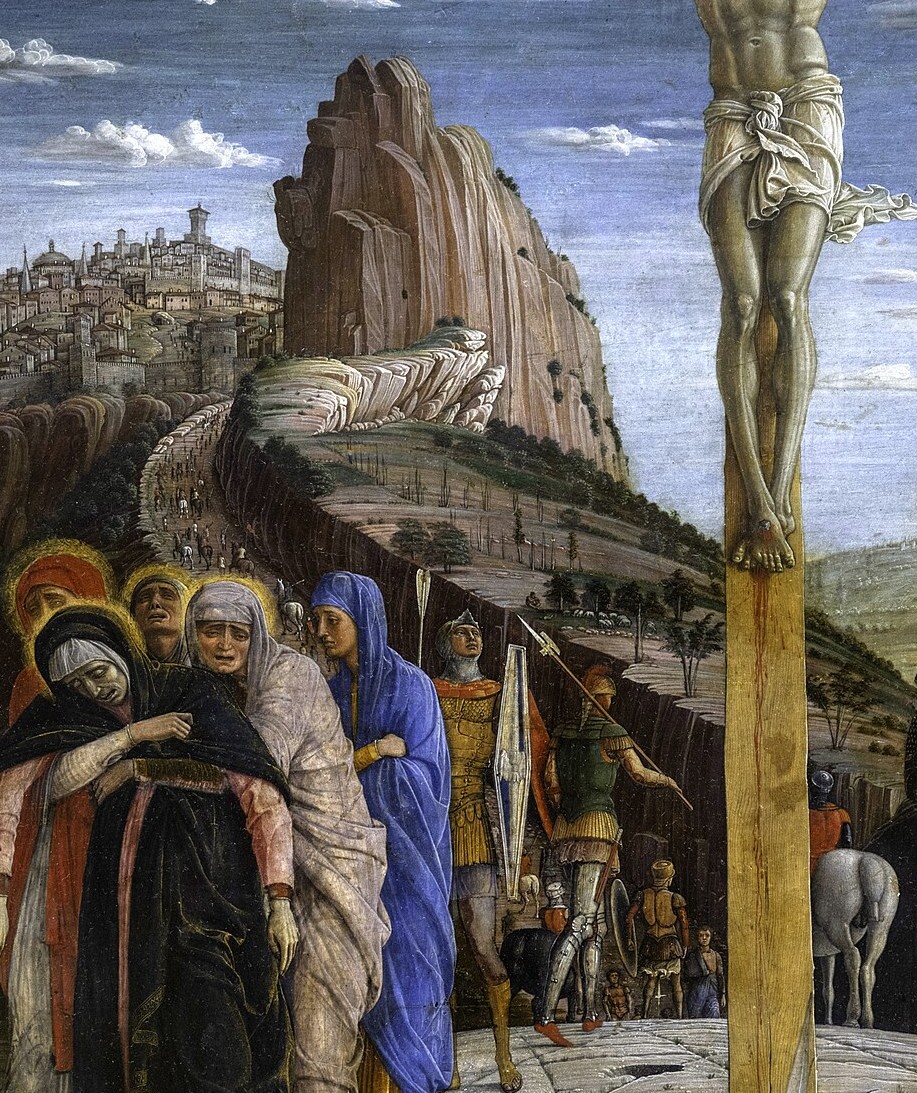

L’Adoration des Bergers, Mantegna, 1450-51, MET

L’Adoration des Bergers, Mantegna, 1450-51, MET

L’Adoration des Bergers (Inversée)

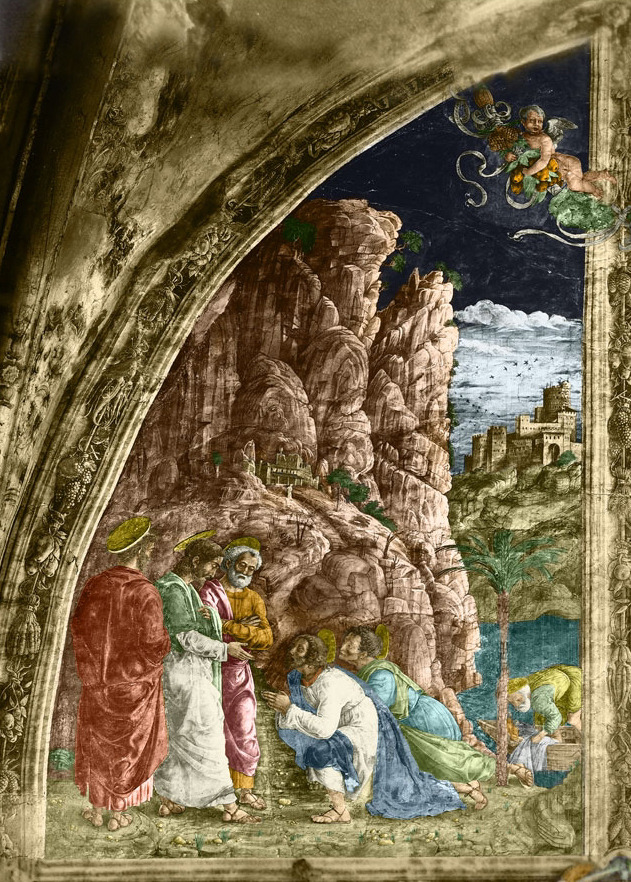

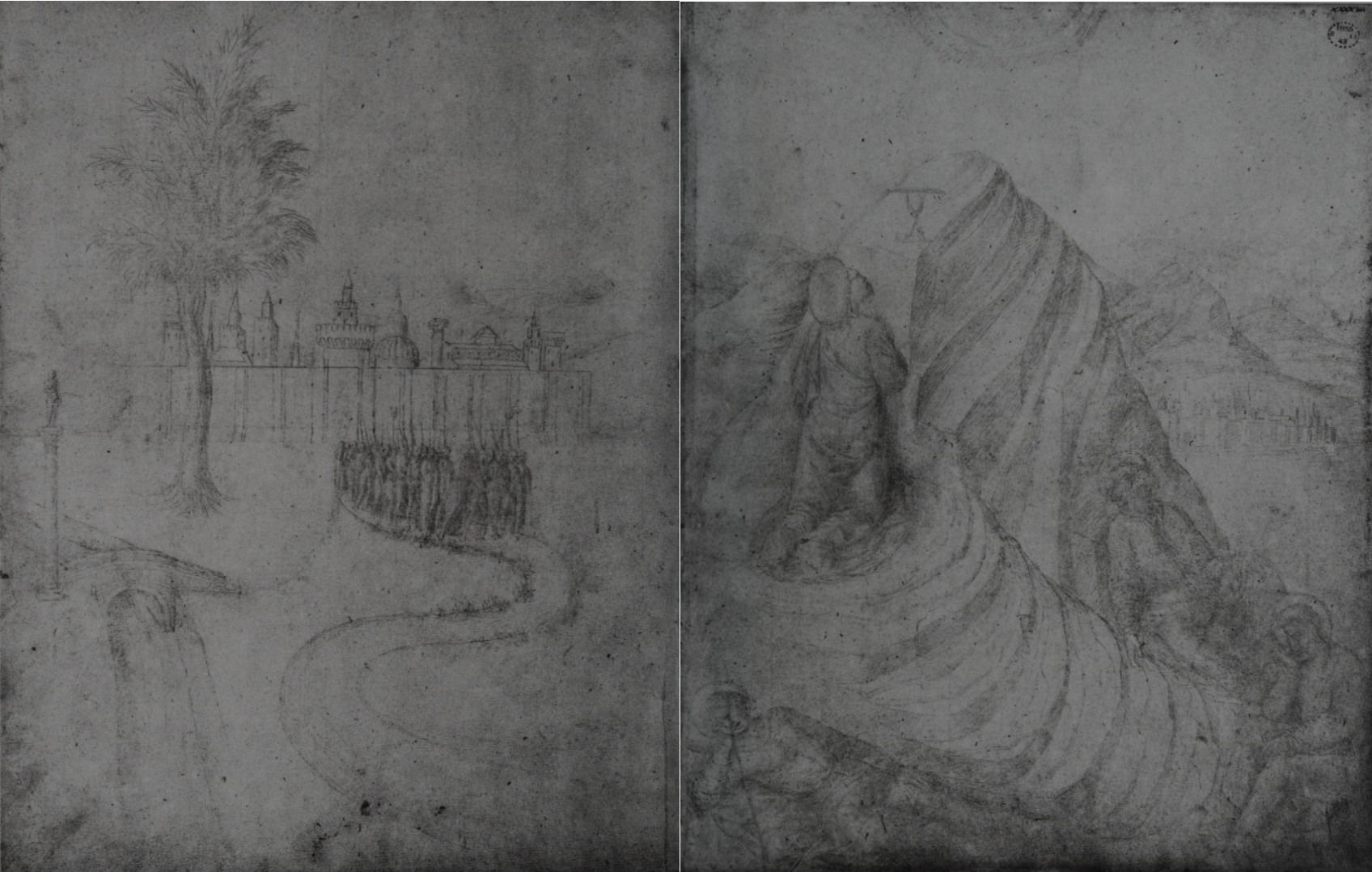

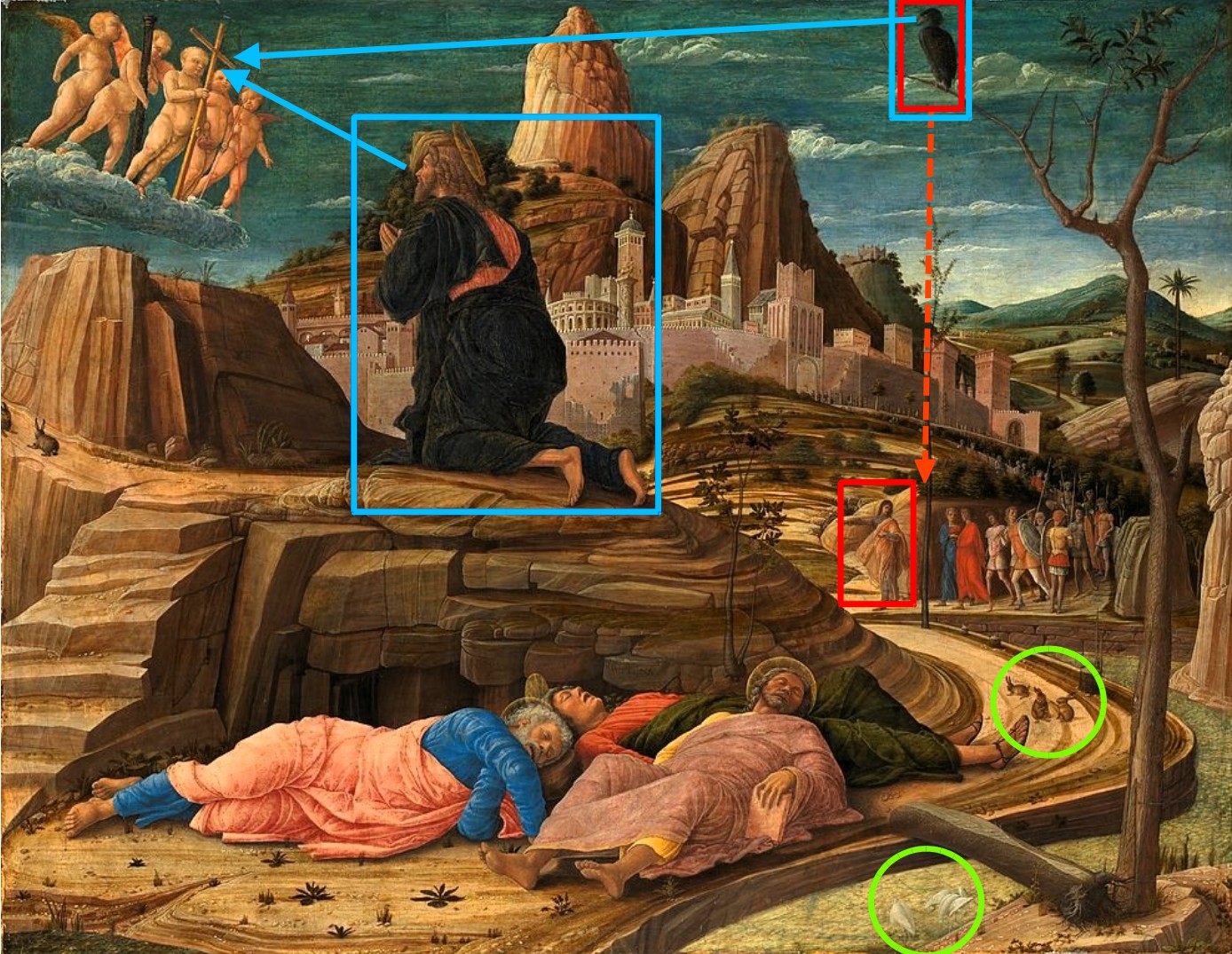

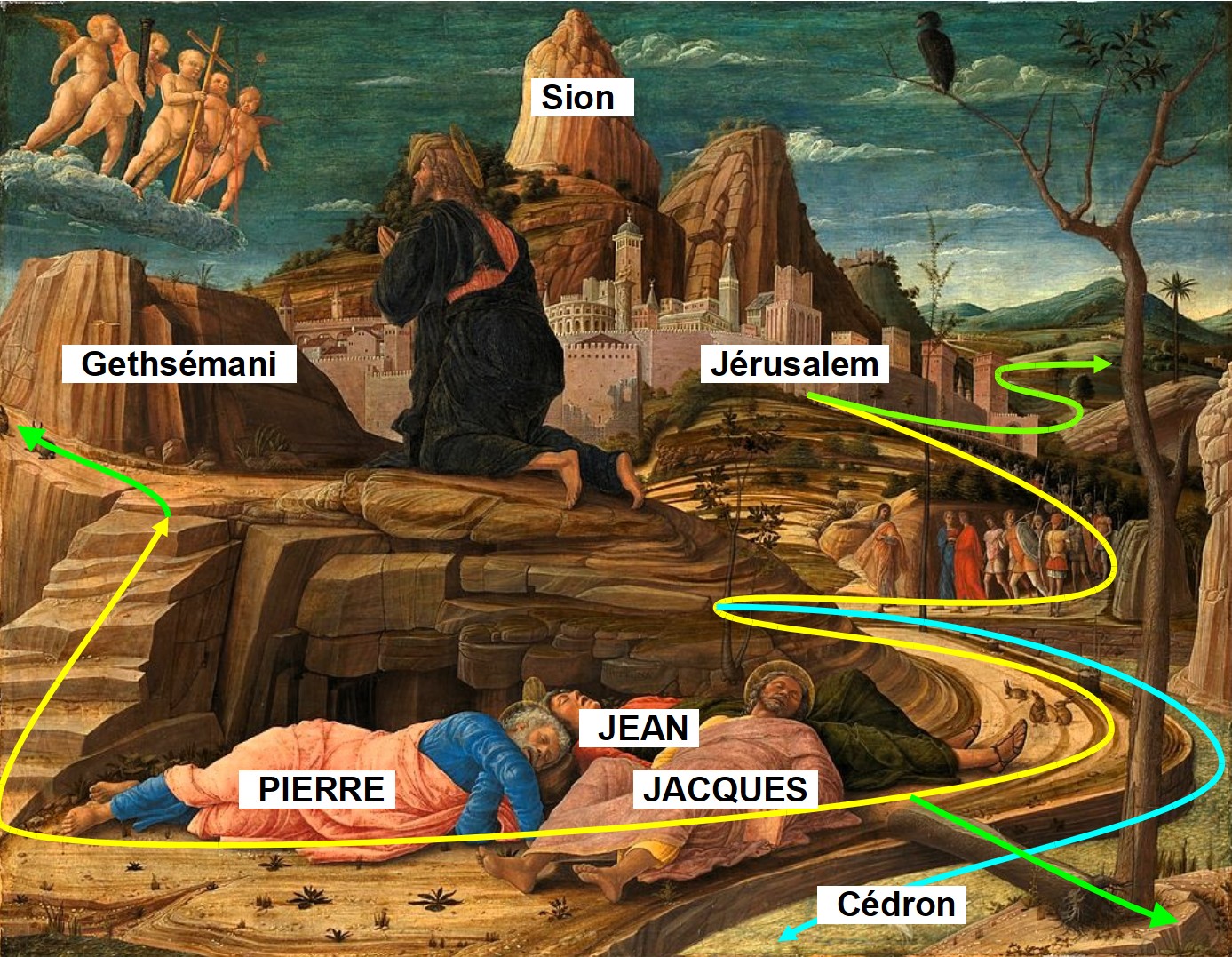

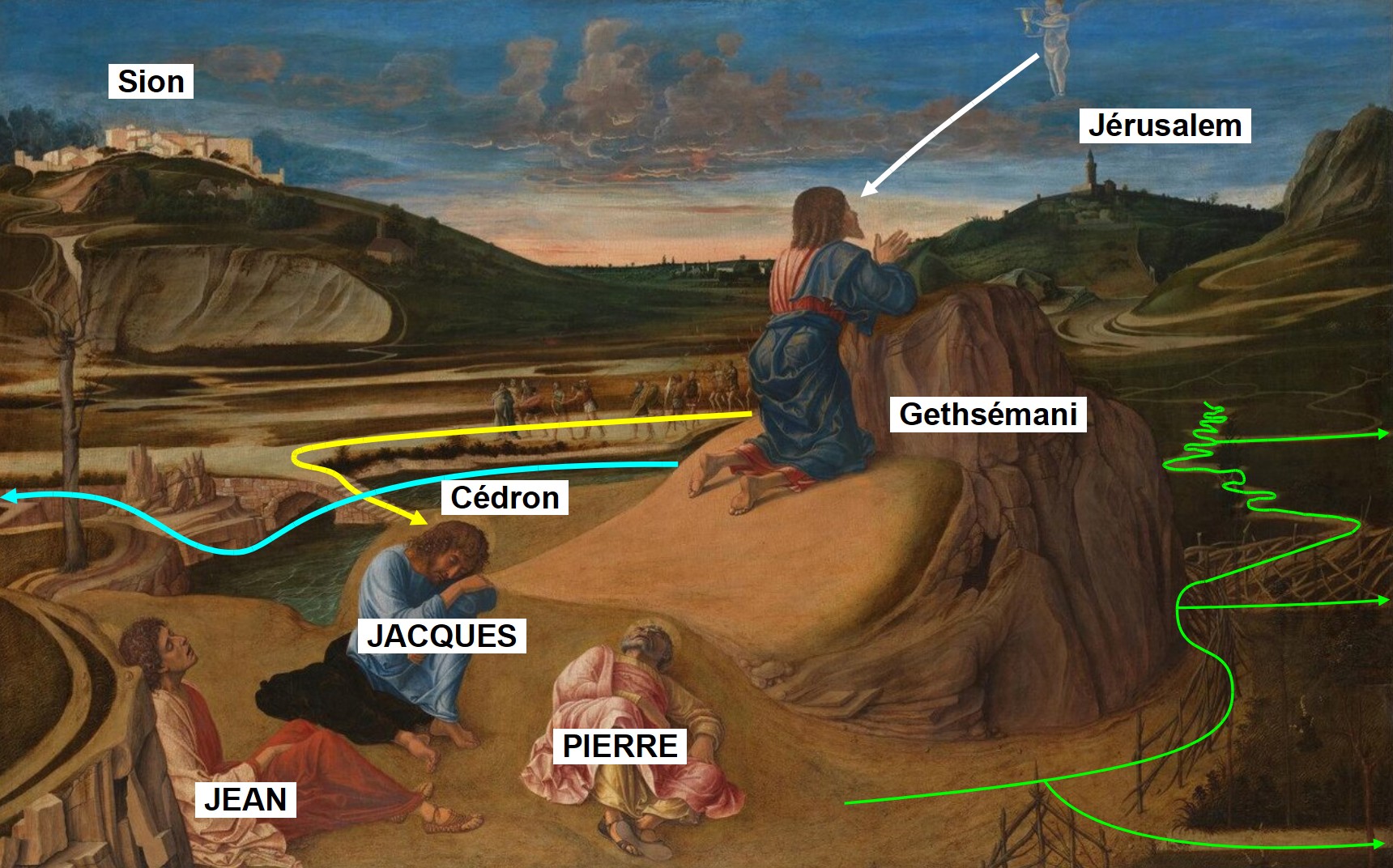

L’Adoration des Bergers (Inversée) L’Agonie dans le jardin, Mantegna, 1458-60, National Gallery, Londres

L’Agonie dans le jardin, Mantegna, 1458-60, National Gallery, Londres Le Jardin des Oliviers, Jacopo Bellini, Album du British museum

Le Jardin des Oliviers, Jacopo Bellini, Album du British museum

Madonna del prato, Giovanni Bellini, vers 1505, National Gallery, Londres

Madonna del prato, Giovanni Bellini, vers 1505, National Gallery, Londres

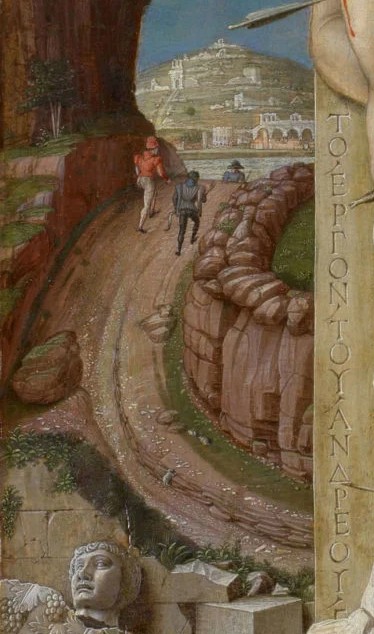

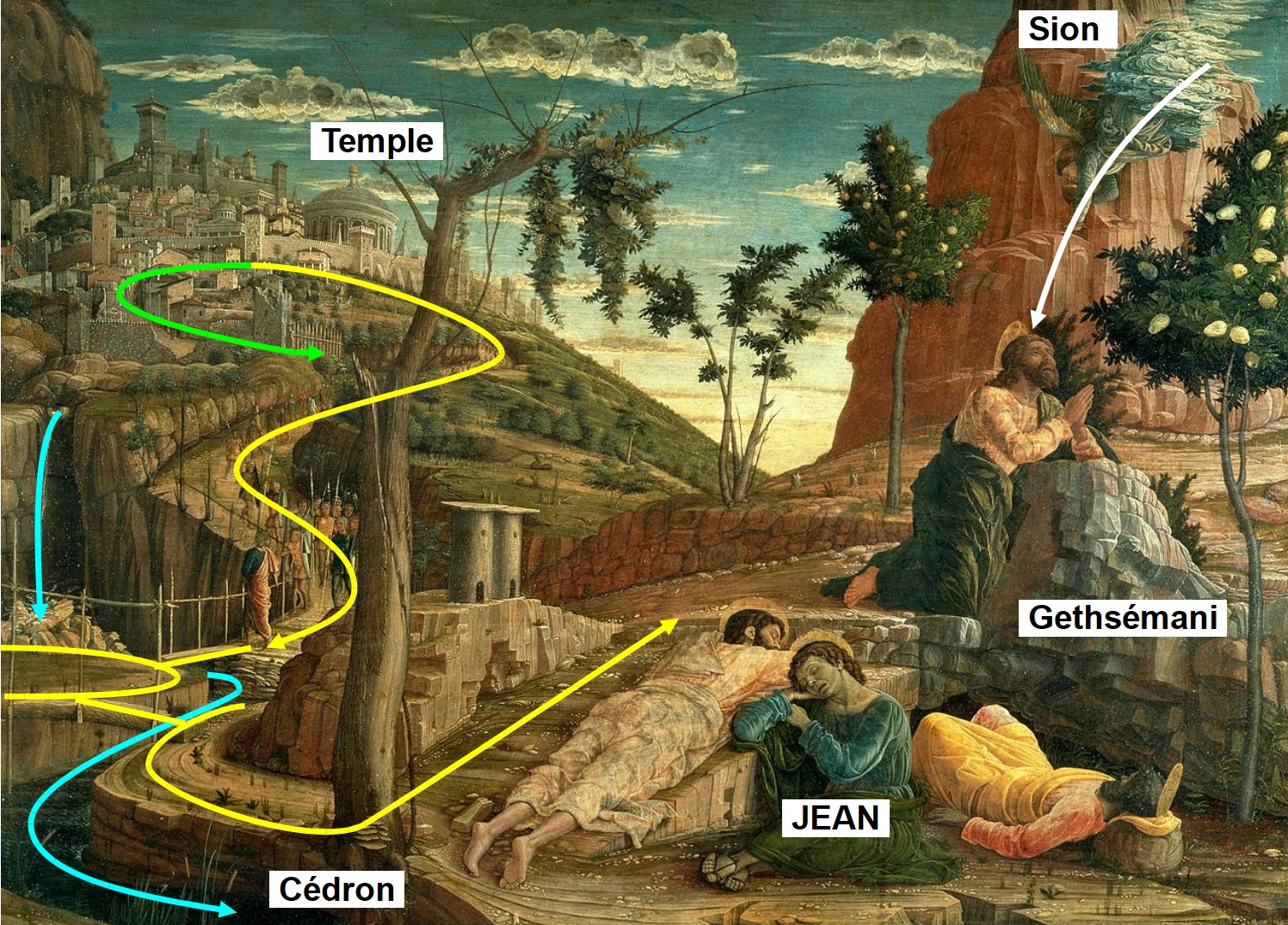

La Prière au Jardin des Oliviers (panneau gauche de la prédelle du retable de San Zeno)

La Prière au Jardin des Oliviers (panneau gauche de la prédelle du retable de San Zeno)

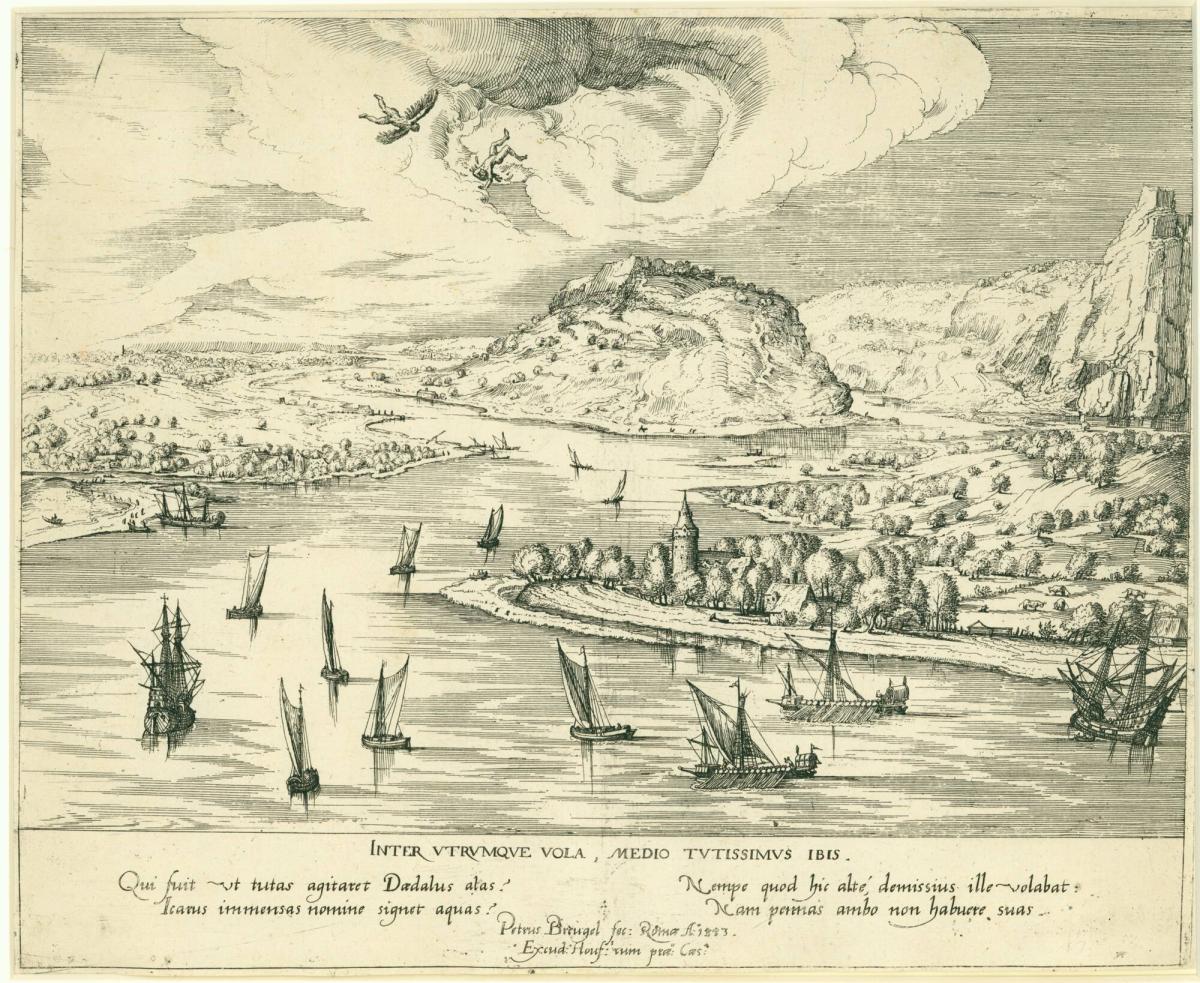

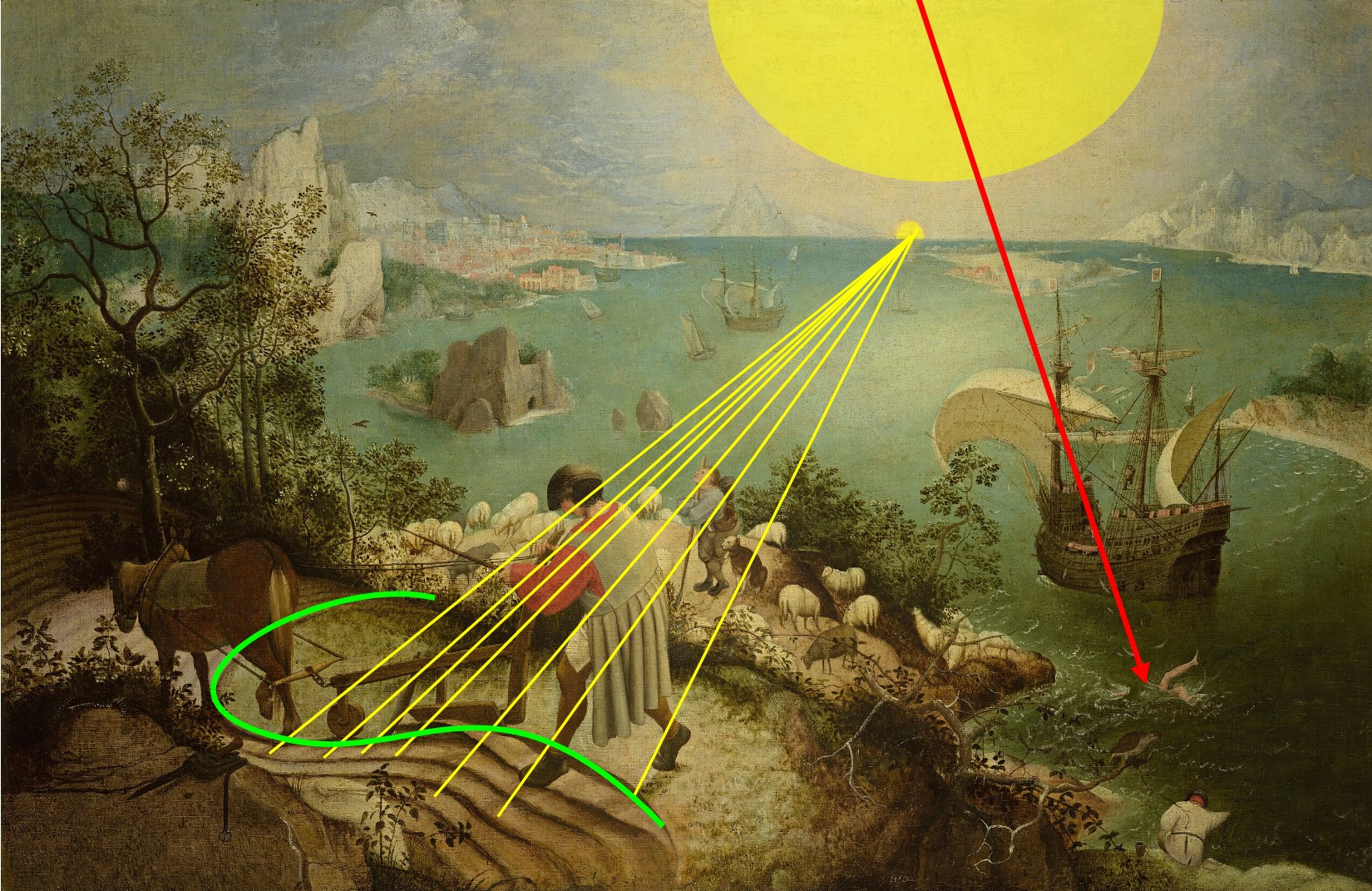

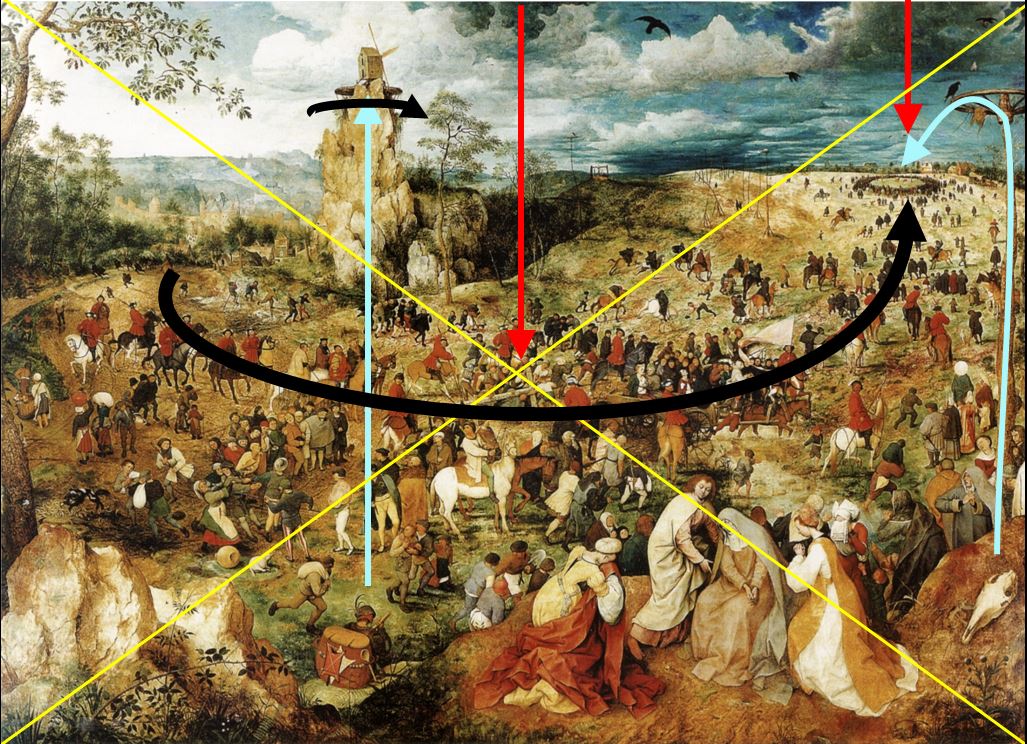

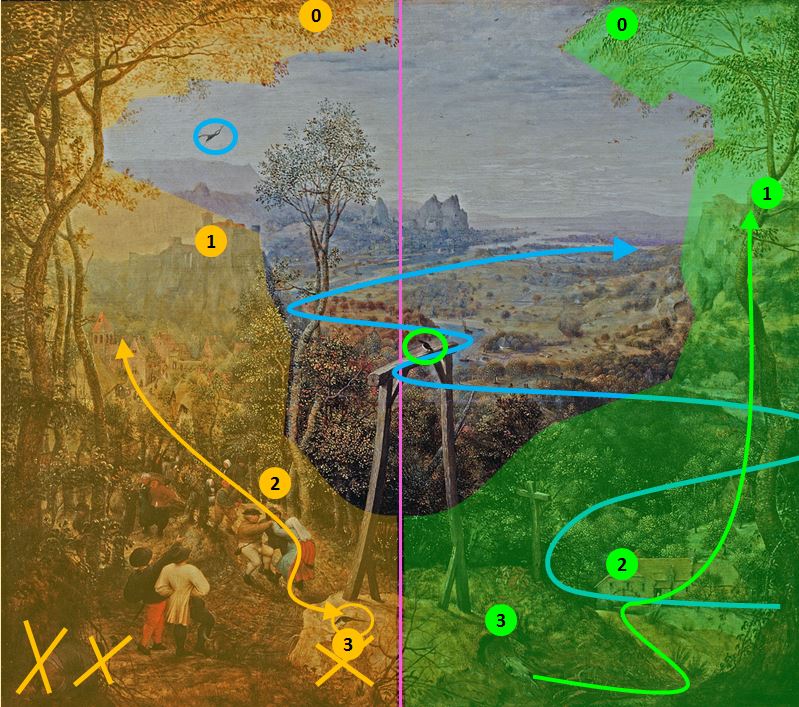

Paysage avec la chute d’Icare

Paysage avec la chute d’Icare  Paysage avec la chute d’Icare

Paysage avec la chute d’Icare

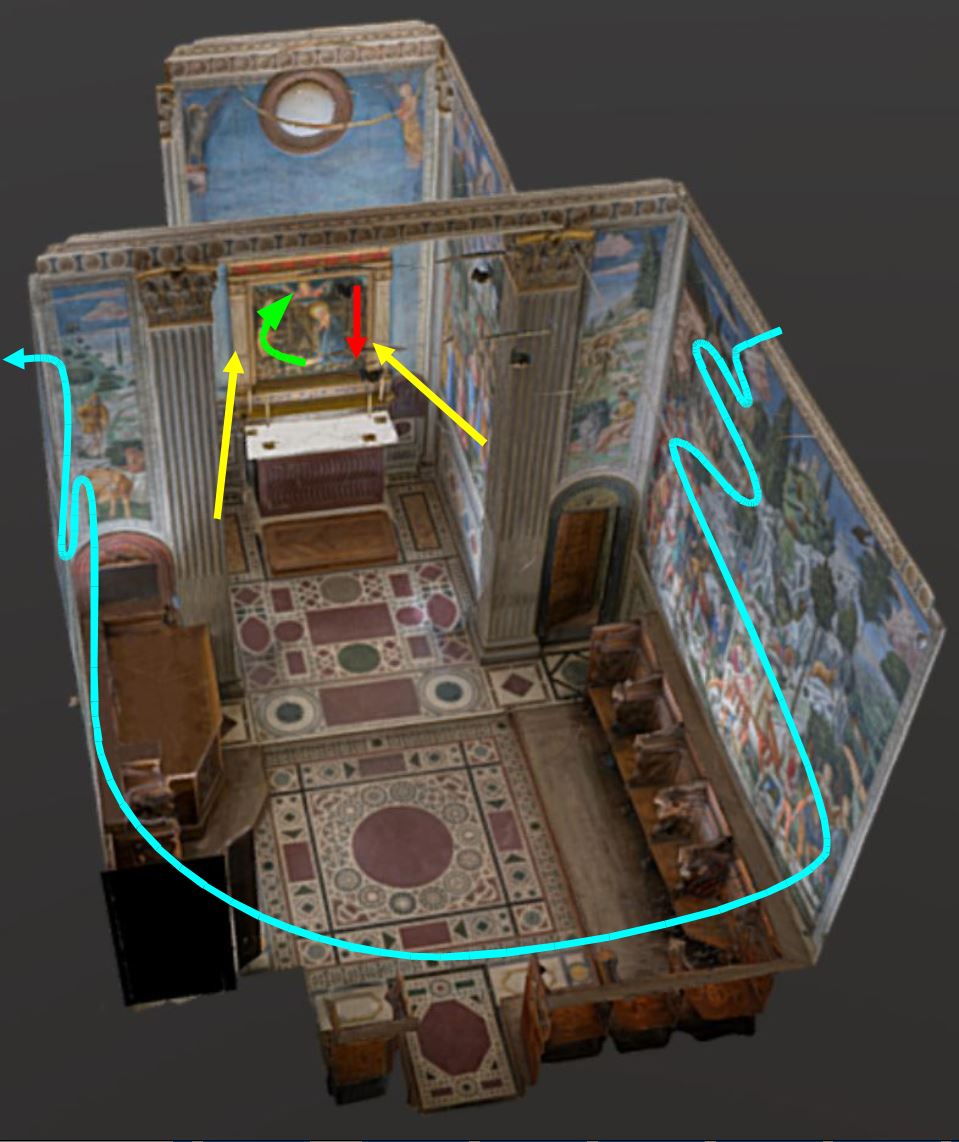

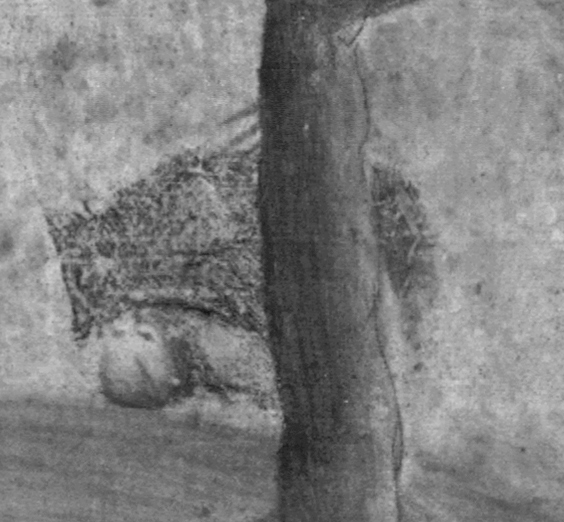

Réflectographie infrarouge, Fig. 5 [5]

Réflectographie infrarouge, Fig. 5 [5]

Le triomphe de la Paix (Cycle des Vicissitudes de des Affaires humaines)

Le triomphe de la Paix (Cycle des Vicissitudes de des Affaires humaines)

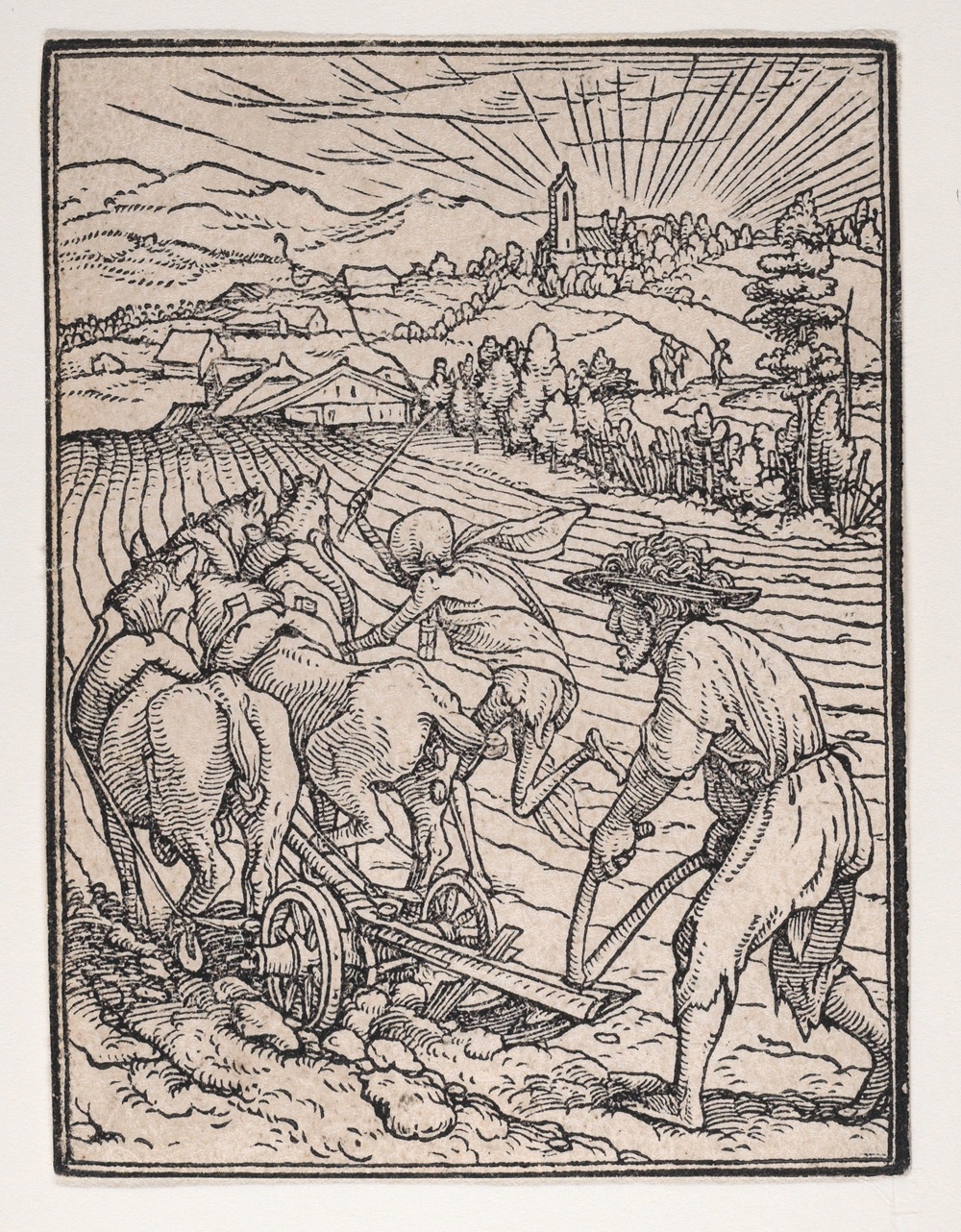

Le laboureur (série La danse macabre)

Le laboureur (série La danse macabre)

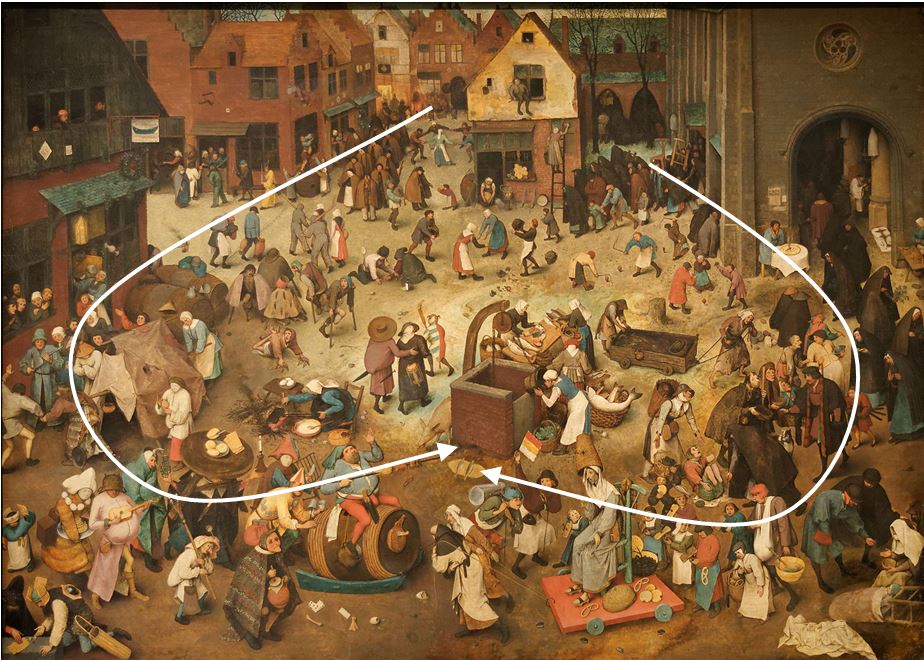

Le Combat de Carnaval et de Carême

Le Combat de Carnaval et de Carême Le Portement de croix

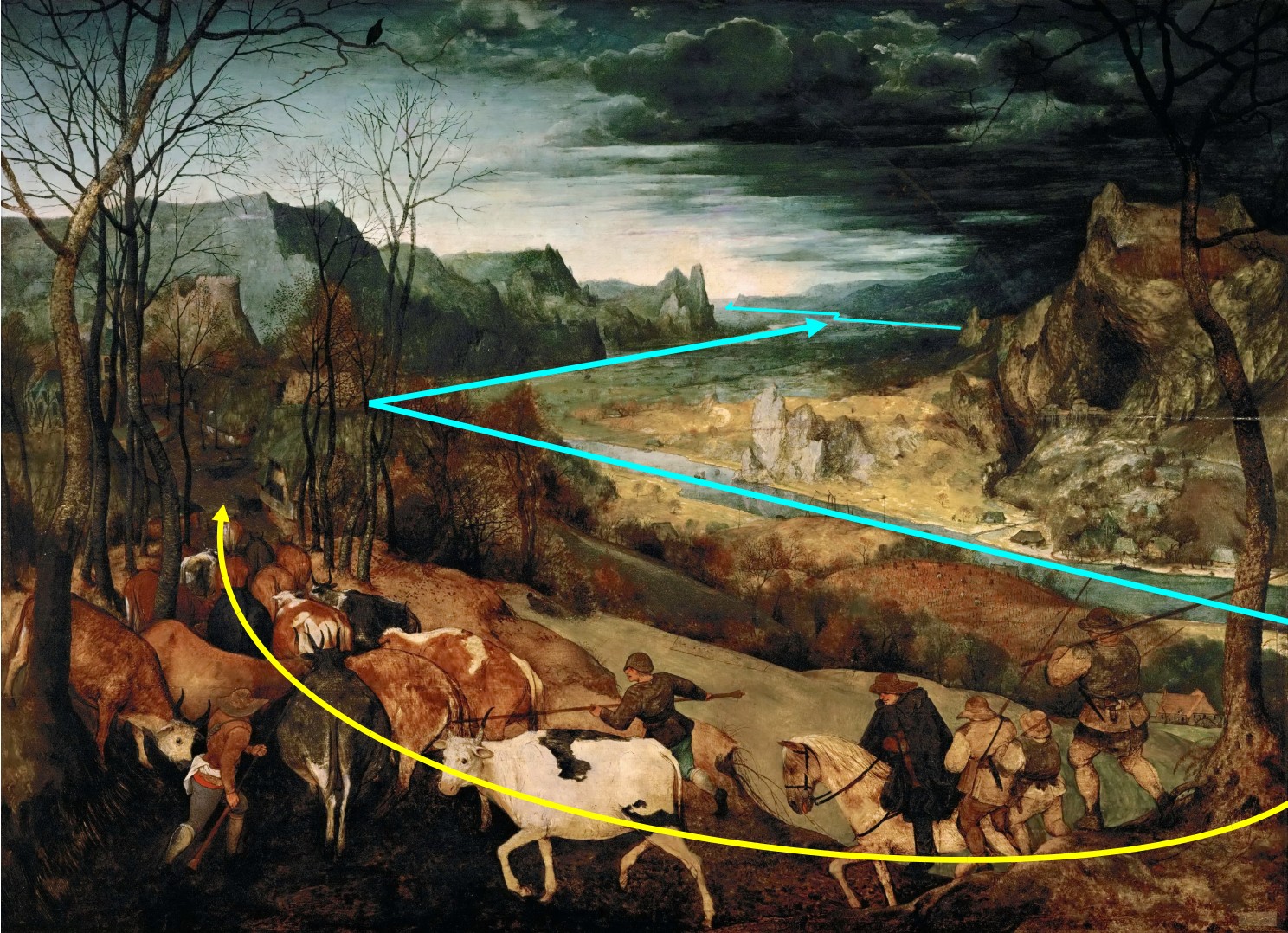

Le Portement de croix Le retour du troupeau (Octobre-Novembre)

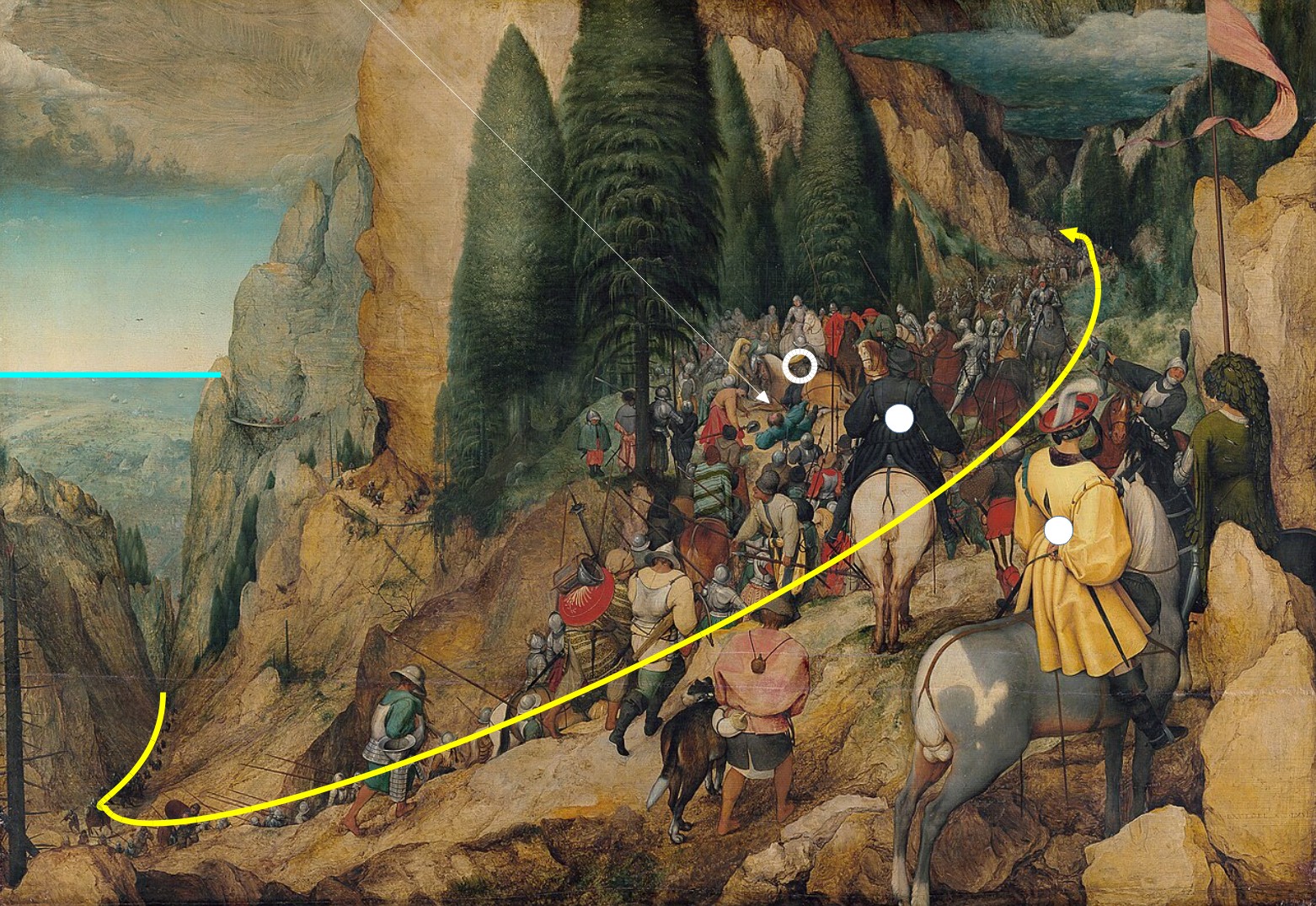

Le retour du troupeau (Octobre-Novembre) La Conversion de Paul

La Conversion de Paul

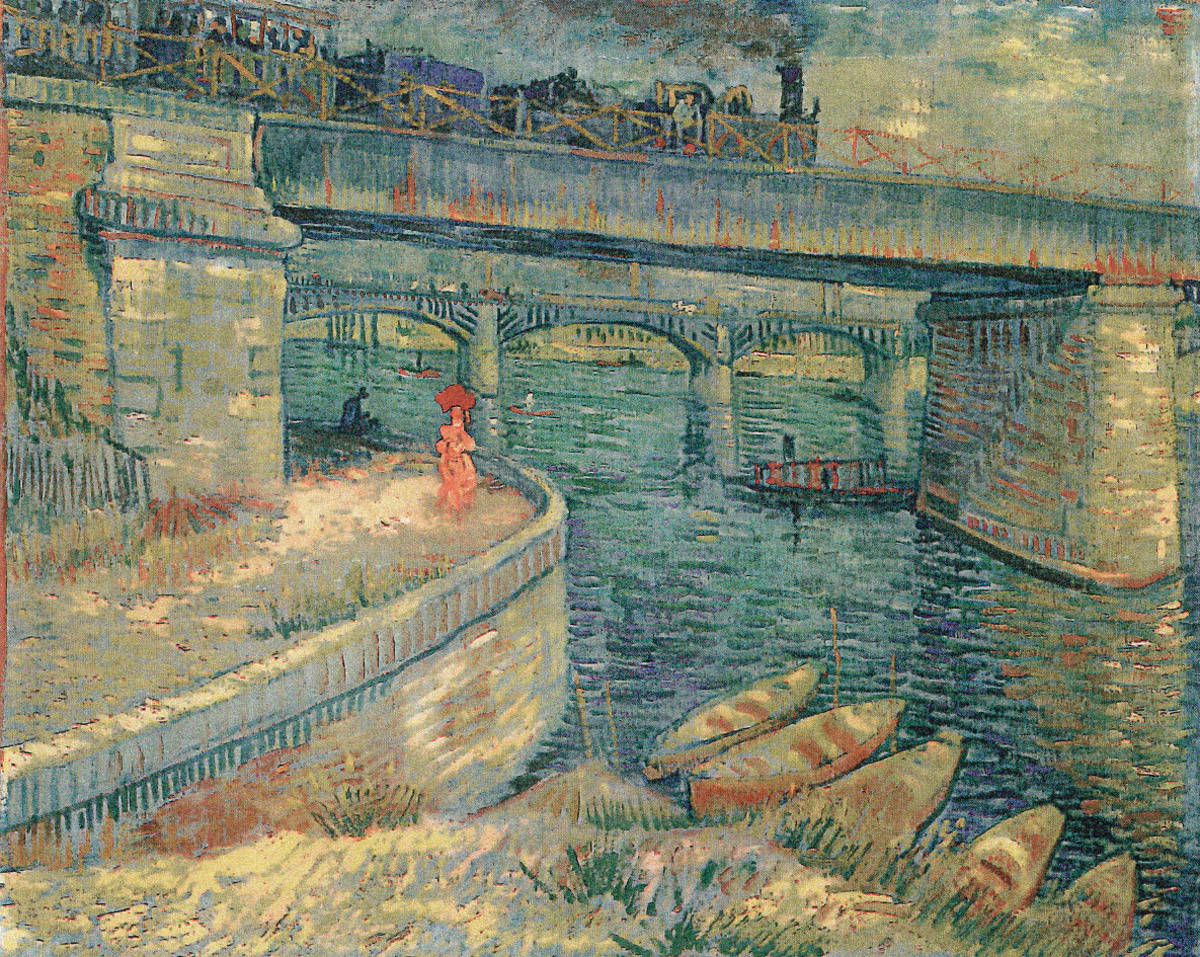

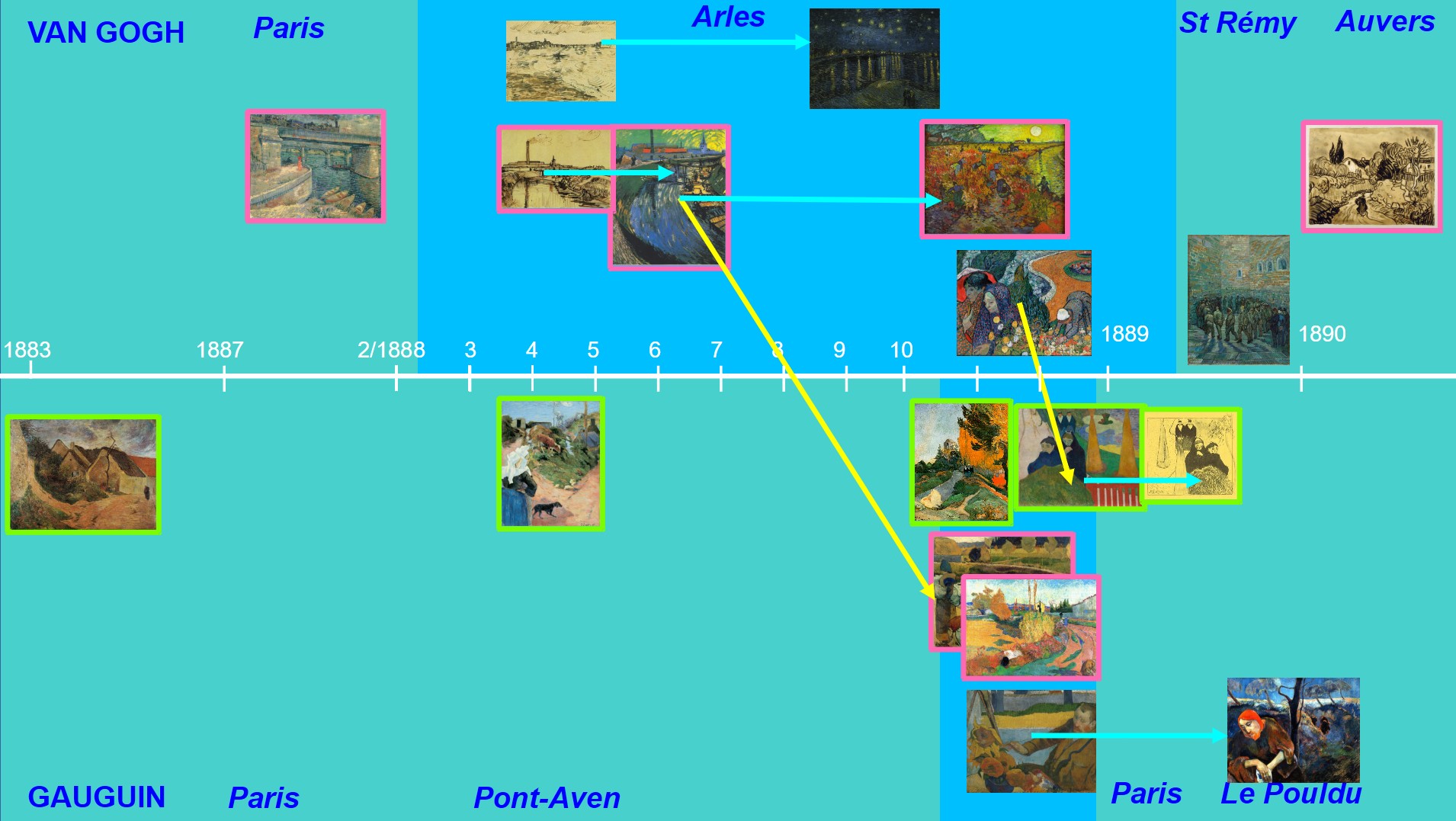

Ponts sur la Seine à Asnières (F301)

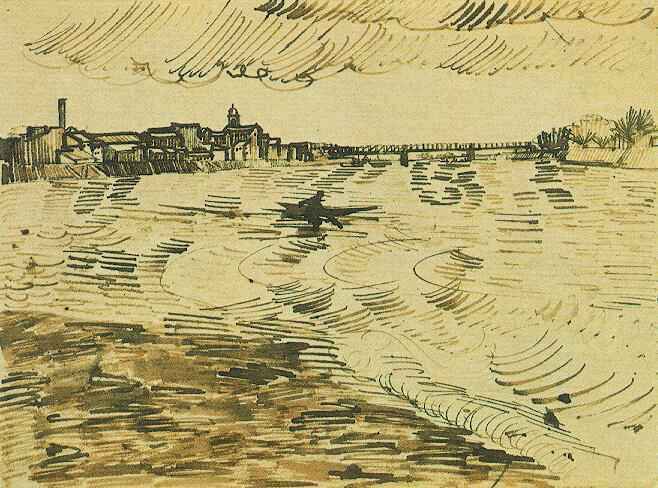

Ponts sur la Seine à Asnières (F301) Vue de La Roubine du Roi avec des lavandières (F1473),

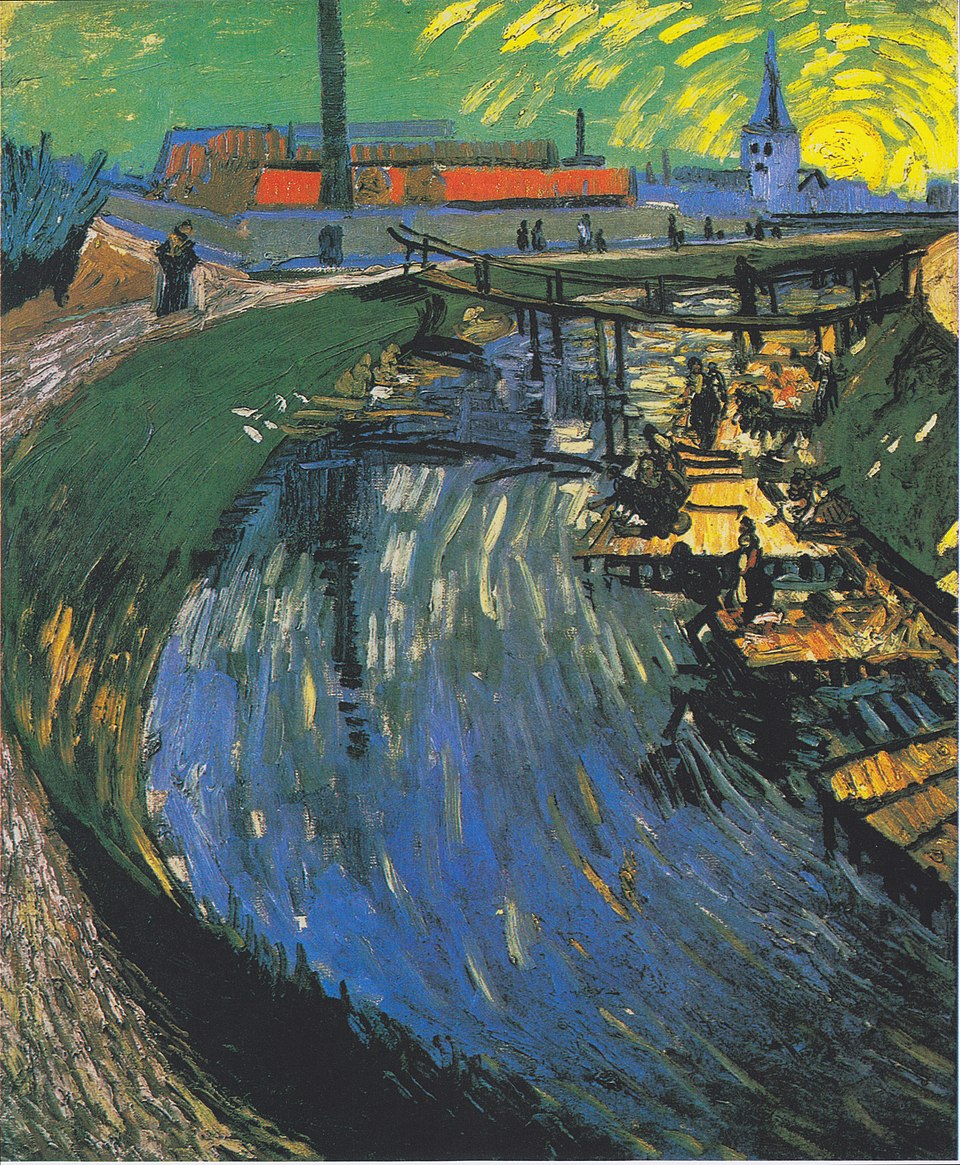

Vue de La Roubine du Roi avec des lavandières (F1473), Le canal de La Roubine du Roi avec des lavandières (F427),

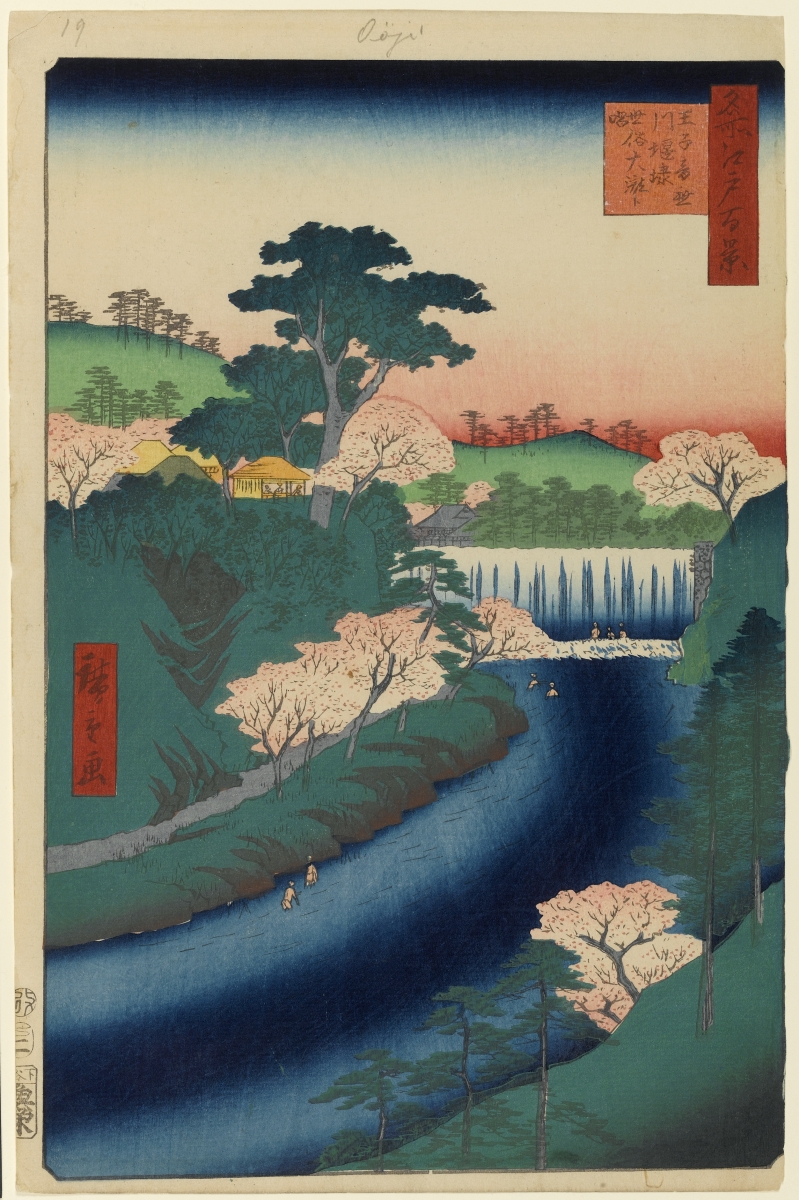

Le canal de La Roubine du Roi avec des lavandières (F427), Barrage sur la rivière Otonashi à Oji (La Grande Cascade), Utagawa Hiroshige II

Barrage sur la rivière Otonashi à Oji (La Grande Cascade), Utagawa Hiroshige II

Lavandières à la Roubine du Roi

Lavandières à la Roubine du Roi Paysage à Arles

Paysage à Arles

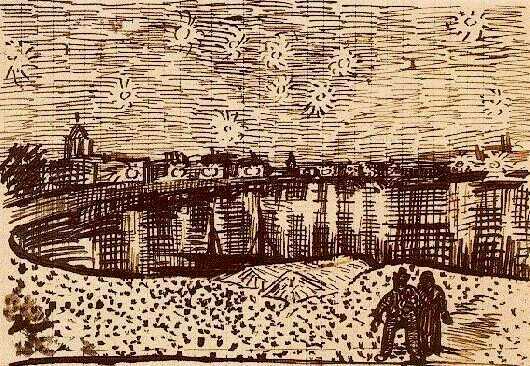

Nuit étoilée sur le Rhône (F474)

Nuit étoilée sur le Rhône (F474)

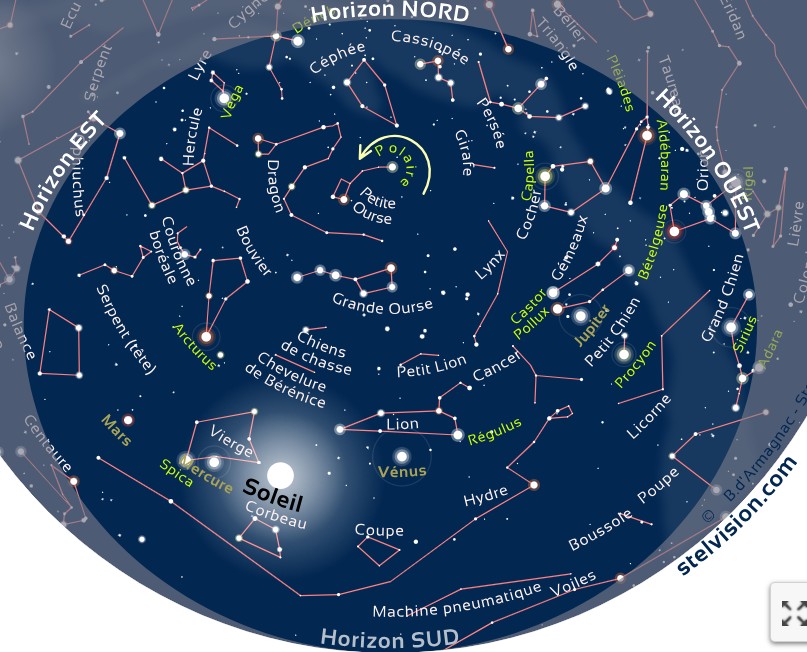

Ciel à Arles le 29 septembre à 12h

Ciel à Arles le 29 septembre à 12h

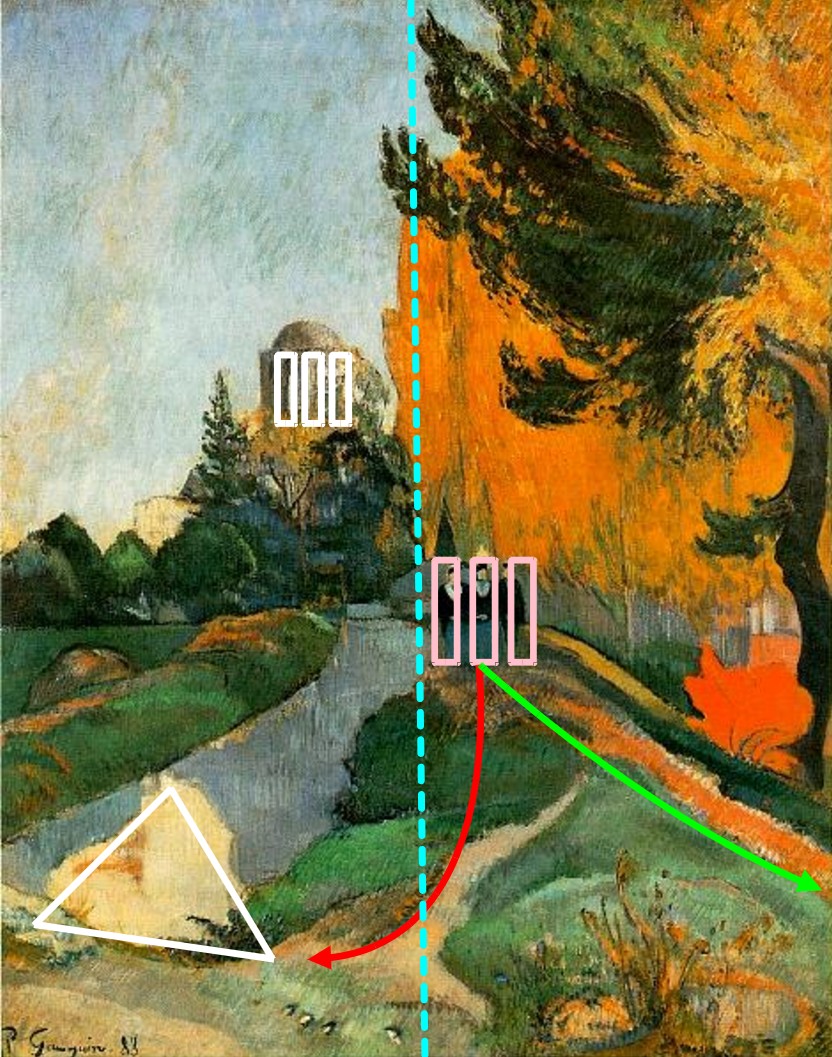

Les Alyscamps, Gauguin, 28 au 31 octobre 1888, Musée d’Orsay

Les Alyscamps, Gauguin, 28 au 31 octobre 1888, Musée d’Orsay

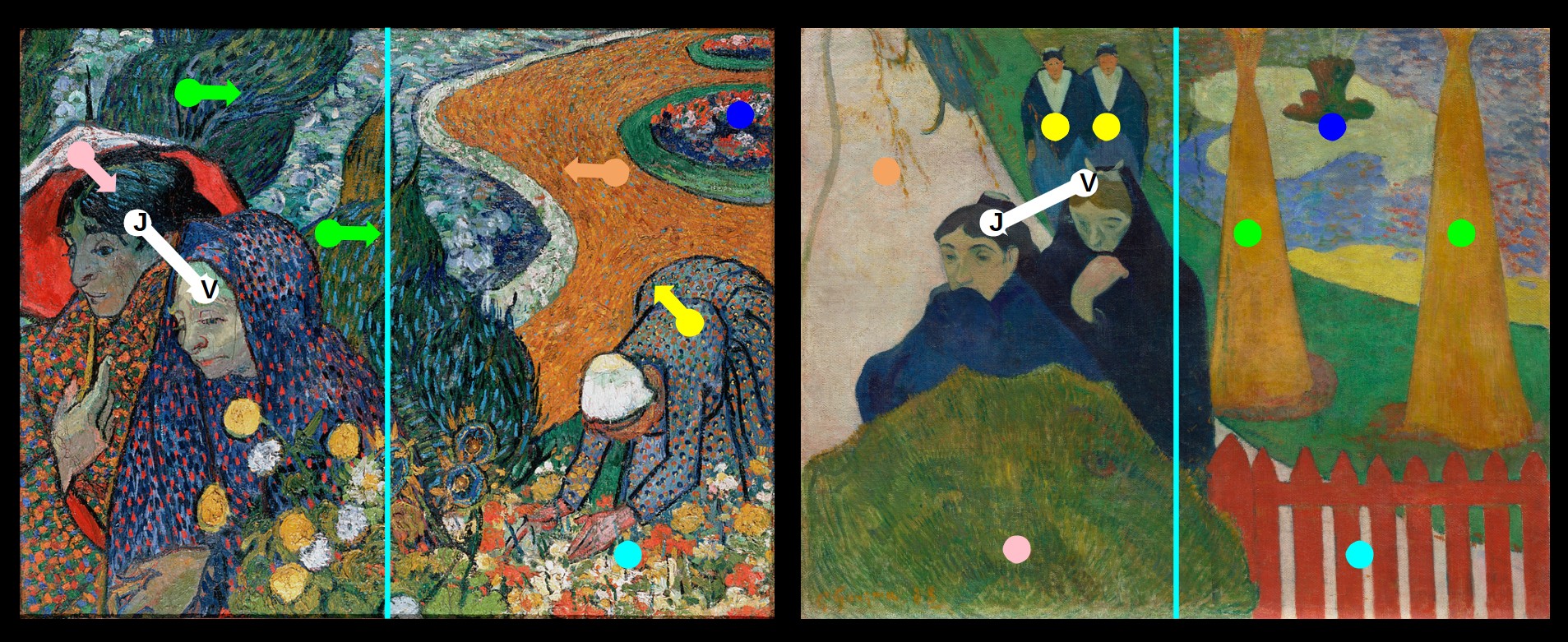

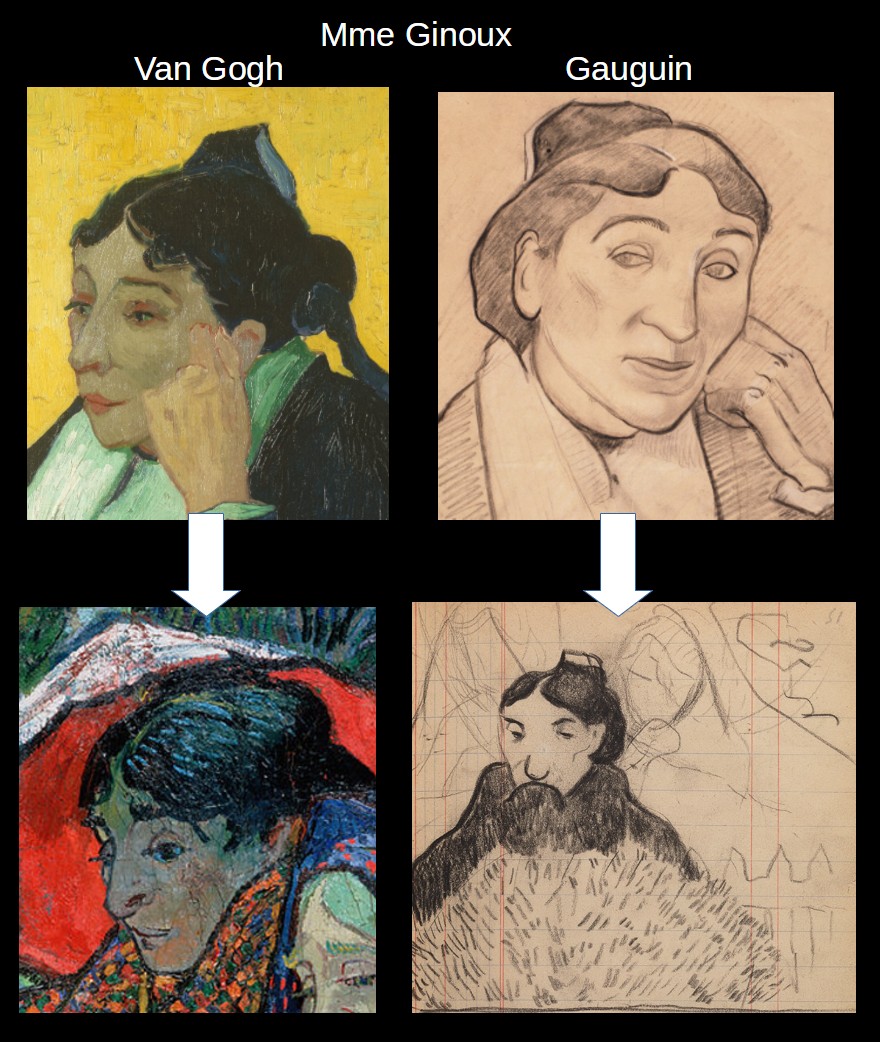

Souvenir du Jardin a Etten (F 496)

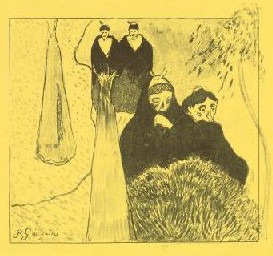

Souvenir du Jardin a Etten (F 496) Arlésiennes Mistral (Jardin public, Arles)

Arlésiennes Mistral (Jardin public, Arles)

Vincent van Gogh peignant des Tournesols

Vincent van Gogh peignant des Tournesols

Paysage d’Auvers (Chemin entre des murs de jardins) (F1589a)

Paysage d’Auvers (Chemin entre des murs de jardins) (F1589a)

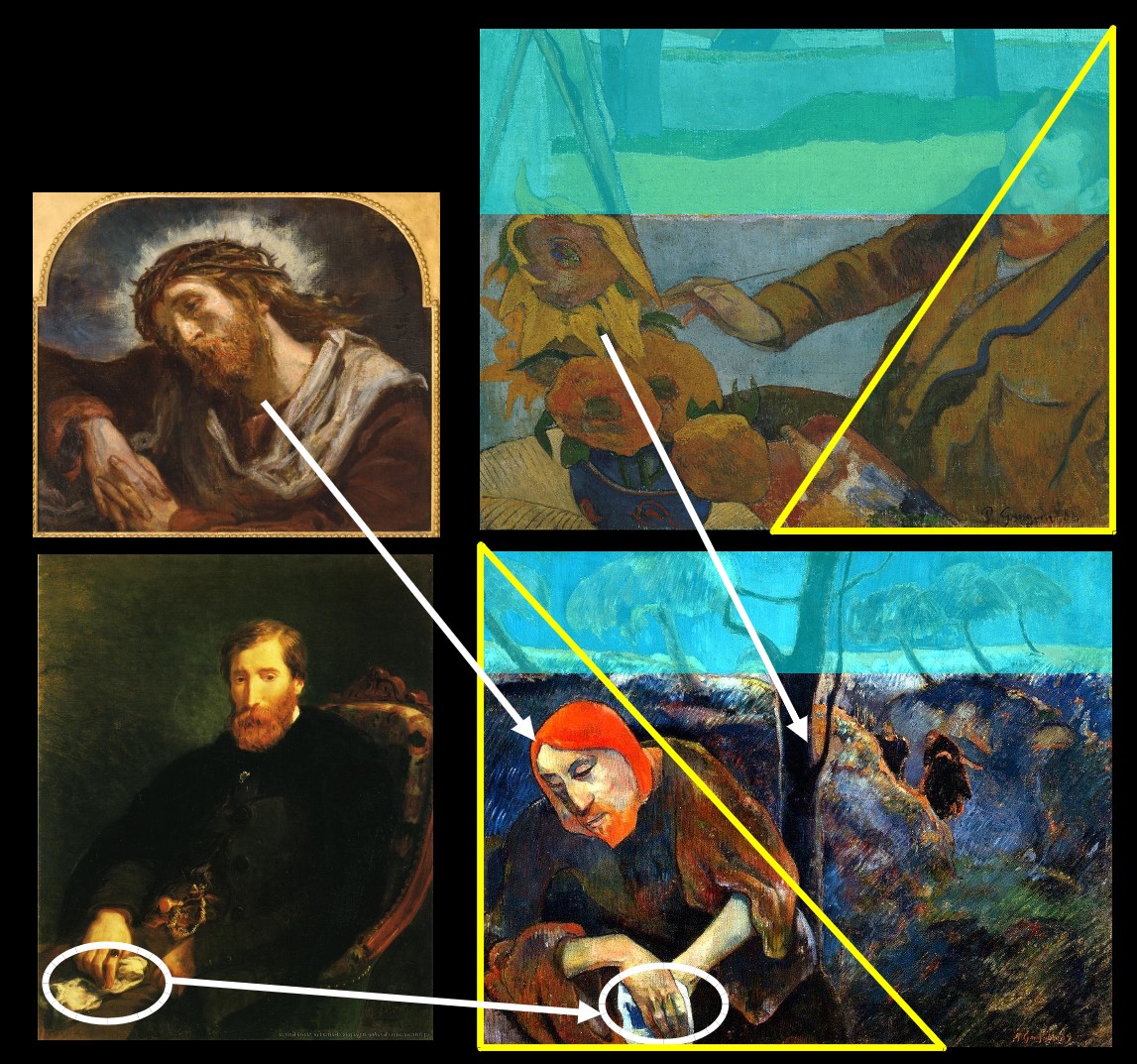

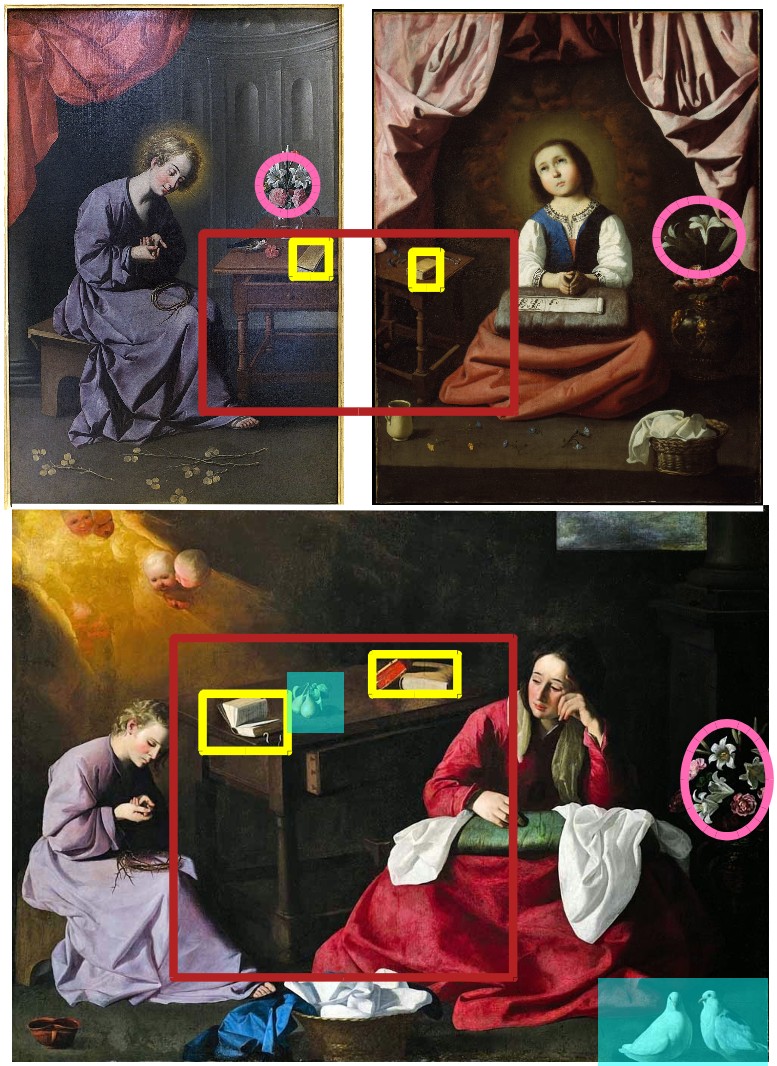

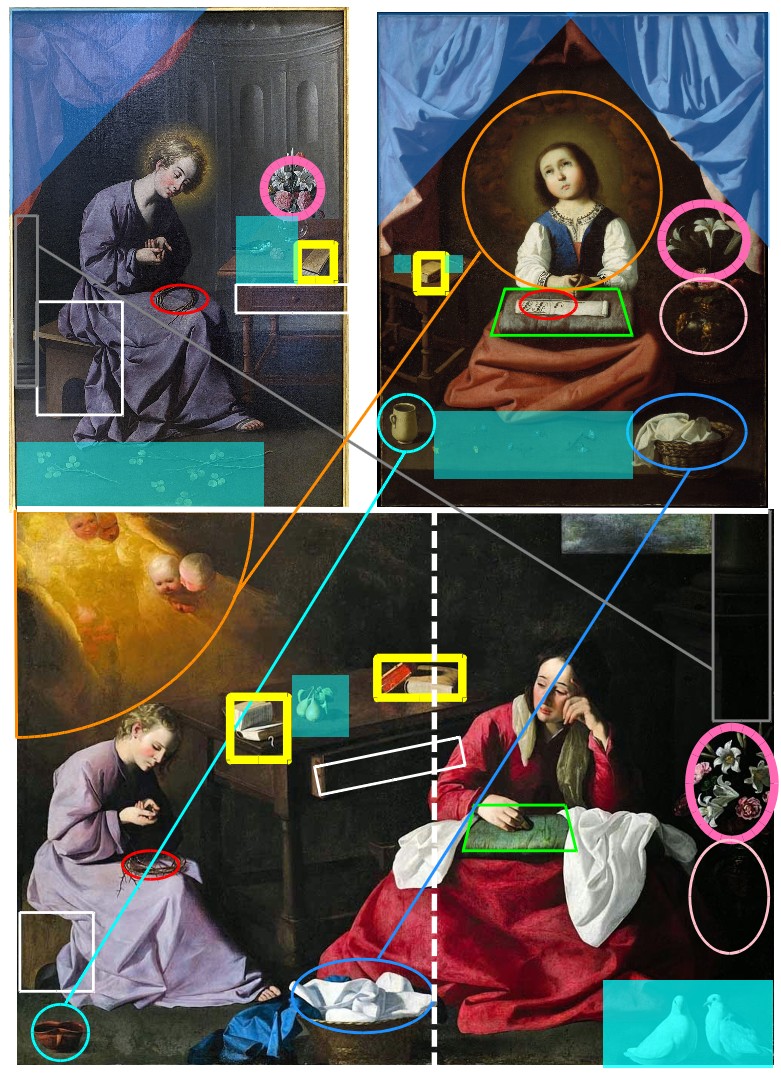

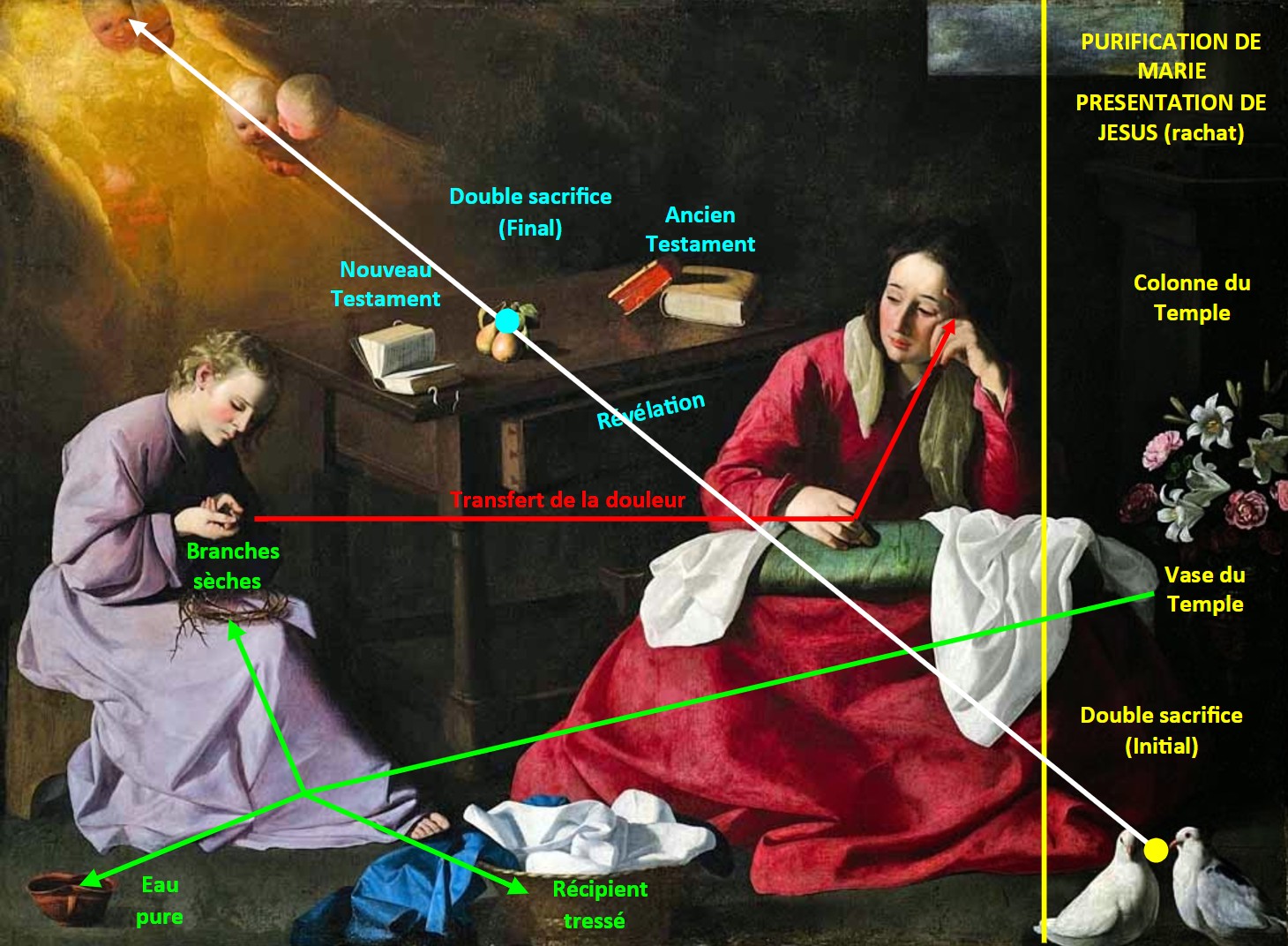

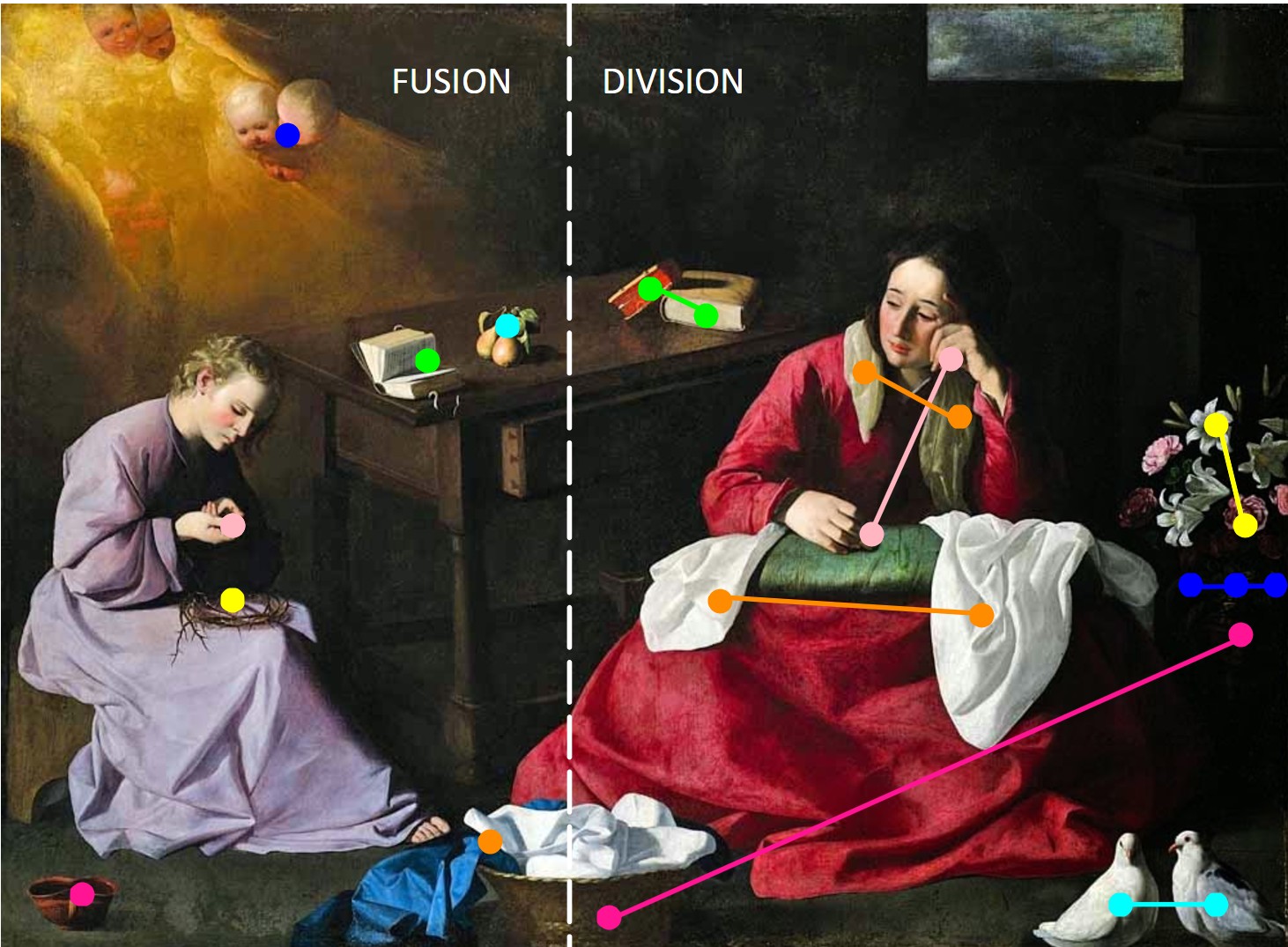

L’Enfant à l’épine (El Niño de la Espina)

L’Enfant à l’épine (El Niño de la Espina) Le petit sauveur

Le petit sauveur Jésus se repose dans le coeur de celui qui l’aime (série Cor Jesu amanti sacrum)

Jésus se repose dans le coeur de celui qui l’aime (série Cor Jesu amanti sacrum)

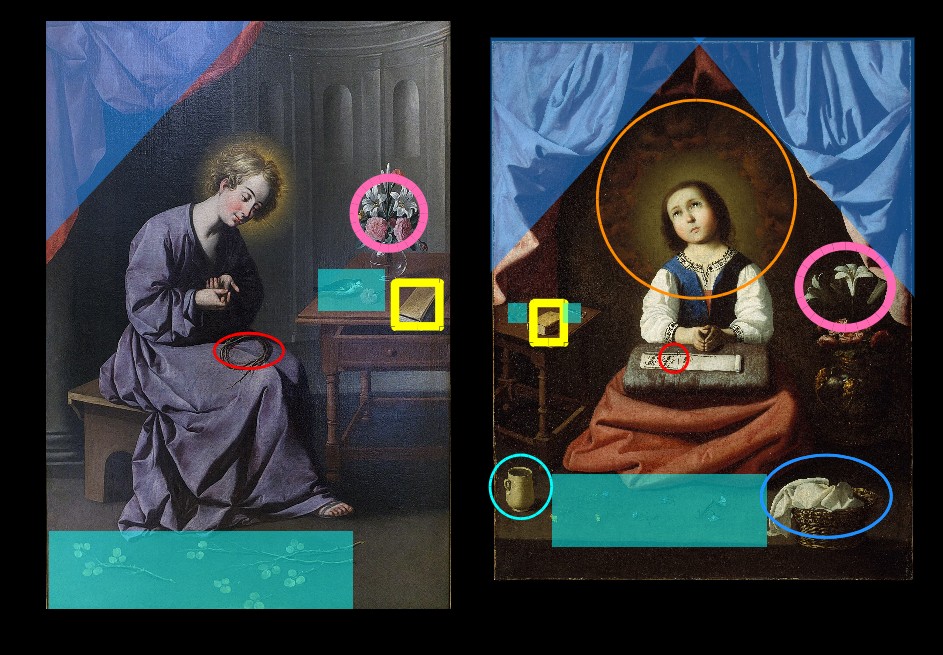

La Vierge enfant en extase

La Vierge enfant en extase

Madone Alzano

Madone Alzano

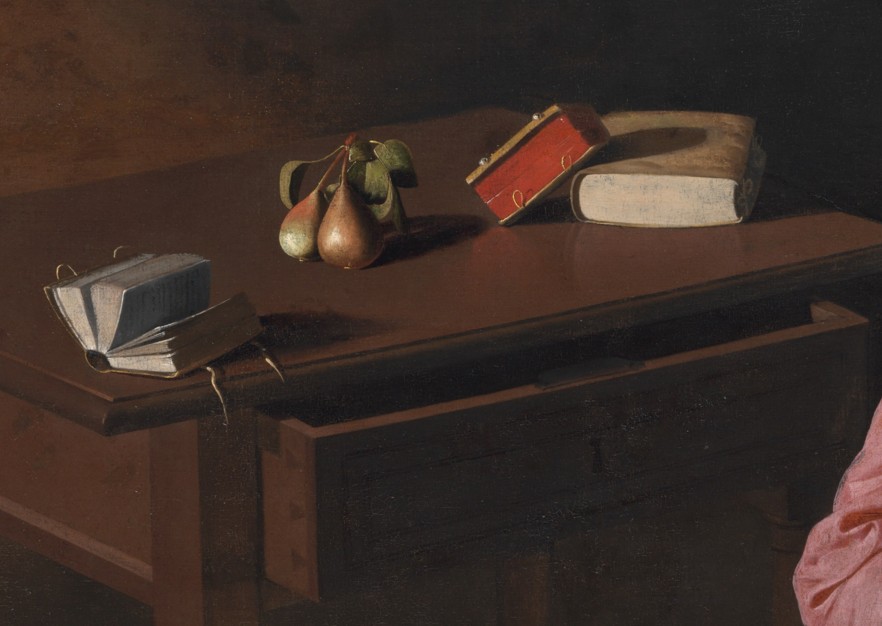

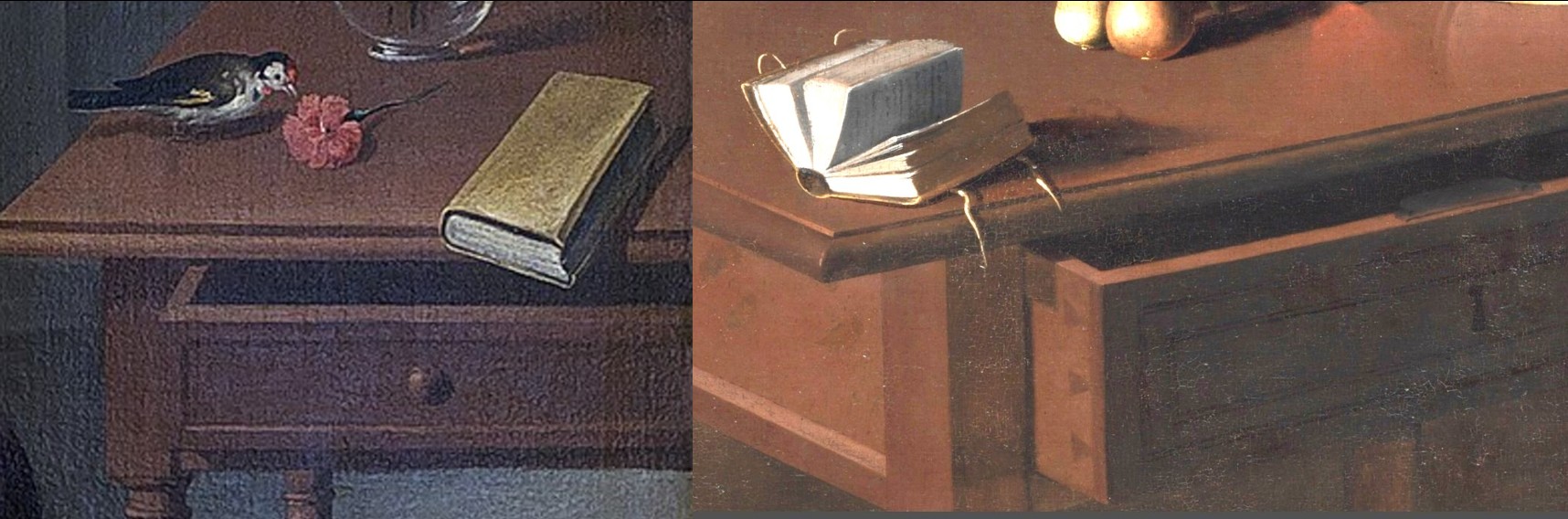

La Maison de Nazareth, Zurbaran

La Maison de Nazareth, Zurbaran La Maison de Nazareth, Zurbaran 1644-45, Musée des Beaux-Arts, Cleveland

La Maison de Nazareth, Zurbaran 1644-45, Musée des Beaux-Arts, Cleveland

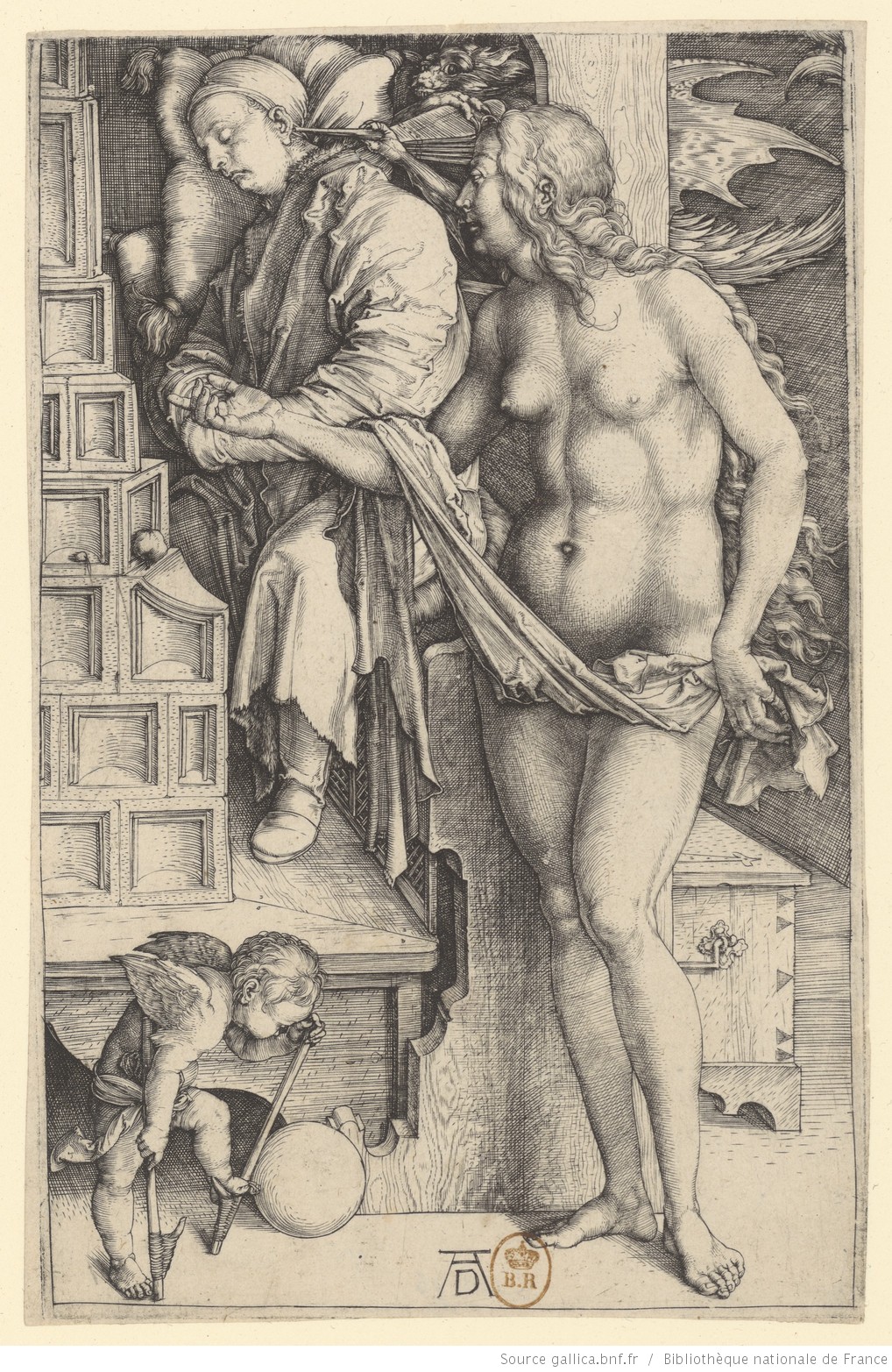

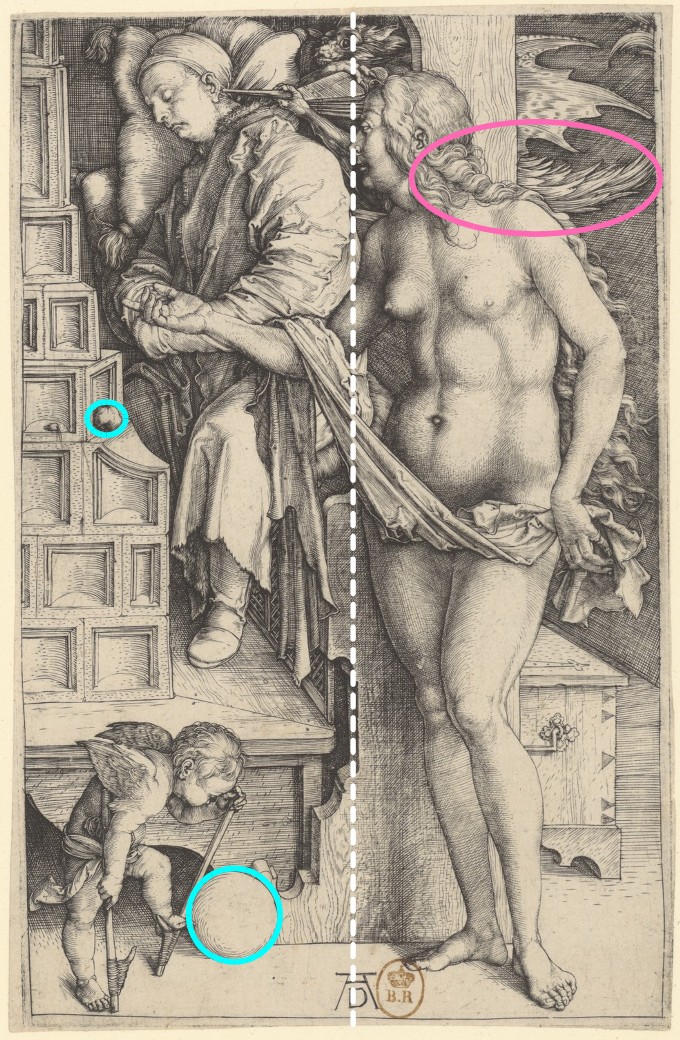

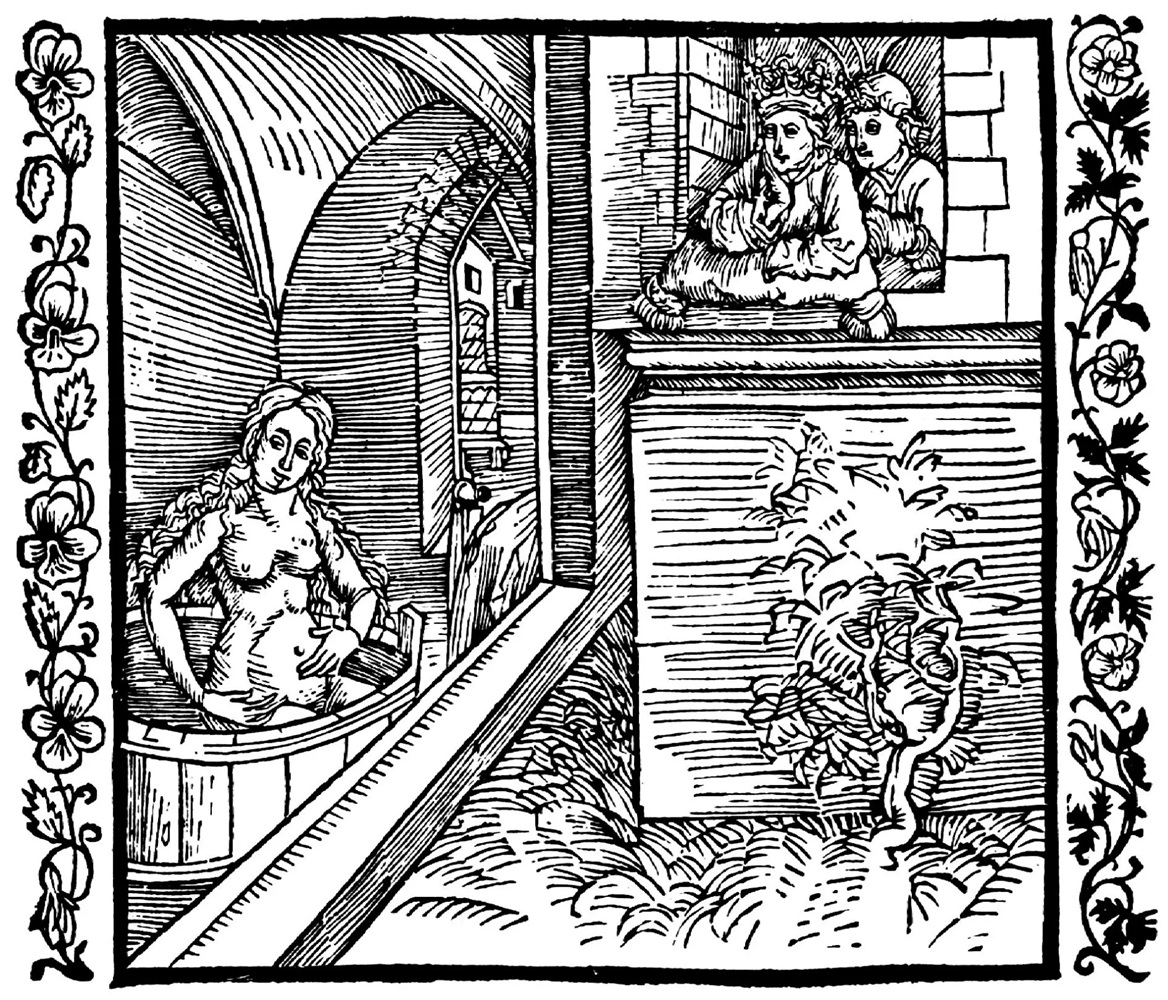

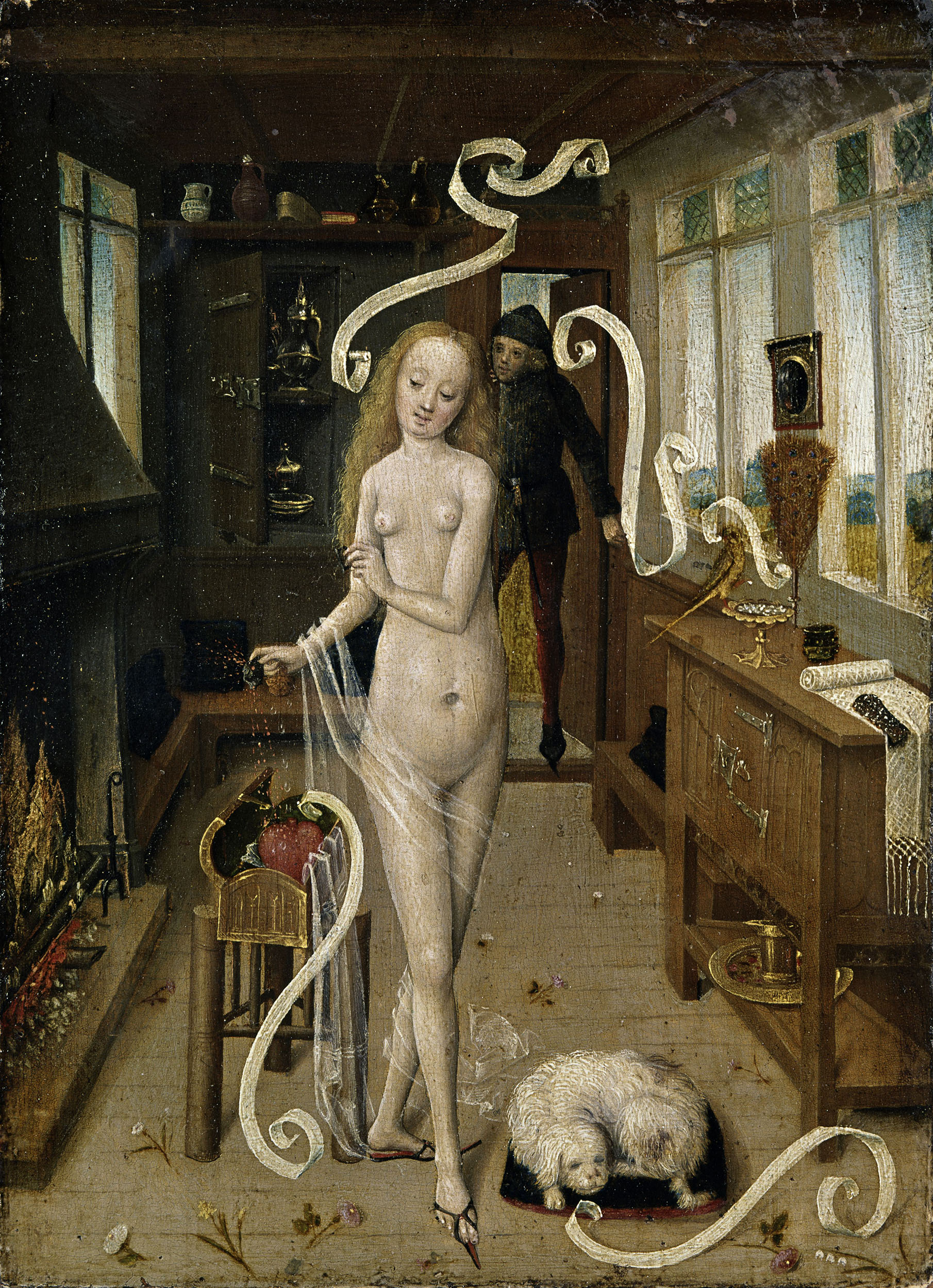

Le bain de Bethsabée, illustration pour La Tour Landry, Der Ritter von Thurm

Le bain de Bethsabée, illustration pour La Tour Landry, Der Ritter von Thurm

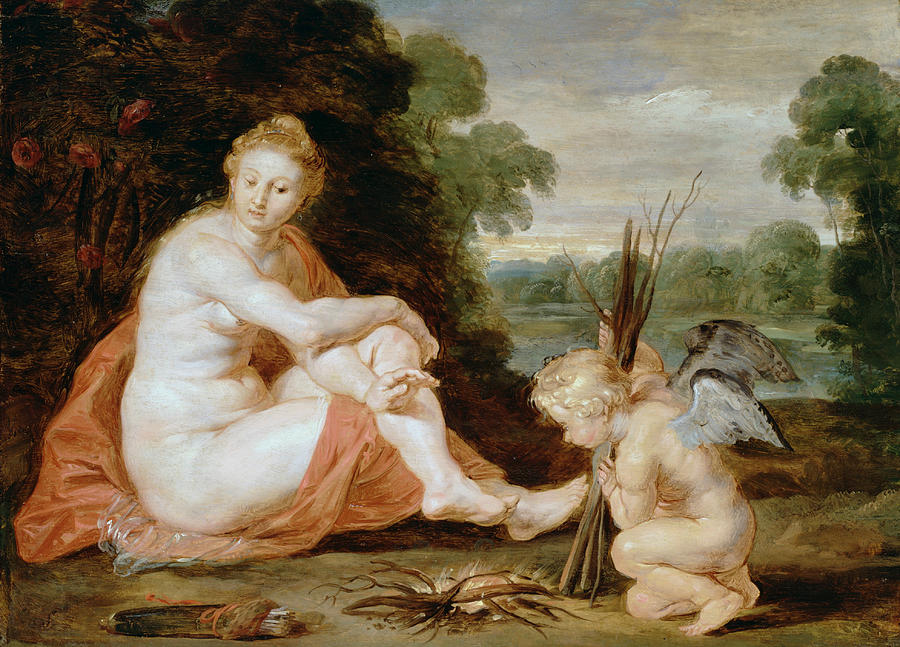

Aert de Gelder, 1660-62; Boijmans van Beuningen

Aert de Gelder, 1660-62; Boijmans van Beuningen Jeune femme à sa toilette, Jean Alphonse Roehn, vers 1835

Jeune femme à sa toilette, Jean Alphonse Roehn, vers 1835 La Toilette de Mannequin, Jean-Alphonse Roehn, 1835

La Toilette de Mannequin, Jean-Alphonse Roehn, 1835

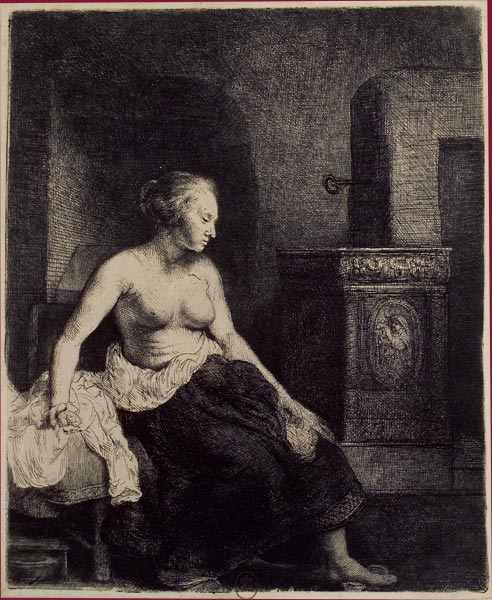

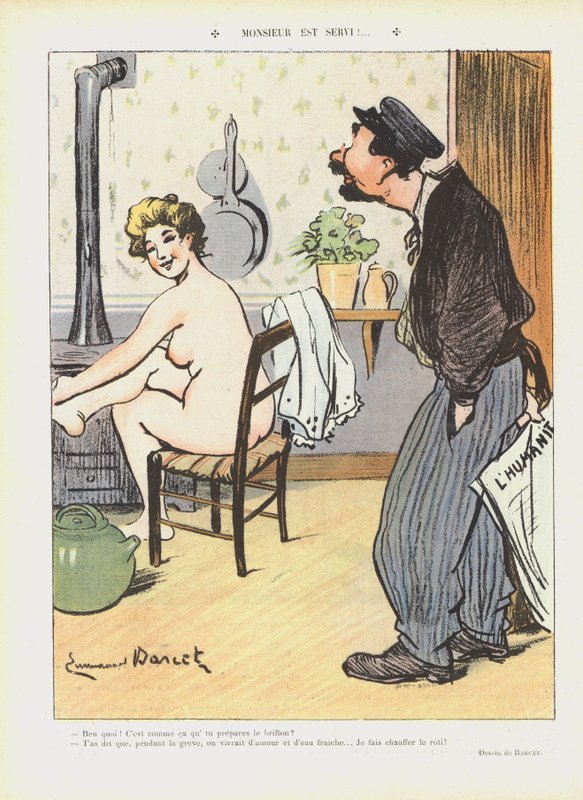

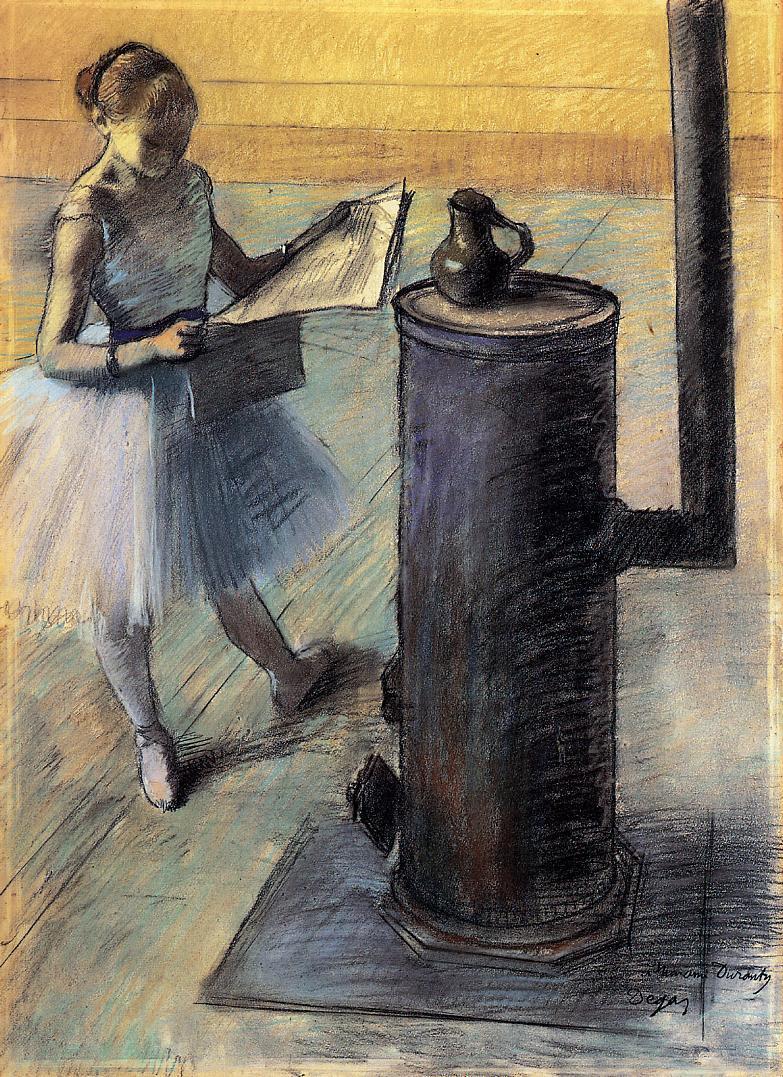

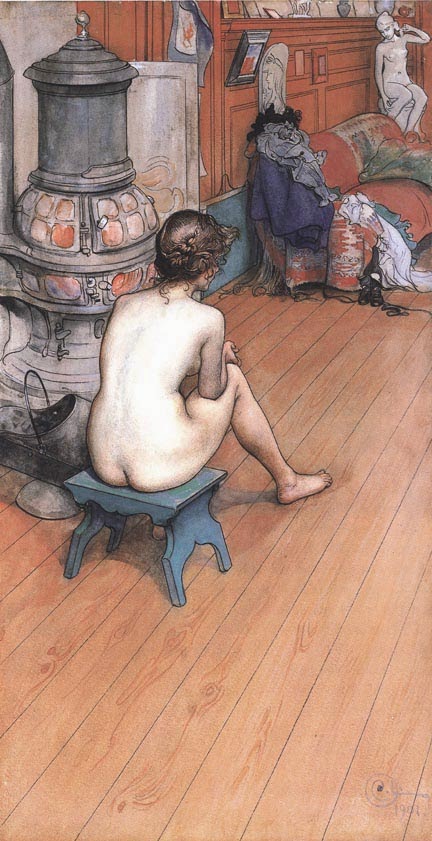

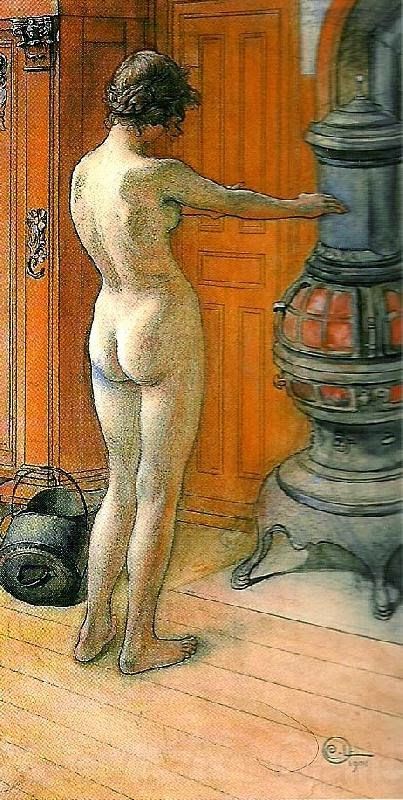

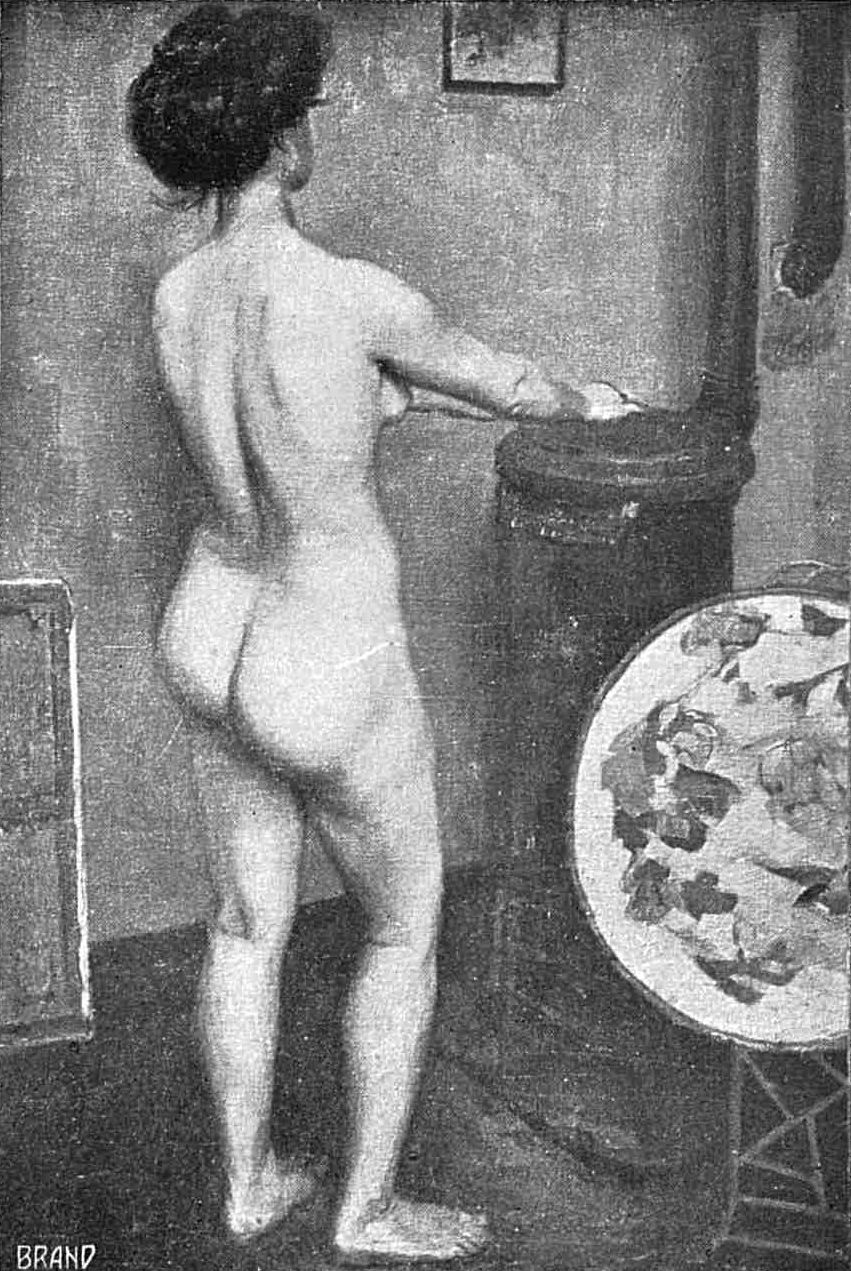

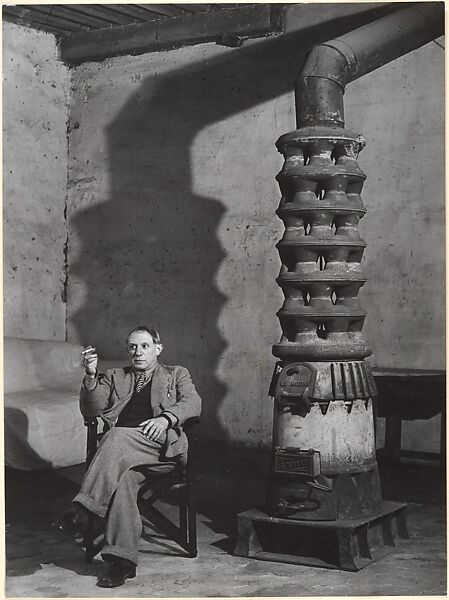

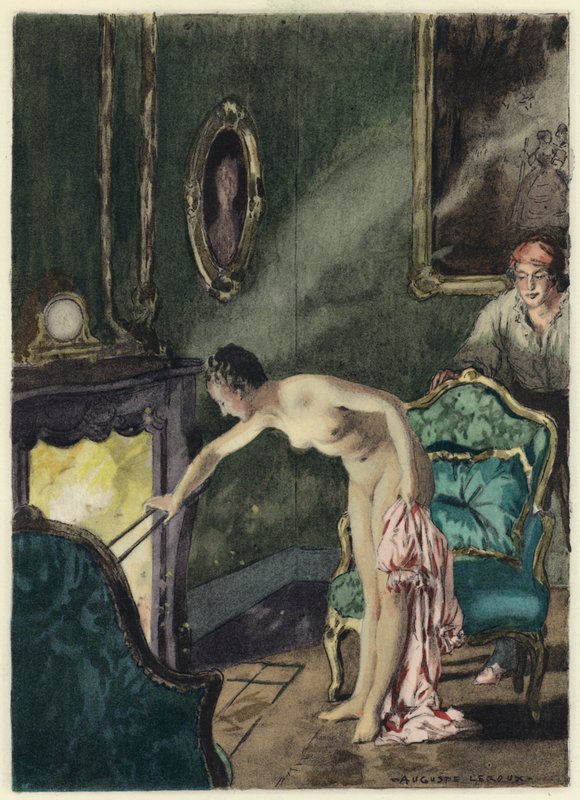

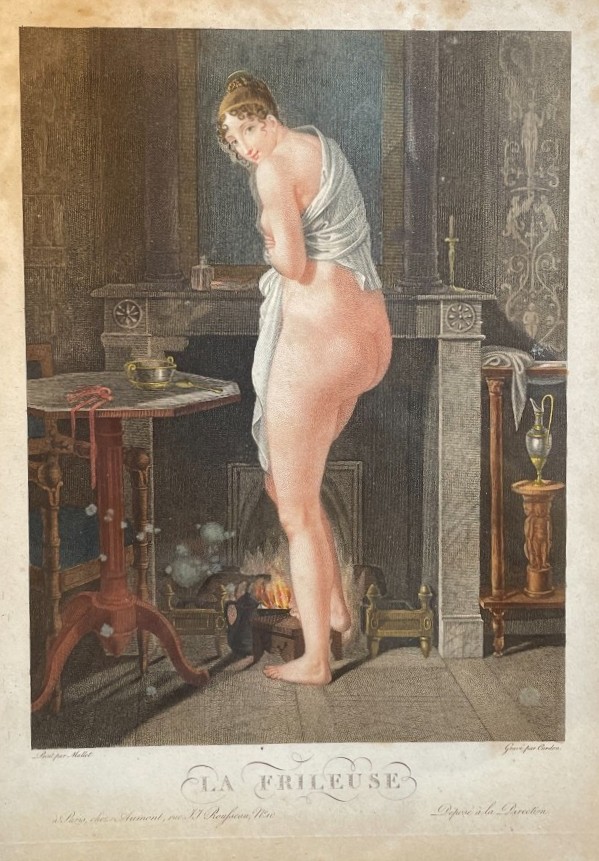

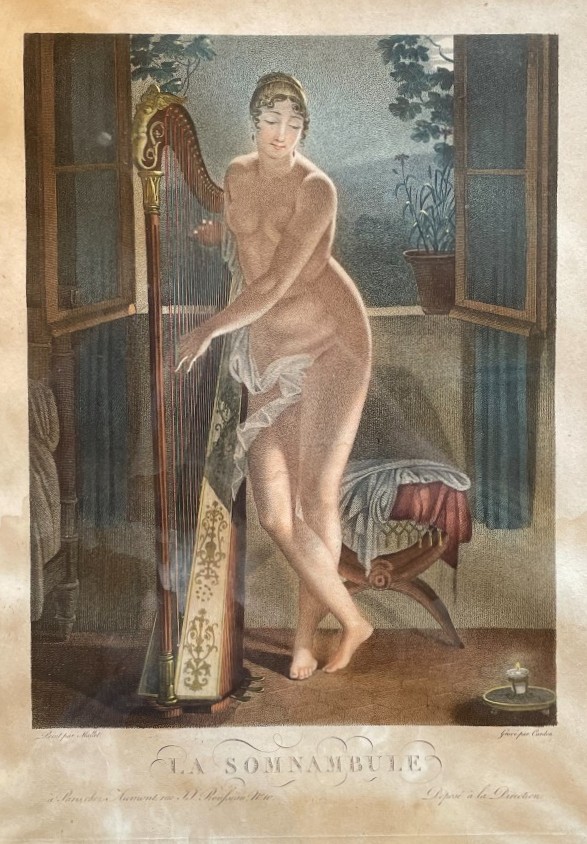

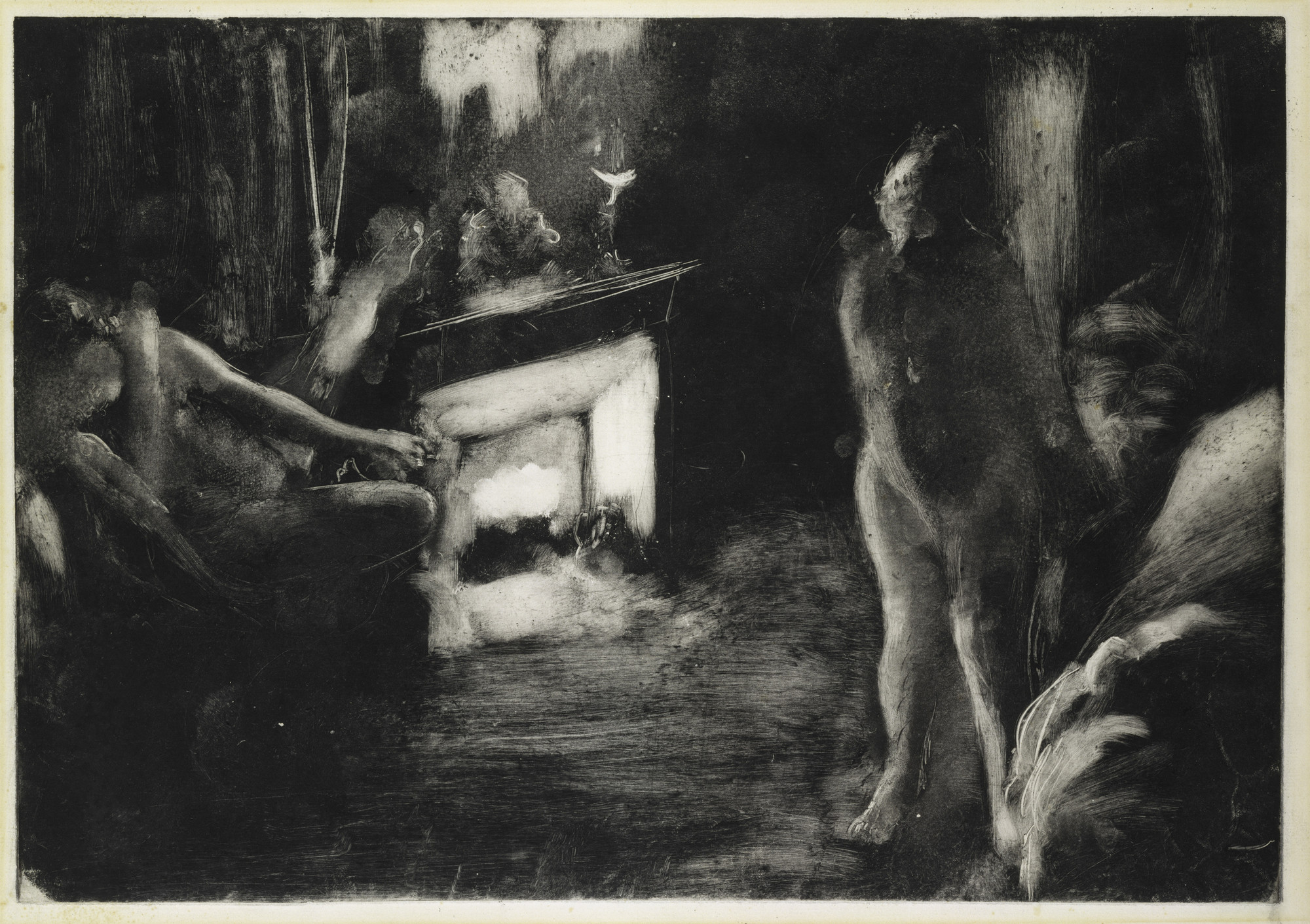

Le poêle

Le poêle

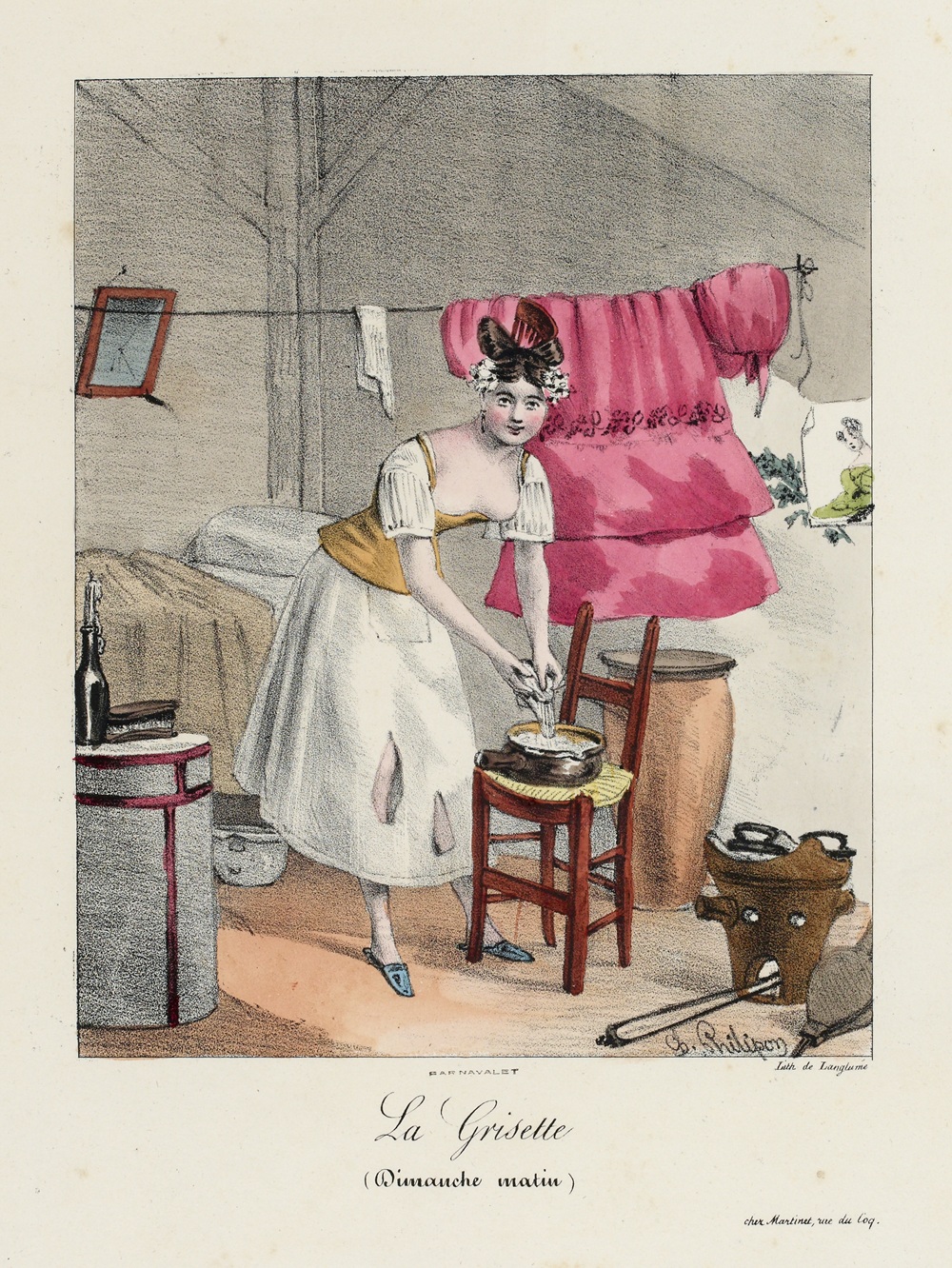

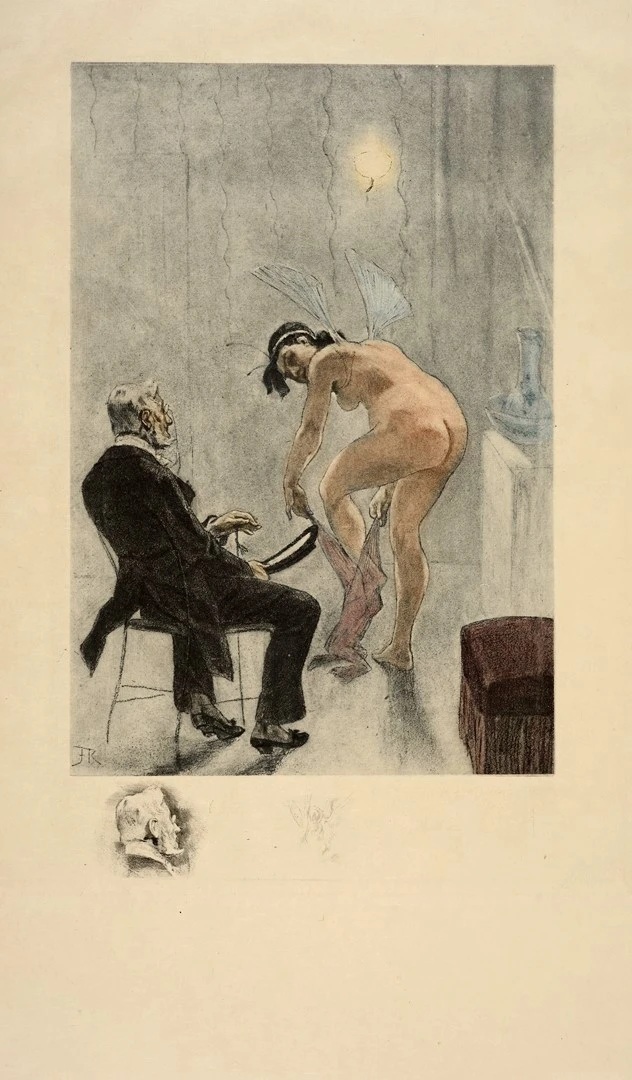

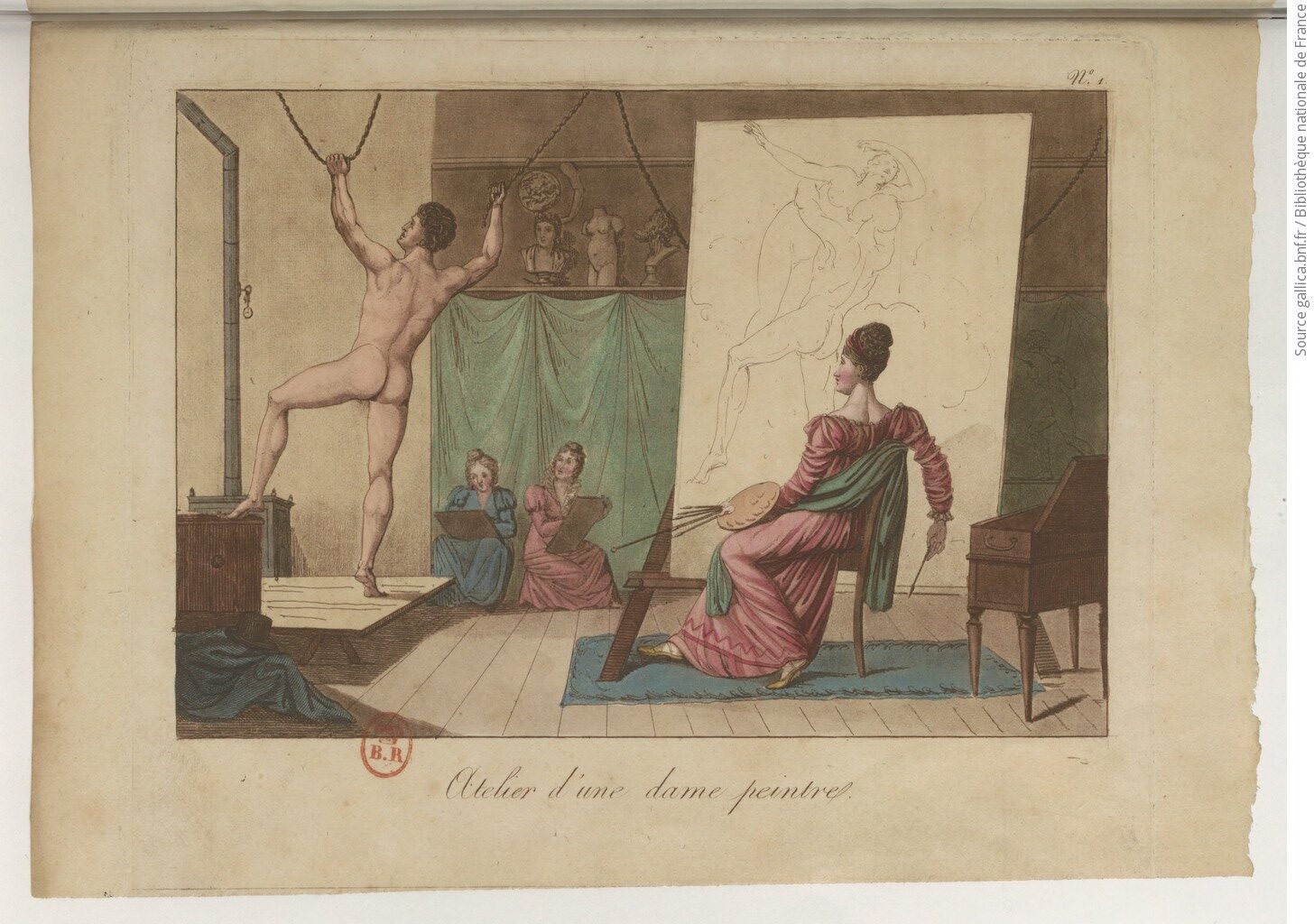

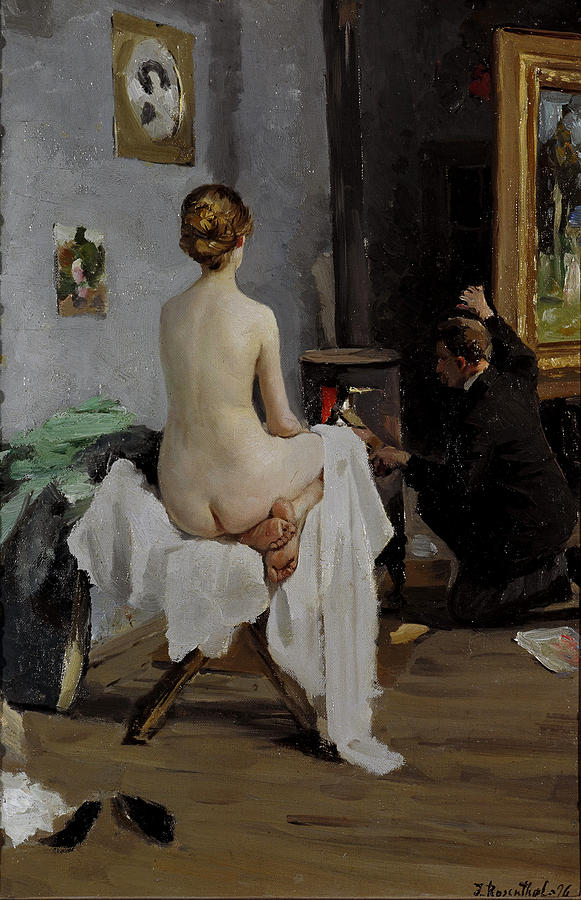

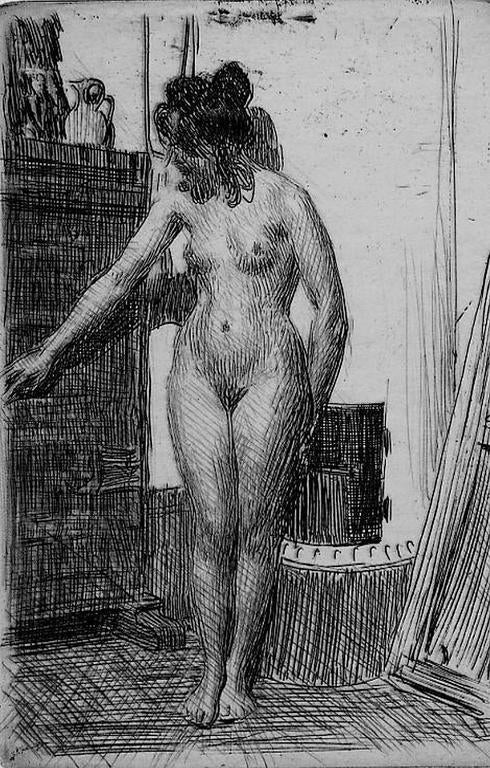

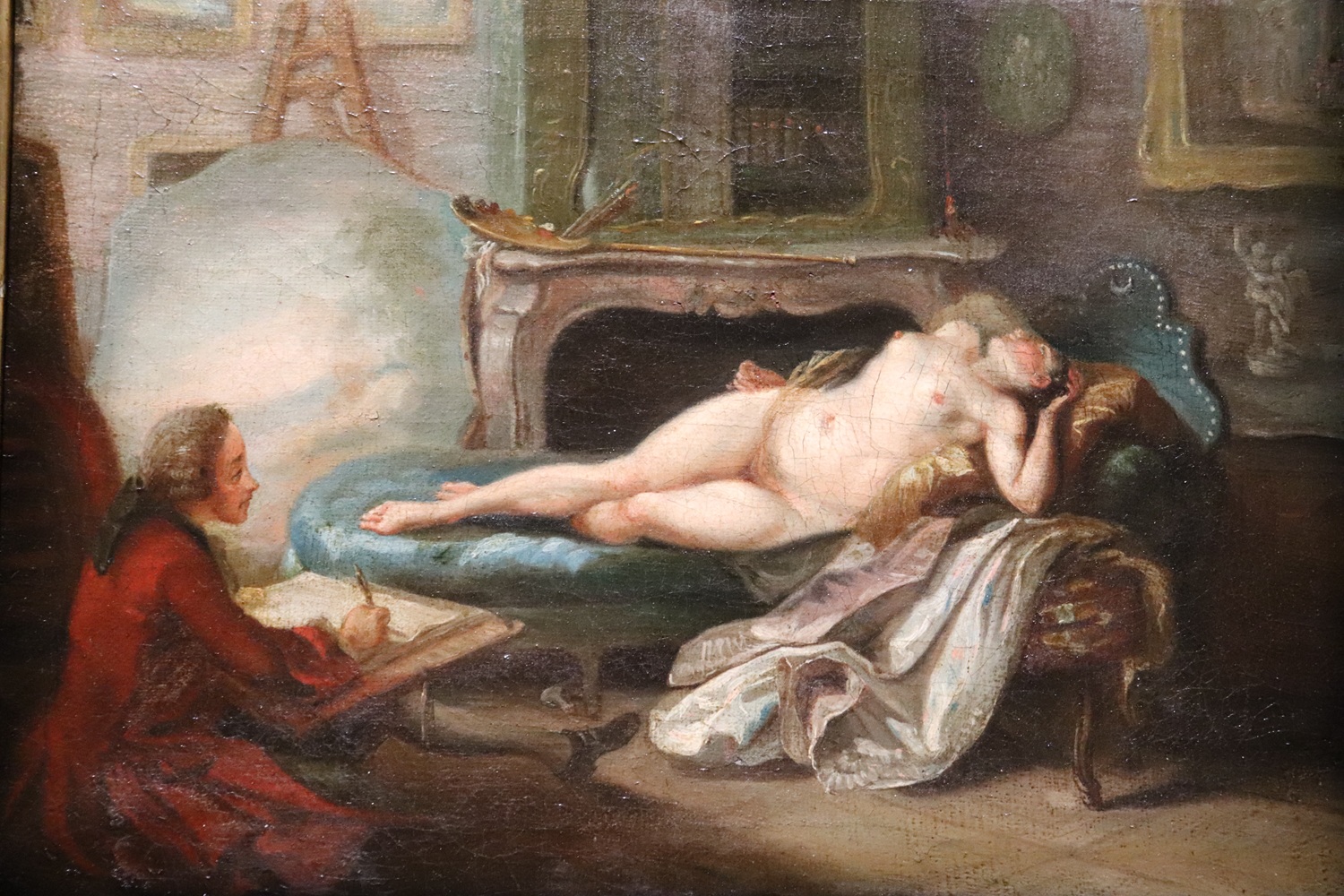

Académie de dessin (série des Métamorphoses du Jour)

Académie de dessin (série des Métamorphoses du Jour)

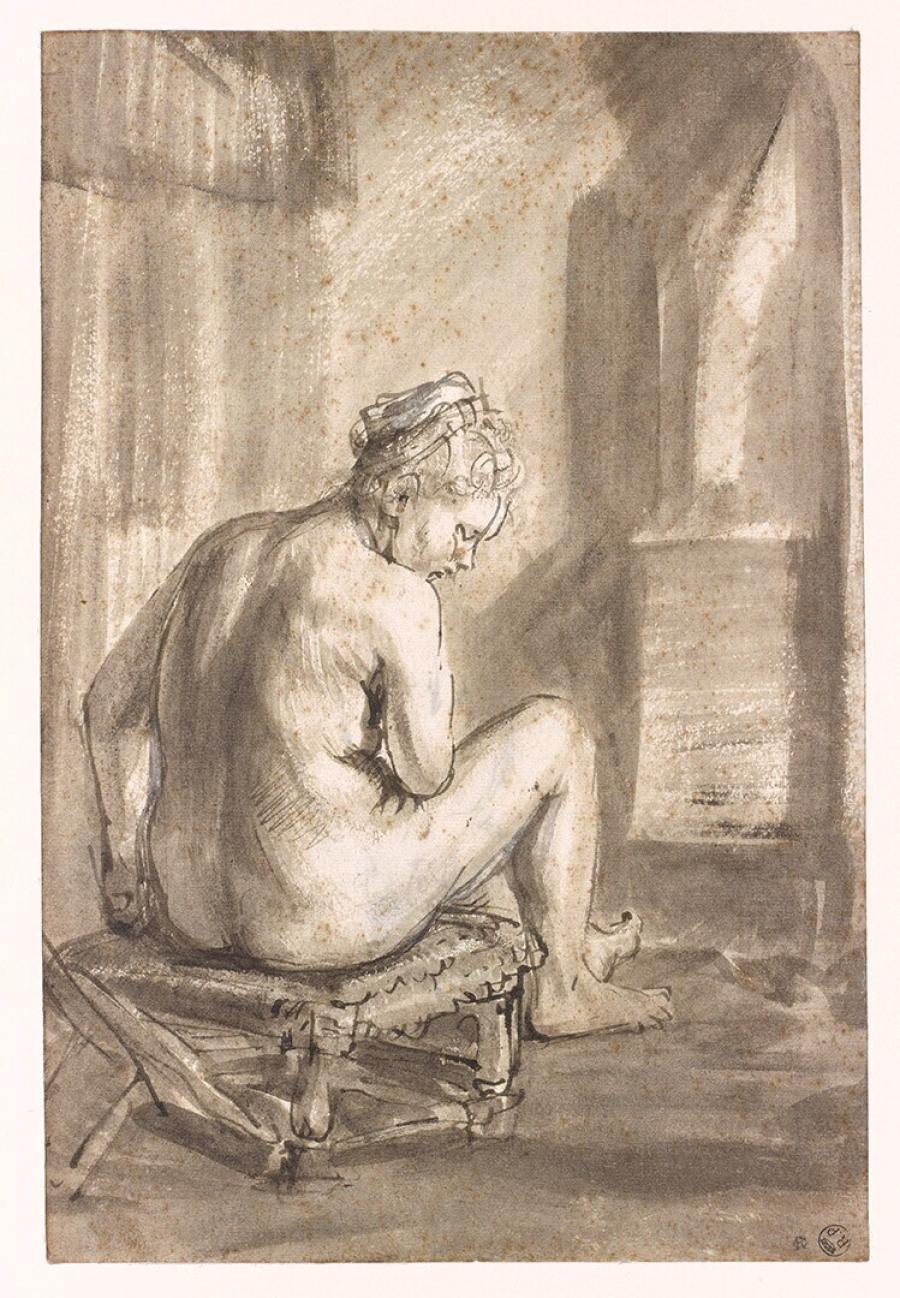

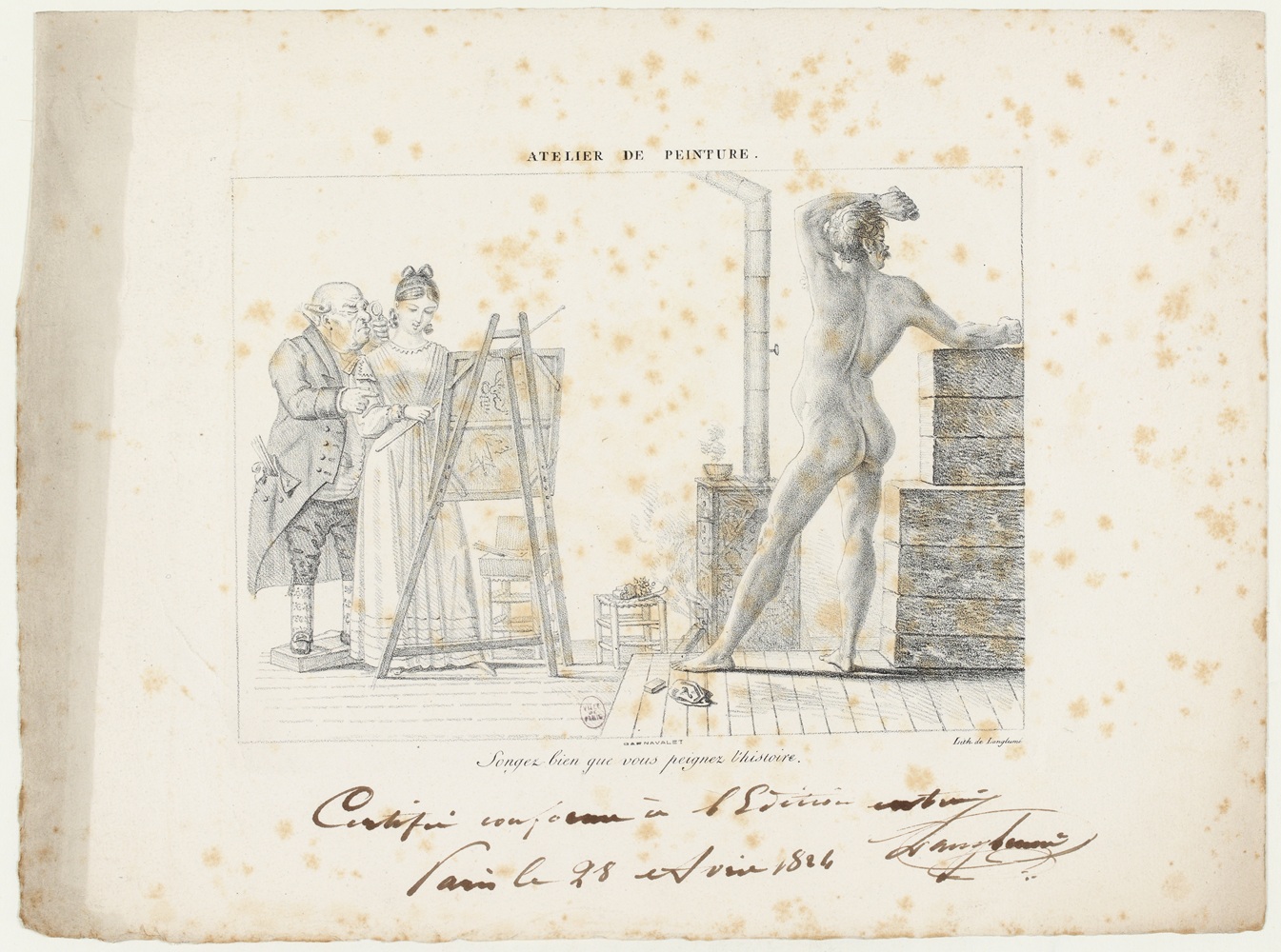

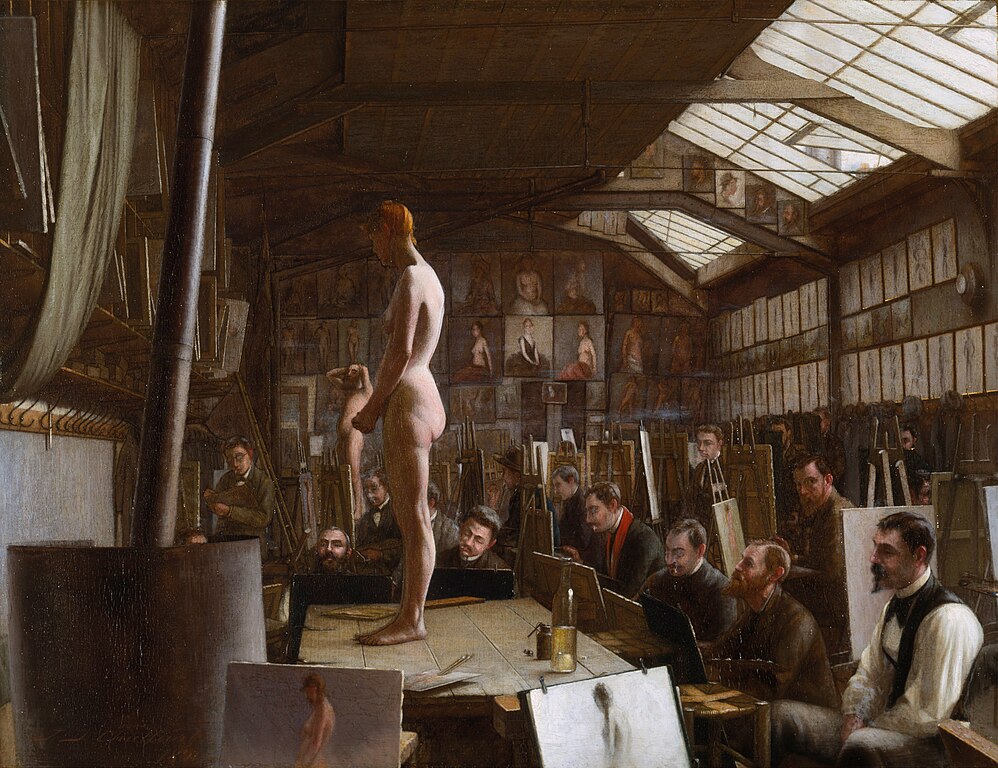

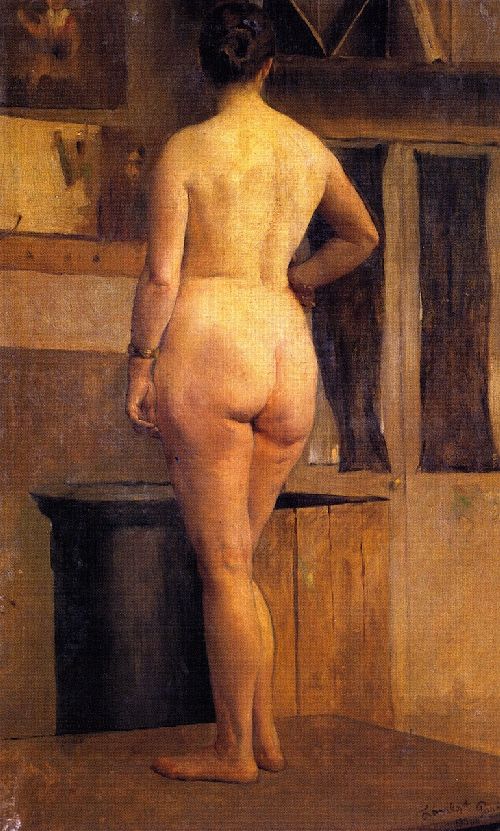

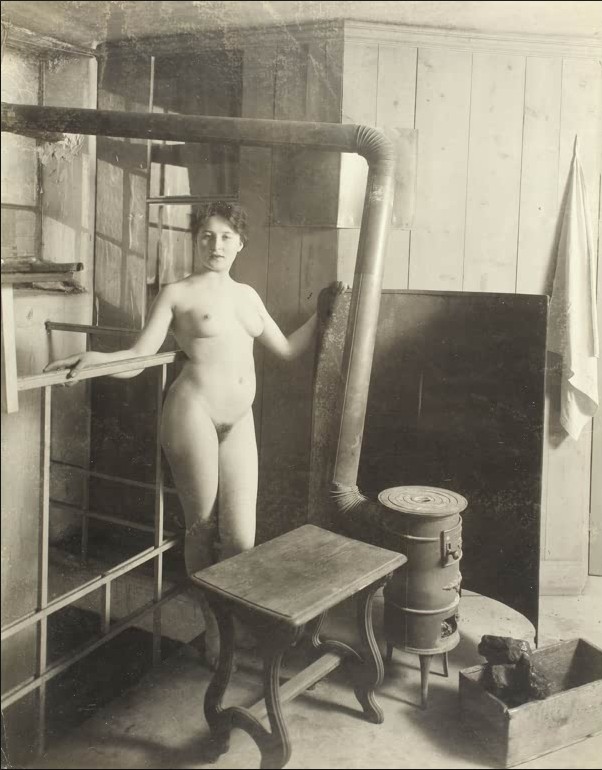

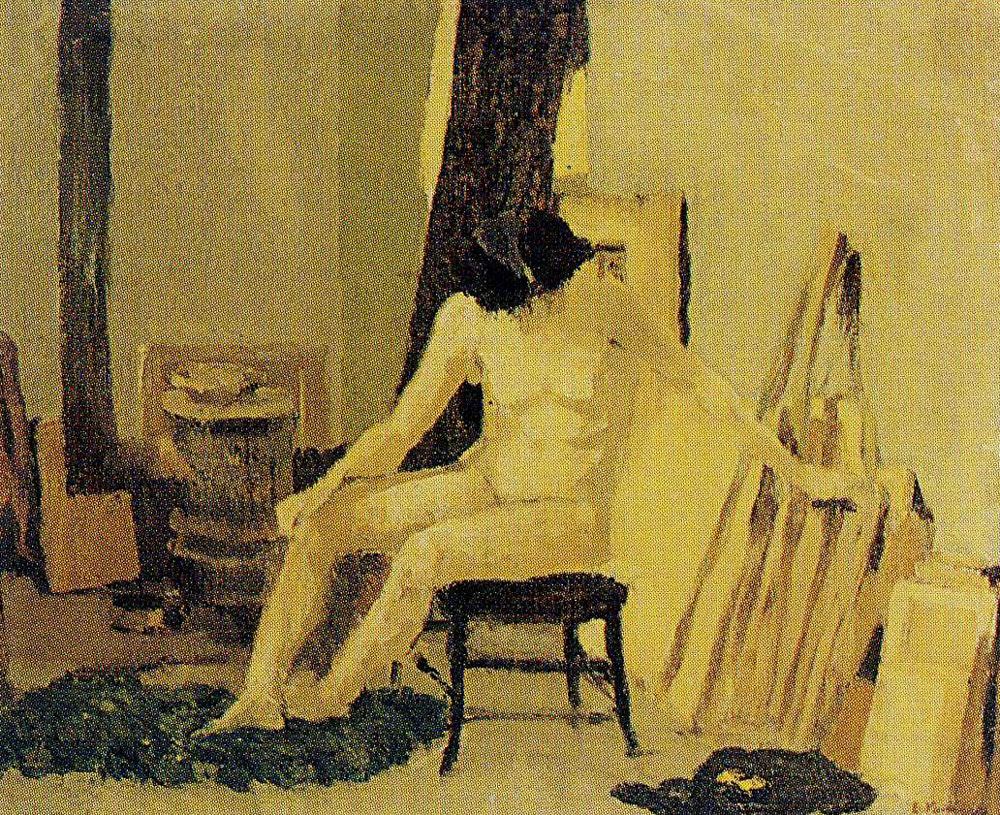

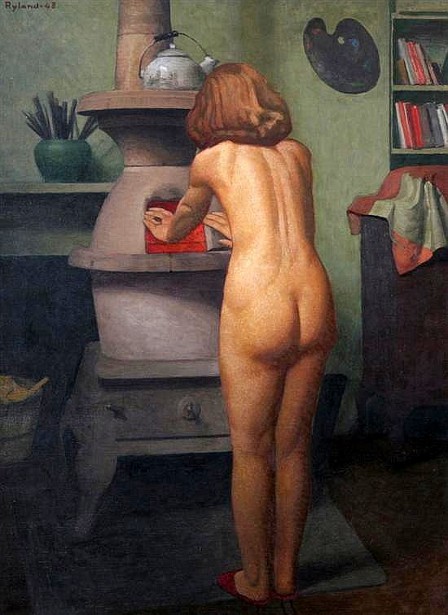

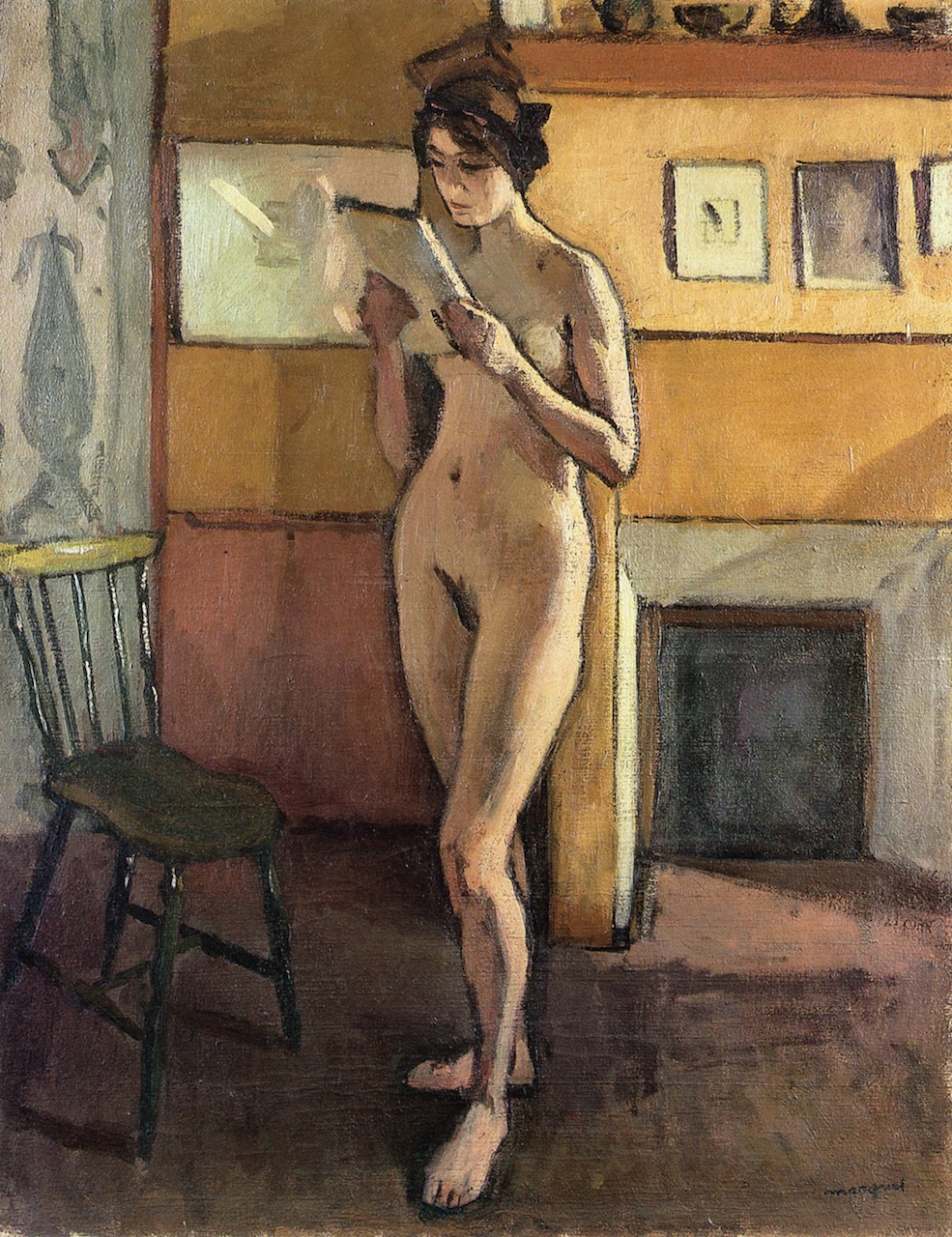

Modèle nu dans un studio d’artiste

Modèle nu dans un studio d’artiste

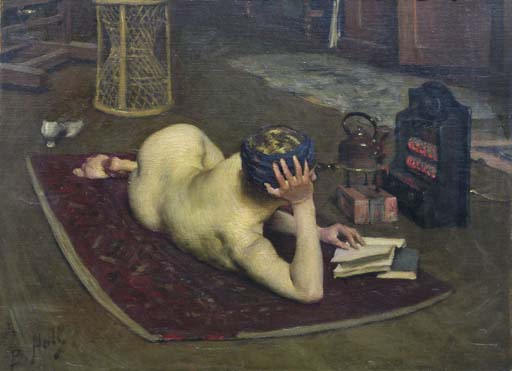

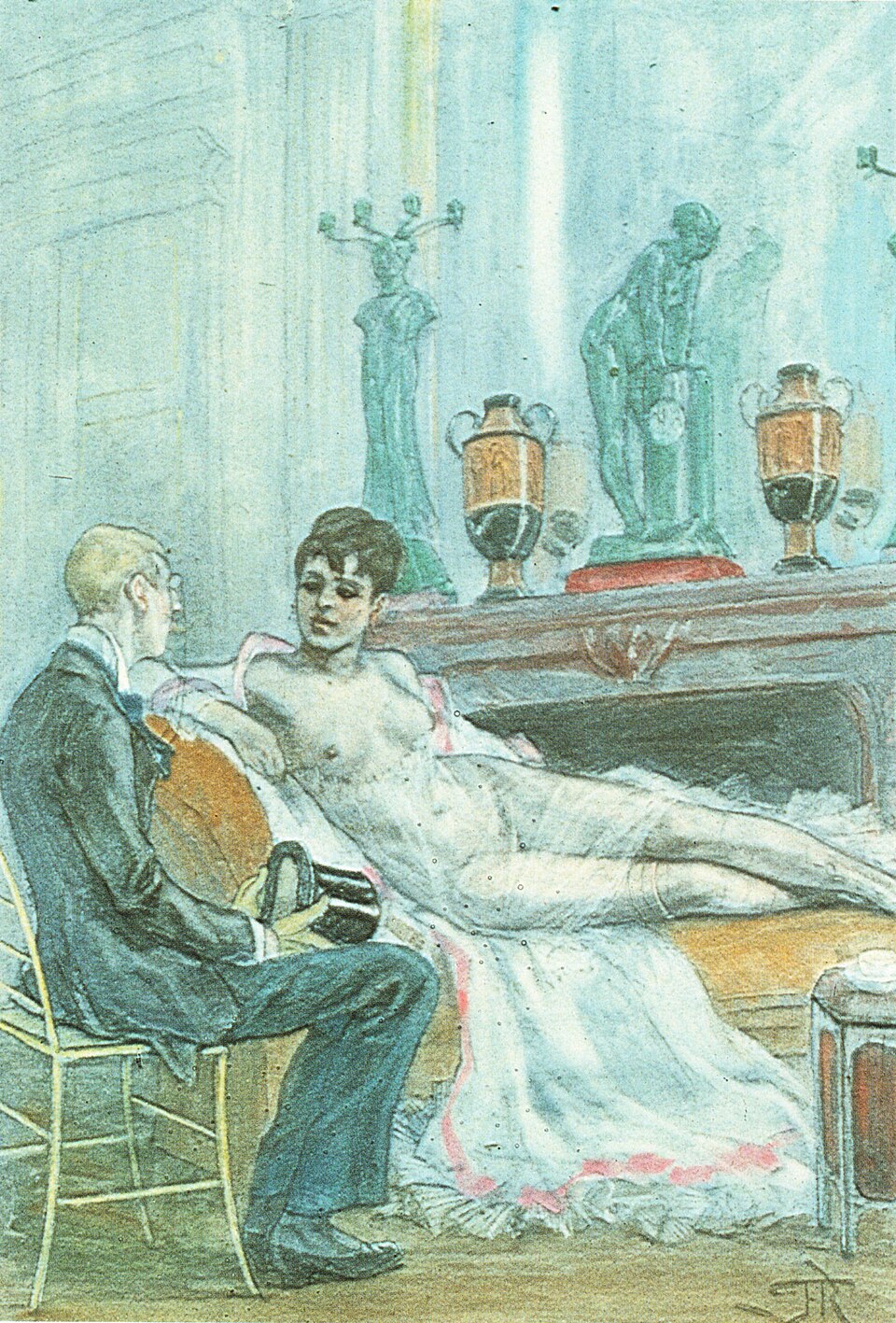

Un moment de repos, Dudley Hardy, 1889

Un moment de repos, Dudley Hardy, 1889

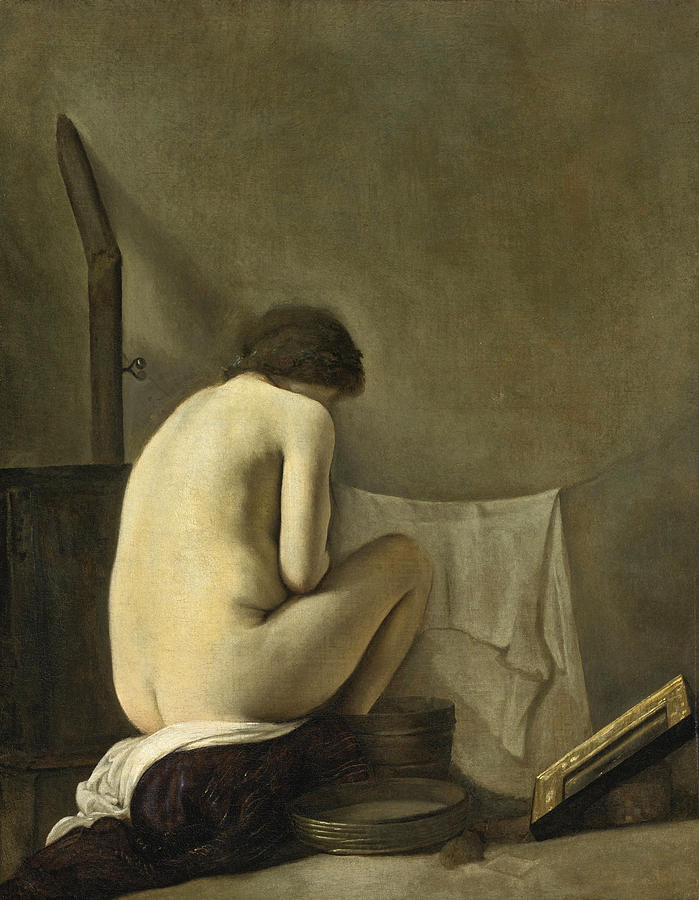

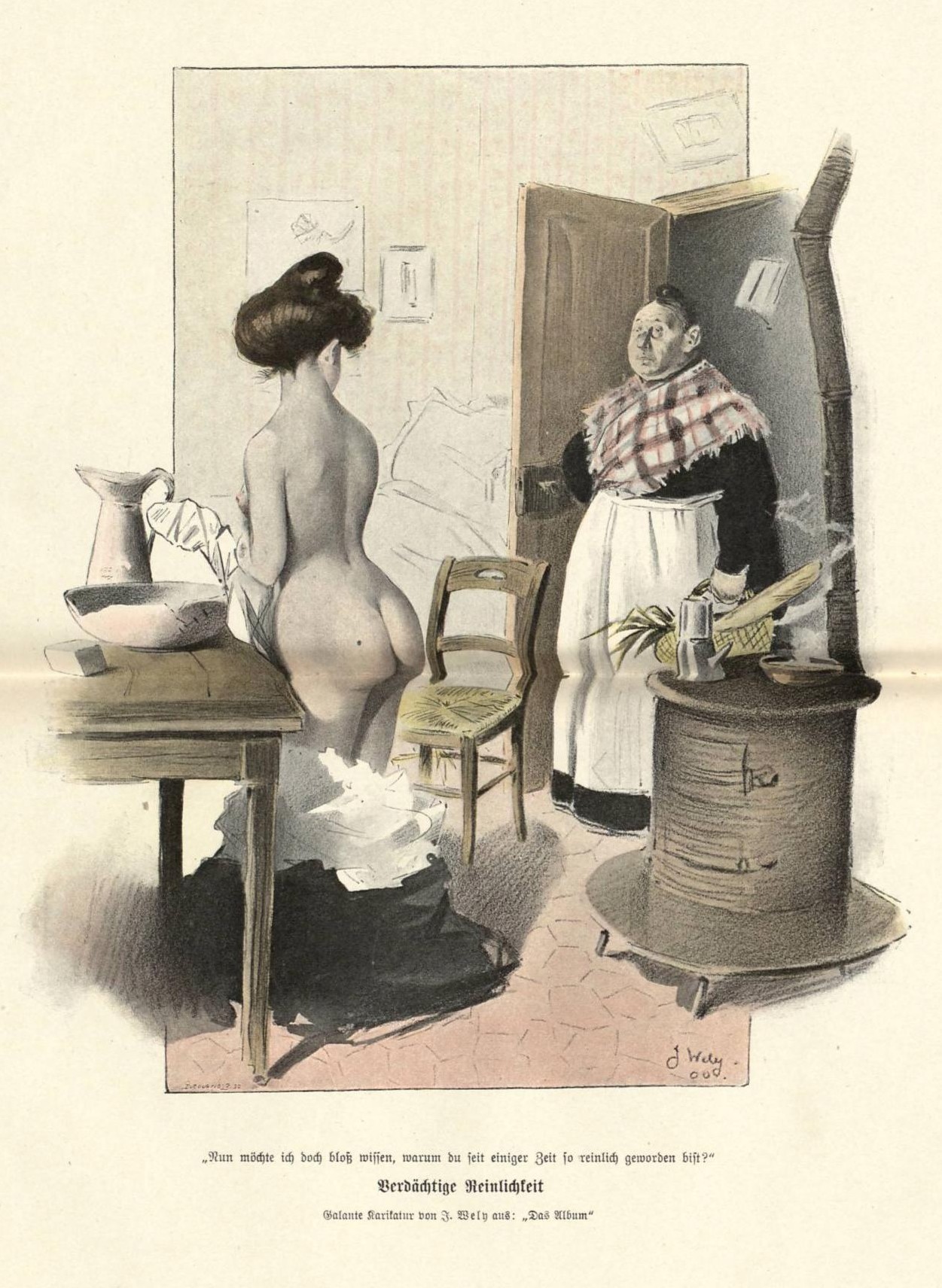

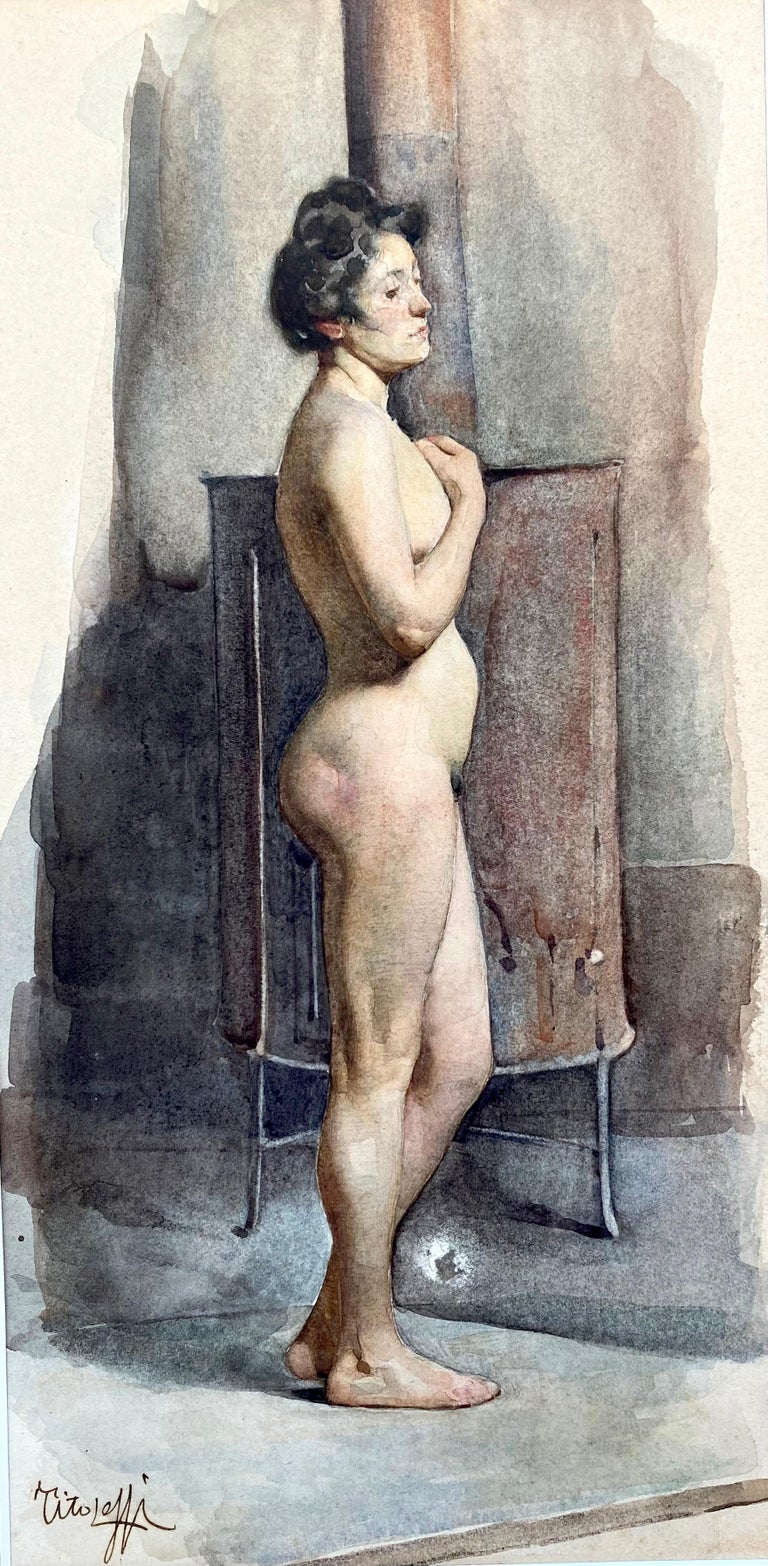

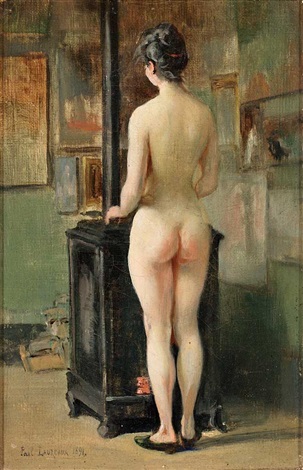

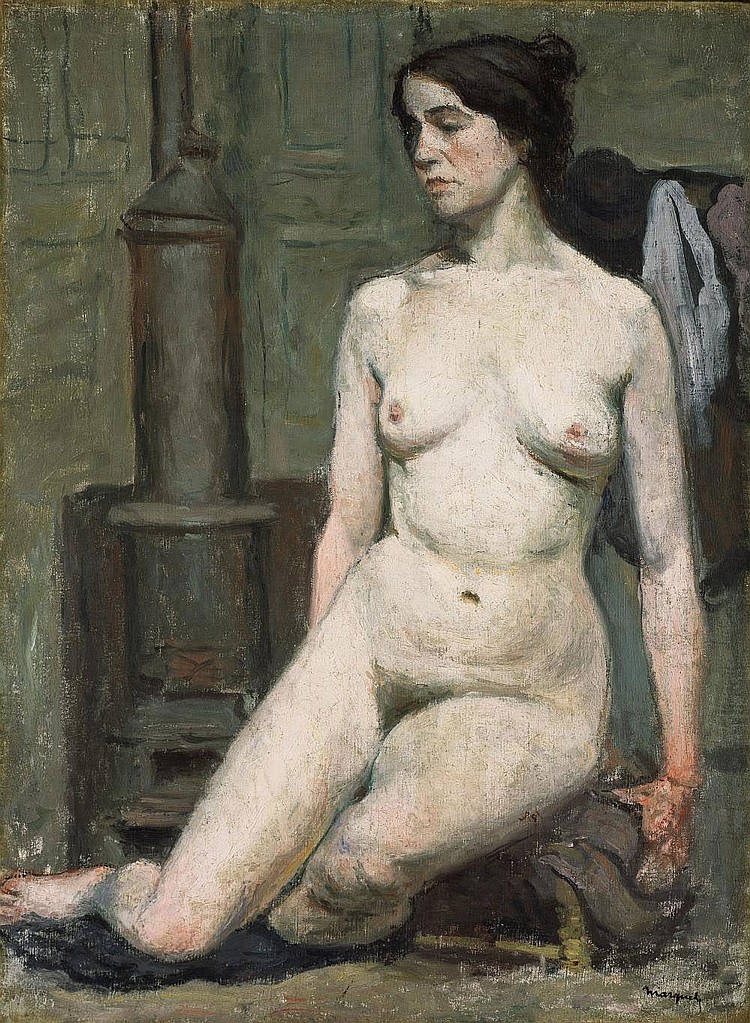

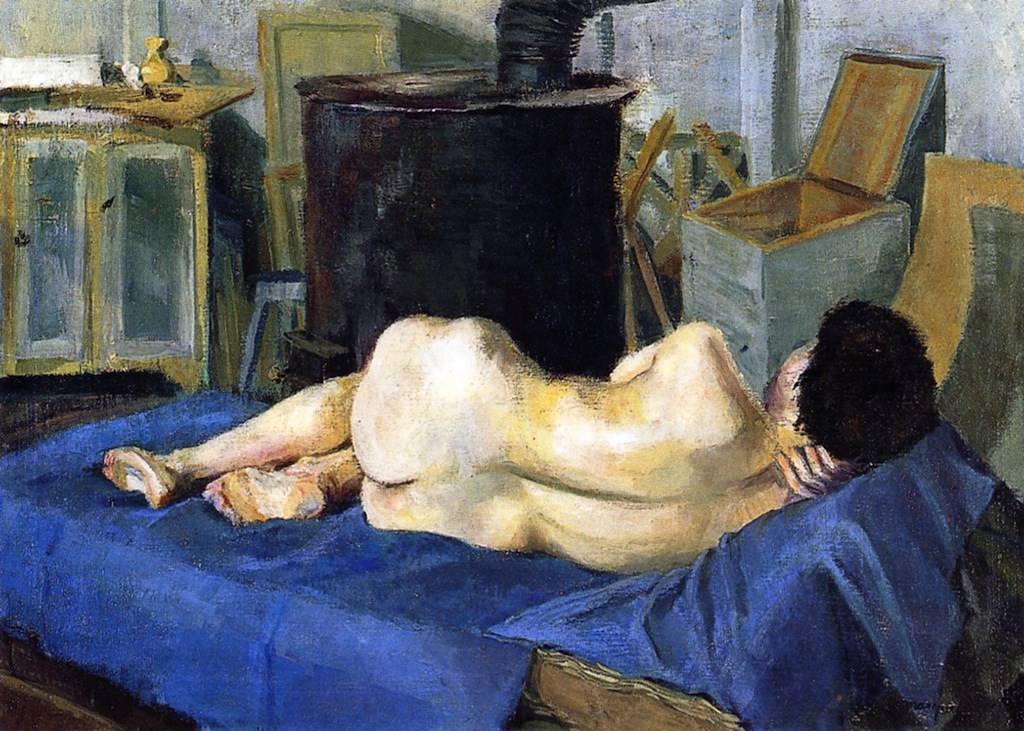

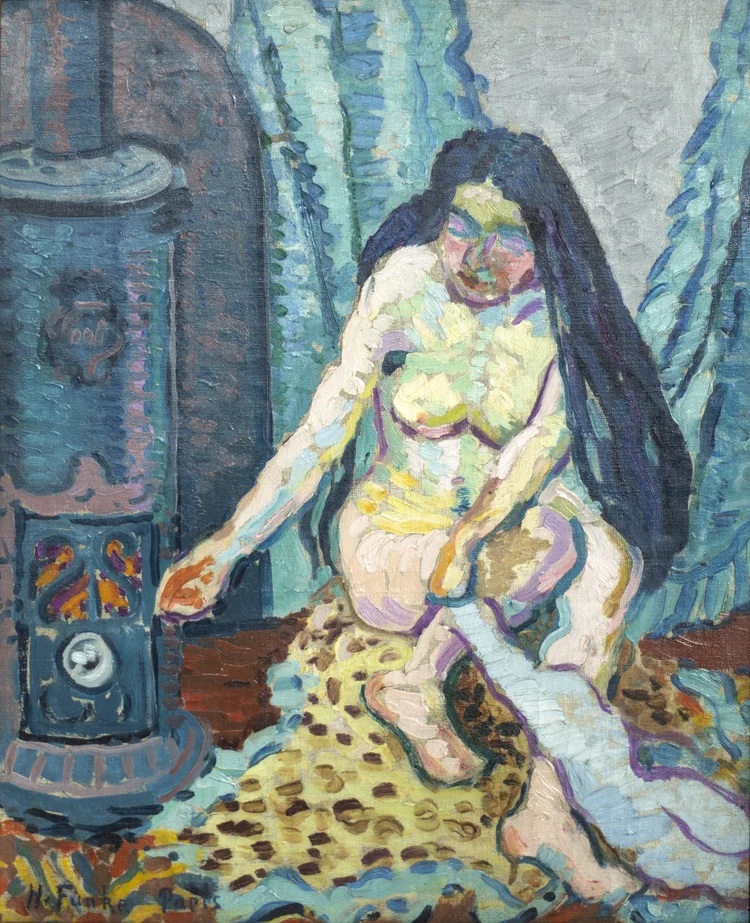

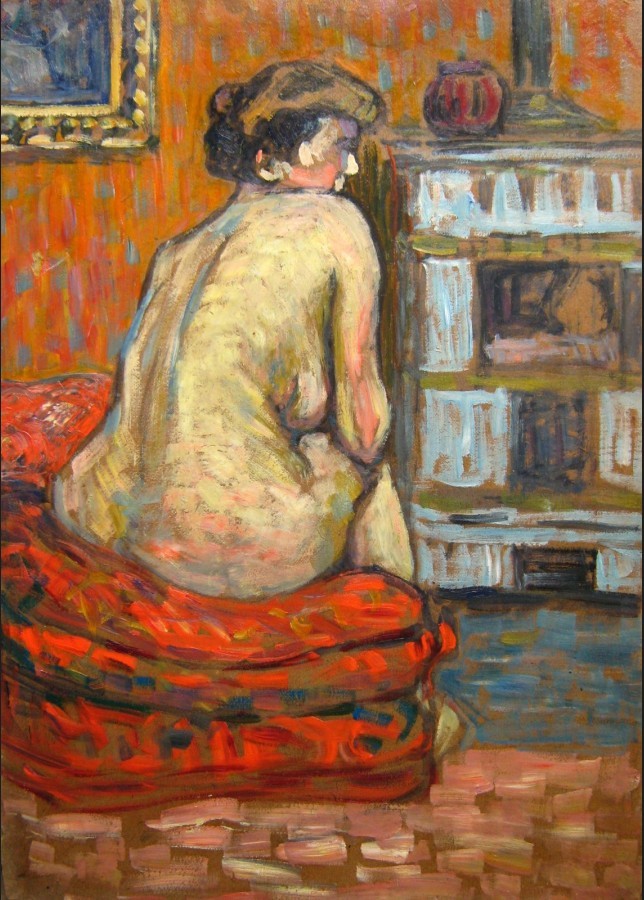

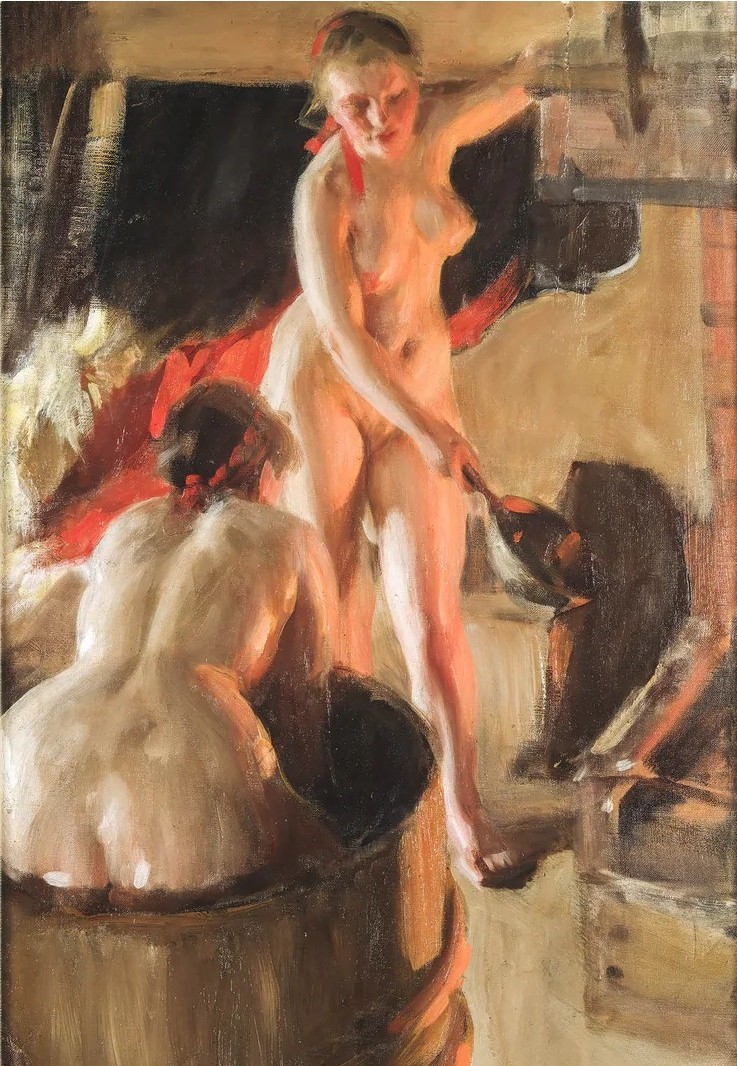

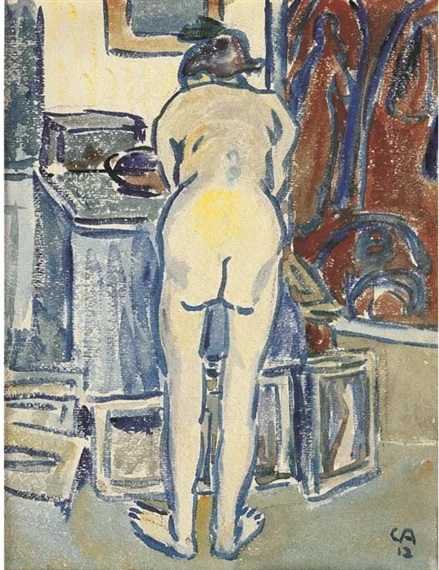

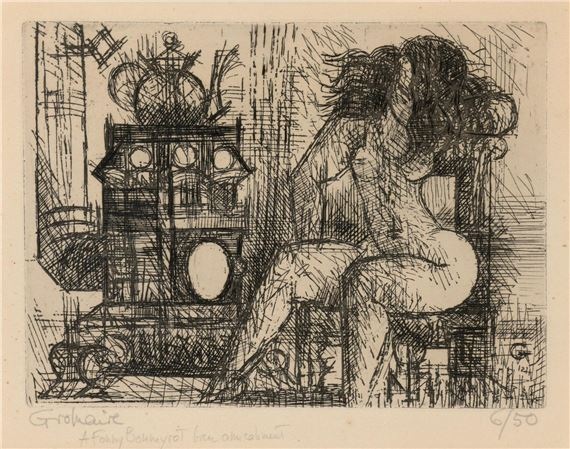

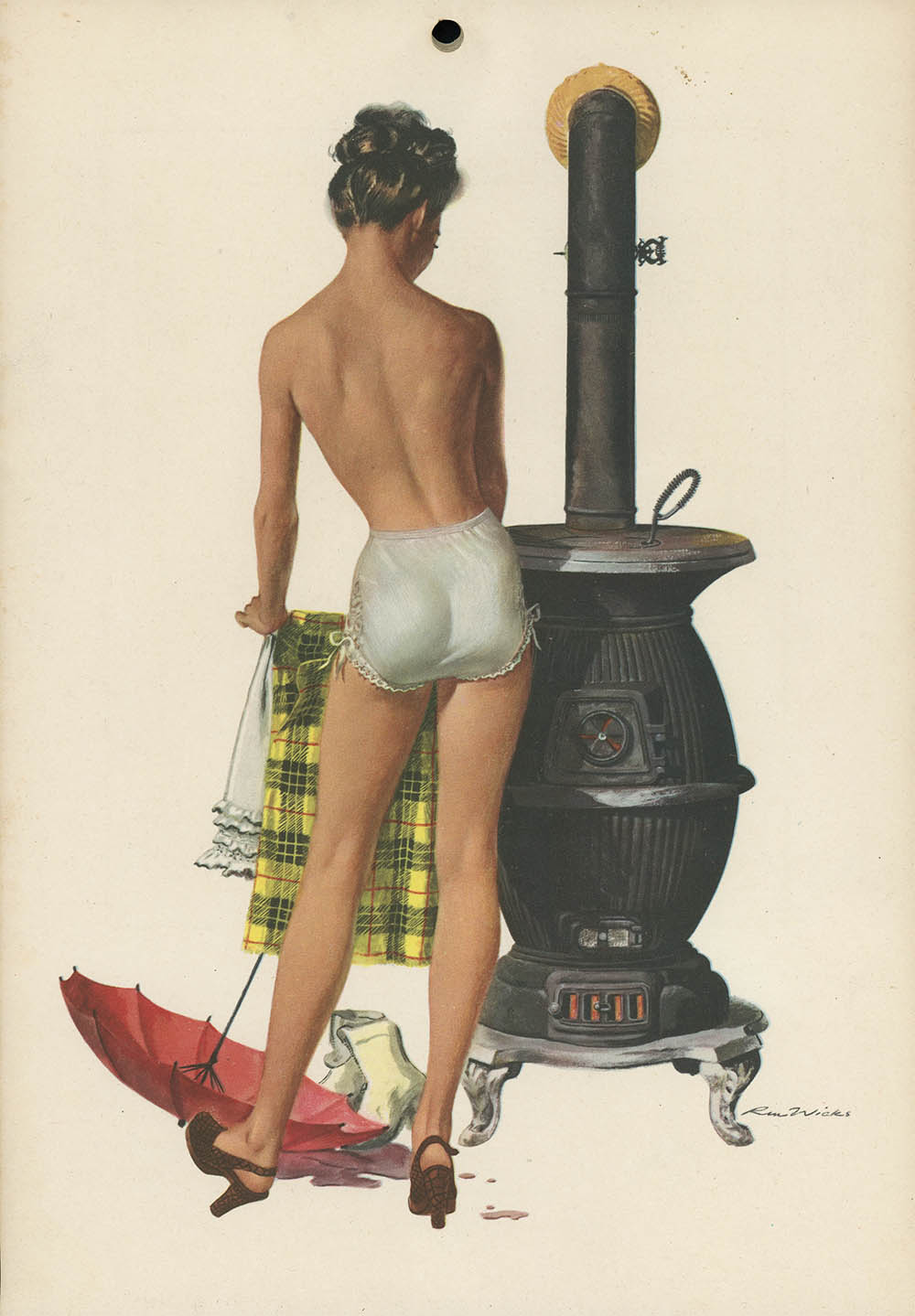

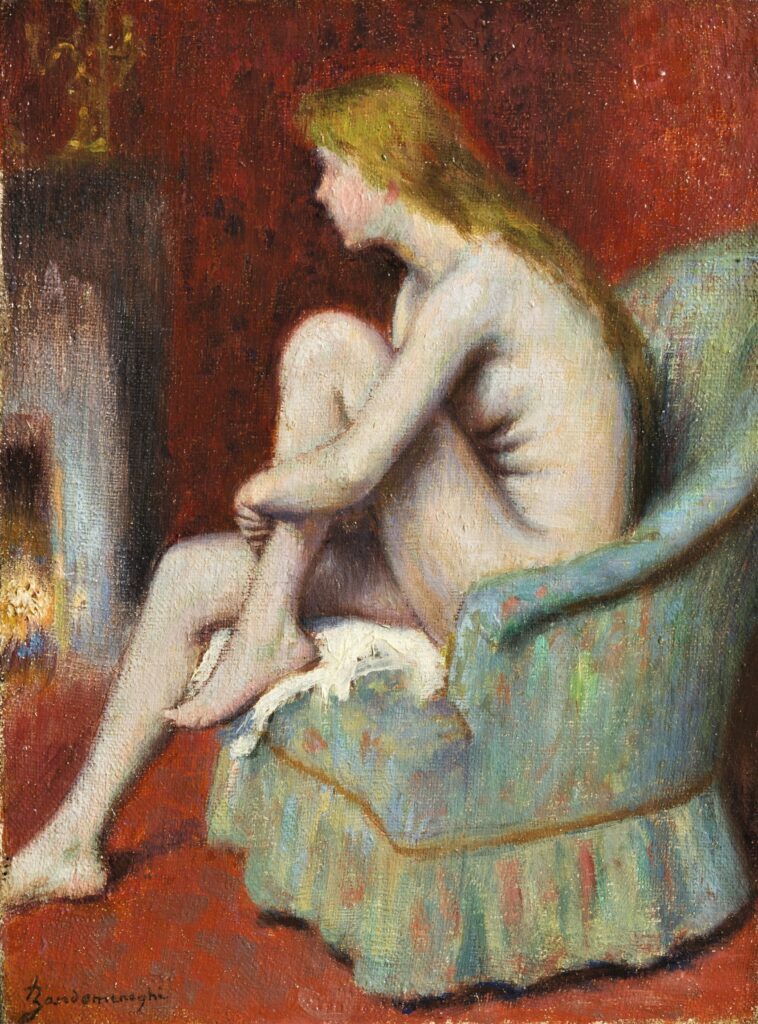

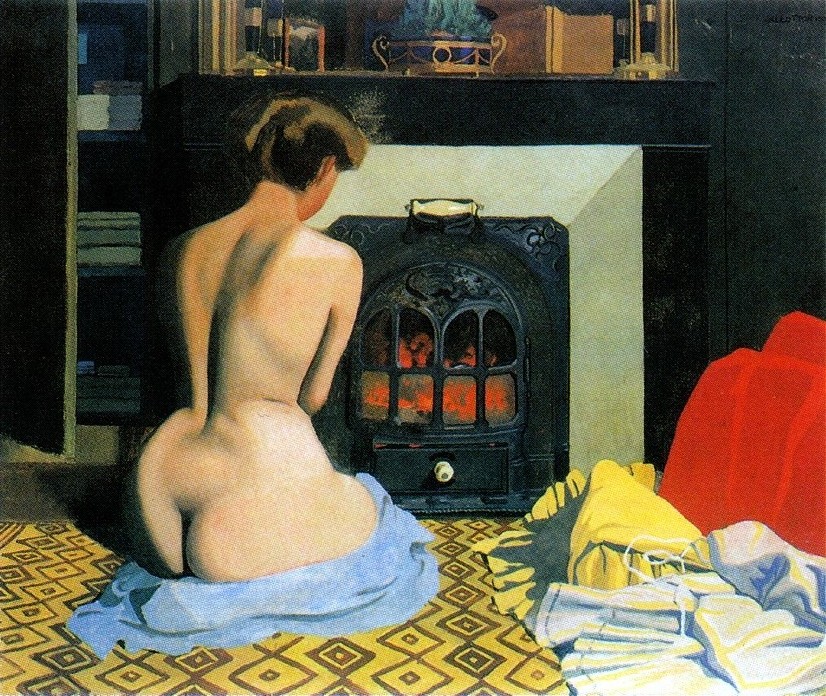

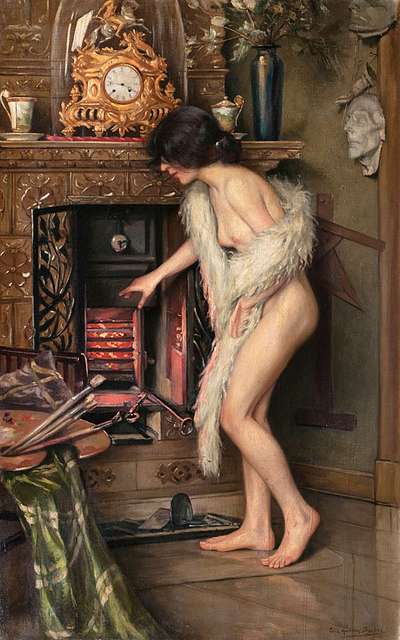

Nu près du poêle

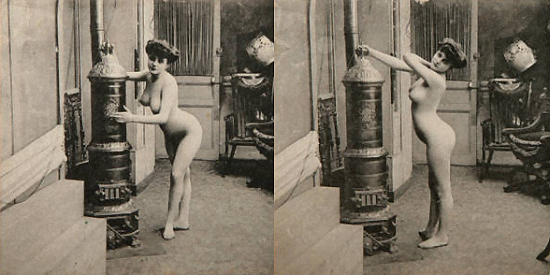

Nu près du poêle Nu au poêle, vers 1910

Nu au poêle, vers 1910

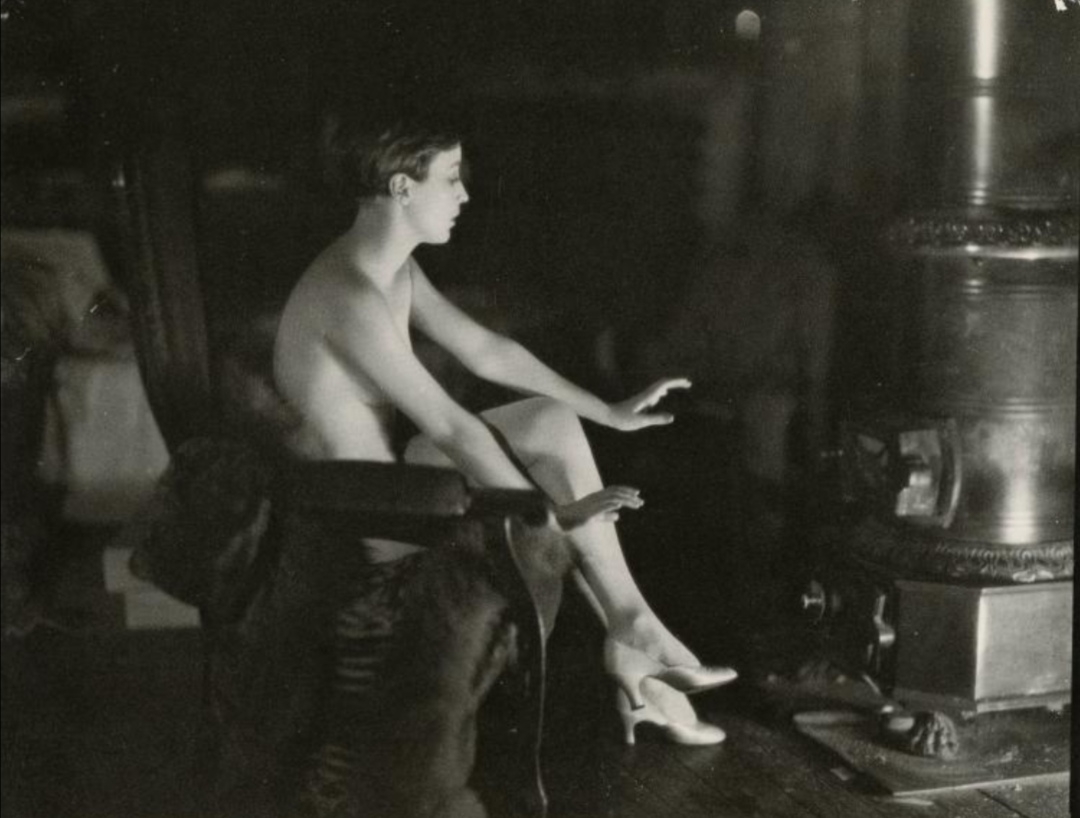

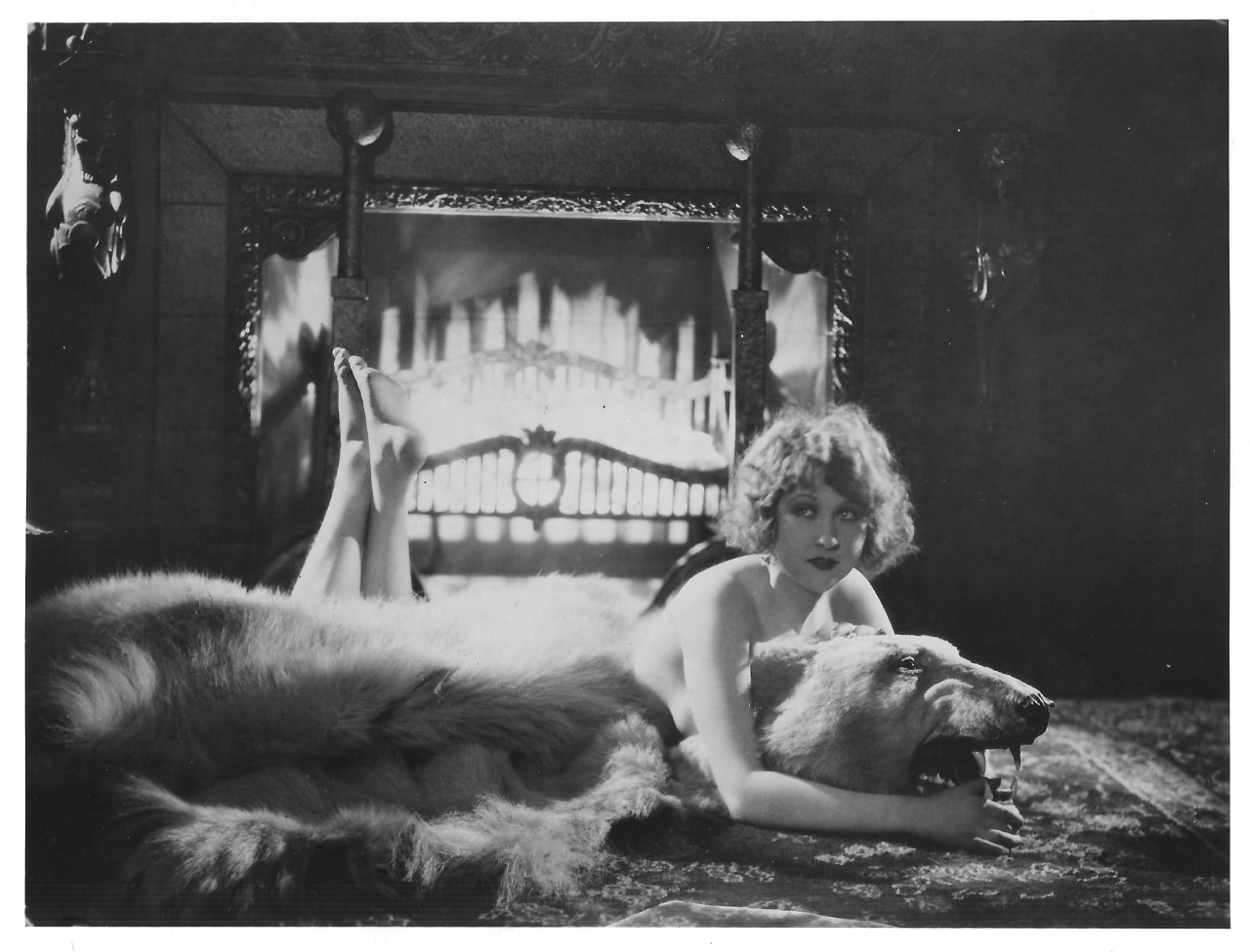

L’actrice Bessie Love,

L’actrice Bessie Love,

La femme qui bat son mari, Abraham Bosse, vers 1633, Carnavalet.

La femme qui bat son mari, Abraham Bosse, vers 1633, Carnavalet.

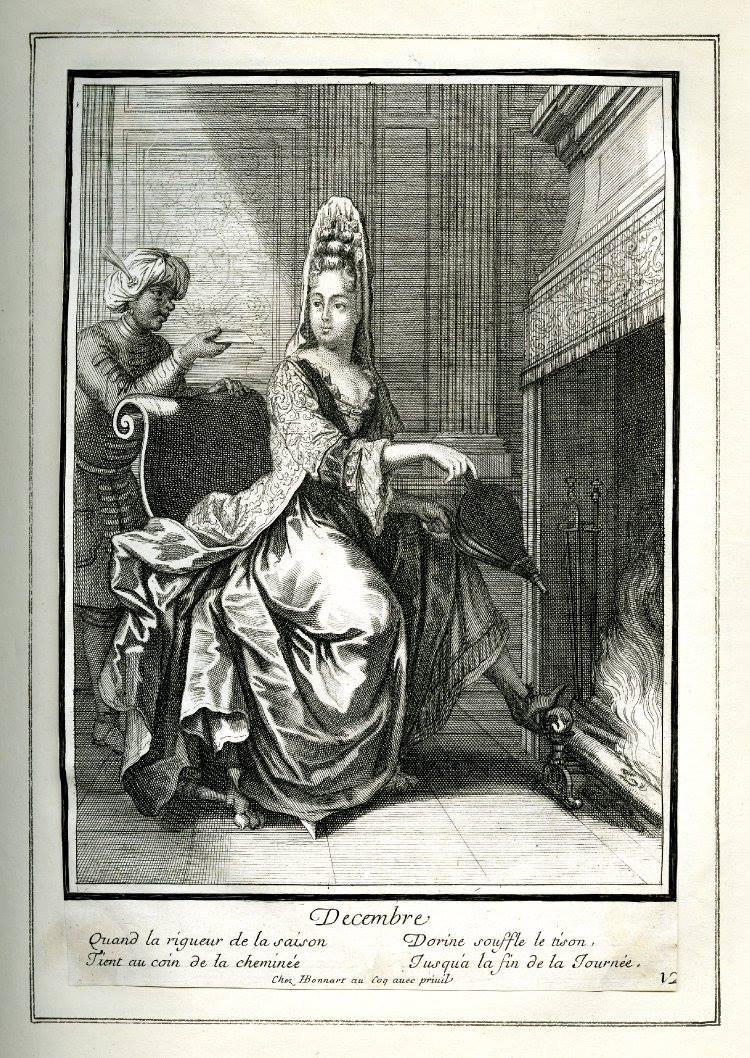

Le Feu

Le Feu

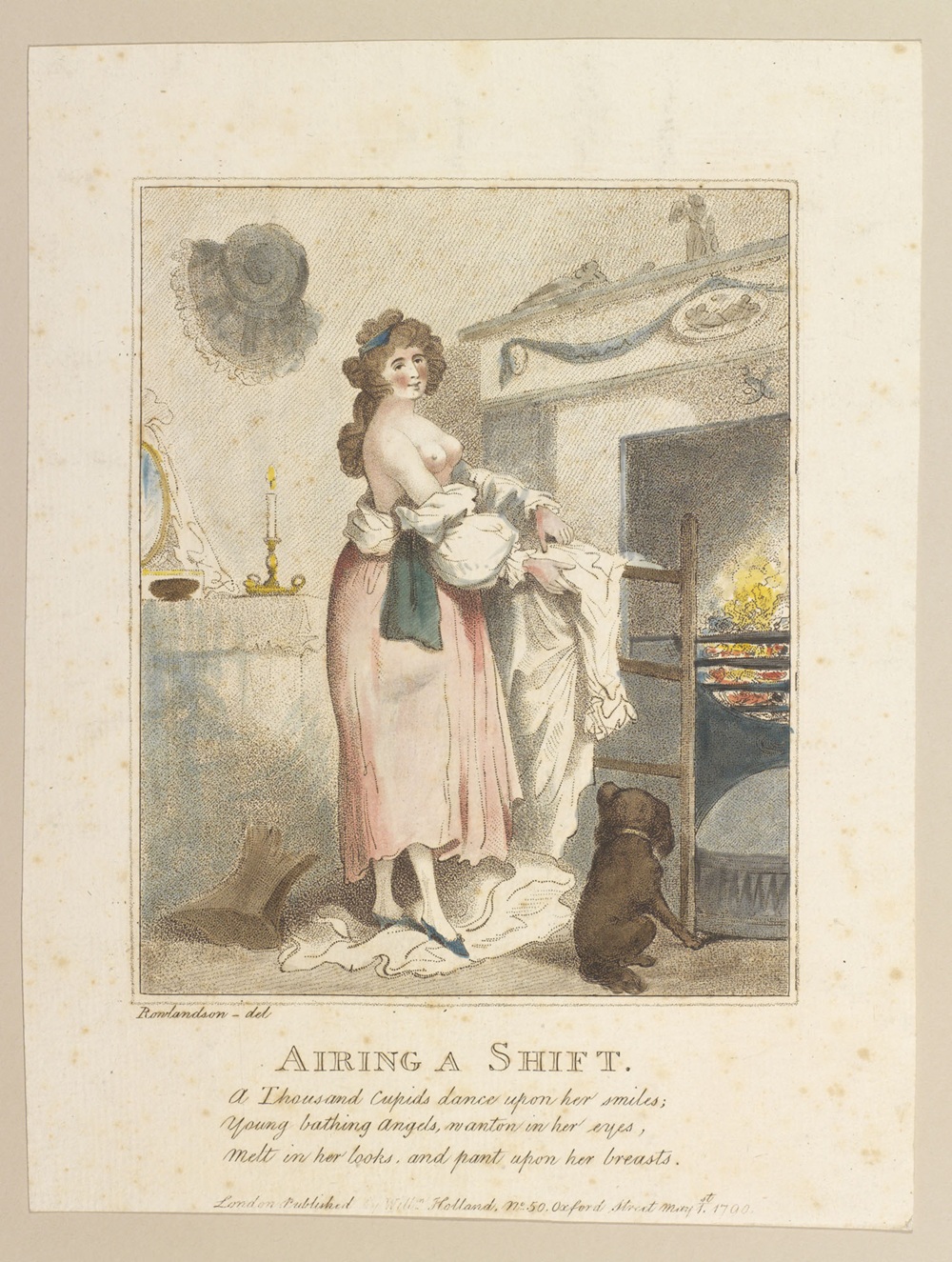

La Toillette, Gravure de Louis Marin Bonnet, 1781, NGA [15]

La Toillette, Gravure de Louis Marin Bonnet, 1781, NGA [15] La Toilette du matin

La Toilette du matin

La petite renarde (Sly-boots)

La petite renarde (Sly-boots)

La Mort et l’épouse industrieuse (Death and the industrious wife), The British dance of death de Van Assen, 1823, p 33, Welcome collection

La Mort et l’épouse industrieuse (Death and the industrious wife), The British dance of death de Van Assen, 1823, p 33, Welcome collection

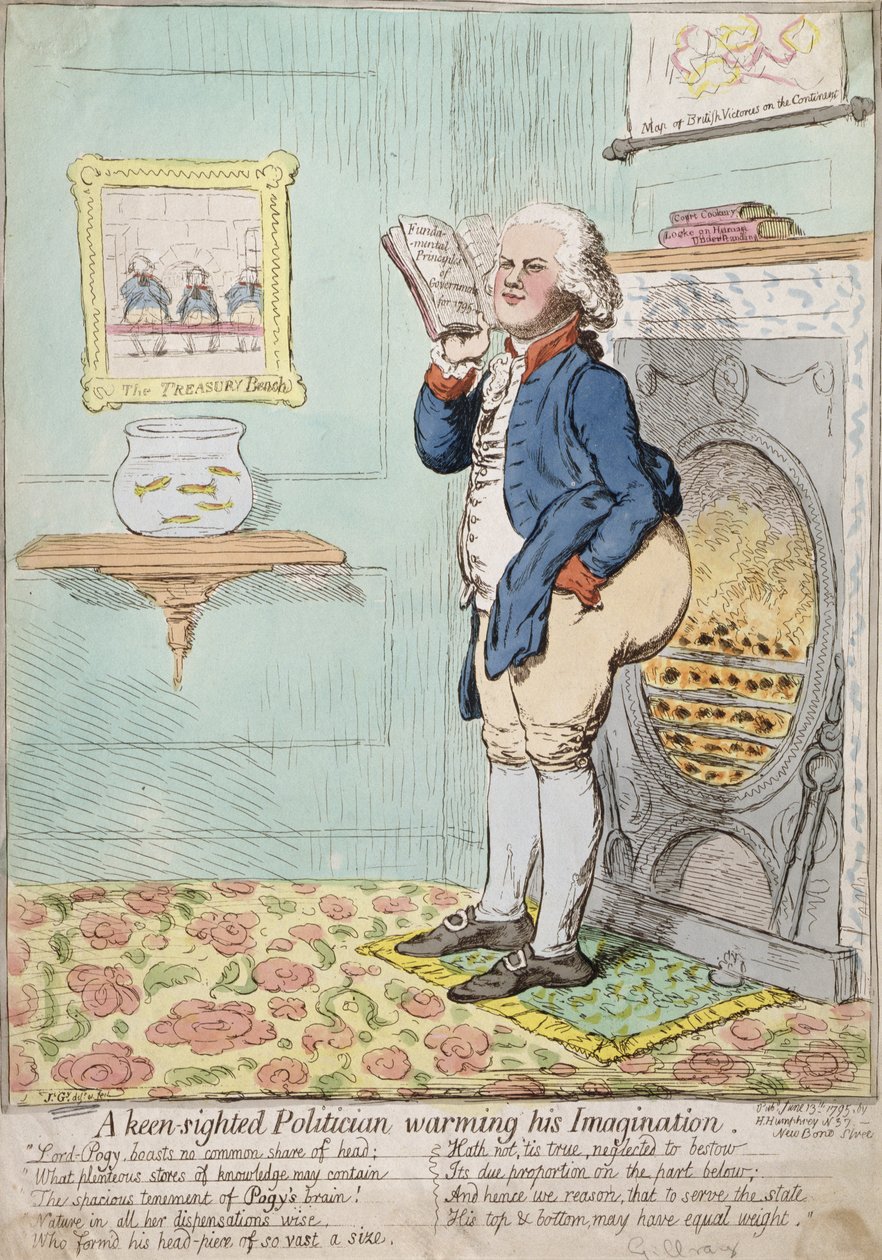

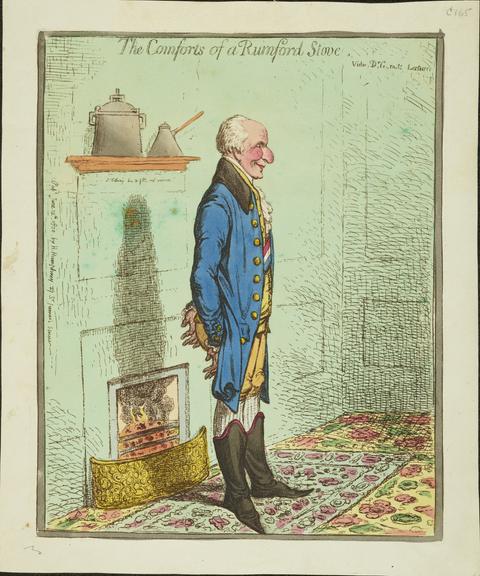

Luxury, or the Comforts of a Rumpford

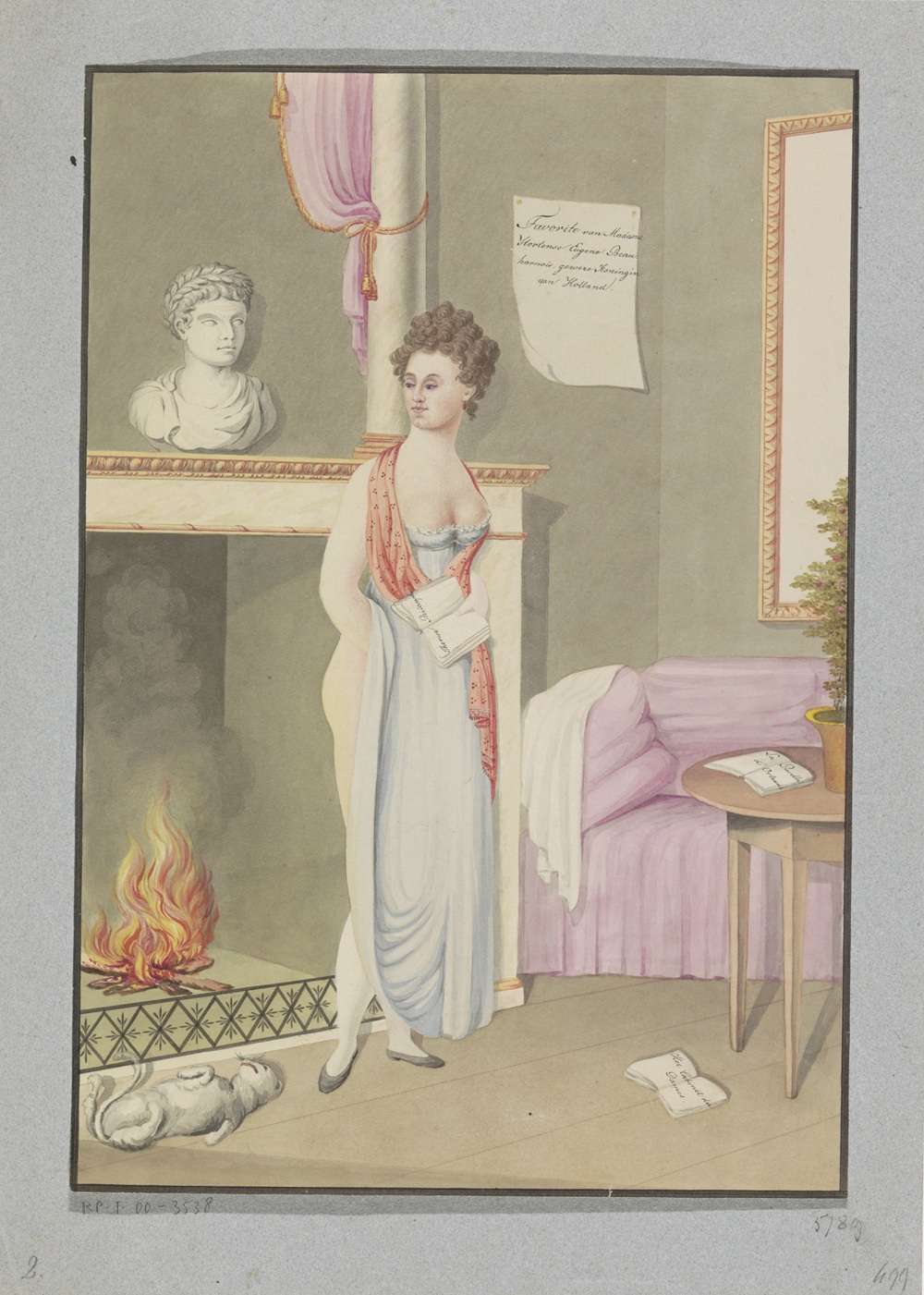

Luxury, or the Comforts of a Rumpford Une favorite de Madame Hortense Eugène Beauharnais, ancienne reine de Hollande Anonyme 1810-20, Rijksmuseum

Une favorite de Madame Hortense Eugène Beauharnais, ancienne reine de Hollande Anonyme 1810-20, Rijksmuseum

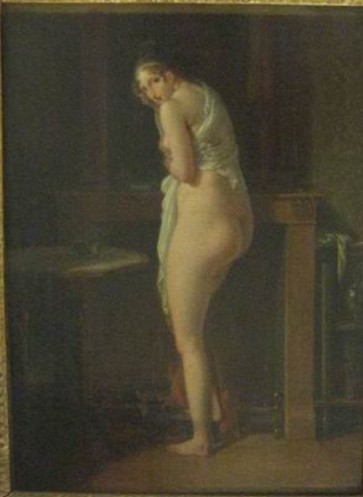

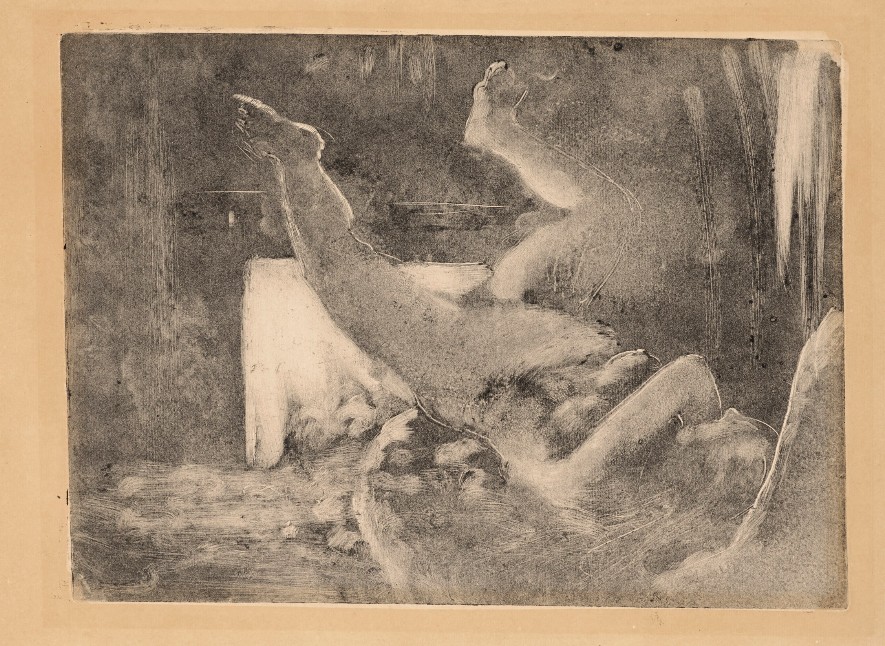

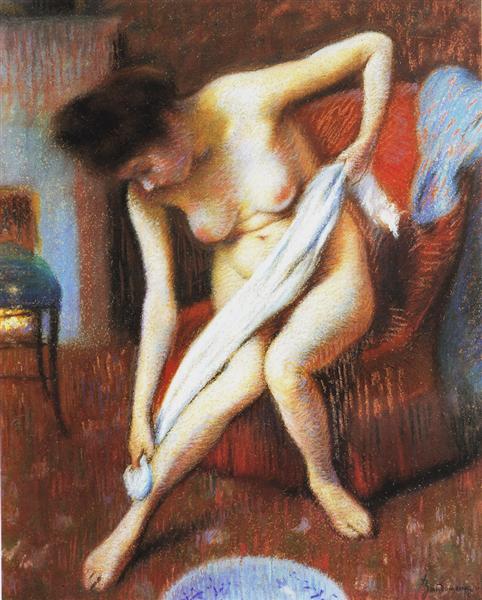

Femme nue se chauffant (monotype), Degas, 1876-77, collection particulière

Femme nue se chauffant (monotype), Degas, 1876-77, collection particulière

Nu assis près d’une cheminée (mantochrome), Louis-Amedée Mante et Edmond Goldschmidt, 1895-1900

Nu assis près d’une cheminée (mantochrome), Louis-Amedée Mante et Edmond Goldschmidt, 1895-1900

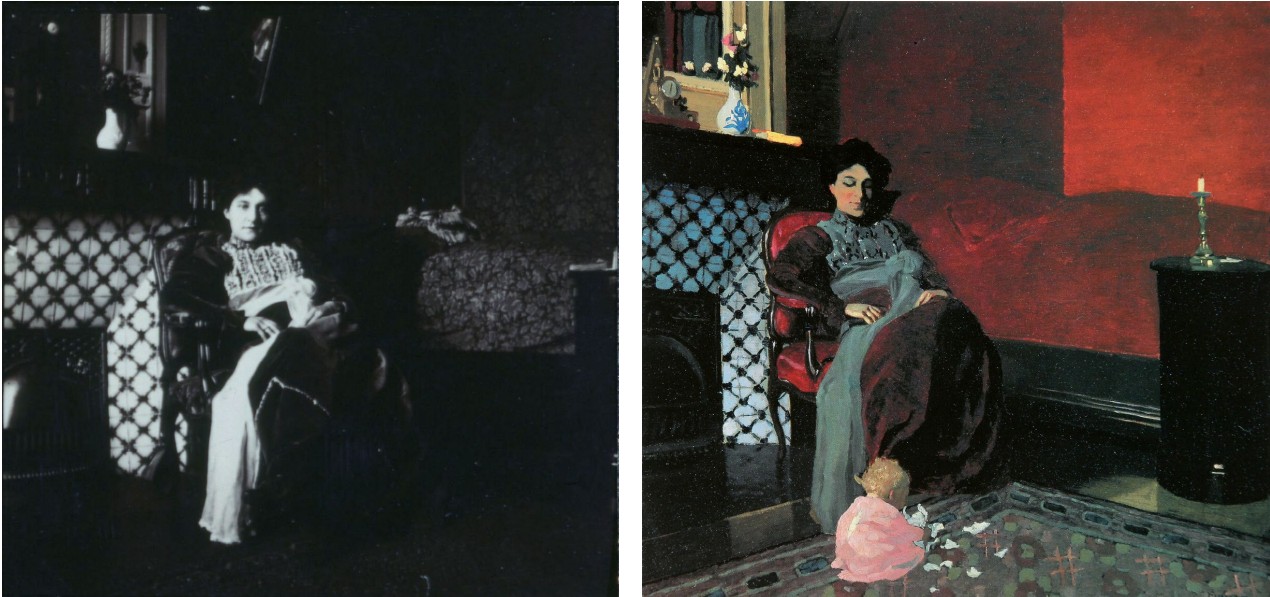

La Chambre rouge, Etretat (Madame Vallotton et sa nièce Germaine Aghion)

La Chambre rouge, Etretat (Madame Vallotton et sa nièce Germaine Aghion) Max Rodrigues dans l’atelier de Félix Vallotton, son beau-père, au 6 rue de Milan à Paris 9ème (huile sur carton, 51 x 69 cm)

Max Rodrigues dans l’atelier de Félix Vallotton, son beau-père, au 6 rue de Milan à Paris 9ème (huile sur carton, 51 x 69 cm)

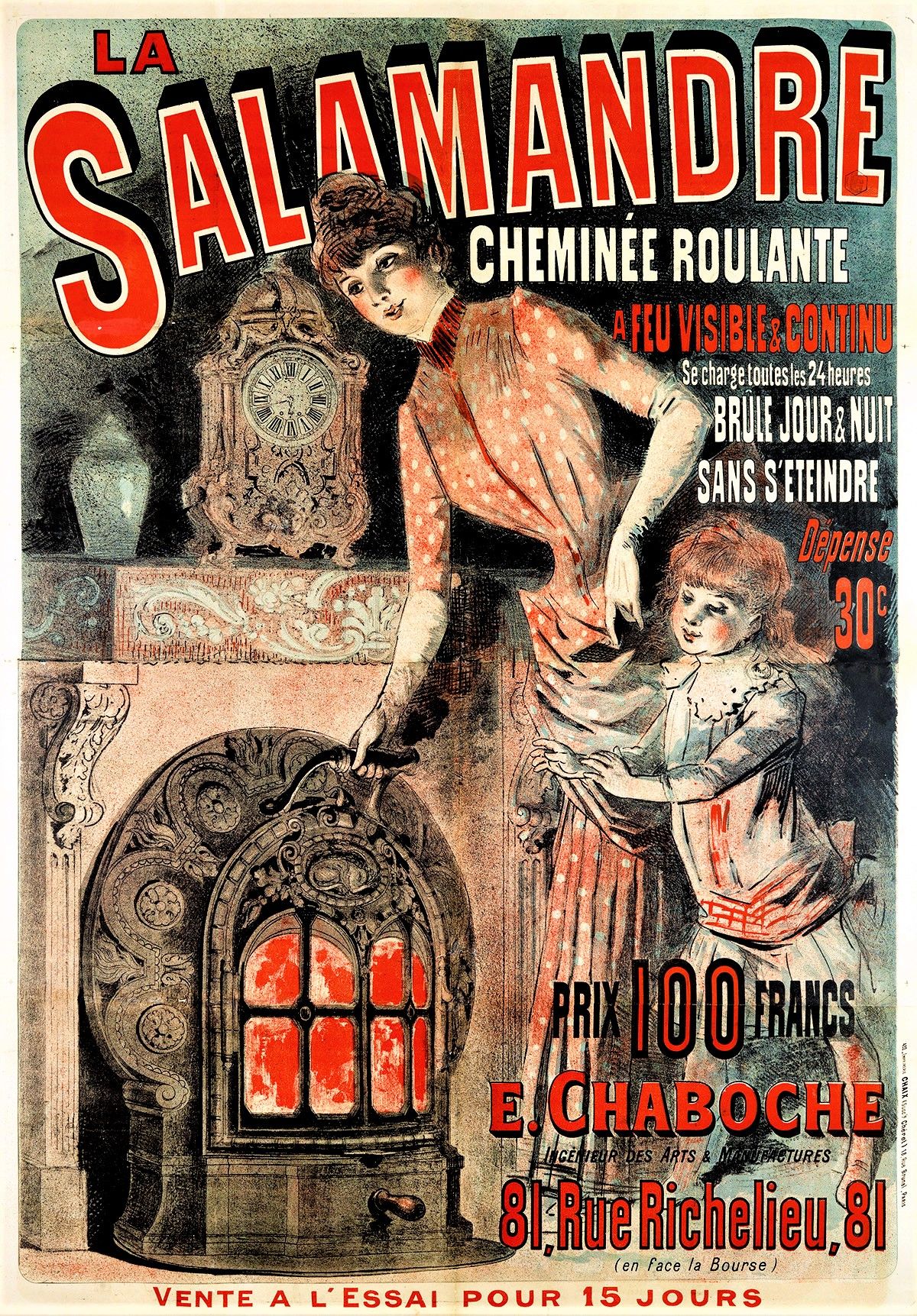

La Salamandre

La Salamandre

Modèle se déshabillant dans l’atelier de la rue Truffaut

Modèle se déshabillant dans l’atelier de la rue Truffaut

Les deux amies anglaises, Vuillard, 1923, collection particulière

Les deux amies anglaises, Vuillard, 1923, collection particulière

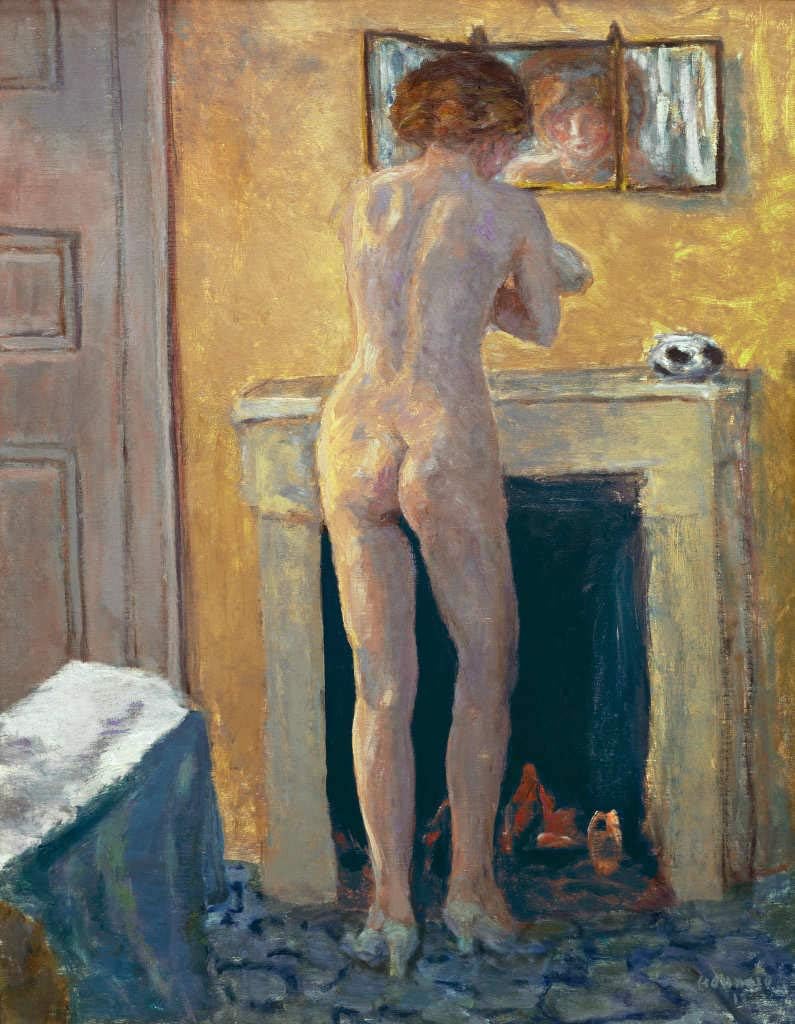

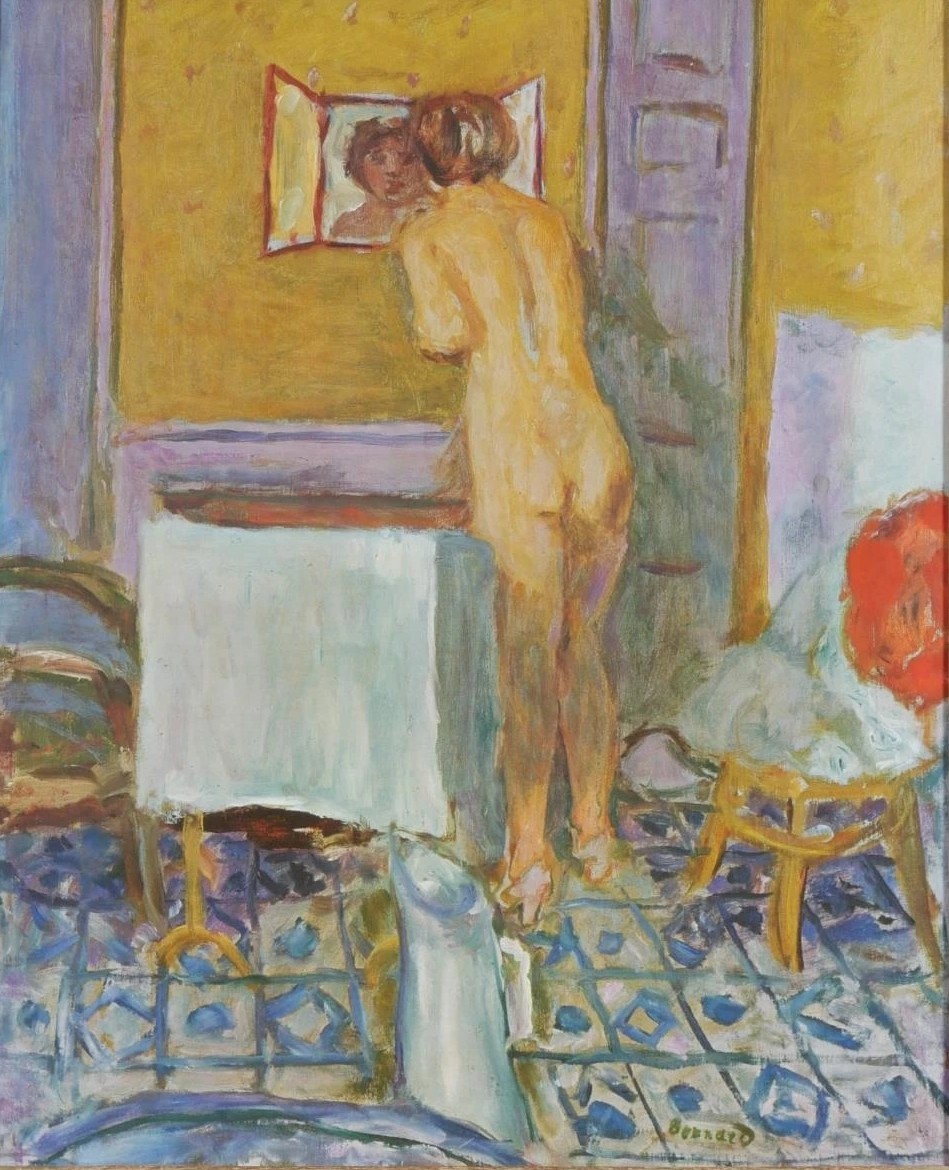

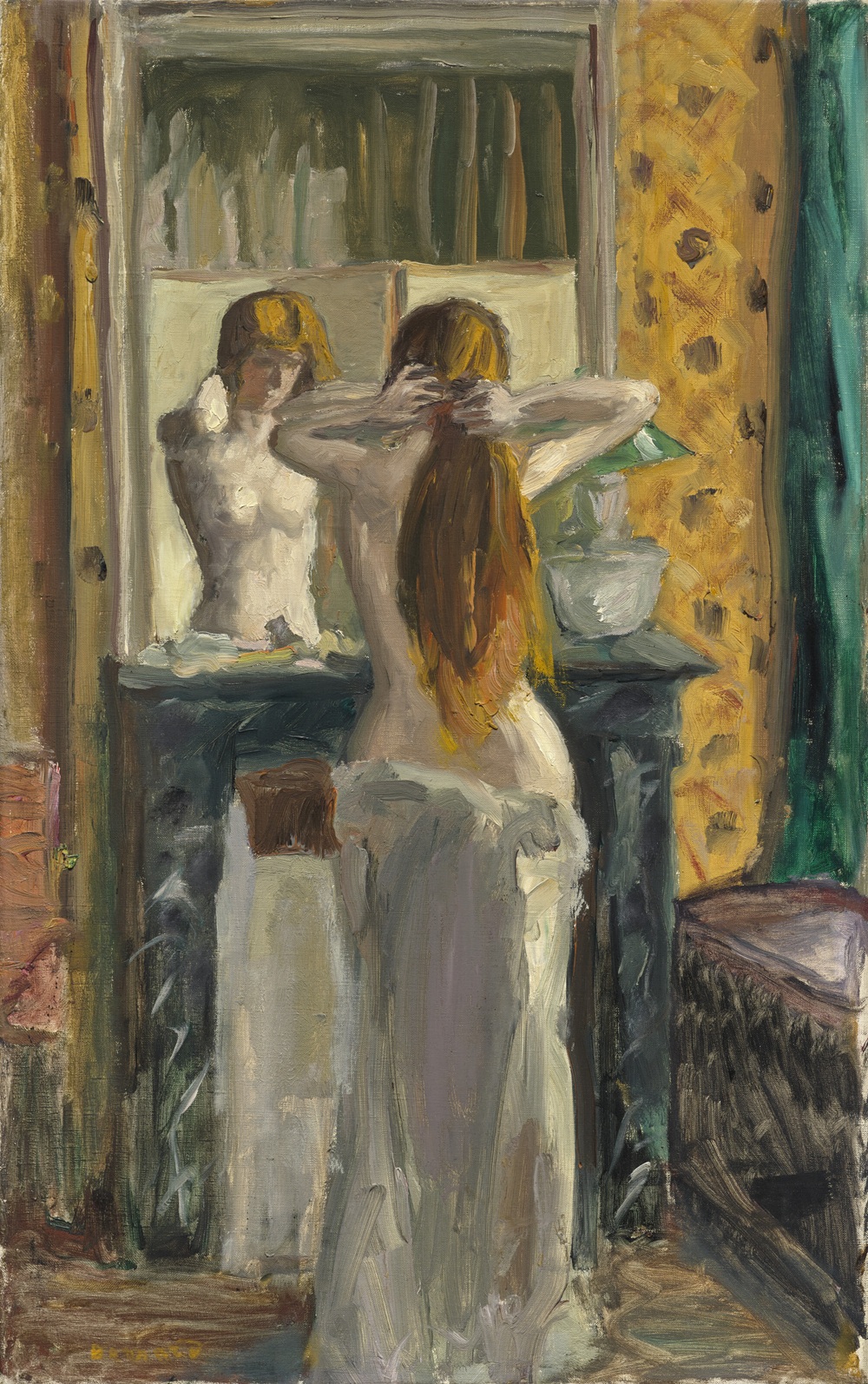

Femme à demi-nue ou Nu se coiffant devant la glace, Bonnard, 1916

Femme à demi-nue ou Nu se coiffant devant la glace, Bonnard, 1916

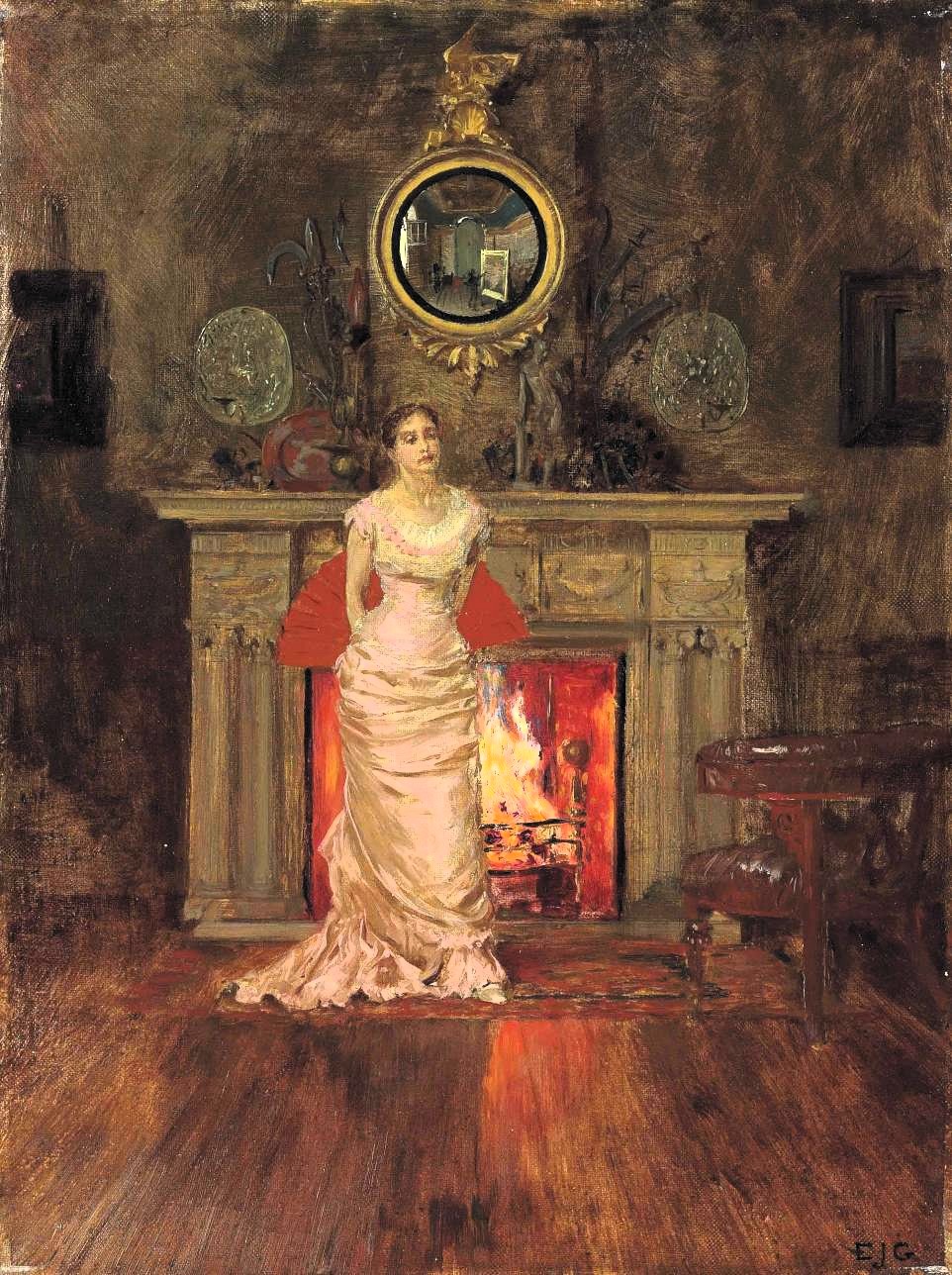

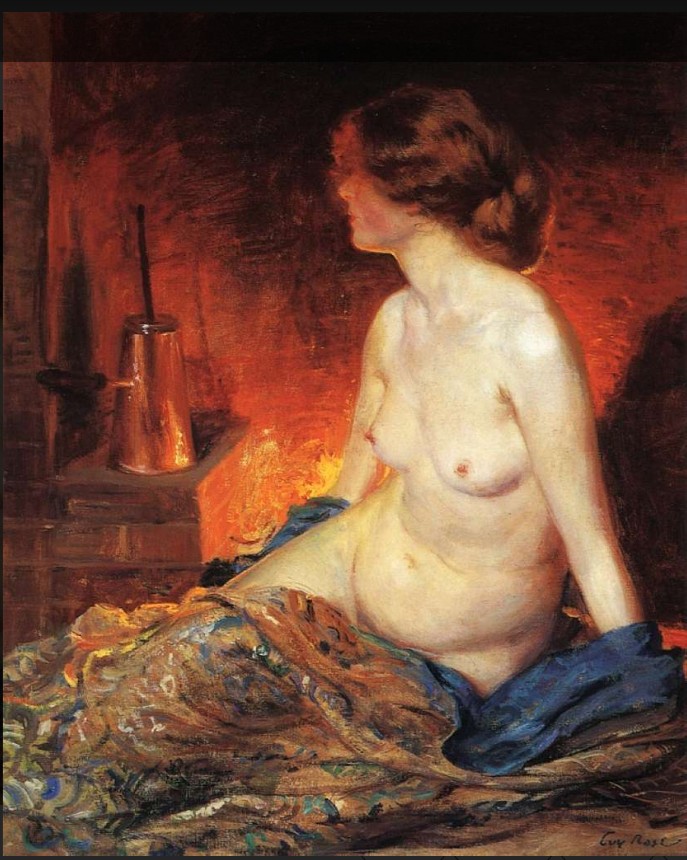

Près du feu, Everett Shinn, 1906

Près du feu, Everett Shinn, 1906

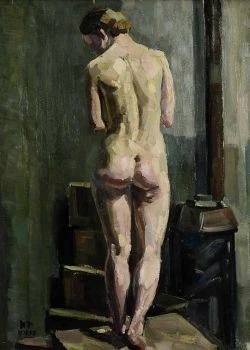

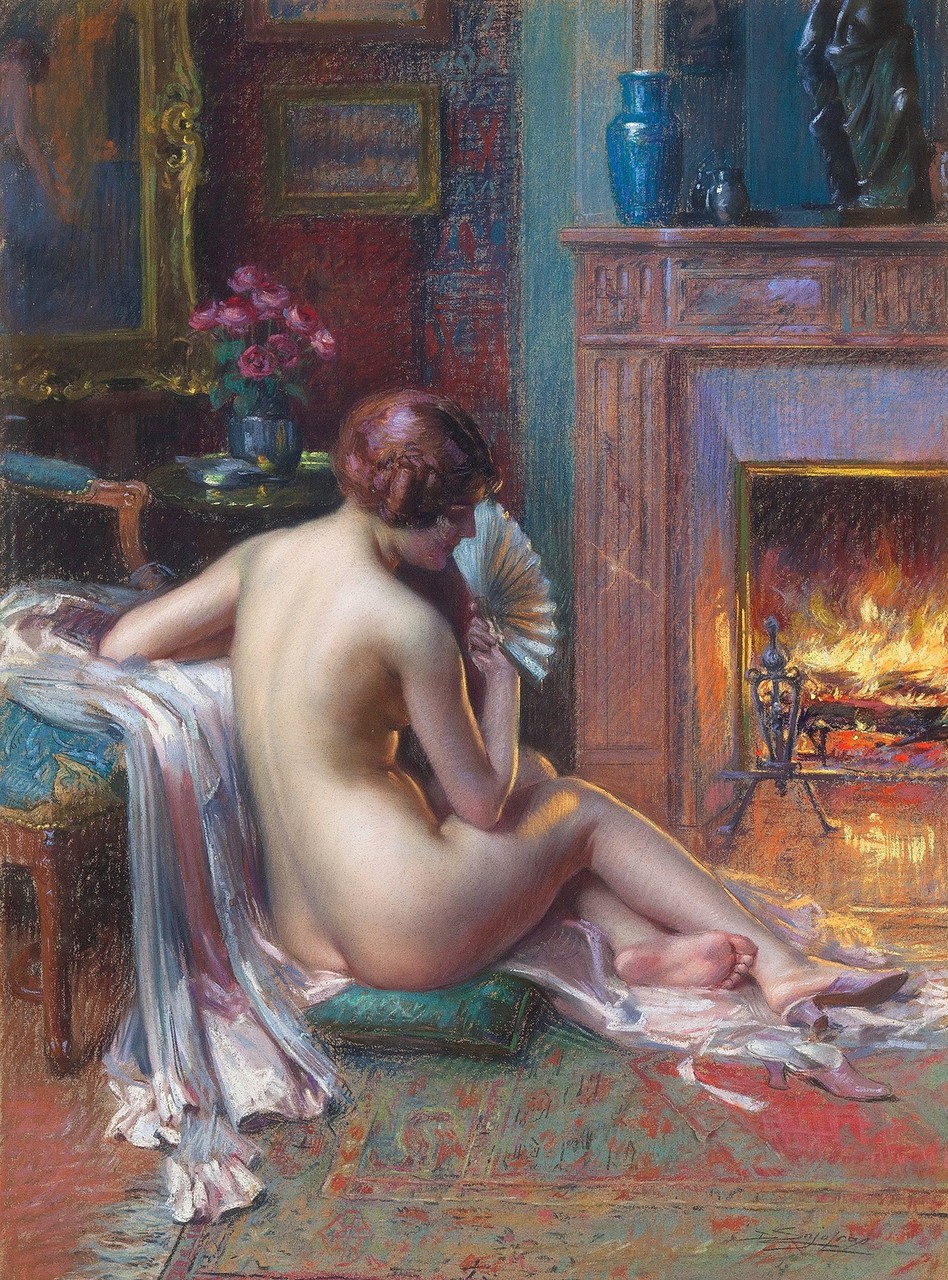

Nu à la cheminée

Nu à la cheminée

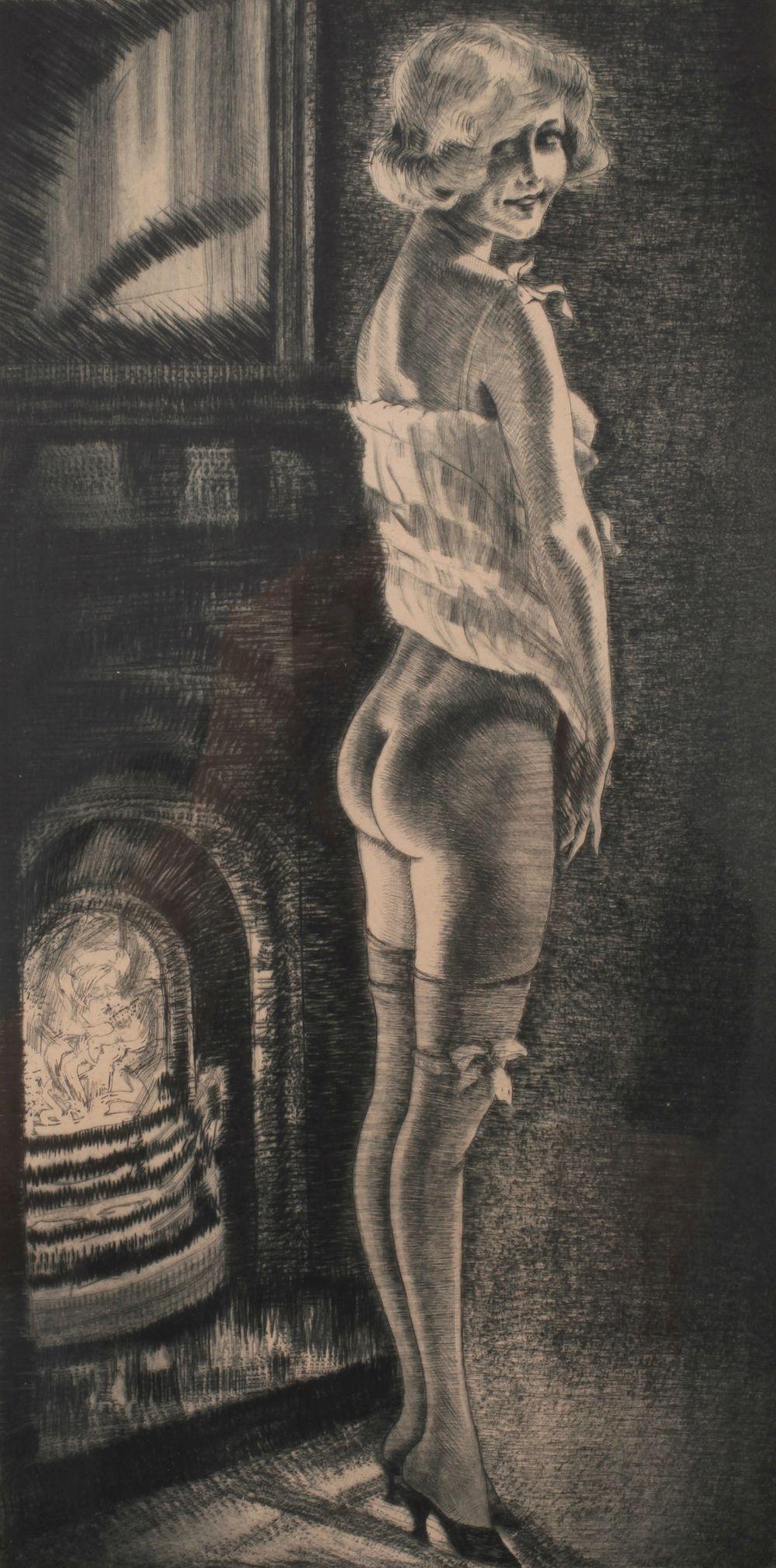

Nu de dos à la cheminée, De Groux (Victor Marais-Milton ?), vers 1925

Nu de dos à la cheminée, De Groux (Victor Marais-Milton ?), vers 1925

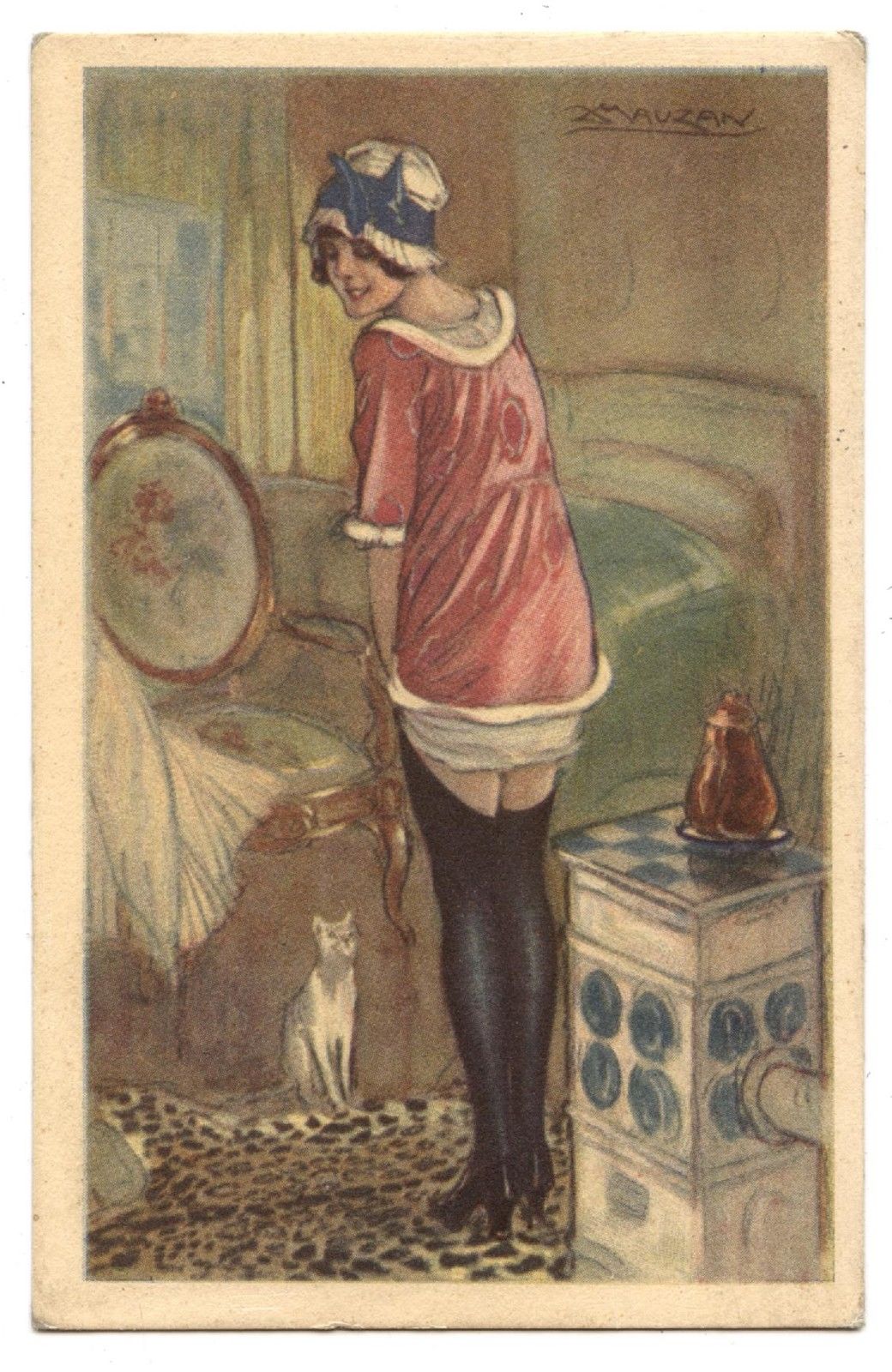

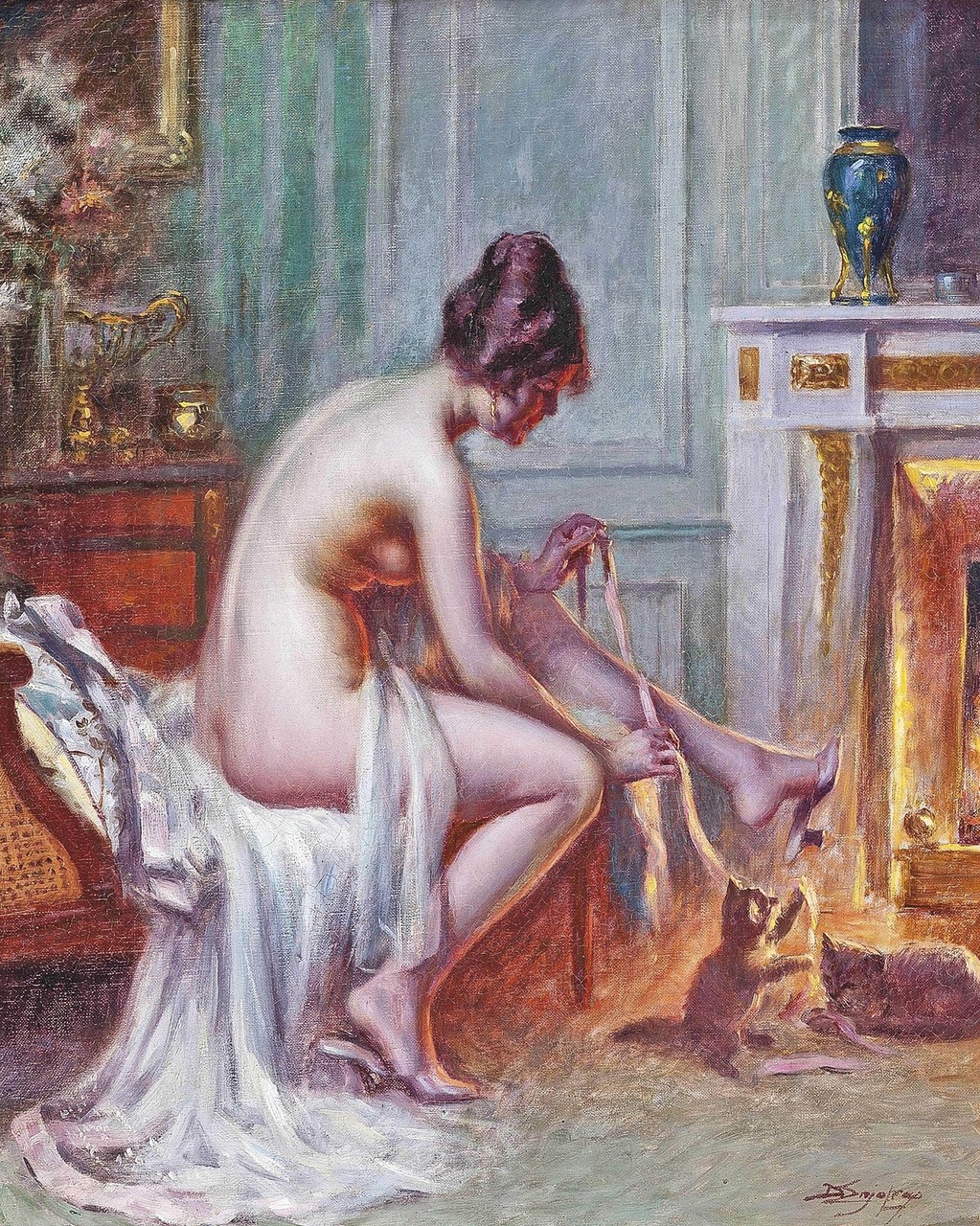

Femme et chat, Z.Naudy (Alfred Renaudin)

Femme et chat, Z.Naudy (Alfred Renaudin)

Série « the Boudoir »

Série « the Boudoir »

Colette, Paris, vers 1907

Colette, Paris, vers 1907

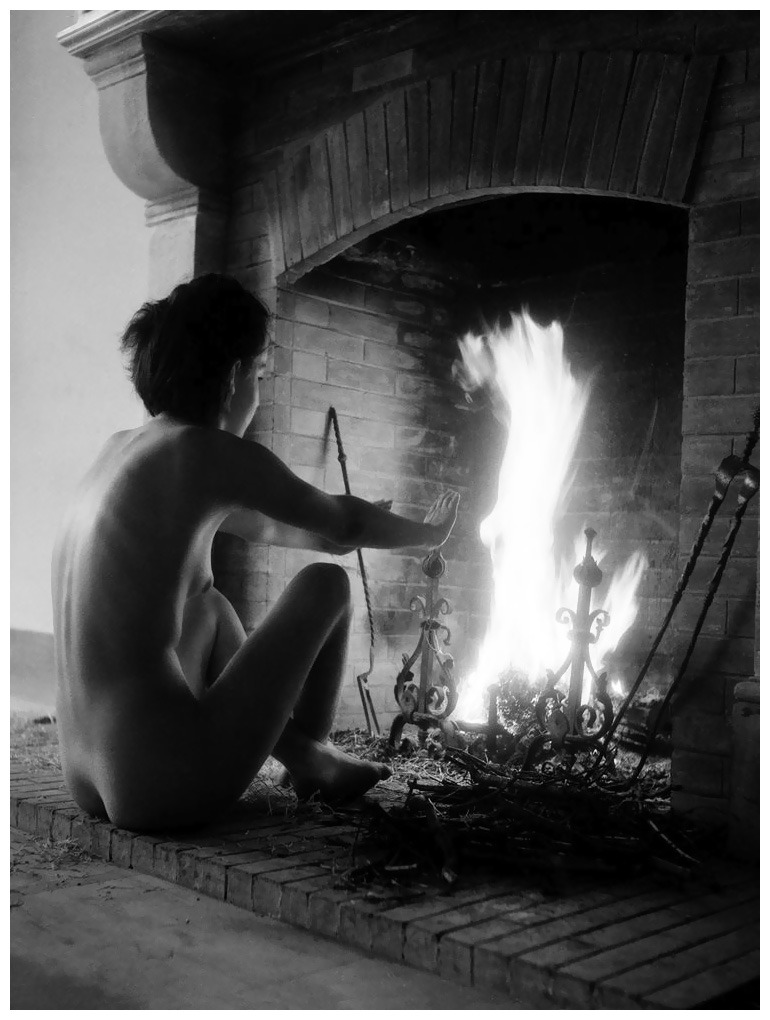

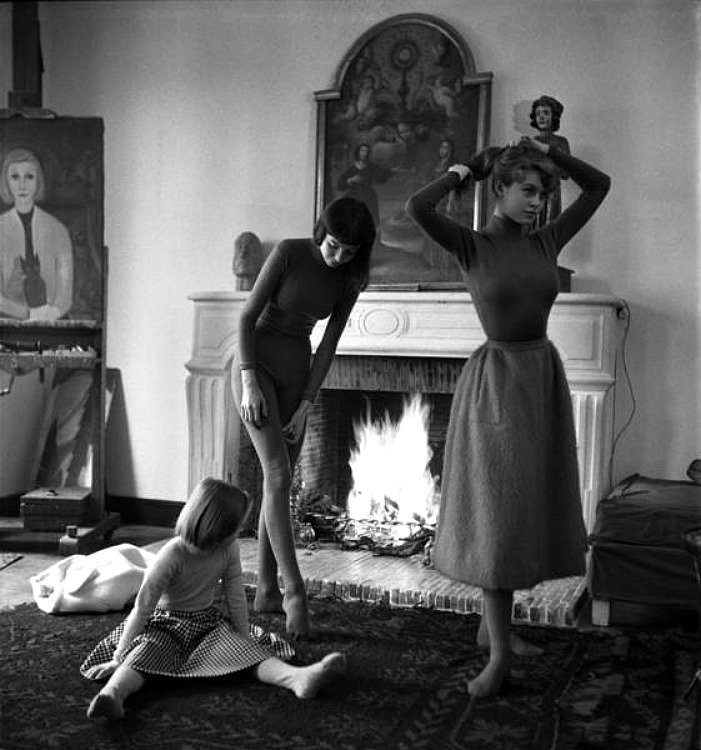

Photographie argentique anonyme, années 50

Photographie argentique anonyme, années 50

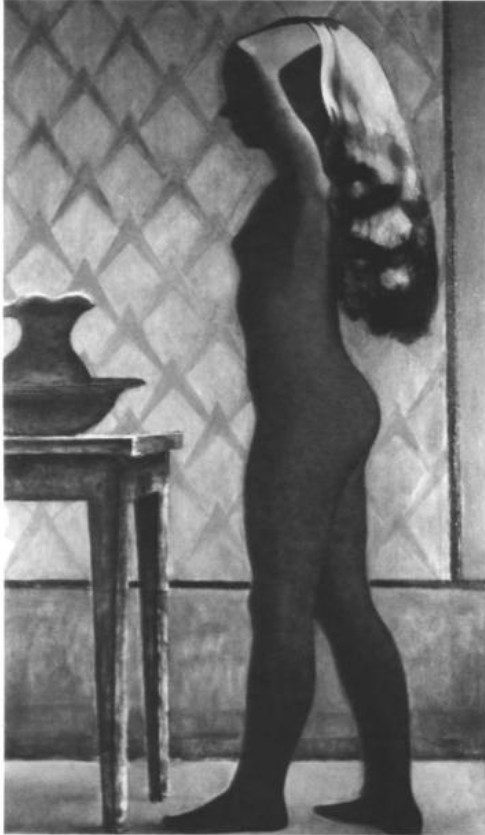

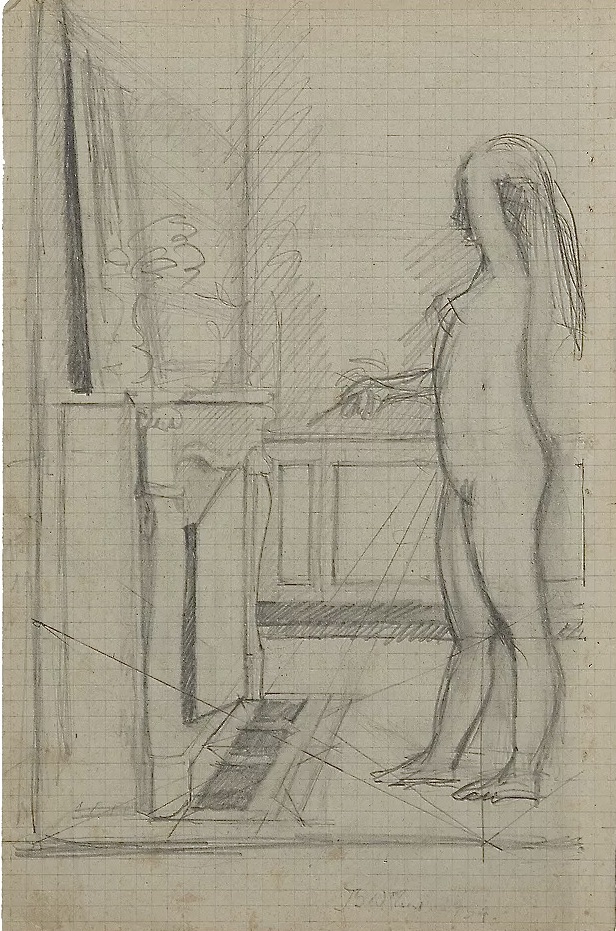

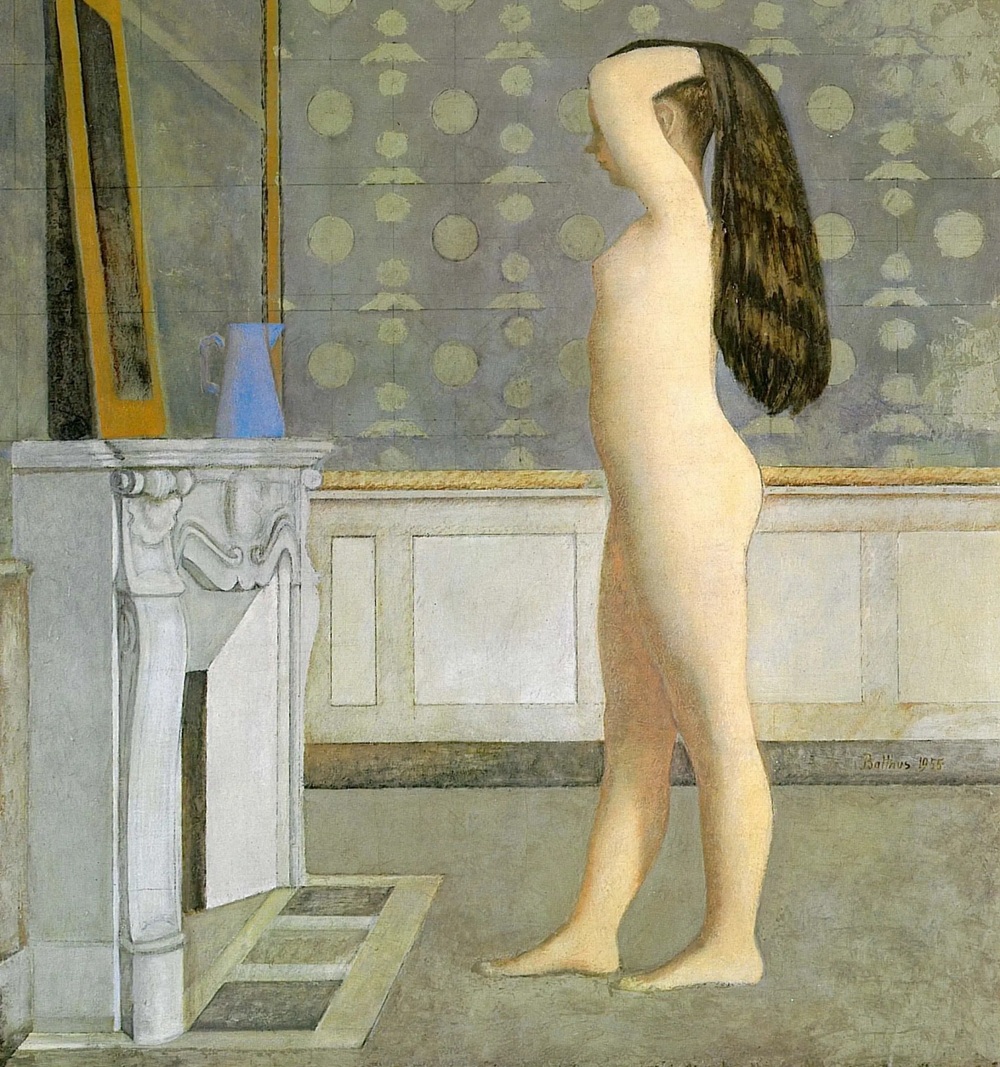

Jeune fille à sa toilette, Balthus, 1949-51, collection particulière

Jeune fille à sa toilette, Balthus, 1949-51, collection particulière

La Cheminée, illustration pour Roberte ce soir

La Cheminée, illustration pour Roberte ce soir

Gravure par Simon Francois Ravenet (National Galleries of Scotland), détail inversé.

Gravure par Simon Francois Ravenet (National Galleries of Scotland), détail inversé. Simone Martini, Adoubement de Saint Martin, 1320-25, Cappella San Martino, Basilique inférieure, Assise

Simone Martini, Adoubement de Saint Martin, 1320-25, Cappella San Martino, Basilique inférieure, Assise Gravure par Simon Francois Ravenet (National Galleries of Scotland), détail inversé.

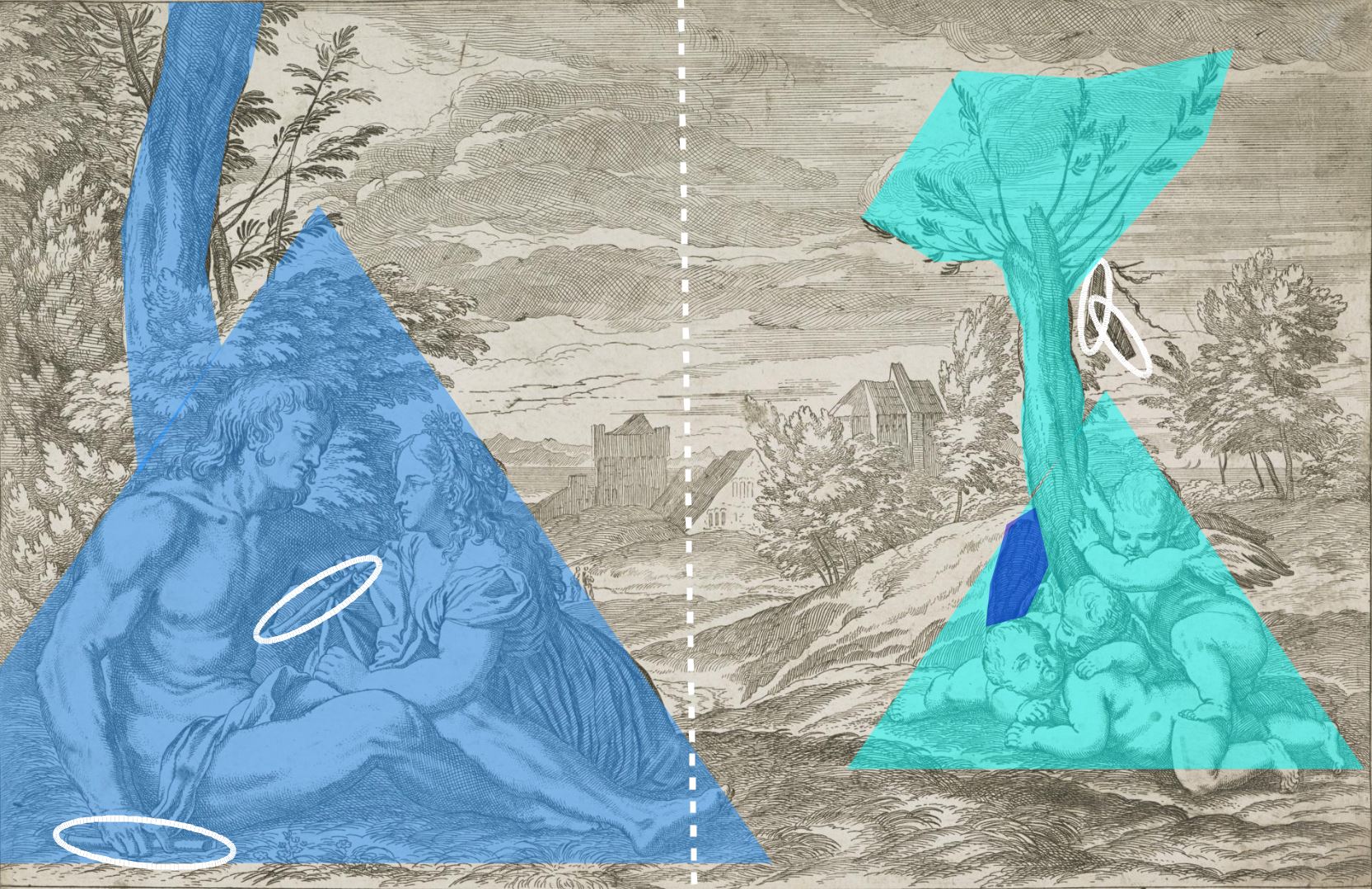

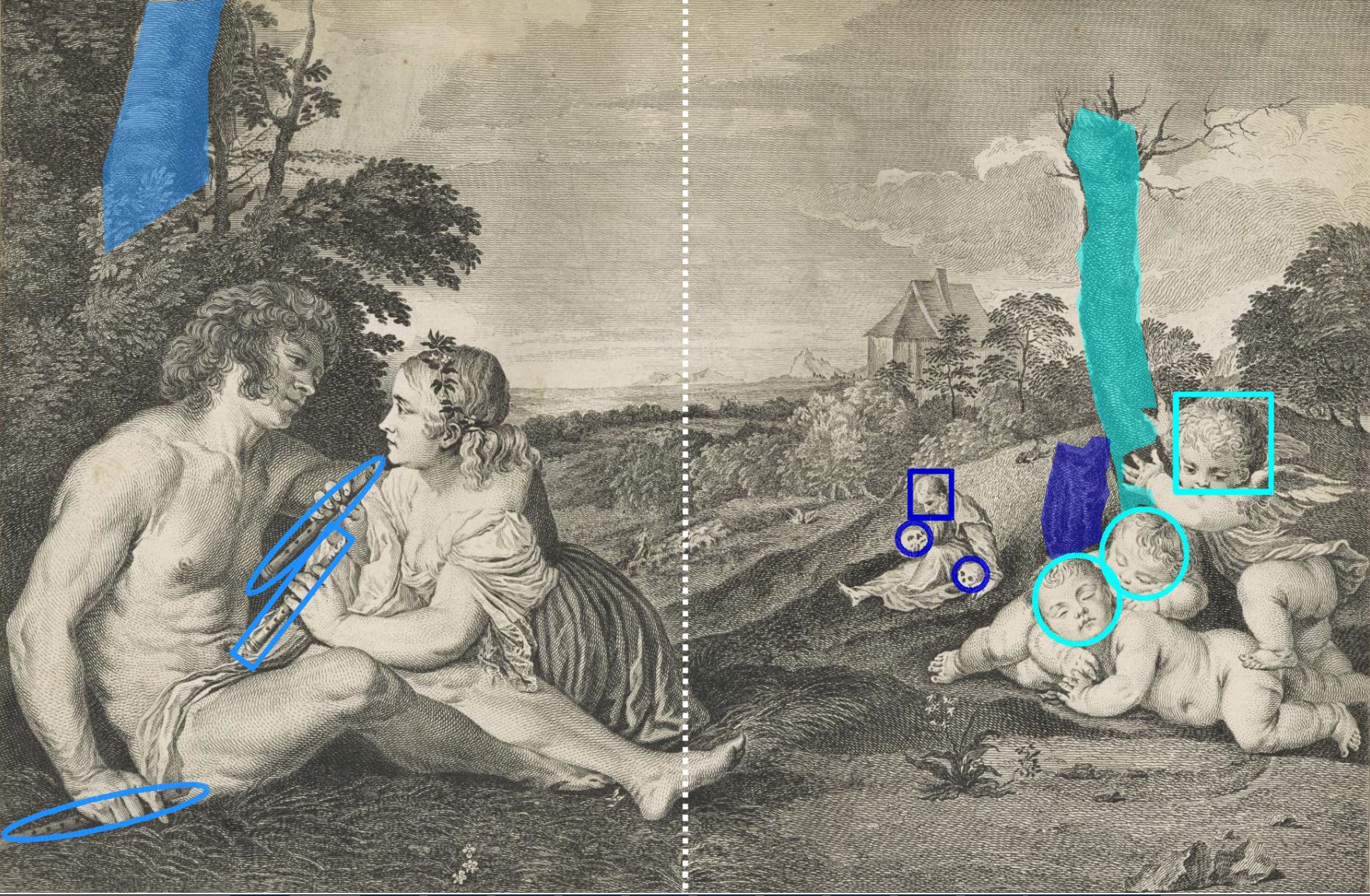

Gravure par Simon Francois Ravenet (National Galleries of Scotland), détail inversé. Sassoferrato, The Three Ages of Man, d’après Titian, vers 1682, Galeria Borghese, Rome

Sassoferrato, The Three Ages of Man, d’après Titian, vers 1682, Galeria Borghese, Rome

Boldù et le génie de la Mort, 1458, NGA

Boldù et le génie de la Mort, 1458, NGA Valentin Lefebvre, Opera selectiora quæ Titianus … et … Veronensis inventarunt ac pinxerunt, Iacobus Van Campen, Venetiis, 1682, Galerie nationale d’Écosse Édimbourg

Valentin Lefebvre, Opera selectiora quæ Titianus … et … Veronensis inventarunt ac pinxerunt, Iacobus Van Campen, Venetiis, 1682, Galerie nationale d’Écosse Édimbourg Conversation sacrée

Conversation sacrée

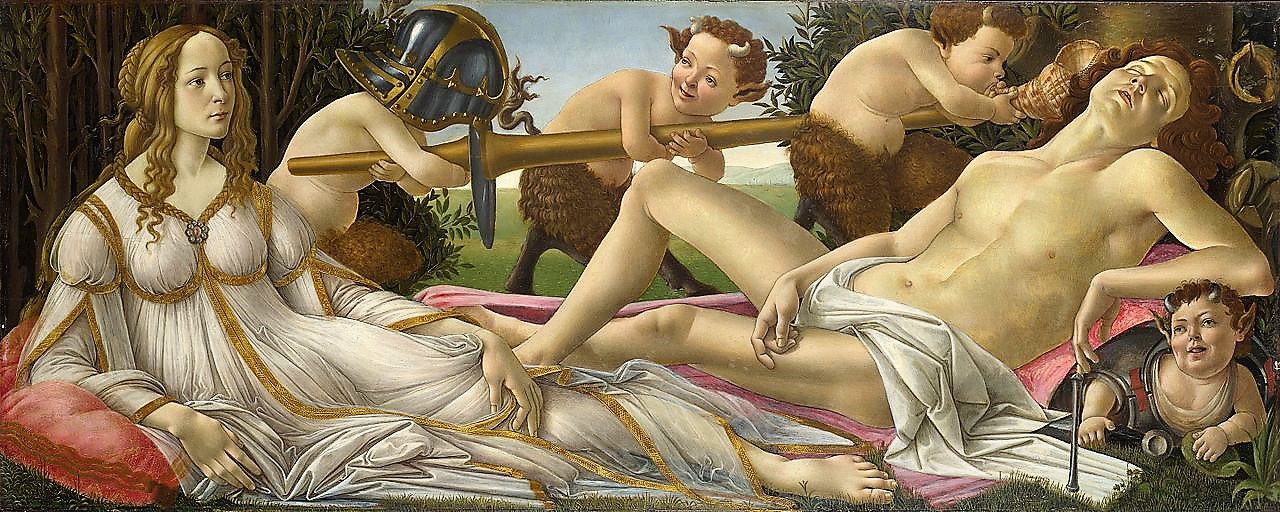

Vénus et Mars, Botticelli, vers 1485, National Gallery

Vénus et Mars, Botticelli, vers 1485, National Gallery Scène de la pièce « Andria » de Térence, Pompéi, Musée Archéologique National, Naples

Scène de la pièce « Andria » de Térence, Pompéi, Musée Archéologique National, Naples

fol 170r

fol 170r fol 170v

fol 170v fol 172r

fol 172r fol 172v

fol 172v

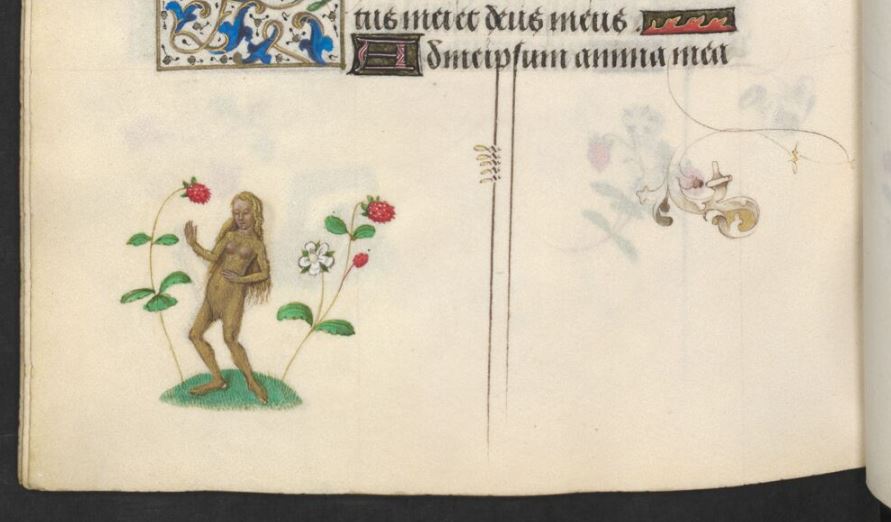

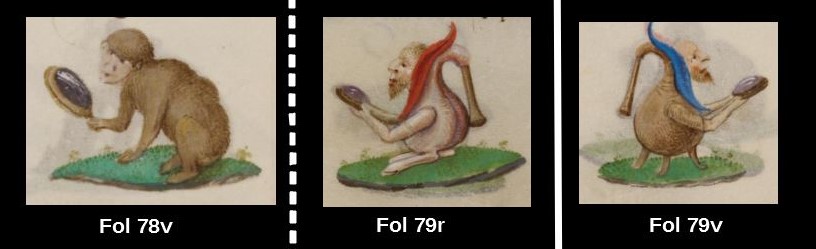

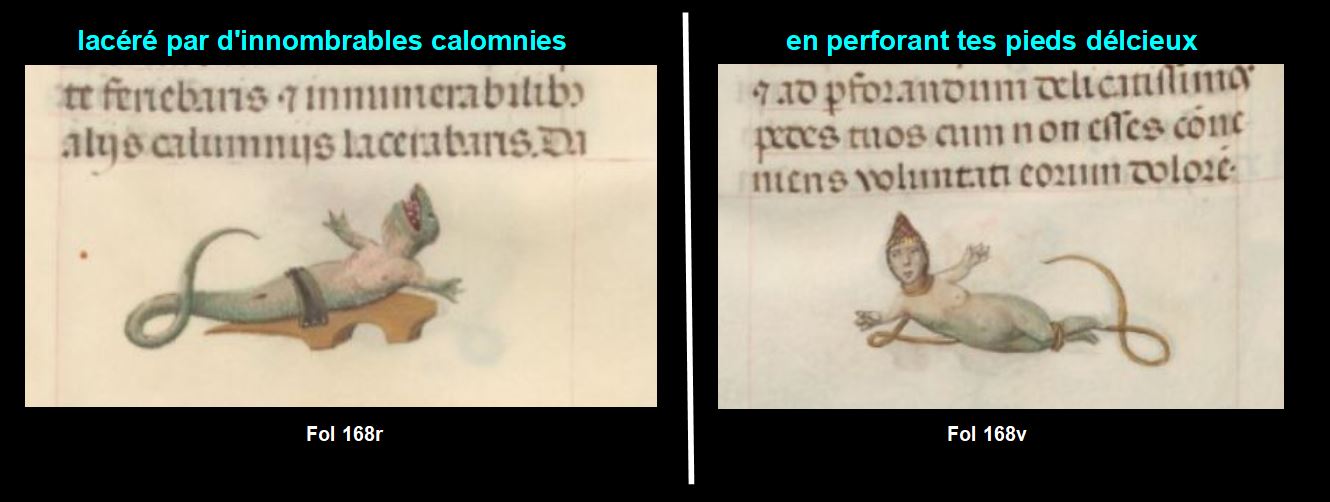

Heures de Croy, 1510-20, Vienne, OBN 1858 fol 168r 168v

Heures de Croy, 1510-20, Vienne, OBN 1858 fol 168r 168v