L’oiseleur

Métaphysique, immoral, amoureux, lubrique, le thème de l’oiseleur couvre une large tessiture, pour un nombre d’oeuvres assez réduit.

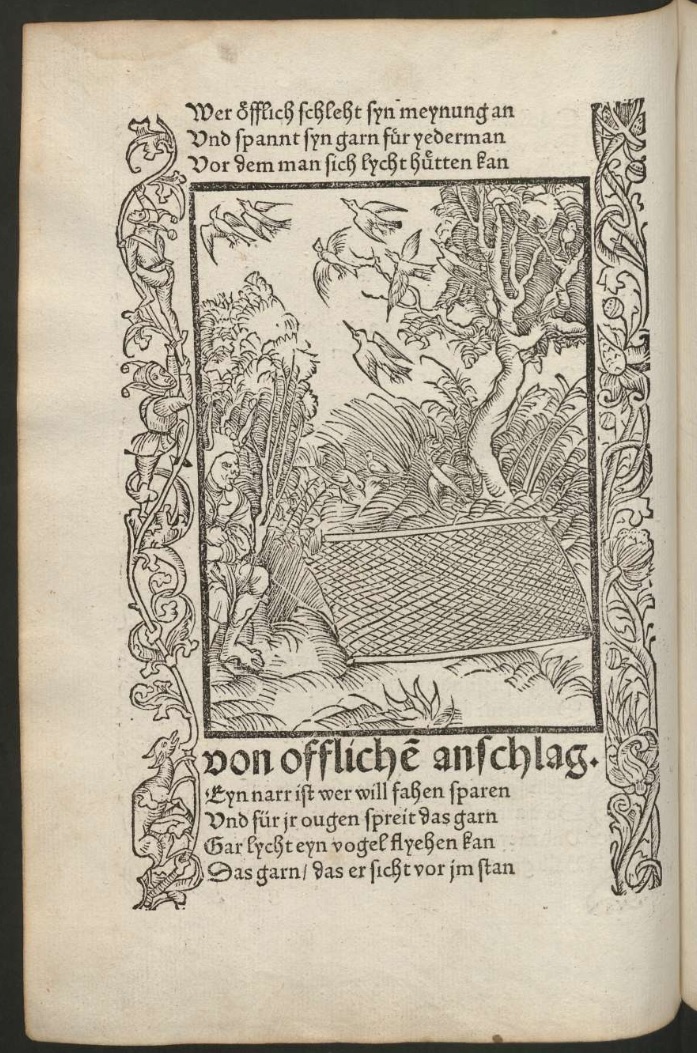

L’Oiseleur imbécile

Des attaques évidentes (Von offliche Anschlag)

Sebastian Brant, Narrenschiff Chap 39 fol 49v, Bâle (Bergmann von Olpe), 1494

Dans une de ses toutes premières apparitions, l’oiseleur n’est pas avantagé puisqu’il rate son coup par manque de dissimulation :

|

Qui annonce bruyamment l’attaque |

Wer laut den Anschlag kündet an |

|

Fou est celui qui veut attraper un moineau |

Ein Narr ist, wer will fangen Sparrn |

L’Oiseleur métaphysique :

une entité supérieure garante d’une forme de morale.

Le Trébuchet

(Paysage d’hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux)

Pieter Brueghel l’Ancien, 1565, Musées royaux des beaux-arts de Belgique.

Ce spectacle des joies de l’hiver – des villageois jouent aux palets , d’autres patinent, un gamin s’amuse avec sa toupie, une mère fait marcher son enfant sur la glace – voisine avec une réalité plus sombre :

l’hiver, les oiseux n’ont plus rien à se mettre sous le bec.

Mais quel est ce paquet étrange qui semble posé à côté du trou dans la glace ?

Brueghel l’a repris d’une autre scène de patinage : un petit enfant qui s’est fait un traîneau avec une mâchoire d’âne. Mais ici, la proximité du trou transforme le détail cocasse en image macabre. La fragilité de la glace illustre celle de la destinée humaine :

« L’homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, et aux oiseaux qui sont pris au piège ;

comme eux, les fils de l’homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu’il tombe sur eux tout à coup. » Ecclésiaste 9.12

Ainsi le piège peut s’abattre à tout moment…

…déclenché par l’oiseleur caché.

L’oiseau menacé symbolise ici l‘âme du pécheur : un auteur a d’ailleurs compté autant d’oiseaux que de personnages, et que de jours dans le mois le plus long : trente et un [0].

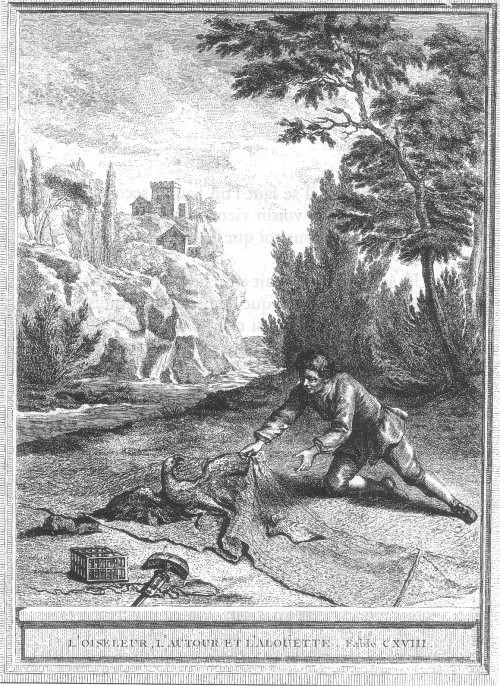

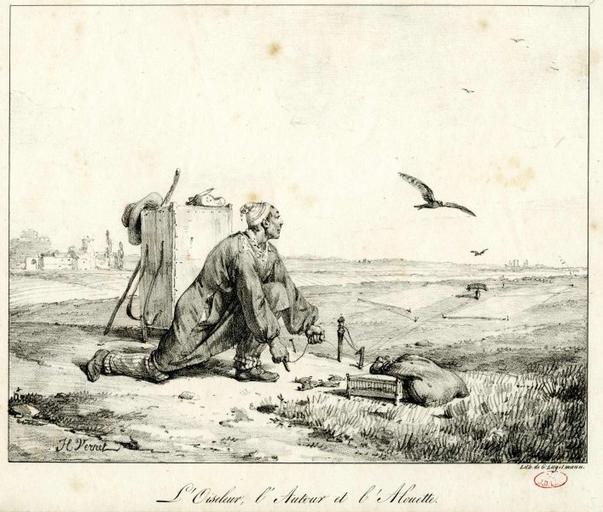

L’Oiseleur, l’Autour et l’Alouette

Gravure de Oudry, 1755-1759Les injustices des pervers

Servent souvent d’excuse aux nôtres.

Telle est la loi de l’Univers :

Si tu veux qu’on t’épargne, épargne aussi les autres.Un Manant au miroir prenait des Oisillons.

Le fantôme brillant attire une Alouette.

Aussitôt un Autour planant sur les sillons

Descend des airs, fond, et se jette

Sur celle qui chantait, quoique près du tombeau.

Elle avait évité la perfide machine,

Lorsque, se rencontrant sous la main de l’oiseau,

Elle sent son ongle maline.

Pendant qu’à la plumer l’Autour est occupé,

Lui-même sous les rets demeure enveloppé.

Oiseleur, laisse-moi, dit-il en son langage ;

Je ne t’ai jamais fait de mal.

L’oiseleur repartit : Ce petit animal

T’en avait-il fait davantage ?La Fontaine Livre VI, fable 15

L’illustration d’Oudry traduit bien l’univers mental hiérarchique de la fable : l’Alouette est plumée par l’Autour lequel est capturé par l’Oiseleur, qui va le dresser pour la chasse.

En haut, le château au dessus des maisons rappelle que l’Oiseleur lui-même est soumis à une autorité supérieure.

L’Oiseleur, l’Autour et l’Alouette

Horace Vernet,Château-Thierry ; musée Jean de La Fontaine

Au XIXème siècle, la révolution est passée, remettant au premier plan l’Homme maître de sa destinée, autonome avec sa caisse sur les épaules, habile avec les fils et la mécanique.

La hiérarchie est remplacée par un étagement horizontal, dans la profondeur perspective : l’Oiseleur, puis l’Autour, puis la minuscule Alouette, à peine visible au dessus du miroir.

![]()

L’oiseleur allégorique

![]()

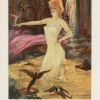

Allégorie de l’air, dite L’Oiseleur

Peter Van Mol, vers 1620-30, Musée de Valence

Grâce au commentaire d’Abie, le petit mystère de ce tableau nous a été révélé : ce n’est pas exactement un « plumet » que le bel adolescent agite au dessus de sa tête, mais un oiseau de paradis bien vivant, qu’il capture délicatement par le cou. Au XVIIème siècle, on ne connaissait en Occident ces oiseaux que naturalisés et ayant perdu leurs pattes. On pensait donc que ces volatiles merveilleux, les manucodiata, passaient leur vie à voler en se nourrissant du nectar du soleil [1].

Manucodiata

Ornotologia d’Ulisse Aldrovandi, 1620

Par contraste, le perroquet en bas à droite déguste une nourriture terrestre : des cerises. Tandis que le cygne blanc qui vole en contrebas, ses pattes bien visibles à l’arrière,met d’autant plus en valeur l’oiseau céleste et multicolore.

Les oiseaux morts accrochés à la perche envoient un message assez sinistre de nos jours, mais bien dans son époque : cet oiseleur très cartésien, « maître et possesseur de la nature », ne tolère en vie et en liberté que les oiseaux qu’il peut domestiquer : le cygne et le perroquet. Même le merveilleux manucodiata va finir transformé en plumet selon la mode du temps…

L’adoration des Mages (détail) L’adoration des Mages (détail)Rubens, 1609, repris en 1628–29, Prado, Madrid |

L’Olympe (détail) L’Olympe (détail)Abraham Janssens, 1609, Alte Pinakothek, Munich |

|---|

Double Cliquer pour voir l’oeuvre en entier

Le tableau recèle par ailleurs un second petit mystère : pourquoi suit-il exactement l’iconographie juvénile de Saint Jean Baptiste au Désert, inaugurée au siècle précédent par Raphaël puis popularisée par Caravage ?

Saint Jean Baptiste Saint Jean BaptisteGuido Reni, 1637,Dulwich Picture Gallery, Londres |

Saint Jean Baptiste Saint Jean BaptisteMichele Desubleo (attribué à), National Gallery of Ireland, Dublin |

|---|

Aucune chance que le flamand Pieter Van Mol, qui a étudié à Anvers jusqu’en 1621 puis fait toute sa carrière à Paris, ait pu avoir connaissance du Saint Jean Baptiste de Reni (le tableau était encore en 1678 à Gênes dans la collection de G. Francesco Maria Balbi).

En revanche, Michele Desubleo était lui aussi un flamand élève de Janssens à Anvers, lequel a fortement influencé Mol. Il n’est pas impossible qu’une rencontre d’atelier ait pu produire nos deux chasseurs de sauvages : en version sacrée un prédicateur, en version profane un oiseleur.

L’oiseleur immoral

Mais le plus souvent, par un glissement inévitable, l’ingéniosité de l’Oiseleur, imitateur de chants, tireur de ficelles , trompeur professionnel , le fait tomber du côté de l‘immoralité.

Et ceci, depuis les temps bibliques…

L’oiseleur biblique

Dans la Bible, l’oiseleur est mal vu. Il est comparé :

- à la séductrice, l’étrangère aux douces paroles :

Il se met aussitôt à la suivre, comme le boeuf qui va à la boucherie, comme l’insensé qui court au châtiment des entraves; jusqu’à ce qu’une flèche lui perce le foie, comme l’oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir qu’il y va pour lui de sa vie. Proverbes 7,22-24

- aux pécheurs :

C’est vainement qu’on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes; eux, c’est contre leur propre sang qu’ils dressent des embûches; c’est à leur âme qu’ils tendent des pièges. Proverbes 1, 17-18

- à la Mort :

« Les liens du schéol m’enlaçaient, les filets de la mort étaient tombés devant moi. » Psaume 18,6

- aux méchants :

Car il se trouve parmi mon peuple des méchants ; Ils épient comme l’oiseleur qui dresse des pièges, Ils tendent des filets, et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d’oiseaux, Leurs maisons sont remplies de fraude; C’est ainsi qu’ils deviennent puissants et riches. Jérémie 5:26 27

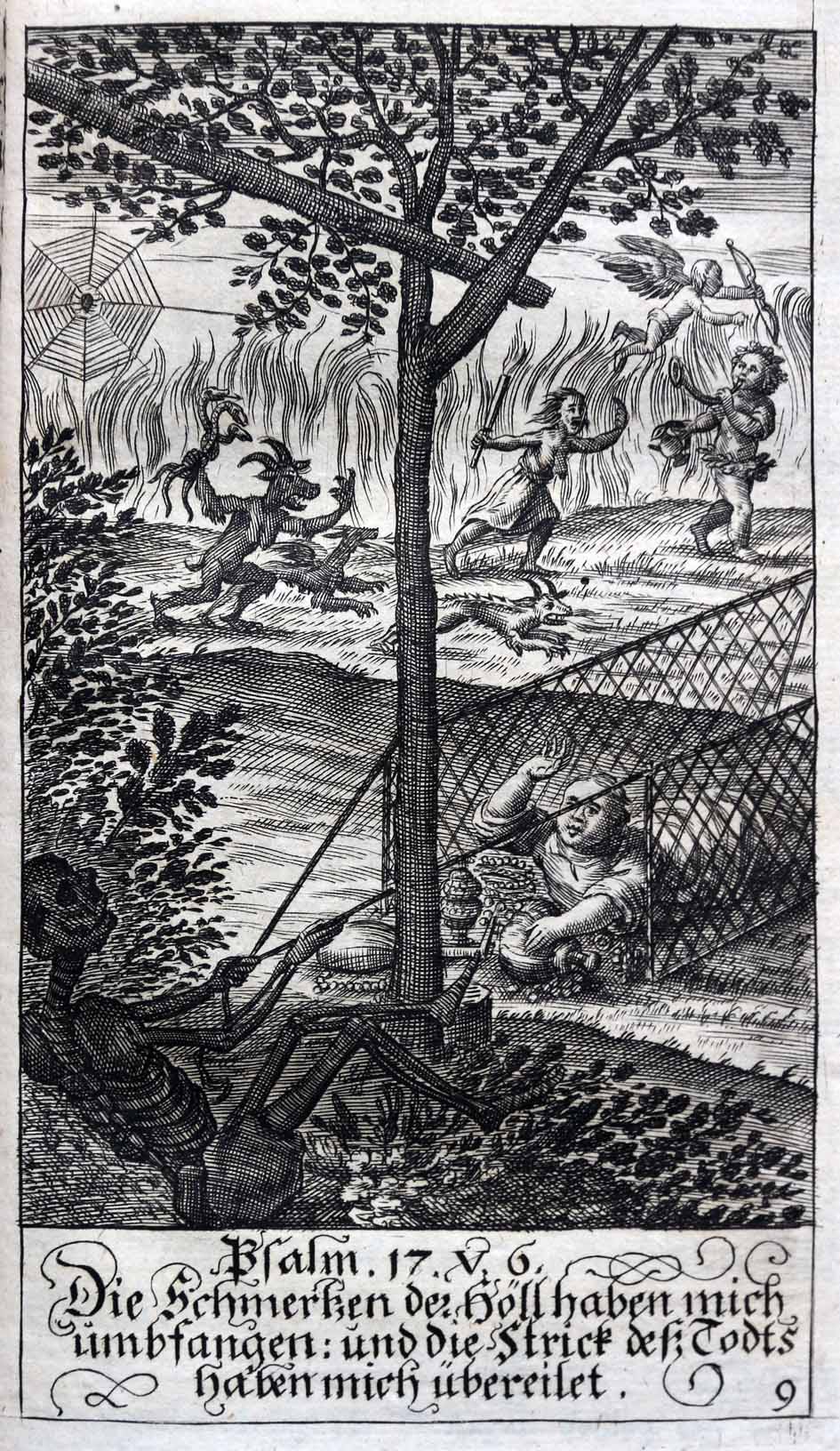

La mort oiseleur

La mort oiseleur

Giovanni Paolo Cimerlini, 1568, Blanton Museum of Art, the University of Texas

Un groupe d’hommes discute sur la tour, un autre lit des livres près du point d’eau, un troisième à droite, formé d’hommes et de femmes , fait de la musique.

Un squelette agite avec un bâton et une ficelle un leurre planté au milieu ; à sa gauche, un écorché semble attendre qu’un oiseau vienne se percher sur un des bâtons fichés dans le sol ; à l’arrière-plan, un squelette et un lévrier poussent des humais vers un filet ; d’autres sont déjà pris au piège, en une masse informe.

R.P. Hermanni Hugonis, Societatis Jesu, Gottseelige Begierden Der Büssenden, Heiligen und in Gott verliebten Seelen, 1669, édité à Sultzbach par Lichtenthaler

R.P. Hermanni Hugonis, Societatis Jesu, Gottseelige Begierden Der Büssenden, Heiligen und in Gott verliebten Seelen, 1669, édité à Sultzbach par Lichtenthaler

Le diable, les chiens de l’enfer et une furie incendiaire pourchassent un pauvre amour qui n’a pour défense qu’une cruche, tandis que Cupidon prend la fuite avec son arc. L’araignée nous signale que la Vanité n’est qu’un piège, dans lequel la Coquette s’est prise. Il s’agit d’illustrer à grand spectacle le psaume 18,6 :

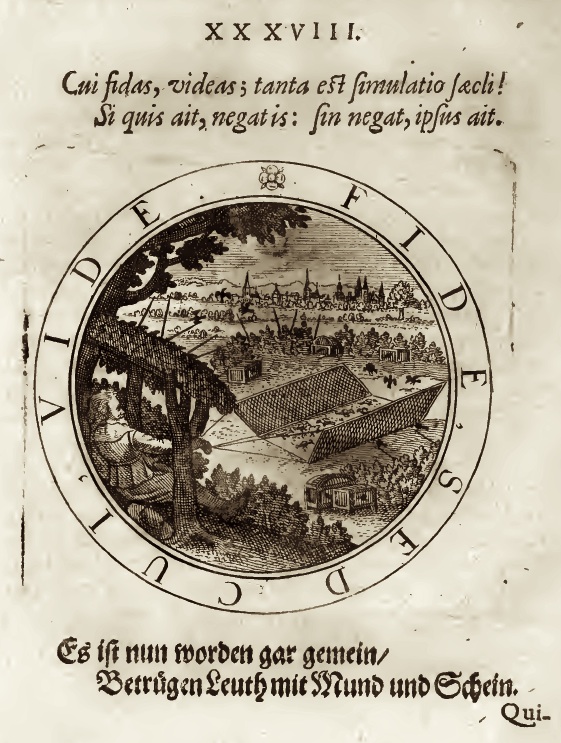

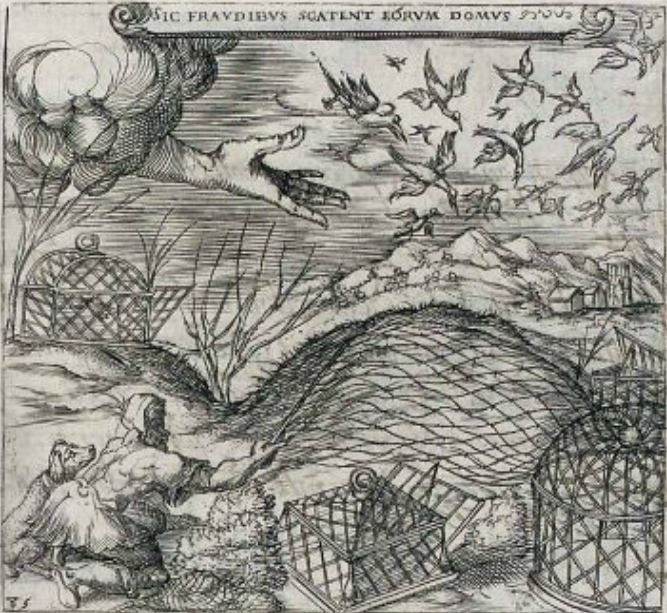

L’oiseleur comme Méchant

Sic fraudibus scatent eorum domus (Leurs maisons sont remplies de fraude)

Georgette de Montenay/Anna Roemer Visscher,

Cent emblemes chrestiens (c. 1615), Emblème 85 [1a]

Le texte associé à l’emblème paraphrase Jérémie :

« Regardez, où l’oiseleur étend ses filets, l’appeau

Se cache dans la cage, pour attirer ses parents dans les pièges.

Cette maison est inondée d’impostures, dans laquelle de nuit et de jour

les hordes impies s’abandonnent à leurs plaisirs. »« En latitat caueis illex, vbi retia tendit

Auceps, cognatas vt trahat in laqueos.

Fraudibus illa fluit domus, in qua nocte dieque

Indvlgent animis impia turba suis »

Un autre texte est destiné à nous aider à comprendre un détail de l’image :

« (les pervers) vont guettant les justes de travers,

Pour les surprendre et leur porter dommage

Mais Dieu les tient dessous sa main couverts,

Et tôt cherra sur les malins orage. »

L’image montre effectivement un pauvre oiseau en cage attirant ses parents, lesquels sont renvoyés, par la main de Dieu sortant des nuages orageux, en direction de l’église. Ainsi la menace supérieure contre-carre la menace inférieure.

Un esprit fort pourrait voir, dans ce Dieu réduit à une enseigne impérieuse désignant sa propre paroisse, une sorte de concurrence déloyale :

main ingénieuse contre main vertueuse, la cause des oiseaux innocents taquinait déjà nos modernes apories.

Jacobi Bornitii Emblemata Ethico Politica, gravure de Nicolaum Meerfeldt, edité par Bourgeat à Mayence, 1669 Jacobi Bornitii Emblemata Ethico Politica, gravure de Nicolaum Meerfeldt, edité par Bourgeat à Mayence, 1669 |

Illustration de « Etwas fur alle, das ist: Eine kurtze Beschreibung allerley Stands-Ambts- und Bewerbs-Personen, » cuivre de Christoph Weigeln, 1711 Illustration de « Etwas fur alle, das ist: Eine kurtze Beschreibung allerley Stands-Ambts- und Bewerbs-Personen, » cuivre de Christoph Weigeln, 1711 |

|---|

Dans le premier emblème, l’image de l’oiseleur est mobilisée pour une injonction générale à la prudence :

|

Fais-confiance, mais ouvre l’oeil |

Fides, sed cui, vides |

Dans le second, il illustre par antithèse les oiseaux prudents, à savoir les bons chrétiens.

« Celui qui élève son cœur vers Dieu échappe aux cordes et aux postures » . [1b]

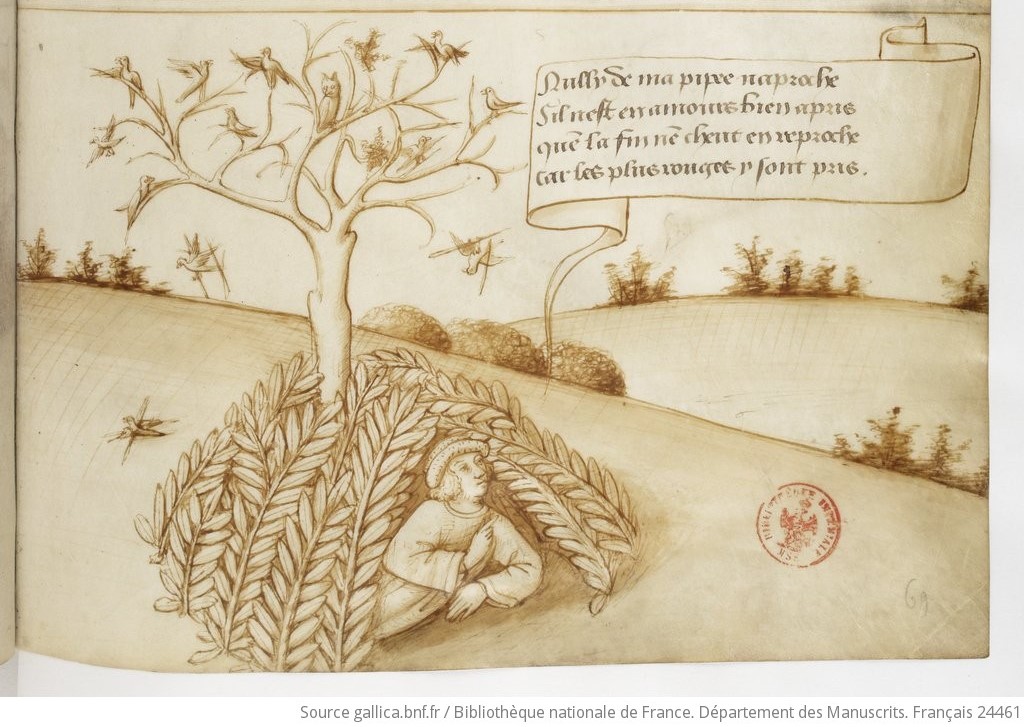

L’oiseleur moraliste

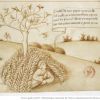

Recueil Robertet, 1490-1520, BNF Français 24461 fol 71r

Recueil Robertet, 1490-1520, BNF Français 24461 fol 71r

Dans ce recueil, chaque image illustre un proverbe, énoncé dans le dernier vers du quatrain :

« Nul de ma pipée n’approche

S’il n’est en amours bien appris (expérimenté)

Que la fin ne cheut (chute) en reproches,

Car les plus rouges (malins) y sont pris.

L’oiseleur dissimulé sans sa hutte a attaché une chouette sur un arbre enduit de glu : les petits oiseaux l’attaquent et se trouvent pris, certains réussissent néanmoins à s’envoler en cassant la branche qui colle à leurs pattes.

La chasse à la pipée est ici prise comme une métaphore générale des faux-semblants de l’amour, sans préciser si la chouette représente précisément la séductrice ou le séducteur. L’oiseleur s’exclut de la bataille : il se pose en manipulateur, mais aussi en moraliste, puisqu’il nous avertit de son piège.

Le diable oiseleur

Dans la tradition germanique, le diable a partie liée avec la belle femme :

- soit qu’il la prenne comme proie (voir 1 La Coquetterie : diabolique ou mortelle) ;

- soit qu’il l’utilise comme appât dans la chasse à la pipée.

Frau Vénus, l’Amour et le diable

Frau Vénus, l’Amour et le diable

Daniel Hopfer, 1512

C’est ce que suggère Hopfer dans cette gravure éclectique, qui fusionne la formule de Frau Vénus (Vénus avec des ailes; voir L’oiseleuse) et celle de la chasse à la pipée, avec ce diable tenant un brai (voir 7 Le nu de dos chez Dürer) et les oiseaux effarouchés qui foncent vers elle, caricatures de mâles. Seule la chouette posée sur sa main gauche n’est pas une caricature, puisqu’elle n’est autre que l‘alter ego de Frau Vénus, l’appât auquel elle se substitue.

Comme le remarque Charles Scribner [1c], la figure d’Eve est suggérée par deux détails : le chardon qu’elle tient du bout des doigts – symbole de la terre aride après la Chute, et le crâne, de l’autre côté du Diable tentateur.

A noter aussi la coiffe nürembergeoise et le noeud d’amour autour du cou (un lien que seul la mort peut défaire), qui en font une femme fatale tout à fait à la mode du temps.

La Chasse à la Chouette

Giacomo Franco, 1590-1600

A la fin du siècle, la métaphore se clarifie : la chouette est la Femme, et les petits oiseaux les jeunes hommes qu’elle attire. Le rôle de l’oiseleur se scinde ici en deux personnages :

- le satyre – figure humaniste du Diable – qui fait tourner la mécanique ;

- un jeune homme admoniteur, dont la banderole reste énigmatique, excepté le mot « bouffon ».

Pour Paul Perdrizet [2], le geste de l’index à l’oeil signifie qu’il se tient sur ses gardes, et le chat qu’il serre sous son bras serait un emblème de la prudence. Pour ma part, je pense que l’animal a ici sa signification sexuelle habituelle, lorsqu’il est question de petits oiseaux : le jeune homme tient bien serrée sa belle, de peur qu’elle ne croque les mâles qui passent (voir Le chat et l’oiseau).

L’Oiseleur oiselé

Dès le XIVème siècle, le poète Oswald von Wolkenstein retourne grivoisement la métaphore, dans son poème Ain jetterin (une cueilleuse) [2a]

Chasse à la pipée, Thomasin von Zirklaere, Wälscher Gast, Vers 891f, Sächsische Landesbibliothek Dresden, Ms M 67, fol. 11v

Chasse à la pipée, Thomasin von Zirklaere, Wälscher Gast, Vers 891f, Sächsische Landesbibliothek Dresden, Ms M 67, fol. 11v

Dans un premier temps, l’oiseleur armé de son bâton fendu (brai) , observe depuis sa hutte une jeune et jolie cueilleuse. Mais celle-ci entre dans la hutte et retourne contre lui tout son art, ce dont il se plaint amèrement :

« J’en ai marre de son brai,

trop souvent il exige mon bouvreuil.

La cabane va s’effondrer. » [2a]

Ainsi, d’une strophe à l’autre le brai, phallique par sa forme, devient vaginal par sa fonction.

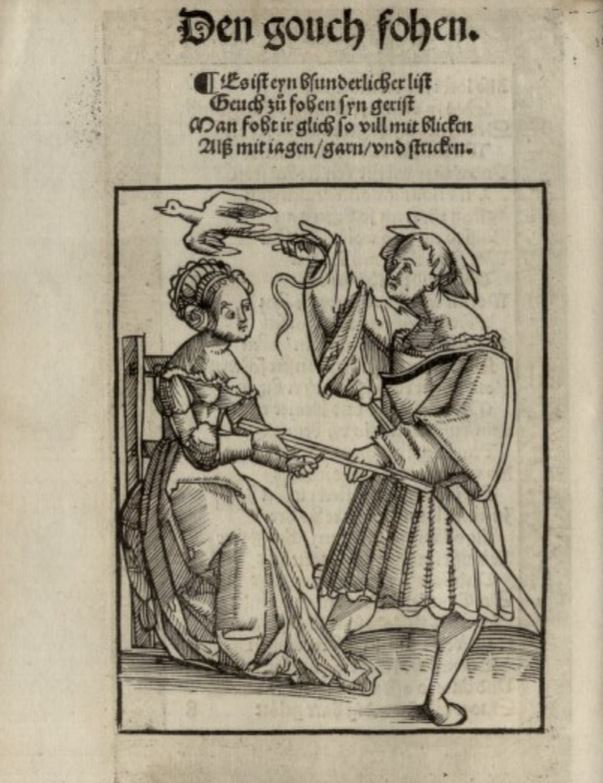

Attraper le coucou

Attraper le coucou

Thomas Murner, Die Geuchmat (Le pré aux coucous) 1519, Munich, BSB Rar. 1791 vue 62

C’est ce retournement de situation qu’illustre, bien plus tard, cette caricature du livre satirique de Thomas Murner, où les coucous (cocus) se trouvent placés dans toutes sortes de situations dévalorisantes :

|

C’est une sagesse particulière |

Es ist eine eine spezielle Klugheit |

L’image se lit en comparant les deux gestes simultanés : au moment où l’oiseleuse attrape l’homme par la main, celui-ci laisse s’échapper son oiseau, autrement dit perd sa virilité.

L’oiseleur et une femme, Pieter de Jode, 1590-1600

Cette chasse à la pipée avec un hibou tête en bas est prise comme métaphore d’une situation amoureuse insatisfaisante [2b] :

Oijseleur, en ton art je voij grande simplesse.

C’est vraij; car mon hijbou point encor ne se dresse.

L’Oiseleur féminisé

Livre de Coeur d’Amour Epris. Provence, vers 1480-1485. BnF, ms. 24399, fol. 22v Livre de Coeur d’Amour Epris. Provence, vers 1480-1485. BnF, ms. 24399, fol. 22v |

Pierre Sala, Emblèmes et devises d’amour, Maître de Lyons vers 1500, BL Stowe 955, f.13 Pierre Sala, Emblèmes et devises d’amour, Maître de Lyons vers 1500, BL Stowe 955, f.13 |

|---|

Tenture de Chère Aimable et Courtoise Manière

A l’origine, il ne s’agit que d’illustrer une métaphore galante : ces dames, qui n’ont de l’oiseleur que le filet, attendent que passe un coeur qui leur convienne :

Chiere amyable et cortoyse maniere

au coing du boys ont tendu leur pantiere (filet)

en atendant leure plus atreable (l’heure plus favorable)

que par la passe ♥ vollant peu estable (un coeur volage et peu stable)

Le coeur ailé est une édulcoration du phallus ailé qui apparaît dans des oeuvres moins courtoises (voir L’oiseau licencieux) : ce pourquoi sans doute ces dames le préfèrent « peu stable ».

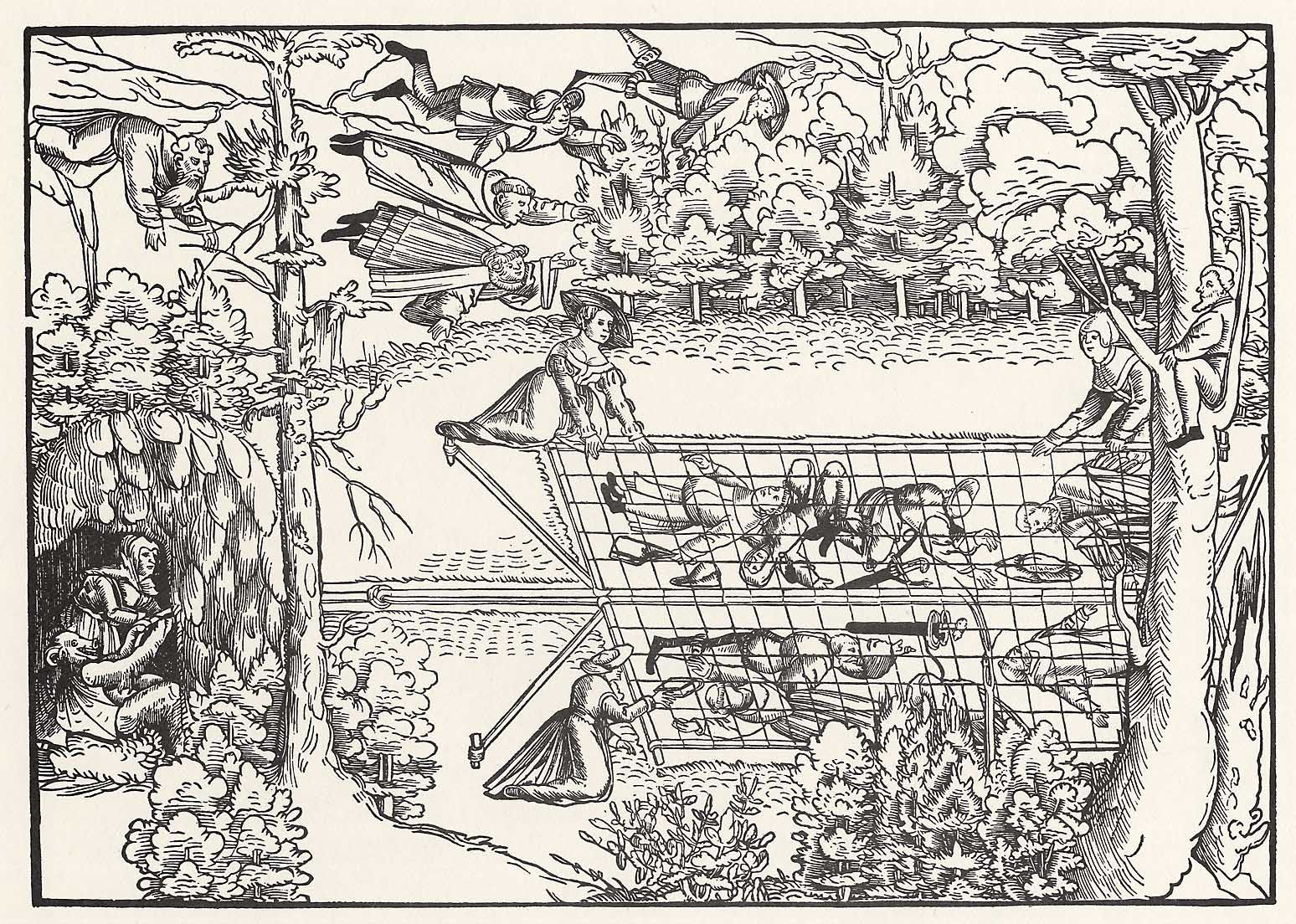

Gravure attribuée à Erhard Schön, vers 1525-30

Gravure attribuée à Erhard Schön, vers 1525-30

Cette composition rend explicite l‘appropriation par les femmes des techniques de l’oiseleur :

- deux costumes de fou sont placés comme appât, sur la hutte et sur une souche ;

- deux filets forment un couloir ;

- le fou attrapé par le brai est ramené dans la hutte, qui en complète la symbolique vaginale.

Allégorie de l’Amour

Allégorie de l’Amour

Maître de Francfort, 1520-30, collection particulière

Cette frise en trois temps montre comment les hommes libres, mal conseillés par un fou, se font capturer, puis tenir par des laisses aussi discrètes qu’efficaces.

Gravure de Niklas Stör vers 1534

Gravure de Niklas Stör vers 1534

La technique de piégeage est ici plus simple : la vieille oiseleuse dans sa hutte, aidée par un cochon symbolique, utilise un filet pour capturer des hommes de toute catégorie sociale, dont des moines. Trois femmes elles aussi de classes sociales différentes viennent les cueillir. L’homme sage est resté prudemment dans l’arbre.

La rete d’amore, Henri Bonnard, 1680-1700

La rete d’amore, Henri Bonnard, 1680-1700

Dans cette gravure française destinée à l’exportation en Italie, le piégeage se complète de nouvelles spécialités : la mise en cage à gauche, le plumage à droite. Les grivoiseries ornithologiques semblent avoir été particulièrement répandues en Italie [2c].

L’appeau, dit L’oiseau pris dans les filets, Boucher, 1732, Louvre

L’appeau, dit L’oiseau pris dans les filets, Boucher, 1732, Louvre

La formule est encore vivante dans ce tableau inachevé de Boucher.

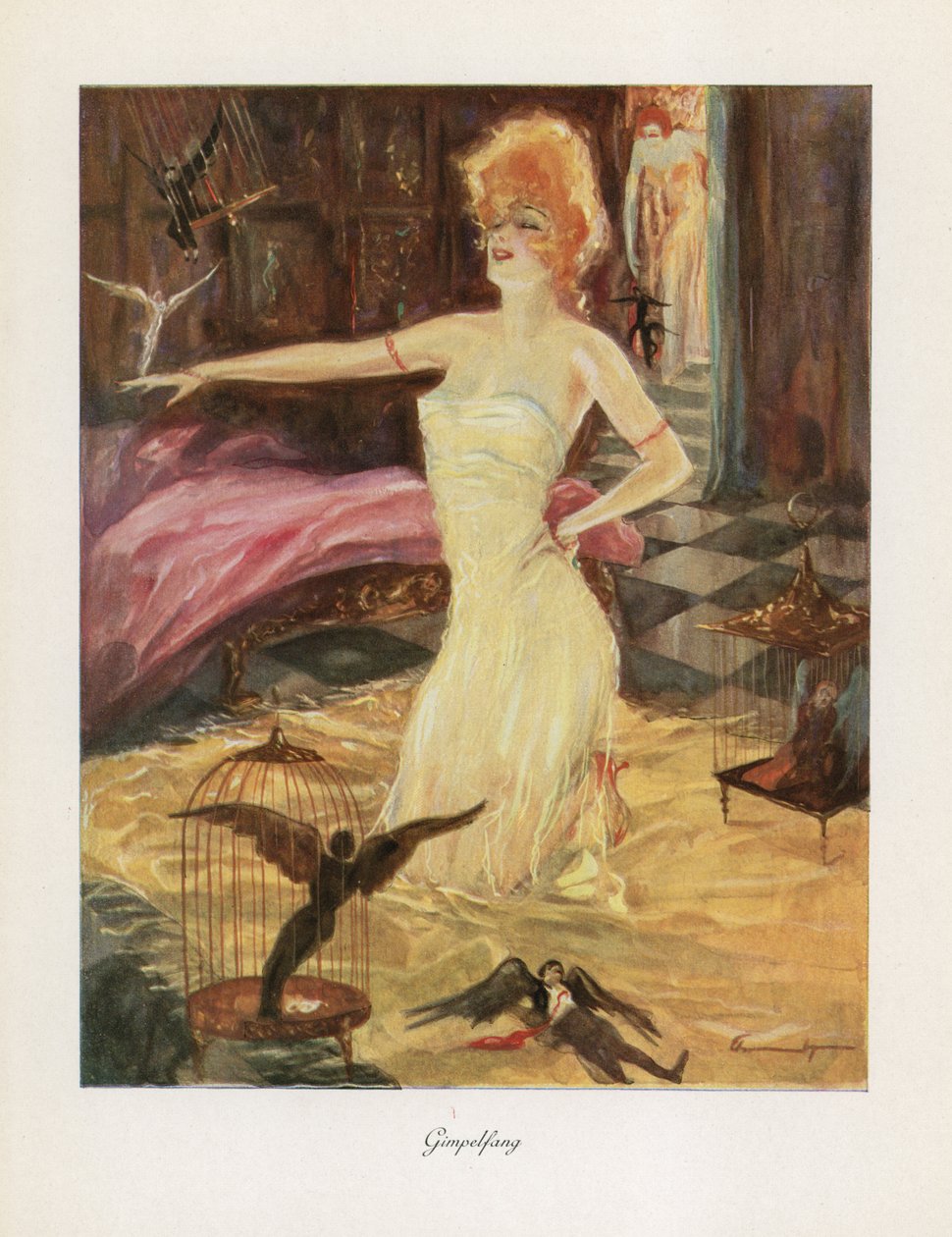

La chasse aux bouvreuils (Gimpelfang)

La chasse aux bouvreuils (Gimpelfang)

Lithographie, Ludwig Lutz Ehrenberger, 1922

Un dernier écho transparaît dans cette oiseleuse modern styl.

Sur d’autres femmes qui s’en prennent aux oiseaux, voir L’oiseau chéri et L’oiseleuse .

A partir du dix-huitième siècle, l’oiseleur se spécialise dans un type d’immoralité de moins en moins condamné : celui de la chasse aux filles.

Indolence (La Paresseuse Italienne) Indolence (La Paresseuse Italienne)Wadsworth Atheneum, Hartford |

Le Guitariste napolitain dit Un Oiseleur qui, au retour de la chasse, accorde sa guitare, National Museum, Varsovie Le Guitariste napolitain dit Un Oiseleur qui, au retour de la chasse, accorde sa guitare, National Museum, Varsovie |

|---|

Greuze, 1757

Cet appariement détonnant d’une oie blanche et d’un oiseleur cynique est étudié dans Les pendants de Greuze.

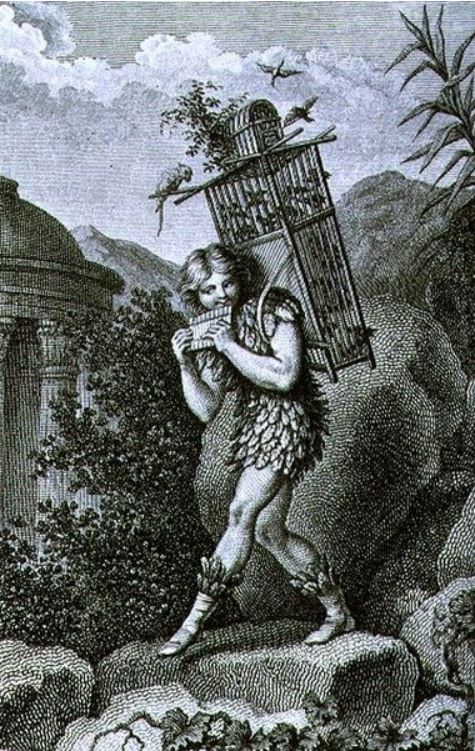

Papageno

Johann Heinrich Ramberg, gravé par Friedrich Wilhelm Meyer Senior (vers 1770)

A partir de la Flûte enchantée (1791), l’oiseleur devient résolument un personnage sympathique :

« Oui, je suis l’oiseleur,

toujours joyeux, holà hoplala !

Je suis connu

des jeunes et vieux dans tout le pays.

Si j’avais un filet pour attraper les filles,

je les attraperais par douzaines pour moi seul !

Je les enfermerais dans ma maison,

et elles seraient toutes à moi.Et lorsque toutes les filles seraient à moi,

j’achèterais gentiment des sucreries

et à ma préférée

je les donnerais toutes.

Alors elle m’embrasserait doucement,

elle serait ma femme et moi son mari.

Elle dormirait à mes côtés

et je la bercerais comme une enfant »« Der Vogelfänger bin ich ja –

stets lustig, heißa hopsasa »La flûte enchantée, Acte I scène 2

Amoureux de toutes, mais fidèle à une seule, Papageno transporte sur son dos une pleine caisse de métaphores.

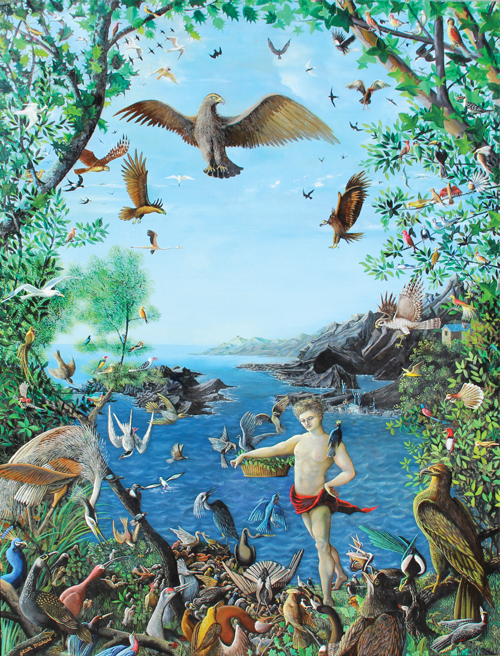

Le minnesänger Walther von der Vogelweide

Eduard Ille, fin XIXème

Le poète médiéval « Guillaume de Lavolière » est ici représenté en fauconnier et mandoliniste, entouré d’une cour ailée : que ce soit en liberté ou en cage, la gent ailée est sous le charme.

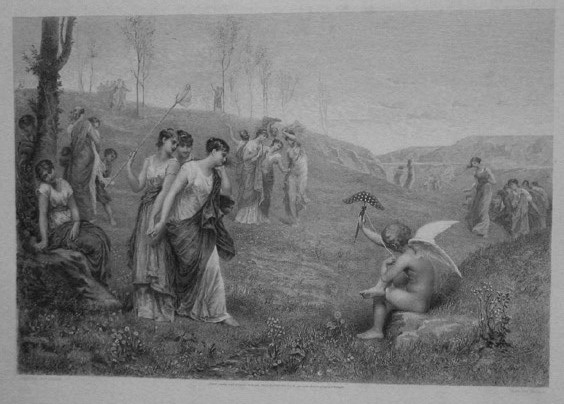

Le miroir aux alouettes

Jean Ernest AUBERT, Gravure de Mozelle, 1885

Dans cette gravure plus technique, les volatiles ont perdu leurs plumes et concourent vers un phallus à facettes, brandi par un oiseleur ailé.

Edoardo Gioja

Le charmant fauconnier, fin XIXème, Collection particulière

Le thème du fauconnier est proche de celui de l’oiseleur : l’un accumule par la ruse ce que l’autre obtient par la vigueur de son rapace : les deux belles dames le toucheraient bien, si elles osaient.

Une bourse bien remplie démontre un grand succès d’estime.

Le compagnon dégoûté regarde en bas, à la recherche de proies moins difficiles.

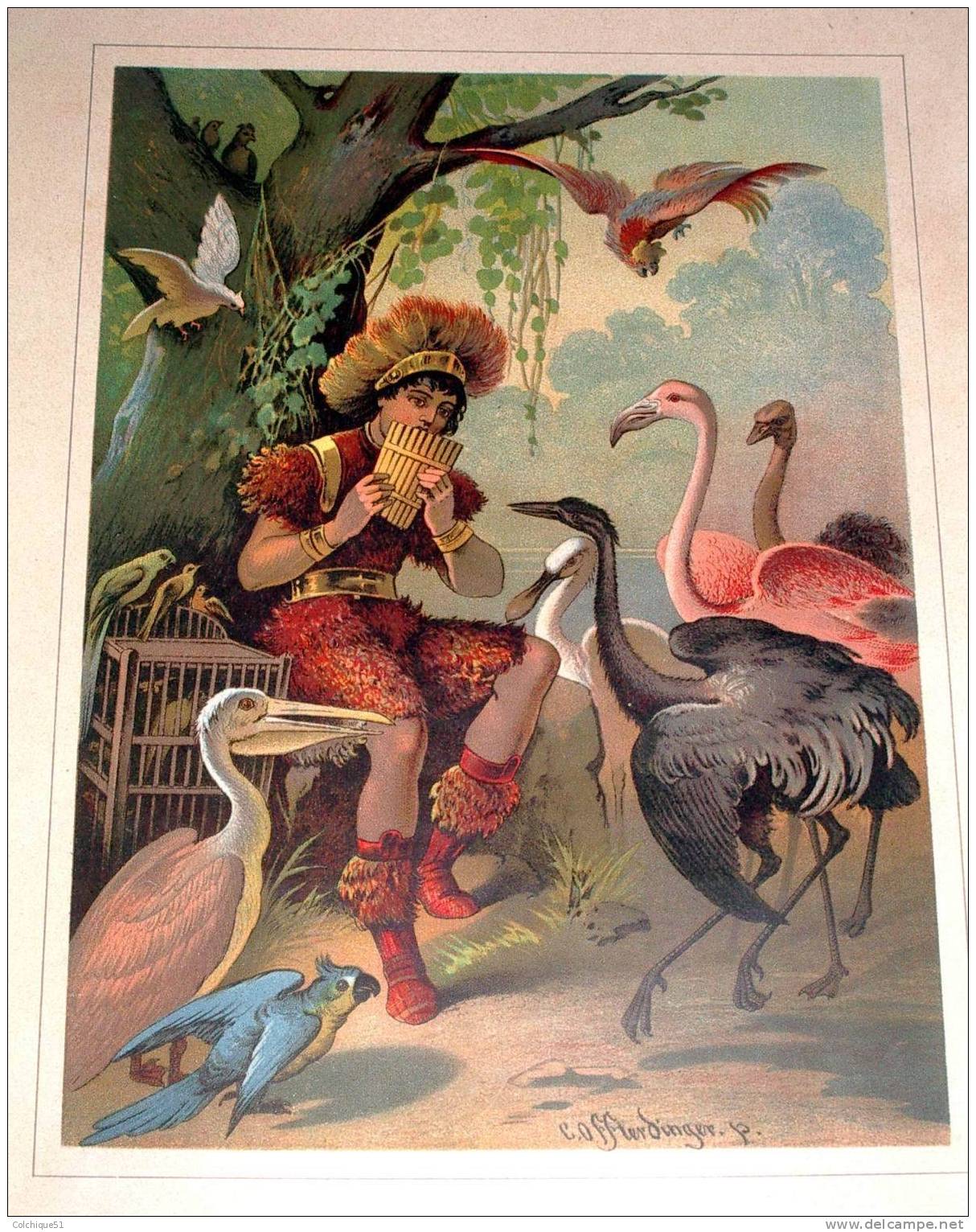

La Flûte enchantée

Chromolithographie de Carl Offterdinger, 1884

Retour à la référence obligée : ici, Papageno rejoint Orphée pour tenir sous le charme de sa flûte une théorie d’oiseaux exotiques, la plupart puissamment membrés (l’oiseau à long cou est bien souvent une métaphore virile, voir L’oiseau licencieux ).

L’oiseleur

Jean Marais, 1951 Collection particulière

C’est bien chastement que ce tableau de Jean Marais restitue à l’oiseleur sa logique interne, qui aurait dû en faire un thème homosexuel éminent.

Le marchand ou la marchande d’oiseau

Version urbaine de l’oiseleur, cette figure illustre plaisamment celui ou celle qui multiplie les conquêtes.

Le vendeur d’oiseau

Gravure de Gillis van Breen d’après Claes Jansz Clock

Image anodine d’une maîtresse de maison faisant son marché, sa servante derrière elle, hérissée de bottes de carottes (sans doute beaucoup de lapins à nourrir à la maison).

Mais le marchand a la main dans un sac (ou dans sa braguette) et le texte explique gaillardement qu’il refuse de vendre son oiseau, car il le réserve pour une autre dame qu’il « oiselle » (le verbe fameux verbe vogelen). La figure du marchand lubrique, bien repérée dans l’art hollandais [3].

Vieil homme vendant de la volaille Vieil homme vendant de la volaille |

Jeune femme vendant de la volaille Jeune femme vendant de la volaille |

|---|

Metsu, 1662, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde

Ce remarquable pendant sur le thème comparé du marchand et de marchande de volailles est étudié dans Les pendants de Metsu .

Jeune fille pleurant une colombe, une perdrix et un martin-pêcheur morts

Jacob de Gheyn II, Nationalmuseum, Stockholm

Ce sujet étrange ne s’explique que comme antithèse de la figure précédente : à la marchande délurée qui tord le cou sans sans états d’âme à ses volailles, s’oppose la tendre jeune fille qui s’émeut de la mort de si doux et si aimables volatiles.

C’est Greuze qui rendra transparent ce thème érotico-sentimental de la jeune fille éplorée : voir 2 L’oiseau mort .

Les petits oiseleurs

Francois Boucher ou son atelier, milieu XVIIème, collection particulière

Le thème de l’Amour Oiseleur constitue la réponse française au poulet à la flamande.

Dans ce tableau parmi tant d’autre de l’époque, des Amours capturent des oisillons autour d’un Cupidon vanné : comprenons qu’ils rechargent sa cage, comme les flèches son carquois.

La maison du célibataire

Hermann Armin Kern, fin XIXème, Collection privée

La figure du collectionneur de conquêtes est détournée ici en celle d’un vieux célibataire inoffensif, qui multiplie les cages et les oiseaux, en proportion inverse de sa capacité à les faire voleter. Impuissance soulignée par l’image de la carotte rappée à hauteur du bas ventre.

L’image du siphon vide sur la commode milite probablement dans le même sens.

Dans cet article, Scribner n’avait pas identifié le brai, ce qu’il corrigera l’année d’après, mais sans connaître la chasse à la pipée :

Charles Scribner, III, Hopfer’s « Venus and Amor »: An Addendum, Record of the Art Museum, Princeton University, Vol. 36, No. 1 (1977), pp. 25-27 (3 pages) https://www.jstor.org/stable/3774446

Fascinante anthologie !

Mais je me dois de préciser un détail : l’oiseleur de l’Allégorie de l’air ne fait pas « de l’air avec un plumet » : il attrape (ou caresse) délicatement un oiseau de Paradis (sans doute un paradisier émeraude). Il était réputé sans pieds, passant sa vie en vol.

Pour en savoir plus sur ce trope du XVIIe siècle, voir

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rest.12011/abstract

Merci pour cette passionnante précision et pour la référence, que j’ai aussitôt consultée. J’en ai profité pour corriger et augmenter le texte, c’est l’avantage des blogs de ne jamais avoir tort. Si vous avez d’autres « détails » de la même qualité, je suis preneur !

Bravo pour votre réactivité ! Si je trouve d’autres références, je ne manquerai pas de vous les transmettre.