Les gants à striures

Cette mode touche uniquement les pays pays germaniques, catholiques comme protestants, entre 1500 et 1550.

![]()

En aparté : la mode des crevés

Chronologiquement, les gants à striures apparaissent dans les tableaux en pleine période de la mode des « crevés » ou « taillades« , ces entailles provocantes faites aux vêtements, dont on attribue l’invention aux mercenaires suisses ou allemands.

|

|

|---|

|

Un lansquenet au repos, Urs Graf, 1513 |

Un Confédéré (Eidgenosse) Niklaus Manuel Deusch, 1520, Kunstmuseum, Bâle |

Les dessins de lansquenets ou de confédérés sont très nombreux, mais les gants ne faisaient clairement pas partie de leur uniforme. Je n’ai trouvé que ces deux exemples où les striures des gants s’assortissent aux taillades des vêtements.

Même si les gants à striures ne sont pas un accessoire militaire, leur vogue a probablement été propulsée par celle des crevés, ce signe horrifique des mercenaires, récupéré ensuite par les élégants et élégantes pour s’approprier un peu de leur prestige.

![]()

Pourquoi des gants striés ?

![]()

Des taillades d’aisance

Selon Christine Aribaud ( [0b], p 150), les gants à striures sont un cas particulier des « taillades d’aisance » que l’on pratiquait dès le XVème siècle sur tout type de vêtement en cuir, chaussures, gants ou vestes, afin de leur donner plus de souplesse.

|

|

|---|

|

(atelier) Sainte Cécile, 1500-10, National Gallery |

Sainte Agnès, 1500-05, Alte Pinakothek, Munich |

Maître du retable de St Barthélémy

Le gant de Sainte Cécile est utilitaire, pour transporter son faucon.

Celui de Sainte Agnès présente trois striures sur le dos de la main, et une sur l’annulaire pour dégager l’anneau. L‘opposition avec la main nue tenant la palme montre que le gant fonctionne ici comme un accessoire de piété : c’est vêtue du cuir le plus souple que la main ose ouvrir le livre, par ailleurs protégé par son tissu vert. A noter le deuxième gant, tenu par la même main.

|

|

|---|

|

Louvre |

Philadelphia Museum of Art |

Marie-Madeleine (détail de la Descente de Croix), Maître du retable de St Barthélémy, 1500-05

On retrouve ici l’opposition des deux mains : la gauche gantée et la droite dénudée pour le geste le plus sacré, le contact avec la peau du Christ (sur ce geste, voir Toucher le pied du Christ : Marie-Madeleine). Les striures rajoutées dans la version de Philadelphie rajoutent à l’élégance de la Pècheresse. Mais elles trouvent aussi une justification symbolique : le second gant, gisant sur la fiole de parfum, fait subtilement écho au pied troué juste à l’aplomb.

Un signe de magnificence

|

|

|---|

|

Le Cardinal |

Le Roi |

Landhauer Altar, Dürer, 1511, Kunsthistorisches Museum, Wien

Tandis que le Cardinal porte un gant blanc d’ecclésiastique, le Roi arbore des gants de luxe, percés de multiples striures. Si celles du pouce assouplissent l’articulation, et celles de l’annulaire laissent place à la bague, celles du dos de la main sont purement ostentatoires : elles soulignent la magnificence de celui qui ne se sert pas de ses mains et ne se soucie pas de faire durer ses gants. L’anneau d’or à l’index, insigne de la royauté, est passé par dessus, pour qu’on le voie.

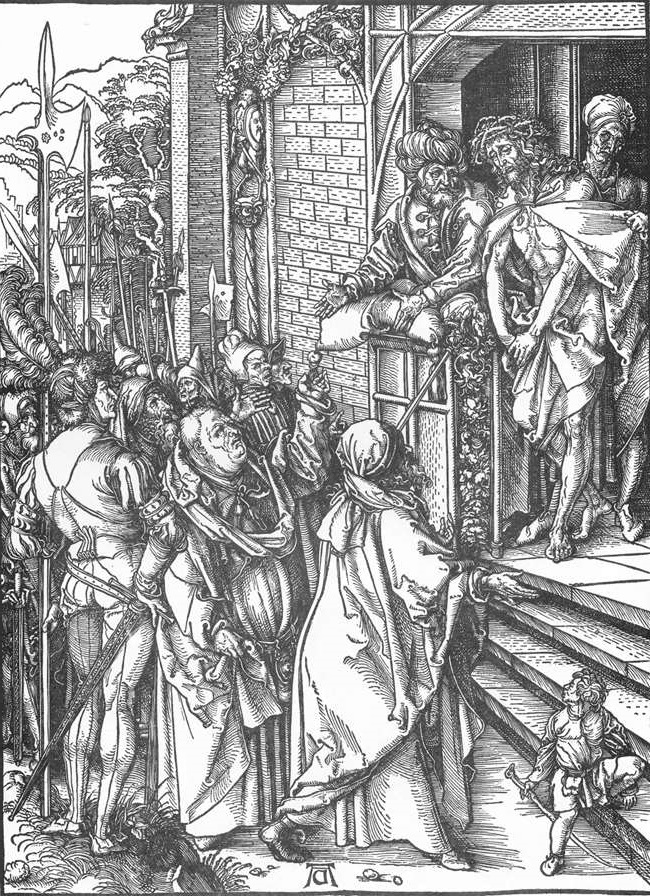

Des striures péjoratives

Ecce Homo (Grande Passion), inversée Ecce Homo (Grande Passion), inverséeDürer, 1498 |

Ecce homo (volet du Retable de la Crucifixion) Ecce homo (volet du Retable de la Crucifixion) Jan Joest, 1506-08, église Saint Nicolas, Kalkar [0a] |

|---|

Jan Joest reprend en vue frontale la composition de Dürer, en la symétrisant par rapport à la colonne centrale. Les deux enfants, noir et blond, notamment, dédoublent l’enfant au bâton présent chez Dürer [0c].

Les deux saynettes de l’arrière-plan invitent à une lecture binaire :

- à gauche, la comparution devant le grand prêtre Caïphe, à savoir l’autorité religieuse ;

- à droite, la comparution devant le roi Hérode, à savoir l’autorité politique.

Au centre, le gouverneur romain, Pilate, apparaît comme l’antithèse, en miroir, du Christ dénudé :

- sa fourrure suggère sa collusion avec les deux juifs cossus avec lesquels il dialogue ;

- son manteau rouge montre qu’il est du même camp que l’officier vu de dos.

Jan Joest a donc magistralement recyclé les éléments fournis par Dürer au service d’une idée très originale : montrer le pouvoir romain comme endossant les habits des deux autorités juives hostiles à Jésus : la fourrure côté grand prêtre, le manteau rouge côté roi.

En dessous de la tribune, c’est par leurs gestes que les assistants s’inscrivent dans la même binarité : les Juifs argumentent à mains nues, le militaire lève son gant pour commander au bourreau de dénuder le Christ.

Il n’est sans doute pas fortuit que Jan Joest ait placé son autoportrait présumé (le jeune homme blond au béret rouge ) juste à côté de cette main impérieuse, à la fois élégante et indigne (l’autre homme au bonnet, en pendant, est certainement lui-aussi un portrait).

Le gant partage ses striures avec les bottes, comme si la main s’abaissait à ressembler aux pieds. L’intention critique est ici manifeste : appliquée aux accessoires en cuir, la mode des crevés est dénoncée comme une outrance, un outrage.

Comme si les striures, en donnant à voir la peau sous la peau, portaient en elles l’impudeur du déshabillage qu’elles ordonnent.

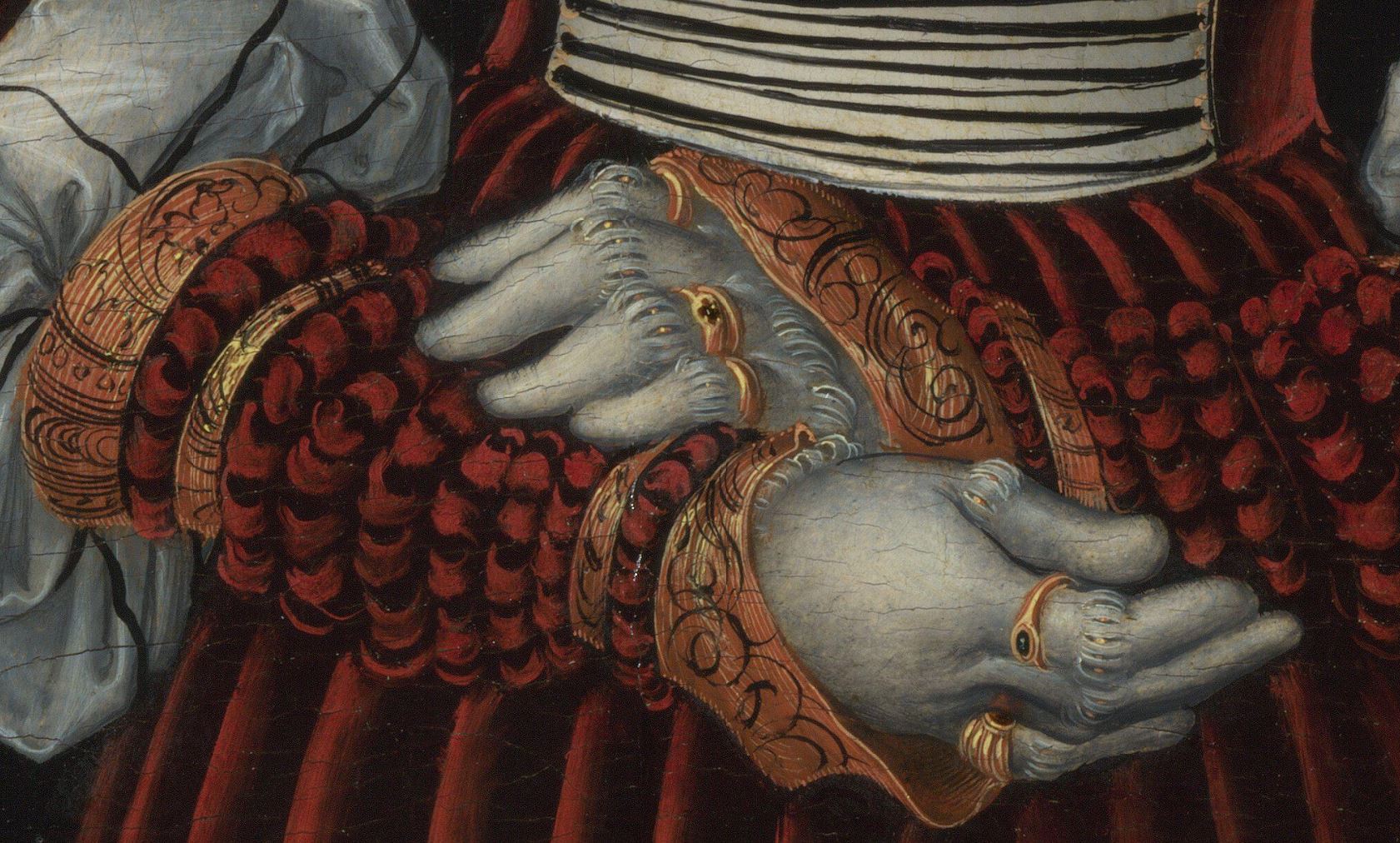

Des gants pour chevalier

Portrait d’un jeune homme

Portrait d’un jeune homme

Bernard Van Orley, 1516-17, Kunsthistorisches Museum, Vienne

On a longtemps pensé qu’il s’agissait d’un autoportrait du peintre, mais la richesse des vêtements (fourrure, dentelle, brocart), ainsi que l’absence de tout attribut du métier, on fait abandonner l’hypothèse. La main droite est dégantée par courtoisie, tandis qu’à la main gauche la chevalière familiale est mise en valeur par le gant qui la laisse deviner [0a].

Portrait d’un fiancé (peut-être Charles Quint)

Portrait d’un fiancé (peut-être Charles Quint)

Jan Mostaert (attr), 1517-20, Prado

Dans ce tableau d’un fiancé (le pendant féminin a disparu), les mains sont inversées : peut-être pour donner la première place à la bague de fiançailles, à main gauche, tandis que la bague de la lignée, sous le gant, passe en second.

|

|

|---|

Jan van Wassenaer, Vicomte de Leyde et Gouverneur de la Frise

Jan Mostaert, 1520-22, Louvre, (c) RMN photo Tony Querrec

Le gouverneur arbore l’insigne de l’ordre de la Toison d’or, et la cicatrice d’une blessure reçue au siège de Padoue. S’il regarde vers la gauche, contrairement à l’habitude dans les portraits officiels, c’est pour qu’on voie bien son profil guerrier : on remarque à l’arrière-plan gauche une troupe à pied qui se dirige vers une ferme en flammes. La scène de droite (des cavaliers qui reçoivent une caravane orientale) reste inexpliquée. La médaille de la Vierge sur le béret porte la devise « Mater Maria Mater Gratiae ».

La chevalière est portée ici à l’index gauche, toujours sous le gant à striures.

Portrait d’un jeune homme

Portrait d’un jeune homme

Jan Mostaert, 1530-40, Walker Art Gallery, Liverpool

On retrouve ici le même accessoire, à la fois pratique (éviter de trouer le gant) et ostentatoire (afficher sa noble extraction). On ne sait rien sur le jeune homme, pas même pourquoi la chasse de Saint Hubert apparaît à l’arrière-plan, à côté d’un concert champêtre [0].

Homme habillé de noir, Joos van Cleve, 1525-35, Louvre (c) RMN photo Gérard Blot

Homme habillé de noir, Joos van Cleve, 1525-35, Louvre (c) RMN photo Gérard Blot

Le dispositif est ici plus allusif : l’homme tient dans sa main gauche son gant droit, avec des striures à l’index. Pourtant sa main droite, qu’il pose sur son coeur en nous fixant avec intensité, montre ostensiblement l’absence de la chevalière. L’intention reste hypothétique : hommage galant (je vous offre ma noble extraction) ou espérance d’une ascension sociale (j’attends ma chevalière) ?

1518, Kunsthaus, Zürich (photo Jean Louis Mazières) 1518, Kunsthaus, Zürich (photo Jean Louis Mazières) |

1520-25, Kunsthistorisches Museum, Vienne 1520-25, Kunsthistorisches Museum, Vienne |

|---|

Le Suicide de Lucrèce, Joos van Cleve

Après avoir été violée, la digne épouse se donne la mort.

La version de 1518 regorge de symboles voyants :

- le noeud hâtivement renoué image à la fois le mariage et le viol ;

- la plaie saignante s’ouvre à côté du rubis ;

- l’idée de lacération est portée par l’exubérance des manches à rubans et crevés.

La seconde version est bien plus raffinée :

- la goutte de sang trouve écho dans la goutte d’or du lacet qui pend ;

- la noble romaine se suicide en gants blancs, avec à l’index droit l’insigne de sa haute extraction.

![]()

Les gants à striures vus par Cranach

Les portraits de grands personnages par Cranach et son atelier, pour la plupart bien datés, fournissent une chronologie fiable de la vogue des gants à striures en Allemagne.

Pour magnifier Saint Wilibald

Gabriel von Eyb, Evêque d’Eichstätt, avec Saint Willibald et Sainte Walburge

Gabriel von Eyb, Evêque d’Eichstätt, avec Saint Willibald et Sainte Walburge

Cranach, 1520, Residence, Bamberg

Les deux antiques saints d’Eichstätt, son premier évêque Saint Willibald et sa royale abbesse Sainte Walburge, accueillent le nouvel évêque Gabriel von Eyb. Je n’ai pas trouvé d’autre exemple de gant épiscopal strié : c’est sans doute le caractère imaginaire du portrait de Saint Willibald qui excuse cette extravagance. Les striures se multiplient pour les quatre anneaux de chacune de ses mains, parmi lesquels l’anneau épiscopal, à l’annulaire de la main droite, n’est pas particulièrement souligné. Associés à la crosse dorée avec sa hampe de cristal, les anneaux magnifient la puissance et la richesse de l’Evêché, non la fonction épiscopale

Chez les Ducs de Saxe

Frédéric III le Sage, duc et électeur de Saxe-Wittenberg

Cranach l’Ancien, 1522, Collection privée, (c) Cranach Digital Archive

Ce portrait ducal manifeste un parti-pris d’austérité, où l’opulence est suggérée, sans ostentation : le manteau fourré ne se montre que du col, les bagues se laissent deviner sous les gants.

Henri le Pieux, duc de Saxe

Henri le Pieux, duc de Saxe

Cranach l’Ancien (atelier), 1526-30, Staatliche Kunstsammlungen, Dresde

Dans l’autre branche de la famille ducale, en revanche, l’exhibitionnisme est de mise. Le duc tripote entre ses mains gantées un carreau d’arbalète, dont la pointe caresse les striures comme autant de cicatrices glorieuses. Pour ajouter à ces vertus guerrières, la garde en S de son Katzbalger (épée courte de lansquenet, utilisée pour les combats rapprochés) s’incruste flatteusement dans la braguette. Le fourreau noir, vu en raccourci, se perd dans le fond du tableau.

Henri le Pieux, Duc de Saxe et sa femme Katharina von Mecklenburg

Henri le Pieux, Duc de Saxe et sa femme Katharina von Mecklenburg

Lucas Cranach l’Ancien, 1514, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde

En 1514, le même s’était fait représenter, avec son épouse, dans un costume à crevés tout aussi spectaculaire. Mais les mains étaient encore nues, arborant de nombreuses bagues. Sur ce double portrait, voir Pendants solo : mari – épouse .

Jean-Frédéric I le Magnanime, duc et électeur de Saxe-Wittenberg

Cranach L’Ancien, vers 1535, Gemäldegalerie Berlin

Dans la branche Wittenberg, celle des électeurs de Saxe, l’arme n’a pas la même signification guerrière : il s’agit de l’épée d’archimaréchal (Reichsrennfahne), un des attributs de la fonction élective. Son caractère honorifique justifie de la présenter avec les gants les plus fins.

|

|

|---|

Jean-Frédéric I le Magnanime, duc et électeur de Saxe-Wittenberg

Cranach l’Ancien ou le Jeune (atelier), 1540-45, Klassik Stiftung Weimar (c) Cranach Digital Archive

Vers la fin de son règne, Jean-Frédéric commande à l’atelier Cranach une série de cinq portraits des derniers Electeurs de Saxe, avec tous leurs attributs : l’épée, mais aussi le chapeau et la fourrure d’hermine. Dans les trois portraits conservés, les gants blancs sont striés.

L’électeur Auguste Ier de Saxe, vers 1590

L’électeur Auguste Ier de Saxe, vers 1590

Cette série fige l’accessoire comme une sorte d’attribut officiel de l’Electeur de Saxe : c’est pourquoi on le trouve encore dans cette gravure de la fin du siècle, à une époque où la mode était passée depuis longtemps.

Saintes et élégantes de la cour de Saxe

Sainte Hélène portant la croix, Cincinnati Art Museum Sainte Hélène portant la croix, Cincinnati Art Museum |

Possiblement Marie-Madeleine, Walters Art Museum, Baltimore Possiblement Marie-Madeleine, Walters Art Museum, Baltimore |

|---|

Cranach, 1525

En 1525, Cranach affuble Sainte Hélène, outre sa couronne d’impératrice, de gants blancs striés à toutes les articulations pour leur donner plus de souplesse. Leur fragilité en fait des objets de grand luxe.

La même année, il fait porter les mêmes gants à une élégante aux cheveux dénoués (sans doute Marie-Madeleine), avec des striures complémentaires pour les trois bagues de chaque main, portées sur des doigts différents : au luxe s’ajoute la personnalisation, qui en fait comme les empreintes, la seconde peau d’une unique dame.

Portrait d’une dame de la cour de Saxe

Portrait d’une dame de la cour de Saxe

Cranach, 1525, National Gallery

La même année, le nouvel accessoire séduit cette jeune fille non identifiée, qui porte des M sur son corsage. Se prénommait-elle Marie ou Madeleine, et a-t-elle voulu se faire portraiturer à la guise de la sainte ? Toujours est-t-il que les gants, ici, ne sont plus personnalisés : ils portent des striures aux articulations, mais les anneaux sont enfilés par dessus.

Selon le site de la National Gallery [1] :

« Cette partie de sa tenue est physiquement impossible : les bagues sous ses gants, à peine visibles à travers les entailles, sont plus hautes sur ses doigts que celles qui sont passées par dessus. Cranach a manipulé la réalité pour mettre en valeur sa richesse et sa beauté. »

En fait, les éclats dorés qu’on voit sous les striures ne sont pas des anneaux, impossibles à porter aux articulations : mais probablement une doublure dorée. On remarquera que la coquette apprécie particulièrement les crevés, qui couvent entièrement ses manches.

Judith avec la tête d’Holopherne (détail)

Judith avec la tête d’Holopherne (détail)

Cranach, 1525, University of Syracuse, Photo lucascranach.org

Toujours en 1525, Cranach reprend les gants personnalisés de Marie-Madeleine pour Judith, l’héroïne juive qui a décapité le général assyrien après l’avoir ensorcelé par sa beauté. Les gants sont ici à la fois l’accessoire de la séduction et l’instrument de la justicière, lui évitant de toucher à main nue les objets dégradants que sont les cheveux et l’épée.

1525, University of Syracuse, Photo lucascranach.org

Cranach a peint de nombreuses femmes fatales : des Salomés portant dans un plateau la tête de Saint Jean l’Evangéliste, et des Lucrèces se poignardant : mais seules ses Judiths assassinent en gants blancs.

Judith et deux servantes

Judith et deux servantes

Cranach, 1525, Collection Rau Unicef

Le sujet a eu un succès immédiat et durable : Cranach le multiplie par trois dans ce tableau miniature réalisé la même année. Le Corpus Cranach compte au total 56 Judiths, qui s’étalent entre 1525 et 1531. La popularité du thème est directement liée à la Réforme :

On a vu dans ce sujet, sans doute avec raison, une justification de la révolte des princes luthériens contre l’empereur et un appel au tyrannicide ; mais il s’agit aussi d’une légitimation biblique de la noblesse, de ses activités belliqueuses et de sa moralité particulière qui entrent dans le plan divin ([3], p 42) .

Vers 1530, Kunsthistorisches Museum, Vienne

On notera, dans cette version, le dénouement des cheveux qui fait évoluer le thème vers celui de la prostituée couverte d’or et de bijoux. Jean Wirth a bien noté le côté transgressif du thème :

« Le propre de la noblesse et du demi-monde est d’échapper à la moralité commune et aux lois somptuaires qui la garantissent. Le type iconographique qui illustre le mieux cette réalité est Judith, la jeune veuve héroïque qui brava la moralité pour venir à bout du tyran. Avec son épée et son trophée, elle apparaît comme une sorte de justification biblique d’une noblesse située par Dieu au-dessus du 5e et du 6e commandements ». ([3], p 39)

C’est avec une sensualité morbide que Cranach compare les striures avec les poils, les fentes du cuir et du tissu avec celles des paupières.

Le Martyre de Sainte Catherine

Cranach, 1504-05, Ráday Library of the Reformed Church, BudapestOn est ici renvoyé aux excentricités de la période danubienne : l’habit blanc du bourreau, dissymétrique et rayé comme il se doit, est strié au genou comme par autant de coups de lames, préfigurant la nuque suppliciée.

Jeune fille au myosotis (la princesse)

Jeune fille au myosotis (la princesse)

Cranach, 1526, Musée Palais de Wilanow

Très- rapidement, la judithmania se répand parmi les jeunes fille nobles : cette anonyme a gardé le béret rouge et les gants à striures, en remplaçant seulement l’épée par un myosotis.

Les princesses Sibylle (née en 1515) Emilia (née en 1516) et Sidonia (née en 1518) de Saxe

Les princesses Sibylle (née en 1515) Emilia (née en 1516) et Sidonia (née en 1518) de Saxe

Cranach, vers 1535, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Les atours de ces trois princesses saxonnes ont dû faire l’objet de savants compromis : celle du centre est en position dominante mais a gardé les mains nues, afin que ces deux soeurs, gantées à la Judith, ne passent pas pour des suivantes. Les bérets à plumets, en revanche, s’étoffent par ordre d’ancienneté.

Portrait d’une jeune femme

Portrait d’une jeune femme

Cranach, vers 1537, Statens Museum for Kunst, Copenhague

Cette dernière élégante reprend la pose « modeste », les mains jointes, de la princesse centrale : les gants à striures, devenus courants, sont presque escamotés sous le brocart des manches.

![]()

Les gants à striures chez d’autres peintres

Portrait de Charles Quint

Portrait de Charles Quint

Amberger, 1532, Gemäldegalerie, Berlin

Les gants de l’Empereur sont striés non seulement aux jointures des doigts, mais aussi sur le dos de la main : ainsi ils combinent une apparence austère et un comble de luxe et de légèreté. Charles a gardé gantée sa main droite, pour entrouvrir respectueusement son missel. On notera sa devise laconique, « PLUS OULTRE », inscrite de part et d’autre des colonnes d’Hercule.

Par la suite, on ne trouvera plus dans les portais impériaux que des striures utilitaires, pour accommoder la bague.

L’empereur Maximilien II, 1550 L’empereur Maximilien II, 1550 |

L’impératrice Marie d’Autriche, 1551 L’impératrice Marie d’Autriche, 1551 |

|---|

Anthonis Mor, Prado

Dans ce pendant officiel; les deux époux s’appuient du bras gauche sur une table, et gardent baissée la main droite : tenant les deux gants pour l’empereur, et un seul pour l’impératrice. Tandis que l’empereur ne porte aucune bague, l’impératrice en porte aux deux mains.

Son gant, très austère et semblable à ceux de son mari, est strié au niveau des trois bagues, seule concession à sa féminité.

Couple d’amoureux, attribué à Altobello Melone (1491-1543) ou Romanino (1485-1566), Gemäldegalerie, Dresde

Sur cet énigmatique tableau italien montrant le même genre de gant, voir Un pendant de Caravage, et autres histoires de gants.

Anne d’Autriche, reine d’Espagne

Anne d’Autriche, reine d’Espagne

Anthonis Mor, 1570, Kunsthistorishes Museum, Vienne

Mor a repris la même dissymétrie des mains pour le portrait d’Anne, la fille de Marie d’Autriche, l’année de ses noces avec Philippe II. Le gant ne présente plus ici qu’une seule struire, pour l’annulaire de la main gauche. Il est significatif que dans la copie réalisée en 1616 par Bartolomé González (Prado), le peintre supprimera la striure : preuve que la mode en était définitivement passée, même dans la très conservatrice Espagne.

![]()

Aucun commentaire to “Les gants à striures”