Plus que nu

Le comble de la Nudité : le squelette !

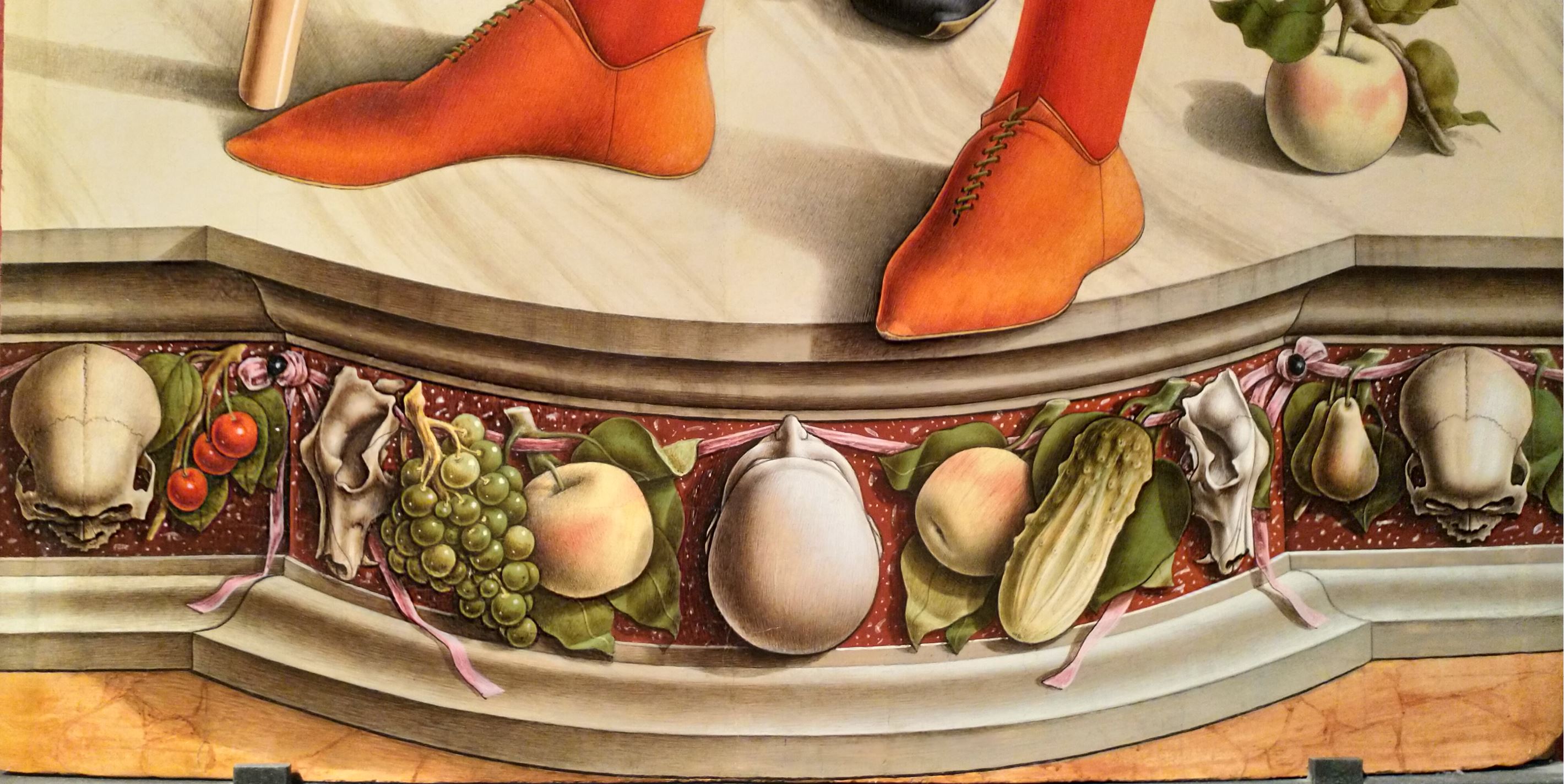

Triptyque de Saint Dominique

Crivelli, 1482, Brera, Milan

Les oeuvres de Crivelli sont parsemées de détails hyperréalistes agencés selon des symétries qui appellent les interprétations, pour les déjouer aussitôt. L’agencement des fruits et des légumes (concombre, gousse de fève ouverte à côté de la fracture du marbre) entremêle les les symboles du Péché originel (pomme, poire, pêche) avec ceux de la Rédemption (cerises de la Passion, raisins de l’Eucharistie), sans autre logique que le diversité et la fantaisie.

Les frises, ici particulièrement inventives, sont l’occasion d’un jeu de piste sur le thème de la mise à nu.

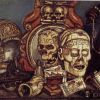

Frise du volet gauche

A gauche, la tête chevelue, sculptée en bas-relief dans le marbre, est encadrée par deux crânes de fantaisie particulièrement grimaçants (un carnivore et un caprin), qui regardent eux-aussi vers le bas.

Frise du volet droit

A droite, une tête chauve, la seule à regarder vers le haut, est encadrée par deux crânes humains et deux crânes animaux identiques (sans doute de chien).

Une logique possible (SCOOP !)

Les deux saints dominicains du tableau (Saint Dominique à gauche, Saint Pierre Martyre à droite) arborent une parfaite tonsure, d’autant mieux mise en valeur par la hache fiché de le crâne du second.

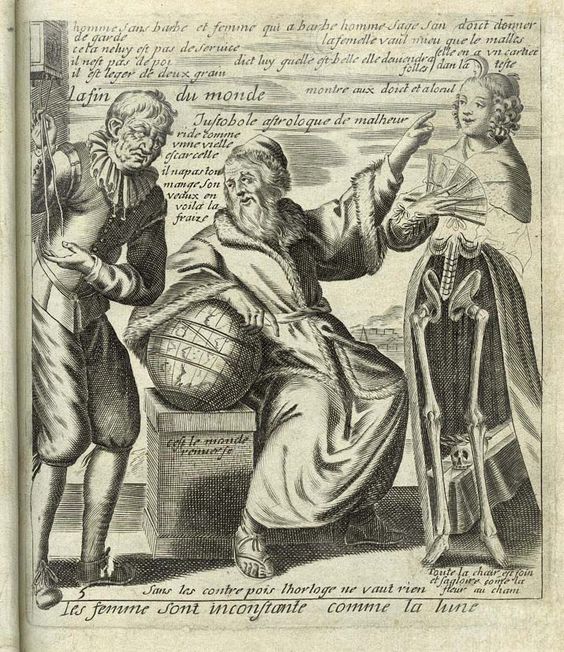

La Mort déguisée en fille

Au début du XVIème siècle, dans les pays germaniques, l’accoutumance à la formule des Danses macabres permet de nouvelles audaces dans les rapports entre le squelette et la femme.

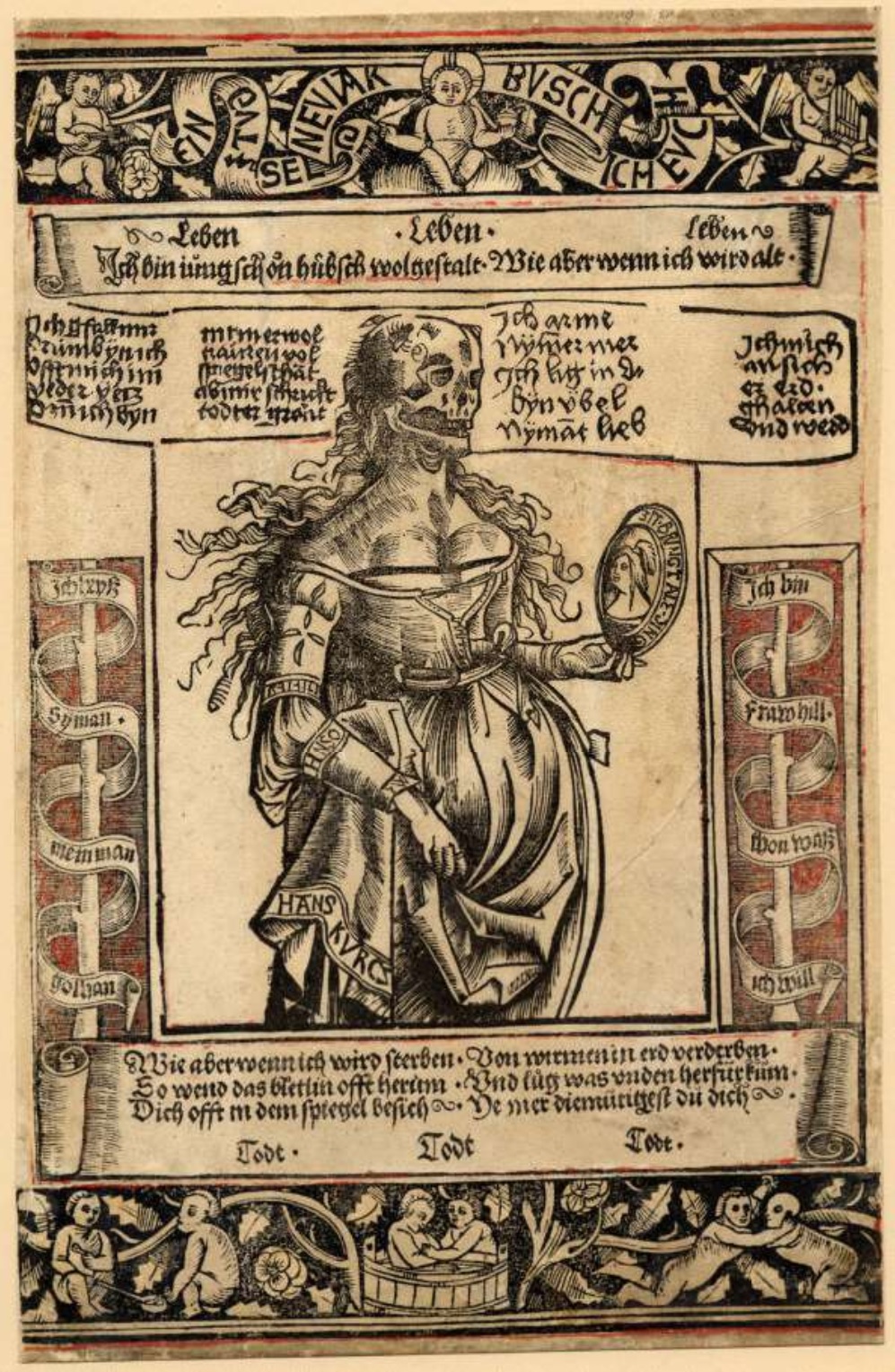

![]()

Carte de voeux publiee à Munich

Textes de Hans KVRCZ, 1500-1510, British Museum

Pour l’analyse de cette image, voir 1 La Coquetterie : diabolique ou mortelle. La formule de la Mort déguisée en femme restera assez courante pendant un siècle et demi :

Gerhard Altzenbach, vers 1650, Wellcome collection Gerhard Altzenbach, vers 1650, Wellcome collection |

Anonyme, Vers 1680, Wellcome collection Anonyme, Vers 1680, Wellcome collection |

|---|

Voici la légende de la gravure :

|

O Hélène à la mode, riche et orgueilleuse comme un paon, pense vite au Jugement dernier pour avoir une bonne fin |

« O alamodo Helenna leichtfertig reich stoltz wie ein Phow, Gedenkt an Gottes Gericht behendt, so wirstu han ein gutes Endt » |

La critique de la vaine élégance s’exprime, dans le tableau, par le fait que la Mort confectionne elle-même les dentelles qui la travestissent.

La Mort qui danse, 1865

Félicien Rops , musée Félicien Rops, Namur

Deux siècles plus tard, ces frous-frous se retrouvent dans ce dessin, directement inspiré du poème de Baudelaire, La danse macabre, paru dans l’édition de 1861 des Fleurs du Mal [5a] :

Vit-on jamais au bal une taille plus mince ?

Sa robe exagérée, en sa royale ampleur,

S’écroule abondamment sur un pied sec que pince

Un soulier pomponné, joli comme une fleur.La ruche qui se joue au bord des clavicules,

Comme un ruisseau lascif qui se frotte au rocher,

Défend pudiquement des lazzi ridicules

Les funèbres appas qu’elle tient à cacher.

Coin de rue, quatre heures du matin, Parodie humaine, 1878-1881

Félicien Rops , musée Félicien Rops, Namur

Cet autre dessin de Rops travestit la Mort en fille de joie longiligne. Au dessus de la porte en forme de caveau, le panneau « Loge à la nuit » ironise sur la nuit éternelle qui attend le client piégé.

La Mort sous la Jupe

Rapidement apparaissent des formules plus libidineuses, des formules plus libidineuses, où la Jeune Fille et la Mort se rencontrent sous la jupe.

La Jeune Fille et la Mort

La Jeune Fille et la Mort

Niklaus Manuel, dit Deutsch, 1517, Musée des Beaux Arts, Bâle [6]

Deutsch dynamite la formule conventionnelle de la Jeune Fille et la Mort en montrant la seconde subjuguée par la jupe de la première (voir Les deux faces de la Bethsabée de Bâle)

Jupes relevables

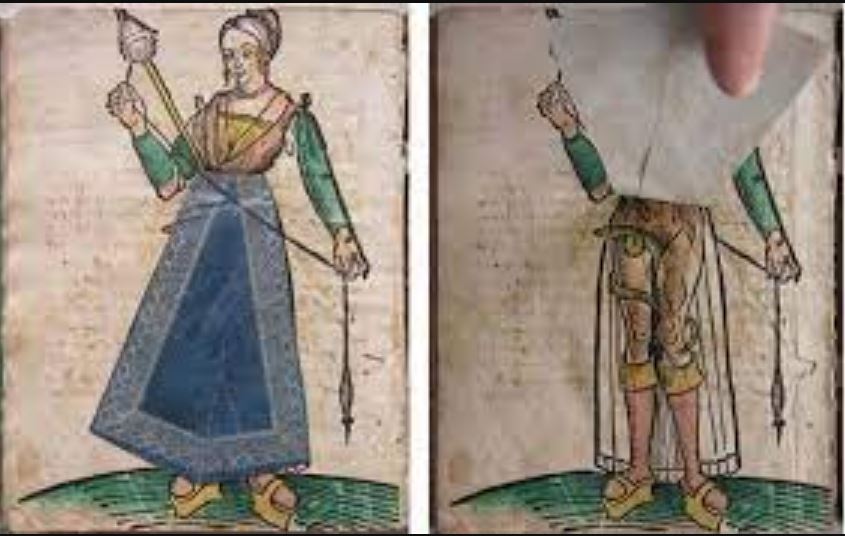

Au XVIème siècle apparaissent les premières images à volet soulevable. L’innovation est aussitôt appliquée aux dessous des filles, dans une intention moralisatrice… ou pas.

Fileuse, Vers 1520, Staatsbibliothek, Berlin

Fileuse, Vers 1520, Staatsbibliothek, Berlin

Une des plus anciennes gravures actionables révèle, sous la jupe de la fille, le serpent qui caresse ses parties intimes : prétexte moralisateur à une intention naïvement pornographique.

Sur la page d’en face de l’album, on lit cette inscription manuscrite [0b] :

|

Explication de l’image Le monde est joyeux à voir |

Die Auslegung der Figur Die Welt ist frolich zu sechen an |

|

|

|---|

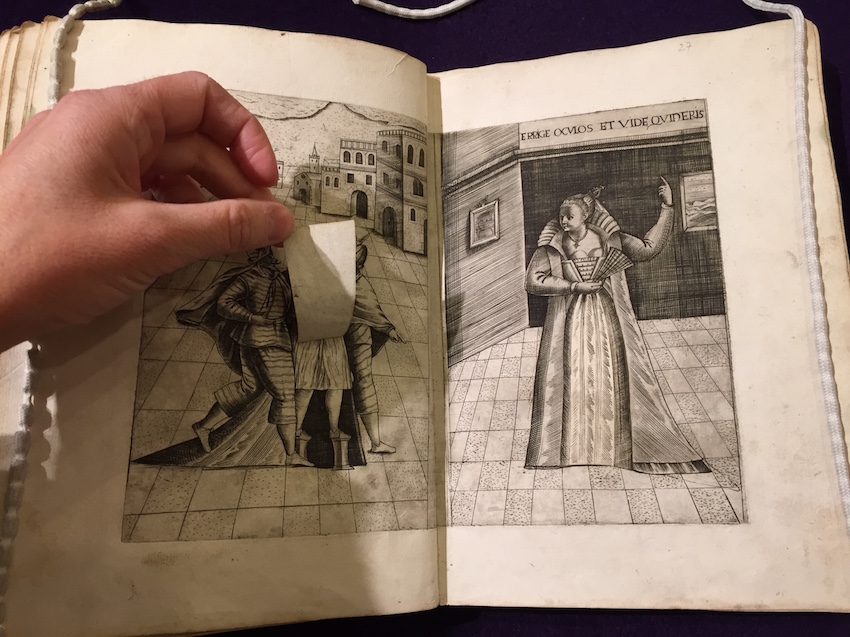

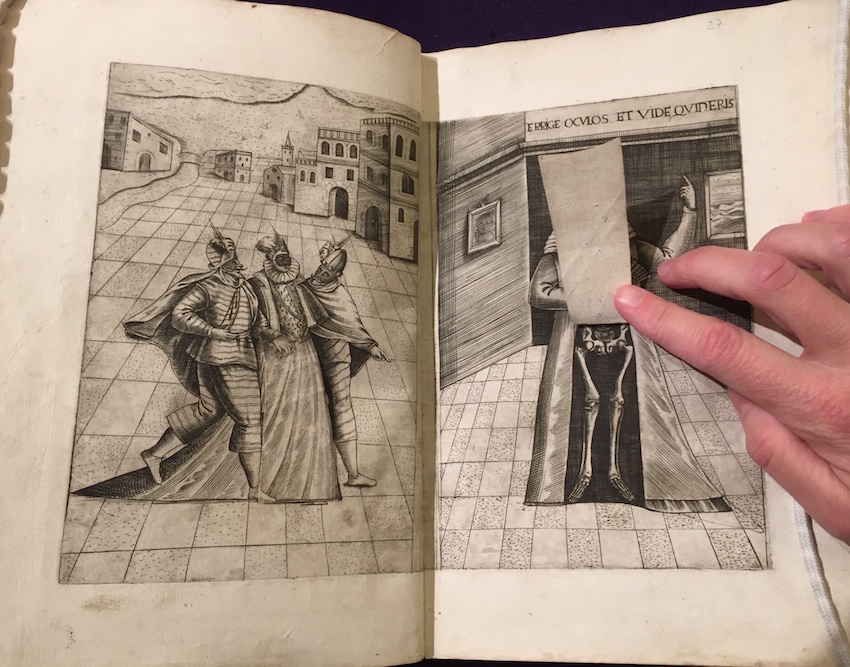

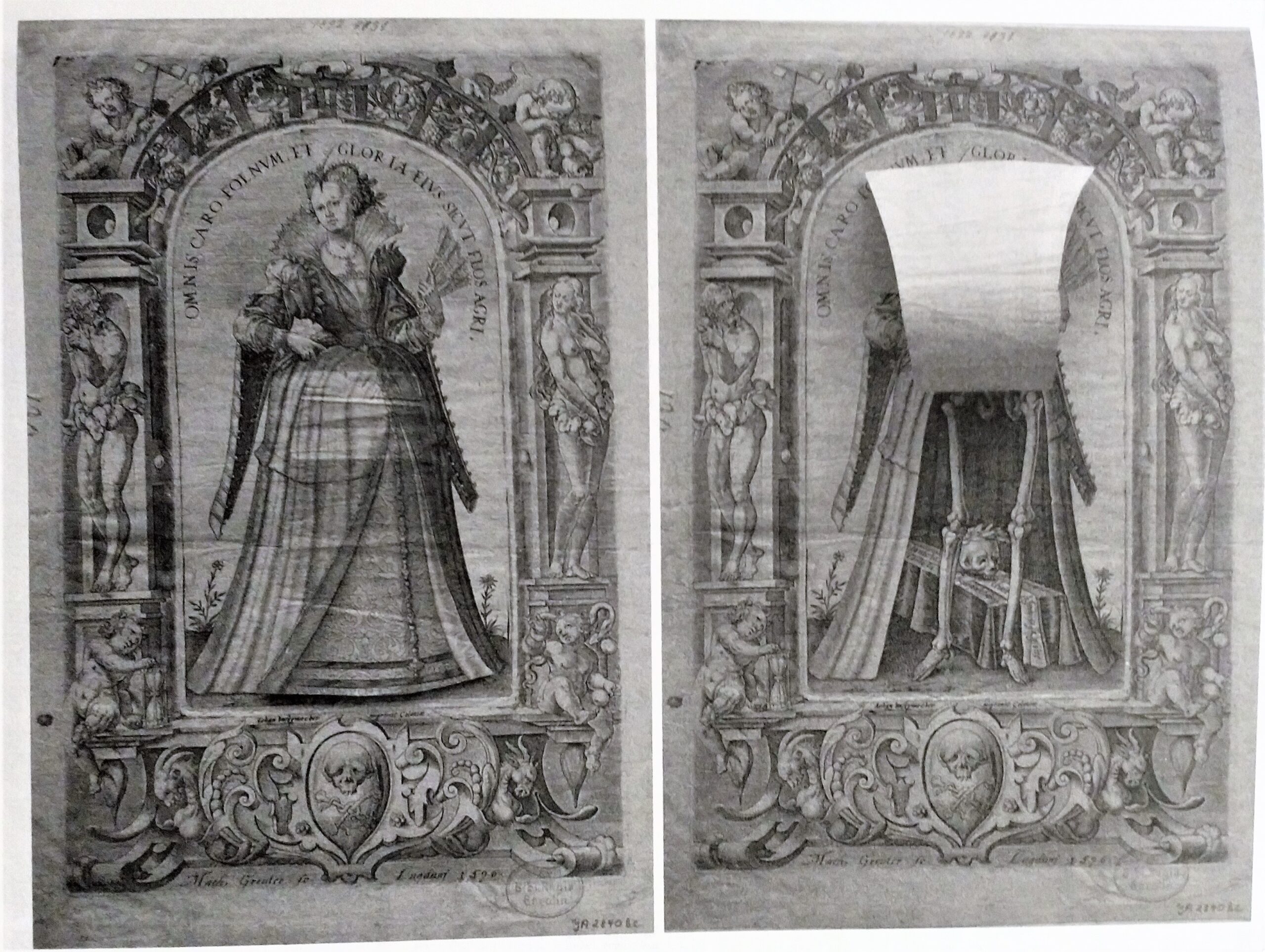

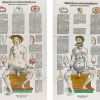

1578, Donato Bertelli, Le vere imagini et descritioni delle più nobilli citta del mondo, p 27 te 28, photos Laura Moretti [0a]

Le livre du vénitien Bertelli contient plusieurs de ces gravures à volets, tous placés sous des jupes ou des rideaux pour que le lecteur les trouve facilement. Cette double page juxtapose sans vergogne libido et memento mori :

- l’image de gauche révèle, sous la robe, les célèbres chopines, chaussures à semelles hyper-compensées des courtisanes vénitiennes ;

- l’image de droite exhibe un squelette dépourvu de tout sex appeal ; la belle femme montre du doigt la légende « ERRIGE OCULOS ET VIDE QUID ERIS », « Lève les « yeux » et vois ce que tu seras ».

Vanité, Matthias Greuter, 1596, photo Suzanne Karr Schmidt [0b]

Vanité, Matthias Greuter, 1596, photo Suzanne Karr Schmidt [0b]

La belle femme est escortée par Adam et Eve. Relever sa jupe fait apparaître la conséquence du Péché Originel, le cercueil, sur lequel on peurt lire la traduction française de la sentence latine (une adaptation du Psaume 103:15) :

|

Toute chair est comme l’herbe et sa gloire est comme la fleur des champs. |

Omnis caro foenum et gloria eius sicut flos agri |

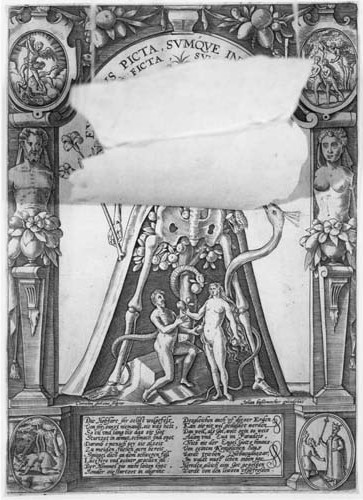

L’Orgueil, Conrad Goltzius (frère d’Hendrick Goltzius), vers 1600, NGA

Cette imitation constitue une vigoureuse réflexion sur l’Orgueil, amorcée dès l’inscription latine :

|

Extérieurement, je suis décorative, mais intérieurement je suis maudite. |

Exterius Picta, Sumque Interius Maledicta, Magnifice Ficta, Sum Foeda Superbia Dicta. |

La traîtresse est flanquée par deux atlantes, homme et femme, et entourée par quatre médaillons montrant la punition de grands orgueilleux :

- Lucifer chassé du ciel,

- Adam et Eve chassés du Paradis,

- Nabuchodonosor vivant dans les bois durant sept ans,

- Hérode qui finira bouffé par les vers.

Relever la robe révèle la vraie nature du Paon, qui n’était autre que le Serpent, et fait apparaître Adam, assis sur le cercueil et acceptant la pomme d’Eve : le Péché originel est avant tout un péché d’Orgueil, celui de se croire l’égal de Dieu.

COGNITO PECCATORUM UTILIS

Conrad Goltzius, vers 1600, (c) The Trustees of the British Museum

Le pendant masculin est encadré des vignettes de six péchés capitaux, faisant deviner que la figure centrale illustre le septième, l’Orgueil. Le titre interpelle celui qui a compris l’astuce :

|

Connaître les péchés est utile, mais ne peut enlever la Punition. |

COGNITO PECCATORUM UTILIS / POENAM TAMEN TOLLERE NEQUIT |

En relevant le volet, on découvre cette Punition : l‘Expulsion d’Adam et Eve du Paradis.

Jupes relevées

La solution du pauvre : supprimer le volet.

La Vanité (IJdelheid)

Gillis van Breen, 1585-1615, Rijksmuseum

L’intéressant ici est que les deux plans de l’image traduisent le relèvement du volet :

- à l’arrière-plan, la situation fausse, telle que la perçoit l’homme à l’esprit embrumé (la fumée équivaut au volet baissé) ;

- au premier plan, la réalité crue (équivalente au volet relevé).

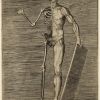

Speculum peregrinationes humanae

Speculum peregrinationes humanae

Cesare Capronica, 1597

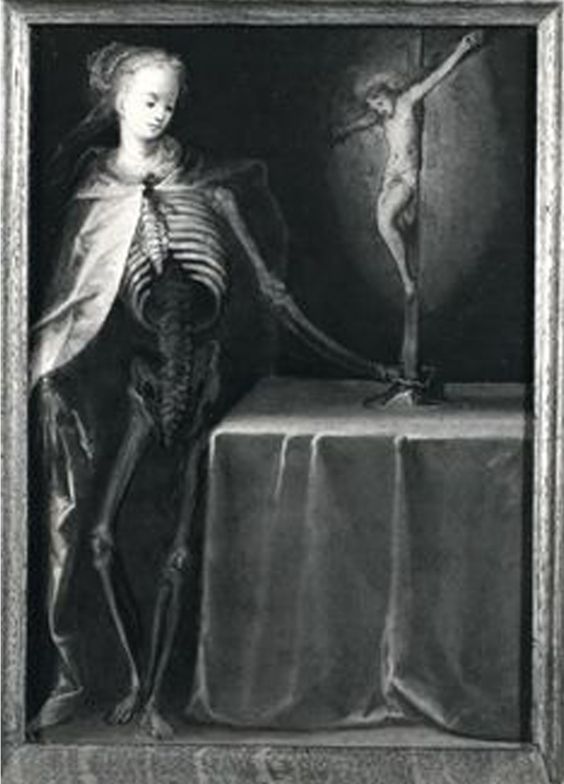

La suppression du volet aboutit à cette chimère Mort-Fille, image-choc que l’auteur a jugé bon d’accompagner par de nombreuses sentences tirées des meilleurs spécialistes.

Sur la banderole auprès du cadavre vivant, un distique original :

| Que ne te (trompe) pas la femme belle en haut, seuls (demeurent) en dessous les os fétides. | Ne te (decipiat) mulier formosa superne, ossa subornata foetida sola (latent) |

Sur le tombeau de la morte :

| Je serais comme n’ayant pas été, on m’aurait porté du ventre à la tombe. Job 10, 19 | Fuissem quasi qui non essem de utero translatus ad tumulum |

| D’abord sperme fétide, j’ai vécu comme une maison pleine d’ordures, préparée pour le repas des vers. Paraphrase de Saint Bernard, Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionsis, cap 3 | Prius sperma foetidum, Vixi domus stercorum, Paratus esca vermium |

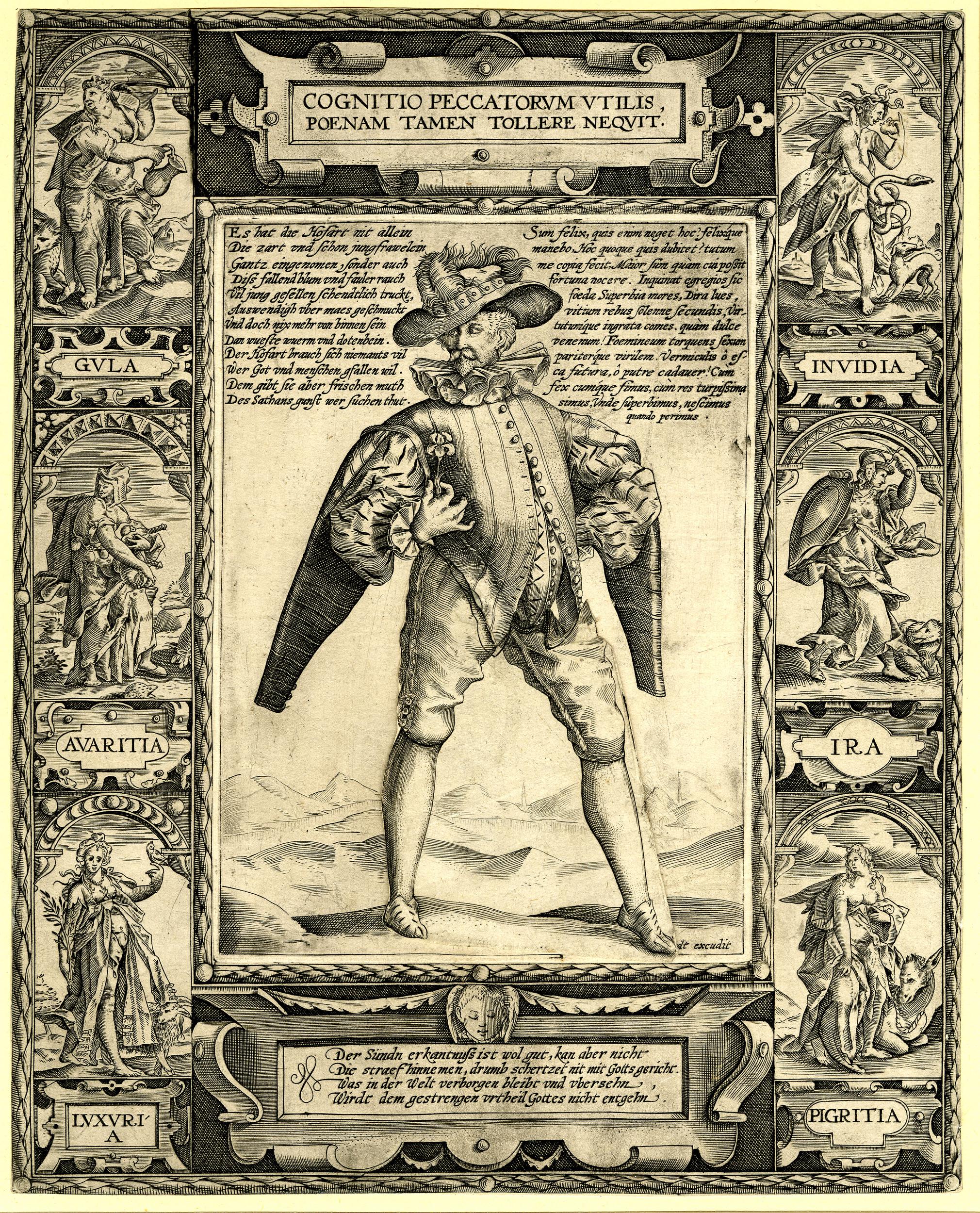

Les femmes sont inconstante (sic) comme la lune – pl.5 du « Second livre des proverbes »

Les femmes sont inconstante (sic) comme la lune – pl.5 du « Second livre des proverbes »

Jacques Lagniet, 1657-63

L’image illustre plusieurs proverbes. La pinup-squelette, copiée sur l’Orgueil de Golzius, en recopie également la sentence :

« Toute sa fleur est foin et sa gloire comme la fleur au champ »

La Mort et les Amoureux La Mort et les AmoureuxAbraham Bloemaert, 1620-30, Dessin, Courtauld Institute |

Anonyme crémonais, XVIème siècle, photothèque Zeri Anonyme crémonais, XVIème siècle, photothèque Zeri |

|---|

Le memento mori sert de prétexte à ces images troublantes et rares, première forme moralisée du striptease.

De l’esthétique anatomique à la mort bipartie

Parallèlement à ce goût général du XVIème siècle pour le macabre, les artistes ont fait des progrès dans le représentation réaliste du corps humain, faisant ressortit non pas ce qu’il a d’effrayant, mais de complexe et de parfait.

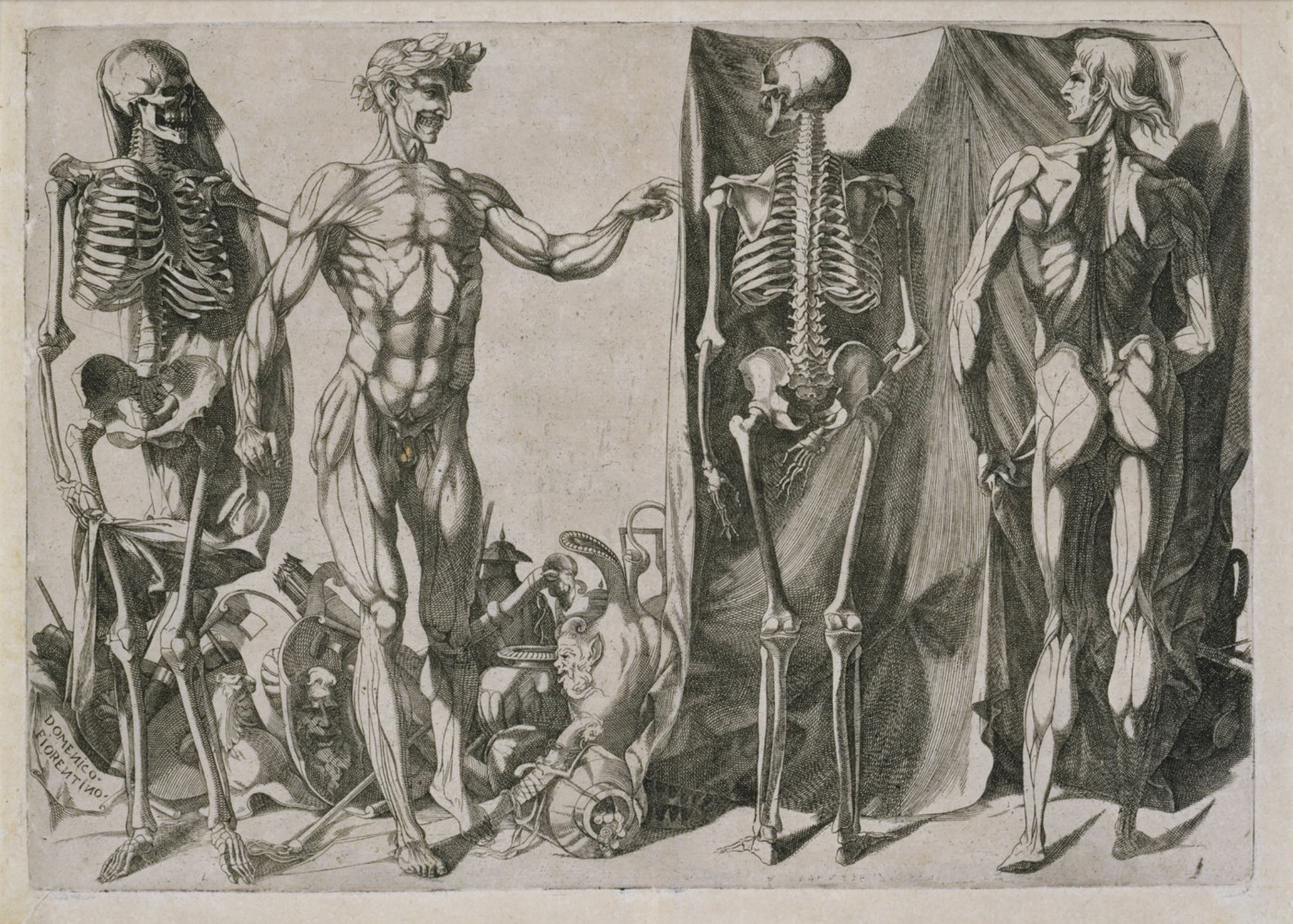

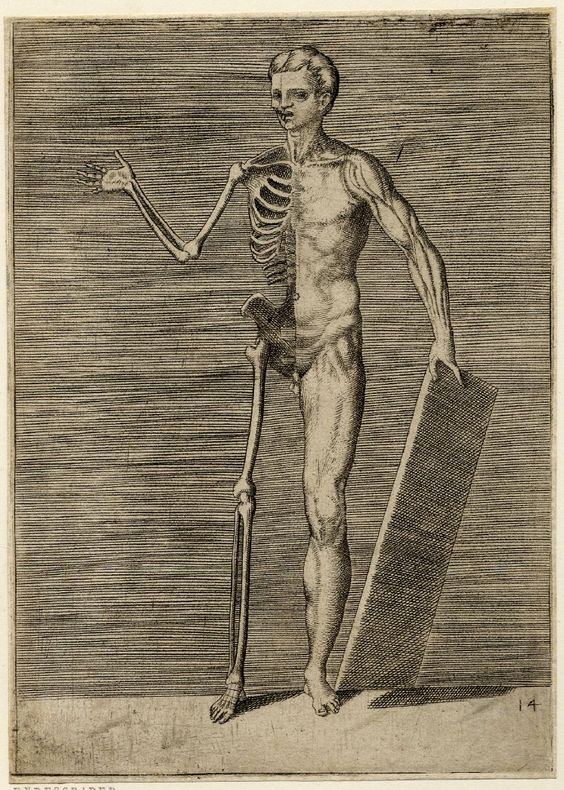

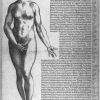

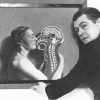

Domenico del Babiere, Etude anatomique,1540-50, British Museum,Londres

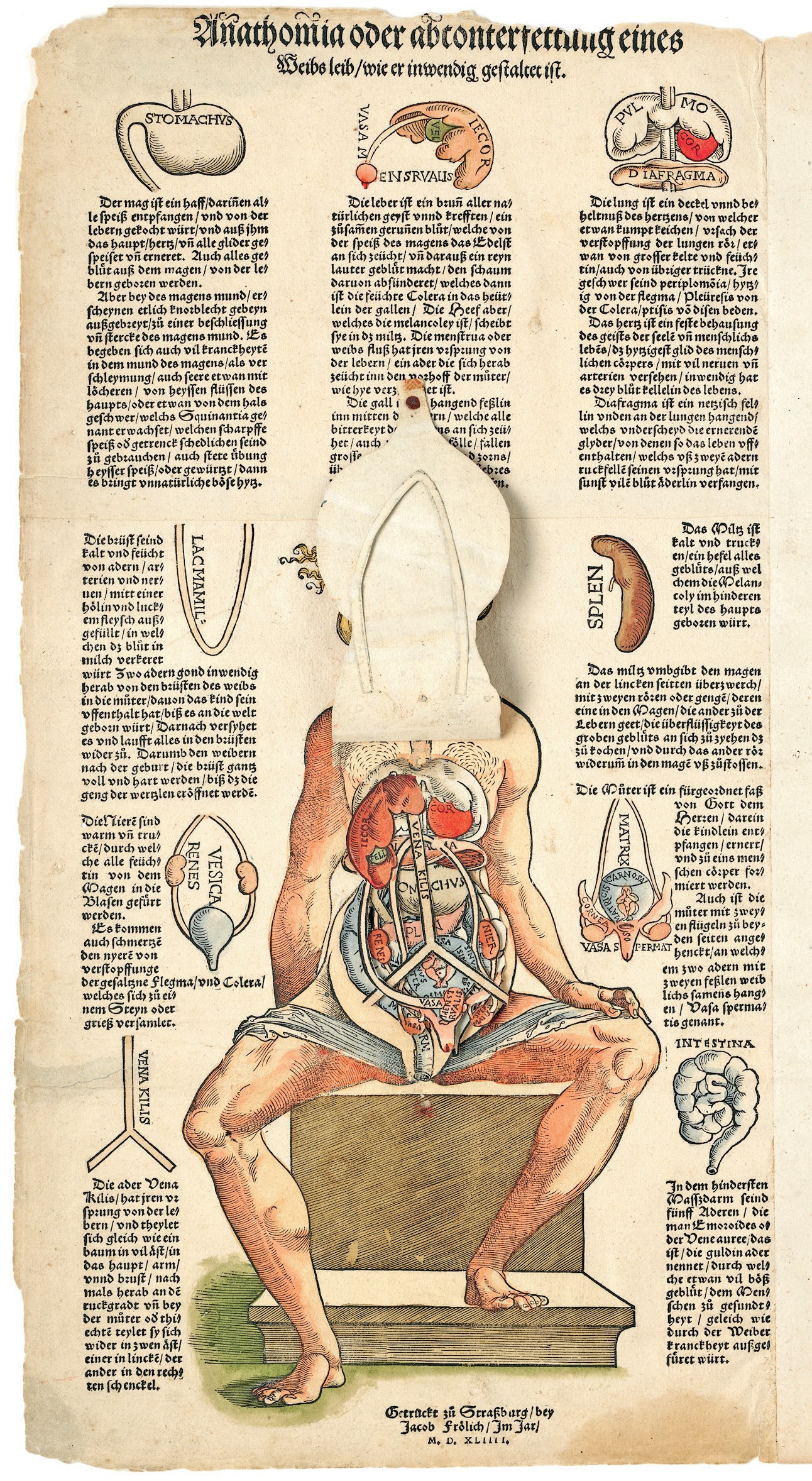

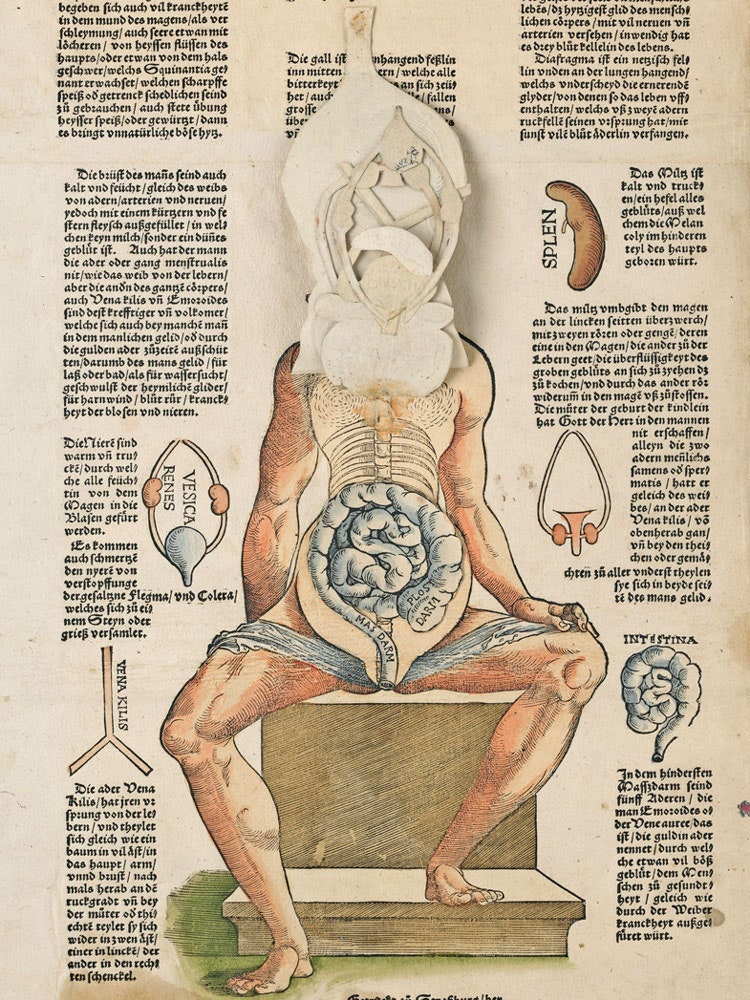

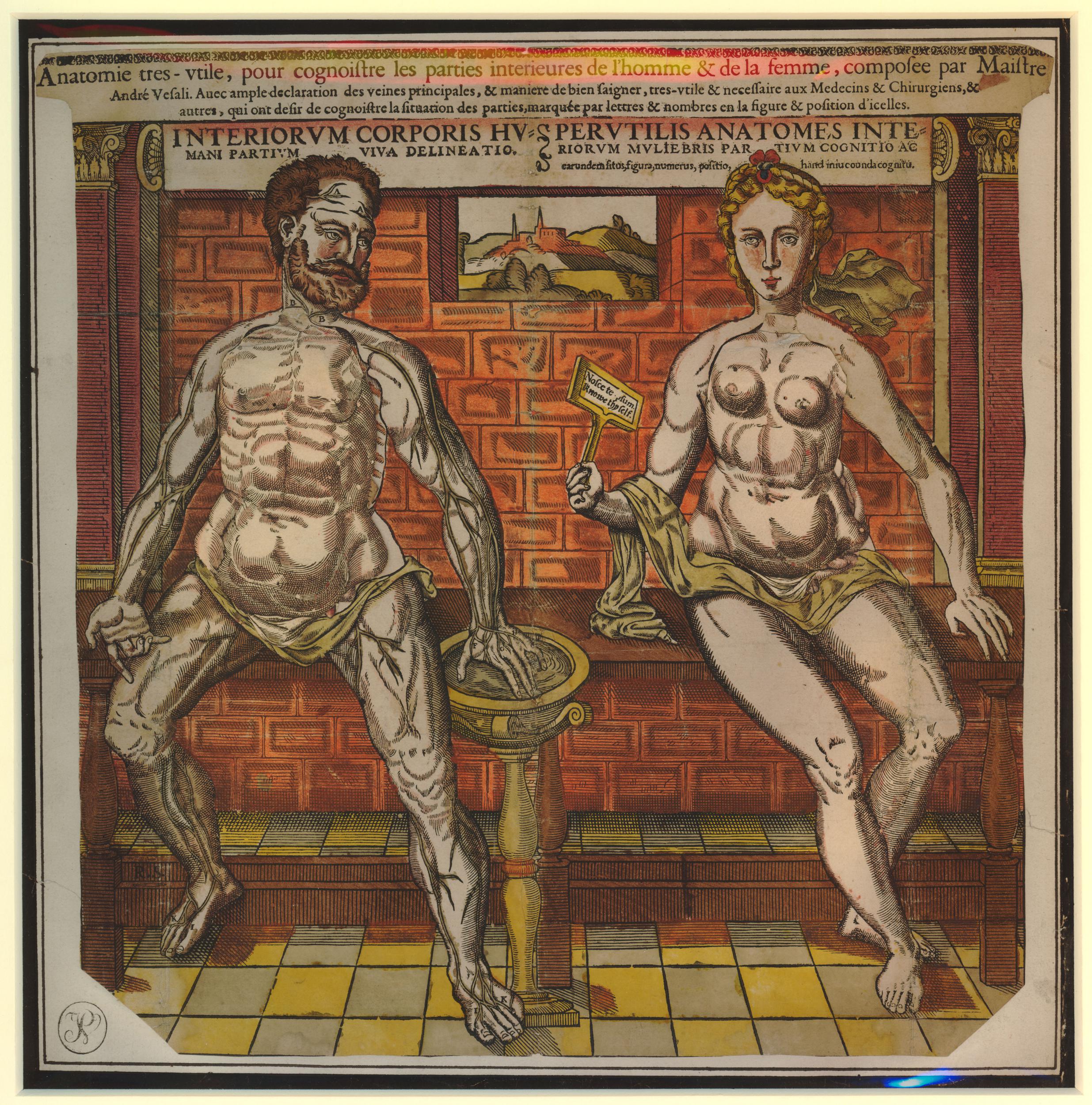

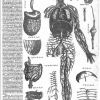

Les illustrations d’anatomie popularisent la représentation de corps à divers stades de la dissection.

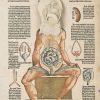

Les premières images anatomiques à volets

|

|

|---|

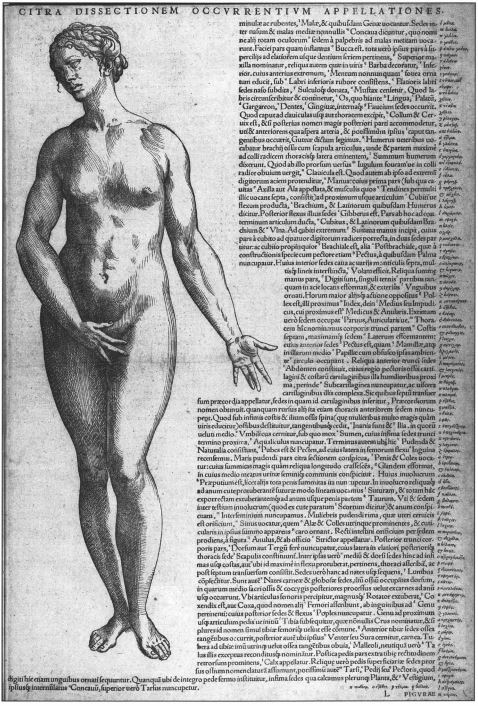

Vesale, Epitome, 1543

Dans cet ouvrage, Vesale fournit, au dos de la planche féminine, un texte expliquant comment découper et coller les organes de la planche fournie en annexe, afin d’obtenir une image interactive du corps humain [0d]

|

|

|---|

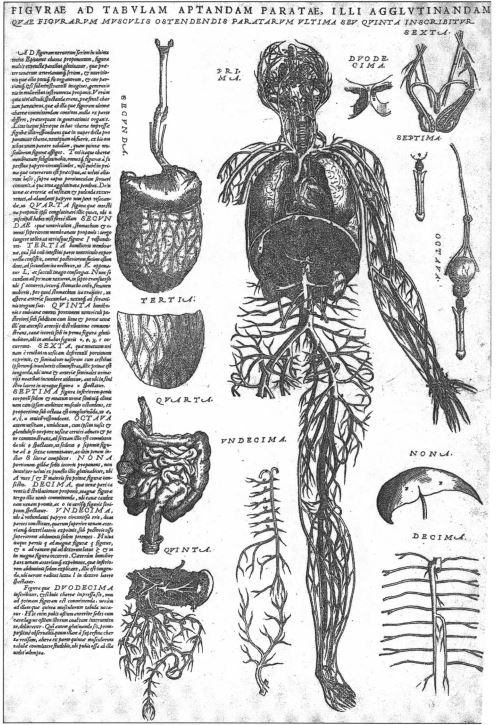

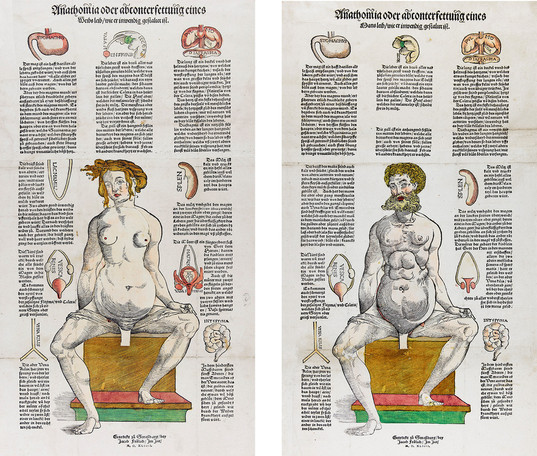

Heinrich Vogtherr, Strasbourg, edité par Jacob Frohlich en 1544

Mais l’idée avait été mise en oeuvre dès 1538 par le graveur Heinrich Vogtherr, dans ces deux planches qui seront maintes fois rééditées [0e]

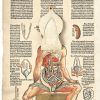

Anatomie tres-utile edite par Gyles Godet, 1547-68, (c) The Trustees of the British Museum

Anatomie tres-utile edite par Gyles Godet, 1547-68, (c) The Trustees of the British Museum

Ces images éducatives autant que troublantes vont désormais se multiplier . [0f]

|

|

|

|---|

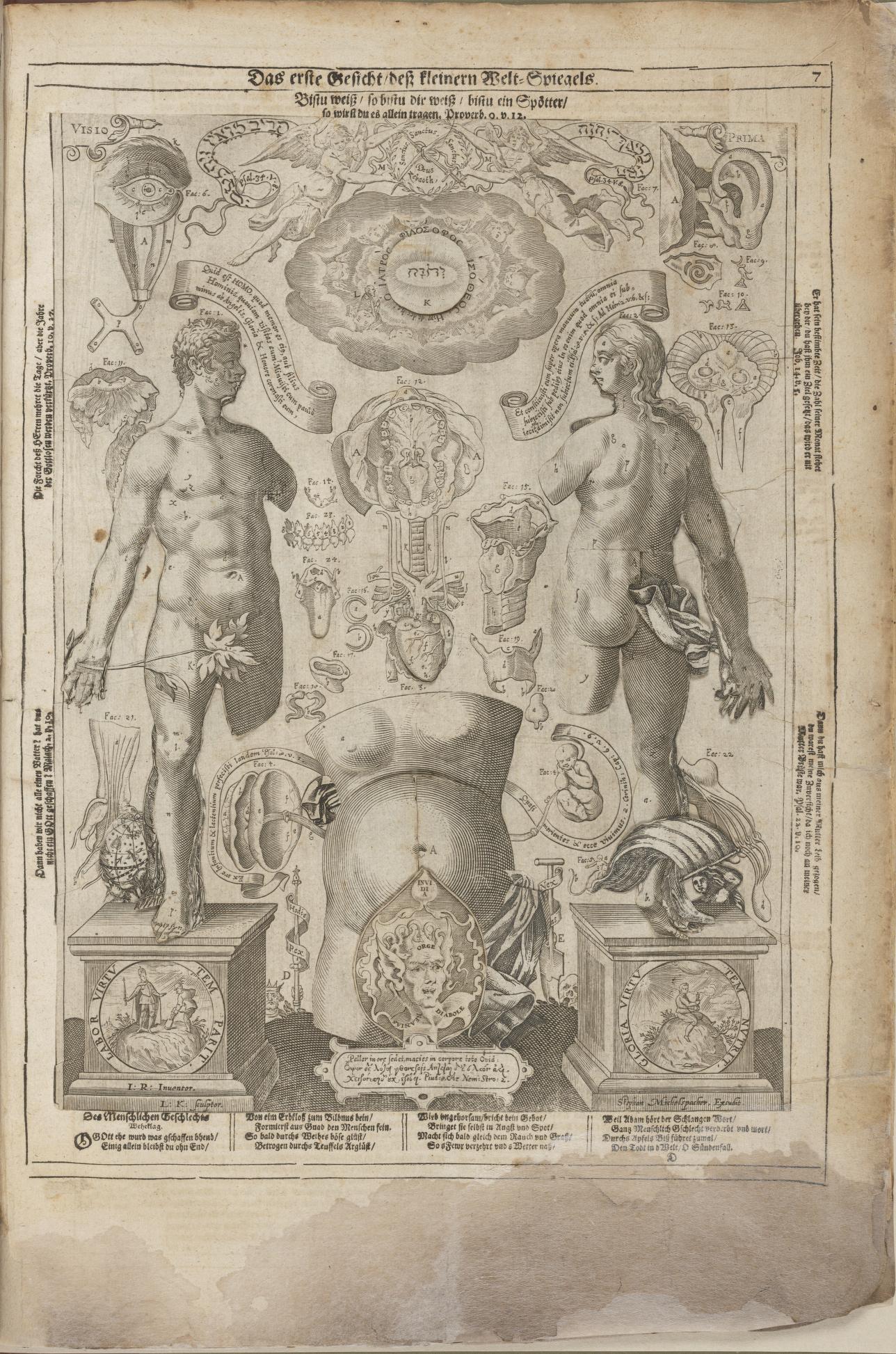

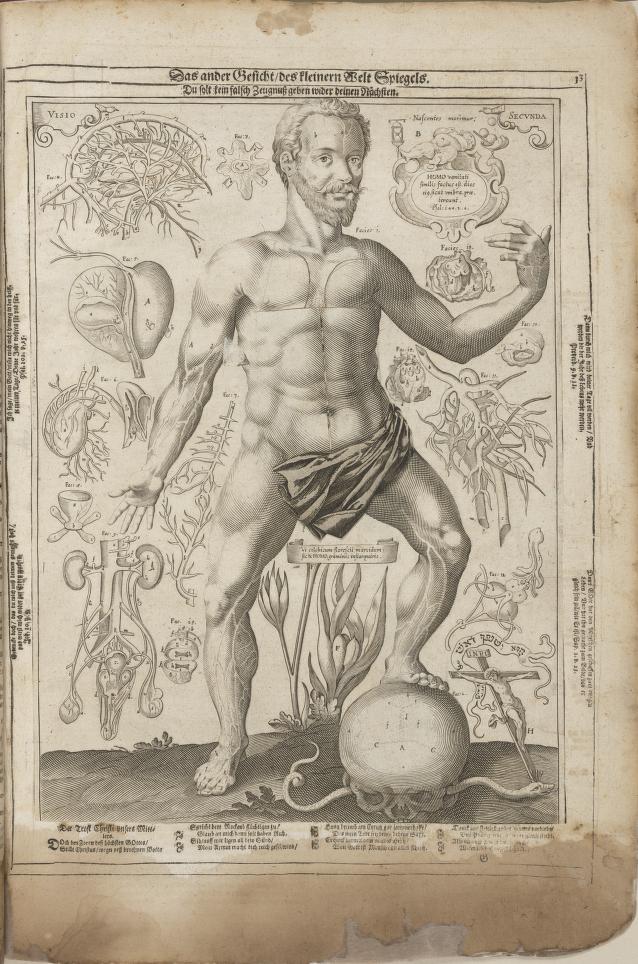

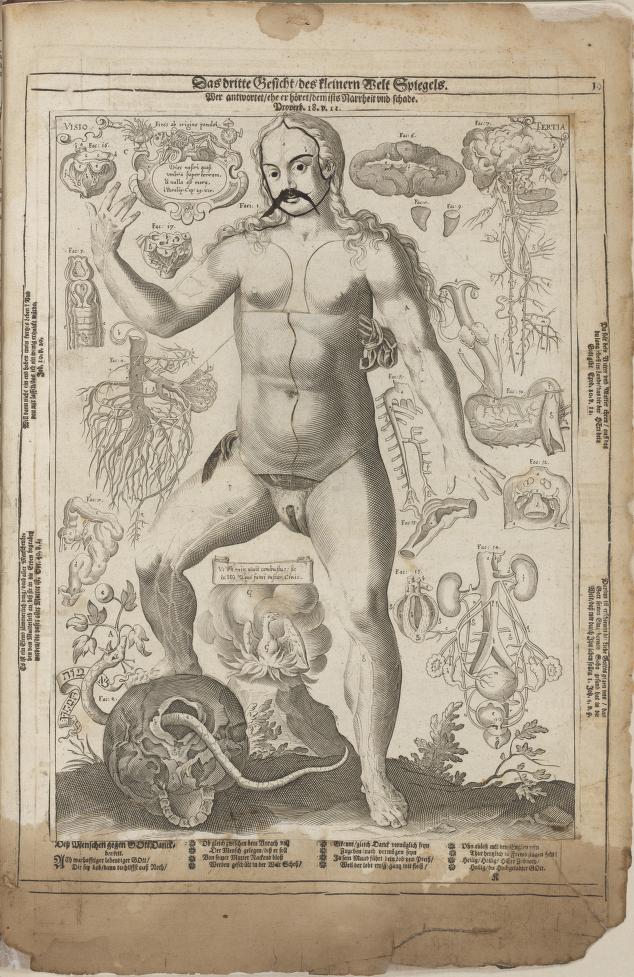

Lucas Killian, 1619, Visio catoptri Microcosmici Prima, Secunda, Tertia (édition de 1661) [0g].

L’apothéose est atteinte avec ces trois gravures, dont la complexité multicouche ne sera pas dépassée. Le plus fascinant pour un oeil moderne est la cohabitation de la précision scientifique avec des considérations morales qui truffent les images de manière souvent énigmatique.

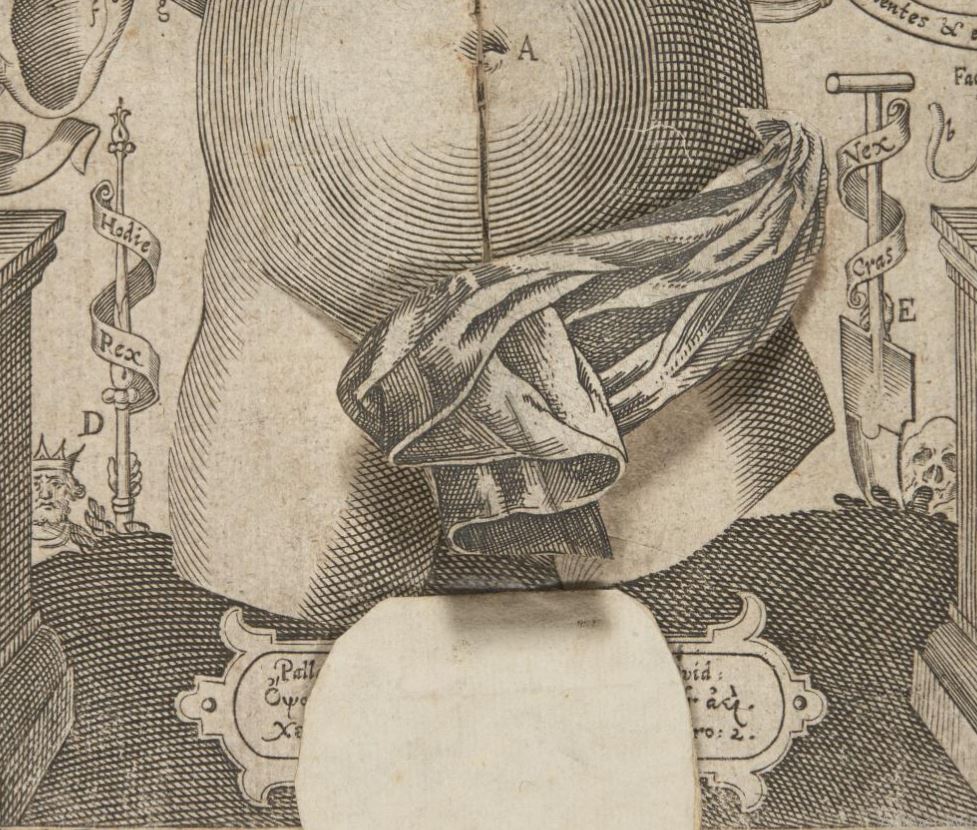

Visio catoptri Microcosmici Prima (détail)

Visio catoptri Microcosmici Prima (détail)

Ainsi le sexe féminin est encadré par deux figures de la Fugacité (D et E) :

|

Aujourd’hui roi |

Meutre demain |

|

Hodie rex |

Nex cras |

Il est protégé par un volet montrant la figure de l’Envie (INVIDIA), qui selon Ovide se norrit de serpents. La lettre A (qui désigne l’ombilic (et dans les images sous-jacentes l’uterus) renvoie à un passage de l’introduction :

|

comme le diable séduisant présentant la pomme à travers le serpent (A) |

als durch die (A) Schlang der verführische Teufel den Apfel darzeichend, |

L’Envie dont il est ici question est donc celle du Serpent pour la Pomme, d’où découle l’Envie sexuelle et la malédiction de l’Engendrement et de la Mort.

Les autres mots sont passablement sybillins : deux sont grecs , ORGE (Colère) et NEANIAS (Jouvenceau). Neanias est un jeune homme qui, dans la comédie humaniste Paedia, hésite entre deux femmes qui personnifient la Volupté et la Vertu . Comme le mot est tourné vers le haut, par opposition au mot DIABOLE, il incite probablement l’étudiant à choisir le chemin de la vertu.

Les deux citations au-dessous concernent toutes deux l’Envie :

- « La pâleur règne sur son visage, la maigreur s’est emparée de son corps » Ovide, Métamorphoses, Livre II

- « Les discours sont pâture pour l’envie. Toujours elle s’attaque aux bons et ne lutte pas avec les mauvais ». Pindare, Odes néméennes, VIIII

|

|

|---|

Après ces pédantismes, il faut encore écarter un linge bien inutile avant d’arriver au vif du sujet.

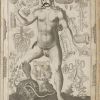

Les premières images anatomiques biparties

Giulio Bonasone, vers 1560, dernière planche d’une série de 14 gravures anatomiques, sans texte

La série de gravures anatomiques réalisée par Giulio Bonasone, qui place des squelettes ou écorchés dans diverses postures plastiques, semble s’adresser moins aux amateurs de science qu’aux artistes ou philosophes [0h]. La dernière planche est à part : c’est la toute première fois que le squelette et le corps intact sont fusionnés en une image comparative purement théorique, qui échappe à toutes les pratiques de la dissection.

Memento Mori espagnol, vers 1650, collection privée Memento Mori espagnol, vers 1650, collection privée |

Gravure de J. G. Hidalgo, vers 1691, Wellcome library Gravure de J. G. Hidalgo, vers 1691, Wellcome library |

|---|

Cette étonnante Marie-Madeleine séduit le spectateur par sa partie haute, et le crâne par sa partie honteuse.

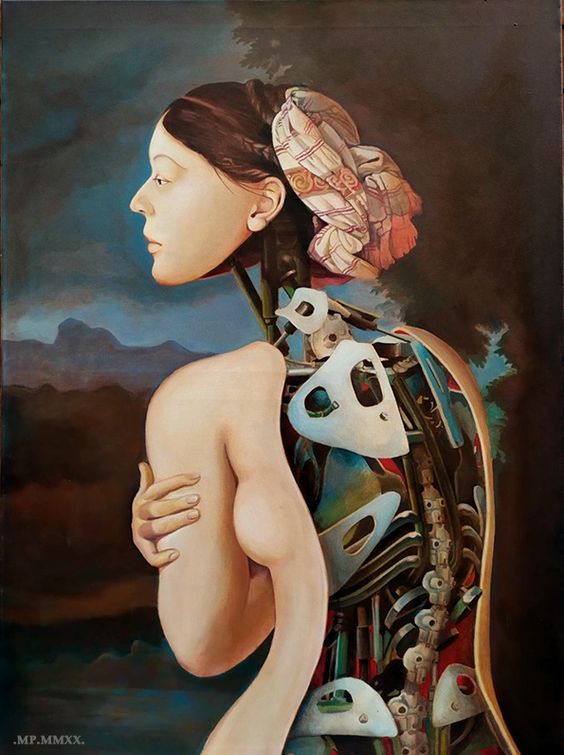

En contradiction avec ce tronçonnage moraliste, le partage vertical marque bien l’évolution du corps pécheur au corps rationnel.

Le miroir de la vie et de la mort, gravure XVIIème, Musée Carnavalet, Paris

Le miroir de la vie et de la mort, gravure XVIIème, Musée Carnavalet, Paris

Sous l’influence de ces représentations anatomiques, la formule qui s’impose définitvement, à partir du milieu du XVIIèeme siècle, est celle de la division verticale. Pour un échantillon assez étoffé de telles images peintes ou sculptées, voir La mort bipartie.

Chimères Mort-fille : la postérité

Ad majorem diaboli gloriam, Rops, dessin, vers 1875 Ad majorem diaboli gloriam, Rops, dessin, vers 1875 |

Date inconnue Date inconnue |

|---|

Je n’ai malheureusement pas pu trouver la source de l’image de droite. Sur la série des Naturalia de Rops, voir 2 Les pantins de Rops.

Solana

Le miroir de la Mort

José Gutiérrez Solana, vers 1929

D’après le biographe de Solana, Manuel Sánchez Camargo, le tableau est inspiré par l’histoire macabre d’une homme qui avait acheté un cadre pour un miroir destiné à sa fille. Or le cadre avait servi auparavant, dans une église, à encadrer la liste des morts. Peu de temps après avoir reçu le miroir, la fille mourut subitement.

Du coffre de mariage, en bas, sortent en guise de cadeau surprise un crâne de géant et un squelette d’enfant ; tandis que par devant, l’ex-voto d’une main féminine enserré par une main masculine évoque le mariage qui n’aura pas lieu.

Pour Solana, ce sujet particulièrement riche est aussi l’occasion de décomposer, en trois temps, le dénudement de la fille :

- en robe et les cheveux tirés ;

- nue et les cheveux dénoués ;

- plus que nue et sans cheveux.

Le pont de la mort (La Baraja de la Muerte)

José Gutiérrez Solana, 1927

Le même cadre rouge orné de crânes et de tibias apparaissait déjà dans cette oeuvre antérieure : le « pont de la mort » est matérialisé ici par la tête double-face, qui perd dans le miroir son turban et sa peau.

AINSI SERONS NOUS HUI OU DEMAIN

Tête double face en ivoire, France, date inconnue, Wellcome Collection

Ce type d’objet de curiosité existe effectivement. Pour consulter ma collection, voir La mort biface.

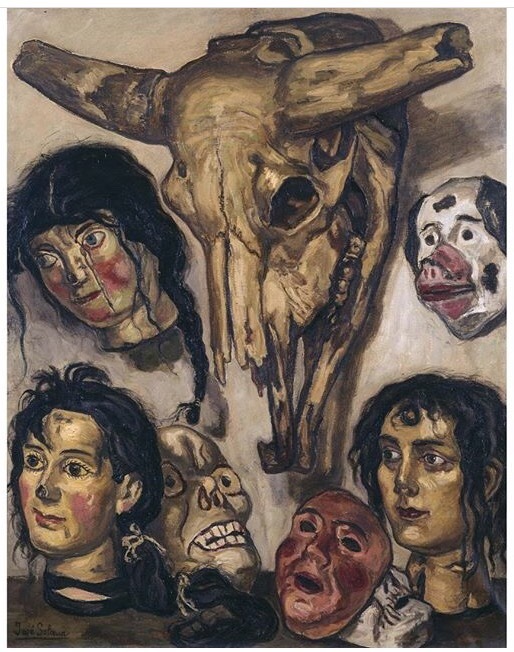

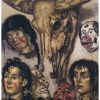

Têtes et masques (Cabezas y Caretas)

José Gutiérrez Solana, 1945

Autre manière de montrer que la chair n’est qu’un masque qui cache le squelette et la bête.

Même idée de striptease poussé à la limite, dans une culture moins catholique.

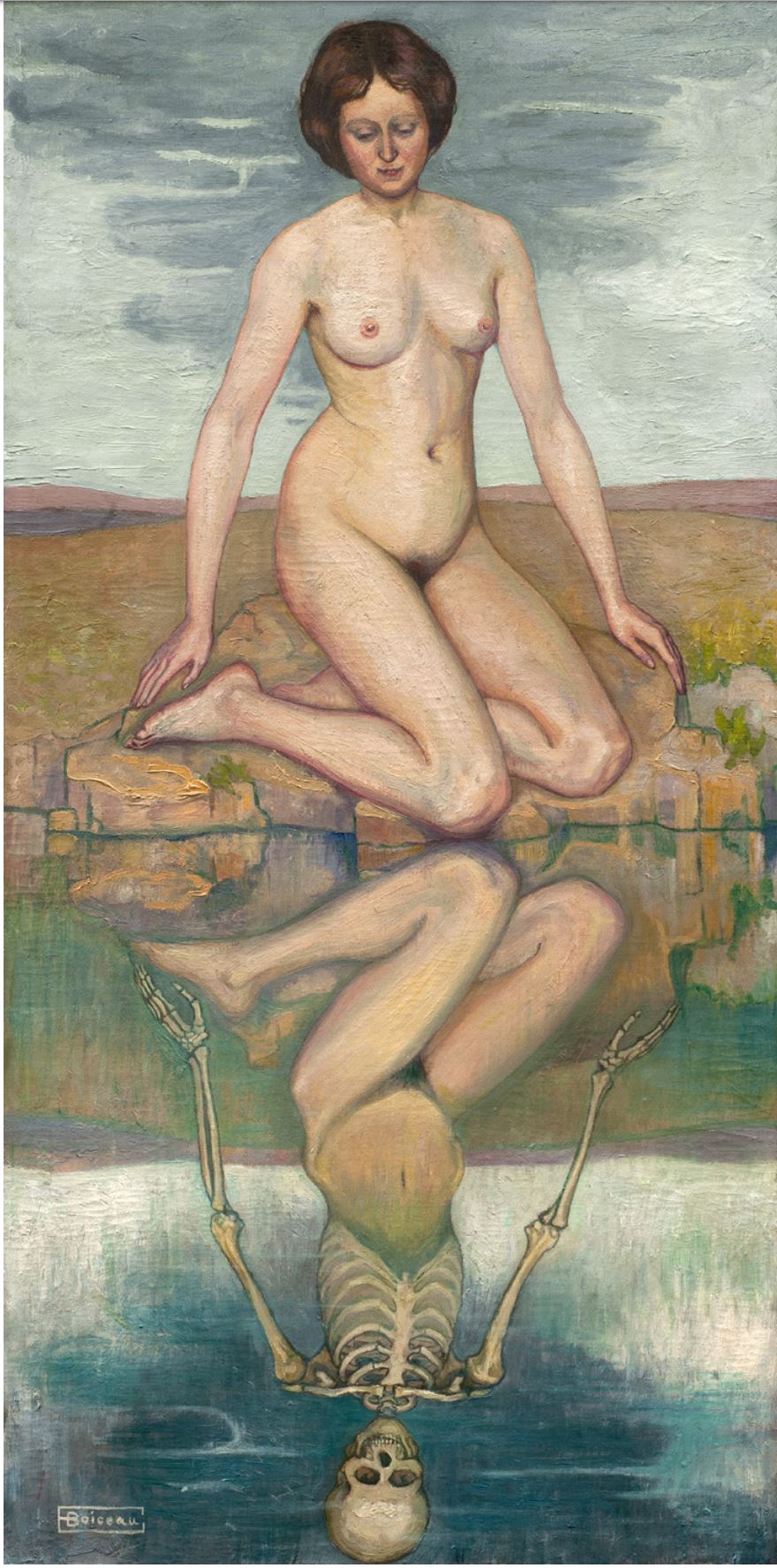

Le Reflet, Ernest Boiceau, collection privée

Ce tableau du designer suisse Ernest Boiceau fusionne ici le thème de Narcisse avec celui de la Jeune fille et la mort.

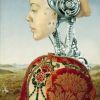

Magritte

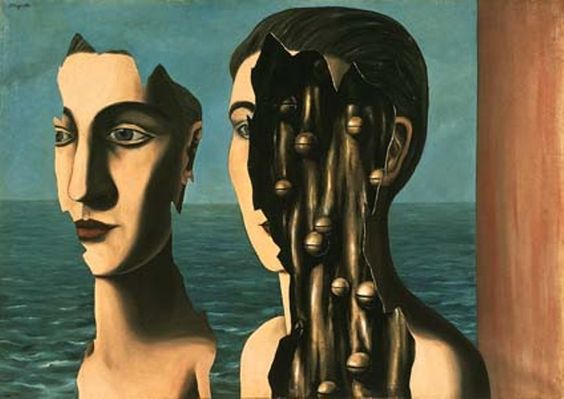

Le double secret

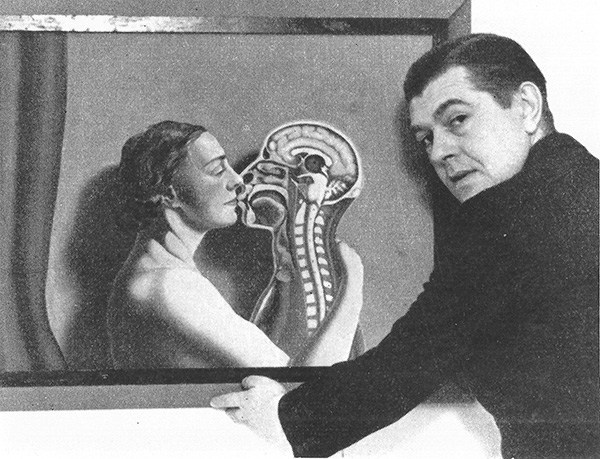

Magritte, 1927, Centre Pompidou, Paris

Nous suivons ici dans ses grandes lignes l’analyse détaillée de Nicole Everaert [1].

En enlevant la peau pour montrer la structure cachée, l’oeuvre fonctionne à la fois selon le principe du dévoilement et celui du dédoublement (puisque le visage enlevé est conservé à côté, comme un masque).

Que voit-on à l’intérieur ? Des grelots invaginés dans une membrane métallique : nous effleurons ici le thème de l’automate, du mécanisme caché sous la chair.

Pour Nicole Everaert, une clé de lecture possible pourrait être le mot de « marotte », qui signifie à la fois le sceptre du fou, garni de grelots, et « une tête de femme, en bois, carton, cire …, dont se servent les modistes, les coiffeurs ».

Une seconde clé est fournie par le titre, qu’on peut lire de deux façons : « Est-ce le secret qui est double ? Ou le double qui est secret ? Les deux à la fois! » :

- lorsque « double » est l’adjectif et « secret » le substantif , nous voici dans le thème du dévoilement et de l’absence de parole : exprimés visuellement par le masque inexpressif et par les « grelots réduits au silence par leur fixation sur la surface ondulée ».

- lorsque « double » est le substantif et « secret » l’adjectif, nous voici dans le thème du dédoublement : la copie dissimulée à l’intérieur de nous-même n’est qu’une collection de grelots (ou de hochets) ; le visage mystérieux ne cache finalement que du rien.

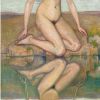

Le cercle vicieux

Magritte, 1937, perdu durant le Blitz en 1940

Une femme enlace et embrasse son double anatomique.

Pourquoi ce cercle est-il vicieux ? Parce que si la femme a été coupée en deux comme une carcasse animale, alors les deux moitiés que nous voyons sont en fait la même, vue de devant et de derrière. L’enlacement amoureux n’est qu’un substitut à un recollage impossible : parfaite illustration de l’Androgyne de Platon.

La conversation

Delvaux, 1944, Collection privée

Au XXème siècle, le thème de la Jeune Fille et la Mort s’enrichit de nouvelles possibilités. On sait que le squelette vu en radiographie n’est autre que l’ombre du corps. Si la lampe de gauche est à la fois aux rayons X et au pétrole, alors elle projette la femme sur le squelette, et le squelette sur le mur.

Le double rideau vert accentue l’effet gémellaire entre la jeune fille mélancolique et son ombre radioscopique.

Pinup vue aux rayons X

Calendrier Juin 2010 de la firme EIZO (imagerie médicale)

Non content de mettre le dedans dehors et d’inverser le blanc et le noir, cette technique radicale fait le contraire de l’artiste, en mettant à plat la profondeur.

![]()

L’ange de l’anatomie

Léonor Fini, 1949, lithographie

Ici le dénudement s’effectue par parallélisme :

- le V des ailes tombe dans le V du tissu ;

- le triangle de la perruque tombe dans celui des bras.

Décalcomanie

Magritte, 1966, Collection privée

Il y a de nombreuses manières de décrire ce tableau.

On pourrait dire qu’il nous restitue, en projection sur un rideau de cinéma, non pas ce que l’homme en chapeau regarde, mais ce qu’il nous empêche de voir. Ainsi le pendant glisse sémantiquement de « couper la vue » à « découper la vue ».

On pourrait aussi dire que dans le pendant de gauche, l’homme est devant le rideau qui est devant la mer. Et que dans le pendant de droite, le rideau est devant la mer qui est devant le rideau qui est devant la mer.Autrement dit : supprimer l’homme, c’est supprimer la profondeur et créer une régression à l’infini.

Ou bien, d’une manière plus condensée : sous son chapeau et sa redingote, l’homme est un être rempli de nuages.

Ou encore : plus que nu.

La grasse matinée

Clovis Trouille, 1955

Clovis Trouille décompose la même idée, en débandelettant sa momie jusqu’à l’absence.

La promesse

Madeline von Foerster, 2012, Collection privée

Le dialogue entre la vivante et la morte se noue autour de la promesse d’une permanence de l’âme (le papillon qui, ayant abandonné la coquille, habite maintenant dans le chêne). Les motifs en fleurons des pilastres sont dédiés au couple, aux foetus, et au coeur qui les irrigue.

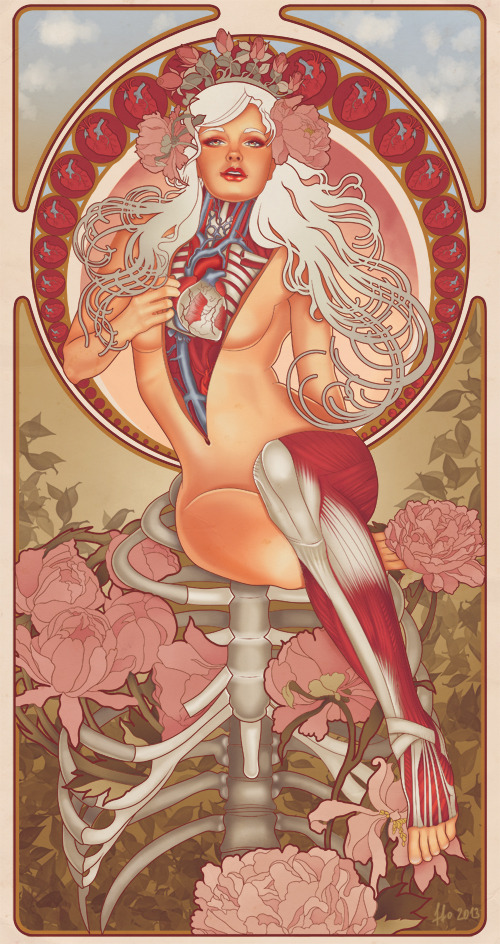

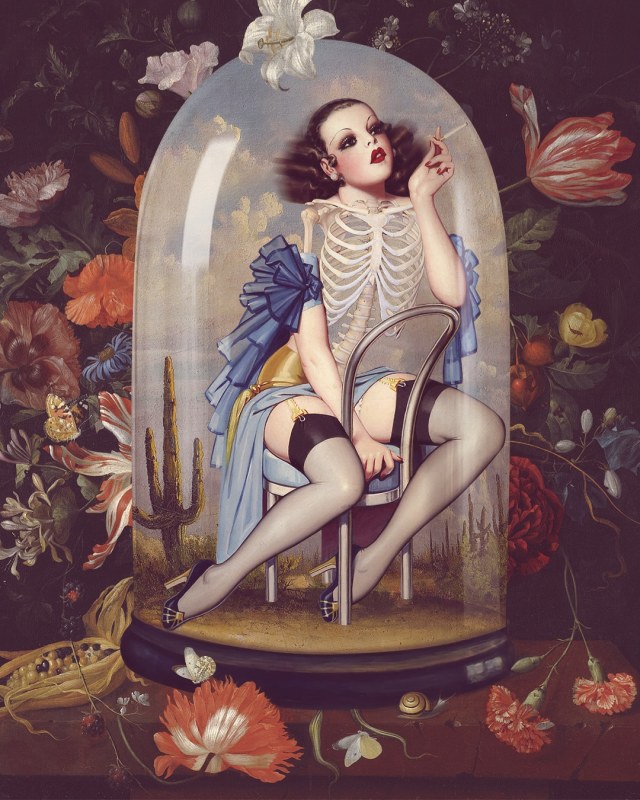

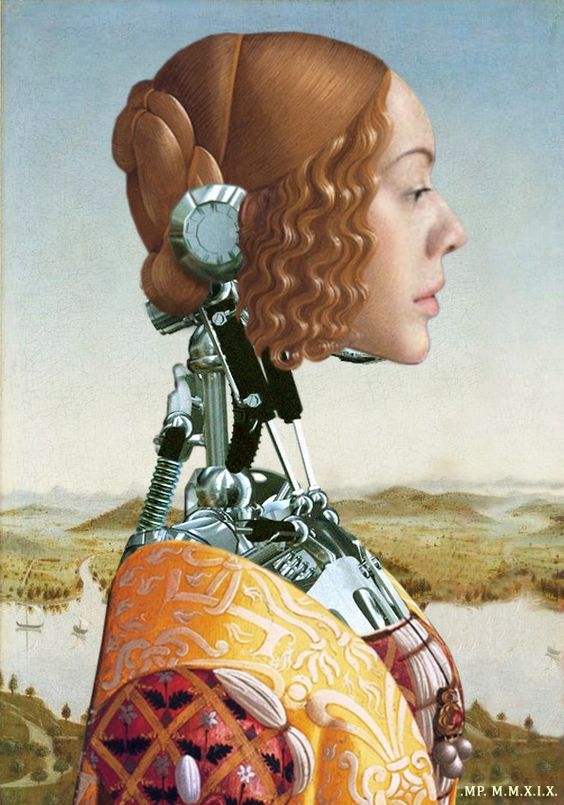

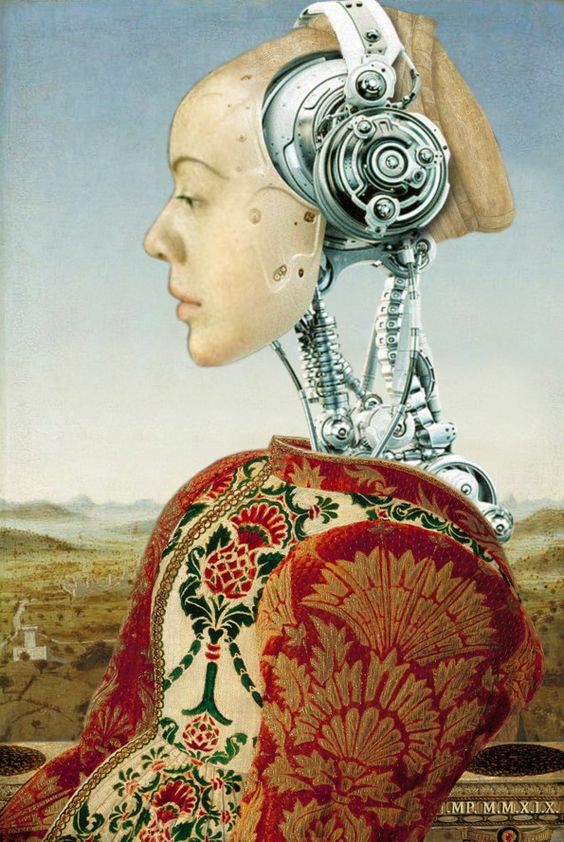

L’Art anatomique

Cette nouvelle forme artistique, très décorative, est devenue la spécialité de certains graphistes ou peintres [2]

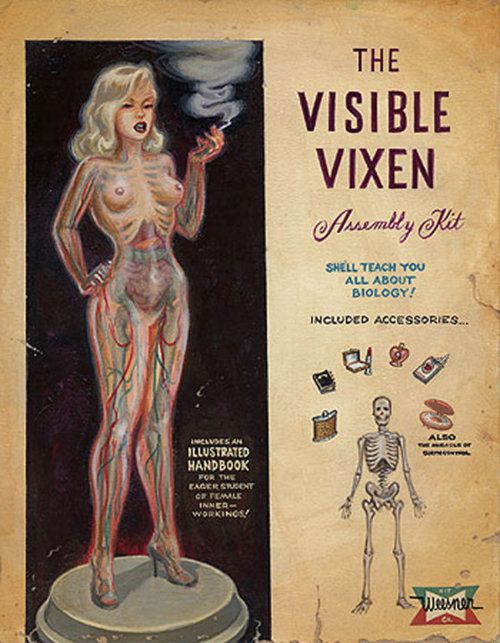

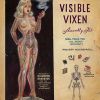

The visible vixen

Keith Weesner, 2006

Avec ce kit imaginaire, Keith Weesner révèle avec humour non pas l’intérieur sous la peau, mais le voyeur derrière l’amateur d’anatomie

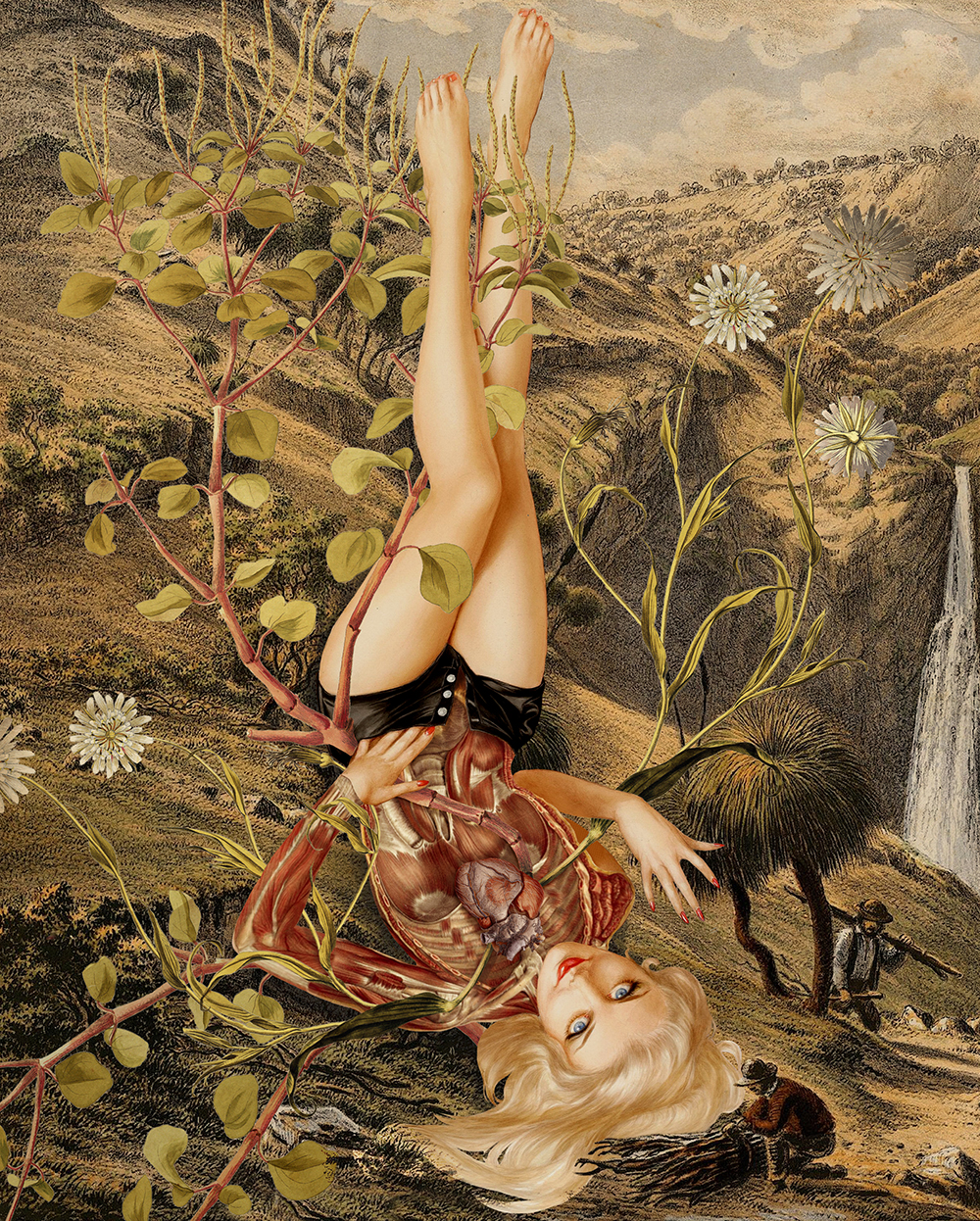

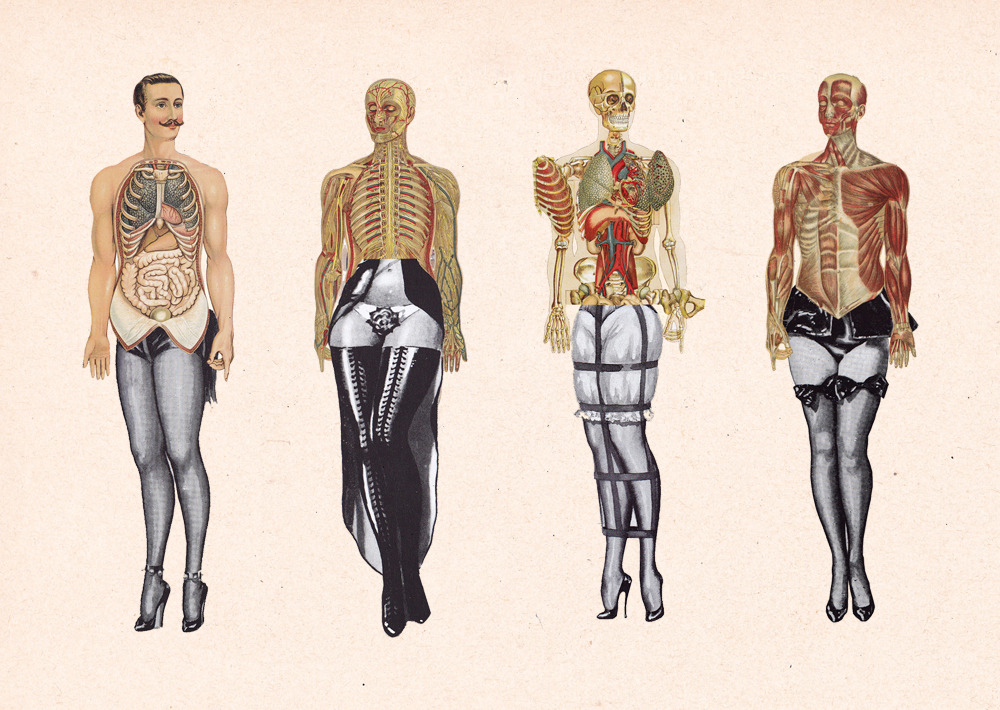

The legs of John Willie

LucioPalmieri, 2013, Collage

Autre manière efficace de fusionner deux genre d’images sous le manteau.

![]()

FFO (For Fans Of)

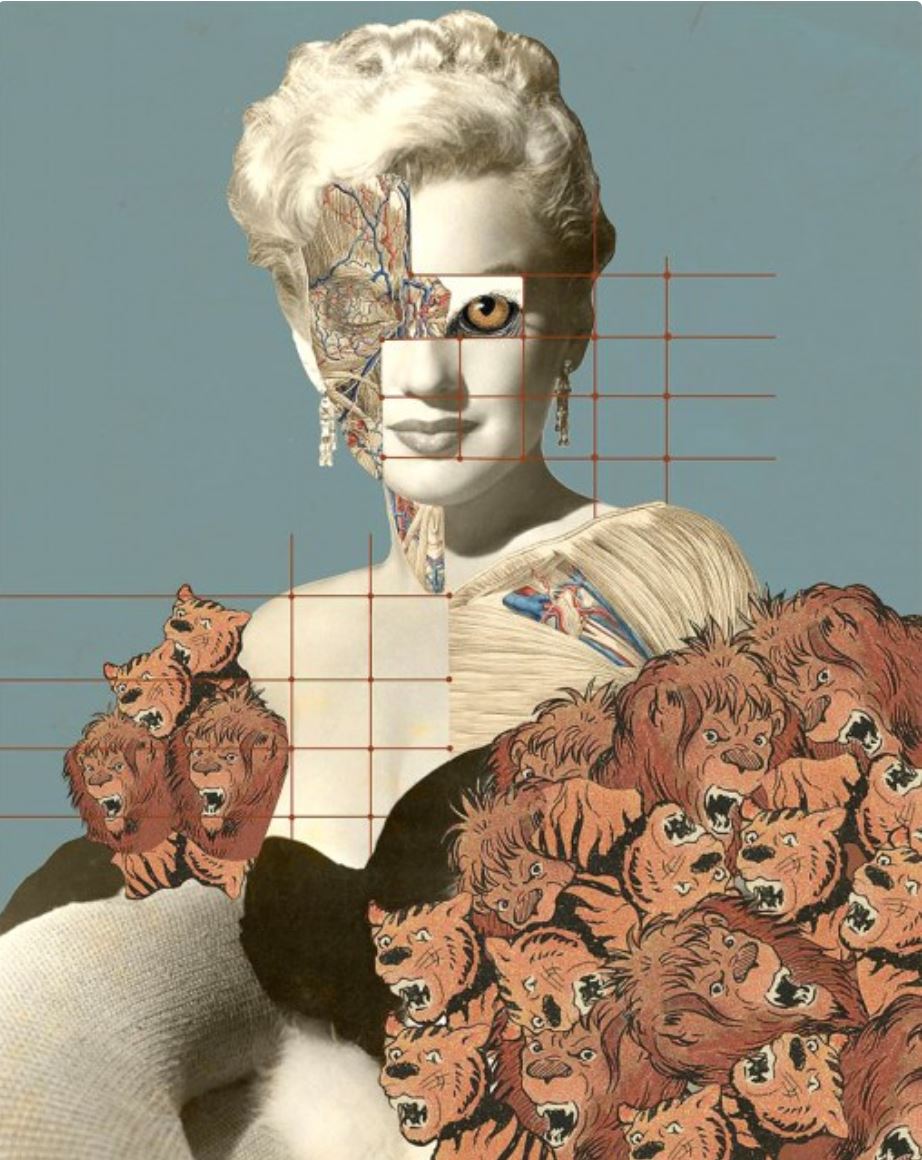

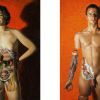

Ce graphiste moscovite anonyme et gratuit effectue sous Paintool et Photoshop des détournements à la fois esthétiques et pleins de sens.

2013 2013 |

2014 2014 |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

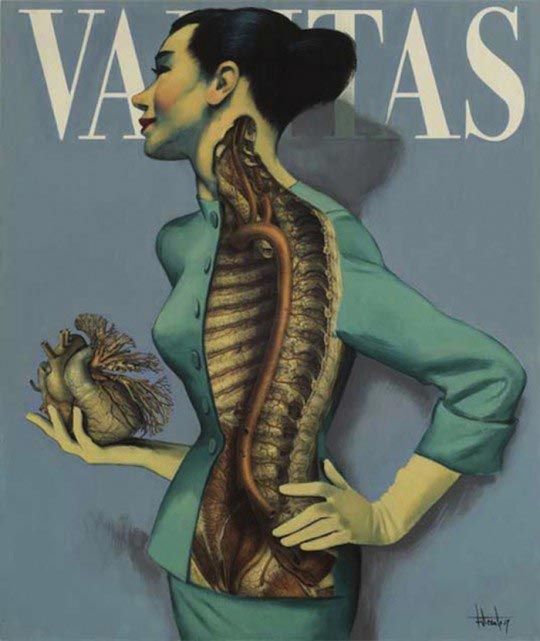

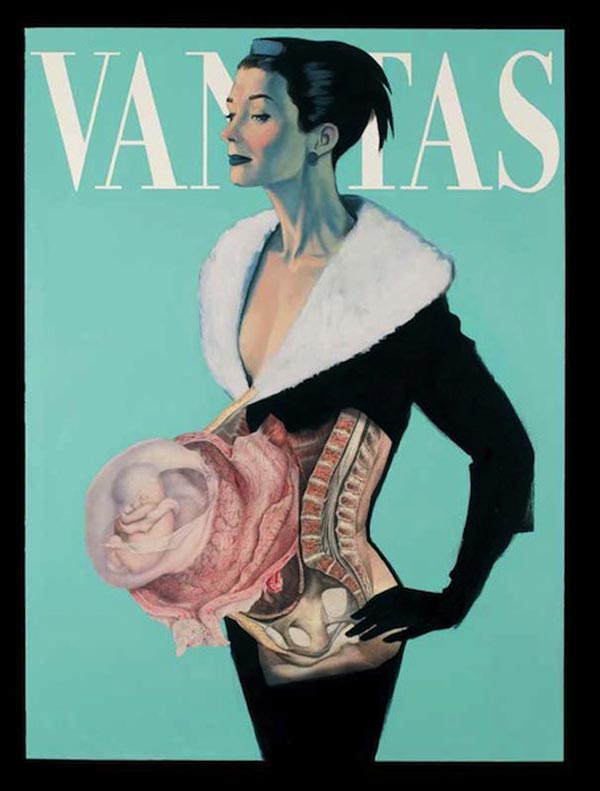

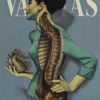

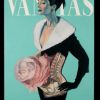

Fernando Vicente [3]

Vanitas-Carne d’amour Vanitas-Carne d’amour |

Vanitas-Grossesse Vanitas-Grossesse |

|---|

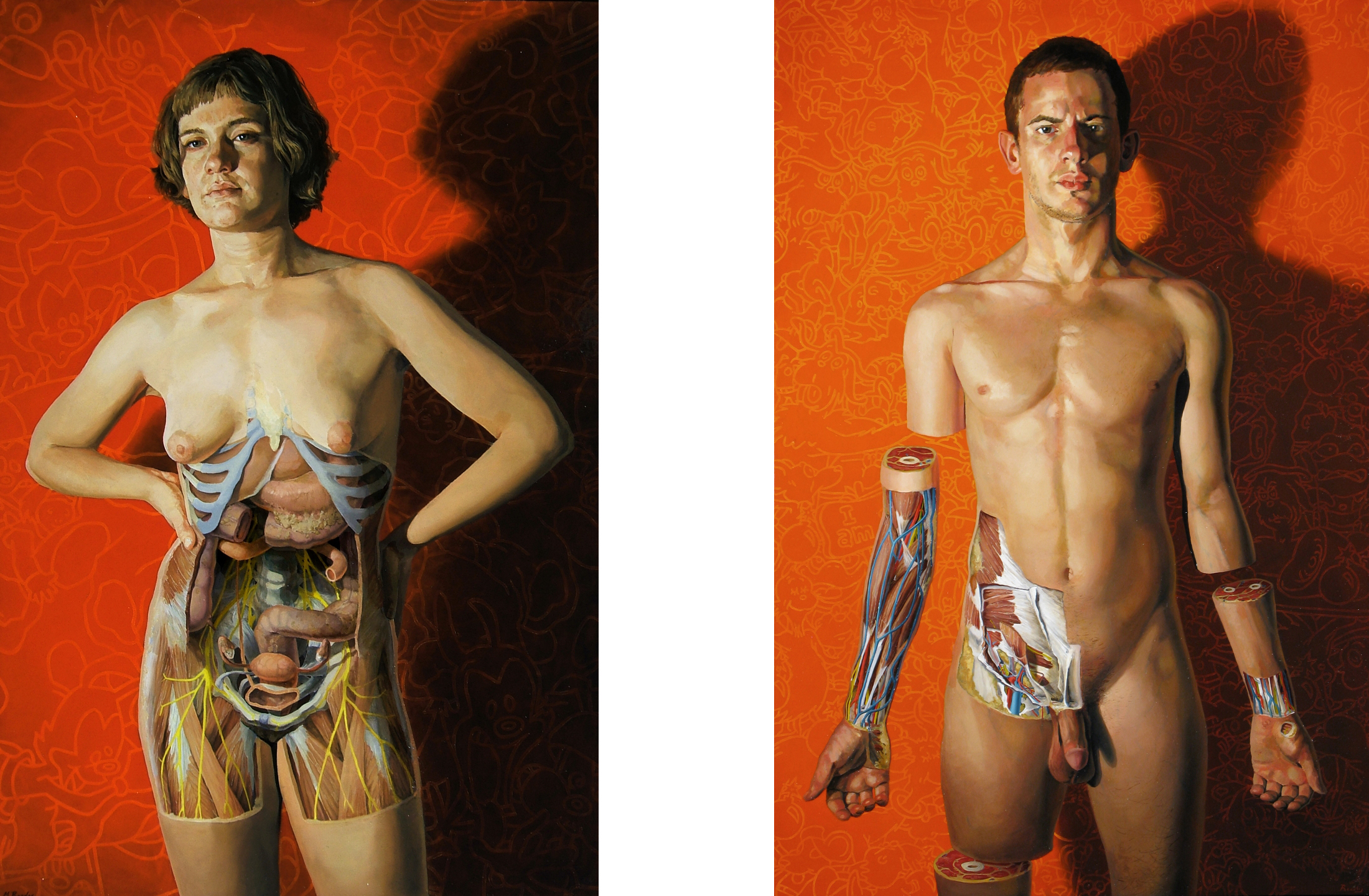

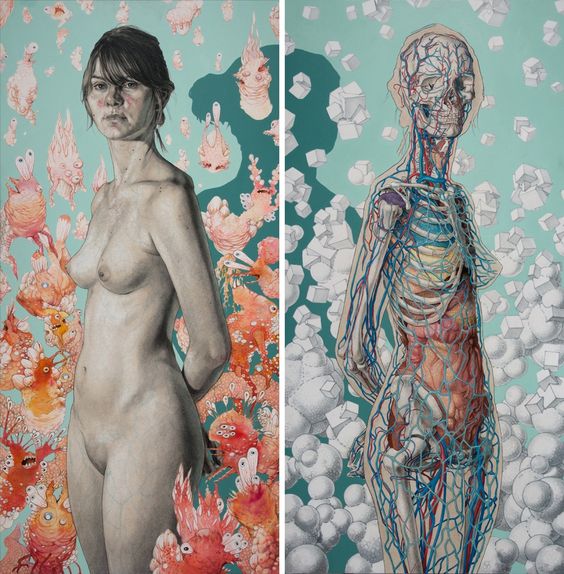

Michael Reedy [4]

Expulsion

Michael Reedy utilise le vocabulaire graphique médical pour confronter une femme nue, entourée de formes biologiques aux couleurs chaudes, et son double rendu transparent et multicolore, entouré de structures moléculaires et cristallines. Seule l‘ombre commune fait contact entre ces deux entités qui s’ignorent.

Sur les mêmes fonds opposant le minéral et l’organique, chacun ici garde son ombre.

69, POSSIBLY 80 by 35

Michael Reedy

Le pendant féminin/masculin se combine avec les nombreuses oppositions que génèrent les zones disséquées : caché/voilé, uni/coloré, uniforme/multiforme, esthétique/organique, synthétique/analytique…

Marie-Noëlle Pécarrère

|

|

|---|---|

|

|

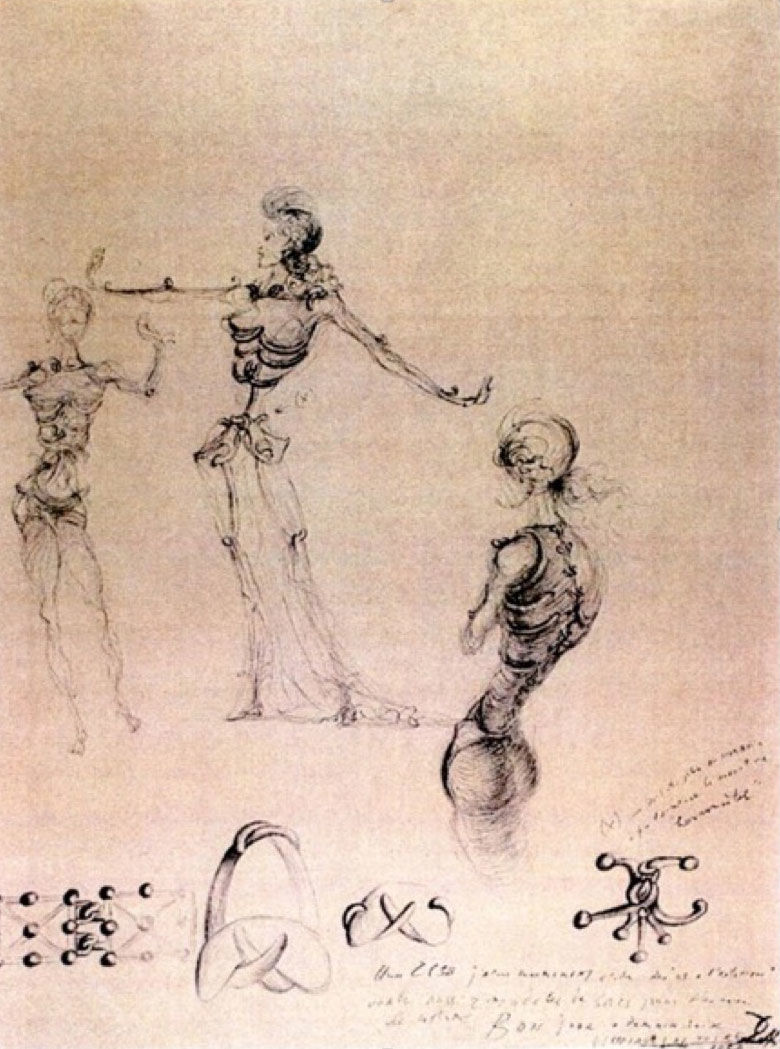

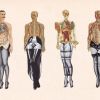

La mode anatomique

Etudes pour la robe-squelette, Dali, 1938 Etudes pour la robe-squelette, Dali, 1938 |

Robe-squelette, Elsa Schiaparelli, 1938 Robe-squelette, Elsa Schiaparelli, 1938 |

|---|

Cette robe en un seul exemplaire est un des modèles crées lors de la collaboration entre Dali et Schiaparelli [5]

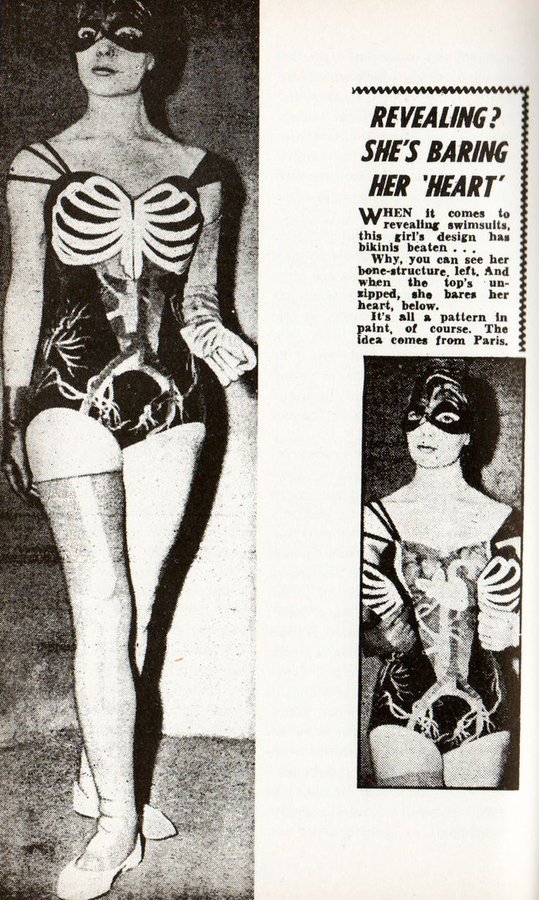

« Revealing she’s baring her heart », Années 50

A la grande époque de l’effeuillage, un couturier parisien anonyme a mis au point ce modèle, permettant d’aller jusqu’au coeur du sujet.

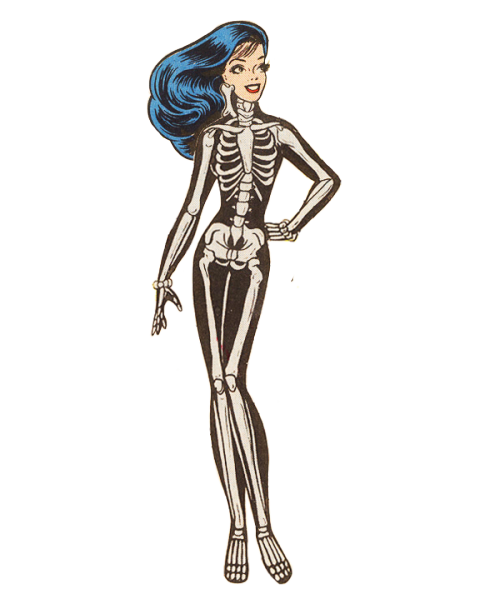

John Lucas, 1985, costume d’Halloween à découper, pour son personnage Katy Keene John Lucas, 1985, costume d’Halloween à découper, pour son personnage Katy Keene |

Halloween, Leha van Kommer, vers 2015 Halloween, Leha van Kommer, vers 2015 |

|---|

Outre-Atlantique,

Skeleton dresses, Alexander McQueen, 2009

En 2009, la robe-squelette revient dans la haute couture.

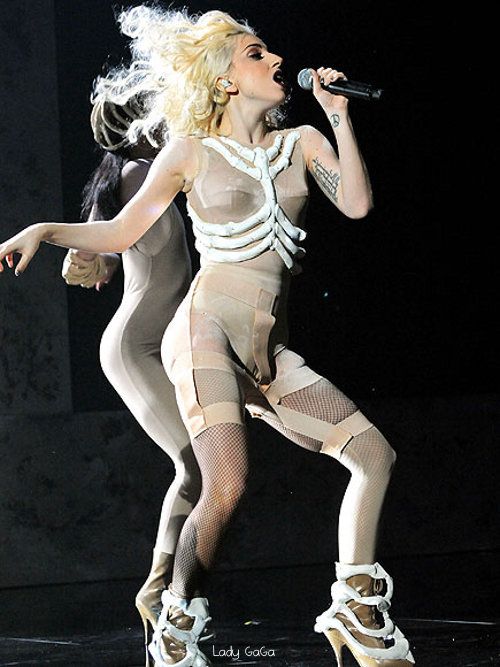

Costume de scène de Lady Gaga par Oscar Olima, 2009 Costume de scène de Lady Gaga par Oscar Olima, 2009 |

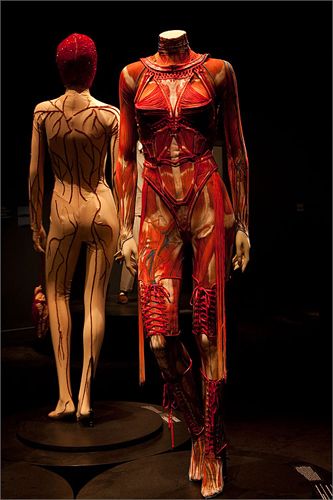

Costume de scène de Mylène Farmer par Jean Paul Gaultier , tournée No 5, 2009 Costume de scène de Mylène Farmer par Jean Paul Gaultier , tournée No 5, 2009 |

|---|

On note une certaine concurrence dans le défi chic à la mort.

Robe pour un concert Joe Hisaishi, pour la chanteuse taiwanaise Mei, vers 2011 Robe pour un concert Joe Hisaishi, pour la chanteuse taiwanaise Mei, vers 2011 |

Robe squelette par Iris Van Herpen, 2011 Robe squelette par Iris Van Herpen, 2011 |

|---|

Deux exemples parmi d’autres de cette mode anatomique, qui semble avoir aujourd’hui fait son temps.

https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2006x040x002/HSMx2006x040x002x0177.pdf

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1472891/1/08%20OBJECT%2017%20-%20ROSEMARY%20MOORE.pdf

L’article de référence est :

Suzanne Karr Schmidt « Printed Bodies and the Materiality of Early Modern Prints » Art in Print Vol. 1, No. 1 (May – June 2011), pp. 25-32 https://www.jstor.org/stable/43045173

Aucun commentaire to “Plus que nu”