Les trois autoportraits situés de Goltzius

1590-92

1605

1615

Artiste célèbre et grand égotiste, Goltzius a réalisé de nombreux autoportraits tout au long de son existence.

1594

1606

1611

Mais à trois reprises seulement, il a intégré son visage, aussi reconnaissable que celui de Salvador Dali, à l’intérieur d’une large composition, selon le procédé de l’autoportrait situé (in assistanza, embedded).

Il se trouve que ces trois oeuvres correspondent à des moments-clés de sa carrière et aux trois techniques dans lesquelles il a excellé : la gravure, le dessin et la peinture.

Cet article ajoute quelques points de détails aux études récentes qui ont permis de déchiffrer ces oeuvres particulièrement complexes. Son objectif est de comprendre pourquoi Goltzius a choisi de s’incarner en personne dans ces trois scènes, et dans ces trois scènes seulement.

![]()

1594 : une gravure « à la manière de »

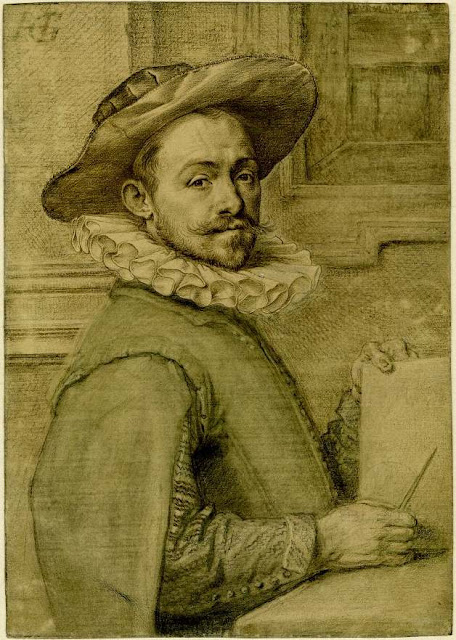

Autoportrait à 36 ans

Hendrik Goltzius, 1590-92, Nationalmuseum, StockholmDans les six gravures de la série de la Vie de la Vierge [1] , Goltzius affiche sa suprématie de graveur en se confrontant ouvertement à quatre célèbres artistes italiens (Raphaël, Parmesan, Bassan, Barroche) et à deux du Nord : Lucas de Leyde et Albrecht Dürer.

C’est dans la gravure la plus risquée, « à la manière de Dürer« , que Goltzius descend en personne dans le ring.

|

|

|---|

|

Dürer, 1504-1505, NGA (gravure inversée) |

Goltzius, 1594 |

La Circoncision

La compétition est quelque peu faussée par le fait que la gravure de Dürer était sur bois, tandis que Goltzius a choisi le burin, qui permet une plus grande précision.

Le panonceau avec le monogramme HG démarque ouvertement celui de Dürer.

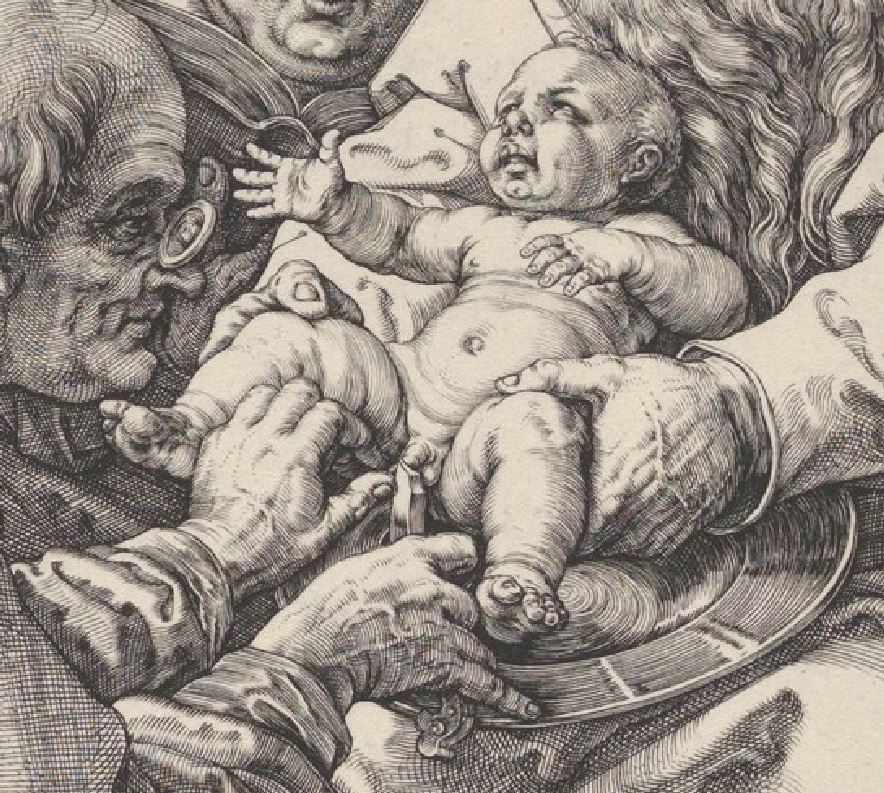

La disposition des principaux personnages et accessoires est identique :

- le groupe de Marie en prières et de Joseph tenant son chapeau,

- la boîte de chirurgie tri ou quadrilobée (Goltzius surenchérit en montrant les instruments encore en place) ;

- le chirurgien assis sur sa chaise curule ;

- le grand prêtre qui maintient l’enfant ;

- le porteur de candélabre (Goltzius le représente avec les mêmes accessoires – bottes, bonnet, bourse et porte-cierge tressé – mais vu de dos, dans une démonstration de force tridimensionnelle).

Dürer Dürer |

Goltzius Goltzius |

|---|

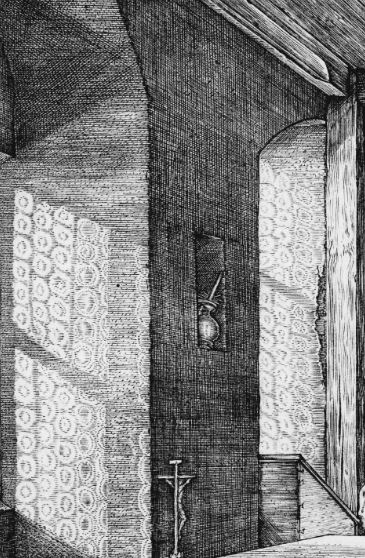

Il égale le maître en empruntant, au Saint Jérôme dans son étude, le détail des vitraux se projetant sur l’embrasure de la fenêtre (voir 4 Dans l’intimité de la cellule).

Intérieur de Saint Bavon, Haarlem

Intérieur de Saint Bavon, Haarlem

Job Berckeyde, 1666

Comme dans ce tableau, la vue est prise depuis une chapelle de la grande église de Haarlem, vers la nef et à travers le bas-côté. C’est dans cette même église que Goltzius sera enterré, près du transept sud (sa tombe, probablement une simple inscription, a disparu [2] ).

C’est donc en paroissien que Goltzius est venu assister à la scène sacrée. Selon la convention des autoportraits situés, il se fait reconnaître en étant le seul à nous fixer des yeux : mis à part, dans une sorte de coquetterie graphique, le personnage anonyme dont on ne voit que l’oeil droit, de l’autre côté du capuchon et du regard attentif du grand prêtre.

|

|

|---|

Dans la gravure de Dürer, cet emplacement correspond à celui du bébé encore emmaillotté, qui attend son tour dans les bras de son père, et renvoie le regard vers Jésus dans les bras du grand prêtre.

La version Goltzius fonctionne de la même manière, projetant en quelque sorte le témoin vers l’action…

…très précisément celle de la lame entaillant la chair vierge, métaphore transparente du burin et du cuivre [3].

…très précisément celle de la lame entaillant la chair vierge, métaphore transparente du burin et du cuivre [3].

Le plat évoque quand à lui le mouvement de la plaque, pivotant sur un coussin circulaire.

Une supercherie réussie

Selon une anecdote rapportée par Van Mander, Goltzius aurait imprimé une version anonymisée de la gravure, en supprimant le monogramme HD et l’autoportrait :

» Il a fait imprimer des exemplaires d’après la plaque retouchée, les a vieillis artificiellement, et les a fait circuler dans les principales foires aux livres, où collectionneurs et graveurs sont tombés d’accord pour y reconnaître des œuvres de Dürer récemment redécouvertes. Quand ces collectionneurs ont déclaré les planches de Goltzius inférieures à celles de son prédécesseur en prenant pour preuve la Circoncision, ajoute malicieusement Van Mander, ils plaçaient en somme Goltzius au-dessus de lui-même, comme ils devaient l’apprendre plus tard pour leur plus grand dépit. « [4].

![]()

1606 : l’apogée de la super-gravure

Autoportrait à 48 ans, dédié à Johan Engelbrecht (dessin)

Hendrik Goltzius, 1605, British museumGoltzius a traité pas moins de dix fois un thème particulièrement en vogue à la période maniériste, illustrant un passage de Térence, dans l’Eunuque :

Sans Cérès et Bacchus, Vénus a froid

Sine Cerere et Libero friget Venus

Autrement dit : « Sans bonne chère et sans vin, le sentiment amoureux ne s’échauffe pas ».

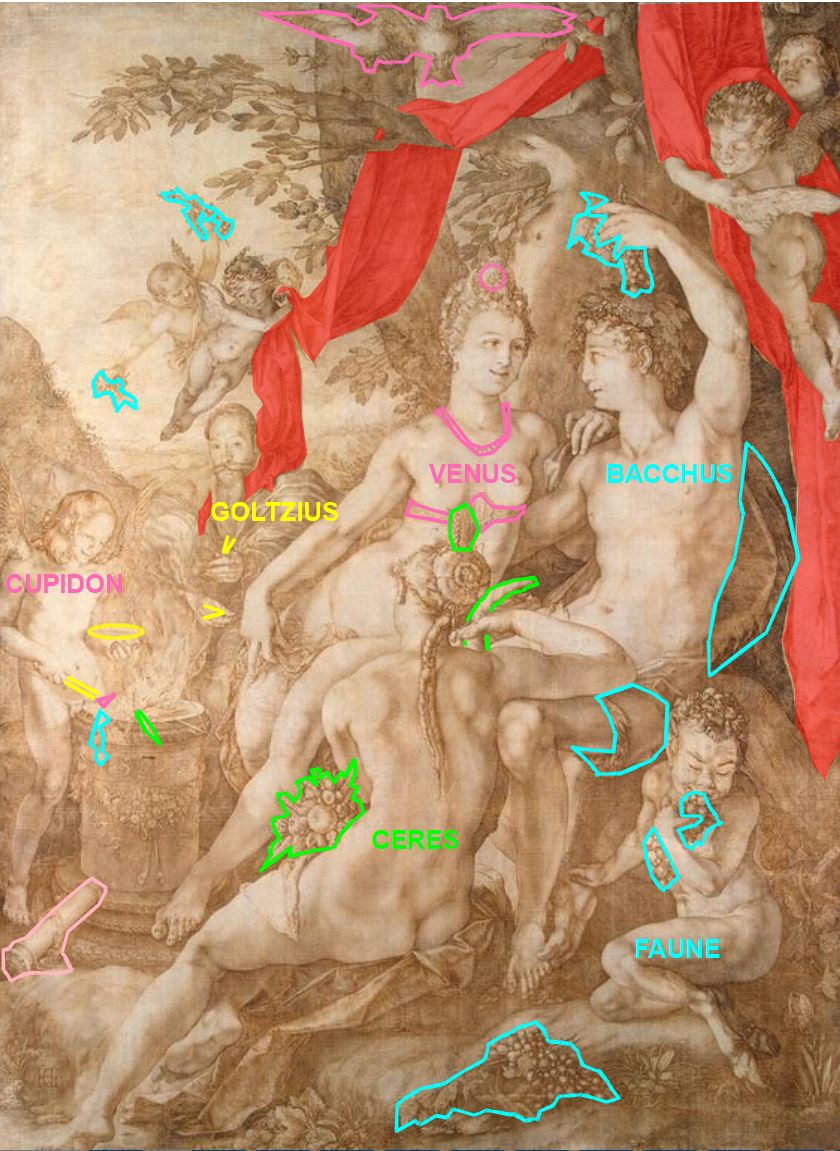

Je résume ici l’article récent de Alexey Larionov et Catherine Phillips [5], qui étudie ces dix versions et montre combien la dernière, celle de l’Ermitage, est à la fois la plus aboutie et la plus révélatrice.

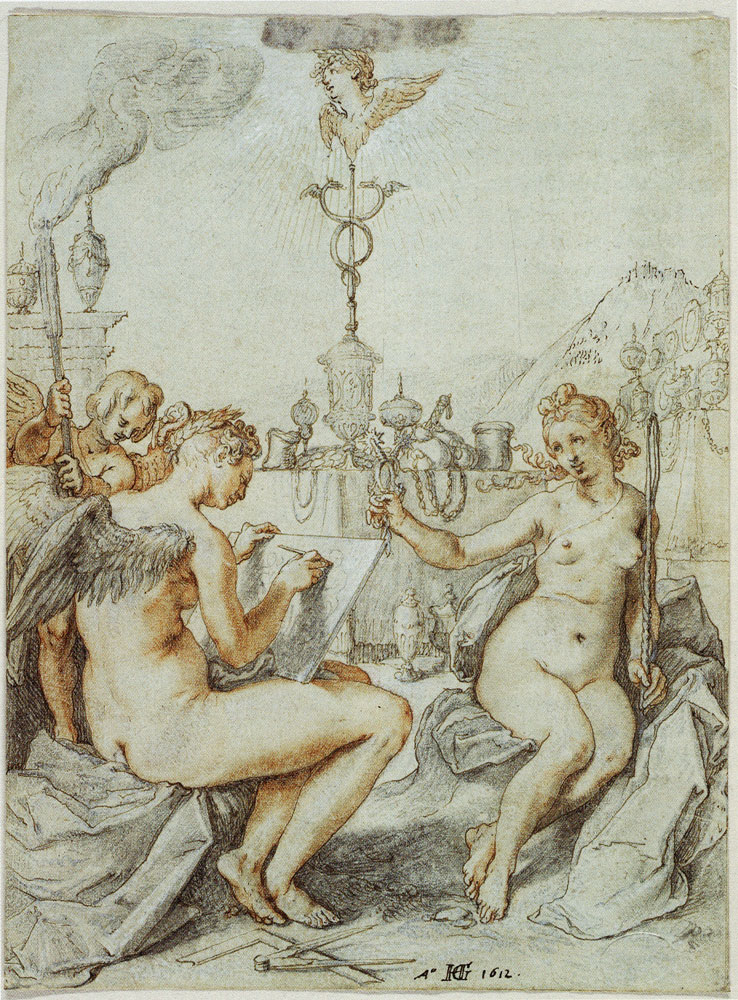

![]()

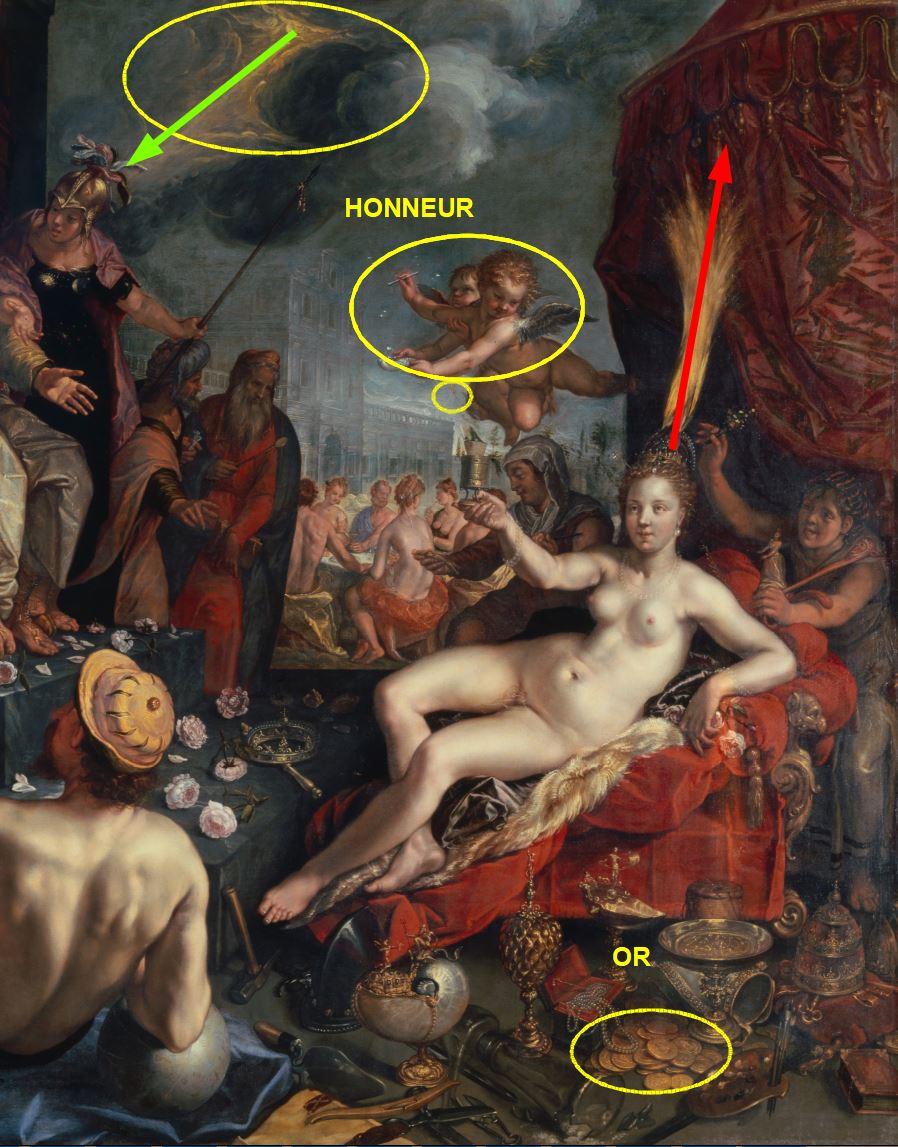

Sans Cérès et sans Bacchus, Vénus a froid

Sans Cérès et sans Bacchus, Vénus a froid

Dessin sur toile préparée, 219 × 163 cm

Goltzius, 1606, Musée de l’Ermitage

Du trio au quatuor

Au centre, Cérès se présente vue de dos, avec comme attributs la corne d’abondance dont seules les extrémités dépassent, et les épis de blé fichés dans son chignon.

A gauche, Vénus a pour attributs son collier de perles, sa ceinture, la conque au centre de son diadème, et les deux colombes qui planent au dessus d’elle. Elle est accompagnée par Cupidon, qui a posé à ses pieds un carquois cylindrique (avec son couvercle rattaché par un ruban) et présente au feu, avec des pincettes, une pointe de flèche qu’il plongera ensuite dans la coupelle d’eau pour la tremper.

A droite, Bacchus, dans son manteau en peau de léopard, élève une grappe. Il est accompagné par un petit faune, qui porte une grappe à ses lèvres.

Goltzius apparaît à l’arrière-plan, entre Cupidon et Vénus, dans les fumées du brasier.

Il tient dans chaque main deux tiges métalliques sur lesquelles nous reviendrons, outils mécaniques assortis à la pincette et à la coupelle de Cupidon.

Ses épaules sont caressées par un pan du grand rideau qui couronne toute la scène. Ce rideau en guise de dais, soutenu par quatre amours ailés, est courant chez Goltzius. Mais il a l’avantage ici de souligner que le trio habituel est devenu un quatuor, et qu’un humain s’est inséré parmi les divinités.

Le brasier constitue une sorte de synthèse du quatuor, puisqu’on y voit brûler un pampre de vigne (Bacchus) et un épi de blé (Cérès), pour chauffer la flèche de Cupidon au bout des pincettes de Goltzius.

Des allusions alchimiques ?

Développant la démonstration du pouvoir de Vénus, Goltzius ajoute des niveaux symboliques supplémentaires. Non seulement la composition de l’Ermitage illustre l’aphorisme de Térence, mais elle fait également référence aux Saisons et aux quatre Eléments. Selon la tradition iconographique établie, Vénus personnifiait le Printemps, Cérès l’Été et Bacchus l’Automne. Ici, le rôle de l’Hiver est joué par Goltzius lui-même, son autoportrait représentant un vieil homme se réchauffant au coin d’un feu, préfiguration classique de l’Hiver dans les allégories des XVIe et XVIIe siècles. Pendant ce temps, les fruits de la Terre, brûlés dans le Feu sur l’autel, se transforment en fumée et flottent dans l’Air ; l’Eau (dans la coupe de Cupidon) rafraîchit la chaleur des flammes. Ces références au cycle éternel de la vie confèrent une résonance philosophique au sujet central… ([5], p 31)

Un détail insolite ajoute à ces connotations alchimiques : il y aurait au centre du brasier une racine de mandragore ([5], p 37), cette plante magique en forme d’homoncule.

Notant que l’arbre est un laurier, Larionov et Phillips évoquent une référence possible au mythe de Daphné :

La clé de ce mythe ne réside-t-elle pas, selon Ovide, dans le pouvoir des flèches de Cupidon ? Ovide nous fournit la raison de l’amour non partagé du dieu : Cupidon, dit-il, avait deux types de flèches : l’or qui allume la flamme de l’amour, et le plomb qui la repousse. Cupidon, toujours aussi malicieux, frappa Apollon avec la première et Daphné avec la seconde ([5], p 35).

Cette allusion implicite au plomb et à l’or et ouvre la voie à une interprétation alchimique un peu facile :

La pointe de flèche dans les flammes se trouve ainsi à l’épicentre d’une scène de transmutation élémentaire, où Goltzius représente symboliquement le processus de transformation d’un élément naturel en un autre. Goltzius compare l’acte de création artistique, et en particulier ses propres actes de création, au mystère de la transformation alchimique d’une matière brute en quelque chose de pur et de sublime. ([5], p 37).

L’acier plutôt que l’or (SCOOP !)

Il se trouve que l’intérêt bien connu de Goltzius pour l’alchimie s’était singulièrement refroidi l’année précédente, suite à une mésaventure explosive :

L’alchimiste Léonard Engelbrecht avait exigé la moitié de la maison de l’artiste en échange de la révélation du secret de la pierre philosophale. À l’été 1605, une explosion, résultat d’une expérience infructueuse de création d’or, détruisit partiellement la maison de Goltzius et blessa grièvement Frans Badens et lui-même.([5], p 36).

La référence aux flèches d’Ovide est implicite, mais il faut probablement l’interpréter à l’envers : Cupidon a abandonné le plomb et l’or et se contente maintenant de l’acier trempé.

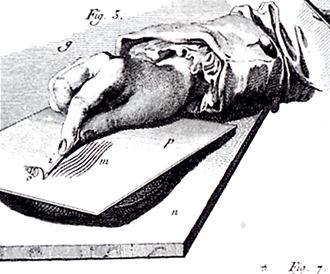

En aparté : la main droite de Goltzius

Alors que Goltzius n’avait qu’un an, selon son ami et premier biographe Karel van Mander, il tomba la tête la première dans la cheminée et se brûla les deux mains sur les braises incandescentes. Sa mère tenta de soigner ses mains avec des attelles et des onguents, mais il souffrait constamment ; une voisine zélée, prétendant pouvoir faire mieux, retira les attelles et banda la main droite de l’enfant avec un tissu. En conséquence, les tendons de cette main fusionnèrent et, pour le reste de sa vie, Goltzius fut incapable de l’ouvrir correctement [6].

Autoportrait (dessin à la pointe de métal)

Goltzius, 1589, British museum

Comme le remarque Philippe Lanthony [7], ce dessin, comme tous les autoportraits de peintre, a été réalisé dans un miroir : la main droite qui tient le burin est donc en fait la main gauche, et la vraie main droite, mutilée, est dissimulée par la plaque de cuivre.

D’après le sens des hachures dans ses dessins, on suppose que Goltzius était droitier, et que la rigidité de ses doigts lui procurait une prise ferme lors de la gravure au burin, tout en l’obligeant à dessiner avec son bras et ses épaules. Walter Melion suggère qu’il gravait de la main droite et dessinait de la main gauche.

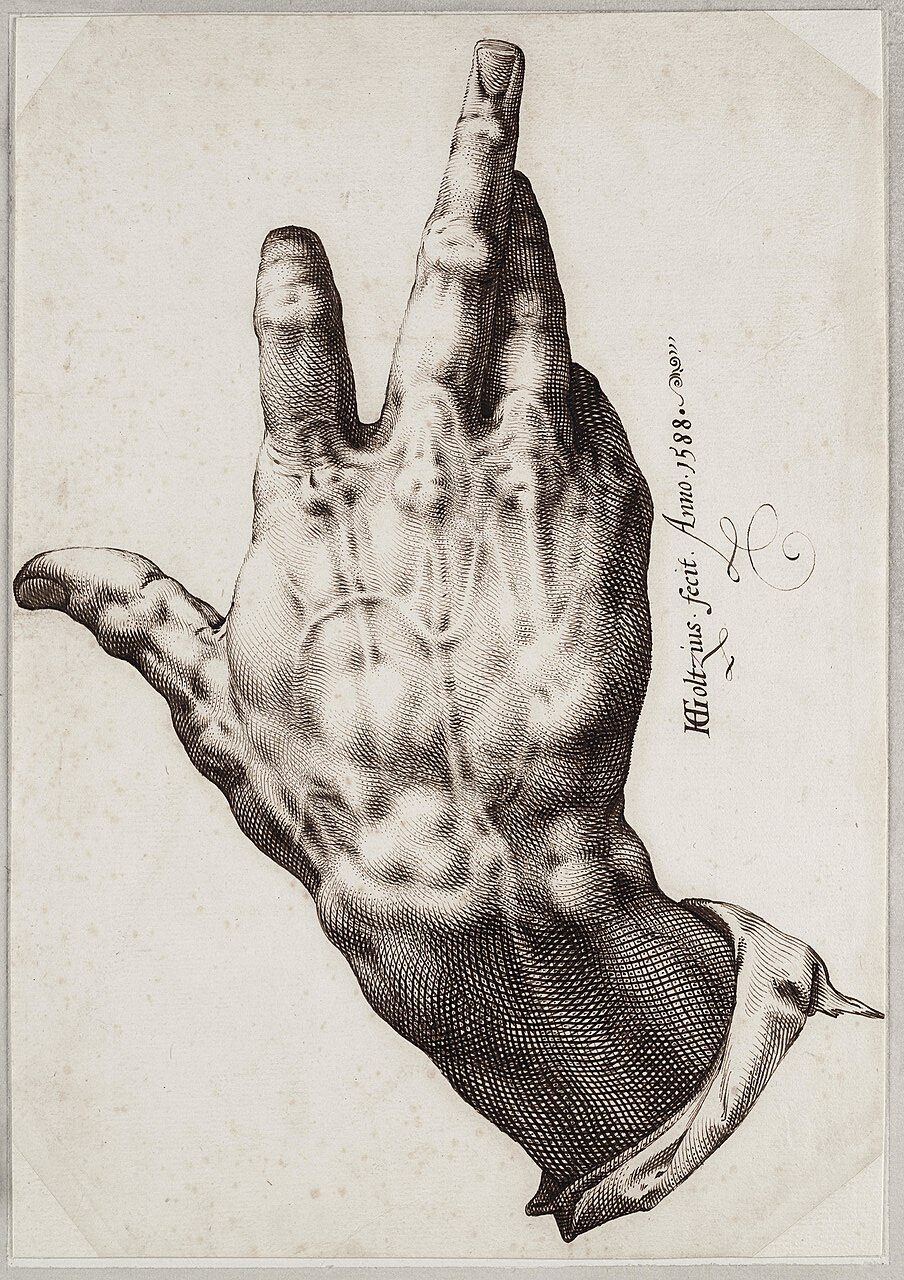

La main droite de Goltzius (dessin à la plume)

La main droite de Goltzius (dessin à la plume)

Goltzius, 1588 Teylers Museum, Haarlem

Ce célèbre dessin représente donc une aporie : une main droite infirme se représentant elle-même, dans une position que le dessinateur lui-même ne peut pas voir.

Goltzius a dû mettre en place les grandes lignes en regardant sa main gauche dans un miroir, puis effectuer les corrections nécessaires en plaçant sa main droite verticalement devant lui (l’angle du poignet correspond à cette situation).

Teylers Museum

Collection privée (Christies [8])

On connaît deux versions de ce dessin, sans qu’on puisse déterminer laquelle est la copie de l’autre. La mise en ombre et le rendu tridimensionnel sont traités, zone par zone, par le même système de hachures et de points, sans que les deux versions soient strictement identiques. Dans ce tour de force graphique, on voit que l’essentiel du travail est une activité purement manuelle, qui ne nécessite pas d’avoir en permanence le modèle devant les yeux : un croquis détaillé suffit.

Selon une anecdote racontée par Van Mander, cette main mutilée était devenue un signe d’identification aussi connu que son monogramme :

En avril 1591, alors qu’il effectuait son « grand tour » d’Italie, Goltzius voyageait incognito en se présentant comme un marchand de fromages hollandais. Habillé minablement pour dissuader les voleurs, il se rendit de Rome à Naples en compagnie de l’orfèvre de Haarlem, Jan Matthijsz Ban, et d’un jeune antiquaire, Philips van Winghe. Ce dernier, ignorant l’identité de son célèbre compagnon de voyage, avait appris que l’artiste se trouvait en Italie et désirait ardemment le rencontrer. Lorsque Matthijsz Ban lui révéla l’identité de leur compagnon, il ne put croire que le célèbre artiste voyagerait si mal vêtu, jusqu’à ce que Goltzius lui montre sa main desséchée et un mouchoir portant le célèbre monogramme « HG » [9]

« La popularité du motif témoigne de l’importance de la main de Goltzius dans son mythe personnel. Son accident avec le feu et la déformation de sa main qui s’ensuivit sont devenus célèbres parce que les historiens d’art de l’époque célébraient la main de l’artiste comme le véhicule par lequel des œuvres merveilleuses étaient créées, que ce soit à la plume et au burin. » [8]

La flamme de Cupidon

Sine Cerere et Libero friget Venus, encre et huile sur toile (105.1 × 80 cm)

Sine Cerere et Libero friget Venus, encre et huile sur toile (105.1 × 80 cm)

Goltzius, 1600-03, Philadelphia Museum of Art

Dans cette version antérieure du sujet, Goltzius utilisait le flambeau de Cupidon, placé latéralement, à la fois d’un point de vue narratif – pour illustrer le réchauffement de Vénus – et d’un point de vue plastique – il constitue la source de lumière qui unifie l’ensemble de la composition.

Dans la version de 1606, le brasier placé de l’autre côté joue lui aussi un double rôle, narratif et biographique, en faisant allusion à l’accident de Goltzius enfant.

L’intention biographique

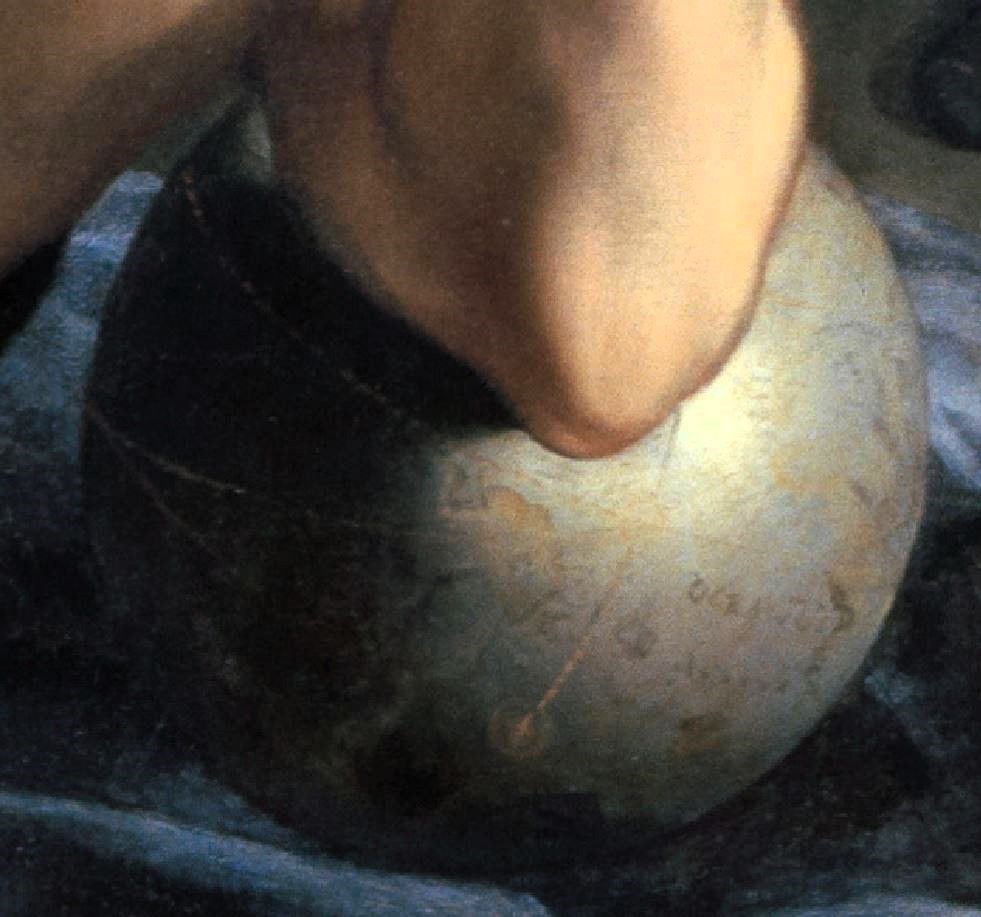

Il s’avère que les mains de Goltzius adulte ne tiennent pas des compas, comme on l’a longtemps cru, mais quatre burins : on voit bien le manche arrondi, au bout de l’index de la main droite.

Néanmoins, W.S. Melion [4] a fondé une partie de son interprétation sur ces pseudo-compas, en les considérant comme l’emblème de la sûreté de main de l’artiste, capable de tracer des cercles parfaits. L’interprétation biographique développée par Larionov et Phillips est nettement plus convaincante :

Que Goltzius se présente comme un graveur professionnel est d’autant plus remarquable qu’au moment où il commença à travailler sur la toile de l’Ermitage, il n’avait plus gravé depuis environ trois ans. Se tournant vers la peinture, il cessa sa carrière de graveur vers 1600, un tournant dans sa vie qui scinde sa carrière en deux. ([5], p 33).

Pour expliquer cette reconversion abrupte, Larionov et Phillips remettent en selle l’hypothèse selon laquelle l’abandon sans retour de la gravure n’était pas volontaire, mais dû à une incapacité physique :

Après de nombreuses années de dur labeur à inciser au burin des plaques de cuivre , sa main finit peut-être par l’abandonner. À l’aube du nouveau siècle, de graves problèmes de santé l’empêchant de travailler sont mentionnés dans des poèmes de l’année 1600 écrits par ses amis proches, Karel van Mander et Cornelis Ketel (1548-1616). Tous deux expriment leur tristesse face à la maladie qui l’a frappé et lui souhaitent un prompt retour au travail pour la nouvelle année, Van Mander déplorant avec éloquence que « sa main audacieuse soit toujours oisive ». ([5], p 34).

Pour Larionov et Phillips, la dixième et dernière version de « Sine Cerere et Libero friget Venus » consacre cette transition définitive :

Lorsque Goltzius s’attaqua à la toile de l’Ermitage, au plus tard à l’automne 1603, il était déjà reconnu comme peintre. On a l’impression que ce chef-d’œuvre d’une complexité technique et d’une intensité de travail sans précédent, incluant l’autoportrait où il brandit ses burins, visait (entre autres) à mettre un point final à la brillante carrière de graveur de Goltzius et à rendre hommage à ses réalisations inégalées, et désormais révolues, dans l’art de l’estampe. ([5], p 34).

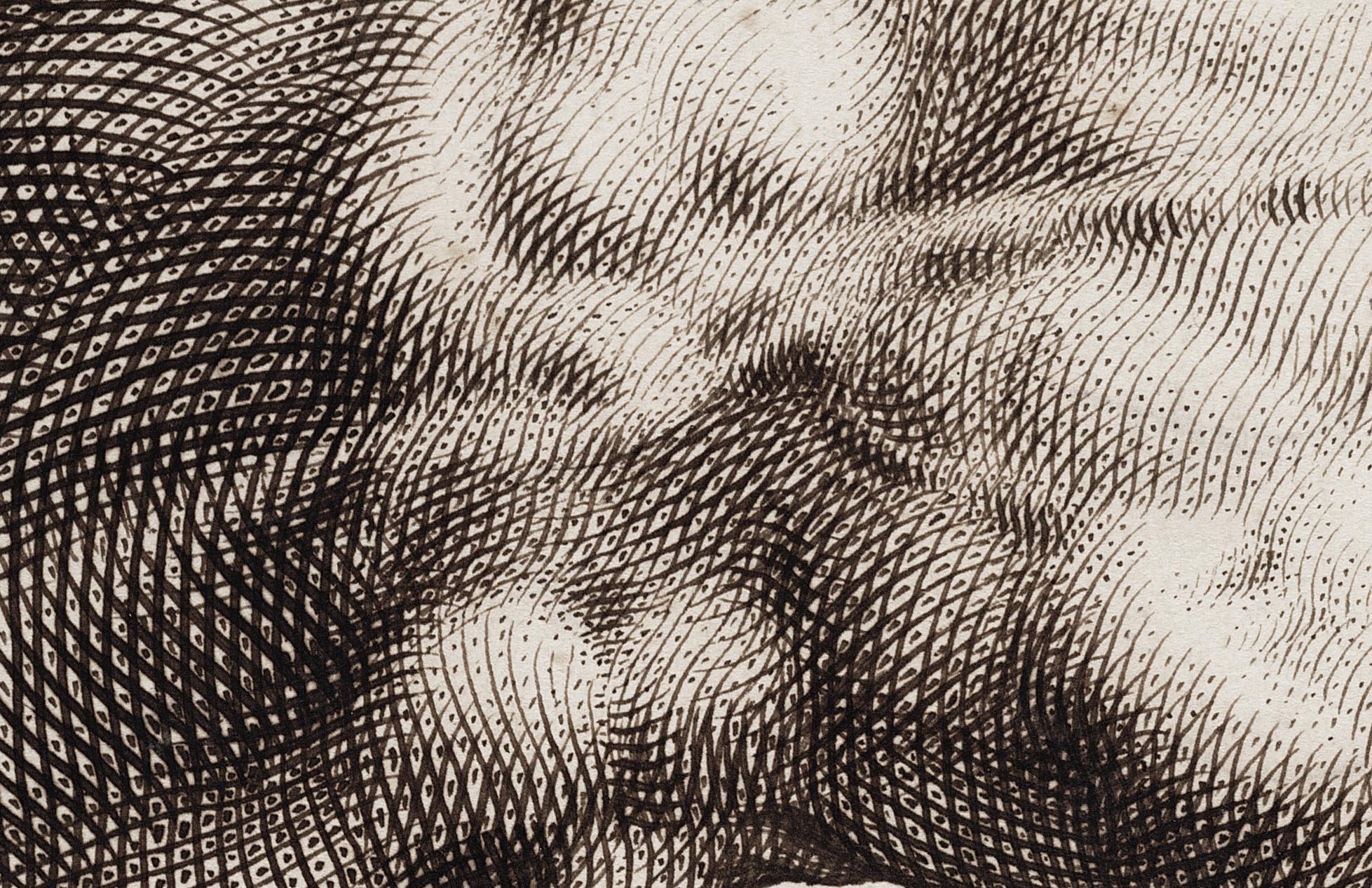

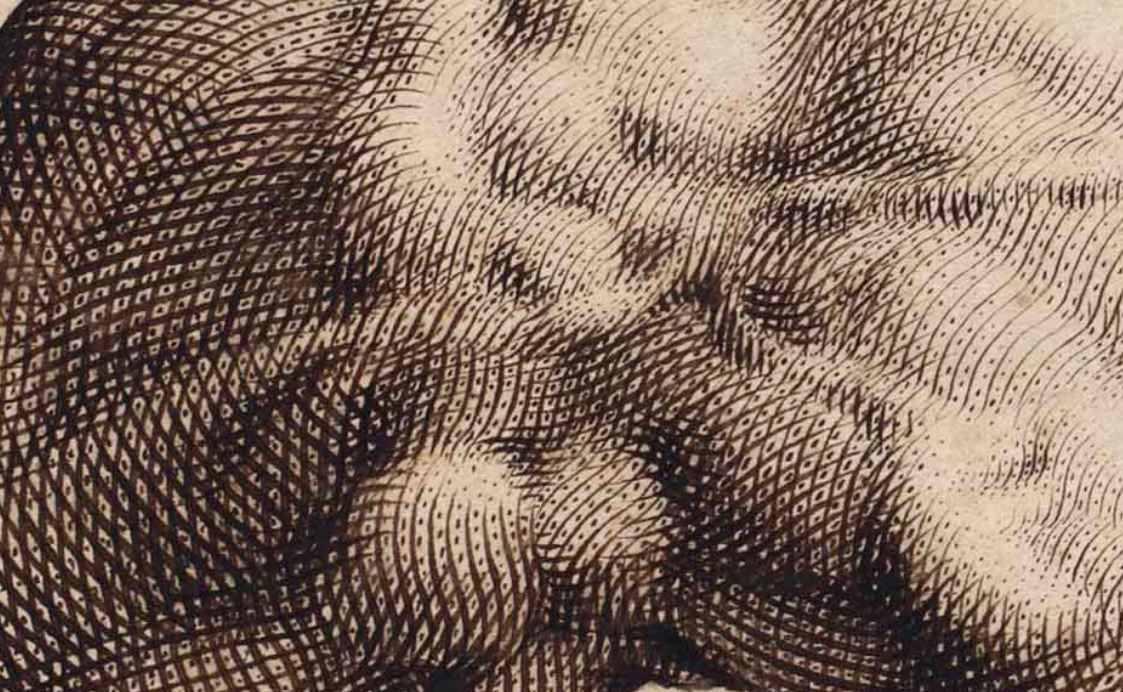

Une technique unique : le « penwerck »

Il est clair que la technique totalement originale utilisée pour les versions de Philadelphie et de l’Ermitage, celle de personnages dessinés quasiment en taille réelle, est une sorte de démonstration de force :

Presque une peinture par sa taille et sa technique — une toile préparée avec une couche d’huile et recouverte de vernis —, l’œuvre est réalisée selon une technique de dessin. Il s’agit d’un travail à la plume, mais qui imite une gravure. Elle s’apparente à une sorte de super-gravure idéale, qui n’a rien à envier à la peinture, que ce soit en termes de dimensions, d’illusion crédible ou de puissance émotionnelle. ([5], p 34).

Dans cette phase de transition, cette technique synthétique, que Goltzius seul était capable de maîtriser, valait probablement réaffirmation de son art :

Il semble vouloir démontrer, à une échelle inconcevable dans une estampe, sa capacité à capturer n’importe quel motif et à obtenir les effets visuels les plus convaincants en utilisant uniquement la ligne. ([5], p 34)

Le sacrifice des burins (SCOOP !)

La mise en écho des burins et de la pointe de flèche, de part et d’autre du brasier, est patente. De manière quelque peu paradoxale, tout en reconnaissant que l’oeuvre entérine l’abandon définitif de la gravure, Larionov et Phillips y voient une sorte de glorification du burin :

De la main gauche, il tend ses burins vers Cupidon, qui trempe ses pointes de flèches dans les flammes, une comparaison peut-être poétique entre le tranchant des burins de Goltzius et celui des flèches de Cupidon. L’artiste semble vouloir dire que ses outils, comme les flèches de Cupidon, ne ratent jamais leur cible ; il n’y a pas de cible qu’ils ne puissent atteindre, pas de but qu’ils ne puissent accomplir. ([5], p 35).

Il serait plus logique, dans ces burins présentés au dessus du feu, de voir une forme de sacrifice. La flèche d’acier trempé remplace les pointes devenues inutiles et la beauté de Cupidon, jouant impunément avec les flammes, venge les brûlures de Goltzius enfant.

![]()

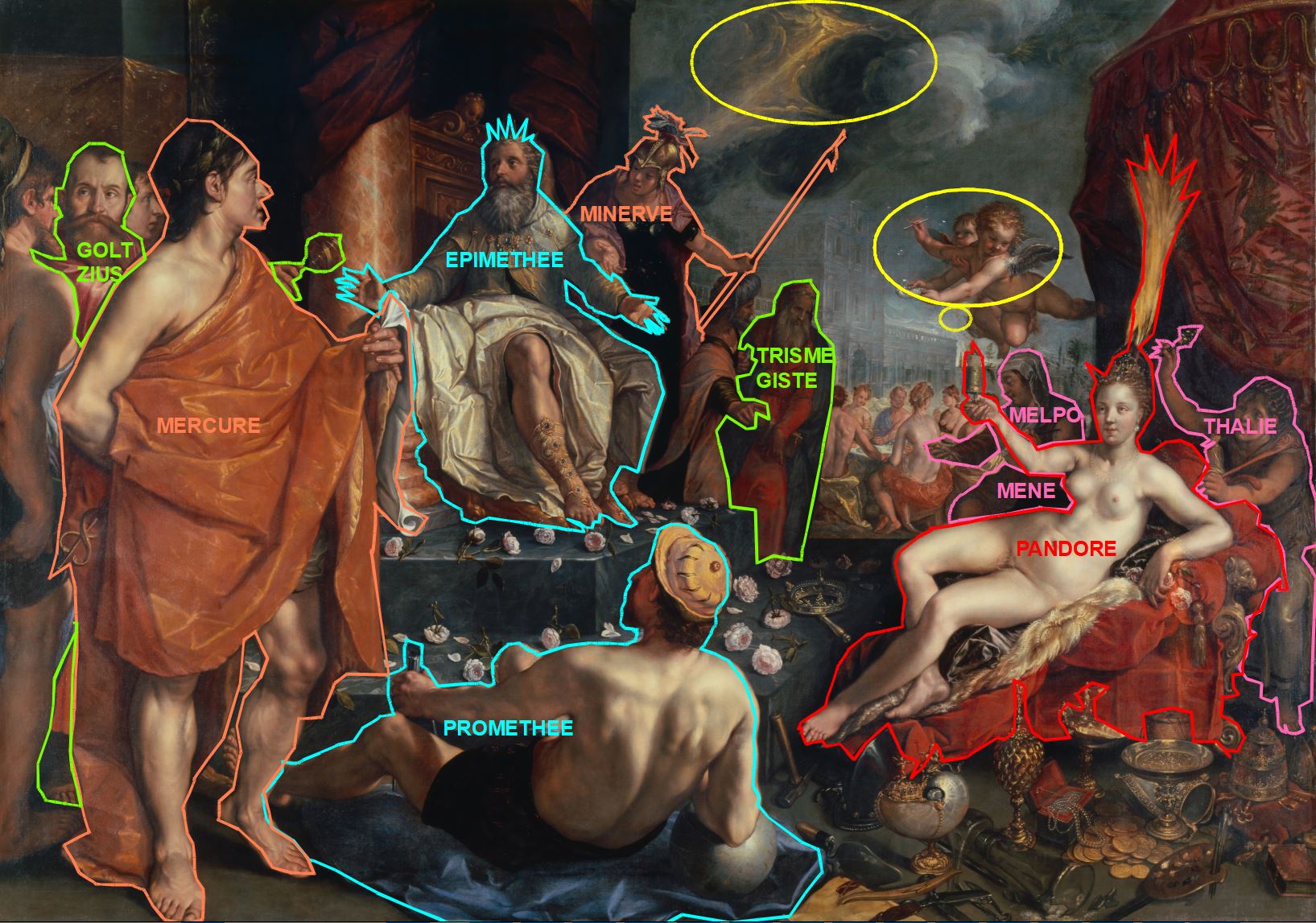

1611 : une peinture allégorique coriace

Autoportrait à 57 ans, dédié à Cornelis Ploos van Amstel (dessin à la pointe de métal)

Hendrik Goltzius, 1615, Kupferstichkabinett Berlin (photo rdk)Le sujet précis de cette allégorie n’a été découvert qu’en 2015 . Je résume ici l’article de référence de Christine Göttler [10], en le modulant par quelques considérations de mon cru.

Hermès présente Pandore au roi Epiméthée

Hermès présente Pandore au roi Epiméthée

Hendrick Goltzius, 1611 , Kunstmuseum, Bâle

La découverte du sujet

En Histoire de l’Art, les véritables découvertes sont rares. Et il est encore plus rare qu’elles soient annoncées incidemment, à l’occasion de la recension d’un catalogue raisonné. Il vaut la peine de citer in extenso la solution laconique de Peter Hecht à une énigme iconographique que les commentateurs précédents avaient camouflée sous de vagues explications : allégorie des Arts, allégorie de la Fugacité …

Depuis Hésiode, l’histoire est que Pandore constituait la vengeance de Jupiter contre Prométhée, qui avait volé le feu aux dieux ; elle fut envoyée à Épiméthée, le frère de Prométhée, que celui-ci avait averti de se méfier de tout présent venant des dieux. Épiméthée, cependant, ne put résister à Pandore lorsque Mercure lui apporta la belle poupée vivante que Vulcain avait fabriquée, et qui avait été dotée de tous les dons que les dieux pouvaient rassembler. Il semble que le tableau de Bâle représente l’arrivée de cette femme dangereuse (et en effet quelque peu artificielle), avec Mercure plaidant en faveur de l’acceptation et Minerve, associée de Prométhée, le mettant en garde contre cela. L’artiste a manifestement développé le thème original, ajoutant des références à la vanité et à la folie autour de Pandore et la montrant apportant la fausse promesse de l’alchimie avec une fournaise fumante d’où un caducée s’échappe, dans un monde qui avait découvert la vraie science grâce au don du feu de Prométhée. Cela rappelle en effet l’expérience personnelle de Goltzius. Peter Hecht [11].

Epiméthée entre Mercure et Minerve

Mercure, le messager des Dieux, montre au roi Epiméthée un parchemin, probablement mensonger. Il est ici coiffé d’un attribut inhabituel, une couronne de lauriers, sans doute pour rappeler qu’il est le prince des rhétoriciens.

Selon Hésiode, c’est lui qui baptise Pandore, lui donne la parole et l’art de mentir :

Et, dans son sein, le Messager, tueur d’Argos, crée mensonges, mots trompeurs, cœur artificieux, ainsi que le veut Zeus aux lourds grondements. Puis, héraut des dieux, il met en elle la parole et à cette femme il donne le nom de « Pandore », parce que ce sont tous (pan en grec) les habitants de l’Olympe qui, avec ce présent (dôron en grec), font présent du malheur aux hommes qui mangent le pain. Hésiode, Les Travaux et les Jours, trad. Paul Mazon

En face de Mercure, la sagace Minerve porte un corsage orné d’un soleil, d’une lune et d’étoiles. Dans le dos d’Epiméthée, elle tente de le mettre en garde contre les discours de Mercure en lui montrant sa paume, dans laquelle se trouve un oeil ouvert. Ce symbole, d’après Van Mander, fait référence à « la prudence ou la prévoyance ou le fait de considérer à l’avance ce que l’on fait » ([10], p 422).

Goltzius contre Mercure (SCOOP !)

Mercure cache dans son dos le caducée tourné vers le bas, signifiant par là qu’il ne joue pas ici son rôle de messager fidèle.

Goltzius en revanche montre à Epiméthée, du bout du bras droit, une sphère armillaire, qui fait écho aux symboles cosmiques portés par Minerve.

Le Ciel tente en somme de secourir Epiméthée, entraîné vers la Terre et ses mensonges (les serpents).

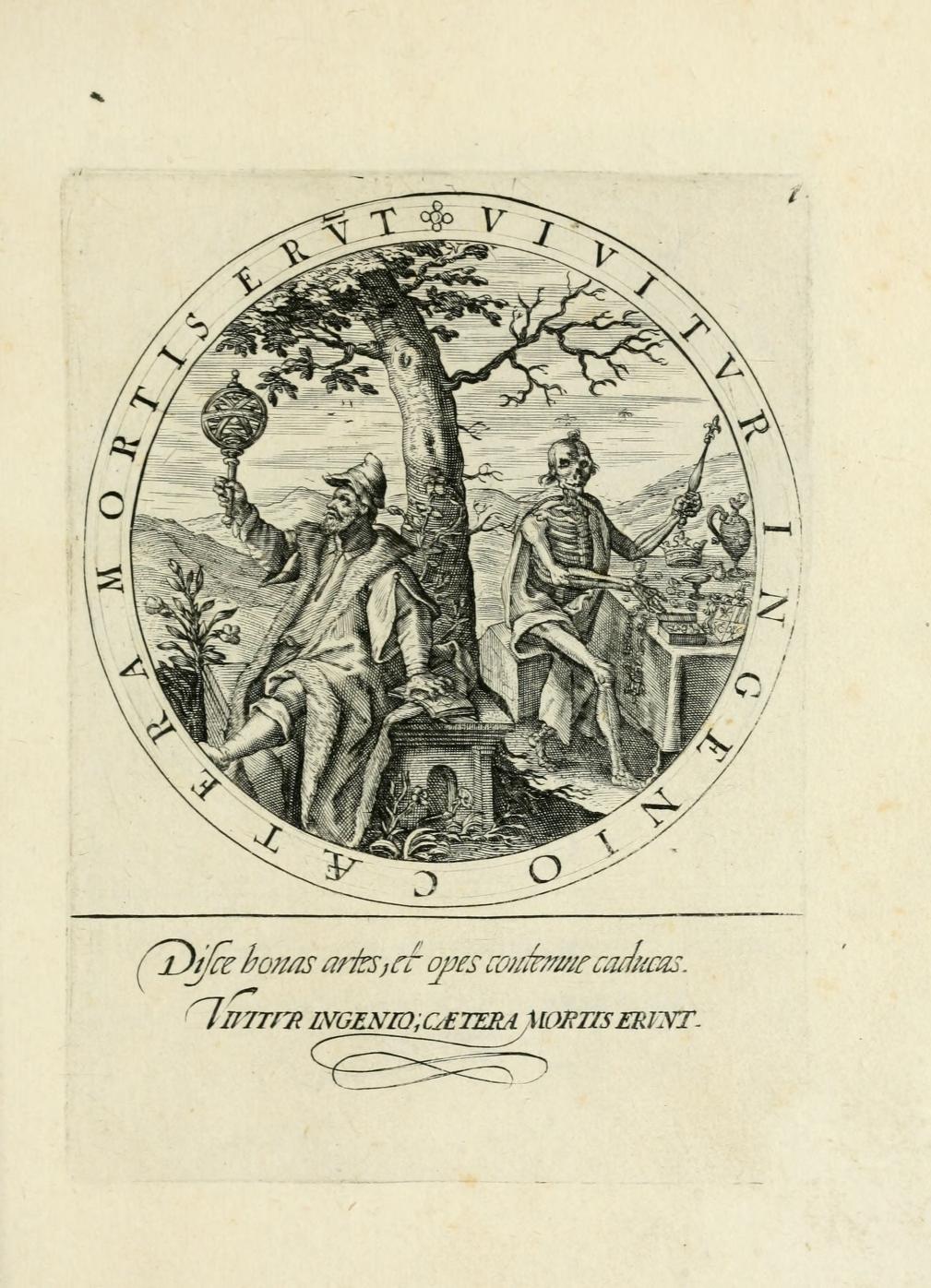

Emblème 1, p 55

Emblème 1, p 55

Gabriel Rollenhagen, Nucleus emblematum selectissimorum, 1611, Cologne

Nous sommes très proche ici de cet emblème, paru la même année, où la sphère armillaire tenue par le Philosophe apparaît comme l’antithèse du sceptre tenu par la Mort, symbole des Vanités terrestres :

|

Apprenez les arts bons et méprisez les richesses éphémères. On vit par l’esprit, tout le reste appartiendra à la mort. |

Disce bonas artes, et opes comtemne caducas. Vivitur ingenio, caetera mortis erunt |

Christine Göttler, qui cite cet emblème sans insister, soutient que la sphère armillaire est l’attribut d’Hermès Trismégiste, montrant que Goltzius s’identifie au premier des alchimistes :

Goltzius exprima ses identités protéiformes et changeantes ainsi que ses ambitions prométhéennes, se présentant comme le nouvel Hermès Trismégiste, un « second créateur » de Pandore qui, avec sa palette, donna vie à l’œuvre du forgeron Vulcain. ([10], p 445).

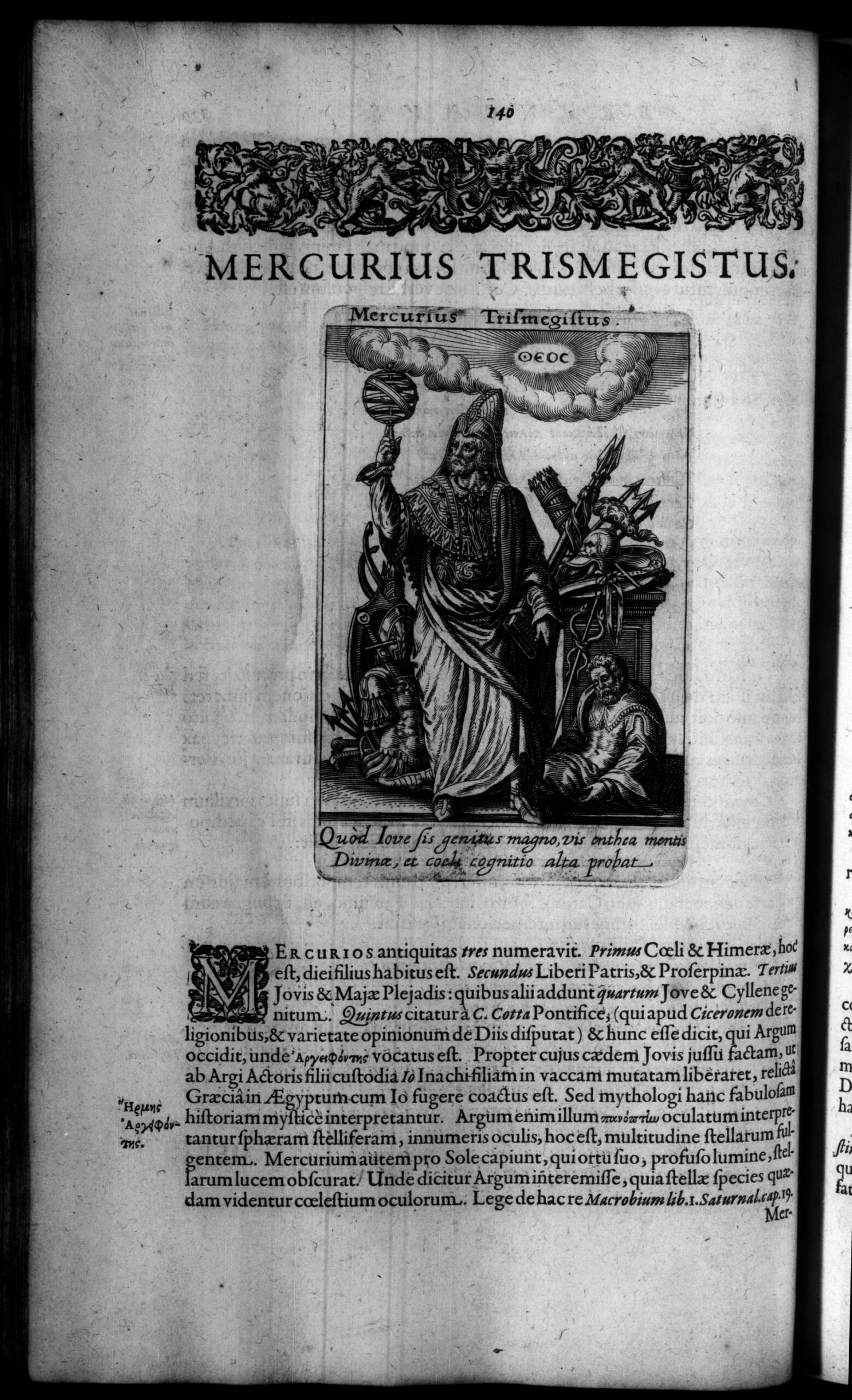

Hermès Trismégiste

Hermès Trismégiste

Gravure de Jean-Héodore de Bry, pour le Tractatus posthumus de divinatione et magicis praestigiis, Jean-Jacques Boissard, édition de 1615

En fait, la sphère armillaire ne s’est installée comme attribut spécifique d’Hermès Trismégiste qu’en Allemagne, après cette gravure de 1611 dont il est peu probable que Goltzius ait eu connaissance dès sa parution [12].

|

|

|---|

Il vaut donc mieux la considérer ici, à la manière de l’emblème de Rollenhagen, comme une sorte de « sceptre de l’esprit » : non seulement elle contrarie le caducée mensonger, mais elle s’oppose, par sa forme, à la couronne emmanchée sur un sceptre que Pandore a déposé sur les marches du trône, au milieu des roses éphémères.

Epiméthée et Prométhée

Epiméthée (littéralement : celui qui réfléchit après coup) est le frère de Prométhée (littéralement : celui qui réfléchit avant).

Christine Göttler ([10], p 432) identifie de manière convaincante l’homme couché au pied du trône comme étant Prométhée, bien que le marteau et le casque, à sa droite, puissent faire penser à Vulcain. Il est logique que Prométhée soit présent : c’est parce qu’il a donné aux hommes le feu, source de tous les arts, que Jupiter suscite Pandore, source de tous les maux.

Prométhée n’ayant pas d’attribut distinctif, Goltzius lui en a inventé un : le globe terrestre sur lequel on lit le mot Oceanus, lequel était un ami fidèle de Prométhée :

Ce qu’ils disent qu’il [Ocean] fut si bon amy de Promethee, c’est pour ce que ceux qui ont un voyage a faire sur mer, on besoing d’estre munis de singuliere sagesse et experience, non seulement pour parvenir ou ils pretendent par la guide des Astres; mais principalement aussi pour remarquer et fuyr les escueils, a prevoir les orages et tempestes et les signes des vents; en somme pour eviter tout ce qui peult mettre en danger les navigeans” Natale Conti, Mythologie Livre huictiesme,

chapitre I, “De l’Ocean” ([10], note 63)

J’ajoute que le compas, que Prométhée tient dans la main, s’inscrit parfaitement dans le thème de la navigation, et plus généralement, de la prévoyance, qui est le fil conducteur de ce passage.

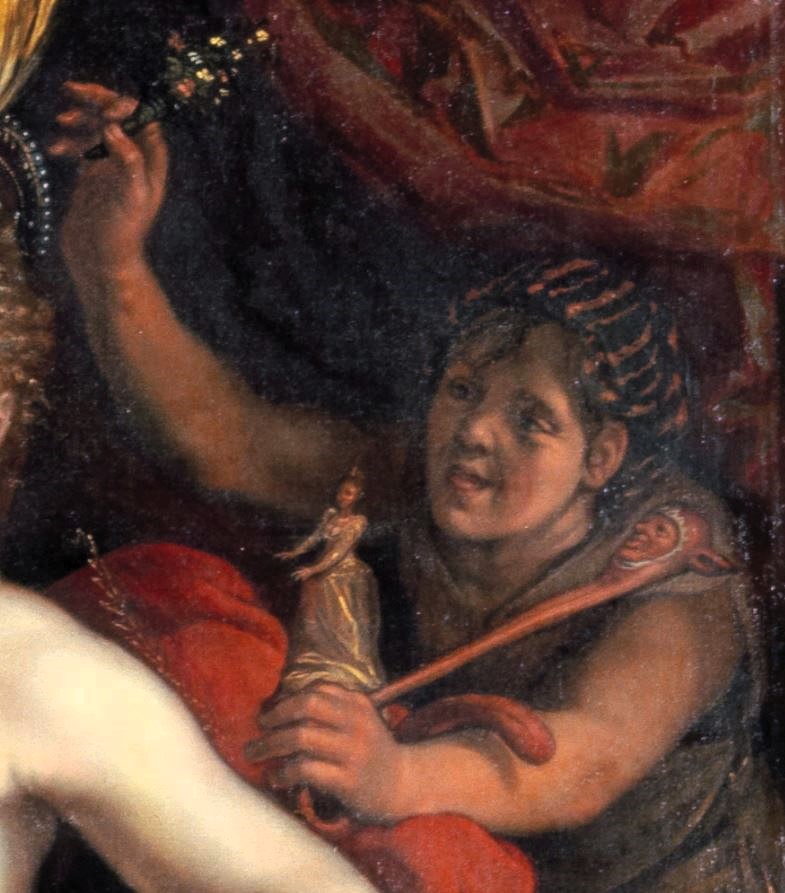

Les compagnes de Pandore (SCOOP !)

|

|

|---|

Les deux tiennent une poupée, nue à gauche et habillée à droite.

Costumée en bohémienne, celle de gauche se perce le bras avec une pointe, en regardant la poupée :

« la femme âgée, qui semble utiliser sa poupée pour pratiquer la magie noire, évoque la malice » ([10], p 429).

Celle de droite tient d’une main un hochet fleuri, de l’autre une marotte de fou à laquelle est attachée une saucisse. Christine Göttler y voit l’image générique de « la moquerie et l’ignorance », tout en mentionnant, en note, une gravure de Goltzius de 1592 présentant les mêmes attributs.

|

|

|---|

|

Melpomène |

Thalie |

Hendrik Goltzius, 1592, série des Neuf muses

Il suffisait de s’y reporter pour découvrir que, si la marotte est l’attribut de Thalie, muse de la Comédie, le poignard est celui de Melpomène, muse de la Tragédie.

Avec ces deux figures bouffonnes, qui prennent Pandore en sandwich pour exprimer qu’elle n’est pas plus qu’une poupée, Goltzius se parodie lui-même, mais parodie aussi le texte d’Hésiode, où toutes les divinités féminines concourent pour costumer leur jouet :

La déesse aux yeux pers, Athéné, la pare et lui noue sa ceinture. Autour de son cou, les Grâces divines (et) l’auguste Persuasion mettent des colliers d’or ; tout autour d’elle les Heures aux beaux cheveux disposent en guirlandes des fleurs printanières. Pallas Athéné ajuste sur son corps toute sa parure. Hésiode, Les Travaux et les Jours, trad. Paul Mazon

Trismégiste

Christine Göttler ne s’étend pas sur les « deux philosophes discutant » : l’un tient un morceau de papier, l’autre un livre et une spatule. Il ne fait guère de doute qu’il regarde d’un air inquiet, de l’autre côté du banquet des Dieux, le petit fourneau allumé que brandit Pandore, avec son creuset émettant un jet explosif. Son costume oriental l’identifie clairement : il s’agit d’Hermès Trismégiste.

Les bulles qui s’échappent de la coquille sont comparées au caducée d’or qui s’échappe du creuset : il est clair que ce minuscule résultat est ici à prendre comme une chose vaine. Toute à son identification entre Goltzius et Hermès Trismégiste, Christine Göttler voit dans le tableau un éloge de l’alchimie, à rebours de l’intuition de Hecht qui voit dans Pandore celle qui « apporte la fausse promesse de l’alchimie » et dans l’explosion une allusion à la mésaventure de Goltzius en 1605.

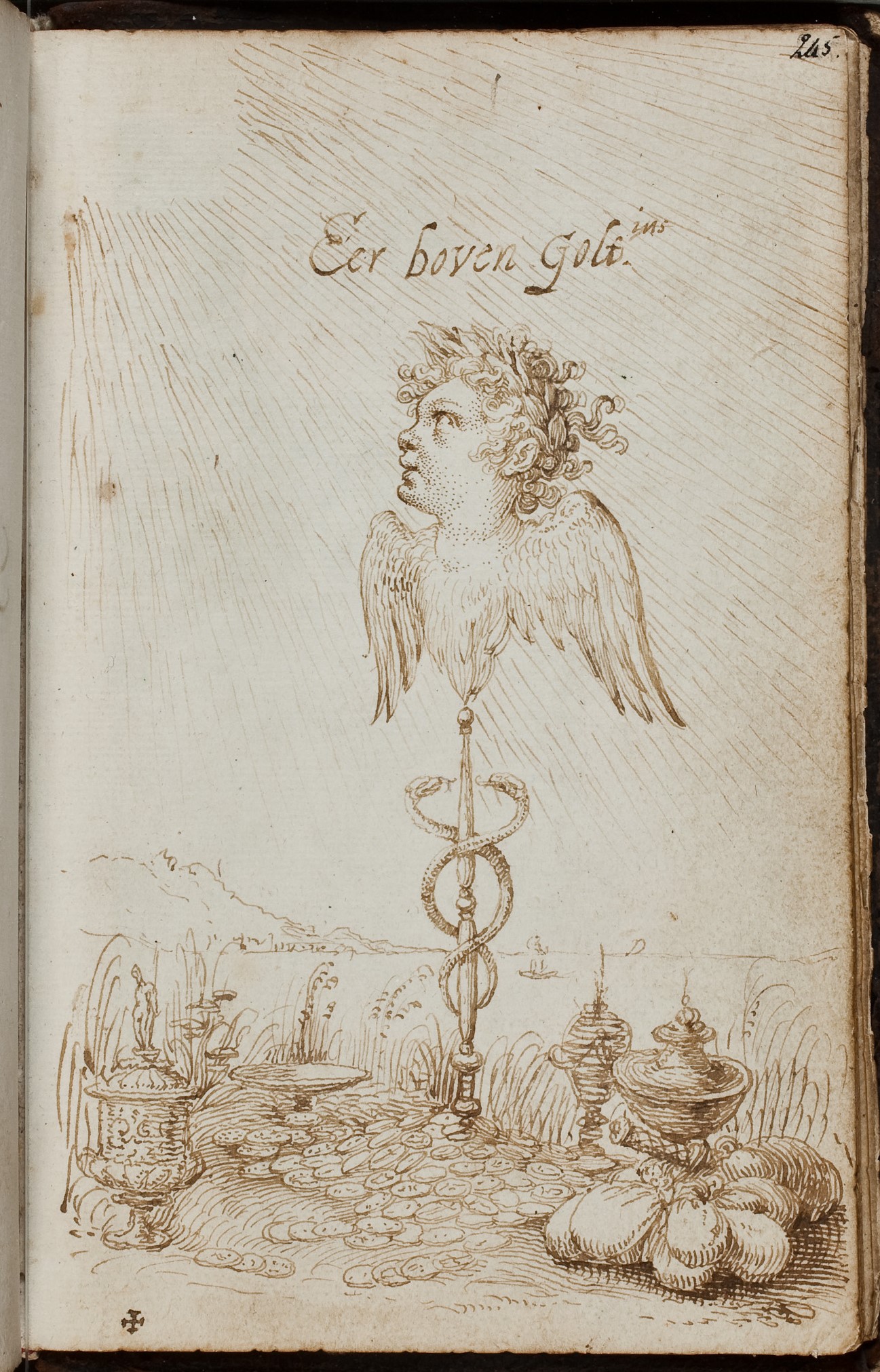

En aparté : Goltzius et le caducée

Le Travail et la Diligence

Le Travail et la Diligence

Goltzius, 1582

La gravure montre l’accouplement entre le Travail – avec son fléau – et la Diligence – avec son fouet et son éperon :

|

Quand le Travail et la Diligence unissent leur mains alliées, |

Cum Labor & socias iungunt Industria palmas |

|

Là où on n’épargne ni Travail ni Diligence, |

Là où on n’épargne ni Travail ni Diligence, |

Le Travail et la Diligence (dessin)

Le Travail et la Diligence (dessin)

Goltzius, 1612, Fogg Art Museum, Cambridge, Massachusetts

Dans le dessin, les mêmes attributs désignent la femme de droite comme la Diligence, tandis que celle qui la dessine, avec le compas et l’équerre à ses pieds, évoque ici le Travail. Les objets précieux posés sur la table, avec la bourse et les pièces d’or, représentent les fruits de cette association. Mais ils ont, chez Goltzius, un sens bien particulier (voir 1 Phalloscopiques par construction) :

L’honneur au dessus de l’or – Err hoven golt((zius)

L’honneur au dessus de l’or – Err hoven golt((zius)

Goltzius, vers 1609, Album amicorum de Ernst Brinck, fol 245, National Library of the Netherlands

Dans son emblème personnel, le caducée assure la jonction entre la Richesse, en bas, et l’Honneur, représenté en haut par l’angelot rayonnant.

La signification d’ensemble (SCOOP !)

Ce schéma récapitule tous les éléments que nous avons analysés jusqu’ici, les personnages suivent les identifications proposées par Christine Göttler, sauf pour Hermès Trismégiste (en vert) et le couple tragi-comique de Melpomène et Thalie (en violet).

La partie gauche est centrée sur le duo Epiméthée / Prométhée (en bleu). De part et d’autre, Mercure s’affronte à Minerve (en orange).

Mais une autre opposition, inédite, apparait (en vert) :

- à gauche, Goltzius en pleine lumière, sa sphère armillaire à la main, consulte du regard un personnage barbu que Christine Göttler identifie à Vulcain, le créateur de Pandore [13] ;

- à droite, Hermès Trismégiste dans l’ombre, sa spatule à la main, regarde avec désespoir la transmutation ridicule.

Car il est clair que le rayonnement céleste et les angelots (en jaune) sont comme l’emblème éclaté de Goltzius, que le minuscule caducée (en jaune) ne permet plus d’associer aux richesses étalées autour de Pandore (en rouge) : l’explosion de 1605 a non seulement failli ruiner Goltzius, mais elle a surtout dissocié l’Honneur et la Richesse.

Loin d’être une apologie de l’Alchimie créatrice, selon l’interprétation de Christine Göttler, l’allégorie de Bâle en est au contraire la dérision, selon l’intuition de Hecht : l’Alchimie n’est, comme Pandore, qu’une poupée artificieuse, pleine de maux et de mensonges.

Les quatre coupes (SCOOP !)

Les quatre objets d’orfèvrerie posés devant Pandore évoquent subtilement des présences divines.

Le nautile, avec son pied en forme de crabe et ses perles, évoque la mer, et donc Vénus et sa conque. La scène sommitale est facétieuse : portée par une tortue, Cupidon essaie de décocher sa flèche sur un Neptune impassible, qui chevauche un rapide dauphin.

|

Bacchus, Jacopo Sansovino, 1515, Bargello, Florence Bacchus, Jacopo Sansovino, 1515, Bargello, Florence |

|---|

Très logiquement, la coupe à boire, un peu plus loin, porte à son sommet Bacchus élevant une grappe, copié sur la statue de Sansovino.

La coupe suivante montre la Fortune gonflant sa voile, les pieds sur sa boule instable.

La dernière coupe, où l’on distingue une corne d’abondance, fait probablement référence à Cérès.

Ainsi, dans une autocitation allusive, Goltzius nous propose une onzième variation sur l’adage de Térence, en ajoutant cette fois au trio Vénus / Bacchus / Cérès une nouvelle intruse : la Fortune changeante.

Le don de Minerve (SCOOP !)

|

Navette de métier à tisser en bois Navette de métier à tisser en bois |

|---|

Dans l’objet oblong en bois, Christine Göttler a reconnu une navette.

Associée aux ciseaux (pour couper le fil) et aux forces (pour tondre les moutons), elle fait allusion au don que Minerve, juste au dessus, a fait à Pandore :

« Athéné lui apprendra ses travaux, le métier qui tisse mille couleurs » . Hésiode, Les Travaux et les Jours, trad. Paul Mazon

Les dons de Pandore (SCOOP !)

Dans toute nature morte de Vanité règne un désordre savamment organisé, dans lequel chaque spectateur est invité à associer les objets comme il lui chante.

Mis à part les quatre coupes dorées mythologiques (en jaune) et les outils de tissandière (en rose), les autres association sont moins certaines.

Pour ma part je vois dans les trois couvre-chefs posés sur des tiges – la couronne sur le sceptre, le casque sur l’épée, la tiare papale sur les clés (en bleu sombre) – trois antithèses de la sphère armillaire, illustrant la vanité des pouvoirs terrestres en regard de la connaissance céleste. L’une des deux mitres épiscopales qui flanquent les insignes du pouvoir papal (en bleu clair) est renversée, soulignant que même l’Eglise est soumise à la Fortune.

Le marteau va avec la truelle, signalant possiblement la vanité de tout Travail (en violet).

Peut être faut-il associer le porte-document en cuir et le livre fermé, aux coins ornés d’angelots, comme emblèmes de la Vanité de l’Etude (en orange).

On peut imaginer que les deux contenants (en rouge) évoquent la boîte fatidique que Pandore fera ouvrir par Epiméthée, déclenchant le déferlement des malheurs sur l’Humanité :

- l’humble panier indien est fermé (selon Christine Göttler, c’était un objet de collection à l’époque) ;

- le coffret à bijoux est ouvert, dégueulant ses perles sur les pièces.

La dernière Vanité est un message personnel de Goltzius (en vert) : à sa palette colorée fait écho l’alambic de verre, dont la base fracturée laisse échapper un résidu de cendre grise.

Ainsi, tout en bas de l’emblème éclaté de Goltzius, la Vanité de l’Alchimie côtoie celle de la Peinture.Un dernier détail remarquable est le diadème de Pandore, composé de deux manucodiata, ces oiseaux du Paradis naturalisés que l’on rencontre ça et là dans les tableaux hollandais (voir L’oiseleur).

Sans doute cette flamme factice, qui monte de la femme artificielle vers le Ciel, est-elle à comprendre comme l’antithèse du rayon de lumière qui frappe le casque de Minerve, tel la Divine inspiration.

Aucun commentaire to “Les trois autoportraits situés de Goltzius”