6 La dame, le singe et les deux chevaux

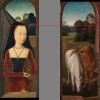

Deux panneaux jumeaux de Memling sont doublement énigmatiques :

- par leur fonction, à une période où la notion de « pendants » se s’est pas encore détachée d’une utilisation pratique comme panneaux d’un retable ;

- par leur sujet profane, à une période où la quasi totalité des diptyques et triptyques s’inscrivent dans un cafre dévotionnel (voir Les premiers diptyques religieux).

Cet article résume l’état actuel du sujet, et propose une révision de l’interprétation classique de Panofsky.

![]()

Un diptyque profane

|

|

|---|

|

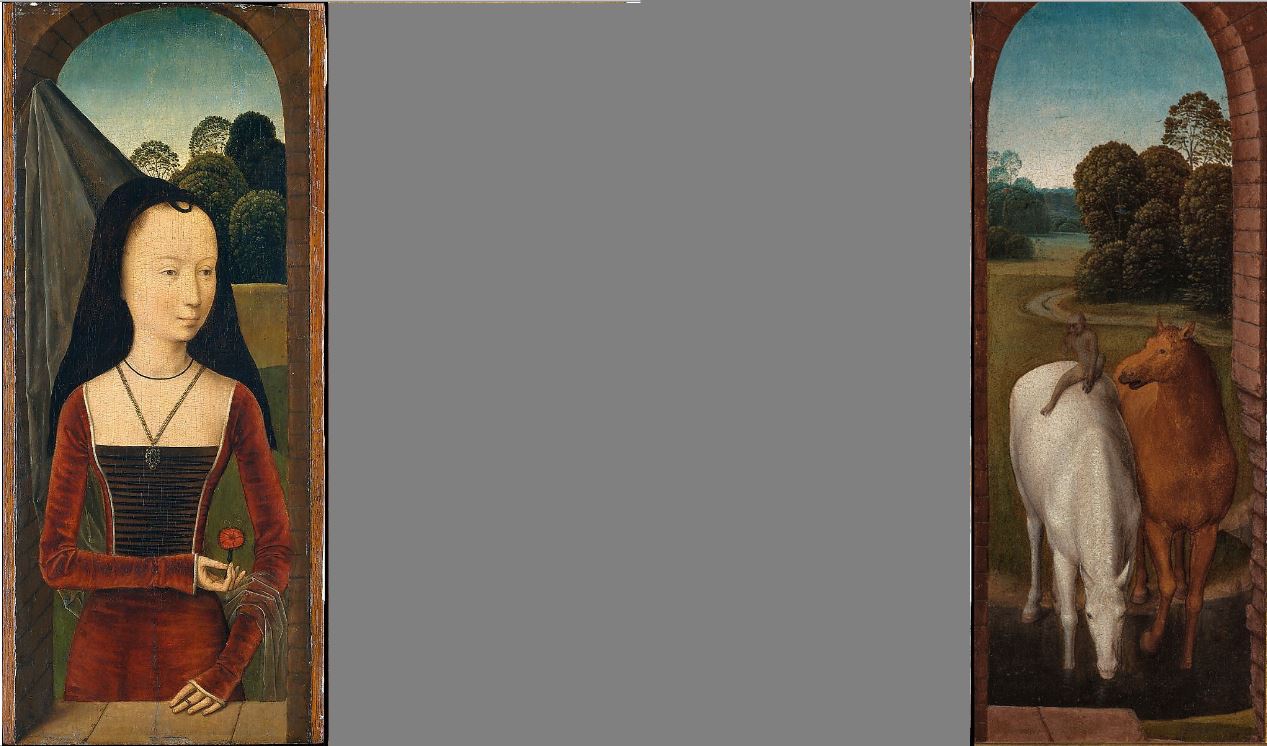

Jeune femme avec un oeillet, MET (43.2 x 17.5 cm) |

Deux chevaux et un singe devant un paysage, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam 43.5 x 18 cm) |

Memling et atelier, 1485-90

Des reconstructions discordantes

Du fait de la similitude des fenêtres dans le mur de brique et de la taille identique des panneaux, ils ont été très tôt appariés par les historiens d’art, mais de manière discordante [1] .

Vu leur faible épaisseur, la plupart ont pensé qu’il s’agissait d’un panneau biface scié en deux.

D’autres y ont vu les faces extérieures d’un diptyque ou d’un triptyque : l’inconvénient est que ces revers sont en général peints en grisaille, ne présentent jamais de portrait (réservés aux faces intérieures) et sont souvent dégradés par les frottements.

D’autres ont pensé à un diptyque de couple, la dame à l’oeillet formant pendant avec son époux ou son fiancé. Cependant, dans ce type de diptyque, la femme est pratiquement toujours placée sur le volet droit.

Enfin, certains ont pensé aux volets latéraux d’un triptyque, les chevaux constituant une continuation de la scène centrale.

Adoration des Mages, Gentile de Fabriano, 1423, Offices [2]

Adoration des Mages, Gentile de Fabriano, 1423, Offices [2]

Un candidat possible serait une Adoration des Mages : on voit ici deux singes enchaînés sur le dos d’un chameau et d’une autre monture, qui donnent une touche exotique au cortège.

La reconstruction de Panofsky (1953)

Comme souvent, Panofsky apporta au détour d’une longue note une démonstration décisive, qui aurait dû clore le débat :

« Que les deux tableaux constituaient un diptyque régulier, et qu’aucun n’appartienne à un retable…, ni ne forme le recto et le verso d’un même panneau…, cela ressort clairement du fait que le paysage et le parapet sont continus et que les lignes de fuite des « arcs diaphragmes » convergent de telle manière que l’intervalle entre les deux tableaux ne peut avoir dépassé la largeur de deux cadres. Les chevaux ne peuvent donc appartenir à un récit manquant (les associer à une Adoration des Mages est ipso facto improbable, car ils ne sont que deux et ne possèdent ni selle ni rênes), mais doivent être lus en lien direct avec le portrait. » [3], p 506

Longtemps après ces déductions implacables, l’analyse dendrochronologique a confirmé que les deux panneaux ne constituaient pas le recto et le verso d’une même planche.

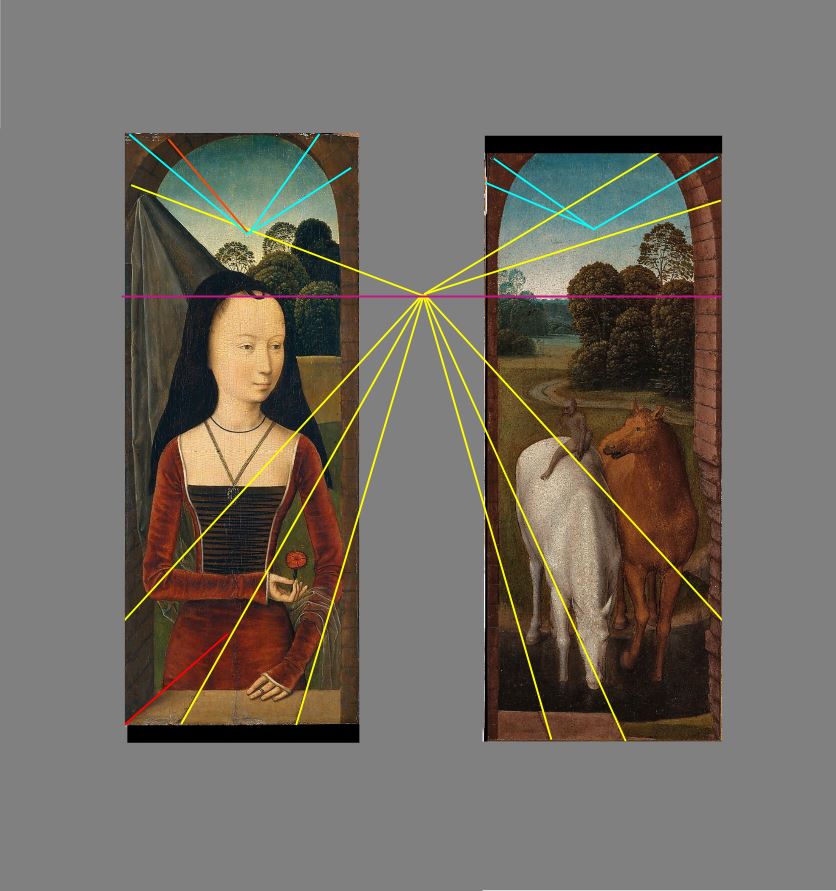

Le schéma perspectif (SCOOP !)

Ce schéma tient compte du fait que les deux panneaux ont été tronqués l’un en bas et l’autre en haut (bandes noires). Ce léger décalage vertical améliore la continuité du paysage, mais fait perdre, de manière surprenante, celle du parapet.

Les lignes bleues pointent vers le centre des arcades, les lignes jaunes vers le point de fuite de chaque embrasure (les lignes en rouge sont deux erreurs). La ligne d’horizon (en violet) coïncide parfaitement avec les lointains du panneau de droite, ce qui confirme l’exactitude de la construction;

En fusionnant les deux points de fuite, on voit bien, comme l’explique Panofsky, qu’il n’y pas place pour un troisième panneau central : ni de la même largeur, comme dans le triptyque de Benedetto, ni de largeur double comme dans un triptyque traditionnel, tel le triptyque Donne. Ces deux exemples montrent que, dans ses triptyques, Memling utilise toujours un point de fuite unique (voir 4 Le triptyque de Benedetto).

La surprise de cette construction est la distance importante entre les deux panneaux : il ne s’agissait pas d’un diptyque ordinaire, avec deux volets se refermant l’un sur l’autre. L’épaisseur de l’encadrement suggère que les deux panneaux étaint intégrés dans une lourde menuiserie, de forme approximativement carrée : soit les portes d’un placard, soit un panneau fixe formant lambris. Dans tous les cas, nous sommes face à une décoration profane, conçue ad hoc pour un besoin qui nous échappe.

![]()

Une allégorie

Une femme idéale

Le manque de réalisme du portrait a fait hésiter sur l’attribution à Memling : il faut comprendre qu’il ne s’agit pas de l’image d’une jeune fille réelle, mais de la représentation idéalisée qu’il emploie souvent pour ses saintes ou pour ses anges. Les spécialistes du vêtement considèrent que la mode est celle de la cour de Bourgogne dans les années 1470 – soit presque une génération avant la date présumée du diptyque – comme en hommage à un temps révolu [4]. Le corsage comprimant la potrine, le hennin conique démesuré, le long voile transparent qui tombe dans le dos et remonte sur le bras gauche, le geste précieux de la main droite tenant l’oeillet coupé court, posé dans la paume et tenu entre le pouce et le majeur, sont ceux d’un fantasme d’amour courtois, d’une pinup pour chevalier.

L’oeillet rouge est le symbole habituel des fiançailles. Mais le fait que la dame se penche à la fenêtre, le hennin frôlant l’embrasure et regardant fixement vers la droite, suggère une autre possibilité : ne serait-elle pas la spectatrice d’un tournoi, se préparant à jeter sa fleur, couleur de sang, à l’élu de son coeur ?

Un décor factice (SCOOP !)

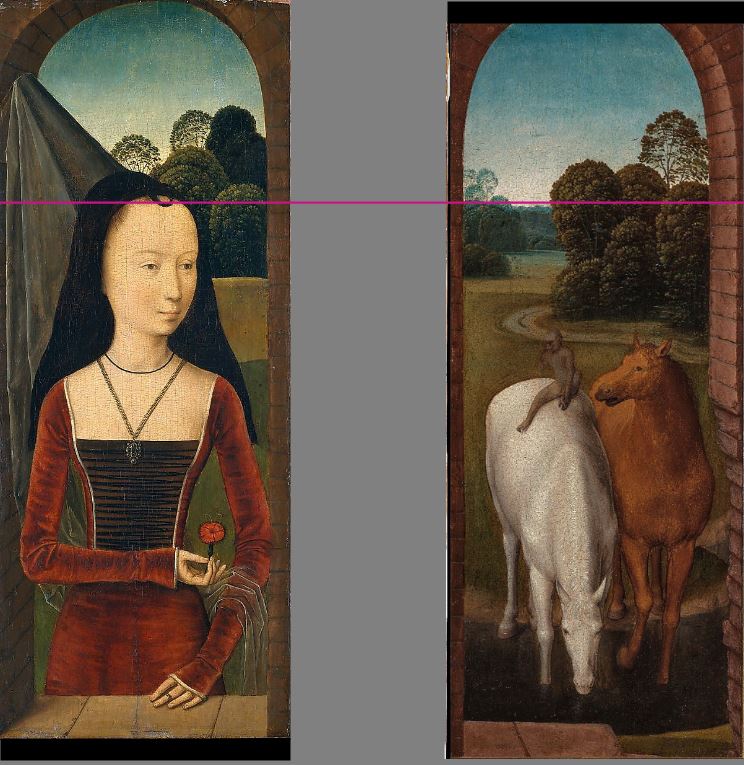

Diptyque de Maarten van Nieuwenhove

Memling, 1487, Memlingmuseum, Bruges

Une comparaison s’impose avec ce célèbre diptyque, conçu pour que le panneau du dévôt soit ouvert à un angle bien précis, avec un point de fuite unique situé au niveau des lointains. Ici, toute la construction est au service du réalisme : la Madone et Maarten se trouvent dans une même pièce qui domine la ville de Bruges, et que nous observons de l’extérieur, au travers d’une fenêtre géminée (voir 3.2 Trucs et suprises).

Avec un principe similaire (vue depuis l’extérieur au travers de deux fenêtre jumelles), la construction frappe ici par son caractère artificiel, puisqu’il n’y a pas d’intérieur. Il faut comprendre que ce mur de brique est une sorte de façade Potemkine, derrière laquelle la dame se tient sur un promenoir suspendu. La fenêtre de droite nous offre une vue plongeante sur les deux chevaux, dont l’un s’abreuve dans ce qui pourrait être un fossé : cette position en contrebas, qui explique la petite taille des animaux, a semble-t-il échappé aux commentateurs.

Une fois perçu le caractère fictif et théâtral du décor, la discontinuité du parapet choque moins, puisqu’elle amorce cette descente vers le fossé : tout se passe comme si la dame se trouvait dans un château réduit à un rempart, et perchée du côté de l’assaillant !

![]()

Singe et chevaux

Un antécédent douteux

|

|

|---|

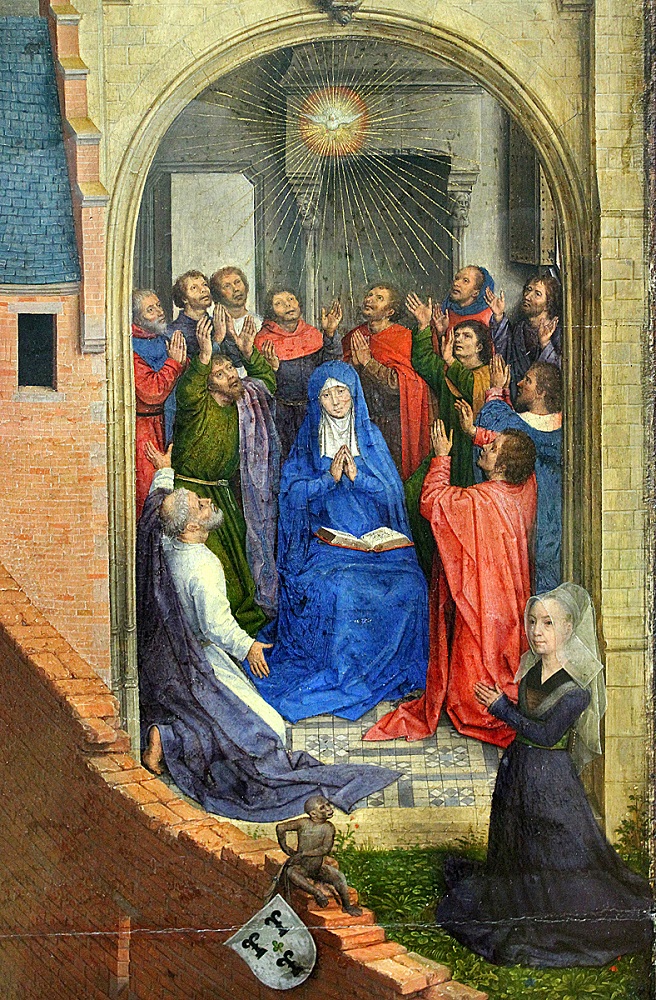

Les sept joies de la Viege, Memling, vers 1480, Alte Piacothek, Munich (photos Frans Vandewalle)

Des commentateurs ont pensé trouver un précédent dans ces deux fragments d’un grand panorama de Memling. On y voit effectivement :

- deux chevaux les pattes dans l’eau, dont l’un s’abreuve et l’autre tourne la tête pour regarder ;

- un singe assis sur un mur de brique ;

- une donatrice en hennin.

Cependant ces deux fragments sont disjoints, séparées par la scène de la Résurrection du Christ. Il est donc difficile de prétendre que le cheval tourne la tête pour regarder la femme en hennin. Et le singe sert ici à présenter les armoiries de la donatrice, tel un homme sauvage à la sauce orientale, acclimaté à Jérusalem.

Il est donc abusif de relier à distance ces trois motifs (chevaux, singe et dame), comme s’ils relevaient d’une même intention : tout au plus peut-on en conclure que Memling remployait plusieurs fois les mêmes motifs, et y trouver argument pour confirmer l’attribution du diptyque.

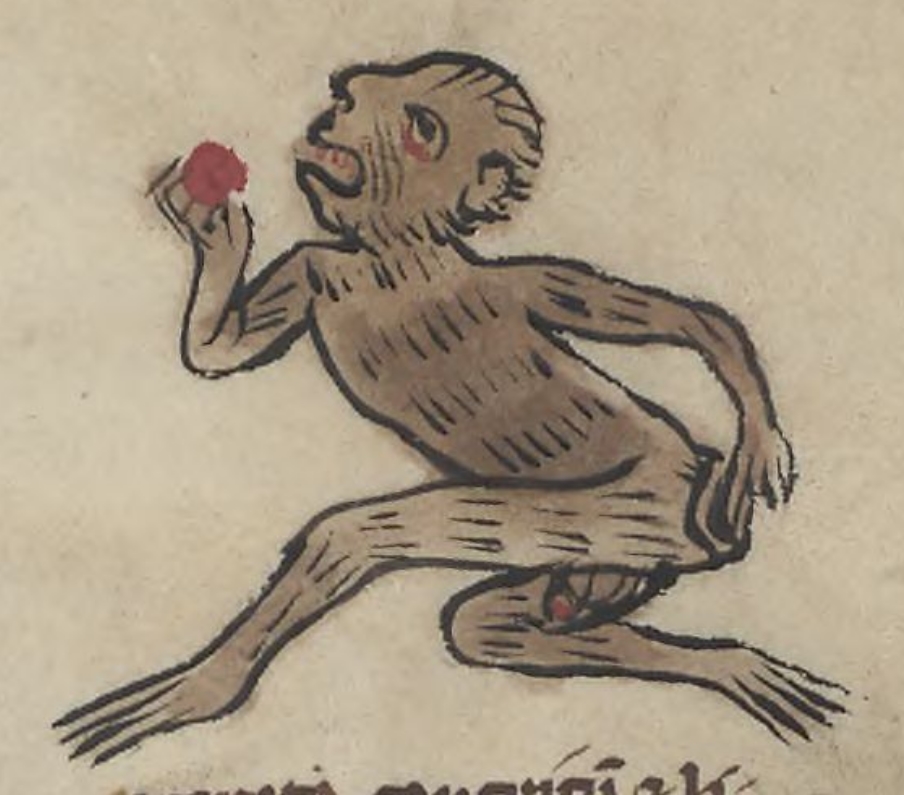

Le singe lubrique

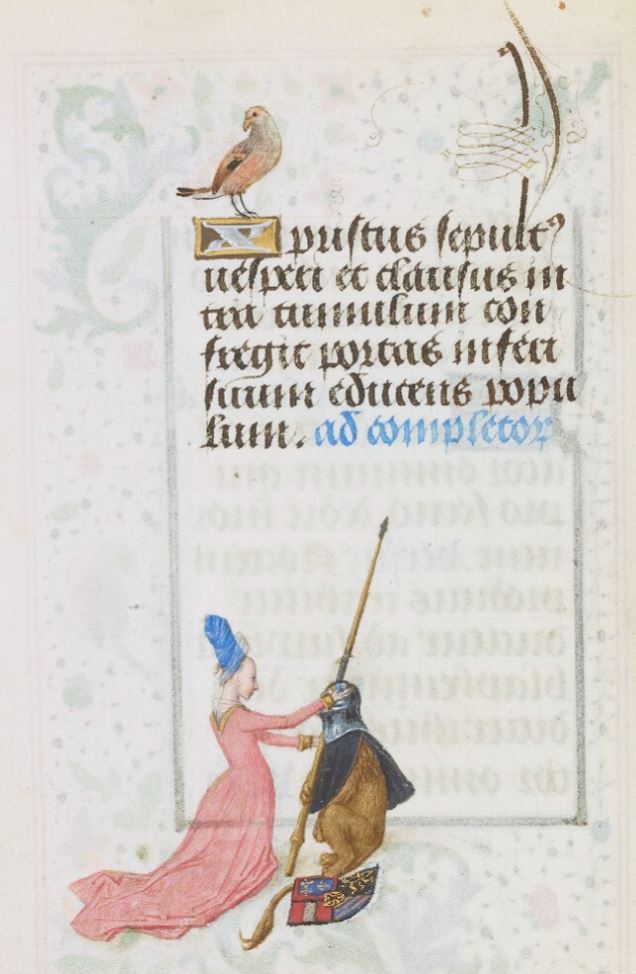

De avibus, vers 1270 (Flandres), Getty Museum MS. Ludwig XV 3 fol 86v De avibus, vers 1270 (Flandres), Getty Museum MS. Ludwig XV 3 fol 86v |

Herbarius – De medicamentis ex animalibus France du Nord), vers 1300, niversiteitsbibliotheek Leiden, BPL 1283 fol 57r Herbarius – De medicamentis ex animalibus France du Nord), vers 1300, niversiteitsbibliotheek Leiden, BPL 1283 fol 57r |

|---|

Photos bestiary.ca

Une des représentations les plus courantes du singe dans les Bestiaires médiévaux le montre dégustant un fruit d’une main et se grattant la jambe de l’autre : ce qui le place dans le camp du péché d’Eve, parmi les gourmands et les sensuels.

Dans la version de droite, plus crue, il soulage sa région anale et arbore ses génitoires.

Quoique restant digne, le singe de notre diptyque se rattache à cette tradition : il porte un petit fruit à sa bouche et se gratte le pied de la main, ce qui attire l’attention sur la difformité de ce pied préhensile ainsi que sur le pénis, petit mais bien visible. Il ne s’agit pas d’un singe domestiqué, toujours représenté avec une chaîne autour du cou ou de la taille : mais d’un singe en liberté, avec tous les attributs de la sauvagerie.

Triptyque de la Passion (Greverade), Memling, 1491 Musée Sainte-Anne, Lübeck

Triptyque de la Passion (Greverade), Memling, 1491 Musée Sainte-Anne, Lübeck

Memling reprendra quelques années plus tard le motif d’un singe mangeant un fruit et assis sur la croupe d’un cheval blanc, juste sous le Mauvais larron. Ici il ne se gratte pas, mais est importuné par un enfant. S’il garde une certaine tonalité négative, allusion au péché d’Eve du mauvais côté de la Crucifixion, son côté petit démon est atténué par l’anecdote : enchaîné à la selle d’un pharisien, le singe ici est moins coupable que son maître.

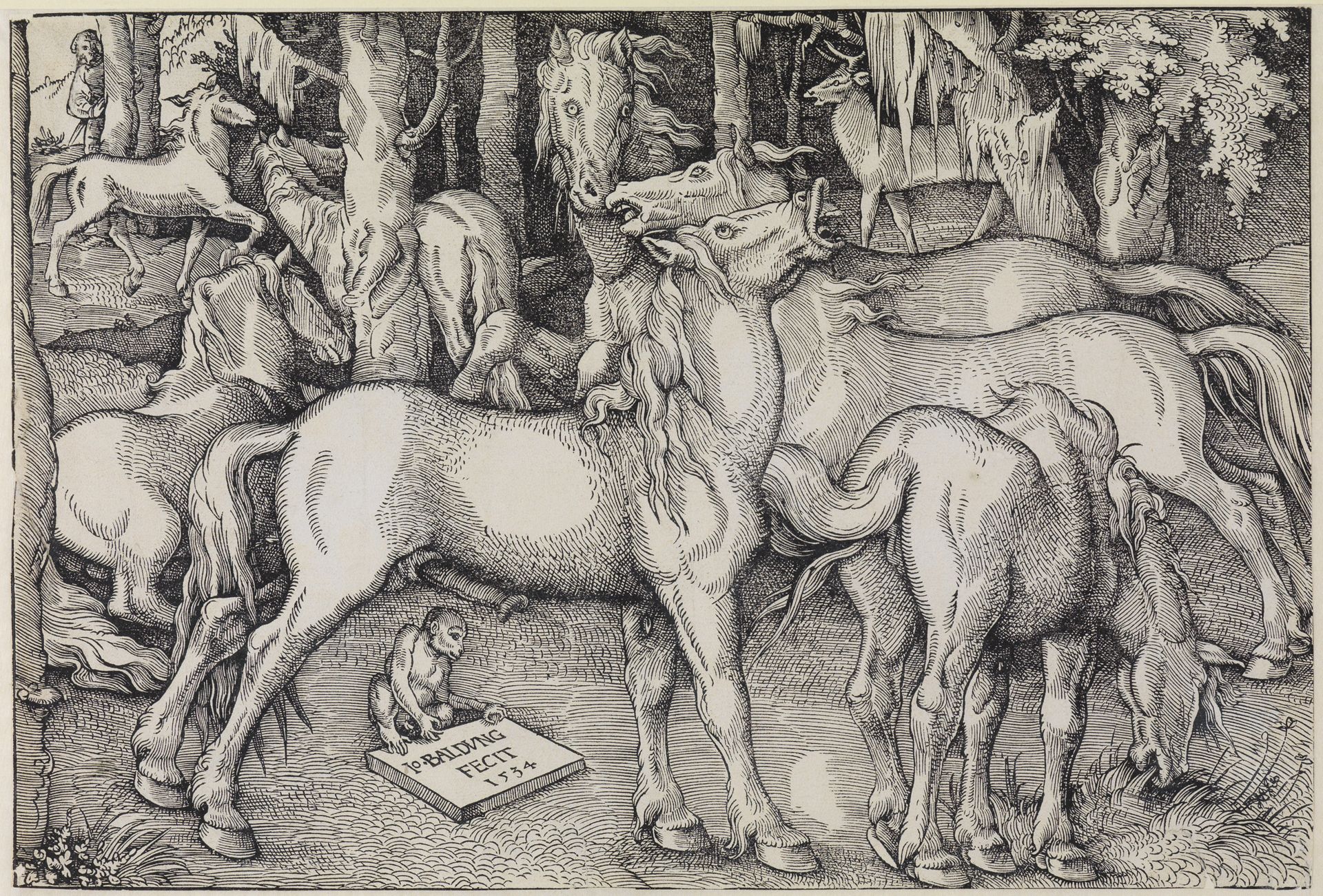

Le cheval lubrique

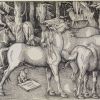

Sept chevaux sauvages

Sept chevaux sauvages

Hans Baldung Grien, 1534, Kunsthalle, Karlsruhe

Dans cette gravure largement postérieure, et à la tonalité sexuelle évidente, un singe petitement membré gratouille la signature de Baldung Grien, transposition comique de l’homme sauvage présentant les armoiries. Au dessus de lui, un étalon hennissant se prépare à saillir une jument qui broute. A l’arrière-plan gauche, à l’orée du bois, un soldat joue les voyeurs.

![]()

L’interprétation de Panofsky et de Vos

|

|

|---|

« Le cheval blanc (et il faut garder à l’esprit que dans le symbolisme chrétien, le cheval blanc a souvent des implications défavorables car l’« equus pallidus » d’Apocalypse VI, 8, monté par la Mort et suivi par l’Enfer, était autrefois représenté blanc plutôt que « pâle » )…. est contrôlé par un singe, symbole de tout ce qui est égoïste et vil dans la nature humaine. Il ne s’attache qu’à étancher sa soif et ne prête aucune attention à la charmante jeune femme. Le noble isabelle, cependant, libre de tout appétit et non soumis à des pressions indésirables, regarde la jeune fille avec une expression de dévotion infinie. Le premier cheval personnifie le mauvais amant, le second le bon. » [3], p 507

On reconnaît ici la propension de Panofsky a détecter des « paysages moralisés » opposant une moitié positive et une moitié négative. La difficulté est qu’ici l’élément « vicieux » est blanc, couleur de la pureté, d’où le nécessité de convoquer de manière quelque peu forcée le cheval pâle de l’Apocalypse. Une autre difficulté est que, dans un paysage moralisé, le côté Vertu est toujours à gauche du côté Vice : pour que l’interprétation morale marche, il vaudrait mieux que le singe lubrique soit perché sur le cheval brun. Une difficulté supplémentaire, dont Panofsky ne dit mot, est que la fenêtre est en ruine du côté du cheval brun, contredisant quelque peu son côté supposément vertueux. Par ailleurs, l’interprétation « égoïste » du fait de boire perd de sa force si on considère que Memling a simplement repris le motif des deux chevaux qu’il avait utilisé dans Les sept joies de la Vierge.

Dans son ouvrage de 1994, Dirk De Vos [4] essaie d’intégrer le mur en ruine à l’interprétation de Panofsky : il symboliserait le mal dont l’amant vertueux a triomphé [5] . En définitive, Vos se résout à abandonner la dichotomie des deux amants imaginée par Panofsky :

« Une troisième interprétation, plus simple, est que le panneau de droite tout entier – deux chevaux et un singe – symbolise la luxure. Le geste de la femme – qui symbolise l’amour véritable – vers les chevaux s’intègre toutefois moins bien dans ce contexte. » [4]

Cette dernière réticence tombe dès lors que l’on comprend que le geste de la femme – le don de l’oeillet- ne s’adresse pas aux chevaux, situés derrière elle et en contrebas : mais au chevalier qu’elle attend, et qui arrivera du côté du spectateur.

![]()

Une interprétation révisée (SCOOP !)

Une intuition de Panofsky

« Aussi étrange que cela puisse paraître au spectateur moderne, il (le cheval brun) est, en un sens, le « portrait du fiancé de la dame » qui manque tant au Metropolitan Museum : l’image d’un amant « fidèle comme le cheval le plus fidèle qui ne se lasse jamais », comme le dit encore Thisbé de Shakespeare à propos de son Pyrame. Et que, dans ce cas, la dame occupe le panneau dextre du diptyque est tout naturel, puisqu’elle n’était pas encore l’épouse du donateur ; sous les traits d’un étalon, il admire sa bien-aimée comme il admirerait, sous forme humaine, la Madone. » [3], p 507

Englué dans sa dichotomie artificielle entre les chevaux, Panofsky n’a pas poussé plus loin cette idée simple que le panneau de droite constitue, dans son entier, un substitut du Fiancé. D’autant qu’on connaît deux exemples de doubles portraits de fiancés où la dame se situe à dextre et que, de manière générale, la femme placée à dextre de l’homme signale un couple non marié (voir Couples germaniques atypiques).

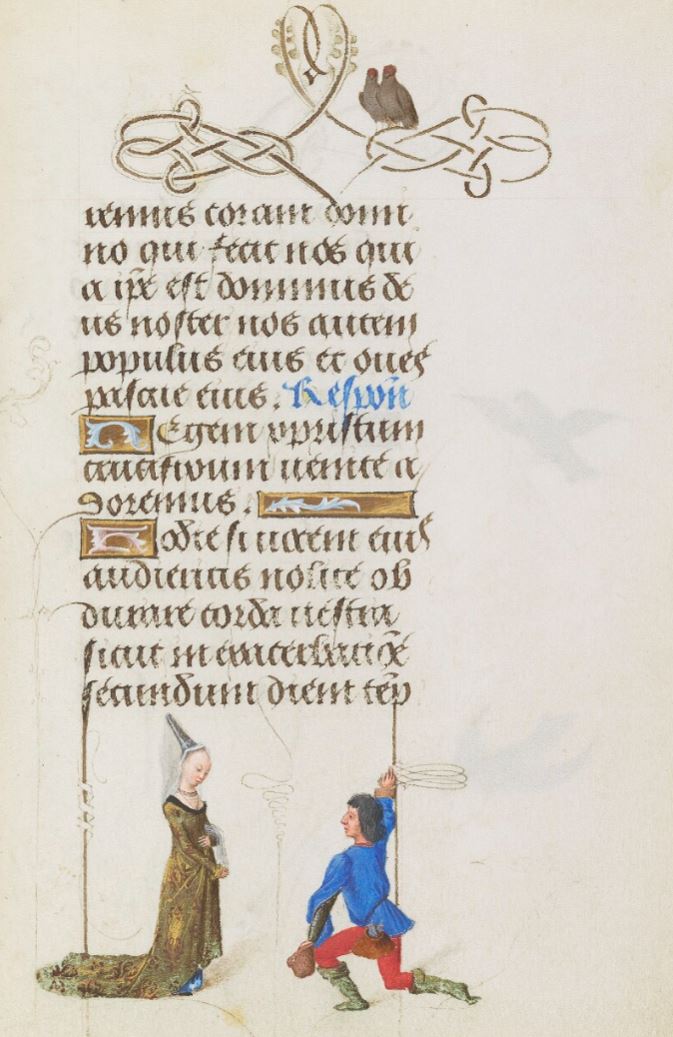

Les singes des Heures d’Engelbert de Nassau

Faisons un excursus par un manuscrit contemporain, orné de miniatures très originales.

Saint Antoine, Heures d’Engelbert de Nassau

Saint Antoine, Heures d’Engelbert de Nassau

Maitre viennois de Marie de Bourgogne, 1475-85, Bodleian Library, MS. Douce 219 fol 36v

Au début du manuscrit, un singe lubrique accompagné d’un couple de sangliers et d’autres animaux féroces, figure les tentations sexuelles qui assaillent Saint Antoine.

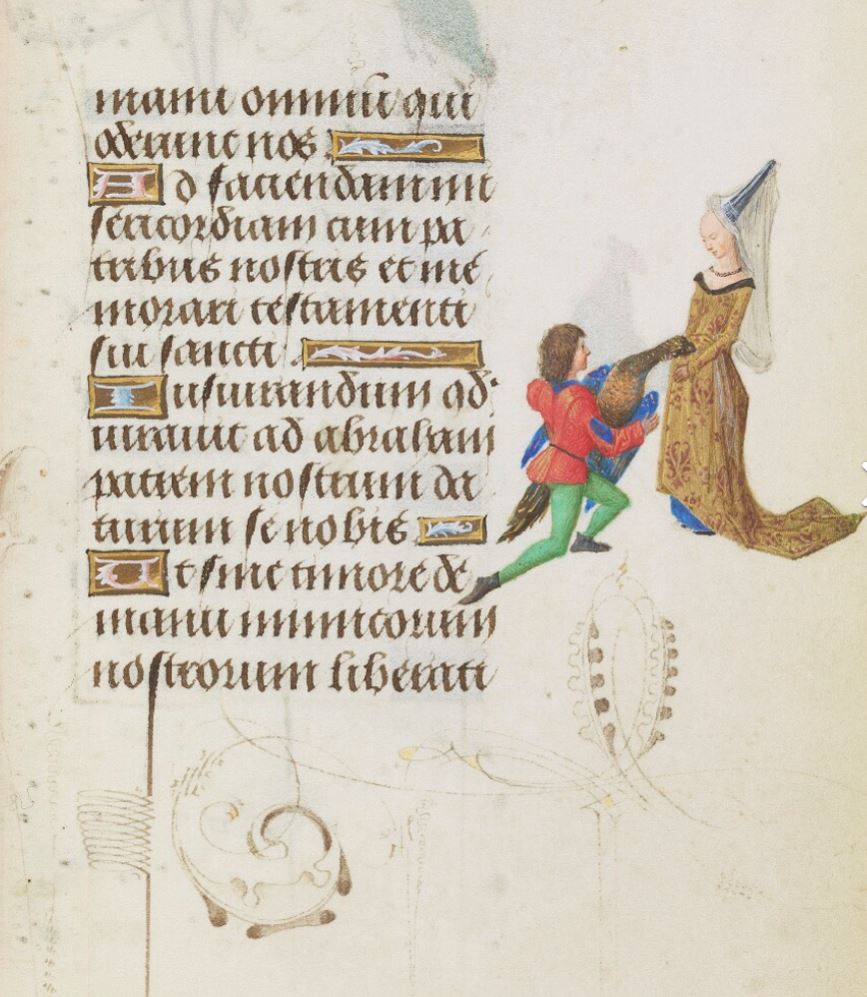

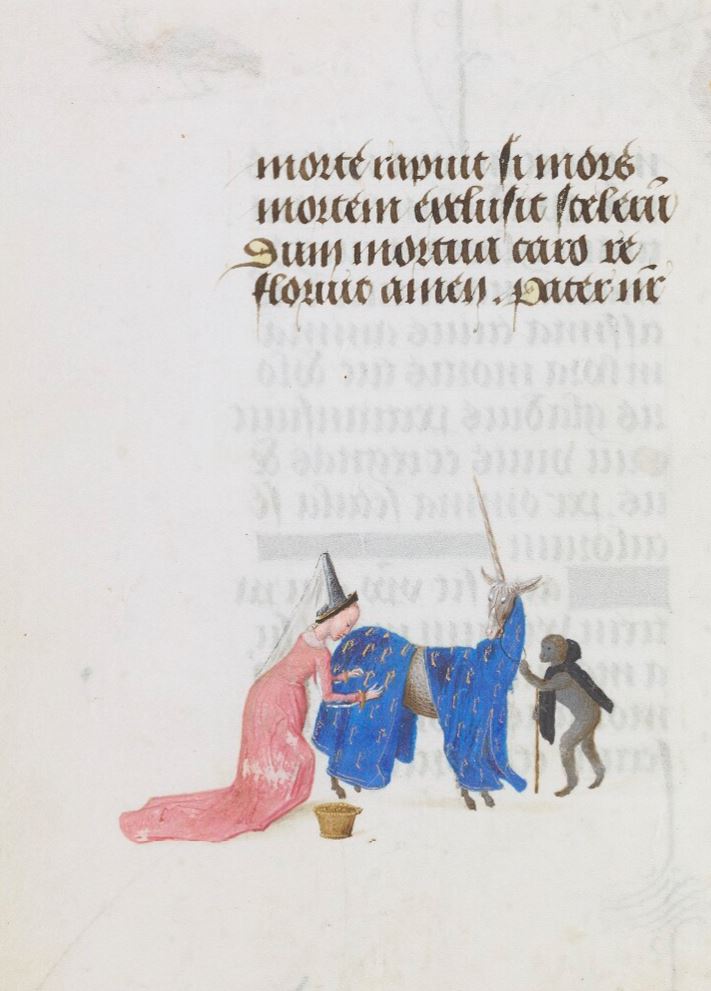

Fol 47r Fol 47r |

Fol 60r Fol 60r |

|---|

Un peu plus loin, les marges s’agrémentent d’une sorte d‘histoire muette, sans aucun lien avec les textes. Au début, un jouvenceau ploie le genoux et se découvre devant une dame à hennin, dont le long voile passe par dessus le bras gauche ; puis différents jouvenceaux, équipés de la même gibecière triangulaire (la fauconnière), se livrent à des activités de chasse aviaire ; jusqu’à ce que l’un deux ramène un trophée à la dame.

Fol 91v Fol 91v |

Fol 96v Fol 96v |

|---|

Dans la dernière section du manuscrit se développe une autre histoire marginale : une dame décerne son heaume et sa lance à un chevalier-singe, puis décore de pièces d’or le caparaçon de sa monture – une licorne – en compagnie d’un singe-écuyer. Dans les pages suivantes, le chevalier-singe et sa suite livreront bataille à des hommes sauvages ( tâche ordinaire de tout bon chevalier)…

Fol 160d

…jusqu’au retour victorieux du chevalier-singe, portant un compagnon en croupe.

On voit combien l’imaginaire de ces pages, entre singe lubrique et singe chevalier, est proche du climat de notre diptyque, à la fois sensuel et ironique.

En synthèse

Le diptyque oppose l’amour courtois, symbolisé par la dame à l’oeillet sur son promenoir, et l’amour charnel, symbolisé par l’étalon et la jument en contrebas, les pattes dans le fossé. Menés par nul autre maître qu’un singe lubrique, ils sont venus par le chemin qui serpente : la jument se désaltère tandis que l’étalon hennit vers la châtelaine, dans une sorte d’appel bestial à l’amour : la fenêtre défoncée commente assez clairement la menace.

La dame sur sa muraille factice, sans autre protection que son élévation morale, offre sa fleur, côté spectateur, à celui qui se substituera au singe-cavalier, s’insérant dans le diptyque en position de fiancé.

Tout comme dans les Heures d’Engelbert de Nassau, la composition est empreinte d’une fantaisie distinguée, qui prend ses distances, non sans un certain humour, avec les codes de l’amour courtois.

![]()

Aucun commentaire to “6 La dame, le singe et les deux chevaux”