4-2 Préhistoire des mouches feintes : dans les tableaux profanes

Le thème de la « musca depicta » a été beaucoup étudié [4], et les spécialistes débusquent encore de nouveaux exemples ou exhument de nouvelles sources littéraires. Cet article se focalise sur la préhistoire du motif, entre 1430 et 1550, sans classer ces oeuvres selon les catégories que l’histoire de l’art leur a peu à peu attribuées (représentation animalière, trompe-l’oeil, symbole du diable ou de la mort) : car si tout le monde s’accorde sur le fait que le motif est polysémique, la catégorie dans laquelle on classe chaque exemple reste souvent affaire d’autorité.

Il importe de redonner la parole à ces premiers témoins, dans toute leur singularité. Et certains vont nous dire des choses assez différentes de ce qu’on entend d’habitude.

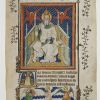

Article précédent : 4 Préhistoire des mouches feintes : dans les manuscrits

Les premières mouches en peinture

Ces premières apparitions de la mouche sont macabres : comme si, avant 1440, les peintres n’avaient songé à ce détail que pour sa valeur narrative.

Les mouches de Bernat Martorell

C’est dans un triplé flamboyant que les toutes premières mouches font leur entrée dans la peinture.

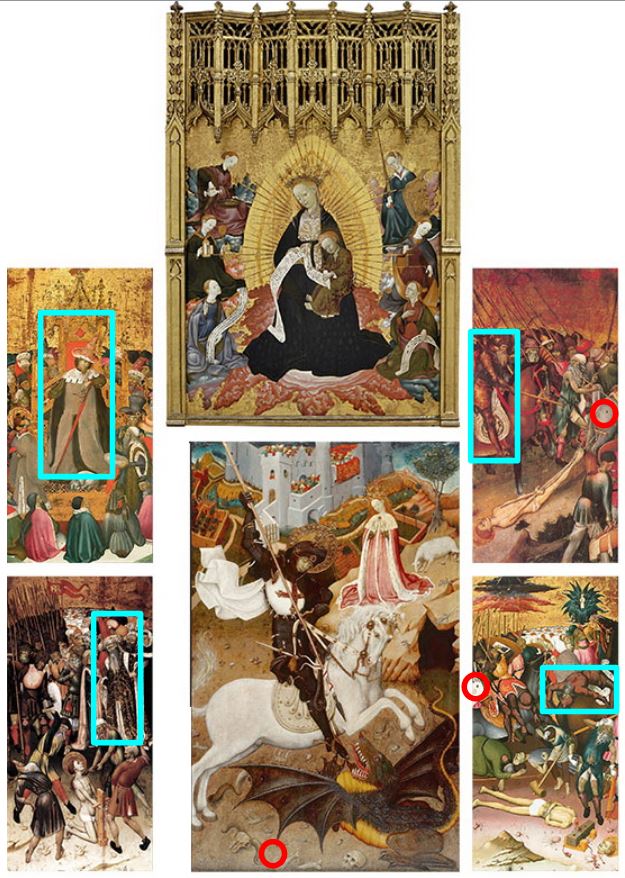

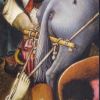

Le retable de Saint Georges, aujourd’hui démembré, était une oeuvre prestigieuse, probablement réalisée pour la chapelle Saint Georges du Palais de la Généralité de Barcelone [4b]. Martorell y fait preuve d’un grand sens de la continuité narrative puisque le roi Magnence, l’ennemi de Saint Georges, apparaît dans les quatre panneaux latéraux (carrés bleus) : deux fois en habit de cour et deux fois en armure. La mouche, quant à elle (cercles rouges), apparaît dans le panneau central, le Combat contre le dragon et dans les deux panneaux terminaux, le Saint traîné au Supplice, et la Décapitation : autrement dit les trois événements qui sont en rapport direct avec la Mort. C’est cette mouche tripliquée qui a permis à Emile Bertaux, en 1905, de rapprocher les panneaux de Paris de celui de Chicago.

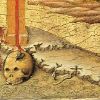

Saint Georges et le dragon

Saint Georges et le dragon

Bernat Martorell, 1434-35, Chicago, Art Institute

Martorell aurait pu placer la mouche à un emplacement plus nettement humain, le crâne, mais il a choisi une omoplate indécise pour cette nettoyeuse universelle de cadavres. Le crâne humain et le crâne à cornes font voir éloquemment le destin qui attend la princesse et son bélier, si Saint Georges ne gagne pas.

La mouche, seule vivante dans ce cimetière mixte, est peut être celle qui tire les ficelles du combat entre Bien et Mal qui se déroule au dessus d’elle ; ou bien, indifférente, elle se contente de profiter des restes.

De la même manière, des lézards, émissaires reptiliens du dragon, font l’aller-retour entre la caverne et la princesse : mais on peut tout aussi bien penser que ces bestioles sortent simplement se chauffer au soleil.

Heures de Boucicaut Heures de BoucicautMaître de Boucicaut, 1405-08, Musée Jacquemart André |

Bernat Martorell, 1434-35, Chicago, Art Institute Bernat Martorell, 1434-35, Chicago, Art Institute |

|---|

On a souvent comparé ces deux Saint Georges, tantôt pour souligner la ressemblance des compositions, tantôt pour insister sur les différences (la posture du cavalier notamment [4c]).

Sans prétendre que Martorell, dont on connaît quelques miniatures, ait été se former dans un atelier parisien, il est clair que le détail animalier – à l’intérieur de l’image – est un procédé d’enlumineur, à la fois narratif et naturaliste. On remarquera que le maître de Boucicaut a quant à lui posé un papillon bleu céleste au ras de la falaise : il sert de relais graphique entre les parents, qui prient en haut du rempart, et la princesse également en prières, captive de son rocher.

Le Saint traîné au Supplice Le Saint traîné au Supplice |

La Décapitation La Décapitation |

|---|

Les deux autres mouches du retable de Martorell suivent la même logique, mi-symbolique mi-naturaliste :

- de la mouche posée sur la croupe – point commun avec les deux manuscrits italiens décrits dans 4 Préhistoire des mouches feintes : dans les manuscrits– , on pourrait dire qu’elle aiguillonne l’attelage vers le lieu de l’exécution, mais elle se trouve aussi à sa place naturelle, près de l’anus bien marqué du cheval ;

- la mouche posée sur l’écu regarde vers le bas, comme si elle accompagnait la chute des cavaliers désarçonnés par la colère divine ; mais elle rappelle aussi qu’elle tient sans problème sur une surface verticale lisse.

Ces toutes premières mouches ont donc toutes trois les mêmes caractéristiques :

- elles ont partie liée avec la Mort ;

- elles sont intégrées à l’image et à la narration.

Malgré ce qu’on en a dit, elles n’ont donc rien d’un trompe-l’oeil, ce qu’exclut de toute façon la hauteur respectable du retable (environ trois mètres de haut, en comptant la prédelle) et la distance par rapport au spectateur.

La mouche du maître autrichien

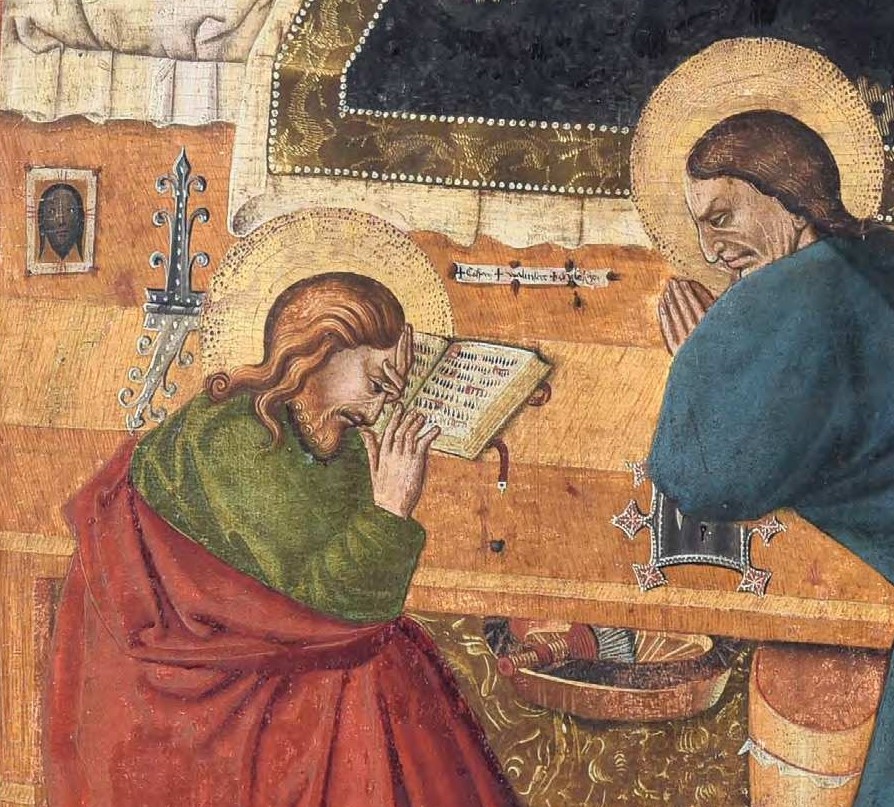

Triptyque de la Mort de la Vierge (détail) Vers 1440, Esztergom Christian Museum, Hongrie

Triptyque de la Mort de la Vierge (détail) Vers 1440, Esztergom Christian Museum, Hongrie

Jusqu’à ce qu’on en trouve un autre, la plus ancienne mouche peinte dans l’intention possible de tromper l’oeil est celle-ci, exhibée par Anna Eörsi [1] :

- elle se dirige vers le M de l’inscription « Caspar+walthisar+melchior » du petit parchemin fixé par de la cire sur le bord du lit ;

- une araignée pend sous le livre de l’Apôtre.

La mouche attirée par le cadavre de Marie et menacée par l’araignée participe à une narration marginale, tout en symbolisant la Mort et le Mal. Mais elle participe aussi, avec le morceau de parchemin collé, l’image de la Saint Face, et les charnières, à une tentative manifeste de réalisme. [1a].

Si Giovannino dei Grassi a inventé pour les puissants Visconti la mouche métaphysique (voir 4 Préhistoire des mouches feintes : dans les manuscrits), il se pourrait bien que ce soit cet autrichien anonyme qui ait peint, avec ses modestes moyens, la première mouche que tout un chacun a envie de chasser.

![]()

Tout de suite après cette entrée en scène, la mouche en peinture va bifurquer dans deux directions bien distinctes :

- profane, avec l’homme ou la femme d’un portrait ;

- sacrée, avec l’Enfant Jésus ou avec le Christ.

Nous allons suivre ces thématiques jusque vers 1550. Après quoi les mouches se confineront dans un rôle bien particulier : représenter l’éphémère au sein d’une nature morte.

![]()

La mouche dans le portrait

Ce thème n’est présent que dans les Pays du Nord.

La mouche-peintre (SCOOP !)

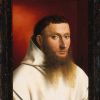

Portrait d’un chartreux, Petrus Christus, 1446, MET

Portrait d’un chartreux, Petrus Christus, 1446, MET

Ce tout premier portrait de Petrus Christus est aussi de loin le meilleur, à un moment où, cinq ans après la mort de Van Eyck, il reste encore très proche de la technique de son maître. La mouche est bien sûr un détail illusionniste, au même titre que l’inscription gravée. Mais on sent bien que sa signification va au delà. On a proposé plusieurs hypothèses [5] :

- acceptation de la Mort, point d’orgue de la vocation du chartreux – mais l’homme, non tonsuré, est un laïc, frère lai ou convers, et pas un moine ordonné ;

- signature parlante – mais on n’a pas trouvé trace d’un chartreux nommé De Vliegher ;

- talisman contre le Diable – mais on n’a aucun exemple avéré d’un telle valeur apotropaïque.

On n’a semble-t-il pas remarqué que, tandis que les montants et la traverse supérieure du cadre sont en pierre, la traverse inférieure est en bois : autrement dit une réparation de fortune. C’est justement là que le peintre a posé la mouche, entre son prénom PETRUS et le chrisme qui remplace CHRISTUS. Ce jeu de substitutions de l’éternel par le périssable, de la pierre par le bois, du Christ par celui qui s’en réclame, est l’affirmation du pouvoir immortalisant du peintre : de même qu’il a le pouvoir de déclarer que ce bois feint est une pierre (PETRUS), de même il a celui de suggérer que cet insecte aux pattes plus fines qu’un poil de barbe, qui trace par sa marche une horizontale impeccable, est l’homologue de son pinceau habile, figé pour l’éternité.

Comme souvent, c’est dans ses tout premiers débuts qu’un motif est le plus complexe.

La mouche « morceau de bravoure »

Schlossmuseum, Gotha Schlossmuseum, Gotha |

Palacio reale, Madrid Palacio reale, Madrid |

|---|

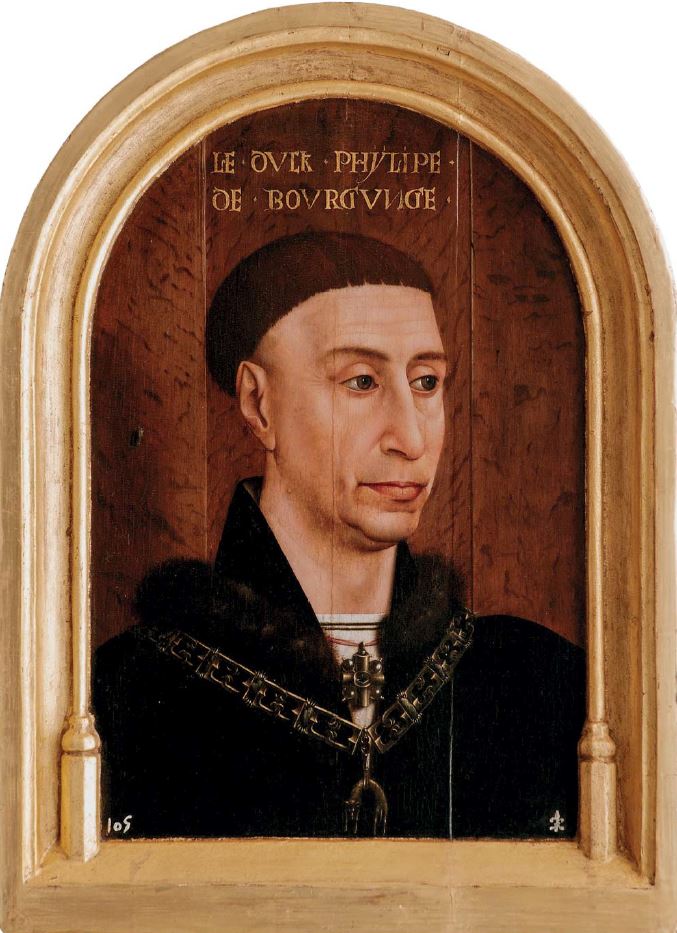

Portrait de Philippe le Bon, d’après un original de Van der Weyden, vers 1500

Dans un article récent [6], Stephan Kemperdick a comparé ces deux versions, dont le fond en faux bois porte pour l’un une mouche (Gotha), pour l’autre un cloporte : cet insecte rampant ne peut être compris que comme présent à l’intérieur de l’image, tandis que la mouche, insecte volant, peut tout aussi bien être vue comme un trompe-l’oeil posé sur la surface du tableau. La présence de ce détail dans les deux copies pourrait être l’indice qu’il figurait déjà dans le portrait original peint par Van der Weyden (mort en 1464).

Portrait d’homme avec une flèche

Portrait d’homme avec une flèche

Memling, 1475, NGA

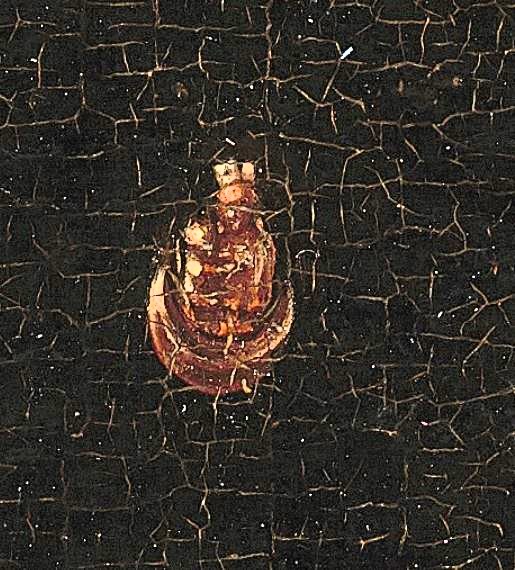

Ce portrait comporte deux morceaux de bravoure démontrant l’habileté à peindre le minuscule :

- la broche dorée du béret, avec une Vierge au croissant ;

- une mouche presque invisible sur le fond noir, à côté du pouce qui tient la flèche.

Tout comme dans le portrait de Petrus Christus, cette mouche est nécessairement dans le tableau, puisqu’elle marche sur la table. L’idée est probablement de comparer ces deux choses volantes et bruyantes : la flèche contrôlée par l’archer, la mouche que personne ne contrôle, sauf l’artiste.

Mais on peut également l’opposer, en diagonale, avec le broche du béret, troisième chose qui vole dans le Ciel [7] : l’une dorée et protectrice, l’autre noire et importune.

Portrait d’un homme âgé (PIUS JOACHIM), Maître du Portrait Mornauer (attr), vers 1475, Kunstmuseum, Bâle

Portrait d’un homme âgé (PIUS JOACHIM), Maître du Portrait Mornauer (attr), vers 1475, Kunstmuseum, Bâle

L’histoire de ce portrait est intéressante, puisque le halo doré et l’inscription ont été rajoutés en 1512 pour sacraliser un portrait civil, comme nous l’apprend l’inscription qui figurait sur l’ancien cadre :

|

Pour le divin patriarche Joachim de Nazareth, grand père de Jésus, choisi par lui comme patron, Balthasar Pacimontanus, théologien, âgé de vingt et sept ans et dix sept jours, a fait faire ceci, l’année du Christ douze, au mois de septembre. |

DIVO IOACHIMO NAZARE[N]O PATRIARCHAE IESV AVO PATRON[O] S[VO] SELECTO BALDAS[AR] PACIMONTANVS THEOLOGVS ANN [ OS] NATVS VII ET XX D[IES] XVII F[IERI] C[VRAVIT] AN[NO] CHR[ISTI] XII K[ALENDIS] SEPTE[MBRIS] ». |

Selon les calculs de Martin Rothkegel [7a], ceci fait naître Baltasar Hubmaier le 16 août 1485, le jour de la Saint Joachim, d’où le choix de ce patron (Baltasar ne figurant pas dans le calendrier). Hubmaier s’est bricolé ce saint patron pour célébrer, en 1512, son accession au doctorat de l’université d’Ingolstadt.

Ces circonstances renvoient la raison d’être de la mouche dans les ténèbres antérieures. Sa position à l’arrière plan, entre l’oeil et les lunettes, laisse supposer qu’elle était plus qu’un simple trompe-oeil : par sa vue réputée et par sa rapidité, elle synthétise parfaitement les deux instruments qu’elle jouxte, la vision de près grâce aux lentilles et la vision de loin grâce aux lettres.

Un portrait à énigmes (SCOOP !)

Portrait d’un jeune homme anonyme

Portrait d’un jeune homme anonyme

Maître du Jugement Dernier de Lüneburg (attr), vers 1485, collection Thyssen-Bornemisza, Madrid

Le caractère délibérément énigmatique de ce portrait est attesté par deux « accidents » graphiques :

- à la place de l’oeillet habituel dans les portraits de prétendant, la main gauche fait semblant de pincer une des fleurs qui décore le tissu vert ;

- le rideau présente deux systèmes de fixation à la tringle : par un anneau métallique (attaché), et par une pointe de tissu (détachée) ; sur deux anneaux, il en manque un.

Ainsi le tissu sort de son rôle d’objet inanimé en soulignant l’absence de deux objets symboliques des fiançailles : la fleur et l’anneau.

Tout en haut, la mouche posée sur le vitrail constitue une troisième énigme, juste à côté de la figurine de Samson tuant le lion à main nu : sa chevelure dressée rappelle la force surhumaine qui lui vient du ciel :

« L’esprit de l’Eternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau ». Juges 4,6

Faut-il comprendre le symbole dans son interprétation typologique habituelle, à savoir la lutte contre le mal ? De même que Samson vient à bout du roi des animaux, le vitrail vient à bout de l’animal le plus infime, en le prenant dans son réseau comme dans une toile d’araignée.

La suite de l’histoire de Samson nous oriente vers une autre piste : quelques jours après la mort du lion, Samson repasse voit son cadavre et trouve à l’intérieur un essaim d’abeilles et du miel. Cet événement extraordinaire lui donne l’idée d’une énigme qu’il pose ensuite aux Philistins : « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. »

Notre amateur d’énigmes aurait-il voulu moderniser à sa sauce l’énigme biblique ? Car, d’une certaine manière, la mouche improductive, isolée dans sa cellule de verre, apparaît comme l’antithèse des abeilles mellifères.

Ainsi ce portrait cryptique apparaît triplement déceptif : une fleur factice, un anneau qui manque, et une mouche en guise d’abeilles. Les espérances du jeune homme auraient-elles tourné court ?

Le moment Zeuxis

Portrait d’une femme de la famille Hofer, vers 1470, peintre souabe inconnu, National Gallery

On ne sait rien du peintre ni de la commanditaire, sinon qu’elle était très riche : robe et rideau de brocard, coiffe impeccable fixée par des dizaines d’épingles, bagues nombreuses. Le myosotis possède un symbolisme trop lâche (amour, souvenir…) pour donner une quelconque indication. La seule certitude est que le peintre n’a pas posé la mouche par hasard : il avait l’assentiment de la cliente.

L’ombre de l’insecte est cohérente avec l’éclairage d’ensemble : il est donc impossible de savoir si la mouche s’est posée sur la coiffe pendant la pose, rendant hommage à l’immobilité du modèle, ou si elle s’est posée aujourd’hui sur le tableau, attirée par cette grande plage blanche. A une époque où la notion d’instantané n’existait pas, on mesure ce que pouvait avoir de vertigineux ce collapse de deux lieux et de deux moments.

L’avancement des techniques illusionnistes permettait à cette riche allemande de s’offrir son « moment Zeuxis » : celui où la peinture devient si vraie que même une mouche s’y trompe, tels les oiseaux attirés par les grappes du maître athénien.

Les trois volatiles du Maître de Francfort (SCOOP !)

Cette composition sort un peu du cadre temporel de cette étude, mais a le mérite de donner un état des lieux sur la question de la mouche, à la toute fin du XVème siècle.

![]()

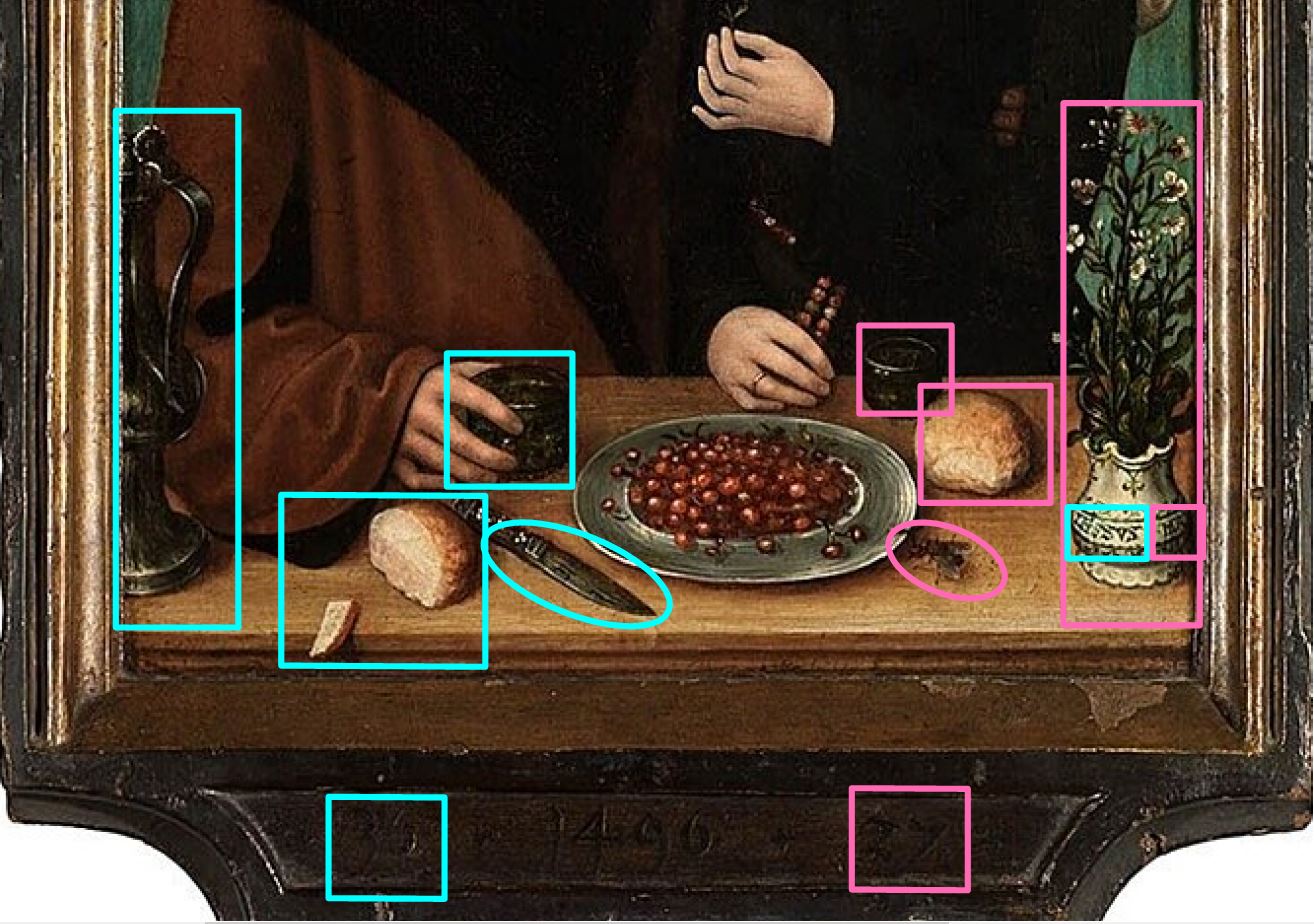

Le peintre et son épouse

Le peintre et son épouse

Maître de Francfort, 1496, Musée royal des Beaux-Arts, Anvers

Ce tableau ne peut être compris que dans son contexte très particulier : les giroflées dans le vase, dans la main de l’épouse et sur le cadre ouvragé, font allusion à « La Giroflée (De Violieren) », une des chambres de rhétorique d’Anvers dont la devise « Wt ionsten versaemt’ (unis dans l’amitié) » est inscrite en haut du cadre. Elle s’était créée vers 1480 sous l’égide de la Guilde des Peintres, d’où la présence du taureau ailé de Saint Luc [7b].

La première mouche de ce tableau est une mouche « picturale » : tâche noire sur la coiffe blanche, elle joue en contrepoint de la giroflée blanche sur le fond noir, et est similaire à la mouche sur la coiffe de la femme de la famille Hofer (la richesse en moins) : un détail à la Zeuxis, à la fois dans et sur le tableau.

Un portrait de couple

On lit souvent que ce double portrait serait le tout premier exemple de portrait de couple sur un seul panneau. Il a en fait été précédé par un panneau de Memling vers 1470-72 et par plusieurs panneaux germaniques (voir Couples germaniques atypiques)

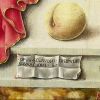

Reste que la polarité masculin/féminin, inhérente au portait de couple, marque profondément le bas du tableau : deux âges (36 et 27), deux pains ronds, deux verres, deux récipients (pichet et vase), plus l’inscription IHESUS MARIA qui valide la dimension religieuse des objets posés sur la table : le vin du pichet et les deux pains renvoient à une sorte d’eucharistie laïque, célébrée sur un autel domestique autour d’un plat de cerises, le fruit qui symbolise la Passion.

Par élimination, le couteau s’associe mécaniquement à la mouche. Ce qui nous donne une interprétation possible : parce que la mouche a été attirée par le fruit (comprendre le Serpent par la Pomme, du côté de la Femme), le fer a dû trancher le pain (comprendre la Cène et la Crucifixion, du côté de l’Homme) [8].

Une composition rhétorique

Dans le contexte rhétoricien de la composition, on est tenté de mettre en relation les trois animaux ailés qui s’étagent, du plus éthéré au plus terrestre (en jaune) :

- le taureau doré, emblème de la Peinture, dans le cadre ;

- la mouche « à la Zeuxis », exercice de style, à la fois sur et dans le tableau ;

- la mouche diabolique, dans le tableau, emblème du Péché et du caractère périssable des choses ici-bas.

Trois registres bien soulignés par les trois occurrences de « La giroflée » (en blanc).

La mouche éphémère (SCOOP !)

Au XVIème siècle, la mouche va disparaître des portraits et se déplacer vers le genre plus calibré de la nature morte, où elle perturbera, d’une touche de Vanité, l’opulence des fruits et la magnificence des fleurs.

Deux pendants peu connus [9a] témoignent de cette transition entre la mouche subjective, éminemment variable, et la mouche emblématique, figée dans sa signification univoque de Mort et de Corruption.

Portrait d’un arbitre (Schiedsrichter) Portrait d’un arbitre (Schiedsrichter) |

Portrait d’une femme au perroquet Portrait d’une femme au perroquet |

|---|

Barthel Beham, 1529, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Il se peut que les détails de ce tableau soient purement anecdotiques : le mari aimait à se rafraîchir avec de l’eau citronnée, l’épouse possédait un perroquet favori. Il se peut qu’ils soient aussi de simples démonstrations de réalisme : le verre d’eau pour les reflets sur la table, le perroquet pour les luisances sur les plumes. Mais la proto-nature morte du premier plan propose aussi une lecture symétrique, qui met en pendant :

- des boissons – l’eau et le vin, évoqué par la grappe de raisin ;

- des consommables tenus du bout des doigts – la craie et la pomme ;

- des volatiles – les mouches et le perroquet.

Il ne faut pas lire ces détails comme un rébus à déchiffrer, mais comme des notations psychologiques qui ajoutent à la compréhension de ce pendant marital :

- le mari est passionné par le jeu qui se déroule devant lui ; la craie en suspens entre deux doigts, il note les points sur la table et les biffe au fur et à mesure, de sorte que les instants du jeu sont du domaine de l’éphémère, tout comme la date inscrite elle-aussi à la craie et les mouches attirées par ce qui reste du citron ;

- l’épouse regarde son époux comme le perroquet regarde les mouches, d’un air dubitatif et polysémique (voir – Le symbolisme du perroquet) :

- en tant que symbole de la Gourmandise, il toise ceux qui se contentent d’eau et d’acidité ;

- en tant que symbole de l’Eternité, il s’interroge sur ceux qui se satisfont de l’Instant.

Saint Donatien, Musée des Beaux Arts de Tournai Saint Donatien, Musée des Beaux Arts de Tournai |

Portrait de Jean de Carondelet, Nelson Atkins Museum of Art Portrait de Jean de Carondelet, Nelson Atkins Museum of Art |

|---|

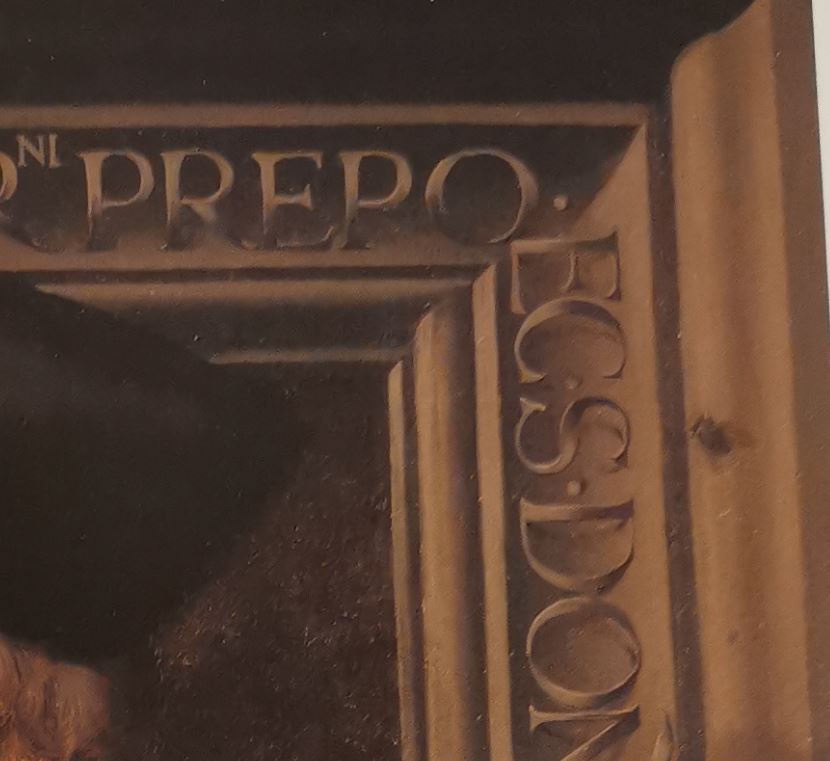

Gossaert (dit Mabuse), 1525-30,

Gossaert avait déjà peint en 1517 un portrait intime du même Carondelet, dans un diptyque célèbre où il apparaît tourné vers la droite, en prières devant la Madone, un crâne sur le revers (voir Le diptyque de Jean et Véronique).

Plus âgé, le chanoine se présente ici en tête à tête avec Saint Donatien [9b], dans toute la majesté de sa charge : aumusse d’hermine peinte tâche par tâche, surplis de dentelle peinte fil par fil. Gossaert a utilisé dans plusieurs portrait le procédé du cadre intégré, à la fois très efficace graphiquement et porteur d’une forme sophistiquée de paradoxe : puisque ce qui est normalement en dehors et par devant se retrouve à l’intérieur et par derrière. Mais ici ce cadre intégré prend une importance majeure, puisqu’il immortalise le chanoine es qualités :

|

Dom Jean Carondelet, Archevêque de Palerme et Prévôt de l’église Saint Donatien de Bruges |

D. IO. CARONDELET ARCHIEPI PANORni PREPO. EC. S. DON. BRVGEN |

Les lettres constituent un tour de force de réalité virtuelle : par leur bombement, elles inversent le creusement de la bordure et ne peuvent être qu’en métal, malgré leur teinte pierre. La mouche n’est pas placée n’importe où : à côté de la seule lettre isolée, l’abréviation S de Sanctus : comme si, en voletant entre les deux panneaux, elle assurait la liaison entre le saint patron de l’église et son chanoine ; et comme si, derrière l’oreille de Jean Carondelet, elle remplaçait le crâne du revers par un autre symbole, plus discret, mais plus proche, de sa propre mort.

![]()

En aparté : l’origine du cartellino

Cette question est un exemple de ces retournements complets de situation qui font tout le sel de l’Histoire de l’Art (pour les détails, voir la remarquable thèse de Kandice Rawlings [10] ) .

Dans plusieurs articles, l’éminent Millard Meiss avait expliqué que le cartellino, dont le premier exemple en Italie se trouve dans la Madone de Tarquinia en 1437, avait été inspiré à Filippo Lippi par son contact avec des oeuvres illusionnistes flamandes, lors de son voyage à Padoue en 1434-35. On aurait donc l’enchaînement : Flandres => Padoue => Florence => reste de l’Italie.

Petit à petit, les spécialistes se sont rendu compte qu’aucune oeuvre flamande de l’époque ne présentait de cartellino, et que le motif s’était surtout répandu en Italie dans la région de Padoue, et pas du tout à Florence. La théorie dominante est désormais que le cartellino était un motif que Lippi avait vu à Padoue, et auquel il ne s’est essayé qu’une seule fois. Par l’ironie des destructions, c’est ce produit dérivé qui a survécu, alors que les oeuvres originales n’ont laissé aucune trace.

En 1963, Zygmunt Wazbinski [9] a supposé que le cartellino serait né très précisément dans l’entourage de Francesco Squarcione, le maître de Padoue et grand introducteur du renouveau antiquisant dans la peinture italienne. Wazbinski a même proposé une explication séduisante (malheureusement sans source textuelle) :

« Le cartellino imite les étiquettes en papier que Squarcione apposait sur les objets de sa collection de sculptures anciennes, fragments et modèles d’atelier : ses nombreux étudiants auraient pu vouloir l’utiliser pour revendiquer leur contribution individuelle au sein de cet important atelier ». ( [10], p 8)

Voici donc maintenant l’enchaînement le plus probable, résumé par Kandice Rawlings :

« L’origine du cartellino à Padoue – non aux Pays-Bas ou à Florence – est confirmée par son apparition à Padoue au milieu du XVe siècle dans le cercle de Francesco Squarcione, par les précédents que sont les signatures et inscriptions dans la peinture gothique de Venise et de la Vénétie, et par le lien avec les centre d’intérêts locaux pour l’épigraphie et l’archéologie. Dans le dernier quart du XVe siècle, le motif fut repris par les peintres vénitiens et diffusé à d’autres parties de la terraferma. » ([10], p 58)

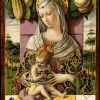

La Madone de Tarquinia (SCOOP !)

Triptyque de Saint Juvénal, Masaccio, 23 avril 1422, Museo Masaccio, Cascia di Regello Triptyque de Saint Juvénal, Masaccio, 23 avril 1422, Museo Masaccio, Cascia di Regello |

Madone de Tarquinia, Filippo Lippi, 1437, Palazzo Barberini, Rome Madone de Tarquinia, Filippo Lippi, 1437, Palazzo Barberini, Rome |

|---|

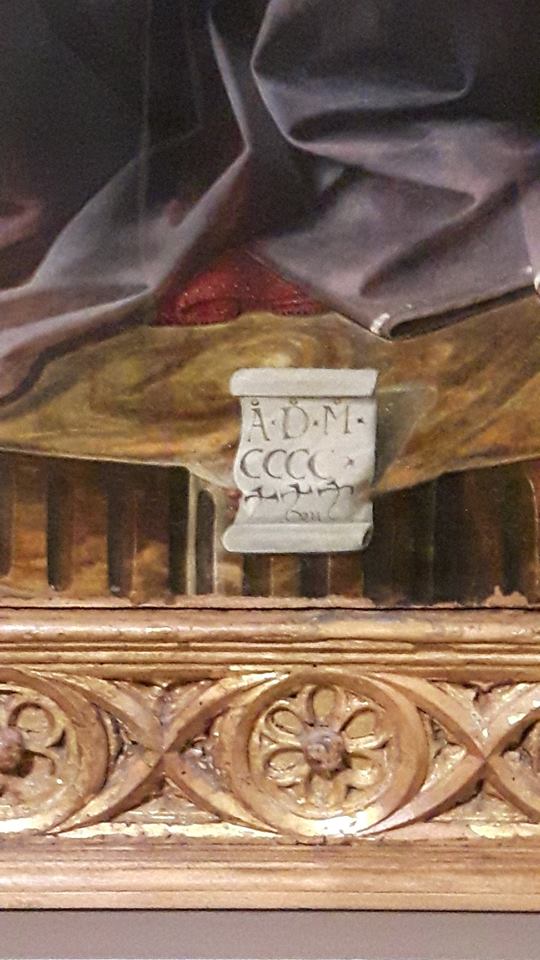

Eloignées d’à peine quinze ans, ces deux oeuvres montrent bien tout ce que le contact avec la peinture flamande avait apporté à Lippi. De Masaccio il a conservé la vue plongeante (le point de fuite approximatif est au niveau du visage de la Vierge) mais il a remplacé le dossier du trône par les trois pans d’une chambre, faisant en quelque sorte descendre la Madone de son ciel doré et éternel à l’ici et au maintenant. Il a inventé un très original trône circulaire, dont le dossier vient compléter, en creux, l’estrade qui fait ressaut en avant ; et remplacé l’inscription ( PLENA-DOMINUS-TECUM-BENEDICTA) par des simples cannelures à l’antique, au centre desquelles il a serti l’ancêtre de tous les cartellini.

A noter chez Masaccio le détail de la Vierge tenant le pied de l’enfant : cette iconographie remonte à la Vision de Saint Brigitte, selon laquelle la Vierge serait tombée en larmes devant la beauté de son fils, ayant la prémonition de sa Passion (sur cette iconographie, voir 1 Toucher le pied du Christ : la Vierge à l’Enfant). Le thème de la Madone triste se prête à de nombreuses variantes, en général méconnues, dont nous verrons des exemples plus loin.

Tandis que Masaccio avait inscrit la date au centre du cadre (MCCCCCXXII), Lippi l’a remontée sur le cartellino et l’a disposée verticalement, avec un raffinement calligraphique qui n’a pas été souligné : la taille des lettres diminue, en passant de Dieu et du Millénaire ( Anno Domini M) aux jours (vii), avec la préciosité supplémentaire de représenter les trois X comme trois croix, à la manière d’un petit Calvaire.

Comme le note Rona Goffen [11] ce proto-cartellino n’en est pas vraiment un : d’une part parce qu’il ne porte pas la signature de l’artiste, d’autre parce qu’il n’est pas réalisé en trompe-l’oeil (collé sur le tableau), mais intégré à la composition.

Très précisément, Lippi l’a placé sur une petite protubérance cylindrique : un dispositif fréquent devant les estrades rectilignes [12], mais dont je n’ai trouvé aucun exemple devant une estrade circulaire. Le papier est collé à gauche par un point de cire, mais coincé à droite par la pierre (on voit bien le bombement qui résulte de la compression) : ce papier a en fait pour fonction de dissimuler une ébréchure dans le socle de marbre. Ce qui nous ramène, d’une nouvelle manière, aux étiquettes que Squarcione collait devant ses antiques.

A la manière de la lettre de Poë, Lippi place juste sous notre nez, et pourtant pratiquement invisible, un morceau de bravoure d’une rare complexité, souvenir de son voyage à Padoue.

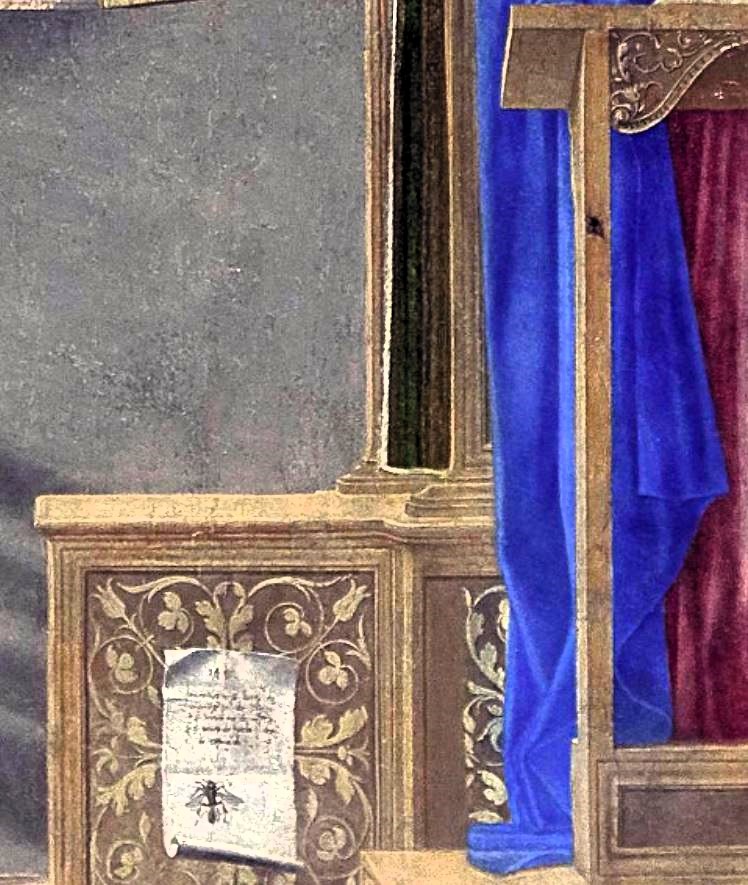

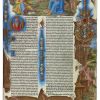

Deux trompe-l’oeil cumulés (SCOOP ! )

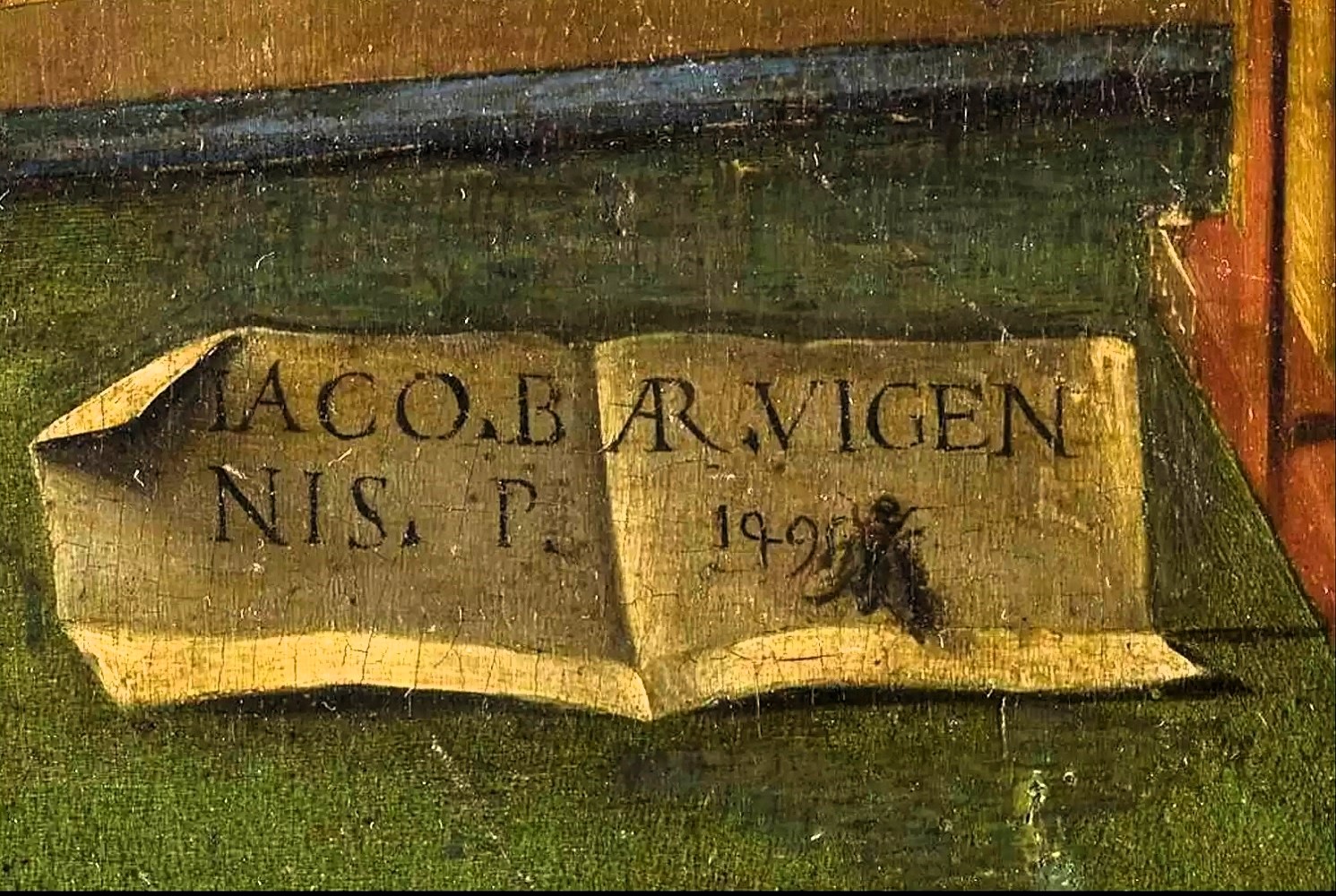

il fallait que les deux motifs squarcionesques, la cartellino et la mouche feinte, aient, chacun de leur côté, atteint leur maturité, pour qu’un artiste songe à les combiner, dans une sorte de trompe-l’oeil au carré. Cela ne s’est produit à ma connaissance que deux fois, la même année 1495, dans une ambiance vénitienne : : coïncidence qui soulève la question d’une influence mutuelle, insoluble dans l’état de notre ignorance quant à la première de ces deux oeuvres.

|

|

|---|

Portrait de Luca Pacioli, Atelier d’Alvise Vivarini, 1495, Musée Capodimonte, Naples

L’inscription du cartouche IACO.BAR.VIGEN/NIS.P. 149(5), qui semblait au départ assez claire ( Jacopo di Barbari , âgé de vingt ans (VICENNIS), a peint en 1495) a été définitivement obscurcie par une cascade d’érudition et de délires interprétatifs [13] : entre ceux qui ont mis en doute l’authenticité du cartellino et ceux qui en font la clé du déchiffrage du panneau, de l’identification du peintre ou de celle du jeune homme, une mouche n’y retrouverait pas ses oeufs.

Une hypothèse invérifiable, mais très vraisemblable, a été proposée récemment par Francesca Cortesi Bosco ([13a], p 57) : la mouche interrompant l’inscription aurait été ajoutée par l’atelier pour signifier la mort brutale du jeune génie inconnu qui a peint cette oeuvre exceptionnelle : ce pourquoi rien de comparable n’a pu lui être attribué.

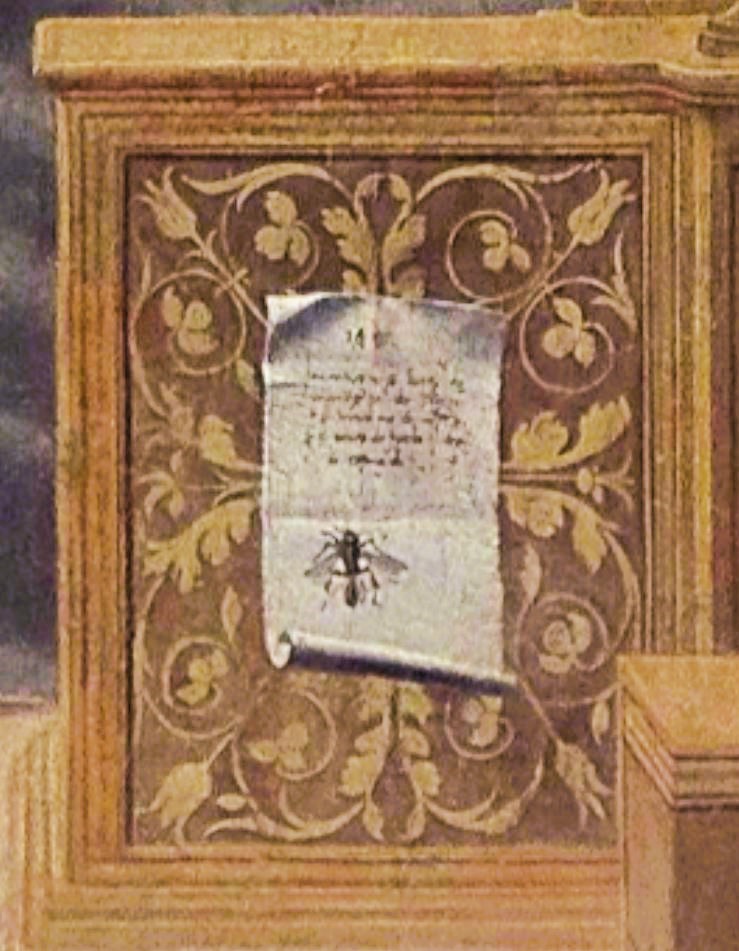

Annonciation, Cima da Conegliano, 1495, Ermitage

Annonciation, Cima da Conegliano, 1495, Ermitage

On connaît en revanche beaucoup de choses sur la seconde oeuvre : elle a été peinte pour l’autel principal de la chapelle de la confrérie des Soyeux de Lucques (Arte dei Setaioli), dans l’église Santa Maria dei Crociferi de Venise. Le cartellino se trouve en bonne place, presque au centre, sur le flanc marqueté de la plateforme qui porte le lit de la Vierge, et sous un autre morceau de bravoure : le volet ouvert, à l’intérieur duquel s’ouvre un second volet.

Ces deux ouvertures imbriquées ont une valeur symbolique : elles représentent la révélation en deux temps de l’Incarnation, d’abord par la prophétie d’Isaïe 7,14, inscrite en hébreu sur le haut du lit, puis par la parole de l’Ange. La restauration récente a révélé en bas du lit une inscription malheureusement illisible, en lettres latines [14]. Ainsi les deux inscriptions et les deux langues corroborent cette notion d’une Annonciation en deux temps.

|

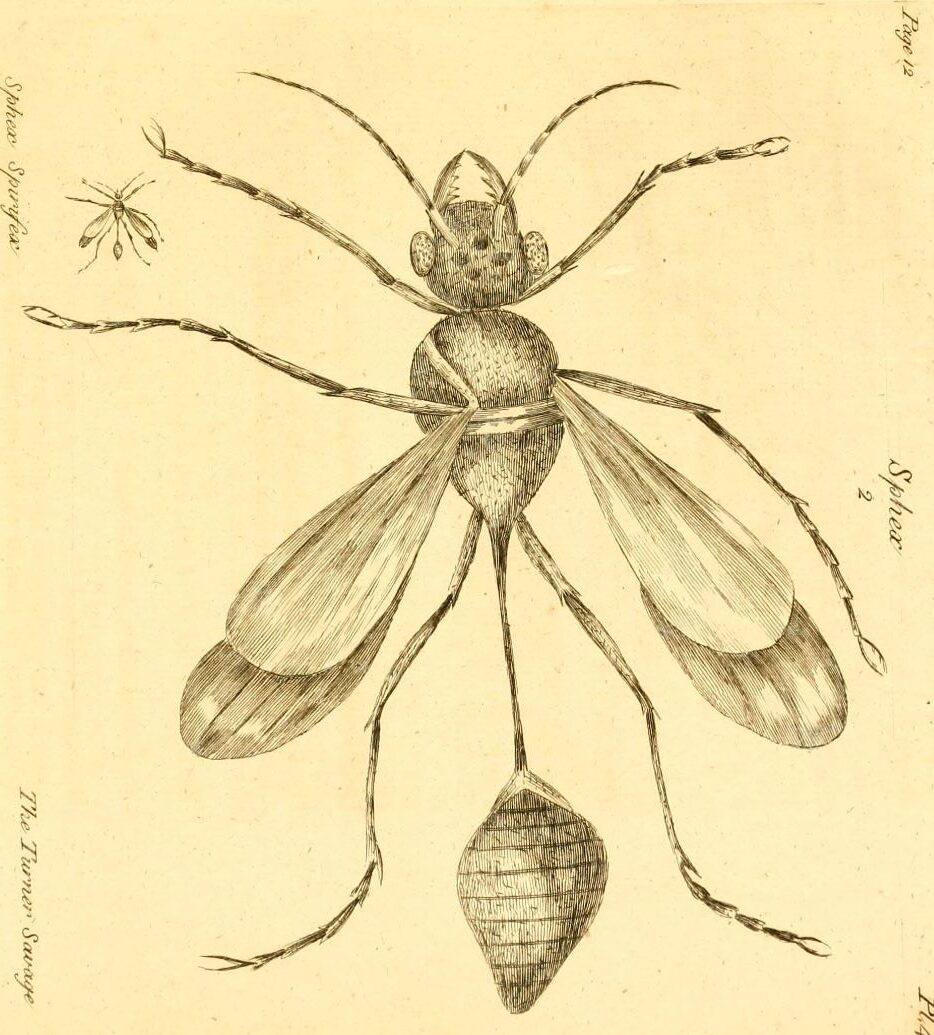

Sceliphron Spirifex (Sphex ) Hill, J. A decade of curious insects. London. 1773 Sceliphron Spirifex (Sphex ) Hill, J. A decade of curious insects. London. 1773 |

|---|

Le cartellino porte la date, le nom des quatre confrères qui ont validé la réalisation, puis la signature « Joan Baptista da Conegliano fecit » [15]. L’insecte termine la liste. On a dit qu’il s’agissait de l’emblème de la confrérie, mais rien ne le prouve. La forme de l’abdomen et des ailes fait penser à une sorte de guêpe, de type Sphex : on la nomme en Italie vespa vasoia, la guêpe-potière, à cause des petits nids individuels qu’elle construit avec de la terre.

Une complication supplémentaire est la présence d’un second insecte, une mouche posée sur le montant du pupitre de Marie. On peut classer ces deux présences infimes parmi les exercices de style un peu gratuits, comme les vitres manquantes dans les vitraux de l’église, ou la chaise à enfant sous la fenêtre.

On peut au contraire leur accorder une importance majeure, en remarquant que les deux protagonistes regardent dans leur direction, comme pour attirer l’attention du spectateur. En l’absence du volatile habituel de l’Annonciation, la colombe blanche de l’Esprit Saint, ont-ils par antithèse une valeur péjorative, celle du Diable qui rode pour tenter d’empêcher l’Incarnation ? (sur un exemple de cette croyance médiévale, voir 5.1 Mise en scène d’un Mystère sacré).

Il faut sans doute distinguer les deux insectes : la mouche ou le moucheron du pupitre pourrait bien être le symbole d’un diable inoffensif, déjà réduit à presque rien. La guêpe du cartellino, en revanche, ne peut avoir qu’une valeur positive, puisqu’elle conclut la liste des clients. Cette espèce, qui ne pique pas et vit solitaire, n’est pas considérée nuisible. Depuis Virgile, on associe à la virginité les abeilles, qui :

« ne s’adonnent point à l’amour, qui ne s’énervent pas dans les plaisirs, et ne connaissent ni l’union des sexes, ni les efforts pénibles de l’enfantement ». Virgile, Géorgiques, livre IV

Les guêpes ont en commun avec les abeilles d’être engendrées du corps d’un animal mort, mais Pline précise bien une différence essentielle : elles ont une vie sexuelle :

« Le corps d’un jeune bœuf , qu’on a fait expirer sous les coups , produit des abeilles , comme le corps d’un cheval produit les guêpes et les frelons , et celui d’un âne les scarabées , la nature changeant certains animaux en d’autres. Mais nous voyons ces trois dernières espèces d’insectes s’accoupler . Toutefois ils élèvent leurs petits presque de la même manière que les abeilles. » Pline, Histoire naturelle, Des insectes

Ainsi, tout comme le bombyx du mûrier aurait mieux convenu comme emblème des soyeux, de même l’abeille aurait été un bien meilleur candidat pour symboliser la virginité de Marie. Je pense que Cima a choisi la guêpe-potière pour deux raisons : en hommage à son habileté d’artisan, et aussi parce qu’elle fabrique des nids. Et la chambre de Marie contient déjà une chaise d’enfant, fabriquée par son artisan de mari…

D’un point de vue esthétique, on remarquera que les deux insectes couvrent parfaitement toute la tessiture de notre motif :

- la mouche, presque invisible, est située dans le présent de Marie, celui de l’Annonciation ;

- la guêpe, trompe-l’oeil mis en évidence sur un trompe-l’oeil, est faite pour attirer la main : en venant se poser après la signature du peintre, elle vient en quelque sorte, dans le Présent du tableau, attester de la bonne fin du contrat.

Article suivant : 4-3 Préhistoire des mouches feintes : dans les tableaux sacrés

[1a] Dans un second article, Anna Eörsi [1b] a proposé une lecture symbolique de ces détails, qui minore quelque peu l’intention de tromper l-oeil :

- les papiers collés (Saint Face et Rois Mages) ont une valeur propitiatoire, dans le voyage de la Vierge vers son Fils ;

- le coffre ostensiblement verrouillé représente l’Arche d’alliance, imputrescible, auquel le corps de Marie est souvent comparé ;

- la mouche et l’araignée signifient la vermine, inopérante sur le saint corps ;

- les accessoires de toilette sont sous le lit, parce qu’inutiles ;

- le sol, grouillant d’insectes et avec même une figure de diable (à droite) représente le Mal.

A notre que ce panneau constituait la partie centrale d’un retable, récemment reconstitué [1c] et dont les volets de la prédelle présentaient une iconographie remarquable : l’opposition entre les bonnes et les mauvaises pensées.

https://en.wikipedia.org/wiki/Musca_depicta

Pour une synthèse française : Jean-Michel Durafour, Emmanuelle André. « Musca depicta ». Dictionnaire d’iconologie filmique, 2022, pp.448-457 https://amu.hal.science/hal-04036913/document

Pour une approche plus théorique :

Anne Beyaert « Le monde de la mouche » Protée, Volume 30, numéro 3, hiver 2002, p. 99–106 https://www.erudit.org/fr/revues/pr/2002-v30-n3-pr542/006873ar.pdf

Pour une bibliographie impressionnante et récente :

Lubomir Konecny « Catching an Absent Fly » https://www.academia.edu/28237822

Sur le thème de la mouche en général :

Cornelia Kemp (1997), article Fliege, RDK IX, 1196-1221 https://www.rdklabor.de/wiki/Fliege

Maryan W. Ainsworth et Maximiliaan P. J. Martens (coll.), Petrus Christus : Renaissance master of Bruges, New York, The Metropolitan Museum of Art, 1994

https://libmma.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15324coll10/id/91666

https://www.academia.edu/77152710/Philip_the_Good_Bare_headed

Stephen H. Goddard, « The Master of Frankfurt and his Shop, Verhandelingen van de koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van Belgie », Klasse der schone kunsten 46 (1984), p 129-31

Association internationale scientifique Roger de le Pasture – Rogier van der Weyden « Jean Gossart Saint Donatien » https://www.rdlp.org/documents/musees/04-gossart.pdf

Giovanni di Ser Giovanni, 1420-50, Vierge à l’Enfant avec Saint Antoine Abbé, Saint Julien l’Hospitalier et un donateur, Courtauld Institute

Giovanni di Ser Giovanni, 1420-50, Vierge à l’Enfant avec Saint Antoine Abbé, Saint Julien l’Hospitalier et un donateur, Courtauld Institutehttps://it.wikipedia.org/wiki/Ritratto_di_Luca_Pacioli

Pour un exemple particulièrement corsé de déchiffrage/embrouillage, mélangeant l’inscription et la mouche :

Carla Glori « THE CARTOUCHE OF THE DOUBLE PORTRAIT OF LUCA PACIOLI AND PUPIL. THE DA VINCI’S ENIGMA DECODED » https://www.academia.edu/43137207/THE_CARTOUCHE_OF_THE_DOUBLE_PORTRAIT_OF_LUCA_PACIOLI_AND_PUPIL.-THE_DA_VINCIS_ENIGMA_DECODED

Aucun commentaire to “4-2 Préhistoire des mouches feintes : dans les tableaux profanes”