Couples germaniques atypiques

Entre 1480 et 1550, quelques portraits de couple germaniques tranchent par leur originalité, notamment l’inversion héraldique.

En aparté : les précédents du Codex Manesse :

Le Codex Manesse, recueil de poèmes d’amour réalisé à Zürich au tout début du 14ème siècle, présente de nombreux couples mariés, tous dans l’ordre héraldique. Pour cinq autres couples cependant, la femme est en position d’honneur par rapport au Minnesänger.

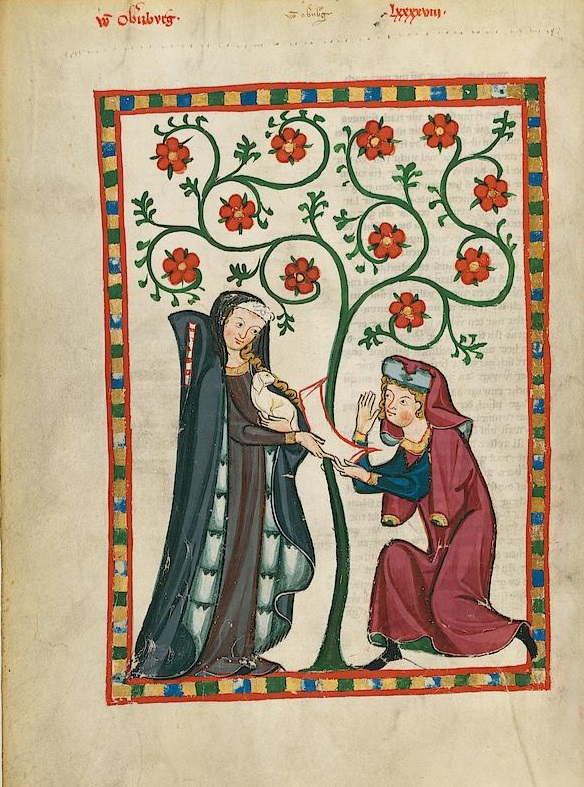

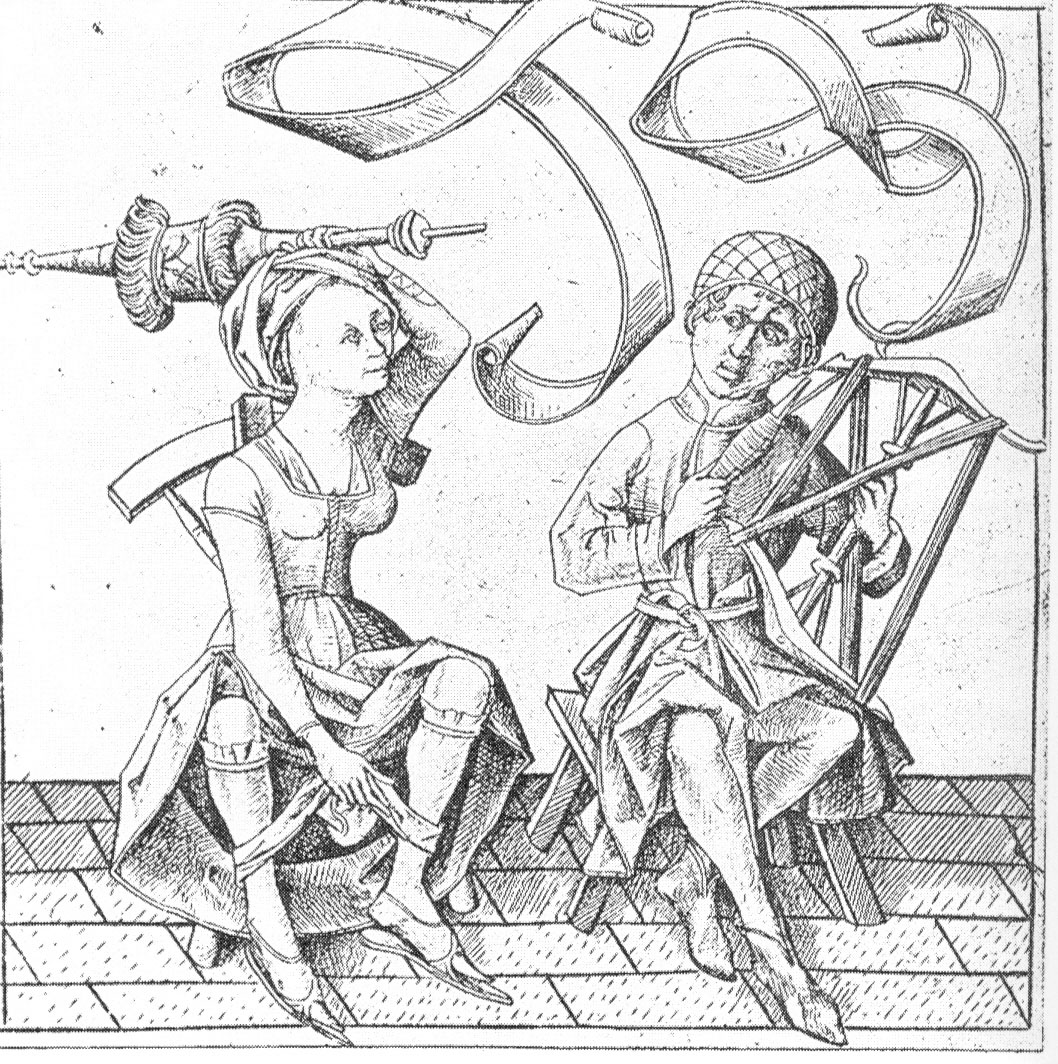

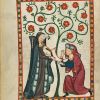

Herr Von Obernburg et sa dame, fol 342v Herr Von Obernburg et sa dame, fol 342v |

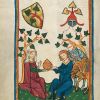

Herr Günther von dem Vorste et sa dame, fol 314v Herr Günther von dem Vorste et sa dame, fol 314v |

|---|

Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848

Von Obernburg s’approche d’une dame à genoux, en position d’humilité, bien qu’il lui tende une bande de parchemin, probablement une poésie : l’inversion par rapport à la position naturelle du don (voir 2-3 Représenter un don) est intentionnelle, pour souligner le fait que le couple n’est pas marié, mais dans une relation de domination (le petit chien) et de séduction (le parchemin).

Gunther von dem Vorste est représenté dans une « forêt (Vorste) » symbolisée par les deux arbres, symbole parlant répété dans l’écu et la casque. Inversant encore la position de don, il tend une gourde à sa dame, qui est obligée de la saisir de la main gauche. Les deux chevaux montrent bien ce que l’amoureux a derrière la tête : que la dame lui donne un baiser (le cheval roux, avec une selle à étriers, est celui de l’homme ; dans le codex Manesse, les dames montent bien sûr en amazone).

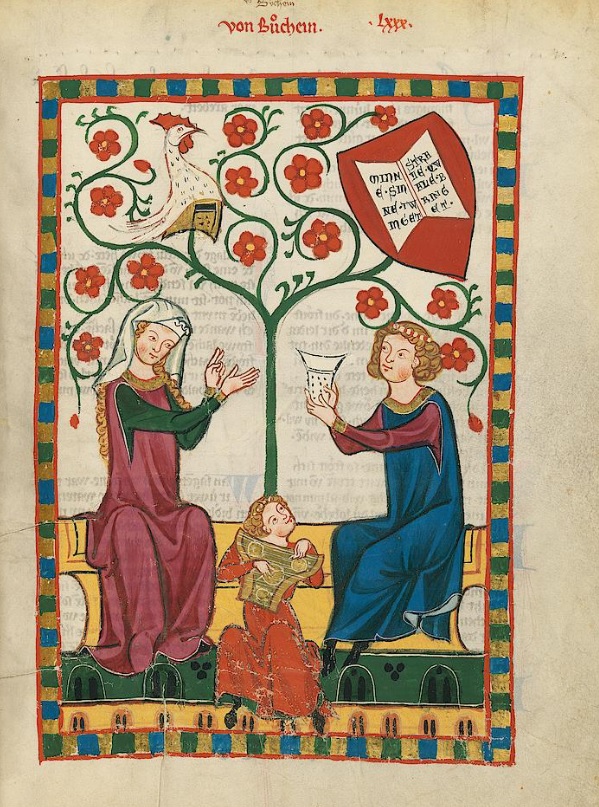

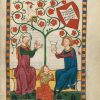

Herr Von Büchheim et sa dame, fol. 271r Herr Von Büchheim et sa dame, fol. 271r |

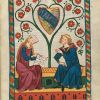

Herr Alram von Gresten et sa dame, fol 311r Herr Alram von Gresten et sa dame, fol 311r |

|---|

Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848

De part et d’autre d’un rosier, Herr Von Büchheim montre un verre de vin (symbole de l’ivresse sensuelle) tandis que sa dame fait un geste ambigu, acceptant d’une main et de l’autre montrant le coq (symbole de la vigilance). Le poème inscrit sur l’écu résume le dilemme :

|

L’amour excite les sens. |

Minne sinne twinget . |

De même, Herr Alram von Gresten est séparé de sa dame par un rosier portant l’écusson AMOR. Il écoute ce qu’elle lui lit, les premiers mots du Lancelot du minnesänger suisse Ulrich von Zazikhoven (vers 1200).

Dans ces deux images, le banc commun, qui passe devant l’arbre au tronc commun et aux deux feuillages, est une euphémisme pour l’union des corps, que montre une seule image du codex :

Herr Hug von Werbenwag et sa dame, fol 252r

C’est sur une autre banquette, celle du lit, que les deux amoureux sont assis pour échanger un baiser à la fois sensuel et symbolique :

« Le baiser détermine le début des obligations entre un vassal et son seigneur et, de la même façon, scelle une promesse de fidélité entre la dame et son bien-aimé. » [0]

En résumé, dans le contexte courtois du Codex Manesse, l’inversion de la position héraldique signifie un rapport amoureux plutôt que marital, et le geste de s’asseoir sur un même banc est un prélude à partager la même couche.

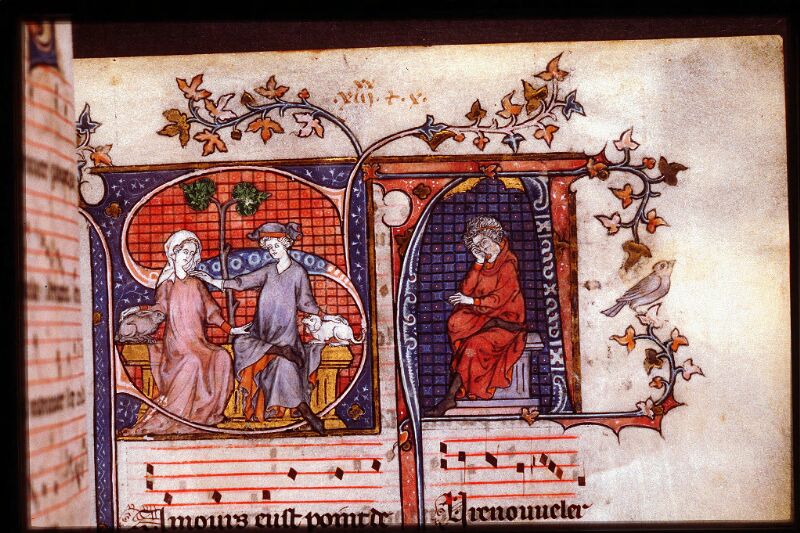

Chansonnier de Montpellier, 1280-1290, Montpellier, BU Médecine, H 196 fol 170r IRHT

Chansonnier de Montpellier, 1280-1290, Montpellier, BU Médecine, H 196 fol 170r IRHT

Le motif atteint ici une forme d’apogée, par la lettre S qui unifie les deux feuillages et les deux amants. En traçant la lettre du regard, on passe :

- des têtes aux bêtes (le chien et le lapin au symbolisme transparent),

- de la main de l’homme posée sur l’épaule à celle de la femme posée sur la cuisse,

- de l’union spirituelle à l’union charnelle.

Des amoureux flamands ?

Couple devant un dais, tapisserie flamande, 1450-60, Musée des Arts Décoratifs, Paris

Couple devant un dais, tapisserie flamande, 1450-60, Musée des Arts Décoratifs, Paris

Le couple a d’abord été identifié à Marie de Clèves et son époux Charles d’Orléans, puis par Maria Anna Cetto à Anne de Lusignan (à cause des initiales A.L. sur la ceinture) et Louis de Savoie. Mais l’inversion héraldique exclut qu’il s’agisse d’un couple marital : plutôt un couple d’amants anonymes.

Le dais au milieu du jardin du paradis, ouvert par des anges, doit probablement être compris comme une métaphore galante du lit. Le couple en sort satisfait : la dame arrose son pot de fleurs avec une chantepleure, le gentilhomme se tient la dague tout en repoussant de la baguette un petit chien qui se rue sur un os, emblème de la lubricité animale.

Le couple sur un seul panneau : une invention flamande

Portrait d’un couple âgé

Portrait d’un couple âgé

Memling, 1470-72, Gemäldegalerie Berlin (homme) et Louvre (femme)

C’est probablement Memling qui a inventé la formule du double portrait en un seul panneau, avec ce couple dont on ne sait rien [1]. La panneau a été scindé à une date inconnue, et la continuité du paysage exclut qu’il s’agisse des volets d’un triptyque.

Les amoureux du Maître du Livre de Raison

Les amoureux de Gotha

Les amoureux de Gotha

Maître du Livre de Raison, 1480-85, Herzogliches Museum Gotha [2]

Voici un des tous premiers exemples de la formule en Allemagne. Héraldiquement irréprochable, le panneau représente un couple non marié, mais qui aspirait à l’être : en l’occurrence le comte Philipp I von Hanau-Münzenberg et Margarete Weisskirchner, une roturière, avec laquelle il vécut, sans l’épouser pour cause de mésalliance, après la mort de son épouse [2].

Les banderoles expliquent le geste amoureux de la femme (elle glisse un anneau de résille dorée, appellée Schnürlin, autour des franges d’un bonnet rouge dont l’homme tient l’autre extrémité frangée) :

|

Et pour pas cher elle a confectionné ce dont je la laisse profiter |

Elle ne vous méprisait pas tant, celle qui vous a fait cette dentelle. |

|

Un byllich het Sye esz gedan Want Ich han esz sye genissen lan. |

Sye hat uch nyt gantz veracht Dye uch dsz Schnürlin hat gemach |

Réciproquement, la dame tient dans sa main gauche une fleur de la même couleur, prise dans la couronne florale de son prétendant.

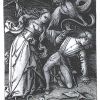

Couple d’amoureux (à mi-corps), Maître BxG, vers 1480, Louvre

Couple d’amoureux (à mi-corps), Maître BxG, vers 1480, Louvre

Cette gravure d’un artiste très proche utilise la même composition, pour exprimer la même idée d’acceptation : la dame prend une fleur de la couronne et exprime son accord par un autre geste de serrage, tout aussi transparent : celui du poignet de l’homme.

Conter fleurette

Couple d’amoureux (à mi-corps), Maître BxG, vers 1480, MET

Couple d’amoureux (à mi-corps), Maître BxG, vers 1480, MET

Lorsqu’en revanche il s’agit de conter fleurette sans notion d’engagement, l’inversion de l’ordre héraldique est de mise : ici la dame repousse mollement une main aventureuse, tout en se laissant bécoter.

Maître ES, 1460 Maître ES, 1460 |

Maître du Livre de Raison, vers 1490 Maître du Livre de Raison, vers 1490 |

|---|

Couple d’amoureux

Maître ES avait déjà suivi cette convention une trentaine d’années auparavant. Les amoureux du Maître du Livre de Raison sont immédiatement recopiés à l’identique par Wenzel von Olmutz, qui prend la peine de graver son cuivre à l’envers, de sorte à ce que le tirage soit fidèle à l’original : preuve que l’ordre des protagonistes avait son importance. Deux autres graveurs moins scrupuleux (Maître BG et Israhel van Meckenem) produiront quant à eux des copies inversées [2a].

Copie de Wenzel von Olmutz, d’après le Maître du Livre de Raison, NGA (détail)

A noter l’accessoire de séduction des poulaines qui dépassent, et le détail typique du raffinement des jardins d’amour : la boisson dans le rafraîchissoir. Ici le bol (ouvert) et le pichet (turgescent), partageant le même bain, sont évidemment symboliques de ce à quoi rêvent les jeunes gens.

|

|

|---|

Tournoi (détails), Maître du Livre de Raison, 1475-85,, fol. 20v-21r, collection privée

Dans le Livre de Raison, le bonnet à franges est un accessoire des amoureux, au même titre que les couronnes de feuillage.

Les Enfants de Vénus (détail), Maître du Livre de Raison, 1475-85, fol. 15r, collection privée

Les Enfants de Vénus (détail), Maître du Livre de Raison, 1475-85, fol. 15r, collection privée

Il peut être porté, franges retombant vers l’arrière comme vers l’avant, aussi bien par les jeunes gens que par les jeunes filles.

L’anneau enserrant les franges du bonnet n’est donc probablement pas une allusion grivoise : plutôt l’analogue de la bague au doigt, l’expression d’un choix effectué, tandis que les franges dénouées expriment la disponibilité.

Le Maître du Livre de Raison ne recule pas néanmoins devant des représentations plus explicites : cage vide promenée par une jeune fille (voir La cage à oiseaux : y entrer) ou couples dans des postures osées.

Couple d’amoureux, mine d’argent

Couple d’amoureux, mine d’argent

Maître du Livre de Raison, vers 1485, Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

L’intimité du couple est soulignée ici par le bonnet à plumet du jeune homme, accessoire viril dont la femme s’est emparée pour qu’il y fourre sa main.

Couple d’amoureux, mine d’argent, Leipzig, Graphische Sammlung

Couple d’amoureux, mine d’argent, Leipzig, Graphische Sammlung

Ici la femme balance le bonnet dans sa main droite tandis que l’homme exhibe dans sa main droite son faucon. Ce volatile aristocratique n’est pas en général un symbole phallique, surtout aux hautes époques (voir L’oiseleuse) mais ici la symétrie de l’image ne laisse pas de doute : ôter le bonnet du garçon est comme enlever le chaperon du faucon : le laisser libre de fondre sur sa proie.

L’ordre héraldique inversé est une indication supplémentaire de la signification érotique de l’image…

Couple d’amoureux (fragment de vitrail en grisaille), Maître du Livre de Raison, vers 1490, Historisches Museum Francfort

Couple d’amoureux (fragment de vitrail en grisaille), Maître du Livre de Raison, vers 1490, Historisches Museum Francfort

…comme le souligne, ici, la mine dépité du prétendant à l’épée méritante, recevant une pauvre couronne au lieu du vase parfumé.

Anonyme, vers 1470, Cleveland museum Anonyme, vers 1470, Cleveland museum |

Dürer, 1492-94, Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett. Dürer, 1492-94, Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett. |

|---|

Les Amants

Le Maître du Livre de Raison n’est pas le seul à utiliser l’inversion héraldique comme signifiant. A cette époque, dans les pays germaniques, elle est souvent la marque des couples non maritaux : en promenade pour conter fleurette…

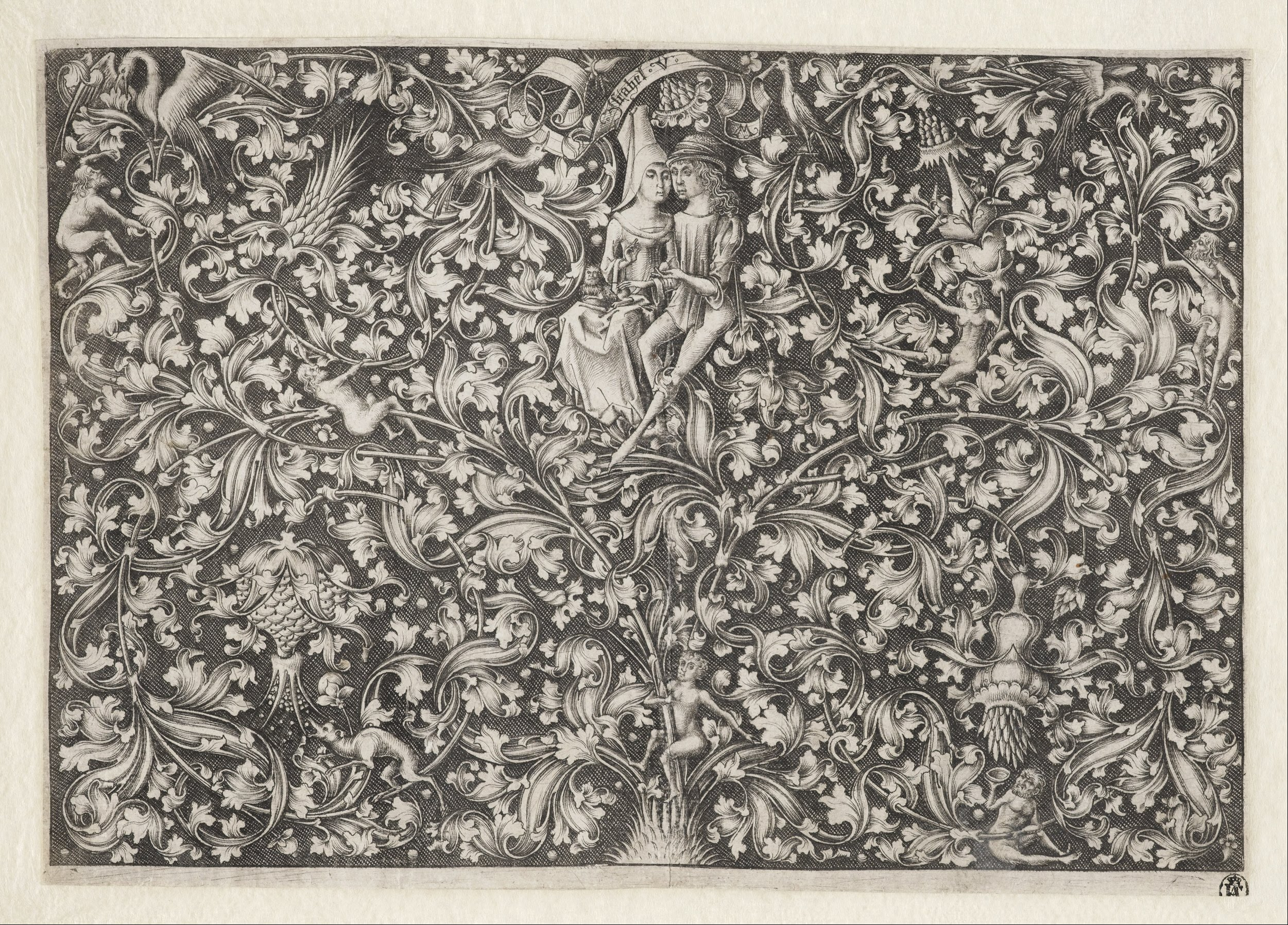

Le jardin d’amour, Israhel van Meckenem, vers 1500

Le jardin d’amour, Israhel van Meckenem, vers 1500

…tentés de reproduire le péché d’Eve…

Soldat et jeune femme, Urs Graf, 1500 – 1528, Rijksmuseum Soldat et jeune femme, Urs Graf, 1500 – 1528, Rijksmuseum |

Couple s’embrassant, Heinrich Aldegrever, 1538 Couple s’embrassant, Heinrich Aldegrever, 1538 |

|---|

…couples de fortune…

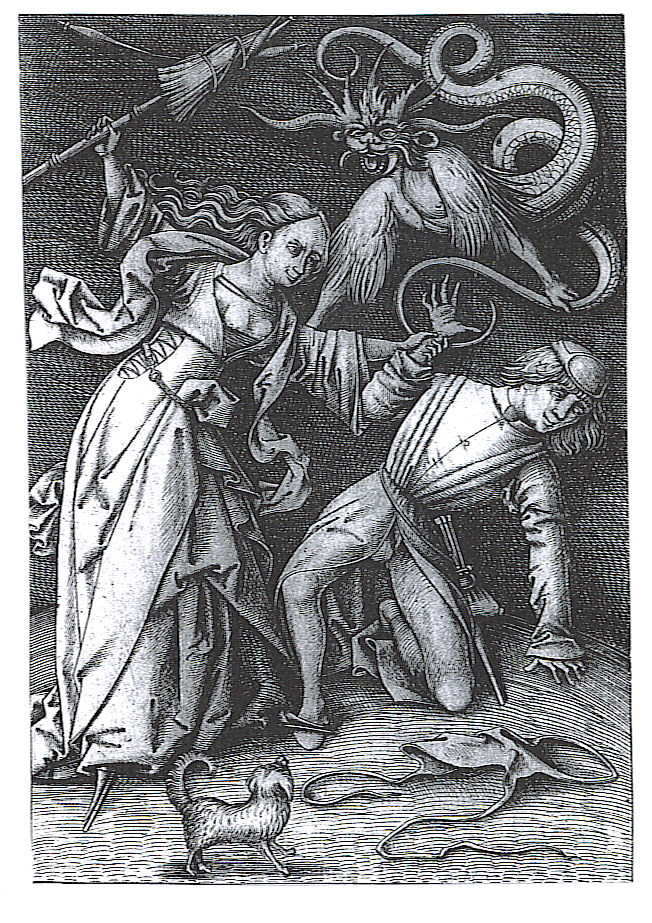

Le monde inversé Le monde inversé |

La femme méchante La femme méchante |

|---|

Israhel van Meckelem, 1490-1500

…ou couples aberrants.

Un fauconnier et son compagnon

Maître du Livre de Raison, vers 1485

L’interprétation homosexuelle de cette très exceptionnelle gravure est devenue si évidente [2b] qu’on serait tenté de la contester, pour le plaisir de la contradiction. Ne serions-nous pas victimes de la mode masculine hypersexuée de la fin du XVème siècle ?

La couronne de feuilles et les poulaines du jeune noble ne sont pas particulièrement efféminées : l’une est le signe du printemps et de l’amour, l’autre d’un rang social supérieur.

Son compagnon n’en porte d’ailleurs pas, et ni la dague qui pend entre ses cuisses, ni son long bâton, ne sont des allusions à une agréable virilité : l’une est à sa place habituelle à l’époque, l’autre sert à débusquer le gibier dans les broussailles. Il s’agit bien d’un serviteur qui accompagne son maître à la chasse.

Les chiens confirment cette lecture : le maître tient lui même en laisse ses précieux lévriers, tandis que le serviteur va avec un corniaud en liberté.

|

|

|---|

La plume dressée au bon endroit est plus suspecte, surtout par comparaison avec le sexe discret du lévrier. On notera le sac qui pend derrière la cuisse du maître.

Dressage d’un faucon

Dressage d’un faucon

Atelier du Maître de Girart de Roussillon, 1450-60, Livre du Roy Modus, par Henri de Ferrières, Bruxelles, Bibliothèque Royale Ms 10.218–19, fol. 65 v

La plume n’est pas un leurre, comme celui que fait voler l’homme de gauche : elle sert, comme la baguette de l’homme de droite, à présenter au faucon sa récompense, un morceau de viande tiré du sac. Sa rigidité s’explique donc pour des raisons pratiques plutôt que phalliques ([2b], p 34).

|

Marco Zoppo, vers 1450, British Museum (détail) Marco Zoppo, vers 1450, British Museum (détail) |

|---|

Reste la main qui se glisse sous le bras : si dans le dessin de Zoppo la différence d’âge laisse imaginer un geste d’affection d’un père avec son fils, qu’est ce qui pourrait justifier ce geste inapproprié d’un serviteur envers son maître, qui se retourne d’ailleurs d’un air surpris ?

Les putti au premier plan du dessin de Zoppo ne laissent guère de doute sur l’affection dont il s’agit.

De même, au bas de la gravure du Maître du Livre de Raison, les pattes des lévriers parlent pour leur maître.

Les fiancés d’Ulm

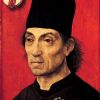

Portrait d’un couple

Portrait d’un couple

Hans Schüchlin (attr), 1479, Bayerisches Nationalmuseum, Münich

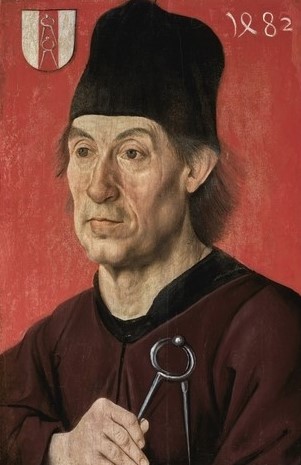

On ignore l’identité des deux personnages et la raison de l’inversion héraldique. L’évidente différence d’âge rend peu plausible l’hypothèse d’un couple marié. L’attribution à Schüchlin (Stange) repose sur des bases stylistiques. Ce peintre d’Ulm a eu un rôle important dans la cité. On lui attribue parfois ce portrait de l’architecte de la cathédrale :

Landesmuseum, Mayence Landesmuseum, Mayence |

Collection privée Collection privée |

|---|

Peintre d’Ulm, Portrait de Moritz Ensinger, 1482

Le compas (ce n’est pas une tenaille) figure deux fois dans le blason, et trouve également un écho dans la forme du chiffre 4. La toque de maître d’oeuvre, identique à celle que porte l’homme dans le double portrait de Schüchlin, suggère qu’il pourrait s’agir d’un autoportrait de ce dernier, dans ses habits de maître d’un atelier réputé.

Né vers 1430-40, Schüchlin a eu au moins deux filles, dont l’aînée a épousé le peintre Zeitblom en 1483.

Il est donc historiquement possible que le double portrait soit celui de Schüchlin (entre 40 et 50 ans) et de sa fille aînée, quatre ans avant qu’elle n’épouse l’élève de son père.

Portrait d’un couple

Portrait d’un couple

Bartholomaüs Zeitblom (attr), vers 1505, collection particulière [3]

Il est remarquable qu’on doive au gendre cette autre rarissime inversion héraldique. Les deux se regardent par une fenêtre de la cloison qui les sépare : il ne s’agit donc pas du portrait d’un couple marié, mais très probablement d’un tableau de fiançailles, comme le suggère aussi l’oeillet rouge tenu par le soupirant.

Une inversion explicable

Portrait d’un couple en prières

Portrait d’un couple en prières

Meister des Halepagen Altars, vers 1500, Musée Ludwig Roselius, Brême

L’attitude du couple regardant vers la gauche laisse peu de doute sur le fait qu’il s’agisse du panneau droit d’un diptyque de dévotion, avec probablement la Madone sur le panneau gauche (voir 6-7 …dans les Pays du Nord). Le situation de l’épouse au second plan restaure largement la supériorité maritale même si, spatialement, la femme se trouve à main droite de l’homme.

Le diptyque des parents de Dürer

|

|

|---|---|

|

Portrait de Barbara Dürer, née Holper, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg |

Portait d’Albrecht Dürer l’Aîné, Offices, Florence |

|

|

|---|

|

Paysage avec des rochers, des éclairs et un dragon |

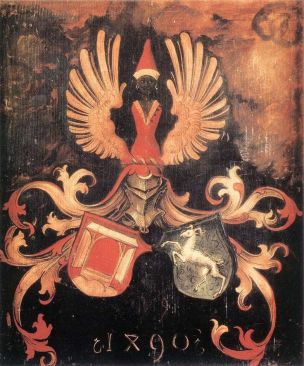

Armes d’alliance Dürer/Holper |

Revers des deux panneaux

Dürer, vers 1490

On savait, par les armories d’alliance au revers du panneau paternel, et par les inventaires de la collection Imhoff à partir de 1573, qu’il avait existé un pendant maternel au portrait paternel conservé aux Offices. C’est seulement en 1978 que Lotte Brand Philip a retrouvé ce pendant au Germanisches Nationalmuseum, identification confirmée par Fedja Anzelewsky sur la base du numéro 19 de la collection Imhoff, porté sur les deux revers [3a].

De nombreuses questions ont été discutées par la suite [3b], du fait de la moindre qualité picturale du portrait maternel, et surtout de l’inversion héraldique, d’autant plus étrange que la présence des armoiries d’alliance au revers traduit la volonté manifeste de s’inscrire dans la tradition des pendants maritaux (sur ce blason, voir 6.2 Devinettes acrobatiques).

Barbara Dürer, inversé Barbara Dürer, inversé |

Marie-Madeleine (détail de la Lamentation, Keyper-Epitaph , Wolgemut, 1484, église Saint Lorenz, Nuremberg Marie-Madeleine (détail de la Lamentation, Keyper-Epitaph , Wolgemut, 1484, église Saint Lorenz, Nuremberg |

|---|

Le portrait maternel suit plutôt un style plus ancien, celui du maître de Dürer, Wolgemut. Au point qu’on a proposé qu’il ait pu être peint par un autre membre de l’atelier, soit pour compléter le portrait du père réalisé par Dürer, soit pour remplacer un original perdu.

La coiffe dissymétrique, avec sa longue extrémité remenée sur une épaule, est rare mais pas unique. On ne peut pas tirer argument du fait que le long bout tomberait normalement devant l’épaule droite (avant de repasser sur l’épaule gauche) pour suspecter que le portrait de Barbara aurait été calqué, à l’envers, sur la Marie-Madeleine de Wolgemut

Felicitas Tücher, Dürer, 1499, Schlossmuseum, Weimar Felicitas Tücher, Dürer, 1499, Schlossmuseum, Weimar |

Elsbeth Tücher, Dürer, 1499, Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel Elsbeth Tücher, Dürer, 1499, Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel |

Anna Scheit, née Mem(m)inger, Barthel Beham, 1528, collection particulière Anna Scheit, née Mem(m)inger, Barthel Beham, 1528, collection particulière |

|---|

Dans ces trois pendants maritaux, le portrait d’Elsbeth Tücher montre aussi le long bout tombant devant l’épaule gauche.

Le diptyque date de la dernière année de présence de Dürer chez ses parents, avant son départ en voyage d’apprentissage : il constitue donc une sorte d’hommage filial et de cadeau d’adieu.

Suite aux études techniques de 2012, la solution acceptée aujourd’hui [3c] est que Dürer avait d’abord prévu le portait de son père seul, dans la pose assez conventionnelle du dévot tenant un chapelet, tourné vers la gauche comme dans un diptyque de dévotion, assis devant une fenêtre ouverte sur un paysage, selon la tradition flamande.

C’est dans un second temps que se serait imposée l’idée d’un diptyque conjugal : Dürer aurait alors modifié l’arrière-plan, rajouté le panneau maternel et peint les deux revers.

Quoiqu’il en soit, le caractère très particulier de ce pendant, un cadeau privé offert par un fils à ses parents et non une commande payée, justifie l’infraction héraldique par des motifs purement circonstanciels plutôt que par une intention délibérée.

D’autres diptyques atypiques de Dürer

Autoportrait, Dürer, 1498, Prado Autoportrait, Dürer, 1498, Prado |

Portrait de son père, copie d’après Dürer, 1497, National Gallery Portrait de son père, copie d’après Dürer, 1497, National Gallery |

|---|

Bien que ce second portrait du père, sur fond neutre, ne soit pas un original, on sait que les deux tableaux ont été offerts ensemble en 1636 au roi Charles I par les bourgeois de Nuremberg. Les diptyques Père-Fils sont très rares, mais on peut imaginer que, , à la fois par déférence et par ordre chronologique, le père devrait occuper le premier panneau, à la droite de son fils.

Si ces deux portraits ont bien été conçus comme un diptyque, on pourrait y voir un autre témoignage du christomorphisme bien connu de Dürer : puisque, comme on le sait, le Christ siège à la droite du Père.

Sur d’autres diptyques familiaux de Dürer, voir Dürer et son chardon.

Inversions chronologiques

|

|

|---|

|

Wolfgang Kappler, 1530 |

Magdalena Kappler, après 1544 |

Peintres de Krems, Historisches Museum, Krems an dem Donau

Wolfgang Kappler était le pharmacien et le médecin de Ferdinand I. Le portrait de sa femme Magdalena n’était pas prévu au début, mais a été peint quinze ans plus tard par un autre peintre, ce qui explique l’inversion héraldique.

|

|

|---|

Portrait de Margarethe Vöhlin et de son époux Hans Roth

Bernhard Strigel, 1527, NGA, Washington

L’inversion héraldique ne peut être expliquée ici par une réalisation en deux temps, puisque les deux cadres portent la même année 1527.

On a invoqué une différence de condition sociale, qui n’est pas évidente : les Vöhlin étaient les marchands les plus riches de Memmingen, mais les Roth étaient impliqués dans le commerce international et la banque.

Le plus probable est que le pendant ait été réalisé pour fêter les vingt ans de Margarethe, d’où sa place d’honneur [3d]. En effet, les cadres portent des inscriptions dans lesquelles chacun des deux époux prend la parole, en vers de mirliton :

Côté féminin :

|

En mille cinq cent ans et aussi vingt sept, c’est vrai, si on compte, j’avais vingt ans le jour de Sainte Marguerite je dirais. |

Tausen und funfhundert iar / Auch siben undzwaintzge das is war, Zallt man / do hett ich zwaintzg iar wol /Am tag Margrethe ich dagen sol |

Ce texte semble souligner que l’anniversaire de l’épouse tombait le jour de sa fête : cette circonstance très particulière (20 ans le 20 juillet, jour de Sainte Marguerite) pourrait être l’occasion du double portrait, qui n’est pas le mariage (l’année précédente, en 1526).

Côté masculin :

|

La même dite année moi aussi je me suis fait portraiturer, en 1527. Et c’était le seizième jour d’Octobre, âgé de vingt six ans, comme je dis |

Gleich in gemeldtem iar ach ich/ do liess ich Conterfeten mich / 1527 /Und ward Octobris sechtzehn tag / Alt sechsundzwaintzg iar wie ich sag |

Les deux portraits ont donc été faits pour l’anniversaire de chaque époux, en juillet et octobre : l’inversion héraldique correspond simplement à l’ordre chronologique.

Sur les armoiries présentes au dos des deux portraits, voir 4.2 Revers armoriés : diptyques conjugaux .

Autour de Burgkmair

Portrait de Barbara Ehem Portrait de Barbara Ehem1507 |

Portrait de Hans Schellenberger Portrait de Hans Schellenberger1505 |

|---|

Hans Burgkmair l’Ancien, Walraff Richartz Museum, Cologne

L’inversion héraldique, les regards dirigés vers la spectateur et les pilastres de séparation sont liés au même contexte pré-nuptial,

Le portrait de Hans , peint en 1505 à 25 ans, était destiné à faire la cour à la jeune Barbara Ehem (17 ans) [4], qu’il épousera en 1506. Sans doute aurait-il été jugé présomptueux de préjuger l’issue en se faisant d’emblée représenter en position maritale. La fleur qu’il tient, une euphrasie, a pour nom vernaculaire « Augentrost », littéralement « Consolation pour les yeux », et symbolise l’aimée dans la poésie de l’époque.

Le portrait de Barbara a été commandé après le mariage, comme pendant. Par raison de symétrie, Barbara tient elle-aussi une fleur, un brin de muguet, fleur typique des portraits nuptiaux. Son corsage arbore la devise « A BON FINO » (à bonne fin) qui fait probablement allusion à la conclusion heureuse de l’aventure et du double portrait.

L’inversion héraldique du diptyque Schellenberger s’epliquerait donc, comme pour les parents de Dürer, par un changement de parti et une réalisation en deux temps.

Portrait du peintre Hans Burgkmair avec son épouse Anna

Portrait du peintre Hans Burgkmair avec son épouse Anna

Lucas Fürtenagel, 1529, Kunst Historisches Museum, Vienne

Il est possible que Burgkmair, qui devait mourir deux ans plus tard et était déjà malade, ait confié la réalisation de ce double portrait à son jeune disciple Fürtenagel, âgé de 24 ans [5].

Pour tout ce qui concerne les inscriptions et la thématique macabre, voir 3 Fatalités dans le miroir

L’inversion rectifiée (SCOOP !)

On comprend que la présence du miroir, tenu par la femme, impose que celle-ci se trouve au centre de la composition. Mais Fürtenagel aurait pu très facilement inverser la composition de manière à ce que les époux apparaissent dans l’ordre héraldique.

Gravure de Georg Christoph Kilian, 1768, d’après le double portrait de Hans Burgkmair, Westfälisches Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte, Münster

Gravure de Georg Christoph Kilian, 1768, d’après le double portrait de Hans Burgkmair, Westfälisches Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte, Münster

Deux siècles et demi plus tard, cette gravure rétablit l’ordre conventionnel, sans doute par facilité mais aussi par souci de clarté narrative : le dégradé des tailles conduit naturellement l’oeil du mari à l’épouse, puis au couple en réduction dans le miroir.

Cette composition normalisée nous montre a contrario, combien celle de Fürtenagel est profonde : au lieu de plonger vers les squelettes, elle va à à contresens de la pente naturelle des choses : de la Mort miniaturisée à la haute figure de son maître. Ce trajet pictural, du reflet imparfait à l’image fidèle, nous projette mentalement vers l’étape d’après : de la vie ici-bas à la vie éternelle .

Sans doute le véritable enjeu du tableau.

Base de donnes du musée https://www.kulturelles-erbe-koeln.de/documents/obj/05011076

Voir aussi : dans « Ritual, Images, and Daily Life: The Medieval Perspective », l’article d’Elisabeth Vavra, Ehe-Paar bilder, p 141

https://books.google.fr/books?id=zQHWi7XBtNYC&pg=PA142&dq=%22schellenberger%22+wappen&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjZn7bD8JbdAhXMzoUKHU2ZCeoQ6AEIUjAF#v=onepage&q=%22schellenberger%22%20wappen&f=false

https://artmirrorsart.wordpress.com/2012/01/08/atoning-efficacy-of-mirrors/

http://hominisaevum.tumblr.com/post/31593824026/lucas-furtenagel-the-painter-hans-burgkmair-and

Nicole Birnfeld « Der Künstler und seine Frau: Studien zu Doppelbildnissen des 15.-17. Jahrhunderts » 2009 p 188

https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00038788/978-3-95899-313-6.pdf

Aucun commentaire to “Couples germaniques atypiques”