2 Toucher le pied du Christ : Melchior

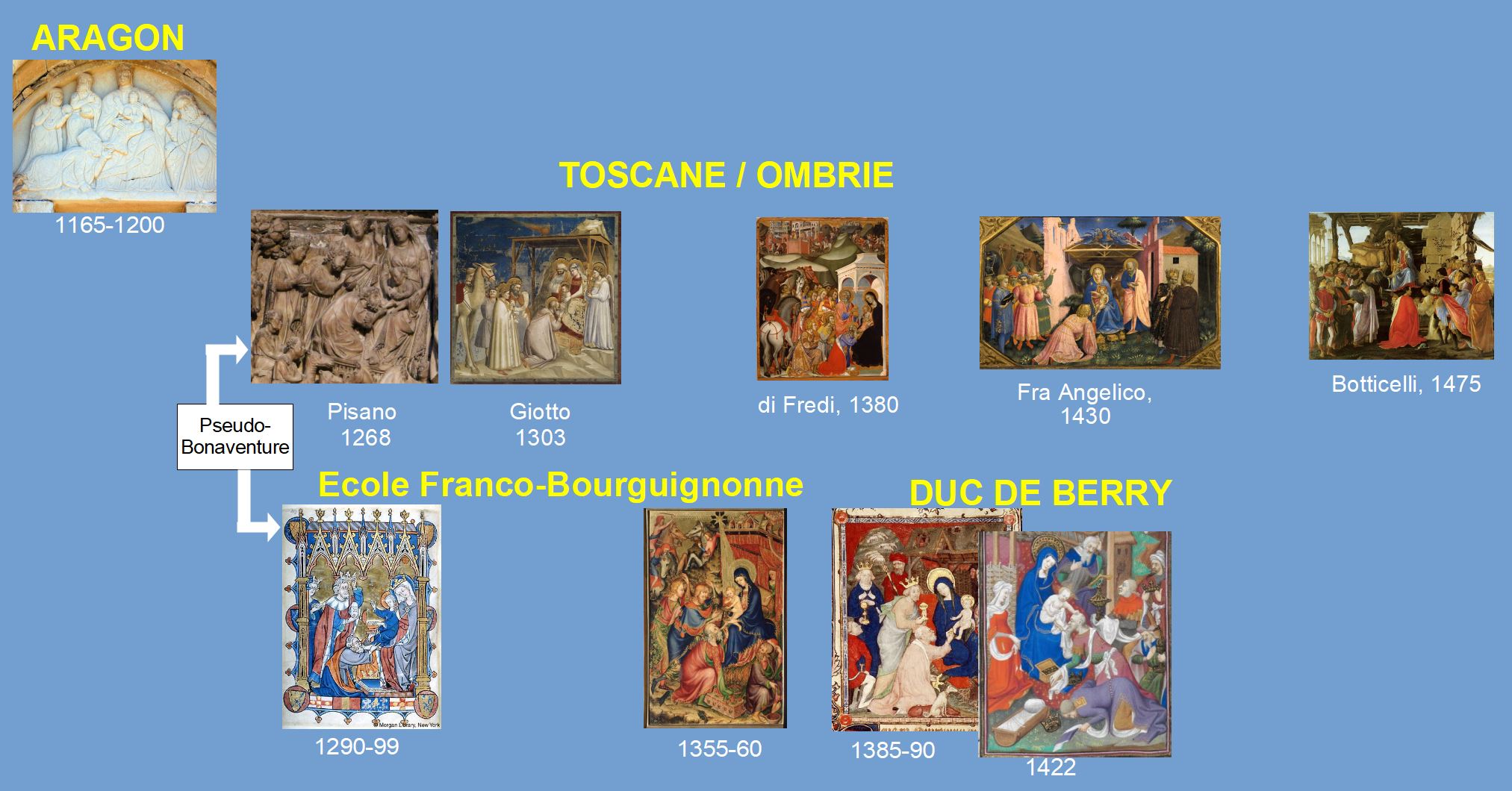

Le développement de cette iconographie a été bien expliqué par les historiens d’art. Ce chapitre en rappelle les grandes lignes, et analyse plus en détail deux oeuvres-clé : une Adoration des Mages de Botticelli, et l’ensemble des Adorations des Mages réalisées pour le duc de Berry.

Article précédent : 1 Toucher le pied du Christ : la Vierge à l’Enfant

![]()

A l’époque romane

Tympan de l’Adoration des Mages

Tympan de l’Adoration des Mages

1160-1200, Eglise Santiago de Aguero (Huesca) photo Josep Maria Viñolas Esteva

Le motif du premier Roi baisant le pied de l’Enfant apparaît dans ce tympan roman [35] : à noter que ce baiser est une sorte de récompense en retour, puisque l’Enfant tient déjà dans sa main le présent.

Cet isolat iconographique s’explique difficilement ([35], p 226) :

- Invention d’un unique artiste (le « Maître de San Jaun de la Pena », dont le corpus est très discuté).

Le roi Richard I embrassant les pieds de l’empereur Henri VI après son pardon

Petrus de Ebulo, Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis, 1196

- Référence à la Proskynesis impériale : le baisement du pied faisait partie des rites impériaux du Bas-Empire, de l’empereur byzantin ou de l’empereur franc, voire exceptionnellement de l’empereur germanique, comme dans l’image ci-dessus ; mais on comprend mal comment ces rites lointains (dans le temps et l’espace) auraient pu influencer cette contrée reculée, d’autant que les artistes byzantins ou francs n’ont jamais eu l’idée de représenter une Epiphanie avec baisement des pieds ;

- référence à la cérémonie vassalique : le baise-pied est très peu répandu, et pas en Aragon ;

- référence à la pompe papale :

- dans le Dictatus papae (1075), Grégoire VII stipule que le pontife est le seul homme dont tous les princes baisent le pied ( [36], p 14). ;

- dans De sacro altaris mysterio (vers 1195), le pape Innocent III justifie quant à lui l’obligation du diacre de baiser le pied du pape par le fait qu’il est le représentant du Christ, celui dont le pied a été baisé par la pécheresse et par les Saintes Femmes ( [13], p 98, note 8).

En théorie, la référence papale s’appliquerait bien au signe d’allégeance des Rois de la terre envers le Roi des Cieux : mais pourquoi l’idée serait-elle apparue en Aragon et pas en Italie, où l’influence papale était directe ?

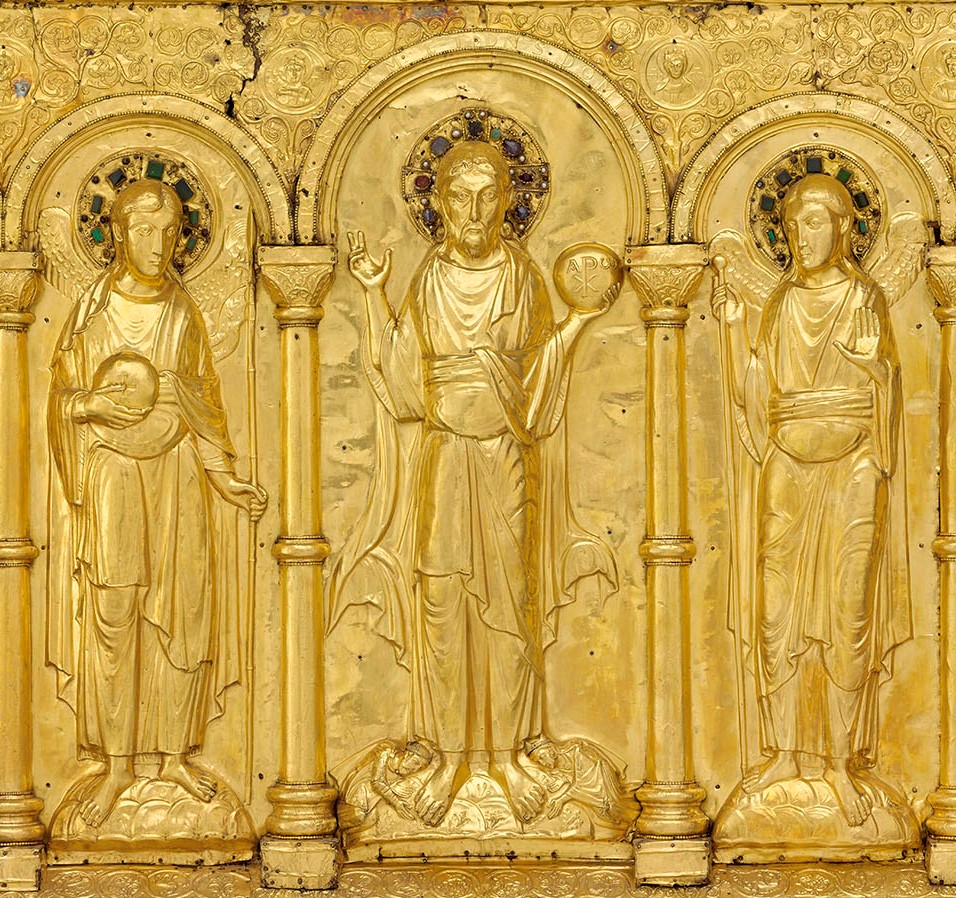

Donateur en proskynèse

Donateur en proskynèse

980-1000, Byzance ou Italie du Sud, Bayerisches Nationalmuseum München, Inv. MA 162

Dans la majorité des représentations de proskynèse byzantine, le suppliant se présente à plat-ventre, à quelque distance du pied. Les cas de baiser sur le pied sont très rares, tel ce donateur anonyme touchant du bout des lèvres le bout du pied chaussé de la Vierge.

Henri II et Cunégonde Henri II et CunégondeAntépendium de Bâle, 1015-23, Musée de Cluny (détail) |

Famille impériale (probablement Otton II, Théophano et Otton III), Plaquette Trivulzio, 980-1000, Castello Sforzesco, Milan Famille impériale (probablement Otton II, Théophano et Otton III), Plaquette Trivulzio, 980-1000, Castello Sforzesco, Milan |

|---|

C’est seulement dans le cas où le donateur est l’Empereur germanique lui-même qu’il s’aventure à presque toucher le pied du Christ debout, voire même à embrasser le pied nu du Christ trônant. On a du mal à imaginer que ces exemples très rares, signalant une donation impériale, aient pu avoir une influence sur nos tympans aragonais.

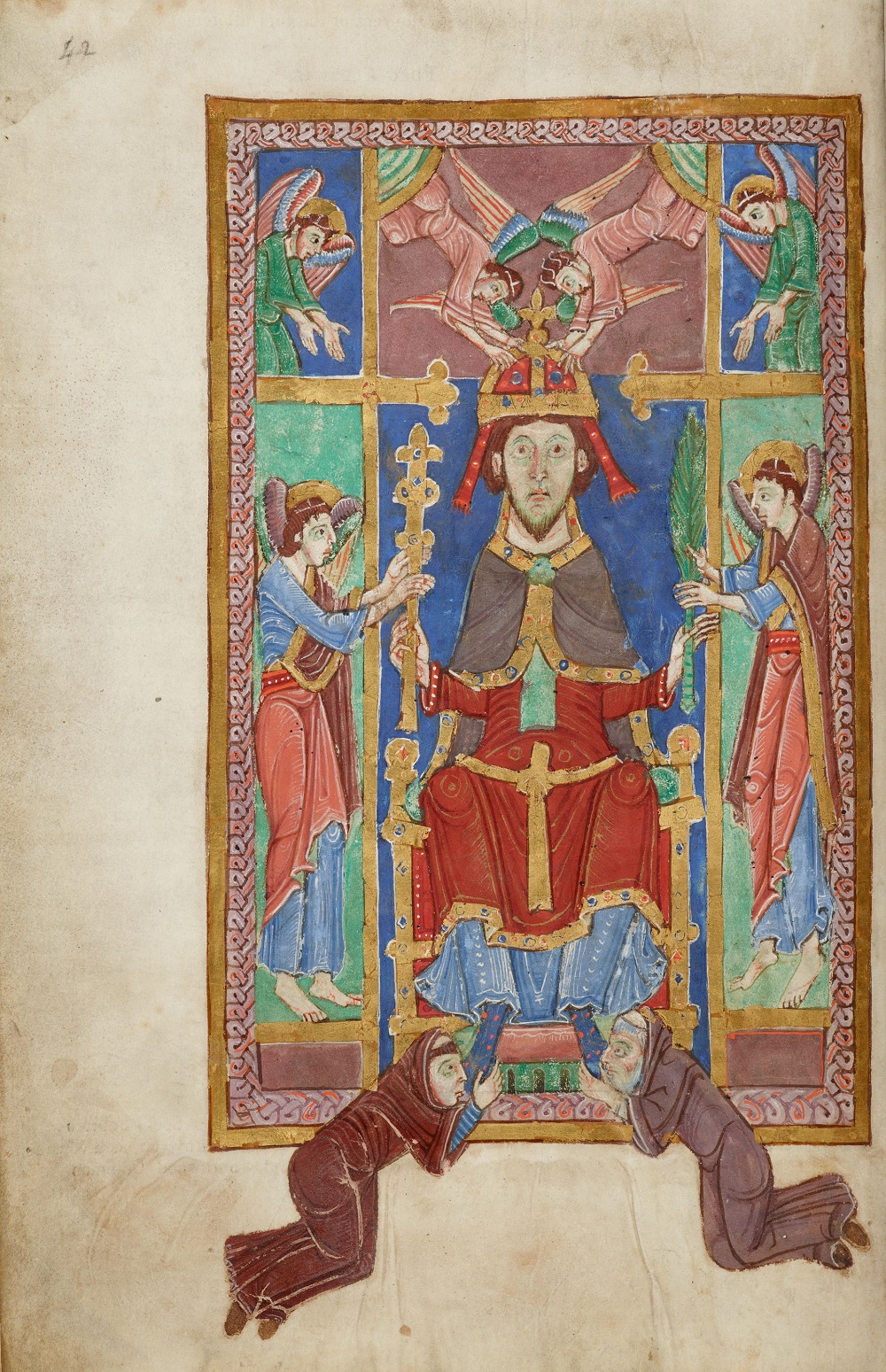

Apothéose de Saint Edmont (Vie de St Edmond)

Apothéose de Saint Edmont (Vie de St Edmond)

1130 ca England, Bury St Edmunds, Morgan Library Ms. M.736, fol. 22v

Un autre cas très particulier est celui du roi Edmond au moment où, sanctifié par sa décapitation (on voit le trait rouge au niveau du cou), les anges du ciel lui rendent son sceptre et sa couronne, et lui confèrent la palme du martyre. Les deux moines baisant les pieds ne sont pas des acteurs de cette apothéose : ils embrassent non pas Edmond au ciel, mais son image sur terre, authentifiant par ce ce geste l‘efficacité de son culte. Dans le cas du tympan d’Aguero, la source la plus probante est aussi celle du culte à un Saint.

Fin XIIIème, église San Juan Evangelista, Uncastillo

Fin XIIIème, église San Juan Evangelista, Uncastillo

Cette fresque, située à une cinquantaine de kilomètres d’Aguero, est plus récente d’un siècle, mais montre une iconographie archaïque [37] : il ne s’agit pas d’une Majestas Dei (il serait inconcevable que deux pèlerins viennent baiser les pieds de Dieu en majesté dans le Ciel), mais d’une représentation de Saint Jacques le majeur en apôtre tenant l’Evangile : il est montré d’ailleurs dans les deux scènes latérales ((baptisant Hermogène et comparaissant à Jérusalem devant Hérode Agrippa).

L’hypothèse la plus probable est donc que le tympan d’Aguero illustre une association d’idée locale entre les Rois mages et les pèlerins, baisant les pieds de celui qu’ils sont venus adorer.

![]()

En aparté : les Meditationes du Pseudo-Bonaventure

Grégoire le Grand (592) nous donne un interprétation précise de ce que signifient baiser et oindre les pieds du Christ [38] :

« Nous baisons donc les pieds du Rédempteur, lorsque nous aimons de tout notre cœur le mystère de son Incarnation. Nous oignons ses pieds d’onguent, lorsque nous proclamons la puissance même de son Humanité en interprétant correctement l’éloquence sacrée. »

Ainsi, tandis que l‘onction traduit un effort intellectuel, le baiser est une émotion. Cette approche effusive est celle que met en avant le Pseudo-Bonaventure dans ses Meditationes, une oeuvre très répandue au Moyen-Age qui semble avoir été écrite en Toscane par un franciscain, dans la seconde moitié du XIIIème siècle [39].

- D’abord dans le passage qui commente l’Adoration des Bergers :

Et vous qui avez tant tardé, fléchissez aussi le genou, et adorez votre Dieu et ensuite sa Mère, et saluez avec respect le saint vieillard Joseph. Puis baisez les pieds de l’Enfant Jésus, étendu dans la crèche; priez Notre-Dame qu’elle vous le donne ou qu’elle vous permette de le prendre. Recevez-le dans vos bras, considérez et gardez en mémoire les traits de son visage, embrassez-le avec respect et réjouissez-vous en lui avec confiance. Vous le pouvez faire, puisqu’il est venu pour les pécheurs et pour leur salut, qu’il a humblement habité parmi eux, et qu’il s’est enfin donné pour être leur nourriture. Meditationes vitae Christi, chapitre VII, p 91 [40]

Ainsi l’agenouillement est associé à l’adoration, et le baiser est présenté comme un prélude à la manducation.

- La même séquence de gestes revient dans l’Adoration des Mages.

- D’abord la génuflexion, qui marque une distance de respect :

« Notre-Dame entend le bruit et le tumulte, et elle saisit son Enfant. Ils entrent dans la pauvre maison, ils fléchissent le genou, ils adorent pieusement l’Enfant Jésus, Notre-Seigneur. Ils l’honorent comme Roi, ils l’adorent comme Dieu ».

-

- Puis l’appropriation par le baiser, une fois que les Mages ont parlé avec Marie et contemplé avec émerveillement la beauté de l’Enfant :

« Et, ouvrant leurs trésors et ayant placé devant les pieds de Jésus une riche étoffe ou un tapis, ils lui offrent une grande quantité de ces trois présents, surtout de l’or – autrement, et pour une légère offrande, ils n’auraient pas ouvert leurs trésors, et ils auraient eu assez de ce que leur sénéchal portait dans sa main. Ensuite ils lui embrassent dévotement les pieds. Qu’aurait-ce été si, pour les consoler plus intimement et pour les fortifier dans son amour, il leur avait donné sa main à baiser ? Or il les signa et les bénit. » Meditationes vitae Christi, chapitre IX, p 104 [40]

Le texte traduit un crescendo émotionnel, qui parcourt en accéléré trois natures :

- matérielle : émerveillés, les mages déballent toutes leurs richesses ;

- humaine : le baiser d’un homme sur un pied d’enfant ;

- divine : la bénédiction de la main.

![]()

En Italie

Un siècle après l’isolat aragonais, le motif du baiser des Mages ressurgit brusquement en Italie, chez les Pisano [41].

A l’époque gothique

Nicola Pisano, 1265-68, Chaire de la cathédrale, Sienne Nicola Pisano, 1265-68, Chaire de la cathédrale, Sienne |

Giovanni Pisano, 1298-1301, Chaire de la cathédrale, Pistoia Giovanni Pisano, 1298-1301, Chaire de la cathédrale, Pistoia |

|---|

Adoration des Mages

Les historiens d’art ( [42], p 248), [43] p 74) attribuent avec raison le baise-pied à l’influence des Méditations du Pseudo-Bonaventure. La succession des événements – l’offrande récompensée par le baiser – est identique, puisque l’Enfant tient la coupe qui vient de lui être offerte :

- à Sienne, sa mère l’aide à ouvrir le couvercle,

- à Pistoia il le fait tout seul.

Dans les deux cas, on remarque le détail pratique de la couronne que le roi a enfilée sur son bras droit avant de s’agenouiller.

Adoration des Mages, Guido da Siena, vers 1270, Lindenau museum, Altenburg

Adoration des Mages, Guido da Siena, vers 1270, Lindenau museum, Altenburg

Ce panneau siennois témoigne de l’influence immédiate de la chaire de la cathédrale : le baiser succède au cadeau. En revanche, Guido da Siena n’a pas respecté l’ordonnancement traditionnel des mages par âge croissant, et inventé une anecdote : le roi d’âge moyen se retourne d’un air sévère vers les chevaux qui hénissent. Il a également rajouté le geste respectueux de tenir les cadeaux dans la manche.

Giotto, 1303-05, Chapelle des Scrovegni, Padoue Giotto, 1303-05, Chapelle des Scrovegni, Padoue |

Taddeo Gaddi, 1328-38 , Chapelle Baroncelli, basilique Santa Croce, Florence Taddeo Gaddi, 1328-38 , Chapelle Baroncelli, basilique Santa Croce, Florence |

|---|

Adoration des Mages (détail)

Giotto introduit plus de cérémonie, en évitant le contact direct entre les lèvres et la peau : Melchior, après avoir déposé sa couronne sur le rocher – signe d’humilité supplémentaire – baise seulement le bas du maillot. L’Enfant emmaillotté est bien incapable de prendre en main le présent, et c’est l’ange de droite qui le reçoit à sa place.

Son élève Taddeo Gaddi instaure lui-aussi une distance, en interposant le pan du manteau rouge du roi entre la bouche et le pied.

Adoration des Mages

Adoration des Mages

Bartolo di Fredi, 1375-85, Galerie nationale, Sienne

Ce panneau est le premier de grande taille consacré au thème en Italie : la caravane des Mages suit un parcours sinueux, rentrant en haut à droite, passant par Jérusalem (représenté comme la ville de Sienne) pour y rencontrer Hérode, puis arrivant en bas à gauche à Bethléem. La crèche, figurée par un portique, isole sous la même arcade deux vieillards égaux en sainteté, Joseph debout et Melchior à genoux.

L’idée est de comparer le cadeau tenu à mains nues par Joseph, et le véritable trésor : les deux pieds de l’Enfant emmaillotté, que Melchior découvre en ouvrant délicatement le manteau.

En Italie à la première Renaissance

Adoration des Mages

Adoration des Mages

Ghiberti, 1403-24, Portes du baptistère, Florence

Ghiberti reprend la composition de Bartolo di Fredi (notamment le portique avec colonne suspendue) tout en l’épurant radicalement :

- élimination de la question des couronnes (plus aucune n’apparaît) ;

- opposition entre les deux mages debout (qui se fondent avec la foule des serviteurs) et le mage prosterné.

La composition s’adapte ainsi au format triparti du cadre, en créant deux tranches centrales :

- la tranche verticale (en bleu) sépare la caravane de la Sainte Famille, cette frontière n’étant franchissable qu’à genoux ;

- la tranche horizontale (en jaune) met l’accent sur les cadeaux des deux mages debout.

Le cadeau de Melchior étant manquant, on en est réduit – dans une inversion si révolutionnaire qu’elle est passée inaperçue – à lire les gestes à rebours (flèche jaune) : c’est Marie qui tend des deux mains l’Enfant à Melchior, et celui-ci, ambassadeur de l’Humanité compactée, qui reçoit ce présent divin respectueusement dans sa manche.

Prédelle de l’Annonciation, Fra Angelico, 1430-32, Prado Prédelle de l’Annonciation, Fra Angelico, 1430-32, Prado |

Fra Angelico et Filippo Lippi, 1435-55, NGA Fra Angelico et Filippo Lippi, 1435-55, NGA |

|---|

Adoration des Mages

Toujours à Florence, dans les Adorations des Mages moins ambitieuses de Fra Angelico, puis Filippo Lippi, on revient au baiser direct sur le pied de l’Enfant : on voit que la distance de respect est affaire d’atelier, pas d’époque.

Le roi de Lippi, le front ceint d’une couronne discrète et le crâne sanctifié par une léger rayonnement, s’autorise même à toucher le pied des deux mains.

Une Adoration de Botticelli

Adoration des Mages

Adoration des Mages

Botticelli, 1475 , Offices

En revanche, cette Adoration des Mages de Botticelli [44] utilise un dispositif très original de voiles pour transformer la scène traditionnelle en une sorte de cérémonie religieuse, jouée solennellement par les membres de la cour des Médicis. Le panneau a été commandé par le banquier et courtisan Giovanni di Zanobi del Lama, pour sa chapelle funéraire à Santa Maria Novella.

Une Epiphanie eucharistique

Je résume ici l’interprétation de Rab Hatfield ( [45], p 35 et ss).

Le geste de tenir un objet sacré au travers d’un linge est courant depuis l’art paléochrétien (traditio legis ou traditio clavis, voir 2 Epoque paléochrétienne) ou médiéval (anges tenant les instruments de la Passion) mais rare pour les présents des Rois Mages, qui sont des richesses terrestres.

La « sacralisation » opérée par Botticelli est particulière, puisque Pierre de Médicis (à gauche) ne tient pas son présent au travers du tissu, mais sous celui-ci : il s’apparente ainsi à un desservant présentant le calice sous son voile. Mais tandis que le voile liturgique sert, lors de la messe, à dissimuler le mystère du sang du Christ [46], Botticelli montre son para-calice au travers d’un voile transparent, qui fait écho au voile de la Vierge sur lequel est posé l’Enfant, juste au dessus.

Le geste de son frère Jean de Médicis, à droite, est partiellement effacé, mais on voit que la main qui tient le calice soulève le voile qu’il porte en écharpe, et dont le bout dépasse en contrebas.

Tandis que la Vierge laisse voilé le pied droit de l’Enfant, le père de Pierre et Jean, Cosme de Medicis, touche son pied droit au travers de son écharpe, transformant celle-ci en une sorte d’étole liturgique.

Comme l’explique la Légende dorée, les présents offerts par les Rois symbolisent trois attributs du Christ :

« les trois présents signifiaient la royauté du Christ, sa divinité, et son humanité : car l’or sert pour le tribut royal, l’encens pour le sacrifice divin, la myrrhe pour la sépulture des morts ».

D’où l’interprétation de Rab Hatfield ([45], p 39) :

« Comme le signifient les dons des Mages, l’Enfant est à la fois l’offrande sur l’autel (cet être mortel dont le Corps est le Sacrement), l’agent de son sacrifice (le prêtre) et son destinataire (Dieu). En bref, il est présenté comme l’essence de l’Eucharistie, et l’Épiphanie est faite «figure» de l’oblation sacramentelle. »

Les trois Médicis, le père et les deux fils, sont ainsi magnifiés comme les célébrants de cette Epiphanie eucharistique.

Un pèlerinage virtuel (SCOOP !)

Une interprétation complémentaire serait de rappeler la coutume des « brandea », ces morceaux de tissu mis en contact avec une sainte relique, et que les pèlerins ramenaient. Selon le pape Grégoire le Grand, les brandea acquéraient par ce contact une puissance équivalente à celle de la relique [47].

Que dire alors de l’effet du contact d’un linge avec le corps vivant de Jésus ? Chromace aborde le sujet dans un autre passage de son sermon sur l’onction à Béthanie :

« La femme a essuyé les pieds du Seigneur avec ses cheveux, afin de sanctifier sa propre tête avec ses pieds. En effet, elle a sanctifié en elle tout ce qui a pu toucher le corps du Christ, qui est source de sainteté. » [48]

Outre sa symbolique eucharistique, l’Adoration des Mages de Botticelli met donc en scène un transport des Médicis, dans le temps et dans l’espace, jusqu’à la crèche de Jésus : pèlerinage virtuel dont le chef de famille rapporte son écharpe blanche, sanctifiée par le contact avec l’Enfant.

![]()

Le foyer franco-bourguignon

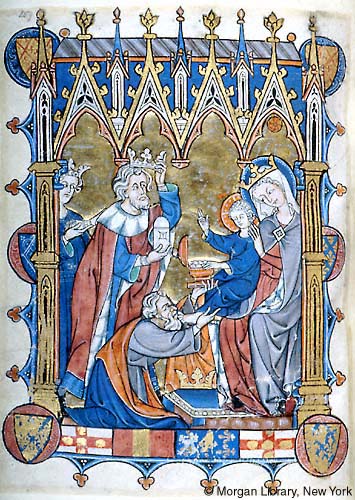

Les premières oeuvres

Psautier de Yolande de Soissons (Amiens), 1280-99, Morgan Library MS M.729 fol 275

Cette enluminure marque l’apparition de notre motif en France du Nord, peu après sa réinvention par Pisano (1265-68). La différence est que le baise-pied est simultané avec l’offrande du cadeau, et non postérieur.

Adoration des Mages (panneau d’un diptyque), 1355-60, école franco-flamande, Museo Nazionale del Bargello, Florence

Ce panneau est truffé de détails narratifs originaux :

- anges à taille d’oiseau posés sur la lucarne ;

- chevaux s’affrontant, difficilement maîtrisés ;

- deux mages portant simultanément la main à leur couronne ;

- Joseph, surpris en train de se réchauffer un pied à un brasero, se décoiffant précipitamment en réponse à leur salut.

Dans un pur morceau de bravoure graphique, sans justification narrative, Melchior dépose sa couronne aux pieds de l’enfant en la tenant dans son manteau, qui laisse deviner la main sous le revers.

Une autre rareté iconographique est que le diptyque confronte directement la scène de l’Adoration avec celle de la Crucifixion. Les deux personnages communs sont Marie, vêtue de la même manière dans les deux panneaux, et Jésus : depuis le centre du premier panneau, le pied délicatement tenu et baisé de l’Enfant renvoie le regard, au centre du second, vers le pied cloué et sanguinolent du Christ.

Autour de Jean de Berry

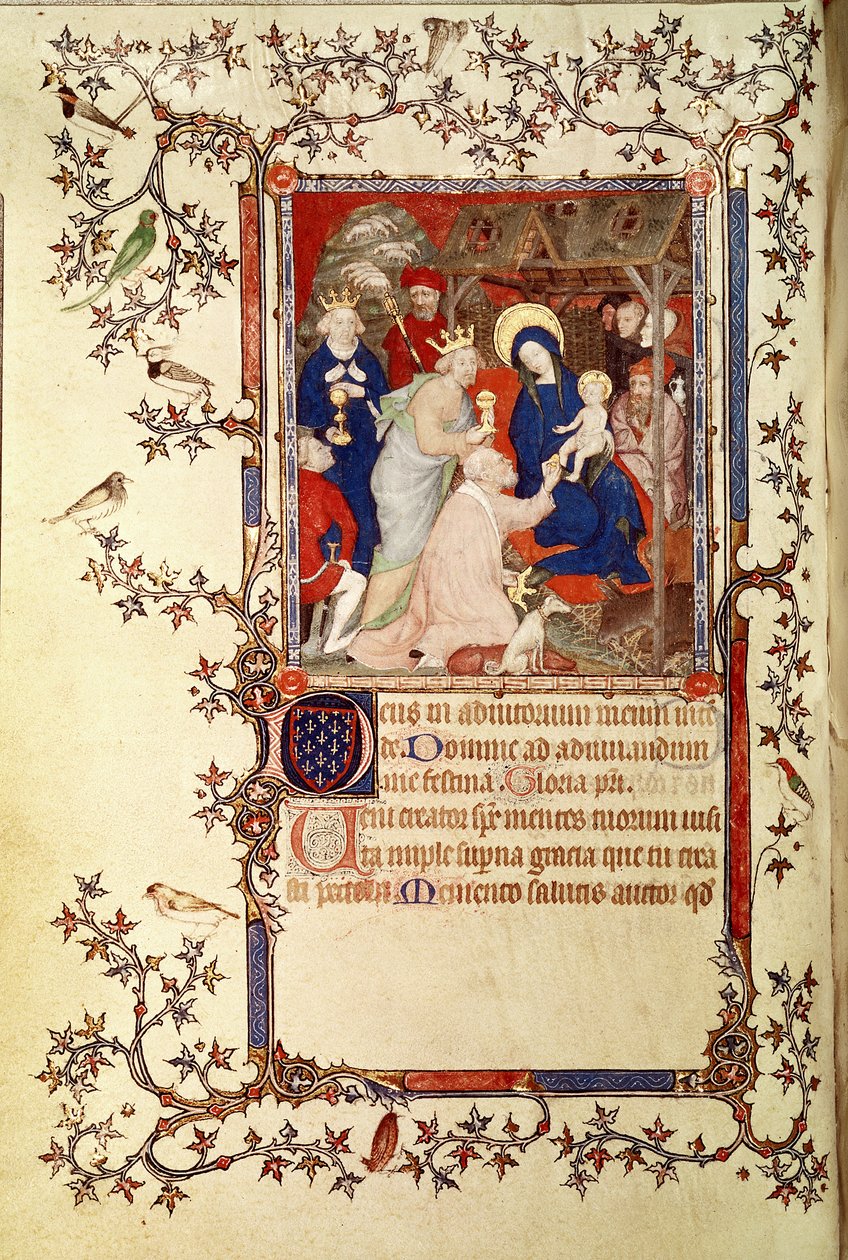

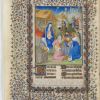

Adoration des Mages (Petites Heures du Duc de Berry)

Adoration des Mages (Petites Heures du Duc de Berry)

Jacquemart de Hesdin, 1385-90, BNF Lat 18014 fol 42v

Le plus âgé de mages, barbe blanche et crâne dégarni, est à genoux devant l’Enfant : il tend une pièce d’or que sa mère reçoit de sa main droite, laquelle masque le pied droit de l’enfant.

L’artiste a eu du mal avec ce geste de don : la main du roi est une main droite, mais le bras se rattache à son épaule gauche (un second bras gauche, avec une main gauche tenant la couronne, se trouve derrière).

Noter les deux chiens, blanc et roux, dans un nez-à-nez comique avec les deux animaux de la crèche : rencontre entre domestique qui imite la rencontre entre les maîtres.

Adoration des Mages (Grandes Heures du duc de Berry )

Adoration des Mages (Grandes Heures du duc de Berry )

Maître du Parement de Narbonne (cercle), 1390-1404, BNF Nal 3093 fol 49v

Cette composition surenchérit sur la précédente par plusieurs détails très vivants :

- le roi debout rajuste son col blanc ;

- le roi penché porte la main à sa couronne ;

- Joseph s’est inséré au centre pour recevoir le ciboire donné par le vieux roi ;

- celui-ci a corrigé son anatomie : son bras gauche croise le genou droit pour tenir la couronne par devant, et son bras droit attire l’oeil vers un enchevêtrement de mains extrêmement maniéré :

Du bout des doigts de sa main droite, il touche la menotte gauche de l’Enfant, qui le bénit en retour, en lui touchant le front : on pourrait croire que le roi a glissé une minuscule pièce d’or dans la menotte mais le ciboire fermé le dément : c’est bien pour y déposer un baiser que le roi la tire vers lui, par le majeur. Les mains de la Vierge accompagnent délicatement les gestes de son Fils :

- sa main droite active, qui avance pour bénir,

- sa main gauche passive, rapprochée pour être adorée.

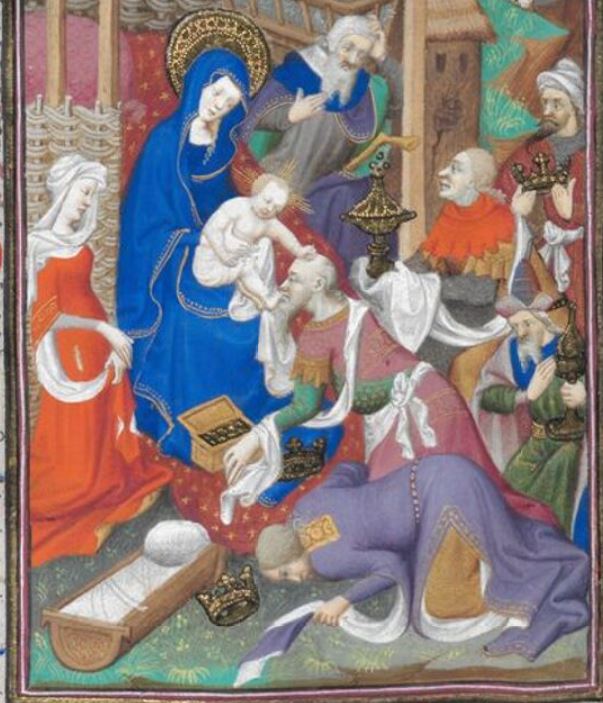

Adoration des Mages, Heures de Bruxelles (Très Belles Heures du duc de Berry)

Adoration des Mages, Heures de Bruxelles (Très Belles Heures du duc de Berry)

Avant 1402, KBR ms. 11060-61 fol 90v

La composition s’inverse en miroir, plaçant paradoxalement l’arrivée des Mages en sens inverse du sens de le lecture. Ceci n’est pas dû à l’emplacement de l’image (elle est au verso, comme les précédentes) mais à une recherche de variété, peut être demandée par le commanditaire. Dans cette configuration, il devenait compliqué de combiner l’agenouillement et le don fait par le bras droit : c’est peut être la raison pour quelle l’illustrateur a opté pour le baiser sur le pied droit du Christ, lequel bénit le roi de la main droite. Après Joseph dans la version précédente, c’est la Vierge qui tient maintenant le calice doré : autre signe de la recherche systématique de variété.

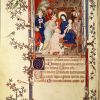

Adoration des Mages, Belles Heures du duc de Berry

Adoration des Mages, Belles Heures du duc de Berry

Frères Limbourg, 1405-09, MET, fol 54v

Dans le premier manuscrit qu’ils réalisent pour le Duc de Berry, les frères Limbourg introduisent une nouvelle conception : le vieux roi tient encore son présent, un haut récipient à pinacles qui est comme une crèche magnifiée. Ni la Mère ni le Fils ne font mine de le saisir et les jambes de l’Enfant sont couvertes par le manteau, rendant impossible le baiser du pied. Le thème n’est pas ici le don, mais le moment juste avant, celui de la salutation réciproque.

Adoration des Mages (INVERSEE), 1355-60, école franco-flamande, Museo Nazionale del Bargello, Florence

Cette idée de salutation est soulignée, comme dans l’Adoration du Bargello, par le geste des deux jeunes rois soulevant leur couronne, tandis que le plus âgé l’a déjà déposée à terre.

En réponse, Joseph – qui prend ici une importance qu’il n’avait pas précédemment – a ôté son chapeau pointu [49] pour l’emmancher sur son bras droit. Ainsi, de part et d’autre de l’axe des « couvre-chefs » (couronne, chapeau pointu, auréole du Fils et de la Mère, toit de la crèche), le vieux Joseph et le vieux roi rivalisent en dignité.

Adoration des Mages (détail)

Adoration des Mages (détail)

Frères Limbourg, 1411-16, Les Très Riches Heures du duc de Berry Folio 42r

Cette composition est la plus complexe de toutes celles réalisées pour le Duc de Berry, puisqu’elle fonctionne en bifolium avec une première miniature montant la rencontre des Rois, dans laquelle Melchior porte un bonnet bleu bordé de fourrure blanche, et les deux autres une couronne dorée ornées de plumes vertes : on retrouve ici les mêmes couvre-chefs, portés par trois serviteurs.

La gestuelle se diversifie à l’extrême :

- les trois rois ne s’inclinent plus par ordre d’ancienneté, puisque c’est celui d’âge médian qui se prosterne le plus, allant jusqu’à embrasser le sol : pour cela, il a confié son présent à un serviteur, qui le tient dans une étoffe blanche ;

- le plus jeune roi tient lui-même son cadeau, dans sa longue écharpe blanche ;

- c’est Joseph qui tient à main nue le présent du roi le plus âgé, une corne dorée.

On comprend alors le geste de celui-ci : tout en embrassant le bout des orteils du bout des lèvres, il attire vers lui le petit pied au travers de son écharpe, soulignant par là qu’il est plus précieux que l’or. Il n’a pas lieu d’invoquer ici la symbolique eucharistique que Botticelli n’inventera que soixante ans plus tard : simplement l’effet d’une narration particulièrement sophistiquée.

Autre témoin de cette sophistication, la gestuelle des trois guépards qui, non sans un certain humour, mime celle des trois maîtres :

- en écho au baiser divin, le premier se lèche la patte,

- le deuxième mord sa cuisse (comme le roi mort le sol),

- le troisième attend et regarde.

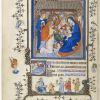

Adoration des Mages (détail)

Maître de Bedford, vers 1422, Livre d’heures dites de Vienne, ÖNB MS 1255 fol 70v

Dans ce manuscrit probablement réalisé pour le dauphin (futur Charles VII), le Maître de Bedford, qui avait auparavant travaillé pour le duc de Berry, resserre la composition des Limbourg et la simplifie, en supprimant les effets sophistiqués :

- on voit bien les trois couronnes (deux sur sur le sol et une portée par un serviteur) ;

- l’écharpe du vieux roi ne touche plus le pied de l’Enfant, et se distingue du lange de l’Enfant (bordé d’un liseré doré).

Il ajoute aussi des gestes ou des détails amusants :

- Joseph se gratte la tête ;

- la main de l’Enfant est attirée par le toupet au milieu du crâne chauve ;

- le berceau aux pieds de la servante de gauche fait écho à la cassette remplie d’or aux pieds de Marie, nous disant en somme que l’Enfant est le plus précieux des trésors : même métaphore, mais simplifiée, que celle de l’écharpe et du pied chez les frères Limbourg.

![]()

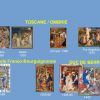

En synthèse

La formule où Melchior embrasse le pied de l’Enfant est apparue dans trois foyers :

- en Aragon à la fin de l’époque romane, sans doute par une analogie locale avec un rite de pèlerinage ;

- en Toscane / Ombrie , à partir de Pisano en 1268, suite à l’influence du Pseudo-Bonaventure ;

- dans l’art franco-bourguignon à partir de 1290.

Le premier foyer, limité à cinq églises, n’a pas eu de postérité.

Les témoignages subsistants du troisième foyer sont très rares, avant la floraison à l’époque de Jean de Berry. On ne peut exclure que ce foyer résulte d’une influence italienne, mais les formules sont sensiblement différentes : les deux jeunes rois saluent en soulevant leur couronne, alors qu’ils restent couverts en Italie.

Le plus probable est donc de postuler une cause commune : l’influence des Meditationes du Pseudo-Bonaventure.

Article suivant : 3 Toucher le pied du Christ : Marie-Madeleine

Belles Heures du duc de Berry, MET, fol 73v

On retrouve le même chapeau un peu plus loin sur la tête de ce personnage.

Aucun commentaire to “2 Toucher le pied du Christ : Melchior”