3 Toucher le pied du Christ : Marie-Madeleine

Selon les Evangiles, Marie-Madeleine touche le pied du Christ trois fois. Entre ces épisodes, les artistes médiévaux ont inventé deux autres occasions de contact entre Marie-Madeleine et le Christ.

Article précédent : 2 Toucher le pied du Christ : Melchior

![]()

Les sources évangéliques

Dans les Evangiles, trois épisodes racontent qu’une femme, assimilée plus tard à Marie-Madeleine, touche le pied du Christ (sur le personnage de Marie-Madeleine composite, voir 1 Toucher le pied du Christ : la Vierge à l’Enfant) :

- une première fois durant la prédication du Christ en Galilée, lors du Repas de Simon (relaté seulement par Mathieu) ;

- une deuxième fois une semaine avant sa mort, lors de l’Onction à Béthanie (relatée par Matthieu, Marc et Jean) ;

- une troisième fois après sa Résurrection, lors de la découverte du tombeau vide (relaté par Mathieu et Jean).

Le troisième épisode (version Mathieu)

« Jésus se présenta devant elles (Marie de Magdala et l’autre Marie), et leur dit : je vous salue. Et elles s’approchèrent, et embrassèrent ses pieds, et se prosternèrent ». Matthieu 28,9

Ce dernier épisode énumère trois actions :

- l’approche ;

- le contact physique : « lui tinrent les pieds » (tenuerunt pedes ejus, ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας)

- la proskynesis : adoraverunt eum, προσεκύνησαν αὐτῷ.

La séquence de gestes montre bien que la prosternation est la conséquence de la prise de contact physique, qui prouve la résurrection du corps.

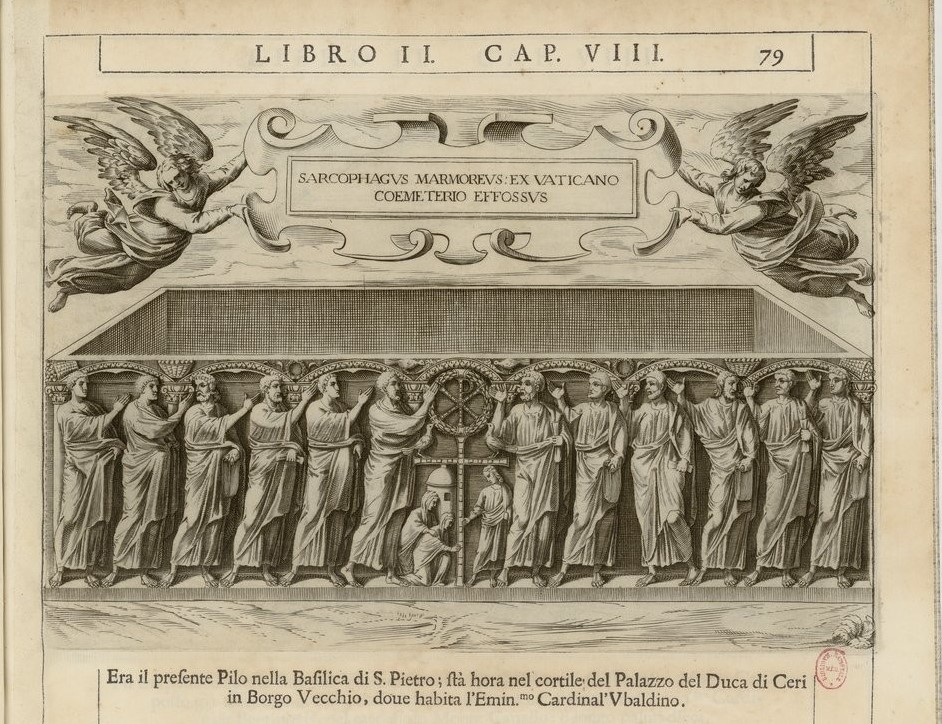

Sarcophage disparu, montrant les chairete

Sarcophage disparu, montrant les chairete

Antonio Bosio, Roma sotterranea, 1651, p 79

Ce texte a été illustré, très rarement, a l’époque paléochrétienne.

Le troisième épisode (version Jean)

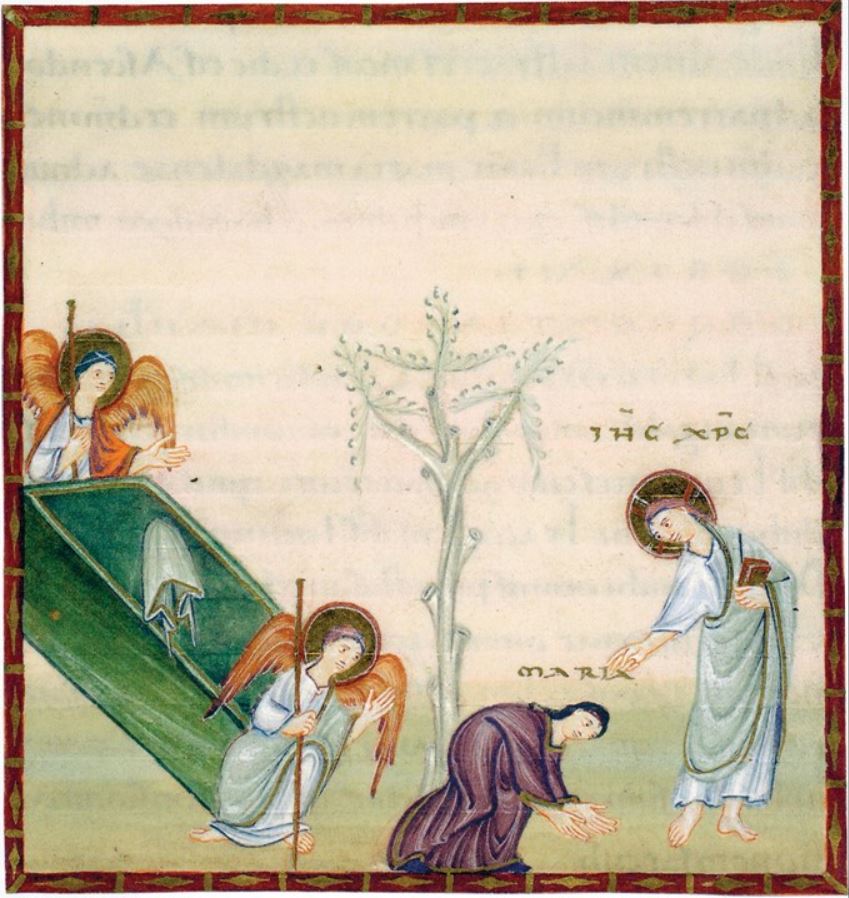

Il a été supplanté à partir du Xème siècle [50a] par la représentation du « Noli me tangere », le même épisode raconté par Jean, à la fois plus dramatique et plus énigmatique, et qui ne met en jeu que Marie-Madeleine. Un homme qu’elle prend pour un jardinier l’appelle, elle le reconnaît et le nomme : Rabbouni ! :

« Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Jean 20,17

Noli me tangere

Noli me tangere

977-993 , Codex Egberti, Reichenau, Trier, Stadtbibliothek, codex 24 fol 90.

Ici, l’arbre émondé qui ponctue les deux épisodes sert à évoquer le jardin, tout en proposant une antithèse fruitière de la Croix. On remarque qu’à défaut d’un contact physique, la main du Christ touche, comme à regret, la dernière lettre du nom MARIA [50b].

L’épisode a fait l’objet d’innombrables illustrations insistant de diverses manières sur l’absence de contact, et d’innombrables gloses, qui soit se gardent de relever la contradiction avec le récit de Matthieu, soit au contraire la résolvent par des raisonnements variés [51].

Entre ces épisodes, et dans le silence des textes canoniques, les artistes médiévaux ont inventé deux autres occasions de contact entre Marie-Madeleine et le Christ.

![]()

Toucher les pieds du mort

Lamentation

Lamentation

Giotto, 1303-05, Chapelle des Scrovegni, Padoue

Giotto ne montre aucune inhibition quant au contact avec le cadavre : une sainte femme touche ses cheveux, une autre ses poignets, la Vierge enlace son torse et Marie-Madeleine (reconnaissable à sa chevelure) tient ses pieds.

Cette prédilection pour les pieds sort directement des Meditationes du Pseudo-Bonaventure ( [40], p 503), qui se répand en précisions :

Notre-Dame tenait toujours la tête de Jésus sur son sein, et elle se réserva de l’envelopper. Madeleine était aux pieds, et quand on en fut arrivé là, elle dit : « Je vous en prie, laissez-moi arranger ces pieds près desquels j’ai obtenu miséricorde. » Ils le lui permirent, et alors elle les prit ; et, paraissant défaillir de douleur, elle lava des larmes de sa compassion ces pieds qu’elle avait inondés jadis des pleurs de sa componction. Elle les considérait ainsi blessés, percés , desséchés et sanglants ; et elle pleurait amèrement. Car, selon que la Vérité en a rendu témoignage, elle avait beaucoup aimé… et on peut bien penser que, si elle l’avait pu, elle eût volontiers expiré aux pieds du Seigneur… Elle voudrait, en effet, laver tout le corps, l’oindre de parfums, le disposer parfaitement ; mais ce n’est ni le temps ni le lieu. Elle ne pouvait pas plus, elle ne pouvait pas autre chose : elle fait ce qu’elle peut. Au moins lave-t-elle les pieds de ses larmes; puis elle les essuie dévotement, elle les embrasse, les baise, les enveloppe et les arrange le mieux qu’elle sait et qu’elle peut. »

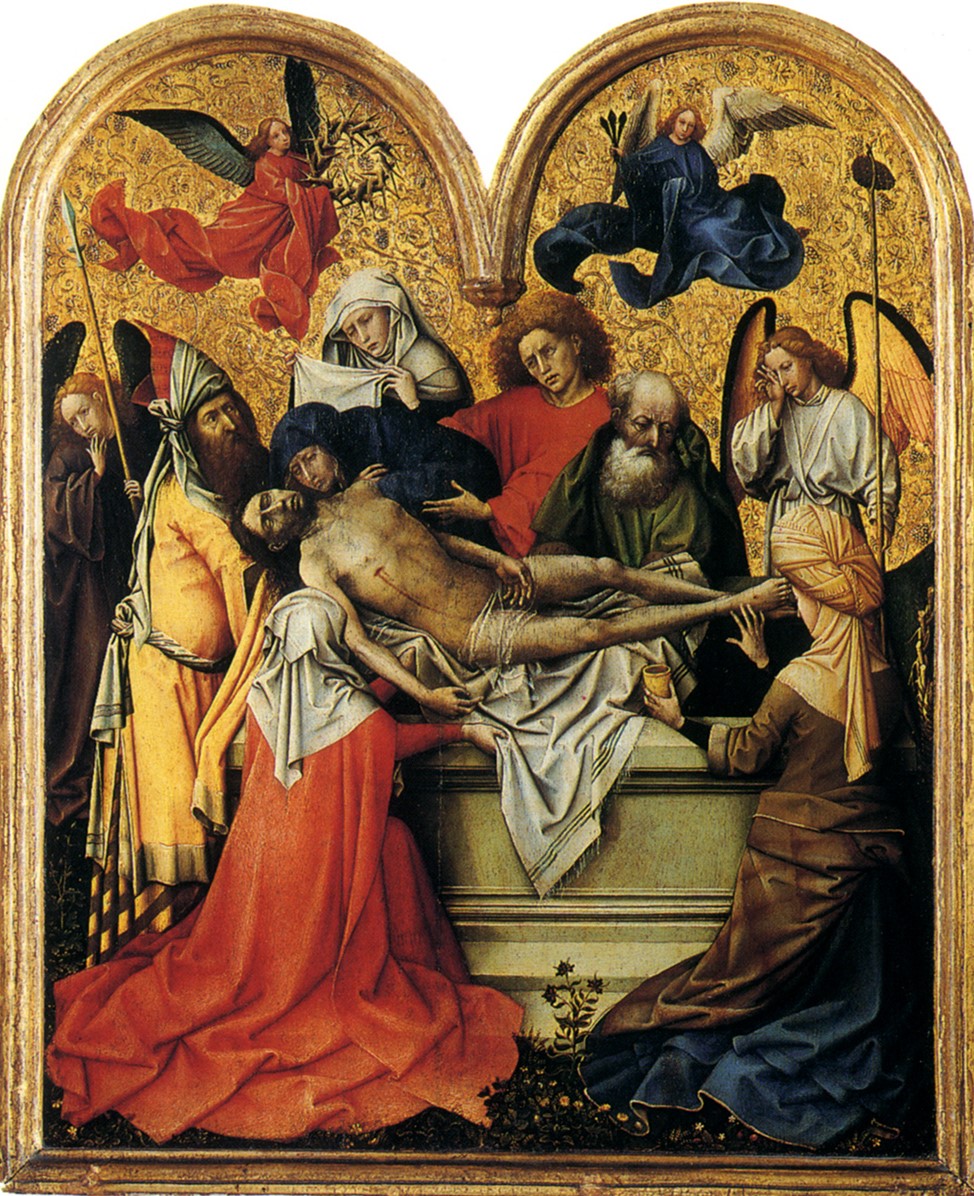

Mise au tombeau (panneau central du Triptyque Seilern)

Campin, vers 1425, Courtauld Institute

Au siècle suivant, le decorum évolue et le toucher devient plus contrôlé. Cette composition en fournit un florilège intéressant :

- l’ange de gauche tient dans sa manche la couronne d’épines, mais celui de droite tient dans sa main les clous, objet tout aussi sacré : la différence des gestes se justifie simplement par la nécessité pratique d’éviter de se piquer les doigts ;

- Marie-Madeleine touche le pied pour l’enduire d’onguent, tandis que la sainte-femme vue de dos, qui lui fait pendant à gauche, ne touche que le suaire ; sa manche empêche le contact direct avec le cadavre ;

- de même, Marie est empêchée par Saint Jean de baiser le visage de son fils ;

- derrière elle, Sainte Véronique brandit le prototype-même du linge de contact : le voile qui a essuyé la Sainte face.

Sans devenir une enjeu théologique profond (voir les gestes différents des deux anges), on note qu’au XVème siècle, le toucher est devenu une question qui compte, du moins pour les peintres : le droit au toucher permet d’organiser les personnages selon une hiérarchie affective.

Pietà de Tarascon, vers 1457, Musée de Cluny

Pietà de Tarascon, vers 1457, Musée de Cluny

Dans le formule de la Pietà, le toucher est loin d’être prohibé : ici tout le monde touche le corps, sauf justement Marie-Madeleine qui effleure la plaie du pied d’une plume trempée dans l’onguent. C’est ici la symétrie entre ce geste précis et celui de Saint Jean, extrayant précautionneusement la couronne d’épines, qui a intéressé l’artiste : symétrie que soulignent le manteau vert et le fermoir doré.

Chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, Hôpital Général, Dijon

En sculpture, la structure très codifiée de la Mise au Tombeau (voir 1 Les Mises au Tombeau : quelques points d’iconographie) exclut de toucher le cadavre. On notera ici les cheveux de Marie-Madeleine, qui descendent le plus bas qu’il peuvent.

![]()

Marie-Madeleine au pied de la Croix

Cette iconographie omniprésente n’est reliée à aucun texte. Elle a été créée ex nihilo, en quelques étapes qui ont été débrouillées dans un article récent de Daniela Bohde [52]. En voici les grandes lignes.

L’origine de l’iconographie

Croix de l’abbesse Benedetta, Maître de Sainte Claire, 1255–1260, Santa Chiara, Assise (détail)

Croix de l’abbesse Benedetta, Maître de Sainte Claire, 1255–1260, Santa Chiara, Assise (détail)

Le bas des grandes croix peintes était le lieu privilégié pour la représentation en miniature des donateurs, prosternés et à distance respectueuse du Christ. A partir de 1236, dix ans après sa mort, on y place aussi Saint François. Ici, il est représenté de plus grande taille que les donatrices, autorisé par sa stigmatisation à embrasser le pied et la blessure.

Crucifix peint

Ecole de Cimabue, 1280-90, Accademia, Florence

A partir de 1280, dans la région de Florence, Marie-Madeleine fait son apparition à la même place, embrassant elle-aussi l’orteil géant. A peu près à la même époque, on la trouve au pied de la croix dans de rares panneaux peints.

Diotisalvi di Speme ou Guido da Siena, vers 1270, University Art Gallery, Yale

Diotisalvi di Speme ou Guido da Siena, vers 1270, University Art Gallery, Yale

Ici, elle ne touche pas le pied de ses mains, mais l’effleure de sa joue. Sa petite taille est compensée par sa robe rouge et or, comme teinte et magnifiée par le sang du Christ :

« Dans le Festin de Simon, elle est associée à deux autres liquides : l’onguent et les larmes. Sous la croix, elle est reliée à la plaie saignante du pied, qui promet la rédemption au pécheur pénitent. » ([52], p 35)

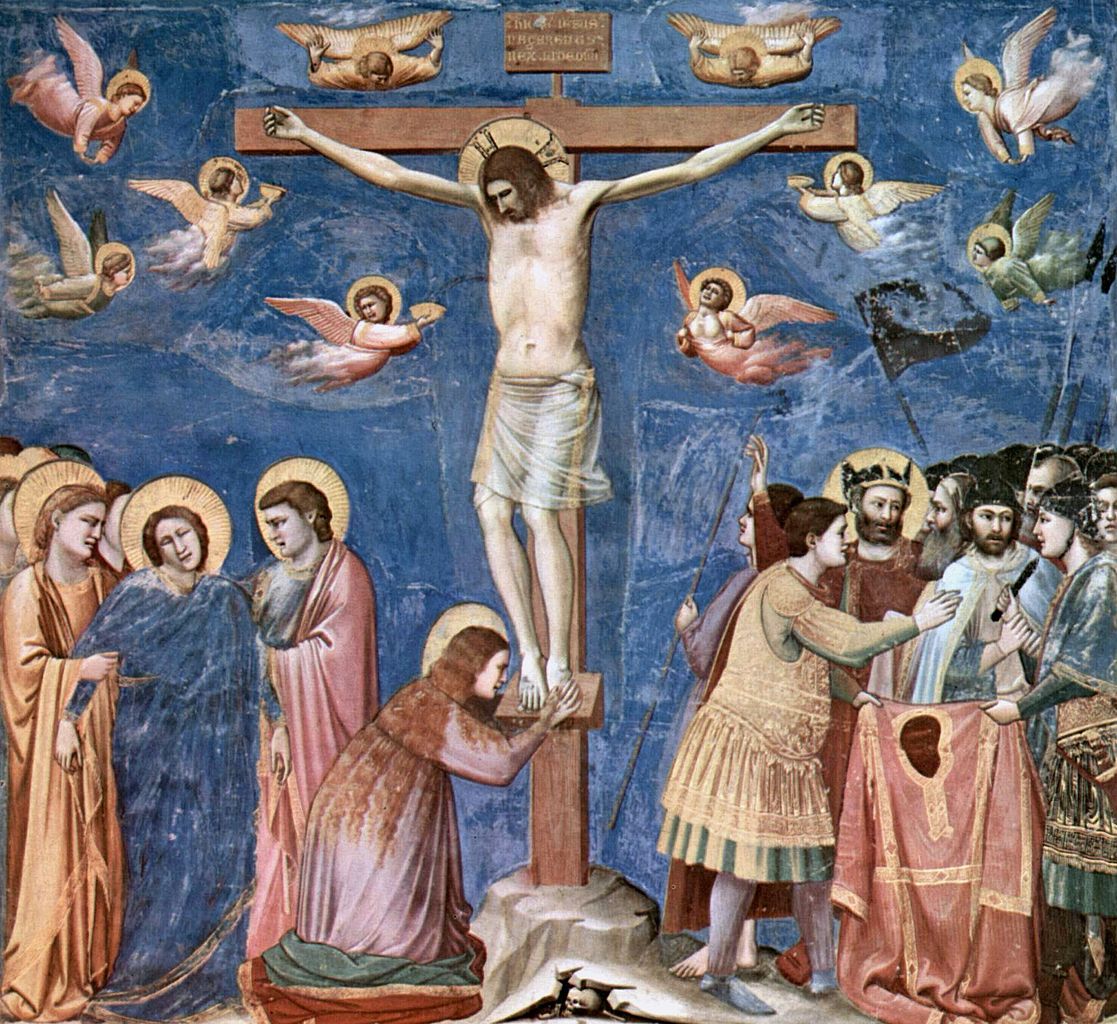

Crucifixion Crucifixion |

Résurrection Résurrection |

|---|

Giotto, 1303-05, Chapelle Scrovegni, Padoue

Dans la chapelle Scrovegni, Marie-Madeleine apparaît dans trois scènes : la Lamentation (voir plus haut), la Crucifixion, et la Résurrection. L’importance qui lui est accordée pourrait être liée, selon Daniela Bohde, à une dévotion particulière de Enrico Scrovegni qui, en tant que riche prêteur, avait comme elle beaucoup à se faire pardonner.

« Bien que la figure de la Madeleine sous la croix ait déjà été introduite occasionnellement, comme dans le panneau de Yale décrit plus haut, Giotto fut le premier artiste à reconnaître pleinement le potentiel de ce motif et à rendre la sainte clairement identifiable. Il fut celui qui transforma la figure dévotionnelle de Saint François en adoration, en un protagoniste en action : la Madeleine.« ([52], p 26)

A la différence de Saint François, le geste de Marie-Madeleine inventé par Giotto n’a rien de sanguinolent : le sang a été complètement absorbé par les cheveux qui finissent de caresser le second pied, dans une référence directe à l’onction de Béthanie.

« Grâce à l’invention de Giotto, le geste d’adorer la plaie popularisé par saint François fait désormais également référence à la conversion et au repentir. » ([52], p 29)

Comme la scène de l’onction n’est pas représentée à la chapelle Scrovegni, l’intention de Giotto était probablement de condenser les deux scènes en une seule. Mais le détail très spécifique et peu visible des cheveux essuyant la peau n’a guère été repris dans les Crucifixions ultérieures.

Crucifixion (détail)

Crucifixion (détail)

Atelier de Giotto, 1310–1313 , San Francesco, Basilique inférieure, Assise

Dans un contexte franciscain, les cheveux de Marie-Madeleine reviennent dans son dos et elle se contente de poser le bout des lèvres sur le bord du pied, accompagné par un Saint François pas encore stigmatisé.

Plutôt que le détail du geste, c’est surtout la position spectaculaire et émotionnelle de Marie-Madeleine, relayant le spectateur dévôt au centre de la composition, qui sera exploitée par la suite.

Pietro Lorenzetti, 1325-30, Pinacoteca nazionale, Sienne

C’est ainsi que Lorenzetti place une Marie-Madeleine quasi abstraite, amputée des mains et des cheveux par le manteau rouge qui la recouvre entièrement, en contraste avec la chair blanche et dénudée du crucifié.

Crucifixion (détail)

Crucifixion (détail)

Rogier van der Weyden (attr),, 1438–1440, Gemäldegalerie, Berlin

Daniela Bohde ([52], p 39) relève une exception notable. Cette Crucifixion, dont l’attribution est très discutée, remplace Marie-Madeleine par la Vierge elle-même, en illustrant la citation de Bernard de Clairvaux inscrite en lettres d’or :

|

O mon fils, laisse-moi m’approcher et prendre le pied de la croix dans mes mains. Bernard |

O fili(us) dignare me attrahere et crucis in pedem manus figere. Bernhardus |

Bernard explique que Marie essaye plusieurs fois d’atteindre son fils, cloué trop haut ; elle retombe finalement au sol, le visage tâché de sang. Ce sont ces gouttes, mélangées aux larmes, que nous montre Van der Weyden.

Bien que la tradition de la Vierge interagissant avec son fils sur la croix soit étayée par de nombreux textes, elle a été très rarement représentée : c’est la Marie-Madeleine inventée par Giotto qui a pris le dessus, malgré l’absence de textes, pour des raisons picturales et symboliques :

Une vaste gamme d’émotions et d’états psychiques – le péché, la contrition, la rédemption, l’amour, la tristesse et le désespoir – sont incarnés par la Madeleine aux pieds du Christ crucifié, invitant le spectateur à s’identifier à elle. Ce rôle d' »apostola apostolorum » est très éloigné de celui qui s’esquisse dans les Evangiles. ([52], p 42)

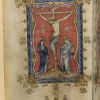

En aparté : embrasser l’image des pieds du Christ

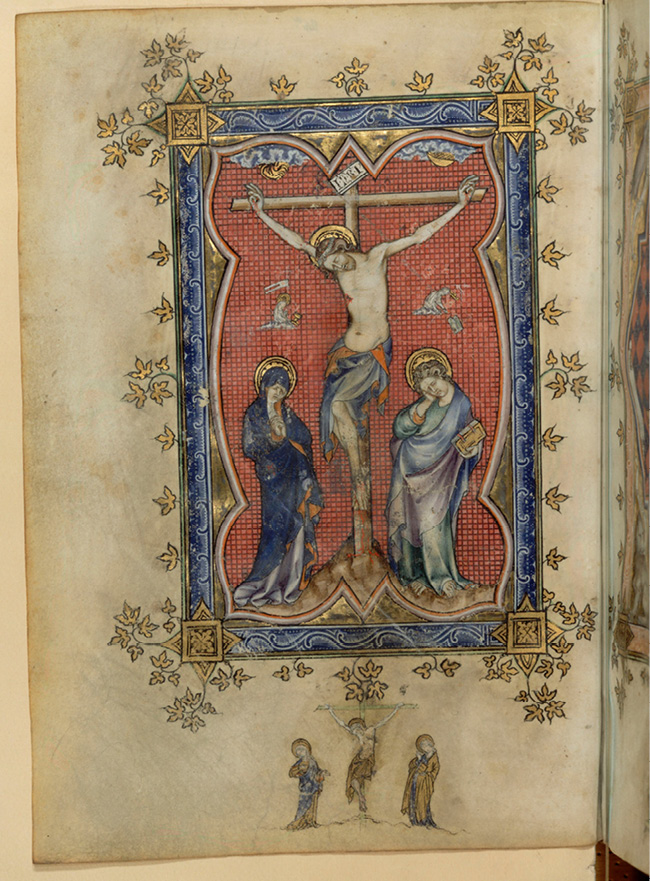

Crucifixion, , fol. 147v Crucifixion, , fol. 147v |

Majestas Dei, fol 148r Majestas Dei, fol 148r |

|---|

Missel (Paris), vers 1315, BNF Ms. lat. 861

Au début du XVème siècle, les missels augmentent de taille et comportent systématiquement un bifolium à ouvrir au moment du Canon, image qui s’intègre dans la célébration. Ce missel de prestige, réalisé pour la Sainte Chapelle, précise dans ses rubriques que le prêtre doit ouvrir le missel à l’image de la Crucifixion, la regarder avec dévotion puis embrasser les pieds du Christ crucifié. Kathryn M. Rudy [52a] explique que les représentations en miniature, au centre de la marge inférieure, servaient de cible pour ce baiser, afin d’éviter d’endommager l’image principale (dans d’autres manuscrits, ce sont des croix dorées qui jouaient ce rôle). Ceci n’empêchait pas les prêtres de viser un peu plus haut, comme le montrent, dans ce missel comme dans d’autres, les marques d’usure au niveau du crâne d’Adam, voire même des pieds ou des tibias du Crucifié.

![]()

Quelques touchers remarquables de Marie-Madeleine

Une épitaphe originale

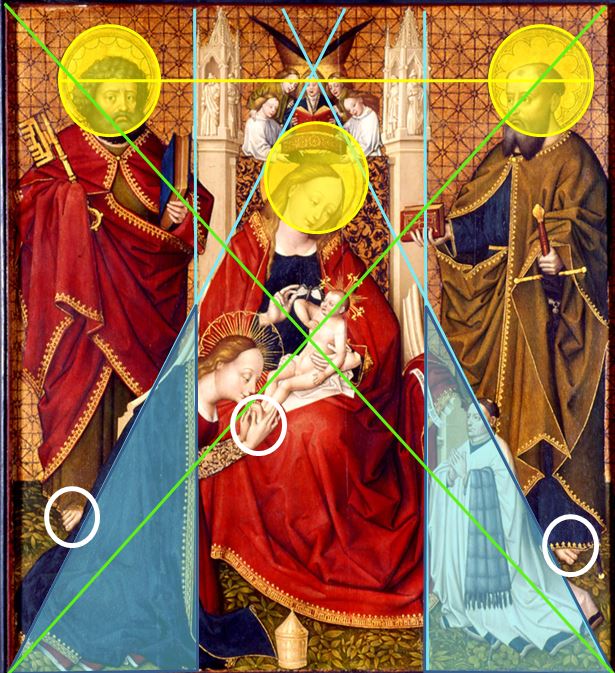

Vierge au papillon (Mémorial du chanoine Pierre de Molendino )

Attribuée à Antoine le Pondeur, 1459, Trésor de la Cathédrale St-Paul, Liège

De manière très exceptionnelle, Marie-Madeleine en adoration s’inscrit en pendant par rapport au chanoine suppliant, formant comme deux ailes triangulaires de part et d’autre du trône.

Pour l’analyse de cette composition remarquable, dominée par la figure du papillon, voir 5-2 Donateur enfant : le développement

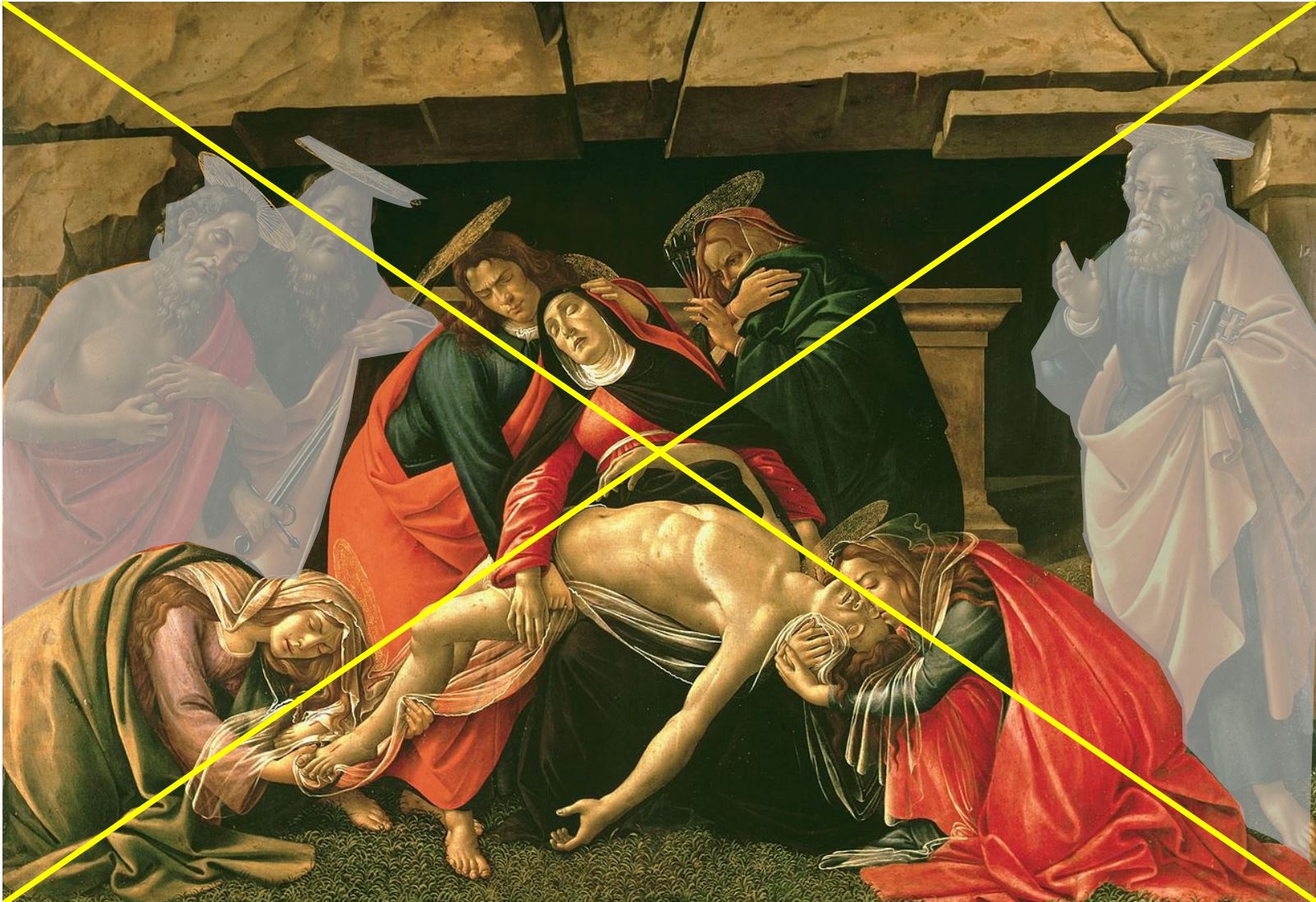

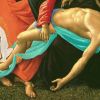

Une Lamentation de Botticelli

Lamentation du Christ (détail)

Lamentation du Christ (détail)

Botticelli, 1490-93, Alte Pinakothek, Munich

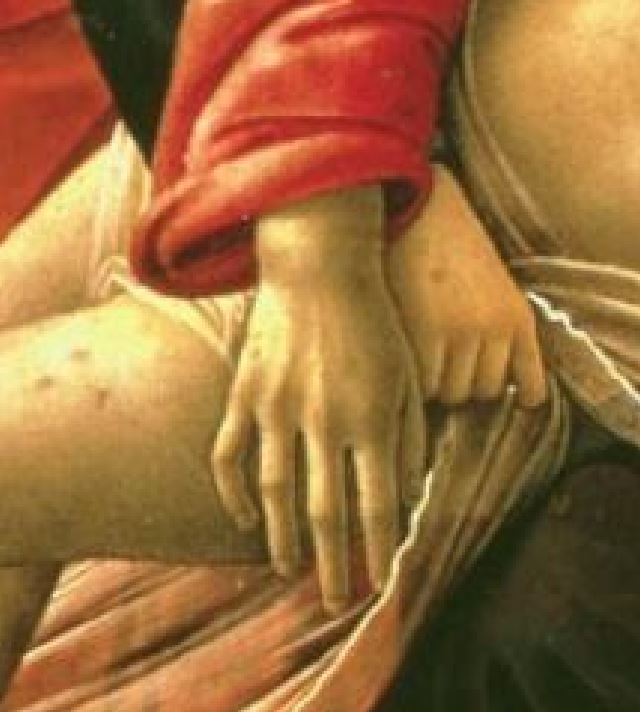

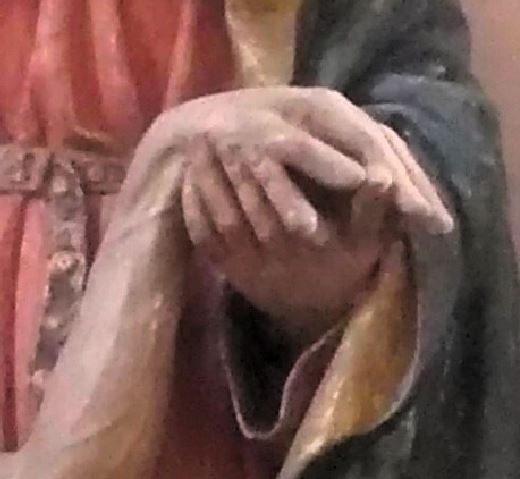

La composition traditionnelle est modifiée ici par le remplacement des deux personnages masculins habituels (Joseph d’Arimathie et Nicodème) par trois saint modernes – Saint Jérôme avec son caillou, Saint Paul avec son épée (le panneau décorait l’église San Paolino de Florence) et Saint Pierre avec ses clés. En bas Marie-Madeleine soutient les pieds du Christ tandis qu’une autre Marie soutient sa tête ; en haut une troisième Marie se cache le bas du visage dans son manteau vert. La disposition du Christ, tête à droite, rend la plaie du flanc presque invisible, pratiquement au centre du tableau.

La présence des trois Saint modernes (en gris) casse la symétrie, et permet de montrer l’angle du tombeau. Le groupe évangélique est en revanche très symétrique, et fait de la sainte femme côté tête un alter ego de celle côté pied, qui devrait être Marie-Madeleine : l’absence de son attribut habituel (le vase de parfum) et la chevelure presque aussi abondante pour les deux femmes participent à cette indifférenciation ; d’autant que la femme de droite manifeste une extraordinaire familiarité avec le Christ, baisant presque son visage par derrière.

Au point de de demander si l’idée, sous cette symétrie, n’est pas d’évoquer simultanément les deux gestes de Marie-Madeleine : l’onction des pieds et celle de la tête. On notera par ailleurs le détail subtil de la main de Jean passant la main sous le bras de la Vierge pour soulever un bord du linceul.

Ce geste sans utilité pratique a une portée symbolique : la main de la Vierge (presque masculine) crée ainsi une jonction entre la peau de son Fils mort, et la main (presque féminine) de Saint Jean, son fils de substitution.

La symétrie des deux saintes femmes est l’occasion d’un jeu de voilages, d’une grande virtuosité :

- le linceul du Christ (en bleu clair) serpente de l’une à l’autre, évitant le contact de leurs mains avec la peau du Christ.

- chacune porte sur sa tête un voile (en blanc) :

- opaque pour celle de gauche, il évite le contact entre sa chevelure et le pied ;

- transparent pour celle de droite, il passe sous son bras et se répand sur le sol.

Il n’y a pas lieu de rechercher ici une symbolique profonde, mais l’exercice de style d’un artiste au sommet de son art.

Pietà, 1498-99, Michel-Ange, Saint Pierre de Rome Pietà, 1498-99, Michel-Ange, Saint Pierre de Rome |

Déposition (pala Baglioni), Raphaël, 1507, Galerie Borghese, Rome Déposition (pala Baglioni), Raphaël, 1507, Galerie Borghese, Rome |

|---|

Le même évitement du contact, à titre de de gageure et morceau de bravoure, se voit encore vingt ans plus tard :

- dans sa Pietà, Michel Ange détache complètement la main gauche de la Vierge, et pose sa main droite sur un pan de linceul ;

- dans la Déposition de Raphaël, Marie-Madeleine touche la tête du Christ au travers d’une écharpe, et sa main au travers d’un gaze.

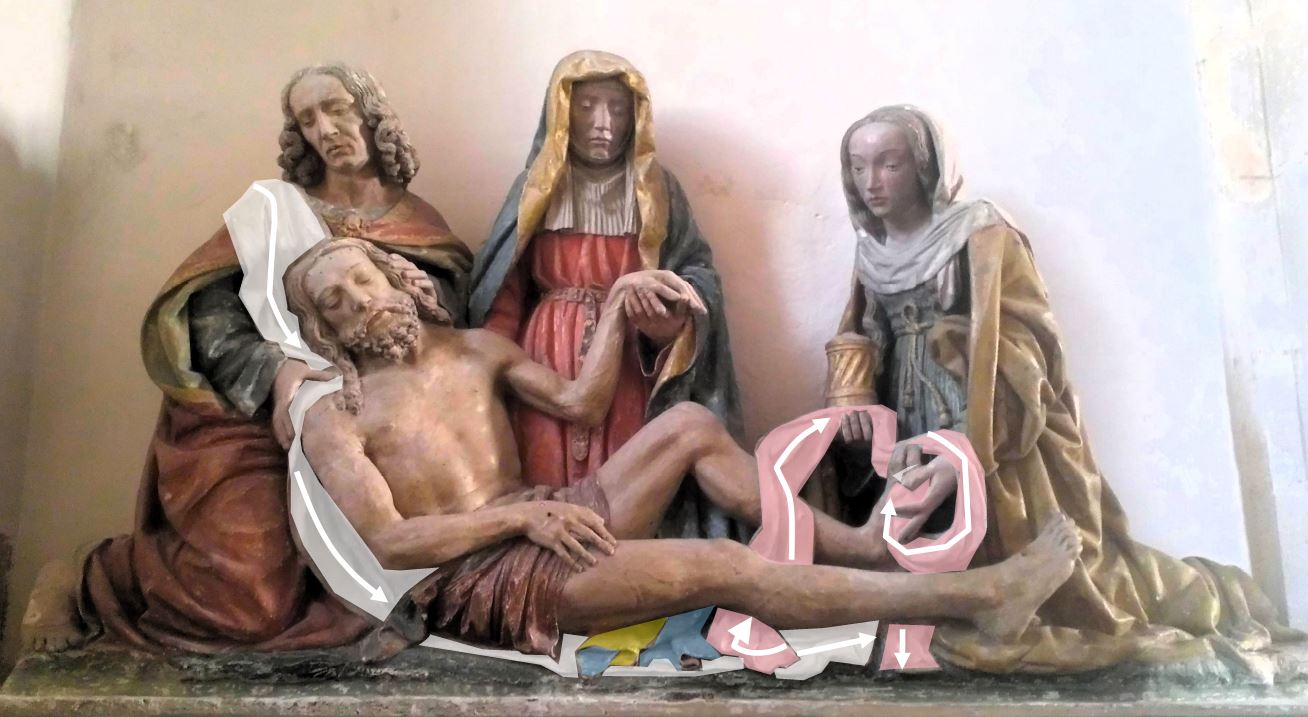

Une Pietà aveyronnaise (SCOOP !)

Ces jeux ont dû être largement compris et partagés, puisqu’on en trouve un écho dans une Pietà aveyronnaise du début du XVIème siècle, réalisée par une sculpteur anonyme d’une remarquable ingéniosité :

Vierge de Pitié, début 16ème, Carcenac-Salmiech (auparavant à l’église des Cordeliers de Rodez [53] )

Vierge de Pitié, début 16ème, Carcenac-Salmiech (auparavant à l’église des Cordeliers de Rodez [53] )

Il fait serpenter le linceul (en blanc) sur toute la longueur du groupe sculpté :

- en partant de l’épaule de Saint Jean – dont l’encolure porte le début de son prologue, IN PRIN (cipio) ;

- en évitant le contact entre sa main droite et l’épaule du Christ ;

- en passant sous le perizonium de celui-ci,

- puis sous le manteau bleu et or de la Vierge ;

- puis sous la serviette de Marie-Madeleine (en rose).

Cette serviette remonte entre les deux jambes jusqu’à la main droite de la sainte, puis évite le contact entre sa main gauche et le pied, en rebroussant chemin pour finir sous la jambe droite du Christ. Il faut comprendre que Marie-Madeleine a laissé retomber cette jambe droite, et soulève maintenant le pied gauche, en repliant sa serviette pour se garder de le toucher.

Totalement réaliste du point de vue des plissés et totalement anti-naturel du point de vue des postures, ce linceul-serviette propose au regard, en partant de PRIN(cipio), un parcours complet du corps du Christ, entre tête et pieds, entre Jean et Marie-Madeleine, unis dans le même respect envers la chair sacrée du Christ.

Au centre, la Vierge, seule à toucher directement cette main perforée qui est aussi sa propre chair, est magnifiée dans sa douleur. A noter l’invention remarquable des deux pouces en contact.

Barbara Baert, Noli me tangere in the Codex Egberti (Reichenau, c. 977-93) and in the Gospel-Book of Otto III (Reichenau, 998-1000): Visual Exegesis in Context, in “Illuminating the Middle Ages: Tributes to Prof. John Lowden, eds. Laura Cleaver, Alixe Bovey, Brill-Leiden, 2020, p. 49 https://www.academia.edu/43093219/Noli_me_tangere_in_the_Codex_Egberti_Reichenau_c_977_93_and_in_the_Gospel_Book_of_Otto_III_Reichenau_998_1000_Visual_Exegesis_in_Context_in_Illuminating_the_Middle_Ages_Tributes_to_Prof_John_Lowden_eds_Laura_Cleaver_Alixe_Bovey_Brill_Leiden_2020_p_36_51

Aucun commentaire to “3 Toucher le pied du Christ : Marie-Madeleine”