4-3 Préhistoire des mouches feintes : dans les tableaux sacrés

Cet article étudie les mouche dans un contexte sacré : en présence de l’Enfant Jésus, ou du Christ [0].

Article précédent : 4.1 Préhistoire des mouches feintes : dans les manuscrits

![]()

La mouche et l’Enfant Jésus

Ce thème n’est attesté qu’en Italie.

L’école de Padoue : de Squarciaone à Schiavone

Une Madone triste (SCOOP !)

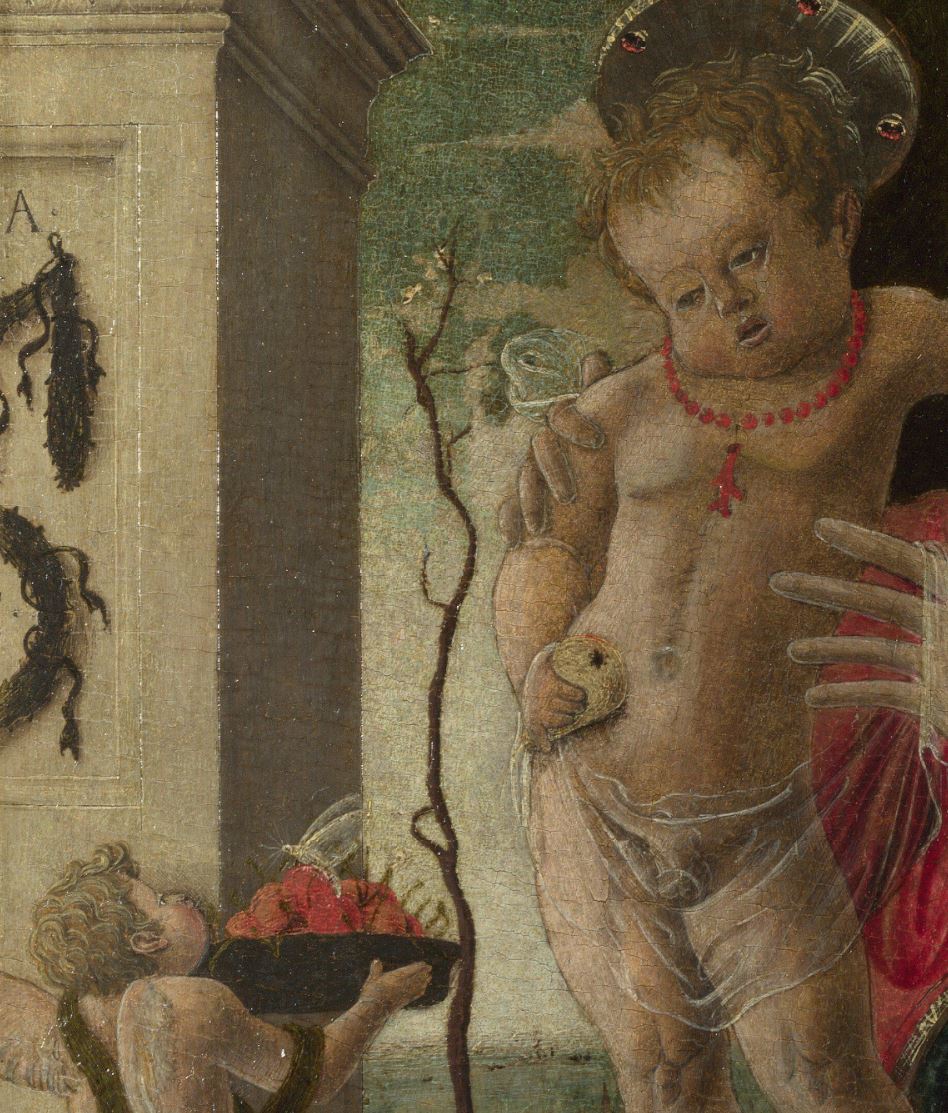

Vierge à l’Enfant

Vierge à l’Enfant

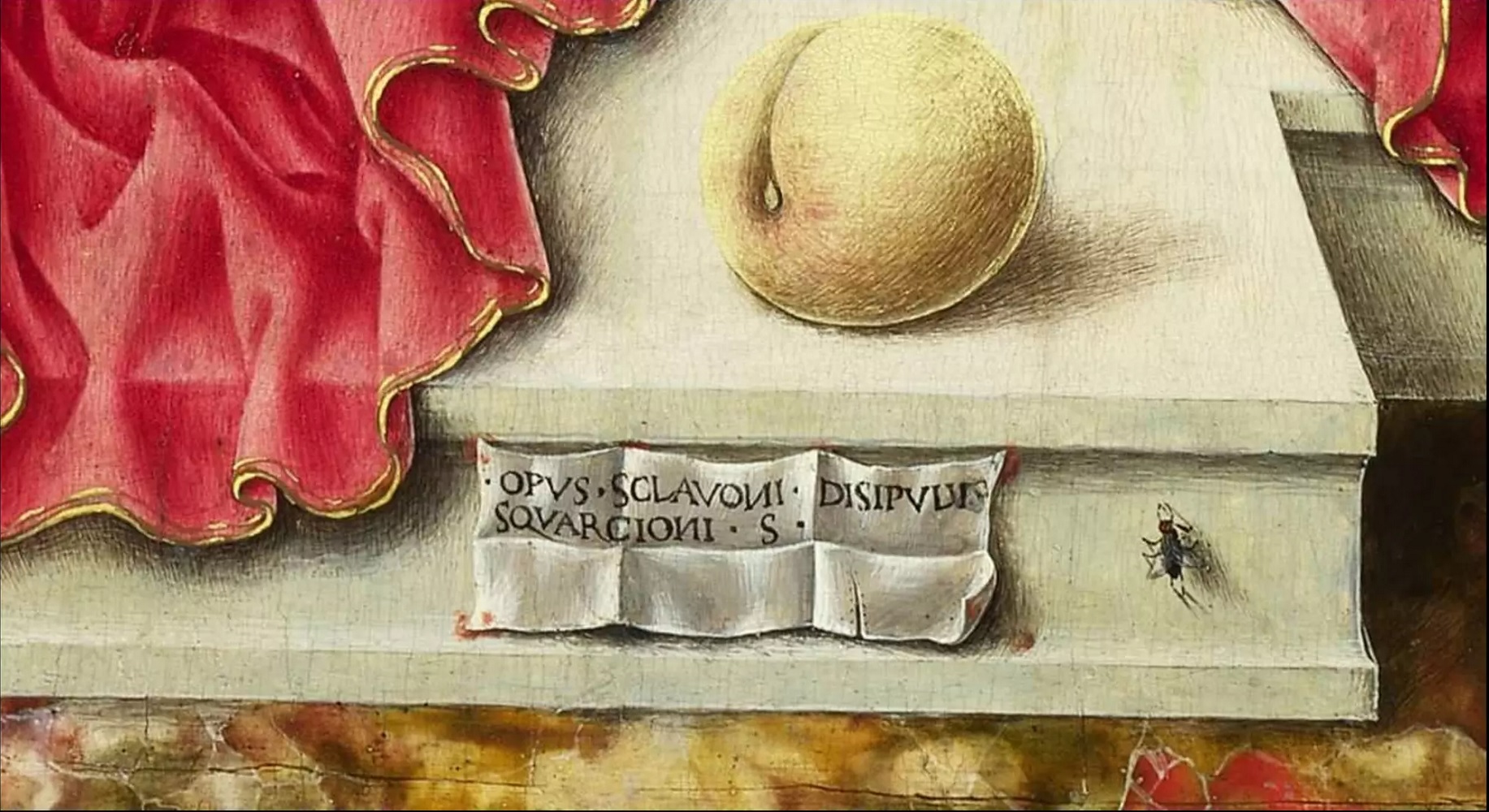

Giorgio di Tomaso Schiavone, 1455-60, Galleria Sabauda, Turin (photo Jean Louis Mazières)

Cette composition truffée d’éléments antiquisants (amours ailés, guirlandes, marbres) est une oeuvre de jeunesse de Schiavone, alors qu’il travaillait à Padoue dans l’atelier de Squarcione. Les fruits relèvent de l’autre grand apport de Squarcione, l’illusionnisme des objets placés au premier plan, parmi lesquels il faut compter les deux autres inventions probables de l’atelier, le cartellino portant la signature et la mouche en trompe-l’oeil.

Ici tous les détails se cumulent de manière scolaire, sans cohérence d’ensemble et de manière bizarre :

- la Vierge repousse le livre fermé d’une main dédaigneuse,

- le Christ semble vouloir écraser le chardonneret,

- les deux amours de premier plan tiennent à plat dans la main droite un petit disque métallique, l’un affublé d’une mouche dans le dos et l’autre tenant une cerise.

Tous ces détails s’éclairent si on suppose que Schiavone a voulu illustrer, d’une manière nouvelle et trop ambitieuse pour ses moyens, le thème de la Madone triste :

- voilà pourquoi elle repousse le livre, qui annonce ce qui va arriver ;

- pourquoi l’enfant malmène le chardonneret, prédestiné par sa tâche rouge à venir se poser entre les épines de la couronne ;

- quant aux amours du premier plan, je crois qu’ils tiennent de petits miroirs divinatoires dans lequel ils voient, au delà de l’Enfant, son futur tragique [15a].

Enfin, de part et d’autre de la composition, la mouche et la cerise forment un pas de deux maléfique, sur le thème de la Tentation, comme nous l’avons vu dans le portrait de couple du Maître de Francfort.

Tout ce passe comme si, dans ce premier opus, Schiavone mettait en place, à l’emporte-pièce et sous forme de brouhaha, un vocabulaire symbolique qu’il utilisera par la suite de manière plus parcimonieuse.

Un détail antiquisant

|

|

|---|

Vierge à l’Enfant avec deux anges, Giorgio di Tomaso Schiavone, 1456-61, National Gallery

Sur le cartellino maintenant très visible, Schiavone se réclame fièrement comme disciple de Squarcione, à côté d’une mouche aux ailes partiellement effacées (si c’était un perce-oreille, les pinces serait à l’arrière).

Kandice Rawlings [16] a pointé une source possible de la muscomania italienne : l’humaniste Guarino da Verona avait publié en 1440 une traduction d’un texte grec de Lucien de Samosate, faisant un panégyrique (ironique) de la Mouche :

« Lucien démontre son esprit rhétorique en décrivant d’abord la beauté de la mouche, ses ailes délicates et la façon dont elle mange avec ses pattes avant, comme une personne. Il énumère ensuite les bonnes qualités de la créature irritante si souvent associée à la mort, transformant ces défauts en attributs louables. Il cite le courage comme une vertu des mouches, idée que Lucien attribue à Homère, qui les compare aux héros. Lucien affirme également que les mouches, nées de chair morte, ont une âme immortelle, puisqu’on peut asperger de cendres une mouche morte et qu’elle a une « seconde naissance et une nouvelle vie » : ce qui leur confère une autre couche de sens, en tant que symbole chrétien. »

Emballé par l’ironie de Lucien, Alberti avait écrit, en 1442, un panégyrique tout aussi sarcastique de la Mouche : dans son ouvrage séminal ([3], p 24), Chastel explique bien qu’il ne faut pas prendre ces « éloges » au premier degré.

Cependant, sachant l’importance de Lucien pour la Renaissance italienne – ses ekphrasis décrivent en détail les oeuvres antiques – il devient très vraisemblable qu’un artiste théoricien tel que Squarcione ait introduit ce détail à titre de clin d’oeil antiquisant, dans une Madone aujourd’hui perdue, mais que reflètent celles de son disciple.

Un argument publicitaire

Philarète raconte à son maitre Francesco Sforza, dans son Traité de la peinture (1461-64), une anecdote souvent citée, mais rarement jusqu’au bout :

« Je me suis trouvé une fois à Venise chez un peintre bolognais qui m’a invité à déjeuner et m’a assis devant des fruits peints. J’étais vraiment tenté d’en prendre un, mais je me suis retenu à temps, car ce n’étaient pas de vrais fruits et pourtant ils avaient l’air si réels que s’il y avait eu de vrais fruits mélangés avec eux, n’importe qui aurait été dupe. On lit également que Giotto, dans sa jeunesse, peignait des mouches qui trompaient son maître Cimabue. Il pensait qu’elles étaient vivantes et tentait de les chasser avec un chiffon. Ces choses merveilleuses, dérivées de la connaissance de la force de la couleur et de la manière de la placer, ne se voient pas en sculpture. »[16a]

Cette remarque inscrit la question de la mouche feinte, dès le début, dans le débat sur le paragone, à savoir la comparaison entre la sculpture et la peinture (voir Comme une sculpture (le paragone). Le peintre bolonais dont parle Philarète est très probablement Zoppo, le fils adoptif de Schiavone (Anna Eörsi, [1] p 16).

On pressent chez les peintres de cette mouvance, avec cette référence prestigieuse à Giotto (et au delà à Apelle et Zeuxis) un sens aigu de la publicité. [16b]

Vierge à l’Enfant avec deux anges

Vierge à l’Enfant avec deux anges

Giorgio di Tomaso Schiavone, 1459, Walters museum, Baltimore

Dans cette autre Madone de Schiavione, on retrouve une mouche (ailes refermées) associée au même cartellino : ce qui rend d’autant plus plausible sa signification de « marque de qualité », inscrivant « l’école de Squarcione » dans la lignée des peintres antiques [17]. Tandis que l’oeillet et la cerise, fleur et fruit symboliques de la Passion, sont sous le regard triste de l’Enfant, la mouche et le cartellino, accrochés sur la face sombre, ne sont plus que des trompe-l’oeil, destinés au seul spectateur.

Vierge à l’Enfant avec deux anges

Giorgio di Tomaso Schiavone, 1456-60, National Gallery

Ici, ni cartellino, ni mouche : le diptère s’est transformé et déplacé à l’intérieur de l’historia…

…sous la forme d’un papillon translucide posé sur une cerise, que l’Enfant regarde avec circonspection.

Dans la Vierge de la National Gallery, un détail iconographique unique est la bulle coincée sous le pied gauche de l’enfant, qui semble attachée au fil rouge. On a supposé qu’il s’agissait d’une allusion à l’orbe de cristal qui figure dans certaines représentations de Dieu en Majesté.

Invention et développement de l’orbe de cristal

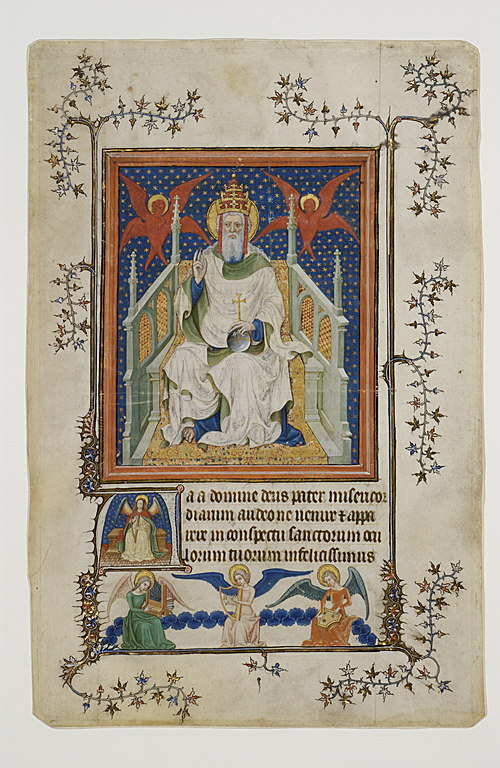

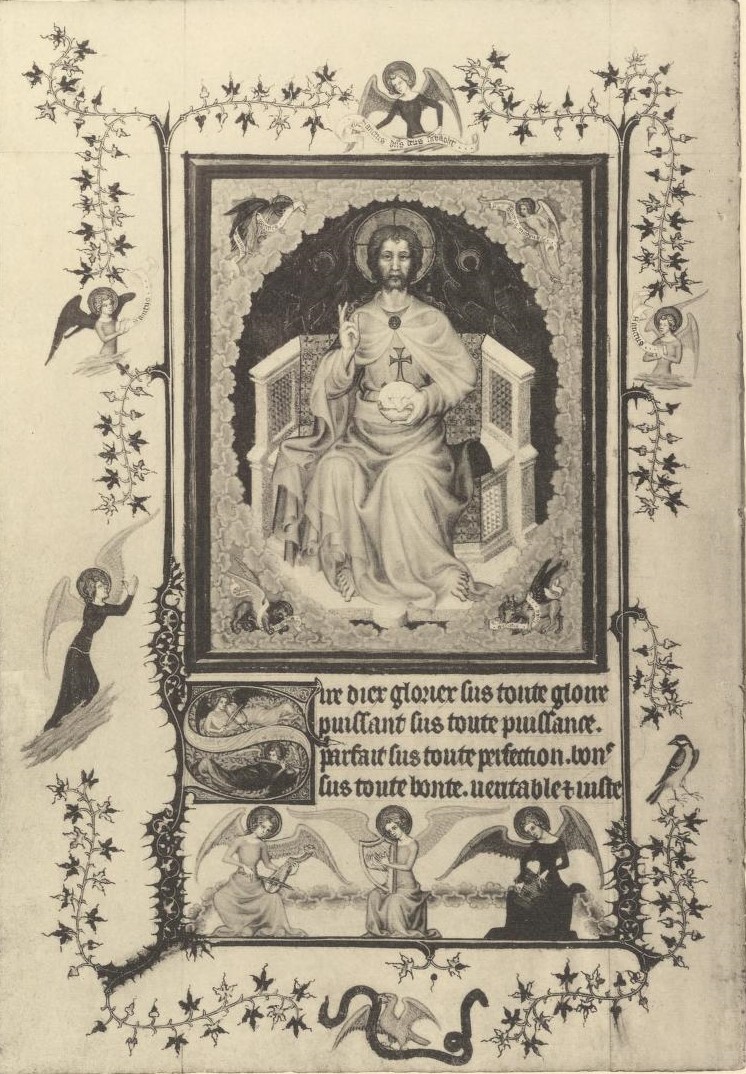

Dieu le Père, Louvre Dieu le Père, Louvre |

Le Christ en Majesté, Turin, fol. 39v (détruit) Le Christ en Majesté, Turin, fol. 39v (détruit) |

|---|

Très Belles Heures de Notre-Dame, 1395-1407

Dans ce manuscrit légendaire, on trouve dans les mains de Dieu ce qui est sans doute un des tous premiers orbes de cristal, rajouté à une date inconnue par un artiste eyckien ; tandis que la figure du Christ tient un orbe plus traditionnel, contenant un monde en miniature. C’est sans doute la capacité optique du cristal à produire un univers sphérique qui a conduit à cette équivalence, dès lors que la technique des peintres leur a permis de donner l’illusion de la transparence.

Vierge au chancelier Rolin (détail), Van Eyck, vers 1435, Louvre Vierge au chancelier Rolin (détail), Van Eyck, vers 1435, Louvre |

Salvator Mundi, Arenberg Hours, 1460-65, Willem Vrelant, Getty Museum Ms. Ludwig IX 8 (83.ML.104) fol 13 Salvator Mundi, Arenberg Hours, 1460-65, Willem Vrelant, Getty Museum Ms. Ludwig IX 8 (83.ML.104) fol 13 |

|---|

Van Eyck place un petit globe, techniquement parfait, dans la main de l’Enfant Jésus ; le reflet de la fenêtre est à la fois une préfiguration de la Crucifixion, et une ellipse graphique qui évite de détailler le reflet.

Il faudra attendre Vrelant, trente ans plus tard, pour trouver un tel globe de cristal dans la main du Salvator Mundi – cette figure du Christ debout et bénissant qui s’est progressivement constituée (voir 7 Le Christ debout sur le globe.).

Toutes ces inventions sont flamandes, et le globe y est toujours crucifère, cerclé par du métal doré. La sphère totalement libre inventée par Schiavone, avec ses deux reflets de fenêtre, est un ovni complet en Italie (vingt ans plus tard, le Salvator Mundi de Crivelli tiendra encore un orbe crucifère opaque, entièrement doré). L’absence de reflets en forme de croix, et l’emplacement sous le talon sont autant de désacralisations : faut-il comprendre cette sphère comme un jouet pour enfant, qu’il aurait lâché de la main pour la retenir du pied ? On sait que les verriers vénitiens réalisaient des objets de cristal traversés par un fil rouge (voir le polyèdre du Portrait de Lucas Pacioli, plus haut). S’agirait-il d’un cadeau ou amulette offerte à l’enfant, au même titre que le collier de corail ?

Une Vanité qui n’en est pas une (SCOOP !)

Vierge à l’enfant

Vierge à l’enfant

Anonyme bolonais, 1450-1500, Getty Museum

La question est d’autant plus irritante que ce tableau, dont on ne sait rien, présente lui aussi une mouche et une boule de cristal et les met pour ainsi dire en balance, l’une sur le mollet droit et l’autre sur la cuisse gauche du nourrisson.

Accoutumés à l’association entre l’enfant et la bulle, dans le thème de l’Homo bulla, et à l’omniprésence de la mouche dans les Vanités hollandaises, un regard rétrospectif conduirait à voir dans ces deux accidents réunis des symboles de la Fugacité. Mais il faudrait reconnaître que cet artiste italien inconnu avait un siècle et demi d’avance. Ce pourquoi les commentateurs évitent soigneusement ce tableau.

La métaphore de l’Homo bulla se trouve dans Varron et surtout dans le Charon de Lucien de Samosate, ce dernier étant très populaire chez les humanistes italiens du XVème siècle [17a]. Mais l’association des deux métaphores n’apparaît, dans l’Antiquité, que dans le Satyricon de Pétrone :

« Hélas ! Nous allons comme des vessies soufflées. Nous valons moins que les mouches ; elles, au moins, elles ont une certaine force, mais nous ne sommes pas plus qu’une bulle d’air » [17b]

Malheureusement, cette phrase se trouve dans une partie du Festin de Trimalcion découverte seulement en 1645, elle n’a donc pas pu être connue par notre anonyme [17c].

On en conclut que sa sphère transparente ne peut en aucun cas être un symbole de l’éphémère, mais qu’elle véhicule au contraire les valeurs de pureté et de permanence du cristal. La mise en balance de la mouche et de la sphère est probablement à comprendre comme une image totalement originale de la double nature de l’Enfant, à la fois sous le signe infime de la mouche et sous celui, magnifique, du Cosmos.

Cette interprétation s’applique également à la composition de Schiavone où l’oeil, en prolongeant le fil rouge, est conduit de la sphère de cristal immortelle à la pèche, dont le caractère périssable est souligné par la mouche.

De Schiavone à Crivelli

Crivelli était un ami de Schiavone a Padoue, et l’a accompagné à Zadar lorsqu’il a dû fuir la ville suite à une affaire de moeurs. De cette période dalmate, on n’a aucun trace. Et les premières oeuvres où Crivelli pousse encore plus loin l’esprit squarcionesque n’apparaissent qu’après son retour dans les Marches.

|

|

|---|

|

1472, MET |

vers 1470, NGA |

Vierge à l’Enfant, Crivelli,

La présence de la mouche est ici justifiée par les fruits. A proximité du soulier de Marie, elle occupe la place de l’ennemi à fouler, du coté négatif (à main gauche de Marie). A noter que Crivelli place dans la même disproportion de taille, mais du côté positif, ses donateurs miniaturisés (voir 4-2 …seul, à gauche ).

La fissure dans le marbre est une autre allusion aux maux qui affligent la terre. Mais elle sert surtout à magnifier la signature, intacte sur ce soubassement antique, d’un peintre qui se veut l’émule de Zeuxis.

Vierge à l’Enfant

Vierge à l’Enfant

Crivelli, 1473, MET

Ce tableau, typique des procédés illusionnistes de Crivelli, a été analysé par Norman E Land [18], dont je prolonge ici les conclusions.

Le cartellino – collé avec des points de cire, mais sur du tissu – et la mouche – qui semble posée sur la marche, mais de taille exagérée – sont deux objets-limite, que l’on croit dans l’image mais qui en fait habitent sur sa surface. En ce sens, le chardonneret, coloré et captif dans les mains de l’enfant est l’antithèse interne de la mouche, noire et en liberté sur le marbre.

L’effet d’étrangeté est causé par les regards croisés de la mère sur l’insecte géant et de l’enfant sur l’oiseau miniaturisé, regards qui traversent la couche picturale et rejoignent l’espace du spectateur.

Un autre effet, purement symbolique, est la mise en pendant de deux « accidents » : la mouche et la fissure. L’insecte prend ainsi une valeur péjorative, celle de l’envoyé de Belzébuth, espionnant la mère et le fils depuis l’extérieur du tableau.

Un troisième objet, que l’on pourrait dire à la limite de la limite, est la guirlande de fruits – eux aussi trop gros pour faire partie de l’image. Pourtant ils passent derrière l’auréole de la Vierge, affirmant ainsi qu’ils se trouvent bien à l’intérieur.

La Vision du Bienheureux Gabriele, Crivelli, vers 1489, National Gallery

La Vision du Bienheureux Gabriele, Crivelli, vers 1489, National Gallery

Crivelli n’assumera qu’une seule fois le statut extra-iconique de ces fruits, non pas en exagérant leur taille, mais en leur faisant projeter une ombre sur le ciel. Peut-être parce que le sujet, une Vision, se prêtait particulièrement à cette mise en abyme.

Vierge à l’Enfant

Crivelli, vers 1480, Victoria and Albert Museum

Cette autre Madone reprend les principes que celle de 1473, mais à l’envers . De taille normale, tous les objets du premier plan sont bien, maintenant, à l’intérieur de l’image :

- le procédé du cartellino est remplacé par son contraire, le procédé épigraphique (l’inscription gravée dans le marbre) ;

- le point de cire sert à coller l’oeillet, qui projette son ombre cassée sur l’arête.

Au couple fissure-mouche s’ajoute un autre couple symbolique [19] :

- l’oeillet de la Passion, côté Enfant, verticalisé comme la Croix ;

- la violette de l’Humilité, côté Marie.

Un autre jeu de niveaux, tout à fait original, confronte les deux coqs qui triomphent dans l’or de l’impasto (en avant du premier plan) aux oiseaux qui, à l’arrière-plan, nichent dans l’arbre sec du Pardis perdu.

Le paradoxe crivellien tient à la puissance de son artillerie graphique, au service d’idées finalement assez banales.

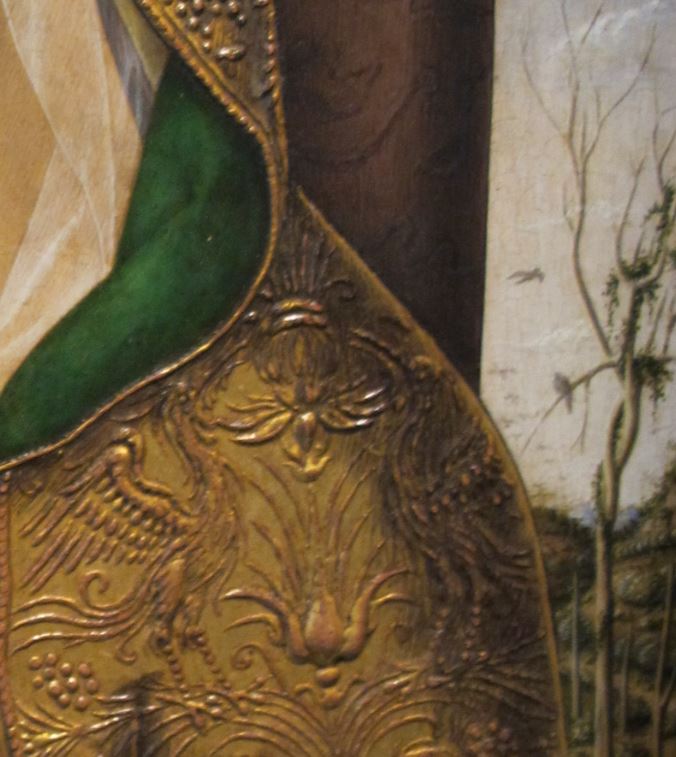

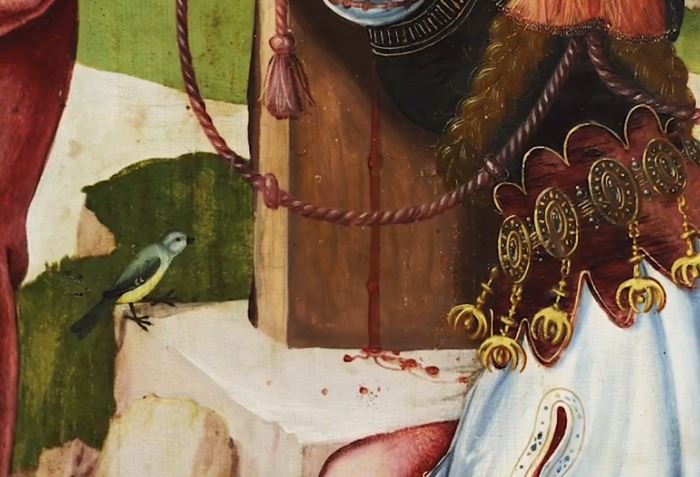

Sainte Catherine d’Alexandrie

Sainte Catherine d’Alexandrie

Crivelli, 1491-94, National Gallery

Cette dernière mouche, par sa taille démesurée et sa situation sur une surface verticale, lève toute ambiguïté : elle n’est pas incluse dans l’historia, mais posée sur le tableau, rentrant en conflit ontologique avec les deux autres dispositifs tridimensionnels que sont la cothurne qui dépasse et la roue dentée vue de biais.

La mouche infinitésimale

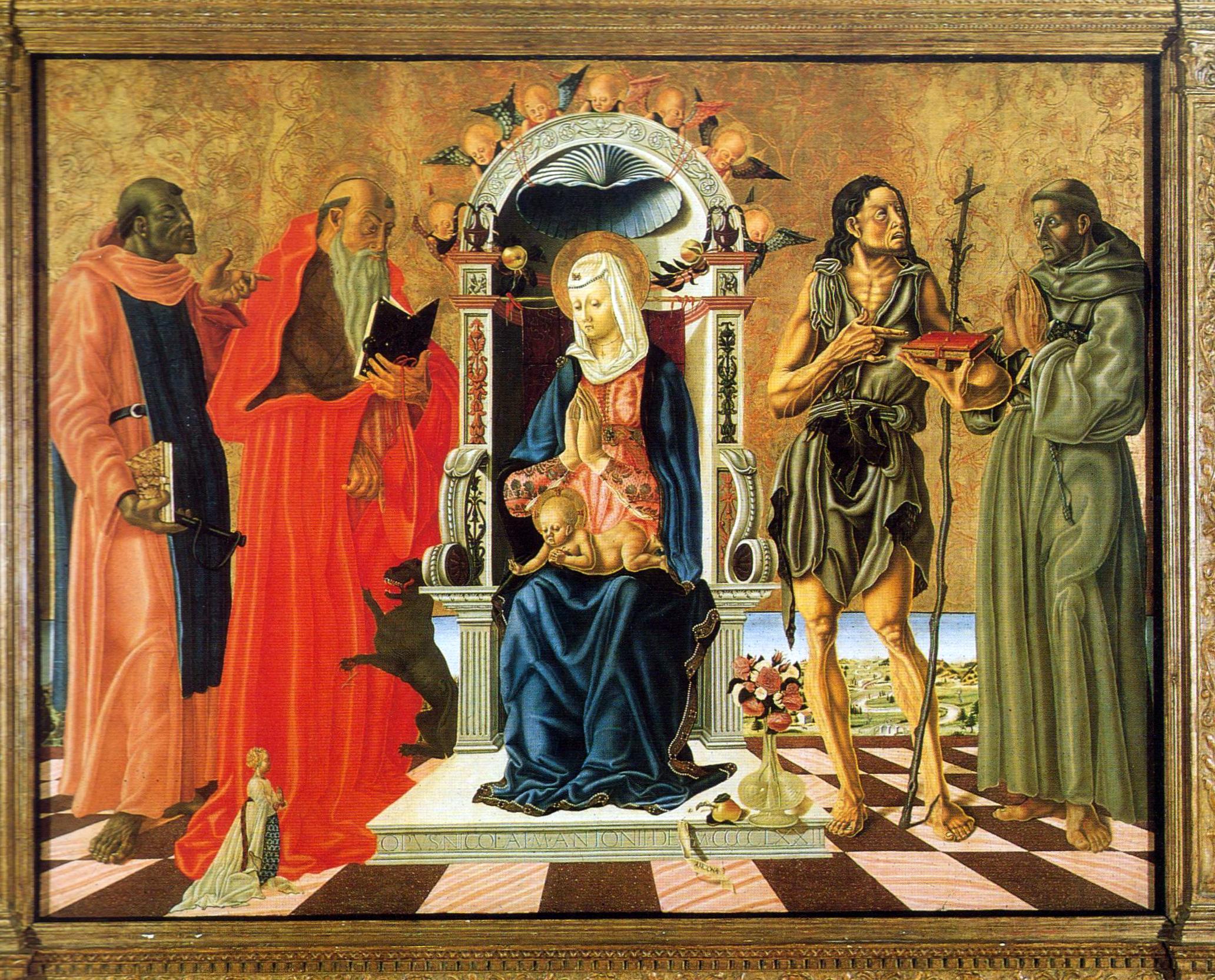

Saint Léonard, Saint Jérôme, Saint Jean Baptiste, Saint François d’Assise et une donatrice

Nicola di Maestro Antonio di Ancona, 1472 ,Carnegie Museum of Art

Dans la proximité (et peut être la rivalité avec Crivelli), ce peintre des Marches choisit le camp de la mouche interne au tableau, et la fait tendre vers l’infinitésimal.

Seul son emplacement stratégique permet de la détecter, et de lui donner son triple sens :

- petit diable attiré par le fruit ;

- signature déportée (ANCONA) ;

- témoin de l’éphémère (MCCCCLXXXII).

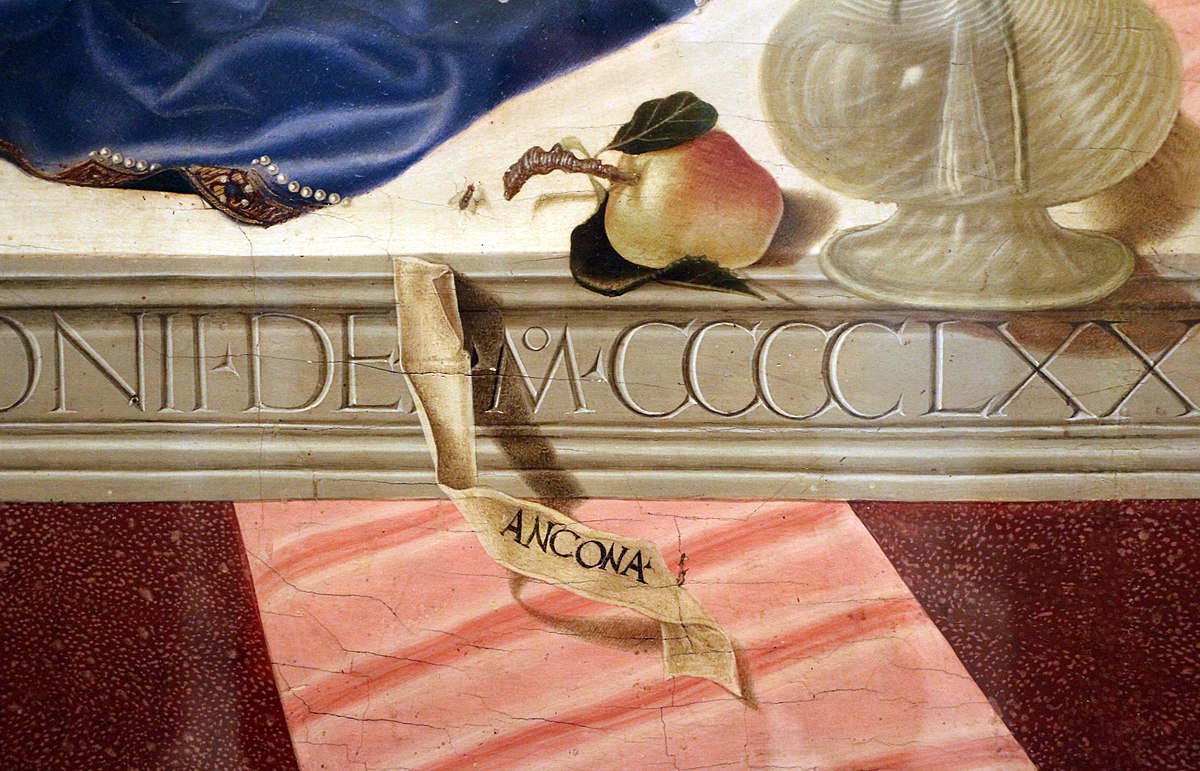

Vierge à l’Enfant

Vierge à l’Enfant

Nicola di Maestro Antonio di Ancona, vers 1490 ,Mineapolis, Institute of Art

Cette Vierge triste (elle tient le pied de l’Enfant) porte sa ceinture virginale de manière très éloquente : elle lui barre le sexe. Ce qui montre bien la surenchère entre peintres quant au maniement de symboles que tout un chacun comprenait (ou se faisait expliquer).

Si la mouche est montée sur le socle, c’est pour signifier son insignifiance par rapport à l’immense Madone.

On notera le détail antiquisant des joints de métal qui lient les pierres, et la frise de coquillages. Un seul est placé à l’envers : justement celui qui se trouve à l’aplomb de la mouche. Manière de faire comprendre que l’accident minuscule ne perturbe pas l’harmonie de l’ensemble.

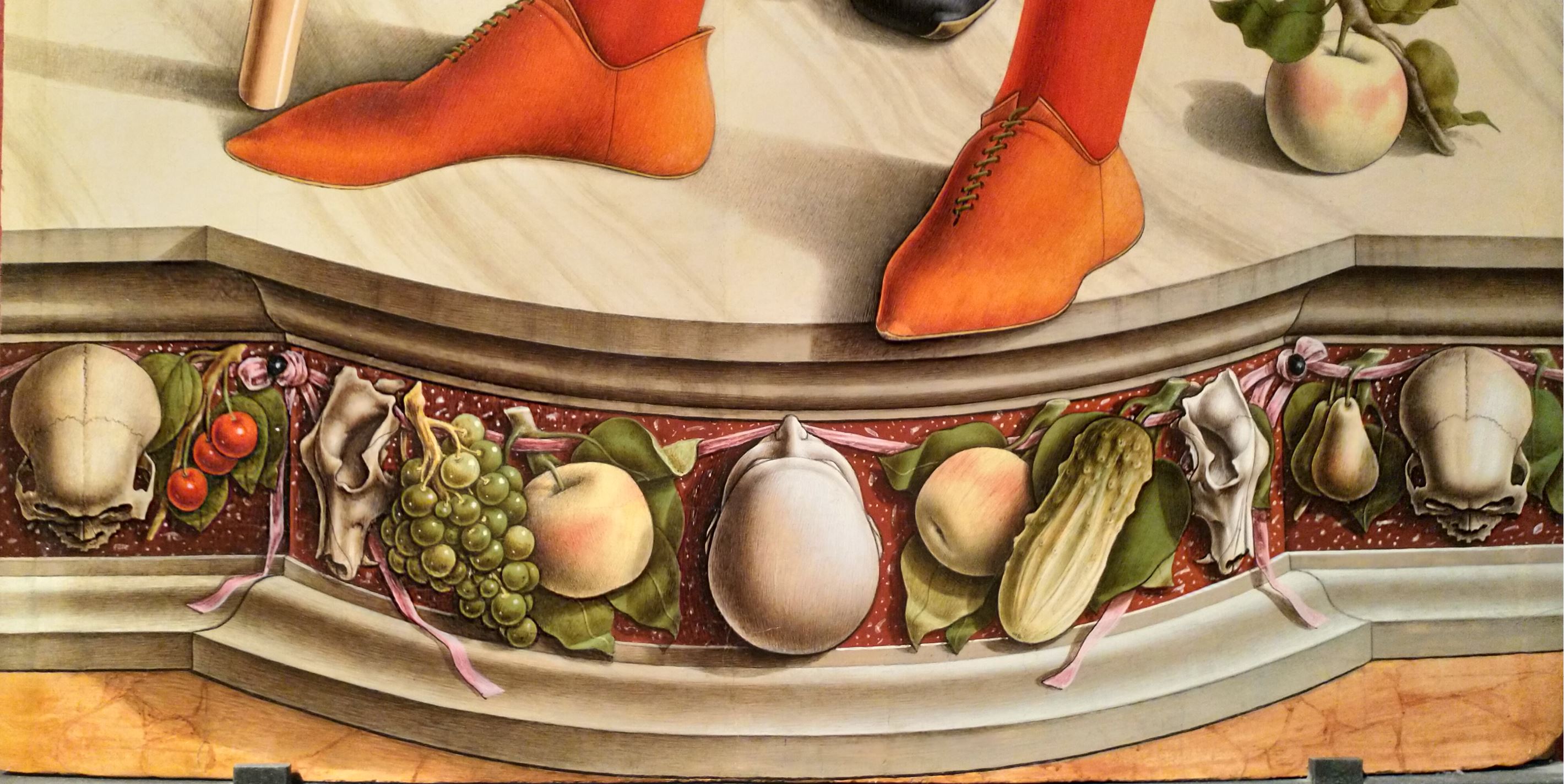

Ce procédé de l’intrus dans la frise avait déjà été utilisé par Crivelli (voir Plus que nu), de manière plus ostensible :

Triptyque de Saint Dominique (détail volet droit)

Triptyque de Saint Dominique (détail volet droit)

Crivelli, 1482, Brera, Milan

Benaglio, ou la mouche diabolique (SCOOP !)

On doit à ce peintre véronais trois mouches, dont une n’a pas été vue jusqu’ici.

Vierge à l’enfant

Vierge à l’enfant

Benaglio, 1465-70, NGA

Les commentateurs hésitent ici entre la mouche trompe-l’oeil et la mouche « vanitas », symbole de la corruption qui menace les choses terrestres ([3], p 20) qui fera ensuite florès dans les écoles du Nord.

La présence appuyée de la cerise, pendue juste sous l’insecte, invite à une interprétation théologique, plus conforme à l’esprit du temps :

- au fruit sacré du coussin s’opposent les fruits terrestres dans le bol de terre ;

- la cerise fait contrepoids aux billes de corail du collier,

- le triangle noir de la mouche nargue le triangle rouge de la branche.

Malgré la protection du corail, la Passion et la Mort menacent déjà l’Enfant.

Madone de l’éventail (Madonna del ventaglio)

Madone de l’éventail (Madonna del ventaglio)

Francesco Benaglio, 1450-80, Museo di Castelvecchio, Vérone

L’objet que tient l’ange de gauche est un modèle d’éventail en osier de type « drapeau », qui précède nos modernes éventails repliables.

Mosaïque de Daphni, 11ème siècle Mosaïque de Daphni, 11ème siècle |

Pietro Lorenzetti, 1342, Museo dell’Opera del duomo, Sienne Pietro Lorenzetti, 1342, Museo dell’Opera del duomo, Sienne |

|---|

Nativité de la Vierge

Ce motif très rare apparaît dans ces deux Nativités de la Vierge, où il n’est pas utilisé contre la chaleur – nous sommes en intérieur – mais pour chasser les mouches : le but est rehausser la majesté de Sainte Anne, avec probablement le sous-thème d’éloigner de Marie toute tâche. Comme le note Saint Jérôme :

« Ces petits éventails que vous offrez aux matrones, et qui servent à chasser les mouches, disent gracieusement qu’il faut étouffer, dès leur naissance, les désirs de la chair, parce que les mouches qui meurent dans le parfum en gâtent la bonne odeur. Voilà des instructions pour les Vierges, des enseignements pour les matrones. » Saint Jérôme, Lettre XLVI (A Marcella)

Benaglio a transposé à l’Enfant Jésus cet, sans doute par analogie avec le flabellum, l’éventail liturgique qui éloigne les mouches au moment où le prêtre découvre les Saintes Espèces. Ne pouvant représenter une mouche, il lui a substitué le chardonneret qui s’enfuit, manière d’éloigner de l’Enfant le moment de la Passion.

Cette iconographie unique constitue une nouvelle variation sur le thème de la Madone triste, omniprésent chez les squarcionesques.

Saint Jérôme, Francesco Benaglio, 1470 -75, NGA

Sans prétendre que Benaglio avait lu les lettres de Saint Jérôme, on peut supposer que la mouche qu’il a posée sur son épaule symbolise ici la Tentation, toujours prête à tourmenter les ermites. Nous verrons plus loin d’autres cas de mouche ayant cette signification.

A l’inverse de la mouche virtuose de Petrus Christus, qui rivalisait de finesse avec les poils de barbe, celle-ci est une mouche honteuse, qui fait corps avec la bure. Elle fonctionne donc à l’inverse d’un trompe-l’oeil : on ne la voit que si on vous la montre.

Une mouche-vampire

La Circoncision

La Circoncision

Marco Marziale, 1500, National Gallery

Attirée par le sang de l’Enfant, la mouche diabolique s’est posée sur la marche.

Heureusement, le chien fidèle veille.

La mouche piégée (SCOOP !)

Vierge à l’enfant avec des anges,

Ecole de Ferrare, 1470-80, National Gallery of Scotland, Edimbourg

Ce trompe-l’oeil est particulièrement trompeur pour nos yeux modernes, car il ne s’agit pas d’une toile à peindre crevée (celle-ci serait tendue et clouée par derrière). Ce système de clouage par devant, au travers d’une bande évitant l’arrachage, évoque plutôt un de ces châssis portant une toile cirée ou vernie qui occultait les fenêtres dépourvues de vitraux. Cette nature morte n’est pas une Vanité de la Peinture : tout au plus de l’Ameublement [20]. Klaus Krüger [21] a souligné la valeur théorique de ce percement : comme s’il s’agissait de surclasser la fenêtre albertienne.

En aparté : le cartiglio strappato

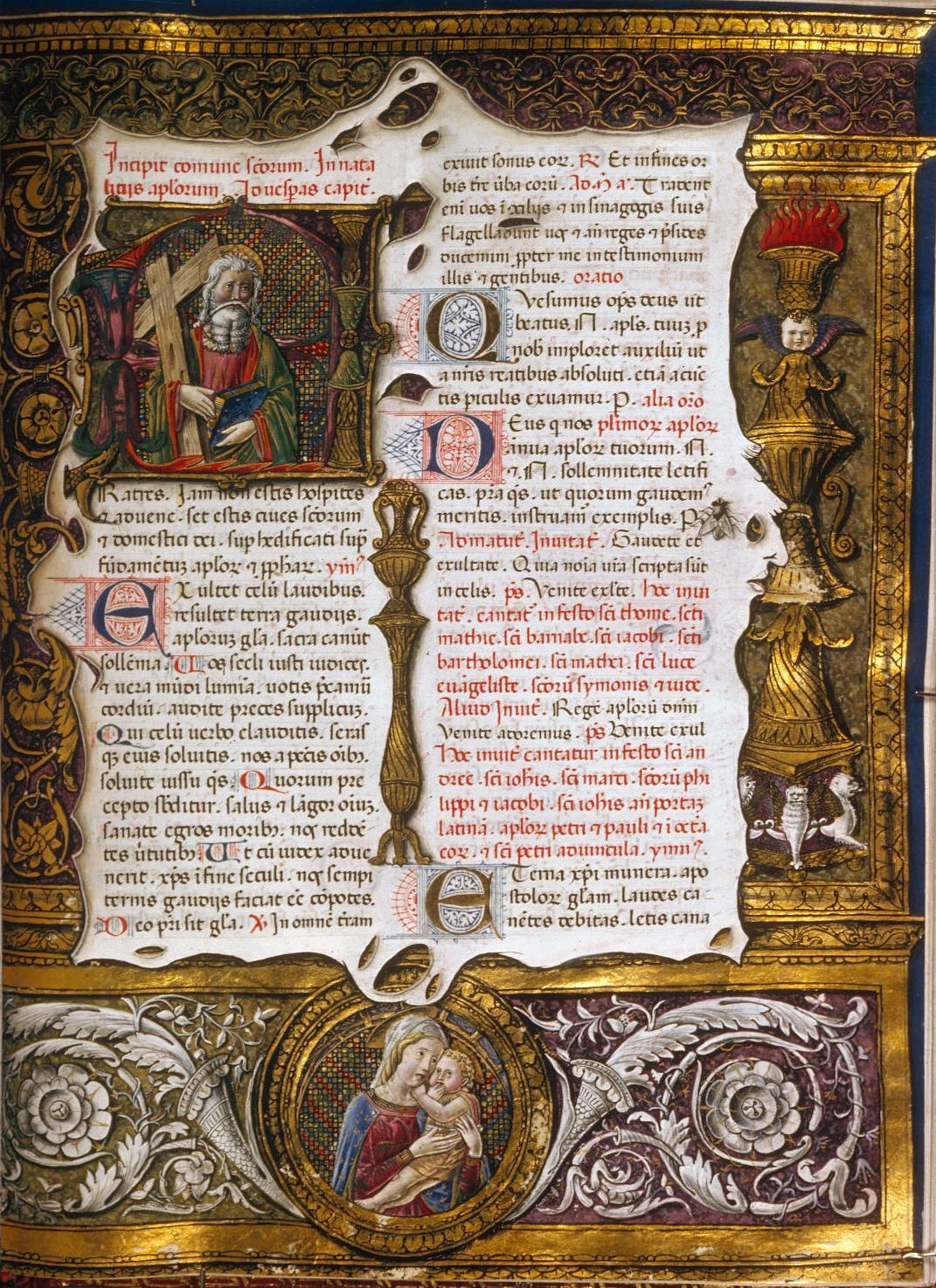

Ordo breviarii secundum consuetudinem Romane curie, Venise ou Padoue, 1478-80, Harvard University, MS Typ 219, fol. 484r

Ordo breviarii secundum consuetudinem Romane curie, Venise ou Padoue, 1478-80, Harvard University, MS Typ 219, fol. 484r

Longhi a pensé que le peintre anonyme pouvait être un miniaturiste, en rapprochant ce dispositif d’un type virtuose de décoration des manuscrits de luxe, où un morceau de parchemin déchiré (cartiglio strappato) est posé par dessus l’image. La mouche ajoute ici un troisième niveau de profondeur.

Vue de près, elle se trouve placée près de l’oeil d’un visage grotesque, renouant ainsi avec le rôle d’espion, de superviseur de l’image, qu’elle avait pu jouer un siècle plus tôt dans les enluminures des Heures Visconti.

Girolamo da Cremona and assistants, Frontispiece to Aristotle’s Works, Venice, ca. 1483 New York, The Pierpont Morgan Library, PML 21194 fol 2r

Girolamo da Cremona and assistants, Frontispiece to Aristotle’s Works, Venice, ca. 1483 New York, The Pierpont Morgan Library, PML 21194 fol 2r

Dans de rares pages, le dispositif s’inverse : le parchemin occupe les bords et laisse voir l’image par ses crevés [22].

Cette pratique du jeu avec la fenêtre albertienne (qui sépare strictement le cadre et ce qu’on voit au travers) a peut être donné l’idée de transposer, en peinture, la page de vélin en châssis de fenêtre.

Klaus Krüger a également relevé deux détails théologiquement raffinés :

- l’enfant est endormi, en préfiguration de sa mort ;

- il tient de sa main droite la Ceinture, symbole habituel de la Virginité de Marie.

On peut ajouter que celle-ci tient de sa main droite la Pomme, symbole du Péché d’Eve ; et que cette pomme attire une intruse, bien incapable de l’atteindre.

Posée sur un revers retourné, la mouche se retrouve coincée dans un niveau intermédiaire de réalité, entre l’image sacrée et le spectateur, à côté du clou arraché qui dénonce sa culpabilité dans la Crucifixion : cette mouche est bien le Diable, responsable de la Mort du Christ mais en définitive piégé par celle-ci, qui marquera sa défaite finale.

Comparé à ces deux accidents minuscules que sont le trou dans le bois et le trou dans la toile, et dégradé au statut de tâche informe, l’ennemi ratatiné magnifie d’autant la taille de la Vierge, cette géante assise sur un pont.

Jésus et Saint Jean-Baptiste enfants

Ce sujet, imaginé par Léonard de Vinci, a été traité par plusieurs suiveurs italiens (Marco d’Oggiono, Bernardino de Conti, Bernardino Luini), avant de parvenir aux Pays-Bas via une variante possédée par Marguerite d’Autriche [22a]. Le thème y connait une fortune certaine, puisqu’on en dénombre une douzaine de variantes attribuée à Joos van Cleve et à son atelier.

Une mouche hollandaise

|

|

|---|

L’Enfant Jésus embrassé par Saint Jean-Baptiste

Joos van Cleve et atelier, 1525-30, collection particulière

Jean Baptiste est le bébé de droite, qui embrasse son cousin, plus jeune de six mois. Le motif peut être compris, symboliquement, comme l’Ancien Testament rendant hommage au Nouveau.

Ces deux variantes très proches, dans une arcade antiquisante, montrent toutes deux un chardonneret juvénile (sans sa tâche rouge) perché sur le rocher au dessus de Jésus, en anticipation de la Crucifixion.

Dans la variante de gauche, la mouche tenue en respect par les deux mésanges pourrait être comprise comme la Fatalité, stoppée pour l’instant à la limite de l’image. Mais elle fonctionne avant tout comme un trompe-l’oeil à la Zeuxis, visant à donner au parapet une réalité tangible.

C’est dans la même intention que, dans la variante de droite, la mouche est remplacée par un papillon, posé cette fois devant Jean Baptiste, sans aucune valeur symbolique.

L’Enfant Jésus embrassé par Saint Jean-Baptiste

L’Enfant Jésus embrassé par Saint Jean-Baptiste

Joos van Cleve (atelier), collection particulière

Dans cette autre variante sur fond de château hollandais, l’absence de seuil fait perdre aux objets du premier-plan leur statut de trompe-l’oeil : la pomme du Péché originel sert d’attribut à Jésus, tandis que Jean Baptiste bénéficie d’un jouet, une sorte de claquette, qui le désigne sans doute comme l’Annonciateur.

Dans cette composition, autant l’arrière-plan que les objets-limite étaient donc largement personnalisables, selon les goûts plus ou moins symboliques du commanditaire.

Une mouche espagnole

Vers 1550 Vers 1550 |

Vers 1570 Vers 1570 |

|---|

Vierge à l’enfant avec St Jean Baptiste, Luís de Morales, Prado

Avec Luís de Morales, le motif des deux enfants s’embrassant arrive en Espagne vers 1550. Pour plus de clarté, un agneau a été rajouté dans la main de Saint Jean Baptiste. L’idée de la Vierge triste, anticipant la Passion, est traduite comme souvent par le geste de tenir le pied de l’Enfant (voir 1 Toucher le pied du Christ : la Vierge à l’Enfant).

La version de 1570 est repensée de manière très originale. Saint Jean Baptiste demande au spectateur de faire silence pour ne pas réveiller l’Enfant qui dort, à l’abri du voile transparent qui anticipe à la fois le voile de Véronique et le linceul. Ce sommeil sacré est pris comme symbole de la Mort qui progresse, telle la mouche arrêtée momentanément dans son vol vers le bol de cerises, rouges comme le sang de la Passion.

En conclusion, la mouche dans les Vierges à l’Enfant a un alibi théologique et médiéval (le Diable qui menace, voir Benaglio) mais son intérêt est esthétique : les peintres de l’école de Squarcione s’en servent au départ comme clin d’oeil antiquisant, presque un marqueur d’atelier (voir Schiavone) ; puis cet exercice de style s’autonomise en un trompe-l’oeil apprécié des commanditaires (voir Crivelli) : tout un chacun veut s’essayer au truc de la mouche, y compris, au siècle suivant, Joos van Cleve en Hollande puis Luís de Morales en Espagne.

Mais comme tous les trucs, celui-ci s’épuise vite, et la mouche feinte ira chercher une nouvelle raison d’être sous d’autres climats : dans les Vanités des écoles du Nord. Mais ceci est une autre histoire.

![]()

La mouche et le Christ

Tandis que la mouche près de l’Enfant Jésus constitue dans l’art italien une formule stable et presque une tradition, les rares exemples où la mouche apparaît dans une autre scène de la vie du Christ sont des inventions isolées : d’abord italiennes, puis germaniques.

Une mouche juive (SCOOP !)

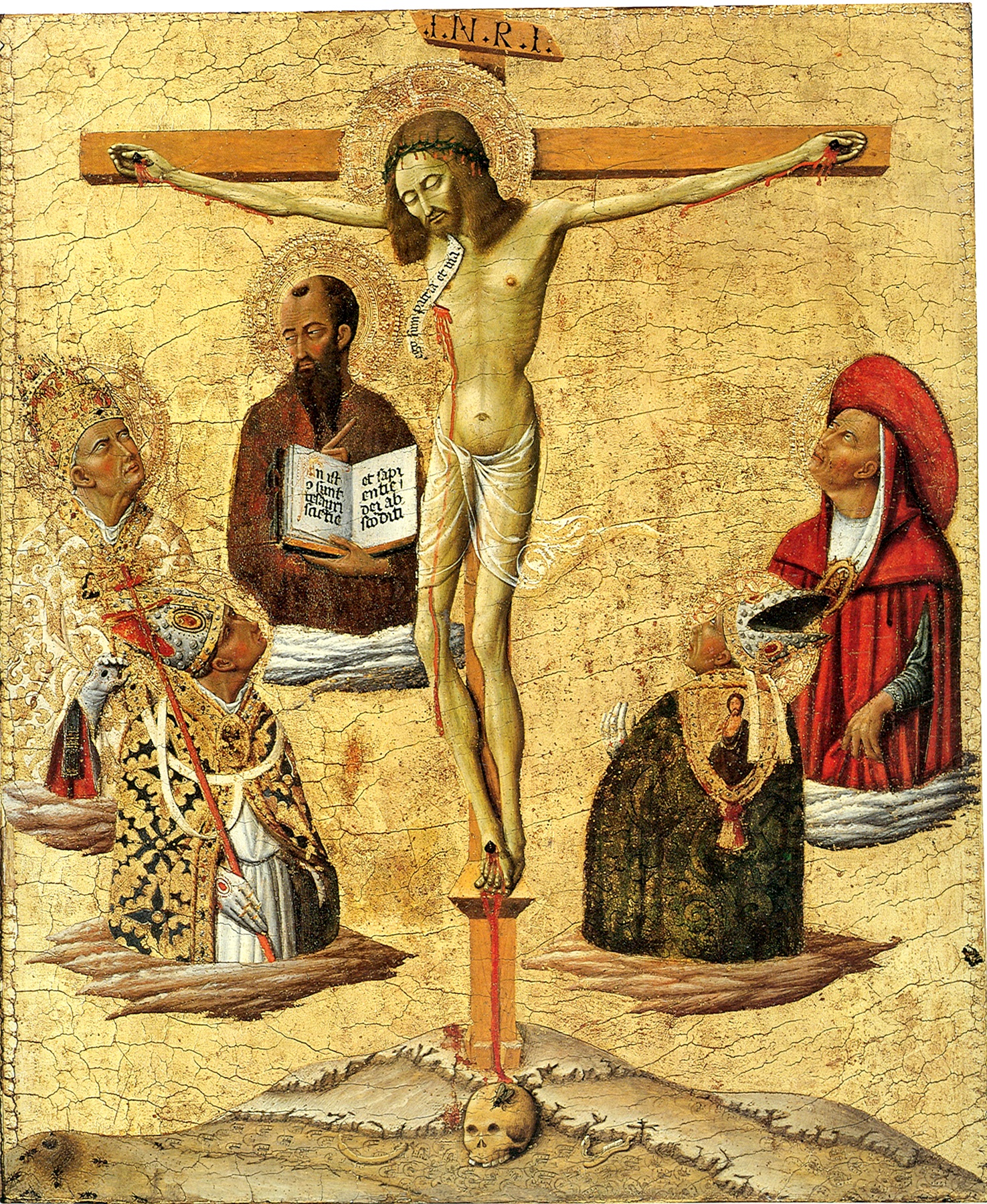

Crucifixion mystique, Matteo di Giovanni (attr), vers 1450, Art museum, Princeton university

Crucifixion mystique, Matteo di Giovanni (attr), vers 1450, Art museum, Princeton university

Au milieu de quatre pères de l’Eglise [23], Saint Paul montre du doigt le Christ en exhibant une paraphrase de son épître aux Colossiens (2,3) :

« en celui-ci sont cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance ».

Et le Christ répond par une formule tout à fait originale :

Je suis la patrie et la voie (Ego sum patria et via)

qui imite la célèbre formule de l’Evangile de Jean :

« Je suis la voie, la vérité et la vie ».

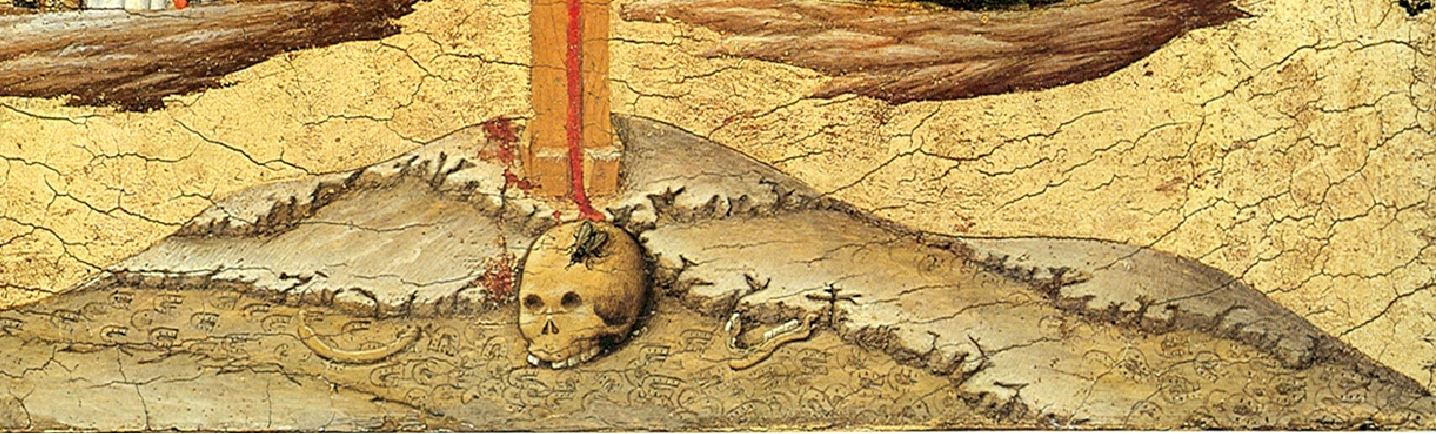

Sur la boue du sentier, des chevaux marchant de gauche à droite on laissé leur trace, et certains ont maculé le banc rocheux à l’arrière-plan. On remarque à droite de la croix quelques traces dans l’autre sens, signe que des cavaliers ont stationné là : c’est l’emplacement habituel de la troupe, dans les Crucifixions.

Autrement dit, pour illustrer par antithèse le mot VIA, l’artiste a choisi le chemin du Golgotha, piétiné et ponctué d’ossements. Il n’est pas compliqué de trouver ce qui illustre par antithèse le mot PATRIA : il s’agit du crâne d’Adam, le PERE de l’humanité. Et la mouche qui piétine ce crâne est tout simplement l’analogue de ces Juifs impies qui ont piétiné le Mont du Crâne.

En contraste, à l’écart du sentier battu par les païens, du côté honorable de la Croix, et du Livre que montre Saint Paul, d’autres insectes ont élevé leur propre mont, leur propre PATRIA : par des VIA invisibles et sans se perdre jamais, les fourmis amassent dans leur fourmilière « les trésors de la sagesse et de la connaissance ».

Dans son analyse de cette composition unique, Chastel ([3], p 28) voit dans la mouche un symbole de la corruption, et dans les fourmis « le zèle des clercs, appelés au service de l’Eglise », sans noter que les deux animaux symbolisent l’opposition Chrétiens/Juifs, très marquée dans ce que le Physiologus (grec ou latin) dit de la Fourmi [24] :

« Voici la seconde nature de la fourmi : Lorsque la fourmi met à l’abri son blé dans la terre, elle fend chaque grain en deux moitiés pour éviter que les grains, au cours de l’hiver, soient mouillés et se mettent à germer, et que du coup elles-mêmes ne meurent de faim. Toi aussi, éloigne de ton esprit les paroles de l’Ancien Testament. afin que la lettre ne te tue pas…

Voici la troisième nature de la fourmi: Souvent, elle se rend dans les champs, à l’époque de la moisson, et elle grimpe sur les épis et flaire la tige; et à son odeur elle reconnaît si c’est de l’orge ou du blé… Toi aussi, fuis la nourriture du bétail, et prends du blé, qui a été mis de côté dans le greniers. Car l’orge fait référence à la doctrine des hérétiques, tandis que le blé fait référence à la juste foi dans le Christ. »

Le Physiologus n’a fait que christianiser la vieille opposition entre la mouche orgueilleuse et la fourmi laborieuse qu’exprime une Fable de Phèdre [25] :

« (La mouche) : je me pose sur la tête des rois. Je ravis de doux baisers aux lèvres chastes des dames…

(La fourmi) : Tu me parles de rois, de baisers ravis aux dames ! insensée , tu te vantes avec orgueil de ce que , par pudeur, tu devrais cacher. »

|

|

|---|

|

Triptyque de la Crucifixion de la famille Humbracht |

Crucifixion avec des saints et une donatrice (détail) |

C’est seulement au siècle suivant que quelques artistes germaniques auront à leur tour l’idée de placer une mouche sur ce support à la fois logique et attractif visuellement : le crâne d’Adam au pied de la croix.

Une mouche-légiste (SCOOP !)

Le Christ soutenu par deux anges

Le Christ soutenu par deux anges

Giovanni Santi, vers 1480, Musée national, Budapest

Chastel ([3], p 30) classe cet exemple parmi les mouches macabres d’un goût douteux, le peintre « explicitant ainsi la misère du cadavre, la mortalité, la fatalité de la décomposition qui attire les mouches à la vermine« . Mais ce qui vaut pour n’importe quel transi serait totalement sacrilège s’agissant du Christ ressuscité.

En 1480, le truc de la mouche est devenu suffisamment connu pour pouvoir fonctionner au second degré :

- posée en trompe-l’oeil sur le tableau, on sait bien qu’elle sert à décevoir le spectateur ;

- posée sur la peau à l’intérieur du tableau, elle sert à décevoir celui qui l’envoie, le Maître des Mouches : elle témoigne que le Christ, son ennemi, est réellement ressuscité.

La mouche et Judas

Judas au Jardin des Oliviers

Le Christ au jardin des Oliviers, Meister des Augustiner-Altars, 1485-88, Stadtmuseum, Nuremberg

Le Christ au jardin des Oliviers, Meister des Augustiner-Altars, 1485-88, Stadtmuseum, Nuremberg

La mouche est ici dissimulée, à la limite de l’invisibilité, en compagnie d’autres bestioles naturalistes qui peuplent le sol (libellule, escargots). La mouche pose la patte sur la terre au moment même où Judas, la bourse autour du cou, pose le pieds sur la planche qui donne accès au Jardin, et désigne le Christ aux soldats.

La mouche, qui se faufile partout, est ici prise comme paradigme de l’espion et du traître.

Judas lors de la Cène

La Cène, Anonyme allemand, 1457, British Museum

La Cène, Anonyme allemand, 1457, British Museum

La mouche qui entre dans la bouche de Judas est une illustration du récit de Saint Jean :

» Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l’Iscariot. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. » Jean 13:26-27

La Cène (panneau gauche du retable de Herrenberg)

La Cène (panneau gauche du retable de Herrenberg)

Jörg Ratgeb, 1517, Staatsgalerie, Stuttgart

Dans cette autre figuration plus tardive, l’absorption de la mouche coïncide avec celle du morceau de pain tendu par le Christ…

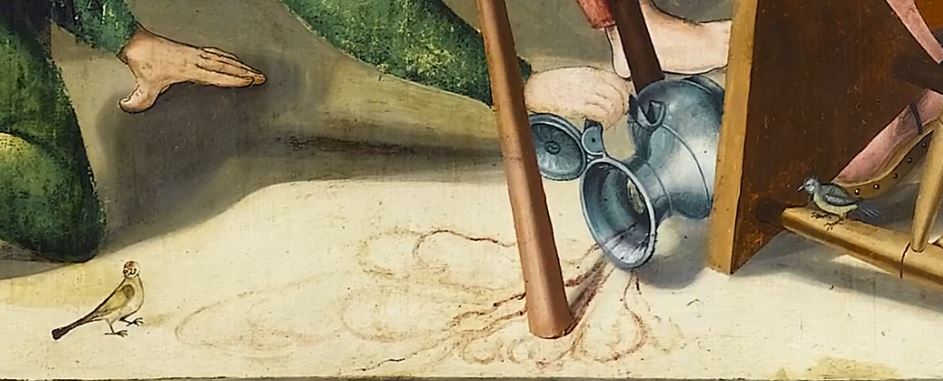

…ainsi qu’avec une manifestation physiologique vigoureuse qui traduit la bestialité de Judas [26]. Son caractère vicieux est illustré est illustrée par un jeu de cartes frappé d’un chien et par les trois dés qui s’échappent de sa poche, anticipant ceux de la Crucifixion (dans le retable d’Herrensberg, les dés sont absents dans la Crucifixion mais on retrouve le même jeu de Karnöffel près des soldats de la Résurrection).

Le bas du tableau montre une extraordinaire séquence symbolique et cinématographique : le pied de Judas renverse un tabouret qui fait tomber un pichet de vin – le sang bientôt répandu – que viennent observer le chardonneret de la Passion ainsi qu’une mésange bleue…

…qui volera d’un panneau à l’autre jusqu’à celui de la Crucifixion.

La mouche du Maître du Livre de Raison

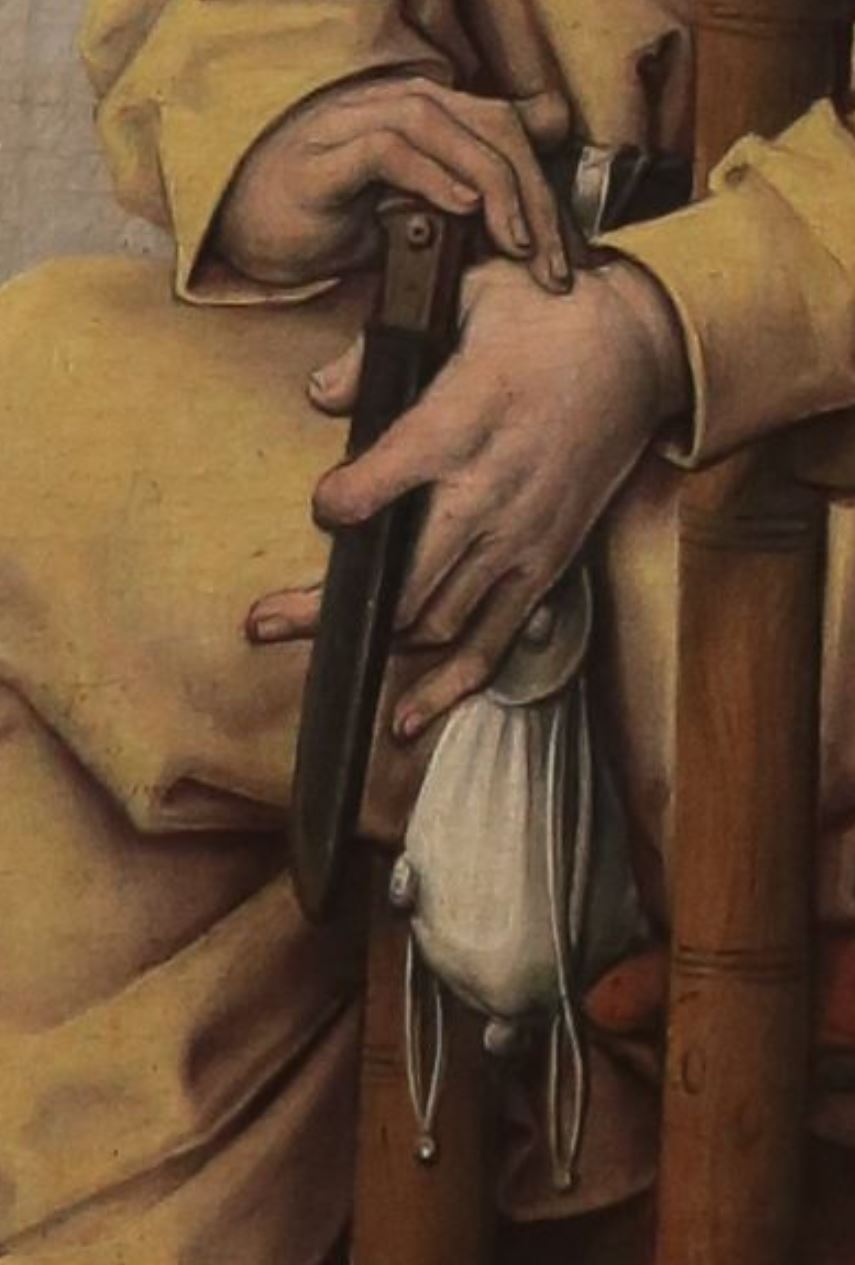

Le dernier souper

Le dernier souper

Maître du Livre de Raison, 1475-80, Staatliche Museen, Berlin

Entre les deux oeuvres se place ce panneau, en pleine période des mouches feintes.

Sans auréole, roux, vêtu de jaune et le nez busqué : autant de signes d’indignité qui rendent la figure du traitre Judas facilement reconnaissable, au moment où un des apôtres se penche vers lui pour le scruter.

De plus le spectateur voit ce que l’apôtre ne voit pas : le poignard, qui dit la violence, et la bourse, qui dit la cupidité.

Mais pourquoi Judas se frotte-t-il la main gauche avec l’index droit ?

Les Noces de Cana

Les noces de Cana

Les noces de Cana

Anonyme, vers 1500, musée Unterlinden, Colmar

Le sujet principal est celui des Noces de Cana, où le Christ change l’eau en vin. Mais on voit aussi, en miniature à l’arrière plan, un épisode postérieur où il est encore question d’eau : la Rencontre du Christ et de la Samaritaine au puits.

Tout comme on régale les invités dans la salle de droite, on a jeté aux singes, animal réputé gourmand et luxurieux, des fruits rouges (fraises, cerises) et une poire coupée en deux. Le couple simiesque enchaîné renvoie malicieusement aux mariés, et les fruits délicieux aux plaisirs charnels qui les attendent.

Les fruits juteux répandus sur le sol s’opposent aux urnes contenant le nectar miraculeux offert par le Christ. La mouche au milieu est plus qu’un détail pittoresque : elle rappelle qu’au banquet des seules nourritures terrestres, toujours s’invite un corrupteur.

Cette idée fera florès au siècle suivant, où la mouche deviendra un poncif des natures mortes aux fruits.

La mouche infamante

Une mouche obstinée (SCOOP !)

Flagellation Flagellation |

Dérision Dérision |

|---|

Maître de la passion de Karlsruhe, 1450-55, Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle

Dans ces deux panneaux consécutifs, cet artiste fait preuve d’une remarquable continuité graphique, au service de l’originalité narrative. Les commentateurs qui ont remarqué la mouche oscillent entre deux extrêmes :

- ceux qui y voient le symbole de la Mort en général, ou de la décomposition morale du bourreau au faciès négroïde ;

- ceux qui, malgré l’évidence, s’obstinent à soutenir qu’il s’agit d’un trompe-l’oeil, alors qu’elle est on ne peut plus plongée dans l’action.

Il faut lire la scène en deux temps :

- dans le premier, le bourreau demande à quitter la salle, parce qu’une mouche vient sucer les plaies de son crâne atteint de pelade (une scène équivalente, plus courante, est celle où un bourreau s’arrête parce qu’il a cassé son fouet) ;

- dans le second, la mouche obstinée suit le même bourreau à l’extérieur, en continuant de le sucer.

Cette histoire sans équivalent est probablement inspirée par la fable germanique « La mouche et le chauve (Fliege und Kahlkopf) » où la mouche (représentant le Pauvre) assaille sans relâche le crâne d’un homme (le Riche), jusqu’à ce que celui-ci finisse par l’écraser. Ici la Moralité est retournée au préjudice du bourreau, capable de frapper le Christ, mais pas la mouche.

La mouche du bourreau

La mouche vient en somme surinfecter un accident de la peau ou du vêtement qui, en particulier dans la peinture germanique, est un trait couramment utilisé pour signifier la décrépitude morale d’un personnage [25a].

Préparation de la Croix

Maître strasbourgeois, 1515, Staedel Museum, Francfort

Dans cette composition très originale, le Christ est représenté sur les trois Croix, tandis que les larrons arrivent en haut à gauche, poussés par un groupe de soldats. Ce peintre anonyme traite encore les personnages du premier plan dans l’esprit de la Passion de Karlsruhe, en accablant les méchants de maux qui révèlent leur nature viciée :

|

|

|---|

- chancre à la tête et myopie pour le duo chargé du panonceau ;

- vêtements troués et plaie au mollet sucée par une mouche, pour un des joueurs de dés.

Sur le détail du crâne de cheval, voir – Le crâne de cheval 3 : en terre chrétienne.

Couronnement d’épine (volet droit)

Couronnement d’épine (volet droit)

École de Jérôme Bosch, 1520-35, Museo Provincial de Bellas Artes, Valence

Tandis que dans les grisailles des écoinçons, quatre anges combattent un démon, le Christ au centre fait face aux outrages de quatre bourreaux. Celui qui manie les verges porte sur sa propre peau, visible par une déchirure de la chausse, la marque infamante de la mouche.

Une vraie mouche mortuaire

Calvaire (détail)

Meister der Kempterer Kreuzigung, vers 1470, GNM, Nüremberg

Chastel ([3], p 32) voit dans la « mouche énorme posée sur la tête d’une vielle femme hideuse » un emblème macabre générique, qui évoque « le monde de la mort, en attente de la rédemption et de la résurrection ».

Ce qui l’empêche d’être plus précis est que cette scène du mort sortant de terre est rarement représentée dans les Crucifixions [3a], bien que relatée comme un des événements qui accompagnent la mort du Christ :

« Les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Mathieu 27, 52

Pour exprimer que ce corps est celui d’une sainte, le peintre lui a fait lever son regard vers le Christ, tout comme Marie-Madeleine au pied de la croix.

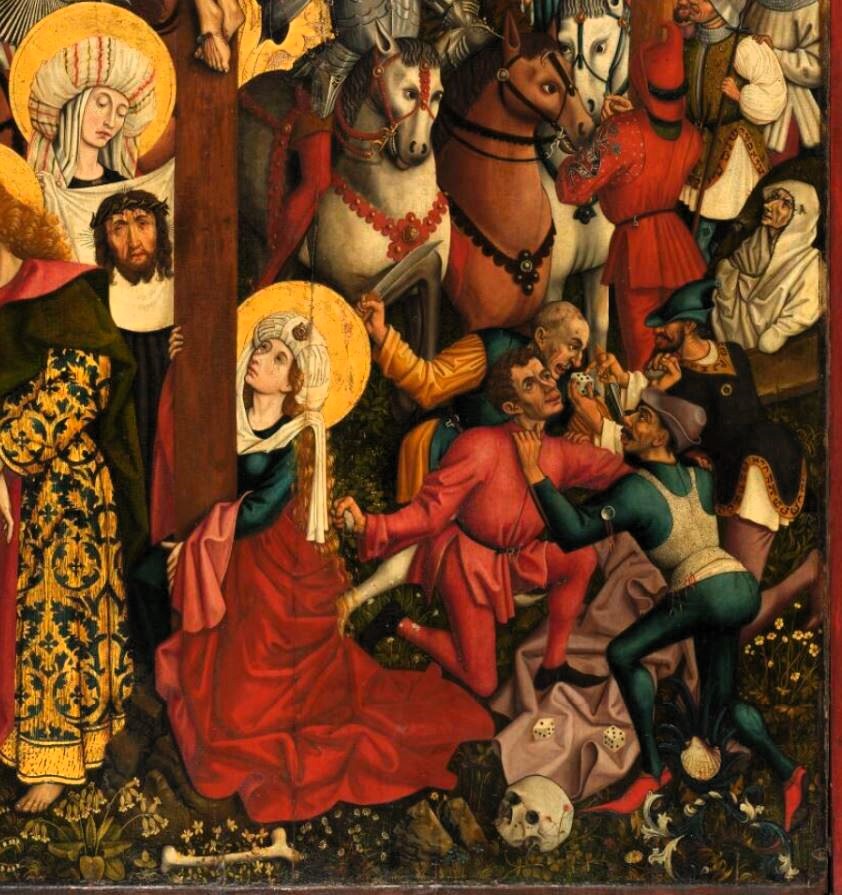

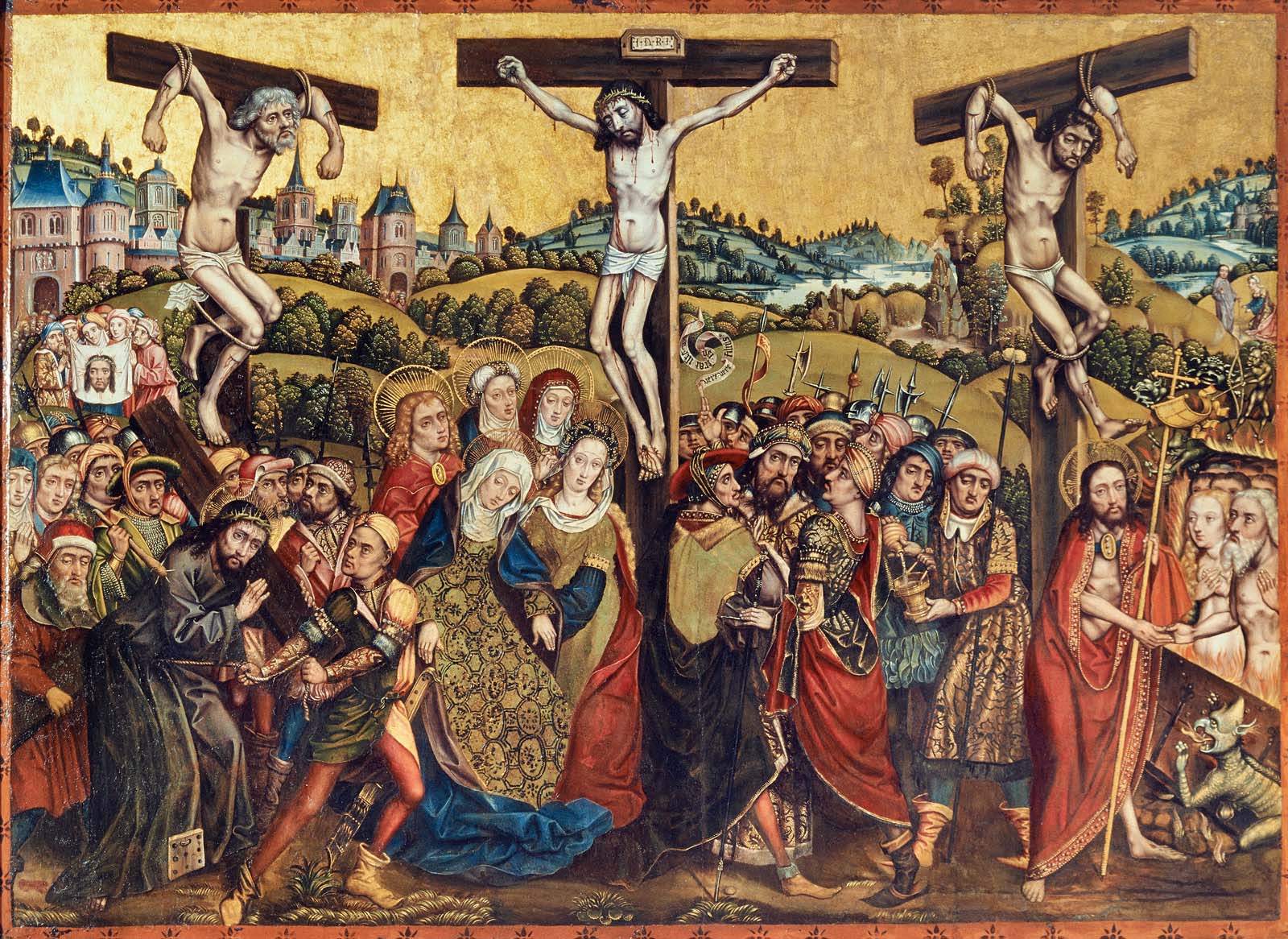

Calvaire peuplé (Volkreichen Kalvarienberg)

Calvaire peuplé (Volkreichen Kalvarienberg)

Gert van Lon, 1465, Diözesanmuseum Paderborn (photo Ansgar Hoffmann)

Dans la formule du « Volkreichen Kalvarienberg », typique du gothique tardif germanique, le but est de caser sur le Golgotha le maximum de personnages, quitte à sacrifier l’unité de temps : ici le peintre a casé sur le bord droit l’épisode du Christ qui ouvre la porte des limbes, dans une ellipse qui fait l’impasse sur la Mise au tombeau et la Résurrection.

Triptyque avec les miracles du Christ, Maître de la Légende de Sainte Catherine (atelier), 1491-95, National Gallery of Victoria

Triptyque avec les miracles du Christ, Maître de la Légende de Sainte Catherine (atelier), 1491-95, National Gallery of Victoria

Le panneau central de ce triptyque montre que, sauf le cas très particulier que nous venons de voir, le motif de la mouche sur une femme était loin d’être systématiquement compris comme macabre (certains ont prétendu que la personne ainsi désignée était morte), ni a contrario comme une sorte de talisman protégeant les femmes contre la mort : ici l’artiste a peuplé son panneau central de tout un zoo, et a placé la mouche là où elle attirerait le mieux l’oeil : sur la robe blanche d’une jolie dame.

La mouche de la Tentation

Saint Jérôme

La pénitence de Saint Jérôme

La pénitence de Saint Jérôme

Sano di Pietro, 1444, Louvre

Il faut noter en Italie une certaine affinité de la mouche avec Saint Jérôme, lorsqu’il est figuré en ermite. Les insectes et serpents qui rampent autour de lui, et qu’il écrase métaphoriquement avec la pierre dont il se frappe la poitrine, représentent les mauvaises pensées (voir la miniature de l’Apocalypse de Lambeth, dans 4 Préhistoire des mouches feintes : dans les manuscrits). Mais la mouche à l’avant-plan droit, de taille disproportionnée par rapport à l’arbre, n’est manifestement pas à l’intérieur de l’image : elle symbolise Celui qui, depuis l’extérieur, observe le saint homme et manipule les sales bêtes.

Saint Jérôme

Saint Jérôme

Michael Lancz von Kitzingen, 1507, Musée de l’archevêché, Poznań

Cette composition pittoresque comporte pas moins de trois mouches :

- dans le bec de la mésange ;

- sur la cuisse du saint qui se frappe la poitrine, insensible à sa chatouille ;

- sur le socle de la croix, dans la mauvaise compagnie d’un lézard et d’un serpent, tous trois tenus à l’oeil par le lion.

La mouche est ici présentée comme un ennemi du pénitent, mais négligeable, devant l’intensité de sa piété.

Saint Antoine

La tentation de saint Antoine

La tentation de saint Antoine

Aertgen Claesz van Leyden (attr), vers 1530, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles

Le petit papillon noir posé sur l’aine du saint apparaît comme l’avant-garde des Tentations qui arrivent par derrière. Un donateur en prières, dont il ne reste que le bout des doigts, figurait autrefois de l’autre côté du crucifix. Ce fragment a probablement été découpé dans le volet droit d’un retable consacré à Saint Antoine, dont le volet gauche, conservé presque en totalité, partage la même thématique :

La vocation de saint Antoine

La vocation de saint Antoine

Aertgen Claesz van Leyden (attr), vers 1530, Rijksmuseum

La mouche sur la coiffe blanche est un argument, noté par Friedländer, pour rapprocher les deux oeuvres. La signification négative et diabolique de l’insecte est similaire [25b] : plutôt que la Tentation proprement dite, la mouche évoque ici la Distraction qui menace les auditeurs du sermon : apparemment, cette mère ne lui succombe pas, puisqu’elle continue de fixer le prêtre, malgré son fils qui s’agite en jetant un oeillet sur le sol. De la même manière, la chouette posée sur la tête de la femme de droite symbolise l’Ignorance que le sermon a pour but de combattre.

Antoine est représenté deux fois, sous les traits du jeune noble au manteau bleu qui écoute lui-aussi le sermon, puis le met en pratique à l’arrière-plan, en distribuant du pain aux pauvres et aux infirmes. Les dix espèces de fleurs identifiées dans le tableau ont pour certaines une valeur médicinale, d’autant plus justifiée que le retable était probablement destiné à l’hôpital de Leyde. Mais on peut tout aussi bien y voir les fleurs de l’éloquence du prêche, répandant ses bienfaits sur la foule.

Sainte Marie l’Egyptienne

Thomasaltar (volet droit)

Maître du retable de Saint Barthélémy, 1498, Wallraf-Richartz museum Cologne

Dans le volet droit de ce triptyque, Saint Hippolyte en cuirasse dialogue aves Sainte Afre, devant un drap d’honneur doré.

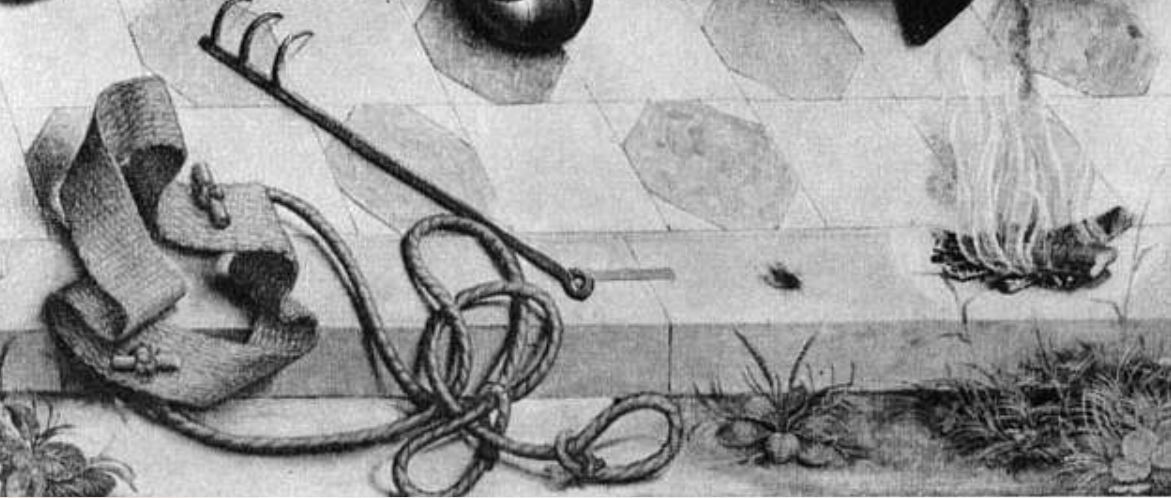

A leurs pieds figurent les instruments de leur martyre :

- devant Saint Hippolyte, les brides qui permirent de l’écarteler et la griffe de le déchirer (des « lanières ferrées », selon la Légende dorée) ;

- devant Sainte Affre, le bûcher.

La mouche entre les deux n’est pas là en tant qu’amatrice de cadavres, puisque la Sainte fut brûlée. Ni en tant que vague figure diabolique.

|

|

|---|

Elle renvoie discrètement au troisième saint personnage du panneau : Marie l’Egyptienne attend dans le désert, près du Jourdain, tenant ses trois pains transformés en rochers. La mouche est ici encore l’attribut de l’anachorète.

Dans la composition d’ensemble, la sainte ermite dans le lointain, au dessus du drap d’honneur, fait pendant à un autre saint ermite dans le volet gauche, qui n’est pas non plus désigné en lettres d’or sur le cadre inférieur : saint Gilles, identifié seulement par la biche qu’il protège des chasseurs. Ainsi la biche et la mouche fonctionnent comme les attributs animaux des deux petits saints éloignés dans la nature.

|

|

|---|

|

Crucifixion (détail), vers 1475, Livre d’Heures de Sophia van Bylant, fol 138v, Wallraf-Richartz museum, Cologne |

Mariage mystique de Ste Agnès, vers 1500, Germanisches Nationalmuseum Nuremberg |

Maître du retable de Saint Barthélémy

L’artiste s’était déjà intéressé à la mouche vingt cinq ans plus tôt , de manière plus conventionnelle, en la posant sur le crâne d’Adam.

Deux ans après le retable de Saint Thomas, il en peindra une autre sur le parapet derrière Sainte Agnès, antithèse noire et sale de l’agnelet du premier plan.

La mouche et la peste

Madone et l’Enfant avec St Lazare et St Sébastien, Piero di Cosimo, 1481-84, Église San Michele Arcangelo and Lorenzo Martire, Montevettolini

Madone et l’Enfant avec St Lazare et St Sébastien, Piero di Cosimo, 1481-84, Église San Michele Arcangelo and Lorenzo Martire, Montevettolini

Face à Saint Sébastien percé de trous – le spécialiste de la protection contre la Peste, Saint Lazare au corps couvert de tâches – le patron des lépreux – est présenté lui aussi en jeune homme. Le chien qui lui lèche le pied et la claquette sont deux attributs de mendiant :

La parobole du Riche et du pauvre Lazare

La parobole du Riche et du pauvre Lazare

François Maître, 1475, La cité de Dieu, Den Haag, MMW, 10 A 11 fol 16v

On distingue aujourd’hui Lazare le mendiant, qui apparaît dans la parabole du Riche et du pauvre Lazare (voir Le Soleil et la Lune à la chapelle de Perse) et Lazare de Béthanie, ressuscité par Jésus. Mais à l’époque médiévale, ils étaient souvent assimilés [25c].

En représentant Lazare jeune et en posant une mouche sur son pied, Piero di Cosimo ajoute aux attributs du mendiant ceux du ressuscité. Nous sommes ici devant un cas particulier de mouche macabre, qui évoque la mort par la Peste, tenue en respect par les deux saints qui lui ont survécu.

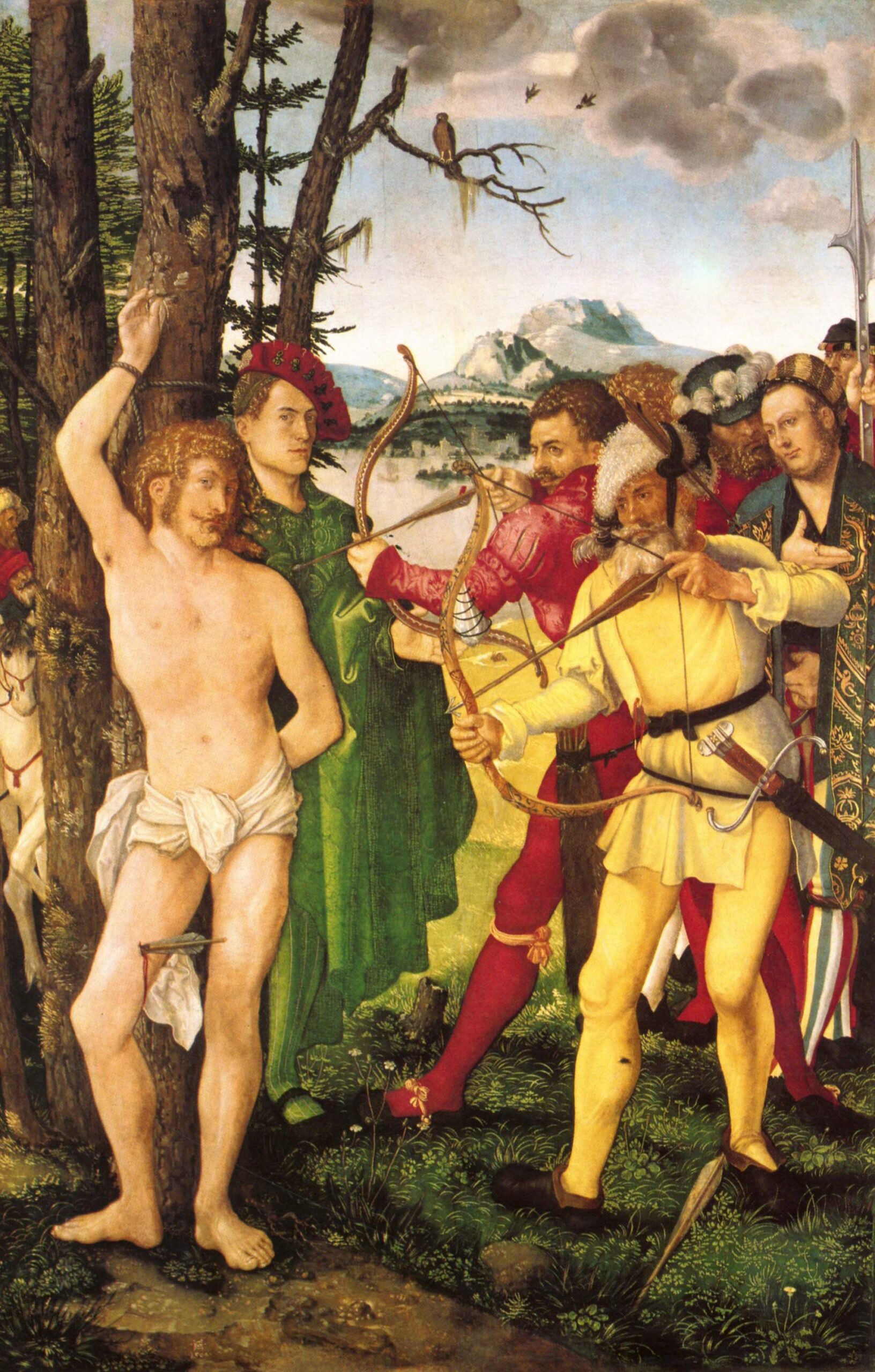

Le Martyre de Saint Sébastien

Hans Baldung Grien, 1507, Germanisches Nationalmuseum Nuremberg

Ce retable est célèbre pour l’autoportrait caché de Grien, sous les traits du jeune homme en vert (assonance entre Grien et grün) qui escorte Saint Sébastien. On a identifié récemment un autre portrait dans le gentilhomme aux chausses à rayures, tout à droite : il s’agit du commanditaire du tableau, l’archevêque Ernst von Magdeburg. La composition répond à la fois à l’épidémie de peste qui sévissait alors dans l’archevêché de Magdebourg, et à la maladie particulière de l’archevêque, la syphilis, dont il se sentit guéri en 1505 [25d].

La mouche est à la fois une marque infamante sur la cuisse du bourreau en jaune, mais aussi une référence aux maladies qui marquent la peau.

Saint Roch est reçu par le pape

Hendrick van Wueluwe, 1517, église Saint-Jacques Anvers

Saint Roch est un autre saint spécialiste des contagions. Il se prosterne humblement aux pieds du Pape, mais son bourdon de pèlerin, pointé vers les mouches qui infestent la terre, fait jeu égal avec la férule pontificale pointée vers le ciel. Aux deux chiens familiers du pape fait écho l’humble bâtard, compagnon ordinaire du Saint, qui chasse les mouches des os, tout comme son maître écarte la peste des humains.

La mouche esthétisée

En réaction à ces lourdes symboliques, la mouche devient chez quelques très grands artistes du début du XVIème siècle non plus une démonstration de leur virtuosité technique – qui n’est plus à prouver – mais de leur agilité créatrice, de leur capacité à détourner et provoquer.

Cette mouche esthétisée, débarrassée de ses symboliques habituelles, est mise à la mode par Dürer puis citée par quelques confrères.

Une mouche facétieuse

Mars et Vénus, Piero di Cosimo, 1500-05

Dans cette composition, qui parodie ouvertement le Mars de Vénus de Botticelli, Piero pose un papillon sur la cuisse de Vénus et, en balance, une mouche sur l’oereiller de Mars. Pour une analyse de cette fantaisie mythologique, voir Le lapin et les volatiles 1.

La mouche de Dürer à Venise

La Vierge de la fête du rosaire (copie)

La Vierge de la fête du rosaire (copie)

Dürer, 1506, Kunsthistorisches Museum Vienne

C’est sans doute après avoir observé quelque Madone à la mouche lors de son second voyage à Venise que Dürer a posé la sienne à un emplacement stratégique, sur le genou de la Vierge. Il fallait une solide irrévérence pour oser déplacer l’insecte vil de la périphérie au centre, et maculer du même coup l’Immaculée : ce pourquoi Dürer a pris la précaution de lui faire souiller un tissu corruptible (lange ou linceul), et non directement la robe.

Reste que le pape Jules II et l’empereur Maximilien semblent plus interloqués par l’insecte que par l’Enfant : seul un artiste au sommet de sa gloire pouvait se permettre ce genre de plaisanterie, en plein centre d’un tableau officiel de la communauté allemande, commandé par le banquier Jacob Fugger pour l’église San Bartolomeo de Venise.

Deux citations vénitiennes

Le Cardinal Bandinello Sauli, un secrétaire et deux géographes

Le Cardinal Bandinello Sauli, un secrétaire et deux géographes

Sebastiano del Piombo, 1516, NGA

C’est sans doute par réminiscence dürerienne que ce peintre vénitien, une fois arrivé à Rome, a eu l’idée de placer sa mouche au même endroit, sur le genou blanc du cardinal. La justification est possiblement un commentaire sur l’infinitésimal : la mouche sur l’immensité de la robe est comme l’homme sur l’immensité de la Terre : mais le livre de géographie lui permet de la maîtriser.

C’est ainsi que la prise de décision (la clochette) se trouve gouvernée par la raison (l’index levé).

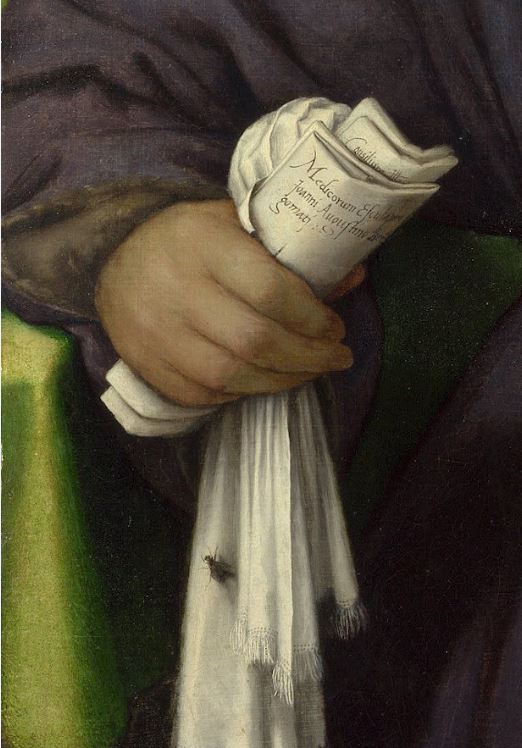

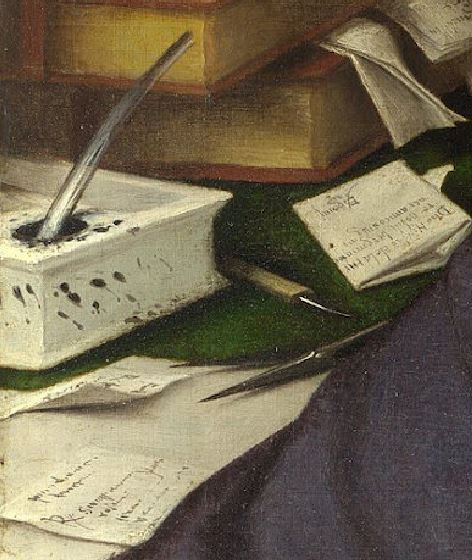

Le médecin Giovanni Agostino della Torre et son fils Niccolò

Le médecin Giovanni Agostino della Torre et son fils Niccolò

Lorenzo Lotto, 1513-16, National Gallery

On peut voir une citation de Dürer dans cette mouche posée sur un mouchoir blanc par Lotto, autre peintre vénitien de tout premier plan.

|

|

|---|

Ou bien une allusion aux maladies que combat celui que l’ordonnance, qu’il tient dans la même main, désigne flatteusement comme « L’Esculape des médecins de Bergame ».

Chez un peintre aussi féru de symboles que Lotto, on peut aussi suspecter une intention plus profonde, celle d’opposer l’éphémère de la mouche à la pérennité de l’encre, que ce soit en écritures ou en éclaboussures : ainsi le médecin combat les maladies actuelles avec le savoir séculaire qu’il puise dans son gros Galien.

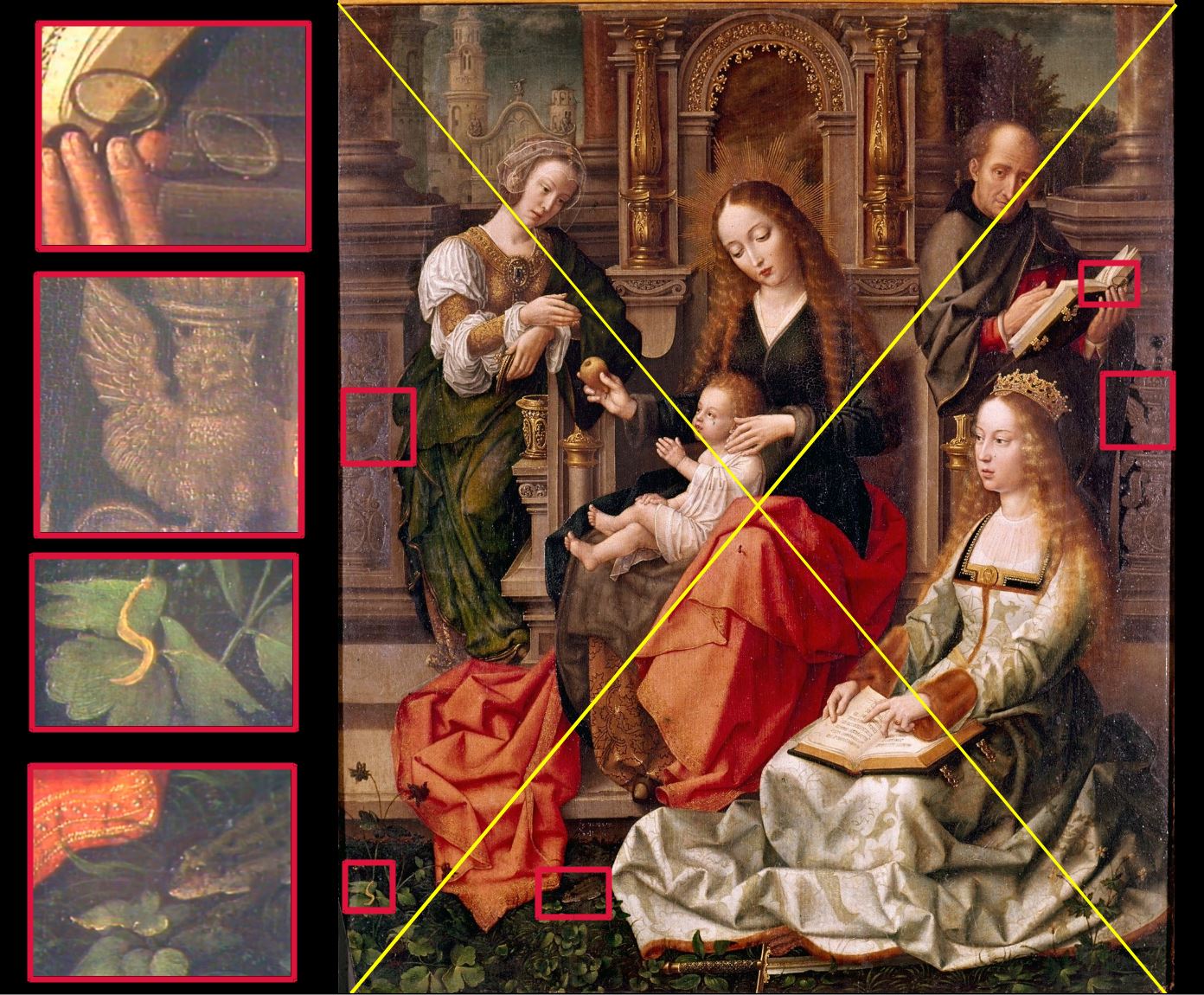

Une mouche suspecte

Vierge à la mouche

Vierge à la mouche

Cercle de Gérard David (attr), 1518-25 collégiale de Santa María la Mayor, Toro (Zamora).

Concluons par un panneau très problématique en terme d’attribution, mais aussi d’iconographie :

- la sainte de gauche est Marie-Madeleine, à cause de sa boîte ouverte, mais elle n’a pas les cheveux longs ;

- celle de droite est Catherine d’Alexandrie, à cause de sa couronne et de son épée [27], mais sa roue manque ;

- le vieil homme est Saint Joseph, dans une représentation rare : tenant un livre et des lunettes.

Sainte Famille avec Sainte Catherine et Sainte Barbe

Sainte Famille avec Sainte Catherine et Sainte Barbe

Maître aux Madones Joufflues, 1500-25, collection particulière

La situation est rendue encore plus complexe par le fait qu’on connaît toute une famille de Conversations sacrées similaires, peintes par différents anonymes, qui se plaisent à déplacer les personnages et les attributs jusqu’à les rendre énigmatiques : on ne connaît pas l’oeuvre initiale d’où dérivent ces compositions [28].

Celle de Toro est la seule (avec la copie plus tardive de la collection Methuen) où la Vierge porte sur son genou une mouche à la Dürer. C’est aussi la seule à être représenté en extérieur, avec un parterre où se joue la scène répugnante, de part et d’autre de la robe rouge, d’une chenille menacée par une grenouille prête à bondir. Plus haut, les bas reliefs latéraux arborent une chouette, emblème de l’ignorance. Et plus haut encore, les lunettes du vieux Joseph ajoutent une note péjorative. Comme d’habitude, ces symboles du mal qui rôde se trouvent à la périphérie du tableau, repoussés par les personnages sacrés (l’épée de Catherine joue ici ce rôle de barrière).

La mouche posée directement sur la robe mariale se trouve en discordance complète avec cette intention symbolique. De plus, elle ne marque pas exactement le croisement des diagonales, ce que l’artiste n’aurait pas manqué de prévoir si l’insecte avait constitué le point focal de sa composition.

On a découvert que la mouche avait été rajoutée ultérieurement, en même temps que la fausse signature Gallego : sans doute par un admirateur de Dürer.

Article suivant : 5.1 Les bordures dans les Heures de Catherine de Clèves

manuscrit original :

https://archive.org/details/treatiseonarchit0002fila/page/n377

transcription :

https://books.google.fr/books?id=qrQDAAAAYAAJ&pg=PA628

Sur Le fragment de Traù : https://satyricon17.hypotheses.org/1483#more-1483

Literature and Visual Arts , 1996.15.4 https://www.academia.edu/11644615/Giottos_Fly_Cimabues_Gesture_and_a_Madonna_and_Child_by_Carlo_Crivelli

Andor Pigler « La mouche peinte: un talisman » A Szépművészeti Múzeum közleményei 24. (Budapest,1964) https://library.hungaricana.hu/en/view/ORSZ_SZEP_Kozl_024/?pg=65&layout=s

https://books.google.fr/books?id=OyRcCwAAQBAJ&pg=PA24

Arnaud Zucker « Physiologos: le bestiaire des bestiaires »

https://books.google.fr/books?redir_esc=y&hl=fr&id=Z8hwbgnpr-kC&q=fourmi#v=snippet&q=fourmi&f=false

Physiologus latin (version de Théobald) :

Abbé Auber, « Histoire et théorie du symbolisme religieux avant et depuis le christianisme », Tome 3 p 439 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65104588/f503.item.r=fourmi

Genevieve D. Milliken « Pushing the Bounds of Typology: Jewish Carnality and the Eucharist in Jörg Ratgeb’s Herrenberg Altarpiece » https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1227&context=art_design_theses

Aucun commentaire to “4-3 Préhistoire des mouches feintes : dans les tableaux sacrés”