1 Chasse au singe dans les bestiaires

Pris isolément, le singe et le miroir sont chacun des symboles puissants et polysémiques, mais aussi deux emblèmes bien connus de l’imitation fidèle. Leur combinaison les réduit-elle à ce plus petit dénominateur, ou au contraire multiplie-t-elle leur portée symbolique, à la manière dont deux miroirs parallèles créent des reflets à l’infini ? Nous allons voir que la bonne réponse est, clairement, la seconde.

Cette série d’article part de deux ouvrages de référence : le livre de Janson [1] sur les singes en général et le recensement de Lilian M. C Randall sur les images marginales [2] , complétés par quelques exemples apparus depuis lors.

Chasse à la glu, chasse à la chaussure

La chasse au singe d’après Strabon

Ce géographe antique relate, dans son chapitre sur les Indes [3], deux manières de chasser les singes.

folio 78r folio 78r |

folio 79r folio 79r |

folio 80r folio 80r |

|---|

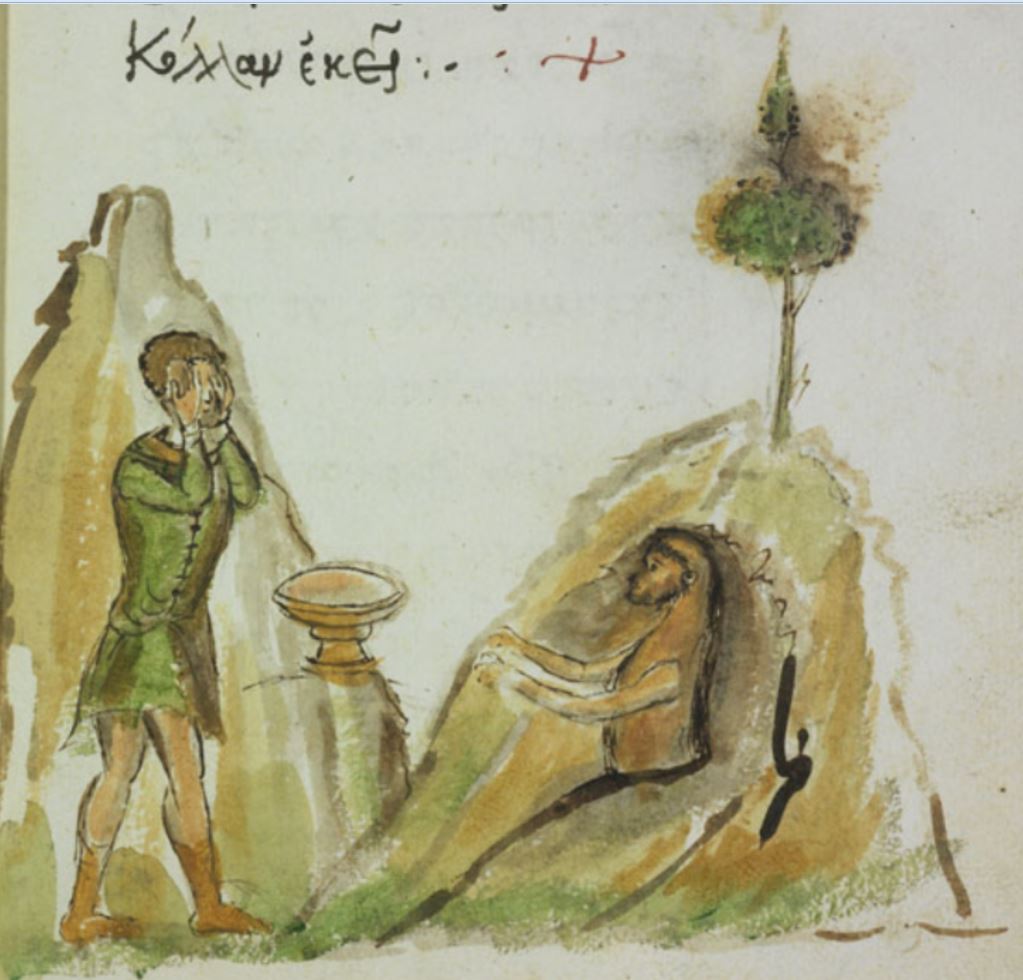

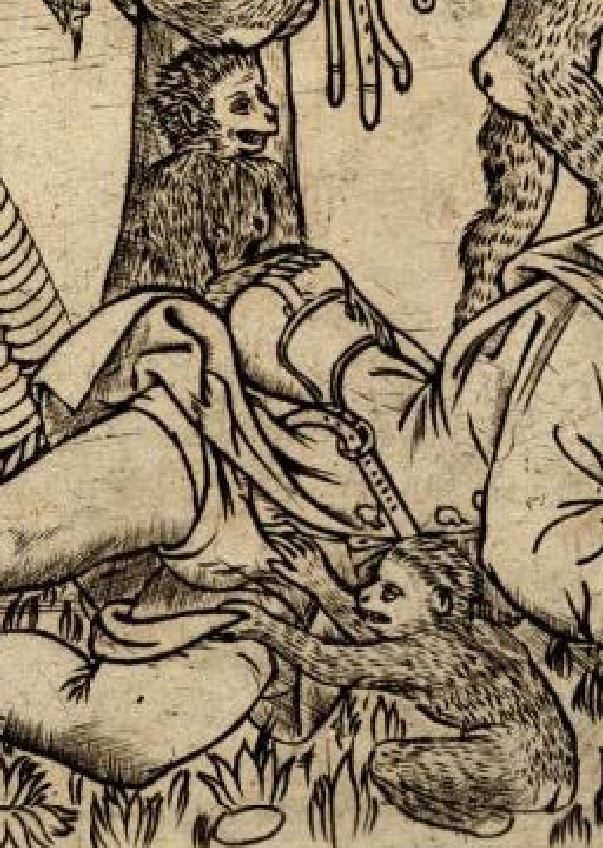

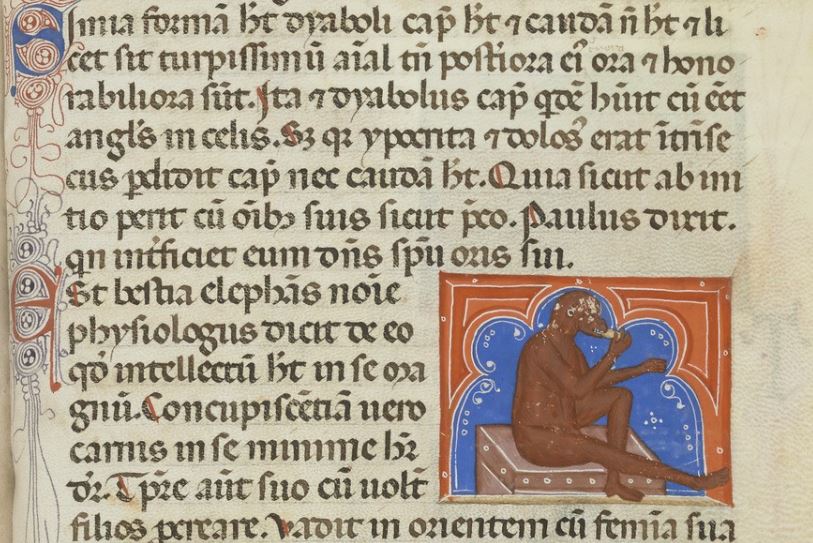

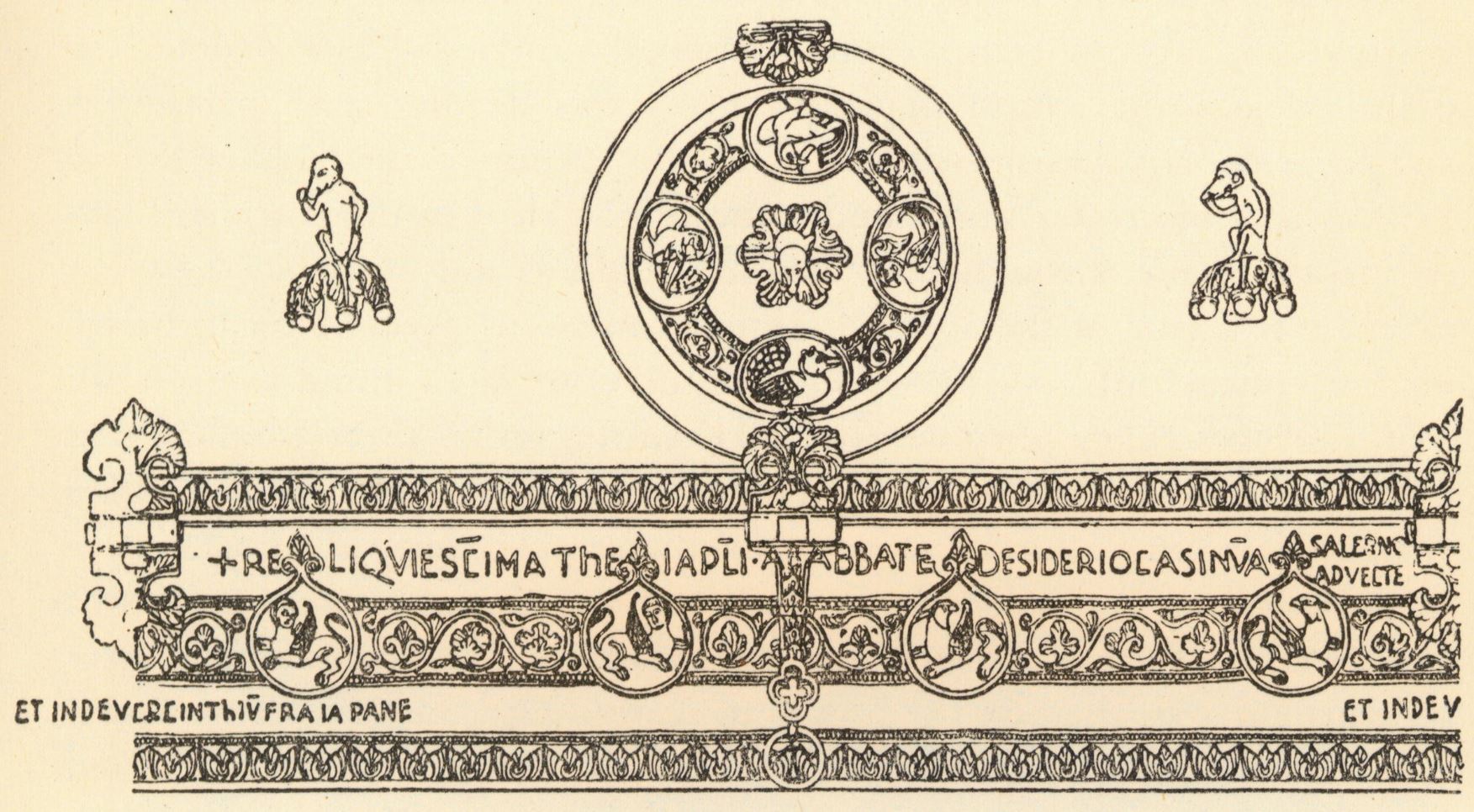

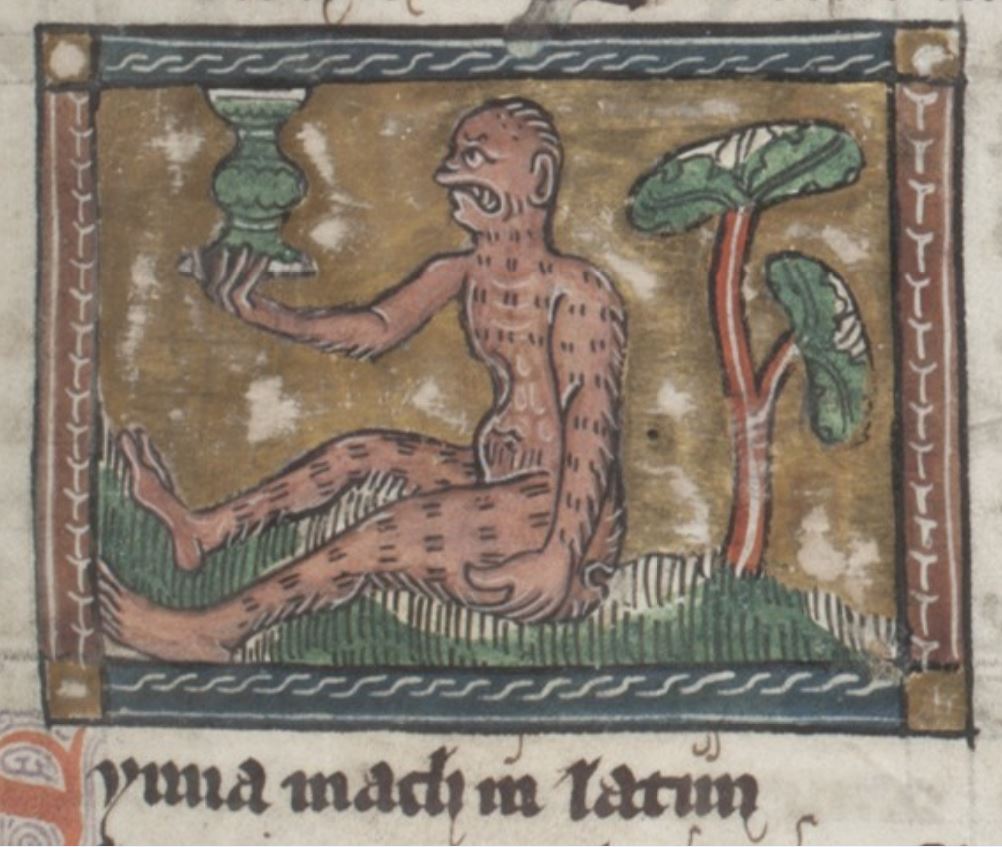

Physiologus en grec, 16e s, Venise, Biblioteca Nazionale Marciana, MS gr. IV. 35

Dans la première méthode, au pied d’un arbre, le chasseur fait mine de se laver les yeux puis remplace l’eau par de la glu. Le singe l’imite, se colle les paupières, et on peut le prendre vivant en lui attachant une corde autour du cou .

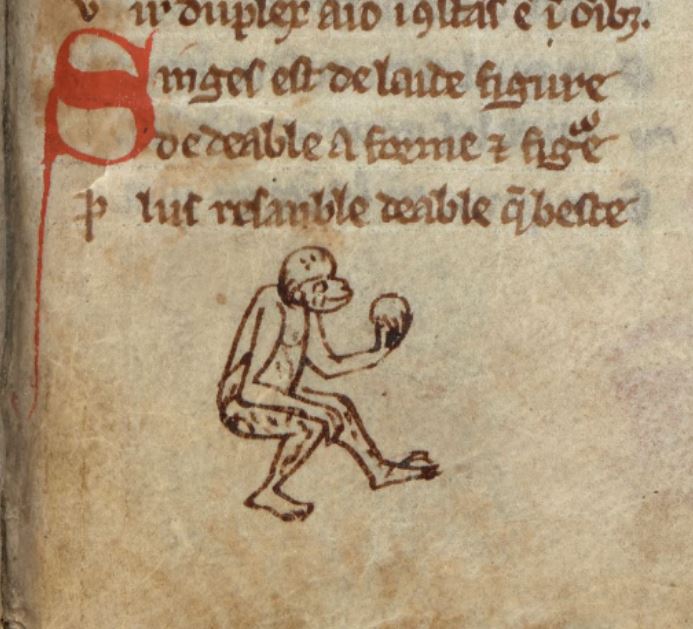

La moralité chrétienne tirée par le Physiologus :

« De cette façon, le grand chasseur nous chasse aussi, c’est-à-dire le diable ! Il vient dans le monde et apporte la colle du péché, car le péché est comme la colle. Et en le montrant à l’homme, il aveugle ses yeux, et obscurcit son esprit, et le pousse de péché en péché, et de mal en mal, et fait un grand piège, puisque le péché est insatiable ; mais l’homme en est souillé spirituellement et physiquement. » [4]

La Moralité tirée un traité de rhétorique de 1712 [5] : Méfies-toi de ceux que tu imites.

Voici la seconde méthode, jamais illustrée à ma connaissance :

« les chasseurs se passent aux jambes en guise de chausses de grands sacs, puis s’en vont laissant à terre d’autres sacs semblables garnis de poils et enduits de glu à l’intérieur, les singes naturellement essayent de les chausser et sont pris ensuite le plus facilement du monde. »

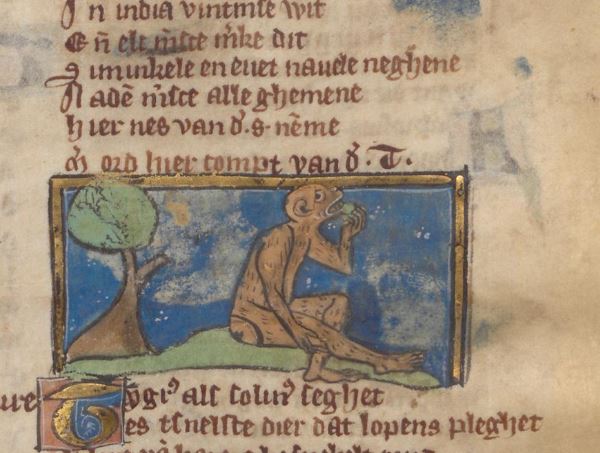

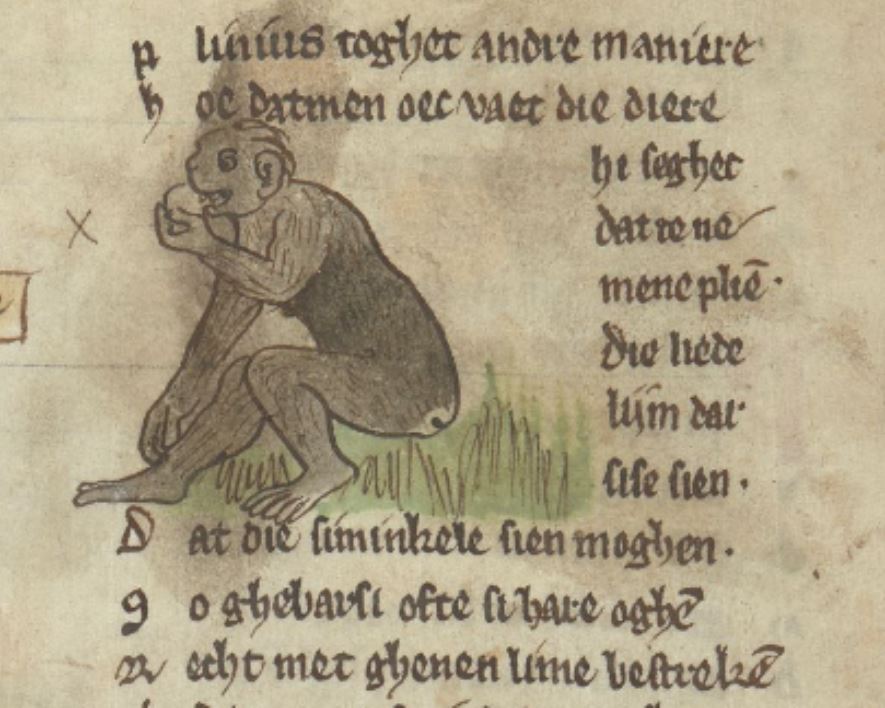

La chasse au singe d’après Pline

Pline compacte en une phrase peu claire les deux méthodes de Strabon :

« on dit que, voulant imiter les chasseurs et se chausser comme eux, ils se mettent de la glu et s’entravent les pieds dans des filets ». Pline, Histoire naturelle, Livre VIII, LXXX

La chasse au singe d’après Diodore de Sicile

Diodore énumère trois méthodes distinctes :

- en se maquillant les yeux (variante du lavage) ;

- en attachant une sandale avec des liens (variante de la chaussure engluée) ;

- en se regardant dans un miroir (équipé de filets).

« (Le singe) a lui même suggéré aux chasseurs la manière de le capturer. Car s’il imite tout ce que l’on fait devant lui, sa vigueur corporelle et sa vivacité d’esprit empêchent que l’on s’empare de lui par la force. Aussi certains chasseurs s’enduisent-ils les yeux de khôl, tandis que les singes les regardent; d’autres chaussent leurs sandales; d’autres, enfin, placent un miroir devant leur tête. Puis ils laissent derrière eux leurs sandales, auxquelles ils ont adjoint des liens ; ils exposent de la glu à la place du khôl et adaptent aux miroirs des filets d’oiseleur. Aussi les singes sont-ils réduits à l’impuissance lorsqu’ils veulent accomplir les actions qu’ils ont vu exécuter devant eux, car leurs paupières se trouvent collées l’une à l’autre, leurs pieds attachés et leurs corps emprisonnés ».

Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, XVII, 90, 2-3

La chasse au singe vue par Richard de Fournival

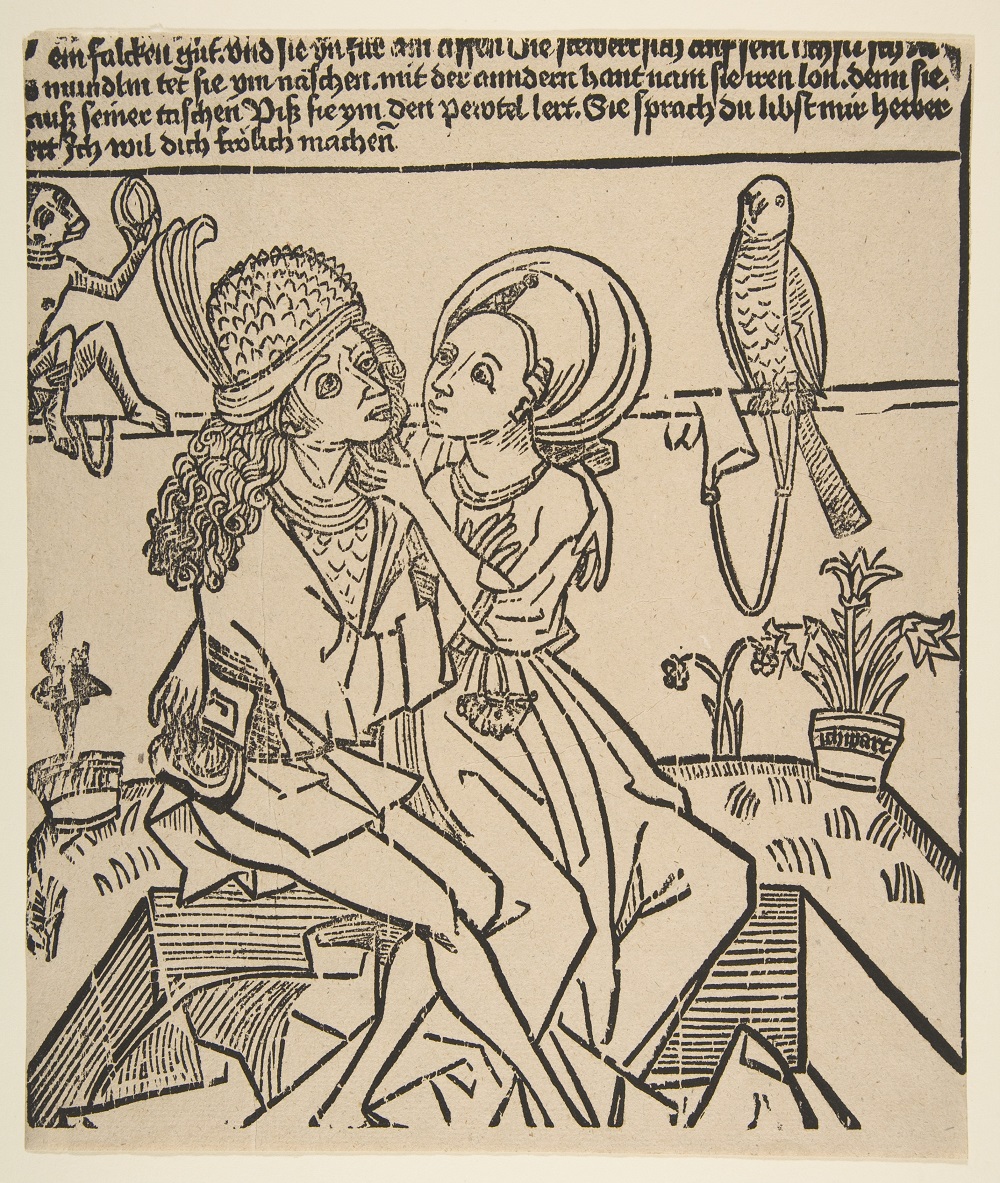

Richard de Fournival, dans son Bestiaire d’amour (1245) reprend la chasse à la chaussure :

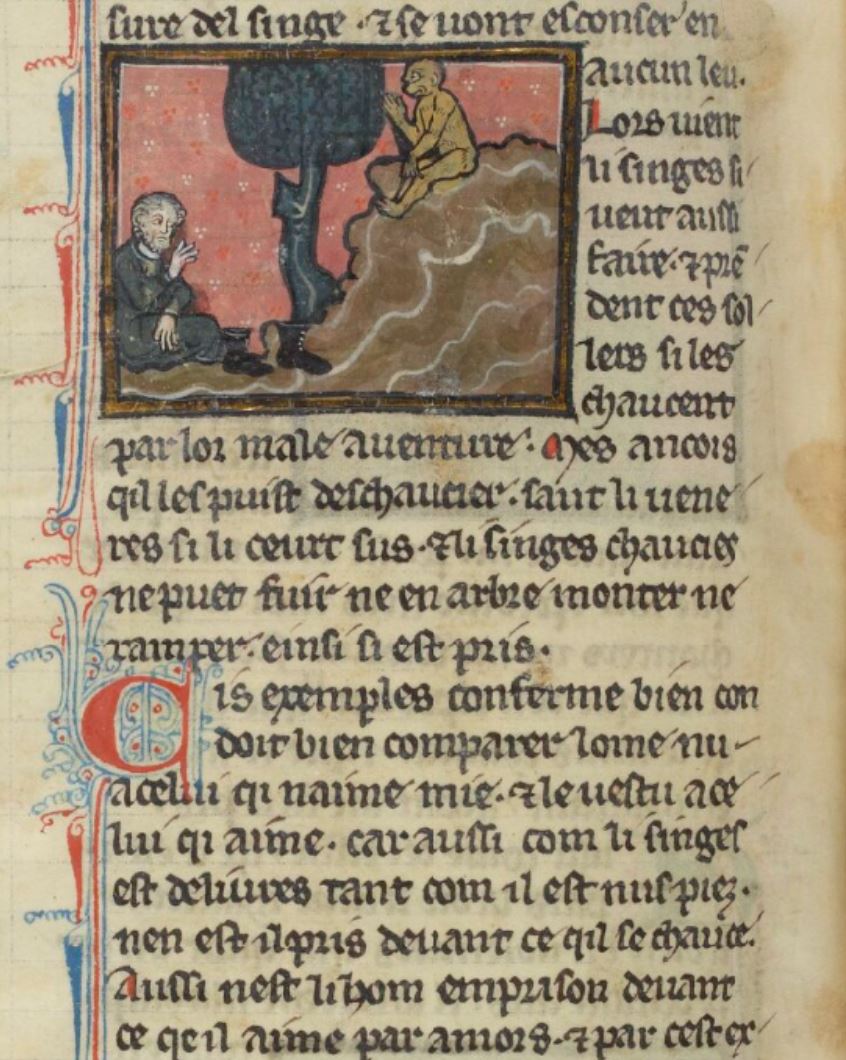

Bestiaire d’amour de Richard de Fournival, 1200-1300, BNF fr. 1444 folio 258r

Le singe imite le chasseur en chaussant un soulier « et li singes chaucies ne puet fuir ne en arbre monter ne ramper : einsi si est pris ».

folio 229v folio 229v |

folio 238v folio 238v |

|---|

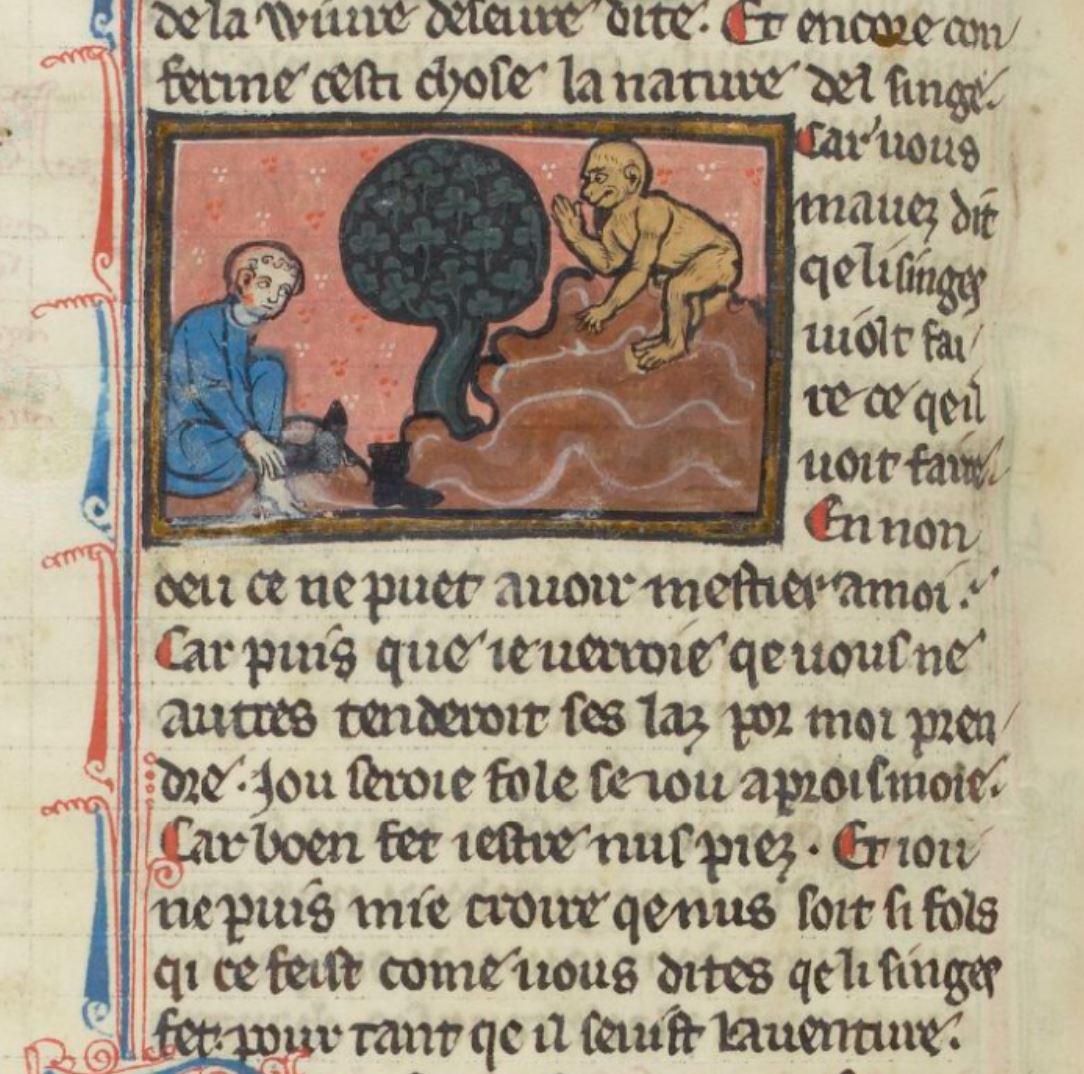

Bestiaire d’amour de Richard de Fournival, 1285, BNF fr. 412 folio folio 229v

Richard en tire un dialogue en deux temps :

- l’amant se compare au singe chaussé, « emprisonné devant ce qu’il aime d’amour »

- la dame réplique en se comparant au singe nu-pieds :

« Vous m’avez dit que li Singes violt faire ce que il voit faire. En non Deu ! Ce ne puet avoir mestier à moi. Car puis que je verroie que vous ne autres tenderoit ses laz por moi prendre, jou seroie fole se jou aproismoie (si je m’approchais de vous). Car boen fet i estre nus piez. «

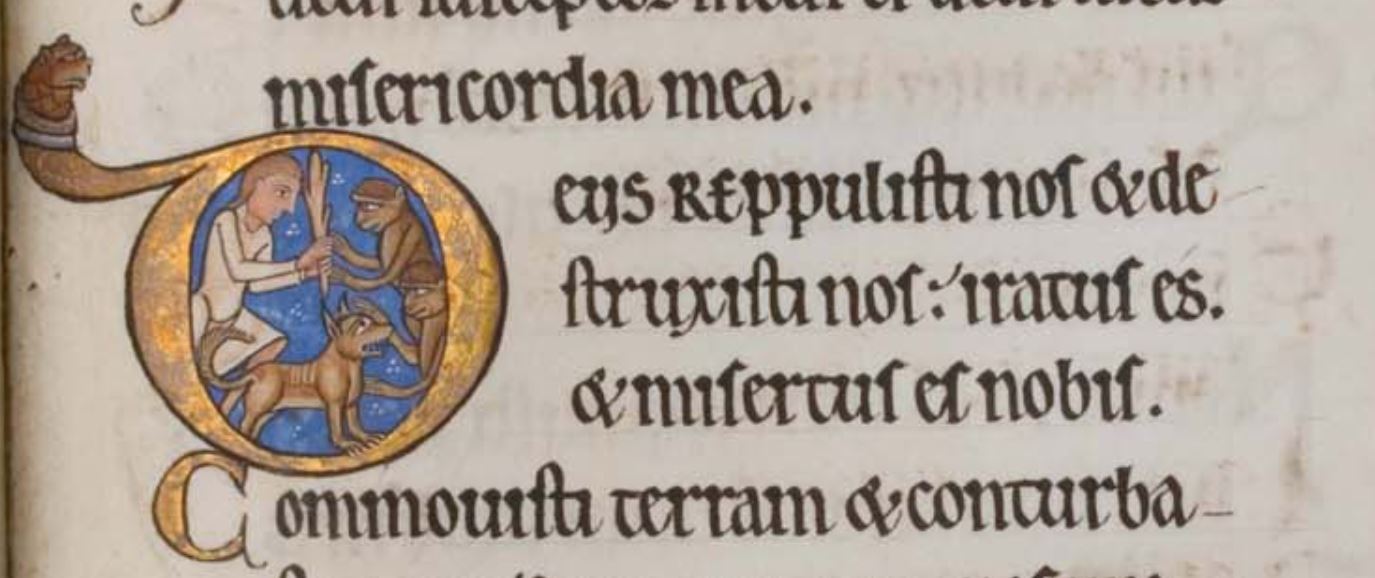

Moïse et le Buisson ardent

Moïse et le Buisson ardent

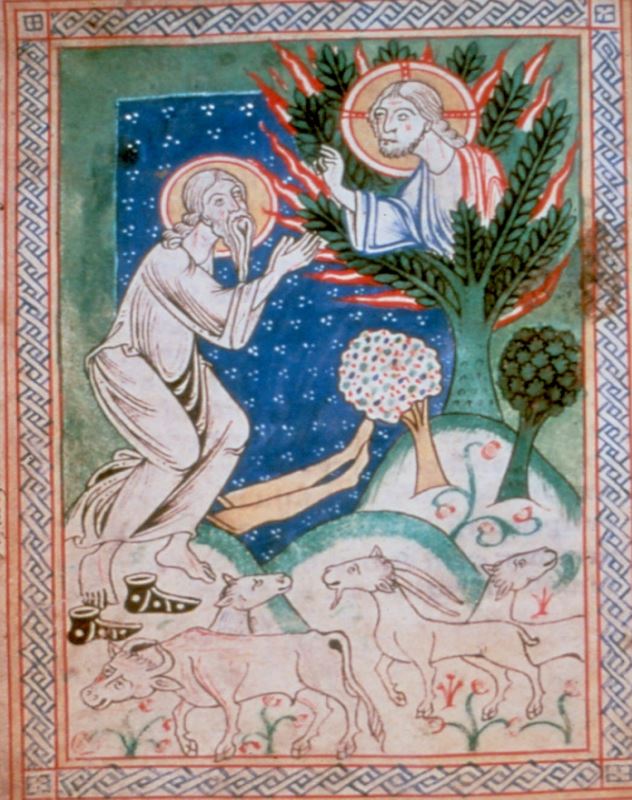

Livre de prières d’Hildegarde de Bingen, 1190

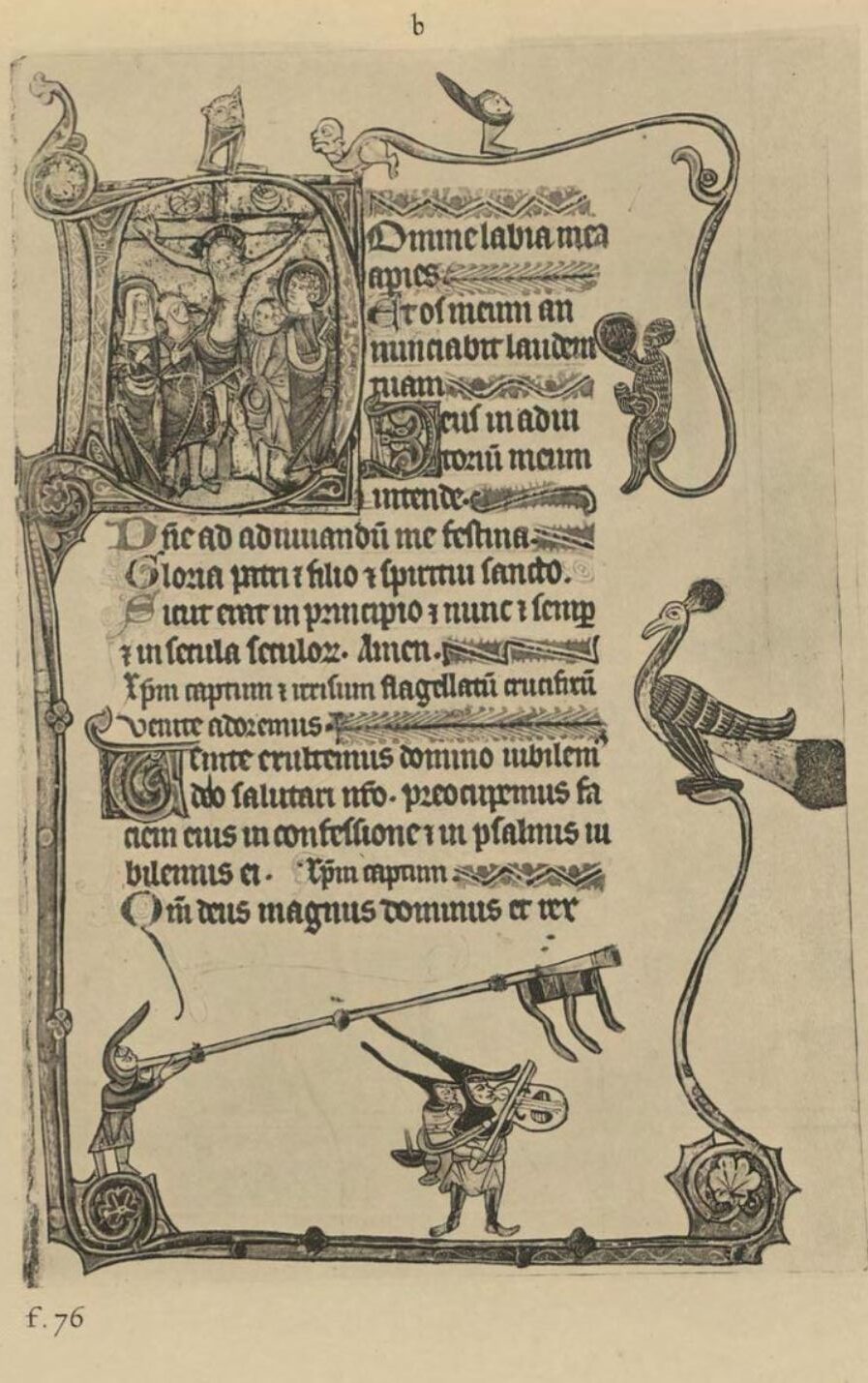

Comme le remarque Jean Wirth [6], l’image pouvait avoir un aspect comique, en parodiant l’épisode de Moïse se déchaussant devant Dieu, perché sur le Buisson ardent.

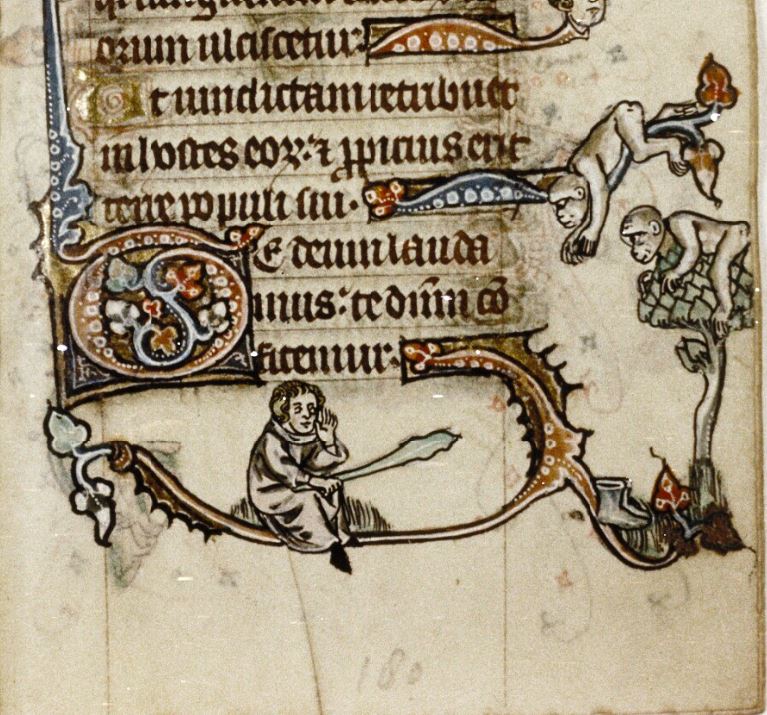

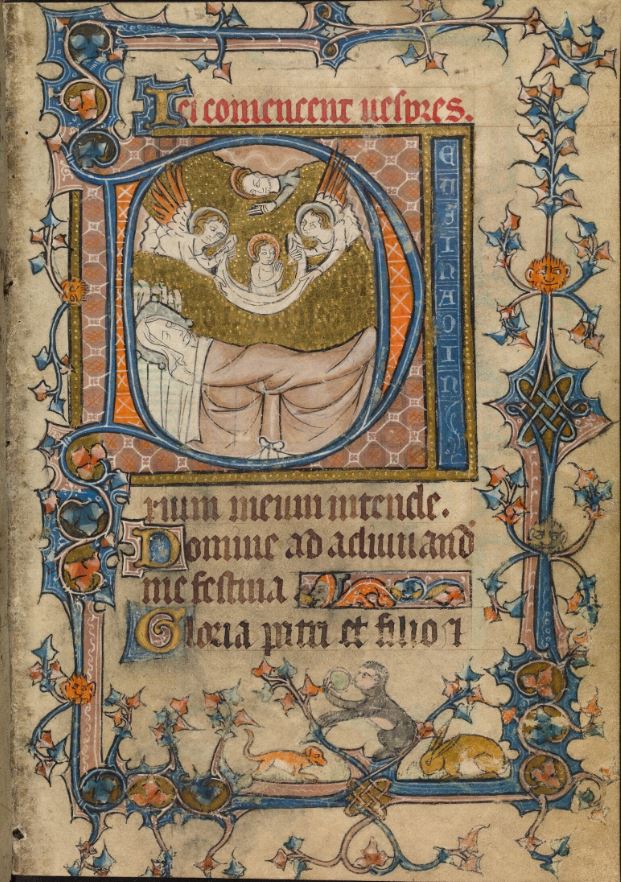

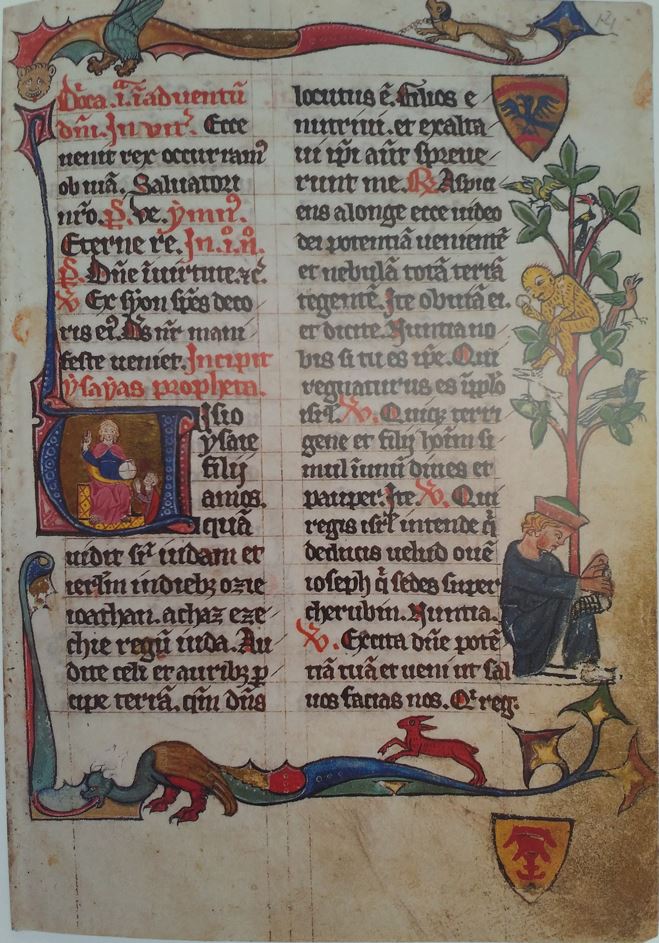

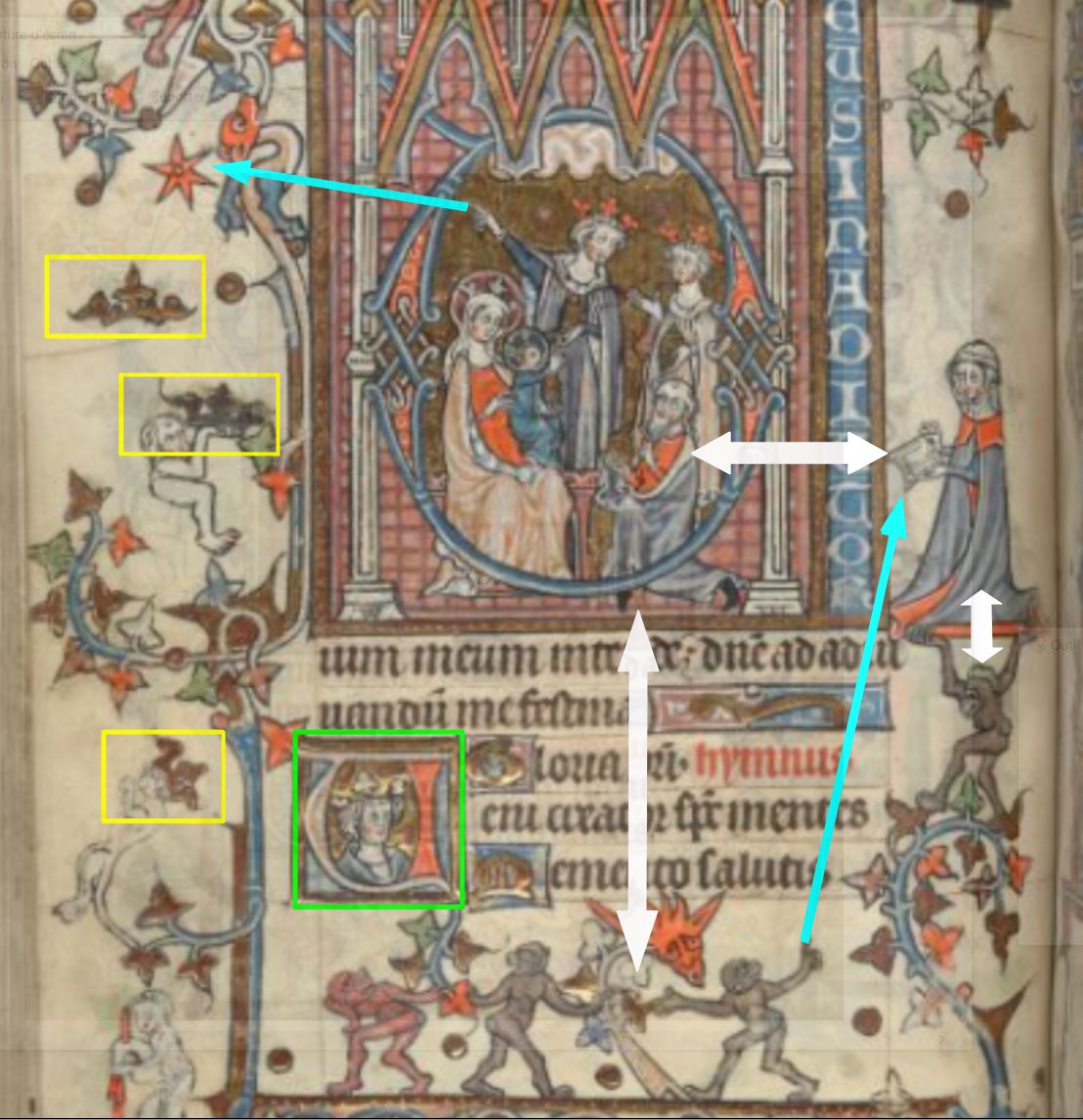

Psautier, Flandres, vers 1325, Bodleian Library MS. Douce 6 fol 179r

La scène se rencontre fréquemment, ici sur le mode comique : un des singes plonge pour aller se saisir des chaussures, tandis que l’autre se méfie du chasseur tapi avec sa massue.

folio 140r folio 140r |

folio 215v< folio 215v< |

|---|

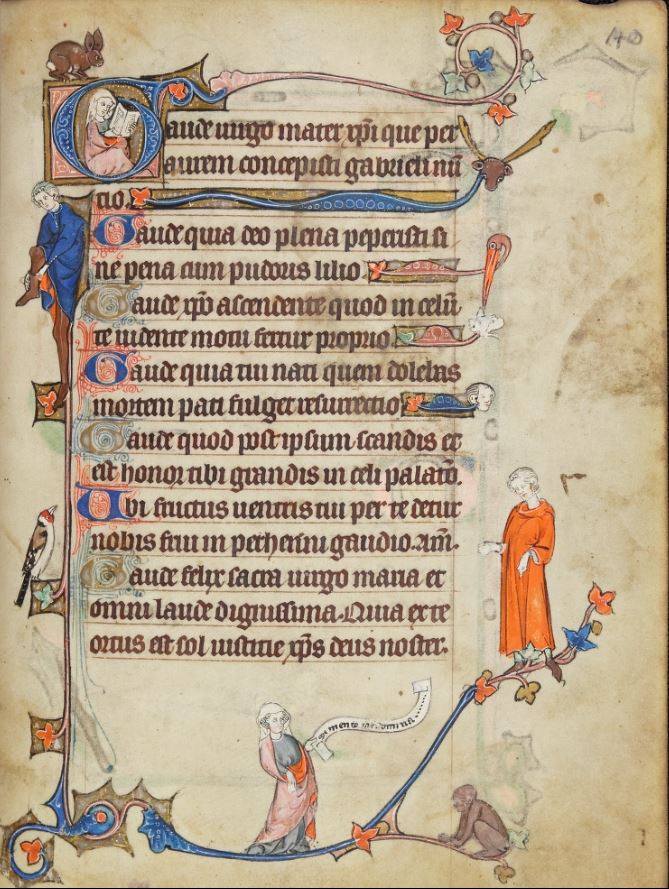

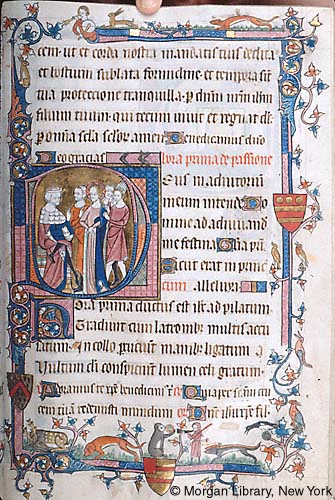

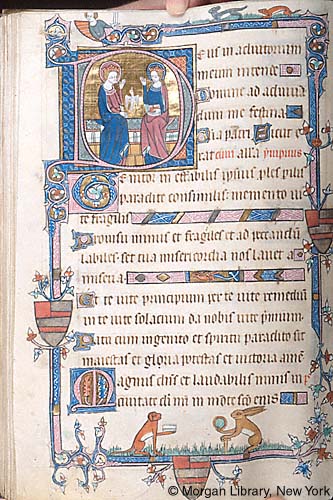

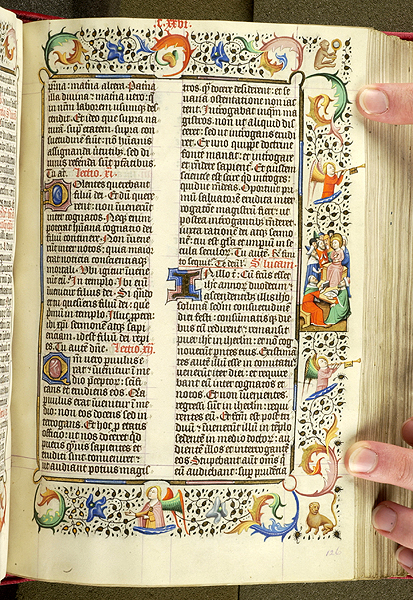

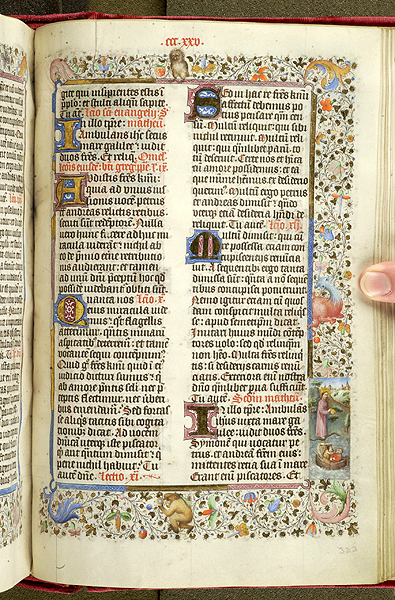

Livre d’heures à l’usage de Rome, vers 1320, Trinity college B.11.22

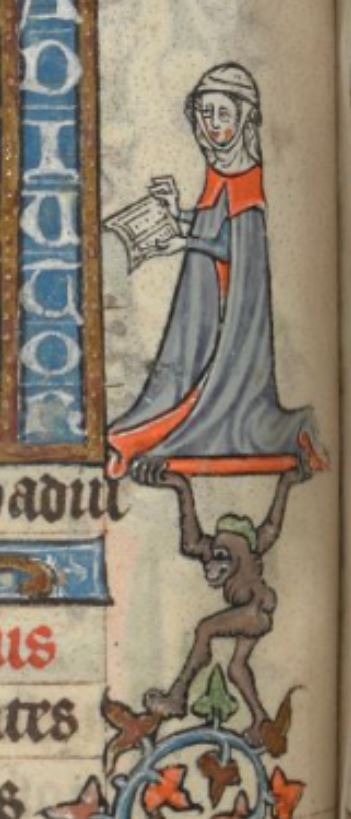

Dans ce manuscrit, l’histoire est représentée dans deux pages non consécutives, à titre d’avertissement à la donatrice.

Dans la première image, on la voit en bas de la page, brandissant la prière « Memento mei domina ». Un homme à l’air sévère lui désigne le singe. Au coin opposé de la page, le chasseur de singes est en train de se déchausser, juste à côté d’une seconde occurrence de la donatrice, bien à l’abri dans l’initiale, les yeux fixés sur son livre et non sur les chausses enlevées.

Dans la seconde image, un autre homme sévère désigne le chasseur caché dans le feuillage et le singe chaussé, dont le regard inquiet semble avertir le lecteur : ne succombe pas comme moi à la tentation.

Livre d’heures à l’usage de Rome, vers 1320, Trinity college B.11.22 fol 26v

Livre d’heures à l’usage de Rome, vers 1320, Trinity college B.11.22 fol 26v

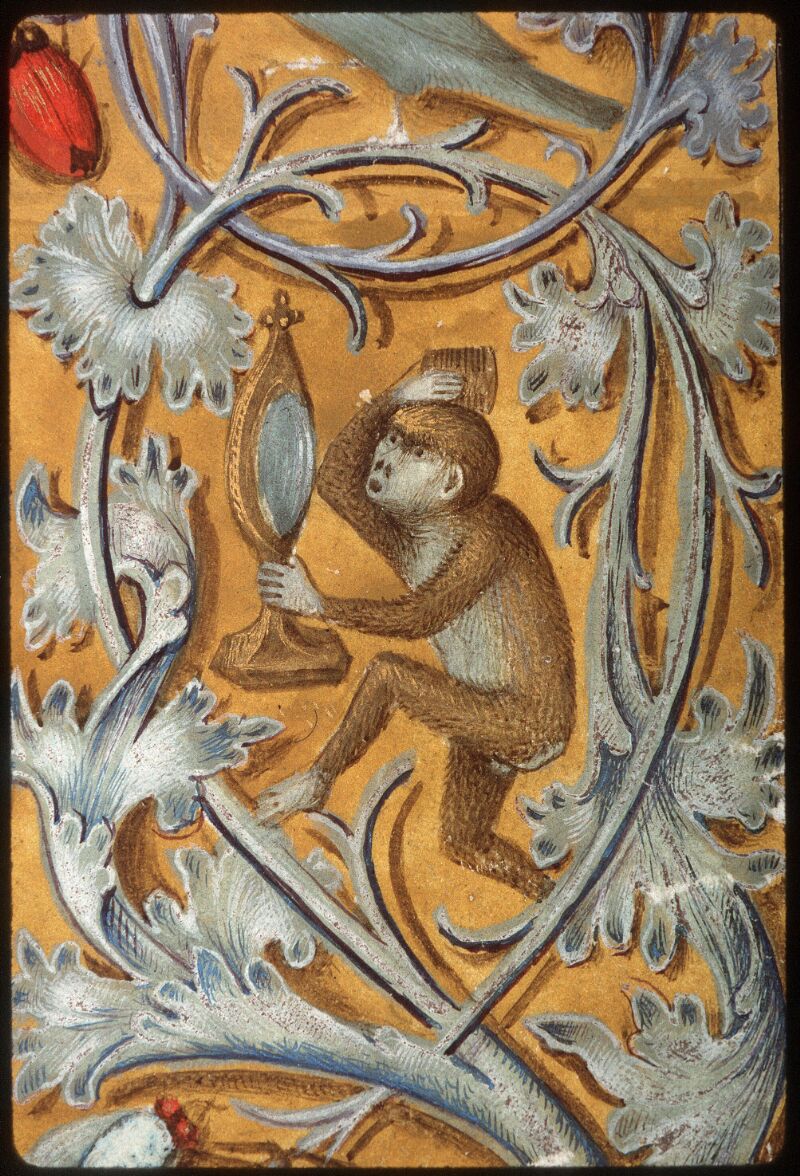

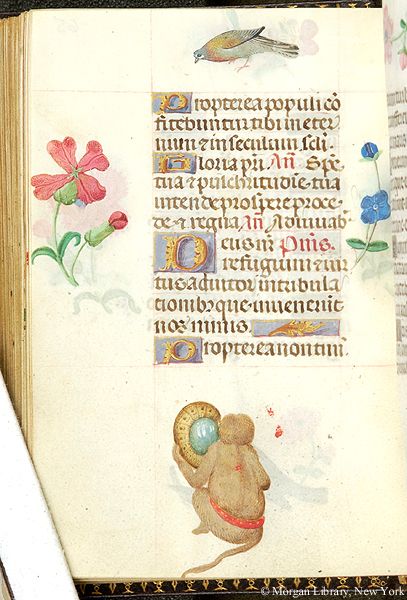

Ce manuscrit, qui pullule de singes dans des situations souvent très originales, ne pouvait manquer de proposer un singe se regardant dans le miroir (on devine le reflet). La figure était suffisamment connue pour se suffire à elle-même, sans lien avec les autres drôleries de la page.

Tout au plus peut-on conclure que le singe est suffisamment fasciné pour ne prêter aucune attention au combat derrière lui, ni au vacarme devant.

Tout au plus peut-on conclure que le singe est suffisamment fasciné pour ne prêter aucune attention au combat derrière lui, ni au vacarme devant.

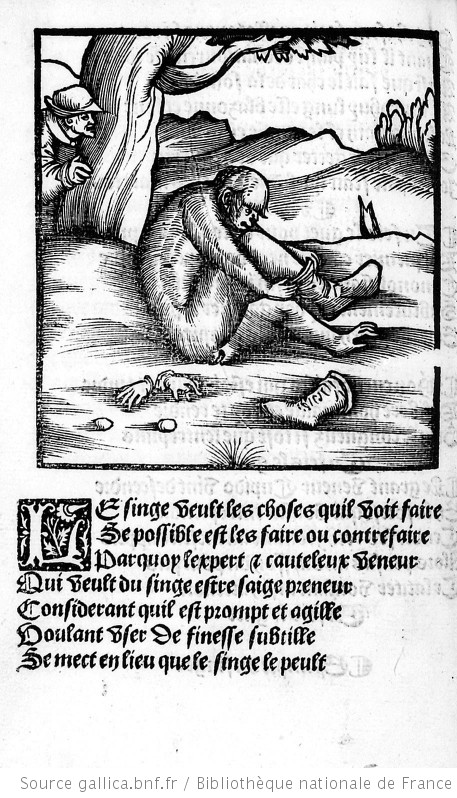

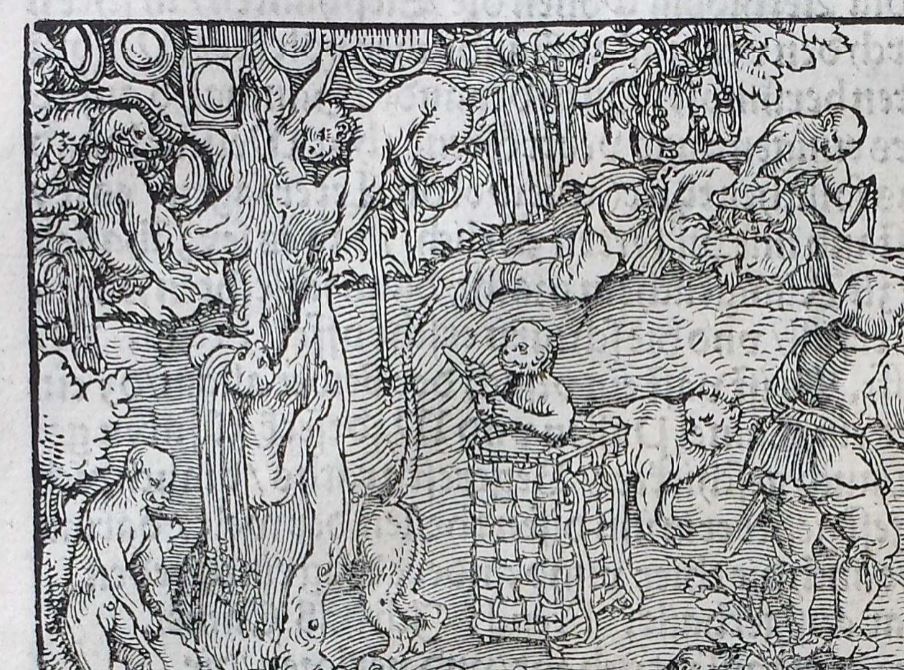

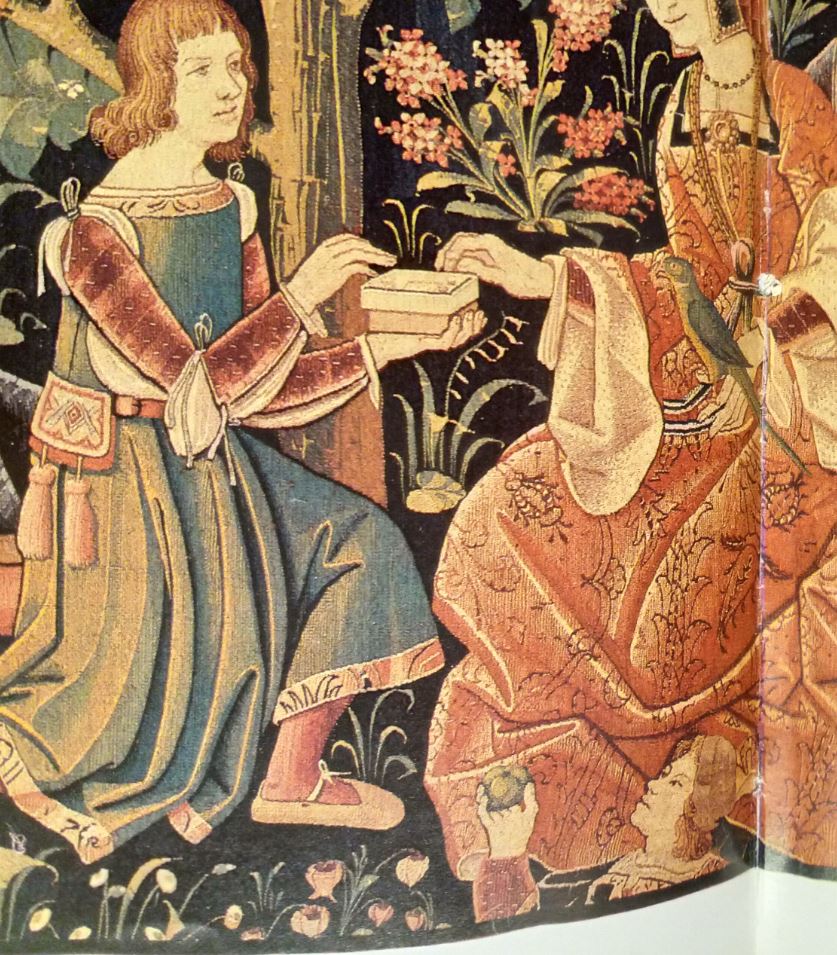

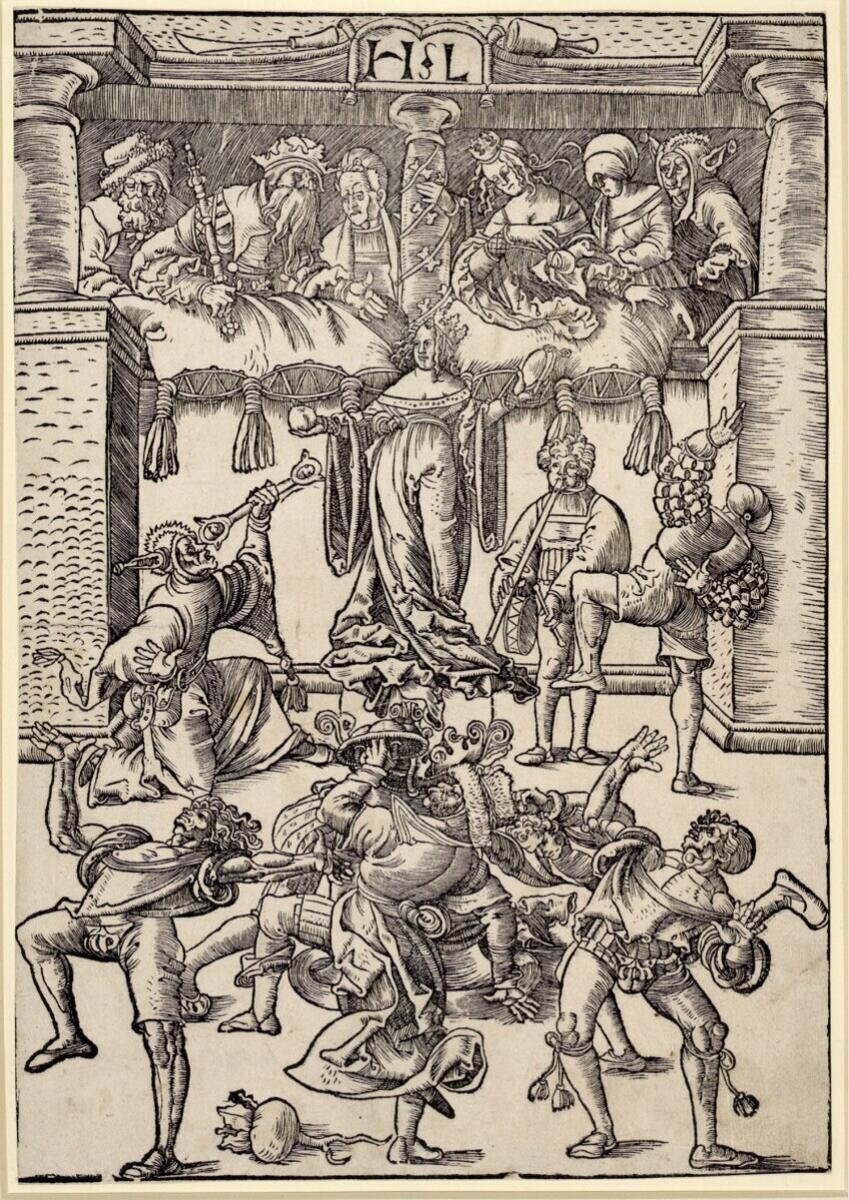

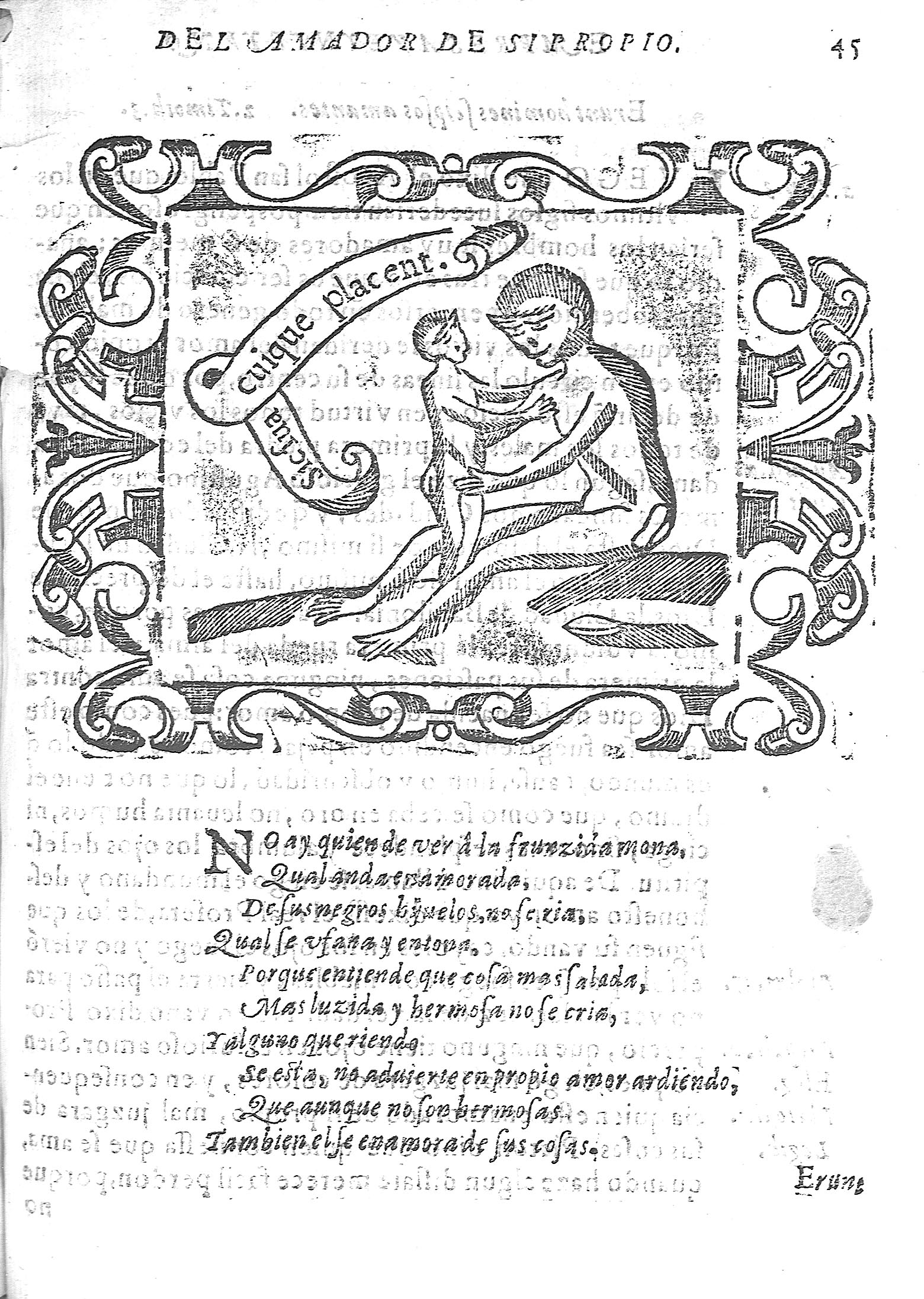

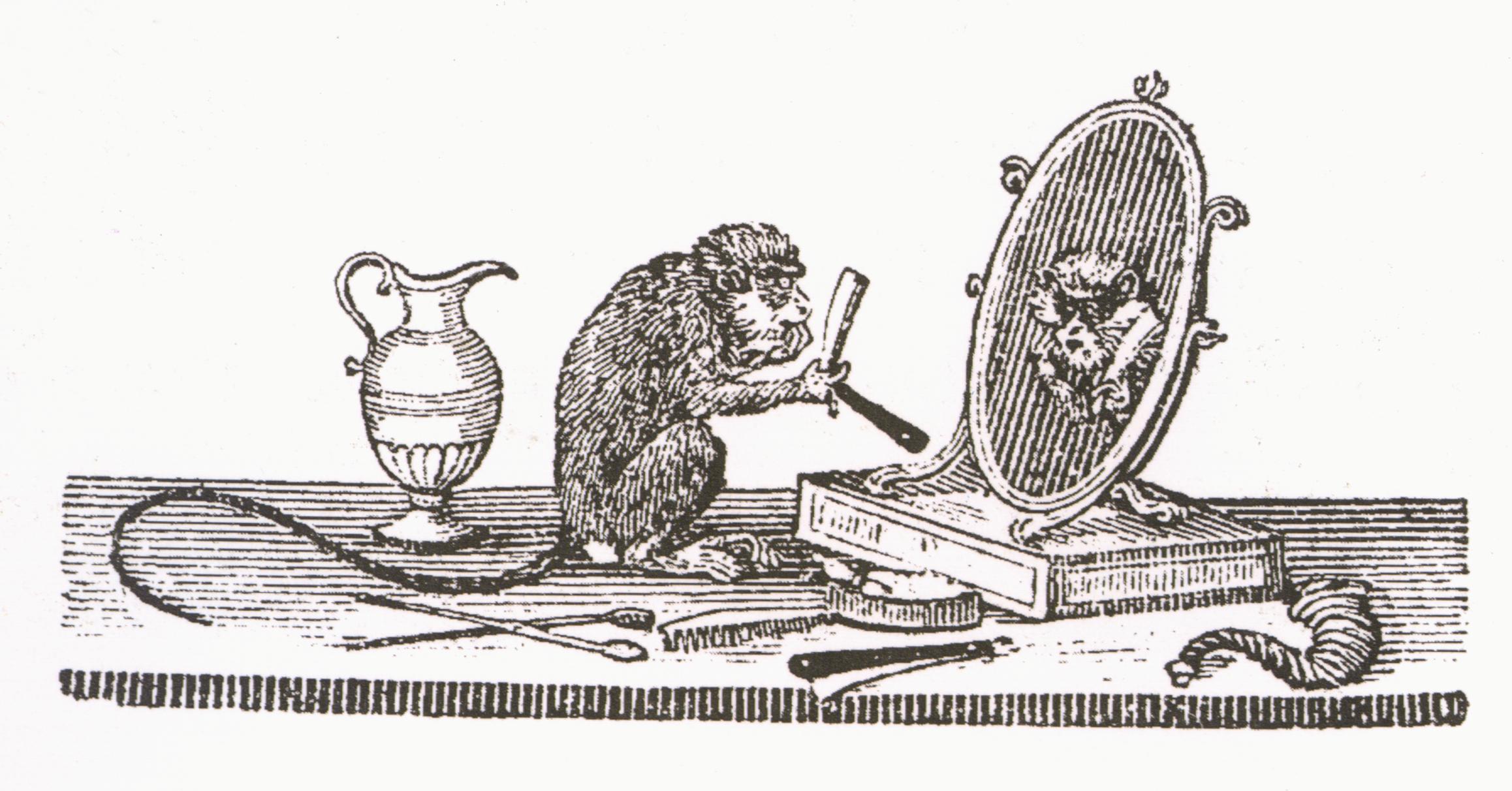

Illustration de Gabriel Salmon pour « Les Menus propos » de Pierre Gringore, 1521, Gallica

Illustration de Gabriel Salmon pour « Les Menus propos » de Pierre Gringore, 1521, Gallica

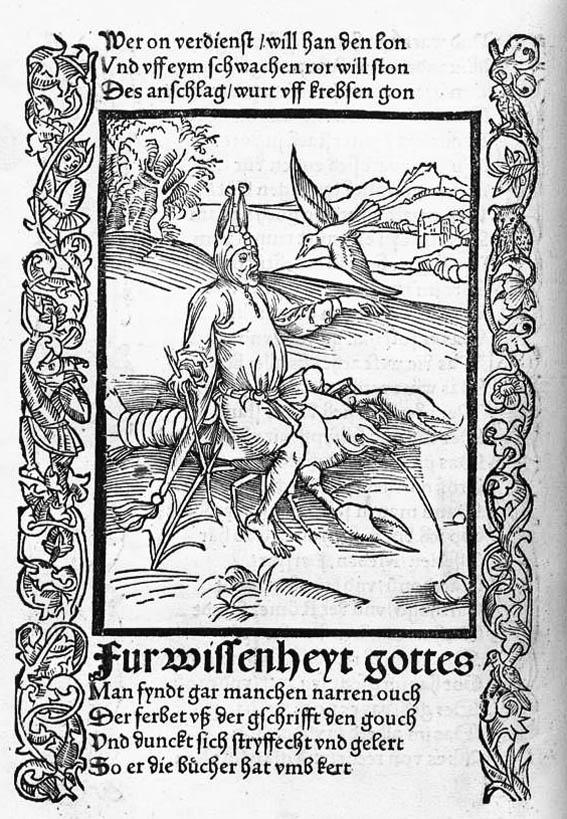

Au XVIème siècle, Pierre Gringore reprend l’histoire racontée dans les bestiaires , en rajoutant un détail de son cru, les gants qu’on voit sur la gravure :

Lors le veneur sur erbe, buche, ou mottes

Chausse des gandz, des souliers ou des bottes,

Puys deschausse et se en fuyt aux halliers

Laissant au lieu bottes, gandz ou soullier [7]

En préambule : le test du miroir au XIIIème siècle

Quels animaux sont-ils capables de se reconnaître dans un miroir ? Un article passionnant [7a] a tenté d’évaluer les connaissance médiévales sur cette question.

Les chiens : test négatif

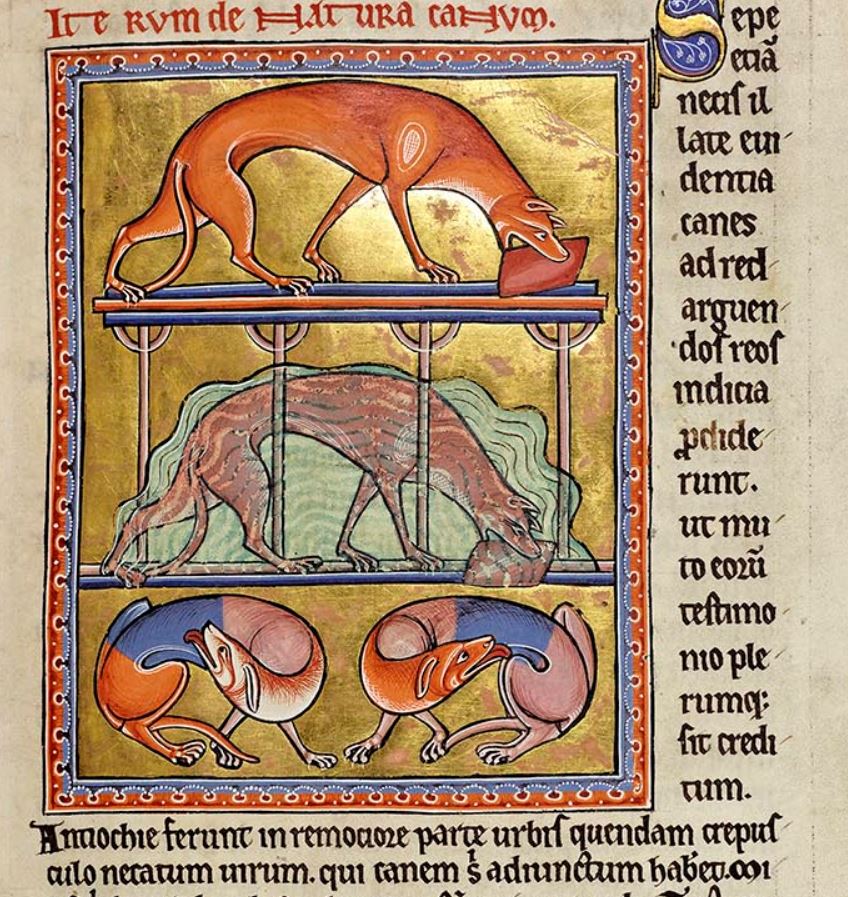

Bestiaire d’Aberdeen, vers 1200, Aberdeen University, MS 24, folio 19r

Une fable d’Esope rapporte qu’un chien, traversant une rivière avec un morceau de viande dans sa gueule, prit son reflet pour l’image d’un autre chien et lâcha son propre morceau, en voulant attraper celui de l’autre.

Les oiseaux : test négatif

Pour Pline :

« Les yeux sont un miroir si parfait, que cette pupille toute petite rend l’image entière d’un homme : c’est ce qui fait que la plupart des oiseaux que nous tenons dans nos mains s’efforcent de becqueter nos yeux, parce que, y voyant leur image, ils s’y portent comme vers les objets de leur affection naturelle. » Pline, Histoire naturelle, 11.55

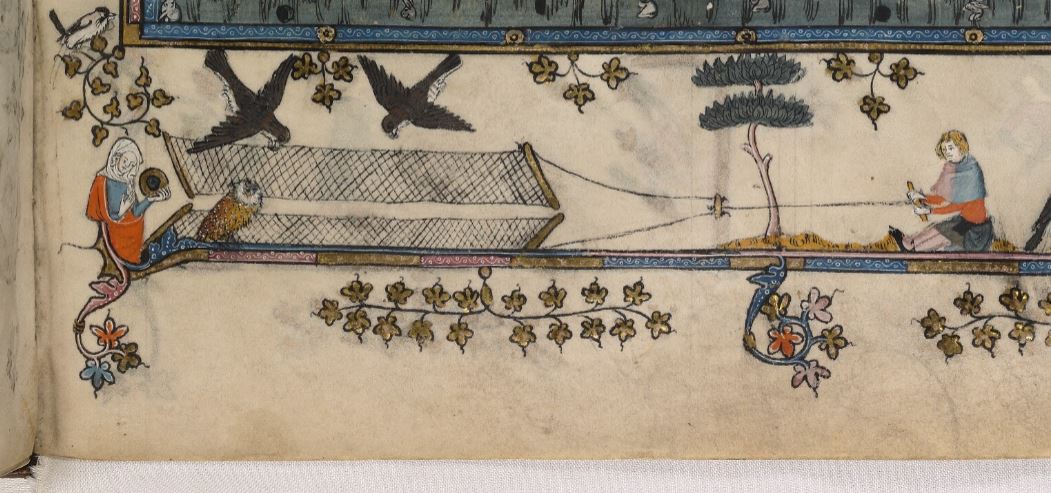

Cette appétence a donné lieu à une technique de chasse particulière :

Chasse au faisan, Livre du roy Modus et de la Reine Ratio, 1379, BNF Français 12399 fol 90v, gallica

La cage est soutenue par un bâton contre lequel un miroir est posé :

« Ci te dirai pourquoi le faisan heurte au miroir : faisans sont de telle nature que le mâle ne peut souffrir en sa compagnie nul autre faisan mâle ; ainsi s’entrecharent et courent sus l’un à l’autre. Les causes sont telles : l’une si est que pour sa beauté il a envie de son semblable; l’autre si est que un faisan n’est point sans femelle et pour ces causes ils n’aiment point la compaignie d’être l’un avec l’autre. Et pour ceci ne doutera ja tant d’entrer en la cage que s’il voit sa faiture au miroir que il voit heurter bien roidement car il cuide voir un autre faisan ; et ainsi descent la cage si est pris. Et est chose certaine et vraie. »

L’idée intéressante est la technique marche pour le faisan à cause de sa beauté particulière.

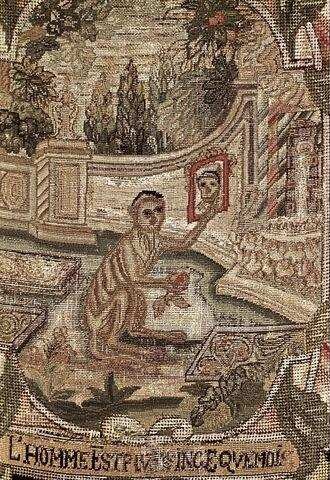

Narcisse (détail), vers 1500, Museum of Fine Arts, Boston

Narcisse (détail), vers 1500, Museum of Fine Arts, Boston

Attiré par le reflet des plumes du chapeau, le faisan tombe bec à bec avec son double, et Narcisse nez à nez avec le sien. L’amusante composition étudie les effets contraires de la beauté excessive : l’amitié aberrante de Narcisse envers son double, et l’inimitié bien connue du faisan.

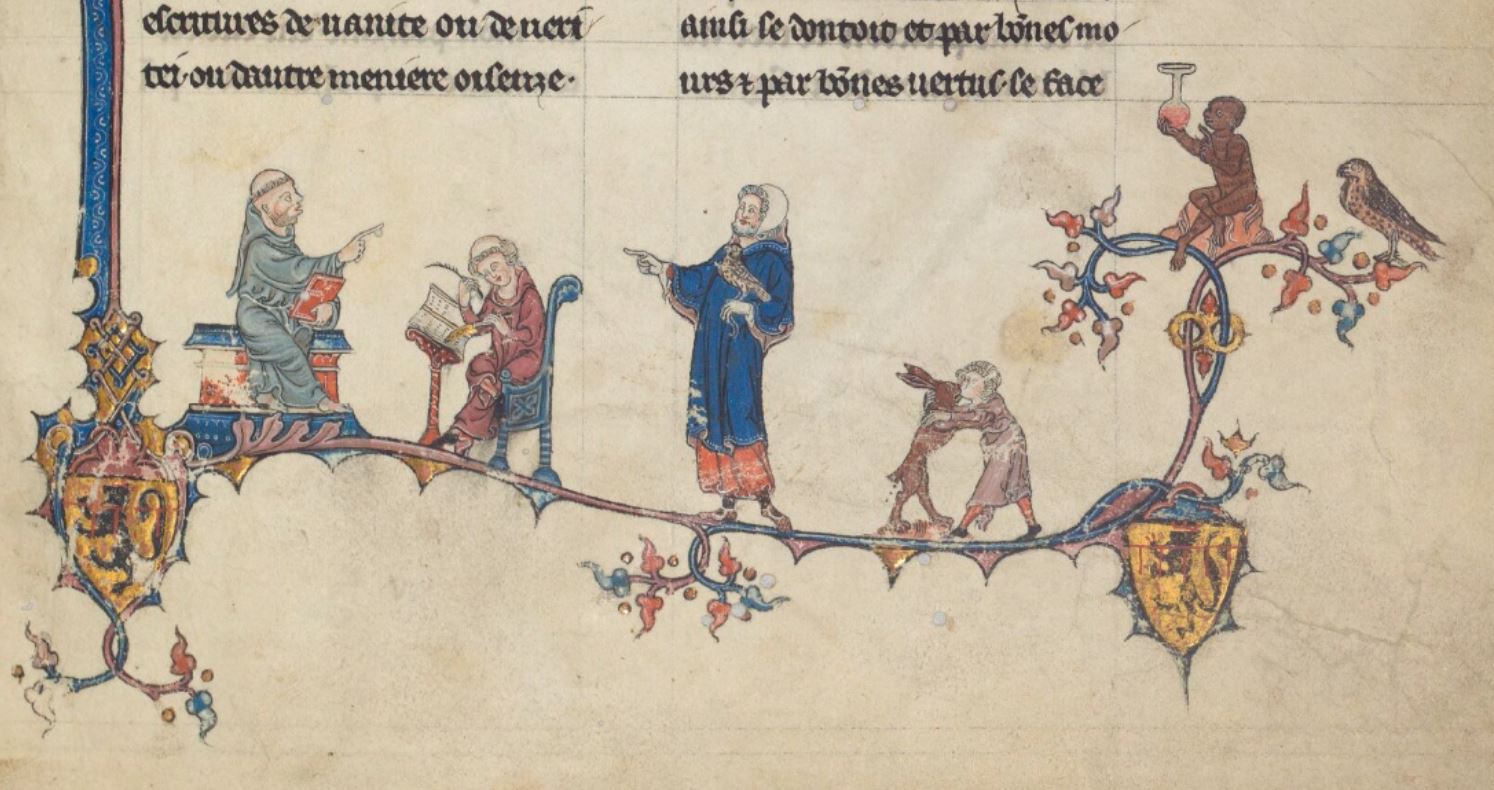

Histoire d’Alexandre, Tournai, vers 1304, University of Oxford, MS Bodley 264 fol 119r

Cette drôlerie montre une chasse à la chouette : les oiseaux attaquent en groupe leur prédateur (attaché) et sont pris dans le filet que laisse tomber l’oiseleur. La présence de la dame au miroir n’a donc rien à voir avec cette technique de chasse : c’est probablement ici une métaphore de la Luxure, attirant les mâles dans ses filets comme l’oiseleur les oiseaux.

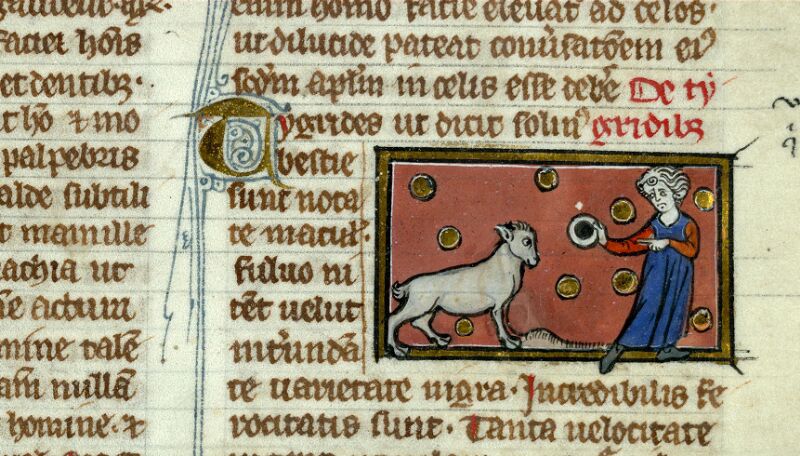

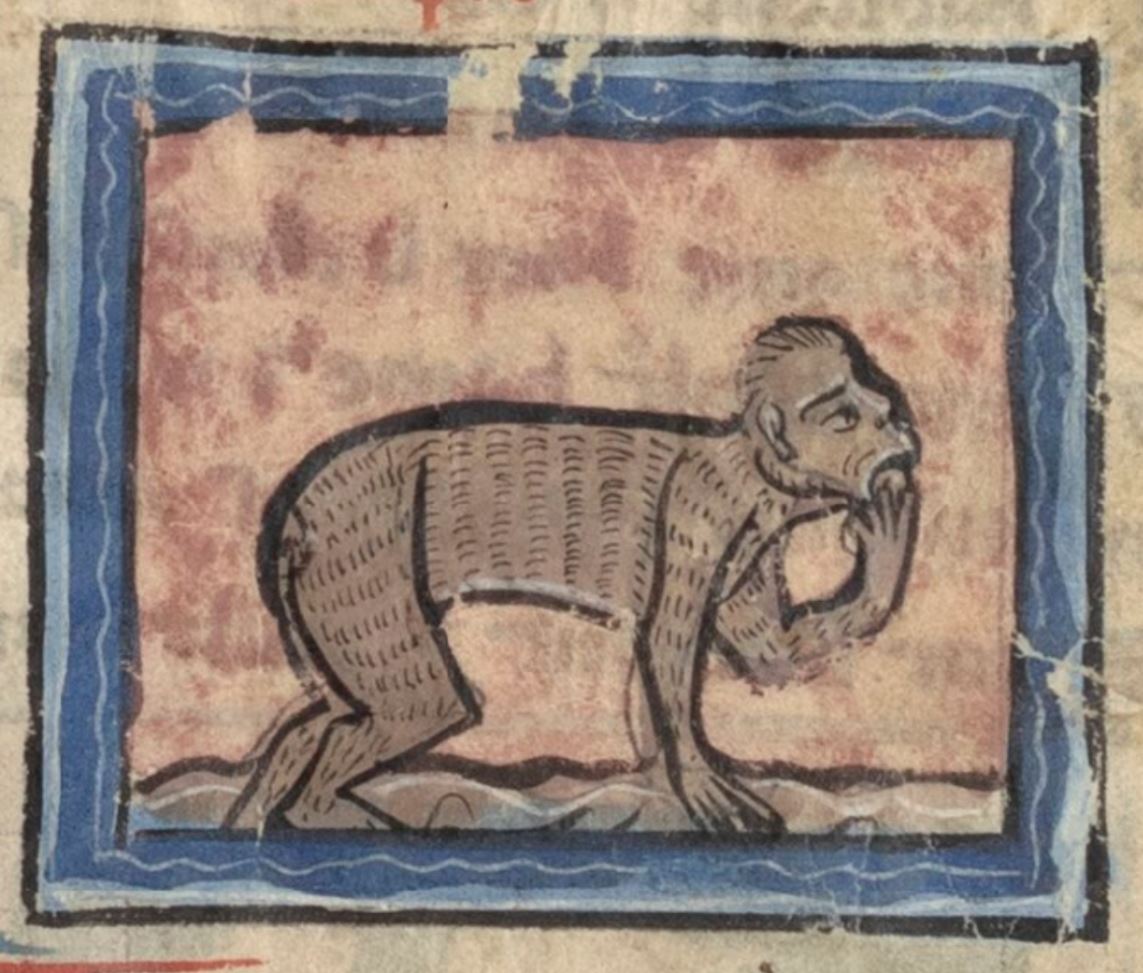

Le tigre : test ambigu

Villa romaine du Casale Piazza Armerina 4eme siècle

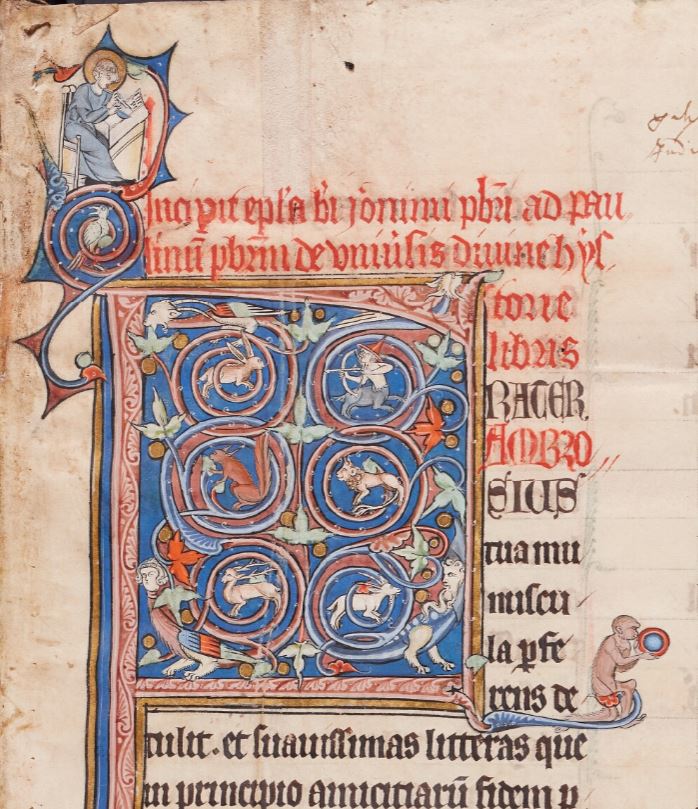

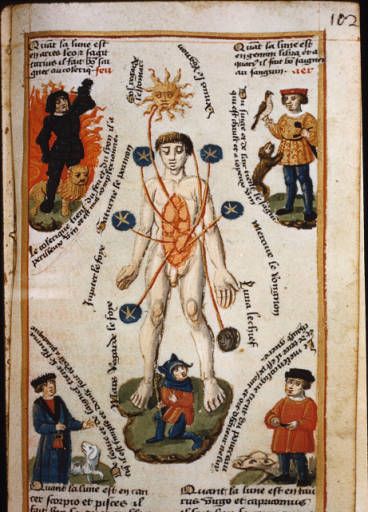

Au XIIIème siècle, l’animal qu’on chasse avec un miroir est le Tigre, selon une longue tradition qui remonte à l’Antiquité, et dont Saint Ambroise a donné, vers 389, une interprétation chrétienne [8] :

« La nature freine momentanément la férocité de la tigresse et la détourne alors qu’elle est sur le point de s’emparer de sa proie (le chasseur). Dès qu’elle découvre que ses petits ont été enlevés, elle se met en route sur la piste du spoliateur. Bien qu’il puisse avoir l’avantage d’un cheval rapide, il est conscient qu’il peut être dépassé en vitesse par la bête sauvage. Dans une situation où il n’y a aucun moyen d’évasion disponible, il doit recourir à ce qui suit. Lorsqu’il s’aperçoit qu’on le rattrape, il laisse tomber une boule de verre (sphaera). La lionne (sic) est trompée par son reflet, pensant y voir son petit. Après avoir été retardée par l’image trompeuse, elle dépense une fois de plus toutes ses forces dans son effort pour saisir le cavalier. Poussée par la rage, elle se rapproche de plus en plus de sa victime en fuite. Il lance à nouveau la boule de verre, ralentissant ainsi son poursuivant. Pourtant, son souvenir des tromperies passées ne l’empêche pas de se plier à ses instincts maternels. Elle ne cesse de retourner l’image réfléchie qui l’illusionne et s’y installe comme pour allaiter son petit. Ainsi, trompée par sa propre sollicitude maternelle, elle subit à la fois la déchéance de sa vengeance et la perte de sa progéniture » ( Hexaméron , « Les six jours de la création », VI.4.21).

Ainsi la tigresse ne se reconnaît pas vraiment : trompée par la taille minuscule du reflet, elle pense y voir son petit.

La capture d’un petit tigre à l’aide d’un miroir

1200-25 British Library, Royal MS 12 C XIX, folio 28r

Au milieu du XIIIe siècle, de petits miroirs en verre convexe commençaient à être introduits en Europe en remplacement des miroirs en métal poli, et dans les bestiaires, le miroir (speculum) vient remplacer la boule de verre de Saint Ambroise.

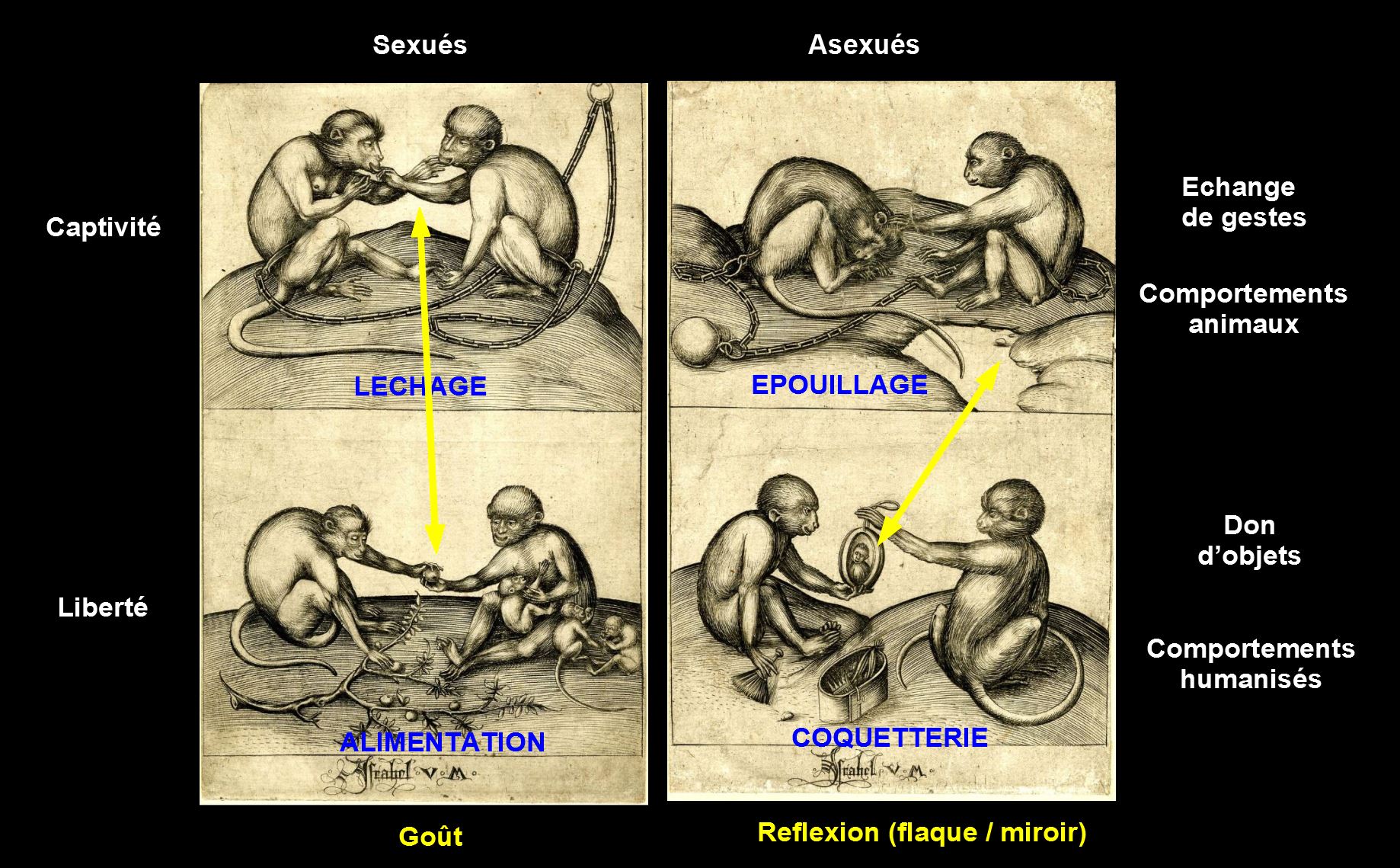

Et le singe ?

La question est compliquée :

- d’une part le singe est manifestement laid (pourquoi serait-il attiré par son image ?),

- d’autre part il n’attaque pas son reflet mais est au contraire fasciné par lui, comme si l’animal imitateur entretenait avec l’objet imitateur une nécessaire affinité.

Les textes parlant du singe et du miroir sont rares, nous les examiner maintenant.

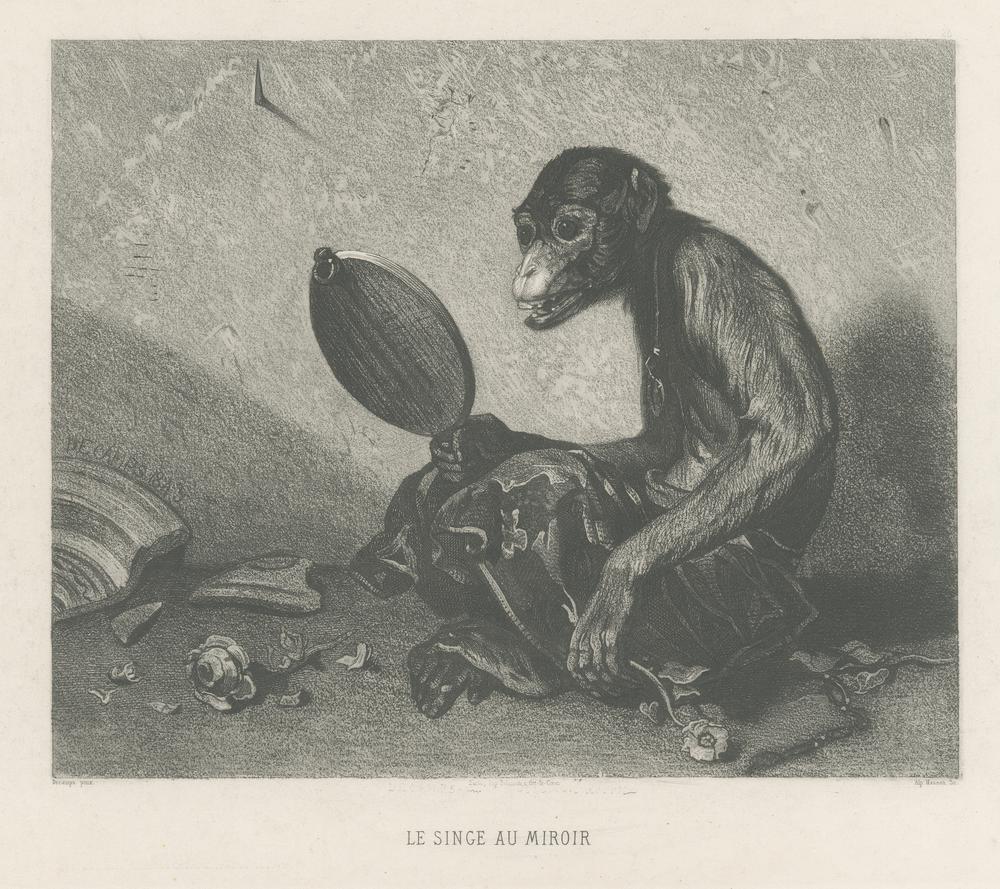

![]()

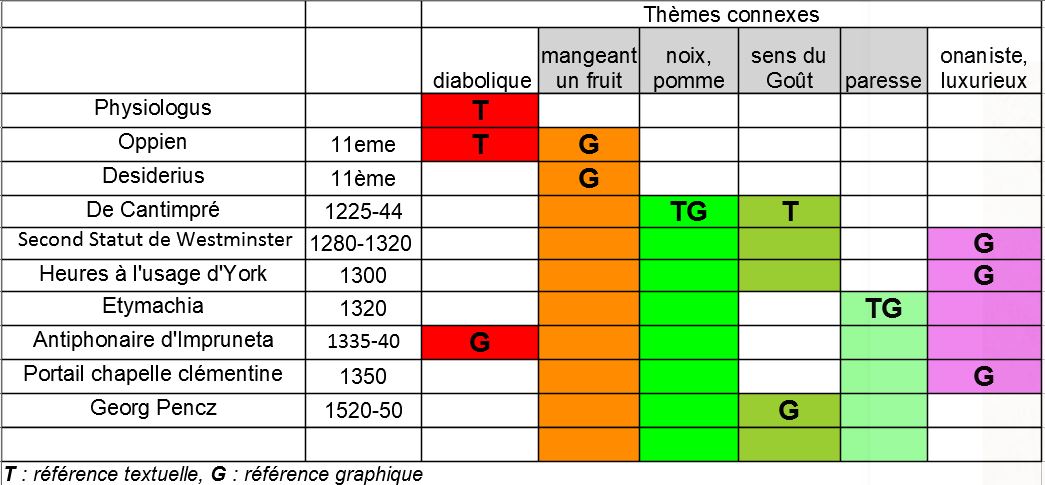

La chasse au singe avec un miroir, dans les textes

Le De Natura rerum (1225 -1244)

Le Singe, fol 77v Le Singe, fol 77v |

Le Tigre, fol 78 Le Tigre, fol 78 |

|---|

De natura rerum, Thomas de Cantimpré, vers 1290, Valenciennes, BM MS 320 (304), IRHT

La grande nouveauté du De Natura rerum par rapport au Physiologus latin (qui casait le Singe entre l’Onagre et le Cygne), c’est son classement alphabétique : de ce fait l’image de la Tigresse en arrêt devant le miroir vient immédiatement après celle du Singe amateur de noix.

Cette collision fortuite est peut être, par assimilation entre les deux histoires, l’origine de la chasse au singe avec un miroir qui apparaît peu de temps après en Allemagne.

La plus ancienne trace (vers 1250)

|

Tout comme le singe si sauvage, Burkhart von Hohenfels, milieu du XIIIème siècle |

Swie der affe sî gar wilde , |

Janson, qui a exhumé ce passage, s’interroge sur son origine, car l’histoire n’apparaît dans aucune histoire naturelle antérieure ([1], p 212).

Le poème complet se compose de cinq strophes dans lesquelles le poète, connu pour ses images très originales, se compare successivement au faucon poursuivant l’alouette, au poisson sauvage pris dans les filets, au singe fasciné par le miroir, à l’abeille qui suit sa reine, à la licorne attirée, pour mourir, par le ventre des vierges [9]. Il ne s’agit donc pas d’une métaphore isolée, mais d’une élement dans une suite logique d‘attirances animales, parmi lesquelles le « singe sauvage », pour symboliser l’amoureux, constitue une transposition plus crédible que la Tigresse des bestiaires.

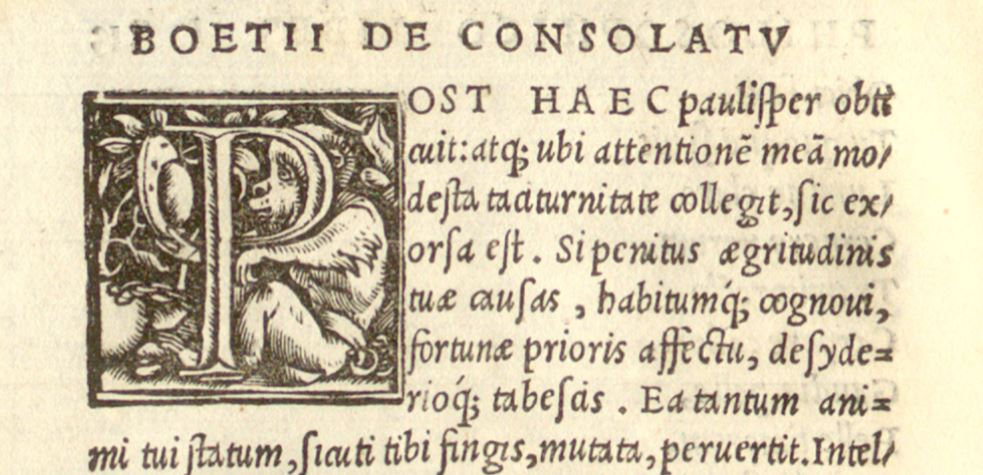

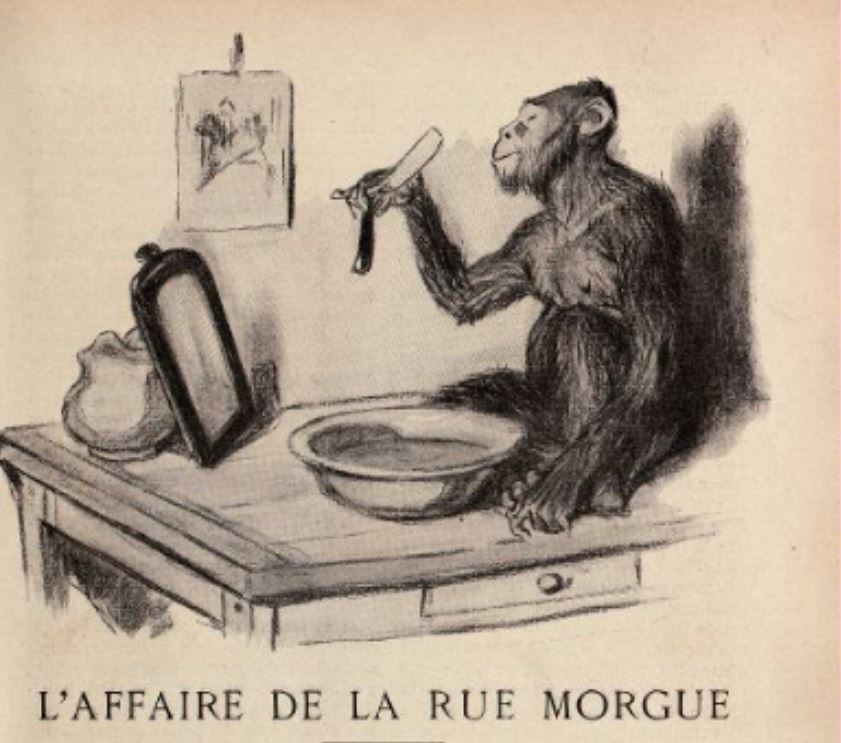

Le deuxième texte sur la chasse au singe : le Novus Phisiologus (SCOOP !)

Cette variante versifiée et non illustrée du Physiologus a été rédigée entre 1294 et 1298, toujours en Allemagne. Ce texte rarissime (il n’en existe qu’un unique exemplaire) a eté publié assez récemment, mais non traduit du latin [10] :

Le singe étant embusqué dans un arbre, il aperçoit un miroir taillé, dans lequel le chasseur se contemple sous son nez : le maître, prenant une bottine munie de lanières d’attache, l’attrape en la serrant et l’ajuste à ses pieds. Le singe descend de l’arbre et, en bon imitateur, cherche à enserrer ses plantes de pied avec les lanières, et par cette ligature solide, il se garrotte les jambes. Dès lors, le sot ne cesse pas de regarder son visage dans le miroir ; et tandis que son aspect brille dans le disque de verre, il est enchanté et prêt à se trouver beau. C’est alors que le chasseur, surgissant d’une caverne courbe, saisit le singe entravé ; la chaussure enveloppe le pied qui cherche vainement à s’enfuir, et ne desserre pas ses liens. Un singe ainsi capturé est apte à de nombreux tours.

Insuper exciso speculo sub stipite viso, quo se venator spectat prius insidiator, sumpto perone, qui fert religamina zonae, quem crebro captat pedibusque magister adaptat : simia descendit de stipite stultaque tendit more secutoris plantas circumdare loris atque ligatura forti vincit sua crura. Hinc speculo stultum non cessat cernere vultum; Inque rota vitrea sua cum resplendet ydea, hec delectatur formamque videndo paratur. Tunc de spelunca saliens venator adunca hanc capit herentem, frustraque pedem fugientem calceus involuit, sua nec religamina solvit. Simia sic capta fit multis gestibus apta.

Ainsi ce paragraphe fusionne, de manière peu convaincante, deux des méthodes (chaussure et miroir) que Diodore de Sicile décrit comme séparées.

Une autre présentation des trois techniques (chaussure, miroir, glu) figure chez un compilateur grec, Elien le Sophiste, qui fusionne quant à lui le miroir et la glu [11]. Or ni Diodore ni Elien n’étaient traduits en latin à l’époque. En outre, le manuscrit grec d’Elien dont Pierre Gilles a disposé pour la première traduction latine, en 1562, ne mentionne pas le miroir [12]. Il y a donc tout lieu de penser que le rédacteur du Novus Phisiologus n’est pas parti des compilateurs grecs : il a de lui-même eu l’idée d’adjoindre le miroir à la bonne vieille méthode de la chasse à la chaussure , en vue de la moralité à laquelle il souhaitait aboutir.

Une Vanité au miroir précoce (SCOOP !)

Car l’extraordinaire conclusion de l’article Singe du Novus Phisiologus, qui n’a pas reçu l’attention qu’elle mérite, donne la moralité chrétienne de l’histoire :

De plus, celui qui écoute la loi mais qui prétend écrire sans le travail de la main, fait en vérité comme le singe, et comme l’homme qui scrute sa propre existence dans le cercle du miroir et, après, ne se souvient plus de sa forme. Il est trompé par ce monde vitreux , vague et amusant, dont la structure et la beauté passent vite. Et la pompe mondaine le retient sous sa vaine image, jusqu’à ce que la mort, chasseresse et élagueuse d’homme, récolte la fleur de sa vie avec sa faux et détruise sa beauté, changeant le chant de la cithare en un frisson d’horreur. Les terres, les trésors, l’éclat des gemmes, et la beauté de l’or, la gloire, la majesté, la prudence d’esprit, l’honnêteté, la vertu, l’apparence particulière des membres, la proportion des manières, la noblesse éclatante, les beaux habits splendides et rares : tout ce succès n’est rien quand la mort seule vient.

Insuper auditor legis scriptique petitor absque manus opere fit tanquam simia vere, est similisque viro, speculi qui propria giro tempora scrutatur nec post forme memoratur. Vitreus hunc mundus fallit, vagus atque jocundus, cuius structura cito preterit atque figura. Pompaque mundana tenet hunc sub imagine vana, donec venatrix hominum mors atque putatrix, falce sua florem vite metat atque decorem casset, in horrorem cythare mutando canorem. Ager, thesauri, gemme nitor et decus auri, Gloria, maiestas, prudencia mentis, honestas, Virtus, membrorum species, proportio morum, Nobilitas clara, vestis bona splendida rara: Omnis fortuna nihil est, cum mors venit una.

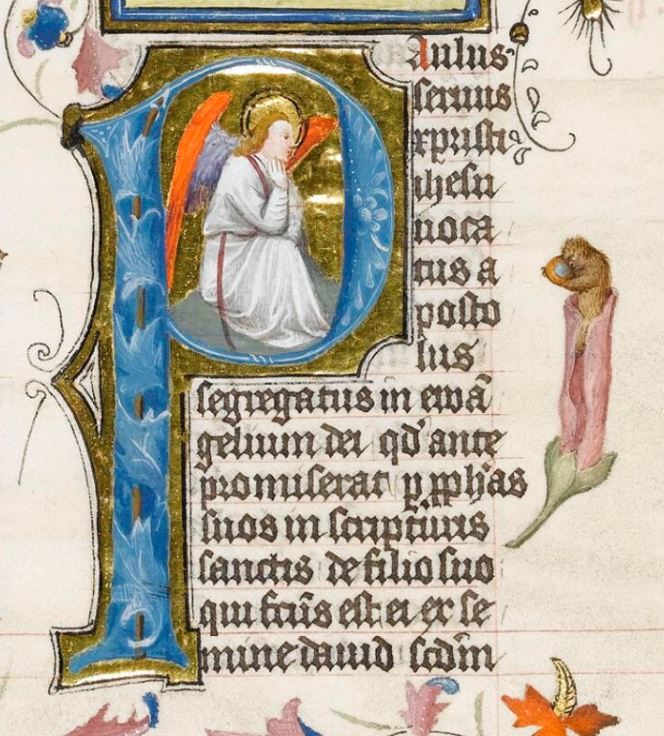

La première phrase est particulièrement obscure, parce qu’elle tente de condenser en quatre vers une métaphore de l’Epître de Saint Jacques :

Car celui qui écoute la parole et ne l’applique pas ressemble à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. Il regarde, il s’en va, et il oublie à l’heure même quel il était. Mais celui qui considère exactement la loi parfaite de la liberté et y persévère, celui-là ne l’écoutant pas seulement pour oublier aussitôt ce qu’il a entendu, mais la mettant en oeuvre, trouvera son bonheur dans ce qu’il fait. Epitre de Saint Jacques, 1,23-25

Quia si quis auditor est verbi, et non factor, hic comparabitur viro consideranti vultum nativitatis suæ in speculo. Consideravit enim se, et abiit, et statim oblitus est qualis fuerit. Qui autem perspexerit in legem perfectam libertatis, et permanserit in ea, non auditor obliviosus factus, sed factor operis: hic beatus in facto suo erit.

On en retire la forte suspiscion que le rédacteur du Novus Phisiologus a réinventé la chasse au miroir pour pouvoir coller avec cette métaphore connue, puisqu’elle était lue le cinquième dimanche après Pâques. On peut même se demander si certains singes au miroir n’ont pas été compris, à cette époque, comme une illustration du mauvais faiseur de Saint Jacques, qui se regarde mais ne se reconnaît pas.

La suite du texte, sur le miroir trompeur baigne dans l’ambiance du prologue du Parzival de Wolfram von Eschenbach (vers 1210), un passage très difficile dont voici une traduction possible [13] :

« L’étain, au dos du verre,

fait danser des lumières trompeuses, semblables au rêve de l’aveugle :

elles vous donnent la peau qui s’échappe au-dessus des images,

Mais cette lueur terne et légère ne peut se maintenir :

elle apporte le bonheur pendant un court instant, c’est vrai. »

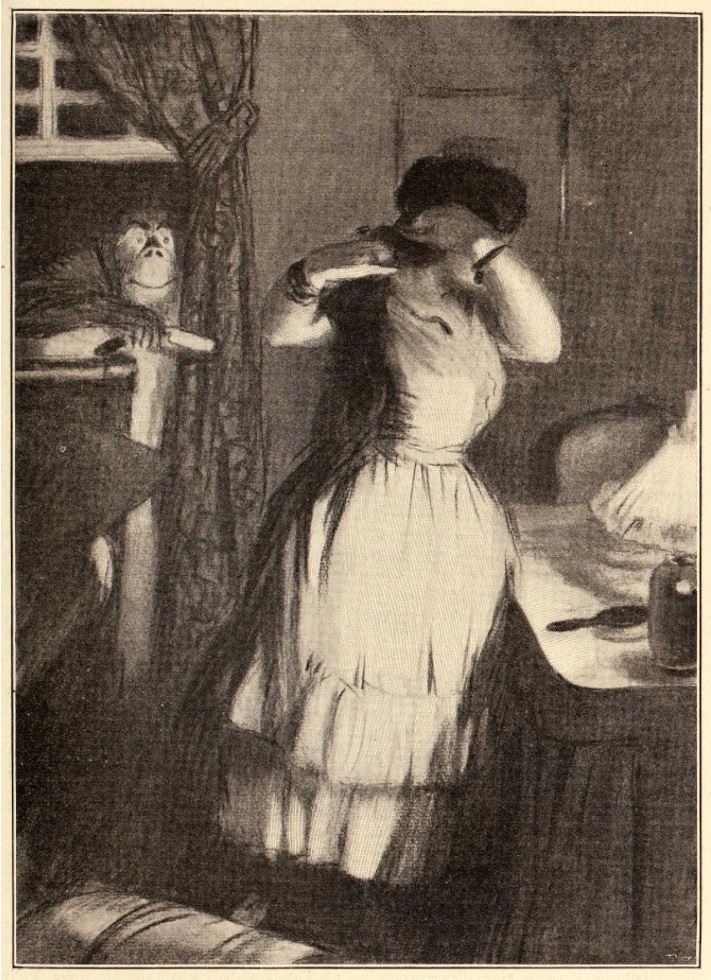

Ainsi le Novus Phisiologus anticipe d’un siècle et demi la thématique des Vanités au miroir, où la mort apparaît par derrière tandis que le vivant se mire. Malgré l’absence de jalons intermédiaires, il y a donc probablement eu une filiation entre le Novus Phisiologus de Darmstadt et le thème typiquement germanique de la Mort dans le miroir (voir 3 Fatalités dans le miroir), la Coquette ou le Riche remplaçant définitivement le Singe.

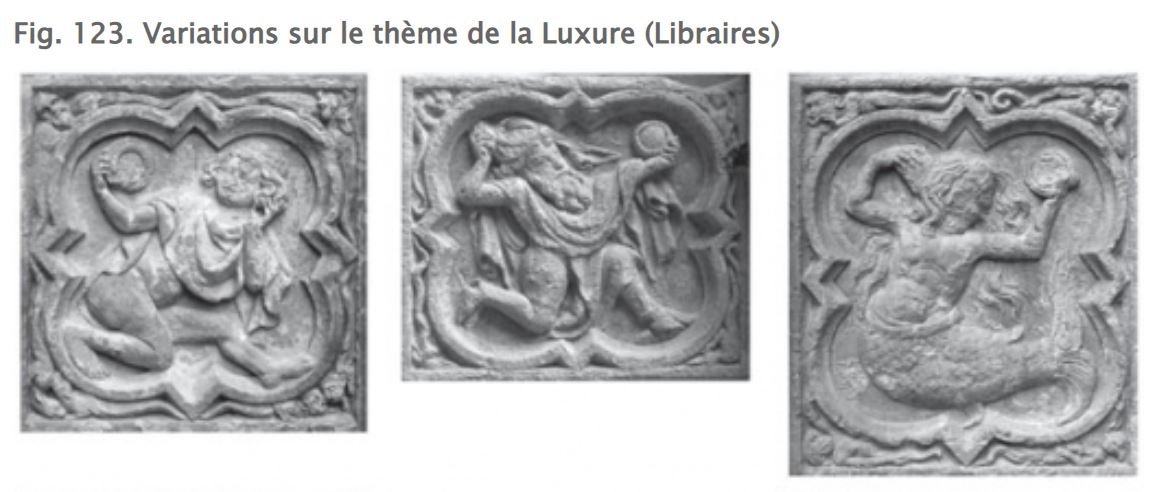

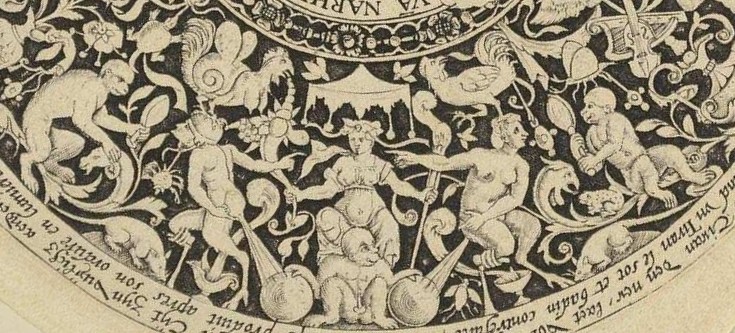

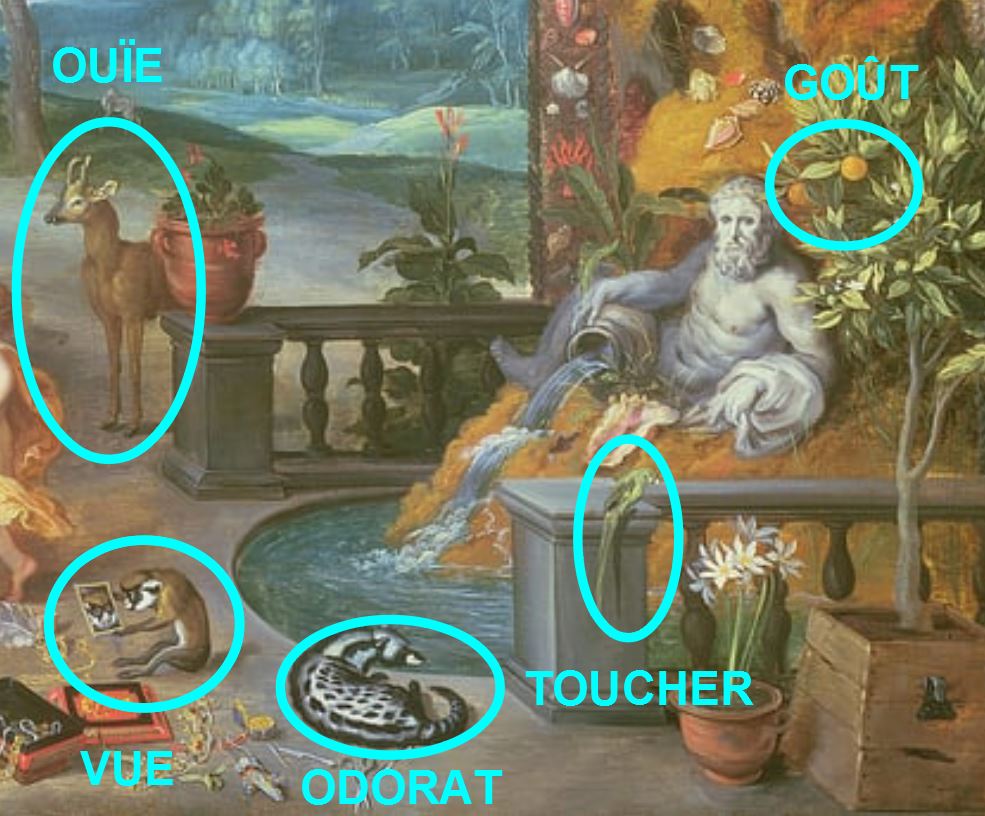

La femme au miroir au XIIIème siècle

Au XIIIème siècle, la femme au miroir n’a pas encore partie liée avec la Mort : elle représente la Luxure en général , et la Prostituée en particulier (voir La Luxure au XIIIème siècle). Le miroir est donc simplement vu comme un accessoire de coquetterie et de séduction, pas encore comme l’instrument fatal qui révèle la vanité du Monde.

A noter que, selon Sabine Melchior-Bonnet ([15], chapitre 2) ,

la Luxure du XIIIème siècle » dans d’autres représentations …. est accompagnée d’un singe qui porte le miroir, incarnation des pulsions bestiales de la sensualité, de l’imitation et de l’inconstance. »

Je n’ai malheureusement pas pu trouver le moindre exemple de cette assertion.

Autres textes sur la chasse au miroir

L’histoire réapparaît une troisième fois en Italie au XIVème siècle, dans un commentaire de l’Enfer de Dante écrit par un anonyme [17], qui mentionne le miroir mais décrit en fait la chasse à la chaussure :

:

On dit qu’il (l’alchimiste Capocchio ) était semblable à un singe : le singe veut faire tout ce qu’il voit faire aux autres : on dit que le chasseur qui veut attraper le singe va dans le bois où il pense être vu par le singe, et met miroirs et autres choses à l’extérieur du sac ; puis, à la fin, il met une paire de sandales et se les attache, puis les enlève et les laisse, et il reste à proximité, caché dans un buisson : le singe, étant ce qu’il est et voulant faire ce qu’il a vu faire, vient mettre les sandales et les nouer, et quand il les a noué, le chasseur arrive et le trouve embarrassé, et ainsi le capture.

L’histoire a dû se diffuser oralement car on en trouve encore la trace au début du XVIIIème siècle, dans un traité de rhétorique rédigé par un jésuite italien :

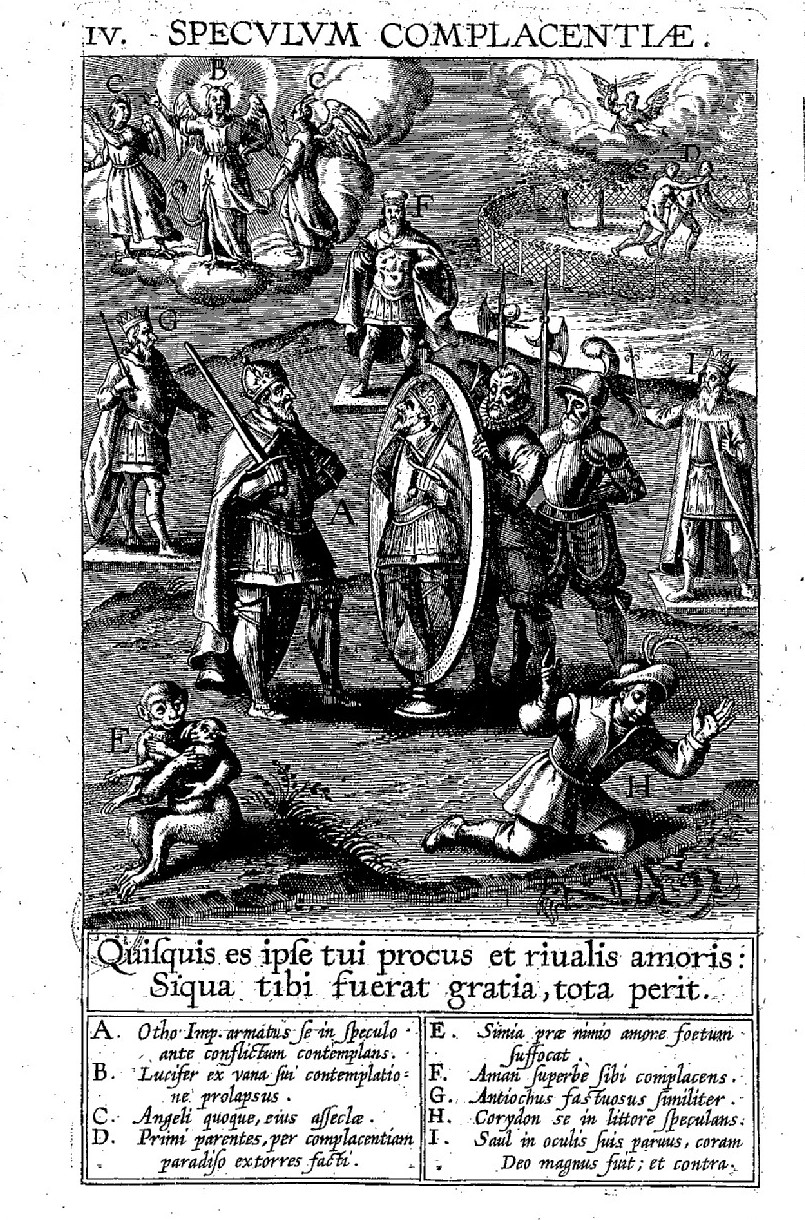

« Fasciné par son image dans un miroir, le singe est facilement capturé par les chasseurs . Moralité : L’amour de soi en a perdu plusieurs » [5]

![]()

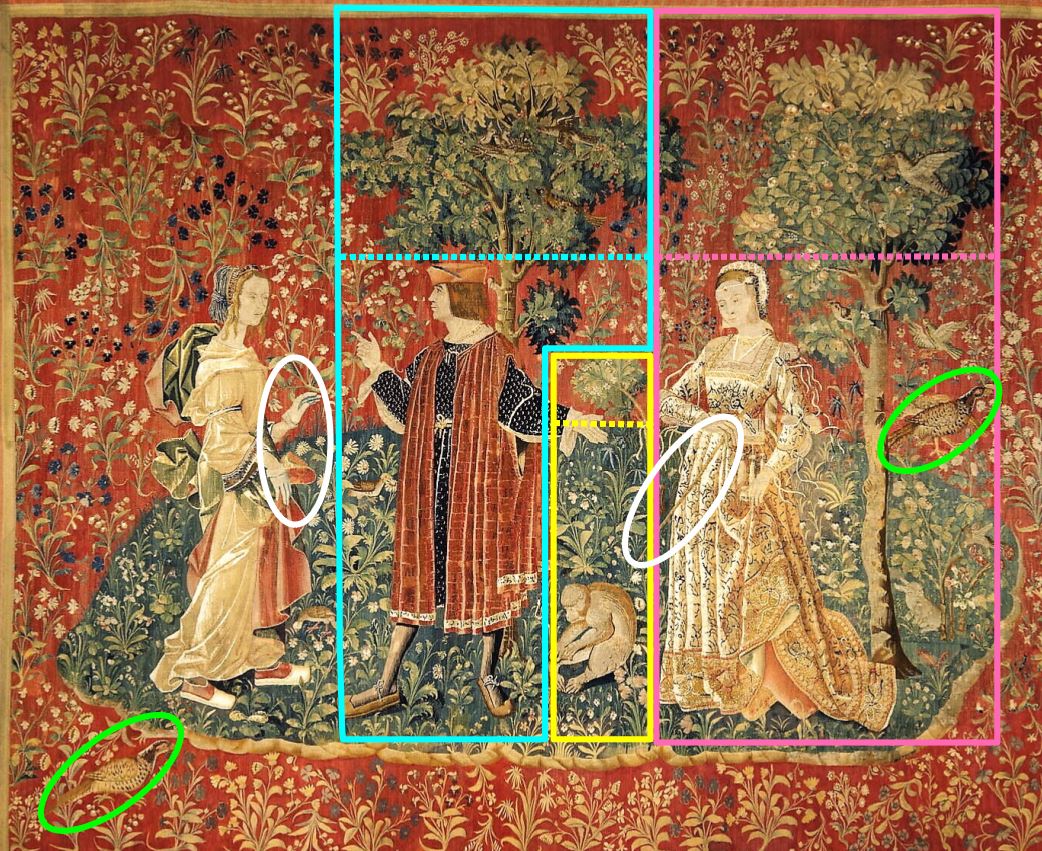

La chasse au singe avec un miroir, dans les images (SCOOP !)

Les représentations sont si discrètes que deux (sur trois) sont passée inaperçues.

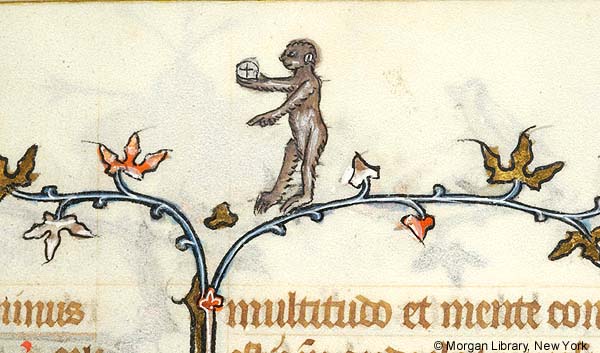

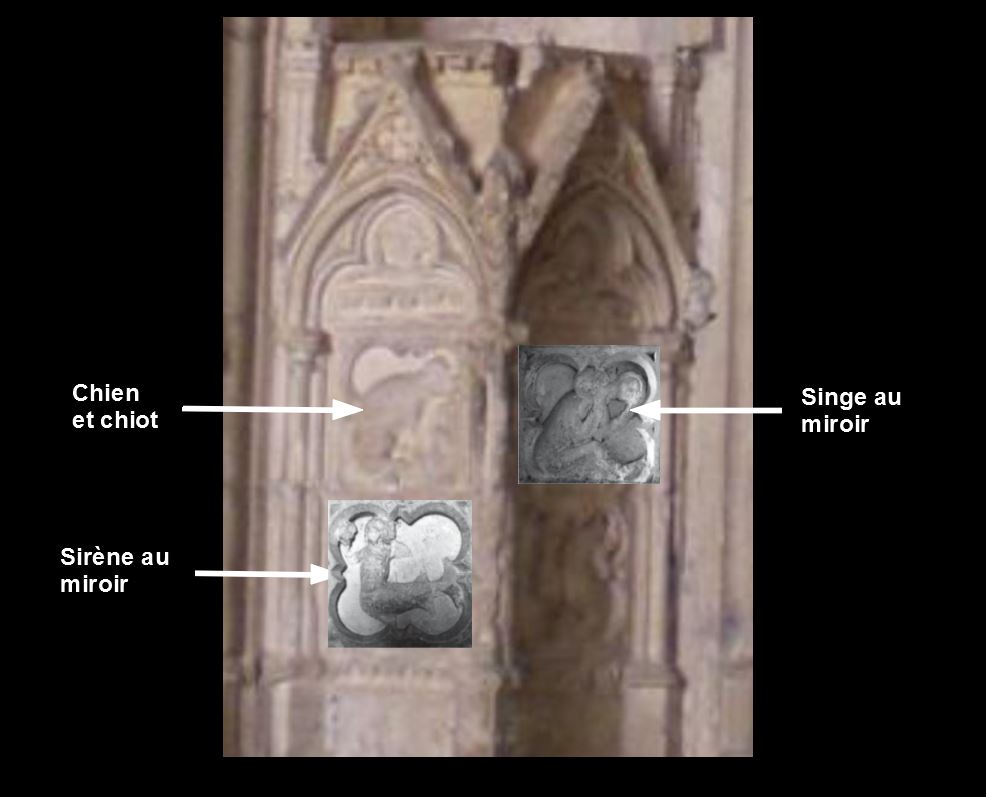

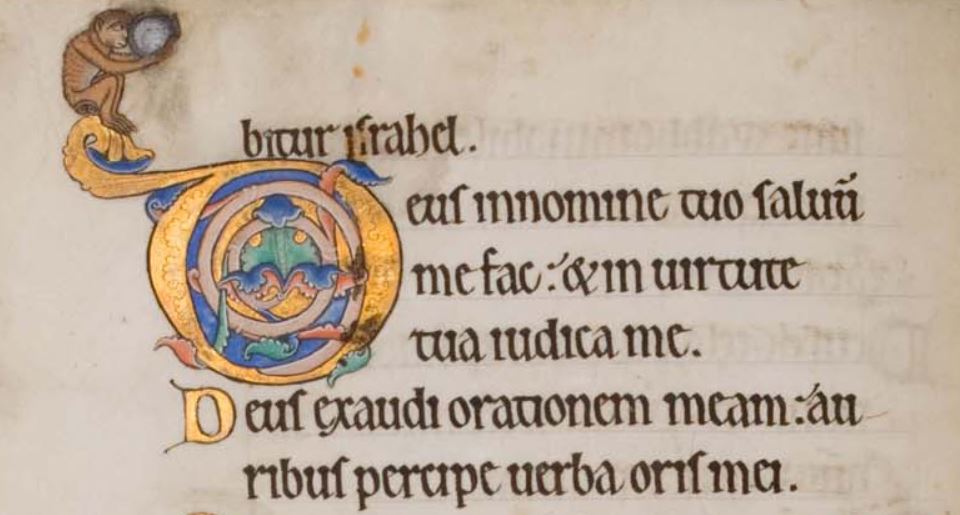

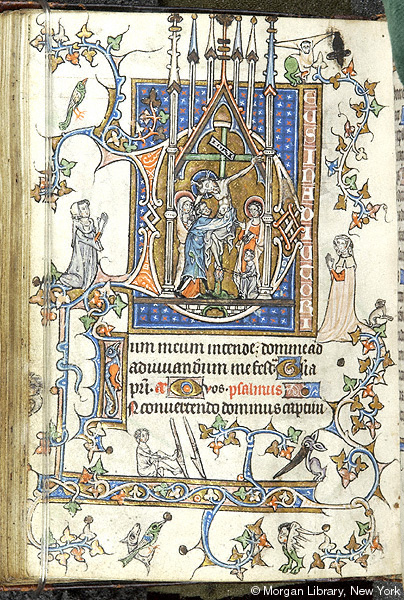

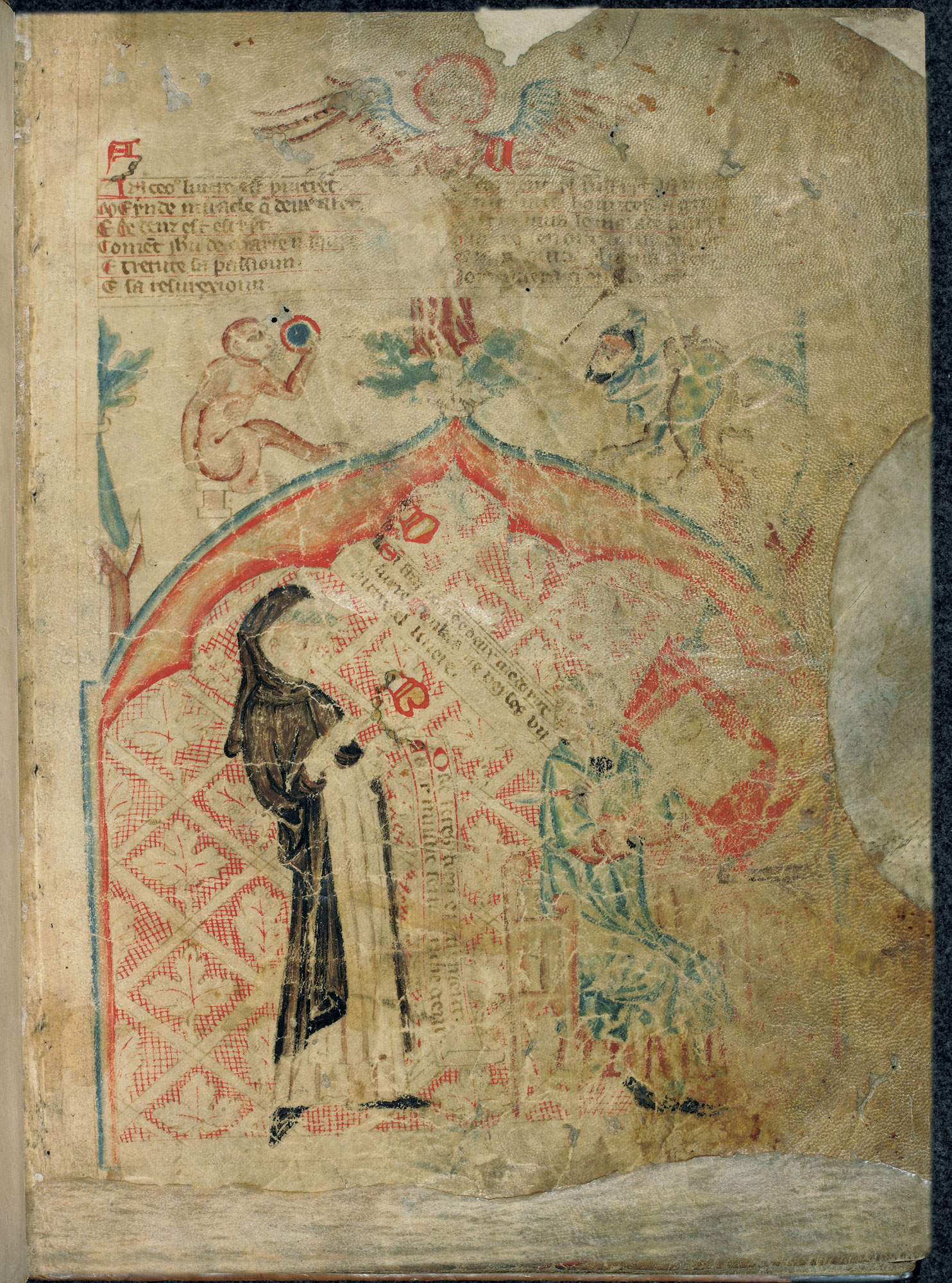

Dans un Livre d’Heures anglais

Livre d’Heures à l’usage de Sarum, Diocèse de Lincoln, 1325–30, Bodleian-Library, MS Douce 231 fol 61r

Dans ce livre d’heures, toutes les initiales historiées comportent, en bas, une marge à sujet animalier, en général avec deux animaux affrontés : ici le petit chien face au grand lapin constitue une première historiette, que l’illustrateur a enrichi avec la figure du singe dans l’arbre. Comme le chien est en arrêt devant le lapin, il est très possible que le miroir illustre la même idée, montrer le singe en arrêt devant sa propre image.

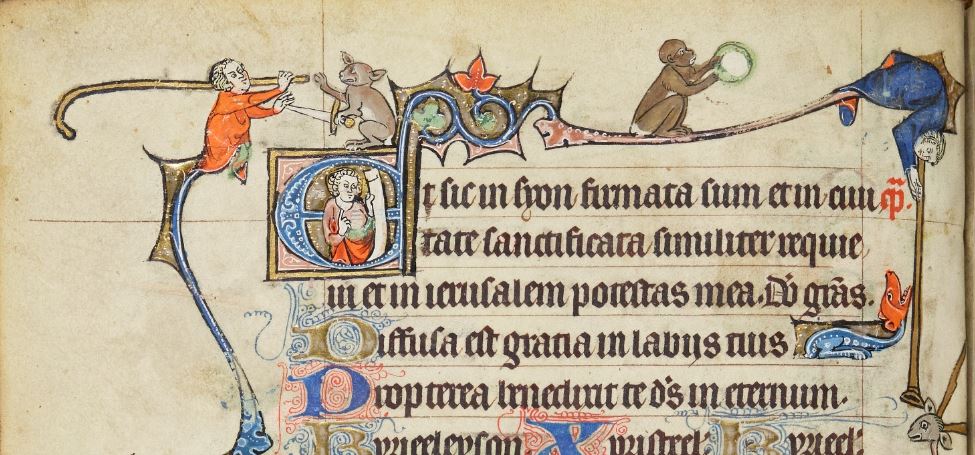

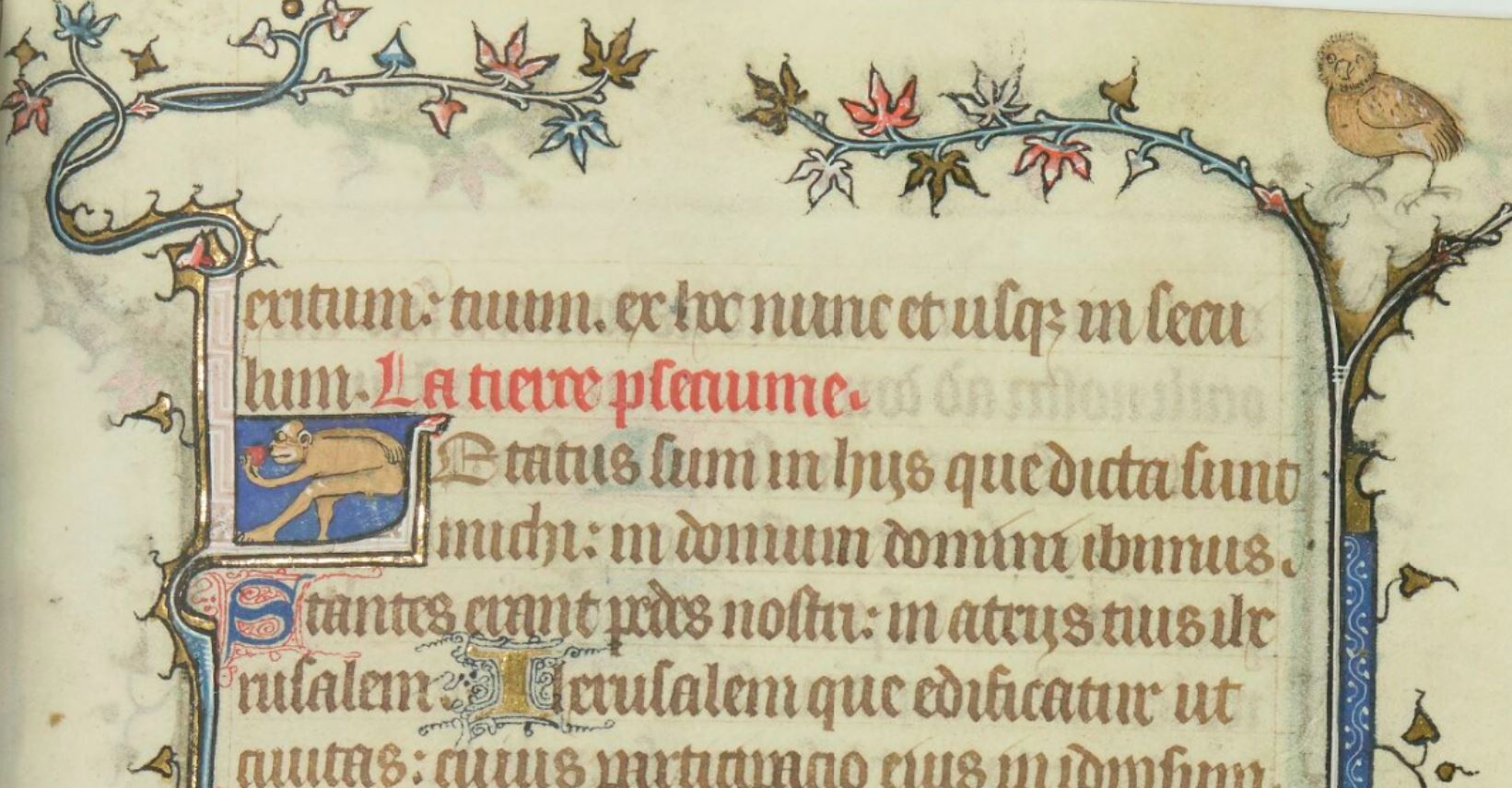

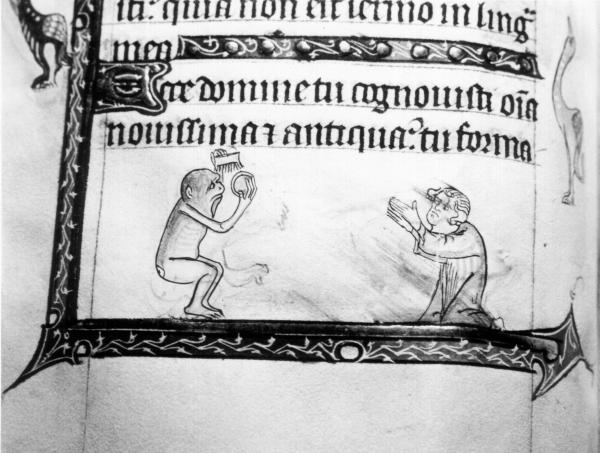

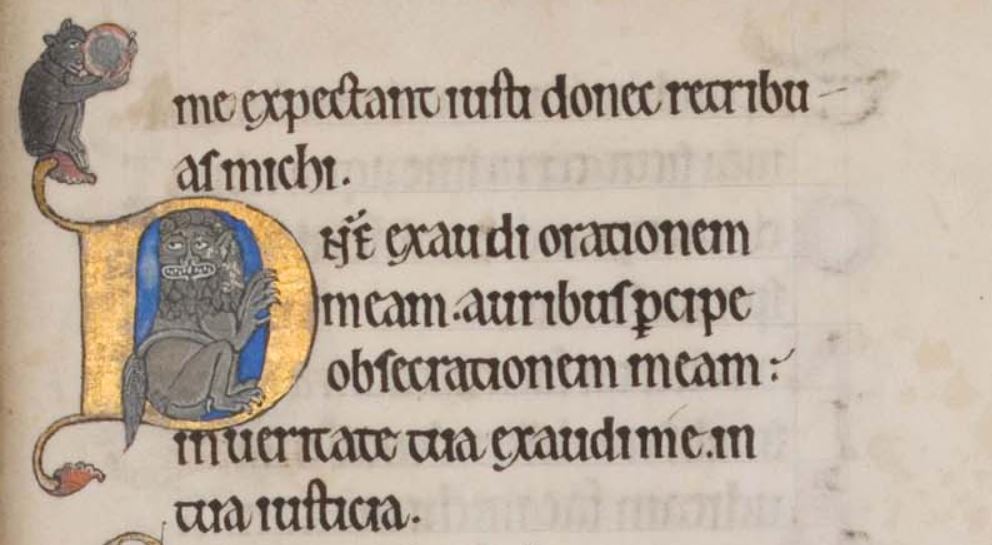

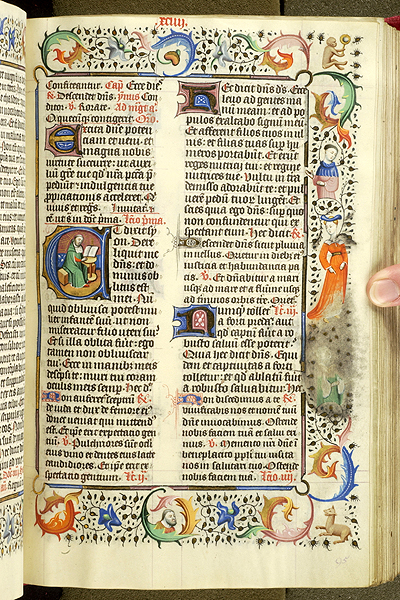

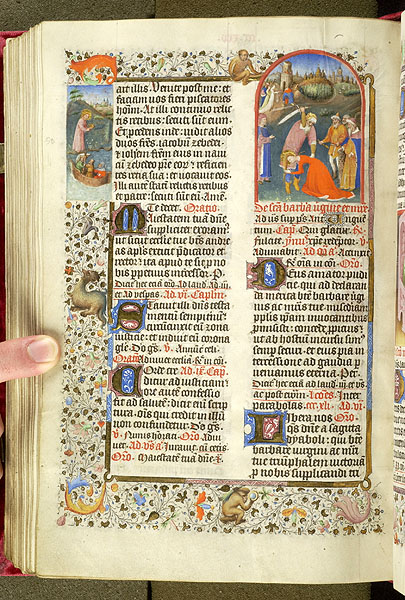

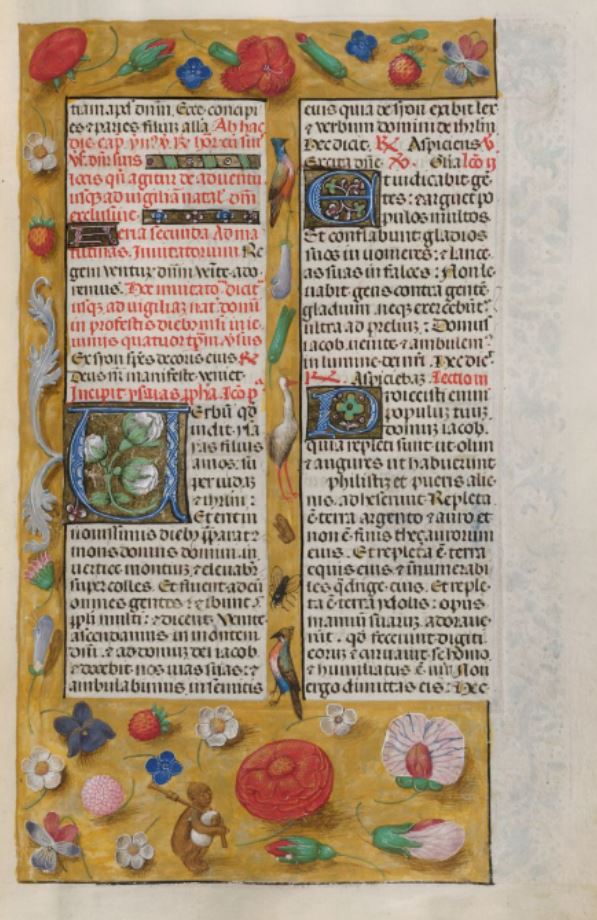

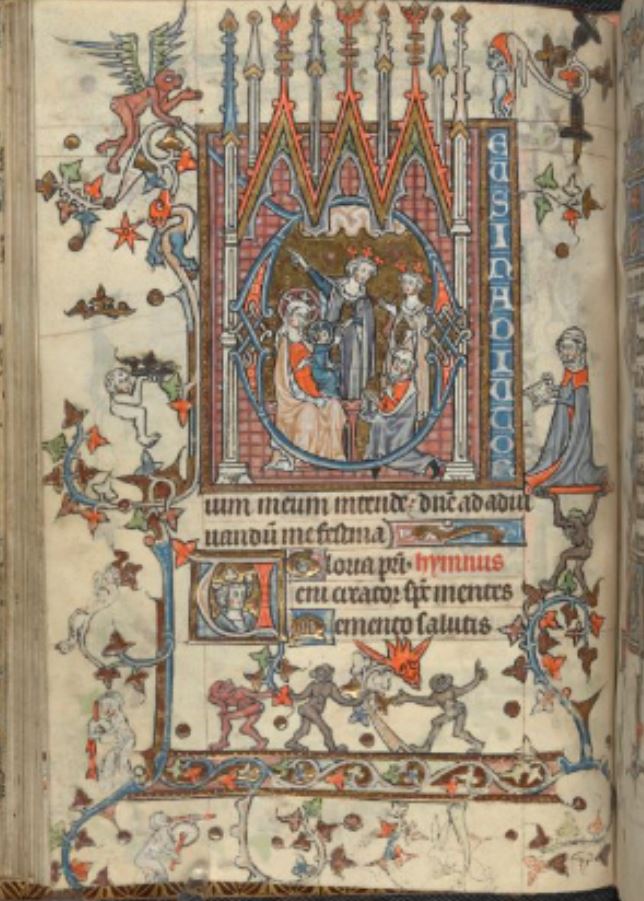

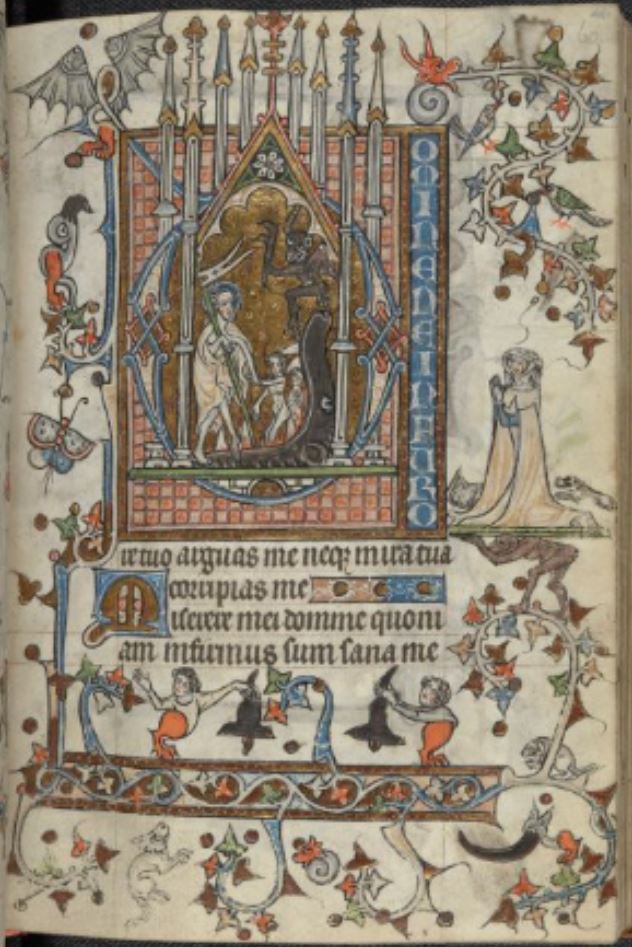

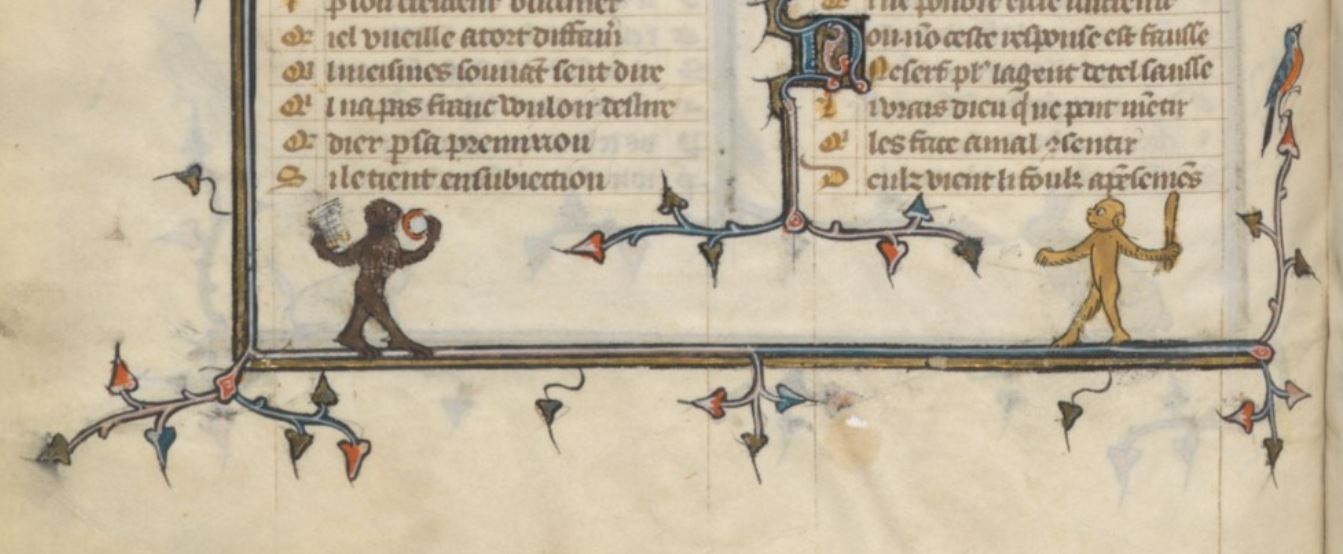

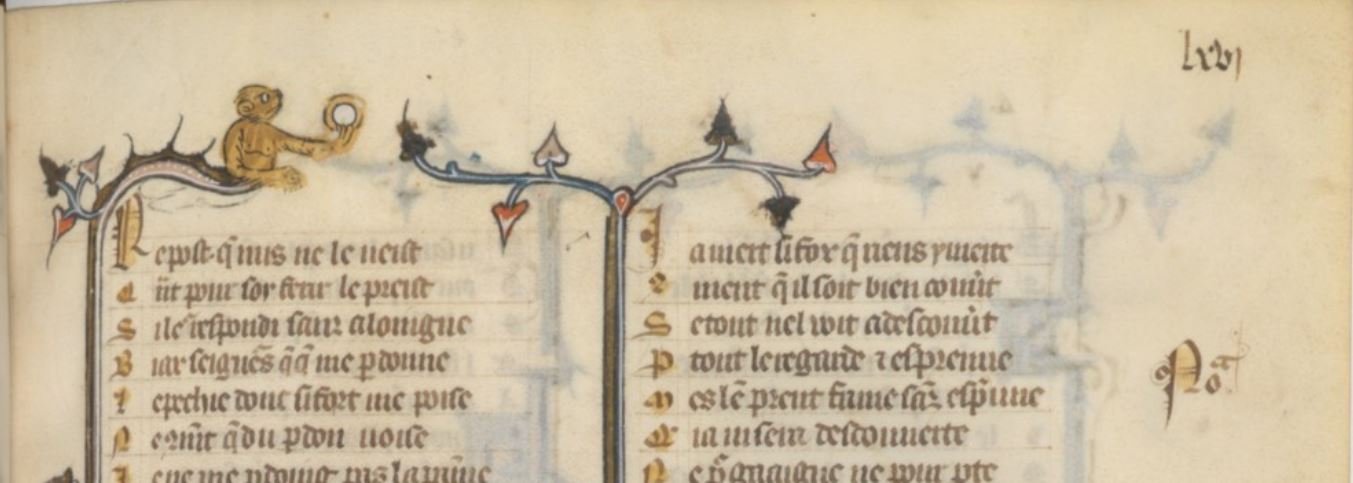

Dans le Livre d’heures de Jeanne II de Navarre

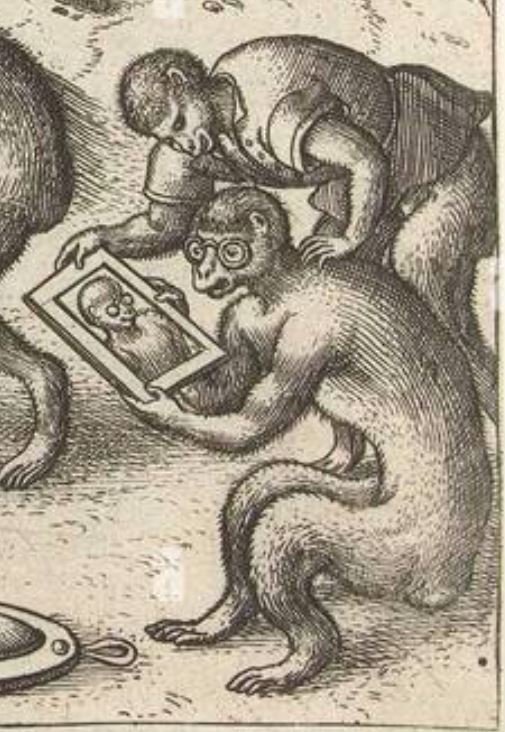

Dans ce manuscrit royal de très grand luxe, des singes apparaissent de loin en loin , souvent parodiant diverses activités humaines. Ceux qui nous intéressent ici figurent sur le recto et le verso d’une même page, dans une section de psaumes.

La tierce pseaume (Psaume 122) , fol 153r

Jean le Noir, Livre d’heures de Jeanne II de Navarre, Paris, 1330-40, BNF NAL 3145

Le premier singe, qui flaire une pomme rouge, apparaît dans la lettrine L du psaume 122, sans rapport avec le texte.

La quarte pseaume (Psaume 123) , fol 153r

La quarte pseaume (Psaume 123) , fol 153r

Au bas de la même page, on voit de droite à gauche :

- un oiseleur portant une cage sur la tête,

- un homme marchant vers un arbre,

- un singe assis au pied d’un arbre.

Malgré l’usure, on voit bien que le singe est attaché au tronc par un fil qui part de sa chaussure : les dames cultivées, qui sans doute connaissaient le Bréviaire d’amour de Richard de Fournival, étaient donc capable à ces faibles indices de reconnaître une chasse à la chaussure.

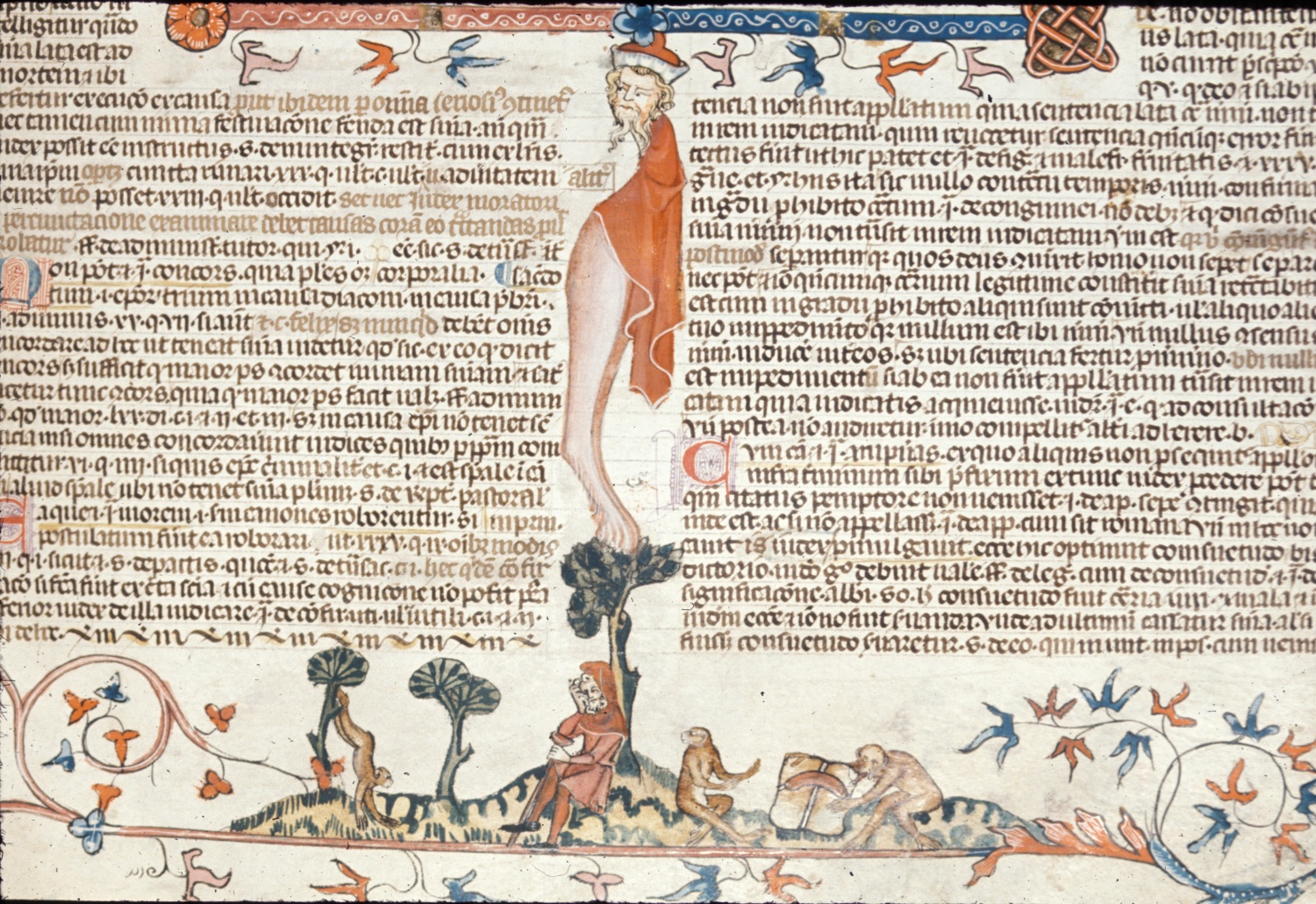

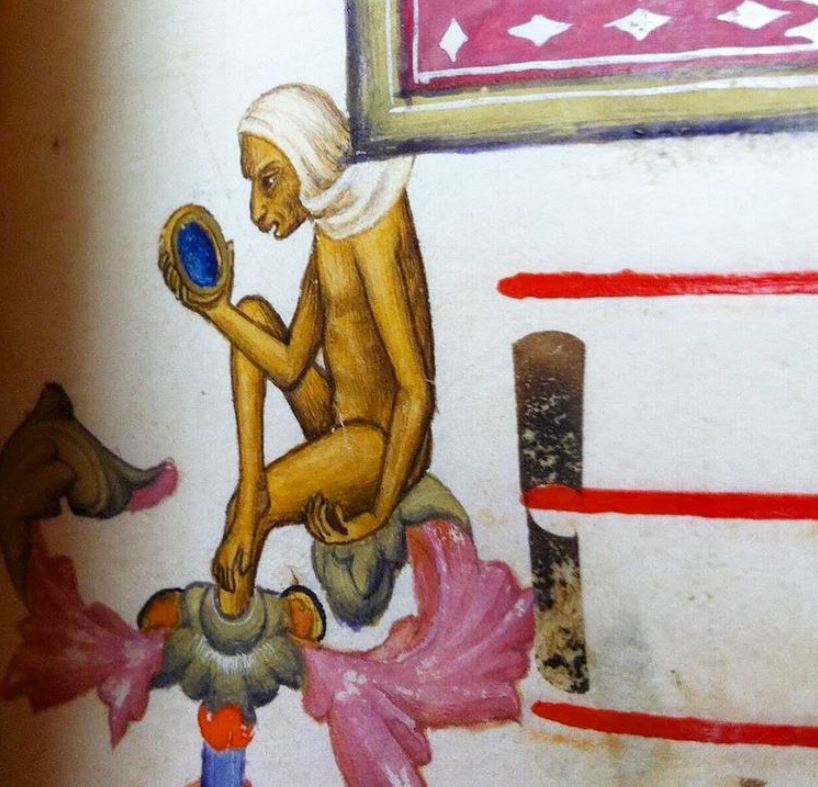

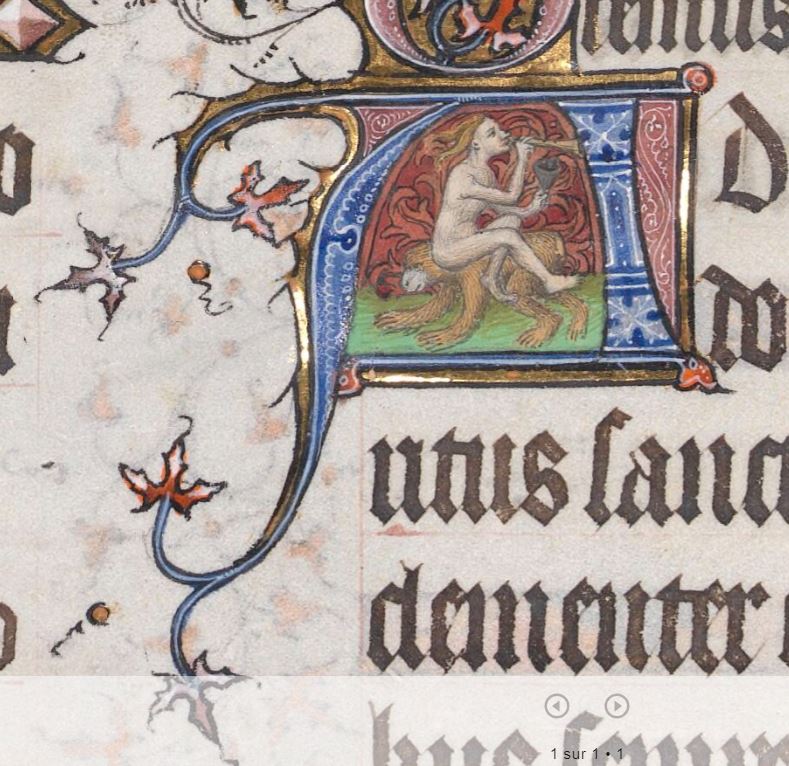

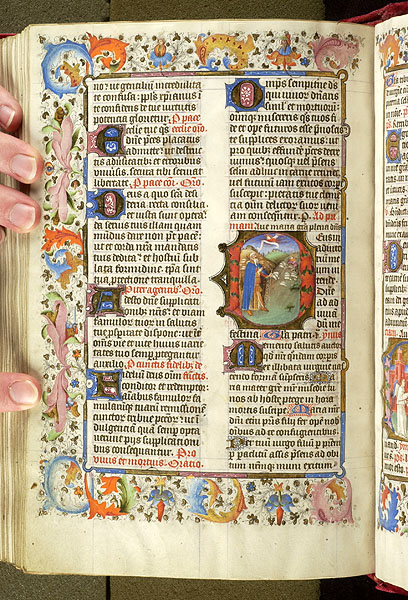

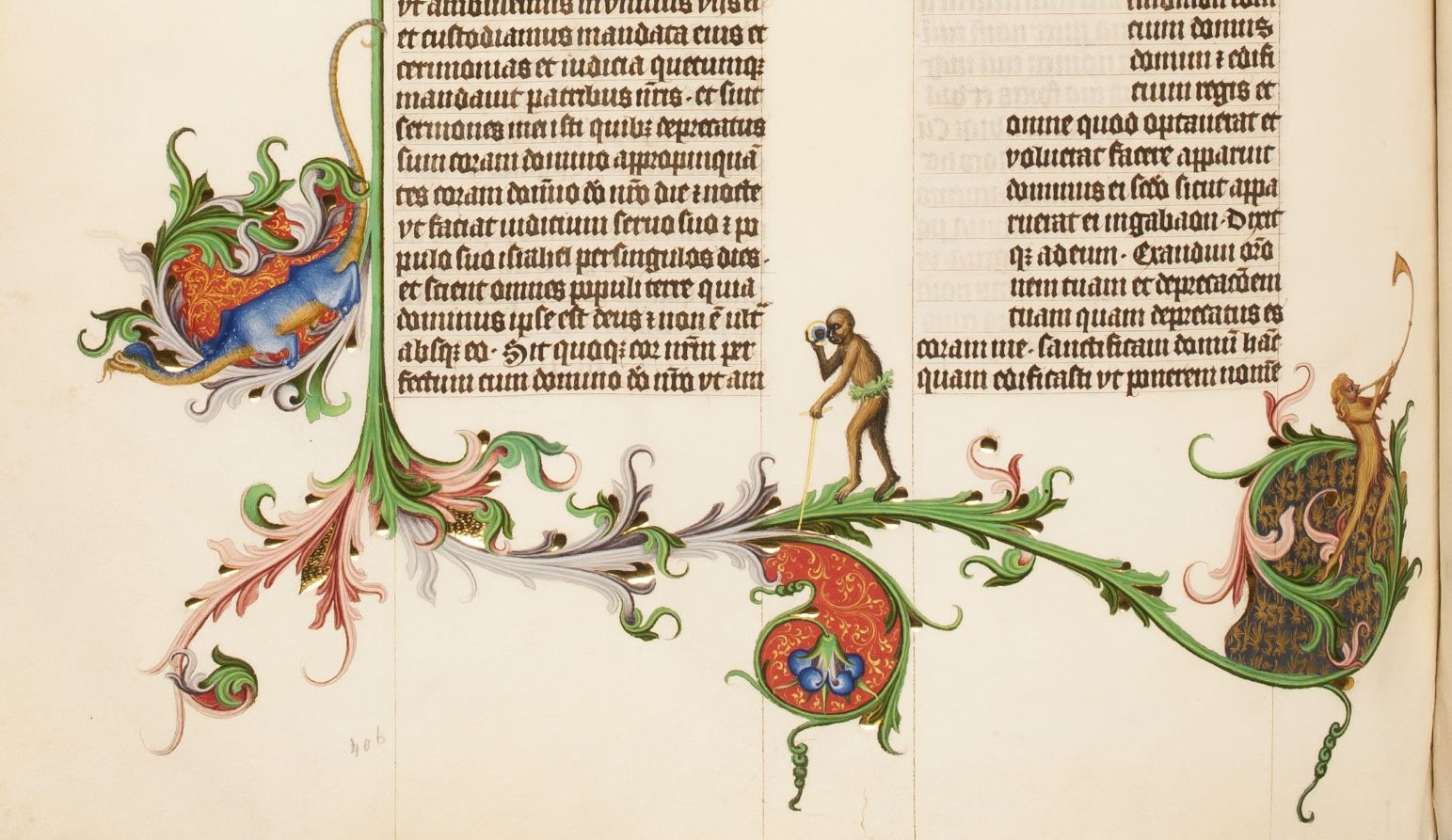

La quinte pseaume (Psaume 124) , fol 153v

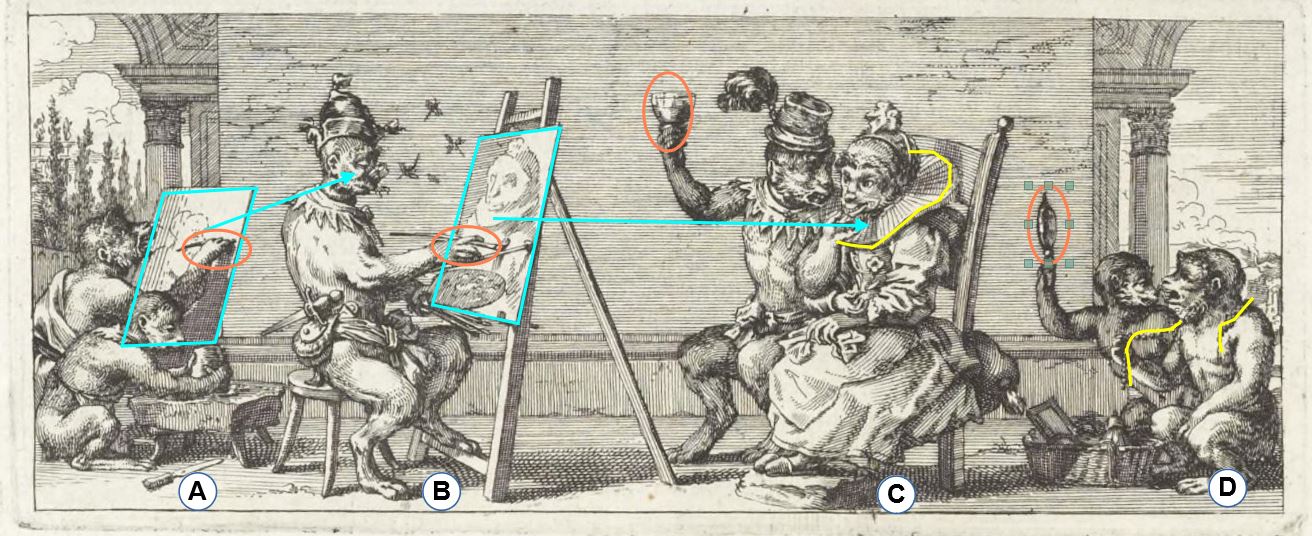

Au verso, le bas de page, particulièrement alambiqué montre de gauche à droite :

- un perroquet vert en liberté ;

- un vieil homme qui perce de son épée un objet tressé (panier ou cage) ; comme de nombreuses figurines du manuscrit, sa robe relevée laisse voir des pattes animales et un arrière-train de fantaisie – ici une tête de lion ;

- un faucon tête basse, qui semble mort ou ligotté ;

- un homme aux oreilles en forme d’ailes rouges (signe péjoratif qu’on retrouve chez un des bourreaux de Saint Jean Baptiste, fol 187r), se regardant dans un miroir et assis sur un singe.

Il me semble que cette marge ne se comprend que comme antithèse de la marge précédente :

- à l’oiseau en cage s’opposent le perroquet libre et la cage percée,

- à la chasse à la chaussure réussie s’oppose la chasse au miroir ratée; puisque c’est le chasseur qui est fasciné par le miroir, tandis que le singe s’esbigne par en bas.

Nous sommes ici dans une illustration directe du psaume 124 écrit juste au dessus:

« Notre âme, comme le passereau, s’est échappée du filet de l’oiseleur ; le filet s’est rompu, et nous avons été délivrés. » Psaume 124, 7

A noter que le manuscrit comporte, bien plus loin, un autre singe qui semble se regarder dans un miroir :

Suffrages de Saint Nicolas

Livre d’heures de Jeanne de Navarre 1330-40 NAL 3145 fol 193r

L’image principale montre Saint Nicolas délivrant les trois jeunes princes de leur prison. Sur la terrasse, deux singes en liberté échangent de la nourriture, peut être pour donner à la scène un caractère oriental (le Saint était évêque de Myre, en Turquie).

1310, BNF français 1109, fol 242r. 1310, BNF français 1109, fol 242r. |

s s |

|---|

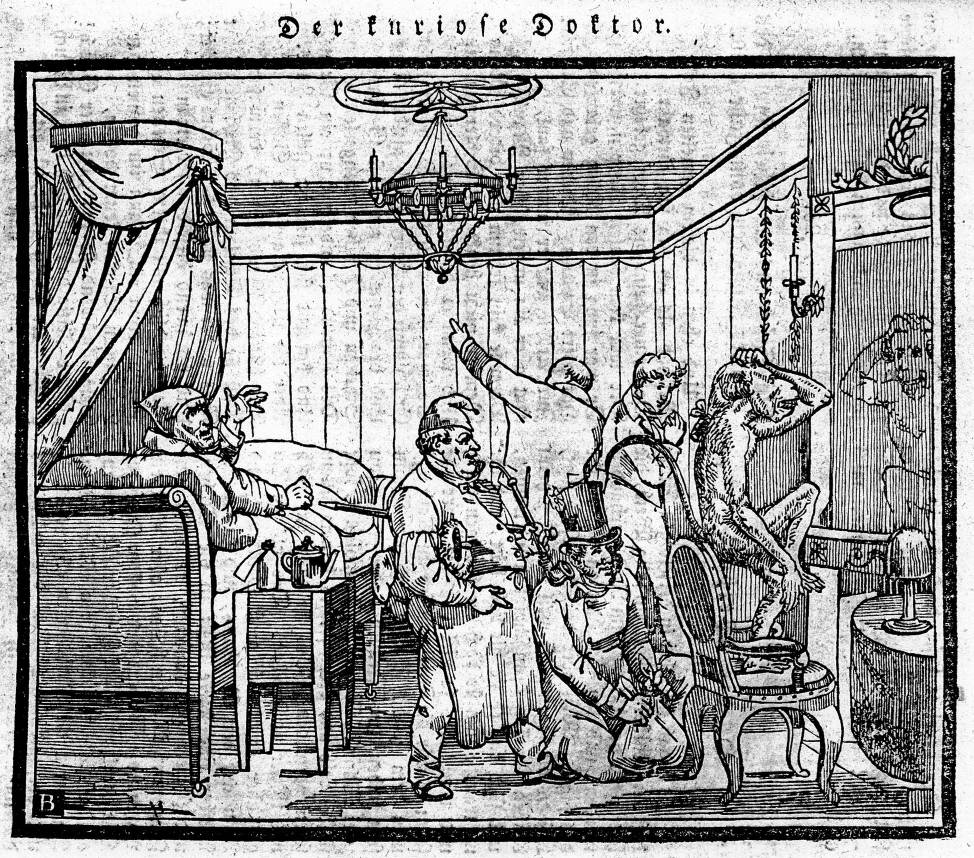

Le singe de la marge, en haut à droite, ne regarde pas un miroir. Il s’agit en fait d’un grand classique des marges à drôleries : un singe mirant l’urinal tout en consultant ses écritures, à la manière d’un médecin. L’artiste a malicieusement exploité la coupure de la page pour cette petite devinette.

Ces deux exemples tendent à prouver que, vers 1320-40, la figure du singe au miroir a pu être connue comme une scène de chasse, du moins dans des mlieux très cultivés.

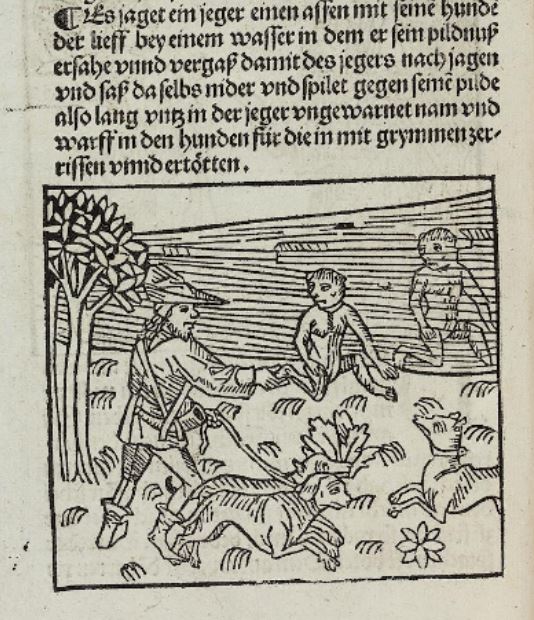

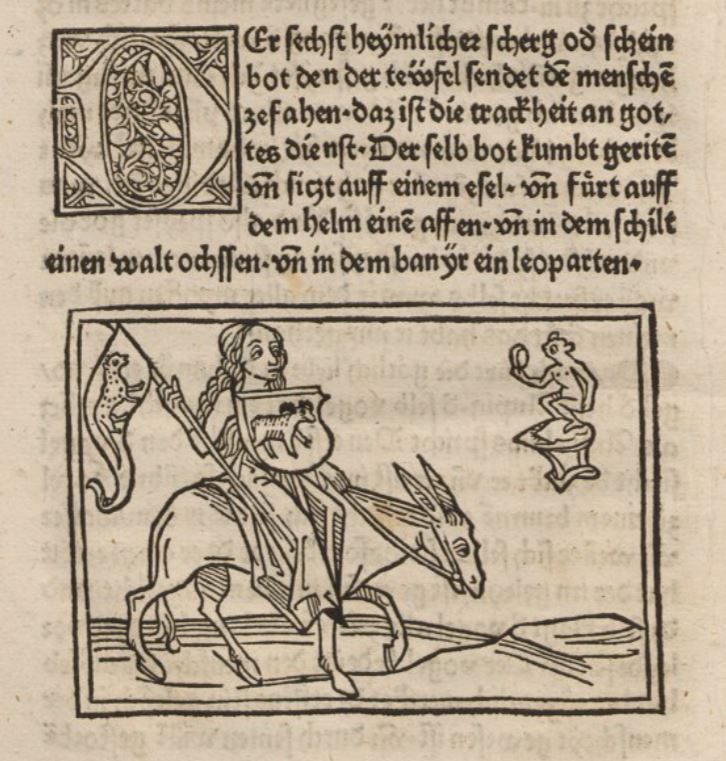

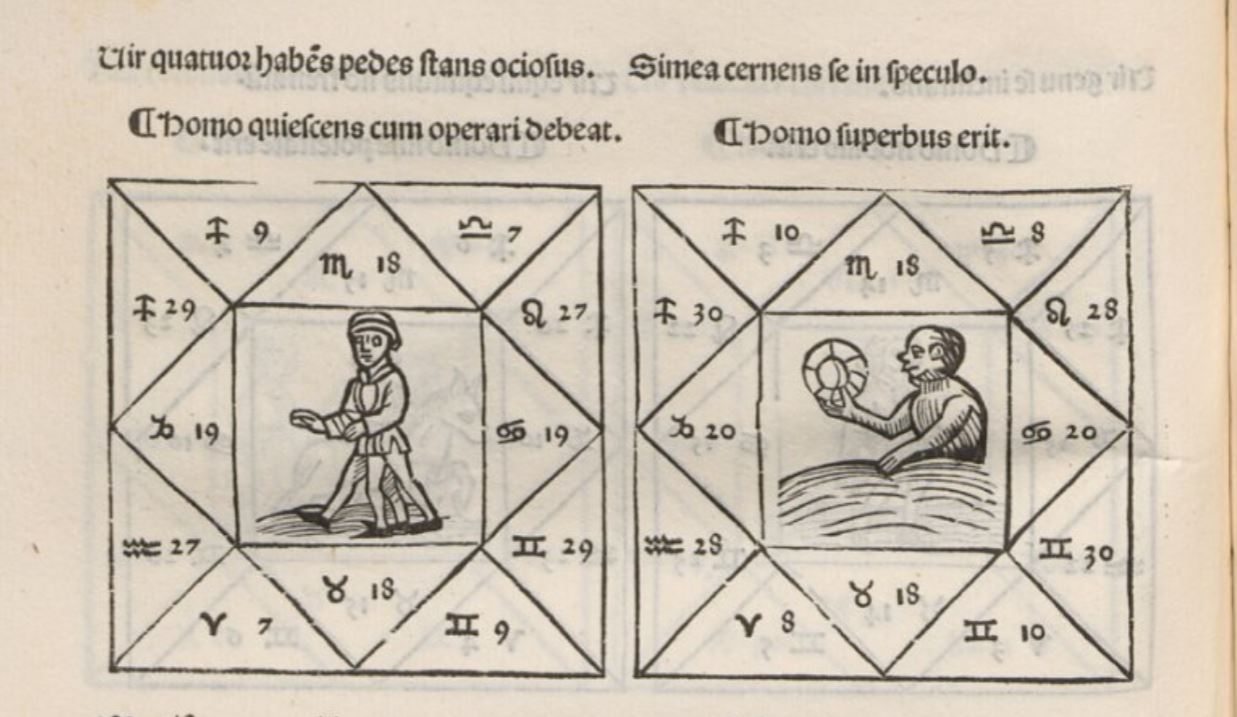

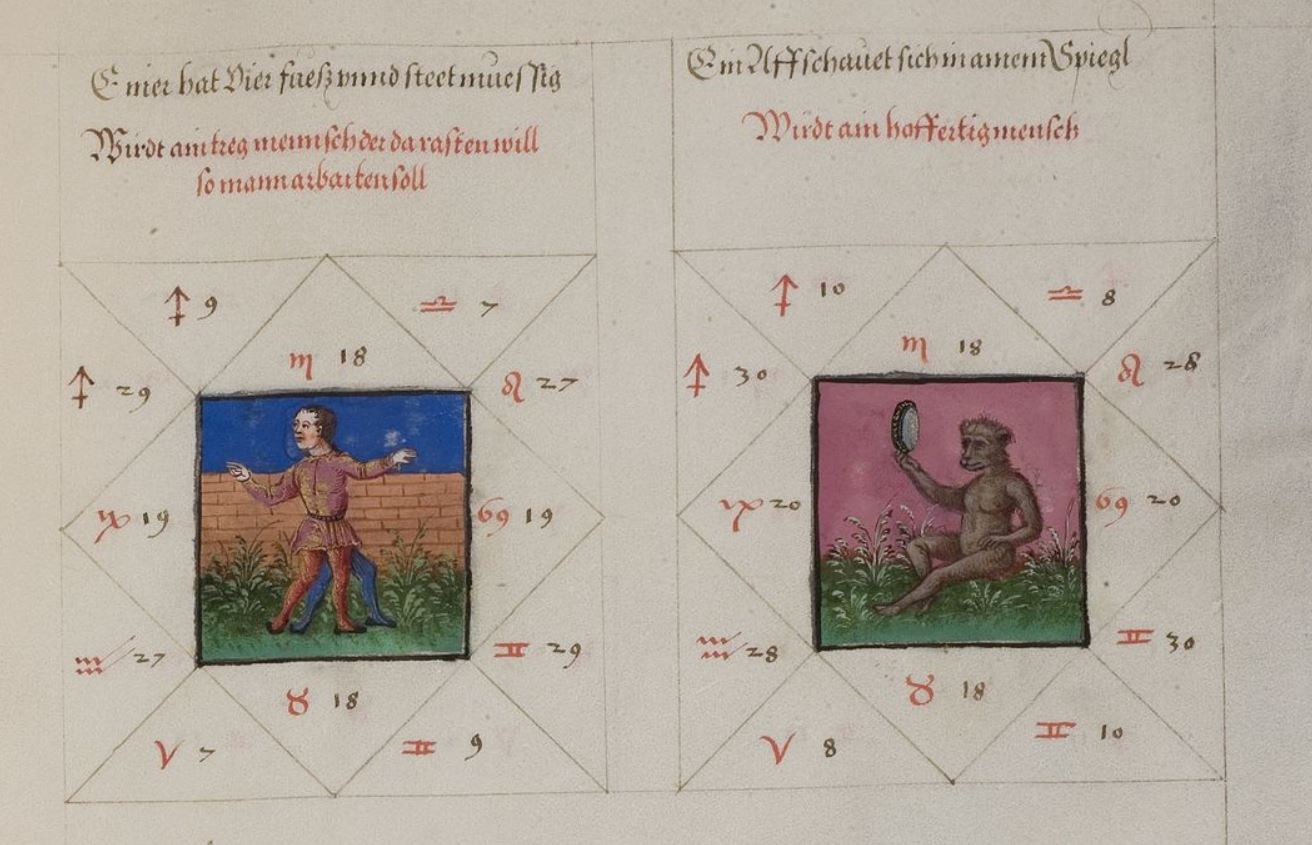

Buch der Kunst, dadurch der weltliche Mensch mag geistlich werden,1497,Augsburg, fol 7v (digi.ub.uni-heidelberg.de)

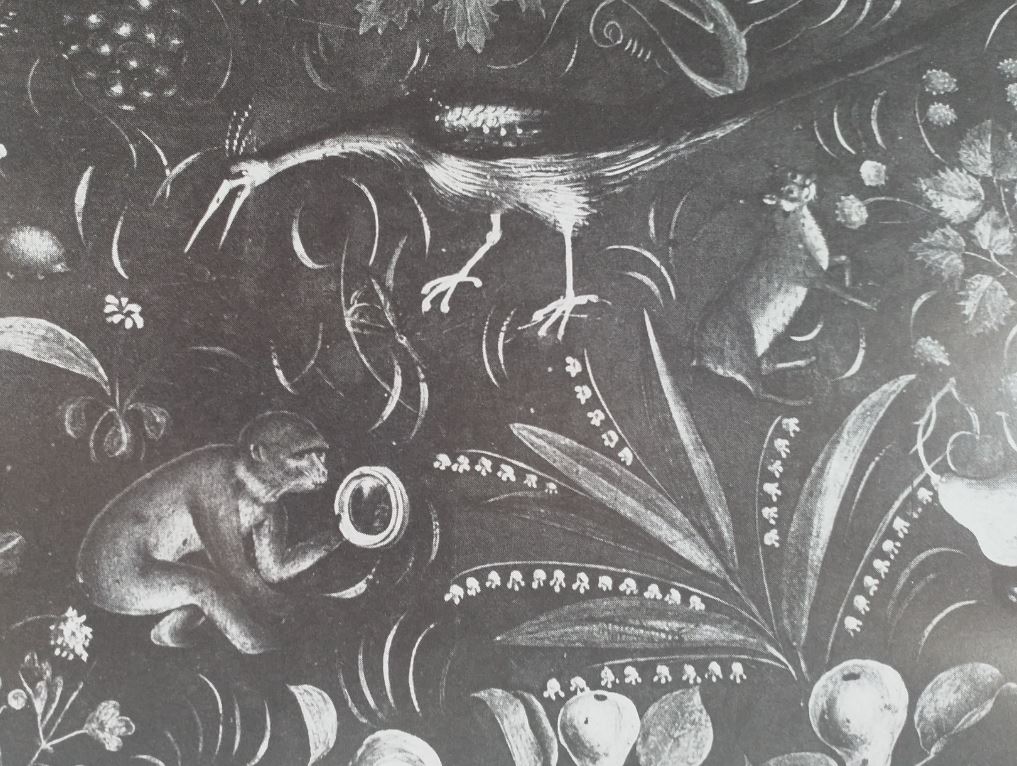

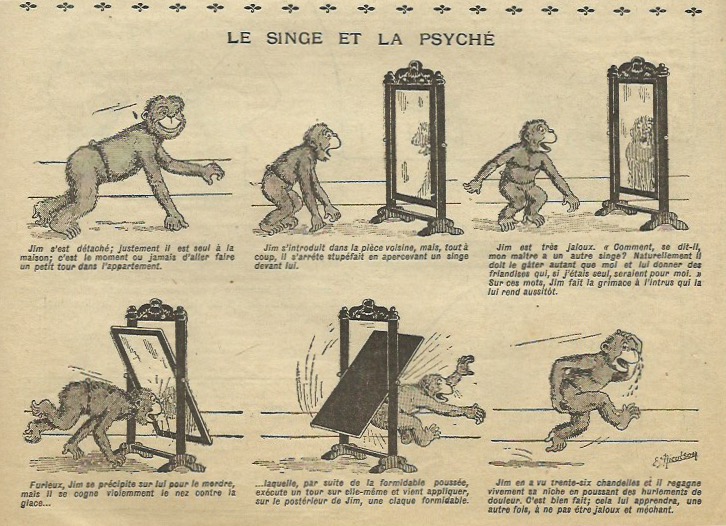

Janson a trouvé cette illustration tardive où le miroir est remplacé par un ruisseau : le singe « s’asseoit et joue avec son image », sans prendre garde au chasseur et aux chiens qui vont le dévorer.

![]()

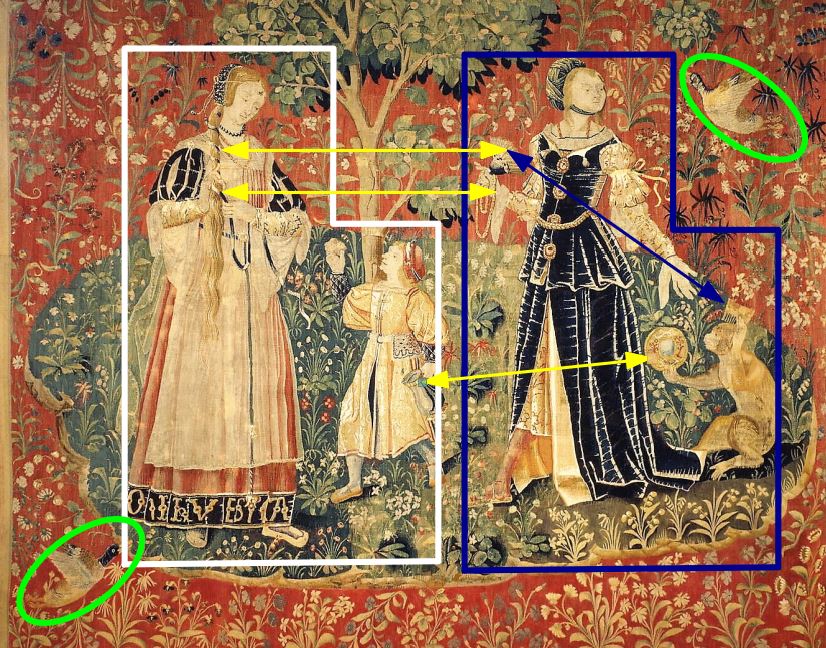

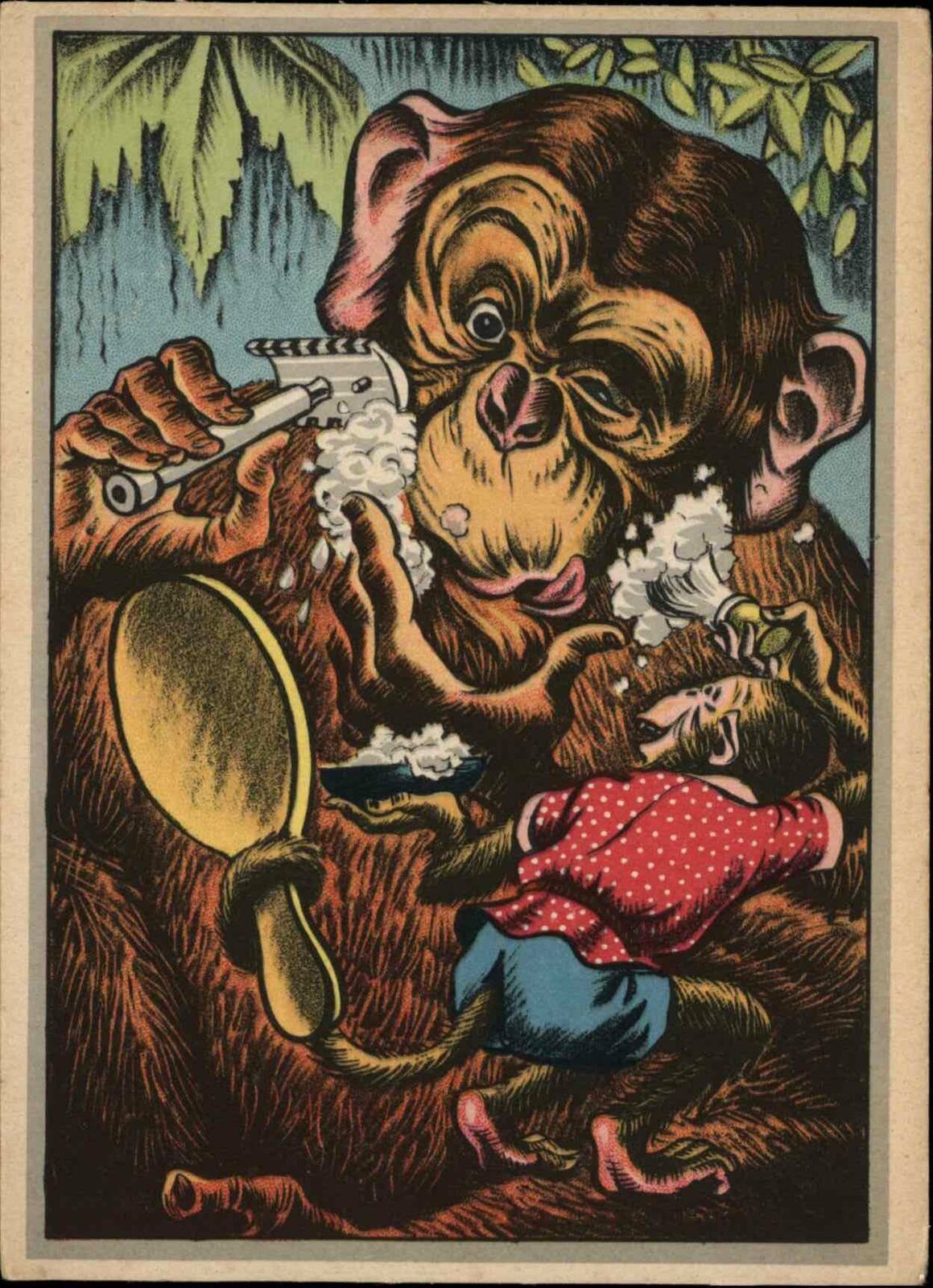

Du singe pris au singe prenant

Le thème du colporteur paresseux dont les marchandises sont dérobées par des singes a été très largement étudié [18]. Nous n’allons reprendre ici que les exemples comportant un singe au miroir.

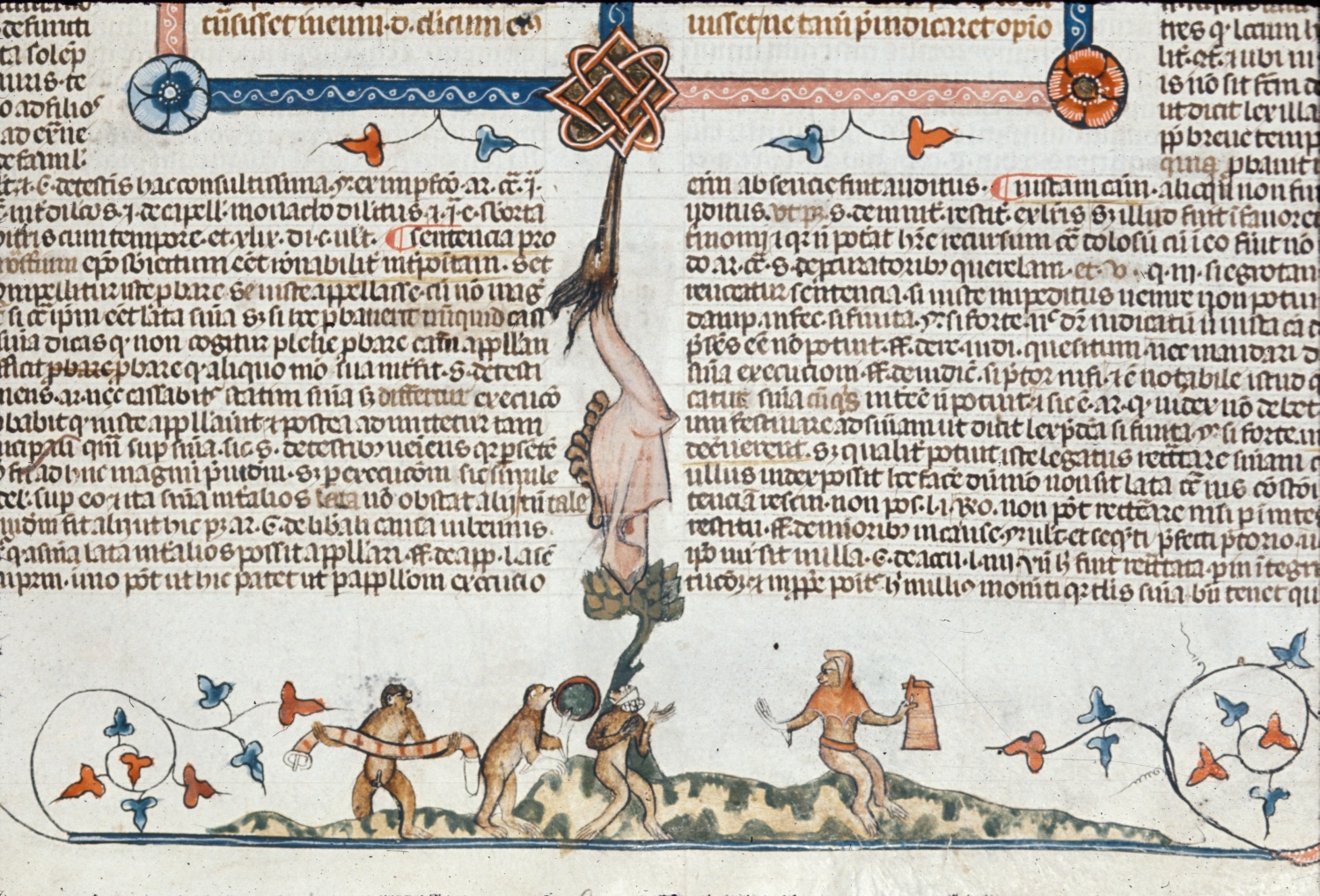

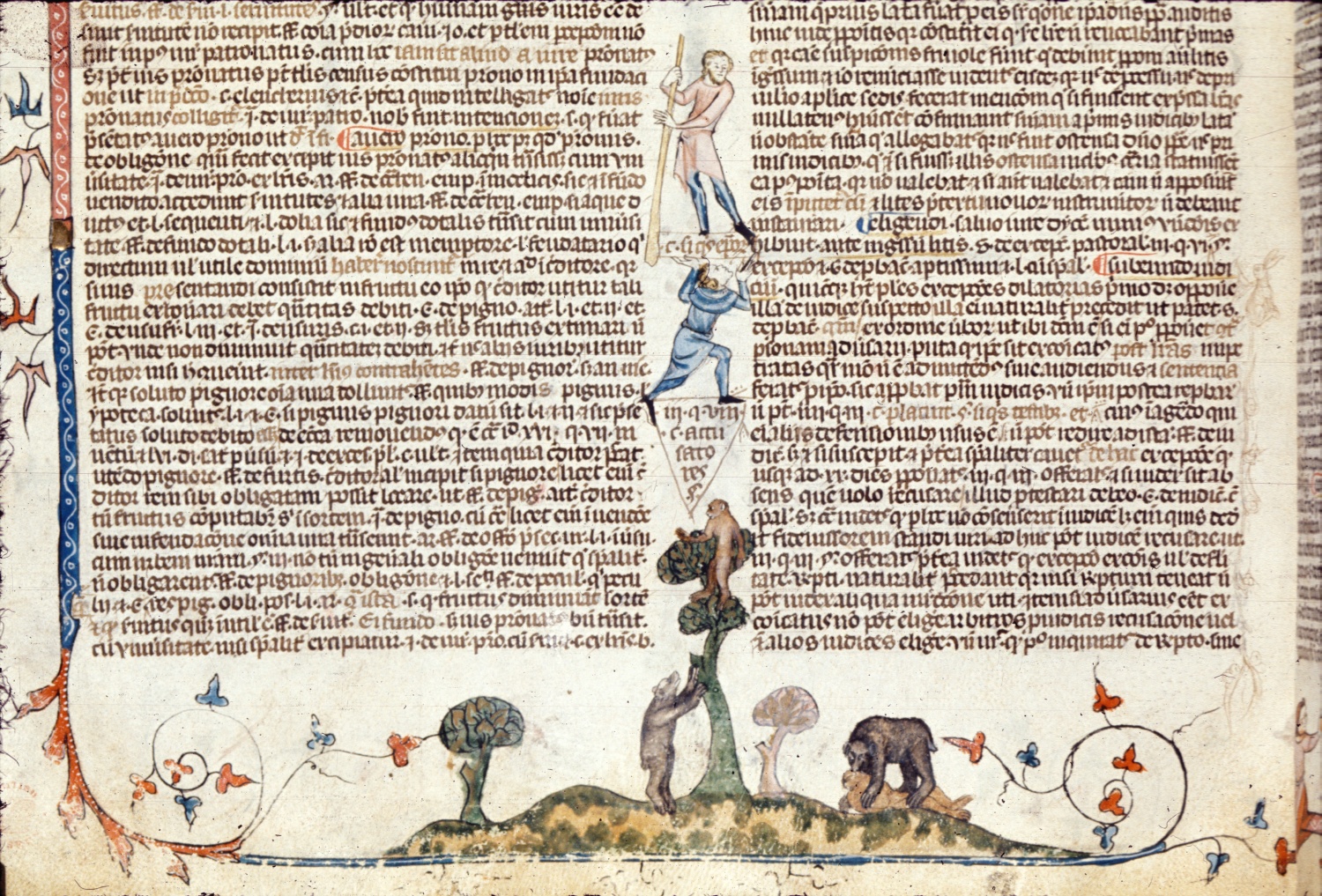

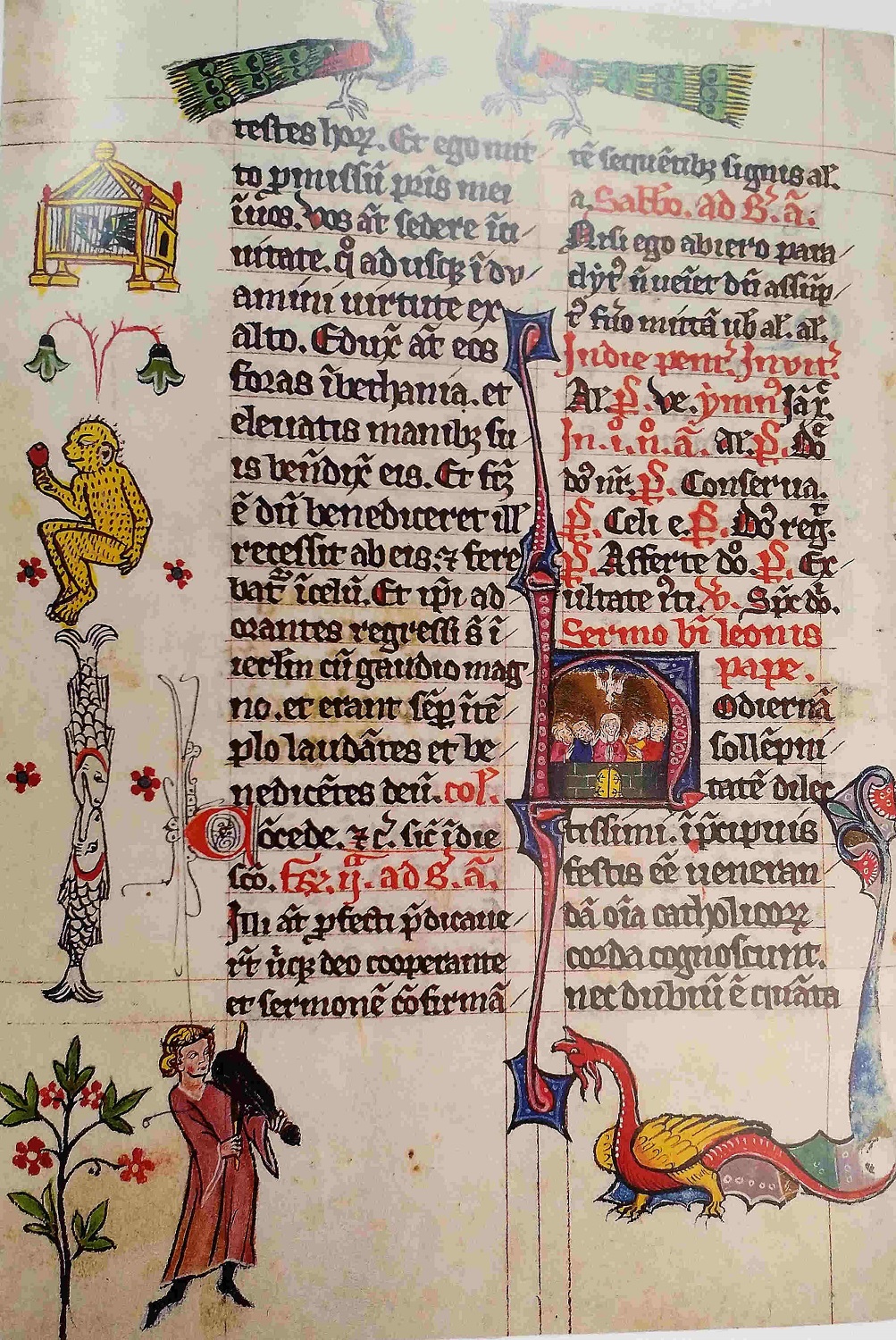

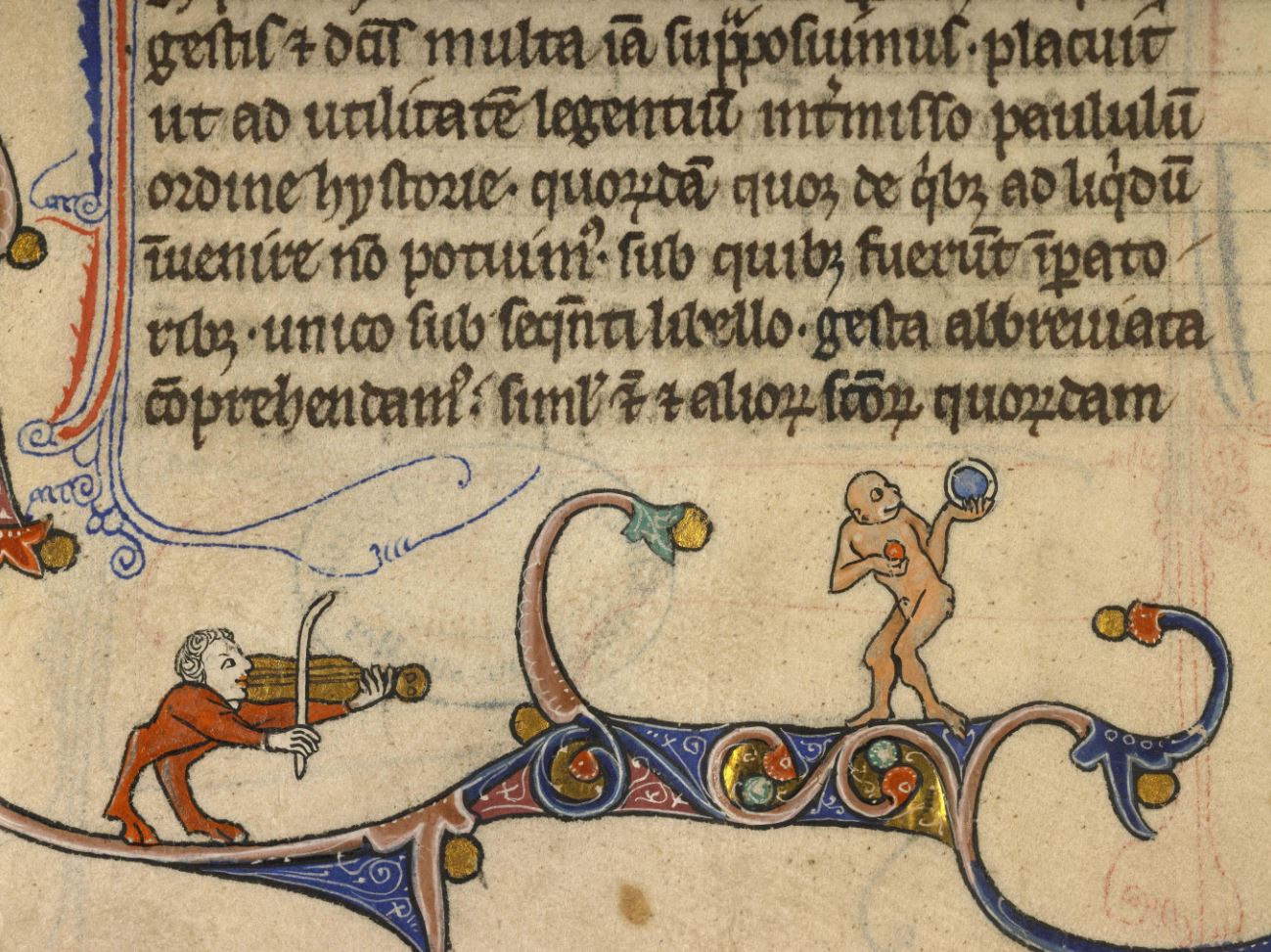

Les Décrétales de Smithfield

Ce recueil très austère de textes juridiques s’agrémente en bas de page de joyeuses drôleries , sans rapport avec le texte, mais qui servaient dans doute de moyen mnémotechnique pour repérer les différentes sections du manuscrit.

Folio149r Folio149r |

Folio 149v Folio 149v |

Folio 150r Folio 150r |

|---|

Décrétales de Smithfield, vers 1340, British Library MS Royal 10E IV

On voit ici la toute première apparition du thème, sur une suite de cinq marges. Le miroir, brandi par le singe en haut de l’arbre, constitue le point culminant de la troisième scène.

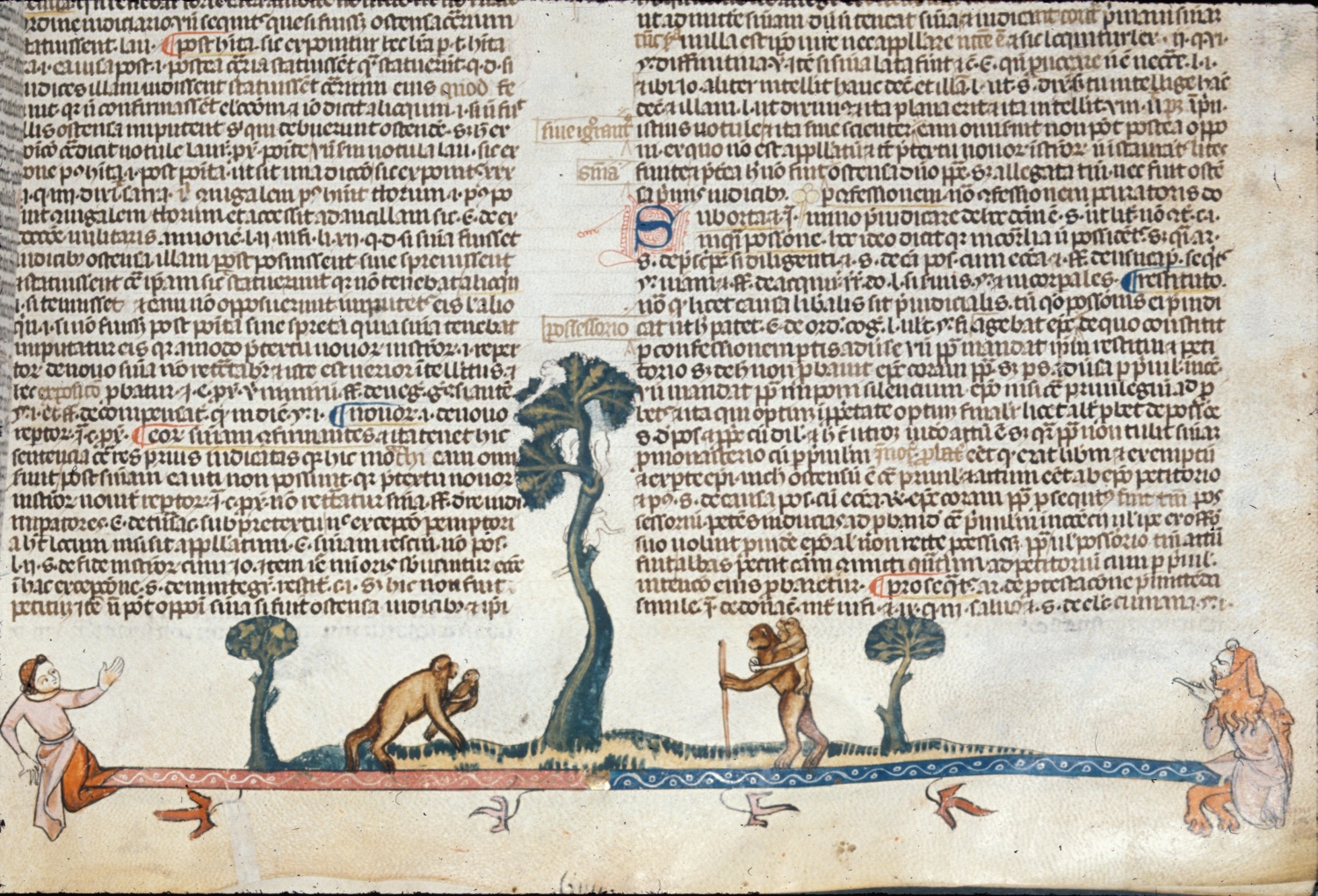

Folio 150v Folio 150v |

Folio 151r Folio 151r |

|---|

La procession des singes chapardeurs se poursuit encore sur deux marges, avec un singe ithyphallique, un second singe au miroir, jusqu’au chef des singes brandissant une chopine, coiffé de la capuche rouge qu’il a volée au colporteur. Ce qui fournit le fin mot de l’histoire : si le colporteur ne s’est pas réveillé, c’est parce qu’il était saoûl.

Folio 151v Folio 151v |

Folio 152r Folio 152r |

|---|

L’illustrateur poursuit ensuite dans la veine simiesque avec une autre histoire, celle de singes vaincus par des ours. Puis celle des singes portant leurs petits.

Malgré les recherches intensives de nombreux érudits, on n’a pas trouvé l’origine de l’histoire du colporteur ([1], p 216).

Janson propose à juste titre ([1], p 218) qu’elle est née du retournement comique de la chasse au singe, telle que racontée à la même époque par le commentateur de l’Enfer de Dante : au chasseur astucieux déballant de son sac son matériel répond le colporteur inconscient, dévalisé par les singes vengeurs.

Pour Kenneth Varty [18a], le colporteur dévalisé serait la transposition simiesque d’un épisode du Roman de Renard, dans lequel celui-ci dérobe, à un pèlerin endormi sous un pin, son aumônière (qui contient une herbe « bonne pour échauffer et pour fièvres de corps ôter ») et surtout son esclavine qu’il met sur sa tête : autrement dit les équivalents de la chopine et de la capuche du chef des singes, au fol 150r.

Je suis quant à moi l’opinion de Janson, selon laquelle l’histoire préexistait aux Décrétales. Kenneth Varty a néanmoins mis le doigt sur un point-clé : l’illustrateur des Décrétales, très influencé par le Roman de Renard, a pu délibérément donner à la scène du colporteur des caractéristiques renardines (chopine, capuche).

Le colporteur au XIVème siècle

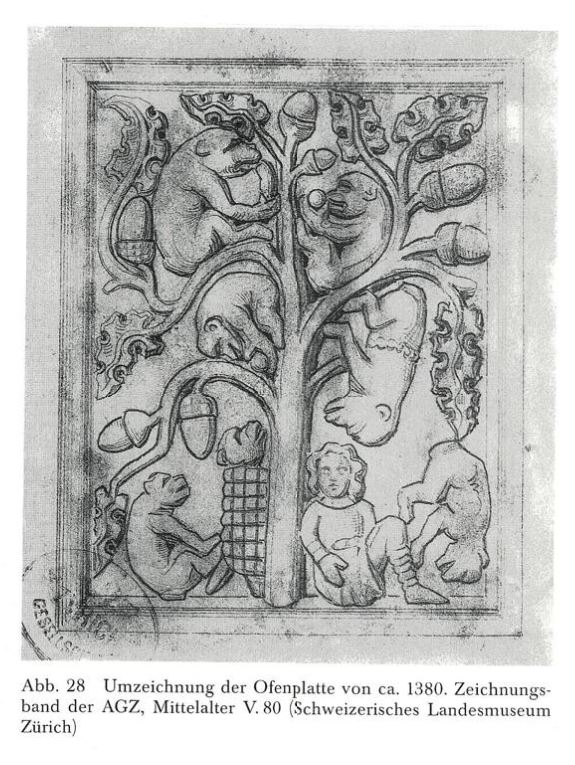

Dessin d’une plaque de four, vers 1380,Schweizerisches LandesMusem, Zürich. ( [19], fig 28)

La plaque originale est trop mal conservée pour décider si le singe en haut à gauche tient un miroir ou autre chose ; elle constitue nénamons le seul jalon subsistant du XIVème siècle.

Le colporteur au XVème siècle

Un bon siècle après les Decrétales, l’histoire revient, non sans à propos, pour décorer une coupe à boire !

|

|

|---|

Coupe à boire, 1425–50, Pays Bas du Sud, MET

On y retrouve le miroir trois fois :

- dans la main du singe qui peigne absurdement le colporteur endormi,

- abandonné sur le sol près du coffre…

- …et brandi par un singe en haut de l’arbre, au dessus d’un autre singe chaussé.

L’image se souvient de la chasse au singe et ridiculise ses instruments, le miroir, les chaussures et les ceintures, éparpillés dans cette iconographie joyeuse [19a].

.

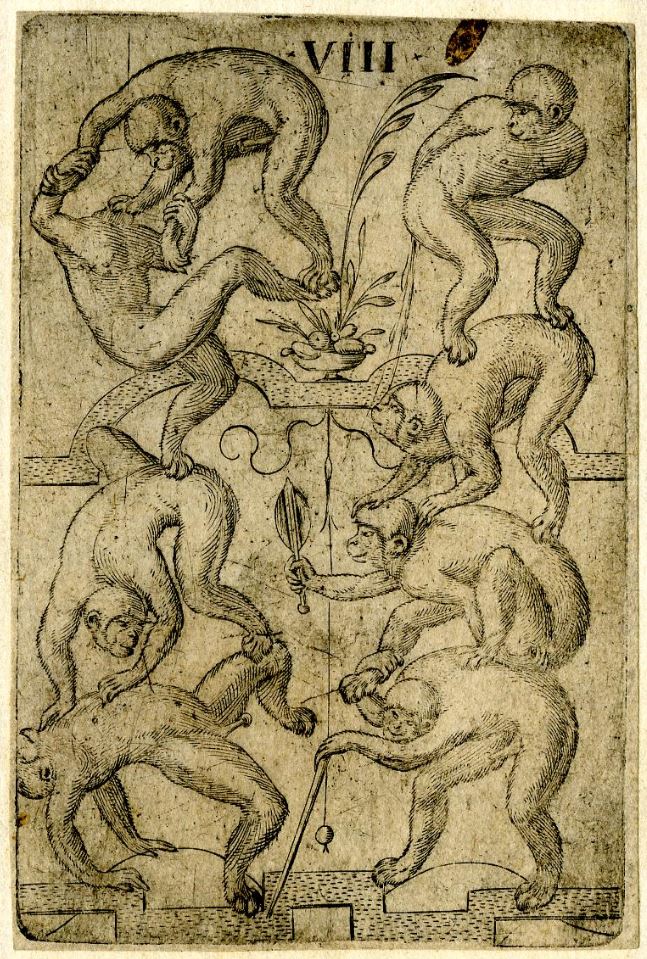

Vers 1460,Istanbul. Topkopi Saray Palace Museum, Hazine 2153, folio 145 Vers 1460,Istanbul. Topkopi Saray Palace Museum, Hazine 2153, folio 145 |

1470-90, British Museum 1470-90, British Museum |

|---|

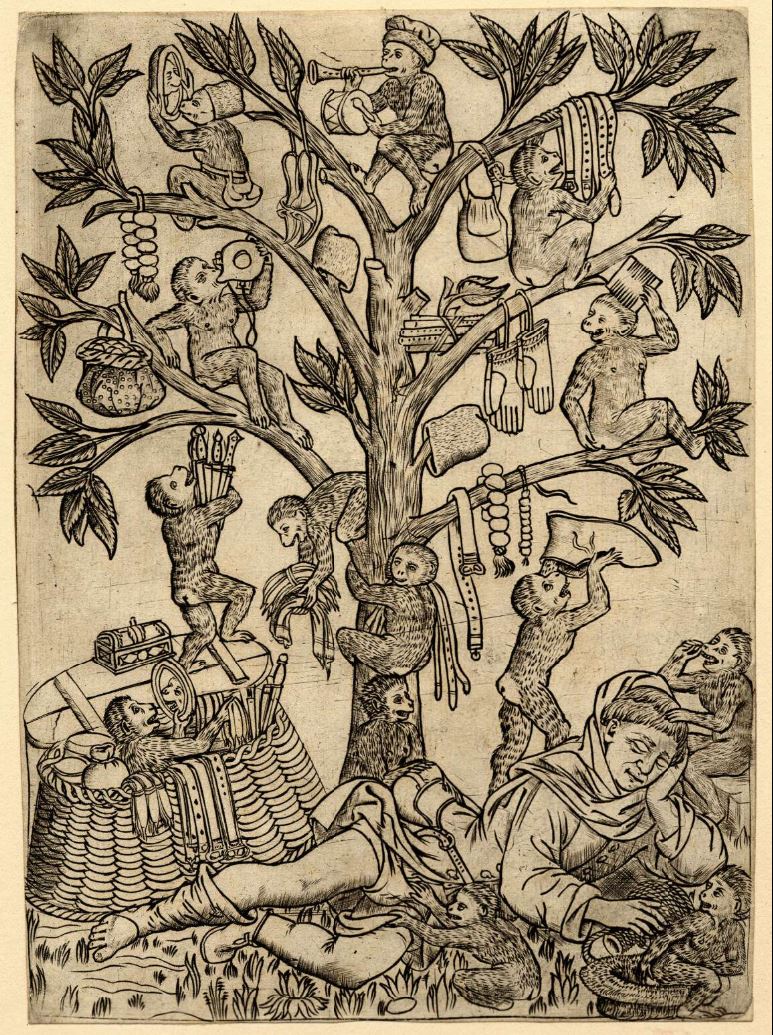

Les singes et le colporteur, gravures florentines.

Le grand déballage est ici prétexte à de nouveaux gags : le singe qui se saôule, celui qui chie dans le chapeau du colporteur, celui qui lui mange des poux dans la tête. Pour ajouter au chaos général, les deux singes au miroir, à gauche sont éloignés du singe qui se peigne, à droite. A noter que l’illustrateur ne doute pas que l’animal soit capable de se reconnaître dans le miroir, puisqu’il nous montre celui du haut admirant son nouveau chapeau.

Un singe tente de regarder sous la culotte tandis qu’un autre, en posant la main sur la bourse, nous indique ce qu’il y a à voir. Ce dernier gag fait du mercier aviné ridiculisé par les singes une parodie transparente de Noé ivre mort et moqué par ses fils ([1], p 220)

Un singe tente de regarder sous la culotte tandis qu’un autre, en posant la main sur la bourse, nous indique ce qu’il y a à voir. Ce dernier gag fait du mercier aviné ridiculisé par les singes une parodie transparente de Noé ivre mort et moqué par ses fils ([1], p 220)

Le texte de la gravure la plus ancienne confirme la moralité de l’histoire [19b] :

|

Dors profondément, maître Pieterlin, nous viderons ta bourse et le panier que tu as posé. A voyager léger mènent la main preste et le vin dans la tête. |

DORMI FORTE MAEZRO PIETERLIN NOI VOTER EN / TVO ISCHARZELIN ELTVO PENIER CHE TV POSA / CHAMINAR LEGIER MENIANO LAMAN PRESTA TVA EL VINO [NELLATESTA] |

Dans la gravure plus récente, le texte explicatif a disparu, remplacé par la bouteille vide sous la main droite du poivrot.

Mois de Mai

Mois de Mai

Heures à l’usage de Paris, vers 1480 , BNF NAL 3115 fol 5r

De manière très originale, l’Arbre aux singes vient décorer la page du mois de Mai de ce calendrier : sans doute parce que ce mois est celui des plaisirs et de la ballade à la campagne, mais aussi celui de la coutume des arbres ou branches qu’on coupe pour décorer les maisons (voir 5.6 Un cas d’école : le Printemps et la promenade en barque).

Les Singes et le Colporteur au XVIème siècle

Table de jeux peinte (détail)

Hans Herbst (autrefois attribuée à Holbein), 1515, Schweizerisches LandesMusem, Zürich.

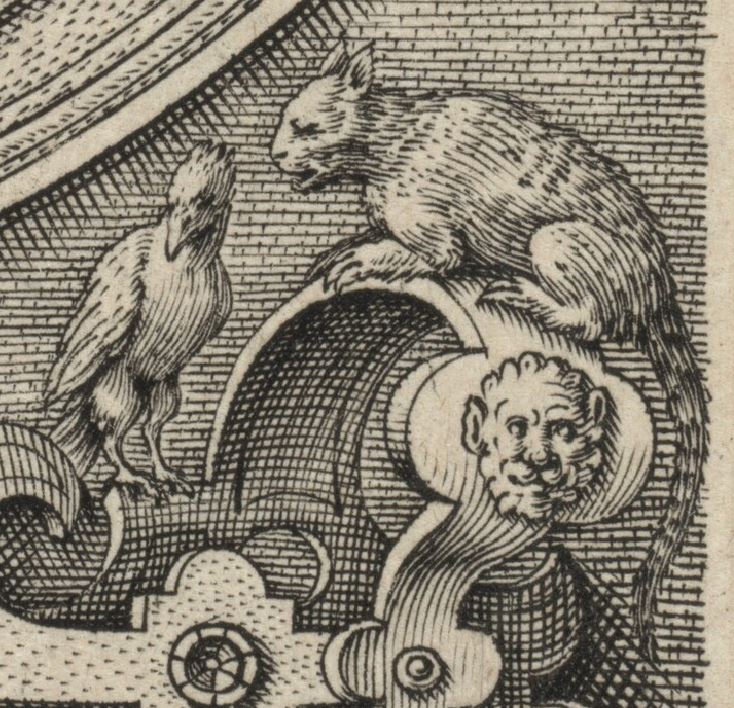

Le singe tient le miroir de la main gauche et de la droite un paquet de lacets rouges à bout métallique. Juste en dessous, son collègue tient de la main gauche un vase de verre identifiable comme un urinoir d’église (Kuttrolf), et de l’autre un chapelet rouge ( [19], p 88). Il y a probablement un effet comique d’imitation entre d’une part les deux objets de verre (le miroir et l’urinal), d’autre part les deux objets rouges (lacets et chapelets) : comme si les quadrupèdes mobilisaient toute leur intelligence simiesque pour deviner à quoi peuvent bien servir ces objets en apparence similaires.

D’autant que dans le dos du singe au miroir, la silhouette inversée de l’écureuil mangeant sa noisette donne l’image d’un animal peu absorbé par les spéculations. On peut aussi voir dans le sage écureuil le contre-exemple du singe orgueilleux et du colporteur paresseux ( [19], p 92).

Des singes et autres bestes joyeuses, Dialogue 61 des Remèdes de l’une et l’autre fortune, Pétrarque

Des singes et autres bestes joyeuses, Dialogue 61 des Remèdes de l’une et l’autre fortune, Pétrarque

Illustration de Hans Weiditz, 1532, British Museum

L’histoire du colporteur endormi figure en haut à gauche. Les singes accrochent dans l’arbre une multitude de ceintures et des miroirs, soit précisément leurs antiques moyens de piégeage. Concernant le miroir :

- à gauche, un singe lui montre ses dents ;

- à droite, un confrère le présente absurdement au colporteur endormi.

Les spectateurs cultivés ne pouvaient manquer d’y voir une sorte de revanche des singes contre leurs chasseurs. En celà, la composition de Weiditz est plus inventive que le texte de Pétarque, qui se contente, d’après Cicéron, de qualifier le singe de « bête monstrueuse qui naturellement est inclinée à tout mal et n’est jamais aise ni joyeuse si elle ne fait toujours quelque mal ».

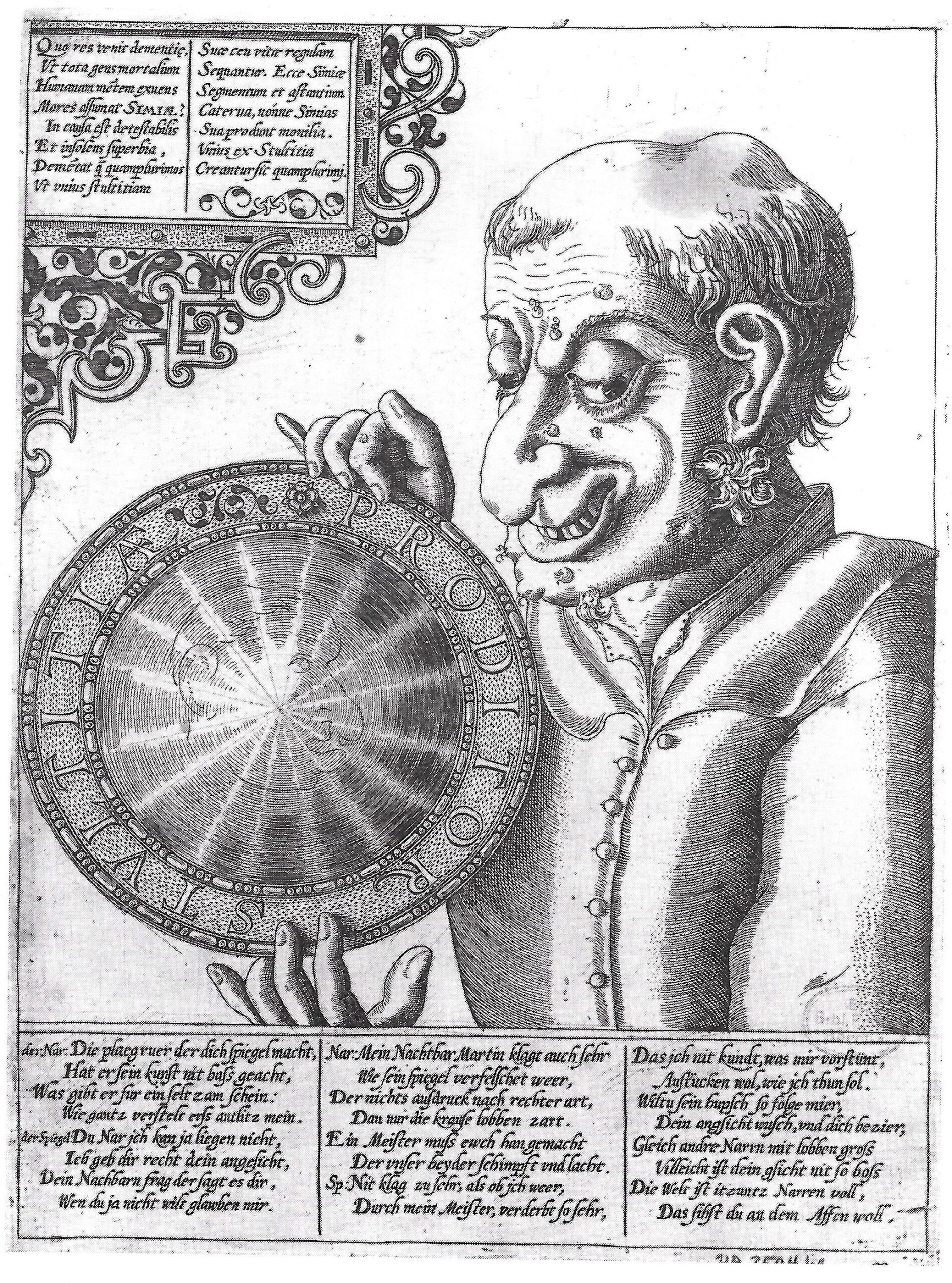

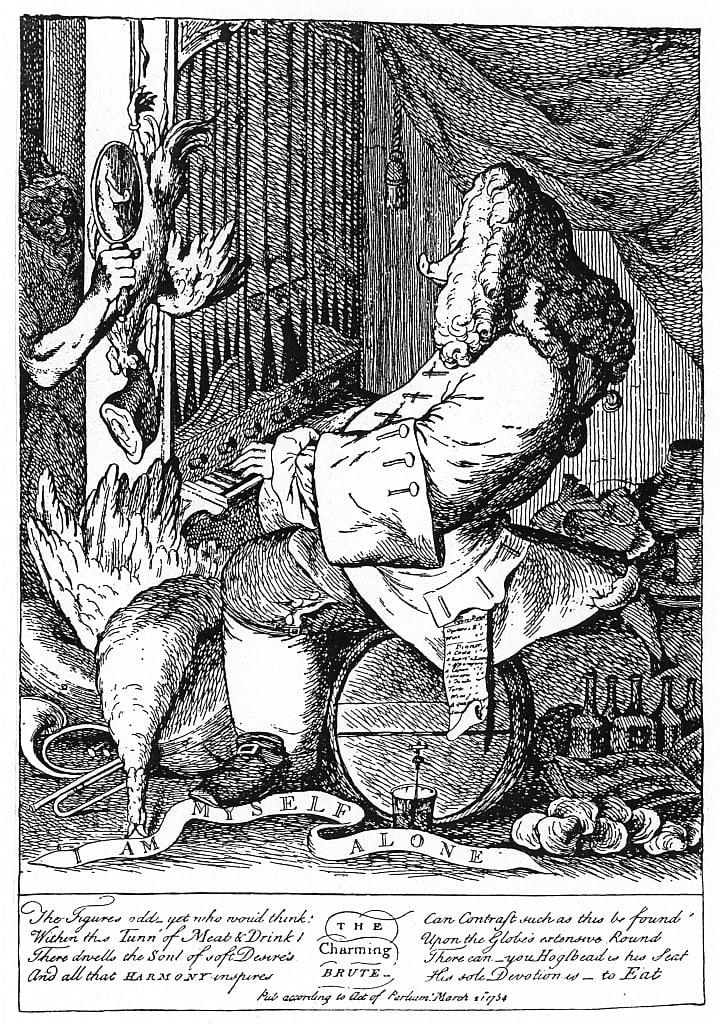

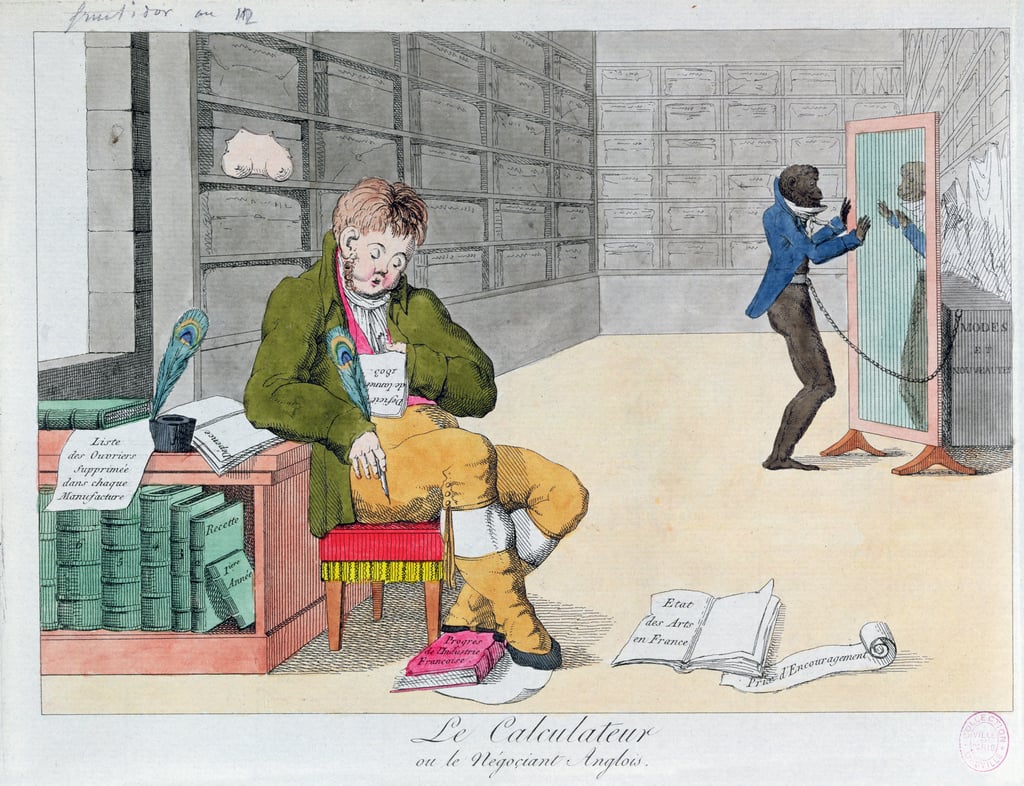

La surenchère grinçante du thème va se poursuivre durant toute le XVIème siècle, donnant aux singes facétieux une coloration de plus en plus négative, dans une critique transparente de la condition humaine. Comme le résume John B . Friedman [18] :

« l’usage emblématique du peigne et du miroir – symboles standards de la vanité humaine dans l’art – ainsi que le déshabillage du mercier indiquent que cette mascarade avait un caractère nettement moral et qu’elle était comprise non seulement comme le gâchis de la marchandise, mais aussi comme un avertissement contre la Vanité et l’ivresse. »

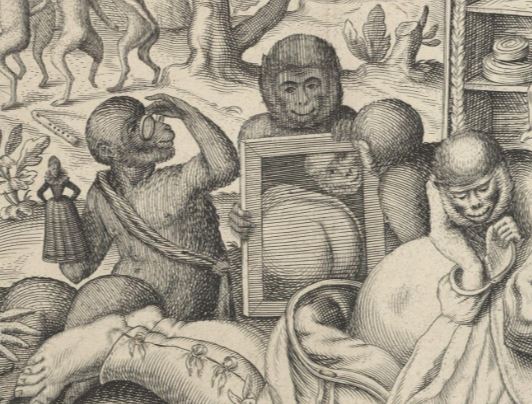

Gravure d’après un dessin de Brueghel, 1562 (détail)

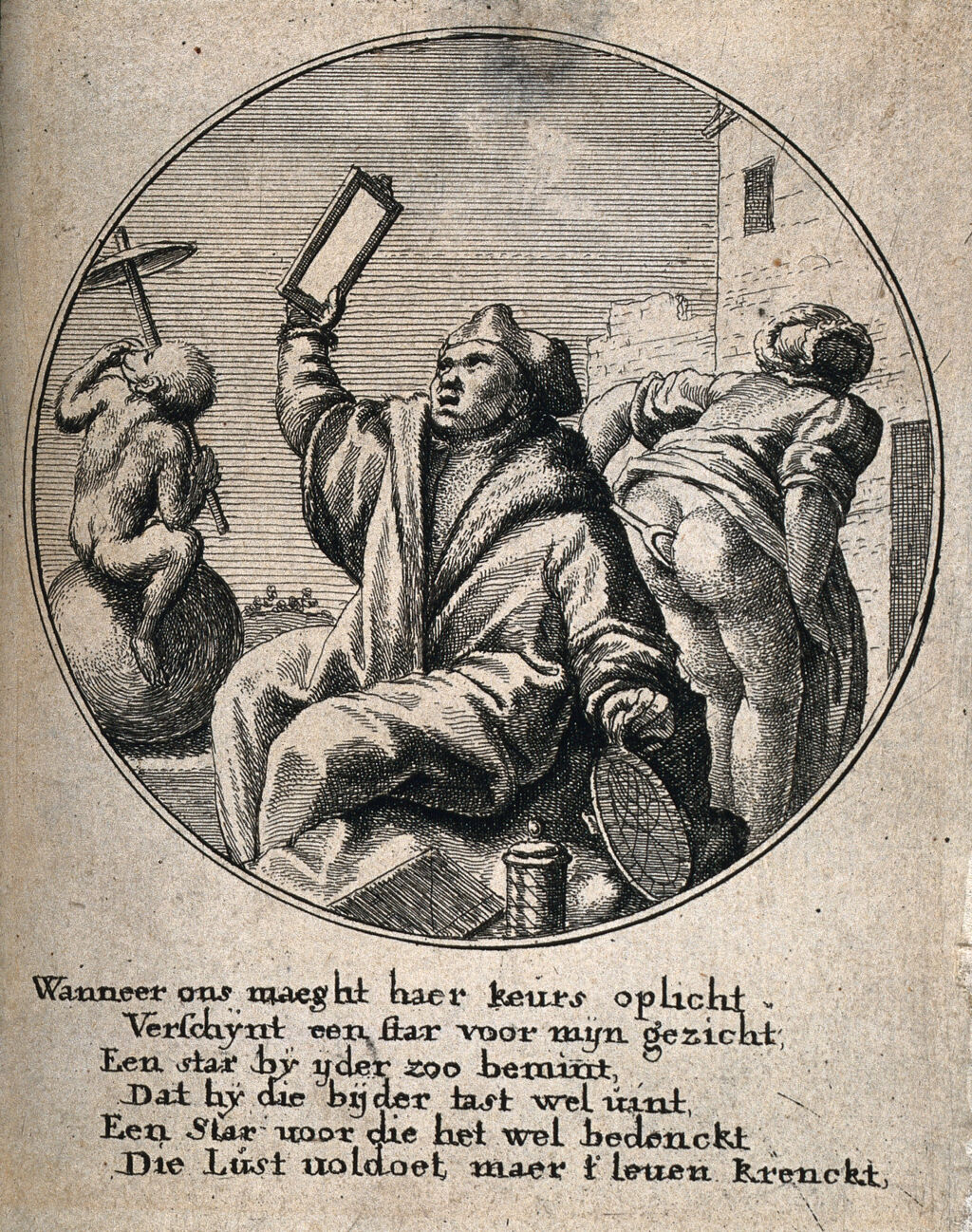

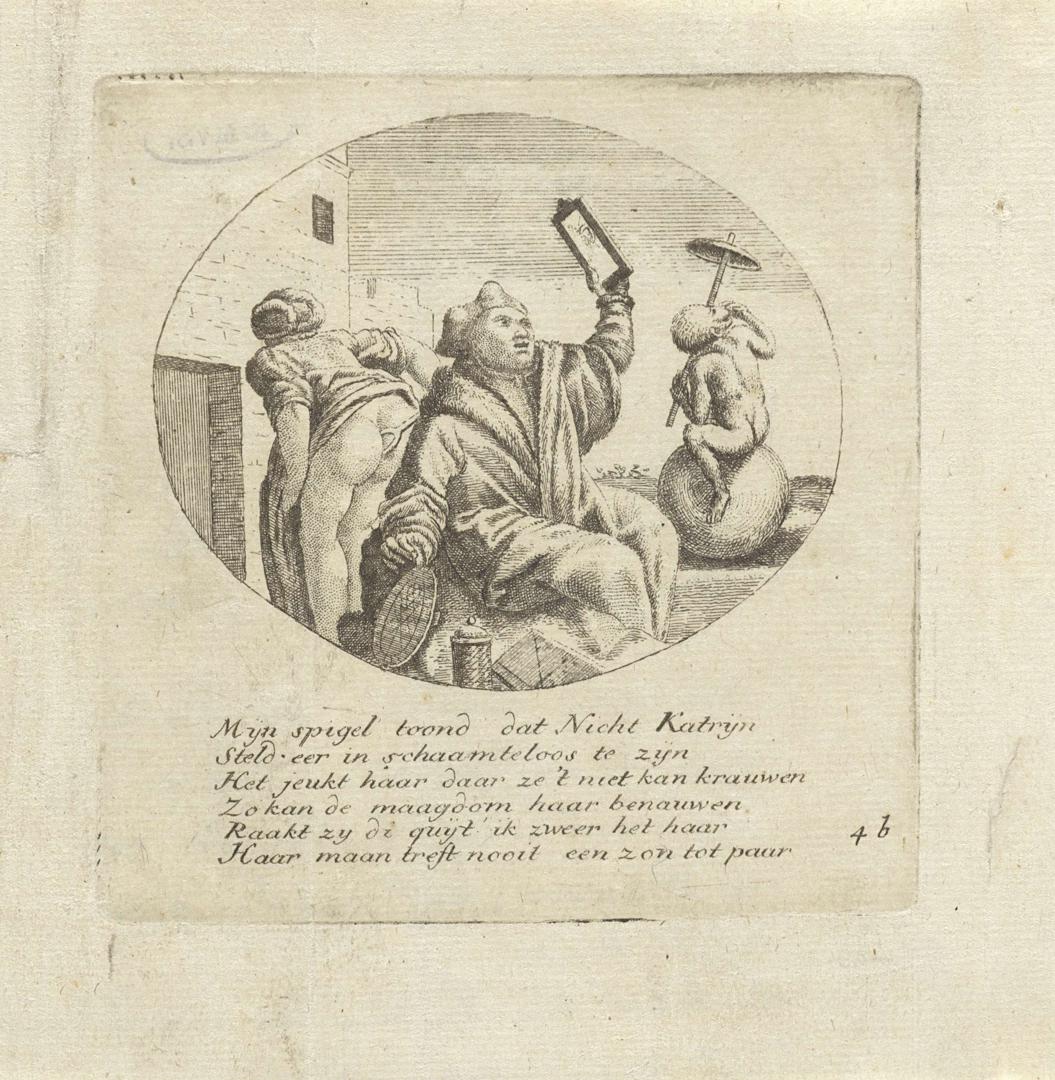

Brueghel marque un point culminant dans l’abjection, en faisant cohabiter, à proximité de sa signature, le bran, le foutre et le pet. Le singe au miroir est en érection devant sa propre image, tandis que son comparse vu de dos exhibe son anus et des bourses qui traînent (sur cette métaphore classique, voir ZZZ).

Pieter van der Borcht (I), 1580-85 (détail)

Dans cette aporie, les lunettes contrecarrent le miroir et empêchent le singe de se voir.

Pieter Feddes van Harlingen, 1610-23 (détail)

Le miroir marie la face du singe au cul de l’homme, tandis que le singe à lunettes empale la poupée sur sa main et que le singe à barbe fourre la sienne dans la poche.

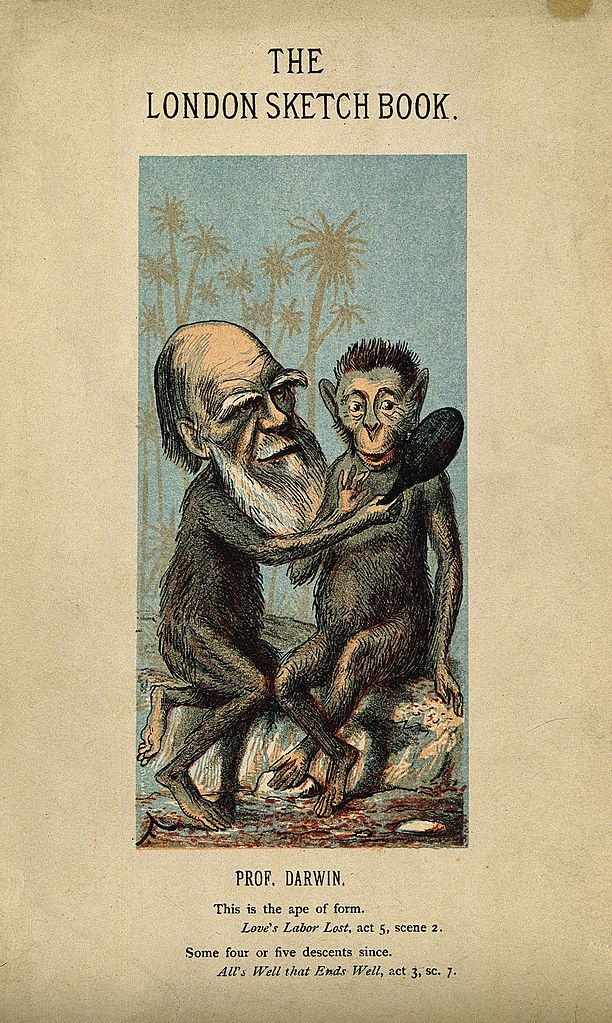

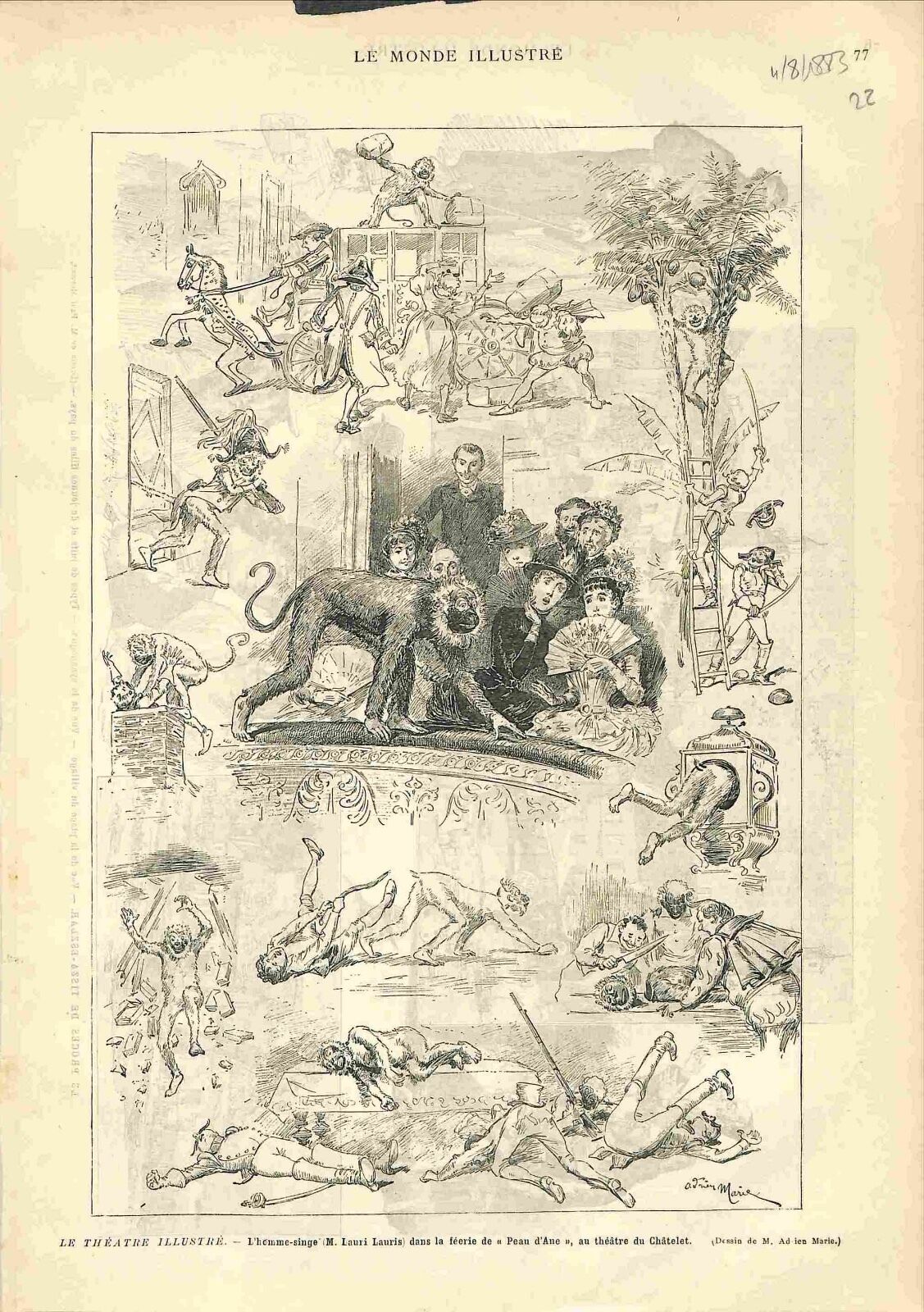

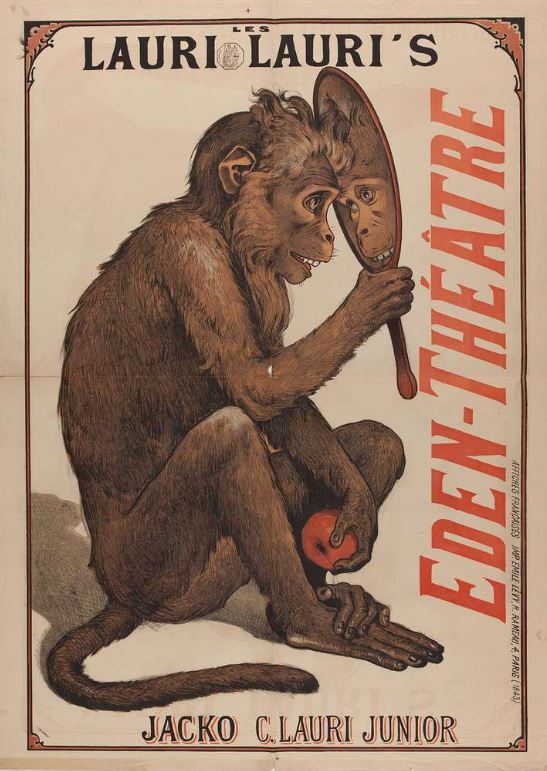

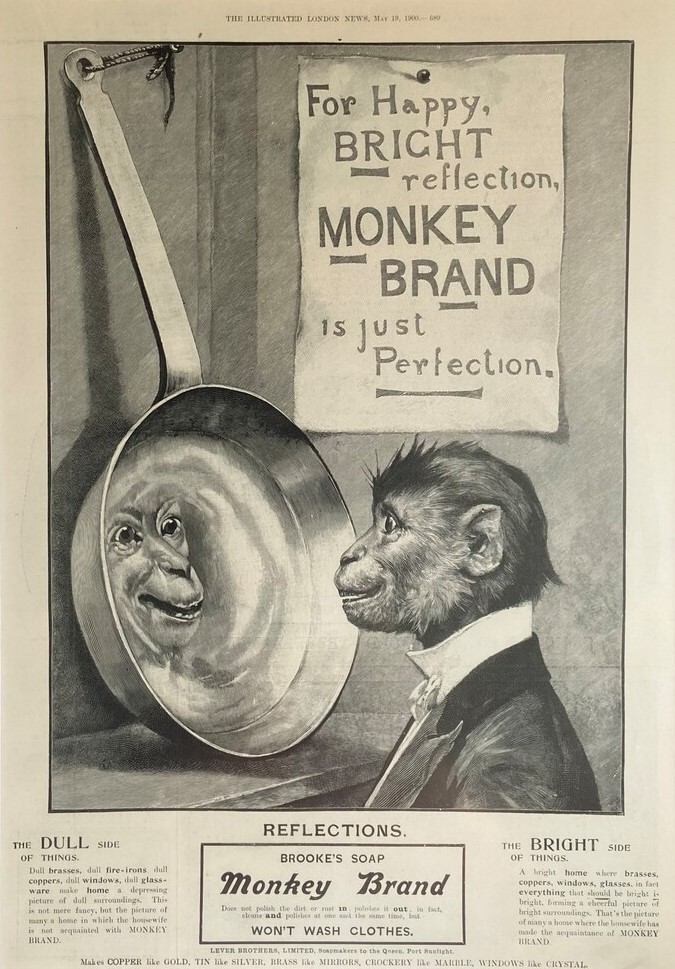

Des résurgences modernes

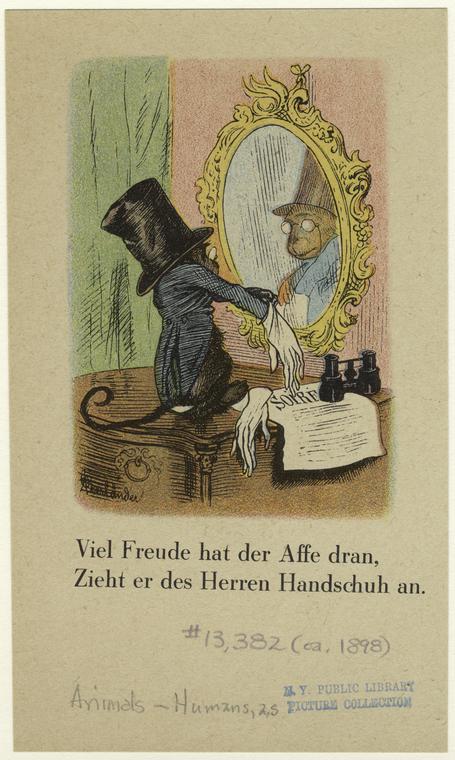

Le singe a grand plaisir à passer le gant de son maître

Viel Freude hat der Affe dran, Zieht er des Herren handschuh,

Caricature de Adolf Oberländer, 1898, NYPl digital.

Cette caricature remplace le thème géneral de la Vanité humaine par le thème particulier du domestique qui se prend pour le maître. Le prospectus « SOIREE » laissé de côté rappelle que si le singe est malin, il ne sait pas lire ni non plus utiliser les jumelles de théâtre. Les volutes sophistiquées du cadre ridiculisent l’animalité de la queue, et les gants blancs le poil noir.

George Cruikshank,1850 George Cruikshank,1850 |

Von Bayros, 1909 Von Bayros, 1909 |

|---|

Illustration pour « La racine d’or », conte de la 5ème journée du Pentamerone

Dans ce conte, l’héroïne, Parmetella, ouvre par curiosité une boîte emplie d’instruments de musique destinés à un mariage, qui s’échappent et volent partout.

Von Bayros, remplace les instruments par des couvre-chefs divers, et transpose le colporteur détroussé en une femme à poil au milieu de singes dont deux, enturbannés, partagent avec elle le miroir de la Vanité.

Carte postale humoristique tchèque, 1932

En voyant sa « lune » dans le miroir, le vieux beau comprend que l’heure est venue de faire une fin :

« Il est temps pour moi de devenir sérieux, ma calvitie s’agrandit »

![]()

En synthèse

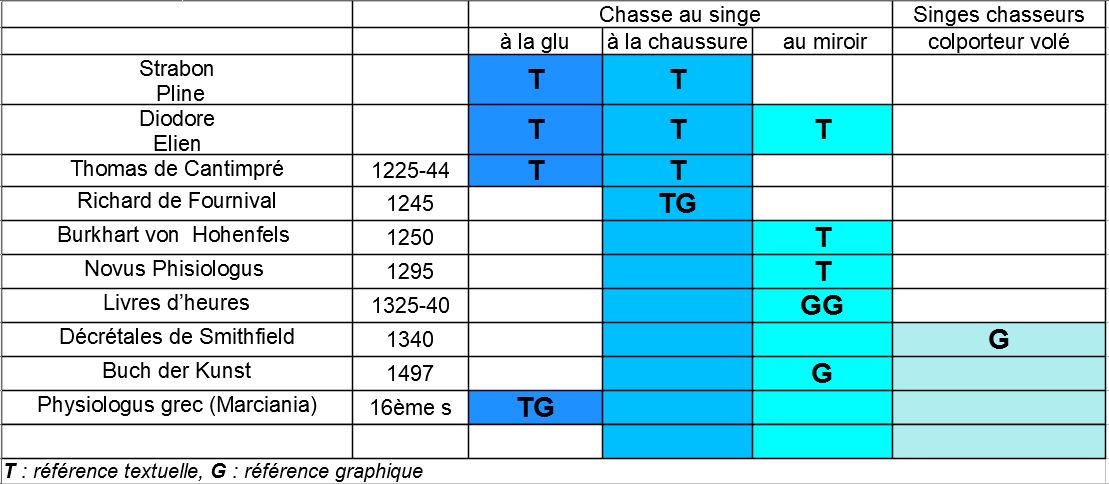

Les trois méthodes de chasse au singe décrites dans les textes antiques ont été très inégalement représentés :

- la chasse à la glu une seule fois et très tardivement, dans le Physiologus grec de la Marciana ;

- la chasse à la chaussure assez fréquemment : ressuscitée des auteurs antiques par le De natura rerum de Thomas de Cantimpré et mise à la mode par le Bestiaire d’amour de Richard de Fournival.

Pour la chasse au miroir, il n’a pas de bestiaire intermédiaire entre les auteurs grecs (Diodore et Elien) et la première référence littéraire dans le monde germanique (Burckart von Hohenfels). Deux représentations possibles apparaissent vers 1320-40 (l’une en Angleterre, l’autre à Paris), de manière trop sporadique pour qu’on puisse imaginer que la figure du singe au miroir ait été largement interprétée comme une référence à sa chasse : d’autant que l’animal universellement connu pour être chassé de la sorte était le Tigre. Il est probable que l’apparition inexpliquée, dans deux textes germaniques, de la chasse au miroir pour le singe ne soit pas une résurgence antique, mais une invention, favorisée par la proximité alphabétique entre l’article Singe et l’article Tigre, inaugurée par le De natura rerum.

La raison pour laquelle l’iconographie de la chasse au miroir a avorté est que le singe au miroir a été entièrement absorbé par sa parodie, l’iconographie vengeresse du colporteur détroussé, qui démarre justement vers 1340.

![]()

Article suivant : 2 Thèmes médiévaux connexes

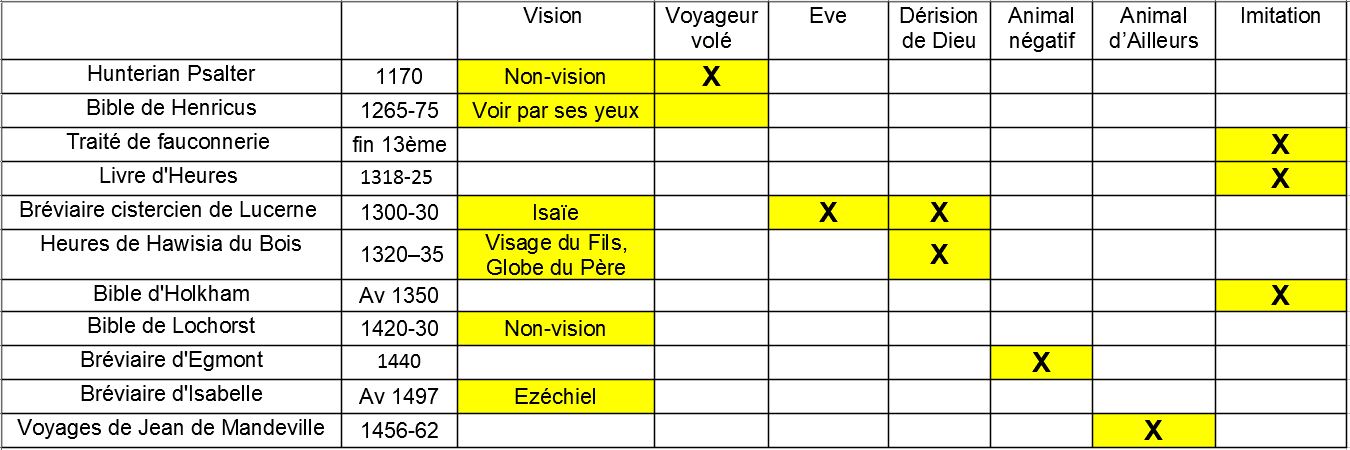

Dans cet ouvrage de référence, il n’y a que dix cas de singes au miroir (parmi les 1500 singes dans d’innombrables postures. J’ai traité les huit pour lequels des reproductions sont disponibles.

– Bréviaire de Marie de Valence, 1330-40, Cambridge Dd. 55 fol 388

– Psautier, Chartres BM 549 (pas de reproduction, détruit en 1944)

– Livre d’heures à l’usage d’York, vers 1300, D.P. 12 fol 76 [34]

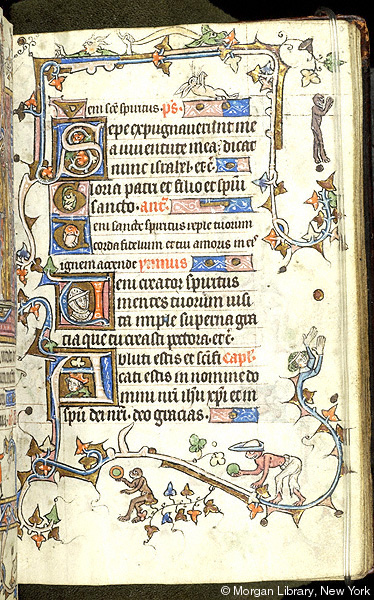

– « Bird psalter » fin 13ème, Fitzwilliam 2-1954 fol 152v

– Livre d’Heures, Saint-Omer, 1320-29, Morgan MS M.754 fol. 20r !

– Psautier, Nancy, Musée lorrain MS 249 fol 274

avec peigne :

– Le Roman de la Rose, 1325-50, BNF Français 25526 BNF FR 25526 fol 133v

– Psautier de Louis le Hutin, 1315, Cathédrale de Tournai, B.C.T. A 17 fol 219v

– Livre d’Heures, Gand, vers 1300, Walters Museum W85 fol 89

se grattant le postérieur :

– Traité de fauconnerie, fin 13ème, BNF FR 12400 fol 20

Emil Peters, « Der griechische Physiologus und seine orientalischen Übersetzungen », 1898, p 15 https://archive.org/details/dergriechischph00unkngoog/page/n24/mode/1up

Zucker A., « Physiologos : le bestiaire des bestiaires » Grenoble, 2004.

https://archive.org/details/pierregringore00oulmuoft/page/126/mode/1up?ref=ol&view=theater&q=singe

https://books.google.fr/books?id=QzpCAAAAIAAJ&pg=PA34

Elien le Sophiste, La Personnalité des animaux, XVII, 25, https://topostext.org/work/560

https://www.biodiversitylibrary.org/item/89647#page/513/mode/1up

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31970027879896&view=1up&seq=235

« Dice ch’era simile di bertuccia: la bertuccia ogni cosa ch’ella vede fare altrui, vuole fare: dicesi che’l cacciatore che vuole pigliare la bertuccia, va nel bosco dove egli crede essere veduto dalla bertuccia, et pone specchj et altro fuori del sacco; poi nell’ ultimo si mette uno paro di calzari et legaglisi, et poi si gli trae et partesi, et sta presso in qualche cespuglio nascoso: la bertuccia, partito ch’egli è, che vuole fare quello che ha veduto fare a lui, viene et mettesi i calzari et legaglisi, et quando gli ha legati, il cacciatore sopraggiugne et truovala impacciata, et a quel modo la piglia. »

https://www.academia.edu/6848564/The_Peddler_Robbed_by_Apes_Topos_Parchment_to_Print_and_Back_Again

Sur son développement à la Renaissance, voir

Michel Weemans « Herri met de Bles’s Sleeping Peddler: An Exegetical and Anthropomorphic Landscape » The Art Bulletin, Vol. 88, No. 3 (Sep., 2006), pp. 459-481 https://www.jstor.org/stable/25067262

Bonnie Young, “The Monkeys and the Peddler”, Metropolitan Museum of Art Bulletin, June 1968, p. 441-454. https://www.metmuseum.org/art/metpublications/the_metropolitan_museum_of_art_bulletin_v_26_no_10_june_1968

Christina Normore « Monkey in the Middle ». In The Anthropomorphic Lens. Ed. Walter S. Melion, Bret Rothstein and Michel Weemans. Leiden: Brill, 2015 https://www.academia.edu/12891567/_Monkey_in_the_Middle_In_The_Anthropomorphic_Lens_Ed_Walter_S_Melion_Bret_Rothstein_and_Michel_Weemans_Leiden_Brill_2015

Physiologus Latin, 1275-1300, BNF Lat 2843E f 68r

Physiologus Latin, 1275-1300, BNF Lat 2843E f 68r

Oppien Cygenetica, 1500-50, BNF Grec 2736 fol 32v

Oppien Cygenetica, 1500-50, BNF Grec 2736 fol 32v Oppien Cygenetica, 1554 BNF Grec 2737 fol 34r

Oppien Cygenetica, 1554 BNF Grec 2737 fol 34r

Lièvre, fol 13v

Lièvre, fol 13v Chat, fol 101

Chat, fol 101 Ours, fol 208

Ours, fol 208 Renard ?, fol 223

Renard ?, fol 223 1287, Lippische Landesbibliothek, LLB Mscr 70 fol 42r

1287, Lippische Landesbibliothek, LLB Mscr 70 fol 42r 1300-25, BL Add MS 11390 fol 24v

1300-25, BL Add MS 11390 fol 24v « IMIA CV SANIS NOSTRAT SERT » (?), Richard of Hotun, 1305, GB Seal no.1388

« IMIA CV SANIS NOSTRAT SERT » (?), Richard of Hotun, 1305, GB Seal no.1388 « HEYL HEYL HEYL » (Salut salut salut), John Punchard, 1312, GB Seal no.2036

« HEYL HEYL HEYL » (Salut salut salut), John Punchard, 1312, GB Seal no.2036

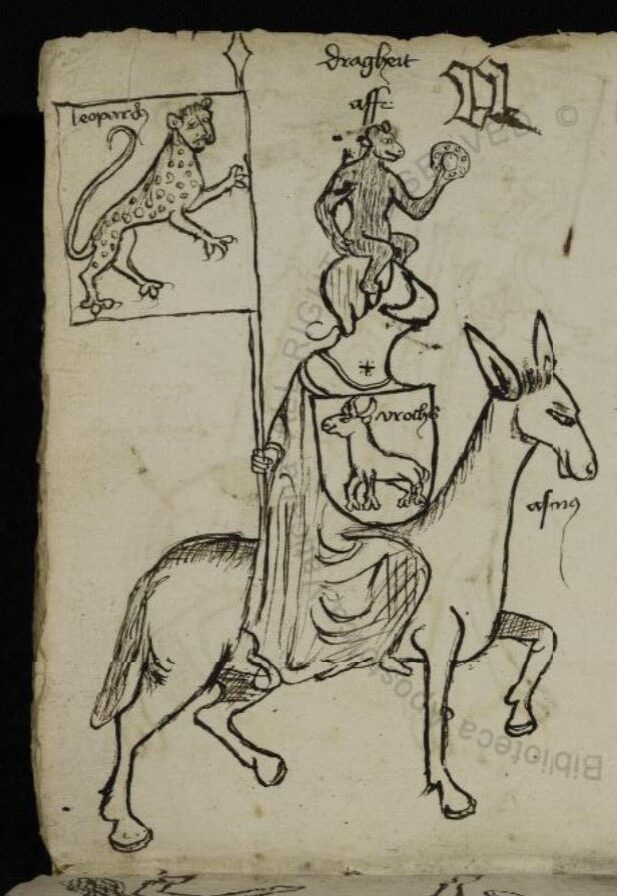

Illustration de l’Etymachia, Anthologie mythographique, 1423-1450, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1726 fol 39v

Illustration de l’Etymachia, Anthologie mythographique, 1423-1450, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1726 fol 39v Buch von den sieben Todsünden und den sieben Tugenden 1474 et 1482, p 22v, Münich BSB [26]

Buch von den sieben Todsünden und den sieben Tugenden 1474 et 1482, p 22v, Münich BSB [26]

Lancelot du Lac, Queste del Saint Graal, Mort le Roi Artur, 15eme s, BnF Français 111 fol 236r (détail)

Lancelot du Lac, Queste del Saint Graal, Mort le Roi Artur, 15eme s, BnF Français 111 fol 236r (détail) Chronique de Charles VI, vers 1480 Français 2596, fol 2r (détail)

Chronique de Charles VI, vers 1480 Français 2596, fol 2r (détail)

Fol 16v

Fol 16v Fol 29r

Fol 29r

Livre d’Heures, 1300, Walters Art Museum W.102 fol 60r

Livre d’Heures, 1300, Walters Art Museum W.102 fol 60r Jacques de Longuyon, Voeux du Paon (Tournai), 1350 Morgan G.24 fol 4v

Jacques de Longuyon, Voeux du Paon (Tournai), 1350 Morgan G.24 fol 4v Minnekätschen, 1400-50, Victoria and Albert Museum

Minnekätschen, 1400-50, Victoria and Albert Museum

Prologue à la Genèse, 1265–75, Bible de Henricus, Bruges, Archief Grootseminarie Ten Duinen, Ms. 1-2 mmfc-18557 fol 1r

Prologue à la Genèse, 1265–75, Bible de Henricus, Bruges, Archief Grootseminarie Ten Duinen, Ms. 1-2 mmfc-18557 fol 1r

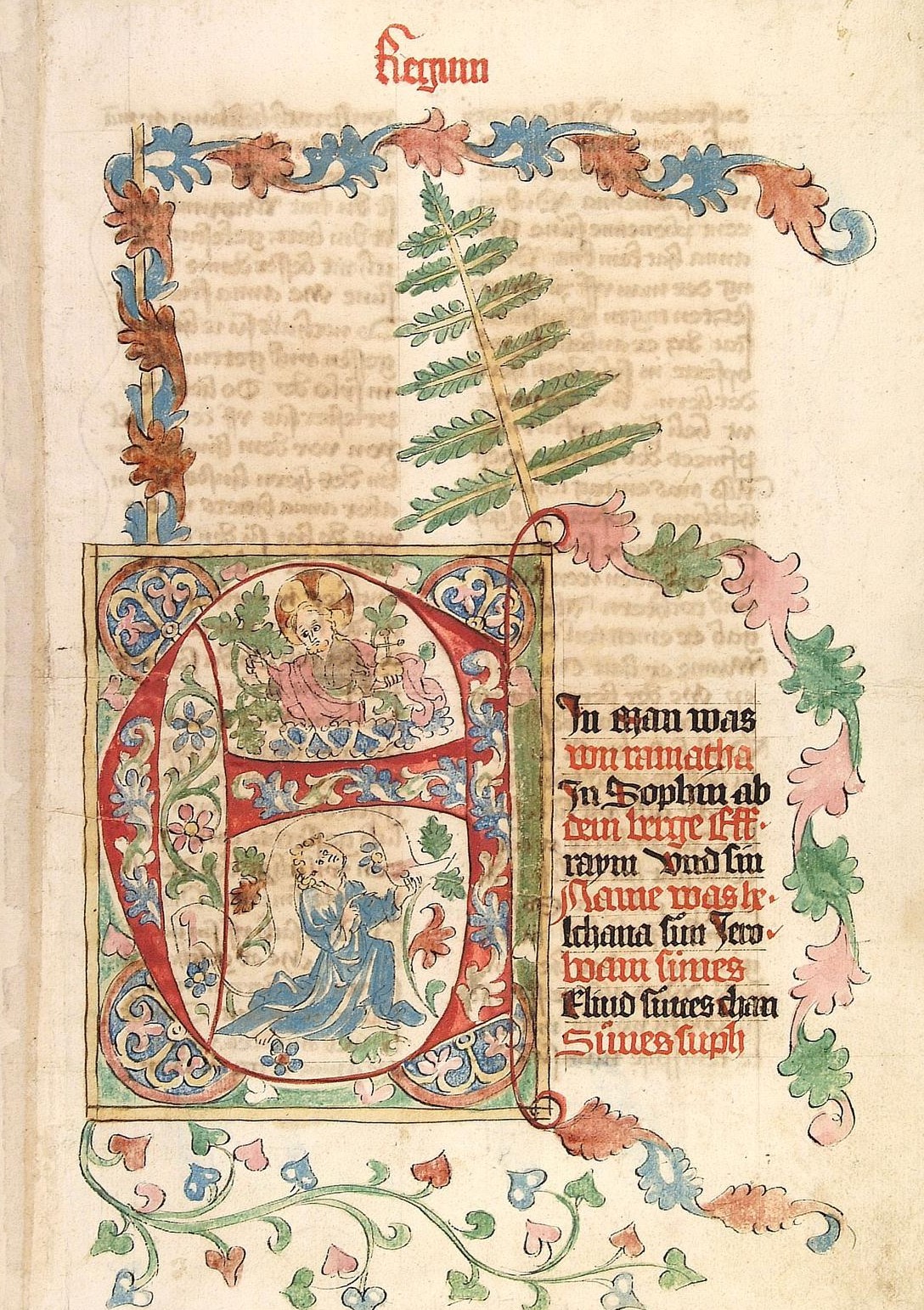

Frontispice du premier Livre de Samuel, fol 5r

Frontispice du premier Livre de Samuel, fol 5r Frontispice du second Livre de Samuel, fol 48r

Frontispice du second Livre de Samuel, fol 48r

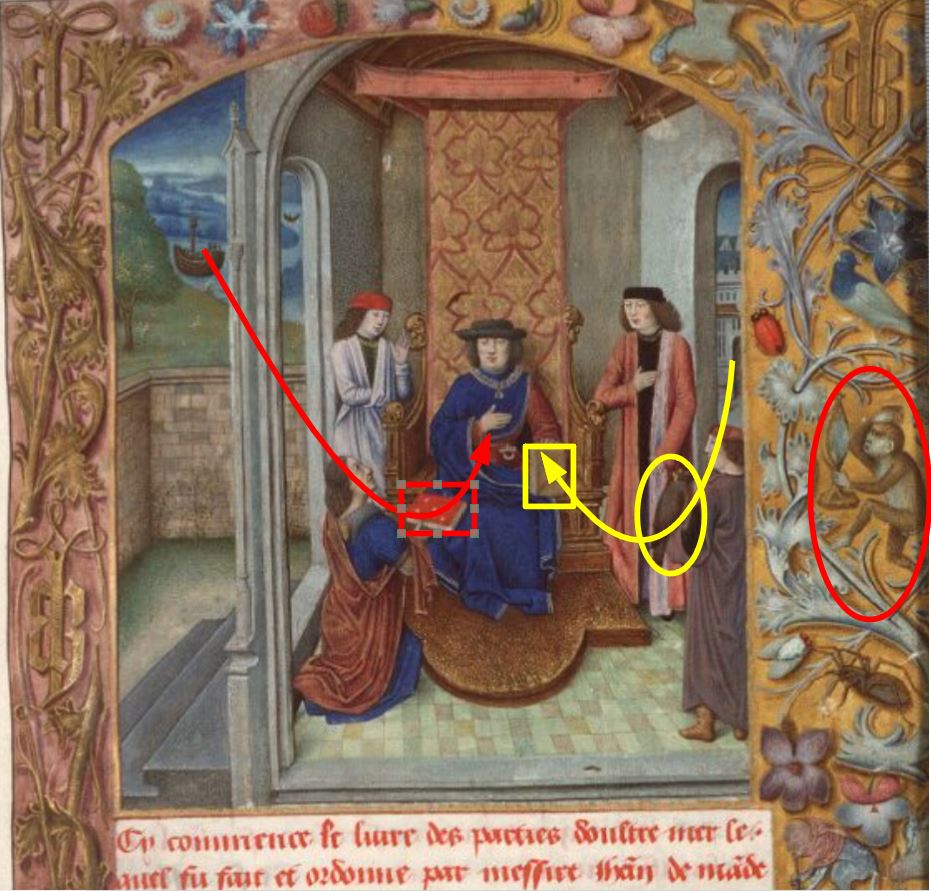

Cette scène de harcèlement fait écho non pas avec la miniature principale, le Christ devant Pilate, mais avec le texte entre les deux, les Heure de la Passion rédigées par le pape Jean XXII :

Cette scène de harcèlement fait écho non pas avec la miniature principale, le Christ devant Pilate, mais avec le texte entre les deux, les Heure de la Passion rédigées par le pape Jean XXII :

folio 95r

folio 95r folio 126r

folio 126r

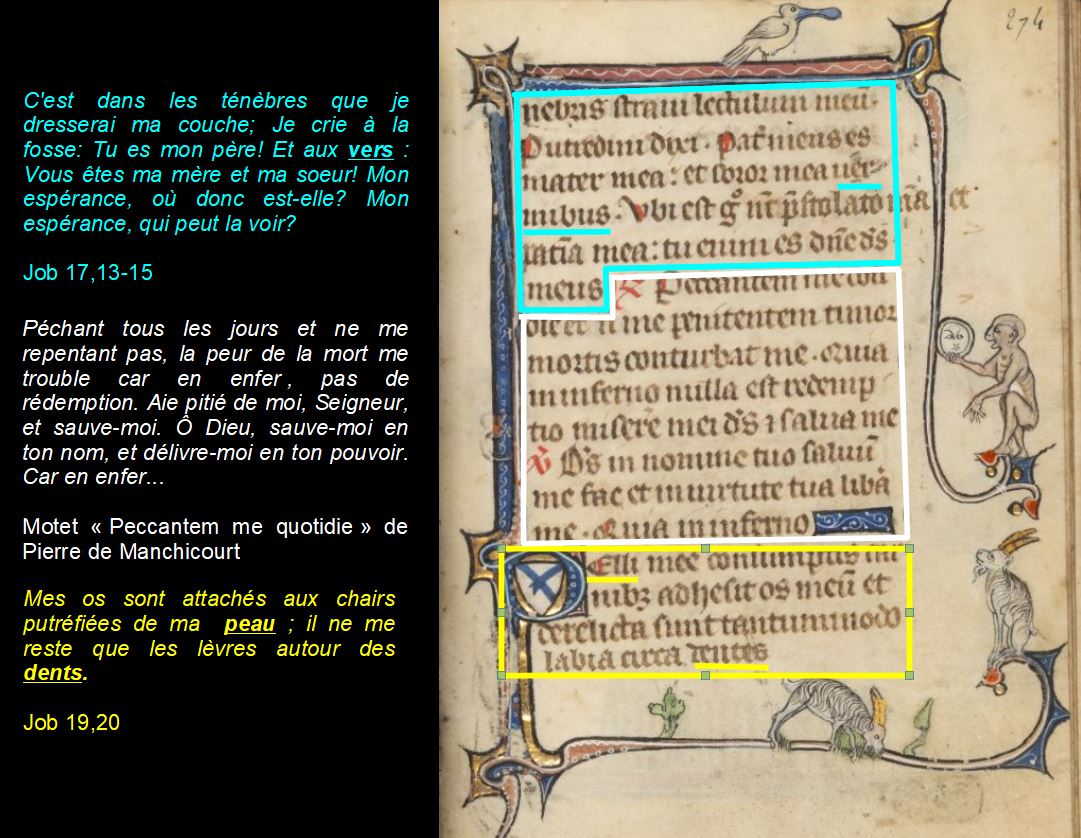

Anonyme, Psalterium davidicum cum canticis et officio defunctorum. Folio 274

Anonyme, Psalterium davidicum cum canticis et officio defunctorum. Folio 274 1475-1500, MS.249 fol 274 (détail)

1475-1500, MS.249 fol 274 (détail) Die best Practica, 1498, Leipzig, imprimé par Konrad Kachelofen, Wurttembergische Landesbibliothek,Stuttgart, Inc. fol. 13312b (detail)

Die best Practica, 1498, Leipzig, imprimé par Konrad Kachelofen, Wurttembergische Landesbibliothek,Stuttgart, Inc. fol. 13312b (detail)

Bird psalter, fin 13eme, Fitzwilliam Museum 2-1954 fol 152v

Bird psalter, fin 13eme, Fitzwilliam Museum 2-1954 fol 152v Psaume 102, Livre d’Heures, Gand, vers 1300, Walters Museum, W85 fol 89

Psaume 102, Livre d’Heures, Gand, vers 1300, Walters Museum, W85 fol 89

Chien tenant une croix, Fol 67r

Chien tenant une croix, Fol 67r Ane jouant du tambour, Fol 68r

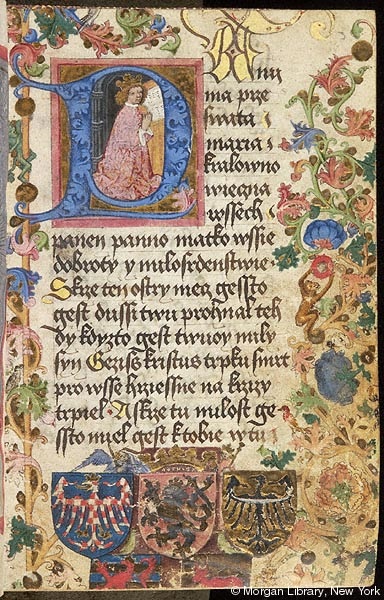

Ane jouant du tambour, Fol 68r Bible de Konrad de Vechta, 1403, Anvers, Museum Plantin-Moretus. Vol 1 p 225 (fol 113r)

Bible de Konrad de Vechta, 1403, Anvers, Museum Plantin-Moretus. Vol 1 p 225 (fol 113r) Vol 1 p 406 (fol 203v)

Vol 1 p 406 (fol 203v) Vol 1 p 230 (fol 115v)

Vol 1 p 230 (fol 115v)

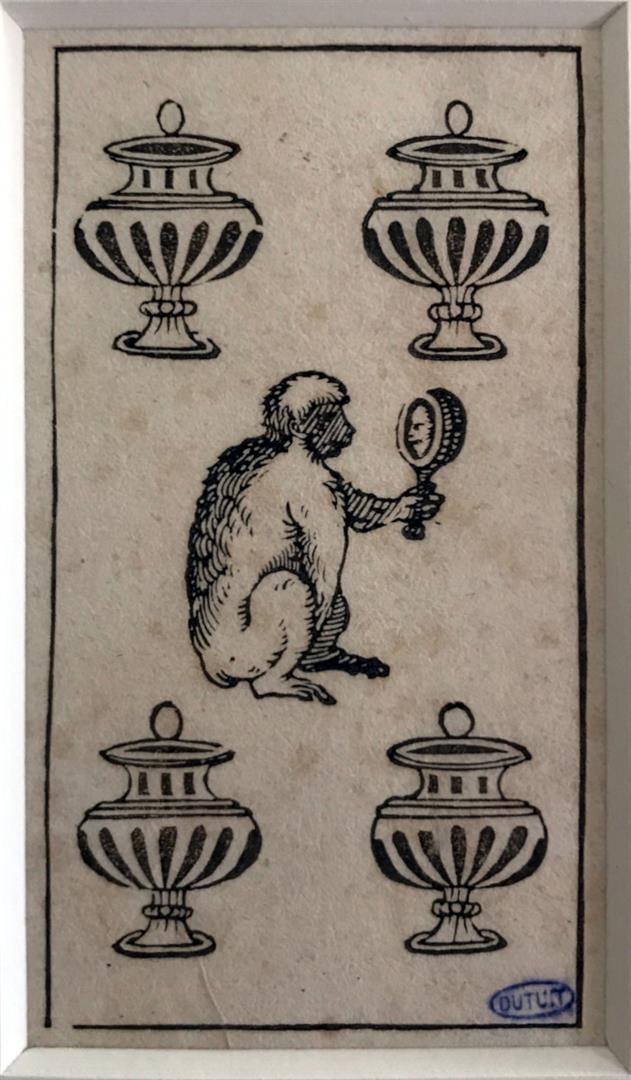

As de singe

As de singe Huit de singe

Huit de singe Neuf de singe

Neuf de singe

Promenade (détail)

Promenade (détail) Scènes galantes (détail)

Scènes galantes (détail)

Hans Suss von Kulmbach, vers 1508 Moriskentanz Kupferstichkabinett Dresden

Hans Suss von Kulmbach, vers 1508 Moriskentanz Kupferstichkabinett Dresden Monogrammiste HL (Hans Leinberger ?) , vers 1520, Vienne, Albertina

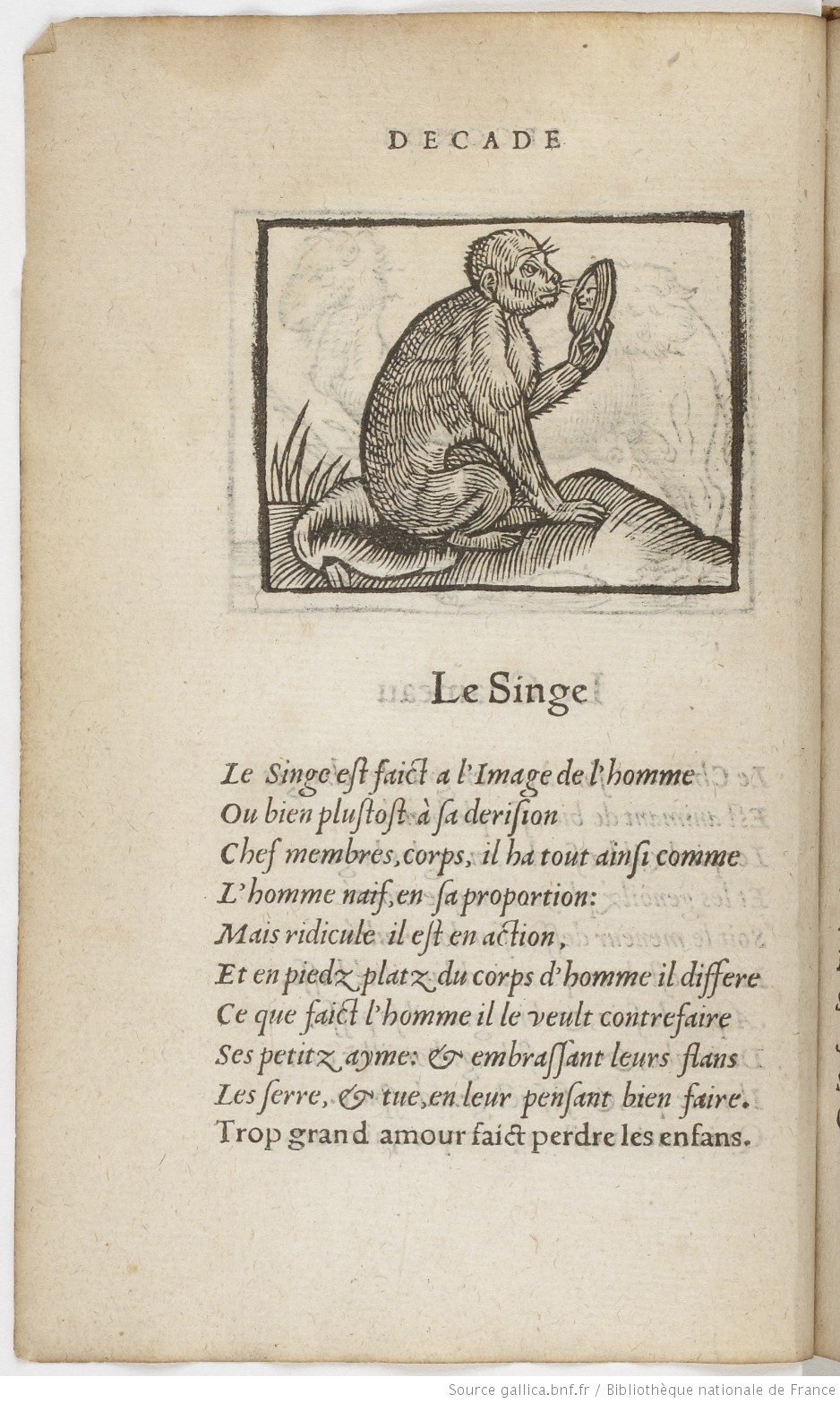

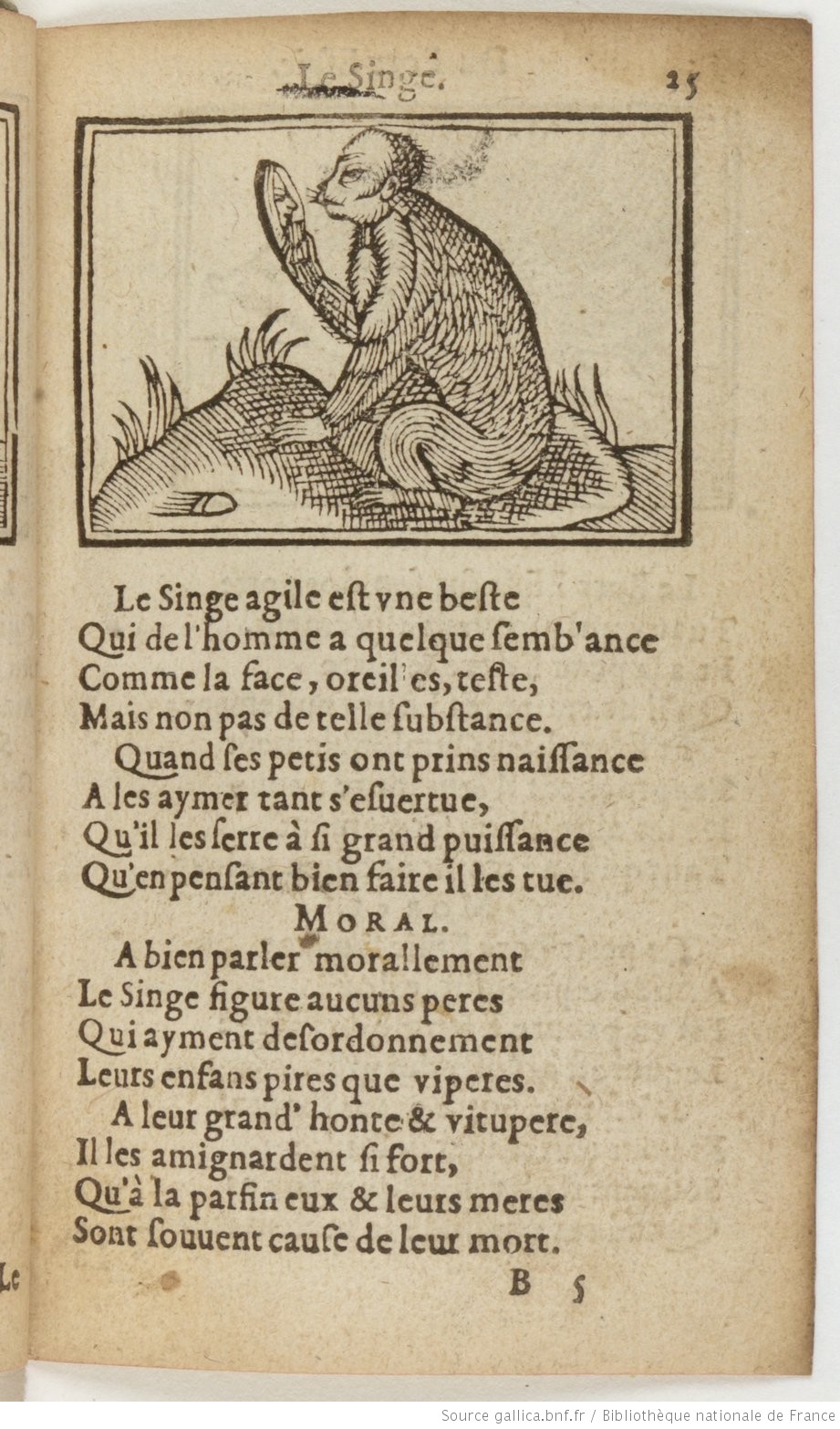

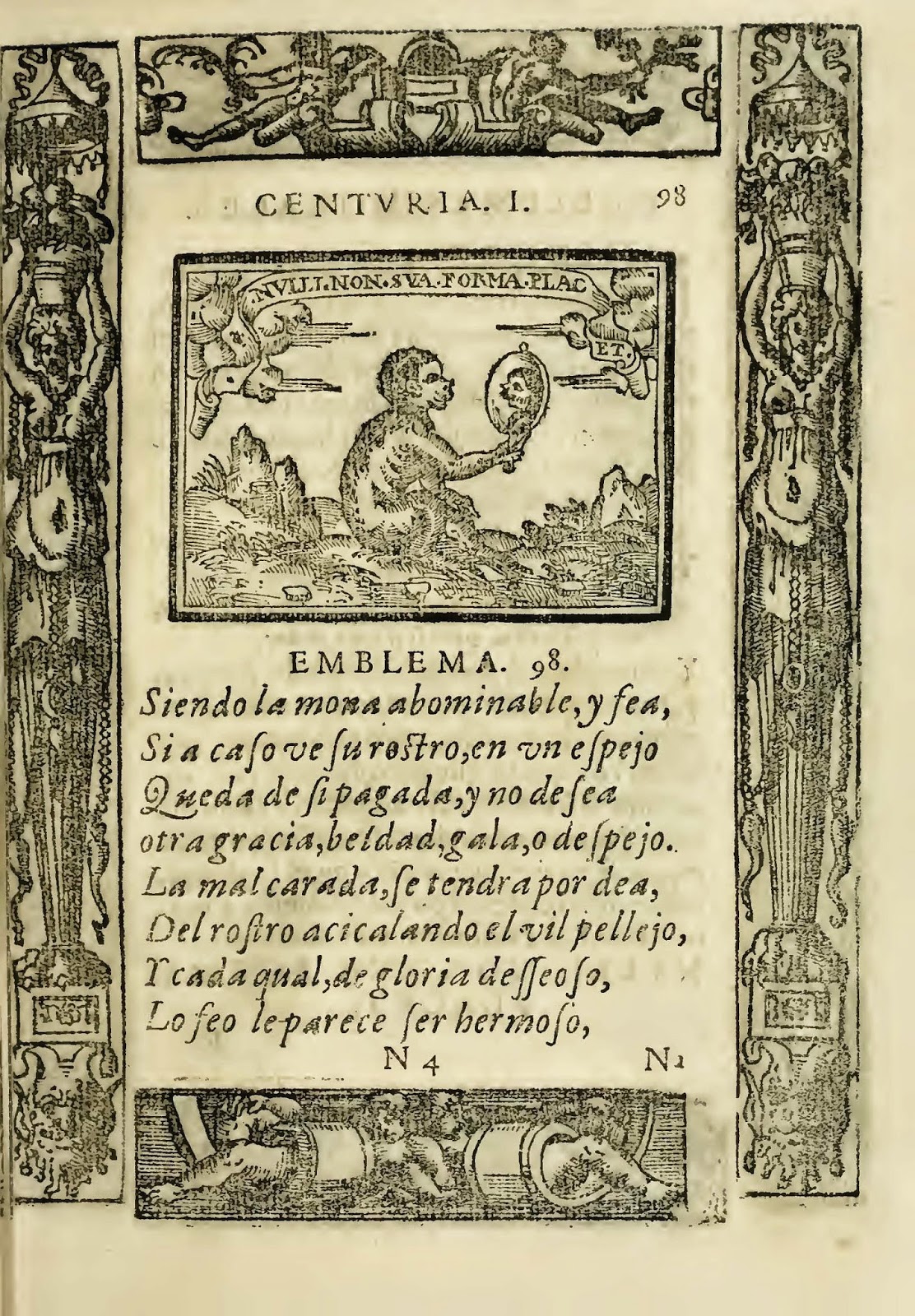

Monogrammiste HL (Hans Leinberger ?) , vers 1520, Vienne, Albertina Décades de la description, forme et vertu naturelle des animaulx, tant raisonnables que brutz, Lyon 1549, vue 38

Décades de la description, forme et vertu naturelle des animaulx, tant raisonnables que brutz, Lyon 1549, vue 38 La description philosophale de la nature et condition des animaux, A Lyon, par Benoist Rigaud, 1586, p 15

La description philosophale de la nature et condition des animaux, A Lyon, par Benoist Rigaud, 1586, p 15

Le chasseur de lapin, Planche 16 des Emblemata Saecularia, Johann Theodor de Bry, 1596 Rijksmuseum

Le chasseur de lapin, Planche 16 des Emblemata Saecularia, Johann Theodor de Bry, 1596 Rijksmuseum Le capitaine prudent – Guillaume de Nassau, Musée du Louvre (photo Sylvie Chan-Liat)

Le capitaine prudent – Guillaume de Nassau, Musée du Louvre (photo Sylvie Chan-Liat) Le capitaine de Follie – Duc d’Albe

Le capitaine de Follie – Duc d’Albe

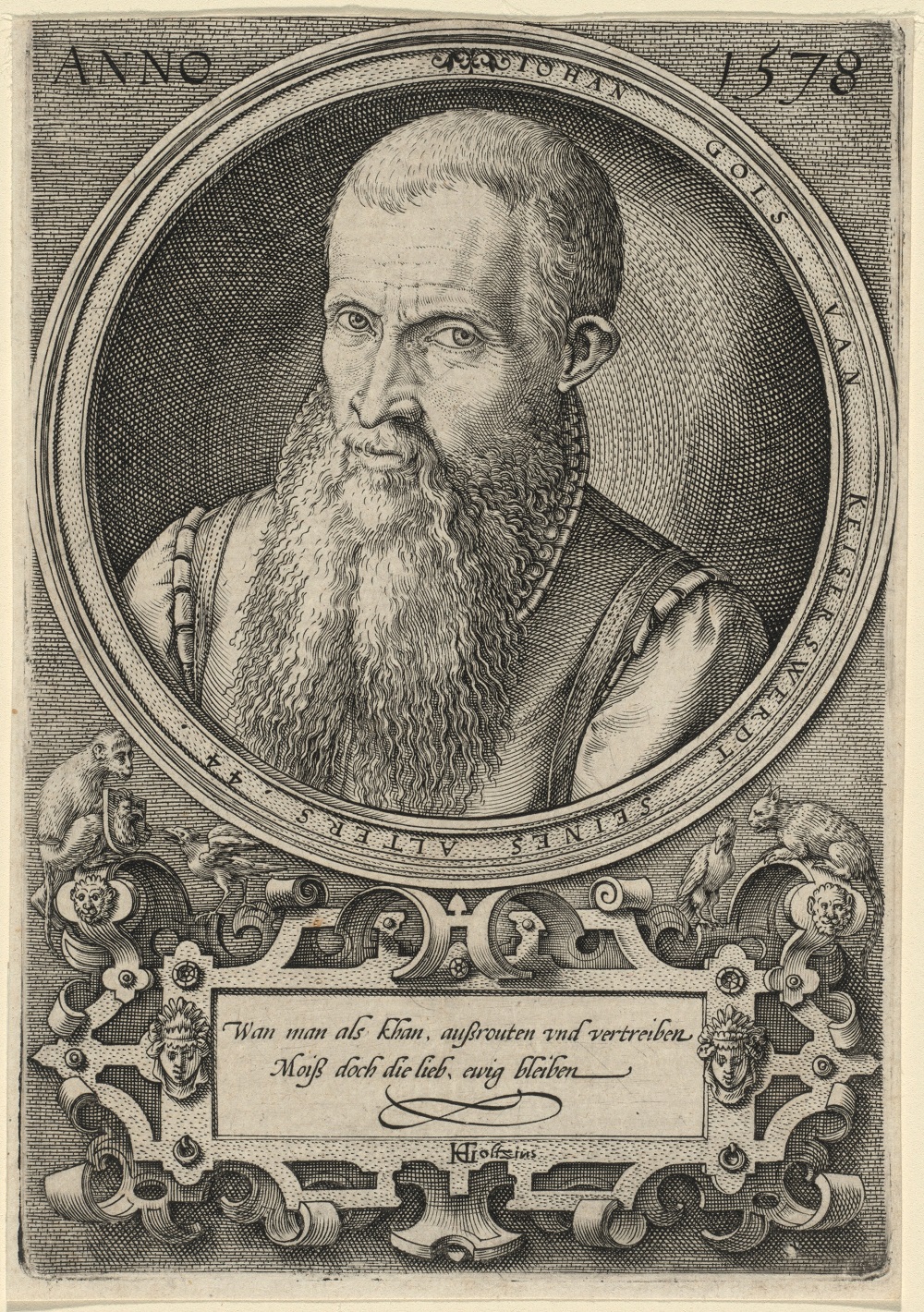

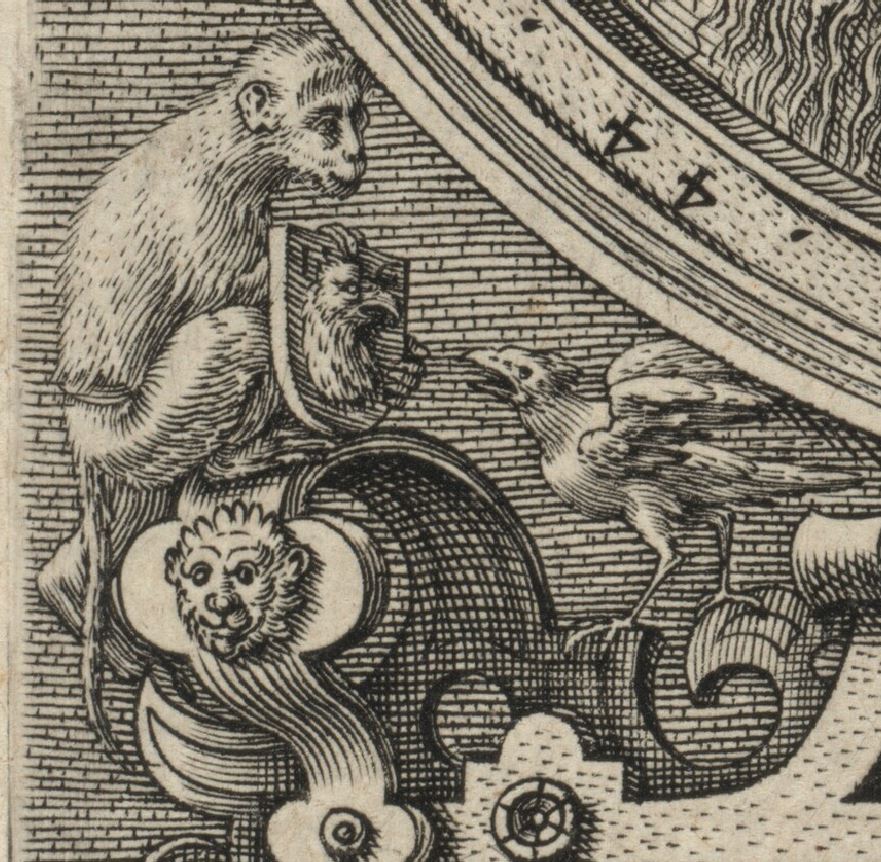

Le symbole le plus courant de la Vue, le miroir, est bien présent, mais il faut le trouver : dissimulé derrière le double portrait.

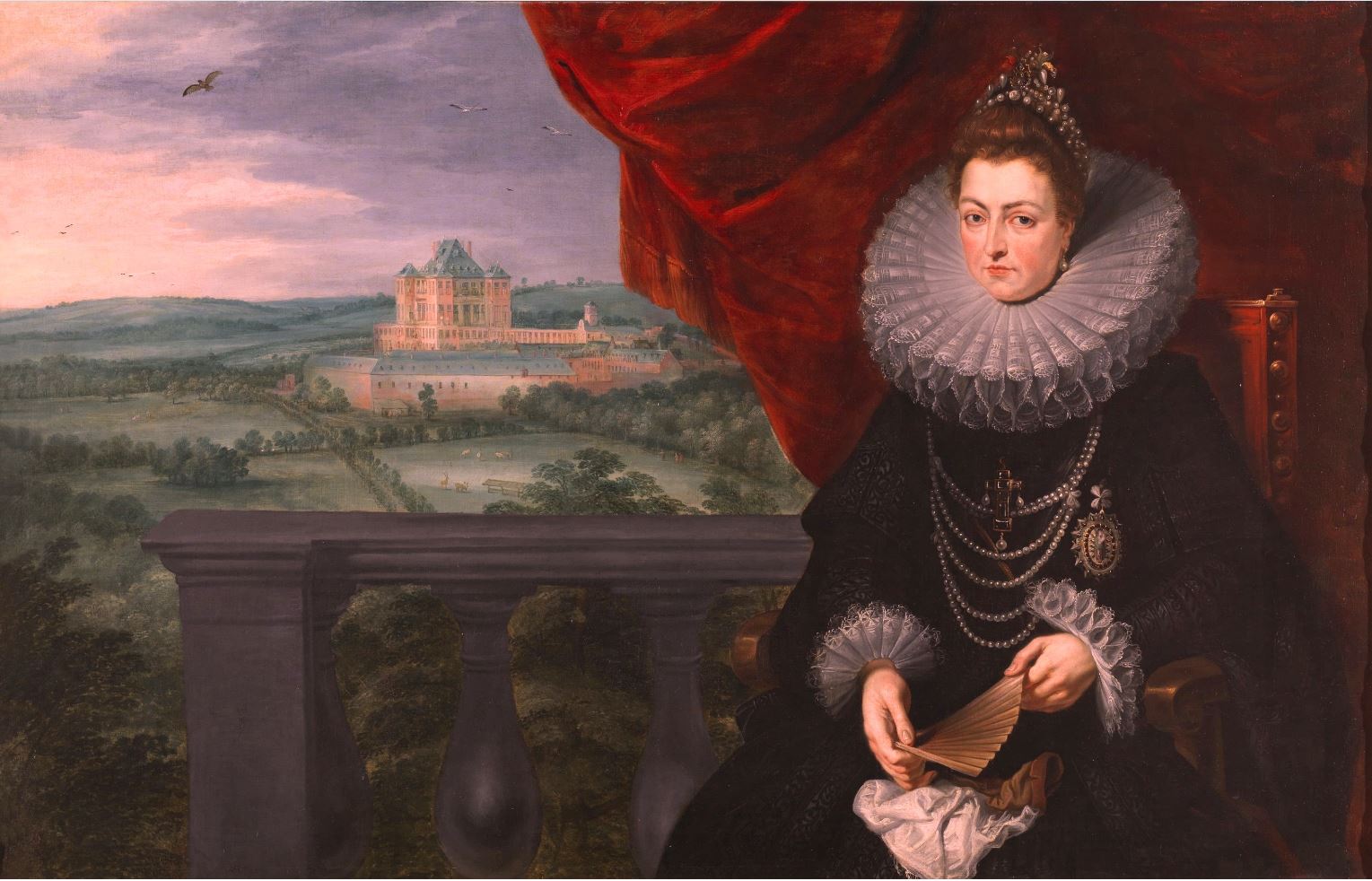

Le symbole le plus courant de la Vue, le miroir, est bien présent, mais il faut le trouver : dissimulé derrière le double portrait. Albert VII, archiduc d’Autriche devant le château de Tervuren

Albert VII, archiduc d’Autriche devant le château de Tervuren L’infante Isabelle devant le château de Mariemont

L’infante Isabelle devant le château de Mariemont

fig 78

fig 78 fig 77

fig 77

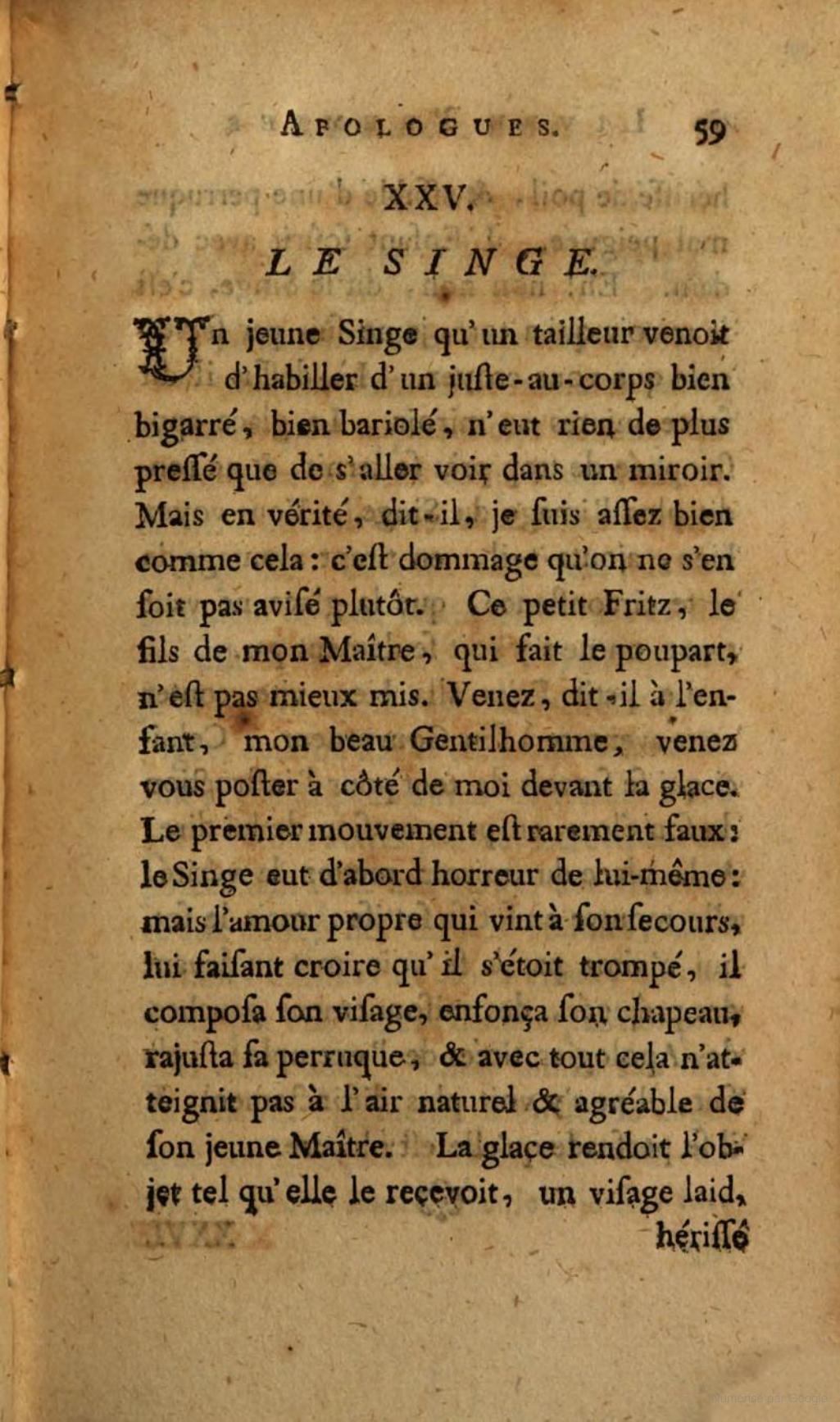

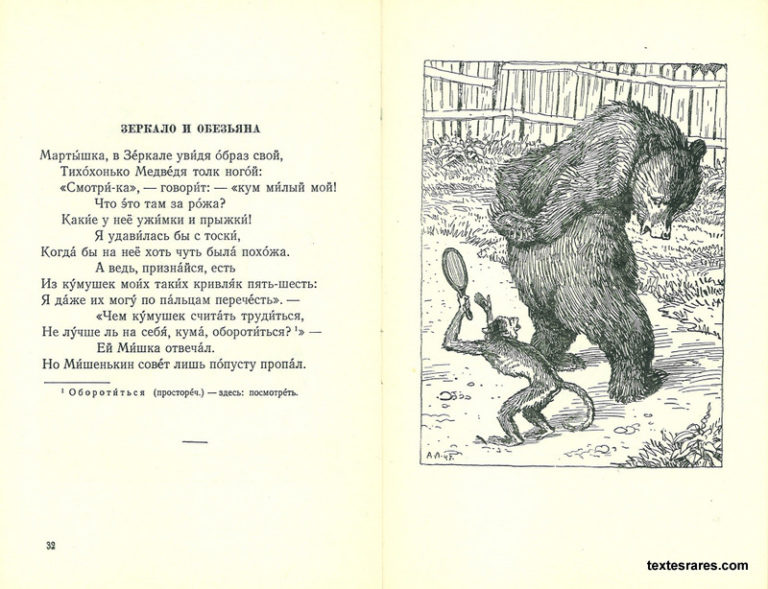

Le Singe, C. F. Gellerts, Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Derde deel 1774, Pieter Meijer, Amsterdam

Le Singe, C. F. Gellerts, Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Derde deel 1774, Pieter Meijer, Amsterdam Extraits des oeuvres de Mr Gellert: contenant ses apologues, ses fables et ses histoires, 1768

Extraits des oeuvres de Mr Gellert: contenant ses apologues, ses fables et ses histoires, 1768 1955

1955 Bazhenov, 161

Bazhenov, 161

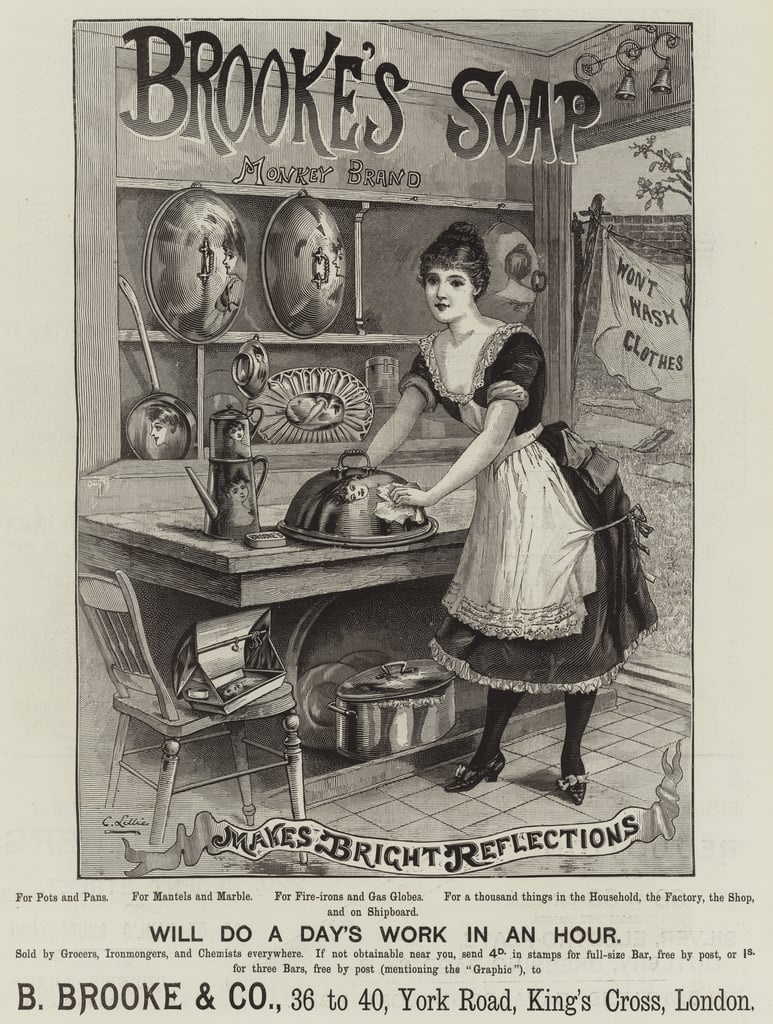

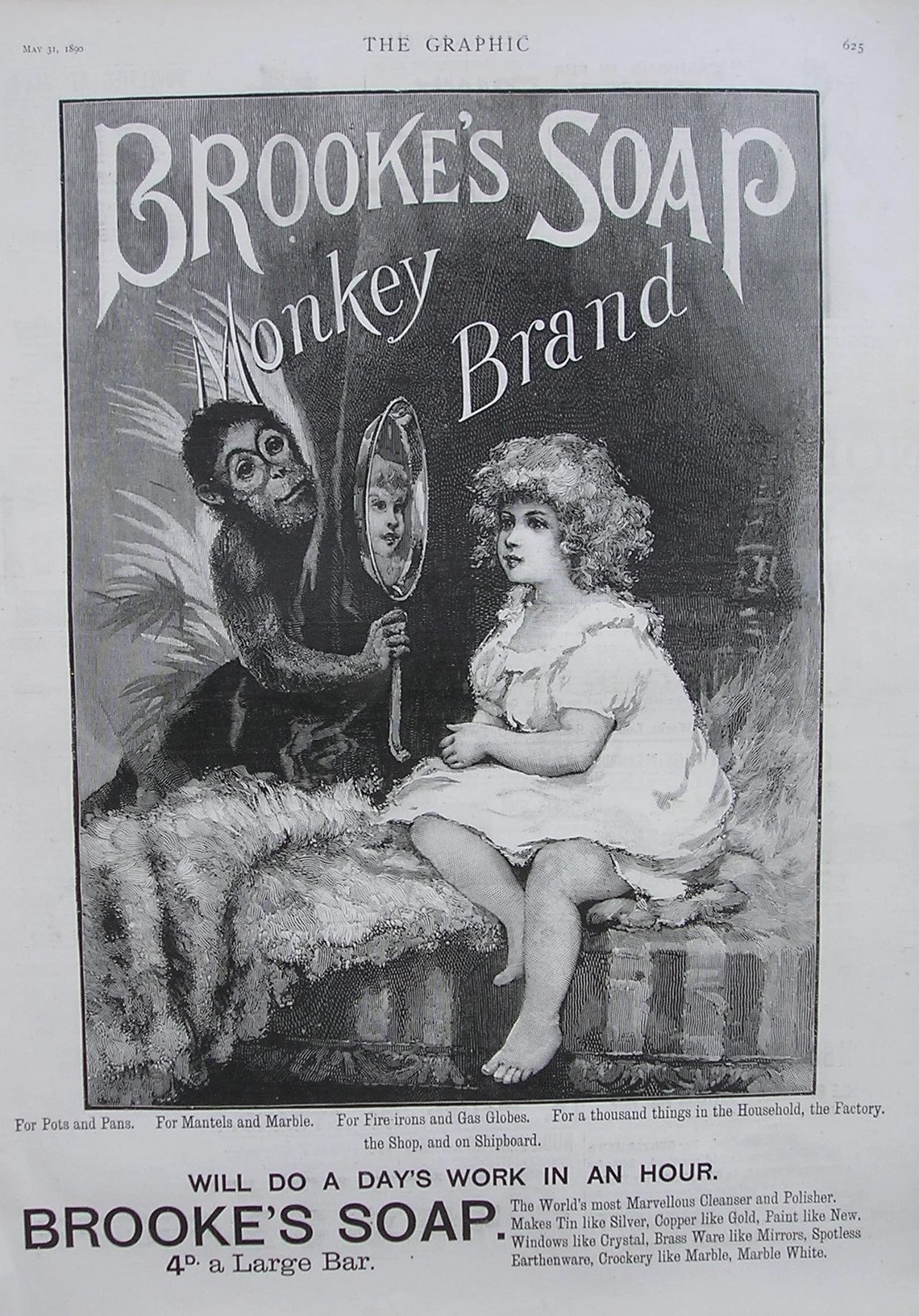

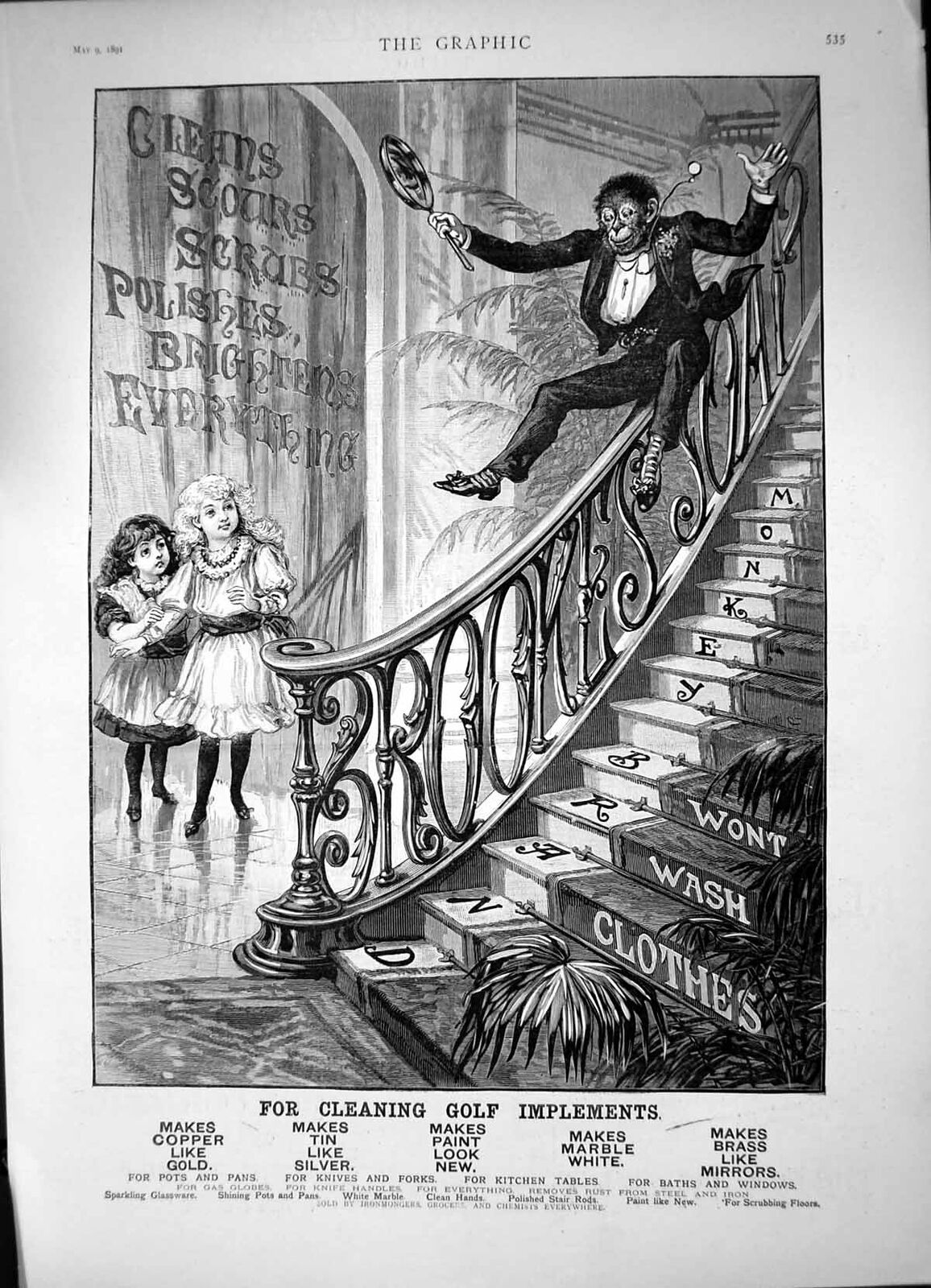

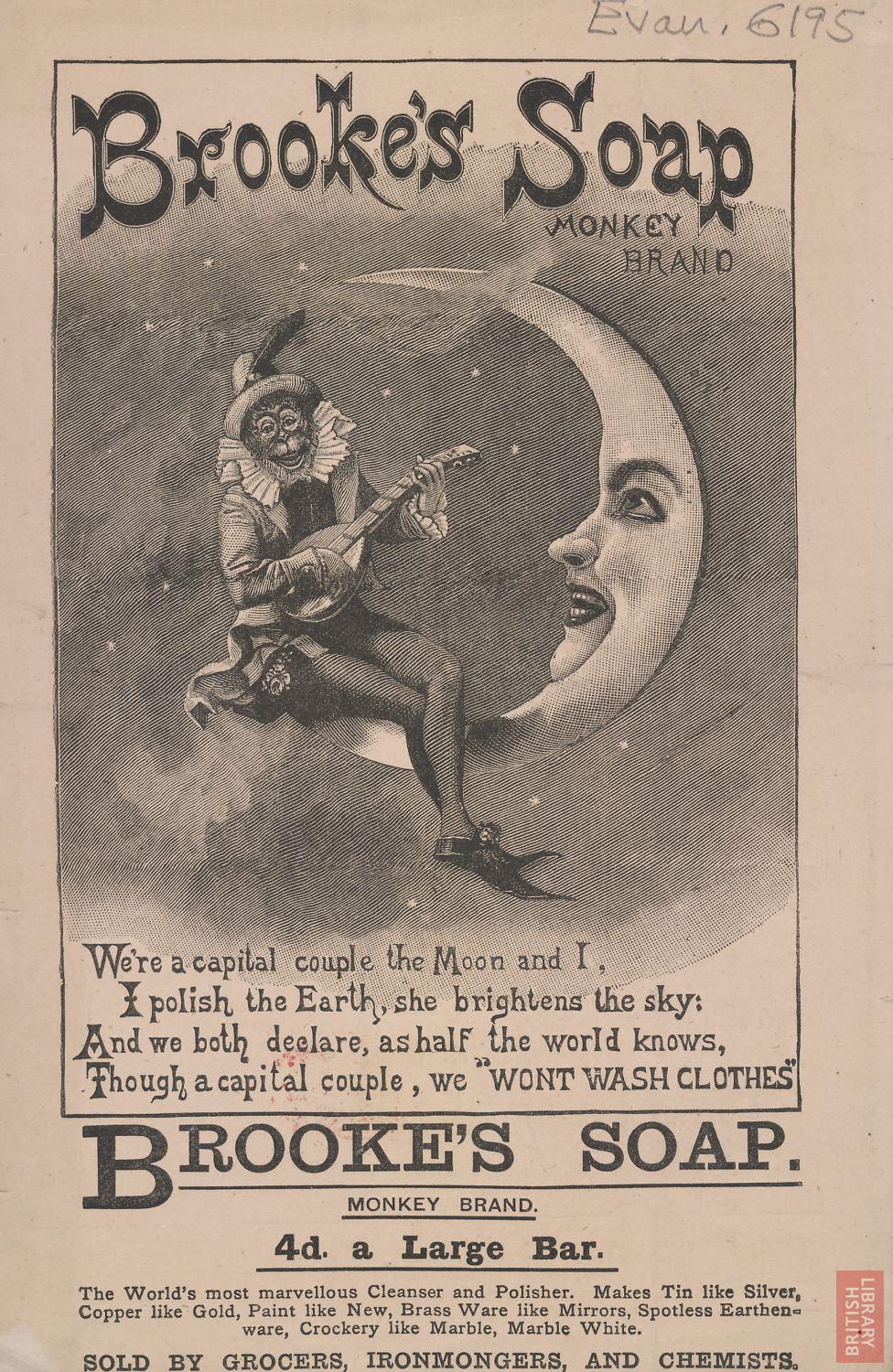

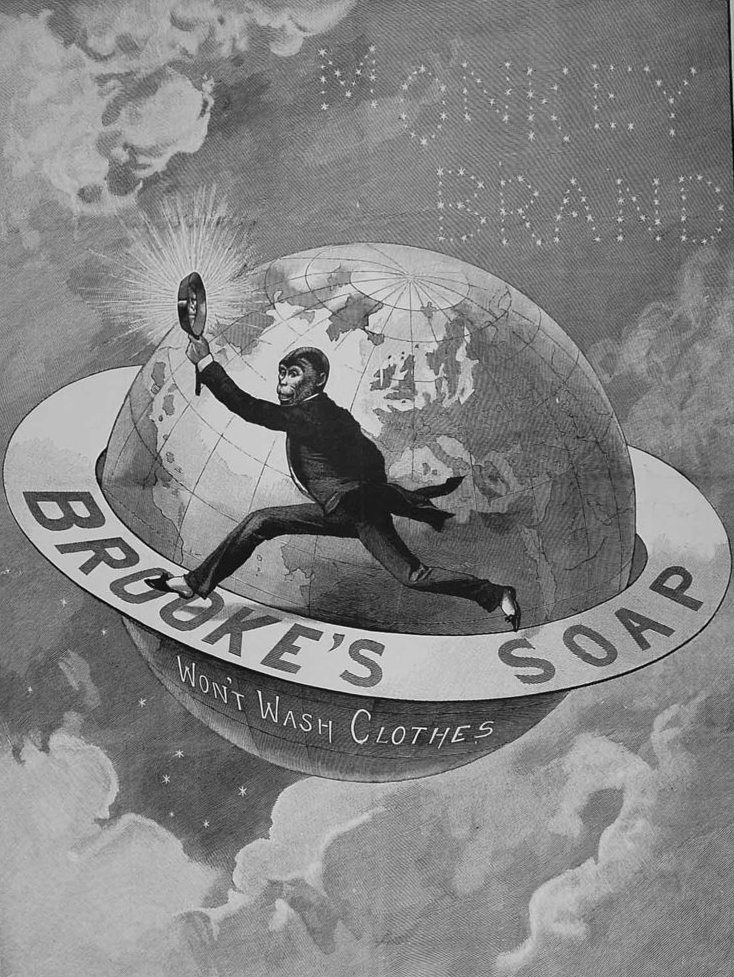

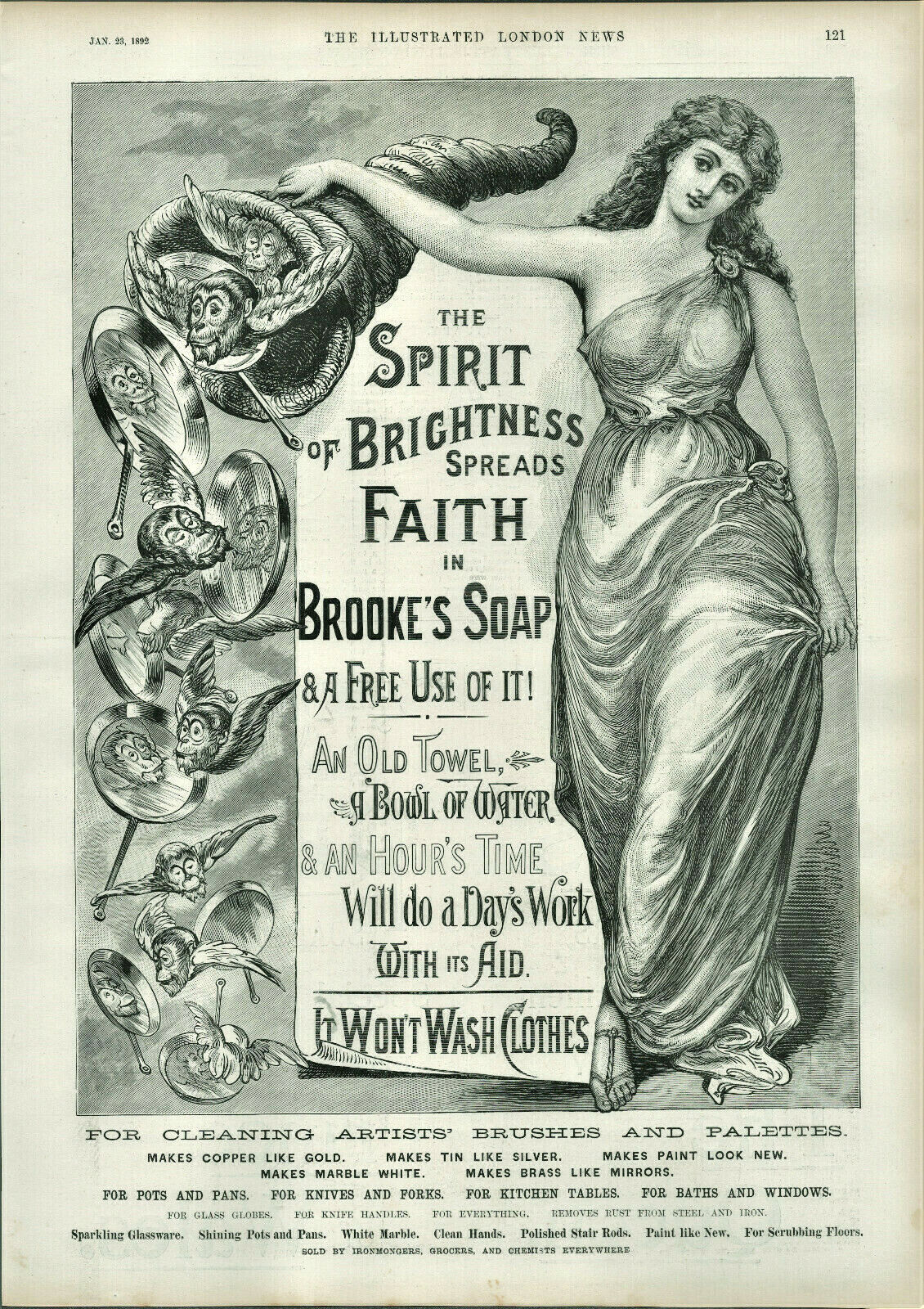

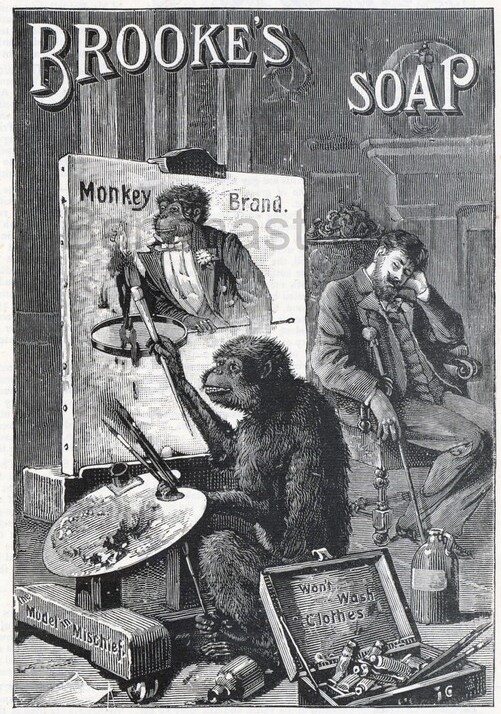

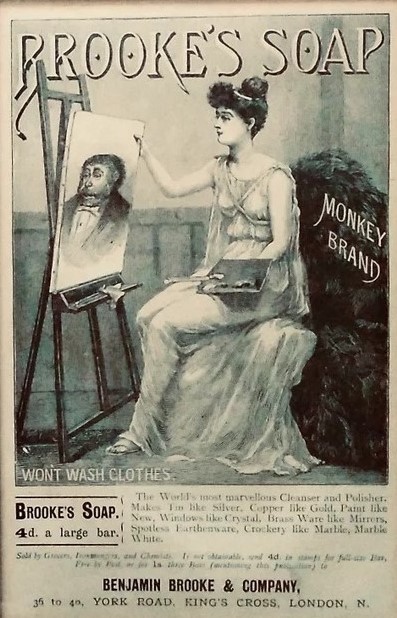

31 mai 1890

31 mai 1890 Noël 1892

Noël 1892

1889

1889 1899

1899

« Pour les beaux yeux du Kaiser »

« Pour les beaux yeux du Kaiser » The Decking of Kultur ( la parure de la Kultur)

The Decking of Kultur ( la parure de la Kultur) Benjamin Rabier, 1924, illustration pour « Buffon choisi », p 37, Gallica

Benjamin Rabier, 1924, illustration pour « Buffon choisi », p 37, Gallica