Dans les oeuvres chrétiennes, l’immense majorité des couples Soleil-Lune se trouve dans les Crucifixions. Cet article regroupe d’autres cas, soit antérieurs à l’apparition de l’iconographie de la Crucifixion, soit figurant dans d’autres contextes.

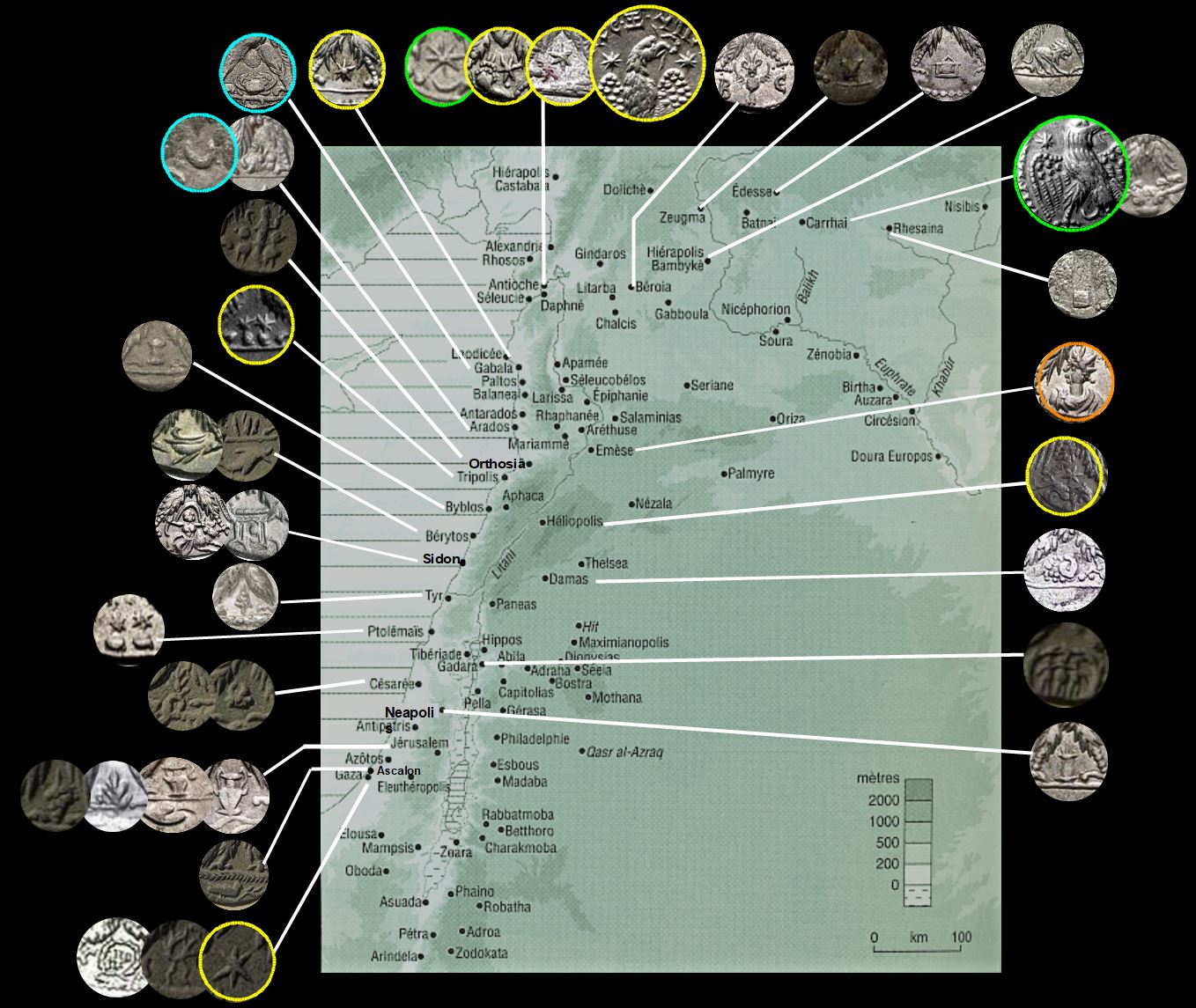

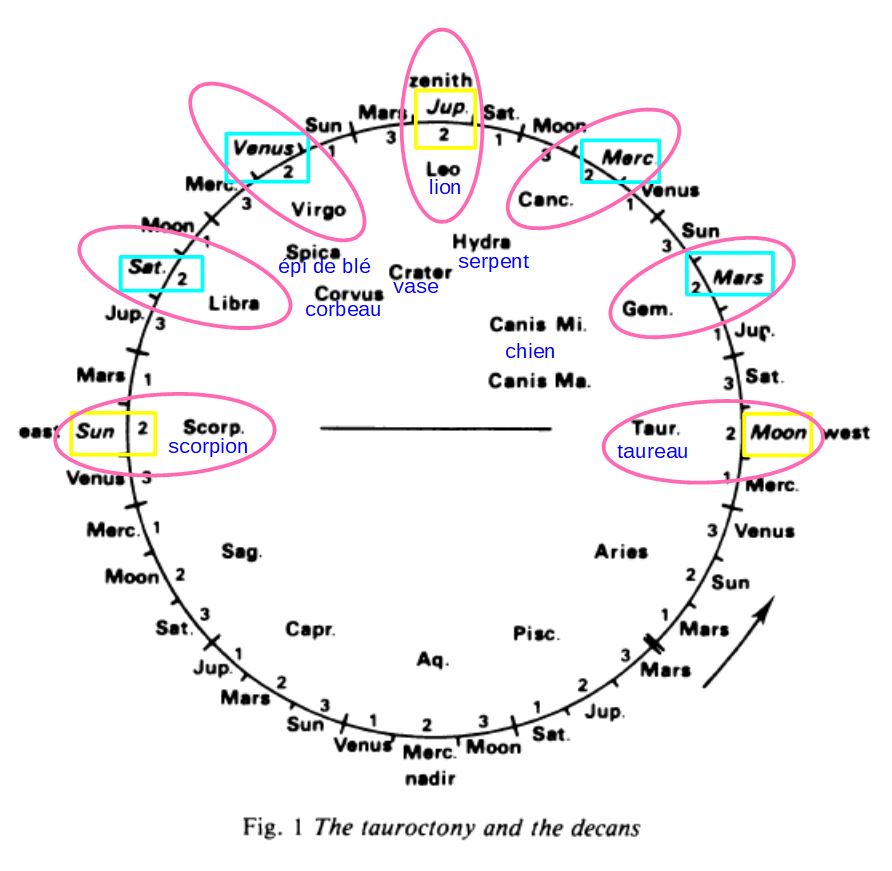

Article précédent : Lune-soleil : cultes orientaux

Iconographies chrétiennes précédant la Crucifixion

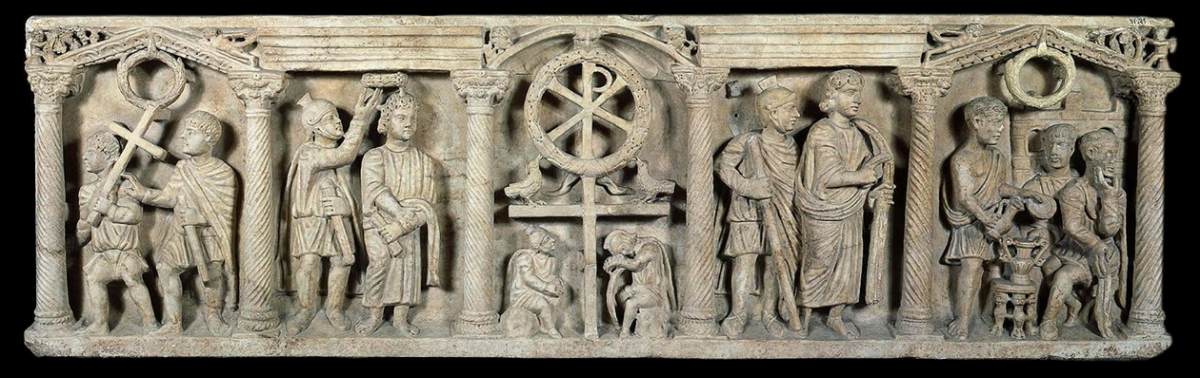

L’art paléochrétien a longtemps reculé devant la représentation directe de la Crucifixion, remplacée par des abstractions.

Les symboles cosmiques dans les sarcophages de la Passion

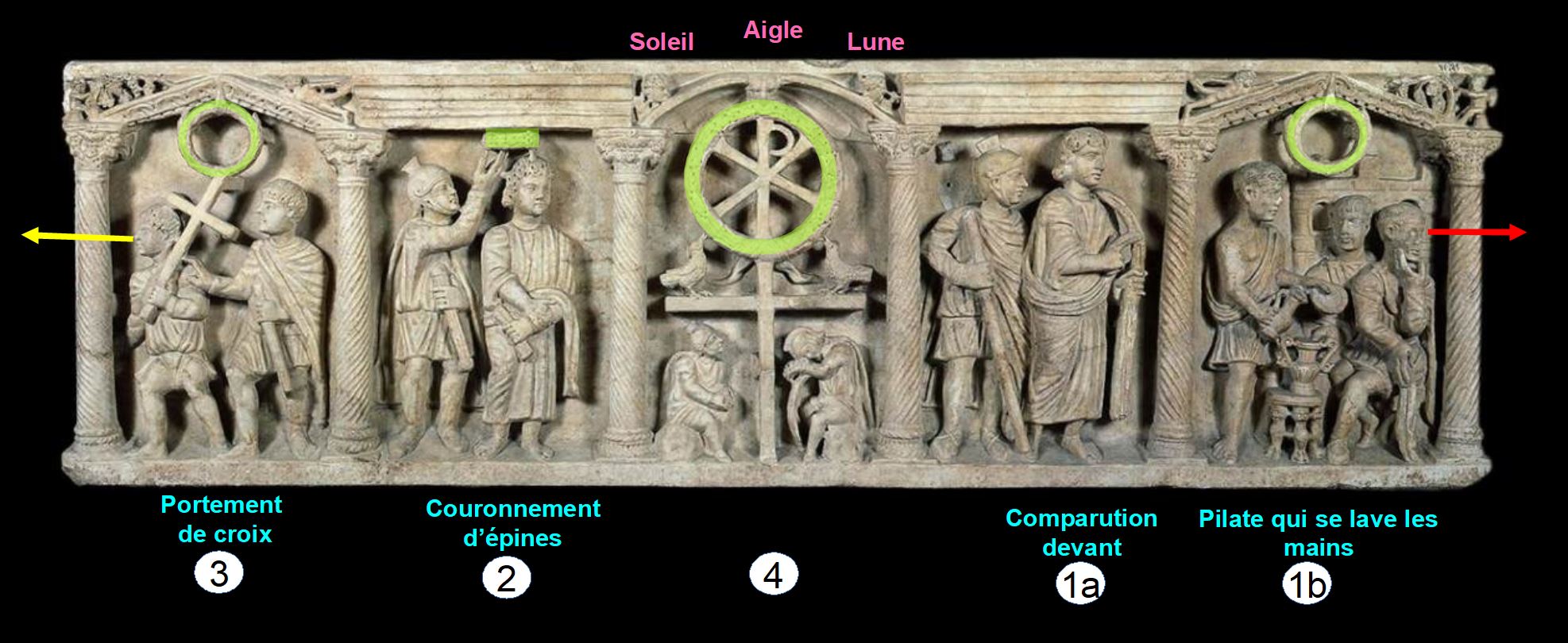

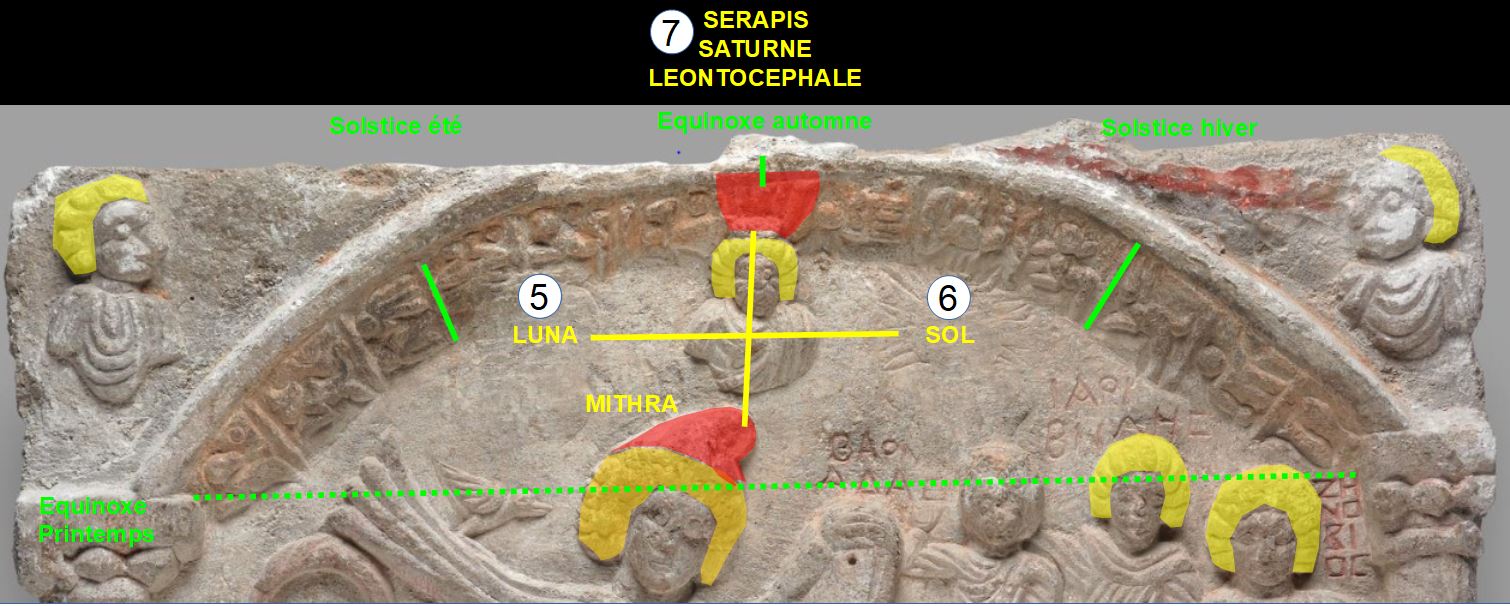

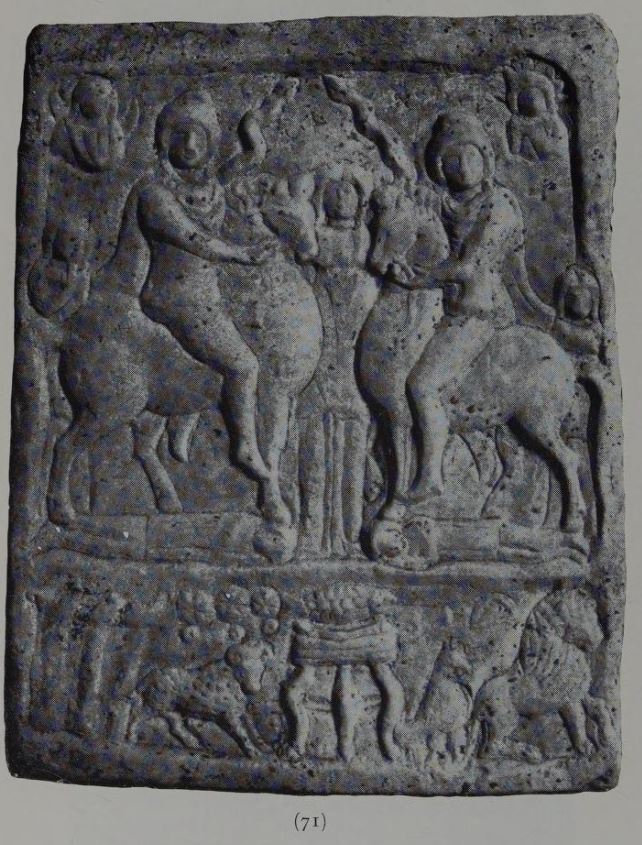

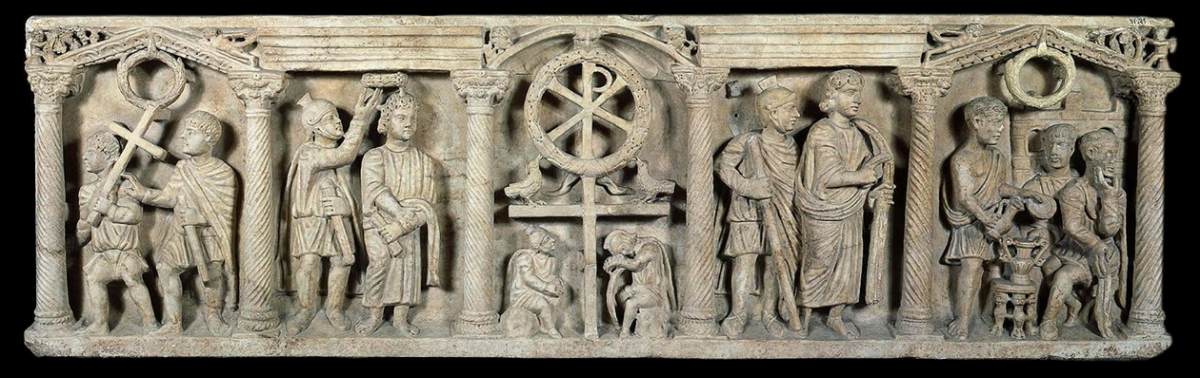

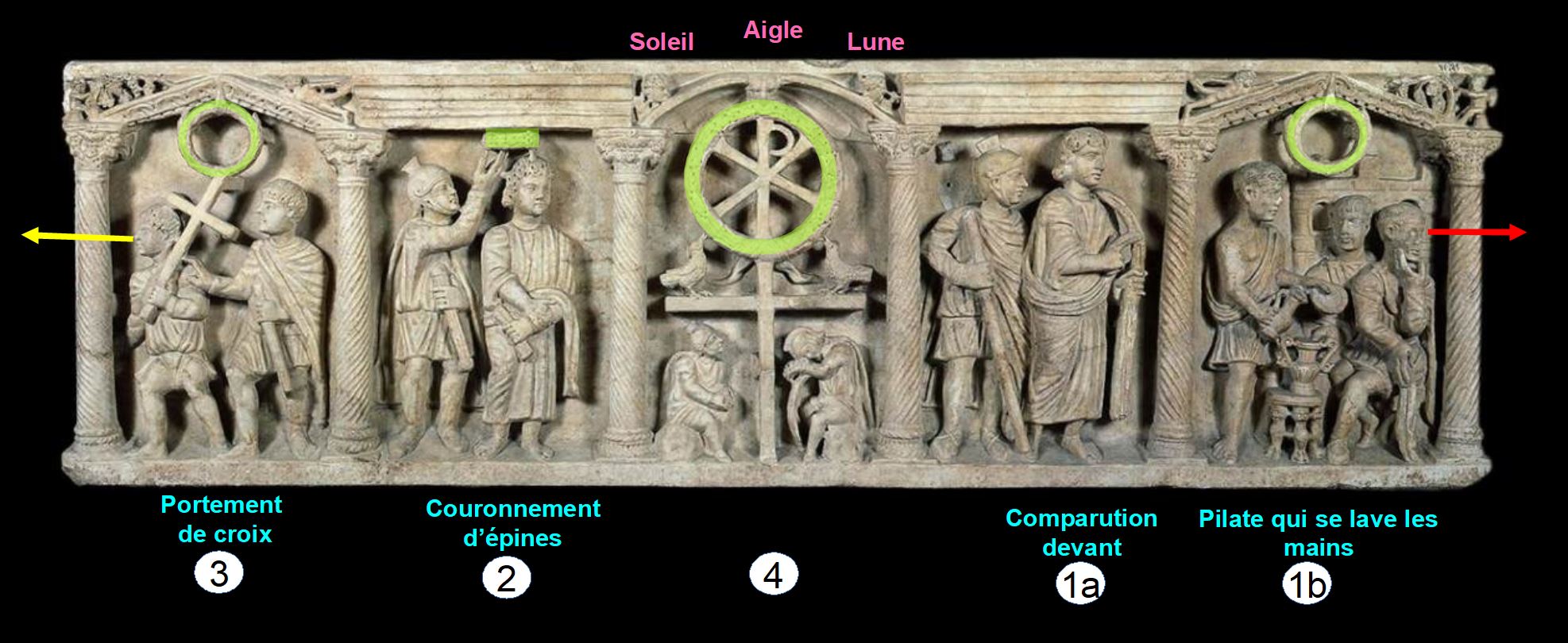

Sarcophage de la Passion (détail), 325-50, N°71, Museo Pio Cristiano, Vatican

Sarcophage de la Passion (détail), 325-50, N°71, Museo Pio Cristiano, Vatican

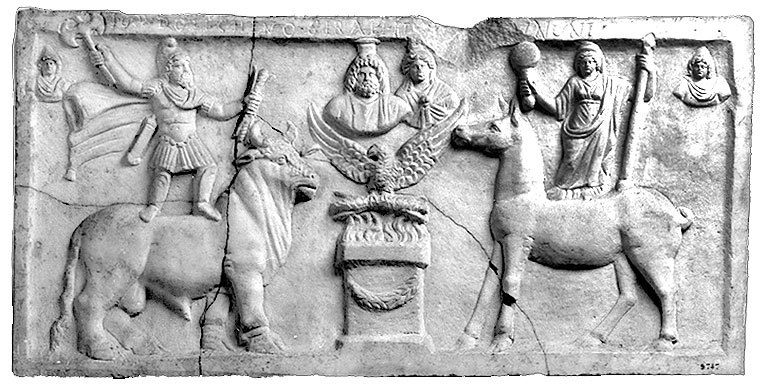

Dans ce sarcophage qui a donné son nom au « type de la Passion », deux soldats sont assis de part et d’autre d’une croix ; au dessus, une couronne bordant un chrisme est picorée par deux colombes, lesquelles symbolisent peut-être les fidèles qui bénéficient de la Résurrection [1]. Elles picorent la couronne, sans s’effrayer de l’aigle qui la tient dans son bec.

Les figurations du Soleil et de la Lune, tout en haut, sont en tout cas le plus ancien exemple connu d’association entre les luminaires et la croix.

Les scènes ne sont pas disposées selon la chronologie, mais selon des considérations de symétrie :

- le compartiment central (4) comporte deux soldats ;

- les compartiments 2 et 1a comportent chacun un soldat et Jésus ;

- les compartiments latéraux (3 et 1b) sont centrifuges, entre Jésus sortant à gauche vers le calvaire, et Pilate à droite regardant dans l’autre sens.

On notera l’insistance sur les couronnes de lauriers (en vert). Celle de la scène 3 se substitue à la couronne d’épines, remplaçant l’outrage par l’hommage. La couronne au dessus de la Croix peut avoir un double sens :

- lorsque, comme souvent, c’est la main de Dieu qui l’amène ici-bas, elle symbolise la Victoire qui l’emporte sur le Martyre ;

- lorsque, comme ici, c’est le bec de l’aigle qui l’emporte vers les hauteurs, elle symbolise la Résurrection qui l’emporte sur la Mort.

« C’est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C’est lui qui comble de biens tes désirs ; et ta jeunesse renouvelée a la vigueur de l’aigle.

Psaume 103,4-5

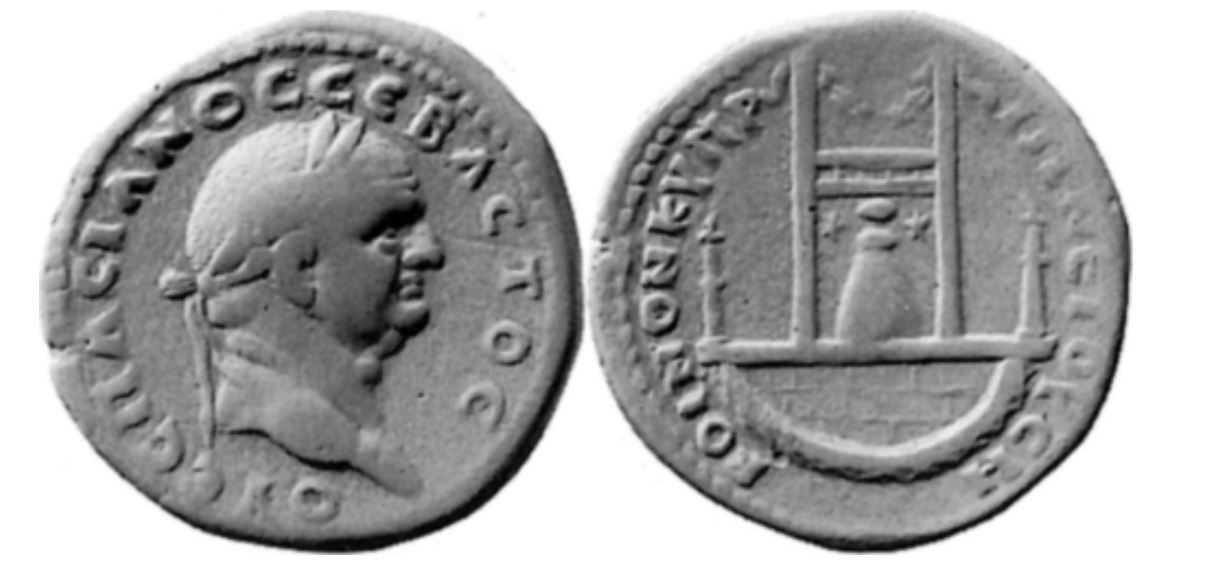

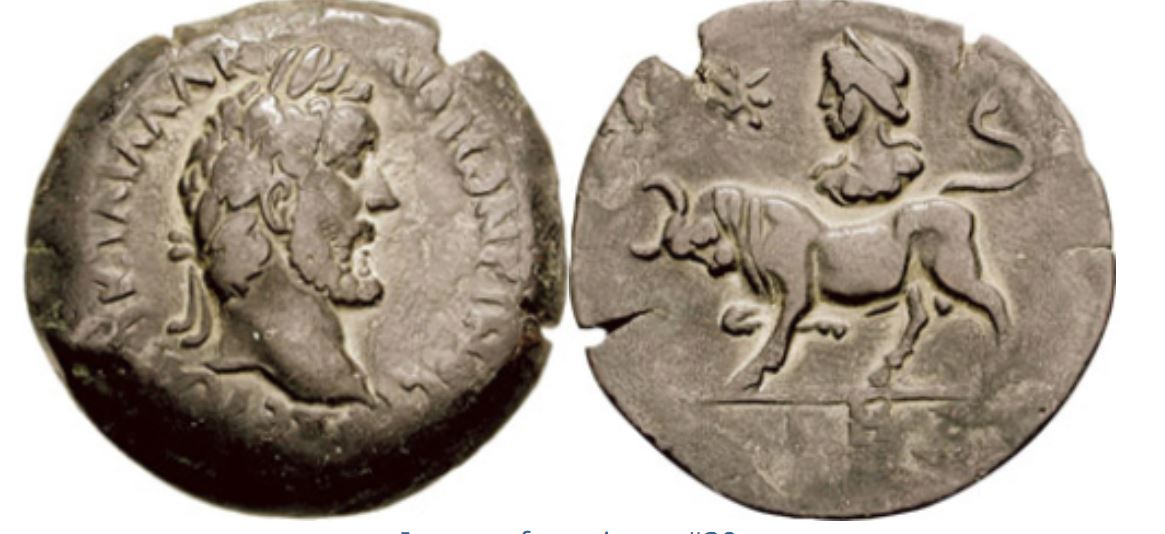

Cet aigle aux ailes déployées apparaît dans plusieurs sarcophages de la série ( [2], [3] ) mais c’est le seul cas où il forme comme un firmament portant le Soleil et la Lune. Pour Gerke [3], les trois renvoient au symbolisme du pouvoir cosmique impérial :

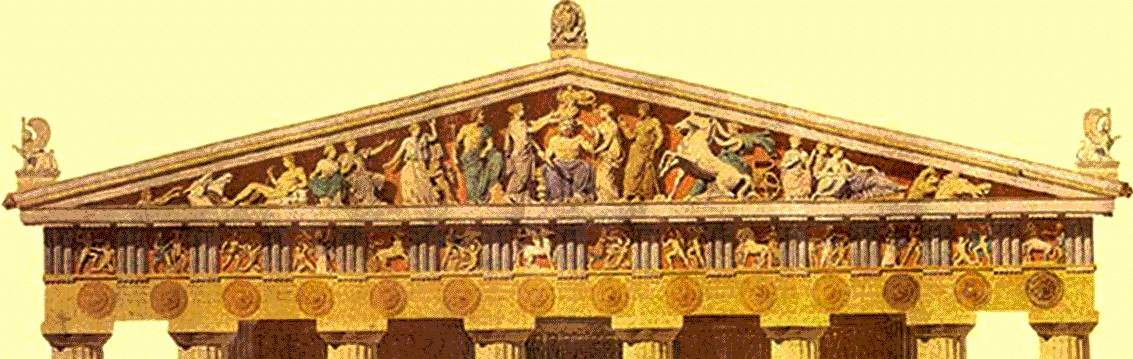

Auguste de Prima Porta, détail de la cuirasse [4

Auguste de Prima Porta, détail de la cuirasse [4

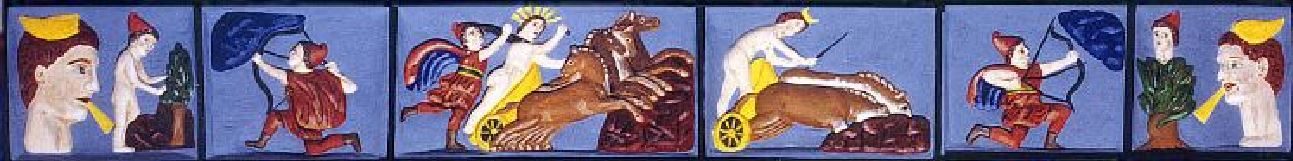

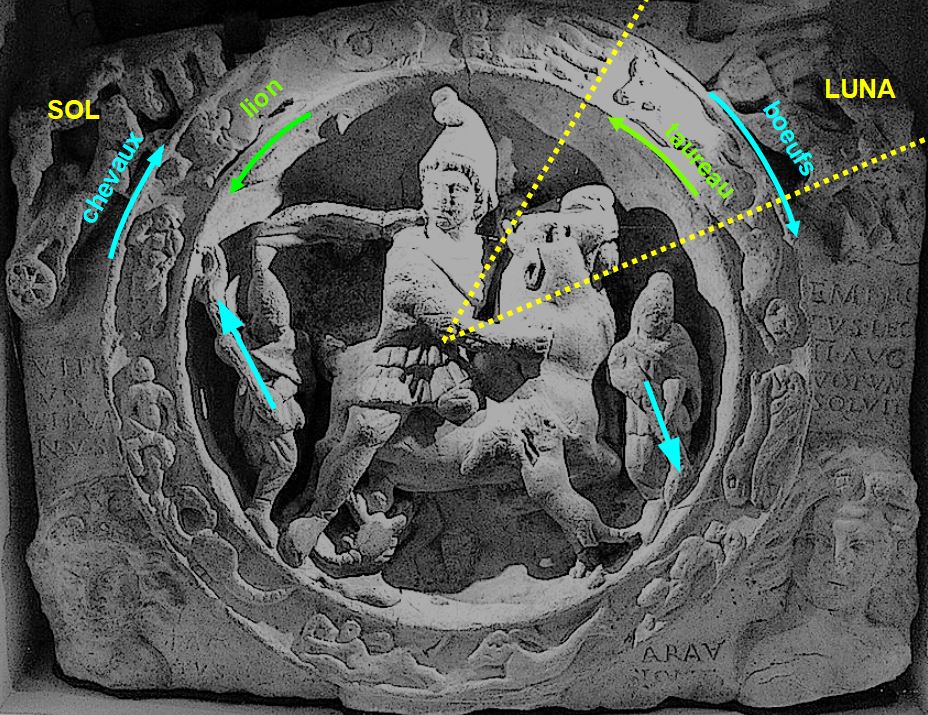

- à gauche, SOL conduit son quadrige ;

- au centre, CAELUS étend son voile ;

- à droite, AURORA tient sa cruche de rosée devant LUNA qui éclaire la nuit avec son flambeau.

Cette symbolique du Jour et de la Nuit est endossée par les deux soldats assis sous le patibulum :

- celui qui veille, du côté du Soleil et de Jésus partant vers le supplice : le Croyant ;

- celui qui dort, du côté de de la Lune et de Pilate regardant dans le vide : l’Incroyant ( [5], p 59).

La série des sarcophages de la Passion, assez tardive, a peu de représentants, dont seulement quatre avec les luminaires.

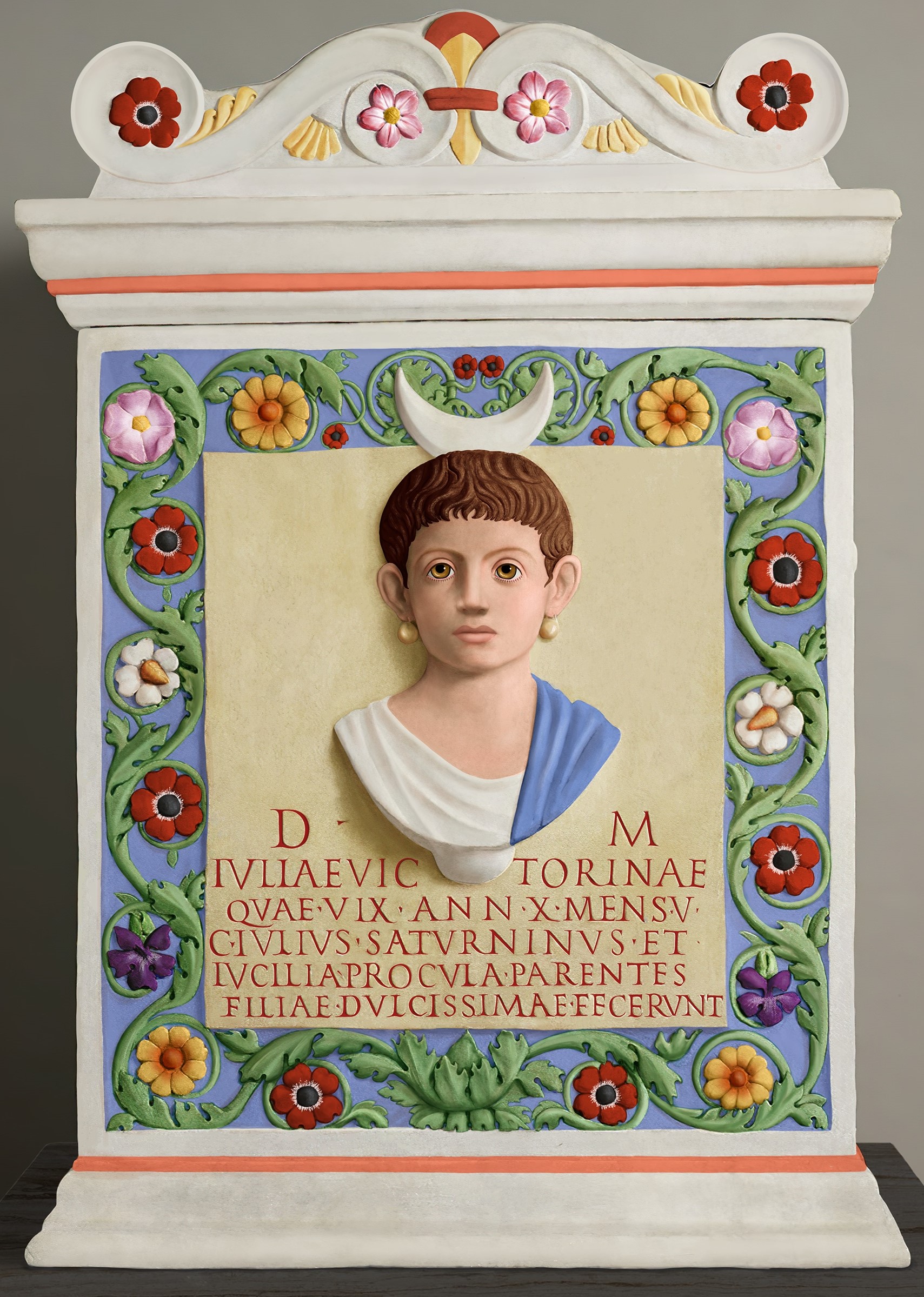

Le sarcophage de Julia Latronilla

Sarcophage de Julia Latronilla, Bible Lands museum, Jerusalem

Sarcophage de Julia Latronilla, Bible Lands museum, Jerusalem

Très proche du sarcophage du Museo Pio Cristiano, ce sarcophage présente des personnifications plus nettes : Sol tient les rênes de son char et Luna une torche. Le lien avec le soldat réveillé et le soldat endormi est confirmé.

Le sarcophage de Manosque

Sarcophage de l’Anastasis, 5ème siècle, Eglise Notre Dame de Romigier, Manosque

Sarcophage de l’Anastasis, 5ème siècle, Eglise Notre Dame de Romigier, Manosque

Etat restauré (d’après un dessin de Péreisc), Deustch. Archeol. Institut 60.1572

Etat restauré (d’après un dessin de Péreisc), Deustch. Archeol. Institut 60.1572

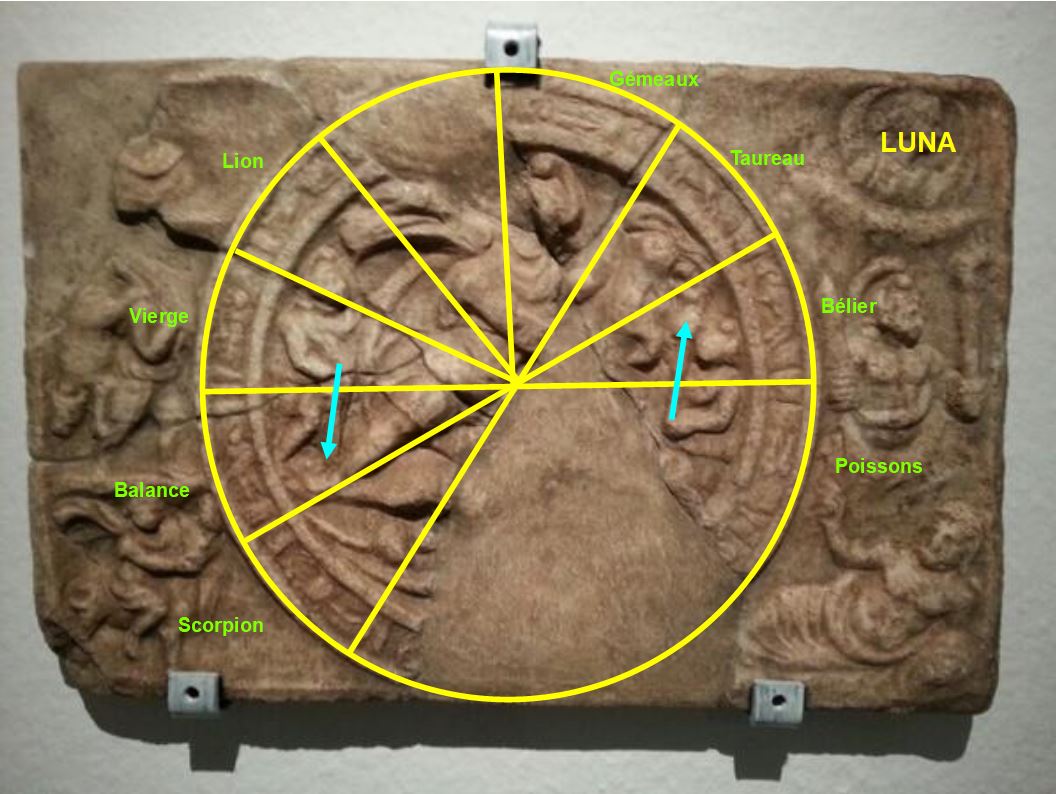

Répartis des deux côtés de la croix, les douze apôtres élèvent leur bras droit dans un geste d’acclamation. Les deux soldats aujourd’hui supprimés (tout comme les autres restaurations) n’étaient pas assis, mais debout en miroir, comme les apôtres. Solennelle et éloignée de tout aspect narratif, la composition illustre le Triomphe de la Croix. Pas d’aigle pour emporter dans les airs le chrisme et sa couronne : ornée de lemnisques, elle est posée en haut de la croix comme un trophée de la Victoire, gardée par les deux soldats [6].

Représentés par leurs personnifications, comme dans les deux autres cas, les luminaires évoquent un au-delà divin, réservé au Christ seul ; représentés par leur symboles , ils s’inscrivent dans la continuité des douze étoiles des Apôtres, formant un firmament continu, accessible aux humains.

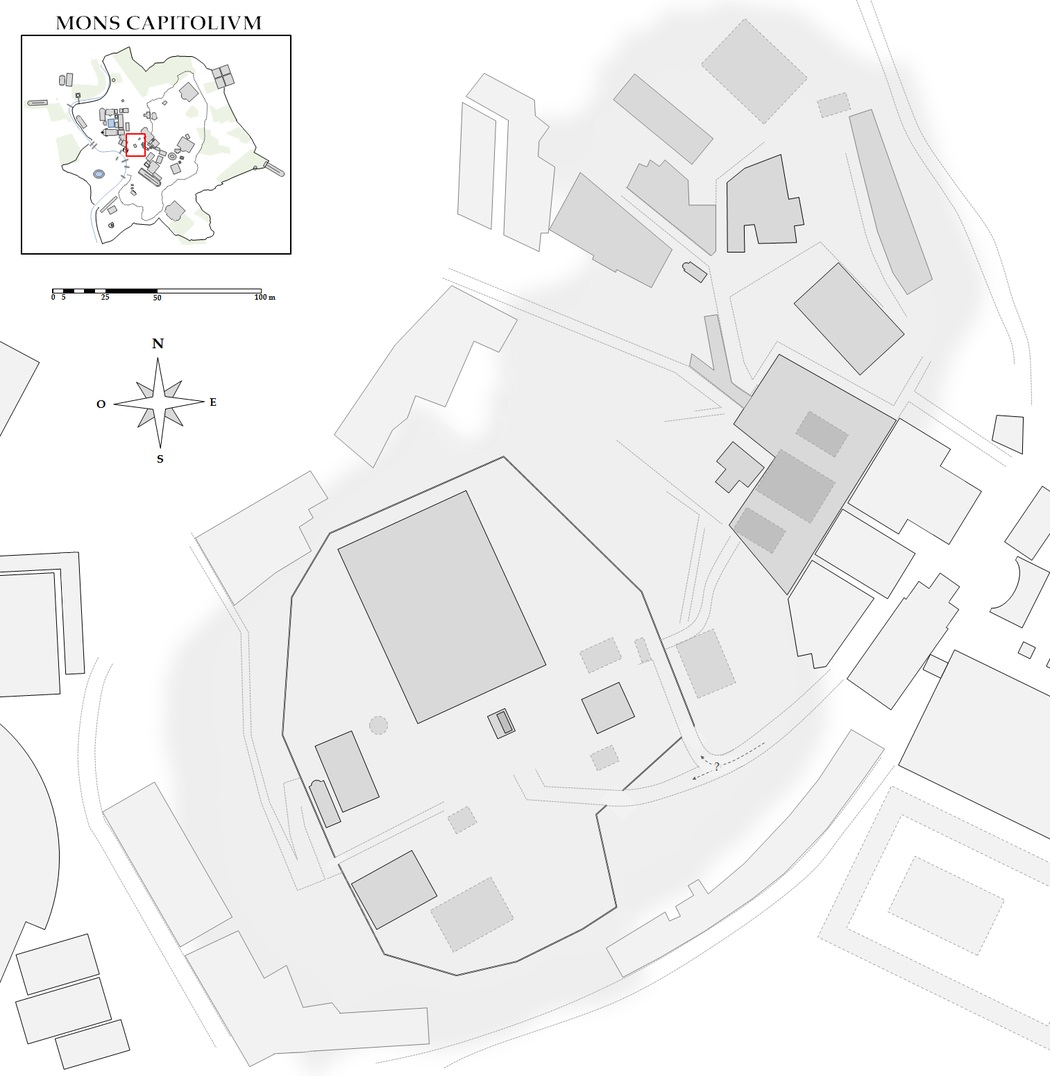

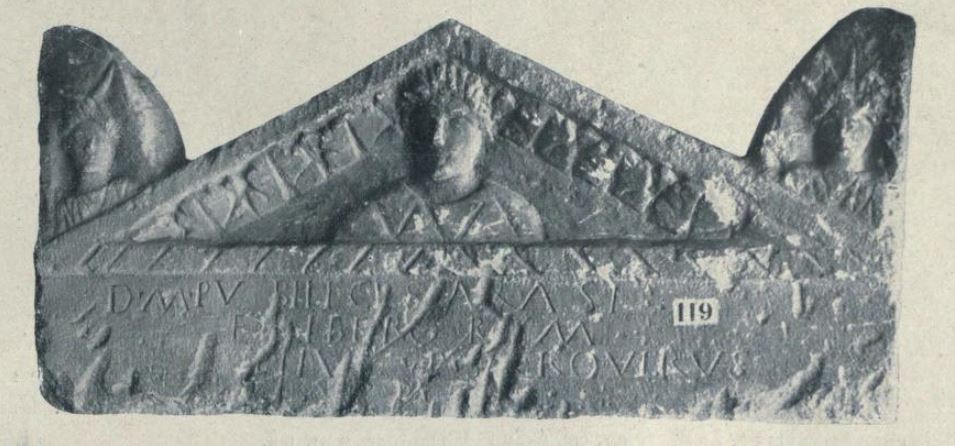

Le sarcophage disparu de Saint Rémy de Provence

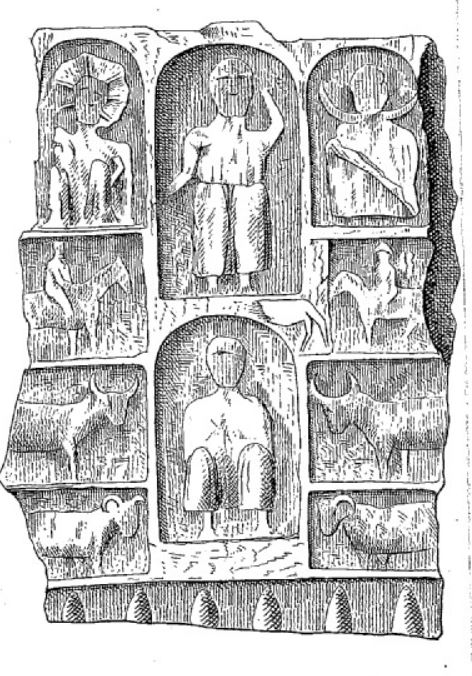

Musée des Alpilles, Saint Rémy de Provence ( [7], N° 504)

Musée des Alpilles, Saint Rémy de Provence ( [7], N° 504)

Dans cette composition très similaire, les luminaires ne sont pas inversés. On note que leur position est cohérente avec celle des deux soldats, l’un réveillé et l’autre assis, mais pas avec les deux scènes du couvercle : le soleil est au dessous de la scène négative (les Mages devant Hérode) et la lune au dessous de la scène positive (la Nativité avec l’Etoile). Il faut donc bien considérer les luminaires comme partie intégrante de la scène du bas.

L’inversion du sarcophage de Manosque (SCOOP !)

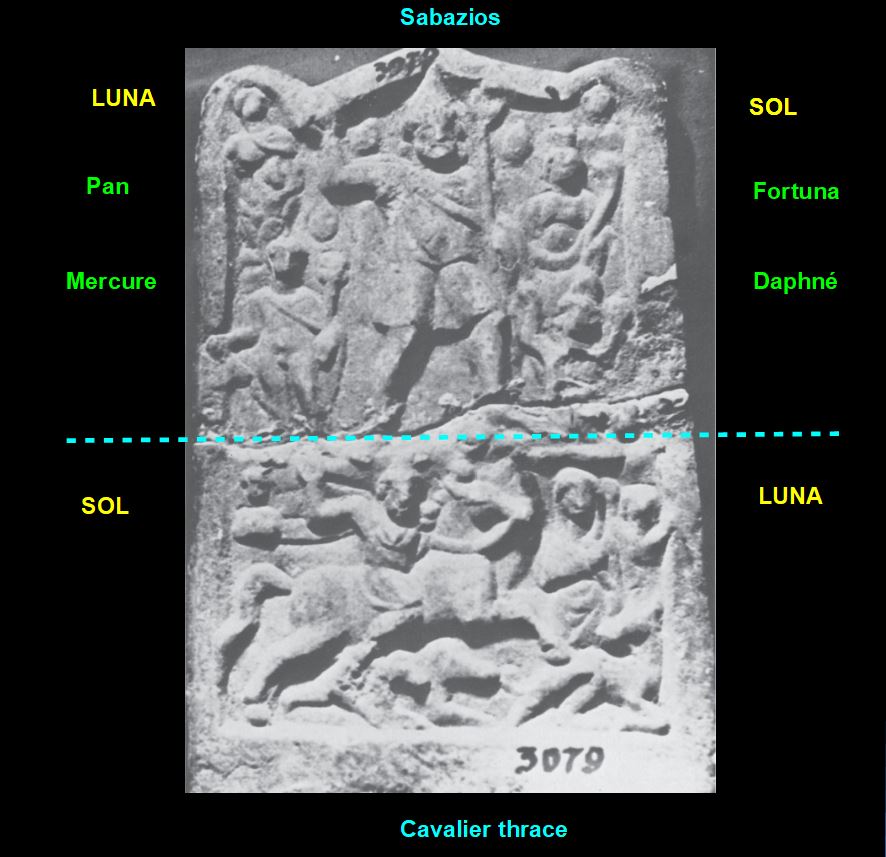

La particularité du sarcophage de Manosque est que les deux soldats sont debout dans des attitudes parfaitement symétriques : ils perdent donc toute notion d’Eveil et de Sommeil.

Comme l’a noté F.Benoit [8], cette posture les apparente aux Dioscures « conservateurs », parfois représentés à pied, montant la garde avec leur lance. Dans l’iconographie païenne, ils sont associés à la préservation du cycle du Jour et de la Nuit (voir Lune-soleil : dans l’art gréco-romain). Ici, ils accompagnent les luminaires dans une sorte de garde d’honneur autour de la Croix.

L’inversion Lune-Soleil signifie très certainement qu’à la Nuit de la Mort succède la Lumière de la Résurrection.

Les étoiles sans les luminaires

Cathédrale de Palerme, 375-400

Cathédrale de Palerme, 375-400

Ce sarcophage présente lui aussi les deux soldats debout, regardant vers le haut et retournant leur lance vers le bas, manière sans doute de souligner la victoire écrasante du Christ. Les douze étoiles, situées cette fois en avant de chaque apôtre, n’ont pas laissé de place au centre pour rajouter les luminaires.

Sarcophage de l’Anastasis, Musée d’Arles

Sarcophage de l’Anastasis, Musée d’Arles

Ce sarcophage démultiplie les étoiles, avec une alternance une/deux pour chaque apôtre.

Les luminaires dans une autre scène

Sarcophage du Christ au Globe, Arles [9]

Sarcophage du Christ au Globe, Arles [9]

Le Soleil et la Lune apparaissent dans les écoinçons au dessus du Christ, à l’issue d’une gradation de motifs illustrant la récompense céleste : oiseau becquetant, corbeille de fruits, couronne. Les luminaires ont subi un embellissement graphique qui leur a fait perdre leur aspect cosmique : on ne reconnaît le soleil qu’à ses sept rayons, et la lune, englobant une étoile à six banche, a pratiquement perdu sa forme en croissant. On peut pratiquement les considérer ici comme des éléments de Majesté qui complètent le globe céleste sur lequel le Christ est assis. Dans les sarcophages de l’Anastasis, ils s’inscrivaient dans le Ciel étoilé qui unifiait les douze apôtres ; ici au contraire, ils contribuent à isoler le Christ, en magnifiant le compartiment central.

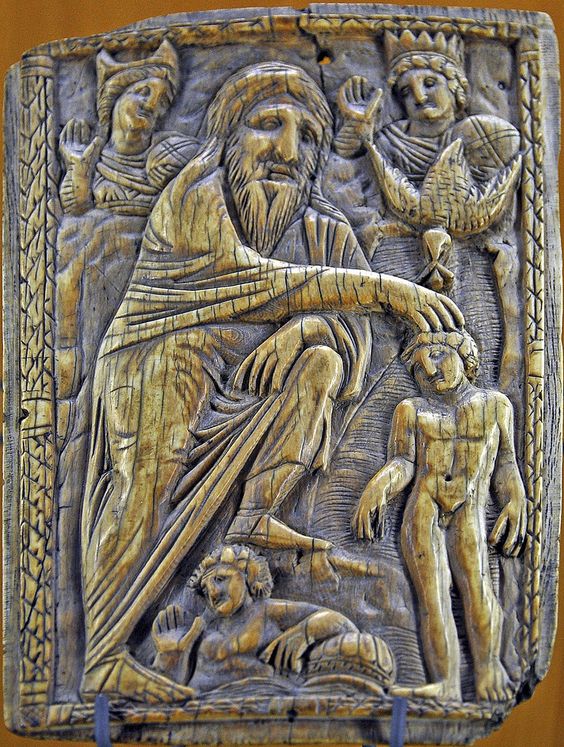

Le panneau de Sainte Sabine

422-432, panneau de la porte de Sainte Sabine, Rome

422-432, panneau de la porte de Sainte Sabine, Rome

La composition du panneau est claire :

- en haut une scène de Majesté : le Christ entouré du Tétramorphe, entre l’Alpha et l’Omega, écarte le bras droit et tient dans la main gauche un rouleau (la principale différence avec les futures Majestas domini est la posture debout, et non trônant) ;

- en bas un groupe de trois personnes, un homme tenant un rotulus, une femme voilée et un homme chauve, regardent vers le haut, les deux hommes élevant le bras vers un objet cruciforme.

C’est l’assemblage unique de ces deux scènes qui pose problème, et a donné lieu à de nombreuses interprétations. Celles encore propagées par la plupart des livres sont :

- l’Ascension : la femme est Marie regardant Jésus monter au ciel ;

- l’Assomption : la femme est Marie se préparant à le rejoindre ;

- le Triomphe de l’Eglise : la femme est l’Ecclesia entre ses deux chefs Pierre et Paul, attendant de rejoindre le Christ son époux.

D’autres propositions, la femme est Sainte Sabine, ou bien l’Eglise de Rome couronnée par le Christ, sont aujourd’hui abandonnées.

Le rouleau et son texte mélangé (SCOOP !)

Vues de près, les choses se compliquent encore. Un premier casse-tête est le texte sur le rouleau du Christ, en écriture onciale grecque (avec le sigma lunaire) :

on lit verticalement ΙΧΥΘΣ (la sixième lettre, un P ou un K, est probablement un artefact ( [10], p 84]) , assez proche de IΧΘΥΣ (ichtus, le Poisson) mais avec une inversion inexpliquée, gênante pour un acronyme chrétien aussi célèbre : Iêsoûs Khristòs Theoû Huiòs Sôtếr, Jésus-Christ De Dieu Fils Sauveur.

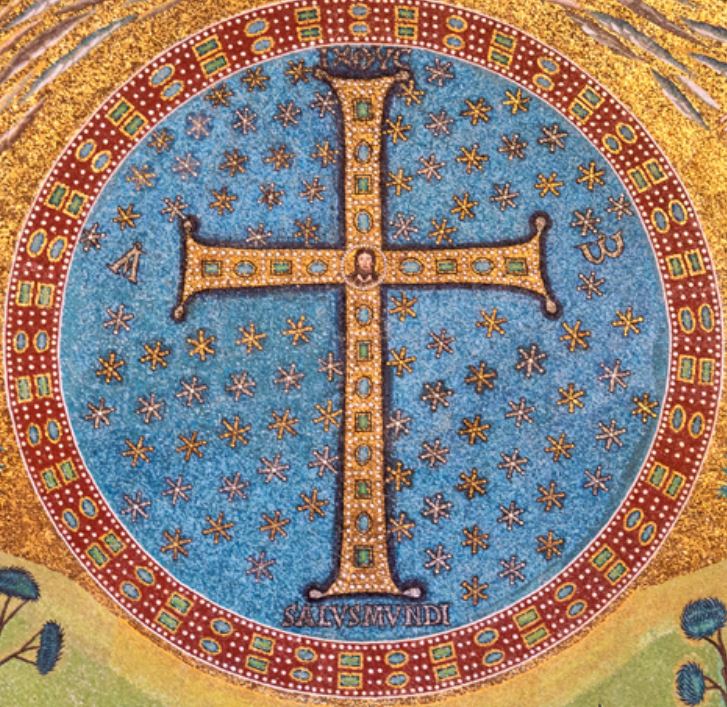

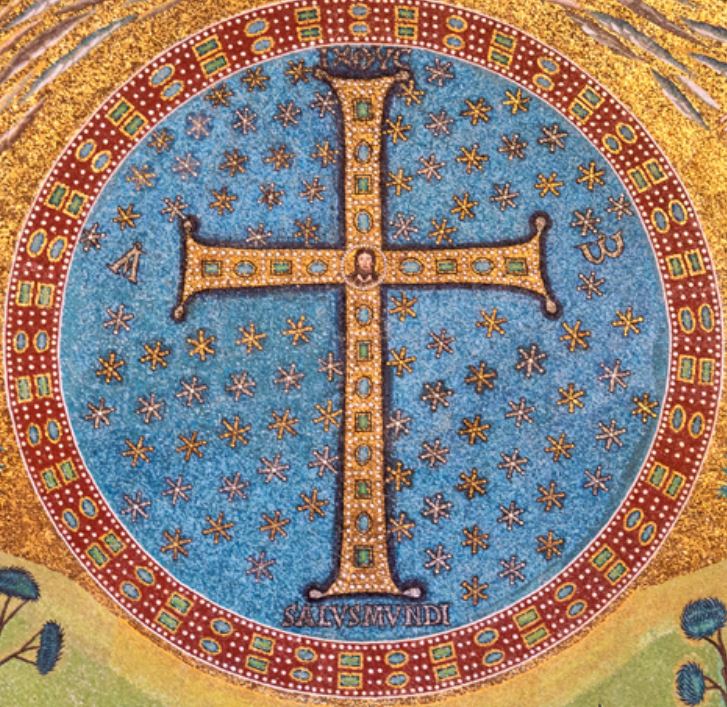

Mosaïque de l’abside (détail) 6eme siècle, Sant Appolinare in classe, Ravenne

Mosaïque de l’abside (détail) 6eme siècle, Sant Appolinare in classe, Ravenne

Dans cette mosaïque représentant la Transfiguration, l’inscription IΧΘΥΣ en haut de la Croix (à l’emplacement du panonceau) est au contraire mise à l’honneur pour sa symétrie, qui s’étend aux autres inscriptions :

- ΙΧ (Jésus-Christ) à gauche, du côté de la lettre alpha et du mot Salus ;

- Θ (Théos) au centre, à l’aplomb du gemme portant le visage du Christ ;

- ΥΣ (Fils Sauveur) à droite, du côté de la lettre oméga et du mot Mundi.

Il est probable qu’à Sainte Sabine, les deux lettres ont été interverties pour exploiter d’une autre manière cette symétrie :

- ΙXY (Jésus-Christ Fils) à gauche, du côté de la lettre alpha,

- ΘΣ (Dieu Sauveur) à droite, du côté de la lettre oméga.

La moitié gauche de l’inscription correspond ainsi au commencement de l’histoire (alpha, Jésus crucifié) et à la moitié droite à sa fin (oméga, le retour en tant que Dieu Sauveur).

L’objet en suspension

Un second casse-tête est l’objet cruciforme au dessus du trio : une couronne à la forme bizarre ? un lustre suspendu à rien ?

Dans un article brillant, Kantorowicz [11] a montré qu’il s’agissait tout bonnement d’une croix entourée d’un halo circulaire : symbole courant, mais ici inversé verticalement. Il en a conclu qu’il s’agissait de la croix dont l’apparition précède le retour du Christ, lors de la Parousie : dans son trajet vers le bas, elle est en train de revenir vers les trois principaux protagonistes de l’événement inverse, l’Ascension : à savoir Marie et les deux principaux apôtres :

On peut remarquer, par ailleurs, que le halo autour de la croix fait écho à la grande couronne de lauriers qui forme comme une gloire autour du Christ.

Entre Pierre et Paul

Le seul attribut distinctif, la calvitie de l’homme de droite, incite à y reconnaître l’apôtre Paul. Le chef des Apôtres et de l’Eglise, Pierre, est donc à gauche, à la place d’honneur par rapport à la femme voilée, qu’il s’agisse de Marie ou d’Ecclesia. [12]

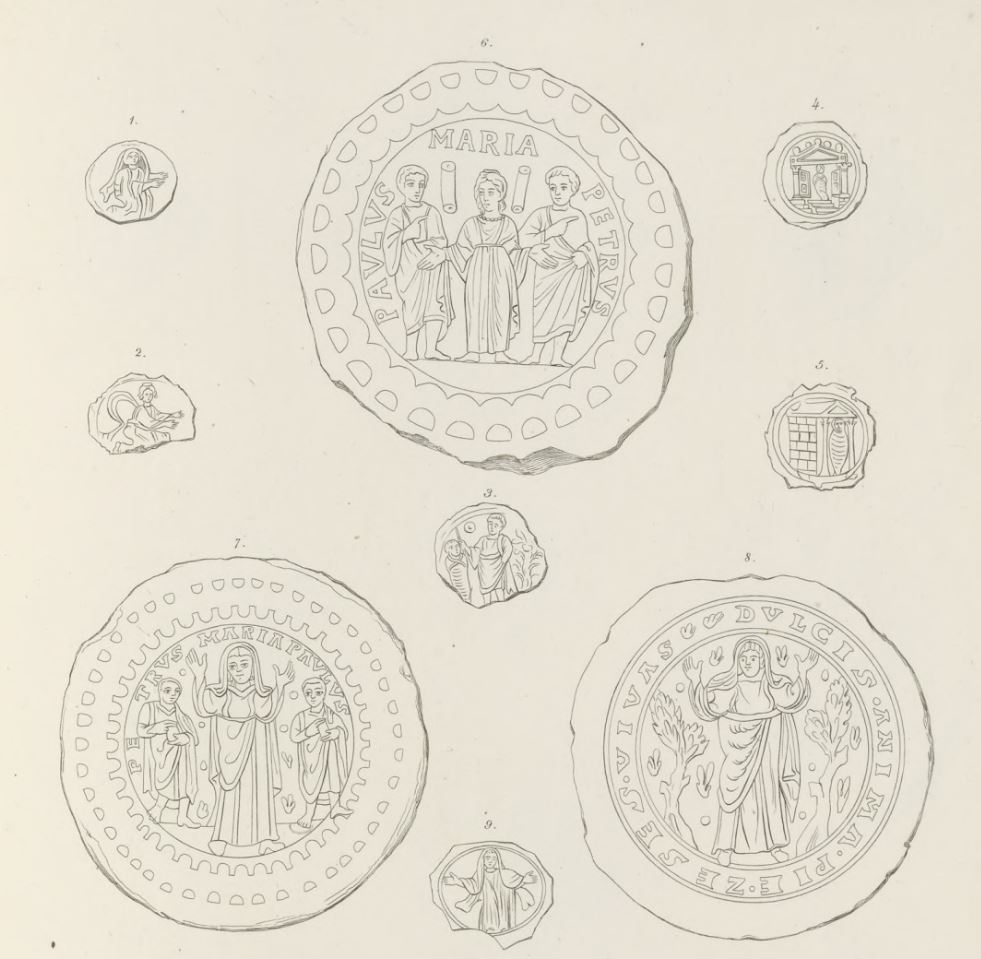

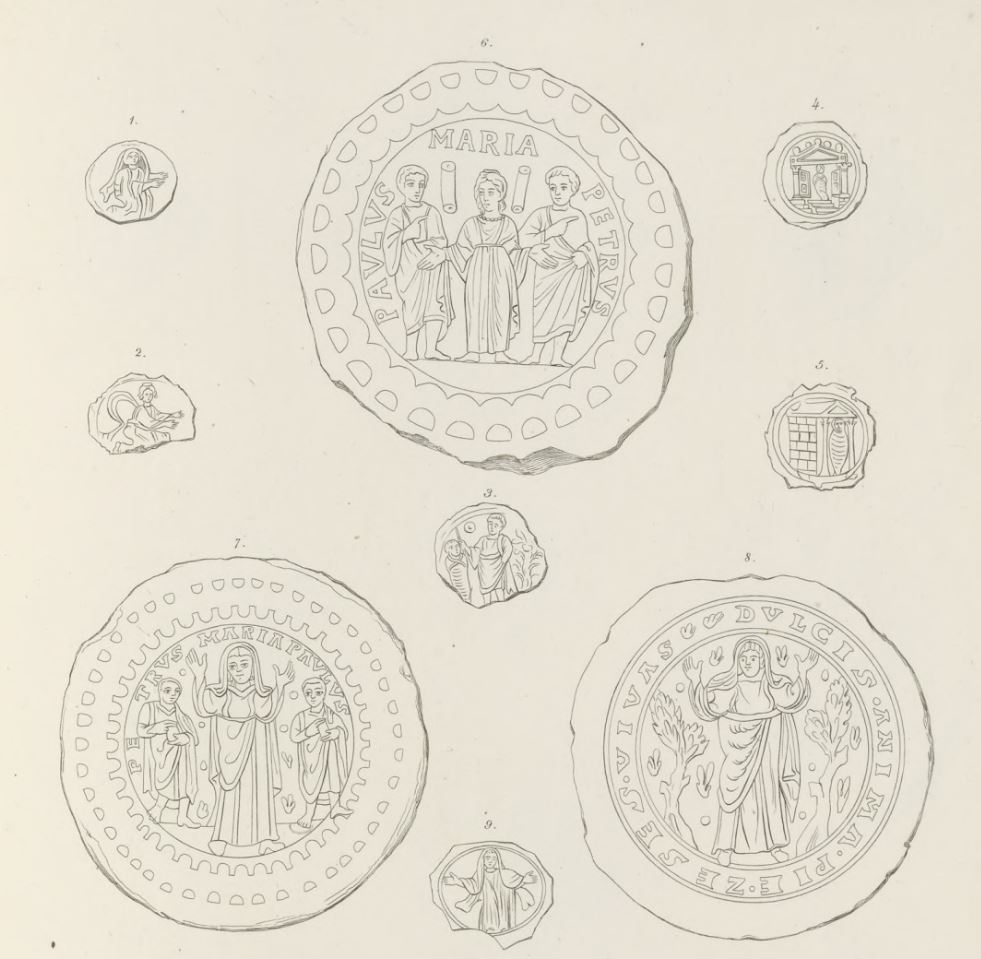

Garrucci, Raffaele, 1812-1885 Vetri ornati di figure in oro trovati nei cimiteri cristiani di Roma (Roma Tipografia delle belle arti, 1864) planche IX

Garrucci, Raffaele, 1812-1885 Vetri ornati di figure in oro trovati nei cimiteri cristiani di Roma (Roma Tipografia delle belle arti, 1864) planche IX

Au moins un fond de verre doré des Catacombes (N°7) montre entre Pierre et Paul une femme voilée en orante, nommée Maria. On la trouve également seule, entre deux arbres. D’autres fonds de verre du même type [13] présentent dans la même posture Sainte Agnès entre Pierre et Paul.

La Vierge-Marie, ministre du Temple de Jérusalem

La Vierge-Marie, ministre du Temple de Jérusalem

vers 375 Basilique de Sainte-Marie Madeleine, Saint-Maximin La-Sainte-Baume ( [14], p 80)

Pour Ally Kateusz, cette posture de femme en orante serait la trace, censurée par la suite, du rôle sacerdotal qu’auraient tenu certaines femmes au début de la Chrétienté. L’interprétation officielle est qu’il s’agit d’une défunte (orantes anonymes des catacombes) ou d’Ecclesia. Mais on voit que rien ne s’oppose, iconographiquement, à interpréter l’orante voilée de Sainte Sabine comme étant Marie.

Le Christ entre Pierre et Paul

Le Christ entre Pierre et Paul

422-432, panneau de la porte de Sainte Sabine, Rome

Un petit panneau de la porte montre Pierre et Paul avec les mêmes caractéristiques physiques, cette fois debout autour du Christ. Les spécialistes considèrent cette scène comme une « Traditio legis » un peu bizarre (voir [15] , p 63) (voir 2 Epoque paléochrétienne). Elle s’en écarte pourtant sur plusieurs points essentiels :

- le Christ est de plain-pied, au lieu d’être au sommet d’une petit tertre ;

- le Christ tient dans sa main gauche un objet indistinct (perle, morceau de pain ?) au lieu de tenir un rouleau ;

- Pierre est à gauche et tend ses mains voilées, au lieu d’être placé à droite pour recevoir le rouleau ;

les trois sont auréolés, tandis que seul Jésus l’est (parfois) dans les « Traditio legis ».

Sarcophage de Probus, Grottes de Saint Pierre, Vatican Sarcophage de Probus, Grottes de Saint Pierre, Vatican |

Pierre et Paul autour du Christ, Vatican Pierre et Paul autour du Christ, Vatican |

Ces deux exemples sont ceux qui se rapprochent le plus de la scène, bien que le Christ soit distingué par sa surélévation (la montagne du paradis, avec ses quatre fleuves) ou son auréole. Dans le sarcophage, Pierre est privilégié par sa position, à la droite du Christ et de la Croix ; dans le fond de verre s’ajoutent deux autres éléments de distinction : son geste qui imite celui du Christ, le regard que celui-ci lui accorde.

On en est conduit à supposer que le panneau de Sainte Sabine, avec son parti-pris d’égalité dans la Sainteté (les trois auréoles), représente une iconographie dont il ne reste aucun autre exemplaire : le Christ accueillant Pierre et Paul au Paradis (les palmiers sont souvent le symbole de la félicité éternelle et l’objet oblong dans les mains du Christ pourrait être une datte).

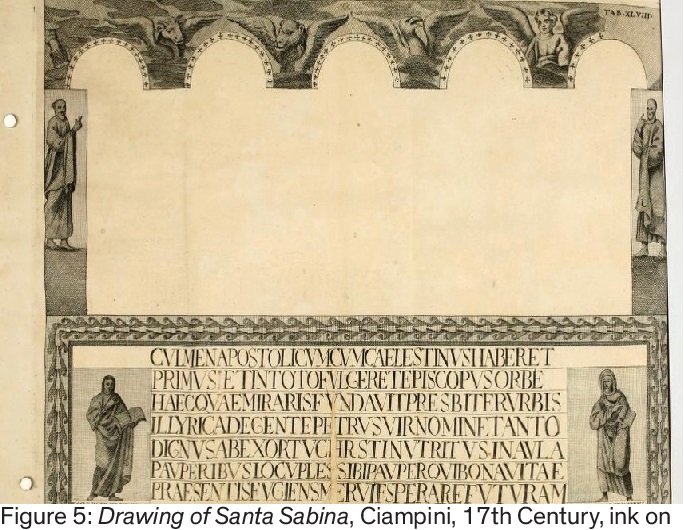

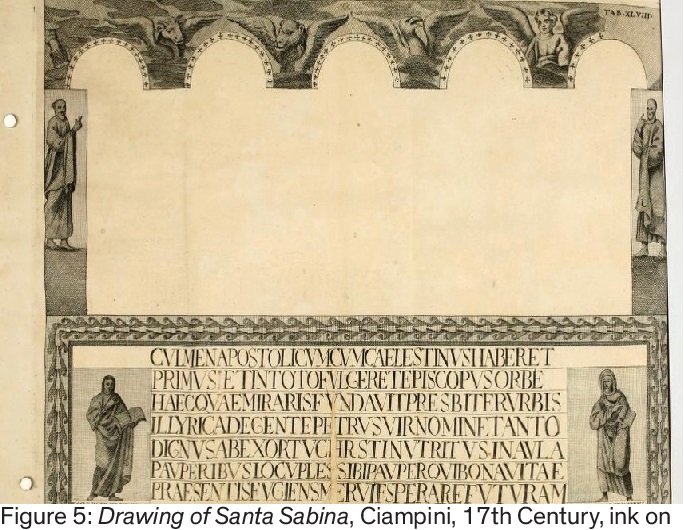

Mosaïque de Sainte Sabine, 5ème siècle, dessin de Ciampini, 17ème siècle

Mosaïque de Sainte Sabine, 5ème siècle, dessin de Ciampini, 17ème siècle

Notons qu’au revers du mur d’entrée de Sante Sabine, se trouve une mosaïque contemporaine à la porte, dont la partie haute ne nous est plus connue que par ce dessin : elle montrait une troisième fois le couple Pierre et Paul, dans le même ordre, l’un au dessus de l’Ecclesia ex Circumcisione (église s’adressant aux Juifs), l’autre de l’Ecclesia ex Gentibus (église s’adressant aux non-juifs). [16]

Les deux compositions « entre Pierre et Paul » de la porte de Sainte Sabine partagent avec les verres des catacombes leur caractère synthétique, sans rapport avec un événement précis. Ils composent une sorte de pendant, où le Christ (auréolé, au Paradis) fait écho à Marie (sans auréole, sous le firmament).

PASTOR et MARIA, Reliquaire de Novalje , fin 4ème siècle, Zadar Museum([14], p 121)

PASTOR et MARIA, Reliquaire de Novalje , fin 4ème siècle, Zadar Museum([14], p 121)

Ally Kateusz a rassemblé un certain nombre de composition fonctionnant sur ce principe d’appariement, vertical ou horizontal, entre la Mère et son Fils.

Parousie ou Dormition ?

Ascension du Christ Ascension du Christ |

Parousie Parousie |

Une autre type de dialogue, thématique cette fois, s’établit entre ces deux grands panneaux.

Dans celui de gauche, tout le monde s’accorde à reconnaître l’Ascension du Christ, accueilli au ciel par des anges.

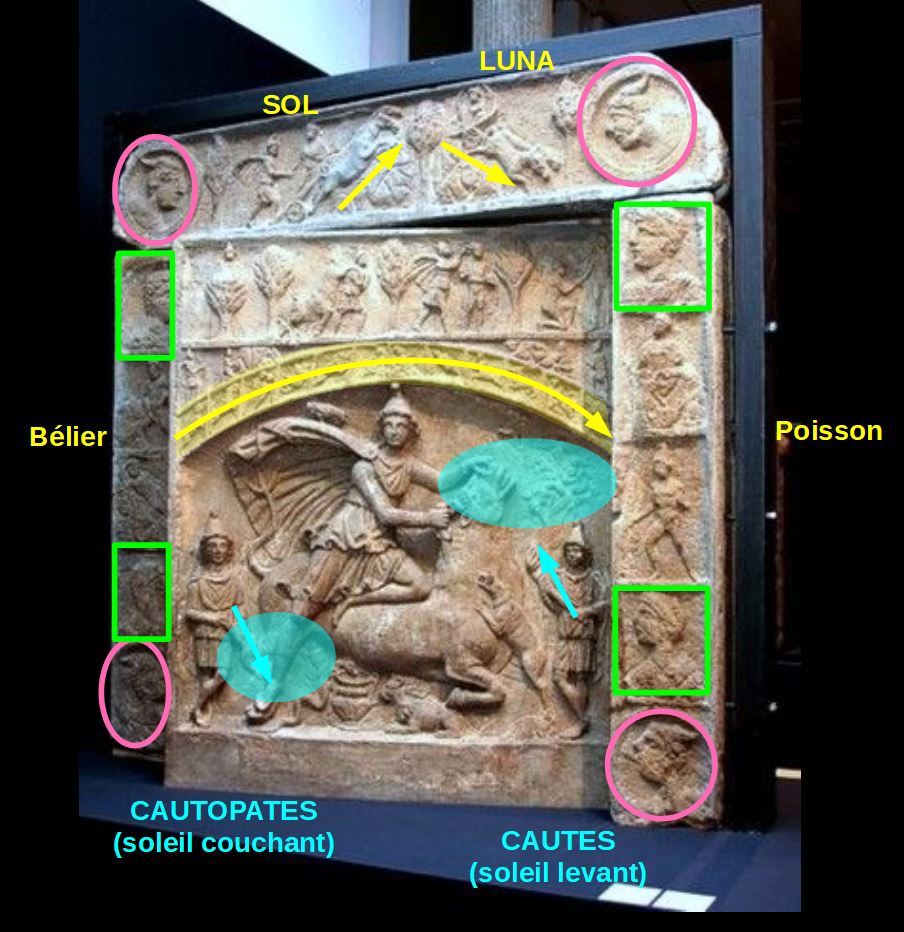

Celui de droite représente, selon Kantorowicz, le mouvement inverse de descente du Christ vers la terre au moment de la seconde Parousie :

- pro : cela explique la Croix, signe précurseur, dirigée vers le bas, ainsi que les signes cosmiques ;

- anti : aucun texte parousiaque ne précise la présence, sur Terre, de Marie, Pierre et Paul.

Selon Ally Kateusz ( [17], p 292), dans certains apocryphes orientaux, Jésus descend du ciel chercher sa mère au moment de sa mort, en présence de tous les disciples, dont Pierre et Paul. Voici la partie du texte qui mentionne des phénomènes cosmiques survenus au moment de la Dormition :

« Et quand ils y arrivèrent (les gardes), voici, ils virent les portes du ciel ouvertes et des anges de Dieu descendre et entrer dans la maison de Marie. Et des éclairs et des tonnerres sortirent aussi de la maison de Marie et montèrent au ciel. Puis ils virent les disciples s’occuper de la sainte. Et ils virent aussi des nuages venant du ciel et répandant de l’humidité et de la brume sur Bethléem. Et ils virent aussi des étoiles descendre du ciel et se prosterner devant sainte Marie. Et ils virent aussi le soleil et la lune, qui illuminaient le monde entier, descendre du ciel et se prosterner devant Marie. Et ils virent aussi la sainte allongée sur son cercueil, avec l’ange Gabriel debout à sa tête et Michel au pied de son lit, et ils éventaient la sainte avec les éventails à la main. Et alors ils virent les apôtres debout près de son cercueil avec crainte et tremblement, levant les mains au ciel. » Dormition syriaque dite des Six Livres), manuscrit éthiopien [18]

Un peu plus loin dans le texte, le Christ descend enfin du Ciel sur un chariot de feu, accompagné d’une multitude qui fait des allers-retours avec le ciel.

Expliquer le panneau de Sainte Sabine par l’apocryphe de la Dormition, c’est sélectionner les détails qui nous arrangent et évacuer tous les autres phénomènes merveilleux surnuméraires où on peut trouver à peu près tout, sauf le détail-clé de la croix descendant du ciel.

J’en resterai donc à l’opinion de Kantorowicz : le panneau de sainte Sabine est une des premières tentatives pour représenter la Parousie, d’une manière schématique et conceptuelle, très imprégnée par l’esthétique symétrique des verres dorés des catacombes

L’inversion Soleil-Lune (SCOOP !)

Le Tétramorphe et les lettres Alpha et Omega sont des signes apocalyptiques. Le soleil, la lune, et les cinq étoiles aussi, surtout si l’on remarque, comme Maser ( [19] , p 37), leur taille démesurée.

Personne ne s’est appesanti sur le dessin très particulier des deux astres : la Lune est un disque contenant un petit croissant, et le grand soleil contient en lui-même un autre soleil plus petit et avec moins de rayons (ce n’est pas une main de Dieu, comme on le lit parfois). Si on y rajoute la pluie d’étoiles, on est tout de même très proche des phénomènes célestes décrits par un des textes sur la Parousie :

« Aussitôt après la tribulation de ces jours, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera pas sa clarté, les astres tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l’homme, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec grande puissance et gloire ». Matthieu 24,29-3O

Comme Kantorowitz, je proposerais une chose très simple : retourner non seulement la croix, mais toute la zone qui l’environne :

Tel que le voit le Christ lors de son atterrissage, le Monde retrouve sa hiérarchie, Soleil à gauche de la croix et Lune à gauche. Les deux astres, comme avalés par eux-mêmes, sont une première tentative de figurer l’extinction des luminaires, avant la solution, plus satisfaisante, des personnifications tenant un voile devant elles.

L’olifant de Saint Arnoul

Olifant, sud de l’Italie, abbaye de Saint-Arnoul de Metz, fin du 11ème, Musée de Cluny

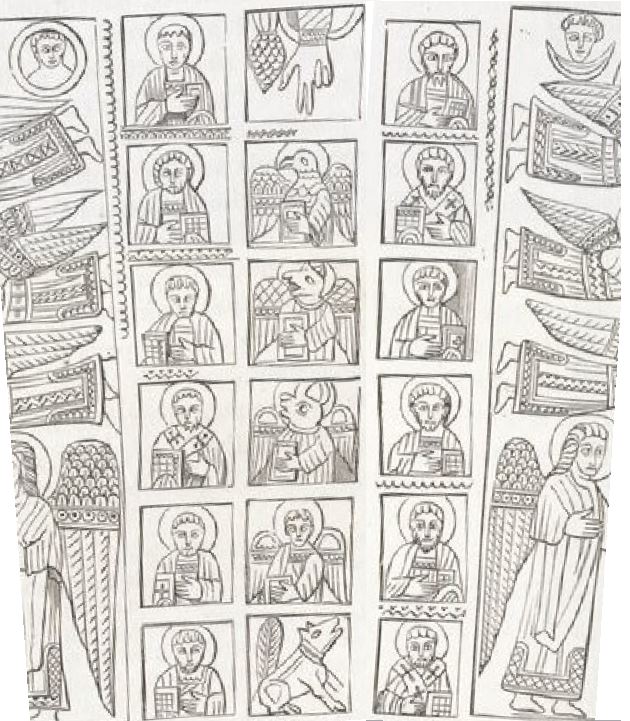

Cet olifant présente un mélange rare d’éléments orientaux (pour les bandes décoratives) et chrétiens : autour d’une Ascension du Christ au dessus de Marie en orante se développent sur les flancs les Apôtres, en deux colonnes de six. Sur la partie concave on trouve la main de Dieu, les quatre Evangélistes et un motif animal de remplissage (chien ou écureuil).

Charles Cahier, qui a le premier décrit cette iconographie déconcertante [19a], a noté l‘inversion de la Lune et du Soleil, sans proposer d’explication convaincante.

Faut-il faire le rapprochement avec la Parousie de Sainte Sabine, et postuler une tradition commune entre les deux, qui inverserait les luminaires pour signifier qu’il s’agit d’une descente et non d’une montée aux cieux ? Les Ascensions/Parousies avec luminaires sont si exceptionnelles qu’une convention graphique aussi particulière est impossible à établir.

D’autant qu’une explication plus simple est ici facile à trouver : si on se centre sur la partie concave – celle qui était visible par le public – on voit la main de Dieu entourée par les Evangélistes et les Apôtres, avec les deux luminaires dans l’ordre canonique.

Confronté à cette configuration circulaire, l’ivoirier a simplement choisi de représenter au recto le Ciel éternel autour du Père, et au verso l’Ascension du Fils porté par les Anges. Sur les flancs, les Apôtres sont communs aux deux scènes : en tant que collège apostolique et en tant que témoins de l’Ascension.

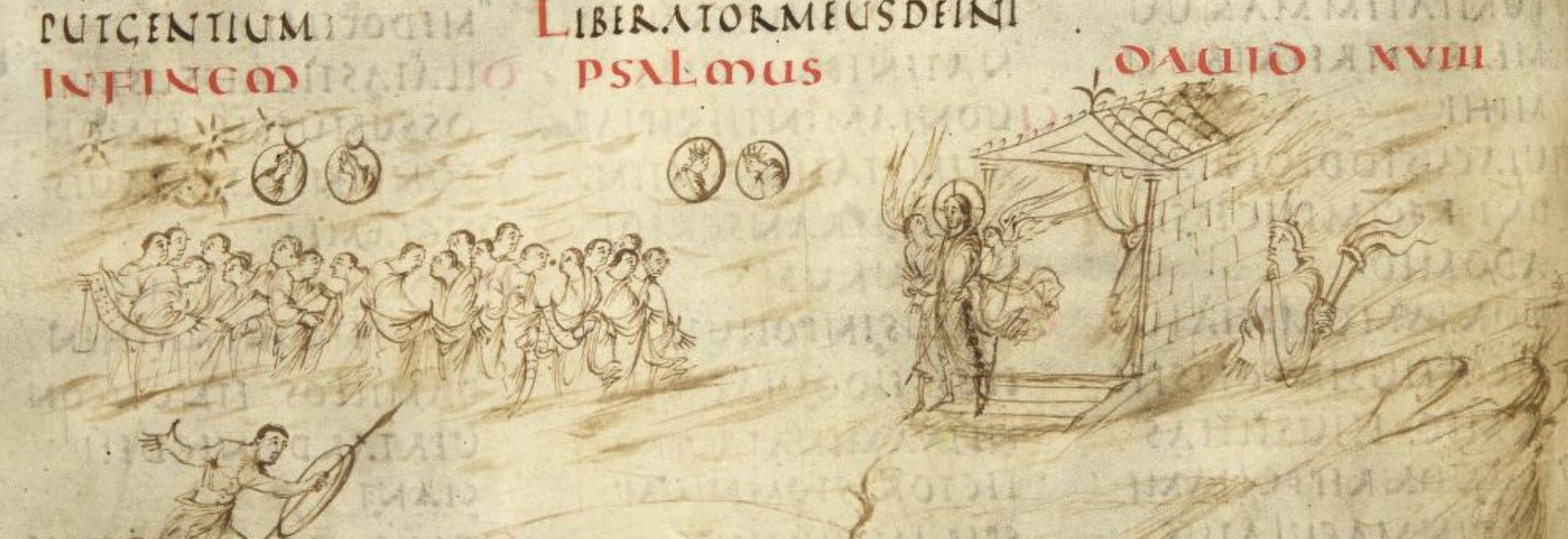

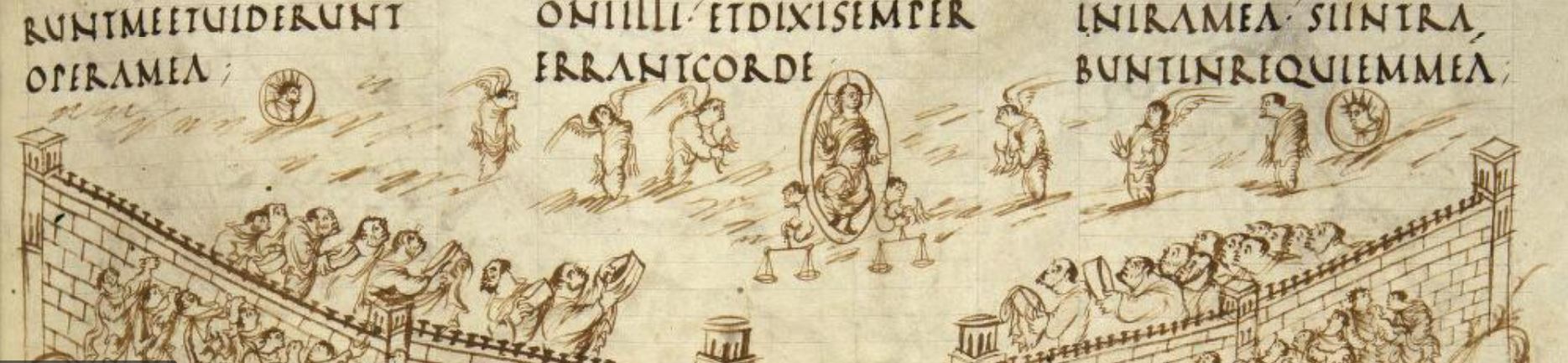

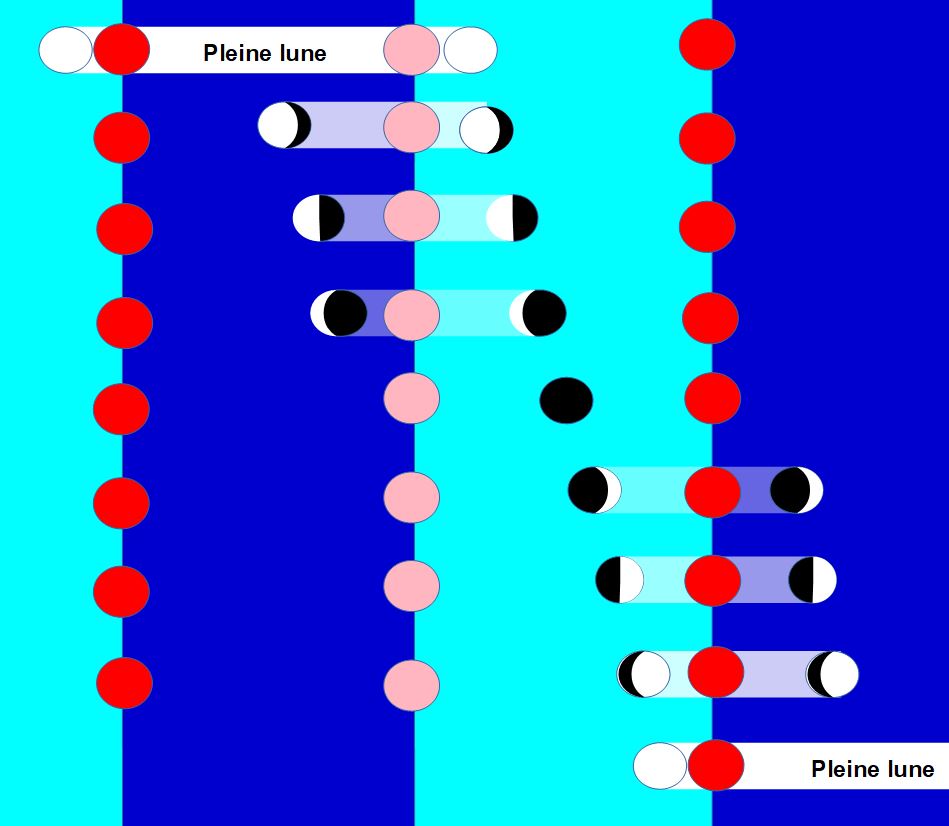

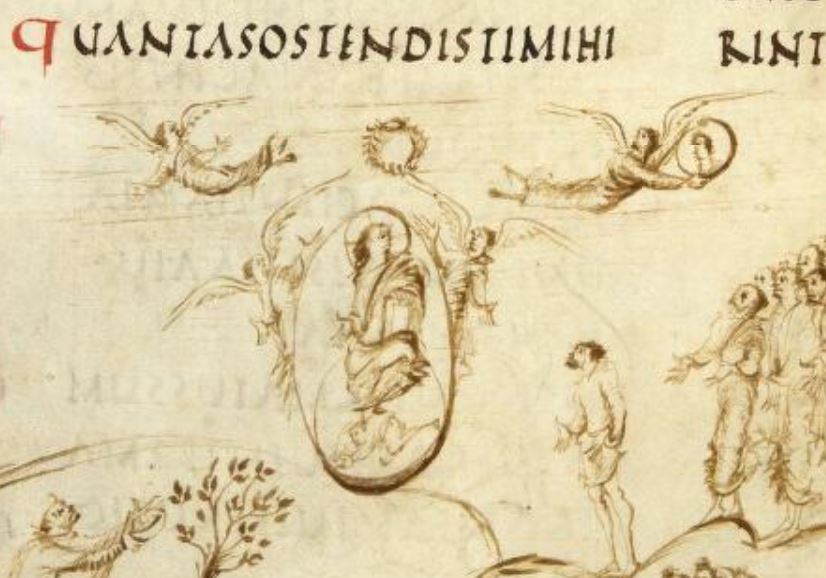

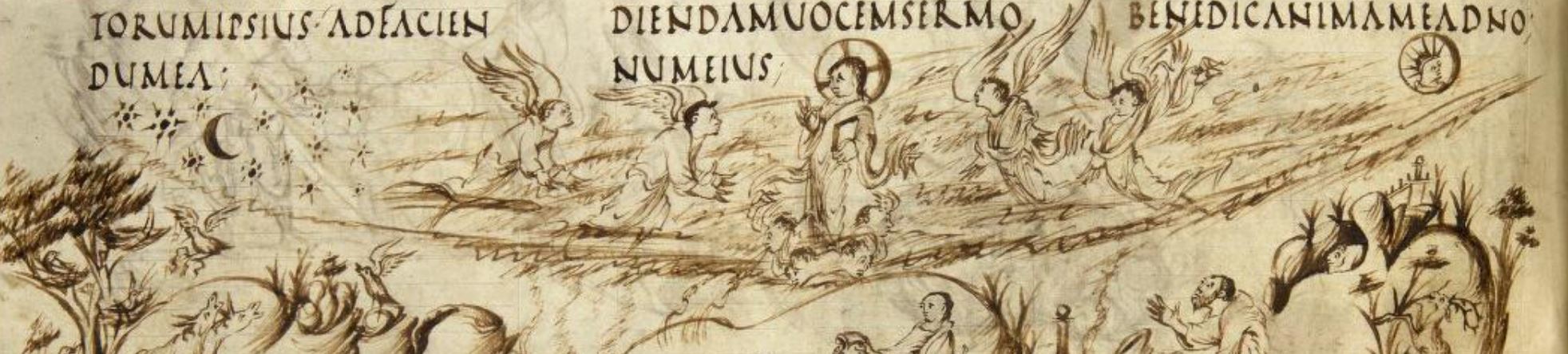

Le Soleil et la Lune dans le psautier d’Utrecht

Ce manuscrit, daté des années 820, est la copie d’un manuscrit perdu datant probablement du début du 6ème siècle [20]. Les deux luminaires y sont employés de diverses manières, illustrant le texte des psaumes d’une manière créative, cohérente et étonnamment logique : ce qui donne la clé des quelques cas d’inversion Lune-Soleil.

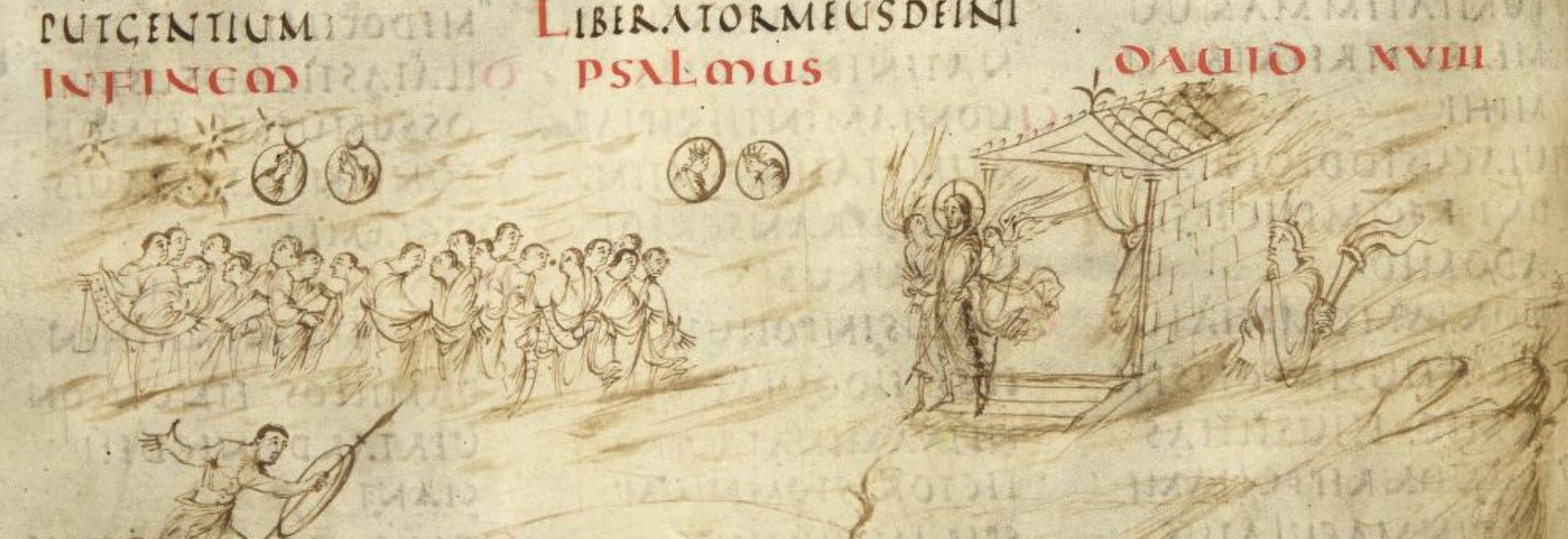

Psaume 19 (inversion)

- « Le jour crie au jour la louange, la nuit l’apprend à la nuit« . Psaume 19,3

- « C’est là qu’il a dressé une tente pour le soleil« . Psaume 19,5

Le soleil et la lune illustrent le jour et la nuit, les médaillons doubles traduisant les monologues de chaque entité avec elle-même. L’inversion Lune-Soleil sert à ce que la « tente » soit encadrée par deux représentations solaires, l’une en médaillon, l’autre en buste sortant des nuages.

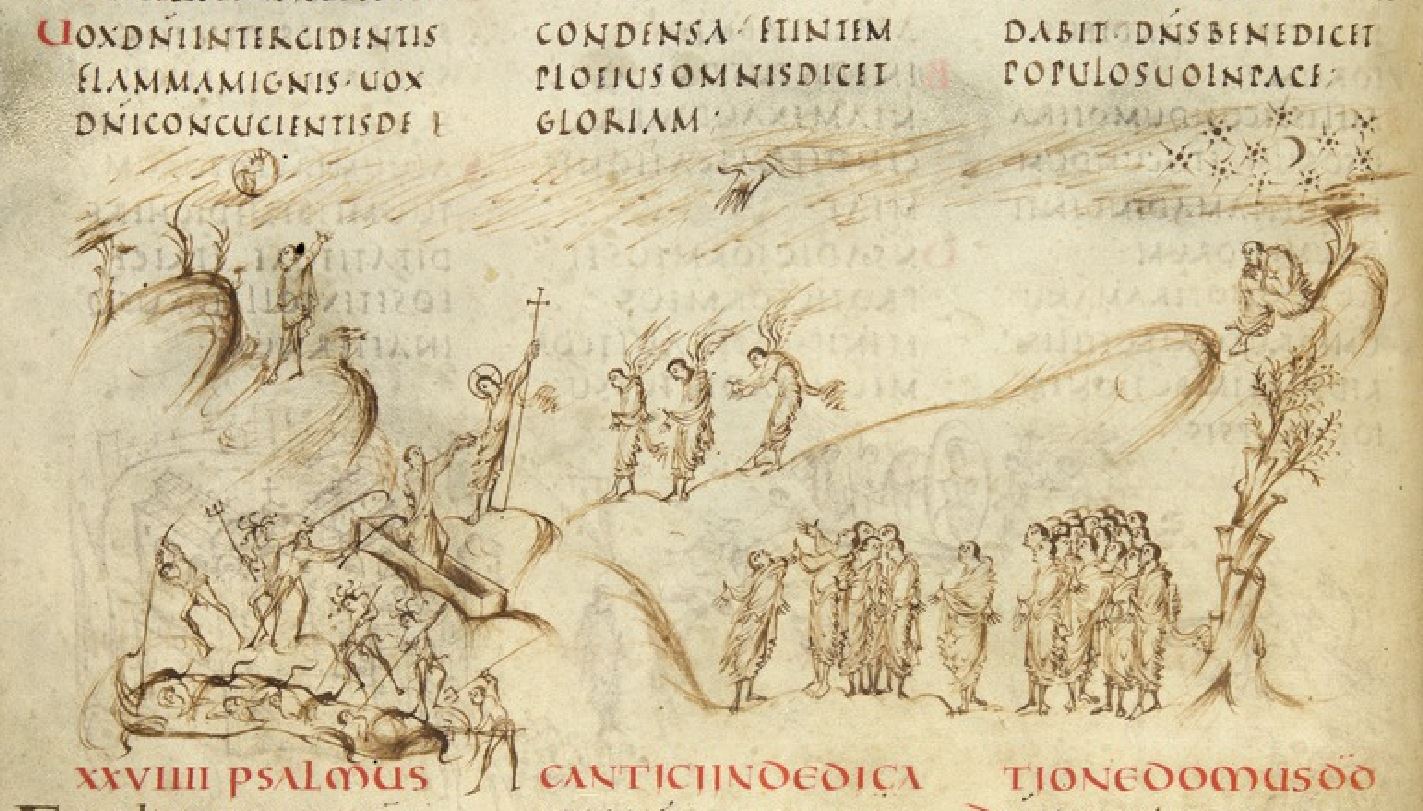

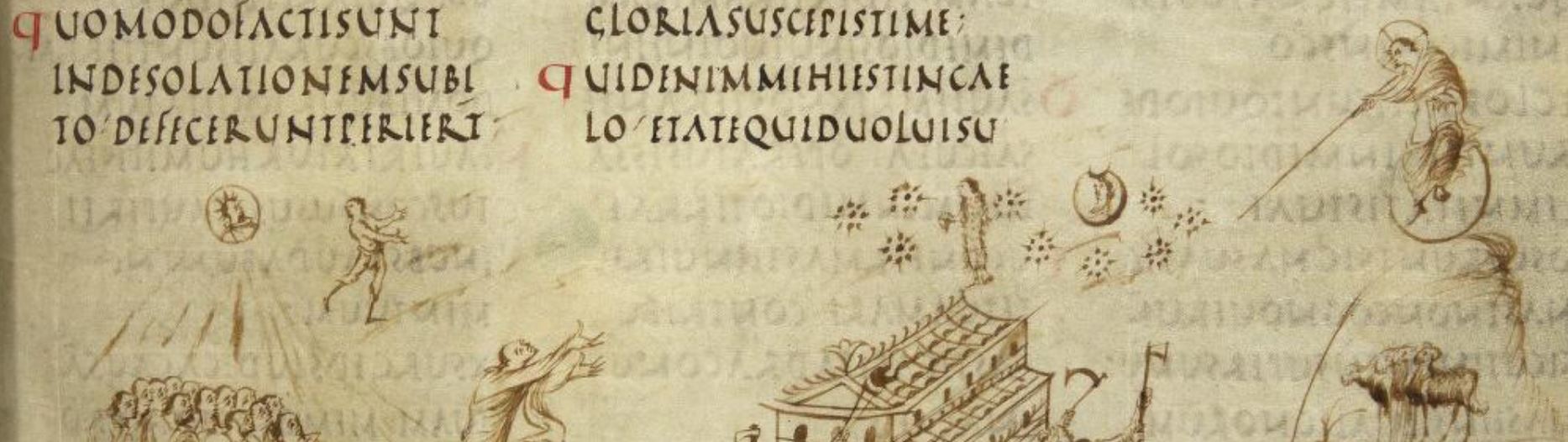

Psaume 30

Fol 16 v

Fol 16 v

- Seigneur, vous avez tiré mon âme du séjour des morts. Psaume 30,4

- « Le soir viennent les pleurs, et le matin l’allégresse ». Psaume 30,6

Le soleil au dessus du personnage joyeux signifie ici le matin, la lune au dessus du personnage qui pleure, le soir.

Plutôt que d’inverser les luminaires pour suivre l’ordre du texte, le copiste a privilégié l’ordre logique où le matin vient avant le soir. Mais ce choix permet surtout de placer l’Allégresse au dessus du Christ tirant le mort de la tombe, scène qui ne peut se trouver qu’en bas à gauche pour créer une lecture ascensionnelle, du séjour des morts à la main de Dieu.

Cette image inaugure une dissymétrie dans le couple que nous rencontrerons à plusieurs reprises dans le manuscrit : tandis que le soleil est personnifié dans un médaillon, la lune est montrée de manière réaliste, comme un croissant entouré d’étoiles.

Nous verrons que le copiste emploie indifféremment toutes les formules graphiquement valides :

- pour le soleil, la personnification (dans un médaillon ou sans), afin d’éviter la confusion avec une simple étoile ;

- pour la lune, quatre possibilités : la personnification (toujours dans un médaillon) ou le croissant, avec ou sans étoiles.

Je n’ai pas trouvé de « grammaire » cohérente pour ces combinaisons, qui relèvent plutôt d’un souci purement graphique de lisibilité et de variété.

Psaume 49

Fol 28v

Fol 28v

« Le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé; il a convoqué la terre du levant au couchant« . Psaume 49,1

Les deux demi-soleils illustrent le levant (le soleil avec sa torche qui entre dans l’image) et le couchant (le soleil qui en sort).

Psaume 55 (inversion)

Fol 31r

Fol 31r

- « La crainte et l’effroi m’assaillent, et les ténèbres m’enveloppent. Et je dis: Qui me donnera des ailes comme celles de la colombe, pour prendre mon vol et trouver un lieu de repos ? » Psaume 55,6-7

- « Le soir, le matin, au milieu du jour, je me plains, je gémis, et il entendra ma voix. » Psaume 55,18

Le croissant entouré d’étoiles illustre les ténèbres du verset 6, et la colombe qui s’envole vers la droite le verset 7.

Le soleil a été rajouté au couple pour signifier le soir et le matin, inversés pour suivre l’ordre du verset 18. Le troisième moment, « au milieu du jour« , est évoqué par la main de Dieu au milieu du ciel.

Tandis que la colombe vole en plein ciel, le soleil est englobé dans le même nuage que la lune : c’est sans doute pour insister sur l’idée de ténèbres que l’artiste a représenté, unique cas dans le manuscrit, le soleil sans son médaillon : preuve que celui-ci vu comme une sorte de mandorle lumineuse.

Psaume 72 (inversion)

Fol 40v

Fol 40v

- « Que son empire subsiste tant que brillera le soleil, tant que la lune donnera sa lumière, d’âge en âge ». Psaume 72,5

- « Qu’en ses jours apparaisse la justice, avec l’abondance de la paix, jusqu’à ce que la lune ait cessé d’exister« Psaume 72,7

Face aux contradictions du texte, le copiste a trouvé une solution graphique tortueuse :

- pour illustrer la luminosité pérenne du verset 5, il a fusionné les deux personnifications en une seule, sans aucune caractéristique (rayons ou croissant) ;

- pour illustrer la disparition de la lune du verset 7, il a placé cette mandorle indifférenciée là où la lune devrait se trouver : tout se passe en somme comme si le soleil s’était déplacé à droite pour l’absorber.

Psaume 73

Fol 41v

Fol 41v

« Tout le jour je suis frappé, chaque matin mon châtiment est là « . Psaume 73,14

Sans surprise, le soleil illustre le matin.

Psaume 74

Fol 42r

Fol 42r

« A toi est le jour, à toi est la nuit; c’est toi qui as créé l’aurore et le soleil. C’est toi qui as fixé toutes les limites de la terre; l’été et l’hiver, c’est toi qui les a établis ». Psaume 74 16,17

Le dessin suit strictement l’ordre du texte :

- le jour et la nuit,

- l’aurore et le soleil (la pluie de rayons représente la rosée),

- l’été (personnage dévêtu) et l’hiver (personnage emmitouflé).

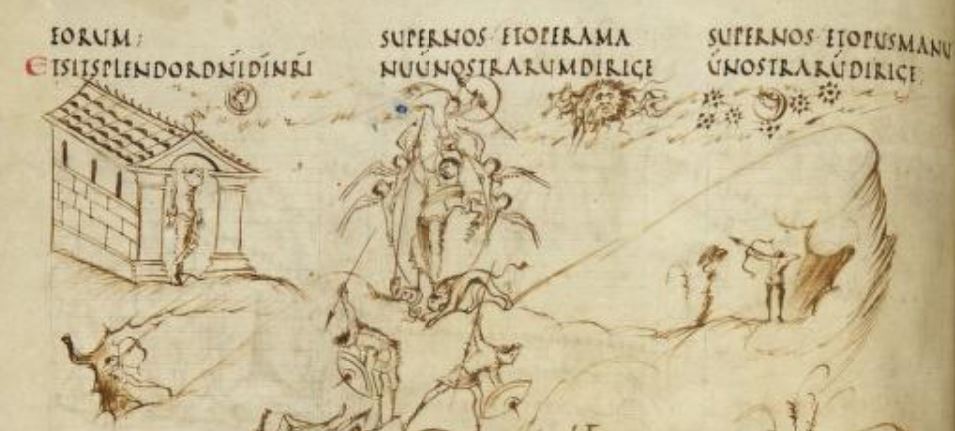

Psaume 91

Fol 53v

Fol 53v

- « Celui qui s’abrite sous la protection du Très Haut repose à l’ombre du Dieu du ciel.« Psaume 91, 1

- « Tu n’auras à craindre ni les épouvantes de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni les complots qui s’ourdissent dans les ténèbres, ni les attaques du démon du midi. » Psaume 91, 5-6

Le verset 1 est illustré par le Temple en haut à gauche (la protection du Très Haut) et par le soleil juste au dessus (à l’ombre du Dieu du ciel).

Le soleil et la lune représentent le matin et le soir (non cités dans le psaume), ce qui permet de placer en dessous des ces deux bornes les archers qui illustrent « la flèche qui vole pendant le jour« . Très logiquement, le démon de midi est positionné entre le matin et le soir.

Psaume 96

Fol 56r

Fol 56r

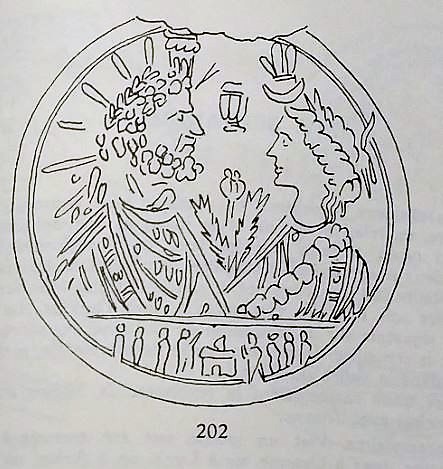

Chantez à Yahweh, bénissez son nom! Annoncez de jour en jour son salut. Psaume 96,2

Les deux soleils illustrent de jour en jour.

Psaume 103

Fol 59r

Fol 59r

Autant l’orient est loin de l’occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103,12

Le soleil illustre l’orient et la lune l’occident.

Psaume 104

Fol 59v

Fol 59v

Vous avez fait la lune pour marquer les temps, et le soleil qui connaît l’heure et le lieu de son coucher. Vous amenez les ténèbres, et il est nuit. Psaume 104,19-20

Les luminaires suivent l’ordre du texte. De plus, la lune environnée d’étoiles illustre les ténèbres.

Psaume 110

Fol 64v

Fol 64v

Du sein de l‘aurore vient à toi la rosée de tes jeunes guerriers. Psaume 110,3

Comme le psaume ne cite pas le soleil, le copiste a suivi littéralement le texte pour aboutir à une représentation très précise de l‘aurore : une étoile à huit branches (dont c’est la seule apparition dans le manuscrit) d’où pleuvent des rayons (la rosée), lesquels allument en bas les torches des jeunes guerriers.

Psaume 148

Fol 82v

Fol 82v

« Louez-le, vous tous, ses anges; louez-le, vous toutes, ses armées. Louez-le, soleil et lune; louez-le, brillantes étoiles. Louez-le, ciel des cieux, et vous, eaux suspendues dans les régions célestes » Psaume 148, 2-4

Le géant barbu qui présente chaque luminaire est probablement une manière d’imager le « ciel des cieux ».

Le Soleil et la Lune chez les Wisigoths

Ermitage de Quintanilla de las Vinas, Burgos, VIIème ou IXème siècle

Ermitage de Quintanilla de las Vinas, Burgos, VIIème ou IXème siècle

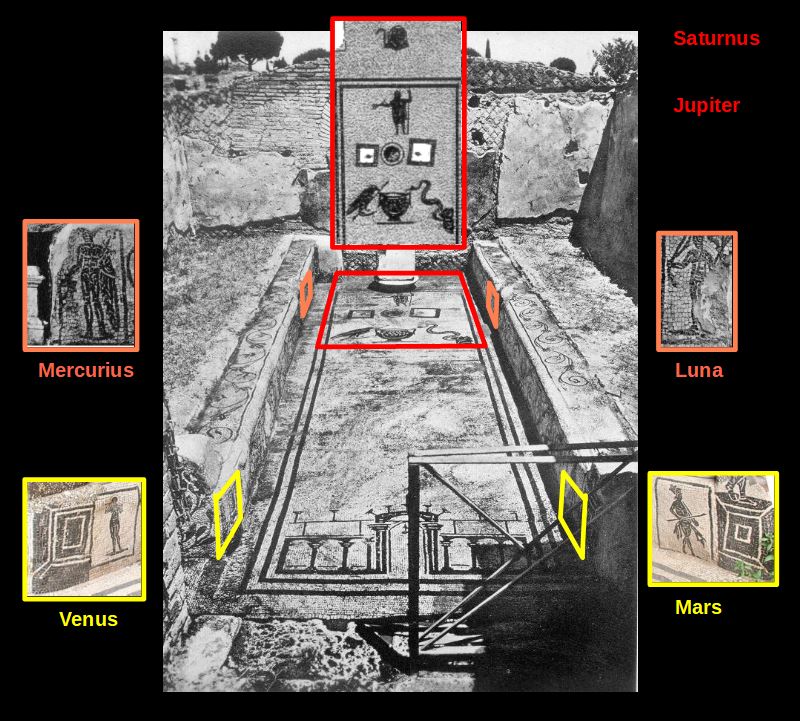

Cette église est particulièrement frustrante puisque deux datations s’affrontent : selon la thèse aujourd’hui dominante, l’édifice serait wisigothique ; selon la thèse alternative, il serait mozarabe, deux ou trois siècles plus tard. La présence de la Lune et du Soleil de part et d’autre de l’arc triomphal n’a pas éclairci la situation : certains ont cru y déceler une survivance de l’hérésie manichéene (Vème siècle), voire du culte de Mithra (IIème-IIème siècle) [21].

Eglise de Mar Tadros, 13ème siècle , Behdidat, Liban

Eglise de Mar Tadros, 13ème siècle , Behdidat, Liban

La présence des luminaires sur l’arc triomphal n’a pratiquement aucun équivalent, mis à part deux églises libanaises (Behdidat, Kfar Chleymane) où ils encadrent le médaillon de l’Emmanuel, tout en haut de l’arc triomphal.

Le couple Luna-Sol

Côté Lune, le visage semble porter une discrète barbiche. Selon certains, cette Lune masculine renverrait à la langue germanique des Wisigoths ; mais l’inscription LUNA est bien du genre féminin.

Le bas-relief du Soleil comporte en plus une palmette (ou un épi) et une lyre (ou une coupe) : on peut donc y voir, au choix, une référence à Apollon ou au Christ.

Les deux luminaires s’inscrivent dans un clipeus porté par deux anges.

Autel de Ratchis, VIIIème siècle, Oratoire de Santa Maria in Valle, Cividale del Friuli

Autel de Ratchis, VIIIème siècle, Oratoire de Santa Maria in Valle, Cividale del Friuli

Le rapprochement s’impose avec cette « Majestas Dei » lombarde, où la couronne de lauriers, tenue en haut par la main de Dieu, est elle-aussi en sustentation angélique.

L’inscription votive

A Quintanilla, le bas-relief du Soleil se distingue par une inscription votive :

|

L’infime dame Flammola offre cet infime présent à Dieu

|

HOC EXIGVVM EXIGVA OFF(ert) DO(mina) FLAMMOLA VOTUM D(eo)

|

Le répétition rhétorique de l’adjectif « exiguus » ne se retrouve que dans la dédicace d’un édifice beaucoup plus important, la Cathédrale d’Oviedo, par le roi des Asturies Alphonse II le Chaste en 812 (ce qui pourrait être un argument en faveur de la datation tardive) :

|

Les travaux déjà achevés de ce temple, moi Alphonse, ton infime serviteur, je te les dédie comme une infime offrande.

|

Uius perfectam fabricam templi exiguus servus tuus Adefonsus exiguum tibi dedico muneris votum.

|

En général, les tenants de la datation précoce considèrent que la Lune et le Soleil symbolisent l’Eglise et le Christ, en puisant dans un traité dédié au roi wisigoth Sisebut :

« Mais parfois aussi, la lune est encore considérée comme l’Eglise parce qu’elle est éclairée par le Soleil comme l’Eglise par le Christ » Isidore de Séville, De natura rerum, 18,6

Une Majestas Dei primitive

Christ au dessus de l’arc triomphal, photo Enrique Domínguez Perela [22]

Christ au dessus de l’arc triomphal, photo Enrique Domínguez Perela [22]

Les deux impostes font système avec la figure bénissante au dessus de l’arc, qui ne peut être que le Christ Pantocrator.

Il semble donc plus raisonnable de considérer que les luminaires ne représentent rien d’autre qu’eux même (plus peut être un hommage discret à la donatrice, dont le prénom est très proche du latin flammula, petite flamme). Le sculpteur de Quintillina semble avoir voulu réaliser une sorte de Majestas Dei primitive, où Dieu règne du haut du ciel sur Luna et Sol dument christianisés, puisque propulsés par des anges.

Cette intention cosmique explique amplement l’inversion, le Soleil se trouvant ainsi côté Sud, qui est aussi le côté réservé aux hommes à l’intérieur de l’église (voir 1-3 Couples irréguliers ).

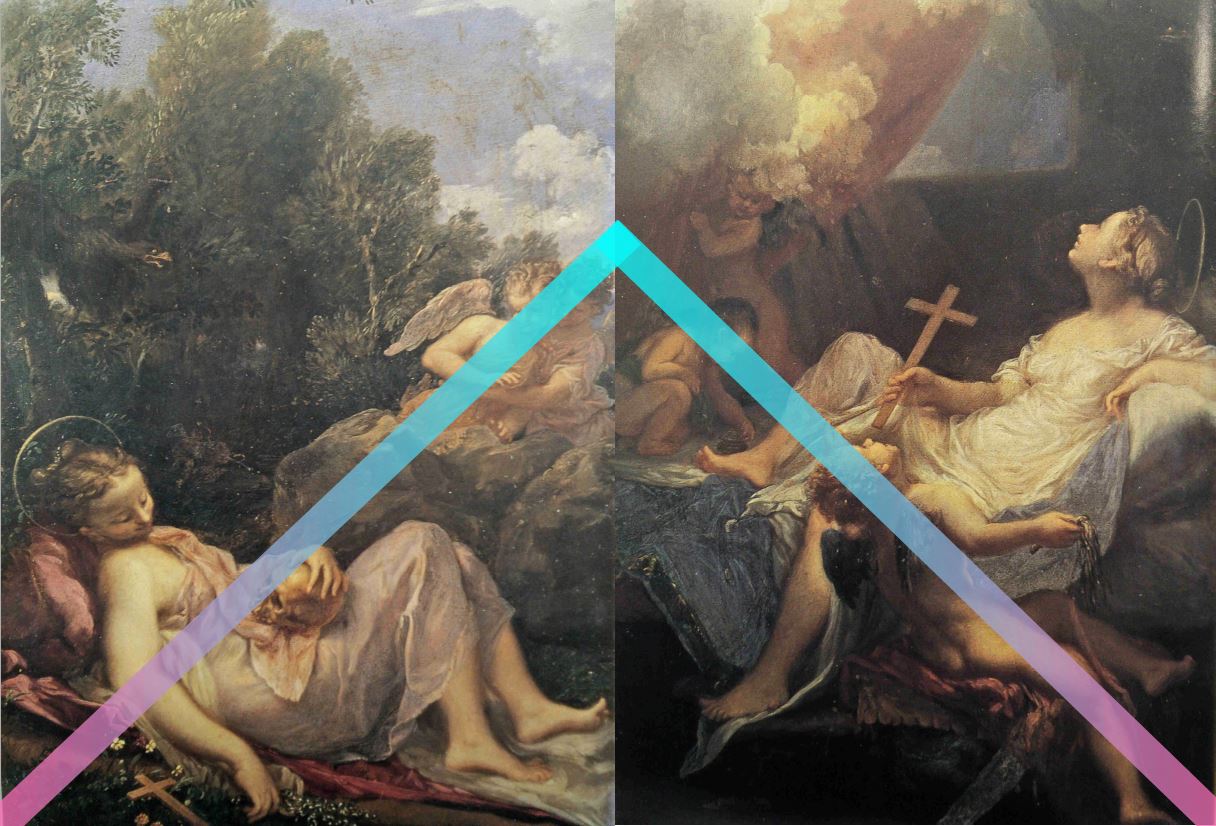

Couple céleste, couple terrestre (SCOOP !)

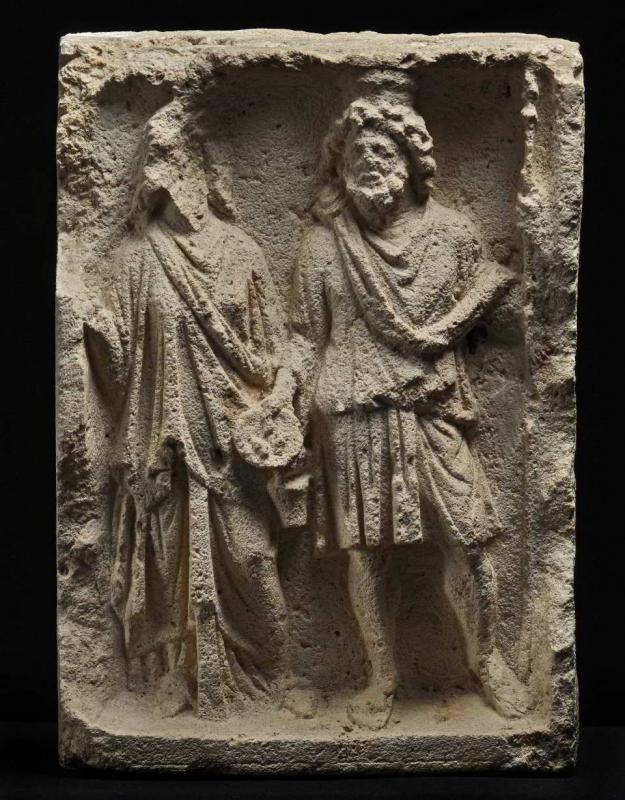

Deux autres bas-reliefs, dont on ne connaît pas l’emplacement initial, montrent eux-aussi des anges, mais cette fois sans auréole et ne tenant pas de clipeus : il ne sont pas ici pour véhiculer dans le ciel, mais plutôt pour escorter sur la terre.

Deux autres bas-reliefs, dont on ne connaît pas l’emplacement initial, montrent eux-aussi des anges, mais cette fois sans auréole et ne tenant pas de clipeus : il ne sont pas ici pour véhiculer dans le ciel, mais plutôt pour escorter sur la terre.

Ces deux « portraits terrestres », l’un sans attribut, avec une chevelure et des vêtements symétriques, l’autre tenant un crucifix, avec une chevelure à double torsade et un manteau dissymétrique, sont dans le même rapport de gradation que les deux médaillons célestes.

D’où mon hypothèse qu’il s’agisse des portraits d’une soeur et d’un frère, homologue au couple céleste.

On remarquera que, côté homme, les deux croix ne sont pas identiques : l’une est en lévitation au dessus de la main de l’ange tandis que l’autre est brandie par l’homme, comme si l’une descendait du ciel à la rencontre de l’autre. Si l’on rattache cette scène au calice et à la palme dans le bas-relief du luminaire masculin, on ne peut manquer d’imaginer une allusion à une mort « en martyre ».

Ainsi, plutôt qu’une hypothétique résurgence manichéenne ou mithraïque, l’iconographique si particulière de l’église de Qunitillina pourrait tout aussi bien s’expliquer par un objectif très ambitieux par rapport aux capacités graphiques du sculpteur : réaliser un monument commémoratif, dédié par Flammola à un frère disparu.

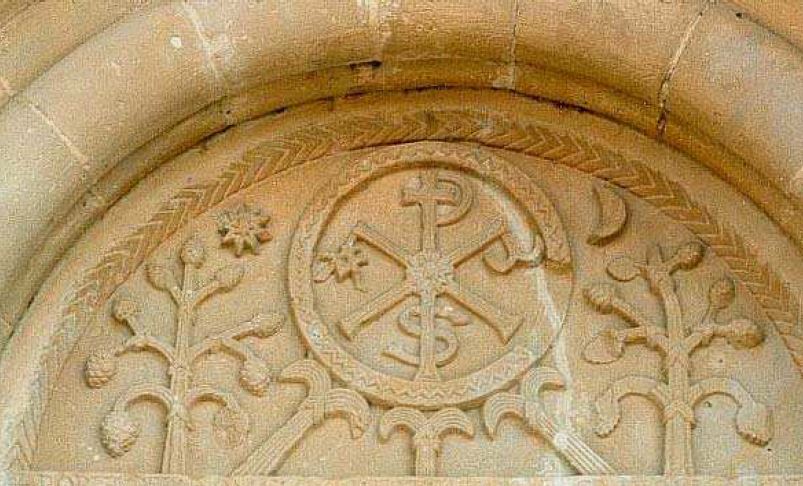

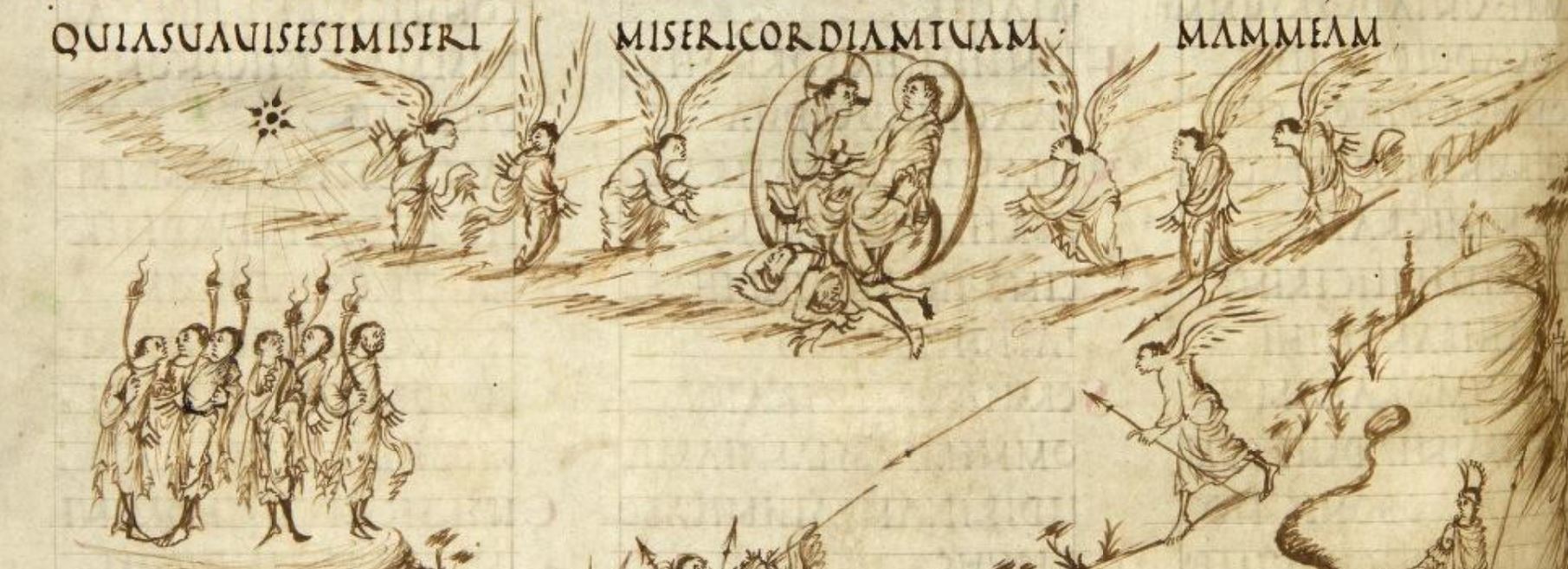

Le Soleil et la Lune dans quelques tympans espagnols

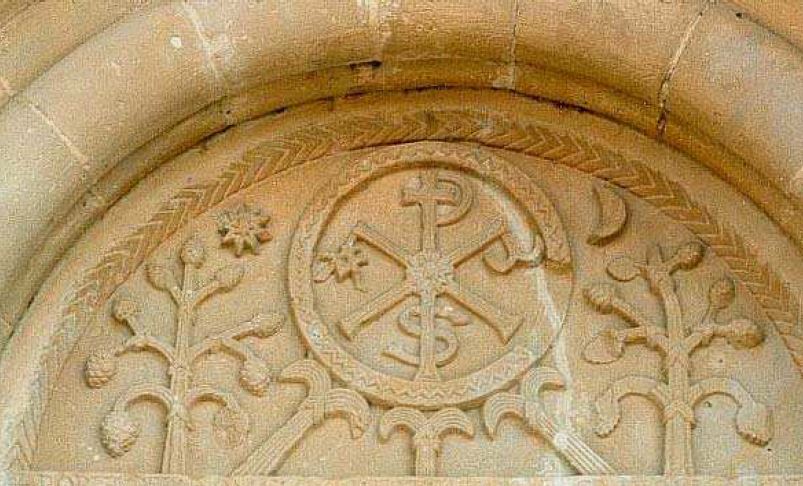

En aparté : les chrismes trinitaires en pierre

Eglise d’Azpa (Navarre) Eglise d’Azpa (Navarre) |

Eglise de Puilampa (Aragon) Eglise de Puilampa (Aragon) |

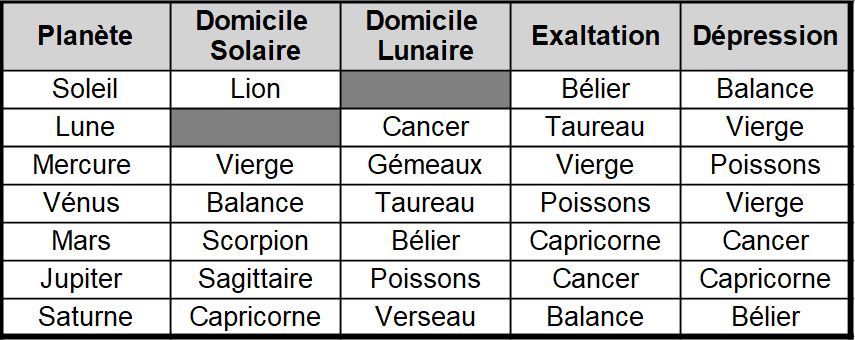

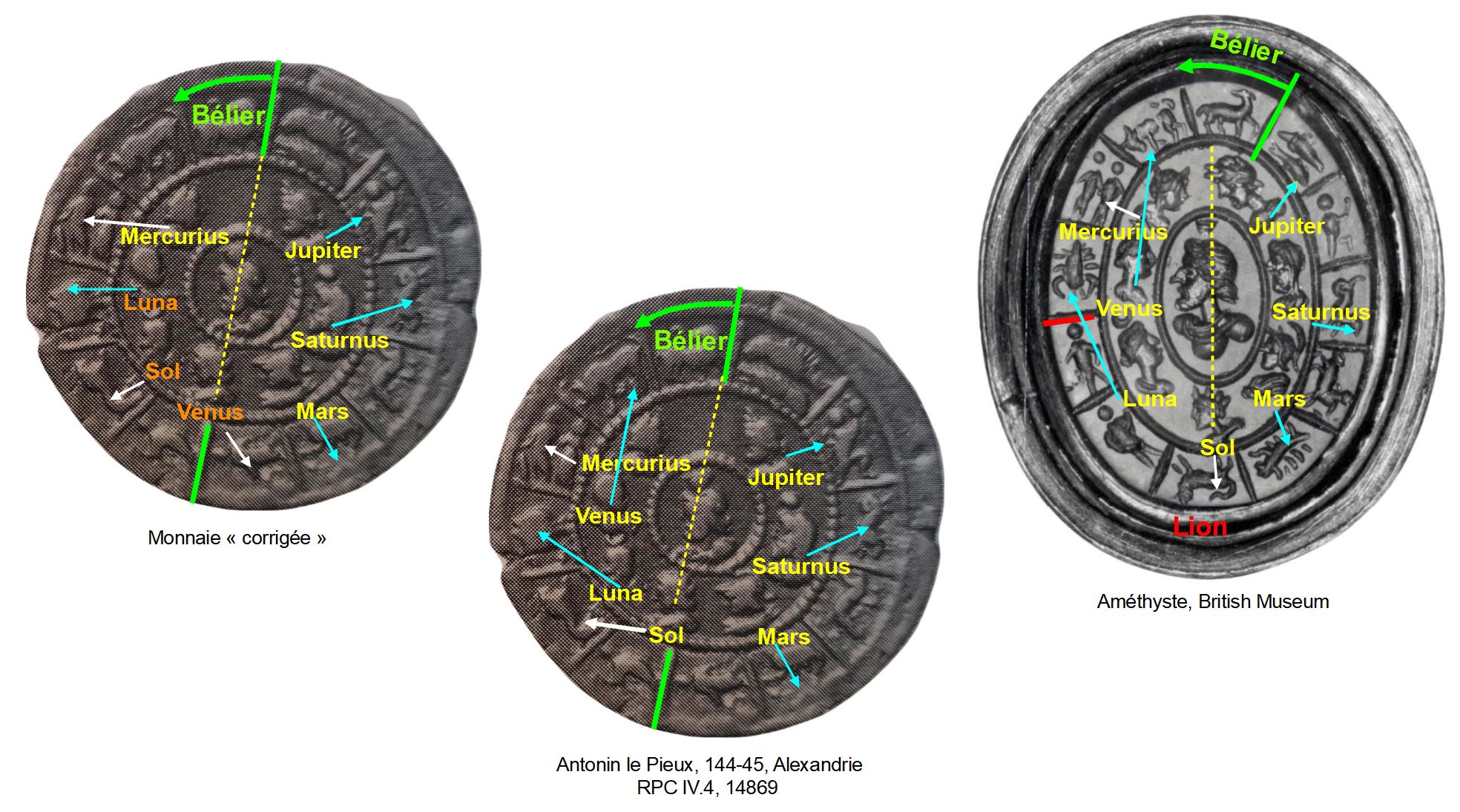

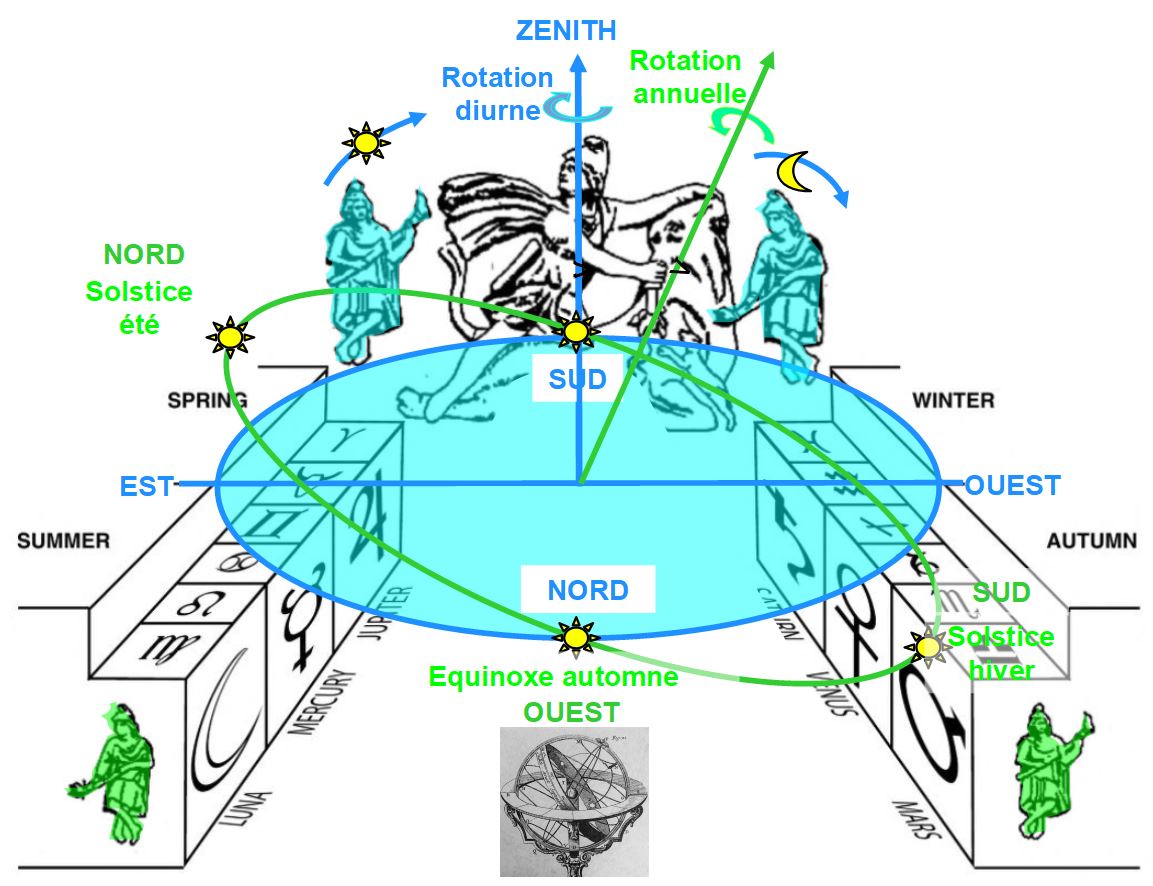

Selon Francisco Matarredona Sala [24], qui a établi un recensement complet de ce motif, son développement commence en Navarre sous le roi Sancho Ramírez (1076). Il résulte de la fusion de l’anagramme utilisé dans la chancellerie de Sancho III el Mayor, où figure déjà le S de Sauveur (Soter) , avec la roue, symbole trinitaire courant (avec son moyeu, ses rais et sa jante). Installé à la porte des églises, le chrisme trinitaire devient pendant deux siècles un instrument de lutte contre les hérésies et un étendard du Christianisme, essentiellement en Navarre et en Aragon.

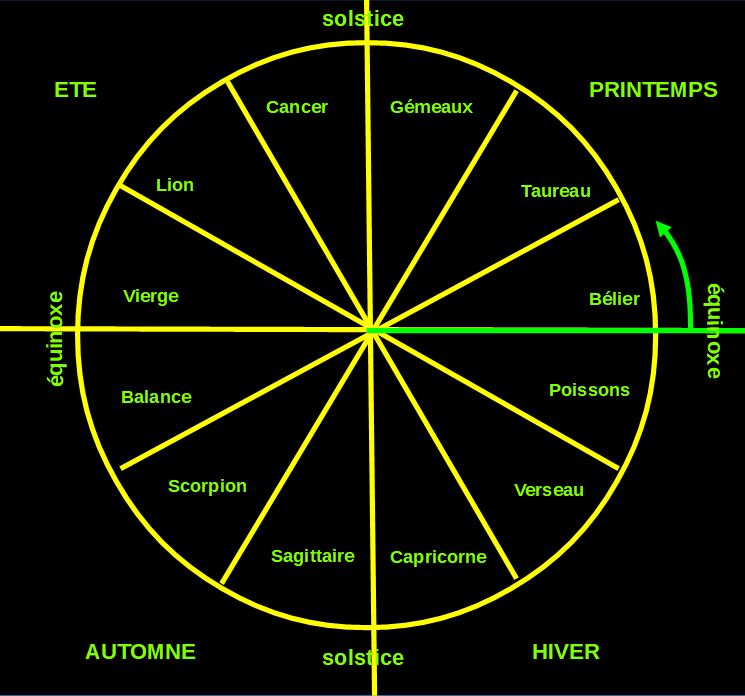

Parmi les centaines de chrismes recensés, ceux qui sont entourés des symboles solaire et lunaire sont très rares. En ne retenant que les cas indubitables (la lune représentée par un croissant, et non évoquée par une étoile ou une fleur), on trouve en Navarre quatre cas, tous dans la configuration Lune-Soleil, et en Aragon sept cas, dont six sont dans la configuration Soleil-Lune [25].

L’inversion est donc clairement une préférence navarraise.

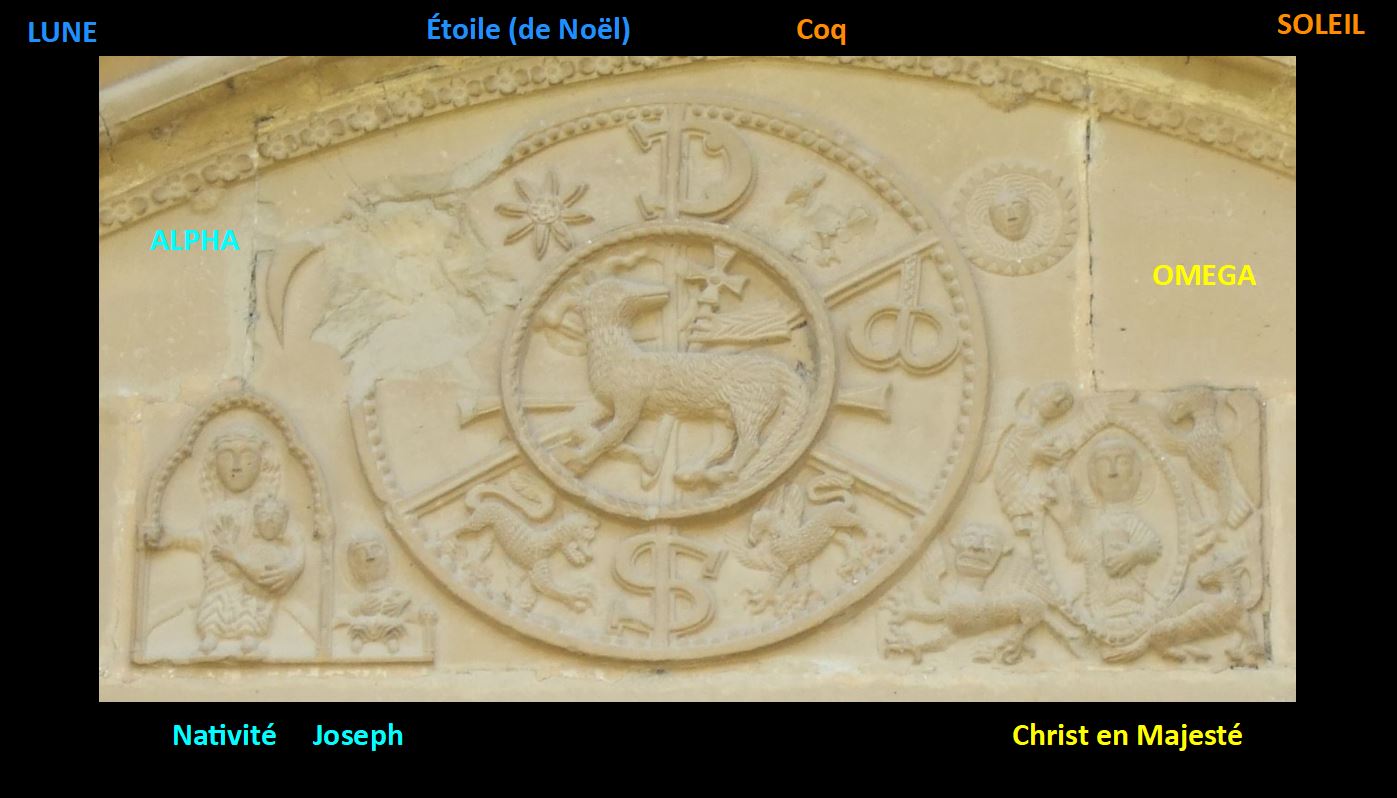

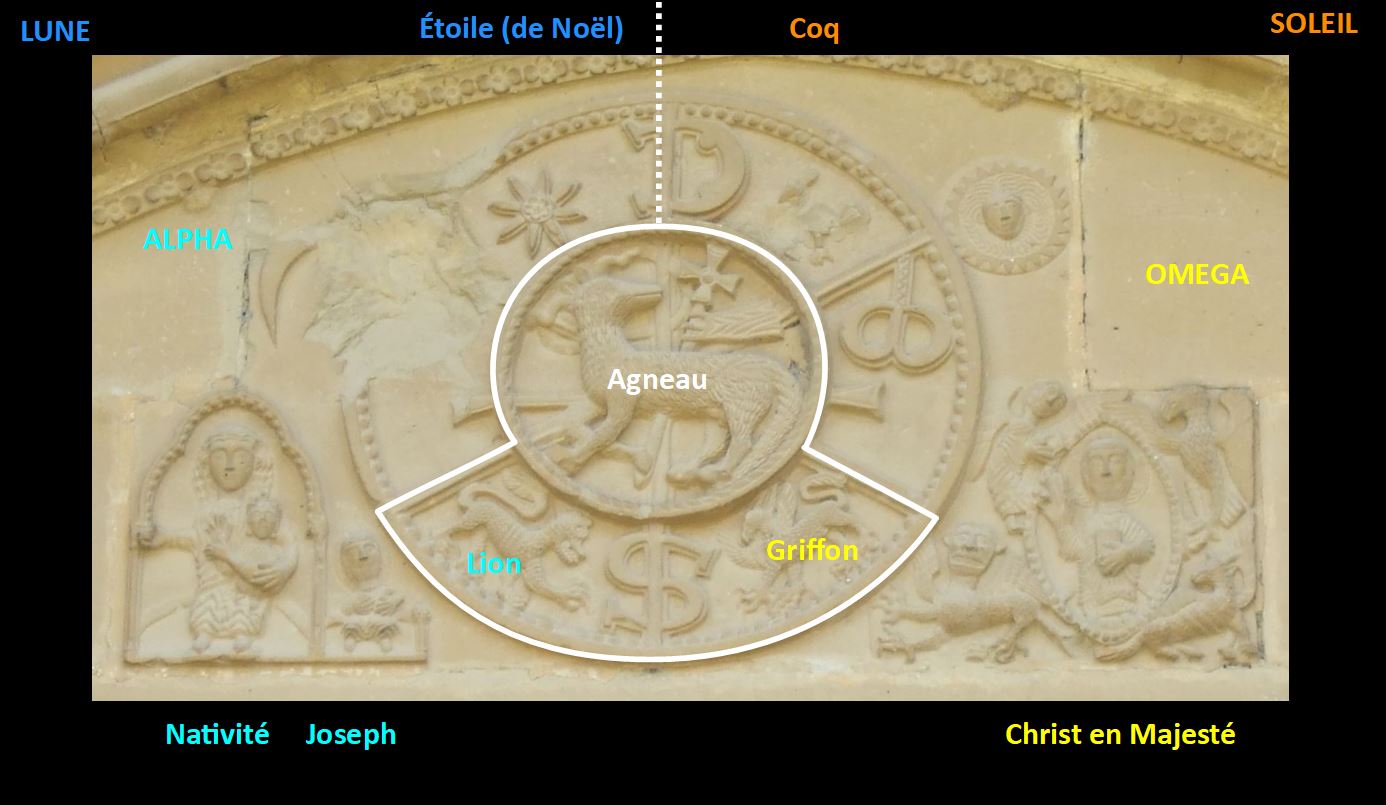

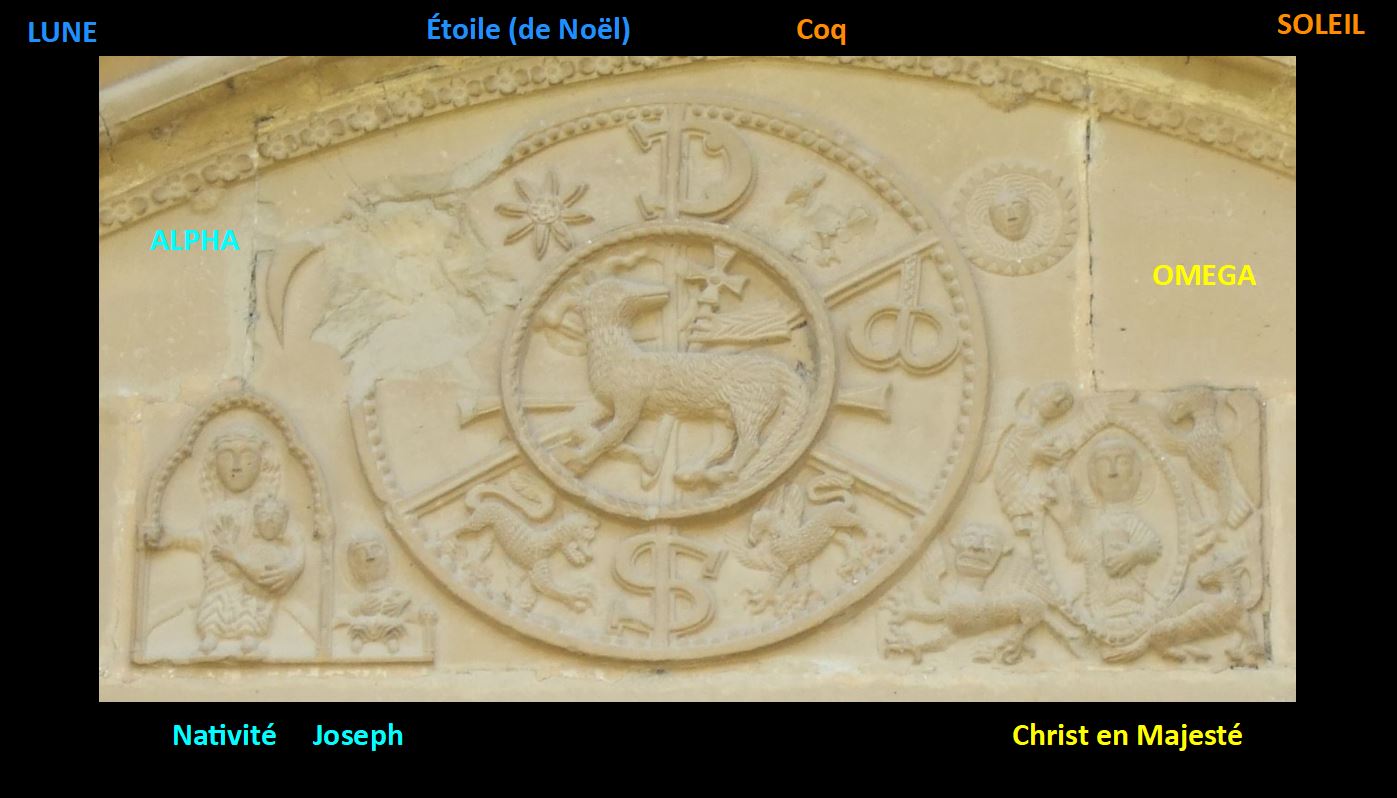

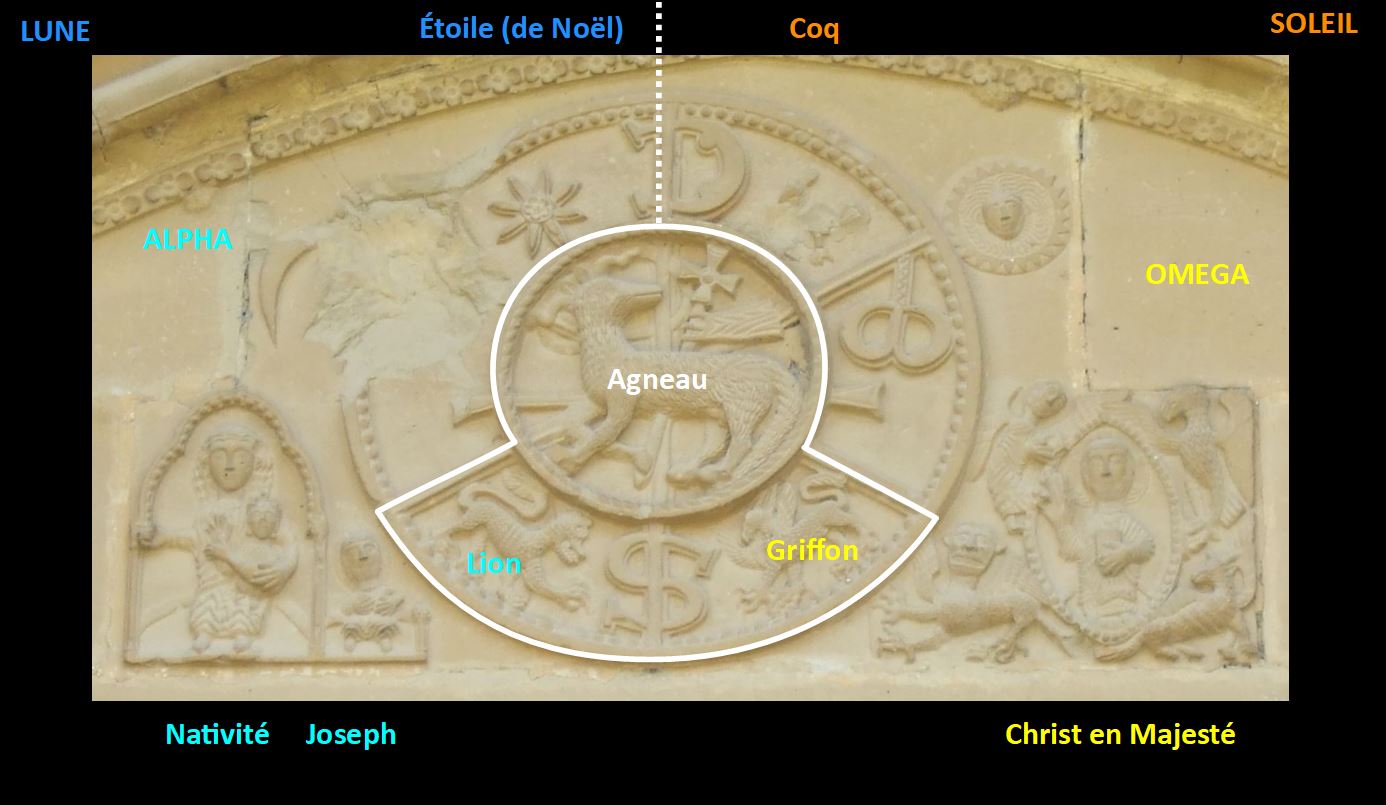

Le chrisme de la Oliva

Tympan, XIIIème siècle, Monasterio de la Oliva, Carcastillo (Navarre)

Tympan, XIIIème siècle, Monasterio de la Oliva, Carcastillo (Navarre)

Ce chrisme tardif, un des plus complexes, se situe tout en haut du tympan de cette abbatiale cistercienne, à la façade pratiquement dépourvue d’ornements. Il présente l’inversion navarraise Lune-Soleil.

La lecture Début (en bleu clair) / Fin (en jaune), suggérée par l’alpha et l’oméga, explique les deux scènes latérales : l’Enfant-Jésus en majesté, avec ses parents, et le Christ en Majesté, avec le Tétramorphe.

La lecture Nuit (en bleu sombre) / Jour (en orange), suggérée par la Lune et le Soleil, explique les deux symboles du haut : l’étoile nocturne et le coq, qui annonce le retour du Jour. A noter que les deux symboles s’intègrent aussi dans la lecture Début/Fin, si on y voit l’Etoile de Noël et le coq dont le chant annonce le Reniement de Pierre et le jour de la Passion.

Le lion et le griffon

Les deux animaux du bas, un lion et un griffon affrontés, ne s’inscrivent pas directement dans ces binarités.

A première vue, leur position inférieure pourraient en faire des symboles négatifs, ceux du démon vaincu par l’Agneau :

« Tu marcheras sur l’aspic et le basilic, et tu fouleras aux pieds le lion et le dragon. » Psaume 90,13.

En fait, leur voisinage avec les scènes latérales exclut cette connotation négative : tout comme le Tétramorphe escorte le Christ en Majesté, les deux quadrupèdes escortent l’Agneau en Majesté, tout en s’intégrant à la dialectique Début-Fin :

- le lion, côté Nativité, pour évoquer l’ascendance royale du Christ (le Lion de Juda),

- le griffon, côté Majestas, en tant que symbole habituel de la Résurrection.

Tympan de la cathédrale de Jaca, XIème siècle

Tympan de la cathédrale de Jaca, XIème siècle

Pour être complet, signalons qu’il existe deux tympans aragonais antérieurs (Santa Cruz de la Serós et Jaca), où le chrisme est accosté par des quadrupèdes, en l’occurrence des lions affrontés. Leur symbolique n’a rien à voir : au tympan de Jaca, ils jouent le rôle d’intercesseur (à gauche) et de protecteur (à droite), comme l’indiquent les inscriptions :

|

Le lion sait pardonner aux humbles, et le Christ à ceux qui l’implorent

|

Le lion est fort en piétinant l’Empire de la Mort

|

|

PARCERE STERNENTI: LEO SCIT XPSQ PETEND.

|

IMP(ER)IVM MORT(I)S CON CVLCANS E(ST) LEO FORTIS

|

A gauche, le pénitent est représenté par un homme chassant un serpent ; à droite, les périls mortels par un lion et un basilic.

Le texte qui entoure le chrisme prétend en expliquer les composants, d’une manière très énigmatique :

P=Pater, alpha=Genitus, « duplex »= Spiritus Sanctus.

Le terme « duplex » est interprété par certains comme signifiant l’oméga ([25], p 63), par d’autres comme signifiant le X, l’ensemble donnant le mot PAX ( [26], p 129).

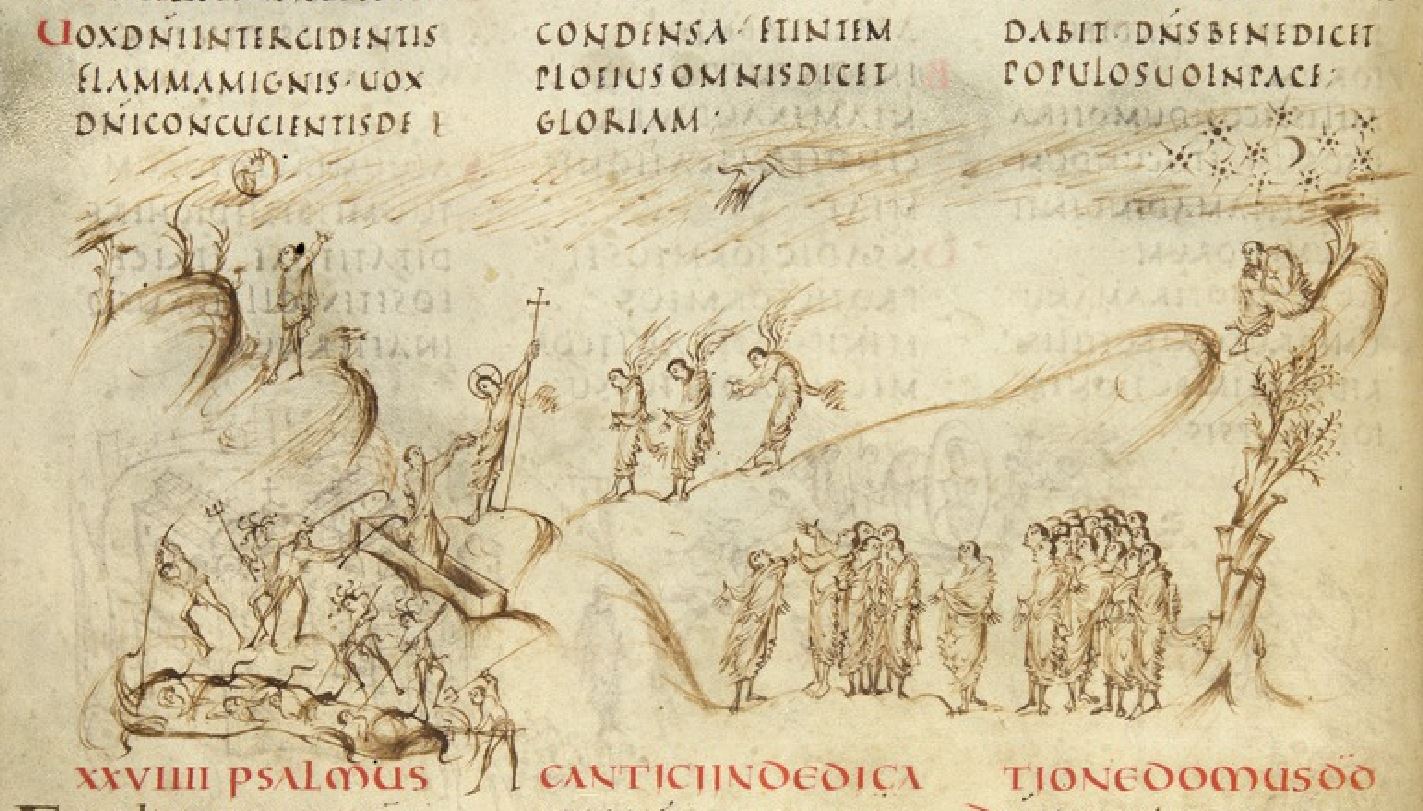

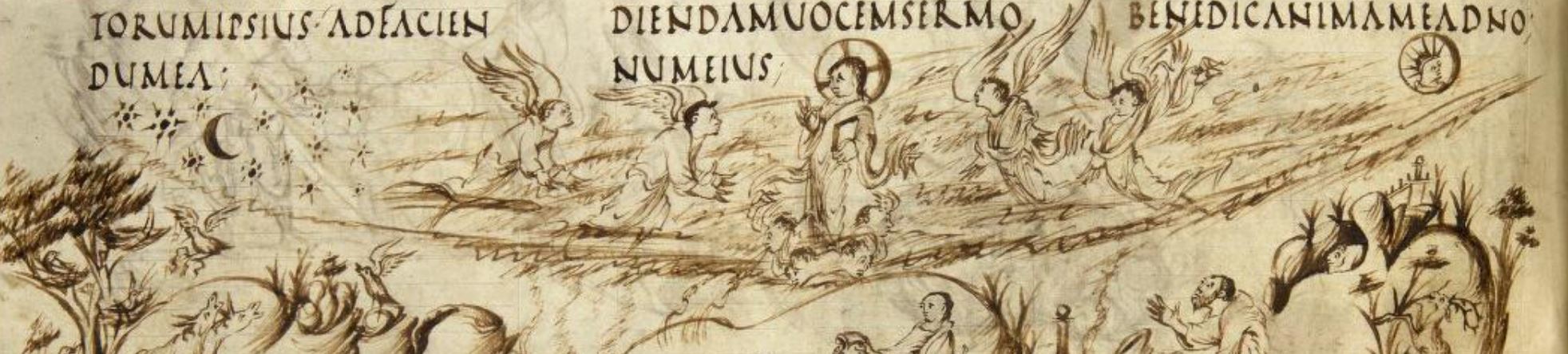

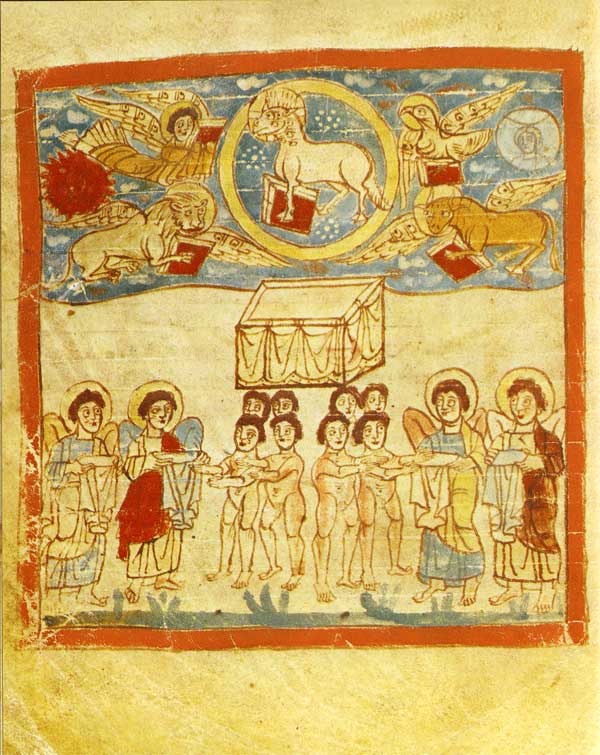

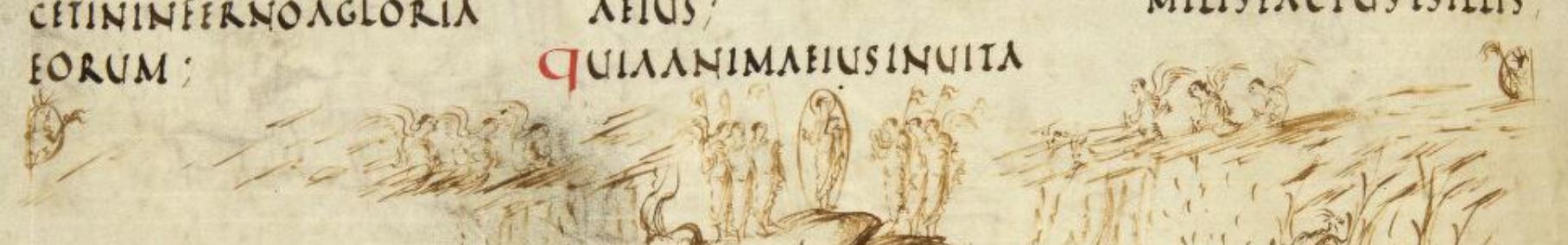

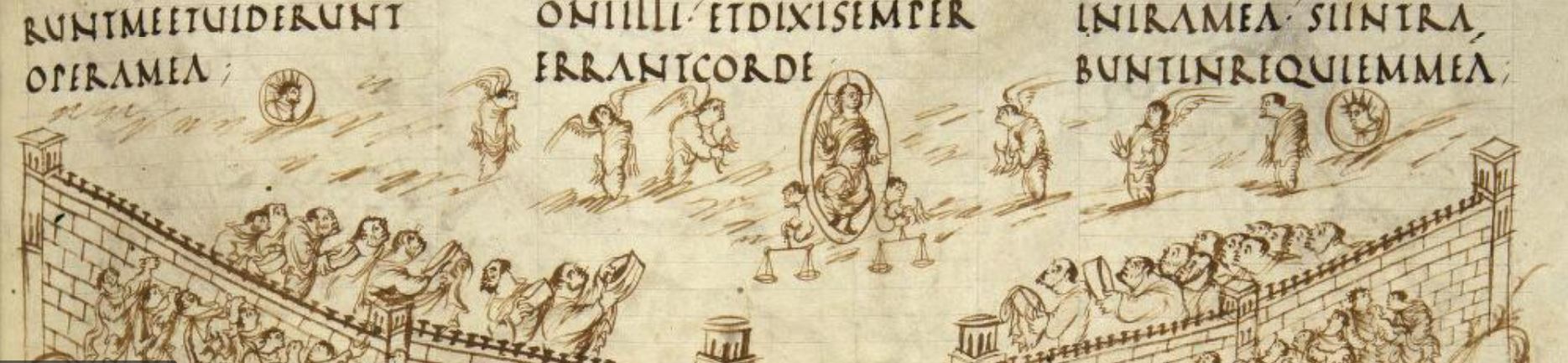

Les inversions dans les Apocalypses

Les Apocalypses les plus anciennes

Les Beatus ibériques ne présentent jamais d’inversion, de même que les Apocalypses ottoniennes. Les seules se trouvent dans une Apocalypse carolingienne, celle de Trèves (et dans celle de Cambrai, qui en est la copie).

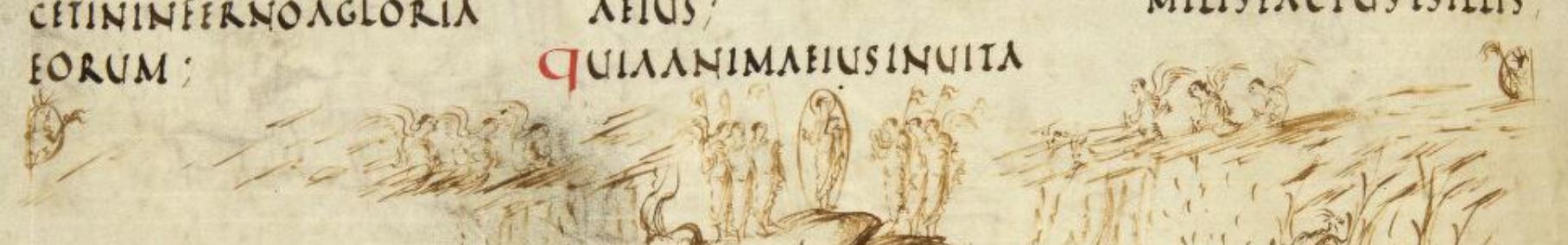

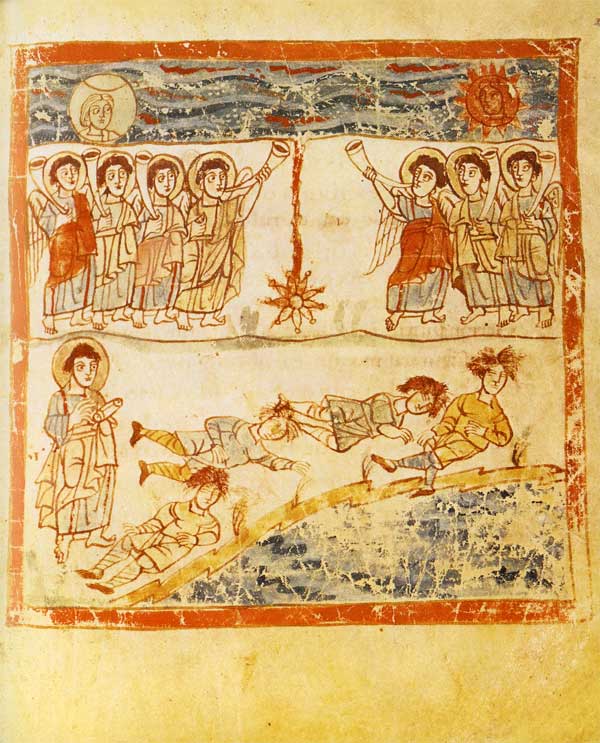

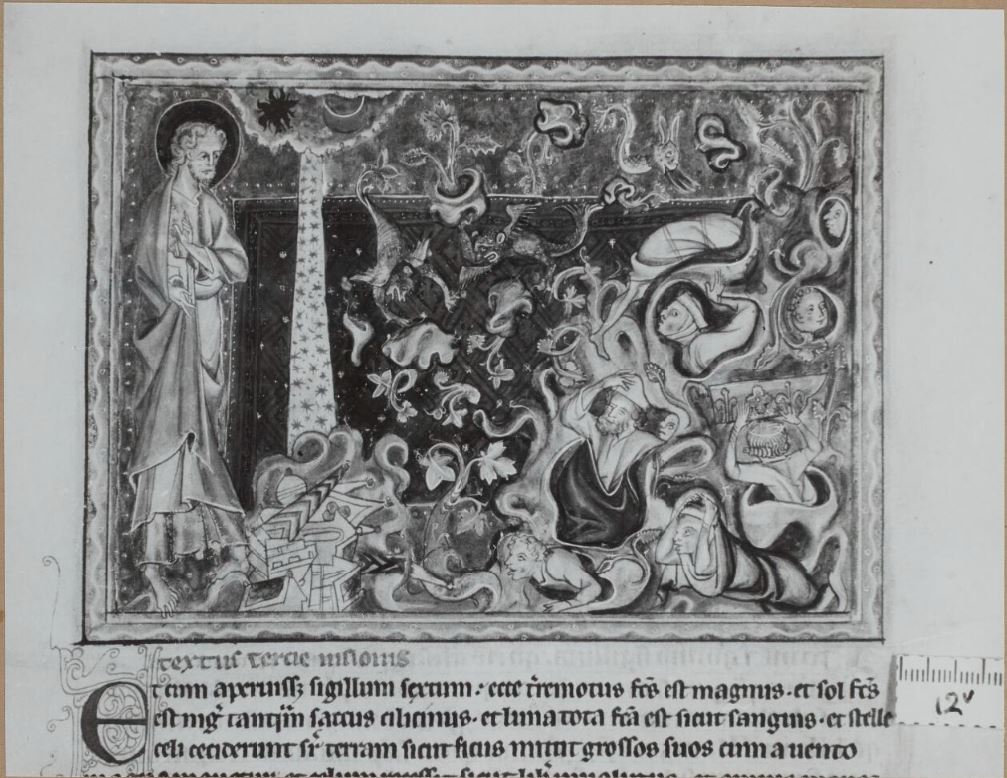

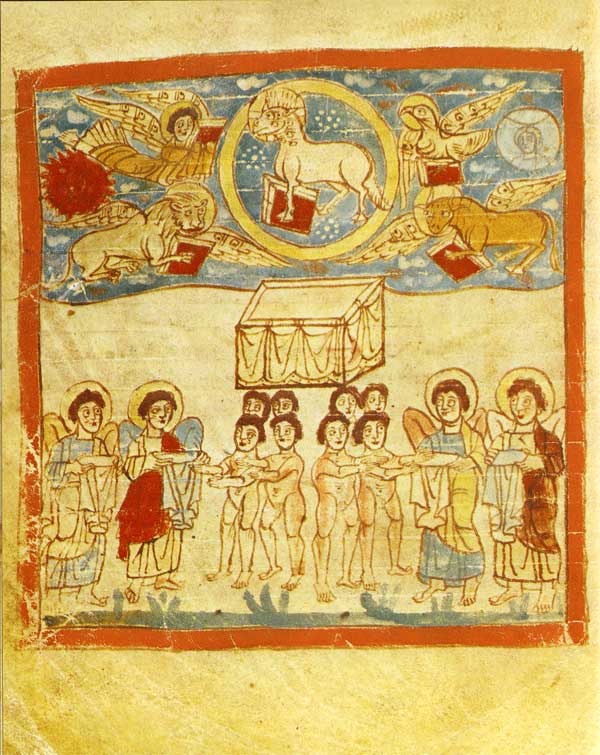

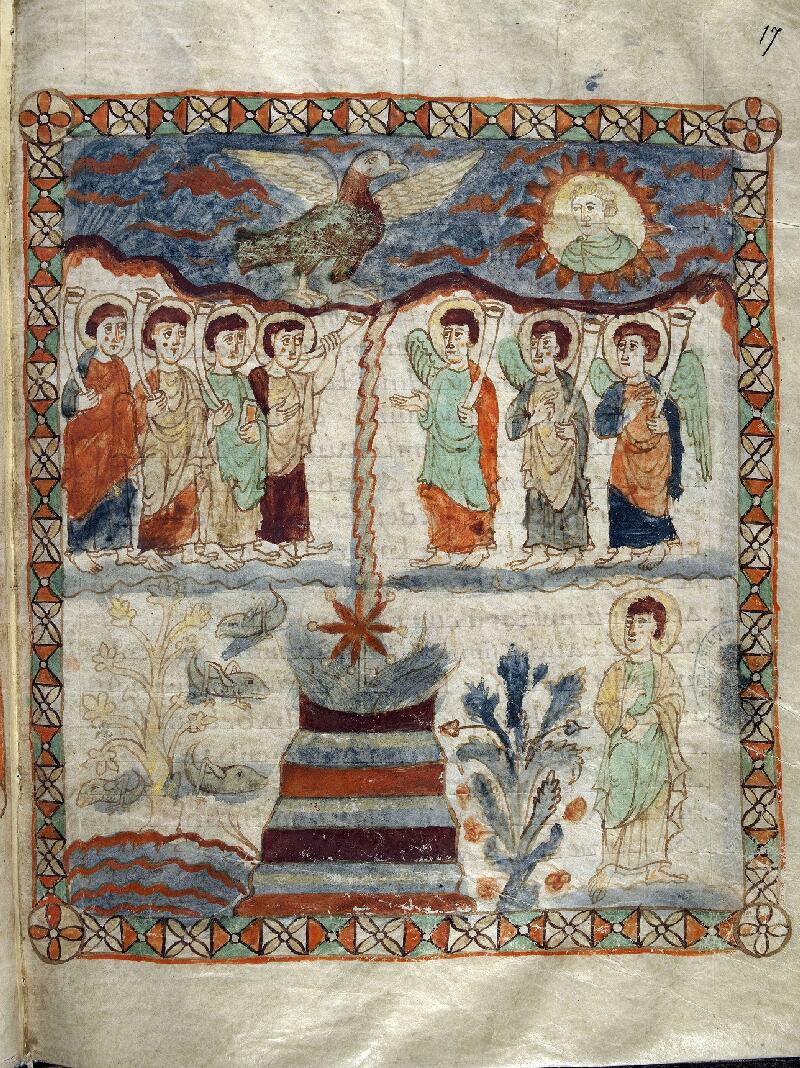

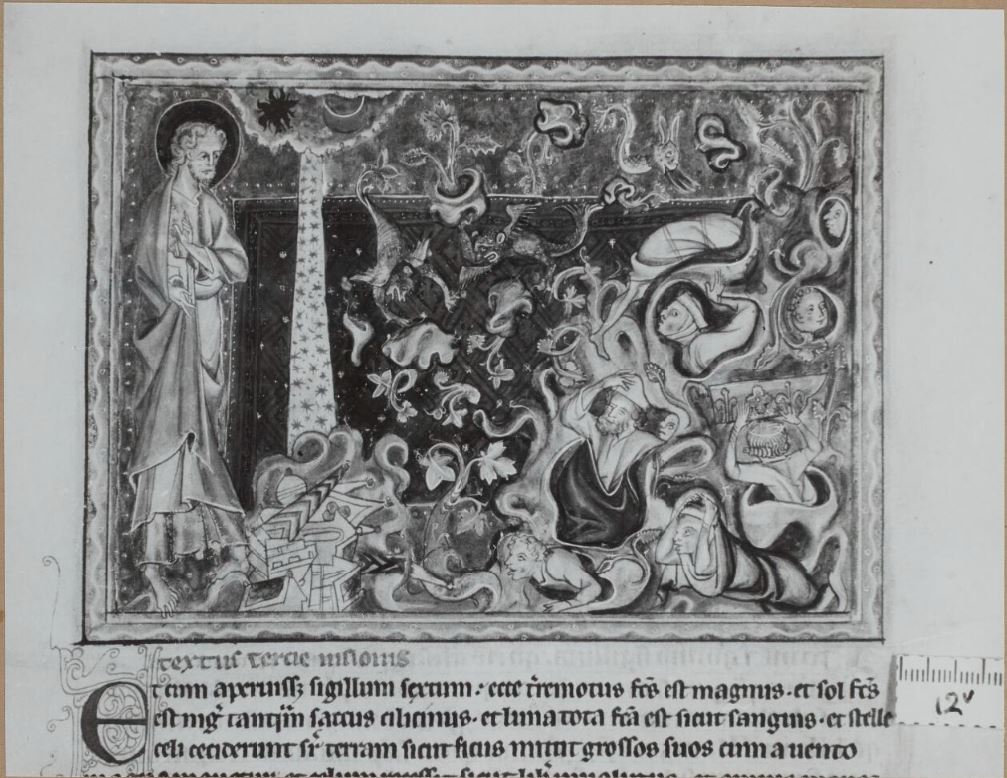

Ouverture du cinquième et du sixième sceau, fol 20

Ouverture du cinquième et du sixième sceau, fol 20

800-25, Apocalypse de Trèves, Trier Stadtsbibliothek Cod 31

Le registre inférieur montre le résultat de l’ouverture du Cinquième sceau :

Je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu’ils avaient eu à rendre. Apocalypse 6,9

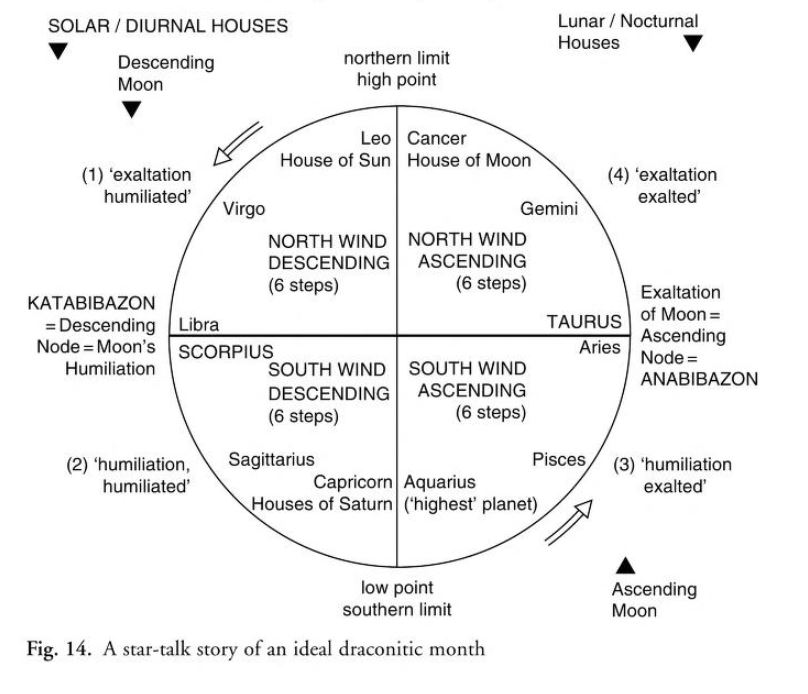

Le registre supérieur fait allusion au Sixième sceau, par la présence du soleil et de la lune. Mais l’illustrateur n’a pas tenté de représenter les phénomènes cosmiques et terrestres qui en découlent :

Et je vis, quand il eut ouvert le sixième sceau, qu’il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière parut comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent vers la terre, comme les figues vertes tombent d’un figuier secoué par un gros vent. Apocalypse 6,12

L’inversion de l’ordre chronologique pour les registres est imposée par le fait que le ciel ne peut se trouver qu’en haut.

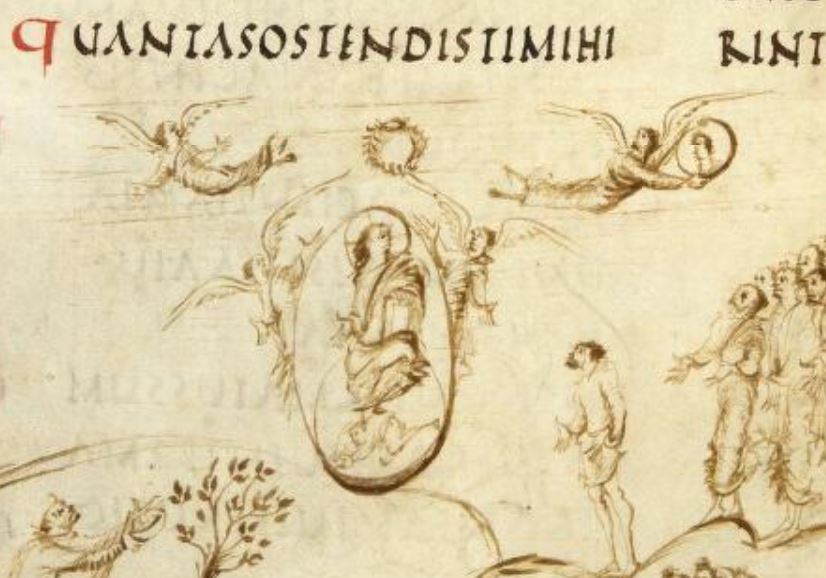

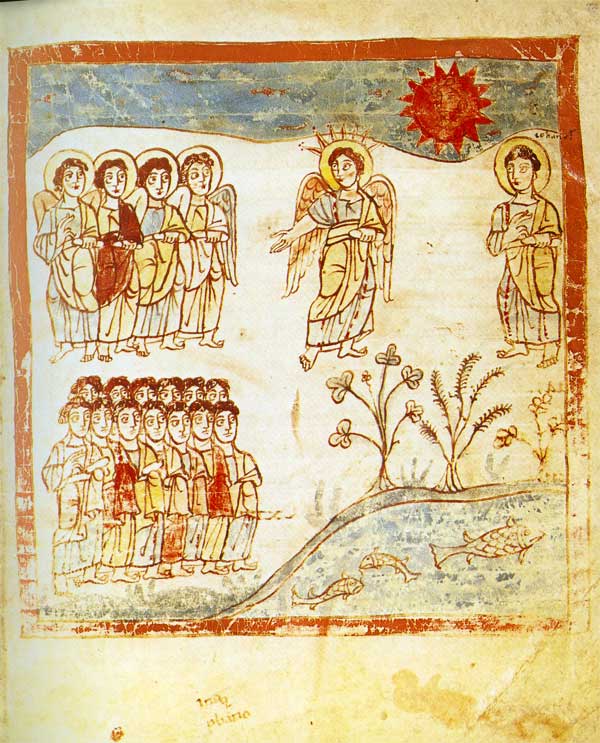

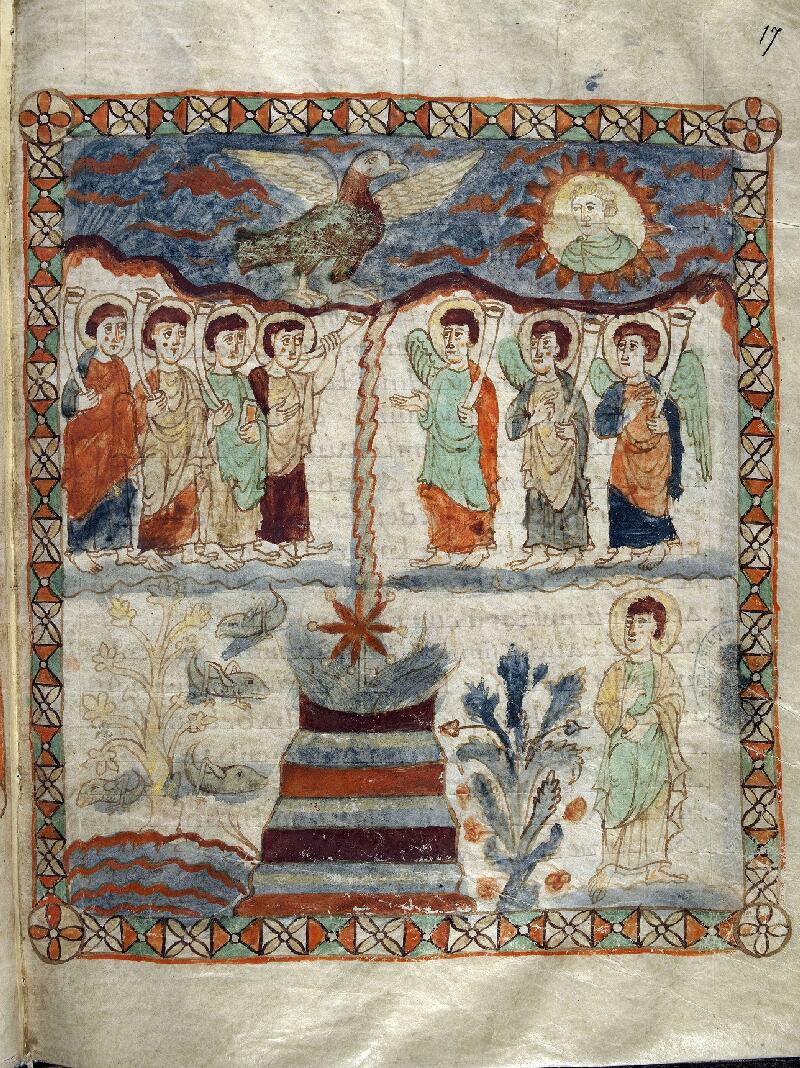

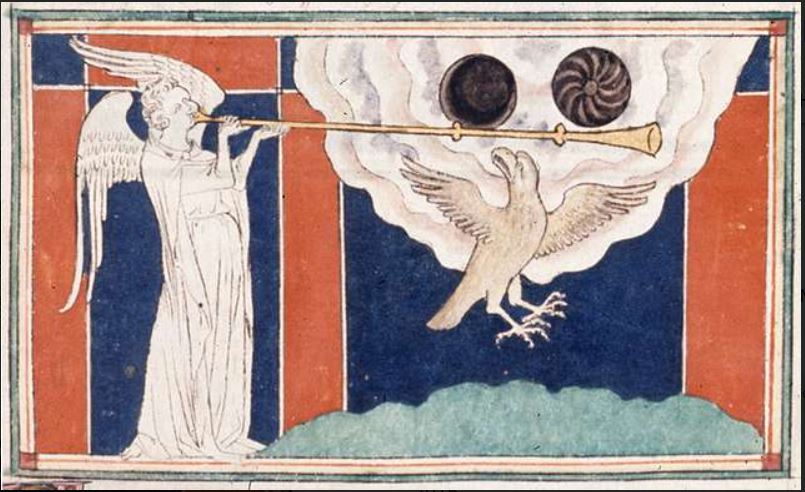

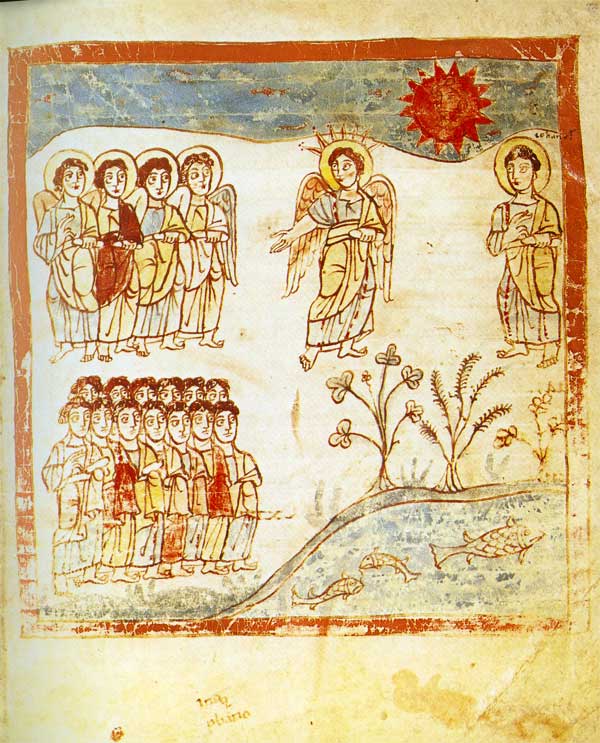

L’Ange du soleil levant, fol 22r

L’Ange du soleil levant, fol 22r

800-25, Apocalypse de Trèves, Trier Stadtsbibliothek Cod 31

Le soleil à droite de l’ange isolé illustre littéralement le texte :

Après cela, je vis quatre anges qui étaient debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu’aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, tenant le sceau du Dieu vivant. Apocalypse 7,1-2

L’artiste a accentué son affinité avec le soleil par une couronne de sept rayons.

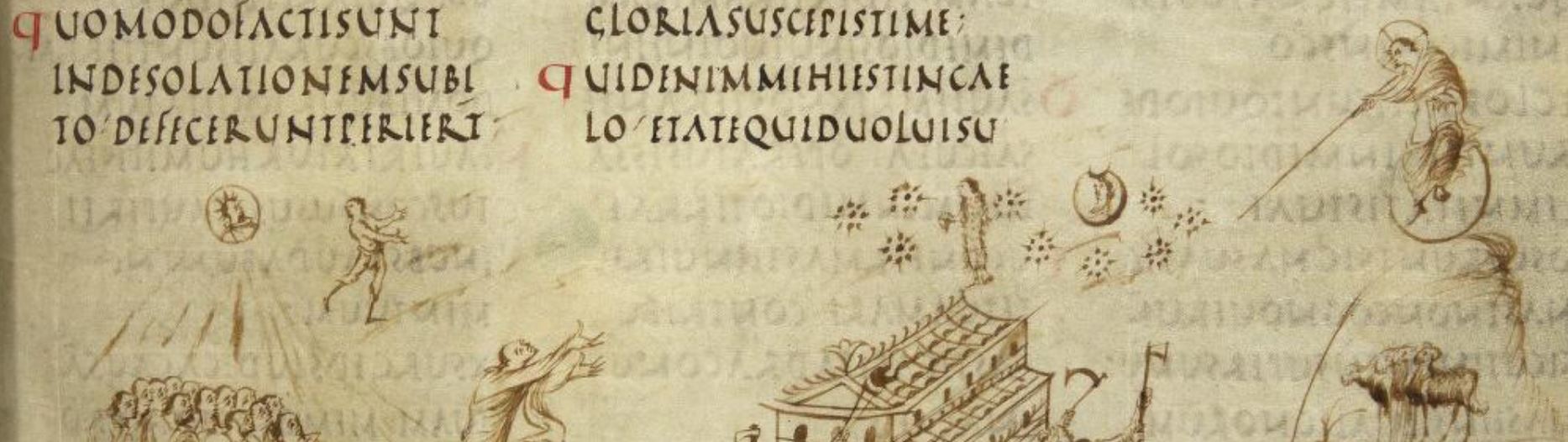

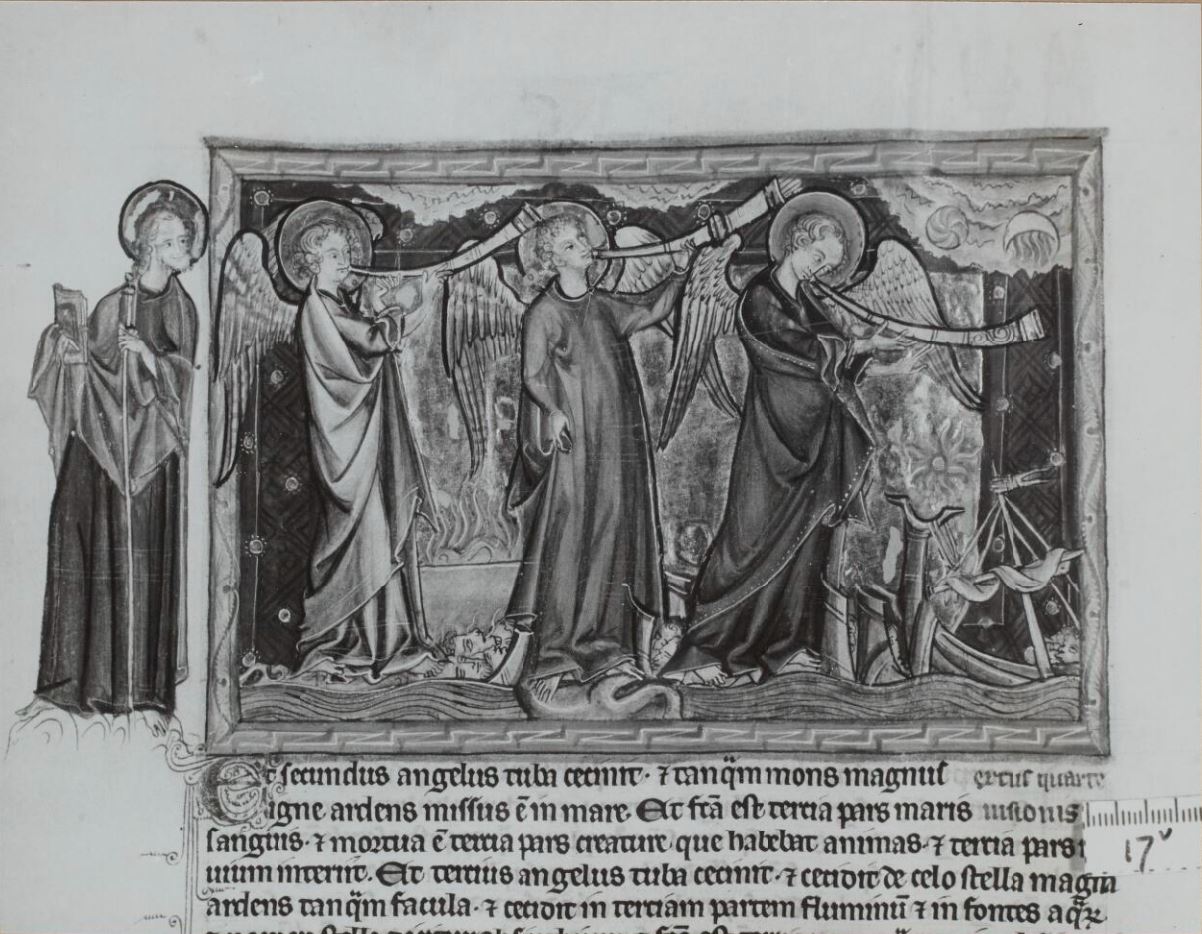

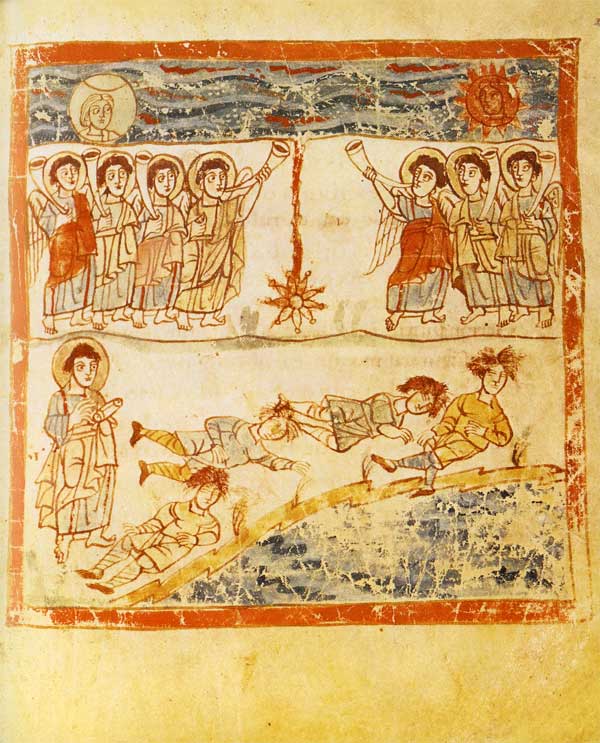

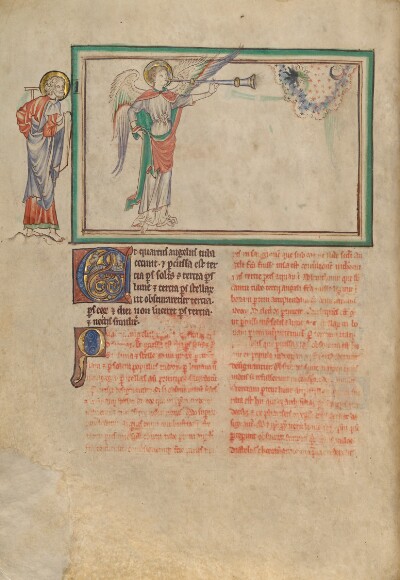

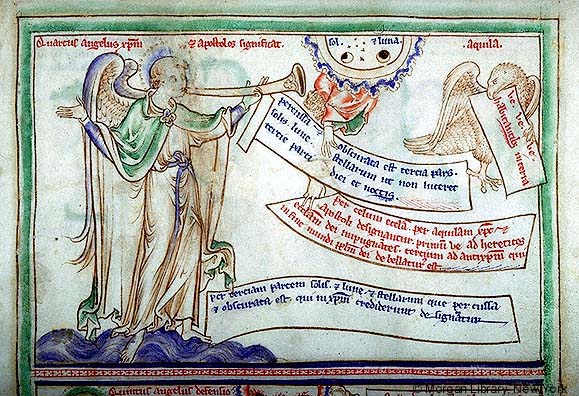

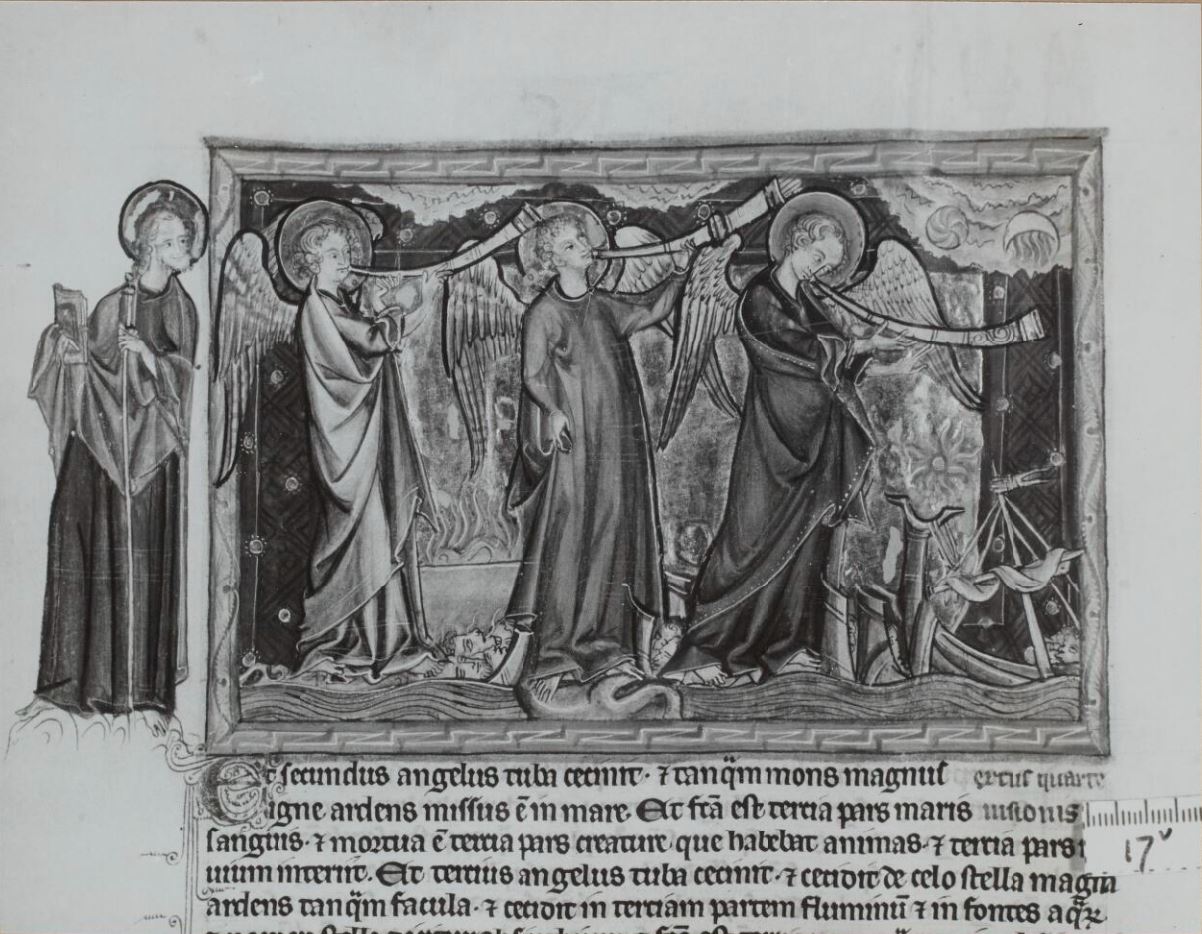

La troisième et la quatrième trompette

La troisième et la quatrième trompette

800-25, Apocalypse de Trèves, Trier Stadtsbibliothek Cod 31

L’image combine deux moments, comme l’indiquent les deux trompettes dressées. Le fait que ces trompettes ne soient pas la troisième et la quatrième est dû à la convention de l’artiste qui groupe toujours les anges par quatre puis par trois (comme c’est le cas dans le texte).

Le registre inférieur montre l’effet de la Troisième trompette :

Il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme une torche, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe ; et le tiers des eaux fût changé en absinthe, et beaucoup d’hommes moururent de ces eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. Apocalypse 8,10-11

Comme précédemment pour le Sixième sceau, la lune et le soleil du registre supérieur se contentent de faire allusion aux effets de la Quatrième trompette, mais sans représenter le détail des phénomènes :

Et le quatrième ange sonna de la trompette; et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers de ces astres fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Apocalypse 8,12

L’inversion Lune-Soleil n’a pas de lien avec l’obscurcissement d’un tiers. Elle ne peut s’expliquer que par contamination avec l’image précédente, où le soleil levant était représenté à droite.

800-25 Apocalypse de Treves, Trier Stadtsbibliothek Cod 31 fol 27r 800-25 Apocalypse de Treves, Trier Stadtsbibliothek Cod 31 fol 27r |

900, Apocalypse de Cambrai, Cambrai, BM, 0386 (0364) fol 17 IRHT 900, Apocalypse de Cambrai, Cambrai, BM, 0386 (0364) fol 17 IRHT |

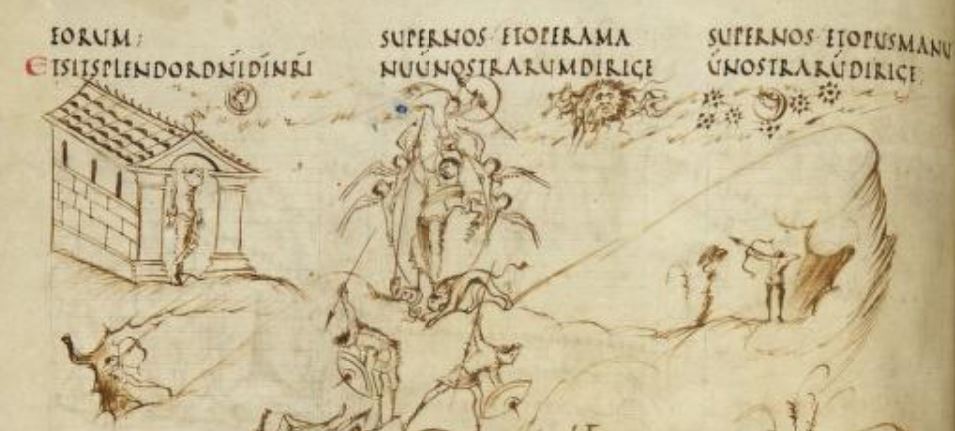

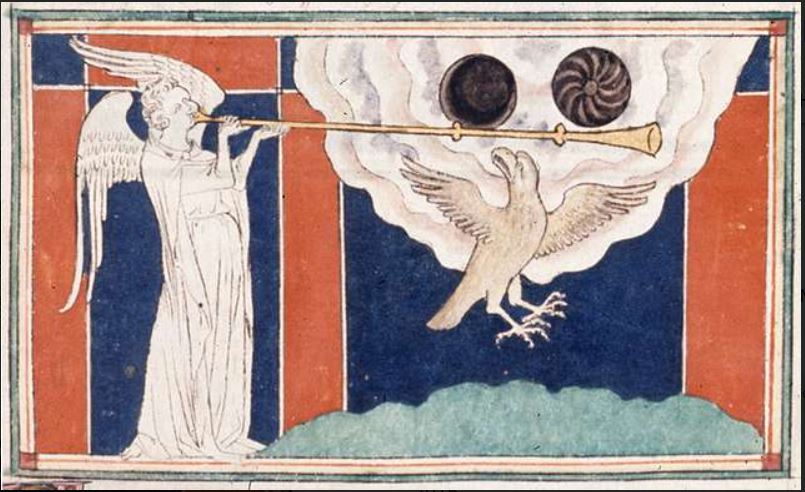

L’aigle et la Cinquième trompette

Le registre supérieur montre l’aigle qui annonce les trois dernières trompettes :

Puis je vis, et j’entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel, disant d’une voix forte: » Malheur! Malheur! Malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause du son des trois autres trompettes dont les trois anges vont sonner ! Apocalypse 8,13

Le registre inférieur montre le résultat de la Cinquième trompette :

Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et on lui donna la clef du puits de l’abîme… Elle ouvrit le puits de l’abîme, et il s’élever du puits une fumée comme celle d’une grande fournaise ; et le soleil et l’air furent obscurcie par la fumée du puits. De cette fumée s’échappèrent sur la terre des sauterelles. Apocalypse 9,1-3

Ainsi s’explique la présence du soleil, que l’artiste a laissé à sa place habituelle, à droite.

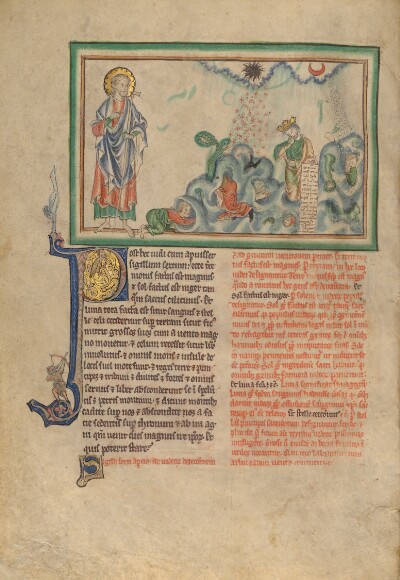

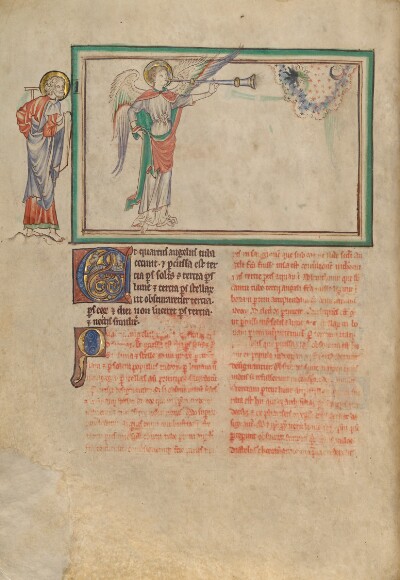

Les Apocalypses gothiques

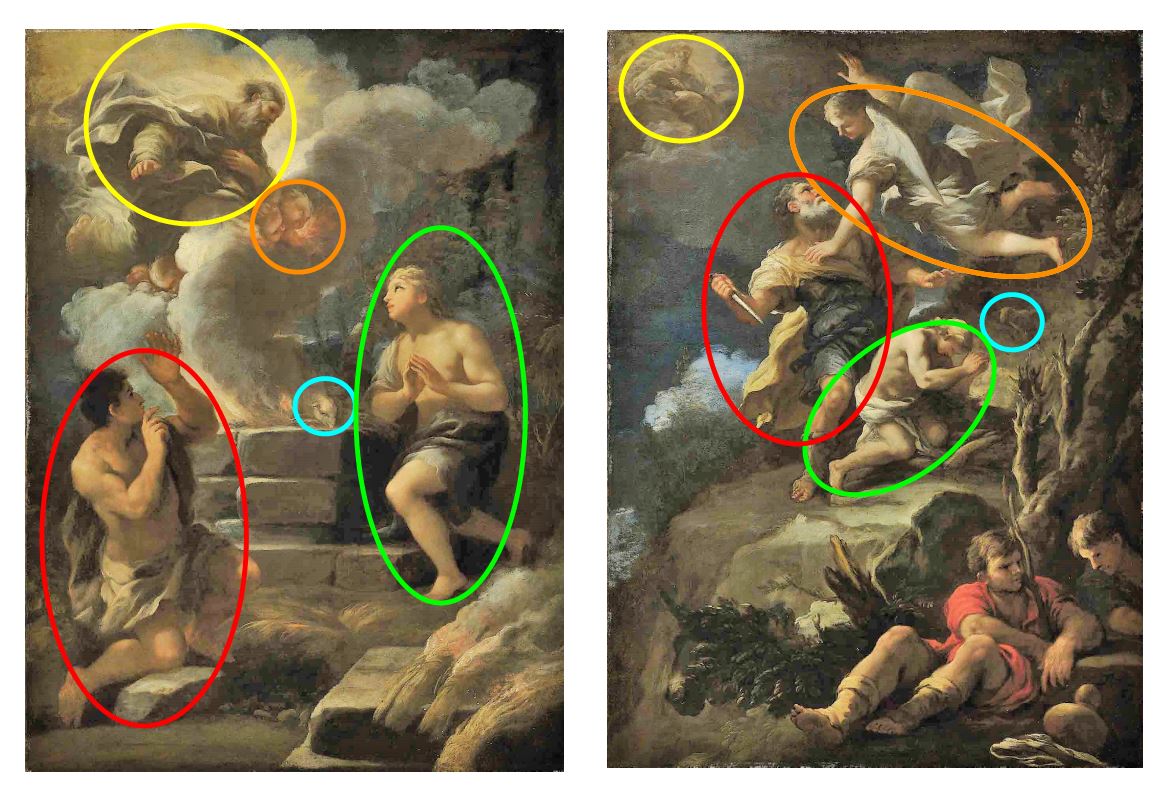

Dans ces Apocalypses, deux illustrations montrent systématiquement les deux luminaires, dans l’ordre du texte : Soleil-Lune. Pour comprendre les rares inversions, il faut les analyser selon les grandes familles dégagées par les spécialistes.

Dans le groupe Westminster

Sixième sceau, fol 8v Sixième sceau, fol 8v |

Quatrième trompette, fol 12v Quatrième trompette, fol 12v |

1255–1260 Getty Apocalypse Ms. Ludwig III 1

Les manuscrits du groupe Westminster présentent les deux luminaires dans l’ordre du texte : Soleil -Lune, et illustrent scrupuleusement les détails :

- pour le Sixième sceau, le soleil est noir et la lune rouge ;

- pour la Quatrième trompette, un tiers de chaque luminaire est noirci (y compris les étoiles).

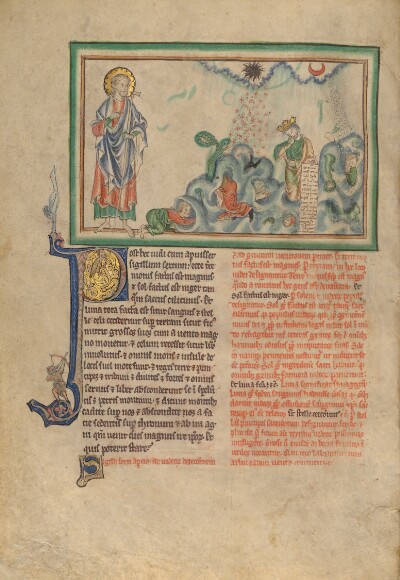

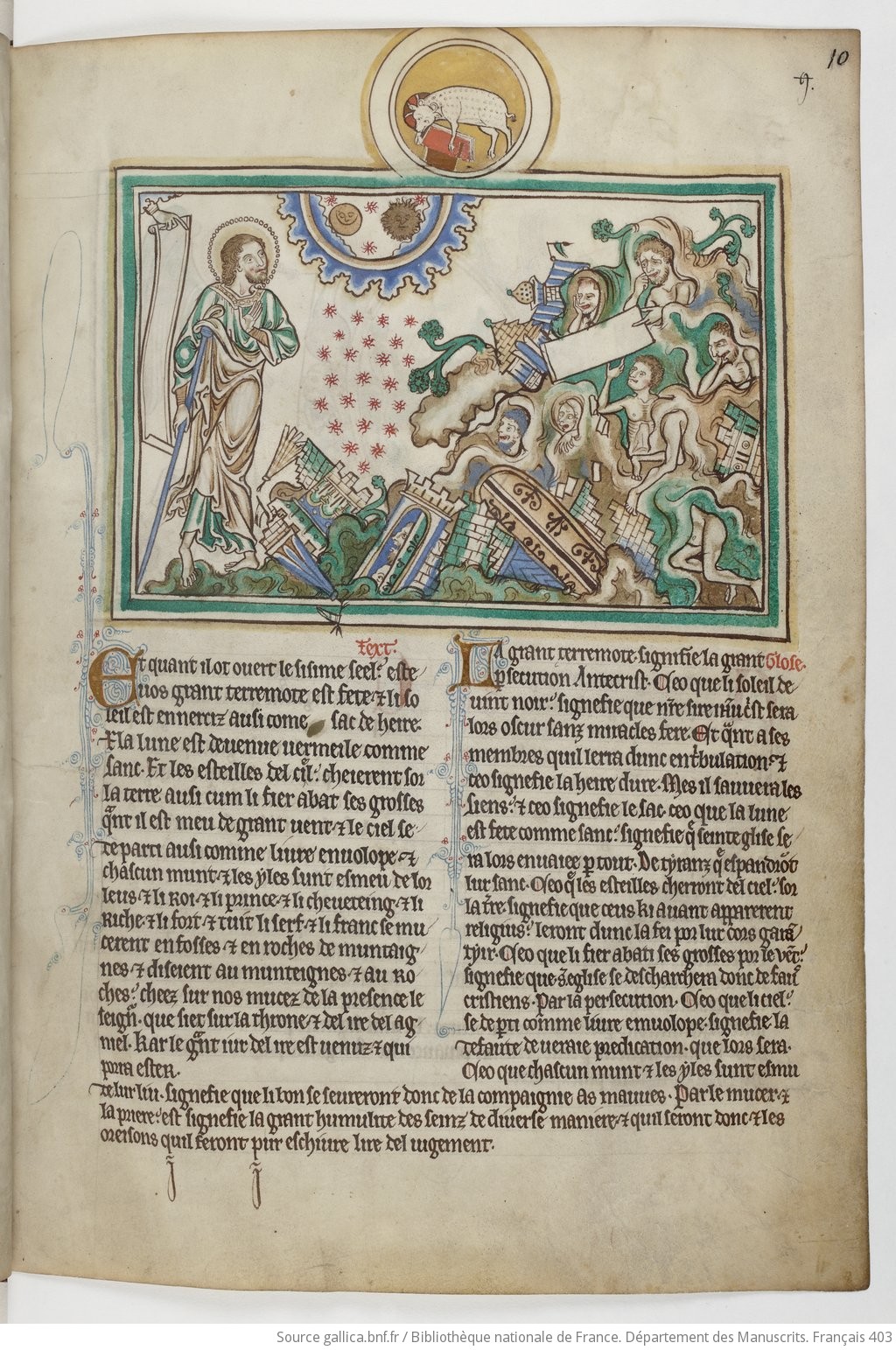

Dans le groupe Morgan

Sixième sceau, fol 10r Sixième sceau, fol 10r |

Quatrième trompette, fol 12v Quatrième trompette, fol 12v |

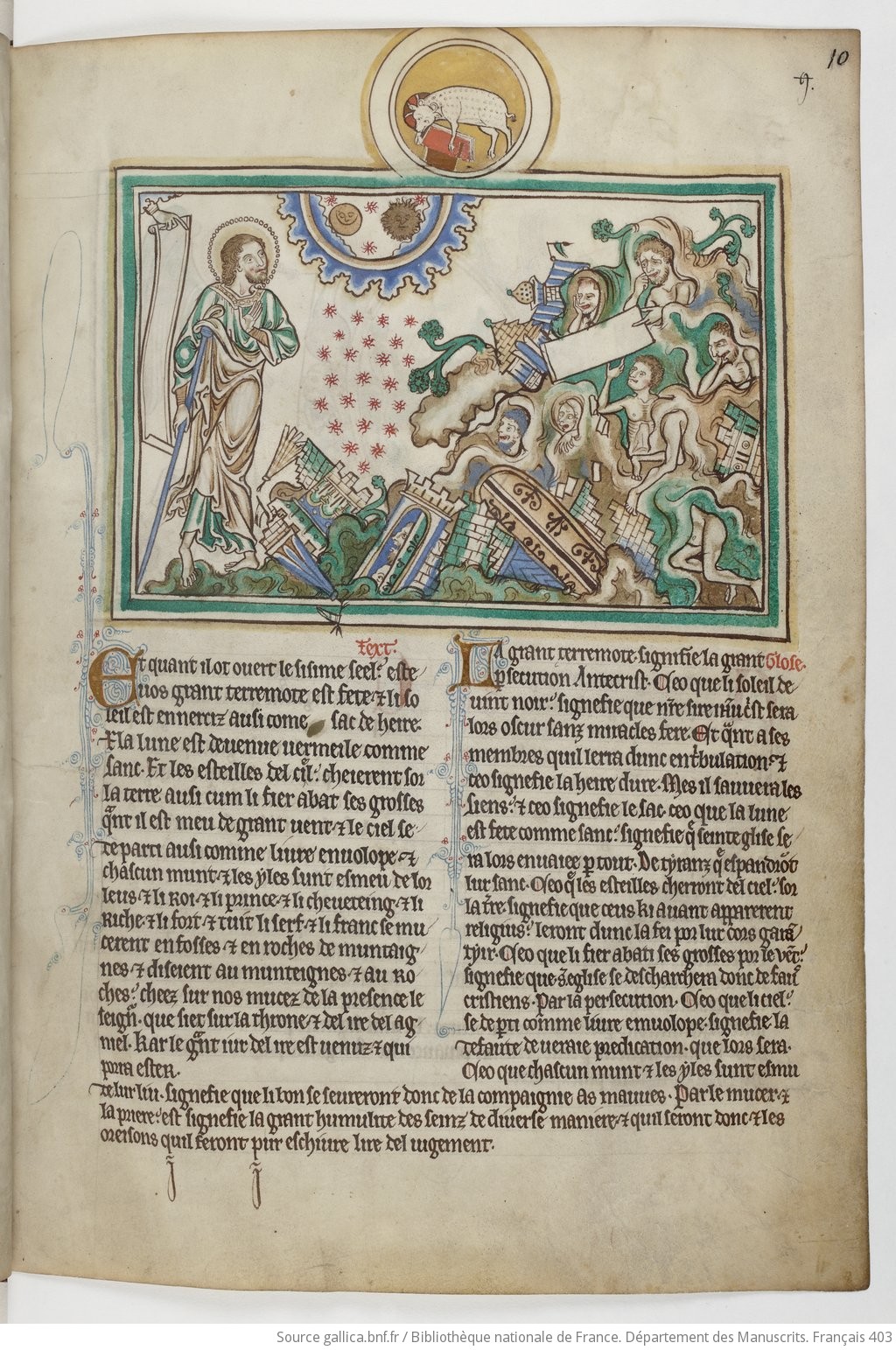

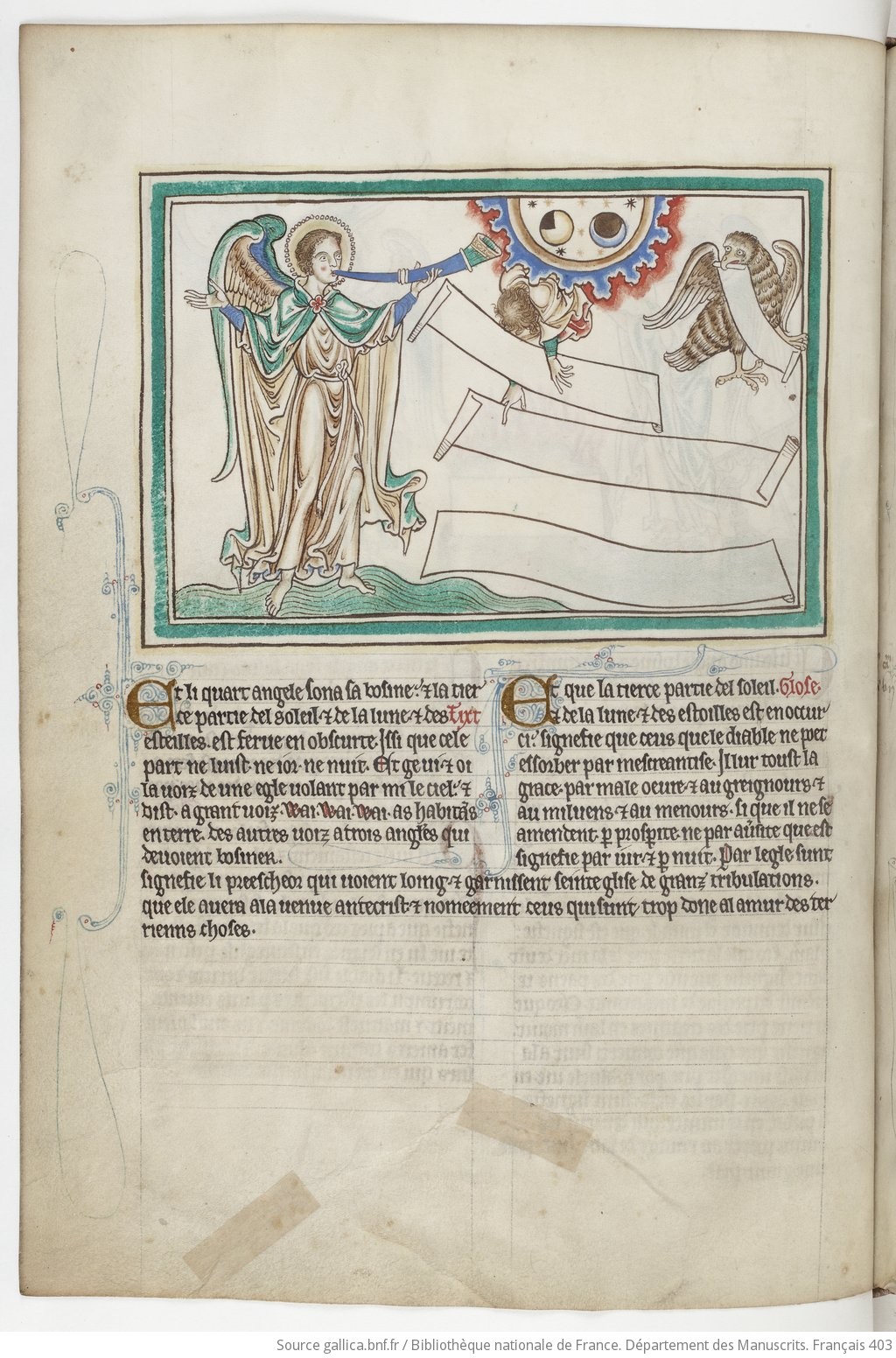

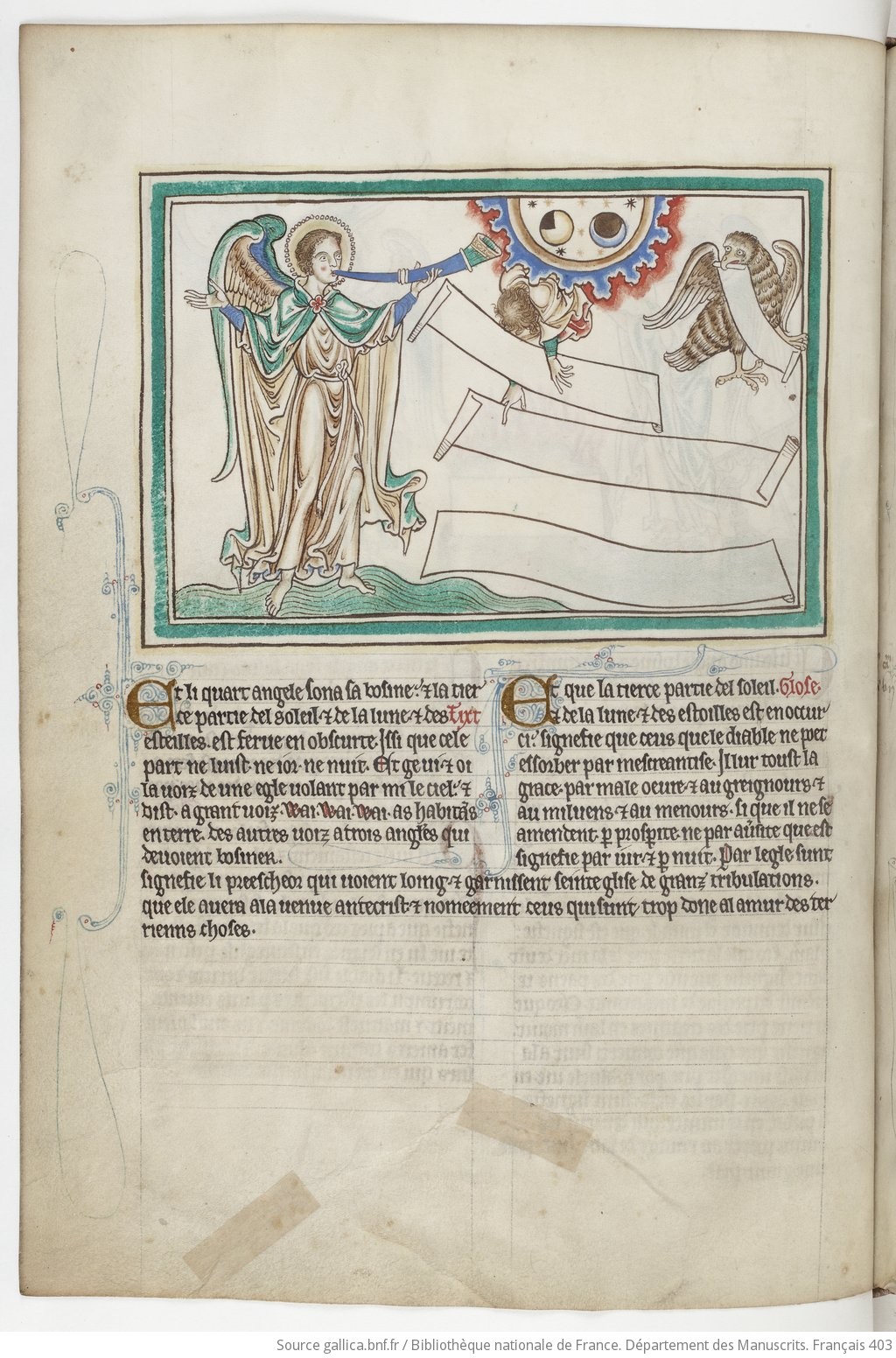

1250, Apocalypse glosée, BNF MS Français 403

Dans l’Apocalypse glosée, l’image du Sixième sceau présente une inversion apparente, avec à gauche une lune qui semble sourire et à droite un soleil assombri.

L’image de la Quatrième trompette, en revanche, ne présente pas d’inversion : un quart du soleil est assombri et les deux tiers de la Lune, de manière à conserver la forme en croissant.

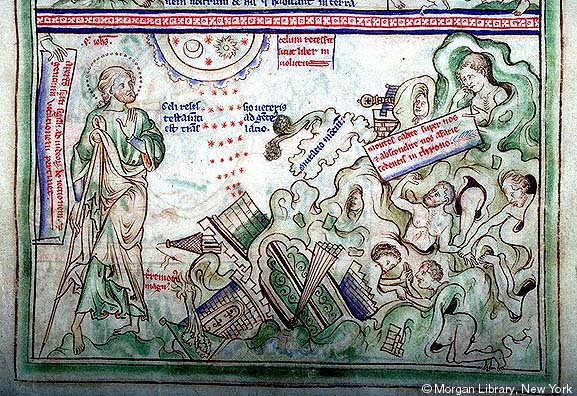

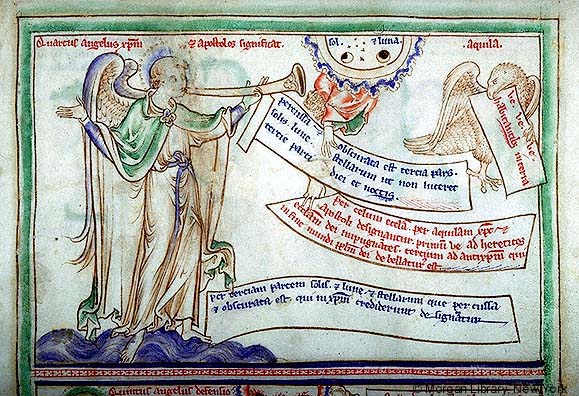

Sixième sceau, fol 3r Sixième sceau, fol 3r |

Quatrième trompette, fol. 5r Quatrième trompette, fol. 5r |

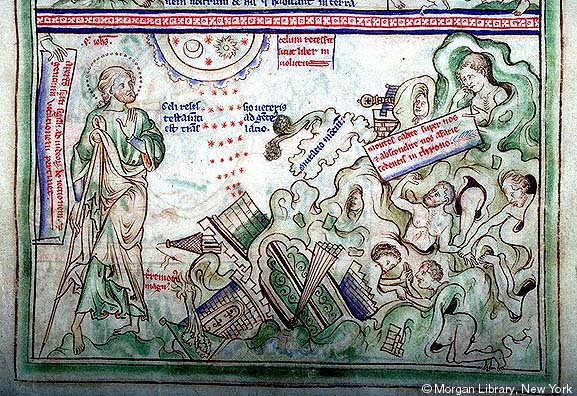

Apocalypse Morgan Morgan Library MS M.524

Ce manuscrit du même groupe présente des textes explicatifs, qui confirment que l’image de la Quatrième trompette ne présente pas d’inversion.

Pour le Sixième sceau, les deux textes, à droite du ciel et autour des étoiles qui chutent, ne concernent malheureusement pas les luminaires, mais le ciel :

|

le ciel s’est retiré comme un livre qu’on roule

Signifie le transfert de l’Ancien Testament aux Gentils.

|

celum recessit sicut liber involutus

celi recessio Veteris Testamenti ad gentes est translatio.

|

L’illustrateur a retiré les traits humains aux deux luminaires. On comprend alors que :

- le disque de gauche est sans doute le soleil, voilé par un croissant pour évoquer sa noirceur ;

- le disque de droite est une pleine lune avec des flammes, qui évoquent sa rougeur.

L’illustrateur a renoncé aux couleurs noir et rouge qui auraient levé tout doute, et semble avoir choisi des conventions graphiques délibérément ambigües, par lesquelles les transformations de chaque luminaire aboutissent à une inversion apparente.

Dans le groupe Lambeth

Sixième sceau, fol 7v Sixième sceau, fol 7v |

Deuxième, troisième et quatrième trompette, fol 9v Deuxième, troisième et quatrième trompette, fol 9v |

1250-75, Lambeth Palace, Ms.209 (Conway library Courtauld institute)

Pas d’inversion pour le Sixième sceau (soleil noir et lune rouge).

Le compactage des trois dernières trompettes en une seule image a conduit à une certain désordre quant à leurs effets :

- ceux de la Deuxième trompette figurent l’un dans l’image précédente (la montagne enflammée), l’autre à droite de celle-ci (le navire coulé) ;

- celui de la Troisième trompette (la chute de l’étoile Absinthe) se trouve à gauche de celle-ci ;

- celui de la Quatrième trompette (luminaires) se trouve à droite de celle-ci.

L’artiste n’a pas tenté de figurer l’obscurcissement d’un tiers, mais a bizarrement tourné le croissant vers le bas.

Sixième sceau, fol 12v Sixième sceau, fol 12v |

Deuxième, troisième et quatrième trompette, fol 17v Deuxième, troisième et quatrième trompette, fol 17v |

Apocalypse Gulbenkian, 1265–70, Musée Gulbenkian LA139 (Conway library Courtauld institute)

L’Apocalypse Gulbenkian suit fidèlement ce modèle, le seule différence étant que l’étoile Absinthe tombe désormais sur le bateau.

L’originalité de cette Apocalypse est qu’elle comporte de nombreuses images supplémentaires, parmi lesquelles deux présentent ce qui semble être des inversions Lune-Soleil.

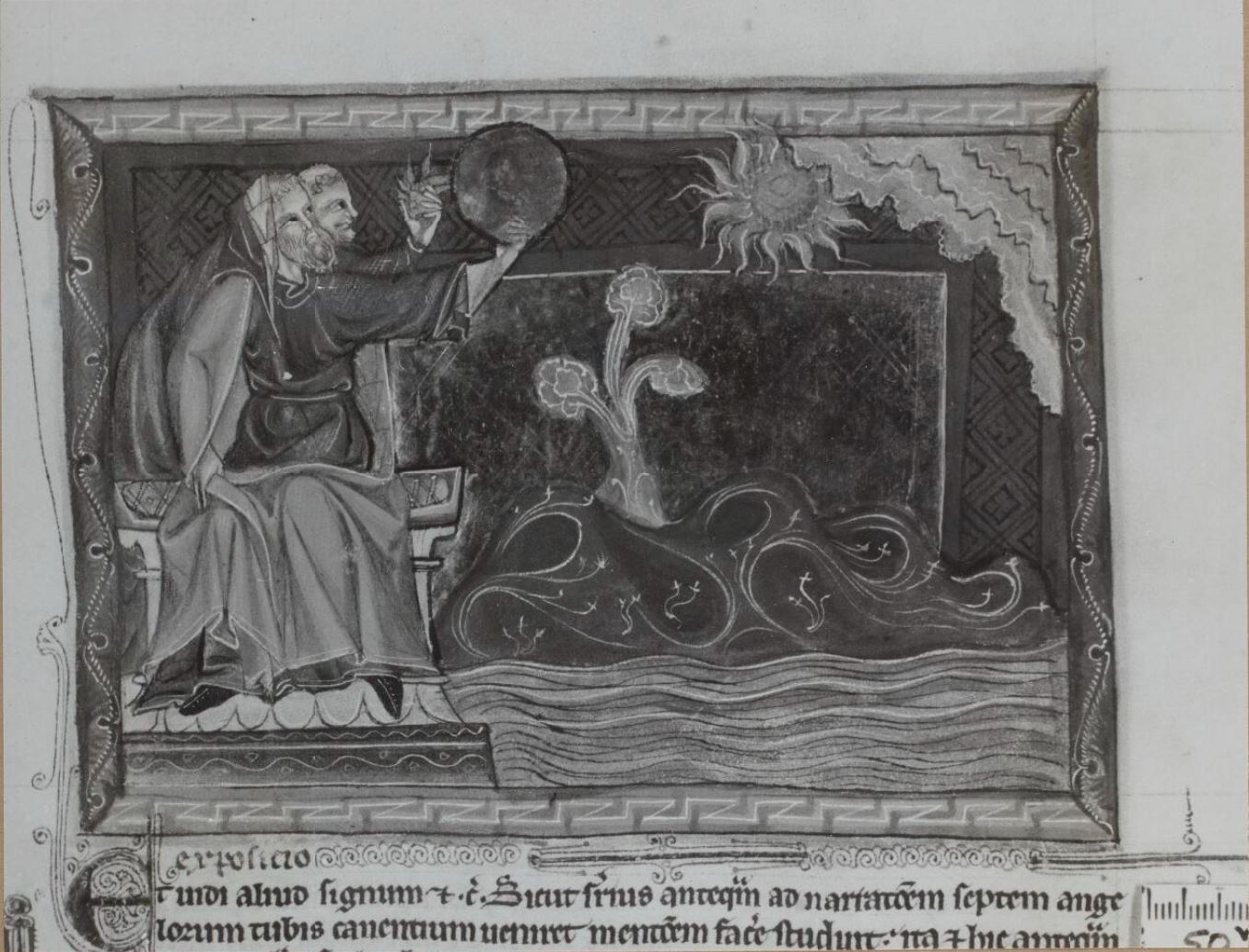

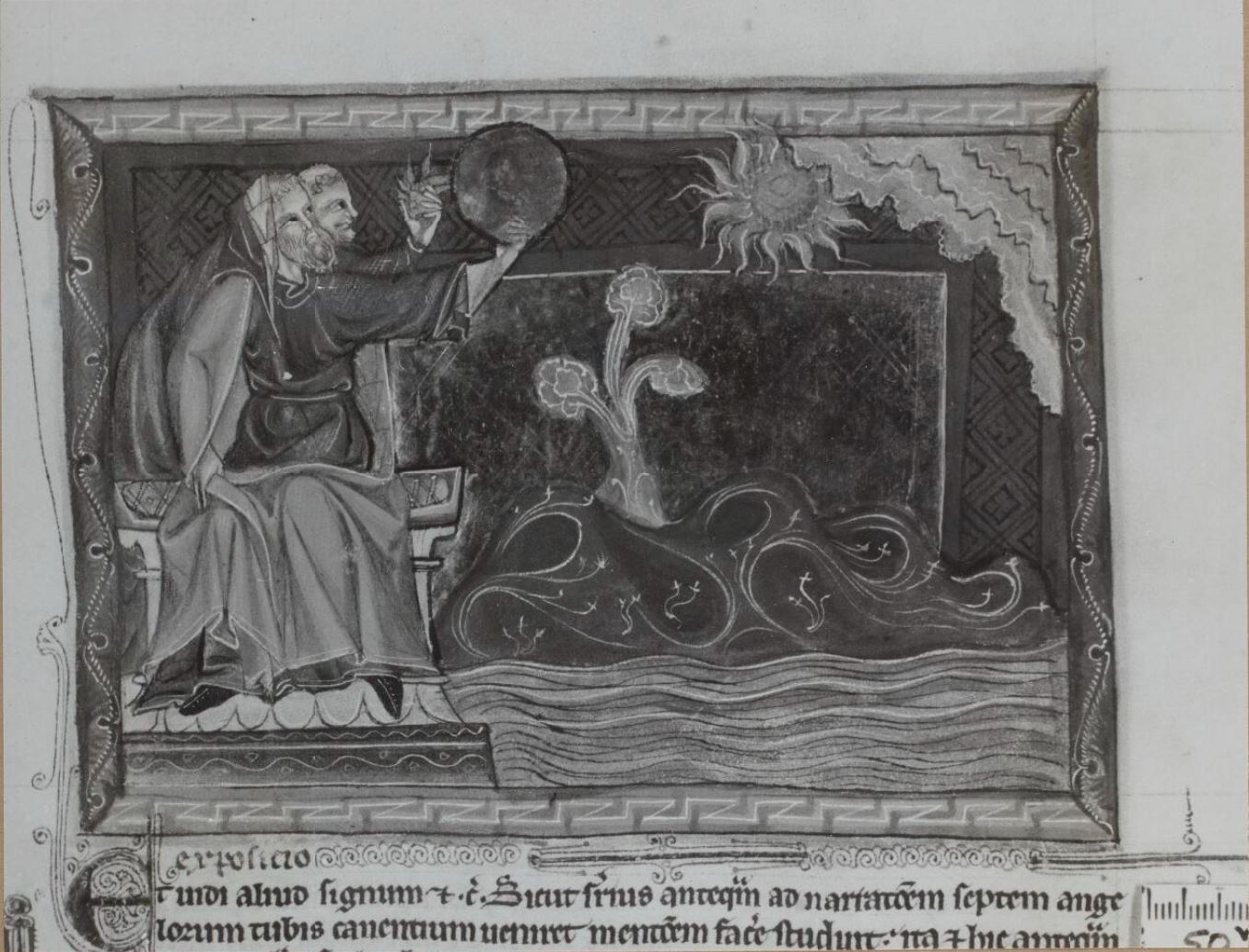

Commentaire de Berengaudus, fol 50v

Commentaire de Berengaudus, fol 50v

Apocalypse Gulbenkian, 1265–70, Musée Gulbenkian LA139 (Conway library Courtauld institute)

Il s’agit ici du commentaire sur les anges aux sept plaies :

Et je vis un autre grand et merveilleux signe dans le ciel. Apocalypse 15,1

Le commentaire paraphrase pauvrement cette apparition d’un signe céleste. Pour l’illustrer, le miniaturiste a imaginé cette composition énigmatique, que l’on a baptisé faute de mieux les « grands mystères du ciel ». Il semble d’agir de deux astronomes, l’un tenant de sa main gantée un disque argenté, l’autre tenant par derrière un petit objet en forme d’étoile : peut être essaient-ils de simuler une des signes célestes majeur, une éclipse, à l’image du soleil qui commence à être masqué par le nuage. Quelle que soit l’interprétation retenue, il ne s’agit en tout cas pas d’une inversion Lune-Soleil.

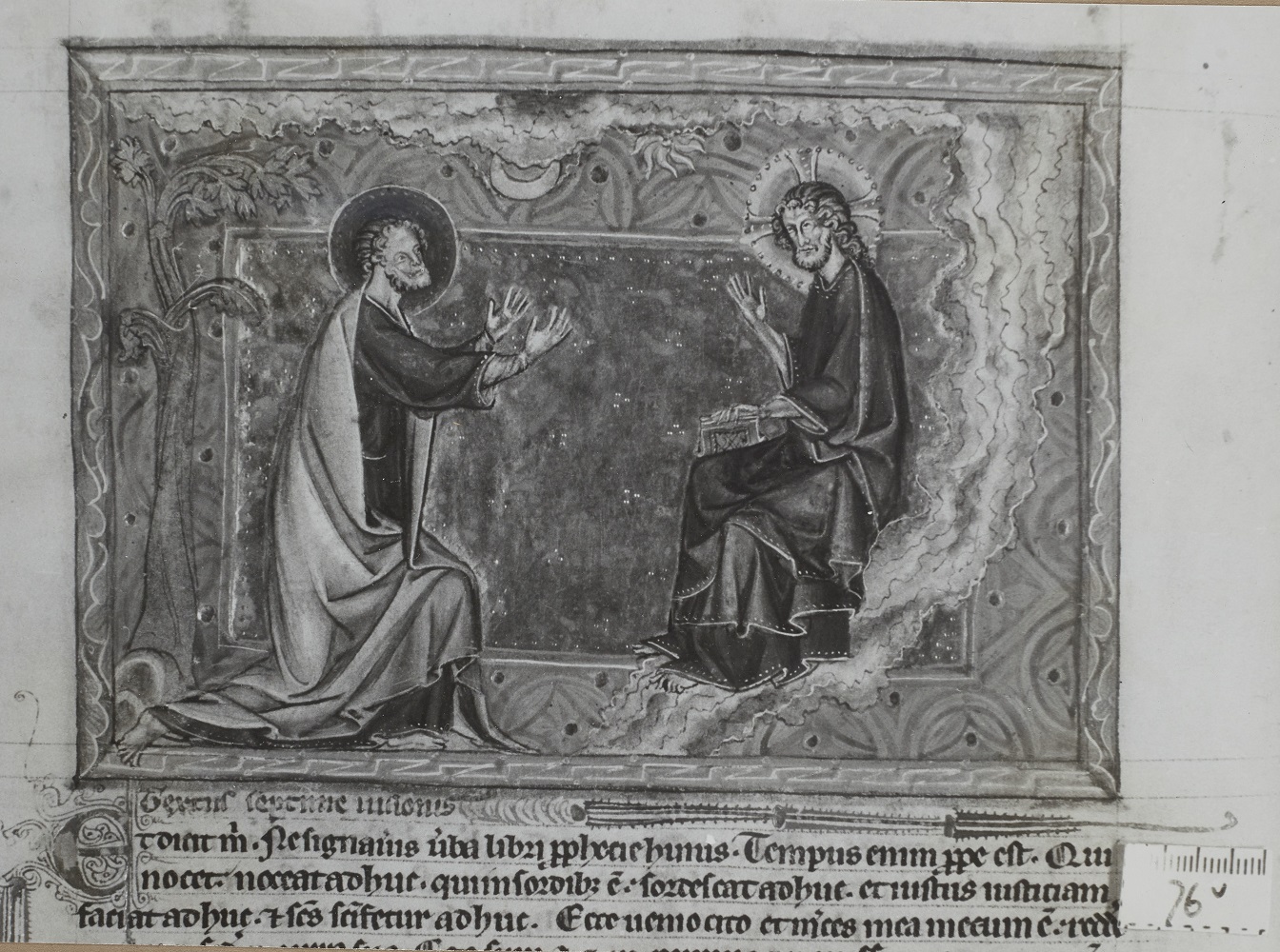

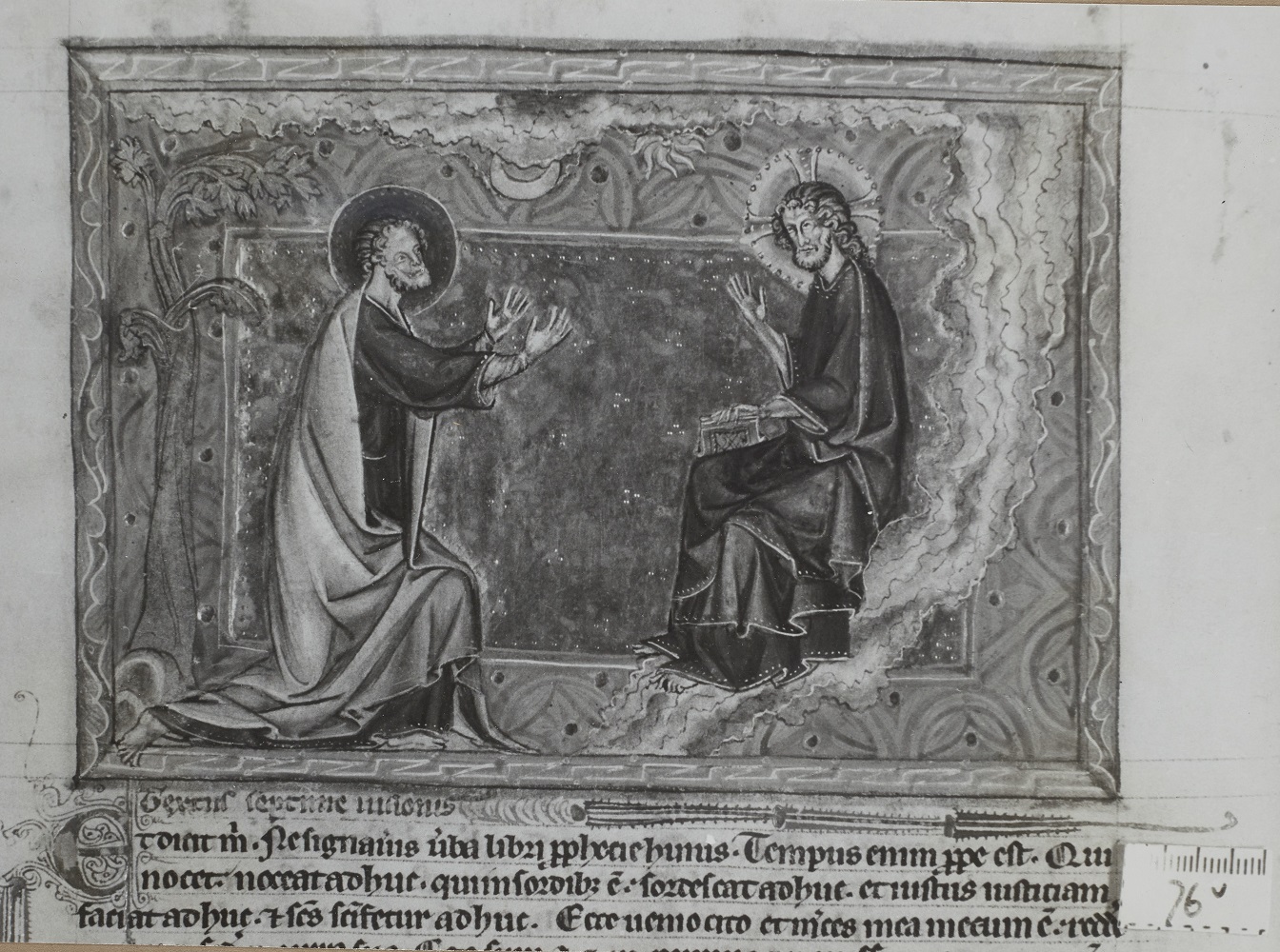

Saint Jean et le Christ, fol 76v

Saint Jean et le Christ, fol 76v

Apocalypse Gulbenkian, 1265–70, Musée Gulbenkian LA139 (Conway library Courtauld institute)

Cette image, qui n’apparaît dans aucune autre Apocalypse (sauf celle d’Abingdon, qui est une copie de l’Apocalypse Gulbenkian) illustre la fin du texte, en particulier ce passage :

C’est moi, Jésus, qui ai envoyé mon ange vous attester ces choses, pour les Eglises. C’est moi qui suis le rejeton et le fils de David, l’étoile brillante du matin. Apocalypse 22,16

Il ne s’agit donc pas d’une inversion Lune-Soleil, mais d’une illustration littérale du texte : de la Nuit (figurée par la Lune) surgit l’Etoile de David.

L’Apocalypse de la reine Eleanor et son influence

Sixième sceau, fol 7r Sixième sceau, fol 7r |

Quatrième trompette, fol 9r Quatrième trompette, fol 9r |

1250, Trinity College, Cambridge, R.16.2

Cette Apocalypse un peu à part des trois grandes familles présente pour nos luminaires une configuration originale :

- pour le Sixième sceau, le Soleil rayé de noir et la Lune rouge suivent parfaitement le texte ;

- pour la Quatrième trompette, l’obscurcissement d’un tiers est parfaitement respecté, mais la Lune et le Soleil sont inversés : une erreur serait d’autant plus étonnante que les miniatures précédentes, pour les trois autres trompettes, suivent le texte avec un rare scrupule.

Il faut remarquer qu’entre la Lune et le Soleil, le dessinateur a placé six étoiles rouges, qui se distinguent nettement des étoiles blanches du fond : il a voulu représenter ainsi l’extinction du tiers des étoiles.

Pour comprendre l’inversion, il faut se reporter à la partie Commentaire, en dessous de l’image :

« Les quatre anges signifient Christ et les apôtres. Le Soleil le peuple des Juifs. La Lune la synagogue. Les étoiles les princes des prêtres. »

En choisissant l’ordre Lune / Etoiles / Soleil, l’illustrateur a voulu créer un effet d’amplification conforme au Commentaire : la Synagogue / les Prêtres / les Juifs. Juste en dessous, le vol du corbeau avec ses trois Malheur ! souligne cette progression en trois stades.

Sixième sceau, fol 12v Sixième sceau, fol 12v |

Quatrième trompette, fol 16r Quatrième trompette, fol 16r |

1300-20, Apocalypse de Toulouse, Toulouse BM MS 815

L’Apocalypse de Toulouse s’inspire lointainement de celle de la reine Eléanor : pour le Sixième sceau, l’illustrateur a omis de noircir le soleil ; pour la Quatrième trompette, il a recopié l’inversion, devenue inexplicable.

Sixième sceau, fol 11v Sixième sceau, fol 11v |

Quatrième trompette, fol 15r Quatrième trompette, fol 15r |

1300-25, Apocalypse Queen Mary, BL Royal MS 19 B XV

Ce manuscrit inverse systématiquement les luminaires. Il est possible que l’inversion pour la Quatrième trompette ( héritage de l’Apocalypse de la reine Eleanor) ait fini par contaminer l’image du Sixième sceau. Mais vu le parti-pris d’épuration graphique de cette Apocalypse tardive, on peut imaginer que l’artiste utilise l’inversion pour exprimer de manière abstraite le bouleversement de l’ordre cosmique, sans entrer dans les détails du texte.

Inversions purement graphique

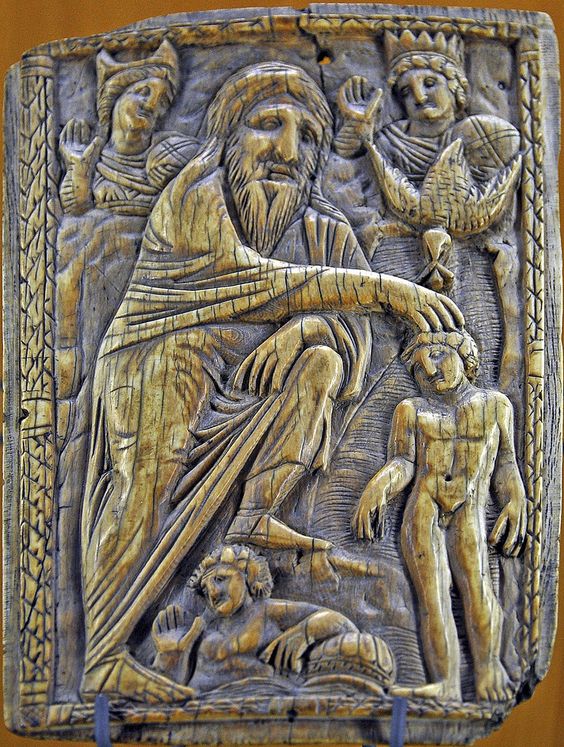

Les ivoires du Baptême

Trône de Maximien, Ravenne Trône de Maximien, Ravenne

|

British Museum British Museum

|

Le Baptême du Christ, 6ème siècle, Méditerranée orientale

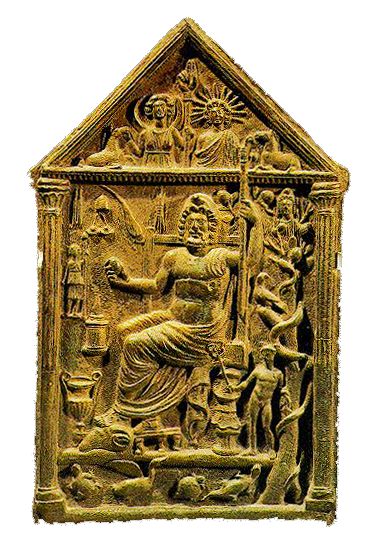

Ces deux ivoires contemporains suivent le même schéma : un Saint Jean baptiste géant, le pied gauche sur un rocher, bénit un Jésus-enfant plongé dans l’eau jusqu’à mi-corps, avec en bas à droite une personnification du fleuve Jourdain. Au-dessus de Jésus la colombe descend du ciel, accompagnée dans le second ivoire par la main de Dieu et une patène. A droite deux anges préparent les serviettes : la composition suit donc, de gauche à droite, la chronologie de l’épisode.

Le Baptême du Christ, ivoire du 6ème siècle, Est méditeranée, Musée des Beaux Arts, Lyon

Le Baptême du Christ, ivoire du 6ème siècle, Est méditeranée, Musée des Beaux Arts, Lyon

Le troisième ivoire de la série est le seul à comporter les deux luminaires personnifiés, chacun tenant le globe cosmique quadriparti (voir 1 Epoque romaine). Leur inversion s’explique évidemment par les nécessités de la composition : le Soleil se place au dessus du personnage principal, Jésus.

Pour R. Jensen ( [27], p 100), les deux luminaires serviraient à évoquer le phénomène cosmique de l’ouverture des cieux :

« Jésus ayant été baptisé sortit aussitôt de l’eau, et voilà que les cieux s’ouvrirent pour lui, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voilà que des cieux une voix disait: » Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis mes complaisances. « Matthieu, 3,16-17

On peut aussi remarquer que les deux astres se substituent aux deux anges, qui conféraient à la scène un caractère divin. Reste qu’il en résulte une composition profondément symbolique :

- d’une part le couple Lune/Soleil fonctionne, vis à vis de la lumière céleste, comme le couple Précurseur/Christ vis à vis de la Lumière évangélique : l’un la reflète, l’autre l’accomplit ;

- d’autre part la partie droite de l’image conserve la même superposition trinitaire qu’au centre de l’ivoire du British Museum : la main du Soleil (à la place de la main du Père) , la Colombe, et le Fils.

Pour R. Jensen ([27], p 28), la représentation du Christ comme un enfant, fréquente dans l’iconographie paléochrétienne du baptême, évoquerait le retour, grâce au sacrement, à l’innocence originelle. Le caractère trinitaire de ces deux ivoires renverse la problématique : dans cette scène où nous est dit que Jésus est le Fils de Dieu, la taille géante de Saint Jean Baptiste fait voir ce Père qui se contente de parler.

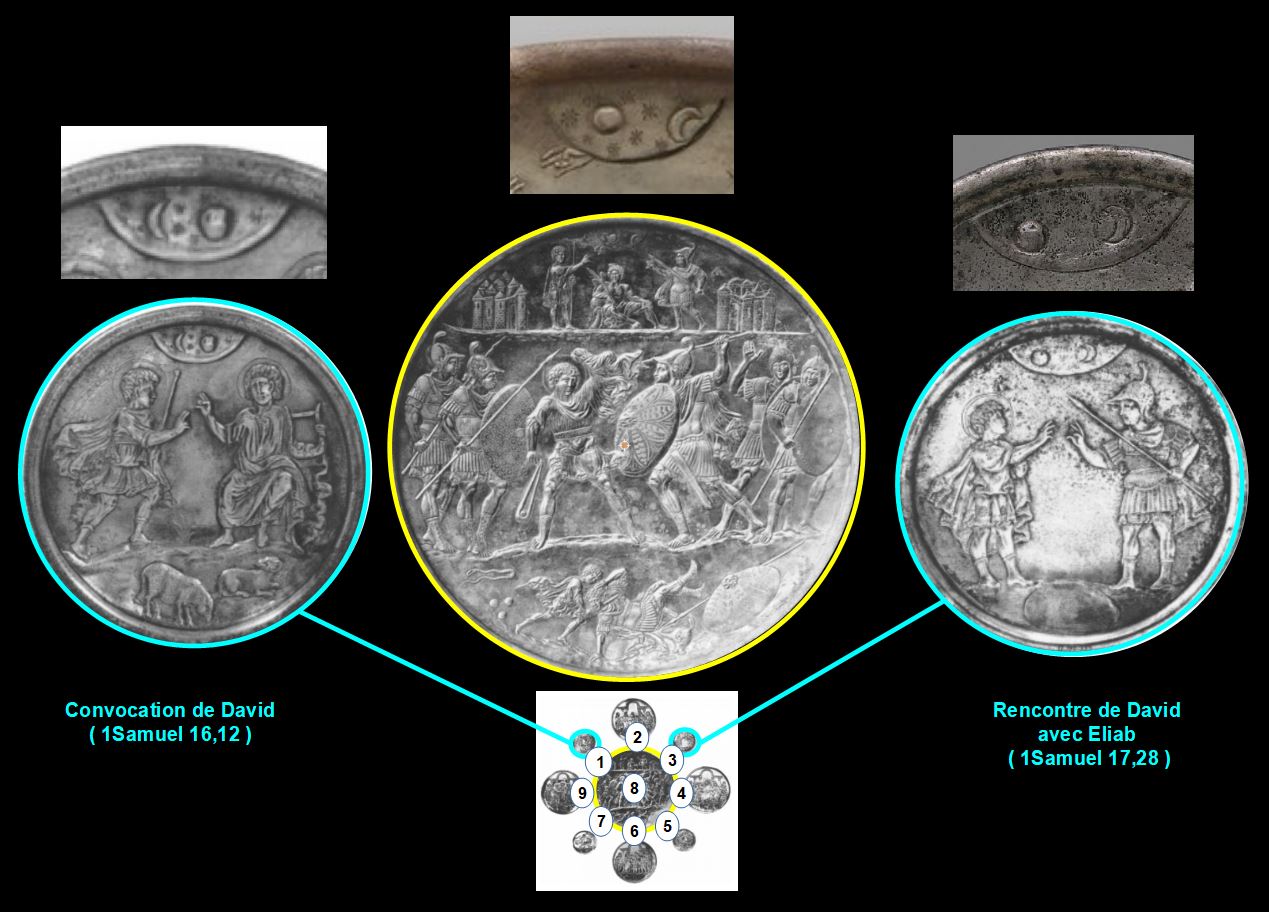

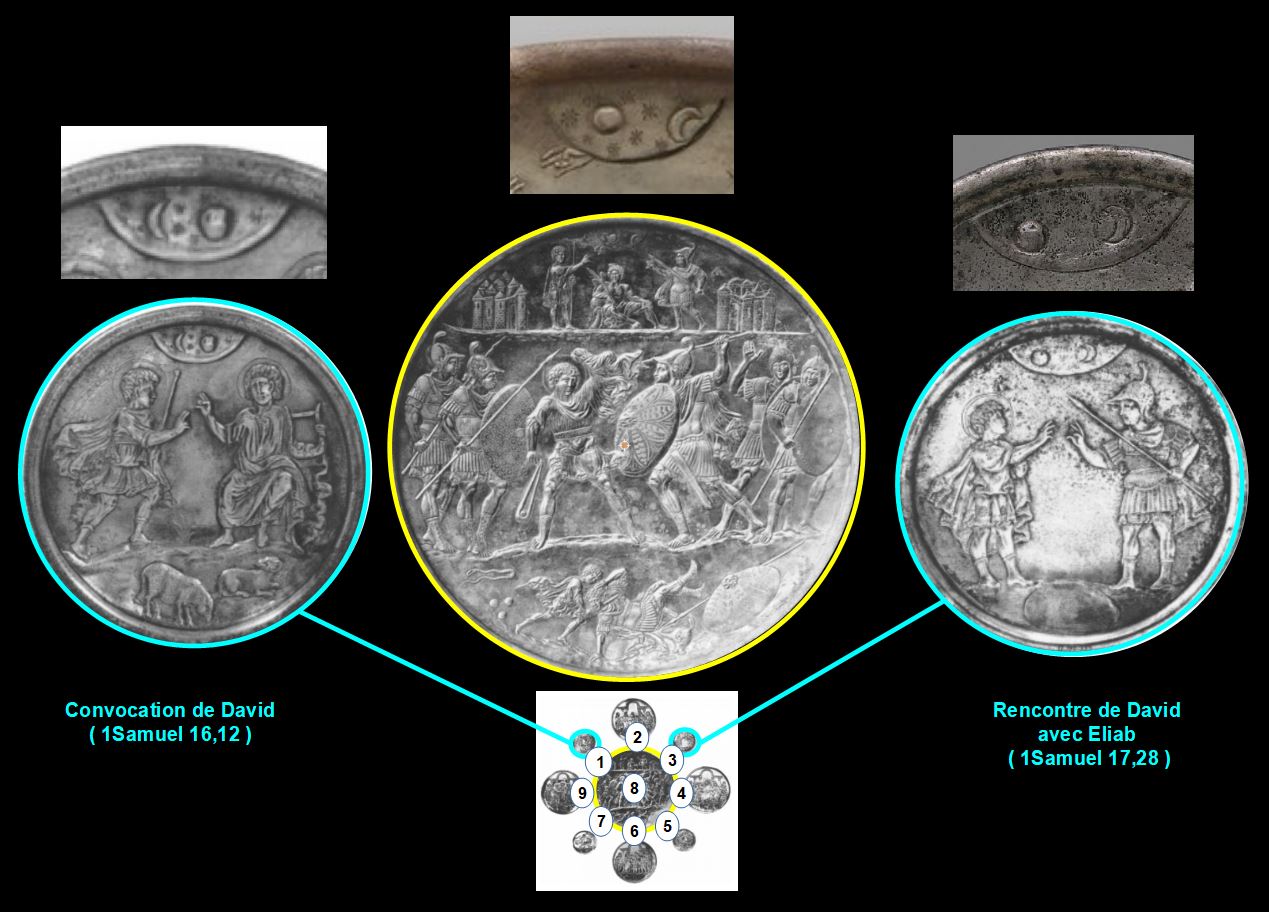

Le trésor de Karavas

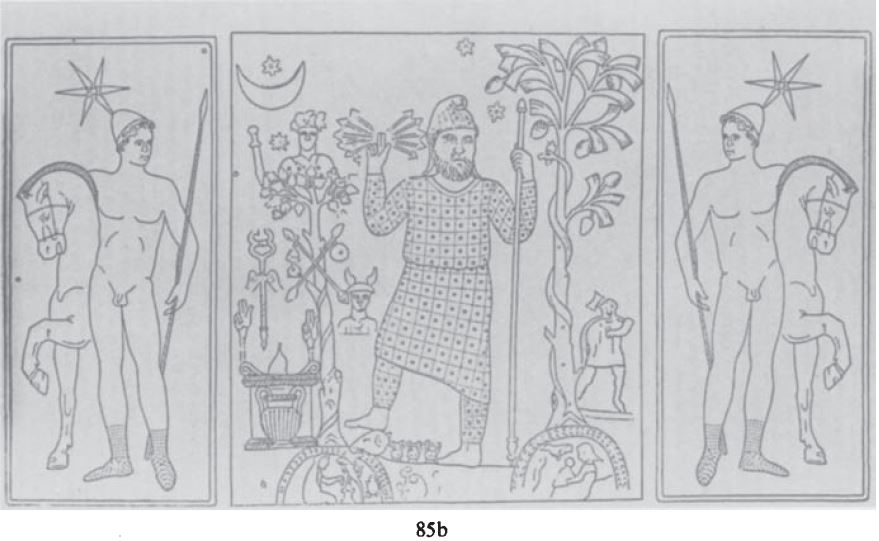

Trésor de Karavas, Chypre 629–30, MET et Musée archéologique de Nicosie, reconstitution de Steven H. Wander [28]

Trésor de Karavas, Chypre 629–30, MET et Musée archéologique de Nicosie, reconstitution de Steven H. Wander [28]

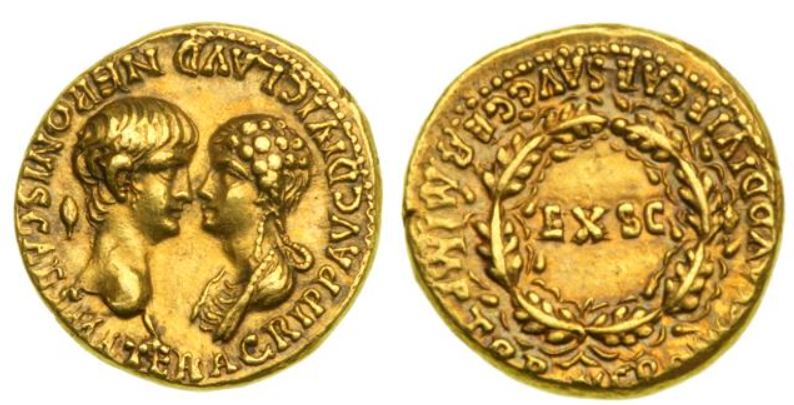

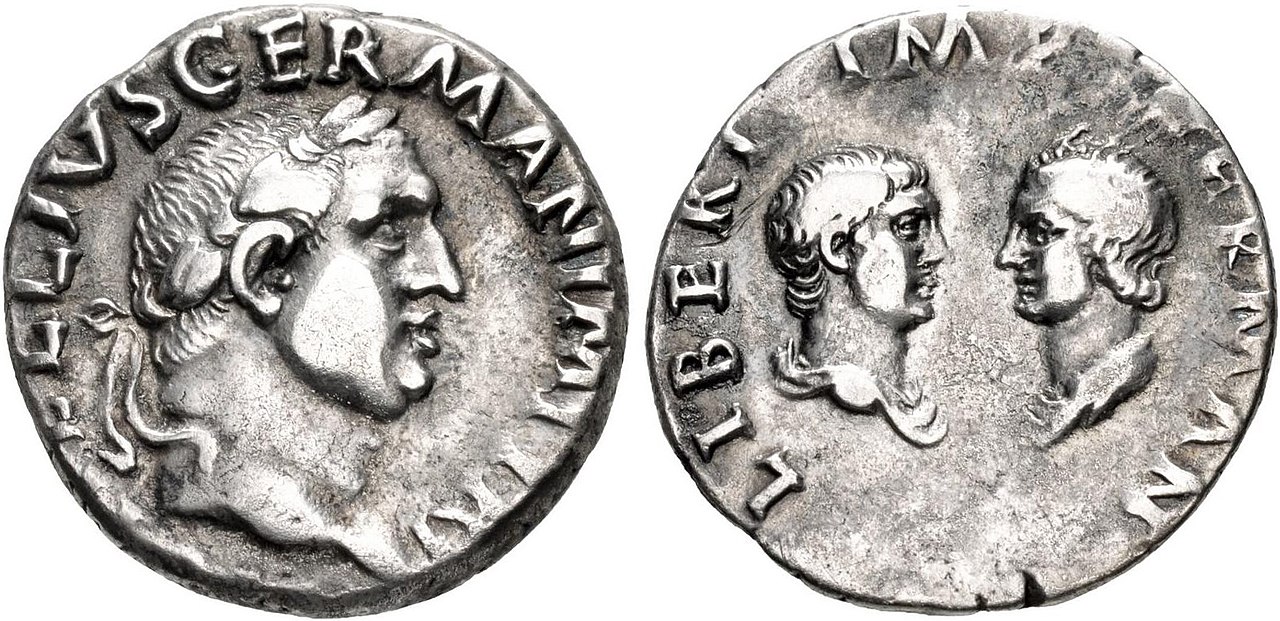

Ce trésor se composait de neuf plats d’argents de trois tailles différentes, racontant des épisodes de l‘histoire de David. Les scènes ont été identifiées par Steven H. Wander, qui a montré qu’elles se disposaient en croix autour du médaillon principal, le Combat de David et Goliath. Les médaillons 1,3 et 8 présentent, en haut, le couple Soleil-Lune, inversé dans le médaillon 1. Les deux petits médaillons, qui présentent une rencontre entre David et un messager, sont composés en pendant, avec David alternativement à droite et à gauche. La position du soleil suit simplement celle de David :

« Ces trois compositions similaires ont pour thème la sélection de David par rapport à une autre personne, en présence de symboles cosmiques. Le soleil suspendu au-dessus de sa tête marque l’acceptation par les cieux de ce statut d’élu ». [28]

Les camées de la Nativité (SCOOP !)

Vettori, « Nummus æreus veterum… » 1737 p 37 Vettori, « Nummus æreus veterum… » 1737 p 37

|

British Museum British Museum

|

Nativité, Camée en pâte de verre, Venise, 13ème siècle

On a longtemps cru que le camée publié par l’antiquaire Vettori était le plus ancien exemple de la présence de l’âne et du boeuf. Il s’agit en fait d’un modèle vénitien, de style byzantin, dont on connaît plusieurs exemplaires (trois au British Museum, un au Bode Museum de Berlin, un au Musée archéologique de Naples).

On sait que les deux animaux sont associés dans Isaïe 1.3 : « Le boeuf connaît son possesseur, et l’âne la crèche de son maître ». Dans le monde juif, ces deux quadrupèdes étaient des bêtes de somme, mais il était interdit de les atteler ensemble ; en outre le boeuf était un animal pur, qu’on pouvait manger et sacrifier, et l’âne un animal impur parce qu’il ne ruminait pas (Lévitique). Le verset d’Isaïe associe donc deux animaux antagonistes, mais réunis par la commune reconnaissance de leur maître.

L’originalité du camée est la présence de la Lune, qui situe la scène de nuit. Il en résulte une composition parfaitement symétrique : à la Lune, à l’âne et à Joseph s’opposent l’Etoile, le boeuf et Marie. Il est logique que l’Etoile soit associée à l’auréole de l’Enfant, et à Marie (stella maris , l’Etoile de la Mer).

La structure de l’image suggère une superposition de triades :

- généalogique : Joseph / Marie / Jésus ;

- domestique : âne / boeuf / agneau (de Dieu) ;

- cosmique : Lune / Etoile / Soleil (Christ).

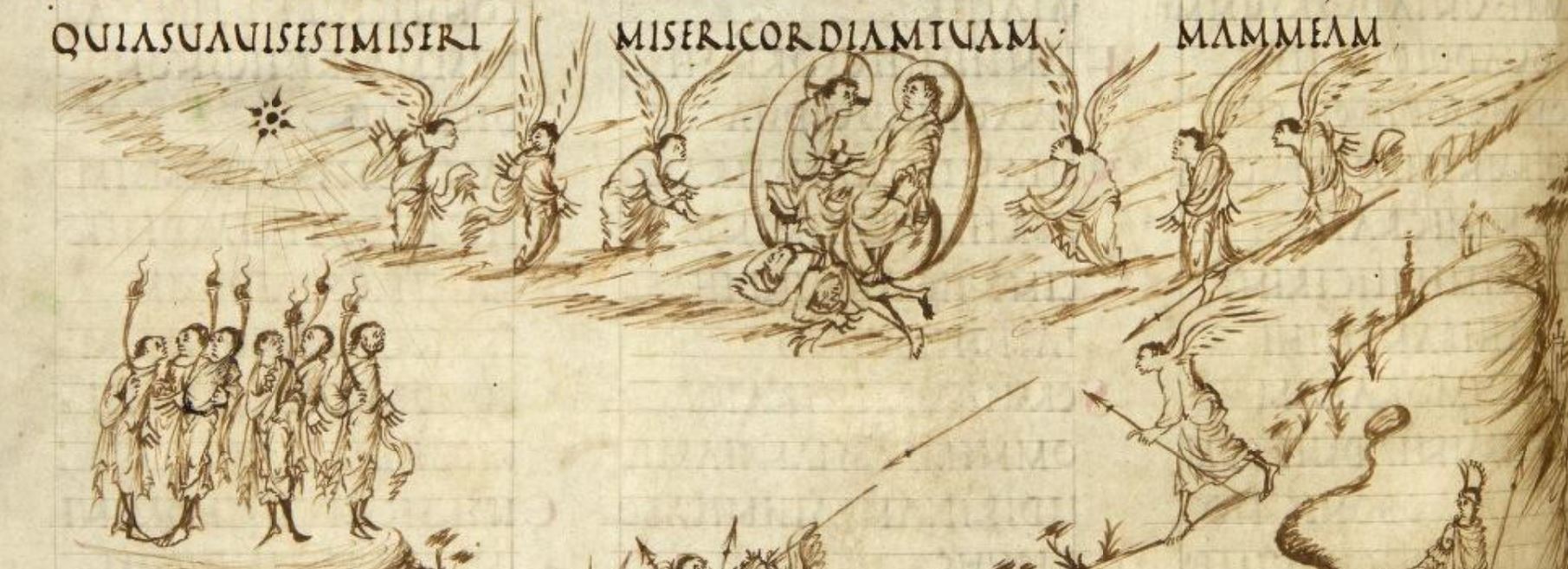

Le couronnement de la Vierge

Dans le Couronnement de la Vierge, Marie est systématiquement en position d’honneur, à la droite de son fils. Lorsqu’on souhaite rajouter un aspect cosmique à la scène, l’inversion Lune-Soleil s’ensuit.

Couronnement de la Vierge, Jacopo Torriti, 1295-96, mosaïque de Santa Maria Maggiore, Rome

Couronnement de la Vierge, Jacopo Torriti, 1295-96, mosaïque de Santa Maria Maggiore, Rome

Jacopo Torriti, dans cette mosaïque d’esprit très byzantin, est un précurseur isolé de la formule que Millard Meiss dénomme « surnaturelle » ( [29], p 43), dans laquelle le couple divin surplombe les autres personnages. Cette formule ne se développera à Venise qu’au beau milieu du Trecento, dans une sorte de « renaissance » byzantinisante.

En aparté : la Vierge de l’Humilité « magnifiée »

Vierge de l’Humilité « magnifiée »

Vierge de l’Humilité « magnifiée »

Roberto d’Oderisio, vers 1345 , Capodimonte, Naples (provient de l’église San Domenico Maggiore)

C’est exactement la période où on a l’idée, à Naples, de rajouter un croissant de lune sous les pieds de la Vierge de l’Humilité, pour magnifier Marie en l’identifiant à la Femme de l’Apocalypse.

Vierge de l’Humilité magnifiée

Vierge de l’Humilité magnifiée

Andrea da Bologna, 1372, Pinacoteca parrocchiale, Corridonia

Cette innovation va se développer un peu partout en Italie pendant la seconde moitié du Trecento Jésus (voir 3-3-1 : les origines). Dans de très rares cas, comme ici, elle frôle l’idée d’associer Marie avec la Lune et Jésus avec le Soleil (le médaillon solaire à côté de la tête de l’Enfant), mais il s’agit en premier lieu de traduire visuellement « la femme vêtue de soleil, et avec le croissant sous ses pieds »)

Les Couronnements des Veneziano

Couronnement de la Vierge, Paolo Veneziano, vers 1350, Musée des Beaux-Arts, Tours

Tout autre est la démarche qui se fait jour à Venise à partir de 1350, dans plusieurs Couronnements de la Vierge de l’atelier des Veneziano : les luminaires sont placés sous les pieds du couple divin, au départ de manière discrète, parmi les décorations du carrelage.

Paolo Veneziano, vers 1350, panneau central du Polyptyque de Santa Chiara, Accademia, Venise Paolo Veneziano, vers 1350, panneau central du Polyptyque de Santa Chiara, Accademia, Venise |

Paolo et Giovanni Veneziano, 1358, Frick Collection, New York Paolo et Giovanni Veneziano, 1358, Frick Collection, New York |

Mais bientôt on en arrive à des compositions où les luminaires deviennent des attributs à part entière de chacune des deux Personnes.

La justification théologique

Prise métaphoriquement, la comparaison ente les deux couples peut s’appuyer sur un vieux texte d’Albert le Grand :

« Jésus-Christ était le soleil, Marie était la lune; le soleil s’est obscurci, parce que Jésus-Christ a perdu la vie ; mais la lune s’est changée en sang et est devenue comme du sang, parce que Marie, étant au pied de la croix et voyant son Fils pendu à ce gibet avec sa tête couronnée et percée d’épines, fut noyée dans un déluge de douleur. » Albert le Grand, Sermon sur le deuxième dimanche de l’Avent

Mais la métaphore avait été expliquée plus récemment, et d’une manière moins tragique, par Saint Bonaventure, le grand prédicateur qui avait succédé à Saint François à la tête de l’Ordre franciscain :

» Marie est comparée à la Lune parce qu’elle reçoit toute sa lumière du soleil, et qu’elle répand la lumière qu’elle reçoit. » Saint Bonaventure, Sermon 1 in ordine 37

Ce texte s’adapte comme un gand à l’iconographie du Couronnement : la transmission de la couronne, en haut, matérialise la transmission de la lumière, en bas.

Mariage de Ste Catherine, Lorenzo Veneziano, 1360, Gallerie dell’Accademia, Venise

Mariage de Ste Catherine, Lorenzo Veneziano, 1360, Gallerie dell’Accademia, Venise

Lorenzo Veneziano, qui avait introduit à Venise la formule de la Vierge d’Humilité magnifiée, tente même d’ajouter les luminaires sous une Vierge à l’Enfant, formule qui restera sans lendemain.

Mis à part cette brève mode vénitienne, tous les Couronnements italiens qui suivront omettront les luminaires [30]. Sans doute parce que, lue au premier degré, la composition pouvait produire l’impression fâcheuse, contraire à la notion de co-royauté dans le Ciel, que la Mère et le Fils se partageaient les luminaires. Les artistes se contenteront donc des anges, des nuages et des étoiles pour signifier que la scène se passe dans les Cieux.

Giovanni dal Ponte, 1420-1430, panneau central du polyptyque du Couronnement de la Vierge, Gallerie dell’Accademia, Venise

Giovanni dal Ponte, 1420-1430, panneau central du polyptyque du Couronnement de la Vierge, Gallerie dell’Accademia, Venise

Où bien ils se limiteront au Soleil, à équidistance diplomatique entre les deux.

Couronnement de la Vierge, vers 1260, Gâble du portail central, façade occidentale, Cathédrale de Reims

C’était déjà la solution retenue à Reims, avec le Soleil illuminant la couronne tandis que la Lune, fichée tout en bas sous les pieds de Marie, reflète à distance sa lumière. Contrairement à une croyance urbaine, il ne s’agit pas d’un boulet de la guerre de 14 [31].

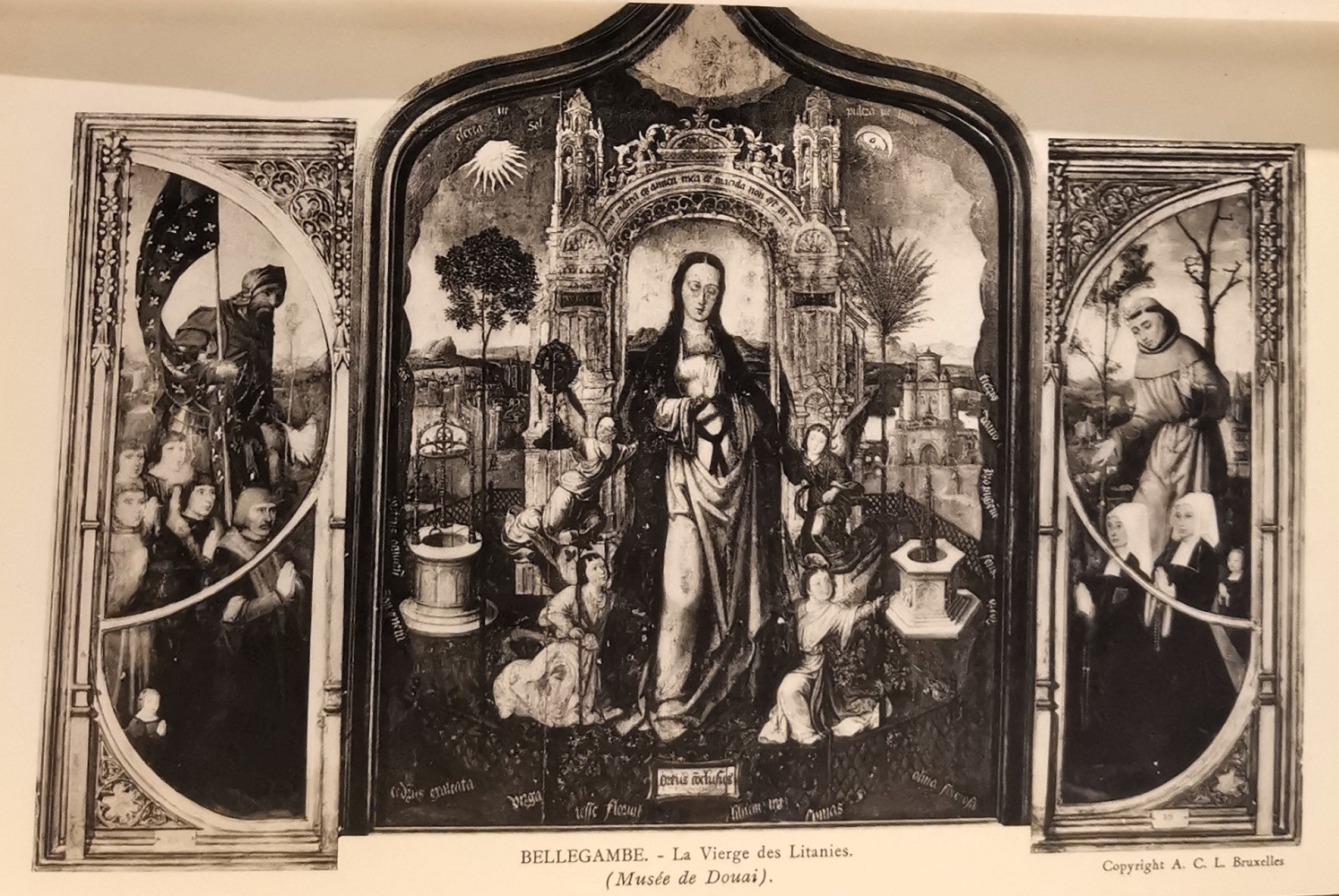

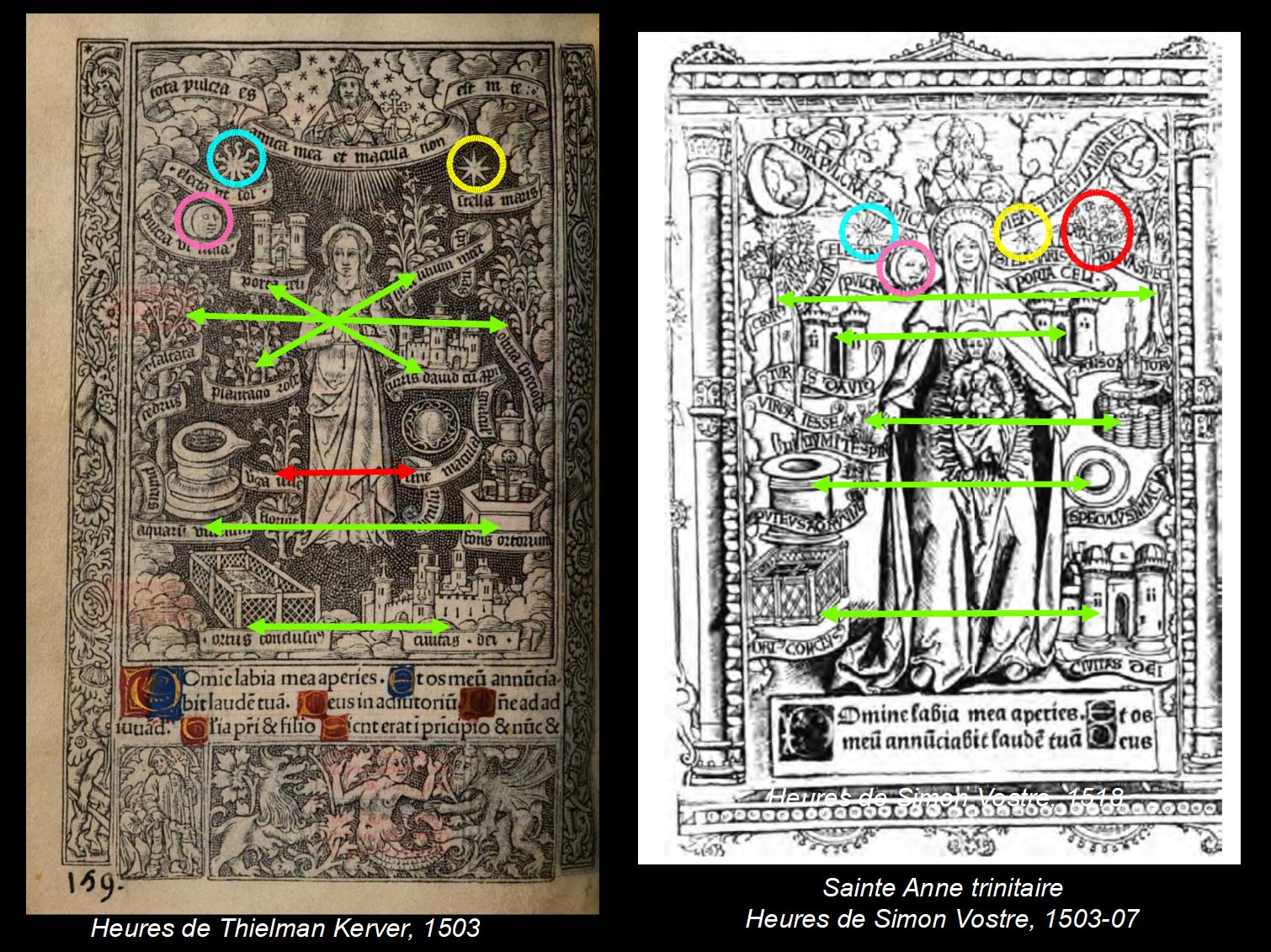

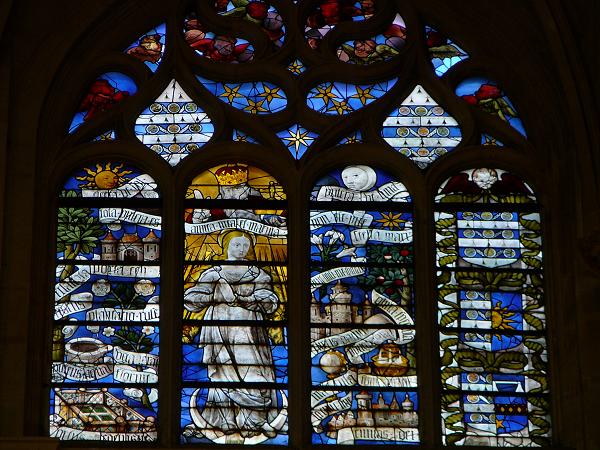

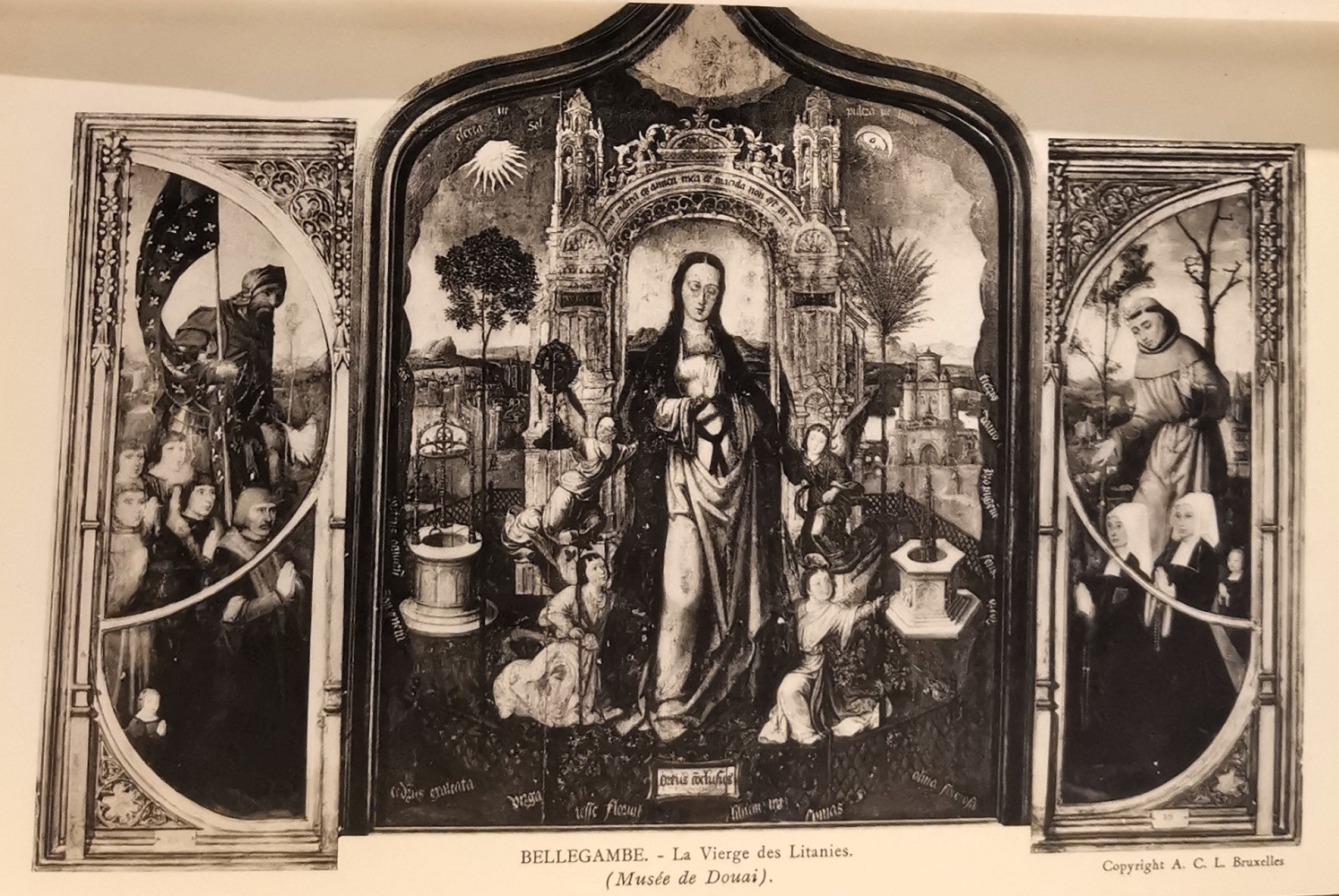

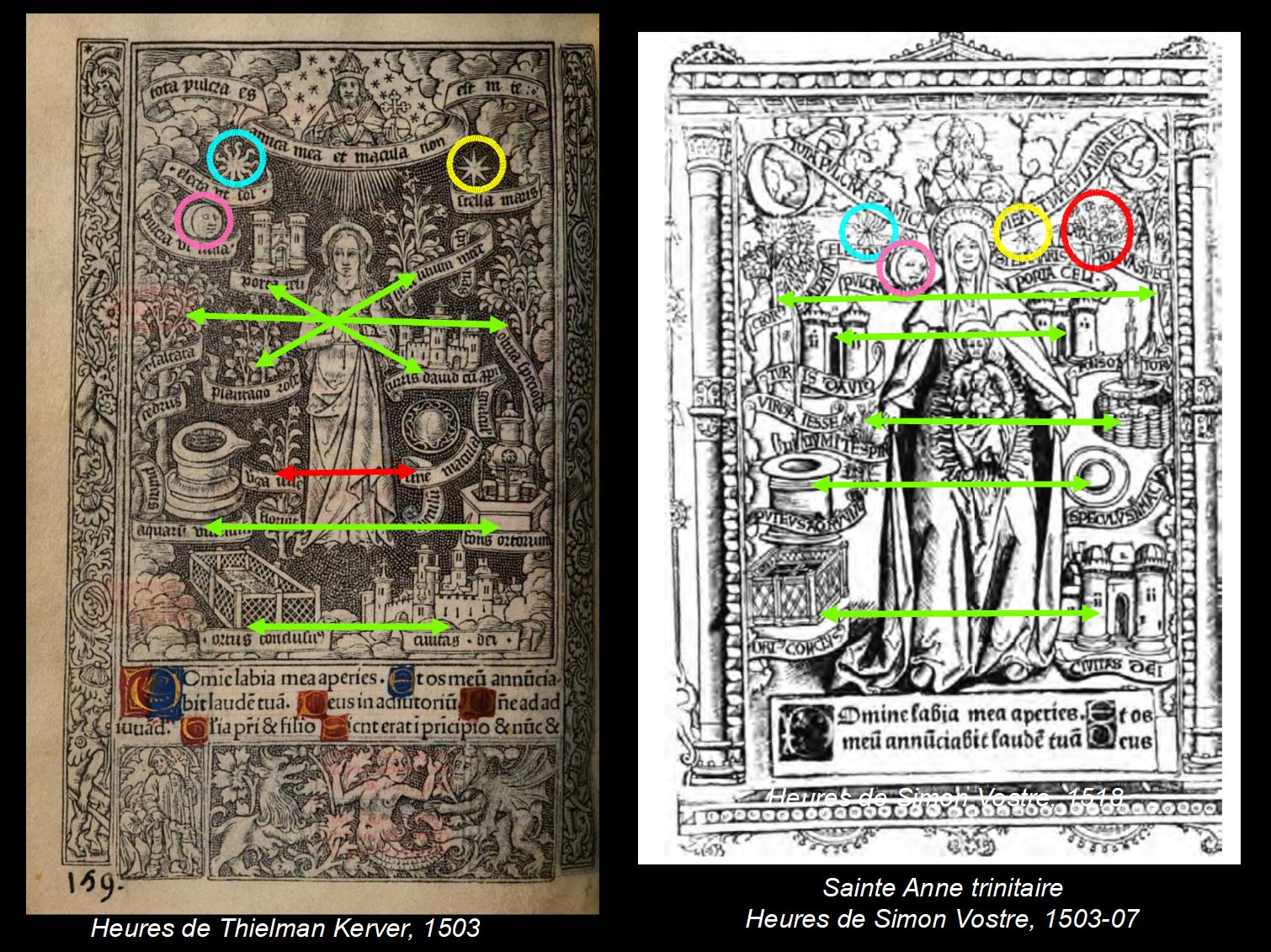

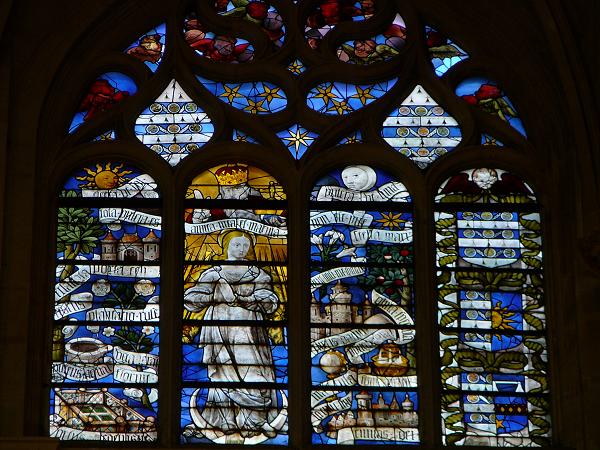

La Vierge des Litanies

L’invention de la formule

Formule croisée, formule parallèle

Formule croisée, formule parallèle

Selon Emile Mâle [32a] puis Wanda Rabaud [32b], l’invention de la formule de la Vierge des Litanies est due à Antoine Vérard dans ses Heures de Rouen de 1503 (BNF BP16_100299), aussitôt imité par Thielman Kerver pour des Heures de Paris. La Lune – Pulchra ut luna (Belle comme la Lune) accompagne le Soleil – Electa ut sol (Brillante comme le soleil) – mais on ne peut pas considérer qu’il s’agit d’une véritable inversion : car ces deux comparaisons similaires forment un couple, symétrique du troisième astre, l’Étoile de la mer (Stella maris). Les autres emblèmes [33] sont appariés deux par deux par analogie (flèches vertes) : deux villes, deux plantes, deux arbres, deux sources, deux enceintes. Deux emblèmes célibataires se retrouvent appariés de force, la tige qui fleurit et le miroir sans tâche (flèche rouge). Les mains jointes de la Vierge ont donné l’idée à l’artiste de croiser les emblèmes autour de ce point focal.

Rapidement (entre 1503 et 1507), Simon Vostre introduit une variante dans laquelle les emblèmes des Litanies n’entourent plus la Vierge mais une autre figure mariale en poupée russe : Sainte Anne trinitaire emboîtant sa fille Marie qui emboîte son petit-fils Jésus. La disposition des emblèmes est rationnalisée :

- le croisement disparaît,

- le miroir est associé au puits, par l’idée commune du reflet circulaire ;

- la tige fleurie va avec la fontaine, dans la logique de l’arrosage ;

- il reste néanmoins un célibataire : le plant de roses (en rouge), qui se case discrètement à côté de l’étoile.

Cette composition rationnalisée va être ensuite appliquée à Marie par Hardouyn en 1507, constituant un second modèle pour la Vierge des Litanies : la formule croisée et la formule parallèle seront largement recopiées par les sculpteurs et les verriers tout au long du XVIème siècle.

Une inversion gênante

Verrière des Litanies, 16ème siècle, église Saint Loup, Montdauphin

Verrière des Litanies, 16ème siècle, église Saint Loup, Montdauphin

Ainsi ce maître-verrier a recopié la formule croisée mais, faute de place, il a omis l’Etoile de la mer et décalé la Lune dans la lancette de gauche : ce qui induit une inversion Lune-Soleil involontaire, mais malheureuse.

Verrière des Litanies attribuée à Nicolas Pinaigrier, vers 1586 Saint Etienne du Mont Paris (photo ndoduc.free.fr)

La plupart des maîtres-verriers ont bien conscience du problème et continueront à reproduire la formule, mais en corrigeant l’inversion. Ici, l’Etoile de la Mer est décalée sous la Lune, dans une heureuse association visuelle avec la corolle du Lys.

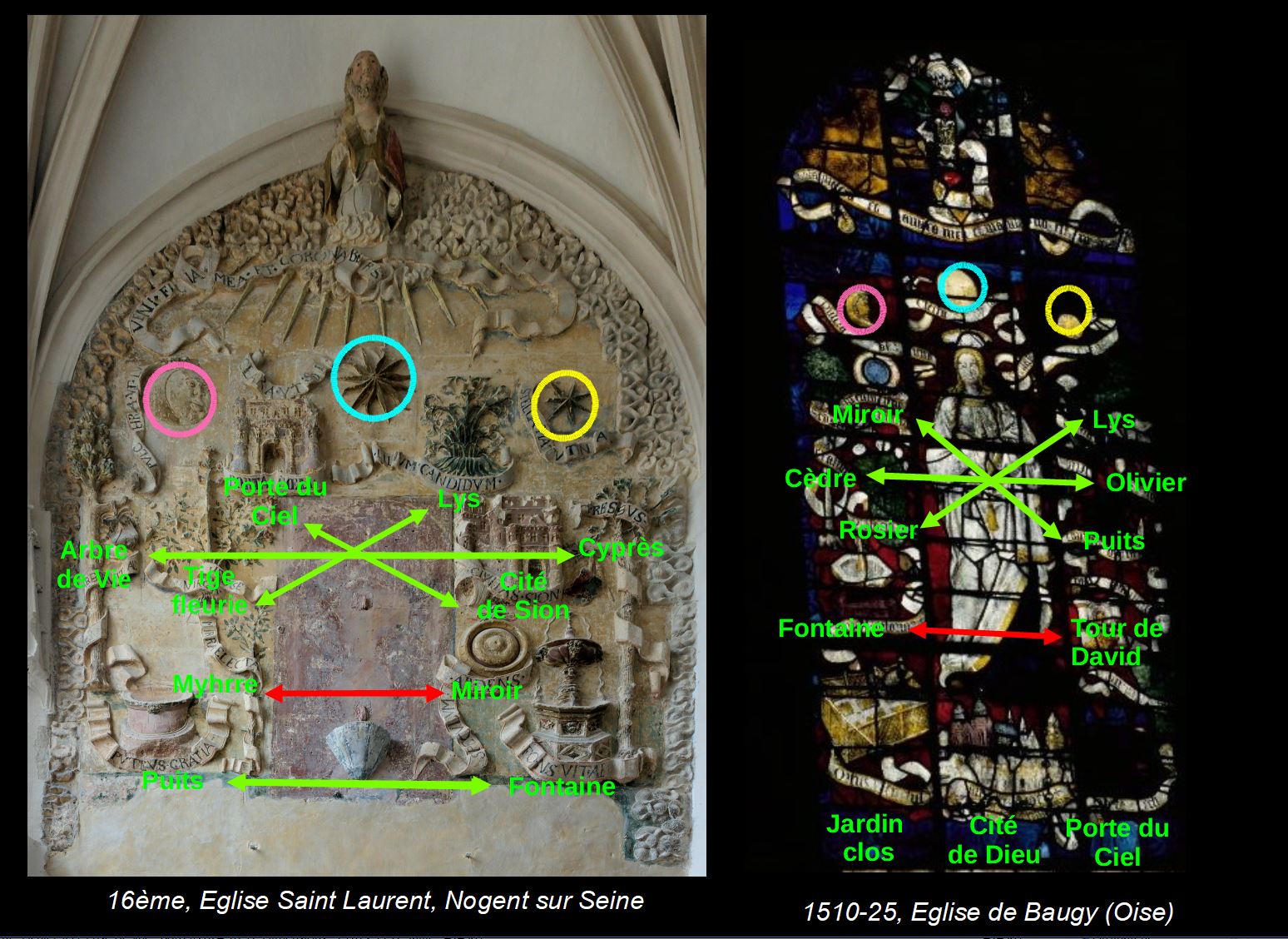

Les variantes sur la position des astres

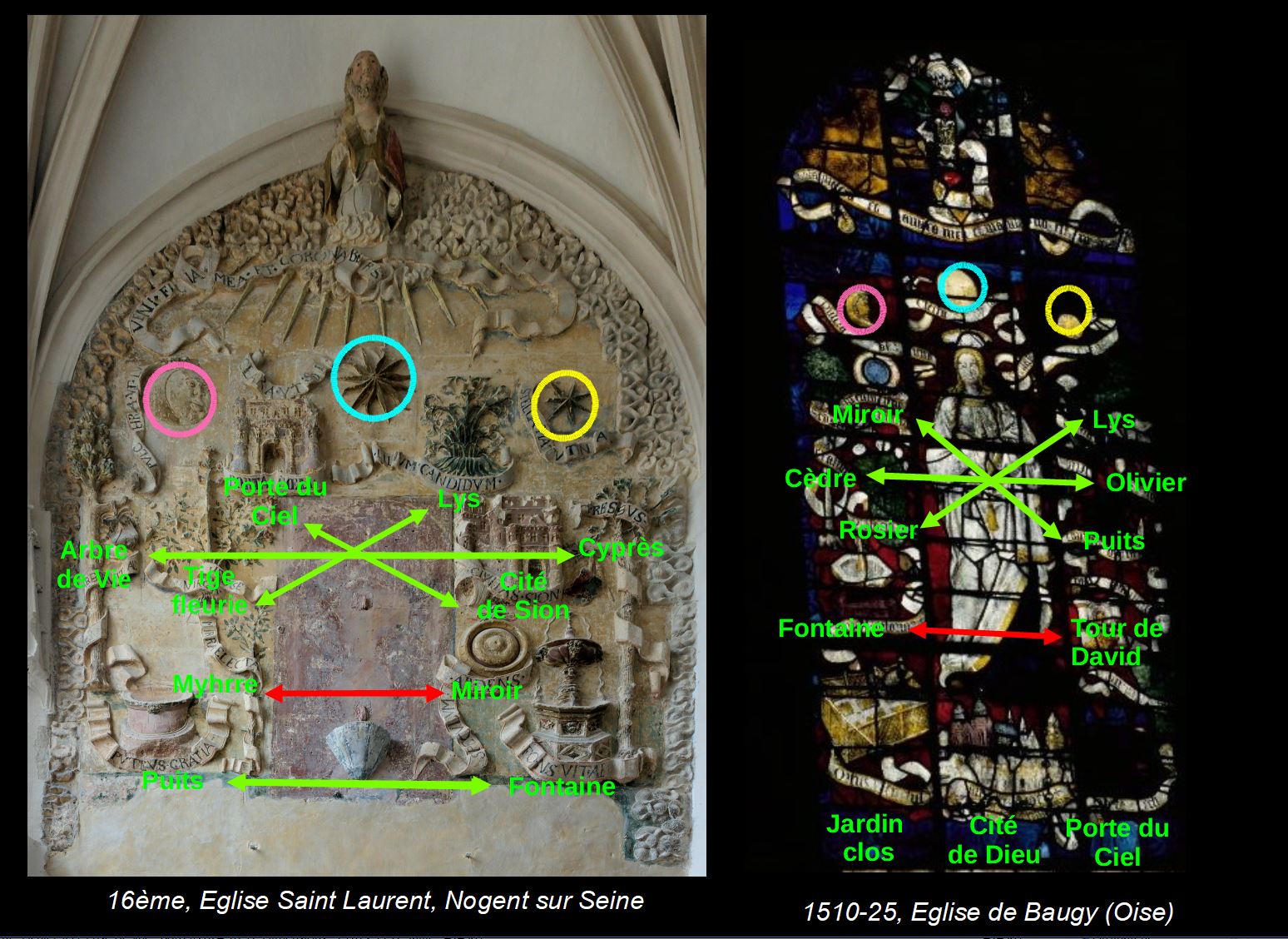

Ces deux artistes ont imaginé indépendamment une variante ternaire qui place le Soleil sous Dieu le Père, entre la Lune et l’Etoile : il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une inversion, mais plutôt d’un recentrage :

- le sculpteur de Nogent sur Seine a repris la formule croisée, y compris l’association forcée entre une plante et le miroir ;

- le maître-verrier de Baugy [34] a voulu fermer le bas de la verrière par une autre série de trois emblèmes, ce qui a conduit à une réorganisation quelque peu hasardeuse.

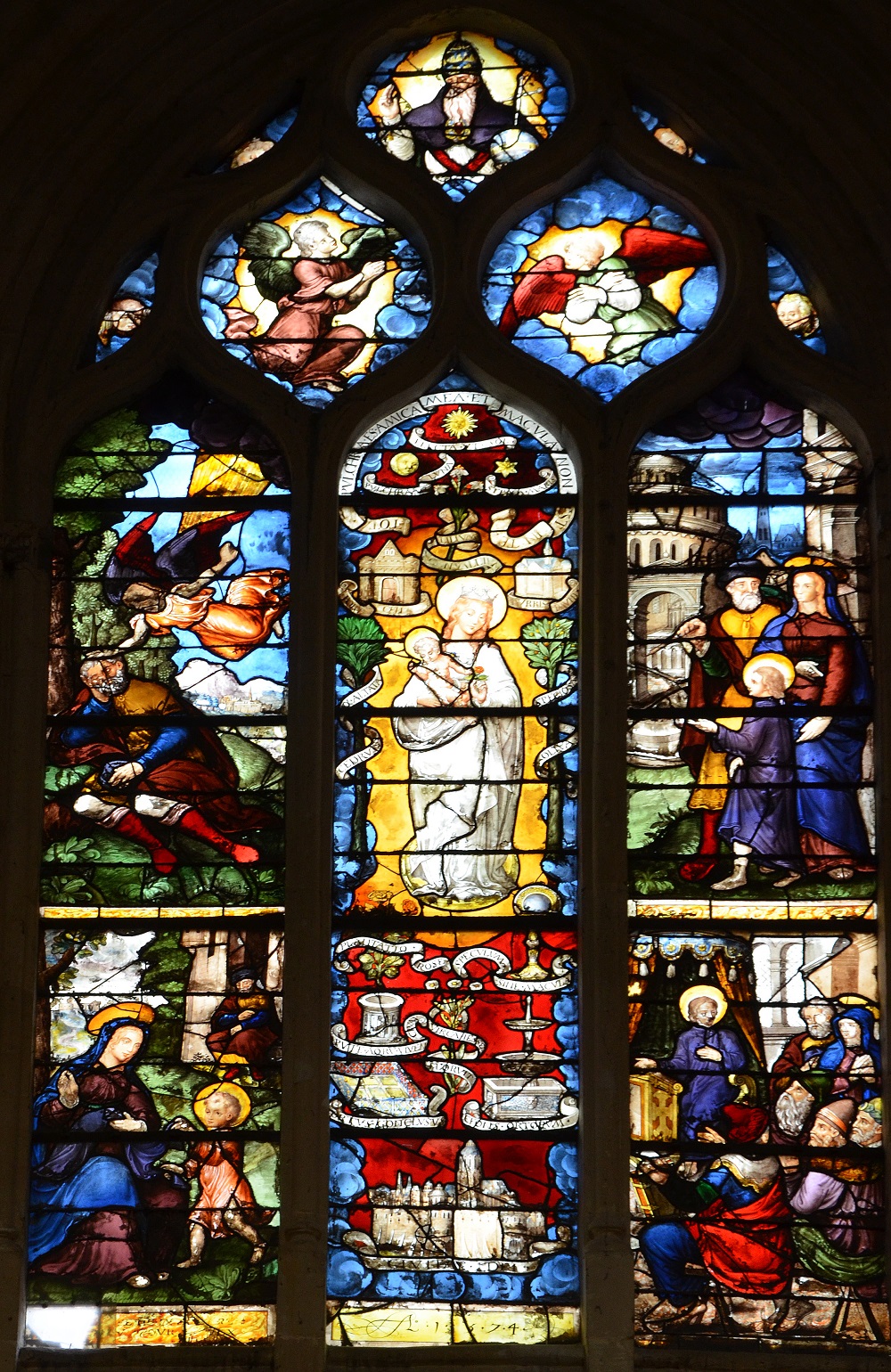

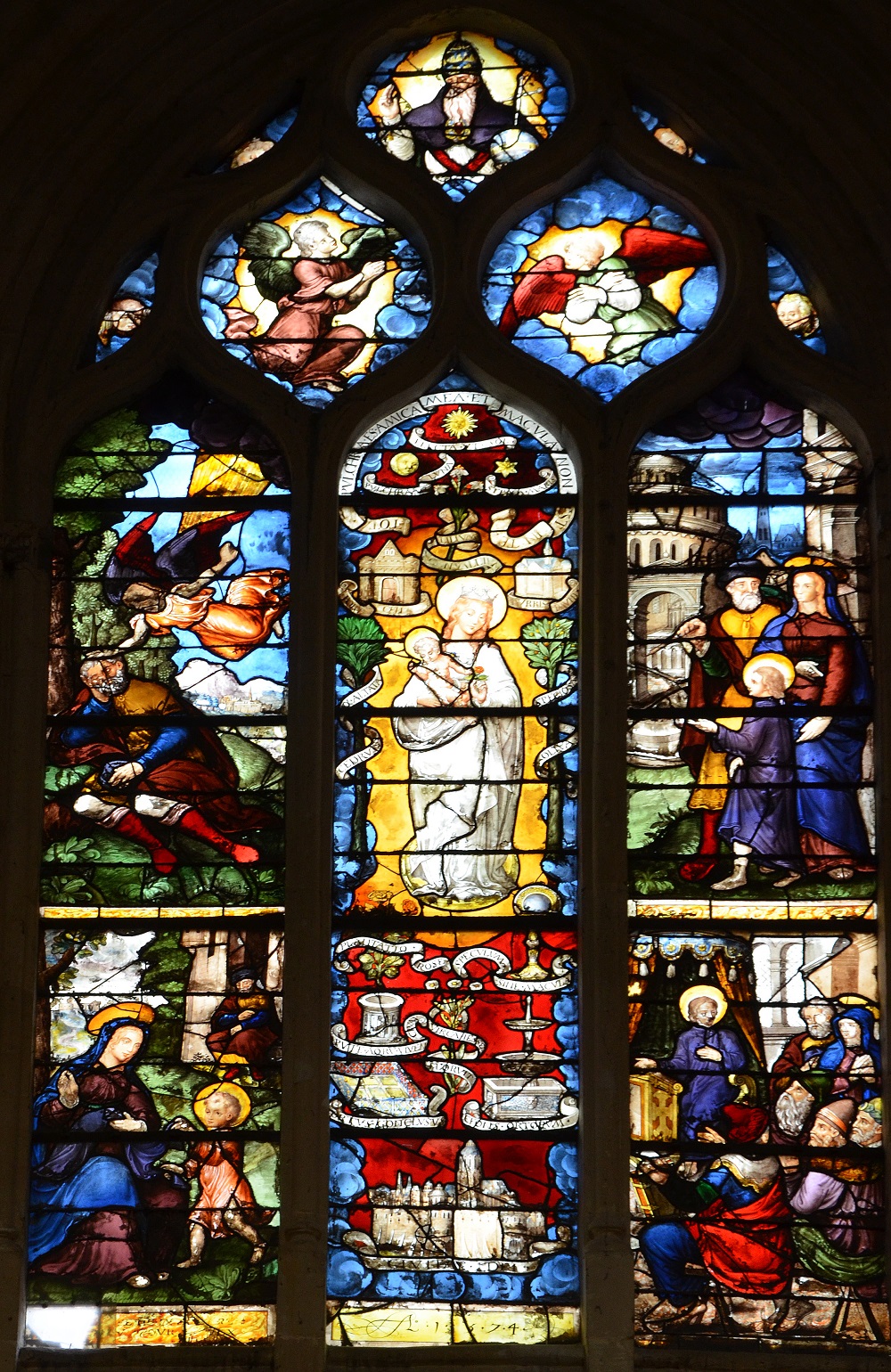

Verrière des Litanies, 1574, Eglise de Montfort l’Amaury

Verrière des Litanies, 1574, Eglise de Montfort l’Amaury

Une autre solution ternaire a été imaginée ici, sous la forme d’un triangle : le Soleil culmine entre les deux autres astres, tout comme, juste au dessus, Dieu culmine entre les deux anges.

Baie 4, 1534, ND des Marais, La Ferté Bernard (photo D.Krieger, mesvitrauxfavoris.fr) Baie 4, 1534, ND des Marais, La Ferté Bernard (photo D.Krieger, mesvitrauxfavoris.fr) |

1545-50, Église Saint Hilaire, Tillières sur Avre 1545-50, Église Saint Hilaire, Tillières sur Avre |

On a aussi imaginé une répartition quaternaire des astres :

- à Notre Dame des Marais, les phylactères sont effacés mais il s’agit probablement de deux étoiles au dessus du Soleil et de la Lune ;

- à Tillières sur Avre, le Soleil fait pendant à l’Etoile du Matin dans les lancettes latérales, tandis que dans la lancette centrale la Lune est appariée avec l’Etoile de la mer.

Jean Bellegambe (atelier), musée de la Chartreuse, Douai [35] Jean Bellegambe (atelier), musée de la Chartreuse, Douai [35] |

Joan de Joanes, 1537, Fondation Banco Santander Joan de Joanes, 1537, Fondation Banco Santander |

Vierge des Litanies

D’autres manières inventives de traiter le problème astres sont :

- de supprimer carrément l’Etoile (solution Bellegambe) :

- de glisser la Lune sous les pieds de Marie, laissant le Soleil dialoguer avec l’Etoile (solution Joan de Joanes)

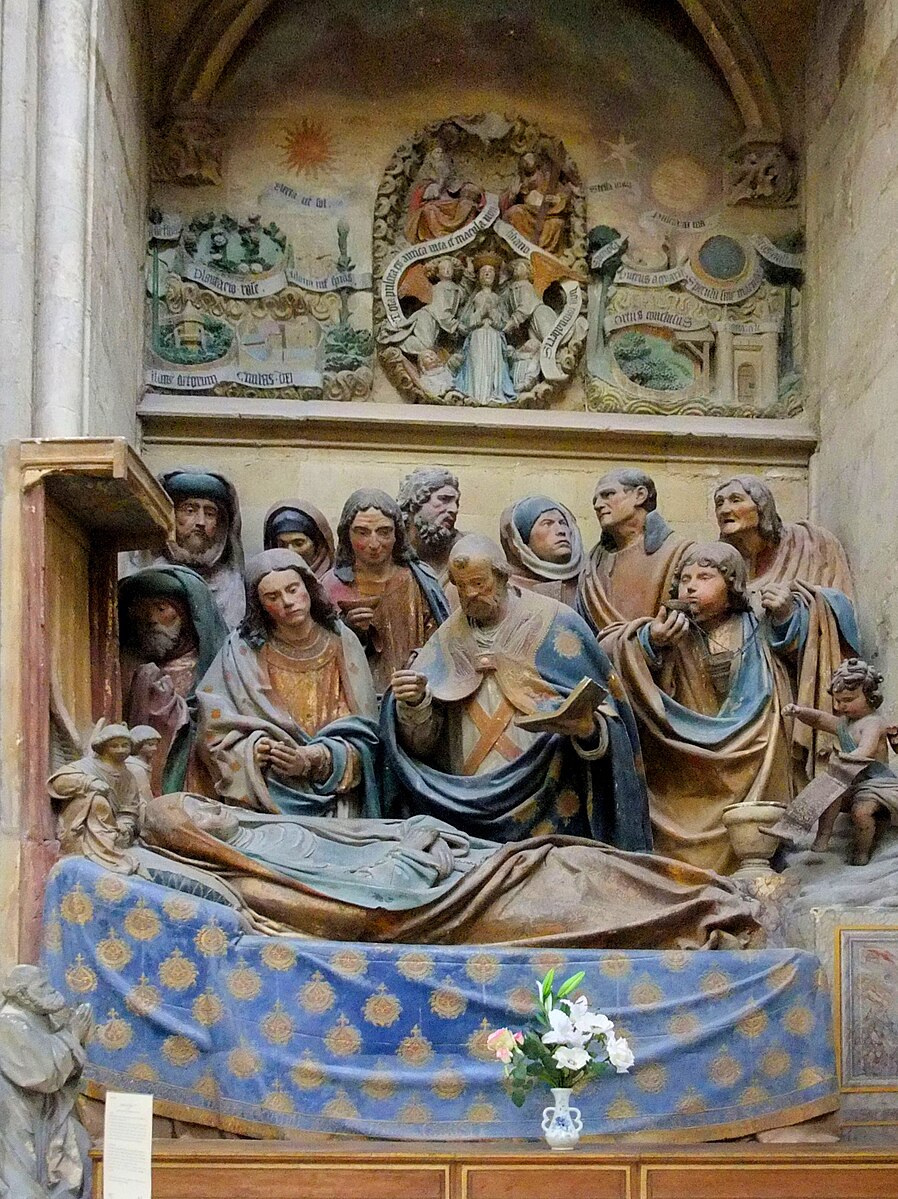

Un cas unique d’inversions corrélées

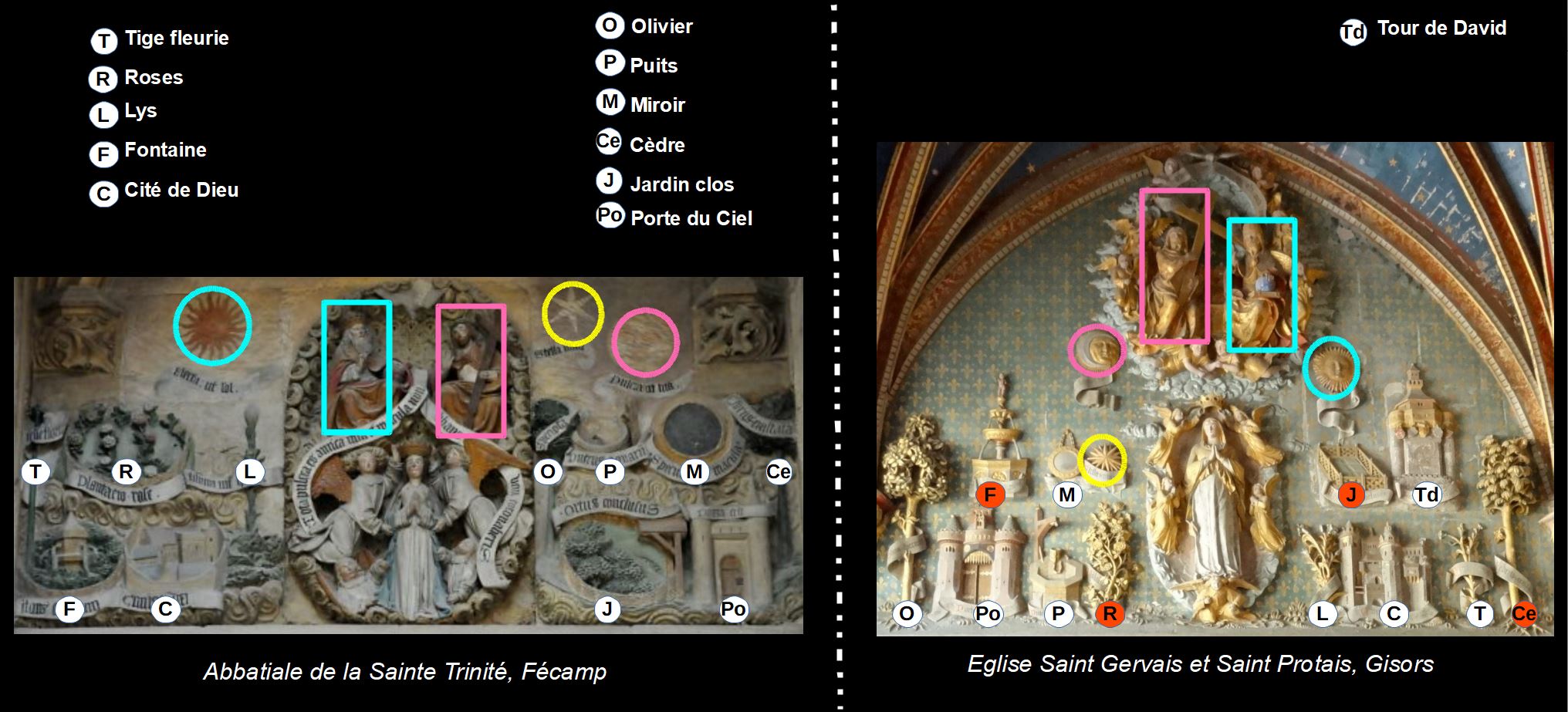

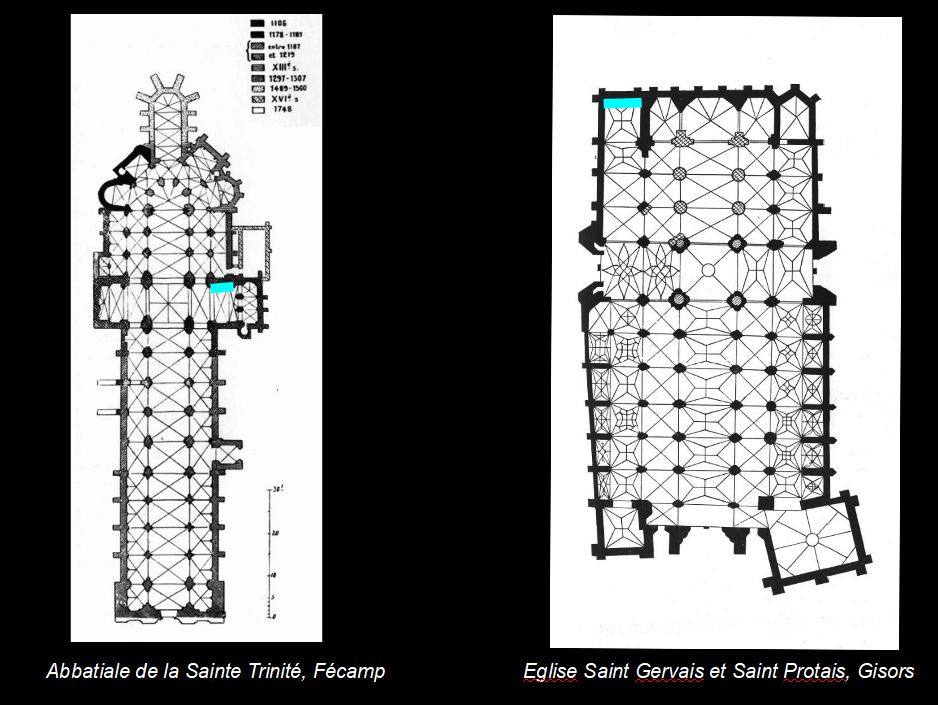

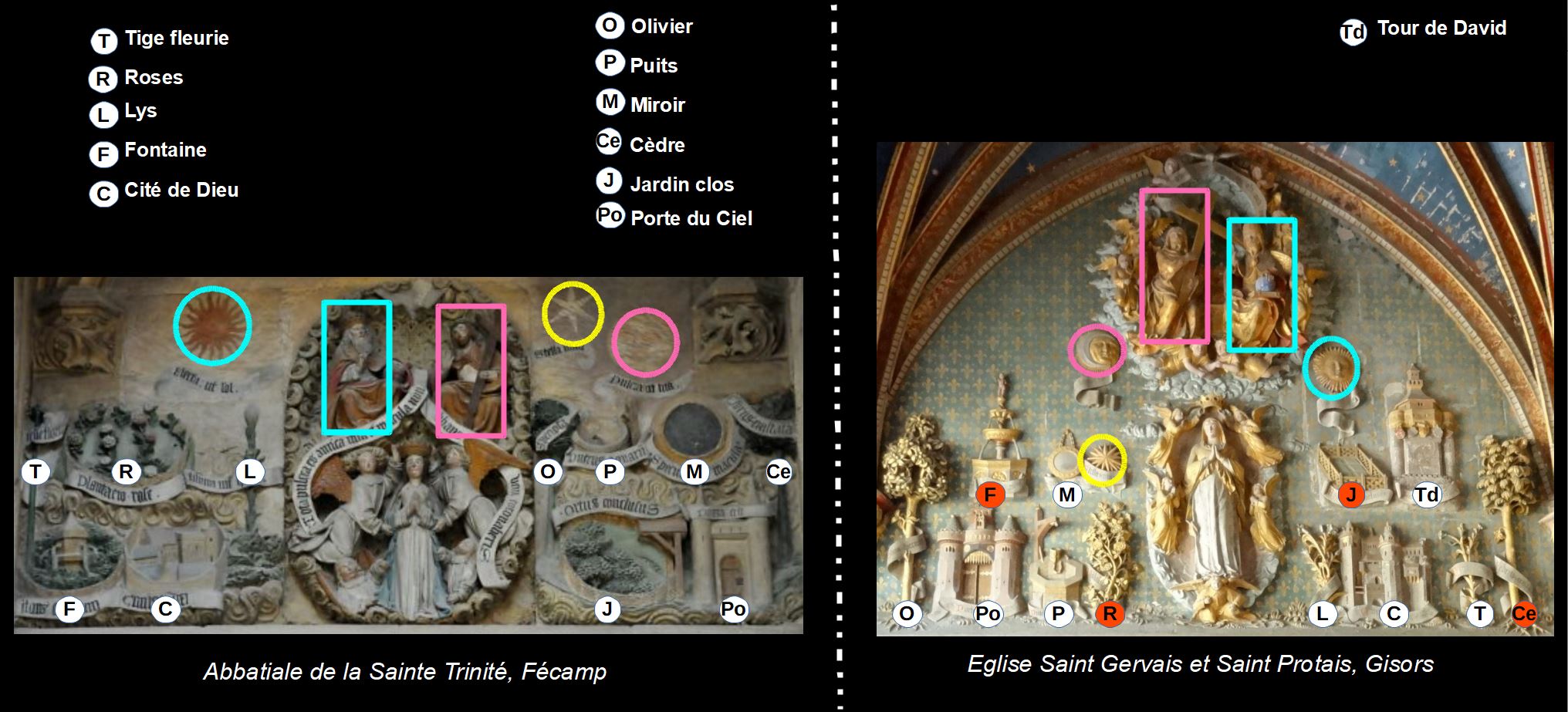

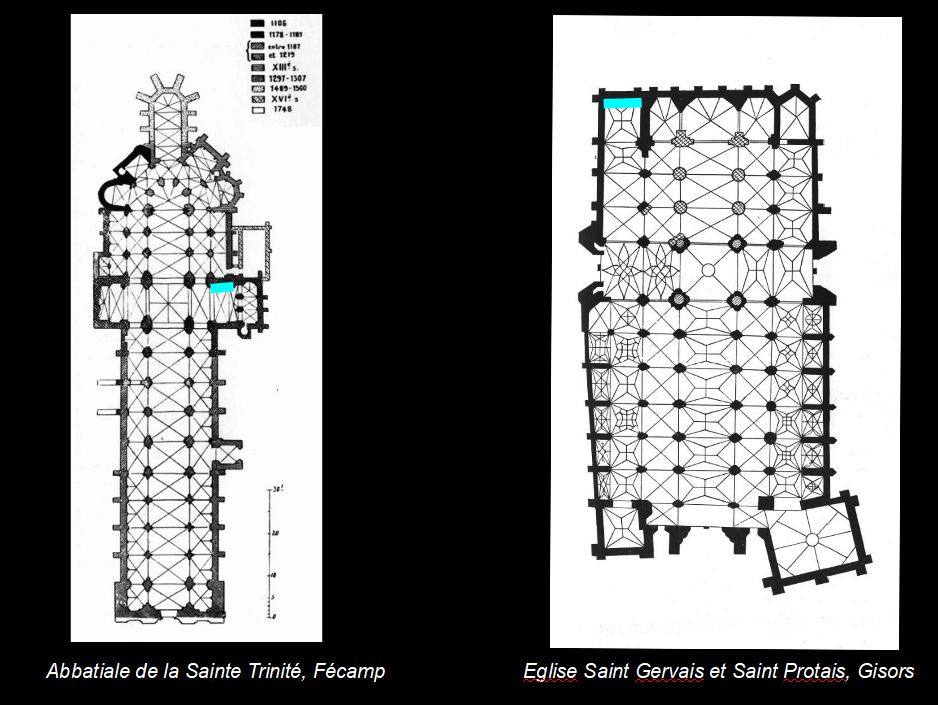

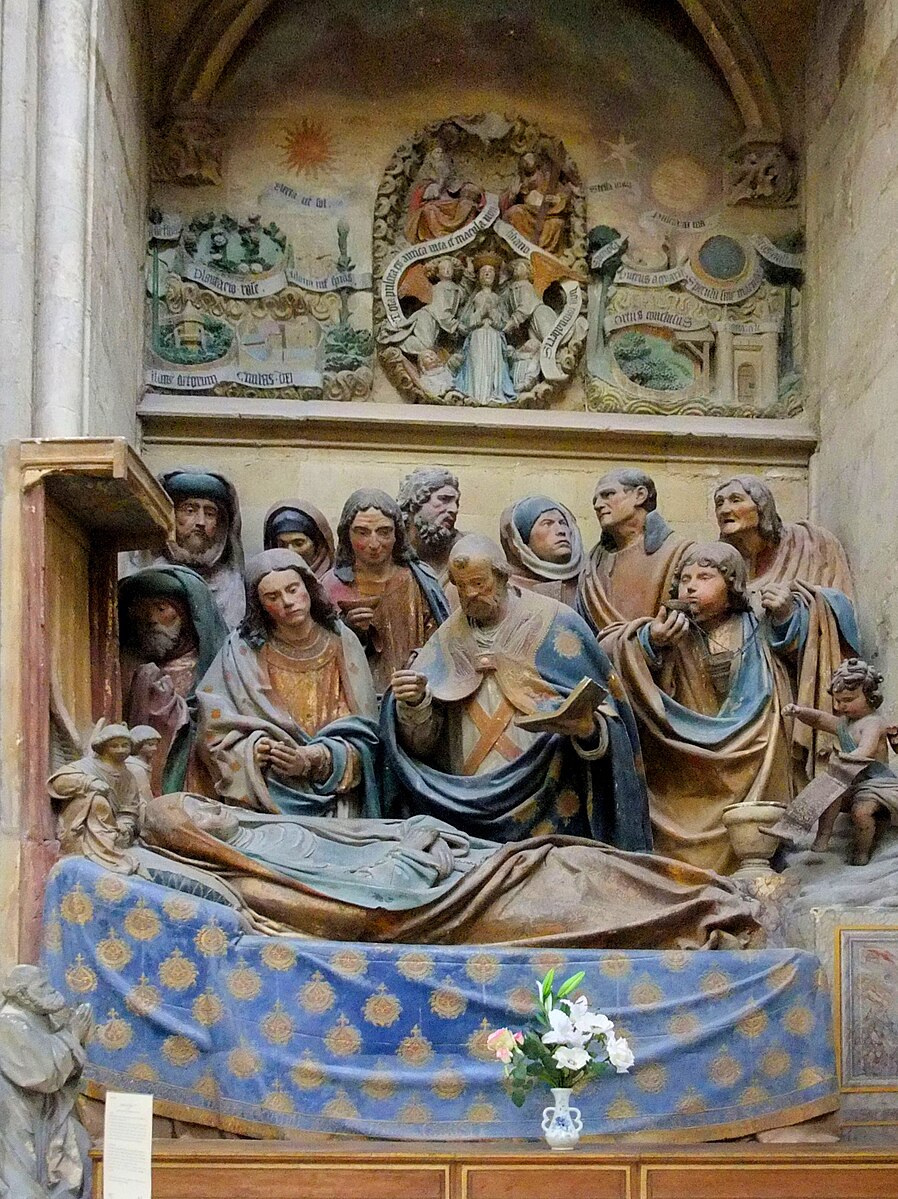

Dormition de Marie, 1507-10, abbatiale de la Sainte Trinité, Fécamp

Dormition de Marie, 1507-10, abbatiale de la Sainte Trinité, Fécamp

Ce monument a été commandé par le prieur Pierre Chardon et exécuté :

- par le sculpteur italien Guido Mazzoni [36], pour les grandes figures de terre-cuite polychrome,

- par un atelier local pour les reliefs de la partie supérieure de l’enfeu [37] .

On y voit au centre Marie en Assomption vers le Père et le Fils, avec une inversion insolite de la position du Fils, toujours assis à la droite du Père. Le Soleil et la Lune ont en revanche leur position habituelle, ce qui pourrait induire l’idée fâcheuse d’une subsidiarité du Fils par rapport au Père : pour l’éviter, l’artiste a inséré l’Etoile à côté de Fils, de sorte que chacun se trouve escorté d’un astre brillant.

Haut-relief de Pierre des Aubeaux, 1511, chapelle de l’Assomption, collégiale St Gervais et St Protais, Gisors

Haut-relief de Pierre des Aubeaux, 1511, chapelle de l’Assomption, collégiale St Gervais et St Protais, Gisors

Un monument similaire se trouvait à Gisors. La partie Dormition a été détruite en 1794, mais la partie Assomption subsiste, dans laquelle le Fils et le Père ont repris leur place conventionnelle. La composition est complétée, sur le mur droite, par une frise de priants largement restaurée au XIXème siècle [38] .

Le lien avec le modèle de Fécamp a été établi par l’abbé Blanquart [39], qui a retrouvé dans les compte de la Confrérie de l’Assomption de Gisors une note de frais de Pierre des Aubeaux pour « aller de ceste ville à Fécamp pour veoir le Trespassement de Nostre-Dame ».

On constate que le Fils et le Père on repris leur place habituelle et que, étonnamment, les astres ont subi la même inversion. L’Etoile est décalée au registre inférieur, ce qui crée une association directe entre la Lune et le Christ. Mais elle est ici peu gênante, puisque compensée par la position d’honneur de celui-ci.

A cause du format horizontal, les symboles des Litanies ne sont plus répartis par couple, comme dans les gravures, mais par séries de trois ou de quatre. La répartition est différente entre les deux monuments, avec à Gisors le symbole supplémentaire de la Tour de David. On remarque cependant que la grande majorité des symboles (sauf ceux indiqués en orange) se retrouvent dans la moitié opposée : ils suivent donc partiellement la symétrie-miroir entre les deux compositions.

La raison de cette inversion est facile à comprendre : dans les conventions de la Mise au Tombeau, la tête du gisant est presque toujours orientée vers le choeur (voir 1 Les Mises au Tombeau : quelques points d’iconographie). Les deux monuments se trouvant dans des côtés opposés de l’édifice (trait bleu), il y a fort à parier que la partie Dormition était elle-aussi inversée. La position du Soleil n’est donc pas liée à la scène de l’Assomption (symétrique par rapport au centre) mais plutôt à celle de la Dormition : l’astre principal vient se placer au dessus de la tête de la défunte Vierge, et l’astre secondaire à ses pieds, éclairant l’intérieur de l’enfeu.

A Fécamp, le sculpteur a appliqué la même logique topographique au groupe trinitaire, de manière à ce que le Père accompagne le Soleil du côté de la tête de la Vierge : quitte à briser la convention pratiquement intangible, puisque étayée par les textes, selon laquelle le Fils trône à la droite du Père. Pour éviter une contradiction trop criante, il a prudemment assis le couple dans les nuages, alors que le trône est bien visible à Gisors.

Article suivant : Lune-soleil : le Quatrième Jour

Références :

[2] Hans Freiherrn von Campenhausen « Die Passionssarkophage: zur Geschichte Eines Altchristlichen Bildkreises » Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 5. Bd. (1929), pp. 39-85

[7] Brigitte Christern-Briesenick « Repertorium der christlich-antiken Sarkophage ». Band 3

[9] F.Benoit , « Sarcophages paléochrétiens d’Arles et de Marseille », 1954, cat 10 p 37 fig VI,1

[10] Gisela Jeremias; Franz Xaver Bartl « Die Holztür der Basilika S. Sabina in Rom » Bilderhefte des Deutschen archäologischen Instituts Rom, 1980

[11] Ernst H. Kantorowicz «

The « King’s Advent »: And The Enigmatic Panels in the Doors of Santa Sabina » The Art Bulletin Vol. 26, No. 4 (Dec., 1944), pp. 207-231

https://www.jstor.org/stable/3046963[12] Sur la position prédominante de Pierre et ses exceptions dûes à des causes complexes, voir Robert Couzin, « Right and Left in Early Christian and Medieval Art », 2021 chapitre 6, p 136-37 notamment.

[18] Stephen Shoemaker « The Ancient Traditions of the Virgin Mary’s Dormition and Assumption » 2003 p 384

[19] P.Maser “Parusie Christi oder Triumph der Gottesmutter. Anmerkungen zu einem Relief der Tür von S. Sabina in Rom”, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 77 (1982)

[25] Avec la numérotation du catalogue de Francisco Matarredona Sala, ces cas sont :

– en Navarre (Lune-Soleil) : Azpa (33) Fot. 26, Beorburu (350) Fot 72, La Oliva à Carcastillo (73), S. Miguel à Ujué (297) fot 75.’

– en Aragon (Soleil-Lune) : Cambrón (64), Ejea de los Caballeros (99) Fot. 46, El Bayo (100) Fot 42, Layana (167) Fot 43, Mallén (132), Puilampa (231) Fot 44.

La seule exception Lune-Soleil est San Juan de los Panetes à Saragosse, mais où le chrisme est clairement de type navarrais.

[27] R. Jensen, « Living Water, Images, Symbols, and Settings of Early Christian Baptism »

[35] Jules Leroux y voyait le panneau central disparu du triptyque Pottier, réalisé par Bellegambe en 1526.

Jules Leroux

« A propos d’un tableau de l’Église Notre-Dame à Douai », Revue du Nord, Année 1914, N° 18, pp. 89-100

https://www.persee.fr/doc/rnord_0035-2624_1914_num_5_18_1243

Pour R.Genaille, les volets étaient ceux conservés à l’abbaye de Chaalis, Saint Guillaume et Saint François avec une famille de donateurs (noter la continuité du paysage). La

polarité Soleil-Lune du volet central est cohérente avec cette hypothèse d’une

polarité masculin/féminin des volets.

R.Genaille,

‘Reconstitution d’un triptyque de Bellegambe’, Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français, 1961, pp.7-20

[37] Françoise Thelamon « Marie et la « Fête aux Normands »: Dévotion, images, poésie » p 175

[38] Selon une tradition locale, le couple royal serait Charles V et Jeanne de Bourbon, mais il serait plus logique qu’il s’agisse de Louis XII et Anne de Bretagne, en tant que donateurs de la chapelle.

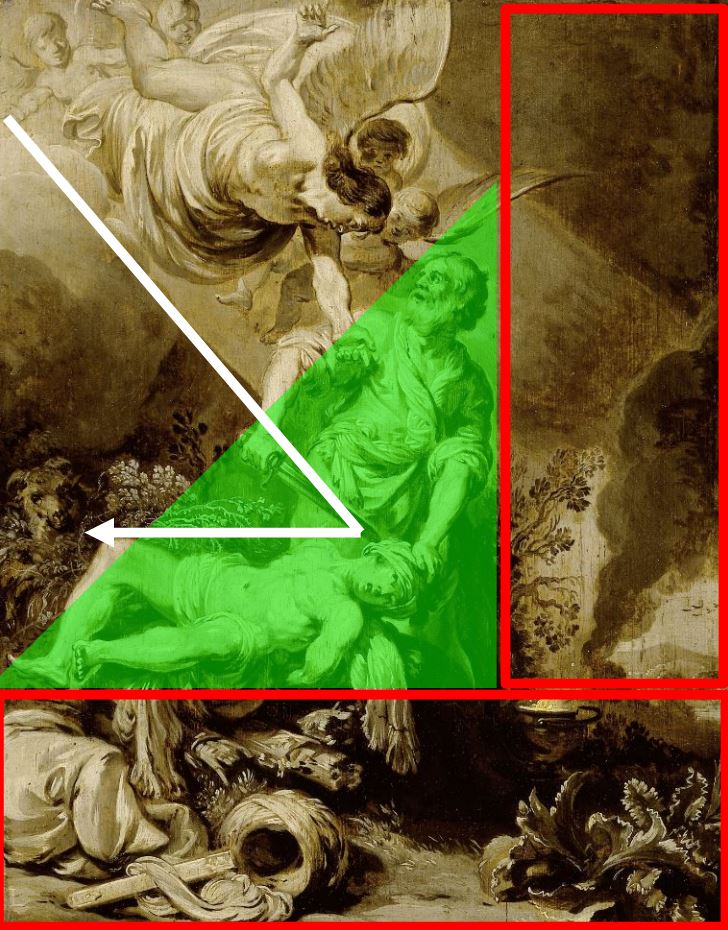

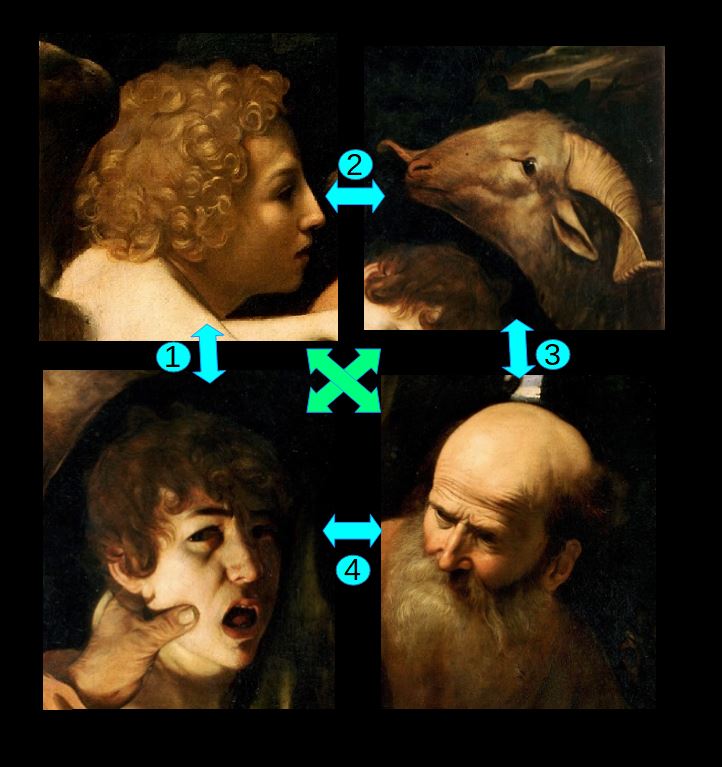

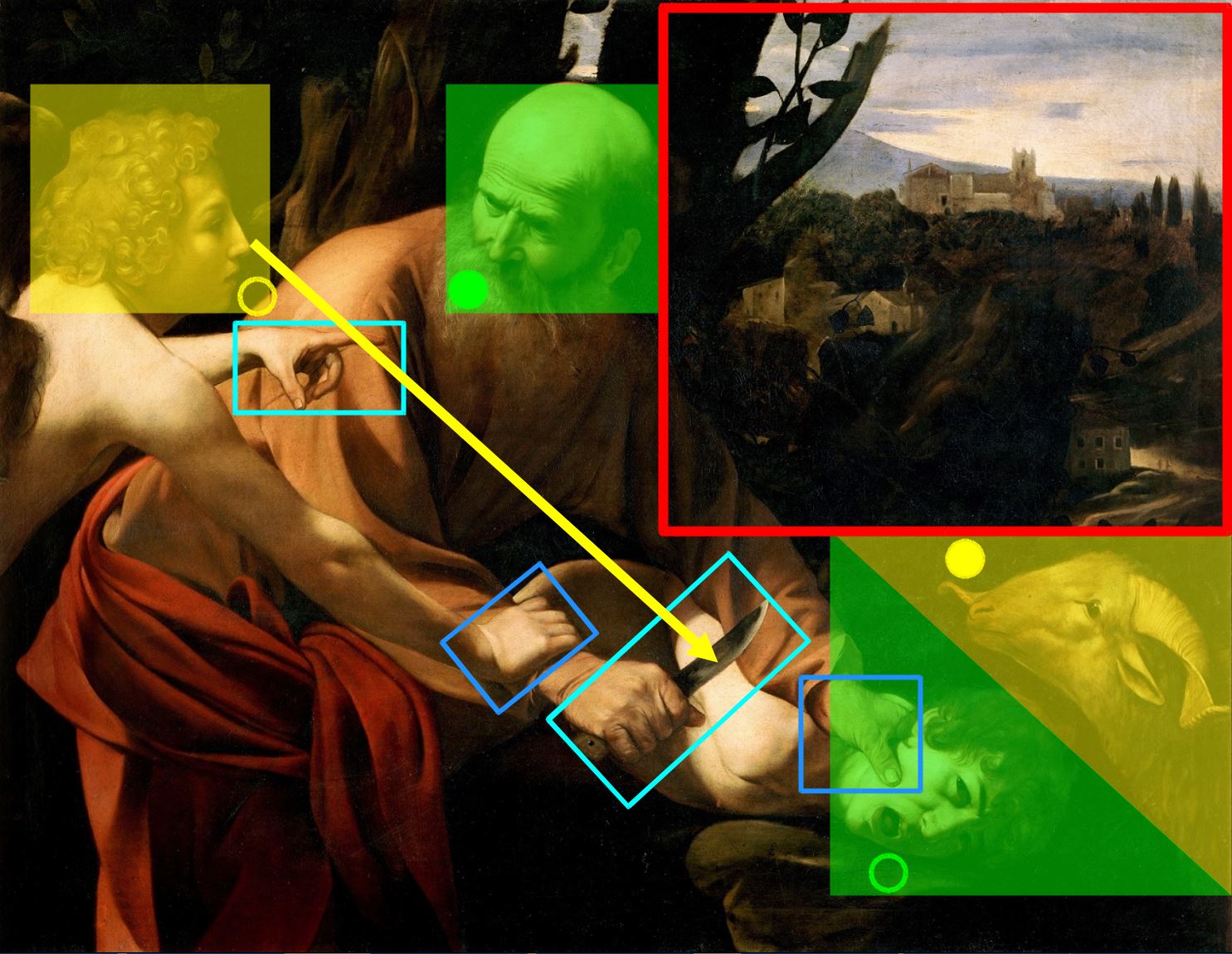

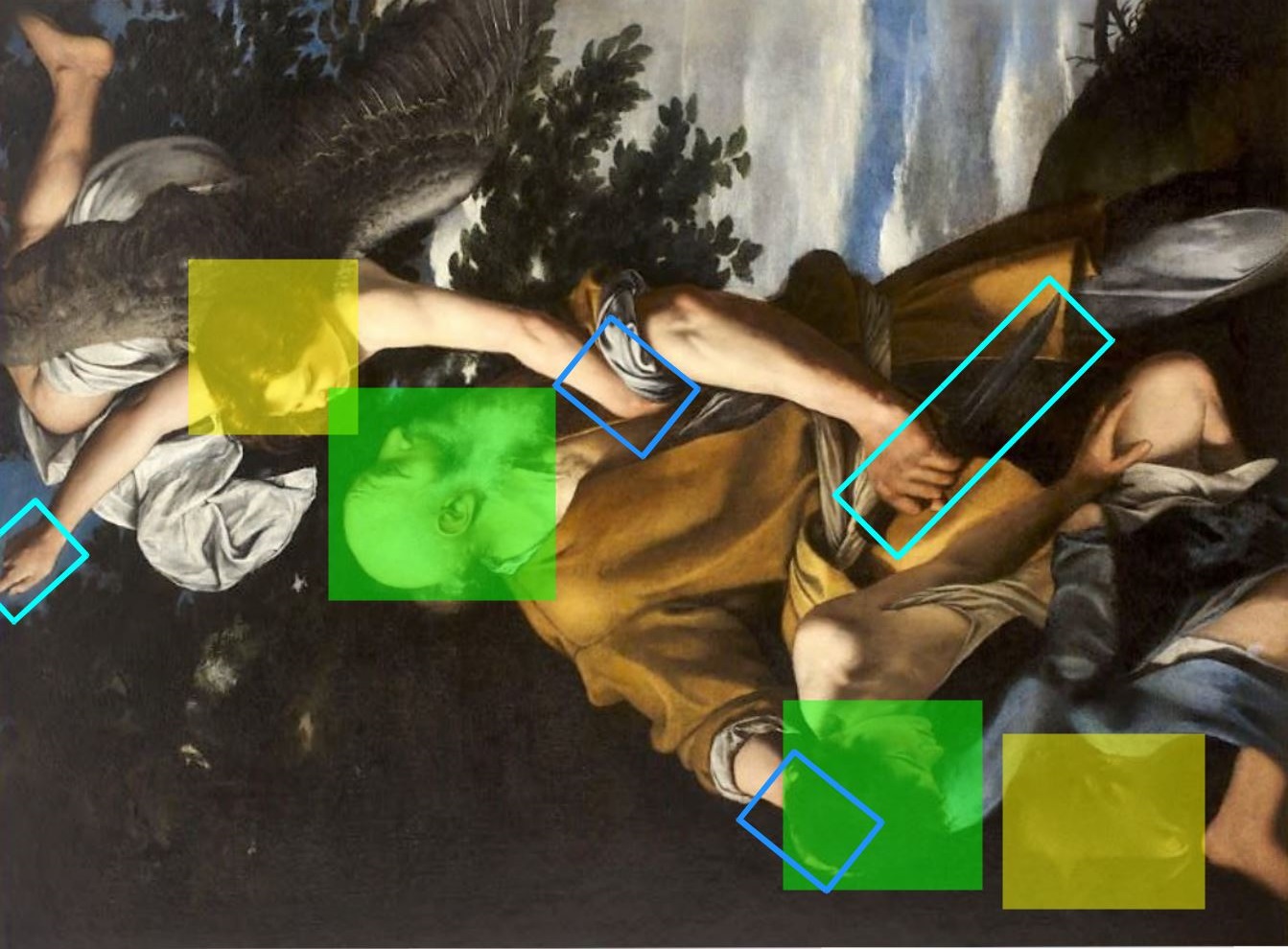

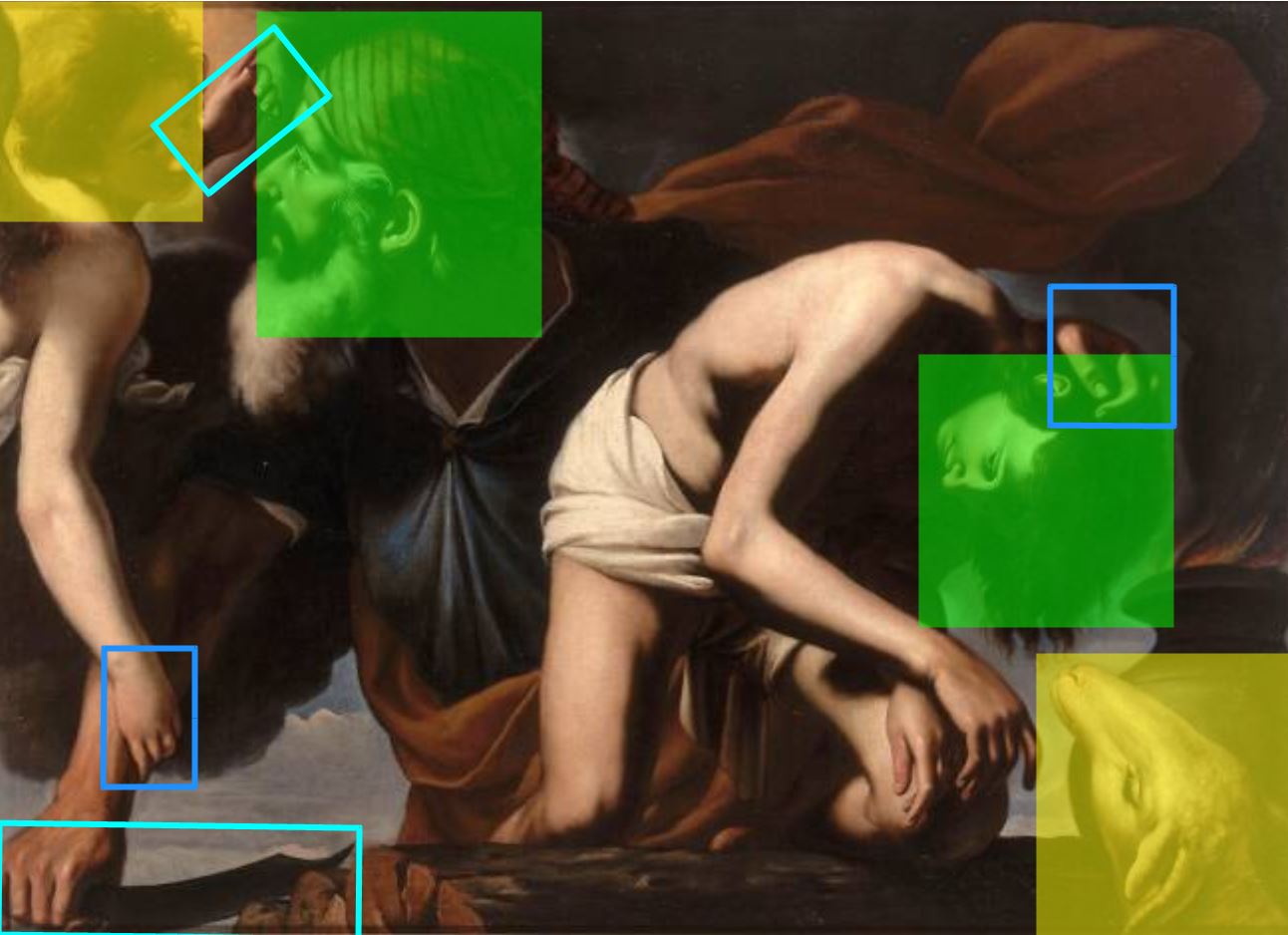

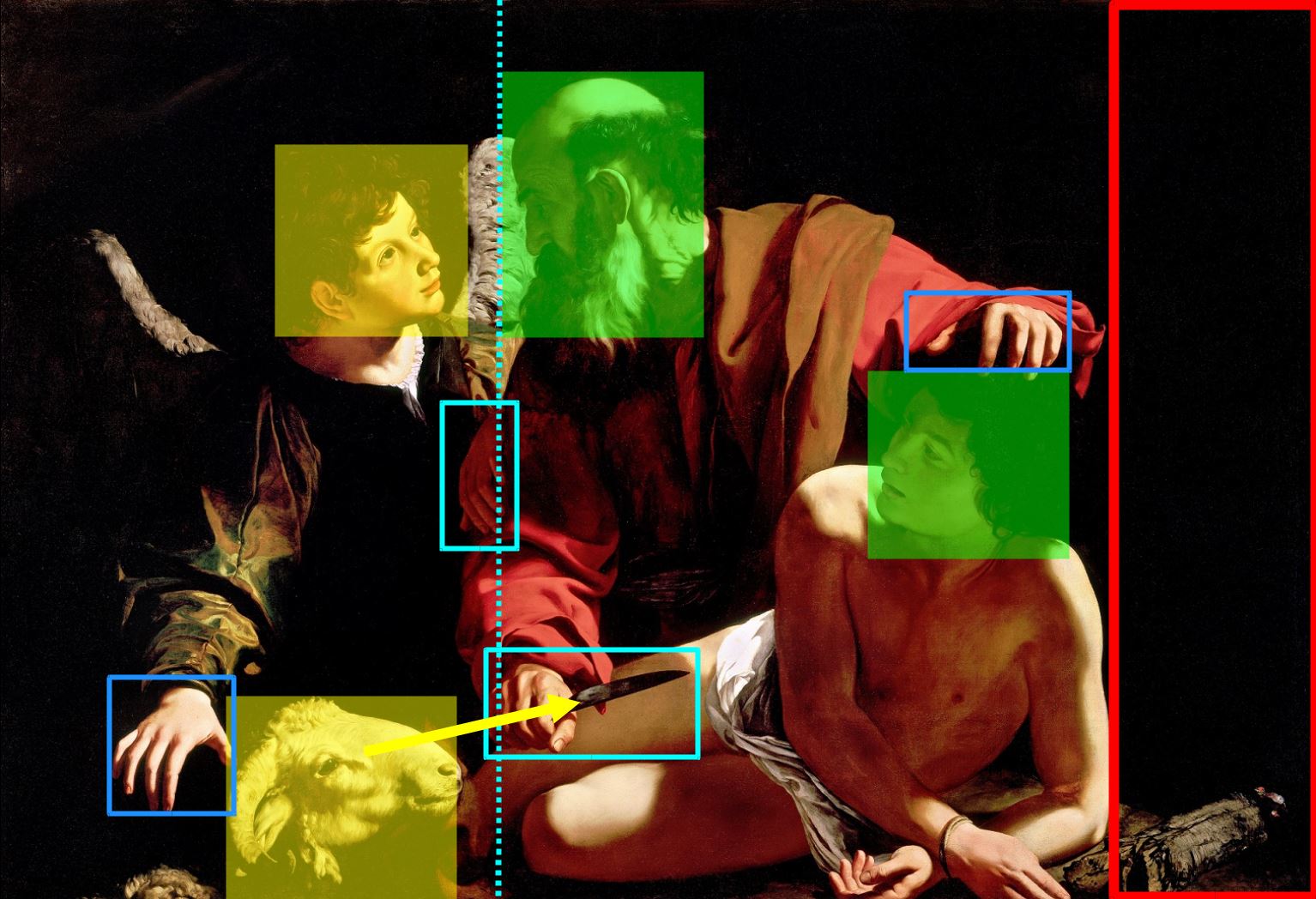

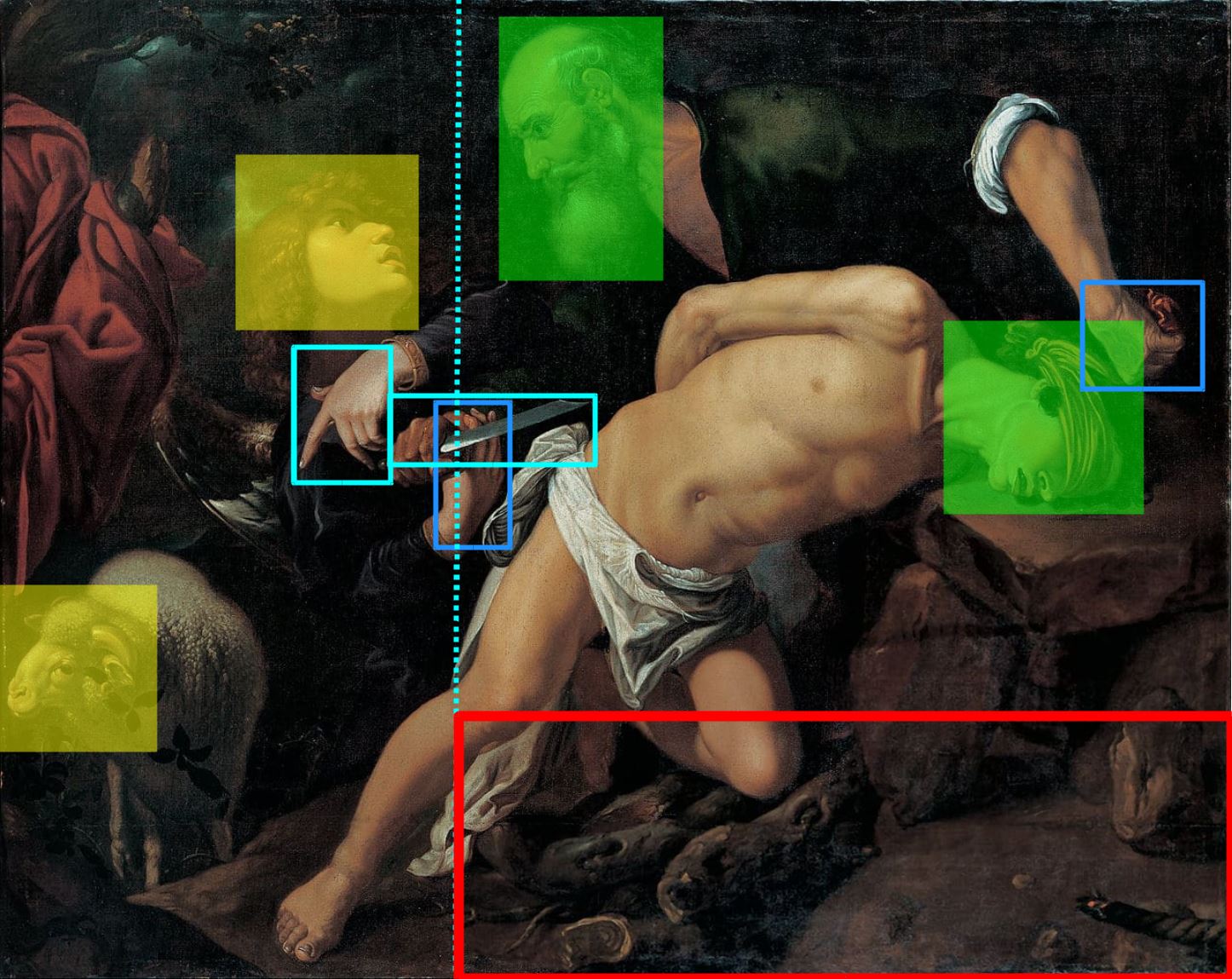

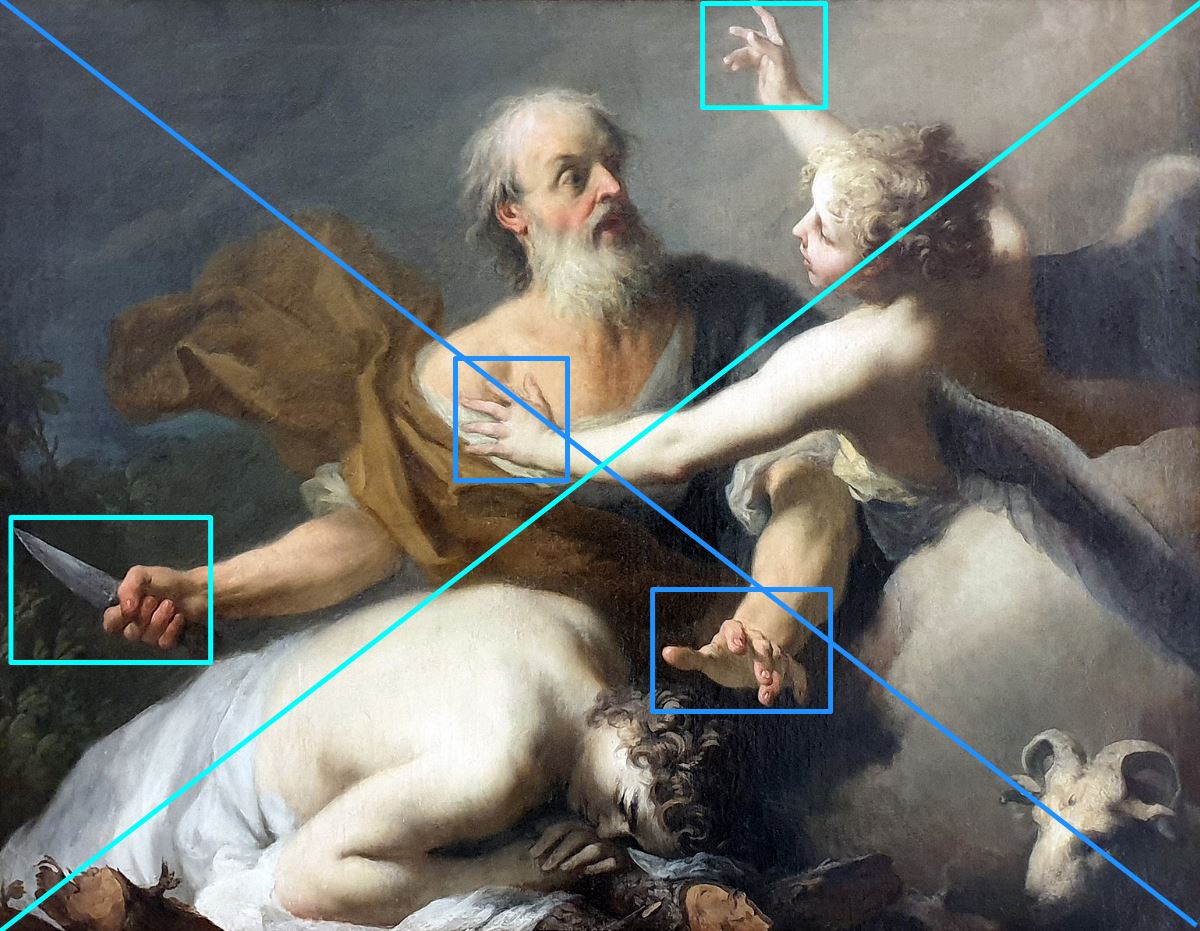

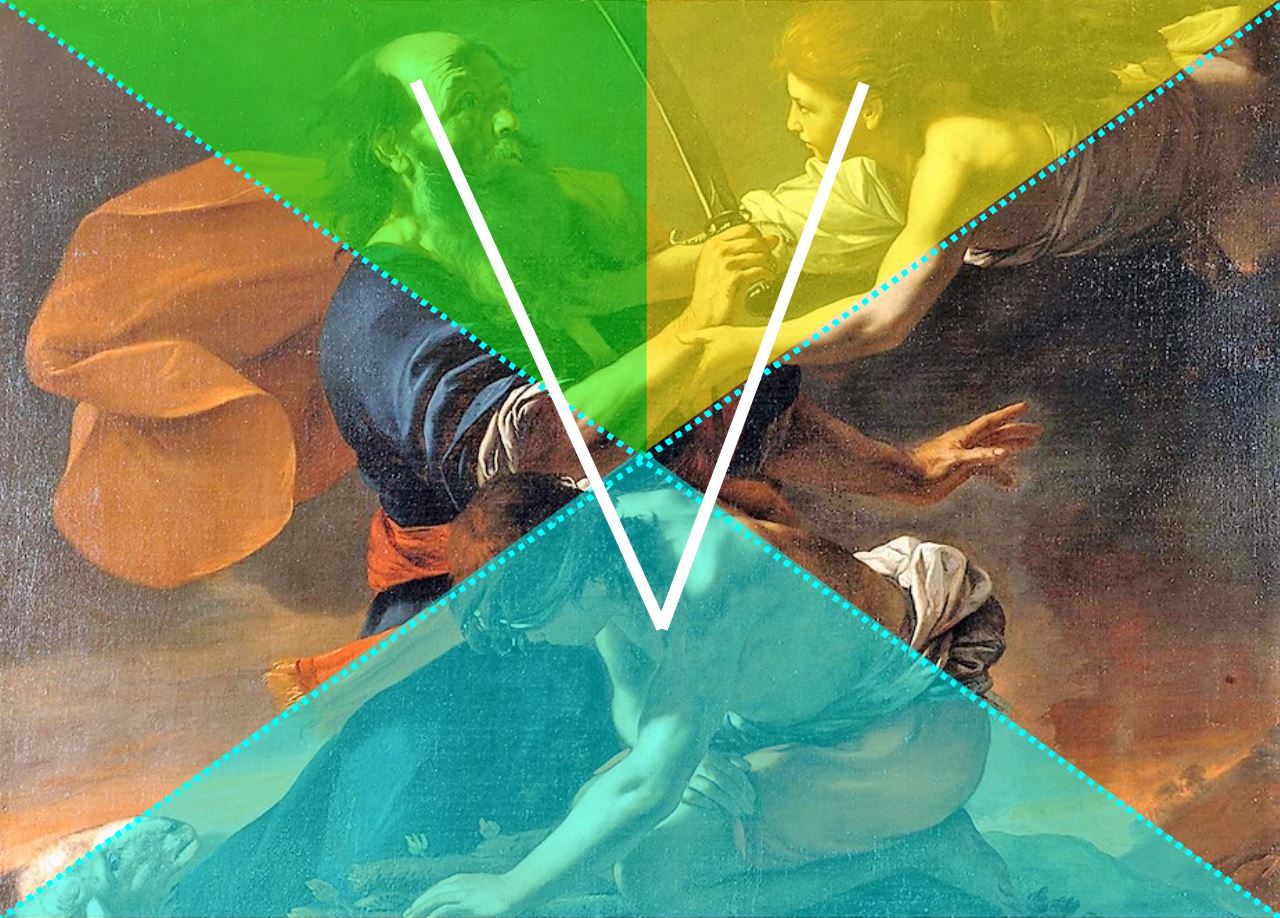

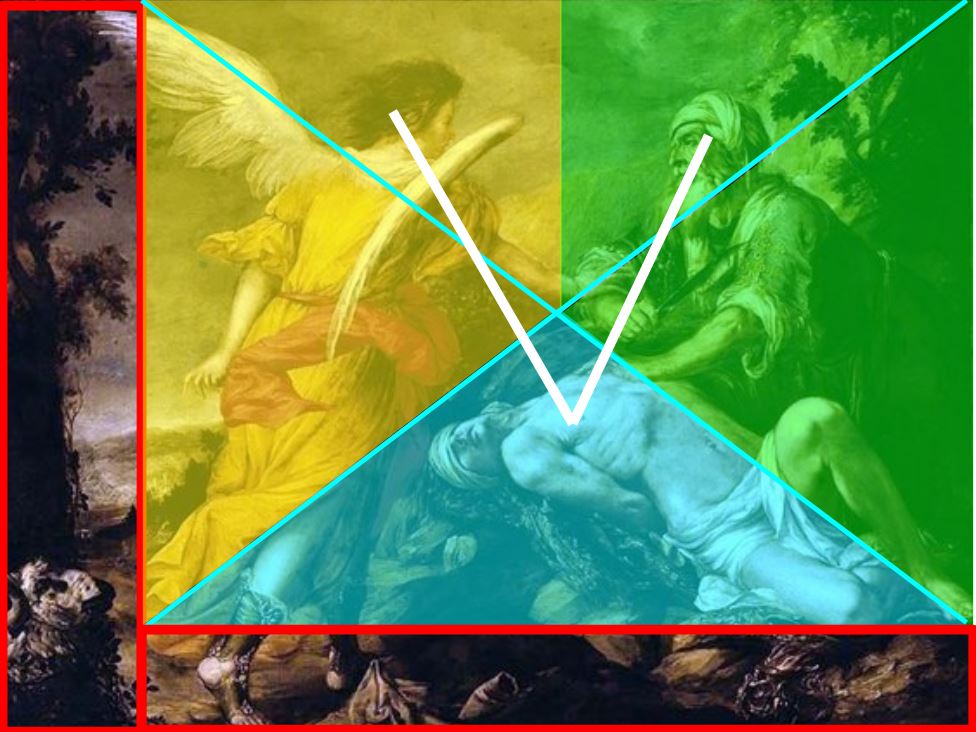

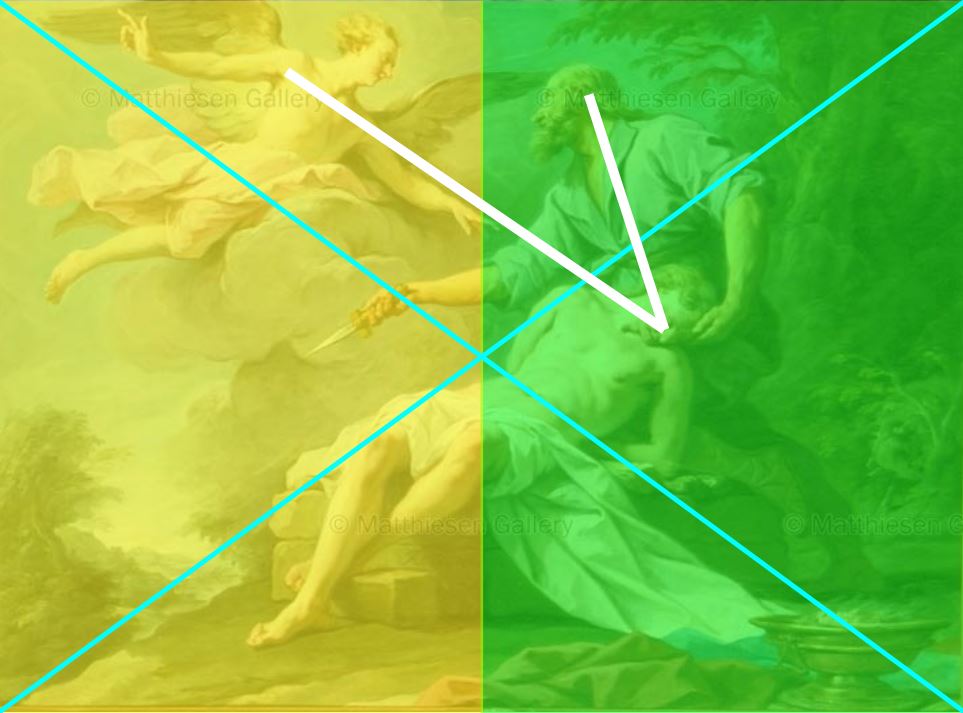

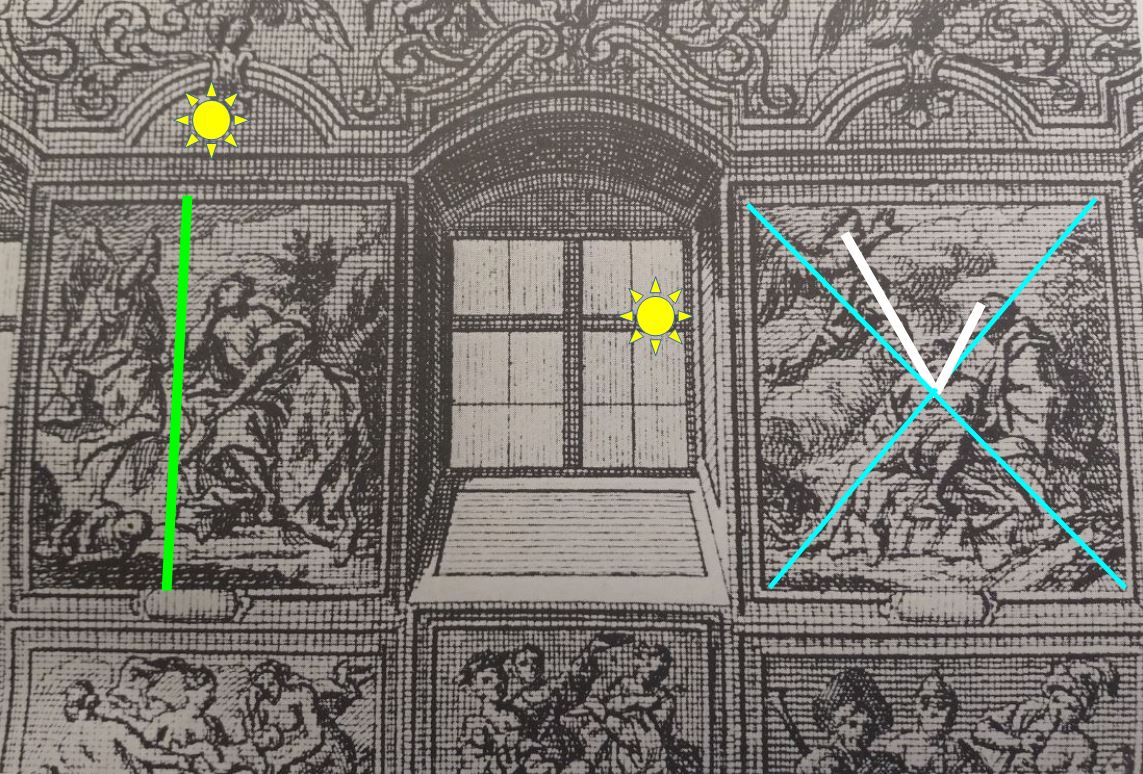

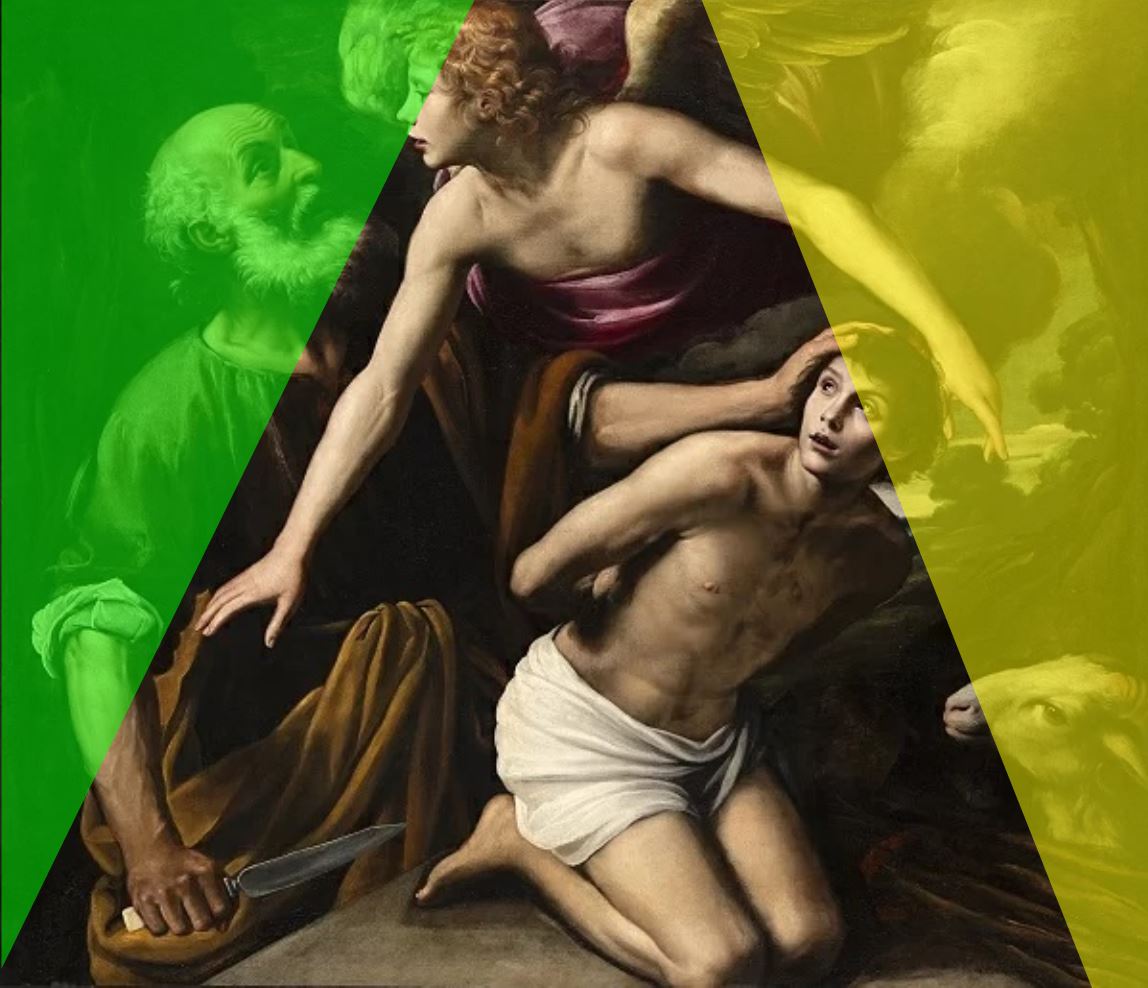

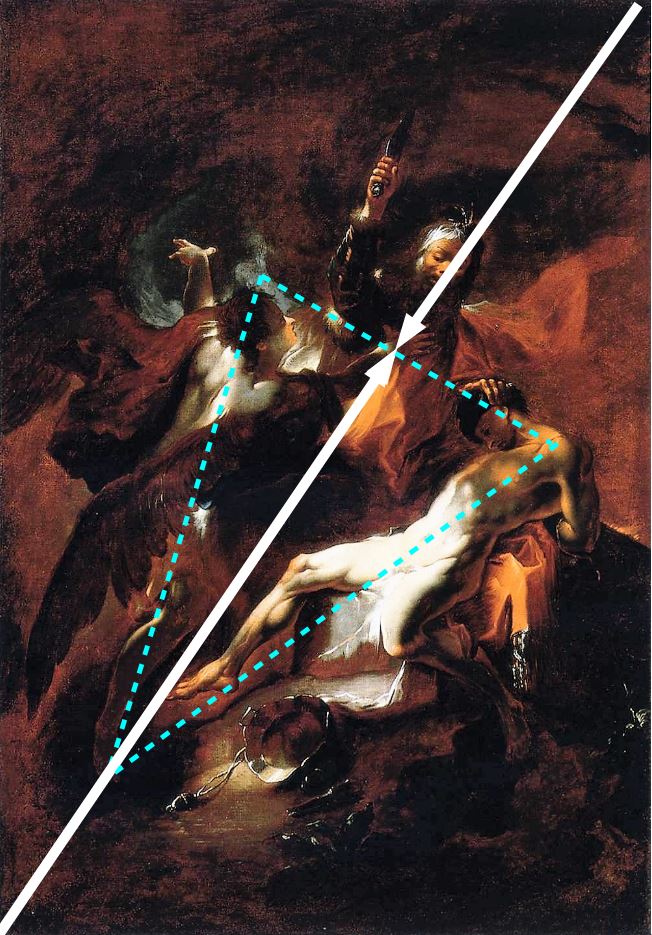

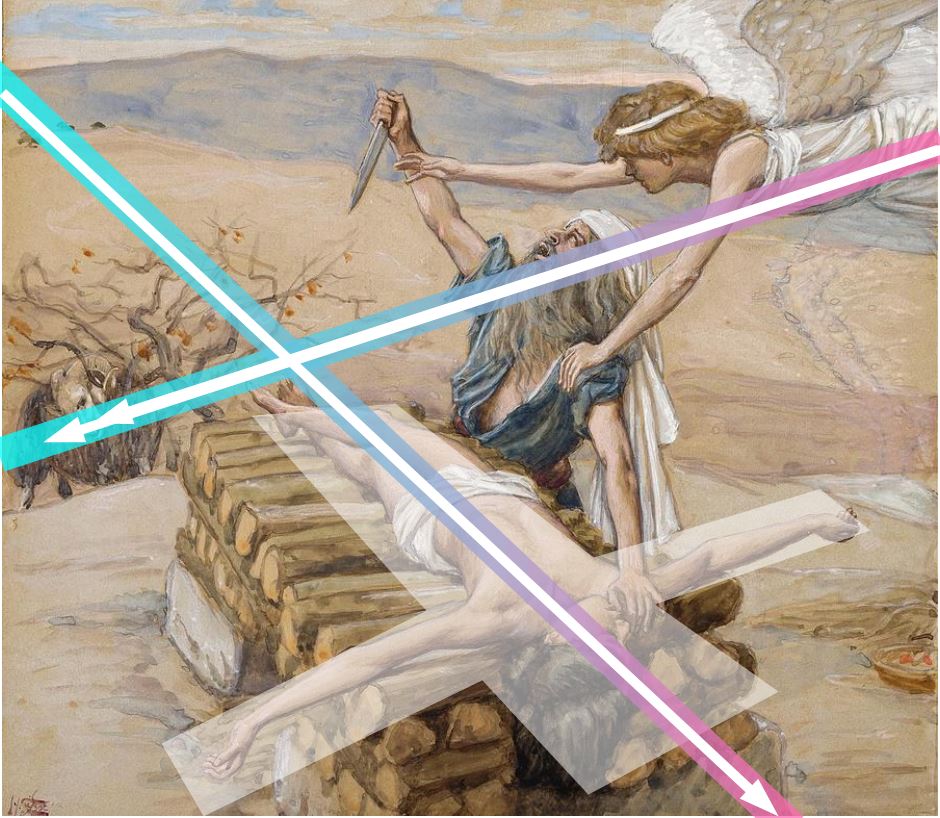

Donatello, 1419-21, Museo dell’Opera del Duomo, Florence

Donatello, 1419-21, Museo dell’Opera del Duomo, Florence La tentation d’Adam et Eve

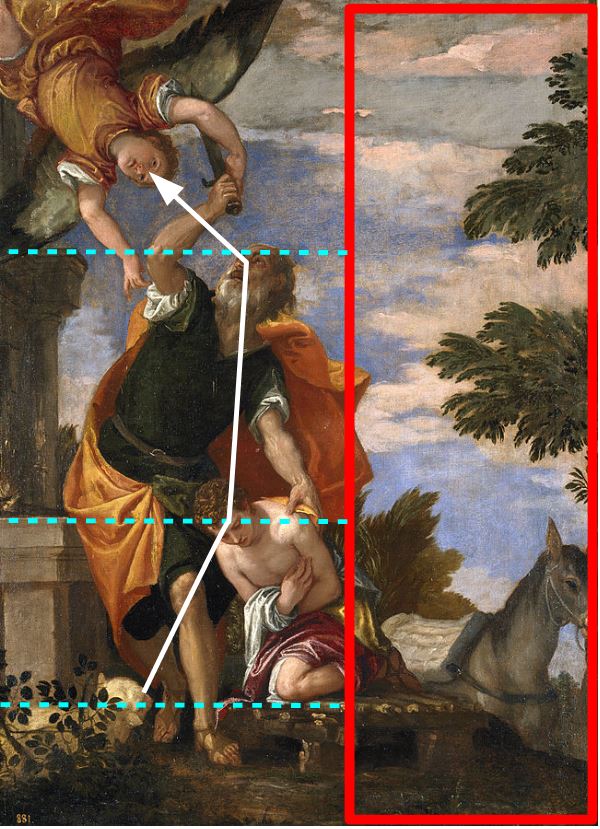

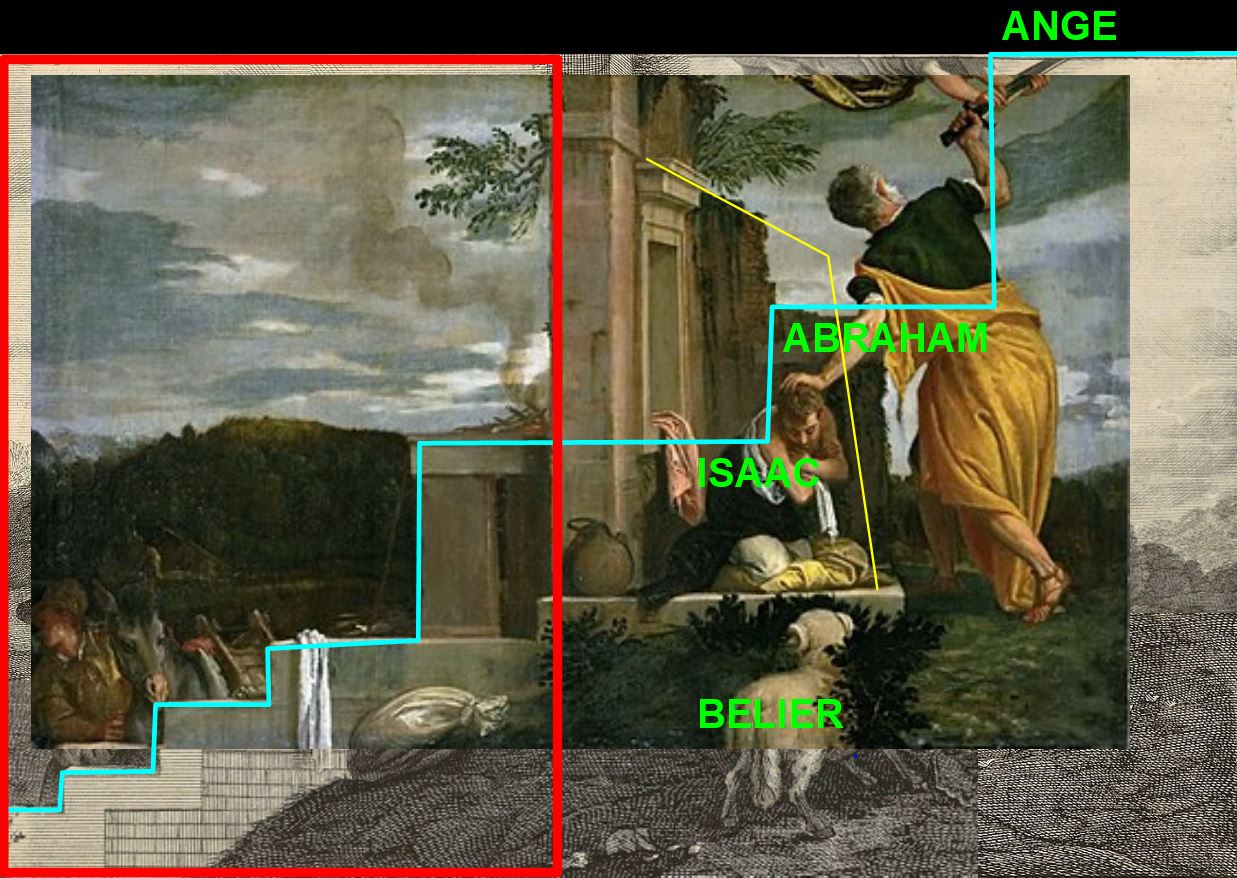

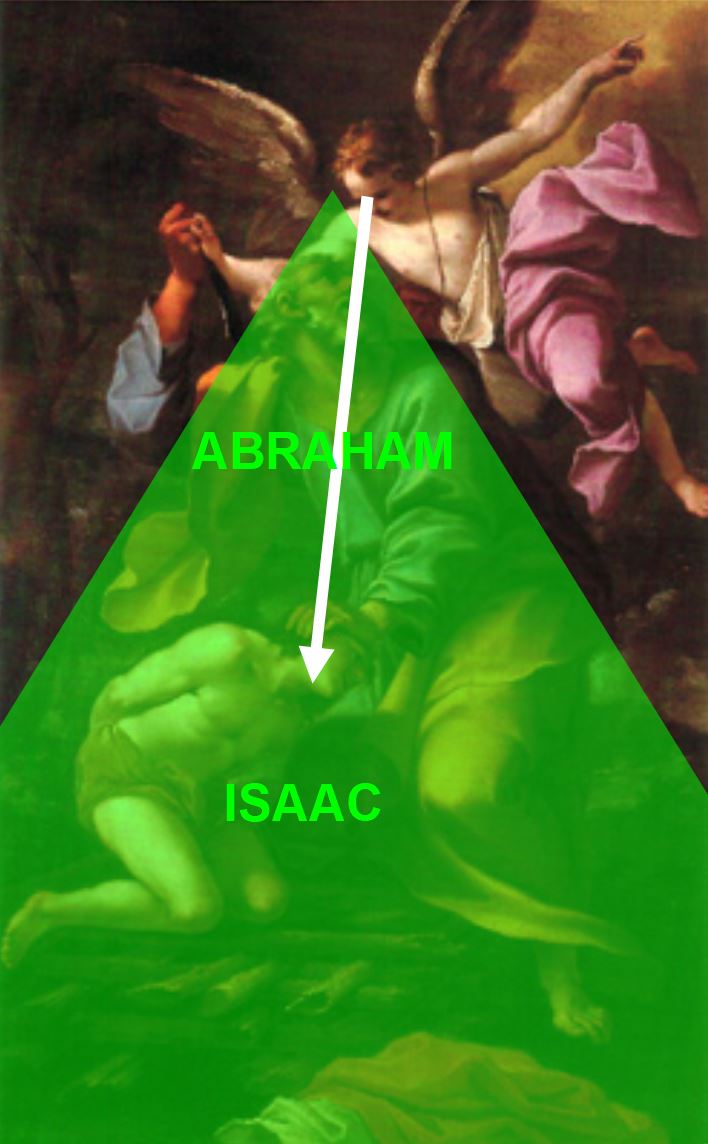

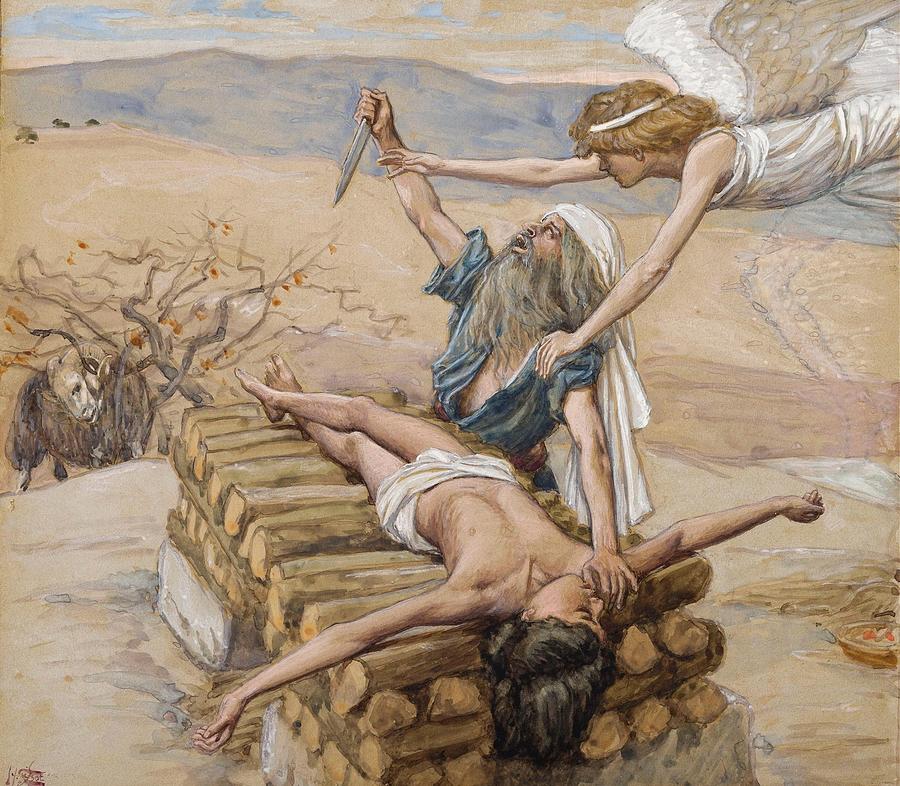

La tentation d’Adam et Eve Le sacrifice d’Isaac

Le sacrifice d’Isaac Raphaël, 1514, Chambre d’Héliodore, Vatican

Raphaël, 1514, Chambre d’Héliodore, Vatican Agostino Veneziano d’après Jules Romain, 1516–18, MET

Agostino Veneziano d’après Jules Romain, 1516–18, MET Cornelis Galle l’Ancien, vers 1630, British Museum, 1891,0414.546

Cornelis Galle l’Ancien, vers 1630, British Museum, 1891,0414.546 Le Dominicain, 1627-28, Prado

Le Dominicain, 1627-28, Prado Antonio Gonzalez Velazquez, 1743-1793, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Madrid

Antonio Gonzalez Velazquez, 1743-1793, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Madrid Andrea del Sarto, 1529, Prado

Andrea del Sarto, 1529, Prado Battista Franco (attr), 1540–60, MET

Battista Franco (attr), 1540–60, MET

Ludovico Cardi , 1605-07, Palazzo Pitti

Ludovico Cardi , 1605-07, Palazzo Pitti Le Sacrifice d’Isaac

Le Sacrifice d’Isaac Agar et l’ange

Agar et l’ange

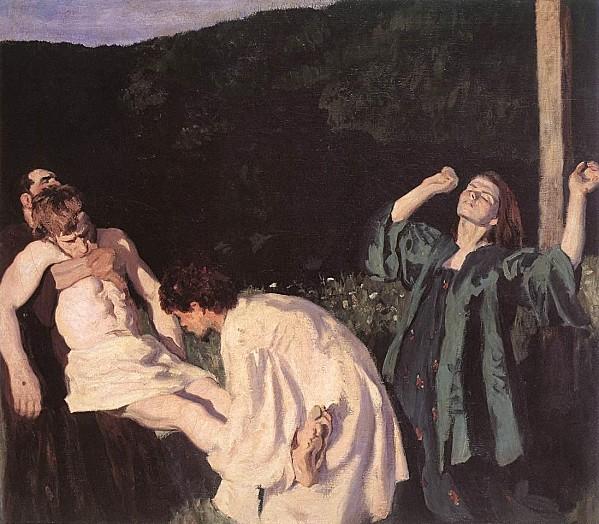

Daniele Crespi, 1620-30, collection particulière

Daniele Crespi, 1620-30, collection particulière Giovanni Battista Benaschi, 1656-88, Musée des Beaux Arts, Brest

Giovanni Battista Benaschi, 1656-88, Musée des Beaux Arts, Brest Daniel Saiter (Seiter), 1662-1705, collection particulière

Daniel Saiter (Seiter), 1662-1705, collection particulière

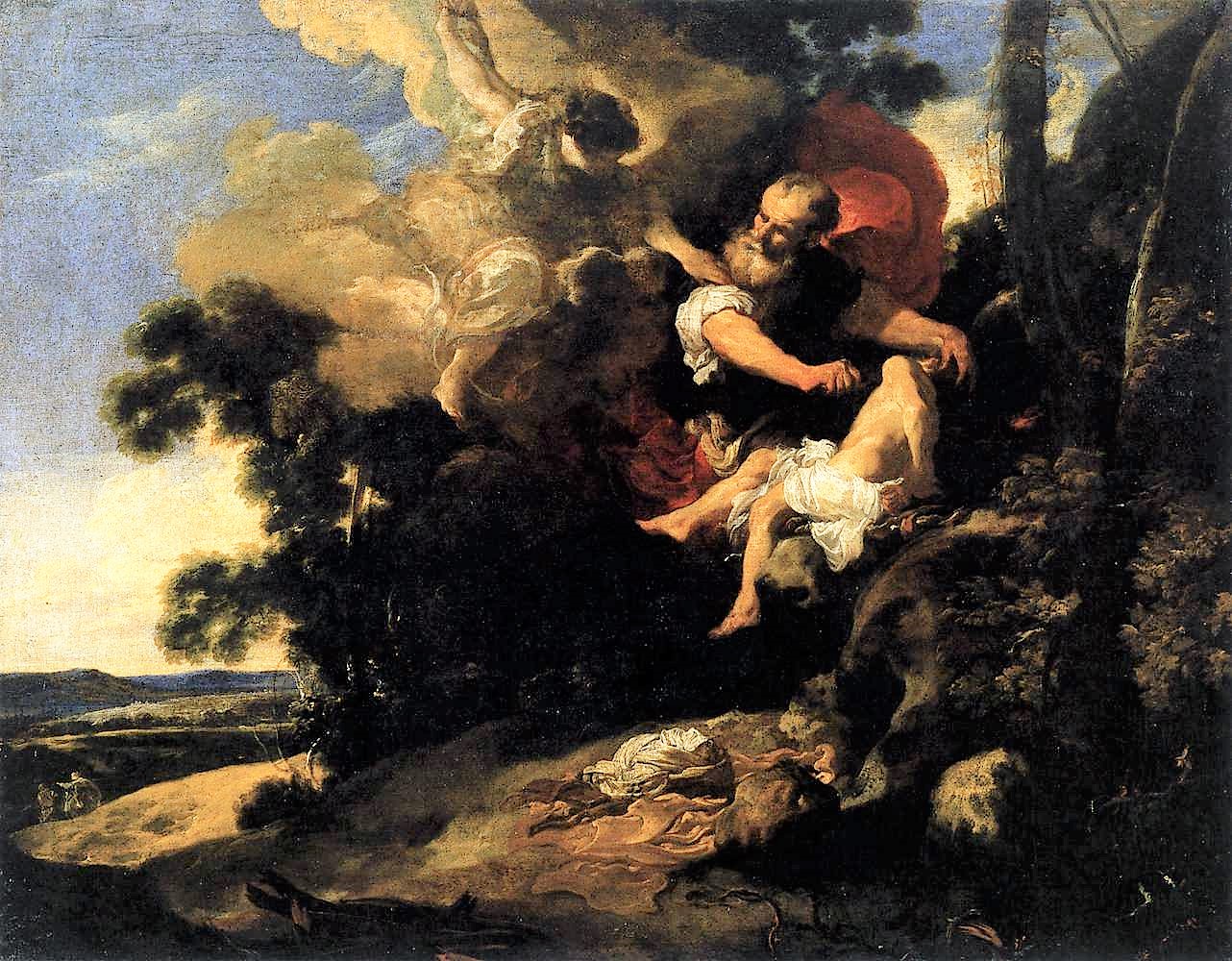

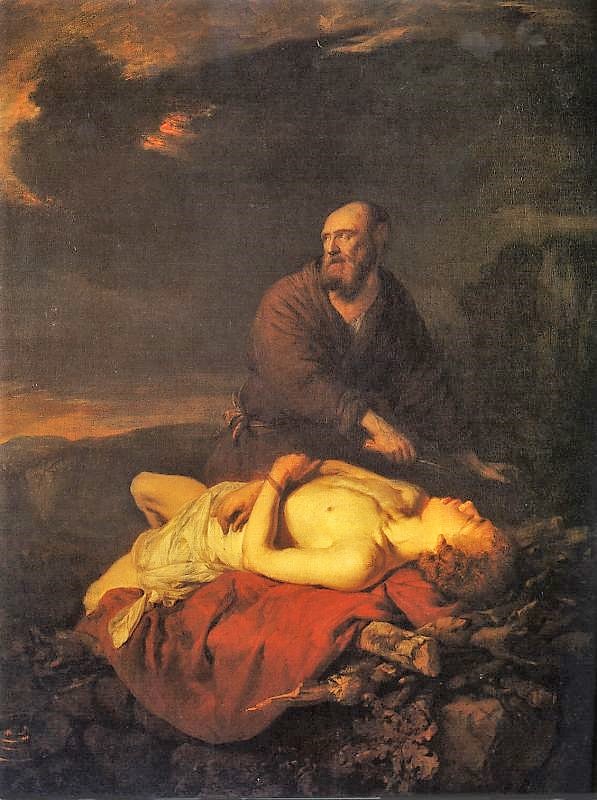

Rubens, 1612-13, Nelson Atkins Museum, Kansas City

Rubens, 1612-13, Nelson Atkins Museum, Kansas City Pieter Lastman, 1616, Louvre

Pieter Lastman, 1616, Louvre

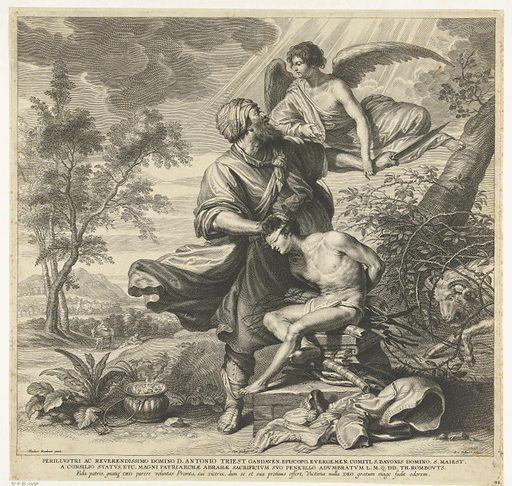

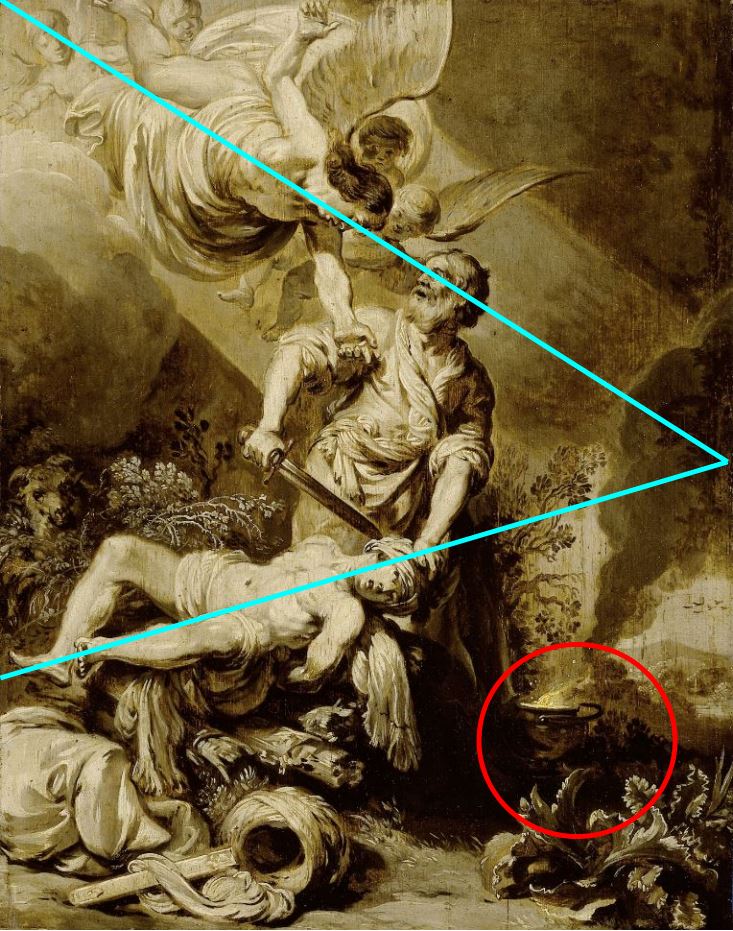

Schelte (Adamsz Bolswer) d’après Theodoor Rombouts, Rijksmuseum

Schelte (Adamsz Bolswer) d’après Theodoor Rombouts, Rijksmuseum Ecole anglaise, 1674, National Trust

Ecole anglaise, 1674, National Trust Pieter Lastman, 1612, Rijksmuseum

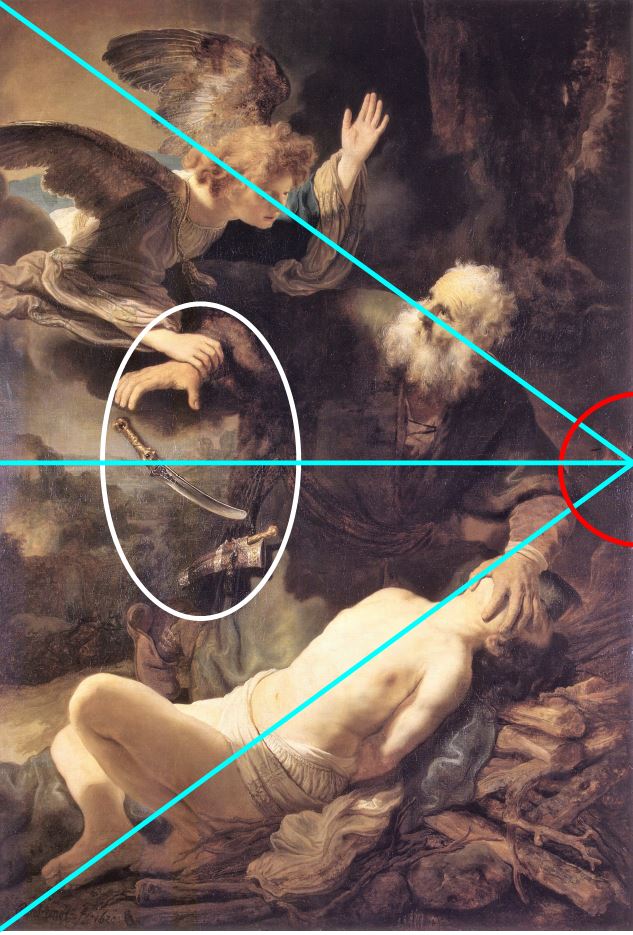

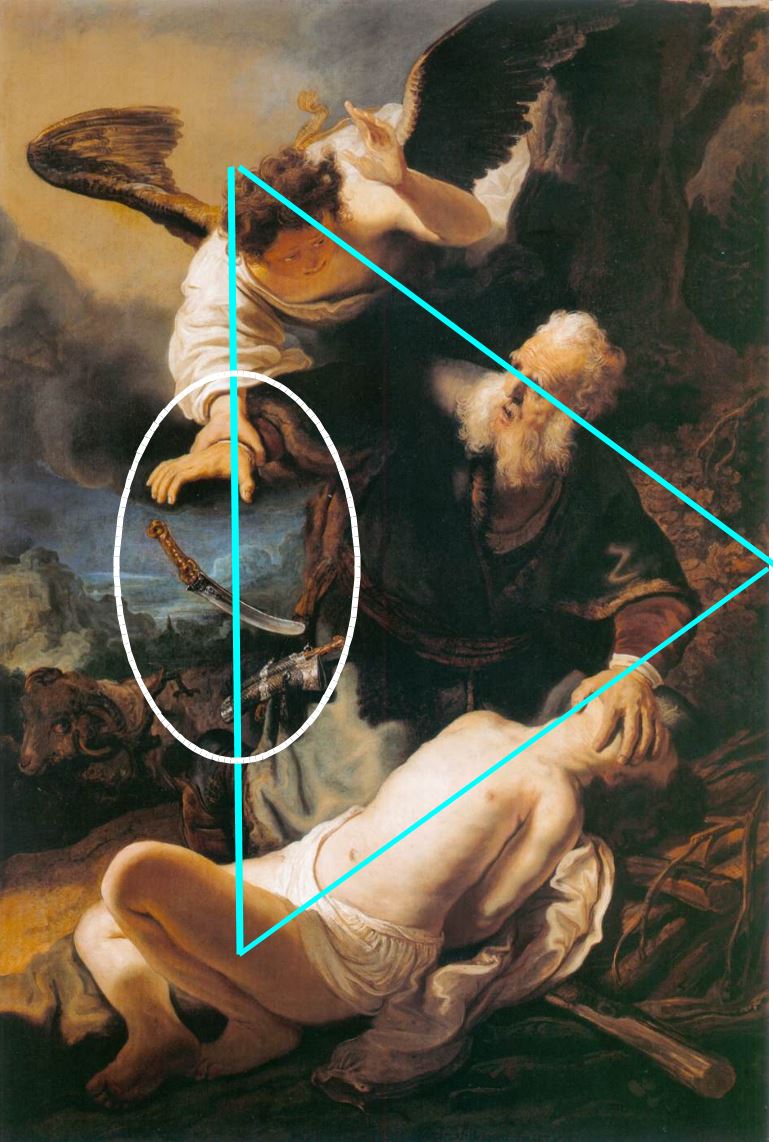

Pieter Lastman, 1612, Rijksmuseum Rembrandt, 1635, Ermitage

Rembrandt, 1635, Ermitage

Ferdinand Bol, 1646, Museo di Palazzo Mansi, Lucca

Ferdinand Bol, 1646, Museo di Palazzo Mansi, Lucca

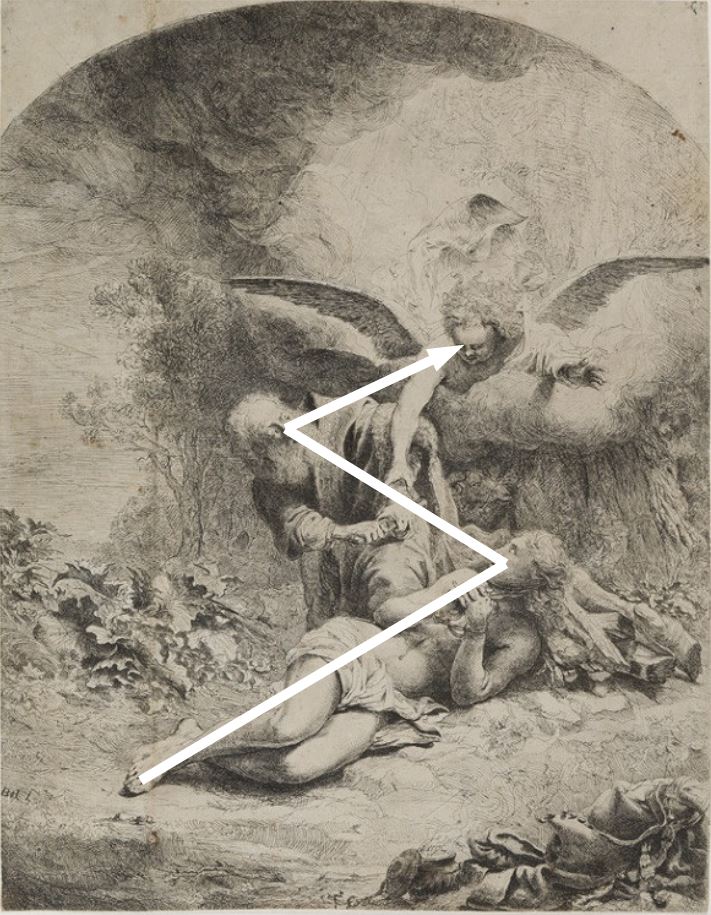

Jan Lievens, 1643, musée des Beaux-Arts, Tel Aviv

Jan Lievens, 1643, musée des Beaux-Arts, Tel Aviv Anonyme rembranesque, collection particulière

Anonyme rembranesque, collection particulière Govert Flinck, 1649, collection particulière

Govert Flinck, 1649, collection particulière Gravure, 1655 (inversée)

Gravure, 1655 (inversée) 1659, Hedingham castle

1659, Hedingham castle Paulus Bor (attr) 1616-69, collection particulière (photo rkd)

Paulus Bor (attr) 1616-69, collection particulière (photo rkd) Dessin, Louvre

Dessin, Louvre St Lorenz, Lübeck

St Lorenz, Lübeck Philippe de Champaigne, 1633-35, collection particulière

Philippe de Champaigne, 1633-35, collection particulière Charles Le Brun, vers 1650, collection particulière

Charles Le Brun, vers 1650, collection particulière Hilaire Pader, vers 1660, Cathédrale St Etienne de Toulouse (Photo Christian Attard)

Hilaire Pader, vers 1660, Cathédrale St Etienne de Toulouse (Photo Christian Attard)

Alessandro Magnasco, 1687-1749, collection particulière

Alessandro Magnasco, 1687-1749, collection particulière Anonyme, 18ème, Propriété municipale, Reggio di Calabria

Anonyme, 18ème, Propriété municipale, Reggio di Calabria Livio Retti, 1736-38, Schwäbisch Hall, Mairie, Mur de la Salle du Conseil

Livio Retti, 1736-38, Schwäbisch Hall, Mairie, Mur de la Salle du Conseil

Véronèse, 1580-86, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Véronèse, 1580-86, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Suiveur de Jacob de Backer, vers 1600, collection particulière

Suiveur de Jacob de Backer, vers 1600, collection particulière Paolo de Matteis, 1682-1728, collection particulière

Paolo de Matteis, 1682-1728, collection particulière Johann Christoph Storer (attr), 1782, Bavarian State Painting Collections

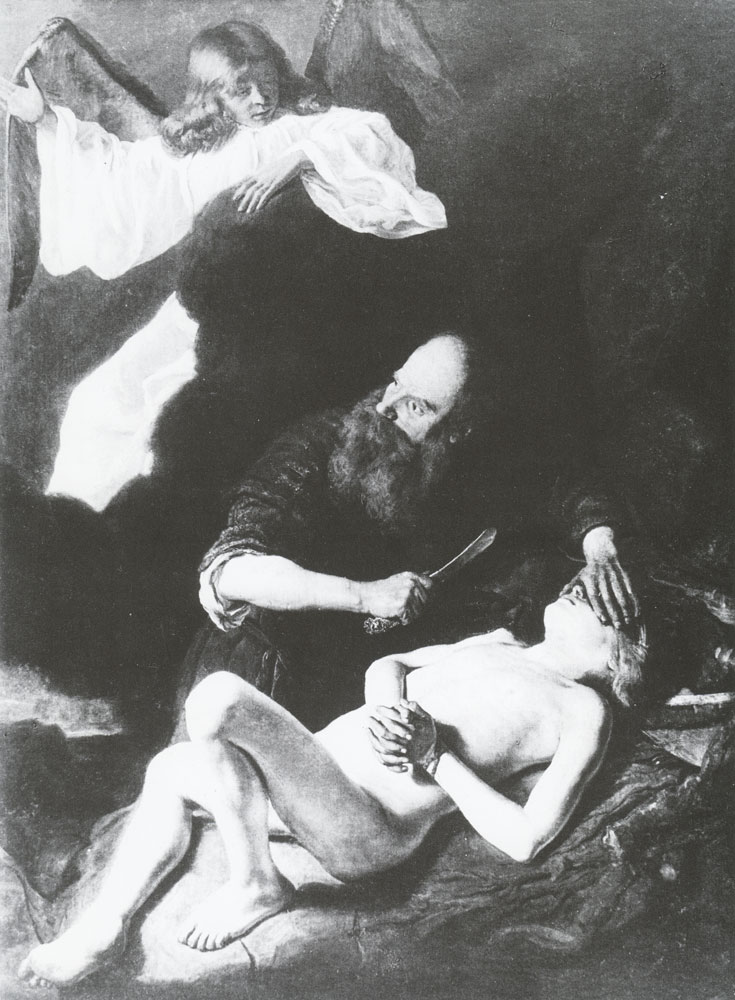

Johann Christoph Storer (attr), 1782, Bavarian State Painting Collections Battistello da Caracciolo, 1615-20, Musée Pouchkine, Moscou.

Battistello da Caracciolo, 1615-20, Musée Pouchkine, Moscou.

Battistello da Caracciolo, vers 1620, Dundee Art Gallery and Museum

Battistello da Caracciolo, vers 1620, Dundee Art Gallery and Museum Gérard Seghers (attr), 1610-50, collection particulière

Gérard Seghers (attr), 1610-50, collection particulière Peter Thijs (attr), 1639-77, collection particulière

Peter Thijs (attr), 1639-77, collection particulière Simon Vouet et Pierre Patel, vers 1642, Milwaukee Art Museum

Simon Vouet et Pierre Patel, vers 1642, Milwaukee Art Museum 1640-50, Museum Catharijneconvent, Utrecht

1640-50, Museum Catharijneconvent, Utrecht 1647, National Museum Stockholm

1647, National Museum Stockholm

![]()

Caravage, 1597-1603, Offices

Caravage, 1597-1603, Offices Carracci, 1584-86, Pinacoteca dei Musei vaticani

Carracci, 1584-86, Pinacoteca dei Musei vaticani Judith décapitant Holopherne (inversé), Caravage, 1598–99, Galerie nationale d’art ancien, Rome