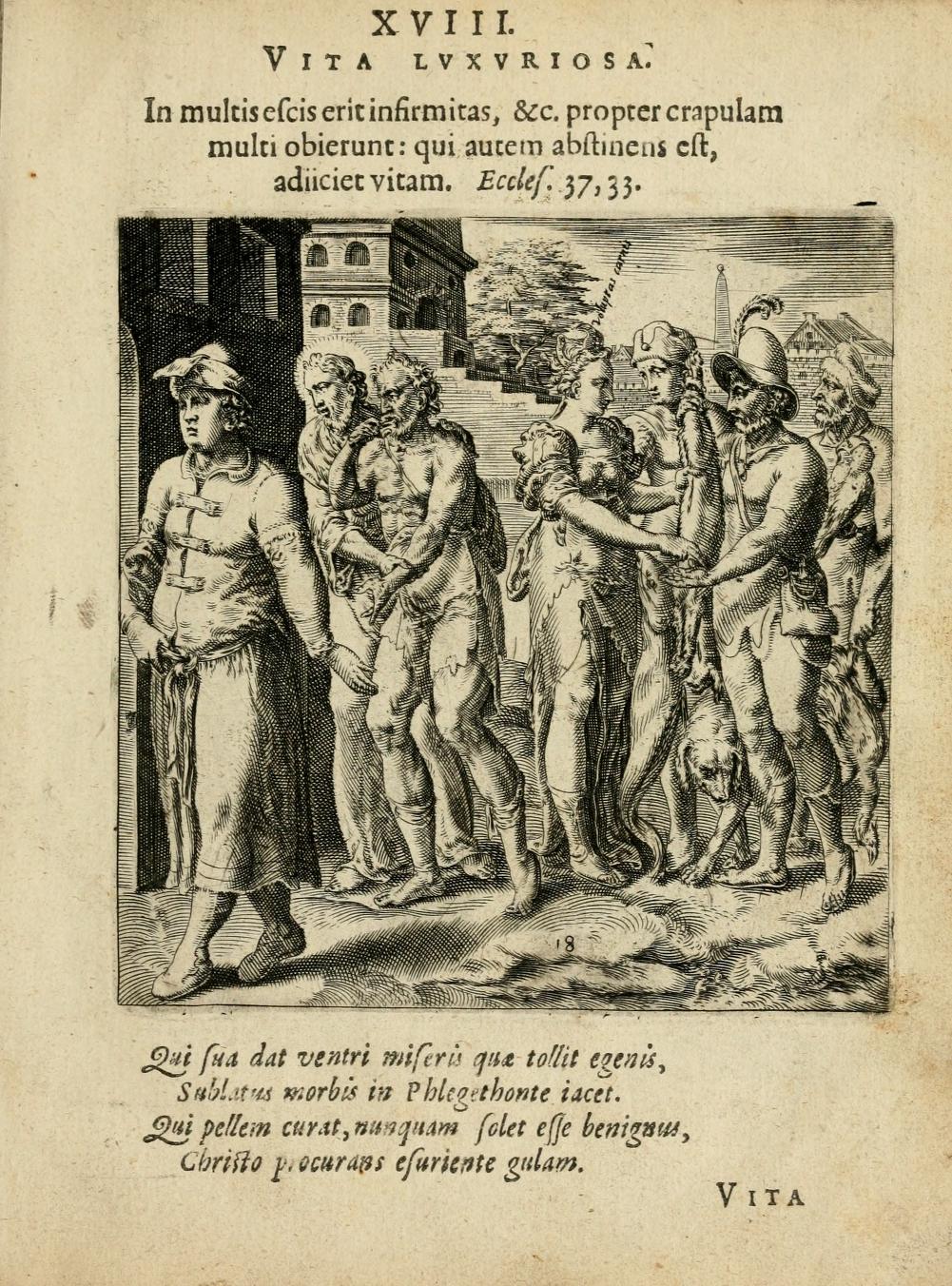

3 Bordures gothiques

Où l’on découvre, en les analysant dans leur contexte, que certaines drôleries gothiques tiennent, sur le singe au miroir, un discours intelligible et varié.

Article précédent : 2 Thèmes médiévaux connexes

![]()

Des drôleries qui s’expliquent (SCOOP !)

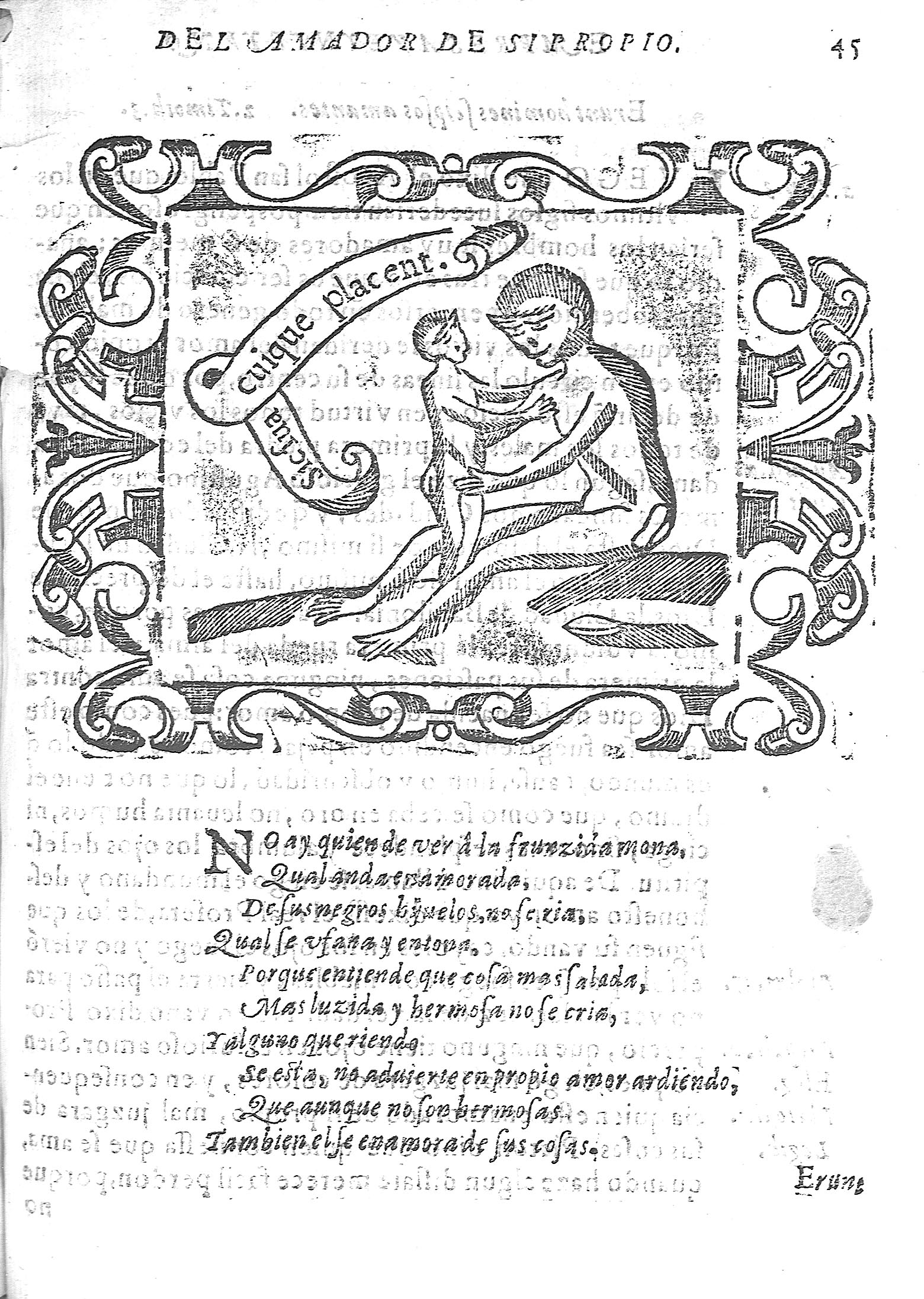

Si les singes sont une star des marges des manuscrits, les singes au miroir y sont plutôt rares [2]. Quelquefois, en se creusant un peu la tête, on peut deviner à quoi ils font allusion.

L’ensemble de l’article est inédit, les exemples sont présentés par ordre chronologique (avec un regroupement thématique à la fin).

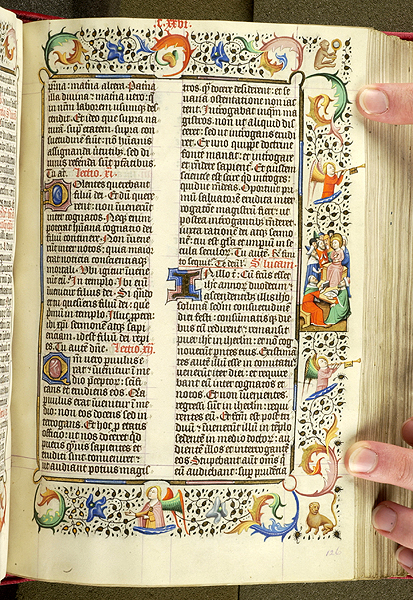

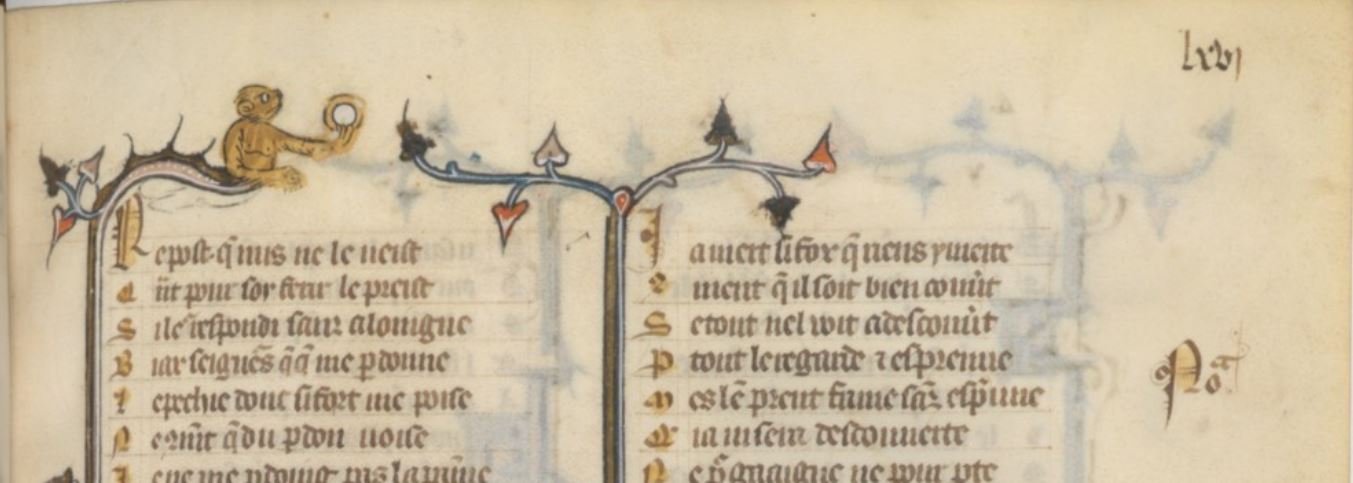

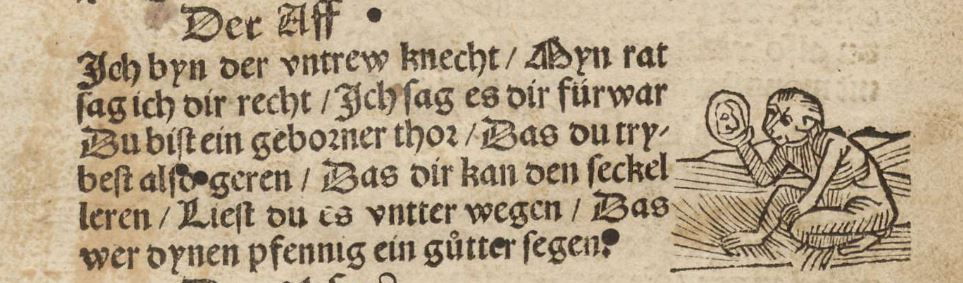

Les singes du Psautier Hunter

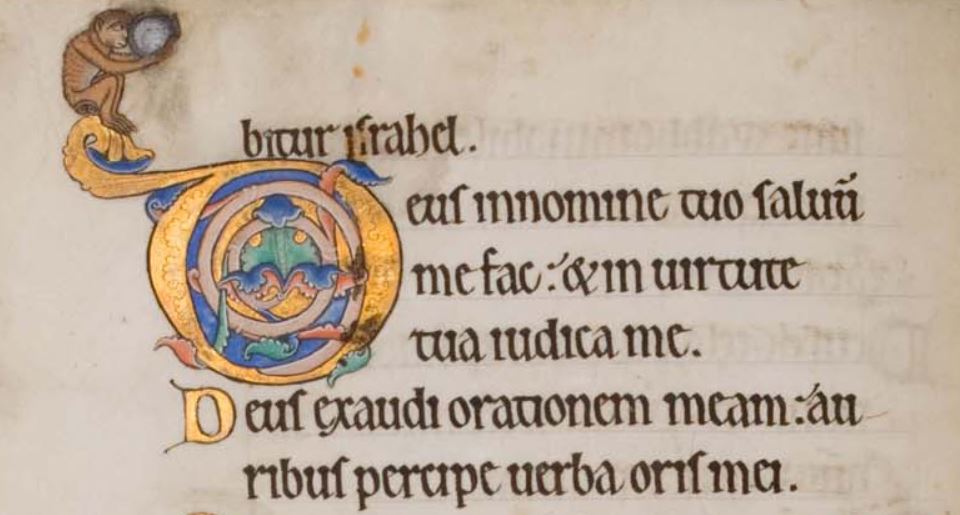

Psaume 53, fol 76 v

The Hunterian Psalter, vers 1170, Glasgow University Library MS Hunter 229

Je pense que cette drôlerie illustre un passage bien précis du psaume, pourvu qu’on le traduise littéralement :

|

et ils n’ont point placé Dieu sous leur regard |

non proposuerunt Deum ante conspectum suum. |

La figure péjorative du singe qui ne lève pas les yeux de son miroir illustre les « ennemis » qui ne regardent pas Dieu.

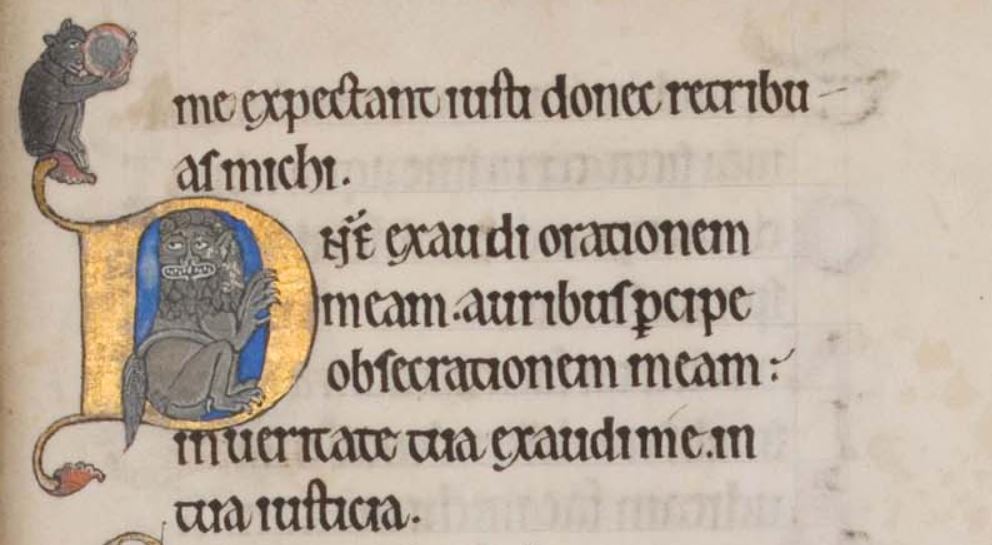

Psaume 143, fol 176r

The Hunterian Psalter, vers 1170, Glasgow University Library MS Hunter 229

Dans le même manuscrit, cet autre singe, noir comme un cadavre et qui se cache à demi la face, pourrait bien évoquer ce passage :

Ne me cache pas ta face, je serais semblable à ceux qui descendent dans la tombe. Psaume 143,7

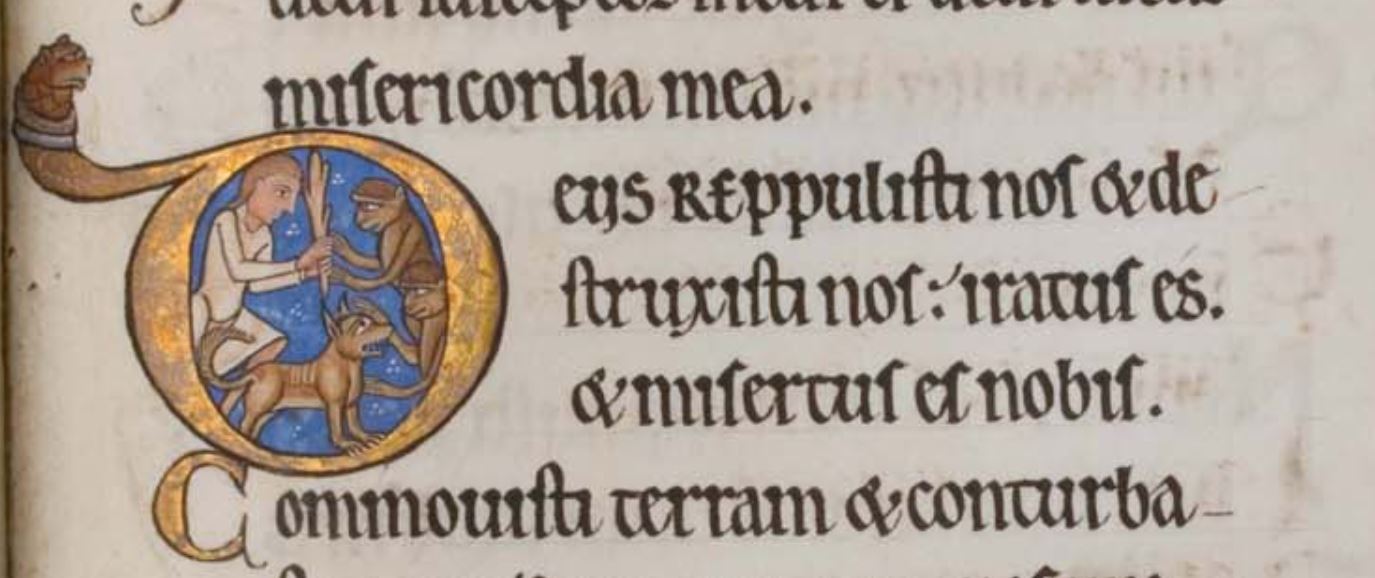

Psaume 60, fol 82r

Glasgow University Library MS Hunter 229

Le singe maléfique revient une dernière fois dans cette lettrine, où il utilise sa double nature d’animal et d’homme pour convaincre à la fois le chien fidèle et le voyageur, auquel il tente de voler son bâton.

La majorité des lettrines illustrées dans ce manuscrit étant des D (Dominus, Deus), elle ouvre ici un passage sans grand rapport avec l’image :

« Dieu, tu nous as rejeté, rompus, tu étais irrité, reviens à nous ! »

L’artiste a semble-t-il recyclé une scène connue pour illustrer, de manière lâche, un psaume dont le thème est Dieu abandonnant ses combattants. Il pourrait bien s’agir de la toute première apparition graphique du sujet qui que nous avons traité dans 1 Chasse au singe dans les bestiaires : celui du colporteur détroussé par des singes.

![]()

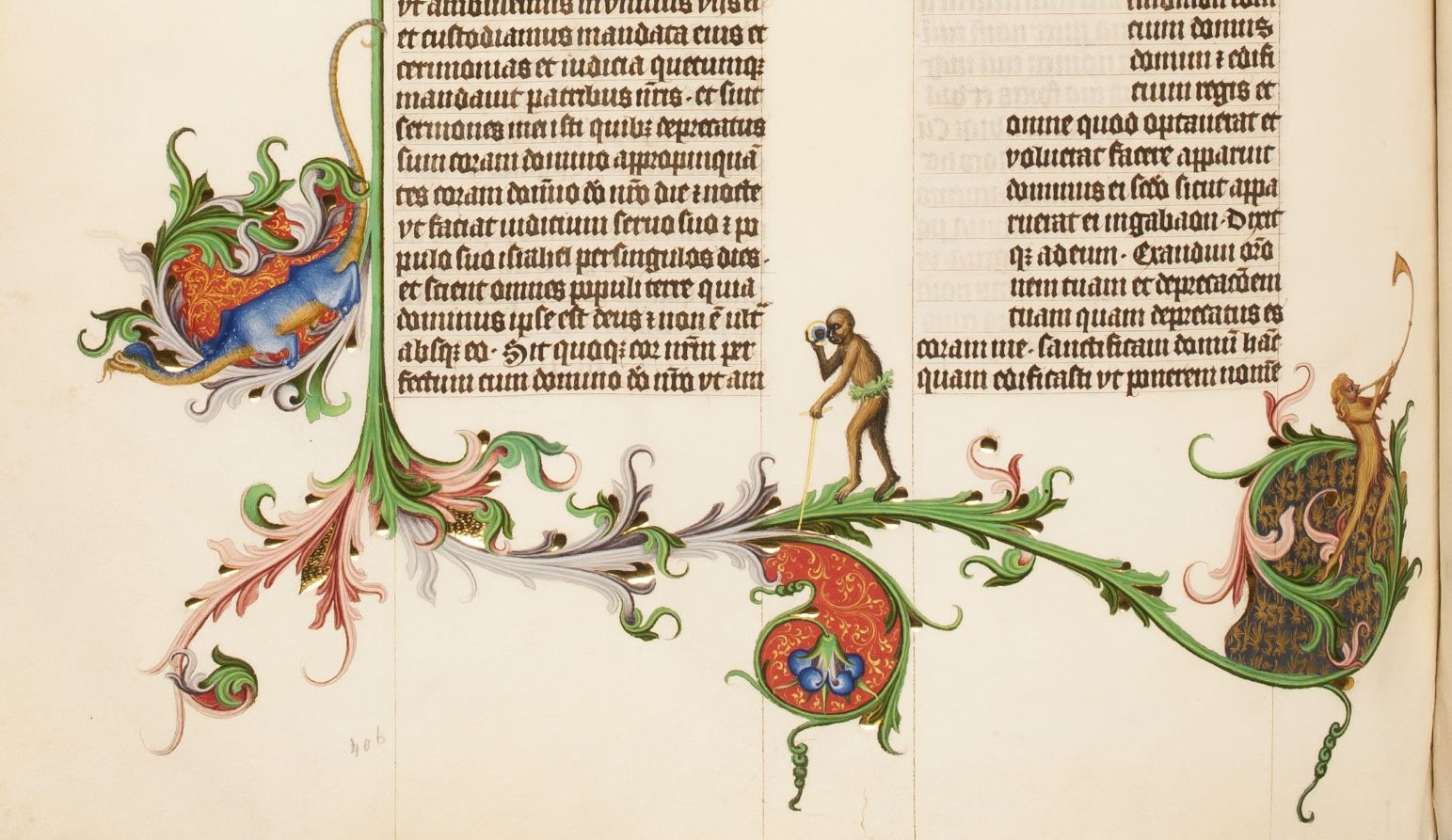

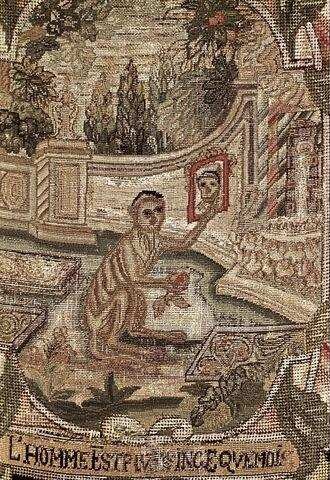

Le singe de la bible de Henricus

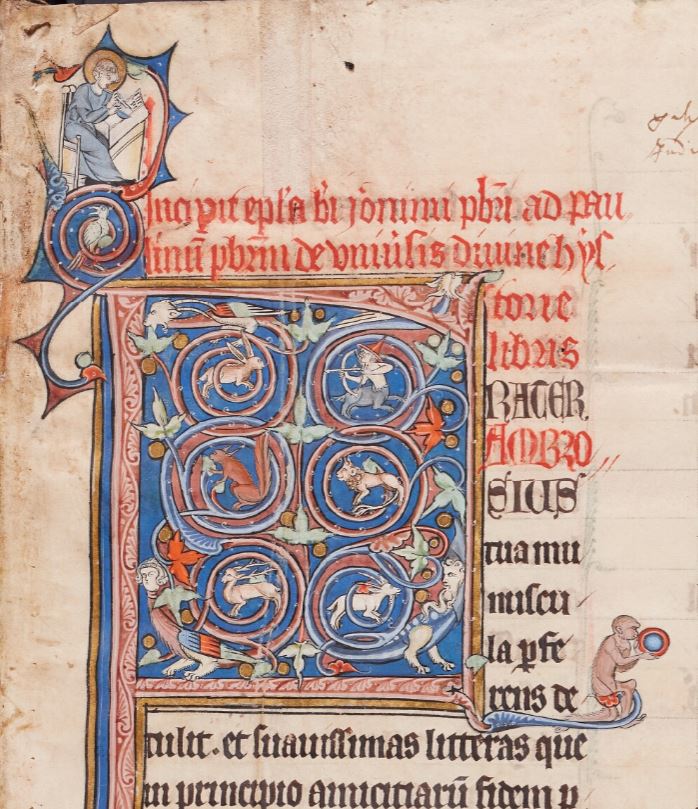

Prologue à la Genèse, 1265–75, Bible de Henricus, Bruges, Archief Grootseminarie Ten Duinen, Ms. 1-2 mmfc-18557 fol 1r

Prologue à la Genèse, 1265–75, Bible de Henricus, Bruges, Archief Grootseminarie Ten Duinen, Ms. 1-2 mmfc-18557 fol 1r

Elizabeth Moore Hunt [30] interprète ce singe dans le sens péjoratif habituel, en notant qu’il s’oppose à la figure de Saint Ambroise écrivant, en haut à gauche :

Le singe regarde un miroir rond qui peut être compris comme « l’état d’esprit vide », selon l’expression de Jacques de Vitry dans un sermon. Savoir textuel et ignorance sont présentés en contraste direct, d’un côté la feuille de parchemin à moitié remplie de mots, de l’autre la surface vierge du miroir, d’un côté le cloître de la lettre, de l’autre l’espace de la marge. »

En regardant mieux, on constate que les lettres tracées sur le livre sont « Incipi », soit une auto-référence au prologue lui même, une lettre écrite par Saint Jérôme à Paulin de Nole :

« Incipit epistula Hieronimy presbyteri ad Paulinum episcopum »

Le personnage écrivant est donc Saint Jérôme (pas Saint Ambroise, seulement cité au début de la lettre).

Or dans la marge gauche, dix lignes en dessous du singe, se trouve un passage assez éclairant :

|

On lit dans des contes anciens que des hommes parcouraient des provinces, visitaient des peuples nouveaux, traversaient des mers , simplement pour voir, face à face, des personnes qu’ils ne connaissaient que par les livres. |

Legimus in veteribus historiis, quosdam lustrasse provincias, novos adisse populos, maria transisse, ut eos quos ex libris noverant, coram quoque viderent. |

Toute la suite de la lettre est un apologie de ceux qui voyagent pour connaître, depuis Pythagore et Platon jusqu’à Saint Paul. Dans ce contexte très particulier (prologue à la Genèse), le singe au miroir n’a rien de négatif. Placé de de l’autre côté de la lettre F remplie des merveilles du monde, il attend, dans sa contrée lointaine, ceux qui ont laissé leurs livres pour voir de leurs propres yeux.

![]()

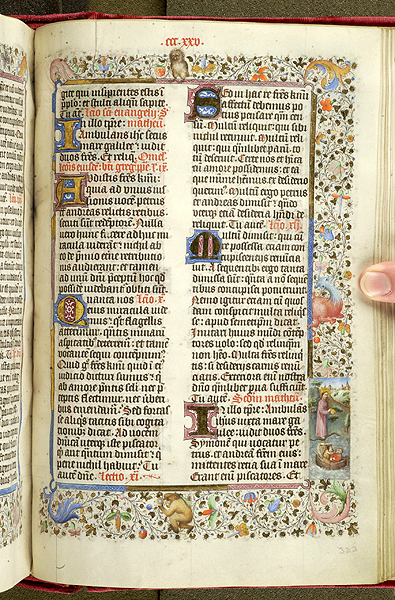

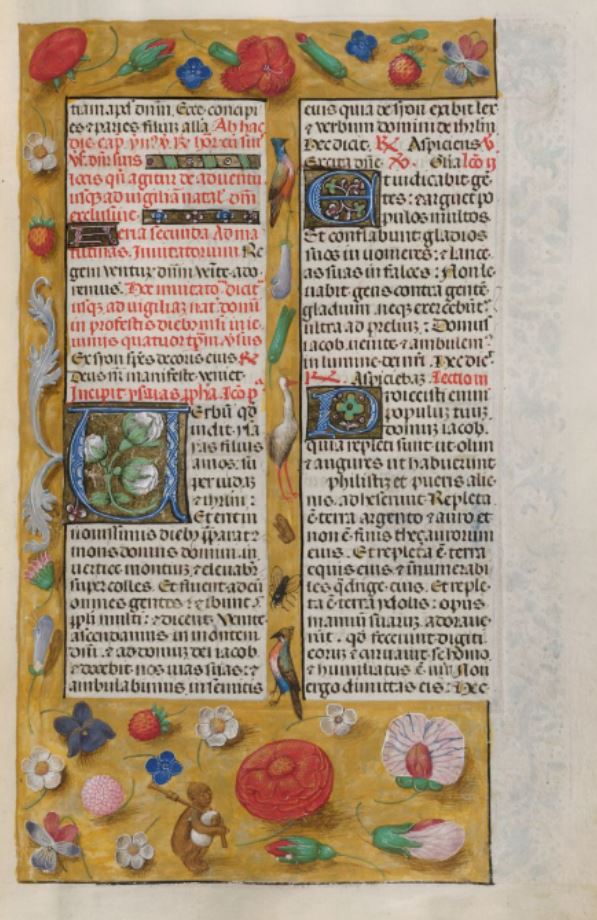

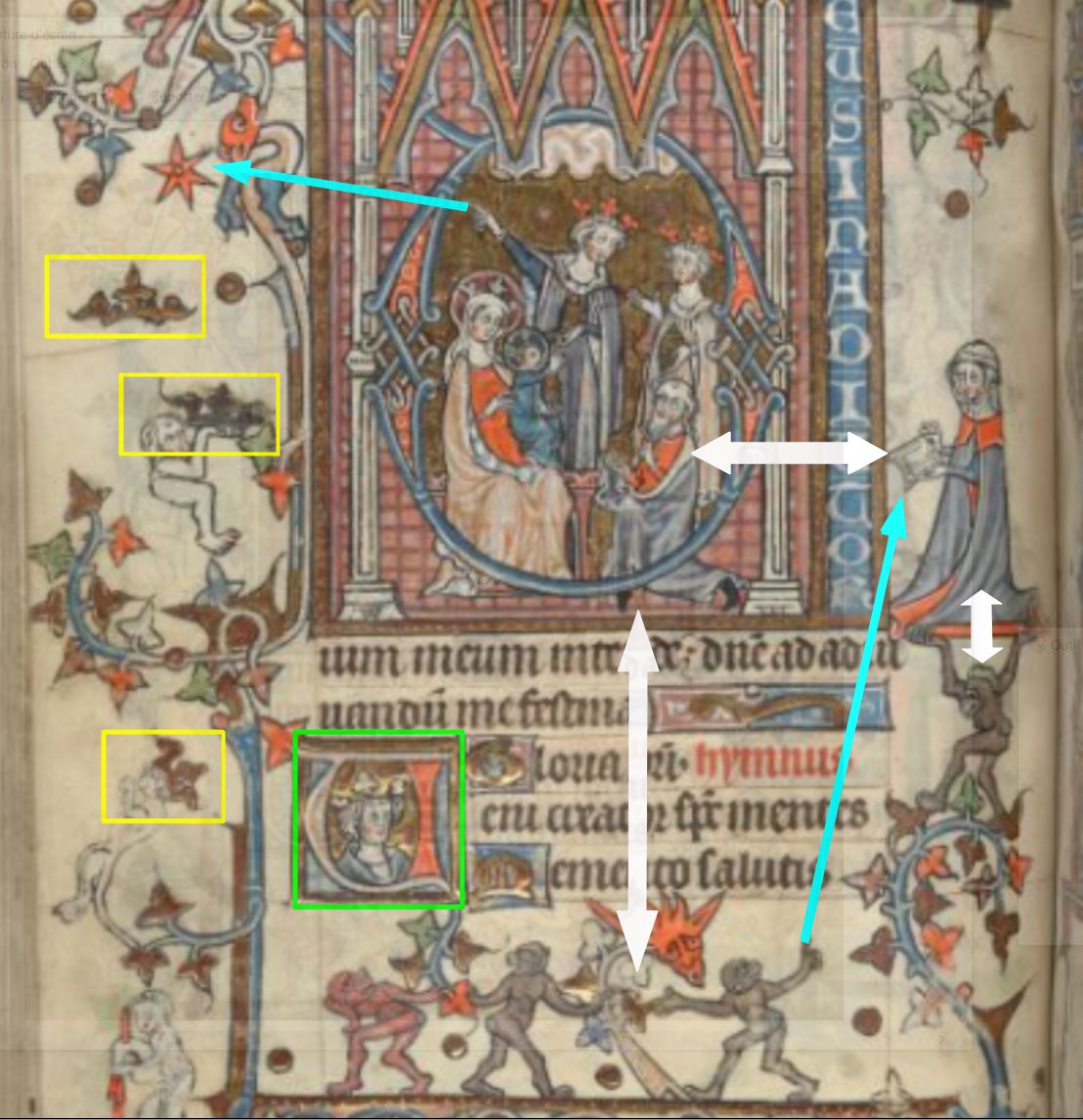

Les deux singes du Bréviaire cistercien de Lucerne (SCOOP !)

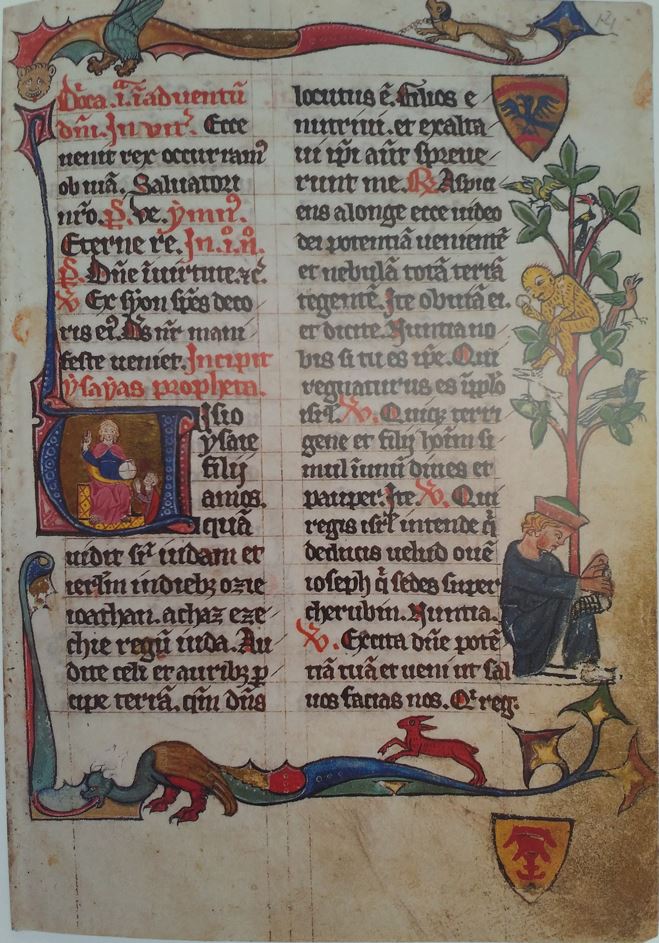

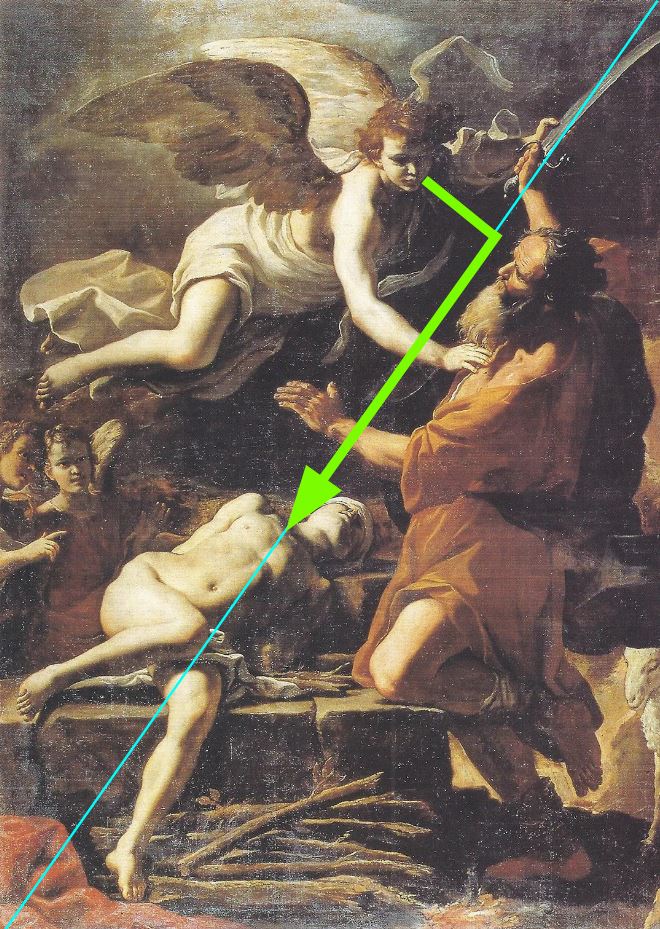

Vision d’Isaïe, fol 14

Bréviaire cistercien, 1300-30 , Luzern Zentralbibliotek P4.4 [31]

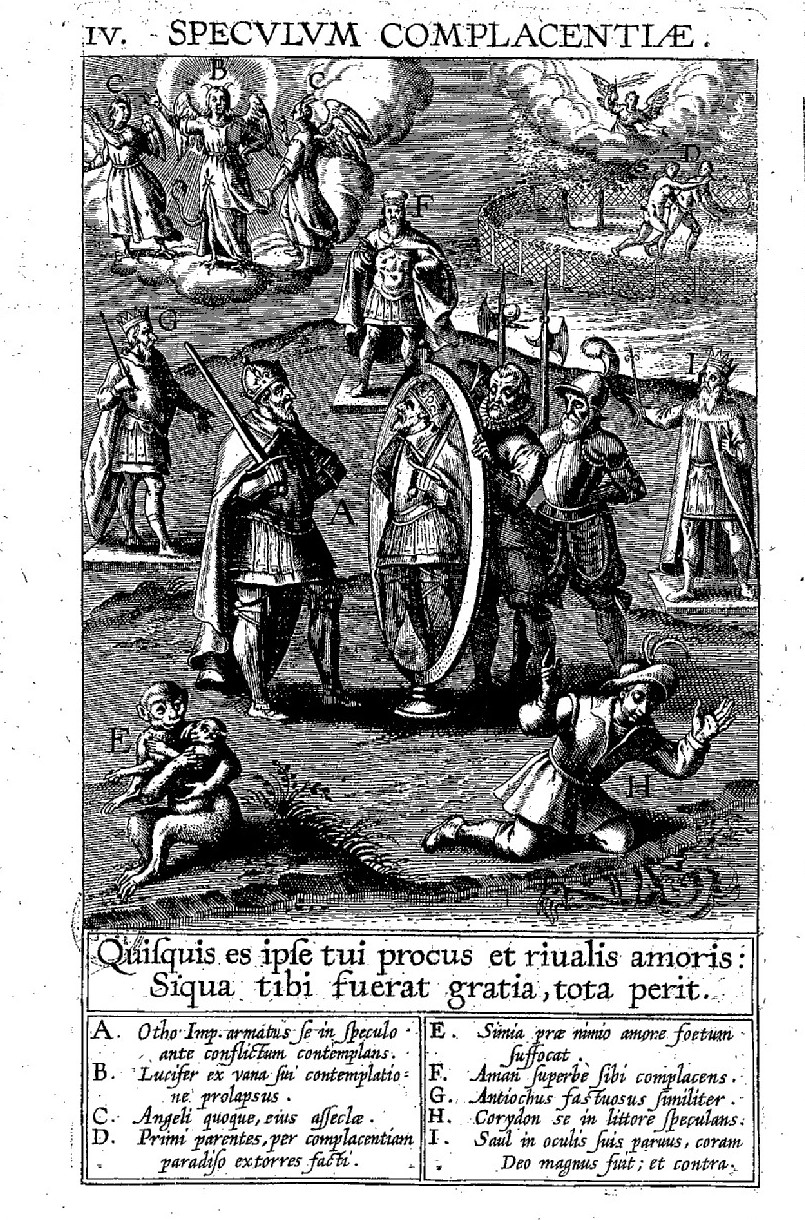

Cette page complexe montre dans la marge un homme s’enlevant une épine du pied, sous un singe au miroir monté dans l’arbre. Elle propose une triple parodie :

- de la chasse au singe : le spinaire imitant le chasseur qui met ostensiblement sa chaussure ;

- de la vision de Dieu : le singe regardant son propre facies diabolique ;

- de l’image principale : le singe diabolique, avec son miroir, imitant Dieu avec son globe.

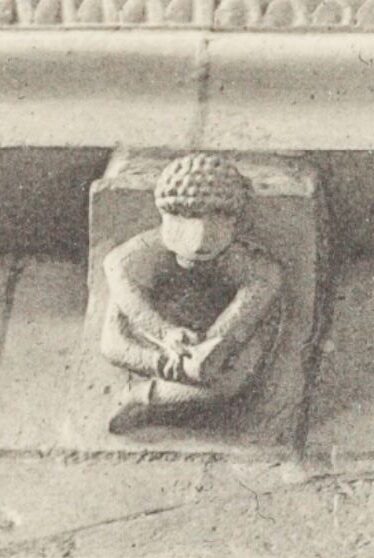

Modillon avec un singe-spinaire, Cathédrale de Poitiers [30a]

Comme le note Judith Raeber [31], le spinaire était vu à l’époque médiévale comme la figure-même de l’idole païenne (à cause des nombreuses répliques de la statue antique). Ce modillon de Poitiers effectue, via la chaussure, la même association d’idée entre singe et spinaire que la page du bréviaire cistercien.

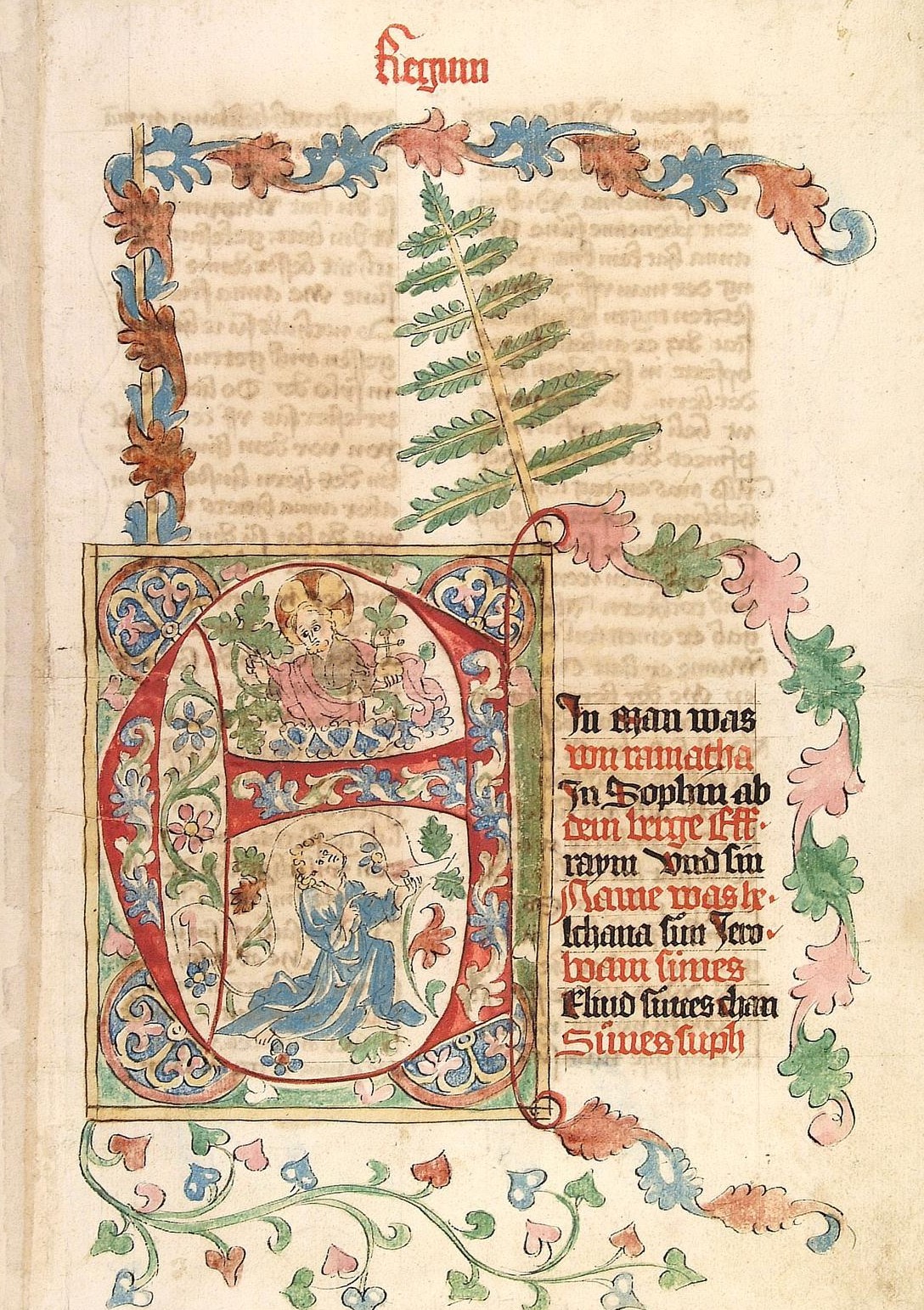

Frontispice du premier Livre de Samuel, fol 5r Frontispice du premier Livre de Samuel, fol 5r |

Frontispice du second Livre de Samuel, fol 48r Frontispice du second Livre de Samuel, fol 48r |

|---|

Bible en allemand, 1441-1449 Universitatsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 20

Il est possible que ces deux initiales E, un siècle plus tard, reprennent la même parodie : à l’Ange, humble chanteur, et au Seigneur avec son globe s’opposent le Paon, ici figure de l’Orgueil, et le Singe avec son miroir, image du Diable envieux de Dieu.

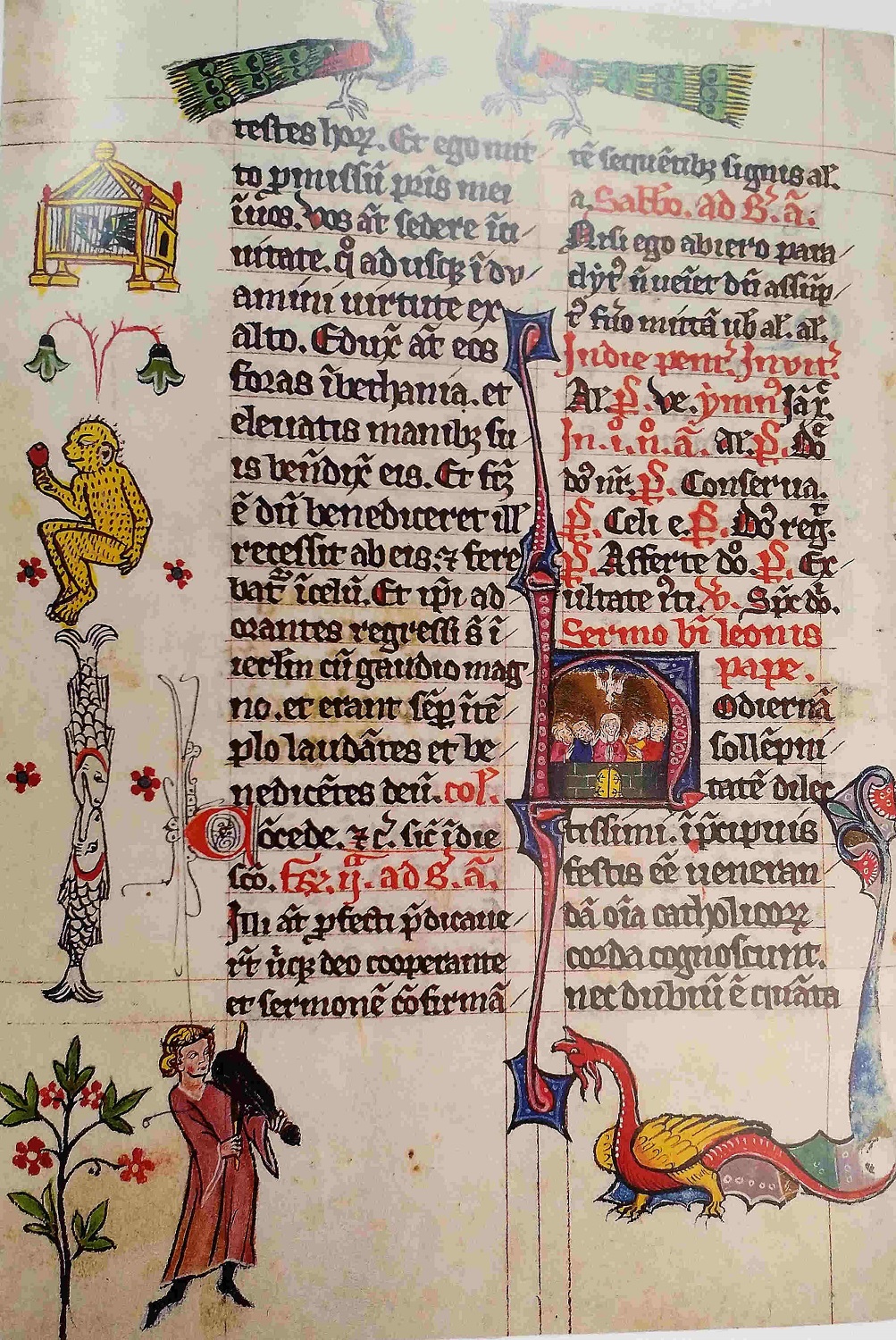

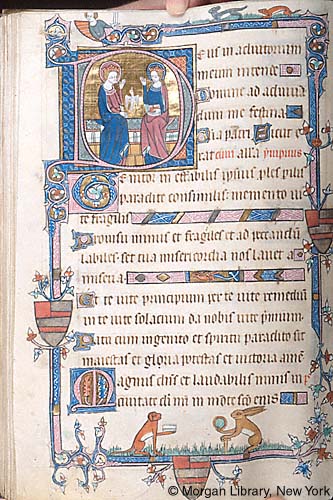

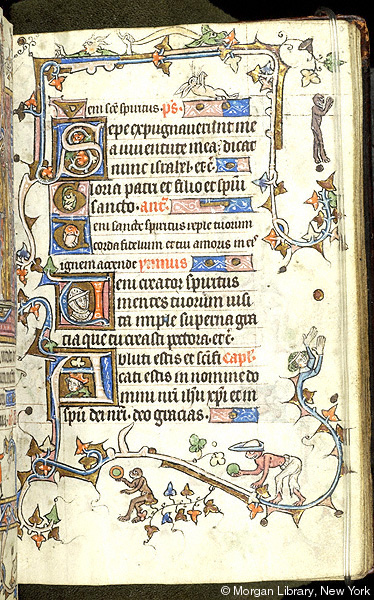

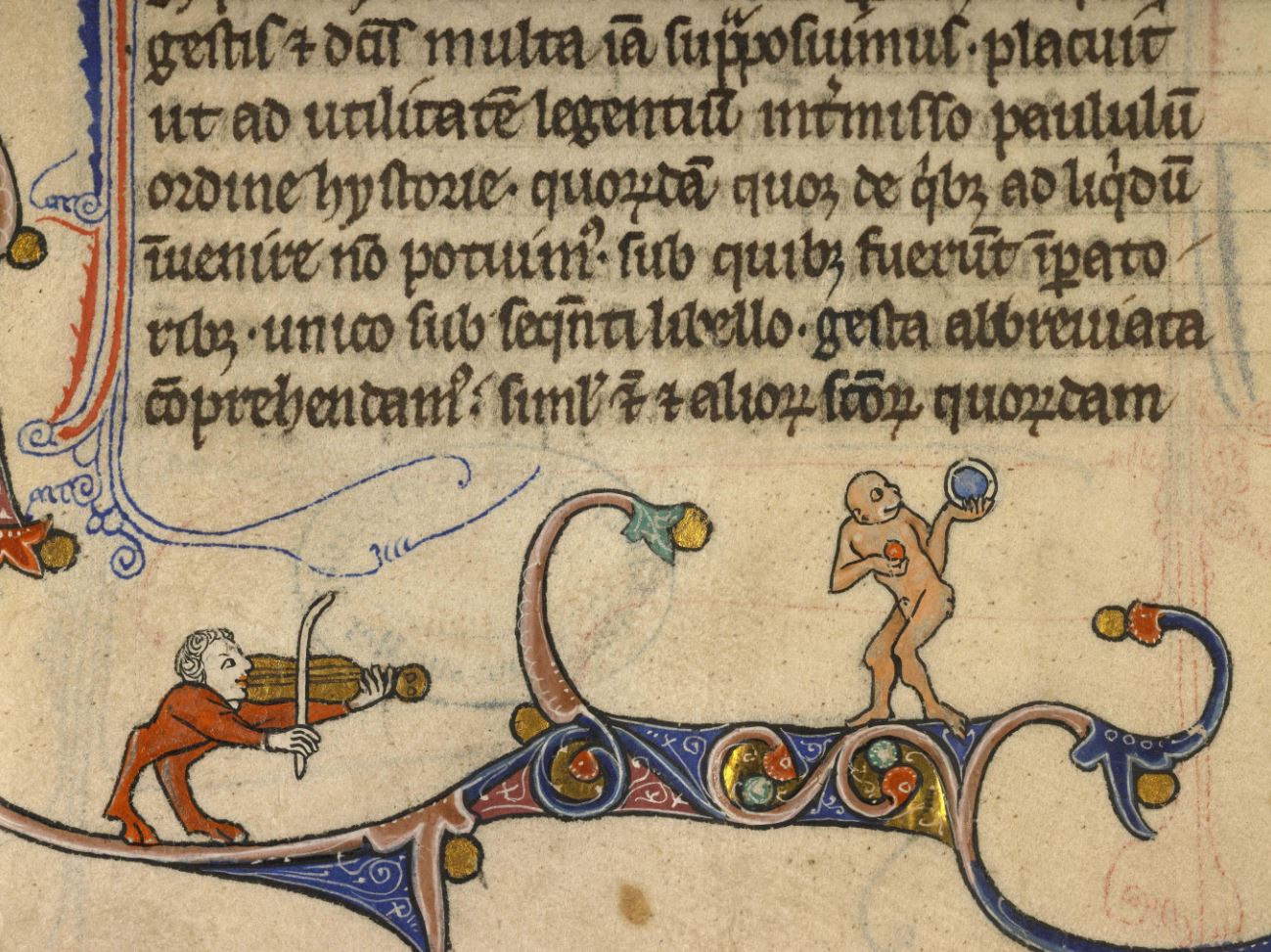

Pentecôte, fol 155v

Bréviaire cistercien, 1300-30 , Luzern Zentralbibliotek P4.4 [31]

Dans le Bréviaire cistercien, la seconde page comportant un singe s’intercale entre le texte de l’Ascension (Luc 24,50) et un sermon du pape Léon le Grand sur la Pentecôte (sermon LXXII), qui débute en reliant la descente de l’Esprit Saint à la montée du Christ au Ciel :

« C’est aujourd’hui le dixième jour depuis que le Sauveur du Monde s’est élevé au plus haut des Cieux pour s’asseoir à la droite de son Père. »

Il serait logique que la double figure christique des poissons affrontés , à la limite exacte entre les deux textes, illustre cette symétrie. Si le poisson tête en haut (ainsi que la musique du joueur de violon) évoque le mouvement vers le haut lors de l’Ascension, le poisson tête en bas, ainsi que tout ce qui le surplombe, paraphrasent la Pentecôte :

- symboles classiques de l’Eternité, les deux paons en haut de la page figurent le Fils et le Père au plus haut du ciel ;

- l’oiseau dans la cage figure la colombe de l’Esprit Saint descendant dans la salle close (la vignette insiste bien sur la porte fermée) ;

- le singe qui mange une pomme rouge en se grattant le derrière fait allusion, par antiphrase, à une autre élément de la vignette : Marie, l’exact contraire d’Eve.

Ainsi, dans ces deux pages du Bréviaire cistercien, les figures marginales commentent de manière subtile le texte, en lui fournissant un contrepoint ironique et sans doute mnémotechnique.

![]()

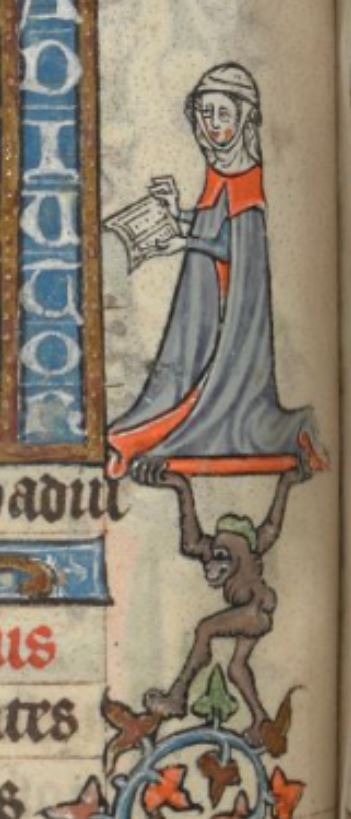

Les singes des Heures de Hawisia du Bois

Dans ce manuscrit où le singe est surtout un animal de compagnie sympathique, deux pages recèlent peut être une intention plus profonde.

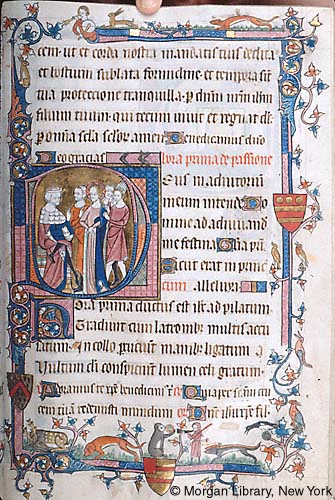

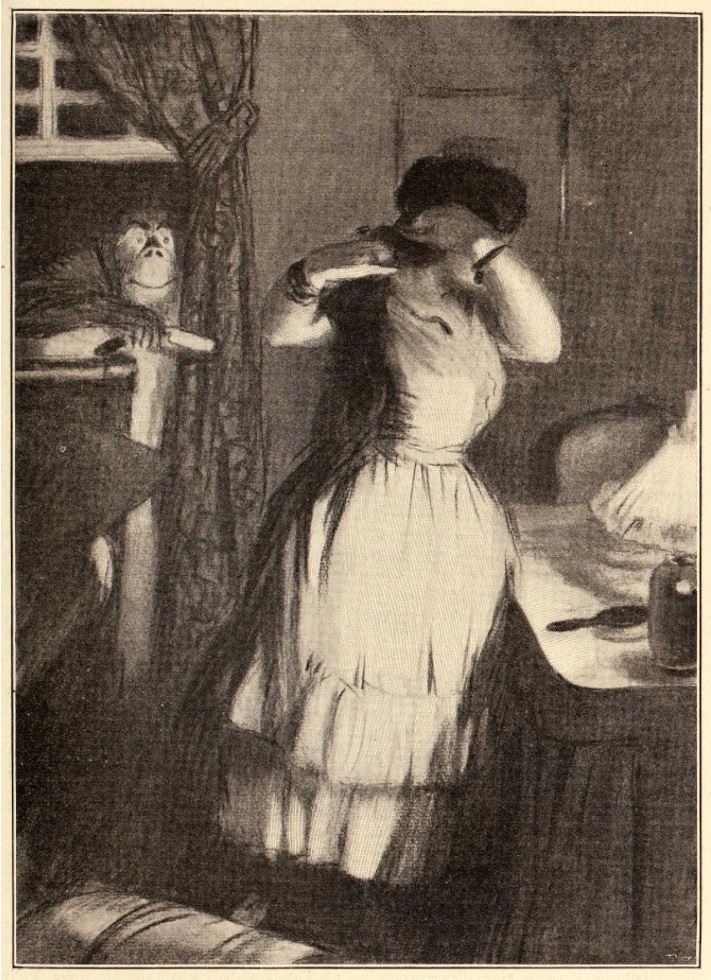

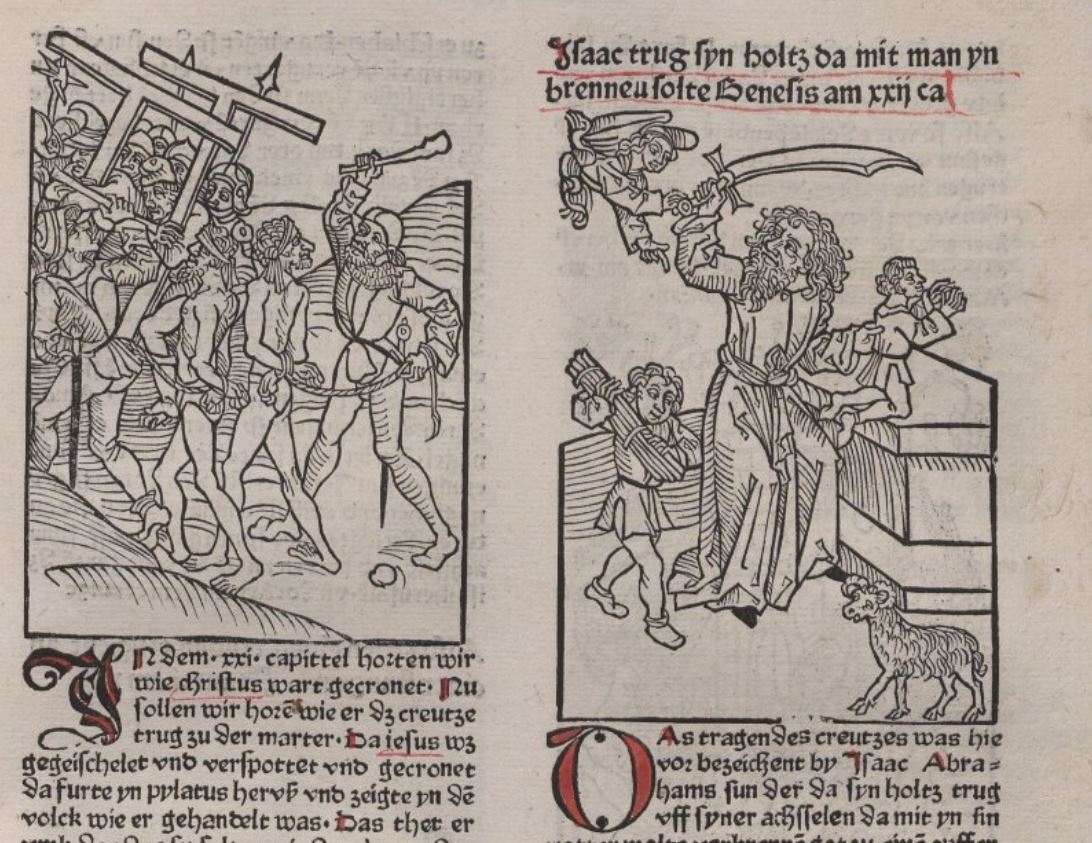

Le Christ devant Pilate, fol 31r (détail)

A première vue, on pourrait penser que le singe face au chasseur est une réminiscence de l’antique méthode de piégeage avec un miroir. Il s’agit en fait d’une coïncidence, car la chasse ne concerne pas le singe, mais le cerf accablé, tout à gauche.

Cette scène de harcèlement fait écho non pas avec la miniature principale, le Christ devant Pilate, mais avec le texte entre les deux, les Heure de la Passion rédigées par le pape Jean XXII :

Cette scène de harcèlement fait écho non pas avec la miniature principale, le Christ devant Pilate, mais avec le texte entre les deux, les Heure de la Passion rédigées par le pape Jean XXII :

|

Celui qui a les mains liées, ils le frappent au cou. |

In collo percutiunt, manibus ligatum. Vultum Dei conspuunt, lumen caeli gratum |

Le singe se regardant dans le Miroir est la parodie de ce visage agréable.

Trinité, fol 101v

La plupart des pages comportent en bas des drôleries symétriques, encadrant le blason des Bois de Lincoln. Ici elle se réduisent à un couple d’animaux affrontés, deux ennemis qui se reconcilient en présentant les accessoires de toilette : le chien le peigne et le lapin le miroir.

Dans ce manuscrit destiné à une femme, le peigne et le miroir n’ont pas de valeur négative, mais simplement humoristique : ils sont les armes de la dame, présentés par deux écuyers animaux.

Hymne Veni creator (détail), fol 117v

Les mêmes accessoires reviennent cette fois dans les mains du singe, qui les a peut être dérobés à la fille qui lui tourne le dos . Celle-ci est une jongleuse (elle tient une balle qu’elle échange avec l’hybride de gauche). On comprend alors que le singe veut lui-aussi jongler, échangeant le miroir et le peigne avec l’hybride de droite.

Dieu de justice, fol 106v

Heures de Hawisia du Bois, 1320–1335, Morgan M.700

Le singe affronte ici un dragon et un fou, en tenant son miroir comme le Seigneur tient son globe. L’analogie se justifie d’autant plus que le globe divin, lorsqu’il est en cristal, symbolise son omnivoyance.

![]()

La vérité captive

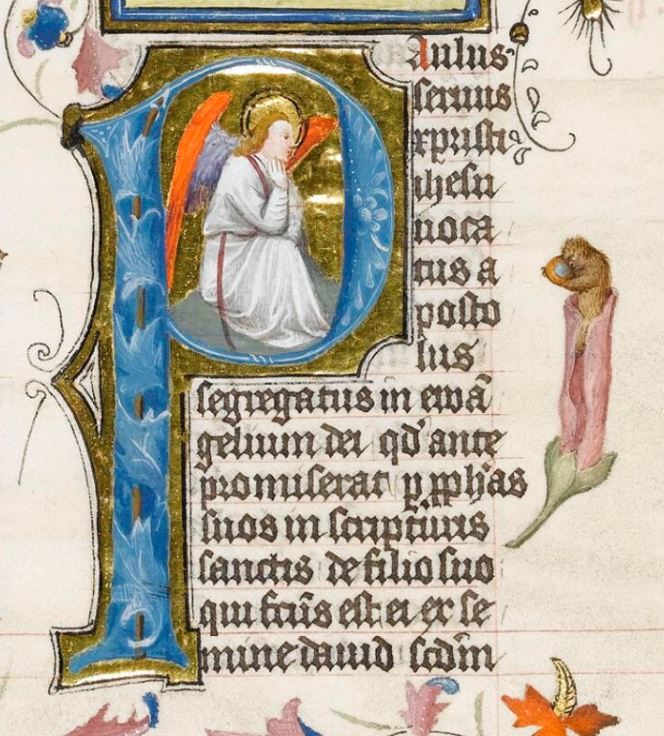

Epître aux Romains (détail)

Master of Zweder van Culemborg, vers 1420-1430, Bible de Lochorst, Fitzwilliam Museum, Cambridge, Ms.289.III fol 259r

Ce minuscule singe, qui émerge d’une corolle pour embrasser son miroir, pourrait être considéré comme une décoration insignifiante. Mais Il se trouve que la digitale pourprée est une fleur toxique, très employée en sorcellerie. Et que la créature velue (aussi bien un singe qu’un homme sauvage) constitue une sorte d’anti-abeille, autarcique et égoïste.

L’épître commence par une diatribe contre les hommes qui ne reconnaissent pas Dieu, alors qu’il est visible partout dans la nature :

« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous. « Epître aux Romains, I, 18-22

C’est la structure d’ensemble de la page qui donne sa signification au détail : tandis que sur terre Saint Paul toise avec sévérité l’homme repenti qu’il vient instruire, l‘ange du haut du ciel regarde avec tristesse cet être sans intelligence qui emprisonne le Miroir, autrement dit celui « qui retient la Vérité captive ».

![]()

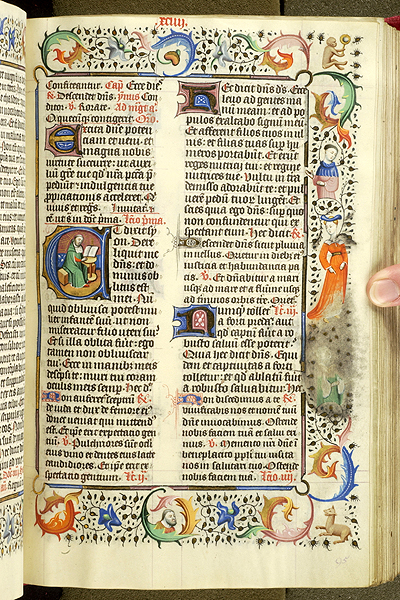

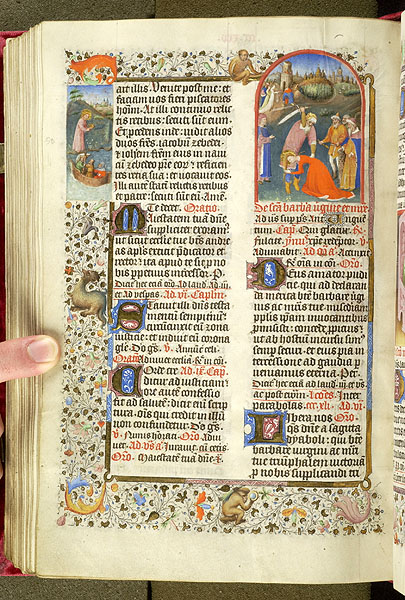

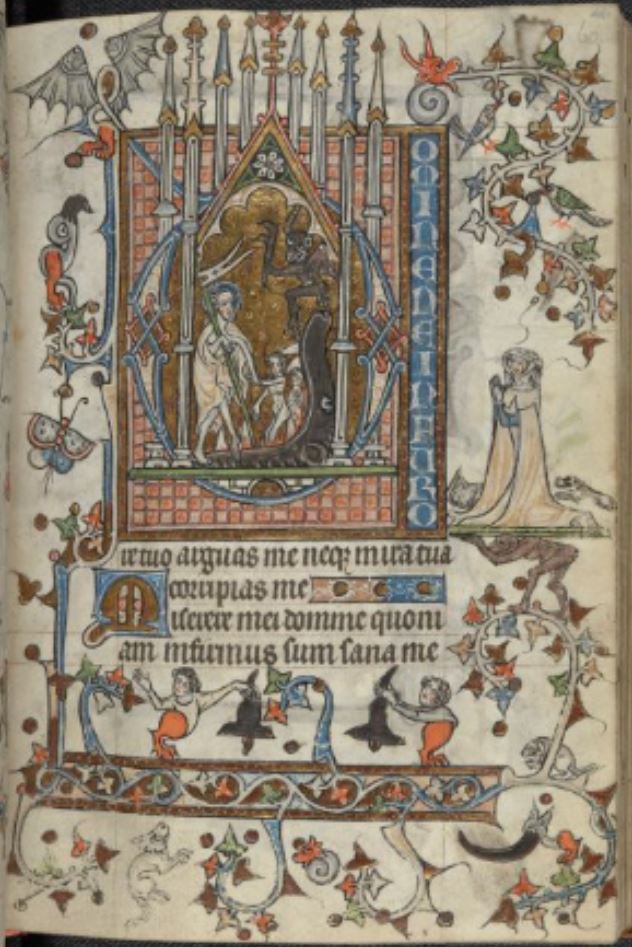

Les singes du Bréviaire d’Egmont

Psaume 37

Bréviaire d’Egmont, vers 1440 Morgan Library M.87 fol 23r

La tradition du singe péjoratif en marge des psautiers perdure encore un siècle et demi après le psautier Hunter. Ce singe au miroir (donc qui s’isole du monde) accompagne probablement le passage juste à côté :

« et ceux qu’il maudit seront retranchés« , Paume 37, 23

Juste en dessous, dans la marge du même psaume, ce diable pseudo-masturbateur (il empoigne sa queue par décence) illustre littéralement :

« et le sperme des impies périra » (semen impiorum peribit) Paume 37, 28

folio 95r folio 95r |

folio 126r folio 126r |

|---|

Le singe au miroir revient deux autres fois dans le coin en haut à droite de la page, opposé respectivement à deux animaux positifs, un agneau et un lion dans le coin en bas à droite . Ces images animales des coins sont sans rapport avec le texte, contrairement à la figure centrale de la marge qui l’illustre directement : les fils et le filles de Sion (Isaïe 47,22) et Jésus au milieu des docteurs.

fol 323r

Selon le même principe de couple animalier, le singe au miroir se confronte ici à une chouette. Il prend le contrepieds, côté ignorance, du Christ qui appelle depuis le rivage Pierre et André en train de jeter leur filet (Matthieu 4-18) :

|

|

|---|

l’illustrateur a imaginé que le Christ attire leur attention à l’aide d’un miroir brillant, antithèse du miroir obscur du singe qui se fustige.

fol 323v

Au verso de la page, toujours avec son miroir brillant, le Christ appelle maintenant Jacques et Jean. Mais le singe, sans son miroir, s’est perché sur la vignette pour assister, depuis les premières loges, à la décapitation de sainte Barbe.

Dans le bréviaire d’Egmont, la figure récurrente du singe joue en somme le même rôle, tantôt complémentaire, tantôt déconnecté, que la coccinelle de Gotlib [32].

fol 428v

Le motif revient une dernière fois en minuscule, en compagnie d’autres figurines sortant d’une fleur (deux hommes chapeautés, deux soldats casqués, un ours…). Il ne reste plus ici aucun rapport avec le texte, seulement le plaisir de découvrir, cachée dans le décor, une image familière.

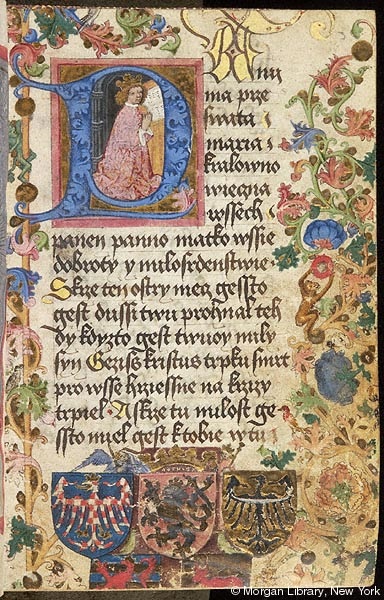

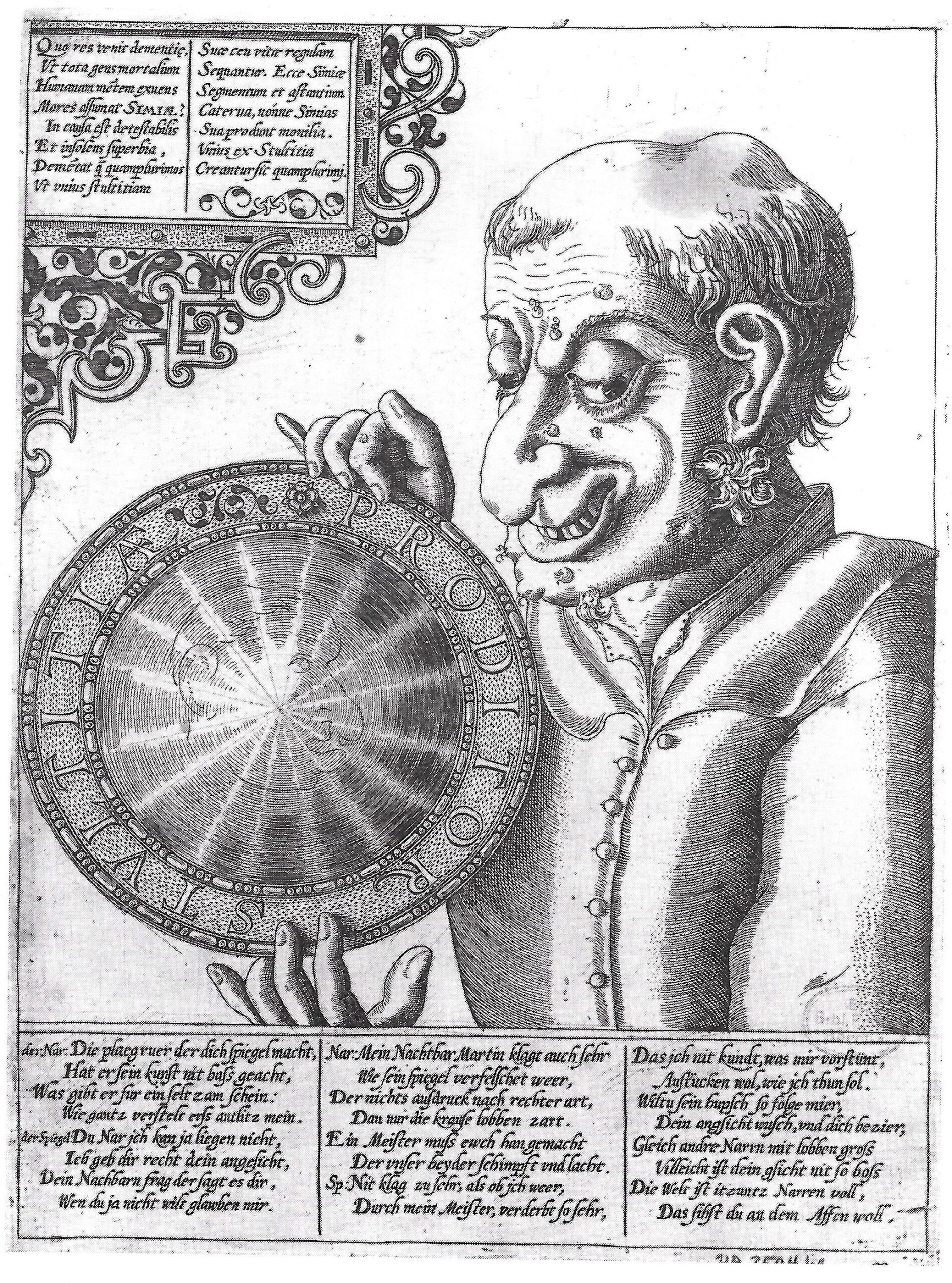

Le singe du roi de Bohême (SCOOP !)

Livre d’Heures de George Podiebrad, Morgan M.921 fol 3r

Dans ce livre d’heures offert par son épouse Johanna, le roi apparaît en prière dans le frontispice. Cette page officielle est lestée en bas par les cinq écus de George Podiebrad, sur lesquels un oiseau veille depuis le feuillage. Un peu plus haut, un singe dirige son miroir vers le coin supérieur gauche.

Il veille quant à lui sur le roi, et le prévient contre le démon vert arboricole qui se faufile par derrière.

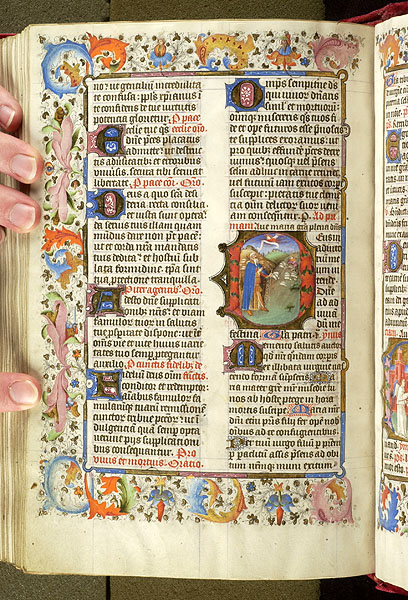

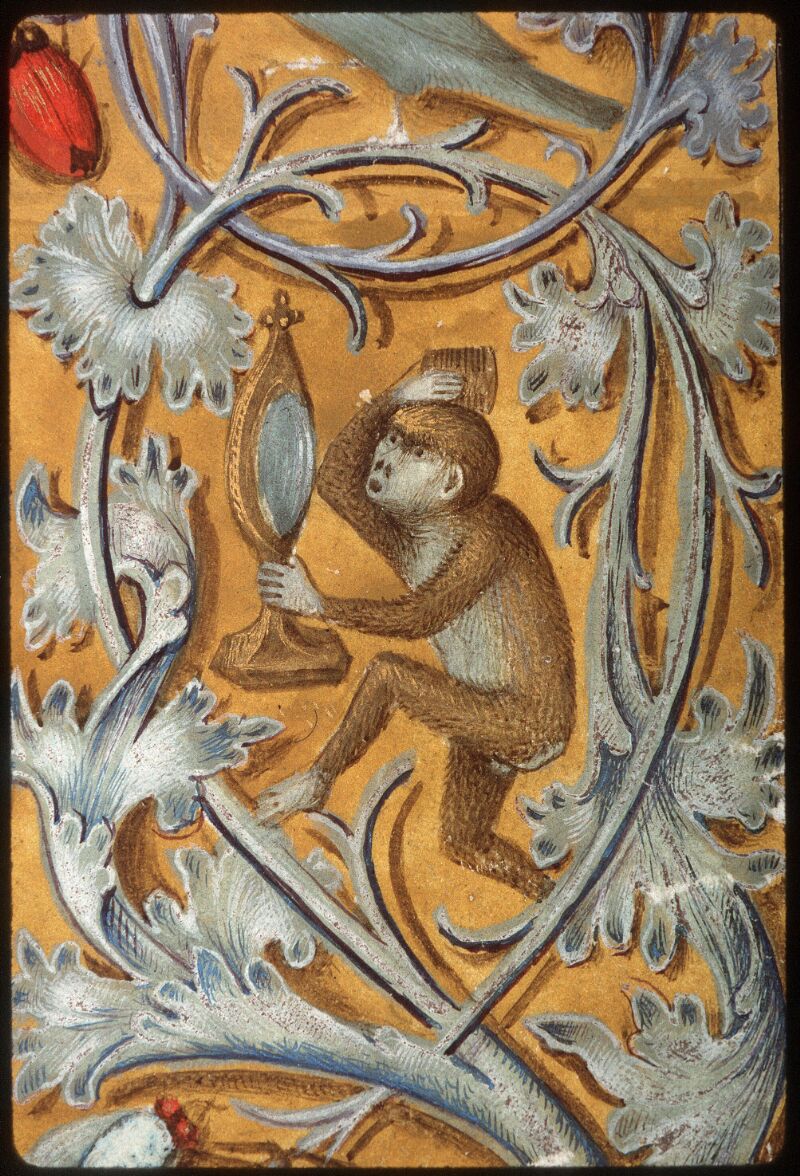

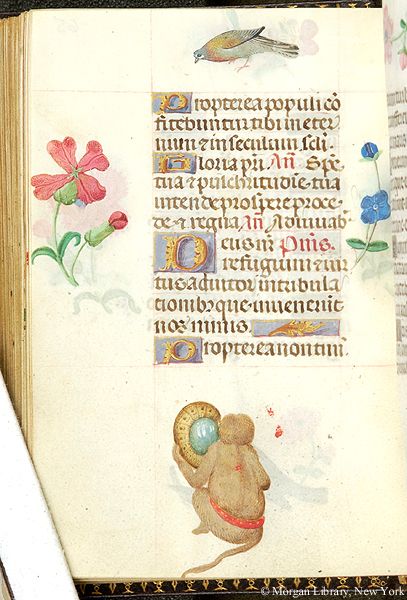

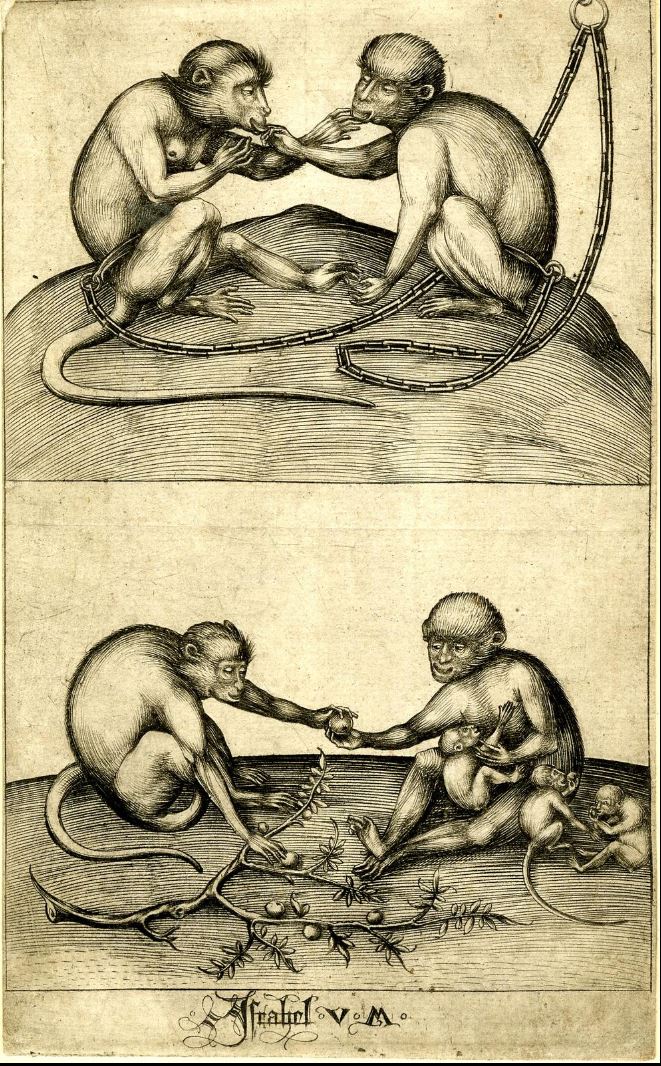

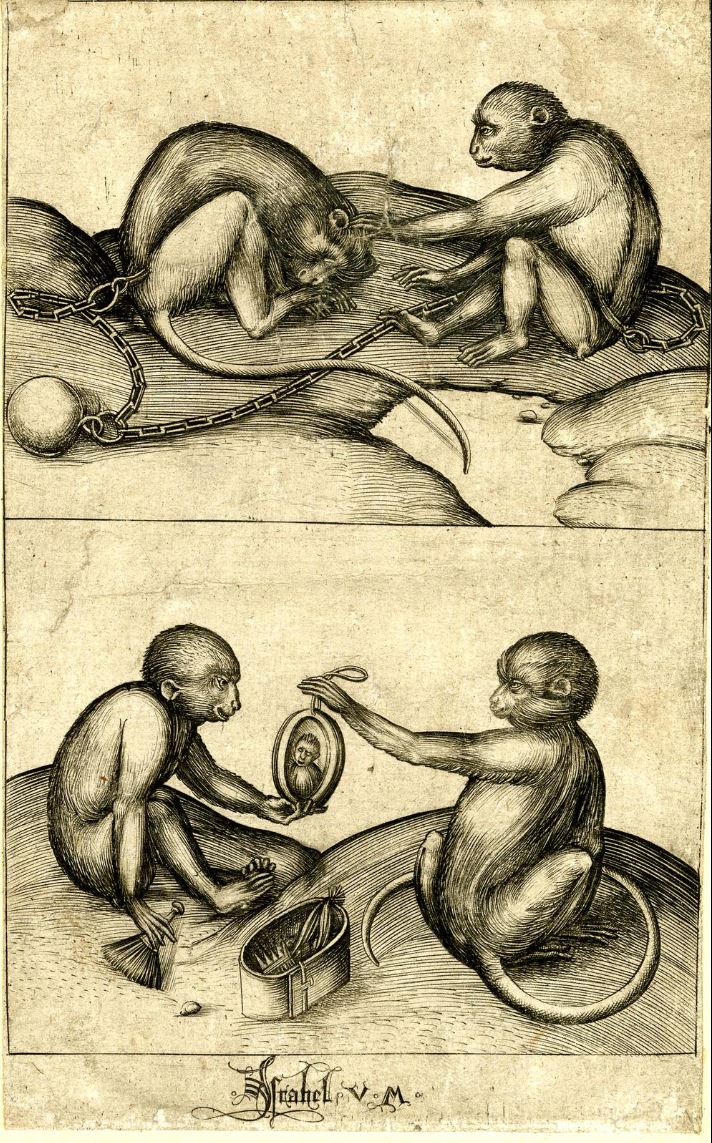

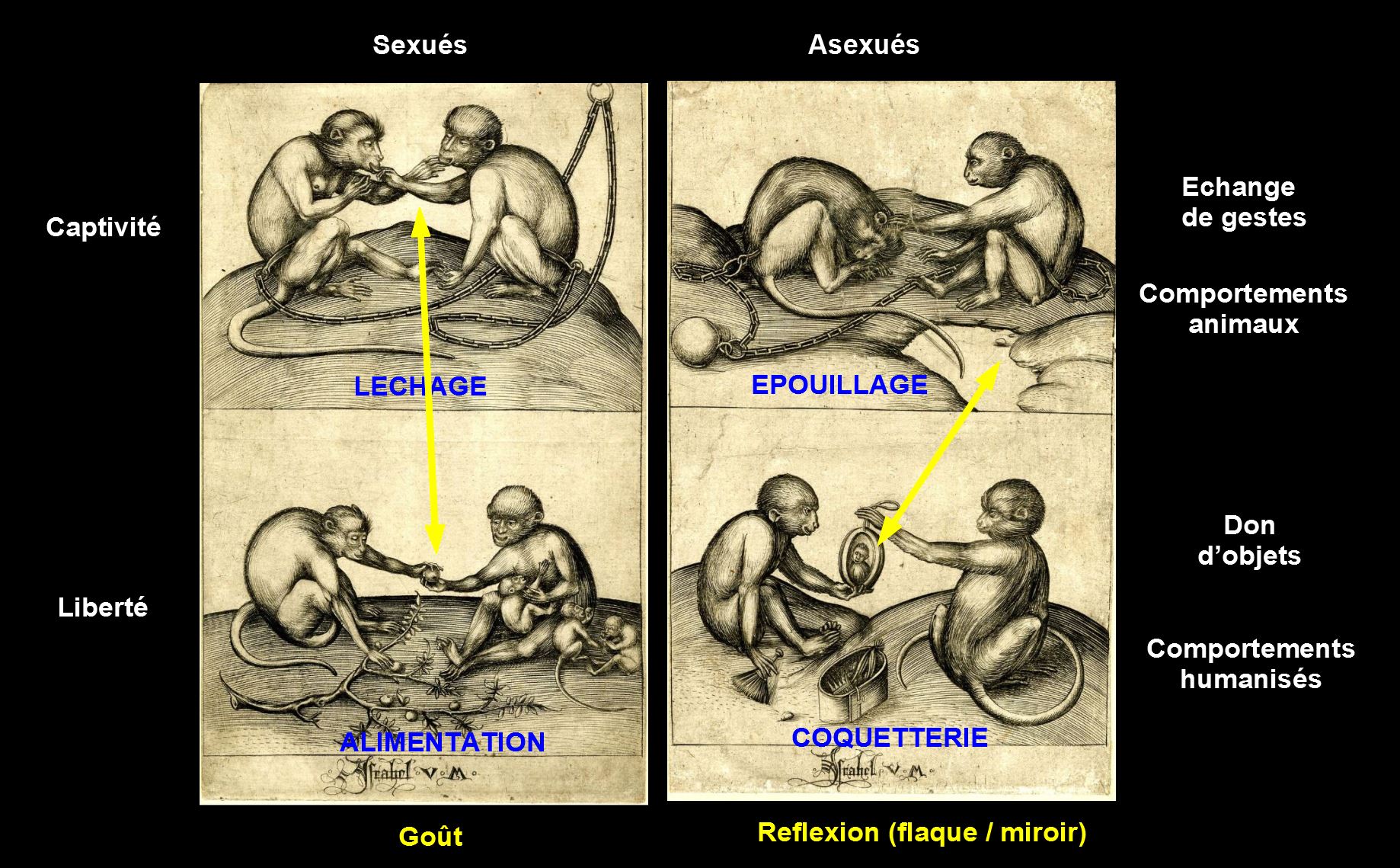

Les singes du Bréviaire d’Isabelle (SCOOP !)

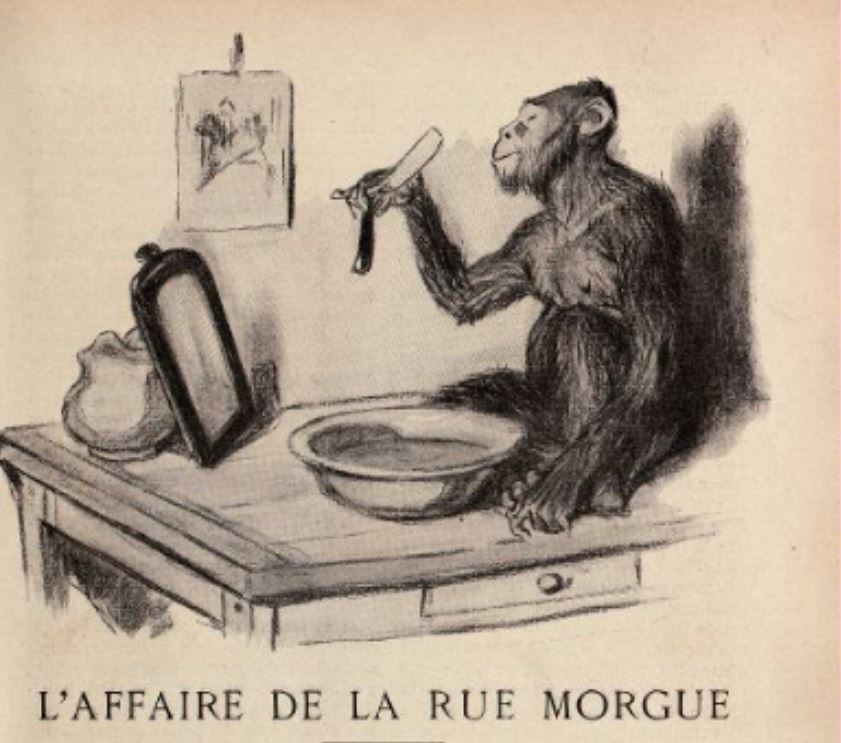

Bréviaire d’Isabelle, Bruges , avant 1497, British Library, Additional 18851, f. 270r

Ce singe méditatif contemple sa face, qui apparaît distinctement dans le miroir.

Le texte de la page est la vision d’Ezéchiel, complétée par l’antienne ci-dessous :

Regardez, Seigneur, du haut de votre saint trône,

et pensez à nous ; inclinez l’oreille, mon Dieu, et écoutez.

Ouvrez les yeux et voyez notre détresse.

Il n’est sans doute pas fortuit que cette image d’un singe contemplant son image (et réciproquement) décore une page consacrée à la vision de Dieu par l’Homme, et à celle de l’Homme par Dieu.

Bréviaire d’Isabelle, Bruges , avant 1497, British Library, Additional 18851, f. 13r

Dominante dans les époques antérieures, cette utilisation métaphorique, voire métaphysique du singe au miroir, devient une exception à la fin du XVème siècle. L’autre singe du manuscrit, joue simplement de la cornemuse, sans aucun rapport avec le texte au dessus ( Isaïe 2).

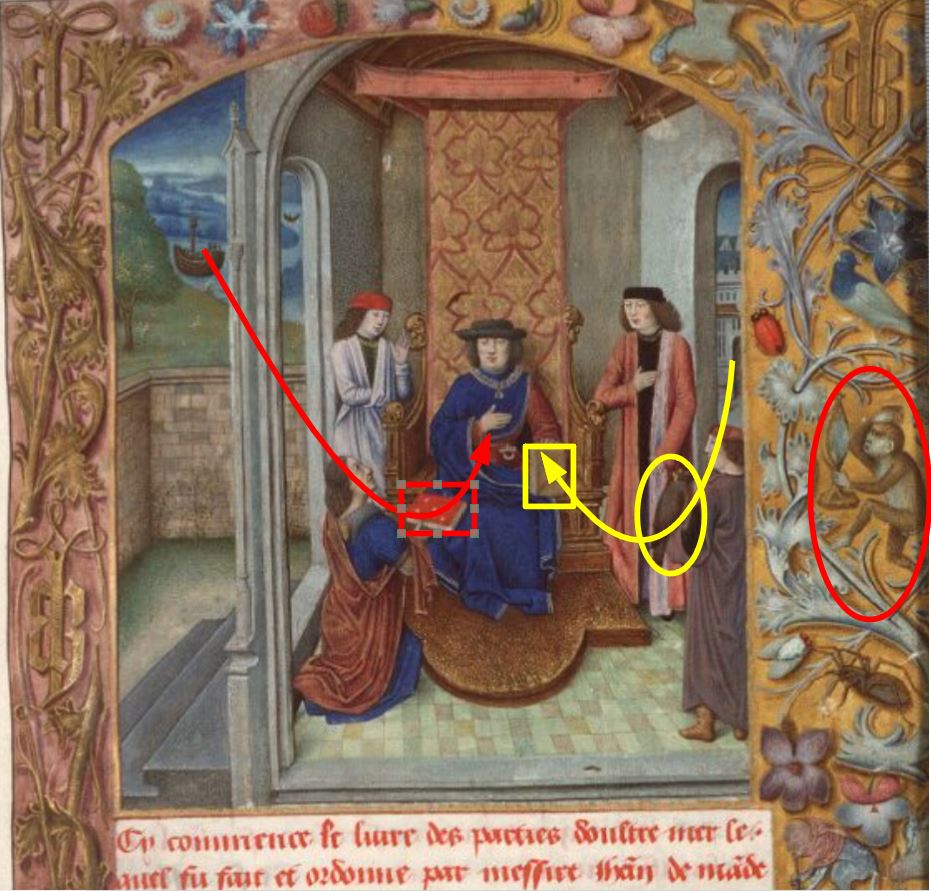

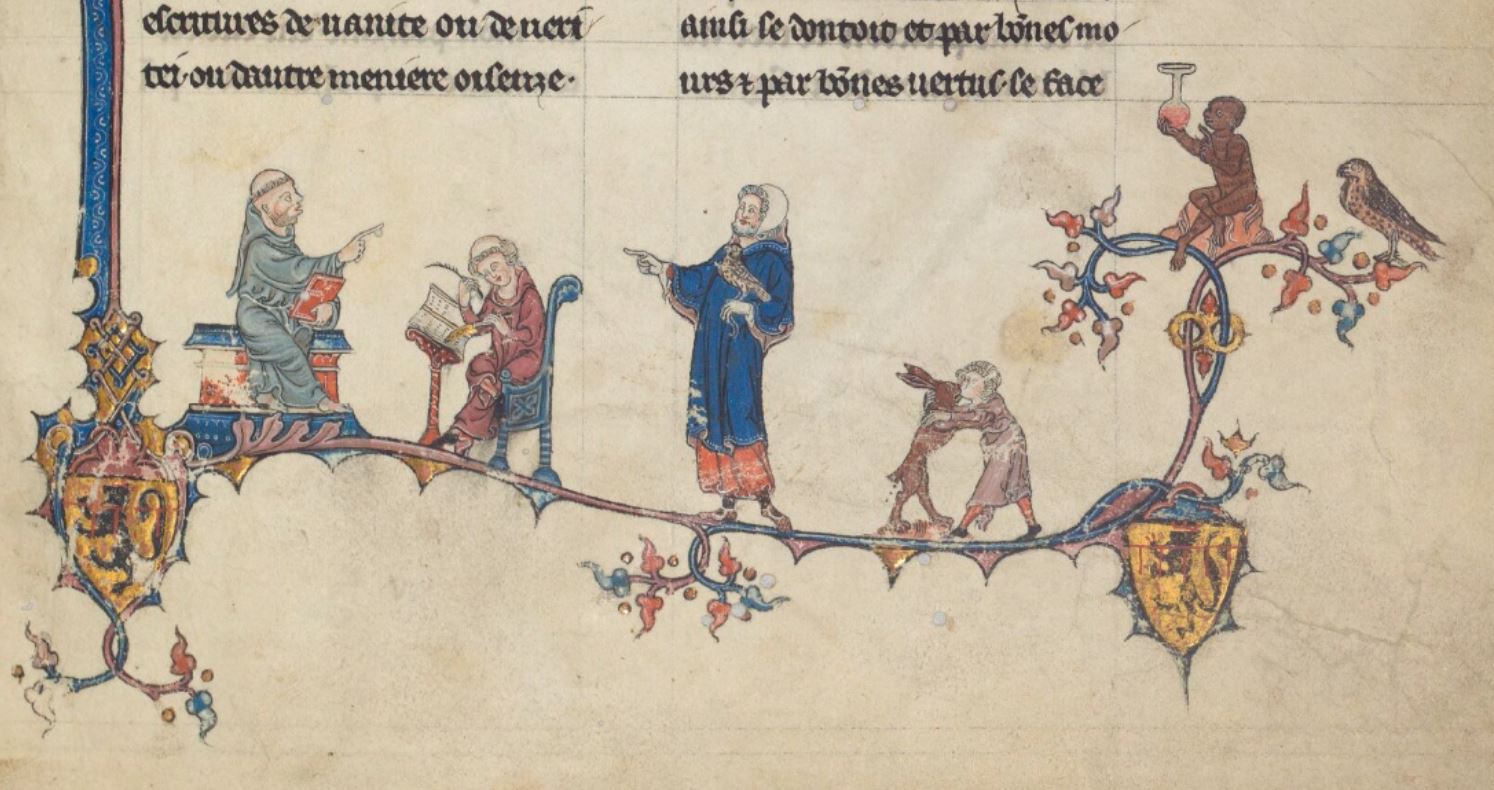

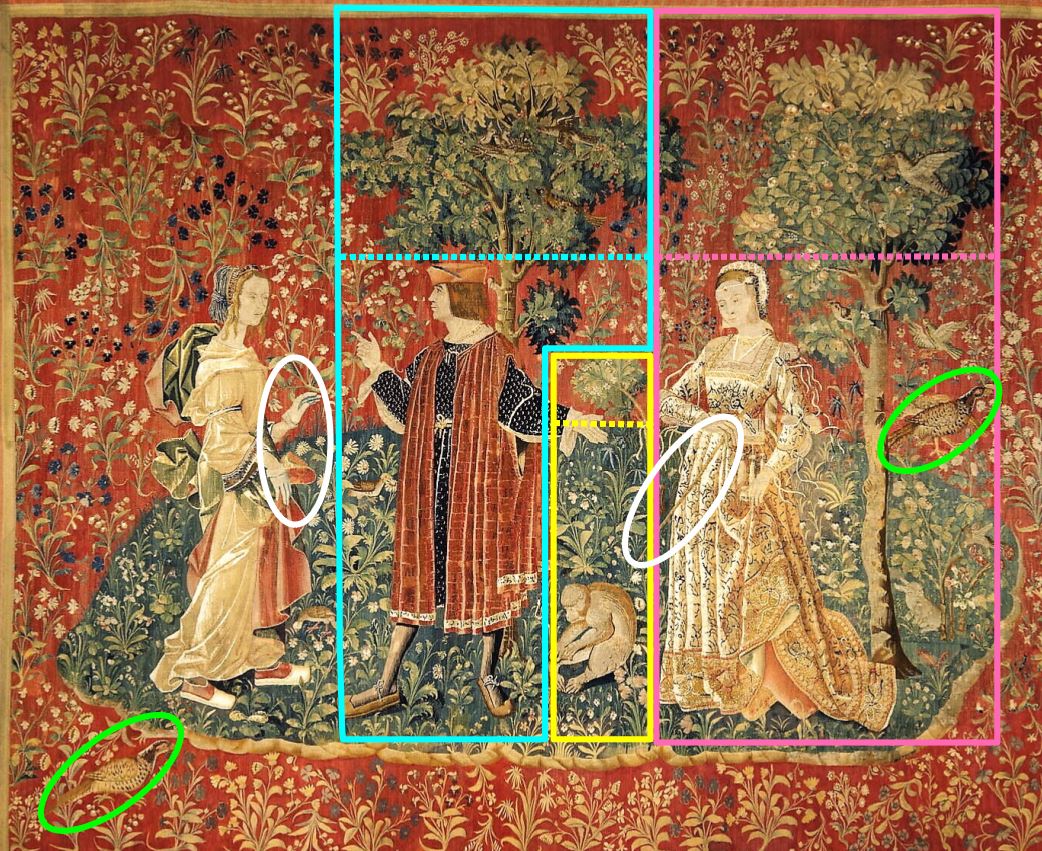

L’animal d’ailleurs

Voyages de Jean de Mandeville, 1456-62, Amiens, BM, Lescalopier 095 f. 001 IRHT

A une époque où le motif du singe faisant toilette est devenue une drôlerie anodine, c’est le fait de l’avoir placé dans le frontispice de ce best-seller des livres de voyages, à un endroit particulièrement choisi, qui lui donne une signification particulière.

- A la gauche d’Adolphe de Clèves et de La Marck [33], un livre dans sa reliure de parchemin, et un animal d’ici, le faucon avec son capuchon qui l’aveugle, proviennent de la cour intérieure (en jaune).

- A sa droite, le livre qu’on lui amène lui donne une vision de l’outre-mer (en rouge).

- En contraste avec le faucon aveuglé, le singe, l’animal d’ailleurs, découvre avec étonnement son image véridique et civilisée dans le miroir.… autrement dit dans le livre.

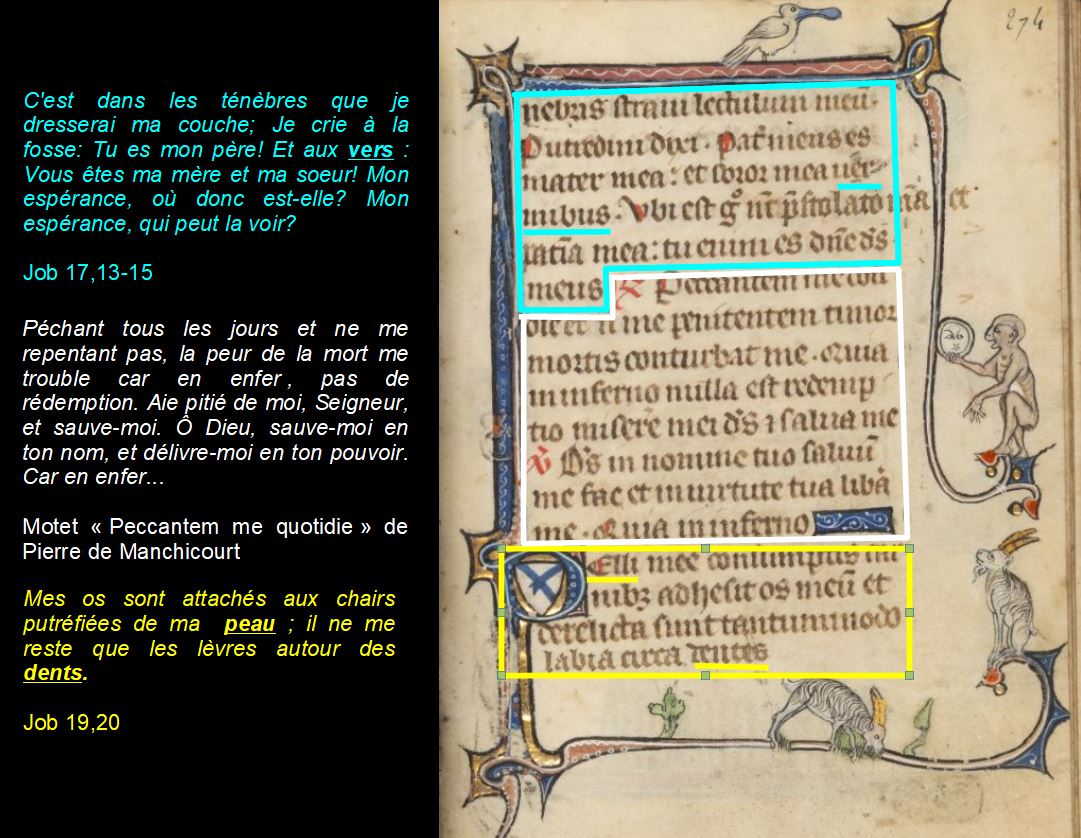

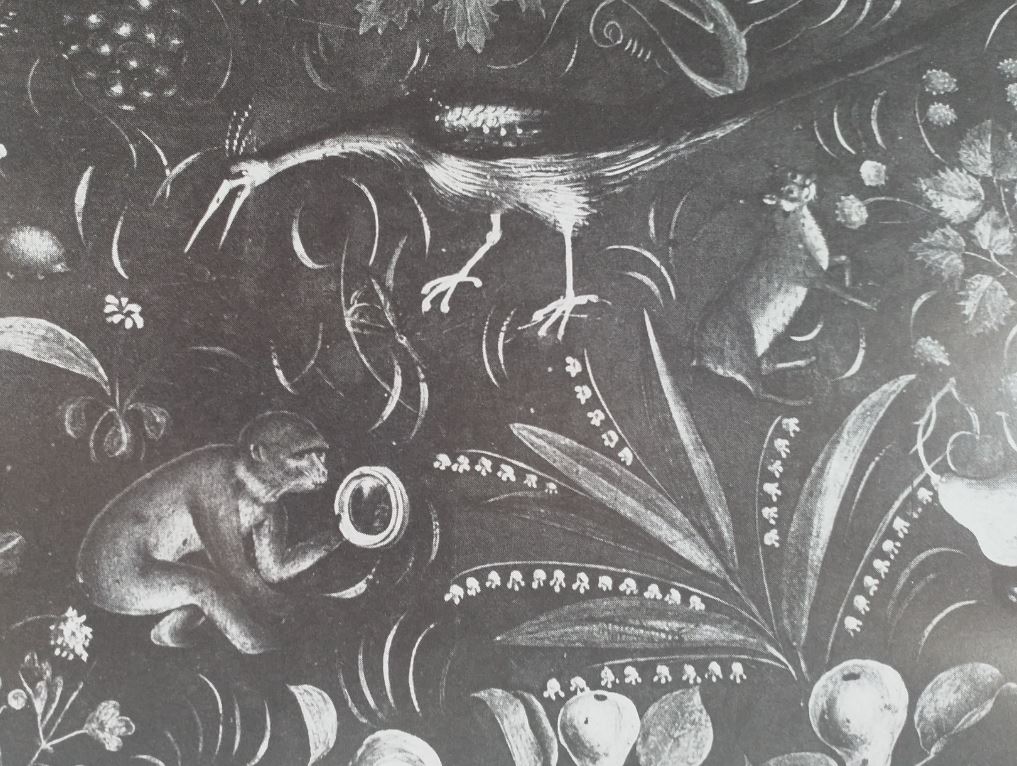

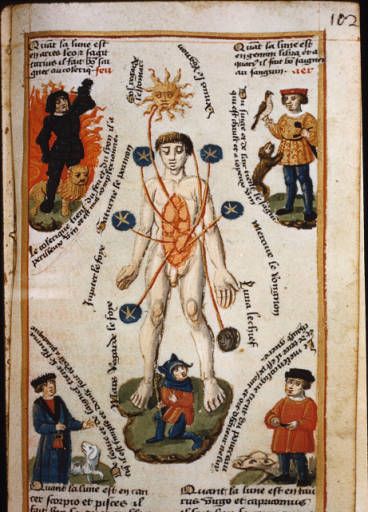

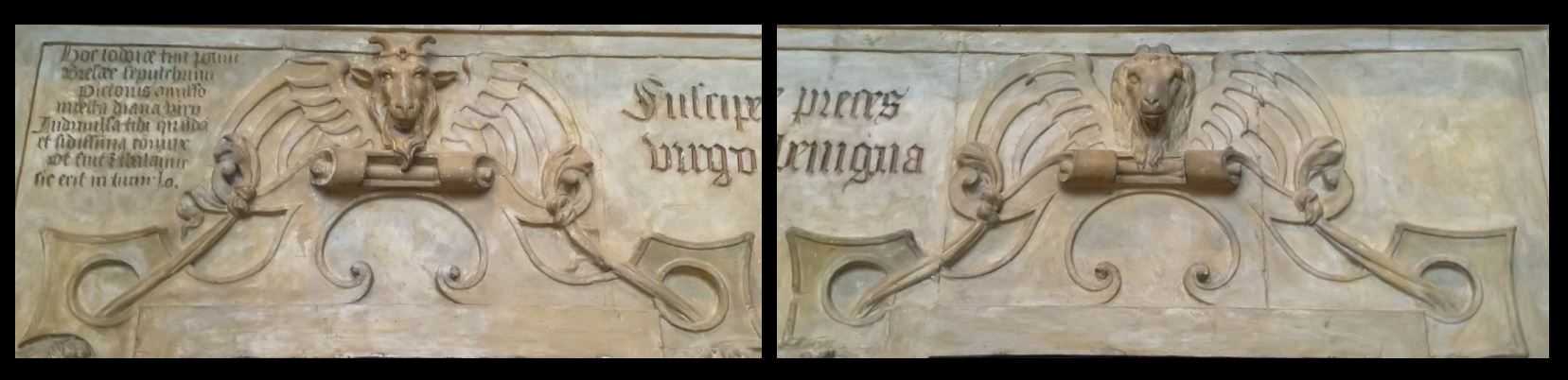

Le pécheur qui ne voit pas la Mort

Anonyme, Psalterium davidicum cum canticis et officio defunctorum. Folio 274

Anonyme, Psalterium davidicum cum canticis et officio defunctorum. Folio 274

Calligraphie et enluminures sur parchemin, reliure en maroquin rouge, 4 nerfs réguliers, décor de filets, roulettes et fleurons, gardes en papier, tranches dorées, fil de soie pour les tranchefiles, 4e quart du 15e siècle, Inv. 95.1635 (MS.249) (c) Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, Nancy / photo. Jean-Yves Lacôte

Dans cette page, le motet « Peccantem me quotidie » de Pierre de Manchicourt est encadré par deux passages de Job. Il semble bien que les drôleries fassent écho à certains mots du texte :

- la spatule au mot « vermibus » (les vers) de Job 17,14 ;

- le bélier assis au mot « pelli » (la peau, la fourrure) et le bélier broutant au mot « dentes » (les dents) de Job 19,20

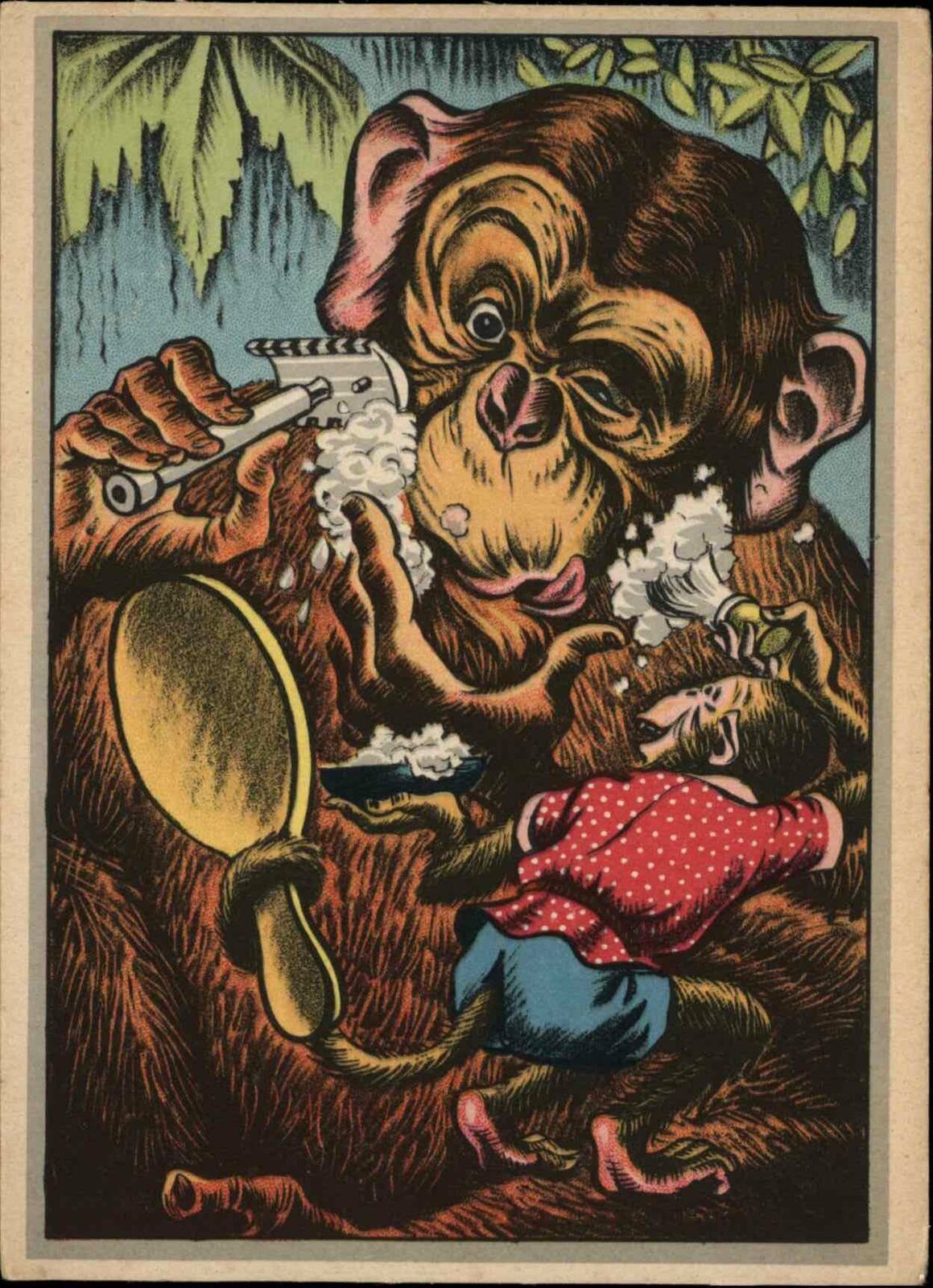

Le singe qui voit la lune lui apparaître dans le miroir pourrait rappeler la croyance selon laquelle

« Le singe , lors de la nouvelle lune montre une joie débordante alors que le décours de la lune l’afflige » (Bestiaire d’Oxford, 1200-25).

Mais l’image montre une pleine lune sévère et le singe faisant la grimace, alors que le déclin de la lune n’a pas encore commencé. Dans la logique de la page, je pense qu’elle illustre plutôt ce passage du motet :

« Péchant tous les jours et ne me repentant pas, la peur de la mort me trouble« .

1475-1500, MS.249 fol 274 (détail) 1475-1500, MS.249 fol 274 (détail) |

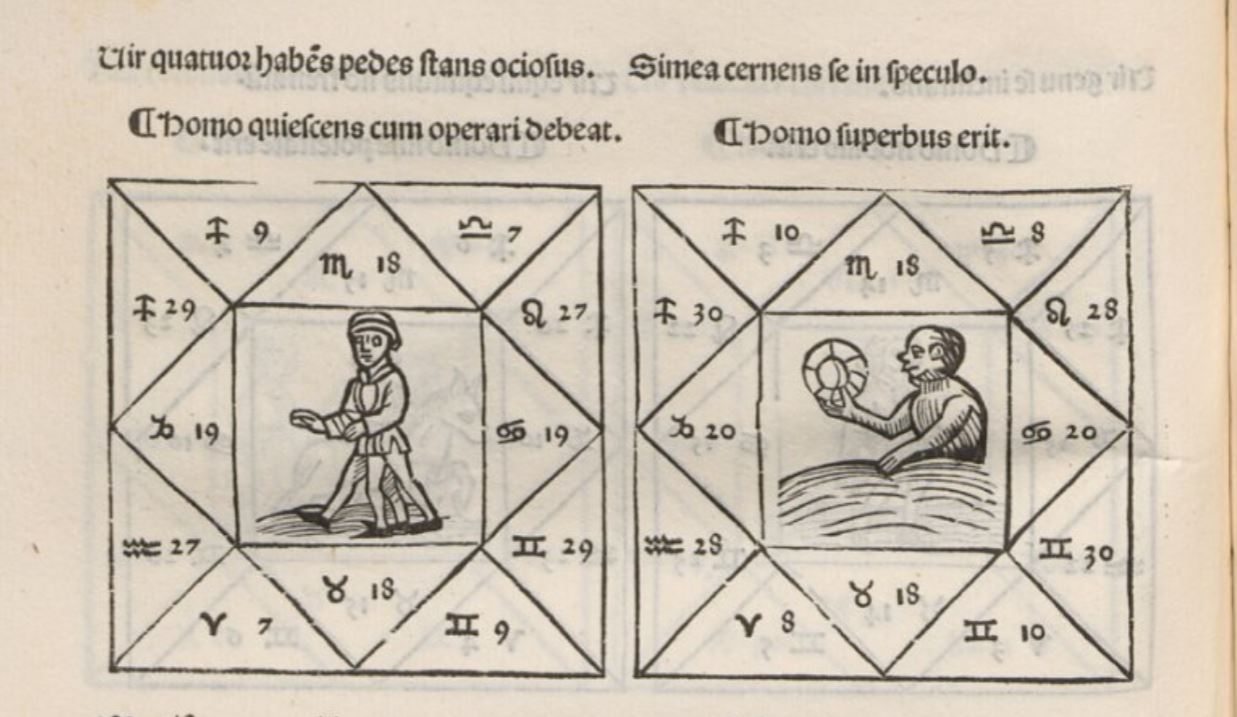

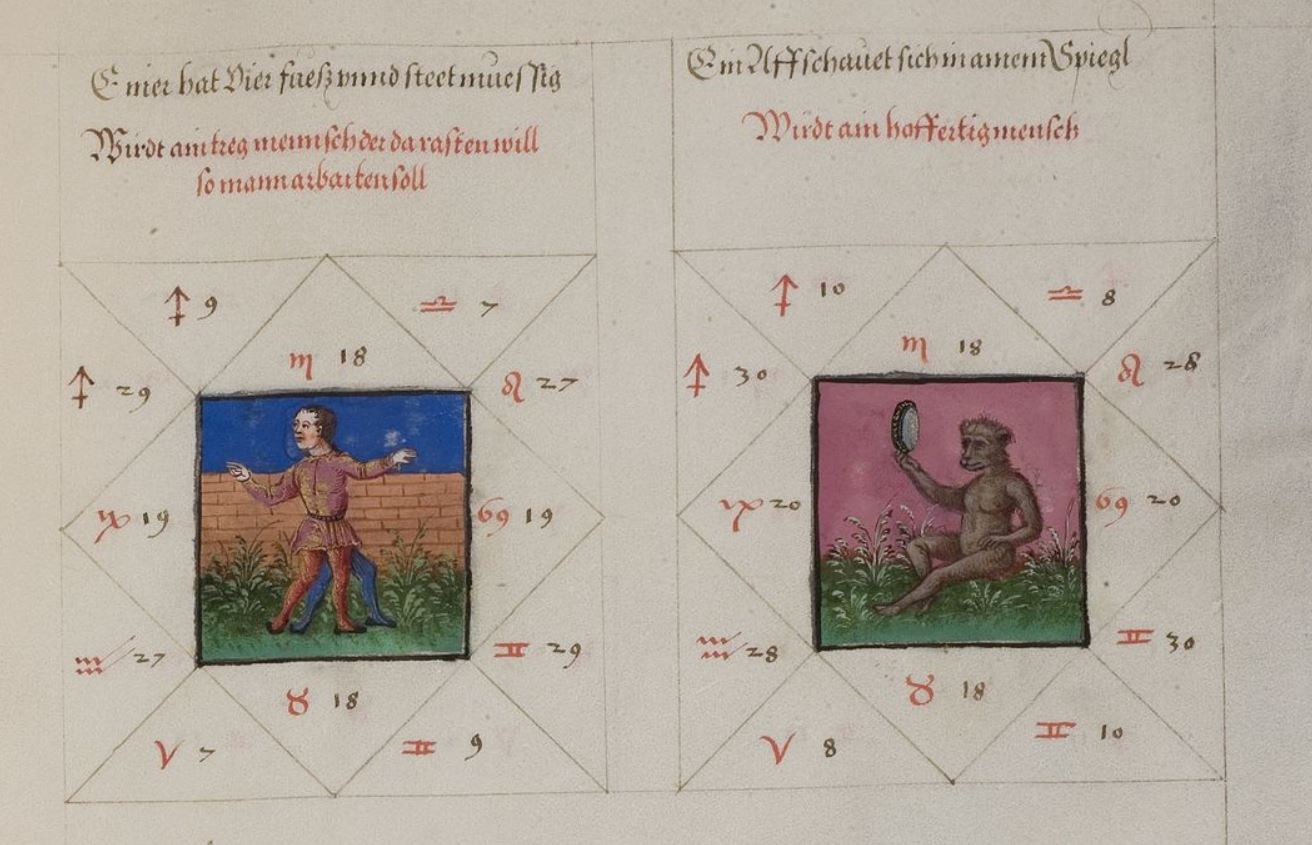

Die best Practica, 1498, Leipzig, imprimé par Konrad Kachelofen, Wurttembergische Landesbibliothek,Stuttgart, Inc. fol. 13312b (detail) Die best Practica, 1498, Leipzig, imprimé par Konrad Kachelofen, Wurttembergische Landesbibliothek,Stuttgart, Inc. fol. 13312b (detail) |

|---|

A la fin du 15ème siècle, nous sommes en plein développement de l’imagerie du miroir macabre, où un crâne rappelle au pécheur qu’il doit se repentir et se préparer tous les jours à la mort (voir Le miroir fatal).

Le singe au miroir représenterait ici celui qui pèche tous les jours, mais est incapable se repentir : car sa condition animale lui permet juste d’être effrayé par la Lune, pas par la Mort.

![]()

Un symbole de l’Imitation (SCOOP !)

J’ai regroupé ici trois drôleries sur ce thème.

L’Imitateur-né

Frontispice, fol 1r

Enlumineur Simon d’Orléans, Frédéric II , traité de fauconnerie , traduction française, fin 13ème BNF FR 12400

Le frontispice souligne la véracité de l’ouvrage, qui s’appuie à la fois sur la théorie (le clerc au livre, à gauche) et sur la pratique (le fauconnier). Le singe-docteur, assis avec sa fiole d’urine en compagnie d’un second faucon, constitue un contrepoint comique du fauconnier, une sorte de savant des bois. Il lève lui-aussi l’index, signifiant qu’il prend part au débat, apportant sa caution d’imitateur-né et attestant que tout ce qui est écrit est conforme au réel. Le garçonnet embrassant un lapin matérialise cette union réussie entre culture et nature.

Les oiseaux moyens, fol 20r

Dans ce traité savant où sont dessinés avec précision des centaines d’oiseaux, sans aucune drôlerie, le singe au miroir surgit inopinément au même emplacement, perché à droite sur une fioriture : manière de souligner son statut de commentateur comique, en marge de la marge. Debout et se grattant le postérieur, il forme un contraste amusant avec les échassiers marchant sur un lac dont la forme évoque, par ailleurs, celle d’un miroir à main ondulant.

Il est possible que l’idée soit d’opposer les anciens miroirs en acier poli (qui ne reflétaient pas grand chose) et la nouveauté des miroirs en verre : l’accessoire luxueux des élégantes est attribué, par antithèse, au singe impudique, moche et rempli de puces.

![]()

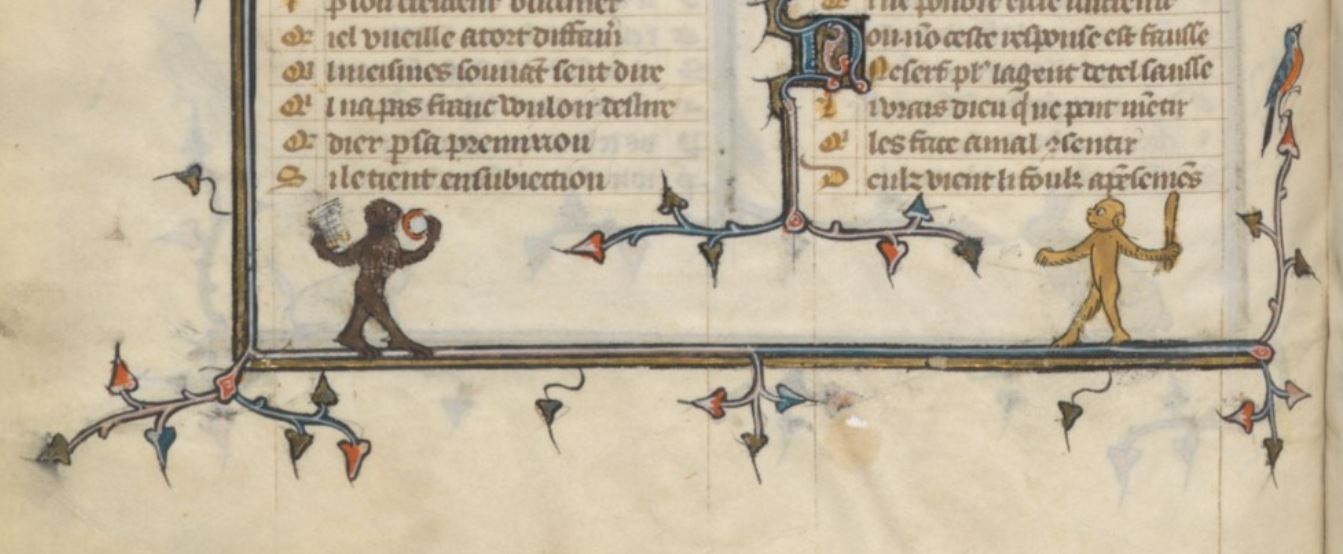

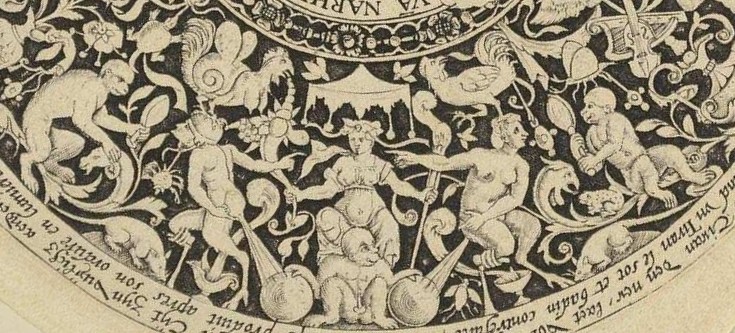

Des singes-miroirs

Ce Livre d’Heures est très connu pour ces drôleries particulièrement débridées, parmi lesquelles les singes prolifèrent dans des situations souvent très originales.

Livre d’Heures, Saint-Omer, 1318-25, Morgan MS M.754 fol. 20r

Il n’y a qu‘un seul singe au miroir, au bout d’une marge purement décorative (elle entoure cinq textes indépendants), qui relie :

- un singe debout et mangeant un fruit (un autre est tombé à ses pieds, un autre est en chute libre plus bas) ;

- un singe déguisé en jardinier, ramassant un fruit vert ;

- un singe tenant son miroir vert.

L’amusement vient ici de l’enchaînement de répliques de plus en plus humanisées : le singe cueilleur est amélioré par le singe-jardinier, lequel est imité par le dernier singe, qui tient son miroir comme le jardinier son fruit.

Mais aussi par le fait que l’objet terminal, le miroir, est, tout comme les singes, le paradigme de la Copie.

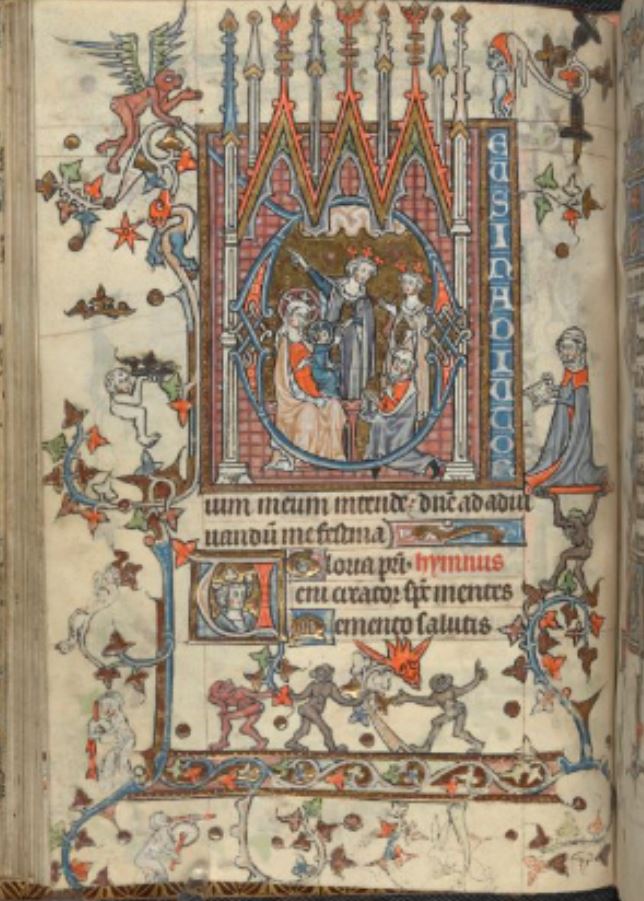

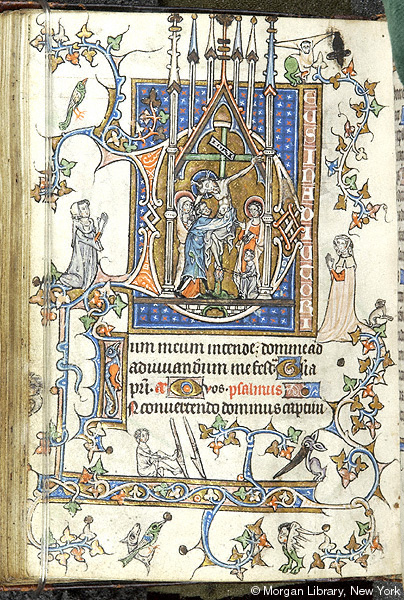

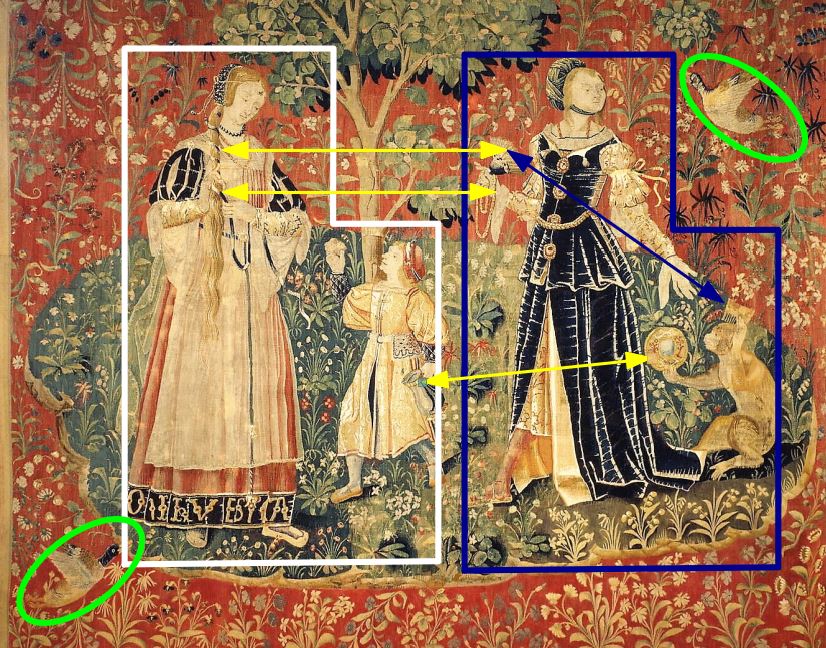

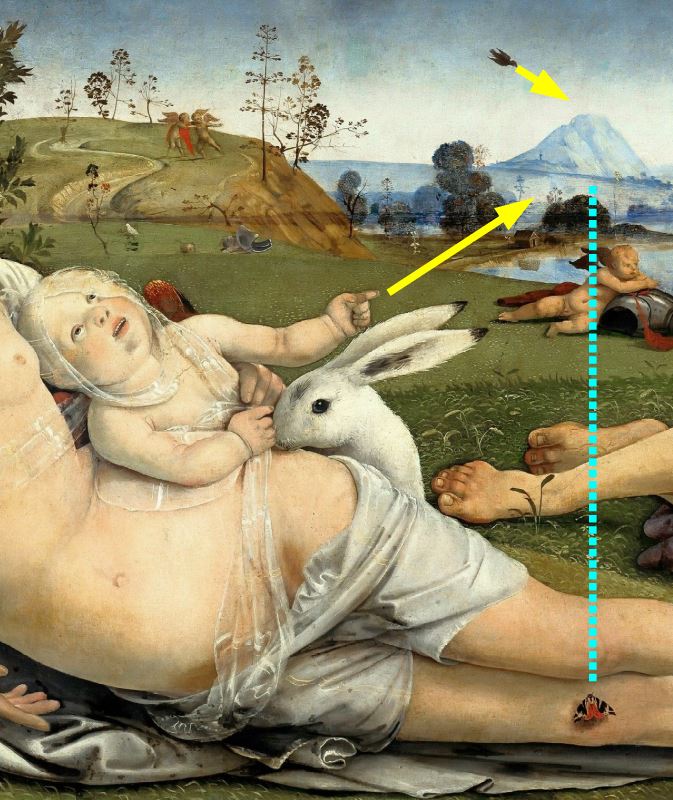

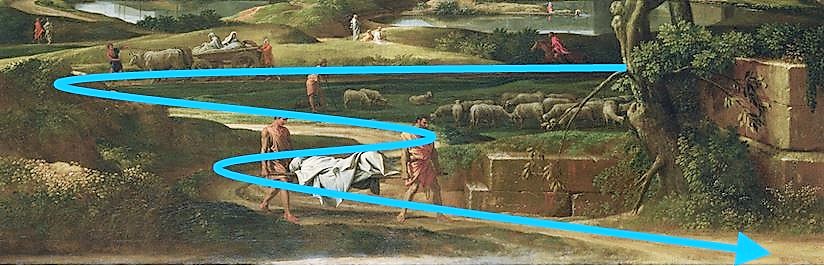

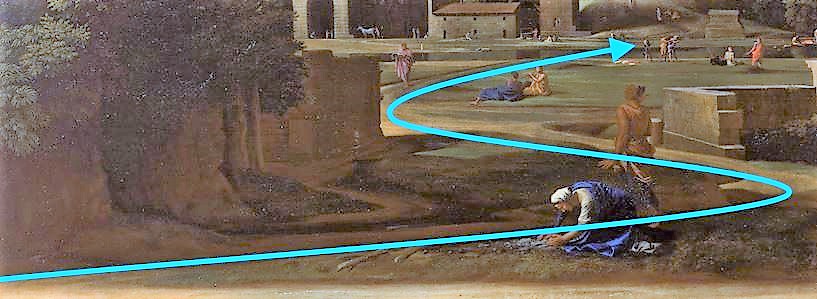

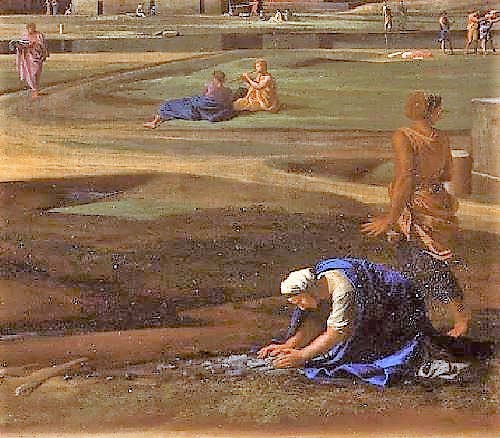

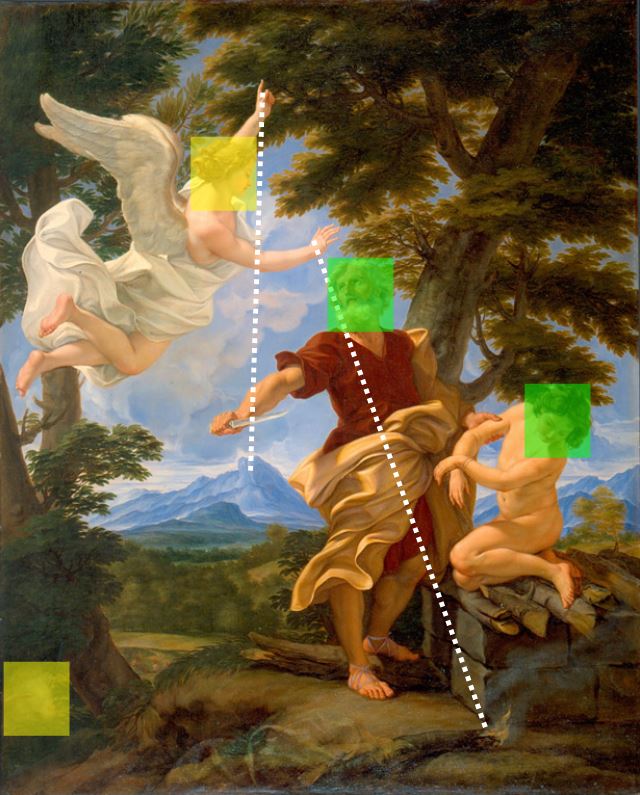

Adoration des Mages

Livre d’Heures, St Omer, 1318-25, BL Add MS 36684 fol 46v

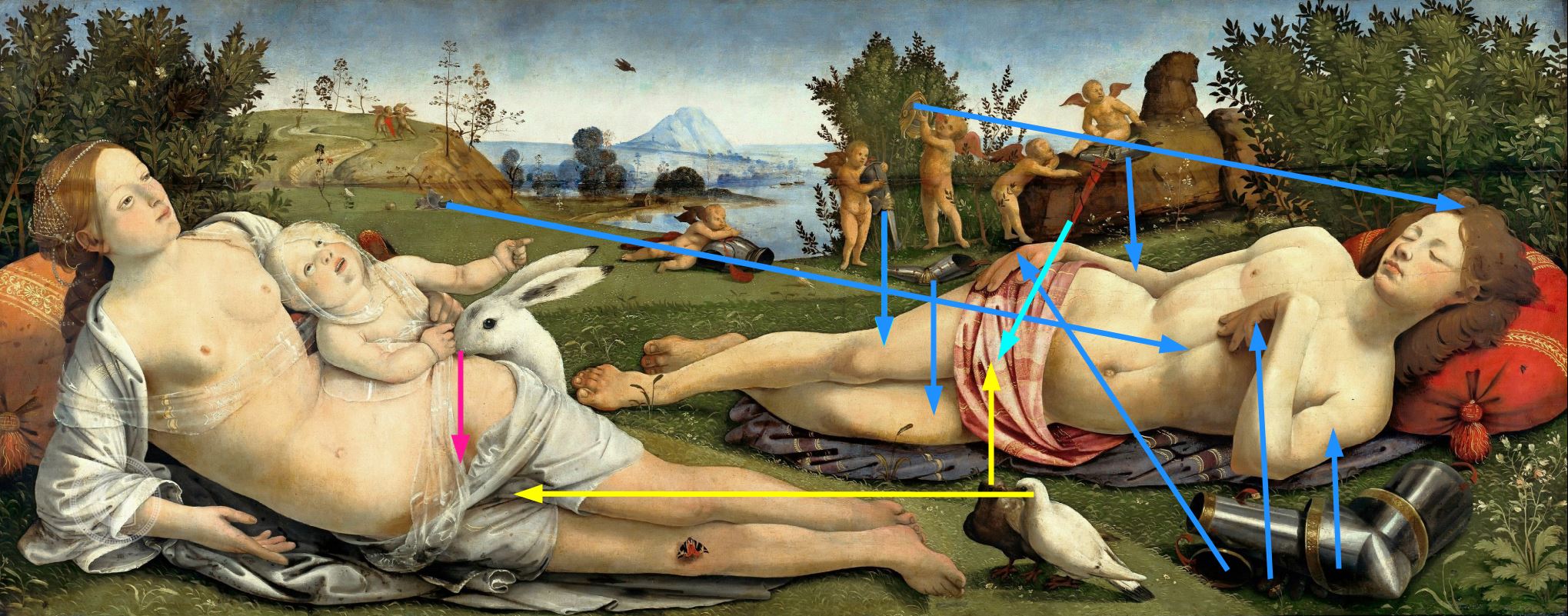

Cette page ne présente pas de singes au miroir, mais plutôt des singes-miroirs. Michael Camille [35] s’en sert pour illustrer l’idée que le singe était au Moyen-Age, non seulement le paradigme de l’Imitation, mais même de la Représentation en tant que telle, par l’anagramme singe-signe. Face à cette thèse quelque peu à l’emporte-pièce, Jean Wirth ([35], p 435) montre combien la page est tout entière dévolue au thème de l’Imitation :

- les trois singes du bas imitent les Trois Mages

- la donatrice en prières, à droite, imite le mage à genoux (lequel est sans couronne en signe d’humilité) ;

- le singe en haut à gauche, qui tient par la queue le D de Deus, imite un ange.

Mais il n’a pas été assez remarqué que c’est l’intégration très particulière de l’image avec sa marge qui fait de cette page une véritable exercice de style sur le thème de l’Imitation et du reflet :

- la petite lettrine V du « Veni creator », ornée d’un Roi (en vert) fait écho à la grande lettrine D de Deus, contenant les trois Rois sous les trois arcades ;

- à partir de ce roi couronné, l’oeil sort dans la marge gauche pour découvrir trois couronnes (en jaune) : sur la tête d’un singe, dans les mains d’un sciapode, et enfin une couronne isolée (probablement celle qui manque dans l’image principale) ;

- tandis qu’un des Rois pointe du doigt l’Etoile dans la marge, l’un des singes pointe dans l’autre sens (flèches bleu) ; comme il serait désobligeant que ce geste désigne la donatrice, il faut conclure qu’il désigne le livre qu’elle tient : de même que le Roi voyait à distance dans l’Etoile la naissance du Christ, le Singe la voit dans le livre ;

- il existe un rapport d’imitation (flèches blanches)

- entre les trois singes et les trois Rois (M.Camille),

- entre la donatrice et le Roi agenouillé (J.Wirth),

- mais aussi, de manière plus inattendue, entre le singe-porteur et la donatrice.

De même qu’il la porte de ses deux bras, celle-ci porte dans les siens le Saint Livre : nouvelle manière d’exprimer que le singe est l’Image de l’Homme, lequel est l’image de Dieu.

On peut s’étonner du caractère très élaboré de cette page, dans un livre dont le principe est plutôt le remplissage, la fantaisie et le fatras. Il est exceptionnel, en effet, que la marge inférieure fasse écho de manière aussi directe à l’image principale.

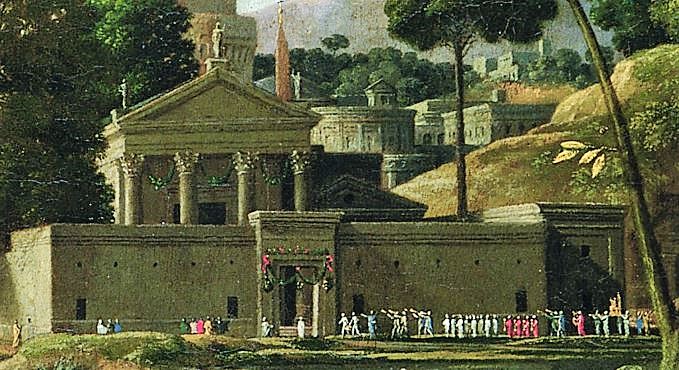

Déposition

Livre d’Heures, St Omer, 1318-25, Morgan MS M.754 fol. 71v

Tout au plus peut-on deviner ici, dans l’image de l’homme tombé brutalement de ses échasses, la parodie du corps du Christ descendu précautionneusement de la Croix. Mais on voit bien ce que ce principe d’imagerie par contradiction pouvait avoir de risqué, et d’impossible dans le cas général.

Descente du Christ aux Enfers

Livre d’Heures, 1318-25, BL Add MS 36684 fol 60r

Cette page est la seule qui ressemble à l’Adoration des Mages (peut être l’a-t-elle préparée). On y trouve les mêmes tics de l’artiste :

- la créature ailée prolongeant la queue du D de Domine ;

- le singe hissant la donatrice sur un plateau ;

- les deux cloches (analogues aux trois couronnes) sonnées en bas par des centaures, sans doute pour réveiller les morts.

![]()

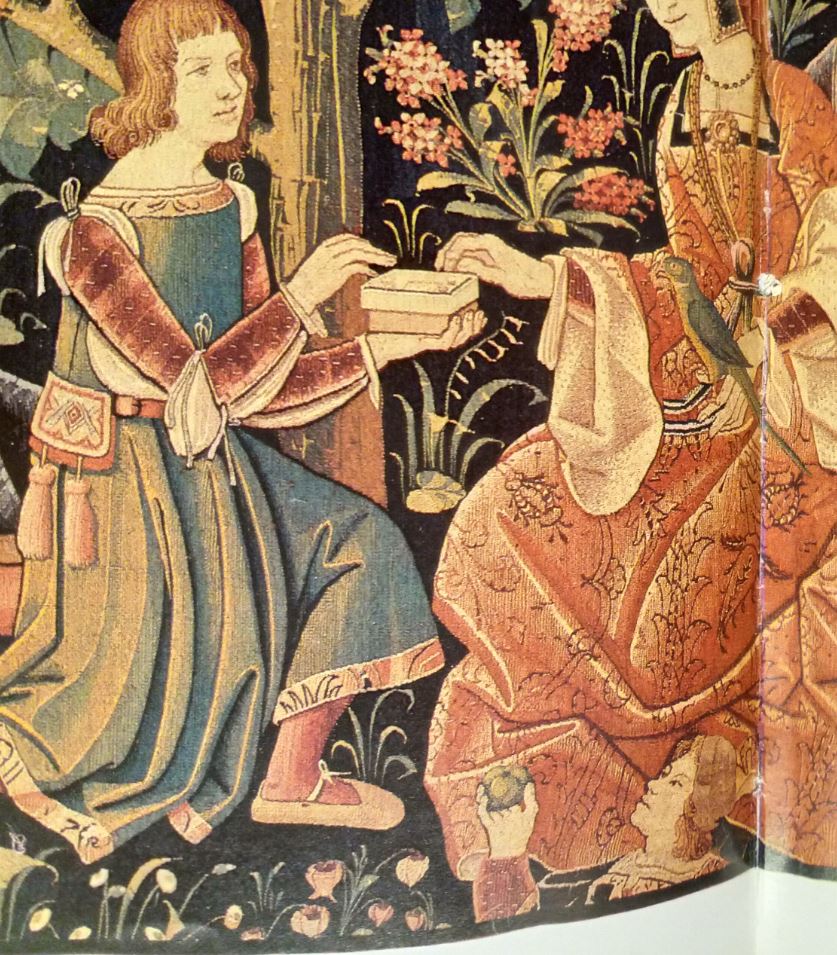

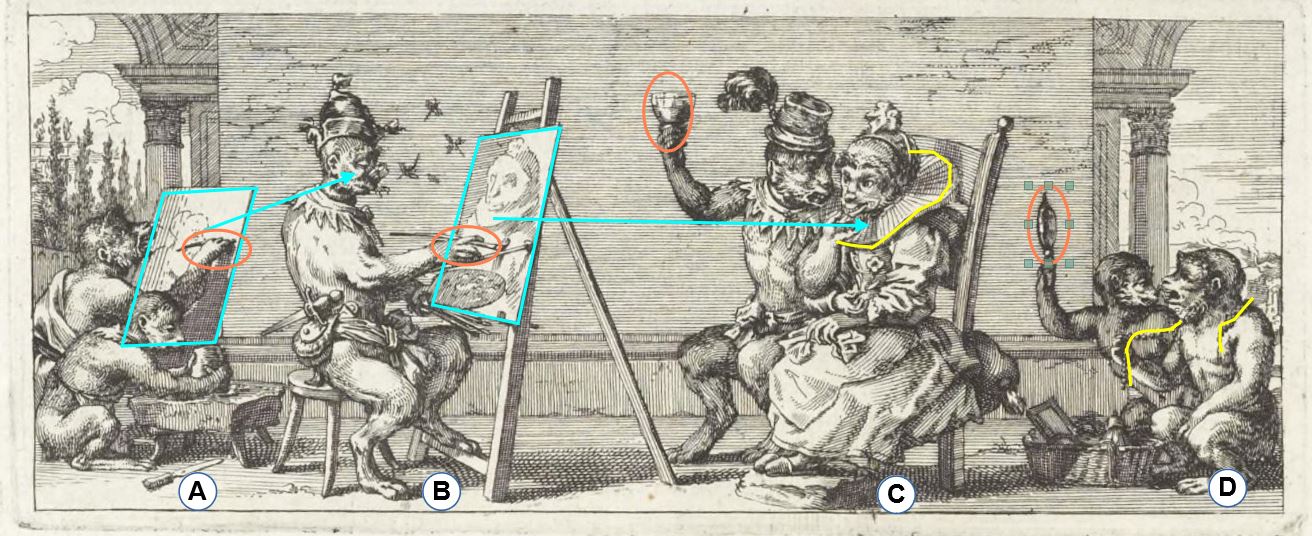

Un singe-artiste

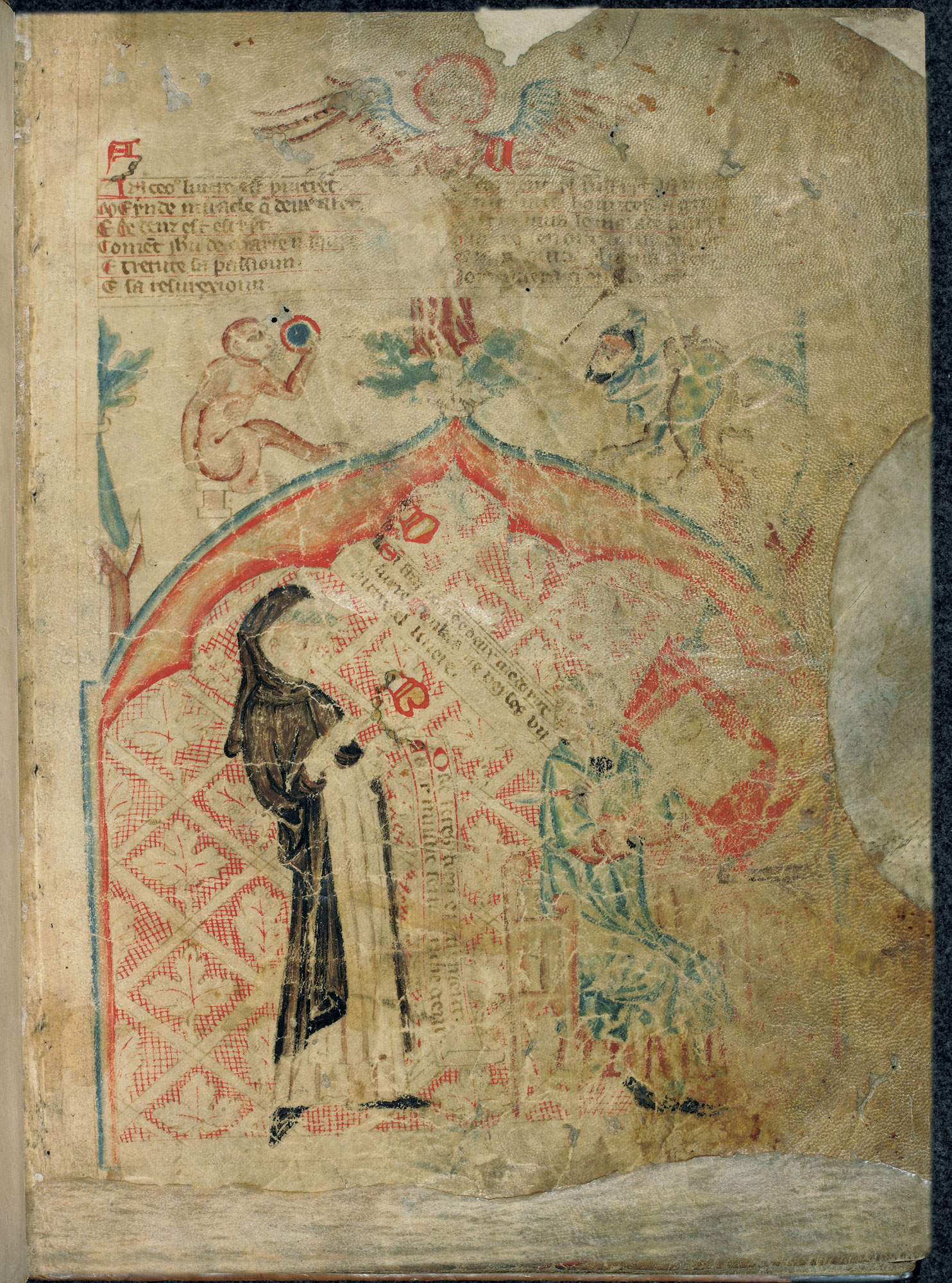

Bible d’Holkham, avant 1350, BL ADD MS 47682, fol 1r

Le frontispice, très endommagé, présente un dialogue extraordinaire entre un Dominicain debout et un peintre assis à son chevalet [36] :

|

– Maintenant, fais bien et minutieusement, car cela sera montré à de riches gens |

– Ore feres bien e nettement car mustre serra a riche gent” – Si frai voyre e Deux me doynt vivere Nonkes ne veyses un autretel Liuere |

La réponse du peintre traverse l’image en diagonale et conduit l’oeil jusqu’au singe au miroir, qui n’a ici rien de diabolique, mais est simplement le symbole de l’Imitation parfaite. Le monstre tacheté en face de lui, mi-animal mi-bête, représente quant à lui l’imitation contrefaite.

Les lettres en rouge (A, B, C, D) sont un ajout postérieur, qui indiquent d’ailleurs un ordre de lecture erronné. Le texte tenu par l’ange a pu être déchiffré grâce à une lampe à ultraviolet [37]. Il se divise en deux versets de six vers, de tonalité opposée :

|

Dans ce livre sont dépeints |

et comment il a subi la mort |

Ainsi l’ange du haut divise l’ensemble de la page en deux moitiés opposées, suivant la même convention que l’archange du Jugement dernier : le positif à sa droite, le négatif à sa gauche. C’est donc un contresens que de plaquer ici l’interprétation négative habituelle pour le singe :

« probablement en train de déféquer et qui tient un miroir devant son visage – symbole médiéval qui singe la Vanité humaine , le miroir reflétant l’âme ». [38]

|

|

|---|

Le tabouret (et non un pot de chambre) sert au contraire à l’humaniser, et à souligner que le peintre doit suivre son exemple pour réaliser une imitation parfaite.

![]()

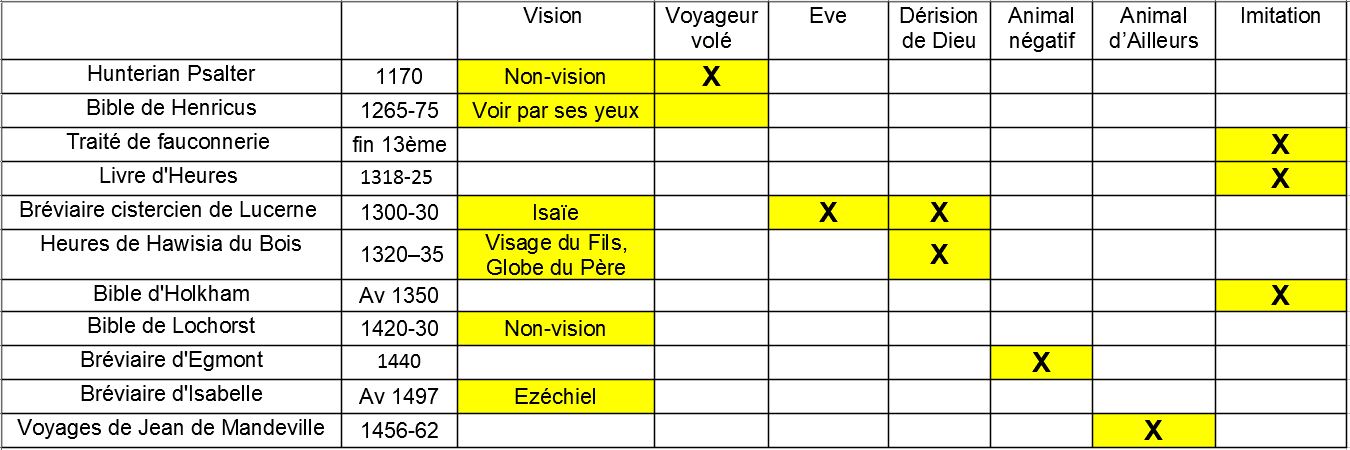

En synthèse

Les bordures proposant des interprétations particulières du singe au miroir se développent au XIVème siècle, et se raréfient au XVème. Elles sont toutes des trouvailles indépendantes, sauf peut être une tradition sur le thème de la Vision ou de la Non-Vision de Dieu.

Entre 1300 et 1350 apparaissent trois bordures illustrant la notion d’Imitation. Après le cas exceptionnel de la Bible d’Holkham, il faudra attendre le XVIème siècle pour voir un singe au miroir symboliser à nouveau la Peinture (voir 4 A la Renaissance), avant la grande mode des singes-peintres au XVIIème et surtout au XVIIIème siècle.

Comme le rappelle Jean Wirth ( [39], p 435):

« l’un des rares métiers que le singe ne fait jamais dans les drôleries est celui de peintre ou d’enlumineur.«

![]()

Drôleries sans paroles

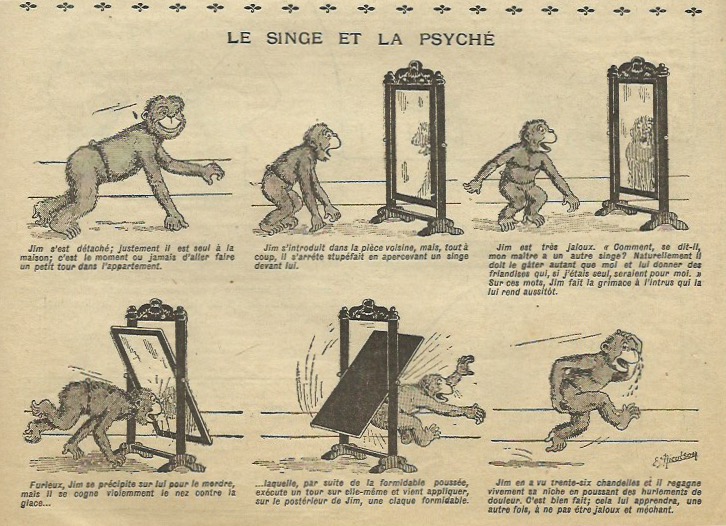

Mis à part les exemples que nous venons de voir, le singe au miroir est la plupart du temps une drôlerie comme une autre, sans rapport avec le texte. En voici quelques exemples (non exhaustifs).

Vincent de Beauvais, Speculum historiale, 1294-1297, BM Boulogne-sur-Mer Ms. 131 fol 361v

Les cinq singes qui illustrent ce manuscrit sont tous montrés debout (ce qui traduit l’intention anthropomorphe) et occupés à des activités classiques et plutôt valorisantes (déguster un fruit, piéger un oiseau, combattre un guerrier). Le singe au miroir vient compléter ce répertoire positif, dans un image cumulative qui illustre son caractère joyeux (il danse en musique), son goût pour les fruits (la pomme rouge) et sa curiosité (le miroir).

![]()

Bird psalter, fin 13eme, Fitzwilliam Museum 2-1954 fol 152v Bird psalter, fin 13eme, Fitzwilliam Museum 2-1954 fol 152v |

Psaume 102, Livre d’Heures, Gand, vers 1300, Walters Museum, W85 fol 89 Psaume 102, Livre d’Heures, Gand, vers 1300, Walters Museum, W85 fol 89 |

|---|

Le « psautier des oiseaux » est connu pour ses représentations animales, notamment aviaires. Le Livre d’Heures de Gand présente de nombreuses drôleries, parmi lesquelles le singe faisant toilette avec peigne et miroir (peut-être parce que le manuscrit appartenant à une dame).

![]()

Oraison de Ste Cécile , Psautier et Bréviaire de Marie de Valence 1330-40 Cambridge DD 55 fol 388r

L’un des singes demande à l’autre de lui passer son miroir, l’effet comique venant de ce que leurs postures sont elles-aussi en miroir.

![]()

Le Roman de la Rose, 1325-50, BNF Français 25526 fol 133v

Cet autre couple illustre une page où il est question de libre arbitre et d’animaux, mais le singe n’est cité qu’à la page suivante [40]. Dans ce manuscrit, les marges de bas de page fonctionnent comme de petites histoires indépendantes : ici il faut comprendre que le singe sauvage, avec sa massue, vient menacer le singe civilisé, avec son miroir et son peigne.

Le Roman de la Rose, 1325-50, BNF Français 25526 fol 66r

Le manuscrit comporte un autre singe au miroir, en regard de la mort de Lucrèce (vers 8929 et ss), donc sans rapport non plus avec le texte.

Chien tenant une croix, Fol 67r Chien tenant une croix, Fol 67r |

Ane jouant du tambour, Fol 68r Ane jouant du tambour, Fol 68r |

|---|

Il ouvre une série d’images comiques composés sur le même modèle : un animal s’accaparant un objet spécifiquement humain.

![]()

Bible de Konrad de Vechta, 1403, Anvers, Museum Plantin-Moretus. Vol 1 p 225 (fol 113r)

Bible de Konrad de Vechta, 1403, Anvers, Museum Plantin-Moretus. Vol 1 p 225 (fol 113r)

Dans la marge supérieure un singe menace un ours de son arc (monde à l’envers), Dans la marge inférieure un autre singe se gratte les puces en se regardant dans un miroir (dérision de la coquetterie). Les marges latérales comportent d’autres drôleries :

- à gauche un homme sauvage s’époumone dans sa trompe au dessus d’un couple d’ours musiciens (l’un chante, l’autre joue de la cornemuse) :

- à droite un homme miniature tente d’atteindre un gros hibou.

Vol 1 p 406 (fol 203v) Vol 1 p 406 (fol 203v) |

Vol 1 p 230 (fol 115v) Vol 1 p 230 (fol 115v) |

|---|

Tous ces personnages sont récurrents dans le manuscrit :

- quelques pages plus loin, c’est l’ours qui s’empare du miroir ;

- puis, entre un dragon et un homme sauvage, le singe au miroir revient, marchant avec une canne: sans doute va-t-il trébucher, trop absorbé par son reflet.

![]()

Vers 1460, La Haye, MMW, 10 F 50 f. 110r

Ce manuscrit comporte plusieurs images de singes, parmi lesquels le singe au miroir n’est qu’une variante parmi d’autres.

![]()

Article suivant : 4 A la Renaissance

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6559888p/f127.item.zoom

The British Museum Quarterly, Vol. 26, No. 1/2 (Sep., 1962), pp. 26-27 https://www.jstor.org/stable/4422764

Cet article de référence ne comporte pas d’exemple de singe au miroir, preuve de la rareté du motif.

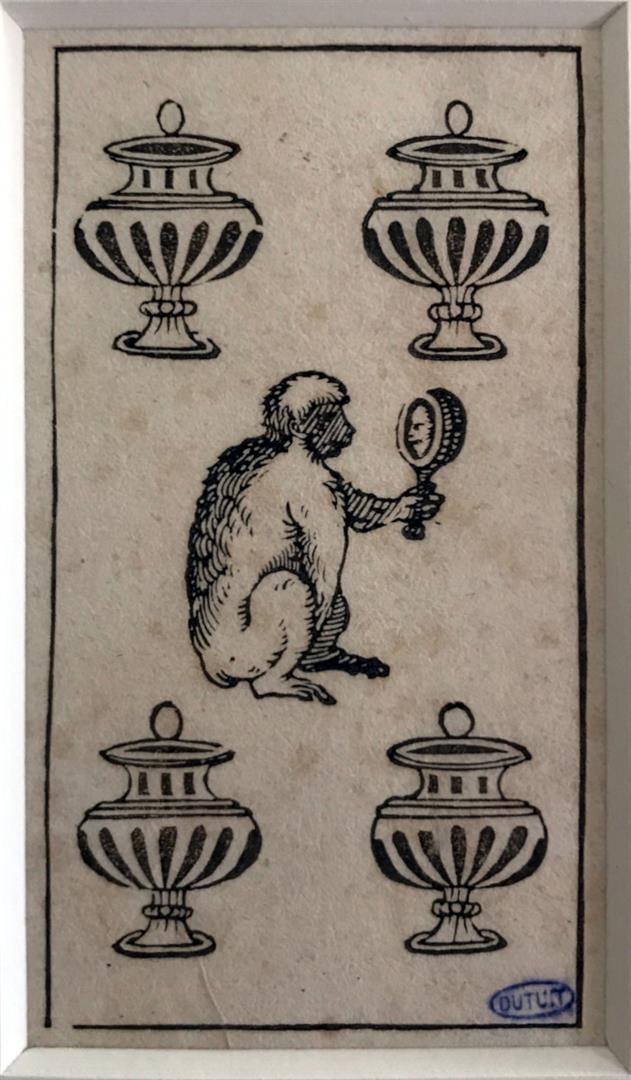

As de singe

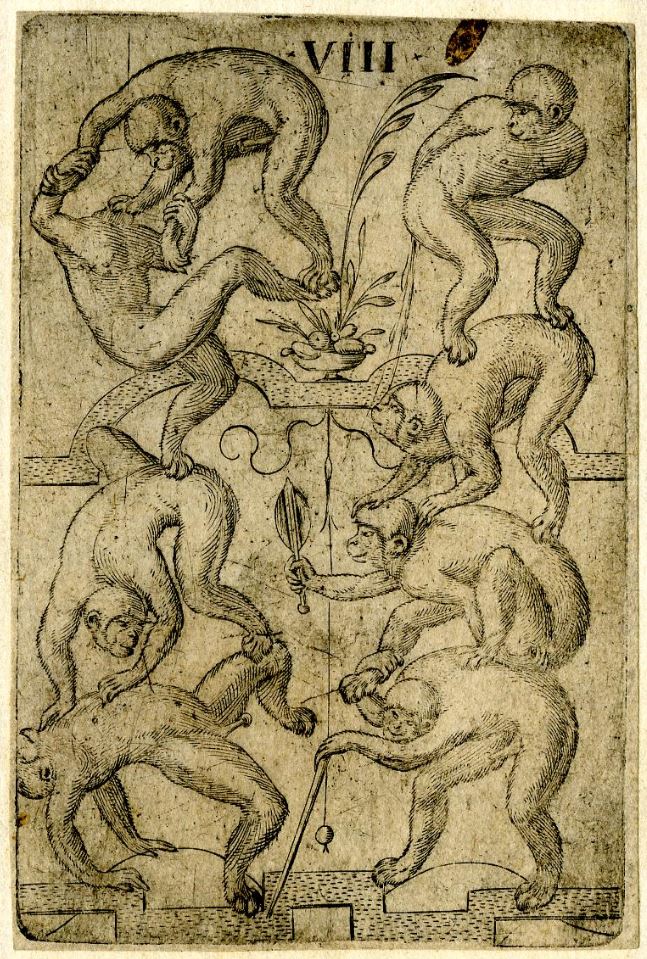

As de singe Huit de singe

Huit de singe Neuf de singe

Neuf de singe

Promenade (détail)

Promenade (détail) Scènes galantes (détail)

Scènes galantes (détail)

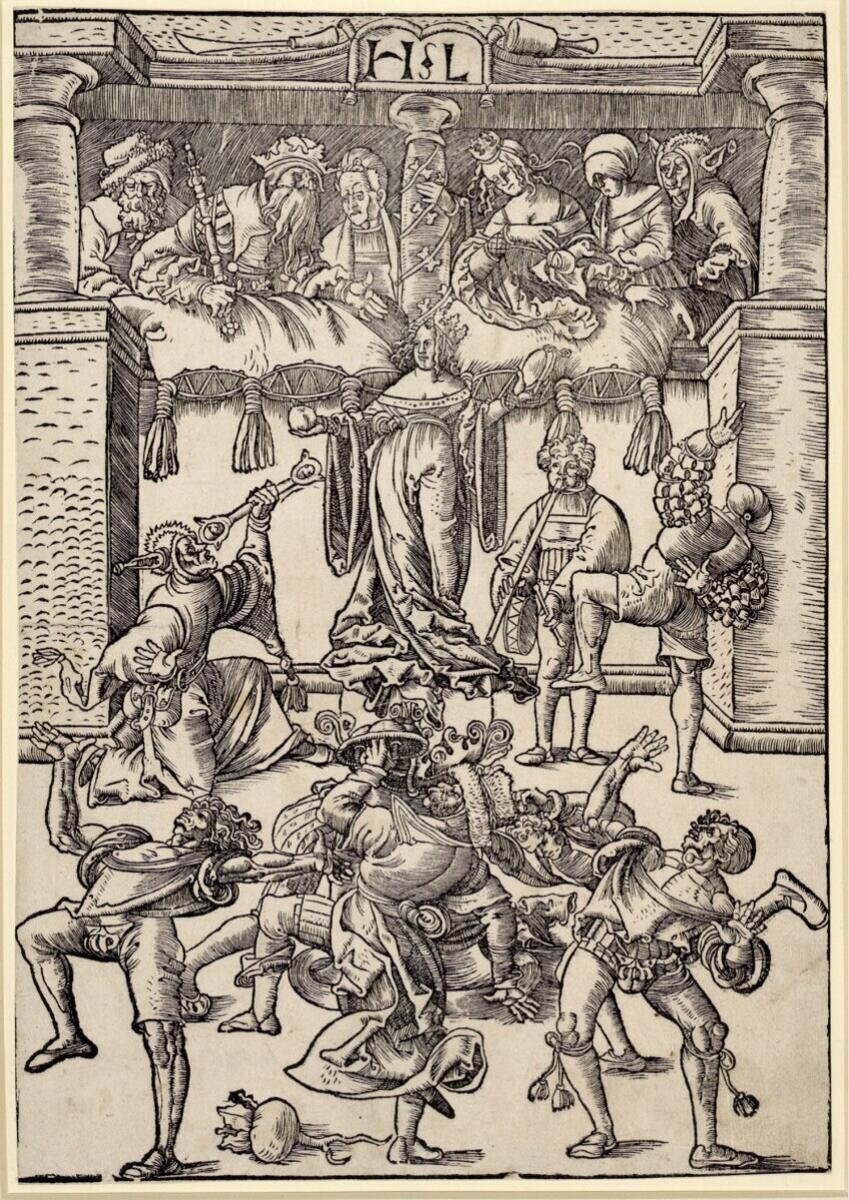

Hans Suss von Kulmbach, vers 1508 Moriskentanz Kupferstichkabinett Dresden

Hans Suss von Kulmbach, vers 1508 Moriskentanz Kupferstichkabinett Dresden Monogrammiste HL (Hans Leinberger ?) , vers 1520, Vienne, Albertina

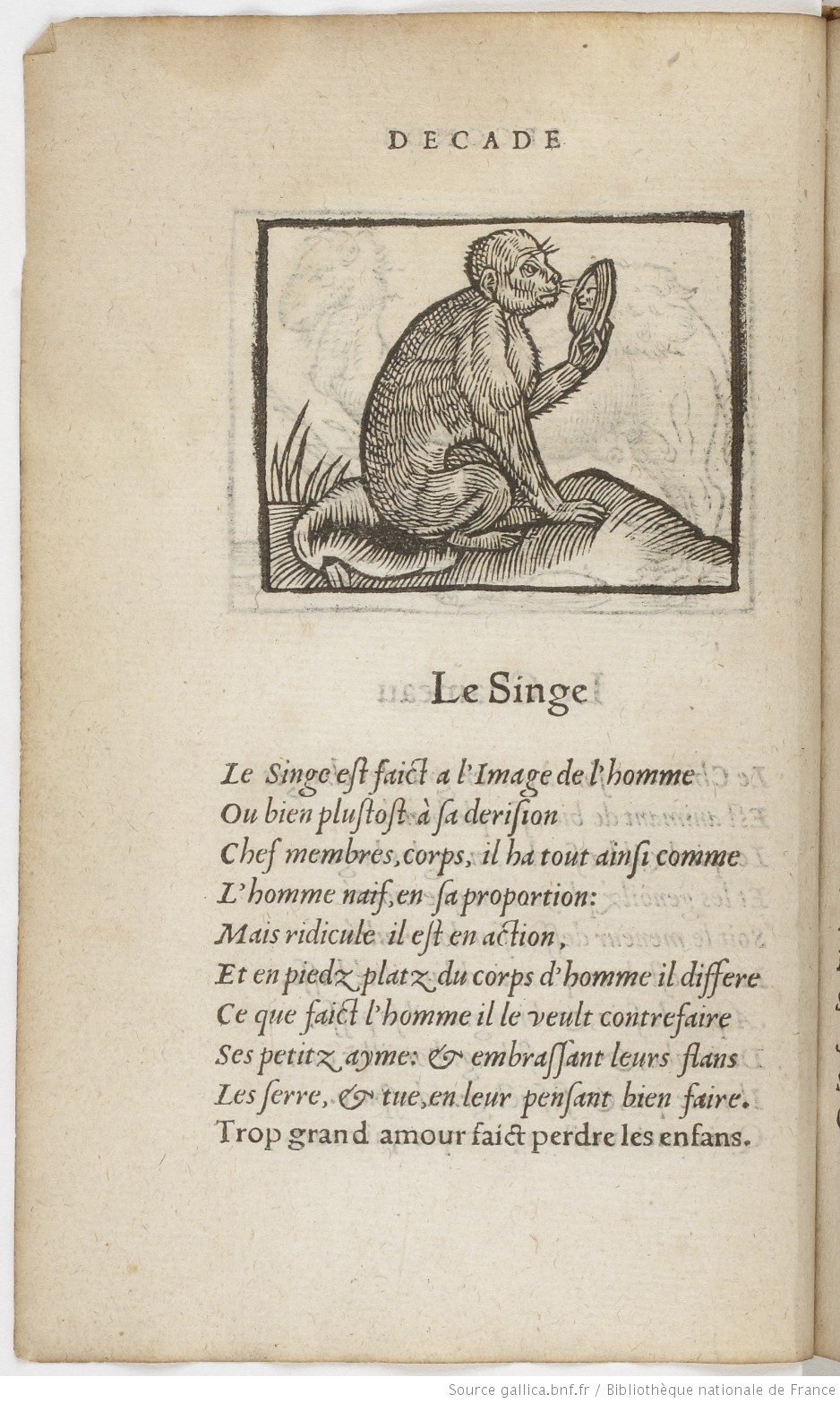

Monogrammiste HL (Hans Leinberger ?) , vers 1520, Vienne, Albertina Décades de la description, forme et vertu naturelle des animaulx, tant raisonnables que brutz, Lyon 1549, vue 38

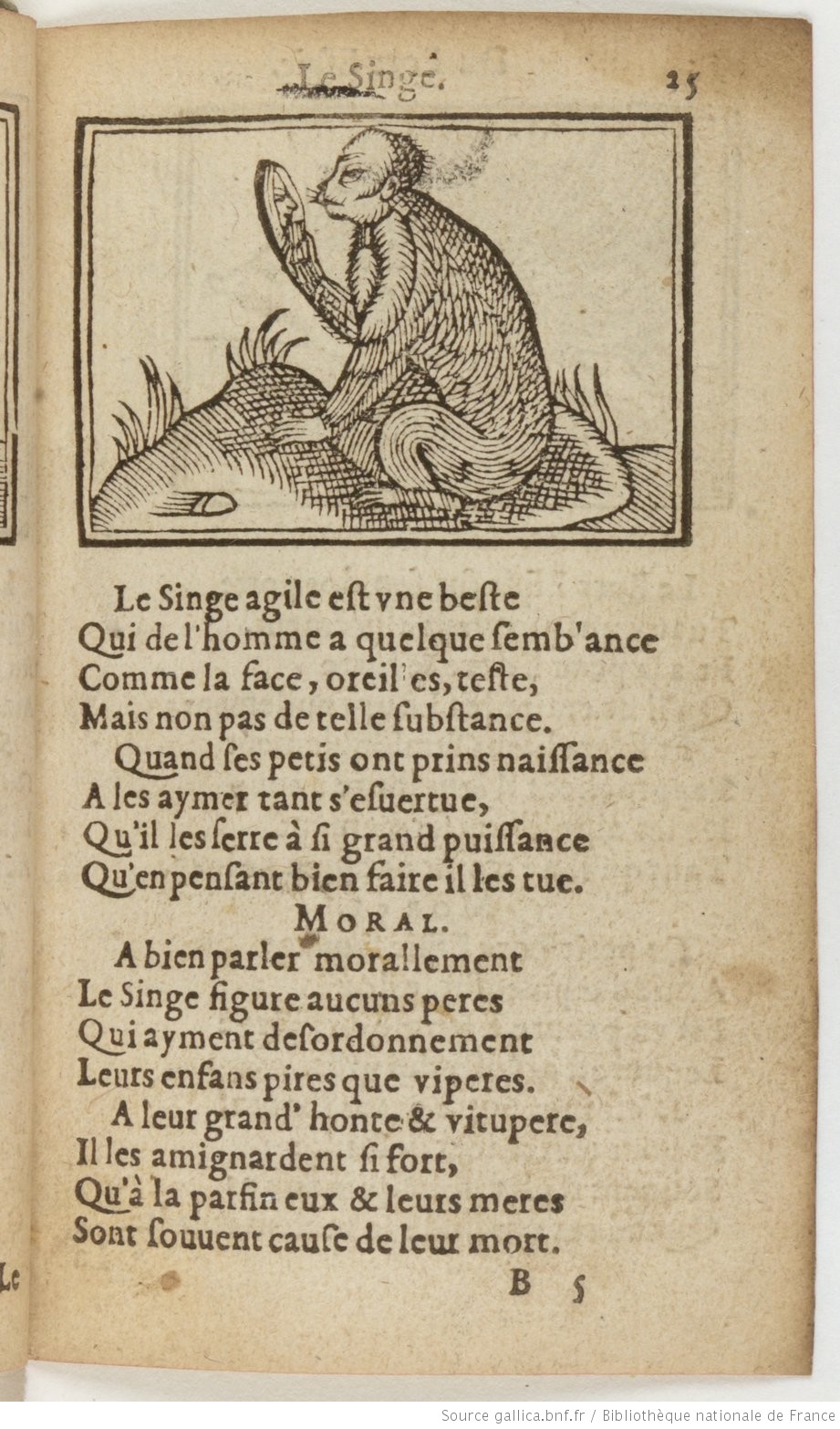

Décades de la description, forme et vertu naturelle des animaulx, tant raisonnables que brutz, Lyon 1549, vue 38 La description philosophale de la nature et condition des animaux, A Lyon, par Benoist Rigaud, 1586, p 15

La description philosophale de la nature et condition des animaux, A Lyon, par Benoist Rigaud, 1586, p 15

Le chasseur de lapin, Planche 16 des Emblemata Saecularia, Johann Theodor de Bry, 1596 Rijksmuseum

Le chasseur de lapin, Planche 16 des Emblemata Saecularia, Johann Theodor de Bry, 1596 Rijksmuseum Le capitaine prudent – Guillaume de Nassau, Musée du Louvre (photo Sylvie Chan-Liat)

Le capitaine prudent – Guillaume de Nassau, Musée du Louvre (photo Sylvie Chan-Liat) Le capitaine de Follie – Duc d’Albe

Le capitaine de Follie – Duc d’Albe

Le symbole le plus courant de la Vue, le miroir, est bien présent, mais il faut le trouver : dissimulé derrière le double portrait.

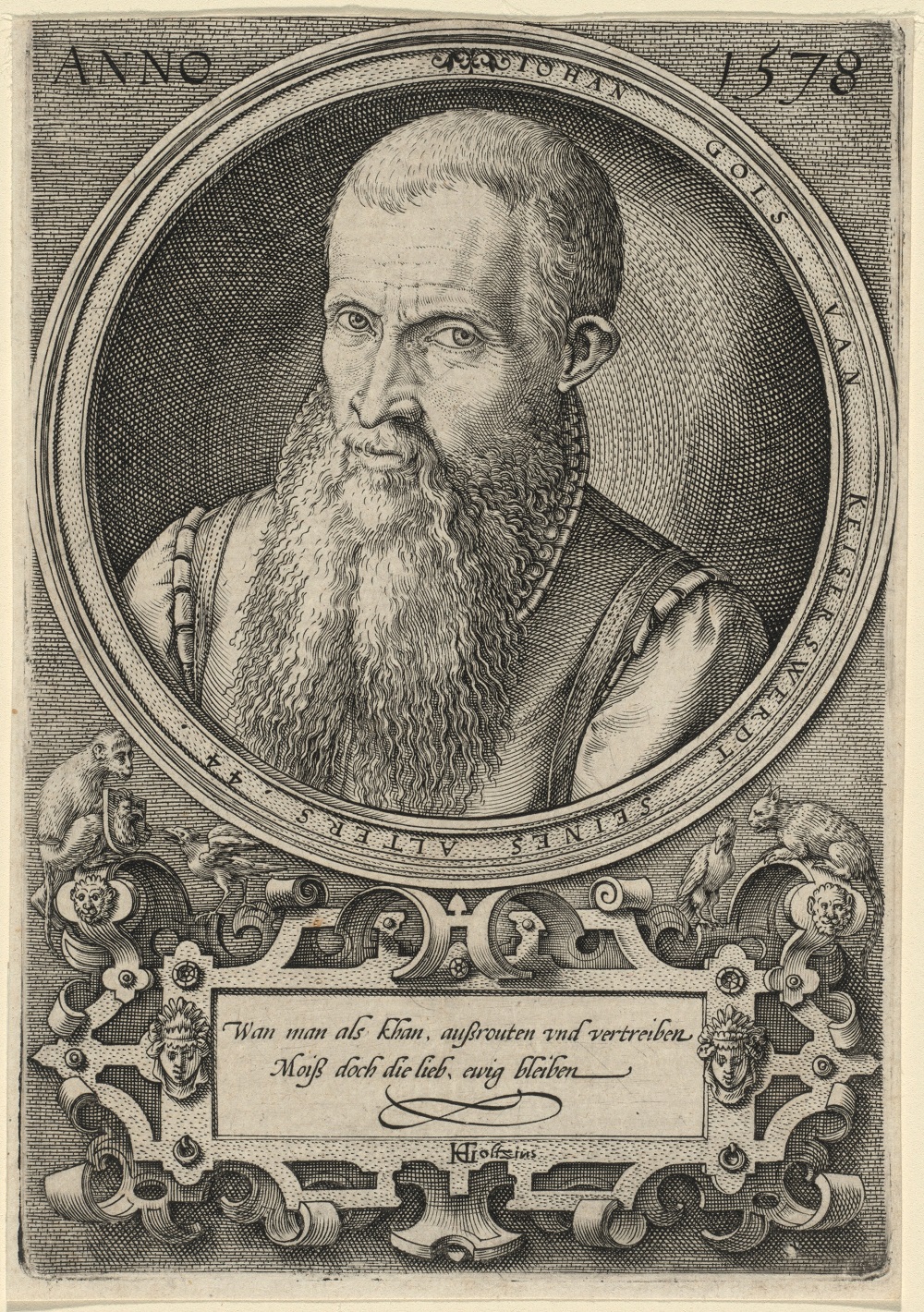

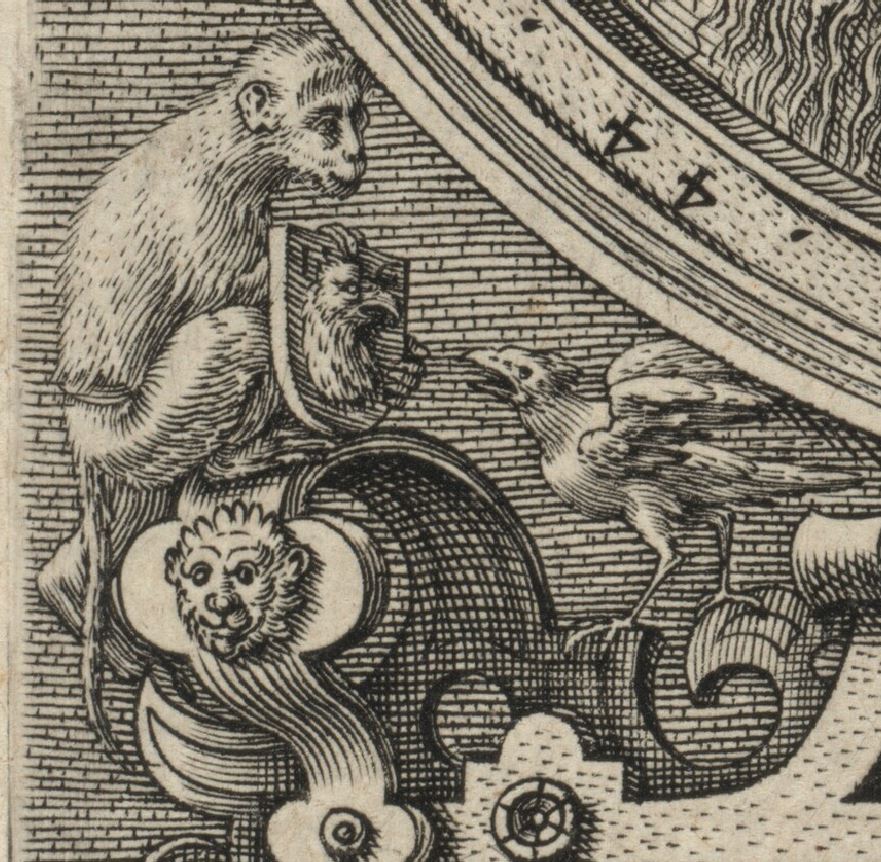

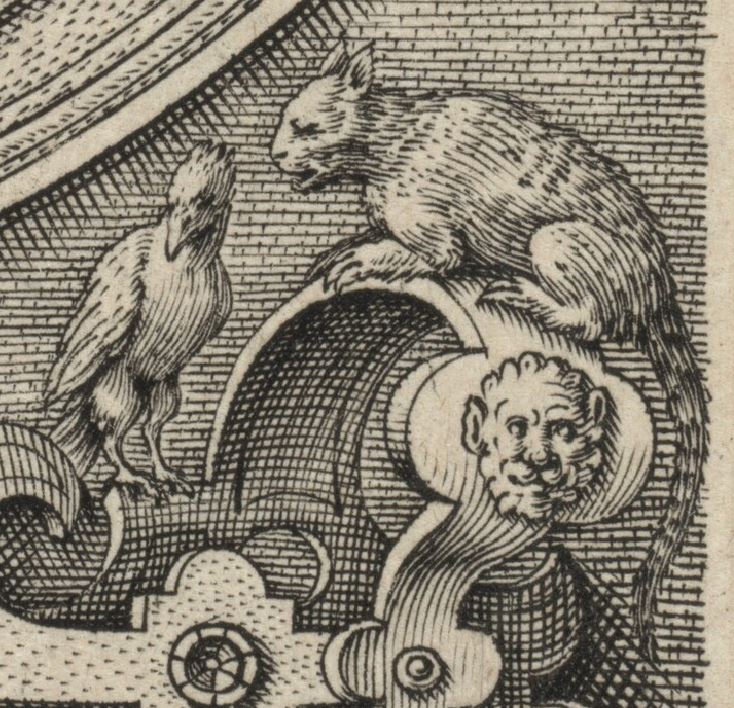

Le symbole le plus courant de la Vue, le miroir, est bien présent, mais il faut le trouver : dissimulé derrière le double portrait. Albert VII, archiduc d’Autriche devant le château de Tervuren

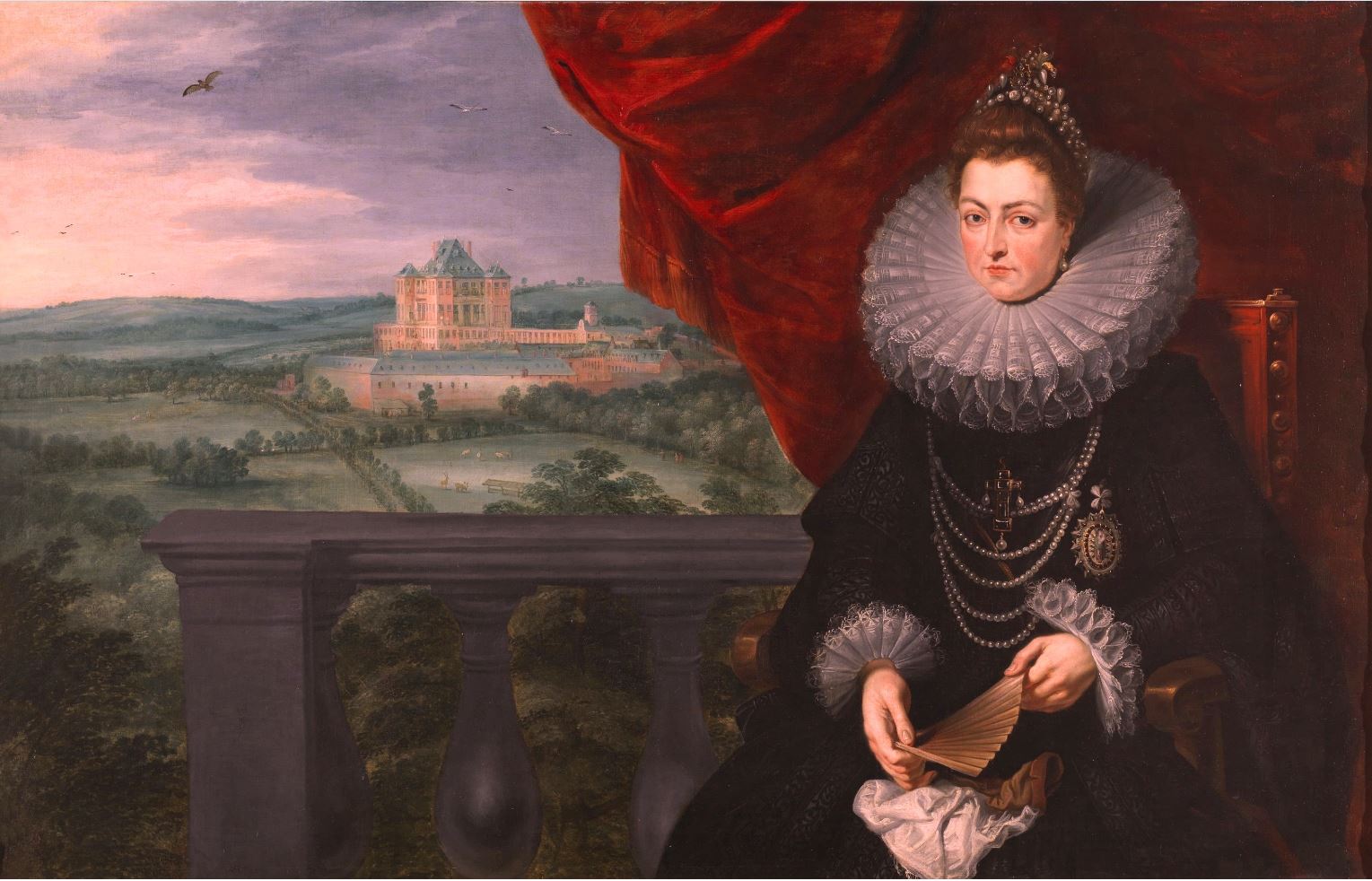

Albert VII, archiduc d’Autriche devant le château de Tervuren L’infante Isabelle devant le château de Mariemont

L’infante Isabelle devant le château de Mariemont

fig 78

fig 78 fig 77

fig 77

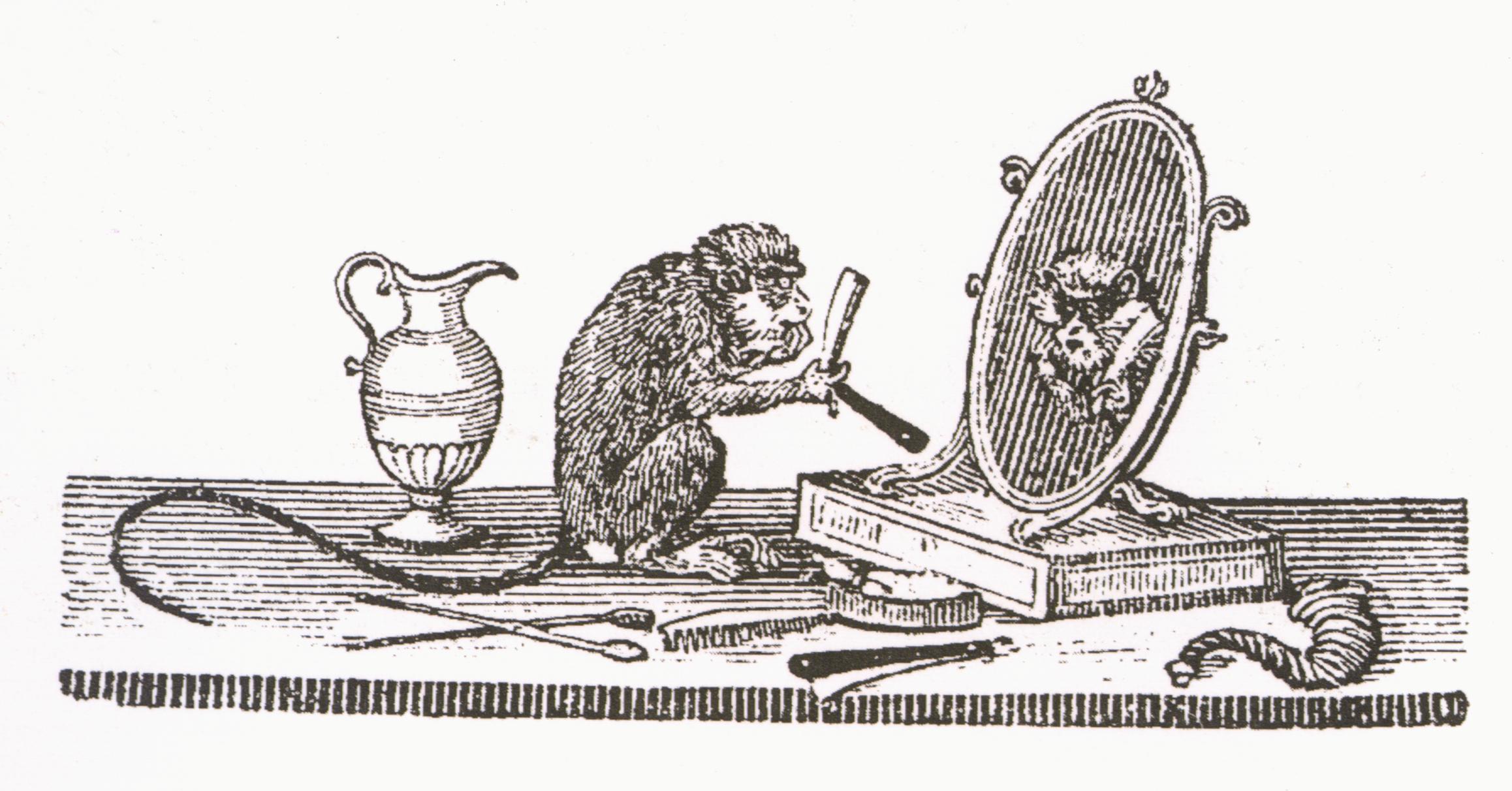

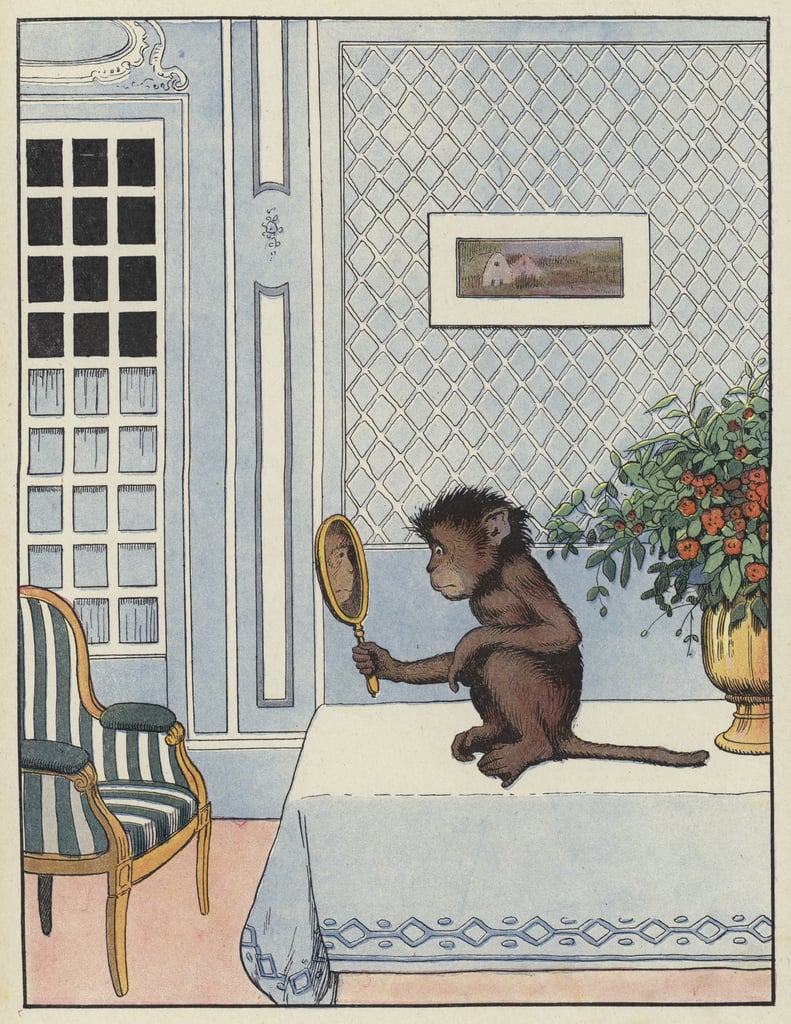

Le Singe, C. F. Gellerts, Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Derde deel 1774, Pieter Meijer, Amsterdam

Le Singe, C. F. Gellerts, Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Derde deel 1774, Pieter Meijer, Amsterdam Extraits des oeuvres de Mr Gellert: contenant ses apologues, ses fables et ses histoires, 1768

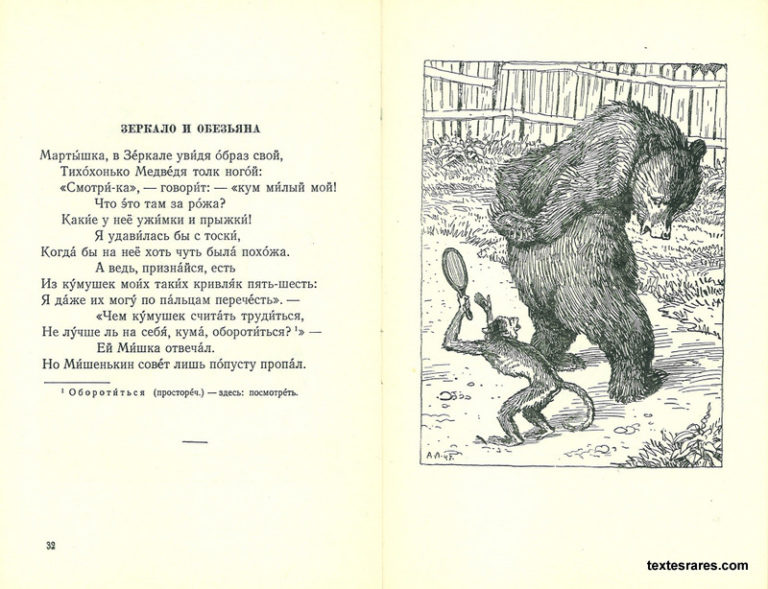

Extraits des oeuvres de Mr Gellert: contenant ses apologues, ses fables et ses histoires, 1768 1955

1955 Bazhenov, 161

Bazhenov, 161

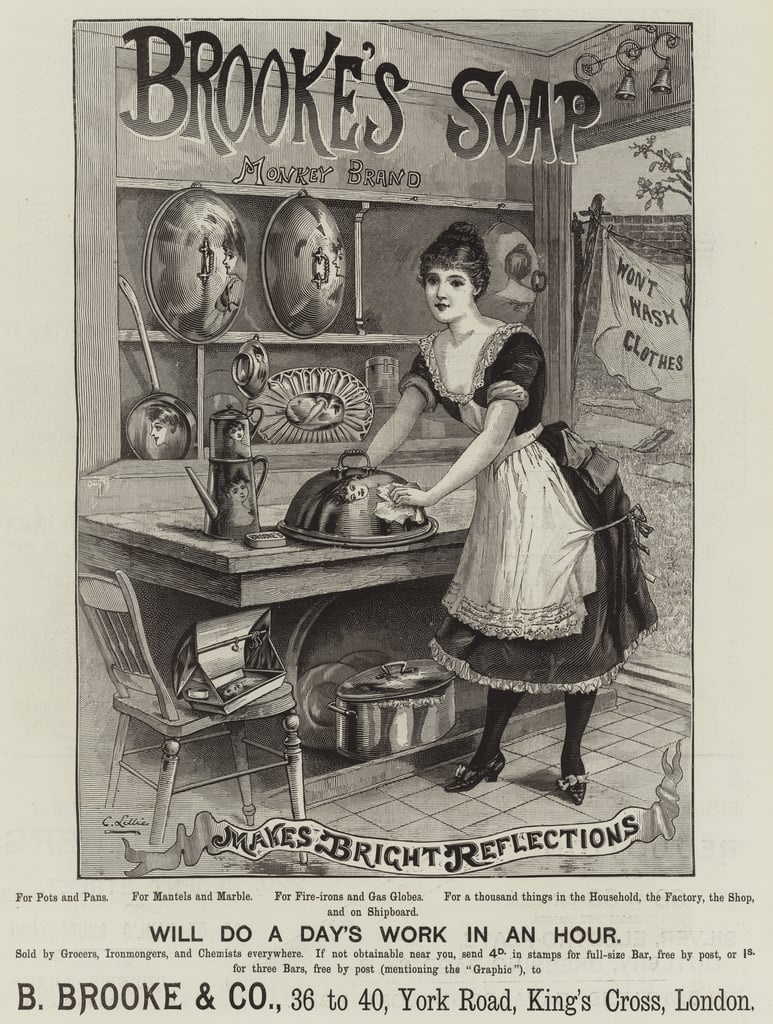

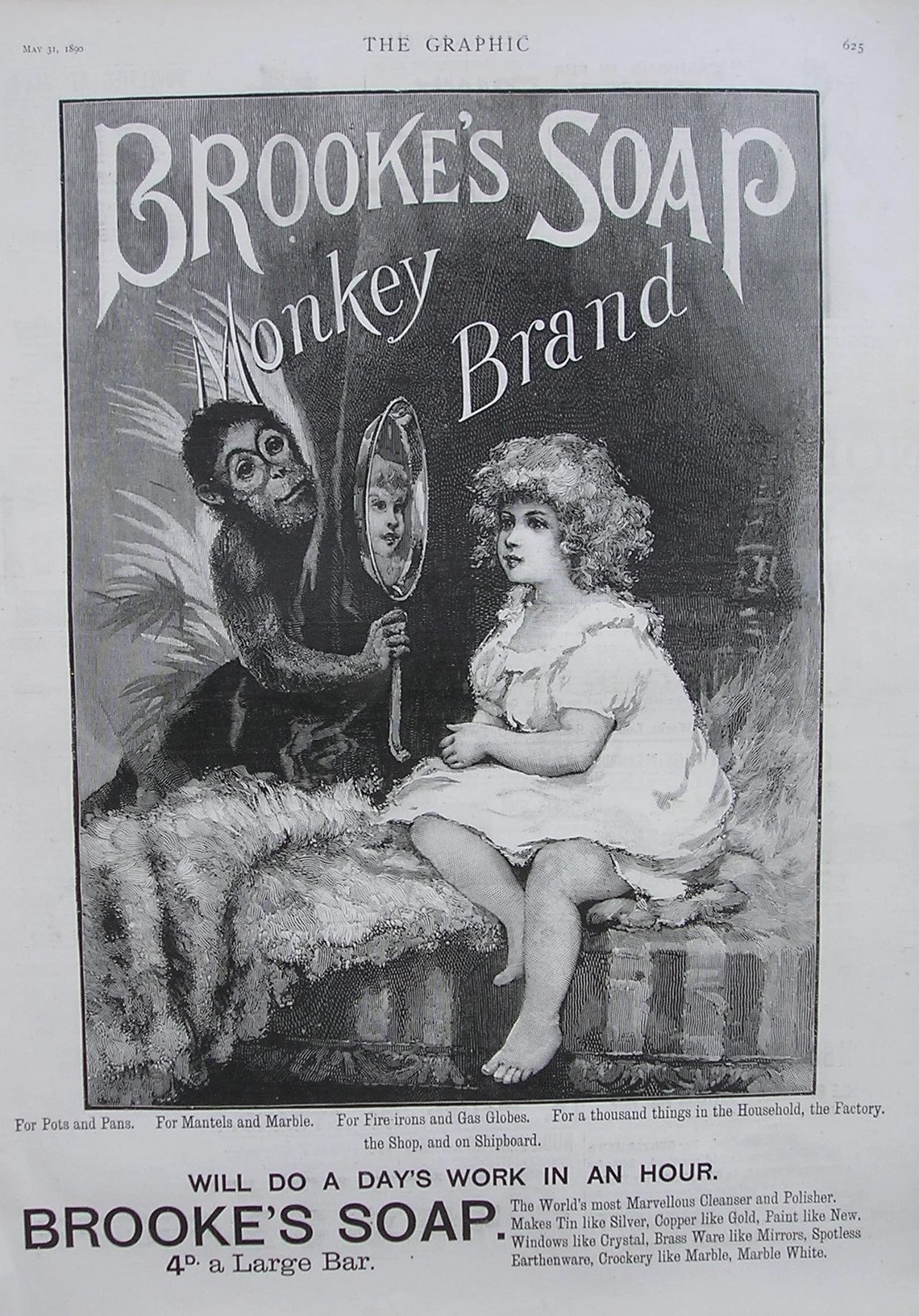

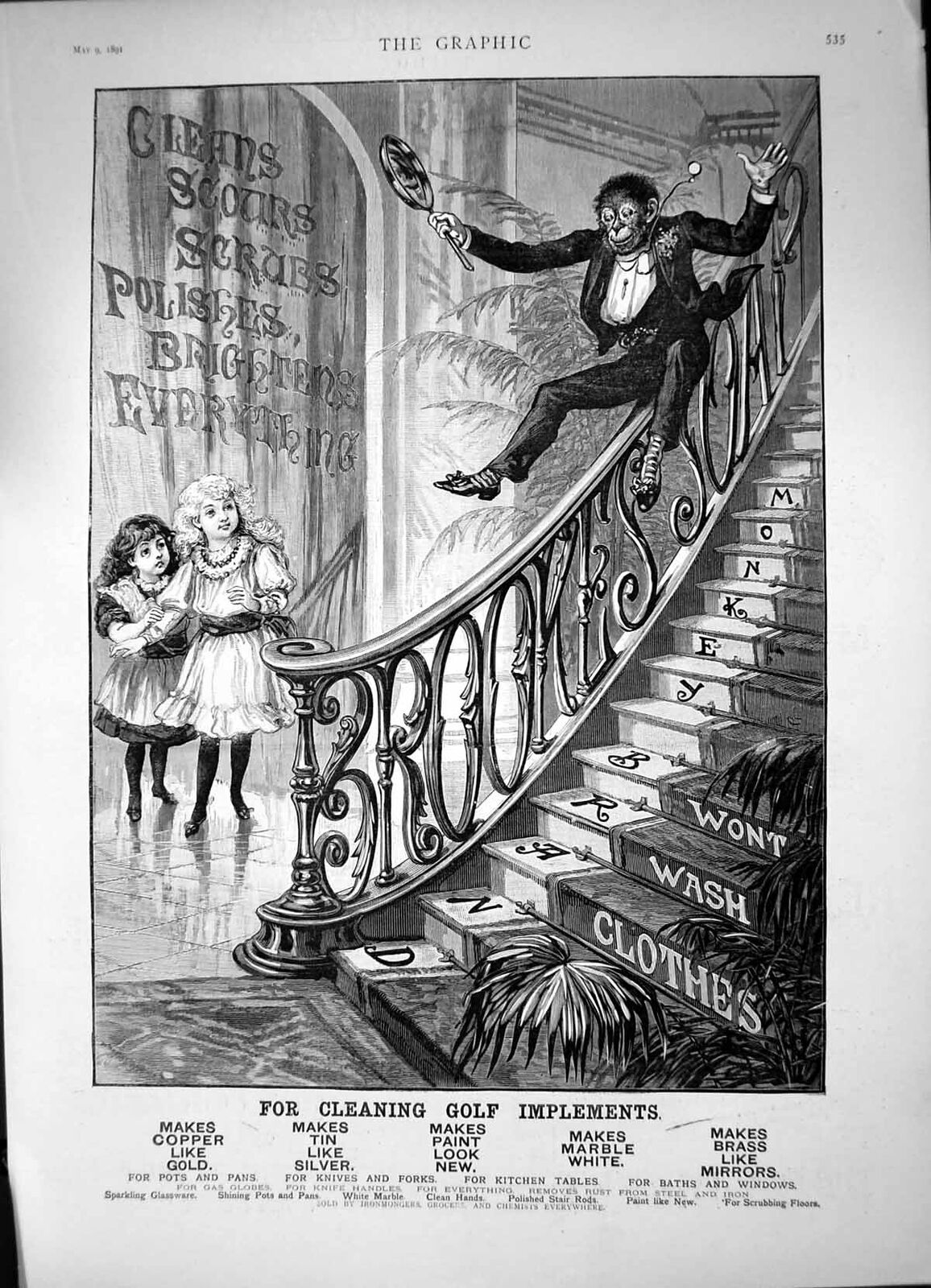

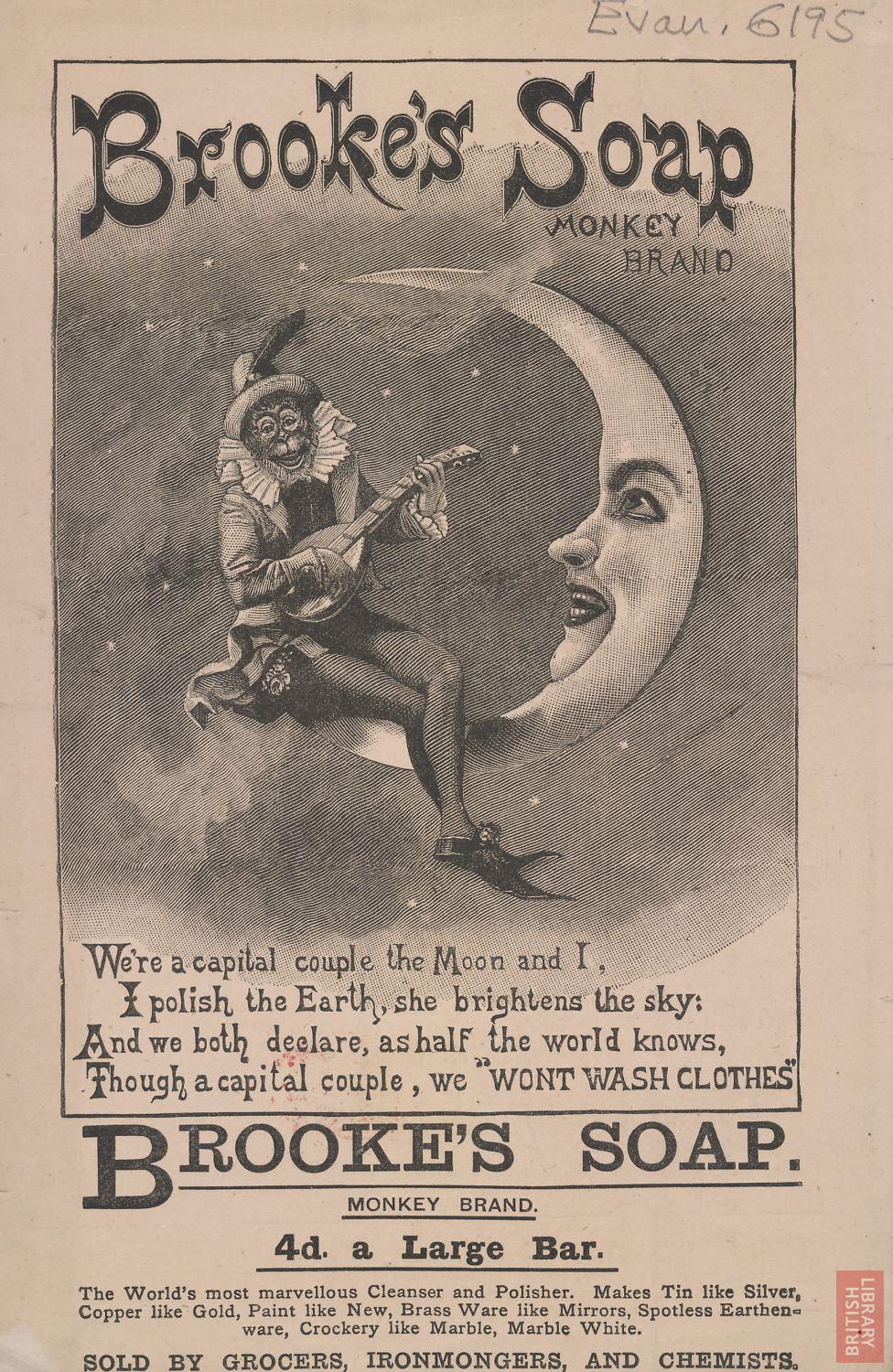

31 mai 1890

31 mai 1890 Noël 1892

Noël 1892

1889

1889 1899

1899

« Pour les beaux yeux du Kaiser »

« Pour les beaux yeux du Kaiser » The Decking of Kultur ( la parure de la Kultur)

The Decking of Kultur ( la parure de la Kultur) Benjamin Rabier, 1924, illustration pour « Buffon choisi », p 37, Gallica

Benjamin Rabier, 1924, illustration pour « Buffon choisi », p 37, Gallica Autoportrait, Dürer, 1498, Prado

Autoportrait, Dürer, 1498, Prado Portrait d’un sculpteur, anonyme italien, 1560-1600, Louvre, (c) RMN photo Tony Querrec

Portrait d’un sculpteur, anonyme italien, 1560-1600, Louvre, (c) RMN photo Tony Querrec L’Homme au béret rouge, Titien, vers 1510, Frick collection

L’Homme au béret rouge, Titien, vers 1510, Frick collection L’Homme au gant, Titien, vers 1520, Louvre

L’Homme au gant, Titien, vers 1520, Louvre

Portrait d’un archer

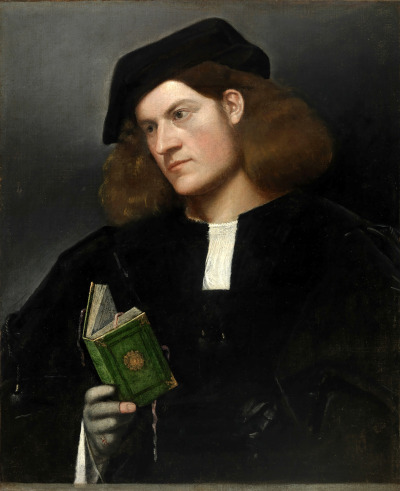

Portrait d’un archer Portrait d’un jeune homme au livre vert, Cariani 1510-1520 , Fine Arts Museums of San Francisco

Portrait d’un jeune homme au livre vert, Cariani 1510-1520 , Fine Arts Museums of San Francisco Les joueurs de carte

Les joueurs de carte

Séduction, Giovanni Cariani, 1515-16, Ermitage

Séduction, Giovanni Cariani, 1515-16, Ermitage Sept portraits de la famille Albani (Le salon des courtisanes)

Sept portraits de la famille Albani (Le salon des courtisanes) A l’index ganté allongé sur le cadre fait écho la queue bien fournie qui s’étale sur le marbre, laquelle renvoie au manche dressé de l’éventail, tapoté par l’index nu.

A l’index ganté allongé sur le cadre fait écho la queue bien fournie qui s’étale sur le marbre, laquelle renvoie au manche dressé de l’éventail, tapoté par l’index nu. Famille de satyre, gravure de Hieronymus Hopfer, d’après Jacopo di Barabari, 1500-50, British Museum

Famille de satyre, gravure de Hieronymus Hopfer, d’après Jacopo di Barabari, 1500-50, British Museum

Le gentilhomme aux belles mains, Jan Gossaert (Mabuse), vers 1530, Clark Art Institute, Williamson

Le gentilhomme aux belles mains, Jan Gossaert (Mabuse), vers 1530, Clark Art Institute, Williamson

Lucrèce (recto), 1534, Atelier de Gossaert, Clark Art Institute, Williamson

Lucrèce (recto), 1534, Atelier de Gossaert, Clark Art Institute, Williamson Cependant, la noble dame se perce au travers d’une ouverture de sa chemise suggestivement disposée, juste en dessous de ses seins nus, dont elle caresse une aréole.

Cependant, la noble dame se perce au travers d’une ouverture de sa chemise suggestivement disposée, juste en dessous de ses seins nus, dont elle caresse une aréole.

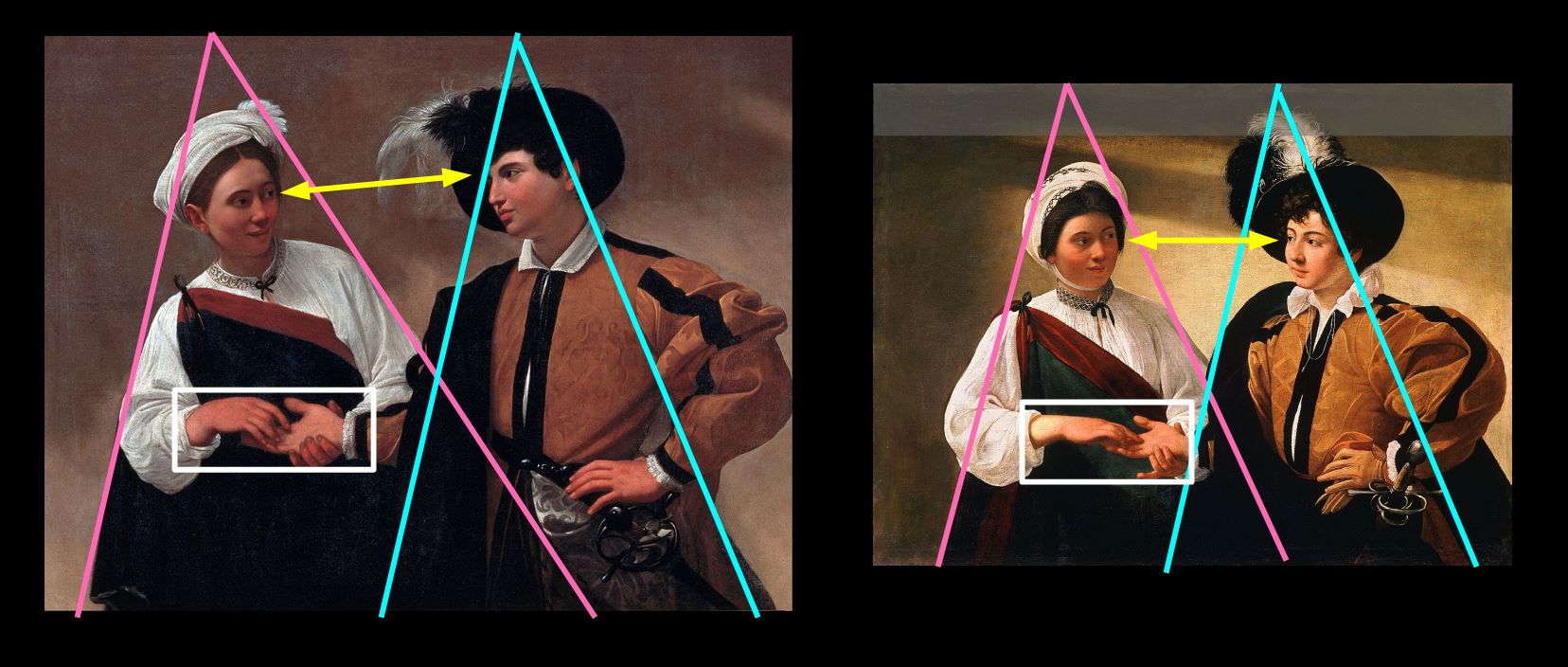

Vers 1594, Musée du Capitole, Rome (115 cm × 150 cm)

Vers 1594, Musée du Capitole, Rome (115 cm × 150 cm) Vers 1595, Louvre (93 cm × 131 cm)

Vers 1595, Louvre (93 cm × 131 cm)

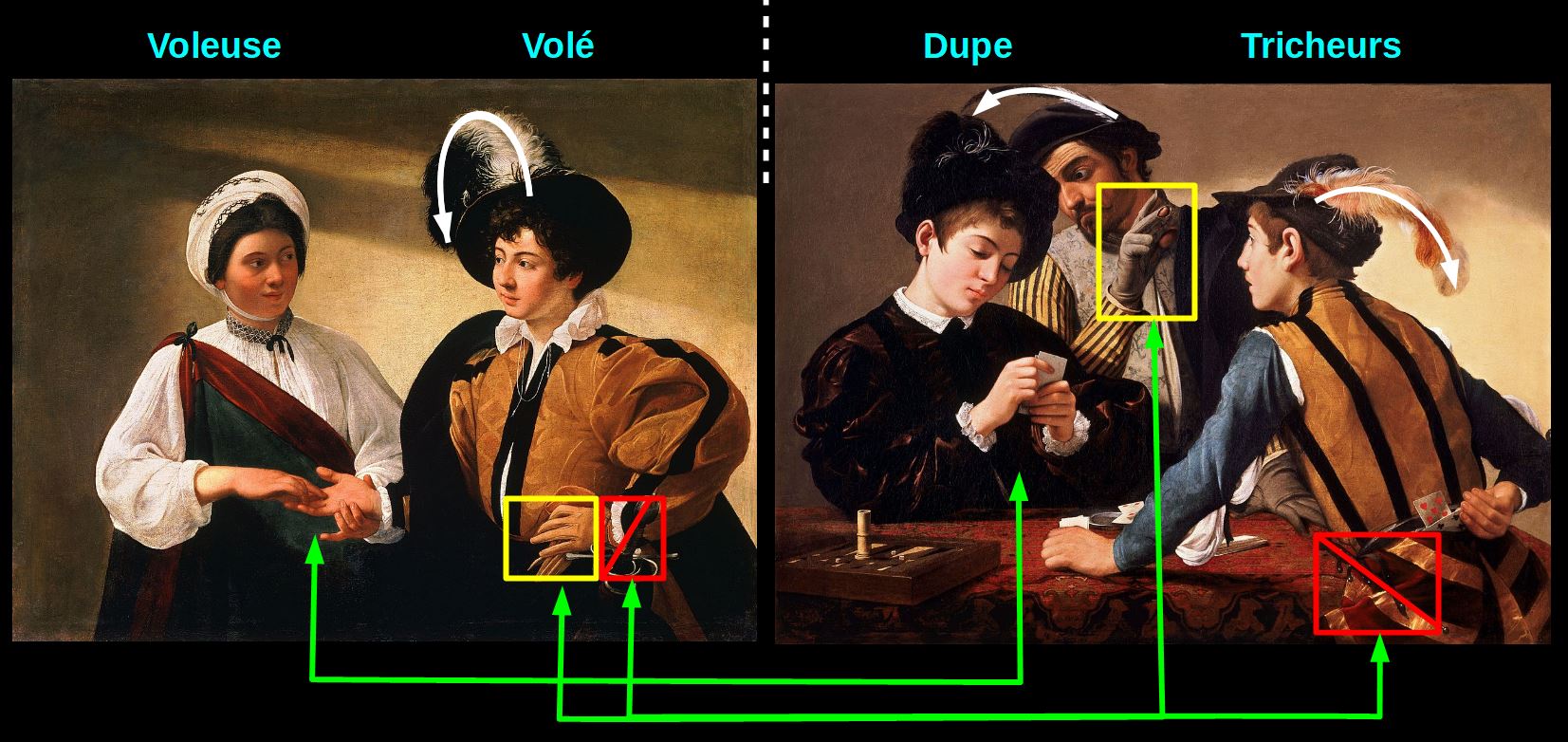

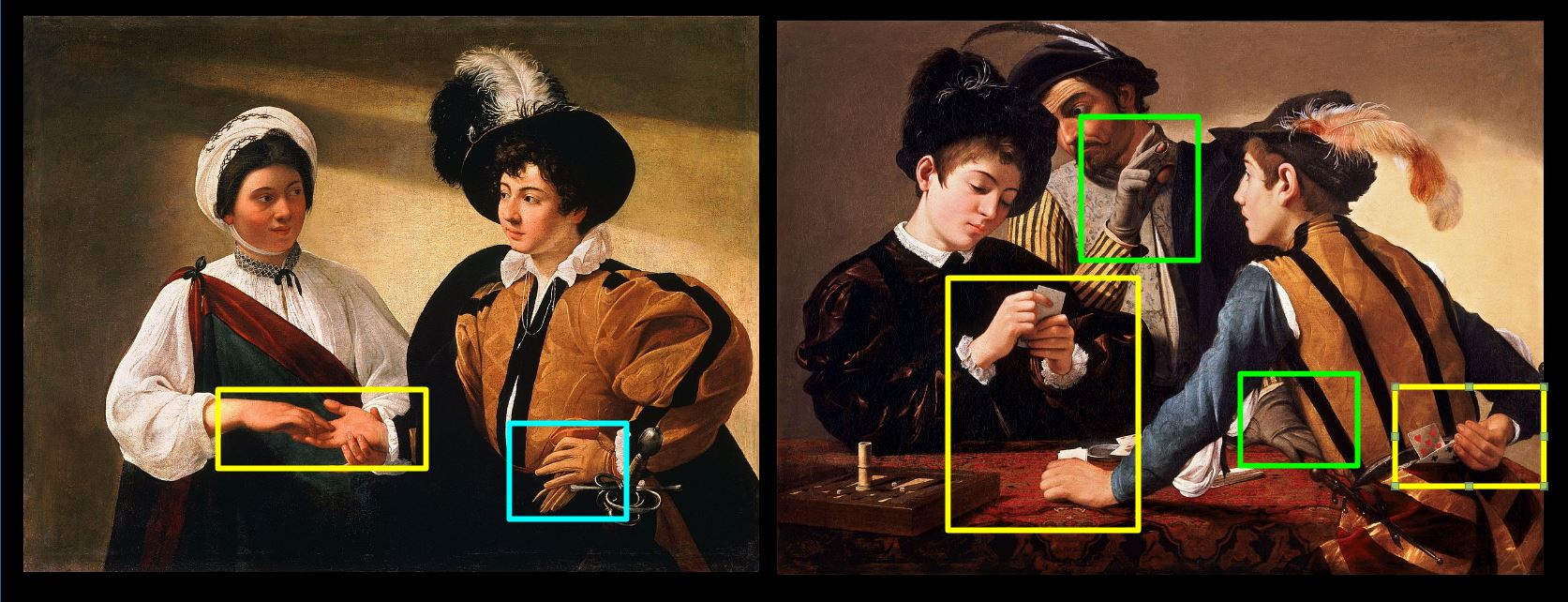

Les tricheurs, vers 1595, Kimbell Art Museum (94,2 × 130,9 cm)

Les tricheurs, vers 1595, Kimbell Art Museum (94,2 × 130,9 cm)

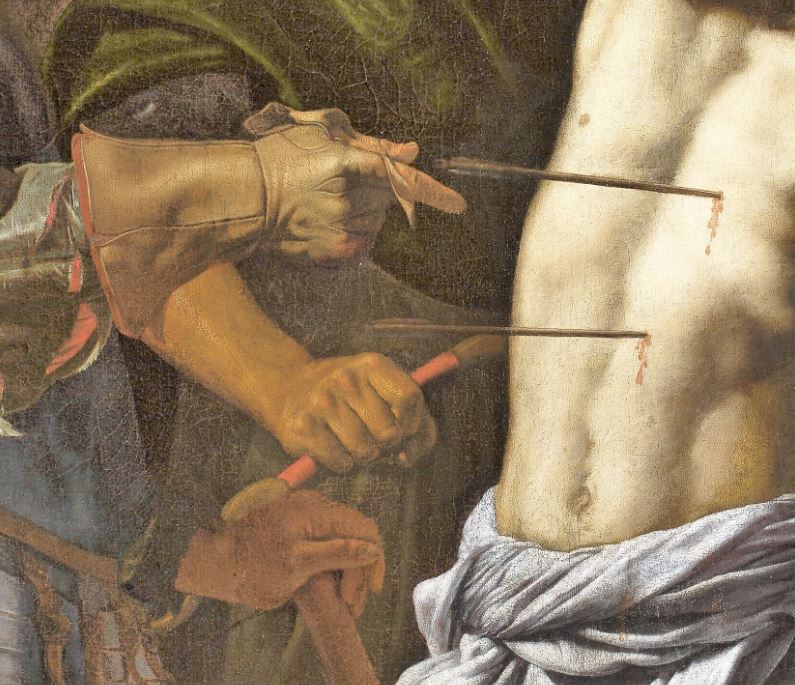

L’incrédulité de Thomas, Caravage, 1602-03, Sanssouci, Potsdam

L’incrédulité de Thomas, Caravage, 1602-03, Sanssouci, Potsdam Le martyre de Saint Sébastien

Le martyre de Saint Sébastien Antea, Parmesan, 1524-27, Capodimonte, Naples

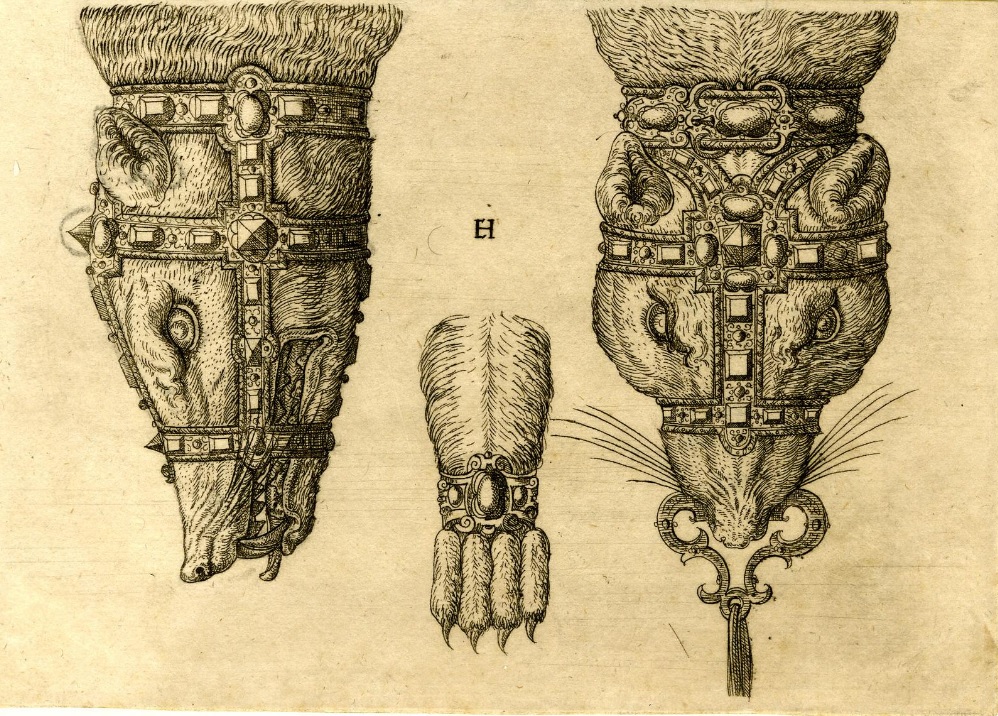

Antea, Parmesan, 1524-27, Capodimonte, Naples Dessins de joaillerie, gravure de Erasmus Hornick, 1562, British museum

Dessins de joaillerie, gravure de Erasmus Hornick, 1562, British museum Pier Maria Rossi

Pier Maria Rossi Camilla Gonzaga

Camilla Gonzaga

Psautier d’Ormesby, 1310–35, MS. Douce 366 fol. 131 r.

Psautier d’Ormesby, 1310–35, MS. Douce 366 fol. 131 r. La comtesse Livia da Porto Thiene et sa fille, Walters Art Museum, Baltimore

La comtesse Livia da Porto Thiene et sa fille, Walters Art Museum, Baltimore Le comte Iseppo da Porto et son fils, Offices

Le comte Iseppo da Porto et son fils, Offices Jan van Wassenaer, Vicomte de Leyde et Gouverneur de la Frise

Jan van Wassenaer, Vicomte de Leyde et Gouverneur de la Frise L’impératrice Marie d’Autriche (détail) Anthonis Mor, 551, Prado

L’impératrice Marie d’Autriche (détail) Anthonis Mor, 551, Prado  Couple d’amoureux, attribué à Altobello Melone (1491-1543) ou Romanino (1485-1566), Gemäldegalerie, Dresde

Couple d’amoureux, attribué à Altobello Melone (1491-1543) ou Romanino (1485-1566), Gemäldegalerie, Dresde

Scuola Grande di San Fantin (Ateneo Veneto), 1592-1600, Venise

Scuola Grande di San Fantin (Ateneo Veneto), 1592-1600, Venise Tombeau de Louis de Brézé

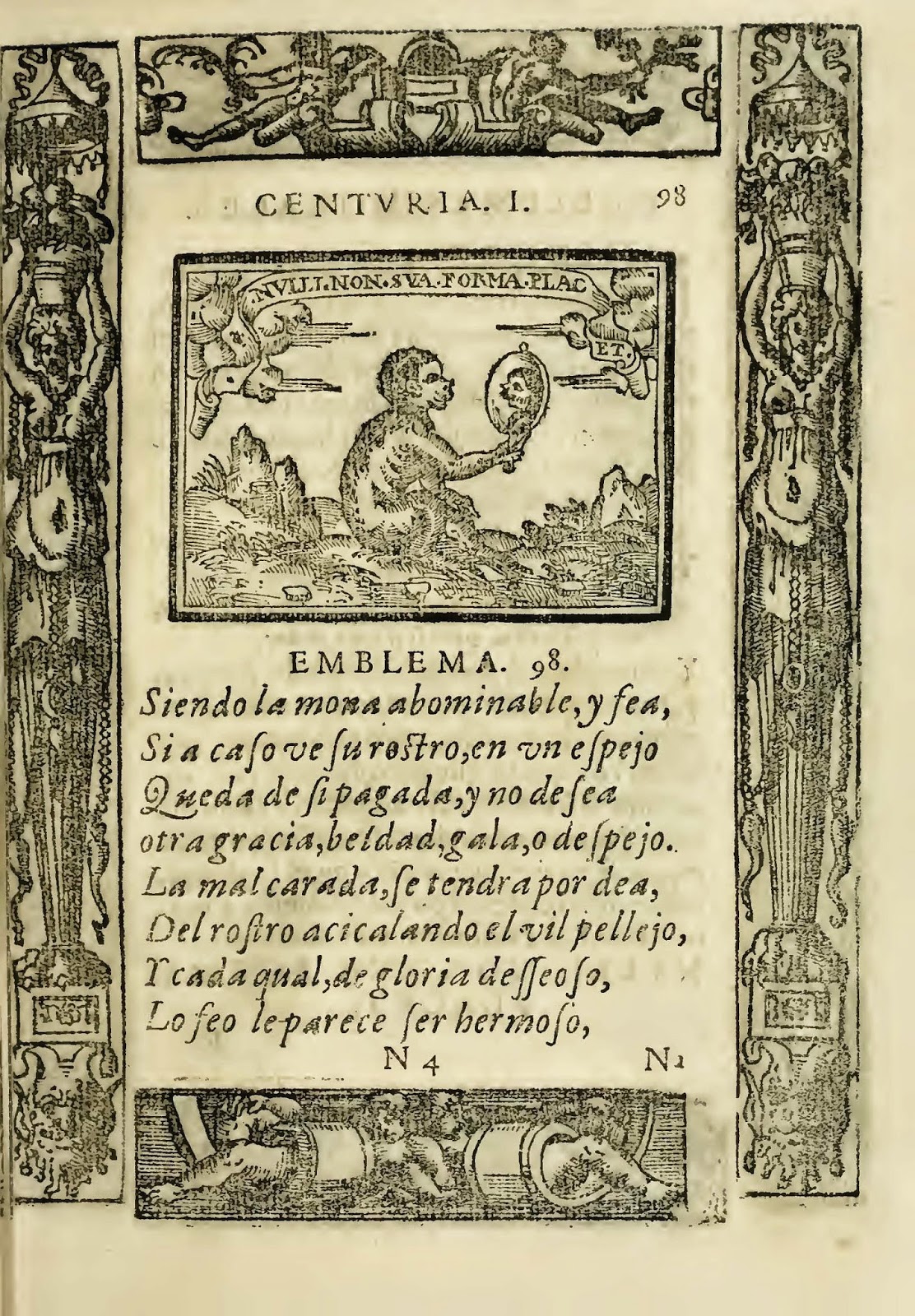

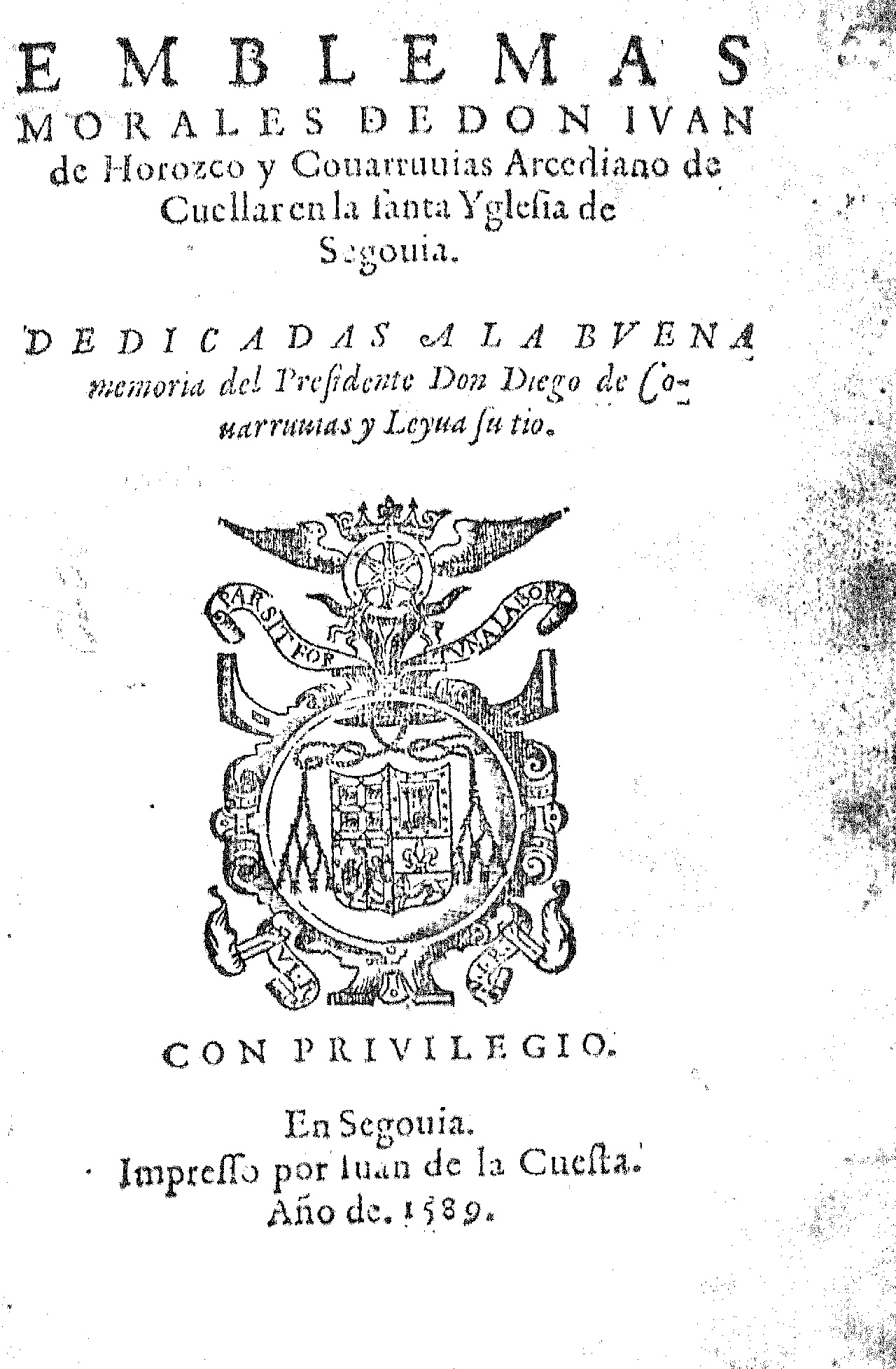

Tombeau de Louis de Brézé Juan de Horozco y Covarrubias, Emblemas morales, 1586

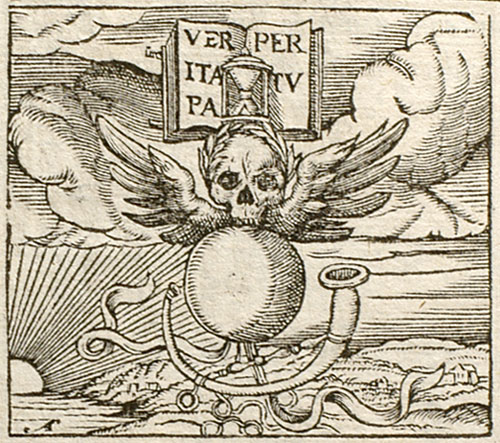

Juan de Horozco y Covarrubias, Emblemas morales, 1586 In morte vita, Joannes Sambucus, Emblemata, 1564

In morte vita, Joannes Sambucus, Emblemata, 1564

Couple d’amoureux (copie), Musée des beaux-arts, Budapest

Couple d’amoureux (copie), Musée des beaux-arts, Budapest Version de Dresde (détail)

Version de Dresde (détail)

Messire Marsilio Cassotti et son épouse Faustina

Messire Marsilio Cassotti et son épouse Faustina

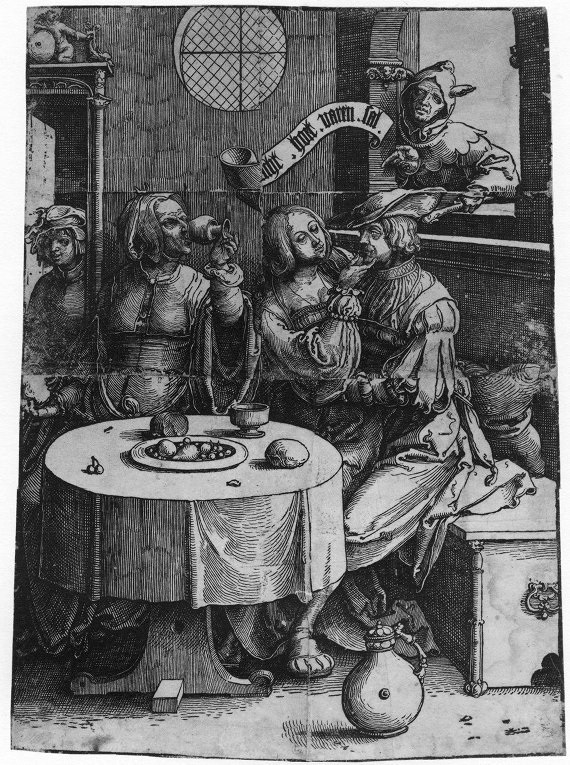

Scène de Taverne (le Fils prodigue), Lucas de Leyde, 1517, BNF

Scène de Taverne (le Fils prodigue), Lucas de Leyde, 1517, BNF

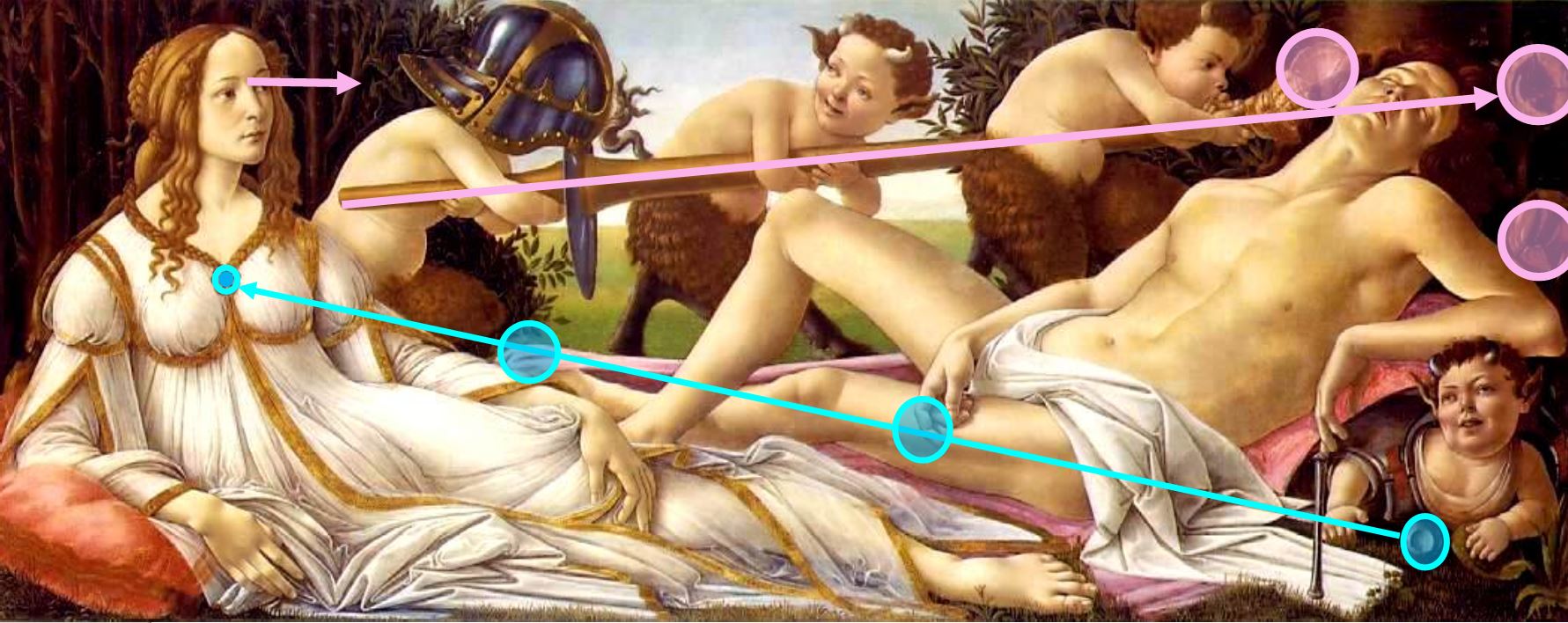

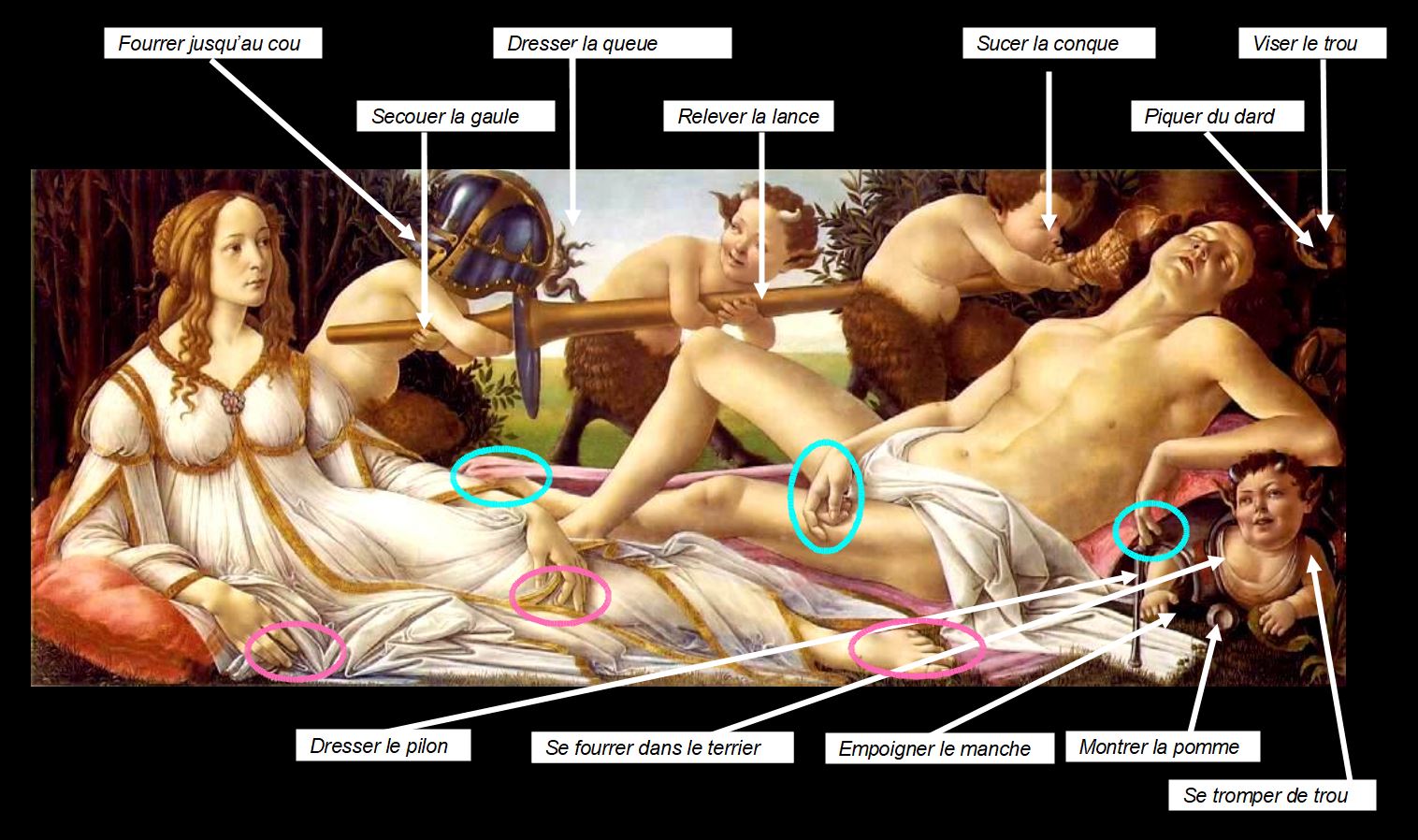

Mars et Vénus (détail), Mantegna, 1495, Louvre

Mars et Vénus (détail), Mantegna, 1495, Louvre

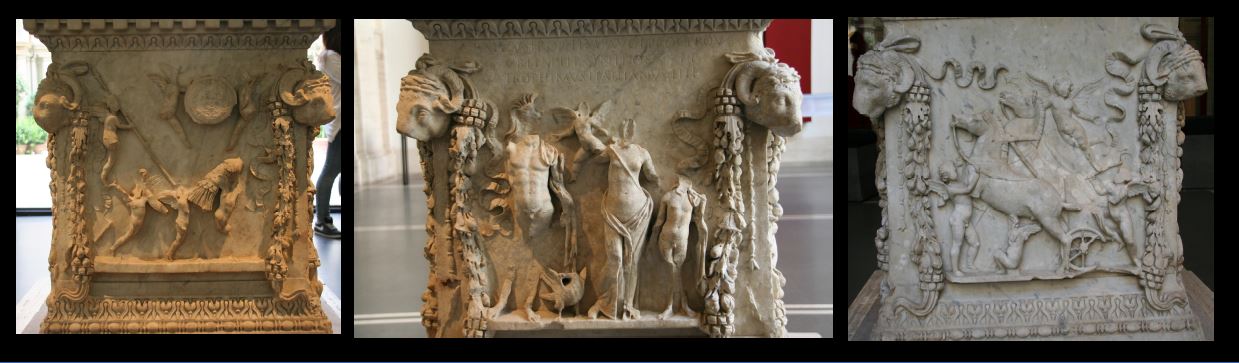

Autel des Jumeaux, 124 ap JC, trouvé à Ostia Antica, Museo Nazionale, Rome

Autel des Jumeaux, 124 ap JC, trouvé à Ostia Antica, Museo Nazionale, Rome Miroir florentin avec Vénus et Mars, 1460-65, Victoria and Albert museum

Miroir florentin avec Vénus et Mars, 1460-65, Victoria and Albert museum

Hermaphrodite, Copie romaine d’un original grec, Museo Nazionale, Rome

Hermaphrodite, Copie romaine d’un original grec, Museo Nazionale, Rome

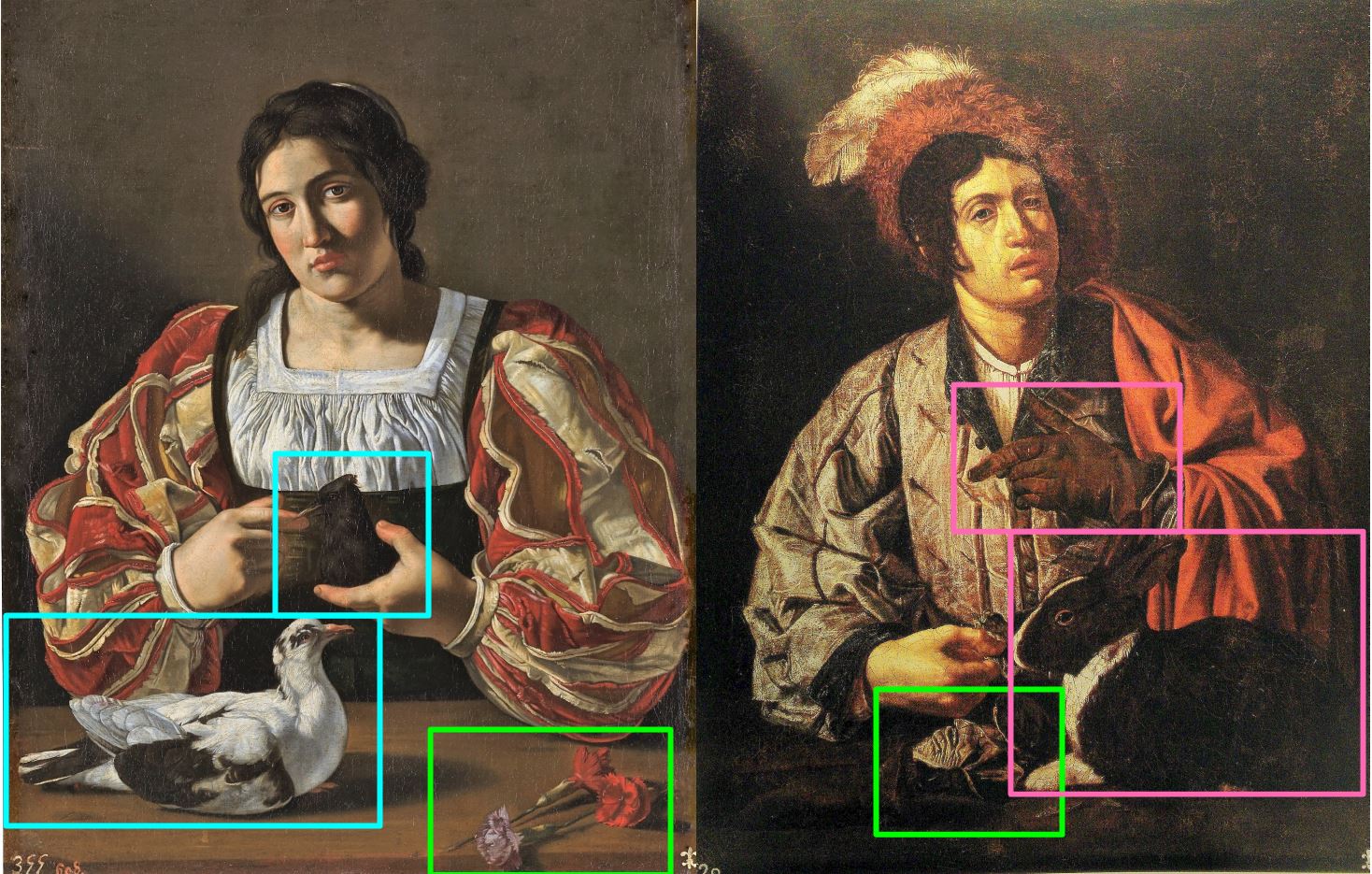

Les volaillers (Pollivendola), Campi, vers 1580, Brera

Les volaillers (Pollivendola), Campi, vers 1580, Brera

Scène de marché

Scène de marché  Nature morte avec une jeune femme

Nature morte avec une jeune femme

Femme vendant du gibier à un étal, Metsu, 1653-54, Leiden collection

Femme vendant du gibier à un étal, Metsu, 1653-54, Leiden collection

Hiepes, 1643, Prado

Hiepes, 1643, Prado Mariano Nani, 18ème siècle, Prado

Mariano Nani, 18ème siècle, Prado Bartolome Montalvo, début 19ème, collection privée

Bartolome Montalvo, début 19ème, collection privée Gabriele Salci, 1719, Musée des Beaux Arts, Budapest

Gabriele Salci, 1719, Musée des Beaux Arts, Budapest

Lièvre, perdrix, geai et autres oiseaux sur une corniche, Jan Fyt, Collection privée

Lièvre, perdrix, geai et autres oiseaux sur une corniche, Jan Fyt, Collection privée Lièvre et oiseaux sauvage, Jan Fyt, Collection privée

Lièvre et oiseaux sauvage, Jan Fyt, Collection privée

Lièvre et oiseaux, Jan Weenix, 1687, Städel Museum, Francfort

Lièvre et oiseaux, Jan Weenix, 1687, Städel Museum, Francfort Lièvre et perdreaux, Jan Weenix, collection particulière

Lièvre et perdreaux, Jan Weenix, collection particulière Lièvre, perdreaux et autres oiseaux sans une niche, Jan Weenix, Museum of Fine Arts, Houston

Lièvre, perdreaux et autres oiseaux sans une niche, Jan Weenix, Museum of Fine Arts, Houston 1728, Musée de la chasse et de la nature, Paris

1728, Musée de la chasse et de la nature, Paris 1728-30, MET

1728-30, MET 1755, Musée de la chasse et de la nature, Paris

1755, Musée de la chasse et de la nature, Paris 1760-65, NGA, Washington

1760-65, NGA, Washington Gibier mort et pêches dans un paysage

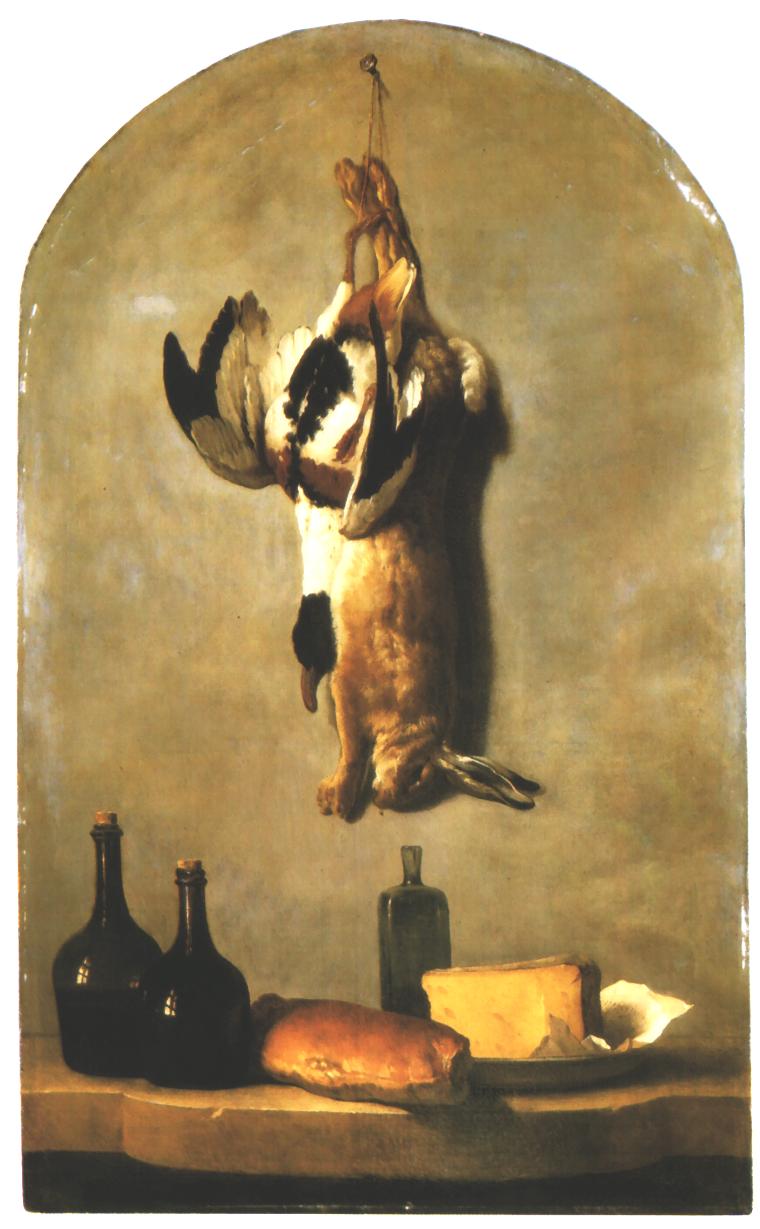

Gibier mort et pêches dans un paysage Lièvre, canard, bouteilles, pain et fromage, Oudry (école), 1742, Louvre

Lièvre, canard, bouteilles, pain et fromage, Oudry (école), 1742, Louvre Perdrix rouge, lapin, citrons, oranges et bouilloire, Oudry, 1746, Louvre

Perdrix rouge, lapin, citrons, oranges et bouilloire, Oudry, 1746, Louvre Faisan, lièvre et perdrix rouge, 1753, Louvre

Faisan, lièvre et perdrix rouge, 1753, Louvre Nature morte avec vue sur la ville

Nature morte avec vue sur la ville Lièvre et faisan, Lovis Corinth, 1910, collection privée

Lièvre et faisan, Lovis Corinth, 1910, collection privée Lapin et perdrix, Suzanne Valadon, 1930, Ermitage

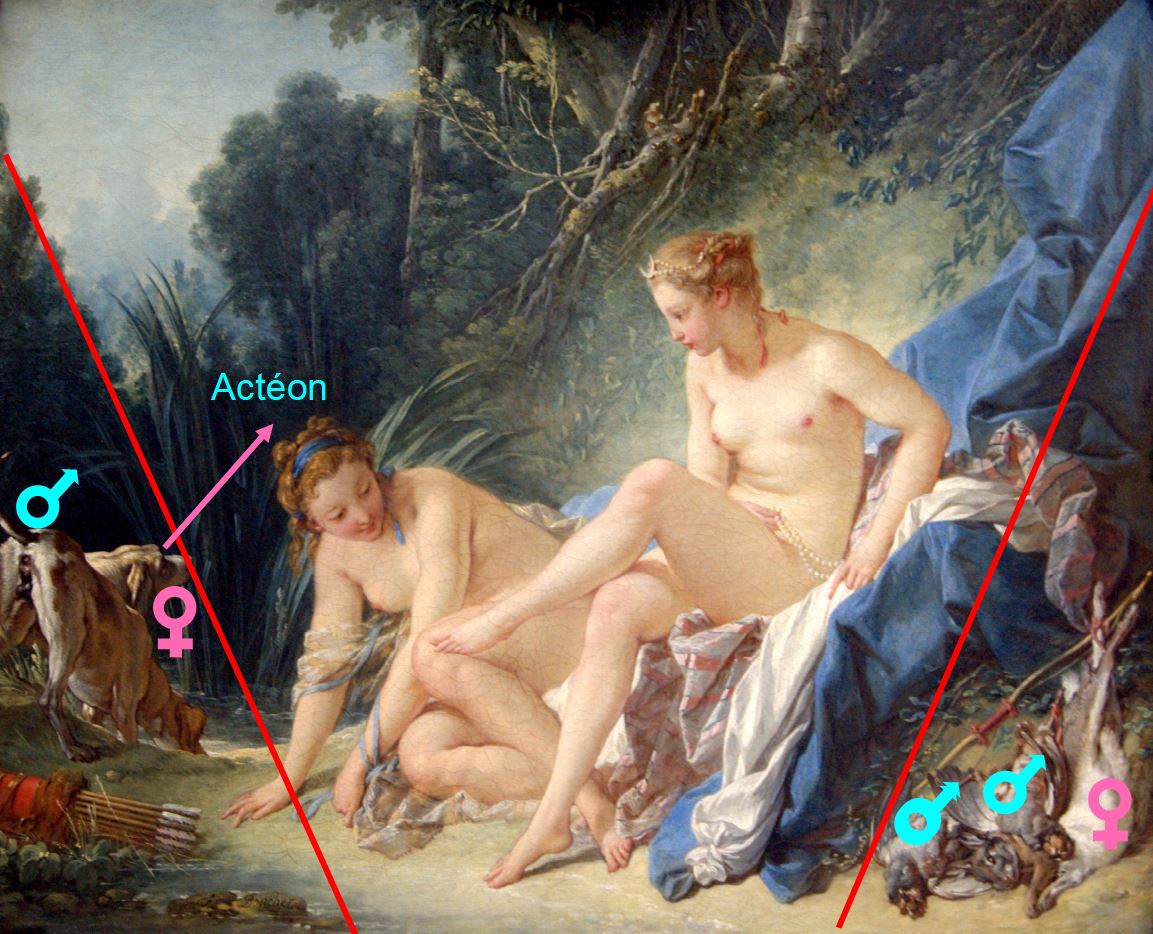

Lapin et perdrix, Suzanne Valadon, 1930, Ermitage Diane et ses nymphes épiées par des satyres

Diane et ses nymphes épiées par des satyres Diane et ses nymphes après la chasse

Diane et ses nymphes après la chasse Diane avec ses chiens et ses trophées de chasse dans un paysage

Diane avec ses chiens et ses trophées de chasse dans un paysage Diane sortant du bain, Boucher, 1742, Louvre

Diane sortant du bain, Boucher, 1742, Louvre

La Toilette de Vénus

La Toilette de Vénus

Le Repos des nymphes au retour de la chasse, dit Le Retour de chasse de Diane

Le Repos des nymphes au retour de la chasse, dit Le Retour de chasse de Diane

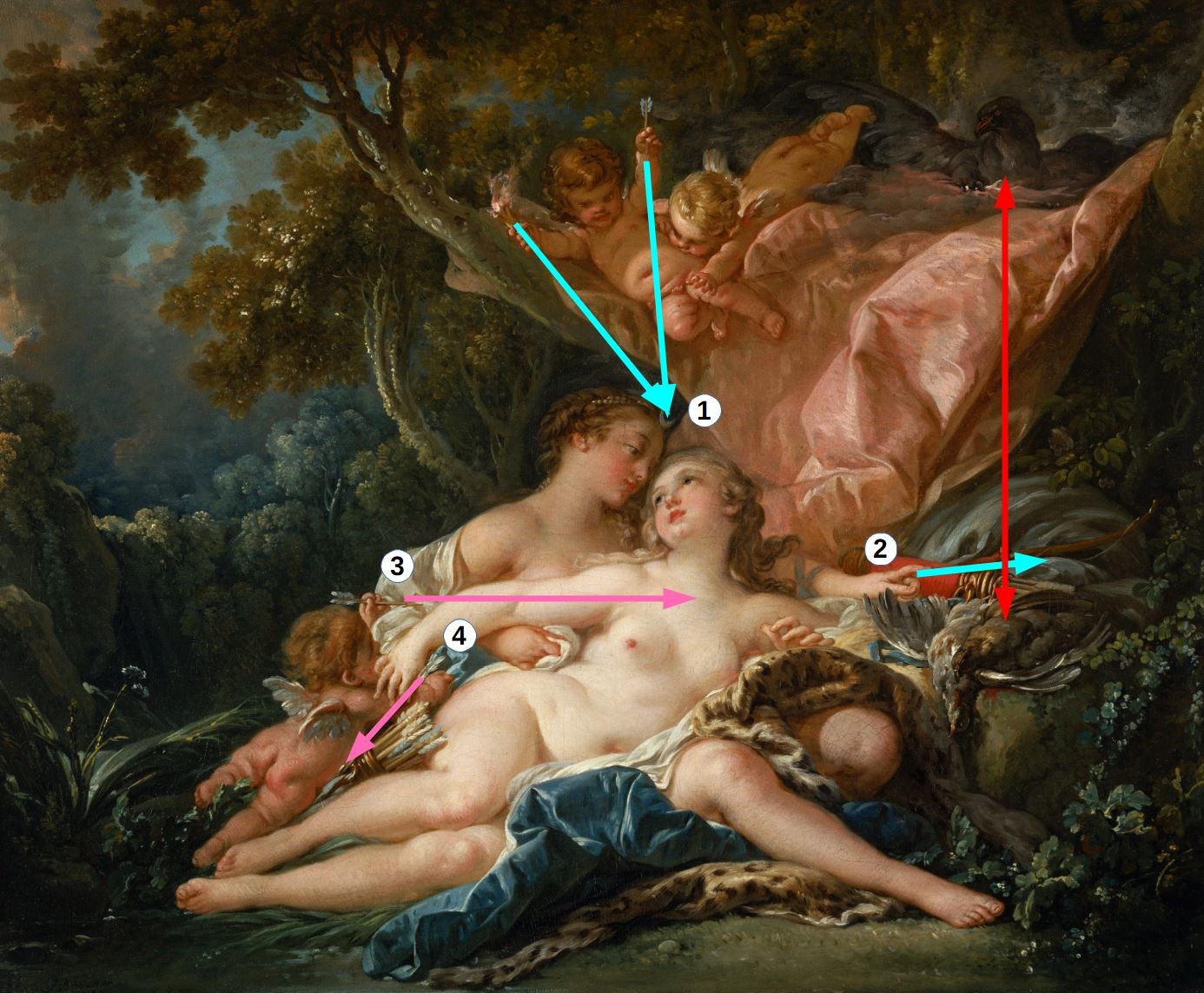

Jupiter et Callisto

Jupiter et Callisto

La Nymphe Callisto, séduite par Jupiter sous les traits de Diane

La Nymphe Callisto, séduite par Jupiter sous les traits de Diane

Diane sortant du bain, Boucher, 1742, Louvre

Diane sortant du bain, Boucher, 1742, Louvre

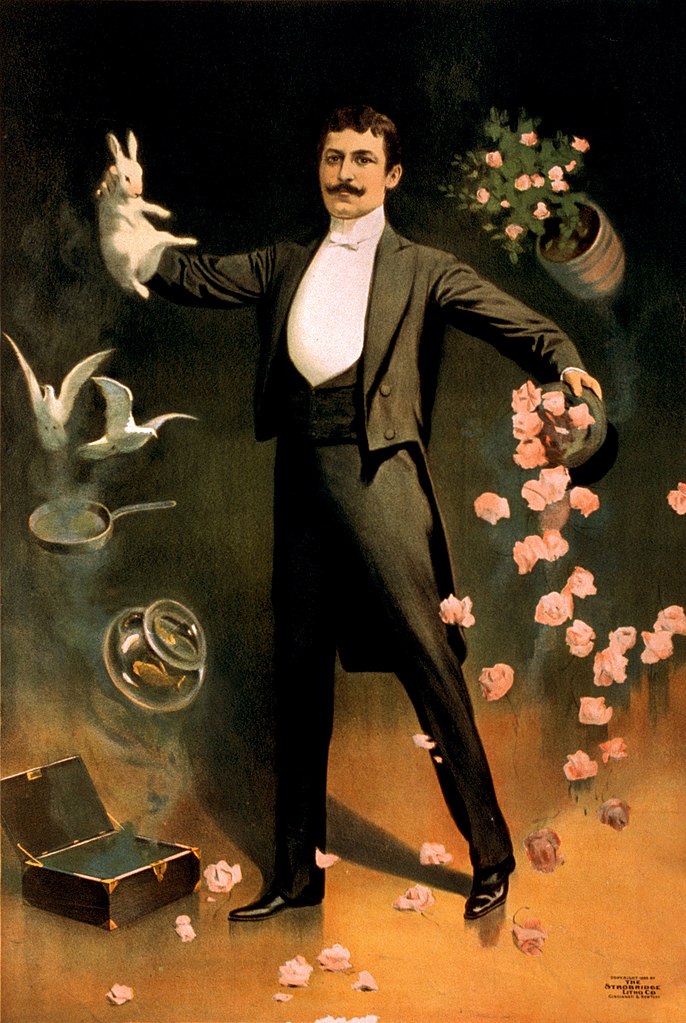

Le magicien Zan Zig, 1899

Le magicien Zan Zig, 1899 Johannes Hevelius, 1687, Les trois constellations Lepus, Columba et Canis Major

Johannes Hevelius, 1687, Les trois constellations Lepus, Columba et Canis Major Allégorie de la Luxure, Pisanello, vers 1426, Albertina, Vienne

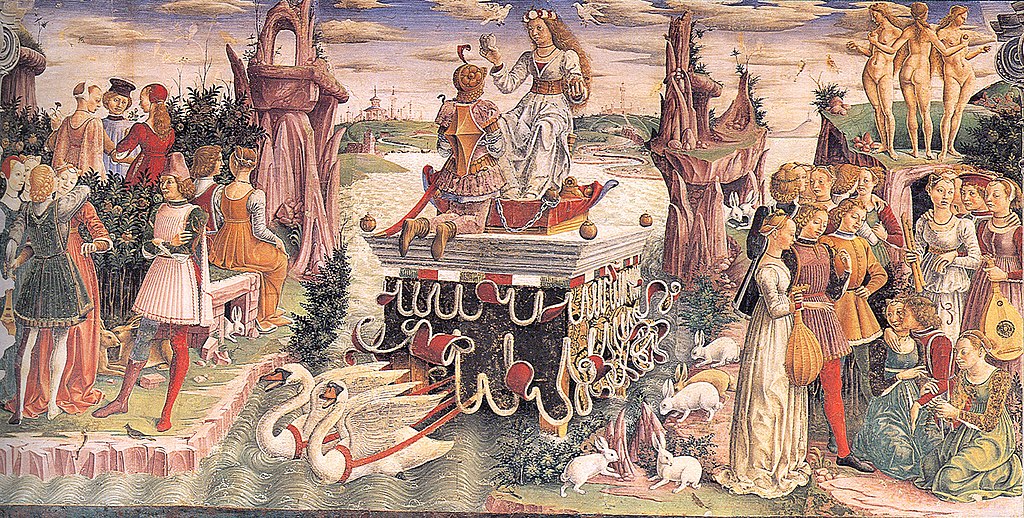

Allégorie de la Luxure, Pisanello, vers 1426, Albertina, Vienne Avril et les Enfants de Vénus (vers 1470), Francesco del Cossa, Pallazo Schifanoia, Ferrare

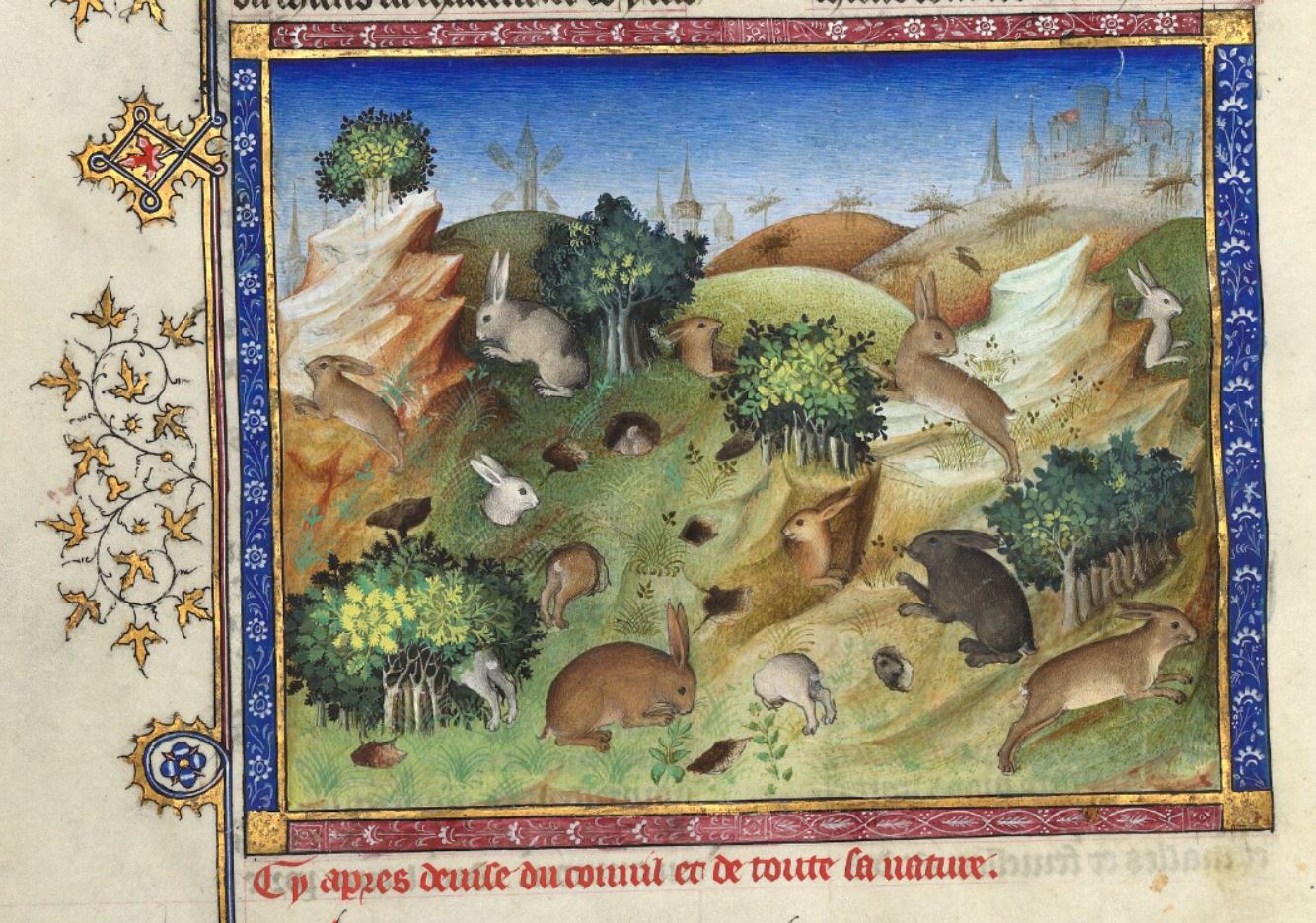

Avril et les Enfants de Vénus (vers 1470), Francesco del Cossa, Pallazo Schifanoia, Ferrare Cy après devise du connil et de toute la nature

Cy après devise du connil et de toute la nature

Hans Baldung Grien, 1516, Maître-autel du monastère de Freiburg

Hans Baldung Grien, 1516, Maître-autel du monastère de Freiburg Hans Jakob Strueb, 1505, panneau de retable, musée Thyssen, Madrid

Hans Jakob Strueb, 1505, panneau de retable, musée Thyssen, Madrid Triptyque en forme de coeur (Colditzer Altar), revers

Triptyque en forme de coeur (Colditzer Altar), revers Livre d’Heures

Livre d’Heures La Vierge au Lapin, Titien, 1530, Louvre

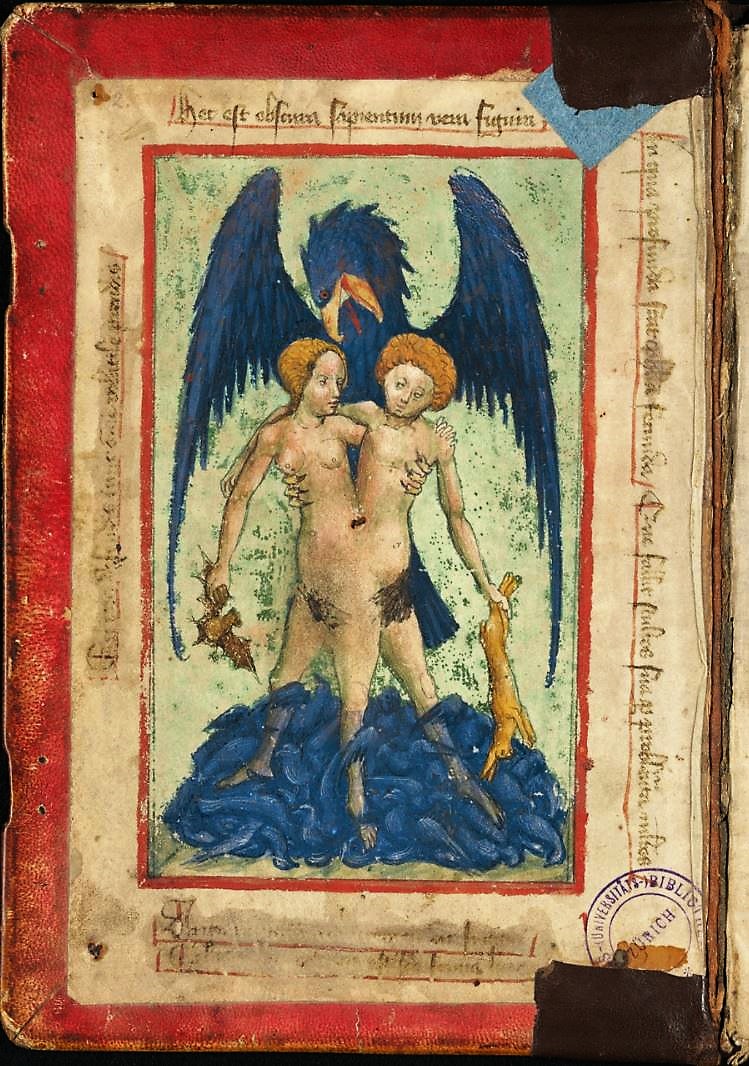

La Vierge au Lapin, Titien, 1530, Louvre Hermaphrodite alchimique

Hermaphrodite alchimique  La crèche aux lapins

La crèche aux lapins

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) Vulcain (Vanessa atalanta)

Vulcain (Vanessa atalanta)

Femme avec deux colombes, Prado, Madrid

Femme avec deux colombes, Prado, Madrid Homme avec un lapin, Palazzo Reale, Madrid

Homme avec un lapin, Palazzo Reale, Madrid Le Christ chassant les marchands du Temple (détail)

Le Christ chassant les marchands du Temple (détail)

Portrait d’un petit garçon avec une colombe et un lapin (probablement Ferigo, né en 1758), collection particulière

Portrait d’un petit garçon avec une colombe et un lapin (probablement Ferigo, né en 1758), collection particulière Portrait d’un jeune garçon en uniforme (probablement Gerolamo, né en 1754), Museum of Fine Arts,Springfield

Portrait d’un jeune garçon en uniforme (probablement Gerolamo, né en 1754), Museum of Fine Arts,Springfield Portrait d’une jeune fille avec une colombe et un chien

Portrait d’une jeune fille avec une colombe et un chien Le Portement de Croix, dessin, Musée de Dijon

Le Portement de Croix, dessin, Musée de Dijon Crucifixion, Wadsworth Atheneum, Hartford

Crucifixion, Wadsworth Atheneum, Hartford Crucifixion, attribué à Poussin, 1647, Louvre (c) RMN

Crucifixion, attribué à Poussin, 1647, Louvre (c) RMN

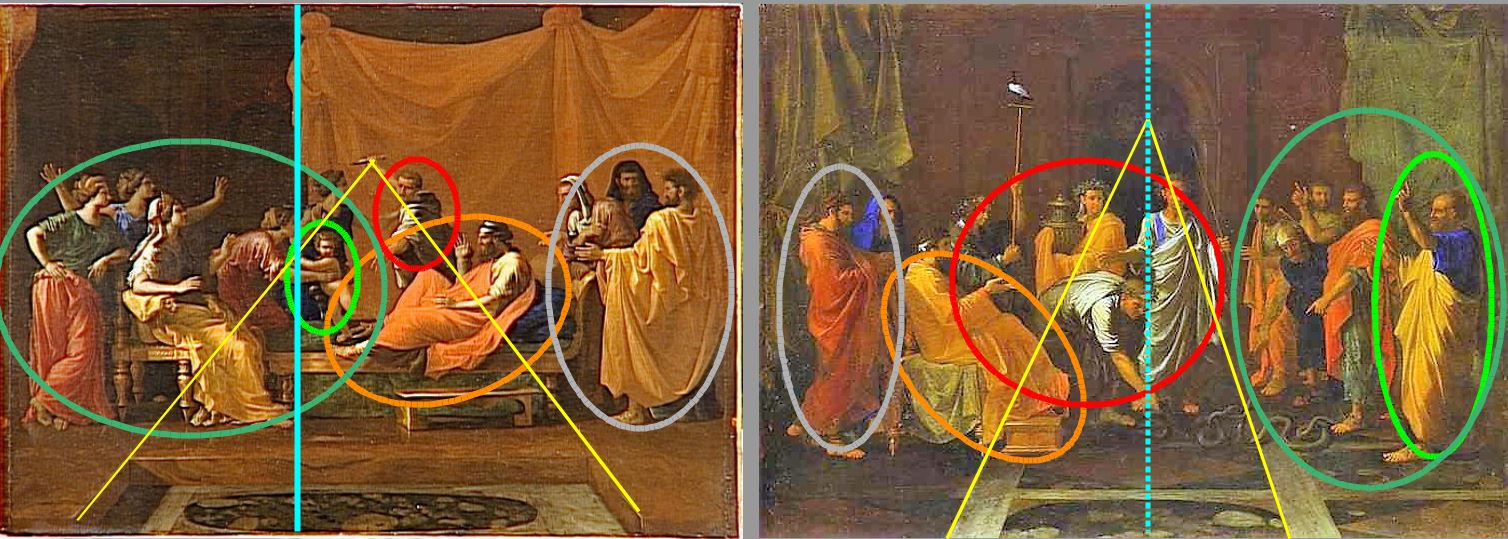

Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de Pharaon

Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de Pharaon Moïse changeant en serpent la verge d’Aaron

Moïse changeant en serpent la verge d’Aaron

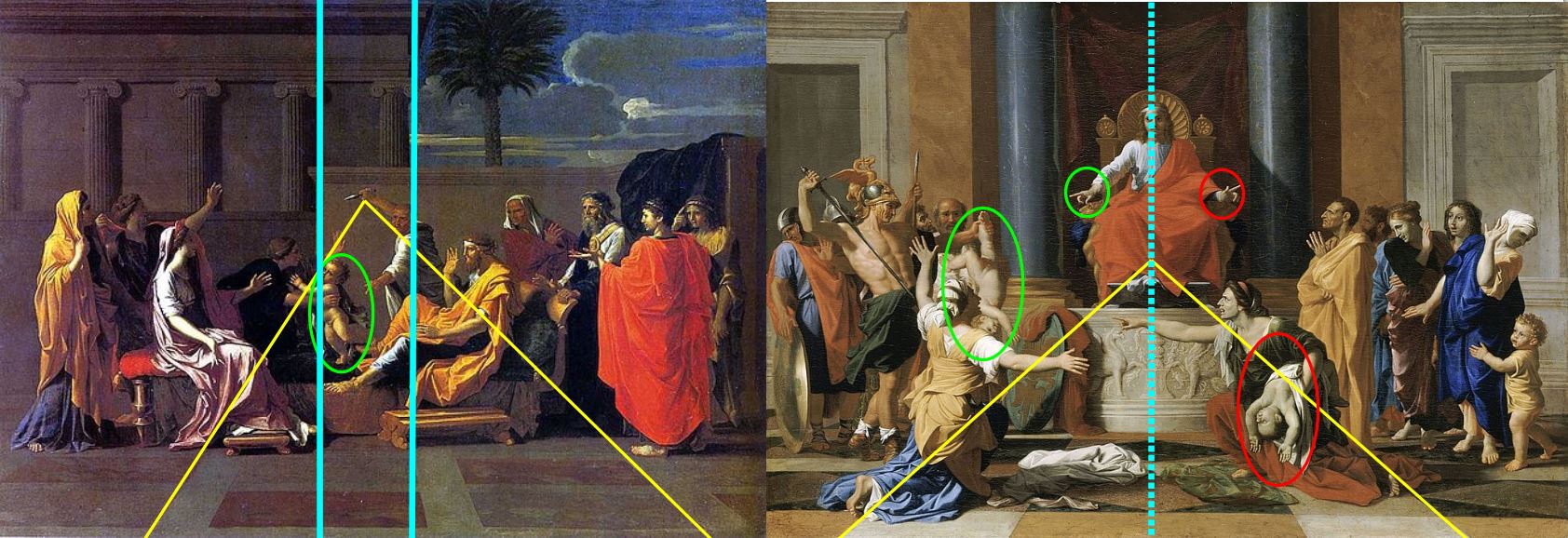

Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de Pharaon, 1645, Woburn Abbey

Moïse enfant foulant aux pieds la couronne de Pharaon, 1645, Woburn Abbey Le Jugement de Salomon, 1649, Louvre

Le Jugement de Salomon, 1649, Louvre

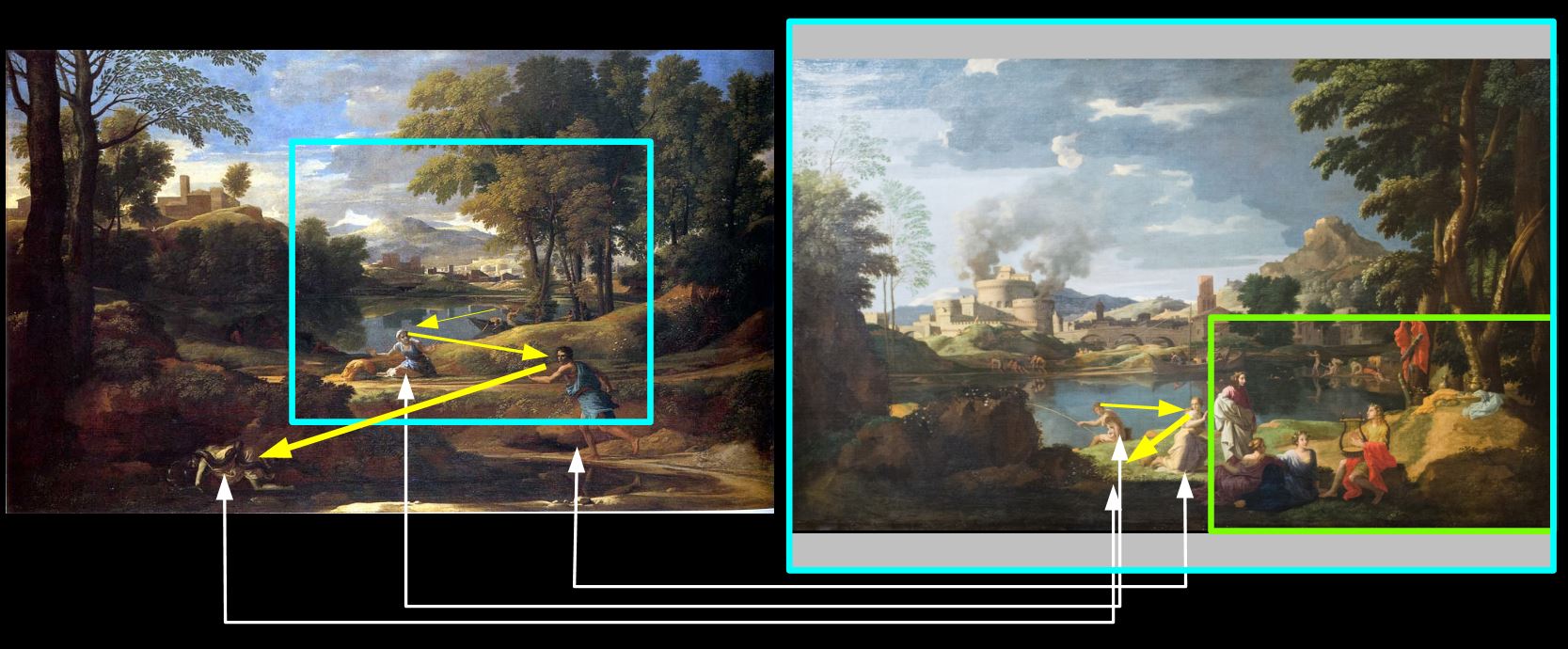

Paysage avec un homme effrayé par un serpent, 1637-39, Musée des Beaux Arts, Montréal

Paysage avec un homme effrayé par un serpent, 1637-39, Musée des Beaux Arts, Montréal Paysage avec Polyphème, 1649, Ermitage

Paysage avec Polyphème, 1649, Ermitage Paysage avec Hercule et Cacus, 1659, Musée Pouchkine, Moscou

Paysage avec Hercule et Cacus, 1659, Musée Pouchkine, Moscou

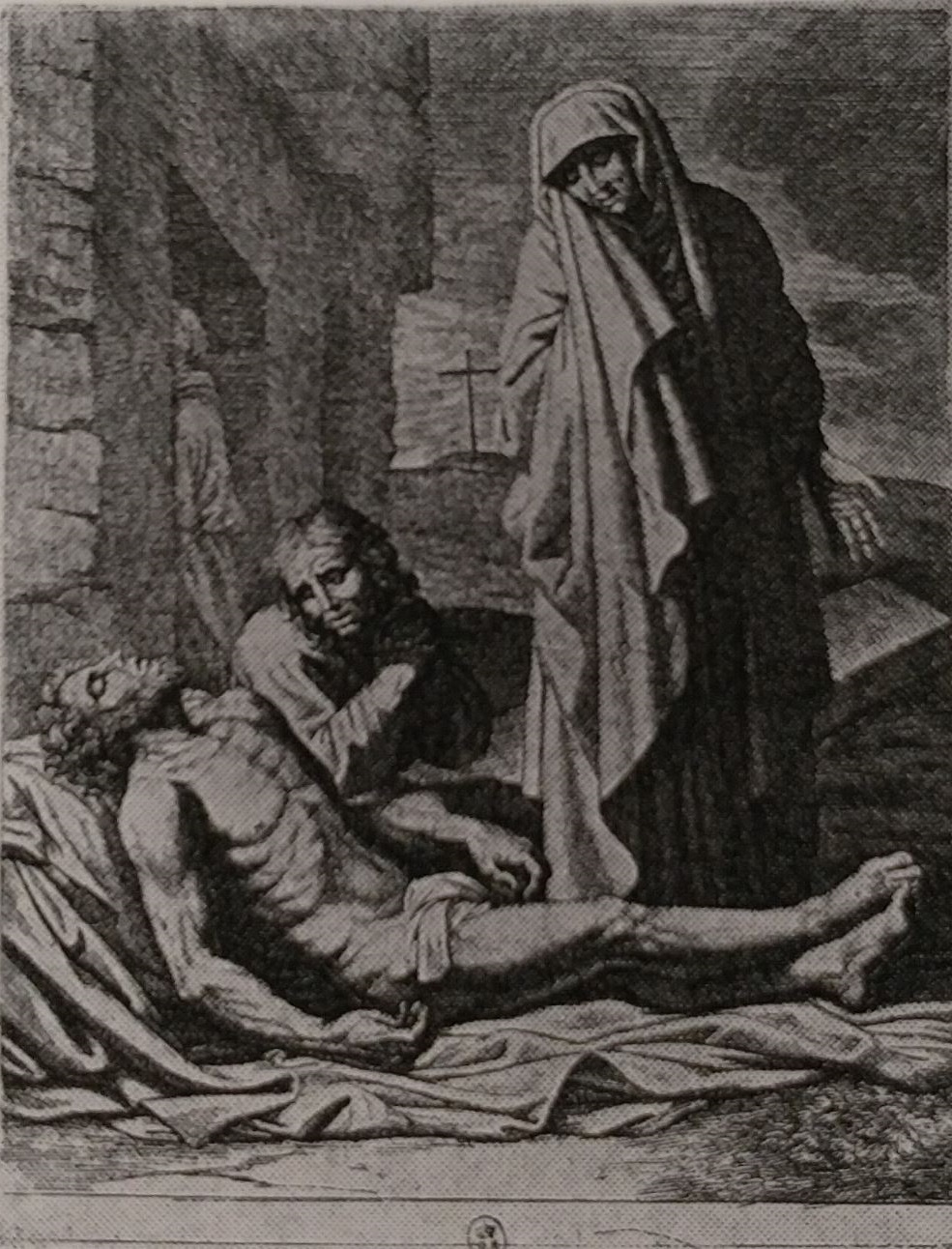

Lamentation sur le Christ Mort gravure de Pietro del Po (inversée)

Lamentation sur le Christ Mort gravure de Pietro del Po (inversée) Noli me tangere, Prado, Madrid

Noli me tangere, Prado, Madrid Paysage avec les funérailles de Phocion

Paysage avec les funérailles de Phocion Paysage avec les cendres de Phocion

Paysage avec les cendres de Phocion

Paysage par temps calme

Paysage par temps calme L’orage

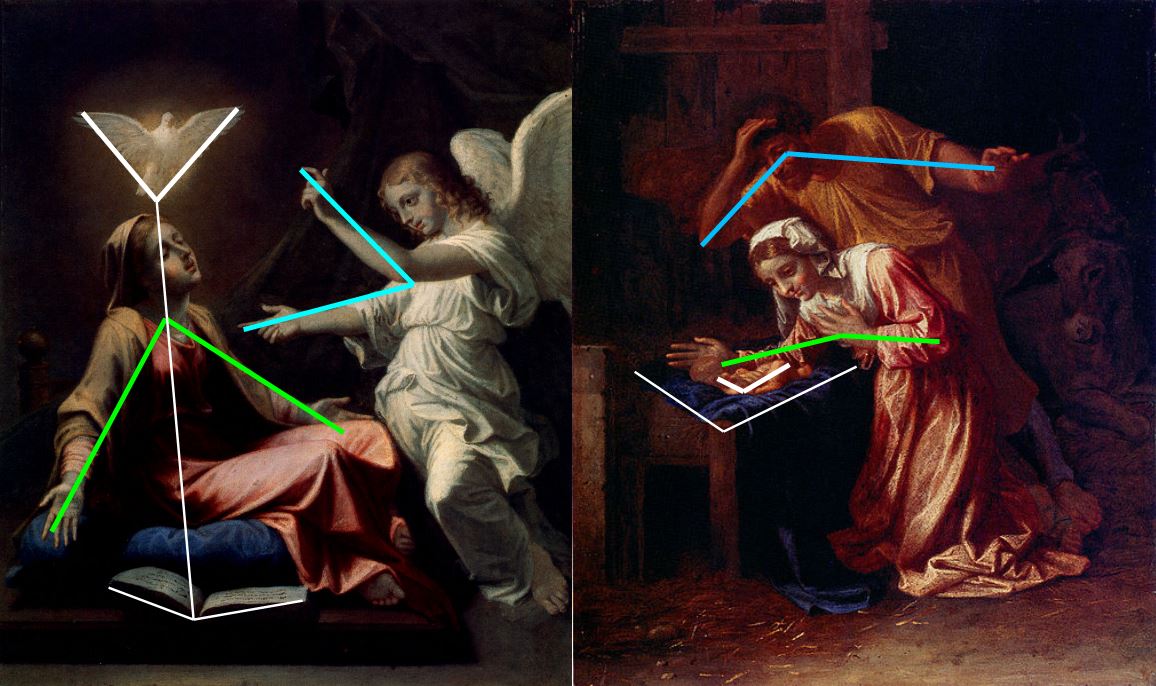

L’orage Annonciation

Annonciation Nativité

Nativité

L’enlèvement par Hercule de Déjanire , vers 1637, Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe

L’enlèvement par Hercule de Déjanire , vers 1637, Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe L’enlèvement par Armide de Renaud mourant, vers 1637, Windsor castle.

L’enlèvement par Armide de Renaud mourant, vers 1637, Windsor castle. Dessin attribué à Poussin, RMN-Grand Palais, photo Jean-Gilles Berizzi

Dessin attribué à Poussin, RMN-Grand Palais, photo Jean-Gilles Berizzi Hercule et Déjanire, gravure d’Audran, 1692

Hercule et Déjanire, gravure d’Audran, 1692

Paysage avec un homme lavant ses pieds à une fontaine (Paysage avec un chemin de terre), Poussin, National Gallery, Londres

Paysage avec un homme lavant ses pieds à une fontaine (Paysage avec un chemin de terre), Poussin, National Gallery, Londres Paysage avec voyageurs au repos (la route romaine), D’après Poussin, vers 1648, Dulwich Gallery

Paysage avec voyageurs au repos (la route romaine), D’après Poussin, vers 1648, Dulwich Gallery

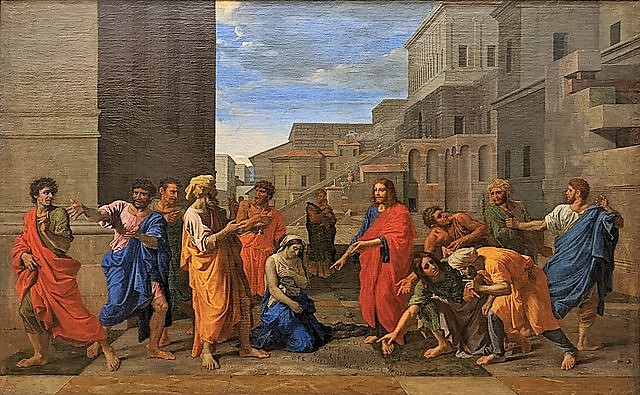

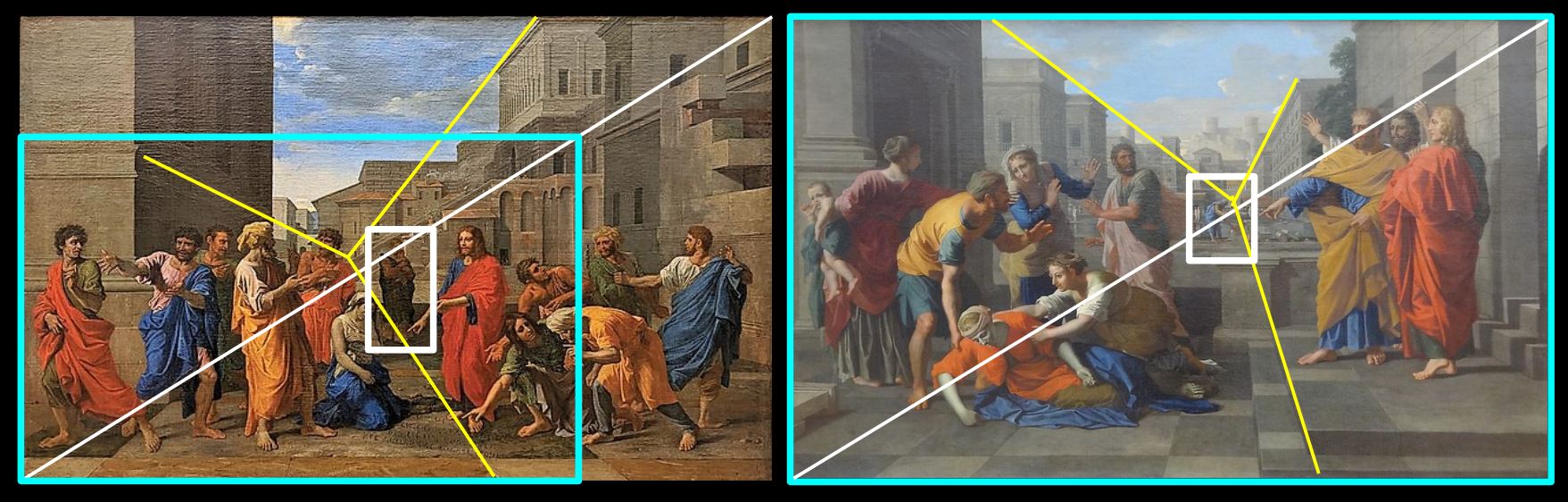

Le Christ et la femme adultère

Le Christ et la femme adultère La mort de Saphire

La mort de Saphire

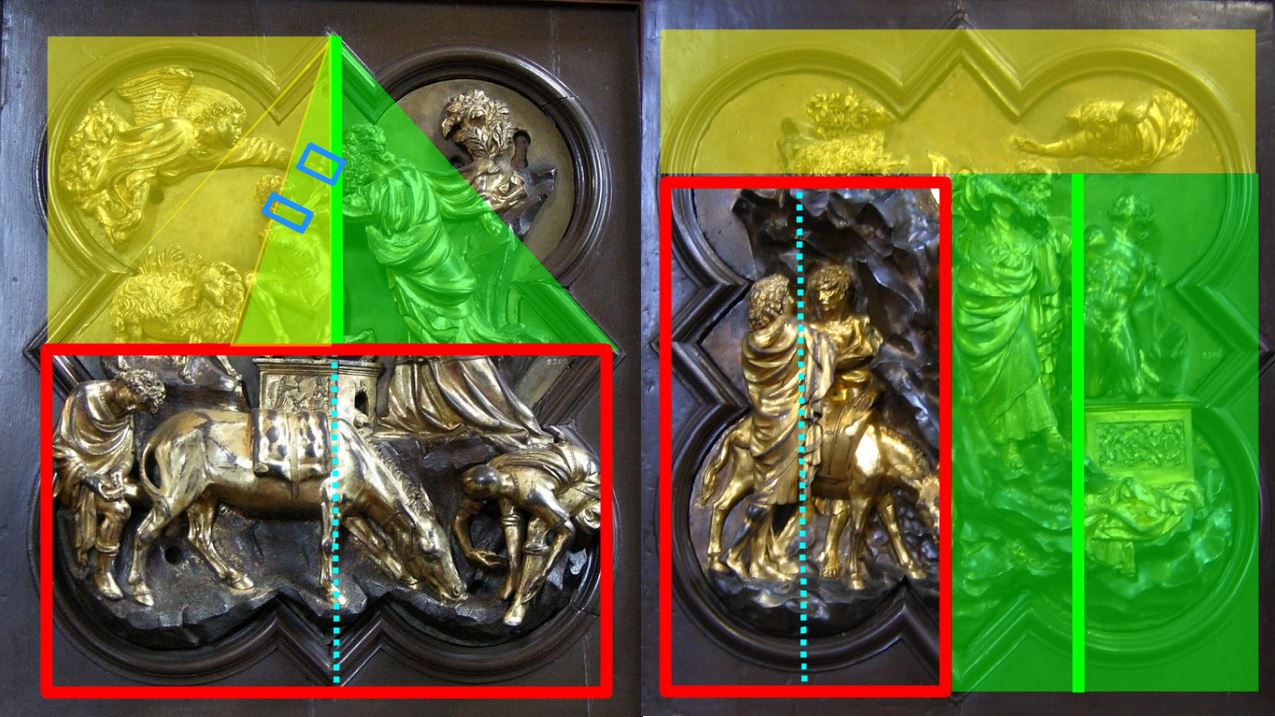

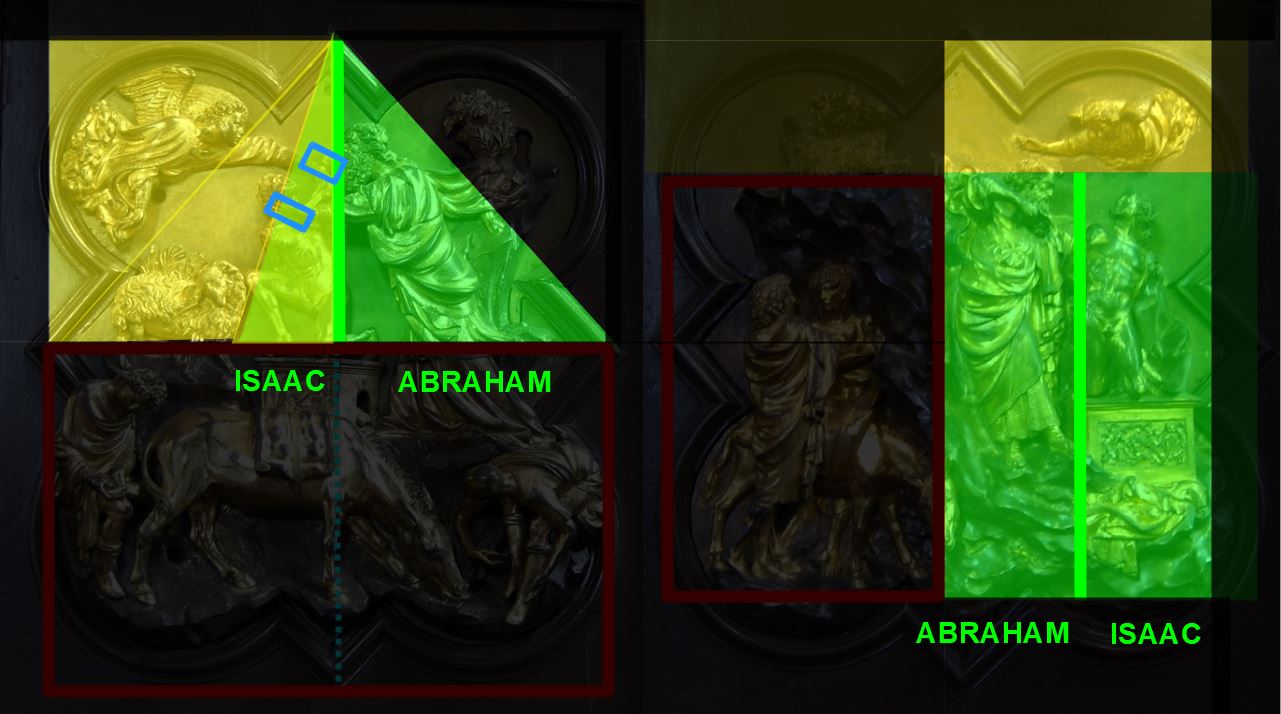

Brunelleschi

Brunelleschi Ghiberti

Ghiberti

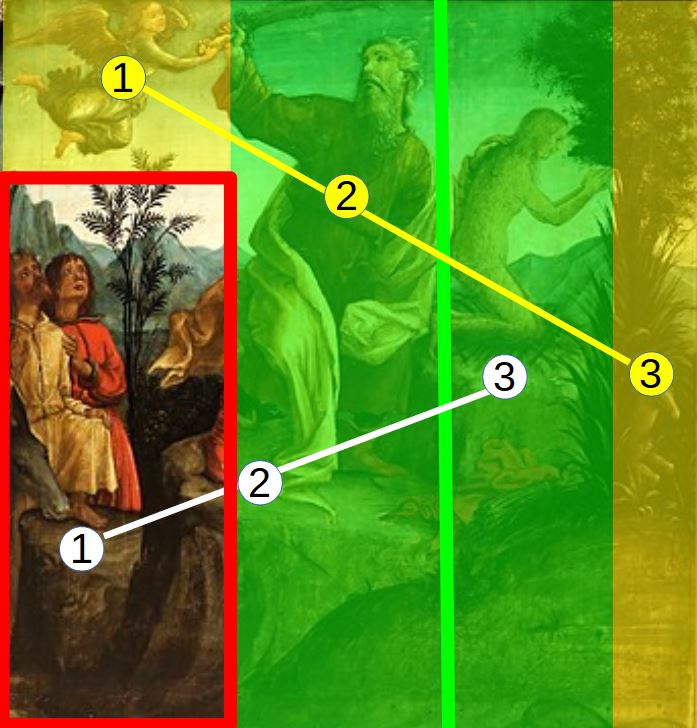

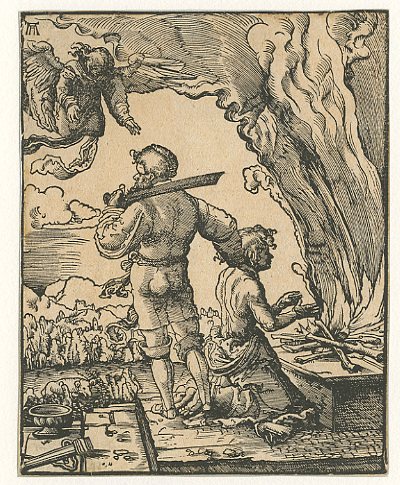

Nicolas de Verdun, 1194, Klosterneuburg Altar

Nicolas de Verdun, 1194, Klosterneuburg Altar Master Bertram de Minden, 1383, Grabower Altar, St. Peter, Hambourg

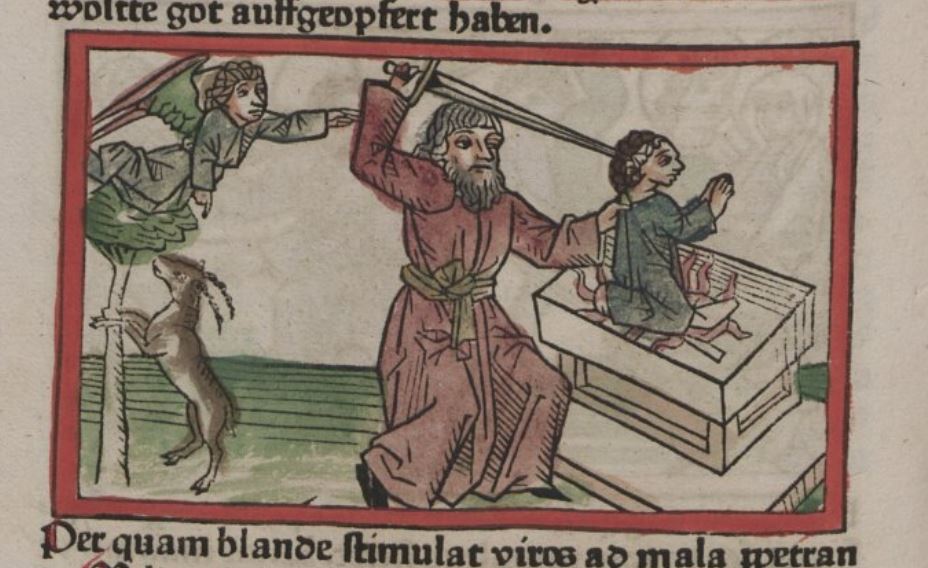

Master Bertram de Minden, 1383, Grabower Altar, St. Peter, Hambourg Spire, vers 1480, BSB-Ink S-512 p 102

Spire, vers 1480, BSB-Ink S-512 p 102 Augsbourg, avant 1473, BSB-Ink S-509 p 234

Augsbourg, avant 1473, BSB-Ink S-509 p 234

Altdorfer, vers 1520, Cabinet des Estampes et des Dessins, Strasbourg

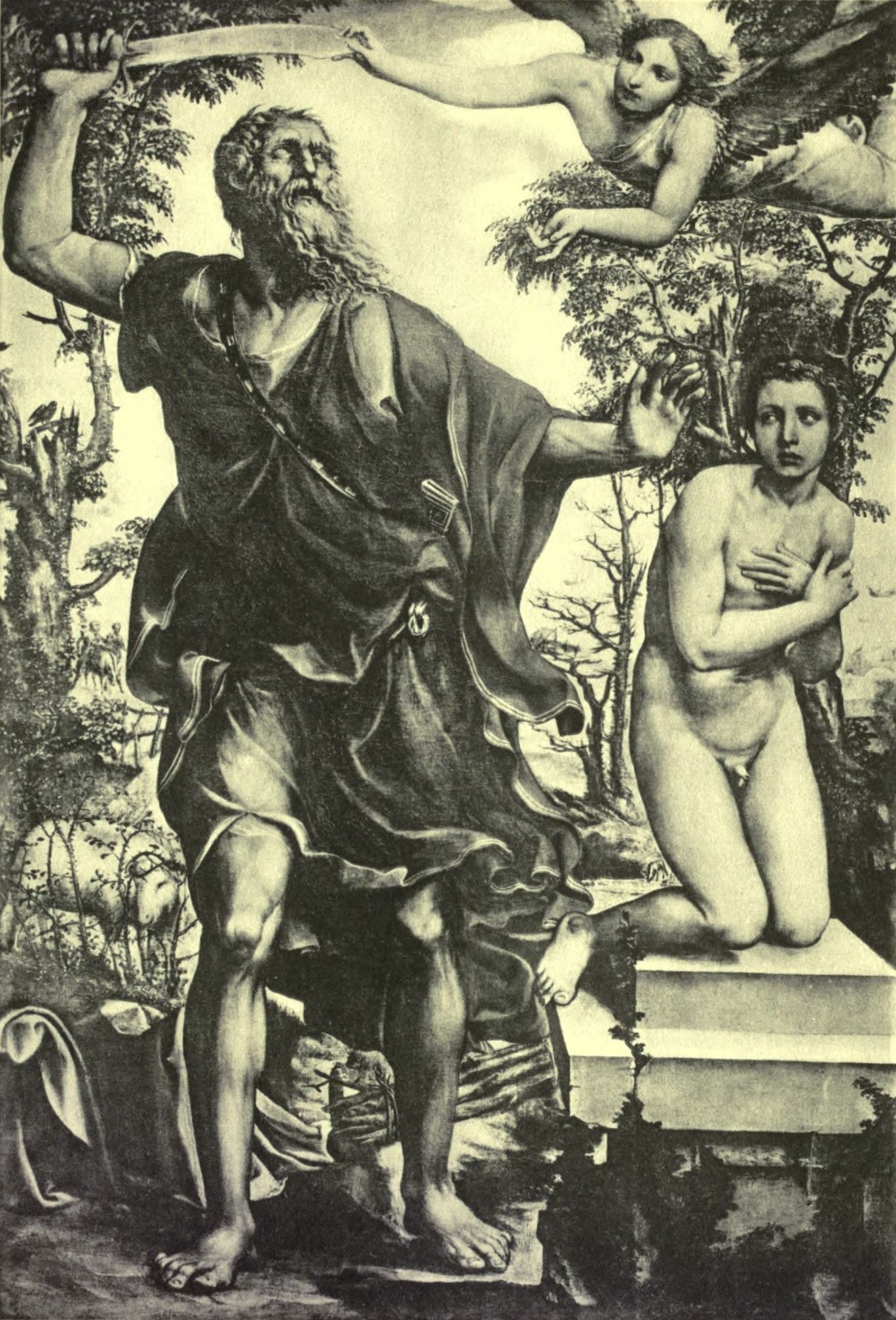

Altdorfer, vers 1520, Cabinet des Estampes et des Dessins, Strasbourg Giorgio Vasari, 1550-70, Capodimonte

Giorgio Vasari, 1550-70, Capodimonte Lelio Orsi, après 1555, Capodimonte

Lelio Orsi, après 1555, Capodimonte Titien, 1542-44, plafond de la sacristie, Santa Maria della Salute, Venise

Titien, 1542-44, plafond de la sacristie, Santa Maria della Salute, Venise Tintoret et atelier, 1550-55, Offices

Tintoret et atelier, 1550-55, Offices Tintoret, 1577-78, Scuola Grande di San Rocco

Tintoret, 1577-78, Scuola Grande di San Rocco Cristofano Allori, 1600-25, Musée Thomas Henry, Cherbourg-Octeville

Cristofano Allori, 1600-25, Musée Thomas Henry, Cherbourg-Octeville Domenico Fetti, 1613-23, Credito Bergamasco, Bergamo

Domenico Fetti, 1613-23, Credito Bergamasco, Bergamo Jacopo (da Empoli) Chimenti, 1615-20, Cappella Serragli, Chiesa di San Marco, Florence

Jacopo (da Empoli) Chimenti, 1615-20, Cappella Serragli, Chiesa di San Marco, Florence Guerchin, 1615-20, Collection Prince du Liechtenstein, Vienne

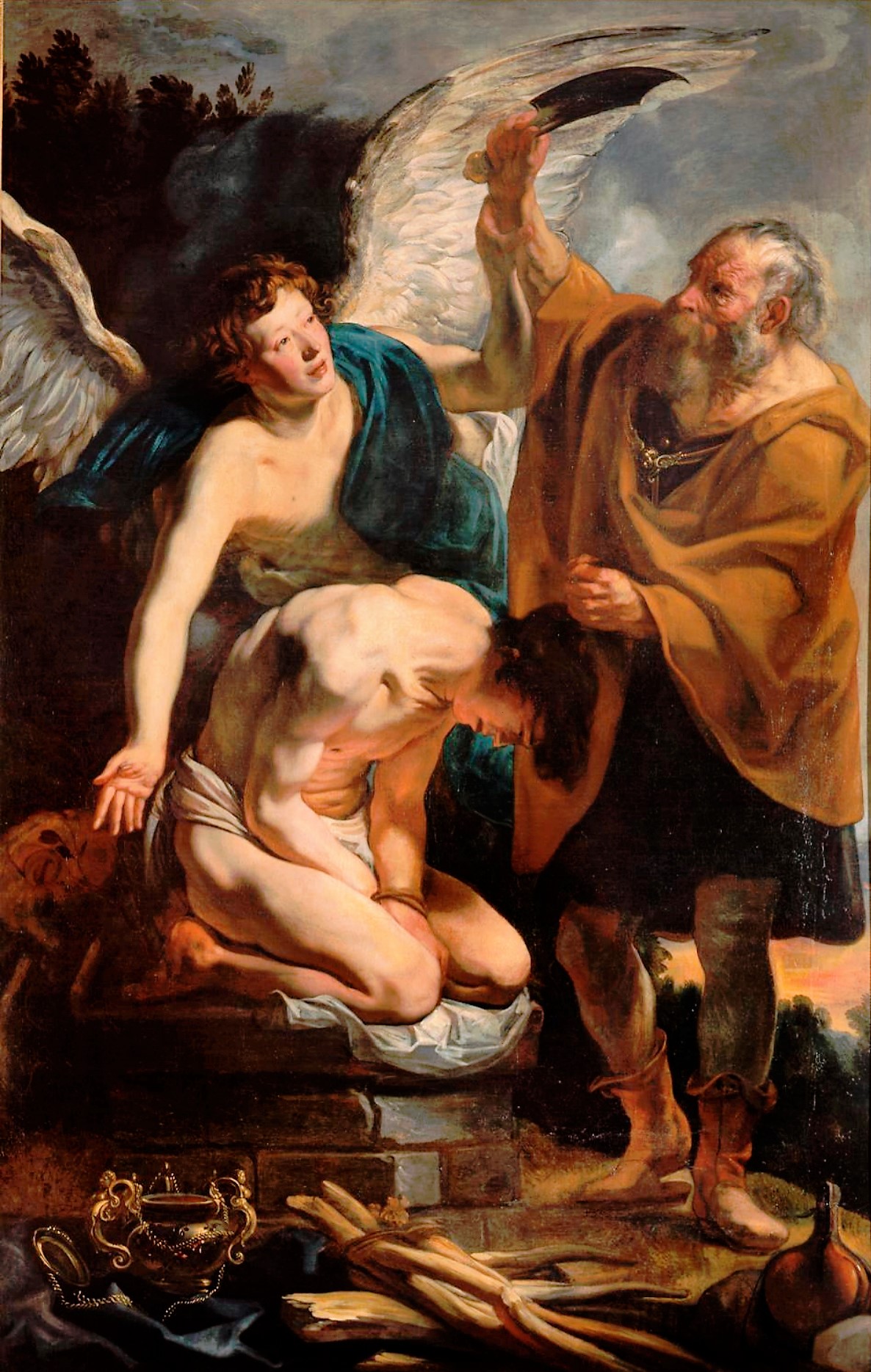

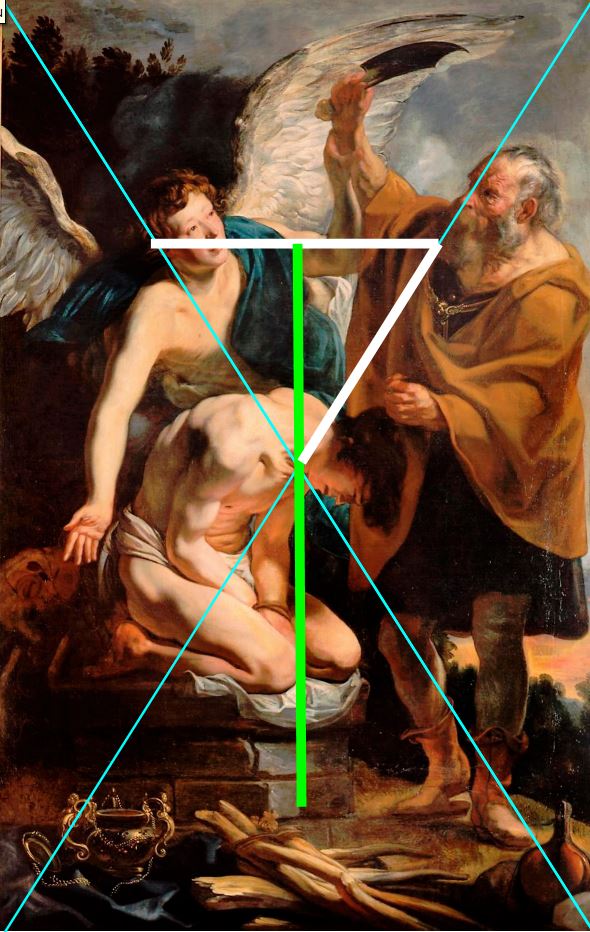

Guerchin, 1615-20, Collection Prince du Liechtenstein, Vienne Rubens, 1612-13, Nelson Atkins Museum, Kansas City

Rubens, 1612-13, Nelson Atkins Museum, Kansas City Matthys Voet, 1617-18, collection particulière

Matthys Voet, 1617-18, collection particulière Tanzio da Varallo, 1627, Chapelle de l’Ange gardien, Basilica San Gaudenzio, Novare

Tanzio da Varallo, 1627, Chapelle de l’Ange gardien, Basilica San Gaudenzio, Novare Astolfo Petrazzi, 1630-53, Pinacoteca di Siena

Astolfo Petrazzi, 1630-53, Pinacoteca di Siena Jeronimo Jacinto de Espinosa, vers 1640, Real Parroquia de San Andres, Valence

Jeronimo Jacinto de Espinosa, vers 1640, Real Parroquia de San Andres, Valence Matteo Rosselli, vers 1640, collection particulière

Matteo Rosselli, vers 1640, collection particulière Everard Quirinsz. van der Maes, avant 1640, Musée Sainte-Croix de Poitiers (photo Alienor.org)

Everard Quirinsz. van der Maes, avant 1640, Musée Sainte-Croix de Poitiers (photo Alienor.org) François Perrier, vers 1640, collection particulière, en dépôt à Saint-Cloud, musée du Grand Siècle

François Perrier, vers 1640, collection particulière, en dépôt à Saint-Cloud, musée du Grand Siècle Guillaume Courtois, 1660-69, National Trust

Guillaume Courtois, 1660-69, National Trust Gilles Garcin, 1682, église Saint-Nicolas, Pertuis (photo Atelier Gaillandre)

Gilles Garcin, 1682, église Saint-Nicolas, Pertuis (photo Atelier Gaillandre)

Donato Creti (école), 1700-20, collection particulère

Donato Creti (école), 1700-20, collection particulère Giambattista Lama, vers 1717, Kunsthistorisches Museum, Vienne

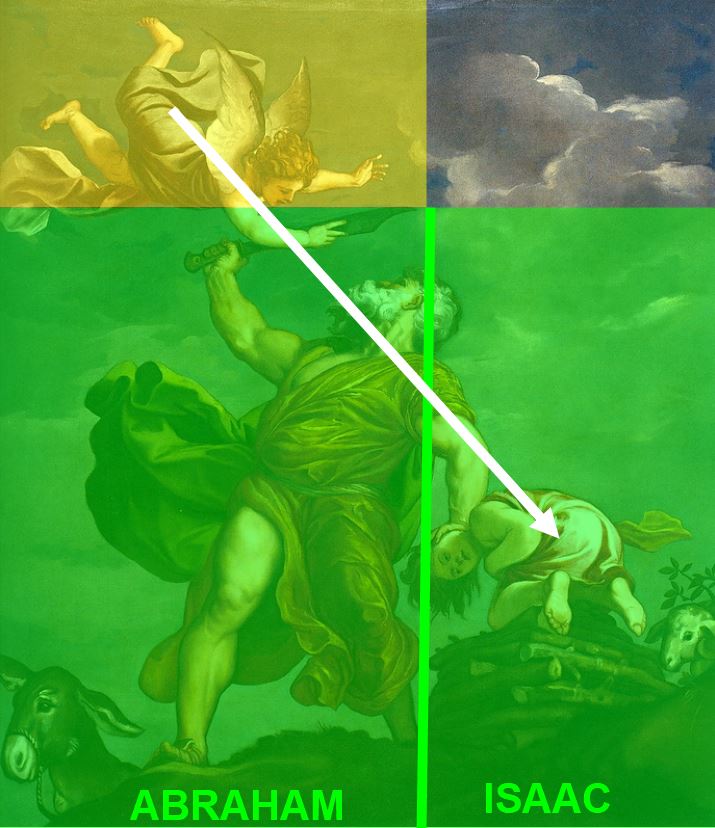

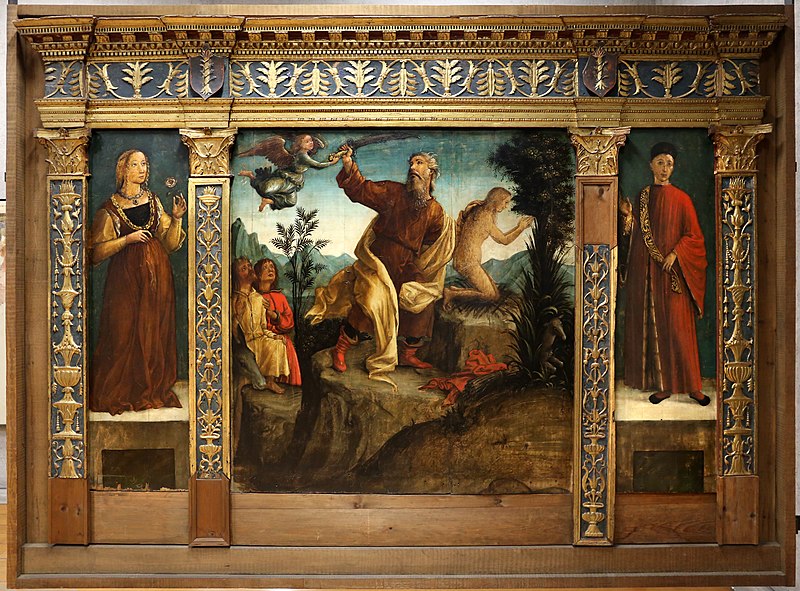

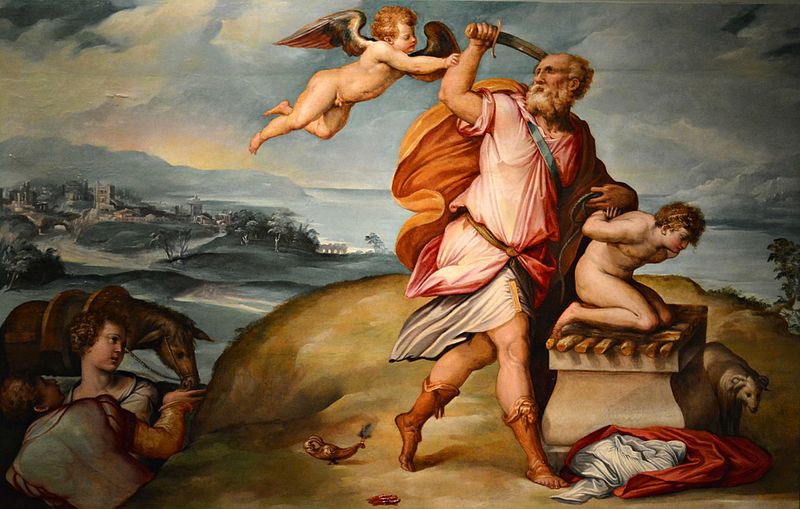

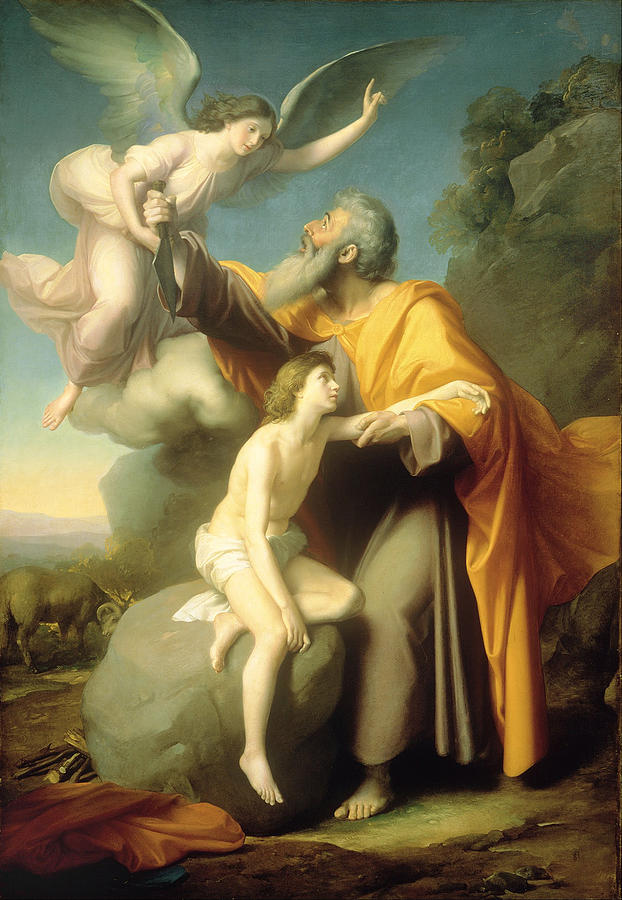

Giambattista Lama, vers 1717, Kunsthistorisches Museum, Vienne Le Sacrifice d’Isaac

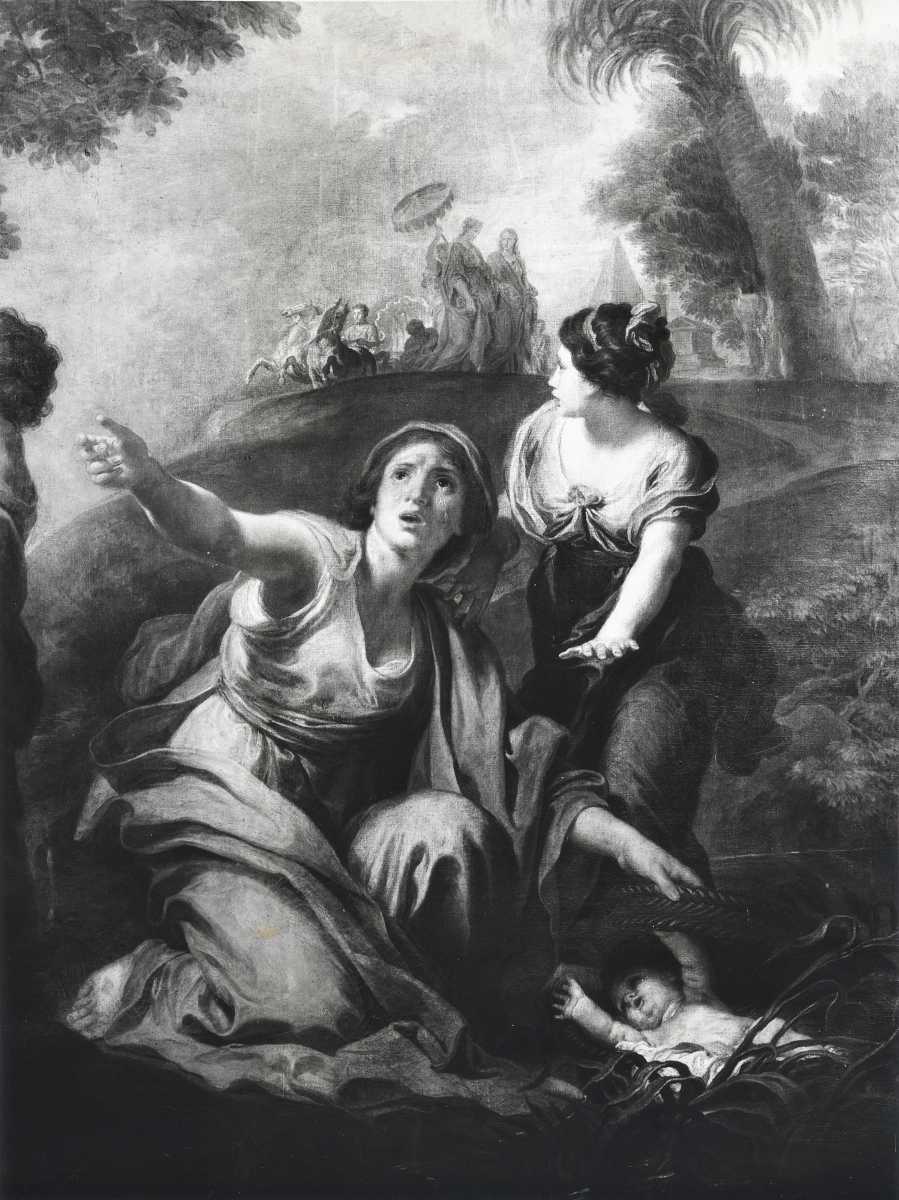

Le Sacrifice d’Isaac Moïse sauvé des eaux (fototeca Zeri)

Moïse sauvé des eaux (fototeca Zeri)

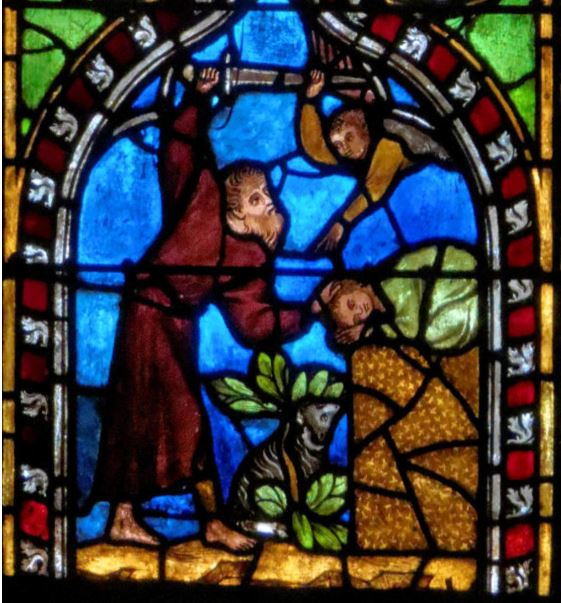

Vers 1350, église Saint Martin, Colmar

Vers 1350, église Saint Martin, Colmar Speculum humanae salvationis, 1432 Madrid, Biblioteca Nacional de Espana → Vitr. 25-7 (olim B. 19), fol. 21v

Speculum humanae salvationis, 1432 Madrid, Biblioteca Nacional de Espana → Vitr. 25-7 (olim B. 19), fol. 21v Sodoma, 1540-42, Cattedrale di S. Maria Assunta, Pise

Sodoma, 1540-42, Cattedrale di S. Maria Assunta, Pise Alessandro Allori, 1583, Diocese de Florence

Alessandro Allori, 1583, Diocese de Florence Carracci, 1584-86, Pinacoteca dei Musei vaticani

Carracci, 1584-86, Pinacoteca dei Musei vaticani Camillo Procaccini, vers 1600, Residenzgalerie, Salzburg

Camillo Procaccini, vers 1600, Residenzgalerie, Salzburg 1626, collection particulière

1626, collection particulière 1650, Detroit_Institute_of_Arts

1650, Detroit_Institute_of_Arts Carlo-Francesco et Giuseppe Nuvolone, 1648-52, Santuario del rosario, Vimercate

Carlo-Francesco et Giuseppe Nuvolone, 1648-52, Santuario del rosario, Vimercate Antoine Coypel, 1721, Musée des Beaux-Arts, Tourcoing

Antoine Coypel, 1721, Musée des Beaux-Arts, Tourcoing

Antonio Vassilacchi, dit l’Aliense, vers 1590, San Zaccaria, Venise

Antonio Vassilacchi, dit l’Aliense, vers 1590, San Zaccaria, Venise Giovan Battista Vanni, 1620-60, Musée des Beaux Arts, Chambéry

Giovan Battista Vanni, 1620-60, Musée des Beaux Arts, Chambéry

Anton Losenko, 1765, Musée Russe, Saint Pétersbourg

Anton Losenko, 1765, Musée Russe, Saint Pétersbourg Santiago Rebull, 1857, Museo Nacional de Arte Mexico

Santiago Rebull, 1857, Museo Nacional de Arte Mexico Fred Appleyard, 1913, « Lay Not Thy Hand Upon the Lad », collection particulière

Fred Appleyard, 1913, « Lay Not Thy Hand Upon the Lad », collection particulière Pompeo Batoni, vers 1750, Strahov Monastery Prague.

Pompeo Batoni, vers 1750, Strahov Monastery Prague.