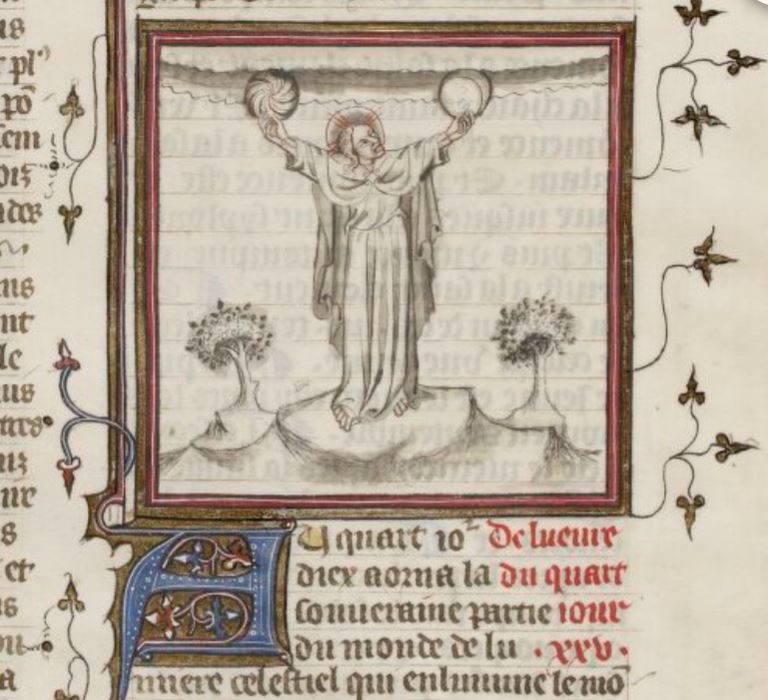

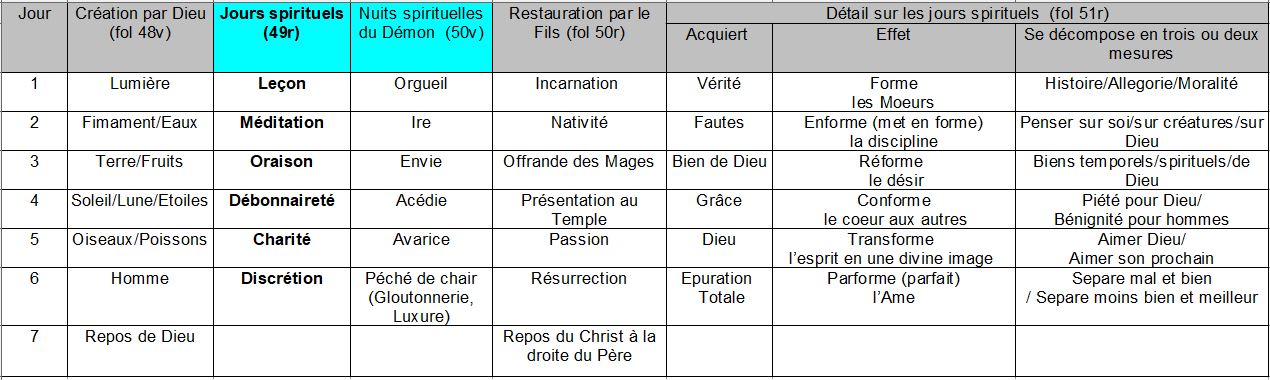

Lune-soleil : le Quatrième Jour

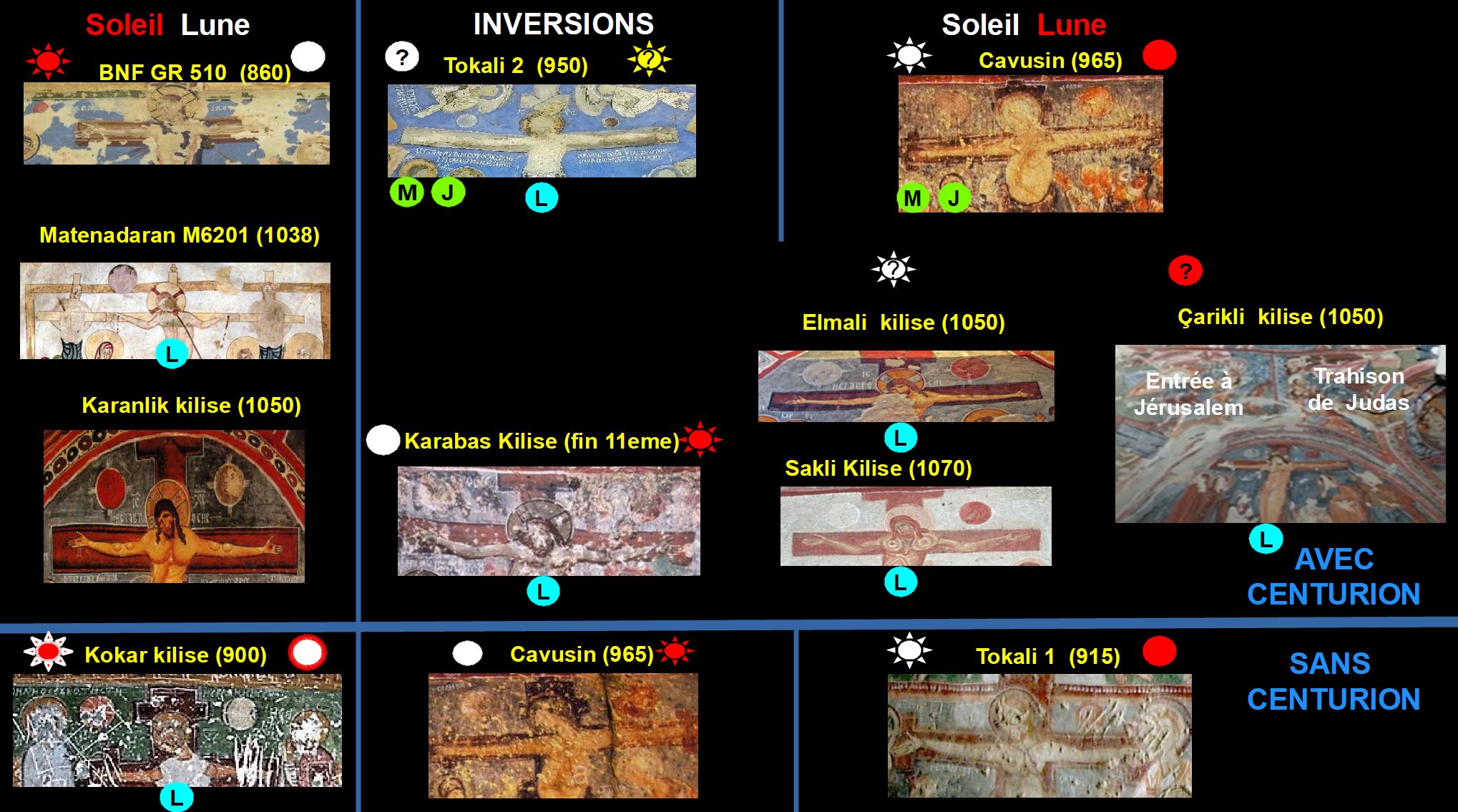

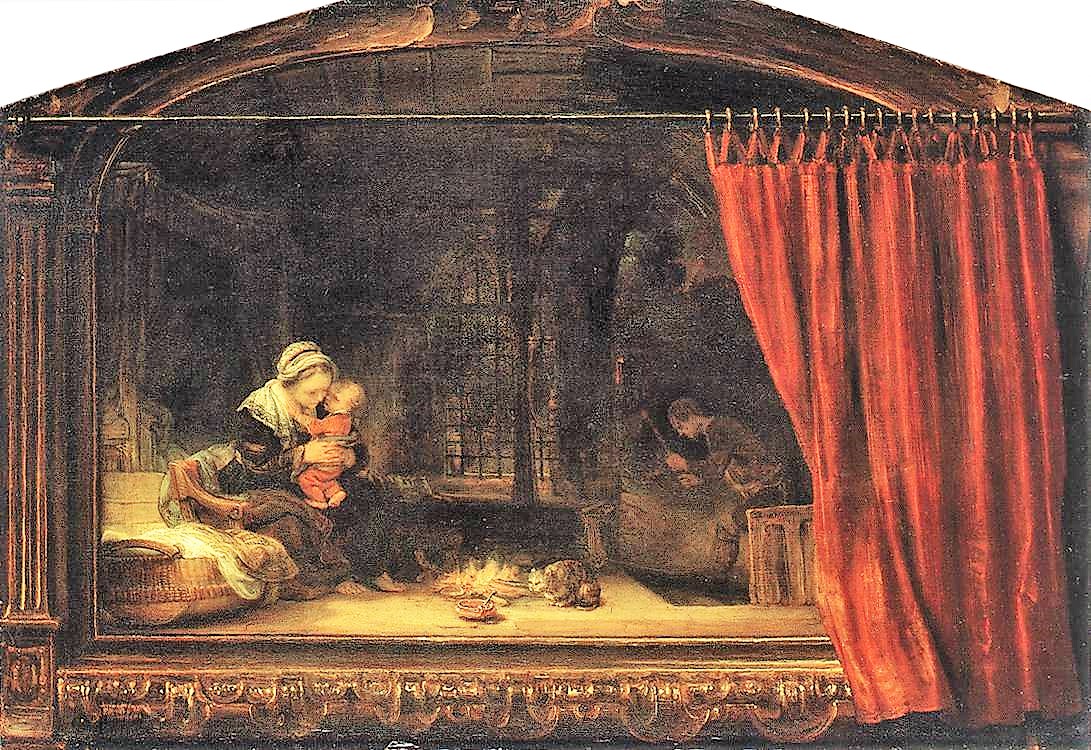

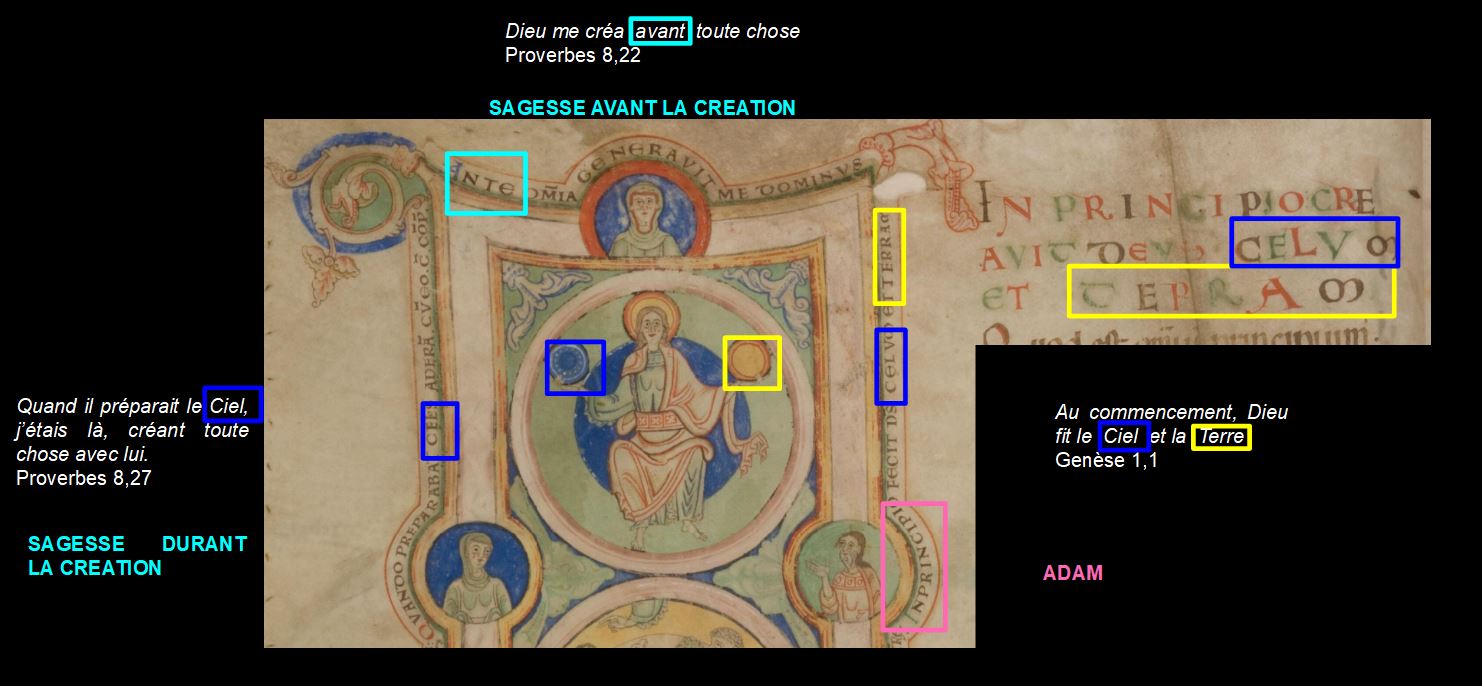

Cet article est dédié à un cas particulier : les inversions Lune-Soleil qui apparaissent dans la représentation du Quatrième Jour de la Genèse : la création des luminaires.

Ces écarts à l’usage restent rares, mais sont particulièrement significatifs : l’absence de texte contraignant laisse aux artistes une certaine latitude, pourvu que l’inversion soit justifiée par une bonne raison. Elle est dans la plupart des cas assez facile à deviner, et révèle une étonnante diversité de situations.

Article précédent : Lune-soleil : thèmes chrétiens

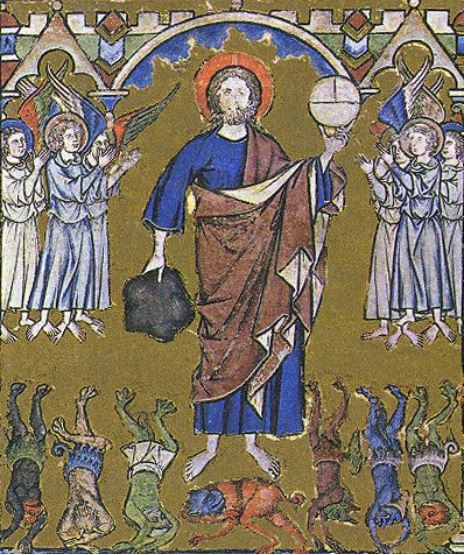

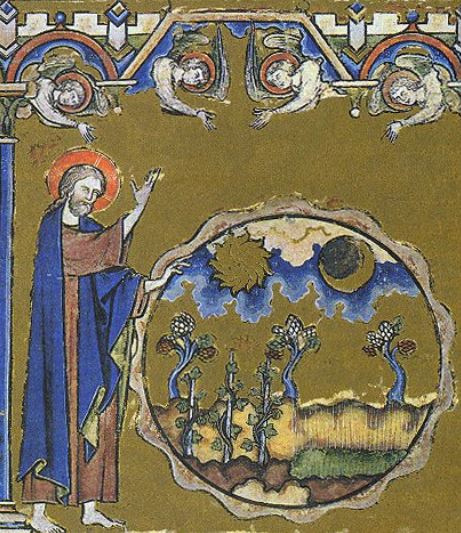

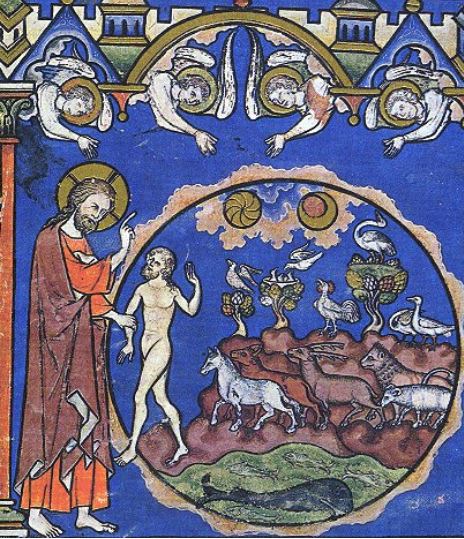

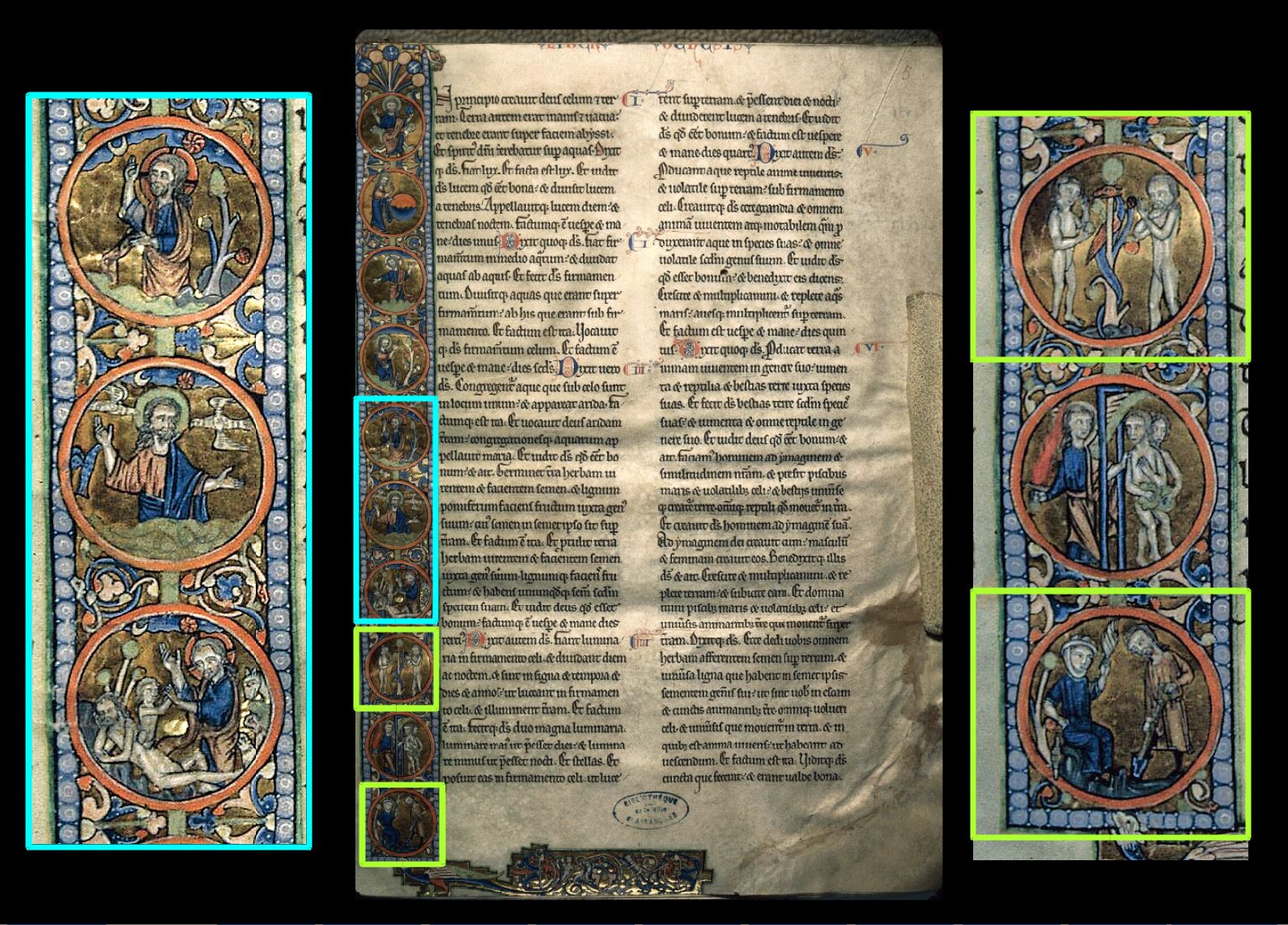

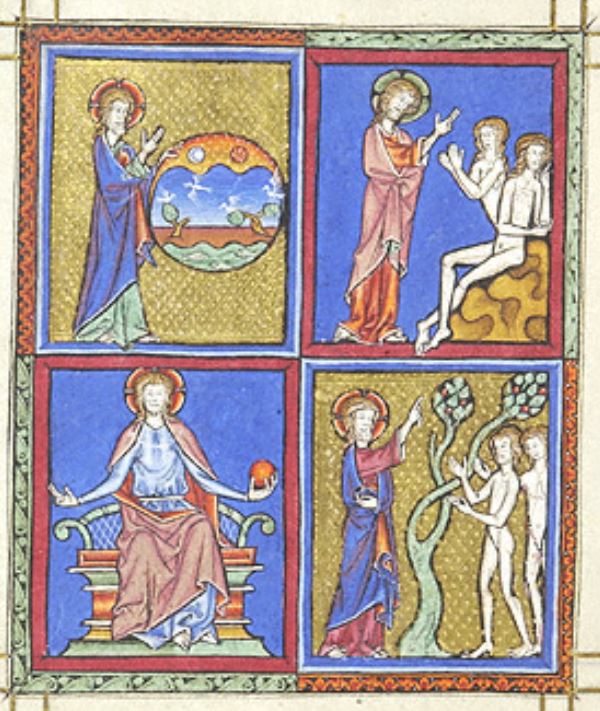

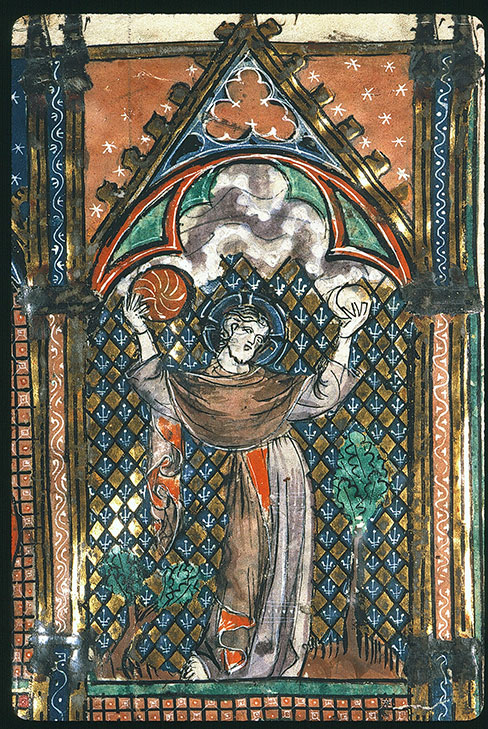

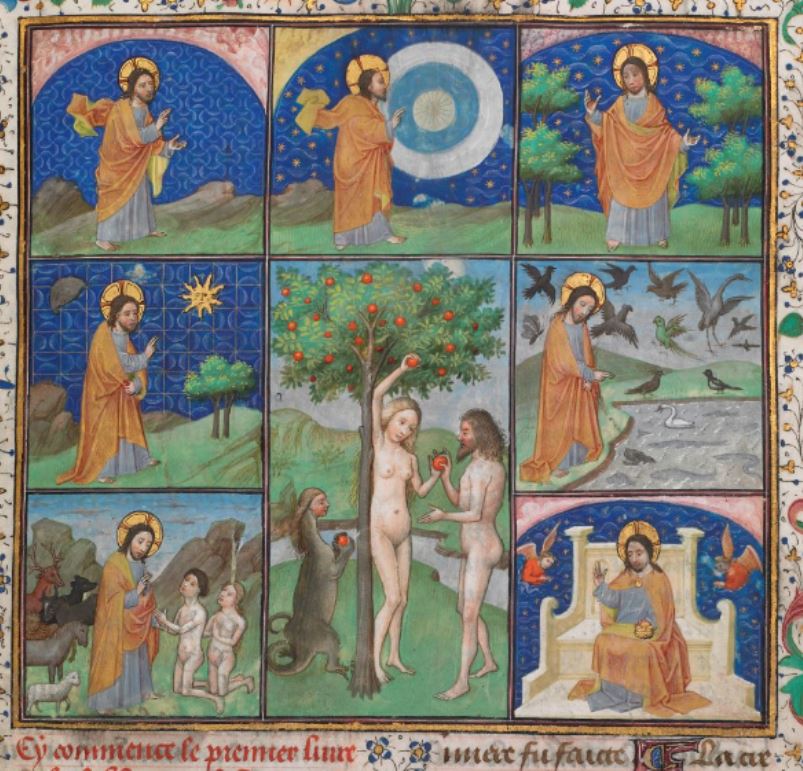

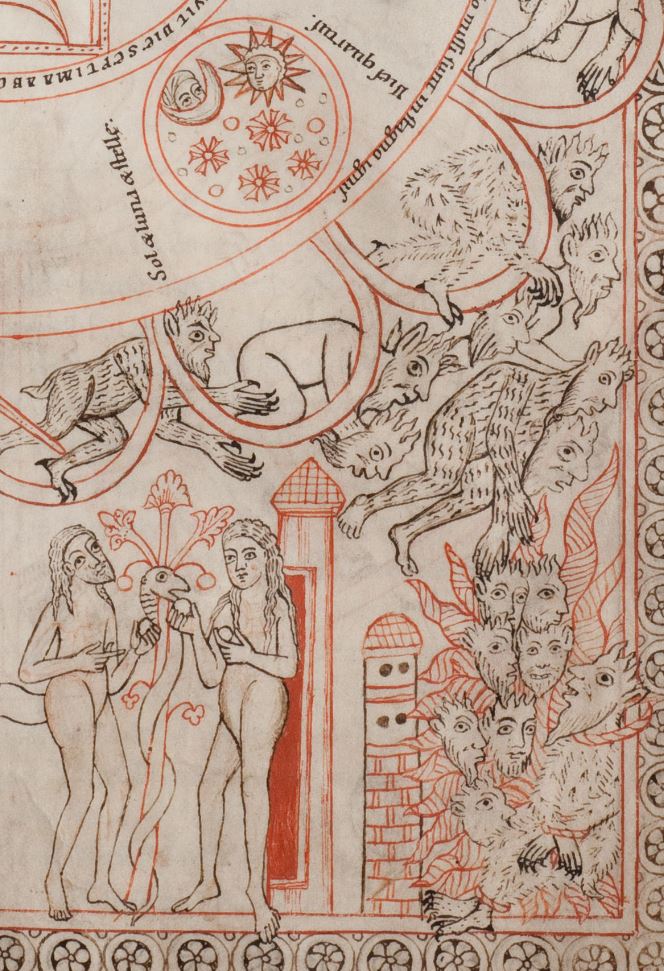

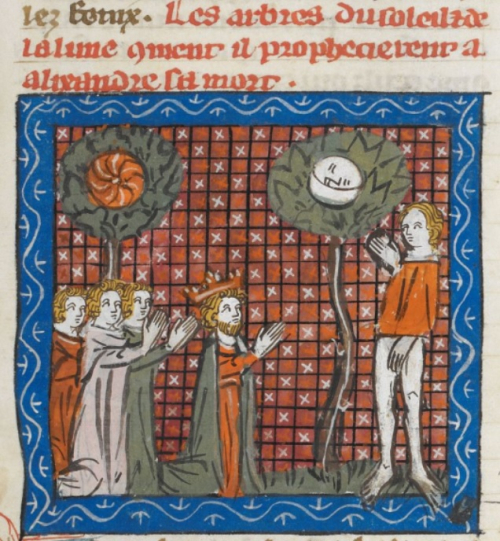

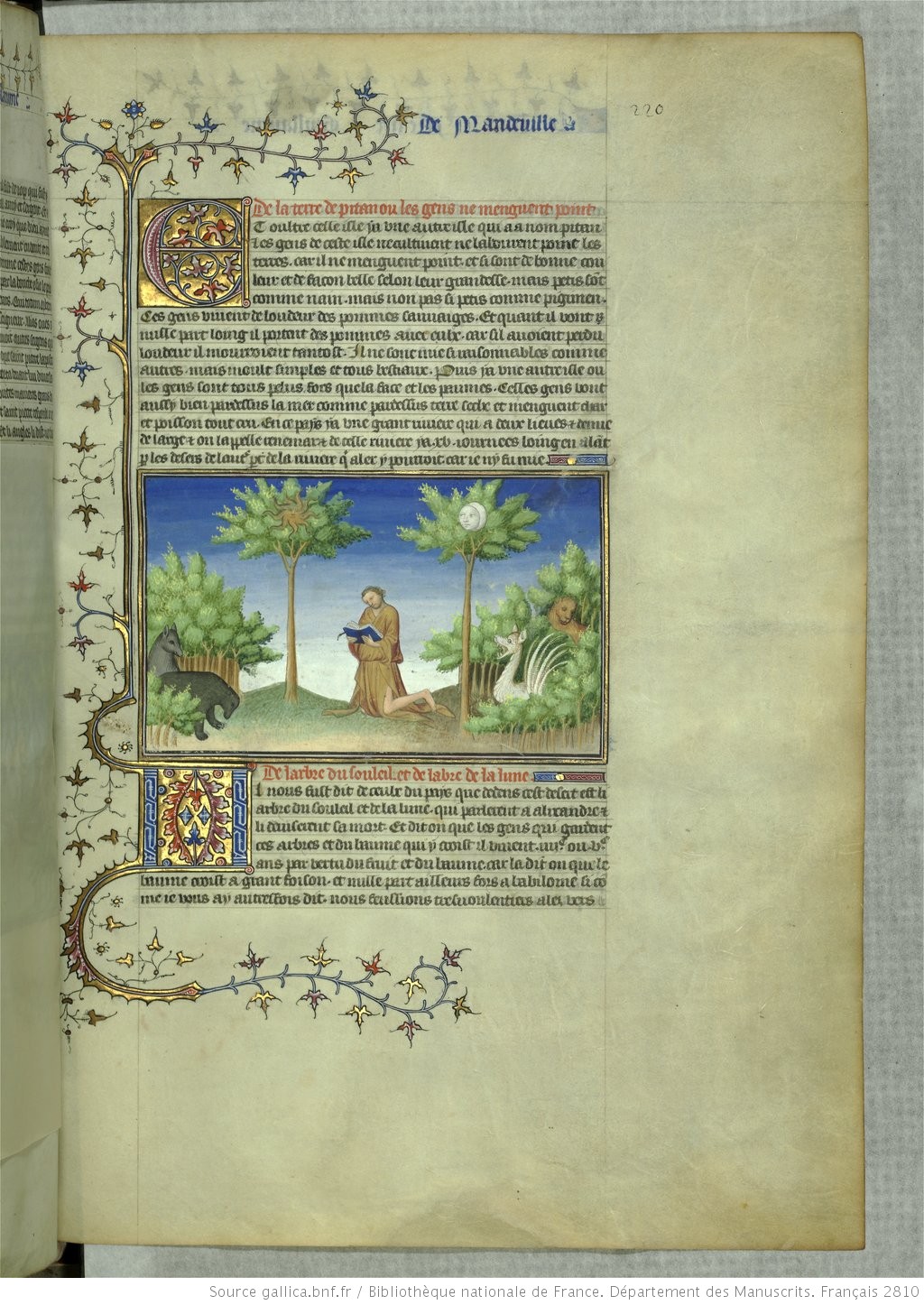

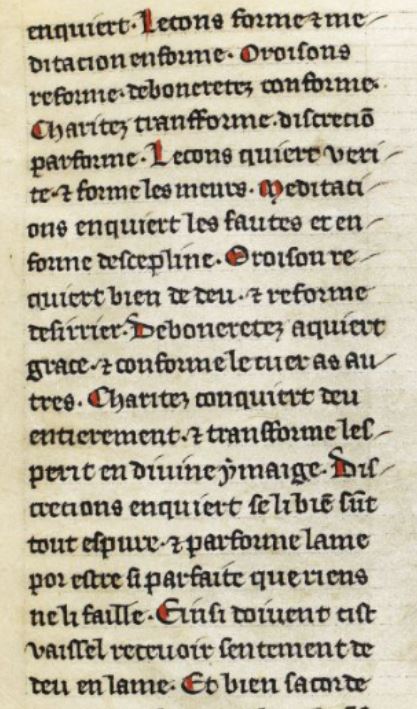

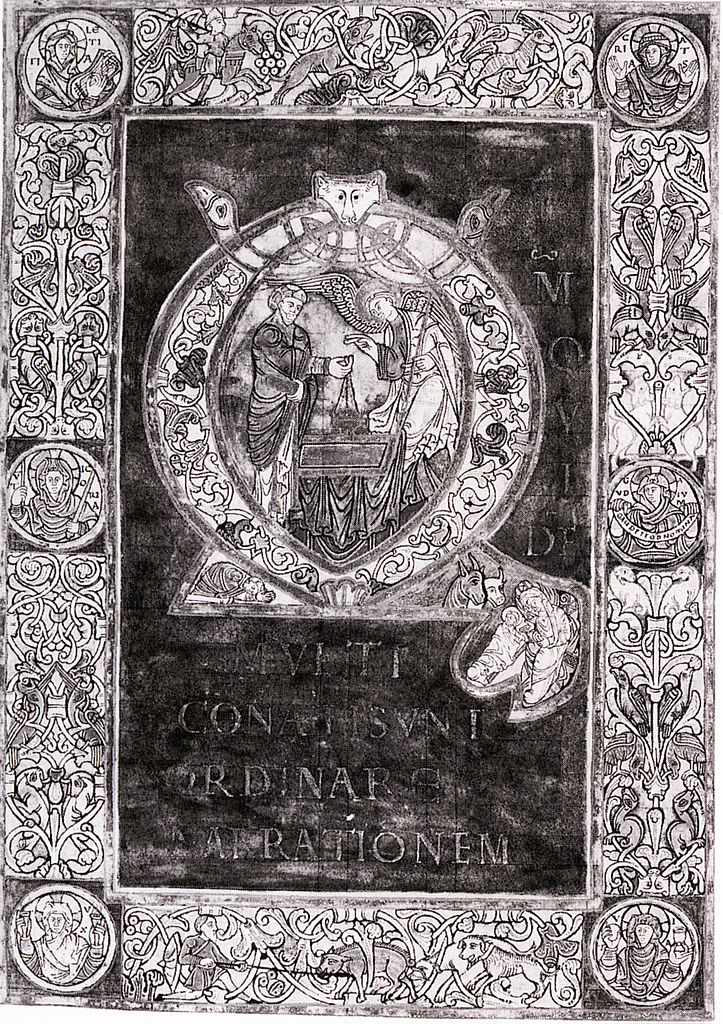

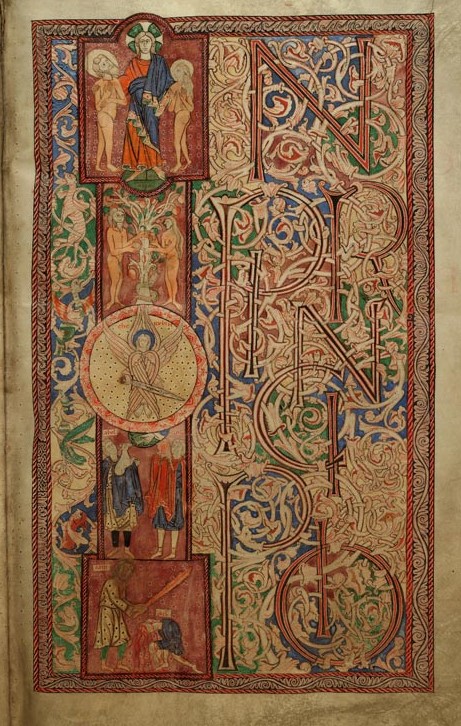

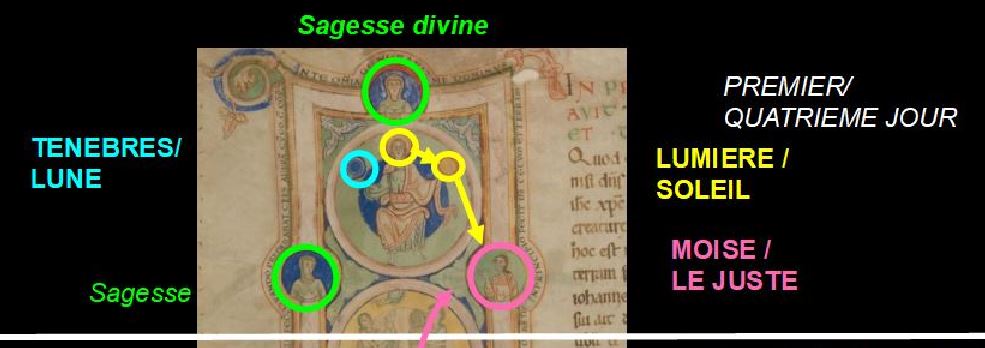

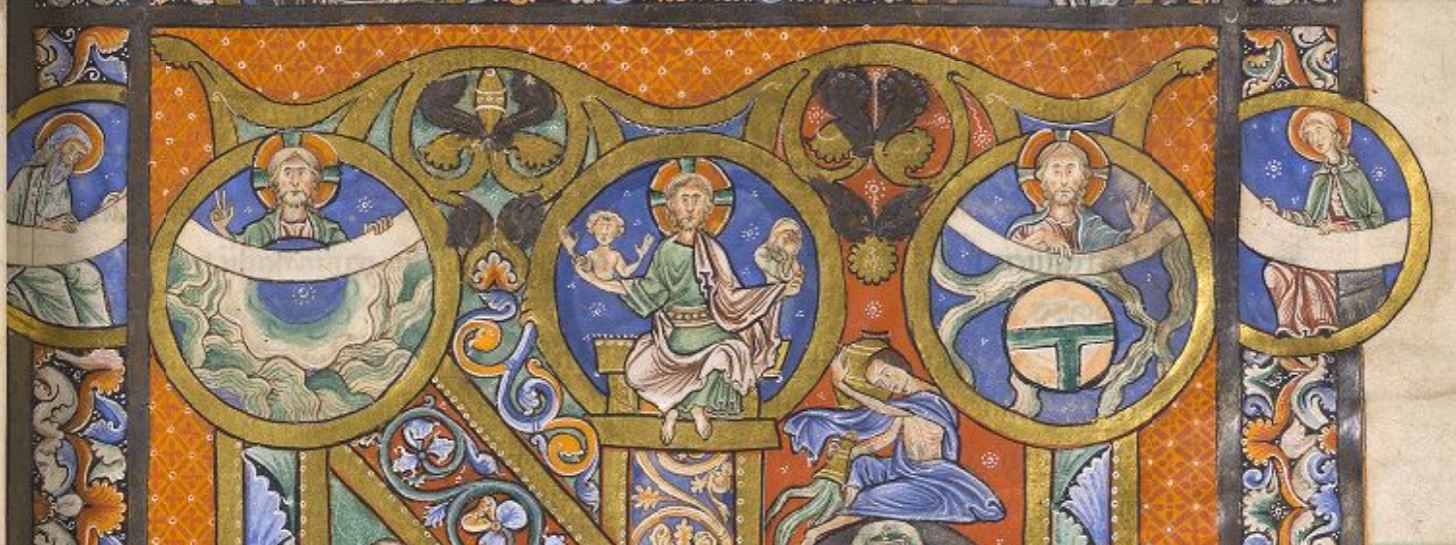

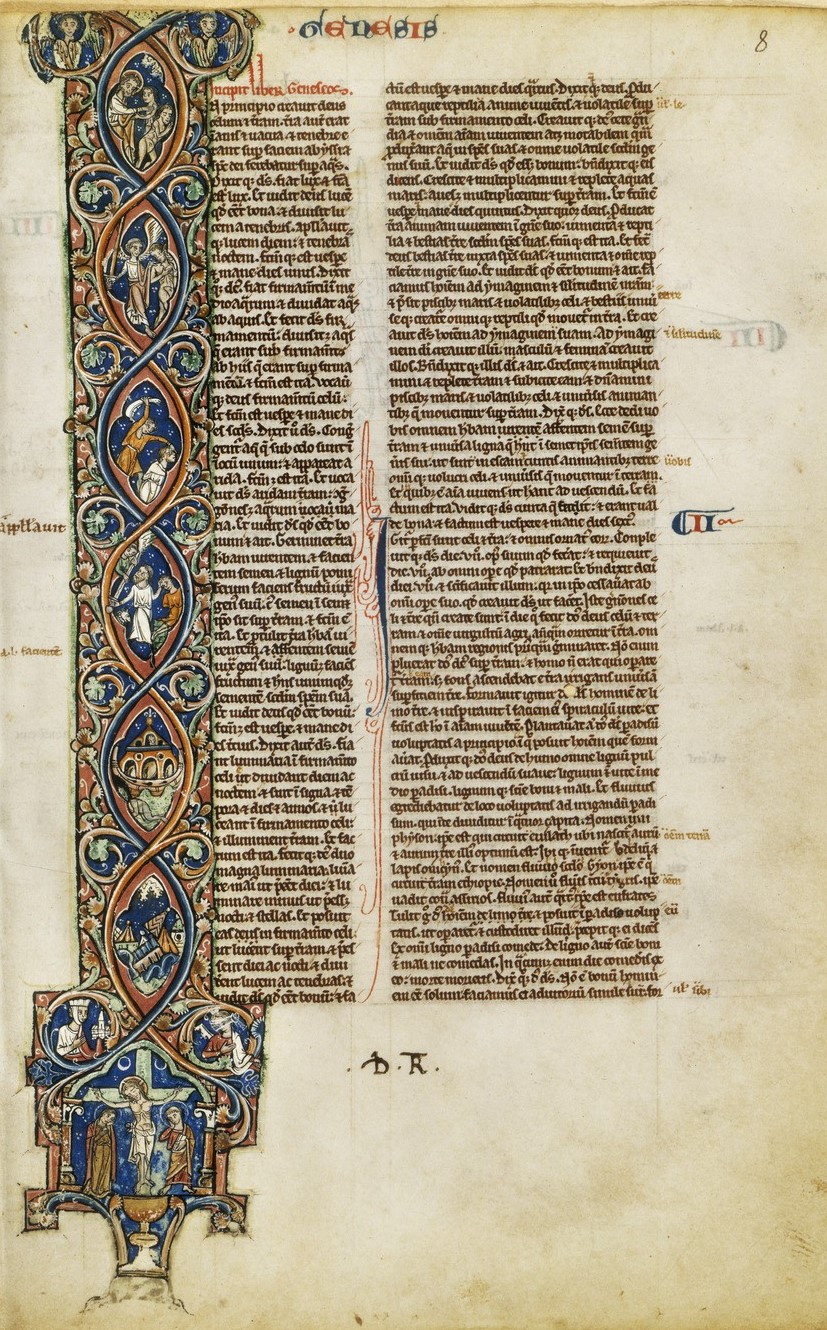

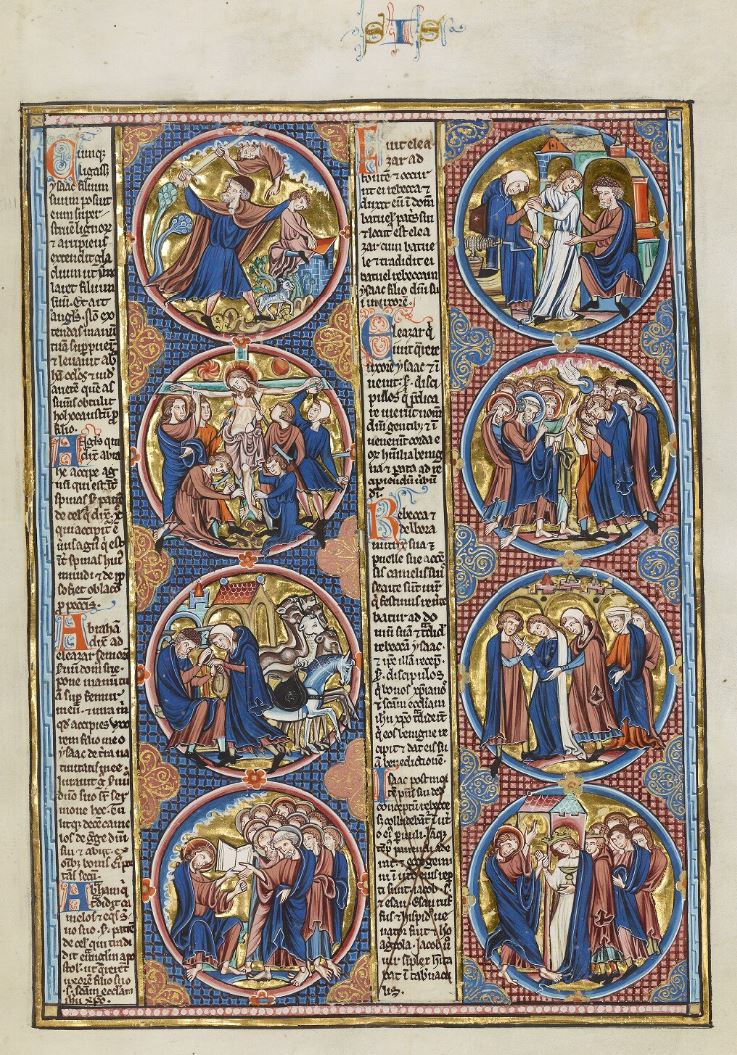

Quatrième jour, fol. 5

Quatrième jour, fol. 5

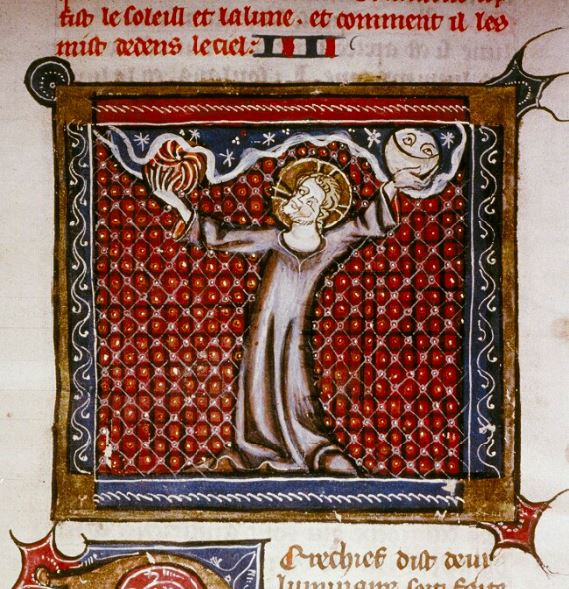

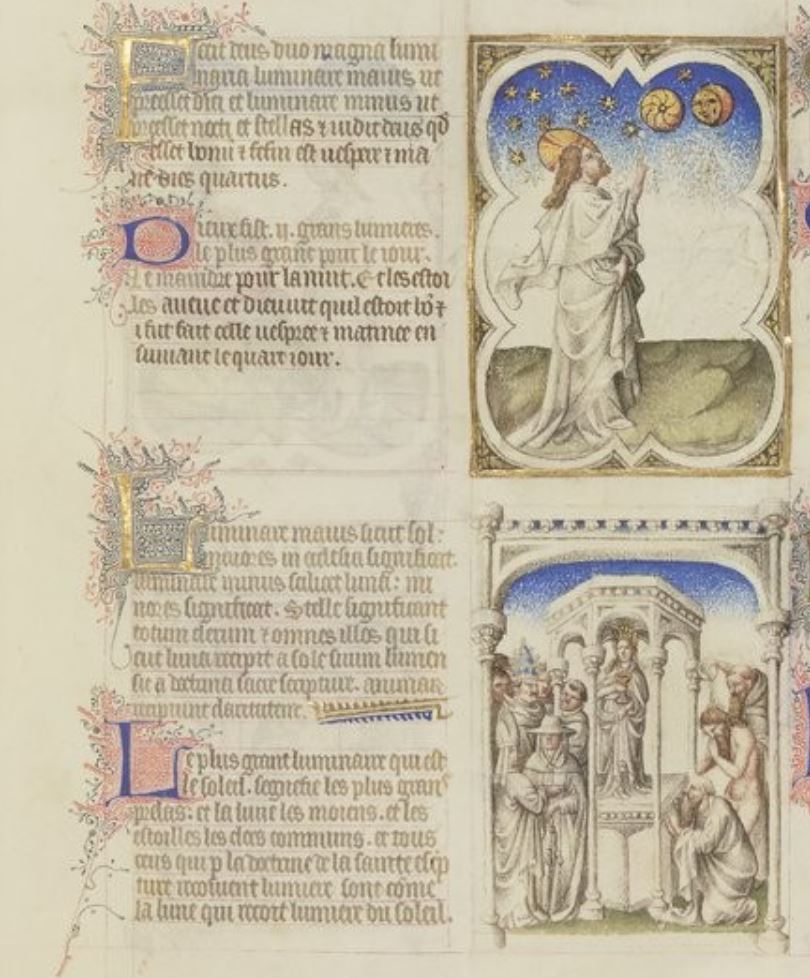

Guiard des Moulins, Bible historiale, 1360–1370, Getty museum Ms. 1, v1 (84.MA.40.1),

La place du Soleil dans la main droite de Dieu se justifie doublement :

- donner la prééminence au plus grand des deux luminaires ;

- disposer l’image dans le même ordre que le texte :

Dieu dit: » Qu’il y ait des luminaires dans le firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit; qu’ils soient des signes, qu’ils marquent les époques, les jours et les années, et qu’ils servent de luminaires dans le firmament du ciel pour éclairer la terre. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Genèse 1,14-16

A noter ici les deux forêts, sortes d’équivalents terrestres des luminaires, qui rappellent la création des végétaux au Troisième Jour.

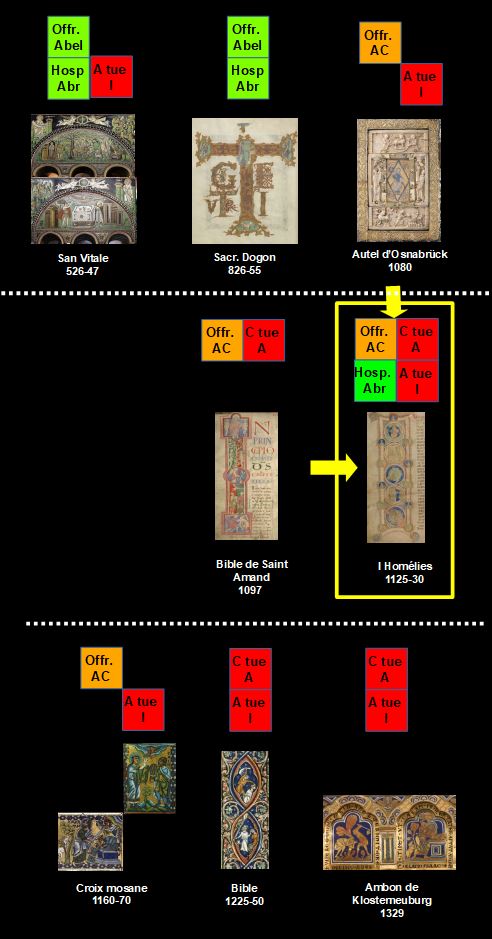

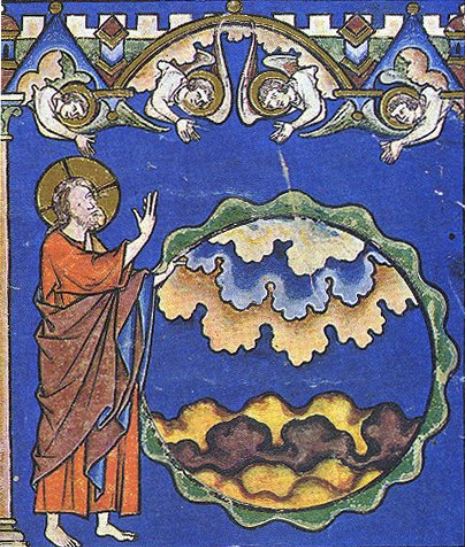

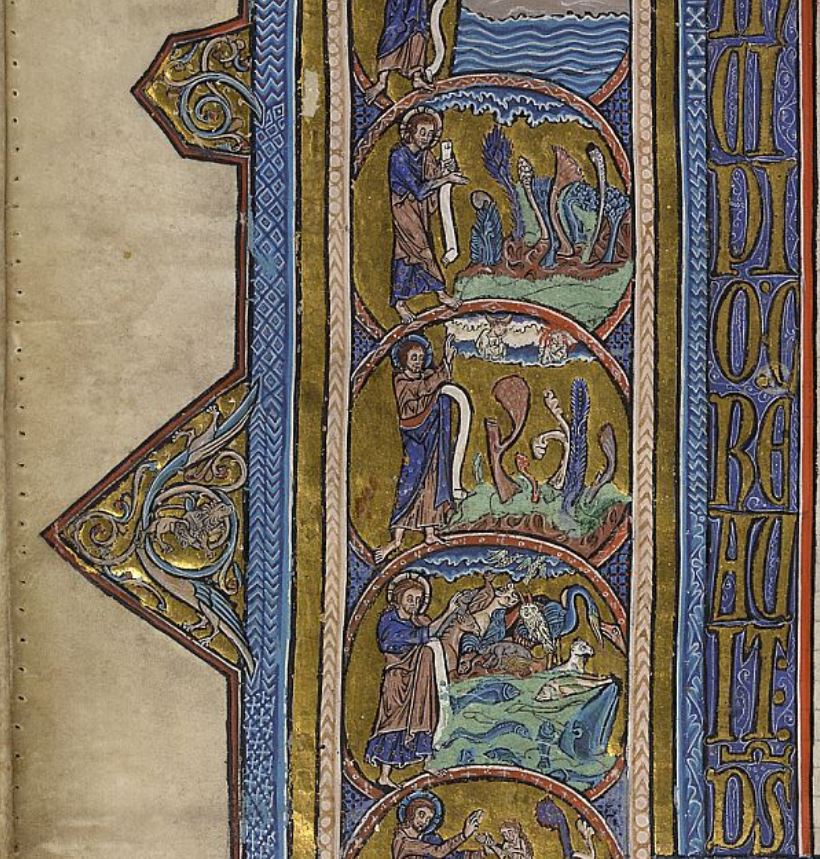

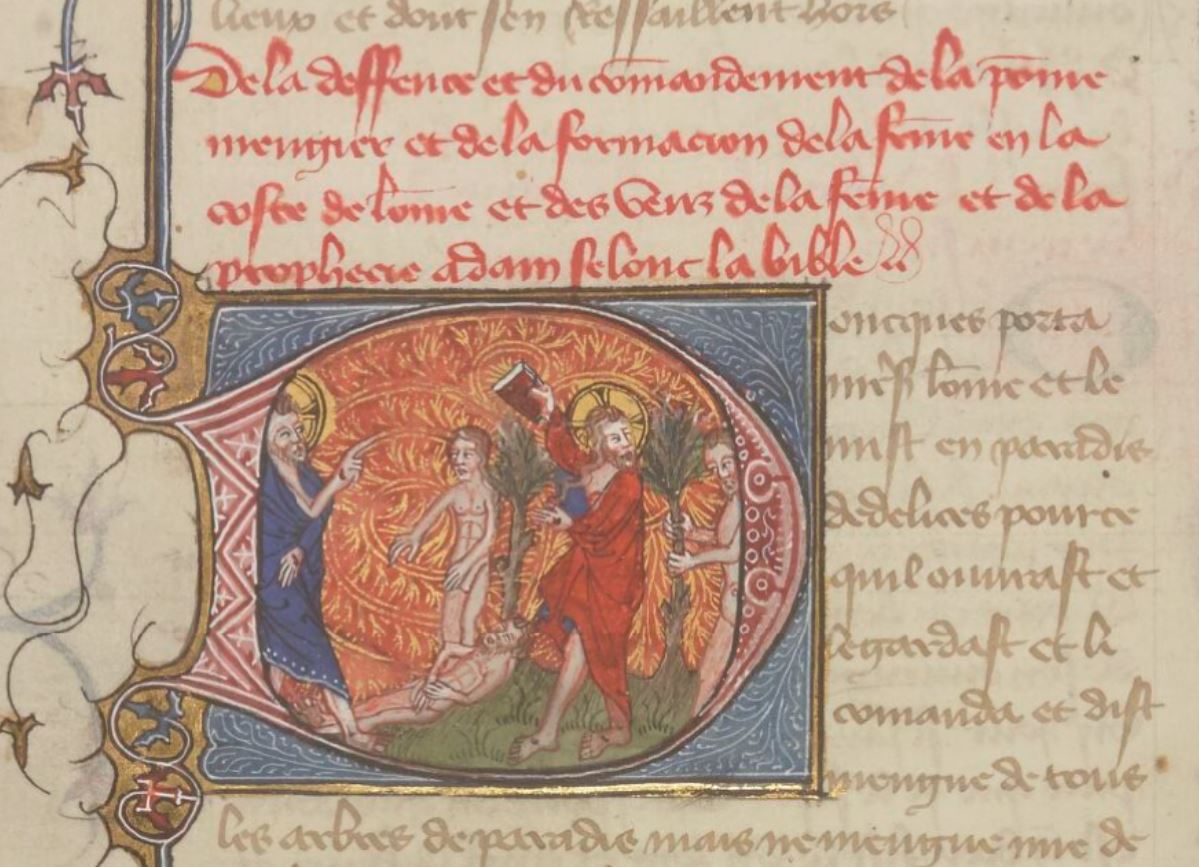

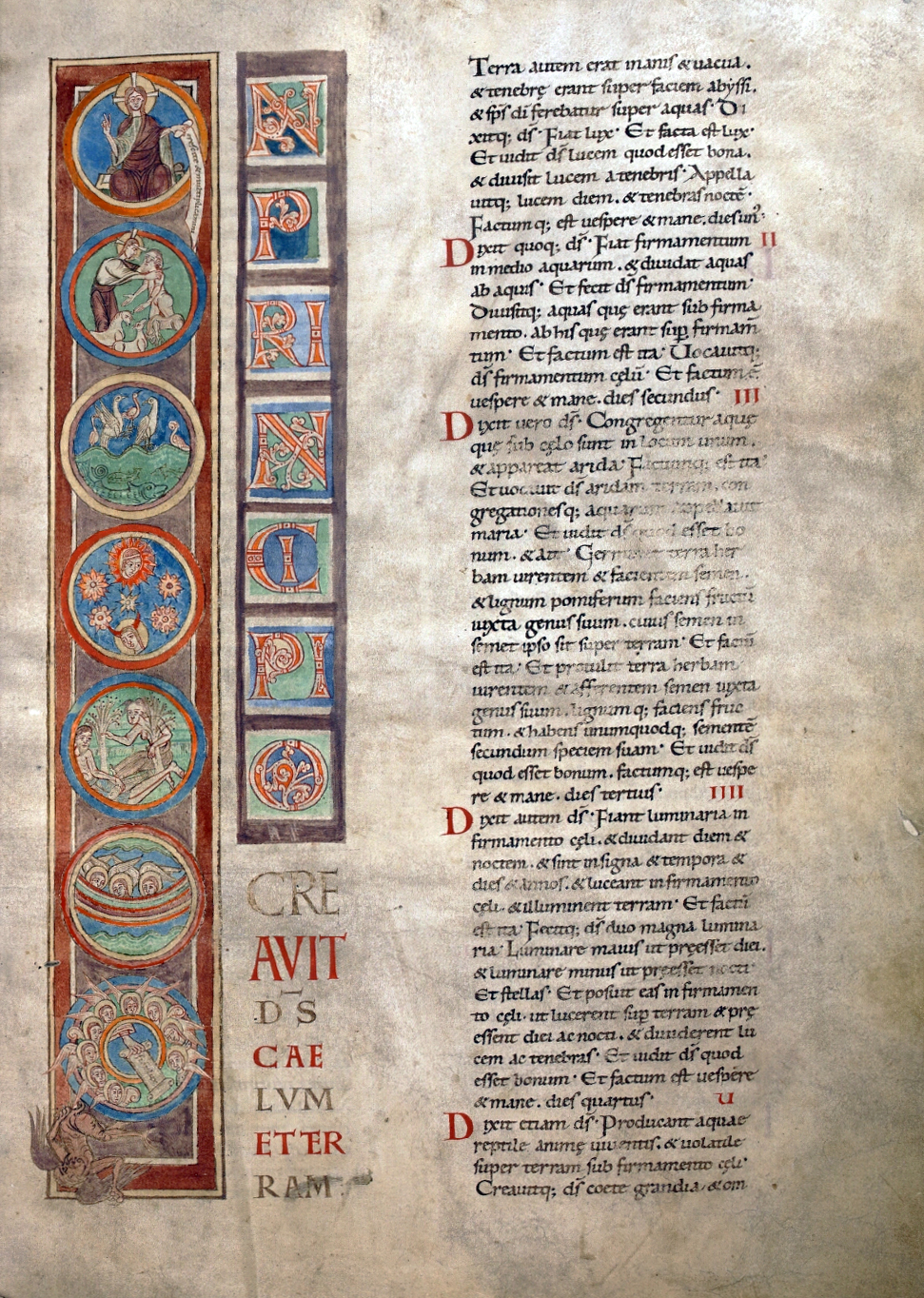

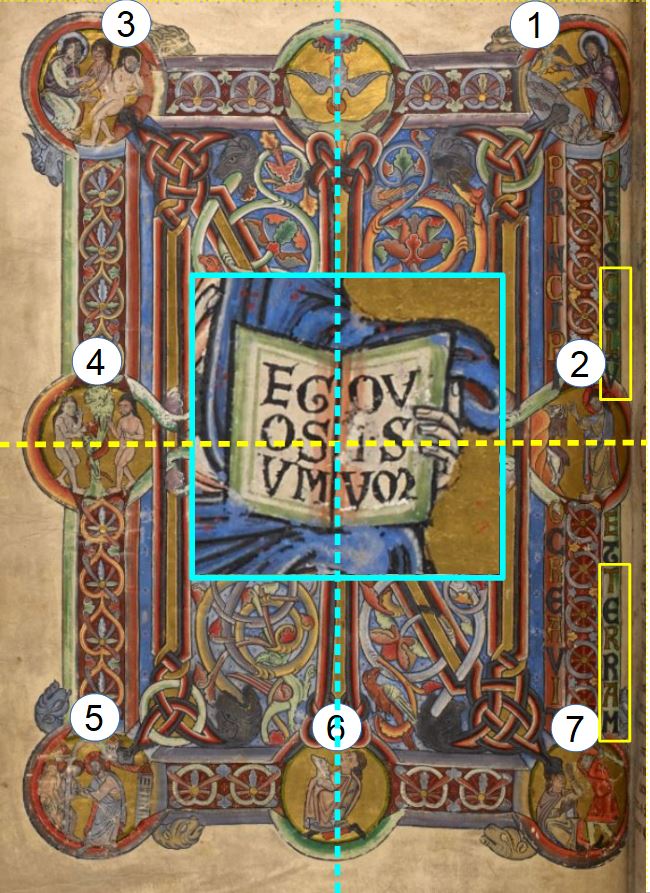

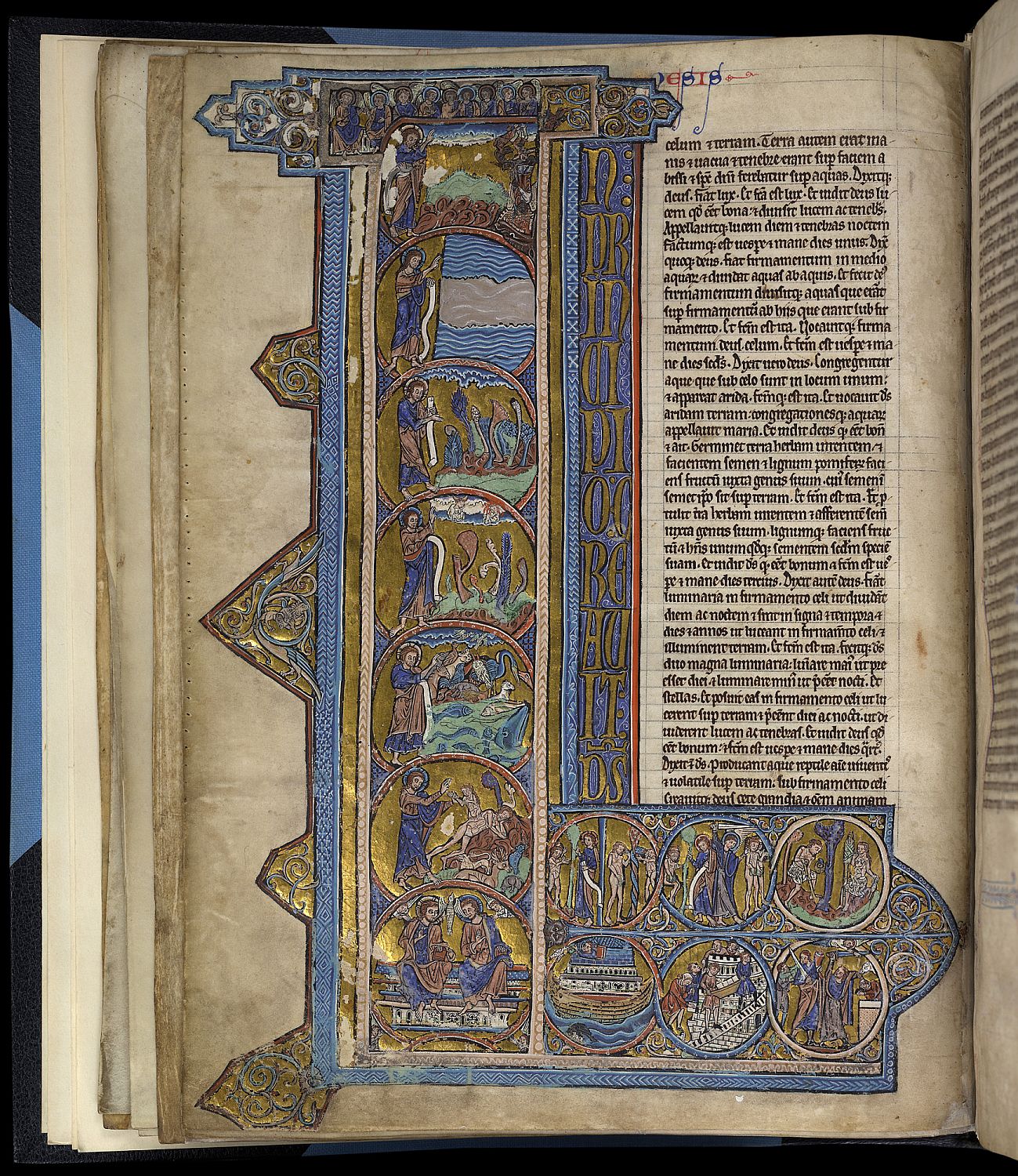

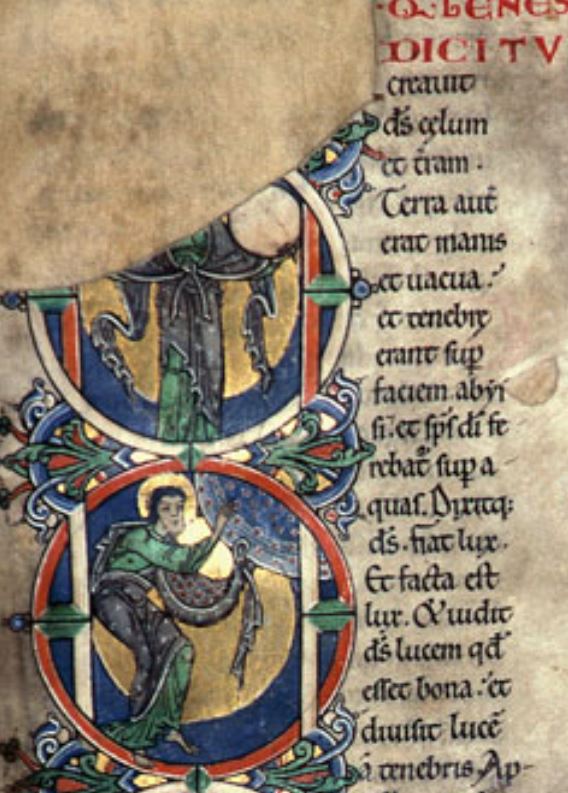

Quatrième Jour (détail d’une initiale I).

Quatrième Jour (détail d’une initiale I).

Bible, 1200-25, Amiens BM 21 fol 7

Lorsque Dieu n’est pas vu de face, ce respect de la lettre peut aller jusqu’à des conflits graphiques : ici l’astre principal, le Soleil, est placé hors de portée du regard et de la main de Dieu, parce qu’il a été créé Avant.

Les cas rarissimes d’infraction à cette disposition sont donc particulièrement intéressants à analyser.

![]()

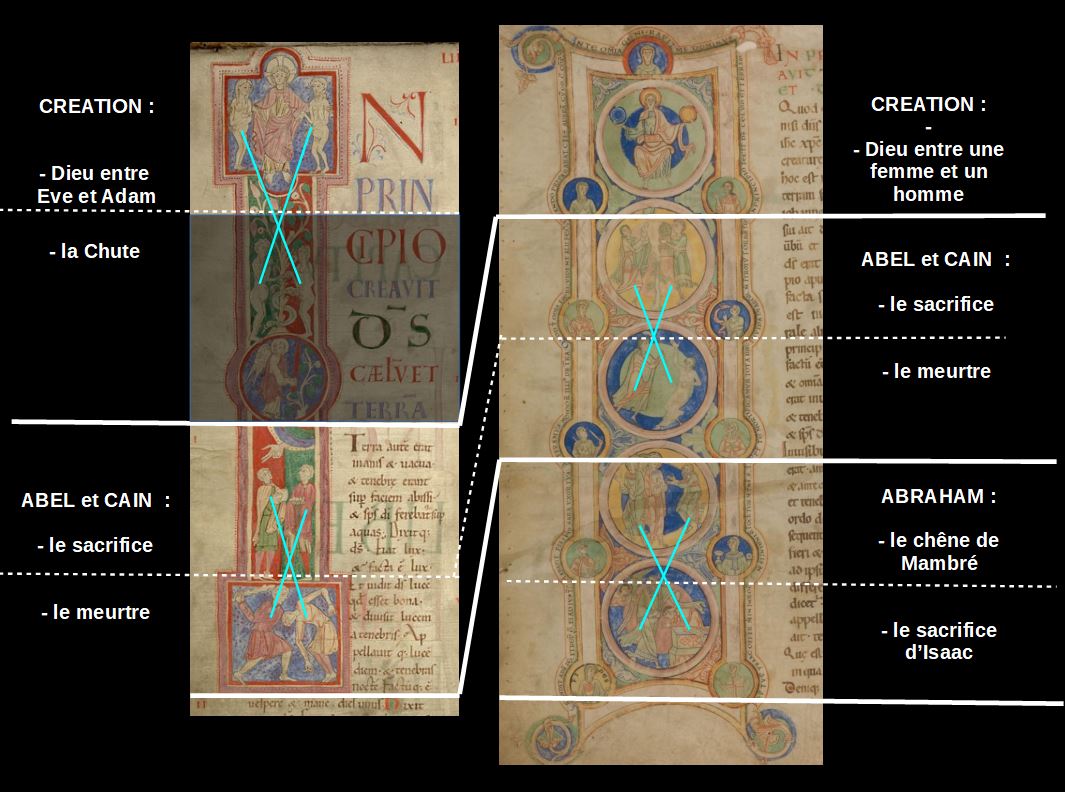

Des inversions qui n’en sont pas

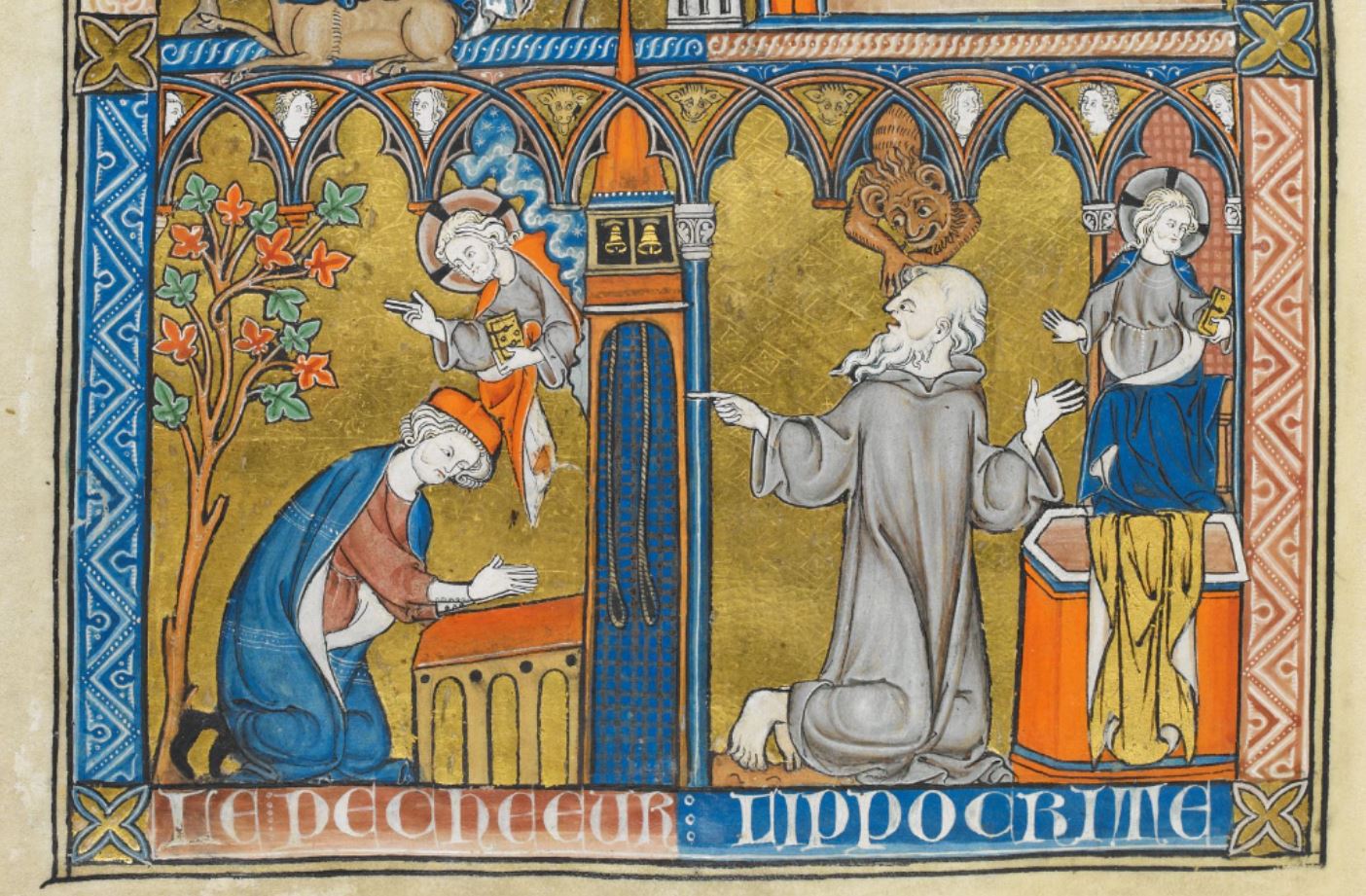

Eliminons d’emblée quelques cas où l’inversion n’est qu’apparente.

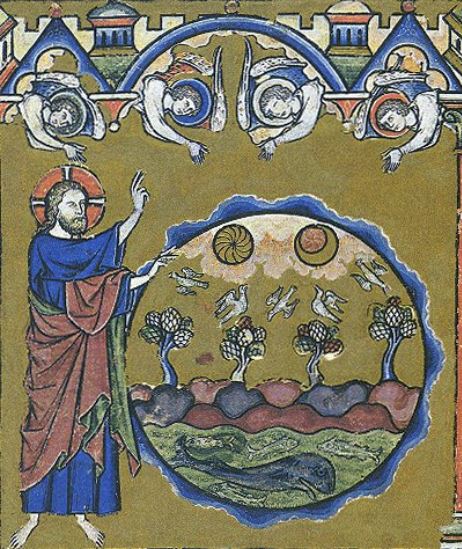

BIU Sorbonne, MS 11 fol 3 I

BIU Sorbonne, MS 11 fol 3 I

Bible en Latin 1275-1300, France du nord, IRHT

La forme en croissant du soleil, identifié comme souvent par sa couleur rouge, résulte du nuage dans lequel Dieu vient de l’insérer.

Bible glosée, 1240-60, MS 71 fol 2v Bible glosée, 1240-60, MS 71 fol 2v |

Bible en latin, 1275-1300, Ms 9 fol 5v Bible en latin, 1275-1300, Ms 9 fol 5v |

|---|

France du nord, Bibl. Mazarine

Dans l’immense majorité des compositions où Dieu est vu de profil, le soleil est placé en haut à droite, et la lune juste en dessous, en position subsidiaire. Dans ces deux cas, le copiste a voulu représenter l’instant juste avant, où Dieu tient encore le croissant dans sa main. Plus scrupuleux, celui du premier dessin a eu l’idée de lui croiser les bras, afin que le luminaire secondaire soit tenu par la main gauche.

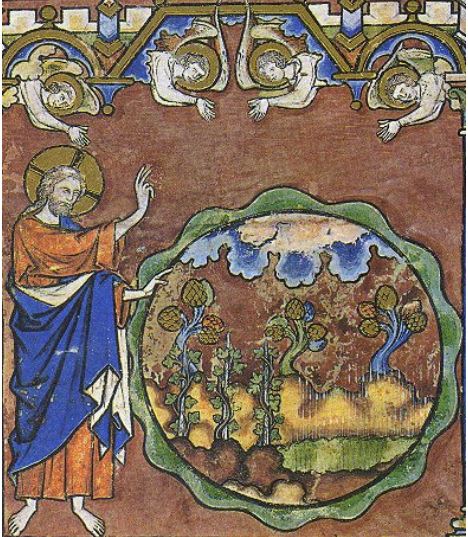

Bible en latin, 1250-75, Italie, Dijon, BM 8 fol 4v, IRHT

Bible en latin, 1250-75, Italie, Dijon, BM 8 fol 4v, IRHT

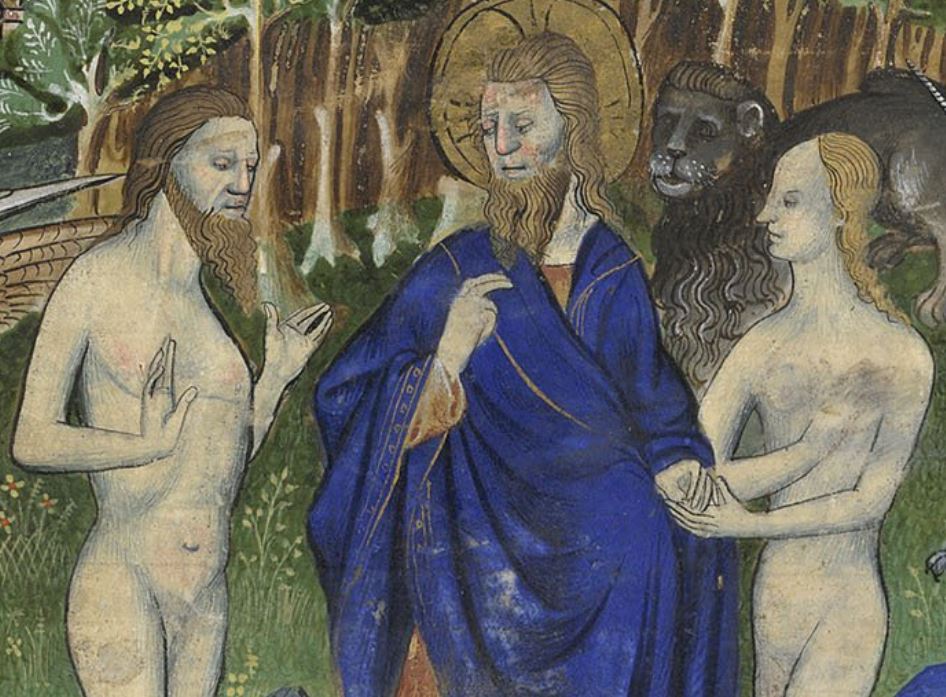

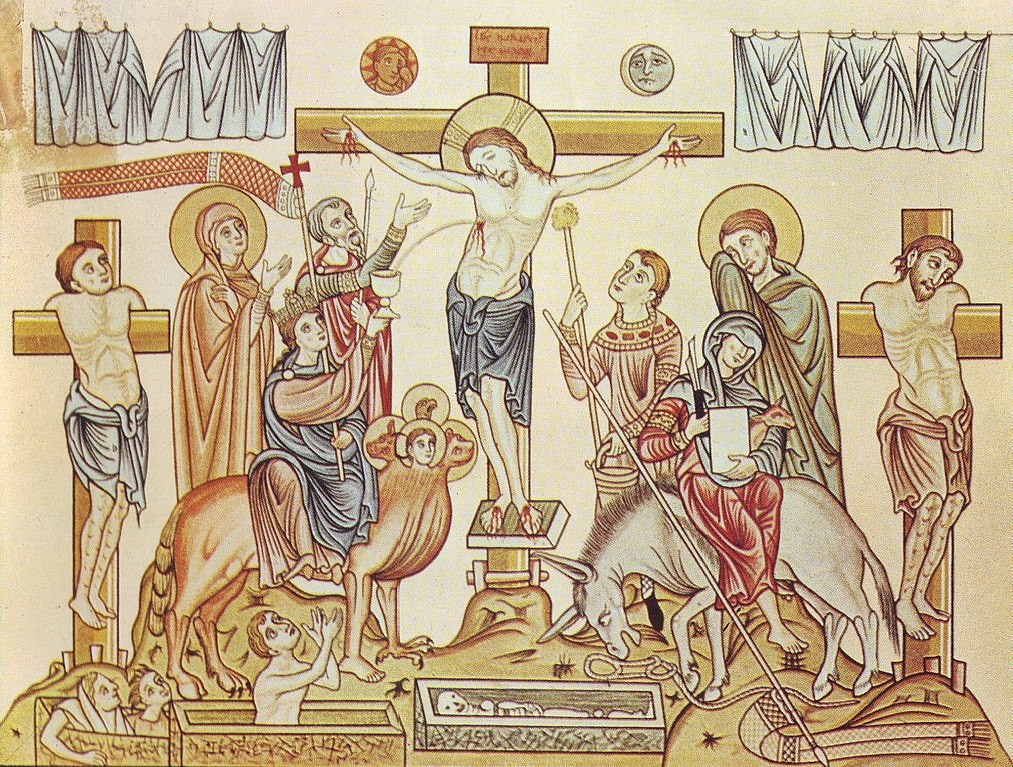

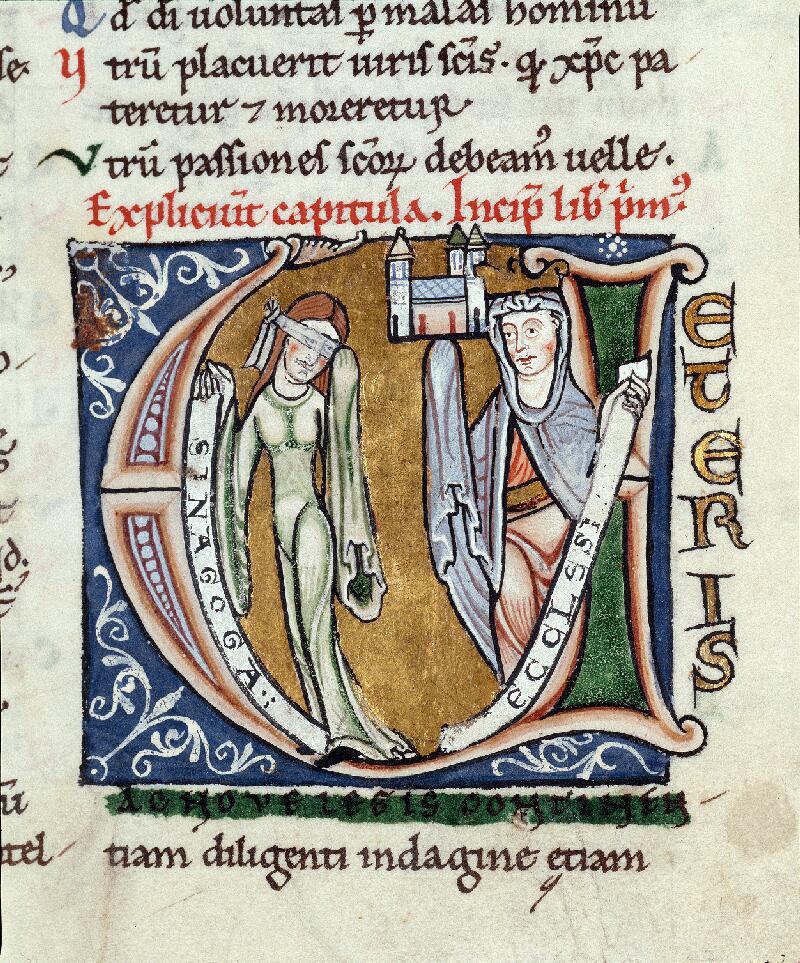

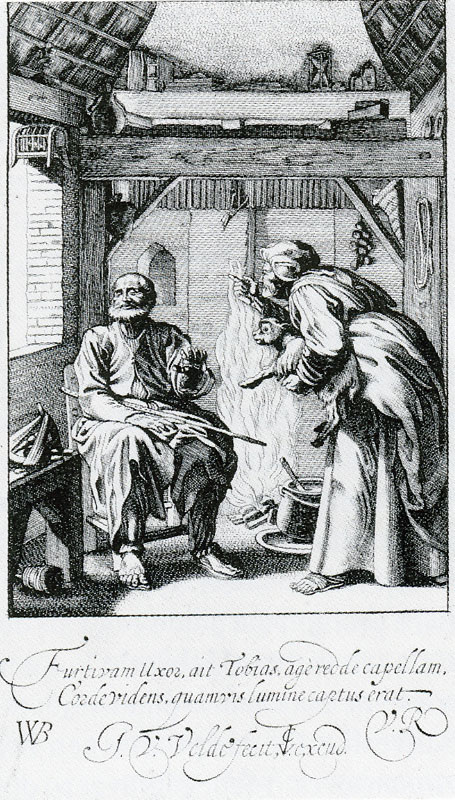

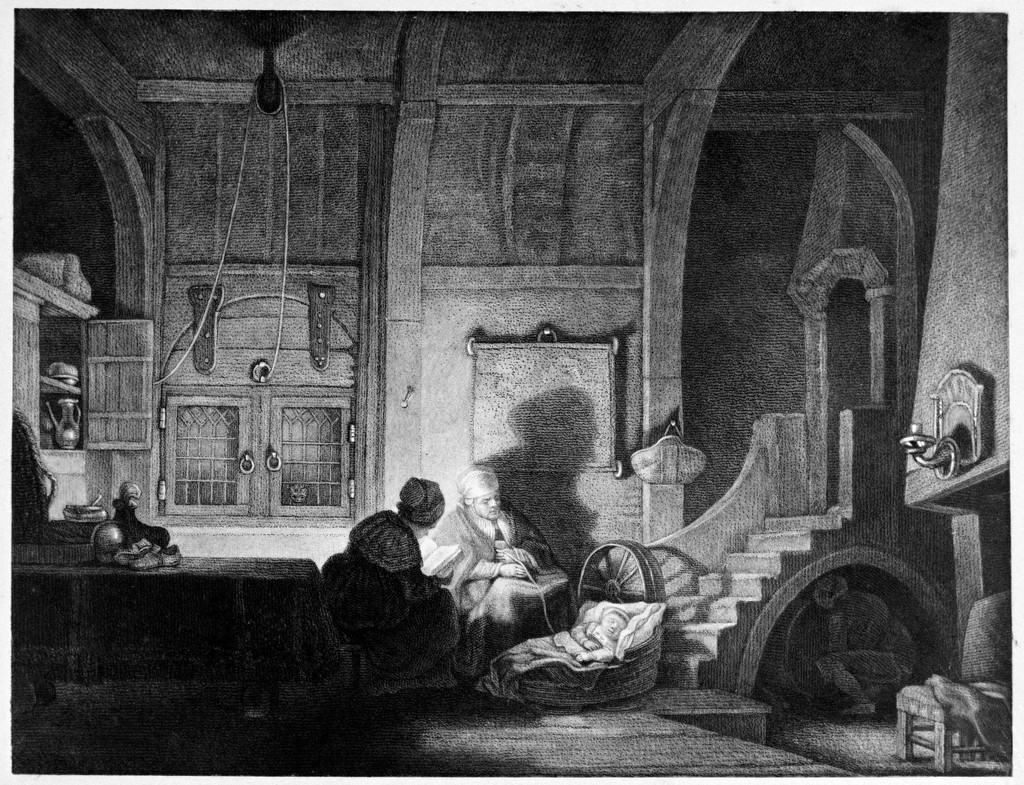

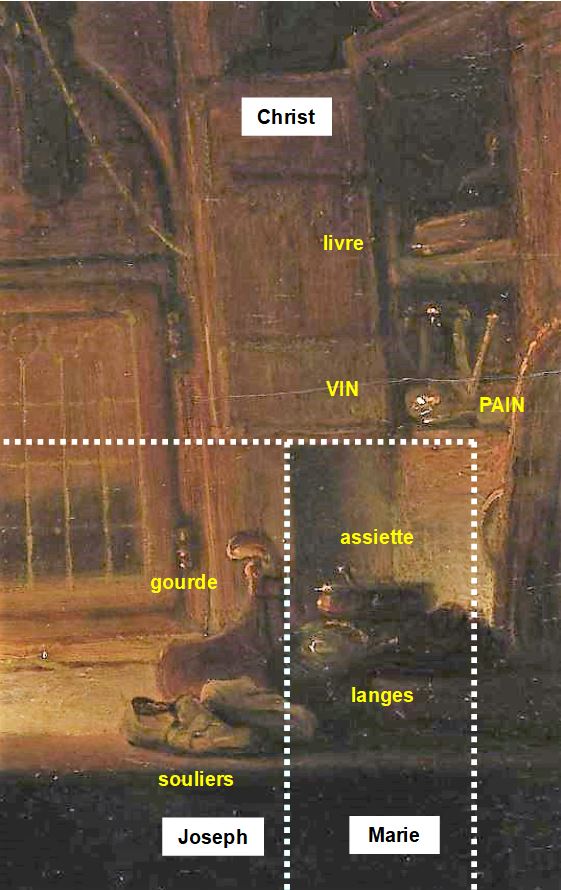

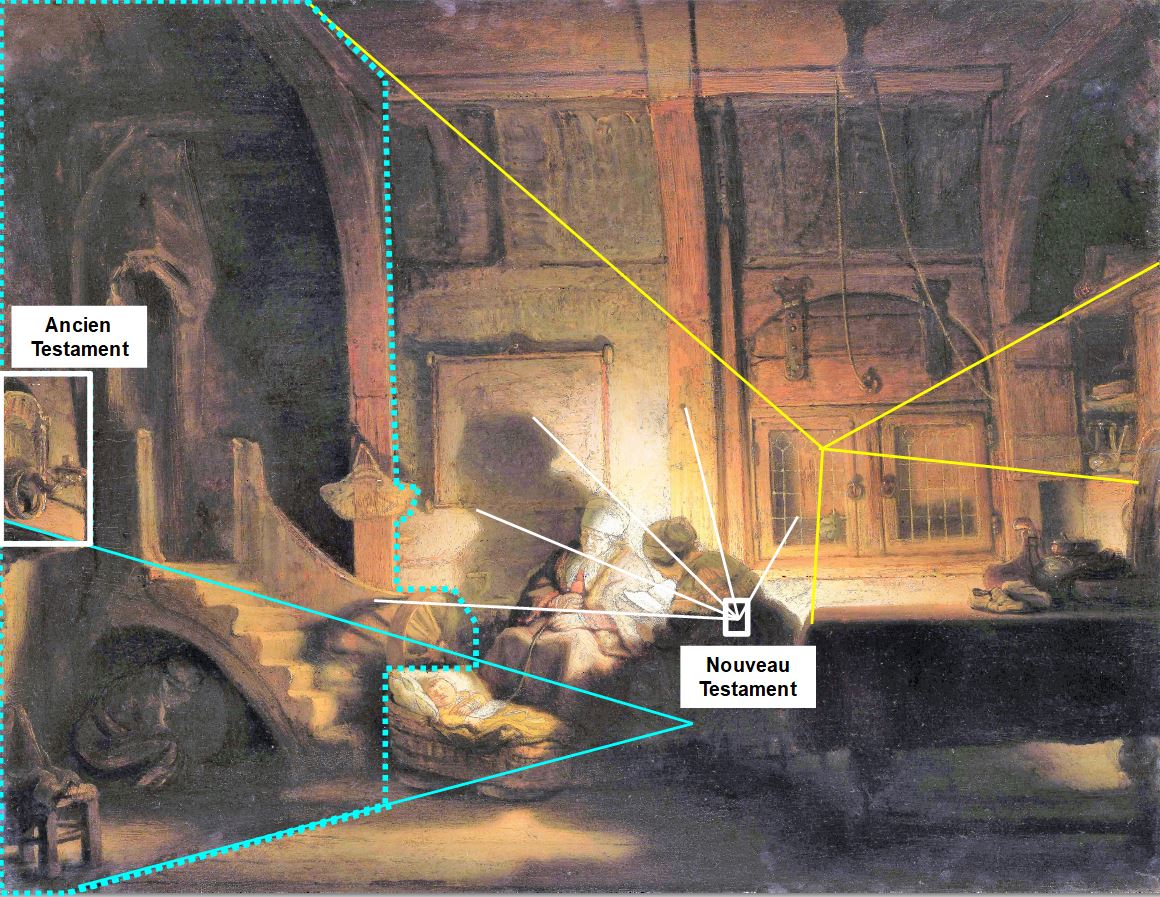

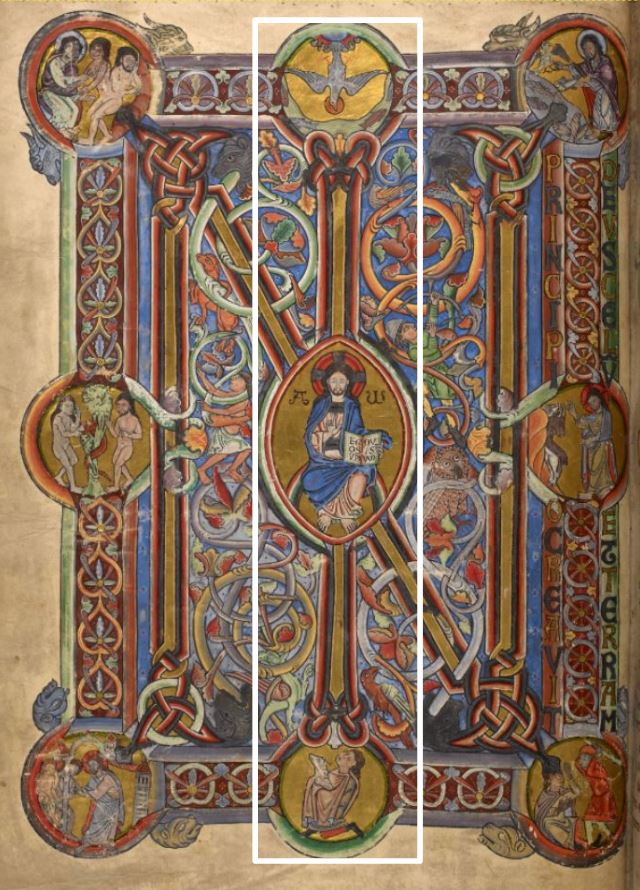

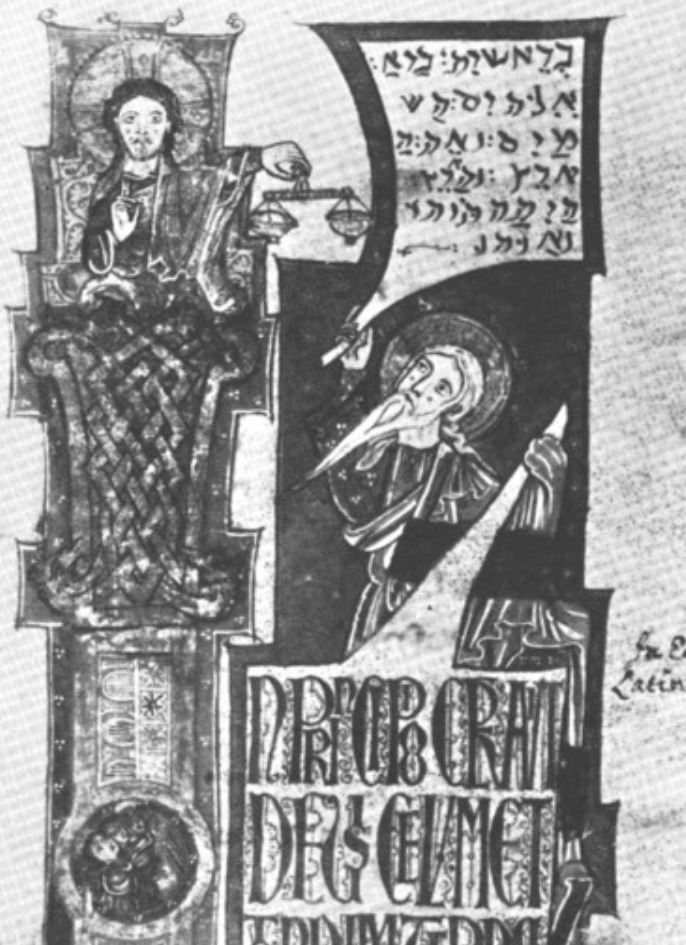

Même solution ici, mais la main gauche élève le croissant pour le positionner à gauche du soleil, à l’extérieur du cercle du firmament dans lequel il va être placé. Cette situation alambiquée crée une analogie visuelle entre les trois couples : Boeuf (aux cornes proéminentes)/Ane, Lune/Soleil et Eve/Adam.

Le Quatrième Jour se trouve ainsi pris en sandwich, de manière non chronologique, entre deux scènes du Sixième jour :

- la Création des animaux domestiques (soulignée par les animaux de la crèche)

- la Création de la Femme et de l’Homme.

Le but est probablement de montrer le caractère subsidiaire de la Lune, comme de la Femme.

On notera d’ailleurs qu’en bas de l’Initiale, entre Dieu en majesté et la Crucifixion, le Soleil et la Lune ont bien leur place nominale.

Chronique universelle (rouleau) vers 1400, Reims BM 0061, f. 001 (IRHT)

Chronique universelle (rouleau) vers 1400, Reims BM 0061, f. 001 (IRHT)

Cette inversion n’est qu’apparente, puisque Dieu vient de lâcher le Soleil dans le Ciel, alors qu’il tient encore la Lune du bout des doigts.

La main gauche lâchant le Soleil dans les Eaux du haut est imitée juste en dessous, dans l’image du Cinquième Jour, par la main gauche lâchant le poisson dans les Eaux du bas.

Si astucieuses soient-elles, ces variations ne constituent pas pour autant de véritables inversions.

![]()

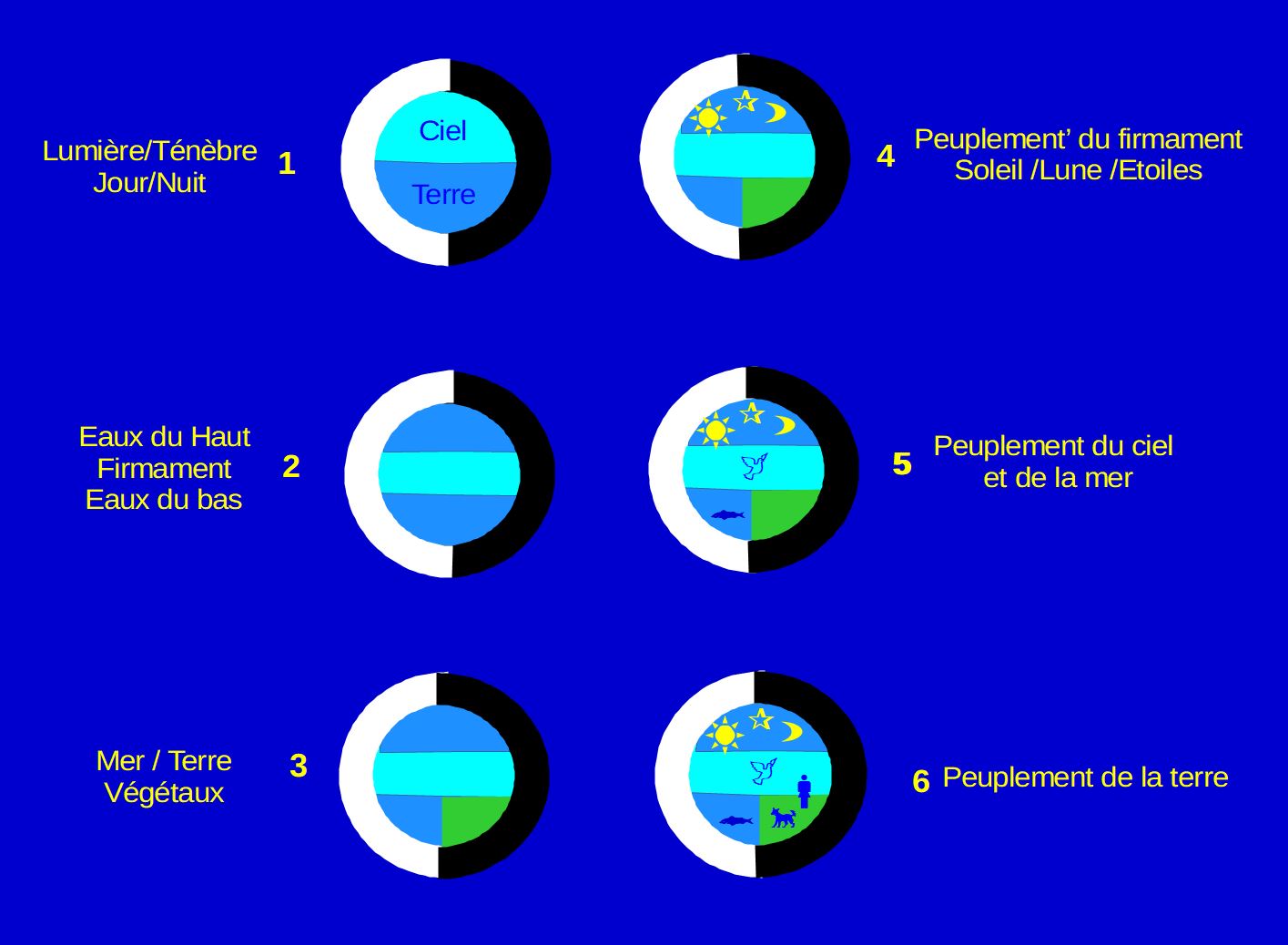

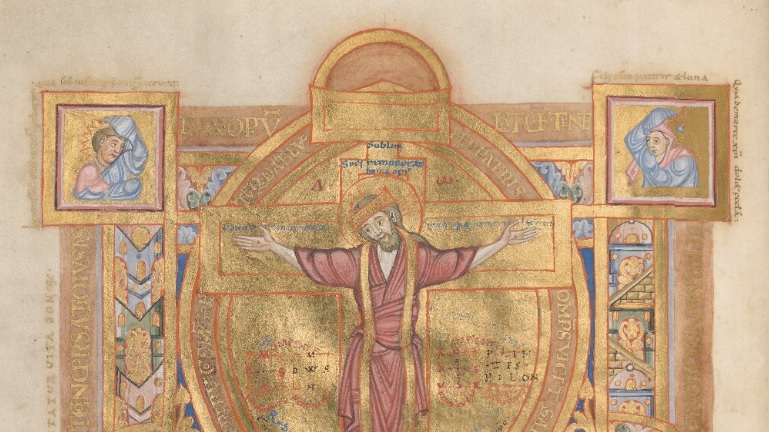

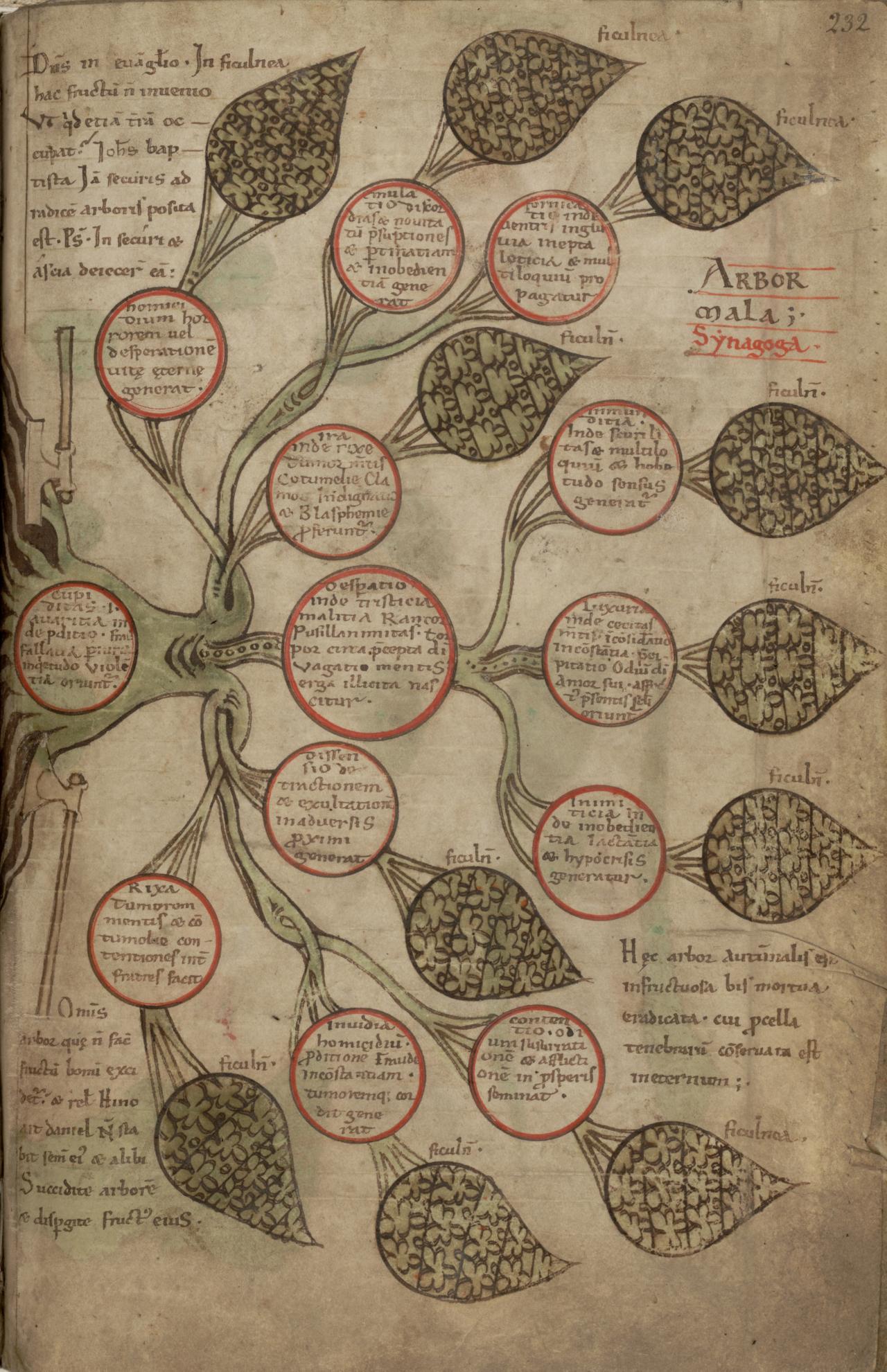

En aparté : le problème du Quatrième jour<

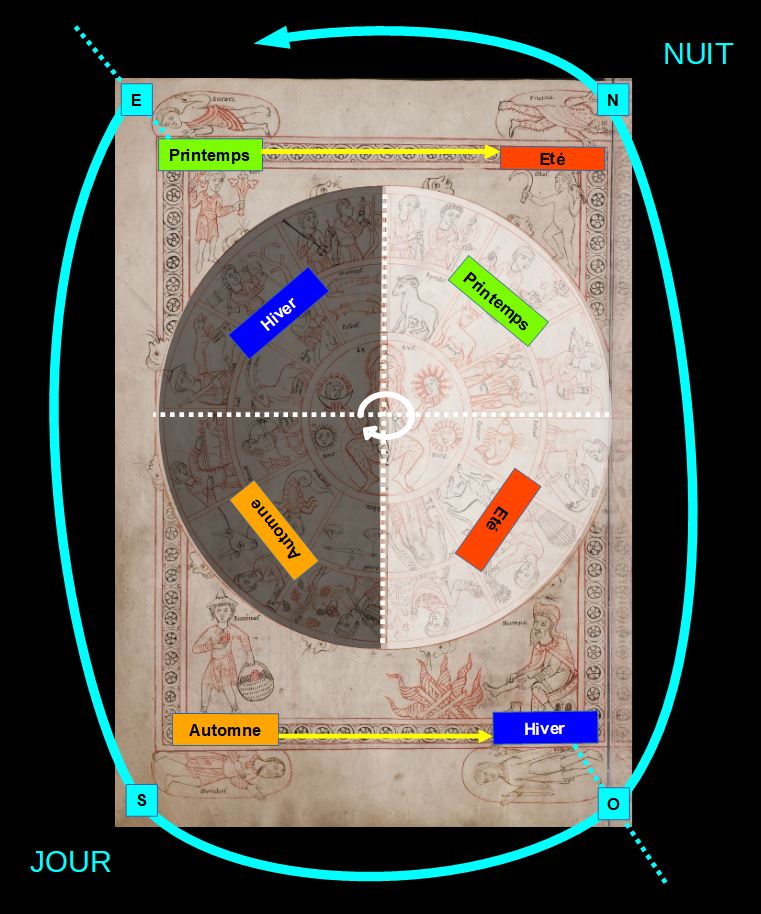

Le Jour et la Nuit ont été créés dès le premier jour, afin d’assurer d’emblée la pulsation primordiale qui est celle du récit de la Genèse :

« Et il y eut un soir et il y eut un matin; et ce fut le nième jour »

La création de la source naturelle de la lumière, le Soleil, seulement au Quatrième jour, pose une difficulté logique que les théologiens ont affronté de manière plus ou moins convaincante ( [1] p 168 note 1).

A l’inverse, la prise en compte littérale du récit du Quatrième Jour a conduit certains exégètes à des découvertes théologiques totalement oubliées aujourd’hui. Il vaut la peine de citer intégralement le Commentaire du Quatrième Jour par Ephrem le Syriaque (306-373) [2], un sommet de déduction sophistiquée. La traduction et les intertitres sont les miens.

Les deux luminaires ont été créés le matin :

Dieu n’a pas créé les deux luminaires le soir : sinon la succession des ténèbres et de la lumière aurait été perturbée, et le matin aurait primé sur le soir . Parce que les journées ont suivi le même ordre qu’à la première journée, la nuit de la quatrième, comme celle des autres journées, a précédé son jour. Ainsi son soir a précédé son aube, et donc les luminaires n’ont pas été créées le soir, mais plutôt à l’aube.

Les deux luminaires ont été créés en même temps :

Mais affirmer que l’un des deux luminaires a été créé le soir et l’autre à l’aube n’est pas permis car Moïse a dit : « Que les luminaires soient » et « Dieu a fait les deux grands luminaires ». S’ils étaient grands quand ils ont été créés et qu’ils ont été créés à l’aube, il s’ensuit que le soleil s’est illuminé à l’Orient et la lune en face de lui à l’Occident.

Leur hauteur par rapport à l’horizon :

Le soleil a été placé très bas parce qu’il a été créé à l’endroit où il se lève habituellement, près de l’Horizon. La lune a été placée plus haut et pleinement visible, parce qu’elle a été créée à distance de l’horizon, éloigné du soleil, là où elle se tient le quinzième jour de son cycle. Ainsi, au moment où le soleil s’est mit à briller sur la terre, les deux luminaires se regardaient mutuellement. La lune s’est couchée ensuite, cachée par l’interposition de la mer et, comme submergée on l’a vue disparaître. C’est pourquoi, aussi bien quant au lieu où la lune a été créée que quant à son type et à sa forme, il s’ensuit qu’elle a été créée dans l’état où elle se trouve quinze jours après sa conjonction avec le soleil.

L’âge des luminaires lors de leur Création :

Tout comme les arbres, la végétation, les bêtes, les oiseaux et même l’humanité étaient adultes, ont peut dire aussi qu’ils étaient jeunes. Ils étaient adultes d’après leur apparence, leur taille et leur force. Mais ils étaient jeunes si on pense à leur âge. De même, on peut dire que la lune était déclinante et croissante le même jour : croissante, puisqu’elle venait de naître ; déclinante, car elle a été créée pleine, telle qu’elle est au quinzième jour. Car si la lune avait été créée telle qu’on la voit à un jour, ou même à deux, elle n’aurait pu donner aucune lumière à la terre ; même chose si elle avait été en conjonction avec la soleil : on n’aurait pas pu la voir. Si elle avait été créé à l’âge d’environ environ quatre jours, bien qu’elle ait pu être visible, elle n’aurait toujours pas donné de lumière. Cela aurait rendu faux le verset « Dieu créa les deux grands luminaires », ainsi que « Il a dit: ‘Que des luminaires soient dans le ciel pour éclairer la terre.' » Par conséquent, la lune devait avoir quinze jours. Le soleil lui comptait quatre jours, comme s’il avait été créé à la première journée. Car le compte et l’ordre des jours est fourni par rien, sinon par lui.

L’origine du décalage ente le calendrier solaire et lunaire :

En conséquence, ces onze jours qui ont été ajoutés à la lune à ce premier moment, par lesquels la lune était plus âgée que le soleil, y sont également ajoutés chaque année, car ces jours sont utilisés dans le calcul lunaire. Il ne manquait rien cette année-là pour Adam et ses descendants, car toute lacune dans la constitution de la lune avait été comblée dès sa création. Ainsi, Adam et ses descendants apprirent dès cette année que, désormais, onze jours devaient s’ajouter à chaque année. Il est donc clair que ce ne sont pas les Chaldéens qui ont arrangé les temps et les années ; ces choses avaient été arrangées avant Adam.

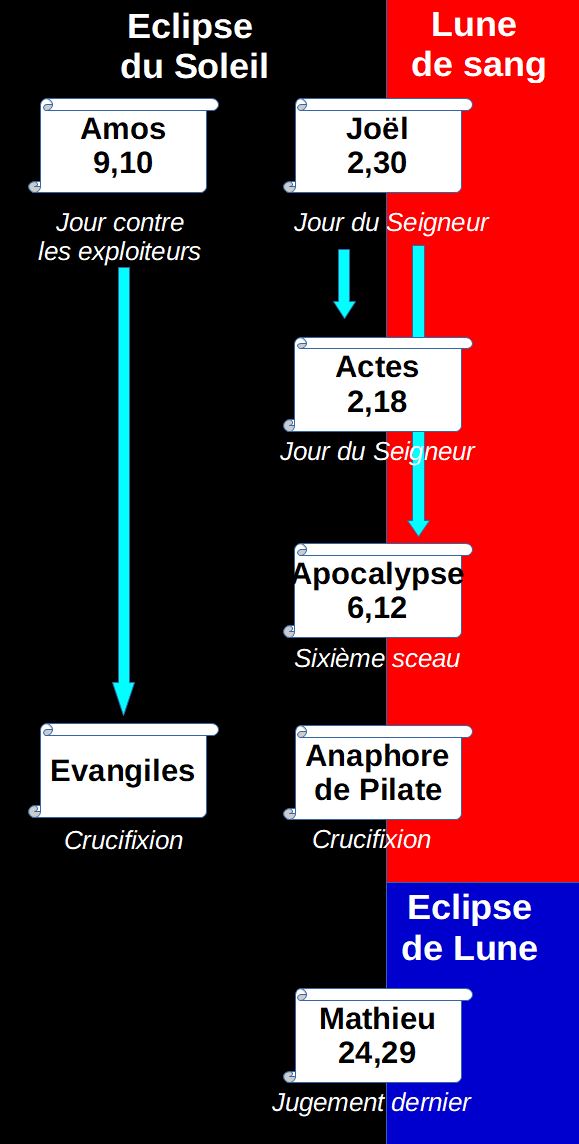

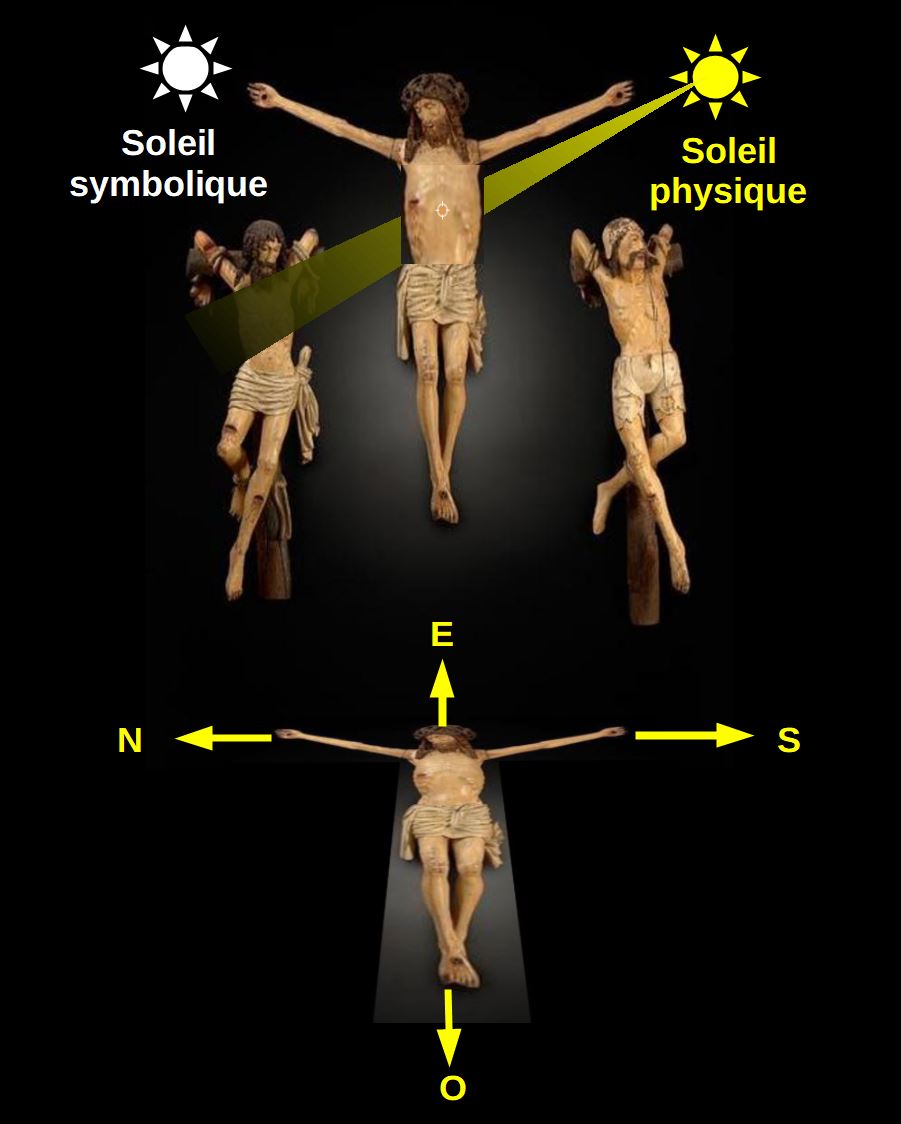

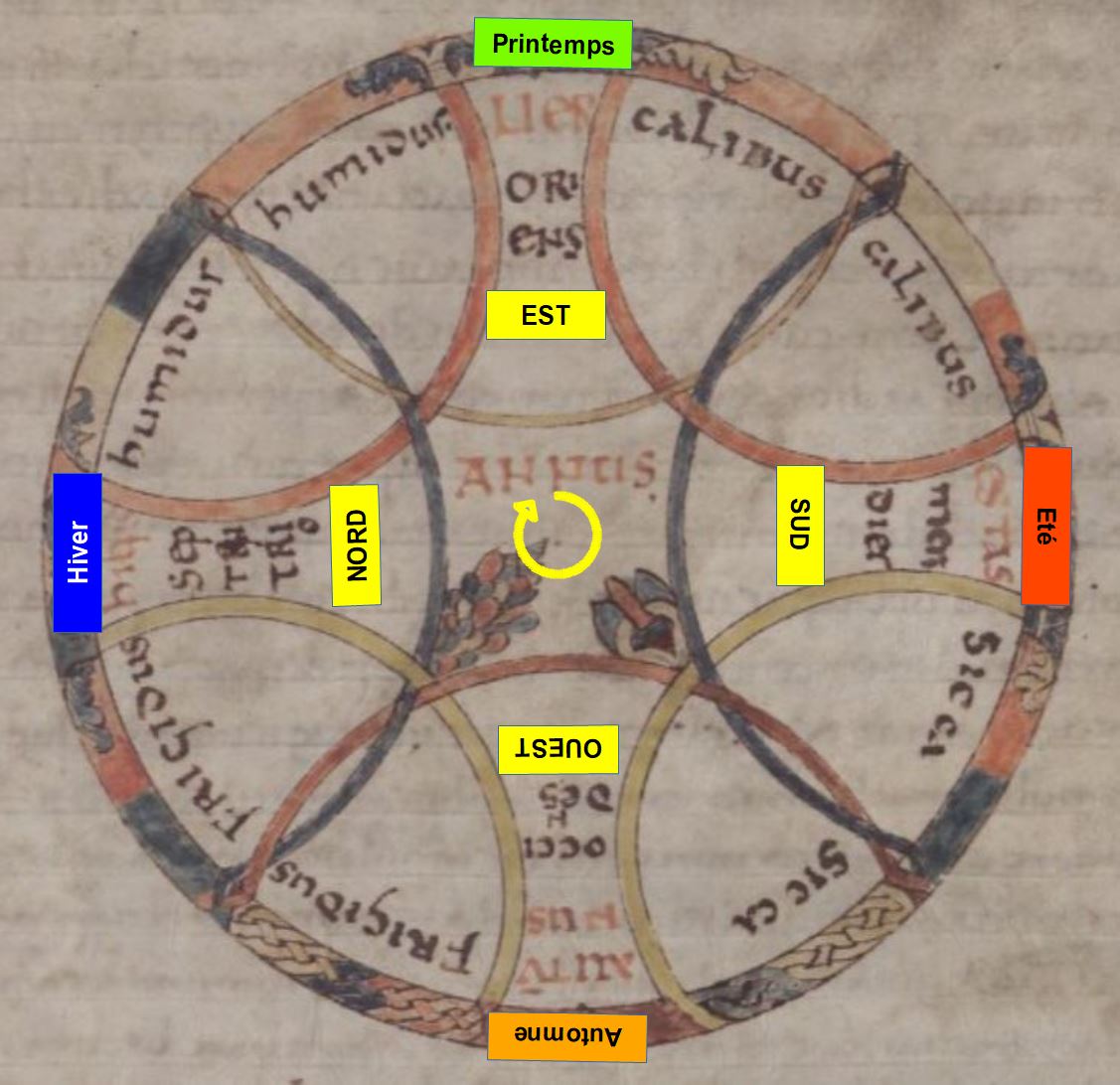

Une cause des inversions Lune-Soleil ?

Ces complexités sont rapidement tombées dans l’oubli, et il est difficile de dire dans quelle mesure des spéculations de ce type ont pu influencer l’iconographie du Quatrième Jour. Il n’est pas impossible que certaines inversions Lune – Soleil aient été motivées par une cause savante, celle de mettre en cohérence :

- la tradition patristique que le Soleil avait été créé à l’Est,

- la convention des cartes antiques (Ptolémée, Peutinger) qui sont orientées comme les nôtres, avec l’Est à droite (convention qui se perdra au Moyen-âge et ne se rétablira pleinement qu’au XVIIIème siècle).

![]()

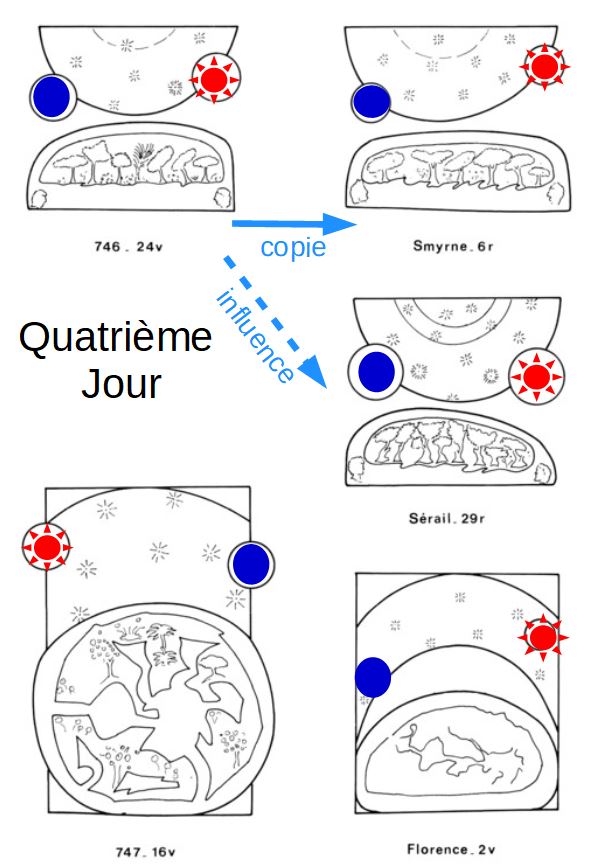

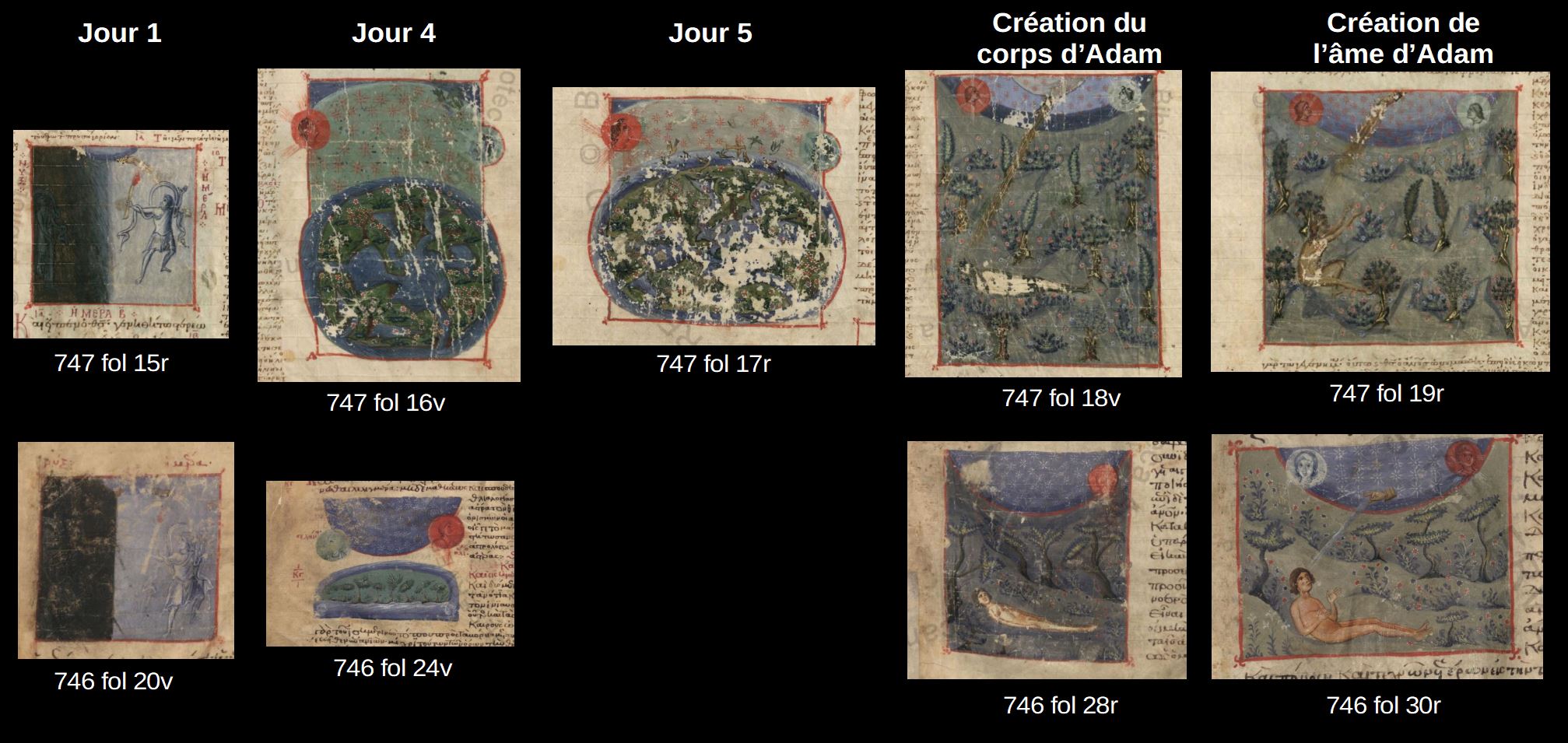

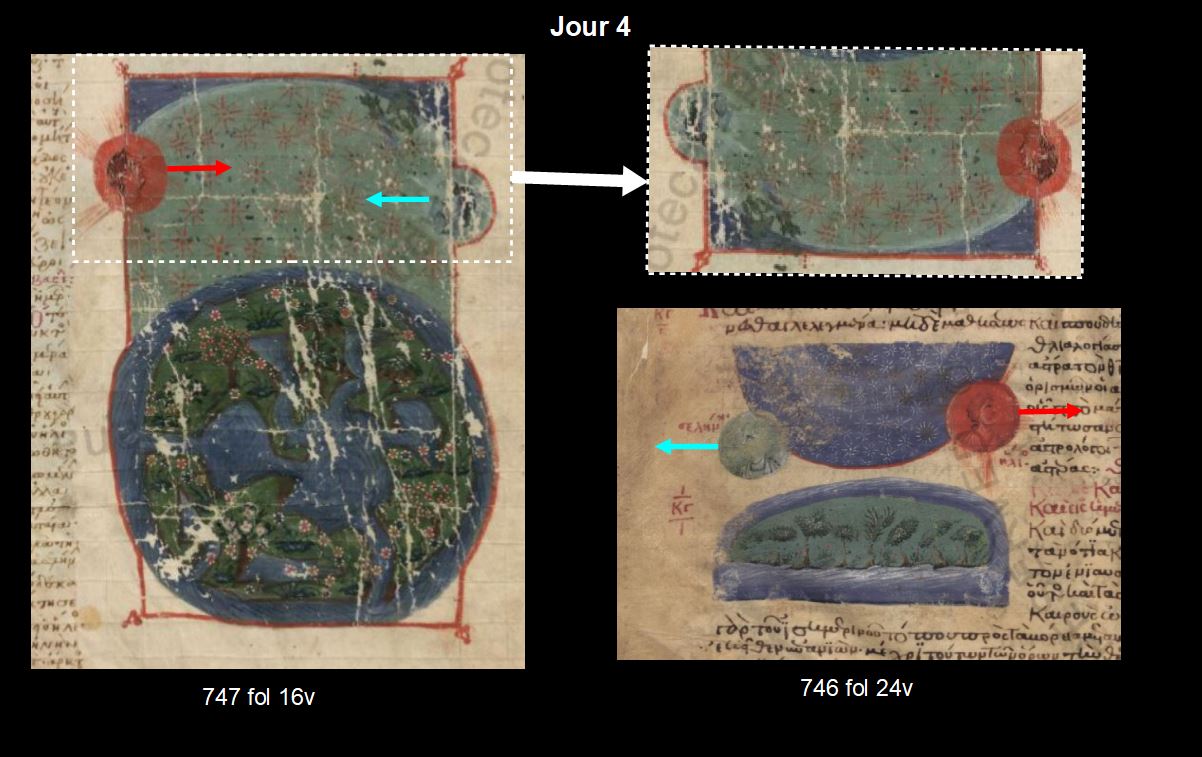

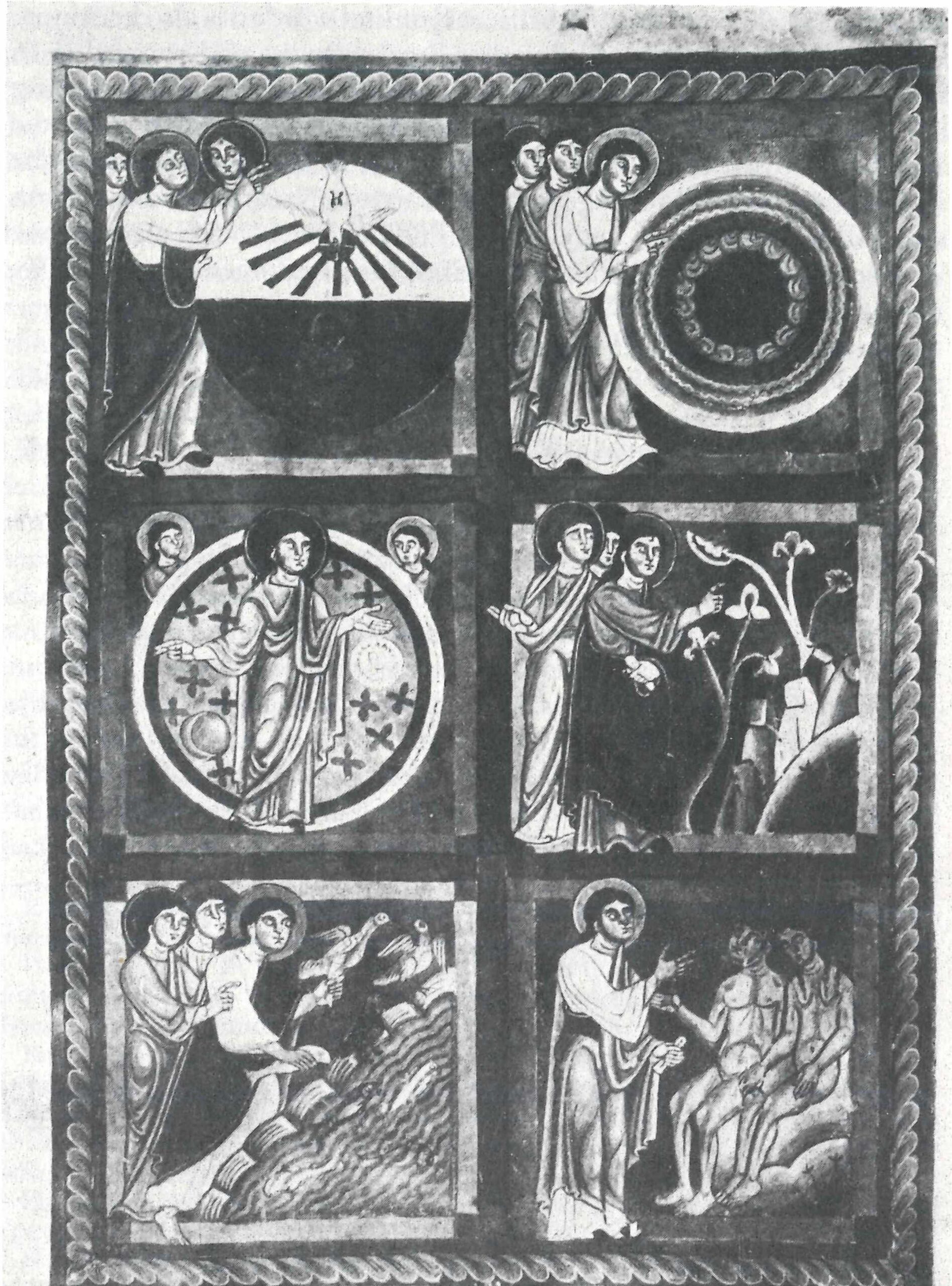

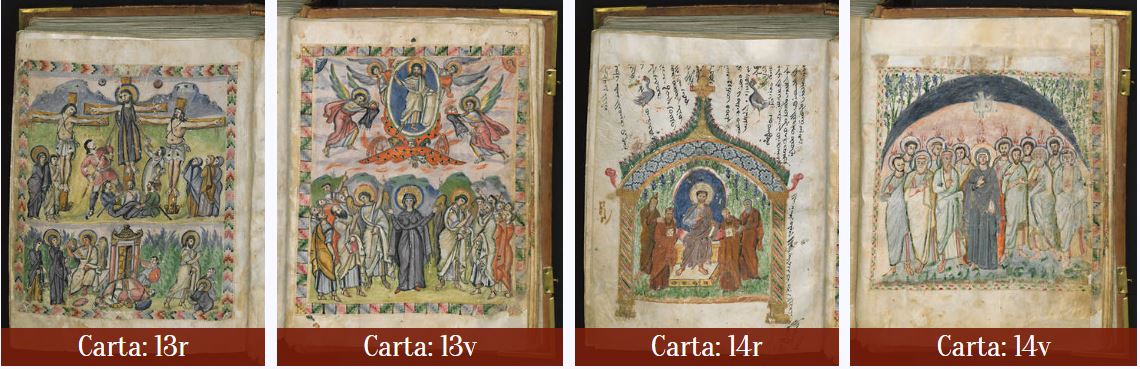

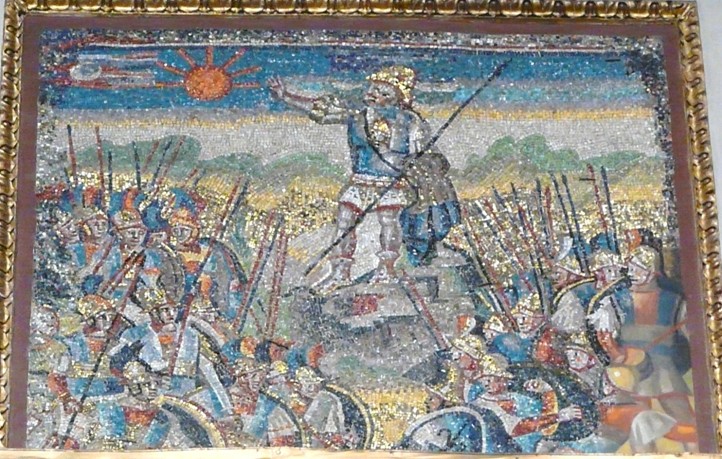

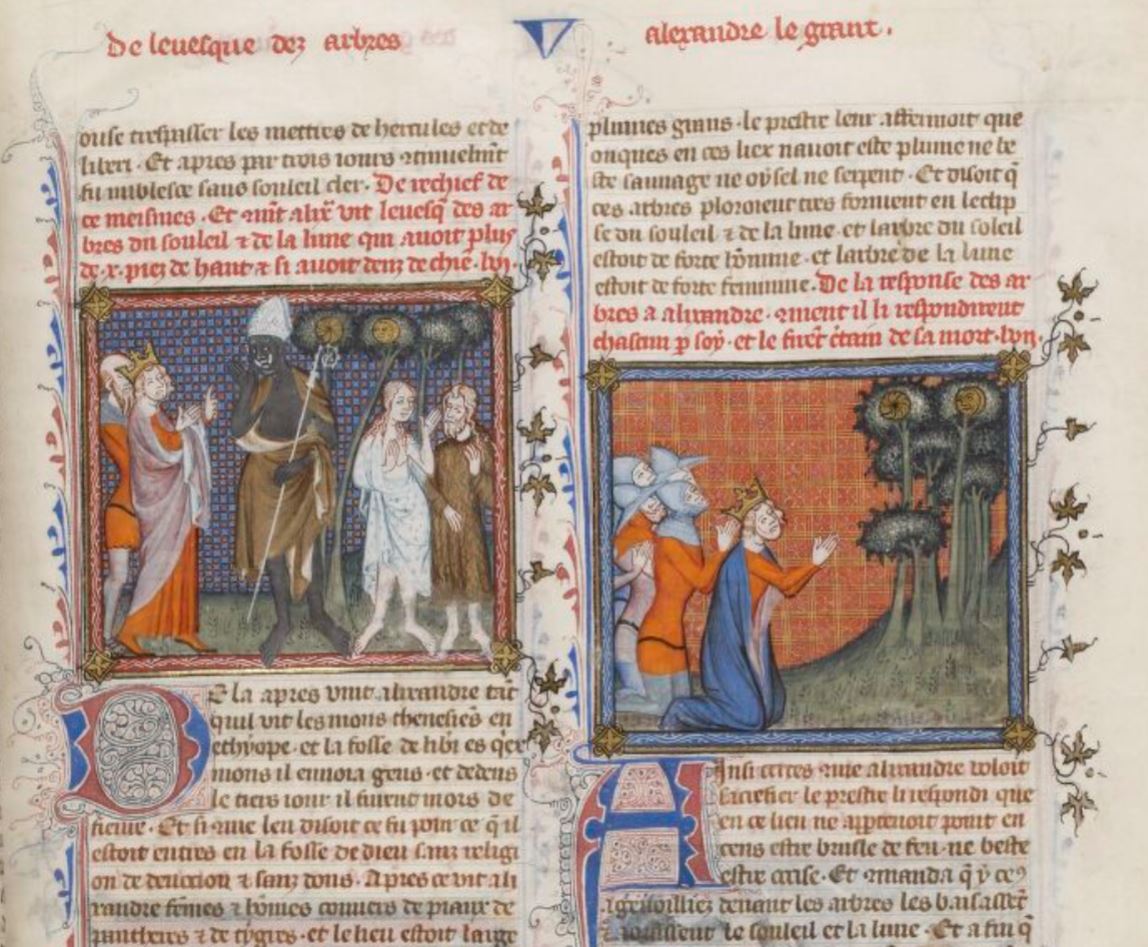

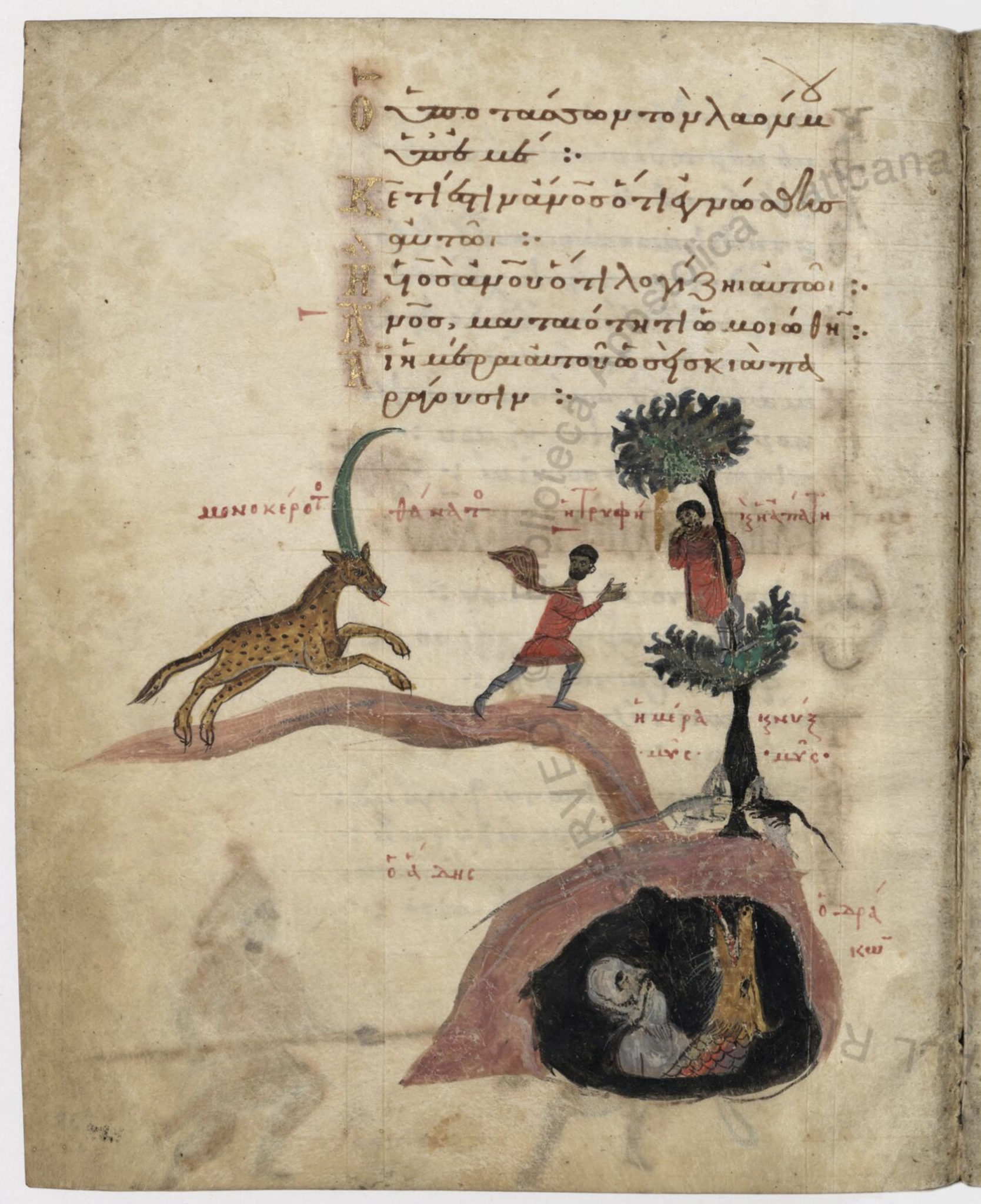

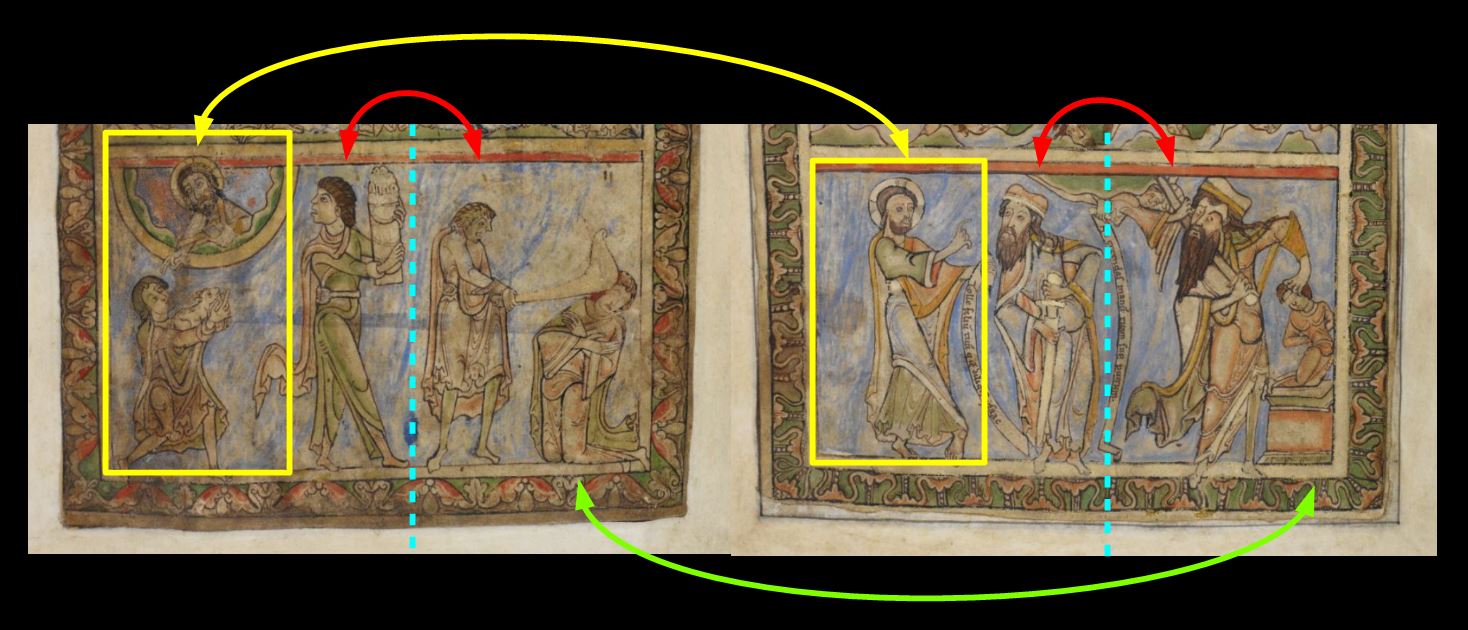

Les inversions dans les Octateuques byzantins (SCOOP !)

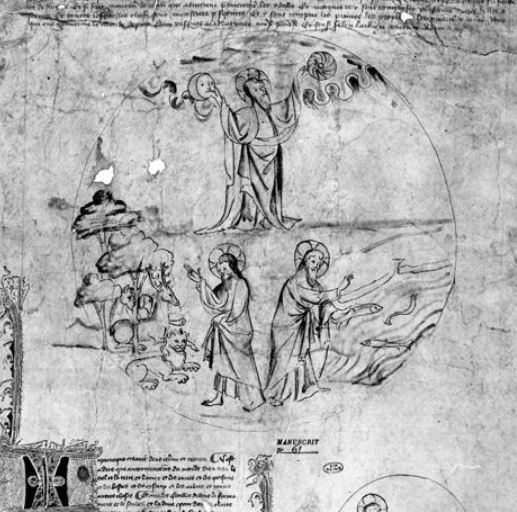

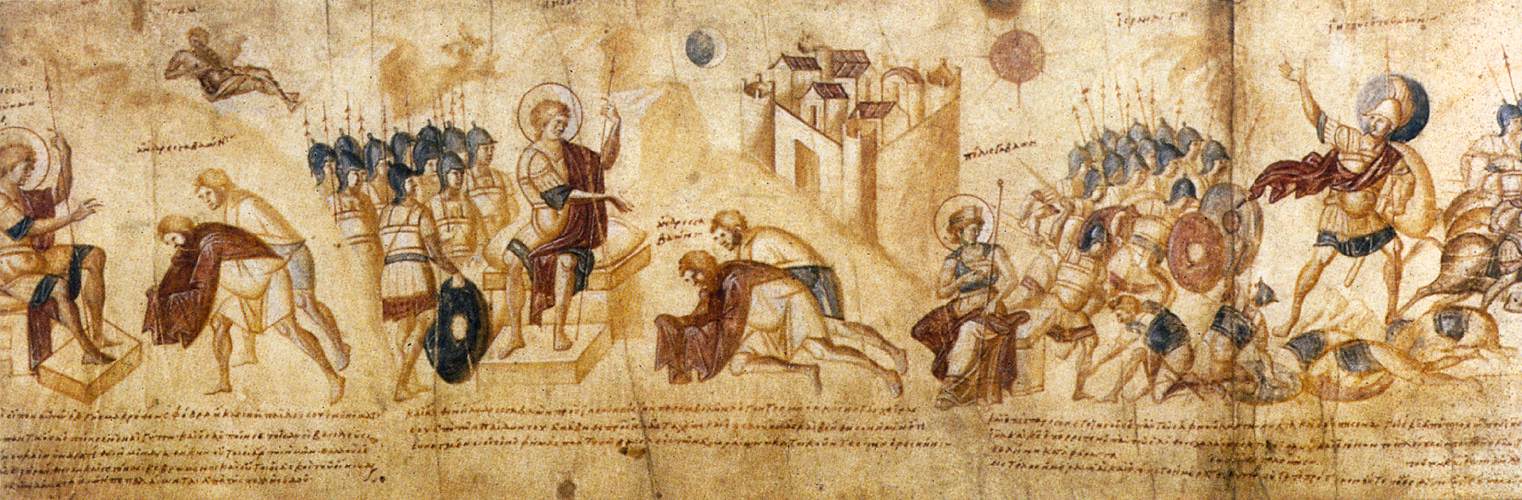

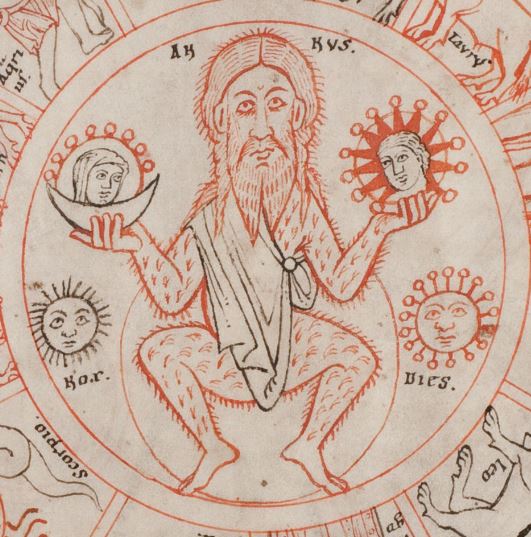

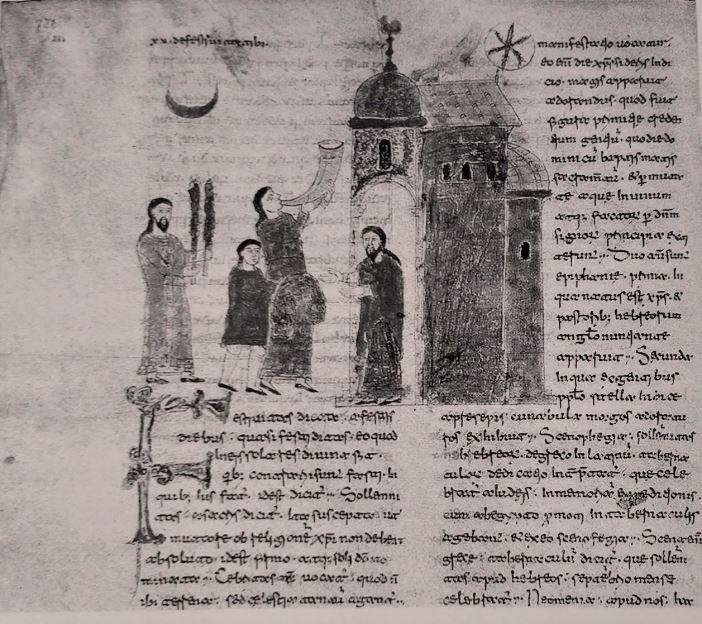

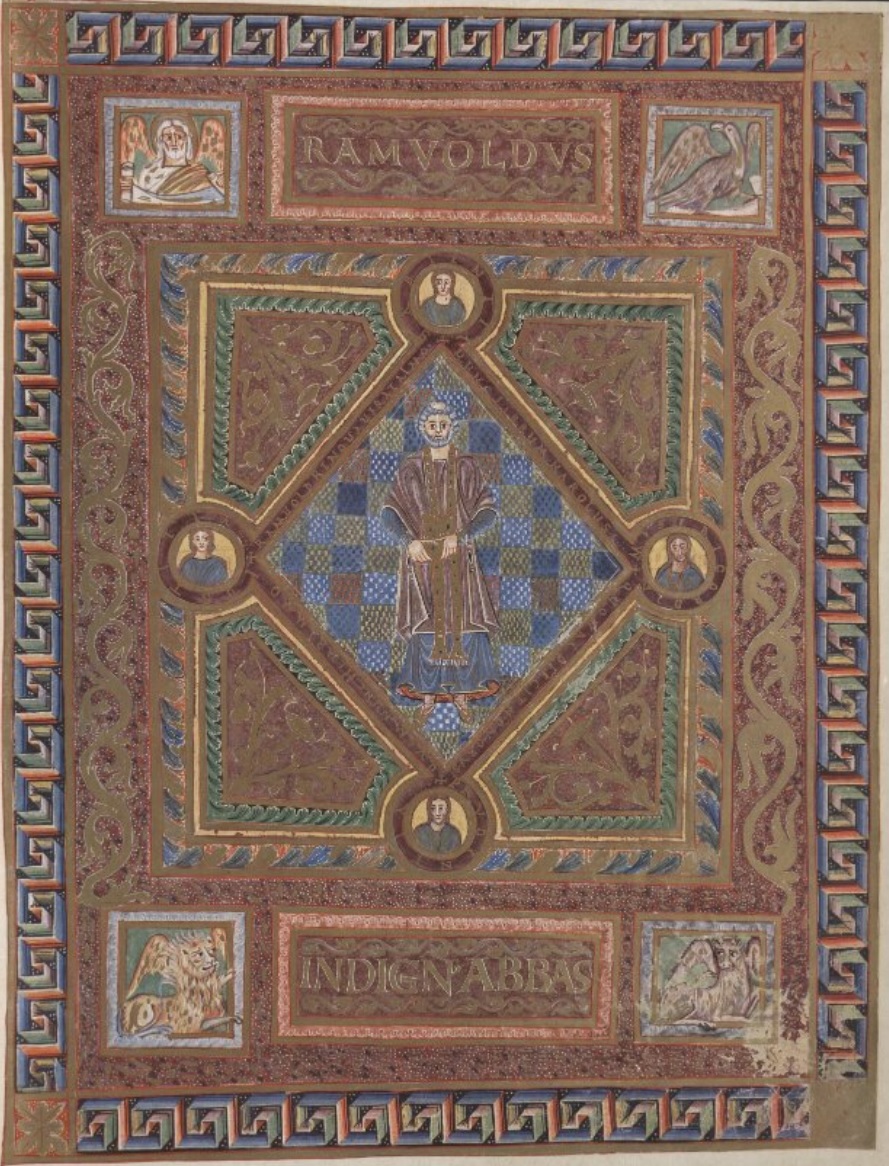

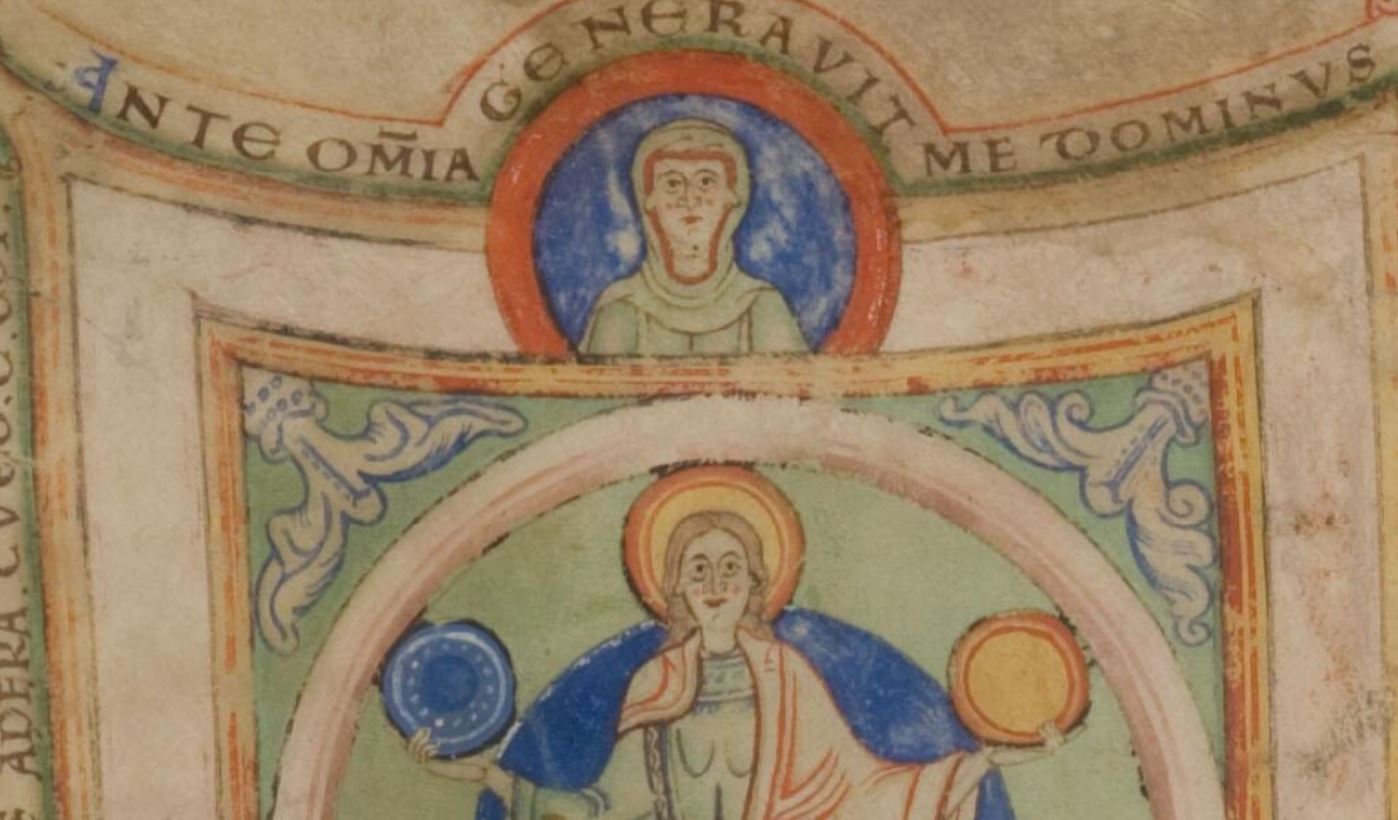

Le Quatrième Jour, 11ème ou 13ème siècle, Octateuque, Laurenziana Plut 5.28 fol 2v

Le Quatrième Jour, 11ème ou 13ème siècle, Octateuque, Laurenziana Plut 5.28 fol 2v

On a conservé six manuscrits illustrés des huit premiers livres de la Bible, s’échelonnant entre le 11ème et le 13ème siècle. La Genèse manque dans celui de Vatopedi et, sur les cinq manuscrits complets, quatre présentent une inversion Lune Soleil qui n’a pas été expliquée par les spécialistes de ces Octateuques.

Pour approfondir la question, nous allons surtout comparer les deux manuscrits du Vatican :

- le Vat 747 du XIème siècle, sans inversion,

- le Vat 746 du XIIème siècle, avec inversion, d’où découlent le manuscrit de Smyrne (brûlé en 1922) et celui dit « du Sérail », conservé à Topkapi [3] .

Le manuscrit de Florence, dont la date est discutée (entre le XIème siècle et le XIIIème siècle), relève d’une iconographie différente.

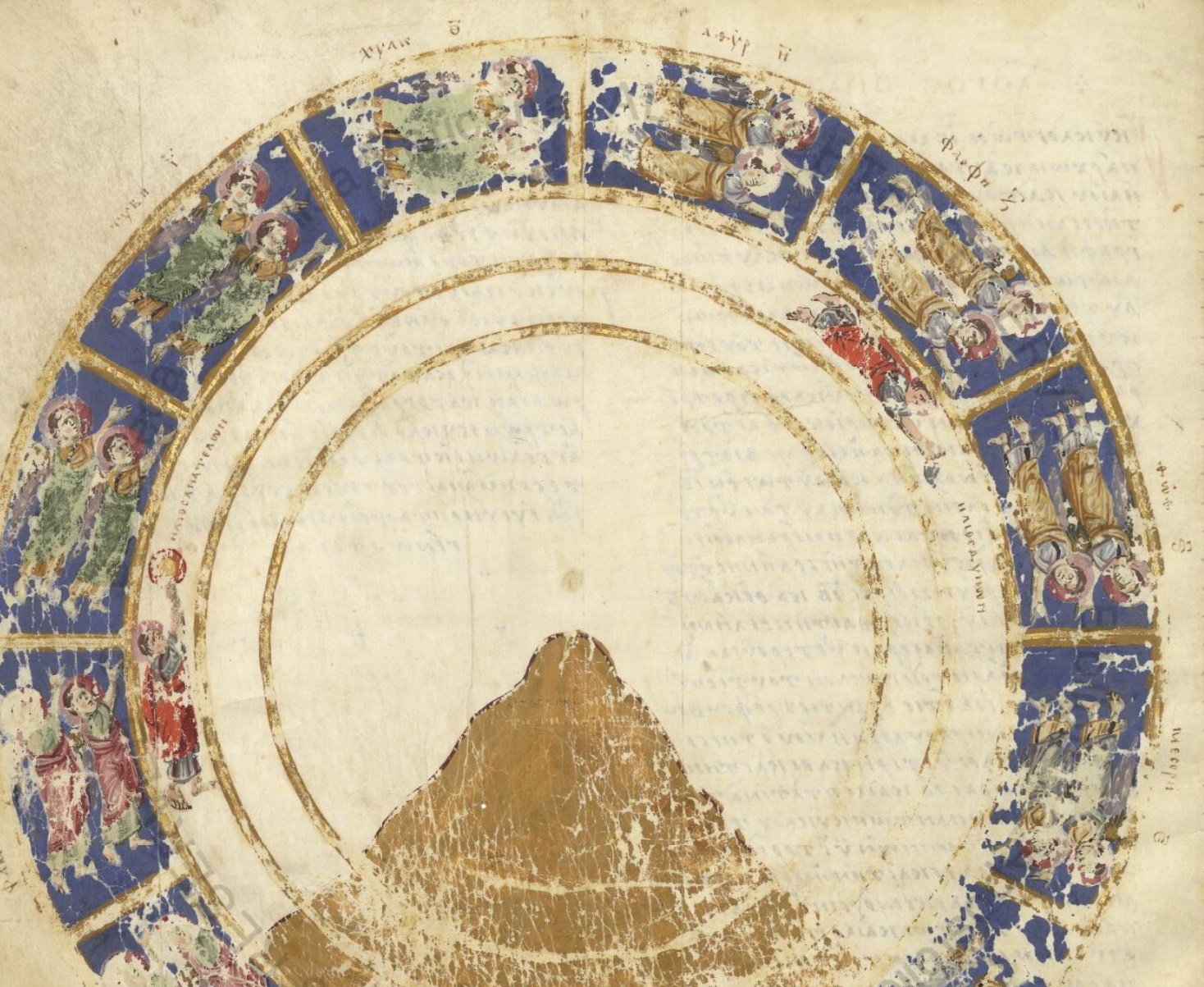

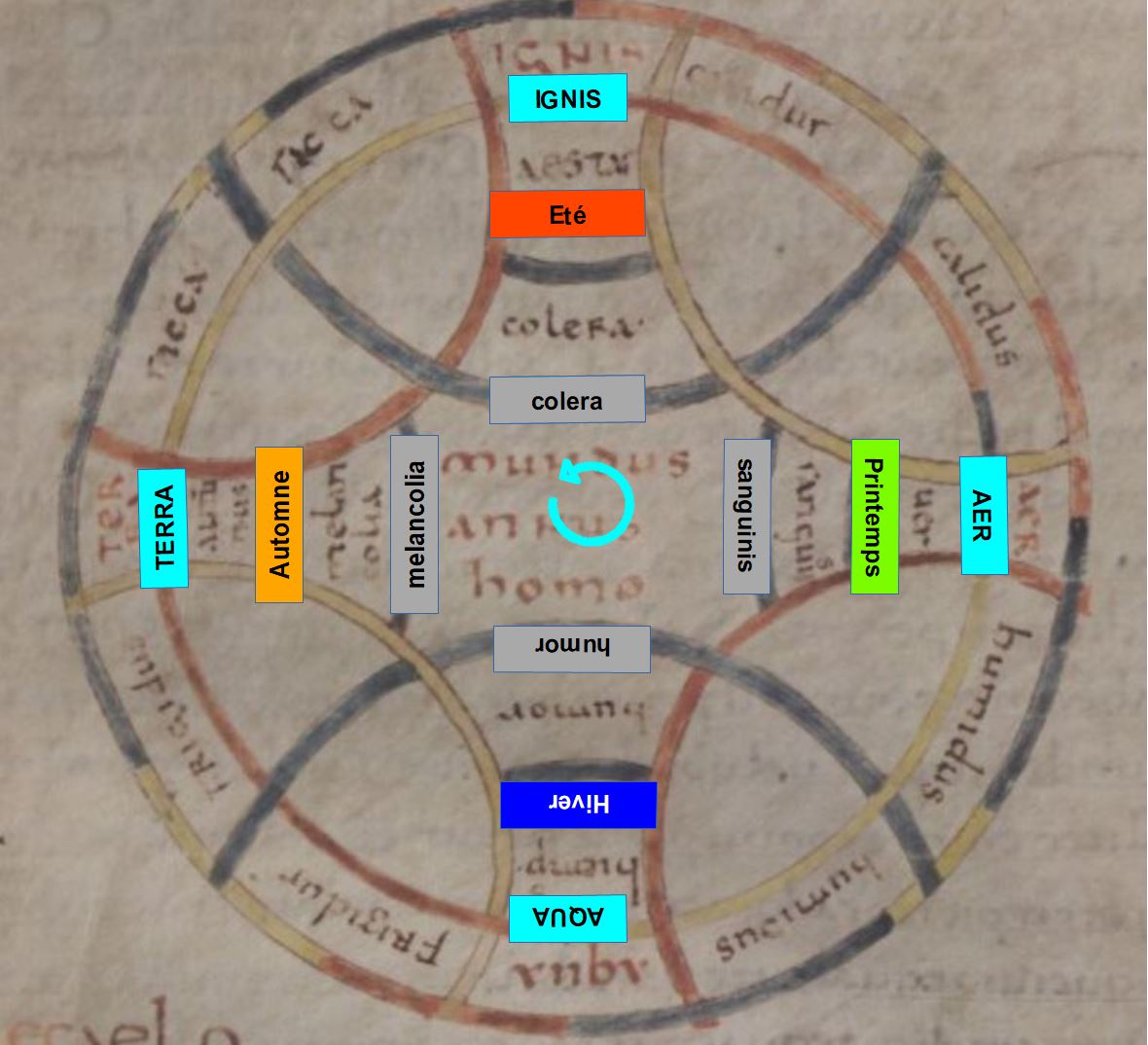

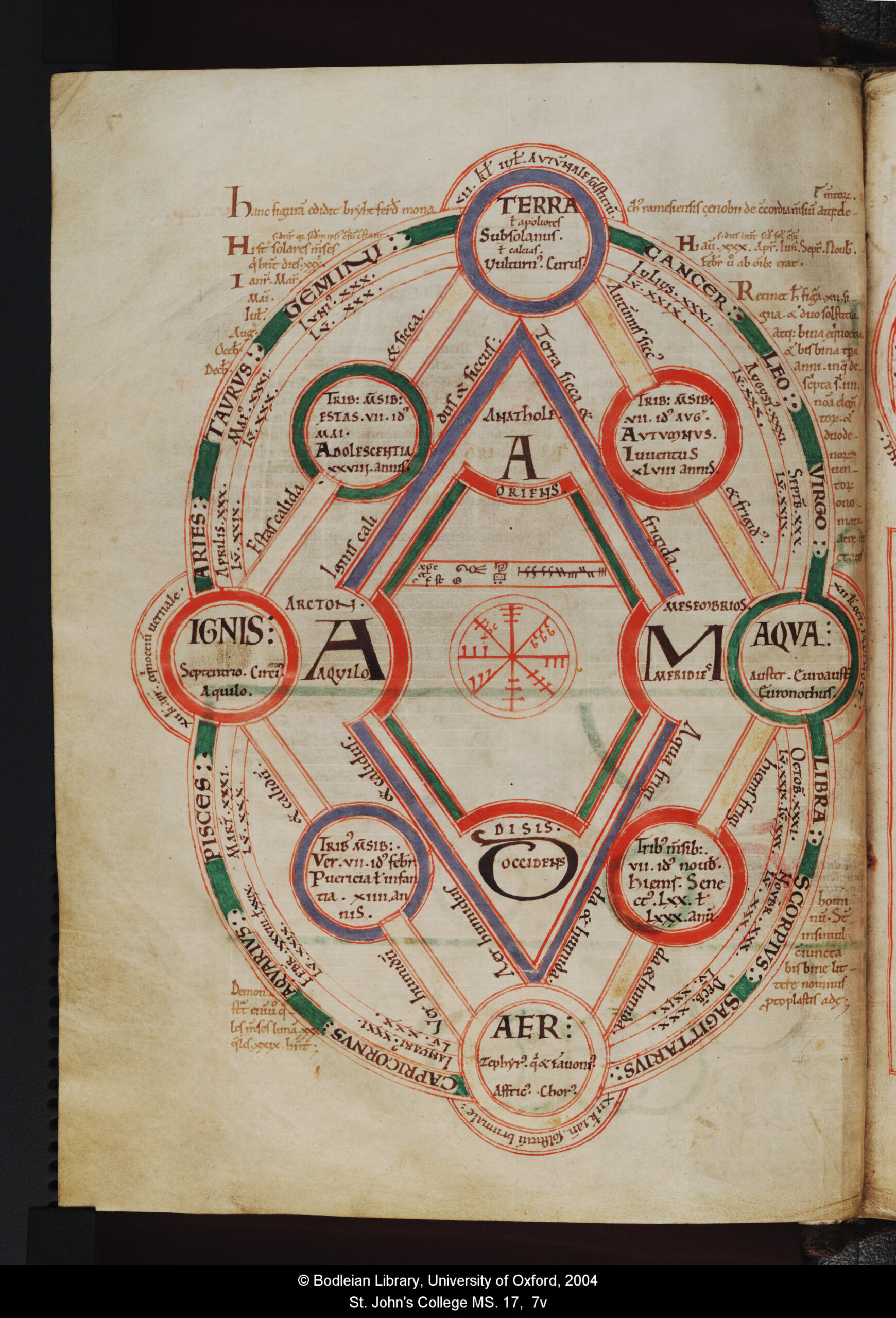

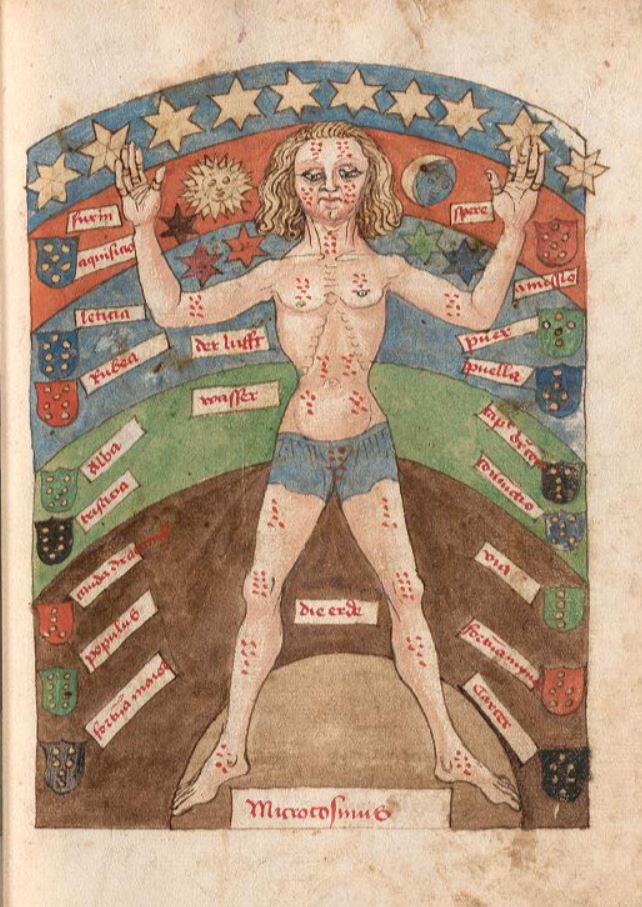

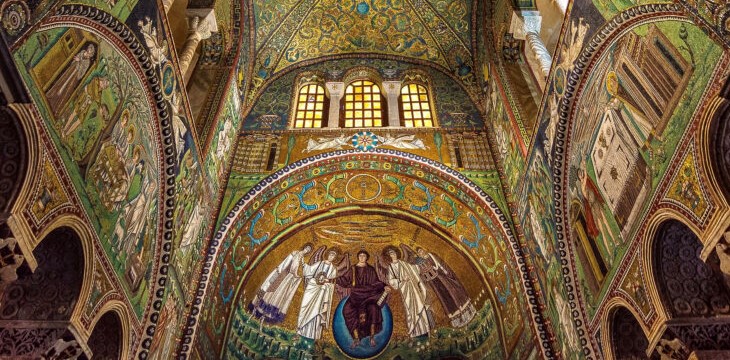

En aparté : la cosmologie « antiochienne »

On désigne sous ce terme une conception chrétienne en opposition avec la conception antique du cosmos comme un emboîtement de sphères, considérée comme païenne. Cette vision de monde, destinée à mieux cadrer avec les textes sacrés, s’est développée chez les pères grecs entre le 4ème et le 6ème siècle, mais elle culmine dans l’oeuvre d’un marchand d’Alexandrie, dit Cosmas Indicopleustès (« celui qui a été aux Indes »).

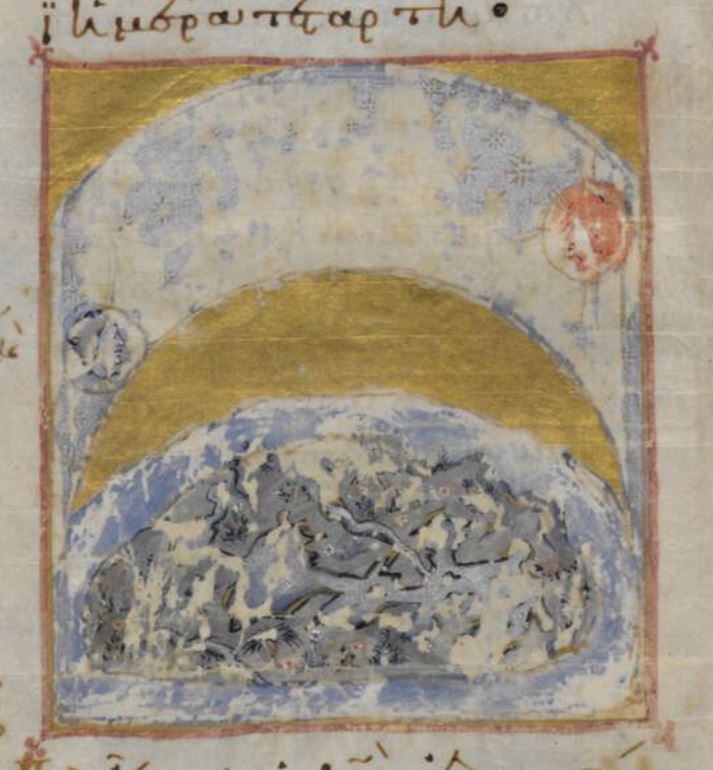

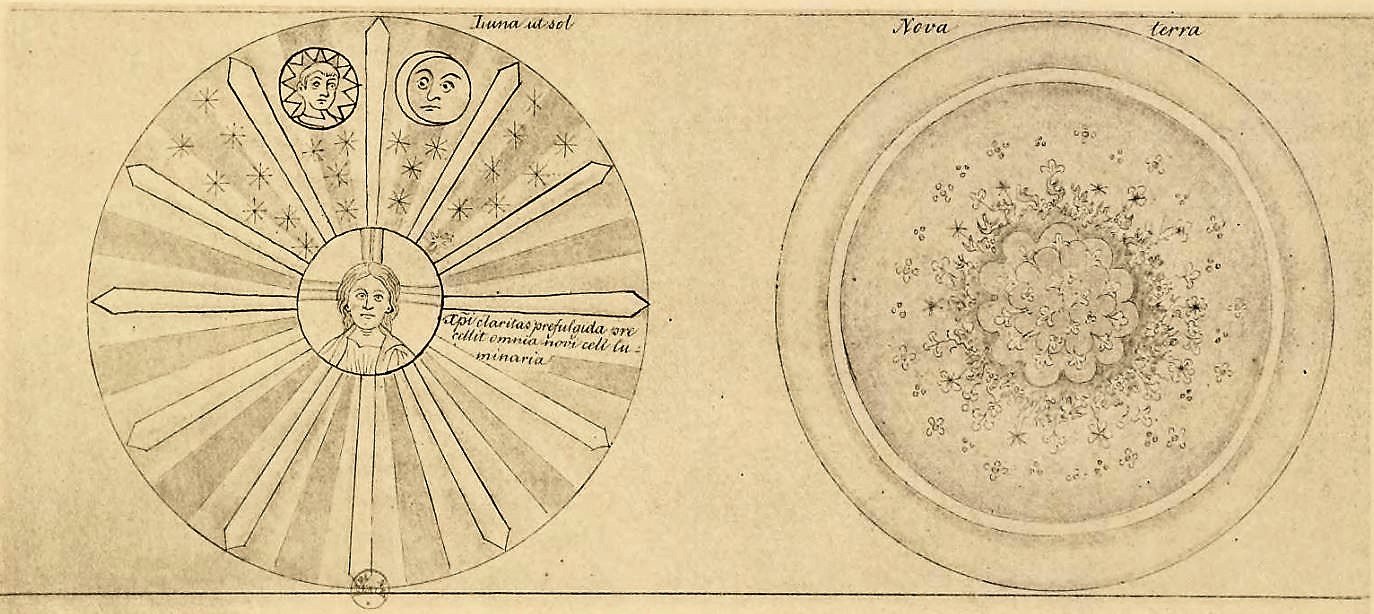

Cosmas Indicopleustès, Topographie chrétienne, manuscrit réalisé au Mont Athos, 11ème siècle, Laurenziana Plut 9.28 fol 95v

Ce texte nous est connue par trois copies médiévales comportant des figures quasiment identiques. Cosmas se représente la Terre comme une boîte à base rectangulaire, nous dit-il, de cadrer avec ces versets :

« Il étend les cieux comme un voile, et les déploie comme une tente pour y habiter » Isaïe 40,22.

« Il déploie les cieux comme une tente. Dans les eaux du ciel il bâtit sa demeure ». Psaume 104,2-3

La boîte se prolonge en haut par une voûte en berceau dans lequel réside le Seigneur au dessus du firmament (stereoma), sorte de plafond rigide qui le voile :

« Aux extrémités des quatre côtés de la terre, le ciel est attaché à ses quatre extrémités, faisant la figure d’un cube, c’est-à-dire une figure quadrangulaire, tandis qu’au-dessus il s’arrondit en forme de voûte oblongue et devient comme un vaste dais. Et au milieu lui est attaché le firmament, qui sépare deux domaines.

De la terre au firmament c’est le premier domaine, à savoir ce monde, dans lequel se trouvent les anges et les hommes et tout l’ état actuel de l’existence.Du firmament jusqu’à la voûte d’en haut se trouve le second domaine — le Royaume des Cieux, dans lequel le Christ est entré en premier après son Ascension, nous ayant préparé un chemin nouveau et vivant.

A l’ouest et à l’est, le contour présenté est court, comme dans le cas d’une voûte oblongue, mais sur ses côtés nord et sud, il se développe en longueur. »

Topographie chrétienne [4]

Dans la figure, le soleil est représenté dans deux positions (lever en haut à droite et coucher en bas à gauche) , tandis qu’il tourne autour de la montagne conique qui se trouve au Nord et à l’Ouest de la Terre

C’est l’ombre portée de cette montagne qui explique le jour et la nuit sur la partie habitée de la Terre, représentée au premier plan.

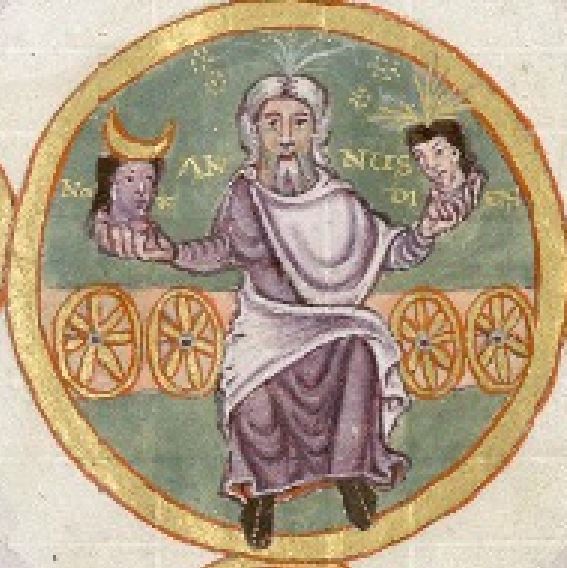

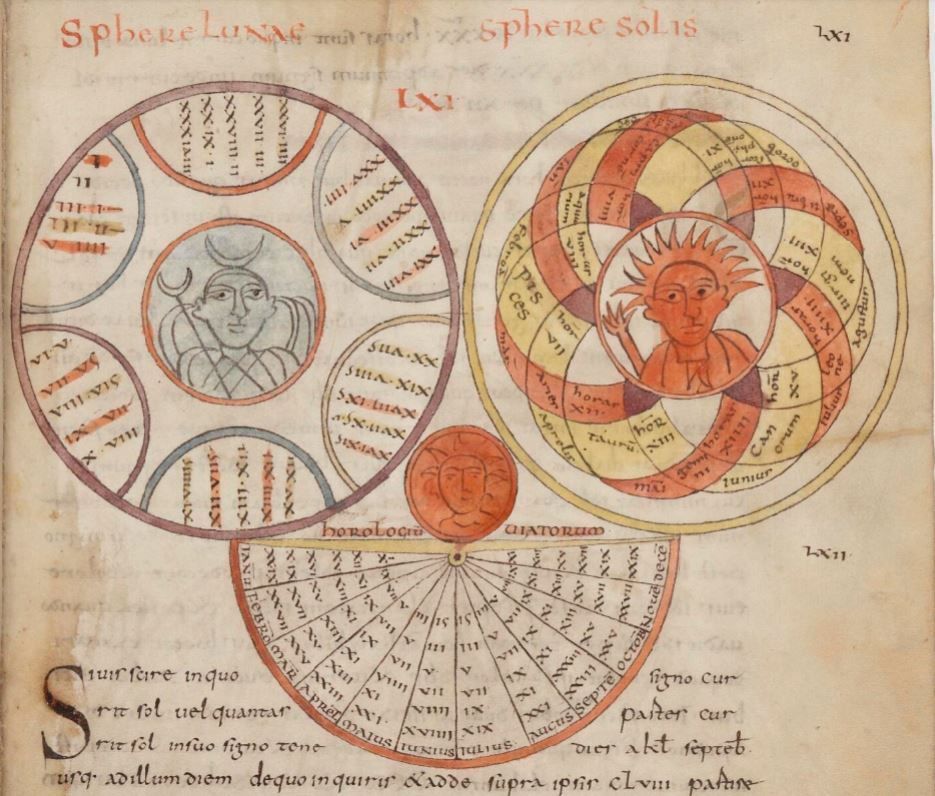

Cosmas Indicopleustès, Topographie chrétienne, manuscrit réalisé au Mont Athos, 11ème siècle, Laurenziana Plut 9.28 fol 92r

Cosmas Indicopleustès, Topographie chrétienne, manuscrit réalisé au Mont Athos, 11ème siècle, Laurenziana Plut 9.28 fol 92r

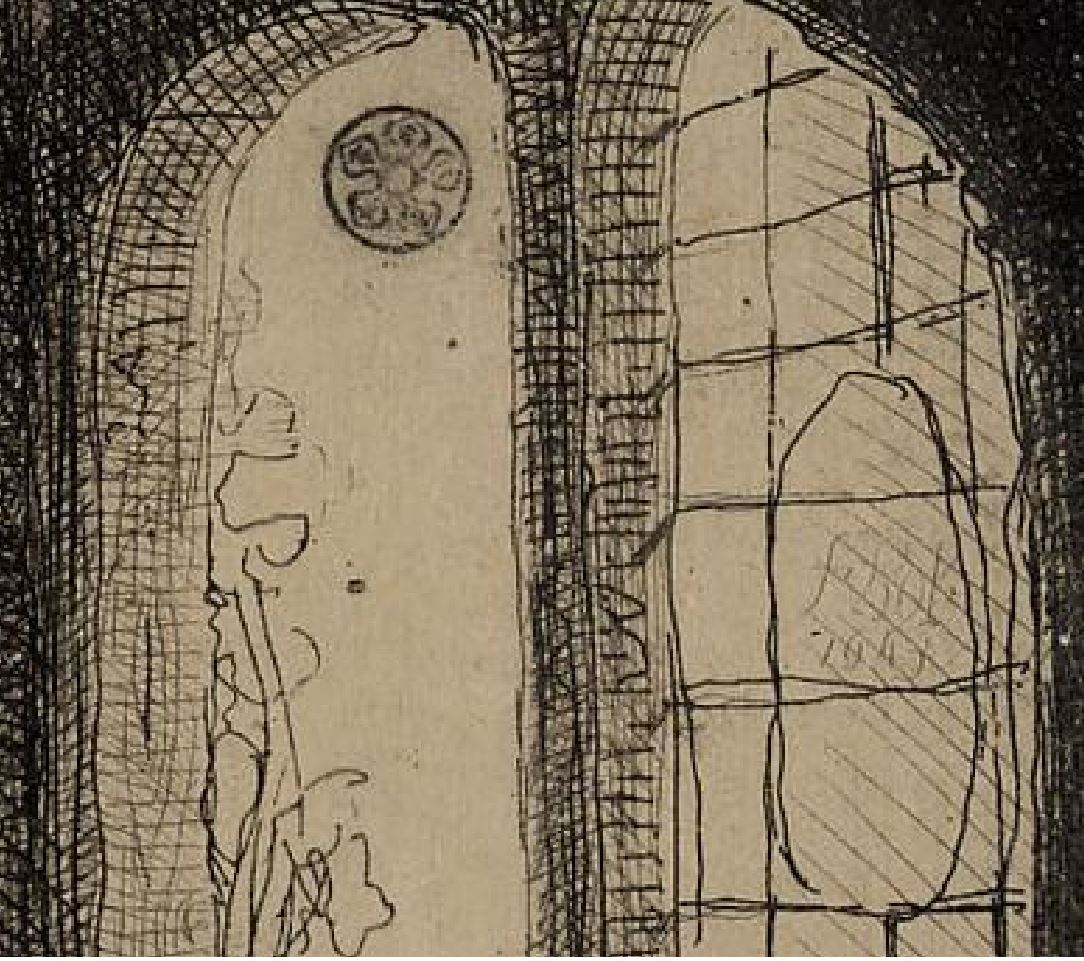

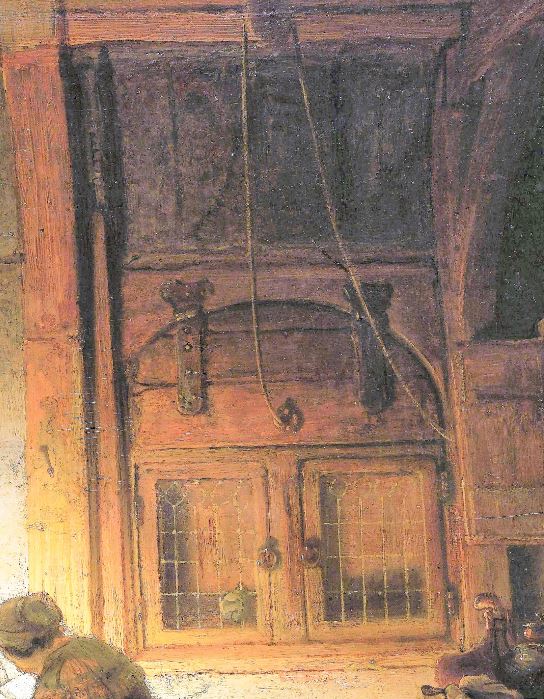

Cette figure, avec deux « piliers du ciel » dont le texte ne parle pas, ne faisait probablement pas partie du manuscrit original ( [5], p 52). Ce qui nous intéresse est que le copiste a représenté les luminaires selon les conventions byzantines habituelles au XIème siècle (hors Crucifixion voir Lune-soleil : Crucifixion 2) en Orient) : le Soleil rouge et la Lune blanche, sans inversion.

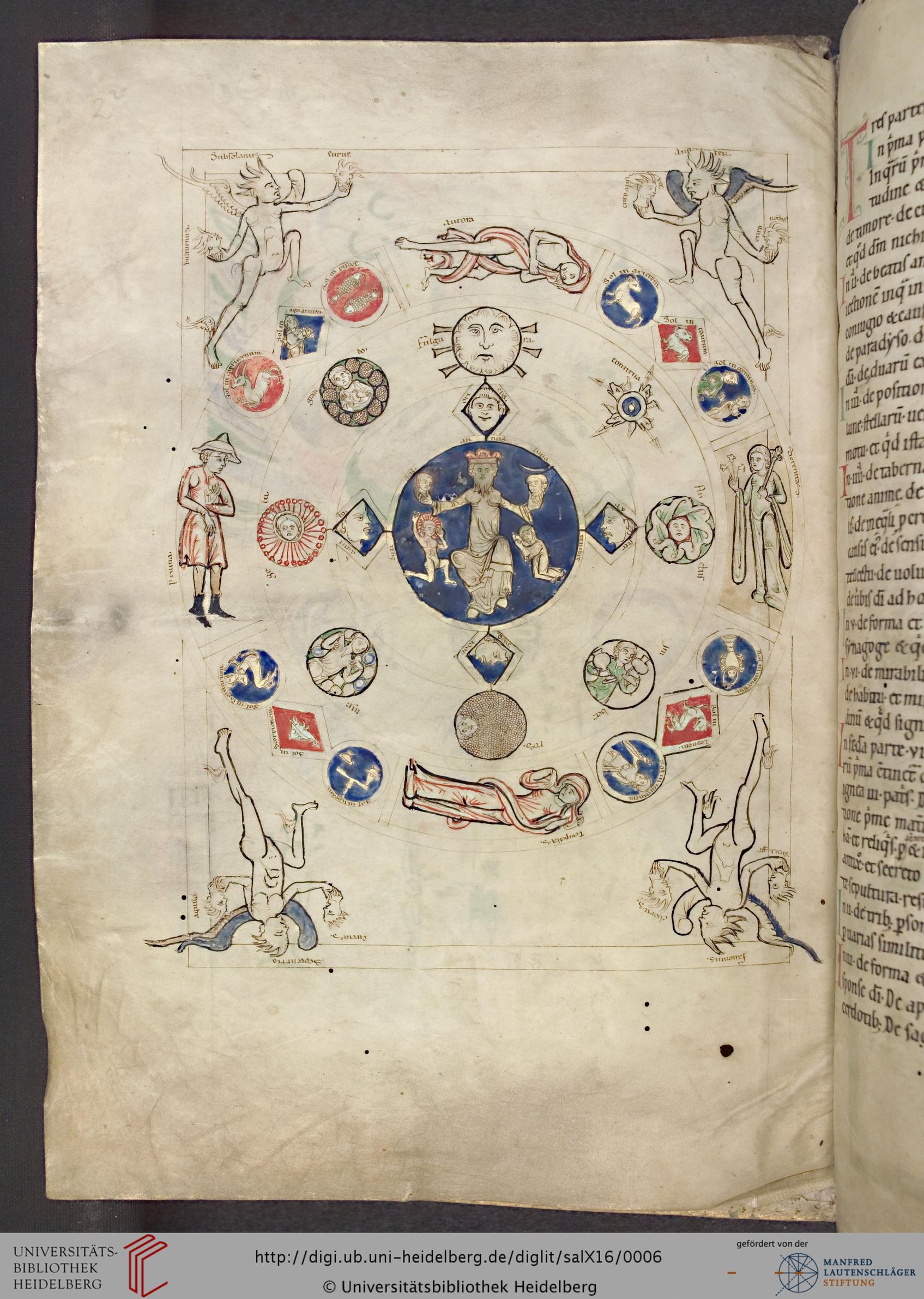

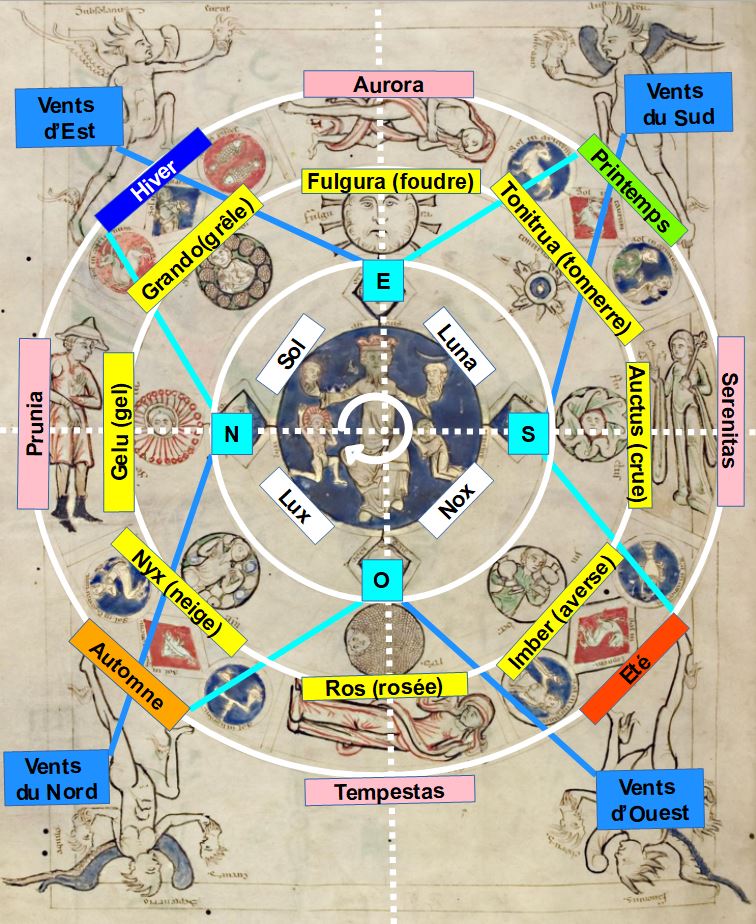

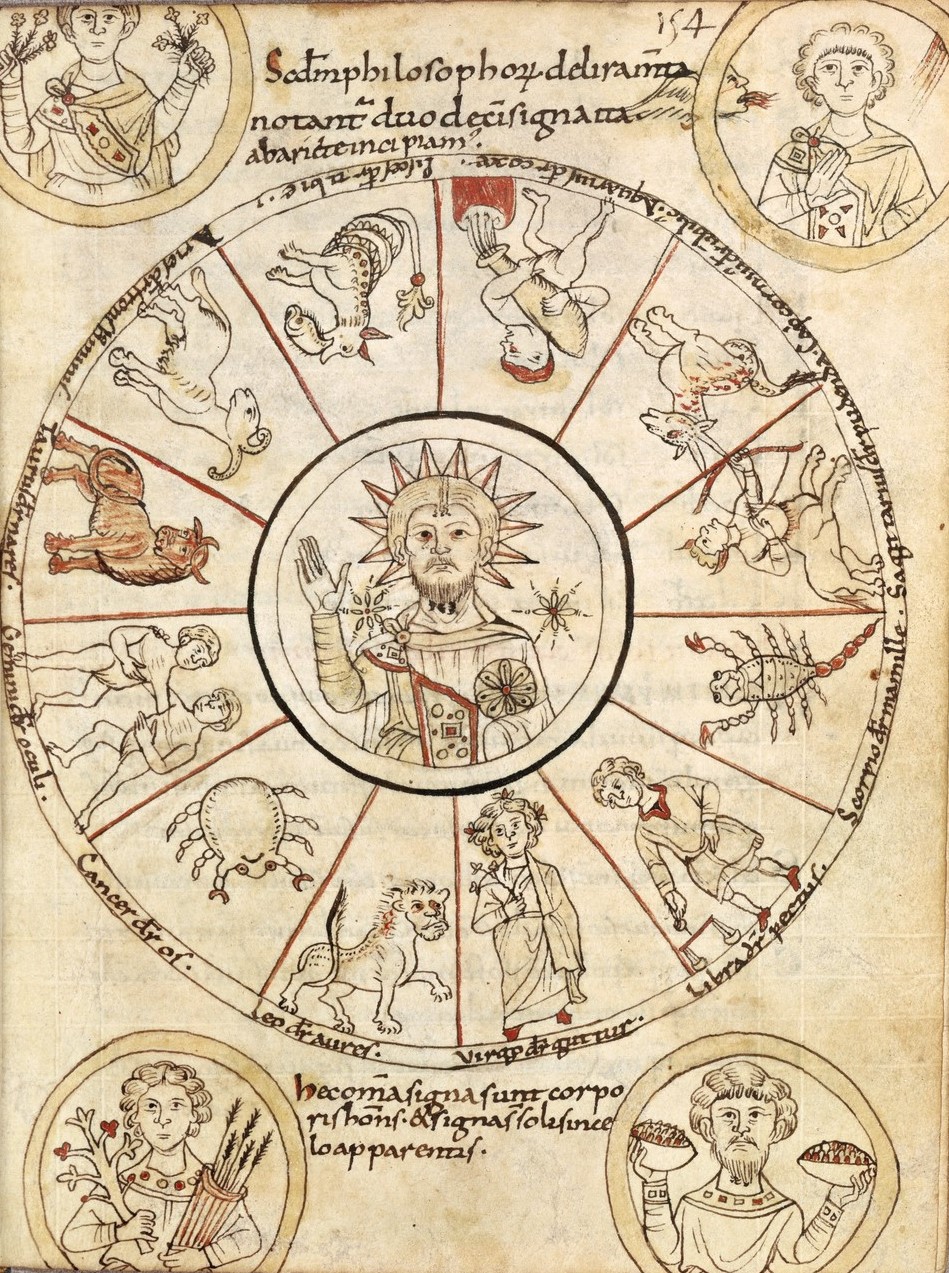

Les luminaires mus par des anges, sous les douze compartiments du Zodiaque

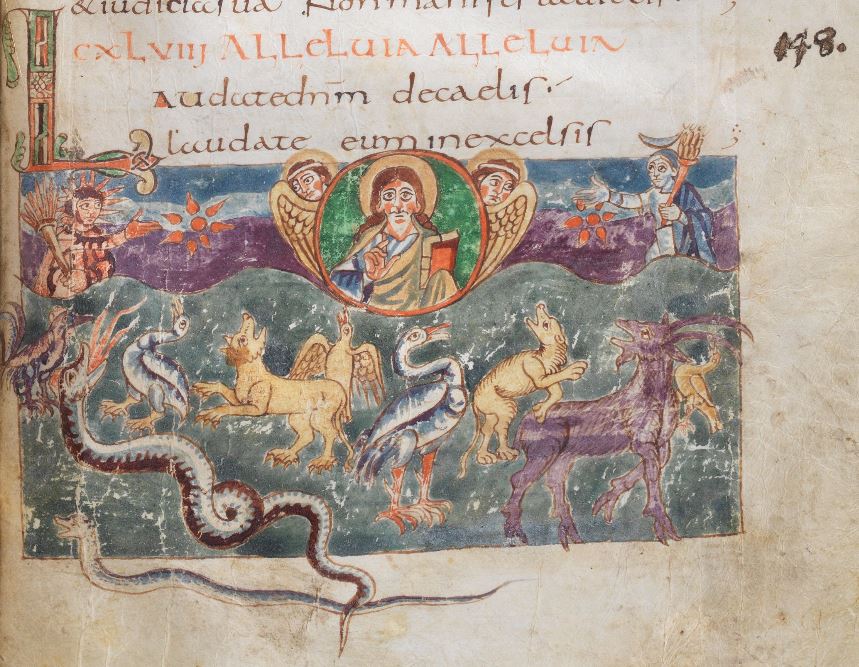

Cosmas Indicopleustes, Topographie chrétienne, 9ème siècle, Vat. gr. 699 fol 115v

Pour Cosmas, les luminaires, propulsés par des anges, tournent dans le domaine inférieur, sous le firmament : ce qu’il critique est l’absurdité de voir la totalité du monde comme une sphère qui tourne éternellement, alors que c’est un coffre allongé qui aura une fin.

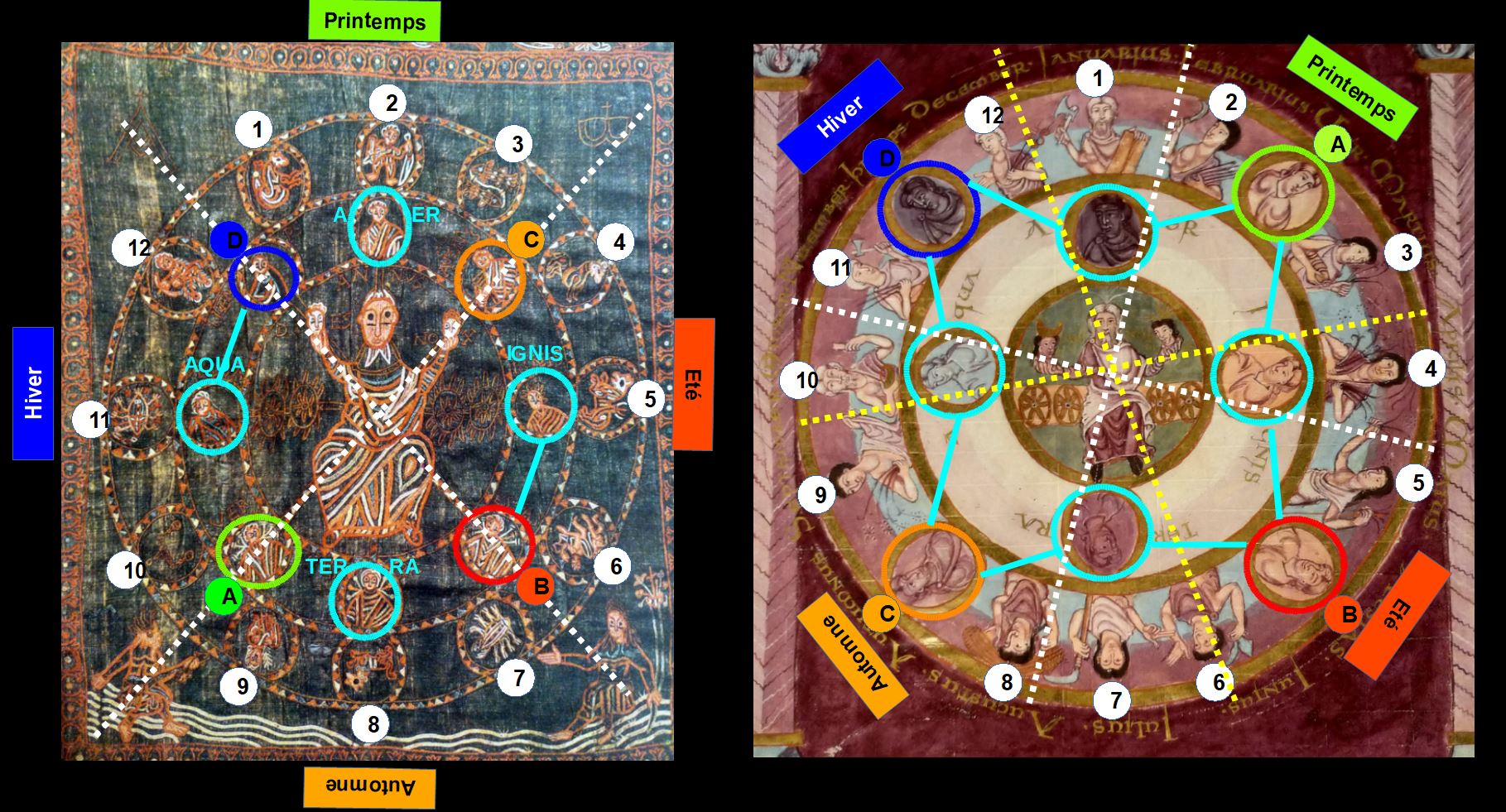

Comme le remarque Anne-Laurence Caudano [6], le paysage mental dans lequel vont se développer les Octateuques byzantins au XIème et XIIème siècle est celui d’un compromis bizarre entre deux traditions contradictoires :

- la cosmologie sphérique et son prestige antique,

- le parallélépipède antiochien et son littéralisme biblique.

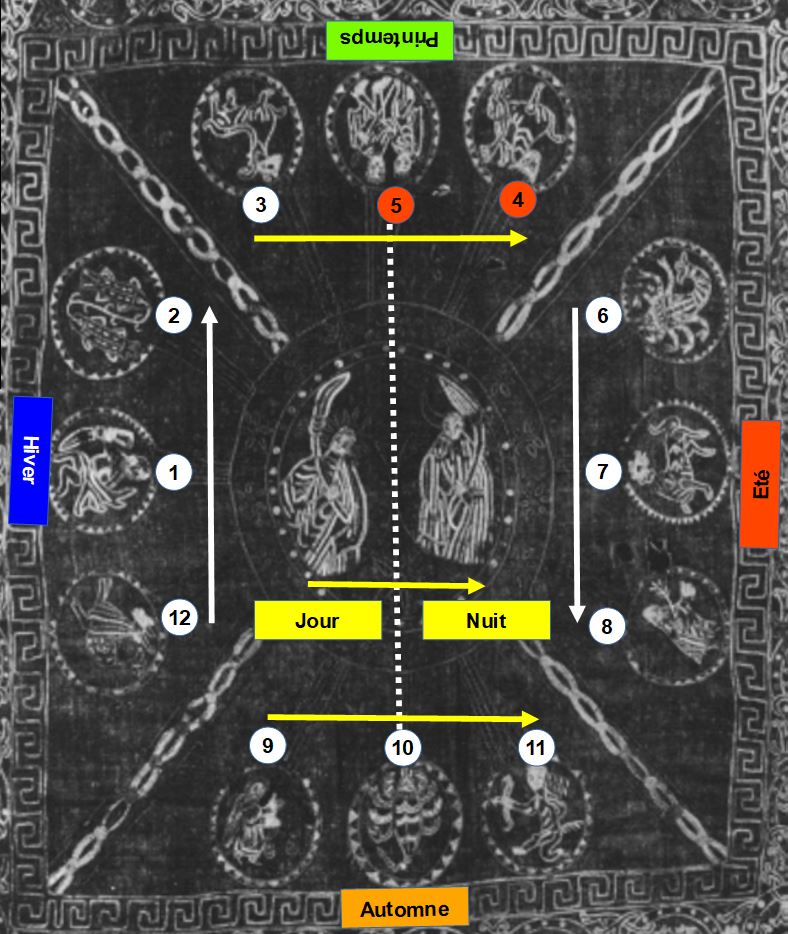

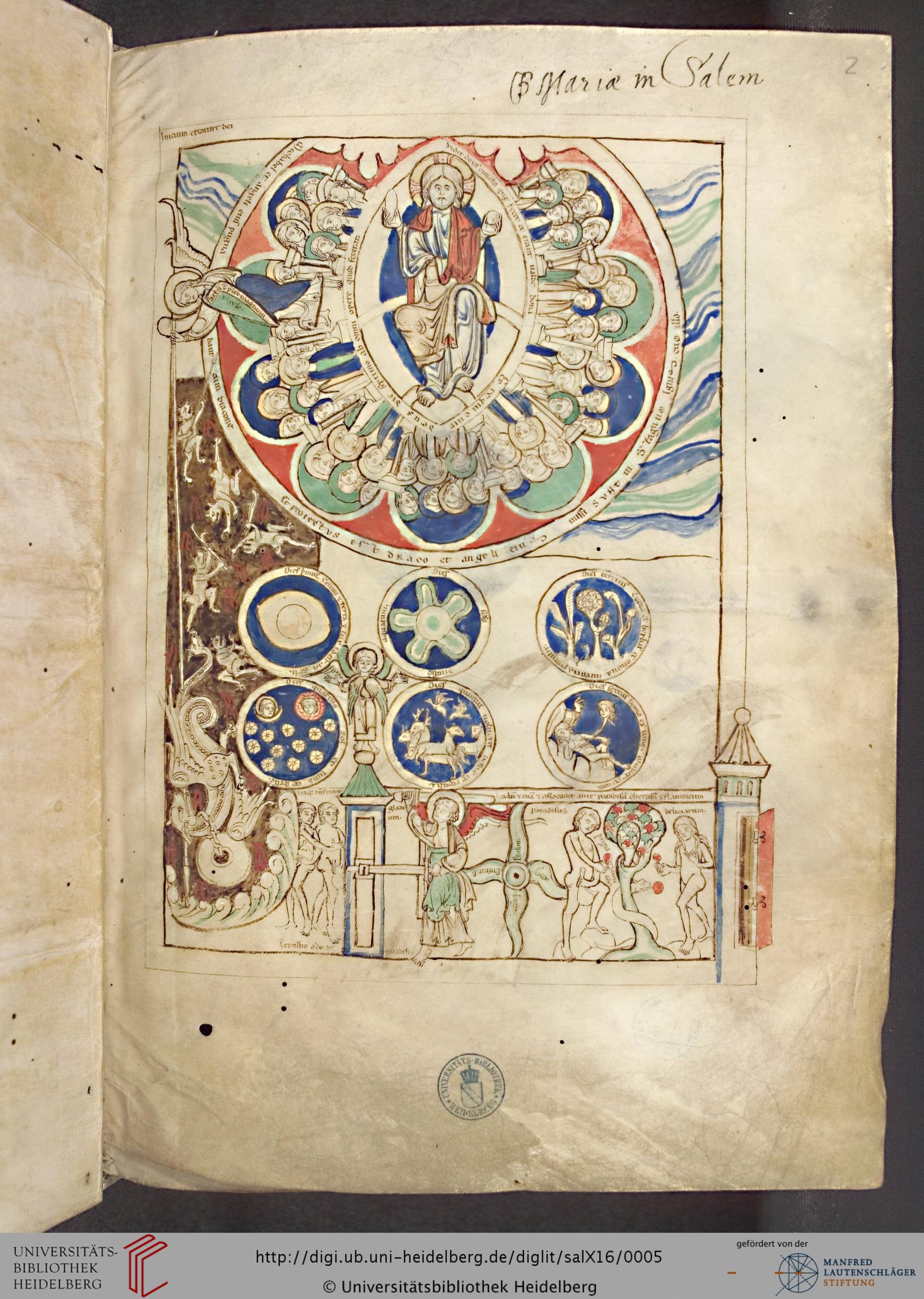

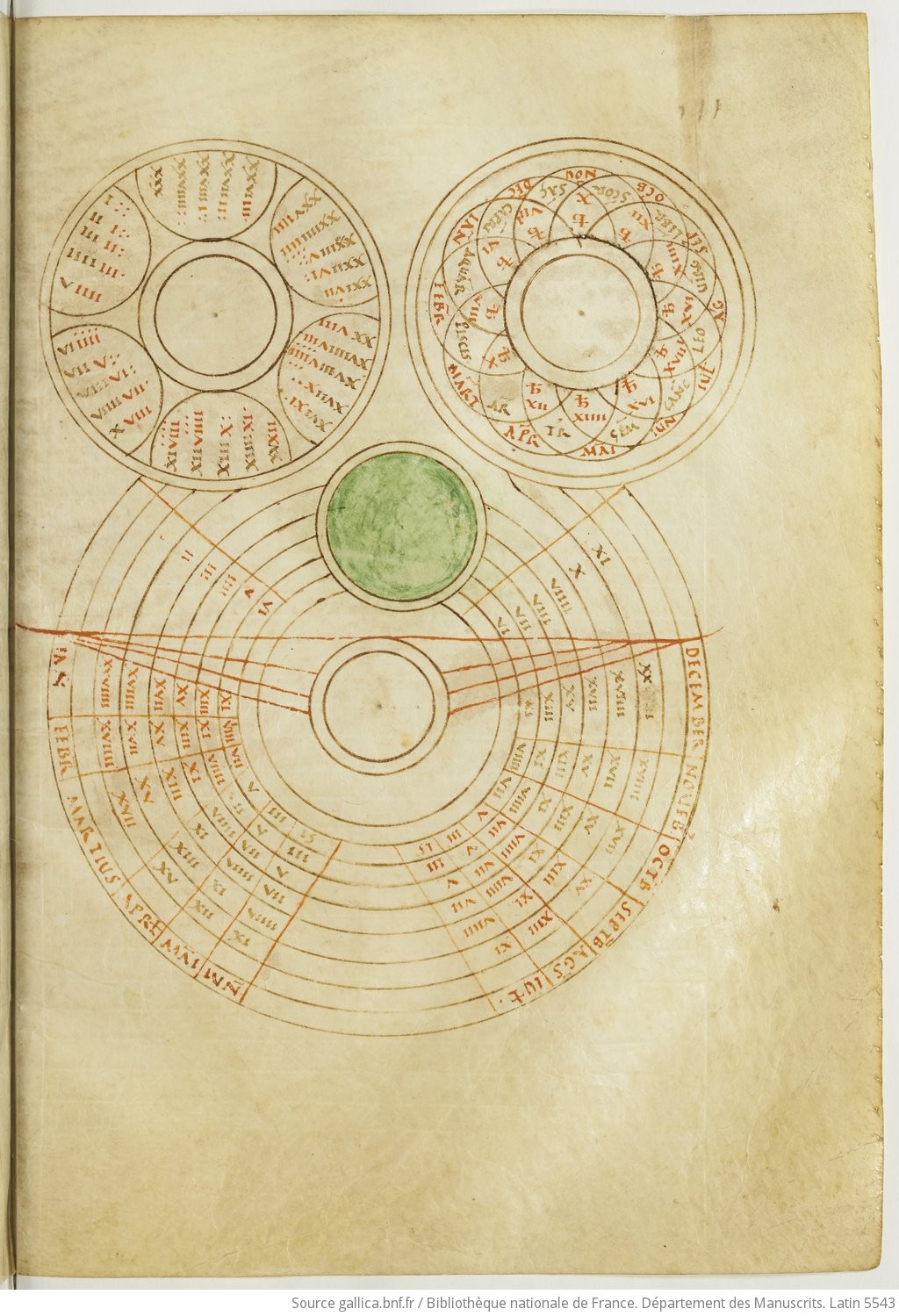

Pour illustrer le Jour 2 :

- le Vat 747 superpose trois zones convexes : les eaux du haut (EH), les eaux du bas (EB) et le firmament qui les sépare (F) ;

- le Vat 746 présente des annotations marginales qui clarifient ces zones. Il rajoute en bas la Terre (T) et en haut un demi-disque qui n’est pas nommé, mais représente la partie du Ciel où se trouve Dieu (CD) : en inversant vers le bas la voûte en berceau de Cosmas, cette convention améliore l’image en l’inscrivant dans un format rectangulaire qui sacrifie à l’horreur des sphères.

L’illustration du Jour 3 est plus complexe, puisqu’elle reprend dans sa partie gauche la séparation des deux eaux, et montre dans sa partie droite comment les eaux du bas se vident en contrebas et se regroupent en un Océan d’où émergent les Terres (les textes en rouge sont les annotations de l’image). La partie droite est particulièrement ambigüe :

- dans le Vat 747, elle montre la Terre vue en plan, tout en l’inscrivant dans un rectangle voûté qui évoque une vue de profil ;

- dans le Vat 746, le firmament est escamoté dans le disque CD, ce qui est assez conforme au texte : « Il appela le firmament ciel » (Genèse 1,8) ; tout en prétendant représenter uniquement les eaux du bas, la partie droite devient clairement une vue de profil, avec une nouvelle séparation entre les eaux du ciel, circulant sur la partie voûtée, et les eaux de l’océan sur la base rectiligne : manière purement graphique de résoudre les redoutables ambiguïtés du texte.

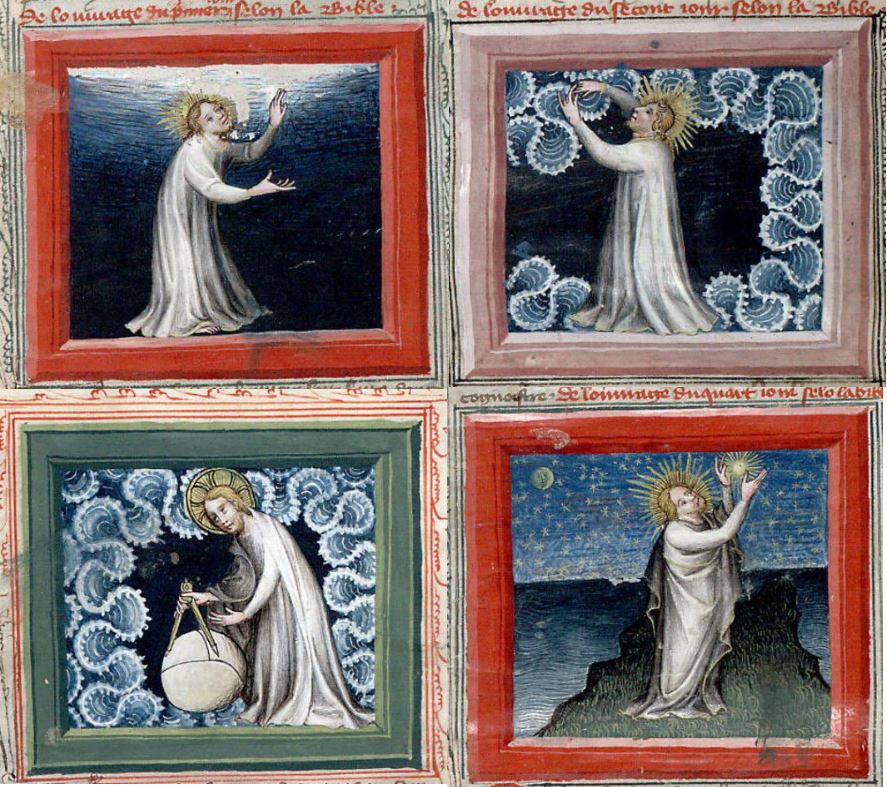

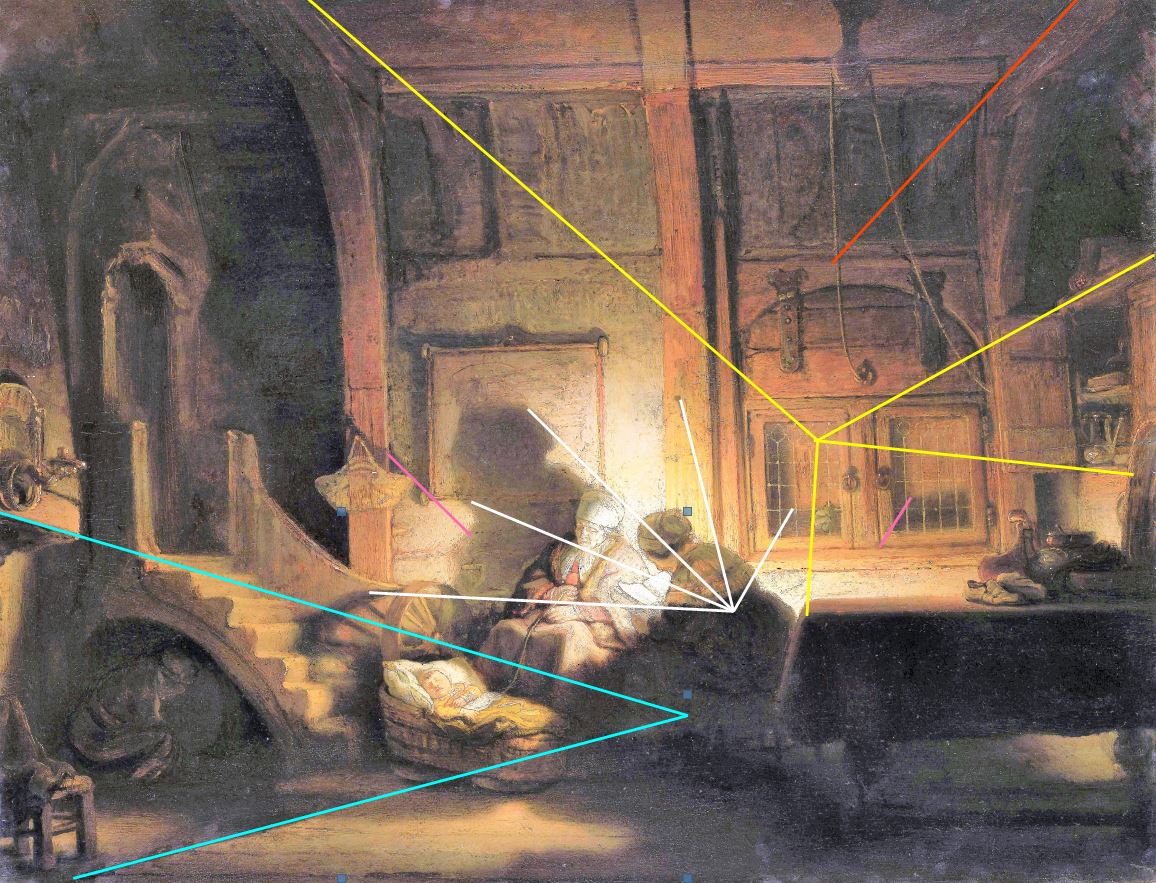

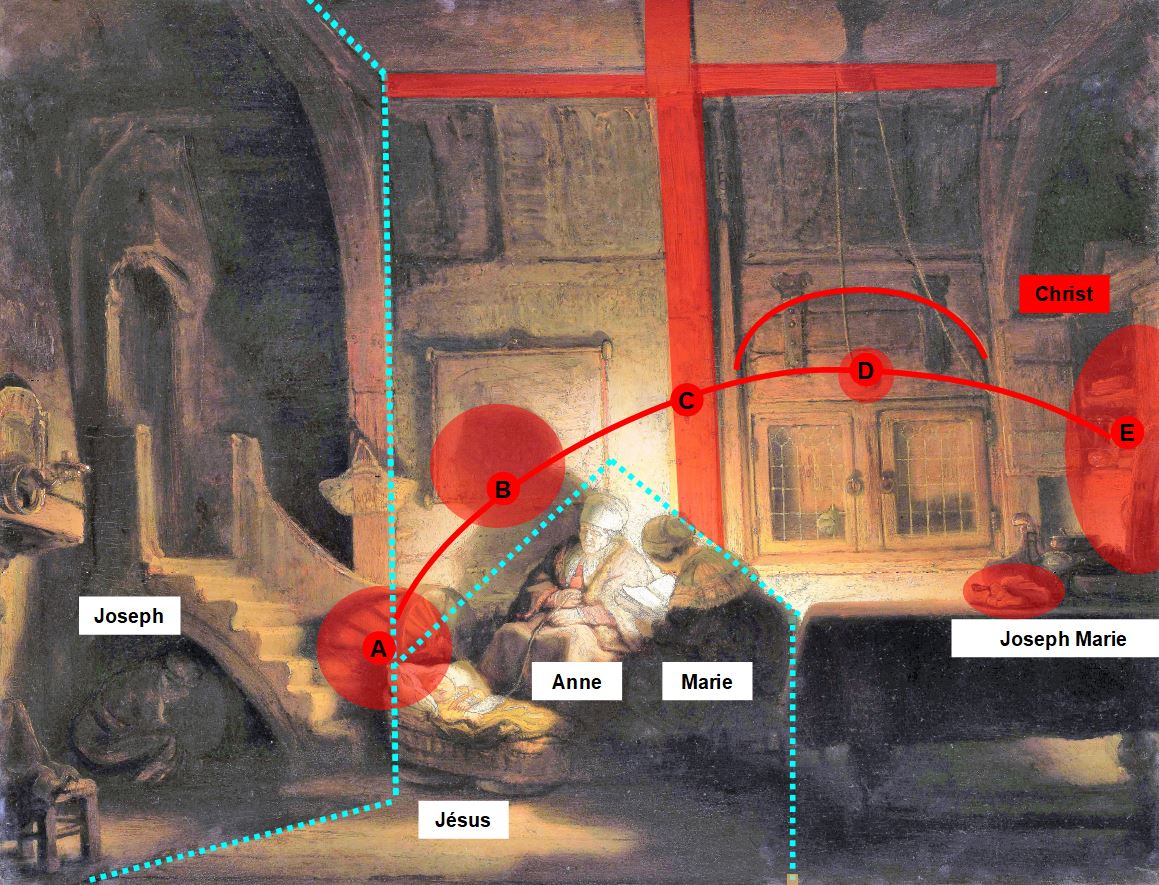

Pour le Jour 4 :

- le Vat 747 suit sa logique de couches bien séparées : il représente la Terre en plan, surplombée par la couche bleue clair du firmament où se logent maintenant, conformément au texte, les luminaires et les étoiles ; au dessus on distingue encore les eaux du haut ;

- le Vat 746, prisonnier de la fusion entre le Firmament et le demi-disque du Ciel de Dieu, y case les étoiles et les luminaires, tout en le laissant en suspension au-dessus de la Terre vue de profil.

Outre sa plus grande complexité, le Vat 746 trahit sur au moins deux points l’influence des conceptions de Cosmas ([5], p 40) :

- au Jour 2, le mont central représentant la Terre ;

- au Jour 4, la rectangularisation de sa vue en plan.

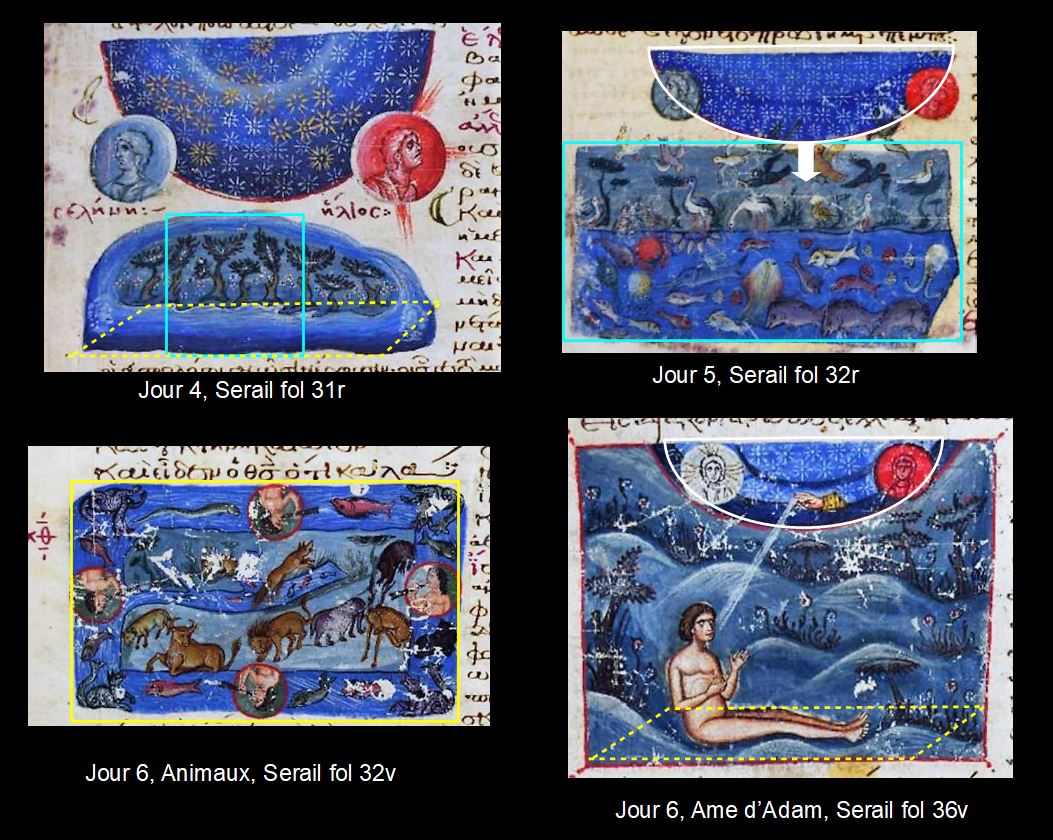

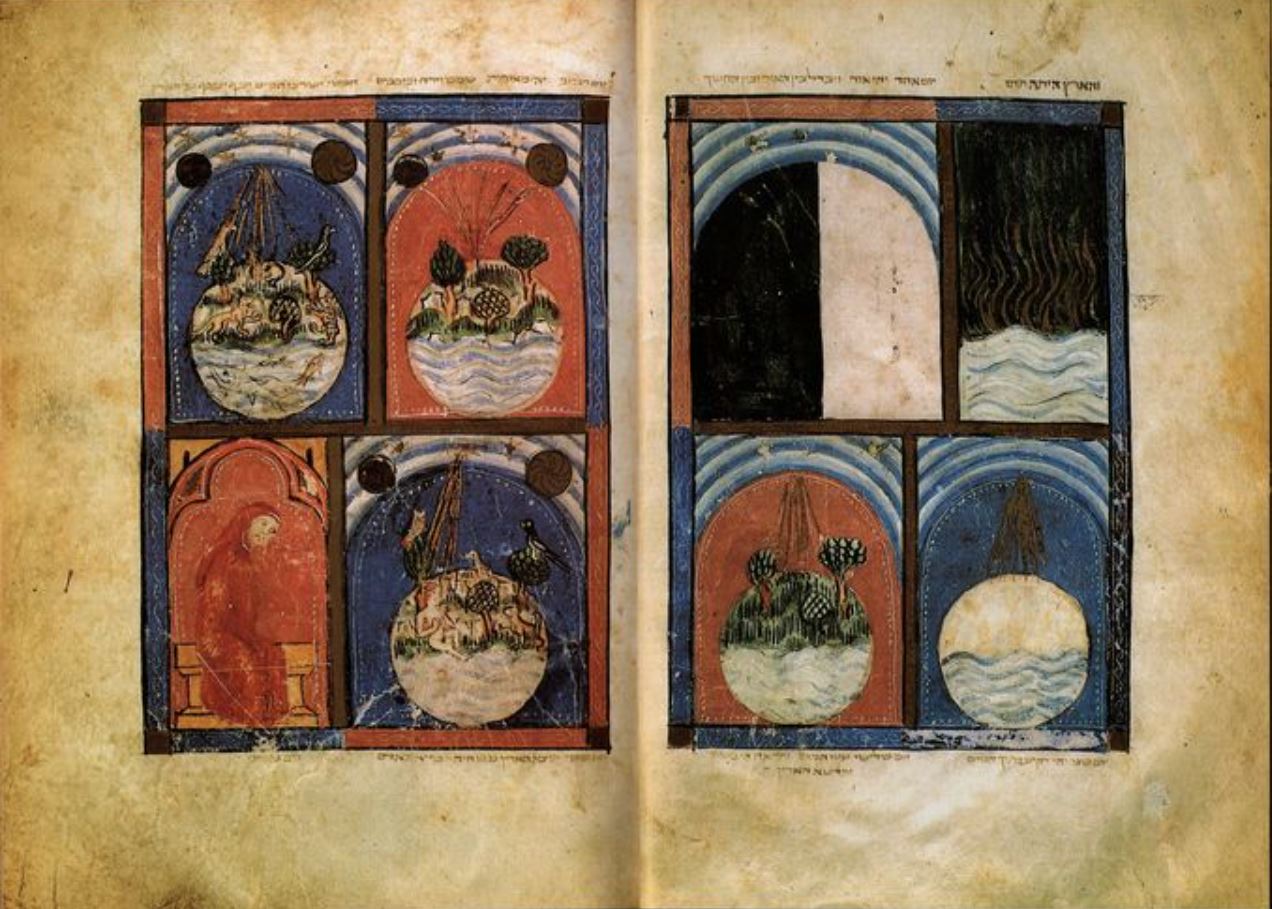

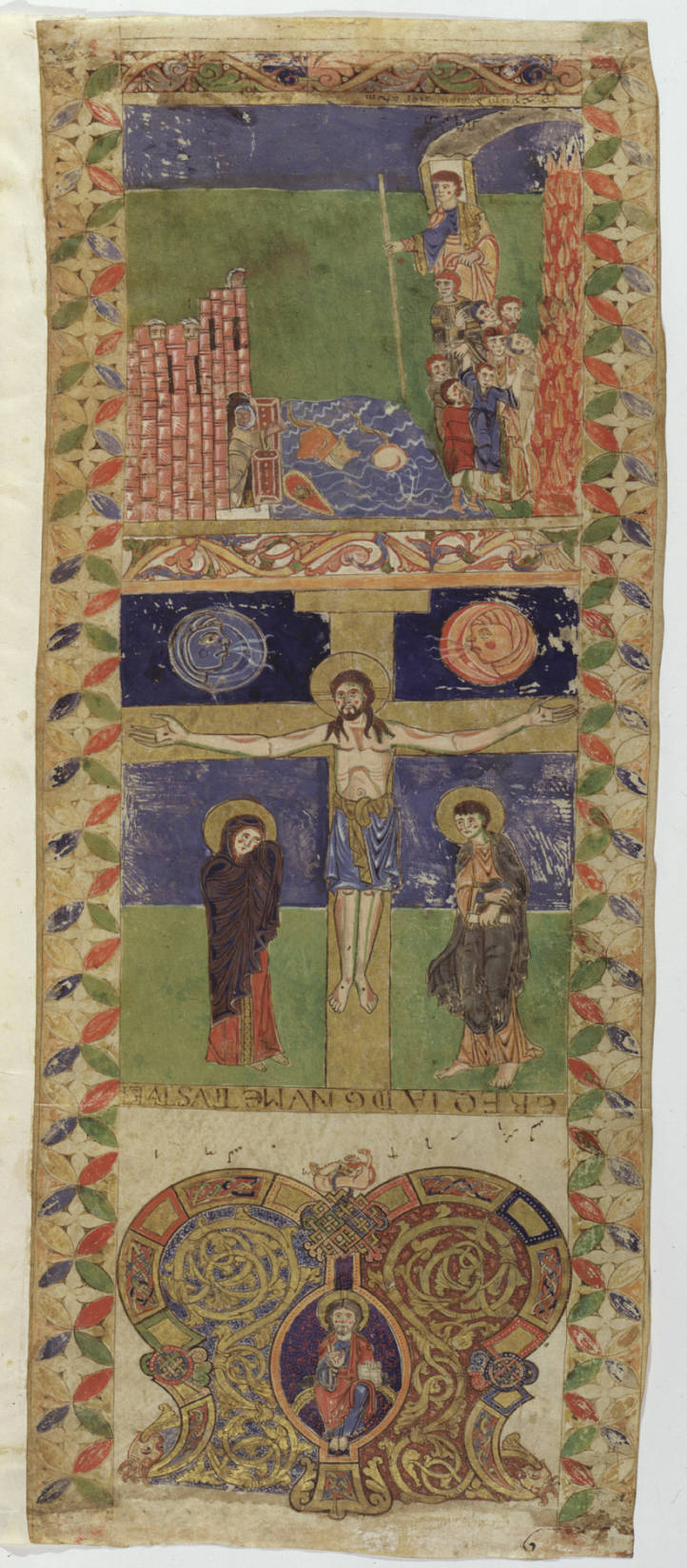

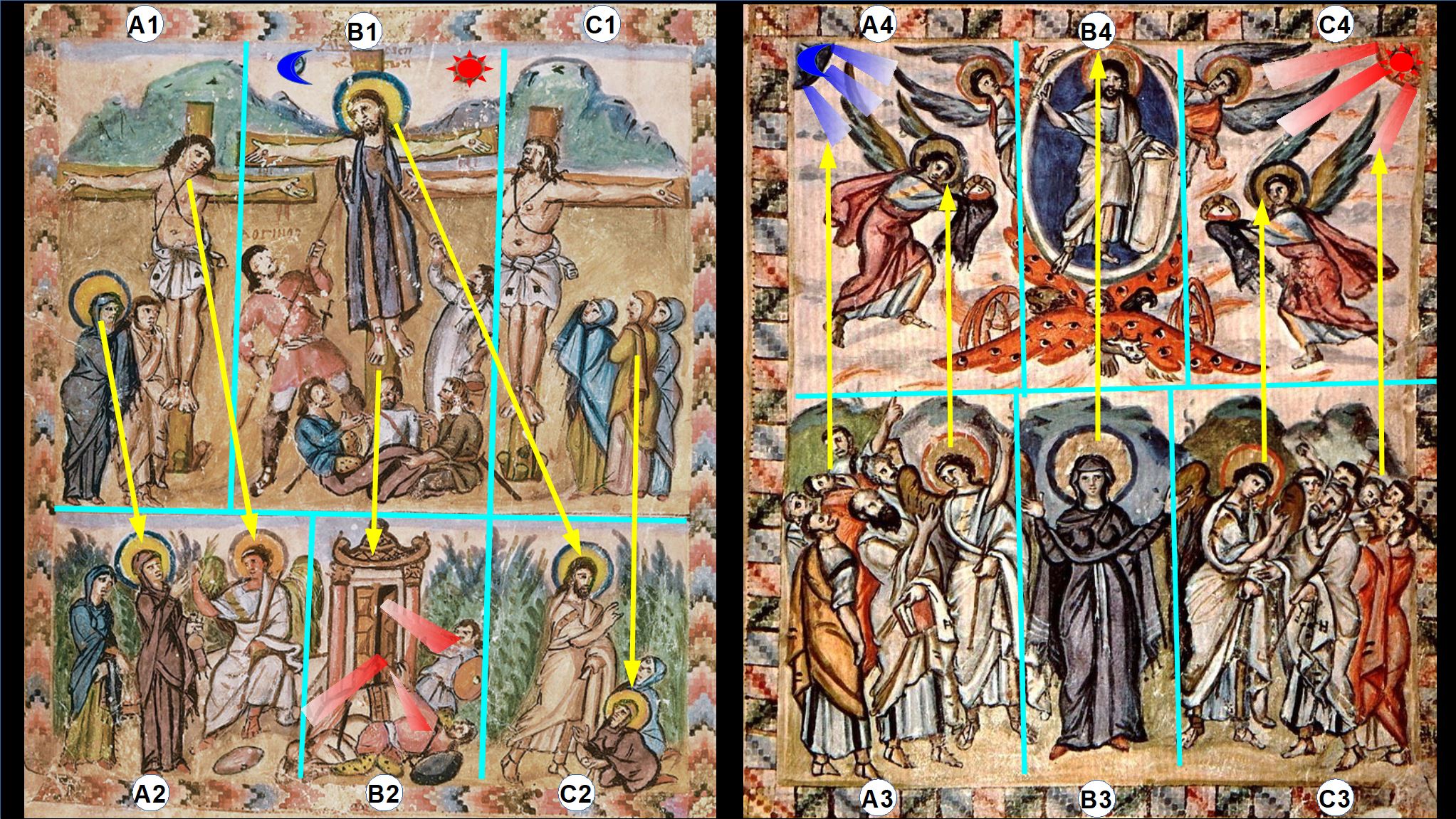

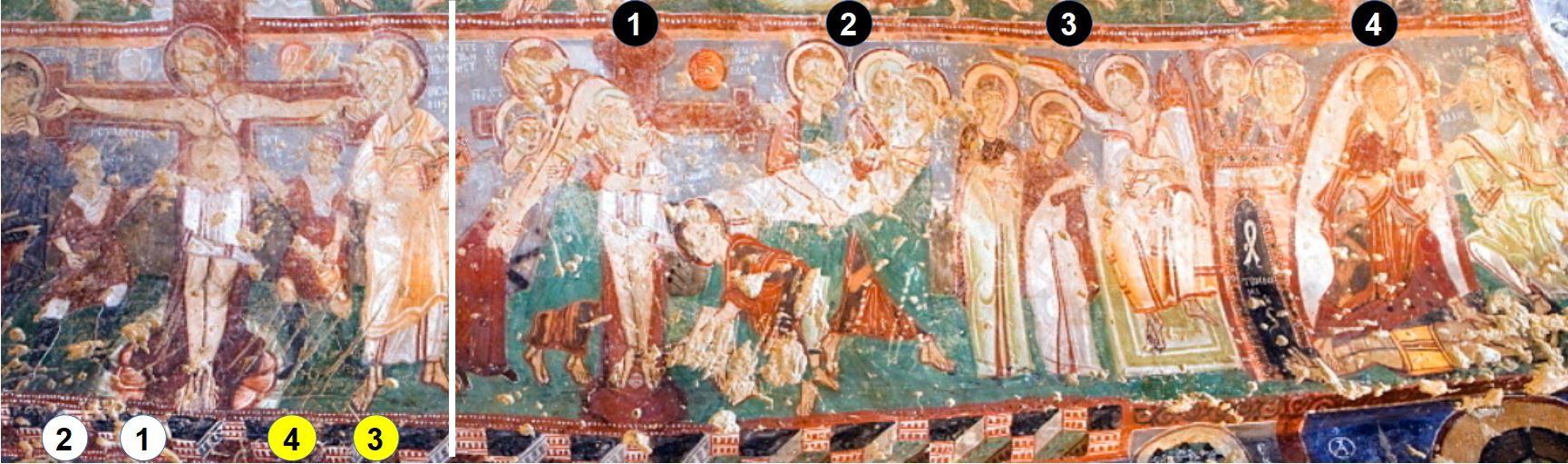

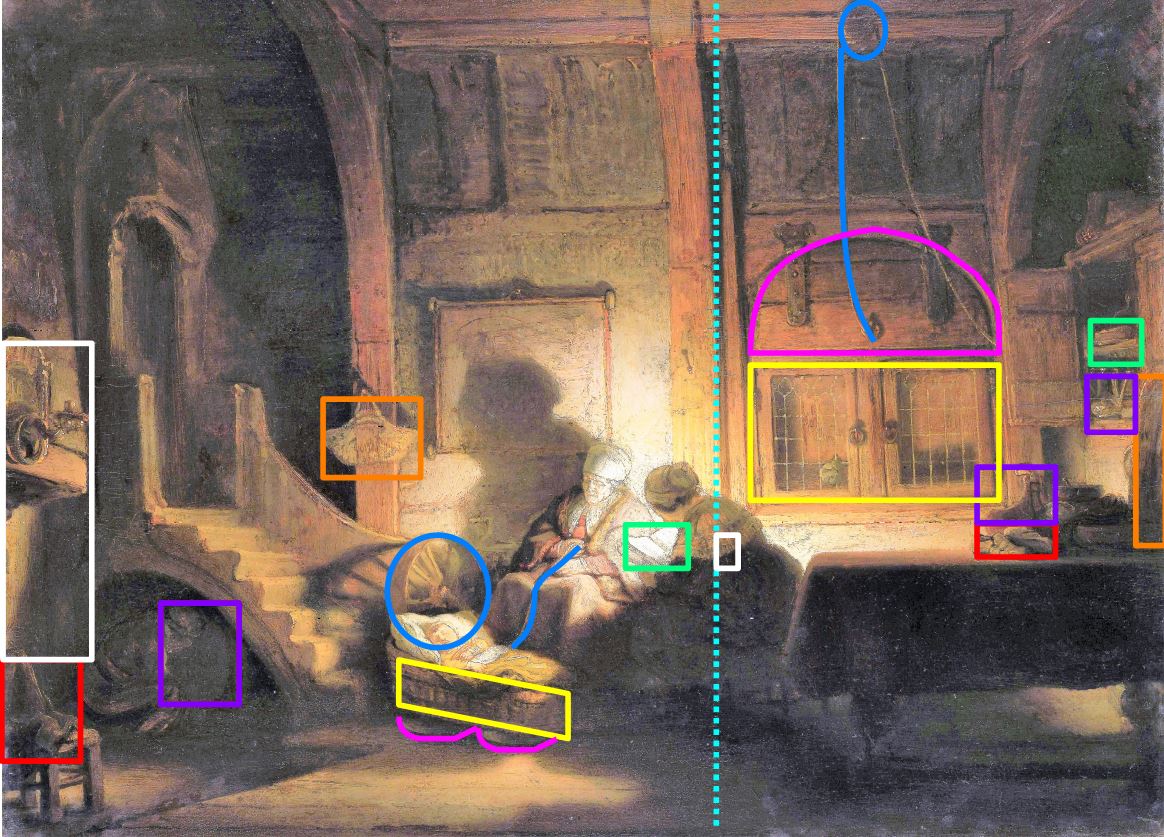

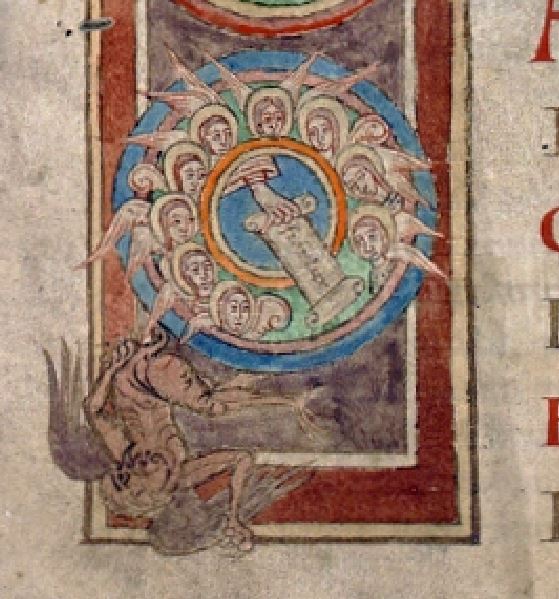

Jours 4 à 6, Octateuque du Sérail

Cette représentation bizarre du Vat 746 sera recopiée dans le manuscrit du Sérail (et dans celui de Smyrne).

La Terre vue de profil avec sa végétation au Jour 4 (cadre bleu) est zoomée au Jour 5 pour bien montrer ses deux couches, l’air et l’eau avec leurs habitants, tandis que le demi-disque du Ciel de Dieu se rapproche subrepticement de la Terre (flèche blanche) pour s’y intégrer complètement au Jour 6.

Simultanément, la vue en plan (cadre jaune) est suggérée au Jour 4 par les deux visages qui apparaissent dans les coins inférieurs de l’Océan ; la carte du Jour 5 fait comprendre qu’il s’agit de deux des quatre Vents [7].

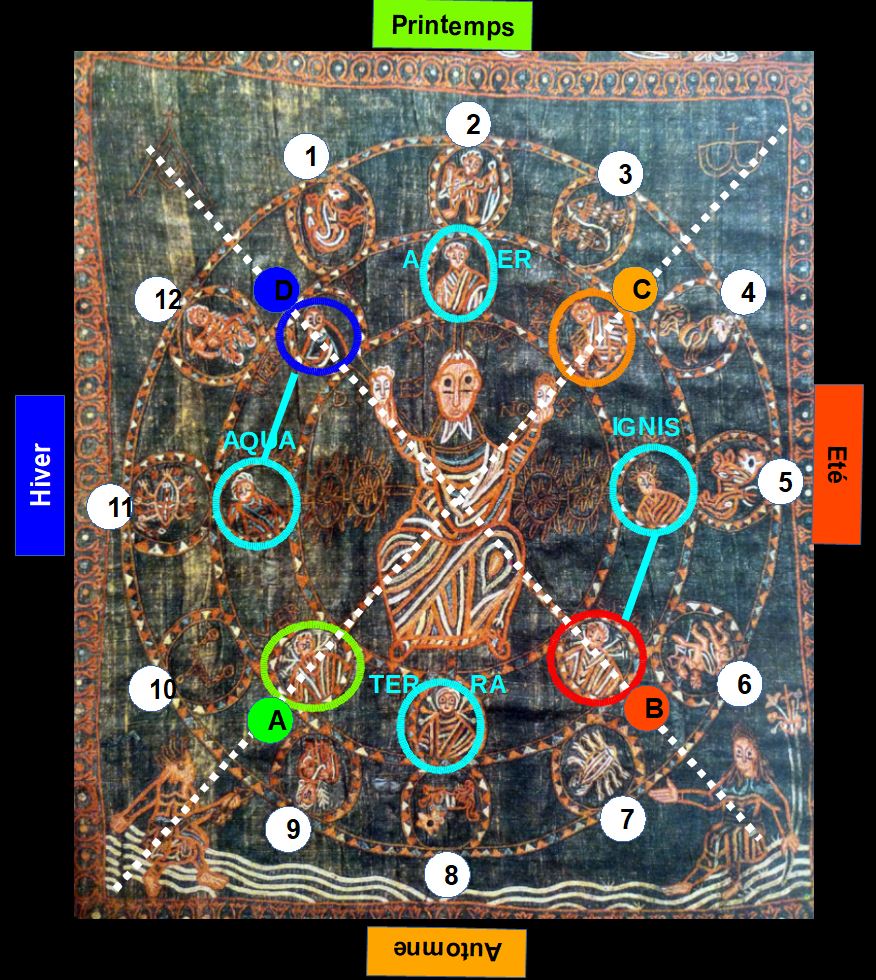

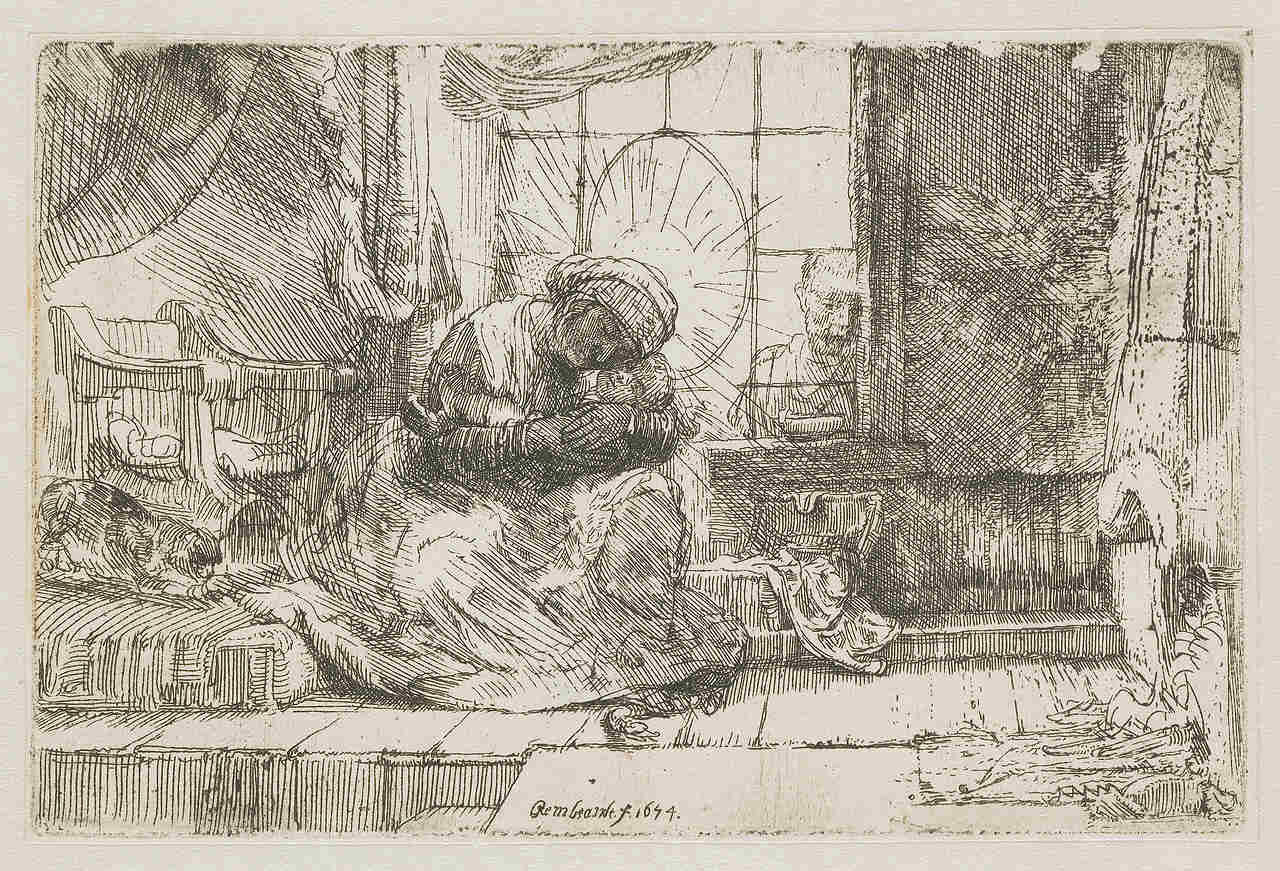

Dans toutes les images où les deux luminaires apparaissent, le Vat 747 reprend la convention habituelle, sans inversion.

Dans toutes les images où les deux luminaires apparaissent, le Vat 747 reprend la convention habituelle, sans inversion.

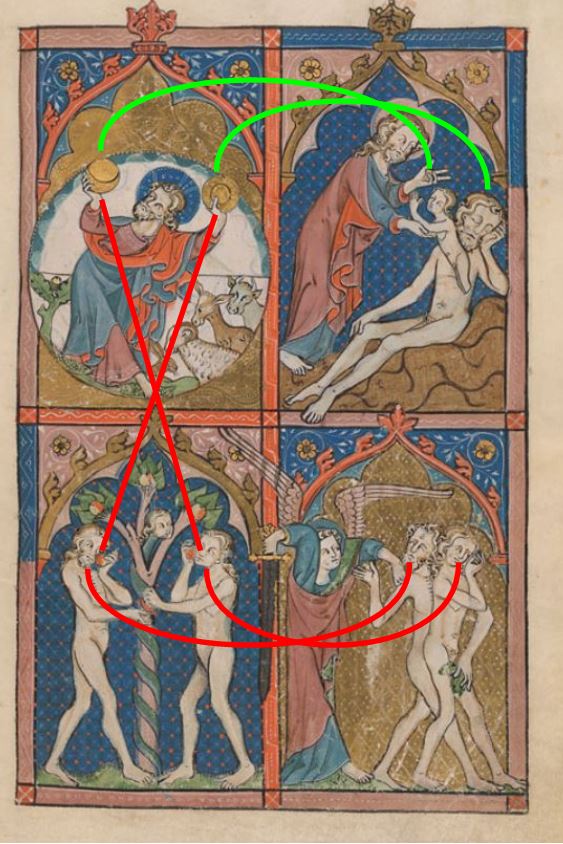

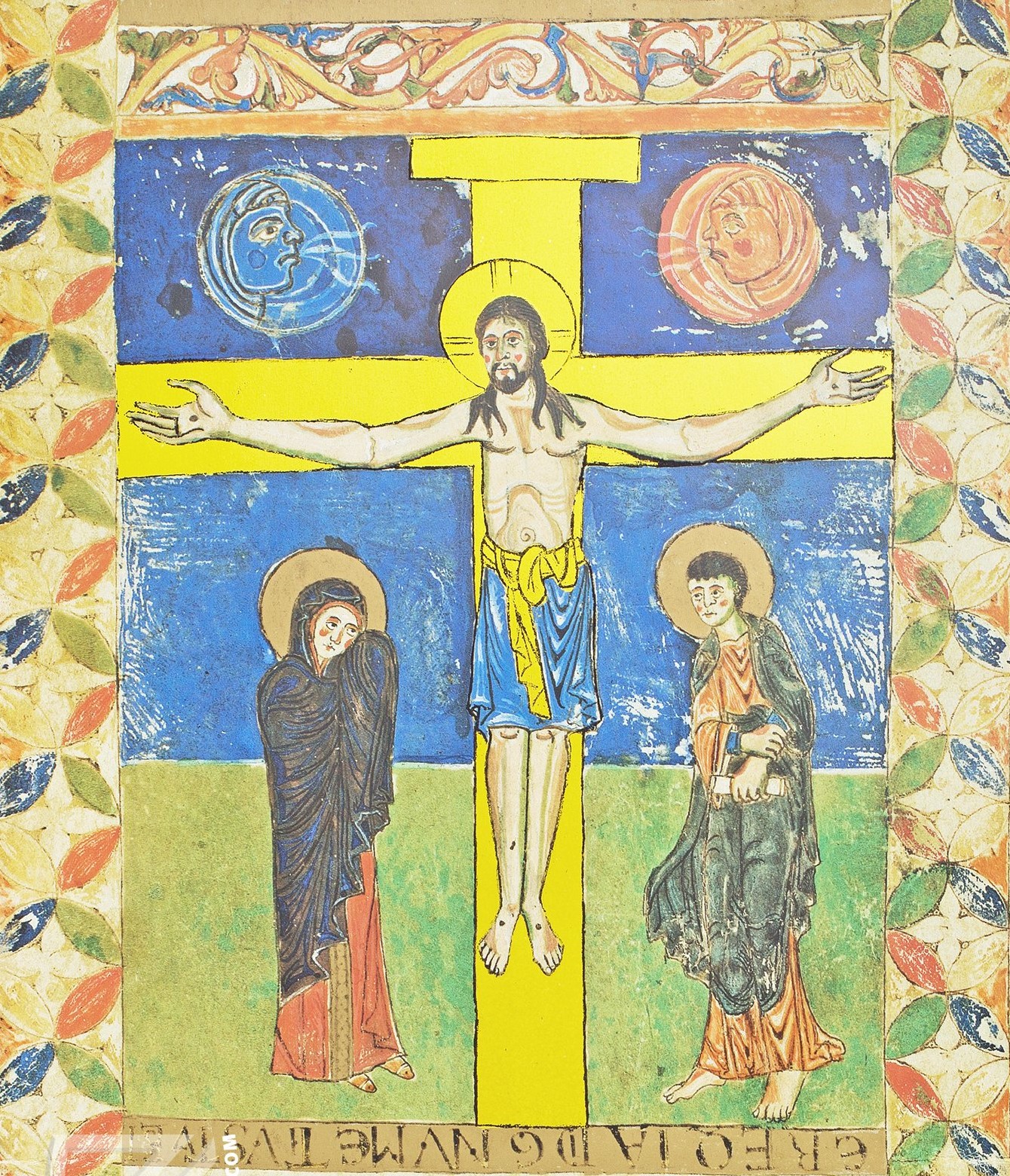

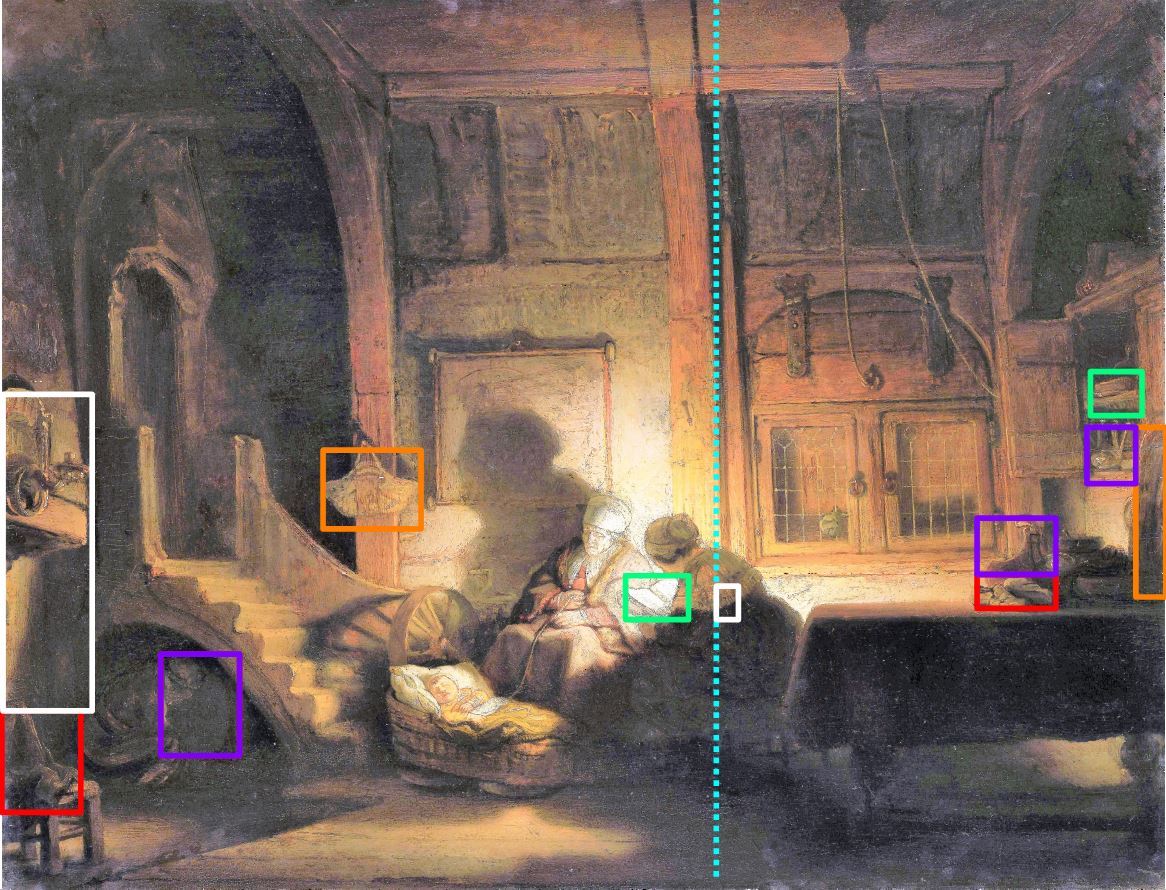

Le Vat 746, recourt systématiquement à l’inversion, qui présente deux avantages notables :

- améliorer la cohérence avec l’image du Jour 1, où la lumière est à droite (puisqu’elle apparaît après l’obscurité) ;

- améliorer la lisibilité des images du Jour 6, puisque le rayon vital, partant de la main de Dieu vers Adam, fait de l’Humain un reflet du Divin, tel la Lune illuminée par le Soleil.

Il se peut que ces avantages ne soient que les effets de bord d’une transformation plus radicale : dans le Vat 747, les deux visages regardent vers l’intérieur, à savoir vers la Terre. Tout se passe comme si le concepteur du Vat 746 avait découpé et fait faire un demi-tour à cette partie haute, transformant la voûte concave (selon la conception de Cosmas) et un voûte convexe, d’où l’inversion des luminaires. A noter que cette transformation n’est pas une rotation mécanique :

- la lune reste en position basse, sans doute pour pouvoir expliquer les éclipses solaires ;

- les visages, à la frontière du Ciel de Dieu, sont tournés vers l’extérieur, comme pour exprimer que le Firmament divin est encore séparé de la Terre ; c’est seulement au Jour 6, lorsque sa « descente » est terminée, que les deux luminaires nous regardent de face.

![]()

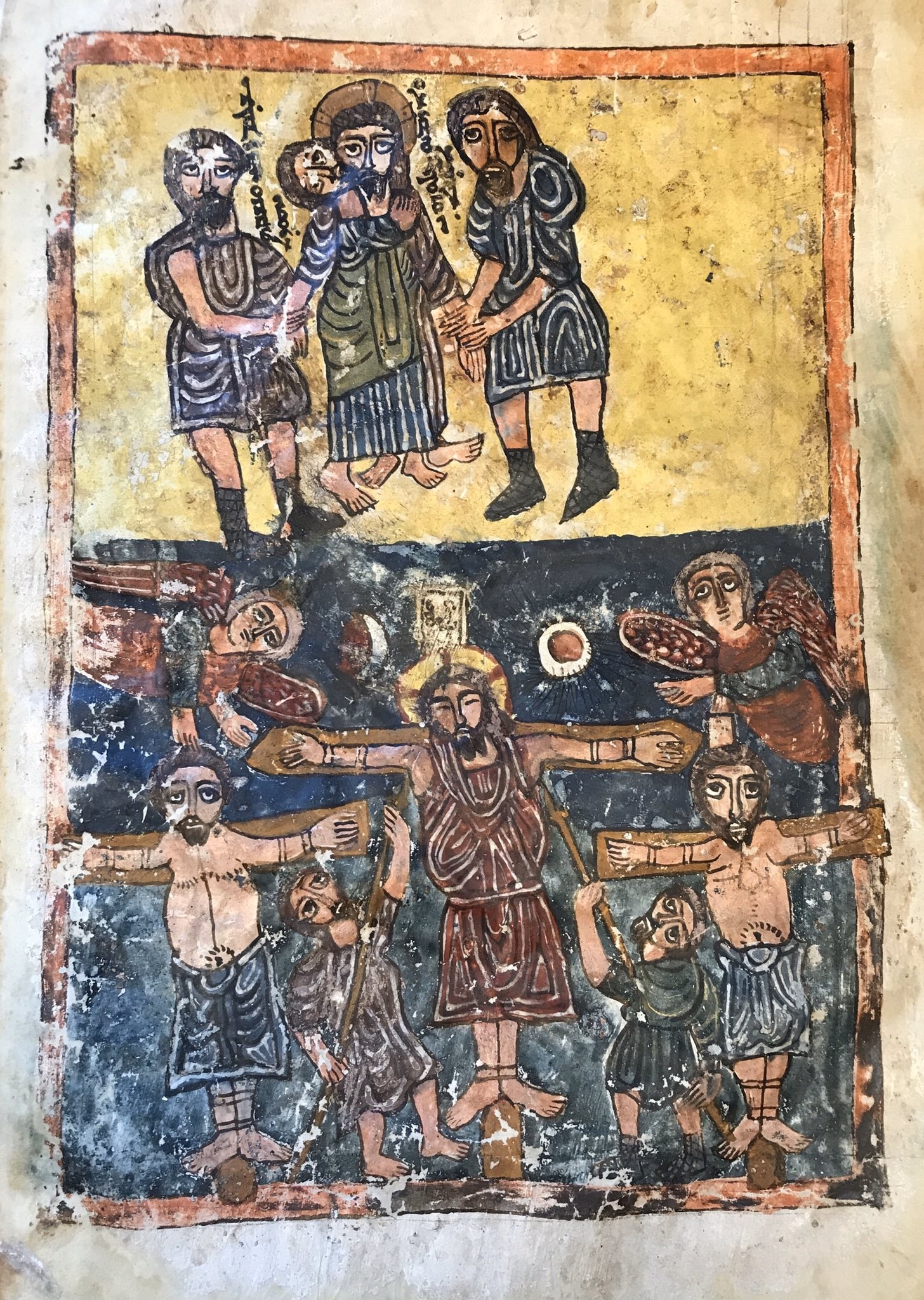

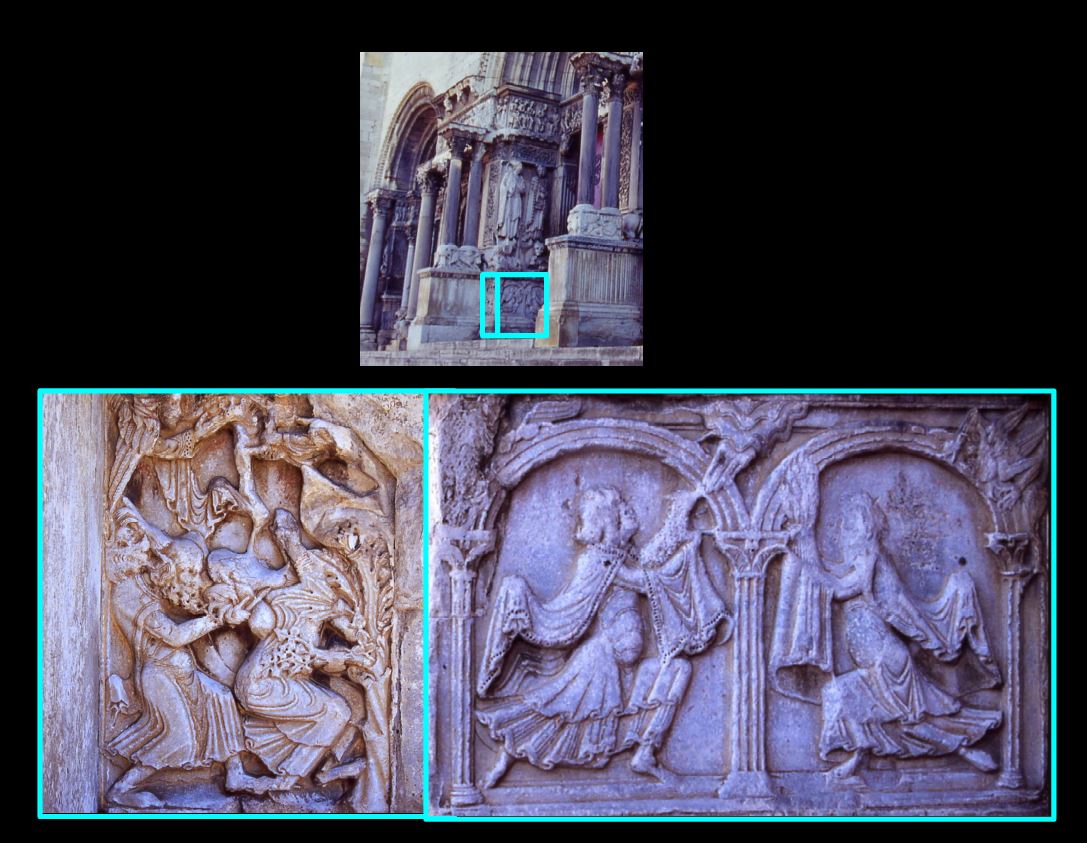

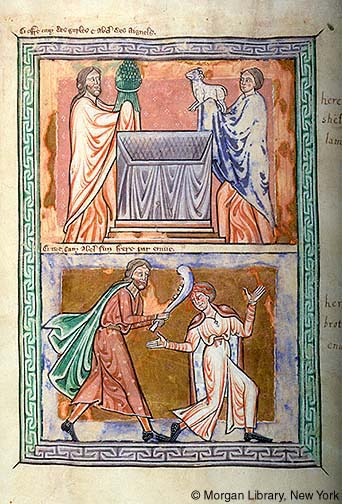

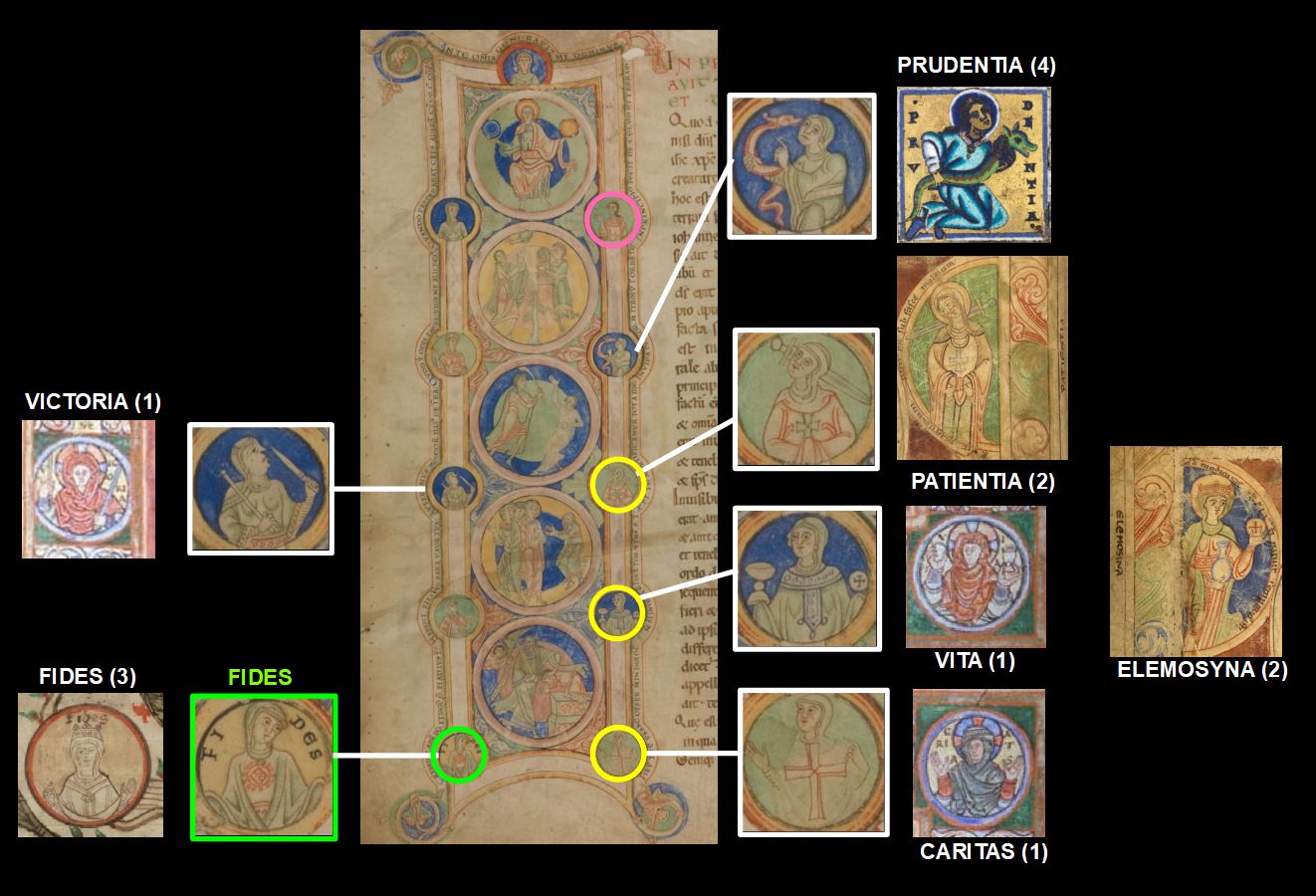

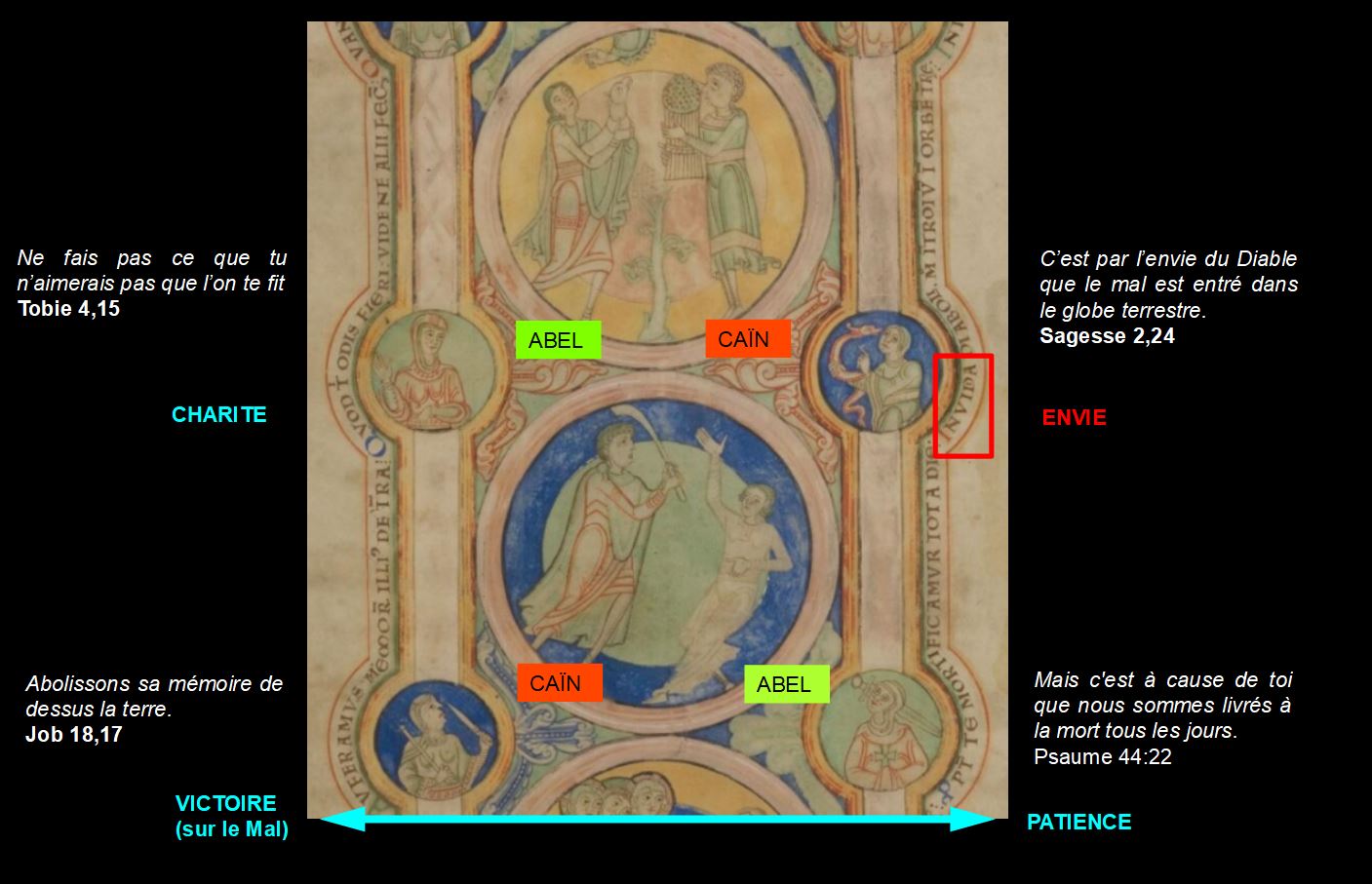

Les inversions dans les Haggadah

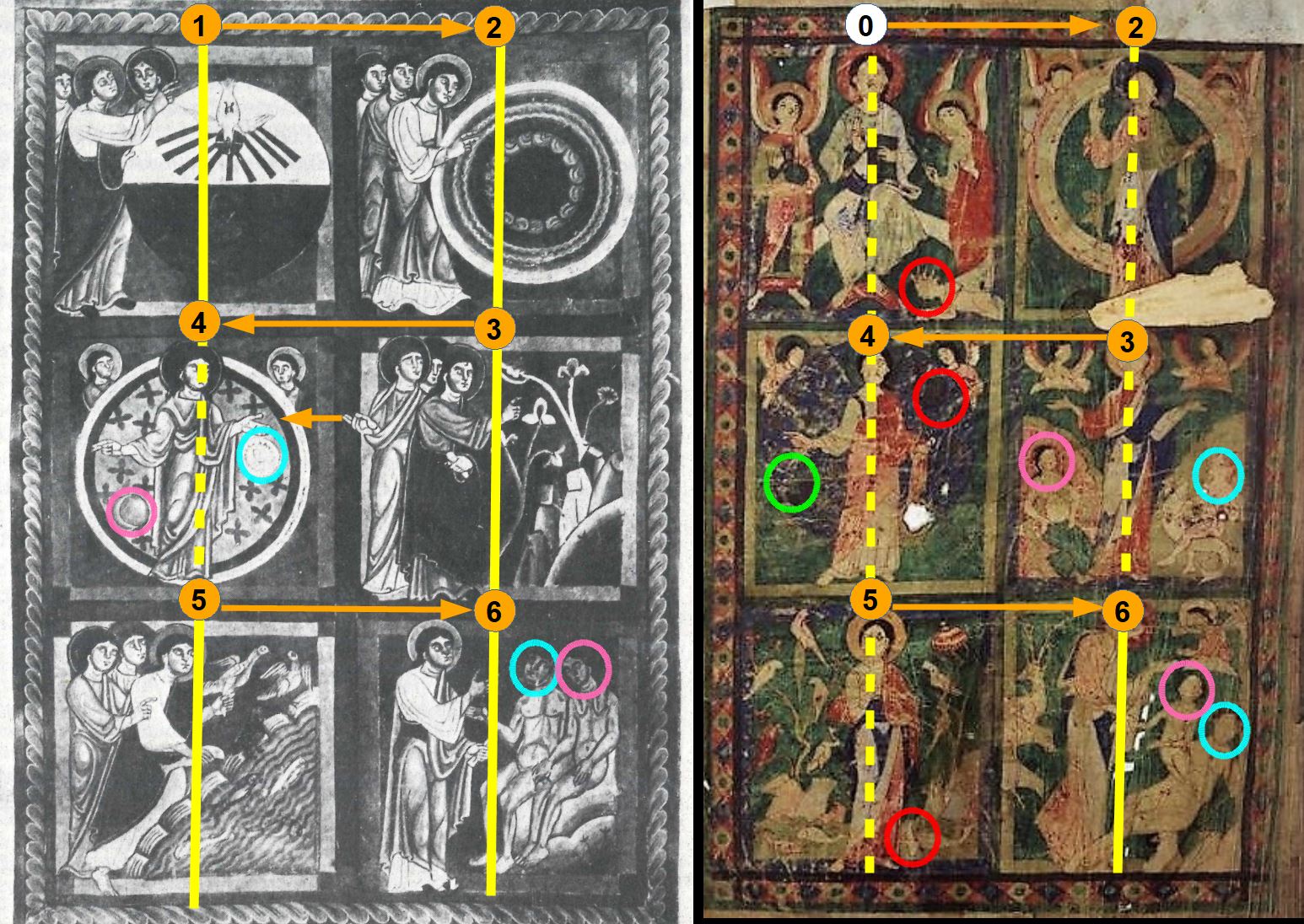

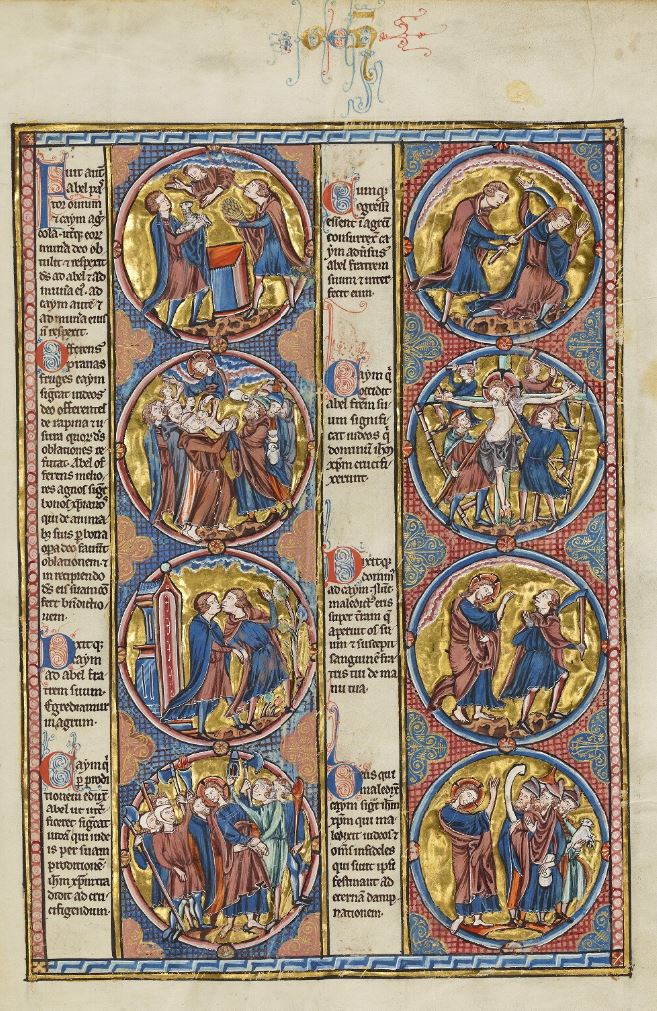

Quatrième, cinquième et sixième Jour

Quatrième, cinquième et sixième Jour

Haggadah de Sarajevo, 14ème siècle, fol 2r

Pour Mendel Metzger [8], l’inversion serait une caractéristique de l’art juif par rapport à l’art chrétien, en lien avec le sens de l’écriture, et au fait que le texte de la Genèse place la Création du Soleil avant celle de la Lune. Aussi cette « règle » ne vaut pas dans l’autre image des Haggadah où les deux luminaires apparaissent , celle du rêve de Joseph (sur trois cas, deux sont inversés).

Mira Friedmann ( [9], p 27) fait l’hypothèse que les inversions byzantines pourraient révéler l’influence du prototype juif.

La rareté des exemples rend ces hypothèses indémontrables : tout au plus peut-on supposer que l’absence de la figure de Dieu (réduite à la main dans le cas byzantin) facilite l’abandon sporadique de la règle héraldique.

![]()

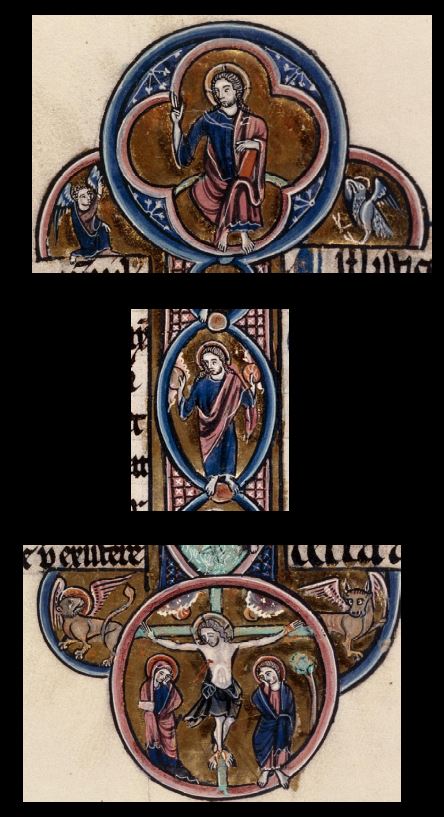

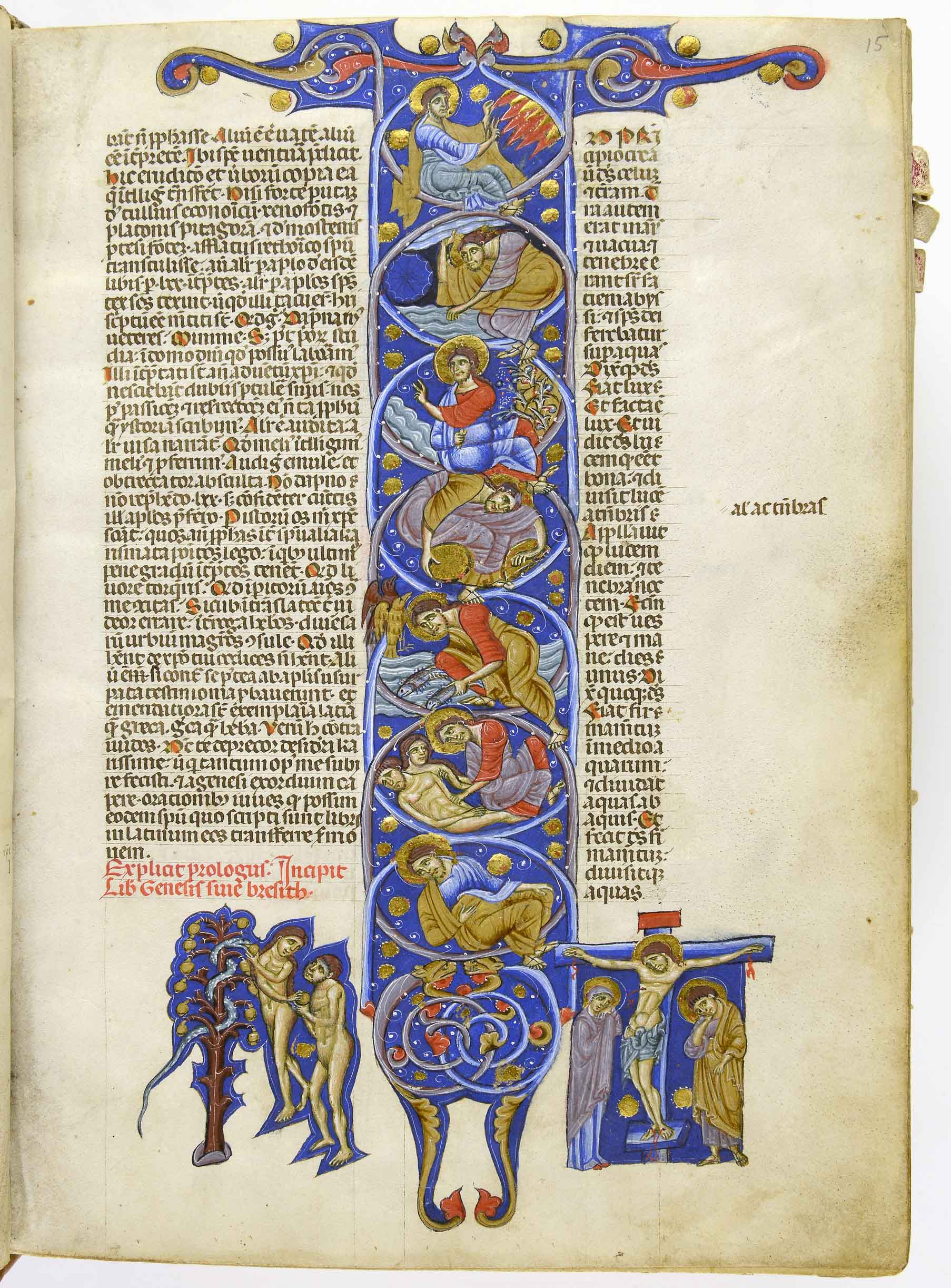

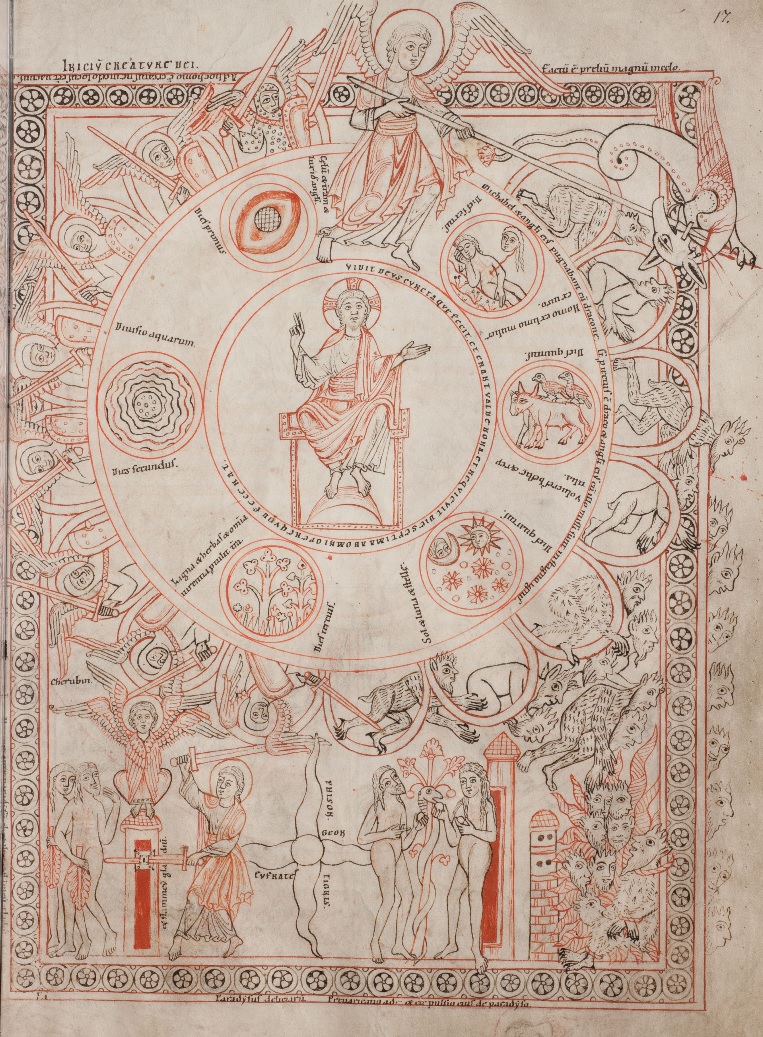

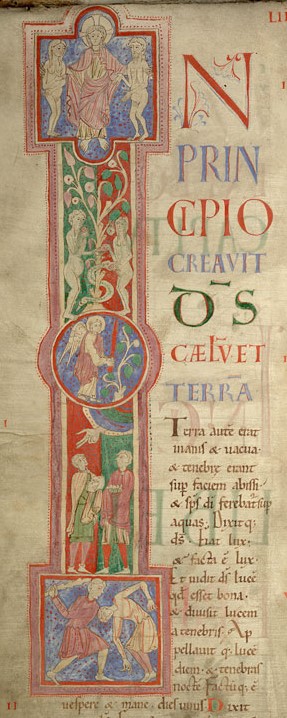

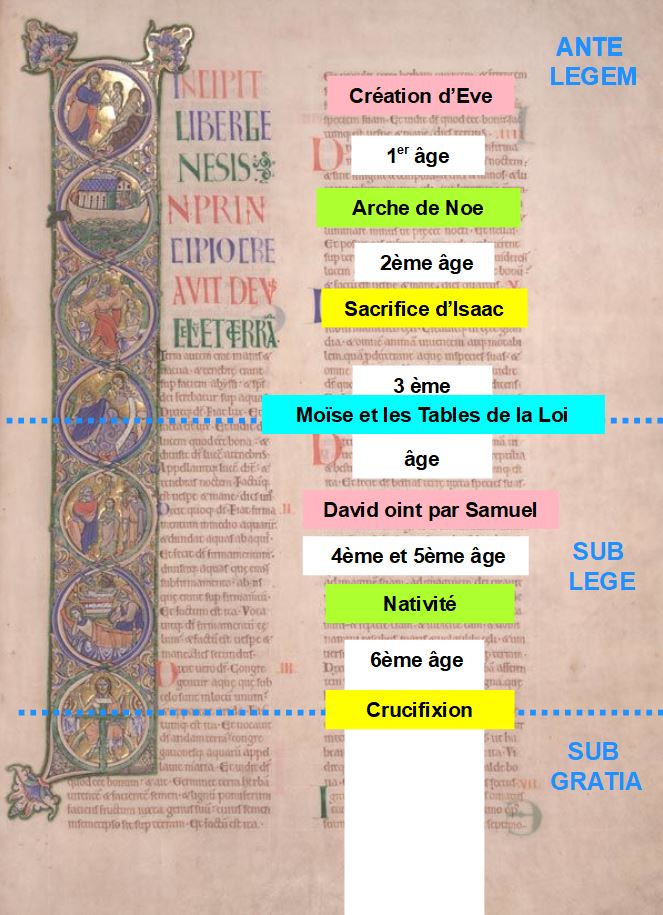

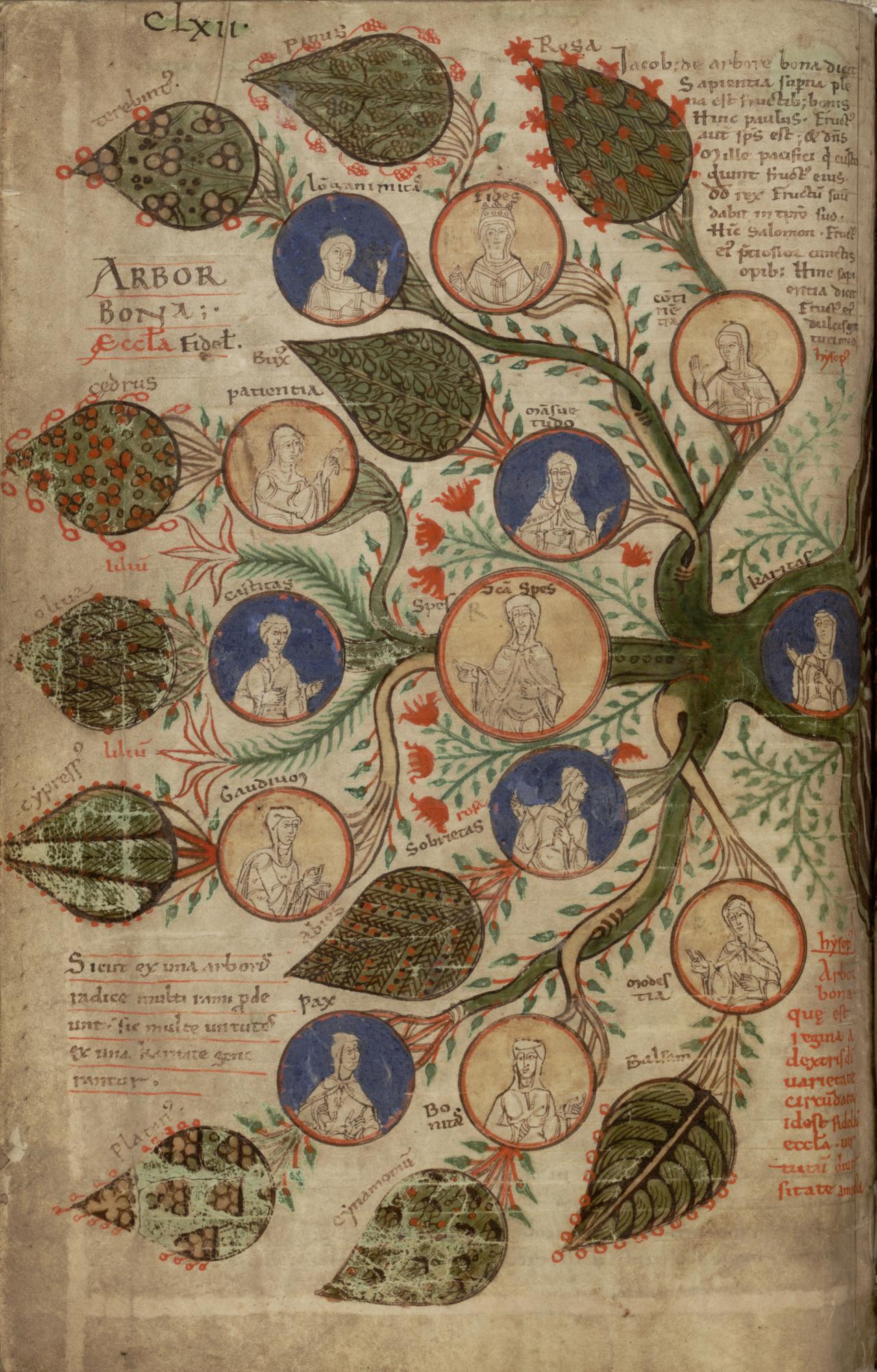

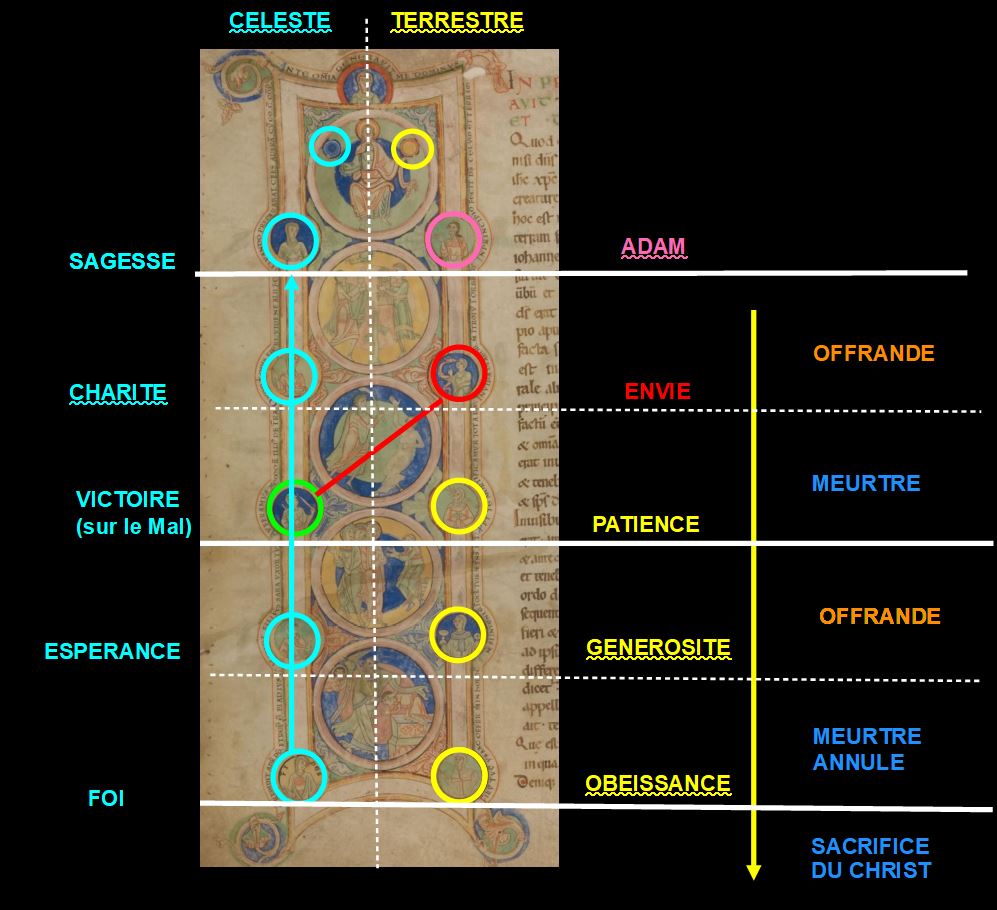

Les inversions dans les initiales I

La charnière entre deux thèmes

Le Quatrième jour est presque toujours présent dans les Initiales I de la Genèse :

- parce que la scène est facile à représenter ;

- parce qu’elle se trouve au milieu (lorsque les médaillons représentent les sept jours) ;

- parce qu’elle marque la fin de la partie « cosmologique » de la Création, avant celle des êtres animés.

De manière schématique, la logique consiste à créer d’abord le décor (jours 1 à 3) puis à peupler dans le même ordre les différents domaines (jours 4 à 6) ([1], p 171). C’est cette logique qui explique que le Jour et la Nuit, ainsi que les végétaux, soient créés avant le soleil. Dans l’esprit du texte, la pulsation Lumière/Ténèbres est primordiale, car elle permet de séparer le temps en jours, ce qui est nécessaire pour la Création, et suffisant pour la pousse des végétaux. Pour les êtres animés en revanche, deux autres cycles sont nécessaires : celui des années (assuré par le Soleil) et celui des Mois (assûré par la Lune). La Lune et les étoiles permettent, en outre, de se repérer durant la nuit.

Jour 1, fol 1r Jour 1, fol 1r |

Jour 4, fol 1r Jour 4, fol 1r |

|---|---|

Jour 2, fol 1r Jour 2, fol 1r |

Jour 5, fol 1v Jour 5, fol 1v |

Jour 3, fol 1r Jour 3, fol 1r |

Jour 6, fol 1v Jour 6, fol 1v |

Bible de Maciejowski, vers 1250, Morgan Ms M. 638

Sous la floraison des détails, cette Bible imagée reste fidèle à cette logique cumulative, en dessinant le Soleil et la Lune, non seulement au Quatrième jour, mais dans les deux derniers jours qu’ils conditionnent. L’artiste a résolu le problème du Premier jour en représentant la Lumière comme une Terre blanche et légère (Dieu l’élève de la main gauche) et les Ténèbres comme un pentagone informe, noir et pesant.

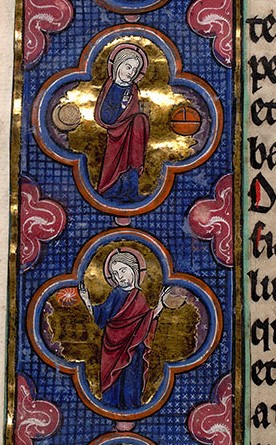

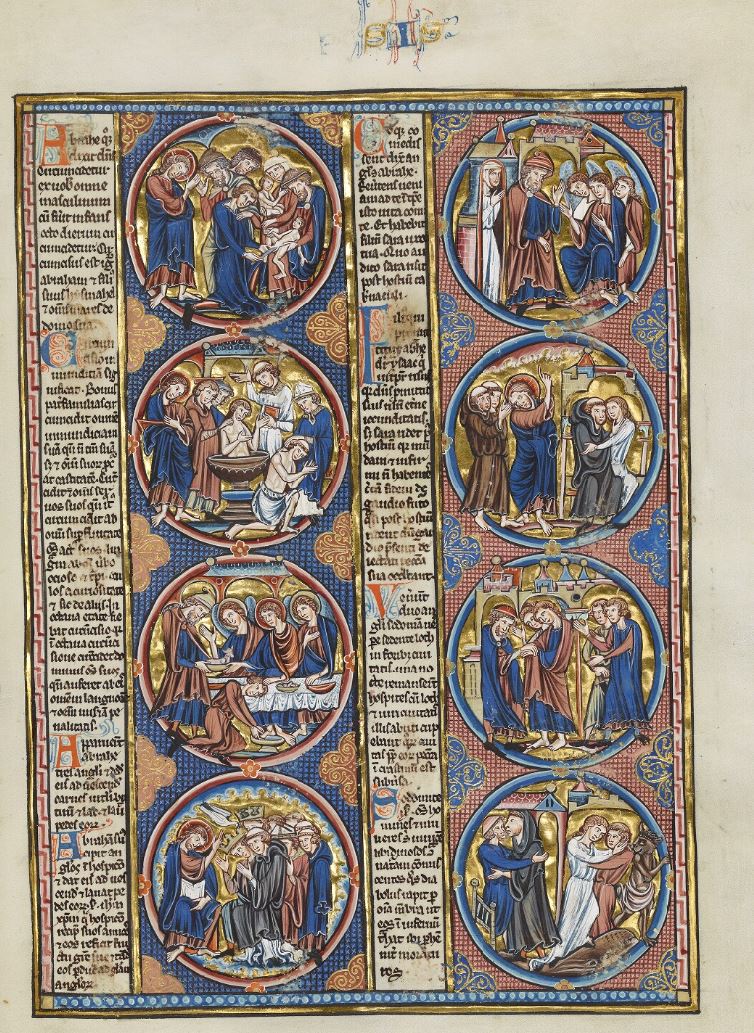

Un exemple d’initiale à double chronologie (SCOOP !)

Bible en Latin, 1230-1250, Paris, Bibl. Mazarine, MS 38 fol 6v IRHT

Bible en Latin, 1230-1250, Paris, Bibl. Mazarine, MS 38 fol 6v IRHT

Ces deux médaillons consécutifs semblent paradoxaux : le premier montre la Lune et la Terre, le second montre le Soleil et la Lune.

La composition d’ensemble permet de les expliquer :

- les trois premiers médaillons développent la partie cosmologique, décrite dans le premier récit de la Genèse, en s’arrêtant au Quatrième jour ;

- les trois suivants illustrent le second récit de la Genèse, ce qui explique pourquoi la création des végétaux (au Troisième Jour selon Genèse 1) se trouve placée « après » le Quatrième jour

- le septième médaillon, avec Dieu se reposant, réconcilie les deux chronologies ;

- le huitième médaillon rappelle que, très souvent, les initiales I incluent des épisodes qui vont bien au delà de la Genèse proprement dite (voir Les Vertus dans la bordure ).

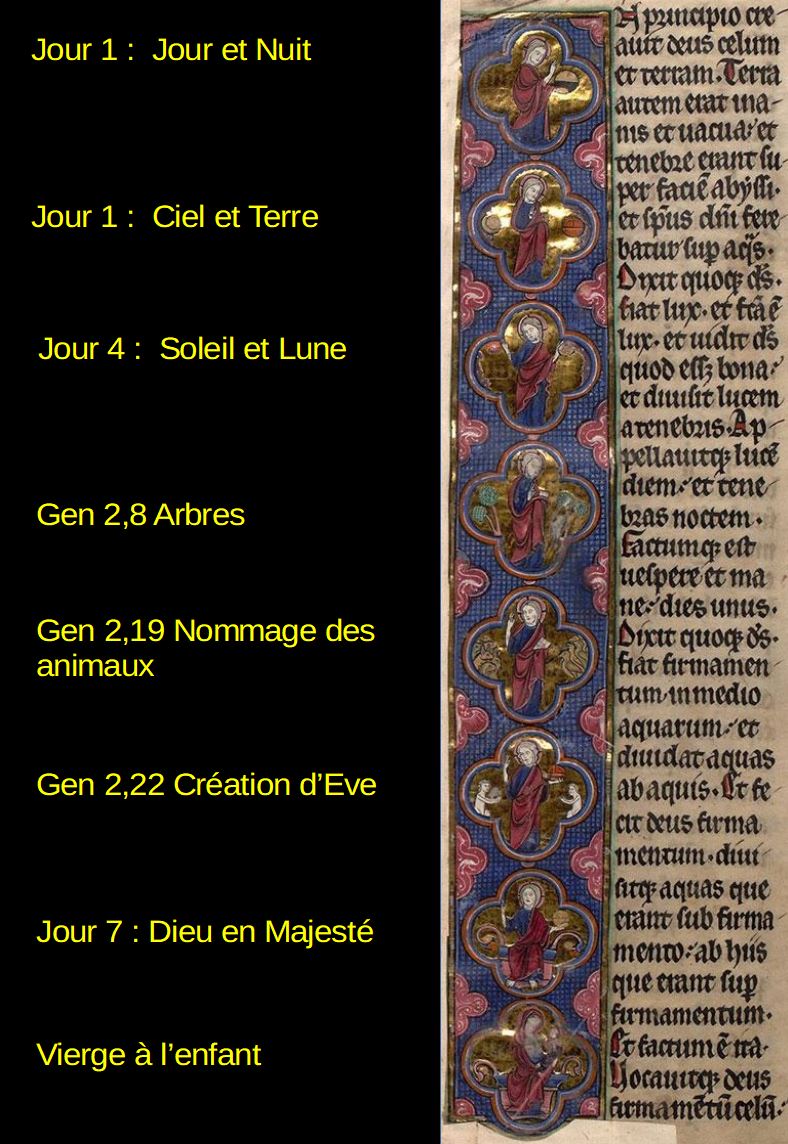

Inversion dans une initiale à chronologie double

Bible en Latin, 1250-1275, Orléans BM MS 7 fol 5 IRHT Bible en Latin, 1250-1275, Orléans BM MS 7 fol 5 IRHT |

Bible glosée, 1225-50, Rouen BM MS 37 fol 117 IRHT Bible glosée, 1225-50, Rouen BM MS 37 fol 117 IRHT |

|---|

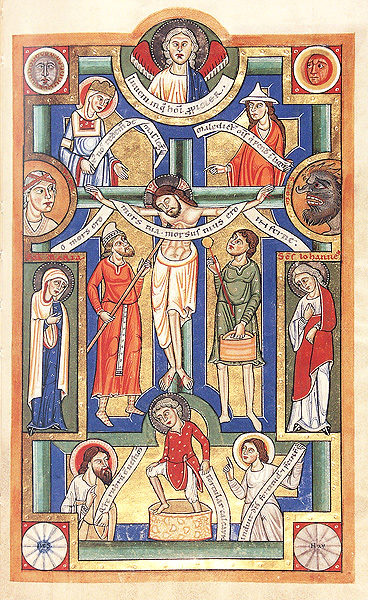

La première image est une fausse inversion, où Dieu a encore le croissant dans sa main. La seconde en est en revanche une vraie, où Dieu glisse le soleil rouge dans le nuage de droite.

Les deux initiales ont pratiquement la même composition d’ensemble (du moins pour le début, car l’initiale de la Bible glosée se complète de sept autres médaillons allant jusqu’au Baptême du Christ, puis à la Crucifixion).

Le copiste du manuscrit d’Orléans a représenté Dieu de profil dans six médaillons et de face dans le dernier, créant ainsi un contraste visuel entre Dieu en action et Dieu au repos.

Le copiste du manuscrit de Rouen a quant à lui décidé de dessiner les médaillons 3 et 4 en vue de face, peut être sous l’influence du Dieu en majesté qui trône en haut de l’initiale. Son « erreur » pourrait donc être due au fait qu’il a transposé une vue de profil en vue de face, sans prendre garde à la nécessité de modifier la position du soleil.

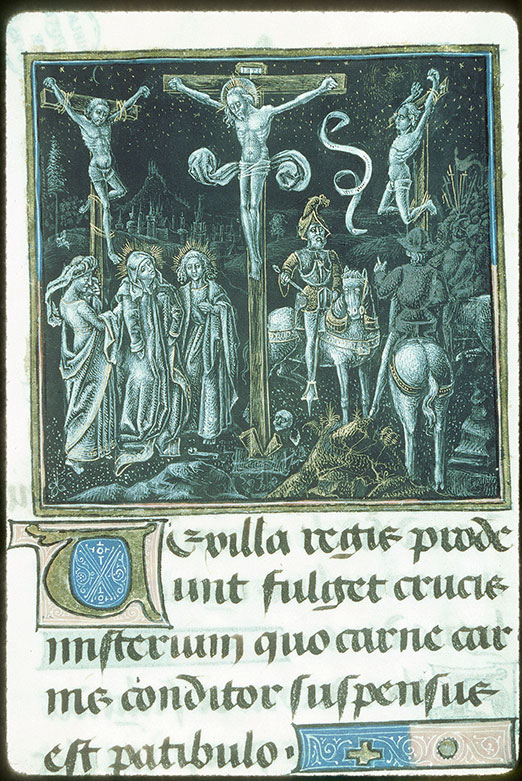

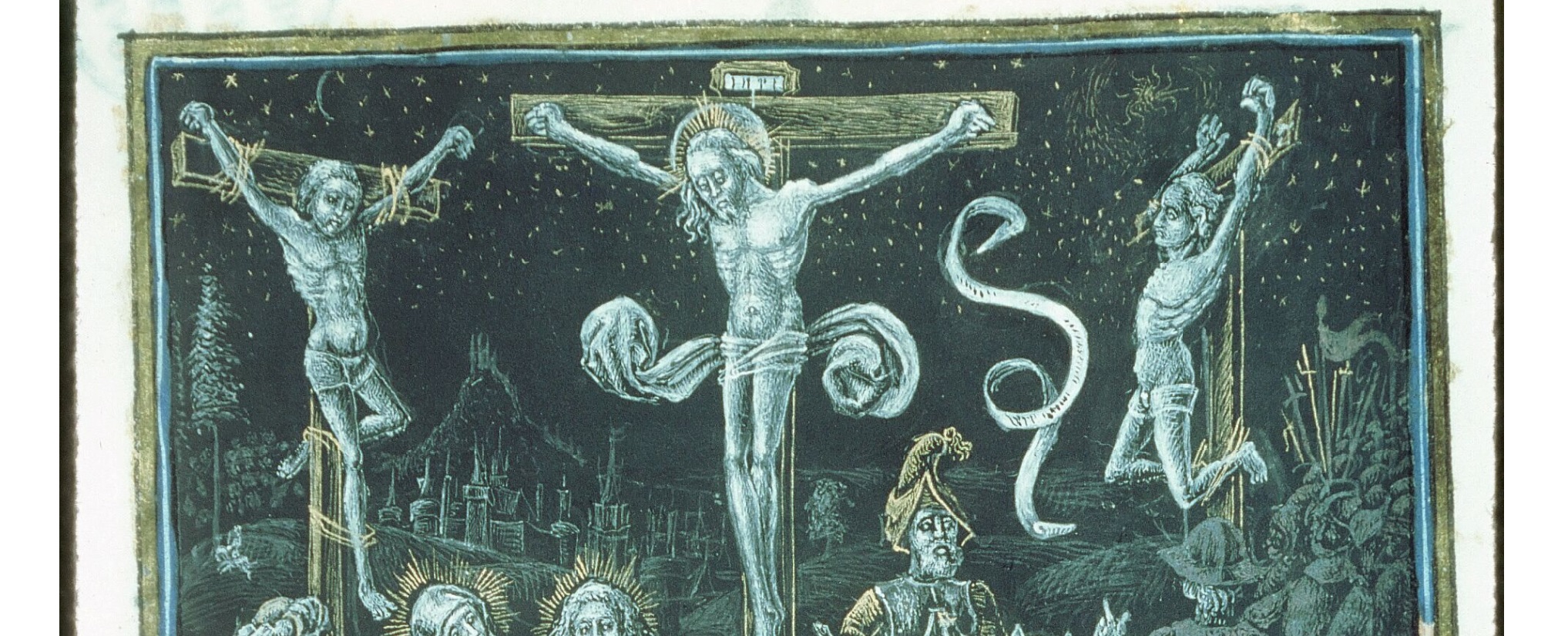

L’autre option est que cette inversion soit ici intentionnelle : le haut et le bas de l’initiale, Dieu et le Christ, sont unifiés par le Tétramorphe. Dans cette conception d’ensemble, le copiste a pu vouloir mettre en opposition les deux scènes où interviennent les luminaires :

- inversés dans le Quatrième Jour, côté Père ;

- sans inversion dans la Crucifixion, côté du Fils.

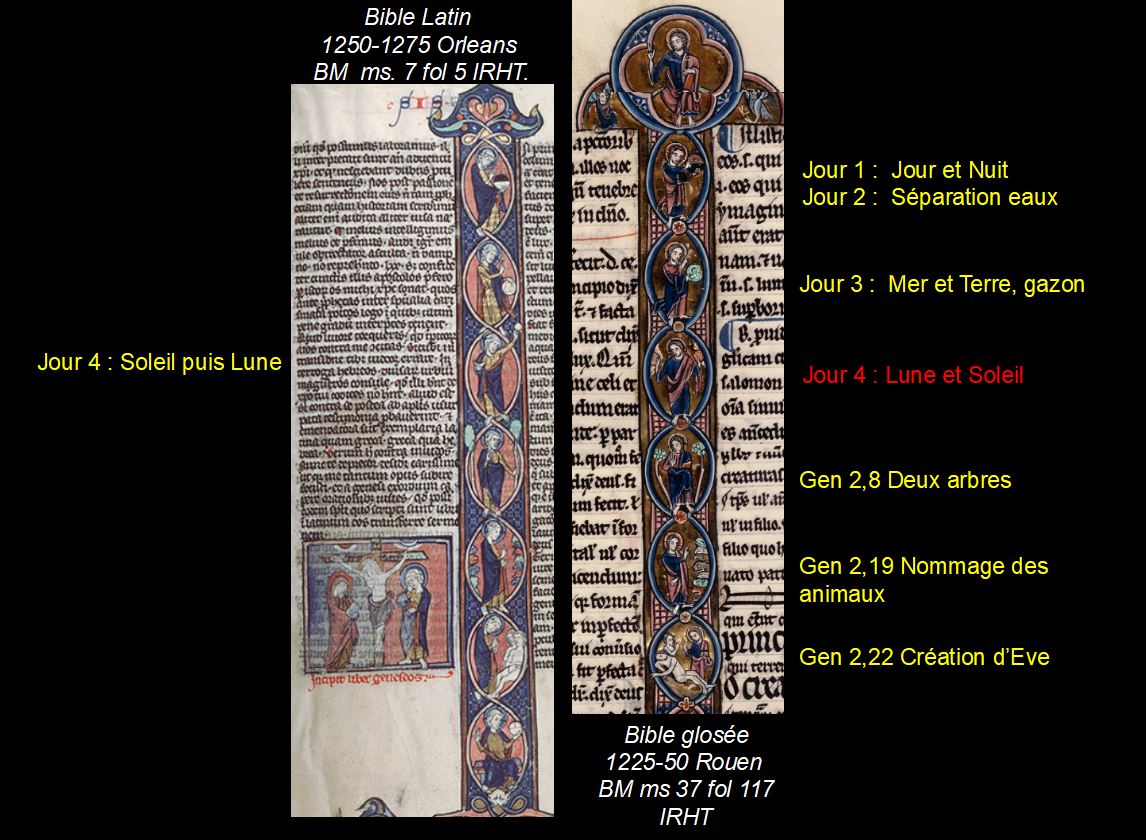

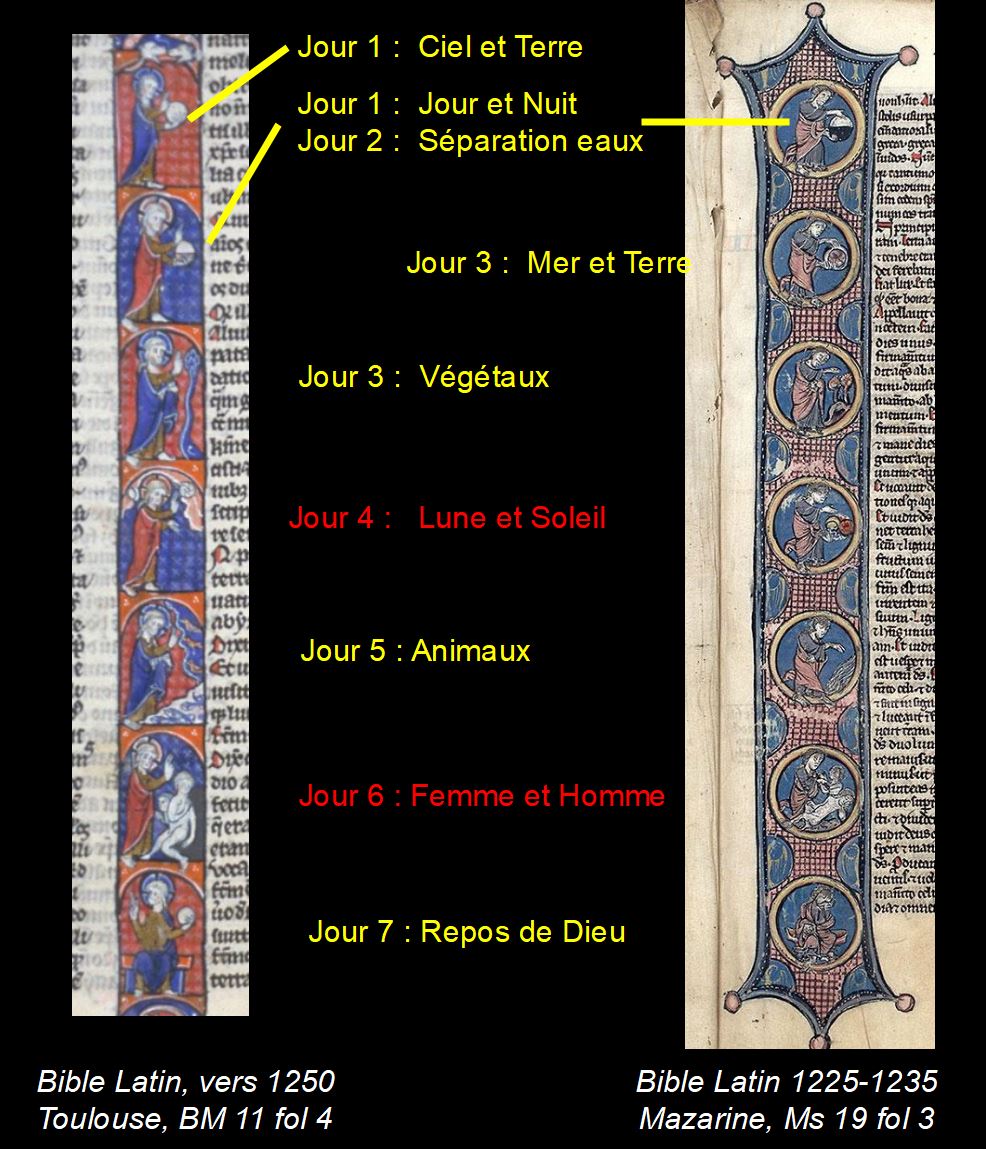

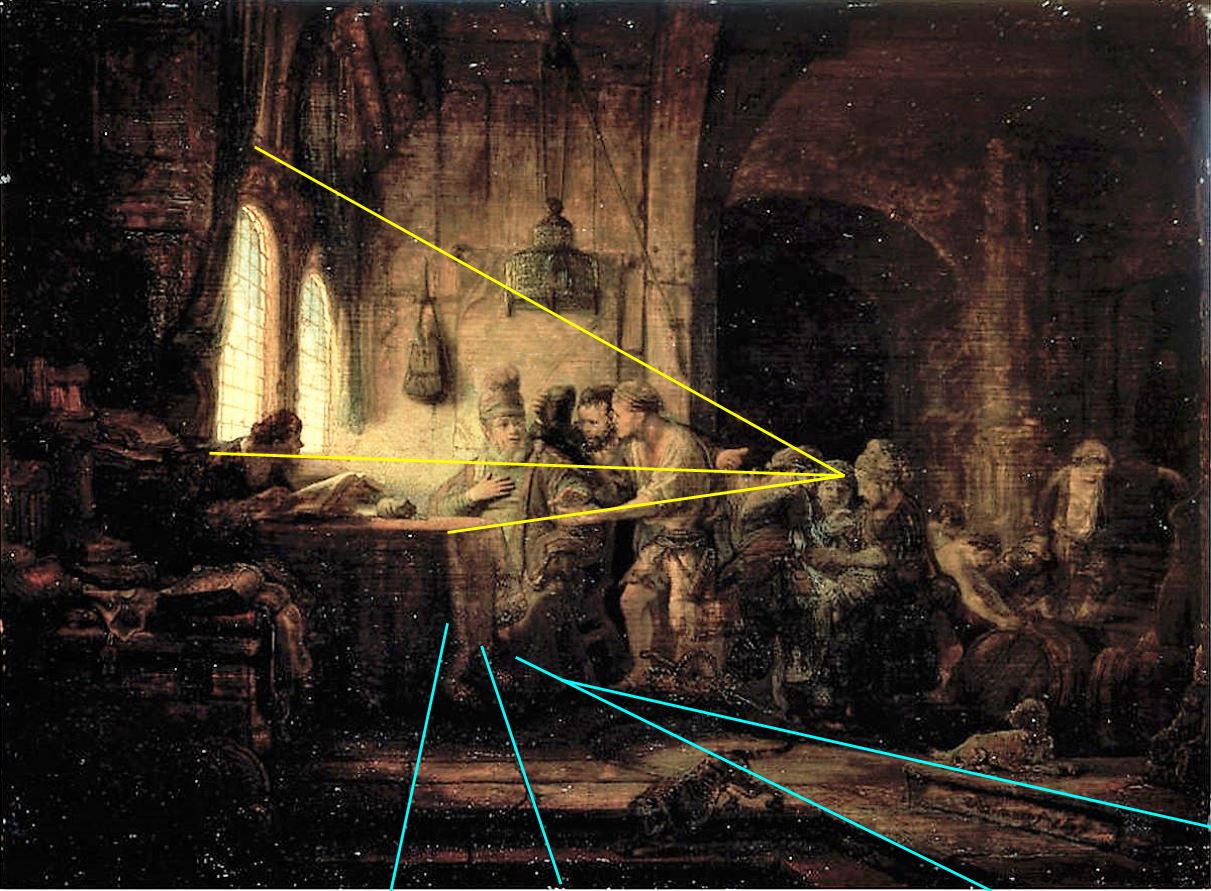

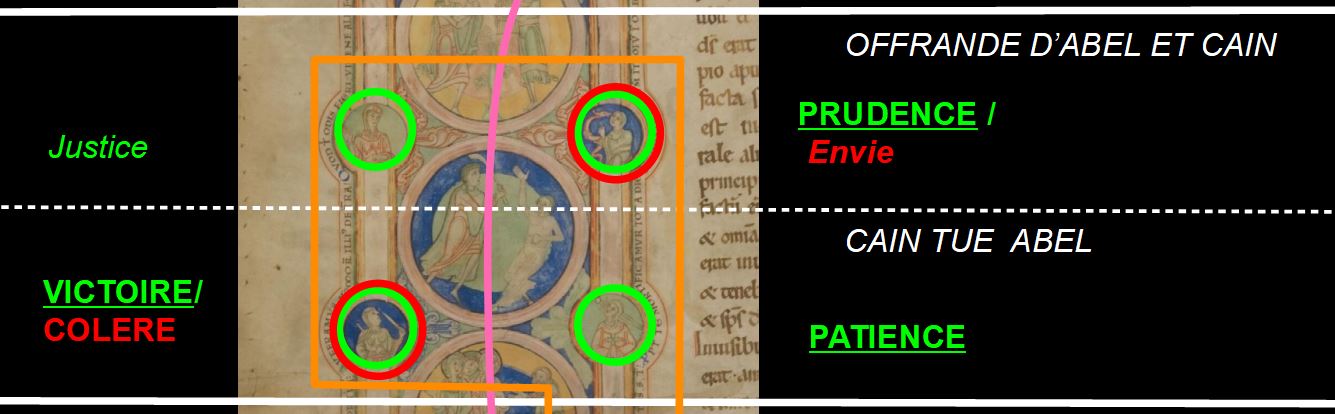

Inversions dans les Initiales des Sept Jours

Des inversions touchent aussi des Initiales plus simples, où les sept médaillons suivent l’ordre des Sept Jours dans le premier récit de la Genèse. Nous allons voir que la plupart de ses inversions ont la même cause, liée à la composition d’ensemble.

vers 1250, Toulouse, BM 11 fol 4 c vers 1250, Toulouse, BM 11 fol 4 c |

1225-1235, France du Nord, Bibl. Mazarine, Ms 19 fol 3 1225-1235, France du Nord, Bibl. Mazarine, Ms 19 fol 3 |

|---|

Ces deux formules avec Dieu de profil sont fréquemment utilisées :

- dans la première, Dieu place les luminaires dans le nuages au dessus de sa tête ;

- dans la seconde, il les insère dans un nuage ovoïde situé devant lui.

Ces deux rarissimes inversions ne s’expliquent donc pas par la formule graphique retenue. Reste à examiner la composition d’ensemble.

Les deux initiales ont la même composition à partir du Troisième jour : la création des végétaux précède celle des luminaires (les deux premiers médaillons sélectionnent des scènes différentes dans les trois premiers jours, mais rien qui puisse avoir un impact sur le quatrième).

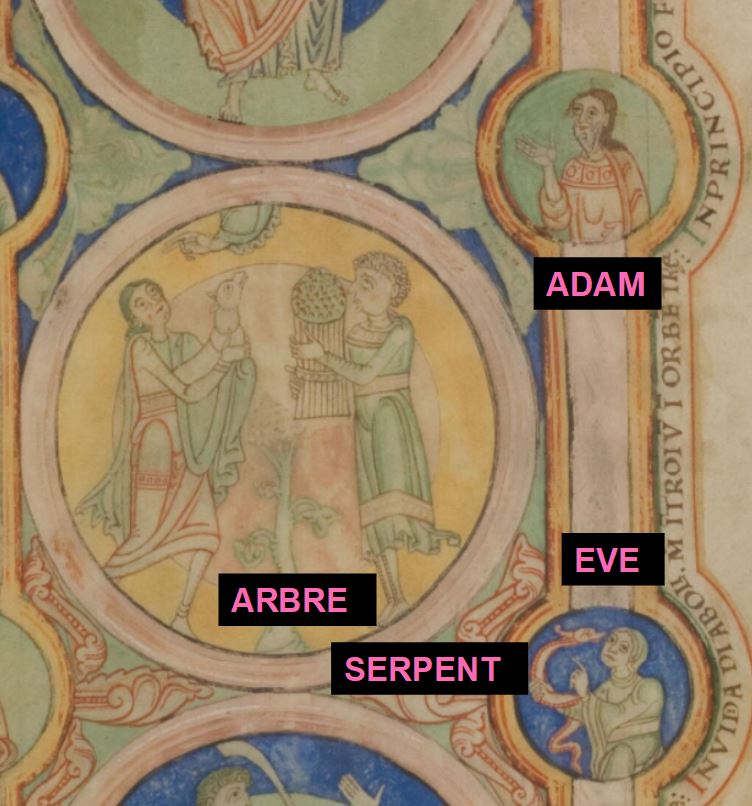

En revanche les deux médaillons du Jour 6 ont la même composition : Eve sort par la gauche du flanc d’Adam. Ainsi, l’inversion des luminaires permet de synchroniser graphiquement les deux couples créés : lune / soleil et femme / homme.

Bible, vers 1230, Avranches BM MS 0002 fol 5 IRHT

Bible, vers 1230, Avranches BM MS 0002 fol 5 IRHT

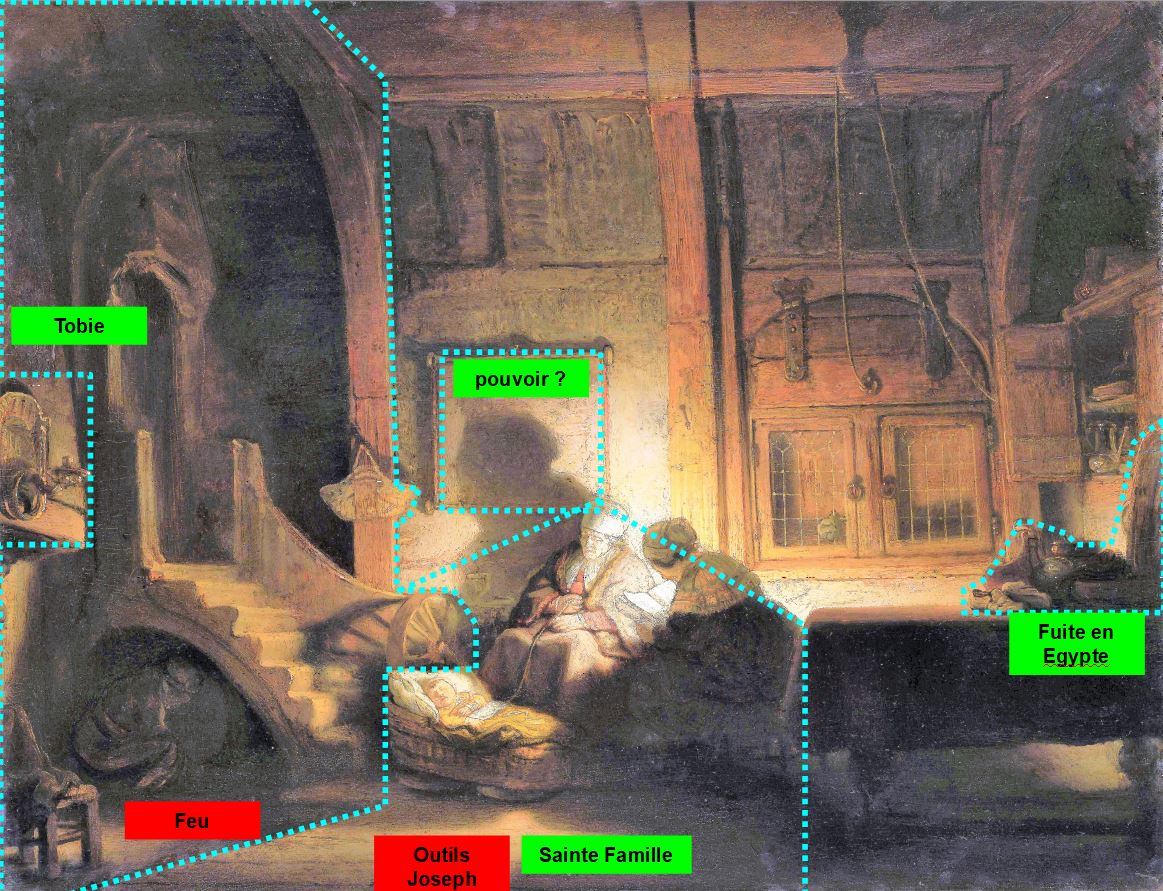

Cette image est un nouveau cas d‘inversion synchronisée :

- lune-soleil, dans les médaillons du 4ème au 6ème jour (en bleu) ;

- Eve-Adam, dans les deux médaillons à deux figures de la Chute (en vert)

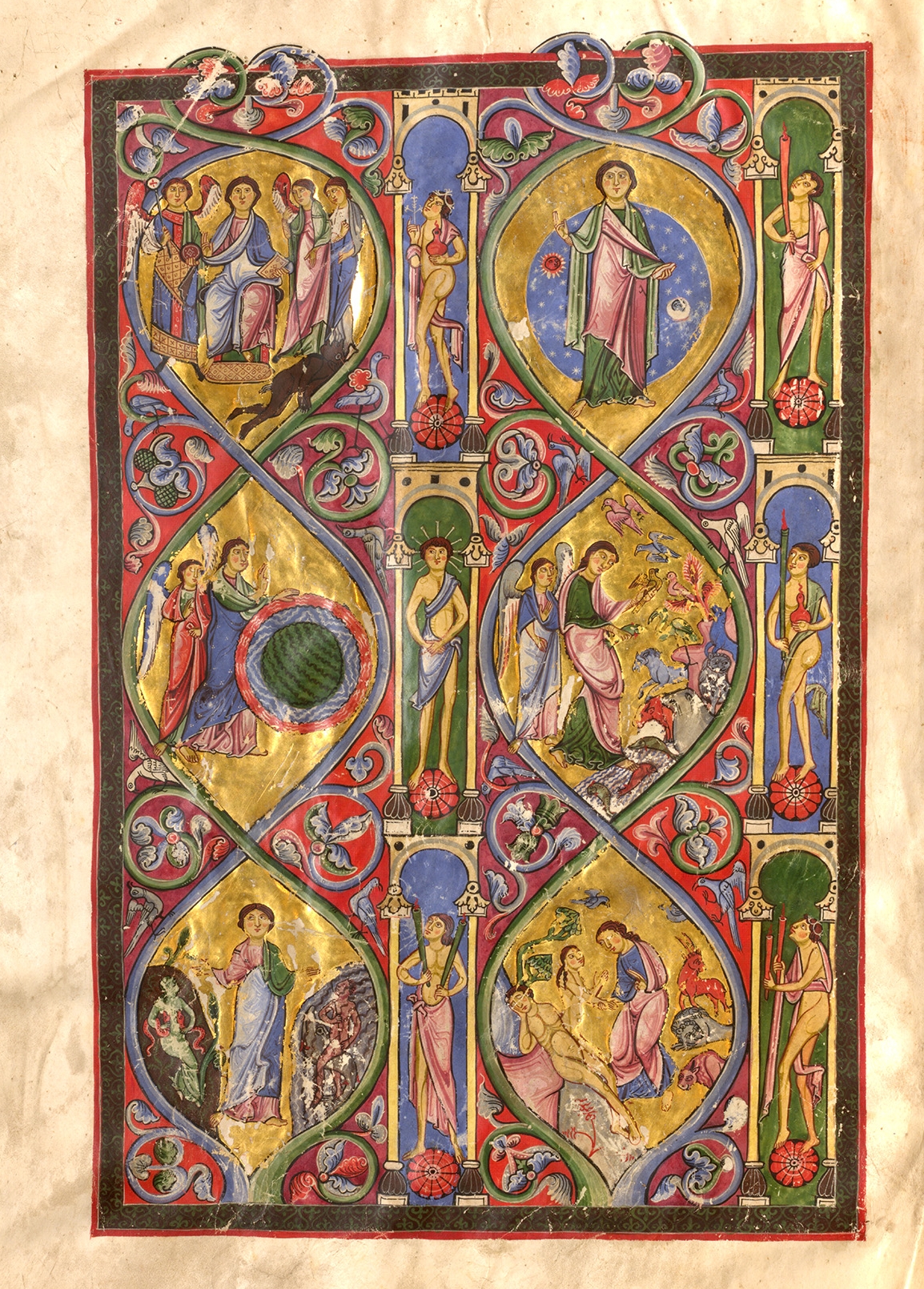

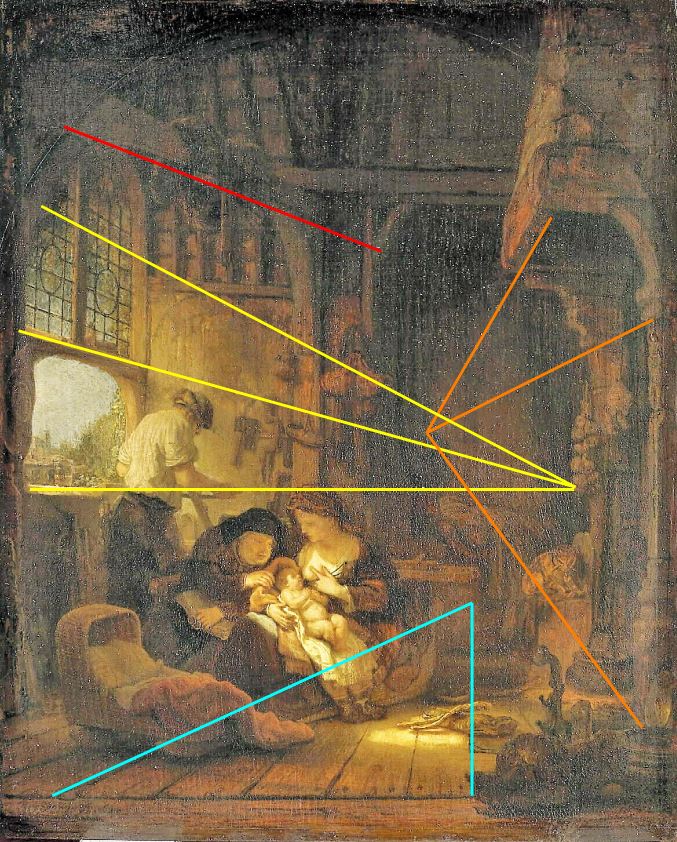

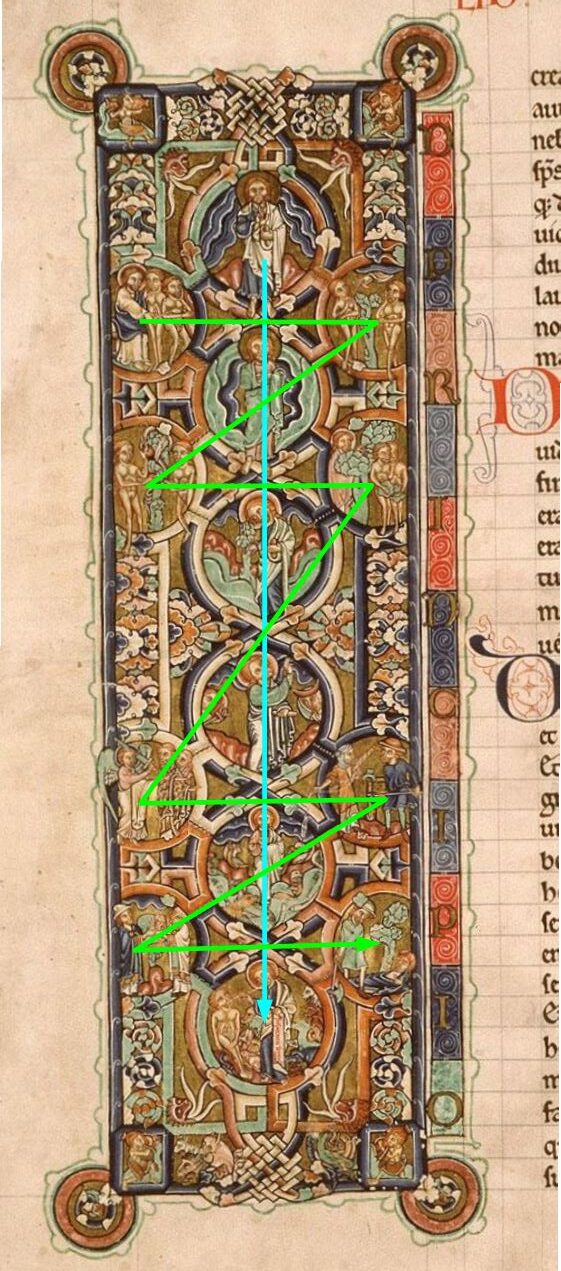

Maître de la Bible de Conradin, Bible en Latin, Italie du sud, 1250-1275, Bibl. Sainte-Geneviève, MS 14 fol 4v IRHT

Maître de la Bible de Conradin, Bible en Latin, Italie du sud, 1250-1275, Bibl. Sainte-Geneviève, MS 14 fol 4v IRHT

Cet artiste très original a créé des solutions graphiques qui n’appartiennent qu’à lui.

Dans le médaillon du Troisième jour, Dieu sépare l’Humide en haut et le Sec en bas , vêtu d’une robe rose assortie à la partie Humide.

Dans le médaillon du Quatrième jour, Dieu vêtu d’une robe couleur Soleil place les luminaires dans un ciel étoilé, assorti à son manteau.

En prenant un peu de recul, on voit que Dieu est tourné vers la droite dans trois médaillons (en rouge) :

- le Quatrième Jour répond graphiquement au Premier, où Dieu crée la Lumière sous la forme d’une grande flamme rouge qui remplit tout le firmament :ainsi la lune rose et le soleil rouge peuvent apparaître comme des coagulations de cette flamme originelle ;

- de même le Sixième Jour se calque sur le Quatrième, le couple Eve-Adam faisant à nouveau écho au couple Lune-Soleil.

Les trois autres médaillons, où Dieu est tourné vers la gauche (en jaune), sont unis par le thème de l’eau : d’abord Dieu sépare celles du haut et celles du bas, puis il sépare le Sec au sein des eaux du bas, puis il crée les poissons (les oiseaux ne sont pas figurés).

L’inversion Lune-Soleil s’inscrit donc au sein d’une magistrale reconception d’ensemble, par un artiste hors pair [10] .

Attribué au Maître de la Bible de Conradin, 1250-75, Trente, Biblioteca comunale MS 2868 page 17

Attribué au Maître de la Bible de Conradin, 1250-75, Trente, Biblioteca comunale MS 2868 page 17

Cette autre Initiale attribuée au même maître reprend la même succession de scènes (y compris la création des poissons seuls), plus Dieu qui se repose au Septième Jour. L’alternance des vues de profil est exactement la même que pour la Bible de Conradin, sauf dans le médaillon 6 : Dieu y est maintenant tourné vers la gauche, de sorte qu’Eve sort à droite d’Adam. Sans surprise, dans le médaillon 4, les luminaires ne sont plus inversés. On notera leur placement très original : en dessous du Créateur.

Ces quatre exemples prouvent que la corrélation entre les deux inversions n’est pas fortuite, mais délibérée. La raison en est de souligner l’analogie entre le couple cosmique et le couple humain, qui passe inaperçue lorsque l’ordre conventionnel est respecté.

Une inversion inexpliquée

Bible de Robert de Bello, 1240-53, BL Burney MS 3 fol 5v

Bible de Robert de Bello, 1240-53, BL Burney MS 3 fol 5v

Je n’ai pas trouvé d’explication pour l’inversion, dans cette initiale qui comporte par ailleurs plusieurs scènes très originales.

![]()

Une inversion dans une Bible romane

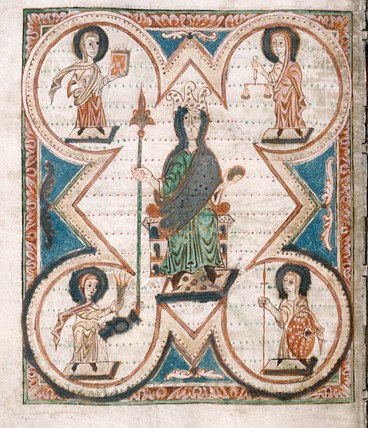

Waltherbibel, 1125-50, Michaelbeuern, Benediktinerstift, Man. perg. 1 fol 6V

Waltherbibel, 1125-50, Michaelbeuern, Benediktinerstift, Man. perg. 1 fol 6V

Dans le médaillon du Quatrième Jour, Dieu se trouve au centre de la sphère du monde, assisté par deux anges dans les écoinçons. L’inversion Lune-Soleil peut s’expliquer par le fait que la seconde ligne se lit de droite à gauche, les Six jours étant disposés en boustrophédon.

Admonter Riesenbibel, 1140-50, ONB Cod. Ser. n. 2701

Cette explication reste fragile, puisque dans cette Bible apparentée, les Six Jours sont disposés également en boustrophédon, mais sans inversion pour le Quatrième (le Soleil est en bas à gauche, la Lune en haut à droite).

En fait, la composition des deux pages est très différente :

- dans la Waltherbibel, toutes les cases sont dissymétriques (le Créateur à gauche, sa Création à droite) sauf celle du Quatrième jour (ligne jaune pointillée) ; sa polarité féminin/masculin n’est pas influencée par la case 6, où Adam et Eve figurent dans la même moitié ; de ce fait, c’est le sens de lecture en boustrophédon qui prédomine (flèches orange), souligné par la main de l’ange de la case 3 qui désigne l’entrée dans la case 4, à proximité du Soleil ;

- dans l’Admonter Riesenbibel, en revanche, toutes les cases sont symétriques sauf la dernière (ligne jaune continue), ce qui privilégie la lecture en colonnes et accentue le rôle des polarités :

- positif / négatif pour la première colonne (avec dans le camp négatif le Démon chassé du Paradis, la Lune et un gros poisson dévorant un petit) ;

- féminin /masculin dans la seconde colonne ( Mer / Terre, Eve /Adam).

Gumbertus Riesenbibel, 1180-1185, Salzbourg ou Ratisbonne, UB Erlangen Ms. 1 fol 5v

Gumbertus Riesenbibel, 1180-1185, Salzbourg ou Ratisbonne, UB Erlangen Ms. 1 fol 5v

Cette Bible géante plus récente reprend les mêmes scènes , mais disposées cette fois en deux colonnes : il n’y a plus aucune raison d’inversion. Les étranges figures masculines debout sur des globes sont les personnifications des Six Jours, vêtues à l’antique mais évitant soigneusement toute identification avec les Dieux païens.

![]()

Inversions dans des psautiers

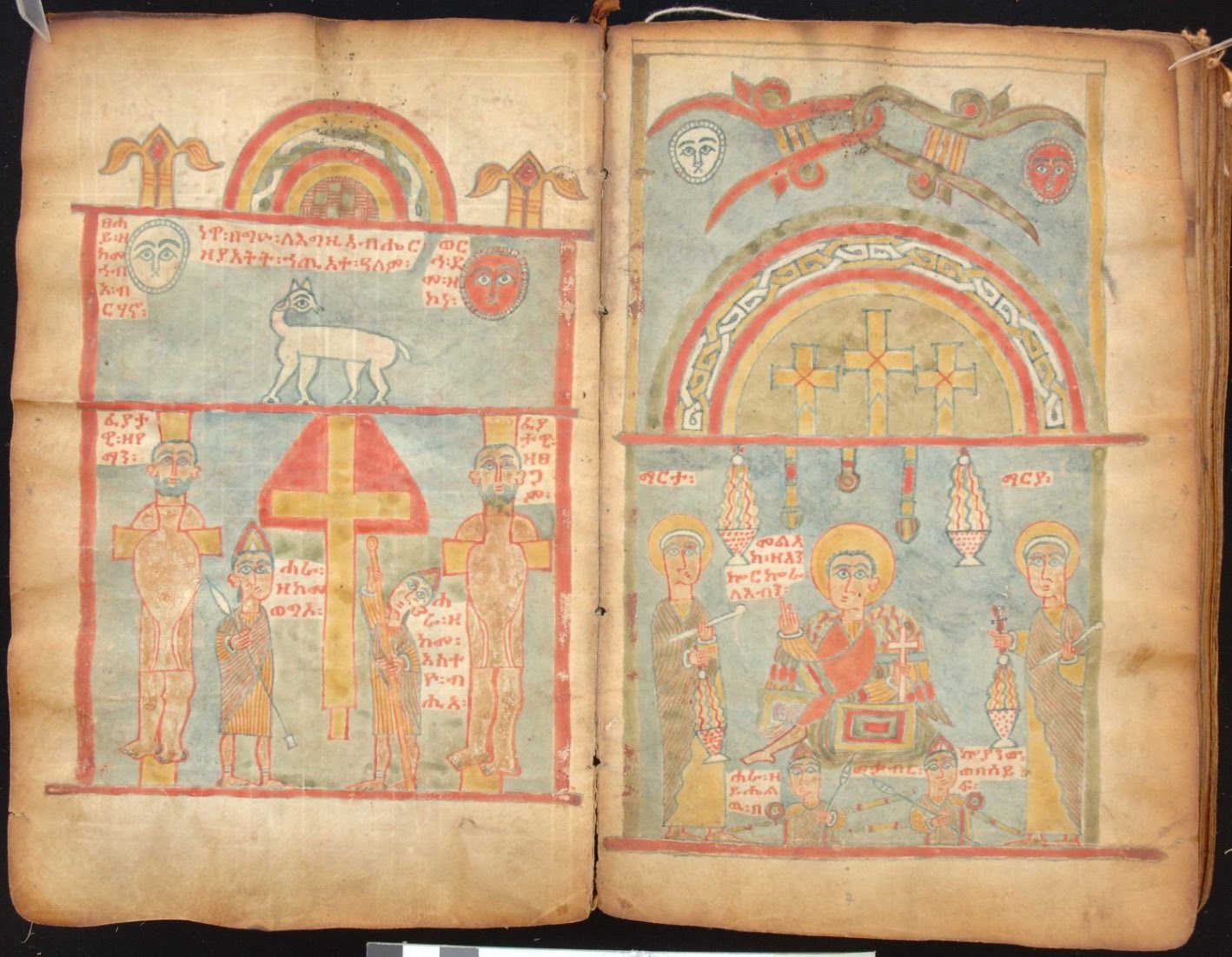

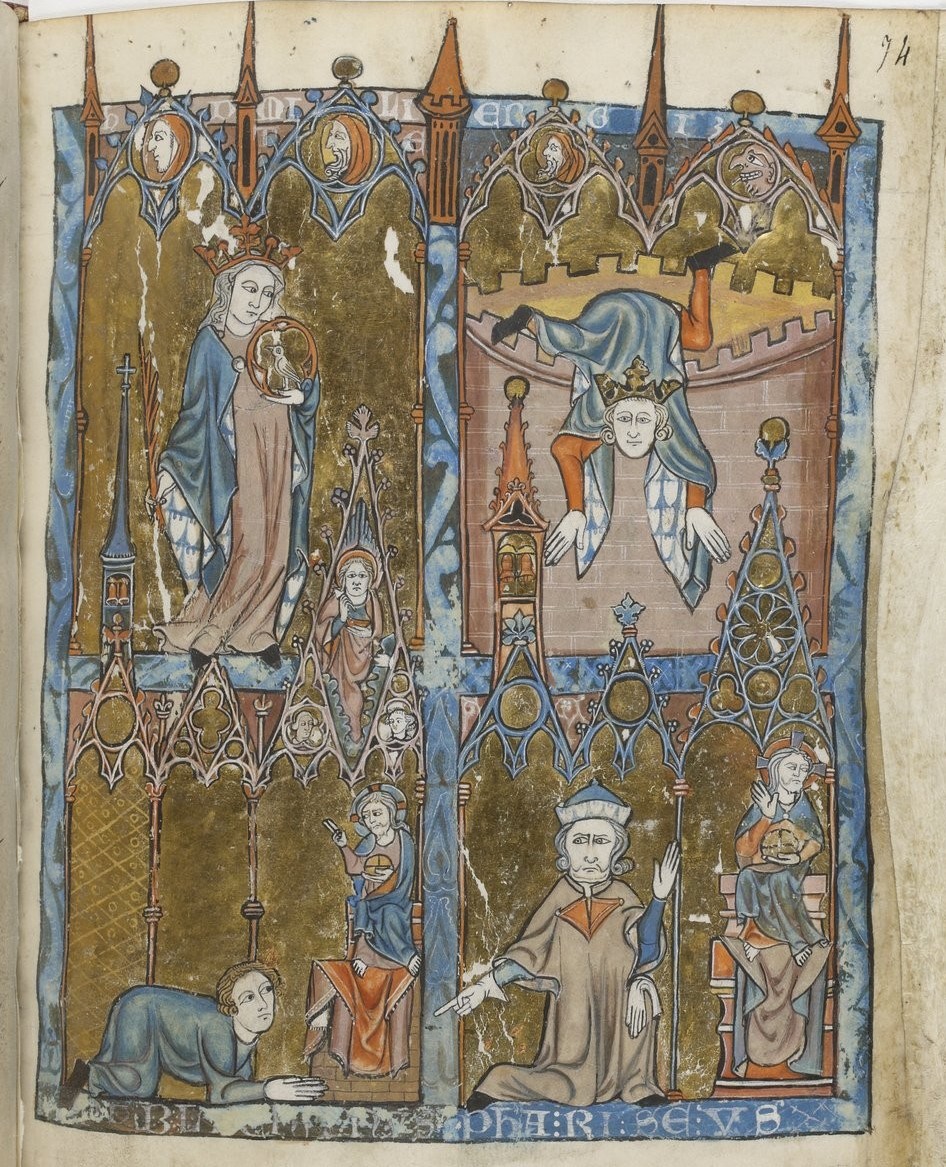

Dans la première moitié du XIIIème siècle apparaît l’idée d’insérer, au début des psautiers les plus luxueux, un cahier d’images choisies (l’idée vient probablement des frontispices multiples de certains codex éthiopiens ou byzantins). Il n’y a aucun standard dans le choix et la disposition de ces images ; mais comme plusieurs psaumes contiennent des allusions à la Genèse [11], il n’est pas étonnant de retrouver, dans quelques uns de ces albums, des images du Quatrième jour.

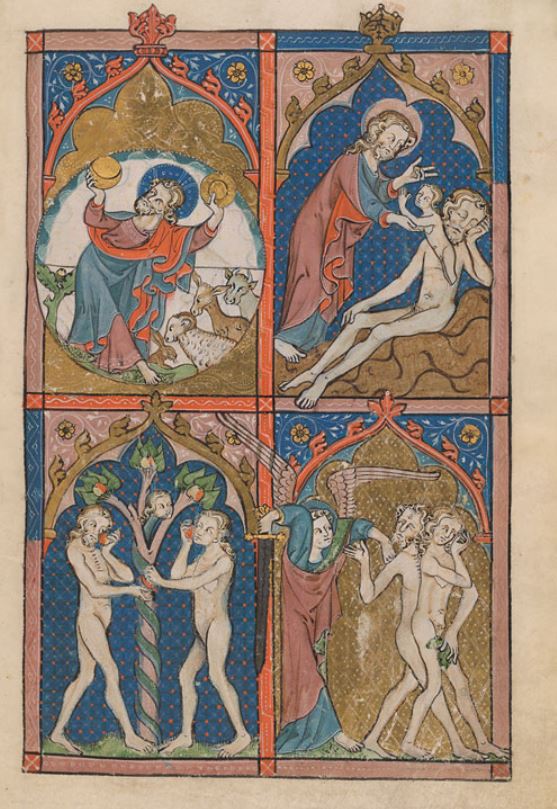

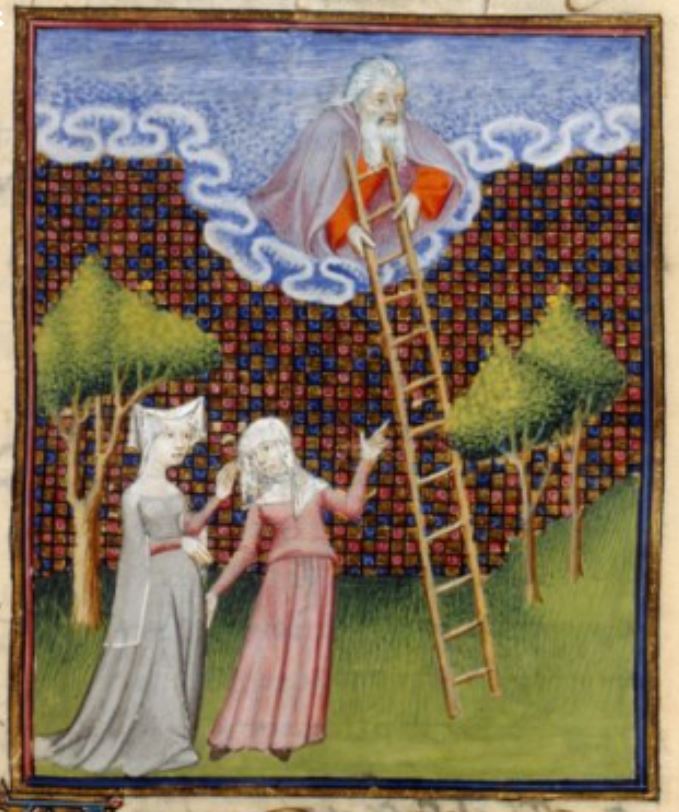

Psautier-Heures de Guiluys de Boisleux, Arras, après 1246, Morgan MS M.730 fol. 9v

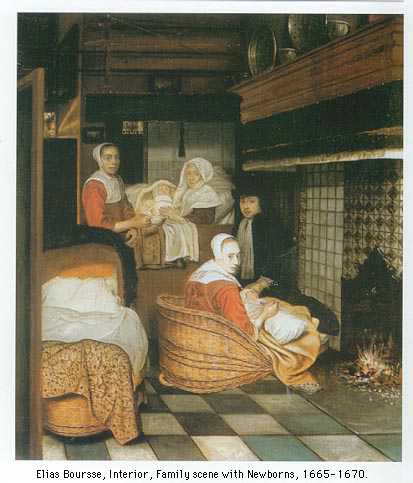

Lue verticalement, cette image synthétique suit une chronologie en deux temps :

- Dieu crée le Monde, puis se repose ;

- Dieu crée l’Homme et la Femme, puis leur interdit les fruits d’un des deux arbres.

Lue horizontalement, l’image révèle deux métaphores :

- de même que la lune est subsidiaire au soleil, de même Eve est subsidiaire à Adam ;

- de même que Dieu commande au Monde, il commande à l’Homme et la Femme.

L’inversion Lune / Soleil sert d’amorce à cette lecture horizontale.

Psautier 1300-1310 Est-Angleterre ou Londres, Morgan MS M.302 fol. 1r

Psautier 1300-1310 Est-Angleterre ou Londres, Morgan MS M.302 fol. 1r

Ici, la lecture n’est qu’horizontale, et suit la chronologie :

- Création du Monde, puis création de l’Homme et de la Femme ;

- Péché originel, puis expulsion.

L’ordre des sexes s’inverse d’une ligne à l’autre : féminin puis masculin en haut, masculin puis féminin en bas. D’une certaine manière :

- la première ligne suit l’ordre voulu par Dieu, où la femme dépend de l’homme, comme la lune dépend du soleil ;

- la seconde révèle que la Chute résulte de l’inversion de cet ordre : Eve a pris le pas sur Adam.

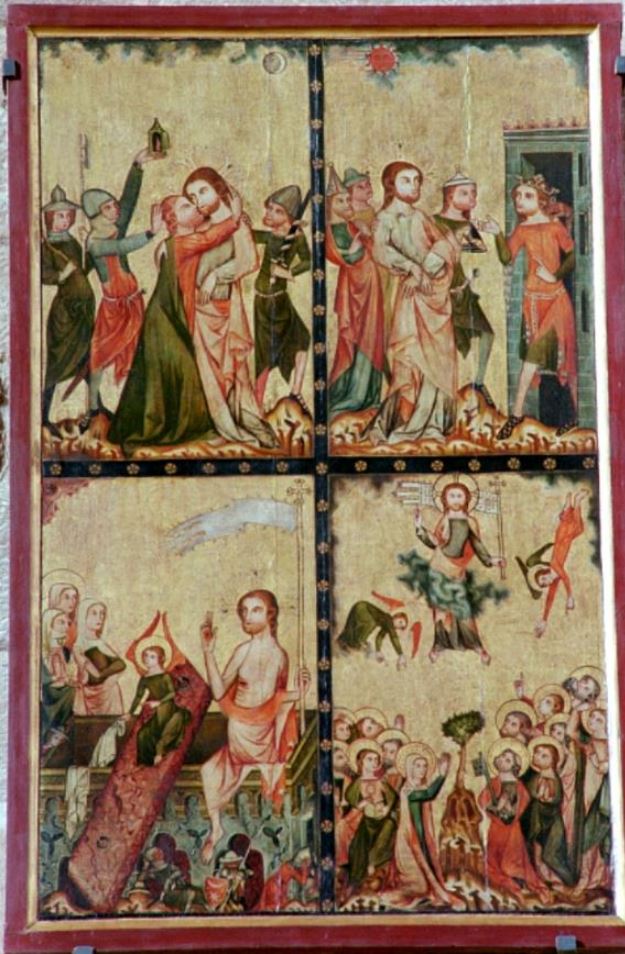

Psautier 1300-1310 Est-Angleterre ou Londres, Morgan MS M.302 fol. 3v

Psautier 1300-1310 Est-Angleterre ou Londres, Morgan MS M.302 fol. 3v

Cette autre image du même psautier montre combien, sans être systématique, la lecture en ligne est favorisée :

- le Christ prouve sa résurrection à Marie-Madeleine, puis à Thomas ;

- le Christ monte au ciel à l’Ascension, l’Esprit-Saint en descend à la Pentecôte.

![]()

Inversions créatives dans des psautiers anglais

La période 1260-80 est reconnue comme particulièrement créative pour l’enluminure anglaise : c’est le moment de la floraison des dernières grandes apocalypses anglo-normandes, mais aussi de quelques psautiers où se révèlent des artistes particulièrement originaux.

Rutland Psalter

Quatrième Jour, fol 8v (détail) Quatrième Jour, fol 8v (détail) |

Jonas et la baleine, fol 68v Jonas et la baleine, fol 68v |

|---|

1260, Rutland Psalter, BL Add MS 62925

Dans ce psautier, le Quatrième Jour est représenté de manière tout à fait conventionnelle. Par ailleurs, on retrouve trois fois dans le manuscrit (fol 29r, fol 56r, fol 68v) le motif du Christ dans le Ciel, bénissant et montrant une hostie.

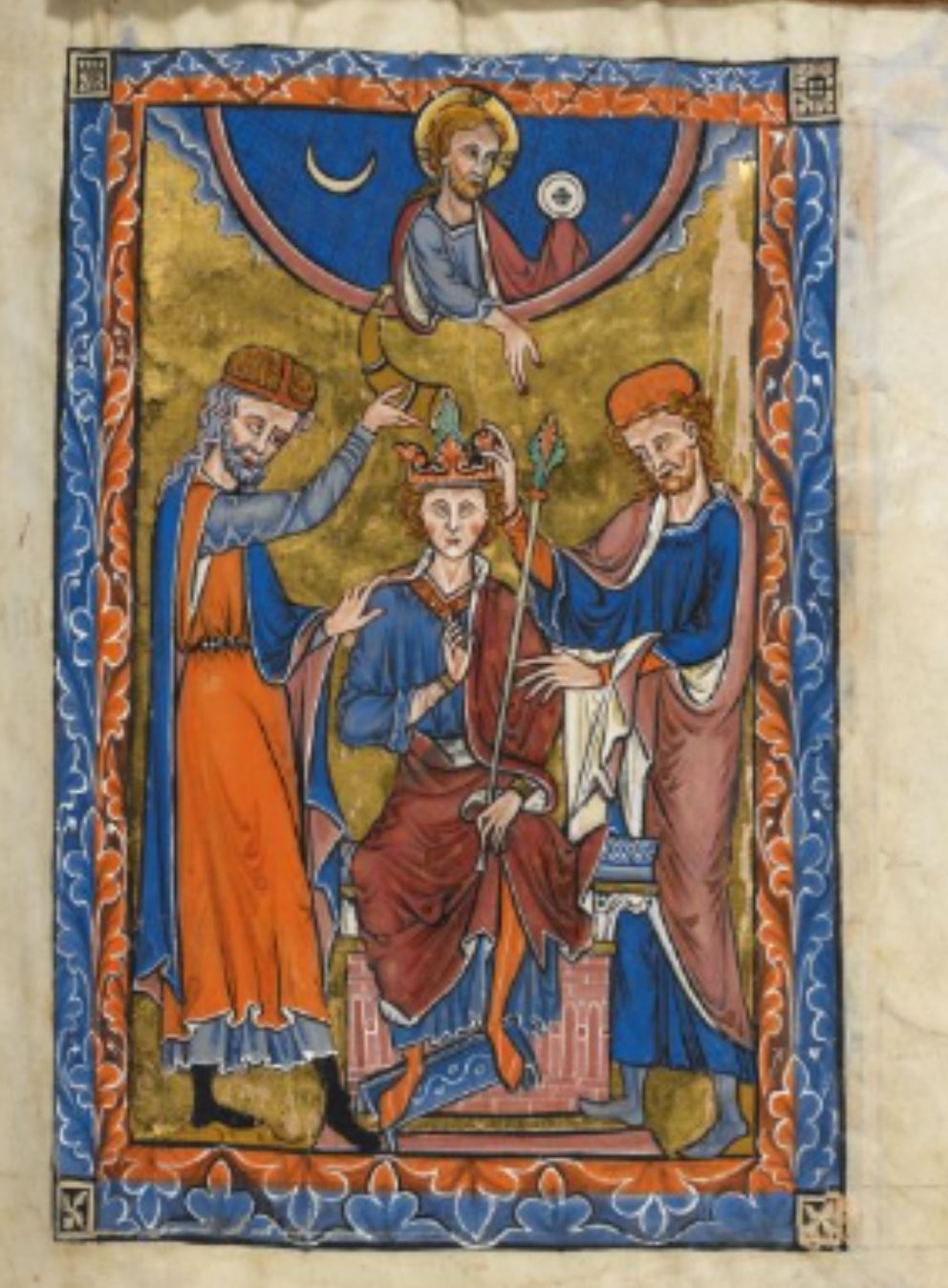

Onction et couronnement du roi David

Onction et couronnement du roi David

Rutland Psalter, 1260, BL Add MS 62925 fol 29r

Cette image présente une hybridation astucieuse entre les deux motifs. Rajouter la lune à gauche crée une analogie visuelle entre le soleil et l’hostie, qui rappelle que le Dieu de la Genèse et le Christ triomphant sont une seule et même personne.

Par ailleurs, deux autres analogies formelles, totalement originales, se créent entre :

- le croissant et la corne utilisée pour l’onction ;

- l’hostie et la couronne.

L’inversion permet de suivre l’ordre chronologique des opérations lors du sacre : d’abord l’onction, puis le couronnement.

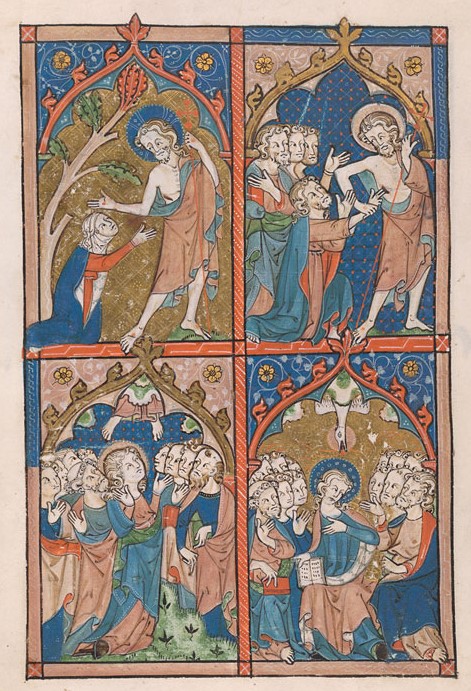

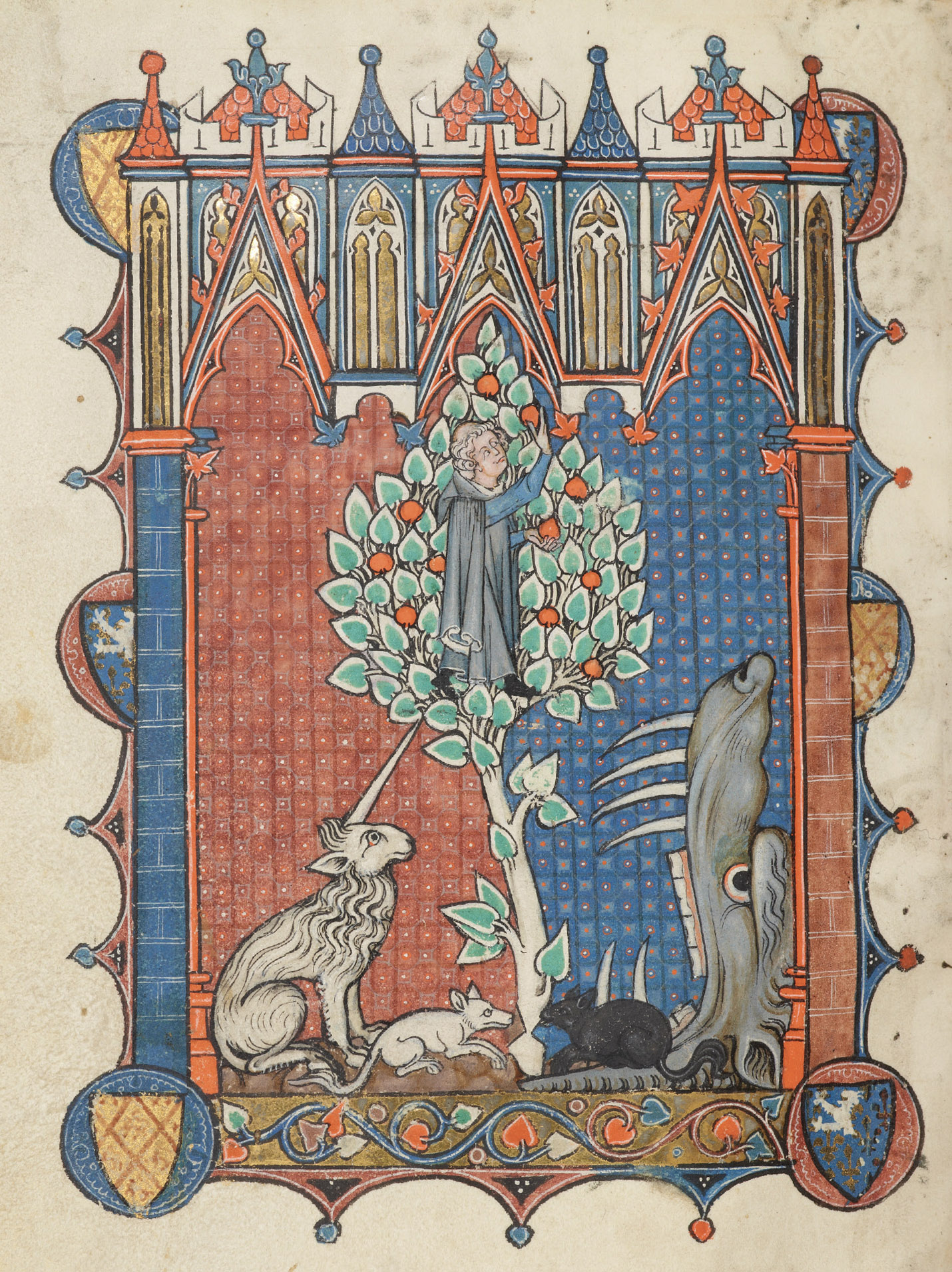

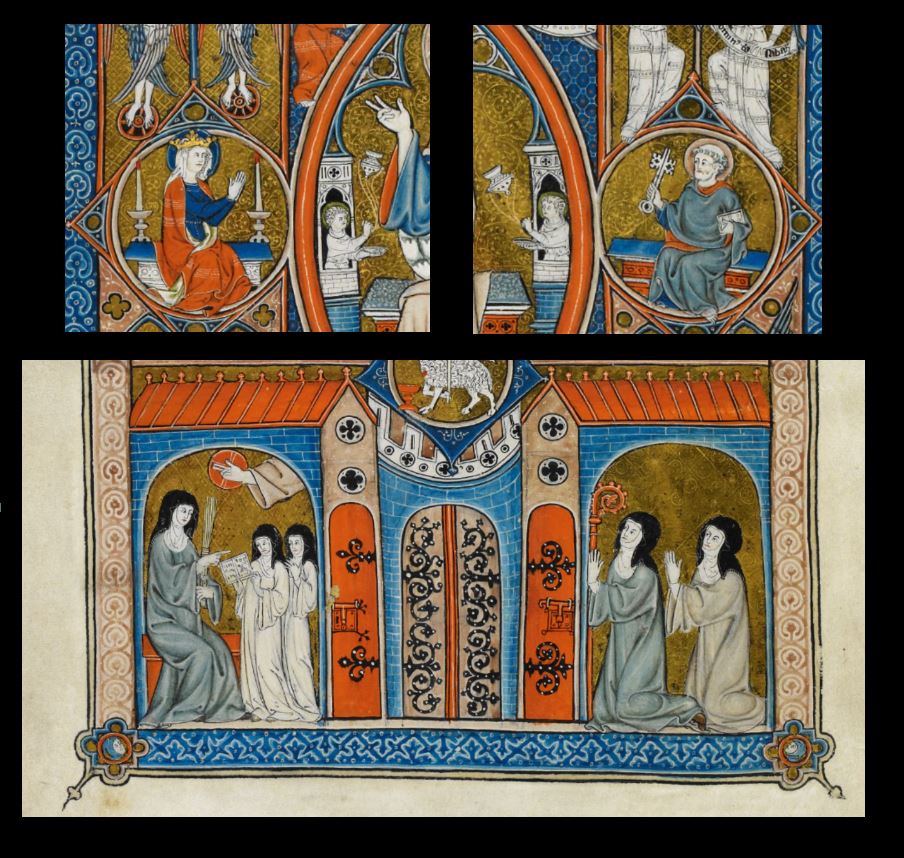

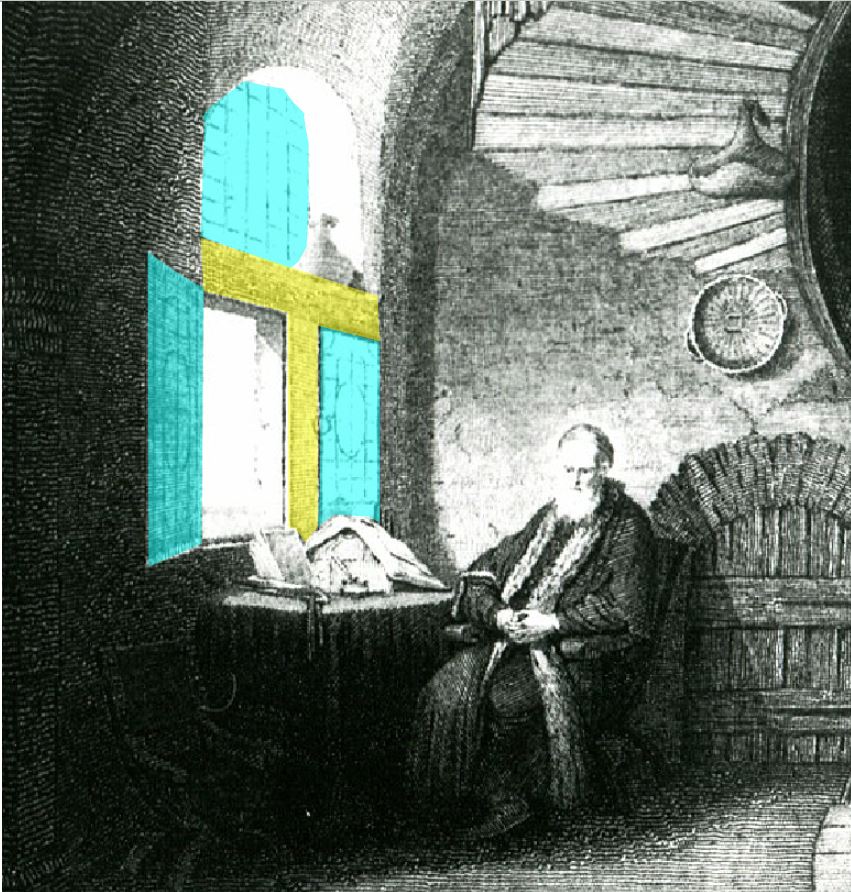

St John’s Psalter (SCOOP !)

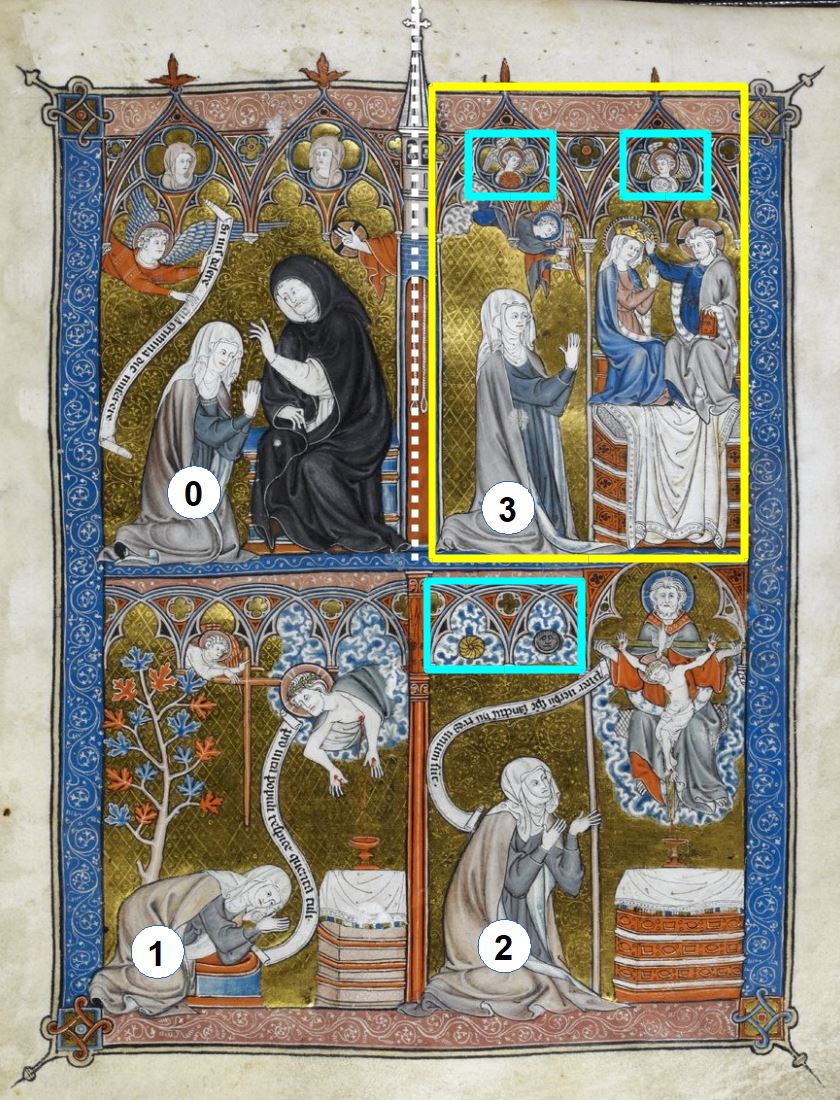

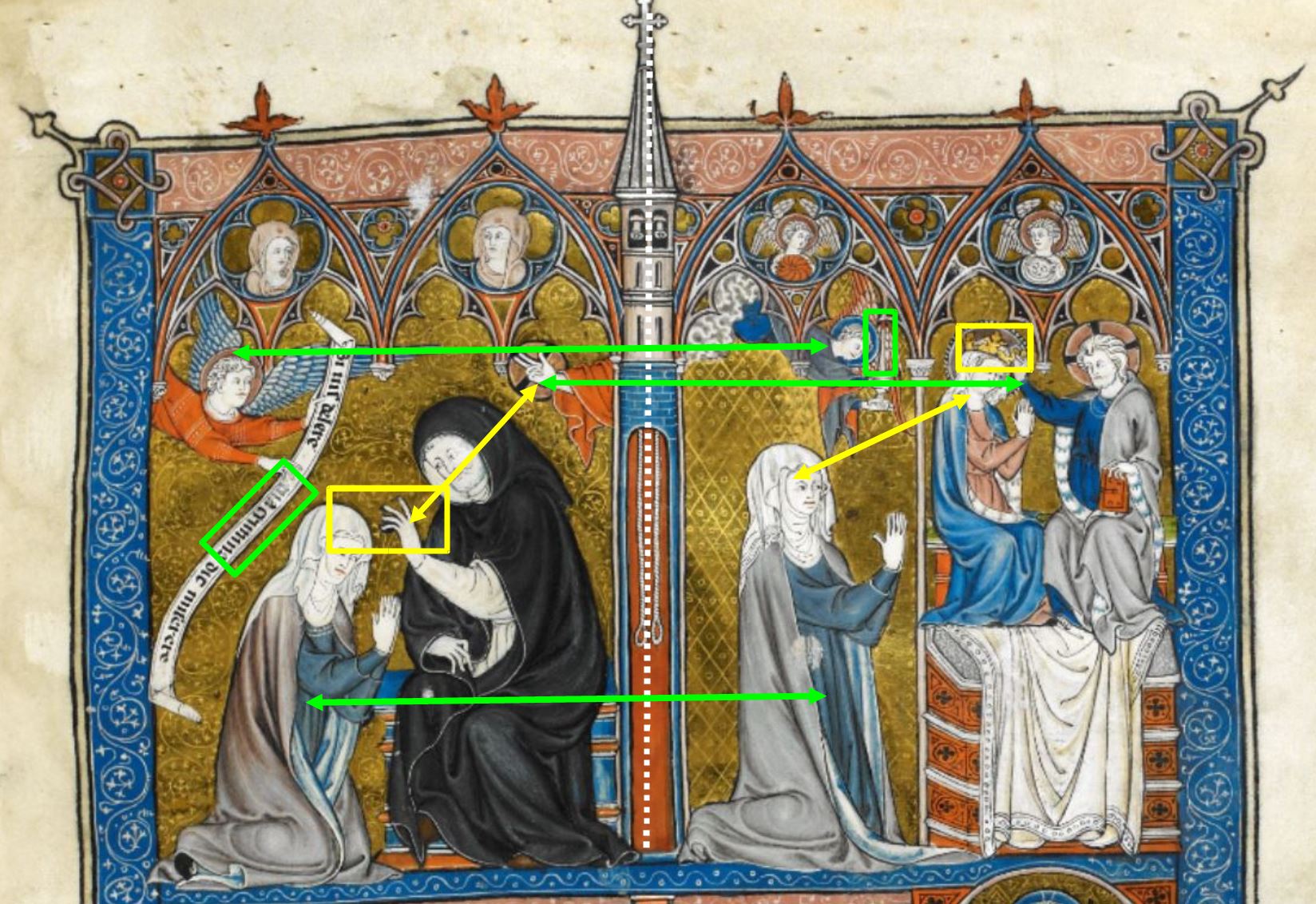

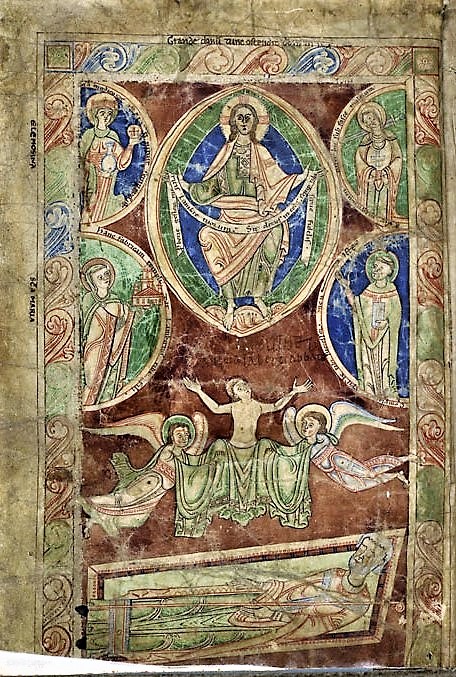

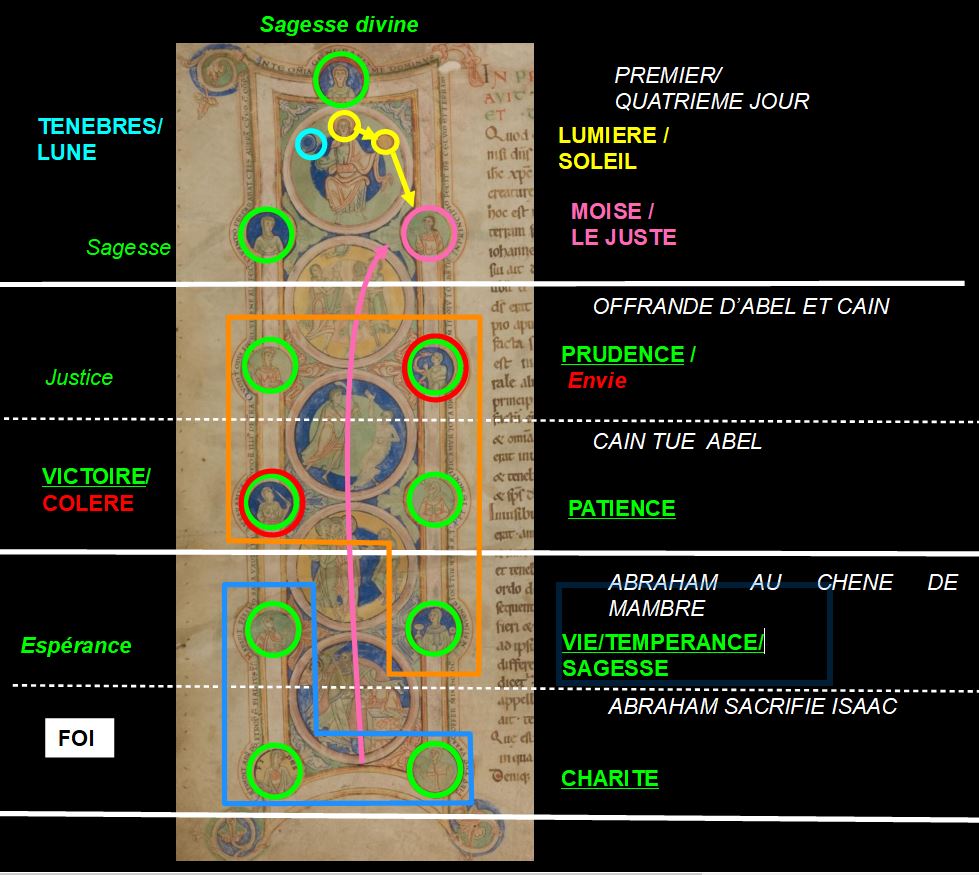

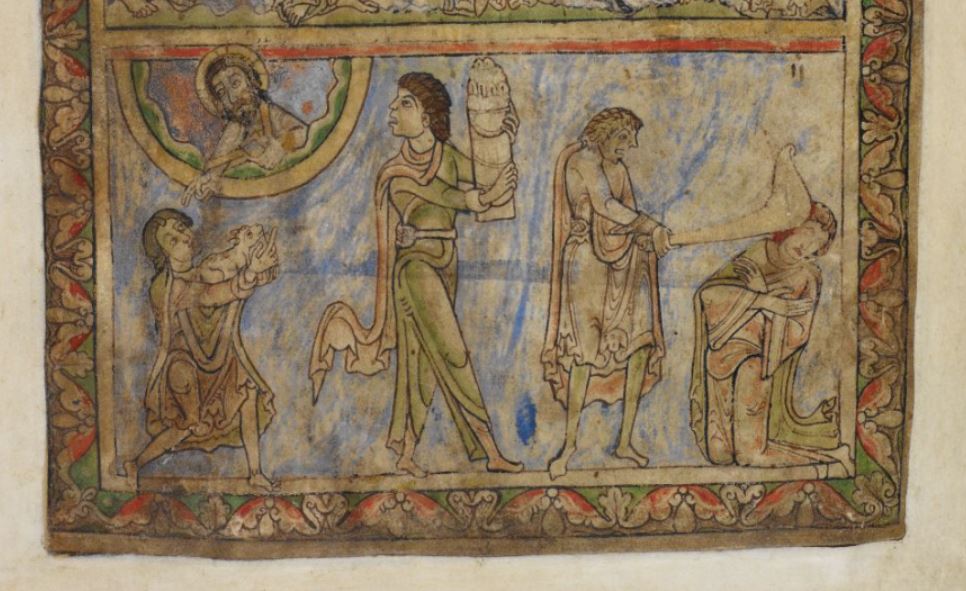

Ce psautier est exceptionnel puisque, dans le cahier d’images inséré au début, l’inversion est systématique dans les sept où le couple lune-soleil apparaît [11a]. George Henderson, qui a étudié en détail l’iconographie très particulière de ce psautier, considère ces apparitions « erratiques », et ne relève pas l’inversion ( [11b], p 109).

Création Jours 4 5 et 6, fol 3r Création Jours 4 5 et 6, fol 3r |

Création de l’Homme et de la Femme, fol 3v Création de l’Homme et de la Femme, fol 3v |

|---|

Psautier K26, 1270-80, St John College, Cambridge

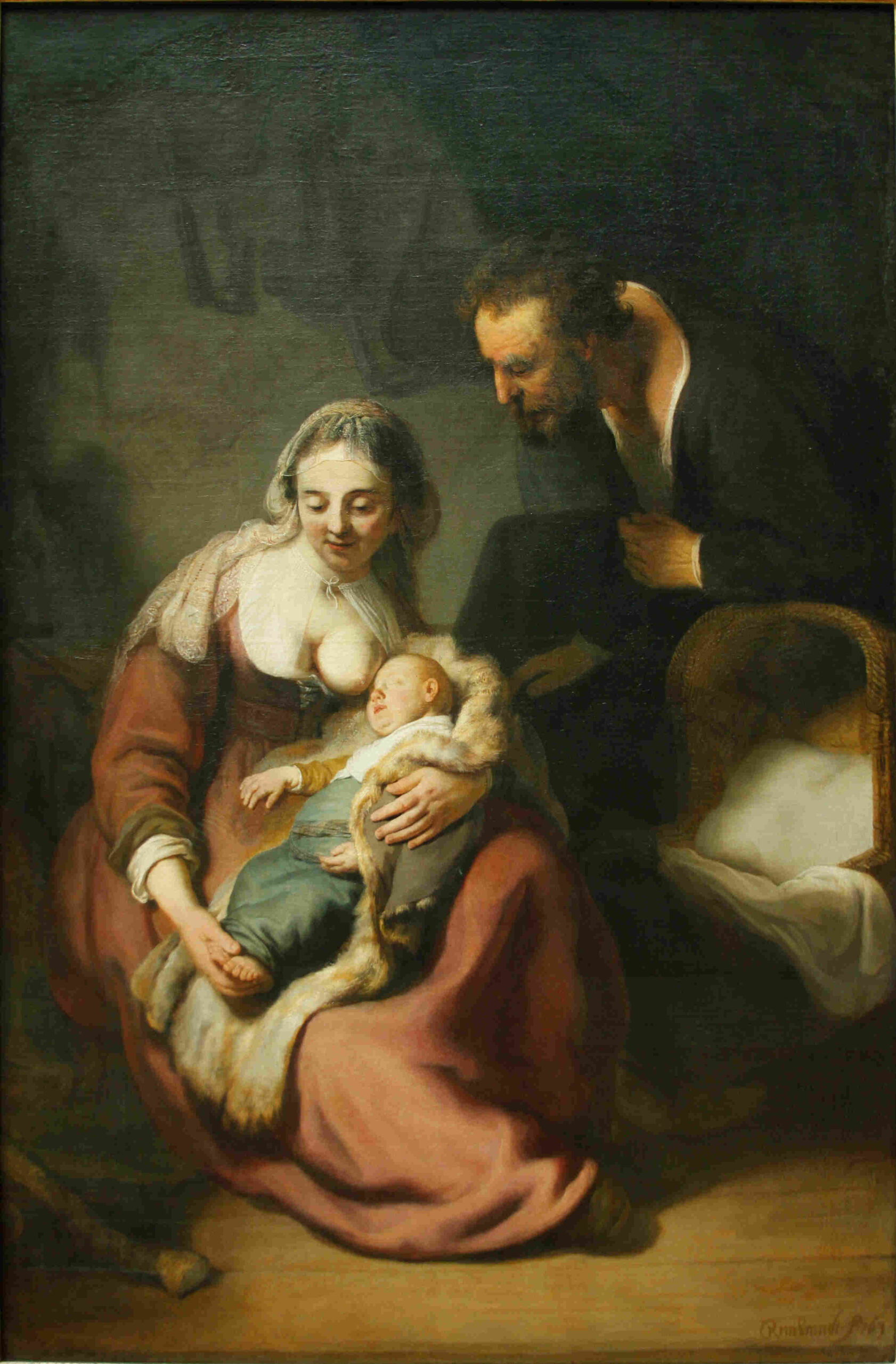

La première image montre simultanément la création des luminaires (Jour 4) des oiseaux (jour 5) et des animaux terrestres (jour 6). L’image du recto montre quant à elle la création de l’Homme et de la Femme. La raison invoquée plus haut pour l’inversion Lune-Soleil ne tient plus, puisqu’Eve sort à droite d’Adam, exceptionnellement vu de dos.

L’inversion n’est pas ici à analyser image par image : c’est un choix graphique constant dans le manuscrit.

Deux autres choix apparaissent dès ces deux premières images :

- les rectos sont sur fond bleu, les versos sur fond rouge ;

- le motif architectural du haut est identique au recto et au verso, et change d’un feuillet à l’autre.

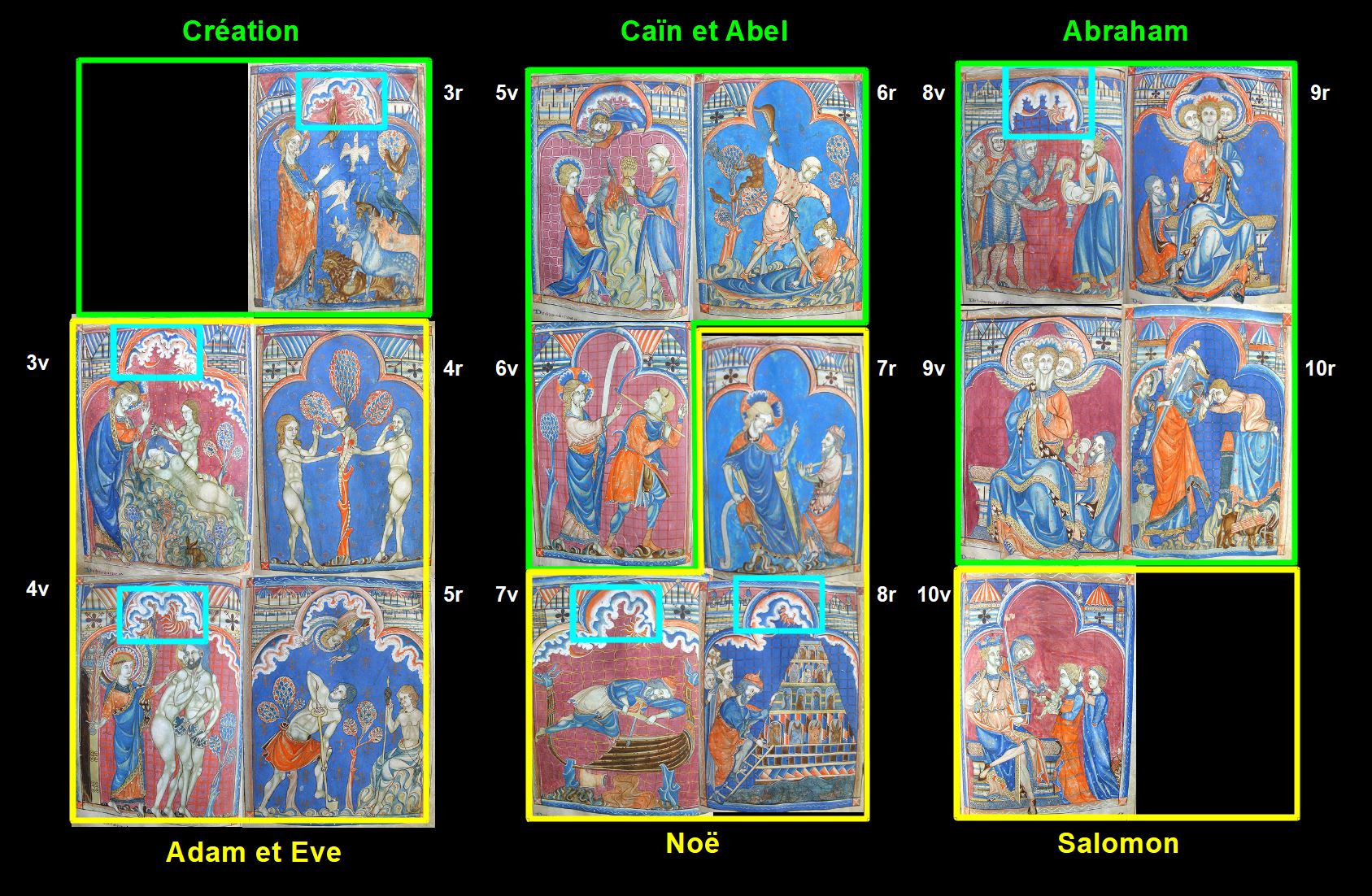

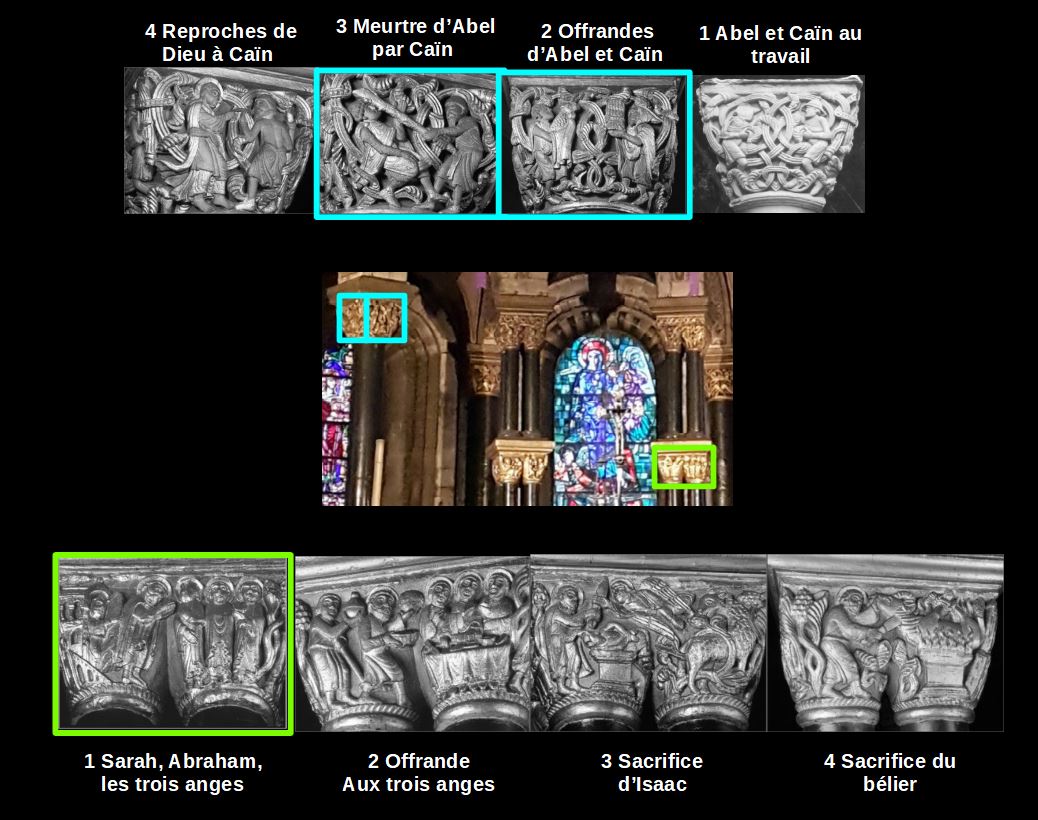

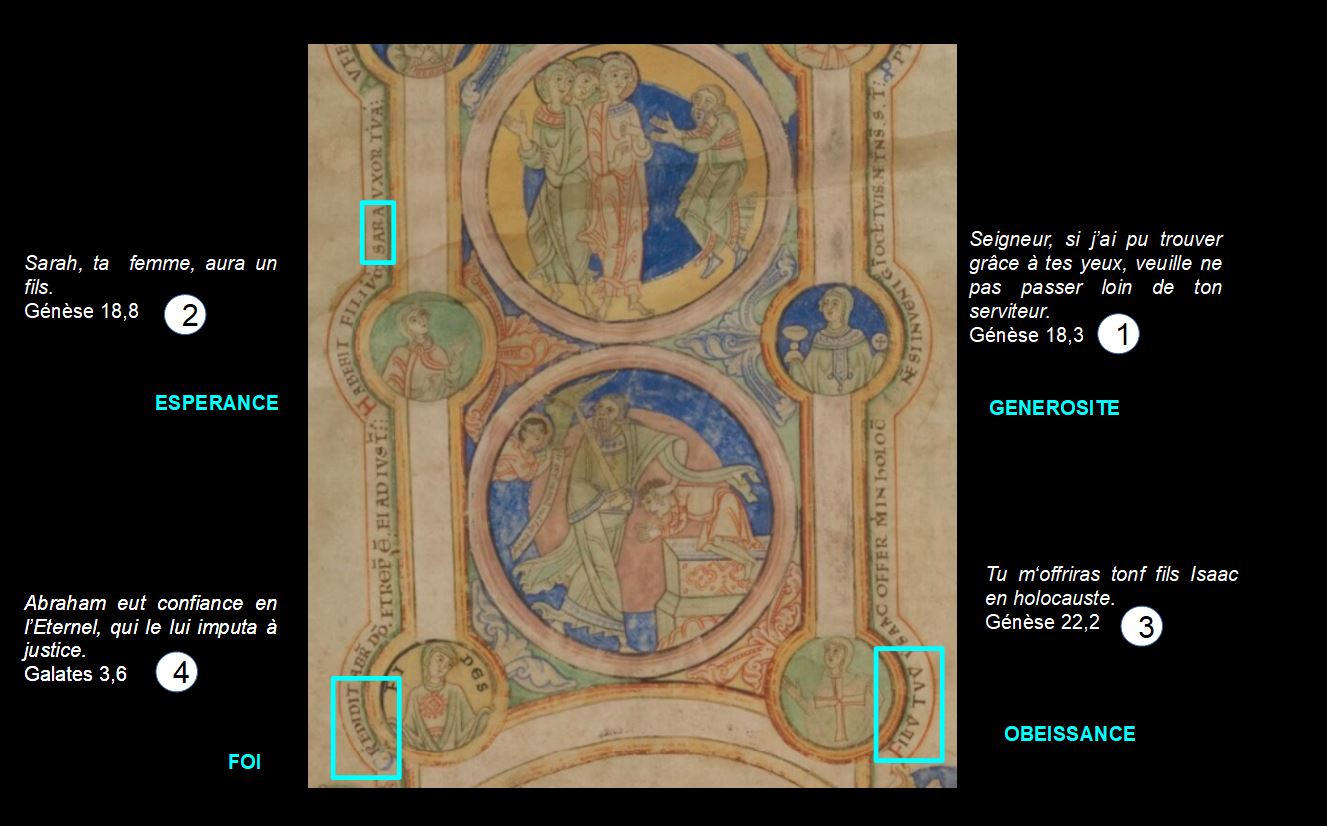

Cette vue d’ensemble des seize images consacrées à l’Ancien Testament montre une grande logique :

- deux histoires mono-images la bornent : à la Sagesse de Dieu créant le monde correspond la Sagesse de Salomon ;

- deux histoires à quatre images se répondent : la Chute d’Adam et Eve est équilibrée par l’histoire d’Abraham, le premier patriarche ;

- enfin deux histoires à trois images forment le centre : Caïn chassé par Dieu (fol 6v) est compensé par Noé élu par Dieu (fol 7r), comme le souligne l’opposition entre

- la faux et les cornes du meurtrier,

- le marteau et le bonnet du charpentier.

Les six images (en bleu clair) où apparaissent la lune et le soleil sortant des nuages, sont celles où Dieu manifeste son pouvoir Créateur :

- soit directement (fol 3r, 3v) ou via l’Ange de l’expulsion (fol 4v) ;

- soit via l’arche de Noé (fol 7v et 8r), sorte de rattrapage de la Création.

La sixième occurrence est la rencontre d’Abraham et ses guerriers avec Melchisédek . La raison de la présence du motif du Pouvoir créateur se trouve dans le texte, où chacun des protagonistes, Melchisédek puis Abraham, invoque successivement « le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre » (Genèse 1419 et 14,22).

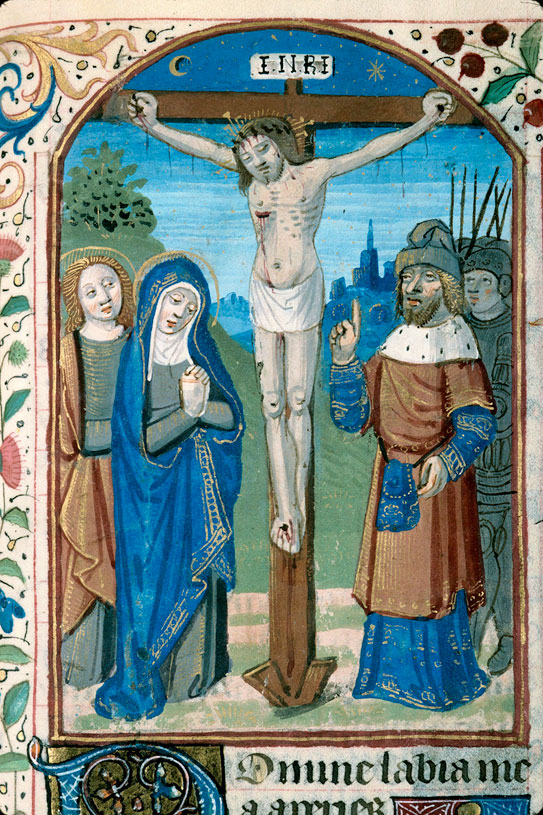

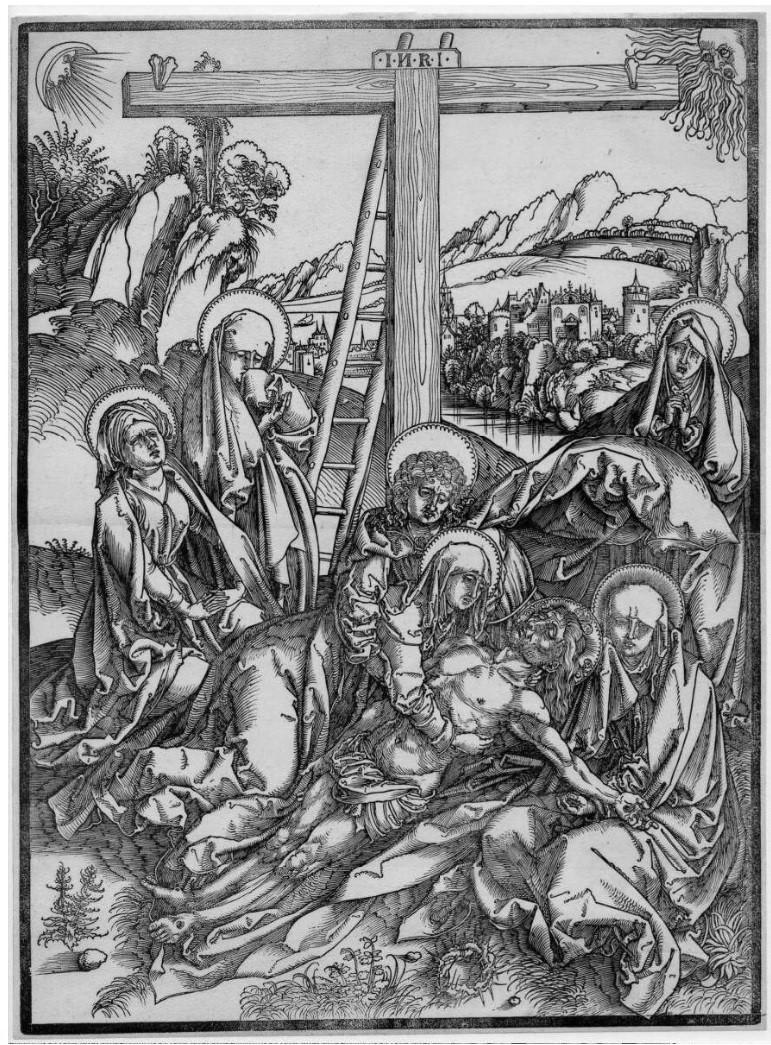

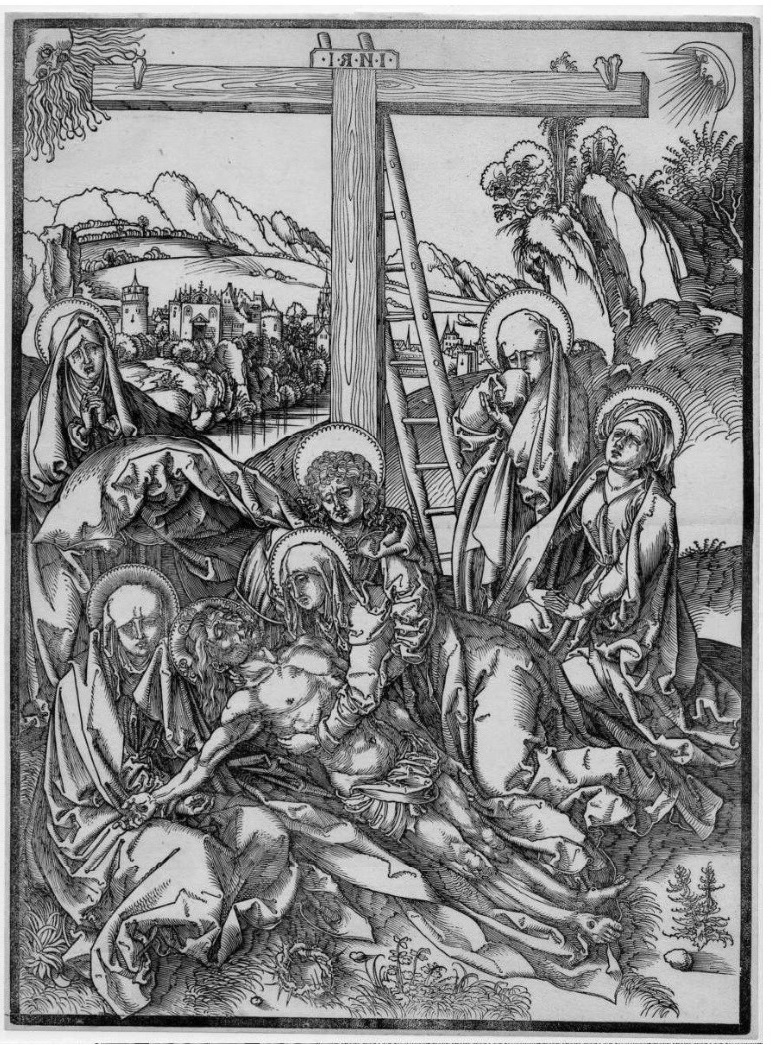

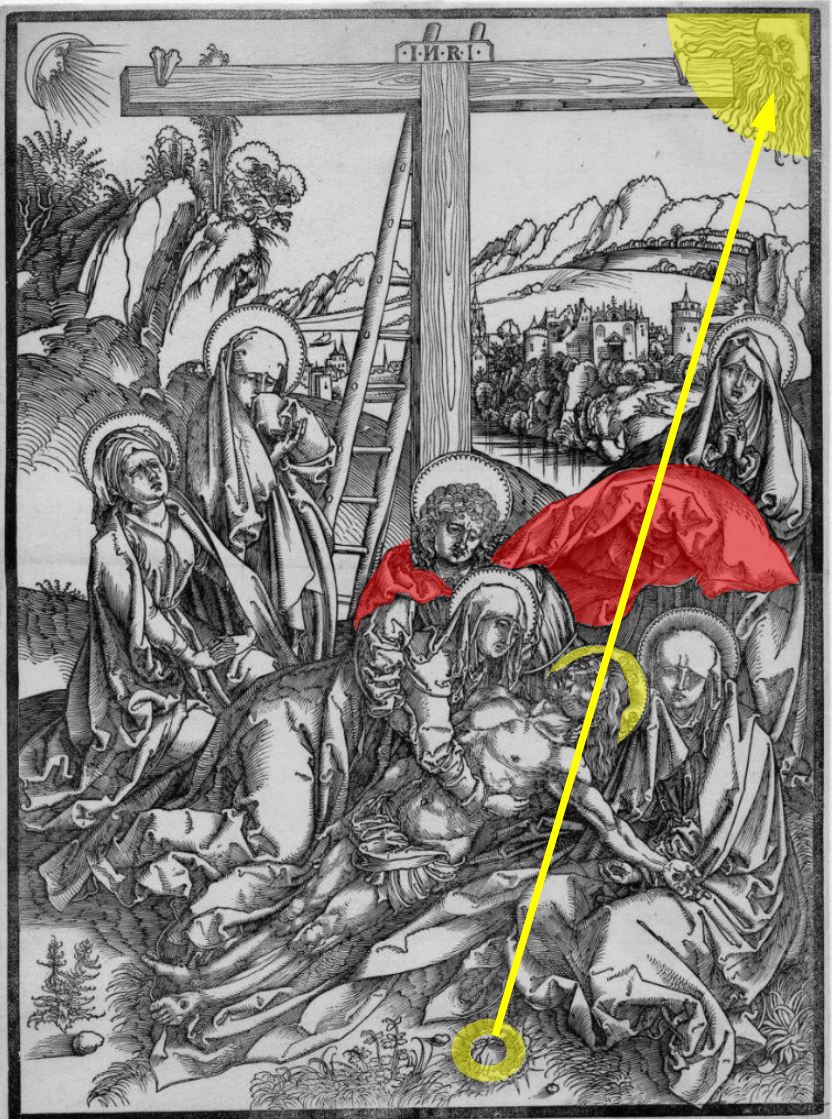

Déposition, fol 20v

Déposition, fol 20v

Les luminaires ne figurent, dans la partie Nouveau Testament, qu’au-dessus de la croix de la Déposition (et non dans celle de la Crucifixion) : comme s’il fallait que le Christ fut mort pour que réapparaissent les symboles de l’omnipotence du Père.

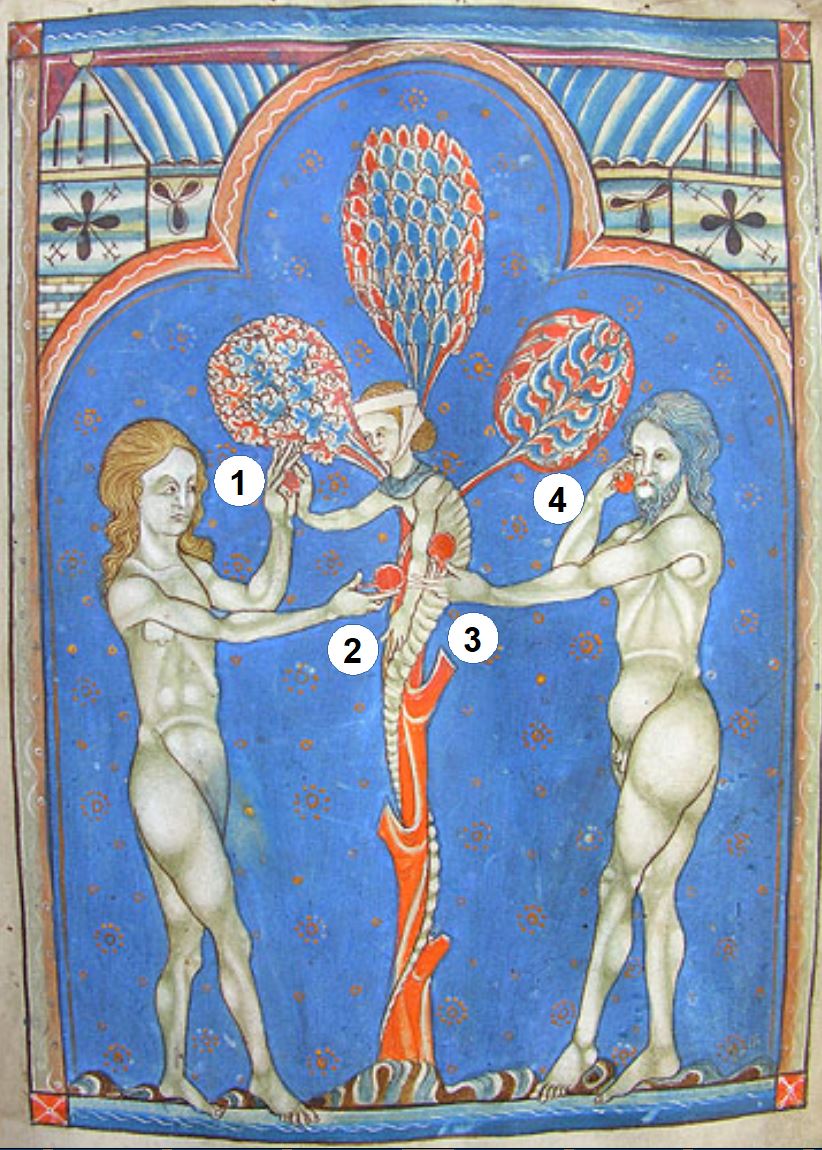

Eve et Adam, fol 4r

Eve et Adam, fol 4r

Psalter K26 St John College Cambridge, 1270-80

On notera également une autre inversion extraordinaire : celle d‘Eve et d’Adam autour de l’arbre, qui a pour effet de mettre en connivence la femme fatale et le serpent femelle. Les quatre pommes rouges peuvent être vues comme une seule, décomposant son trajet en quatre temps, du serpent à Eve puis à Adam.

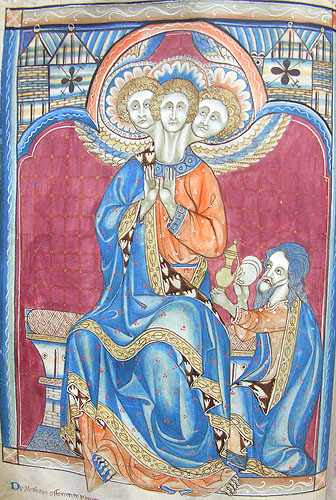

Dieu apparaissant à Abraham sous la forme d’une Trinité, fol 9r Dieu apparaissant à Abraham sous la forme d’une Trinité, fol 9r |

Abraham offrant du pain et du vin aux trois anges, fol 9v Abraham offrant du pain et du vin aux trois anges, fol 9v |

|---|

Cette image impressionnante, la plus célèbre du manuscrit, a été largement commentée : c’est le seul cas où les trois anges qui apparaissent à Abraham au chêne de Membré révèlent ce qu’ils symbolisent : la préfiguration de la Trinité. Leurs trois têtes siamoises se divisent, à l’intérieur du cercle que forme leur paire d’ailes commune.

Le recto-verso permet à l’artiste de travailler à l’économie, en obtenant par décalque deux images en miroir.

Superflue d’un point de vue narratif, cette redite a pour but de structurer l’histoire d’Adam en deux sous-histoires parallèles, selon qu’on lit les versos ou les rectos :

- au verso, l’offrande du pain et du vin, de Melchisédek à Abraham (fol 8v) puis d’Abraham à l’ange tricéphale (fol 9v) ;

- au recto, l’intervention divine, via les anges qu’Abraham honore (fol 9v) ou celui qui arrête son bras lors du sacrifice d’Isaac (fol 10r).

Tous ces jeux autour de l’inversion (lune-soleil, Adam vu de dos, Eve à droite d’Adam, anges en miroir) sont la signature soit d’un artiste particulièrement original, soit d’un commanditaire très misogyne, pour qui la féminité serait tragique dès le départ : l’inversion de la Lune et du Soleil prélude à celle d’Eve et d’Adam sous l’arbre habité par un démon femelle, et se conclut par celle des luminaires au dessus de Marie et Saint Jean comme si toute femme, fût-elle la mère de Dieu, avait partie liée avec la Lune.

![]()

Une inversion dans l’atelier du Maître de Fauvel

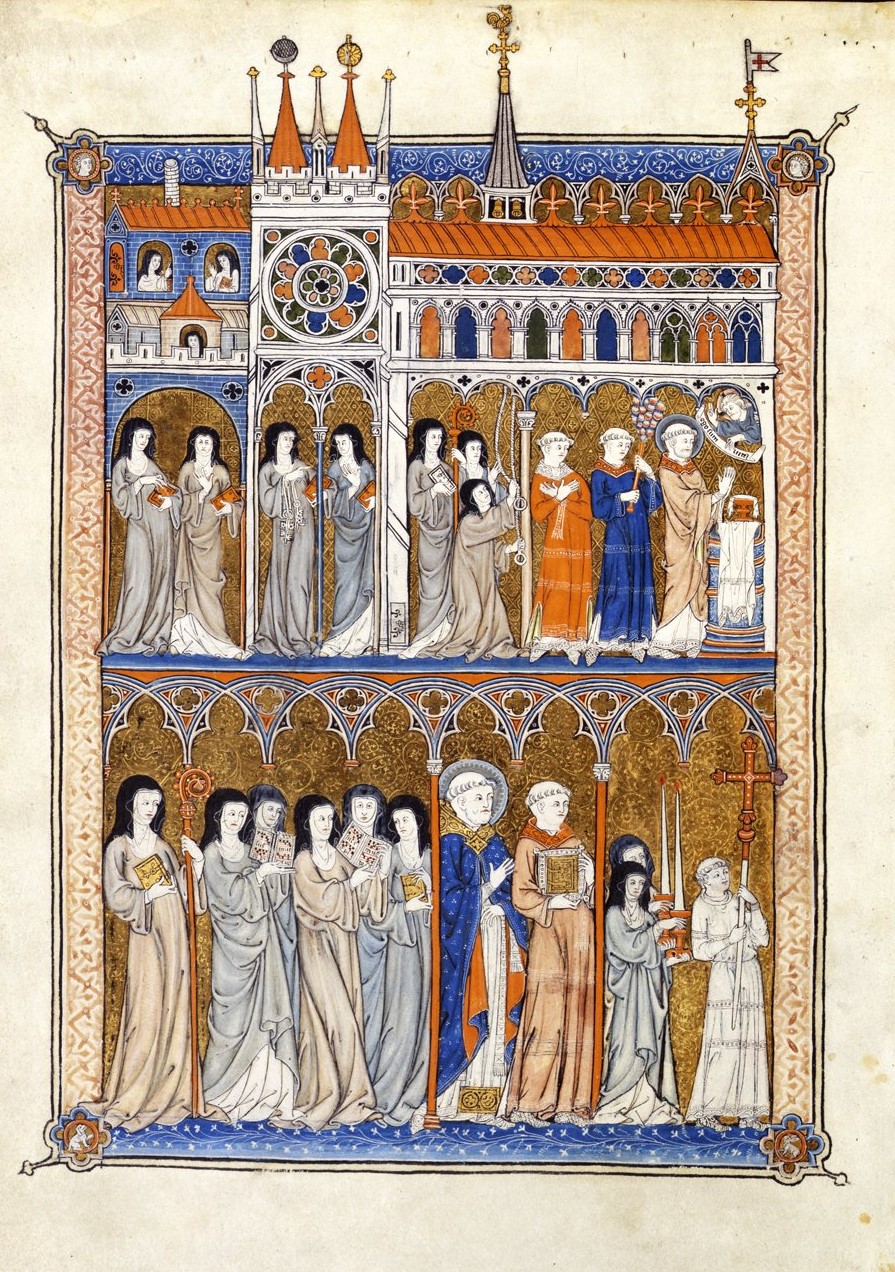

Le Maître de Fauvel et ses collaborateurs ont produit à Paris, entre 1314 et 1430, plus de quatre vingt manuscrits au style bien caractérisé.

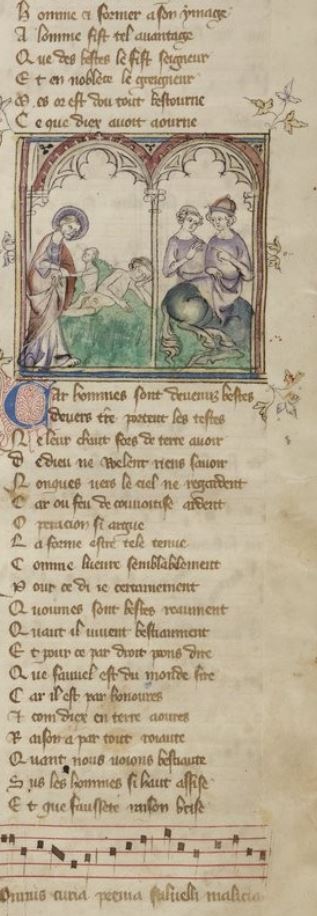

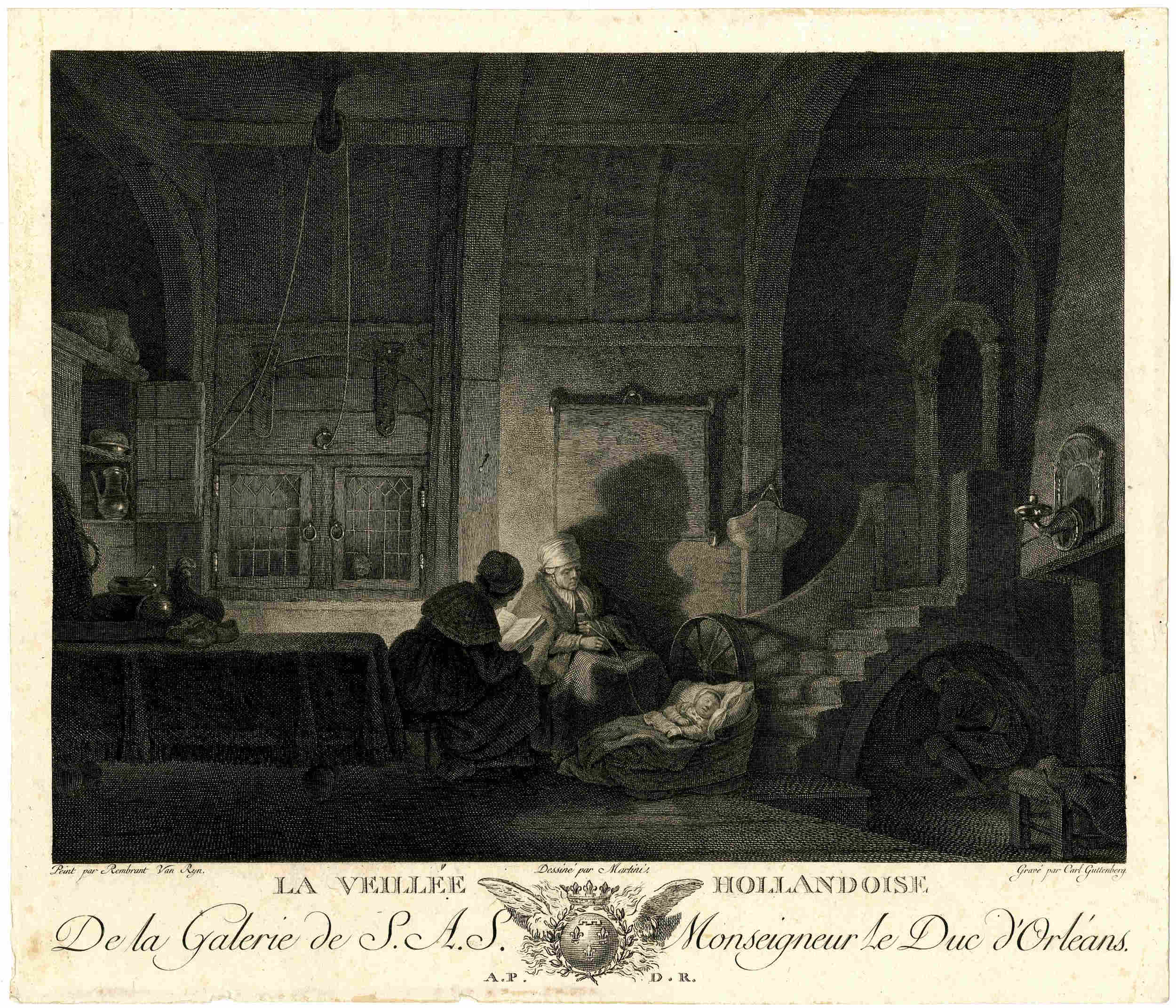

Fol 3v

Fol 3v

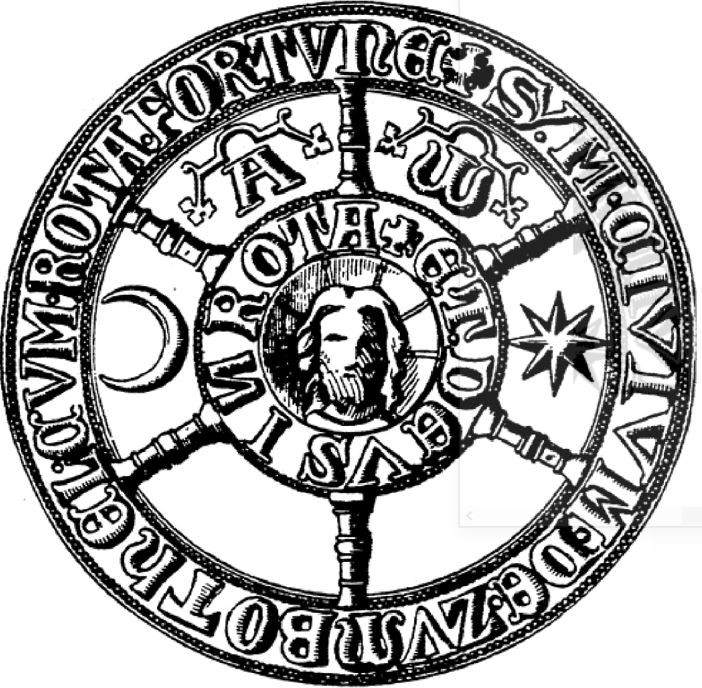

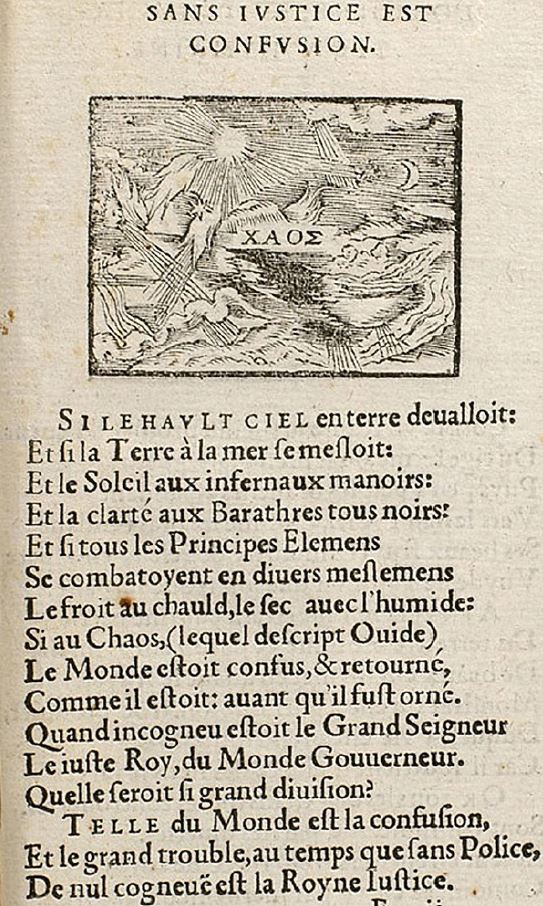

Roman de Fauvel, Maitre de Fauvel, 1317, BNF FR.146

Le manuscrit éponyme conte l’histoire de Fauvel, un cheval qui prend le Pouvoir et inverse l’ordre établi par Dieu lors de la Création du Monde.

La première image met en regard la Création du couple humain avec un couple de centaures. Elle illustre le « bestornement », à savoir le renversement du pouvoir de l’homme sur l’animal :

A l’omme fist teil avantage

Que des bestes le fist seignour

Et en noblece le greignour.

Mès or est du tout berstorné

Ce que Diex avoit atourné,

Que hommes sont devenus bestes.

Roman de Fauvel, Vers 332-337

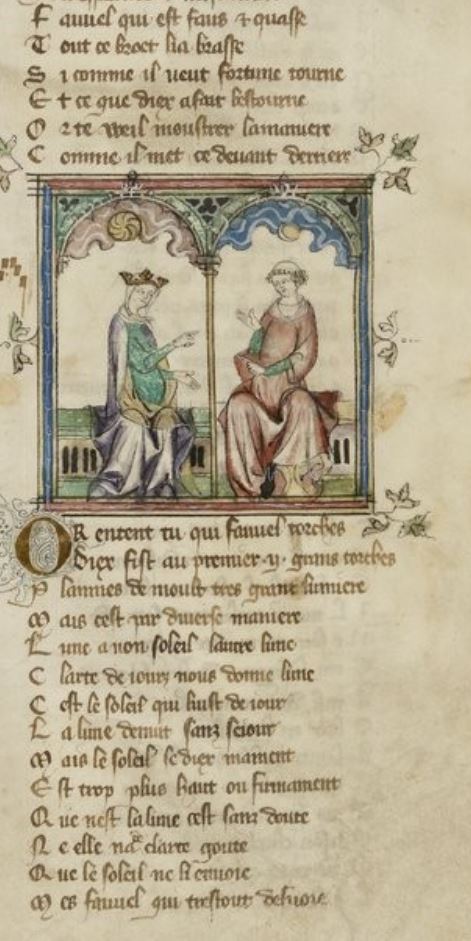

Fol 4r

Fol 4r

Roman de Fauvel, Maitre de Fauvel, 1317, BNF FR.146

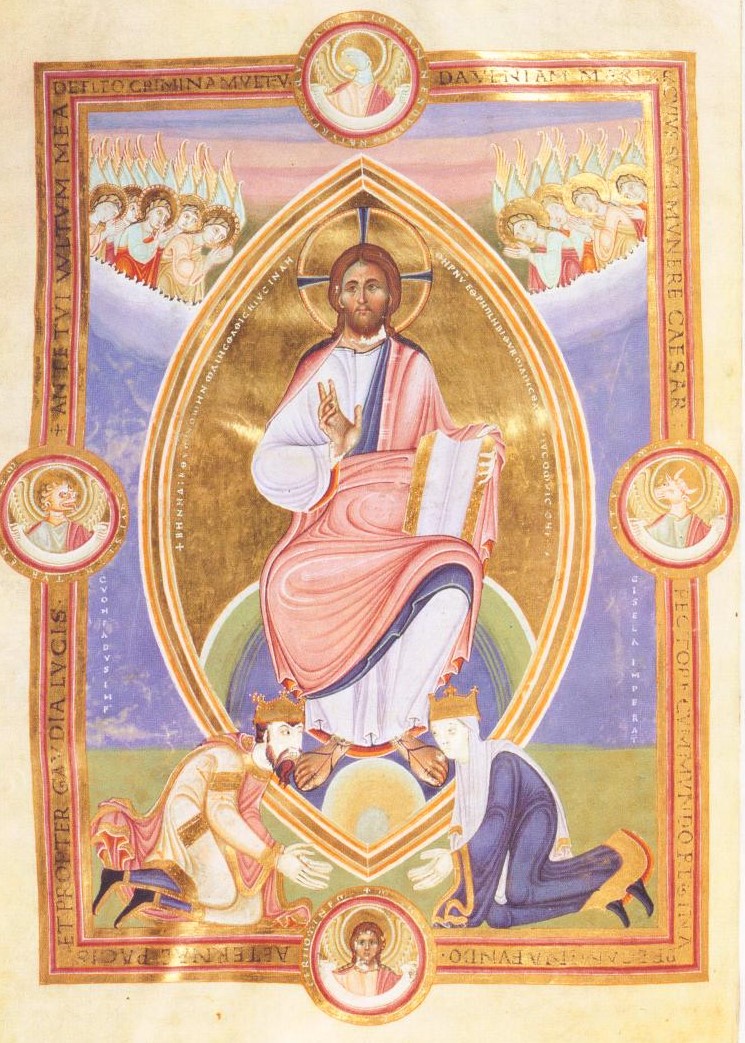

L’image qui suit illustre un long passage qui explique que Fauvel a inversé l’ordre naturel des luminaires :

Mès Fauvel, qui trestout desvoie,

A tant fait que cest luminare

Est tout berstornei au contraire.

Mout est beste de grant emprise :

La lune a sus le solail mise,

Si que le solail n’a lumière

Fors de la lune et au derriere.

Roman de Fauvel, Vers 416-422

Le texte explique ensuite [12] que la prédominance du soleil sur la lune est une métaphore de la prédominance du pouvoir spirituel sur le temporel :

Einsi doit temporalitei

Obeïr en humilitei

A sainte Eglise, qui est dame,

Qui peut lier et corps et ame.

Roman de Fauvel, Vers 465-469

L’image montre à gauche Sainte Eglise, sous le soleil, et sous la lune non pas « Temporalité », mais un clerc : le couple Soleil-Lune est la figure du rapport naturel d’obéissance.

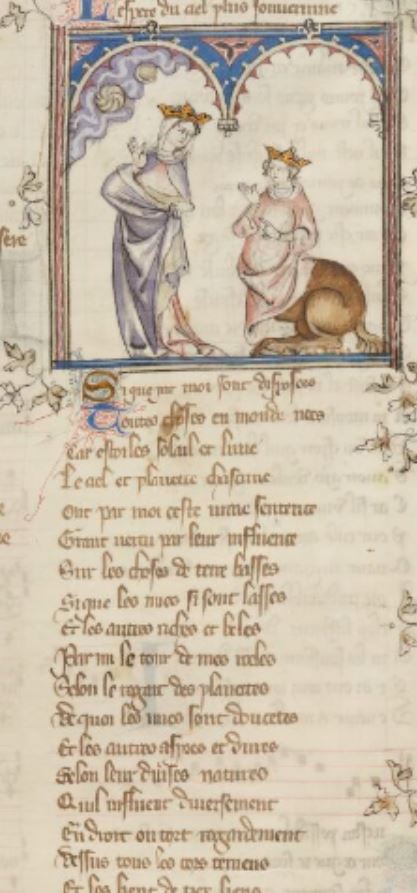

Fol 21r

Fol 21r

Roman de Fauvel, Maitre de Fauvel, 1317, BNF FR.146

Cette autre image montre dame Fortune (représentée en reine, comme Sainte Eglise précédemment) expliquant à Fauvel l’ordre des choses. Et en particulier comment elle dispose les planètes dans le ciel pour influer sur toute chose :

Si que par moy sont disposées

Toutez chosez du monde neez;

Car planetez, soleil et lune,

Le ciel et estelle chescune

Ont par moy, c’est vraie sentence,

Grant vertu par leur influence

Sur les chosez de terre bassez.

Roman de Fauvel, vers 2517-23

Il est remarquable que dans les deux images où il représente le couple Soleil-Lune, le Maître de Fauvel montre l’ordre naturel Soleil-Lune : le bouleversement du monde, qui est au centre du Roman, ne passe pas du texte au dessin.

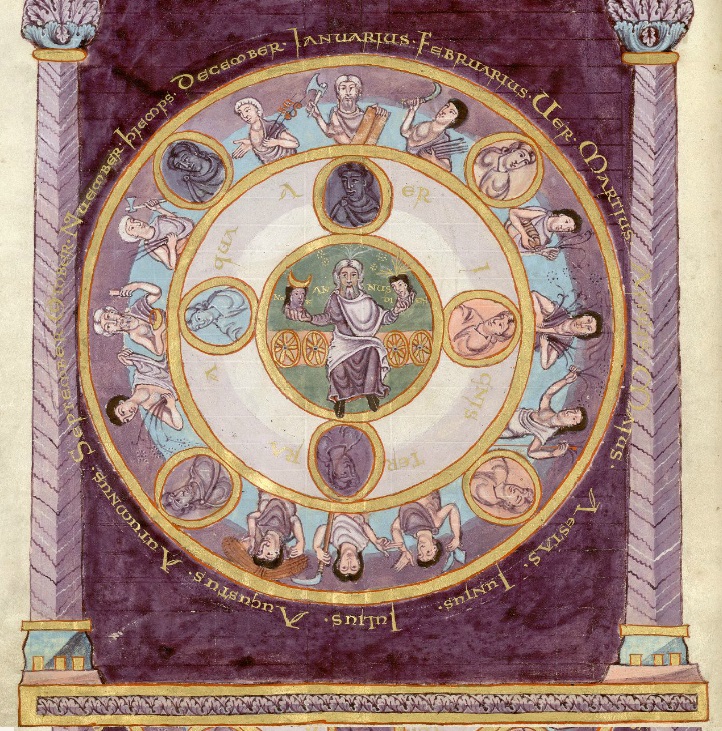

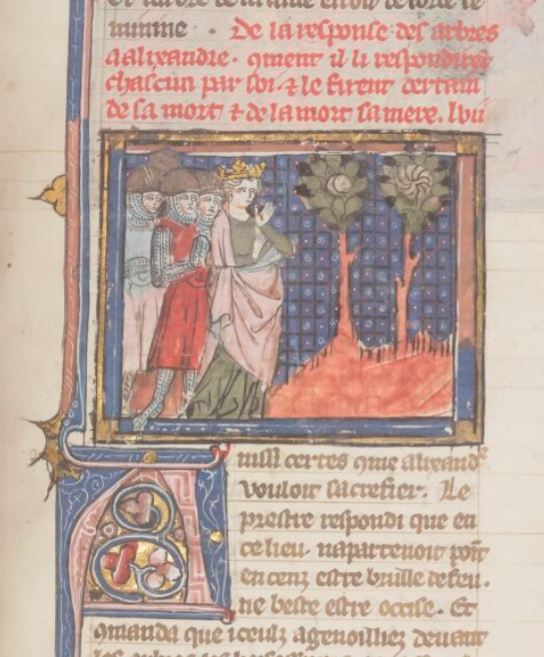

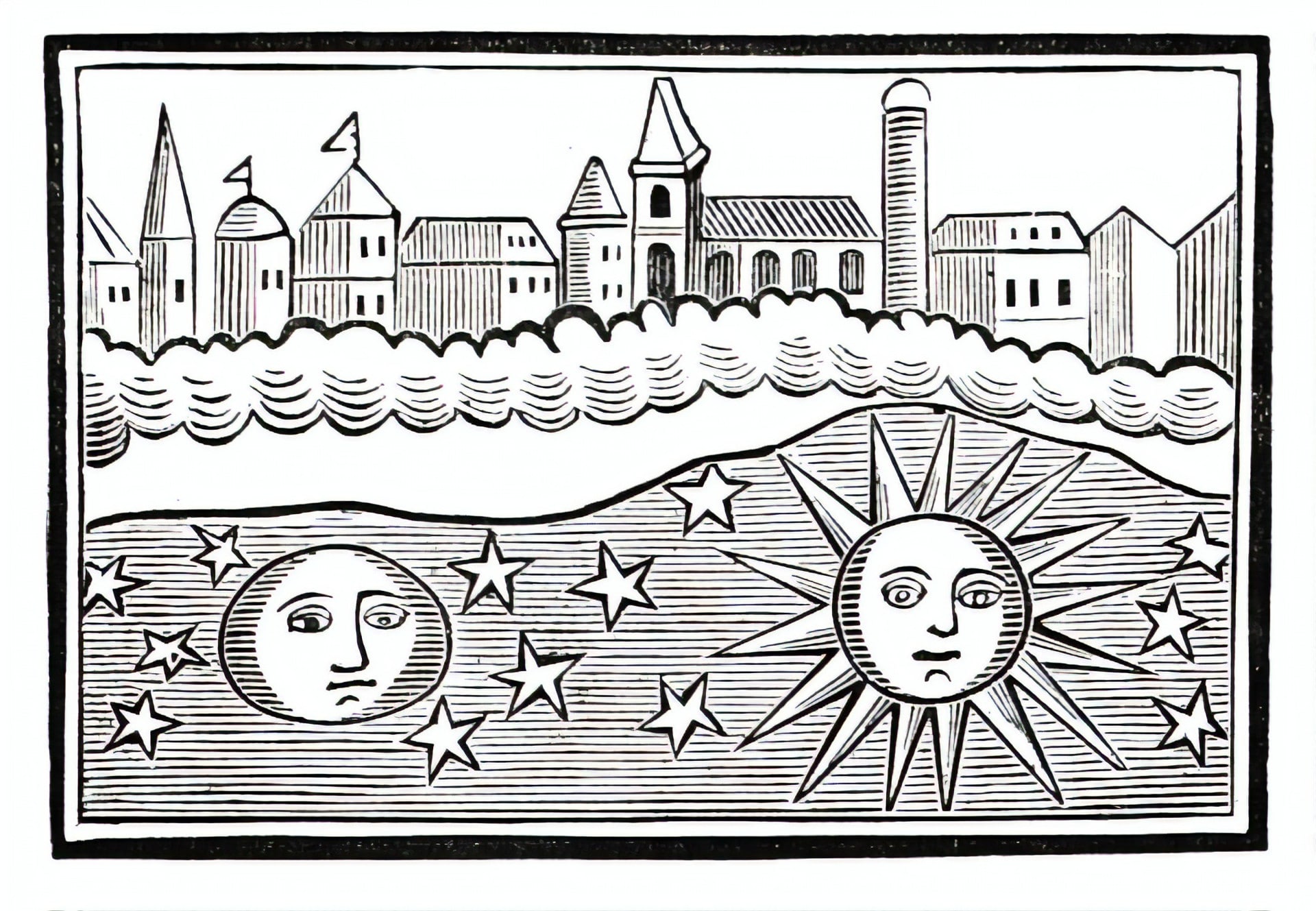

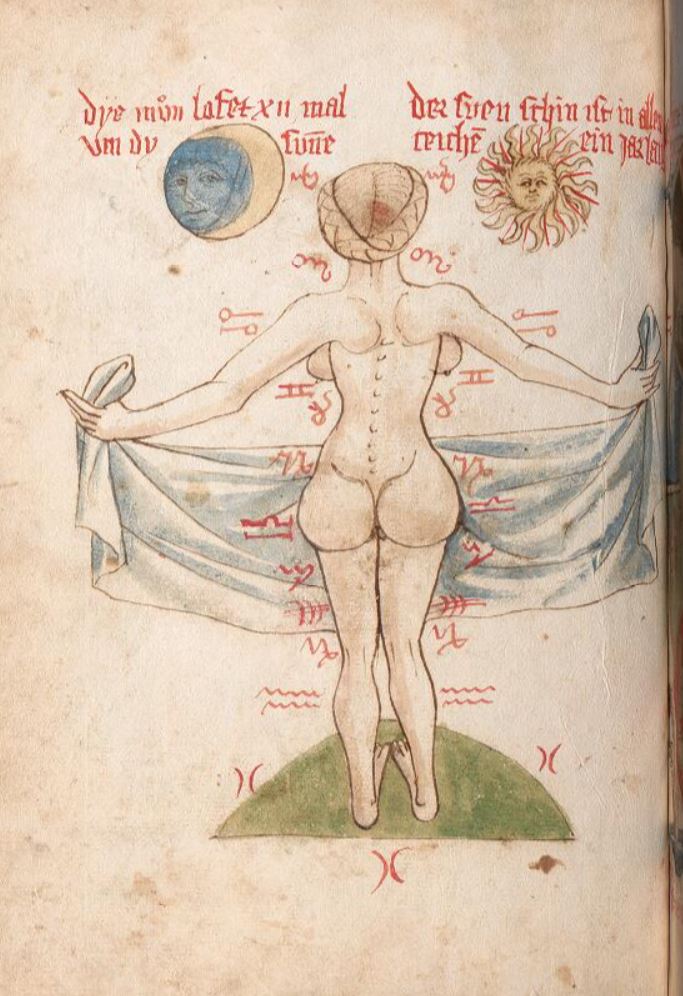

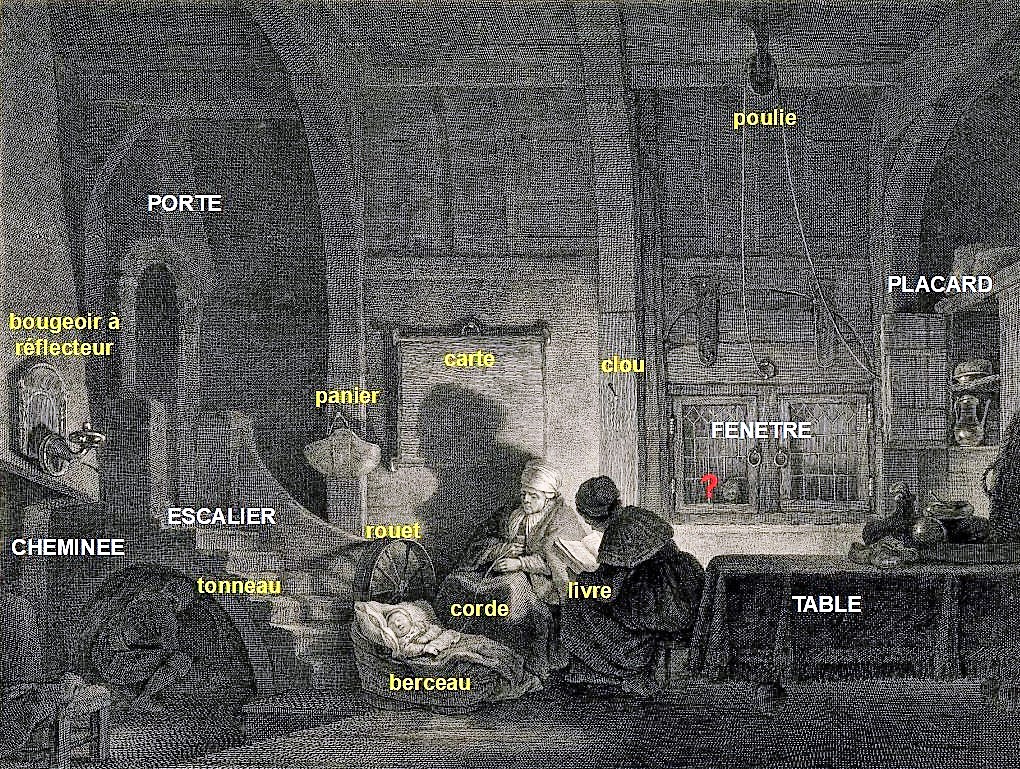

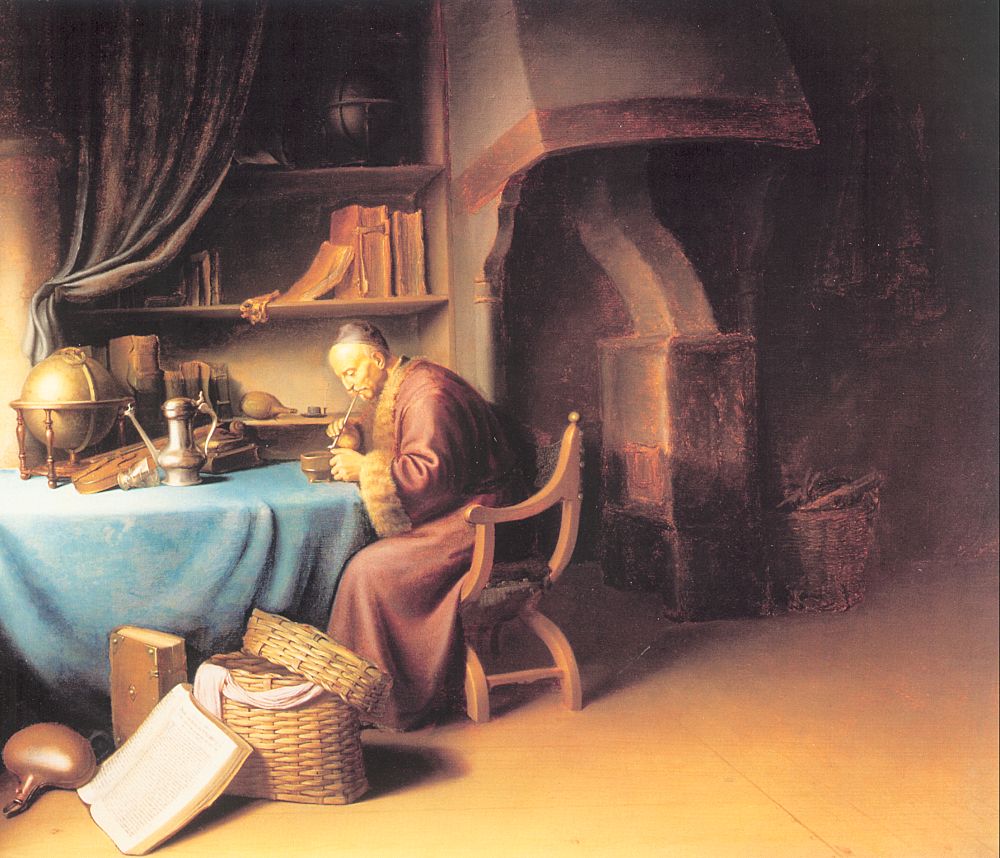

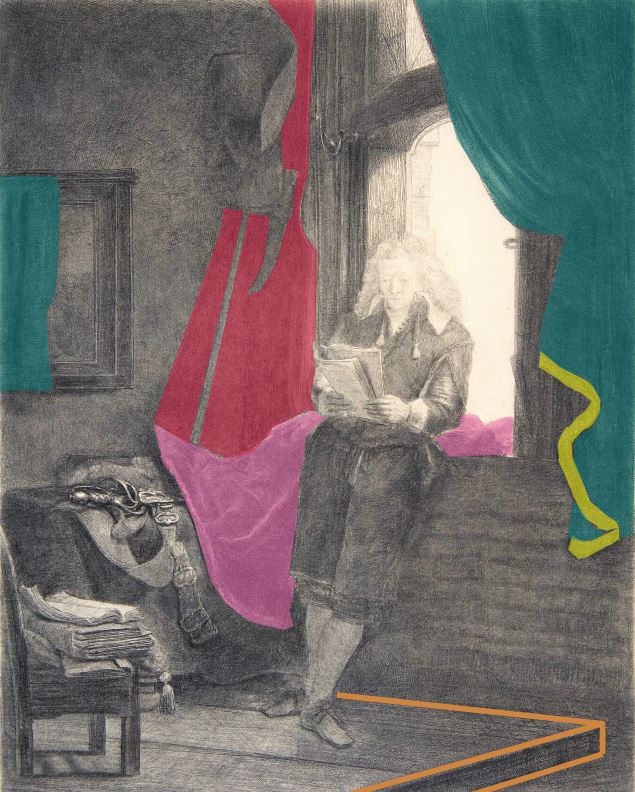

Gossuin de Metz, L’Image du Monde

Gossuin de Metz, L’Image du Monde

Maitre de Fauvel, 1320-25, BNF Fr.574 fol 1r

Dans cet autre manuscrit attribué au maître de Fauvel, le couple Soleil Lune souligne le même rapport d’obéissance, cette fois entre le savant Gossuin et le scribe qui prend en note ses paroles.

Gossuin de Metz, L’Image du Monde

Gossuin de Metz, L’Image du Monde

Maitre de Fauvel, 1320-25, BNF Fr.574 fol 100v.

Ce schéma du même manuscrit montre combien l’idée de la supériorité du Soleil (doré et rayonnant en haut à gauche) sur la Lune (argentée dans ses diverses phases) s’ancrait sur les connaissances scientifiques de l’époque.

1320-37, Bibl. Sainte-Geneviève, Ms 20 fol 1 1320-37, Bibl. Sainte-Geneviève, Ms 20 fol 1 |

1300-25, Bodleian MS Douce 211 fol 5r 1300-25, Bodleian MS Douce 211 fol 5r |

|---|

Maïtre de Sub-Fauvel, Guiard des Moulins, Bible historiale, Le Quatrième jour (IRHT)

On attribue au « Maître de Sub-Fauvel » une série de manuscrits de style comparable, mais de qualité inférieure. Un certain nombre [13] sont des Bibles historiales, où la Quatrième jour est représenté soit comme partie d’une image synoptique (première image), soit comme vignette séparée (seconde image), la multiplication des vignettes étant une des nouveautés de la Bible historiale.

Dans presque toutes les Bibles historiales attribuées au « Maître de Sub-Fauvel », le Soleil est à gauche, et Dieu regarde vers la Lune : l’image du MS Douce 211 est donc une exception. Le fait que Dieu y regarde le Soleil est probablement à relier à une autre particularité, la Lune totalement englobée dans le firmament alors que le Soleil est encore en dehors : Dieu regarde ce qu’il est en train de faire.

Bible historiale, Bibl. Sainte-Geneviève, MS 22 fol 5

Bible historiale, Bibl. Sainte-Geneviève, MS 22 fol 5

Maitre de Sub-Fauvel, vers 1330 (IRHT)

Un seul manuscrit de la série présente une inversion Lune-Soleil. Compte-tenu des antécédents du Maître de Fauvel lui-même, et de la production massive de son atelier, elle ne peut être attribuée qu’à une erreur du copiste : peut-être a-t-il voulu retourner un modèle où Dieu regardait vers la gauche, en oubliant d’inverser la position des astres. Le plus probable est cependant un enchaînement de maladresses : en accentuant le déhanché de la pose, le copiste a perdu la symétrie des bras, et rapproché la main droite du visage divin : dès lors, c’est cette proximité qui exprime la supériorité solaire, plutôt que la position à gauche.

![]()

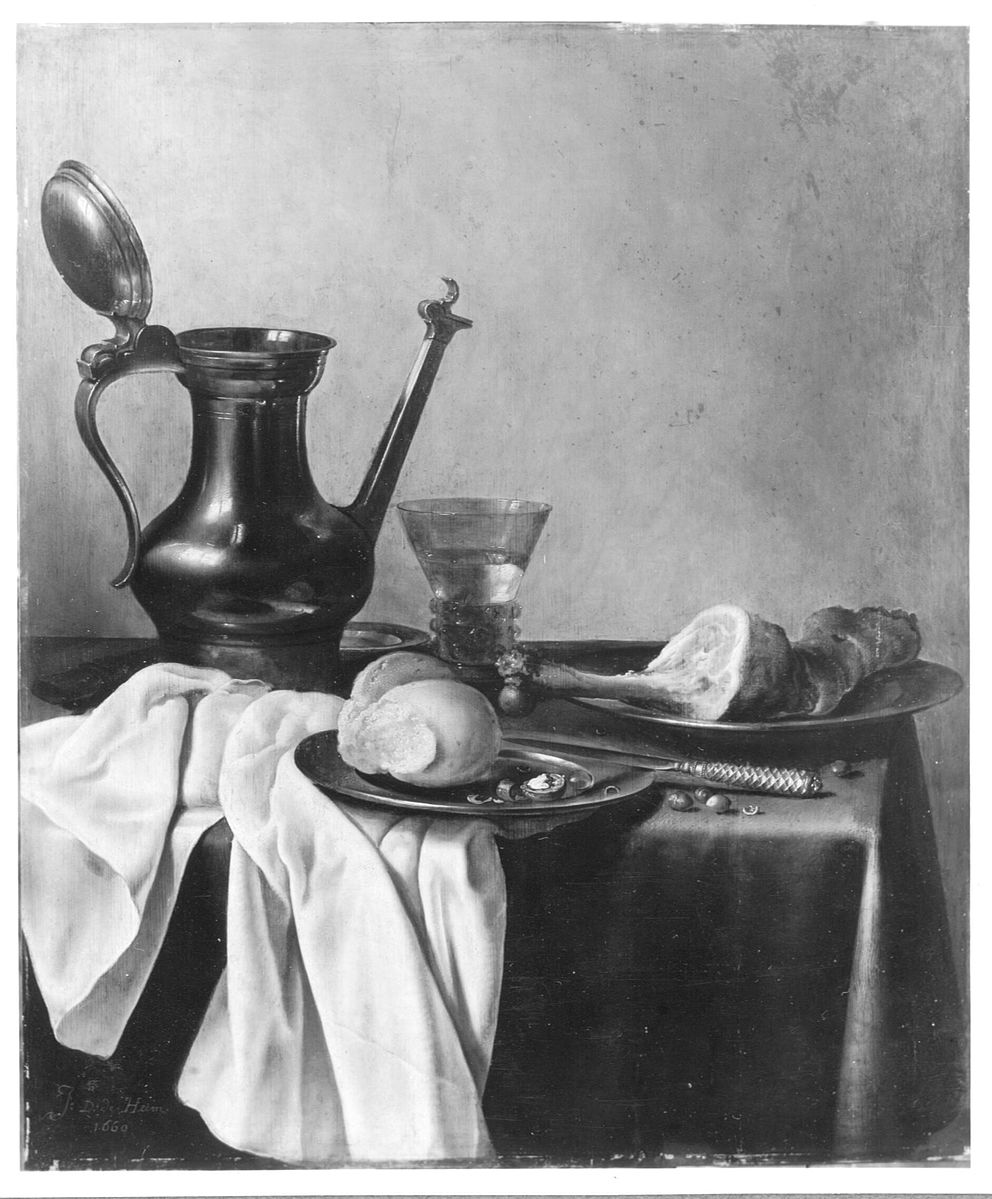

Inversions dans la Bible historiale

La Bible historiale, version commentée de la Bible, est à la fois plus illustrée et moins sacrée que le texte original de la Vulgate. Ces deux facteurs expliquent peut être pourquoi les inversions Lune-Soleil y semblent un peu moins rares, de manière très relative : parmi la centaine [14] de Bibles historiales recensées, je n’ai trouvé en tout et pour tout que quatre inversions Lune-Soleil tardives (en plus de celle du maître de Sub-Fauvel).

Le manuscrit BNF Français 164

Quatrième jour, fol 3r

Quatrième jour, fol 3r

Bible historiale, 1375-1400, BNF Français 164

Cette Bible historiale est la seule (avec Arsenal 5212 de 1362, réalisée pour Charles V) qui abandonne les vignettes pour revenir aux initiales historiées : archaïsme volontaire et exercice de virtuosité. Les luminaires sont inversés (bien que le disque de gauche, très abîmé, ne ressemble guère à la lune).

Troisième jour, fol 2v Troisième jour, fol 2v |

Cinquième jour, fol 3v Cinquième jour, fol 3v |

|---|

Le manuscrit présente d’autres bizarreries : ainsi un des poissons, qui n’apparaissent qu’au Cinquième jour, figure déjà dans l’eau du Troisième jour.

Création de la femme, fol 5v

Création de la femme, fol 5v

La lettrine de la Création de la femme est très déconcertante : Dieu est maintenant représenté sous la forme de Jésus-Christ ressuscité (on voit ses blessures aux mains et aux pieds) et il figure deux fois : à gauche en tant que Dieu créant Eve, à droite en tant que Jésus-Christ tel qu’il apparaît dans la vision d’Adam pendant son sommeil, ainsi que l’explique le texte :

« Dieu l’endormit non mye de droit dormir, mais ainsi comme s’il fust ravy. Et dit on qu’il fut adonc en la souveraine court de Paradis de quoi quand il s’éveilla il prophétisa de la coniunction de IesusChrsit et de Saincte église, du déluge et du jugement advenir par feu ».

L’originalité et l’ambition de cette dernière lettrine invite à reconsidérer les anomalies trop criantes qui la précèdent :

Troisième jour, fol 2v Troisième jour, fol 2v |

Quatrième jour, fol 3r Quatrième jour, fol 3r |

|---|

Il faut plutôt les attribuer à l’intention symbolique de manifester la présence de Jésus Christ dès la Création :

- sous la forme du Poisson créé avant les autres ;

- dans cette préfiguration victorieuse de la Crucifixion qui illustre le Quatrième Jour.

Une nouvelle fois, l’inversion Lune-Soleil fonctionne comme une incitation à approfondir la lecture.

Le manuscrit Mazarine MS 313

Image regroupant les quatre premières vignettes.

Image regroupant les quatre premières vignettes.

Bible historiale, 1415-1420, France du Nord ou Paris, Mazarine, MS 313 fol 4-5 .

L’inversion Lune-Soleil crée ici une analogie graphique entre la Création du Soleil au Jour 4 et la Création de la lumière au Jour 1.

De même, le motif en feston souligne graphiquement la continuité logique entre le Jour 2 , où Dieu sépare les eaux du haut et des eaux du bas, et le Jour 3, où il sépare la terre sèche des eaux du bas. Le copiste a eu l’idée de recycler, pour ce besoin particulier, l’image générique du Dieu créateur, avec son nimbe crucifère et son compas, qui sert habituellement à illustrer le Premier jour.

Le Manuscrit BnF, Français 163

Au commencement créa Dieu le Ciel et la Terre, fol 2v

Au commencement créa Dieu le Ciel et la Terre, fol 2v

Bible historiale, 1417, Bretagne (Chateaubriand), BnF Français 163

C’est ce qui ce passe dans ce manuscrit breton, une des rares Bibles historiales créées en dehors de Paris et de la France du Nord. L’image est plus ambitieuse qu’il n’y paraît, puisqu’elle constitue une sorte de synoptique des étapes qui vont suivre :

- dans le ciel on devine les étoiles, la lune et le soleil (à noter l’effet spécial du fondu enchaîné avec le fond quadrillé) ;

- la Terre apparaît déjà sous sa forme définitive, avec l’Océan en bas et les trois continents. Le compas achève de délimiter l’Europe (Jérusalem est au centre, le segment vertical représente la Méditerranée).

L’inversion Lune-Soleil s’explique probablement par la volonté de privilégier notre continent.

Jour 1 (création de la lumière), fol 3r Jour 1 (création de la lumière), fol 3r |

Jour 2 (séparation des eaux du haut et du bas), fol 3r Jour 2 (séparation des eaux du haut et du bas), fol 3r |

|---|---|

Jour 3 (séparation de la terre et de la mer), fol 3v Jour 3 (séparation de la terre et de la mer), fol 3v |

Jour 4 (création des luminaires), fol 3v Jour 4 (création des luminaires), fol 3v |

Les vignettes se succèdent avec une grande logique, selon une charte graphique qui se maintiendra dans les images suivantes : Dieu est debout et tourné vers la droite.

C’est à la fois le souci de mettre le Soleil sous le regard de Dieu, autant que le rappel de la toute première image, qui justifient ici l’inversion Lune-Soleil du Jour 4.

La première Bible historiale imprimée

Deuxième jour, vue 41 Deuxième jour, vue 41 |

Quatrième jour, vue 43 Quatrième jour, vue 43 |

|---|

Bible historiale, Première édition imprimée par Antoine Vérard, 1498-99, Paris, BnF Res. A. 270

Au Jour 2, Dieu dispose les étoiles sur le firmament, à la limite entre les eaux du haut et celle du bas. Au Jour 4, il y rajoute les luminaires.

S’agissant d’une gravure, l’inversion pourrait être imputable à une erreur du graveur, oubliant d’inverser les astres par rapport à son modèle.

Inversion corrigée

Inversion corrigée

Cependant, la « correction » est graphiquement insatisfaisante, puisque l’astre principal se trouve relégué à la fois loin de Dieu et dans son dos.

L’inversion a donc ici la même cause que dans le cas du Maître du Sub-Fauvel : la décision de tourner Dieu vers la droite et d’accentuer le déhanché fait perdre aux mains leur symétrie ; dès lors le soleil ne peut être placé que dans la main gauche, la plus proche de l’auréole divine.

Cinquième jour, vue 44

Cinquième jour, vue 44

L’inversion se poursuit dans la vignette suivante, pour la même raison : placer le soleil au plus près du visage et de la main de Dieu.

La personnification des luminaires, qui en fait des échos du visage divin, favorise également l’inversion : la Lune vue de profil assume à l’arrière un rôle de spectateur, tandis que le Soleil vu de face sert d‘assistant à Dieu dans son action.

![]()

Pas d’inversions dans les Bibles moralisées

Apparue au début du XIIIème siècle, la formule luxueuse des Bibles moralisées, réservées aux très hauts personnages, met en parallèle une scène de l’Ancien ou Nouveau Testament avec une autre scène qui en donne la signification morale.

Du fait de cette contrainte formelle, toutes les Bibles Moralisées (il en existe une dizaine) sont très proches iconographiquement, notamment pour le Quatrième Jour, qui ne présente jamais d’inversion.

Le Quatrième Jour, Codex Vindobonensis, 1215-30, ONB MS 2554 fol 7.

Le Quatrième Jour, Codex Vindobonensis, 1215-30, ONB MS 2554 fol 7.

La formule retenue est celle où Dieu, de profil, commande aux deux luminaires superposées. L’idée forte, exposée par le texte du haut est que « le soleil enlumine la lune », d’où l’interprétation morale développée par le texte du bas :

- le Soleil signifie la Divinité,

- la Lune la Sainte Eglise

- les étoiles le clergé.

Fondée sur la prééminence du soleil, cette interprétation exclut évidemment toute inversion.

Codex Vindobonensis, 1215-30, ONB MS 2554 fol 6

Codex Vindobonensis, 1215-30, ONB MS 2554 fol 6

Dans le cas du Codex Vindobonensis, l’ordre Soleil-Lune se retrouve aussi dans l’image synoptique qui ouvre le Livre :

« « Ici crie Dex ciel et terre, soleil et lune et toz elemenz ».

Les Quatre Eléments sont représentés dans la sphère creuse que mesure le compas : l’Air (les vents tout autour) , l’Eau, le Feu (matérialisé par le soleil et les étoiles) et la Terre (la masse informe au centre, du même matériau que la Lune).

Bible Moralisée de Philippe le Hardi, Frères Limbourg, 1400-10, BNF Français 166 fol 2r

Bible Moralisée de Philippe le Hardi, Frères Limbourg, 1400-10, BNF Français 166 fol 2r

Dans les dernières Bibles Moralisées, la position des luminaires évolue : ils ne sont plus positionnés à portée de la main divine, mais placées en haut de l’image, et commandés à distance : l’ordre Soleil-Lune reste bien sûr respecté.

Bibles moralisées allégées

Trois Bibles moralisées tardives ont été réalisés à Bruges dans les années 1455-60 : elles contiennent bien le texte des Bibles moralisées, mais ne suivent plus le schéma très contraint des images appariées.

La Haye KB 76 E 7 fol 1r La Haye KB 76 E 7 fol 1r |

BNF FR 897 fol1r BNF FR 897 fol1r |

|---|

Détail du frontispice de la Genèse, Bible Moralisée, 1455-60, Bruges

Au début de la Genèse , un frontispice regroupe les vignettes des sept Jours. Malgré des parti-pris graphiques très différents (Dieu trônant au dessus, ou Dieu debout au centre de ce qu’il crée), ces deux vignettes du Quatrième Jour respectent la prééminence du Soleil sur la Lune :

- dans le premier cas, en revenant à la formule initiale des astres superposés ;

- dans le second cas, en tournant le Seigneur vers la gauche, afin d’éviter l’incongruité visuelle du soleil dans son dos.

Bible Moralisée, 1455, Bruges, BL Additional 15248 f. 17

Bible Moralisée, 1455, Bruges, BL Additional 15248 f. 17

Dans le troisième exemplaire en revanche, l’illustrateur a profité de la disparition des contraintes antérieures pour choisir une règle de son cru : placer dans le dos de Dieu la création secondaire et face à lui la principale :

- pour le Quatrième Jour, la Lune et le Soleil ;

- pour le Cinquième Jour, un papillon et les autres bêtes du ciel et de la mer ;

- pour le Sixième Jour, les Animaux terrestres et les Humains.

![]()

La Création des luminaires à distance

Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, Utrecht, vers 1400, The Hague, KB KA 18 fol. 13v

Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, Utrecht, vers 1400, The Hague, KB KA 18 fol. 13v

La préférence pour la Création des Luminaires à distance, que nous avons observée dans les Bibles moralisées du tout début du XVème siècle, est générale. Dans cette Rijmbijbel, une Bible versifiée en langue néerlandaise, il est trop tôt encore pour en tirer les conséquences : le copiste s’est contenté de respecter l’ordre traditionnel, sans s’inquiéter de placer le soleil dans le dos de Dieu.

A la fin du siècle en revanche, les infractions deviennent plus fréquentes :

Original Original |

« Corrigé » « Corrigé » |

|---|

Heures à l’usage de Besançon, 1480-1485, Besançon BM 0148 fol 17 (IRHT)

Ici, c’est le format excessivement haut de la vignette qui a poussé le dessinateur à positionner le Soleil très au dessus de la main divine. Il aurait pu placer la Lune du même côté, mais il a préféré l’inversion, pour équilibrer l’autre coin.

Heures à l’usage d’Utrecht, vers 1490, Morgan MS S.1 fol. 86v

Heures à l’usage d’Utrecht, vers 1490, Morgan MS S.1 fol. 86v

Ce Livre d’Heures illustre le récit de la Création par six lettrines consécutives, où Dieu se trouve toujours debout à gauche de ce qu’il crée. Pour le Quatrième Jour, ce parti-pris imposait de placer le Soleil à droite. Là encore, le dessinateur a préféré équilibrer l’image en plaçant la lune à l’opposé du soleil.

![]()

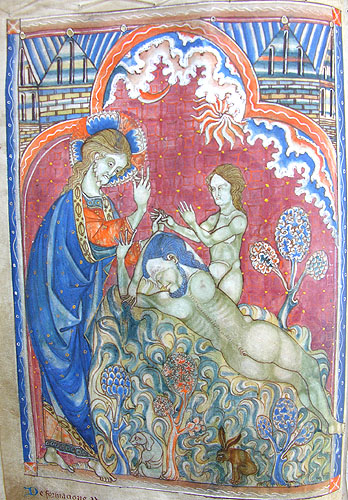

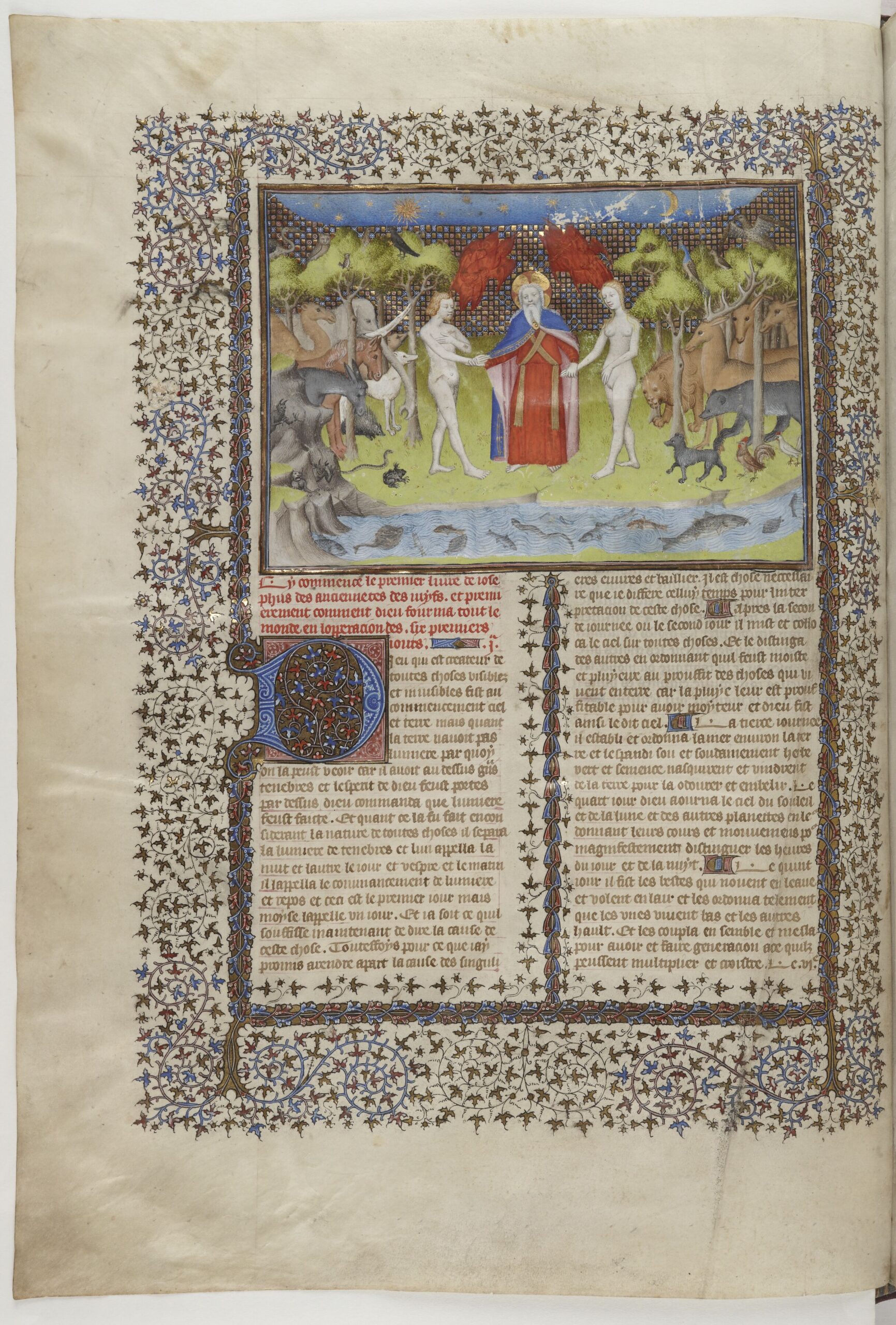

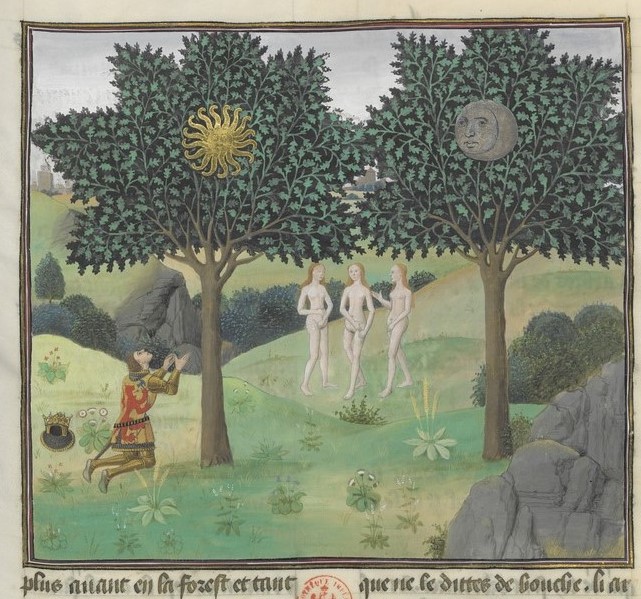

Une inversion au Paradis

Maître de la Cité des Dames, Antiquités judaïques, vers 1410, BNF FR 6446 fol 3v Maître de la Cité des Dames, Antiquités judaïques, vers 1410, BNF FR 6446 fol 3v |

Maître des Heures Mazarine, Livre des propriétés des choses (Jean Corbechon), vers 1415, Fizwilliam MS 251 fol 15r Maître des Heures Mazarine, Livre des propriétés des choses (Jean Corbechon), vers 1415, Fizwilliam MS 251 fol 15r |

|---|

Plusieurs ouvrages différents s’ouvrent sur une image synoptique du Paradis comportant les deux luminaires, non inversés. Leur présence se justifie pour illustrer :

- dans le premier cas, un résumé de la Création du Monde mentionnant explicitement le soleil et la lune ;

- dans le second cas, une préface qui se compare au commencement du monde et se réclame de la lumière divine.

La scène principale, au centre, est celle du Mariage d’Adam et Eve, où Dieu tient symétriquement les mains droites des deux époux.

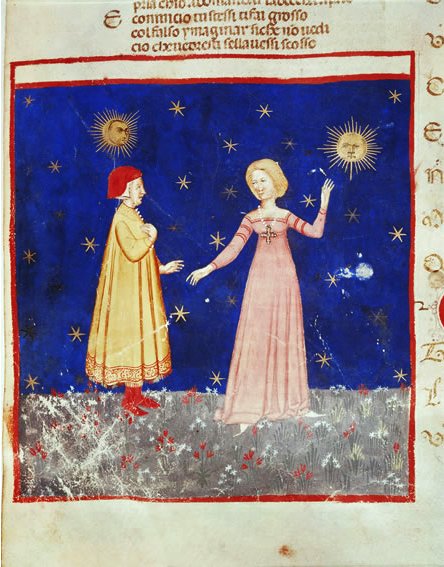

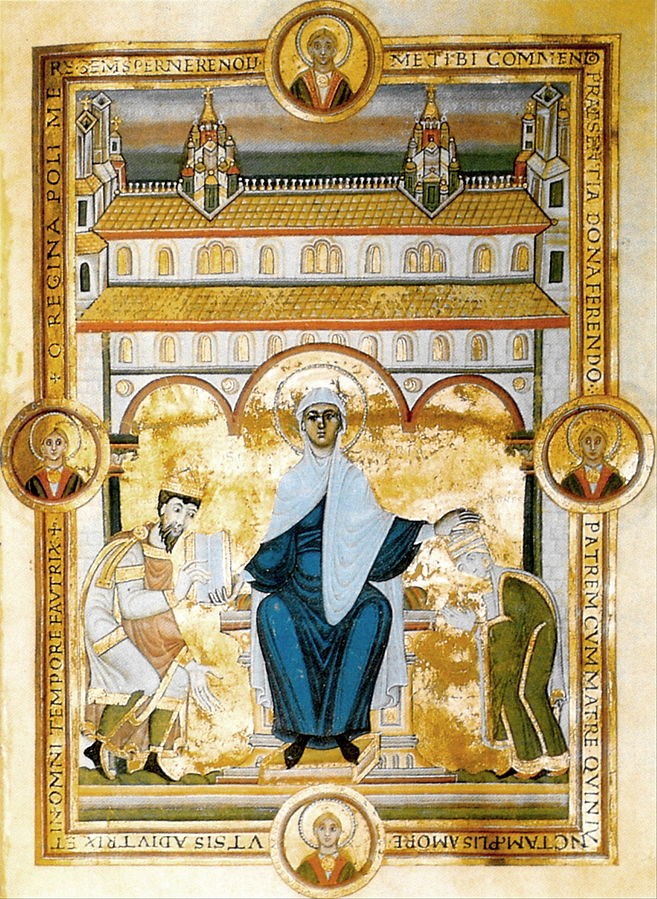

Maître du Boèce, 1415 Les Faits des Romains , Les Faits des Romains ou Histoire Ancienne jusqu’à César, 1415, Paris, Egerton 912 f. 10

Maître du Boèce, 1415 Les Faits des Romains , Les Faits des Romains ou Histoire Ancienne jusqu’à César, 1415, Paris, Egerton 912 f. 10

Cette image tout à fait contemporaine illustre elle-aussi un résumé de la Genèse, mais bien que le texte mentionne explicitement « le soleil et la lune », l’illustrateur a jugé bon de les inverser. On notera que la scène centrale n’est pas exactement le Mariage, mais plutôt la Présentation d’Eve à Adam, qui illustre le passage suivant de la Genèse :

« De la côte qu’il avait prise de l’homme, Yahweh Dieu forma une femme, et il l’amena à l’homme. Et l’homme dit: » Celle-ci cette fois est os de mes os et chair de ma chair! Celle-ci sera appelée femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. » C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils étaient nus tous deux, l’homme et sa femme, sans en avoir honte. » Genèse 22,25

Les gestes illustrent fidèlement le texte et l’idée :

- Dieu tire Eve d’une main et la désigne à Adam de l’autre ;

- Eve touche sa propre côte ;

- Adam la scrute avec attention et écarte les mains, admettant que cette chair est bien la sienne.

Ce thème de l’unicité et de l’union des chairs est commenté par l’architecture du bas, où la Porte du côté d’Eve la désigne comme celle qui va causer l’Expulsion, mais aussi comme la structure complémentaire à la Tour.

L’allusion anatomique est redondée, au niveau des sexes, par la mise en parallèle :

- de deux aigles qui semblent n’en faire qu’un, tête baissé et tête relevée ;

- d’un rocher avec deux anfractuosités, l’une étroite et l’autre élargie.

L’inversion lune-soleil, totalement incongrue vu la symétrie de l’image, sert ici encore de signal avertisseur pour le lecteur : attention, cette image n’est pas anodine.

![]()

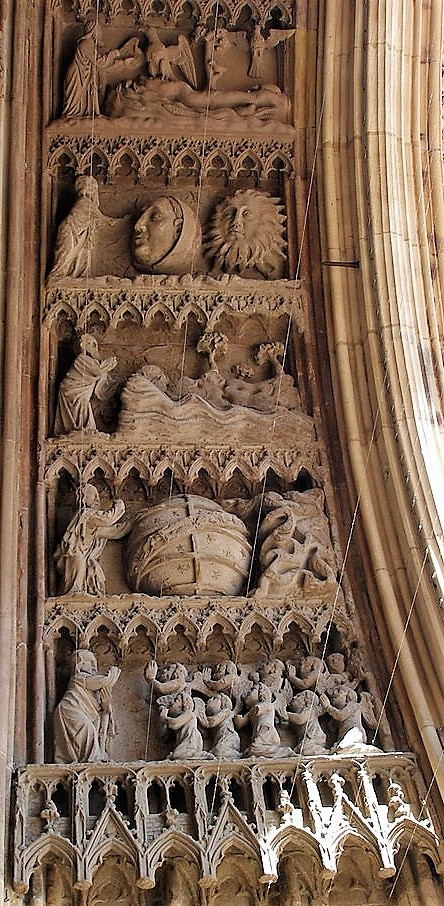

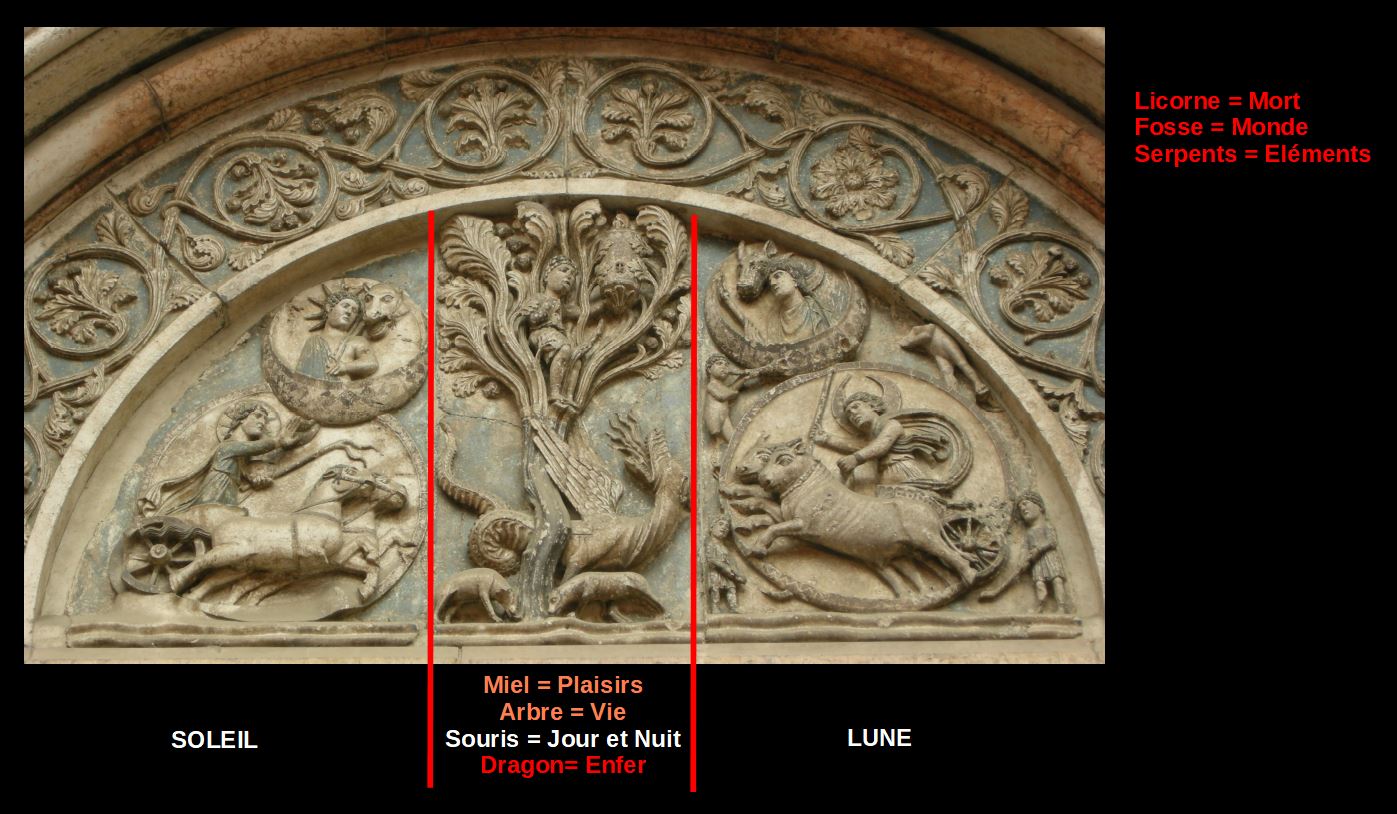

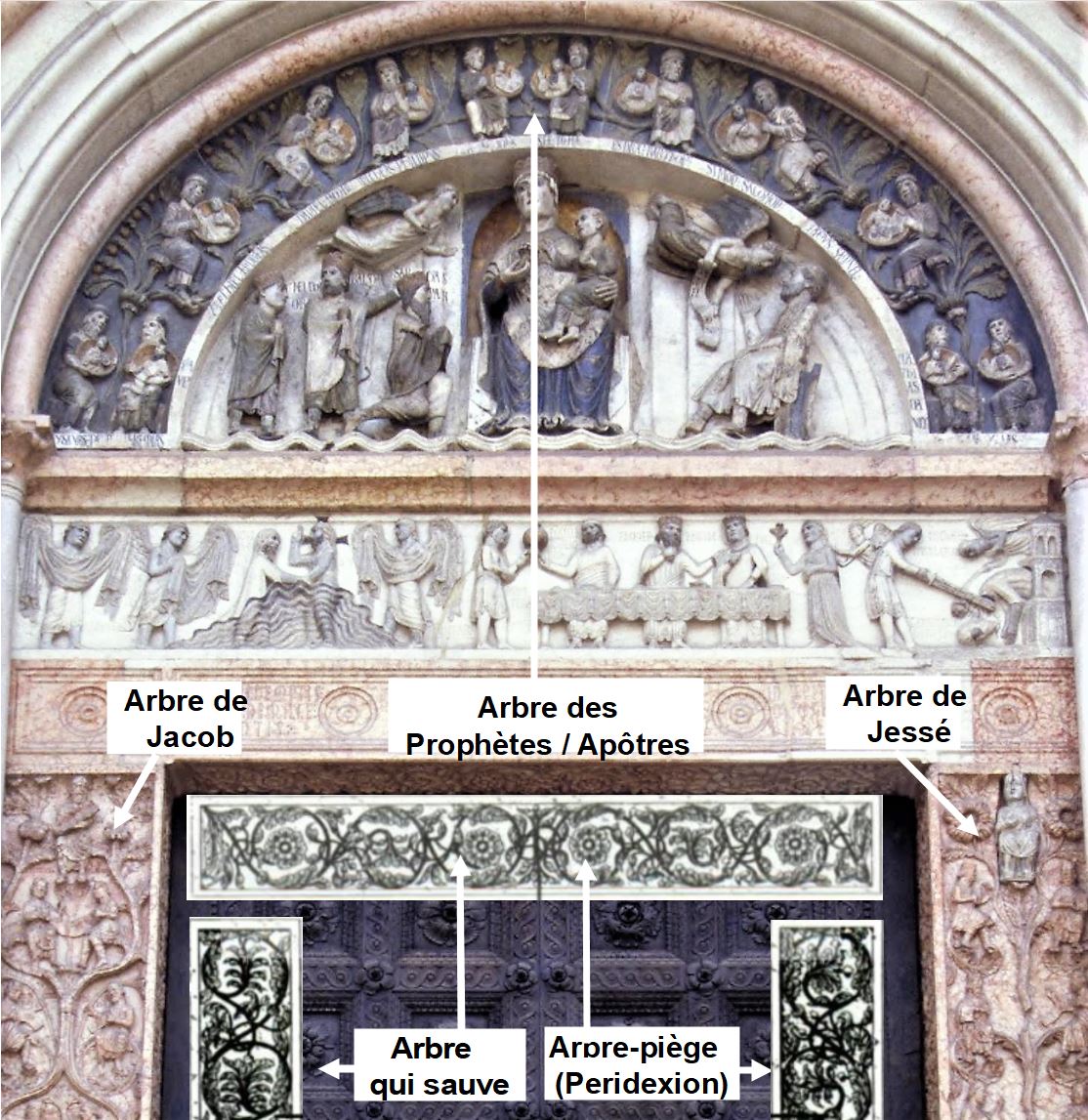

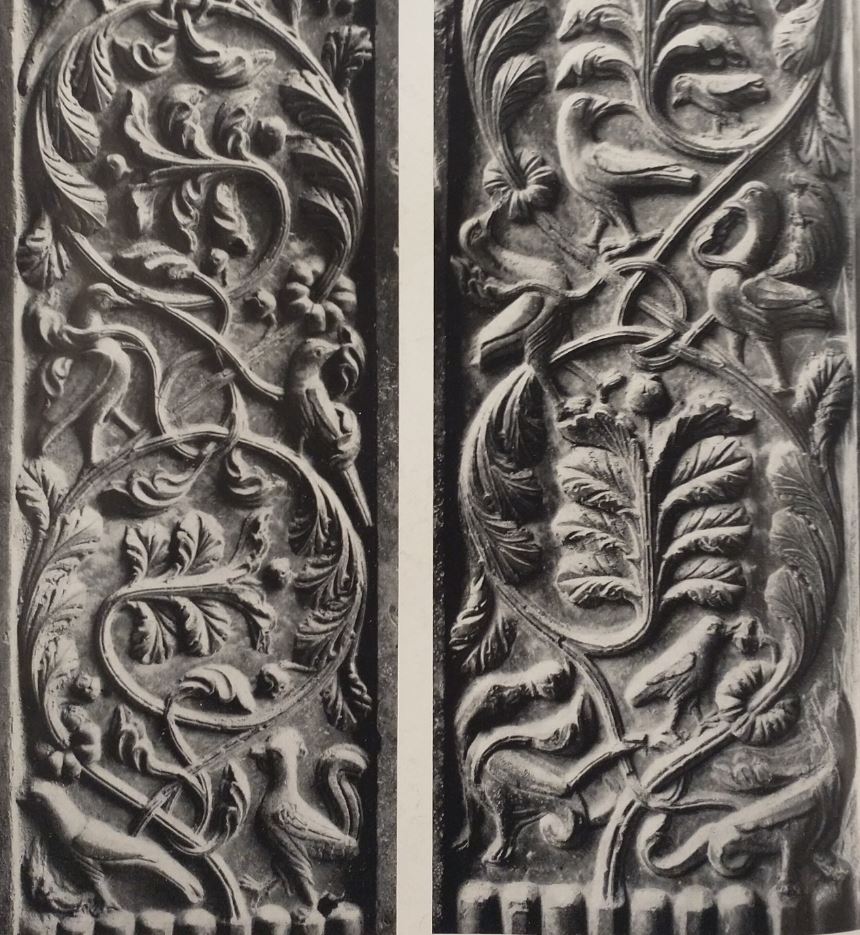

Une inversion topographique (SCOOP) !

|

|

|---|

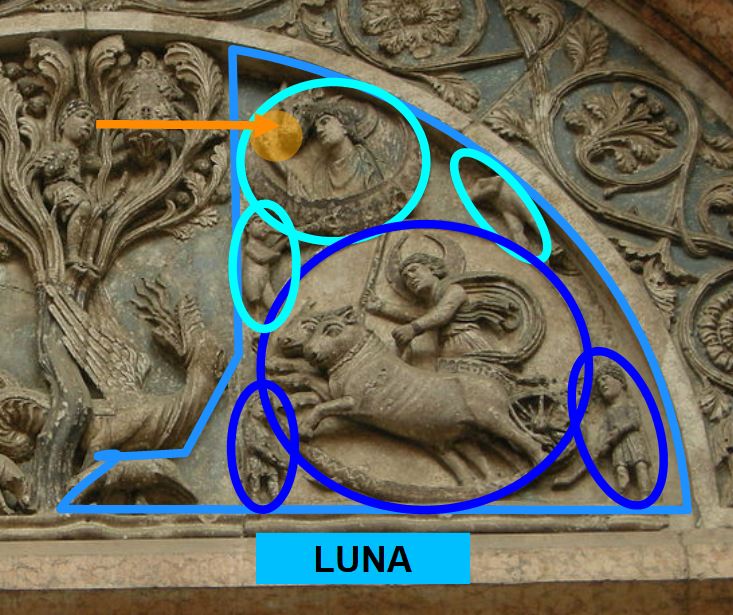

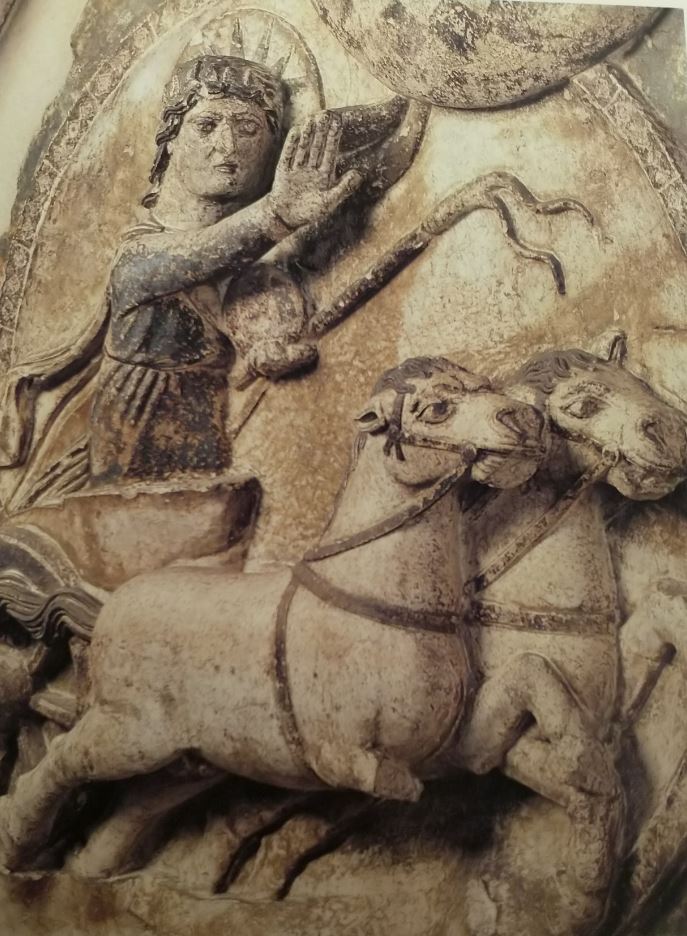

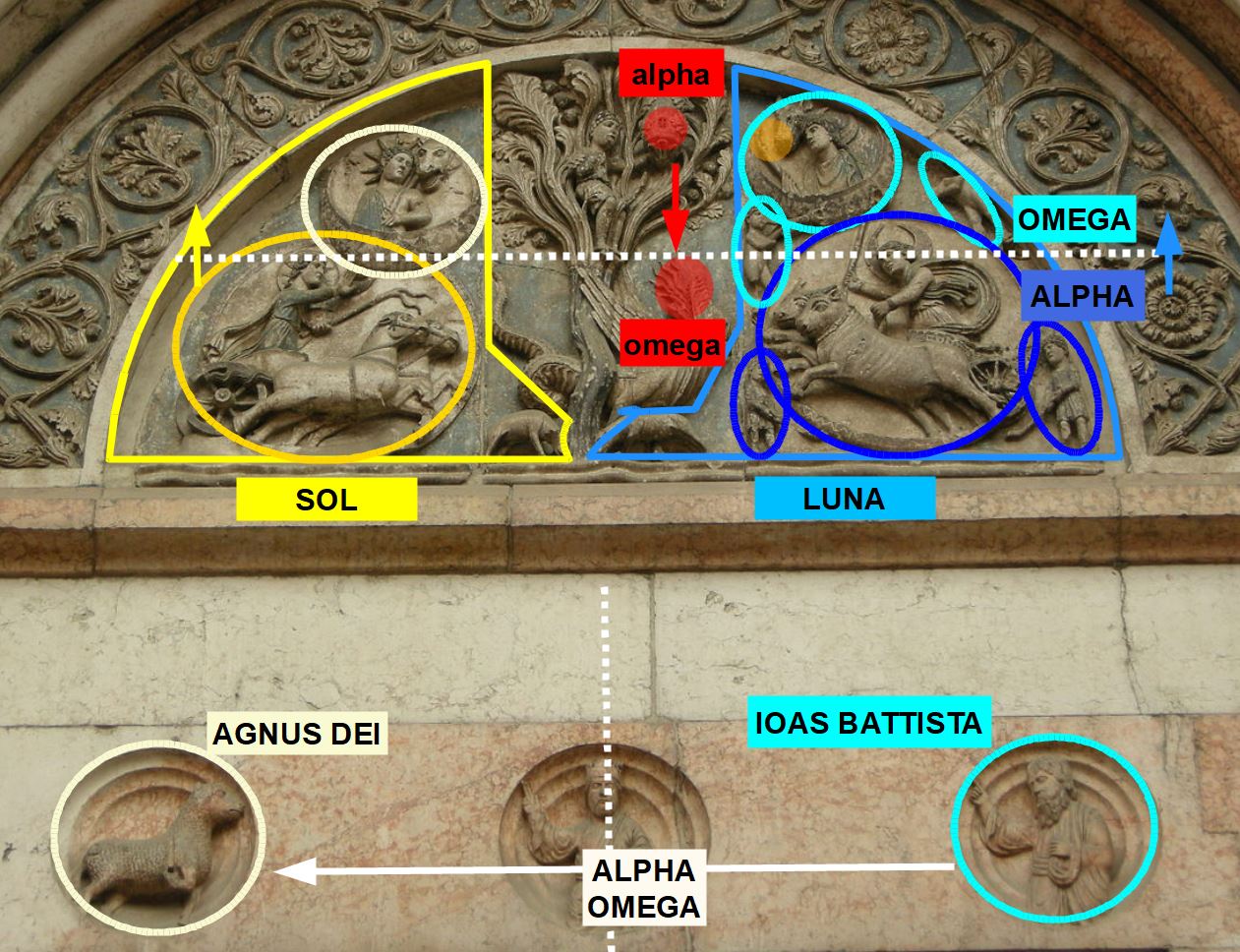

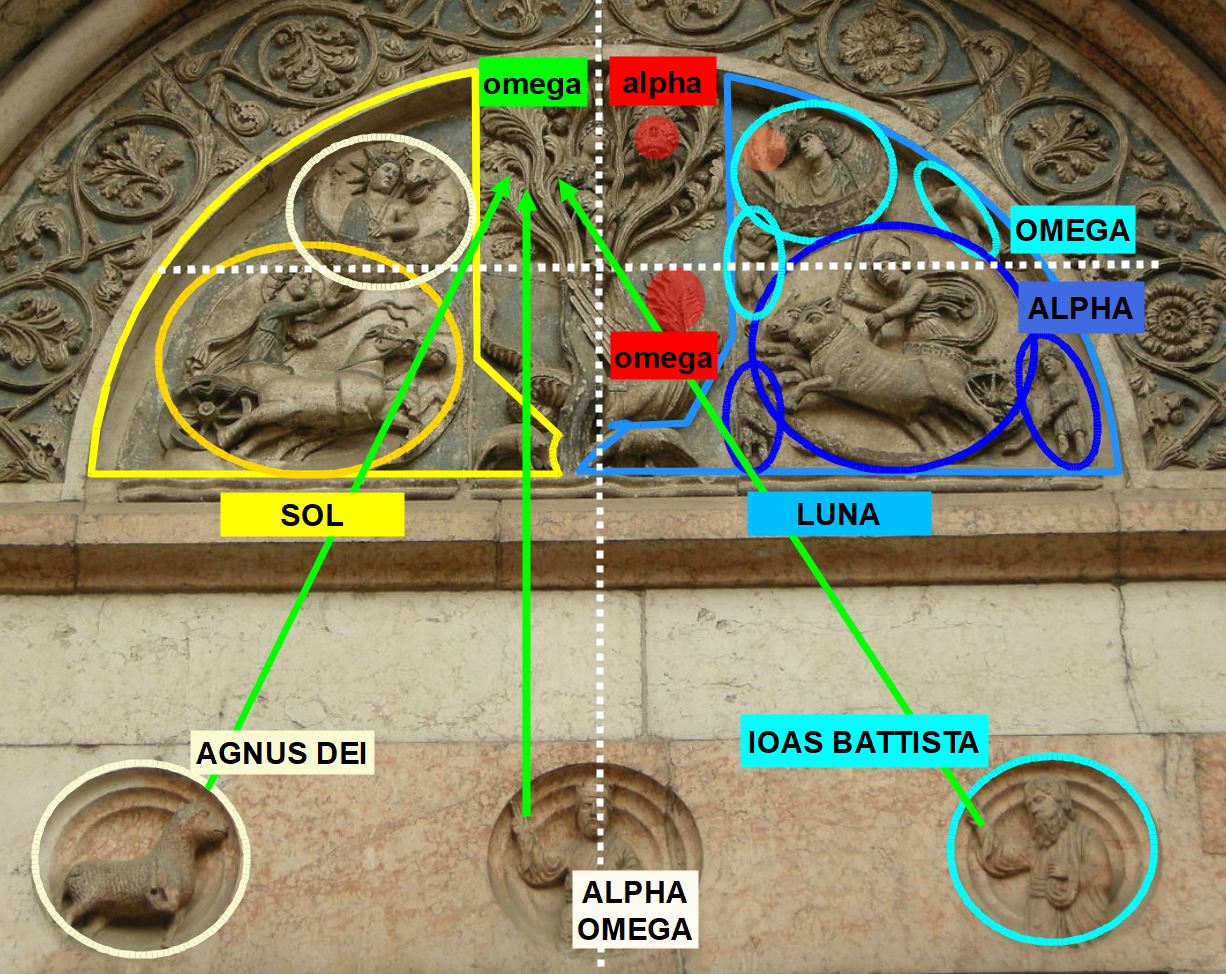

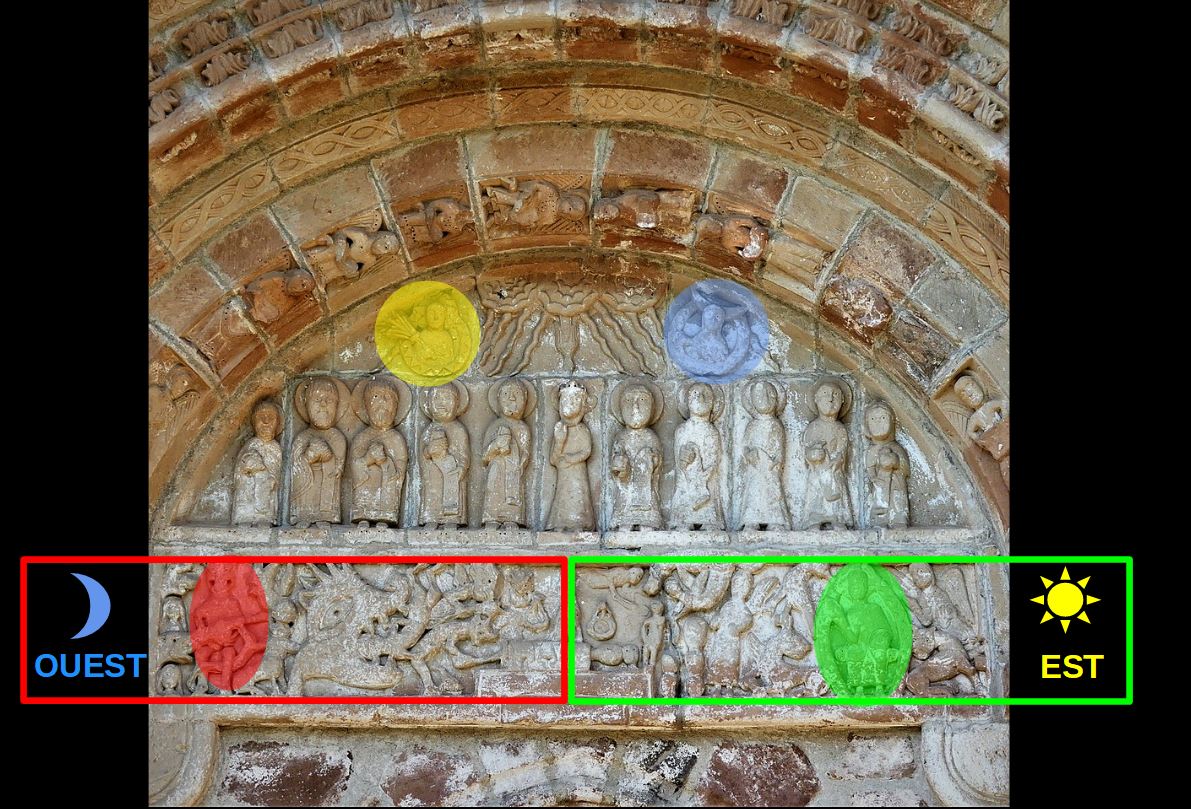

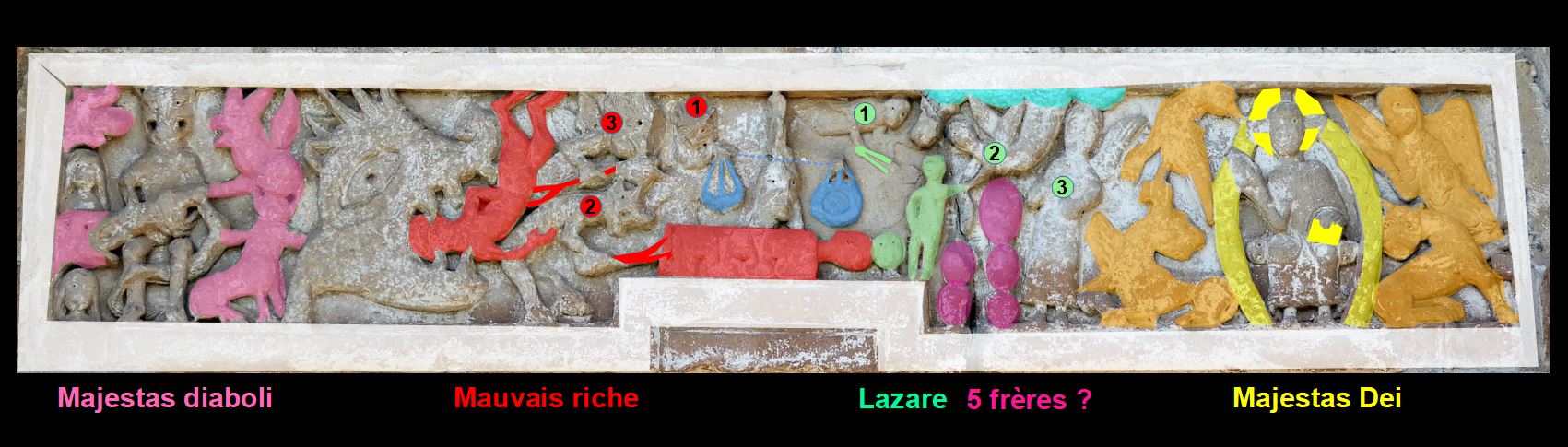

Portail Sud du choeur, 14ème siècle, Heilig-Kreuz-Münster, Schwäbisch Gmünd (photo Klaus Graf)

La convention graphique du portail est que les scènes de l’intrados se lisent de l’intérieur vers l’extérieur, où se place l’élément maquant de chaque épisode.

Ainsi, dans l’intrados gauche, c’est près du bord extérieur qu’on trouve, de haut en bas :

- la porte du Paradis lors de l’Expulsion,

- Adam au travail,

- l’ange apportant les parfums du Paradis pour guérir Adam malade (apocryphe de la Vie d’Adam et Eve),

- la colombe marquant la fin du Déluge, l’autel du sacrifice de Noé.

C’est à cette convention liée à la topographie très particulière du portail qu’on doit, dans l’intrados droit, l’inversion des luminaires dans la scène du Quatrième Jour : ainsi la narration se conclut sur le soleil, du côté du bord extérieur.

![]()

Pour conclure

Taddeo Crivelli, Bible de Borso d’Este, 1455-61, Bibliothèque Estense, Modène p 11

Taddeo Crivelli, Bible de Borso d’Este, 1455-61, Bibliothèque Estense, Modène p 11

Terminons par cette image malicieuse, qui joue délibérément sur l’écart aux conventions : l’inversion n’en est bien sûr pas une, puisque Dieu nous tourne le dos.

![]()

Article suivant : Lune-soleil : Crucifixion 1) introduction

https://archive.org/details/AssemaniEphremSyriacAndLatin1/page/n43/mode/2up

Pour la Bible de Trente :

https://bdt.bibcom.trento.it/Manoscritti/10424#page/n1194/mode/thumb

[12]

Voici l’ensemble du passage (vers 397-484) :

Fauvel, qui est faus et quassé,

Tout cest brouet li a brassé :

Si com il veut Fortune torne

400 Et ce que Diex a fet bestorne.

Or te vuil monstreir la maniere

Com’ il met ce devant deriere.

Or entent, tu qui Fauvel torches :

404 Diex fist au premier .ij. grans torches,

Plaines de mout très grant lumière,

Mès c’est par diverse manière.

L’une a non soleil, l’autre lune ;

408 Clarté de jour nous donne l’une :

C’est le solail qui luist de jour,

La lune de nuit sans séjour.

Mès le solail, se Diex m’ament,

412 Est trop plus haut eu firmament

Que n’est la lune, c’est sans doute,

Ne elle n’a de clartei goute

Que le solail ne li envoie.

416 Mès Fauvel, qui trestout desvoie,

A tant fait que cest luminare

Est tout berstornei au contraire.

Mout est beste de grant emprise :

420 La lune a sus le solail mise,

Si que le solail n’a lumière

Fors de la lune et au derriere.

Grant eclipse pues ci trouver ;

424 Ce que j’é dit te vuil prouveir.

Li sage fondé sus reson

Font semblable compareson

Au solail du ciel de prestrise,

428 Et a la lune au dessous mise

Comparent temporel empire ;

La cause de ce te vuil dire.

Diex, qui sus tous est sire et mestre,

432 Fist son filz de la Virge nestre,

Qui sacrifia comme prestre,

Si que por ce doit prestrise estre

Au solail acomparagie

436 Que Diex li donna la mestrie

De donner au monde lumiere,

Par quoi il levast cuer et chiere

A cognoistre la droite voie

440 D’aler en pardurable joie.

Ausi ordena Diex prestrise

Qu’ele fust chief de sainte Yglise,

Qu’en lié vout le pouer crïer

444 De tout lïer et deslïer.

Mès a temporel seignorie

Ne donna Diex nule mestrie,

Ains vout que fust dessous prestrise,

448 Pour estre bras de sainte Eglise,

Si qu’el n’eüst pouer de fere

Fors ce qu’a l’Iglise doit plere.

Et par reson le pues veïr :

452 Le bras doit au chief obeïr

Et a execusion metre

Ce que le chief li veult commetre.

Mout prest est le bras par nature

456 A garder le chief de laidure,

Quer le chief est plus haut en l’omme

Que n’est nul des membres, si comme

Celui qui tout le corps gouverne :

460 Par lui voit et ot et discerne.

Et se le chief estoit malade,

Il n’i a membre, tant soit rade,

Que l’en n’en voie plus mat estre,

464 Si com les sergens de lor mestre.

Einsi doit temporalitei

Obeïr en humilitei

A sainte Eglise, qui est dame,

468 Qui peut lier et corps et ame.

Mès Fauvel a tant fauvelé

Et son chariot roelé

Que, mal gré Ferrant et Morel,

472 La seignorie temporel,

Qui deust estre basse lune,

Est par la roe de Fortune

Souveraine de sainte Eglise.

476 Sainte Yglise est au dessous mise,

Si qu’el donne poi de lumiere ;

Ainsi va ce devant derriere :

Les membres sont dessus le chief.

480 Grant mestier fust que de rechief

Diex vousist fere un novel monde,

Que cestui de tout mal soronde.

Pour ce que Fauvel le gouverne

484 En tenebres et sans lanterne.

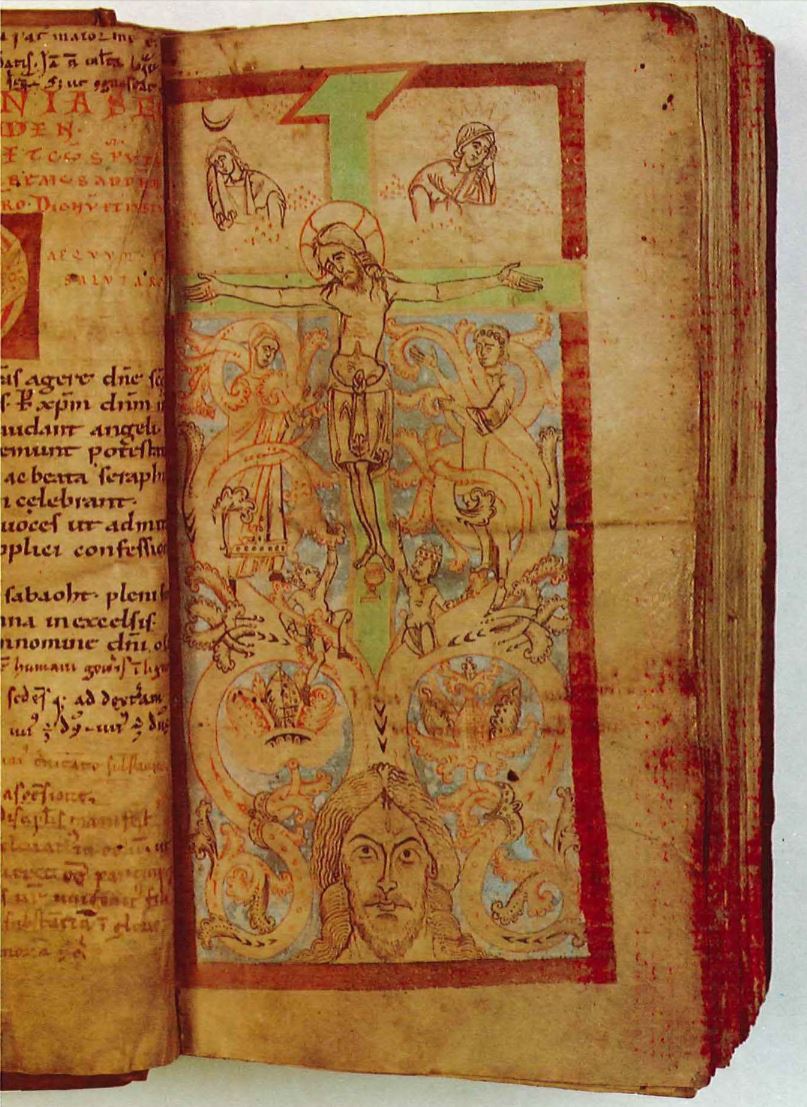

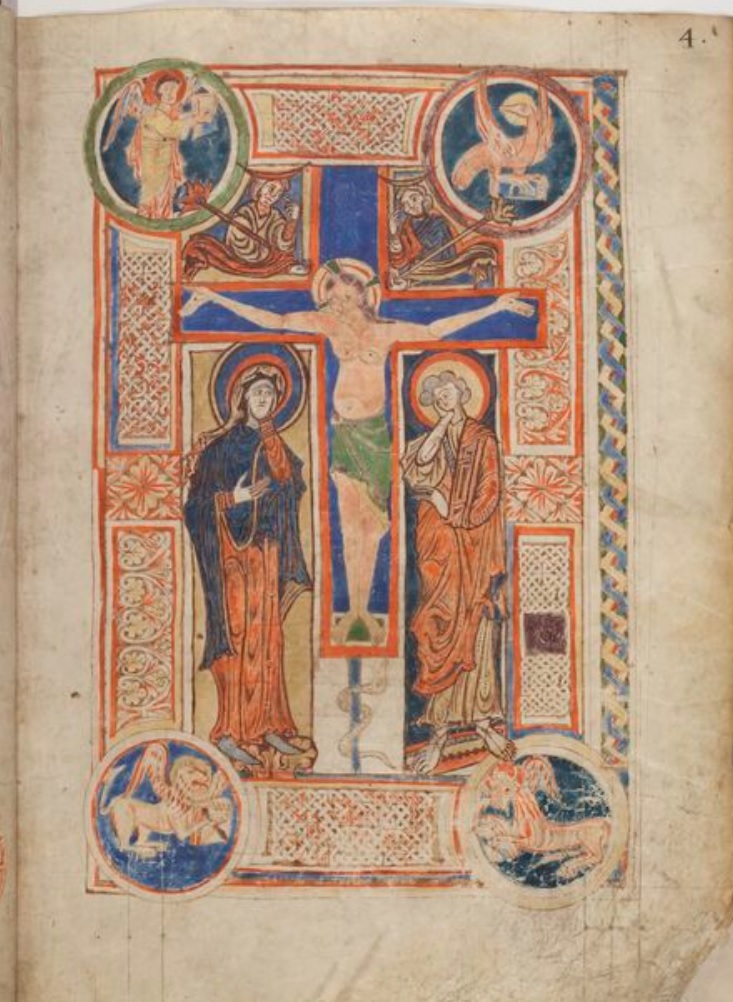

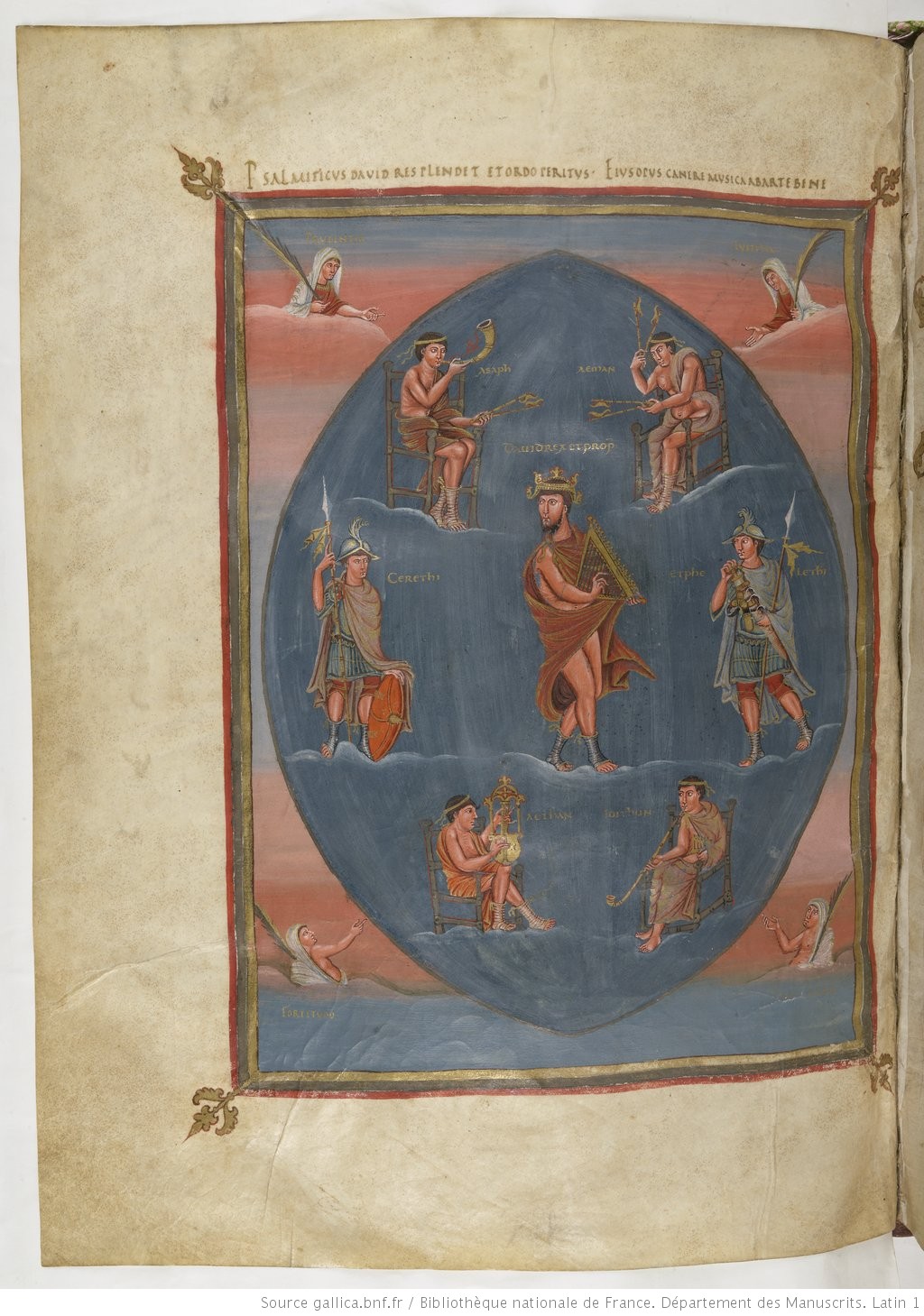

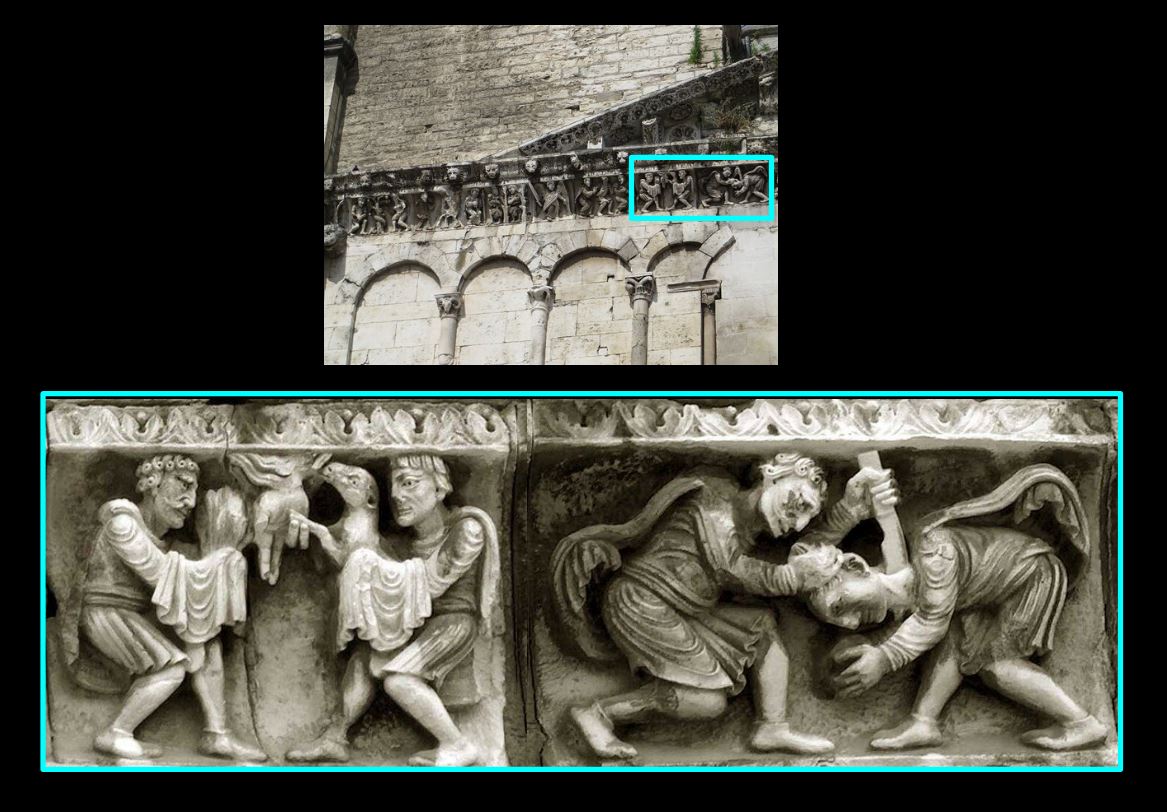

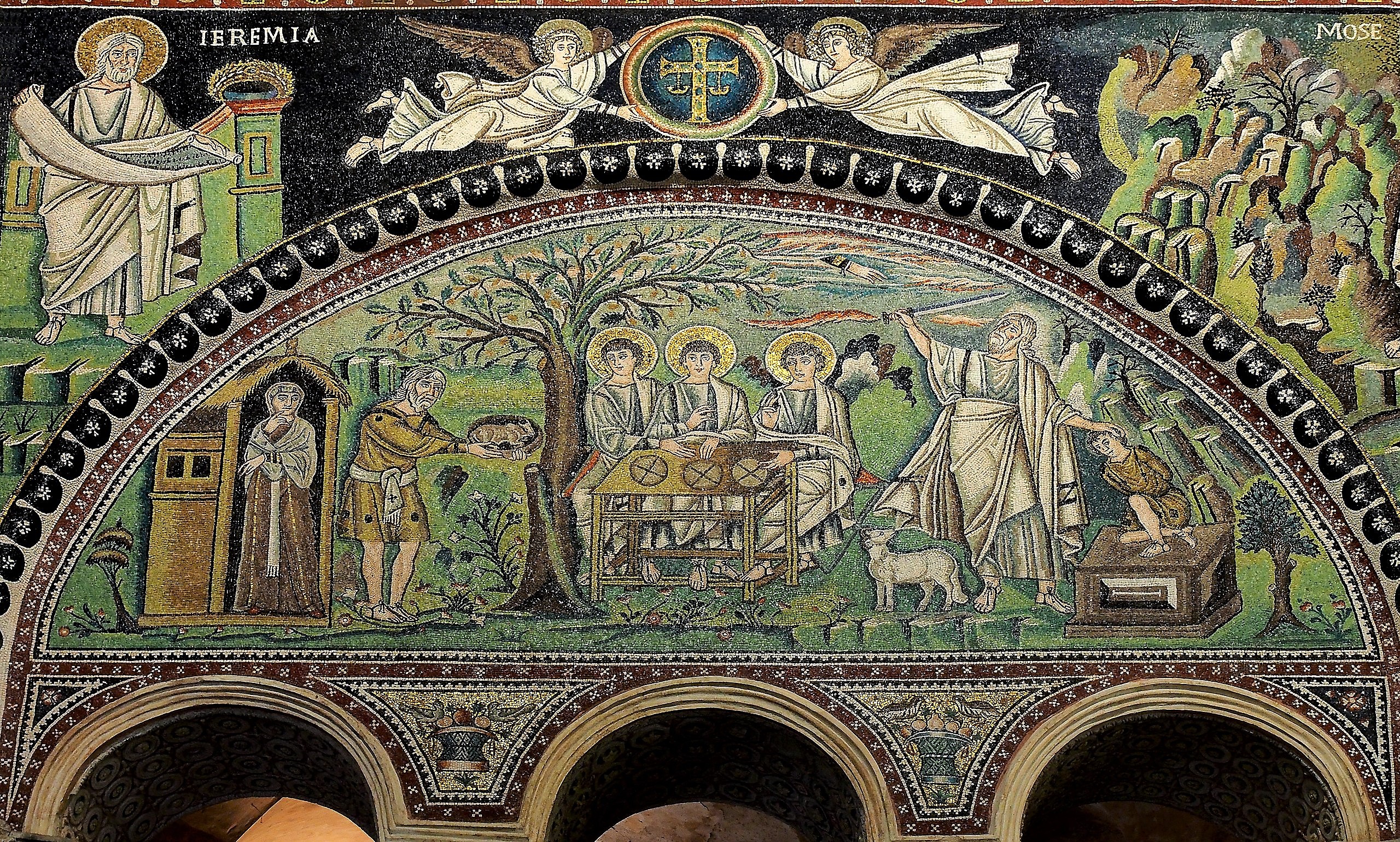

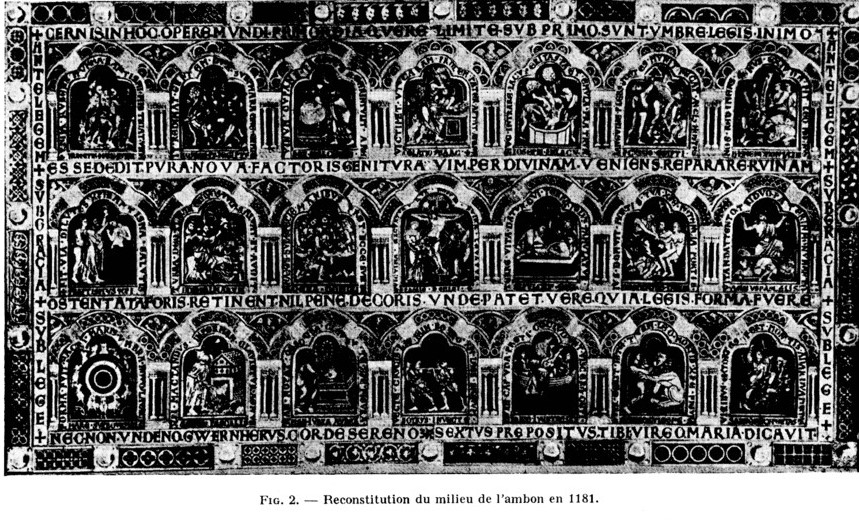

Hortus Deliciarum, 1159-75

Hortus Deliciarum, 1159-75

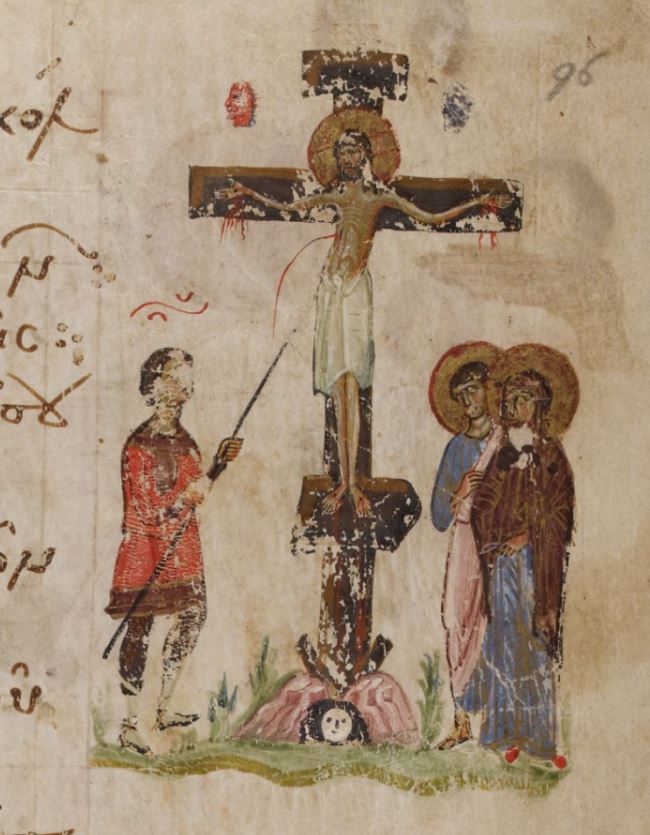

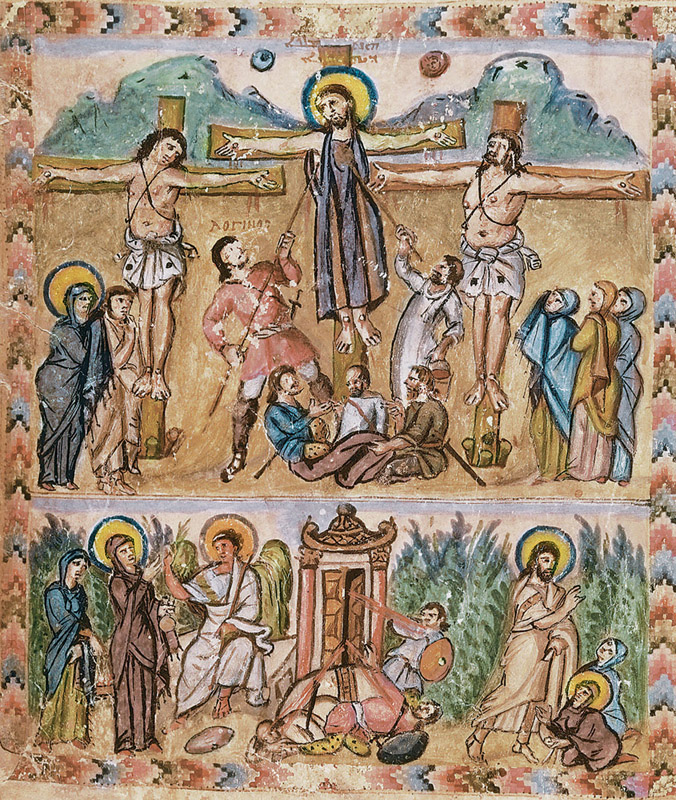

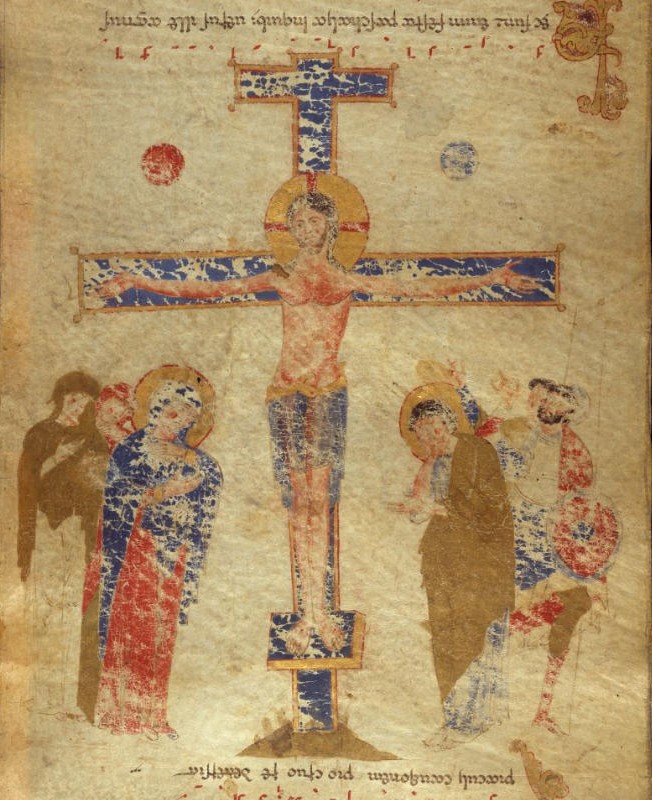

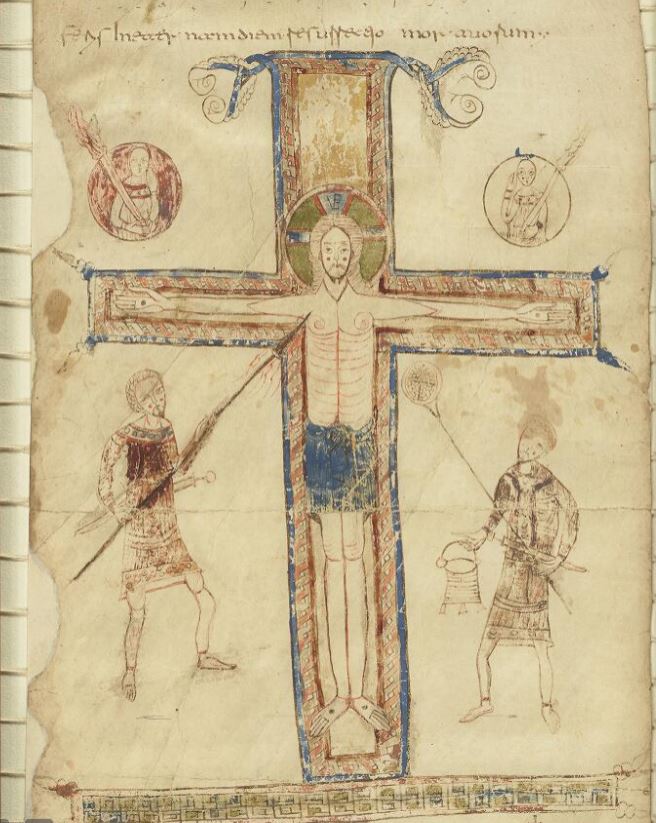

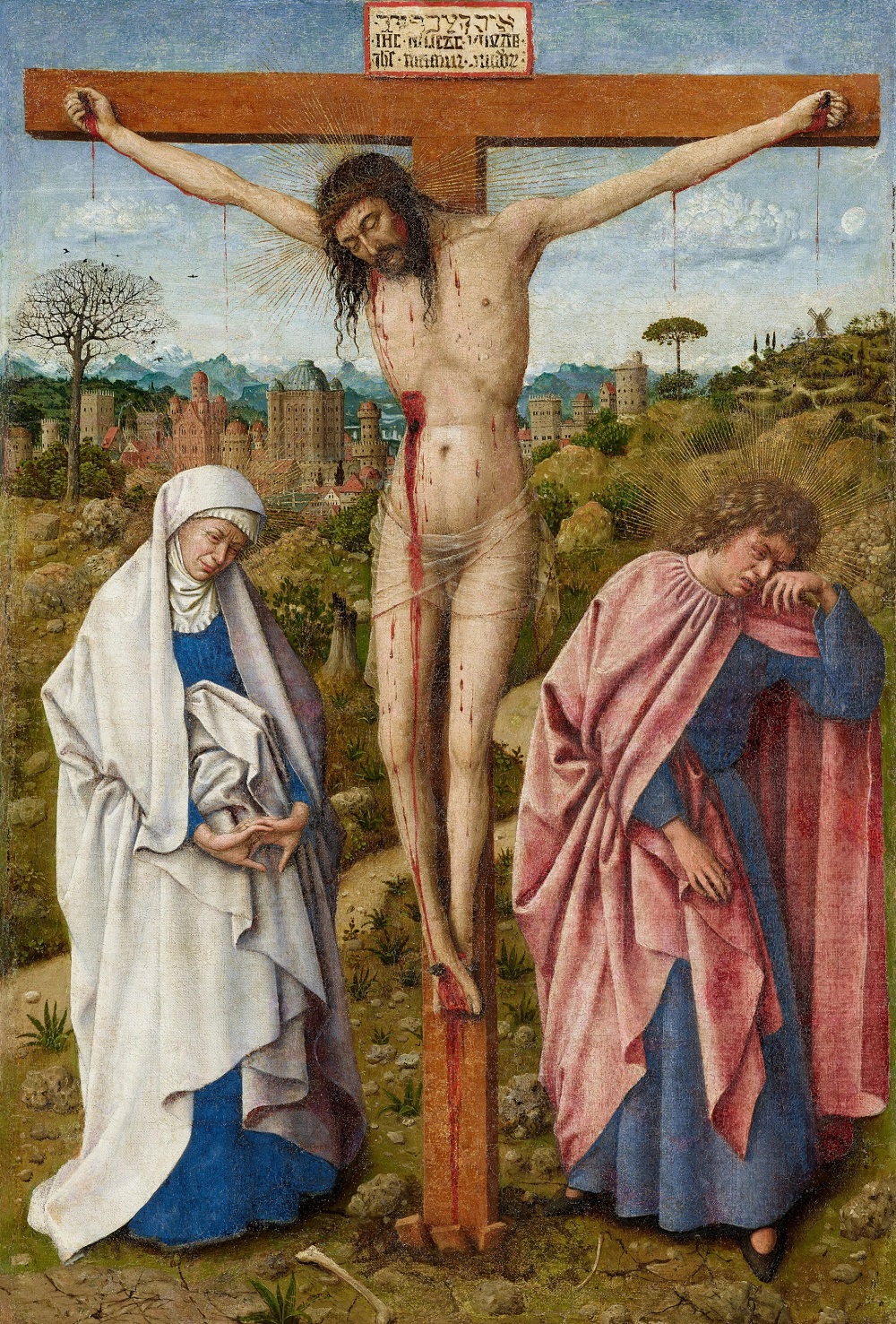

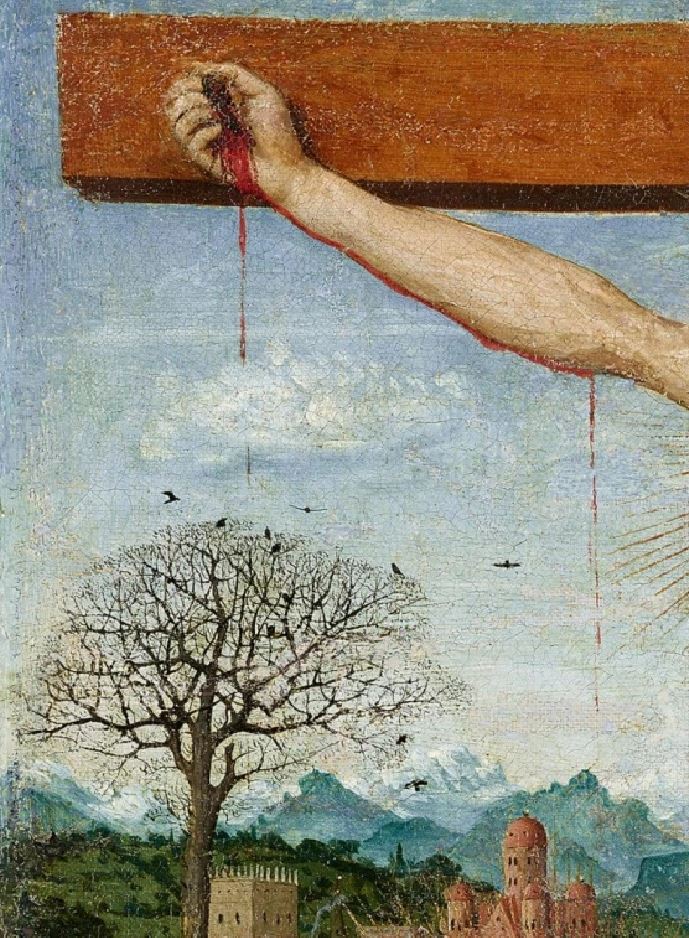

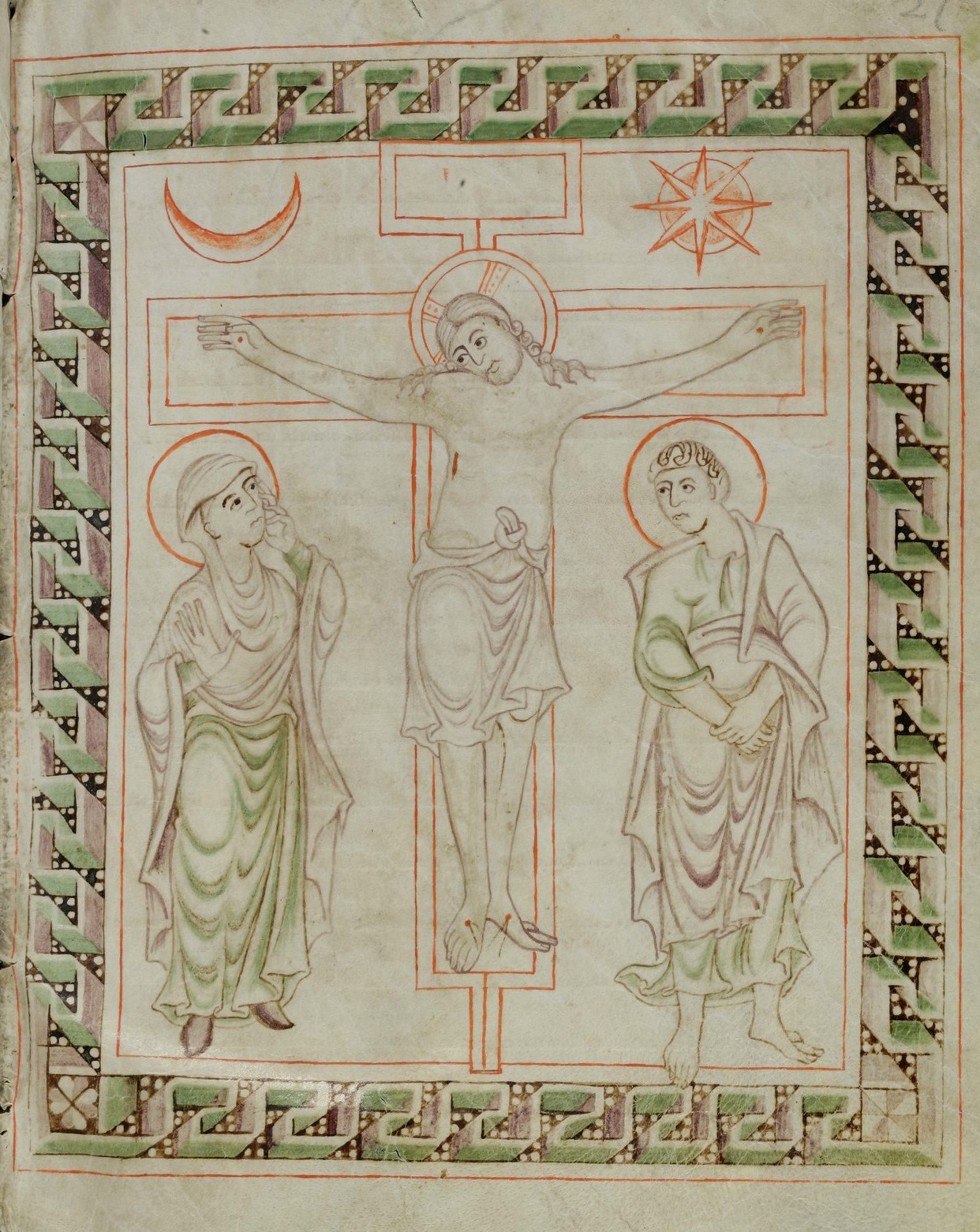

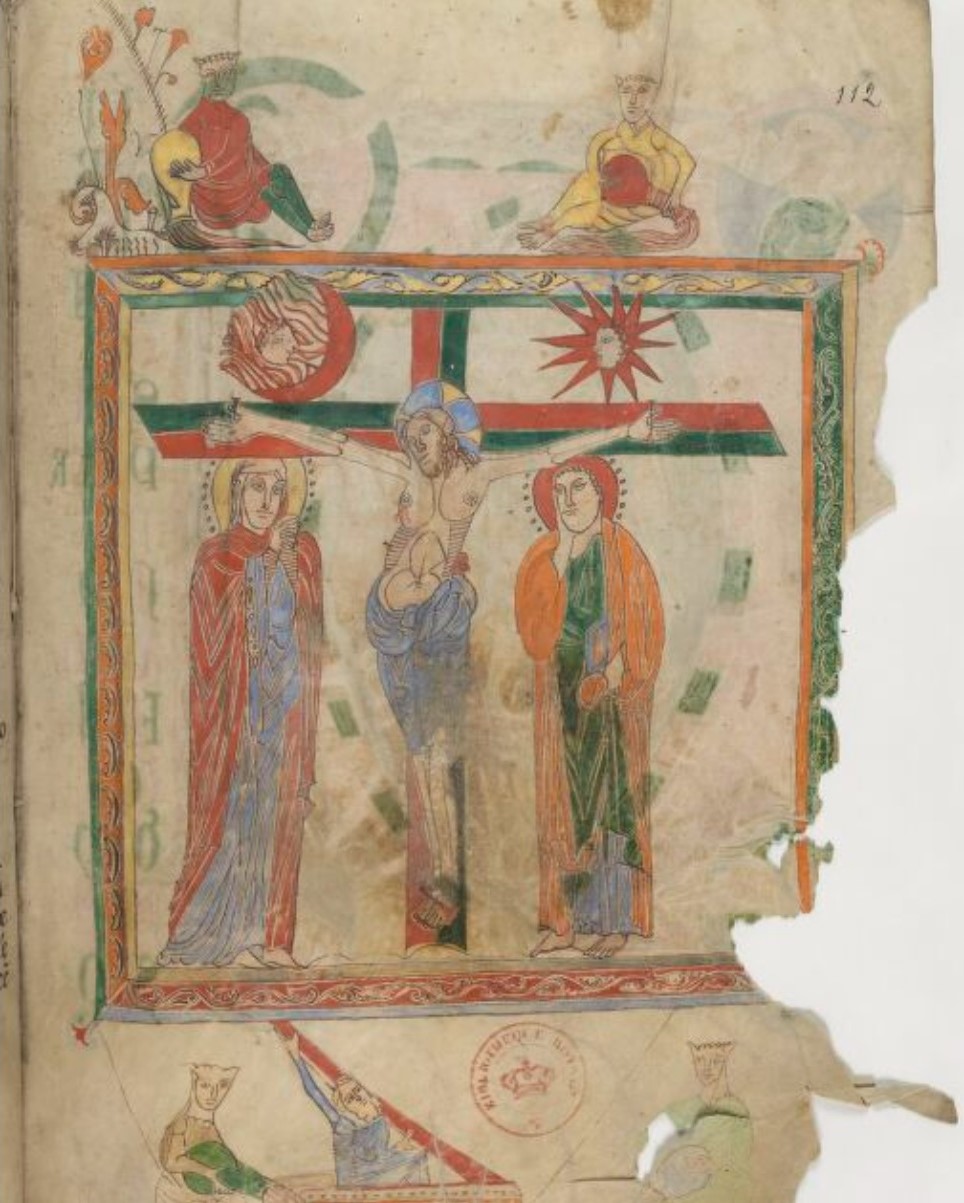

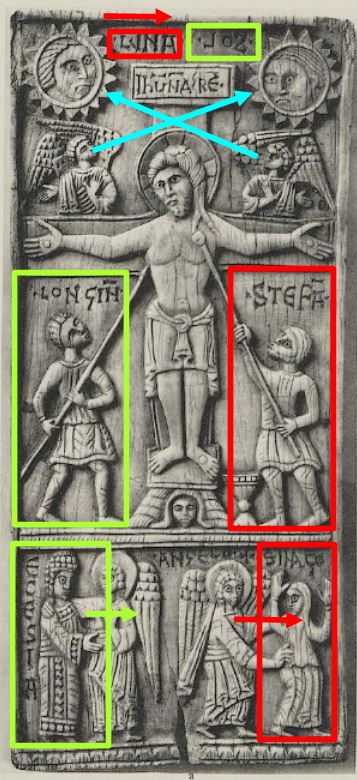

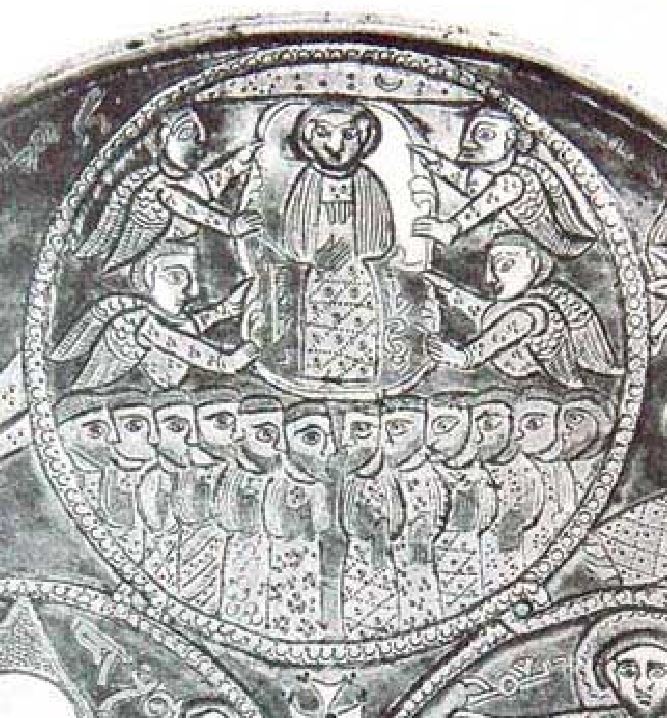

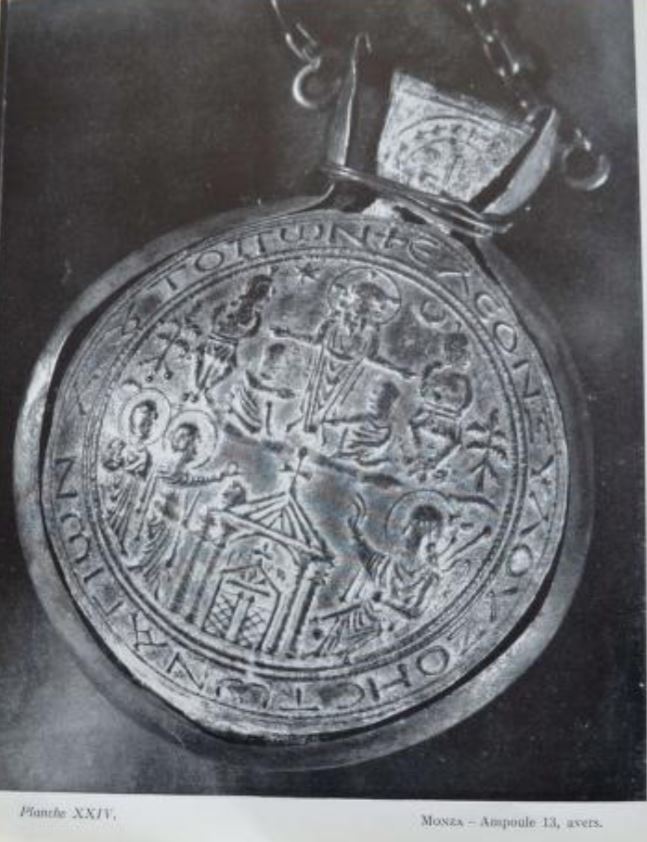

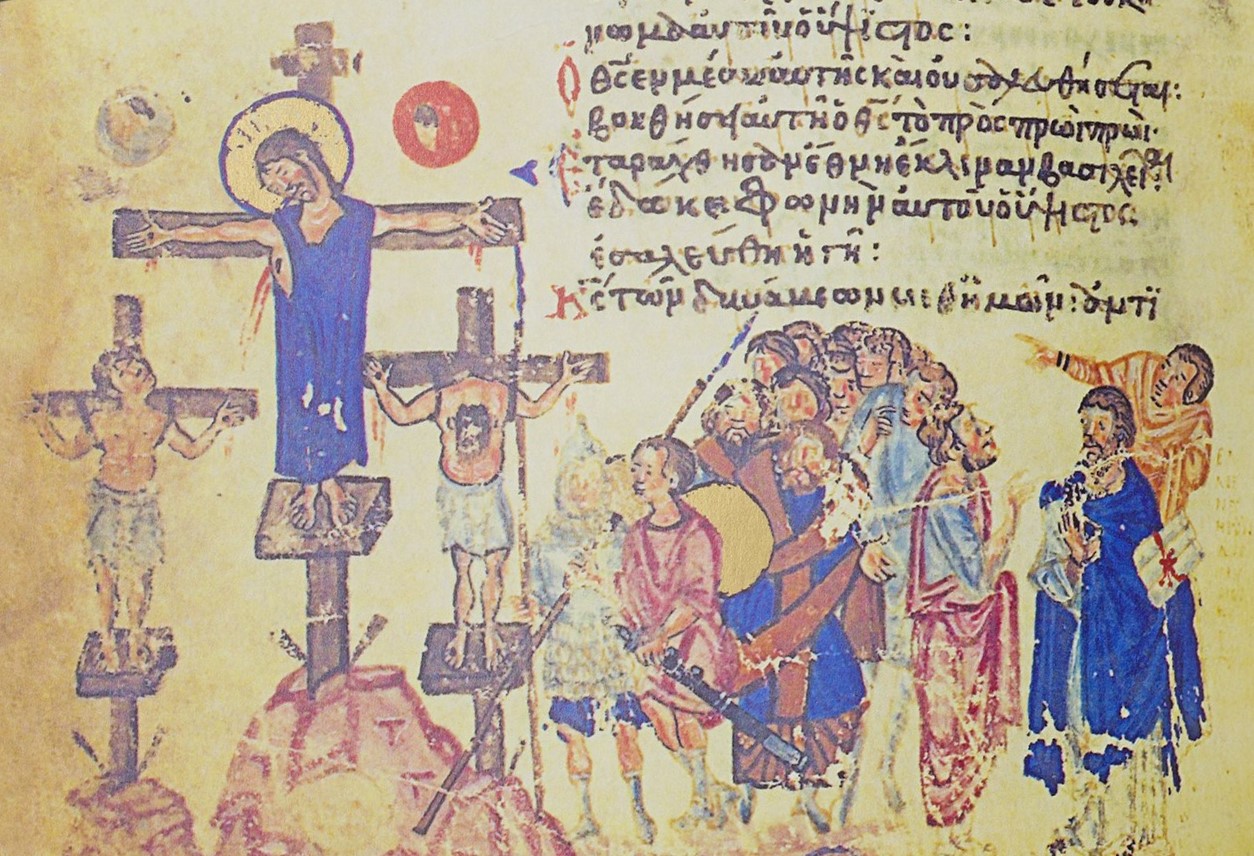

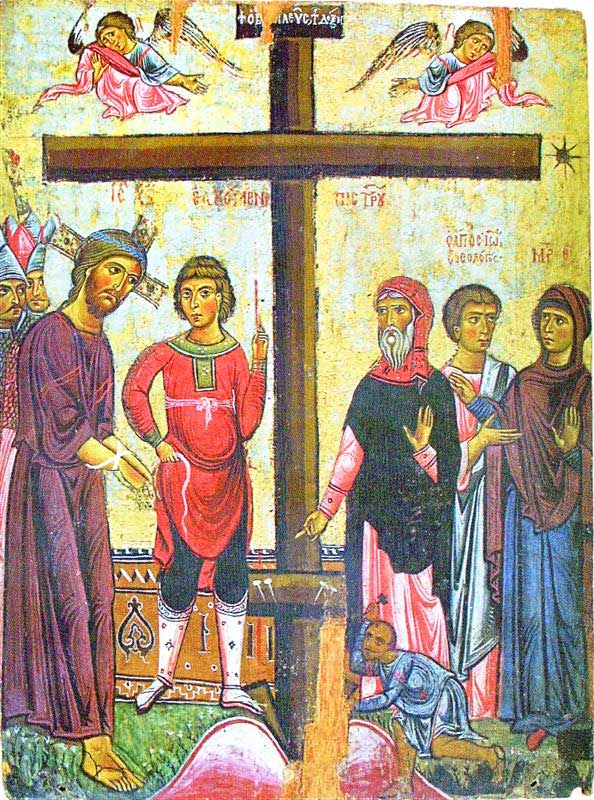

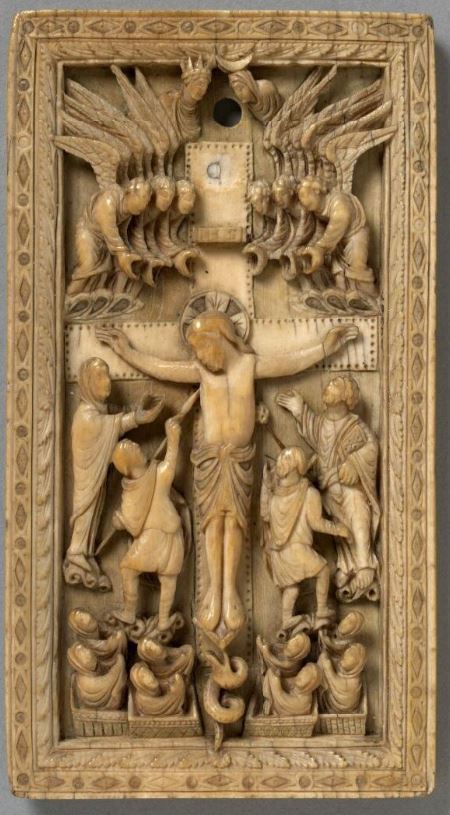

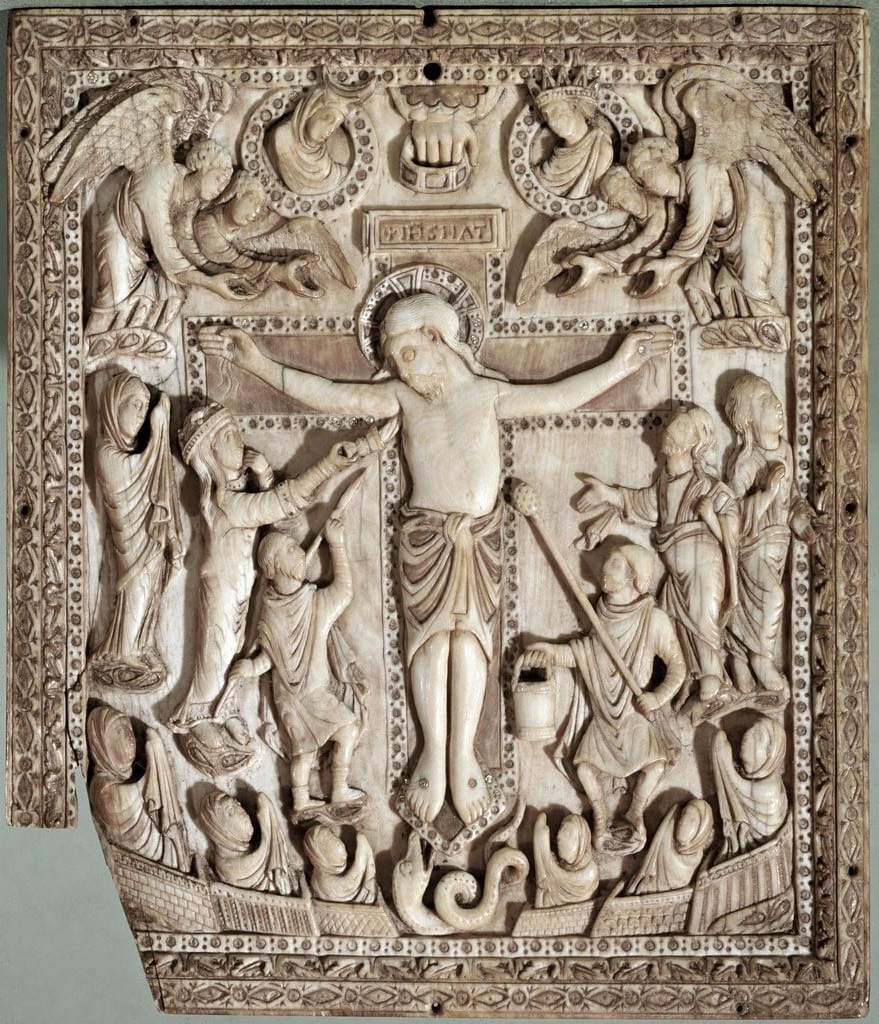

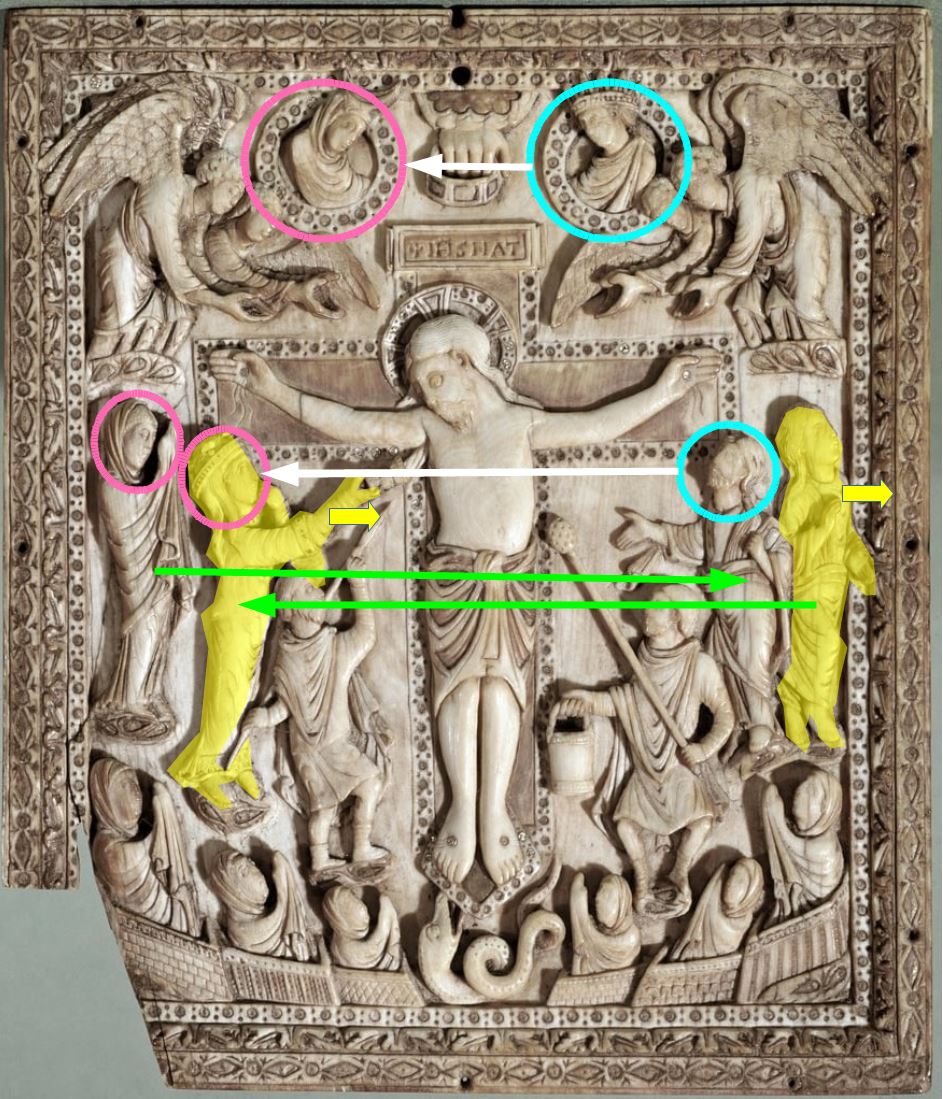

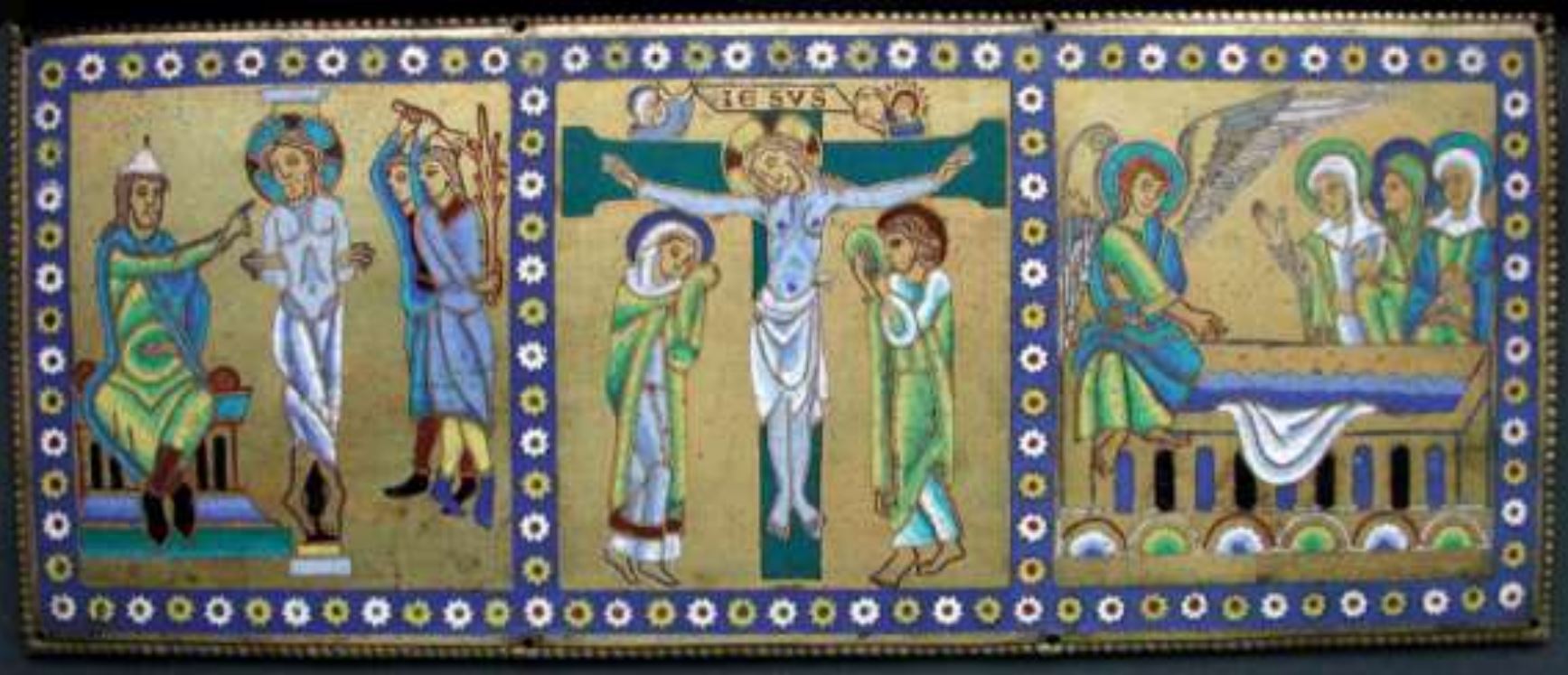

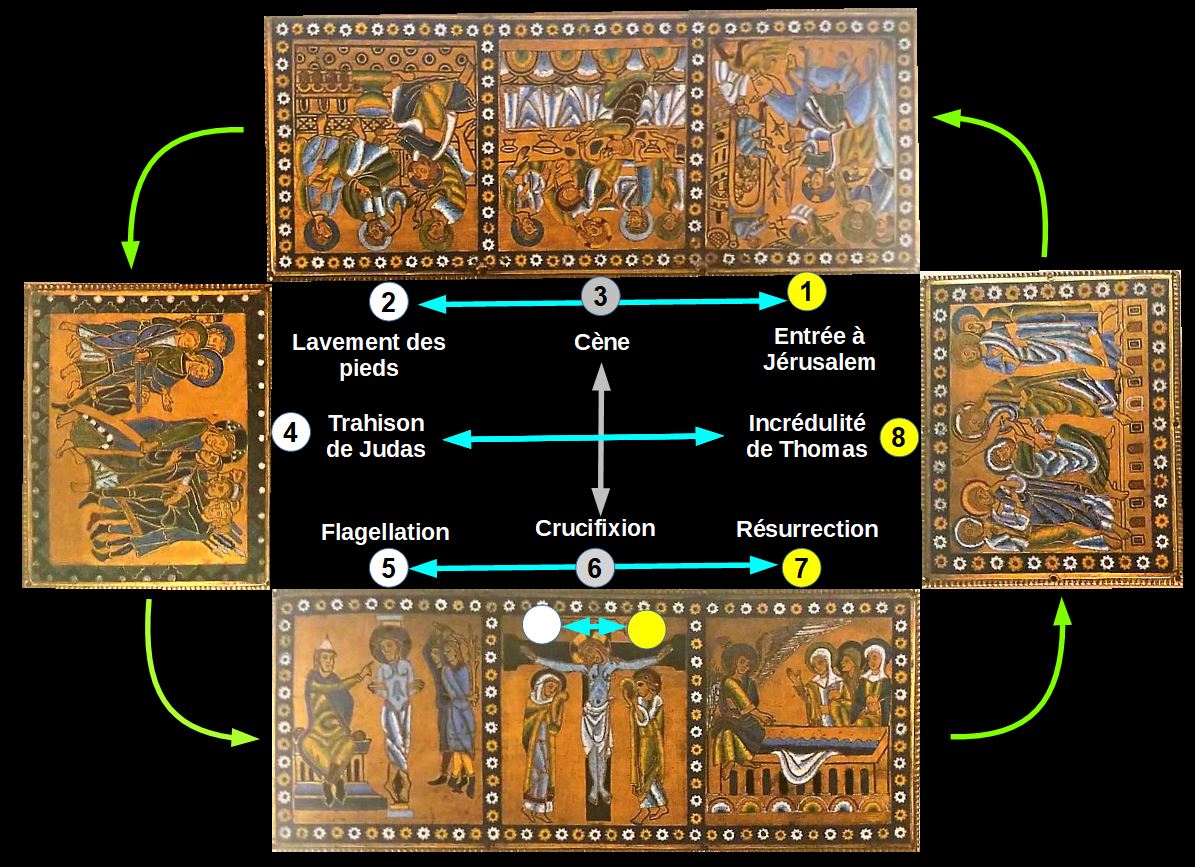

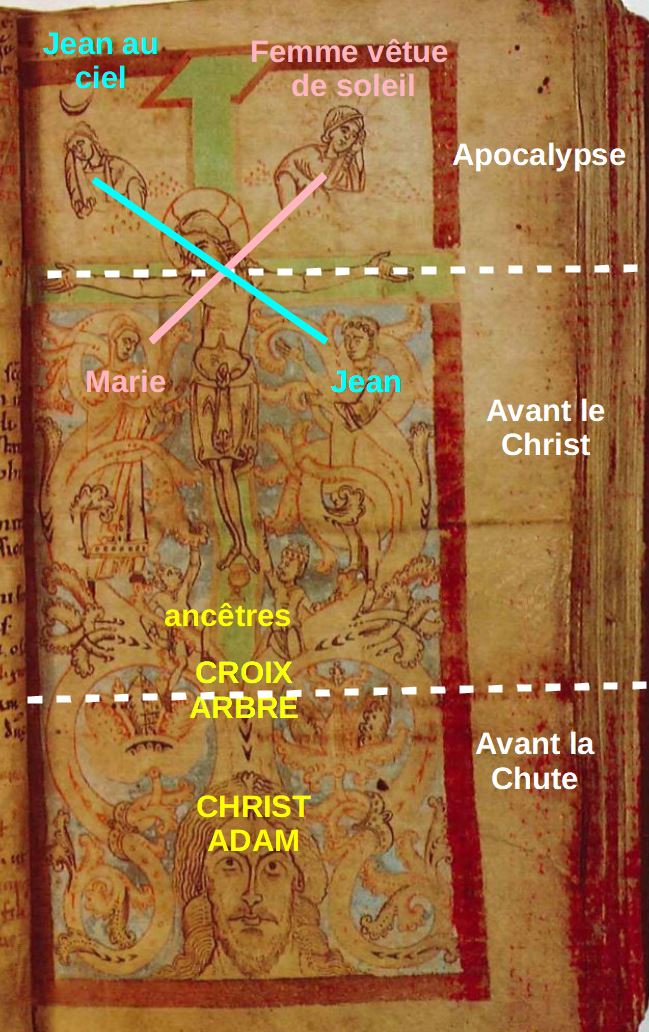

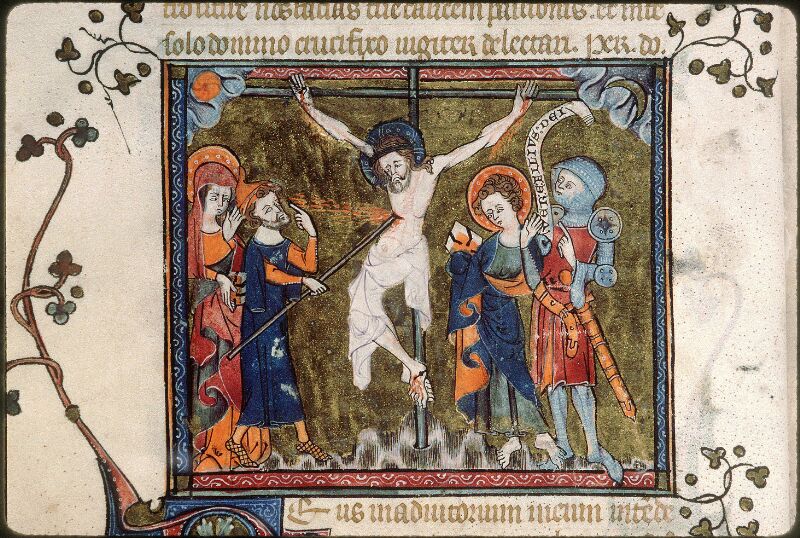

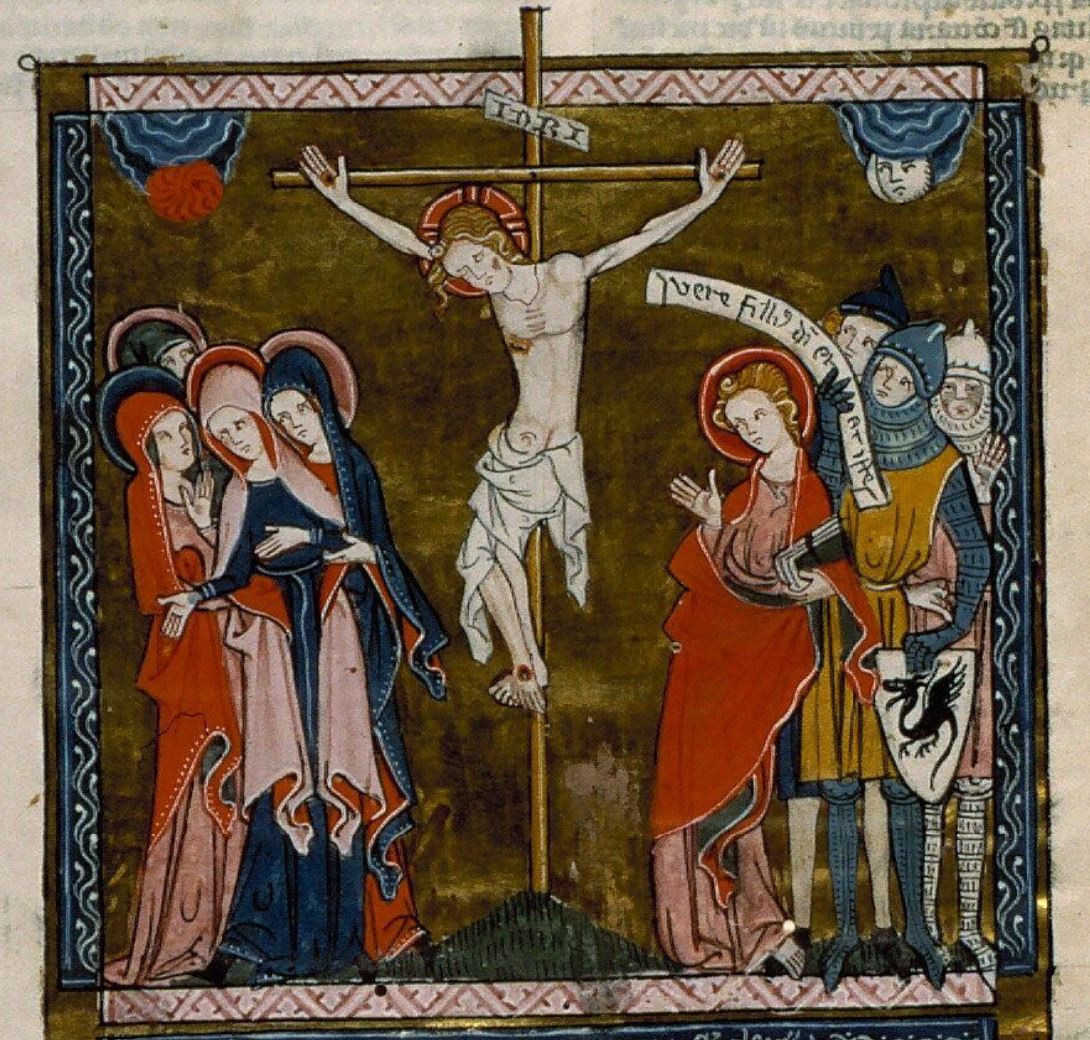

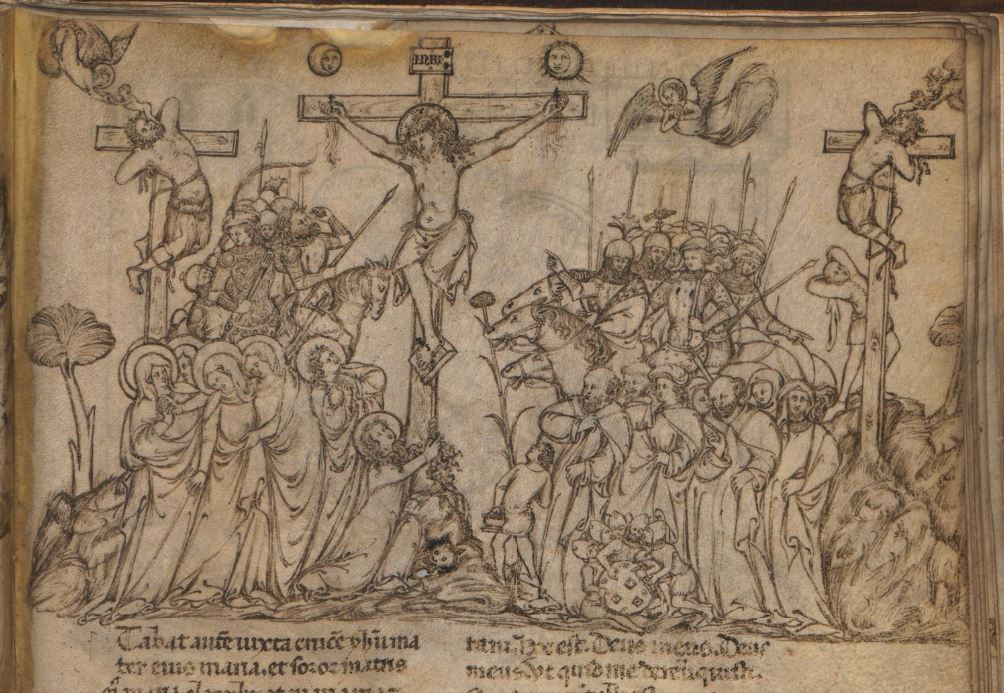

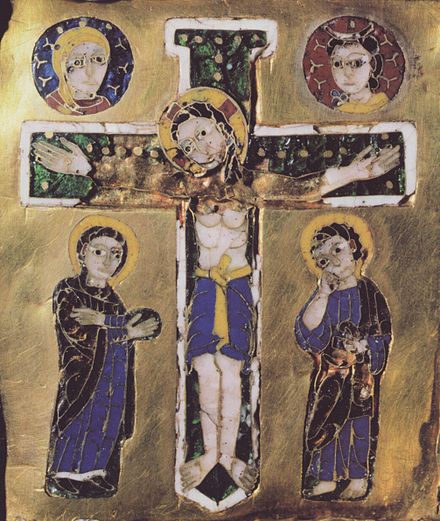

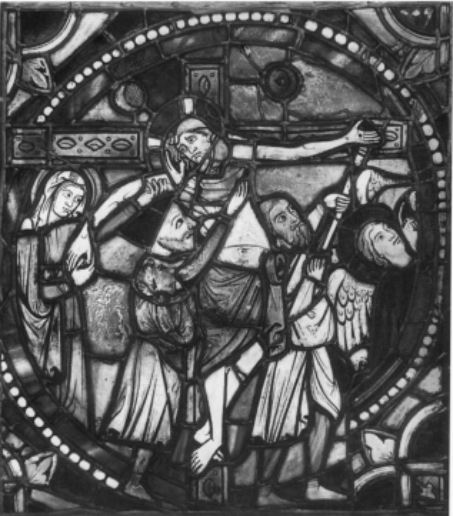

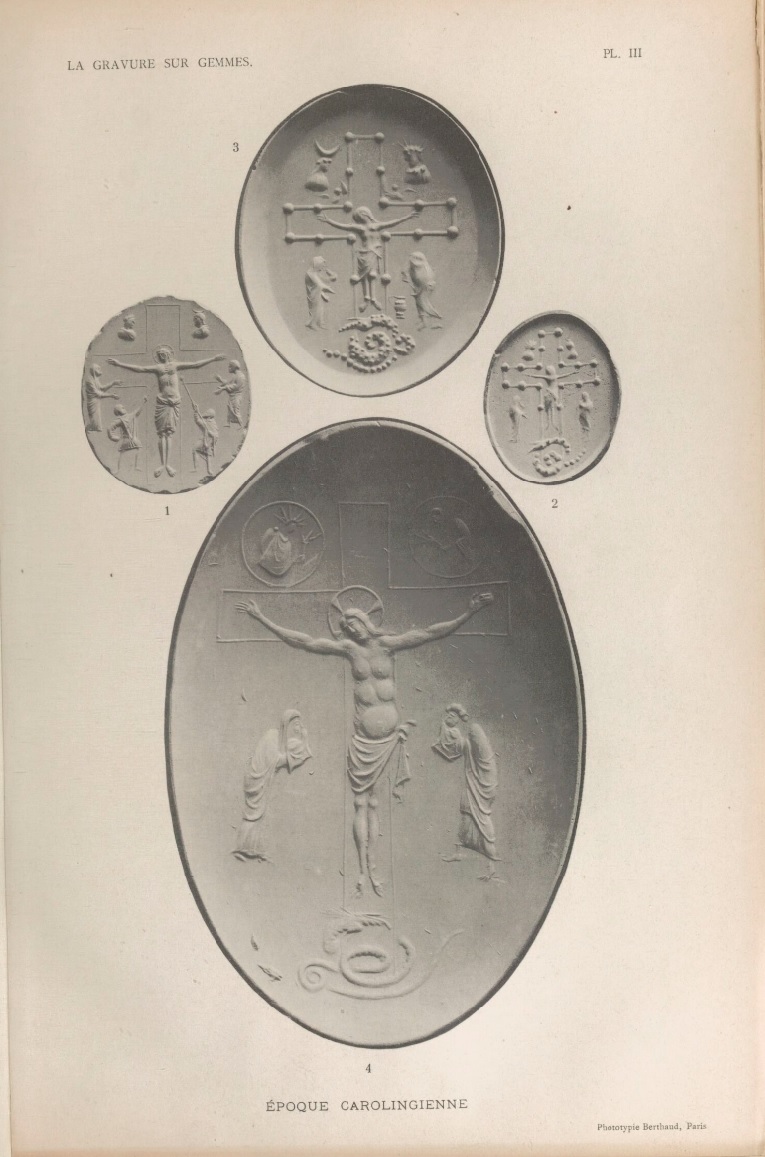

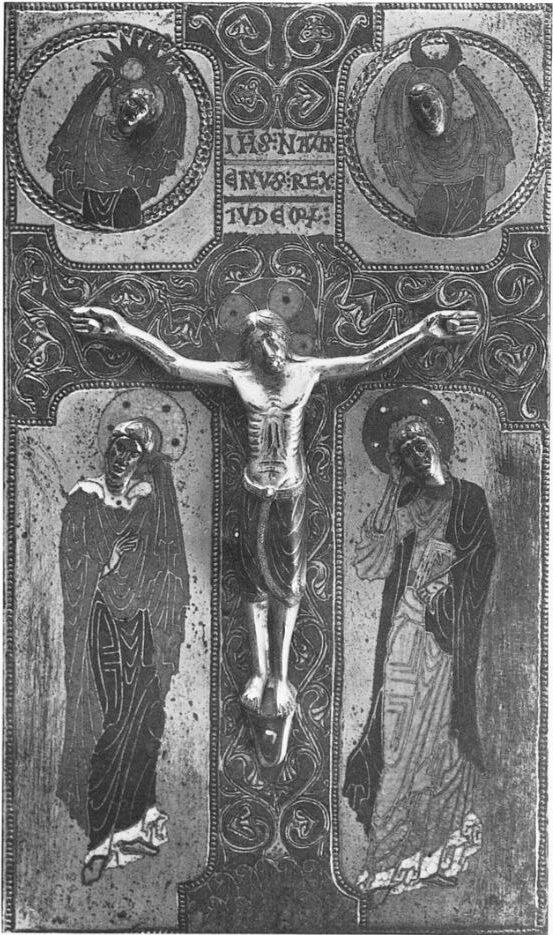

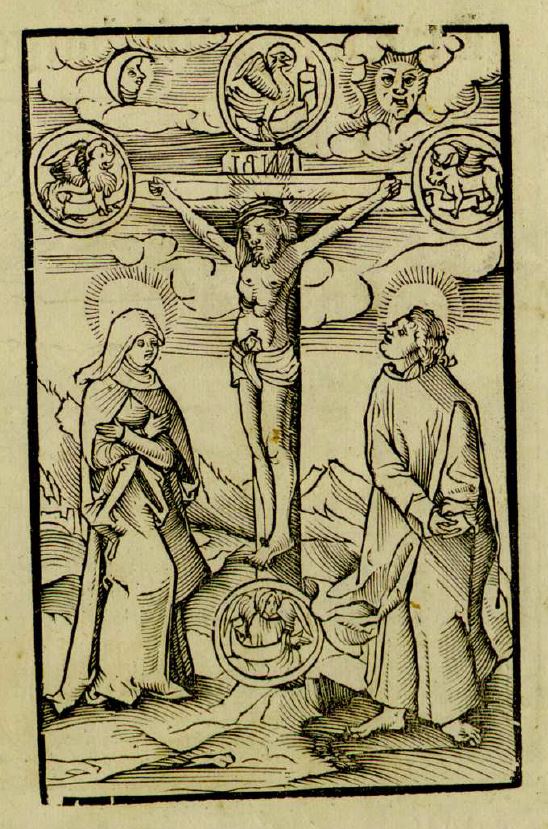

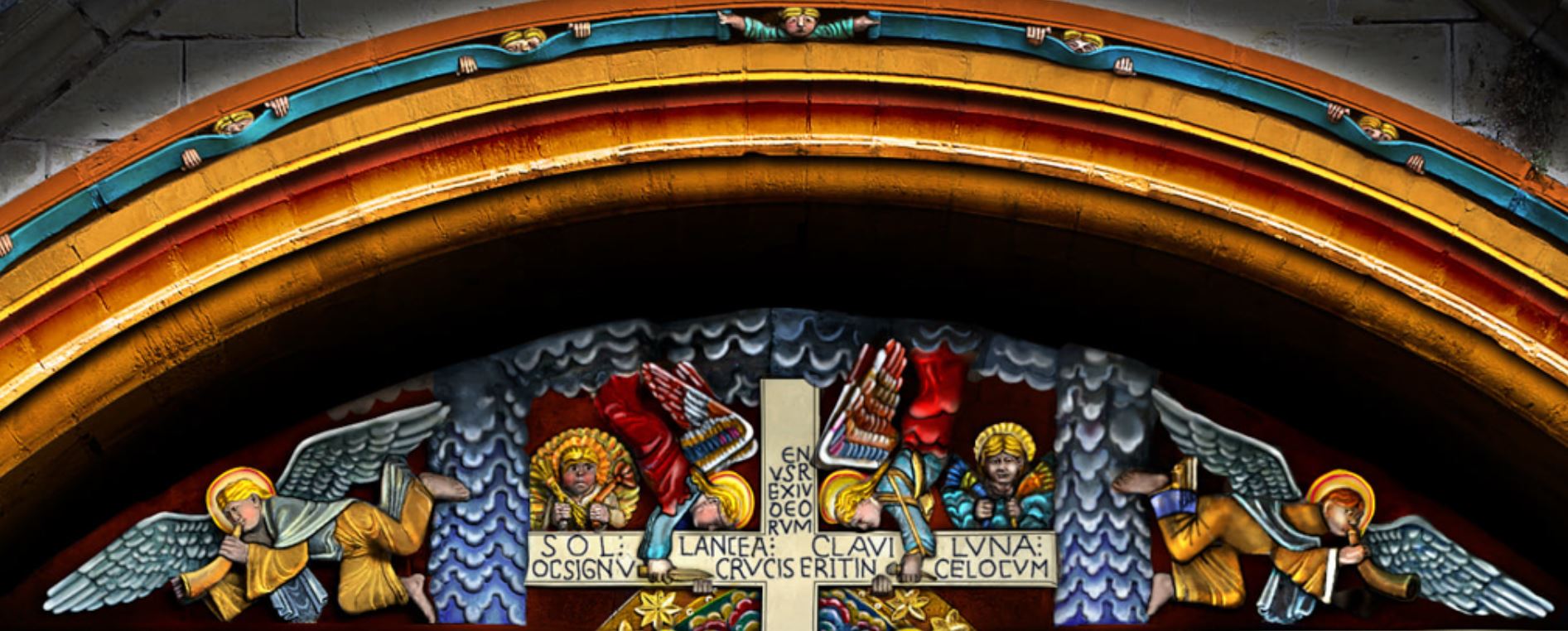

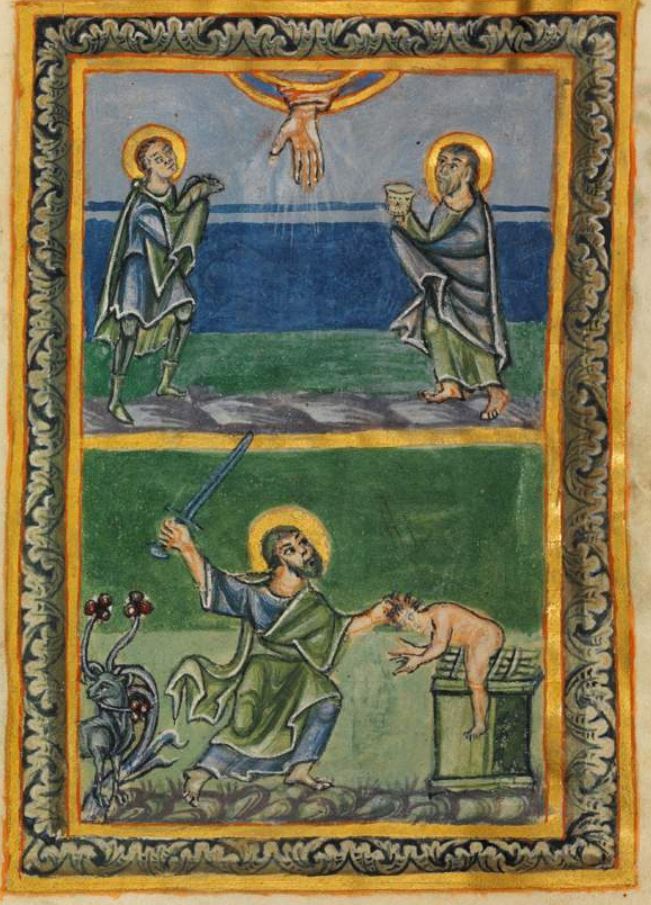

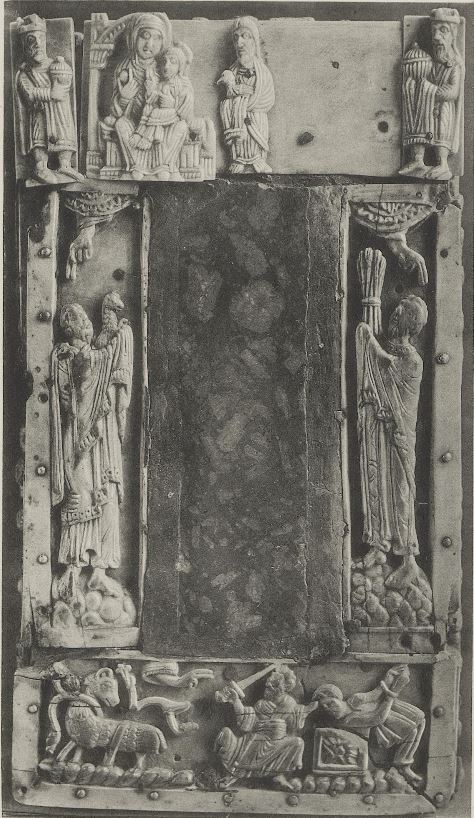

Theodore Psalter, 1066, BL Add MS 19352 fol 96r

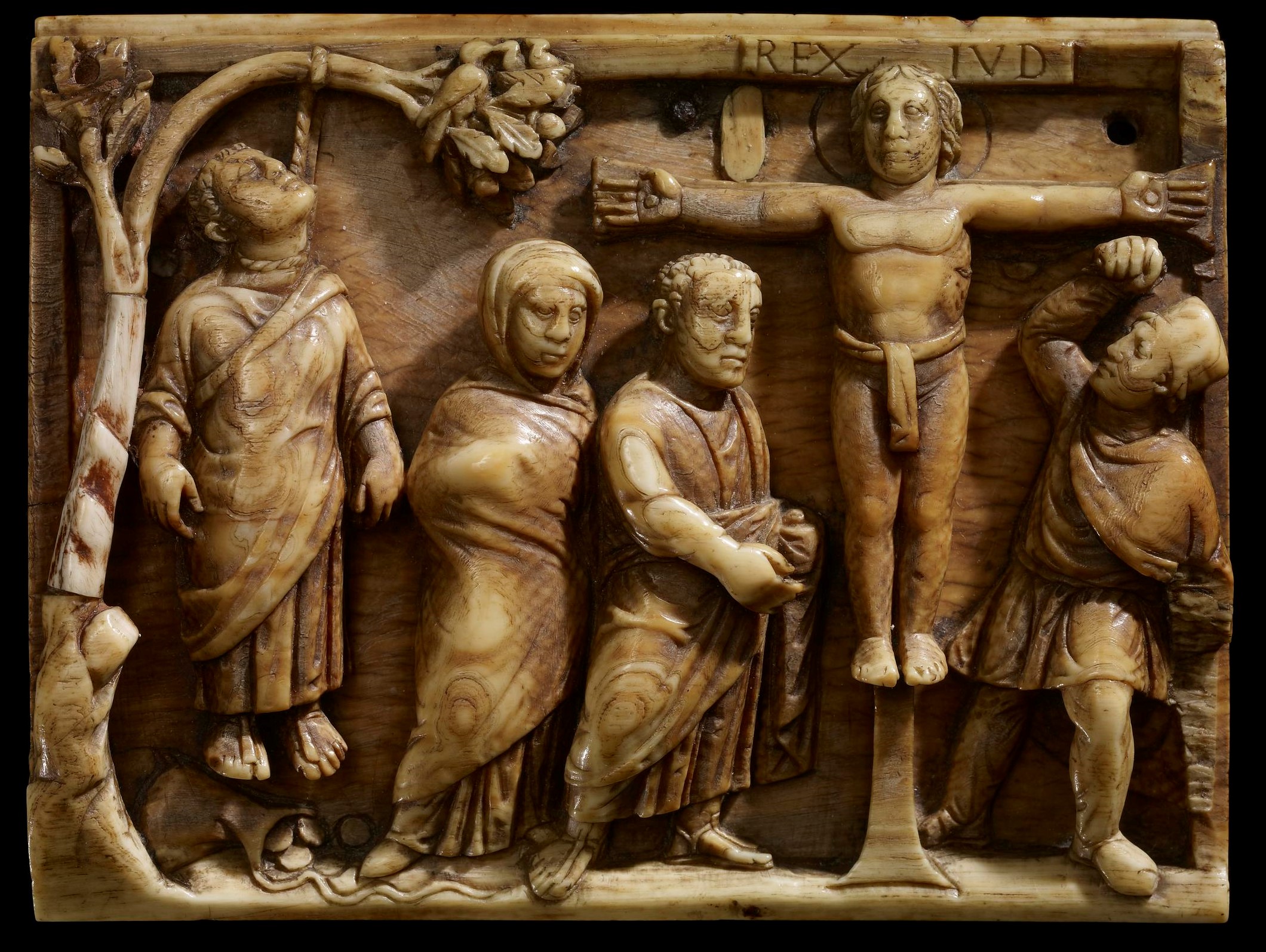

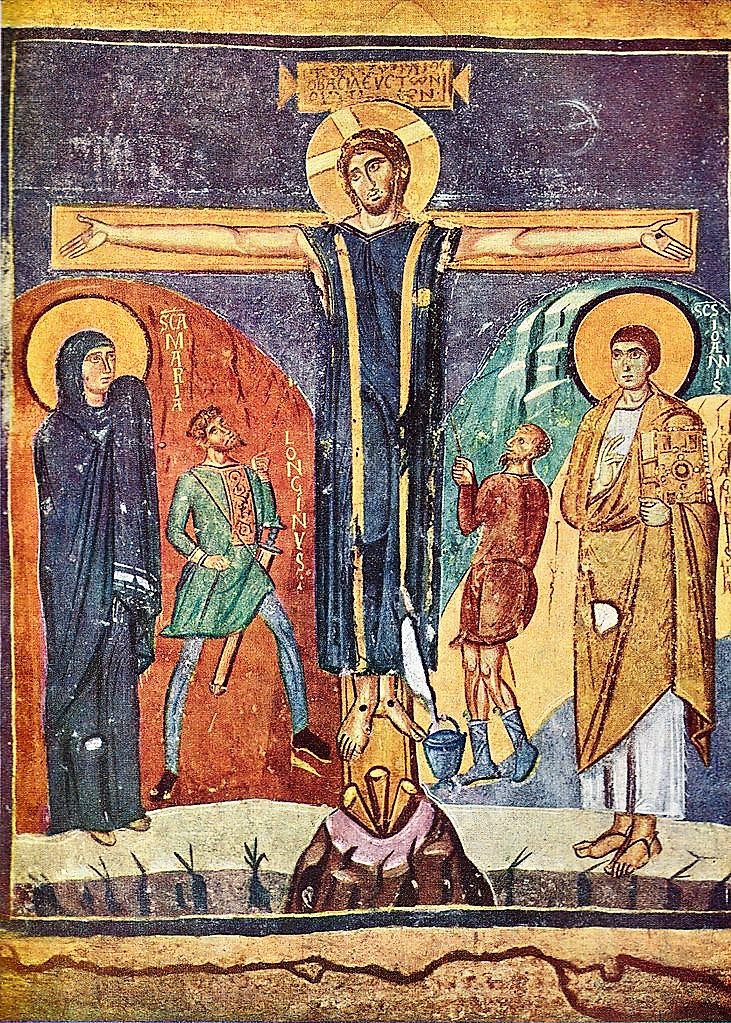

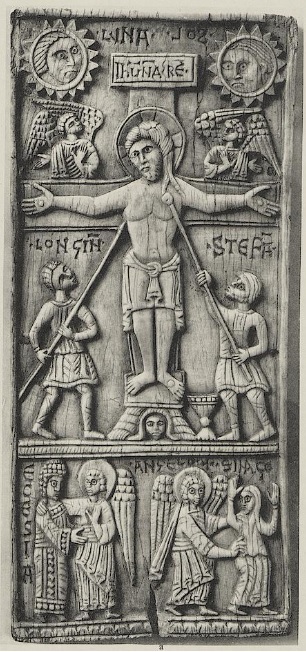

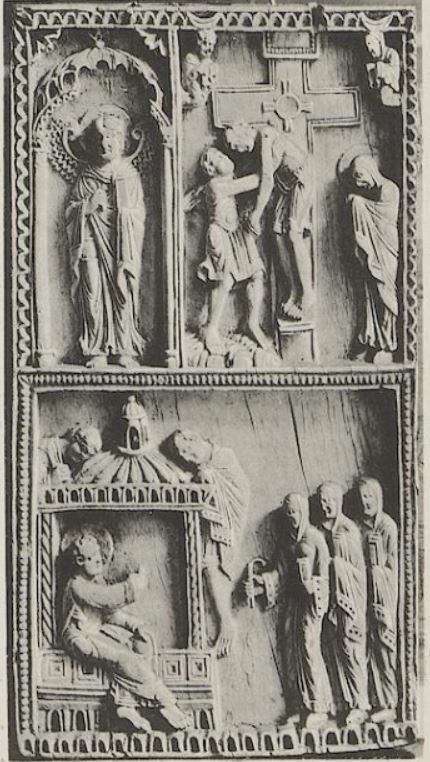

Theodore Psalter, 1066, BL Add MS 19352 fol 96r Crucifixion, 420-430, provenant de Rome, British Museum

Crucifixion, 420-430, provenant de Rome, British Museum On remarquera que la position du porteur de lance sous le bras droit de la croix (vu par le spectateur) fait écho à celle de Judas pendu sous son figuier (en rouge). De même, le nid où un oiseau nourrit ses oisillons renvoie aux fonctions des deux personnages en dessous, la mère et le disciple (flèches jaunes). Enfin, l’inscription REX -IUD divise la plaque en une partie gauche où le Christ est Roi et une partie gauche (côté plaie) où les Juifs sont en apparence vainqueurs.

On remarquera que la position du porteur de lance sous le bras droit de la croix (vu par le spectateur) fait écho à celle de Judas pendu sous son figuier (en rouge). De même, le nid où un oiseau nourrit ses oisillons renvoie aux fonctions des deux personnages en dessous, la mère et le disciple (flèches jaunes). Enfin, l’inscription REX -IUD divise la plaque en une partie gauche où le Christ est Roi et une partie gauche (côté plaie) où les Juifs sont en apparence vainqueurs. Doute de Thomas, 420-430, provenant de Rome, British Museum

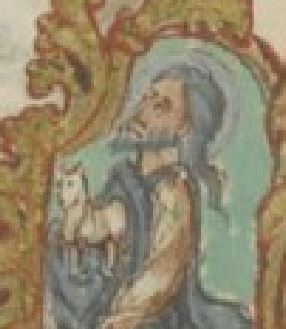

Doute de Thomas, 420-430, provenant de Rome, British Museum Le Bon Pasteur, Catacombe de Priscille, Rome

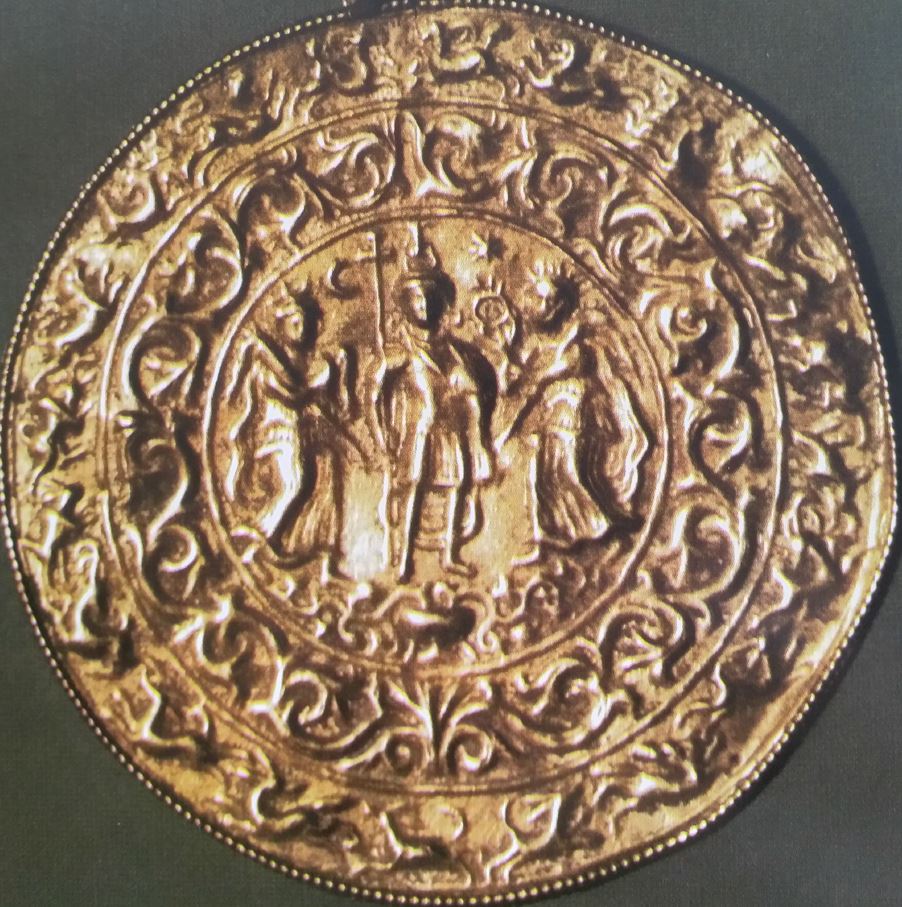

Le Bon Pasteur, Catacombe de Priscille, Rome Disque d’argent de Perm-Molotov, 7ème-10ème siècle, Syrie ou Palestinian, Ermitage, Leningrad

Disque d’argent de Perm-Molotov, 7ème-10ème siècle, Syrie ou Palestinian, Ermitage, Leningrad Crucifixion, vers 750, Evangiles de Saint Gall, p 266

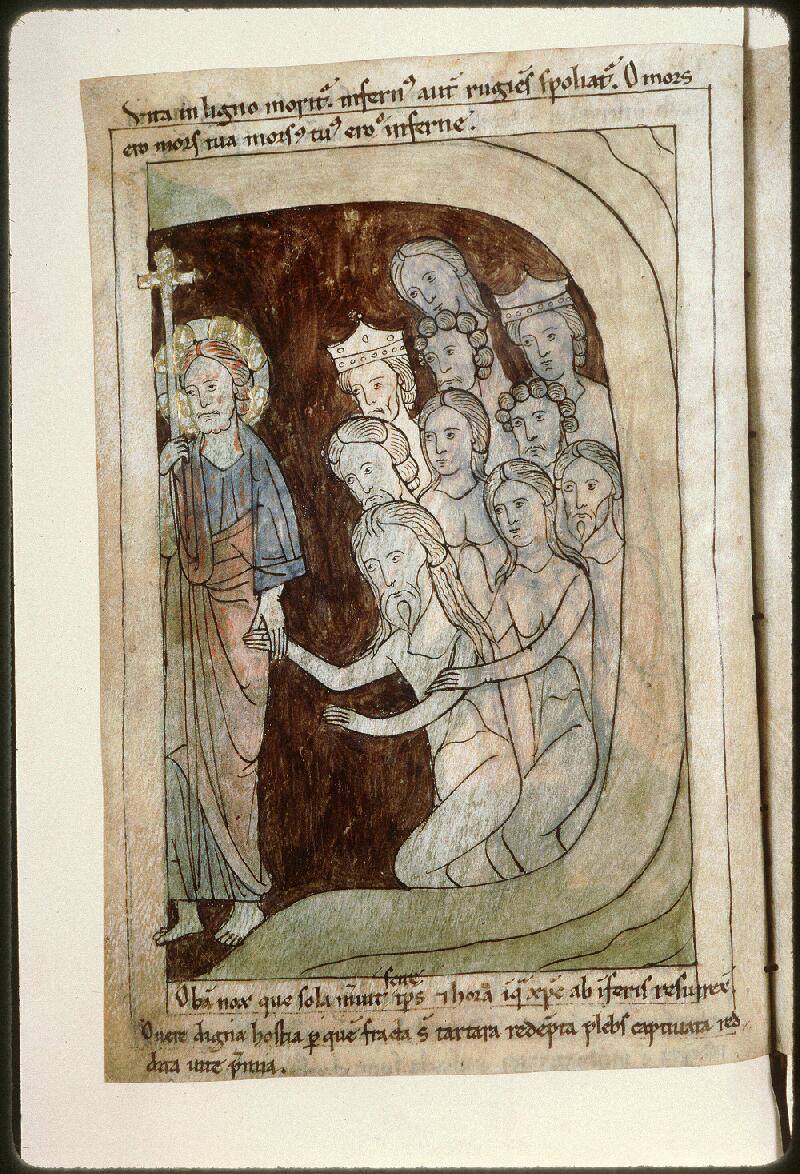

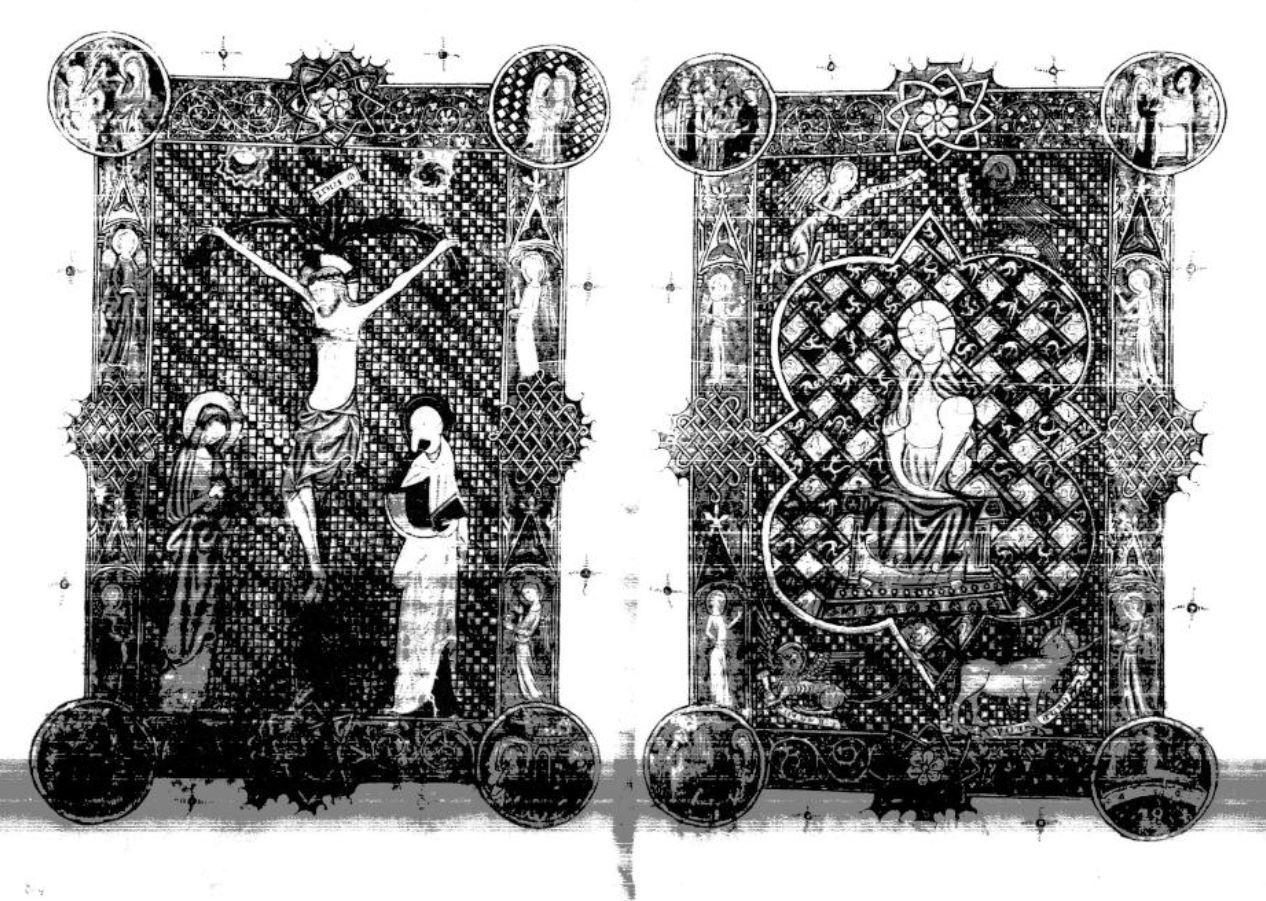

Crucifixion, vers 750, Evangiles de Saint Gall, p 266 Crucifixion et Résurection, fol 13r

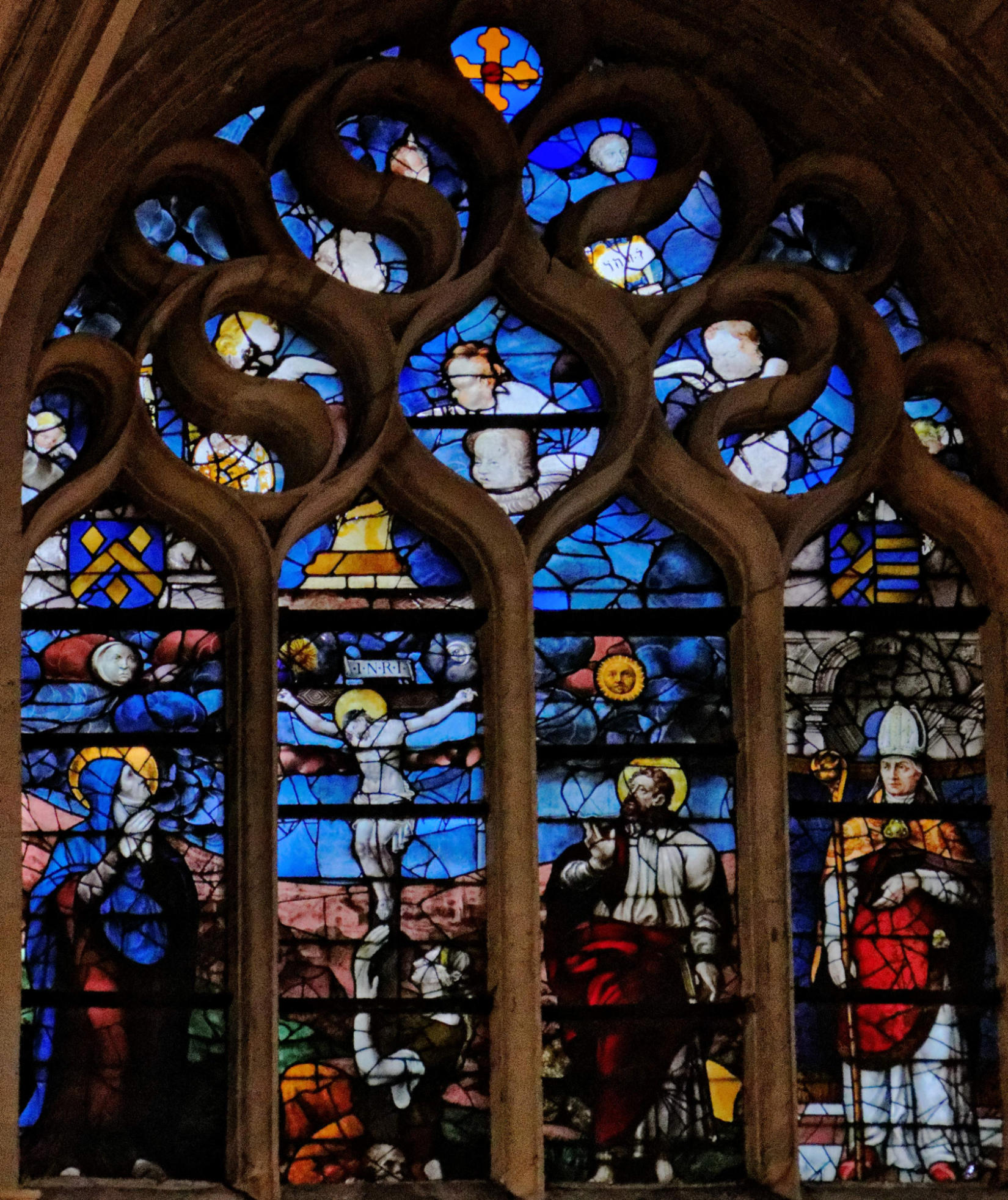

Crucifixion et Résurection, fol 13r Verrière 3 (Nouvelle alliance), 1215-20 Cathédrale de Bourges

Verrière 3 (Nouvelle alliance), 1215-20 Cathédrale de Bourges Fol 192v

Fol 192v Fol 193r

Fol 193r Fol 209v

Fol 209v Fol 210r

Fol 210r Feuille d’un Missel, vers 1300, Beauvais, Cleveland Museum of Arts (1982.141)

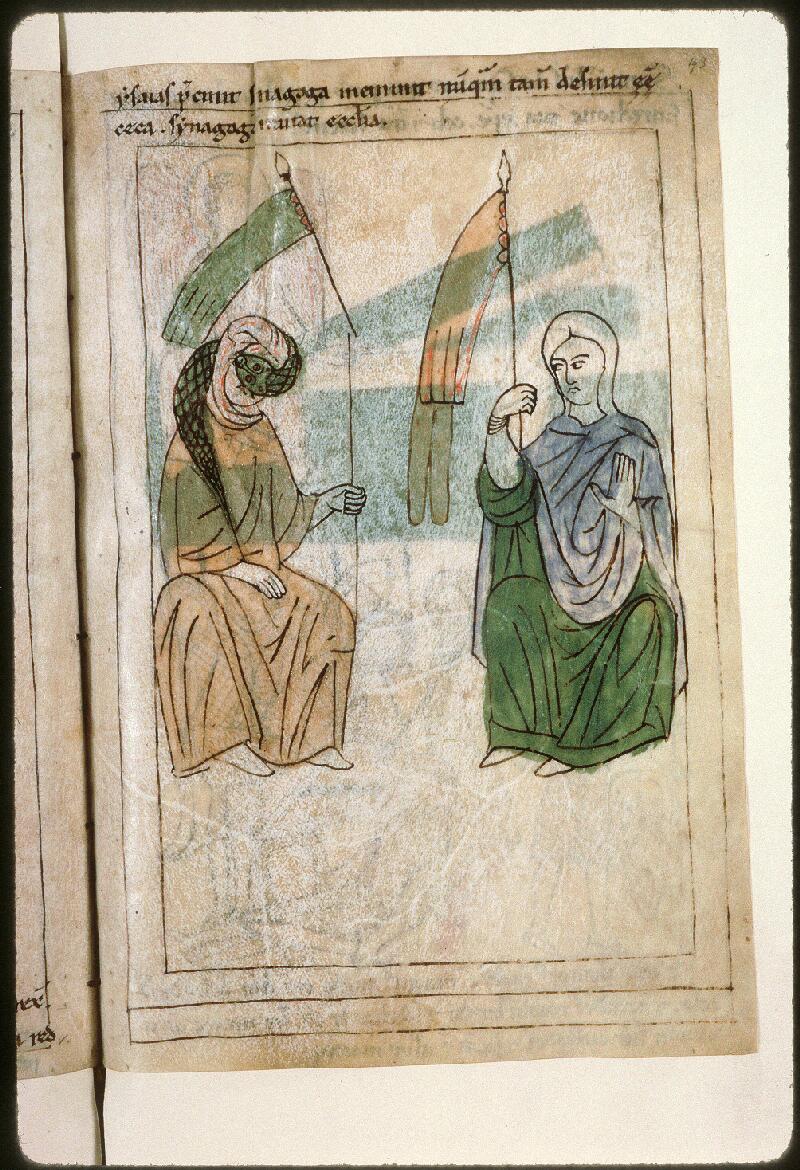

Feuille d’un Missel, vers 1300, Beauvais, Cleveland Museum of Arts (1982.141) Petrus Lombardus, 1158, BM Troyes, MS 900 fol 3v IRHT

Petrus Lombardus, 1158, BM Troyes, MS 900 fol 3v IRHT Bible historiée et vie des saints, 1390, New York Public Library, Spencer Collection Ms. 22, fol. 127r

Bible historiée et vie des saints, 1390, New York Public Library, Spencer Collection Ms. 22, fol. 127r 700-10, Catacombe San Valentino, Cod Vat Lat 5409 fol 37r [6]

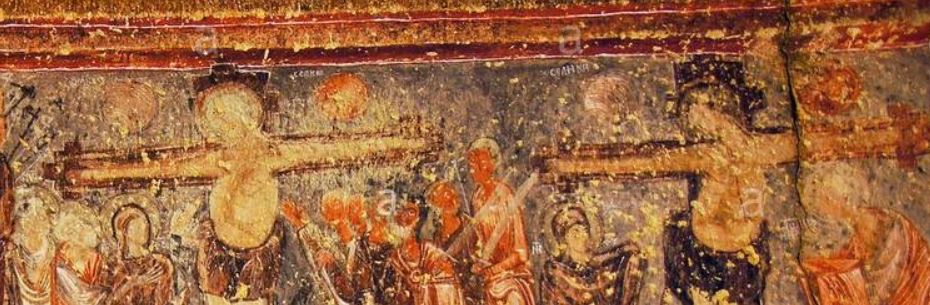

700-10, Catacombe San Valentino, Cod Vat Lat 5409 fol 37r [6] 741-52, Santa Maria Antiqua

741-52, Santa Maria Antiqua

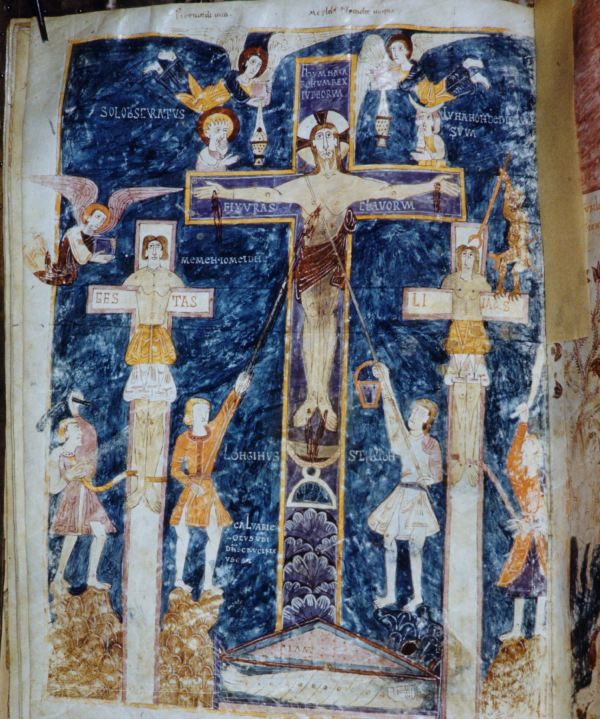

1075-80, Exultet (Montecassino) BL Add 30337

1075-80, Exultet (Montecassino) BL Add 30337 1250, Salerne, Musée diocésain

1250, Salerne, Musée diocésain 1000-25 Exultet 2 (Bari), John Manchester Rylands University Library, Latin MS 2

1000-25 Exultet 2 (Bari), John Manchester Rylands University Library, Latin MS 2 1100-120, Exultet, Biblioteca casanatense Ms.724 III F5r

1100-120, Exultet, Biblioteca casanatense Ms.724 III F5r

Uta Codex, 1000-25, BSB Clm 13601 p 10

Uta Codex, 1000-25, BSB Clm 13601 p 10 Psautier d’Utrecht, Fol 82v

Psautier d’Utrecht, Fol 82v Livre de prières d’Aelfwine, Winchester, vers 1020, BL Cotton MS Titus D XXVII fol 65v

Livre de prières d’Aelfwine, Winchester, vers 1020, BL Cotton MS Titus D XXVII fol 65v

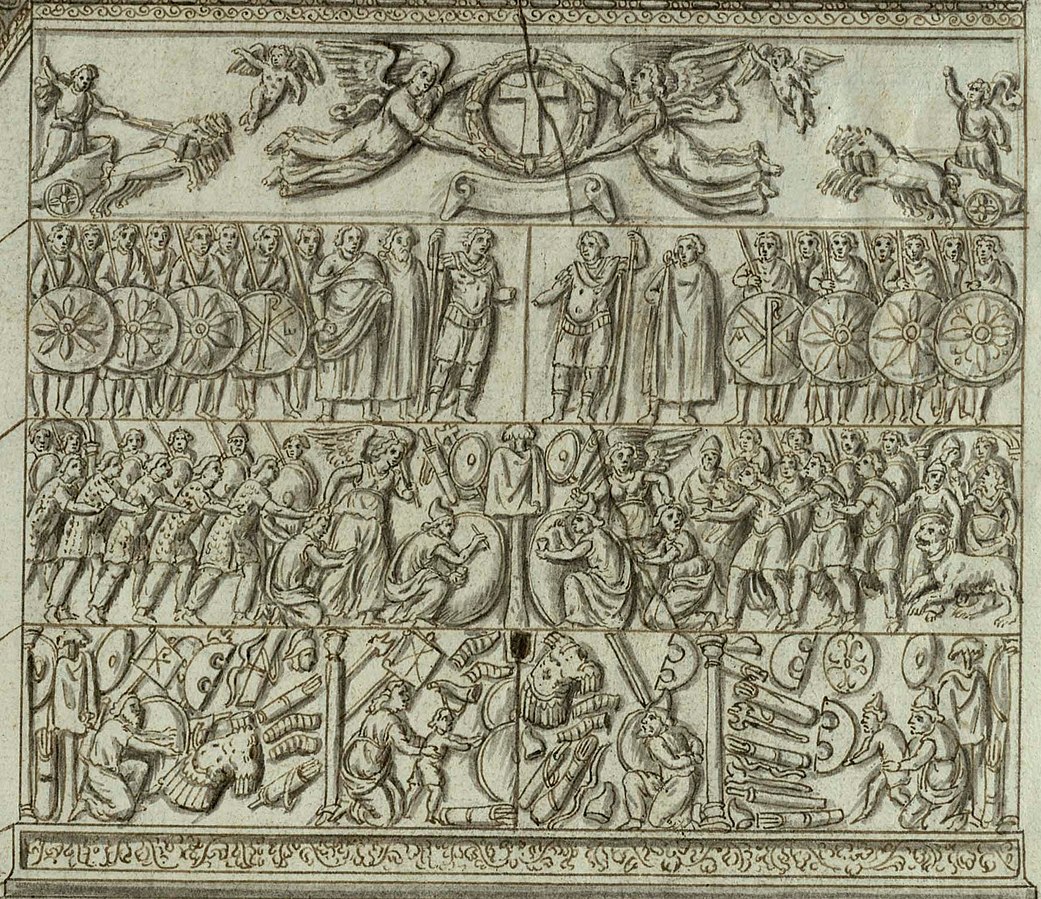

Colonne d’Arcadius (piédestal Ouest), 401, Constantinople

Colonne d’Arcadius (piédestal Ouest), 401, Constantinople Camée de Licinius, 4ème siècle, BNF

Camée de Licinius, 4ème siècle, BNF Médaillon de Mersine, 4ème siècle, Ermitage

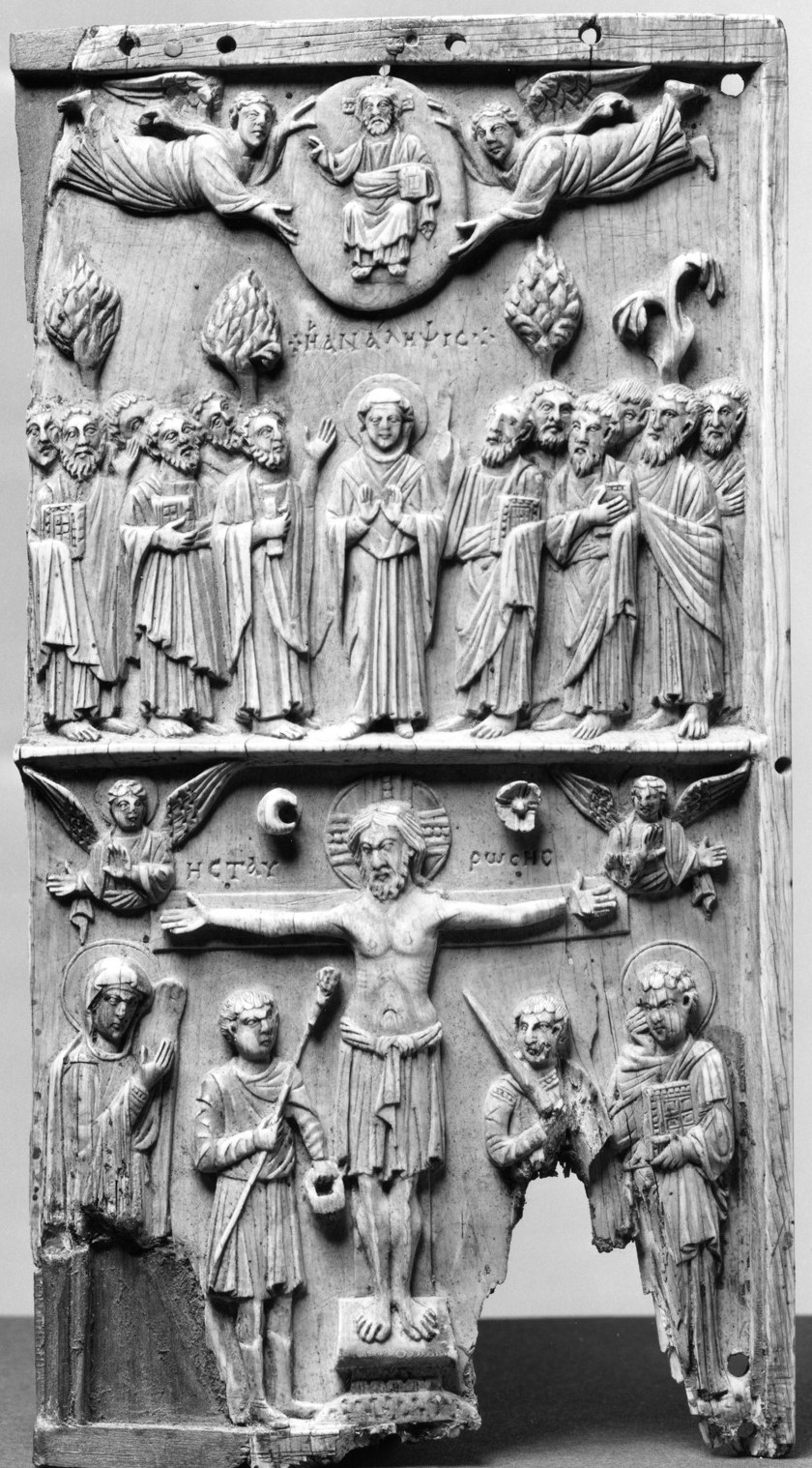

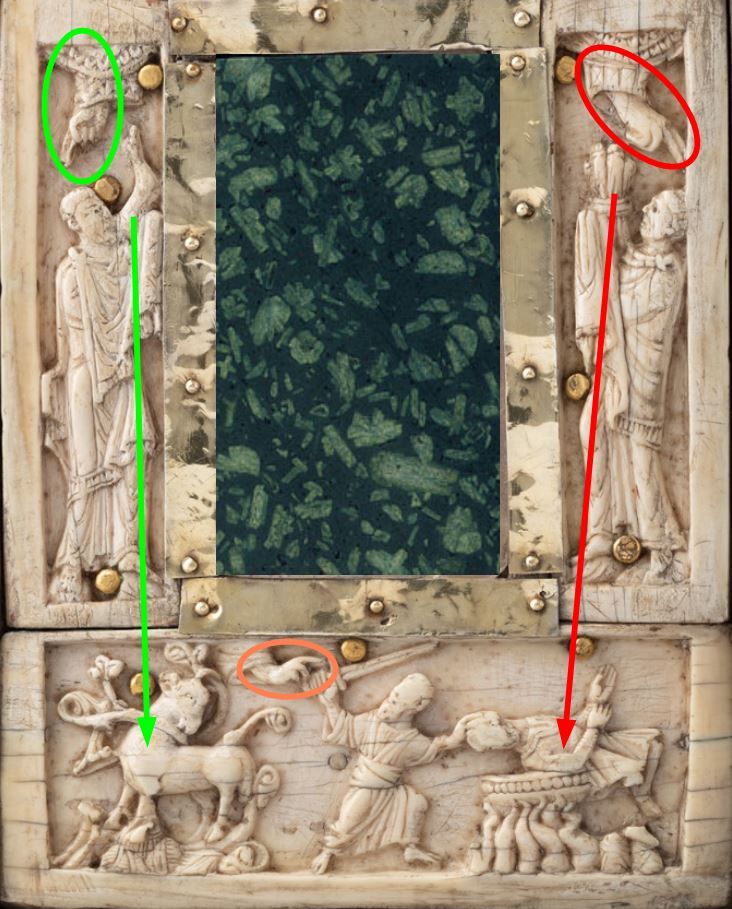

Médaillon de Mersine, 4ème siècle, Ermitage Diptyque en ivoire, 400-50, Louvre OA 9062

Diptyque en ivoire, 400-50, Louvre OA 9062 Ivoire Barberini (détail), Contantinople, vers 400, Louvre

Ivoire Barberini (détail), Contantinople, vers 400, Louvre Coupe à boire trouvée à Boulogne sur Mer, 350-400, Musée de Saint Germain en Laye

Coupe à boire trouvée à Boulogne sur Mer, 350-400, Musée de Saint Germain en Laye Vivas in deo Coupe de Pallien, Landesmuseum Trier [15]

Vivas in deo Coupe de Pallien, Landesmuseum Trier [15]

Antiphonarium officii, 990-1000, St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 391, p. 27 (ecodices)

Antiphonarium officii, 990-1000, St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 391, p. 27 (ecodices) Missel à l’usage de Paris, 1175-1200, BnF Latin 17307 f.112

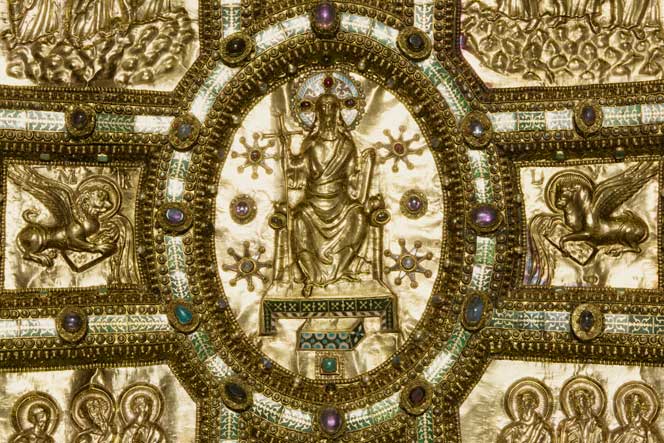

Missel à l’usage de Paris, 1175-1200, BnF Latin 17307 f.112 Evangéliaire de Lindau, plat supérieur, 880-90, Morgan Library MS M1

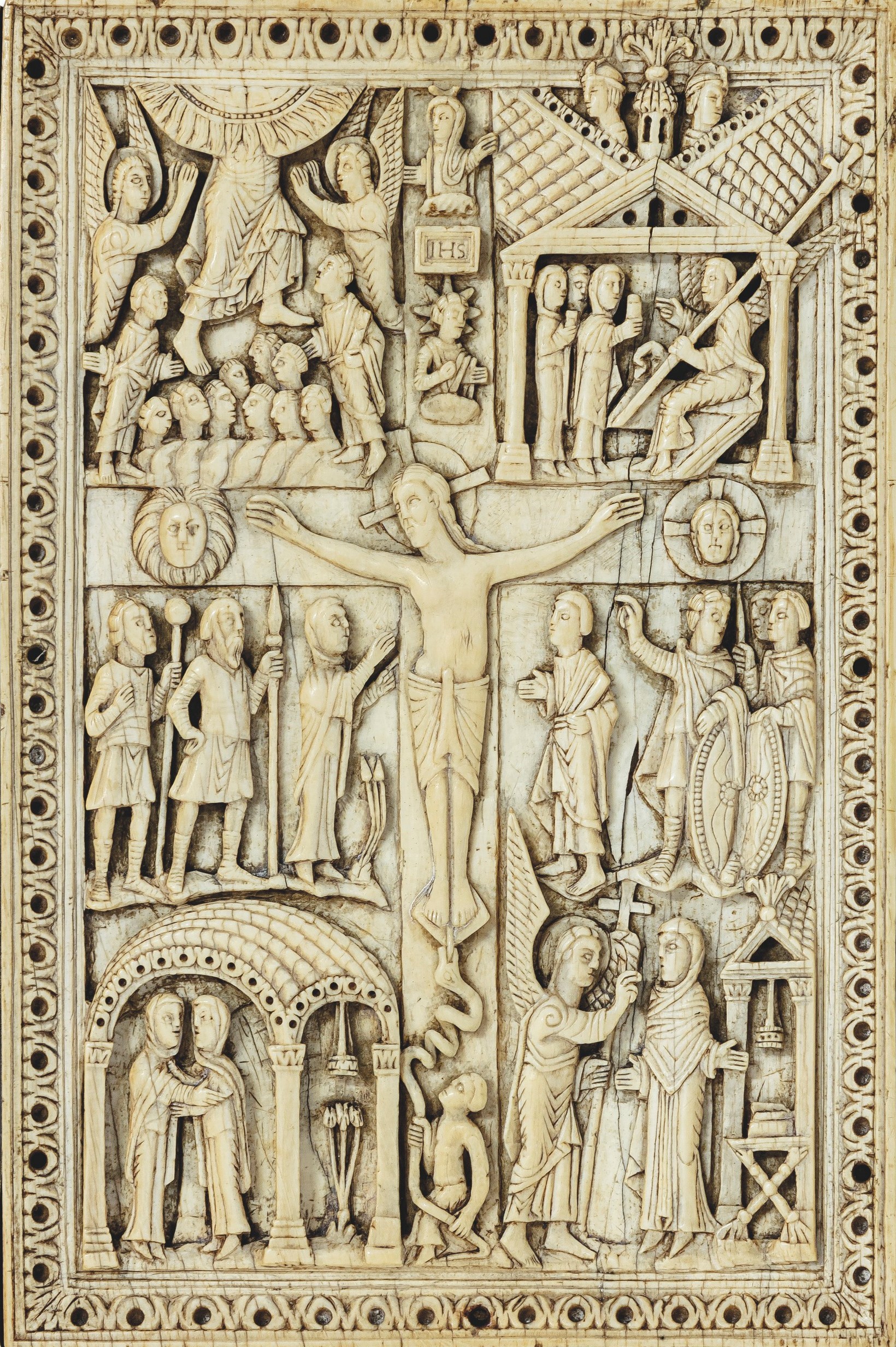

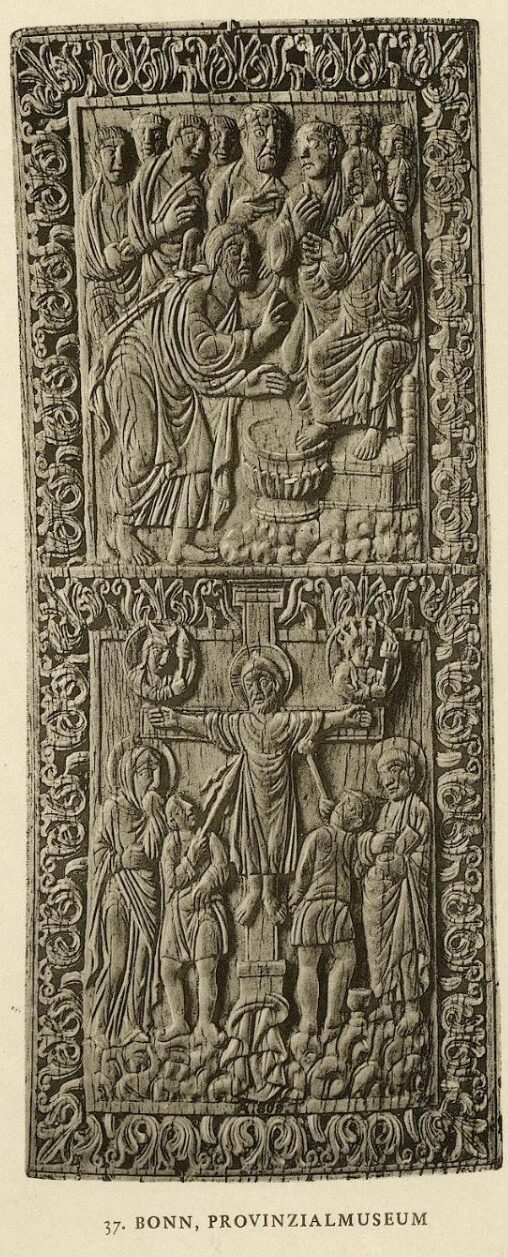

Evangéliaire de Lindau, plat supérieur, 880-90, Morgan Library MS M1 Ivoire roman, 11ème siècle, Berlin, Goldschmidt Vol IV planche 52 no 146

Ivoire roman, 11ème siècle, Berlin, Goldschmidt Vol IV planche 52 no 146

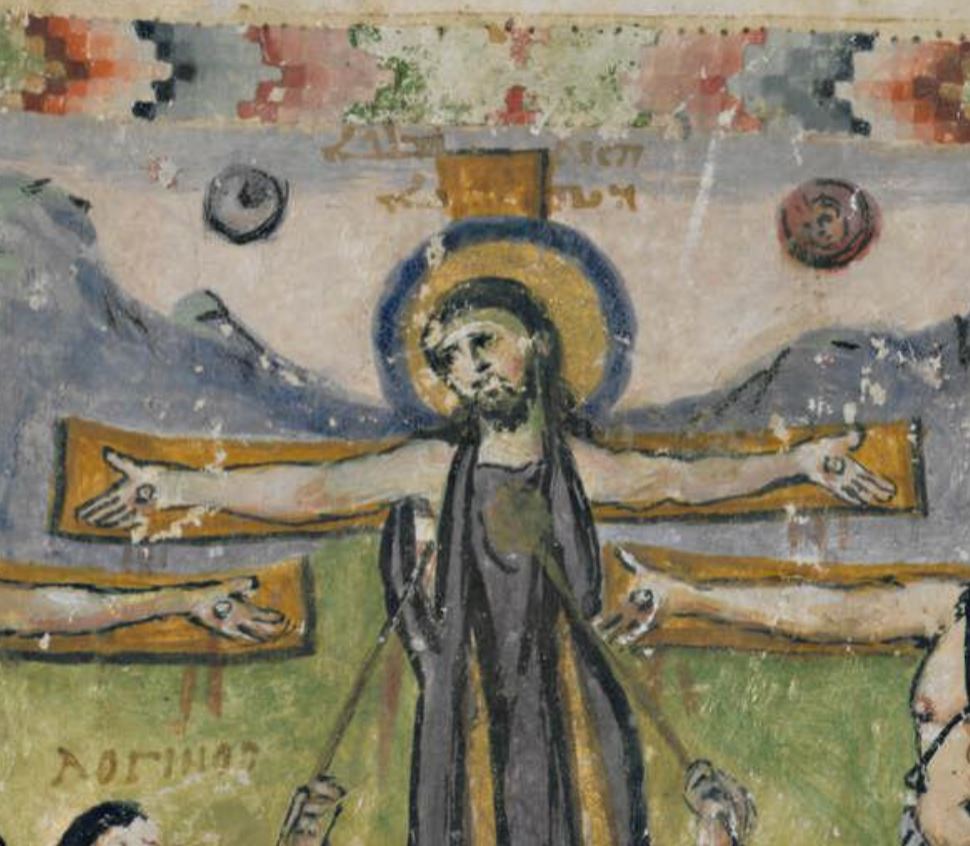

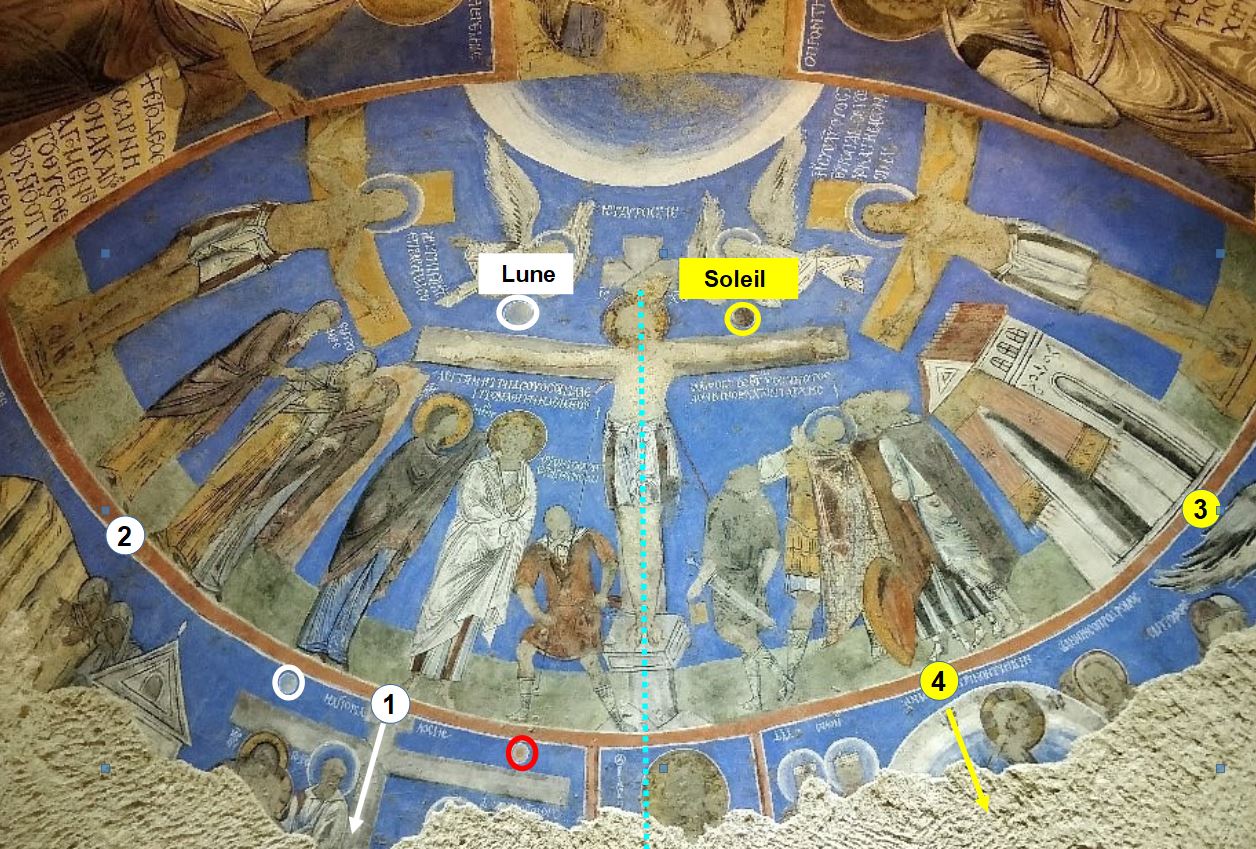

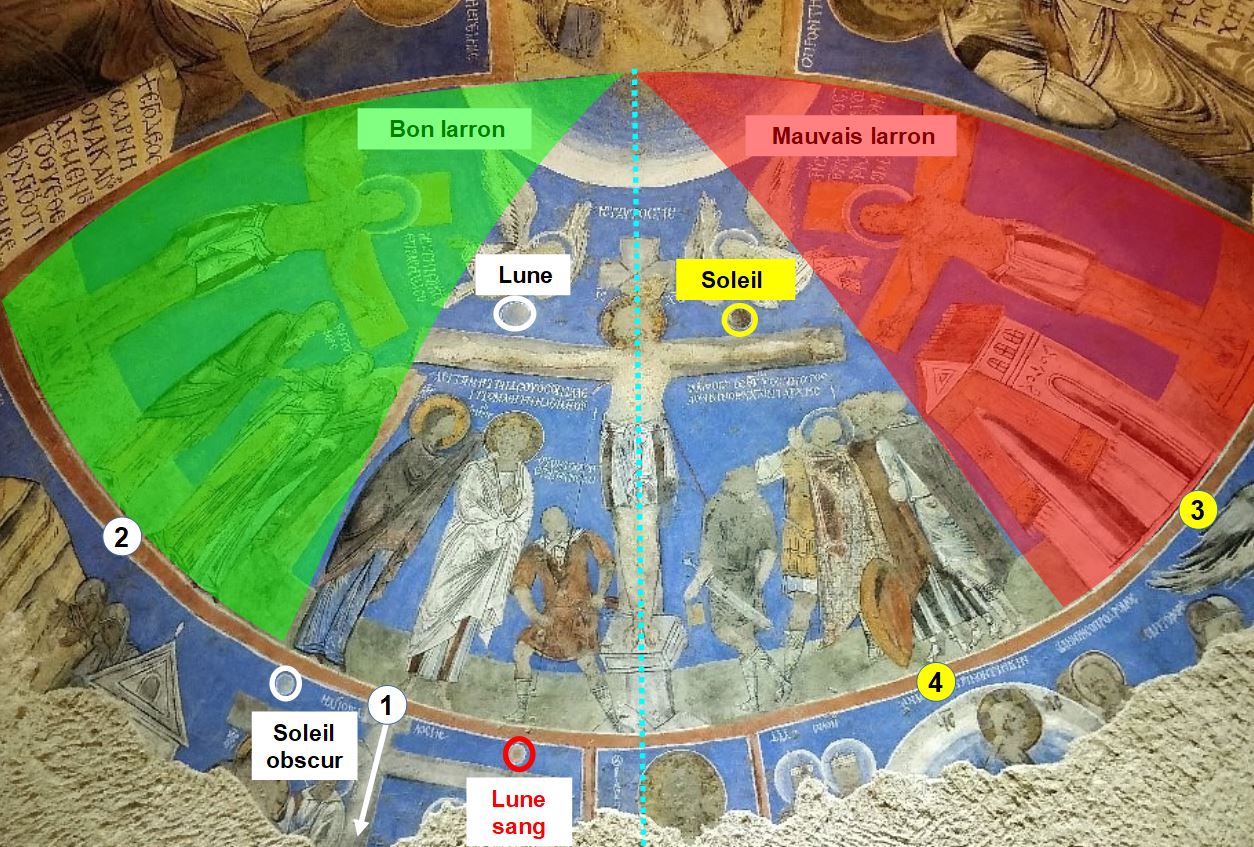

963-69, église NIcéphore Phocas, Cavusin, Cappadoce

963-69, église NIcéphore Phocas, Cavusin, Cappadoce

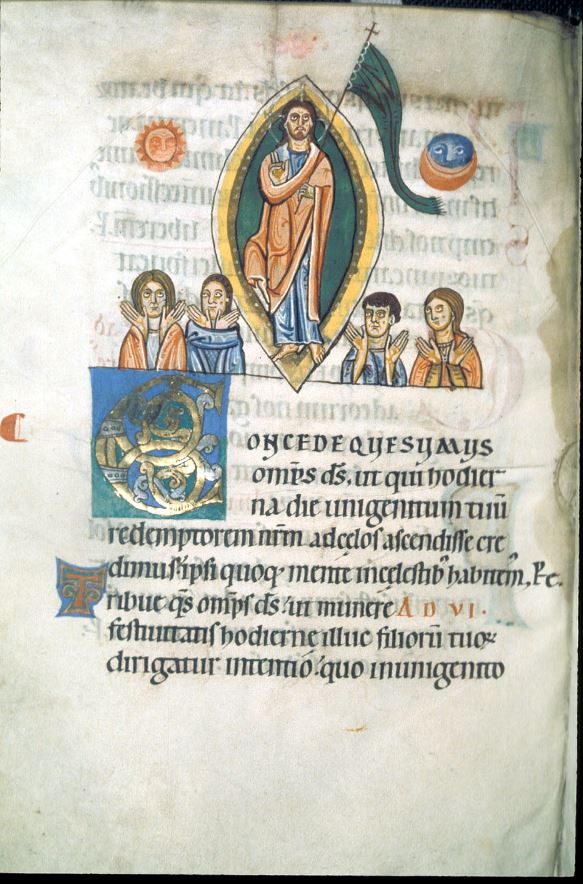

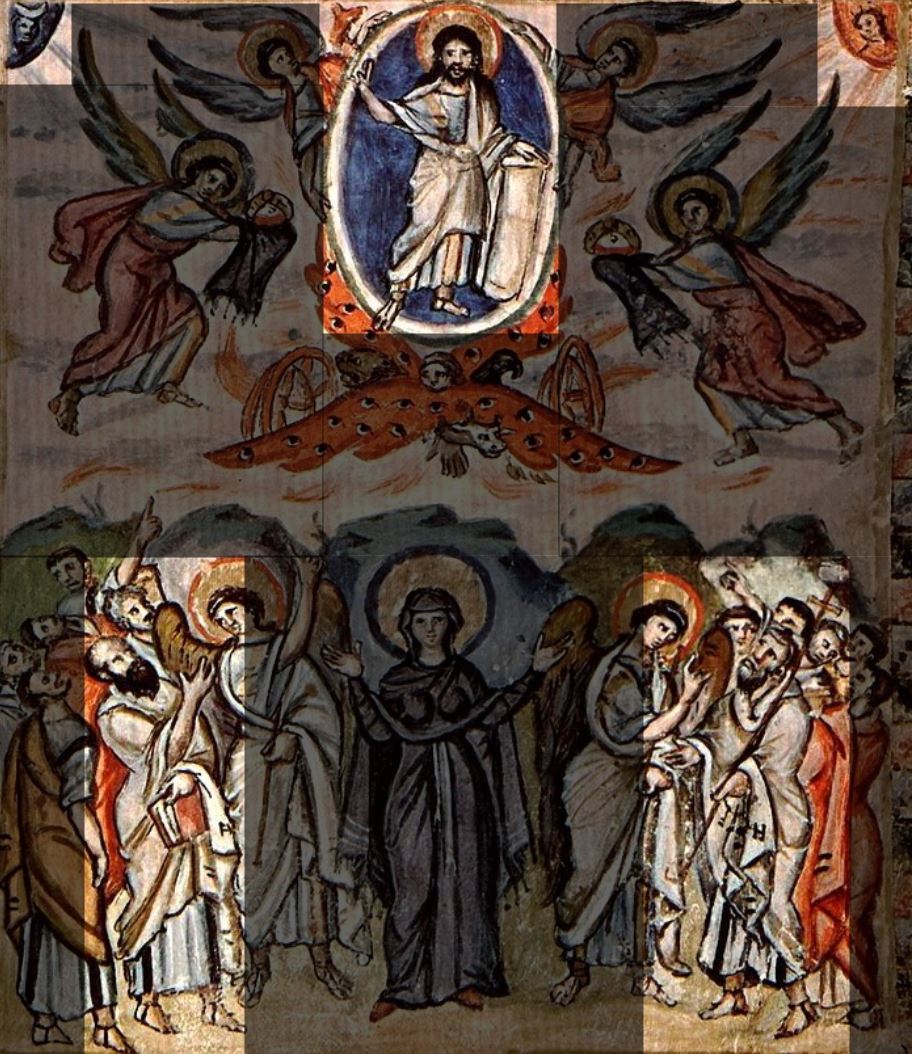

Ascension, fol 13v

Ascension, fol 13v

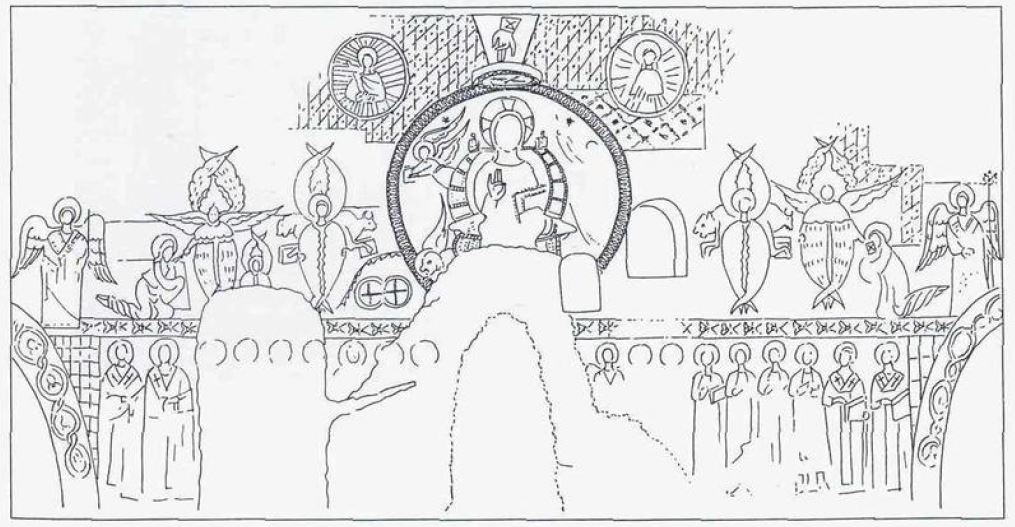

Ascension/Parousie 7ème siècle, fresque de l’église Saint Apollo de Baouît, Musée copte, Le Caire

Ascension/Parousie 7ème siècle, fresque de l’église Saint Apollo de Baouît, Musée copte, Le Caire Sacramentaire d’Ottobeuren (Souabe), 1175-99, Yates Thompson 2 f. 89v

Sacramentaire d’Ottobeuren (Souabe), 1175-99, Yates Thompson 2 f. 89v L’Ascension, Détail du disque d’argent de Perm-Molotov, 7ème-10ème siècle, Syrie ou Palestinian, Ermitage, Saint Pétersbourg

L’Ascension, Détail du disque d’argent de Perm-Molotov, 7ème-10ème siècle, Syrie ou Palestinian, Ermitage, Saint Pétersbourg

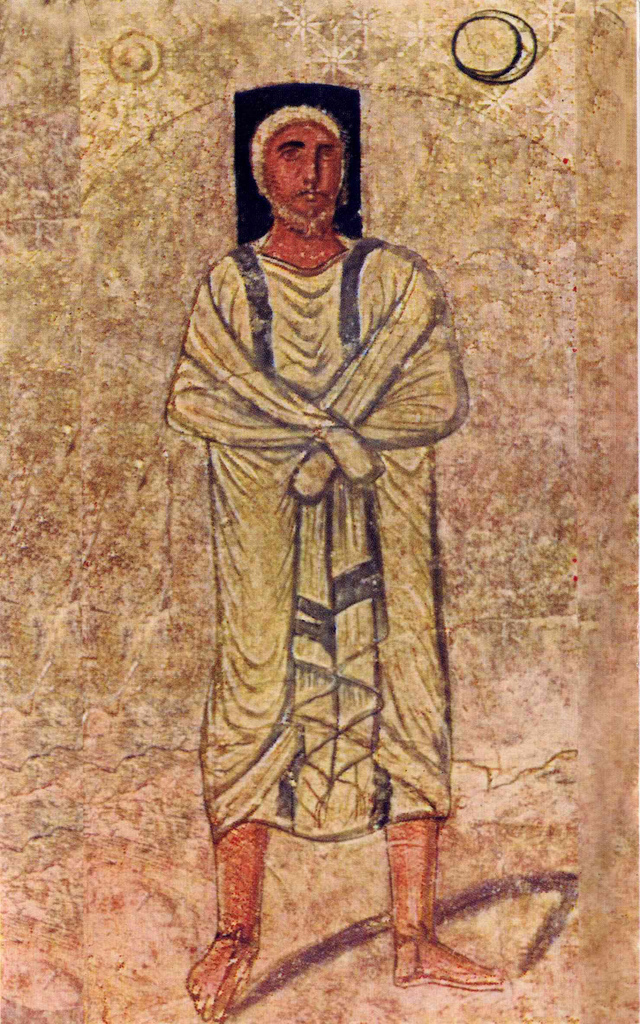

Saint cavalier et Psaume 91,1

Saint cavalier et Psaume 91,1 Ascension

Ascension

Pierre et Paul autour du Christ, verre des Catacombes, Vatican

Pierre et Paul autour du Christ, verre des Catacombes, Vatican Traditio legis, vers 380, Palazzo Bonifacio VIII Anagni (détail)

Traditio legis, vers 380, Palazzo Bonifacio VIII Anagni (détail)

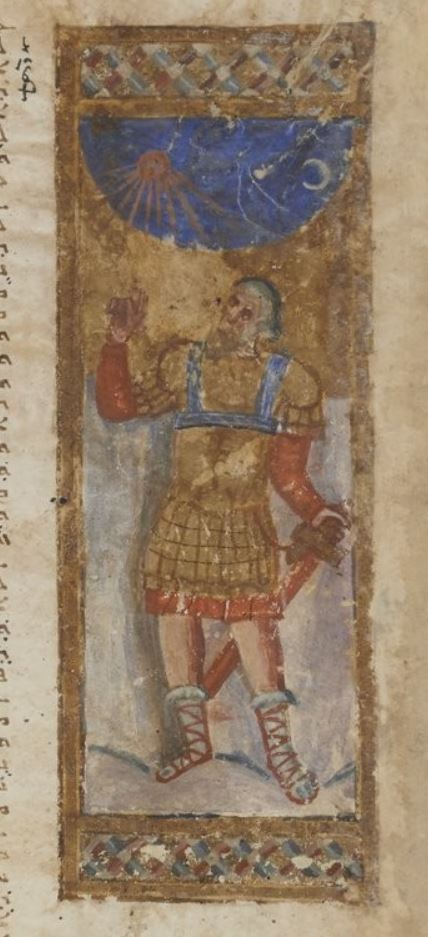

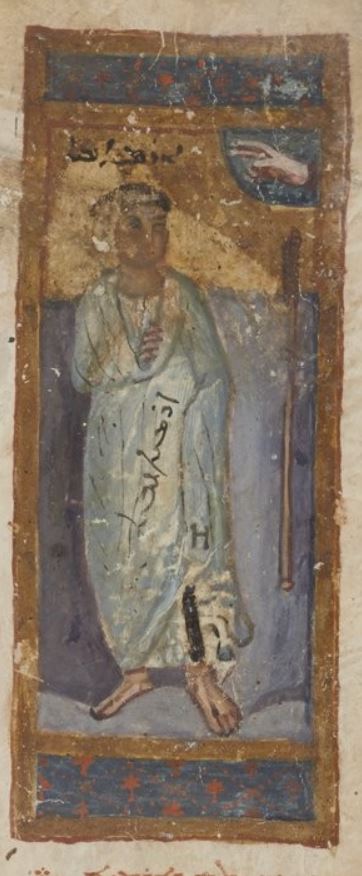

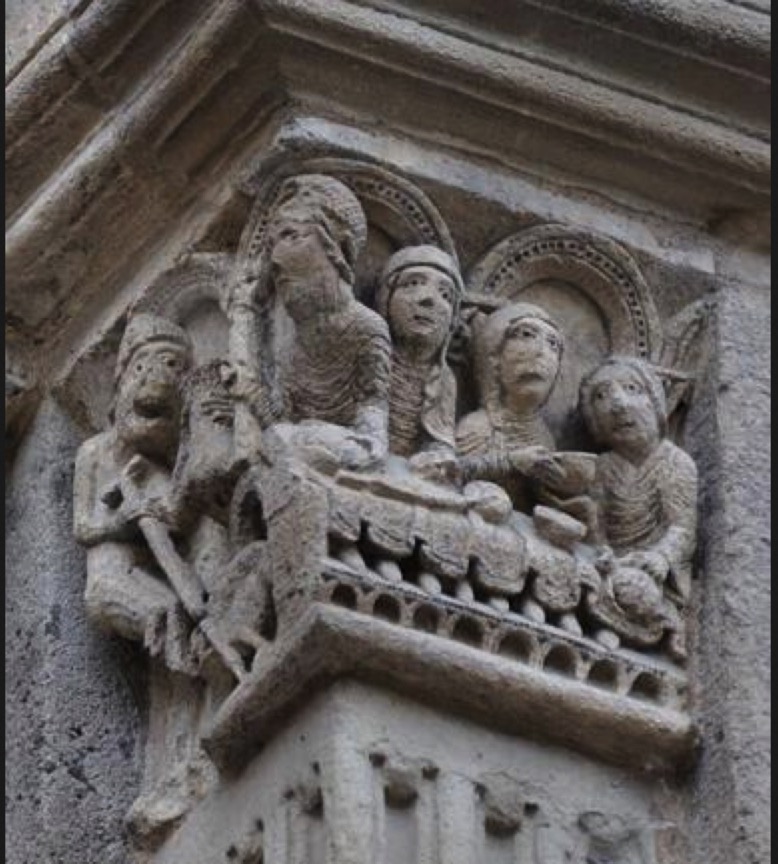

Les prophètes Samuel et Josué

Les prophètes Samuel et Josué Josué, Mosaïque du 5ème s, Sainte Marie Majeure

Josué, Mosaïque du 5ème s, Sainte Marie Majeure Josué arrêtant le soleil et la lune, fol 52v

Josué arrêtant le soleil et la lune, fol 52v Jérémie, la main de Dieu et la verge qui veille, fol 143v

Jérémie, la main de Dieu et la verge qui veille, fol 143v Abraham, Moïse, Jacob, Moïse, Josué ou Isaïe (panneau IV)

Abraham, Moïse, Jacob, Moïse, Josué ou Isaïe (panneau IV)  Rouleau de Josué, 913-50, Vatican Pal Gr 431

Rouleau de Josué, 913-50, Vatican Pal Gr 431 12ème siècle, Vatican Gr 746-2 fol 453v

12ème siècle, Vatican Gr 746-2 fol 453v Monza No 6

Monza No 6 Monza No 10

Monza No 10 Crucifixion

Crucifixion Résurrection

Résurrection

Crucifixion, 741-52, fresque de Santa Maria Antiqua

Crucifixion, 741-52, fresque de Santa Maria Antiqua Psautier Chludov, vers 850, Moscou, Historical Museum MS 129, Fol 45v

Psautier Chludov, vers 850, Moscou, Historical Museum MS 129, Fol 45v Psautier Chludov, vers 850, Moscou, Historical Museum MS 129 Fol 72v

Psautier Chludov, vers 850, Moscou, Historical Museum MS 129 Fol 72v

Icône, fin 12ème, Pelendri, Chypre

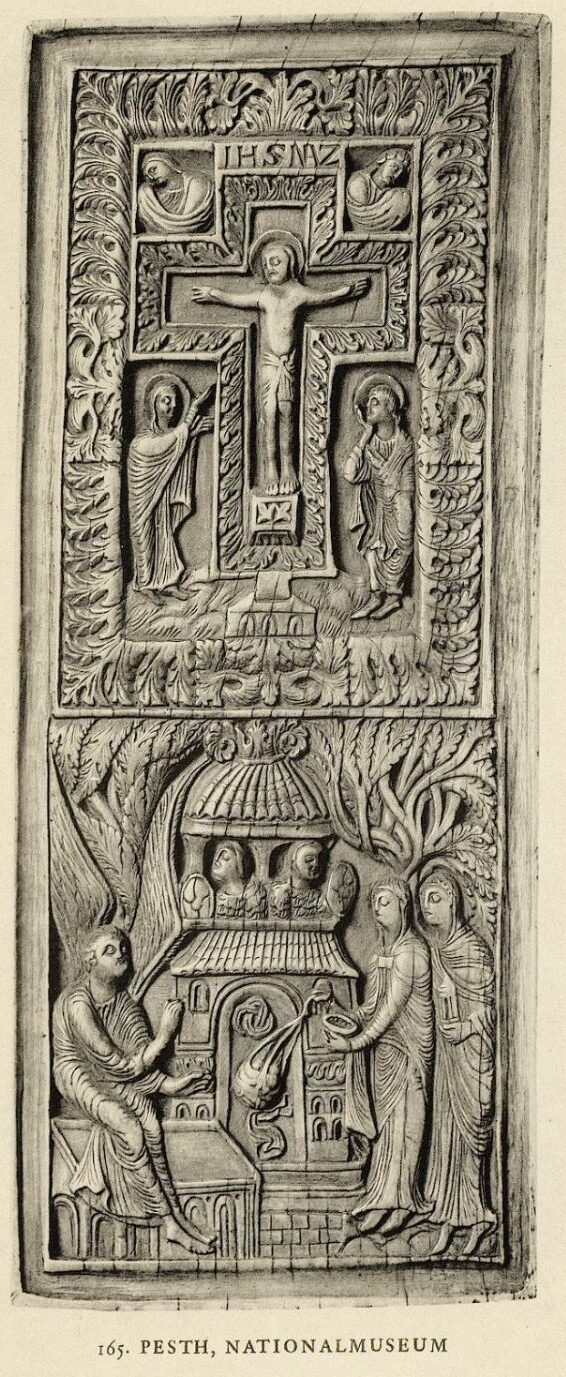

Icône, fin 12ème, Pelendri, Chypre Ivoire byzantin, fin 10ème siècle, Goldschmidt, « Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X. – XIII. Jahrhunderts (Band 2) » cat 172

Ivoire byzantin, fin 10ème siècle, Goldschmidt, « Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X. – XIII. Jahrhunderts (Band 2) » cat 172 Diptyque grec, vers 1000, Tesoro del Duomo, Milan (photo Franco Blumer)

Diptyque grec, vers 1000, Tesoro del Duomo, Milan (photo Franco Blumer) 14ème siècle, église rupestre de San Nicola dei Greci, Matera

14ème siècle, église rupestre de San Nicola dei Greci, Matera Sceau byzantin en cristal, 8ème-11ème siècle, MET

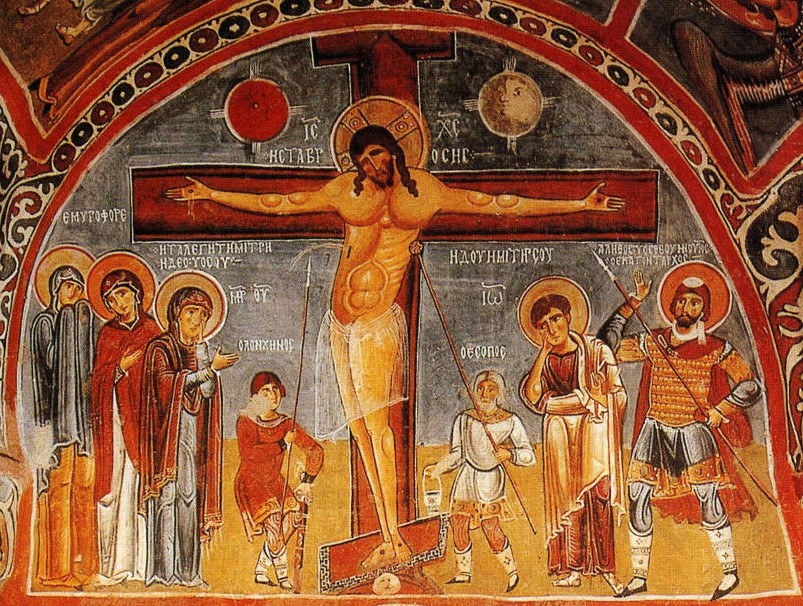

Sceau byzantin en cristal, 8ème-11ème siècle, MET 963-69, église Nicéphore Phocas, Cavusin

963-69, église Nicéphore Phocas, Cavusin vers 900, Göreme 29, Kiliclar Kilisesi

vers 900, Göreme 29, Kiliclar Kilisesi 850-900, Güllü Dere, église 3 (Saint Agathange)

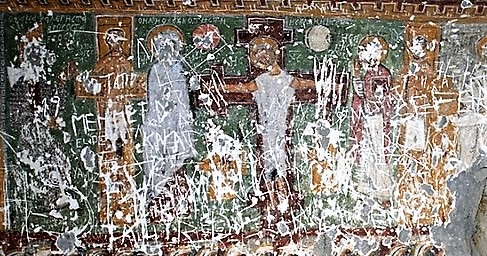

850-900, Güllü Dere, église 3 (Saint Agathange) 7ème-8ème siècle, Hagios Stephanos, Cemil

7ème-8ème siècle, Hagios Stephanos, Cemil Vers 950, Eglise neuve (Tokalı 2), Göreme

Vers 950, Eglise neuve (Tokalı 2), Göreme De part et d’autre de Saint Basile, les quatre scènes du registre inférieur ne suivent pas tout à fait la chronologie, comme le remarque C.Jolivet-Levy sans en donner la raison ([40], p 98). En fait, leur disposition obéit à une symétrie sophistiquée qui confirme la dialectique Nuit / Jour de la grande Croix centrale (en blanc et en jaune) :

De part et d’autre de Saint Basile, les quatre scènes du registre inférieur ne suivent pas tout à fait la chronologie, comme le remarque C.Jolivet-Levy sans en donner la raison ([40], p 98). En fait, leur disposition obéit à une symétrie sophistiquée qui confirme la dialectique Nuit / Jour de la grande Croix centrale (en blanc et en jaune) : Crucifixion et Déposition, vers 915, Eglise vieille (Tokali 1), Göreme

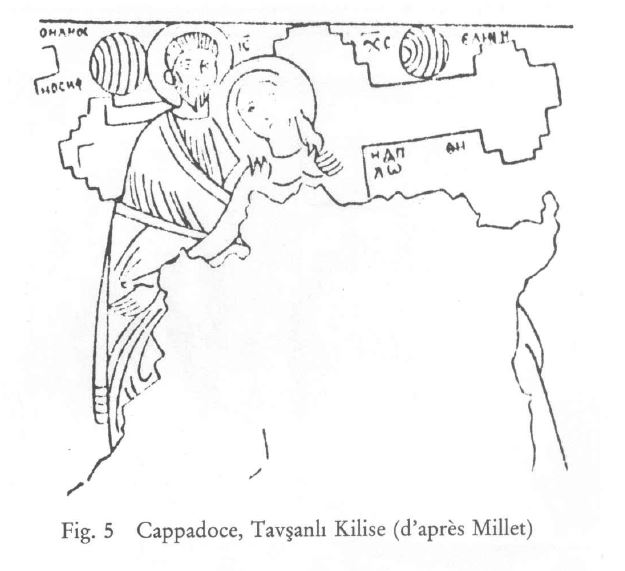

Crucifixion et Déposition, vers 915, Eglise vieille (Tokali 1), Göreme Déposition, Tavsanli Kilise, 913-20

Déposition, Tavsanli Kilise, 913-20

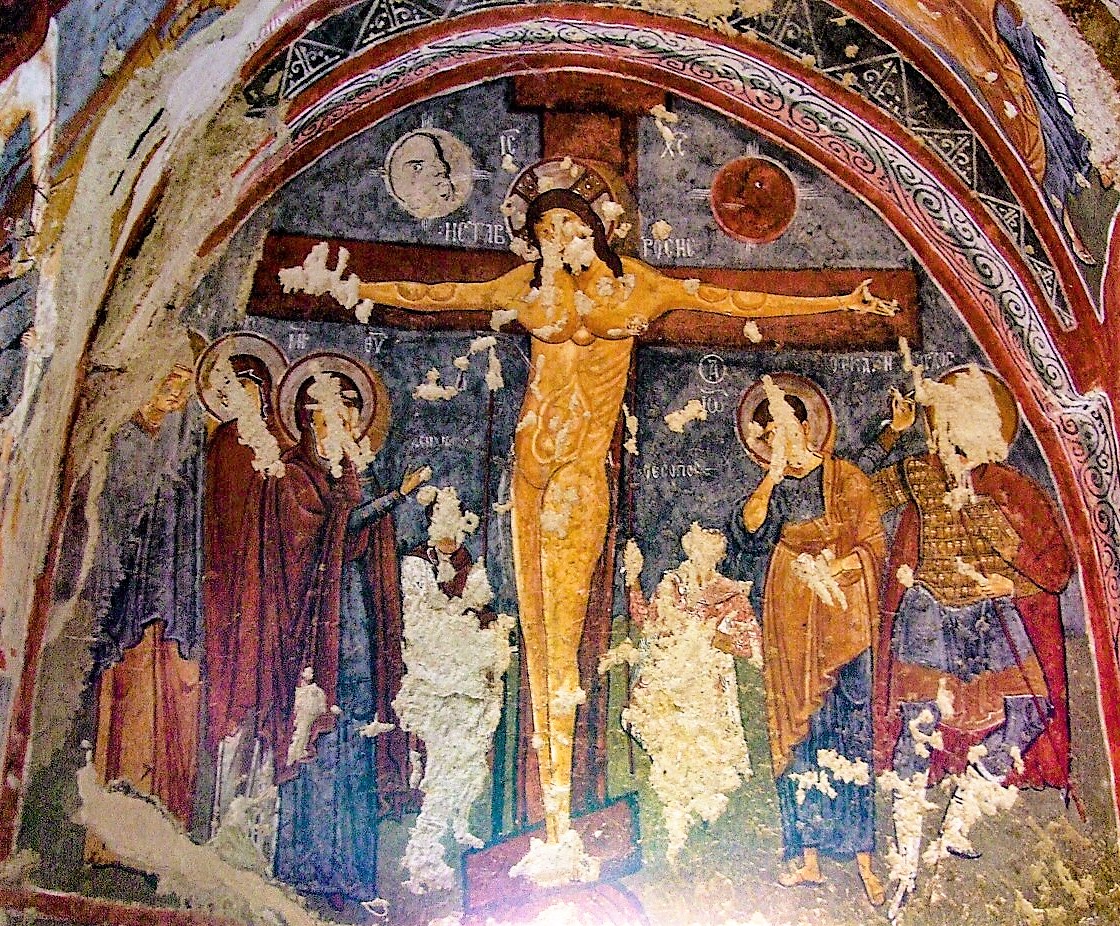

Vers 1050, Elmali Kilise, Göreme

Vers 1050, Elmali Kilise, Göreme Vers 1050, Çarikli kilise, Göreme

Vers 1050, Çarikli kilise, Göreme Crucifixion, fin XIème siècle, Karabas Kilise

Crucifixion, fin XIème siècle, Karabas Kilise Homélies de Grégoire de Nazianze, 879-83, BNF GR 510 fol 30v, Gallica

Homélies de Grégoire de Nazianze, 879-83, BNF GR 510 fol 30v, Gallica Kisiklar Kilise

Kisiklar Kilise Kokar Kilise

Kokar Kilise

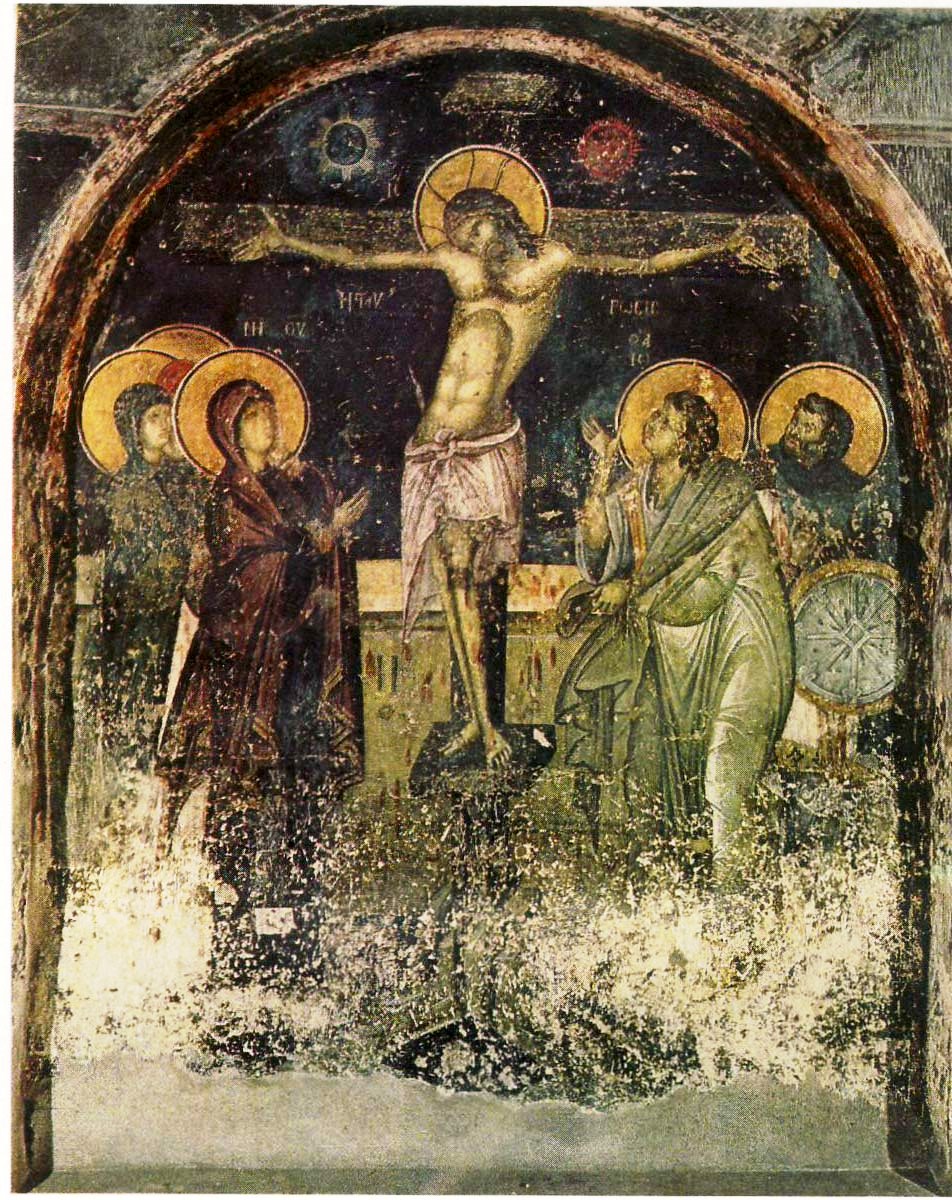

Vers 1050, Karanlik kilise, Göreme

Vers 1050, Karanlik kilise, Göreme Vers 1050, Kiliclar Kusluk, Göreme

Vers 1050, Kiliclar Kusluk, Göreme

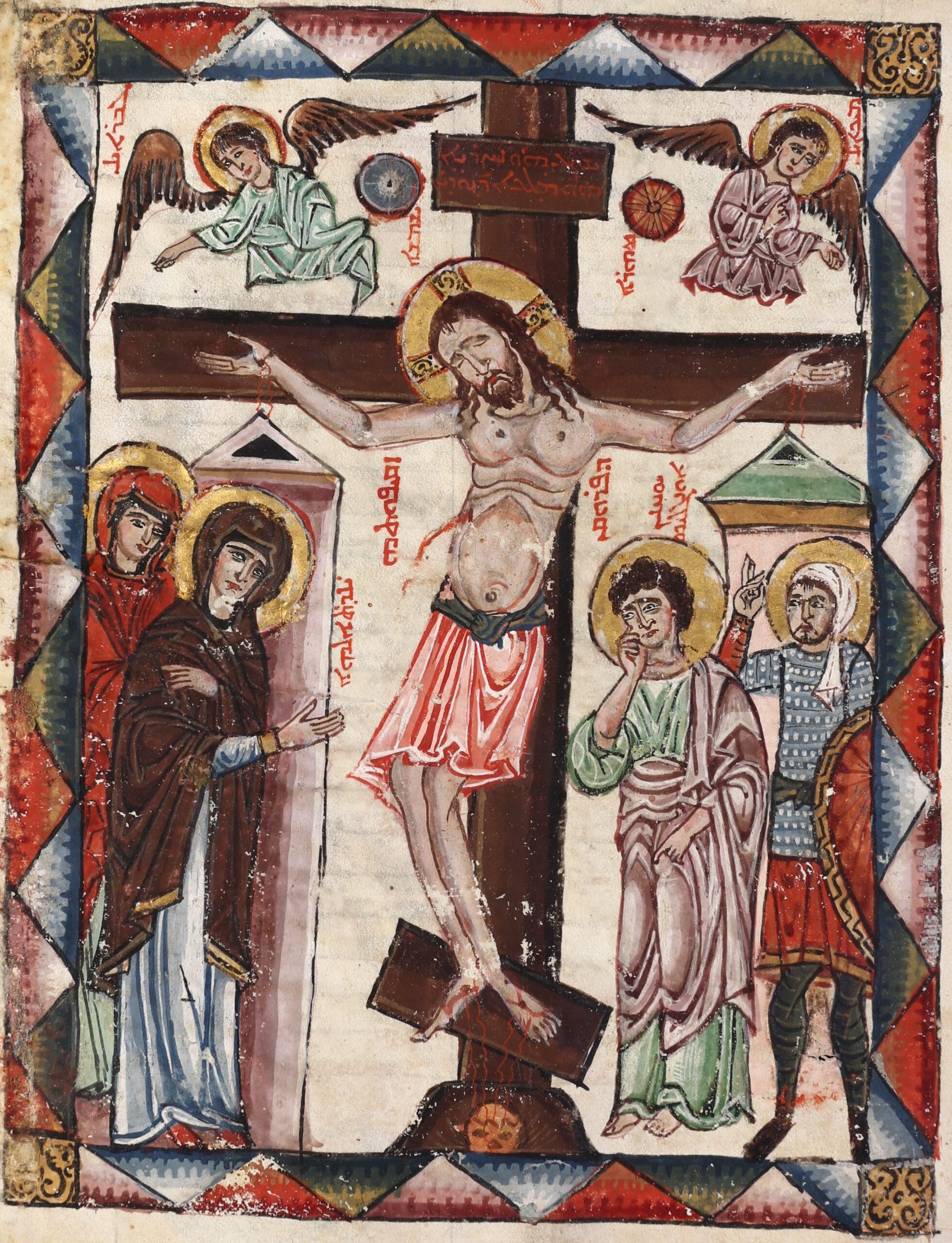

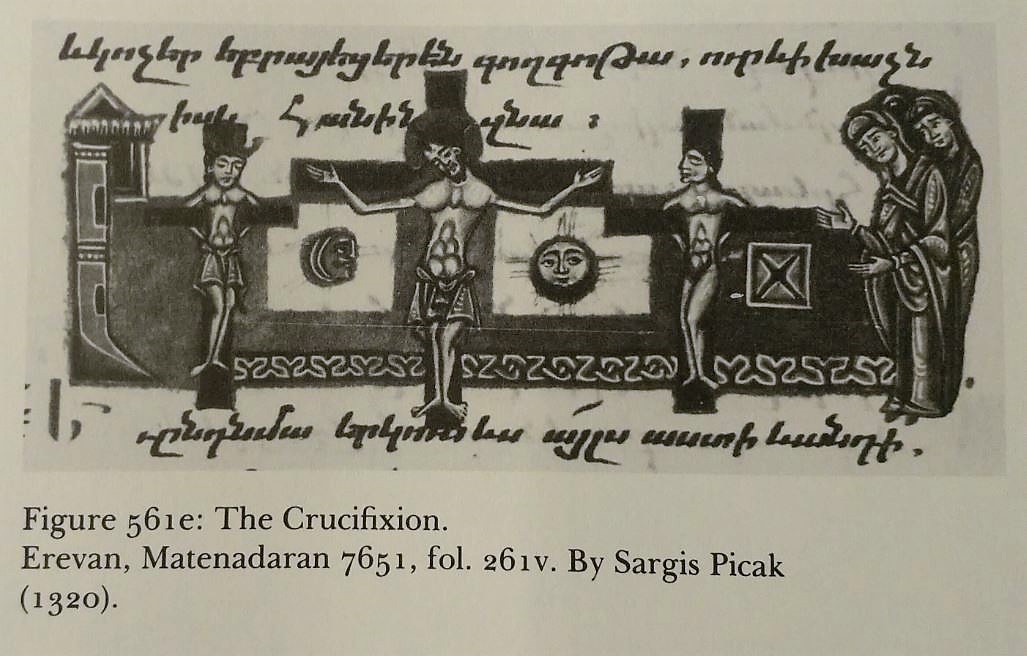

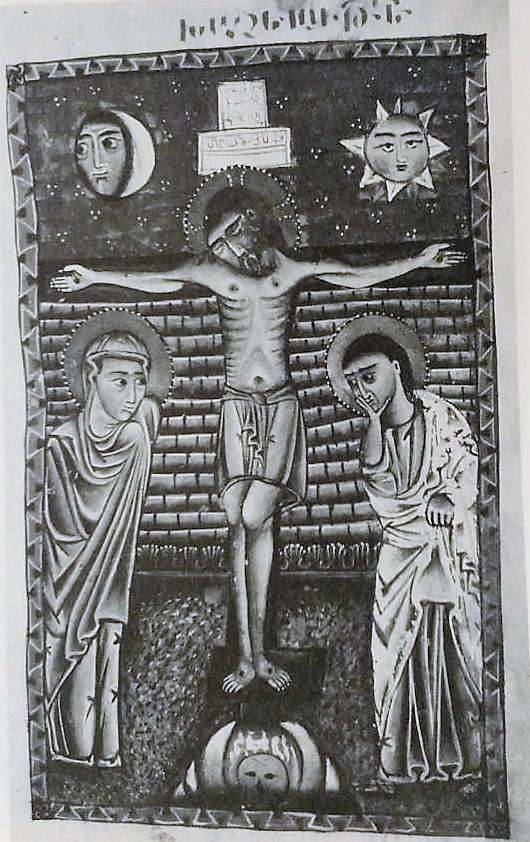

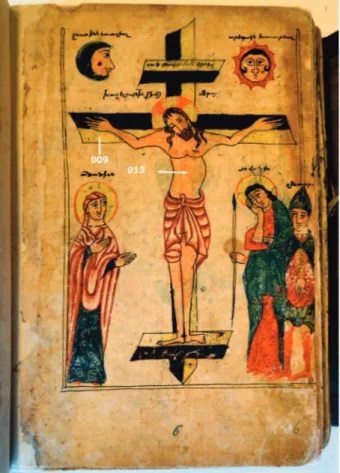

1038, Evangile arménien, Madarenan M6201G fol 7v

1038, Evangile arménien, Madarenan M6201G fol 7v Vers 1070, Sakli Kilise, Göreme

Vers 1070, Sakli Kilise, Göreme

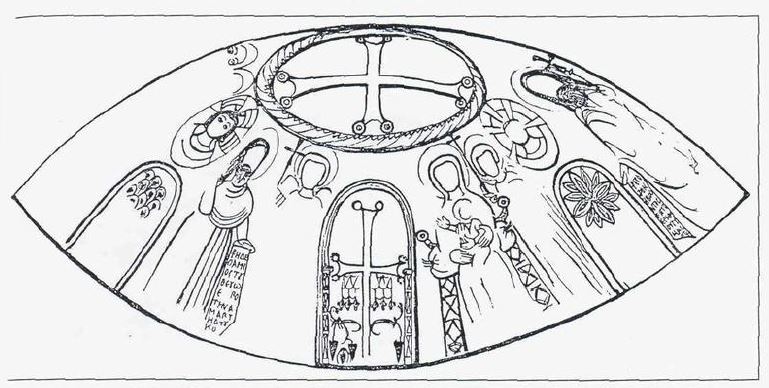

Scènes de la Vie du Christ, Ancienne église (Tokali 1)

Scènes de la Vie du Christ, Ancienne église (Tokali 1) 13ème siècle, BL Add MS 7169 fol 11v

13ème siècle, BL Add MS 7169 fol 11v 1221, Patriarcat syriaque, SOP 348 fol 129r

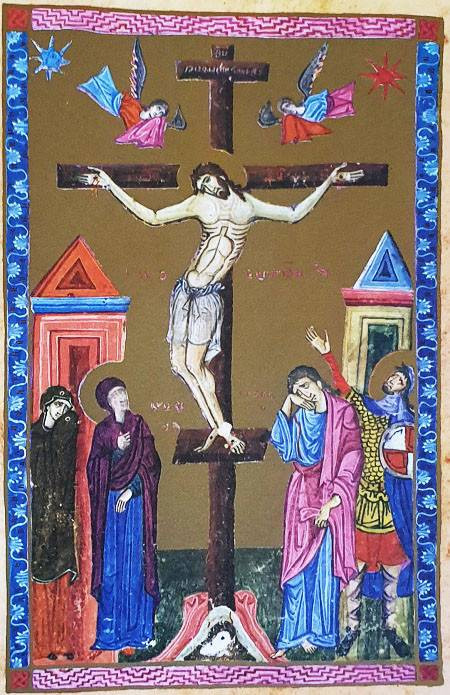

1221, Patriarcat syriaque, SOP 348 fol 129r 1320, Metenadaran 7651 fol 216v

1320, Metenadaran 7651 fol 216v Kirakoz de Tabris, Evangiles de 1330, La Nouvelle-Djolfa, Monastère de tous les Saints 47 fol 8

Kirakoz de Tabris, Evangiles de 1330, La Nouvelle-Djolfa, Monastère de tous les Saints 47 fol 8 Crucifixion

Crucifixion  1262, Walters Ms. W.539 fol 124r

1262, Walters Ms. W.539 fol 124r 1267-68, Evangiles de Malatia, Matenadaran 10675

1267-68, Evangiles de Malatia, Matenadaran 10675

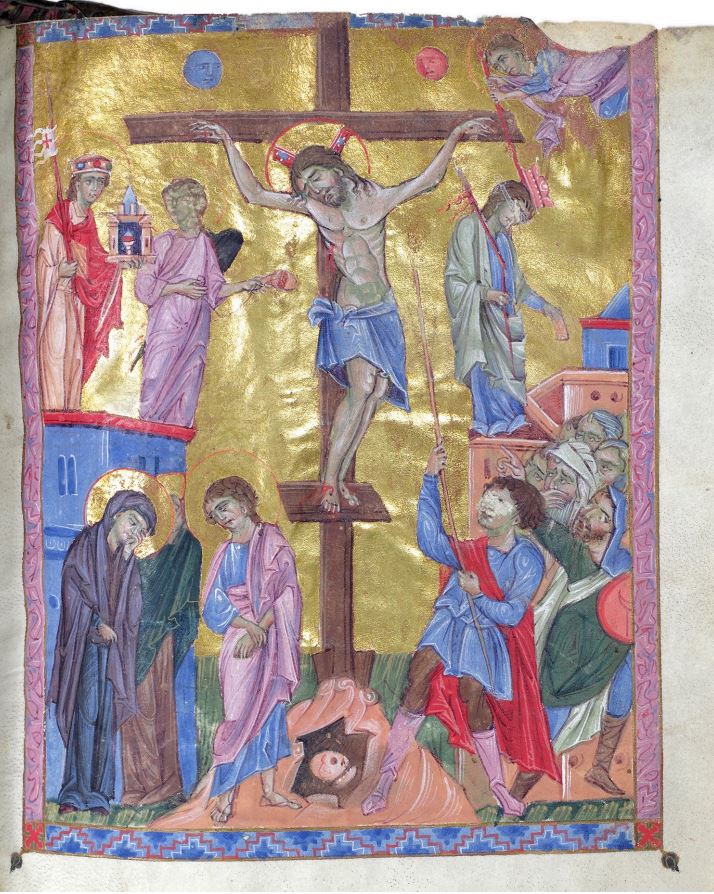

Toros de Taron, Evangiles de 1323, Matenadaran 6289

Toros de Taron, Evangiles de 1323, Matenadaran 6289 Evangiles de Gladzor, 1300-07, UCLA Armenian MS. 1 p 561

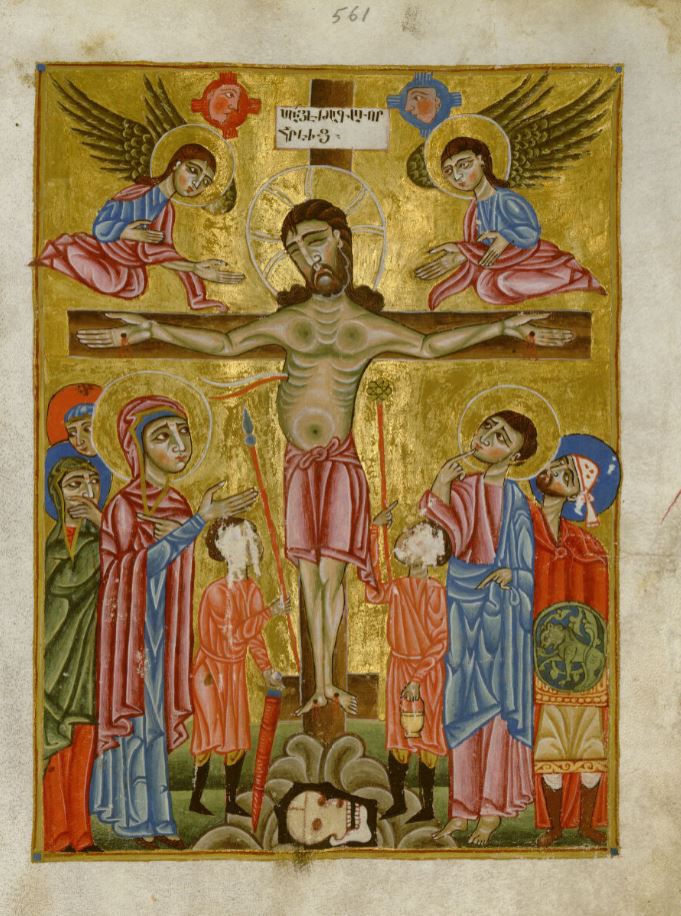

Evangiles de Gladzor, 1300-07, UCLA Armenian MS. 1 p 561 14ème siècle, Matenadaran 4915

14ème siècle, Matenadaran 4915 Evangiles de Smbat Sparapet, 1376, Matenadaran 7644

Evangiles de Smbat Sparapet, 1376, Matenadaran 7644 Fig IV [7]

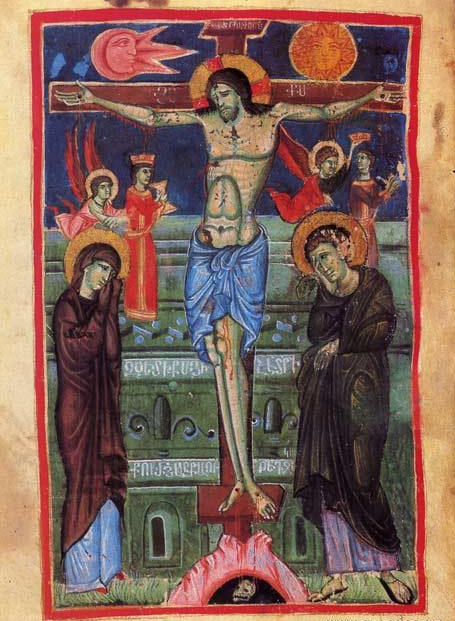

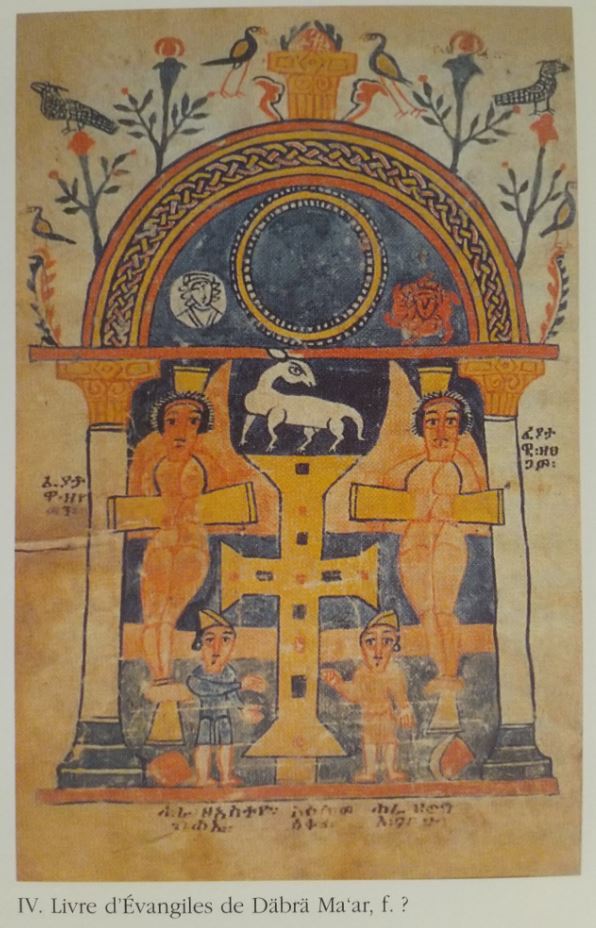

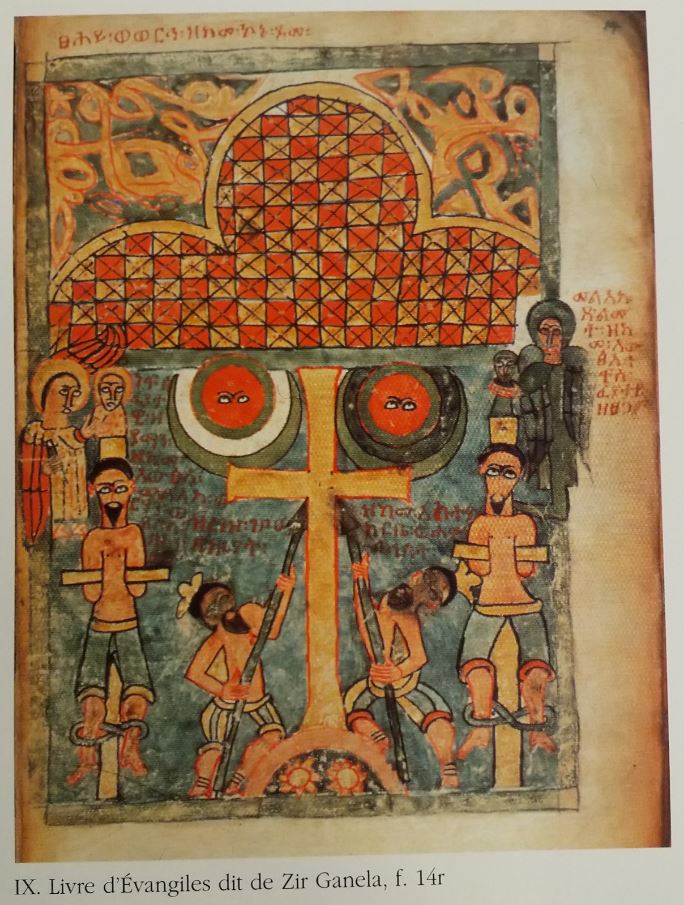

Fig IV [7] Fig IX [7]

Fig IX [7]

860-870, Ecole de Reims, Victoria and Albert Museum

860-870, Ecole de Reims, Victoria and Albert Museum 870-80, Florence, Bargello inv 32 (collection Carrand)

870-80, Florence, Bargello inv 32 (collection Carrand)

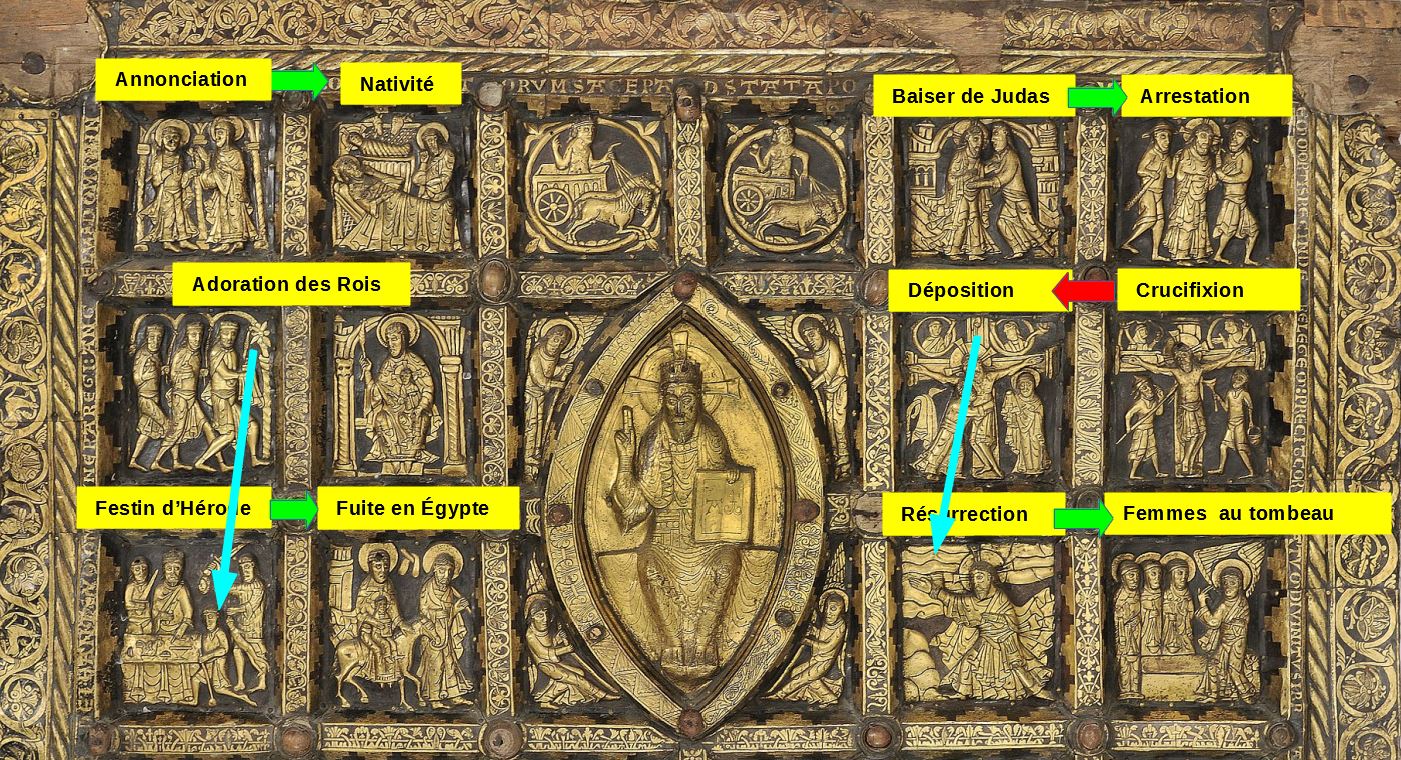

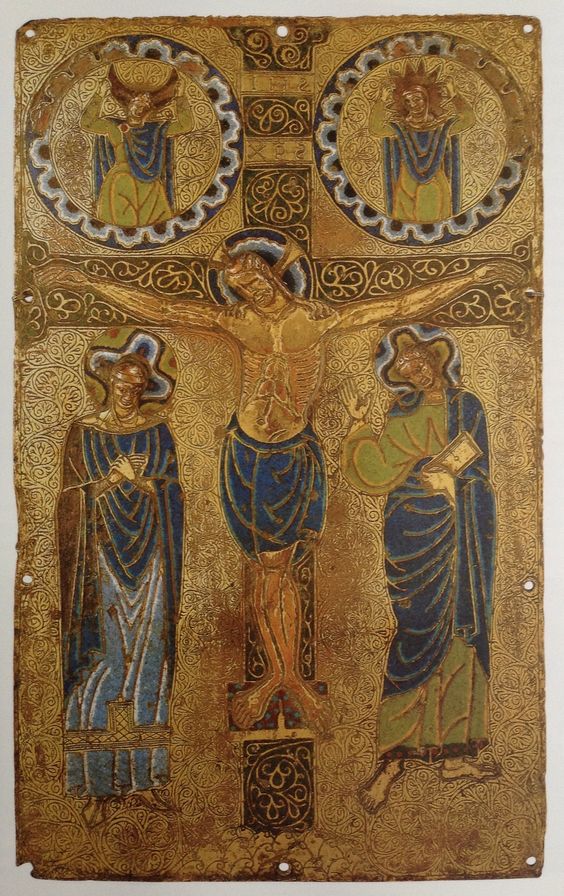

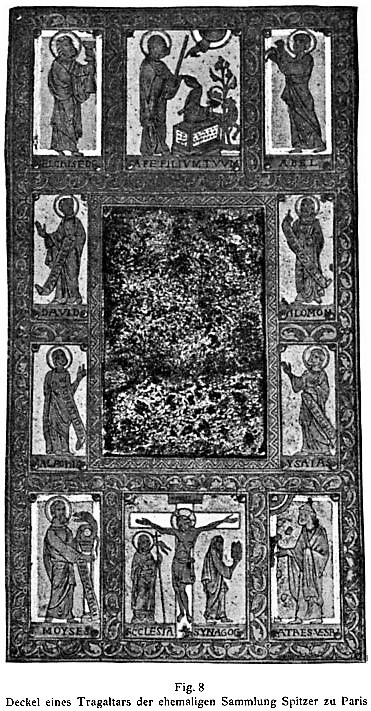

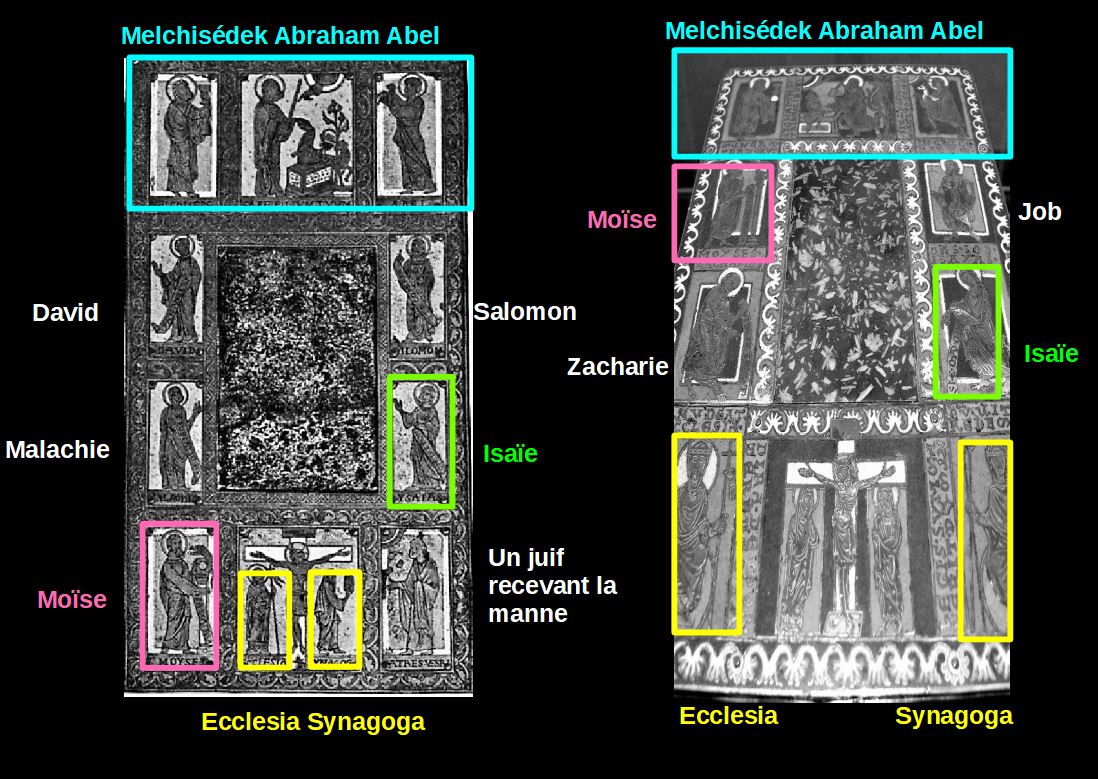

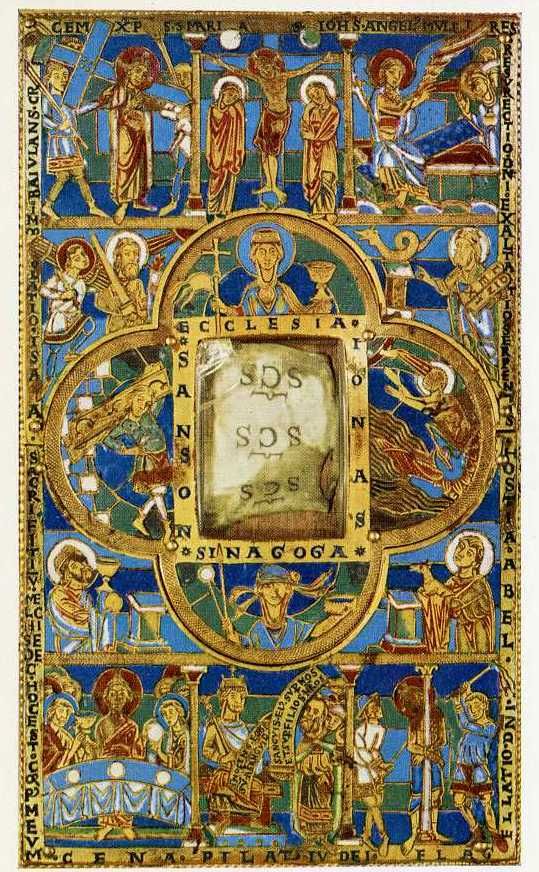

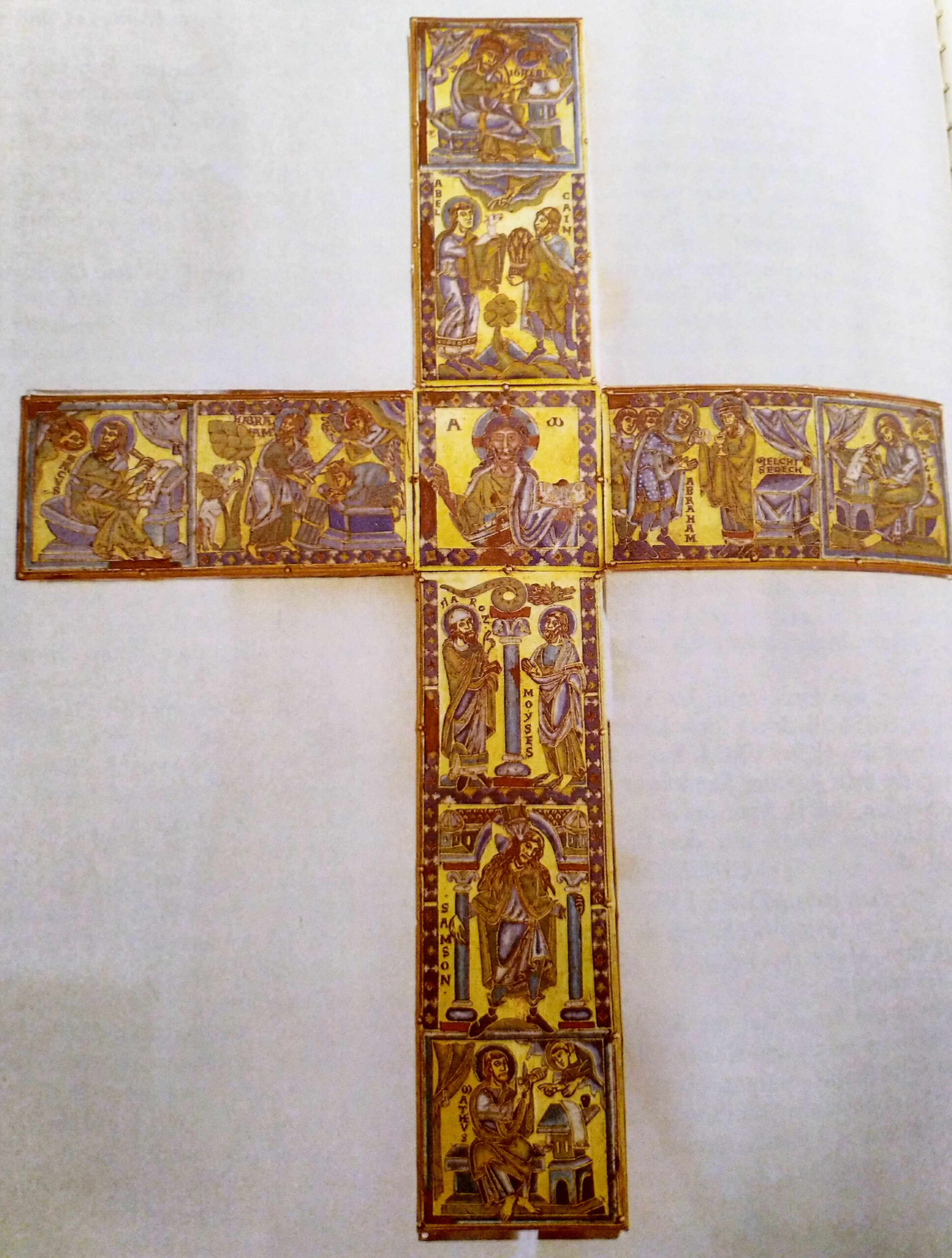

Autel portatif du Trésor des Guelfes, Maître Eilbertus, 1150, Kunstgewerbemuseeum, Berlin

Autel portatif du Trésor des Guelfes, Maître Eilbertus, 1150, Kunstgewerbemuseeum, Berlin Autel portatif de St Maurice

Autel portatif de St Maurice Plaque émaillée provenant de St Donatien de Bruges, 1175-90, Bruxelles, MRAH inv 32

Plaque émaillée provenant de St Donatien de Bruges, 1175-90, Bruxelles, MRAH inv 32

Croix mosane, 1150-75, Walters art museum, Baltimore

Croix mosane, 1150-75, Walters art museum, Baltimore

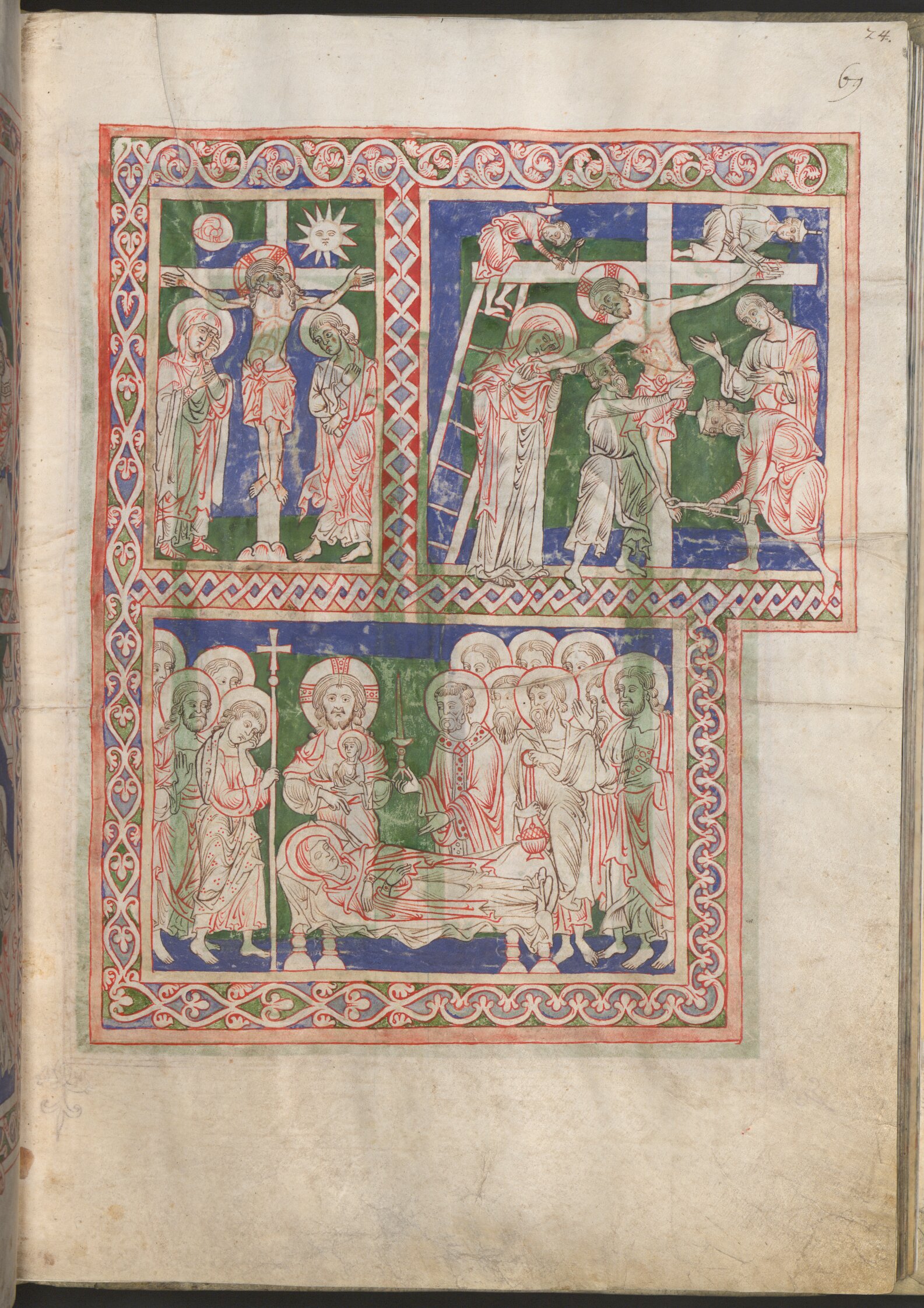

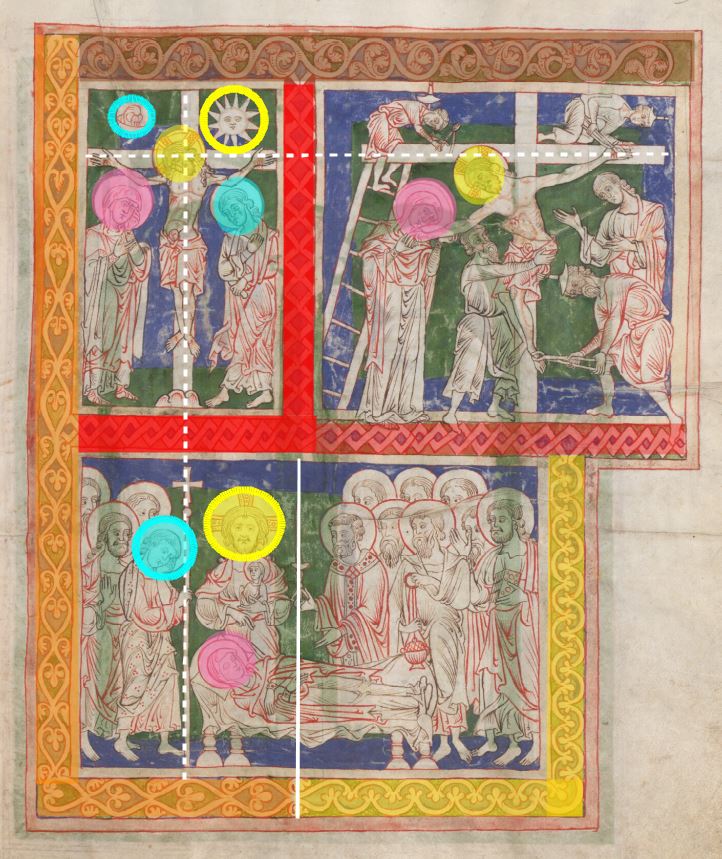

Crucifixion, Descente de Croix et Dormition, fol 24r

Crucifixion, Descente de Croix et Dormition, fol 24r

Missel, 1140, Münsterarchiv HS1, Gladbach près Münich

Missel, 1140, Münsterarchiv HS1, Gladbach près Münich

1000-1050, Cologne ou Liège, collection privée (ancienne collection Robert von Hirsch).

1000-1050, Cologne ou Liège, collection privée (ancienne collection Robert von Hirsch). Hortus deliciarum, fol 247v, 1159-75 [53]

Hortus deliciarum, fol 247v, 1159-75 [53]

Reliquaire de Vatnass, vers 1250, Musée national, Copenhague (photo Eirik Irgens Johnsen)

Reliquaire de Vatnass, vers 1250, Musée national, Copenhague (photo Eirik Irgens Johnsen) Psautier-Heures, 1330-40, Avignon, BM 0121 fol 59v? IRHT

Psautier-Heures, 1330-40, Avignon, BM 0121 fol 59v? IRHT Décrétales, 1320-30, Angers, BM, 0376 (0363) fol 1? IRHT

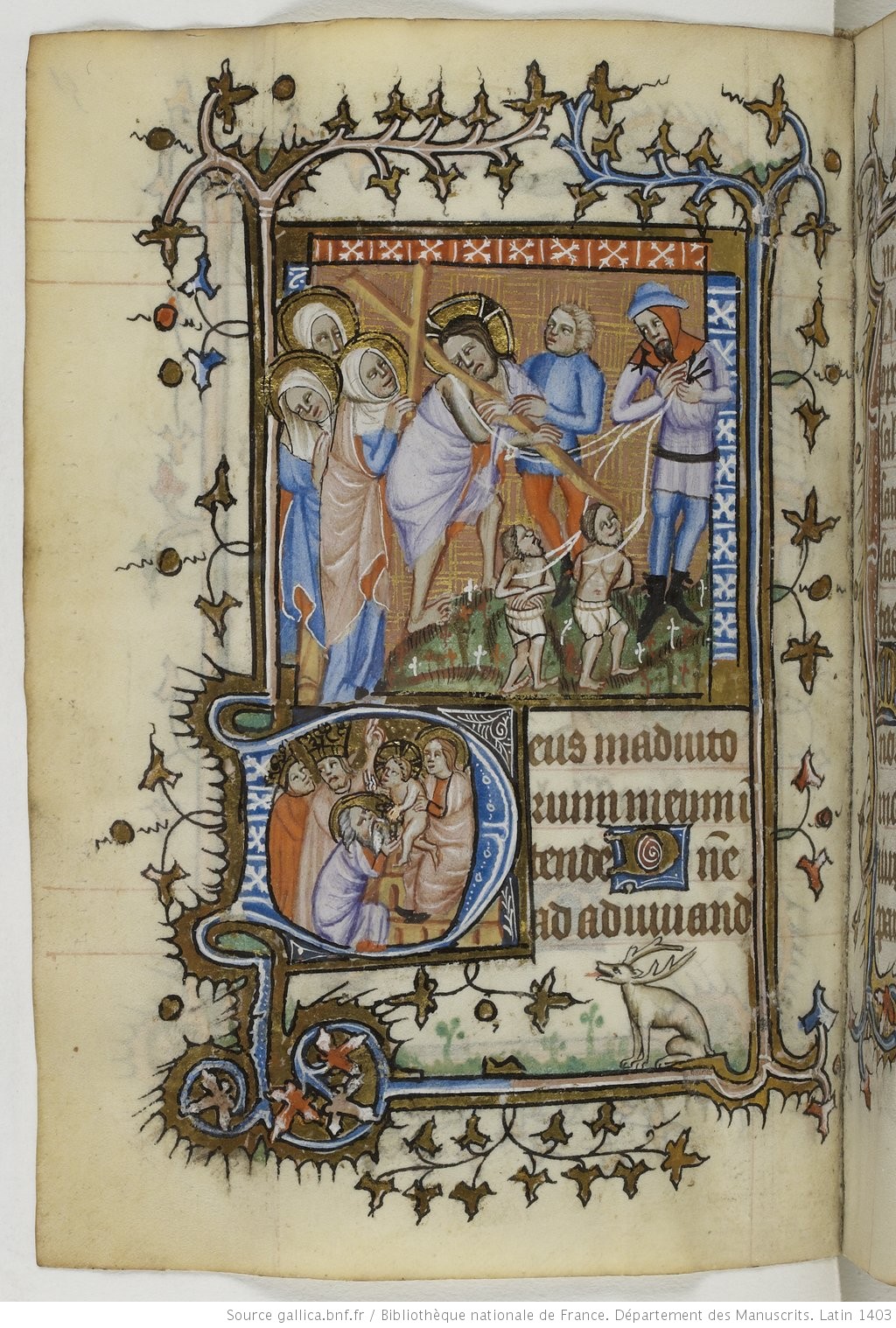

Décrétales, 1320-30, Angers, BM, 0376 (0363) fol 1? IRHT Portement de Croix et Adoration des Mages, fol 51v

Portement de Croix et Adoration des Mages, fol 51v Crucifixion et Présentation au Temple, fol 56r

Crucifixion et Présentation au Temple, fol 56r

Vie du Christ, Paris, 1460-68, BL Harley 4328 fol 254

Vie du Christ, Paris, 1460-68, BL Harley 4328 fol 254 Heures à l’usage de Paris, 1480-90, Aix-en-Provence BM MS 0016 p 175, IRHT

Heures à l’usage de Paris, 1480-90, Aix-en-Provence BM MS 0016 p 175, IRHT Heures Bedford, 1410-30 BL Add 18850, fol 144

Heures Bedford, 1410-30 BL Add 18850, fol 144 Email de Limoges, vers 1350-1400, Victoria and Albert Museum, inv. n° 1148-1864.

Email de Limoges, vers 1350-1400, Victoria and Albert Museum, inv. n° 1148-1864. Ivoire, Angleterre ou France, 1350-1400, Victoria and Albert Museum, inv. n° 34-1867

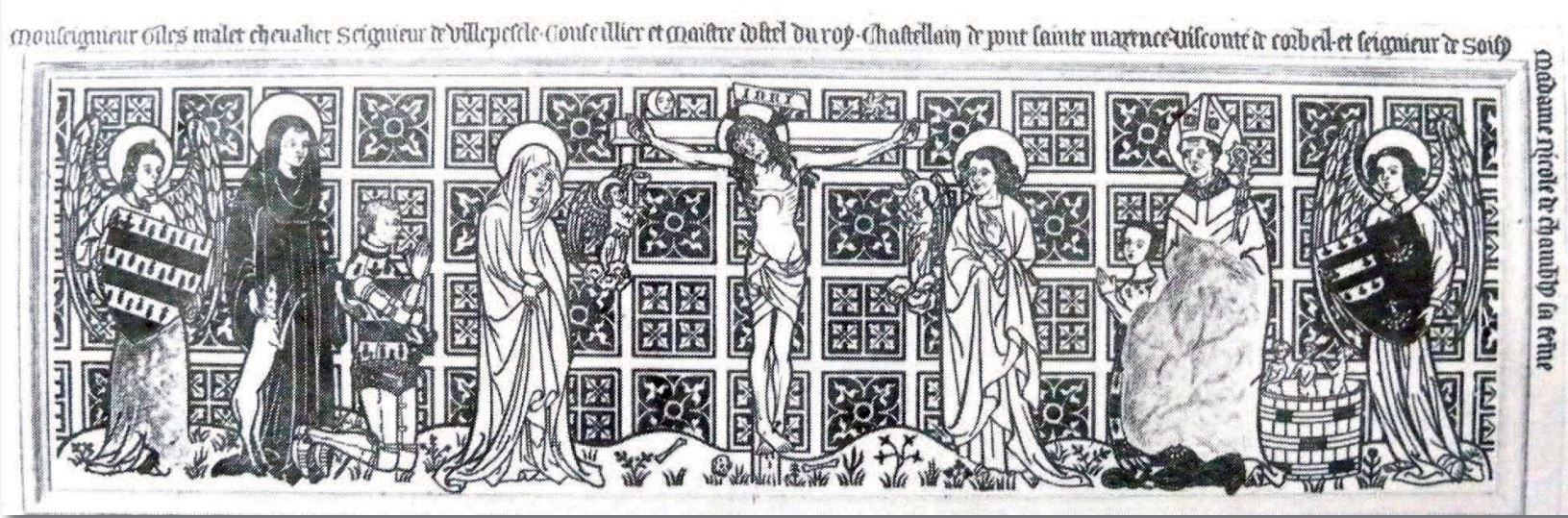

Ivoire, Angleterre ou France, 1350-1400, Victoria and Albert Museum, inv. n° 34-1867 Retable votif de Gilles Malet et Nicole de Chambly, vers 1390, Eglise de Soisy sur Seine

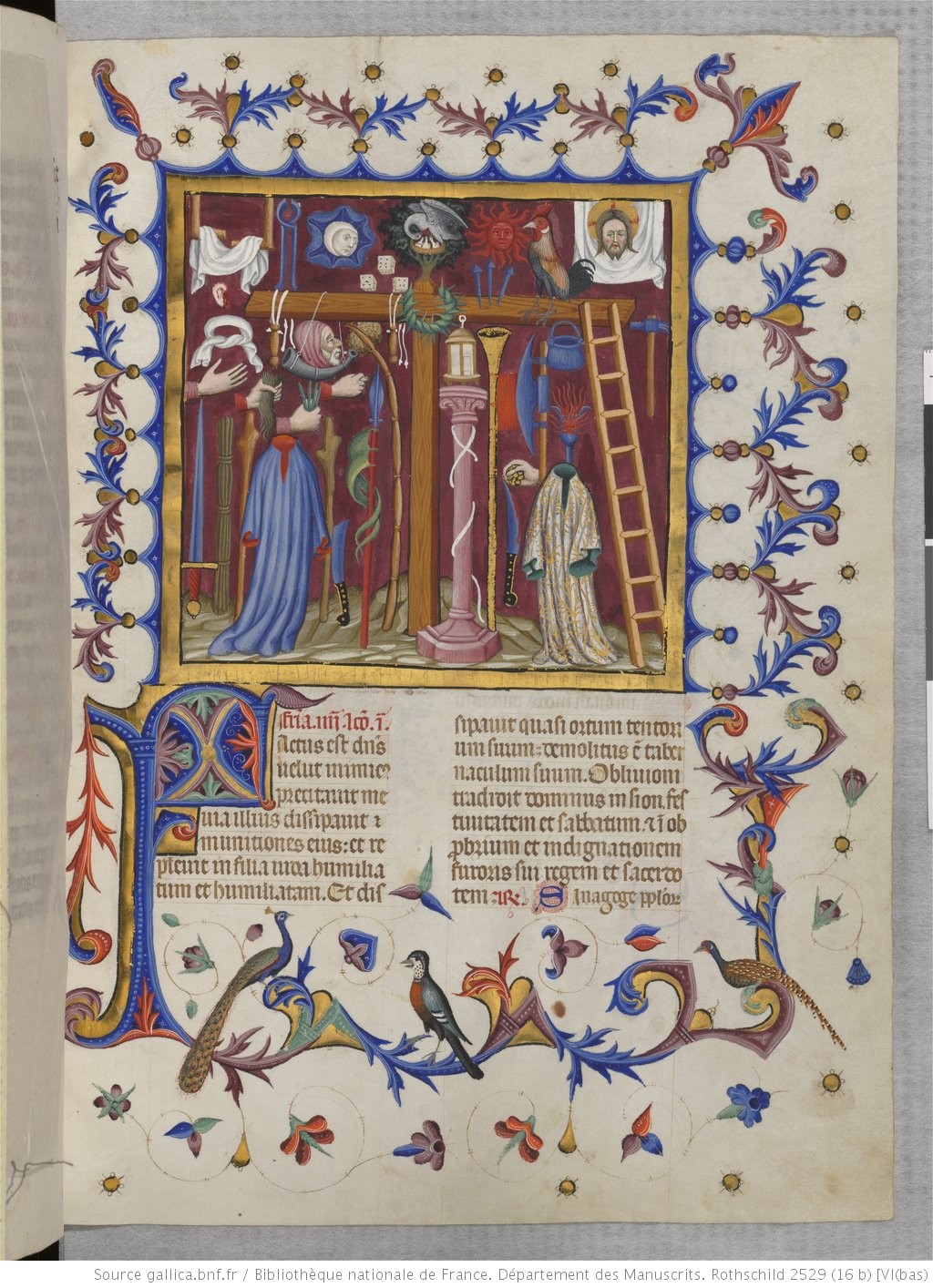

Retable votif de Gilles Malet et Nicole de Chambly, vers 1390, Eglise de Soisy sur Seine Bréviaire de Martin d’Aragon, Catalogne, 1398-1410, BNF Rothschild 2529 (16 b) fol 215v

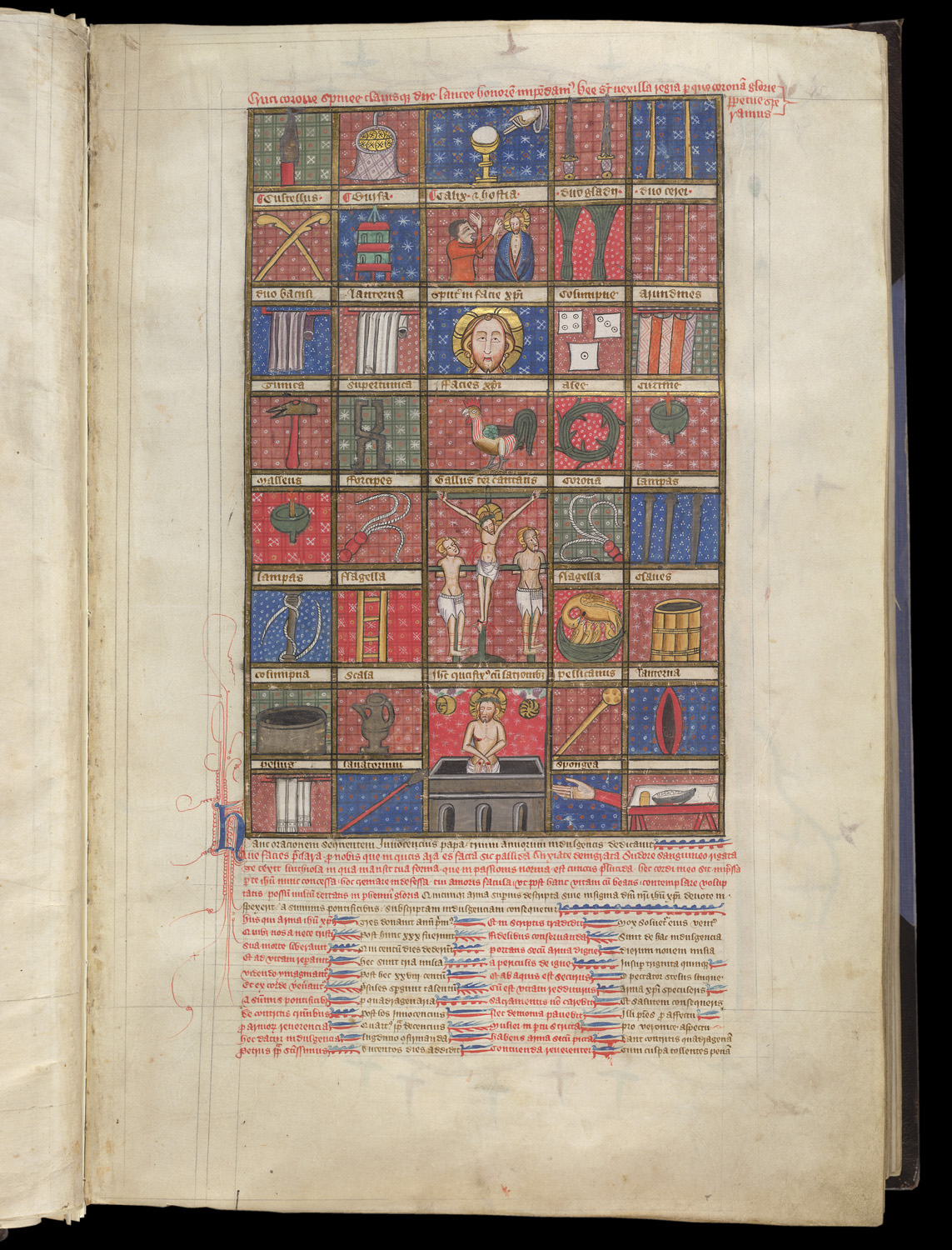

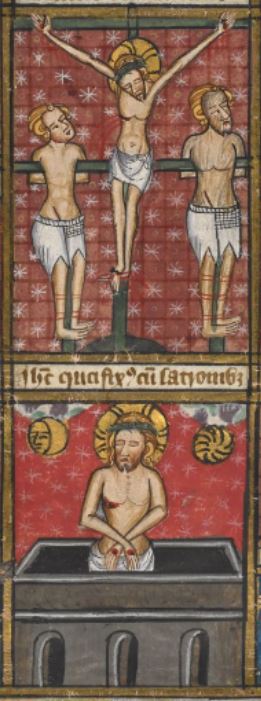

Bréviaire de Martin d’Aragon, Catalogne, 1398-1410, BNF Rothschild 2529 (16 b) fol 215v Omne Bonum de James le Palmer, 1360-75, Royal 6 E VI fol 15