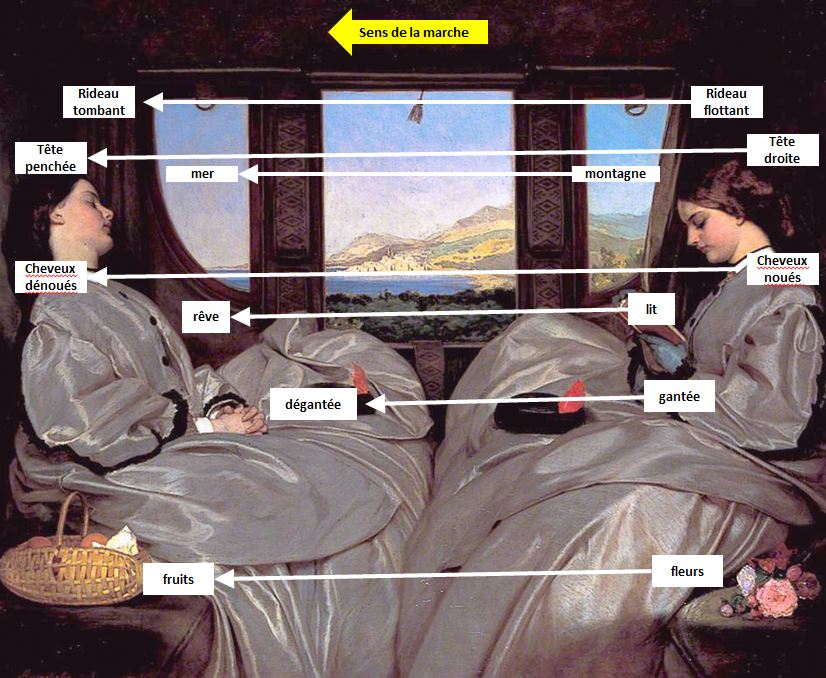

Compagnes de voyage

Augustus Egg est bien connu pour ses « problem pictures« , des tableaux moralisants dont de nombreux indices permettent de déchiffrer le sens.

Mais la dernière de ses peintures pose une énigme sur l’énigme : faut-il, ou pas, le lire comme un « problem picture » ?

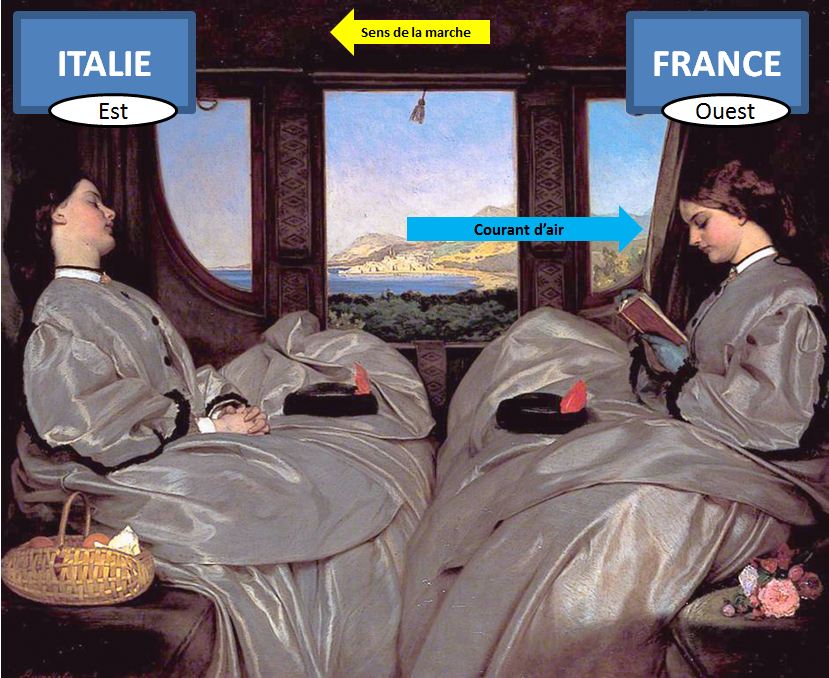

Compagnes de voyage

(The Travelling Companions)

1862, Augustus Egg, Birmingham Museums and Art Gallery

Un voyage en chemin de fer

Après l’apogée que constitue son triptyque de 1858, Le passé et présent [2], on considère généralement qu’Augustus Egg s’est détourné de la peinture moralisante.

Ce qu’il nous montre ici ne serait rien d’autre que la représentation plaisante d’un tourisme de classe : les jeunes victoriennes voyagent dans une voiture séparée, leurs riches robes remplissent tous l’espace.

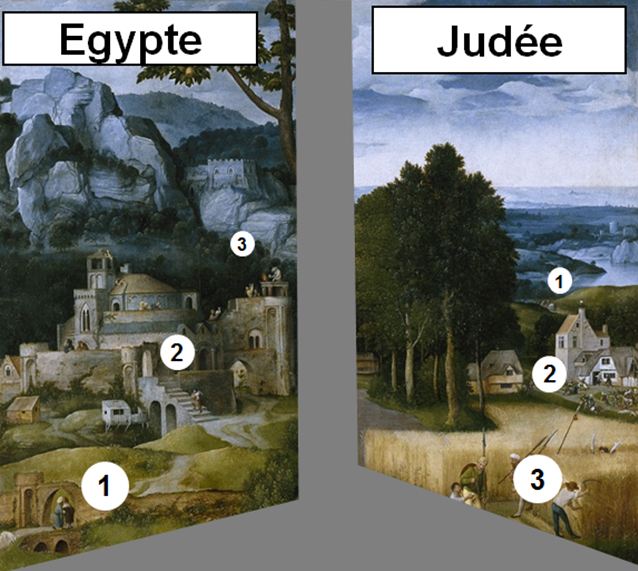

Un paysage bien réel

Malade, Egg séjournait lui-même dans le Midi, où il a peint ce tableau dans sa dernière année de vie. Il connaissait donc bien le paysage qui déploie sa séduction panoramique entre les deux jeunes beautés (plus précisément, entre leurs deux « mentons« ).

Il s’agit de la baie de Menton, vue depuis l’Est, avec au fond le cap Martin. Le village a été quelque peu agrandi pour le rendre reconnaissable, la vue à été prise depuis l’Est, sur un tronçon Est-Ouest de la ligne de chemin de fer.

La jeune fille qui lit est donc assise en direction de l’Est, celle qui dort en direction de l’Ouest.

Un wagon bien réel

John Tenniel, Alice dans le train,

illustration pour « De l’autre côté du miroir », 1870

Huit ans après, John Tenniel pastichera le tableau de Egg dans cette illustration (Alice porte la même toque à plumet que nos deux voyageuses).

Nous pouvons en tirer deux indications intéressantes :

- il existait à l’extérieur du wagon un marche-pied sur lequel est juché le contrôleur à jumelles – ce qui donne une justification plausible pour le point de vue roulant choisi par le peintre ;

- la fenêtre centrale n’était pas vitrée, mais pouvait être obturée par le store que Egg a pris soin de représenter.

Un wagon de première classe

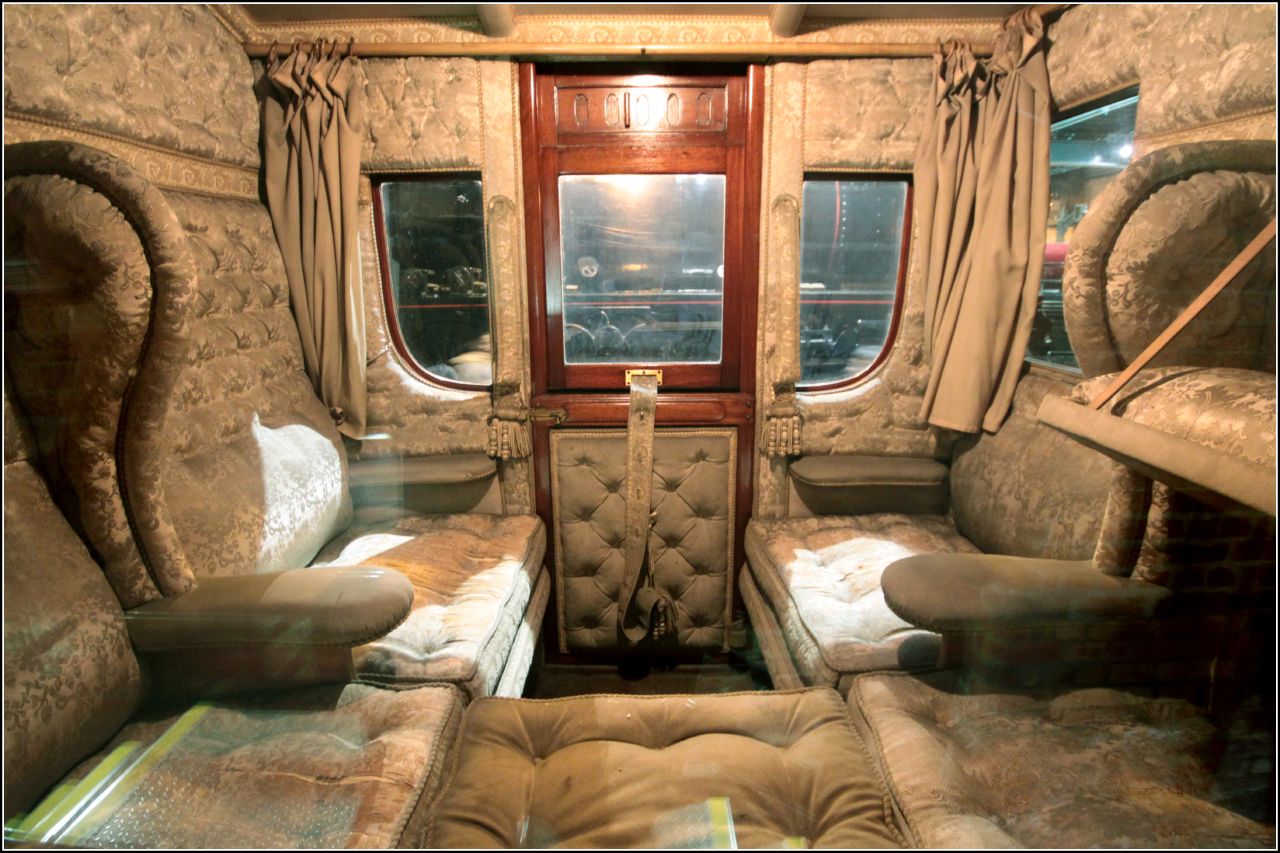

Wagon de la Reine Adelaide, 1842, York National Railway Museum

Sur ce wagon de luxe fabriqué vint ans auparavant, on voit bien le marche-pied et le système de fermeture de la fenêtre centrale : lorsque la bande est courte (comme dans le tableau de Egg), c’est que le vitrage est en position basse.

Wagon de la Reine Adelaide, intérieur, merci à Capt’ Gorgeous pour cette photographie

Voici le même wagon vu de l’intérieur : ici il n’y a pas de store central, les deux rideaux courent sur toute la largeur. A noter les accoudoirs de séparation, que Egg a probablement omis afin de ne pas contrarier l’épanchement des crinolines.

Gentleman dans un wagon

Tissot, James Jacques, 1872, Worcester Art Museum, Worcester, Massachusetts

Enfin, les rubans de part et d’autre de la porte étaient des poignées de maintien. Remarquons que le gentlemen arbore ici tous les accessoires permettant d’affronter un voyage dans ces conditions extraordinaires de vitesse et de température : le manteau de fourrure, le plaid, le livre pour lutter contre la longueur du trajet, et la montre, pour en contrôler l’exactitude.

Une mode bien réelle

La crinoline-cage, inventée en 1856, était alors en pleine vogue, non sans susciter l’ironie des caricaturistes.

Mais revenons à notre wagon féminin et à notre climat méridional.

Le sens du train

La boucle inclinée du store a été souvent interprétée comme indiquant le sens du train (il roulerait de gauche à droite). En fait, elle ne signifie rien, puisque l’inclinaison change selon que le train accélère ou freine. Mais Egg nous a effectivement laissé un autre indice, si peu évident qu’il n’a jamais été remarqué.

La fille qui lit maintient, entre sa main droite et le livre, le bas du rideau qui ballotte. Tandis que le rideau de sa compagne tombe droit. Le courant d’air, provenant de la fenêtre ouverte, nous indique que le train se dirige de droite à gauche, contrairement au sens naturel de la lecture.

Nos deux voyageuses viennent donc de quitter Menton – avec un bouquet de fleurs et un panier d’oranges qui vantent les productions de la Côte d’Azur, et se dirigent vers l’Italie. La jeune fille qui dort s’est installée à contresens, laissant à sa compagne la meilleure place pour admirer le paysage : pour l’instant, elle consulte son livre, sans doute un guide touristique.

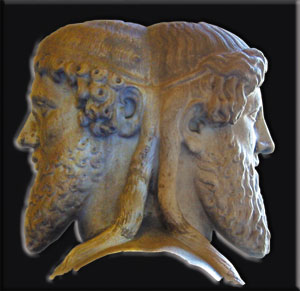

Un clin d’oeil mythologique

Selon Ovide, le dieu Janus avait un double visage, car il régnait sur la mer comme sur la terre, et pouvait observer en même temps l’Orient et l’Occident, le Passé et l’Avenir.

Selon Ovide, le dieu Janus avait un double visage, car il régnait sur la mer comme sur la terre, et pouvait observer en même temps l’Orient et l’Occident, le Passé et l’Avenir.

Se pourrait-il que de part et d’autre de la portière, l’une côté Montagne et regardant vers l’Est, l’autre côté Méditerranée et regardant vers l’Ouest, Egg se soit amusé à féminiser et à rajeunir le Dieu barbu des Portes, sous la forme de deux « Jeannettes » ?

Des soeurs siamoises

Il est clair que ni la lecture réaliste, ni le clin d’oeil mythologique, n’épuisent le sens du tableau : les deux filles sont deux jumelles, même visage, même coiffure, mêmes vêtements, même bijou autour du cou.

De plus, ce sont des soeurs siamoises, accolées par leur robe, dans l’oeuf utérin du wagon : il ne serait pas difficile d’instituer le tableau en icône de la Gémellité et de la Sororité Réunies.

Une femme et son double

Ceux qui préfèrent la littérature du Double peuvent s’abonner aux interprétations « doppelgänger », qui postulent que les deux filles n’en sont qu’une, avec des possibilités variées :

- la liseuse est dans le rêve de la dormeuse ;

- la dormeuse est dans le livre de la liseuse ;

- la dormeuse est la liseuse morte.

La cigale et la fourmi

Une autre théorie est celle d’une interprétation morale en terme de Paresse et de Zèle : mais on voit mal en quoi le fait de lire – activité peu valorisée à l’époque dans le cas des jeunes filles – serait faire preuve d’une particulière industrie.

Toutes les autres interprétations dichotomiques – le dyonisiaque et l’appollinien, le çà et le surmoi – se heurtent à la même avarice des preuves :

les deux miss sont tellement pareilles que toute opposition tranchée fait placage.

Le jeu des sept erreurs

Ces théories ont nénamoins pour mériter de nous inciter à regarder de très près ce qui, au delà de l’évidente symétrie, pourrait différencier les deux personnages. Que Egg, dans son dernier tableau, propose au spectateur une sorte de jeu des sept erreurs, est une de nos rares certitudes.

D’ailleurs, le titre lui-même n’est-il pas une sorte de jeu de mot sur « companion », qui désigne, en peinture, deux tableaux destinés à être mis en balance ?

« Des pendants qui voyagent » serait une excellente traduction.

Pour la solution du jeu, cliquer ici

Pour la solution du jeu, cliquer ici

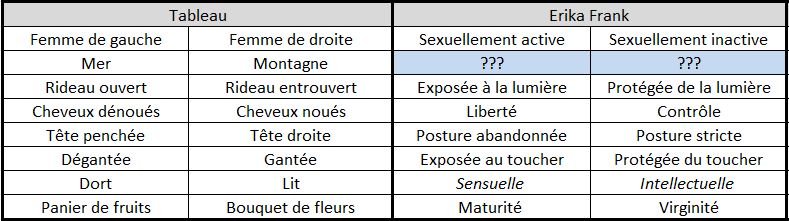

Une interprétation séduisante

Erika Frank a mis en ligne [1] une interprétation très fine, en terme de morale victorienne. Si l’opposition entre les deux filles est peu visible, c’est qu’elle fait allusion à ces choses dont on ne parle pas : la dormeuse représenterait , paradoxalement, une fille « sexuellement éveillée », tandis que la liseuse en serait encore à la lecture des romans. Voici la synthèse de cette interprétation, que je me suis permis de résumer par « Sensuelle » et « Intellectuelle » :

Seul bémol : difficile d’inclure dans cette interprétation l’opposition entre la Montagne et la Mer.

Avant de proposer une interprétation plus complète, il est intéressant de faire un détour par une oeuvre de ses début, où Egg mettait déjà en scène deux soeurs très ressemblantes – avec des intentions moins opaques.

Un casse-tête (A teasing riddle),

Augustus Leopold Egg, Collection privée

La soeur qui lit

L’« intellectuelle » se trouve ici à gauche, en robe sombre, sous la cage à oiseau fermée qui symbolise traditionnellement la pureté des demoiselles, et pourrait donc être considérée comme un antécédent possible du bouquet de Travelling Companions.

La soeur qui touche

Celle-ci a des vêtements colorés et se trouve du côté d’un panier, contenant non pas des oranges, mais des carottes et des pommes de terre, tandis que des navets sont répandus sur le sol à côté.

Sa robe rouge, le geste familier de sa main posée sur l’épaule du jeune homme, ainsi que la proximité des carottes, militent pour la classer côté « femme » plutôt que côté « oiselle« .

Il semble donc bien que ce tableau puisse être considéré comme le galop d’essai de Egg dans la métaphore du déniaisement féminin, laquelle trouverait son apogée dans « Travelling companions« .

Reste juste à comprendre la scène, quelque peu compliquée par la présence du jeune homme…

Le garçon au milieu

Sa bandoulière, sa semelle cloutée et son bâton de marche – planqué discrètement sur le côté pour éviter de connoter – nous indiquent que le jeune homme n’est pas de la maison : sans doute est-il venu à la ferme pour s’approvisionner, comme le confirme la besace vide posé à ses pieds.

Nous comprenons aussi que c’est un familier des deux soeurs, qui le traitent un peu comme un frère : l’une lui met la main sur l’épaule, l’autre lui jette un regard par en dessous, non dénué de moquerie.

Un casse-tête

Le titre du tableau, littéralement « une titillante énigme », interpelle le spectateur, d’autant que le jeune homme semble effectivement plongé dans une intense réflexion.

S’agit-il pour lui – comme tout dans le tableau le suggère – de se déterminer en faveur de l’une ou de l’autre des deux sémillantes donzelles ? Egg a pris soin de croiser les indications contradictoires :

- celle qui lit et ne touche pas semble à l’écart : pourtant,ses gestes sont exactement les mêmes que ceux du garçon – main droite touchant le front, main gauche posée sur la jambe – dans un mimétisme qui les rapproche ;

- quant à celle qui se penche vers le garçon comme pour l’enlacer, son geste semble moins sensuel qu’amical : sa main gauche effleure à peine l’épaule, tandis que l’index droit, posé sur ses lèvres, fait à l’intention de sa soeur le signe du secret.

La solution

Elle se trouve dans le livre, qui n’est ni un roman, ni un guide de voyage, mais tout simplement un recueil de devinettes. La fille assise brûle de donner au jeune homme la solution , mais sa soeur debout souhaite le laisser mijoter encore.

Avec une mauvaise foi consommée qui devait faire la joie des amateurs de « problem pictures » , Egg manipule ici avec humour notre appétit de profondeur : il nous appâte avec un symbolisme profus, puis conclut sur une scène de genre aimable, mais parfaitement superficielle.

Peut être même faut-il voir dans la besace plate et les pâles navets un portrait psychologique du jeune homme, en butte aux deux légumes goûteux dans leur refuge campagnard.

Mais le bouquet final que constitue Travelling Companions va se révéler d’une composition autrement plus subtile…

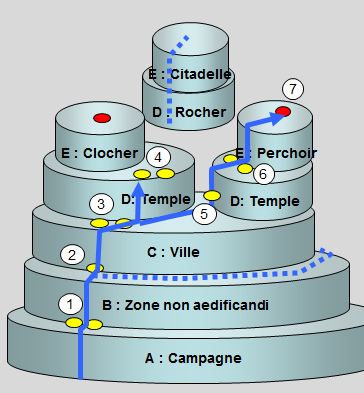

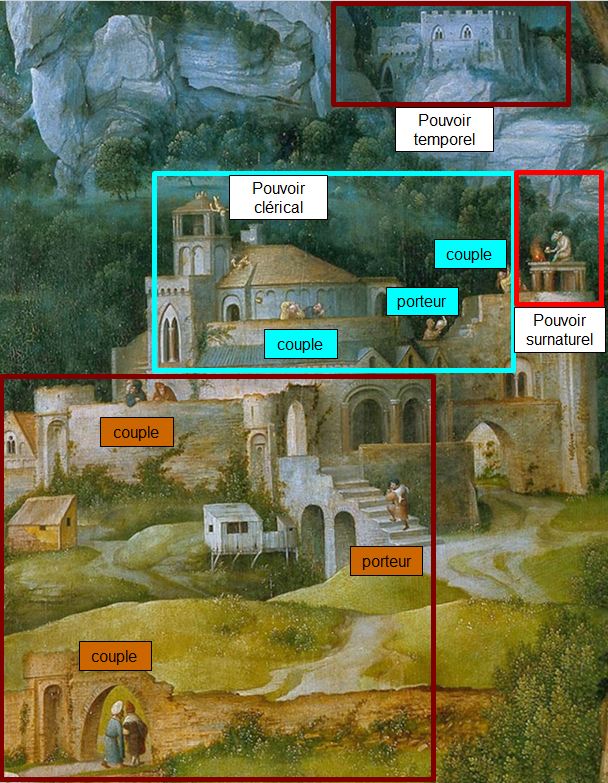

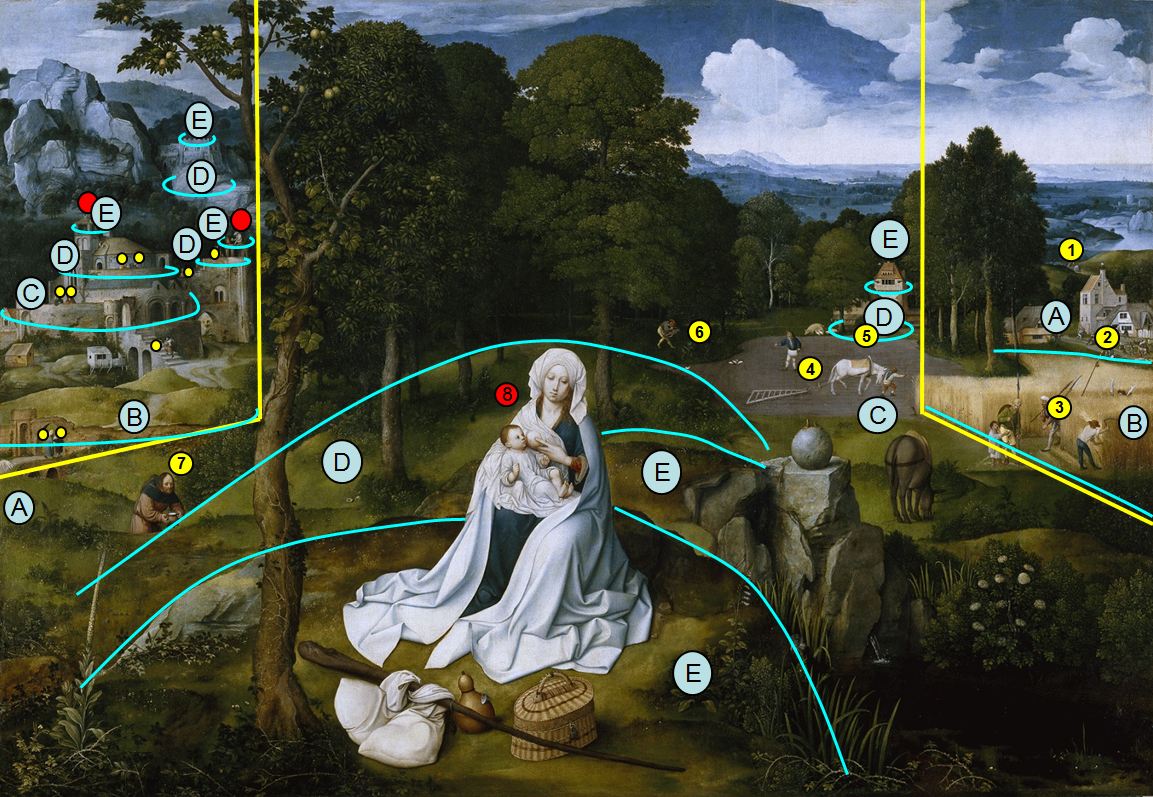

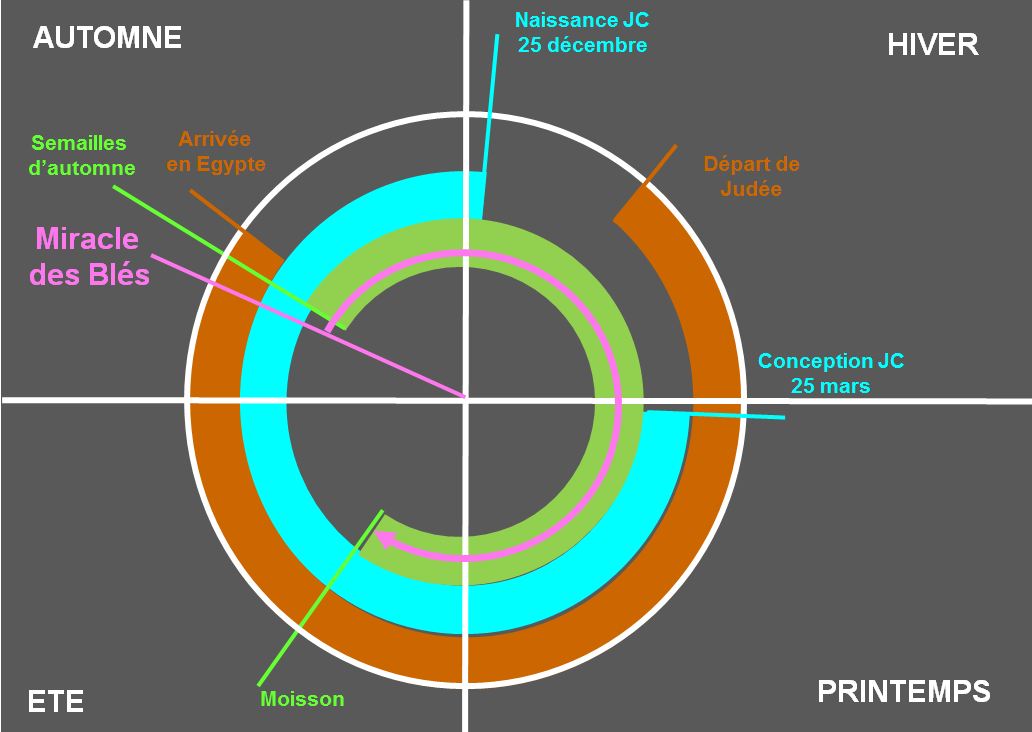

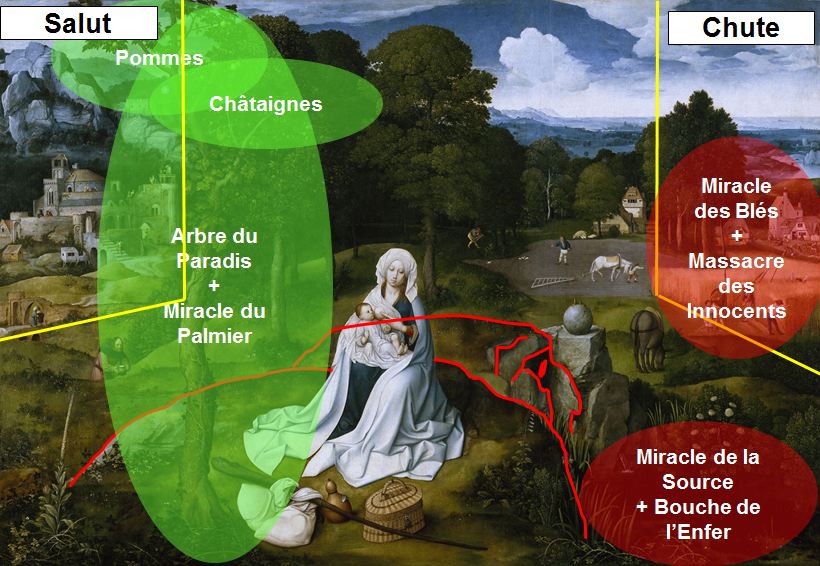

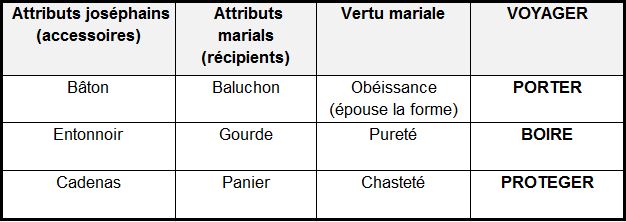

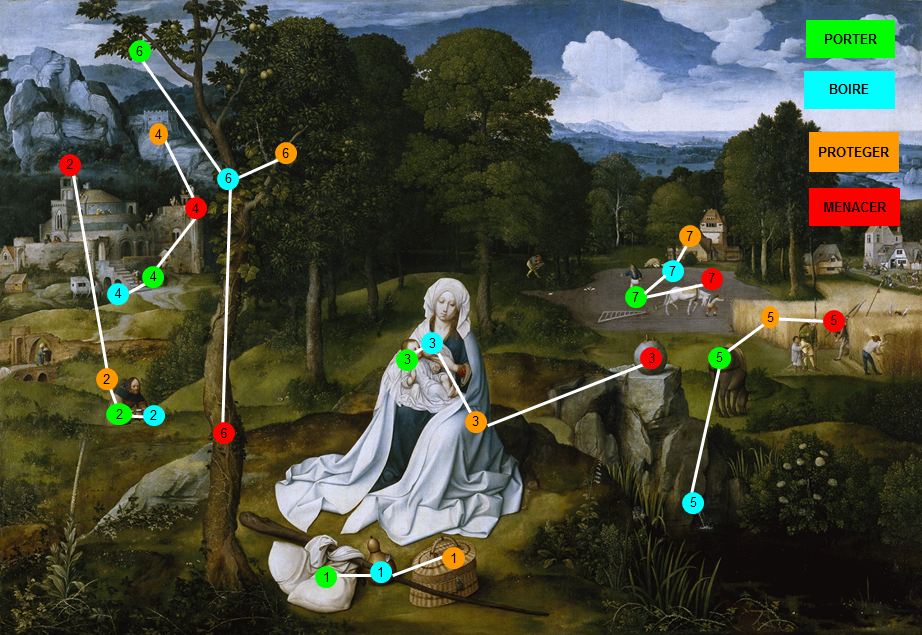

Trouver une même relation entre sept couples d’objets ne devrait pas être insurmontable. D’autant que les Fleurs et les Fruits, obligeamment placés au premier-plan, doivent constituer la clé de lecture de l’ensemble.

L’Avant et l’Après

Indiscutablement, la Fleur précède le Fruit. Mais les autres couples d’objet ne relèvent pas de cette logique janusienne : en quoi la Montagne précède-t-elle la Mer ? Ou l’Eveil le Sommeil ? Bien au contraire, tous les couples relèvent d’opérations cycliques : on peut se ganter puis se déganter, nouer ses cheveux puis les dénouer…

La Cause et l’Effet

Mêmes difficultés : la Fleur cause le Fruit, mais la Montagne cause-t-elle la Mer ?

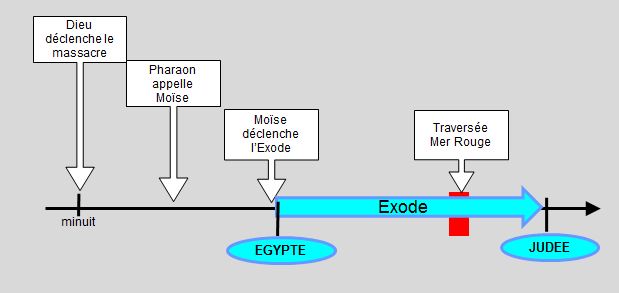

Pourtant, la notion que nous cherchons a bien quelque chose à voir avec l’Avant et l’Après, avec la Cause et l’Effet : mais de manière plus indirecte… Pour le comprendre, il nous faut revenir au triptyque de 1858 qui a fait la célébrité d’Egg, et qui se nomme, justement, « Le passé et présent » [2] :

- dans le premier tableau, Egg montre l’adultère féminin détruisant la famille ;

- dans le deuxième, les deux filles abandonnées ;

- dans le troisième, la femme déchue avec dans ses bras un enfant illégitime.

Autrement dit, une démonstration en trois points des conséquences irréversibles de l’Infidélité.

Or qu’est ce que l’Infidélité, sinon un Penchant que l’on n’a pas su réprimer ?

Une théorie de l’Equilibre

- Que fait un rideau qui flotte lorsque le courant d’air s’arrête ? Il reprend sa position verticale.

- Que fait une pierre qui se détache de la Montagne ? Elle roule jusqu’à la Mer.

- Que fait une nuque droite lorsque le sommeil la saisir ? Elle s’incline

- Que fait une chevelure lorsque l’on enlève le noeud ? Elle se répand.

- Pourquoi est-il plus fatigant de lire que de dormir ?

- Pourquoi est-il plus facile de se déganter que de se ganter ?

- Pourquoi est-il plus rapide de faire un fruit à partir d’une fleur, qu’une fleur à partir d’un fruit ?

Toutes les situations de la moitié droite illustrent un équilibre instable, qui nécessite de l’énergie pour y parvenir ou pour le maintenir ; celles de la partie gauche illustrent un équilibre stable, qui s’obtient en relâchant les contraintes.

A la différence du triptyque moraliste, ce diptyque mécaniste n’a pas pour sujet l’irréversibilité : on peut toujours remonter un rocher sur la Montagne, ou planter une orange et attendre que l’oranger fleurisse ; on peut toujours se réveiller, rectifier sa nuque, renouer ses cheveux, se reganter et prendre un livre : mais cela demande un effort.

Dans le sens officiel de la lecture, de gauche à droite, il serait préférable que la dormeuse se réveille et potasse son Baedeker.

Dans le sens du train, qui nous mène vers l’Italie, vers encore plus de lumière, de fleurs, de fruits et de sensualité, pourquoi ne pas la laisser rêvasser ?

A la fin de sa vie, maladive et ensoleillée, il semble qu‘Egg le rigoriste ait fini par se convertir aux prestiges de l’Abandon.

Les jumelles victoriennes

Vers 1860, le thème des jumelles ou des femmes s’habillant comme des soeurs devient fréquent dans l’art et la littérature britannique [4]. Le tableau de Egg est emblématique de cette tendance, mais il n’en est pas à l’origine.

Brighton Front,

Abraham, Solomon, 1860, Wells Museum and Art Gallery;

Brighton Front,

Abraham, Solomon, 1860, Wells Museum and Art Gallery;

Les jumelles commencent à apparaître comme un motif graphique attirant l’oeil dans des compositions panoramiques.

Going to court, James Hayllar, 1863, collection privée

Cette composition semble rependre, en parallèle, les voyageuses symétriques de Egg. Celui-ci étant en voyage en permanence, n’exposant plus à la Royal Academy depuis 1860 et étant mort subitement à Alger en mars 1863, le seul moment où Hayllar aurait pu le voir est lors de la dispersion de l’atelier par Christies le 18 mai 1863. Il s’agit donc très probablement de l’expression indépendante d’un thème qui était dans l’air du temps.

Two Ladies in a Carriage Ride , 186 ? Two Ladies in a Carriage Ride , 186 ? |

On the Downs – Two Ladies Riding Side-Saddle On the Downs – Two Ladies Riding Side-Saddle |

|---|

Deux autres oeuvres de Hayllar exploitent la même veine : la date de la première est malheureusement illisible,e t la seconde n’est pas datée.

La Postérité de Egg

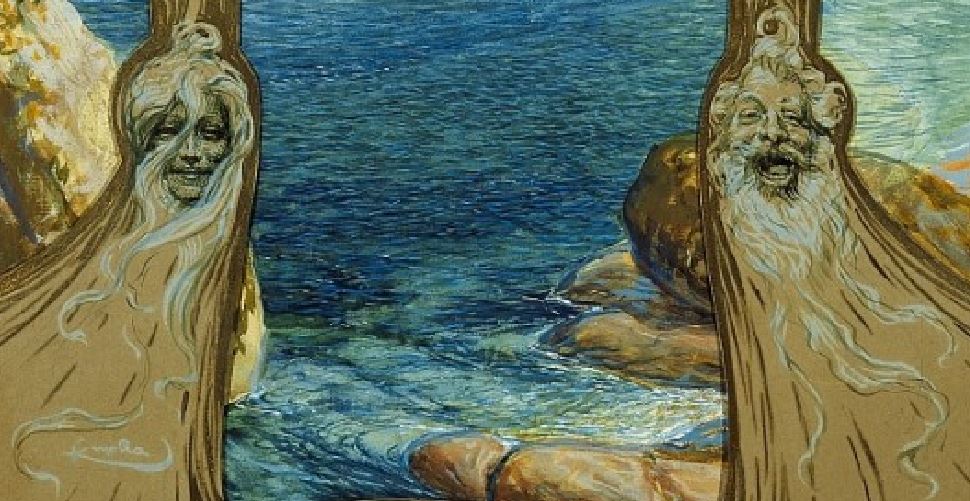

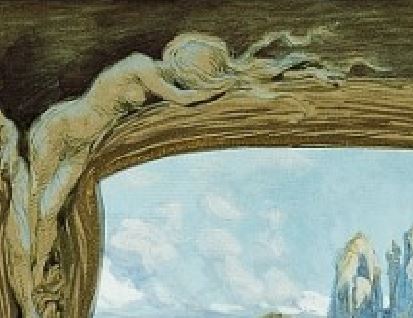

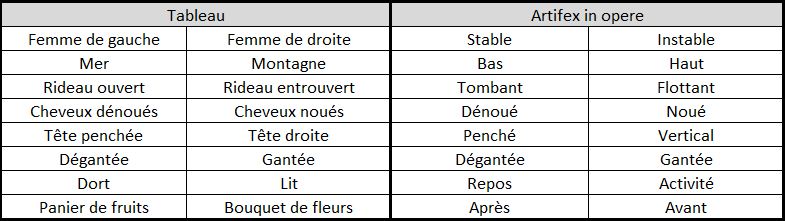

František Kupka

Vue depuis la fenêtre d’un wagon Aquarelle et gouache de František Kupka, 1908, MOMA, New YorkKupka semble prendre ici le contrepieds de Egg, en transformant son strict wagon asexué en un carrosse Art Nouveau, tout en courbes et en volupté. Ici, le mouvement se trouve moins à l’extérieur qu’à l’intérieur, dans la décoration tournoyante et dans les nudités qui l’animent.

En l’absence de tout passager, le triptyque que le cadre découpe dans le paysage a-t-il un sens, au delà de la pochade virtuose ?

Le sens du triptyque

La tête de femme chevelue et la tête d’homme barbu, qui arborent fièrement leur dimorphisme de part et d’autre de la fenêtre centrale, au-dessus de la signature, militent en faveur d’une lecture selon les stéréotypes d’époque : la jeune femme contre l’homme mûr.

Partons du principe simple que, puisque la décoration est fortement sexuée, le paysage l’est aussi : la mer représentant l’élément féminin, la terre et les roches l’élément masculin.

- En haut de la fenêtre de gauche, un homme grimpe vers une femme qui le jauge : fermée en bas par la tête féminine souriante, cette vitre montre la mer libre, d’où émergent quelques rochers : le temps où la Femme Jeune triomphe.

- A l’inverse, en haut de la fenêtre de droite, une femme essaie d’attirer l’attention d’un vieil homme qui la regarde avec méfiance : fermée en bas par la tête de vieillard goguenard, cette vitre montre la mer segmentée en trois parties, enfermée de toute part par les rochers : le temps où l’Homme Vieux domine.

- De part et d’autre de la fenêtre centrale, une femme se désespère, une autre se dresse victorieusement : encadrée par les deux têtes féminine et masculine, la vitre centrale montre un paysage où mer et terre s’équilibrent : le temps du Couple, avec ses chagrins et ses bonheurs.

Le sens du train

Reste, comme chez Egg, l’énigme du sens du train.

S’il va dans le sens de la lecture, alors l’oeuvre illustre le cours naturel des choses, de la jeunesse à la vieillesse, du Cher Maître au jeune Kupka (1).

Mais s’il va dans le sens inverse – comme le suggère la chevelure de la femme allongée, alors peut-être le Train de l’Art permet-il de remonter le cours du temps et, depuis la terre ferme, de s’avancer vers le grand large.

Paradoxalement, la chevelure de la désespérée donne le sens d’une espérance.

(1) Dédicace sur le rocher de gauche : « A mon cher maître Schmidt, comme signe d’admiration »

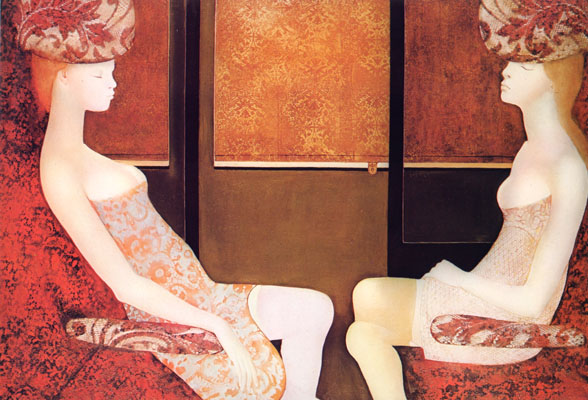

Antonio et Xavier Bueno

La voiture, ou promenade à la ferme (La carrozza, ovvero passeggiata alle cascine)

Antonio et Xavier Bueno, 1942, collection privée, Monza,

La voiture, ou promenade à la ferme (La carrozza, ovvero passeggiata alle cascine)

Antonio et Xavier Bueno, 1942, collection privée, Monza,

Dans cet étange double portrait, les deux peintres se sont représentés face à face : Antonio Bueno et un inconnu, Xavier Bueno avec son épouse l’écrivain suisse Julia Chamorel. Les symétries de la composition induisent une lecture croisée :

- les deux frères portant chapeau, l’un tenant en main le journal et l’autre une cigarette ;

- les deux accompagnateurs tête nue et de profil, l’un tenant en main son chapeau, l’autre son sac-à-main.

Le but recherché est un effet d’énigme sur l’accompagnateur à lunettes : une femme habillée en homme, ou une jeune homme efféminé ?

Léonor Fini

Son opinion sur le tableau de Egg :

« L’une est comme une jolie vache, très blanche et endormie, tandis que l’autre, bien plus vivante et alerte, tire le rideau. Elle ne sait pas ce qu’elle va faire ensuite, tuer l’autre ou faire l’amour avec elle ».

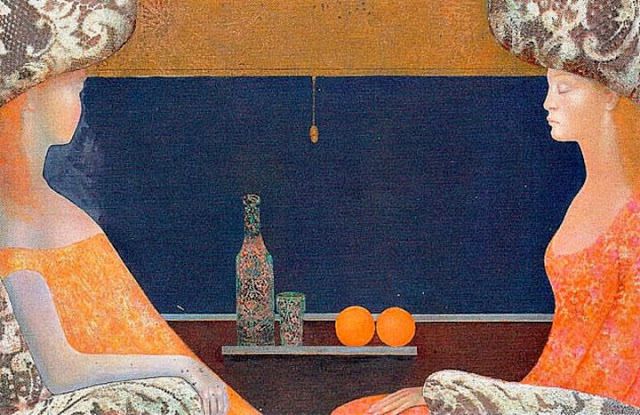

Le voyage en train, Leonor Fini,vers 1970, Collection privée

Dans ce contre-pied de Egg, en couleurs chaudes et en huis clos, Léonor Fini reprend l’idée des discrètes différences, mais en sens inverse : bien que les deux dorment, c’est ici la fille de gauche, une rousse qui écarte les jambes et les bras et porte sa toque relevée, qui paraît la plus active, en comparaison avec la fille de droite, une blonde qui croise les jambes, barre son ventre avec un bras et cache son front sous sa toque :

crime potentiel contre inconscience, sommeil sensuel contre sommeil chaste,

1965 Le voyage 1965 Le voyage |

1966 Le train blanc 1966 Le train blanc |

|---|---|

1970 Le voyage en train 1970 Le voyage en train |

1970 Le voyage en train 1970 Le voyage en train |

1974 Le long chemin 1974 Le long chemin |

1975 Le Train 1975 Le Train |

Dans toute les toiles qu’elle a consacré au thème, Leonor Fini travaille la même idée de dissymétrie entre les filles, où la plus active est à gauche.

Son opinion sur les voyages en train :

Quoi de plus délimité qu’un compartiment de train où, en dehors de la position immobile, presque tout est défendu.(…) Les compartiments des trains sont ainsi, à la fois angoissants et protecteurs. Endroits de complicité passagères où l’on dort de faux sommeils, où l’on se laisse aller à des rêveries claustrophobes, extasiées ou criminelles. »

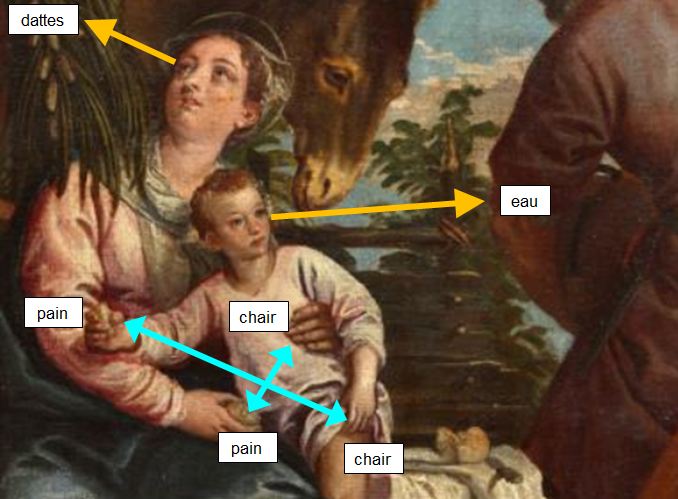

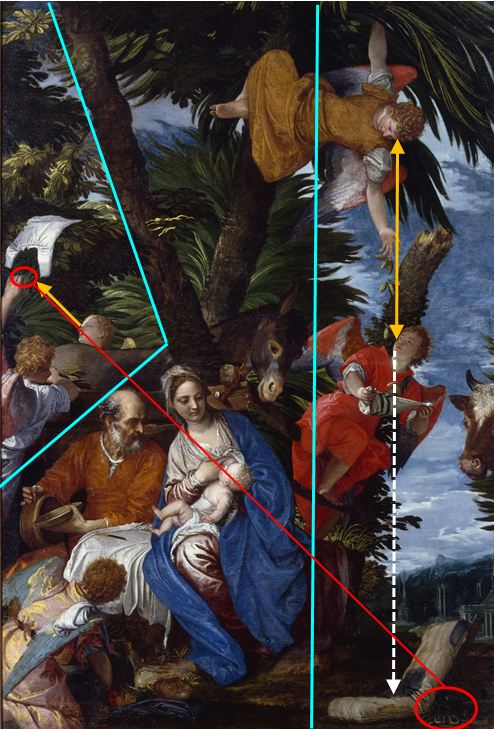

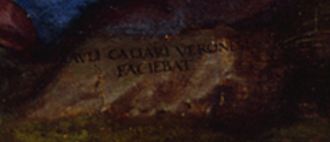

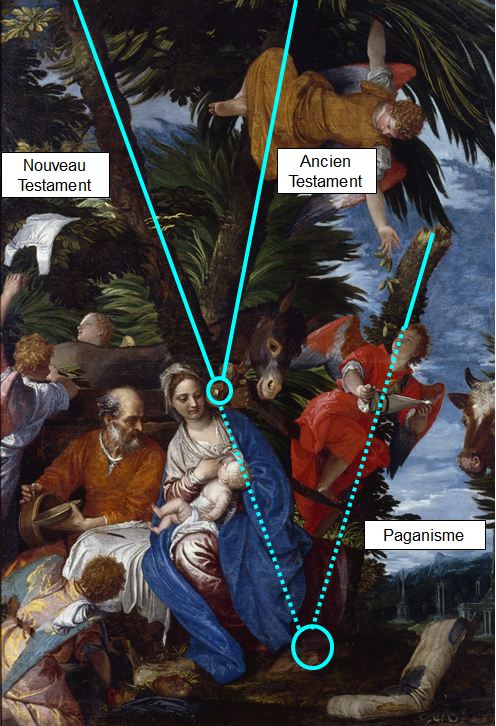

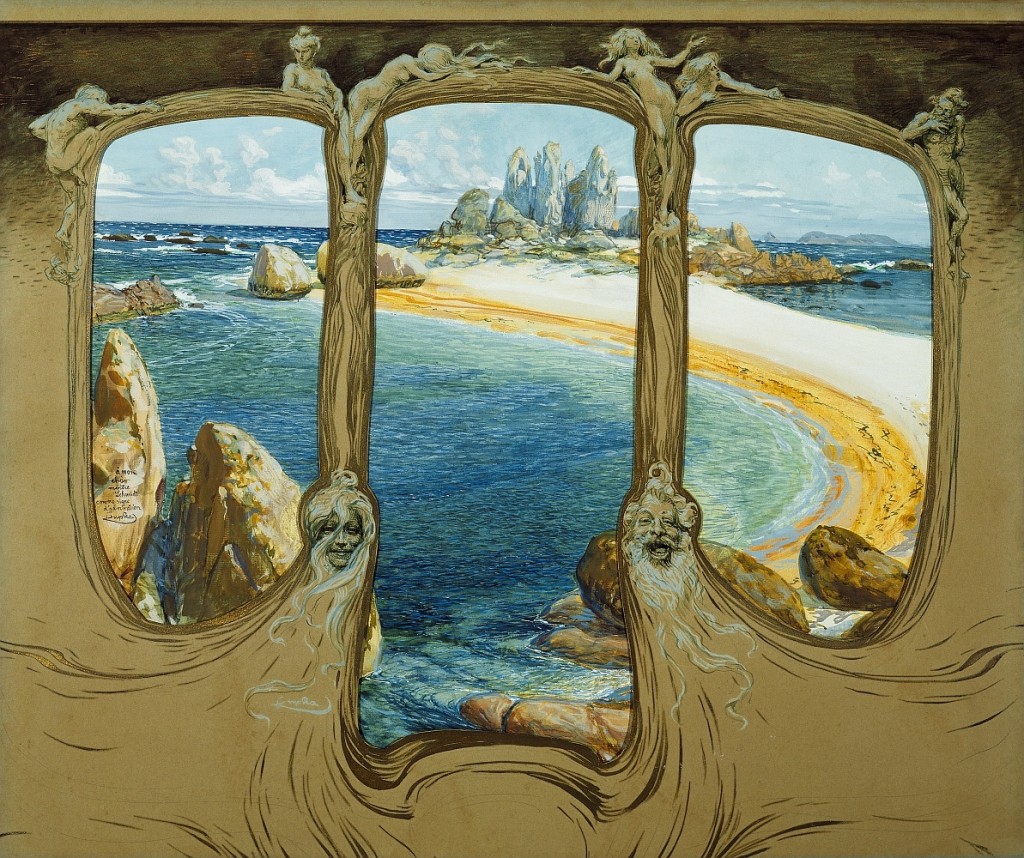

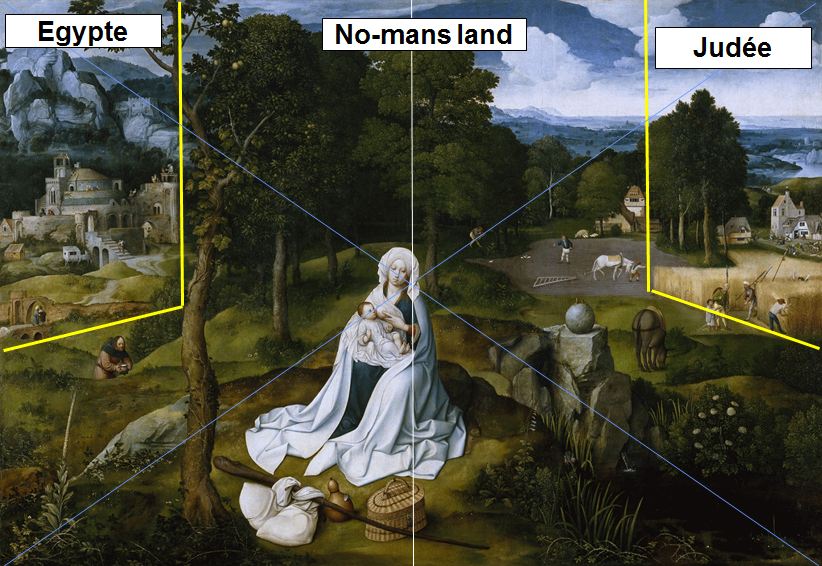

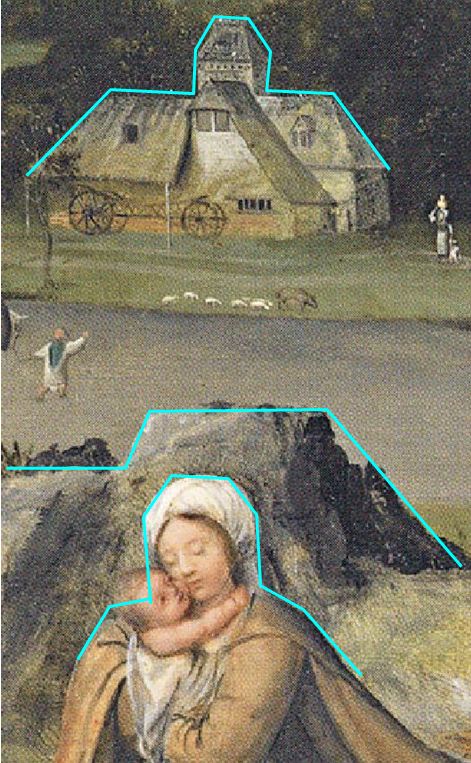

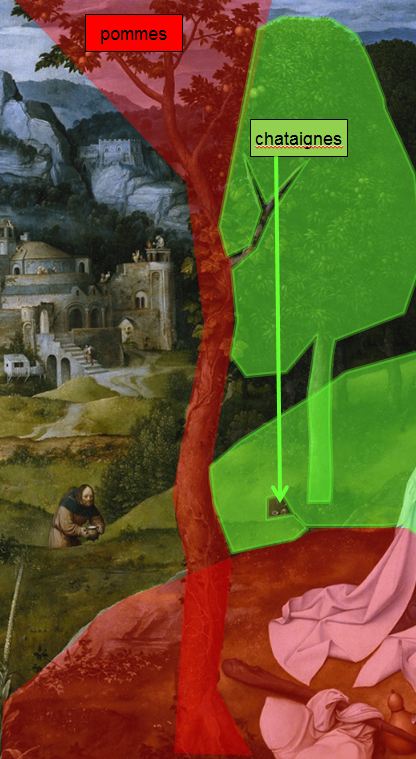

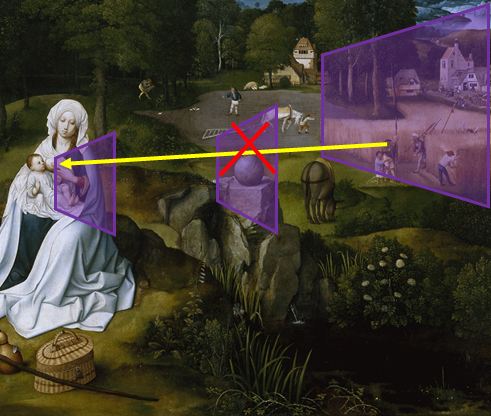

Fuite en Egypte, fol 167v

Fuite en Egypte, fol 167v

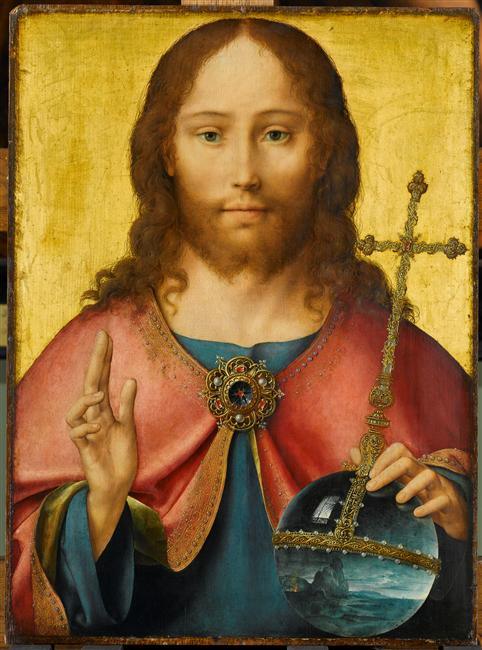

Vierge à la coupe (Madonna della Scodella)

Vierge à la coupe (Madonna della Scodella)