Je viens de lire dans Centre-Presse (31 12 2011) l’article sur le linteau qu’on vient de mettre en place dans l’église de Bozouls. J’avais étudié cette pièce dans ma thèse sur La sculpture à Conques… et rapproché Bessuéjouls (t.II, p. 751 et 739. Album, fig. 680). C’est l’occasion de revoir le problème des relations avec l’art roman auvergnat, avec quelques remarques annexes.

Voir La page de Jacques BOUSQUET.

Bozouls

Bozouls

A Bozouls, il s’agit d’un bloc de marbre long (1, 20sur 40 cm) qui aurait pu servir à la porte d’une église plus ancienne, mais il a été sauvé par hasard, et on l’a donc replacé sur des corbeaux à 2 m de haut dans un mur de l’église romane, par les soins du curé qui l’a retrouvé, de M. Caussedes des Monuments. Historiques, toujours aussi efficace, et d’un entrepreneur. Il est ainsi sauvé et visible (je n’ai pas de souvenir de l’avoir vu moi-même). Plutôt que la photo des « découvreurs », j’aurais préféré celle de l’oeuvre !

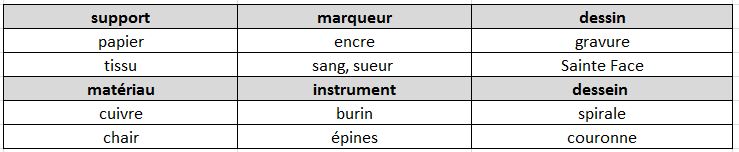

Car c’est un exemple rarissime d’un thème chrétien lié au « style d’entrelacs » du milieu du XI° siècle, ce nom désignant des oeuvres disparates ayant en commun le souvenir de l’entrelacs en nattes cher à l’époque carolingienne et des motifs décoratifs antiquisants, plus ou moins présents dans des monuments actuellement très éloignés, et il nous manque des intermédiaires. Je pense à Saint-Benoit sur Loire et Saint-Ambroise de Milan. Il y a un style particulier, dit « d’Aurillac », pour une zone englobant le Nord-Aveyron, moins touché par les motifs antiques, et dont le sommet est au portail nord de Conques.

Bessuéjouls

Linteau de Bessuéjouls

Linteau de Bessuéjouls

C’est l’association du figuratif qui est rare, et à la chapelle haute de Bessuéjouls, on trouve en place à la fois un linteau en bâtière avec des motifs d’entrelacs purs, et des chapiteaux à personnages, outre l’autel.

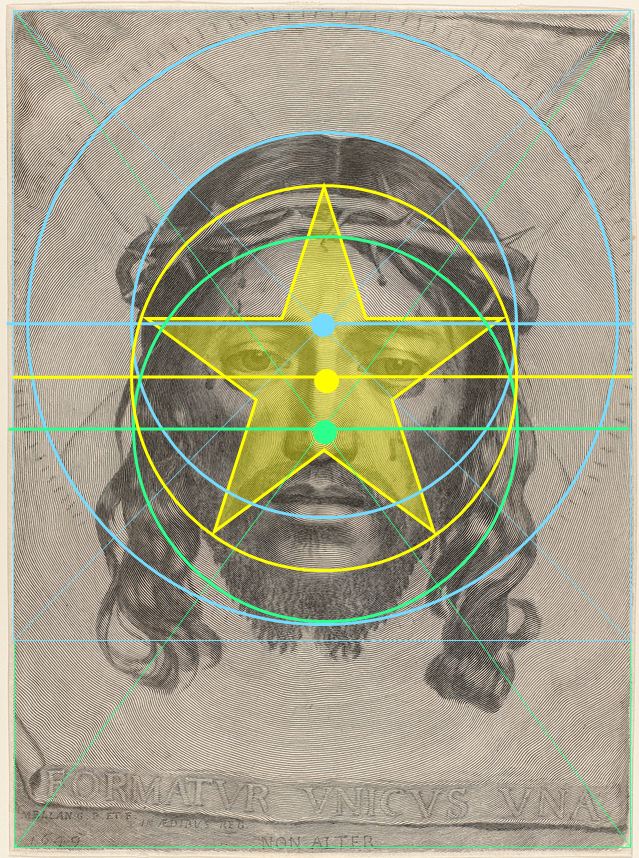

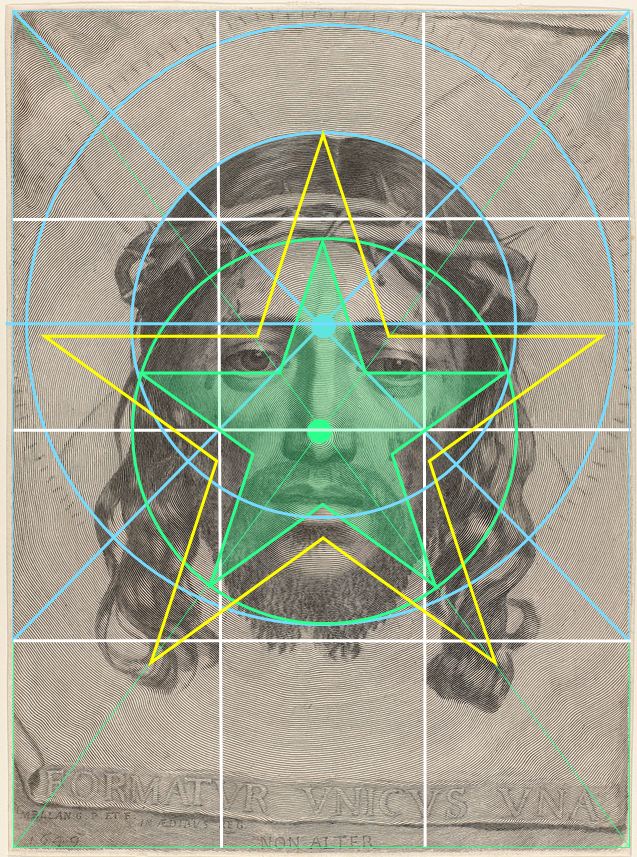

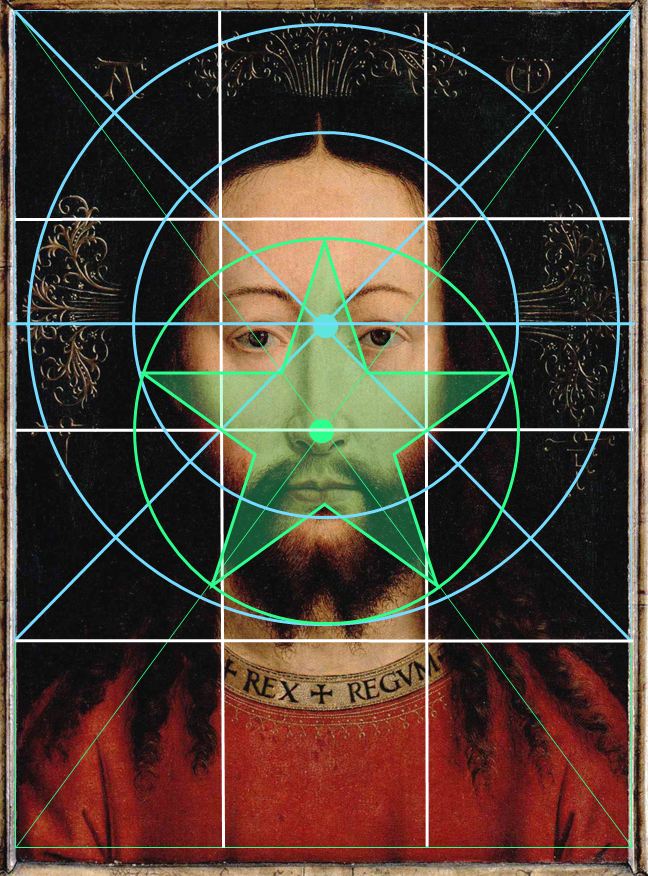

Autel de Bessuéjouls

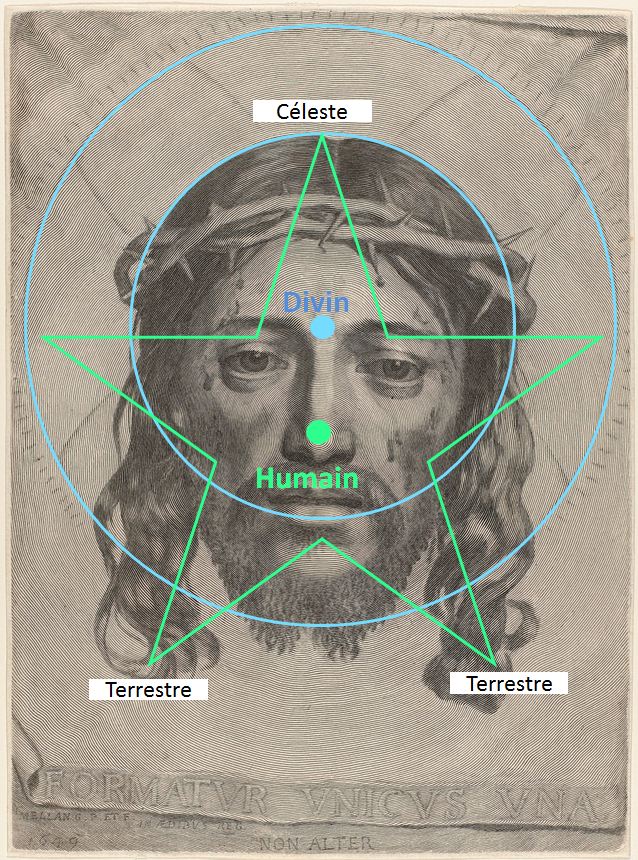

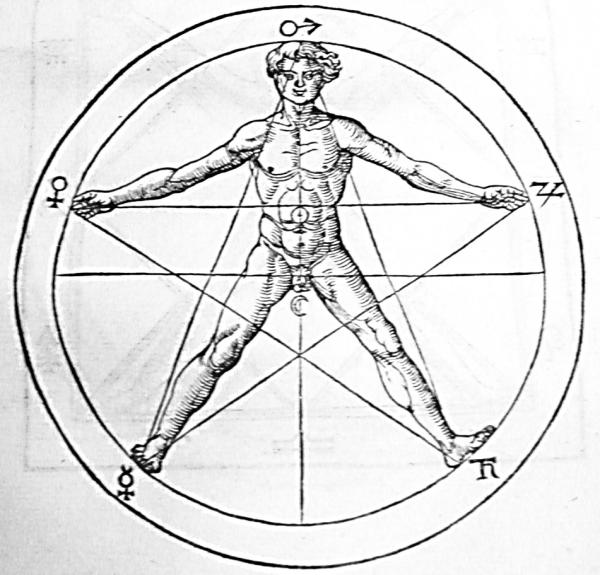

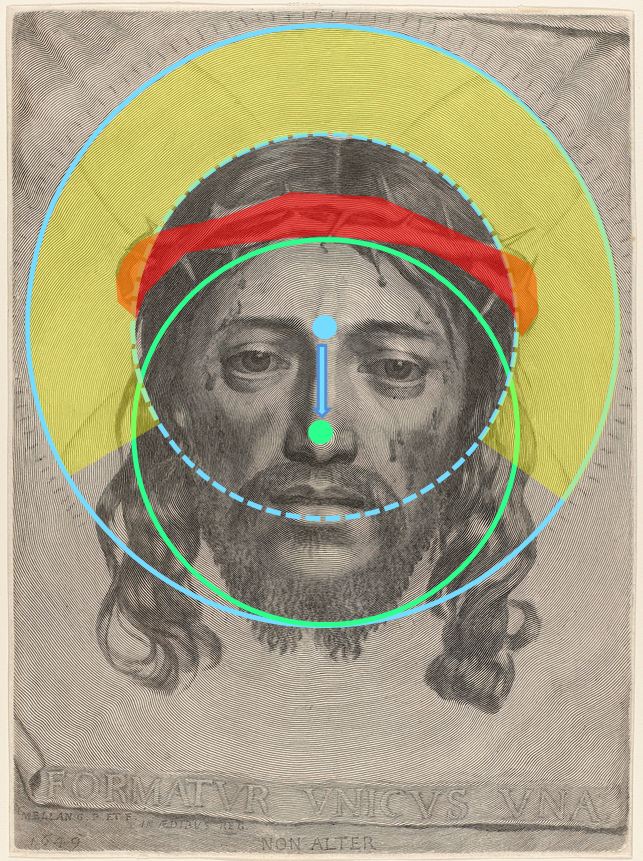

Pour les figures, on observe une élongation typique, y compris les têtes finissant en calotte arrondie (formule plus ancienne, voir au Trésor de Conques la plaque jadis remployée dans le dos de la Majesté de sainte Foy) et il y a donc continuité avec une tradition antérieure, malheureusement très peu représentée par des oeuvres. A Bozouls, c’est l’exemple unique d’un Christ les bras ouverts à l’horizontale (sans la croix), pris au milieu de cercles faits des trois brins de type carolingien, mais pour un dessin simple, les intervalles étant remplis par des fleurons ou palmettes (trois ou cinq folioles) sculptées en creux (la fameuse « taille en biseau » typique de l’art « primitif »).

Je ne reprends pas mon premier texte, il faut le lire ! J’y parle de l’autel de Deusdedit à la cathédrale de Rodez, dont faisait partie un Christ à l’hostie d’un admirable dessin byzantinisant qui nous montre la présence très tôt d’un art figuratif de haute qualité. Les plus belles œuvres n’étaient-elles pas en ivoire (la série des ivoires espagnols du milieu XI° que j’ai étudiés dans un article), ou sur marbre, comme ici et à Rodez ? Matériau importé, ou même arrivé tout préparé et c’est le cas de l’autel de Saint-Martial de Limoges, passé par Capdenac selon le récit d’époque). Il venait de Narbonne, et on a proposé le rôle d’ateliers travaillant dans ce chef-lieu de la province religieuse, en se servant des blocs antiques surabondants dans l’ancienne métropole de la Narbonnaise. Et le motif à perles et losanges du pourtour de l’autel se retrouve autour d’une crucifixion sur un ivoire « carolingien » conservé dans le Trésor de la cathédrale de Narbonne (autant de pièces uniques sauvées miraculeusement). J’allonge en me disant que l’ivoire de Narbonne et la plaque avec le Christ tenant l’hostie de Deusdedit passée au musée Fenaille font partie de la même série des alentours de l’an mille comme on en trouve dans l’Allemagne ottonienne. Je me permets d’ajouter qu’on a eu tort de présenter séparés le Christ et les supports de la table, car c’est bien du même ensemble qu’il s’agit (et quand fera-t-on une meilleure présentation de la table, restée fixée au mur de la chapelle axiale et que personne ne « voit » ?).

D’où vient le linteau ? Ce sont les moines de Saint-Victor de Marseille qui ont disputé l’église de Bozouls au Chapitre de Rodez, et j’ai proposé que ce soit eux qui soient à l’origine du morceau, abandonné quand le Chapitre a fait construire la grande église romane (pour Marseille, je rappelle qu’on a conservé le gisant de l’abbé Isarn, du milieu du XI°, travaillé sur le fond d’un sarcophage antique « en baignoire ». Voir mon art. de la Provence historique). Avec Google books, j’ai trouvé six lignes des Compte-rendus de l’Académie des inscriptions de 1939 (p. 393) où on signale en n. 8 que « le musée de Rodez conserve de très beaux entrelacs » (c’est bien maigre pour les morceaux dont j’ai parlé (p. 704). Puis le « très beau linteau dans le jardin du presbytère de Bozouls », qu’on rapproche de Bessuéjouls. Rappel encore des morceaux de Carennac conservés au château de Castelnau-Bretenoux. Il doit s’agir de Paul Deschamps, qui publia dans le Bulletin monumental de 1939, à côté de l’article de de Gauléjac sur le linteau, un autre sur la chapelle de Bessuéjouls.

Conques (déambulatoire)

C’est celle-ci que je prends pour centre des réflexions qui suivent, sans reprendre celles de ma thèse, ni les divers articles jusqu’au récent Congrès archéologique de Rodez, dont je parlerai en annexe. Il s’agit des liens directs avec Conques, d’autres avec l’Auvergne, et encore de la place des thèmes « mythologiques » à côté des thèmes religieux.

Ainsi, il me faudrait revenir à mon article de la Revue du Comminges sur la sirène à deux queues placée au-dessus de deux centaures, qu’on retrouve à Saint-Gaudens et ailleurs, et qui est au déambulatoire de Conques (mon N° 48 et fig. 91. C’est le 74 de Durliat dans La Sculpture romane des églises de pèlerinage, fig. 12 et p. 57 Il parle seulement de l’aspect symbolique et saute les chapiteaux voisins, comme très abimés). Il n’indique pas qu’on en a la copie exacte à Bessuéjouls.

Conques Bessuejouls

Conques Bessuejouls

En effet, sur le pourtour du déambulatoire, ils ont été rongés par l’humidité (et je n’ai eu que de mauvaises photos, pas celles de Marbourg que Sauerlander avait apportées pour le mini-colloque de Conques en 1972), il y a au moins deux chapiteaux avec un homme nu pris dans des tiges (mes n° 50 et 49, fig. 82 et 84).

Conques (Hommes pris dans des tiges)

Conques (Hommes pris dans des tiges)

Peu probable qu’il s’agisse du Christ, et je rapprocherais plutôt les thèmes antiquisants dont la sirène aux centaures fait partie. Et on a ainsi la preuve d’un goût pour ces sujets à une date précoce. Pas étonnant donc qu’à Bessuéjouls on trouve un chapiteau avec des hommes nus au milieu de tiges, et ce sont sûrement des vendangeurs, sans doute des amours.

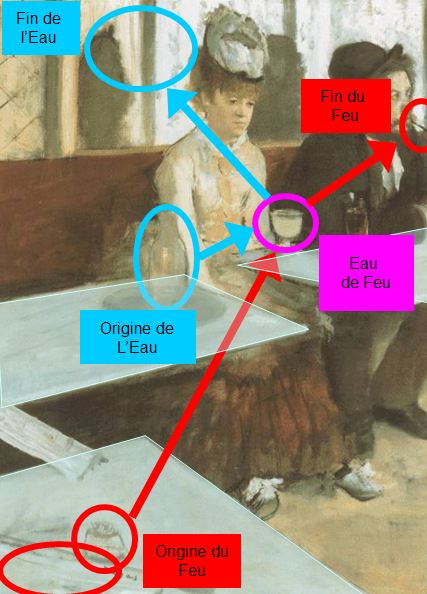

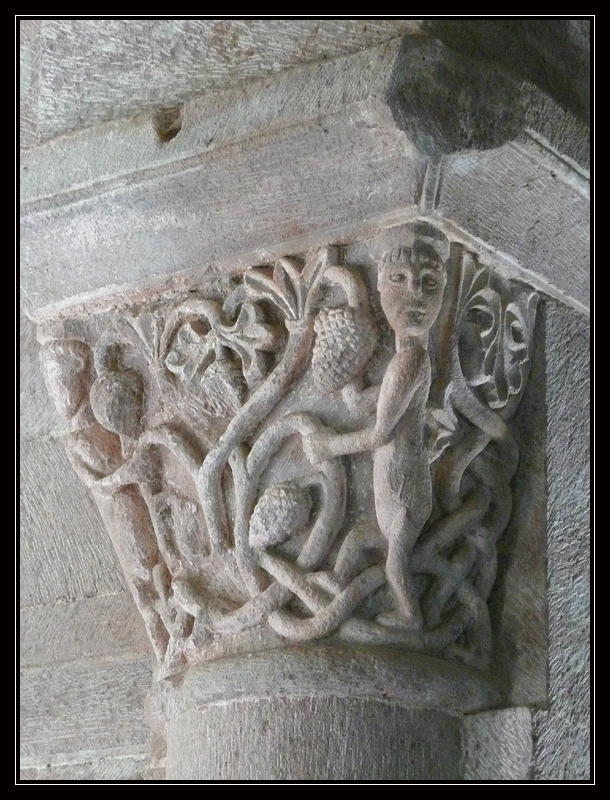

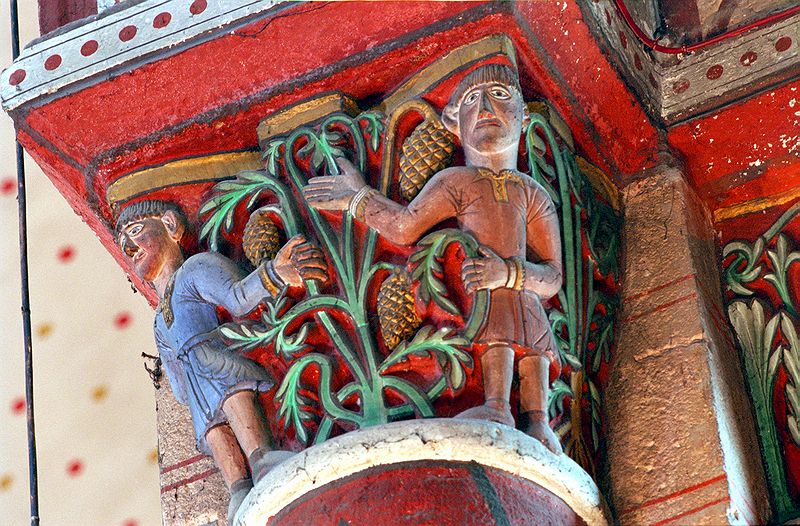

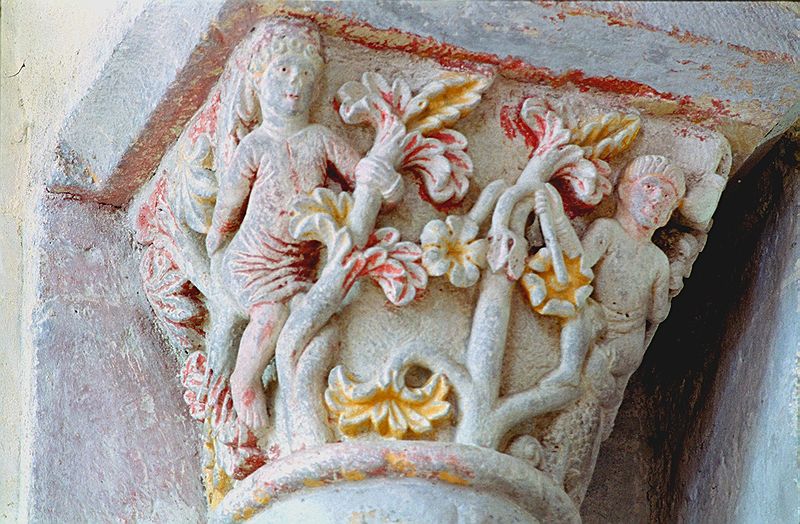

Bessuéjouls, Vendangeurs

Bessuéjouls, Vendangeurs

Ce thème est connu sur des sarcophages antiques, pouvant être repris pour une symbolique chrétienne (mais de loin ! ). A Bessuéjouls, on a un ensemble qui parait assez désordonné et j’avais cherché des allusions à la lutte du bien et du mal (de bonnes photos dans mon album, je m’étais servi de Rouergue roman).

J’avais parlé donc de l’homme esclave du vice (voir depuis mon article sur L’homme aux dragons (ou serpents qui lui sifflent dans les oreilles) ou l’homme aspirant à s’élever (thème d’Alexandre enlevé au ciel par deux griffons. On le retrouve à Conques pour un chapiteau du transept). J’avais donc pu parler du « règne des ténèbres » et en face celui du Bien et du paradis, avec des anges portant une petite figure, l’âme. Ma n.120 contient encore bien d’autres rapprochements. Je parlais de liens avec l’Auvergne et le Velay. La suite de ma p. 739 décrit donc le chapiteau où « deux nus à la fois trop longs et lourdauds cueillent des grappes sur les tiges dont le boudin mou se finit par de belles palmettes ». Thème « auvergnat » et surtout effort de retour aux oeuvres de l’Antiquité. Ma n. 123 se contente de rappeler le thème des vendangeurs sur deux chapiteaux de St Benoit sur Loire, à l’étage de la fameuse tour-porche et sur le côté droit du choeur.

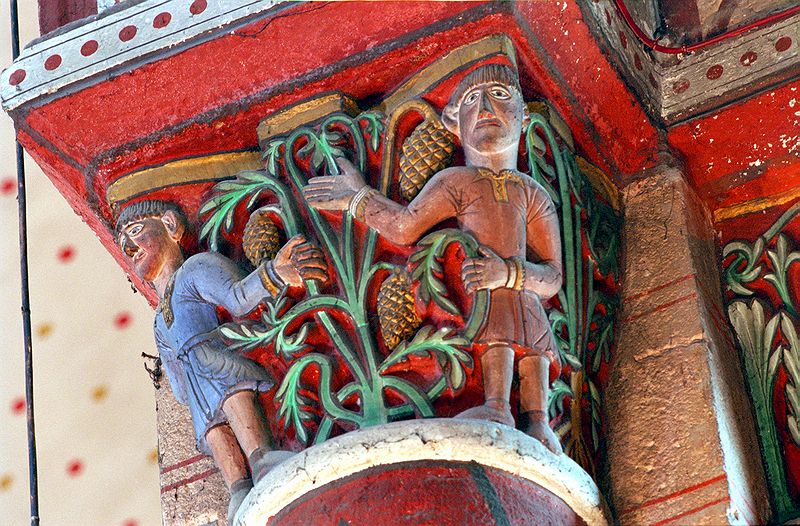

St Benoît sur Loire (Vendangeurs)

St Benoît sur Loire (Vendangeurs)

Je reviendrai sur l’Auvergne, en regrettant de n’avoir pu compulser la thèse d’Eliane Vergnolle sur Saint-Benoit, qui ne me cite pas. On sait qu’elle fait remonter la tour avec ses nombreux chapiteaux néo-corinthiens et d’autres historiés, aux années 1020-1030, allant encore plus loin que moi dans le rajeunissement (en cours de façon générale, m’a-t-on dit, mais il faut encore ménager l’autorité de quelques grands noms). J’avais encore (ma figure 92) reproduit un chapiteau de Saint-Benoit avec des animaux superposés, composition proche de la sirène aux centaures. Je m’égare et je voulais encore signaler ma figure 656, avec le dessous d’un soffitte ou corniche sur corbeaux du portail sud de Conques. Le même dessin est repris sur un panneau vertical de l’autel à Bessuéjouls. Et cette copie n’a pu être faite que par le même artiste, ou un de ceux ayant travaillé à Conques (ou plusieurs).

L’extraordinaire est que dans cette chapelle écartée (mais sur une « route de pèlerinage » ou du moins y prétendant), on trouve un ensemble d’une telle qualité et avec un mélange de styles, depuis les entrelacs purs jusqu’au figuratif, teinté encore de primitivisme par l’élongation des formes (voir les figures d’archanges). Il faudrait, après que le Dr Martin a montré l’intérêt des petits corbeaux en haut à l’extérieur qu’il a pu photographier au télé-objectif (voir son art. dans Patrimoni), faire une étude des morceaux de l’intérieur, de beaucoup les plus soignés. Et les vendangeurs, qu’on ne retrouve qu’en Auvergne ! Bessuéjouls est plus riche que Conques pour l’iconographie et le comparatisme ! J’avais étudié les liens de Conques avec les différentes écoles dans mon chapitre VII, et le paragraphe 3 concernait l’Auvergne (p. 595). J’avais cherché toutes les formes de liens, iconographiques et stylistiques, avec le paradoxe que le « maître du tympan » soit « le plus grand des sculpteurs auvergnats », par ses affinités : massivité, formes rondes et courtes, sans qu’on ait aucun élément précis. Pour les sujets (p. 599) j’avais noté comme seul lien « mythologique » les sirènes, thème extrêmement généralisé comme l’a montré Mme Leclercq (voir mon compte-rendu de son livre). Tandis que les enfants vendangeurs, les victoires au bouclier, les centaures, fréquents en Auvergne, manquent totalement à Conques. J’avais évité de parler de Mozac, où je vois le grand foyer, le livre de Zwiechowski n’était pas encore paru, et j’ai repris un peu la question dans ma dernière critique du livre de Durliat. Et Bessuéjouls ne pouvait être introduit là.

Je me suis mis avec « Flickr » à réunir des images de chapiteaux d’Auvergne ou d’ailleurs et je vais essayer une liste de mes images pour le thème des vendangeurs, associé à celui des amours ou génies.

Cluny (Vendangeurs)

Cluny (Vendangeurs)

D’abord, je dois rappeler un des gros chapiteaux du déambulatoire de Cluny III, la grande église de saint Hugues, avec la controverse sur les dates, envenimée depuis Conant et Francis Salet, ce dernier étant un « rajeunisseur » systématique, et moi le contraire ! Il y a donc des personnages cueillant des fruits sur des arbres stylisés, et j’avoue ne pas m’y être intéressé davantage. Lien avec le paradis, sans doute ?

Mozac (Vendangeurs)

C’est à Mozac que je trouve le plus d’exemples, avec au moins trois types, l’un où ce sont des hommes d’âge moyen au milieu d’énormes grappes à gros grains soigneusement détaillés. Un où les deux figures demi-nues ont un genou à terre (un autre où elles sont habillées). Un autre où elles sont séparées par un arbre ouvert sur une pomme de pin, un autre où elles chevauchent des branches. J’ai noté la copie du deuxième à Issoire.

Issoire (vendangeurs)

Issoire (vendangeurs)

Il me semble avoir retrouvé la formule de l’homme tenant des branches à Saint-Hilaire de Poitiers. Ailleurs en Auvergne, ce sont plutôt des amours. Ainsi les hommes jouant avec des boules qui sont à Courpière (deux fois, à l’intérieur et à l’extérieur), repris grossièrement à Cunhlat et Saint-Dier. Le cavalier sur une chèvre est à Mozacet encore à Saint-Nectaire et Brioude (barbu ! pour un autre, nu et ailé), le cavalier à Orcival et Saint-Nectaire., Amours sur des lions à Brioude, sur un poisson à Orcival, petit amour nu avec des ailes à Issoire. Il y a là un ensemble assez diversifié et une étude plus large ne permettrait guère, je le crains, de fixer un ordre dans cette répartition. Je signale « pour le plaisir » la copie d’un masque de théâtre antique sur le dé d’un chapiteau pseudo-corinthien à Brioude.

Brioude, masque antique

Brioude, masque antique

Il y en a là aussi deux variantes, avec des têtes. Curieusement, c’est à Souillac, à côté des restes du portail par le maître de Moissac, que sur un chapiteau de l’intérieur j’ai trouvé deux enfants nus se battant avec des monstres quadrupèdes. Pour les amours vendangeurs couvrant la face d’un sarcophage antique, j’ai trouvé un magnifique exemple à Narbonne (ce qui ne dit rien pour les origines du motif roman). L’Italie me semble plus directement touchée, avec des nus à la cathédrale de Pise, à Rome au cloitre de Saint-Jean de Latran. A la cathédrale de Parme, chapiteau avec un homme et une femme des deux côtés d’un panneau garni de feuillages et de fruits stylisés. Au cloître de Monreale, sur les chapiteaux doubles, deux figures vêtues d’un pagne encadrant les colombes au calice, un autre où elles sont nues. Admirable pastiche d’un amour antique tout nu entouré de pampres au bas d’une arcade du portail à Sessa Aurunca.

Quelle chance et quelle malédiction que l’abondance des images disponibles, mais cueillies au hasard par des amateurs (des centaines, bien quelconques, pour le tympan de Conques). Rien n’existait de mon temps, et lorsqu’ André Chastel m’avait envoyé voir Mr Delarozière, administrateur civil chargé d’organiser l’Inventaire monumental et que je lui avais parlé d’un Corpus des chapiteaux romans de France, il m’avait dit que c’était hors de question, le travail devant s’effectuer par cantons. Je pense encore au « Corpus della scultura italiana dell’Alto Medioevo » entamé par le Centro di studi altomedioevali de Spolète, dont j’ai vu les premiers volumes. Avec bien peu d’intérêt, car il ne suffit pas de donner les cotes. Et l’art roman est exclu. Trop riche !

Pour le linteau de Bozouls et la chapelle de Bessuéjouls, j’ai encore quelques références plus ou moins complètes. Celle de Walter Cahn (Romanesque wooden doors of Auvergne, p. 33 et n. 35) concerne seulement le style d’entrelacs, qu’il rapproche de fragments carolingiens. J’ai lu un morceau de la Revue trimestrielle du Centre d’études de Tournus où on signale aussi les entrelacs du portail de Saint-Grégoire de Sévérac (que j’ai étudiés, ce sont des entrelacs purs). Au 24° Colloque à Aix-en-Provence (1999) du CURERMA (Centre universitaire d’études et recherches médiévales) sur « Le beau et le laid au Moyen Age ». P. 14 à 16, on y parle de la sirène à deux queues et on renvoie pour Bessuéjouls à Jean Claude Fau dans la nouvelle édition de Rouergue roman, approuvant l’opinion de Georges Gaillard dans la première, pour qui « le sculpteur de Bessuéjouls n’est pas un artiste créateur. Il emprunte ses meilleures formes à Conques ». En fait, les sujets mythologiques et même d’autres sont absents de Conques, qui n’est donc pas la seule source, et la copie du soffitte du portail sud correspond à un ensemble original, dont les chapiteaux me semblent manifester un lien avec le Languedoc toulousain, et aucun n’est historié. Ce portait étant certainement postérieur à celui du nord et aux premiers chapiteaux de l’intérieur, nous sommes dans une étape intermédiaire, sans doute avant la venue du maître du tympan, sans parler du style de Bégon.

Conques (portail Sud)

Pour les datations, je m’amuse à reprendre l’avis de Viviane Huys-Clavel, dans Image et discours au XII° siècle, étude sur les chapiteaux de Vézelay, p. 154, n. 14 et p. 153 chapiteau des apiculteurs, copié sur Cluny (leurs soufflets sont couverts de motifs en losanges stylisés, et j’ai parlé de ruché dans l’étude que j’ai consacrée à ce motif) : (Pour Cluny) » Il ne s’agira pas ici de discuter les multiples datations fournies par Francis Salet ou K. J. Conant. La date de 1095 indiquerait une précocité spectaculaire de la part des sculpteur des ateliers clunisiens. 1118-1120 semble la date la moins discutable pour Francis Salet, qui n’exclut pas non plus le second quart du XII° siècle (cf Cluny et Vézelay, l’oeuvre des sculpteurs, 1995) ». Coup de chapeau au pape encore régnant, mais il n’a plus de début pour la sculpture romane en Bourgogne. Et ailleurs ?

J’ai réussi à dire l’essentiel en un seul chapitre, j’y ajoute encore. Pour Bessuéjouls, il faut lire tout mon texte depuis la p. 736. La donation de l’église aux chanoines de Pébrac en 1085 donne une base indiscutable (voir encore le chapitre sur Pébrac dans Le Rouergue au premier Moyen Age). A partir de ce « terminus a quo », toutes les conjectures sont possibles, car on ne sait rien de l’activité des nouveaux possesseurs. Ils devaient avoir à coeur de mettre leur bien en valeur, au voisinage d’Espalion, carrefour de passage où Conques détenait le prieuré de Perse (là aussi belle église romane) tandis qu’un peu en amont sur le Lot, Aniane en Languedoc possédait Lévignac (restes de l’église romane,avec un tympan, étudiés en dernier par le Dr Martin dans Patrimoni 2011). Pour Aniane, c’était son bien le plus au nord, et il pouvait aider au passage des troupeaux transhumants du Languedoc, mais qu’en sait-on ? Le seul point net est le nouveau développement architectural et artistique à la suite de la Réforme grégorienne, et dans mon autre livre j’ai fourni tous les éléments de façon analytique et abbaye par abbaye, mais le tableau d’ensemble est bien celui d’un essor dans le dernier quart du XI° siècle, et un ralentissement depuis 1125 et la montée des Cisterciens (voir mon article sur leur rôle dans la décadence de la sculpture).

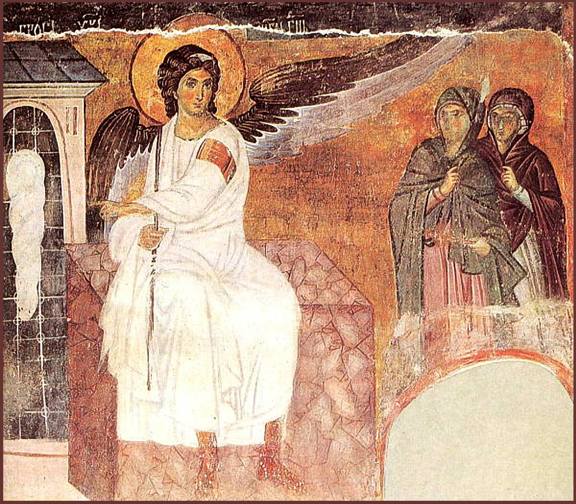

On peut penser qu’à Bessuéjouls il y a eu un lancement très rapide pour une construction très soignée et finie d’un seul jet (voir les modillons du Dr Martin), mais visant des visites particulières et non des foules (exiguïté invraisemblable des escaliers menant à la chapelle haute). Celle-ci est comme partout dédiée aux archanges, d’où l’abondance de figures angéliques, y compris saint Michel terrassant le dragon.

Bessuéjouls (Anges, Saint Michel)

Notons aussi que la salle haute est portée au dessous par une croisée d' »ogives primitives » (terme utilisé pour une formule avec des barres de section carrée, sans clef) qui doivent être particulièrement anciennes ici (voir encore sous la salle d’entrée du clocher-porche de Moissac, et bien d’autres).

Je suis frappé par l’abondance de l’iconographie, bien plus grande qu’à Conques, avec des éléments parfaitement dominés et pourtant d’origine diverse, depuis le style d’entrelacs jusqu’aux palmettes antiquisantes et à un figuratif plutôt archaïque ou « primitif » dans des formes simplifiées. Tel petit chapiteau avec un entrelacs en v au dessous d’une palmette montre le mélange parfaitement maitrisé. Et les panneaux décoratifs de l’autel, dont un reprend un motif du portail sud de Conques ? Là, il est isolé et c’est à Bessuéjouls que se note la capacité créatrice.

Dire que le sculpteur (ou plutôt l’atelier ? ) de Bessuéjouls a copié Conques, c’est un peu facile. Pourquoi la copie de la sirène aux centaures, qui est isolée à Conques ? On pourrait presque penser que c’est à Conques qu’on a copié, et tout de suite après abandonné ces formules. Et les hommes les bras en croix pris dans des tiges, formule archaïque si on rapproche le linteau de Bozouls ?

Le soffitte du portail sud de Conques correspond à une étape postérieure. Entre les deux, il faudrait situer un chapiteau de Bessuéjouls avec un homme grossier au milieu, tenant deux tiges de trois brins qui dessinent les grandes feuilles montant vers les volutes d’un schéma corinthien simplifié.

Bessuéjouls (Homme lié)

Bessuéjouls (Homme lié)

Je crois avoir retrouvé ce dessin (mais sans figure), pour des chapiteaux sur le mur est du croisillon sud, c’est à dire juste après le déambulatoire (mes n° 41 et 30, fig 114 et 117). J’ai noté cette composition de personnages tenant des tiges à Mozac. A Conques, on voit une succession de formules utilisées assez brièvement.

Conques (déambulatoire)

En somme, l’artiste de Bessuéjouls semble y avoir puisé des éléments divers correspondant à l’étape de la construction, quand on était assez avancé vers l’angle sud du transept pour y ajouter le portail (vers 1100). Il aurait copié (?) un peu au hasard, mais son répertoire parait plus riche, et les liens avec l’Auvergne me semblent évidents. Il est rarissime qu’on trouve autant d’éléments pour comparer deux monuments romans, et on n’a pas fini d’en rêver…

A propos du motif en ruché sur les soufflets des apiculteurs à Vézelay et Cluny, mon article sur ce thème allait jusqu’à la statue de saint Paul au portail de Saint-Gilles du Gard. Autre occasion de marquer la prolongation de formules d’atelier, et au départ celles d’un géométrisme simplifié. Les effets de stylisation sont le propre de l’art byzantin, et on peut ainsi expliquer qu’on ait pu réaliser très tôt des

oeuvres très habiles, comme la crucifixion de Narbonne et le Christ de l’autel de Deusdedit, en parallèle avec le style d’entrelacs, qui lui-même est allé en progressant » dans ses formules (portail nord de Conques ») avant d’être abandonné.

Il y a là des jalons pour une chronologie plus subtile que celle qui va du plus grossier au plus habile, le meilleur étant forcément le plus tardif… (D’où le renvoi de Saint-Gilles au début XIII°. Etc.). Nouveau rajout en pensant à mon gros travail historique, qui a été imprimé, et à ma thèse propre, dont la publication par Lille m’a débarrassé d’un problème alors que je débutais dans le métier d’enseignant. La diffusion aux seules Bibliothèques universitaires et la mauvaise présentation ont fait que presque personne ne l’a lue intégralement, et à ce moment je m’en désintéressais (je viens seulement de découvrir un compte rendu élogieux dans la Revue d’Histoire de l’Eglise de France, par Me D. Jacoub, avec qui j’avais bataillé à propos de St Pierre-Toirac, elle voyant dans la nef la partie primitive et moi le contraire. Je n’ai pas vu ce qu’on en a dit de plus). Je n’ai pas eu envie de publier un abrégé de ma thèse, encore moins de reprendre des parties. J’aurais dû le faire pour mon étude sur la bulle de dédicace au début de la construction. J’ai fait un article plus général sur ce problème des dédicaces ou consécrations, au début de l’ouvrage ou après son achèvement, et il n’y a que des cas particuliers. Et Erlandes-Brandeburg assurant que cette bulle était un faux !

J’ai été gêné par le fait que Durliat n’ait jamais accepté pour le maître du tympan une date précoce (forcément avant l’atelier de Bégon, qui l’a copié et qui a réalisé l’enfeu dudit Bégon vers 1110). Et il a pris toute la peine que l’on sait, dans son gros livre, pour placer à la fois au début et à la fin l’aspect « auvergnat », celui du chapiteau de l’avare et celui du jugement de sainte Foy. On sait que ce thème a été traité au déambulatoire de Compostelle, et il aurait fallu insister sur tous les rapprochements de ce côté, je ne l’ai fait que sommairement dans mon chapitre sur Conques et l’Espagne. J’avais aussi osé un « Conques et le Languedoc », forcément sans vraie conclusion. Pour l’Auvergne, il aurait mieux valu que je supprime tout mon chap. VIII, Rouergue et confins (y compris le style d’Aurillac) et traite seulement des rapports entre Conques et Bessuéjouls. J’y reviens, car c’était là l’occasion unique de souligner des liens absolument indubitables. Tant pis si je radote ! La copie de la sirène aux centaures, dont j’ai étudié les autres exemples, correspond à la diffusion d’un schéma précis, dans la multitude des variations romanes. Et l’artiste de Bessuéjouls, par ailleurs, n’a pas seulement copié le motif d’un soffitte du portail sud de Conques, mais montré sa capacité à composer d’autres motifs du même genre pour les autres panneaux de l’autel de la chapelle.

Et tous les autres thèmes figuratifs, qu’il n’a pas inventés, les anges portant une âme au ciel, et les amours vendangeurs ? Dans un style assez primitif pour les personnages, et il n’a pas tout créé. Ni tout pris à Conques. Ni à l’Auvergne. Le problème de la diffusion des motifs est insoluble, étant donné le grand nombre d’oeuvres perdues, et la rareté des rapprochements précis comme ici. Et pourquoi trouve-t-on une abondance de motifs d’entrelacs à Saint-Ambroise de Milan, et aucun « pendant » en Italie ? Etc. Je pense aussi au thème de l’avare avec sa bourse au cou, accompagné par une inscription sur une banderole en V, dont le plus bel exemple est à Conques, par le maître du tympan, avec encore une série très riche en Auvergne. Là, il faudrait tout un article…

Dois-je regretter aussi le chapitre où en suivant Emile Mâle je prétendais confirmer la montée de la grande sculpture romane du Midi vers le Nord avec « en bas » Moissac (et Souillac), Beaulieu, Conques, jusqu’à Saint-Denis près ¨Paris et la suite des Jugements derniers dans les grandes cathédrales gothiques. Je pense spécialement à Bourges, où on trouve pour les bienheureux et les damnés la même richesse narrative qu’à Conques. Comme si cette richesse n’était pas inhérente au thème ! Et présente dès l’époque carolingienne comme je le montrais dans mon introduction, refusant l’idée d’Yves Christe, pour qui il y a eu deux périodes dans les grands portails romans, l’une « théophanique » et l’autre narrative, forcément tardive. Il avait tort, et moi aussi sans doute, car le Jugement dernier de Conques n’a pas de pendant dans l’art roman. Ce n’est pas une raison pour le classer « petit dernier », pas non plus pour en faire un point de départ. Le maître a simplement développé magnifiquement un thème riche de possibilités, avec une verve exceptionnelle. On peut me reprocher un chauvinisme méridional un peu trop affiché, mais les troubadours (mon ancienne spécialité) ont bien précédé les trouvères, et l’amour courtois est une invention du Midi (et pas des arabes, je refuse le mythe de l’Espagne musulmane et tolérante de Cordoue, qui plait au laxisme contemporain). J’ai trop marqué mon hostilité envers Paris, et mon refus de l’idée de la naissance du gothique en Ile de France (et les ogives primitives, dont une à Bessuéjouls ?). J’étais bien petit personnage pour me heurter là aussi à ce qui n’est pas un mythe : « Il n’est bon bec que de Paris ».

Pour en finir par Bessuéjouls, on peut bien dire que le maître du tympan n’a rien vu de cette chapelle, pas plus que l’artiste de Bessuéjouls n’a vu son chef d’oeuvre. Ni ses autres oeuvres dans l’abbatiale, et il faudrait admettre une antériorité de Bessuéjouls sur le maître de Conques. Mais à quoi bon tant de chronologie ? Les grands maîtres et les grandes oeuvres sont liés à leur milieu pour mieux le dépasser. Tandis que l’homme ordinaire vit dans son temps, comme il peut…

Jacques Bousquet

ANNEXES POSTERIEURES

Mon fils m’a acheté le volume du Congrès archéologique de France réuni à Rodez en 2009, et je veux brièvement dire ma satisfaction de m’y voir bien traité, surtout pour l’art roman. Pour les églises que j’ai étudiées, je trouve des renvois, avec l’approbation de mes datations hautes, en particulier par Mme Pécheur pour Nant.

Pour Besséjouls, l’article de Jean Claude-Fau est très précis, c’est la formule monographique qui empêche de pousser le point de vue comparatif. Il fait les rapprochements avec Conques et se contente de conclure à une date proche de la donation de 1085. Le fait qu’un départ de coupole n’ait pu être achevé semble indiquer des difficultés, comme on l’observe pour les oeuvres trop ambitieuses (Saint-Gilles du Gard).

Pour Conques, les trois auteurs ont fait un travail extrêmement minutieux d’observation, spécialement pour la taille des pierres et leur agencement, pouvant ainsi préciser le développement, qui a eu lieu forcément du chevet à la façade. Ils en tirent la vision d’un projet établi très tôt et réalisé en continuité. Comme je l’avais fait, mais essentiellement pour la sculpture et en négligeant des parties complémentaires (la corniche couronnant le déambulatoire, dans le « style de Bégon »). J’avais préféré observer celui-ci comme un ensemble, en l’opposant au « style auvergnat » du maître du tympan).

Pour les liens avec l’Auvergne, je reste sur ma faim, ne trouvant que les notes 12 et 293, celle-ci très longue. On attend la suite des recherches de Mme Cabrero-Ravel. On évoque les idées de Wirth (J. et non A.) que Mme Vergnolle a critiquées dans le Bulletin monumental (et moi approuvées dans la Revue du Rouergue 2004). Le début de Notre-Dame du Port à Clermont se situerait vers 1100, et la fin du grand style avec une rupture à Chanteuges en 1137. Rien de plus précis sur Mozat (voir ailleurs pour mes propres idées).

C’est dès le début (p 71) qu’on refuse totalement les élucubrations de Marcel Deyres, sur lesquelles, « il suffit de renvoyer à la magistrale critique qu’en fit Jacques Bousquet dans sa thèse ». Cela ne peut empêcher que la loi bibliographique impose de lui donner une large place dans cette partie, tandis qu’il manque bon nombre de mes articles et on ne renvoie qu’à certains (n. 5). Il me faut donc en rappeler quelques- uns, faciles à retrouver d’ailleurs. Ainsi celui sur « la tombe d’Odolric », plaque avec une croix cantonnée, encastrée dans le mur nord de la nef, avec des assises faites de gros blocs qui vont jusqu’à la façade et me semblent indiquer le désir de fixer assez tôt les bases de ce côté. C’est une pure hypothèse, mais logique dès qu’on admet l’importance du rôle du grand abbé au départ de la construction (on renvoie à ma thèse pour l’étude de la bulle de dédicace).

Il y a ensuite, pour l’architecture de la nef, les tambours circulaires au bas des piles qui indiquent la connaissance d’un système d’alternance, répandu très tôt (voir ma liste). Occasion de souligner que les auteurs ont très bien montré l’apparition précoce à Conques du plan à déambulatoire, et j’aurais insisté sur la présence là du style d’entrelacs « primitif », qu’on ne retrouve sur aucune des autres grandes églises « dites de pèlerinage » (Saint-Sernin de Toulouse viendrait donc après, malgré la date précoce qui tend à s’imposer là aussi. L’origine semble bien à la cathédrale de Clermont, voir n 179). Les auteurs ont tenu à tirer parti du rôle du pèlerinage à Conques, en particulier pour la place des premiers chapiteaux historiés, le sacrifice d’Abraham près du choeur et de son autel, comme préfiguration de la Crucifixion, et à la suite l’histoire de saint Pierre. Ensuite, c’est l’abandon de ces thèmes narratifs et j’y verrais l’effet traumatisant du maître du tympan, qui s’impose avec le chapiteau de la condamnation de sainte Foy, après lequel il n’y a de figure que pour l’ascension d’Alexandre (que j’avais été le premier à identifier). Pour les trois reliefs évoquant l’Annonciation et donc l’Incarnation, au bout du transept nord, l’affirmation qu’ils ont été faits pour cet emplacement est sans ambages et solidement étayée, alors que les propositions de composition autour du tympan sont totalement écartées par l’analyse archéologique (p. 90 et 92). J’avais cru pouvoir ajouter la preuve iconographique dans mon article des Mélanges Jullian sur l’emplacement de ce thème des deux côtés d’une fenêtre, la lumière symbolisant la venue de l’Esprit saint dans la Vierge sans rien briser !

Pour le tympan, il y a une foule de détails excellents. Mais pourquoi pas de renvoi pour les lettres en anagramme sur le nimbe du Christ triomphant (mon article des Cahiers de Cuxà) ? Et le geste du Christ levant le bras droit, comme les empereurs romains (autre article où je me rappelle m’être moqué de Jean Claude Bonne pour son Chris « phalliquement » triomphant). Et le groupe des miséreux et des éclopés venant en fin de cortège des bienheureux, Voir mes « notes complémentaires » dans le colloque Enfer et paradis (Cahiers de Conques, 1995).

Enfin, l' »atelier de Bégon », en face du maître du tympan. La démonstration de leur entrelacement est faite de façon définitive, et je veux seulement souligner que le premier a été comme traumatisé par le second, le maître s’imposant dès le chapiteau de la condamnation de sainte Foy, et occupant les meilleures places des tribunes, depuis le chapiteau de l’Avare et celui avec un panneau d’entrelacs, tous deux placés au milieu de galeries opposées, comme pour leur faire honneur.

L’atelier de Bégon, lui, a duré plus longtemps et réalisé tout le cloître (article spécial de J. CL. Fau. J’avais noté un chapiteau des griffons au calice de style

« auvergnat », dont on trouve de nombreuses répliques). De ce côté, on n’a aucune scène historiée. Et dans l’église, les deux seuls chapiteaux de ce type sont ceux avec l’Annonciation en double et la copie de la condamnation. J’avais souligné que pour la Vierge l’inspiration dans le haut relief du transept est évidente, avec même le fuseau à la main gauche. Manifestement, le sculpteur n’avait pas d’autres modèles sous les yeux, le maître du tympan n’étant plus là. Le style de Bégon a pu se prolonger par des épigones, pas le sien.

Reste donc le grand problème : le maître venait-il d’Auvergne, ou est-il à la tête de l’école auvergnate (voir la note 293). Si j’ai parlé du « sculpteur auvergnat » de

Conques, c’est qu’il a des formules caractéristiques, en particulier les corps trapus et les têtes rondes, mais on ne peut aller plus loin, car il n’a pas été copié directement du côté de Clermont (alors qu’on l’a fait à Compostelle, et la n. 295 omet le problème que le maître de Conques ait pu réaliser le Christ de la tentation de la Porte des Orfèvres). Je retrouverais le problème de Mozac et des premiers

témoignages d’un « goût auvergnat » dont Bessuéjouls nous a montré les liens avec la mythologie et l’Antiquité).

Les auteurs (p. 142) concluent que leur étude conduit à « situer la réalisation du tympan du Jugement dernier au tout début du XII° siècle, alors qu’une tradition

historiographique ancienne tendait à l’attribuer aux années 1130, voire 1140″, et ils ajoutent (n. 296) : « Jacques Bousquet, qui était arrivé à une conclusion semblable, n’avait guère été suivi. W. Sauerländer acceptait cependant de situer la réalisation du tympan vers 1115-1120… Cette datation haute ressort également des études épigraphiques »… Je complète sommairement. Le premier à donner une étude d’ensemble fut mon maître de l’Ecole des Chartes et l’Ecole du Louvre Marcel Aubert, pour le Congrès archéologique de 1937, et une « petite monographie » chez Laurens. Il s’était occupé surtout de l’architecture et n’avait pas étudié les chapiteaux. Pour celui de la condamnation de sainte Foy, il proposait qu’il ait été sculpté après coup sur un bloc epannelé (avec un échafaudage ?). Il lui paraissait normal qu’on ait fini par le tympan, même s’il avait fallu laisser une grande arcade vide. D’où l’abondance d’hypothèses sur une composition différente où on faisait entrer les reliefs de l’Annonciation. Par ailleurs, la mode était aux dates tardives… Je suis donc intervenu dans le détail et me suis trouvé obligé « naïvement » de placer le maître du tympan au milieu des travaux et non à la fin, ce qui m’obligeait à remonter sa date. Je me suis gardé de trop préciser dans ma thèse, ce qui m’a permis de franchir le cap. Après la publication par Lille, je me suis tu, et le mini-colloque de Conques au printemps 1972, où Sauerländer m’avait soutenu ( contre Erlandes-Brandeburg qui voulait que la bulle d’indulgences soit un faux) n’avait abouti à rien de précis, sauf à l’inanité des hypothèses de M. Deyres… J’ai été atterré en 1990 en voyant que dans son livre sur « La sculpture romane de la route de Saint-Jacques. De Conques à Compostelle », Durliat s’efforçait de placer Conques à la fois au début et à la fin, s’arrêtant avant le tympan, dont il ne parlait pas, pas plus que de celui de Moissac. J’ai gardé ma critique « in petto » et attendu la suite… Pour Saint-Sernin de Toulouse, les dernières études tendent de plus en plus à remonter le point de départ, « peut-être dès les années 1050 » (voir p. 116 et la longue note 212). Il semble bien pourtant que les deux écoles, celle des datations hautes et l’autre, persistent, si j’en juge par le Dictionnaire d’Histoire de l’art du Moyen Age occidental, sous la direction de P. Charron et J.-M. Guillouët (coll. Bouquins, 2009).

Pour Cluny, dont l’église gigantesque a donné lieu à la controverse la plus virulente, on se contente de rappeler qu’elle a été « consacrée en 1095 par le pape Urbain II et dédicacée en 1130 par le pape Innocent II » (belle occasion de me remémorer mon article sur ces cérémonies, tantôt au début et tantôt à la fin des constructions. D’où des interprétations divergentes, comme pour Nant entre le chanoine Debat et moi). Pour les auteurs du Congrès archéologique (n. 299) « la réalisation du grand portail de Cluny peut se situer vers 1110-1115. Elle est en tout état de cause, certainement antérieure à 1120 » (ce qui oblige à placer les chapiteaux de l’autre bout, au déambulatoire, avant la fin du XI°siècle).

Pour Conques, le Dictionnaire reste dans la tradition. On rappelle les noms d’Odolric, Etienne II et Bégon II (1087-1107 ) « instigateur de l’oeuvre du cloitre. Le voûtement et la façade sont postérieurs ». Donc le grand tympan est « considéré comme achevé vers 1140 » (habileté de dater par la fin pour allonger la durée d’exécution). Il n’y a en bibliographie que le livre de Durliat et celui de Jean-Claude Fau (par ailleurs, dans la plupart des ouvrages récents, on ne renvoie plus à ma thèse, mais au livre de J. Cl. Bonne). Pour Saint-Gilles-du-Gard, j’ai trouvé une argutie particulièrement nette. Si « la construction d’une nouvelle église dont Urbain II consacre un autel à l’occasion de son passage en 1096, est suivie de près par le chantier de l’abbatiale actuelle » et « si la recherche archéologique récente (2004) tend à confirmer les sources qui mentionnent la destruction d’églises et bâtiments antérieurs pour la construction de cette dernière, elle oblige aussi à en retarder la date, habituellement rattachée à la fondation en 1116 relatée dans une inscription commémorative dont le rapport concret avec l’édifice actuel reste à prouver ». Il s’agit pourtant de belles capitales sur l’angle du côté sud de la fameuse façade, et s’en débarrasser de cette façon peut paraitre tendancieux… Encore une fois, pourquoi vouloir que le plus beau soit le plus tardif ? Surtout au mépris des textes et même des oeuvres…

NOTULES COMPLEMENTAIRES

J. CL. Fau a consacré un gros article à L’apparition de la figure humaine dans la sculpture du Rouergue et du Haut-Query au XI° siècle » (« Montauban et le Bas-Quercy », Actes du Congrès des Sociétés savantes à Montauban, juin 1972. Soit entre ma soutenance de thèse en 1971 et sa parution en 1973). Il passe en revue toutes les oeuvres dont j’ai parlé, y compris les figures nues et la sirène aux centaures de Conques, et le linteau de Bozouls. Et bien d’autres chapiteaux, dont ceux qui comportent une tête humaine sur le dé, formule souvent utilisée. Il envisage un lien avec la métropole gallo-romaine de Narbonne pour les influences antiquisantes, mais ne parle pas de l’Auvergne. Pour le Congrès, Mme Cabrero-Ravel a étudié l’église romane de Bozouls et propose « le premier ou le deuxième quart du XII° siècle pour le lancement des travaux » (p. 59). Elle parle des chapiteaux et de l’ensemble sculpté dans le porche, avec une Annonciation en deux pièces, et pour Gabriel un ange tenant des deux mains une banderole copié sur celui de Bernardus à Conques venant remplacer Gabriel. Il y a aussi une corniche garnie d’anges « cravatés d’ailes », et le tout est traité dans un style lourd et grossier. Manifestement, le sculpteur n’a connu que Conques, et rien d’autre…

IN-PETTO 1.

Castelnau-Pégayrolles. Le « guide du Congrès » (p. 425) ajoute une note sans bibliographie sur l’église Saint-Michel de Castelnau-Pégayrols (Pégayrolles) dont j’ai parlé dans « Le Rouergue au premier Moyen Age » pour la donation de 1071 et les liens avec l’abbaye marseillaise par les deux abbés fils du vicomte de Millau. Et pour la construction dans ma thèse (t. II, p. 790-93), où je datais les impostes avec des motifs d’entrelacs et de palmettes comme « oeuvres d’un esprit primitif authentique, à placer dans les deux dernières décades du XI° siècle au plus tard selon nous ». A l’église paroissiale Notre-Dame, on voit une ogive primitive en croix qui couvre le choeur et à l’église prieurale, le même système est employé pour les bas-côtés. Une analyse détaillée du reste conclut qu’il s’agit là d’une reprise, malgré leur aspect archaïque. On rapproche le « porche d’Isarn » à l’abbaye-mère de Saint-Victor, et un collatéral de la crypte de l’église de Saint-Gilles du Gard et encore la cathédrale de Maguelone, ces deux dernières « réputées contemporaines du milieu du XII° siècle ». Même date pour Castelnau, où on propose « une construction en une seule grande campagne (mais) qui a pu durer plusieurs décennies » et donc « un chantier amorcé vers le début du XII° siècle et achevé par le voûtement des collatéraux vers 1150 ». Moi, il me semble que les travaux ont pu commencer dès après la donation, et la « belle époque » se situe autour de 1100. On a mis sur le linteau du portail d’entrée une inscription d’obit pour Jean Ingobar (pour Langobardus ? Voir le rôle des maçons lombards dans la diffusion du premier art roman). On nous dit qu’il a « construit cette maison et repose sous l’entrée ». N’est-ce pas un hommage à un maître d’oeuvres tenu pour exceptionnel, qui avait conçu le plan et présidé à sa réalisation ? Pour Bessuéjouls, J. Cl. Fau admet la construction dès après 1085, avec sa belle « ogive primitive » sous la chapelle haute. Je constate qu’on peut « tirer dans le sens du plus récent », mais pas sans artifices !

IN-PETTO 2.

Le Christ de Saint-Georges de Camboulas. En 1948, dans son livre sur « La cathédrale prégothique de Rodez », le chanoine Louis Bousquet avait proposé que vienne de celle-ci un panneau placé au-dessus de l’église de ce petit village de la vallée du Viaur. Il m’avait semblé évident pour ma part qu’il s’agissait d’une copie médiocre du panneau central du grand tympan de Conques, avec le même geste du Christ, rigidifié, la mandorle et son inscription. Qu’il ait pu servir de modèle pour le maître du tympan, c’était aberrant. Le seul lien avec Rodez venait du fait que l’église de Saint-Georges avait été donnée par l’évêque en 1281 au chanoine-ouvrier (responsable des travaux de la cathédrale). Il me paraissait invraisemblable qu’on ait pris la peine de charroyer ce gros bloc sur des kilomètres, alors que le remploi d’un panneau de l’église primitive trouvé sur place était le plus probable. Et quelle différence de qualité entre ce Christ et le Christ eucharistique du musée Fenaille, qui a fait partie de l’ensemble de l’autel de Deusdedit, avec ses colonnettes et ses beaux chapiteaux d’entrelacs !

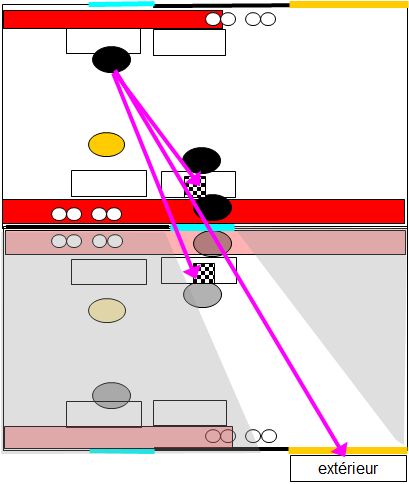

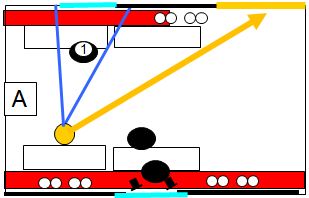

Dans ma thèse de 1973, j’avais étudié cet ensemble (t. II, p. 704) et ensuite spécialement le Christ de Camboulas pour une démonstration détaillée (t. 2, p. 837 et n. 434-436). En 2004, Jean Wirth dans son livre sur « La datation de la sculpture médiévale », sans connaitre ni citer mon texte, a repris la question dans le même sens que moi (p. 200 et fig. 63 et 64). Dans son historique de la construction de la cathédrale (Congrès archéologique de Rodez 2009, p. 293 et n. 12), Etienne Hamon rappelle seulement le lien avec Rodez en annonçant un article d’Henri Pradalier sur le relief de Camboulas, à paraitre dans les Mélanges dédiés à Eliane Vergnolle. Entre temps, la légende a cheminé et j’avais lu dans des publications de vulgarisation à la fois que le Christ de Camboulas venait de la cathédrale et qu’il avait été le modèle du tympan de Conques ! En dernier (Centre-Presse du dimanche 5 2 2012) une double page consacrée à Camboulas, avec photos, reprend tout le sujet, et on y rappelle la similitude avec « la cathédrale (sic) de Conques ». Description du « regard perçant » du Christ et du « geste sémaphorique de ses deux bras » et « pour la fierté personnelle des fidèles de Saint-Georges, celui-ci serait antérieur à celui de Conques. Il semblerait effectivement que ce tympan proviendrait de la première cathédrale de Rodez détruite (non, écroulée) en février 1276. L’ouvrier responsable de la reconstruction était moine de Saint-Georges et l’aurait ramené. Et l’artiste de Conques se serait inspiré du Christ de Camboulas en le portant à un art plus évolué « !

Hélas ! La plus grave erreur est dans cette notion imposée au public que le plus beau est le plus récent, outre l’incapacité de reconnaitre la différence entre maladresse et originalité (qui existe chez les « primitifs », mais à leur manière). Et on enseigne l’Histoire de l’art !

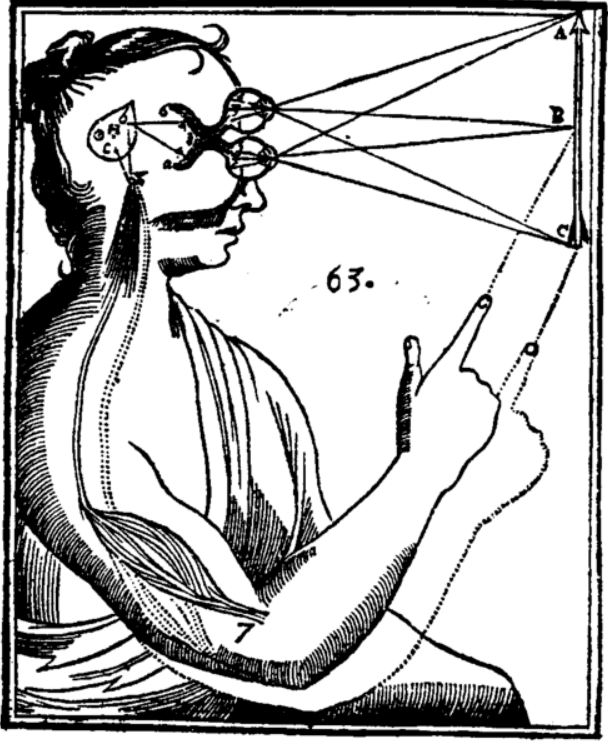

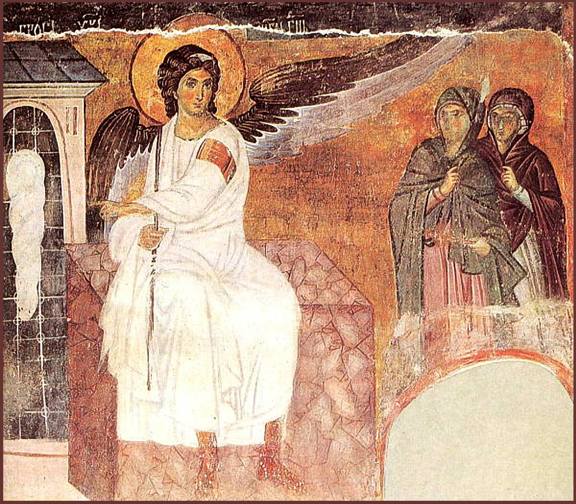

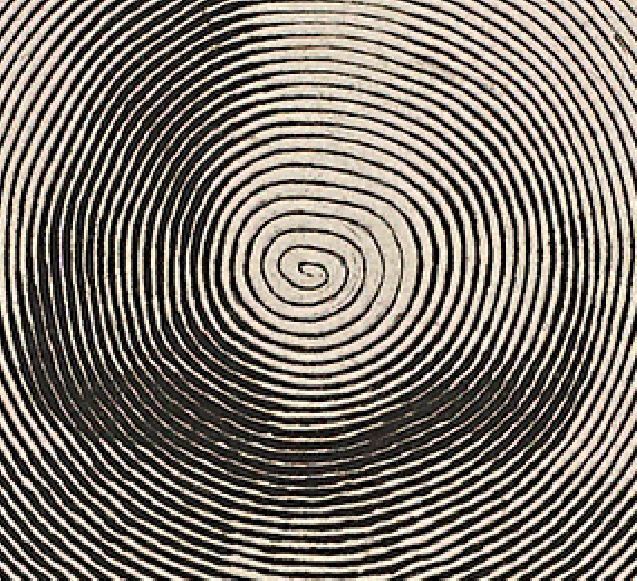

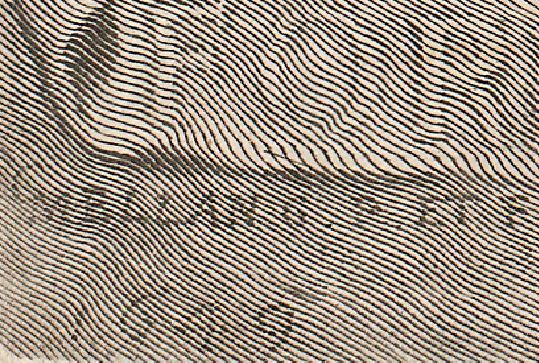

Comme exemple de transfert des schémas de composition entre le Byzantin et le Roman : Mozat (vers 1100) et Milesevo (vers 1250) : l’Ange et les Saintes Femmes au Tombeau du Christ.

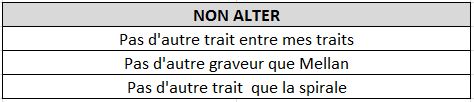

Logo de l’imprimeur Valentin Curio,

Logo de l’imprimeur Valentin Curio,

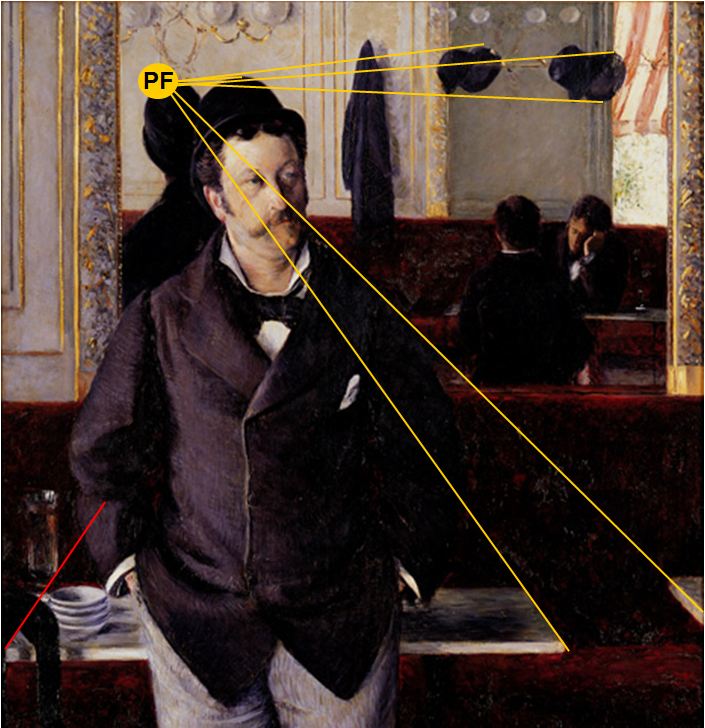

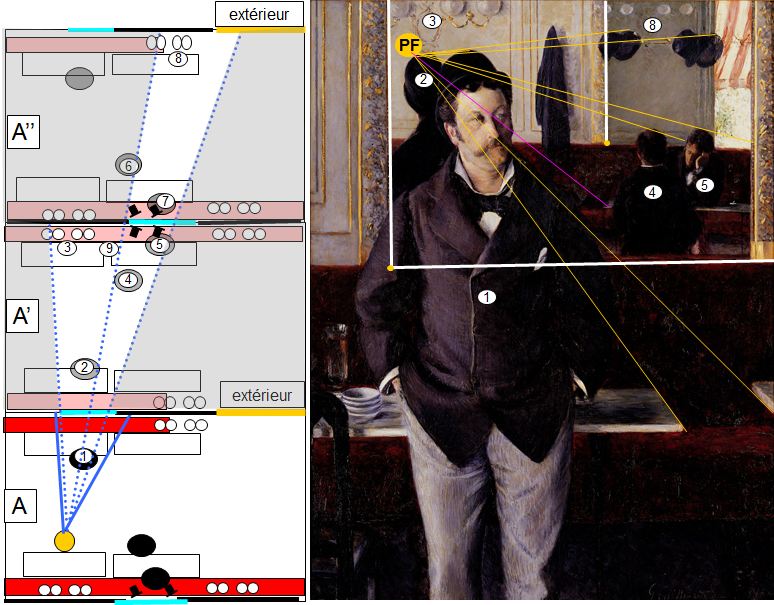

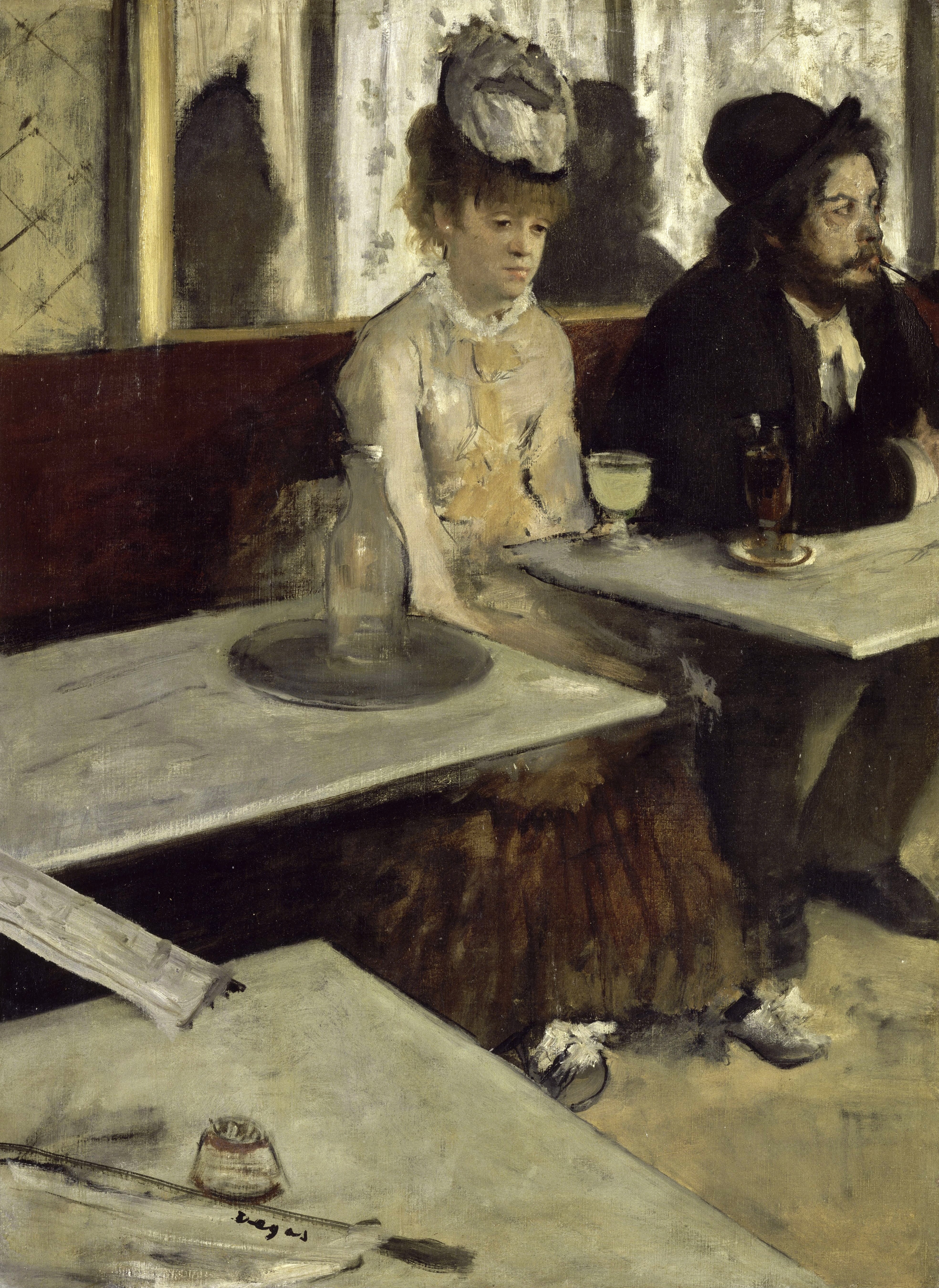

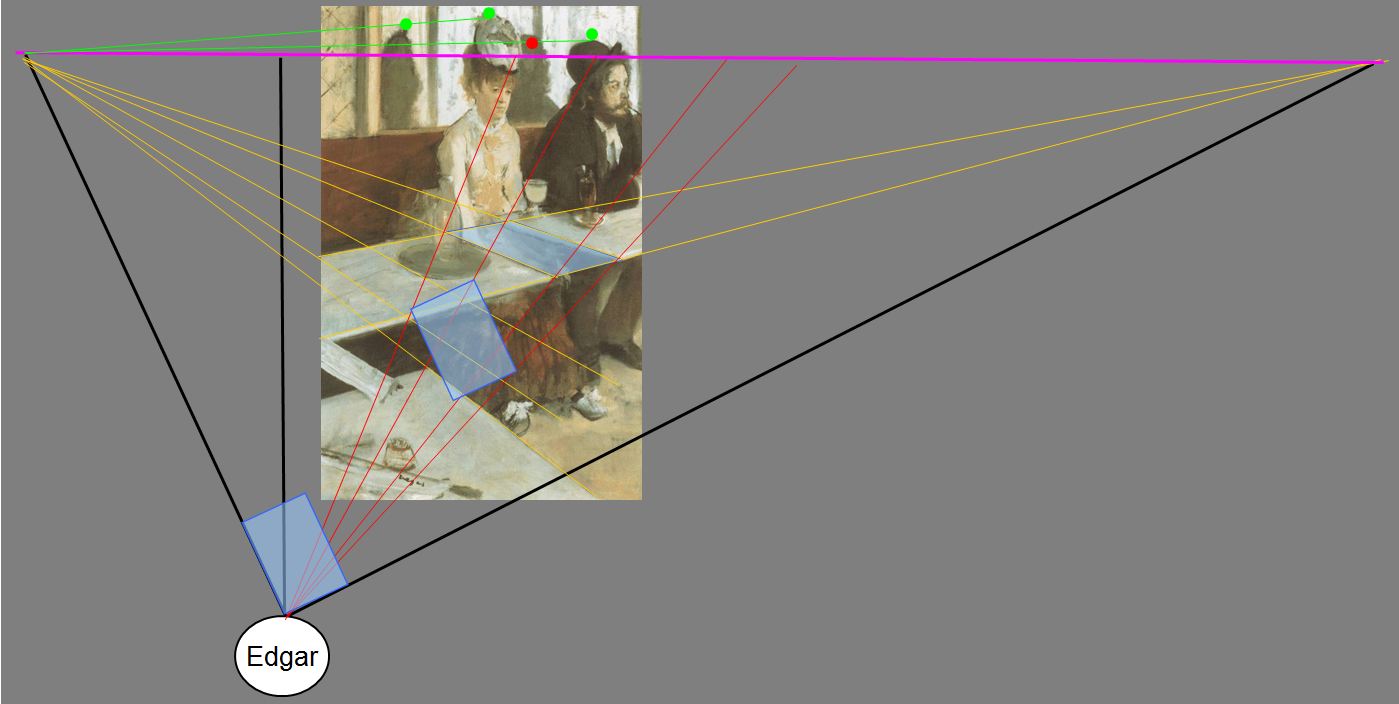

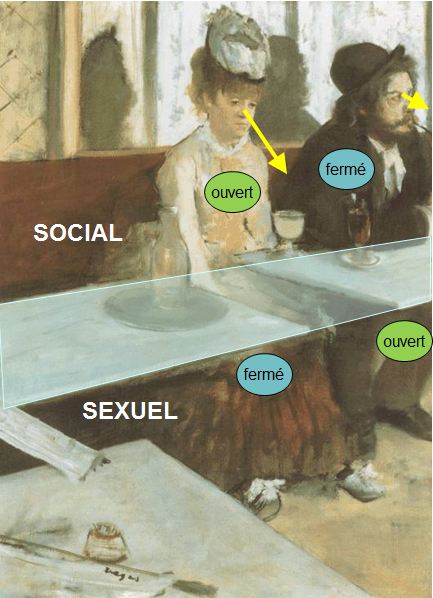

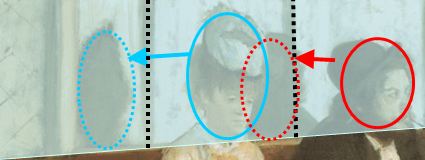

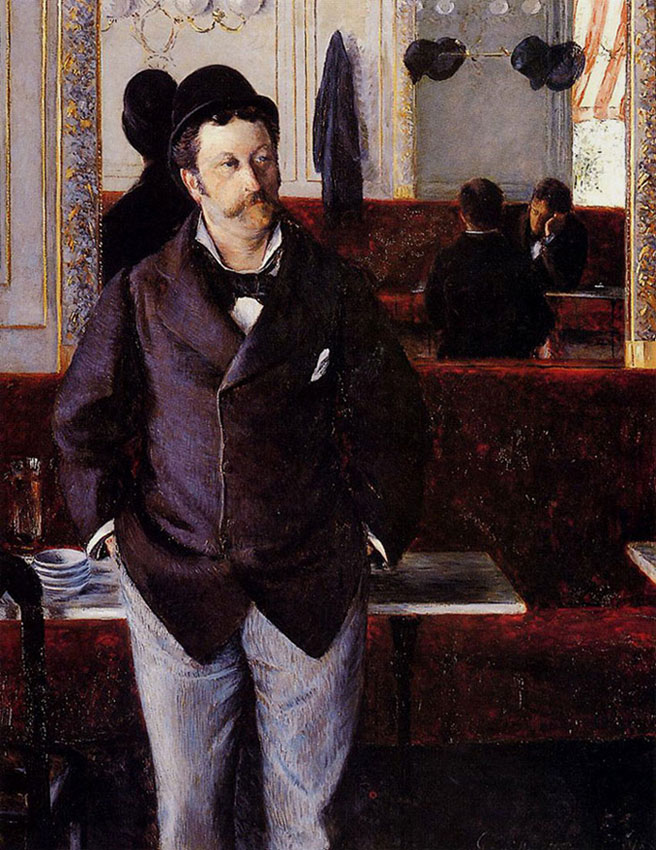

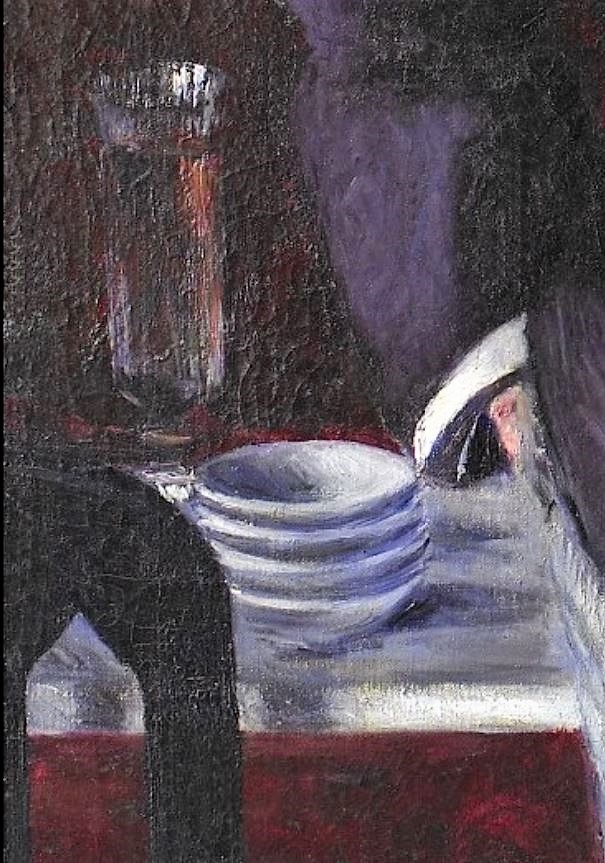

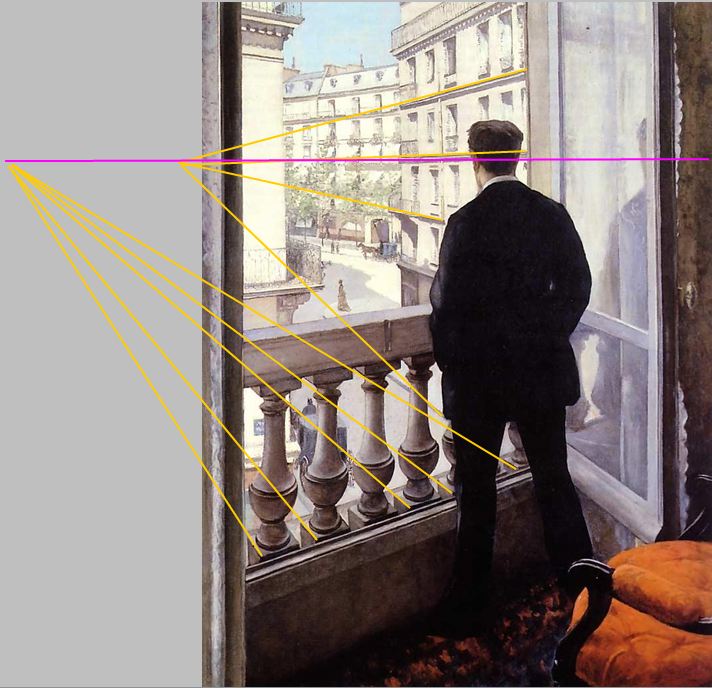

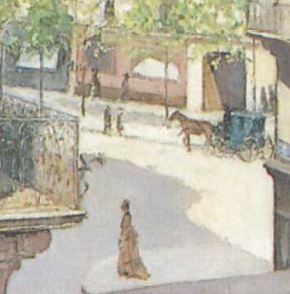

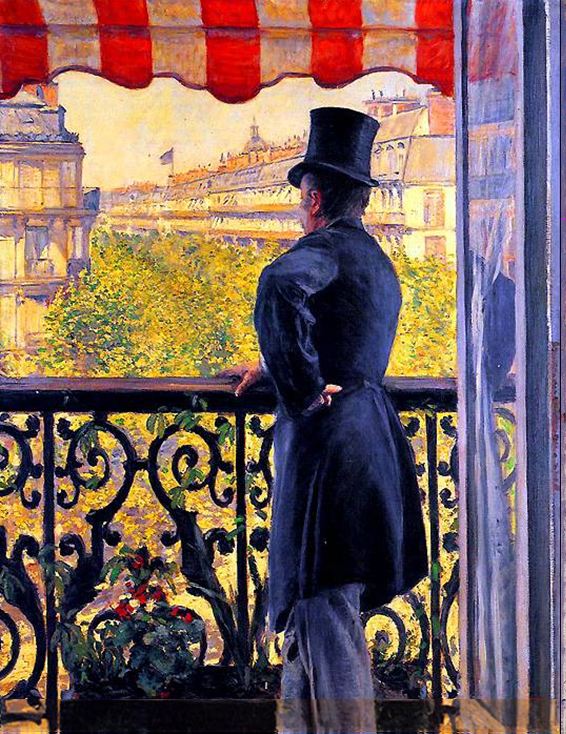

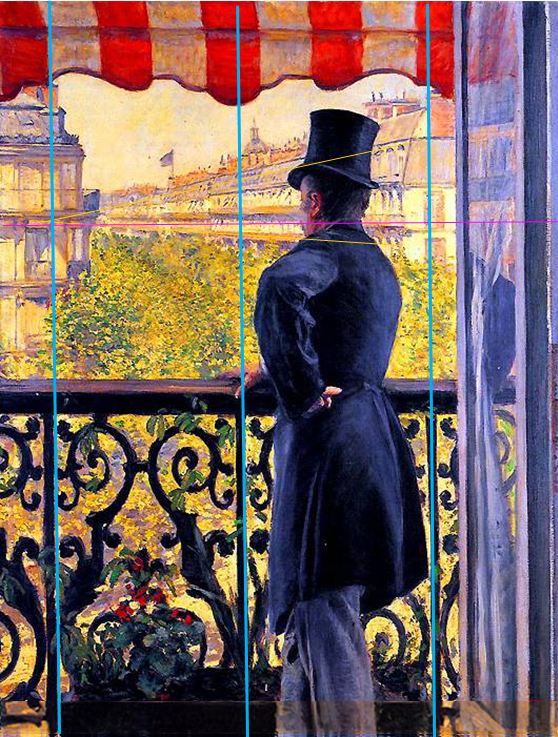

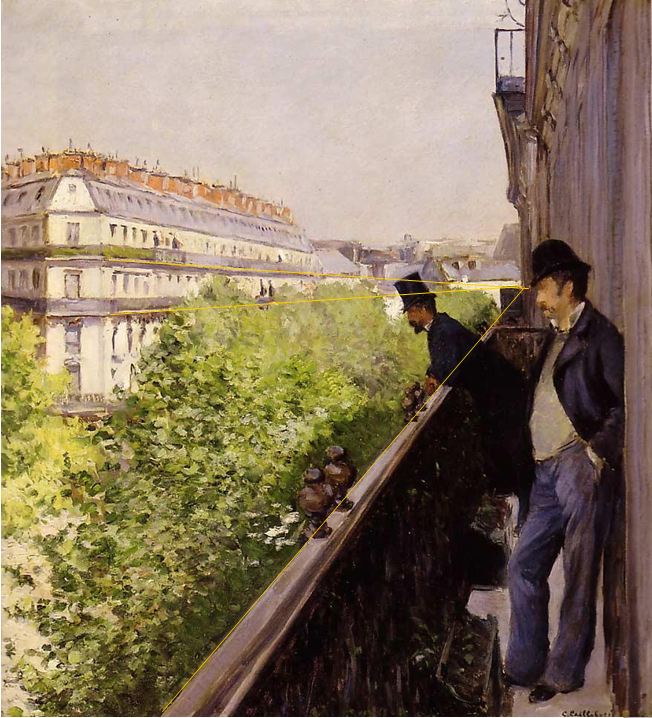

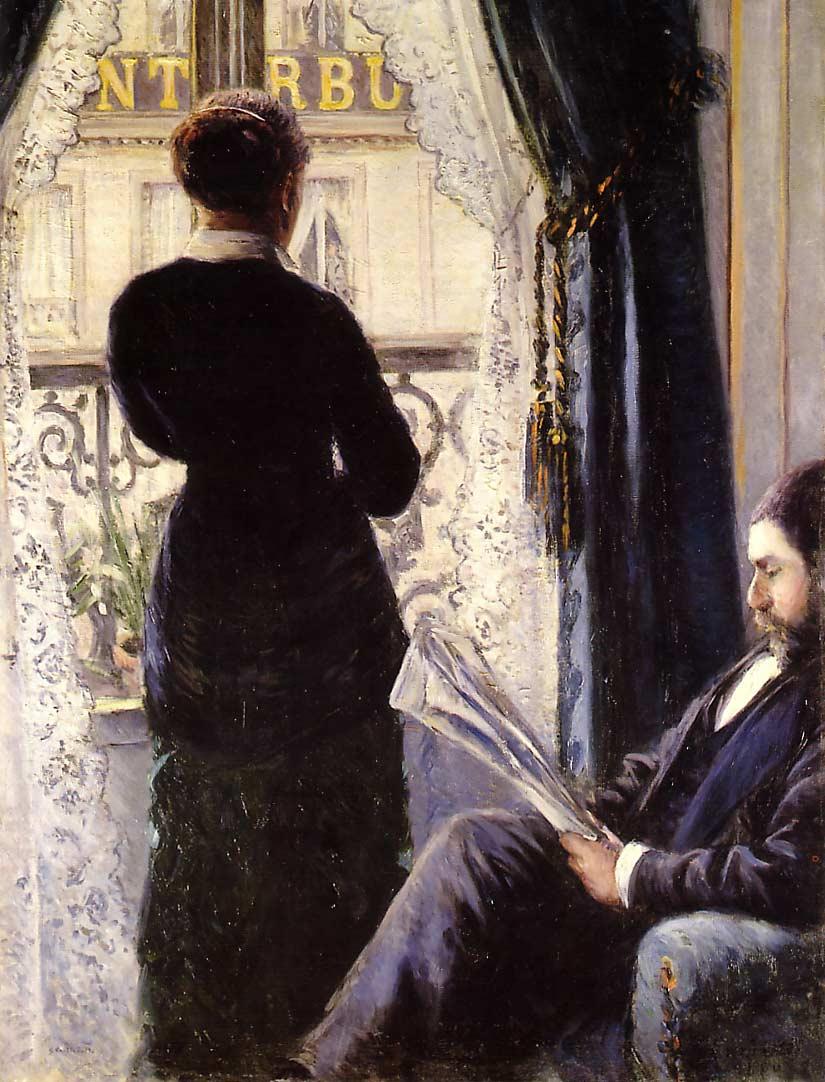

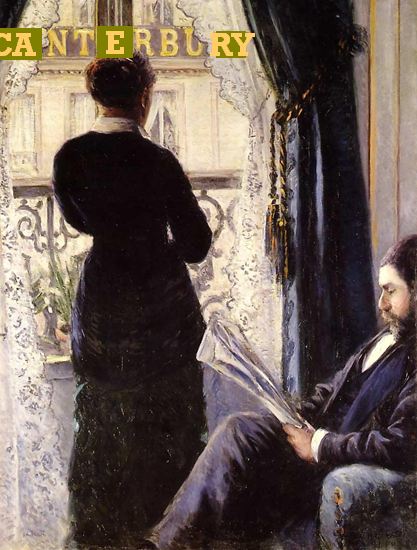

Le détail des quatre soucoupes empilées à côté du buveur était significatif pour Caillebotte, puisqu’il figure déjà dans un dessin préparatoire (New Haven, Yale University Art Gallery). Le buveur attaque donc sa quatrième consommation.

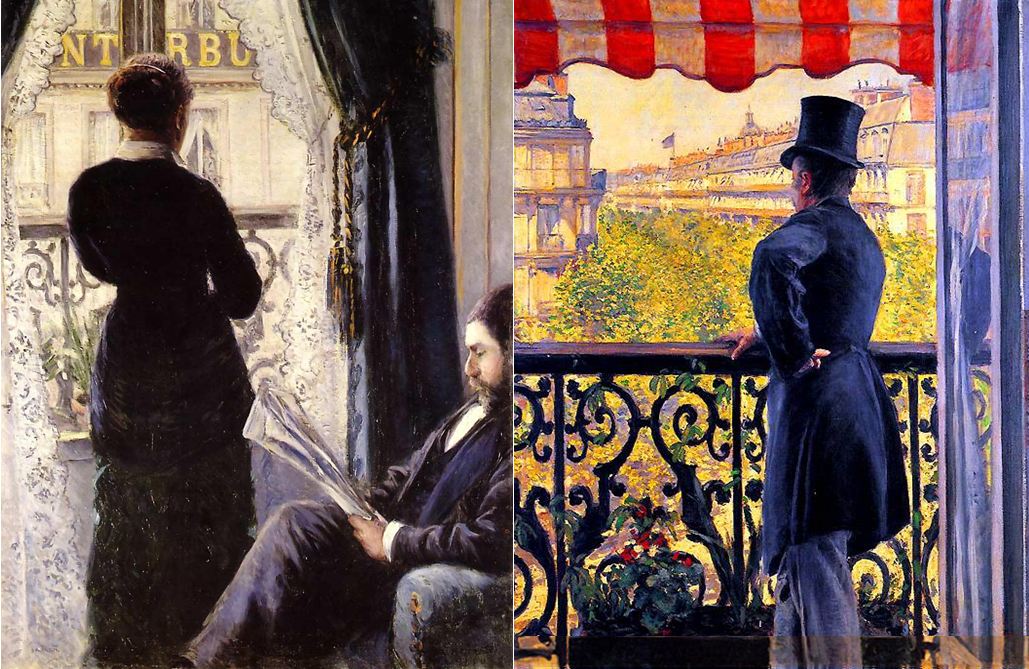

Le détail des quatre soucoupes empilées à côté du buveur était significatif pour Caillebotte, puisqu’il figure déjà dans un dessin préparatoire (New Haven, Yale University Art Gallery). Le buveur attaque donc sa quatrième consommation.

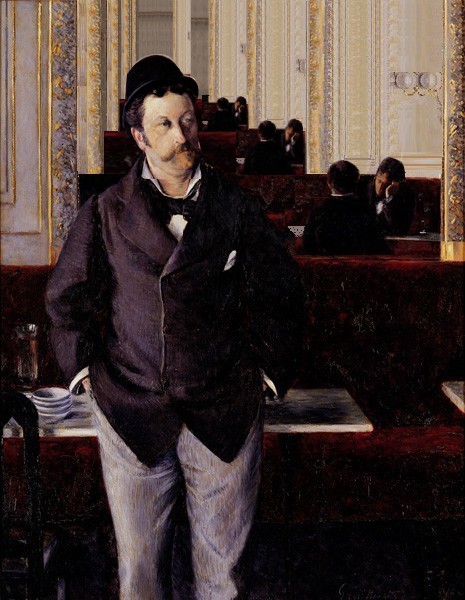

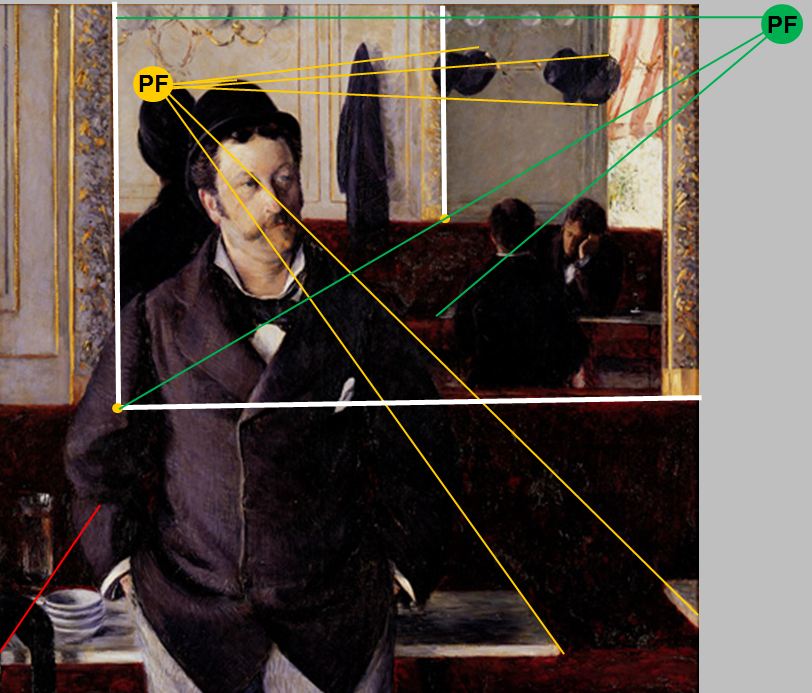

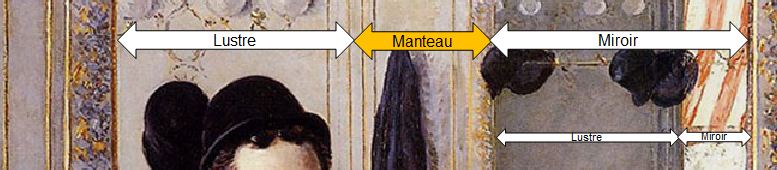

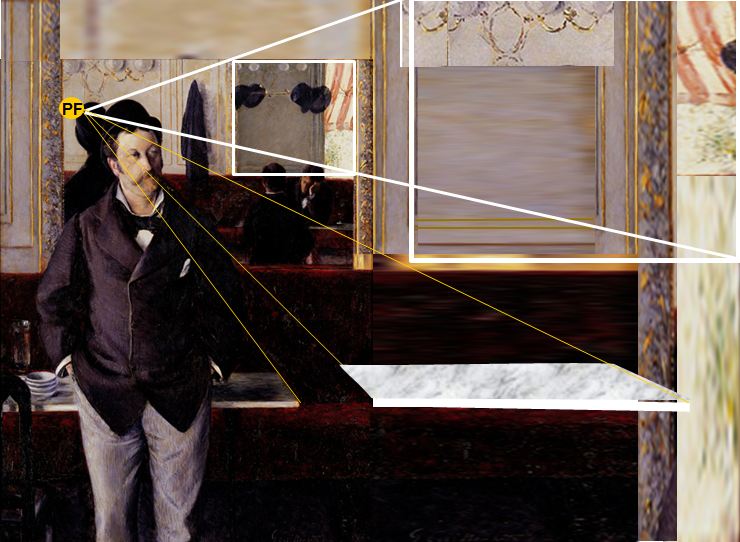

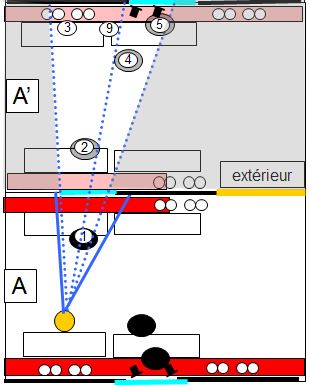

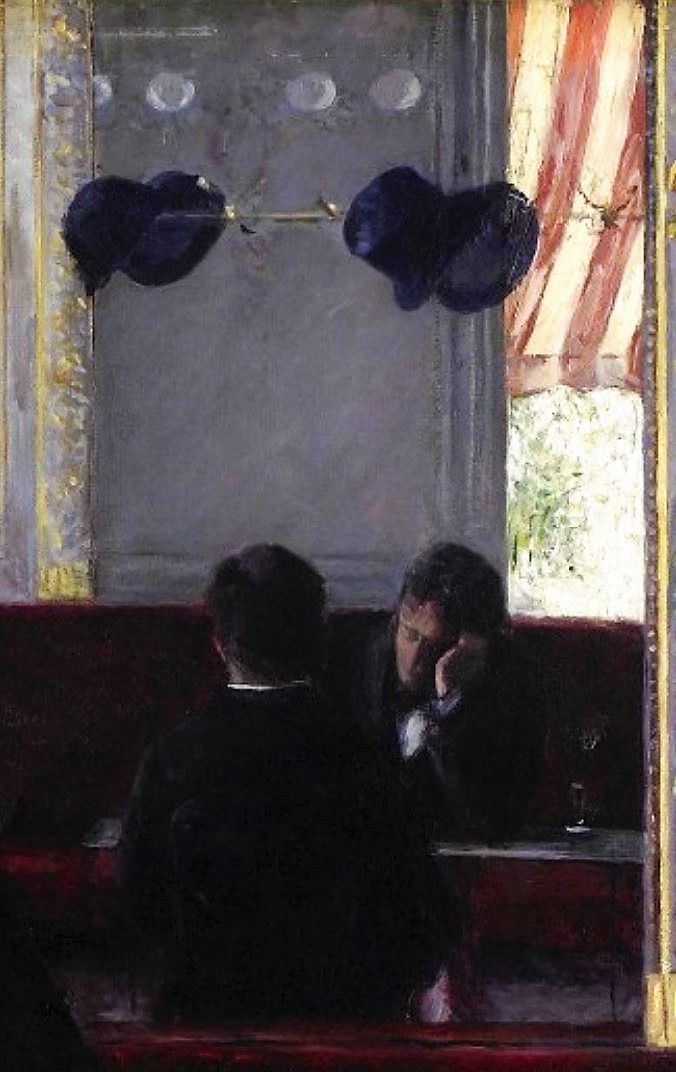

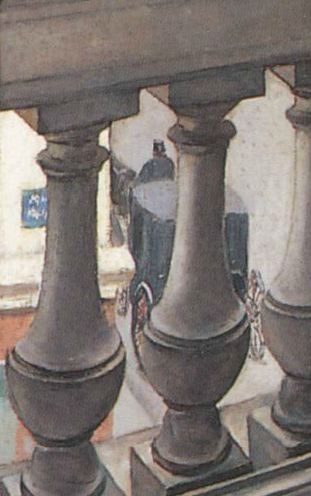

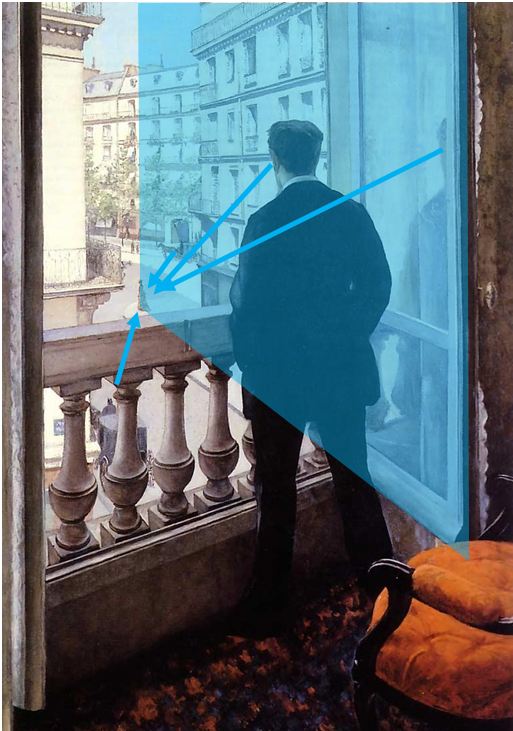

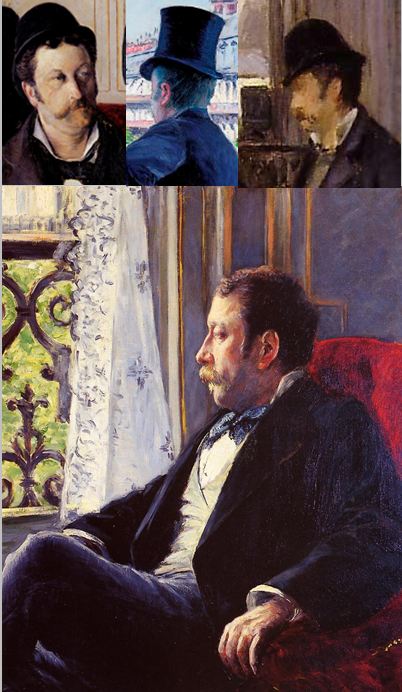

En masquant derrière la banquette la moulure du bas du miroir, Caillebotte nous empêche de distinguer du premier coup d’oeil ce qui est cloison et ce qui est reflet. Il nous oblige à réfléchir mais nous donne tout de même un indice : le bas du manteau passe devant la banquette, ce qui prouve que la cloison à laquelle il est accroché ne peut pas être un miroir.

En masquant derrière la banquette la moulure du bas du miroir, Caillebotte nous empêche de distinguer du premier coup d’oeil ce qui est cloison et ce qui est reflet. Il nous oblige à réfléchir mais nous donne tout de même un indice : le bas du manteau passe devant la banquette, ce qui prouve que la cloison à laquelle il est accroché ne peut pas être un miroir.

Les vestes d’homme se boutonnent pan gauche sur pan droit, et la poche de poitrine est à gauche.

Les vestes d’homme se boutonnent pan gauche sur pan droit, et la poche de poitrine est à gauche.